-

암모니아 합성 친환경 공정 촉매 개발

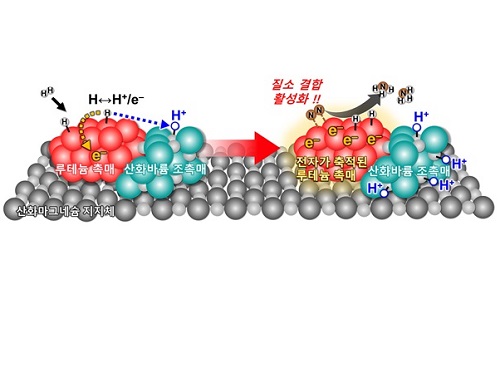

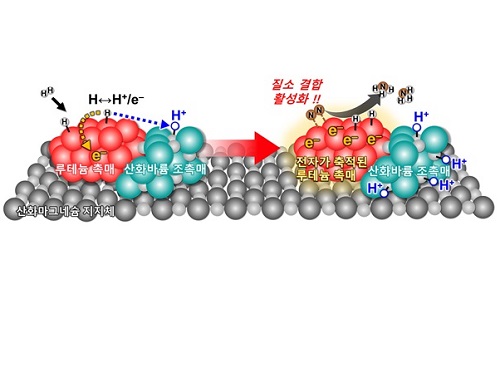

암모니아는 최근 높은 수소 저장 용량과 운송의 편의성으로 수소경제를 위한 새로운 수소 운반체로도 큰 주목을 받고 있다. 그런데 기존 암모니아를 생산 공정은 화석 연료로부터 생산한 수소와 공기에 존재하는 질소를 분리해 고온·고압 조건에서 반응을 진행하기 때문에 많은 이산화탄소 방출과 에너지 소모가 발생한다. 이에 대안으로 최근에는 수전해로부터 생산한 수소를 이용해 저온·저압에서 암모니아를 합성하는 친환경 공정에 관한 관심이 커지고 있다.

우리 대학 생명화학공학과 최민기, 화학과 김형준 교수 공동연구팀이 알칼리/알칼리 토금속 조촉매의 작동 기작 규명을 통해 저온·저압 조건에서도 높은 암모니아 합성 활성을 갖는 고성능 촉매를 개발했다고 7일 밝혔다.

암모니아의 저온·저압 합성에서는 주로 활성이 우수한 루테늄 촉매가 사용됐지만, 일반적인 루테늄 촉매의 경우 수소 피독 현상으로 질소 활성화가 억제되면서 활성 저하가 발생하는 문제가 있다. 이를 해결하기 위해 기존 연구들에서는 산화바륨, 산화세슘 등의 알칼리/알칼리 토금속 조촉매를 도입해 활성을 높이고자 하였으나, 조촉매의 작용 원리에 대한 이해가 매우 제한적이었으며 조촉매-촉매 계면 구조를 정확히 분석한 사례가 없어 고성능 촉매를 설계하는 데 한계가 있었다.

본 연구진은 수소 분자가 루테늄 촉매 입자 위에서 흡착과 동시에 분해되면, 이때 발생한 수소 원자가 산화바륨과 루테늄 계면에서 다시 양성자(H+)와 전자(e-)로 분해됨을 확인하였다. 이때 생성된 전자는 루테늄 촉매 입자에 축적되어 전자 밀도를 크게 높인다. 이렇게 전자가 풍부해진 루테늄 입자는 암모니아 합성과정에서 가장 어려운 단계인 질소 분자의 분해를 가속할 수 있어, 기존의 촉매에 비해 저온·저압 조건에서도 암모니아 생산 속도를 비약적으로 증진시킬 수 있음을 확인했다.

조촉매의 작동 기작 규명에 더해 연구팀은 산화바륨 조촉매-루테늄 촉매 계면 형성이 극대화된 촉매를 새롭게 설계했다. 새로운 촉매는 앞서 제시한 메커니즘을 바탕으로 기존 촉매들보다 최고 수준의 암모니아 합성 활성을 보였고, 100시간 동안 성능 저하 없이 안정적인 암모니아 생산이 가능했다. 또한 본 촉매는 경제적인 촉매 전구체를 사용하면서도 단순한 공정을 통해 합성됐기 때문에 상용화의 가능성이 클 것으로 기대된다.

최민기 교수는 “알칼리/알칼리 토금속 조촉매의 작동 메커니즘은 세계적으로 보고된 바가 없던 새로운 개념이라는 점에서 학문적 의미가 크다”며, “알칼리/알칼리 토금속 조촉매-금속 촉매 계면 조절을 통한 고성능 저온·저압 암모니아 합성 촉매 개발은 암모니아 생산의 경제성을 크게 증진하는데 기여할 뿐 아니라 환경문제 및 에너지 부족 문제에 적극적으로 대응할 수 있을 것”이라고 말했다.

한편, 한국에너지기술연구원과 한국연구재단 중견연구자 지원사업의 지원을 받아 수행된 이번 연구는 KAIST 생명화학공학과 백예준 박사과정 학생, 화학과 권민재 학사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여했으며, 연구 결과는 국제학술지 ‘미국화학회지(Journal of the American Chemical Society)’에 지난 5월 15일 字 온라인판에 게재됐다.

암모니아 합성 친환경 공정 촉매 개발

암모니아는 최근 높은 수소 저장 용량과 운송의 편의성으로 수소경제를 위한 새로운 수소 운반체로도 큰 주목을 받고 있다. 그런데 기존 암모니아를 생산 공정은 화석 연료로부터 생산한 수소와 공기에 존재하는 질소를 분리해 고온·고압 조건에서 반응을 진행하기 때문에 많은 이산화탄소 방출과 에너지 소모가 발생한다. 이에 대안으로 최근에는 수전해로부터 생산한 수소를 이용해 저온·저압에서 암모니아를 합성하는 친환경 공정에 관한 관심이 커지고 있다.

우리 대학 생명화학공학과 최민기, 화학과 김형준 교수 공동연구팀이 알칼리/알칼리 토금속 조촉매의 작동 기작 규명을 통해 저온·저압 조건에서도 높은 암모니아 합성 활성을 갖는 고성능 촉매를 개발했다고 7일 밝혔다.

암모니아의 저온·저압 합성에서는 주로 활성이 우수한 루테늄 촉매가 사용됐지만, 일반적인 루테늄 촉매의 경우 수소 피독 현상으로 질소 활성화가 억제되면서 활성 저하가 발생하는 문제가 있다. 이를 해결하기 위해 기존 연구들에서는 산화바륨, 산화세슘 등의 알칼리/알칼리 토금속 조촉매를 도입해 활성을 높이고자 하였으나, 조촉매의 작용 원리에 대한 이해가 매우 제한적이었으며 조촉매-촉매 계면 구조를 정확히 분석한 사례가 없어 고성능 촉매를 설계하는 데 한계가 있었다.

본 연구진은 수소 분자가 루테늄 촉매 입자 위에서 흡착과 동시에 분해되면, 이때 발생한 수소 원자가 산화바륨과 루테늄 계면에서 다시 양성자(H+)와 전자(e-)로 분해됨을 확인하였다. 이때 생성된 전자는 루테늄 촉매 입자에 축적되어 전자 밀도를 크게 높인다. 이렇게 전자가 풍부해진 루테늄 입자는 암모니아 합성과정에서 가장 어려운 단계인 질소 분자의 분해를 가속할 수 있어, 기존의 촉매에 비해 저온·저압 조건에서도 암모니아 생산 속도를 비약적으로 증진시킬 수 있음을 확인했다.

조촉매의 작동 기작 규명에 더해 연구팀은 산화바륨 조촉매-루테늄 촉매 계면 형성이 극대화된 촉매를 새롭게 설계했다. 새로운 촉매는 앞서 제시한 메커니즘을 바탕으로 기존 촉매들보다 최고 수준의 암모니아 합성 활성을 보였고, 100시간 동안 성능 저하 없이 안정적인 암모니아 생산이 가능했다. 또한 본 촉매는 경제적인 촉매 전구체를 사용하면서도 단순한 공정을 통해 합성됐기 때문에 상용화의 가능성이 클 것으로 기대된다.

최민기 교수는 “알칼리/알칼리 토금속 조촉매의 작동 메커니즘은 세계적으로 보고된 바가 없던 새로운 개념이라는 점에서 학문적 의미가 크다”며, “알칼리/알칼리 토금속 조촉매-금속 촉매 계면 조절을 통한 고성능 저온·저압 암모니아 합성 촉매 개발은 암모니아 생산의 경제성을 크게 증진하는데 기여할 뿐 아니라 환경문제 및 에너지 부족 문제에 적극적으로 대응할 수 있을 것”이라고 말했다.

한편, 한국에너지기술연구원과 한국연구재단 중견연구자 지원사업의 지원을 받아 수행된 이번 연구는 KAIST 생명화학공학과 백예준 박사과정 학생, 화학과 권민재 학사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여했으며, 연구 결과는 국제학술지 ‘미국화학회지(Journal of the American Chemical Society)’에 지난 5월 15일 字 온라인판에 게재됐다.

2023.06.07

조회수 9981

-

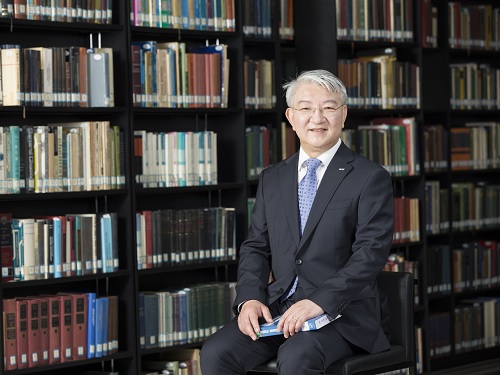

이상엽 특훈교수, 노보자임 화학 및 바이오공학분야 세계적 리더상 수상

우리 대학 이상엽 특훈교수(연구부총장)가 세계적인 생명공학 회사인 노보자임(Novozymes) 社의 2023년 화학 및 바이오화학공학 연구의 세계적 선도 공로 노보자임 상(Novozymes Award on Excellence in Chemical and Biochemical Engineering)을 수상했다고 5일 밝혔다.

세계적인 생명공학 회사인 노보자임은 덴마크 공과대학(Technical University of Denmark, DTU)과 함께 시스템 대사공학의 창시자이자 세계적 권위자인 KAIST 이상엽 특훈교수에게 2023년 6월 2일 덴마크 공과대학에서 열린 시상식에서 상패 및 상금을 수여했다.

이상엽 특훈교수는 바이오 화학공학 분야에서 세계적 선두주자다. 그는 업스트림(upstream)과 다운스트림(downstream)을 통합·최적화하는 것을 목적으로, 합성생물학, 대사공학, 시스템 생물학 등을 통합한 ‘시스템 대사공학(systems metabolic engineering)’이라는 개념을 확립해, 해당 분야를 개척하고 보급하는 데 크게 기여했다. 미생물의 시스템 대사공학을 통해 바이오 가솔린 및 디젤, 플라스틱 단량체, 거미줄, 유기산, 알코올 및 생분해성 고분자 등을 포함한 다양한 유용 화학물질을 미생물로부터 생산하는 기술을 개발해 석유화학공정을 대체할 수 있는 친환경 바이오공정을 개발했다. 또한 그는 기술 자문, 산학협력 프로젝트 및 기술이전 등을 통해 산업계와도 긴밀하게 협력하고 있으며, 800여 개 이상의 특허의 발명자로 등록돼 있다.

바이오이노베이션 연구소(BioInnovation Institute)의 CEO이자 수상위원회 위원장인 옌스 닐슨(Jens Nielsen) 교수는 "이상엽 교수는 박테리아 대사공학 분야의 등대와도 같으며, 그의 연구들은 혁신 및 개념 증명(proof of concept)을 토대로 산업바이오를 위한 고효율 생물공정을 개발·제공하는 것에 끊임없는 기여를 해 왔다"라고 설명했다.

노보자임(Novozymes)의 CSO(Chief Science Officer) 겸 R&D 부사장인 클로스 크론 풀셍(Claus Crone Fuglsang)은 "노보자임은 이 상을 통해 해당 분야를 이끄는 리더들의 공헌을 기리는 것을 기쁘게 생각하며, 특히 이번에는 친환경 세계 경제로의 전환에 대한 이상엽 교수의 큰 공헌을 기릴 수 있게 된 것을 자랑스럽게 생각한다" 라 말했다.

이에 덴마크 공과대학 바이오엔지니어링 학과장이자 수상위원회 위원 및 시상식의 사회자인 비야케 바크 크리스텐센(Bjarke Bak Christensen)은 "이 시상식은 이상엽 교수를 만날 수 있는 절호의 기회이며, 이상엽 교수의 업적은 이 분야의 많은 사람에게 영감을 주고 있다"며, "발효 기반 제조에 대한 주제를 다룰 본 심포지엄에서 이상엽 교수의 통찰력이 널리 공유되기를 기대한다"라고 소감을 밝혔다.

수상자인 이상엽 특훈교수는 “바이오 기반 제조 및 바이오화학 분야에서 세계적으로 권위있는 노보자임 상을 수상하게 되어 영광으로 생각하며, 그간 훌륭한 제자들과 개발한 다양한 기술들이 지속가능한 화학산업 구축에 도움이 되도록 노력하겠다.”고 밝혔다.

한편, 시상식은 2023년 6월 2일 덴마크 공과대학에서 개최되었고, 해당 심포지엄은 생중계됐다. (https://dtu.events/fbmsymposium2023/conference)

이상엽 특훈교수, 노보자임 화학 및 바이오공학분야 세계적 리더상 수상

우리 대학 이상엽 특훈교수(연구부총장)가 세계적인 생명공학 회사인 노보자임(Novozymes) 社의 2023년 화학 및 바이오화학공학 연구의 세계적 선도 공로 노보자임 상(Novozymes Award on Excellence in Chemical and Biochemical Engineering)을 수상했다고 5일 밝혔다.

세계적인 생명공학 회사인 노보자임은 덴마크 공과대학(Technical University of Denmark, DTU)과 함께 시스템 대사공학의 창시자이자 세계적 권위자인 KAIST 이상엽 특훈교수에게 2023년 6월 2일 덴마크 공과대학에서 열린 시상식에서 상패 및 상금을 수여했다.

이상엽 특훈교수는 바이오 화학공학 분야에서 세계적 선두주자다. 그는 업스트림(upstream)과 다운스트림(downstream)을 통합·최적화하는 것을 목적으로, 합성생물학, 대사공학, 시스템 생물학 등을 통합한 ‘시스템 대사공학(systems metabolic engineering)’이라는 개념을 확립해, 해당 분야를 개척하고 보급하는 데 크게 기여했다. 미생물의 시스템 대사공학을 통해 바이오 가솔린 및 디젤, 플라스틱 단량체, 거미줄, 유기산, 알코올 및 생분해성 고분자 등을 포함한 다양한 유용 화학물질을 미생물로부터 생산하는 기술을 개발해 석유화학공정을 대체할 수 있는 친환경 바이오공정을 개발했다. 또한 그는 기술 자문, 산학협력 프로젝트 및 기술이전 등을 통해 산업계와도 긴밀하게 협력하고 있으며, 800여 개 이상의 특허의 발명자로 등록돼 있다.

바이오이노베이션 연구소(BioInnovation Institute)의 CEO이자 수상위원회 위원장인 옌스 닐슨(Jens Nielsen) 교수는 "이상엽 교수는 박테리아 대사공학 분야의 등대와도 같으며, 그의 연구들은 혁신 및 개념 증명(proof of concept)을 토대로 산업바이오를 위한 고효율 생물공정을 개발·제공하는 것에 끊임없는 기여를 해 왔다"라고 설명했다.

노보자임(Novozymes)의 CSO(Chief Science Officer) 겸 R&D 부사장인 클로스 크론 풀셍(Claus Crone Fuglsang)은 "노보자임은 이 상을 통해 해당 분야를 이끄는 리더들의 공헌을 기리는 것을 기쁘게 생각하며, 특히 이번에는 친환경 세계 경제로의 전환에 대한 이상엽 교수의 큰 공헌을 기릴 수 있게 된 것을 자랑스럽게 생각한다" 라 말했다.

이에 덴마크 공과대학 바이오엔지니어링 학과장이자 수상위원회 위원 및 시상식의 사회자인 비야케 바크 크리스텐센(Bjarke Bak Christensen)은 "이 시상식은 이상엽 교수를 만날 수 있는 절호의 기회이며, 이상엽 교수의 업적은 이 분야의 많은 사람에게 영감을 주고 있다"며, "발효 기반 제조에 대한 주제를 다룰 본 심포지엄에서 이상엽 교수의 통찰력이 널리 공유되기를 기대한다"라고 소감을 밝혔다.

수상자인 이상엽 특훈교수는 “바이오 기반 제조 및 바이오화학 분야에서 세계적으로 권위있는 노보자임 상을 수상하게 되어 영광으로 생각하며, 그간 훌륭한 제자들과 개발한 다양한 기술들이 지속가능한 화학산업 구축에 도움이 되도록 노력하겠다.”고 밝혔다.

한편, 시상식은 2023년 6월 2일 덴마크 공과대학에서 개최되었고, 해당 심포지엄은 생중계됐다. (https://dtu.events/fbmsymposium2023/conference)

2023.06.05

조회수 5679

-

이산화탄소에서 바이오 플라스틱 20배 이상 뽑아내다

전 세계적으로 기후변화 문제가 심각해짐에 따라 이를 기후 위기로 인식하고 이에 대응하는 적극적인 관심과 노력이 요구되고 있다. 그중 이산화탄소를 활용해 재자원화하는 여러 방법 중에서 전기화학적 이산화탄소 전환 기술은 전기에너지를 이용해 이산화탄소를 유용한 화학물질로 전환할 수 있는 기술이다. 이는 설비 운용이 용이하고, 태양 전지나 풍력에 의해 생산된 재생 가능한 전기에너지를 이용할 수 있으므로 온실가스 감축 및 탄소 중립 달성에 기여하는 친환경 기술로 많은 관심을 받고 있다.

우리 대학 생명화학공학과 이현주 교수와 이상엽 특훈교수 공동연구팀이 전기화학적 이산화탄소 전환과 미생물 기반의 바이오 전환을 연계한 하이브리드 시스템을 개발해 이산화탄소로부터 높은 효율로 바이오 플라스틱을 생산하는 기술 개발에 성공했다고 30일 밝혔다. 유사한 시스템 대비 20배 이상의 세계 최고 생산성을 보여준 해당 연구 결과는 국제 학술지인 ‘미국국립과학원회보(PNAS)'에 3월 27일 字 온라인 게재됐다.

※ 논문명 : Biohybrid CO2 electrolysis for the direct synthesis of polyesters from CO2

※ 저자 정보 : 이현주 (한국과학기술원, 교신저자), 이상엽(한국과학기술원, 교신저자), 임진규(한국과학기술원, 현 소속 기관 Stanford Linear Accelerator Center, 공동 제1저자), 최소영(한국과학기술원, 공동 제1저자), 이재원(한국과학기술원, 공동 제1저자) - 총 5명

이산화탄소의 효율적인 전환을 위해 고효율 전극 촉매 및 시스템 개발이 활발히 진행되고 있는데, 전환생성물로는 주로 탄소 1~3개의 화합물만이 제한적으로 생산되고 있다. 일산화탄소, 포름산, 에틸렌과 같은 탄소 1개의 화합물이 비교적 높은 효율로 생산되며, 이 밖에 에탄올, 아세트산, 프로판올과 같은 여러 개 탄소의 액상 화합물도 만들어질 수 있으나 이는 더 많은 전자를 필요로 하는 화학반응 특성상 전환 효율 및 생성물 선택성이 크게 낮다는 한계점이 있다.

이에 우리 대학 생명화학공학과 이현주 교수와 이상엽 특훈교수 공동연구팀은 전기화학적 이산화탄소 전환 기술과 미생물을 이용한 바이오 전환 기술을 연계해 이산화탄소로부터 바이오 플라스틱을 생산하는 기술을 개발했다. 이 전기화학-바이오 하이브리드 시스템은 전기화학 전환반응이 일어나는 전해조와 미생물 배양이 이루어지는 발효조가 연결된 형태로, 전해조에서 이산화탄소가 포름산으로 전환되면, 이 포름산을 발효조에 공급해 커프리아비더스 네케이터(Cupriavidus necator)라는 미생물이 탄소원으로 섭취해 미생물 유래 바이오 플라스틱인 폴리하이드록시알카노에이트(polyhydroxyalkanoate, PHA)를 생산한다.

기존 이러한 하이브리드 콘셉트의 연구 결과에 따르면, 전기화학 반응의 낮은 효율 및 미생물 배양 조건과의 차이 등의 문제로 생산성이 매우 낮거나 비연속적 공정에 그친다는 단점이 있었다.

이를 극복하기 위해 공동연구팀은 기체 상태의 이산화탄소를 이용한 기체 확산 전극(gas diffusion electrode)으로 포름산을 만들었다. 그리고 미생물의 생장을 저해하지 않으면서도 전기화학 반응이 충분히 잘 일어나도록 하는 전해액이자 동시에 미생물 배양 배지로 이용할 수 있는 ‘생리적 호환 가능한 양극 전해액(physiologically compatible catholyte)’을 개발하여 별도의 분리 및 정제과정 없이 바로 미생물에게 공급하도록 했다. 이를 통해 이산화탄소로부터 만들어진 포름산을 포함하고 있는 전해액이 발효조로 들어가 미생물 배양에 쓰이고, 전해조로 들어가 순환되도록 하여 전해액과 남은 포름산의 활용을 극대화했다. 또한, 이 과정에서 필터를 설치해 전극 반응에 영향을 줄 수 있는 미생물이 걸러진 전해액만이 전해조로 공급되고 미생물은 발효조 안에만 존재하도록 하는 두 시스템이 잘 연계되면서도 효율적으로 작동되도록 설계했다.

개발한 하이브리드 시스템을 통해 이산화탄소로부터 세포 건조 중량의 83%에 달하는 높은 함량의 바이오 플라스틱(PHB)를 생산했으며, 이는 4 cm2 전극에서 1.38g의 PHB를 생산한 결과로 세계 최초 그램(g) 수준의 생산이며 기존 연구 대비 20배 이상의 생산성이다. 또한 해당 하이브리드 시스템은 연속 배양(continuous culture)의 가능성을 보여줌으로써 추후 다양한 산업공정으로의 응용 또한 기대된다.

교신저자인 이현주 교수와 이상엽 특훈교수는 “이번 연구 결과는 바이오 플라스틱뿐만 아니라 다양한 화학물질 생산에 응용될 수 있는 기술로서 앞으로 탄소 중립을 위한 핵심 기술로 많은 활용이 기대된다”라고 밝혔다.

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 이산화탄소 저감 촉매 및 에너지 소자 기술 개발 과제, 불균일계 원자 촉매 제어 과제와 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발 과제의 지원을 받아 수행됐다.

이산화탄소에서 바이오 플라스틱 20배 이상 뽑아내다

전 세계적으로 기후변화 문제가 심각해짐에 따라 이를 기후 위기로 인식하고 이에 대응하는 적극적인 관심과 노력이 요구되고 있다. 그중 이산화탄소를 활용해 재자원화하는 여러 방법 중에서 전기화학적 이산화탄소 전환 기술은 전기에너지를 이용해 이산화탄소를 유용한 화학물질로 전환할 수 있는 기술이다. 이는 설비 운용이 용이하고, 태양 전지나 풍력에 의해 생산된 재생 가능한 전기에너지를 이용할 수 있으므로 온실가스 감축 및 탄소 중립 달성에 기여하는 친환경 기술로 많은 관심을 받고 있다.

우리 대학 생명화학공학과 이현주 교수와 이상엽 특훈교수 공동연구팀이 전기화학적 이산화탄소 전환과 미생물 기반의 바이오 전환을 연계한 하이브리드 시스템을 개발해 이산화탄소로부터 높은 효율로 바이오 플라스틱을 생산하는 기술 개발에 성공했다고 30일 밝혔다. 유사한 시스템 대비 20배 이상의 세계 최고 생산성을 보여준 해당 연구 결과는 국제 학술지인 ‘미국국립과학원회보(PNAS)'에 3월 27일 字 온라인 게재됐다.

※ 논문명 : Biohybrid CO2 electrolysis for the direct synthesis of polyesters from CO2

※ 저자 정보 : 이현주 (한국과학기술원, 교신저자), 이상엽(한국과학기술원, 교신저자), 임진규(한국과학기술원, 현 소속 기관 Stanford Linear Accelerator Center, 공동 제1저자), 최소영(한국과학기술원, 공동 제1저자), 이재원(한국과학기술원, 공동 제1저자) - 총 5명

이산화탄소의 효율적인 전환을 위해 고효율 전극 촉매 및 시스템 개발이 활발히 진행되고 있는데, 전환생성물로는 주로 탄소 1~3개의 화합물만이 제한적으로 생산되고 있다. 일산화탄소, 포름산, 에틸렌과 같은 탄소 1개의 화합물이 비교적 높은 효율로 생산되며, 이 밖에 에탄올, 아세트산, 프로판올과 같은 여러 개 탄소의 액상 화합물도 만들어질 수 있으나 이는 더 많은 전자를 필요로 하는 화학반응 특성상 전환 효율 및 생성물 선택성이 크게 낮다는 한계점이 있다.

이에 우리 대학 생명화학공학과 이현주 교수와 이상엽 특훈교수 공동연구팀은 전기화학적 이산화탄소 전환 기술과 미생물을 이용한 바이오 전환 기술을 연계해 이산화탄소로부터 바이오 플라스틱을 생산하는 기술을 개발했다. 이 전기화학-바이오 하이브리드 시스템은 전기화학 전환반응이 일어나는 전해조와 미생물 배양이 이루어지는 발효조가 연결된 형태로, 전해조에서 이산화탄소가 포름산으로 전환되면, 이 포름산을 발효조에 공급해 커프리아비더스 네케이터(Cupriavidus necator)라는 미생물이 탄소원으로 섭취해 미생물 유래 바이오 플라스틱인 폴리하이드록시알카노에이트(polyhydroxyalkanoate, PHA)를 생산한다.

기존 이러한 하이브리드 콘셉트의 연구 결과에 따르면, 전기화학 반응의 낮은 효율 및 미생물 배양 조건과의 차이 등의 문제로 생산성이 매우 낮거나 비연속적 공정에 그친다는 단점이 있었다.

이를 극복하기 위해 공동연구팀은 기체 상태의 이산화탄소를 이용한 기체 확산 전극(gas diffusion electrode)으로 포름산을 만들었다. 그리고 미생물의 생장을 저해하지 않으면서도 전기화학 반응이 충분히 잘 일어나도록 하는 전해액이자 동시에 미생물 배양 배지로 이용할 수 있는 ‘생리적 호환 가능한 양극 전해액(physiologically compatible catholyte)’을 개발하여 별도의 분리 및 정제과정 없이 바로 미생물에게 공급하도록 했다. 이를 통해 이산화탄소로부터 만들어진 포름산을 포함하고 있는 전해액이 발효조로 들어가 미생물 배양에 쓰이고, 전해조로 들어가 순환되도록 하여 전해액과 남은 포름산의 활용을 극대화했다. 또한, 이 과정에서 필터를 설치해 전극 반응에 영향을 줄 수 있는 미생물이 걸러진 전해액만이 전해조로 공급되고 미생물은 발효조 안에만 존재하도록 하는 두 시스템이 잘 연계되면서도 효율적으로 작동되도록 설계했다.

개발한 하이브리드 시스템을 통해 이산화탄소로부터 세포 건조 중량의 83%에 달하는 높은 함량의 바이오 플라스틱(PHB)를 생산했으며, 이는 4 cm2 전극에서 1.38g의 PHB를 생산한 결과로 세계 최초 그램(g) 수준의 생산이며 기존 연구 대비 20배 이상의 생산성이다. 또한 해당 하이브리드 시스템은 연속 배양(continuous culture)의 가능성을 보여줌으로써 추후 다양한 산업공정으로의 응용 또한 기대된다.

교신저자인 이현주 교수와 이상엽 특훈교수는 “이번 연구 결과는 바이오 플라스틱뿐만 아니라 다양한 화학물질 생산에 응용될 수 있는 기술로서 앞으로 탄소 중립을 위한 핵심 기술로 많은 활용이 기대된다”라고 밝혔다.

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 이산화탄소 저감 촉매 및 에너지 소자 기술 개발 과제, 불균일계 원자 촉매 제어 과제와 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발 과제의 지원을 받아 수행됐다.

2023.03.30

조회수 12265

-

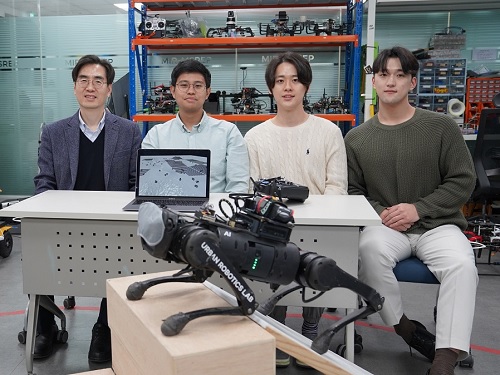

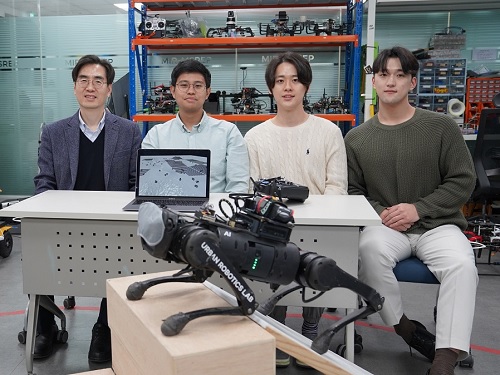

드림워커, 안 보고도 계단을 성큼성큼 걷다

연기가 자욱해 앞이 안보이는 재난 상황에서 별도의 시각이나 촉각 센서의 도움 없이 계단을 오르내리고 나무뿌리와 같은 울퉁불퉁한 환경 등에서 넘어지지 않고 움직이는 사족보행 로봇 기술이 국내 연구진에 의해 개발됐다.

우리 대학 전기및전자공학부 명현 교수 연구팀(미래도시 로봇연구실)이 다양한 비정형 환경에서도 강인한 `블라인드 보행(blind locomotion)'을 가능케 하는 보행 로봇 제어 기술을 개발했다고 29일 밝혔다.

연구팀은 사람이 수면 중 깨어서 깜깜한 상태에서 화장실을 갈 때 시각적인 도움이 거의 없이 보행이 가능한 것처럼, 블라인드 보행이 가능하다고 해서 붙여진 ‘드림워크(DreamWaQ)’기술을 개발하였고 이 기술이 적용된 로봇을 ‘드림워커(DreamWaQer)’라고 명명했다. 즉 이 기술을 탑재하면 다양한 형태의 사족보행 로봇 드림워커를 만들어낼 수 있게 되는 것이다.

기존 보행 로봇 제어기는 기구학 또는 동역학 모델을 기반으로 한다. 이를 모델 기반 제어 방식이라고 표현하는데, 특히 야지와 같은 비정형 환경에서 안정적인 보행을 하기 위해서는 모델의 특징 정보를 더욱 빠르게 얻을 수 있어야 한다. 그러나 이는 주변 환경의 인지 능력에 많이 의존하는 모습을 보여 왔다.

이에 비해, 명현 교수 연구팀이 개발한 인공지능 학습 방법 중 하나인 심층 강화학습 기반의 제어기는 시뮬레이터로부터 얻어진 다양한 환경의 데이터를 통해 보행 로봇의 각 모터에 적절한 제어 명령을 빠르게 계산해 줄 수 있다. 시뮬레이션에서 학습된 제어기가 실제 로봇에서 잘 작동하려면 별도의 튜닝 과정이 필요했다면, 연구팀이 개발한 제어기는 별도의 튜닝을 요구하지 않는다는 장점도 있어 다양한 보행 로봇에 쉽게 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

연구팀이 개발한 제어기인 드림워크는 크게 지면과 로봇의 정보를 추정하는 상황(context) 추정 네트워크와 제어 명령을 산출하는 정책(policy) 네트워크로 구성된다. 상황추정 네트워크는 관성 정보와 관절 정보들을 통해 암시적으로 지면의 정보를, 명시적으로 로봇의 상태를 추정한다. 이 정보는 정책 네트워크에 입력돼 최적의 제어 명령을 산출하는 데 사용된다. 두 네트워크는 시뮬레이션에서 함께 학습된다.

상황추정 네트워크는 지도학습을 통해 학습되는 반면, 정책 네트워크는 심층 강화학습 방법론인 행동자-비평자(actor-critic) 방식을 통해 학습된다. 행동자 네트워크는 주변 지형 정보를 오직 암시적으로 추정할 수 있다. 시뮬레이션에서는 주변 지형 정보를 알 수 있는데, 지형 정보를 알고 있는 비평자 네트워크가 행동자 네트워크의 정책을 평가한다.

이 모든 학습 과정에는 단 1시간 정도만 소요되며, 실제 로봇에는 학습된 행동자 네트워크만 탑재된다. 주변 지형을 보지 않고도, 오직 로봇 내부의 관성 센서(IMU)와 관절 각도의 측정치를 활용해 시뮬레이션에서 학습한 다양한 환경 중 어느 환경과 유사한지 상상하는 과정을 거친다. 갑자기 계단과 같은 단차를 맞이하는 경우, 발이 단차에 닿기 전까지는 알 수 없지만 발이 닿는 순간 빠르게 지형 정보를 상상한다. 그리고 이렇게 추측된 지형 정보에 알맞은 제어 명령을 각 모터에 전달해 재빠른 적응 보행이 가능하다.

드림워커(DreamWaQer) 로봇은 실험실 환경뿐 아니라, 연석과 과속방지턱이 많은 대학 캠퍼스 환경, 나무뿌리와 자갈이 많은 야지 환경 등에서 보행 시 지면으로부터 몸체까지 높이의 3분의 2 (2/3) 정도의 계단 등을 극복함으로써 강인한 성능을 입증했다. 또한 환경과 무관하게, 0.3m/s의 느린 속도부터 1.0m/s의 다소 빠른 속도까지도 안정적인 보행이 가능함을 연구팀은 확인했다.

이번 연구 결과는 이 마데 아스윈 나렌드라(I Made Aswin Nahrendra) 박사과정이 제1 저자로, 유병호 박사과정이 공동 저자로 참여했으며, 오는 5월 말 영국 런던에서 개최되는 로보틱스 분야의 세계 최고 권위 학회인 ICRA(IEEE International Conference on Robotics and Automation)에 채택되어 발표될 예정이다. (논문명: DreamWaQ: Learning Robust Quadrupedal Locomotion With Implicit Terrain Imagination via Deep Reinforcement Learning)

개발된 드림워크를 탑재한 보행 로봇 드림워커의 구동 및 보행 영상은 아래 주소에서 확인할 수 있다.

메인 영상: https://youtu.be/JC1_bnTxPiQ

쿠키 영상: https://youtu.be/mhUUZVbeDA0

한편, 이번 연구는 산업통상자원부 로봇산업핵심기술개발 사업의 지원을 받아 수행되었다. (과제명: 동적, 비정형 환경에서의 보행 로봇의 자율이동을 위한 이동지능 SW 개발 및 실현장 적용)

드림워커, 안 보고도 계단을 성큼성큼 걷다

연기가 자욱해 앞이 안보이는 재난 상황에서 별도의 시각이나 촉각 센서의 도움 없이 계단을 오르내리고 나무뿌리와 같은 울퉁불퉁한 환경 등에서 넘어지지 않고 움직이는 사족보행 로봇 기술이 국내 연구진에 의해 개발됐다.

우리 대학 전기및전자공학부 명현 교수 연구팀(미래도시 로봇연구실)이 다양한 비정형 환경에서도 강인한 `블라인드 보행(blind locomotion)'을 가능케 하는 보행 로봇 제어 기술을 개발했다고 29일 밝혔다.

연구팀은 사람이 수면 중 깨어서 깜깜한 상태에서 화장실을 갈 때 시각적인 도움이 거의 없이 보행이 가능한 것처럼, 블라인드 보행이 가능하다고 해서 붙여진 ‘드림워크(DreamWaQ)’기술을 개발하였고 이 기술이 적용된 로봇을 ‘드림워커(DreamWaQer)’라고 명명했다. 즉 이 기술을 탑재하면 다양한 형태의 사족보행 로봇 드림워커를 만들어낼 수 있게 되는 것이다.

기존 보행 로봇 제어기는 기구학 또는 동역학 모델을 기반으로 한다. 이를 모델 기반 제어 방식이라고 표현하는데, 특히 야지와 같은 비정형 환경에서 안정적인 보행을 하기 위해서는 모델의 특징 정보를 더욱 빠르게 얻을 수 있어야 한다. 그러나 이는 주변 환경의 인지 능력에 많이 의존하는 모습을 보여 왔다.

이에 비해, 명현 교수 연구팀이 개발한 인공지능 학습 방법 중 하나인 심층 강화학습 기반의 제어기는 시뮬레이터로부터 얻어진 다양한 환경의 데이터를 통해 보행 로봇의 각 모터에 적절한 제어 명령을 빠르게 계산해 줄 수 있다. 시뮬레이션에서 학습된 제어기가 실제 로봇에서 잘 작동하려면 별도의 튜닝 과정이 필요했다면, 연구팀이 개발한 제어기는 별도의 튜닝을 요구하지 않는다는 장점도 있어 다양한 보행 로봇에 쉽게 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

연구팀이 개발한 제어기인 드림워크는 크게 지면과 로봇의 정보를 추정하는 상황(context) 추정 네트워크와 제어 명령을 산출하는 정책(policy) 네트워크로 구성된다. 상황추정 네트워크는 관성 정보와 관절 정보들을 통해 암시적으로 지면의 정보를, 명시적으로 로봇의 상태를 추정한다. 이 정보는 정책 네트워크에 입력돼 최적의 제어 명령을 산출하는 데 사용된다. 두 네트워크는 시뮬레이션에서 함께 학습된다.

상황추정 네트워크는 지도학습을 통해 학습되는 반면, 정책 네트워크는 심층 강화학습 방법론인 행동자-비평자(actor-critic) 방식을 통해 학습된다. 행동자 네트워크는 주변 지형 정보를 오직 암시적으로 추정할 수 있다. 시뮬레이션에서는 주변 지형 정보를 알 수 있는데, 지형 정보를 알고 있는 비평자 네트워크가 행동자 네트워크의 정책을 평가한다.

이 모든 학습 과정에는 단 1시간 정도만 소요되며, 실제 로봇에는 학습된 행동자 네트워크만 탑재된다. 주변 지형을 보지 않고도, 오직 로봇 내부의 관성 센서(IMU)와 관절 각도의 측정치를 활용해 시뮬레이션에서 학습한 다양한 환경 중 어느 환경과 유사한지 상상하는 과정을 거친다. 갑자기 계단과 같은 단차를 맞이하는 경우, 발이 단차에 닿기 전까지는 알 수 없지만 발이 닿는 순간 빠르게 지형 정보를 상상한다. 그리고 이렇게 추측된 지형 정보에 알맞은 제어 명령을 각 모터에 전달해 재빠른 적응 보행이 가능하다.

드림워커(DreamWaQer) 로봇은 실험실 환경뿐 아니라, 연석과 과속방지턱이 많은 대학 캠퍼스 환경, 나무뿌리와 자갈이 많은 야지 환경 등에서 보행 시 지면으로부터 몸체까지 높이의 3분의 2 (2/3) 정도의 계단 등을 극복함으로써 강인한 성능을 입증했다. 또한 환경과 무관하게, 0.3m/s의 느린 속도부터 1.0m/s의 다소 빠른 속도까지도 안정적인 보행이 가능함을 연구팀은 확인했다.

이번 연구 결과는 이 마데 아스윈 나렌드라(I Made Aswin Nahrendra) 박사과정이 제1 저자로, 유병호 박사과정이 공동 저자로 참여했으며, 오는 5월 말 영국 런던에서 개최되는 로보틱스 분야의 세계 최고 권위 학회인 ICRA(IEEE International Conference on Robotics and Automation)에 채택되어 발표될 예정이다. (논문명: DreamWaQ: Learning Robust Quadrupedal Locomotion With Implicit Terrain Imagination via Deep Reinforcement Learning)

개발된 드림워크를 탑재한 보행 로봇 드림워커의 구동 및 보행 영상은 아래 주소에서 확인할 수 있다.

메인 영상: https://youtu.be/JC1_bnTxPiQ

쿠키 영상: https://youtu.be/mhUUZVbeDA0

한편, 이번 연구는 산업통상자원부 로봇산업핵심기술개발 사업의 지원을 받아 수행되었다. (과제명: 동적, 비정형 환경에서의 보행 로봇의 자율이동을 위한 이동지능 SW 개발 및 실현장 적용)

2023.03.29

조회수 11248

-

생명화학공학과 이재우 교수, 미국화학공학회 석학회원(AIChE Fellow) 선임

우리 대학 생명화학공학과 이재우 교수가 미국화학공학회 (AIChE) 2023년 석학회원 (Fellow)으로 선임됐다고 10일 밝혔다.

미국화학공학회(AIChE)는 세계 최고 권위의 화학 및 생물공학, 소재, 공정, 환경, 에너지 분야 학회다. 110여 개국에서 6만 명에 이르는 회원을 보유하고 있다. 이중 석학회원(Fellow)은 대부분이 미국의 저명한 학자들과 소수의 외국기관 회원으로 구성되며 탁월한 개인 연구업적 및 봉사 실적, 전문 분야 총괄 경력 등 4개 이상의 평가 기준 심사를 거쳐 선정한다.

우리 대학 생명화학공학과 소속으로 2012년 이상엽 연구부총장이, 2013년 이재형 겸직교수(現 USC 석좌교수)가 AIChE 석학회원으로 선임된 후 10년 만에 이재우 교수가 2023년 AIChE 석학회원으로 선임됐다. 따라서 현재 국내에 AIChE 석학회원으로는 3명의 KAIST 교수들이 선임되어 있다.

이재우 교수는 최근 1기압 이하의 이산화탄소가 포함된 배출가스를 부가가치 높은 탄소 재료로 전환하는 공정기술과 케미컬 루핑 공정을 통한 이산화탄소 활용 및 수소생산기술, 반응/분리 공정 직접화 기술들을 개발한 공로를 인정받아 석학회원으로 선정됐다.

이 교수는 서울대학교 화학공학과에서 학사/석사학위를 마치고, 쌍용정유(現 에스오일)에서 공정 디자인 연구자로 다양한 현장경험을 거친 후 미국 카네기 멜론(Carnegie Mellon) 대학 화학공학과에서 박사를 취득했다. 그 이후 독일 아헨공대에서 알렉산더 본 홈볼트 리서치 펠로우(Alexander von Humboldt Research Fellow)로 연구를 수행한 후 뉴욕시립대학(CCNY, CUNY)에 2001년에 조교수로 부임해 2010년 정교수로 승진했고 2012년부터 KAIST 생명화학공학과 교수로 부임해 후학들을 지도하며 탄소중립 및 에너지 시스템에 관련된 연구를 지속해오고 있다.

주요 수상으로는 ‘석명우수화공인상’(2016년)과 공학한림원 ‘2025년 미래 100대 기술’선정(2017년), 과학기술정보통신부 국가연구개발 우수성과 100선(2018년), ‘이수영 교수학습혁신 우수상’(2019년), 리서치 임팩트 어워드(Research Impact Award) (2022년), 그 외 기술혁신상 및 KAIST 공로상 등을 다수 수상한 바 있다.

현재는 기후변화에 대처하는 중요한 탄소중립 연구로 기초적인 원천기술 개발을 목적으로 한 분산형저탄소수소생산 선도연구센터(2022 과기정통부 ERC 선정)와 산업체 응용 부분에 관련된 기술을 개발하는 롯데케미칼-KAIST 탄소중립연구센터 소장으로 핵심 관련분야 연구를 이끌고 있다.

이재우 교수는 이산화탄소 및 다양한 온실가스를 유용한 화학제품으로 전환하는 공정기술에 관련된 연구를 수행할 예정이며, 이와 함께 저탄소 에너지 생산/공급하는 에너지 시스템 개발 및 에너지 소비와 공정 장치의 수를 대폭 줄일 수 있는 공정 집적화 연구를 수행해 지속가능한 산업 및 사회구현에 이바지할 계획이다.

생명화학공학과 이재우 교수, 미국화학공학회 석학회원(AIChE Fellow) 선임

우리 대학 생명화학공학과 이재우 교수가 미국화학공학회 (AIChE) 2023년 석학회원 (Fellow)으로 선임됐다고 10일 밝혔다.

미국화학공학회(AIChE)는 세계 최고 권위의 화학 및 생물공학, 소재, 공정, 환경, 에너지 분야 학회다. 110여 개국에서 6만 명에 이르는 회원을 보유하고 있다. 이중 석학회원(Fellow)은 대부분이 미국의 저명한 학자들과 소수의 외국기관 회원으로 구성되며 탁월한 개인 연구업적 및 봉사 실적, 전문 분야 총괄 경력 등 4개 이상의 평가 기준 심사를 거쳐 선정한다.

우리 대학 생명화학공학과 소속으로 2012년 이상엽 연구부총장이, 2013년 이재형 겸직교수(現 USC 석좌교수)가 AIChE 석학회원으로 선임된 후 10년 만에 이재우 교수가 2023년 AIChE 석학회원으로 선임됐다. 따라서 현재 국내에 AIChE 석학회원으로는 3명의 KAIST 교수들이 선임되어 있다.

이재우 교수는 최근 1기압 이하의 이산화탄소가 포함된 배출가스를 부가가치 높은 탄소 재료로 전환하는 공정기술과 케미컬 루핑 공정을 통한 이산화탄소 활용 및 수소생산기술, 반응/분리 공정 직접화 기술들을 개발한 공로를 인정받아 석학회원으로 선정됐다.

이 교수는 서울대학교 화학공학과에서 학사/석사학위를 마치고, 쌍용정유(現 에스오일)에서 공정 디자인 연구자로 다양한 현장경험을 거친 후 미국 카네기 멜론(Carnegie Mellon) 대학 화학공학과에서 박사를 취득했다. 그 이후 독일 아헨공대에서 알렉산더 본 홈볼트 리서치 펠로우(Alexander von Humboldt Research Fellow)로 연구를 수행한 후 뉴욕시립대학(CCNY, CUNY)에 2001년에 조교수로 부임해 2010년 정교수로 승진했고 2012년부터 KAIST 생명화학공학과 교수로 부임해 후학들을 지도하며 탄소중립 및 에너지 시스템에 관련된 연구를 지속해오고 있다.

주요 수상으로는 ‘석명우수화공인상’(2016년)과 공학한림원 ‘2025년 미래 100대 기술’선정(2017년), 과학기술정보통신부 국가연구개발 우수성과 100선(2018년), ‘이수영 교수학습혁신 우수상’(2019년), 리서치 임팩트 어워드(Research Impact Award) (2022년), 그 외 기술혁신상 및 KAIST 공로상 등을 다수 수상한 바 있다.

현재는 기후변화에 대처하는 중요한 탄소중립 연구로 기초적인 원천기술 개발을 목적으로 한 분산형저탄소수소생산 선도연구센터(2022 과기정통부 ERC 선정)와 산업체 응용 부분에 관련된 기술을 개발하는 롯데케미칼-KAIST 탄소중립연구센터 소장으로 핵심 관련분야 연구를 이끌고 있다.

이재우 교수는 이산화탄소 및 다양한 온실가스를 유용한 화학제품으로 전환하는 공정기술에 관련된 연구를 수행할 예정이며, 이와 함께 저탄소 에너지 생산/공급하는 에너지 시스템 개발 및 에너지 소비와 공정 장치의 수를 대폭 줄일 수 있는 공정 집적화 연구를 수행해 지속가능한 산업 및 사회구현에 이바지할 계획이다.

2023.03.10

조회수 8811

-

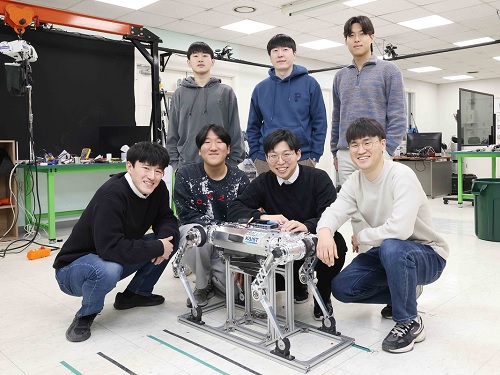

‘라이보’ 로봇, 해변을 거침없이 달리다

우리 대학 기계공학과 황보제민 교수 연구팀이 모래와 같이 변형하는 지형에서도 민첩하고 견고하게 보행할 수 있는 사족 로봇 제어기술을 개발했다고 26일 밝혔다.

황보 교수 연구팀은 모래와 같은 입상 물질로 이루어진 지반에서 로봇 보행체가 받는 힘을 모델링하고, 이를 사족 로봇에 시뮬레이션하는 기술을 개발했다. 또한, 사전 정보 없이도 다양한 지반 종류에 스스로 적응해가며 보행하기에 적합한 인공신경망 구조를 도입해 강화학습에 적용했다. 학습된 신경망 제어기는 해변 모래사장에서의 고속 이동과 에어 매트리스 위에서의 회전을 선보이는 등 변화하는 지형에서의 견고성을 입증해 사족 보행 로봇이 적용될 수 있는 영역을 넓힐 것으로 기대된다.

기계공학과 최수영 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `사이언스 로보틱스(Science Robotics)' 1월 8권 74호에 출판됐다. (논문명 : Learning quadrupedal locomotion on deformable terrain)

강화학습은 임의의 상황에서 여러 행동이 초래하는 결과들의 데이터를 수집하고 이를 사용해 임무를 수행하는 기계를 만드는 학습 방법이다. 이때 필요한 데이터의 양이 많아 실제 환경의 물리 현상을 근사하는 시뮬레이션으로 빠르게 데이터를 모으는 방법이 널리 사용되고 있다.

특히 보행 로봇 분야에서 학습 기반 제어기들은 시뮬레이션에서 수집한 데이터를 통해서 학습된 이후 실제 환경에 적용돼 다양한 지형에서 보행 제어를 성공적으로 수행해 온 바 있다.

다만 학습한 시뮬레이션 환경과 실제 마주친 환경이 다른 경우 학습 기반 제어기의 성능은 급격히 감소하기 때문에, 데이터 수집 단계에서 실제와 유사한 환경을 구현하는 것이 중요하다. 따라서, 변형하는 지형을 극복하는 학습 기반 제어기를 만들기 위해서는 시뮬레이터는 유사한 접촉 경험을 제공해야 한다.

연구팀은 기존 연구에서 밝혀진 입상 매체의 추가 질량 효과를 고려하는 지반 반력 모델을 기반으로 보행체의 운동 역학으로부터 접촉에서 발생하는 힘을 예측하는 접촉 모델을 정의했다.

나아가 시간 단계마다 하나 혹은 여러 개의 접촉에서 발생하는 힘을 풀이함으로써 효율적으로 변형하는 지형을 시뮬레이션했다.

연구팀은 또한 로봇의 센서에서 나오는 시계열 데이터를 분석하는 순환 신경망을 사용함으로써 암시적으로 지반 특성을 예측하는 인공신경망 구조를 도입했다.

학습이 완료된 제어기는 연구팀이 직접 제작한 로봇 `라이보'에 탑재돼 로봇의 발이 완전히 모래에 잠기는 해변 모래사장에서 최대 3.03 m/s의 고속 보행을 선보였으며, 추가 작업 없이 풀밭, 육상 트랙, 단단한 땅에 적용됐을 때도 지반 특성에 적응해 안정하게 주행할 수 있었다.

또한, 에어 매트리스에서 1.54 rad/s(초당 약 90°)의 회전을 안정적으로 수행했으며 갑작스럽게 지형이 부드러워지는 환경도 극복하며 빠른 적응력을 입증했다.

연구팀은 지면을 강체로 간주한 제어기와의 비교를 통해 학습 간 적합한 접촉 경험을 제공하는 것의 중요성을 드러냈으며, 제안한 순환 신경망이 지반 성질에 따라 제어기의 보행 방식을 수정한다는 것을 입증했다.

연구팀이 개발한 시뮬레이션과 학습 방법론은 다양한 보행 로봇이 극복할 수 있는 지형의 범위를 넓힘으로써 로봇이 실제적 임무를 수행하는 데에 이바지할 수 있을 것으로 기대된다.

제1 저자인 최수영 박사과정은 "학습 기반 제어기에 실제의 변형하는 지반과 가까운 접촉 경험을 제공하는 것이 변형하는 지형에 적용하는 데 필수적이라는 것을 보였다ˮ 라며 "제시된 제어기는 지형에 대한 사전 정보 없이 기용될 수 있어 다양한 로봇 보행 연구에 접목될 수 있다ˮ 라고 말했다.

한편 이번 연구는 삼성전자 미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐다.

‘라이보’ 로봇, 해변을 거침없이 달리다

우리 대학 기계공학과 황보제민 교수 연구팀이 모래와 같이 변형하는 지형에서도 민첩하고 견고하게 보행할 수 있는 사족 로봇 제어기술을 개발했다고 26일 밝혔다.

황보 교수 연구팀은 모래와 같은 입상 물질로 이루어진 지반에서 로봇 보행체가 받는 힘을 모델링하고, 이를 사족 로봇에 시뮬레이션하는 기술을 개발했다. 또한, 사전 정보 없이도 다양한 지반 종류에 스스로 적응해가며 보행하기에 적합한 인공신경망 구조를 도입해 강화학습에 적용했다. 학습된 신경망 제어기는 해변 모래사장에서의 고속 이동과 에어 매트리스 위에서의 회전을 선보이는 등 변화하는 지형에서의 견고성을 입증해 사족 보행 로봇이 적용될 수 있는 영역을 넓힐 것으로 기대된다.

기계공학과 최수영 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `사이언스 로보틱스(Science Robotics)' 1월 8권 74호에 출판됐다. (논문명 : Learning quadrupedal locomotion on deformable terrain)

강화학습은 임의의 상황에서 여러 행동이 초래하는 결과들의 데이터를 수집하고 이를 사용해 임무를 수행하는 기계를 만드는 학습 방법이다. 이때 필요한 데이터의 양이 많아 실제 환경의 물리 현상을 근사하는 시뮬레이션으로 빠르게 데이터를 모으는 방법이 널리 사용되고 있다.

특히 보행 로봇 분야에서 학습 기반 제어기들은 시뮬레이션에서 수집한 데이터를 통해서 학습된 이후 실제 환경에 적용돼 다양한 지형에서 보행 제어를 성공적으로 수행해 온 바 있다.

다만 학습한 시뮬레이션 환경과 실제 마주친 환경이 다른 경우 학습 기반 제어기의 성능은 급격히 감소하기 때문에, 데이터 수집 단계에서 실제와 유사한 환경을 구현하는 것이 중요하다. 따라서, 변형하는 지형을 극복하는 학습 기반 제어기를 만들기 위해서는 시뮬레이터는 유사한 접촉 경험을 제공해야 한다.

연구팀은 기존 연구에서 밝혀진 입상 매체의 추가 질량 효과를 고려하는 지반 반력 모델을 기반으로 보행체의 운동 역학으로부터 접촉에서 발생하는 힘을 예측하는 접촉 모델을 정의했다.

나아가 시간 단계마다 하나 혹은 여러 개의 접촉에서 발생하는 힘을 풀이함으로써 효율적으로 변형하는 지형을 시뮬레이션했다.

연구팀은 또한 로봇의 센서에서 나오는 시계열 데이터를 분석하는 순환 신경망을 사용함으로써 암시적으로 지반 특성을 예측하는 인공신경망 구조를 도입했다.

학습이 완료된 제어기는 연구팀이 직접 제작한 로봇 `라이보'에 탑재돼 로봇의 발이 완전히 모래에 잠기는 해변 모래사장에서 최대 3.03 m/s의 고속 보행을 선보였으며, 추가 작업 없이 풀밭, 육상 트랙, 단단한 땅에 적용됐을 때도 지반 특성에 적응해 안정하게 주행할 수 있었다.

또한, 에어 매트리스에서 1.54 rad/s(초당 약 90°)의 회전을 안정적으로 수행했으며 갑작스럽게 지형이 부드러워지는 환경도 극복하며 빠른 적응력을 입증했다.

연구팀은 지면을 강체로 간주한 제어기와의 비교를 통해 학습 간 적합한 접촉 경험을 제공하는 것의 중요성을 드러냈으며, 제안한 순환 신경망이 지반 성질에 따라 제어기의 보행 방식을 수정한다는 것을 입증했다.

연구팀이 개발한 시뮬레이션과 학습 방법론은 다양한 보행 로봇이 극복할 수 있는 지형의 범위를 넓힘으로써 로봇이 실제적 임무를 수행하는 데에 이바지할 수 있을 것으로 기대된다.

제1 저자인 최수영 박사과정은 "학습 기반 제어기에 실제의 변형하는 지반과 가까운 접촉 경험을 제공하는 것이 변형하는 지형에 적용하는 데 필수적이라는 것을 보였다ˮ 라며 "제시된 제어기는 지형에 대한 사전 정보 없이 기용될 수 있어 다양한 로봇 보행 연구에 접목될 수 있다ˮ 라고 말했다.

한편 이번 연구는 삼성전자 미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐다.

2023.01.26

조회수 10337

-

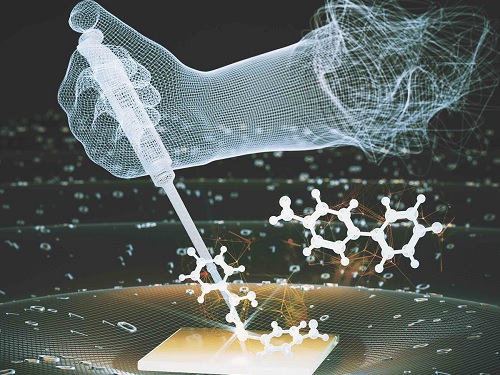

인공지능으로 화학반응을 예측하다

우리 대학 생명화학공학과 정유성 교수 연구팀이 화학자처럼 생각하는 인공지능을 개발했다고 4일 밝혔다. 연구팀이 개발한 인공지능은 유기 반응의 결과를 정확하게 예측한다.

유기 화학자는 반응물을 보고 유기 화학반응의 결과를 예상해 약물이나 유기발광다이오드(OLED)와 같이 원하는 물성을 갖는 분자를 합성한다. 하지만 실험을 통해 화학반응의 생성물을 직접 확인하는 작업은 일반적으로 시간과 비용이 많이 소모된다. 게다가 유기 화학 반응은 같은 반응물에서 다양한 생성물이 생길 수 있어 숙련된 유기 화학자라도 모든 화학반응을 정확하게 예측하지 못한다.

이런 한계를 극복하고자 인공지능을 이용해 유기 반응을 예측하는 연구가 활발하게 일어나고 있다. 대부분의 연구는 반응물과 생성물을 서로 다른 두 개의 언어로 생각하고 한 언어에서 다른 언어로 번역하는 언어 번역 모델을 사용하는 방법에 집중하고 있다. 이 방법은 예측 정확도는 높지만, 인공지능이 화학을 이해하고 생성물을 예측했다고 해석하기 어려워 모델이 예측한 결과를 신뢰하기 어렵다.

정 교수팀은 화학적 직관을 바탕으로 모델을 설계해서 모델이 예측한 결과를 화학적으로 설명을 할 수 있을 뿐 아니라, 공개 데이터베이스에서 매우 우수한 예측 정확도를 달성했다.

정 교수팀은 화학자가 반응 결과를 예측하는 방법에서 아이디어를 얻었다. 화학자는 반응 중심을 파악하고 화학반응 규칙을 적용해 가능한 생성물을 예측한다. 이 과정을 본떠서 공개 화학반응 데이터베이스로부터 화학반응 규칙을 도출했다. 화학반응 규칙을 바탕으로 분자의 화학 반응성을 예측하기 위해서, 분자를 그래프로 취급하는 그래프 신경망(Graph Neural Network, GNN) 모델을 개발했다. 이 모델에 반응물들을 넣으면 화학반응 규칙과 반응 중심을 식별해 생성물을 성공적으로 예측한다.

정 교수팀은 화학반응에서 널리 사용되는 미국 특허무역청(USPTO) 데이터를 이용해 유기 반응을 90% 이상의 정확도로 예측하는 데 성공했다. 개발된 모델은 실제 사용 시 모델에 높은 신뢰성을 제공하는 `예측의 불확실성'을 말할 수 있다. 예를 들어, 불확실성이 낮다고 간주되는 모델의 정확도는 98.6%로 증가한다. 모델은 무작위로 샘플링된 일련의 유기 반응을 예측하는 데 있어 소규모의 합성 전문가보다 더 정확한 것으로 나타났다.

이번 연구의 성공으로 연구팀은 다른 분야에서 좋은 성능을 보인 모델을 그대로 사용하던 기존 방법보다, 화학자가 생각하는 방법과 동일하게 신경망을 설계하는 전략이 더 합리적이고 우수한 성능을 보인다는 것을 입증했다. 연구팀은 이 연구를 활용하면 분자 설계 과정이 비약적으로 빨라질 것으로 기대하며, 새로운 화합물 개발에 실용적인 응용을 기대하고 있다. 정유성 교수팀은 현재 연구 성과의 특허 출원을 준비하고 있다.

우리 대학 생명화학공학과 첸수안(Shuan Chen) 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 '네이처 머신 인텔리전스(Nature Machine Intelligence)'에 9월호 표지논문으로 선정돼 출판됐다.

한편 이번 연구는 산업통상자원부와 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

인공지능으로 화학반응을 예측하다

우리 대학 생명화학공학과 정유성 교수 연구팀이 화학자처럼 생각하는 인공지능을 개발했다고 4일 밝혔다. 연구팀이 개발한 인공지능은 유기 반응의 결과를 정확하게 예측한다.

유기 화학자는 반응물을 보고 유기 화학반응의 결과를 예상해 약물이나 유기발광다이오드(OLED)와 같이 원하는 물성을 갖는 분자를 합성한다. 하지만 실험을 통해 화학반응의 생성물을 직접 확인하는 작업은 일반적으로 시간과 비용이 많이 소모된다. 게다가 유기 화학 반응은 같은 반응물에서 다양한 생성물이 생길 수 있어 숙련된 유기 화학자라도 모든 화학반응을 정확하게 예측하지 못한다.

이런 한계를 극복하고자 인공지능을 이용해 유기 반응을 예측하는 연구가 활발하게 일어나고 있다. 대부분의 연구는 반응물과 생성물을 서로 다른 두 개의 언어로 생각하고 한 언어에서 다른 언어로 번역하는 언어 번역 모델을 사용하는 방법에 집중하고 있다. 이 방법은 예측 정확도는 높지만, 인공지능이 화학을 이해하고 생성물을 예측했다고 해석하기 어려워 모델이 예측한 결과를 신뢰하기 어렵다.

정 교수팀은 화학적 직관을 바탕으로 모델을 설계해서 모델이 예측한 결과를 화학적으로 설명을 할 수 있을 뿐 아니라, 공개 데이터베이스에서 매우 우수한 예측 정확도를 달성했다.

정 교수팀은 화학자가 반응 결과를 예측하는 방법에서 아이디어를 얻었다. 화학자는 반응 중심을 파악하고 화학반응 규칙을 적용해 가능한 생성물을 예측한다. 이 과정을 본떠서 공개 화학반응 데이터베이스로부터 화학반응 규칙을 도출했다. 화학반응 규칙을 바탕으로 분자의 화학 반응성을 예측하기 위해서, 분자를 그래프로 취급하는 그래프 신경망(Graph Neural Network, GNN) 모델을 개발했다. 이 모델에 반응물들을 넣으면 화학반응 규칙과 반응 중심을 식별해 생성물을 성공적으로 예측한다.

정 교수팀은 화학반응에서 널리 사용되는 미국 특허무역청(USPTO) 데이터를 이용해 유기 반응을 90% 이상의 정확도로 예측하는 데 성공했다. 개발된 모델은 실제 사용 시 모델에 높은 신뢰성을 제공하는 `예측의 불확실성'을 말할 수 있다. 예를 들어, 불확실성이 낮다고 간주되는 모델의 정확도는 98.6%로 증가한다. 모델은 무작위로 샘플링된 일련의 유기 반응을 예측하는 데 있어 소규모의 합성 전문가보다 더 정확한 것으로 나타났다.

이번 연구의 성공으로 연구팀은 다른 분야에서 좋은 성능을 보인 모델을 그대로 사용하던 기존 방법보다, 화학자가 생각하는 방법과 동일하게 신경망을 설계하는 전략이 더 합리적이고 우수한 성능을 보인다는 것을 입증했다. 연구팀은 이 연구를 활용하면 분자 설계 과정이 비약적으로 빨라질 것으로 기대하며, 새로운 화합물 개발에 실용적인 응용을 기대하고 있다. 정유성 교수팀은 현재 연구 성과의 특허 출원을 준비하고 있다.

우리 대학 생명화학공학과 첸수안(Shuan Chen) 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 '네이처 머신 인텔리전스(Nature Machine Intelligence)'에 9월호 표지논문으로 선정돼 출판됐다.

한편 이번 연구는 산업통상자원부와 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

2022.10.04

조회수 27446

-

모발 이식에 적용가능한 생체친화적 접착제 개발

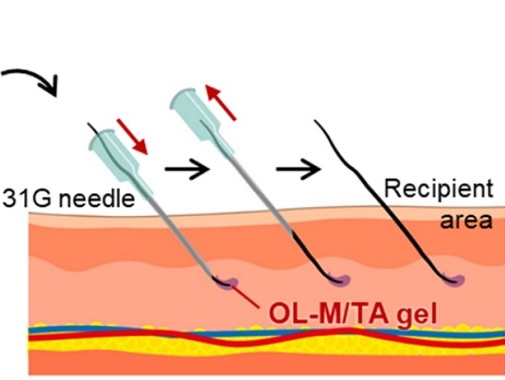

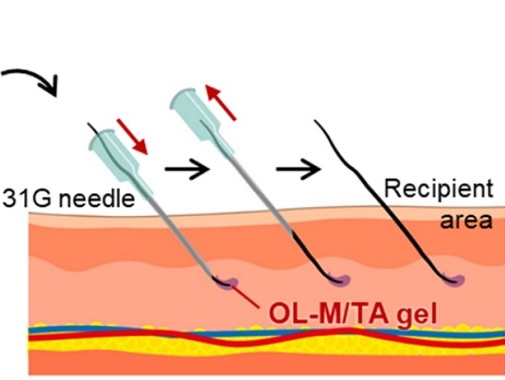

우리 대학 화학과 서명은 교수와 이해신 교수가 주도한 공동연구팀이 와인의 떫은맛 성분인 탄닌산(tannic acid)과 생체적합성 고분자를 섞어 생체친화적 접착제를 개발했다고 21일 밝혔다.

탄닌산은 폴리페놀의 일종으로 과일 껍질, 견과류, 카카오 등에 많이 들어 있다. 접착력과 코팅력이 강해 다른 물질과 빠르게 결합하기 때문에, 와인을 마시면 떫은맛을 느끼는 이유는 탄닌산이 혀에 붙기 때문이다. 물에 녹는 고분자와 탄닌산을 섞으면 마치 젤리와 같이 끈적이는 작은 액체 방울을 말하는 코아세르베이트(coacervate)가 가라앉는 경우가 생기는데, 몸에 쓸 수 있는 생체적합성 고분자를 사용하면 독성이 낮은 의료용 접착제로 응용할 수 있다. 그러나 코아세르베이트는 근본적으로 액체에 가까워 큰 힘을 버틸 수 없어 접착력을 향상하는 데 한계가 있었다.

연구팀은 두 종류의 생체적합성 고분자를 조합해 구조를 설계함으로써 접착력을 높일 수 있는 방법을 찾아냈다. 폴리에틸렌글리콜(polyethylene glycol), 이하 PEG)과 폴리락틱산(polylactic acid, 이하 PLA)은 모두 미국식품의약국(FDA)에서 인체 사용을 허가받은 물질이다. 안약, 크림 등에 많이 사용되는 PEG가 물에 잘 녹는 반면, 젖산(lactic acid)에서 유래한 바이오플라스틱으로 잘 알려진 PLA는 물에 녹지 않는다. 이들을 서로 연결한 블록 공중합체(block copolymer)를 만들고 물에 넣으면, 물에 녹지 않는 PLA 블록이 뭉쳐 미셀(micelle)을 만들고 PEG 블록이 그 표면을 감싸게 된다. 미셀과 탄닌산이 섞여 만들어지는 코아세르베이트는 단단한 PLA 성분으로 인하여 고체처럼 거동하며, PEG 대비 천 배 넘게 향상된 탄성 계수(elastic modulus)를 보여 접착 시 훨씬 강한 힘도 버틸 수 있다.

연구팀은 나아가 마치 금속을 열처리하듯 온도를 올렸다 내리는 과정을 반복하면 물성이 백 배 이상 더욱 향상되는 것을 관찰했고, 이는 정렬된 미셀들과 탄닌산 사이의 상호작용이 점차 견고해지기 때문임을 알아냈다.

연구팀은 피부 자극이 적고 체내에서 잘 분해되는 소재 특성을 이용, 모발의 끝에 이 접착제를 발라 피부에 심는 동물실험을 통해 모발 이식용 접착제로서 응용 가능성을 보였다. 탄닌산을 비롯한 폴리페놀의 접착력과 저독성에 주목해 의료용 접착제, 지혈제, 갈변 샴푸 등 다양한 응용 분야를 개척해 온 KAIST 이해신 교수는 모낭을 옮겨심는 기존의 모발 이식 방식이 여러 번 시행하기 어려운 한계를 보완하는 새로운 기술로 활용될 수 있을 것으로 기대했다.

우리 대학 화학과 서명은 교수 연구팀의 박종민 박사(現 한국화학연구원 선임연구원)와 이해신 교수 연구팀의 박은숙 박사가 공동 제1 저자로 연구를 주도하고 우리 대학 화학과 김형준 교수 연구팀과 생명화학공학과 최시영 교수 연구팀이 협업한 이번 연구 결과는 국제학술지 '미국화학회지 Au(JACS Au)'에 8월 22일 字로 온라인 게재됐다. (논문명 : Biodegradable Block Copolymer–Tannic Acid Glue)

한편 이번 연구는 한국연구재단(NRF)의 보호연구사업과 선도연구센터지원사업(멀티스케일 카이랄 구조체 연구센터), 산업통상자원부의 생분해성 바이오 플라스틱 제품화 및 실증사업, 한국화학연구원 기관고유사업의 지원을 받아 진행됐다.

모발 이식에 적용가능한 생체친화적 접착제 개발

우리 대학 화학과 서명은 교수와 이해신 교수가 주도한 공동연구팀이 와인의 떫은맛 성분인 탄닌산(tannic acid)과 생체적합성 고분자를 섞어 생체친화적 접착제를 개발했다고 21일 밝혔다.

탄닌산은 폴리페놀의 일종으로 과일 껍질, 견과류, 카카오 등에 많이 들어 있다. 접착력과 코팅력이 강해 다른 물질과 빠르게 결합하기 때문에, 와인을 마시면 떫은맛을 느끼는 이유는 탄닌산이 혀에 붙기 때문이다. 물에 녹는 고분자와 탄닌산을 섞으면 마치 젤리와 같이 끈적이는 작은 액체 방울을 말하는 코아세르베이트(coacervate)가 가라앉는 경우가 생기는데, 몸에 쓸 수 있는 생체적합성 고분자를 사용하면 독성이 낮은 의료용 접착제로 응용할 수 있다. 그러나 코아세르베이트는 근본적으로 액체에 가까워 큰 힘을 버틸 수 없어 접착력을 향상하는 데 한계가 있었다.

연구팀은 두 종류의 생체적합성 고분자를 조합해 구조를 설계함으로써 접착력을 높일 수 있는 방법을 찾아냈다. 폴리에틸렌글리콜(polyethylene glycol), 이하 PEG)과 폴리락틱산(polylactic acid, 이하 PLA)은 모두 미국식품의약국(FDA)에서 인체 사용을 허가받은 물질이다. 안약, 크림 등에 많이 사용되는 PEG가 물에 잘 녹는 반면, 젖산(lactic acid)에서 유래한 바이오플라스틱으로 잘 알려진 PLA는 물에 녹지 않는다. 이들을 서로 연결한 블록 공중합체(block copolymer)를 만들고 물에 넣으면, 물에 녹지 않는 PLA 블록이 뭉쳐 미셀(micelle)을 만들고 PEG 블록이 그 표면을 감싸게 된다. 미셀과 탄닌산이 섞여 만들어지는 코아세르베이트는 단단한 PLA 성분으로 인하여 고체처럼 거동하며, PEG 대비 천 배 넘게 향상된 탄성 계수(elastic modulus)를 보여 접착 시 훨씬 강한 힘도 버틸 수 있다.

연구팀은 나아가 마치 금속을 열처리하듯 온도를 올렸다 내리는 과정을 반복하면 물성이 백 배 이상 더욱 향상되는 것을 관찰했고, 이는 정렬된 미셀들과 탄닌산 사이의 상호작용이 점차 견고해지기 때문임을 알아냈다.

연구팀은 피부 자극이 적고 체내에서 잘 분해되는 소재 특성을 이용, 모발의 끝에 이 접착제를 발라 피부에 심는 동물실험을 통해 모발 이식용 접착제로서 응용 가능성을 보였다. 탄닌산을 비롯한 폴리페놀의 접착력과 저독성에 주목해 의료용 접착제, 지혈제, 갈변 샴푸 등 다양한 응용 분야를 개척해 온 KAIST 이해신 교수는 모낭을 옮겨심는 기존의 모발 이식 방식이 여러 번 시행하기 어려운 한계를 보완하는 새로운 기술로 활용될 수 있을 것으로 기대했다.

우리 대학 화학과 서명은 교수 연구팀의 박종민 박사(現 한국화학연구원 선임연구원)와 이해신 교수 연구팀의 박은숙 박사가 공동 제1 저자로 연구를 주도하고 우리 대학 화학과 김형준 교수 연구팀과 생명화학공학과 최시영 교수 연구팀이 협업한 이번 연구 결과는 국제학술지 '미국화학회지 Au(JACS Au)'에 8월 22일 字로 온라인 게재됐다. (논문명 : Biodegradable Block Copolymer–Tannic Acid Glue)

한편 이번 연구는 한국연구재단(NRF)의 보호연구사업과 선도연구센터지원사업(멀티스케일 카이랄 구조체 연구센터), 산업통상자원부의 생분해성 바이오 플라스틱 제품화 및 실증사업, 한국화학연구원 기관고유사업의 지원을 받아 진행됐다.

2022.09.21

조회수 14308

-

바이오 화학산업에 치명적인 파지 오염 해결방안 개발

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 중국 우한대학교 시 첸(Shi Chen), 리안롱 왕(Lianrong Wang) 교수 연구팀과 공동연구를 통해 `파지 저항성을 갖는 대장균 균주 개발'에 성공했다고 15일 밝혔다.

파지(phage)란 미생물에 대해 특이적 감염성을 갖는 바이러스를 의미한다. 파지에 감염된 미생물은 생리학적 특성이 크게 달라지거나 심한 경우 죽기 때문에 파지 오염은 미생물이 화학공장과 같은 역할을 하는 바이오 화학산업에서 치명적이다.

해당 연구 결과는 국제 학술지인 `네이쳐 커뮤니케이션스(Nature Communications)'에 지난 8월 2일 게재됐다. 또한 해당 연구의 중요성을 인정받아 네이쳐 커뮤니케이션스 에디터의 하이라이트로도 선정됐다.

※ 논문명 : Systematic strategies for developing phage resistant Escherichia coli strains

※ 저자 정보 : 이상엽(한국과학기술원, 공동 교신저자), Shi Chen(우한대학교, 공동 교신저자), Lianrong Wang(우한대학교, 공동 교신저자), Xuan Zou(우한대학교, 제1저자), Xiaohong Xiao(우한대학교, 제2저자), Ziran Mo(우한대학교, 제3저자), Yashi Ge(우한대학교, 제4저자), Xing Jiang(우한대학교, 제5저자), Ruolin Huang(우한대학교, 제6저자), Mengxue Li(우한대학교, 제7저자), Zixin Deng(우한대학교, 제8저자), 포함 총 11명

시스템 대사공학은 미생물 대사회로의 조작을 통해 여러 가지 화학물질들을 지속가능하고 친환경적인 방식으로 생산할 수 있게 하는 학문으로 전 세계적으로 심각한 화석연료 고갈 및 기후변화를 해결하는 데 있어 중요한 역할을 한다. 대장균은 시스템 대사공학적 엔지니어링에 사용되는 여러 가지 미생물 균주 중에서 가장 널리 사용되고 있는 대표적인 균주다. 시스템 대사공학의 도구 및 전략들의 발전과 이로 인해 만들어진 최적화된 미생물 균주들은 저렴하고 쉽게 구할 수 있는 원자재를 경제적 및 산업적 가치가 큰 제품으로 전환하는 데 있어 중요한 역할을 할 것이다.

이러한 재생 가능한 바이오화학산업을 구축하는데 꼭 해결돼야 하는 문제 중 하나는 발효 중 파지 오염이다. 발효 중 파지 오염은 숙주 세포에 치명적인 영향을 미치기 때문에 전체 바이오 공정의 생산성에 큰 영향을 미치며 그 결과 막대한 경제적 손실이 일어난다. 산업적 발효에서 파지 오염은 유전 공학을 통한 파지 방어 시스템 도입을 통해 효과적으로 막을 수 있다. 하지만 지금까지 알려진 대부분의 파지 방어 메커니즘은 한정된 종류의 파지만 방어할 수 있어 제한된 효과를 볼 수 있었다.

이러한 문제를 해결하기 위해 공동연구팀은 대장균 3234/A 균주에서 존재하는 외가닥 DNA(single-stranded DNA) (인산황화)phosphorothioation (이하 Ssp)라 명명한 신규 파지 방어 메커니즘을 발견 및 규명했으며 해당 Ssp 파지 방어 시스템이 산업적으로 유용한 여러 가지 대장균 균주에 적용될 수 있고, 그 결과 여러 종류의 파지를 방어할 수 있음을 확인했다.

또한 게놈 상에 Ssp 방어 모듈을 도입하고 파지 생애주기에 필수적인 유전자의 변형과 같은 체계적인 엔지니어링 전략을 개발했다. 이러한 전략들을 통해 파지 공격에 취약한 대장균 균주를 여러 가지 파지들에 내성을 부여할 수 있었으며, 이렇게 엔지니어링된 대장균들은 파지들이 있을 때도 일반적인 대장균과 똑같은 성장 속도와 생리학적 특성을 갖는 것을 확인했다. 또한 높은 농도의 파지가 존재하는 환경에서도 화학물질 및 재조합 단백질을 생산하는 능력을 유지했다는 것을 연구팀은 확인했다.

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수는 “이번 연구는 발효 산업에서 큰 문제점이었던 파지 오염을 해결하기 위해 여러 가지 파지에 대한 저항성을 부여하는 체계적인 해법을 제시했다는 점에 의의가 있다”며 “이번 기술을 활용해 미생물 기반의 유용한 화학제품을 만드는 데 한 단계 앞으로 나아갈 수 있을 것”이라고 밝혔다.

이번 연구는 이상엽 특훈교수 연구팀에 의해 과학기술정보통신부가 지원하는 기후환경연구개발사업의 ‘바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발 과제’의 지원을 받아 수행됐다.

바이오 화학산업에 치명적인 파지 오염 해결방안 개발

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 중국 우한대학교 시 첸(Shi Chen), 리안롱 왕(Lianrong Wang) 교수 연구팀과 공동연구를 통해 `파지 저항성을 갖는 대장균 균주 개발'에 성공했다고 15일 밝혔다.

파지(phage)란 미생물에 대해 특이적 감염성을 갖는 바이러스를 의미한다. 파지에 감염된 미생물은 생리학적 특성이 크게 달라지거나 심한 경우 죽기 때문에 파지 오염은 미생물이 화학공장과 같은 역할을 하는 바이오 화학산업에서 치명적이다.

해당 연구 결과는 국제 학술지인 `네이쳐 커뮤니케이션스(Nature Communications)'에 지난 8월 2일 게재됐다. 또한 해당 연구의 중요성을 인정받아 네이쳐 커뮤니케이션스 에디터의 하이라이트로도 선정됐다.

※ 논문명 : Systematic strategies for developing phage resistant Escherichia coli strains

※ 저자 정보 : 이상엽(한국과학기술원, 공동 교신저자), Shi Chen(우한대학교, 공동 교신저자), Lianrong Wang(우한대학교, 공동 교신저자), Xuan Zou(우한대학교, 제1저자), Xiaohong Xiao(우한대학교, 제2저자), Ziran Mo(우한대학교, 제3저자), Yashi Ge(우한대학교, 제4저자), Xing Jiang(우한대학교, 제5저자), Ruolin Huang(우한대학교, 제6저자), Mengxue Li(우한대학교, 제7저자), Zixin Deng(우한대학교, 제8저자), 포함 총 11명

시스템 대사공학은 미생물 대사회로의 조작을 통해 여러 가지 화학물질들을 지속가능하고 친환경적인 방식으로 생산할 수 있게 하는 학문으로 전 세계적으로 심각한 화석연료 고갈 및 기후변화를 해결하는 데 있어 중요한 역할을 한다. 대장균은 시스템 대사공학적 엔지니어링에 사용되는 여러 가지 미생물 균주 중에서 가장 널리 사용되고 있는 대표적인 균주다. 시스템 대사공학의 도구 및 전략들의 발전과 이로 인해 만들어진 최적화된 미생물 균주들은 저렴하고 쉽게 구할 수 있는 원자재를 경제적 및 산업적 가치가 큰 제품으로 전환하는 데 있어 중요한 역할을 할 것이다.

이러한 재생 가능한 바이오화학산업을 구축하는데 꼭 해결돼야 하는 문제 중 하나는 발효 중 파지 오염이다. 발효 중 파지 오염은 숙주 세포에 치명적인 영향을 미치기 때문에 전체 바이오 공정의 생산성에 큰 영향을 미치며 그 결과 막대한 경제적 손실이 일어난다. 산업적 발효에서 파지 오염은 유전 공학을 통한 파지 방어 시스템 도입을 통해 효과적으로 막을 수 있다. 하지만 지금까지 알려진 대부분의 파지 방어 메커니즘은 한정된 종류의 파지만 방어할 수 있어 제한된 효과를 볼 수 있었다.

이러한 문제를 해결하기 위해 공동연구팀은 대장균 3234/A 균주에서 존재하는 외가닥 DNA(single-stranded DNA) (인산황화)phosphorothioation (이하 Ssp)라 명명한 신규 파지 방어 메커니즘을 발견 및 규명했으며 해당 Ssp 파지 방어 시스템이 산업적으로 유용한 여러 가지 대장균 균주에 적용될 수 있고, 그 결과 여러 종류의 파지를 방어할 수 있음을 확인했다.

또한 게놈 상에 Ssp 방어 모듈을 도입하고 파지 생애주기에 필수적인 유전자의 변형과 같은 체계적인 엔지니어링 전략을 개발했다. 이러한 전략들을 통해 파지 공격에 취약한 대장균 균주를 여러 가지 파지들에 내성을 부여할 수 있었으며, 이렇게 엔지니어링된 대장균들은 파지들이 있을 때도 일반적인 대장균과 똑같은 성장 속도와 생리학적 특성을 갖는 것을 확인했다. 또한 높은 농도의 파지가 존재하는 환경에서도 화학물질 및 재조합 단백질을 생산하는 능력을 유지했다는 것을 연구팀은 확인했다.

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수는 “이번 연구는 발효 산업에서 큰 문제점이었던 파지 오염을 해결하기 위해 여러 가지 파지에 대한 저항성을 부여하는 체계적인 해법을 제시했다는 점에 의의가 있다”며 “이번 기술을 활용해 미생물 기반의 유용한 화학제품을 만드는 데 한 단계 앞으로 나아갈 수 있을 것”이라고 밝혔다.

이번 연구는 이상엽 특훈교수 연구팀에 의해 과학기술정보통신부가 지원하는 기후환경연구개발사업의 ‘바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발 과제’의 지원을 받아 수행됐다.

2022.09.15

조회수 10659

-

상호작용 가능한 바이오 기반 친환경 화학물질 합성지도 완성

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 미생물에서 화학물질을 생산하기 위한 바이오 화학반응을 총망라한 웹 기반의 합성 지도를 완성했다고 29일 밝혔다. 이번 연구는 국제학술지인 `생명공학 동향(Trends in Biotechnology)'에 8월 10일 字 게재됐다.

※ 논문명 : An interactive metabolic map of bio-based chemicals

※ 저자 정보 : 장우대(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 김기배(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 이상엽(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 3명

급격한 기후 변화와 환경오염에 대응하기 위해 석유화학 제품을 미생물을 활용해 생산하는 연구가 주목받고 있다. 미생물을 이용해 다양한 화학 물질, 재료, 연료 등을 합성하기 위해선 목표 물질의 생합성 경로를 탐색 및 발굴해 미생물 내에 도입하는 것이 우선돼야 한다. 또한, 다양한 화학물질을 효율적으로 합성하기 위해선 미생물을 이용한 생물공학적 방법뿐만 아닌 화학적 방법 또한 통합해 활용할 필요가 있다.

지난 2019년, 이상엽 특훈교수팀은 미생물을 이용해 화학물질을 합성할 수 있는 경로를 기존 화학반응 공정과 함께 정리한 지도를 국제학술지 ‘네이처 카탈리시스(Nature Catalysis)’에 발표한 바 있다. 당시 편찬한 지도는 네이처 측에서 포스터 형식으로 전 세계의 산업계 및 학계에 배포해 각 화학물질의 합성 경로를 한눈에 확인할 수 있도록 했다.

연구팀은 전 세계적인 관심을 바탕으로 지난번에 공개한 바이오 기반 화학물질 합성 지도를 업데이트 및 확장하고, 웹 기반으로 제작해 누구나 쉽게 접근하여 각 화학물질 합성을 위한 효율적인 경로를 빠르게 탐색할 수 있도록 했다. 사용자는 개발한 웹 기반의 합성 지도에서 제공하는 대화형 시각적 도구를 사용해 다양한 화학물질 생산으로 이어지는 생물학적 및 화학적 반응의 복잡한 네트워크를 분석할 수 있다. 또한, 이번 개편에서는 식품, 의약품, 화장품 등에 활용할 수 있는 다양한 천연물과 그 합성 경로를 추가해 지도의 활용성을 넓혔다. 발표한 바이오 기반 화학물질 합성지도는 http://systemsbiotech.co.kr 에서 확인할 수 있다.

공동 제1 저자인 생명화학공학과 장우대 박사와 김기배 박사과정생은 “기존 배포했던 합성 지도의 업데이트와 사용성 증대에 대한 요구를 반영하여 이번 연구를 진행했다”라고 말했으며, “이번 논문에서 정리한 생물공학적 방법과 화학공학적 방법을 통합한 화학물질 생산 전략과 전망은 미생물 세포 공장 구축 시 화학물질의 합성 경로 설계뿐만 아닌, 신규 물질의 생합성 경로 설계에도 유용하게 활용할 것으로 기대된다”라고 밝혔다.

이상엽 특훈교수는 “이번 연구에서 업데이트한 웹 기반 합성 지도는 기후 위기와 탄소중립에 대응하기 위한 바이오 기반 화학물질 생산 연구의 청사진으로서 역할을 할 것”이라고 밝혔다.

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발 과제 지원을 받아 수행됐다.

상호작용 가능한 바이오 기반 친환경 화학물질 합성지도 완성

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 미생물에서 화학물질을 생산하기 위한 바이오 화학반응을 총망라한 웹 기반의 합성 지도를 완성했다고 29일 밝혔다. 이번 연구는 국제학술지인 `생명공학 동향(Trends in Biotechnology)'에 8월 10일 字 게재됐다.

※ 논문명 : An interactive metabolic map of bio-based chemicals

※ 저자 정보 : 장우대(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 김기배(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 이상엽(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 3명

급격한 기후 변화와 환경오염에 대응하기 위해 석유화학 제품을 미생물을 활용해 생산하는 연구가 주목받고 있다. 미생물을 이용해 다양한 화학 물질, 재료, 연료 등을 합성하기 위해선 목표 물질의 생합성 경로를 탐색 및 발굴해 미생물 내에 도입하는 것이 우선돼야 한다. 또한, 다양한 화학물질을 효율적으로 합성하기 위해선 미생물을 이용한 생물공학적 방법뿐만 아닌 화학적 방법 또한 통합해 활용할 필요가 있다.

지난 2019년, 이상엽 특훈교수팀은 미생물을 이용해 화학물질을 합성할 수 있는 경로를 기존 화학반응 공정과 함께 정리한 지도를 국제학술지 ‘네이처 카탈리시스(Nature Catalysis)’에 발표한 바 있다. 당시 편찬한 지도는 네이처 측에서 포스터 형식으로 전 세계의 산업계 및 학계에 배포해 각 화학물질의 합성 경로를 한눈에 확인할 수 있도록 했다.

연구팀은 전 세계적인 관심을 바탕으로 지난번에 공개한 바이오 기반 화학물질 합성 지도를 업데이트 및 확장하고, 웹 기반으로 제작해 누구나 쉽게 접근하여 각 화학물질 합성을 위한 효율적인 경로를 빠르게 탐색할 수 있도록 했다. 사용자는 개발한 웹 기반의 합성 지도에서 제공하는 대화형 시각적 도구를 사용해 다양한 화학물질 생산으로 이어지는 생물학적 및 화학적 반응의 복잡한 네트워크를 분석할 수 있다. 또한, 이번 개편에서는 식품, 의약품, 화장품 등에 활용할 수 있는 다양한 천연물과 그 합성 경로를 추가해 지도의 활용성을 넓혔다. 발표한 바이오 기반 화학물질 합성지도는 http://systemsbiotech.co.kr 에서 확인할 수 있다.

공동 제1 저자인 생명화학공학과 장우대 박사와 김기배 박사과정생은 “기존 배포했던 합성 지도의 업데이트와 사용성 증대에 대한 요구를 반영하여 이번 연구를 진행했다”라고 말했으며, “이번 논문에서 정리한 생물공학적 방법과 화학공학적 방법을 통합한 화학물질 생산 전략과 전망은 미생물 세포 공장 구축 시 화학물질의 합성 경로 설계뿐만 아닌, 신규 물질의 생합성 경로 설계에도 유용하게 활용할 것으로 기대된다”라고 밝혔다.

이상엽 특훈교수는 “이번 연구에서 업데이트한 웹 기반 합성 지도는 기후 위기와 탄소중립에 대응하기 위한 바이오 기반 화학물질 생산 연구의 청사진으로서 역할을 할 것”이라고 밝혔다.

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발 과제 지원을 받아 수행됐다.

2022.08.29

조회수 10211

-

차량 배기열을 에너지원으로 화학합성 가능성 최초 밝혀

우리 대학 신소재공학과 박찬범 교수와 정연식 교수 공동 연구팀이 한밭대학교(총장 최병욱) 오민욱 교수팀과 네덜란드 델프트 공과대학교(TU Delft) 프랭크 홀만(Frank Hollmann) 교수팀과의 협력을 통해 상온용 *열전소재 기반 열전 촉매반응과 산화환원 효소반응을 접목해 폐열로 고부가가치 화학물질을 합성하는 데 성공했다고 22일 밝혔다.

☞ 열전효과: 물질의 양단에 온도 차가 존재할 때 내부에 전위차가 생겨 전기가 발생하는 현상.

신소재공학과 윤재호, 장한휘 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지 `네이처 커뮤니케이션즈 (Nature `Communications)' 6월 29일 字에 게재됐다. (논문명: Heat-fueled enzymatic cascade for selective oxyfunctionalization of hydrocarbons)

전 세계적으로 1차 에너지 소비를 기준으로 약 70%의 에너지가 사용되지 못한 채 폐열(Waste heat)로 사라진다. 열전(Thermoelectric)소재는 열을 직접 전기로 변환할 수 있는 소재로, 다양한 환경에서 버려지는 폐열을 회수하여 전기에너지로 변환하는 열전발전에 사용되는 등, 지속 가능한 에너지 물질로서 주목받고 있다.

그러나 우리가 일상생활에서 쉽게 접할 수 있는 낮은 온도의 열원에서 발생하는 저온 폐열은 열전소재를 이용해 충분한 발전 효율을 확보할 수 없어, 실 사용처가 매우 제한적이라는 한계점이 있었다.

연구팀은 이러한 문제를 해결하기 위해 전기 에너지가 아닌 화학 에너지에 주목했다. 화학 에너지는 전기 에너지보다 안정하여 보관과 운송이 간편하다는 장점이 있다.

연구팀은 상온용 열전소재인 비스무트 텔루라이드(Bismuth telluride)가 섭씨 100도 이하의 낮은 온도에서도 물과 산소로부터 과산화수소를 생성하며, 이러한 현상이 열전소재가 만들어내는 전위차에 비례한다는 것을 실험적으로 입증했다.

연구팀은 더 나아가 저온 폐열을 사용하는 비스무트 텔루라이드의 열전 촉매반응을 생체촉매인 퍼옥시게나아제(Peroxygenase) 활성에 적용했다. 퍼옥시게나아제는 과산화수소를 이용해 유기합성에서 중요하게 여겨지는비활성 탄화수소의 선택적 옥시관능화(oxyfunctionalization)를 유도하여 고부가가치 화학원료로 쓰이는 반응성 산소화 화학종을 생성할 수 있는 효소이다. 연구팀은 열전소재가 과산화수소를 실시간으로 공급하도록 설계해 퍼옥시게나아제가 지속해서 탄화수소의 옥시관능화 반응을 수행하도록 만드는 데 성공했다.

연구팀은 그뿐만 아니라 차량의 대전 시내 주행 중에 발생하는 배기열을 활용해서 고부가가치 화학물질 합성에 성공해, 이번에 개발한 시스템의 실용화 가능성도 높였다.

연구팀은 "이번 연구는 폐열을 고부가가치 화학물질 생산에 이용할 수 있음을 처음으로 발견했다는 것에 의의가 있다ˮ며, "열전소재의 반응 메커니즘을 더 자세하게 밝혀 성능을 높이고, 다양한 생체촉매와 접목 및 규모 확대를 통해, 산업적 파급력을 높일 계획ˮ이라고 밝혔다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 리더연구자지원사업(창의연구)의 지원을 받아 수행됐다.

차량 배기열을 에너지원으로 화학합성 가능성 최초 밝혀

우리 대학 신소재공학과 박찬범 교수와 정연식 교수 공동 연구팀이 한밭대학교(총장 최병욱) 오민욱 교수팀과 네덜란드 델프트 공과대학교(TU Delft) 프랭크 홀만(Frank Hollmann) 교수팀과의 협력을 통해 상온용 *열전소재 기반 열전 촉매반응과 산화환원 효소반응을 접목해 폐열로 고부가가치 화학물질을 합성하는 데 성공했다고 22일 밝혔다.

☞ 열전효과: 물질의 양단에 온도 차가 존재할 때 내부에 전위차가 생겨 전기가 발생하는 현상.

신소재공학과 윤재호, 장한휘 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지 `네이처 커뮤니케이션즈 (Nature `Communications)' 6월 29일 字에 게재됐다. (논문명: Heat-fueled enzymatic cascade for selective oxyfunctionalization of hydrocarbons)

전 세계적으로 1차 에너지 소비를 기준으로 약 70%의 에너지가 사용되지 못한 채 폐열(Waste heat)로 사라진다. 열전(Thermoelectric)소재는 열을 직접 전기로 변환할 수 있는 소재로, 다양한 환경에서 버려지는 폐열을 회수하여 전기에너지로 변환하는 열전발전에 사용되는 등, 지속 가능한 에너지 물질로서 주목받고 있다.

그러나 우리가 일상생활에서 쉽게 접할 수 있는 낮은 온도의 열원에서 발생하는 저온 폐열은 열전소재를 이용해 충분한 발전 효율을 확보할 수 없어, 실 사용처가 매우 제한적이라는 한계점이 있었다.

연구팀은 이러한 문제를 해결하기 위해 전기 에너지가 아닌 화학 에너지에 주목했다. 화학 에너지는 전기 에너지보다 안정하여 보관과 운송이 간편하다는 장점이 있다.

연구팀은 상온용 열전소재인 비스무트 텔루라이드(Bismuth telluride)가 섭씨 100도 이하의 낮은 온도에서도 물과 산소로부터 과산화수소를 생성하며, 이러한 현상이 열전소재가 만들어내는 전위차에 비례한다는 것을 실험적으로 입증했다.

연구팀은 더 나아가 저온 폐열을 사용하는 비스무트 텔루라이드의 열전 촉매반응을 생체촉매인 퍼옥시게나아제(Peroxygenase) 활성에 적용했다. 퍼옥시게나아제는 과산화수소를 이용해 유기합성에서 중요하게 여겨지는비활성 탄화수소의 선택적 옥시관능화(oxyfunctionalization)를 유도하여 고부가가치 화학원료로 쓰이는 반응성 산소화 화학종을 생성할 수 있는 효소이다. 연구팀은 열전소재가 과산화수소를 실시간으로 공급하도록 설계해 퍼옥시게나아제가 지속해서 탄화수소의 옥시관능화 반응을 수행하도록 만드는 데 성공했다.

연구팀은 그뿐만 아니라 차량의 대전 시내 주행 중에 발생하는 배기열을 활용해서 고부가가치 화학물질 합성에 성공해, 이번에 개발한 시스템의 실용화 가능성도 높였다.

연구팀은 "이번 연구는 폐열을 고부가가치 화학물질 생산에 이용할 수 있음을 처음으로 발견했다는 것에 의의가 있다ˮ며, "열전소재의 반응 메커니즘을 더 자세하게 밝혀 성능을 높이고, 다양한 생체촉매와 접목 및 규모 확대를 통해, 산업적 파급력을 높일 계획ˮ이라고 밝혔다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 리더연구자지원사업(창의연구)의 지원을 받아 수행됐다.

2022.07.22

조회수 9965

-

암의 조기 진단, 치료방향 결정 등을 위한 표적 마이크로RNA 다중 검출 기술 개발

우리 대학 생명화학공학과 박현규 교수, 신소재공학과 정연식 교수 공동 연구팀이 암 관련 마이크로RNA를 다중 검출할 수 있는 다색 양자점(퀀텀닷) 어레이를 개발했다고 20일 밝혔다.

신소재공학과 남태원 박사와 생명화학공학과 박연경 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 미국화학회(American Chemical Society)가 발행하는 국제 학술지 `ACS 나노(ACS Nano)'에 2022년도 6월 15일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: Polychromatic quantum dot array to compose a community signal ensemble for multiplexed miRNA detection)

마이크로RNA는 18~25개의 염기서열로 이루어진 짧은 RNA로, 유전자 발현을 조절함으로써 세포 성장 및 분화와 같은 다양한 세포 활동을 제어한다. 마이크로RNA의 비정상적인 발현은 암을 포함한 다양한 질병과 밀접하게 연관돼있어, 여러 가지 질병을 진단하는 차세대 바이오마커로 크게 주목을 받고 있다.

마이크로RNA를 검출하는 가장 일반적인 기존의 방법은 역전사 중합효소 연쇄반응(qRT-PCR)이다. 하지만 이 기술은 역전사 반응을 수반하기 때문에 정량의 정확도가 떨어지고 다중 분석이 제한된다. 다중 핵산 분석에 특화되어 개발된 마이크로 어레이 기술 또한 여전히 역전사 단계를 수반하고 있으며 민감도와 특이도에 있어서 한계가 있다.

연구팀은 이러한 현행 기술의 한계를 극복하기 위해서, 트랜스퍼 프린팅 기법을 활용해 초고해상도의 다색 양자점 어레이(이하 PQDA)를 제작했고 이를 마이크로RNA를 분석하는 기술로 발전시켰다. 그 결과 연구팀은 표적 마이크로RNA를 높은 민감도와 특이도로 다중 검출하는 데 성공하였다.

PQDA는 표적 마이크로RNA에 상보적인 DNA프로브/양자점 복합체가 고정된 고분자 패턴으로, 이중가닥 특이적 뉴클레아제(이하 DSN) 효소에 의해서 표적 마이크로RNA에 특이적인 양자점을 방출하도록 설계됐다. 연구팀은 방출된 양자점들의 형광 신호 앙상블을 기반으로 유방암에 관련된 세 종류의 마이크로RNA를 펨토(10-15) 몰 수준으로 검출하는 데 성공했다. 또한, 혈청과 유방암세포로부터 마이크로RNA를 검출함으로써 기술의 임상 활용도를 입증했다.

PQDA는 각각 독립적인 정량화가 가능한 DNA프로브-양자점 모듈로 이뤄져 있다는 점에서 다중 분석에 적합하다. 특히, PQDA 기반 검출은 역전사 단계 없이 원상태의 마이크로RNA에서 수행하기 때문에 정확한 정량 분석이 가능하고, DSN 효소를 활용해 별도의 증폭 절차 없이 높은 감도를 달성했다. 또한, DSN 효소의 우수한 표적 식별 능력을 이용해 매우 높은 특이도로 표적 마이크로RNA를 검출할 수 있었다.

연구팀 관계자는 "특히 마이크로RNA는 혈액, 타액 및 소변과 같은 체액에도 존재하기 때문에 액체생검(Liquid biopsy)을 위한 핵심 바이오마커로 작용할 수 있다ˮ며 "따라서 이번 기술은 암의 조기 진단, 치료 방향 결정, 치료 효과 모니터링 등을 위한 액체생검 기술로 널리 활용될 수 있을 것으로 기대된다ˮ고 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 기초연구사업, 글로벌프론티어사업, 중견연구자지원사업의 일환으로 수행됐다.

암의 조기 진단, 치료방향 결정 등을 위한 표적 마이크로RNA 다중 검출 기술 개발

우리 대학 생명화학공학과 박현규 교수, 신소재공학과 정연식 교수 공동 연구팀이 암 관련 마이크로RNA를 다중 검출할 수 있는 다색 양자점(퀀텀닷) 어레이를 개발했다고 20일 밝혔다.

신소재공학과 남태원 박사와 생명화학공학과 박연경 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 미국화학회(American Chemical Society)가 발행하는 국제 학술지 `ACS 나노(ACS Nano)'에 2022년도 6월 15일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: Polychromatic quantum dot array to compose a community signal ensemble for multiplexed miRNA detection)

마이크로RNA는 18~25개의 염기서열로 이루어진 짧은 RNA로, 유전자 발현을 조절함으로써 세포 성장 및 분화와 같은 다양한 세포 활동을 제어한다. 마이크로RNA의 비정상적인 발현은 암을 포함한 다양한 질병과 밀접하게 연관돼있어, 여러 가지 질병을 진단하는 차세대 바이오마커로 크게 주목을 받고 있다.

마이크로RNA를 검출하는 가장 일반적인 기존의 방법은 역전사 중합효소 연쇄반응(qRT-PCR)이다. 하지만 이 기술은 역전사 반응을 수반하기 때문에 정량의 정확도가 떨어지고 다중 분석이 제한된다. 다중 핵산 분석에 특화되어 개발된 마이크로 어레이 기술 또한 여전히 역전사 단계를 수반하고 있으며 민감도와 특이도에 있어서 한계가 있다.

연구팀은 이러한 현행 기술의 한계를 극복하기 위해서, 트랜스퍼 프린팅 기법을 활용해 초고해상도의 다색 양자점 어레이(이하 PQDA)를 제작했고 이를 마이크로RNA를 분석하는 기술로 발전시켰다. 그 결과 연구팀은 표적 마이크로RNA를 높은 민감도와 특이도로 다중 검출하는 데 성공하였다.

PQDA는 표적 마이크로RNA에 상보적인 DNA프로브/양자점 복합체가 고정된 고분자 패턴으로, 이중가닥 특이적 뉴클레아제(이하 DSN) 효소에 의해서 표적 마이크로RNA에 특이적인 양자점을 방출하도록 설계됐다. 연구팀은 방출된 양자점들의 형광 신호 앙상블을 기반으로 유방암에 관련된 세 종류의 마이크로RNA를 펨토(10-15) 몰 수준으로 검출하는 데 성공했다. 또한, 혈청과 유방암세포로부터 마이크로RNA를 검출함으로써 기술의 임상 활용도를 입증했다.

PQDA는 각각 독립적인 정량화가 가능한 DNA프로브-양자점 모듈로 이뤄져 있다는 점에서 다중 분석에 적합하다. 특히, PQDA 기반 검출은 역전사 단계 없이 원상태의 마이크로RNA에서 수행하기 때문에 정확한 정량 분석이 가능하고, DSN 효소를 활용해 별도의 증폭 절차 없이 높은 감도를 달성했다. 또한, DSN 효소의 우수한 표적 식별 능력을 이용해 매우 높은 특이도로 표적 마이크로RNA를 검출할 수 있었다.

연구팀 관계자는 "특히 마이크로RNA는 혈액, 타액 및 소변과 같은 체액에도 존재하기 때문에 액체생검(Liquid biopsy)을 위한 핵심 바이오마커로 작용할 수 있다ˮ며 "따라서 이번 기술은 암의 조기 진단, 치료 방향 결정, 치료 효과 모니터링 등을 위한 액체생검 기술로 널리 활용될 수 있을 것으로 기대된다ˮ고 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 기초연구사업, 글로벌프론티어사업, 중견연구자지원사업의 일환으로 수행됐다.

2022.07.20

조회수 10446

암모니아 합성 친환경 공정 촉매 개발

암모니아는 최근 높은 수소 저장 용량과 운송의 편의성으로 수소경제를 위한 새로운 수소 운반체로도 큰 주목을 받고 있다. 그런데 기존 암모니아를 생산 공정은 화석 연료로부터 생산한 수소와 공기에 존재하는 질소를 분리해 고온·고압 조건에서 반응을 진행하기 때문에 많은 이산화탄소 방출과 에너지 소모가 발생한다. 이에 대안으로 최근에는 수전해로부터 생산한 수소를 이용해 저온·저압에서 암모니아를 합성하는 친환경 공정에 관한 관심이 커지고 있다.

우리 대학 생명화학공학과 최민기, 화학과 김형준 교수 공동연구팀이 알칼리/알칼리 토금속 조촉매의 작동 기작 규명을 통해 저온·저압 조건에서도 높은 암모니아 합성 활성을 갖는 고성능 촉매를 개발했다고 7일 밝혔다.

암모니아의 저온·저압 합성에서는 주로 활성이 우수한 루테늄 촉매가 사용됐지만, 일반적인 루테늄 촉매의 경우 수소 피독 현상으로 질소 활성화가 억제되면서 활성 저하가 발생하는 문제가 있다. 이를 해결하기 위해 기존 연구들에서는 산화바륨, 산화세슘 등의 알칼리/알칼리 토금속 조촉매를 도입해 활성을 높이고자 하였으나, 조촉매의 작용 원리에 대한 이해가 매우 제한적이었으며 조촉매-촉매 계면 구조를 정확히 분석한 사례가 없어 고성능 촉매를 설계하는 데 한계가 있었다.

본 연구진은 수소 분자가 루테늄 촉매 입자 위에서 흡착과 동시에 분해되면, 이때 발생한 수소 원자가 산화바륨과 루테늄 계면에서 다시 양성자(H+)와 전자(e-)로 분해됨을 확인하였다. 이때 생성된 전자는 루테늄 촉매 입자에 축적되어 전자 밀도를 크게 높인다. 이렇게 전자가 풍부해진 루테늄 입자는 암모니아 합성과정에서 가장 어려운 단계인 질소 분자의 분해를 가속할 수 있어, 기존의 촉매에 비해 저온·저압 조건에서도 암모니아 생산 속도를 비약적으로 증진시킬 수 있음을 확인했다.

조촉매의 작동 기작 규명에 더해 연구팀은 산화바륨 조촉매-루테늄 촉매 계면 형성이 극대화된 촉매를 새롭게 설계했다. 새로운 촉매는 앞서 제시한 메커니즘을 바탕으로 기존 촉매들보다 최고 수준의 암모니아 합성 활성을 보였고, 100시간 동안 성능 저하 없이 안정적인 암모니아 생산이 가능했다. 또한 본 촉매는 경제적인 촉매 전구체를 사용하면서도 단순한 공정을 통해 합성됐기 때문에 상용화의 가능성이 클 것으로 기대된다.

최민기 교수는 “알칼리/알칼리 토금속 조촉매의 작동 메커니즘은 세계적으로 보고된 바가 없던 새로운 개념이라는 점에서 학문적 의미가 크다”며, “알칼리/알칼리 토금속 조촉매-금속 촉매 계면 조절을 통한 고성능 저온·저압 암모니아 합성 촉매 개발은 암모니아 생산의 경제성을 크게 증진하는데 기여할 뿐 아니라 환경문제 및 에너지 부족 문제에 적극적으로 대응할 수 있을 것”이라고 말했다.

한편, 한국에너지기술연구원과 한국연구재단 중견연구자 지원사업의 지원을 받아 수행된 이번 연구는 KAIST 생명화학공학과 백예준 박사과정 학생, 화학과 권민재 학사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여했으며, 연구 결과는 국제학술지 ‘미국화학회지(Journal of the American Chemical Society)’에 지난 5월 15일 字 온라인판에 게재됐다.

2023.06.07 조회수 9981

암모니아 합성 친환경 공정 촉매 개발

암모니아는 최근 높은 수소 저장 용량과 운송의 편의성으로 수소경제를 위한 새로운 수소 운반체로도 큰 주목을 받고 있다. 그런데 기존 암모니아를 생산 공정은 화석 연료로부터 생산한 수소와 공기에 존재하는 질소를 분리해 고온·고압 조건에서 반응을 진행하기 때문에 많은 이산화탄소 방출과 에너지 소모가 발생한다. 이에 대안으로 최근에는 수전해로부터 생산한 수소를 이용해 저온·저압에서 암모니아를 합성하는 친환경 공정에 관한 관심이 커지고 있다.

우리 대학 생명화학공학과 최민기, 화학과 김형준 교수 공동연구팀이 알칼리/알칼리 토금속 조촉매의 작동 기작 규명을 통해 저온·저압 조건에서도 높은 암모니아 합성 활성을 갖는 고성능 촉매를 개발했다고 7일 밝혔다.

암모니아의 저온·저압 합성에서는 주로 활성이 우수한 루테늄 촉매가 사용됐지만, 일반적인 루테늄 촉매의 경우 수소 피독 현상으로 질소 활성화가 억제되면서 활성 저하가 발생하는 문제가 있다. 이를 해결하기 위해 기존 연구들에서는 산화바륨, 산화세슘 등의 알칼리/알칼리 토금속 조촉매를 도입해 활성을 높이고자 하였으나, 조촉매의 작용 원리에 대한 이해가 매우 제한적이었으며 조촉매-촉매 계면 구조를 정확히 분석한 사례가 없어 고성능 촉매를 설계하는 데 한계가 있었다.

본 연구진은 수소 분자가 루테늄 촉매 입자 위에서 흡착과 동시에 분해되면, 이때 발생한 수소 원자가 산화바륨과 루테늄 계면에서 다시 양성자(H+)와 전자(e-)로 분해됨을 확인하였다. 이때 생성된 전자는 루테늄 촉매 입자에 축적되어 전자 밀도를 크게 높인다. 이렇게 전자가 풍부해진 루테늄 입자는 암모니아 합성과정에서 가장 어려운 단계인 질소 분자의 분해를 가속할 수 있어, 기존의 촉매에 비해 저온·저압 조건에서도 암모니아 생산 속도를 비약적으로 증진시킬 수 있음을 확인했다.

조촉매의 작동 기작 규명에 더해 연구팀은 산화바륨 조촉매-루테늄 촉매 계면 형성이 극대화된 촉매를 새롭게 설계했다. 새로운 촉매는 앞서 제시한 메커니즘을 바탕으로 기존 촉매들보다 최고 수준의 암모니아 합성 활성을 보였고, 100시간 동안 성능 저하 없이 안정적인 암모니아 생산이 가능했다. 또한 본 촉매는 경제적인 촉매 전구체를 사용하면서도 단순한 공정을 통해 합성됐기 때문에 상용화의 가능성이 클 것으로 기대된다.

최민기 교수는 “알칼리/알칼리 토금속 조촉매의 작동 메커니즘은 세계적으로 보고된 바가 없던 새로운 개념이라는 점에서 학문적 의미가 크다”며, “알칼리/알칼리 토금속 조촉매-금속 촉매 계면 조절을 통한 고성능 저온·저압 암모니아 합성 촉매 개발은 암모니아 생산의 경제성을 크게 증진하는데 기여할 뿐 아니라 환경문제 및 에너지 부족 문제에 적극적으로 대응할 수 있을 것”이라고 말했다.

한편, 한국에너지기술연구원과 한국연구재단 중견연구자 지원사업의 지원을 받아 수행된 이번 연구는 KAIST 생명화학공학과 백예준 박사과정 학생, 화학과 권민재 학사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여했으며, 연구 결과는 국제학술지 ‘미국화학회지(Journal of the American Chemical Society)’에 지난 5월 15일 字 온라인판에 게재됐다.

2023.06.07 조회수 9981 이상엽 특훈교수, 노보자임 화학 및 바이오공학분야 세계적 리더상 수상

우리 대학 이상엽 특훈교수(연구부총장)가 세계적인 생명공학 회사인 노보자임(Novozymes) 社의 2023년 화학 및 바이오화학공학 연구의 세계적 선도 공로 노보자임 상(Novozymes Award on Excellence in Chemical and Biochemical Engineering)을 수상했다고 5일 밝혔다.

세계적인 생명공학 회사인 노보자임은 덴마크 공과대학(Technical University of Denmark, DTU)과 함께 시스템 대사공학의 창시자이자 세계적 권위자인 KAIST 이상엽 특훈교수에게 2023년 6월 2일 덴마크 공과대학에서 열린 시상식에서 상패 및 상금을 수여했다.

이상엽 특훈교수는 바이오 화학공학 분야에서 세계적 선두주자다. 그는 업스트림(upstream)과 다운스트림(downstream)을 통합·최적화하는 것을 목적으로, 합성생물학, 대사공학, 시스템 생물학 등을 통합한 ‘시스템 대사공학(systems metabolic engineering)’이라는 개념을 확립해, 해당 분야를 개척하고 보급하는 데 크게 기여했다. 미생물의 시스템 대사공학을 통해 바이오 가솔린 및 디젤, 플라스틱 단량체, 거미줄, 유기산, 알코올 및 생분해성 고분자 등을 포함한 다양한 유용 화학물질을 미생물로부터 생산하는 기술을 개발해 석유화학공정을 대체할 수 있는 친환경 바이오공정을 개발했다. 또한 그는 기술 자문, 산학협력 프로젝트 및 기술이전 등을 통해 산업계와도 긴밀하게 협력하고 있으며, 800여 개 이상의 특허의 발명자로 등록돼 있다.

바이오이노베이션 연구소(BioInnovation Institute)의 CEO이자 수상위원회 위원장인 옌스 닐슨(Jens Nielsen) 교수는 "이상엽 교수는 박테리아 대사공학 분야의 등대와도 같으며, 그의 연구들은 혁신 및 개념 증명(proof of concept)을 토대로 산업바이오를 위한 고효율 생물공정을 개발·제공하는 것에 끊임없는 기여를 해 왔다"라고 설명했다.

노보자임(Novozymes)의 CSO(Chief Science Officer) 겸 R&D 부사장인 클로스 크론 풀셍(Claus Crone Fuglsang)은 "노보자임은 이 상을 통해 해당 분야를 이끄는 리더들의 공헌을 기리는 것을 기쁘게 생각하며, 특히 이번에는 친환경 세계 경제로의 전환에 대한 이상엽 교수의 큰 공헌을 기릴 수 있게 된 것을 자랑스럽게 생각한다" 라 말했다.

이에 덴마크 공과대학 바이오엔지니어링 학과장이자 수상위원회 위원 및 시상식의 사회자인 비야케 바크 크리스텐센(Bjarke Bak Christensen)은 "이 시상식은 이상엽 교수를 만날 수 있는 절호의 기회이며, 이상엽 교수의 업적은 이 분야의 많은 사람에게 영감을 주고 있다"며, "발효 기반 제조에 대한 주제를 다룰 본 심포지엄에서 이상엽 교수의 통찰력이 널리 공유되기를 기대한다"라고 소감을 밝혔다.

수상자인 이상엽 특훈교수는 “바이오 기반 제조 및 바이오화학 분야에서 세계적으로 권위있는 노보자임 상을 수상하게 되어 영광으로 생각하며, 그간 훌륭한 제자들과 개발한 다양한 기술들이 지속가능한 화학산업 구축에 도움이 되도록 노력하겠다.”고 밝혔다.

한편, 시상식은 2023년 6월 2일 덴마크 공과대학에서 개최되었고, 해당 심포지엄은 생중계됐다. (https://dtu.events/fbmsymposium2023/conference)

2023.06.05 조회수 5679

이상엽 특훈교수, 노보자임 화학 및 바이오공학분야 세계적 리더상 수상

우리 대학 이상엽 특훈교수(연구부총장)가 세계적인 생명공학 회사인 노보자임(Novozymes) 社의 2023년 화학 및 바이오화학공학 연구의 세계적 선도 공로 노보자임 상(Novozymes Award on Excellence in Chemical and Biochemical Engineering)을 수상했다고 5일 밝혔다.

세계적인 생명공학 회사인 노보자임은 덴마크 공과대학(Technical University of Denmark, DTU)과 함께 시스템 대사공학의 창시자이자 세계적 권위자인 KAIST 이상엽 특훈교수에게 2023년 6월 2일 덴마크 공과대학에서 열린 시상식에서 상패 및 상금을 수여했다.

이상엽 특훈교수는 바이오 화학공학 분야에서 세계적 선두주자다. 그는 업스트림(upstream)과 다운스트림(downstream)을 통합·최적화하는 것을 목적으로, 합성생물학, 대사공학, 시스템 생물학 등을 통합한 ‘시스템 대사공학(systems metabolic engineering)’이라는 개념을 확립해, 해당 분야를 개척하고 보급하는 데 크게 기여했다. 미생물의 시스템 대사공학을 통해 바이오 가솔린 및 디젤, 플라스틱 단량체, 거미줄, 유기산, 알코올 및 생분해성 고분자 등을 포함한 다양한 유용 화학물질을 미생물로부터 생산하는 기술을 개발해 석유화학공정을 대체할 수 있는 친환경 바이오공정을 개발했다. 또한 그는 기술 자문, 산학협력 프로젝트 및 기술이전 등을 통해 산업계와도 긴밀하게 협력하고 있으며, 800여 개 이상의 특허의 발명자로 등록돼 있다.

바이오이노베이션 연구소(BioInnovation Institute)의 CEO이자 수상위원회 위원장인 옌스 닐슨(Jens Nielsen) 교수는 "이상엽 교수는 박테리아 대사공학 분야의 등대와도 같으며, 그의 연구들은 혁신 및 개념 증명(proof of concept)을 토대로 산업바이오를 위한 고효율 생물공정을 개발·제공하는 것에 끊임없는 기여를 해 왔다"라고 설명했다.

노보자임(Novozymes)의 CSO(Chief Science Officer) 겸 R&D 부사장인 클로스 크론 풀셍(Claus Crone Fuglsang)은 "노보자임은 이 상을 통해 해당 분야를 이끄는 리더들의 공헌을 기리는 것을 기쁘게 생각하며, 특히 이번에는 친환경 세계 경제로의 전환에 대한 이상엽 교수의 큰 공헌을 기릴 수 있게 된 것을 자랑스럽게 생각한다" 라 말했다.

이에 덴마크 공과대학 바이오엔지니어링 학과장이자 수상위원회 위원 및 시상식의 사회자인 비야케 바크 크리스텐센(Bjarke Bak Christensen)은 "이 시상식은 이상엽 교수를 만날 수 있는 절호의 기회이며, 이상엽 교수의 업적은 이 분야의 많은 사람에게 영감을 주고 있다"며, "발효 기반 제조에 대한 주제를 다룰 본 심포지엄에서 이상엽 교수의 통찰력이 널리 공유되기를 기대한다"라고 소감을 밝혔다.

수상자인 이상엽 특훈교수는 “바이오 기반 제조 및 바이오화학 분야에서 세계적으로 권위있는 노보자임 상을 수상하게 되어 영광으로 생각하며, 그간 훌륭한 제자들과 개발한 다양한 기술들이 지속가능한 화학산업 구축에 도움이 되도록 노력하겠다.”고 밝혔다.

한편, 시상식은 2023년 6월 2일 덴마크 공과대학에서 개최되었고, 해당 심포지엄은 생중계됐다. (https://dtu.events/fbmsymposium2023/conference)

2023.06.05 조회수 5679 이산화탄소에서 바이오 플라스틱 20배 이상 뽑아내다

전 세계적으로 기후변화 문제가 심각해짐에 따라 이를 기후 위기로 인식하고 이에 대응하는 적극적인 관심과 노력이 요구되고 있다. 그중 이산화탄소를 활용해 재자원화하는 여러 방법 중에서 전기화학적 이산화탄소 전환 기술은 전기에너지를 이용해 이산화탄소를 유용한 화학물질로 전환할 수 있는 기술이다. 이는 설비 운용이 용이하고, 태양 전지나 풍력에 의해 생산된 재생 가능한 전기에너지를 이용할 수 있으므로 온실가스 감축 및 탄소 중립 달성에 기여하는 친환경 기술로 많은 관심을 받고 있다.

우리 대학 생명화학공학과 이현주 교수와 이상엽 특훈교수 공동연구팀이 전기화학적 이산화탄소 전환과 미생물 기반의 바이오 전환을 연계한 하이브리드 시스템을 개발해 이산화탄소로부터 높은 효율로 바이오 플라스틱을 생산하는 기술 개발에 성공했다고 30일 밝혔다. 유사한 시스템 대비 20배 이상의 세계 최고 생산성을 보여준 해당 연구 결과는 국제 학술지인 ‘미국국립과학원회보(PNAS)'에 3월 27일 字 온라인 게재됐다.

※ 논문명 : Biohybrid CO2 electrolysis for the direct synthesis of polyesters from CO2

※ 저자 정보 : 이현주 (한국과학기술원, 교신저자), 이상엽(한국과학기술원, 교신저자), 임진규(한국과학기술원, 현 소속 기관 Stanford Linear Accelerator Center, 공동 제1저자), 최소영(한국과학기술원, 공동 제1저자), 이재원(한국과학기술원, 공동 제1저자) - 총 5명

이산화탄소의 효율적인 전환을 위해 고효율 전극 촉매 및 시스템 개발이 활발히 진행되고 있는데, 전환생성물로는 주로 탄소 1~3개의 화합물만이 제한적으로 생산되고 있다. 일산화탄소, 포름산, 에틸렌과 같은 탄소 1개의 화합물이 비교적 높은 효율로 생산되며, 이 밖에 에탄올, 아세트산, 프로판올과 같은 여러 개 탄소의 액상 화합물도 만들어질 수 있으나 이는 더 많은 전자를 필요로 하는 화학반응 특성상 전환 효율 및 생성물 선택성이 크게 낮다는 한계점이 있다.

이에 우리 대학 생명화학공학과 이현주 교수와 이상엽 특훈교수 공동연구팀은 전기화학적 이산화탄소 전환 기술과 미생물을 이용한 바이오 전환 기술을 연계해 이산화탄소로부터 바이오 플라스틱을 생산하는 기술을 개발했다. 이 전기화학-바이오 하이브리드 시스템은 전기화학 전환반응이 일어나는 전해조와 미생물 배양이 이루어지는 발효조가 연결된 형태로, 전해조에서 이산화탄소가 포름산으로 전환되면, 이 포름산을 발효조에 공급해 커프리아비더스 네케이터(Cupriavidus necator)라는 미생물이 탄소원으로 섭취해 미생물 유래 바이오 플라스틱인 폴리하이드록시알카노에이트(polyhydroxyalkanoate, PHA)를 생산한다.

기존 이러한 하이브리드 콘셉트의 연구 결과에 따르면, 전기화학 반응의 낮은 효율 및 미생물 배양 조건과의 차이 등의 문제로 생산성이 매우 낮거나 비연속적 공정에 그친다는 단점이 있었다.

이를 극복하기 위해 공동연구팀은 기체 상태의 이산화탄소를 이용한 기체 확산 전극(gas diffusion electrode)으로 포름산을 만들었다. 그리고 미생물의 생장을 저해하지 않으면서도 전기화학 반응이 충분히 잘 일어나도록 하는 전해액이자 동시에 미생물 배양 배지로 이용할 수 있는 ‘생리적 호환 가능한 양극 전해액(physiologically compatible catholyte)’을 개발하여 별도의 분리 및 정제과정 없이 바로 미생물에게 공급하도록 했다. 이를 통해 이산화탄소로부터 만들어진 포름산을 포함하고 있는 전해액이 발효조로 들어가 미생물 배양에 쓰이고, 전해조로 들어가 순환되도록 하여 전해액과 남은 포름산의 활용을 극대화했다. 또한, 이 과정에서 필터를 설치해 전극 반응에 영향을 줄 수 있는 미생물이 걸러진 전해액만이 전해조로 공급되고 미생물은 발효조 안에만 존재하도록 하는 두 시스템이 잘 연계되면서도 효율적으로 작동되도록 설계했다.

개발한 하이브리드 시스템을 통해 이산화탄소로부터 세포 건조 중량의 83%에 달하는 높은 함량의 바이오 플라스틱(PHB)를 생산했으며, 이는 4 cm2 전극에서 1.38g의 PHB를 생산한 결과로 세계 최초 그램(g) 수준의 생산이며 기존 연구 대비 20배 이상의 생산성이다. 또한 해당 하이브리드 시스템은 연속 배양(continuous culture)의 가능성을 보여줌으로써 추후 다양한 산업공정으로의 응용 또한 기대된다.

교신저자인 이현주 교수와 이상엽 특훈교수는 “이번 연구 결과는 바이오 플라스틱뿐만 아니라 다양한 화학물질 생산에 응용될 수 있는 기술로서 앞으로 탄소 중립을 위한 핵심 기술로 많은 활용이 기대된다”라고 밝혔다.

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 이산화탄소 저감 촉매 및 에너지 소자 기술 개발 과제, 불균일계 원자 촉매 제어 과제와 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발 과제의 지원을 받아 수행됐다.

2023.03.30 조회수 12265

이산화탄소에서 바이오 플라스틱 20배 이상 뽑아내다

전 세계적으로 기후변화 문제가 심각해짐에 따라 이를 기후 위기로 인식하고 이에 대응하는 적극적인 관심과 노력이 요구되고 있다. 그중 이산화탄소를 활용해 재자원화하는 여러 방법 중에서 전기화학적 이산화탄소 전환 기술은 전기에너지를 이용해 이산화탄소를 유용한 화학물질로 전환할 수 있는 기술이다. 이는 설비 운용이 용이하고, 태양 전지나 풍력에 의해 생산된 재생 가능한 전기에너지를 이용할 수 있으므로 온실가스 감축 및 탄소 중립 달성에 기여하는 친환경 기술로 많은 관심을 받고 있다.

우리 대학 생명화학공학과 이현주 교수와 이상엽 특훈교수 공동연구팀이 전기화학적 이산화탄소 전환과 미생물 기반의 바이오 전환을 연계한 하이브리드 시스템을 개발해 이산화탄소로부터 높은 효율로 바이오 플라스틱을 생산하는 기술 개발에 성공했다고 30일 밝혔다. 유사한 시스템 대비 20배 이상의 세계 최고 생산성을 보여준 해당 연구 결과는 국제 학술지인 ‘미국국립과학원회보(PNAS)'에 3월 27일 字 온라인 게재됐다.

※ 논문명 : Biohybrid CO2 electrolysis for the direct synthesis of polyesters from CO2

※ 저자 정보 : 이현주 (한국과학기술원, 교신저자), 이상엽(한국과학기술원, 교신저자), 임진규(한국과학기술원, 현 소속 기관 Stanford Linear Accelerator Center, 공동 제1저자), 최소영(한국과학기술원, 공동 제1저자), 이재원(한국과학기술원, 공동 제1저자) - 총 5명

이산화탄소의 효율적인 전환을 위해 고효율 전극 촉매 및 시스템 개발이 활발히 진행되고 있는데, 전환생성물로는 주로 탄소 1~3개의 화합물만이 제한적으로 생산되고 있다. 일산화탄소, 포름산, 에틸렌과 같은 탄소 1개의 화합물이 비교적 높은 효율로 생산되며, 이 밖에 에탄올, 아세트산, 프로판올과 같은 여러 개 탄소의 액상 화합물도 만들어질 수 있으나 이는 더 많은 전자를 필요로 하는 화학반응 특성상 전환 효율 및 생성물 선택성이 크게 낮다는 한계점이 있다.

이에 우리 대학 생명화학공학과 이현주 교수와 이상엽 특훈교수 공동연구팀은 전기화학적 이산화탄소 전환 기술과 미생물을 이용한 바이오 전환 기술을 연계해 이산화탄소로부터 바이오 플라스틱을 생산하는 기술을 개발했다. 이 전기화학-바이오 하이브리드 시스템은 전기화학 전환반응이 일어나는 전해조와 미생물 배양이 이루어지는 발효조가 연결된 형태로, 전해조에서 이산화탄소가 포름산으로 전환되면, 이 포름산을 발효조에 공급해 커프리아비더스 네케이터(Cupriavidus necator)라는 미생물이 탄소원으로 섭취해 미생물 유래 바이오 플라스틱인 폴리하이드록시알카노에이트(polyhydroxyalkanoate, PHA)를 생산한다.

기존 이러한 하이브리드 콘셉트의 연구 결과에 따르면, 전기화학 반응의 낮은 효율 및 미생물 배양 조건과의 차이 등의 문제로 생산성이 매우 낮거나 비연속적 공정에 그친다는 단점이 있었다.

이를 극복하기 위해 공동연구팀은 기체 상태의 이산화탄소를 이용한 기체 확산 전극(gas diffusion electrode)으로 포름산을 만들었다. 그리고 미생물의 생장을 저해하지 않으면서도 전기화학 반응이 충분히 잘 일어나도록 하는 전해액이자 동시에 미생물 배양 배지로 이용할 수 있는 ‘생리적 호환 가능한 양극 전해액(physiologically compatible catholyte)’을 개발하여 별도의 분리 및 정제과정 없이 바로 미생물에게 공급하도록 했다. 이를 통해 이산화탄소로부터 만들어진 포름산을 포함하고 있는 전해액이 발효조로 들어가 미생물 배양에 쓰이고, 전해조로 들어가 순환되도록 하여 전해액과 남은 포름산의 활용을 극대화했다. 또한, 이 과정에서 필터를 설치해 전극 반응에 영향을 줄 수 있는 미생물이 걸러진 전해액만이 전해조로 공급되고 미생물은 발효조 안에만 존재하도록 하는 두 시스템이 잘 연계되면서도 효율적으로 작동되도록 설계했다.

개발한 하이브리드 시스템을 통해 이산화탄소로부터 세포 건조 중량의 83%에 달하는 높은 함량의 바이오 플라스틱(PHB)를 생산했으며, 이는 4 cm2 전극에서 1.38g의 PHB를 생산한 결과로 세계 최초 그램(g) 수준의 생산이며 기존 연구 대비 20배 이상의 생산성이다. 또한 해당 하이브리드 시스템은 연속 배양(continuous culture)의 가능성을 보여줌으로써 추후 다양한 산업공정으로의 응용 또한 기대된다.

교신저자인 이현주 교수와 이상엽 특훈교수는 “이번 연구 결과는 바이오 플라스틱뿐만 아니라 다양한 화학물질 생산에 응용될 수 있는 기술로서 앞으로 탄소 중립을 위한 핵심 기술로 많은 활용이 기대된다”라고 밝혔다.

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 이산화탄소 저감 촉매 및 에너지 소자 기술 개발 과제, 불균일계 원자 촉매 제어 과제와 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발 과제의 지원을 받아 수행됐다.

2023.03.30 조회수 12265 드림워커, 안 보고도 계단을 성큼성큼 걷다

연기가 자욱해 앞이 안보이는 재난 상황에서 별도의 시각이나 촉각 센서의 도움 없이 계단을 오르내리고 나무뿌리와 같은 울퉁불퉁한 환경 등에서 넘어지지 않고 움직이는 사족보행 로봇 기술이 국내 연구진에 의해 개발됐다.

우리 대학 전기및전자공학부 명현 교수 연구팀(미래도시 로봇연구실)이 다양한 비정형 환경에서도 강인한 `블라인드 보행(blind locomotion)'을 가능케 하는 보행 로봇 제어 기술을 개발했다고 29일 밝혔다.

연구팀은 사람이 수면 중 깨어서 깜깜한 상태에서 화장실을 갈 때 시각적인 도움이 거의 없이 보행이 가능한 것처럼, 블라인드 보행이 가능하다고 해서 붙여진 ‘드림워크(DreamWaQ)’기술을 개발하였고 이 기술이 적용된 로봇을 ‘드림워커(DreamWaQer)’라고 명명했다. 즉 이 기술을 탑재하면 다양한 형태의 사족보행 로봇 드림워커를 만들어낼 수 있게 되는 것이다.

기존 보행 로봇 제어기는 기구학 또는 동역학 모델을 기반으로 한다. 이를 모델 기반 제어 방식이라고 표현하는데, 특히 야지와 같은 비정형 환경에서 안정적인 보행을 하기 위해서는 모델의 특징 정보를 더욱 빠르게 얻을 수 있어야 한다. 그러나 이는 주변 환경의 인지 능력에 많이 의존하는 모습을 보여 왔다.

이에 비해, 명현 교수 연구팀이 개발한 인공지능 학습 방법 중 하나인 심층 강화학습 기반의 제어기는 시뮬레이터로부터 얻어진 다양한 환경의 데이터를 통해 보행 로봇의 각 모터에 적절한 제어 명령을 빠르게 계산해 줄 수 있다. 시뮬레이션에서 학습된 제어기가 실제 로봇에서 잘 작동하려면 별도의 튜닝 과정이 필요했다면, 연구팀이 개발한 제어기는 별도의 튜닝을 요구하지 않는다는 장점도 있어 다양한 보행 로봇에 쉽게 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

연구팀이 개발한 제어기인 드림워크는 크게 지면과 로봇의 정보를 추정하는 상황(context) 추정 네트워크와 제어 명령을 산출하는 정책(policy) 네트워크로 구성된다. 상황추정 네트워크는 관성 정보와 관절 정보들을 통해 암시적으로 지면의 정보를, 명시적으로 로봇의 상태를 추정한다. 이 정보는 정책 네트워크에 입력돼 최적의 제어 명령을 산출하는 데 사용된다. 두 네트워크는 시뮬레이션에서 함께 학습된다.

상황추정 네트워크는 지도학습을 통해 학습되는 반면, 정책 네트워크는 심층 강화학습 방법론인 행동자-비평자(actor-critic) 방식을 통해 학습된다. 행동자 네트워크는 주변 지형 정보를 오직 암시적으로 추정할 수 있다. 시뮬레이션에서는 주변 지형 정보를 알 수 있는데, 지형 정보를 알고 있는 비평자 네트워크가 행동자 네트워크의 정책을 평가한다.

이 모든 학습 과정에는 단 1시간 정도만 소요되며, 실제 로봇에는 학습된 행동자 네트워크만 탑재된다. 주변 지형을 보지 않고도, 오직 로봇 내부의 관성 센서(IMU)와 관절 각도의 측정치를 활용해 시뮬레이션에서 학습한 다양한 환경 중 어느 환경과 유사한지 상상하는 과정을 거친다. 갑자기 계단과 같은 단차를 맞이하는 경우, 발이 단차에 닿기 전까지는 알 수 없지만 발이 닿는 순간 빠르게 지형 정보를 상상한다. 그리고 이렇게 추측된 지형 정보에 알맞은 제어 명령을 각 모터에 전달해 재빠른 적응 보행이 가능하다.

드림워커(DreamWaQer) 로봇은 실험실 환경뿐 아니라, 연석과 과속방지턱이 많은 대학 캠퍼스 환경, 나무뿌리와 자갈이 많은 야지 환경 등에서 보행 시 지면으로부터 몸체까지 높이의 3분의 2 (2/3) 정도의 계단 등을 극복함으로써 강인한 성능을 입증했다. 또한 환경과 무관하게, 0.3m/s의 느린 속도부터 1.0m/s의 다소 빠른 속도까지도 안정적인 보행이 가능함을 연구팀은 확인했다.

이번 연구 결과는 이 마데 아스윈 나렌드라(I Made Aswin Nahrendra) 박사과정이 제1 저자로, 유병호 박사과정이 공동 저자로 참여했으며, 오는 5월 말 영국 런던에서 개최되는 로보틱스 분야의 세계 최고 권위 학회인 ICRA(IEEE International Conference on Robotics and Automation)에 채택되어 발표될 예정이다. (논문명: DreamWaQ: Learning Robust Quadrupedal Locomotion With Implicit Terrain Imagination via Deep Reinforcement Learning)

개발된 드림워크를 탑재한 보행 로봇 드림워커의 구동 및 보행 영상은 아래 주소에서 확인할 수 있다.

메인 영상: https://youtu.be/JC1_bnTxPiQ

쿠키 영상: https://youtu.be/mhUUZVbeDA0

한편, 이번 연구는 산업통상자원부 로봇산업핵심기술개발 사업의 지원을 받아 수행되었다. (과제명: 동적, 비정형 환경에서의 보행 로봇의 자율이동을 위한 이동지능 SW 개발 및 실현장 적용)

2023.03.29 조회수 11248

드림워커, 안 보고도 계단을 성큼성큼 걷다

연기가 자욱해 앞이 안보이는 재난 상황에서 별도의 시각이나 촉각 센서의 도움 없이 계단을 오르내리고 나무뿌리와 같은 울퉁불퉁한 환경 등에서 넘어지지 않고 움직이는 사족보행 로봇 기술이 국내 연구진에 의해 개발됐다.

우리 대학 전기및전자공학부 명현 교수 연구팀(미래도시 로봇연구실)이 다양한 비정형 환경에서도 강인한 `블라인드 보행(blind locomotion)'을 가능케 하는 보행 로봇 제어 기술을 개발했다고 29일 밝혔다.

연구팀은 사람이 수면 중 깨어서 깜깜한 상태에서 화장실을 갈 때 시각적인 도움이 거의 없이 보행이 가능한 것처럼, 블라인드 보행이 가능하다고 해서 붙여진 ‘드림워크(DreamWaQ)’기술을 개발하였고 이 기술이 적용된 로봇을 ‘드림워커(DreamWaQer)’라고 명명했다. 즉 이 기술을 탑재하면 다양한 형태의 사족보행 로봇 드림워커를 만들어낼 수 있게 되는 것이다.

기존 보행 로봇 제어기는 기구학 또는 동역학 모델을 기반으로 한다. 이를 모델 기반 제어 방식이라고 표현하는데, 특히 야지와 같은 비정형 환경에서 안정적인 보행을 하기 위해서는 모델의 특징 정보를 더욱 빠르게 얻을 수 있어야 한다. 그러나 이는 주변 환경의 인지 능력에 많이 의존하는 모습을 보여 왔다.

이에 비해, 명현 교수 연구팀이 개발한 인공지능 학습 방법 중 하나인 심층 강화학습 기반의 제어기는 시뮬레이터로부터 얻어진 다양한 환경의 데이터를 통해 보행 로봇의 각 모터에 적절한 제어 명령을 빠르게 계산해 줄 수 있다. 시뮬레이션에서 학습된 제어기가 실제 로봇에서 잘 작동하려면 별도의 튜닝 과정이 필요했다면, 연구팀이 개발한 제어기는 별도의 튜닝을 요구하지 않는다는 장점도 있어 다양한 보행 로봇에 쉽게 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

연구팀이 개발한 제어기인 드림워크는 크게 지면과 로봇의 정보를 추정하는 상황(context) 추정 네트워크와 제어 명령을 산출하는 정책(policy) 네트워크로 구성된다. 상황추정 네트워크는 관성 정보와 관절 정보들을 통해 암시적으로 지면의 정보를, 명시적으로 로봇의 상태를 추정한다. 이 정보는 정책 네트워크에 입력돼 최적의 제어 명령을 산출하는 데 사용된다. 두 네트워크는 시뮬레이션에서 함께 학습된다.

상황추정 네트워크는 지도학습을 통해 학습되는 반면, 정책 네트워크는 심층 강화학습 방법론인 행동자-비평자(actor-critic) 방식을 통해 학습된다. 행동자 네트워크는 주변 지형 정보를 오직 암시적으로 추정할 수 있다. 시뮬레이션에서는 주변 지형 정보를 알 수 있는데, 지형 정보를 알고 있는 비평자 네트워크가 행동자 네트워크의 정책을 평가한다.

이 모든 학습 과정에는 단 1시간 정도만 소요되며, 실제 로봇에는 학습된 행동자 네트워크만 탑재된다. 주변 지형을 보지 않고도, 오직 로봇 내부의 관성 센서(IMU)와 관절 각도의 측정치를 활용해 시뮬레이션에서 학습한 다양한 환경 중 어느 환경과 유사한지 상상하는 과정을 거친다. 갑자기 계단과 같은 단차를 맞이하는 경우, 발이 단차에 닿기 전까지는 알 수 없지만 발이 닿는 순간 빠르게 지형 정보를 상상한다. 그리고 이렇게 추측된 지형 정보에 알맞은 제어 명령을 각 모터에 전달해 재빠른 적응 보행이 가능하다.

드림워커(DreamWaQer) 로봇은 실험실 환경뿐 아니라, 연석과 과속방지턱이 많은 대학 캠퍼스 환경, 나무뿌리와 자갈이 많은 야지 환경 등에서 보행 시 지면으로부터 몸체까지 높이의 3분의 2 (2/3) 정도의 계단 등을 극복함으로써 강인한 성능을 입증했다. 또한 환경과 무관하게, 0.3m/s의 느린 속도부터 1.0m/s의 다소 빠른 속도까지도 안정적인 보행이 가능함을 연구팀은 확인했다.

이번 연구 결과는 이 마데 아스윈 나렌드라(I Made Aswin Nahrendra) 박사과정이 제1 저자로, 유병호 박사과정이 공동 저자로 참여했으며, 오는 5월 말 영국 런던에서 개최되는 로보틱스 분야의 세계 최고 권위 학회인 ICRA(IEEE International Conference on Robotics and Automation)에 채택되어 발표될 예정이다. (논문명: DreamWaQ: Learning Robust Quadrupedal Locomotion With Implicit Terrain Imagination via Deep Reinforcement Learning)

개발된 드림워크를 탑재한 보행 로봇 드림워커의 구동 및 보행 영상은 아래 주소에서 확인할 수 있다.

메인 영상: https://youtu.be/JC1_bnTxPiQ

쿠키 영상: https://youtu.be/mhUUZVbeDA0

한편, 이번 연구는 산업통상자원부 로봇산업핵심기술개발 사업의 지원을 받아 수행되었다. (과제명: 동적, 비정형 환경에서의 보행 로봇의 자율이동을 위한 이동지능 SW 개발 및 실현장 적용)

2023.03.29 조회수 11248 생명화학공학과 이재우 교수, 미국화학공학회 석학회원(AIChE Fellow) 선임

우리 대학 생명화학공학과 이재우 교수가 미국화학공학회 (AIChE) 2023년 석학회원 (Fellow)으로 선임됐다고 10일 밝혔다.

미국화학공학회(AIChE)는 세계 최고 권위의 화학 및 생물공학, 소재, 공정, 환경, 에너지 분야 학회다. 110여 개국에서 6만 명에 이르는 회원을 보유하고 있다. 이중 석학회원(Fellow)은 대부분이 미국의 저명한 학자들과 소수의 외국기관 회원으로 구성되며 탁월한 개인 연구업적 및 봉사 실적, 전문 분야 총괄 경력 등 4개 이상의 평가 기준 심사를 거쳐 선정한다.

우리 대학 생명화학공학과 소속으로 2012년 이상엽 연구부총장이, 2013년 이재형 겸직교수(現 USC 석좌교수)가 AIChE 석학회원으로 선임된 후 10년 만에 이재우 교수가 2023년 AIChE 석학회원으로 선임됐다. 따라서 현재 국내에 AIChE 석학회원으로는 3명의 KAIST 교수들이 선임되어 있다.

이재우 교수는 최근 1기압 이하의 이산화탄소가 포함된 배출가스를 부가가치 높은 탄소 재료로 전환하는 공정기술과 케미컬 루핑 공정을 통한 이산화탄소 활용 및 수소생산기술, 반응/분리 공정 직접화 기술들을 개발한 공로를 인정받아 석학회원으로 선정됐다.

이 교수는 서울대학교 화학공학과에서 학사/석사학위를 마치고, 쌍용정유(現 에스오일)에서 공정 디자인 연구자로 다양한 현장경험을 거친 후 미국 카네기 멜론(Carnegie Mellon) 대학 화학공학과에서 박사를 취득했다. 그 이후 독일 아헨공대에서 알렉산더 본 홈볼트 리서치 펠로우(Alexander von Humboldt Research Fellow)로 연구를 수행한 후 뉴욕시립대학(CCNY, CUNY)에 2001년에 조교수로 부임해 2010년 정교수로 승진했고 2012년부터 KAIST 생명화학공학과 교수로 부임해 후학들을 지도하며 탄소중립 및 에너지 시스템에 관련된 연구를 지속해오고 있다.

주요 수상으로는 ‘석명우수화공인상’(2016년)과 공학한림원 ‘2025년 미래 100대 기술’선정(2017년), 과학기술정보통신부 국가연구개발 우수성과 100선(2018년), ‘이수영 교수학습혁신 우수상’(2019년), 리서치 임팩트 어워드(Research Impact Award) (2022년), 그 외 기술혁신상 및 KAIST 공로상 등을 다수 수상한 바 있다.

현재는 기후변화에 대처하는 중요한 탄소중립 연구로 기초적인 원천기술 개발을 목적으로 한 분산형저탄소수소생산 선도연구센터(2022 과기정통부 ERC 선정)와 산업체 응용 부분에 관련된 기술을 개발하는 롯데케미칼-KAIST 탄소중립연구센터 소장으로 핵심 관련분야 연구를 이끌고 있다.

이재우 교수는 이산화탄소 및 다양한 온실가스를 유용한 화학제품으로 전환하는 공정기술에 관련된 연구를 수행할 예정이며, 이와 함께 저탄소 에너지 생산/공급하는 에너지 시스템 개발 및 에너지 소비와 공정 장치의 수를 대폭 줄일 수 있는 공정 집적화 연구를 수행해 지속가능한 산업 및 사회구현에 이바지할 계획이다.

2023.03.10 조회수 8811

생명화학공학과 이재우 교수, 미국화학공학회 석학회원(AIChE Fellow) 선임

우리 대학 생명화학공학과 이재우 교수가 미국화학공학회 (AIChE) 2023년 석학회원 (Fellow)으로 선임됐다고 10일 밝혔다.

미국화학공학회(AIChE)는 세계 최고 권위의 화학 및 생물공학, 소재, 공정, 환경, 에너지 분야 학회다. 110여 개국에서 6만 명에 이르는 회원을 보유하고 있다. 이중 석학회원(Fellow)은 대부분이 미국의 저명한 학자들과 소수의 외국기관 회원으로 구성되며 탁월한 개인 연구업적 및 봉사 실적, 전문 분야 총괄 경력 등 4개 이상의 평가 기준 심사를 거쳐 선정한다.

우리 대학 생명화학공학과 소속으로 2012년 이상엽 연구부총장이, 2013년 이재형 겸직교수(現 USC 석좌교수)가 AIChE 석학회원으로 선임된 후 10년 만에 이재우 교수가 2023년 AIChE 석학회원으로 선임됐다. 따라서 현재 국내에 AIChE 석학회원으로는 3명의 KAIST 교수들이 선임되어 있다.

이재우 교수는 최근 1기압 이하의 이산화탄소가 포함된 배출가스를 부가가치 높은 탄소 재료로 전환하는 공정기술과 케미컬 루핑 공정을 통한 이산화탄소 활용 및 수소생산기술, 반응/분리 공정 직접화 기술들을 개발한 공로를 인정받아 석학회원으로 선정됐다.

이 교수는 서울대학교 화학공학과에서 학사/석사학위를 마치고, 쌍용정유(現 에스오일)에서 공정 디자인 연구자로 다양한 현장경험을 거친 후 미국 카네기 멜론(Carnegie Mellon) 대학 화학공학과에서 박사를 취득했다. 그 이후 독일 아헨공대에서 알렉산더 본 홈볼트 리서치 펠로우(Alexander von Humboldt Research Fellow)로 연구를 수행한 후 뉴욕시립대학(CCNY, CUNY)에 2001년에 조교수로 부임해 2010년 정교수로 승진했고 2012년부터 KAIST 생명화학공학과 교수로 부임해 후학들을 지도하며 탄소중립 및 에너지 시스템에 관련된 연구를 지속해오고 있다.

주요 수상으로는 ‘석명우수화공인상’(2016년)과 공학한림원 ‘2025년 미래 100대 기술’선정(2017년), 과학기술정보통신부 국가연구개발 우수성과 100선(2018년), ‘이수영 교수학습혁신 우수상’(2019년), 리서치 임팩트 어워드(Research Impact Award) (2022년), 그 외 기술혁신상 및 KAIST 공로상 등을 다수 수상한 바 있다.

현재는 기후변화에 대처하는 중요한 탄소중립 연구로 기초적인 원천기술 개발을 목적으로 한 분산형저탄소수소생산 선도연구센터(2022 과기정통부 ERC 선정)와 산업체 응용 부분에 관련된 기술을 개발하는 롯데케미칼-KAIST 탄소중립연구센터 소장으로 핵심 관련분야 연구를 이끌고 있다.

이재우 교수는 이산화탄소 및 다양한 온실가스를 유용한 화학제품으로 전환하는 공정기술에 관련된 연구를 수행할 예정이며, 이와 함께 저탄소 에너지 생산/공급하는 에너지 시스템 개발 및 에너지 소비와 공정 장치의 수를 대폭 줄일 수 있는 공정 집적화 연구를 수행해 지속가능한 산업 및 사회구현에 이바지할 계획이다.

2023.03.10 조회수 8811 ‘라이보’ 로봇, 해변을 거침없이 달리다

우리 대학 기계공학과 황보제민 교수 연구팀이 모래와 같이 변형하는 지형에서도 민첩하고 견고하게 보행할 수 있는 사족 로봇 제어기술을 개발했다고 26일 밝혔다.

황보 교수 연구팀은 모래와 같은 입상 물질로 이루어진 지반에서 로봇 보행체가 받는 힘을 모델링하고, 이를 사족 로봇에 시뮬레이션하는 기술을 개발했다. 또한, 사전 정보 없이도 다양한 지반 종류에 스스로 적응해가며 보행하기에 적합한 인공신경망 구조를 도입해 강화학습에 적용했다. 학습된 신경망 제어기는 해변 모래사장에서의 고속 이동과 에어 매트리스 위에서의 회전을 선보이는 등 변화하는 지형에서의 견고성을 입증해 사족 보행 로봇이 적용될 수 있는 영역을 넓힐 것으로 기대된다.

기계공학과 최수영 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `사이언스 로보틱스(Science Robotics)' 1월 8권 74호에 출판됐다. (논문명 : Learning quadrupedal locomotion on deformable terrain)

강화학습은 임의의 상황에서 여러 행동이 초래하는 결과들의 데이터를 수집하고 이를 사용해 임무를 수행하는 기계를 만드는 학습 방법이다. 이때 필요한 데이터의 양이 많아 실제 환경의 물리 현상을 근사하는 시뮬레이션으로 빠르게 데이터를 모으는 방법이 널리 사용되고 있다.

특히 보행 로봇 분야에서 학습 기반 제어기들은 시뮬레이션에서 수집한 데이터를 통해서 학습된 이후 실제 환경에 적용돼 다양한 지형에서 보행 제어를 성공적으로 수행해 온 바 있다.

다만 학습한 시뮬레이션 환경과 실제 마주친 환경이 다른 경우 학습 기반 제어기의 성능은 급격히 감소하기 때문에, 데이터 수집 단계에서 실제와 유사한 환경을 구현하는 것이 중요하다. 따라서, 변형하는 지형을 극복하는 학습 기반 제어기를 만들기 위해서는 시뮬레이터는 유사한 접촉 경험을 제공해야 한다.

연구팀은 기존 연구에서 밝혀진 입상 매체의 추가 질량 효과를 고려하는 지반 반력 모델을 기반으로 보행체의 운동 역학으로부터 접촉에서 발생하는 힘을 예측하는 접촉 모델을 정의했다.

나아가 시간 단계마다 하나 혹은 여러 개의 접촉에서 발생하는 힘을 풀이함으로써 효율적으로 변형하는 지형을 시뮬레이션했다.

연구팀은 또한 로봇의 센서에서 나오는 시계열 데이터를 분석하는 순환 신경망을 사용함으로써 암시적으로 지반 특성을 예측하는 인공신경망 구조를 도입했다.

학습이 완료된 제어기는 연구팀이 직접 제작한 로봇 `라이보'에 탑재돼 로봇의 발이 완전히 모래에 잠기는 해변 모래사장에서 최대 3.03 m/s의 고속 보행을 선보였으며, 추가 작업 없이 풀밭, 육상 트랙, 단단한 땅에 적용됐을 때도 지반 특성에 적응해 안정하게 주행할 수 있었다.

또한, 에어 매트리스에서 1.54 rad/s(초당 약 90°)의 회전을 안정적으로 수행했으며 갑작스럽게 지형이 부드러워지는 환경도 극복하며 빠른 적응력을 입증했다.

연구팀은 지면을 강체로 간주한 제어기와의 비교를 통해 학습 간 적합한 접촉 경험을 제공하는 것의 중요성을 드러냈으며, 제안한 순환 신경망이 지반 성질에 따라 제어기의 보행 방식을 수정한다는 것을 입증했다.

연구팀이 개발한 시뮬레이션과 학습 방법론은 다양한 보행 로봇이 극복할 수 있는 지형의 범위를 넓힘으로써 로봇이 실제적 임무를 수행하는 데에 이바지할 수 있을 것으로 기대된다.

제1 저자인 최수영 박사과정은 "학습 기반 제어기에 실제의 변형하는 지반과 가까운 접촉 경험을 제공하는 것이 변형하는 지형에 적용하는 데 필수적이라는 것을 보였다ˮ 라며 "제시된 제어기는 지형에 대한 사전 정보 없이 기용될 수 있어 다양한 로봇 보행 연구에 접목될 수 있다ˮ 라고 말했다.

한편 이번 연구는 삼성전자 미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐다.

2023.01.26 조회수 10337

‘라이보’ 로봇, 해변을 거침없이 달리다

우리 대학 기계공학과 황보제민 교수 연구팀이 모래와 같이 변형하는 지형에서도 민첩하고 견고하게 보행할 수 있는 사족 로봇 제어기술을 개발했다고 26일 밝혔다.

황보 교수 연구팀은 모래와 같은 입상 물질로 이루어진 지반에서 로봇 보행체가 받는 힘을 모델링하고, 이를 사족 로봇에 시뮬레이션하는 기술을 개발했다. 또한, 사전 정보 없이도 다양한 지반 종류에 스스로 적응해가며 보행하기에 적합한 인공신경망 구조를 도입해 강화학습에 적용했다. 학습된 신경망 제어기는 해변 모래사장에서의 고속 이동과 에어 매트리스 위에서의 회전을 선보이는 등 변화하는 지형에서의 견고성을 입증해 사족 보행 로봇이 적용될 수 있는 영역을 넓힐 것으로 기대된다.

기계공학과 최수영 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `사이언스 로보틱스(Science Robotics)' 1월 8권 74호에 출판됐다. (논문명 : Learning quadrupedal locomotion on deformable terrain)

강화학습은 임의의 상황에서 여러 행동이 초래하는 결과들의 데이터를 수집하고 이를 사용해 임무를 수행하는 기계를 만드는 학습 방법이다. 이때 필요한 데이터의 양이 많아 실제 환경의 물리 현상을 근사하는 시뮬레이션으로 빠르게 데이터를 모으는 방법이 널리 사용되고 있다.

특히 보행 로봇 분야에서 학습 기반 제어기들은 시뮬레이션에서 수집한 데이터를 통해서 학습된 이후 실제 환경에 적용돼 다양한 지형에서 보행 제어를 성공적으로 수행해 온 바 있다.

다만 학습한 시뮬레이션 환경과 실제 마주친 환경이 다른 경우 학습 기반 제어기의 성능은 급격히 감소하기 때문에, 데이터 수집 단계에서 실제와 유사한 환경을 구현하는 것이 중요하다. 따라서, 변형하는 지형을 극복하는 학습 기반 제어기를 만들기 위해서는 시뮬레이터는 유사한 접촉 경험을 제공해야 한다.

연구팀은 기존 연구에서 밝혀진 입상 매체의 추가 질량 효과를 고려하는 지반 반력 모델을 기반으로 보행체의 운동 역학으로부터 접촉에서 발생하는 힘을 예측하는 접촉 모델을 정의했다.

나아가 시간 단계마다 하나 혹은 여러 개의 접촉에서 발생하는 힘을 풀이함으로써 효율적으로 변형하는 지형을 시뮬레이션했다.

연구팀은 또한 로봇의 센서에서 나오는 시계열 데이터를 분석하는 순환 신경망을 사용함으로써 암시적으로 지반 특성을 예측하는 인공신경망 구조를 도입했다.

학습이 완료된 제어기는 연구팀이 직접 제작한 로봇 `라이보'에 탑재돼 로봇의 발이 완전히 모래에 잠기는 해변 모래사장에서 최대 3.03 m/s의 고속 보행을 선보였으며, 추가 작업 없이 풀밭, 육상 트랙, 단단한 땅에 적용됐을 때도 지반 특성에 적응해 안정하게 주행할 수 있었다.

또한, 에어 매트리스에서 1.54 rad/s(초당 약 90°)의 회전을 안정적으로 수행했으며 갑작스럽게 지형이 부드러워지는 환경도 극복하며 빠른 적응력을 입증했다.

연구팀은 지면을 강체로 간주한 제어기와의 비교를 통해 학습 간 적합한 접촉 경험을 제공하는 것의 중요성을 드러냈으며, 제안한 순환 신경망이 지반 성질에 따라 제어기의 보행 방식을 수정한다는 것을 입증했다.

연구팀이 개발한 시뮬레이션과 학습 방법론은 다양한 보행 로봇이 극복할 수 있는 지형의 범위를 넓힘으로써 로봇이 실제적 임무를 수행하는 데에 이바지할 수 있을 것으로 기대된다.

제1 저자인 최수영 박사과정은 "학습 기반 제어기에 실제의 변형하는 지반과 가까운 접촉 경험을 제공하는 것이 변형하는 지형에 적용하는 데 필수적이라는 것을 보였다ˮ 라며 "제시된 제어기는 지형에 대한 사전 정보 없이 기용될 수 있어 다양한 로봇 보행 연구에 접목될 수 있다ˮ 라고 말했다.

한편 이번 연구는 삼성전자 미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐다.

2023.01.26 조회수 10337 인공지능으로 화학반응을 예측하다

우리 대학 생명화학공학과 정유성 교수 연구팀이 화학자처럼 생각하는 인공지능을 개발했다고 4일 밝혔다. 연구팀이 개발한 인공지능은 유기 반응의 결과를 정확하게 예측한다.

유기 화학자는 반응물을 보고 유기 화학반응의 결과를 예상해 약물이나 유기발광다이오드(OLED)와 같이 원하는 물성을 갖는 분자를 합성한다. 하지만 실험을 통해 화학반응의 생성물을 직접 확인하는 작업은 일반적으로 시간과 비용이 많이 소모된다. 게다가 유기 화학 반응은 같은 반응물에서 다양한 생성물이 생길 수 있어 숙련된 유기 화학자라도 모든 화학반응을 정확하게 예측하지 못한다.

이런 한계를 극복하고자 인공지능을 이용해 유기 반응을 예측하는 연구가 활발하게 일어나고 있다. 대부분의 연구는 반응물과 생성물을 서로 다른 두 개의 언어로 생각하고 한 언어에서 다른 언어로 번역하는 언어 번역 모델을 사용하는 방법에 집중하고 있다. 이 방법은 예측 정확도는 높지만, 인공지능이 화학을 이해하고 생성물을 예측했다고 해석하기 어려워 모델이 예측한 결과를 신뢰하기 어렵다.

정 교수팀은 화학적 직관을 바탕으로 모델을 설계해서 모델이 예측한 결과를 화학적으로 설명을 할 수 있을 뿐 아니라, 공개 데이터베이스에서 매우 우수한 예측 정확도를 달성했다.

정 교수팀은 화학자가 반응 결과를 예측하는 방법에서 아이디어를 얻었다. 화학자는 반응 중심을 파악하고 화학반응 규칙을 적용해 가능한 생성물을 예측한다. 이 과정을 본떠서 공개 화학반응 데이터베이스로부터 화학반응 규칙을 도출했다. 화학반응 규칙을 바탕으로 분자의 화학 반응성을 예측하기 위해서, 분자를 그래프로 취급하는 그래프 신경망(Graph Neural Network, GNN) 모델을 개발했다. 이 모델에 반응물들을 넣으면 화학반응 규칙과 반응 중심을 식별해 생성물을 성공적으로 예측한다.

정 교수팀은 화학반응에서 널리 사용되는 미국 특허무역청(USPTO) 데이터를 이용해 유기 반응을 90% 이상의 정확도로 예측하는 데 성공했다. 개발된 모델은 실제 사용 시 모델에 높은 신뢰성을 제공하는 `예측의 불확실성'을 말할 수 있다. 예를 들어, 불확실성이 낮다고 간주되는 모델의 정확도는 98.6%로 증가한다. 모델은 무작위로 샘플링된 일련의 유기 반응을 예측하는 데 있어 소규모의 합성 전문가보다 더 정확한 것으로 나타났다.

이번 연구의 성공으로 연구팀은 다른 분야에서 좋은 성능을 보인 모델을 그대로 사용하던 기존 방법보다, 화학자가 생각하는 방법과 동일하게 신경망을 설계하는 전략이 더 합리적이고 우수한 성능을 보인다는 것을 입증했다. 연구팀은 이 연구를 활용하면 분자 설계 과정이 비약적으로 빨라질 것으로 기대하며, 새로운 화합물 개발에 실용적인 응용을 기대하고 있다. 정유성 교수팀은 현재 연구 성과의 특허 출원을 준비하고 있다.

우리 대학 생명화학공학과 첸수안(Shuan Chen) 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 '네이처 머신 인텔리전스(Nature Machine Intelligence)'에 9월호 표지논문으로 선정돼 출판됐다.

한편 이번 연구는 산업통상자원부와 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

2022.10.04 조회수 27446

인공지능으로 화학반응을 예측하다

우리 대학 생명화학공학과 정유성 교수 연구팀이 화학자처럼 생각하는 인공지능을 개발했다고 4일 밝혔다. 연구팀이 개발한 인공지능은 유기 반응의 결과를 정확하게 예측한다.

유기 화학자는 반응물을 보고 유기 화학반응의 결과를 예상해 약물이나 유기발광다이오드(OLED)와 같이 원하는 물성을 갖는 분자를 합성한다. 하지만 실험을 통해 화학반응의 생성물을 직접 확인하는 작업은 일반적으로 시간과 비용이 많이 소모된다. 게다가 유기 화학 반응은 같은 반응물에서 다양한 생성물이 생길 수 있어 숙련된 유기 화학자라도 모든 화학반응을 정확하게 예측하지 못한다.

이런 한계를 극복하고자 인공지능을 이용해 유기 반응을 예측하는 연구가 활발하게 일어나고 있다. 대부분의 연구는 반응물과 생성물을 서로 다른 두 개의 언어로 생각하고 한 언어에서 다른 언어로 번역하는 언어 번역 모델을 사용하는 방법에 집중하고 있다. 이 방법은 예측 정확도는 높지만, 인공지능이 화학을 이해하고 생성물을 예측했다고 해석하기 어려워 모델이 예측한 결과를 신뢰하기 어렵다.

정 교수팀은 화학적 직관을 바탕으로 모델을 설계해서 모델이 예측한 결과를 화학적으로 설명을 할 수 있을 뿐 아니라, 공개 데이터베이스에서 매우 우수한 예측 정확도를 달성했다.

정 교수팀은 화학자가 반응 결과를 예측하는 방법에서 아이디어를 얻었다. 화학자는 반응 중심을 파악하고 화학반응 규칙을 적용해 가능한 생성물을 예측한다. 이 과정을 본떠서 공개 화학반응 데이터베이스로부터 화학반응 규칙을 도출했다. 화학반응 규칙을 바탕으로 분자의 화학 반응성을 예측하기 위해서, 분자를 그래프로 취급하는 그래프 신경망(Graph Neural Network, GNN) 모델을 개발했다. 이 모델에 반응물들을 넣으면 화학반응 규칙과 반응 중심을 식별해 생성물을 성공적으로 예측한다.

정 교수팀은 화학반응에서 널리 사용되는 미국 특허무역청(USPTO) 데이터를 이용해 유기 반응을 90% 이상의 정확도로 예측하는 데 성공했다. 개발된 모델은 실제 사용 시 모델에 높은 신뢰성을 제공하는 `예측의 불확실성'을 말할 수 있다. 예를 들어, 불확실성이 낮다고 간주되는 모델의 정확도는 98.6%로 증가한다. 모델은 무작위로 샘플링된 일련의 유기 반응을 예측하는 데 있어 소규모의 합성 전문가보다 더 정확한 것으로 나타났다.

이번 연구의 성공으로 연구팀은 다른 분야에서 좋은 성능을 보인 모델을 그대로 사용하던 기존 방법보다, 화학자가 생각하는 방법과 동일하게 신경망을 설계하는 전략이 더 합리적이고 우수한 성능을 보인다는 것을 입증했다. 연구팀은 이 연구를 활용하면 분자 설계 과정이 비약적으로 빨라질 것으로 기대하며, 새로운 화합물 개발에 실용적인 응용을 기대하고 있다. 정유성 교수팀은 현재 연구 성과의 특허 출원을 준비하고 있다.

우리 대학 생명화학공학과 첸수안(Shuan Chen) 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 '네이처 머신 인텔리전스(Nature Machine Intelligence)'에 9월호 표지논문으로 선정돼 출판됐다.

한편 이번 연구는 산업통상자원부와 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

2022.10.04 조회수 27446 모발 이식에 적용가능한 생체친화적 접착제 개발

우리 대학 화학과 서명은 교수와 이해신 교수가 주도한 공동연구팀이 와인의 떫은맛 성분인 탄닌산(tannic acid)과 생체적합성 고분자를 섞어 생체친화적 접착제를 개발했다고 21일 밝혔다.

탄닌산은 폴리페놀의 일종으로 과일 껍질, 견과류, 카카오 등에 많이 들어 있다. 접착력과 코팅력이 강해 다른 물질과 빠르게 결합하기 때문에, 와인을 마시면 떫은맛을 느끼는 이유는 탄닌산이 혀에 붙기 때문이다. 물에 녹는 고분자와 탄닌산을 섞으면 마치 젤리와 같이 끈적이는 작은 액체 방울을 말하는 코아세르베이트(coacervate)가 가라앉는 경우가 생기는데, 몸에 쓸 수 있는 생체적합성 고분자를 사용하면 독성이 낮은 의료용 접착제로 응용할 수 있다. 그러나 코아세르베이트는 근본적으로 액체에 가까워 큰 힘을 버틸 수 없어 접착력을 향상하는 데 한계가 있었다.

연구팀은 두 종류의 생체적합성 고분자를 조합해 구조를 설계함으로써 접착력을 높일 수 있는 방법을 찾아냈다. 폴리에틸렌글리콜(polyethylene glycol), 이하 PEG)과 폴리락틱산(polylactic acid, 이하 PLA)은 모두 미국식품의약국(FDA)에서 인체 사용을 허가받은 물질이다. 안약, 크림 등에 많이 사용되는 PEG가 물에 잘 녹는 반면, 젖산(lactic acid)에서 유래한 바이오플라스틱으로 잘 알려진 PLA는 물에 녹지 않는다. 이들을 서로 연결한 블록 공중합체(block copolymer)를 만들고 물에 넣으면, 물에 녹지 않는 PLA 블록이 뭉쳐 미셀(micelle)을 만들고 PEG 블록이 그 표면을 감싸게 된다. 미셀과 탄닌산이 섞여 만들어지는 코아세르베이트는 단단한 PLA 성분으로 인하여 고체처럼 거동하며, PEG 대비 천 배 넘게 향상된 탄성 계수(elastic modulus)를 보여 접착 시 훨씬 강한 힘도 버틸 수 있다.

연구팀은 나아가 마치 금속을 열처리하듯 온도를 올렸다 내리는 과정을 반복하면 물성이 백 배 이상 더욱 향상되는 것을 관찰했고, 이는 정렬된 미셀들과 탄닌산 사이의 상호작용이 점차 견고해지기 때문임을 알아냈다.

연구팀은 피부 자극이 적고 체내에서 잘 분해되는 소재 특성을 이용, 모발의 끝에 이 접착제를 발라 피부에 심는 동물실험을 통해 모발 이식용 접착제로서 응용 가능성을 보였다. 탄닌산을 비롯한 폴리페놀의 접착력과 저독성에 주목해 의료용 접착제, 지혈제, 갈변 샴푸 등 다양한 응용 분야를 개척해 온 KAIST 이해신 교수는 모낭을 옮겨심는 기존의 모발 이식 방식이 여러 번 시행하기 어려운 한계를 보완하는 새로운 기술로 활용될 수 있을 것으로 기대했다.

우리 대학 화학과 서명은 교수 연구팀의 박종민 박사(現 한국화학연구원 선임연구원)와 이해신 교수 연구팀의 박은숙 박사가 공동 제1 저자로 연구를 주도하고 우리 대학 화학과 김형준 교수 연구팀과 생명화학공학과 최시영 교수 연구팀이 협업한 이번 연구 결과는 국제학술지 '미국화학회지 Au(JACS Au)'에 8월 22일 字로 온라인 게재됐다. (논문명 : Biodegradable Block Copolymer–Tannic Acid Glue)

한편 이번 연구는 한국연구재단(NRF)의 보호연구사업과 선도연구센터지원사업(멀티스케일 카이랄 구조체 연구센터), 산업통상자원부의 생분해성 바이오 플라스틱 제품화 및 실증사업, 한국화학연구원 기관고유사업의 지원을 받아 진행됐다.

2022.09.21 조회수 14308

모발 이식에 적용가능한 생체친화적 접착제 개발

우리 대학 화학과 서명은 교수와 이해신 교수가 주도한 공동연구팀이 와인의 떫은맛 성분인 탄닌산(tannic acid)과 생체적합성 고분자를 섞어 생체친화적 접착제를 개발했다고 21일 밝혔다.

탄닌산은 폴리페놀의 일종으로 과일 껍질, 견과류, 카카오 등에 많이 들어 있다. 접착력과 코팅력이 강해 다른 물질과 빠르게 결합하기 때문에, 와인을 마시면 떫은맛을 느끼는 이유는 탄닌산이 혀에 붙기 때문이다. 물에 녹는 고분자와 탄닌산을 섞으면 마치 젤리와 같이 끈적이는 작은 액체 방울을 말하는 코아세르베이트(coacervate)가 가라앉는 경우가 생기는데, 몸에 쓸 수 있는 생체적합성 고분자를 사용하면 독성이 낮은 의료용 접착제로 응용할 수 있다. 그러나 코아세르베이트는 근본적으로 액체에 가까워 큰 힘을 버틸 수 없어 접착력을 향상하는 데 한계가 있었다.

연구팀은 두 종류의 생체적합성 고분자를 조합해 구조를 설계함으로써 접착력을 높일 수 있는 방법을 찾아냈다. 폴리에틸렌글리콜(polyethylene glycol), 이하 PEG)과 폴리락틱산(polylactic acid, 이하 PLA)은 모두 미국식품의약국(FDA)에서 인체 사용을 허가받은 물질이다. 안약, 크림 등에 많이 사용되는 PEG가 물에 잘 녹는 반면, 젖산(lactic acid)에서 유래한 바이오플라스틱으로 잘 알려진 PLA는 물에 녹지 않는다. 이들을 서로 연결한 블록 공중합체(block copolymer)를 만들고 물에 넣으면, 물에 녹지 않는 PLA 블록이 뭉쳐 미셀(micelle)을 만들고 PEG 블록이 그 표면을 감싸게 된다. 미셀과 탄닌산이 섞여 만들어지는 코아세르베이트는 단단한 PLA 성분으로 인하여 고체처럼 거동하며, PEG 대비 천 배 넘게 향상된 탄성 계수(elastic modulus)를 보여 접착 시 훨씬 강한 힘도 버틸 수 있다.

연구팀은 나아가 마치 금속을 열처리하듯 온도를 올렸다 내리는 과정을 반복하면 물성이 백 배 이상 더욱 향상되는 것을 관찰했고, 이는 정렬된 미셀들과 탄닌산 사이의 상호작용이 점차 견고해지기 때문임을 알아냈다.

연구팀은 피부 자극이 적고 체내에서 잘 분해되는 소재 특성을 이용, 모발의 끝에 이 접착제를 발라 피부에 심는 동물실험을 통해 모발 이식용 접착제로서 응용 가능성을 보였다. 탄닌산을 비롯한 폴리페놀의 접착력과 저독성에 주목해 의료용 접착제, 지혈제, 갈변 샴푸 등 다양한 응용 분야를 개척해 온 KAIST 이해신 교수는 모낭을 옮겨심는 기존의 모발 이식 방식이 여러 번 시행하기 어려운 한계를 보완하는 새로운 기술로 활용될 수 있을 것으로 기대했다.

우리 대학 화학과 서명은 교수 연구팀의 박종민 박사(現 한국화학연구원 선임연구원)와 이해신 교수 연구팀의 박은숙 박사가 공동 제1 저자로 연구를 주도하고 우리 대학 화학과 김형준 교수 연구팀과 생명화학공학과 최시영 교수 연구팀이 협업한 이번 연구 결과는 국제학술지 '미국화학회지 Au(JACS Au)'에 8월 22일 字로 온라인 게재됐다. (논문명 : Biodegradable Block Copolymer–Tannic Acid Glue)

한편 이번 연구는 한국연구재단(NRF)의 보호연구사업과 선도연구센터지원사업(멀티스케일 카이랄 구조체 연구센터), 산업통상자원부의 생분해성 바이오 플라스틱 제품화 및 실증사업, 한국화학연구원 기관고유사업의 지원을 받아 진행됐다.

2022.09.21 조회수 14308 바이오 화학산업에 치명적인 파지 오염 해결방안 개발

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 중국 우한대학교 시 첸(Shi Chen), 리안롱 왕(Lianrong Wang) 교수 연구팀과 공동연구를 통해 `파지 저항성을 갖는 대장균 균주 개발'에 성공했다고 15일 밝혔다.

파지(phage)란 미생물에 대해 특이적 감염성을 갖는 바이러스를 의미한다. 파지에 감염된 미생물은 생리학적 특성이 크게 달라지거나 심한 경우 죽기 때문에 파지 오염은 미생물이 화학공장과 같은 역할을 하는 바이오 화학산업에서 치명적이다.

해당 연구 결과는 국제 학술지인 `네이쳐 커뮤니케이션스(Nature Communications)'에 지난 8월 2일 게재됐다. 또한 해당 연구의 중요성을 인정받아 네이쳐 커뮤니케이션스 에디터의 하이라이트로도 선정됐다.

※ 논문명 : Systematic strategies for developing phage resistant Escherichia coli strains

※ 저자 정보 : 이상엽(한국과학기술원, 공동 교신저자), Shi Chen(우한대학교, 공동 교신저자), Lianrong Wang(우한대학교, 공동 교신저자), Xuan Zou(우한대학교, 제1저자), Xiaohong Xiao(우한대학교, 제2저자), Ziran Mo(우한대학교, 제3저자), Yashi Ge(우한대학교, 제4저자), Xing Jiang(우한대학교, 제5저자), Ruolin Huang(우한대학교, 제6저자), Mengxue Li(우한대학교, 제7저자), Zixin Deng(우한대학교, 제8저자), 포함 총 11명

시스템 대사공학은 미생물 대사회로의 조작을 통해 여러 가지 화학물질들을 지속가능하고 친환경적인 방식으로 생산할 수 있게 하는 학문으로 전 세계적으로 심각한 화석연료 고갈 및 기후변화를 해결하는 데 있어 중요한 역할을 한다. 대장균은 시스템 대사공학적 엔지니어링에 사용되는 여러 가지 미생물 균주 중에서 가장 널리 사용되고 있는 대표적인 균주다. 시스템 대사공학의 도구 및 전략들의 발전과 이로 인해 만들어진 최적화된 미생물 균주들은 저렴하고 쉽게 구할 수 있는 원자재를 경제적 및 산업적 가치가 큰 제품으로 전환하는 데 있어 중요한 역할을 할 것이다.

이러한 재생 가능한 바이오화학산업을 구축하는데 꼭 해결돼야 하는 문제 중 하나는 발효 중 파지 오염이다. 발효 중 파지 오염은 숙주 세포에 치명적인 영향을 미치기 때문에 전체 바이오 공정의 생산성에 큰 영향을 미치며 그 결과 막대한 경제적 손실이 일어난다. 산업적 발효에서 파지 오염은 유전 공학을 통한 파지 방어 시스템 도입을 통해 효과적으로 막을 수 있다. 하지만 지금까지 알려진 대부분의 파지 방어 메커니즘은 한정된 종류의 파지만 방어할 수 있어 제한된 효과를 볼 수 있었다.

이러한 문제를 해결하기 위해 공동연구팀은 대장균 3234/A 균주에서 존재하는 외가닥 DNA(single-stranded DNA) (인산황화)phosphorothioation (이하 Ssp)라 명명한 신규 파지 방어 메커니즘을 발견 및 규명했으며 해당 Ssp 파지 방어 시스템이 산업적으로 유용한 여러 가지 대장균 균주에 적용될 수 있고, 그 결과 여러 종류의 파지를 방어할 수 있음을 확인했다.

또한 게놈 상에 Ssp 방어 모듈을 도입하고 파지 생애주기에 필수적인 유전자의 변형과 같은 체계적인 엔지니어링 전략을 개발했다. 이러한 전략들을 통해 파지 공격에 취약한 대장균 균주를 여러 가지 파지들에 내성을 부여할 수 있었으며, 이렇게 엔지니어링된 대장균들은 파지들이 있을 때도 일반적인 대장균과 똑같은 성장 속도와 생리학적 특성을 갖는 것을 확인했다. 또한 높은 농도의 파지가 존재하는 환경에서도 화학물질 및 재조합 단백질을 생산하는 능력을 유지했다는 것을 연구팀은 확인했다.

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수는 “이번 연구는 발효 산업에서 큰 문제점이었던 파지 오염을 해결하기 위해 여러 가지 파지에 대한 저항성을 부여하는 체계적인 해법을 제시했다는 점에 의의가 있다”며 “이번 기술을 활용해 미생물 기반의 유용한 화학제품을 만드는 데 한 단계 앞으로 나아갈 수 있을 것”이라고 밝혔다.

이번 연구는 이상엽 특훈교수 연구팀에 의해 과학기술정보통신부가 지원하는 기후환경연구개발사업의 ‘바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발 과제’의 지원을 받아 수행됐다.

2022.09.15 조회수 10659

바이오 화학산업에 치명적인 파지 오염 해결방안 개발

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 중국 우한대학교 시 첸(Shi Chen), 리안롱 왕(Lianrong Wang) 교수 연구팀과 공동연구를 통해 `파지 저항성을 갖는 대장균 균주 개발'에 성공했다고 15일 밝혔다.

파지(phage)란 미생물에 대해 특이적 감염성을 갖는 바이러스를 의미한다. 파지에 감염된 미생물은 생리학적 특성이 크게 달라지거나 심한 경우 죽기 때문에 파지 오염은 미생물이 화학공장과 같은 역할을 하는 바이오 화학산업에서 치명적이다.

해당 연구 결과는 국제 학술지인 `네이쳐 커뮤니케이션스(Nature Communications)'에 지난 8월 2일 게재됐다. 또한 해당 연구의 중요성을 인정받아 네이쳐 커뮤니케이션스 에디터의 하이라이트로도 선정됐다.

※ 논문명 : Systematic strategies for developing phage resistant Escherichia coli strains

※ 저자 정보 : 이상엽(한국과학기술원, 공동 교신저자), Shi Chen(우한대학교, 공동 교신저자), Lianrong Wang(우한대학교, 공동 교신저자), Xuan Zou(우한대학교, 제1저자), Xiaohong Xiao(우한대학교, 제2저자), Ziran Mo(우한대학교, 제3저자), Yashi Ge(우한대학교, 제4저자), Xing Jiang(우한대학교, 제5저자), Ruolin Huang(우한대학교, 제6저자), Mengxue Li(우한대학교, 제7저자), Zixin Deng(우한대학교, 제8저자), 포함 총 11명

시스템 대사공학은 미생물 대사회로의 조작을 통해 여러 가지 화학물질들을 지속가능하고 친환경적인 방식으로 생산할 수 있게 하는 학문으로 전 세계적으로 심각한 화석연료 고갈 및 기후변화를 해결하는 데 있어 중요한 역할을 한다. 대장균은 시스템 대사공학적 엔지니어링에 사용되는 여러 가지 미생물 균주 중에서 가장 널리 사용되고 있는 대표적인 균주다. 시스템 대사공학의 도구 및 전략들의 발전과 이로 인해 만들어진 최적화된 미생물 균주들은 저렴하고 쉽게 구할 수 있는 원자재를 경제적 및 산업적 가치가 큰 제품으로 전환하는 데 있어 중요한 역할을 할 것이다.

이러한 재생 가능한 바이오화학산업을 구축하는데 꼭 해결돼야 하는 문제 중 하나는 발효 중 파지 오염이다. 발효 중 파지 오염은 숙주 세포에 치명적인 영향을 미치기 때문에 전체 바이오 공정의 생산성에 큰 영향을 미치며 그 결과 막대한 경제적 손실이 일어난다. 산업적 발효에서 파지 오염은 유전 공학을 통한 파지 방어 시스템 도입을 통해 효과적으로 막을 수 있다. 하지만 지금까지 알려진 대부분의 파지 방어 메커니즘은 한정된 종류의 파지만 방어할 수 있어 제한된 효과를 볼 수 있었다.