-

전산학부 이하연, 전기및전자공학부 최유정, 2022 구글 PhD 펠로우 선정

우리 대학 전기및전자공학부 박사과정 최유정 학생(지도교수 유민수)과 전산학부 박사과정 이하연 학생(지도교수 황성주)이 ‘2022 구글 PhD 펠로우’에 선정됐다.

구글 PhD 펠로우십은 컴퓨터과학과 관련된 유망 연구 분야에서 우수한 성과를 낸 대학원생을 지원하는 장학 프로그램으로 올해는 전 세계에서 61명이 선발됐다. 선정된 펠로우에게는 1만 달러의 장학금과 구글 각 분야 전문가 멘토와의 일대일 연구 토의, 피드백 등의 혜택이 주어진다.

최유정 학생은 시스템 및 네트워크(Systems and Networking) 분야에서 펠로우로 선정됐다. 최유정 학생은 머신러닝을 위한 컴퓨터 구조 및 시스템 설계 분야의 탁월한 연구 성과를 인정받아 선정됐다. 이하연 학생은 기계학습(Machine Learning) 분야에서 신경망 구조 탐색(Neural Architecture Search)과 메타학습(Meta-learning) 분야의 탁월한 연구성과들을 인정받아 선정되었다.

최유정 학생은 머신러닝의 추론을 위한 컴퓨터 구조 및 시스템 설계에 대한 탁월한 연구 성과를 인정받았다. 특히 다수의 머신러닝 모델을 동시에 처리하여 연산 효율을 높이는 가속기 설계를 최초로 제안하여 주목을 받았다. 또한, 머신러닝 서버 및 시스템에 최적화된 스케줄링과 자원 관리 방법을 제안하여 효율적인 머신러닝 서비스 제공을 가능하게 하였다. 이러한 다양한 연구들은 HPCA, ASPLOS, DAC 등의 유수 컴퓨터 구조 분야 국제학술대회에 발표되었으며, 그의 연구는 매년 컴퓨터 구조 분야의 우수한 연구 성과를 선정하는 IEEE Micro Top Picks 2020에도 선정된 바가 있다.

이하연 학생은 메타 학습을 이용한 신경망 탐색 모델을 설계하여, 메타 학습과 신경망 탐색이라는 기계 학습의 주요 두 분야에서 탁월한 연구성과를 인정받았다. 신경망 탐색이라는 대규모 작업에 메타 학습을 적용하여 메타 학습의 확장성을 보였으며, 메타지식을 이용하여 빠른 신경망 탐색을 가능하게 했다. 이러한 다양한 연구성과들은 NeurIPS, ICLR 등 기계학습 및 딥러닝 분야의 최고 학회에 다수 선정되었다. 특히 5편 중 3편이 상위 5% 이내의 성적을 의미하는 스포트라이트 (spotlight), 1편이 상위 2% 이내의 성적을 의미하는 구두 (oral) 발표에 초청되었다. 또한 연구 인턴십을 통해 메타 (Meta) 연구진과 협력하여 효율적이며 고성능인 신경망 모델 탐색 연구를 수행하고 있다.

시상식은 COVID-19 상황으로 인해, 7월 27일부터 7월 28일 양일간 가상으로 열린 구글 PhD 펠로우십 서밋(Google PhD Fellowship Summit)에서 진행됐으며, 수상자 리스트는 구글 홈페이지에 게시돼 있다.

(홈페이지 주소 : https://research.google/outreach/phd-fellowship/recipients)

전산학부 이하연, 전기및전자공학부 최유정, 2022 구글 PhD 펠로우 선정

우리 대학 전기및전자공학부 박사과정 최유정 학생(지도교수 유민수)과 전산학부 박사과정 이하연 학생(지도교수 황성주)이 ‘2022 구글 PhD 펠로우’에 선정됐다.

구글 PhD 펠로우십은 컴퓨터과학과 관련된 유망 연구 분야에서 우수한 성과를 낸 대학원생을 지원하는 장학 프로그램으로 올해는 전 세계에서 61명이 선발됐다. 선정된 펠로우에게는 1만 달러의 장학금과 구글 각 분야 전문가 멘토와의 일대일 연구 토의, 피드백 등의 혜택이 주어진다.

최유정 학생은 시스템 및 네트워크(Systems and Networking) 분야에서 펠로우로 선정됐다. 최유정 학생은 머신러닝을 위한 컴퓨터 구조 및 시스템 설계 분야의 탁월한 연구 성과를 인정받아 선정됐다. 이하연 학생은 기계학습(Machine Learning) 분야에서 신경망 구조 탐색(Neural Architecture Search)과 메타학습(Meta-learning) 분야의 탁월한 연구성과들을 인정받아 선정되었다.

최유정 학생은 머신러닝의 추론을 위한 컴퓨터 구조 및 시스템 설계에 대한 탁월한 연구 성과를 인정받았다. 특히 다수의 머신러닝 모델을 동시에 처리하여 연산 효율을 높이는 가속기 설계를 최초로 제안하여 주목을 받았다. 또한, 머신러닝 서버 및 시스템에 최적화된 스케줄링과 자원 관리 방법을 제안하여 효율적인 머신러닝 서비스 제공을 가능하게 하였다. 이러한 다양한 연구들은 HPCA, ASPLOS, DAC 등의 유수 컴퓨터 구조 분야 국제학술대회에 발표되었으며, 그의 연구는 매년 컴퓨터 구조 분야의 우수한 연구 성과를 선정하는 IEEE Micro Top Picks 2020에도 선정된 바가 있다.

이하연 학생은 메타 학습을 이용한 신경망 탐색 모델을 설계하여, 메타 학습과 신경망 탐색이라는 기계 학습의 주요 두 분야에서 탁월한 연구성과를 인정받았다. 신경망 탐색이라는 대규모 작업에 메타 학습을 적용하여 메타 학습의 확장성을 보였으며, 메타지식을 이용하여 빠른 신경망 탐색을 가능하게 했다. 이러한 다양한 연구성과들은 NeurIPS, ICLR 등 기계학습 및 딥러닝 분야의 최고 학회에 다수 선정되었다. 특히 5편 중 3편이 상위 5% 이내의 성적을 의미하는 스포트라이트 (spotlight), 1편이 상위 2% 이내의 성적을 의미하는 구두 (oral) 발표에 초청되었다. 또한 연구 인턴십을 통해 메타 (Meta) 연구진과 협력하여 효율적이며 고성능인 신경망 모델 탐색 연구를 수행하고 있다.

시상식은 COVID-19 상황으로 인해, 7월 27일부터 7월 28일 양일간 가상으로 열린 구글 PhD 펠로우십 서밋(Google PhD Fellowship Summit)에서 진행됐으며, 수상자 리스트는 구글 홈페이지에 게시돼 있다.

(홈페이지 주소 : https://research.google/outreach/phd-fellowship/recipients)

2022.09.08

조회수 8594

-

스마트폰 위 인공지능(AI) 연합학습 속도 4.5배 획기적 향상기법 개발

우리 대학 전기및전자공학부 이성주 교수 연구팀이 국제공동연구를 통해 다수의 모바일 기기 위에서 인공지능(AI) 모델을 학습할 수 있는 연합학습 기술의 학습 속도를 4.5배 가속할 수 있는 방법론을 개발했다고 2일 밝혔다.

이성주 교수 연구팀은 지난 6/27~7/1에 열린 세계컴퓨터연합회(ACM) 주최로 진행된 제20회 모바일 시스템, 어플리케이션, 및 서비스 국제학술대회(MobiSys, International Conference on Mobile Systems, Applications, and Services)에서 연합학습(Federated Learning)의 학습 속도 향상(4.5배 가속)을 위한 데이터 샘플 최적 선택 및 데드라인 조절 방법론을 발표했다. 이 학회는 2003년에 시작됐으며 모바일 시스템, 소프트웨어, 어플리케이션, 서비스를 위한 최신 연구를 소개하는 데 초점을 맞추고 있으며, 모바일 컴퓨팅 및 시스템 분야의 최우수 학회 중 하나로 오랫동안 주목받고 있다.

이번 논문(FedBalancer: Data and Pace Control for Efficient Federated Learning on Heterogeneous Clients)은 KAIST 전산학부 신재민 박사과정이 제1 저자로 참여했으며, 중국 칭화대학과의 국제협력으로 이루어진 성과다 (칭화대학교 위안춘 리(Yuanchun Li) 교수, 윤신 리우(Yunxin Liu) 교수 참여).

최근 구글에 의해 제안된 연합학습은 새로운 기계학습 기술로, 개인정보의 유출 없이 방대한 사용자 기기 위 데이터를 활용할 수 있게 하여 의료 인공지능 기술 등 새로운 인공지능 서비스를 개발할 수 있게 해 각광받고 있다. 연합학습은 구글을 비롯해 애플, 타오바오 등 세계적 빅테크 기업들이 널리 도입하고 있으나, 실제로는 인공지능 모델 학습이 사용자의 스마트폰 위에서 이뤄져, 기기에 과부하를 일으켜 배터리 소모, 성능 저하 등이 발생할 수 있는 우려를 안고 있다.

이성주 교수 연구팀은 연합학습에 참여하는 사용자 기기 위 데이터 샘플 각각의 학습 기여도 측정을 기반으로 최적의 샘플을 선택함으로써 연합학습 속도 향상을 달성했다. 또한, 샘플 선택으로 줄어든 학습 시간에 대응해, 연합학습 라운드의 데드라인 또한 최적으로 조절하는 기법을 제안해 모델 정확도의 저하 없이 학습 속도를 무려 4.5배 높였다. 이러한 방법론의 적용을 통해 연합학습으로 인한 사용자 스마트폰 과부하 문제를 최소화할 수 있을 것으로 기대된다.

이성주 교수는 "연합학습은 많은 세계적 기업들이 사용하는 중요한 기술이다ˮ며 "이번 연구 결과는 연합학습의 학습 속도를 향상하고 활용도를 높여 의미가 있으며, 컴퓨터 비전, 자연어 처리, 모바일 센서 데이터 등 다양한 응용에서 모두 좋은 성능을 보여, 빠른 파급효과를 기대한다ˮ라고 소감을 밝혔다.

한편 이 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단과 정보통신기술진흥센터의 지원을 받아 수행됐다.

스마트폰 위 인공지능(AI) 연합학습 속도 4.5배 획기적 향상기법 개발

우리 대학 전기및전자공학부 이성주 교수 연구팀이 국제공동연구를 통해 다수의 모바일 기기 위에서 인공지능(AI) 모델을 학습할 수 있는 연합학습 기술의 학습 속도를 4.5배 가속할 수 있는 방법론을 개발했다고 2일 밝혔다.

이성주 교수 연구팀은 지난 6/27~7/1에 열린 세계컴퓨터연합회(ACM) 주최로 진행된 제20회 모바일 시스템, 어플리케이션, 및 서비스 국제학술대회(MobiSys, International Conference on Mobile Systems, Applications, and Services)에서 연합학습(Federated Learning)의 학습 속도 향상(4.5배 가속)을 위한 데이터 샘플 최적 선택 및 데드라인 조절 방법론을 발표했다. 이 학회는 2003년에 시작됐으며 모바일 시스템, 소프트웨어, 어플리케이션, 서비스를 위한 최신 연구를 소개하는 데 초점을 맞추고 있으며, 모바일 컴퓨팅 및 시스템 분야의 최우수 학회 중 하나로 오랫동안 주목받고 있다.

이번 논문(FedBalancer: Data and Pace Control for Efficient Federated Learning on Heterogeneous Clients)은 KAIST 전산학부 신재민 박사과정이 제1 저자로 참여했으며, 중국 칭화대학과의 국제협력으로 이루어진 성과다 (칭화대학교 위안춘 리(Yuanchun Li) 교수, 윤신 리우(Yunxin Liu) 교수 참여).

최근 구글에 의해 제안된 연합학습은 새로운 기계학습 기술로, 개인정보의 유출 없이 방대한 사용자 기기 위 데이터를 활용할 수 있게 하여 의료 인공지능 기술 등 새로운 인공지능 서비스를 개발할 수 있게 해 각광받고 있다. 연합학습은 구글을 비롯해 애플, 타오바오 등 세계적 빅테크 기업들이 널리 도입하고 있으나, 실제로는 인공지능 모델 학습이 사용자의 스마트폰 위에서 이뤄져, 기기에 과부하를 일으켜 배터리 소모, 성능 저하 등이 발생할 수 있는 우려를 안고 있다.

이성주 교수 연구팀은 연합학습에 참여하는 사용자 기기 위 데이터 샘플 각각의 학습 기여도 측정을 기반으로 최적의 샘플을 선택함으로써 연합학습 속도 향상을 달성했다. 또한, 샘플 선택으로 줄어든 학습 시간에 대응해, 연합학습 라운드의 데드라인 또한 최적으로 조절하는 기법을 제안해 모델 정확도의 저하 없이 학습 속도를 무려 4.5배 높였다. 이러한 방법론의 적용을 통해 연합학습으로 인한 사용자 스마트폰 과부하 문제를 최소화할 수 있을 것으로 기대된다.

이성주 교수는 "연합학습은 많은 세계적 기업들이 사용하는 중요한 기술이다ˮ며 "이번 연구 결과는 연합학습의 학습 속도를 향상하고 활용도를 높여 의미가 있으며, 컴퓨터 비전, 자연어 처리, 모바일 센서 데이터 등 다양한 응용에서 모두 좋은 성능을 보여, 빠른 파급효과를 기대한다ˮ라고 소감을 밝혔다.

한편 이 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단과 정보통신기술진흥센터의 지원을 받아 수행됐다.

2022.08.02

조회수 13151

-

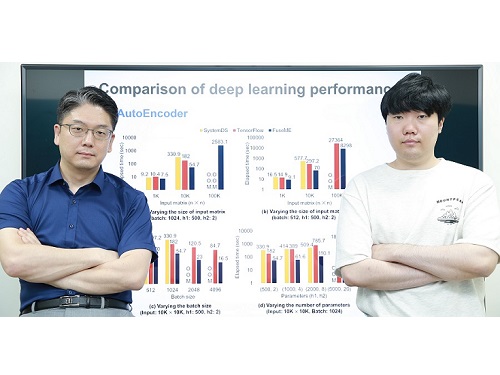

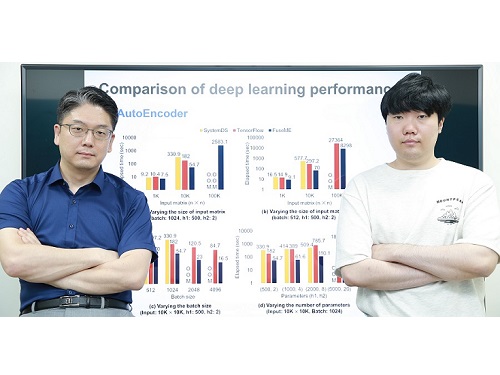

초대규모 인공지능 모델 처리하기 위한 세계 최고 성능의 기계학습 시스템 기술 개발

우리 연구진이 오늘날 인공지능 딥러닝 모델들을 처리하기 위해 필수적으로 사용되는 기계학습 시스템을 세계 최고 수준의 성능으로 끌어올렸다.

우리 대학 전산학부 김민수 교수 연구팀이 딥러닝 모델을 비롯한 기계학습 모델을 학습하거나 추론하기 위해 필수적으로 사용되는 기계학습 시스템의 성능을 대폭 높일 수 있는 세계 최고 수준의 행렬 연산자 융합 기술(일명 FuseME)을 개발했다고 20일 밝혔다.

오늘날 광범위한 산업 분야들에서 사용되고 있는 딥러닝 모델들은 대부분 구글 텐서플로우(TensorFlow)나 IBM 시스템DS와 같은 기계학습 시스템을 이용해 처리되는데, 딥러닝 모델의 규모가 점점 더 커지고, 그 모델에 사용되는 데이터의 규모가 점점 더 커짐에 따라, 이들을 원활히 처리할 수 있는 고성능 기계학습 시스템에 대한 중요성도 점점 더 커지고 있다.

일반적으로 딥러닝 모델은 행렬 곱셈, 행렬 합, 행렬 집계 등의 많은 행렬 연산자들로 구성된 방향성 비순환 그래프(Directed Acyclic Graph; 이하 DAG) 형태의 질의 계획으로 표현돼 기계학습 시스템에 의해 처리된다. 모델과 데이터의 규모가 클 때는 일반적으로 DAG 질의 계획은 수많은 컴퓨터로 구성된 클러스터에서 처리된다. 클러스터의 사양에 비해 모델과 데이터의 규모가 커지면 처리에 실패하거나 시간이 오래 걸리는 근본적인 문제가 있었다.

지금까지는 더 큰 규모의 모델이나 데이터를 처리하기 위해 단순히 컴퓨터 클러스터의 규모를 증가시키는 방식을 주로 사용했다. 그러나, 김 교수팀은 DAG 질의 계획을 구성하는 각 행렬 연산자로부터 생성되는 일종의 `중간 데이터'를 메모리에 저장하거나 네트워크 통신을 통해 다른 컴퓨터로 전송하는 것이 문제의 원인임에 착안해, 중간 데이터를 저장하지 않거나 다른 컴퓨터로 전송하지 않도록 여러 행렬 연산자들을 하나의 연산자로 융합(fusion)하는 세계 최고 성능의 융합 기술인 FuseME(Fused Matrix Engine)을 개발해 문제를 해결했다.

현재까지의 기계학습 시스템들은 낮은 수준의 연산자 융합 기술만을 사용하고 있었다. 가장 복잡한 행렬 연산자인 행렬 곱을 제외한 나머지 연산자들만 융합해 성능이 별로 개선되지 않거나, 전체 DAG 질의 계획을 단순히 하나의 연산자처럼 실행해 메모리 부족으로 처리에 실패하는 한계를 지니고 있었다.

김 교수팀이 개발한 FuseME 기술은 수십 개 이상의 행렬 연산자들로 구성되는 DAG 질의 계획에서 어떤 연산자들끼리 서로 융합하는 것이 더 우수한 성능을 내는지 비용 기반으로 판별해 그룹으로 묶고, 클러스터의 사양, 네트워크 통신 속도, 입력 데이터 크기 등을 모두 고려해 각 융합 연산자 그룹을 메모리 부족으로 처리에 실패하지 않으면서 이론적으로 최적 성능을 낼 수 있는 CFO(Cuboid-based Fused Operator)라 불리는 연산자로 융합함으로써 한계를 극복했다. 이때, 행렬 곱 연산자까지 포함해 연산자들을 융합하는 것이 핵심이다.

김민수 교수 연구팀은 FuseME 기술을 종래 최고 기술로 알려진 구글의 텐서플로우나 IBM의 시스템DS와 비교 평가한 결과, 딥러닝 모델의 처리 속도를 최대 8.8배 향상하고, 텐서플로우나 시스템DS가 처리할 수 없는 훨씬 더 큰 규모의 모델 및 데이터를 처리하는 데 성공함을 보였다. 또한, FuseME의 CFO 융합 연산자는 종래의 최고 수준 융합 연산자와 비교해 처리 속도를 최대 238배 향상시키고, 네트워크 통신 비용을 최대 64배 감소시키는 사실을 확인했다.

김 교수팀은 이미 지난 2019년에 초대규모 행렬 곱 연산에 대해 종래 세계 최고 기술이었던 IBM 시스템ML과 슈퍼컴퓨팅 분야의 스칼라팩(ScaLAPACK) 대비 성능과 처리 규모를 훨씬 향상시킨 DistME라는 기술을 개발해 데이터베이스 분야 최고 국제학술대회 중 하나인 ACM SIGMOD에서 발표한 바 있다. 이번 FuseME 기술은 연산자 융합이 가능하도록 DistME를 한층 더 발전시킨 것으로, 해당 분야를 세계 최고 수준의 기술력을 바탕으로 지속적으로 선도하는 쾌거를 보여준 것이다.

교신저자로 참여한 김민수 교수는 "연구팀이 개발한 새로운 기술은 딥러닝 등 기계학습 모델의 처리 규모와 성능을 획기적으로 높일 수 있어 산업적 측면에서 파급 효과가 매우 클 것으로 기대한다ˮ 라고 말했다.

이번 연구에는 김 교수의 제자이자 현재 GraphAI(그래파이) 스타트업의 공동 창업자인 한동형 박사가 제1 저자로, 김 교수가 교신저자로 참여했으며 지난 16일 미국 필라델피아에서 열린 데이터베이스 분야 최고 국제학술대회 중 하나인 ACM SIGMOD에서 발표됐다. (논문명 : FuseME: Distributed Matrix Computation Engine based on Cuboid-based Fused Operator and Plan Generation).

한편, 이번 연구는 한국연구재단 선도연구센터 사업 및 중견연구자 지원사업, 과기정통부 IITP SW스타랩 사업의 지원을 받아 수행됐다.

초대규모 인공지능 모델 처리하기 위한 세계 최고 성능의 기계학습 시스템 기술 개발

우리 연구진이 오늘날 인공지능 딥러닝 모델들을 처리하기 위해 필수적으로 사용되는 기계학습 시스템을 세계 최고 수준의 성능으로 끌어올렸다.

우리 대학 전산학부 김민수 교수 연구팀이 딥러닝 모델을 비롯한 기계학습 모델을 학습하거나 추론하기 위해 필수적으로 사용되는 기계학습 시스템의 성능을 대폭 높일 수 있는 세계 최고 수준의 행렬 연산자 융합 기술(일명 FuseME)을 개발했다고 20일 밝혔다.

오늘날 광범위한 산업 분야들에서 사용되고 있는 딥러닝 모델들은 대부분 구글 텐서플로우(TensorFlow)나 IBM 시스템DS와 같은 기계학습 시스템을 이용해 처리되는데, 딥러닝 모델의 규모가 점점 더 커지고, 그 모델에 사용되는 데이터의 규모가 점점 더 커짐에 따라, 이들을 원활히 처리할 수 있는 고성능 기계학습 시스템에 대한 중요성도 점점 더 커지고 있다.

일반적으로 딥러닝 모델은 행렬 곱셈, 행렬 합, 행렬 집계 등의 많은 행렬 연산자들로 구성된 방향성 비순환 그래프(Directed Acyclic Graph; 이하 DAG) 형태의 질의 계획으로 표현돼 기계학습 시스템에 의해 처리된다. 모델과 데이터의 규모가 클 때는 일반적으로 DAG 질의 계획은 수많은 컴퓨터로 구성된 클러스터에서 처리된다. 클러스터의 사양에 비해 모델과 데이터의 규모가 커지면 처리에 실패하거나 시간이 오래 걸리는 근본적인 문제가 있었다.

지금까지는 더 큰 규모의 모델이나 데이터를 처리하기 위해 단순히 컴퓨터 클러스터의 규모를 증가시키는 방식을 주로 사용했다. 그러나, 김 교수팀은 DAG 질의 계획을 구성하는 각 행렬 연산자로부터 생성되는 일종의 `중간 데이터'를 메모리에 저장하거나 네트워크 통신을 통해 다른 컴퓨터로 전송하는 것이 문제의 원인임에 착안해, 중간 데이터를 저장하지 않거나 다른 컴퓨터로 전송하지 않도록 여러 행렬 연산자들을 하나의 연산자로 융합(fusion)하는 세계 최고 성능의 융합 기술인 FuseME(Fused Matrix Engine)을 개발해 문제를 해결했다.

현재까지의 기계학습 시스템들은 낮은 수준의 연산자 융합 기술만을 사용하고 있었다. 가장 복잡한 행렬 연산자인 행렬 곱을 제외한 나머지 연산자들만 융합해 성능이 별로 개선되지 않거나, 전체 DAG 질의 계획을 단순히 하나의 연산자처럼 실행해 메모리 부족으로 처리에 실패하는 한계를 지니고 있었다.

김 교수팀이 개발한 FuseME 기술은 수십 개 이상의 행렬 연산자들로 구성되는 DAG 질의 계획에서 어떤 연산자들끼리 서로 융합하는 것이 더 우수한 성능을 내는지 비용 기반으로 판별해 그룹으로 묶고, 클러스터의 사양, 네트워크 통신 속도, 입력 데이터 크기 등을 모두 고려해 각 융합 연산자 그룹을 메모리 부족으로 처리에 실패하지 않으면서 이론적으로 최적 성능을 낼 수 있는 CFO(Cuboid-based Fused Operator)라 불리는 연산자로 융합함으로써 한계를 극복했다. 이때, 행렬 곱 연산자까지 포함해 연산자들을 융합하는 것이 핵심이다.

김민수 교수 연구팀은 FuseME 기술을 종래 최고 기술로 알려진 구글의 텐서플로우나 IBM의 시스템DS와 비교 평가한 결과, 딥러닝 모델의 처리 속도를 최대 8.8배 향상하고, 텐서플로우나 시스템DS가 처리할 수 없는 훨씬 더 큰 규모의 모델 및 데이터를 처리하는 데 성공함을 보였다. 또한, FuseME의 CFO 융합 연산자는 종래의 최고 수준 융합 연산자와 비교해 처리 속도를 최대 238배 향상시키고, 네트워크 통신 비용을 최대 64배 감소시키는 사실을 확인했다.

김 교수팀은 이미 지난 2019년에 초대규모 행렬 곱 연산에 대해 종래 세계 최고 기술이었던 IBM 시스템ML과 슈퍼컴퓨팅 분야의 스칼라팩(ScaLAPACK) 대비 성능과 처리 규모를 훨씬 향상시킨 DistME라는 기술을 개발해 데이터베이스 분야 최고 국제학술대회 중 하나인 ACM SIGMOD에서 발표한 바 있다. 이번 FuseME 기술은 연산자 융합이 가능하도록 DistME를 한층 더 발전시킨 것으로, 해당 분야를 세계 최고 수준의 기술력을 바탕으로 지속적으로 선도하는 쾌거를 보여준 것이다.

교신저자로 참여한 김민수 교수는 "연구팀이 개발한 새로운 기술은 딥러닝 등 기계학습 모델의 처리 규모와 성능을 획기적으로 높일 수 있어 산업적 측면에서 파급 효과가 매우 클 것으로 기대한다ˮ 라고 말했다.

이번 연구에는 김 교수의 제자이자 현재 GraphAI(그래파이) 스타트업의 공동 창업자인 한동형 박사가 제1 저자로, 김 교수가 교신저자로 참여했으며 지난 16일 미국 필라델피아에서 열린 데이터베이스 분야 최고 국제학술대회 중 하나인 ACM SIGMOD에서 발표됐다. (논문명 : FuseME: Distributed Matrix Computation Engine based on Cuboid-based Fused Operator and Plan Generation).

한편, 이번 연구는 한국연구재단 선도연구센터 사업 및 중견연구자 지원사업, 과기정통부 IITP SW스타랩 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.06.20

조회수 9101

-

최초 머신러닝 기반 유전체 정렬 소프트웨어 개발

우리 대학 전기및전자공학부 한동수 교수 연구팀이 머신러닝(기계학습)에 기반한 *유전체 정렬 소프트웨어를 개발했다고 12일 밝혔다.

☞ 유전체(genome): 생명체가 가지고 있는 염기서열 정보의 총합이며, 유전자는 생물학적 특징을 발현하는 염기서열들을 지칭한다. 유전체를 한 권의 책이라고 비유하면 유전자는 공백을 제외한 모든 글자라고 비유할 수 있다.

차세대 염기서열 분석은 유전체 정보를 해독하는 방법으로 유전체를 무수히 많은 조각으로 잘라낸 후 각 조각을 참조 유전체(reference genome)에 기반해 조립하는 과정을 거친다. 조립된 유전체 정보는 암을 포함한 여러 질병의 예측과 맞춤형 치료, 백신 개발 등 다양한 분야에서 사용된다.

유전체 정렬 소프트웨어는 차세대 염기서열 분석 방법으로 생성한 유전체 조각 데이터를 온전한 유전체 정보로 조립하기 위해 사용되는 소프트웨어다. 유전체 정렬 작업에는 많은 연산이 들어가며, 속도를 높이고 비용을 낮추는 방법에 관한 관심이 계속해서 증가하고 있다. 머신러닝(기계학습) 기반의 인덱싱(색인) 기법(Learned-index)을 유전체 정렬 소프트웨어에 적용한 사례는 이번이 최초다.

전기및전자공학부 정영목 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `옥스포드 바이오인포메틱스(Oxford Bioinformatics)' 2022년 3월에 공개됐다. (논문명 : BWA-MEME: BWA-MEM emulated with a machine learning approach)

유전체 정렬 작업은 정렬해야 하는 유전체 조각의 양이 많고 참조 유전체의 길이도 길어 많은 연산량이 요구되는 작업이다. 또한, 유전체 정렬 소프트웨어에서 정렬 결과의 정확도에 따라 추후의 유전체 분석의 정확도가 영향을 받는다. 이러한 특성 때문에 유전체 정렬 소프트웨어는 높은 정확성을 유지하며 빠르게 연산하는 것이 중요하다.

일반적으로 유전체 분석에는 하버드 브로드 연구소(Broad Institute)에서 개발한 유전체 분석 도구 키트(Genome Analysis Tool Kit, 이하 GATK)를 이용한 데이터 처리 방법을 표준으로 사용한다. 이들 키트 중 BWA-MEM은 GATK에서 표준으로 채택한 유전체 정렬 소프트웨어이며, 2019년에 하버드 대학과 인텔(Intel)의 공동 연구로 BWA-MEM2가 개발됐다.

연구팀이 개발한 머신러닝 기반의 유전체 정렬 소프트웨어는 연산량을 대폭 줄이면서도 표준 유전체 정렬 소프트웨어 BWA-MEM2과 동일한 결과를 만들어 정확도를 유지했다. 사용한 머신러닝 기반의 인덱싱 기법은 주어진 데이터의 분포를 머신러닝 모델이 학습해, 데이터 분포에 최적화된 인덱싱을 찾는 방법론이다. 데이터에 적합하다고 생각되는 인덱싱 방법을 사람이 정하던 기존의 방법과 대비된다.

BWA-MEM과 BWA-MEM2에서 사용하는 인덱싱 기법(FM-index)은 유전자 조각의 위치를 찾기 위해 유전자 조각 길이만큼의 연산이 필요하지만, 연구팀이 제안한 알고리즘은 머신러닝 기반의 인덱싱 기법(Learned-index)을 활용해, 유전자 조각 길이와 상관없이 적은 연산량으로도 유전자 조각의 위치를 찾을 수 있다. 연구팀이 제안한 인덱싱 기법은 기존 인덱싱 기법과 비교해 3.4배 정도 가속화됐고, 이로 인해 유전체 정렬 소프트웨어는 1.4 배 가속화됐다.

연구팀이 이번 연구에서 개발한 유전체 정렬 소프트웨어는 오픈소스 (https://github.com/kaist-ina/BWA-MEME)로 공개돼 많은 분야에 사용될 것으로 기대되며, 유전체 분석에서 사용되는 다양한 소프트웨어를 머신러닝 기술로 가속화하는 연구들의 초석이 될 것으로 기대된다.

한동수 교수는 "이번 연구를 통해 기계학습 기술을 접목해 전장 유전체 빅데이터 분석을 기존 방식보다 빠르고 적은 비용으로 할 수 있다는 것을 보여줬으며, 앞으로 인공지능 기술을 활용해 전장 유전체 빅데이터 분석을 효율화, 고도화할 수 있을 것이라 기대된다ˮ고 말했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 데이터 스테이션 구축·운영 사업으로서 수행됐다.

최초 머신러닝 기반 유전체 정렬 소프트웨어 개발

우리 대학 전기및전자공학부 한동수 교수 연구팀이 머신러닝(기계학습)에 기반한 *유전체 정렬 소프트웨어를 개발했다고 12일 밝혔다.

☞ 유전체(genome): 생명체가 가지고 있는 염기서열 정보의 총합이며, 유전자는 생물학적 특징을 발현하는 염기서열들을 지칭한다. 유전체를 한 권의 책이라고 비유하면 유전자는 공백을 제외한 모든 글자라고 비유할 수 있다.

차세대 염기서열 분석은 유전체 정보를 해독하는 방법으로 유전체를 무수히 많은 조각으로 잘라낸 후 각 조각을 참조 유전체(reference genome)에 기반해 조립하는 과정을 거친다. 조립된 유전체 정보는 암을 포함한 여러 질병의 예측과 맞춤형 치료, 백신 개발 등 다양한 분야에서 사용된다.

유전체 정렬 소프트웨어는 차세대 염기서열 분석 방법으로 생성한 유전체 조각 데이터를 온전한 유전체 정보로 조립하기 위해 사용되는 소프트웨어다. 유전체 정렬 작업에는 많은 연산이 들어가며, 속도를 높이고 비용을 낮추는 방법에 관한 관심이 계속해서 증가하고 있다. 머신러닝(기계학습) 기반의 인덱싱(색인) 기법(Learned-index)을 유전체 정렬 소프트웨어에 적용한 사례는 이번이 최초다.

전기및전자공학부 정영목 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `옥스포드 바이오인포메틱스(Oxford Bioinformatics)' 2022년 3월에 공개됐다. (논문명 : BWA-MEME: BWA-MEM emulated with a machine learning approach)

유전체 정렬 작업은 정렬해야 하는 유전체 조각의 양이 많고 참조 유전체의 길이도 길어 많은 연산량이 요구되는 작업이다. 또한, 유전체 정렬 소프트웨어에서 정렬 결과의 정확도에 따라 추후의 유전체 분석의 정확도가 영향을 받는다. 이러한 특성 때문에 유전체 정렬 소프트웨어는 높은 정확성을 유지하며 빠르게 연산하는 것이 중요하다.

일반적으로 유전체 분석에는 하버드 브로드 연구소(Broad Institute)에서 개발한 유전체 분석 도구 키트(Genome Analysis Tool Kit, 이하 GATK)를 이용한 데이터 처리 방법을 표준으로 사용한다. 이들 키트 중 BWA-MEM은 GATK에서 표준으로 채택한 유전체 정렬 소프트웨어이며, 2019년에 하버드 대학과 인텔(Intel)의 공동 연구로 BWA-MEM2가 개발됐다.

연구팀이 개발한 머신러닝 기반의 유전체 정렬 소프트웨어는 연산량을 대폭 줄이면서도 표준 유전체 정렬 소프트웨어 BWA-MEM2과 동일한 결과를 만들어 정확도를 유지했다. 사용한 머신러닝 기반의 인덱싱 기법은 주어진 데이터의 분포를 머신러닝 모델이 학습해, 데이터 분포에 최적화된 인덱싱을 찾는 방법론이다. 데이터에 적합하다고 생각되는 인덱싱 방법을 사람이 정하던 기존의 방법과 대비된다.

BWA-MEM과 BWA-MEM2에서 사용하는 인덱싱 기법(FM-index)은 유전자 조각의 위치를 찾기 위해 유전자 조각 길이만큼의 연산이 필요하지만, 연구팀이 제안한 알고리즘은 머신러닝 기반의 인덱싱 기법(Learned-index)을 활용해, 유전자 조각 길이와 상관없이 적은 연산량으로도 유전자 조각의 위치를 찾을 수 있다. 연구팀이 제안한 인덱싱 기법은 기존 인덱싱 기법과 비교해 3.4배 정도 가속화됐고, 이로 인해 유전체 정렬 소프트웨어는 1.4 배 가속화됐다.

연구팀이 이번 연구에서 개발한 유전체 정렬 소프트웨어는 오픈소스 (https://github.com/kaist-ina/BWA-MEME)로 공개돼 많은 분야에 사용될 것으로 기대되며, 유전체 분석에서 사용되는 다양한 소프트웨어를 머신러닝 기술로 가속화하는 연구들의 초석이 될 것으로 기대된다.

한동수 교수는 "이번 연구를 통해 기계학습 기술을 접목해 전장 유전체 빅데이터 분석을 기존 방식보다 빠르고 적은 비용으로 할 수 있다는 것을 보여줬으며, 앞으로 인공지능 기술을 활용해 전장 유전체 빅데이터 분석을 효율화, 고도화할 수 있을 것이라 기대된다ˮ고 말했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 데이터 스테이션 구축·운영 사업으로서 수행됐다.

2022.04.17

조회수 12539

-

강화학습을 활용한 인공지능으로 자유구조 메타표면 최적화 성공

우리 대학 전기및전자공학부 장민석 교수 연구팀이 KC ML2(반도체 제조 솔루션 기업 KC에서 설립한 연구조직) 박찬연 박사와 공동연구를 통해 강화학습에 기반한 자유 구조의 메타 표면 구조 설계 방법을 제안했다고 25일 밝혔다.

메타 표면은 빛의 파장보다 훨씬 작은 크기의 구조를 이용해 이전에 없던 빛의 성질을 달성하는 나노광학 소자를 뜻한다. 나노광학 소자는 빛의 특성을 미시 단위에서 제어하여, 자율주행에 쓰이는 라이다(LiDAR) 빔조향 장치, 초고해상도 이미징 기술, 디스플레이에 활용되는 발광소자의 광특성 제어, 홀로그램 생성 등에 활용될 수 있다. 최근 나노광학 소자에 대한 기대 성능이 높아지면서, 이전에 있던 소자구조를 훨씬 뛰어넘는 성능을 달성하기 위해 자유 구조를 가지는 소자의 최적화에 관한 관심이 증가하고 있다. 자유 구조와 같이 넓은 설계공간을 가진 문제에 대해 강화학습을 적용해 해결한 사례는 이번이 최초다.

우리 대학 서동진 연구원 및 ML2 남원태 연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `ACS 포토닉스(ACS Photonics)' 2022년 2월호 전면 표지논문으로 게재됐다. (논문명 : Structural Optimization of a One-Dimensional Freeform Metagrating Deflector via Deep Reinforcement Learning)

강화학습은 동물이 학습하는 방법을 모방한 인공지능 방법론이다. 동물 행동 심리학에서 `스키너의 상자'라고 알려진 실험이 그 모티브가 되었는데, 해당 실험은 상자 내부에 쥐를 넣고 누르면 먹이가 나오는 지렛대를 함께 두는 방식으로 진행된다. 처음에 무작위 행동을 하던 쥐는 지렛대를 누르면 먹이가 나오는 것을 확인한다. 시간이 지날수록 더 높은 빈도수로 지렛대를 누르게 되는데, 이렇게 어떠한 보상(먹이)이 행동(지렛대를 누르는 행위)을 `강화'하는 것을 관찰할 수 있다. 해당 실험과 매우 유사한 구조를 갖는 강화학습은 행동 주체가 자기를 둘러싼 `환경'으로부터 `보상'을 받으면서 환경에 대해 배워나가는 인공지능 방법론이다.

2016년 이세돌 9단과의 대국에서 승리한 구글 딥마인드의 `알파고(AlphaGo)'가 그 대표적 사례다. 알파고는 바둑판으로 표현되는 환경과의 상호작용을 통해 바둑의 복잡한 규칙을 학습했고, 우주에 있는 원자보다 많다고 알려진 경우의 수 중 최적에 가까운 선택을 할 수 있었다. 최근 인공지능 학계에서 강화학습은 인간의 지능과 가장 유사한 형태의 인공지능 방법론으로 크게 주목받고 있다.

연구팀은 복잡한 환경을 쉽게 학습할 수 있는 강화학습의 특징을 메타 표면 자유 구조의 최적화에 활용하는 아이디어를 제안했다. 이전에 메타 표면 자유 구조 최적화 기술은 너무 많은 경우의 수로 인해 해결하기 어려운 것으로 여겨졌다. 따라서 기존 연구 방향은 주로 간단한 기본도형 등으로 구조를 단순화한 방식을 활용했다. 하지만 해당 방식은 기하학적 구조가 제한된다는 한계가 있었고, 더욱 복잡한 구조에 대한 최적화 기술은 달성하기 어려운 것으로 여겨졌다.

연구팀이 제안한 알고리즘은 아주 간단한 아이디어에서 출발한다. 강화학습의 `행동'을 구조의 구성요소를 하나씩 `뒤집는' 것으로 정의하는 것이다. 이것은 기존에 구조를 전체적으로 생성하는 방식으로만 생각되었던 자유 구조의 최적화에 대한 발상을 뒤집는 것이었다. 연구팀은 해당 방법을 이용해 메타 표면에 대한 특별한 사전지식 없이도 가능한 구조를 넓게 탐색하고 최적 구조를 발견할 수 있음을 보였다. 또한, 많은 입사 조건에서 최신 성능과 비슷하거나 앞서며 특정 조건에서는 100%에 가까운 효율을 달성했다.

이번 연구를 통해 자유 구조 최적화 분야의 새로운 돌파구를 찾을 것으로 기대되며, 광소자뿐 아니라 많은 분야의 소자 구조 최적화에도 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

제1 저자인 서동진 연구원은 "강화학습은 복잡한 환경에서 최적의 경우를 찾는 데에 효과적인 알고리즘이다. 이번 연구에서 해당 방법으로 자유 구조의 최적화를 수행하는 것에 성공하는 사례를 남겨 기쁘다ˮ고 말했다.

장민석 교수는 "광공학에 인공지능 기술을 적용하는 분야에서 좋은 결과가 나와 과학의 위상을 높이는 데 기여하기를 희망한다ˮ고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자지원사업(전략연구), 한-스위스 이노베이션프로그램, 그리고 미래소재디스커버리 사업의 지원을 받아 수행됐다.

강화학습을 활용한 인공지능으로 자유구조 메타표면 최적화 성공

우리 대학 전기및전자공학부 장민석 교수 연구팀이 KC ML2(반도체 제조 솔루션 기업 KC에서 설립한 연구조직) 박찬연 박사와 공동연구를 통해 강화학습에 기반한 자유 구조의 메타 표면 구조 설계 방법을 제안했다고 25일 밝혔다.

메타 표면은 빛의 파장보다 훨씬 작은 크기의 구조를 이용해 이전에 없던 빛의 성질을 달성하는 나노광학 소자를 뜻한다. 나노광학 소자는 빛의 특성을 미시 단위에서 제어하여, 자율주행에 쓰이는 라이다(LiDAR) 빔조향 장치, 초고해상도 이미징 기술, 디스플레이에 활용되는 발광소자의 광특성 제어, 홀로그램 생성 등에 활용될 수 있다. 최근 나노광학 소자에 대한 기대 성능이 높아지면서, 이전에 있던 소자구조를 훨씬 뛰어넘는 성능을 달성하기 위해 자유 구조를 가지는 소자의 최적화에 관한 관심이 증가하고 있다. 자유 구조와 같이 넓은 설계공간을 가진 문제에 대해 강화학습을 적용해 해결한 사례는 이번이 최초다.

우리 대학 서동진 연구원 및 ML2 남원태 연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `ACS 포토닉스(ACS Photonics)' 2022년 2월호 전면 표지논문으로 게재됐다. (논문명 : Structural Optimization of a One-Dimensional Freeform Metagrating Deflector via Deep Reinforcement Learning)

강화학습은 동물이 학습하는 방법을 모방한 인공지능 방법론이다. 동물 행동 심리학에서 `스키너의 상자'라고 알려진 실험이 그 모티브가 되었는데, 해당 실험은 상자 내부에 쥐를 넣고 누르면 먹이가 나오는 지렛대를 함께 두는 방식으로 진행된다. 처음에 무작위 행동을 하던 쥐는 지렛대를 누르면 먹이가 나오는 것을 확인한다. 시간이 지날수록 더 높은 빈도수로 지렛대를 누르게 되는데, 이렇게 어떠한 보상(먹이)이 행동(지렛대를 누르는 행위)을 `강화'하는 것을 관찰할 수 있다. 해당 실험과 매우 유사한 구조를 갖는 강화학습은 행동 주체가 자기를 둘러싼 `환경'으로부터 `보상'을 받으면서 환경에 대해 배워나가는 인공지능 방법론이다.

2016년 이세돌 9단과의 대국에서 승리한 구글 딥마인드의 `알파고(AlphaGo)'가 그 대표적 사례다. 알파고는 바둑판으로 표현되는 환경과의 상호작용을 통해 바둑의 복잡한 규칙을 학습했고, 우주에 있는 원자보다 많다고 알려진 경우의 수 중 최적에 가까운 선택을 할 수 있었다. 최근 인공지능 학계에서 강화학습은 인간의 지능과 가장 유사한 형태의 인공지능 방법론으로 크게 주목받고 있다.

연구팀은 복잡한 환경을 쉽게 학습할 수 있는 강화학습의 특징을 메타 표면 자유 구조의 최적화에 활용하는 아이디어를 제안했다. 이전에 메타 표면 자유 구조 최적화 기술은 너무 많은 경우의 수로 인해 해결하기 어려운 것으로 여겨졌다. 따라서 기존 연구 방향은 주로 간단한 기본도형 등으로 구조를 단순화한 방식을 활용했다. 하지만 해당 방식은 기하학적 구조가 제한된다는 한계가 있었고, 더욱 복잡한 구조에 대한 최적화 기술은 달성하기 어려운 것으로 여겨졌다.

연구팀이 제안한 알고리즘은 아주 간단한 아이디어에서 출발한다. 강화학습의 `행동'을 구조의 구성요소를 하나씩 `뒤집는' 것으로 정의하는 것이다. 이것은 기존에 구조를 전체적으로 생성하는 방식으로만 생각되었던 자유 구조의 최적화에 대한 발상을 뒤집는 것이었다. 연구팀은 해당 방법을 이용해 메타 표면에 대한 특별한 사전지식 없이도 가능한 구조를 넓게 탐색하고 최적 구조를 발견할 수 있음을 보였다. 또한, 많은 입사 조건에서 최신 성능과 비슷하거나 앞서며 특정 조건에서는 100%에 가까운 효율을 달성했다.

이번 연구를 통해 자유 구조 최적화 분야의 새로운 돌파구를 찾을 것으로 기대되며, 광소자뿐 아니라 많은 분야의 소자 구조 최적화에도 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

제1 저자인 서동진 연구원은 "강화학습은 복잡한 환경에서 최적의 경우를 찾는 데에 효과적인 알고리즘이다. 이번 연구에서 해당 방법으로 자유 구조의 최적화를 수행하는 것에 성공하는 사례를 남겨 기쁘다ˮ고 말했다.

장민석 교수는 "광공학에 인공지능 기술을 적용하는 분야에서 좋은 결과가 나와 과학의 위상을 높이는 데 기여하기를 희망한다ˮ고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자지원사업(전략연구), 한-스위스 이노베이션프로그램, 그리고 미래소재디스커버리 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.02.25

조회수 12928

-

세계 최초 그래프 기반 인공지능 추론 가능한 SSD 개발

우리 대학 전기및전자공학부 정명수 교수 연구팀(컴퓨터 아키텍처 및 메모리 시스템 연구실)이 세계 최초로 그래프 기계학습 추론의 그래프처리, 그래프 샘플링 그리고 신경망 가속을 스토리지/SSD 장치 근처에서 수행하는 `전체론적 그래프 기반 신경망 기계학습 기술(이하 홀리스틱 GNN)'을 개발하는데 성공했다고 10일 밝혔다.

연구팀은 자체 제작한 프로그래밍 가능 반도체(FPGA)를 동반한 새로운 형태의 계산형 스토리지/SSD 시스템에 기계학습 전용 신경망 가속 하드웨어와 그래프 전용 처리 컨트롤러/소프트웨어를 시제작했다. 이는 이상적 상황에서 최신 고성능 엔비디아 GPU를 이용한 기계학습 가속 컴퓨팅 대비 7배의 속도 향상과 33배의 에너지 절약을 가져올 수 있다고 밝혔다.

그래프 자료구조가 적용된 새로운 기계학습 모델은 기존 신경망 기반 기계학습 기법들과 달리, 데이터 사이의 연관 관계를 표현할 수 있어 페이스북, 구글, 링크드인, 우버 등, 대규모 소셜 네트워크 서비스(SNS)부터, 내비게이션, 신약개발 등 광범위한 분야와 응용에서 사용된다. 예를 들면 그래프 구조로 저장된 사용자 네트워크를 분석하는 경우 일반적인 기계학습으로는 불가능했던 현실적인 상품 및 아이템 추천, 사람이 추론한 것 같은 친구 추천 등이 가능하다. 이러한 신흥 그래프 기반 신경망 기계학습은 그간 GPU와 같은 일반 기계학습의 가속 시스템을 재이용해 연산 되어왔는데, 이는 그래프 데이터를 스토리지로부터 메모리로 적재하고 샘플링하는 등의 데이터 전처리 과정에서 심각한 성능 병목현상과 함께 장치 메모리 부족 현상으로 실제 시스템 적용에 한계를 보여 왔다.

정명수 교수 연구팀이 개발한 홀리스틱 GNN 기술은 그래프 데이터 자체가 저장된 스토리지 근처에서 사용자 요청에 따른 추론의 모든 과정을 직접 가속한다. 구체적으로는 프로그래밍 가능한 반도체를 스토리지 근처에 배치한 새로운 계산형 스토리지(Computational SSD) 구조를 활용해 대규모 그래프 데이터의 이동을 제거하고 데이터 근처(Near Storage)에서 그래프처리 및 그래프 샘플링 등을 가속해 그래프 기계학습 전처리 과정에서의 병목현상을 해결했다.

일반적인 계산형 스토리지는 장치 내 고정된 펌웨어와 하드웨어 구성을 통해서 데이터를 처리해야 했기 때문에 그 사용에 제한이 있었다. 그래프처리 및 그래프샘플링 외에도, 연구팀의 홀리스틱 GNN 기술은 인공지능 추론 가속에 필요한 다양한 하드웨어 구조, 그리고 소프트웨어를 후원할 수 있도록 다수 그래프 기계학습 모델을 프로그래밍할 수 있는 장치수준의 소프트웨어와 사용자가 자유롭게 변경할 수 있는 신경망 가속 하드웨어 프레임워크 구조를 제공한다.

연구팀은 홀리스틱 GNN 기술의 실효성을 검증하기 위해 계산형 스토리지의 프로토타입을 자체 제작한 후, 그 위에 개발된 그래프 기계학습용 하드웨어 *RTL과 소프트웨어 프레임워크를 구현해 탑재했다. 그래프 기계학습 추론 성능을 제작된 계산형 스토리지 가속기 프로토타입과 최신 고성능 엔비디아 GPU 가속 시스템(RTX 3090)에서 평가한 결과, 홀리스틱 GNN 기술이 이상적인 상황에서 기존 엔비디아 GPU를 이용해 그래프 기계학습을 가속하는 시스템의 경우에 비해 평균 7배 빠르고 33배 에너지를 감소시킴을 확인했다. 특히, 그래프 규모가 점차 커질수록 전처리 병목현상 완화 효과가 증가해 기존 GPU 대비 최대 201배 향상된 속도와 453배 에너지를 감소할 수 있었다.

☞ RTL (Registor Transistor Logic): 저항과 트랜지스터로 구성한 컴퓨터에 사용되는 회로

정명수 교수는 "대규모 그래프에 대해 스토리지 근처에서 그래프 기계학습을 고속으로 추론할 뿐만 아니라 에너지 절약에 최적화된 계산형 스토리지 가속 시스템을 확보했다ˮ며 "기존 고성능 가속 시스템을 대체해 초대형 추천시스템, 교통 예측 시스템, 신약 개발 등의 광범위한 실제 응용에 적용될 수 있을 것ˮ이라고 말했다.

한편 이번 연구는 미국 산호세에서 오는 2월에 열릴 스토리지 시스템 분야 최우수 학술대회인 `유즈닉스 패스트(USENIX Conference on File and Storage Technologies, FAST), 2022'에 관련 논문(논문명: Hardware/Software Co-Programmable Framework for Computational SSDs to Accelerate Deep Learning Service on Large-Scale Graphs)으로 발표될 예정이다.

해당 연구는 삼성미래기술육성사업 지원을 받아 진행됐고 자세한 내용은 연구실 웹사이트(http://camelab.org)에서 확인할 수 있다.

세계 최초 그래프 기반 인공지능 추론 가능한 SSD 개발

우리 대학 전기및전자공학부 정명수 교수 연구팀(컴퓨터 아키텍처 및 메모리 시스템 연구실)이 세계 최초로 그래프 기계학습 추론의 그래프처리, 그래프 샘플링 그리고 신경망 가속을 스토리지/SSD 장치 근처에서 수행하는 `전체론적 그래프 기반 신경망 기계학습 기술(이하 홀리스틱 GNN)'을 개발하는데 성공했다고 10일 밝혔다.

연구팀은 자체 제작한 프로그래밍 가능 반도체(FPGA)를 동반한 새로운 형태의 계산형 스토리지/SSD 시스템에 기계학습 전용 신경망 가속 하드웨어와 그래프 전용 처리 컨트롤러/소프트웨어를 시제작했다. 이는 이상적 상황에서 최신 고성능 엔비디아 GPU를 이용한 기계학습 가속 컴퓨팅 대비 7배의 속도 향상과 33배의 에너지 절약을 가져올 수 있다고 밝혔다.

그래프 자료구조가 적용된 새로운 기계학습 모델은 기존 신경망 기반 기계학습 기법들과 달리, 데이터 사이의 연관 관계를 표현할 수 있어 페이스북, 구글, 링크드인, 우버 등, 대규모 소셜 네트워크 서비스(SNS)부터, 내비게이션, 신약개발 등 광범위한 분야와 응용에서 사용된다. 예를 들면 그래프 구조로 저장된 사용자 네트워크를 분석하는 경우 일반적인 기계학습으로는 불가능했던 현실적인 상품 및 아이템 추천, 사람이 추론한 것 같은 친구 추천 등이 가능하다. 이러한 신흥 그래프 기반 신경망 기계학습은 그간 GPU와 같은 일반 기계학습의 가속 시스템을 재이용해 연산 되어왔는데, 이는 그래프 데이터를 스토리지로부터 메모리로 적재하고 샘플링하는 등의 데이터 전처리 과정에서 심각한 성능 병목현상과 함께 장치 메모리 부족 현상으로 실제 시스템 적용에 한계를 보여 왔다.

정명수 교수 연구팀이 개발한 홀리스틱 GNN 기술은 그래프 데이터 자체가 저장된 스토리지 근처에서 사용자 요청에 따른 추론의 모든 과정을 직접 가속한다. 구체적으로는 프로그래밍 가능한 반도체를 스토리지 근처에 배치한 새로운 계산형 스토리지(Computational SSD) 구조를 활용해 대규모 그래프 데이터의 이동을 제거하고 데이터 근처(Near Storage)에서 그래프처리 및 그래프 샘플링 등을 가속해 그래프 기계학습 전처리 과정에서의 병목현상을 해결했다.

일반적인 계산형 스토리지는 장치 내 고정된 펌웨어와 하드웨어 구성을 통해서 데이터를 처리해야 했기 때문에 그 사용에 제한이 있었다. 그래프처리 및 그래프샘플링 외에도, 연구팀의 홀리스틱 GNN 기술은 인공지능 추론 가속에 필요한 다양한 하드웨어 구조, 그리고 소프트웨어를 후원할 수 있도록 다수 그래프 기계학습 모델을 프로그래밍할 수 있는 장치수준의 소프트웨어와 사용자가 자유롭게 변경할 수 있는 신경망 가속 하드웨어 프레임워크 구조를 제공한다.

연구팀은 홀리스틱 GNN 기술의 실효성을 검증하기 위해 계산형 스토리지의 프로토타입을 자체 제작한 후, 그 위에 개발된 그래프 기계학습용 하드웨어 *RTL과 소프트웨어 프레임워크를 구현해 탑재했다. 그래프 기계학습 추론 성능을 제작된 계산형 스토리지 가속기 프로토타입과 최신 고성능 엔비디아 GPU 가속 시스템(RTX 3090)에서 평가한 결과, 홀리스틱 GNN 기술이 이상적인 상황에서 기존 엔비디아 GPU를 이용해 그래프 기계학습을 가속하는 시스템의 경우에 비해 평균 7배 빠르고 33배 에너지를 감소시킴을 확인했다. 특히, 그래프 규모가 점차 커질수록 전처리 병목현상 완화 효과가 증가해 기존 GPU 대비 최대 201배 향상된 속도와 453배 에너지를 감소할 수 있었다.

☞ RTL (Registor Transistor Logic): 저항과 트랜지스터로 구성한 컴퓨터에 사용되는 회로

정명수 교수는 "대규모 그래프에 대해 스토리지 근처에서 그래프 기계학습을 고속으로 추론할 뿐만 아니라 에너지 절약에 최적화된 계산형 스토리지 가속 시스템을 확보했다ˮ며 "기존 고성능 가속 시스템을 대체해 초대형 추천시스템, 교통 예측 시스템, 신약 개발 등의 광범위한 실제 응용에 적용될 수 있을 것ˮ이라고 말했다.

한편 이번 연구는 미국 산호세에서 오는 2월에 열릴 스토리지 시스템 분야 최우수 학술대회인 `유즈닉스 패스트(USENIX Conference on File and Storage Technologies, FAST), 2022'에 관련 논문(논문명: Hardware/Software Co-Programmable Framework for Computational SSDs to Accelerate Deep Learning Service on Large-Scale Graphs)으로 발표될 예정이다.

해당 연구는 삼성미래기술육성사업 지원을 받아 진행됐고 자세한 내용은 연구실 웹사이트(http://camelab.org)에서 확인할 수 있다.

2022.01.10

조회수 11637

-

KAIST, 대학 최초 전문연구요원 인성·리더십 교육과정 개설

우리 대학과 육군교육사령부(사령관 중장 박상근)가 전문연구요원을 대상으로 『인성·리더십 교육과정』을 개설하고 11월 12일부터 시행 예정이다.

전문연구요원 제도는 병역대체복무제도 중 하나로 군소요 인원 충원에 지장이 없는 범위 내의 병역 인원 일부가 국가산업의 육성과 발전을 위해 병무청장이 선정한 대학에서 연구를 수행하는 것이다.

전문연구요원을 대상으로 한 이번 『인성·리더십 교육과정』은 우리 군의 우수한 교육 역량과 인적 자원을 KAIST에서 적극적으로 활용하고자 추진됐다. 우리 대학과 육군교육사령부 양 기관은 업무협약을 기반으로 총 7개월의 준비를 거쳐 9월 30일 성공적으로 시범 운영을 마쳤다. 공식적인 첫 교육은 11월 12일 총 26명의 교육생을 대상으로 본원 창의학습관에서 시행하며 이후 매월 진행 예정이다.

교육과정은 발표·토의·실습 위주의 참여형이며 MZ세대 트렌드에 맞는 영상 매체를 다수 활용한다. 주요 주제는 △전문연구요원으로서의 사명감과 안보 의식 △자신과 타인 성향 이해 △스트레스 관리 △비전 설계와 자기관리 △소통과 공감 능력 강화 △협력 등이다. 특히 경영학 및 리더십, 조직심리학을 전공한 육군교육사령부 육군리더십센터 소속 중령·대령들이 전문 강사로 참여하여, 실제 경험을 바탕으로 교육생의 민족의식을 고취하고 셀프 리더십을 함양할 예정이다.

우리 대학은 11월 시행 시점부터 『인성·리더십 교육과정』 대상자를 박사 전문연구요원 뿐 아니라 부설연구소 전문연구요원까지 확대할 예정이다. 또한, 내년부터는 박사 전문연구요원으로 신규 편입이 예정된 학생들이 편입 전에 이 교육과정을 필수로 이수하도록 확대할 계획이다.

본 교육과정 시행 준비를 위해 지난 9월 30일에는 시범 교육이 진행되었는데 시범 교육에 전문 강사로 참여한 육군교육사령부 엄상용 중령은 “열정적으로 실습하고 토론하는 학생들을 보며 보람을 느꼈다. 육군리더십센터의 탁월한 교관 역량과 우수한 콘텐츠를 통해 KAIST 전문연구요원의 역량 향상에 이바지할 수 있어 기쁘다”라고 전했다.

시범 교육에 참여한 산업 및 시스템공학과 박성혁 학생은 “일방적인 강의가 아닌 각기 다른 분야를 연구하는 4명이 한 팀으로 자유롭게 토론하는 점이 새로웠다. 또한, 다양한 분야의 전문가분들께 도움을 받으며 국가와 민족의 소중함, 사명감과 자부심을 느꼈다. 우수 연구를 향한 각오를 다질 뿐 아니라 과정과 방법을 구체적으로 생각해 볼 수 있어 뜻깊었다”라고 말했다.

우리 대학은 이번 『인성·리더십 교육과정』을 통해 전문연구요원을 과학기술자로서의 역할 뿐 아니라 ‘세계를 이끌 차세대 리더’로 양성할 것으로 기대하고 있다. 아울러 향후 군 복무 중인 학생들을 대상으로 원격수강 제도 도입을 검토하는 등 국방 부문과의 협력을 더욱 공고히 할 계획이다.

KAIST, 대학 최초 전문연구요원 인성·리더십 교육과정 개설

우리 대학과 육군교육사령부(사령관 중장 박상근)가 전문연구요원을 대상으로 『인성·리더십 교육과정』을 개설하고 11월 12일부터 시행 예정이다.

전문연구요원 제도는 병역대체복무제도 중 하나로 군소요 인원 충원에 지장이 없는 범위 내의 병역 인원 일부가 국가산업의 육성과 발전을 위해 병무청장이 선정한 대학에서 연구를 수행하는 것이다.

전문연구요원을 대상으로 한 이번 『인성·리더십 교육과정』은 우리 군의 우수한 교육 역량과 인적 자원을 KAIST에서 적극적으로 활용하고자 추진됐다. 우리 대학과 육군교육사령부 양 기관은 업무협약을 기반으로 총 7개월의 준비를 거쳐 9월 30일 성공적으로 시범 운영을 마쳤다. 공식적인 첫 교육은 11월 12일 총 26명의 교육생을 대상으로 본원 창의학습관에서 시행하며 이후 매월 진행 예정이다.

교육과정은 발표·토의·실습 위주의 참여형이며 MZ세대 트렌드에 맞는 영상 매체를 다수 활용한다. 주요 주제는 △전문연구요원으로서의 사명감과 안보 의식 △자신과 타인 성향 이해 △스트레스 관리 △비전 설계와 자기관리 △소통과 공감 능력 강화 △협력 등이다. 특히 경영학 및 리더십, 조직심리학을 전공한 육군교육사령부 육군리더십센터 소속 중령·대령들이 전문 강사로 참여하여, 실제 경험을 바탕으로 교육생의 민족의식을 고취하고 셀프 리더십을 함양할 예정이다.

우리 대학은 11월 시행 시점부터 『인성·리더십 교육과정』 대상자를 박사 전문연구요원 뿐 아니라 부설연구소 전문연구요원까지 확대할 예정이다. 또한, 내년부터는 박사 전문연구요원으로 신규 편입이 예정된 학생들이 편입 전에 이 교육과정을 필수로 이수하도록 확대할 계획이다.

본 교육과정 시행 준비를 위해 지난 9월 30일에는 시범 교육이 진행되었는데 시범 교육에 전문 강사로 참여한 육군교육사령부 엄상용 중령은 “열정적으로 실습하고 토론하는 학생들을 보며 보람을 느꼈다. 육군리더십센터의 탁월한 교관 역량과 우수한 콘텐츠를 통해 KAIST 전문연구요원의 역량 향상에 이바지할 수 있어 기쁘다”라고 전했다.

시범 교육에 참여한 산업 및 시스템공학과 박성혁 학생은 “일방적인 강의가 아닌 각기 다른 분야를 연구하는 4명이 한 팀으로 자유롭게 토론하는 점이 새로웠다. 또한, 다양한 분야의 전문가분들께 도움을 받으며 국가와 민족의 소중함, 사명감과 자부심을 느꼈다. 우수 연구를 향한 각오를 다질 뿐 아니라 과정과 방법을 구체적으로 생각해 볼 수 있어 뜻깊었다”라고 말했다.

우리 대학은 이번 『인성·리더십 교육과정』을 통해 전문연구요원을 과학기술자로서의 역할 뿐 아니라 ‘세계를 이끌 차세대 리더’로 양성할 것으로 기대하고 있다. 아울러 향후 군 복무 중인 학생들을 대상으로 원격수강 제도 도입을 검토하는 등 국방 부문과의 협력을 더욱 공고히 할 계획이다.

2021.11.15

조회수 10053

-

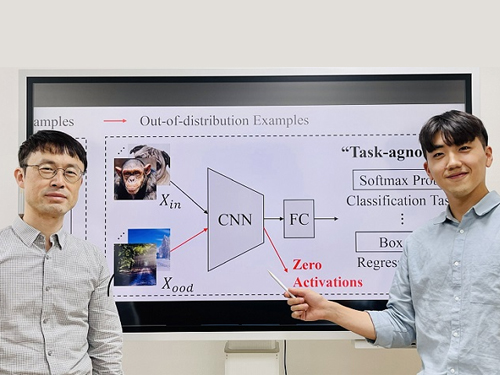

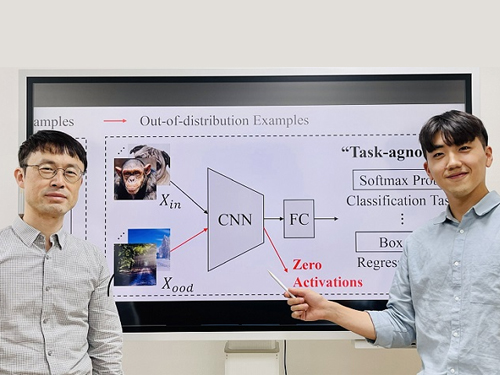

소량의 데이터로 딥러닝 정확도 향상기술 발표

최근 다양한 분야에서 심층 학습(딥러닝) 기술을 활용한 서비스가 급속히 증가하고 있다. 서비스 구축을 위해서는 심층 학습 모델을 훈련해야 하며, 이를 위해서는 충분한 훈련 데이터를 준비해야 한다. 특히 훈련 데이터에 정답지를 만드는 레이블링(labeling) 과정이 필요한데 (예를 들어, 낙타 사진에 `낙타'라고 정답을 적어줌), 이 과정은 일반적으로 수작업으로 진행되므로 엄청난 노동력과 시간이 소요된다. 따라서 훈련 데이터가 충분하지 않은 상황을 효과적으로 타개하는 방법이 요구되고 있다.

우리 대학 전산학부 이재길 교수 연구팀이 적은 양의 훈련 데이터가 존재할 때도 높은 예측 정확도를 달성할 수 있는 새로운 모델 훈련 기술을 개발했다고 27일 밝혔다.

심층 학습 모델의 훈련은 주어진 훈련 데이터에서 레이블과 관련성이 높은 특성을 찾아내는 과정으로 볼 수 있다. 예를 들어, `낙타'의 주요 특성이 등에 있는 `혹'이라는 것을 알아내는 것이다. 그런데 훈련 데이터가 불충분할 경우 바람직하지 않은 특성까지도 같이 추출될 수 있는 문제가 발생한다. 예를 들어, 낙타 사진의 배경으로 종종 사막이 등장하기에 낙타에 대한 특성으로 `사막'이 추출되는 것도 가능하다. 사막은 낙타의 고유한 특성이 아닐뿐더러, 이러한 바람직하지 않은 특성으로 인해 사막이 아닌 곳(예: 동물원)에 있는 낙타는 인식하지 못할 수 있다.

이 교수팀이 개발한 기술은 심층 학습 모델의 훈련에서 바람직하지 않은 특성을 억제해 충분하지 않은 훈련 데이터를 가지고도 높은 예측 정확도를 달성할 수 있게 해준다.

우리 대학 지식서비스공학대학원에 재학 중인 박동민 박사과정 학생이 제1 저자, 송환준 박사, 김민석 박사과정 학생이 제2, 제3 저자로 각각 참여한 이번 연구는 최고권위 국제학술대회 `신경정보처리시스템학회(NeurIPS) 2021'에서 올 12월 발표될 예정이다. (논문명 : Task-Agnostic Undesirable Feature Deactivation Using Out-of-Distribution Data)

바람직하지 않은 특성을 억제하기 위해서 분포 外(out-of-distribution) 데이터를 활용한다. 예를 들어, 낙타와 호랑이 사진의 분류를 위한 훈련 데이터에 대해 여우 사진은 분포 외 데이터가 된다. 이때 이 교수팀이 착안한 점은 훈련 데이터에 존재하는 바람직하지 않은 특성은 분포 외 데이터에도 존재할 수 있다는 점이다.

즉, 위의 예에서 여우 사진의 배경으로도 사막이 나올 수 있다. 따라서 다량의 분포 외 데이터를 추가로 활용해 여기에서 추출된 특성은 영(0) 벡터가 되도록 심층 학습 모델의 훈련 과정을 규제해 바람직하지 않은 특성의 효과를 억제한다. 훈련 과정을 규제한다는 측면에서 정규화 방법론의 일종이라 볼 수 있다. 분포 외 데이터는 쓸모없는 것이라 여겨지고 있었으나, 이번 기술에 의해 훈련 데이터 부족을 해소할 수 있는 유용한 보완재로 탈바꿈될 수 있다.

연구팀은 이 정규화 방법론을 `비선호(比選好) 특성 억제'라고 이름 붙이고 이미지 데이터 분석의 세 가지 주요 문제에 적용했다. 그 결과, 기존 최신 방법론과 비교했을 때, 이미지 분류 문제에서 최대 12% 예측 정확도를 향상했고, 객체 검출 문제에서 최대 3% 예측 정확도를 향상했으며, 객체 지역화 문제에서 최대 8% 예측 정확도를 향상했다.

제1 저자인 박동민 박사과정 학생은 "이번 기술은 훈련 데이터 부족 현상을 해결할 수 있는 새로운 방법ˮ 이라면서 "분류, 회귀 분석을 비롯한 다양한 기계 학습 문제에 폭넓게 적용될 수 있어, 심층 학습의 전반적인 성능 개선에 기여할 수 있다ˮ 고 밝혔다.

연구팀을 지도한 이재길 교수도 "이 기술이 텐서플로우(TensorFlow) 혹은 파이토치(PyTorch)와 같은 기존의 심층 학습 라이브러리에 추가되면 기계 학습 및 심층 학습 학계에 큰 파급효과를 낼 수 있을 것이다ˮ고 말했다.

한편, 이 기술은 과학기술정보통신부 재원으로 정보통신기획평가원의 지원을 받아 SW컴퓨팅산업원천기술개발사업 SW스타랩 과제로 개발한 연구성과 결과물(2020-0-00862, DB4DL: 딥러닝 지원 고사용성 및 고성능 분산 인메모리 DBMS 개발)이다. (끝).

소량의 데이터로 딥러닝 정확도 향상기술 발표

최근 다양한 분야에서 심층 학습(딥러닝) 기술을 활용한 서비스가 급속히 증가하고 있다. 서비스 구축을 위해서는 심층 학습 모델을 훈련해야 하며, 이를 위해서는 충분한 훈련 데이터를 준비해야 한다. 특히 훈련 데이터에 정답지를 만드는 레이블링(labeling) 과정이 필요한데 (예를 들어, 낙타 사진에 `낙타'라고 정답을 적어줌), 이 과정은 일반적으로 수작업으로 진행되므로 엄청난 노동력과 시간이 소요된다. 따라서 훈련 데이터가 충분하지 않은 상황을 효과적으로 타개하는 방법이 요구되고 있다.

우리 대학 전산학부 이재길 교수 연구팀이 적은 양의 훈련 데이터가 존재할 때도 높은 예측 정확도를 달성할 수 있는 새로운 모델 훈련 기술을 개발했다고 27일 밝혔다.

심층 학습 모델의 훈련은 주어진 훈련 데이터에서 레이블과 관련성이 높은 특성을 찾아내는 과정으로 볼 수 있다. 예를 들어, `낙타'의 주요 특성이 등에 있는 `혹'이라는 것을 알아내는 것이다. 그런데 훈련 데이터가 불충분할 경우 바람직하지 않은 특성까지도 같이 추출될 수 있는 문제가 발생한다. 예를 들어, 낙타 사진의 배경으로 종종 사막이 등장하기에 낙타에 대한 특성으로 `사막'이 추출되는 것도 가능하다. 사막은 낙타의 고유한 특성이 아닐뿐더러, 이러한 바람직하지 않은 특성으로 인해 사막이 아닌 곳(예: 동물원)에 있는 낙타는 인식하지 못할 수 있다.

이 교수팀이 개발한 기술은 심층 학습 모델의 훈련에서 바람직하지 않은 특성을 억제해 충분하지 않은 훈련 데이터를 가지고도 높은 예측 정확도를 달성할 수 있게 해준다.

우리 대학 지식서비스공학대학원에 재학 중인 박동민 박사과정 학생이 제1 저자, 송환준 박사, 김민석 박사과정 학생이 제2, 제3 저자로 각각 참여한 이번 연구는 최고권위 국제학술대회 `신경정보처리시스템학회(NeurIPS) 2021'에서 올 12월 발표될 예정이다. (논문명 : Task-Agnostic Undesirable Feature Deactivation Using Out-of-Distribution Data)

바람직하지 않은 특성을 억제하기 위해서 분포 外(out-of-distribution) 데이터를 활용한다. 예를 들어, 낙타와 호랑이 사진의 분류를 위한 훈련 데이터에 대해 여우 사진은 분포 외 데이터가 된다. 이때 이 교수팀이 착안한 점은 훈련 데이터에 존재하는 바람직하지 않은 특성은 분포 외 데이터에도 존재할 수 있다는 점이다.

즉, 위의 예에서 여우 사진의 배경으로도 사막이 나올 수 있다. 따라서 다량의 분포 외 데이터를 추가로 활용해 여기에서 추출된 특성은 영(0) 벡터가 되도록 심층 학습 모델의 훈련 과정을 규제해 바람직하지 않은 특성의 효과를 억제한다. 훈련 과정을 규제한다는 측면에서 정규화 방법론의 일종이라 볼 수 있다. 분포 외 데이터는 쓸모없는 것이라 여겨지고 있었으나, 이번 기술에 의해 훈련 데이터 부족을 해소할 수 있는 유용한 보완재로 탈바꿈될 수 있다.

연구팀은 이 정규화 방법론을 `비선호(比選好) 특성 억제'라고 이름 붙이고 이미지 데이터 분석의 세 가지 주요 문제에 적용했다. 그 결과, 기존 최신 방법론과 비교했을 때, 이미지 분류 문제에서 최대 12% 예측 정확도를 향상했고, 객체 검출 문제에서 최대 3% 예측 정확도를 향상했으며, 객체 지역화 문제에서 최대 8% 예측 정확도를 향상했다.

제1 저자인 박동민 박사과정 학생은 "이번 기술은 훈련 데이터 부족 현상을 해결할 수 있는 새로운 방법ˮ 이라면서 "분류, 회귀 분석을 비롯한 다양한 기계 학습 문제에 폭넓게 적용될 수 있어, 심층 학습의 전반적인 성능 개선에 기여할 수 있다ˮ 고 밝혔다.

연구팀을 지도한 이재길 교수도 "이 기술이 텐서플로우(TensorFlow) 혹은 파이토치(PyTorch)와 같은 기존의 심층 학습 라이브러리에 추가되면 기계 학습 및 심층 학습 학계에 큰 파급효과를 낼 수 있을 것이다ˮ고 말했다.

한편, 이 기술은 과학기술정보통신부 재원으로 정보통신기획평가원의 지원을 받아 SW컴퓨팅산업원천기술개발사업 SW스타랩 과제로 개발한 연구성과 결과물(2020-0-00862, DB4DL: 딥러닝 지원 고사용성 및 고성능 분산 인메모리 DBMS 개발)이다. (끝).

2021.10.27

조회수 13274

-

김수예, 우상현, 이해범 박사과정, '2021 구글 PhD 펠로우' 선정

우리 대학 전기및전자공학부 박사과정 김수예 학생(지도교수 김문철)과 우상현 학생(지도교수 권인소), 그리고, 김재철 AI대학원 박사과정 이해범 학생(지도교수 황성주)이 ‘2021 구글 PhD 펠로우’에 선정됐다.

구글 PhD 펠로우십은 컴퓨터과학과 관련된 유망 연구 분야에서 우수한 성과를 낸 대학원생을 지원하는 장학 프로그램으로 올해는 전 세계에서 75명이 선발됐다. 선정된 펠로우에게는 1만 달러의 장학금과 구글 각 분야 전문가 멘토와의 일대일 연구 토의, 피드백 등의 혜택이 주어진다.

김수예, 우상현 학생은 “기계 지각, 음성기술 및 컴퓨터 비전(Machine Perception, Speech Technology and Computer Vision)” 분야에서 펠로우로 선정됐다. 김수예 학생은 딥러닝 기반 이미지 및 영상 화질 개선, 우상현 학생은 컴퓨터비전 분야의 탁월한 연구 성과를 인정받아 선정됐다. 이해범 학생은 머신러닝(Machine Learning) 분야에서 메타학습 분야의 탁월한 연구 성과들을 인정받아 선정됐다.

김수예 학생은 딥러닝 기반 이미지 및 영상 화질 개선에 대한 탁월한 연구 성과를 인정받았다. 특히 초해상화와 HDR 영상 복원, 그리고, 초해상화와 프레임 보간을 동시에 처리하는 딥러닝 기반 방법을 각각 최초로 제안하는 등, 관련 연구 성과를 CVPR, ICCV, AAAI 등의 유수 컴퓨터 비전 및 인공지능(AI) 분야 국제학술대회에 발표했다. 또한 연구 인턴십을 통해 구글 리서치 및 어도비 리서치의 연구진과 협력하며 다양한 고품질 영상 변환 연구를 수행하고 있다.

우상현 학생은 시각적 인식 및 추론 분야의 탁월한 연구 성과를 인정받았다. 그가 제안한 인간의 주의 집중 매커니즘(Attention Mechanism)에 기반한 효과적인 딥러닝 모델 디자인, 자기 지도 및 시뮬레이터를 활용한 효율적인 학습 방법론들이 주목을 받았다. 모델과 학습 방법론에 대한 다양한 연구 성과들은 CVPR, ECCV, NeurIPS 등 유수의 컴퓨터비전 및 인공지능 분야 최고 국제학술대회에서 발표됐다. 특히, 2018년도 ECCV에서 발표되었던 논문 Convolutional Block Attention Module (CBAM)은 여러 컴퓨터비전 응용들에 활용되면서 현재 구글 스칼라기준 피 인용수 2700회를 넘었다. 그는 2020년 마이크로소프트 펠로우십 (Microsoft Reserach Asia PhD Fellowship)에도 선발된 바 있다.

이해범 학생은 메타학습 분야의 탁월한 연구 성과, 특히 기존의 메타학습 프레임워크의 여러 가지 한계점들을 다양한 측면에서 효과적으로 극복한 것으로 평가받는다. 구체적으로는 기존의 인위적인 태스크 분포에서 벗어나 불균형이 심한 현실적인 태스크 분포를 다뤘고, 메타지식의 실용성을 높였으며, 대규모의 태스크 상황에서도 메타학습이 가능하도록 했다. 이러한 다양한 연구들은 NeurIPS, ICML, ICLR 등 기계학습 및 딥러닝 분야의 최고 학회에 다수 선정됐으며, 특히 ICLR 2020에 구두발표 및 NeurIPS 2020에 스포트라이트 발표로 선정됐다.

시상식은 COVID-19 상황으로 인해, 8월 31일부터 9월 1일 양일간 가상으로 열린 구글 PhD 펠로우십 서밋(Google PhD Fellowship Summit)에서 진행됐으며, 수상자 리스트는 구글 홈페이지에 게시돼 있다.

(홈페이지 주소 : https://research.google/outreach/phd-fellowship/recipients)

김수예, 우상현, 이해범 박사과정, '2021 구글 PhD 펠로우' 선정

우리 대학 전기및전자공학부 박사과정 김수예 학생(지도교수 김문철)과 우상현 학생(지도교수 권인소), 그리고, 김재철 AI대학원 박사과정 이해범 학생(지도교수 황성주)이 ‘2021 구글 PhD 펠로우’에 선정됐다.

구글 PhD 펠로우십은 컴퓨터과학과 관련된 유망 연구 분야에서 우수한 성과를 낸 대학원생을 지원하는 장학 프로그램으로 올해는 전 세계에서 75명이 선발됐다. 선정된 펠로우에게는 1만 달러의 장학금과 구글 각 분야 전문가 멘토와의 일대일 연구 토의, 피드백 등의 혜택이 주어진다.

김수예, 우상현 학생은 “기계 지각, 음성기술 및 컴퓨터 비전(Machine Perception, Speech Technology and Computer Vision)” 분야에서 펠로우로 선정됐다. 김수예 학생은 딥러닝 기반 이미지 및 영상 화질 개선, 우상현 학생은 컴퓨터비전 분야의 탁월한 연구 성과를 인정받아 선정됐다. 이해범 학생은 머신러닝(Machine Learning) 분야에서 메타학습 분야의 탁월한 연구 성과들을 인정받아 선정됐다.

김수예 학생은 딥러닝 기반 이미지 및 영상 화질 개선에 대한 탁월한 연구 성과를 인정받았다. 특히 초해상화와 HDR 영상 복원, 그리고, 초해상화와 프레임 보간을 동시에 처리하는 딥러닝 기반 방법을 각각 최초로 제안하는 등, 관련 연구 성과를 CVPR, ICCV, AAAI 등의 유수 컴퓨터 비전 및 인공지능(AI) 분야 국제학술대회에 발표했다. 또한 연구 인턴십을 통해 구글 리서치 및 어도비 리서치의 연구진과 협력하며 다양한 고품질 영상 변환 연구를 수행하고 있다.

우상현 학생은 시각적 인식 및 추론 분야의 탁월한 연구 성과를 인정받았다. 그가 제안한 인간의 주의 집중 매커니즘(Attention Mechanism)에 기반한 효과적인 딥러닝 모델 디자인, 자기 지도 및 시뮬레이터를 활용한 효율적인 학습 방법론들이 주목을 받았다. 모델과 학습 방법론에 대한 다양한 연구 성과들은 CVPR, ECCV, NeurIPS 등 유수의 컴퓨터비전 및 인공지능 분야 최고 국제학술대회에서 발표됐다. 특히, 2018년도 ECCV에서 발표되었던 논문 Convolutional Block Attention Module (CBAM)은 여러 컴퓨터비전 응용들에 활용되면서 현재 구글 스칼라기준 피 인용수 2700회를 넘었다. 그는 2020년 마이크로소프트 펠로우십 (Microsoft Reserach Asia PhD Fellowship)에도 선발된 바 있다.

이해범 학생은 메타학습 분야의 탁월한 연구 성과, 특히 기존의 메타학습 프레임워크의 여러 가지 한계점들을 다양한 측면에서 효과적으로 극복한 것으로 평가받는다. 구체적으로는 기존의 인위적인 태스크 분포에서 벗어나 불균형이 심한 현실적인 태스크 분포를 다뤘고, 메타지식의 실용성을 높였으며, 대규모의 태스크 상황에서도 메타학습이 가능하도록 했다. 이러한 다양한 연구들은 NeurIPS, ICML, ICLR 등 기계학습 및 딥러닝 분야의 최고 학회에 다수 선정됐으며, 특히 ICLR 2020에 구두발표 및 NeurIPS 2020에 스포트라이트 발표로 선정됐다.

시상식은 COVID-19 상황으로 인해, 8월 31일부터 9월 1일 양일간 가상으로 열린 구글 PhD 펠로우십 서밋(Google PhD Fellowship Summit)에서 진행됐으며, 수상자 리스트는 구글 홈페이지에 게시돼 있다.

(홈페이지 주소 : https://research.google/outreach/phd-fellowship/recipients)

2021.10.18

조회수 11519

-

우수한 소재를 설계하는 딥러닝 방법론 개발

우리 대학 기계공학과 유승화 교수 연구팀이 능동-전이 학습 (active-transfer learning)과 데이터 증강기법(Data augmentation)에 기반해, 심층신경망 초기 훈련에 쓰인 소재들과 형태와 조합이 매우 다른 우수한 특성을 지닌 소재를 효율적으로 탐색하고 설계하는 방법론을 개발했다고 16일 밝혔다.

인공신경망에 기반해 방대한 설계 공간에서 새로운 소재를 찾기 위한 역설계 연구는 최근 매우 활발하게 진행되고 있다. 하지만 이러한 기존 설계 방식은 목표로 하는 소재의 형태와 조합이 심층신경망 훈련에 활용된 소재들과 매우 다를 때 인공신경망이 가지는 낮은 예측능력으로 인해 극히 많은 수의 소재 데이터 검증이 요구되며, 이에 따라 제한적으로만 활용이 가능하다.

연구팀은 이번 연구에서 이를 극복하기 위해 초기 훈련 데이터 영역에서 벗어나 우수한 소재를 효율적으로 탐색할 수 있는 인공신경망 기반 전진 설계 (Forward design) 방법론을 제안했다. 이 방법론은, <그림 1>에 도시된 바와 같이 유전 알고리즘과 결합된 능동-전이 학습 및 데이터 증강기법을 통해 심층신경망을 점진적으로 업데이트함으로써, 초기 훈련데이터를 벗어난 영역에서 심층신경망의 낮은 예측능력을 적은 숫자의 데이터 검증 및 추가로 보완한다.

유전 알고리즘에 의해 제안되는 우수 소재 후보군은 기보유한 소재 데이터를 조합해 도출하기 때문에 심층신경망의 신뢰할 수 있는 예측 영역과 설계 공간 측면에서 상대적으로 가까워 예측정확도가 유지된다. 이 후보군과 능동-전이 학습을 활용해 점진적으로 심층신경망의 신뢰성 있는 예측 범위를 확장하면, 초기 훈련데이터 영역 밖에서도 적은 데이터를 생성해 효율적인 설계 과정이 가능하다.

이번 방법은 천문학적인 수의 설계 구성을 가지는 그리드 복합소재 최적화 문제에 적용해 검증했으며, 이를 통해 전체 가능한 복합재 구조의 1029분의 1 가량인 10만 개의 복합재들만 초기 훈련 데이터로 활용해 심층신경망을 학습한 후, 이후 약 500개에 미치지 못하는 데이터 검증을 통해 초기 훈련에 쓰인 복합재와 매우 다른 구조를 가지고 우수한 특성을 지닌 복합재 구조를 설계할 수 있음을 보였다.

연구진이 개발한 방법론은 국소 최적점(Local optima)에 수렴하는 문제를 완화하면서도 인공신경망의 신뢰할 수 있는 예측 영역을 점진적으로 확장하는 효율적인 방법을 제공하기 때문에, 큰 설계 공간을 다루는 다양한 분야의 최적화 문제에 적용할 수 있을 것으로 기대되며, 특히 설계에 요구되는 데이터 검증의 숫자가 적기 때문에 데이터 생성에 시간이 오래 걸리고 비용이 많이 드는 설계 문제에서 이 방법론이 크게 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

이번 연구는 공동 제 1저자 김용태 박사과정, 김영수 박사(한국기계연구원) 주도하에 진행됐으며, 유승화 교수(우리 대학 기계공학과)가 교신저자로 참여해, 국제학술지인 `npj 컴퓨테이셔널 머터리얼(Computational Material, IF:12.241)'에 `Deep Learning Framework for Material Design Space Exploration using Active Transfer Learning and Data Augmentation' 라는 제목으로 게재됐다.

이번 연구는 한국연구재단의 중견 연구자지원사업(3D 프린팅 복합재의 최적설계기법 및 피로수명 예측기법 개발)과 미래소재 디스커버리 사업 (레이저-물질 상호작용 멀티스케일 모델링을 통한 분자디자인), KAIST 글로벌 특이점 프렙 사업의 지원을 통해 수행됐다.

우수한 소재를 설계하는 딥러닝 방법론 개발

우리 대학 기계공학과 유승화 교수 연구팀이 능동-전이 학습 (active-transfer learning)과 데이터 증강기법(Data augmentation)에 기반해, 심층신경망 초기 훈련에 쓰인 소재들과 형태와 조합이 매우 다른 우수한 특성을 지닌 소재를 효율적으로 탐색하고 설계하는 방법론을 개발했다고 16일 밝혔다.

인공신경망에 기반해 방대한 설계 공간에서 새로운 소재를 찾기 위한 역설계 연구는 최근 매우 활발하게 진행되고 있다. 하지만 이러한 기존 설계 방식은 목표로 하는 소재의 형태와 조합이 심층신경망 훈련에 활용된 소재들과 매우 다를 때 인공신경망이 가지는 낮은 예측능력으로 인해 극히 많은 수의 소재 데이터 검증이 요구되며, 이에 따라 제한적으로만 활용이 가능하다.

연구팀은 이번 연구에서 이를 극복하기 위해 초기 훈련 데이터 영역에서 벗어나 우수한 소재를 효율적으로 탐색할 수 있는 인공신경망 기반 전진 설계 (Forward design) 방법론을 제안했다. 이 방법론은, <그림 1>에 도시된 바와 같이 유전 알고리즘과 결합된 능동-전이 학습 및 데이터 증강기법을 통해 심층신경망을 점진적으로 업데이트함으로써, 초기 훈련데이터를 벗어난 영역에서 심층신경망의 낮은 예측능력을 적은 숫자의 데이터 검증 및 추가로 보완한다.

유전 알고리즘에 의해 제안되는 우수 소재 후보군은 기보유한 소재 데이터를 조합해 도출하기 때문에 심층신경망의 신뢰할 수 있는 예측 영역과 설계 공간 측면에서 상대적으로 가까워 예측정확도가 유지된다. 이 후보군과 능동-전이 학습을 활용해 점진적으로 심층신경망의 신뢰성 있는 예측 범위를 확장하면, 초기 훈련데이터 영역 밖에서도 적은 데이터를 생성해 효율적인 설계 과정이 가능하다.

이번 방법은 천문학적인 수의 설계 구성을 가지는 그리드 복합소재 최적화 문제에 적용해 검증했으며, 이를 통해 전체 가능한 복합재 구조의 1029분의 1 가량인 10만 개의 복합재들만 초기 훈련 데이터로 활용해 심층신경망을 학습한 후, 이후 약 500개에 미치지 못하는 데이터 검증을 통해 초기 훈련에 쓰인 복합재와 매우 다른 구조를 가지고 우수한 특성을 지닌 복합재 구조를 설계할 수 있음을 보였다.

연구진이 개발한 방법론은 국소 최적점(Local optima)에 수렴하는 문제를 완화하면서도 인공신경망의 신뢰할 수 있는 예측 영역을 점진적으로 확장하는 효율적인 방법을 제공하기 때문에, 큰 설계 공간을 다루는 다양한 분야의 최적화 문제에 적용할 수 있을 것으로 기대되며, 특히 설계에 요구되는 데이터 검증의 숫자가 적기 때문에 데이터 생성에 시간이 오래 걸리고 비용이 많이 드는 설계 문제에서 이 방법론이 크게 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

이번 연구는 공동 제 1저자 김용태 박사과정, 김영수 박사(한국기계연구원) 주도하에 진행됐으며, 유승화 교수(우리 대학 기계공학과)가 교신저자로 참여해, 국제학술지인 `npj 컴퓨테이셔널 머터리얼(Computational Material, IF:12.241)'에 `Deep Learning Framework for Material Design Space Exploration using Active Transfer Learning and Data Augmentation' 라는 제목으로 게재됐다.

이번 연구는 한국연구재단의 중견 연구자지원사업(3D 프린팅 복합재의 최적설계기법 및 피로수명 예측기법 개발)과 미래소재 디스커버리 사업 (레이저-물질 상호작용 멀티스케일 모델링을 통한 분자디자인), KAIST 글로벌 특이점 프렙 사업의 지원을 통해 수행됐다.

2021.09.16

조회수 13116

-

정송 교수 연구팀, 아시아대학 최초 ACM MobiSys 2021 Best Paper Award 수상

우리 대학 AI대학원과 전기및전자공학부 소속 정송 교수 연구실의 김세연 박사과정생과 이경한 박사졸업생 (현 서울대 전기정보공학부 부교수)이 지난 주 COVID-19으로 인해 온라인으로 개최된 2021년도 ACM MobiSys 학회(https://www.sigmobile.org/mobisys/2021/)에서 Best Paper Award를 수상했다.

ACM MobiSys는 모바일시스템 분야의 최고 학회로서 올해 총 266편의 논문이 제출되어 36개의 논문이 억셉트되었으며 (논문게재율: 21.6%) 이번 정송 교수 연구팀의 Best Paper Award 수상은 19년의 MobiSys 역사상 첫 아시아권 대학의 수상이다. (제1저자 소속 대학 기준)

- 논문명: zTT: Learning-based DVFS with Zero Thermal Throttling for Mobile Devices

(모바일 기기의 열쓰로틀링 방지를 위한 강화 학습 기반의 동적 주파수 할당 기술)

- 논문 저자: 김세연 (KAIST), 빈경민 (서울대), 하상태 (U. of Colorado at Boulder), 이경한 (서울대), 정송 (KAIST)

- 논문 내용:

동적 전압/주파수 할당 기술(Dynamic Voltage and Frequency Scaling, DVFS)은 운영 체제(OS) 단에서 프로세서 성능을 보장하는 동시에 에너지 소모를 줄이기 위해 동적으로 프로세서의 전압과 주파수를 조절하는 기술이다. 하지만 모바일 기기의 동적 주파수 할당 기술은 두 가지 한계점을 가지고 있다. 첫째, OS 레벨에서 수행되기 때문에 어플리케이션의 성능을 보장하지 못한다. 둘째, 모바일 기기의 특성상 빈번하게 변하는 환경을 반영하지 못하여 과열을 일으켜 열쓰로틀링(Thermal Throttling)을 야기시켜 사용자 경험(QoE)를 크게 감소시킬 수 있다. 특히, 모바일 기기에서 발열 문제는 최신 스마트폰과 같은 고성능 기기의 성능을 크게 떨어뜨리는 고질적인 문제로 알려져 있다. 해당 연구에서는 이러한 기존 기술의 한계를 해결하기 위해 모바일 기기의 과열을 예방하고, 사용자 경험을 보장하는 동시에 에너지 소모를 최소화하기 위해 심층 강화 학습(Deep-Reinforcement Learning) 기반의 동적 주파수 할당 기술을 개발했다. 이는 실시간으로 수집되는 상태 정보를 바탕으로 어플리케이션과 모바일 기기의 동작 환경에 적응하여 안정된 성능을 보장하고, 전력 소모를 크게 줄일 수 있는 기술이다. 연구팀은 해당 연구 기술이 운영 체제나 어플리케이션이 보다 최적화된 성능으로 동작하기 위한 하나의 설정 옵션으로 패키징될 수 있을 것이라고 전망하고 있다.

위 상을 수상한 김세연 박사과정생은 논문에 대해 “5G 스마트폰과 같은 모바일 단말에서 과도한 발열로 인해 발생하는 열쓰로틀링에 따른 급격한 성능 저하 문제를 강화학습 기반의 동적 전압/주파수 스케일링을 통해 획기적으로 해결한 연구”라고 설명했다.

정송 교수는 “사용자 체감 성능을 높이면서 열쓰로틀링으로 인한 급격한 성능 저하를 방지하기 위해서는, 적정한 온도를 유지하기 위한 총전력 소모 범위 내에서 프로세서 컴포넌트 (CPU, GPU 등) 간 최적의 전력 분배를 수행하는 것이 관건이지만, 주변 환경 (주변 온도, 쿨링 상황 등)과 사용자 애플리케이션 특성에 따라 허용 가능한 총 전력 소모 범위와 최적의 전력 분배가 실시간으로 변화하기 때문에 전통적인 제어기법으로는 해결하기 매우 어려운 문제였다”고 부연 설명했다.

연구팀의 이러한 결과는 전력소모 문제로 인공지능 기법의 도입이 어려울 것으로 예상되었던 모바일 플랫폼에서 조차 강화학습 기반의 시스템 제어가 성능 개선에 크게 이바지 할 수 있음을 보임으로써, 차세대 운영체제에 AI/ML 기반 제어 기법들을 적극적으로 도입하기 위한 계기를 마련한 것으로 평가받았다.

정송 교수 연구팀, 아시아대학 최초 ACM MobiSys 2021 Best Paper Award 수상

우리 대학 AI대학원과 전기및전자공학부 소속 정송 교수 연구실의 김세연 박사과정생과 이경한 박사졸업생 (현 서울대 전기정보공학부 부교수)이 지난 주 COVID-19으로 인해 온라인으로 개최된 2021년도 ACM MobiSys 학회(https://www.sigmobile.org/mobisys/2021/)에서 Best Paper Award를 수상했다.

ACM MobiSys는 모바일시스템 분야의 최고 학회로서 올해 총 266편의 논문이 제출되어 36개의 논문이 억셉트되었으며 (논문게재율: 21.6%) 이번 정송 교수 연구팀의 Best Paper Award 수상은 19년의 MobiSys 역사상 첫 아시아권 대학의 수상이다. (제1저자 소속 대학 기준)

- 논문명: zTT: Learning-based DVFS with Zero Thermal Throttling for Mobile Devices

(모바일 기기의 열쓰로틀링 방지를 위한 강화 학습 기반의 동적 주파수 할당 기술)

- 논문 저자: 김세연 (KAIST), 빈경민 (서울대), 하상태 (U. of Colorado at Boulder), 이경한 (서울대), 정송 (KAIST)

- 논문 내용:

동적 전압/주파수 할당 기술(Dynamic Voltage and Frequency Scaling, DVFS)은 운영 체제(OS) 단에서 프로세서 성능을 보장하는 동시에 에너지 소모를 줄이기 위해 동적으로 프로세서의 전압과 주파수를 조절하는 기술이다. 하지만 모바일 기기의 동적 주파수 할당 기술은 두 가지 한계점을 가지고 있다. 첫째, OS 레벨에서 수행되기 때문에 어플리케이션의 성능을 보장하지 못한다. 둘째, 모바일 기기의 특성상 빈번하게 변하는 환경을 반영하지 못하여 과열을 일으켜 열쓰로틀링(Thermal Throttling)을 야기시켜 사용자 경험(QoE)를 크게 감소시킬 수 있다. 특히, 모바일 기기에서 발열 문제는 최신 스마트폰과 같은 고성능 기기의 성능을 크게 떨어뜨리는 고질적인 문제로 알려져 있다. 해당 연구에서는 이러한 기존 기술의 한계를 해결하기 위해 모바일 기기의 과열을 예방하고, 사용자 경험을 보장하는 동시에 에너지 소모를 최소화하기 위해 심층 강화 학습(Deep-Reinforcement Learning) 기반의 동적 주파수 할당 기술을 개발했다. 이는 실시간으로 수집되는 상태 정보를 바탕으로 어플리케이션과 모바일 기기의 동작 환경에 적응하여 안정된 성능을 보장하고, 전력 소모를 크게 줄일 수 있는 기술이다. 연구팀은 해당 연구 기술이 운영 체제나 어플리케이션이 보다 최적화된 성능으로 동작하기 위한 하나의 설정 옵션으로 패키징될 수 있을 것이라고 전망하고 있다.

위 상을 수상한 김세연 박사과정생은 논문에 대해 “5G 스마트폰과 같은 모바일 단말에서 과도한 발열로 인해 발생하는 열쓰로틀링에 따른 급격한 성능 저하 문제를 강화학습 기반의 동적 전압/주파수 스케일링을 통해 획기적으로 해결한 연구”라고 설명했다.

정송 교수는 “사용자 체감 성능을 높이면서 열쓰로틀링으로 인한 급격한 성능 저하를 방지하기 위해서는, 적정한 온도를 유지하기 위한 총전력 소모 범위 내에서 프로세서 컴포넌트 (CPU, GPU 등) 간 최적의 전력 분배를 수행하는 것이 관건이지만, 주변 환경 (주변 온도, 쿨링 상황 등)과 사용자 애플리케이션 특성에 따라 허용 가능한 총 전력 소모 범위와 최적의 전력 분배가 실시간으로 변화하기 때문에 전통적인 제어기법으로는 해결하기 매우 어려운 문제였다”고 부연 설명했다.

연구팀의 이러한 결과는 전력소모 문제로 인공지능 기법의 도입이 어려울 것으로 예상되었던 모바일 플랫폼에서 조차 강화학습 기반의 시스템 제어가 성능 개선에 크게 이바지 할 수 있음을 보임으로써, 차세대 운영체제에 AI/ML 기반 제어 기법들을 적극적으로 도입하기 위한 계기를 마련한 것으로 평가받았다.

2021.07.09

조회수 14399

-

바이오및뇌공학과 이상완 교수, IBM 학술상 수상

우리 대학 바이오및뇌공학과 이상완 교수(신경과학-인공지능 융합연구센터 소장)가 뇌 기반 인공지능 연구성과를 인정받아 2021년 IBM 학술상(舊 IBM 교수상) 수상자로 최종 선정됐다.

IBM 학술상은 미국 IBM과 전 세계 유수 대학과의 연구 협력 활성화를 위해 제정된 상으로 IBM 연구소장 등 조직 내 핵심 연구자들의 내부 지명을 받아 후보자 군이 선정되고, 이후 연구 제안서의 임팩트, 연구의 창의성 및 연구업적 등을 종합적으로 평가해 최종 수상자가 결정된다.

수상자에게는 연구 범위나 특허 관련 제약 조건이 전혀 없는 연구비 형태의 상금이 지급되며, IBM 연구소와 다양한 형태의 연구 교류를 수행할 수 있게 된다. 국내에서는 과거 서울대 윤성로 교수(2018년), 고려대 이재성 교수(2005년), 서울대 문수묵 교수(2000년) 등이 수상자로 선정된 바 있다.

이상완 교수 연구팀은 2019년에 사이언스 로보틱스(Science Robotics)와 네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)에 교신저자로 논문을 게재하는 등, 관련 연구성과와 함께 계산신경과학과 인공지능을 융합하는 새로운 연구 분야를 개척한 공로를 인정받았다.

이상완 교수 연구진은 이번 학술상을 바탕으로 IBM과 연구 협력을 확장해 나갈 예정이다. 이 교수는 "기계학습 이론을 이용해 뇌의 복잡한 정보처리 과정을 해석하고, 뇌의 고위수준 정보처리 과정을 인공지능 모델로 이식하는 연구는 이제 막 걸음마를 떼는 단계ˮ라며, "그동안 삼성전자 미래기술육성센터의 지원을 받아 개발해 온 뇌-인공지능 공진화 엔진 기술과 과학기술정보통신부 재원 정보통신기획평가원 지원을 받아 개발한 전두엽 메타 강화학습 모델링 기술을 활용해 앞으로 IBM 연구원들과 공동연구를 진행할 계획이다ˮ라고 말했다.

이 교수는 이에 덧붙여 "2019년 설립한 KAIST 신경과학-인공지능 융합연구센터에서는 이러한 뇌 기반 인공지능 기술의 파급력을 높이기 위해서 IBM 인공지능 연구소뿐만 아니라 딥마인드(DeepMind), 메사추세츠 공과대학(MIT), 옥스퍼드(Oxford) 대학 등 해외 유수 연구기관들과 국제 공동연구 협약을 맺고 활발한 인적 교류 및 국제 공동연구를 하고 있다ˮ고 말했다.

이상완 교수는 올해 수상에 앞서 2016년에는 구글(Google) 교수 연구상 수상자로 선정된 바 있다. 구글 교수 연구상은 IBM 학술상과 유사한 취지로 구글과 전 세계 대학의 선도 연구자들과의 연구 협력 활성화를 위해 제정된 상으로, 계산신경과학 분야에서는 현재까지 이상완 교수가 유일한 한국인 수상자다.

이 교수는 구글 교수 연구상 연구비를 바탕으로 영국 딥마인드 및 유니버시티 칼리지 런던(UCL)과 함께 전두엽 메타 강화학습 이론 정립을 위한 의사결정 뇌과학 기초 연구를 수행해 오고 있으며, 앞으로 IBM과 공동연구를 통해 해당 이론을 발전시키고 인공지능에 적용하는 연구를 수행할 예정이다.

※ IBM 학술상 안내 홈페이지: https://www.research.ibm.com/university/awards/shared_university.html

바이오및뇌공학과 이상완 교수, IBM 학술상 수상

우리 대학 바이오및뇌공학과 이상완 교수(신경과학-인공지능 융합연구센터 소장)가 뇌 기반 인공지능 연구성과를 인정받아 2021년 IBM 학술상(舊 IBM 교수상) 수상자로 최종 선정됐다.

IBM 학술상은 미국 IBM과 전 세계 유수 대학과의 연구 협력 활성화를 위해 제정된 상으로 IBM 연구소장 등 조직 내 핵심 연구자들의 내부 지명을 받아 후보자 군이 선정되고, 이후 연구 제안서의 임팩트, 연구의 창의성 및 연구업적 등을 종합적으로 평가해 최종 수상자가 결정된다.

수상자에게는 연구 범위나 특허 관련 제약 조건이 전혀 없는 연구비 형태의 상금이 지급되며, IBM 연구소와 다양한 형태의 연구 교류를 수행할 수 있게 된다. 국내에서는 과거 서울대 윤성로 교수(2018년), 고려대 이재성 교수(2005년), 서울대 문수묵 교수(2000년) 등이 수상자로 선정된 바 있다.

이상완 교수 연구팀은 2019년에 사이언스 로보틱스(Science Robotics)와 네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)에 교신저자로 논문을 게재하는 등, 관련 연구성과와 함께 계산신경과학과 인공지능을 융합하는 새로운 연구 분야를 개척한 공로를 인정받았다.

이상완 교수 연구진은 이번 학술상을 바탕으로 IBM과 연구 협력을 확장해 나갈 예정이다. 이 교수는 "기계학습 이론을 이용해 뇌의 복잡한 정보처리 과정을 해석하고, 뇌의 고위수준 정보처리 과정을 인공지능 모델로 이식하는 연구는 이제 막 걸음마를 떼는 단계ˮ라며, "그동안 삼성전자 미래기술육성센터의 지원을 받아 개발해 온 뇌-인공지능 공진화 엔진 기술과 과학기술정보통신부 재원 정보통신기획평가원 지원을 받아 개발한 전두엽 메타 강화학습 모델링 기술을 활용해 앞으로 IBM 연구원들과 공동연구를 진행할 계획이다ˮ라고 말했다.

이 교수는 이에 덧붙여 "2019년 설립한 KAIST 신경과학-인공지능 융합연구센터에서는 이러한 뇌 기반 인공지능 기술의 파급력을 높이기 위해서 IBM 인공지능 연구소뿐만 아니라 딥마인드(DeepMind), 메사추세츠 공과대학(MIT), 옥스퍼드(Oxford) 대학 등 해외 유수 연구기관들과 국제 공동연구 협약을 맺고 활발한 인적 교류 및 국제 공동연구를 하고 있다ˮ고 말했다.

이상완 교수는 올해 수상에 앞서 2016년에는 구글(Google) 교수 연구상 수상자로 선정된 바 있다. 구글 교수 연구상은 IBM 학술상과 유사한 취지로 구글과 전 세계 대학의 선도 연구자들과의 연구 협력 활성화를 위해 제정된 상으로, 계산신경과학 분야에서는 현재까지 이상완 교수가 유일한 한국인 수상자다.

이 교수는 구글 교수 연구상 연구비를 바탕으로 영국 딥마인드 및 유니버시티 칼리지 런던(UCL)과 함께 전두엽 메타 강화학습 이론 정립을 위한 의사결정 뇌과학 기초 연구를 수행해 오고 있으며, 앞으로 IBM과 공동연구를 통해 해당 이론을 발전시키고 인공지능에 적용하는 연구를 수행할 예정이다.

※ IBM 학술상 안내 홈페이지: https://www.research.ibm.com/university/awards/shared_university.html

2021.06.17

조회수 41546

전산학부 이하연, 전기및전자공학부 최유정, 2022 구글 PhD 펠로우 선정

우리 대학 전기및전자공학부 박사과정 최유정 학생(지도교수 유민수)과 전산학부 박사과정 이하연 학생(지도교수 황성주)이 ‘2022 구글 PhD 펠로우’에 선정됐다.

구글 PhD 펠로우십은 컴퓨터과학과 관련된 유망 연구 분야에서 우수한 성과를 낸 대학원생을 지원하는 장학 프로그램으로 올해는 전 세계에서 61명이 선발됐다. 선정된 펠로우에게는 1만 달러의 장학금과 구글 각 분야 전문가 멘토와의 일대일 연구 토의, 피드백 등의 혜택이 주어진다.

최유정 학생은 시스템 및 네트워크(Systems and Networking) 분야에서 펠로우로 선정됐다. 최유정 학생은 머신러닝을 위한 컴퓨터 구조 및 시스템 설계 분야의 탁월한 연구 성과를 인정받아 선정됐다. 이하연 학생은 기계학습(Machine Learning) 분야에서 신경망 구조 탐색(Neural Architecture Search)과 메타학습(Meta-learning) 분야의 탁월한 연구성과들을 인정받아 선정되었다.

최유정 학생은 머신러닝의 추론을 위한 컴퓨터 구조 및 시스템 설계에 대한 탁월한 연구 성과를 인정받았다. 특히 다수의 머신러닝 모델을 동시에 처리하여 연산 효율을 높이는 가속기 설계를 최초로 제안하여 주목을 받았다. 또한, 머신러닝 서버 및 시스템에 최적화된 스케줄링과 자원 관리 방법을 제안하여 효율적인 머신러닝 서비스 제공을 가능하게 하였다. 이러한 다양한 연구들은 HPCA, ASPLOS, DAC 등의 유수 컴퓨터 구조 분야 국제학술대회에 발표되었으며, 그의 연구는 매년 컴퓨터 구조 분야의 우수한 연구 성과를 선정하는 IEEE Micro Top Picks 2020에도 선정된 바가 있다.

이하연 학생은 메타 학습을 이용한 신경망 탐색 모델을 설계하여, 메타 학습과 신경망 탐색이라는 기계 학습의 주요 두 분야에서 탁월한 연구성과를 인정받았다. 신경망 탐색이라는 대규모 작업에 메타 학습을 적용하여 메타 학습의 확장성을 보였으며, 메타지식을 이용하여 빠른 신경망 탐색을 가능하게 했다. 이러한 다양한 연구성과들은 NeurIPS, ICLR 등 기계학습 및 딥러닝 분야의 최고 학회에 다수 선정되었다. 특히 5편 중 3편이 상위 5% 이내의 성적을 의미하는 스포트라이트 (spotlight), 1편이 상위 2% 이내의 성적을 의미하는 구두 (oral) 발표에 초청되었다. 또한 연구 인턴십을 통해 메타 (Meta) 연구진과 협력하여 효율적이며 고성능인 신경망 모델 탐색 연구를 수행하고 있다.

시상식은 COVID-19 상황으로 인해, 7월 27일부터 7월 28일 양일간 가상으로 열린 구글 PhD 펠로우십 서밋(Google PhD Fellowship Summit)에서 진행됐으며, 수상자 리스트는 구글 홈페이지에 게시돼 있다.

(홈페이지 주소 : https://research.google/outreach/phd-fellowship/recipients)

2022.09.08 조회수 8594

전산학부 이하연, 전기및전자공학부 최유정, 2022 구글 PhD 펠로우 선정

우리 대학 전기및전자공학부 박사과정 최유정 학생(지도교수 유민수)과 전산학부 박사과정 이하연 학생(지도교수 황성주)이 ‘2022 구글 PhD 펠로우’에 선정됐다.

구글 PhD 펠로우십은 컴퓨터과학과 관련된 유망 연구 분야에서 우수한 성과를 낸 대학원생을 지원하는 장학 프로그램으로 올해는 전 세계에서 61명이 선발됐다. 선정된 펠로우에게는 1만 달러의 장학금과 구글 각 분야 전문가 멘토와의 일대일 연구 토의, 피드백 등의 혜택이 주어진다.

최유정 학생은 시스템 및 네트워크(Systems and Networking) 분야에서 펠로우로 선정됐다. 최유정 학생은 머신러닝을 위한 컴퓨터 구조 및 시스템 설계 분야의 탁월한 연구 성과를 인정받아 선정됐다. 이하연 학생은 기계학습(Machine Learning) 분야에서 신경망 구조 탐색(Neural Architecture Search)과 메타학습(Meta-learning) 분야의 탁월한 연구성과들을 인정받아 선정되었다.

최유정 학생은 머신러닝의 추론을 위한 컴퓨터 구조 및 시스템 설계에 대한 탁월한 연구 성과를 인정받았다. 특히 다수의 머신러닝 모델을 동시에 처리하여 연산 효율을 높이는 가속기 설계를 최초로 제안하여 주목을 받았다. 또한, 머신러닝 서버 및 시스템에 최적화된 스케줄링과 자원 관리 방법을 제안하여 효율적인 머신러닝 서비스 제공을 가능하게 하였다. 이러한 다양한 연구들은 HPCA, ASPLOS, DAC 등의 유수 컴퓨터 구조 분야 국제학술대회에 발표되었으며, 그의 연구는 매년 컴퓨터 구조 분야의 우수한 연구 성과를 선정하는 IEEE Micro Top Picks 2020에도 선정된 바가 있다.

이하연 학생은 메타 학습을 이용한 신경망 탐색 모델을 설계하여, 메타 학습과 신경망 탐색이라는 기계 학습의 주요 두 분야에서 탁월한 연구성과를 인정받았다. 신경망 탐색이라는 대규모 작업에 메타 학습을 적용하여 메타 학습의 확장성을 보였으며, 메타지식을 이용하여 빠른 신경망 탐색을 가능하게 했다. 이러한 다양한 연구성과들은 NeurIPS, ICLR 등 기계학습 및 딥러닝 분야의 최고 학회에 다수 선정되었다. 특히 5편 중 3편이 상위 5% 이내의 성적을 의미하는 스포트라이트 (spotlight), 1편이 상위 2% 이내의 성적을 의미하는 구두 (oral) 발표에 초청되었다. 또한 연구 인턴십을 통해 메타 (Meta) 연구진과 협력하여 효율적이며 고성능인 신경망 모델 탐색 연구를 수행하고 있다.

시상식은 COVID-19 상황으로 인해, 7월 27일부터 7월 28일 양일간 가상으로 열린 구글 PhD 펠로우십 서밋(Google PhD Fellowship Summit)에서 진행됐으며, 수상자 리스트는 구글 홈페이지에 게시돼 있다.

(홈페이지 주소 : https://research.google/outreach/phd-fellowship/recipients)

2022.09.08 조회수 8594 스마트폰 위 인공지능(AI) 연합학습 속도 4.5배 획기적 향상기법 개발

우리 대학 전기및전자공학부 이성주 교수 연구팀이 국제공동연구를 통해 다수의 모바일 기기 위에서 인공지능(AI) 모델을 학습할 수 있는 연합학습 기술의 학습 속도를 4.5배 가속할 수 있는 방법론을 개발했다고 2일 밝혔다.

이성주 교수 연구팀은 지난 6/27~7/1에 열린 세계컴퓨터연합회(ACM) 주최로 진행된 제20회 모바일 시스템, 어플리케이션, 및 서비스 국제학술대회(MobiSys, International Conference on Mobile Systems, Applications, and Services)에서 연합학습(Federated Learning)의 학습 속도 향상(4.5배 가속)을 위한 데이터 샘플 최적 선택 및 데드라인 조절 방법론을 발표했다. 이 학회는 2003년에 시작됐으며 모바일 시스템, 소프트웨어, 어플리케이션, 서비스를 위한 최신 연구를 소개하는 데 초점을 맞추고 있으며, 모바일 컴퓨팅 및 시스템 분야의 최우수 학회 중 하나로 오랫동안 주목받고 있다.

이번 논문(FedBalancer: Data and Pace Control for Efficient Federated Learning on Heterogeneous Clients)은 KAIST 전산학부 신재민 박사과정이 제1 저자로 참여했으며, 중국 칭화대학과의 국제협력으로 이루어진 성과다 (칭화대학교 위안춘 리(Yuanchun Li) 교수, 윤신 리우(Yunxin Liu) 교수 참여).

최근 구글에 의해 제안된 연합학습은 새로운 기계학습 기술로, 개인정보의 유출 없이 방대한 사용자 기기 위 데이터를 활용할 수 있게 하여 의료 인공지능 기술 등 새로운 인공지능 서비스를 개발할 수 있게 해 각광받고 있다. 연합학습은 구글을 비롯해 애플, 타오바오 등 세계적 빅테크 기업들이 널리 도입하고 있으나, 실제로는 인공지능 모델 학습이 사용자의 스마트폰 위에서 이뤄져, 기기에 과부하를 일으켜 배터리 소모, 성능 저하 등이 발생할 수 있는 우려를 안고 있다.

이성주 교수 연구팀은 연합학습에 참여하는 사용자 기기 위 데이터 샘플 각각의 학습 기여도 측정을 기반으로 최적의 샘플을 선택함으로써 연합학습 속도 향상을 달성했다. 또한, 샘플 선택으로 줄어든 학습 시간에 대응해, 연합학습 라운드의 데드라인 또한 최적으로 조절하는 기법을 제안해 모델 정확도의 저하 없이 학습 속도를 무려 4.5배 높였다. 이러한 방법론의 적용을 통해 연합학습으로 인한 사용자 스마트폰 과부하 문제를 최소화할 수 있을 것으로 기대된다.

이성주 교수는 "연합학습은 많은 세계적 기업들이 사용하는 중요한 기술이다ˮ며 "이번 연구 결과는 연합학습의 학습 속도를 향상하고 활용도를 높여 의미가 있으며, 컴퓨터 비전, 자연어 처리, 모바일 센서 데이터 등 다양한 응용에서 모두 좋은 성능을 보여, 빠른 파급효과를 기대한다ˮ라고 소감을 밝혔다.

한편 이 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단과 정보통신기술진흥센터의 지원을 받아 수행됐다.

2022.08.02 조회수 13151

스마트폰 위 인공지능(AI) 연합학습 속도 4.5배 획기적 향상기법 개발

우리 대학 전기및전자공학부 이성주 교수 연구팀이 국제공동연구를 통해 다수의 모바일 기기 위에서 인공지능(AI) 모델을 학습할 수 있는 연합학습 기술의 학습 속도를 4.5배 가속할 수 있는 방법론을 개발했다고 2일 밝혔다.

이성주 교수 연구팀은 지난 6/27~7/1에 열린 세계컴퓨터연합회(ACM) 주최로 진행된 제20회 모바일 시스템, 어플리케이션, 및 서비스 국제학술대회(MobiSys, International Conference on Mobile Systems, Applications, and Services)에서 연합학습(Federated Learning)의 학습 속도 향상(4.5배 가속)을 위한 데이터 샘플 최적 선택 및 데드라인 조절 방법론을 발표했다. 이 학회는 2003년에 시작됐으며 모바일 시스템, 소프트웨어, 어플리케이션, 서비스를 위한 최신 연구를 소개하는 데 초점을 맞추고 있으며, 모바일 컴퓨팅 및 시스템 분야의 최우수 학회 중 하나로 오랫동안 주목받고 있다.

이번 논문(FedBalancer: Data and Pace Control for Efficient Federated Learning on Heterogeneous Clients)은 KAIST 전산학부 신재민 박사과정이 제1 저자로 참여했으며, 중국 칭화대학과의 국제협력으로 이루어진 성과다 (칭화대학교 위안춘 리(Yuanchun Li) 교수, 윤신 리우(Yunxin Liu) 교수 참여).

최근 구글에 의해 제안된 연합학습은 새로운 기계학습 기술로, 개인정보의 유출 없이 방대한 사용자 기기 위 데이터를 활용할 수 있게 하여 의료 인공지능 기술 등 새로운 인공지능 서비스를 개발할 수 있게 해 각광받고 있다. 연합학습은 구글을 비롯해 애플, 타오바오 등 세계적 빅테크 기업들이 널리 도입하고 있으나, 실제로는 인공지능 모델 학습이 사용자의 스마트폰 위에서 이뤄져, 기기에 과부하를 일으켜 배터리 소모, 성능 저하 등이 발생할 수 있는 우려를 안고 있다.

이성주 교수 연구팀은 연합학습에 참여하는 사용자 기기 위 데이터 샘플 각각의 학습 기여도 측정을 기반으로 최적의 샘플을 선택함으로써 연합학습 속도 향상을 달성했다. 또한, 샘플 선택으로 줄어든 학습 시간에 대응해, 연합학습 라운드의 데드라인 또한 최적으로 조절하는 기법을 제안해 모델 정확도의 저하 없이 학습 속도를 무려 4.5배 높였다. 이러한 방법론의 적용을 통해 연합학습으로 인한 사용자 스마트폰 과부하 문제를 최소화할 수 있을 것으로 기대된다.

이성주 교수는 "연합학습은 많은 세계적 기업들이 사용하는 중요한 기술이다ˮ며 "이번 연구 결과는 연합학습의 학습 속도를 향상하고 활용도를 높여 의미가 있으며, 컴퓨터 비전, 자연어 처리, 모바일 센서 데이터 등 다양한 응용에서 모두 좋은 성능을 보여, 빠른 파급효과를 기대한다ˮ라고 소감을 밝혔다.

한편 이 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단과 정보통신기술진흥센터의 지원을 받아 수행됐다.

2022.08.02 조회수 13151 초대규모 인공지능 모델 처리하기 위한 세계 최고 성능의 기계학습 시스템 기술 개발

우리 연구진이 오늘날 인공지능 딥러닝 모델들을 처리하기 위해 필수적으로 사용되는 기계학습 시스템을 세계 최고 수준의 성능으로 끌어올렸다.

우리 대학 전산학부 김민수 교수 연구팀이 딥러닝 모델을 비롯한 기계학습 모델을 학습하거나 추론하기 위해 필수적으로 사용되는 기계학습 시스템의 성능을 대폭 높일 수 있는 세계 최고 수준의 행렬 연산자 융합 기술(일명 FuseME)을 개발했다고 20일 밝혔다.

오늘날 광범위한 산업 분야들에서 사용되고 있는 딥러닝 모델들은 대부분 구글 텐서플로우(TensorFlow)나 IBM 시스템DS와 같은 기계학습 시스템을 이용해 처리되는데, 딥러닝 모델의 규모가 점점 더 커지고, 그 모델에 사용되는 데이터의 규모가 점점 더 커짐에 따라, 이들을 원활히 처리할 수 있는 고성능 기계학습 시스템에 대한 중요성도 점점 더 커지고 있다.

일반적으로 딥러닝 모델은 행렬 곱셈, 행렬 합, 행렬 집계 등의 많은 행렬 연산자들로 구성된 방향성 비순환 그래프(Directed Acyclic Graph; 이하 DAG) 형태의 질의 계획으로 표현돼 기계학습 시스템에 의해 처리된다. 모델과 데이터의 규모가 클 때는 일반적으로 DAG 질의 계획은 수많은 컴퓨터로 구성된 클러스터에서 처리된다. 클러스터의 사양에 비해 모델과 데이터의 규모가 커지면 처리에 실패하거나 시간이 오래 걸리는 근본적인 문제가 있었다.

지금까지는 더 큰 규모의 모델이나 데이터를 처리하기 위해 단순히 컴퓨터 클러스터의 규모를 증가시키는 방식을 주로 사용했다. 그러나, 김 교수팀은 DAG 질의 계획을 구성하는 각 행렬 연산자로부터 생성되는 일종의 `중간 데이터'를 메모리에 저장하거나 네트워크 통신을 통해 다른 컴퓨터로 전송하는 것이 문제의 원인임에 착안해, 중간 데이터를 저장하지 않거나 다른 컴퓨터로 전송하지 않도록 여러 행렬 연산자들을 하나의 연산자로 융합(fusion)하는 세계 최고 성능의 융합 기술인 FuseME(Fused Matrix Engine)을 개발해 문제를 해결했다.

현재까지의 기계학습 시스템들은 낮은 수준의 연산자 융합 기술만을 사용하고 있었다. 가장 복잡한 행렬 연산자인 행렬 곱을 제외한 나머지 연산자들만 융합해 성능이 별로 개선되지 않거나, 전체 DAG 질의 계획을 단순히 하나의 연산자처럼 실행해 메모리 부족으로 처리에 실패하는 한계를 지니고 있었다.

김 교수팀이 개발한 FuseME 기술은 수십 개 이상의 행렬 연산자들로 구성되는 DAG 질의 계획에서 어떤 연산자들끼리 서로 융합하는 것이 더 우수한 성능을 내는지 비용 기반으로 판별해 그룹으로 묶고, 클러스터의 사양, 네트워크 통신 속도, 입력 데이터 크기 등을 모두 고려해 각 융합 연산자 그룹을 메모리 부족으로 처리에 실패하지 않으면서 이론적으로 최적 성능을 낼 수 있는 CFO(Cuboid-based Fused Operator)라 불리는 연산자로 융합함으로써 한계를 극복했다. 이때, 행렬 곱 연산자까지 포함해 연산자들을 융합하는 것이 핵심이다.

김민수 교수 연구팀은 FuseME 기술을 종래 최고 기술로 알려진 구글의 텐서플로우나 IBM의 시스템DS와 비교 평가한 결과, 딥러닝 모델의 처리 속도를 최대 8.8배 향상하고, 텐서플로우나 시스템DS가 처리할 수 없는 훨씬 더 큰 규모의 모델 및 데이터를 처리하는 데 성공함을 보였다. 또한, FuseME의 CFO 융합 연산자는 종래의 최고 수준 융합 연산자와 비교해 처리 속도를 최대 238배 향상시키고, 네트워크 통신 비용을 최대 64배 감소시키는 사실을 확인했다.

김 교수팀은 이미 지난 2019년에 초대규모 행렬 곱 연산에 대해 종래 세계 최고 기술이었던 IBM 시스템ML과 슈퍼컴퓨팅 분야의 스칼라팩(ScaLAPACK) 대비 성능과 처리 규모를 훨씬 향상시킨 DistME라는 기술을 개발해 데이터베이스 분야 최고 국제학술대회 중 하나인 ACM SIGMOD에서 발표한 바 있다. 이번 FuseME 기술은 연산자 융합이 가능하도록 DistME를 한층 더 발전시킨 것으로, 해당 분야를 세계 최고 수준의 기술력을 바탕으로 지속적으로 선도하는 쾌거를 보여준 것이다.

교신저자로 참여한 김민수 교수는 "연구팀이 개발한 새로운 기술은 딥러닝 등 기계학습 모델의 처리 규모와 성능을 획기적으로 높일 수 있어 산업적 측면에서 파급 효과가 매우 클 것으로 기대한다ˮ 라고 말했다.

이번 연구에는 김 교수의 제자이자 현재 GraphAI(그래파이) 스타트업의 공동 창업자인 한동형 박사가 제1 저자로, 김 교수가 교신저자로 참여했으며 지난 16일 미국 필라델피아에서 열린 데이터베이스 분야 최고 국제학술대회 중 하나인 ACM SIGMOD에서 발표됐다. (논문명 : FuseME: Distributed Matrix Computation Engine based on Cuboid-based Fused Operator and Plan Generation).

한편, 이번 연구는 한국연구재단 선도연구센터 사업 및 중견연구자 지원사업, 과기정통부 IITP SW스타랩 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.06.20 조회수 9101

초대규모 인공지능 모델 처리하기 위한 세계 최고 성능의 기계학습 시스템 기술 개발

우리 연구진이 오늘날 인공지능 딥러닝 모델들을 처리하기 위해 필수적으로 사용되는 기계학습 시스템을 세계 최고 수준의 성능으로 끌어올렸다.

우리 대학 전산학부 김민수 교수 연구팀이 딥러닝 모델을 비롯한 기계학습 모델을 학습하거나 추론하기 위해 필수적으로 사용되는 기계학습 시스템의 성능을 대폭 높일 수 있는 세계 최고 수준의 행렬 연산자 융합 기술(일명 FuseME)을 개발했다고 20일 밝혔다.

오늘날 광범위한 산업 분야들에서 사용되고 있는 딥러닝 모델들은 대부분 구글 텐서플로우(TensorFlow)나 IBM 시스템DS와 같은 기계학습 시스템을 이용해 처리되는데, 딥러닝 모델의 규모가 점점 더 커지고, 그 모델에 사용되는 데이터의 규모가 점점 더 커짐에 따라, 이들을 원활히 처리할 수 있는 고성능 기계학습 시스템에 대한 중요성도 점점 더 커지고 있다.

일반적으로 딥러닝 모델은 행렬 곱셈, 행렬 합, 행렬 집계 등의 많은 행렬 연산자들로 구성된 방향성 비순환 그래프(Directed Acyclic Graph; 이하 DAG) 형태의 질의 계획으로 표현돼 기계학습 시스템에 의해 처리된다. 모델과 데이터의 규모가 클 때는 일반적으로 DAG 질의 계획은 수많은 컴퓨터로 구성된 클러스터에서 처리된다. 클러스터의 사양에 비해 모델과 데이터의 규모가 커지면 처리에 실패하거나 시간이 오래 걸리는 근본적인 문제가 있었다.

지금까지는 더 큰 규모의 모델이나 데이터를 처리하기 위해 단순히 컴퓨터 클러스터의 규모를 증가시키는 방식을 주로 사용했다. 그러나, 김 교수팀은 DAG 질의 계획을 구성하는 각 행렬 연산자로부터 생성되는 일종의 `중간 데이터'를 메모리에 저장하거나 네트워크 통신을 통해 다른 컴퓨터로 전송하는 것이 문제의 원인임에 착안해, 중간 데이터를 저장하지 않거나 다른 컴퓨터로 전송하지 않도록 여러 행렬 연산자들을 하나의 연산자로 융합(fusion)하는 세계 최고 성능의 융합 기술인 FuseME(Fused Matrix Engine)을 개발해 문제를 해결했다.

현재까지의 기계학습 시스템들은 낮은 수준의 연산자 융합 기술만을 사용하고 있었다. 가장 복잡한 행렬 연산자인 행렬 곱을 제외한 나머지 연산자들만 융합해 성능이 별로 개선되지 않거나, 전체 DAG 질의 계획을 단순히 하나의 연산자처럼 실행해 메모리 부족으로 처리에 실패하는 한계를 지니고 있었다.

김 교수팀이 개발한 FuseME 기술은 수십 개 이상의 행렬 연산자들로 구성되는 DAG 질의 계획에서 어떤 연산자들끼리 서로 융합하는 것이 더 우수한 성능을 내는지 비용 기반으로 판별해 그룹으로 묶고, 클러스터의 사양, 네트워크 통신 속도, 입력 데이터 크기 등을 모두 고려해 각 융합 연산자 그룹을 메모리 부족으로 처리에 실패하지 않으면서 이론적으로 최적 성능을 낼 수 있는 CFO(Cuboid-based Fused Operator)라 불리는 연산자로 융합함으로써 한계를 극복했다. 이때, 행렬 곱 연산자까지 포함해 연산자들을 융합하는 것이 핵심이다.

김민수 교수 연구팀은 FuseME 기술을 종래 최고 기술로 알려진 구글의 텐서플로우나 IBM의 시스템DS와 비교 평가한 결과, 딥러닝 모델의 처리 속도를 최대 8.8배 향상하고, 텐서플로우나 시스템DS가 처리할 수 없는 훨씬 더 큰 규모의 모델 및 데이터를 처리하는 데 성공함을 보였다. 또한, FuseME의 CFO 융합 연산자는 종래의 최고 수준 융합 연산자와 비교해 처리 속도를 최대 238배 향상시키고, 네트워크 통신 비용을 최대 64배 감소시키는 사실을 확인했다.

김 교수팀은 이미 지난 2019년에 초대규모 행렬 곱 연산에 대해 종래 세계 최고 기술이었던 IBM 시스템ML과 슈퍼컴퓨팅 분야의 스칼라팩(ScaLAPACK) 대비 성능과 처리 규모를 훨씬 향상시킨 DistME라는 기술을 개발해 데이터베이스 분야 최고 국제학술대회 중 하나인 ACM SIGMOD에서 발표한 바 있다. 이번 FuseME 기술은 연산자 융합이 가능하도록 DistME를 한층 더 발전시킨 것으로, 해당 분야를 세계 최고 수준의 기술력을 바탕으로 지속적으로 선도하는 쾌거를 보여준 것이다.

교신저자로 참여한 김민수 교수는 "연구팀이 개발한 새로운 기술은 딥러닝 등 기계학습 모델의 처리 규모와 성능을 획기적으로 높일 수 있어 산업적 측면에서 파급 효과가 매우 클 것으로 기대한다ˮ 라고 말했다.

이번 연구에는 김 교수의 제자이자 현재 GraphAI(그래파이) 스타트업의 공동 창업자인 한동형 박사가 제1 저자로, 김 교수가 교신저자로 참여했으며 지난 16일 미국 필라델피아에서 열린 데이터베이스 분야 최고 국제학술대회 중 하나인 ACM SIGMOD에서 발표됐다. (논문명 : FuseME: Distributed Matrix Computation Engine based on Cuboid-based Fused Operator and Plan Generation).

한편, 이번 연구는 한국연구재단 선도연구센터 사업 및 중견연구자 지원사업, 과기정통부 IITP SW스타랩 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.06.20 조회수 9101 최초 머신러닝 기반 유전체 정렬 소프트웨어 개발

우리 대학 전기및전자공학부 한동수 교수 연구팀이 머신러닝(기계학습)에 기반한 *유전체 정렬 소프트웨어를 개발했다고 12일 밝혔다.

☞ 유전체(genome): 생명체가 가지고 있는 염기서열 정보의 총합이며, 유전자는 생물학적 특징을 발현하는 염기서열들을 지칭한다. 유전체를 한 권의 책이라고 비유하면 유전자는 공백을 제외한 모든 글자라고 비유할 수 있다.

차세대 염기서열 분석은 유전체 정보를 해독하는 방법으로 유전체를 무수히 많은 조각으로 잘라낸 후 각 조각을 참조 유전체(reference genome)에 기반해 조립하는 과정을 거친다. 조립된 유전체 정보는 암을 포함한 여러 질병의 예측과 맞춤형 치료, 백신 개발 등 다양한 분야에서 사용된다.

유전체 정렬 소프트웨어는 차세대 염기서열 분석 방법으로 생성한 유전체 조각 데이터를 온전한 유전체 정보로 조립하기 위해 사용되는 소프트웨어다. 유전체 정렬 작업에는 많은 연산이 들어가며, 속도를 높이고 비용을 낮추는 방법에 관한 관심이 계속해서 증가하고 있다. 머신러닝(기계학습) 기반의 인덱싱(색인) 기법(Learned-index)을 유전체 정렬 소프트웨어에 적용한 사례는 이번이 최초다.

전기및전자공학부 정영목 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `옥스포드 바이오인포메틱스(Oxford Bioinformatics)' 2022년 3월에 공개됐다. (논문명 : BWA-MEME: BWA-MEM emulated with a machine learning approach)

유전체 정렬 작업은 정렬해야 하는 유전체 조각의 양이 많고 참조 유전체의 길이도 길어 많은 연산량이 요구되는 작업이다. 또한, 유전체 정렬 소프트웨어에서 정렬 결과의 정확도에 따라 추후의 유전체 분석의 정확도가 영향을 받는다. 이러한 특성 때문에 유전체 정렬 소프트웨어는 높은 정확성을 유지하며 빠르게 연산하는 것이 중요하다.

일반적으로 유전체 분석에는 하버드 브로드 연구소(Broad Institute)에서 개발한 유전체 분석 도구 키트(Genome Analysis Tool Kit, 이하 GATK)를 이용한 데이터 처리 방법을 표준으로 사용한다. 이들 키트 중 BWA-MEM은 GATK에서 표준으로 채택한 유전체 정렬 소프트웨어이며, 2019년에 하버드 대학과 인텔(Intel)의 공동 연구로 BWA-MEM2가 개발됐다.

연구팀이 개발한 머신러닝 기반의 유전체 정렬 소프트웨어는 연산량을 대폭 줄이면서도 표준 유전체 정렬 소프트웨어 BWA-MEM2과 동일한 결과를 만들어 정확도를 유지했다. 사용한 머신러닝 기반의 인덱싱 기법은 주어진 데이터의 분포를 머신러닝 모델이 학습해, 데이터 분포에 최적화된 인덱싱을 찾는 방법론이다. 데이터에 적합하다고 생각되는 인덱싱 방법을 사람이 정하던 기존의 방법과 대비된다.

BWA-MEM과 BWA-MEM2에서 사용하는 인덱싱 기법(FM-index)은 유전자 조각의 위치를 찾기 위해 유전자 조각 길이만큼의 연산이 필요하지만, 연구팀이 제안한 알고리즘은 머신러닝 기반의 인덱싱 기법(Learned-index)을 활용해, 유전자 조각 길이와 상관없이 적은 연산량으로도 유전자 조각의 위치를 찾을 수 있다. 연구팀이 제안한 인덱싱 기법은 기존 인덱싱 기법과 비교해 3.4배 정도 가속화됐고, 이로 인해 유전체 정렬 소프트웨어는 1.4 배 가속화됐다.

연구팀이 이번 연구에서 개발한 유전체 정렬 소프트웨어는 오픈소스 (https://github.com/kaist-ina/BWA-MEME)로 공개돼 많은 분야에 사용될 것으로 기대되며, 유전체 분석에서 사용되는 다양한 소프트웨어를 머신러닝 기술로 가속화하는 연구들의 초석이 될 것으로 기대된다.

한동수 교수는 "이번 연구를 통해 기계학습 기술을 접목해 전장 유전체 빅데이터 분석을 기존 방식보다 빠르고 적은 비용으로 할 수 있다는 것을 보여줬으며, 앞으로 인공지능 기술을 활용해 전장 유전체 빅데이터 분석을 효율화, 고도화할 수 있을 것이라 기대된다ˮ고 말했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 데이터 스테이션 구축·운영 사업으로서 수행됐다.

2022.04.17 조회수 12539

최초 머신러닝 기반 유전체 정렬 소프트웨어 개발

우리 대학 전기및전자공학부 한동수 교수 연구팀이 머신러닝(기계학습)에 기반한 *유전체 정렬 소프트웨어를 개발했다고 12일 밝혔다.

☞ 유전체(genome): 생명체가 가지고 있는 염기서열 정보의 총합이며, 유전자는 생물학적 특징을 발현하는 염기서열들을 지칭한다. 유전체를 한 권의 책이라고 비유하면 유전자는 공백을 제외한 모든 글자라고 비유할 수 있다.

차세대 염기서열 분석은 유전체 정보를 해독하는 방법으로 유전체를 무수히 많은 조각으로 잘라낸 후 각 조각을 참조 유전체(reference genome)에 기반해 조립하는 과정을 거친다. 조립된 유전체 정보는 암을 포함한 여러 질병의 예측과 맞춤형 치료, 백신 개발 등 다양한 분야에서 사용된다.

유전체 정렬 소프트웨어는 차세대 염기서열 분석 방법으로 생성한 유전체 조각 데이터를 온전한 유전체 정보로 조립하기 위해 사용되는 소프트웨어다. 유전체 정렬 작업에는 많은 연산이 들어가며, 속도를 높이고 비용을 낮추는 방법에 관한 관심이 계속해서 증가하고 있다. 머신러닝(기계학습) 기반의 인덱싱(색인) 기법(Learned-index)을 유전체 정렬 소프트웨어에 적용한 사례는 이번이 최초다.

전기및전자공학부 정영목 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `옥스포드 바이오인포메틱스(Oxford Bioinformatics)' 2022년 3월에 공개됐다. (논문명 : BWA-MEME: BWA-MEM emulated with a machine learning approach)

유전체 정렬 작업은 정렬해야 하는 유전체 조각의 양이 많고 참조 유전체의 길이도 길어 많은 연산량이 요구되는 작업이다. 또한, 유전체 정렬 소프트웨어에서 정렬 결과의 정확도에 따라 추후의 유전체 분석의 정확도가 영향을 받는다. 이러한 특성 때문에 유전체 정렬 소프트웨어는 높은 정확성을 유지하며 빠르게 연산하는 것이 중요하다.

일반적으로 유전체 분석에는 하버드 브로드 연구소(Broad Institute)에서 개발한 유전체 분석 도구 키트(Genome Analysis Tool Kit, 이하 GATK)를 이용한 데이터 처리 방법을 표준으로 사용한다. 이들 키트 중 BWA-MEM은 GATK에서 표준으로 채택한 유전체 정렬 소프트웨어이며, 2019년에 하버드 대학과 인텔(Intel)의 공동 연구로 BWA-MEM2가 개발됐다.

연구팀이 개발한 머신러닝 기반의 유전체 정렬 소프트웨어는 연산량을 대폭 줄이면서도 표준 유전체 정렬 소프트웨어 BWA-MEM2과 동일한 결과를 만들어 정확도를 유지했다. 사용한 머신러닝 기반의 인덱싱 기법은 주어진 데이터의 분포를 머신러닝 모델이 학습해, 데이터 분포에 최적화된 인덱싱을 찾는 방법론이다. 데이터에 적합하다고 생각되는 인덱싱 방법을 사람이 정하던 기존의 방법과 대비된다.

BWA-MEM과 BWA-MEM2에서 사용하는 인덱싱 기법(FM-index)은 유전자 조각의 위치를 찾기 위해 유전자 조각 길이만큼의 연산이 필요하지만, 연구팀이 제안한 알고리즘은 머신러닝 기반의 인덱싱 기법(Learned-index)을 활용해, 유전자 조각 길이와 상관없이 적은 연산량으로도 유전자 조각의 위치를 찾을 수 있다. 연구팀이 제안한 인덱싱 기법은 기존 인덱싱 기법과 비교해 3.4배 정도 가속화됐고, 이로 인해 유전체 정렬 소프트웨어는 1.4 배 가속화됐다.

연구팀이 이번 연구에서 개발한 유전체 정렬 소프트웨어는 오픈소스 (https://github.com/kaist-ina/BWA-MEME)로 공개돼 많은 분야에 사용될 것으로 기대되며, 유전체 분석에서 사용되는 다양한 소프트웨어를 머신러닝 기술로 가속화하는 연구들의 초석이 될 것으로 기대된다.

한동수 교수는 "이번 연구를 통해 기계학습 기술을 접목해 전장 유전체 빅데이터 분석을 기존 방식보다 빠르고 적은 비용으로 할 수 있다는 것을 보여줬으며, 앞으로 인공지능 기술을 활용해 전장 유전체 빅데이터 분석을 효율화, 고도화할 수 있을 것이라 기대된다ˮ고 말했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 데이터 스테이션 구축·운영 사업으로서 수행됐다.

2022.04.17 조회수 12539 강화학습을 활용한 인공지능으로 자유구조 메타표면 최적화 성공

우리 대학 전기및전자공학부 장민석 교수 연구팀이 KC ML2(반도체 제조 솔루션 기업 KC에서 설립한 연구조직) 박찬연 박사와 공동연구를 통해 강화학습에 기반한 자유 구조의 메타 표면 구조 설계 방법을 제안했다고 25일 밝혔다.

메타 표면은 빛의 파장보다 훨씬 작은 크기의 구조를 이용해 이전에 없던 빛의 성질을 달성하는 나노광학 소자를 뜻한다. 나노광학 소자는 빛의 특성을 미시 단위에서 제어하여, 자율주행에 쓰이는 라이다(LiDAR) 빔조향 장치, 초고해상도 이미징 기술, 디스플레이에 활용되는 발광소자의 광특성 제어, 홀로그램 생성 등에 활용될 수 있다. 최근 나노광학 소자에 대한 기대 성능이 높아지면서, 이전에 있던 소자구조를 훨씬 뛰어넘는 성능을 달성하기 위해 자유 구조를 가지는 소자의 최적화에 관한 관심이 증가하고 있다. 자유 구조와 같이 넓은 설계공간을 가진 문제에 대해 강화학습을 적용해 해결한 사례는 이번이 최초다.

우리 대학 서동진 연구원 및 ML2 남원태 연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `ACS 포토닉스(ACS Photonics)' 2022년 2월호 전면 표지논문으로 게재됐다. (논문명 : Structural Optimization of a One-Dimensional Freeform Metagrating Deflector via Deep Reinforcement Learning)

강화학습은 동물이 학습하는 방법을 모방한 인공지능 방법론이다. 동물 행동 심리학에서 `스키너의 상자'라고 알려진 실험이 그 모티브가 되었는데, 해당 실험은 상자 내부에 쥐를 넣고 누르면 먹이가 나오는 지렛대를 함께 두는 방식으로 진행된다. 처음에 무작위 행동을 하던 쥐는 지렛대를 누르면 먹이가 나오는 것을 확인한다. 시간이 지날수록 더 높은 빈도수로 지렛대를 누르게 되는데, 이렇게 어떠한 보상(먹이)이 행동(지렛대를 누르는 행위)을 `강화'하는 것을 관찰할 수 있다. 해당 실험과 매우 유사한 구조를 갖는 강화학습은 행동 주체가 자기를 둘러싼 `환경'으로부터 `보상'을 받으면서 환경에 대해 배워나가는 인공지능 방법론이다.

2016년 이세돌 9단과의 대국에서 승리한 구글 딥마인드의 `알파고(AlphaGo)'가 그 대표적 사례다. 알파고는 바둑판으로 표현되는 환경과의 상호작용을 통해 바둑의 복잡한 규칙을 학습했고, 우주에 있는 원자보다 많다고 알려진 경우의 수 중 최적에 가까운 선택을 할 수 있었다. 최근 인공지능 학계에서 강화학습은 인간의 지능과 가장 유사한 형태의 인공지능 방법론으로 크게 주목받고 있다.

연구팀은 복잡한 환경을 쉽게 학습할 수 있는 강화학습의 특징을 메타 표면 자유 구조의 최적화에 활용하는 아이디어를 제안했다. 이전에 메타 표면 자유 구조 최적화 기술은 너무 많은 경우의 수로 인해 해결하기 어려운 것으로 여겨졌다. 따라서 기존 연구 방향은 주로 간단한 기본도형 등으로 구조를 단순화한 방식을 활용했다. 하지만 해당 방식은 기하학적 구조가 제한된다는 한계가 있었고, 더욱 복잡한 구조에 대한 최적화 기술은 달성하기 어려운 것으로 여겨졌다.

연구팀이 제안한 알고리즘은 아주 간단한 아이디어에서 출발한다. 강화학습의 `행동'을 구조의 구성요소를 하나씩 `뒤집는' 것으로 정의하는 것이다. 이것은 기존에 구조를 전체적으로 생성하는 방식으로만 생각되었던 자유 구조의 최적화에 대한 발상을 뒤집는 것이었다. 연구팀은 해당 방법을 이용해 메타 표면에 대한 특별한 사전지식 없이도 가능한 구조를 넓게 탐색하고 최적 구조를 발견할 수 있음을 보였다. 또한, 많은 입사 조건에서 최신 성능과 비슷하거나 앞서며 특정 조건에서는 100%에 가까운 효율을 달성했다.

이번 연구를 통해 자유 구조 최적화 분야의 새로운 돌파구를 찾을 것으로 기대되며, 광소자뿐 아니라 많은 분야의 소자 구조 최적화에도 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

제1 저자인 서동진 연구원은 "강화학습은 복잡한 환경에서 최적의 경우를 찾는 데에 효과적인 알고리즘이다. 이번 연구에서 해당 방법으로 자유 구조의 최적화를 수행하는 것에 성공하는 사례를 남겨 기쁘다ˮ고 말했다.

장민석 교수는 "광공학에 인공지능 기술을 적용하는 분야에서 좋은 결과가 나와 과학의 위상을 높이는 데 기여하기를 희망한다ˮ고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자지원사업(전략연구), 한-스위스 이노베이션프로그램, 그리고 미래소재디스커버리 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.02.25 조회수 12928

강화학습을 활용한 인공지능으로 자유구조 메타표면 최적화 성공

우리 대학 전기및전자공학부 장민석 교수 연구팀이 KC ML2(반도체 제조 솔루션 기업 KC에서 설립한 연구조직) 박찬연 박사와 공동연구를 통해 강화학습에 기반한 자유 구조의 메타 표면 구조 설계 방법을 제안했다고 25일 밝혔다.

메타 표면은 빛의 파장보다 훨씬 작은 크기의 구조를 이용해 이전에 없던 빛의 성질을 달성하는 나노광학 소자를 뜻한다. 나노광학 소자는 빛의 특성을 미시 단위에서 제어하여, 자율주행에 쓰이는 라이다(LiDAR) 빔조향 장치, 초고해상도 이미징 기술, 디스플레이에 활용되는 발광소자의 광특성 제어, 홀로그램 생성 등에 활용될 수 있다. 최근 나노광학 소자에 대한 기대 성능이 높아지면서, 이전에 있던 소자구조를 훨씬 뛰어넘는 성능을 달성하기 위해 자유 구조를 가지는 소자의 최적화에 관한 관심이 증가하고 있다. 자유 구조와 같이 넓은 설계공간을 가진 문제에 대해 강화학습을 적용해 해결한 사례는 이번이 최초다.

우리 대학 서동진 연구원 및 ML2 남원태 연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `ACS 포토닉스(ACS Photonics)' 2022년 2월호 전면 표지논문으로 게재됐다. (논문명 : Structural Optimization of a One-Dimensional Freeform Metagrating Deflector via Deep Reinforcement Learning)

강화학습은 동물이 학습하는 방법을 모방한 인공지능 방법론이다. 동물 행동 심리학에서 `스키너의 상자'라고 알려진 실험이 그 모티브가 되었는데, 해당 실험은 상자 내부에 쥐를 넣고 누르면 먹이가 나오는 지렛대를 함께 두는 방식으로 진행된다. 처음에 무작위 행동을 하던 쥐는 지렛대를 누르면 먹이가 나오는 것을 확인한다. 시간이 지날수록 더 높은 빈도수로 지렛대를 누르게 되는데, 이렇게 어떠한 보상(먹이)이 행동(지렛대를 누르는 행위)을 `강화'하는 것을 관찰할 수 있다. 해당 실험과 매우 유사한 구조를 갖는 강화학습은 행동 주체가 자기를 둘러싼 `환경'으로부터 `보상'을 받으면서 환경에 대해 배워나가는 인공지능 방법론이다.

2016년 이세돌 9단과의 대국에서 승리한 구글 딥마인드의 `알파고(AlphaGo)'가 그 대표적 사례다. 알파고는 바둑판으로 표현되는 환경과의 상호작용을 통해 바둑의 복잡한 규칙을 학습했고, 우주에 있는 원자보다 많다고 알려진 경우의 수 중 최적에 가까운 선택을 할 수 있었다. 최근 인공지능 학계에서 강화학습은 인간의 지능과 가장 유사한 형태의 인공지능 방법론으로 크게 주목받고 있다.

연구팀은 복잡한 환경을 쉽게 학습할 수 있는 강화학습의 특징을 메타 표면 자유 구조의 최적화에 활용하는 아이디어를 제안했다. 이전에 메타 표면 자유 구조 최적화 기술은 너무 많은 경우의 수로 인해 해결하기 어려운 것으로 여겨졌다. 따라서 기존 연구 방향은 주로 간단한 기본도형 등으로 구조를 단순화한 방식을 활용했다. 하지만 해당 방식은 기하학적 구조가 제한된다는 한계가 있었고, 더욱 복잡한 구조에 대한 최적화 기술은 달성하기 어려운 것으로 여겨졌다.

연구팀이 제안한 알고리즘은 아주 간단한 아이디어에서 출발한다. 강화학습의 `행동'을 구조의 구성요소를 하나씩 `뒤집는' 것으로 정의하는 것이다. 이것은 기존에 구조를 전체적으로 생성하는 방식으로만 생각되었던 자유 구조의 최적화에 대한 발상을 뒤집는 것이었다. 연구팀은 해당 방법을 이용해 메타 표면에 대한 특별한 사전지식 없이도 가능한 구조를 넓게 탐색하고 최적 구조를 발견할 수 있음을 보였다. 또한, 많은 입사 조건에서 최신 성능과 비슷하거나 앞서며 특정 조건에서는 100%에 가까운 효율을 달성했다.

이번 연구를 통해 자유 구조 최적화 분야의 새로운 돌파구를 찾을 것으로 기대되며, 광소자뿐 아니라 많은 분야의 소자 구조 최적화에도 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

제1 저자인 서동진 연구원은 "강화학습은 복잡한 환경에서 최적의 경우를 찾는 데에 효과적인 알고리즘이다. 이번 연구에서 해당 방법으로 자유 구조의 최적화를 수행하는 것에 성공하는 사례를 남겨 기쁘다ˮ고 말했다.

장민석 교수는 "광공학에 인공지능 기술을 적용하는 분야에서 좋은 결과가 나와 과학의 위상을 높이는 데 기여하기를 희망한다ˮ고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자지원사업(전략연구), 한-스위스 이노베이션프로그램, 그리고 미래소재디스커버리 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.02.25 조회수 12928 세계 최초 그래프 기반 인공지능 추론 가능한 SSD 개발

우리 대학 전기및전자공학부 정명수 교수 연구팀(컴퓨터 아키텍처 및 메모리 시스템 연구실)이 세계 최초로 그래프 기계학습 추론의 그래프처리, 그래프 샘플링 그리고 신경망 가속을 스토리지/SSD 장치 근처에서 수행하는 `전체론적 그래프 기반 신경망 기계학습 기술(이하 홀리스틱 GNN)'을 개발하는데 성공했다고 10일 밝혔다.

연구팀은 자체 제작한 프로그래밍 가능 반도체(FPGA)를 동반한 새로운 형태의 계산형 스토리지/SSD 시스템에 기계학습 전용 신경망 가속 하드웨어와 그래프 전용 처리 컨트롤러/소프트웨어를 시제작했다. 이는 이상적 상황에서 최신 고성능 엔비디아 GPU를 이용한 기계학습 가속 컴퓨팅 대비 7배의 속도 향상과 33배의 에너지 절약을 가져올 수 있다고 밝혔다.

그래프 자료구조가 적용된 새로운 기계학습 모델은 기존 신경망 기반 기계학습 기법들과 달리, 데이터 사이의 연관 관계를 표현할 수 있어 페이스북, 구글, 링크드인, 우버 등, 대규모 소셜 네트워크 서비스(SNS)부터, 내비게이션, 신약개발 등 광범위한 분야와 응용에서 사용된다. 예를 들면 그래프 구조로 저장된 사용자 네트워크를 분석하는 경우 일반적인 기계학습으로는 불가능했던 현실적인 상품 및 아이템 추천, 사람이 추론한 것 같은 친구 추천 등이 가능하다. 이러한 신흥 그래프 기반 신경망 기계학습은 그간 GPU와 같은 일반 기계학습의 가속 시스템을 재이용해 연산 되어왔는데, 이는 그래프 데이터를 스토리지로부터 메모리로 적재하고 샘플링하는 등의 데이터 전처리 과정에서 심각한 성능 병목현상과 함께 장치 메모리 부족 현상으로 실제 시스템 적용에 한계를 보여 왔다.

정명수 교수 연구팀이 개발한 홀리스틱 GNN 기술은 그래프 데이터 자체가 저장된 스토리지 근처에서 사용자 요청에 따른 추론의 모든 과정을 직접 가속한다. 구체적으로는 프로그래밍 가능한 반도체를 스토리지 근처에 배치한 새로운 계산형 스토리지(Computational SSD) 구조를 활용해 대규모 그래프 데이터의 이동을 제거하고 데이터 근처(Near Storage)에서 그래프처리 및 그래프 샘플링 등을 가속해 그래프 기계학습 전처리 과정에서의 병목현상을 해결했다.

일반적인 계산형 스토리지는 장치 내 고정된 펌웨어와 하드웨어 구성을 통해서 데이터를 처리해야 했기 때문에 그 사용에 제한이 있었다. 그래프처리 및 그래프샘플링 외에도, 연구팀의 홀리스틱 GNN 기술은 인공지능 추론 가속에 필요한 다양한 하드웨어 구조, 그리고 소프트웨어를 후원할 수 있도록 다수 그래프 기계학습 모델을 프로그래밍할 수 있는 장치수준의 소프트웨어와 사용자가 자유롭게 변경할 수 있는 신경망 가속 하드웨어 프레임워크 구조를 제공한다.

연구팀은 홀리스틱 GNN 기술의 실효성을 검증하기 위해 계산형 스토리지의 프로토타입을 자체 제작한 후, 그 위에 개발된 그래프 기계학습용 하드웨어 *RTL과 소프트웨어 프레임워크를 구현해 탑재했다. 그래프 기계학습 추론 성능을 제작된 계산형 스토리지 가속기 프로토타입과 최신 고성능 엔비디아 GPU 가속 시스템(RTX 3090)에서 평가한 결과, 홀리스틱 GNN 기술이 이상적인 상황에서 기존 엔비디아 GPU를 이용해 그래프 기계학습을 가속하는 시스템의 경우에 비해 평균 7배 빠르고 33배 에너지를 감소시킴을 확인했다. 특히, 그래프 규모가 점차 커질수록 전처리 병목현상 완화 효과가 증가해 기존 GPU 대비 최대 201배 향상된 속도와 453배 에너지를 감소할 수 있었다.

☞ RTL (Registor Transistor Logic): 저항과 트랜지스터로 구성한 컴퓨터에 사용되는 회로

정명수 교수는 "대규모 그래프에 대해 스토리지 근처에서 그래프 기계학습을 고속으로 추론할 뿐만 아니라 에너지 절약에 최적화된 계산형 스토리지 가속 시스템을 확보했다ˮ며 "기존 고성능 가속 시스템을 대체해 초대형 추천시스템, 교통 예측 시스템, 신약 개발 등의 광범위한 실제 응용에 적용될 수 있을 것ˮ이라고 말했다.

한편 이번 연구는 미국 산호세에서 오는 2월에 열릴 스토리지 시스템 분야 최우수 학술대회인 `유즈닉스 패스트(USENIX Conference on File and Storage Technologies, FAST), 2022'에 관련 논문(논문명: Hardware/Software Co-Programmable Framework for Computational SSDs to Accelerate Deep Learning Service on Large-Scale Graphs)으로 발표될 예정이다.

해당 연구는 삼성미래기술육성사업 지원을 받아 진행됐고 자세한 내용은 연구실 웹사이트(http://camelab.org)에서 확인할 수 있다.

2022.01.10 조회수 11637

세계 최초 그래프 기반 인공지능 추론 가능한 SSD 개발

우리 대학 전기및전자공학부 정명수 교수 연구팀(컴퓨터 아키텍처 및 메모리 시스템 연구실)이 세계 최초로 그래프 기계학습 추론의 그래프처리, 그래프 샘플링 그리고 신경망 가속을 스토리지/SSD 장치 근처에서 수행하는 `전체론적 그래프 기반 신경망 기계학습 기술(이하 홀리스틱 GNN)'을 개발하는데 성공했다고 10일 밝혔다.

연구팀은 자체 제작한 프로그래밍 가능 반도체(FPGA)를 동반한 새로운 형태의 계산형 스토리지/SSD 시스템에 기계학습 전용 신경망 가속 하드웨어와 그래프 전용 처리 컨트롤러/소프트웨어를 시제작했다. 이는 이상적 상황에서 최신 고성능 엔비디아 GPU를 이용한 기계학습 가속 컴퓨팅 대비 7배의 속도 향상과 33배의 에너지 절약을 가져올 수 있다고 밝혔다.

그래프 자료구조가 적용된 새로운 기계학습 모델은 기존 신경망 기반 기계학습 기법들과 달리, 데이터 사이의 연관 관계를 표현할 수 있어 페이스북, 구글, 링크드인, 우버 등, 대규모 소셜 네트워크 서비스(SNS)부터, 내비게이션, 신약개발 등 광범위한 분야와 응용에서 사용된다. 예를 들면 그래프 구조로 저장된 사용자 네트워크를 분석하는 경우 일반적인 기계학습으로는 불가능했던 현실적인 상품 및 아이템 추천, 사람이 추론한 것 같은 친구 추천 등이 가능하다. 이러한 신흥 그래프 기반 신경망 기계학습은 그간 GPU와 같은 일반 기계학습의 가속 시스템을 재이용해 연산 되어왔는데, 이는 그래프 데이터를 스토리지로부터 메모리로 적재하고 샘플링하는 등의 데이터 전처리 과정에서 심각한 성능 병목현상과 함께 장치 메모리 부족 현상으로 실제 시스템 적용에 한계를 보여 왔다.

정명수 교수 연구팀이 개발한 홀리스틱 GNN 기술은 그래프 데이터 자체가 저장된 스토리지 근처에서 사용자 요청에 따른 추론의 모든 과정을 직접 가속한다. 구체적으로는 프로그래밍 가능한 반도체를 스토리지 근처에 배치한 새로운 계산형 스토리지(Computational SSD) 구조를 활용해 대규모 그래프 데이터의 이동을 제거하고 데이터 근처(Near Storage)에서 그래프처리 및 그래프 샘플링 등을 가속해 그래프 기계학습 전처리 과정에서의 병목현상을 해결했다.

일반적인 계산형 스토리지는 장치 내 고정된 펌웨어와 하드웨어 구성을 통해서 데이터를 처리해야 했기 때문에 그 사용에 제한이 있었다. 그래프처리 및 그래프샘플링 외에도, 연구팀의 홀리스틱 GNN 기술은 인공지능 추론 가속에 필요한 다양한 하드웨어 구조, 그리고 소프트웨어를 후원할 수 있도록 다수 그래프 기계학습 모델을 프로그래밍할 수 있는 장치수준의 소프트웨어와 사용자가 자유롭게 변경할 수 있는 신경망 가속 하드웨어 프레임워크 구조를 제공한다.

연구팀은 홀리스틱 GNN 기술의 실효성을 검증하기 위해 계산형 스토리지의 프로토타입을 자체 제작한 후, 그 위에 개발된 그래프 기계학습용 하드웨어 *RTL과 소프트웨어 프레임워크를 구현해 탑재했다. 그래프 기계학습 추론 성능을 제작된 계산형 스토리지 가속기 프로토타입과 최신 고성능 엔비디아 GPU 가속 시스템(RTX 3090)에서 평가한 결과, 홀리스틱 GNN 기술이 이상적인 상황에서 기존 엔비디아 GPU를 이용해 그래프 기계학습을 가속하는 시스템의 경우에 비해 평균 7배 빠르고 33배 에너지를 감소시킴을 확인했다. 특히, 그래프 규모가 점차 커질수록 전처리 병목현상 완화 효과가 증가해 기존 GPU 대비 최대 201배 향상된 속도와 453배 에너지를 감소할 수 있었다.

☞ RTL (Registor Transistor Logic): 저항과 트랜지스터로 구성한 컴퓨터에 사용되는 회로

정명수 교수는 "대규모 그래프에 대해 스토리지 근처에서 그래프 기계학습을 고속으로 추론할 뿐만 아니라 에너지 절약에 최적화된 계산형 스토리지 가속 시스템을 확보했다ˮ며 "기존 고성능 가속 시스템을 대체해 초대형 추천시스템, 교통 예측 시스템, 신약 개발 등의 광범위한 실제 응용에 적용될 수 있을 것ˮ이라고 말했다.

한편 이번 연구는 미국 산호세에서 오는 2월에 열릴 스토리지 시스템 분야 최우수 학술대회인 `유즈닉스 패스트(USENIX Conference on File and Storage Technologies, FAST), 2022'에 관련 논문(논문명: Hardware/Software Co-Programmable Framework for Computational SSDs to Accelerate Deep Learning Service on Large-Scale Graphs)으로 발표될 예정이다.

해당 연구는 삼성미래기술육성사업 지원을 받아 진행됐고 자세한 내용은 연구실 웹사이트(http://camelab.org)에서 확인할 수 있다.

2022.01.10 조회수 11637 KAIST, 대학 최초 전문연구요원 인성·리더십 교육과정 개설

우리 대학과 육군교육사령부(사령관 중장 박상근)가 전문연구요원을 대상으로 『인성·리더십 교육과정』을 개설하고 11월 12일부터 시행 예정이다.

전문연구요원 제도는 병역대체복무제도 중 하나로 군소요 인원 충원에 지장이 없는 범위 내의 병역 인원 일부가 국가산업의 육성과 발전을 위해 병무청장이 선정한 대학에서 연구를 수행하는 것이다.

전문연구요원을 대상으로 한 이번 『인성·리더십 교육과정』은 우리 군의 우수한 교육 역량과 인적 자원을 KAIST에서 적극적으로 활용하고자 추진됐다. 우리 대학과 육군교육사령부 양 기관은 업무협약을 기반으로 총 7개월의 준비를 거쳐 9월 30일 성공적으로 시범 운영을 마쳤다. 공식적인 첫 교육은 11월 12일 총 26명의 교육생을 대상으로 본원 창의학습관에서 시행하며 이후 매월 진행 예정이다.

교육과정은 발표·토의·실습 위주의 참여형이며 MZ세대 트렌드에 맞는 영상 매체를 다수 활용한다. 주요 주제는 △전문연구요원으로서의 사명감과 안보 의식 △자신과 타인 성향 이해 △스트레스 관리 △비전 설계와 자기관리 △소통과 공감 능력 강화 △협력 등이다. 특히 경영학 및 리더십, 조직심리학을 전공한 육군교육사령부 육군리더십센터 소속 중령·대령들이 전문 강사로 참여하여, 실제 경험을 바탕으로 교육생의 민족의식을 고취하고 셀프 리더십을 함양할 예정이다.

우리 대학은 11월 시행 시점부터 『인성·리더십 교육과정』 대상자를 박사 전문연구요원 뿐 아니라 부설연구소 전문연구요원까지 확대할 예정이다. 또한, 내년부터는 박사 전문연구요원으로 신규 편입이 예정된 학생들이 편입 전에 이 교육과정을 필수로 이수하도록 확대할 계획이다.

본 교육과정 시행 준비를 위해 지난 9월 30일에는 시범 교육이 진행되었는데 시범 교육에 전문 강사로 참여한 육군교육사령부 엄상용 중령은 “열정적으로 실습하고 토론하는 학생들을 보며 보람을 느꼈다. 육군리더십센터의 탁월한 교관 역량과 우수한 콘텐츠를 통해 KAIST 전문연구요원의 역량 향상에 이바지할 수 있어 기쁘다”라고 전했다.

시범 교육에 참여한 산업 및 시스템공학과 박성혁 학생은 “일방적인 강의가 아닌 각기 다른 분야를 연구하는 4명이 한 팀으로 자유롭게 토론하는 점이 새로웠다. 또한, 다양한 분야의 전문가분들께 도움을 받으며 국가와 민족의 소중함, 사명감과 자부심을 느꼈다. 우수 연구를 향한 각오를 다질 뿐 아니라 과정과 방법을 구체적으로 생각해 볼 수 있어 뜻깊었다”라고 말했다.

우리 대학은 이번 『인성·리더십 교육과정』을 통해 전문연구요원을 과학기술자로서의 역할 뿐 아니라 ‘세계를 이끌 차세대 리더’로 양성할 것으로 기대하고 있다. 아울러 향후 군 복무 중인 학생들을 대상으로 원격수강 제도 도입을 검토하는 등 국방 부문과의 협력을 더욱 공고히 할 계획이다.

2021.11.15 조회수 10053

KAIST, 대학 최초 전문연구요원 인성·리더십 교육과정 개설

우리 대학과 육군교육사령부(사령관 중장 박상근)가 전문연구요원을 대상으로 『인성·리더십 교육과정』을 개설하고 11월 12일부터 시행 예정이다.

전문연구요원 제도는 병역대체복무제도 중 하나로 군소요 인원 충원에 지장이 없는 범위 내의 병역 인원 일부가 국가산업의 육성과 발전을 위해 병무청장이 선정한 대학에서 연구를 수행하는 것이다.

전문연구요원을 대상으로 한 이번 『인성·리더십 교육과정』은 우리 군의 우수한 교육 역량과 인적 자원을 KAIST에서 적극적으로 활용하고자 추진됐다. 우리 대학과 육군교육사령부 양 기관은 업무협약을 기반으로 총 7개월의 준비를 거쳐 9월 30일 성공적으로 시범 운영을 마쳤다. 공식적인 첫 교육은 11월 12일 총 26명의 교육생을 대상으로 본원 창의학습관에서 시행하며 이후 매월 진행 예정이다.

교육과정은 발표·토의·실습 위주의 참여형이며 MZ세대 트렌드에 맞는 영상 매체를 다수 활용한다. 주요 주제는 △전문연구요원으로서의 사명감과 안보 의식 △자신과 타인 성향 이해 △스트레스 관리 △비전 설계와 자기관리 △소통과 공감 능력 강화 △협력 등이다. 특히 경영학 및 리더십, 조직심리학을 전공한 육군교육사령부 육군리더십센터 소속 중령·대령들이 전문 강사로 참여하여, 실제 경험을 바탕으로 교육생의 민족의식을 고취하고 셀프 리더십을 함양할 예정이다.

우리 대학은 11월 시행 시점부터 『인성·리더십 교육과정』 대상자를 박사 전문연구요원 뿐 아니라 부설연구소 전문연구요원까지 확대할 예정이다. 또한, 내년부터는 박사 전문연구요원으로 신규 편입이 예정된 학생들이 편입 전에 이 교육과정을 필수로 이수하도록 확대할 계획이다.

본 교육과정 시행 준비를 위해 지난 9월 30일에는 시범 교육이 진행되었는데 시범 교육에 전문 강사로 참여한 육군교육사령부 엄상용 중령은 “열정적으로 실습하고 토론하는 학생들을 보며 보람을 느꼈다. 육군리더십센터의 탁월한 교관 역량과 우수한 콘텐츠를 통해 KAIST 전문연구요원의 역량 향상에 이바지할 수 있어 기쁘다”라고 전했다.

시범 교육에 참여한 산업 및 시스템공학과 박성혁 학생은 “일방적인 강의가 아닌 각기 다른 분야를 연구하는 4명이 한 팀으로 자유롭게 토론하는 점이 새로웠다. 또한, 다양한 분야의 전문가분들께 도움을 받으며 국가와 민족의 소중함, 사명감과 자부심을 느꼈다. 우수 연구를 향한 각오를 다질 뿐 아니라 과정과 방법을 구체적으로 생각해 볼 수 있어 뜻깊었다”라고 말했다.

우리 대학은 이번 『인성·리더십 교육과정』을 통해 전문연구요원을 과학기술자로서의 역할 뿐 아니라 ‘세계를 이끌 차세대 리더’로 양성할 것으로 기대하고 있다. 아울러 향후 군 복무 중인 학생들을 대상으로 원격수강 제도 도입을 검토하는 등 국방 부문과의 협력을 더욱 공고히 할 계획이다.

2021.11.15 조회수 10053 소량의 데이터로 딥러닝 정확도 향상기술 발표

최근 다양한 분야에서 심층 학습(딥러닝) 기술을 활용한 서비스가 급속히 증가하고 있다. 서비스 구축을 위해서는 심층 학습 모델을 훈련해야 하며, 이를 위해서는 충분한 훈련 데이터를 준비해야 한다. 특히 훈련 데이터에 정답지를 만드는 레이블링(labeling) 과정이 필요한데 (예를 들어, 낙타 사진에 `낙타'라고 정답을 적어줌), 이 과정은 일반적으로 수작업으로 진행되므로 엄청난 노동력과 시간이 소요된다. 따라서 훈련 데이터가 충분하지 않은 상황을 효과적으로 타개하는 방법이 요구되고 있다.

우리 대학 전산학부 이재길 교수 연구팀이 적은 양의 훈련 데이터가 존재할 때도 높은 예측 정확도를 달성할 수 있는 새로운 모델 훈련 기술을 개발했다고 27일 밝혔다.

심층 학습 모델의 훈련은 주어진 훈련 데이터에서 레이블과 관련성이 높은 특성을 찾아내는 과정으로 볼 수 있다. 예를 들어, `낙타'의 주요 특성이 등에 있는 `혹'이라는 것을 알아내는 것이다. 그런데 훈련 데이터가 불충분할 경우 바람직하지 않은 특성까지도 같이 추출될 수 있는 문제가 발생한다. 예를 들어, 낙타 사진의 배경으로 종종 사막이 등장하기에 낙타에 대한 특성으로 `사막'이 추출되는 것도 가능하다. 사막은 낙타의 고유한 특성이 아닐뿐더러, 이러한 바람직하지 않은 특성으로 인해 사막이 아닌 곳(예: 동물원)에 있는 낙타는 인식하지 못할 수 있다.

이 교수팀이 개발한 기술은 심층 학습 모델의 훈련에서 바람직하지 않은 특성을 억제해 충분하지 않은 훈련 데이터를 가지고도 높은 예측 정확도를 달성할 수 있게 해준다.

우리 대학 지식서비스공학대학원에 재학 중인 박동민 박사과정 학생이 제1 저자, 송환준 박사, 김민석 박사과정 학생이 제2, 제3 저자로 각각 참여한 이번 연구는 최고권위 국제학술대회 `신경정보처리시스템학회(NeurIPS) 2021'에서 올 12월 발표될 예정이다. (논문명 : Task-Agnostic Undesirable Feature Deactivation Using Out-of-Distribution Data)

바람직하지 않은 특성을 억제하기 위해서 분포 外(out-of-distribution) 데이터를 활용한다. 예를 들어, 낙타와 호랑이 사진의 분류를 위한 훈련 데이터에 대해 여우 사진은 분포 외 데이터가 된다. 이때 이 교수팀이 착안한 점은 훈련 데이터에 존재하는 바람직하지 않은 특성은 분포 외 데이터에도 존재할 수 있다는 점이다.

즉, 위의 예에서 여우 사진의 배경으로도 사막이 나올 수 있다. 따라서 다량의 분포 외 데이터를 추가로 활용해 여기에서 추출된 특성은 영(0) 벡터가 되도록 심층 학습 모델의 훈련 과정을 규제해 바람직하지 않은 특성의 효과를 억제한다. 훈련 과정을 규제한다는 측면에서 정규화 방법론의 일종이라 볼 수 있다. 분포 외 데이터는 쓸모없는 것이라 여겨지고 있었으나, 이번 기술에 의해 훈련 데이터 부족을 해소할 수 있는 유용한 보완재로 탈바꿈될 수 있다.

연구팀은 이 정규화 방법론을 `비선호(比選好) 특성 억제'라고 이름 붙이고 이미지 데이터 분석의 세 가지 주요 문제에 적용했다. 그 결과, 기존 최신 방법론과 비교했을 때, 이미지 분류 문제에서 최대 12% 예측 정확도를 향상했고, 객체 검출 문제에서 최대 3% 예측 정확도를 향상했으며, 객체 지역화 문제에서 최대 8% 예측 정확도를 향상했다.

제1 저자인 박동민 박사과정 학생은 "이번 기술은 훈련 데이터 부족 현상을 해결할 수 있는 새로운 방법ˮ 이라면서 "분류, 회귀 분석을 비롯한 다양한 기계 학습 문제에 폭넓게 적용될 수 있어, 심층 학습의 전반적인 성능 개선에 기여할 수 있다ˮ 고 밝혔다.

연구팀을 지도한 이재길 교수도 "이 기술이 텐서플로우(TensorFlow) 혹은 파이토치(PyTorch)와 같은 기존의 심층 학습 라이브러리에 추가되면 기계 학습 및 심층 학습 학계에 큰 파급효과를 낼 수 있을 것이다ˮ고 말했다.

한편, 이 기술은 과학기술정보통신부 재원으로 정보통신기획평가원의 지원을 받아 SW컴퓨팅산업원천기술개발사업 SW스타랩 과제로 개발한 연구성과 결과물(2020-0-00862, DB4DL: 딥러닝 지원 고사용성 및 고성능 분산 인메모리 DBMS 개발)이다. (끝).

2021.10.27 조회수 13274

소량의 데이터로 딥러닝 정확도 향상기술 발표

최근 다양한 분야에서 심층 학습(딥러닝) 기술을 활용한 서비스가 급속히 증가하고 있다. 서비스 구축을 위해서는 심층 학습 모델을 훈련해야 하며, 이를 위해서는 충분한 훈련 데이터를 준비해야 한다. 특히 훈련 데이터에 정답지를 만드는 레이블링(labeling) 과정이 필요한데 (예를 들어, 낙타 사진에 `낙타'라고 정답을 적어줌), 이 과정은 일반적으로 수작업으로 진행되므로 엄청난 노동력과 시간이 소요된다. 따라서 훈련 데이터가 충분하지 않은 상황을 효과적으로 타개하는 방법이 요구되고 있다.

우리 대학 전산학부 이재길 교수 연구팀이 적은 양의 훈련 데이터가 존재할 때도 높은 예측 정확도를 달성할 수 있는 새로운 모델 훈련 기술을 개발했다고 27일 밝혔다.

심층 학습 모델의 훈련은 주어진 훈련 데이터에서 레이블과 관련성이 높은 특성을 찾아내는 과정으로 볼 수 있다. 예를 들어, `낙타'의 주요 특성이 등에 있는 `혹'이라는 것을 알아내는 것이다. 그런데 훈련 데이터가 불충분할 경우 바람직하지 않은 특성까지도 같이 추출될 수 있는 문제가 발생한다. 예를 들어, 낙타 사진의 배경으로 종종 사막이 등장하기에 낙타에 대한 특성으로 `사막'이 추출되는 것도 가능하다. 사막은 낙타의 고유한 특성이 아닐뿐더러, 이러한 바람직하지 않은 특성으로 인해 사막이 아닌 곳(예: 동물원)에 있는 낙타는 인식하지 못할 수 있다.

이 교수팀이 개발한 기술은 심층 학습 모델의 훈련에서 바람직하지 않은 특성을 억제해 충분하지 않은 훈련 데이터를 가지고도 높은 예측 정확도를 달성할 수 있게 해준다.

우리 대학 지식서비스공학대학원에 재학 중인 박동민 박사과정 학생이 제1 저자, 송환준 박사, 김민석 박사과정 학생이 제2, 제3 저자로 각각 참여한 이번 연구는 최고권위 국제학술대회 `신경정보처리시스템학회(NeurIPS) 2021'에서 올 12월 발표될 예정이다. (논문명 : Task-Agnostic Undesirable Feature Deactivation Using Out-of-Distribution Data)

바람직하지 않은 특성을 억제하기 위해서 분포 外(out-of-distribution) 데이터를 활용한다. 예를 들어, 낙타와 호랑이 사진의 분류를 위한 훈련 데이터에 대해 여우 사진은 분포 외 데이터가 된다. 이때 이 교수팀이 착안한 점은 훈련 데이터에 존재하는 바람직하지 않은 특성은 분포 외 데이터에도 존재할 수 있다는 점이다.

즉, 위의 예에서 여우 사진의 배경으로도 사막이 나올 수 있다. 따라서 다량의 분포 외 데이터를 추가로 활용해 여기에서 추출된 특성은 영(0) 벡터가 되도록 심층 학습 모델의 훈련 과정을 규제해 바람직하지 않은 특성의 효과를 억제한다. 훈련 과정을 규제한다는 측면에서 정규화 방법론의 일종이라 볼 수 있다. 분포 외 데이터는 쓸모없는 것이라 여겨지고 있었으나, 이번 기술에 의해 훈련 데이터 부족을 해소할 수 있는 유용한 보완재로 탈바꿈될 수 있다.

연구팀은 이 정규화 방법론을 `비선호(比選好) 특성 억제'라고 이름 붙이고 이미지 데이터 분석의 세 가지 주요 문제에 적용했다. 그 결과, 기존 최신 방법론과 비교했을 때, 이미지 분류 문제에서 최대 12% 예측 정확도를 향상했고, 객체 검출 문제에서 최대 3% 예측 정확도를 향상했으며, 객체 지역화 문제에서 최대 8% 예측 정확도를 향상했다.

제1 저자인 박동민 박사과정 학생은 "이번 기술은 훈련 데이터 부족 현상을 해결할 수 있는 새로운 방법ˮ 이라면서 "분류, 회귀 분석을 비롯한 다양한 기계 학습 문제에 폭넓게 적용될 수 있어, 심층 학습의 전반적인 성능 개선에 기여할 수 있다ˮ 고 밝혔다.

연구팀을 지도한 이재길 교수도 "이 기술이 텐서플로우(TensorFlow) 혹은 파이토치(PyTorch)와 같은 기존의 심층 학습 라이브러리에 추가되면 기계 학습 및 심층 학습 학계에 큰 파급효과를 낼 수 있을 것이다ˮ고 말했다.

한편, 이 기술은 과학기술정보통신부 재원으로 정보통신기획평가원의 지원을 받아 SW컴퓨팅산업원천기술개발사업 SW스타랩 과제로 개발한 연구성과 결과물(2020-0-00862, DB4DL: 딥러닝 지원 고사용성 및 고성능 분산 인메모리 DBMS 개발)이다. (끝).

2021.10.27 조회수 13274 김수예, 우상현, 이해범 박사과정, '2021 구글 PhD 펠로우' 선정

우리 대학 전기및전자공학부 박사과정 김수예 학생(지도교수 김문철)과 우상현 학생(지도교수 권인소), 그리고, 김재철 AI대학원 박사과정 이해범 학생(지도교수 황성주)이 ‘2021 구글 PhD 펠로우’에 선정됐다.

구글 PhD 펠로우십은 컴퓨터과학과 관련된 유망 연구 분야에서 우수한 성과를 낸 대학원생을 지원하는 장학 프로그램으로 올해는 전 세계에서 75명이 선발됐다. 선정된 펠로우에게는 1만 달러의 장학금과 구글 각 분야 전문가 멘토와의 일대일 연구 토의, 피드백 등의 혜택이 주어진다.