-

이산화탄소만 잡아내는 유망 소재를 AI로 쉽게 찾는다

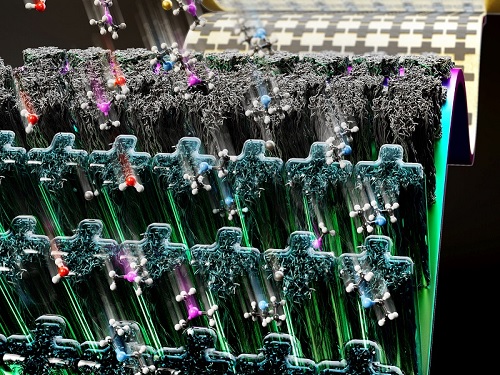

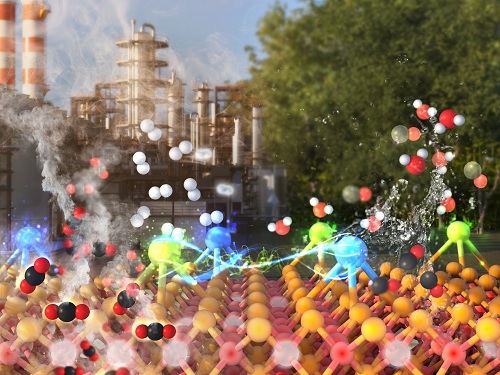

기후 위기를 막기 위해 이미 배출된 이산화탄소를 적극적으로 줄이는 것이 필수적이며, 이를 위해 공기 중 이산화탄소만 직접 포집하는 기술(Direct Air Capture, 이하 DAC)이 주목받고 있다. 하지만 공기 중에 존재하는 수증기(H₂O)로 인해 이산화탄소만 효과적으로 포집하는 것이 쉽지 않다. 이 기술의 핵심 소재로 연구되는 금속–유기 구조체(Metal-Organic Frameworks, 이하 MOF)를 활용해 우리 연구진이 AI 기반 기계학습 기술을 적용, MOF 중에서 가장 유망한 탄소 포집 후보 소재들을 찾아내는 데 성공했다.

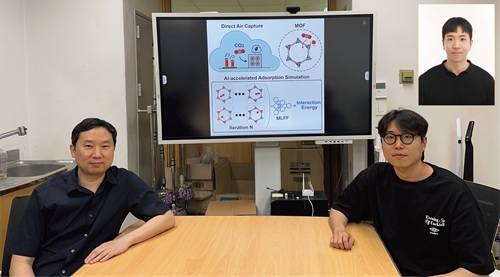

우리 대학 생명화학공학과 김지한 교수 연구팀이 임페리얼 칼리지 런던(Imperial College London) 연구팀과 공동 연구를 통해 대기 중 이산화탄소 포집에 적합한 MOF를 빠르고 정확하게 선별할 수 있는 기계학습 기반 시뮬레이션 기법을 개발했다고 29일 밝혔다.

복잡한 구조와 분자 간 상호작용의 예측 한계로 인해 고성능 소재를 찾는 데 큰 제약을 극복하기 위해, 연구팀은 MOF와 이산화탄소(CO2), 물(H2O) 사이의 상호작용을 정밀하게 예측할 수 있는 기계학습(머신러닝) 기반 역장(Machine Learning Force Field, MLFF)을 개발하고, 이를 통해 양자역학 수준의 예측 정확도를 유지하면서도 기존보다 월등히 빠른 속도로 MOF 소재들의 흡착 물성을 계산할 수 있도록 했다.

연구팀은 개발된 시스템을 활용해 8,000여 개의 실험적으로 합성된 MOF 구조를 대규모 스크리닝한 결과, 100개 이상의 유망한 탄소 포집 후보 소재를 발굴했다. 특히 기존의 고전 역장 기반 시뮬레이션으로는 확인되지 않았던 새로운 후보 소재들을 제시했으며, MOF의 화학 구조와 흡착 성능 간의 상관관계를 분석해 DAC용 소재 설계에 유용한 7가지 핵심 화학적 특징도 함께 제안했다.

이번 연구는 MOF–CO2 및 MOF-H2O 간 상호작용을 정밀하게 예측함으로써, DAC 분야의 소재 설계 및 시뮬레이션 기술을 크게 향상한 사례로 평가된다.

우리 대학 생명화학공학과 임윤성 박사과정과 박현수 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `매터 (Matter)'에 지난 6월 12일 게재됐다.

※논문명: Accelerating CO2 direct air capture screening for metal-organic frameworks with a transferable machine learning force field

※DOI: 10.1016/j.matt.2025.102203

한편, 이번 연구는 Saudi Aramco-KAIST CO2 Management Center와 과학기술정보통신부의 글로벌 C.L.E.A.N. 사업의 지원을 받아 수행됐다.

이산화탄소만 잡아내는 유망 소재를 AI로 쉽게 찾는다

기후 위기를 막기 위해 이미 배출된 이산화탄소를 적극적으로 줄이는 것이 필수적이며, 이를 위해 공기 중 이산화탄소만 직접 포집하는 기술(Direct Air Capture, 이하 DAC)이 주목받고 있다. 하지만 공기 중에 존재하는 수증기(H₂O)로 인해 이산화탄소만 효과적으로 포집하는 것이 쉽지 않다. 이 기술의 핵심 소재로 연구되는 금속–유기 구조체(Metal-Organic Frameworks, 이하 MOF)를 활용해 우리 연구진이 AI 기반 기계학습 기술을 적용, MOF 중에서 가장 유망한 탄소 포집 후보 소재들을 찾아내는 데 성공했다.

우리 대학 생명화학공학과 김지한 교수 연구팀이 임페리얼 칼리지 런던(Imperial College London) 연구팀과 공동 연구를 통해 대기 중 이산화탄소 포집에 적합한 MOF를 빠르고 정확하게 선별할 수 있는 기계학습 기반 시뮬레이션 기법을 개발했다고 29일 밝혔다.

복잡한 구조와 분자 간 상호작용의 예측 한계로 인해 고성능 소재를 찾는 데 큰 제약을 극복하기 위해, 연구팀은 MOF와 이산화탄소(CO2), 물(H2O) 사이의 상호작용을 정밀하게 예측할 수 있는 기계학습(머신러닝) 기반 역장(Machine Learning Force Field, MLFF)을 개발하고, 이를 통해 양자역학 수준의 예측 정확도를 유지하면서도 기존보다 월등히 빠른 속도로 MOF 소재들의 흡착 물성을 계산할 수 있도록 했다.

연구팀은 개발된 시스템을 활용해 8,000여 개의 실험적으로 합성된 MOF 구조를 대규모 스크리닝한 결과, 100개 이상의 유망한 탄소 포집 후보 소재를 발굴했다. 특히 기존의 고전 역장 기반 시뮬레이션으로는 확인되지 않았던 새로운 후보 소재들을 제시했으며, MOF의 화학 구조와 흡착 성능 간의 상관관계를 분석해 DAC용 소재 설계에 유용한 7가지 핵심 화학적 특징도 함께 제안했다.

이번 연구는 MOF–CO2 및 MOF-H2O 간 상호작용을 정밀하게 예측함으로써, DAC 분야의 소재 설계 및 시뮬레이션 기술을 크게 향상한 사례로 평가된다.

우리 대학 생명화학공학과 임윤성 박사과정과 박현수 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `매터 (Matter)'에 지난 6월 12일 게재됐다.

※논문명: Accelerating CO2 direct air capture screening for metal-organic frameworks with a transferable machine learning force field

※DOI: 10.1016/j.matt.2025.102203

한편, 이번 연구는 Saudi Aramco-KAIST CO2 Management Center와 과학기술정보통신부의 글로벌 C.L.E.A.N. 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.06.30

조회수 239

-

배터리 없이 이산화탄소 실시간 모니터링 성공

기후 변화와 지구온난화를 막기 위해서는 이산화탄소(CO2)가 ‘얼마나’ 배출되고 있는지를 정확히 파악하는 것이 핵심이다. 이를 가능하게 하는 것이 바로 이산화탄소 모니터링 기술이다. 최근 한국 연구진이 외부 전력 없이도 이산화탄소 농도를 실시간 측정하고 무선으로 전송할 수 있는 시스템을 개발해 환경 모니터링 기술의 새로운 가능성을 열었다.

우리 대학 전기및전자공학부 권경하 교수 연구팀이 중앙대학교 류한준 교수팀과 공동연구를 통해, 주변의 미세 진동 에너지를 수확해 이산화탄소 농도를 주기적으로 측정할 수 있는 자가발전형 무선 모니터링 시스템을 개발했다고 9일 밝혔다.

지구온난화의 주요 원인인 이산화탄소 배출은 산업계의 지속가능성 평가 지표로 자리 잡고 있으며, 유럽연합(EU)은 이미 공장 배출량 규제를 도입한 상태다. 이러한 규제 흐름에 따라, 효율적이고 지속 가능한 이산화탄소 모니터링 시스템은 환경 관리와 산업 공정 제어에 필수적인 요소로 주목받고 있다.

그러나 기존 이산화탄소 모니터링 시스템은 대부분 배터리나 유선 전원에 의존하기 때문에 설치와 유지보수에 제약이 따른다. 연구팀은 이 문제를 해결하기 위해, 외부 전력 없이 작동 가능한 자가발전 무선 이산화탄소 모니터링 시스템을 개발했다.

이번 시스템의 핵심은 산업 장비나 배관에서 발생하는 진동(20~4000㎛ 진폭, 0-300 Hz 주파수 범위)을 전기로 바꾸는 ‘관성 구동(Inertia-driven) 마찰전기 나노발전기(Triboelectric Nanogenerator, TENG)’이다. 이를 통해 배터리 없이도 이산화탄소 농도를 주기적으로 측정하고 무선으로 전송할 수 있다.

연구팀은 4단 적층 구조의 관성 구동 마찰전기 나노발전기(TENG)에 탄성 스프링을 결합해 미세 진동을 증폭시키고 공진 현상을 유도, 13Hz, 0.56g의 가속도 조건에서 0.5㎽의 전력을 안정적으로 생산하는 데 성공했다. 생산된 전력은 이산화탄소 센서와 저전력 블루투스 통신 시스템을 구동하는 데 사용됐다.

권경하 교수는 “효율적인 환경 모니터링을 위해서는 전원 제약 없이 지속적으로 작동 가능한 시스템이 필수”라며, “이번 연구에서는 관성 구동 마찰전기 나노발전기(TENG)로부터 생성된 에너지를 바탕으로 주기적으로 이산화탄소 농도를 측정하고 무선으로 전송할 수 있는 자가발전 시스템을 구현했다”고 설명했다.

이어 “이 기술은 향후 다양한 센서를 통합한 자가발전형 환경 모니터링 플랫폼의 기반 기술로 활용될 수 있을 것”이라고 덧붙였다.

이번 연구 결과는 우리 대학 석사과정 장규림 학생과 중앙대 석사과정 다니엘 마나예 티루네(Daniel Manaye Tiruneh) 학생이 공동 제 1저자로 국제 저명 학술지 `나노 에너지(Nano Energy) (IF 16.8)'에 6월 1일자로 게재됐다.

※논문명 : Highly compact inertia-driven triboelectric nanogenerator for self-powered wireless CO2 monitoring via fine-vibration harvesting,

※DOI: https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2025.110872

이번 연구는 사우디 아람코-KAIST CO2 관리 센터의 지원을 받아 수행됐다.

배터리 없이 이산화탄소 실시간 모니터링 성공

기후 변화와 지구온난화를 막기 위해서는 이산화탄소(CO2)가 ‘얼마나’ 배출되고 있는지를 정확히 파악하는 것이 핵심이다. 이를 가능하게 하는 것이 바로 이산화탄소 모니터링 기술이다. 최근 한국 연구진이 외부 전력 없이도 이산화탄소 농도를 실시간 측정하고 무선으로 전송할 수 있는 시스템을 개발해 환경 모니터링 기술의 새로운 가능성을 열었다.

우리 대학 전기및전자공학부 권경하 교수 연구팀이 중앙대학교 류한준 교수팀과 공동연구를 통해, 주변의 미세 진동 에너지를 수확해 이산화탄소 농도를 주기적으로 측정할 수 있는 자가발전형 무선 모니터링 시스템을 개발했다고 9일 밝혔다.

지구온난화의 주요 원인인 이산화탄소 배출은 산업계의 지속가능성 평가 지표로 자리 잡고 있으며, 유럽연합(EU)은 이미 공장 배출량 규제를 도입한 상태다. 이러한 규제 흐름에 따라, 효율적이고 지속 가능한 이산화탄소 모니터링 시스템은 환경 관리와 산업 공정 제어에 필수적인 요소로 주목받고 있다.

그러나 기존 이산화탄소 모니터링 시스템은 대부분 배터리나 유선 전원에 의존하기 때문에 설치와 유지보수에 제약이 따른다. 연구팀은 이 문제를 해결하기 위해, 외부 전력 없이 작동 가능한 자가발전 무선 이산화탄소 모니터링 시스템을 개발했다.

이번 시스템의 핵심은 산업 장비나 배관에서 발생하는 진동(20~4000㎛ 진폭, 0-300 Hz 주파수 범위)을 전기로 바꾸는 ‘관성 구동(Inertia-driven) 마찰전기 나노발전기(Triboelectric Nanogenerator, TENG)’이다. 이를 통해 배터리 없이도 이산화탄소 농도를 주기적으로 측정하고 무선으로 전송할 수 있다.

연구팀은 4단 적층 구조의 관성 구동 마찰전기 나노발전기(TENG)에 탄성 스프링을 결합해 미세 진동을 증폭시키고 공진 현상을 유도, 13Hz, 0.56g의 가속도 조건에서 0.5㎽의 전력을 안정적으로 생산하는 데 성공했다. 생산된 전력은 이산화탄소 센서와 저전력 블루투스 통신 시스템을 구동하는 데 사용됐다.

권경하 교수는 “효율적인 환경 모니터링을 위해서는 전원 제약 없이 지속적으로 작동 가능한 시스템이 필수”라며, “이번 연구에서는 관성 구동 마찰전기 나노발전기(TENG)로부터 생성된 에너지를 바탕으로 주기적으로 이산화탄소 농도를 측정하고 무선으로 전송할 수 있는 자가발전 시스템을 구현했다”고 설명했다.

이어 “이 기술은 향후 다양한 센서를 통합한 자가발전형 환경 모니터링 플랫폼의 기반 기술로 활용될 수 있을 것”이라고 덧붙였다.

이번 연구 결과는 우리 대학 석사과정 장규림 학생과 중앙대 석사과정 다니엘 마나예 티루네(Daniel Manaye Tiruneh) 학생이 공동 제 1저자로 국제 저명 학술지 `나노 에너지(Nano Energy) (IF 16.8)'에 6월 1일자로 게재됐다.

※논문명 : Highly compact inertia-driven triboelectric nanogenerator for self-powered wireless CO2 monitoring via fine-vibration harvesting,

※DOI: https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2025.110872

이번 연구는 사우디 아람코-KAIST CO2 관리 센터의 지원을 받아 수행됐다.

2025.06.09

조회수 1569

-

녹색성장지속가능대학원 ‘넷제로 인텔리전스 포럼’ 성료

우리 대학 녹색성장지속가능대학원은 23일 서울 종로에 위치한 BKL법무법인(유한)태평양에서 탄소중립 문제의 시급성과 복잡성에 대한 대응하기 위한 ‘넷제로 인텔리전스(Net-Zero Intelligence) 포럼’을 성공적으로 개최했다.

이번 포럼은 탄소중립이 단일 기술만으로 해결될 수 없다는 인식 아래, 과학기술뿐 아니라 정책, 통상, 녹색금융 등 다양한 영역의 유기적인 연계와 데이터 기반 인사이트의 중요성을 강조하기 위해 마련됐다. 행사 주최 측은 ‘넷제로 인텔리전스’를 데이터와 AI를 바탕으로 국가와 기업의 탄소중립 및 녹색성장 목표 달성을 지원하는 최적의 전략과 분석 기술체계로 정의하고, 이를 중심으로 다양한 논의가 이어졌다.

포럼은 김상협 글로벌녹색성장기구(GGGI) 사무총장의 축사를 시작으로, 조영준 대한상공회의소 지속가능경영원 원장의 환영사, 엄지용 녹색성장지속가능대학원 원장의 기조 발표가 이어졌다.

엄 원장은 "탄소중립과 녹색성장을 위한 넷제로 인텔리전스"를 주제로 “기후 위기의 심각성을 고려할 때, 데이터과 AI 기술로 기후 리스크에 대한 정량적 평가와 함께 넷제로를 촉진해야, 지속 가능한 투자와 의욕적인 정책 추진이 가능하다”며, “이를 선도할 융합형 인재 양성과 산학관 이해관계자들의 공감과 협력이 필수적”이라고 강조했다.

이어진 패널 토론은 KAIST 김지효 교수의 사회로 진행됐으며, ▲이효섭 박사(인코어드테크놀러지스), ▲이태의 선임연구위원(에너지경제연구원), ▲손정락 교수(KAIST), ▲이윤빈 박사 (중앙대학교)가 참여해, 넷제로 인텔리전스의 국내외 적용사례와 정책· 산업 현장에서의 실효적 활용 방안에 대해 열띤 논의를 펼쳤다.

이번 포럼은 지난해 9월 개최된 ‘국제기후·에너지 컨퍼런스’에서 KAIST와 국내 8개 탄소중립 관심 기업이 체결한 ‘넷제로 인텔리전스 파트너십(NZIP)’의 일환으로 기획되었으며, BKL 논의 성과를 공유하고, 이후 원격·대면 협의를 통해 도출된 주요 현안을 중심으로 구성됐다.

GGGI 김상협 사무총장은 이날, “전 세계가 고심하는 기후변화 대응 방안을 마련하기 위해 협력해 온 NZIP 회원사와 관계자들의 노고에 깊이 감사드린다.”며, “GGGI 또한 AI의 잠재력을 주목하며 AI기반 MRV(측정, 보고, 검증)시스템을 통해 탄소 배출량과 감축 성과를 투명하게 관리할 계획”이라고 밝혀 글로벌 협력의 중요성과 향후 공동 대응의 방향성을 제시했다.

녹색성장지속가능대학원은 이번 포럼을 시작으로, 탄소중립 사회 전환을 위한 데이터 기반 의사결정 체계 구축과 학계·산업계 간 협력의 구체화를 지속적으로 추진해 나갈 계획이다.

녹색성장지속가능대학원 ‘넷제로 인텔리전스 포럼’ 성료

우리 대학 녹색성장지속가능대학원은 23일 서울 종로에 위치한 BKL법무법인(유한)태평양에서 탄소중립 문제의 시급성과 복잡성에 대한 대응하기 위한 ‘넷제로 인텔리전스(Net-Zero Intelligence) 포럼’을 성공적으로 개최했다.

이번 포럼은 탄소중립이 단일 기술만으로 해결될 수 없다는 인식 아래, 과학기술뿐 아니라 정책, 통상, 녹색금융 등 다양한 영역의 유기적인 연계와 데이터 기반 인사이트의 중요성을 강조하기 위해 마련됐다. 행사 주최 측은 ‘넷제로 인텔리전스’를 데이터와 AI를 바탕으로 국가와 기업의 탄소중립 및 녹색성장 목표 달성을 지원하는 최적의 전략과 분석 기술체계로 정의하고, 이를 중심으로 다양한 논의가 이어졌다.

포럼은 김상협 글로벌녹색성장기구(GGGI) 사무총장의 축사를 시작으로, 조영준 대한상공회의소 지속가능경영원 원장의 환영사, 엄지용 녹색성장지속가능대학원 원장의 기조 발표가 이어졌다.

엄 원장은 "탄소중립과 녹색성장을 위한 넷제로 인텔리전스"를 주제로 “기후 위기의 심각성을 고려할 때, 데이터과 AI 기술로 기후 리스크에 대한 정량적 평가와 함께 넷제로를 촉진해야, 지속 가능한 투자와 의욕적인 정책 추진이 가능하다”며, “이를 선도할 융합형 인재 양성과 산학관 이해관계자들의 공감과 협력이 필수적”이라고 강조했다.

이어진 패널 토론은 KAIST 김지효 교수의 사회로 진행됐으며, ▲이효섭 박사(인코어드테크놀러지스), ▲이태의 선임연구위원(에너지경제연구원), ▲손정락 교수(KAIST), ▲이윤빈 박사 (중앙대학교)가 참여해, 넷제로 인텔리전스의 국내외 적용사례와 정책· 산업 현장에서의 실효적 활용 방안에 대해 열띤 논의를 펼쳤다.

이번 포럼은 지난해 9월 개최된 ‘국제기후·에너지 컨퍼런스’에서 KAIST와 국내 8개 탄소중립 관심 기업이 체결한 ‘넷제로 인텔리전스 파트너십(NZIP)’의 일환으로 기획되었으며, BKL 논의 성과를 공유하고, 이후 원격·대면 협의를 통해 도출된 주요 현안을 중심으로 구성됐다.

GGGI 김상협 사무총장은 이날, “전 세계가 고심하는 기후변화 대응 방안을 마련하기 위해 협력해 온 NZIP 회원사와 관계자들의 노고에 깊이 감사드린다.”며, “GGGI 또한 AI의 잠재력을 주목하며 AI기반 MRV(측정, 보고, 검증)시스템을 통해 탄소 배출량과 감축 성과를 투명하게 관리할 계획”이라고 밝혀 글로벌 협력의 중요성과 향후 공동 대응의 방향성을 제시했다.

녹색성장지속가능대학원은 이번 포럼을 시작으로, 탄소중립 사회 전환을 위한 데이터 기반 의사결정 체계 구축과 학계·산업계 간 협력의 구체화를 지속적으로 추진해 나갈 계획이다.

2025.05.26

조회수 762

-

기후정책의 숨겨진 위험 규명, 탄소 줄고 독성물질 40% 증가 밝혀

2013년부터 시행된 미국 내 최대 규모의 온실가스 감축 정책으로 캘리포니아주의 탄소배출권 거래제도*가 있다. KAIST와 국제공동연구진은 이 제도가 예상치 못한 환경부작용을 초래하며 기업들의 독성물질 배출을 최대 40% 증가시켰다는 점을 처음으로 밝혀냈다.

*탄소배출권 거래제도(Cap and Trade Program): 온실가스 배출 총량 상한(cap)을 설정하고 이를 기업들에게 자체 감축 노력을 통해 배출을 줄이거나 거래(trade)할 수 있는 제도임

우리 대학 기술경영학부 이나래 교수가 미네소타 주립대 아심 카울(Aseem Kaul) 교수와 공동연구를 통해서, 탄소배출권 거래제도가 온실가스 감축에는 기여했지만, 예상치 못한 또 다른 환경 문제를 유발할 수 있다는 점을 실증적으로 밝혔다.

탄소배출권 거래 제도는 시장 원리를 활용해 비용 효율적으로 온실가스를 줄이고, 동시에 경제적 유인을 제공함으로써 지속적인 환경 개선을 도모하는 것이 목적으로 만들어졌다.

연구팀은 2010년부터 2018년까지 대형 제조시설에서 발생한 온실가스 및 유해물질 배출량 데이터를 분석했다. 그 결과 탄소배출권 제도의 적용을 받은 시설들이 온실가스를 줄이기 위해 유해폐기물 처리 활동을 축소하면서, 기업에서는 오히려 환경이나 인체에 유해한 납, 다이옥신, 수은 등 독성물질 배출이 최대 40%까지 증가한 사실을 확인했다.

심층 분석을 통해, 이러한 부작용이 환경 감시가 활발한 지역이거나 공정 단계에서 근본적으로 독성 물질 생성을 줄이는 환경 기술을 도입한 기업에서는 상대적으로 덜 나타났다는 사실도 밝혀냈다. 이는 기업들이 규제 비용과 외부 감시의 정도에 따라 환경 대응 전략을 선택적으로 조정하고 있음을 시사한다.

이나래 교수는 “탄소 감축 제도는 탄소의 발생량 자체를 규제하는 정책이기 때문에, 기업들이 탄소를 줄이는 데 집중하면서 상대적으로 다른 환경 부문을 희생하는 현상이 나타났다. 하지만 보다 근본적인 환경 기술을 이전에 도입한 기업들은 이러한 부작용이 덜했다”고 설명했다.

이어 “이번 연구는 기후변화 대응을 위한 정책이 또 다른 환경 문제를 초래할 수 있다는 점을 보여주며 사회적 목표 간의 상충(trade-off)을 정교하게 고려한 정책 설계가 필요하다”고 강조했다.

이번 연구는 기술경영학부 이나래 교수가 제1 저자로 참여하였고, 경영학 분야 최고 권위 학술지인 매니지먼트 사이언스(Management Science)에 4월 22일 자로 게재되었다.

※ 논문명 : Robbing Peter to Pay Paul: The Impact of California’s Cap-and-Trade Program on Toxic Emissions https://doi.org/10.1287/mnsc.2023.03560

한편, 이번 연구는 KAIST의 오픈 액세스(Open Access) 출판 지원을 통해 논문 전체를 누구나 무료로 열람할 수 있도록 하였으며, 이에 따라 연구 결과가 학계와 정책 현장에서 더욱 폭넓게 활용될 것으로 기대된다.

기후정책의 숨겨진 위험 규명, 탄소 줄고 독성물질 40% 증가 밝혀

2013년부터 시행된 미국 내 최대 규모의 온실가스 감축 정책으로 캘리포니아주의 탄소배출권 거래제도*가 있다. KAIST와 국제공동연구진은 이 제도가 예상치 못한 환경부작용을 초래하며 기업들의 독성물질 배출을 최대 40% 증가시켰다는 점을 처음으로 밝혀냈다.

*탄소배출권 거래제도(Cap and Trade Program): 온실가스 배출 총량 상한(cap)을 설정하고 이를 기업들에게 자체 감축 노력을 통해 배출을 줄이거나 거래(trade)할 수 있는 제도임

우리 대학 기술경영학부 이나래 교수가 미네소타 주립대 아심 카울(Aseem Kaul) 교수와 공동연구를 통해서, 탄소배출권 거래제도가 온실가스 감축에는 기여했지만, 예상치 못한 또 다른 환경 문제를 유발할 수 있다는 점을 실증적으로 밝혔다.

탄소배출권 거래 제도는 시장 원리를 활용해 비용 효율적으로 온실가스를 줄이고, 동시에 경제적 유인을 제공함으로써 지속적인 환경 개선을 도모하는 것이 목적으로 만들어졌다.

연구팀은 2010년부터 2018년까지 대형 제조시설에서 발생한 온실가스 및 유해물질 배출량 데이터를 분석했다. 그 결과 탄소배출권 제도의 적용을 받은 시설들이 온실가스를 줄이기 위해 유해폐기물 처리 활동을 축소하면서, 기업에서는 오히려 환경이나 인체에 유해한 납, 다이옥신, 수은 등 독성물질 배출이 최대 40%까지 증가한 사실을 확인했다.

심층 분석을 통해, 이러한 부작용이 환경 감시가 활발한 지역이거나 공정 단계에서 근본적으로 독성 물질 생성을 줄이는 환경 기술을 도입한 기업에서는 상대적으로 덜 나타났다는 사실도 밝혀냈다. 이는 기업들이 규제 비용과 외부 감시의 정도에 따라 환경 대응 전략을 선택적으로 조정하고 있음을 시사한다.

이나래 교수는 “탄소 감축 제도는 탄소의 발생량 자체를 규제하는 정책이기 때문에, 기업들이 탄소를 줄이는 데 집중하면서 상대적으로 다른 환경 부문을 희생하는 현상이 나타났다. 하지만 보다 근본적인 환경 기술을 이전에 도입한 기업들은 이러한 부작용이 덜했다”고 설명했다.

이어 “이번 연구는 기후변화 대응을 위한 정책이 또 다른 환경 문제를 초래할 수 있다는 점을 보여주며 사회적 목표 간의 상충(trade-off)을 정교하게 고려한 정책 설계가 필요하다”고 강조했다.

이번 연구는 기술경영학부 이나래 교수가 제1 저자로 참여하였고, 경영학 분야 최고 권위 학술지인 매니지먼트 사이언스(Management Science)에 4월 22일 자로 게재되었다.

※ 논문명 : Robbing Peter to Pay Paul: The Impact of California’s Cap-and-Trade Program on Toxic Emissions https://doi.org/10.1287/mnsc.2023.03560

한편, 이번 연구는 KAIST의 오픈 액세스(Open Access) 출판 지원을 통해 논문 전체를 누구나 무료로 열람할 수 있도록 하였으며, 이에 따라 연구 결과가 학계와 정책 현장에서 더욱 폭넓게 활용될 것으로 기대된다.

2025.05.09

조회수 2012

-

머리카락 1,000분의 1 나노섬유 혁신, 세계 최고 CO₂ 전해전지 개발

지구 온난화의 주범인 이산화탄소를 시장 가치가 높은 화학물질로 전환할 수만 있다면, 환경 문제를 해결함과 동시에 높은 경제적 가치를 창출할 수 있다. 국내 연구진이 이산화탄소(CO2)를 일산화탄소(CO)로 전환하는 고성능 ‘세라믹 전해전지’를 개발하여 탄소중립 실현을 위한 핵심 기술로 주목받고 있다.

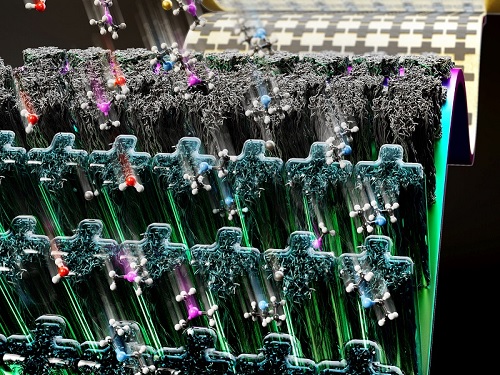

우리 대학 기계공학과 이강택 교수 연구팀이 신소재 세라믹 나노 복합섬유를 개발해 현존 최고 성능의 이산화탄소 분해 성능을 갖는 세라믹 전해전지를 개발하는 데 성공했다고 1일 밝혔다.

세라믹 전해전지(SOEC)는 이산화탄소를 가치 있는 화학물질로 전환할 수 있는 유망한 에너지 변환 기술로 낮은 배출량과 높은 효율성이라는 추가적인 이점이 있다. 하지만 기존 세라믹 전해전지는 작동 온도가 800℃ 이상으로, 유지 비용이 크고 안정성이 낮아 상용화에 한계가 있었다.

이에 연구팀은 전기가 잘 통하는 ‘초이온전도체’ 소재를 기존 전극에 함께 섞어 만든 ‘복합 나노섬유 전극’을 개발해 전기화학 반응이 더 활발하게 일어나도록 설계하고, 이를 통해 세라믹 전해전지가 더 낮은 온도에서도 효율적으로 작동할 수 있는 기반을 마련했다.

나아가, 이러한 소재 복합을 통해 나노섬유의 두께를 약 45% 감소시키고, 전극을 머리카락보다 1,000배 가는 두께(100나노미터)로 제작하여 전기분해 반응이 일어나는 면적을 극대화하여, 세라믹 전해전지의 작동 온도를 낮추는 동시에 이산화탄소 분해 성능을 약 50% 향상시키는데 성공했다.

복합 나노섬유가 적용된 세라믹 전해전지는 기존에 보고된 소자 중 가장 높은 세계 최고 수준의 이산화탄소 분해 성능(700℃에서 1.25 A/cm2)을 기록했으며, 300시간의 장기 구동에도 안정적인 전압을 유지해 소재의 탁월함을 입증했다.

이강택 교수는 “이번 연구에서 제안된 나노섬유 전극의 제작 및 설계 기법은 이산화탄소 저감뿐만 아니라 그린수소 및 친환경 전력 생산과 같은 다양한 차세대 에너지 변환 소자의 개발에 있어 선도적인 기술이 될 것”이라고 말했다.

우리 대학 기계공학과 김민정 석사, 김형근 박사과정, 아크롬존 석사가 공동 제 1 저자로 참여하고, 한국지질지원연구원 정인철 박사, 기계공학과 오세은 박사과정, 윤가영 석사과정이 공동저자로 참여한 이번 연구는 촉매·재료 분야의 세계적 권위지인 ‘어플라이드 카탈리시스 B: 환경과 에너지, Applied Catalysis B: Environment and Energy (IF:20.3)’에 3월 3일 온라인 게재됐다. (논문명: Exceptional CO2 Reduction Performance in Symmetric Solid Oxide Electrolysis Cells Enabled via Nanofiber Heterointerface Engineering, https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2025.125222)

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부 나노 및 소재 기술개발사업, 개인기초연구사업 지원으로 수행됐다.

머리카락 1,000분의 1 나노섬유 혁신, 세계 최고 CO₂ 전해전지 개발

지구 온난화의 주범인 이산화탄소를 시장 가치가 높은 화학물질로 전환할 수만 있다면, 환경 문제를 해결함과 동시에 높은 경제적 가치를 창출할 수 있다. 국내 연구진이 이산화탄소(CO2)를 일산화탄소(CO)로 전환하는 고성능 ‘세라믹 전해전지’를 개발하여 탄소중립 실현을 위한 핵심 기술로 주목받고 있다.

우리 대학 기계공학과 이강택 교수 연구팀이 신소재 세라믹 나노 복합섬유를 개발해 현존 최고 성능의 이산화탄소 분해 성능을 갖는 세라믹 전해전지를 개발하는 데 성공했다고 1일 밝혔다.

세라믹 전해전지(SOEC)는 이산화탄소를 가치 있는 화학물질로 전환할 수 있는 유망한 에너지 변환 기술로 낮은 배출량과 높은 효율성이라는 추가적인 이점이 있다. 하지만 기존 세라믹 전해전지는 작동 온도가 800℃ 이상으로, 유지 비용이 크고 안정성이 낮아 상용화에 한계가 있었다.

이에 연구팀은 전기가 잘 통하는 ‘초이온전도체’ 소재를 기존 전극에 함께 섞어 만든 ‘복합 나노섬유 전극’을 개발해 전기화학 반응이 더 활발하게 일어나도록 설계하고, 이를 통해 세라믹 전해전지가 더 낮은 온도에서도 효율적으로 작동할 수 있는 기반을 마련했다.

나아가, 이러한 소재 복합을 통해 나노섬유의 두께를 약 45% 감소시키고, 전극을 머리카락보다 1,000배 가는 두께(100나노미터)로 제작하여 전기분해 반응이 일어나는 면적을 극대화하여, 세라믹 전해전지의 작동 온도를 낮추는 동시에 이산화탄소 분해 성능을 약 50% 향상시키는데 성공했다.

복합 나노섬유가 적용된 세라믹 전해전지는 기존에 보고된 소자 중 가장 높은 세계 최고 수준의 이산화탄소 분해 성능(700℃에서 1.25 A/cm2)을 기록했으며, 300시간의 장기 구동에도 안정적인 전압을 유지해 소재의 탁월함을 입증했다.

이강택 교수는 “이번 연구에서 제안된 나노섬유 전극의 제작 및 설계 기법은 이산화탄소 저감뿐만 아니라 그린수소 및 친환경 전력 생산과 같은 다양한 차세대 에너지 변환 소자의 개발에 있어 선도적인 기술이 될 것”이라고 말했다.

우리 대학 기계공학과 김민정 석사, 김형근 박사과정, 아크롬존 석사가 공동 제 1 저자로 참여하고, 한국지질지원연구원 정인철 박사, 기계공학과 오세은 박사과정, 윤가영 석사과정이 공동저자로 참여한 이번 연구는 촉매·재료 분야의 세계적 권위지인 ‘어플라이드 카탈리시스 B: 환경과 에너지, Applied Catalysis B: Environment and Energy (IF:20.3)’에 3월 3일 온라인 게재됐다. (논문명: Exceptional CO2 Reduction Performance in Symmetric Solid Oxide Electrolysis Cells Enabled via Nanofiber Heterointerface Engineering, https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2025.125222)

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부 나노 및 소재 기술개발사업, 개인기초연구사업 지원으로 수행됐다.

2025.04.01

조회수 3662

-

‘기능성 탄소 보호층’을 통한 차세대 고성능 리튬-황 전지 개발

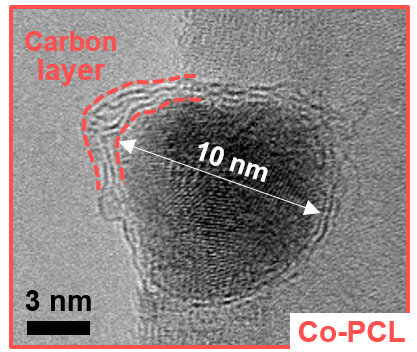

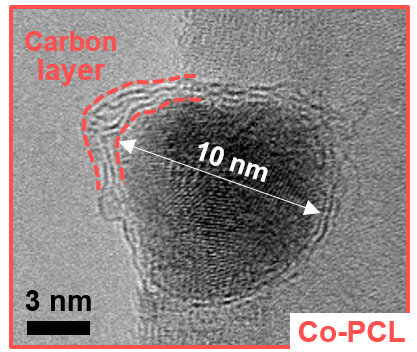

우리 대학 생명화학공학과 이진우 교수 연구팀이 서울대학교 한정우 교수 연구팀, LG 에너지솔루션 미래기술연구센터와 공동연구를 통해 차세대 고성능 리튬-황 전지를 개발하는데 성공했다.

리튬-황 전지는 차세대 이차전지 후보군 중 하나로, 상용 리튬이온전지에 사용되고 있는 양극 소재에 비해 황이 가볍고 가격이 저렴하면서도 많은 양의 에너지를 한 번에 저장할 수 있어, 무인기 및 드론과 같이 가볍고 오래 작동될 수 있는 응용분야에 필요한 핵심 기술로 손꼽히고 있다.

하지만, 실질적으로 높은 수준의 에너지 밀도를 지닌 리튬-황 전지를 개발하기 위해서는 전지 내부에 들어가는 무거운 전해액의 사용량을 줄여야 하는데, 전해액 양이 줄어들면 양극에서 발생하는 황의 전기화학적 반응성이 대폭 줄어들어 높은 에너지를 지닌 리튬-황 파우치셀을 구현하는데 어려움이 있다.

이진우 교수 연구팀은 이번 연구를 통해 리튬황전지 양극에 추가되어 황의 전기화학적 반응성을 개선해줄 수 있는 금속 나노입자의 표면에 얇은 기능성 탄소 보호층을 도입함으로써, 양극에서 발생하는 황의 전기화학 전환 반응의 반응성과 수명 안정성을 대폭 향상시키는데 성공하였다. 이 탄소 보호층은 반응 생성물인 리튬 폴리설파이드와 금속 나노입자 간의 직접적인 접촉을 차단해 기존에 발생했던 부반응 및 상변화를 예방하여 수명을 크게 향상시킬 수 있다. 또한, 해당 탄소 보호층은 전자 전달에 도움이 되는 질소 원자가 첨가되어 있어, 금속 나노입자와의 전자교환이 원활히 이루어진다. 금속 입자의 종류를 제어함으로써, 탄소 보호층 내의 질소 원자의 최적화된 전자구조를 유도함으로써, 양극 반응성 또한 크게 향상시킬 수 있다.

이번 연구에서 개발된 기능성 탄소 보호층을 양극 첨가제에 활용함으로써, A h 수준의 리튬-황 파우치셀에서 400 W h kg-1 수준의 에너지 밀도 (전지의 단위 무게 당 저장할 수 있는 총 에너지 양) 를 확보하는 성과를 거뒀다. 더욱이, 기능성 탄소 보호층 합성법이 간단하면서도 대량화에 적합해, 향후 적절한 후속 연구를 통해 리튬-황 전지 산업 분야에서 활용될 가능성도 열려있다.

생명화학공학과 이진우 교수는 “차세대 고성능 리튬-황 전지 개발을 위해서는 전지 내부에 제한된 전해액 사용량에도 황 전환 반응의 속도와 수명 안정성을 모두 높은 수준으로 확보하는게 핵심이다”고 설명하면서, “양극 기능성 소재의 전자구조 최적화 및 표면 안정성을 제어할 수 있는 기술을 개발하려는 노력이 지속되어야 한다”고 설명하였다.

이번 연구결과는 이진우 교수 연구실의 김서아 박사, 임원광 박사, 그리고 한정우 교수 연구실의 정현정 박사가 공동 제 1저자로 참여하였으며, 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications)’에 2025년 2월 14일 字 온라인판에 게재됐다 (논문명: Protective catalytic layer powering activity and stability of electrocatalyst for high-energy lithium-sulfur pouch cell)

‘기능성 탄소 보호층’을 통한 차세대 고성능 리튬-황 전지 개발

우리 대학 생명화학공학과 이진우 교수 연구팀이 서울대학교 한정우 교수 연구팀, LG 에너지솔루션 미래기술연구센터와 공동연구를 통해 차세대 고성능 리튬-황 전지를 개발하는데 성공했다.

리튬-황 전지는 차세대 이차전지 후보군 중 하나로, 상용 리튬이온전지에 사용되고 있는 양극 소재에 비해 황이 가볍고 가격이 저렴하면서도 많은 양의 에너지를 한 번에 저장할 수 있어, 무인기 및 드론과 같이 가볍고 오래 작동될 수 있는 응용분야에 필요한 핵심 기술로 손꼽히고 있다.

하지만, 실질적으로 높은 수준의 에너지 밀도를 지닌 리튬-황 전지를 개발하기 위해서는 전지 내부에 들어가는 무거운 전해액의 사용량을 줄여야 하는데, 전해액 양이 줄어들면 양극에서 발생하는 황의 전기화학적 반응성이 대폭 줄어들어 높은 에너지를 지닌 리튬-황 파우치셀을 구현하는데 어려움이 있다.

이진우 교수 연구팀은 이번 연구를 통해 리튬황전지 양극에 추가되어 황의 전기화학적 반응성을 개선해줄 수 있는 금속 나노입자의 표면에 얇은 기능성 탄소 보호층을 도입함으로써, 양극에서 발생하는 황의 전기화학 전환 반응의 반응성과 수명 안정성을 대폭 향상시키는데 성공하였다. 이 탄소 보호층은 반응 생성물인 리튬 폴리설파이드와 금속 나노입자 간의 직접적인 접촉을 차단해 기존에 발생했던 부반응 및 상변화를 예방하여 수명을 크게 향상시킬 수 있다. 또한, 해당 탄소 보호층은 전자 전달에 도움이 되는 질소 원자가 첨가되어 있어, 금속 나노입자와의 전자교환이 원활히 이루어진다. 금속 입자의 종류를 제어함으로써, 탄소 보호층 내의 질소 원자의 최적화된 전자구조를 유도함으로써, 양극 반응성 또한 크게 향상시킬 수 있다.

이번 연구에서 개발된 기능성 탄소 보호층을 양극 첨가제에 활용함으로써, A h 수준의 리튬-황 파우치셀에서 400 W h kg-1 수준의 에너지 밀도 (전지의 단위 무게 당 저장할 수 있는 총 에너지 양) 를 확보하는 성과를 거뒀다. 더욱이, 기능성 탄소 보호층 합성법이 간단하면서도 대량화에 적합해, 향후 적절한 후속 연구를 통해 리튬-황 전지 산업 분야에서 활용될 가능성도 열려있다.

생명화학공학과 이진우 교수는 “차세대 고성능 리튬-황 전지 개발을 위해서는 전지 내부에 제한된 전해액 사용량에도 황 전환 반응의 속도와 수명 안정성을 모두 높은 수준으로 확보하는게 핵심이다”고 설명하면서, “양극 기능성 소재의 전자구조 최적화 및 표면 안정성을 제어할 수 있는 기술을 개발하려는 노력이 지속되어야 한다”고 설명하였다.

이번 연구결과는 이진우 교수 연구실의 김서아 박사, 임원광 박사, 그리고 한정우 교수 연구실의 정현정 박사가 공동 제 1저자로 참여하였으며, 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications)’에 2025년 2월 14일 字 온라인판에 게재됐다 (논문명: Protective catalytic layer powering activity and stability of electrocatalyst for high-energy lithium-sulfur pouch cell)

2025.03.11

조회수 2984

-

수면 무호흡증 실시간 진단 센서 개발

이산화탄소는 주요 호흡 대사 산물로서, 날숨 내 이산화탄소 농도의 지속적인 모니터링은 호흡·순환기계 질병을 조기 발견 및 진단하는 데 중요한 지표가 될 뿐만 아니라, 개인 운동 상태 모니터링 등에 폭넓게 사용될 수 있다. 우리 연구진이 마스크 내부에 부착하여 이산화탄소 농도를 정확히 측정하는데 성공했다.

우리 대학 전기및전자공학부 유승협 교수 연구팀이 실시간으로 안정적인 호흡 모니터링이 가능한 저전력 고속 웨어러블 이산화탄소 센서를 개발했다고 10일 밝혔다.

기존 비침습적 이산화탄소 센서는 부피가 크고 소비전력이 높다는 한계가 있었다. 특히 형광 분자를 이용한 광화학적 이산화탄소 센서는 소형화 및 경량화가 가능하다는 장점에도 불구하고, 염료 분자의 광 열화 현상으로 인해 장시간 안정적 사용이 어려워 웨어러블 헬스케어 센서로 사용되는 데 제약이 있었다.

광화학적 이산화탄소 센서는 형광 분자에서 방출되는 형광의 세기가 이산화탄소 농도에 따라 감소하는 점을 이용하며, 형광 빛의 변화를 효과적으로 검출하는 것이 중요하다.

이를 위해 연구팀은 LED와 이를 감싸는 유기 포토다이오드로 이루어진 저전력 이산화탄소 센서를 개발했다. 높은 수광 효율을 바탕으로 형광 분자에 조사되는 여기 광량이 최소화된 센서는 수 mW 수준을 소비하는 기존 센서에 비해 수십 배 낮은 171μW의 소자 소비전력을 달성했다.

연구팀은 또한 이산화탄소 센서에 사용되는 형광 분자의 광 열화 경로를 규명해 광화학적 센서에서 사용 시간에 따라 오차가 증가하는 원인을 밝히고, 오차 발생을 억제하기 위한 광학적 설계 방법을 제시했다.

이를 기반으로, 연구팀은 기존 광화학적 센서의 고질적 문제였던 광 열화 현상에 따른 오차 발생을 효율적으로 감소시키고 동일 재료에 기반한 기존 기술은 20분 이내인데 반해 최대 9시간까지 안정적으로 연속 사용이 가능하며, 이산화탄소 감지 형광 필름 교체시 다회 활용도 가능한 센서를 개발했다.

개발된 센서는 가볍고(0.12 g), 얇으며(0.7 mm), 유연하다는 장점을 기반으로 마스크 내부에 부착되어 이산화탄소 농도를 정확히 측정했다. 또한, 실시간으로 들숨과 날숨을 구별해 호흡수까지 모니터링 가능한 빠른 속도와 높은 해상도를 보였다.

유승협 교수는 "개발한 센서는 저전력, 고안정성, 유연성 등 우수한 특성을 가져 웨어러블 디바이스에 폭넓게 적용될 수 있어 과탄산증, 만성 폐쇄성 폐질환, 수면 무호흡 등 다양한 질병의 조기 진단에 사용될 수 있다”면서 “특히, 분진 발생 현장이나 환절기 등 장시간 마스크 착용 환경에서의 재호흡에 따른 부작용 개선에도 사용될 것으로 기대된다ˮ 라고 밝혔다.

신소재공학과 김민재 학사과정과 전기및전자공학부 최동호 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 Cell 자매지인 `디바이스(Device)' 온라인판에 지난달 22일 공개됐다. (논문명: Ultralow-power carbon dioxide sensor for real-time breath monitoring) DOI: https://doi.org/10.1016/j.device.2024.100681

한편 이번 연구는 산업통상자원부 소재부품기술개발사업, 한국연구재단 원천기술개발사업, KAIST 학부생 연구참여 프로젝트 (URP) 프로그램의 지원을 받아 수행됐다.

수면 무호흡증 실시간 진단 센서 개발

이산화탄소는 주요 호흡 대사 산물로서, 날숨 내 이산화탄소 농도의 지속적인 모니터링은 호흡·순환기계 질병을 조기 발견 및 진단하는 데 중요한 지표가 될 뿐만 아니라, 개인 운동 상태 모니터링 등에 폭넓게 사용될 수 있다. 우리 연구진이 마스크 내부에 부착하여 이산화탄소 농도를 정확히 측정하는데 성공했다.

우리 대학 전기및전자공학부 유승협 교수 연구팀이 실시간으로 안정적인 호흡 모니터링이 가능한 저전력 고속 웨어러블 이산화탄소 센서를 개발했다고 10일 밝혔다.

기존 비침습적 이산화탄소 센서는 부피가 크고 소비전력이 높다는 한계가 있었다. 특히 형광 분자를 이용한 광화학적 이산화탄소 센서는 소형화 및 경량화가 가능하다는 장점에도 불구하고, 염료 분자의 광 열화 현상으로 인해 장시간 안정적 사용이 어려워 웨어러블 헬스케어 센서로 사용되는 데 제약이 있었다.

광화학적 이산화탄소 센서는 형광 분자에서 방출되는 형광의 세기가 이산화탄소 농도에 따라 감소하는 점을 이용하며, 형광 빛의 변화를 효과적으로 검출하는 것이 중요하다.

이를 위해 연구팀은 LED와 이를 감싸는 유기 포토다이오드로 이루어진 저전력 이산화탄소 센서를 개발했다. 높은 수광 효율을 바탕으로 형광 분자에 조사되는 여기 광량이 최소화된 센서는 수 mW 수준을 소비하는 기존 센서에 비해 수십 배 낮은 171μW의 소자 소비전력을 달성했다.

연구팀은 또한 이산화탄소 센서에 사용되는 형광 분자의 광 열화 경로를 규명해 광화학적 센서에서 사용 시간에 따라 오차가 증가하는 원인을 밝히고, 오차 발생을 억제하기 위한 광학적 설계 방법을 제시했다.

이를 기반으로, 연구팀은 기존 광화학적 센서의 고질적 문제였던 광 열화 현상에 따른 오차 발생을 효율적으로 감소시키고 동일 재료에 기반한 기존 기술은 20분 이내인데 반해 최대 9시간까지 안정적으로 연속 사용이 가능하며, 이산화탄소 감지 형광 필름 교체시 다회 활용도 가능한 센서를 개발했다.

개발된 센서는 가볍고(0.12 g), 얇으며(0.7 mm), 유연하다는 장점을 기반으로 마스크 내부에 부착되어 이산화탄소 농도를 정확히 측정했다. 또한, 실시간으로 들숨과 날숨을 구별해 호흡수까지 모니터링 가능한 빠른 속도와 높은 해상도를 보였다.

유승협 교수는 "개발한 센서는 저전력, 고안정성, 유연성 등 우수한 특성을 가져 웨어러블 디바이스에 폭넓게 적용될 수 있어 과탄산증, 만성 폐쇄성 폐질환, 수면 무호흡 등 다양한 질병의 조기 진단에 사용될 수 있다”면서 “특히, 분진 발생 현장이나 환절기 등 장시간 마스크 착용 환경에서의 재호흡에 따른 부작용 개선에도 사용될 것으로 기대된다ˮ 라고 밝혔다.

신소재공학과 김민재 학사과정과 전기및전자공학부 최동호 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 Cell 자매지인 `디바이스(Device)' 온라인판에 지난달 22일 공개됐다. (논문명: Ultralow-power carbon dioxide sensor for real-time breath monitoring) DOI: https://doi.org/10.1016/j.device.2024.100681

한편 이번 연구는 산업통상자원부 소재부품기술개발사업, 한국연구재단 원천기술개발사업, KAIST 학부생 연구참여 프로젝트 (URP) 프로그램의 지원을 받아 수행됐다.

2025.02.10

조회수 3395

-

백금 1/10 줄인 촉매로 수전해 셀 생산 성공

수전해 셀은 물을 전기화학적으로 분해해 수소를 생산하는 기술로, 탄소 중립 시대를 위한 필수적인 에너지 변환 기술이지만 산업적 활용을 위해서는 고가의 백금 사용량이 크게 요구되는 한계가 있었다. 한국 연구진이 백금 사용량을 1/10로 줄여 수전해 셀의 경제성을 높이는데 성공했다. 이번 연구에서 측정한 수전해 셀 성능은 미국 에너지부(Department of Energy, DOE)가 제시한 수전해 셀 성능 및 귀금속 사용량의 2026년 목표치를 유일하게 충족시켰다고 평가받았다.

우리 대학 생명화학공학과 이진우 교수 연구팀이 화학과 김형준 교수 연구팀과 공동연구를 통해 음이온 교환막 기반 수전해 셀의 성능과 안정성을 획기적으로 높이는 고성능 고안정성 귀금속 단일 원자 촉매를 개발했다고 31일 밝혔다.

연구팀은 귀금속 촉매의 열화 메커니즘을 역이용하는 ‘자가조립원조 귀금속 동적배치’전략을 개발했다. 이 방법은 1,000℃ 이상의 고온에서 귀금속이 자발적이고 선택적으로 탄화물 지지체에 단일원자로 분해돼 안정적으로 담지되는 합성 기술이다. 이를 통해, 상용 백금 촉매 대비 1/10 수준의 백금 사용량으로도 더 높은 성능과 안정성을 구현했다.

단일 원자 촉매는 금속 원자가 지지체 표면에 고립된 형태로 담지돼 높은 귀금속당 촉매 효율을 나타내지만, 기존 저온 환원법에서는 촉매 성능 및 안정성 확보에 한계가 있었다.

연구팀은 귀금속 전구체와 고분자 사이의 분자적 상호작용 및 귀금속-지지체 사이의 상호작용을 응용해 자가조립원조 귀금속 동적배치라는 새로운 단일 원자 촉매합성 메커니즘을 제시했다. 또한, 연구팀은 이 합성 기술을 통해 백금뿐만 아니라 이리듐, 팔라듐, 로듐 등 다양한 귀금속 단일 원자 촉매에도 적용 가능성을 입증했다.

개발된 백금 단일 원자 촉매의 경우, 염기 조건 수소 생성반응에서 높은 안정성을 가지며 높은 밀도의 귀금속 활성점을 통해 우수한 수소 생산 성능을 보였다. 이 결과 상용 백금 촉매 대비 5배 높은 귀금속당 수소 생산 성능을 구현할 수 있었다.

연구팀은 개발 촉매의 상용성 평가를 위해 음이온 교환막 기반 수전해 셀에 적용했다. 개발된 백금 단일 원자 촉매는 상용 백금 촉매 대비 1/10 백금 사용량에도 불구하고 그를 능가하는 3.38A/cm2 (@ 1.8 V)의 높은 성능을 기록했으며, 1A/cm2의 산업용 전류밀도에서도 우수한 안정성을 나타냈다. 특히 이 성능은 미국 에너지부(Department of Energy, DOE)가 제시한 수전해 셀 성능 및 귀금속 사용량의 2026년 목표치를 충족시키는 유일한 음이온 교환막 기반 수전해 셀 성능으로 평가받는다.

제1 저자인 김성빈 연구교수는 "이번 기술은 수전해 셀의 원가를 크게 절감시키며 이번 연구에서 제시된 자가조립원조 귀금속 동적배치 전략은 수전해 셀뿐만 아니라 다양한 귀금속 기반 촉매 공정에도 응용할 수 있어 산업적 파급력이 클 것으로 보인다“고 말했다.

생명화학공학과 김성빈 연구교수가 주도하고, UNIST 에너지화학공학과 신승재 교수, KIST 수소연료전지센터 김호영 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `에너지 인바이론멘탈 사이언스 (Energy & Environmental Science)' 1월 18권에 출판됐으며, 후면 표지논문(inside back cover)으로 선정됐다.

(논문명 : Self-assembly-assisted dynamic placement of noble metals selectively on multifunctional carbide supports for alkaline hydrogen electrocatalysis) DOI: 10.1039/D4EE04660A

한편 이번 연구는 한국연구재단의 나노미래소재원천기술개발사업, 중견연구자지원사업, 미래소재디스커버리사업 및 한국슈퍼컴퓨팅센터의 지원을 받아 수행됐다.

백금 1/10 줄인 촉매로 수전해 셀 생산 성공

수전해 셀은 물을 전기화학적으로 분해해 수소를 생산하는 기술로, 탄소 중립 시대를 위한 필수적인 에너지 변환 기술이지만 산업적 활용을 위해서는 고가의 백금 사용량이 크게 요구되는 한계가 있었다. 한국 연구진이 백금 사용량을 1/10로 줄여 수전해 셀의 경제성을 높이는데 성공했다. 이번 연구에서 측정한 수전해 셀 성능은 미국 에너지부(Department of Energy, DOE)가 제시한 수전해 셀 성능 및 귀금속 사용량의 2026년 목표치를 유일하게 충족시켰다고 평가받았다.

우리 대학 생명화학공학과 이진우 교수 연구팀이 화학과 김형준 교수 연구팀과 공동연구를 통해 음이온 교환막 기반 수전해 셀의 성능과 안정성을 획기적으로 높이는 고성능 고안정성 귀금속 단일 원자 촉매를 개발했다고 31일 밝혔다.

연구팀은 귀금속 촉매의 열화 메커니즘을 역이용하는 ‘자가조립원조 귀금속 동적배치’전략을 개발했다. 이 방법은 1,000℃ 이상의 고온에서 귀금속이 자발적이고 선택적으로 탄화물 지지체에 단일원자로 분해돼 안정적으로 담지되는 합성 기술이다. 이를 통해, 상용 백금 촉매 대비 1/10 수준의 백금 사용량으로도 더 높은 성능과 안정성을 구현했다.

단일 원자 촉매는 금속 원자가 지지체 표면에 고립된 형태로 담지돼 높은 귀금속당 촉매 효율을 나타내지만, 기존 저온 환원법에서는 촉매 성능 및 안정성 확보에 한계가 있었다.

연구팀은 귀금속 전구체와 고분자 사이의 분자적 상호작용 및 귀금속-지지체 사이의 상호작용을 응용해 자가조립원조 귀금속 동적배치라는 새로운 단일 원자 촉매합성 메커니즘을 제시했다. 또한, 연구팀은 이 합성 기술을 통해 백금뿐만 아니라 이리듐, 팔라듐, 로듐 등 다양한 귀금속 단일 원자 촉매에도 적용 가능성을 입증했다.

개발된 백금 단일 원자 촉매의 경우, 염기 조건 수소 생성반응에서 높은 안정성을 가지며 높은 밀도의 귀금속 활성점을 통해 우수한 수소 생산 성능을 보였다. 이 결과 상용 백금 촉매 대비 5배 높은 귀금속당 수소 생산 성능을 구현할 수 있었다.

연구팀은 개발 촉매의 상용성 평가를 위해 음이온 교환막 기반 수전해 셀에 적용했다. 개발된 백금 단일 원자 촉매는 상용 백금 촉매 대비 1/10 백금 사용량에도 불구하고 그를 능가하는 3.38A/cm2 (@ 1.8 V)의 높은 성능을 기록했으며, 1A/cm2의 산업용 전류밀도에서도 우수한 안정성을 나타냈다. 특히 이 성능은 미국 에너지부(Department of Energy, DOE)가 제시한 수전해 셀 성능 및 귀금속 사용량의 2026년 목표치를 충족시키는 유일한 음이온 교환막 기반 수전해 셀 성능으로 평가받는다.

제1 저자인 김성빈 연구교수는 "이번 기술은 수전해 셀의 원가를 크게 절감시키며 이번 연구에서 제시된 자가조립원조 귀금속 동적배치 전략은 수전해 셀뿐만 아니라 다양한 귀금속 기반 촉매 공정에도 응용할 수 있어 산업적 파급력이 클 것으로 보인다“고 말했다.

생명화학공학과 김성빈 연구교수가 주도하고, UNIST 에너지화학공학과 신승재 교수, KIST 수소연료전지센터 김호영 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `에너지 인바이론멘탈 사이언스 (Energy & Environmental Science)' 1월 18권에 출판됐으며, 후면 표지논문(inside back cover)으로 선정됐다.

(논문명 : Self-assembly-assisted dynamic placement of noble metals selectively on multifunctional carbide supports for alkaline hydrogen electrocatalysis) DOI: 10.1039/D4EE04660A

한편 이번 연구는 한국연구재단의 나노미래소재원천기술개발사업, 중견연구자지원사업, 미래소재디스커버리사업 및 한국슈퍼컴퓨팅센터의 지원을 받아 수행됐다.

2025.02.03

조회수 3632

-

버려지는 이산화탄소를 되살릴 수 있다면

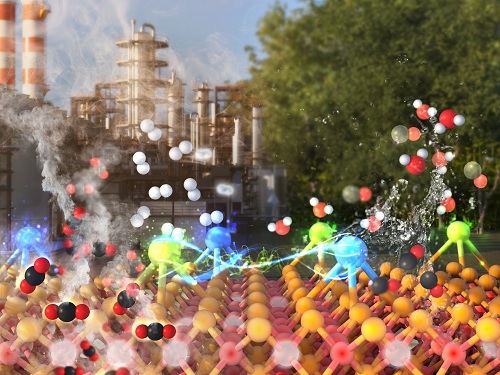

세계적으로 기후 변화와 탄소 배출 문제의 심각성이 대두되면서 이산화탄소(CO2)를 화학 연료와 화합물 등의 자원으로 전환해서 활용하는 기술이 절실한 상황이다. 우리 대학 화학과 박정영 교수 연구팀이 한국재료연구원 나노재료연구본부 박다희 박사 연구팀과 공동연구를 통해 이산화탄소(CO2) 전환 효율을 크게 향상하는 촉매 기술을 개발했다.

기존의 이산화탄소(CO2) 전환 기술은 높은 에너지를 소비하는 것에 비해 효율은 낮아 상용화가 어렵다. 특히, 단원자 촉매(SACs)는 촉매 합성이 복잡하고, 금속 산화물 지지체(촉매 입자를 안정적으로 유지하거나 내구성을 높이는 역할)와 결합 안정성을 유지하기 어려워 촉매 성능이 떨어졌다.

이러한 한계를 극복하기 위해 연구팀은 단일 및 이중 단원자 촉매 기술을 개발하고 간단한 공정으로 촉매 효율을 높이는 기술을 선보였다. 본 성과는 이중 단원자 촉매(DSACs)로 금속 간 전자 상호작용을 적극 활용해 기존보다 50% 이상 높은 전환율과 우수한 선택성(촉매가 원하는 생성물을 많이 생성할 수 있도록 유도하는 능력)을 구현했다.

본 기술은 금속 산화물 지지체 내 산소 공공(Oxygen Vacancy)과 결함 구조를 정밀하게 제어해 이산화탄소(CO2) 전환 반응의 효율과 선택성을 획기적으로 높이는 촉매 설계 기술이다. 산소 공공이 촉매 표면에 이산화탄소가 잘 흡착되도록 돕고, 단원자 및 이중 단원자는 수소(H2)가 흡착되도록 돕는다. 산소 공공과 단원자 및 이중 단원자가 함께 작용하면서 이산화탄소(CO2)가 수소(H2)와 만나 원하는 화합물로 쉽게 전환되는 것이다. 특히, 이중 단원자 촉매(DSACs)는 두 금속 원자 간의 전자 상호작용을 적극 활용해 반응 경로를 조절하고 효율을 극대화했다.

연구팀은 에어로졸 분무 열분해법(Aerosol-Assisted Spray Pyrolysis)을 적용해 간단한 공정으로 촉매를 합성하고 대량 생산 가능성도 확보했다. 이는 복잡한 중간 과정 없이 액체 상태의 재료를 에어로졸(안개 같은 작은 입자)로 만든 후 뜨거운 챔버에 보내면 촉매가 완성되는 간단한 공정 방식이다. 해당 방식은 금속 산화물 지지체 내부에 금속 원자를 균일하게 분산시키고, 결함 구조를 정밀하게 조절할 수 있도록 돕는다. 이처럼 금속 산화물 지지체의 결함 구조를 정밀하게 제어함으로써 단일 및 이중 단원자 촉매를 안정적으로 형성하고 이중 단원자 촉매(DSACs)를 활용해 기존 단일 원자 촉매 사용량을 약 50% 줄이면서도 이산화탄소(CO2) 전환 효율을 기존 대비 약 두 배 이상 향상시키고, 99% 이상의 높은 선택성을 구현했다.

본 기술은 화학 연료 합성, 수소 생산, 청정에너지 산업 등 다양한 분야에 활용할 수 있다. 또한, 촉매 합성법(에어로졸 분무 열분해법)이 간단하고 생산 효율도 높아서 상용화될 가능성이 매우 크다.

연구책임자인 박다희 선임연구원은 "본 기술은 이산화탄소(CO2) 전환 촉매의 성능을 획기적으로 향상하는 동시에 간단한 공정을 통해 상용화를 가능하게 한 중요한 성과”라며, "탄소중립 실현을 위한 핵심 기술로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.”라고 밝혔다. 또한 박정영 교수는 “본 연구는 새로운 종류의 단원자 촉매를 상대적으로 쉽게 합성할 수 있어 다양한 화학 반응에 쓰일 수 있고, 온실가스로 인한 지구온난화 문제 해결에 가장 시급한 연구 분야인 이산화탄소 분해/활용 촉매개발에 중요한 단초를 제공한다.”라고 언급했다.

본 연구는 한국재료연구원의 주요사업과 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 국가과학기술연구회의 지원을 받아 수행되었다. 연구 결과는 촉매 및 에너지 분야에서 권위 있는 저널인 어플라이드 카탈러시스 비: 인바이런멘탈 앤 에너지(Applied Catalysis B: Environmental and Energy(JCR 상위 1%, IF 20.3))에 온라인 게재됐다.

*논문(Applied Catalysis B: Environmental and Energy)

DOI 주소 https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2024.124987

버려지는 이산화탄소를 되살릴 수 있다면

세계적으로 기후 변화와 탄소 배출 문제의 심각성이 대두되면서 이산화탄소(CO2)를 화학 연료와 화합물 등의 자원으로 전환해서 활용하는 기술이 절실한 상황이다. 우리 대학 화학과 박정영 교수 연구팀이 한국재료연구원 나노재료연구본부 박다희 박사 연구팀과 공동연구를 통해 이산화탄소(CO2) 전환 효율을 크게 향상하는 촉매 기술을 개발했다.

기존의 이산화탄소(CO2) 전환 기술은 높은 에너지를 소비하는 것에 비해 효율은 낮아 상용화가 어렵다. 특히, 단원자 촉매(SACs)는 촉매 합성이 복잡하고, 금속 산화물 지지체(촉매 입자를 안정적으로 유지하거나 내구성을 높이는 역할)와 결합 안정성을 유지하기 어려워 촉매 성능이 떨어졌다.

이러한 한계를 극복하기 위해 연구팀은 단일 및 이중 단원자 촉매 기술을 개발하고 간단한 공정으로 촉매 효율을 높이는 기술을 선보였다. 본 성과는 이중 단원자 촉매(DSACs)로 금속 간 전자 상호작용을 적극 활용해 기존보다 50% 이상 높은 전환율과 우수한 선택성(촉매가 원하는 생성물을 많이 생성할 수 있도록 유도하는 능력)을 구현했다.

본 기술은 금속 산화물 지지체 내 산소 공공(Oxygen Vacancy)과 결함 구조를 정밀하게 제어해 이산화탄소(CO2) 전환 반응의 효율과 선택성을 획기적으로 높이는 촉매 설계 기술이다. 산소 공공이 촉매 표면에 이산화탄소가 잘 흡착되도록 돕고, 단원자 및 이중 단원자는 수소(H2)가 흡착되도록 돕는다. 산소 공공과 단원자 및 이중 단원자가 함께 작용하면서 이산화탄소(CO2)가 수소(H2)와 만나 원하는 화합물로 쉽게 전환되는 것이다. 특히, 이중 단원자 촉매(DSACs)는 두 금속 원자 간의 전자 상호작용을 적극 활용해 반응 경로를 조절하고 효율을 극대화했다.

연구팀은 에어로졸 분무 열분해법(Aerosol-Assisted Spray Pyrolysis)을 적용해 간단한 공정으로 촉매를 합성하고 대량 생산 가능성도 확보했다. 이는 복잡한 중간 과정 없이 액체 상태의 재료를 에어로졸(안개 같은 작은 입자)로 만든 후 뜨거운 챔버에 보내면 촉매가 완성되는 간단한 공정 방식이다. 해당 방식은 금속 산화물 지지체 내부에 금속 원자를 균일하게 분산시키고, 결함 구조를 정밀하게 조절할 수 있도록 돕는다. 이처럼 금속 산화물 지지체의 결함 구조를 정밀하게 제어함으로써 단일 및 이중 단원자 촉매를 안정적으로 형성하고 이중 단원자 촉매(DSACs)를 활용해 기존 단일 원자 촉매 사용량을 약 50% 줄이면서도 이산화탄소(CO2) 전환 효율을 기존 대비 약 두 배 이상 향상시키고, 99% 이상의 높은 선택성을 구현했다.

본 기술은 화학 연료 합성, 수소 생산, 청정에너지 산업 등 다양한 분야에 활용할 수 있다. 또한, 촉매 합성법(에어로졸 분무 열분해법)이 간단하고 생산 효율도 높아서 상용화될 가능성이 매우 크다.

연구책임자인 박다희 선임연구원은 "본 기술은 이산화탄소(CO2) 전환 촉매의 성능을 획기적으로 향상하는 동시에 간단한 공정을 통해 상용화를 가능하게 한 중요한 성과”라며, "탄소중립 실현을 위한 핵심 기술로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.”라고 밝혔다. 또한 박정영 교수는 “본 연구는 새로운 종류의 단원자 촉매를 상대적으로 쉽게 합성할 수 있어 다양한 화학 반응에 쓰일 수 있고, 온실가스로 인한 지구온난화 문제 해결에 가장 시급한 연구 분야인 이산화탄소 분해/활용 촉매개발에 중요한 단초를 제공한다.”라고 언급했다.

본 연구는 한국재료연구원의 주요사업과 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 국가과학기술연구회의 지원을 받아 수행되었다. 연구 결과는 촉매 및 에너지 분야에서 권위 있는 저널인 어플라이드 카탈러시스 비: 인바이런멘탈 앤 에너지(Applied Catalysis B: Environmental and Energy(JCR 상위 1%, IF 20.3))에 온라인 게재됐다.

*논문(Applied Catalysis B: Environmental and Energy)

DOI 주소 https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2024.124987

2025.01.23

조회수 3737

-

KAIST, 아람코와 이산화탄소 기술 상용화 협의

“KAIST는 아람코와의 공동 연구를 통해 뛰어난 성과를 거두고 있으며, 최근 개발한 기술을 글로벌 선도 기업인 아스펜테크(AspenTech)에 성공적으로 기술 이전하였습니다. 현재는 아람코와 함께 직접 공기 포집 기술의 상용화를 위한 논의를 활발히 진행 중이며, 이를 통해 지속 가능한 글로벌 에너지 전환을 위한 중요한 해결책을 제시할 수 있기를 기대합니다.”(KAIST 이광형 총장)

우리 대학은 세계 최대 석유회사인 사우디아라비아 아람코 (Aramco)와 설립한 ‘Aramco-KAIST 이산화탄소 연구센터’에서 지난 11월 25일 사우디아라비아 다란에 위치한 아람코 본사 연구센터(Aramco R&DC)와 함께 이산화탄소 및 지속가능한 에너지 기술에 대한 공동 워크숍을 성공리에 개최했다고 3일 밝혔다.

2013년부터 기후 변화의 주범인 이산화탄소(CO2) 문제 해결을 위해 설립한 아람코-KAIST 이산화탄소 연구센터는 많은 양의 에너지를 사용하지 않고도 이산화탄소를 포집/전환 하는 기술 및 지속가능한 에너지에 대한 혁신적인 기술개발을 추진해 오고 있다.

워크숍에는 정희태 센터장(KAIST 생명화학공학과 교수)을 포함해 12명의 KAIST 교수 및 14명의 연구원이 참석했다.

이번 공동 워크숍에서는 △직접 공기 포집 △수소 저장 △ 전기화학적 이산화탄소 전환 △에너지 저장시스템을 주제로 KAIST 주제 발표 및 아람코와 토의가 진행됐다.

올해로 공동 연구센터를 운영한지 11년을 맞는 ‘Aramco-KAIST 이산화탄소 연구센터’는 매년 다양한 우수한 연구 성과를 토대로 교류를 이어오고 있으며, 2024년까지 150건 이상의 국제 학술 논문 및 80건 이상의 지식재산권을 발표해 왔다.

2023년에는 센터의 이름 따서 만들어진 이산화탄소 포집-활용 평가 소프트웨어(ArKaTac3: Aramco-KAIST Tool for CO2 Capture and Conversion)를 개발하여 공정 시뮬레이션 분야의 글로벌 선도 기업인 아스펜테크 (AspenTech)에 성공적으로 기술이전되어 현재 기업에서 그 기술을 활용하고 있다.

우리 연구진은 아람코 연구센터(R&DC)의 다양한 연구 시설을 방문해 향후 실질적인 연구 협력 및 상용화에 대한 논의를 진행했다. 두 기관은 이번 공동 워크숍 개최를 기반으로 앞으로도 다양한 기후 기술, 이산화탄소 포집-전환 기술 및 지속가능한 에너지 기술 등에서 더욱 긴밀한 연구개발 협력을 추진하기로 뜻을 모았다.

이어 11월 26일부터 28일까지 아람코가 주관하는 국제 지속가능 화학 산업 엑스포인 ‘켐인딕스(ChemIndix) 2024’에 ‘Aramco-KAIST 이산화탄소 연구센터’부스를 개설하고, 그 간의 공동 연구 성과를 현지에 널리 알렸다.

아람코의 기술 및 혁신 담당 수석 부사장인 아마드 알코웨이터‘Ahmad O. Al-Khowaiter’부사장이 부스에 직접 방문해 다양한 연구 성과를 확인했다.

정희태 센터장은 “KAIST는 오랫동안 아람코와 연구에 대한 신뢰 관계를 이어오고 있다. 앞으로는 우수한 연구 성과를 바탕으로 KAIST-아람코 간 글로벌 연구개발 협력 및 연구 인력 교류 증진에 더욱 힘쓸 예정이다”라고 말했다.

KAIST, 아람코와 이산화탄소 기술 상용화 협의

“KAIST는 아람코와의 공동 연구를 통해 뛰어난 성과를 거두고 있으며, 최근 개발한 기술을 글로벌 선도 기업인 아스펜테크(AspenTech)에 성공적으로 기술 이전하였습니다. 현재는 아람코와 함께 직접 공기 포집 기술의 상용화를 위한 논의를 활발히 진행 중이며, 이를 통해 지속 가능한 글로벌 에너지 전환을 위한 중요한 해결책을 제시할 수 있기를 기대합니다.”(KAIST 이광형 총장)

우리 대학은 세계 최대 석유회사인 사우디아라비아 아람코 (Aramco)와 설립한 ‘Aramco-KAIST 이산화탄소 연구센터’에서 지난 11월 25일 사우디아라비아 다란에 위치한 아람코 본사 연구센터(Aramco R&DC)와 함께 이산화탄소 및 지속가능한 에너지 기술에 대한 공동 워크숍을 성공리에 개최했다고 3일 밝혔다.

2013년부터 기후 변화의 주범인 이산화탄소(CO2) 문제 해결을 위해 설립한 아람코-KAIST 이산화탄소 연구센터는 많은 양의 에너지를 사용하지 않고도 이산화탄소를 포집/전환 하는 기술 및 지속가능한 에너지에 대한 혁신적인 기술개발을 추진해 오고 있다.

워크숍에는 정희태 센터장(KAIST 생명화학공학과 교수)을 포함해 12명의 KAIST 교수 및 14명의 연구원이 참석했다.

이번 공동 워크숍에서는 △직접 공기 포집 △수소 저장 △ 전기화학적 이산화탄소 전환 △에너지 저장시스템을 주제로 KAIST 주제 발표 및 아람코와 토의가 진행됐다.

올해로 공동 연구센터를 운영한지 11년을 맞는 ‘Aramco-KAIST 이산화탄소 연구센터’는 매년 다양한 우수한 연구 성과를 토대로 교류를 이어오고 있으며, 2024년까지 150건 이상의 국제 학술 논문 및 80건 이상의 지식재산권을 발표해 왔다.

2023년에는 센터의 이름 따서 만들어진 이산화탄소 포집-활용 평가 소프트웨어(ArKaTac3: Aramco-KAIST Tool for CO2 Capture and Conversion)를 개발하여 공정 시뮬레이션 분야의 글로벌 선도 기업인 아스펜테크 (AspenTech)에 성공적으로 기술이전되어 현재 기업에서 그 기술을 활용하고 있다.

우리 연구진은 아람코 연구센터(R&DC)의 다양한 연구 시설을 방문해 향후 실질적인 연구 협력 및 상용화에 대한 논의를 진행했다. 두 기관은 이번 공동 워크숍 개최를 기반으로 앞으로도 다양한 기후 기술, 이산화탄소 포집-전환 기술 및 지속가능한 에너지 기술 등에서 더욱 긴밀한 연구개발 협력을 추진하기로 뜻을 모았다.

이어 11월 26일부터 28일까지 아람코가 주관하는 국제 지속가능 화학 산업 엑스포인 ‘켐인딕스(ChemIndix) 2024’에 ‘Aramco-KAIST 이산화탄소 연구센터’부스를 개설하고, 그 간의 공동 연구 성과를 현지에 널리 알렸다.

아람코의 기술 및 혁신 담당 수석 부사장인 아마드 알코웨이터‘Ahmad O. Al-Khowaiter’부사장이 부스에 직접 방문해 다양한 연구 성과를 확인했다.

정희태 센터장은 “KAIST는 오랫동안 아람코와 연구에 대한 신뢰 관계를 이어오고 있다. 앞으로는 우수한 연구 성과를 바탕으로 KAIST-아람코 간 글로벌 연구개발 협력 및 연구 인력 교류 증진에 더욱 힘쓸 예정이다”라고 말했다.

2024.12.03

조회수 3625

-

에너지 저장, 하중지지 동시 가능한 구조배터리 개발

친환경 에너지 기반 자동차, 모빌리티, 항공우주 산업군 등에 활용되는 구조배터리는 높은 에너지 밀도를 통한 에너지 저장과 높은 하중 지지의 두 기능을 동시에 충족되어야 한다. 기존 구조배터리 기술은 두 가지 기능이 상충하여 동시에 향상하기 어려웠지만 우리 연구진이 이를 해결하기 위한 기반 기술 개발에 성공했다.

우리 대학 기계공학과 김성수 교수 연구팀이 하중 지지가 가능하고 화재 위험이 없고 얇고 균일한 고밀도 다기능 탄소섬유 복합재료 구조 배터리*를 개발했다고 19일 밝혔다.

*다기능 복합재료 구조 배터리(Multifunctional structural batteries): 복합재료를 구성하는 각 소재가 하중 지지 구조체 역할과 에너지 저장 역할을 동시에 수행할 수 있다는 점을 의미

초기의 구조 배터리는 상용 리튬이온전지를 적층형 복합재료에 삽입한 형태로, 기계적-전기화학적 성능 통합 정도가 낮으므로, 이는 소재 가공, 조립 및 설계 최적화에 어려움이 있어 상용화되기 어려운 실정이었다.

이러한 문제를 해결하기 위해 김성수 교수 연구팀은 ‘에너지 저장이 가능한 복합재료’의 관점에서 기존 복합재료 설계에서 중요한 계면 및 경화 특성을 중심으로 구조전지의 다기능성을 최대화할 수 있는 고밀도 다기능 탄소섬유 복합재료 구조 배터리를 개발하기 위한 체계적인 방식을 연구했다.

연구팀은 이번 연구를 통해 기계적 물성이 높은 에폭시 (Epoxy) 수지와 이온성 액체(ionic liquid)/탄산염 전해질(carbonate electrolyte) 기반 고체 폴리머 전해질이 단단해지는 경화 메커니즘을 분석하고 이를 통해 적절한 온도와 압력 조건을 제어하여 경화 공정을 최적화하였다.

또한 개발된 구조 배터리는 진공 분위기에서 복합재료를 압축 성형하여 구조배터리 내에서 전극과 집전체 역할을 담당하는 탄소섬유의 부피 비율을 기존 탄소섬유를 활용한 배터리 대비 약 160% 이상 향상시켰다.

이를 통해 전극과 전해질과의 접촉면이 획기적으로 증가함으로써 전기화학적 성능을 개선된 고밀도 구조 배터리를 제작할 수 있었다. 뿐만 아니라 경화 공정 중 구조배터리 내부에 발생할 수 있는 기포를 효과적으로 제어하여 구조 배터리의 기계적 물성을 동시에 향상시킬 수 있었다.

연구 책임자인 김성수 교수는 “고강성 초박형 구조 배터리의 핵심 소재인 고체 폴리머 전해질을 소재 및 구조적 관점에서 설계하는 프레임워크를 제시하였고, 이러한 소재 기반의 구조배터리를 자동차, 드론, 항공기, 로봇 등의 구조체 내부에 삽입하여 한번 충전으로 작동시간을 획기적으로 늘릴 수 있는 차세대 다기능 에너지 저장 어플리케이션 개발에 일조하는 기반 기술이 될 것”이라고 연구의 의미를 설명했다.

기계공학과 모하마드 라자(Mohamad Raja) 석사가 제1 저자로 참여하고 국제 저명 학술지인 ‘ACS Applied Materials & Interfaces’에 9월 10일 자로 게재됐다. 이번 연구는 해당 논문의 우수성을 인정받아 국제 학술지의 표지 논문(Supplementary cover)으로 선정됐다.

(논문명 : Thin, Uniform, and Highly Packed Multifunctional Structural Carbon Fiber Composite Battery Lamina Informed by Solid Polymer Electrolyte Cure Kinetics. https://doi.org/10.1021/acsami.4c08698).

한편, 이번 연구는 한국연구재단 중견연구사업 및 국가반도체연구실개발사업의 지원으로 수행되었다.

에너지 저장, 하중지지 동시 가능한 구조배터리 개발

친환경 에너지 기반 자동차, 모빌리티, 항공우주 산업군 등에 활용되는 구조배터리는 높은 에너지 밀도를 통한 에너지 저장과 높은 하중 지지의 두 기능을 동시에 충족되어야 한다. 기존 구조배터리 기술은 두 가지 기능이 상충하여 동시에 향상하기 어려웠지만 우리 연구진이 이를 해결하기 위한 기반 기술 개발에 성공했다.

우리 대학 기계공학과 김성수 교수 연구팀이 하중 지지가 가능하고 화재 위험이 없고 얇고 균일한 고밀도 다기능 탄소섬유 복합재료 구조 배터리*를 개발했다고 19일 밝혔다.

*다기능 복합재료 구조 배터리(Multifunctional structural batteries): 복합재료를 구성하는 각 소재가 하중 지지 구조체 역할과 에너지 저장 역할을 동시에 수행할 수 있다는 점을 의미

초기의 구조 배터리는 상용 리튬이온전지를 적층형 복합재료에 삽입한 형태로, 기계적-전기화학적 성능 통합 정도가 낮으므로, 이는 소재 가공, 조립 및 설계 최적화에 어려움이 있어 상용화되기 어려운 실정이었다.

이러한 문제를 해결하기 위해 김성수 교수 연구팀은 ‘에너지 저장이 가능한 복합재료’의 관점에서 기존 복합재료 설계에서 중요한 계면 및 경화 특성을 중심으로 구조전지의 다기능성을 최대화할 수 있는 고밀도 다기능 탄소섬유 복합재료 구조 배터리를 개발하기 위한 체계적인 방식을 연구했다.

연구팀은 이번 연구를 통해 기계적 물성이 높은 에폭시 (Epoxy) 수지와 이온성 액체(ionic liquid)/탄산염 전해질(carbonate electrolyte) 기반 고체 폴리머 전해질이 단단해지는 경화 메커니즘을 분석하고 이를 통해 적절한 온도와 압력 조건을 제어하여 경화 공정을 최적화하였다.

또한 개발된 구조 배터리는 진공 분위기에서 복합재료를 압축 성형하여 구조배터리 내에서 전극과 집전체 역할을 담당하는 탄소섬유의 부피 비율을 기존 탄소섬유를 활용한 배터리 대비 약 160% 이상 향상시켰다.

이를 통해 전극과 전해질과의 접촉면이 획기적으로 증가함으로써 전기화학적 성능을 개선된 고밀도 구조 배터리를 제작할 수 있었다. 뿐만 아니라 경화 공정 중 구조배터리 내부에 발생할 수 있는 기포를 효과적으로 제어하여 구조 배터리의 기계적 물성을 동시에 향상시킬 수 있었다.

연구 책임자인 김성수 교수는 “고강성 초박형 구조 배터리의 핵심 소재인 고체 폴리머 전해질을 소재 및 구조적 관점에서 설계하는 프레임워크를 제시하였고, 이러한 소재 기반의 구조배터리를 자동차, 드론, 항공기, 로봇 등의 구조체 내부에 삽입하여 한번 충전으로 작동시간을 획기적으로 늘릴 수 있는 차세대 다기능 에너지 저장 어플리케이션 개발에 일조하는 기반 기술이 될 것”이라고 연구의 의미를 설명했다.

기계공학과 모하마드 라자(Mohamad Raja) 석사가 제1 저자로 참여하고 국제 저명 학술지인 ‘ACS Applied Materials & Interfaces’에 9월 10일 자로 게재됐다. 이번 연구는 해당 논문의 우수성을 인정받아 국제 학술지의 표지 논문(Supplementary cover)으로 선정됐다.

(논문명 : Thin, Uniform, and Highly Packed Multifunctional Structural Carbon Fiber Composite Battery Lamina Informed by Solid Polymer Electrolyte Cure Kinetics. https://doi.org/10.1021/acsami.4c08698).

한편, 이번 연구는 한국연구재단 중견연구사업 및 국가반도체연구실개발사업의 지원으로 수행되었다.

2024.11.19

조회수 5144

-

반도체 활용 탄소나노튜브로 고정밀 가공 가능하다

탄소나노튜브*는 강철보다 강도가 높아 반도체, 센서, 화학, 군수산업 등 다양한 응용 분야에 활용된다. 하지만 실제 사용시 금속/세라믹 소재가 표면에 코팅되어야 한다. 한국 연구진이 탄소나노튜브의 표면을 균일하게 코팅할 수 있게 보조하는 나노전사인쇄 기반 패터닝 기술 개발에 성공했다.

*탄소나노튜브(carbon nanotube; CNT): 다이아몬드의 주성분인 탄소들이 6각형 고리 형태로 연결되어 지름 1나노미터(1m의 10억분의 일)의 긴 대롱 모양을 하고 있는 것

우리 대학 기계공학과 박인규 교수, 김산하 교수가 고려대(총장 김동원) 세종캠퍼스 안준성 교수, 한국기계연구원(원장 류석현) 정준호 박사와 공동연구를 통해 `탄소나노튜브의 원자 침투성(atomic permeability) 향상을 위한 고정밀 나노패터닝 기술'을 개발했다고 8일 밝혔다.

고성능 반도체, 센서, 에너지 소자를 구현하기 위해서는 수직 성장된 탄소나노튜브 표면에 기능성 물질을 코팅하는 것이 필수적이지만, 합성된 탄소나노튜브는 높은 응집률을 갖고 있어서 원자 침투성이 떨어지고 내부에 기능성 물질을 균일하게 코팅하는 것이 불가능하다.

이를 극복하기 위해 탄소나노튜브의 마이크로 패터닝 등 다양한 전략적 기술이 개발되고 있지만 균일한 코팅을 위한 높은 원자 침투성을 갖는 탄소나노튜브의 구현은 아직 미흡한 실정이다.

공동 연구팀은 정교하게 제작된 금속 또는 금속산화물 나노구조체를 전사할 수 있는 나노 임프린팅 공정을 접목한 공정을 개발했다. 그 결과, 다양한 형상의 나노 패턴을 따라 탄소나노튜브 성장을 구현해 원자 침투성의 개선을 통한 기능성 물질 코팅의 품질 향상을 이룩했다.

일례로, 원자층 증착법을 통한 세라믹 원자의 코팅을 수행한 나노 패턴된 탄소나노튜브는 기존 탄소나노튜브의 높은 응집률로 인한 세라믹 원자 증착 균일도 저하 한계를 개선해, 나노 패턴된 탄소나노튜브의 상단부에서 하단까지 나노 스케일로 균일한 세라믹 코팅 결과를 보였다.

이처럼 세라믹 코팅 품질의 개선은 탄소나노튜브의 기계적 복원 특성을 높일 수 있기에 반도체, 센서, 에너지 소자의 반복적 활용 및 산업적 적용을 위해 반드시 선결돼야 하는 작업이다.

또한, 전자빔 증착법과 같은 물리적 증착법 역시 나노 패턴으로 인한 원자 침투성의 증진으로 인해 패턴이 없는 탄소나노튜브가 상단에만 금속이 증착되는 것에 비해, 나노 패턴된 탄소나노튜브는 내부까지 금속이 증착되는 결과를 보였다. 이와 같은 금속 증착 품질의 개선은 가스 센서와 같은 활용을 위한 촉매 역할을 해 보다 민감하고 반응성이 우수한 센서 활용이 가능해진다.

KAIST 박인규 교수는 "개발된 수직 정렬 탄소나노튜브의 나노패턴화 공정은 탄소나노튜브 기능성 코팅 응용에 있어 본질적인 문제인 낮은 원자 침투성을 해결할 수 있을 것으로 기대되고, 추후 기계적 화학적 응용을 포함한 탄소나노튜브의 산업 전반적 활용으로 이어질 수 있을 것이다ˮ라며 "이는 나노 소재의 구조화 및 기능화와 같은 나노테크놀로지의 압도적 선도 국가가 되기 위한 발판이 될 것이다ˮ고 연구적 의의를 설명했다.

한국기계연구원 하지환 박사후연구원, KAIST 기계공학과 양인영 박사과정, 고려대 세종캠퍼스 안준성 교수가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 저명 국제 학술지 `어드밴스드 펑셔널 머티리얼즈(Advanced Functional Materials, Impact Factor 19, JCR 4.2%)' 지난 6월 온라인판에 출판됐으며, 학술지 전면 표지논문으로 선정됐다.

(논문명: Nanotransfer Printing for Synthesis of Vertically Aligned Carbon Nanotubes with Enhanced Atomic Penetration)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 및 산업통상자원부, 한국과학기술원의 재원으로 한국연구재단 중견연구자지원사업, 산업기술알키미스트프로젝트, 도약연구 프로젝트의 지원을 받아 수행됐다.

반도체 활용 탄소나노튜브로 고정밀 가공 가능하다

탄소나노튜브*는 강철보다 강도가 높아 반도체, 센서, 화학, 군수산업 등 다양한 응용 분야에 활용된다. 하지만 실제 사용시 금속/세라믹 소재가 표면에 코팅되어야 한다. 한국 연구진이 탄소나노튜브의 표면을 균일하게 코팅할 수 있게 보조하는 나노전사인쇄 기반 패터닝 기술 개발에 성공했다.

*탄소나노튜브(carbon nanotube; CNT): 다이아몬드의 주성분인 탄소들이 6각형 고리 형태로 연결되어 지름 1나노미터(1m의 10억분의 일)의 긴 대롱 모양을 하고 있는 것

우리 대학 기계공학과 박인규 교수, 김산하 교수가 고려대(총장 김동원) 세종캠퍼스 안준성 교수, 한국기계연구원(원장 류석현) 정준호 박사와 공동연구를 통해 `탄소나노튜브의 원자 침투성(atomic permeability) 향상을 위한 고정밀 나노패터닝 기술'을 개발했다고 8일 밝혔다.

고성능 반도체, 센서, 에너지 소자를 구현하기 위해서는 수직 성장된 탄소나노튜브 표면에 기능성 물질을 코팅하는 것이 필수적이지만, 합성된 탄소나노튜브는 높은 응집률을 갖고 있어서 원자 침투성이 떨어지고 내부에 기능성 물질을 균일하게 코팅하는 것이 불가능하다.

이를 극복하기 위해 탄소나노튜브의 마이크로 패터닝 등 다양한 전략적 기술이 개발되고 있지만 균일한 코팅을 위한 높은 원자 침투성을 갖는 탄소나노튜브의 구현은 아직 미흡한 실정이다.

공동 연구팀은 정교하게 제작된 금속 또는 금속산화물 나노구조체를 전사할 수 있는 나노 임프린팅 공정을 접목한 공정을 개발했다. 그 결과, 다양한 형상의 나노 패턴을 따라 탄소나노튜브 성장을 구현해 원자 침투성의 개선을 통한 기능성 물질 코팅의 품질 향상을 이룩했다.

일례로, 원자층 증착법을 통한 세라믹 원자의 코팅을 수행한 나노 패턴된 탄소나노튜브는 기존 탄소나노튜브의 높은 응집률로 인한 세라믹 원자 증착 균일도 저하 한계를 개선해, 나노 패턴된 탄소나노튜브의 상단부에서 하단까지 나노 스케일로 균일한 세라믹 코팅 결과를 보였다.

이처럼 세라믹 코팅 품질의 개선은 탄소나노튜브의 기계적 복원 특성을 높일 수 있기에 반도체, 센서, 에너지 소자의 반복적 활용 및 산업적 적용을 위해 반드시 선결돼야 하는 작업이다.

또한, 전자빔 증착법과 같은 물리적 증착법 역시 나노 패턴으로 인한 원자 침투성의 증진으로 인해 패턴이 없는 탄소나노튜브가 상단에만 금속이 증착되는 것에 비해, 나노 패턴된 탄소나노튜브는 내부까지 금속이 증착되는 결과를 보였다. 이와 같은 금속 증착 품질의 개선은 가스 센서와 같은 활용을 위한 촉매 역할을 해 보다 민감하고 반응성이 우수한 센서 활용이 가능해진다.

KAIST 박인규 교수는 "개발된 수직 정렬 탄소나노튜브의 나노패턴화 공정은 탄소나노튜브 기능성 코팅 응용에 있어 본질적인 문제인 낮은 원자 침투성을 해결할 수 있을 것으로 기대되고, 추후 기계적 화학적 응용을 포함한 탄소나노튜브의 산업 전반적 활용으로 이어질 수 있을 것이다ˮ라며 "이는 나노 소재의 구조화 및 기능화와 같은 나노테크놀로지의 압도적 선도 국가가 되기 위한 발판이 될 것이다ˮ고 연구적 의의를 설명했다.

한국기계연구원 하지환 박사후연구원, KAIST 기계공학과 양인영 박사과정, 고려대 세종캠퍼스 안준성 교수가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 저명 국제 학술지 `어드밴스드 펑셔널 머티리얼즈(Advanced Functional Materials, Impact Factor 19, JCR 4.2%)' 지난 6월 온라인판에 출판됐으며, 학술지 전면 표지논문으로 선정됐다.

(논문명: Nanotransfer Printing for Synthesis of Vertically Aligned Carbon Nanotubes with Enhanced Atomic Penetration)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 및 산업통상자원부, 한국과학기술원의 재원으로 한국연구재단 중견연구자지원사업, 산업기술알키미스트프로젝트, 도약연구 프로젝트의 지원을 받아 수행됐다.

2024.11.08

조회수 6256

이산화탄소만 잡아내는 유망 소재를 AI로 쉽게 찾는다

기후 위기를 막기 위해 이미 배출된 이산화탄소를 적극적으로 줄이는 것이 필수적이며, 이를 위해 공기 중 이산화탄소만 직접 포집하는 기술(Direct Air Capture, 이하 DAC)이 주목받고 있다. 하지만 공기 중에 존재하는 수증기(H₂O)로 인해 이산화탄소만 효과적으로 포집하는 것이 쉽지 않다. 이 기술의 핵심 소재로 연구되는 금속–유기 구조체(Metal-Organic Frameworks, 이하 MOF)를 활용해 우리 연구진이 AI 기반 기계학습 기술을 적용, MOF 중에서 가장 유망한 탄소 포집 후보 소재들을 찾아내는 데 성공했다.

우리 대학 생명화학공학과 김지한 교수 연구팀이 임페리얼 칼리지 런던(Imperial College London) 연구팀과 공동 연구를 통해 대기 중 이산화탄소 포집에 적합한 MOF를 빠르고 정확하게 선별할 수 있는 기계학습 기반 시뮬레이션 기법을 개발했다고 29일 밝혔다.

복잡한 구조와 분자 간 상호작용의 예측 한계로 인해 고성능 소재를 찾는 데 큰 제약을 극복하기 위해, 연구팀은 MOF와 이산화탄소(CO2), 물(H2O) 사이의 상호작용을 정밀하게 예측할 수 있는 기계학습(머신러닝) 기반 역장(Machine Learning Force Field, MLFF)을 개발하고, 이를 통해 양자역학 수준의 예측 정확도를 유지하면서도 기존보다 월등히 빠른 속도로 MOF 소재들의 흡착 물성을 계산할 수 있도록 했다.

연구팀은 개발된 시스템을 활용해 8,000여 개의 실험적으로 합성된 MOF 구조를 대규모 스크리닝한 결과, 100개 이상의 유망한 탄소 포집 후보 소재를 발굴했다. 특히 기존의 고전 역장 기반 시뮬레이션으로는 확인되지 않았던 새로운 후보 소재들을 제시했으며, MOF의 화학 구조와 흡착 성능 간의 상관관계를 분석해 DAC용 소재 설계에 유용한 7가지 핵심 화학적 특징도 함께 제안했다.

이번 연구는 MOF–CO2 및 MOF-H2O 간 상호작용을 정밀하게 예측함으로써, DAC 분야의 소재 설계 및 시뮬레이션 기술을 크게 향상한 사례로 평가된다.

우리 대학 생명화학공학과 임윤성 박사과정과 박현수 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `매터 (Matter)'에 지난 6월 12일 게재됐다.

※논문명: Accelerating CO2 direct air capture screening for metal-organic frameworks with a transferable machine learning force field

※DOI: 10.1016/j.matt.2025.102203

한편, 이번 연구는 Saudi Aramco-KAIST CO2 Management Center와 과학기술정보통신부의 글로벌 C.L.E.A.N. 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.06.30 조회수 239

이산화탄소만 잡아내는 유망 소재를 AI로 쉽게 찾는다

기후 위기를 막기 위해 이미 배출된 이산화탄소를 적극적으로 줄이는 것이 필수적이며, 이를 위해 공기 중 이산화탄소만 직접 포집하는 기술(Direct Air Capture, 이하 DAC)이 주목받고 있다. 하지만 공기 중에 존재하는 수증기(H₂O)로 인해 이산화탄소만 효과적으로 포집하는 것이 쉽지 않다. 이 기술의 핵심 소재로 연구되는 금속–유기 구조체(Metal-Organic Frameworks, 이하 MOF)를 활용해 우리 연구진이 AI 기반 기계학습 기술을 적용, MOF 중에서 가장 유망한 탄소 포집 후보 소재들을 찾아내는 데 성공했다.

우리 대학 생명화학공학과 김지한 교수 연구팀이 임페리얼 칼리지 런던(Imperial College London) 연구팀과 공동 연구를 통해 대기 중 이산화탄소 포집에 적합한 MOF를 빠르고 정확하게 선별할 수 있는 기계학습 기반 시뮬레이션 기법을 개발했다고 29일 밝혔다.

복잡한 구조와 분자 간 상호작용의 예측 한계로 인해 고성능 소재를 찾는 데 큰 제약을 극복하기 위해, 연구팀은 MOF와 이산화탄소(CO2), 물(H2O) 사이의 상호작용을 정밀하게 예측할 수 있는 기계학습(머신러닝) 기반 역장(Machine Learning Force Field, MLFF)을 개발하고, 이를 통해 양자역학 수준의 예측 정확도를 유지하면서도 기존보다 월등히 빠른 속도로 MOF 소재들의 흡착 물성을 계산할 수 있도록 했다.

연구팀은 개발된 시스템을 활용해 8,000여 개의 실험적으로 합성된 MOF 구조를 대규모 스크리닝한 결과, 100개 이상의 유망한 탄소 포집 후보 소재를 발굴했다. 특히 기존의 고전 역장 기반 시뮬레이션으로는 확인되지 않았던 새로운 후보 소재들을 제시했으며, MOF의 화학 구조와 흡착 성능 간의 상관관계를 분석해 DAC용 소재 설계에 유용한 7가지 핵심 화학적 특징도 함께 제안했다.

이번 연구는 MOF–CO2 및 MOF-H2O 간 상호작용을 정밀하게 예측함으로써, DAC 분야의 소재 설계 및 시뮬레이션 기술을 크게 향상한 사례로 평가된다.

우리 대학 생명화학공학과 임윤성 박사과정과 박현수 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `매터 (Matter)'에 지난 6월 12일 게재됐다.

※논문명: Accelerating CO2 direct air capture screening for metal-organic frameworks with a transferable machine learning force field

※DOI: 10.1016/j.matt.2025.102203

한편, 이번 연구는 Saudi Aramco-KAIST CO2 Management Center와 과학기술정보통신부의 글로벌 C.L.E.A.N. 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.06.30 조회수 239 배터리 없이 이산화탄소 실시간 모니터링 성공

기후 변화와 지구온난화를 막기 위해서는 이산화탄소(CO2)가 ‘얼마나’ 배출되고 있는지를 정확히 파악하는 것이 핵심이다. 이를 가능하게 하는 것이 바로 이산화탄소 모니터링 기술이다. 최근 한국 연구진이 외부 전력 없이도 이산화탄소 농도를 실시간 측정하고 무선으로 전송할 수 있는 시스템을 개발해 환경 모니터링 기술의 새로운 가능성을 열었다.

우리 대학 전기및전자공학부 권경하 교수 연구팀이 중앙대학교 류한준 교수팀과 공동연구를 통해, 주변의 미세 진동 에너지를 수확해 이산화탄소 농도를 주기적으로 측정할 수 있는 자가발전형 무선 모니터링 시스템을 개발했다고 9일 밝혔다.

지구온난화의 주요 원인인 이산화탄소 배출은 산업계의 지속가능성 평가 지표로 자리 잡고 있으며, 유럽연합(EU)은 이미 공장 배출량 규제를 도입한 상태다. 이러한 규제 흐름에 따라, 효율적이고 지속 가능한 이산화탄소 모니터링 시스템은 환경 관리와 산업 공정 제어에 필수적인 요소로 주목받고 있다.

그러나 기존 이산화탄소 모니터링 시스템은 대부분 배터리나 유선 전원에 의존하기 때문에 설치와 유지보수에 제약이 따른다. 연구팀은 이 문제를 해결하기 위해, 외부 전력 없이 작동 가능한 자가발전 무선 이산화탄소 모니터링 시스템을 개발했다.

이번 시스템의 핵심은 산업 장비나 배관에서 발생하는 진동(20~4000㎛ 진폭, 0-300 Hz 주파수 범위)을 전기로 바꾸는 ‘관성 구동(Inertia-driven) 마찰전기 나노발전기(Triboelectric Nanogenerator, TENG)’이다. 이를 통해 배터리 없이도 이산화탄소 농도를 주기적으로 측정하고 무선으로 전송할 수 있다.

연구팀은 4단 적층 구조의 관성 구동 마찰전기 나노발전기(TENG)에 탄성 스프링을 결합해 미세 진동을 증폭시키고 공진 현상을 유도, 13Hz, 0.56g의 가속도 조건에서 0.5㎽의 전력을 안정적으로 생산하는 데 성공했다. 생산된 전력은 이산화탄소 센서와 저전력 블루투스 통신 시스템을 구동하는 데 사용됐다.

권경하 교수는 “효율적인 환경 모니터링을 위해서는 전원 제약 없이 지속적으로 작동 가능한 시스템이 필수”라며, “이번 연구에서는 관성 구동 마찰전기 나노발전기(TENG)로부터 생성된 에너지를 바탕으로 주기적으로 이산화탄소 농도를 측정하고 무선으로 전송할 수 있는 자가발전 시스템을 구현했다”고 설명했다.

이어 “이 기술은 향후 다양한 센서를 통합한 자가발전형 환경 모니터링 플랫폼의 기반 기술로 활용될 수 있을 것”이라고 덧붙였다.

이번 연구 결과는 우리 대학 석사과정 장규림 학생과 중앙대 석사과정 다니엘 마나예 티루네(Daniel Manaye Tiruneh) 학생이 공동 제 1저자로 국제 저명 학술지 `나노 에너지(Nano Energy) (IF 16.8)'에 6월 1일자로 게재됐다.

※논문명 : Highly compact inertia-driven triboelectric nanogenerator for self-powered wireless CO2 monitoring via fine-vibration harvesting,

※DOI: https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2025.110872

이번 연구는 사우디 아람코-KAIST CO2 관리 센터의 지원을 받아 수행됐다.

2025.06.09 조회수 1569

배터리 없이 이산화탄소 실시간 모니터링 성공

기후 변화와 지구온난화를 막기 위해서는 이산화탄소(CO2)가 ‘얼마나’ 배출되고 있는지를 정확히 파악하는 것이 핵심이다. 이를 가능하게 하는 것이 바로 이산화탄소 모니터링 기술이다. 최근 한국 연구진이 외부 전력 없이도 이산화탄소 농도를 실시간 측정하고 무선으로 전송할 수 있는 시스템을 개발해 환경 모니터링 기술의 새로운 가능성을 열었다.

우리 대학 전기및전자공학부 권경하 교수 연구팀이 중앙대학교 류한준 교수팀과 공동연구를 통해, 주변의 미세 진동 에너지를 수확해 이산화탄소 농도를 주기적으로 측정할 수 있는 자가발전형 무선 모니터링 시스템을 개발했다고 9일 밝혔다.

지구온난화의 주요 원인인 이산화탄소 배출은 산업계의 지속가능성 평가 지표로 자리 잡고 있으며, 유럽연합(EU)은 이미 공장 배출량 규제를 도입한 상태다. 이러한 규제 흐름에 따라, 효율적이고 지속 가능한 이산화탄소 모니터링 시스템은 환경 관리와 산업 공정 제어에 필수적인 요소로 주목받고 있다.

그러나 기존 이산화탄소 모니터링 시스템은 대부분 배터리나 유선 전원에 의존하기 때문에 설치와 유지보수에 제약이 따른다. 연구팀은 이 문제를 해결하기 위해, 외부 전력 없이 작동 가능한 자가발전 무선 이산화탄소 모니터링 시스템을 개발했다.

이번 시스템의 핵심은 산업 장비나 배관에서 발생하는 진동(20~4000㎛ 진폭, 0-300 Hz 주파수 범위)을 전기로 바꾸는 ‘관성 구동(Inertia-driven) 마찰전기 나노발전기(Triboelectric Nanogenerator, TENG)’이다. 이를 통해 배터리 없이도 이산화탄소 농도를 주기적으로 측정하고 무선으로 전송할 수 있다.

연구팀은 4단 적층 구조의 관성 구동 마찰전기 나노발전기(TENG)에 탄성 스프링을 결합해 미세 진동을 증폭시키고 공진 현상을 유도, 13Hz, 0.56g의 가속도 조건에서 0.5㎽의 전력을 안정적으로 생산하는 데 성공했다. 생산된 전력은 이산화탄소 센서와 저전력 블루투스 통신 시스템을 구동하는 데 사용됐다.

권경하 교수는 “효율적인 환경 모니터링을 위해서는 전원 제약 없이 지속적으로 작동 가능한 시스템이 필수”라며, “이번 연구에서는 관성 구동 마찰전기 나노발전기(TENG)로부터 생성된 에너지를 바탕으로 주기적으로 이산화탄소 농도를 측정하고 무선으로 전송할 수 있는 자가발전 시스템을 구현했다”고 설명했다.

이어 “이 기술은 향후 다양한 센서를 통합한 자가발전형 환경 모니터링 플랫폼의 기반 기술로 활용될 수 있을 것”이라고 덧붙였다.

이번 연구 결과는 우리 대학 석사과정 장규림 학생과 중앙대 석사과정 다니엘 마나예 티루네(Daniel Manaye Tiruneh) 학생이 공동 제 1저자로 국제 저명 학술지 `나노 에너지(Nano Energy) (IF 16.8)'에 6월 1일자로 게재됐다.

※논문명 : Highly compact inertia-driven triboelectric nanogenerator for self-powered wireless CO2 monitoring via fine-vibration harvesting,

※DOI: https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2025.110872

이번 연구는 사우디 아람코-KAIST CO2 관리 센터의 지원을 받아 수행됐다.

2025.06.09 조회수 1569 녹색성장지속가능대학원 ‘넷제로 인텔리전스 포럼’ 성료

우리 대학 녹색성장지속가능대학원은 23일 서울 종로에 위치한 BKL법무법인(유한)태평양에서 탄소중립 문제의 시급성과 복잡성에 대한 대응하기 위한 ‘넷제로 인텔리전스(Net-Zero Intelligence) 포럼’을 성공적으로 개최했다.

이번 포럼은 탄소중립이 단일 기술만으로 해결될 수 없다는 인식 아래, 과학기술뿐 아니라 정책, 통상, 녹색금융 등 다양한 영역의 유기적인 연계와 데이터 기반 인사이트의 중요성을 강조하기 위해 마련됐다. 행사 주최 측은 ‘넷제로 인텔리전스’를 데이터와 AI를 바탕으로 국가와 기업의 탄소중립 및 녹색성장 목표 달성을 지원하는 최적의 전략과 분석 기술체계로 정의하고, 이를 중심으로 다양한 논의가 이어졌다.

포럼은 김상협 글로벌녹색성장기구(GGGI) 사무총장의 축사를 시작으로, 조영준 대한상공회의소 지속가능경영원 원장의 환영사, 엄지용 녹색성장지속가능대학원 원장의 기조 발표가 이어졌다.

엄 원장은 "탄소중립과 녹색성장을 위한 넷제로 인텔리전스"를 주제로 “기후 위기의 심각성을 고려할 때, 데이터과 AI 기술로 기후 리스크에 대한 정량적 평가와 함께 넷제로를 촉진해야, 지속 가능한 투자와 의욕적인 정책 추진이 가능하다”며, “이를 선도할 융합형 인재 양성과 산학관 이해관계자들의 공감과 협력이 필수적”이라고 강조했다.

이어진 패널 토론은 KAIST 김지효 교수의 사회로 진행됐으며, ▲이효섭 박사(인코어드테크놀러지스), ▲이태의 선임연구위원(에너지경제연구원), ▲손정락 교수(KAIST), ▲이윤빈 박사 (중앙대학교)가 참여해, 넷제로 인텔리전스의 국내외 적용사례와 정책· 산업 현장에서의 실효적 활용 방안에 대해 열띤 논의를 펼쳤다.

이번 포럼은 지난해 9월 개최된 ‘국제기후·에너지 컨퍼런스’에서 KAIST와 국내 8개 탄소중립 관심 기업이 체결한 ‘넷제로 인텔리전스 파트너십(NZIP)’의 일환으로 기획되었으며, BKL 논의 성과를 공유하고, 이후 원격·대면 협의를 통해 도출된 주요 현안을 중심으로 구성됐다.

GGGI 김상협 사무총장은 이날, “전 세계가 고심하는 기후변화 대응 방안을 마련하기 위해 협력해 온 NZIP 회원사와 관계자들의 노고에 깊이 감사드린다.”며, “GGGI 또한 AI의 잠재력을 주목하며 AI기반 MRV(측정, 보고, 검증)시스템을 통해 탄소 배출량과 감축 성과를 투명하게 관리할 계획”이라고 밝혀 글로벌 협력의 중요성과 향후 공동 대응의 방향성을 제시했다.

녹색성장지속가능대학원은 이번 포럼을 시작으로, 탄소중립 사회 전환을 위한 데이터 기반 의사결정 체계 구축과 학계·산업계 간 협력의 구체화를 지속적으로 추진해 나갈 계획이다.

2025.05.26 조회수 762

녹색성장지속가능대학원 ‘넷제로 인텔리전스 포럼’ 성료

우리 대학 녹색성장지속가능대학원은 23일 서울 종로에 위치한 BKL법무법인(유한)태평양에서 탄소중립 문제의 시급성과 복잡성에 대한 대응하기 위한 ‘넷제로 인텔리전스(Net-Zero Intelligence) 포럼’을 성공적으로 개최했다.

이번 포럼은 탄소중립이 단일 기술만으로 해결될 수 없다는 인식 아래, 과학기술뿐 아니라 정책, 통상, 녹색금융 등 다양한 영역의 유기적인 연계와 데이터 기반 인사이트의 중요성을 강조하기 위해 마련됐다. 행사 주최 측은 ‘넷제로 인텔리전스’를 데이터와 AI를 바탕으로 국가와 기업의 탄소중립 및 녹색성장 목표 달성을 지원하는 최적의 전략과 분석 기술체계로 정의하고, 이를 중심으로 다양한 논의가 이어졌다.

포럼은 김상협 글로벌녹색성장기구(GGGI) 사무총장의 축사를 시작으로, 조영준 대한상공회의소 지속가능경영원 원장의 환영사, 엄지용 녹색성장지속가능대학원 원장의 기조 발표가 이어졌다.

엄 원장은 "탄소중립과 녹색성장을 위한 넷제로 인텔리전스"를 주제로 “기후 위기의 심각성을 고려할 때, 데이터과 AI 기술로 기후 리스크에 대한 정량적 평가와 함께 넷제로를 촉진해야, 지속 가능한 투자와 의욕적인 정책 추진이 가능하다”며, “이를 선도할 융합형 인재 양성과 산학관 이해관계자들의 공감과 협력이 필수적”이라고 강조했다.

이어진 패널 토론은 KAIST 김지효 교수의 사회로 진행됐으며, ▲이효섭 박사(인코어드테크놀러지스), ▲이태의 선임연구위원(에너지경제연구원), ▲손정락 교수(KAIST), ▲이윤빈 박사 (중앙대학교)가 참여해, 넷제로 인텔리전스의 국내외 적용사례와 정책· 산업 현장에서의 실효적 활용 방안에 대해 열띤 논의를 펼쳤다.

이번 포럼은 지난해 9월 개최된 ‘국제기후·에너지 컨퍼런스’에서 KAIST와 국내 8개 탄소중립 관심 기업이 체결한 ‘넷제로 인텔리전스 파트너십(NZIP)’의 일환으로 기획되었으며, BKL 논의 성과를 공유하고, 이후 원격·대면 협의를 통해 도출된 주요 현안을 중심으로 구성됐다.

GGGI 김상협 사무총장은 이날, “전 세계가 고심하는 기후변화 대응 방안을 마련하기 위해 협력해 온 NZIP 회원사와 관계자들의 노고에 깊이 감사드린다.”며, “GGGI 또한 AI의 잠재력을 주목하며 AI기반 MRV(측정, 보고, 검증)시스템을 통해 탄소 배출량과 감축 성과를 투명하게 관리할 계획”이라고 밝혀 글로벌 협력의 중요성과 향후 공동 대응의 방향성을 제시했다.

녹색성장지속가능대학원은 이번 포럼을 시작으로, 탄소중립 사회 전환을 위한 데이터 기반 의사결정 체계 구축과 학계·산업계 간 협력의 구체화를 지속적으로 추진해 나갈 계획이다.

2025.05.26 조회수 762 기후정책의 숨겨진 위험 규명, 탄소 줄고 독성물질 40% 증가 밝혀

2013년부터 시행된 미국 내 최대 규모의 온실가스 감축 정책으로 캘리포니아주의 탄소배출권 거래제도*가 있다. KAIST와 국제공동연구진은 이 제도가 예상치 못한 환경부작용을 초래하며 기업들의 독성물질 배출을 최대 40% 증가시켰다는 점을 처음으로 밝혀냈다.

*탄소배출권 거래제도(Cap and Trade Program): 온실가스 배출 총량 상한(cap)을 설정하고 이를 기업들에게 자체 감축 노력을 통해 배출을 줄이거나 거래(trade)할 수 있는 제도임

우리 대학 기술경영학부 이나래 교수가 미네소타 주립대 아심 카울(Aseem Kaul) 교수와 공동연구를 통해서, 탄소배출권 거래제도가 온실가스 감축에는 기여했지만, 예상치 못한 또 다른 환경 문제를 유발할 수 있다는 점을 실증적으로 밝혔다.

탄소배출권 거래 제도는 시장 원리를 활용해 비용 효율적으로 온실가스를 줄이고, 동시에 경제적 유인을 제공함으로써 지속적인 환경 개선을 도모하는 것이 목적으로 만들어졌다.

연구팀은 2010년부터 2018년까지 대형 제조시설에서 발생한 온실가스 및 유해물질 배출량 데이터를 분석했다. 그 결과 탄소배출권 제도의 적용을 받은 시설들이 온실가스를 줄이기 위해 유해폐기물 처리 활동을 축소하면서, 기업에서는 오히려 환경이나 인체에 유해한 납, 다이옥신, 수은 등 독성물질 배출이 최대 40%까지 증가한 사실을 확인했다.

심층 분석을 통해, 이러한 부작용이 환경 감시가 활발한 지역이거나 공정 단계에서 근본적으로 독성 물질 생성을 줄이는 환경 기술을 도입한 기업에서는 상대적으로 덜 나타났다는 사실도 밝혀냈다. 이는 기업들이 규제 비용과 외부 감시의 정도에 따라 환경 대응 전략을 선택적으로 조정하고 있음을 시사한다.

이나래 교수는 “탄소 감축 제도는 탄소의 발생량 자체를 규제하는 정책이기 때문에, 기업들이 탄소를 줄이는 데 집중하면서 상대적으로 다른 환경 부문을 희생하는 현상이 나타났다. 하지만 보다 근본적인 환경 기술을 이전에 도입한 기업들은 이러한 부작용이 덜했다”고 설명했다.

이어 “이번 연구는 기후변화 대응을 위한 정책이 또 다른 환경 문제를 초래할 수 있다는 점을 보여주며 사회적 목표 간의 상충(trade-off)을 정교하게 고려한 정책 설계가 필요하다”고 강조했다.

이번 연구는 기술경영학부 이나래 교수가 제1 저자로 참여하였고, 경영학 분야 최고 권위 학술지인 매니지먼트 사이언스(Management Science)에 4월 22일 자로 게재되었다.

※ 논문명 : Robbing Peter to Pay Paul: The Impact of California’s Cap-and-Trade Program on Toxic Emissions https://doi.org/10.1287/mnsc.2023.03560

한편, 이번 연구는 KAIST의 오픈 액세스(Open Access) 출판 지원을 통해 논문 전체를 누구나 무료로 열람할 수 있도록 하였으며, 이에 따라 연구 결과가 학계와 정책 현장에서 더욱 폭넓게 활용될 것으로 기대된다.

2025.05.09 조회수 2012

기후정책의 숨겨진 위험 규명, 탄소 줄고 독성물질 40% 증가 밝혀

2013년부터 시행된 미국 내 최대 규모의 온실가스 감축 정책으로 캘리포니아주의 탄소배출권 거래제도*가 있다. KAIST와 국제공동연구진은 이 제도가 예상치 못한 환경부작용을 초래하며 기업들의 독성물질 배출을 최대 40% 증가시켰다는 점을 처음으로 밝혀냈다.

*탄소배출권 거래제도(Cap and Trade Program): 온실가스 배출 총량 상한(cap)을 설정하고 이를 기업들에게 자체 감축 노력을 통해 배출을 줄이거나 거래(trade)할 수 있는 제도임

우리 대학 기술경영학부 이나래 교수가 미네소타 주립대 아심 카울(Aseem Kaul) 교수와 공동연구를 통해서, 탄소배출권 거래제도가 온실가스 감축에는 기여했지만, 예상치 못한 또 다른 환경 문제를 유발할 수 있다는 점을 실증적으로 밝혔다.

탄소배출권 거래 제도는 시장 원리를 활용해 비용 효율적으로 온실가스를 줄이고, 동시에 경제적 유인을 제공함으로써 지속적인 환경 개선을 도모하는 것이 목적으로 만들어졌다.

연구팀은 2010년부터 2018년까지 대형 제조시설에서 발생한 온실가스 및 유해물질 배출량 데이터를 분석했다. 그 결과 탄소배출권 제도의 적용을 받은 시설들이 온실가스를 줄이기 위해 유해폐기물 처리 활동을 축소하면서, 기업에서는 오히려 환경이나 인체에 유해한 납, 다이옥신, 수은 등 독성물질 배출이 최대 40%까지 증가한 사실을 확인했다.

심층 분석을 통해, 이러한 부작용이 환경 감시가 활발한 지역이거나 공정 단계에서 근본적으로 독성 물질 생성을 줄이는 환경 기술을 도입한 기업에서는 상대적으로 덜 나타났다는 사실도 밝혀냈다. 이는 기업들이 규제 비용과 외부 감시의 정도에 따라 환경 대응 전략을 선택적으로 조정하고 있음을 시사한다.

이나래 교수는 “탄소 감축 제도는 탄소의 발생량 자체를 규제하는 정책이기 때문에, 기업들이 탄소를 줄이는 데 집중하면서 상대적으로 다른 환경 부문을 희생하는 현상이 나타났다. 하지만 보다 근본적인 환경 기술을 이전에 도입한 기업들은 이러한 부작용이 덜했다”고 설명했다.

이어 “이번 연구는 기후변화 대응을 위한 정책이 또 다른 환경 문제를 초래할 수 있다는 점을 보여주며 사회적 목표 간의 상충(trade-off)을 정교하게 고려한 정책 설계가 필요하다”고 강조했다.

이번 연구는 기술경영학부 이나래 교수가 제1 저자로 참여하였고, 경영학 분야 최고 권위 학술지인 매니지먼트 사이언스(Management Science)에 4월 22일 자로 게재되었다.

※ 논문명 : Robbing Peter to Pay Paul: The Impact of California’s Cap-and-Trade Program on Toxic Emissions https://doi.org/10.1287/mnsc.2023.03560

한편, 이번 연구는 KAIST의 오픈 액세스(Open Access) 출판 지원을 통해 논문 전체를 누구나 무료로 열람할 수 있도록 하였으며, 이에 따라 연구 결과가 학계와 정책 현장에서 더욱 폭넓게 활용될 것으로 기대된다.

2025.05.09 조회수 2012 머리카락 1,000분의 1 나노섬유 혁신, 세계 최고 CO₂ 전해전지 개발

지구 온난화의 주범인 이산화탄소를 시장 가치가 높은 화학물질로 전환할 수만 있다면, 환경 문제를 해결함과 동시에 높은 경제적 가치를 창출할 수 있다. 국내 연구진이 이산화탄소(CO2)를 일산화탄소(CO)로 전환하는 고성능 ‘세라믹 전해전지’를 개발하여 탄소중립 실현을 위한 핵심 기술로 주목받고 있다.

우리 대학 기계공학과 이강택 교수 연구팀이 신소재 세라믹 나노 복합섬유를 개발해 현존 최고 성능의 이산화탄소 분해 성능을 갖는 세라믹 전해전지를 개발하는 데 성공했다고 1일 밝혔다.

세라믹 전해전지(SOEC)는 이산화탄소를 가치 있는 화학물질로 전환할 수 있는 유망한 에너지 변환 기술로 낮은 배출량과 높은 효율성이라는 추가적인 이점이 있다. 하지만 기존 세라믹 전해전지는 작동 온도가 800℃ 이상으로, 유지 비용이 크고 안정성이 낮아 상용화에 한계가 있었다.

이에 연구팀은 전기가 잘 통하는 ‘초이온전도체’ 소재를 기존 전극에 함께 섞어 만든 ‘복합 나노섬유 전극’을 개발해 전기화학 반응이 더 활발하게 일어나도록 설계하고, 이를 통해 세라믹 전해전지가 더 낮은 온도에서도 효율적으로 작동할 수 있는 기반을 마련했다.

나아가, 이러한 소재 복합을 통해 나노섬유의 두께를 약 45% 감소시키고, 전극을 머리카락보다 1,000배 가는 두께(100나노미터)로 제작하여 전기분해 반응이 일어나는 면적을 극대화하여, 세라믹 전해전지의 작동 온도를 낮추는 동시에 이산화탄소 분해 성능을 약 50% 향상시키는데 성공했다.

복합 나노섬유가 적용된 세라믹 전해전지는 기존에 보고된 소자 중 가장 높은 세계 최고 수준의 이산화탄소 분해 성능(700℃에서 1.25 A/cm2)을 기록했으며, 300시간의 장기 구동에도 안정적인 전압을 유지해 소재의 탁월함을 입증했다.

이강택 교수는 “이번 연구에서 제안된 나노섬유 전극의 제작 및 설계 기법은 이산화탄소 저감뿐만 아니라 그린수소 및 친환경 전력 생산과 같은 다양한 차세대 에너지 변환 소자의 개발에 있어 선도적인 기술이 될 것”이라고 말했다.

우리 대학 기계공학과 김민정 석사, 김형근 박사과정, 아크롬존 석사가 공동 제 1 저자로 참여하고, 한국지질지원연구원 정인철 박사, 기계공학과 오세은 박사과정, 윤가영 석사과정이 공동저자로 참여한 이번 연구는 촉매·재료 분야의 세계적 권위지인 ‘어플라이드 카탈리시스 B: 환경과 에너지, Applied Catalysis B: Environment and Energy (IF:20.3)’에 3월 3일 온라인 게재됐다. (논문명: Exceptional CO2 Reduction Performance in Symmetric Solid Oxide Electrolysis Cells Enabled via Nanofiber Heterointerface Engineering, https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2025.125222)

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부 나노 및 소재 기술개발사업, 개인기초연구사업 지원으로 수행됐다.

2025.04.01 조회수 3662

머리카락 1,000분의 1 나노섬유 혁신, 세계 최고 CO₂ 전해전지 개발

지구 온난화의 주범인 이산화탄소를 시장 가치가 높은 화학물질로 전환할 수만 있다면, 환경 문제를 해결함과 동시에 높은 경제적 가치를 창출할 수 있다. 국내 연구진이 이산화탄소(CO2)를 일산화탄소(CO)로 전환하는 고성능 ‘세라믹 전해전지’를 개발하여 탄소중립 실현을 위한 핵심 기술로 주목받고 있다.

우리 대학 기계공학과 이강택 교수 연구팀이 신소재 세라믹 나노 복합섬유를 개발해 현존 최고 성능의 이산화탄소 분해 성능을 갖는 세라믹 전해전지를 개발하는 데 성공했다고 1일 밝혔다.

세라믹 전해전지(SOEC)는 이산화탄소를 가치 있는 화학물질로 전환할 수 있는 유망한 에너지 변환 기술로 낮은 배출량과 높은 효율성이라는 추가적인 이점이 있다. 하지만 기존 세라믹 전해전지는 작동 온도가 800℃ 이상으로, 유지 비용이 크고 안정성이 낮아 상용화에 한계가 있었다.

이에 연구팀은 전기가 잘 통하는 ‘초이온전도체’ 소재를 기존 전극에 함께 섞어 만든 ‘복합 나노섬유 전극’을 개발해 전기화학 반응이 더 활발하게 일어나도록 설계하고, 이를 통해 세라믹 전해전지가 더 낮은 온도에서도 효율적으로 작동할 수 있는 기반을 마련했다.

나아가, 이러한 소재 복합을 통해 나노섬유의 두께를 약 45% 감소시키고, 전극을 머리카락보다 1,000배 가는 두께(100나노미터)로 제작하여 전기분해 반응이 일어나는 면적을 극대화하여, 세라믹 전해전지의 작동 온도를 낮추는 동시에 이산화탄소 분해 성능을 약 50% 향상시키는데 성공했다.

복합 나노섬유가 적용된 세라믹 전해전지는 기존에 보고된 소자 중 가장 높은 세계 최고 수준의 이산화탄소 분해 성능(700℃에서 1.25 A/cm2)을 기록했으며, 300시간의 장기 구동에도 안정적인 전압을 유지해 소재의 탁월함을 입증했다.

이강택 교수는 “이번 연구에서 제안된 나노섬유 전극의 제작 및 설계 기법은 이산화탄소 저감뿐만 아니라 그린수소 및 친환경 전력 생산과 같은 다양한 차세대 에너지 변환 소자의 개발에 있어 선도적인 기술이 될 것”이라고 말했다.

우리 대학 기계공학과 김민정 석사, 김형근 박사과정, 아크롬존 석사가 공동 제 1 저자로 참여하고, 한국지질지원연구원 정인철 박사, 기계공학과 오세은 박사과정, 윤가영 석사과정이 공동저자로 참여한 이번 연구는 촉매·재료 분야의 세계적 권위지인 ‘어플라이드 카탈리시스 B: 환경과 에너지, Applied Catalysis B: Environment and Energy (IF:20.3)’에 3월 3일 온라인 게재됐다. (논문명: Exceptional CO2 Reduction Performance in Symmetric Solid Oxide Electrolysis Cells Enabled via Nanofiber Heterointerface Engineering, https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2025.125222)

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부 나노 및 소재 기술개발사업, 개인기초연구사업 지원으로 수행됐다.

2025.04.01 조회수 3662 ‘기능성 탄소 보호층’을 통한 차세대 고성능 리튬-황 전지 개발

우리 대학 생명화학공학과 이진우 교수 연구팀이 서울대학교 한정우 교수 연구팀, LG 에너지솔루션 미래기술연구센터와 공동연구를 통해 차세대 고성능 리튬-황 전지를 개발하는데 성공했다.

리튬-황 전지는 차세대 이차전지 후보군 중 하나로, 상용 리튬이온전지에 사용되고 있는 양극 소재에 비해 황이 가볍고 가격이 저렴하면서도 많은 양의 에너지를 한 번에 저장할 수 있어, 무인기 및 드론과 같이 가볍고 오래 작동될 수 있는 응용분야에 필요한 핵심 기술로 손꼽히고 있다.

하지만, 실질적으로 높은 수준의 에너지 밀도를 지닌 리튬-황 전지를 개발하기 위해서는 전지 내부에 들어가는 무거운 전해액의 사용량을 줄여야 하는데, 전해액 양이 줄어들면 양극에서 발생하는 황의 전기화학적 반응성이 대폭 줄어들어 높은 에너지를 지닌 리튬-황 파우치셀을 구현하는데 어려움이 있다.

이진우 교수 연구팀은 이번 연구를 통해 리튬황전지 양극에 추가되어 황의 전기화학적 반응성을 개선해줄 수 있는 금속 나노입자의 표면에 얇은 기능성 탄소 보호층을 도입함으로써, 양극에서 발생하는 황의 전기화학 전환 반응의 반응성과 수명 안정성을 대폭 향상시키는데 성공하였다. 이 탄소 보호층은 반응 생성물인 리튬 폴리설파이드와 금속 나노입자 간의 직접적인 접촉을 차단해 기존에 발생했던 부반응 및 상변화를 예방하여 수명을 크게 향상시킬 수 있다. 또한, 해당 탄소 보호층은 전자 전달에 도움이 되는 질소 원자가 첨가되어 있어, 금속 나노입자와의 전자교환이 원활히 이루어진다. 금속 입자의 종류를 제어함으로써, 탄소 보호층 내의 질소 원자의 최적화된 전자구조를 유도함으로써, 양극 반응성 또한 크게 향상시킬 수 있다.

이번 연구에서 개발된 기능성 탄소 보호층을 양극 첨가제에 활용함으로써, A h 수준의 리튬-황 파우치셀에서 400 W h kg-1 수준의 에너지 밀도 (전지의 단위 무게 당 저장할 수 있는 총 에너지 양) 를 확보하는 성과를 거뒀다. 더욱이, 기능성 탄소 보호층 합성법이 간단하면서도 대량화에 적합해, 향후 적절한 후속 연구를 통해 리튬-황 전지 산업 분야에서 활용될 가능성도 열려있다.

생명화학공학과 이진우 교수는 “차세대 고성능 리튬-황 전지 개발을 위해서는 전지 내부에 제한된 전해액 사용량에도 황 전환 반응의 속도와 수명 안정성을 모두 높은 수준으로 확보하는게 핵심이다”고 설명하면서, “양극 기능성 소재의 전자구조 최적화 및 표면 안정성을 제어할 수 있는 기술을 개발하려는 노력이 지속되어야 한다”고 설명하였다.

이번 연구결과는 이진우 교수 연구실의 김서아 박사, 임원광 박사, 그리고 한정우 교수 연구실의 정현정 박사가 공동 제 1저자로 참여하였으며, 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications)’에 2025년 2월 14일 字 온라인판에 게재됐다 (논문명: Protective catalytic layer powering activity and stability of electrocatalyst for high-energy lithium-sulfur pouch cell)

2025.03.11 조회수 2984

‘기능성 탄소 보호층’을 통한 차세대 고성능 리튬-황 전지 개발

우리 대학 생명화학공학과 이진우 교수 연구팀이 서울대학교 한정우 교수 연구팀, LG 에너지솔루션 미래기술연구센터와 공동연구를 통해 차세대 고성능 리튬-황 전지를 개발하는데 성공했다.

리튬-황 전지는 차세대 이차전지 후보군 중 하나로, 상용 리튬이온전지에 사용되고 있는 양극 소재에 비해 황이 가볍고 가격이 저렴하면서도 많은 양의 에너지를 한 번에 저장할 수 있어, 무인기 및 드론과 같이 가볍고 오래 작동될 수 있는 응용분야에 필요한 핵심 기술로 손꼽히고 있다.

하지만, 실질적으로 높은 수준의 에너지 밀도를 지닌 리튬-황 전지를 개발하기 위해서는 전지 내부에 들어가는 무거운 전해액의 사용량을 줄여야 하는데, 전해액 양이 줄어들면 양극에서 발생하는 황의 전기화학적 반응성이 대폭 줄어들어 높은 에너지를 지닌 리튬-황 파우치셀을 구현하는데 어려움이 있다.

이진우 교수 연구팀은 이번 연구를 통해 리튬황전지 양극에 추가되어 황의 전기화학적 반응성을 개선해줄 수 있는 금속 나노입자의 표면에 얇은 기능성 탄소 보호층을 도입함으로써, 양극에서 발생하는 황의 전기화학 전환 반응의 반응성과 수명 안정성을 대폭 향상시키는데 성공하였다. 이 탄소 보호층은 반응 생성물인 리튬 폴리설파이드와 금속 나노입자 간의 직접적인 접촉을 차단해 기존에 발생했던 부반응 및 상변화를 예방하여 수명을 크게 향상시킬 수 있다. 또한, 해당 탄소 보호층은 전자 전달에 도움이 되는 질소 원자가 첨가되어 있어, 금속 나노입자와의 전자교환이 원활히 이루어진다. 금속 입자의 종류를 제어함으로써, 탄소 보호층 내의 질소 원자의 최적화된 전자구조를 유도함으로써, 양극 반응성 또한 크게 향상시킬 수 있다.

이번 연구에서 개발된 기능성 탄소 보호층을 양극 첨가제에 활용함으로써, A h 수준의 리튬-황 파우치셀에서 400 W h kg-1 수준의 에너지 밀도 (전지의 단위 무게 당 저장할 수 있는 총 에너지 양) 를 확보하는 성과를 거뒀다. 더욱이, 기능성 탄소 보호층 합성법이 간단하면서도 대량화에 적합해, 향후 적절한 후속 연구를 통해 리튬-황 전지 산업 분야에서 활용될 가능성도 열려있다.

생명화학공학과 이진우 교수는 “차세대 고성능 리튬-황 전지 개발을 위해서는 전지 내부에 제한된 전해액 사용량에도 황 전환 반응의 속도와 수명 안정성을 모두 높은 수준으로 확보하는게 핵심이다”고 설명하면서, “양극 기능성 소재의 전자구조 최적화 및 표면 안정성을 제어할 수 있는 기술을 개발하려는 노력이 지속되어야 한다”고 설명하였다.

이번 연구결과는 이진우 교수 연구실의 김서아 박사, 임원광 박사, 그리고 한정우 교수 연구실의 정현정 박사가 공동 제 1저자로 참여하였으며, 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications)’에 2025년 2월 14일 字 온라인판에 게재됐다 (논문명: Protective catalytic layer powering activity and stability of electrocatalyst for high-energy lithium-sulfur pouch cell)

2025.03.11 조회수 2984 수면 무호흡증 실시간 진단 센서 개발

이산화탄소는 주요 호흡 대사 산물로서, 날숨 내 이산화탄소 농도의 지속적인 모니터링은 호흡·순환기계 질병을 조기 발견 및 진단하는 데 중요한 지표가 될 뿐만 아니라, 개인 운동 상태 모니터링 등에 폭넓게 사용될 수 있다. 우리 연구진이 마스크 내부에 부착하여 이산화탄소 농도를 정확히 측정하는데 성공했다.

우리 대학 전기및전자공학부 유승협 교수 연구팀이 실시간으로 안정적인 호흡 모니터링이 가능한 저전력 고속 웨어러블 이산화탄소 센서를 개발했다고 10일 밝혔다.

기존 비침습적 이산화탄소 센서는 부피가 크고 소비전력이 높다는 한계가 있었다. 특히 형광 분자를 이용한 광화학적 이산화탄소 센서는 소형화 및 경량화가 가능하다는 장점에도 불구하고, 염료 분자의 광 열화 현상으로 인해 장시간 안정적 사용이 어려워 웨어러블 헬스케어 센서로 사용되는 데 제약이 있었다.

광화학적 이산화탄소 센서는 형광 분자에서 방출되는 형광의 세기가 이산화탄소 농도에 따라 감소하는 점을 이용하며, 형광 빛의 변화를 효과적으로 검출하는 것이 중요하다.

이를 위해 연구팀은 LED와 이를 감싸는 유기 포토다이오드로 이루어진 저전력 이산화탄소 센서를 개발했다. 높은 수광 효율을 바탕으로 형광 분자에 조사되는 여기 광량이 최소화된 센서는 수 mW 수준을 소비하는 기존 센서에 비해 수십 배 낮은 171μW의 소자 소비전력을 달성했다.

연구팀은 또한 이산화탄소 센서에 사용되는 형광 분자의 광 열화 경로를 규명해 광화학적 센서에서 사용 시간에 따라 오차가 증가하는 원인을 밝히고, 오차 발생을 억제하기 위한 광학적 설계 방법을 제시했다.

이를 기반으로, 연구팀은 기존 광화학적 센서의 고질적 문제였던 광 열화 현상에 따른 오차 발생을 효율적으로 감소시키고 동일 재료에 기반한 기존 기술은 20분 이내인데 반해 최대 9시간까지 안정적으로 연속 사용이 가능하며, 이산화탄소 감지 형광 필름 교체시 다회 활용도 가능한 센서를 개발했다.

개발된 센서는 가볍고(0.12 g), 얇으며(0.7 mm), 유연하다는 장점을 기반으로 마스크 내부에 부착되어 이산화탄소 농도를 정확히 측정했다. 또한, 실시간으로 들숨과 날숨을 구별해 호흡수까지 모니터링 가능한 빠른 속도와 높은 해상도를 보였다.

유승협 교수는 "개발한 센서는 저전력, 고안정성, 유연성 등 우수한 특성을 가져 웨어러블 디바이스에 폭넓게 적용될 수 있어 과탄산증, 만성 폐쇄성 폐질환, 수면 무호흡 등 다양한 질병의 조기 진단에 사용될 수 있다”면서 “특히, 분진 발생 현장이나 환절기 등 장시간 마스크 착용 환경에서의 재호흡에 따른 부작용 개선에도 사용될 것으로 기대된다ˮ 라고 밝혔다.

신소재공학과 김민재 학사과정과 전기및전자공학부 최동호 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 Cell 자매지인 `디바이스(Device)' 온라인판에 지난달 22일 공개됐다. (논문명: Ultralow-power carbon dioxide sensor for real-time breath monitoring) DOI: https://doi.org/10.1016/j.device.2024.100681

한편 이번 연구는 산업통상자원부 소재부품기술개발사업, 한국연구재단 원천기술개발사업, KAIST 학부생 연구참여 프로젝트 (URP) 프로그램의 지원을 받아 수행됐다.

2025.02.10 조회수 3395

수면 무호흡증 실시간 진단 센서 개발

이산화탄소는 주요 호흡 대사 산물로서, 날숨 내 이산화탄소 농도의 지속적인 모니터링은 호흡·순환기계 질병을 조기 발견 및 진단하는 데 중요한 지표가 될 뿐만 아니라, 개인 운동 상태 모니터링 등에 폭넓게 사용될 수 있다. 우리 연구진이 마스크 내부에 부착하여 이산화탄소 농도를 정확히 측정하는데 성공했다.

우리 대학 전기및전자공학부 유승협 교수 연구팀이 실시간으로 안정적인 호흡 모니터링이 가능한 저전력 고속 웨어러블 이산화탄소 센서를 개발했다고 10일 밝혔다.

기존 비침습적 이산화탄소 센서는 부피가 크고 소비전력이 높다는 한계가 있었다. 특히 형광 분자를 이용한 광화학적 이산화탄소 센서는 소형화 및 경량화가 가능하다는 장점에도 불구하고, 염료 분자의 광 열화 현상으로 인해 장시간 안정적 사용이 어려워 웨어러블 헬스케어 센서로 사용되는 데 제약이 있었다.

광화학적 이산화탄소 센서는 형광 분자에서 방출되는 형광의 세기가 이산화탄소 농도에 따라 감소하는 점을 이용하며, 형광 빛의 변화를 효과적으로 검출하는 것이 중요하다.

이를 위해 연구팀은 LED와 이를 감싸는 유기 포토다이오드로 이루어진 저전력 이산화탄소 센서를 개발했다. 높은 수광 효율을 바탕으로 형광 분자에 조사되는 여기 광량이 최소화된 센서는 수 mW 수준을 소비하는 기존 센서에 비해 수십 배 낮은 171μW의 소자 소비전력을 달성했다.

연구팀은 또한 이산화탄소 센서에 사용되는 형광 분자의 광 열화 경로를 규명해 광화학적 센서에서 사용 시간에 따라 오차가 증가하는 원인을 밝히고, 오차 발생을 억제하기 위한 광학적 설계 방법을 제시했다.

이를 기반으로, 연구팀은 기존 광화학적 센서의 고질적 문제였던 광 열화 현상에 따른 오차 발생을 효율적으로 감소시키고 동일 재료에 기반한 기존 기술은 20분 이내인데 반해 최대 9시간까지 안정적으로 연속 사용이 가능하며, 이산화탄소 감지 형광 필름 교체시 다회 활용도 가능한 센서를 개발했다.

개발된 센서는 가볍고(0.12 g), 얇으며(0.7 mm), 유연하다는 장점을 기반으로 마스크 내부에 부착되어 이산화탄소 농도를 정확히 측정했다. 또한, 실시간으로 들숨과 날숨을 구별해 호흡수까지 모니터링 가능한 빠른 속도와 높은 해상도를 보였다.

유승협 교수는 "개발한 센서는 저전력, 고안정성, 유연성 등 우수한 특성을 가져 웨어러블 디바이스에 폭넓게 적용될 수 있어 과탄산증, 만성 폐쇄성 폐질환, 수면 무호흡 등 다양한 질병의 조기 진단에 사용될 수 있다”면서 “특히, 분진 발생 현장이나 환절기 등 장시간 마스크 착용 환경에서의 재호흡에 따른 부작용 개선에도 사용될 것으로 기대된다ˮ 라고 밝혔다.

신소재공학과 김민재 학사과정과 전기및전자공학부 최동호 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 Cell 자매지인 `디바이스(Device)' 온라인판에 지난달 22일 공개됐다. (논문명: Ultralow-power carbon dioxide sensor for real-time breath monitoring) DOI: https://doi.org/10.1016/j.device.2024.100681

한편 이번 연구는 산업통상자원부 소재부품기술개발사업, 한국연구재단 원천기술개발사업, KAIST 학부생 연구참여 프로젝트 (URP) 프로그램의 지원을 받아 수행됐다.

2025.02.10 조회수 3395 백금 1/10 줄인 촉매로 수전해 셀 생산 성공

수전해 셀은 물을 전기화학적으로 분해해 수소를 생산하는 기술로, 탄소 중립 시대를 위한 필수적인 에너지 변환 기술이지만 산업적 활용을 위해서는 고가의 백금 사용량이 크게 요구되는 한계가 있었다. 한국 연구진이 백금 사용량을 1/10로 줄여 수전해 셀의 경제성을 높이는데 성공했다. 이번 연구에서 측정한 수전해 셀 성능은 미국 에너지부(Department of Energy, DOE)가 제시한 수전해 셀 성능 및 귀금속 사용량의 2026년 목표치를 유일하게 충족시켰다고 평가받았다.

우리 대학 생명화학공학과 이진우 교수 연구팀이 화학과 김형준 교수 연구팀과 공동연구를 통해 음이온 교환막 기반 수전해 셀의 성능과 안정성을 획기적으로 높이는 고성능 고안정성 귀금속 단일 원자 촉매를 개발했다고 31일 밝혔다.

연구팀은 귀금속 촉매의 열화 메커니즘을 역이용하는 ‘자가조립원조 귀금속 동적배치’전략을 개발했다. 이 방법은 1,000℃ 이상의 고온에서 귀금속이 자발적이고 선택적으로 탄화물 지지체에 단일원자로 분해돼 안정적으로 담지되는 합성 기술이다. 이를 통해, 상용 백금 촉매 대비 1/10 수준의 백금 사용량으로도 더 높은 성능과 안정성을 구현했다.

단일 원자 촉매는 금속 원자가 지지체 표면에 고립된 형태로 담지돼 높은 귀금속당 촉매 효율을 나타내지만, 기존 저온 환원법에서는 촉매 성능 및 안정성 확보에 한계가 있었다.

연구팀은 귀금속 전구체와 고분자 사이의 분자적 상호작용 및 귀금속-지지체 사이의 상호작용을 응용해 자가조립원조 귀금속 동적배치라는 새로운 단일 원자 촉매합성 메커니즘을 제시했다. 또한, 연구팀은 이 합성 기술을 통해 백금뿐만 아니라 이리듐, 팔라듐, 로듐 등 다양한 귀금속 단일 원자 촉매에도 적용 가능성을 입증했다.

개발된 백금 단일 원자 촉매의 경우, 염기 조건 수소 생성반응에서 높은 안정성을 가지며 높은 밀도의 귀금속 활성점을 통해 우수한 수소 생산 성능을 보였다. 이 결과 상용 백금 촉매 대비 5배 높은 귀금속당 수소 생산 성능을 구현할 수 있었다.

연구팀은 개발 촉매의 상용성 평가를 위해 음이온 교환막 기반 수전해 셀에 적용했다. 개발된 백금 단일 원자 촉매는 상용 백금 촉매 대비 1/10 백금 사용량에도 불구하고 그를 능가하는 3.38A/cm2 (@ 1.8 V)의 높은 성능을 기록했으며, 1A/cm2의 산업용 전류밀도에서도 우수한 안정성을 나타냈다. 특히 이 성능은 미국 에너지부(Department of Energy, DOE)가 제시한 수전해 셀 성능 및 귀금속 사용량의 2026년 목표치를 충족시키는 유일한 음이온 교환막 기반 수전해 셀 성능으로 평가받는다.

제1 저자인 김성빈 연구교수는 "이번 기술은 수전해 셀의 원가를 크게 절감시키며 이번 연구에서 제시된 자가조립원조 귀금속 동적배치 전략은 수전해 셀뿐만 아니라 다양한 귀금속 기반 촉매 공정에도 응용할 수 있어 산업적 파급력이 클 것으로 보인다“고 말했다.

생명화학공학과 김성빈 연구교수가 주도하고, UNIST 에너지화학공학과 신승재 교수, KIST 수소연료전지센터 김호영 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `에너지 인바이론멘탈 사이언스 (Energy & Environmental Science)' 1월 18권에 출판됐으며, 후면 표지논문(inside back cover)으로 선정됐다.

(논문명 : Self-assembly-assisted dynamic placement of noble metals selectively on multifunctional carbide supports for alkaline hydrogen electrocatalysis) DOI: 10.1039/D4EE04660A

한편 이번 연구는 한국연구재단의 나노미래소재원천기술개발사업, 중견연구자지원사업, 미래소재디스커버리사업 및 한국슈퍼컴퓨팅센터의 지원을 받아 수행됐다.

2025.02.03 조회수 3632

백금 1/10 줄인 촉매로 수전해 셀 생산 성공

수전해 셀은 물을 전기화학적으로 분해해 수소를 생산하는 기술로, 탄소 중립 시대를 위한 필수적인 에너지 변환 기술이지만 산업적 활용을 위해서는 고가의 백금 사용량이 크게 요구되는 한계가 있었다. 한국 연구진이 백금 사용량을 1/10로 줄여 수전해 셀의 경제성을 높이는데 성공했다. 이번 연구에서 측정한 수전해 셀 성능은 미국 에너지부(Department of Energy, DOE)가 제시한 수전해 셀 성능 및 귀금속 사용량의 2026년 목표치를 유일하게 충족시켰다고 평가받았다.

우리 대학 생명화학공학과 이진우 교수 연구팀이 화학과 김형준 교수 연구팀과 공동연구를 통해 음이온 교환막 기반 수전해 셀의 성능과 안정성을 획기적으로 높이는 고성능 고안정성 귀금속 단일 원자 촉매를 개발했다고 31일 밝혔다.

연구팀은 귀금속 촉매의 열화 메커니즘을 역이용하는 ‘자가조립원조 귀금속 동적배치’전략을 개발했다. 이 방법은 1,000℃ 이상의 고온에서 귀금속이 자발적이고 선택적으로 탄화물 지지체에 단일원자로 분해돼 안정적으로 담지되는 합성 기술이다. 이를 통해, 상용 백금 촉매 대비 1/10 수준의 백금 사용량으로도 더 높은 성능과 안정성을 구현했다.

단일 원자 촉매는 금속 원자가 지지체 표면에 고립된 형태로 담지돼 높은 귀금속당 촉매 효율을 나타내지만, 기존 저온 환원법에서는 촉매 성능 및 안정성 확보에 한계가 있었다.

연구팀은 귀금속 전구체와 고분자 사이의 분자적 상호작용 및 귀금속-지지체 사이의 상호작용을 응용해 자가조립원조 귀금속 동적배치라는 새로운 단일 원자 촉매합성 메커니즘을 제시했다. 또한, 연구팀은 이 합성 기술을 통해 백금뿐만 아니라 이리듐, 팔라듐, 로듐 등 다양한 귀금속 단일 원자 촉매에도 적용 가능성을 입증했다.

개발된 백금 단일 원자 촉매의 경우, 염기 조건 수소 생성반응에서 높은 안정성을 가지며 높은 밀도의 귀금속 활성점을 통해 우수한 수소 생산 성능을 보였다. 이 결과 상용 백금 촉매 대비 5배 높은 귀금속당 수소 생산 성능을 구현할 수 있었다.

연구팀은 개발 촉매의 상용성 평가를 위해 음이온 교환막 기반 수전해 셀에 적용했다. 개발된 백금 단일 원자 촉매는 상용 백금 촉매 대비 1/10 백금 사용량에도 불구하고 그를 능가하는 3.38A/cm2 (@ 1.8 V)의 높은 성능을 기록했으며, 1A/cm2의 산업용 전류밀도에서도 우수한 안정성을 나타냈다. 특히 이 성능은 미국 에너지부(Department of Energy, DOE)가 제시한 수전해 셀 성능 및 귀금속 사용량의 2026년 목표치를 충족시키는 유일한 음이온 교환막 기반 수전해 셀 성능으로 평가받는다.

제1 저자인 김성빈 연구교수는 "이번 기술은 수전해 셀의 원가를 크게 절감시키며 이번 연구에서 제시된 자가조립원조 귀금속 동적배치 전략은 수전해 셀뿐만 아니라 다양한 귀금속 기반 촉매 공정에도 응용할 수 있어 산업적 파급력이 클 것으로 보인다“고 말했다.

생명화학공학과 김성빈 연구교수가 주도하고, UNIST 에너지화학공학과 신승재 교수, KIST 수소연료전지센터 김호영 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `에너지 인바이론멘탈 사이언스 (Energy & Environmental Science)' 1월 18권에 출판됐으며, 후면 표지논문(inside back cover)으로 선정됐다.

(논문명 : Self-assembly-assisted dynamic placement of noble metals selectively on multifunctional carbide supports for alkaline hydrogen electrocatalysis) DOI: 10.1039/D4EE04660A

한편 이번 연구는 한국연구재단의 나노미래소재원천기술개발사업, 중견연구자지원사업, 미래소재디스커버리사업 및 한국슈퍼컴퓨팅센터의 지원을 받아 수행됐다.

2025.02.03 조회수 3632 버려지는 이산화탄소를 되살릴 수 있다면

세계적으로 기후 변화와 탄소 배출 문제의 심각성이 대두되면서 이산화탄소(CO2)를 화학 연료와 화합물 등의 자원으로 전환해서 활용하는 기술이 절실한 상황이다. 우리 대학 화학과 박정영 교수 연구팀이 한국재료연구원 나노재료연구본부 박다희 박사 연구팀과 공동연구를 통해 이산화탄소(CO2) 전환 효율을 크게 향상하는 촉매 기술을 개발했다.

기존의 이산화탄소(CO2) 전환 기술은 높은 에너지를 소비하는 것에 비해 효율은 낮아 상용화가 어렵다. 특히, 단원자 촉매(SACs)는 촉매 합성이 복잡하고, 금속 산화물 지지체(촉매 입자를 안정적으로 유지하거나 내구성을 높이는 역할)와 결합 안정성을 유지하기 어려워 촉매 성능이 떨어졌다.

이러한 한계를 극복하기 위해 연구팀은 단일 및 이중 단원자 촉매 기술을 개발하고 간단한 공정으로 촉매 효율을 높이는 기술을 선보였다. 본 성과는 이중 단원자 촉매(DSACs)로 금속 간 전자 상호작용을 적극 활용해 기존보다 50% 이상 높은 전환율과 우수한 선택성(촉매가 원하는 생성물을 많이 생성할 수 있도록 유도하는 능력)을 구현했다.

본 기술은 금속 산화물 지지체 내 산소 공공(Oxygen Vacancy)과 결함 구조를 정밀하게 제어해 이산화탄소(CO2) 전환 반응의 효율과 선택성을 획기적으로 높이는 촉매 설계 기술이다. 산소 공공이 촉매 표면에 이산화탄소가 잘 흡착되도록 돕고, 단원자 및 이중 단원자는 수소(H2)가 흡착되도록 돕는다. 산소 공공과 단원자 및 이중 단원자가 함께 작용하면서 이산화탄소(CO2)가 수소(H2)와 만나 원하는 화합물로 쉽게 전환되는 것이다. 특히, 이중 단원자 촉매(DSACs)는 두 금속 원자 간의 전자 상호작용을 적극 활용해 반응 경로를 조절하고 효율을 극대화했다.

연구팀은 에어로졸 분무 열분해법(Aerosol-Assisted Spray Pyrolysis)을 적용해 간단한 공정으로 촉매를 합성하고 대량 생산 가능성도 확보했다. 이는 복잡한 중간 과정 없이 액체 상태의 재료를 에어로졸(안개 같은 작은 입자)로 만든 후 뜨거운 챔버에 보내면 촉매가 완성되는 간단한 공정 방식이다. 해당 방식은 금속 산화물 지지체 내부에 금속 원자를 균일하게 분산시키고, 결함 구조를 정밀하게 조절할 수 있도록 돕는다. 이처럼 금속 산화물 지지체의 결함 구조를 정밀하게 제어함으로써 단일 및 이중 단원자 촉매를 안정적으로 형성하고 이중 단원자 촉매(DSACs)를 활용해 기존 단일 원자 촉매 사용량을 약 50% 줄이면서도 이산화탄소(CO2) 전환 효율을 기존 대비 약 두 배 이상 향상시키고, 99% 이상의 높은 선택성을 구현했다.

본 기술은 화학 연료 합성, 수소 생산, 청정에너지 산업 등 다양한 분야에 활용할 수 있다. 또한, 촉매 합성법(에어로졸 분무 열분해법)이 간단하고 생산 효율도 높아서 상용화될 가능성이 매우 크다.

연구책임자인 박다희 선임연구원은 "본 기술은 이산화탄소(CO2) 전환 촉매의 성능을 획기적으로 향상하는 동시에 간단한 공정을 통해 상용화를 가능하게 한 중요한 성과”라며, "탄소중립 실현을 위한 핵심 기술로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.”라고 밝혔다. 또한 박정영 교수는 “본 연구는 새로운 종류의 단원자 촉매를 상대적으로 쉽게 합성할 수 있어 다양한 화학 반응에 쓰일 수 있고, 온실가스로 인한 지구온난화 문제 해결에 가장 시급한 연구 분야인 이산화탄소 분해/활용 촉매개발에 중요한 단초를 제공한다.”라고 언급했다.

본 연구는 한국재료연구원의 주요사업과 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 국가과학기술연구회의 지원을 받아 수행되었다. 연구 결과는 촉매 및 에너지 분야에서 권위 있는 저널인 어플라이드 카탈러시스 비: 인바이런멘탈 앤 에너지(Applied Catalysis B: Environmental and Energy(JCR 상위 1%, IF 20.3))에 온라인 게재됐다.

*논문(Applied Catalysis B: Environmental and Energy)

DOI 주소 https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2024.124987

2025.01.23 조회수 3737

버려지는 이산화탄소를 되살릴 수 있다면

세계적으로 기후 변화와 탄소 배출 문제의 심각성이 대두되면서 이산화탄소(CO2)를 화학 연료와 화합물 등의 자원으로 전환해서 활용하는 기술이 절실한 상황이다. 우리 대학 화학과 박정영 교수 연구팀이 한국재료연구원 나노재료연구본부 박다희 박사 연구팀과 공동연구를 통해 이산화탄소(CO2) 전환 효율을 크게 향상하는 촉매 기술을 개발했다.

기존의 이산화탄소(CO2) 전환 기술은 높은 에너지를 소비하는 것에 비해 효율은 낮아 상용화가 어렵다. 특히, 단원자 촉매(SACs)는 촉매 합성이 복잡하고, 금속 산화물 지지체(촉매 입자를 안정적으로 유지하거나 내구성을 높이는 역할)와 결합 안정성을 유지하기 어려워 촉매 성능이 떨어졌다.

이러한 한계를 극복하기 위해 연구팀은 단일 및 이중 단원자 촉매 기술을 개발하고 간단한 공정으로 촉매 효율을 높이는 기술을 선보였다. 본 성과는 이중 단원자 촉매(DSACs)로 금속 간 전자 상호작용을 적극 활용해 기존보다 50% 이상 높은 전환율과 우수한 선택성(촉매가 원하는 생성물을 많이 생성할 수 있도록 유도하는 능력)을 구현했다.

본 기술은 금속 산화물 지지체 내 산소 공공(Oxygen Vacancy)과 결함 구조를 정밀하게 제어해 이산화탄소(CO2) 전환 반응의 효율과 선택성을 획기적으로 높이는 촉매 설계 기술이다. 산소 공공이 촉매 표면에 이산화탄소가 잘 흡착되도록 돕고, 단원자 및 이중 단원자는 수소(H2)가 흡착되도록 돕는다. 산소 공공과 단원자 및 이중 단원자가 함께 작용하면서 이산화탄소(CO2)가 수소(H2)와 만나 원하는 화합물로 쉽게 전환되는 것이다. 특히, 이중 단원자 촉매(DSACs)는 두 금속 원자 간의 전자 상호작용을 적극 활용해 반응 경로를 조절하고 효율을 극대화했다.

연구팀은 에어로졸 분무 열분해법(Aerosol-Assisted Spray Pyrolysis)을 적용해 간단한 공정으로 촉매를 합성하고 대량 생산 가능성도 확보했다. 이는 복잡한 중간 과정 없이 액체 상태의 재료를 에어로졸(안개 같은 작은 입자)로 만든 후 뜨거운 챔버에 보내면 촉매가 완성되는 간단한 공정 방식이다. 해당 방식은 금속 산화물 지지체 내부에 금속 원자를 균일하게 분산시키고, 결함 구조를 정밀하게 조절할 수 있도록 돕는다. 이처럼 금속 산화물 지지체의 결함 구조를 정밀하게 제어함으로써 단일 및 이중 단원자 촉매를 안정적으로 형성하고 이중 단원자 촉매(DSACs)를 활용해 기존 단일 원자 촉매 사용량을 약 50% 줄이면서도 이산화탄소(CO2) 전환 효율을 기존 대비 약 두 배 이상 향상시키고, 99% 이상의 높은 선택성을 구현했다.

본 기술은 화학 연료 합성, 수소 생산, 청정에너지 산업 등 다양한 분야에 활용할 수 있다. 또한, 촉매 합성법(에어로졸 분무 열분해법)이 간단하고 생산 효율도 높아서 상용화될 가능성이 매우 크다.

연구책임자인 박다희 선임연구원은 "본 기술은 이산화탄소(CO2) 전환 촉매의 성능을 획기적으로 향상하는 동시에 간단한 공정을 통해 상용화를 가능하게 한 중요한 성과”라며, "탄소중립 실현을 위한 핵심 기술로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.”라고 밝혔다. 또한 박정영 교수는 “본 연구는 새로운 종류의 단원자 촉매를 상대적으로 쉽게 합성할 수 있어 다양한 화학 반응에 쓰일 수 있고, 온실가스로 인한 지구온난화 문제 해결에 가장 시급한 연구 분야인 이산화탄소 분해/활용 촉매개발에 중요한 단초를 제공한다.”라고 언급했다.

본 연구는 한국재료연구원의 주요사업과 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 국가과학기술연구회의 지원을 받아 수행되었다. 연구 결과는 촉매 및 에너지 분야에서 권위 있는 저널인 어플라이드 카탈러시스 비: 인바이런멘탈 앤 에너지(Applied Catalysis B: Environmental and Energy(JCR 상위 1%, IF 20.3))에 온라인 게재됐다.

*논문(Applied Catalysis B: Environmental and Energy)

DOI 주소 https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2024.124987

2025.01.23 조회수 3737 KAIST, 아람코와 이산화탄소 기술 상용화 협의

“KAIST는 아람코와의 공동 연구를 통해 뛰어난 성과를 거두고 있으며, 최근 개발한 기술을 글로벌 선도 기업인 아스펜테크(AspenTech)에 성공적으로 기술 이전하였습니다. 현재는 아람코와 함께 직접 공기 포집 기술의 상용화를 위한 논의를 활발히 진행 중이며, 이를 통해 지속 가능한 글로벌 에너지 전환을 위한 중요한 해결책을 제시할 수 있기를 기대합니다.”(KAIST 이광형 총장)

우리 대학은 세계 최대 석유회사인 사우디아라비아 아람코 (Aramco)와 설립한 ‘Aramco-KAIST 이산화탄소 연구센터’에서 지난 11월 25일 사우디아라비아 다란에 위치한 아람코 본사 연구센터(Aramco R&DC)와 함께 이산화탄소 및 지속가능한 에너지 기술에 대한 공동 워크숍을 성공리에 개최했다고 3일 밝혔다.

2013년부터 기후 변화의 주범인 이산화탄소(CO2) 문제 해결을 위해 설립한 아람코-KAIST 이산화탄소 연구센터는 많은 양의 에너지를 사용하지 않고도 이산화탄소를 포집/전환 하는 기술 및 지속가능한 에너지에 대한 혁신적인 기술개발을 추진해 오고 있다.

워크숍에는 정희태 센터장(KAIST 생명화학공학과 교수)을 포함해 12명의 KAIST 교수 및 14명의 연구원이 참석했다.

이번 공동 워크숍에서는 △직접 공기 포집 △수소 저장 △ 전기화학적 이산화탄소 전환 △에너지 저장시스템을 주제로 KAIST 주제 발표 및 아람코와 토의가 진행됐다.

올해로 공동 연구센터를 운영한지 11년을 맞는 ‘Aramco-KAIST 이산화탄소 연구센터’는 매년 다양한 우수한 연구 성과를 토대로 교류를 이어오고 있으며, 2024년까지 150건 이상의 국제 학술 논문 및 80건 이상의 지식재산권을 발표해 왔다.

2023년에는 센터의 이름 따서 만들어진 이산화탄소 포집-활용 평가 소프트웨어(ArKaTac3: Aramco-KAIST Tool for CO2 Capture and Conversion)를 개발하여 공정 시뮬레이션 분야의 글로벌 선도 기업인 아스펜테크 (AspenTech)에 성공적으로 기술이전되어 현재 기업에서 그 기술을 활용하고 있다.

우리 연구진은 아람코 연구센터(R&DC)의 다양한 연구 시설을 방문해 향후 실질적인 연구 협력 및 상용화에 대한 논의를 진행했다. 두 기관은 이번 공동 워크숍 개최를 기반으로 앞으로도 다양한 기후 기술, 이산화탄소 포집-전환 기술 및 지속가능한 에너지 기술 등에서 더욱 긴밀한 연구개발 협력을 추진하기로 뜻을 모았다.

이어 11월 26일부터 28일까지 아람코가 주관하는 국제 지속가능 화학 산업 엑스포인 ‘켐인딕스(ChemIndix) 2024’에 ‘Aramco-KAIST 이산화탄소 연구센터’부스를 개설하고, 그 간의 공동 연구 성과를 현지에 널리 알렸다.

아람코의 기술 및 혁신 담당 수석 부사장인 아마드 알코웨이터‘Ahmad O. Al-Khowaiter’부사장이 부스에 직접 방문해 다양한 연구 성과를 확인했다.

정희태 센터장은 “KAIST는 오랫동안 아람코와 연구에 대한 신뢰 관계를 이어오고 있다. 앞으로는 우수한 연구 성과를 바탕으로 KAIST-아람코 간 글로벌 연구개발 협력 및 연구 인력 교류 증진에 더욱 힘쓸 예정이다”라고 말했다.

2024.12.03 조회수 3625

KAIST, 아람코와 이산화탄소 기술 상용화 협의

“KAIST는 아람코와의 공동 연구를 통해 뛰어난 성과를 거두고 있으며, 최근 개발한 기술을 글로벌 선도 기업인 아스펜테크(AspenTech)에 성공적으로 기술 이전하였습니다. 현재는 아람코와 함께 직접 공기 포집 기술의 상용화를 위한 논의를 활발히 진행 중이며, 이를 통해 지속 가능한 글로벌 에너지 전환을 위한 중요한 해결책을 제시할 수 있기를 기대합니다.”(KAIST 이광형 총장)

우리 대학은 세계 최대 석유회사인 사우디아라비아 아람코 (Aramco)와 설립한 ‘Aramco-KAIST 이산화탄소 연구센터’에서 지난 11월 25일 사우디아라비아 다란에 위치한 아람코 본사 연구센터(Aramco R&DC)와 함께 이산화탄소 및 지속가능한 에너지 기술에 대한 공동 워크숍을 성공리에 개최했다고 3일 밝혔다.

2013년부터 기후 변화의 주범인 이산화탄소(CO2) 문제 해결을 위해 설립한 아람코-KAIST 이산화탄소 연구센터는 많은 양의 에너지를 사용하지 않고도 이산화탄소를 포집/전환 하는 기술 및 지속가능한 에너지에 대한 혁신적인 기술개발을 추진해 오고 있다.

워크숍에는 정희태 센터장(KAIST 생명화학공학과 교수)을 포함해 12명의 KAIST 교수 및 14명의 연구원이 참석했다.

이번 공동 워크숍에서는 △직접 공기 포집 △수소 저장 △ 전기화학적 이산화탄소 전환 △에너지 저장시스템을 주제로 KAIST 주제 발표 및 아람코와 토의가 진행됐다.

올해로 공동 연구센터를 운영한지 11년을 맞는 ‘Aramco-KAIST 이산화탄소 연구센터’는 매년 다양한 우수한 연구 성과를 토대로 교류를 이어오고 있으며, 2024년까지 150건 이상의 국제 학술 논문 및 80건 이상의 지식재산권을 발표해 왔다.

2023년에는 센터의 이름 따서 만들어진 이산화탄소 포집-활용 평가 소프트웨어(ArKaTac3: Aramco-KAIST Tool for CO2 Capture and Conversion)를 개발하여 공정 시뮬레이션 분야의 글로벌 선도 기업인 아스펜테크 (AspenTech)에 성공적으로 기술이전되어 현재 기업에서 그 기술을 활용하고 있다.

우리 연구진은 아람코 연구센터(R&DC)의 다양한 연구 시설을 방문해 향후 실질적인 연구 협력 및 상용화에 대한 논의를 진행했다. 두 기관은 이번 공동 워크숍 개최를 기반으로 앞으로도 다양한 기후 기술, 이산화탄소 포집-전환 기술 및 지속가능한 에너지 기술 등에서 더욱 긴밀한 연구개발 협력을 추진하기로 뜻을 모았다.

이어 11월 26일부터 28일까지 아람코가 주관하는 국제 지속가능 화학 산업 엑스포인 ‘켐인딕스(ChemIndix) 2024’에 ‘Aramco-KAIST 이산화탄소 연구센터’부스를 개설하고, 그 간의 공동 연구 성과를 현지에 널리 알렸다.

아람코의 기술 및 혁신 담당 수석 부사장인 아마드 알코웨이터‘Ahmad O. Al-Khowaiter’부사장이 부스에 직접 방문해 다양한 연구 성과를 확인했다.

정희태 센터장은 “KAIST는 오랫동안 아람코와 연구에 대한 신뢰 관계를 이어오고 있다. 앞으로는 우수한 연구 성과를 바탕으로 KAIST-아람코 간 글로벌 연구개발 협력 및 연구 인력 교류 증진에 더욱 힘쓸 예정이다”라고 말했다.

2024.12.03 조회수 3625 에너지 저장, 하중지지 동시 가능한 구조배터리 개발

친환경 에너지 기반 자동차, 모빌리티, 항공우주 산업군 등에 활용되는 구조배터리는 높은 에너지 밀도를 통한 에너지 저장과 높은 하중 지지의 두 기능을 동시에 충족되어야 한다. 기존 구조배터리 기술은 두 가지 기능이 상충하여 동시에 향상하기 어려웠지만 우리 연구진이 이를 해결하기 위한 기반 기술 개발에 성공했다.

우리 대학 기계공학과 김성수 교수 연구팀이 하중 지지가 가능하고 화재 위험이 없고 얇고 균일한 고밀도 다기능 탄소섬유 복합재료 구조 배터리*를 개발했다고 19일 밝혔다.

*다기능 복합재료 구조 배터리(Multifunctional structural batteries): 복합재료를 구성하는 각 소재가 하중 지지 구조체 역할과 에너지 저장 역할을 동시에 수행할 수 있다는 점을 의미

초기의 구조 배터리는 상용 리튬이온전지를 적층형 복합재료에 삽입한 형태로, 기계적-전기화학적 성능 통합 정도가 낮으므로, 이는 소재 가공, 조립 및 설계 최적화에 어려움이 있어 상용화되기 어려운 실정이었다.

이러한 문제를 해결하기 위해 김성수 교수 연구팀은 ‘에너지 저장이 가능한 복합재료’의 관점에서 기존 복합재료 설계에서 중요한 계면 및 경화 특성을 중심으로 구조전지의 다기능성을 최대화할 수 있는 고밀도 다기능 탄소섬유 복합재료 구조 배터리를 개발하기 위한 체계적인 방식을 연구했다.

연구팀은 이번 연구를 통해 기계적 물성이 높은 에폭시 (Epoxy) 수지와 이온성 액체(ionic liquid)/탄산염 전해질(carbonate electrolyte) 기반 고체 폴리머 전해질이 단단해지는 경화 메커니즘을 분석하고 이를 통해 적절한 온도와 압력 조건을 제어하여 경화 공정을 최적화하였다.

또한 개발된 구조 배터리는 진공 분위기에서 복합재료를 압축 성형하여 구조배터리 내에서 전극과 집전체 역할을 담당하는 탄소섬유의 부피 비율을 기존 탄소섬유를 활용한 배터리 대비 약 160% 이상 향상시켰다.

이를 통해 전극과 전해질과의 접촉면이 획기적으로 증가함으로써 전기화학적 성능을 개선된 고밀도 구조 배터리를 제작할 수 있었다. 뿐만 아니라 경화 공정 중 구조배터리 내부에 발생할 수 있는 기포를 효과적으로 제어하여 구조 배터리의 기계적 물성을 동시에 향상시킬 수 있었다.

연구 책임자인 김성수 교수는 “고강성 초박형 구조 배터리의 핵심 소재인 고체 폴리머 전해질을 소재 및 구조적 관점에서 설계하는 프레임워크를 제시하였고, 이러한 소재 기반의 구조배터리를 자동차, 드론, 항공기, 로봇 등의 구조체 내부에 삽입하여 한번 충전으로 작동시간을 획기적으로 늘릴 수 있는 차세대 다기능 에너지 저장 어플리케이션 개발에 일조하는 기반 기술이 될 것”이라고 연구의 의미를 설명했다.

기계공학과 모하마드 라자(Mohamad Raja) 석사가 제1 저자로 참여하고 국제 저명 학술지인 ‘ACS Applied Materials & Interfaces’에 9월 10일 자로 게재됐다. 이번 연구는 해당 논문의 우수성을 인정받아 국제 학술지의 표지 논문(Supplementary cover)으로 선정됐다.

(논문명 : Thin, Uniform, and Highly Packed Multifunctional Structural Carbon Fiber Composite Battery Lamina Informed by Solid Polymer Electrolyte Cure Kinetics. https://doi.org/10.1021/acsami.4c08698).

한편, 이번 연구는 한국연구재단 중견연구사업 및 국가반도체연구실개발사업의 지원으로 수행되었다.

2024.11.19 조회수 5144

에너지 저장, 하중지지 동시 가능한 구조배터리 개발

친환경 에너지 기반 자동차, 모빌리티, 항공우주 산업군 등에 활용되는 구조배터리는 높은 에너지 밀도를 통한 에너지 저장과 높은 하중 지지의 두 기능을 동시에 충족되어야 한다. 기존 구조배터리 기술은 두 가지 기능이 상충하여 동시에 향상하기 어려웠지만 우리 연구진이 이를 해결하기 위한 기반 기술 개발에 성공했다.

우리 대학 기계공학과 김성수 교수 연구팀이 하중 지지가 가능하고 화재 위험이 없고 얇고 균일한 고밀도 다기능 탄소섬유 복합재료 구조 배터리*를 개발했다고 19일 밝혔다.

*다기능 복합재료 구조 배터리(Multifunctional structural batteries): 복합재료를 구성하는 각 소재가 하중 지지 구조체 역할과 에너지 저장 역할을 동시에 수행할 수 있다는 점을 의미

초기의 구조 배터리는 상용 리튬이온전지를 적층형 복합재료에 삽입한 형태로, 기계적-전기화학적 성능 통합 정도가 낮으므로, 이는 소재 가공, 조립 및 설계 최적화에 어려움이 있어 상용화되기 어려운 실정이었다.

이러한 문제를 해결하기 위해 김성수 교수 연구팀은 ‘에너지 저장이 가능한 복합재료’의 관점에서 기존 복합재료 설계에서 중요한 계면 및 경화 특성을 중심으로 구조전지의 다기능성을 최대화할 수 있는 고밀도 다기능 탄소섬유 복합재료 구조 배터리를 개발하기 위한 체계적인 방식을 연구했다.

연구팀은 이번 연구를 통해 기계적 물성이 높은 에폭시 (Epoxy) 수지와 이온성 액체(ionic liquid)/탄산염 전해질(carbonate electrolyte) 기반 고체 폴리머 전해질이 단단해지는 경화 메커니즘을 분석하고 이를 통해 적절한 온도와 압력 조건을 제어하여 경화 공정을 최적화하였다.

또한 개발된 구조 배터리는 진공 분위기에서 복합재료를 압축 성형하여 구조배터리 내에서 전극과 집전체 역할을 담당하는 탄소섬유의 부피 비율을 기존 탄소섬유를 활용한 배터리 대비 약 160% 이상 향상시켰다.

이를 통해 전극과 전해질과의 접촉면이 획기적으로 증가함으로써 전기화학적 성능을 개선된 고밀도 구조 배터리를 제작할 수 있었다. 뿐만 아니라 경화 공정 중 구조배터리 내부에 발생할 수 있는 기포를 효과적으로 제어하여 구조 배터리의 기계적 물성을 동시에 향상시킬 수 있었다.

연구 책임자인 김성수 교수는 “고강성 초박형 구조 배터리의 핵심 소재인 고체 폴리머 전해질을 소재 및 구조적 관점에서 설계하는 프레임워크를 제시하였고, 이러한 소재 기반의 구조배터리를 자동차, 드론, 항공기, 로봇 등의 구조체 내부에 삽입하여 한번 충전으로 작동시간을 획기적으로 늘릴 수 있는 차세대 다기능 에너지 저장 어플리케이션 개발에 일조하는 기반 기술이 될 것”이라고 연구의 의미를 설명했다.

기계공학과 모하마드 라자(Mohamad Raja) 석사가 제1 저자로 참여하고 국제 저명 학술지인 ‘ACS Applied Materials & Interfaces’에 9월 10일 자로 게재됐다. 이번 연구는 해당 논문의 우수성을 인정받아 국제 학술지의 표지 논문(Supplementary cover)으로 선정됐다.

(논문명 : Thin, Uniform, and Highly Packed Multifunctional Structural Carbon Fiber Composite Battery Lamina Informed by Solid Polymer Electrolyte Cure Kinetics. https://doi.org/10.1021/acsami.4c08698).

한편, 이번 연구는 한국연구재단 중견연구사업 및 국가반도체연구실개발사업의 지원으로 수행되었다.

2024.11.19 조회수 5144 반도체 활용 탄소나노튜브로 고정밀 가공 가능하다

탄소나노튜브*는 강철보다 강도가 높아 반도체, 센서, 화학, 군수산업 등 다양한 응용 분야에 활용된다. 하지만 실제 사용시 금속/세라믹 소재가 표면에 코팅되어야 한다. 한국 연구진이 탄소나노튜브의 표면을 균일하게 코팅할 수 있게 보조하는 나노전사인쇄 기반 패터닝 기술 개발에 성공했다.

*탄소나노튜브(carbon nanotube; CNT): 다이아몬드의 주성분인 탄소들이 6각형 고리 형태로 연결되어 지름 1나노미터(1m의 10억분의 일)의 긴 대롱 모양을 하고 있는 것

우리 대학 기계공학과 박인규 교수, 김산하 교수가 고려대(총장 김동원) 세종캠퍼스 안준성 교수, 한국기계연구원(원장 류석현) 정준호 박사와 공동연구를 통해 `탄소나노튜브의 원자 침투성(atomic permeability) 향상을 위한 고정밀 나노패터닝 기술'을 개발했다고 8일 밝혔다.

고성능 반도체, 센서, 에너지 소자를 구현하기 위해서는 수직 성장된 탄소나노튜브 표면에 기능성 물질을 코팅하는 것이 필수적이지만, 합성된 탄소나노튜브는 높은 응집률을 갖고 있어서 원자 침투성이 떨어지고 내부에 기능성 물질을 균일하게 코팅하는 것이 불가능하다.

이를 극복하기 위해 탄소나노튜브의 마이크로 패터닝 등 다양한 전략적 기술이 개발되고 있지만 균일한 코팅을 위한 높은 원자 침투성을 갖는 탄소나노튜브의 구현은 아직 미흡한 실정이다.