%EC%B4%88%EA%B3%A0%EC%86%8D

-

기계공학과 김정원 교수, 레이저 과학상 수상

기계공학과 김정원 교수가 지난 2월 15일 제35회 한국광학회 정기총회 및 2024 동계학술발표회에서 레이저과학상을 수상했다.

한국광학회는 최근 5년 이내 양자전자 분야에서 국내외 SCI 학술지에 우수한 논문을 발표하거나 레이저 과학기술 발전에 기여도가 큰 우수 연구자에게 레이저과학상을 수여하고 있다.

김정원 교수는 초고속 레이저 분야의 다양한 첨단기술을 개발해 레이저 과학 분야에서 우수한 학술 연구업적을 이룩하고, 이를 기반으로 독창적인 펨토초 레이저 응용 분야들을 창출해 레이저 과학의 지평을 넓힌 공로를 인정받아 수상했다.

2024.02.29 조회수 1412

기계공학과 김정원 교수, 레이저 과학상 수상

기계공학과 김정원 교수가 지난 2월 15일 제35회 한국광학회 정기총회 및 2024 동계학술발표회에서 레이저과학상을 수상했다.

한국광학회는 최근 5년 이내 양자전자 분야에서 국내외 SCI 학술지에 우수한 논문을 발표하거나 레이저 과학기술 발전에 기여도가 큰 우수 연구자에게 레이저과학상을 수여하고 있다.

김정원 교수는 초고속 레이저 분야의 다양한 첨단기술을 개발해 레이저 과학 분야에서 우수한 학술 연구업적을 이룩하고, 이를 기반으로 독창적인 펨토초 레이저 응용 분야들을 창출해 레이저 과학의 지평을 넓힌 공로를 인정받아 수상했다.

2024.02.29 조회수 1412 -

전자의 눈으로 본 분자의 놀라운 변신: 이온의 생성 순간과 탈바꿈의 비밀을 밝히다

우리 대학 화학과 이효철 교수(IBS 첨단반응동역학 연구단) 연구팀은 기체 상태 이온의 탄생과 변화 과정을 실시간으로 관찰하는 데 성공했다고 발표했다. 이 연구는 메가전자볼트 초고속 전자 회절 기법을 활용해 분자 이온이 형성되는 순간부터 이온 내 원자들의 위치 변화를 실시간으로 추적하는 데 최초로 성공한 것으로, 이온 화학 분야에서 중요한 돌파구를 마련했다.

이온은 실생활에서부터 우주 공간까지 도처에서 중요한 역할을 수행하고 있다. 소금이 나트륨 이온과 염화 이온으로 분해되어 물에 녹으면, 짠맛을 내고, 몸으로 흡수된 나트륨 이온과 염화 이온은 신경전달과 근육의 움직임을 조절하며, 태양에서는 기체상의 이온의 집합인 플라스마를 통해 핵융합 반응이 일어나 지구에 빛과 에너지를 전달한다. 일상에서 가장 흔하게 접하는 이온의 예는 리튬 이온 배터리인데, 스마트폰, 노트북, 전기 자동차 등에서 널리 사용되는 이 배터리는 리튬 이온이 양극과 음극 사이를 이동하면서 전기를 저장하고 방출하는 원리로 작동한다. 이처럼, 이온은 우리 생활 곳곳에서 중요한 역할을 하고 있으며, 이온의 변화 과정과 구조적 특성, 나아가 동역학을 이해하는 것은 과학과 기술 발전에 있어 매우 중요하다. 그러나 이러한 이온이 형성되는 순간과 이온의 분자 구조 및 형태 변환은 실험적 어려움으로 인해 충분히 탐구되지 못했다. 특히, 기체 상태에서 이온의 구조적 동역학을 포착하는 것은 더욱 도전적인 과제였다.

연구진은 이전에 분자결합이 끊어지는 순간(Science, 2005)과 화학결합을 통해 분자가 탄생하는 순간(Nature, 2015), 그리고 화학 반응의 시작부터 끝까지 전 과정의 분자 구조를 원자 수준에서 관측한 바 있으며(Nature, 2020), 이번에 세계 최초로 기체상 이온의 생성 순간과 구조변화를 실시간으로 관찰하는 데 성공했다. 연구팀은 1,3-다이브로모프로판(DBP)에서 유래한 양이온의 생성 및 구조적 변환을 면밀히 관찰했다. 실험 데이터 분석을 통해 이 분자의 양이온이 생성된 후 구조변화가 일어나지 않는 "구조적 암흑 상태”에 머무르는 현상을 발견하였다. 이 상태는 약 3.6 피코초(1 피코초는 1조 분의 1초) 동안 지속되었으며, 이후 양이온은 네 개의 원자로 이루어진 고리 구조를 가지며, 느슨하게 결합된 브롬 원자를 포함하는 특이한 중간체로 변환되었다. 최종적으로, 느슨하게 붙어 있던 이 브롬 원자는 분리되어 떨어져 나가고, 남은 부분은 세 개의 원자로 이루어진 고리 구조를 가진 브로모늄 이온을 형성했다. 이온은 높은 반응성을 보이기 때문에 오랜 시간 존재하기 힘들고, 선택적인 생성이 힘들기 때문에 이온이 보이는 구조변화를 실시간으로 관측하는 것은 그 중요성만큼이나 힘든 일이었다. 이번 연구는 기존의 한계를 극복하고, 양이온의 생성부터 구조적 변환 과정 모두를 밝혀냄으로써 이온 화학종의 연구에 있어 중요한 돌파구를 마련한 중요한 사례로 평가된다.

연구진은 기존보다 더 빠르고 작은 움직임을 볼 수 있도록 향상된 메가전자볼트 초고속 전자 회절 실험 기법과 새롭게 고안한 신호 처리 기술 및 구조변화 모델링 분석기법을 통해 기체상 분자의 이온화 과정과 그에 따른 구조변화를 실시간으로 포착했다. 한 가지 종류의 이온을 실험에서 관측 가능할 정도의 양으로 만드는 것이 중요한데, 연구팀은 이를 위해, 공명 증강 다광자 이온화 기법을 적용하여 중성 분자에서 전자를 하나 제거하여 양이온을 생성하였다. 이 이온화 과정은 분자를 섬세하게 이온화시키는 데 중요한 역할을 하며, 이를 통해 화합물이 무작위로 분해되는 것을 방지하고, 원하는 특정 이온을 대량으로 생성하게 한다. 연구진은 이 기술을 도입함으로써 분자 이온의 구조적 변화를 정밀하게 관찰하는 것이 가능해질 것이라 기대하였는데, 이번 연구에서 그 효과를 입증하였다. 이러한 실험 결과, 생성된 기체 이온은 바로 구조변화를 나타내는 것이 아니라, 특정한 형태를 유지하다가 급격한 변화를 보이며, 나아가 화학적으로 가장 안전한 고리 형태의 분자가 형성됨을 규명했다.

이 연구는 분자 이온의 구조적 동역학을 실시간으로 관찰한 최초의 사례이다. 연구팀은 메가전자볼트 초고속 전자 회절을 활용하여, 기체 상태에서 이온의 미세한 구조변화를 세밀하게 포착할 수 있었다. 이 실험 기법은 고해상도 공간 및 시간 분해능을 제공함으로써, 이온이 생성되는 순간부터 구조적 변화가 일어나는 전 과정을 정밀하게 추적할 수 있게 하였다. 또한, 이 연구에서는 공명 증강 다광자 이온화 기법을 통해, 분자의 이온화 과정을 더욱 정밀하게 제어할 수 있었다. 이를 통해 연구팀은 원하는 특정 이온을 대량으로 생성하고, 그 구조적 변화를 실시간으로 관찰하는 데 성공했다. 이러한 접근 방식은 기존에는 불가능했던 이온의 세밀한 구조적 특성과 동역학을 이해하는 데 중요한 역할을 했다. 이 연구는 기체 상태의 이온에 대한 깊은 이해를 가능하게 함으로써, 화학 반응의 메커니즘, 물질의 특성 변화, 그리고 우주 화학과 같은 다양한 분야에 대한 새로운 통찰을 제공한다. 이는 이온 화학 분야뿐만 아니라, 관련 과학기술 전반에 걸쳐 큰 영향을 미칠 것으로 기대된다.

제1 저자인 허준 박사는 "이번 발견은 이온 화학의 근본적인 이해를 한 단계 끌어올리며, 미래의 다양한 화학 반응 설계와 우주 화학 연구에 중요한 영향을 미칠 것"이라고 밝혔다. 제1 저자인 김도영 학생은 “기초과학 분야의 발전에 있어 초석의 역할을 할 수 있는 좋은 연구를 하게 되어 기쁘고, 좋은 과학자가 될 수 있도록 앞으로도 열심히 연구하겠다"라고 포부를 밝혔다. 이효철 교수는 “과학기술이 눈부시게 발전했지만, 아직도 우리가 모르는 것 물질세계의 경이로운 비밀이 많다. 이번 연구는 흔하지만 아직은 몰랐던 이온의 신비로운 현상을 하나 더 밝혀낸 것에 불과하다"라고 언급했다. 그리고 “기초과학에 아낌없는 투자가 있었기에 작지만 의미 있는 이정표적 연구 성과를 낼 수 있었다. 앞으로도 R&D 예산이 효과적으로 지원되기를 기대한다"라고 덧붙였다. 이 연구는 이온의 구조적 특성과 반응 메커니즘에 대한 새로운 지식을 제공하며, 향후 관련 분야의 연구에 큰 기여를 할 것으로 기대된다.

이번 연구 결과는 네이처(Nature)지에 게재되었으며, 1월 11일 01시에 온라인으로 공개되었다. 연구 논문의 제목은 "Capturing the generation and structural transformations of molecular ions"이다.

2024.01.11 조회수 1637

전자의 눈으로 본 분자의 놀라운 변신: 이온의 생성 순간과 탈바꿈의 비밀을 밝히다

우리 대학 화학과 이효철 교수(IBS 첨단반응동역학 연구단) 연구팀은 기체 상태 이온의 탄생과 변화 과정을 실시간으로 관찰하는 데 성공했다고 발표했다. 이 연구는 메가전자볼트 초고속 전자 회절 기법을 활용해 분자 이온이 형성되는 순간부터 이온 내 원자들의 위치 변화를 실시간으로 추적하는 데 최초로 성공한 것으로, 이온 화학 분야에서 중요한 돌파구를 마련했다.

이온은 실생활에서부터 우주 공간까지 도처에서 중요한 역할을 수행하고 있다. 소금이 나트륨 이온과 염화 이온으로 분해되어 물에 녹으면, 짠맛을 내고, 몸으로 흡수된 나트륨 이온과 염화 이온은 신경전달과 근육의 움직임을 조절하며, 태양에서는 기체상의 이온의 집합인 플라스마를 통해 핵융합 반응이 일어나 지구에 빛과 에너지를 전달한다. 일상에서 가장 흔하게 접하는 이온의 예는 리튬 이온 배터리인데, 스마트폰, 노트북, 전기 자동차 등에서 널리 사용되는 이 배터리는 리튬 이온이 양극과 음극 사이를 이동하면서 전기를 저장하고 방출하는 원리로 작동한다. 이처럼, 이온은 우리 생활 곳곳에서 중요한 역할을 하고 있으며, 이온의 변화 과정과 구조적 특성, 나아가 동역학을 이해하는 것은 과학과 기술 발전에 있어 매우 중요하다. 그러나 이러한 이온이 형성되는 순간과 이온의 분자 구조 및 형태 변환은 실험적 어려움으로 인해 충분히 탐구되지 못했다. 특히, 기체 상태에서 이온의 구조적 동역학을 포착하는 것은 더욱 도전적인 과제였다.

연구진은 이전에 분자결합이 끊어지는 순간(Science, 2005)과 화학결합을 통해 분자가 탄생하는 순간(Nature, 2015), 그리고 화학 반응의 시작부터 끝까지 전 과정의 분자 구조를 원자 수준에서 관측한 바 있으며(Nature, 2020), 이번에 세계 최초로 기체상 이온의 생성 순간과 구조변화를 실시간으로 관찰하는 데 성공했다. 연구팀은 1,3-다이브로모프로판(DBP)에서 유래한 양이온의 생성 및 구조적 변환을 면밀히 관찰했다. 실험 데이터 분석을 통해 이 분자의 양이온이 생성된 후 구조변화가 일어나지 않는 "구조적 암흑 상태”에 머무르는 현상을 발견하였다. 이 상태는 약 3.6 피코초(1 피코초는 1조 분의 1초) 동안 지속되었으며, 이후 양이온은 네 개의 원자로 이루어진 고리 구조를 가지며, 느슨하게 결합된 브롬 원자를 포함하는 특이한 중간체로 변환되었다. 최종적으로, 느슨하게 붙어 있던 이 브롬 원자는 분리되어 떨어져 나가고, 남은 부분은 세 개의 원자로 이루어진 고리 구조를 가진 브로모늄 이온을 형성했다. 이온은 높은 반응성을 보이기 때문에 오랜 시간 존재하기 힘들고, 선택적인 생성이 힘들기 때문에 이온이 보이는 구조변화를 실시간으로 관측하는 것은 그 중요성만큼이나 힘든 일이었다. 이번 연구는 기존의 한계를 극복하고, 양이온의 생성부터 구조적 변환 과정 모두를 밝혀냄으로써 이온 화학종의 연구에 있어 중요한 돌파구를 마련한 중요한 사례로 평가된다.

연구진은 기존보다 더 빠르고 작은 움직임을 볼 수 있도록 향상된 메가전자볼트 초고속 전자 회절 실험 기법과 새롭게 고안한 신호 처리 기술 및 구조변화 모델링 분석기법을 통해 기체상 분자의 이온화 과정과 그에 따른 구조변화를 실시간으로 포착했다. 한 가지 종류의 이온을 실험에서 관측 가능할 정도의 양으로 만드는 것이 중요한데, 연구팀은 이를 위해, 공명 증강 다광자 이온화 기법을 적용하여 중성 분자에서 전자를 하나 제거하여 양이온을 생성하였다. 이 이온화 과정은 분자를 섬세하게 이온화시키는 데 중요한 역할을 하며, 이를 통해 화합물이 무작위로 분해되는 것을 방지하고, 원하는 특정 이온을 대량으로 생성하게 한다. 연구진은 이 기술을 도입함으로써 분자 이온의 구조적 변화를 정밀하게 관찰하는 것이 가능해질 것이라 기대하였는데, 이번 연구에서 그 효과를 입증하였다. 이러한 실험 결과, 생성된 기체 이온은 바로 구조변화를 나타내는 것이 아니라, 특정한 형태를 유지하다가 급격한 변화를 보이며, 나아가 화학적으로 가장 안전한 고리 형태의 분자가 형성됨을 규명했다.

이 연구는 분자 이온의 구조적 동역학을 실시간으로 관찰한 최초의 사례이다. 연구팀은 메가전자볼트 초고속 전자 회절을 활용하여, 기체 상태에서 이온의 미세한 구조변화를 세밀하게 포착할 수 있었다. 이 실험 기법은 고해상도 공간 및 시간 분해능을 제공함으로써, 이온이 생성되는 순간부터 구조적 변화가 일어나는 전 과정을 정밀하게 추적할 수 있게 하였다. 또한, 이 연구에서는 공명 증강 다광자 이온화 기법을 통해, 분자의 이온화 과정을 더욱 정밀하게 제어할 수 있었다. 이를 통해 연구팀은 원하는 특정 이온을 대량으로 생성하고, 그 구조적 변화를 실시간으로 관찰하는 데 성공했다. 이러한 접근 방식은 기존에는 불가능했던 이온의 세밀한 구조적 특성과 동역학을 이해하는 데 중요한 역할을 했다. 이 연구는 기체 상태의 이온에 대한 깊은 이해를 가능하게 함으로써, 화학 반응의 메커니즘, 물질의 특성 변화, 그리고 우주 화학과 같은 다양한 분야에 대한 새로운 통찰을 제공한다. 이는 이온 화학 분야뿐만 아니라, 관련 과학기술 전반에 걸쳐 큰 영향을 미칠 것으로 기대된다.

제1 저자인 허준 박사는 "이번 발견은 이온 화학의 근본적인 이해를 한 단계 끌어올리며, 미래의 다양한 화학 반응 설계와 우주 화학 연구에 중요한 영향을 미칠 것"이라고 밝혔다. 제1 저자인 김도영 학생은 “기초과학 분야의 발전에 있어 초석의 역할을 할 수 있는 좋은 연구를 하게 되어 기쁘고, 좋은 과학자가 될 수 있도록 앞으로도 열심히 연구하겠다"라고 포부를 밝혔다. 이효철 교수는 “과학기술이 눈부시게 발전했지만, 아직도 우리가 모르는 것 물질세계의 경이로운 비밀이 많다. 이번 연구는 흔하지만 아직은 몰랐던 이온의 신비로운 현상을 하나 더 밝혀낸 것에 불과하다"라고 언급했다. 그리고 “기초과학에 아낌없는 투자가 있었기에 작지만 의미 있는 이정표적 연구 성과를 낼 수 있었다. 앞으로도 R&D 예산이 효과적으로 지원되기를 기대한다"라고 덧붙였다. 이 연구는 이온의 구조적 특성과 반응 메커니즘에 대한 새로운 지식을 제공하며, 향후 관련 분야의 연구에 큰 기여를 할 것으로 기대된다.

이번 연구 결과는 네이처(Nature)지에 게재되었으며, 1월 11일 01시에 온라인으로 공개되었다. 연구 논문의 제목은 "Capturing the generation and structural transformations of molecular ions"이다.

2024.01.11 조회수 1637 -

식품의약품안전처와 연구협력 MOU 체결

우리 대학은 16일 오후 식품의약품안전처(처장 오유경)와 식품·의약품·마약류 등 분야에서 연구를 포함한 포괄적인 협력을 강화하는 MOU를 체결했다.

이번 협약을 바탕으로 두 기관은 ▴식품·의약품·마약류 등 분야의 공동연구 발굴·추진 ▴국가연구개발사업 상호협력 및 공동연구 추진 ▴양 기관 교육프로그램 연계·공유 ▴국내외 최신 식·의약 연구 정보·동향 공유 등에 적극적으로 협력할 예정이다.

특히, 'KAIST-원진 세포치료센터(센터장, 김대수)'를 주축으로 뇌 오가노이드(인공장기) 기술을 개발해 약물중독 및 금단증상, 재활에 관해 연구하고 국제적인 표준을 마련할 계획이다.

날로 증가하는 신종 마약의 위협을 신속하게 진단하고 대응하기 위해 우리 대학의 인공지능 기술을 활용해 마약류가 뇌와 행동에 미치는 영향을 초고속으로 정밀 진단할 수 있는 시스템 개발도 진행한다.

이와 함께, mRNA 백신·치료제 기술·플랫폼 개발 등 식품 및 의료 관련 신물질과 제품 안전성에 대한 첨단 평가기술 개발 분야에서도 폭넓게 협력할 예정이다.

오유경 식약처장은 "이번 업무협약을 계기로 식약처와 KAIST가 함께 연구를 수행하게 되어 국민 안전이 한층 더 강화될 수 있을 것으로 기대한다"며 "식약처는 앞으로도 과학적 근거에 기반하여 식품, 의료제품의 안전을 더욱 철저히 관리하겠다"고 말했다.이광형 총장은 "이번 협약이 식약처와 KAIST의 유기적인 협력관계 구축으로 이어져 양 기관이 상호 발전하는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로 KAIST의 첨단과학 연구 역량을 바탕으로 식약처와 공동연구를 수행하여 규제과학 전문성을 높이기 위해 지속해서 노력하겠다"고 밝혔다.

2023.10.17 조회수 1381

식품의약품안전처와 연구협력 MOU 체결

우리 대학은 16일 오후 식품의약품안전처(처장 오유경)와 식품·의약품·마약류 등 분야에서 연구를 포함한 포괄적인 협력을 강화하는 MOU를 체결했다.

이번 협약을 바탕으로 두 기관은 ▴식품·의약품·마약류 등 분야의 공동연구 발굴·추진 ▴국가연구개발사업 상호협력 및 공동연구 추진 ▴양 기관 교육프로그램 연계·공유 ▴국내외 최신 식·의약 연구 정보·동향 공유 등에 적극적으로 협력할 예정이다.

특히, 'KAIST-원진 세포치료센터(센터장, 김대수)'를 주축으로 뇌 오가노이드(인공장기) 기술을 개발해 약물중독 및 금단증상, 재활에 관해 연구하고 국제적인 표준을 마련할 계획이다.

날로 증가하는 신종 마약의 위협을 신속하게 진단하고 대응하기 위해 우리 대학의 인공지능 기술을 활용해 마약류가 뇌와 행동에 미치는 영향을 초고속으로 정밀 진단할 수 있는 시스템 개발도 진행한다.

이와 함께, mRNA 백신·치료제 기술·플랫폼 개발 등 식품 및 의료 관련 신물질과 제품 안전성에 대한 첨단 평가기술 개발 분야에서도 폭넓게 협력할 예정이다.

오유경 식약처장은 "이번 업무협약을 계기로 식약처와 KAIST가 함께 연구를 수행하게 되어 국민 안전이 한층 더 강화될 수 있을 것으로 기대한다"며 "식약처는 앞으로도 과학적 근거에 기반하여 식품, 의료제품의 안전을 더욱 철저히 관리하겠다"고 말했다.이광형 총장은 "이번 협약이 식약처와 KAIST의 유기적인 협력관계 구축으로 이어져 양 기관이 상호 발전하는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로 KAIST의 첨단과학 연구 역량을 바탕으로 식약처와 공동연구를 수행하여 규제과학 전문성을 높이기 위해 지속해서 노력하겠다"고 밝혔다.

2023.10.17 조회수 1381 -

2.3초만에 고해상도 망막 3차원 이미징 최초 구현

망막의 세포 수준 해상도 이미징 기술은 질병의 조기진단과 망막질환에 대한 이해를 높이기 위해 필수적이다. 하지만, 복잡한 고가의 광학 시스템을 사용하고도 망막의 매우 좁은 영역과 단일 초점면에서 세포 수준 고해상도 이미징이 가능했던 기술을 뛰어넘어 간단한 표준적 광학 시스템을 사용하면서도 2.3초 이내에 한 번의 이미징으로 넓은 망막 영역의 3차원 모든 부분에서 세포 수준 고해상도 이미징을 제공하여 망막질환 임상 및 연구에 새로운 전기를 가져올 기술이 개발되어 화제다.

우리 대학 기계공학과/KI헬스사이언스연구소 오왕열 교수 연구팀이 세계 최초로 사람 망막의 넓은 영역에서 초점 위치뿐만이 아니라 초점에서 벗어난 위치에서도 세포 수준 고해상도 이미징이 가능한 기술을 개발했다고 3일 밝혔다.

KI헬스사이언스연구소 이병권 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 융합연구분야 선도 저널인 스몰(Small, JIF 15.153) 3월호에 게재됐다. (논문명: Wide-Field Three-Dimensional Depth-Invariant Cellular-Resolution Imaging of the Human Retina.)

망막은 안구의 렌즈를 통해 이미징해야 하기 때문에 안구 렌즈의 수차(예, 난시)로 인해 고해상도 이미징이 어렵다. 기존에는 이를 극복하기 위해 안구 렌즈의 수차를 측정하는 광학 하드웨어와 이를 보정해 이미징 광을 주사하는 광학 하드웨어를 사용하는 적응광학(adaptive optics) 방법이 개발돼왔다. 하지만, 이러한 방법은 복잡하고 가격이 비싼 추가의 광학 하드웨어가 필요할 뿐만 아니라, 단일 초점면에서만 고해상도 영상을 얻을 수 있어, 3차원 고해상도 이미지를 얻기 위해서는 초점 위치를 바꿔가며 여러 깊이에서 반복적으로 이미징을 수행해야만 했다.

오왕열 교수 연구팀은 간단한 일반적인 광학계를 사용해 3차원 망막 영상을 한 번에 얻고, 이 영상 데이터에 존재하는 수차와 초점에서 벗어난 부분에서 영상이 흐려지는 디포커싱(defocusing)을 계산을 통해 제거하는 기술을 개발함으로써 이러한 한계를 극복했다. 또한 연구팀은 초고속 위상안정 3차원 OCT(Optical Coherence Tomography: 광간섭 단층촬영) 시스템을 함께 개발해 전산적 수차 및 디포커싱 제거 기술의 실제 응용 현장에서의 유용성을 확보했다.

오왕열 교수는 “전산적 수차 및 디포커싱 제거 기술이 적용되려면, 망막의 3차원 각 위치에서 산란돼 나온 빛의 세기는 물론 위상 값도 모두 정확히 알아야 한다”며 “넓은 3차원 영역을 고해상도로 이미징하려면 영상 데이터의 양(이미지를 구성하는 픽셀 수)이 매우 커지기 때문에, 초고속으로 3차원 영상 데이터를 획득할 수 있는 기술이 필수적이며, 이에 따라 초고속 위상안정 3차원 이미징 시스템이 반드시 필요하다”고 말했다.

새로 개발된 OCT 이미징 시스템은 기존 OCT 기술들의 위상 불안정 문제를 해결하면서도, 현재 가장 빠른 상용 망막 OCT 시스템보다 20배 이상 빠른 이미징 속도를 제공해, 3mm x 3mm 에 걸친 사람 망막의 3차원 영역을 세포 수준으로 촘촘하게 이미징한 위상안정 영상 데이터(약 100억 개의 3차원 화소(픽셀)로 구성)를 2.3초 만에 획득할 수 있게 했다.

오왕열 교수는 “현재 병원에서 사용되는 망막 OCT 시스템과 동일한 간단한 광학계를 사용하면서도, 피험자 망막의 다양한 깊이 위치에 존재하는 망막 신경섬유층, 광수용세포층 등 여러 층의 미세구조를 모두 세포수준의 해상도로 보여줄 수 있어, 실제 망막질환 임상 및 연구 현장에서 매우 유용하게 사용될 것” 이라고 강한 기대를 보였으며, “전산적 수차 및 디포커싱 제거 기술뿐만 아니라, 이 기술 적용에 필수적인 초고속 위상안정 OCT 기술 개발에 주도적인 역할을 한 이병권 박사의 기여가 절대적이었다”라며 공을 돌렸다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.05.03 조회수 2671

2.3초만에 고해상도 망막 3차원 이미징 최초 구현

망막의 세포 수준 해상도 이미징 기술은 질병의 조기진단과 망막질환에 대한 이해를 높이기 위해 필수적이다. 하지만, 복잡한 고가의 광학 시스템을 사용하고도 망막의 매우 좁은 영역과 단일 초점면에서 세포 수준 고해상도 이미징이 가능했던 기술을 뛰어넘어 간단한 표준적 광학 시스템을 사용하면서도 2.3초 이내에 한 번의 이미징으로 넓은 망막 영역의 3차원 모든 부분에서 세포 수준 고해상도 이미징을 제공하여 망막질환 임상 및 연구에 새로운 전기를 가져올 기술이 개발되어 화제다.

우리 대학 기계공학과/KI헬스사이언스연구소 오왕열 교수 연구팀이 세계 최초로 사람 망막의 넓은 영역에서 초점 위치뿐만이 아니라 초점에서 벗어난 위치에서도 세포 수준 고해상도 이미징이 가능한 기술을 개발했다고 3일 밝혔다.

KI헬스사이언스연구소 이병권 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 융합연구분야 선도 저널인 스몰(Small, JIF 15.153) 3월호에 게재됐다. (논문명: Wide-Field Three-Dimensional Depth-Invariant Cellular-Resolution Imaging of the Human Retina.)

망막은 안구의 렌즈를 통해 이미징해야 하기 때문에 안구 렌즈의 수차(예, 난시)로 인해 고해상도 이미징이 어렵다. 기존에는 이를 극복하기 위해 안구 렌즈의 수차를 측정하는 광학 하드웨어와 이를 보정해 이미징 광을 주사하는 광학 하드웨어를 사용하는 적응광학(adaptive optics) 방법이 개발돼왔다. 하지만, 이러한 방법은 복잡하고 가격이 비싼 추가의 광학 하드웨어가 필요할 뿐만 아니라, 단일 초점면에서만 고해상도 영상을 얻을 수 있어, 3차원 고해상도 이미지를 얻기 위해서는 초점 위치를 바꿔가며 여러 깊이에서 반복적으로 이미징을 수행해야만 했다.

오왕열 교수 연구팀은 간단한 일반적인 광학계를 사용해 3차원 망막 영상을 한 번에 얻고, 이 영상 데이터에 존재하는 수차와 초점에서 벗어난 부분에서 영상이 흐려지는 디포커싱(defocusing)을 계산을 통해 제거하는 기술을 개발함으로써 이러한 한계를 극복했다. 또한 연구팀은 초고속 위상안정 3차원 OCT(Optical Coherence Tomography: 광간섭 단층촬영) 시스템을 함께 개발해 전산적 수차 및 디포커싱 제거 기술의 실제 응용 현장에서의 유용성을 확보했다.

오왕열 교수는 “전산적 수차 및 디포커싱 제거 기술이 적용되려면, 망막의 3차원 각 위치에서 산란돼 나온 빛의 세기는 물론 위상 값도 모두 정확히 알아야 한다”며 “넓은 3차원 영역을 고해상도로 이미징하려면 영상 데이터의 양(이미지를 구성하는 픽셀 수)이 매우 커지기 때문에, 초고속으로 3차원 영상 데이터를 획득할 수 있는 기술이 필수적이며, 이에 따라 초고속 위상안정 3차원 이미징 시스템이 반드시 필요하다”고 말했다.

새로 개발된 OCT 이미징 시스템은 기존 OCT 기술들의 위상 불안정 문제를 해결하면서도, 현재 가장 빠른 상용 망막 OCT 시스템보다 20배 이상 빠른 이미징 속도를 제공해, 3mm x 3mm 에 걸친 사람 망막의 3차원 영역을 세포 수준으로 촘촘하게 이미징한 위상안정 영상 데이터(약 100억 개의 3차원 화소(픽셀)로 구성)를 2.3초 만에 획득할 수 있게 했다.

오왕열 교수는 “현재 병원에서 사용되는 망막 OCT 시스템과 동일한 간단한 광학계를 사용하면서도, 피험자 망막의 다양한 깊이 위치에 존재하는 망막 신경섬유층, 광수용세포층 등 여러 층의 미세구조를 모두 세포수준의 해상도로 보여줄 수 있어, 실제 망막질환 임상 및 연구 현장에서 매우 유용하게 사용될 것” 이라고 강한 기대를 보였으며, “전산적 수차 및 디포커싱 제거 기술뿐만 아니라, 이 기술 적용에 필수적인 초고속 위상안정 OCT 기술 개발에 주도적인 역할을 한 이병권 박사의 기여가 절대적이었다”라며 공을 돌렸다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.05.03 조회수 2671 -

반도체 소자 내의 복잡한 움직임을 관측할 수 있는 초고속 카메라 개발

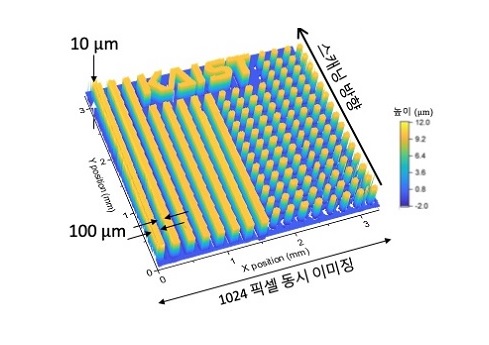

우리 대학 김정원 교수 연구팀이 반도체 소자 내의 미세 구조와 동적 특성을 고해상도로 측정할 수 있는 초고속 카메라 기술을 개발하였다고 밝혔다.

기존에는 볼 수 없었던 반도체 소자 내에서의 빠르고 불규칙적인 복잡한 움직임을 이제 초고속 카메라로 관측할 수 있게 되었다.

기계공학과 나용진 박사가 제 1저자로 참여하고 기계공학과 유홍기, 이정철 교수팀 및 한국표준과학연구원(KRISS) 서준호, 강주식 박사팀이 참여한 공동연구팀의 이번 논문은 국제학술지 ‘빛: 과학과 응용(Light: Science & Applications)’ [IF=20.257] 2월 15일 字에 게재됐다. (논문명: Massively parallel electro-optic sampling of space-encoded optical pulses for ultrafast multi-dimensional imaging)

최근 마이크로 및 나노 소자들의 복잡도와 기능성이 급격하게 향상됨에 따라 이들 소자 내의 미세 구조와 동적인 움직임을 실시간으로 정확하게 측정해야 할 필요성이 급증하고 있다. 미세 구조 측정 측면에서는 다양한 3차원 집적회로와 소자들의 발전으로 더 큰 웨이퍼 영역에 대해 더 높은 분해능 및 측정속도를 가지는 계측 기술이 반도체 산업에서 중요해지고 있다. 한편 동적 특성의 측정은 마이크로 및 나노 소자 내에서의 물리현상들을 이해하고 다양한 응용 분야들로 발전시키는 데 중요하다. 특히 다양한 역학 현상의 관측을 위해서는 더 높은 해상도, 더 빠른 측정속도 및 더 큰 측정범위를 필요로 하지만 기존의 측정 기술들은 여러가지 한계들을 가지고 있었다.

이번 연구는 기존의 한계를 극복한 새로운 초고속 카메라 기술을 개발하였다. 100펨토초(10조분이 1초) 정도의 매우 짧은 펄스폭을 가지는 빛 펄스를 1000개 이상의 다른 색을 가지는 펄스들로 쪼갠 후, 각기 다른 색을 가진 펄스들을 이용하여 서로 다른 공간적 위치에서의 높낮이를 정밀하게 측정할 수 있는 기술이다. 구현한 기술은 초당 2.6억개의 픽셀들에 대한 높낮이의 차이를 최고 330피코미터(30억분의 1미터) 수준까지 측정할 수 있을 정도로 빠르고 정밀하다. 연구팀은 이를 이용하여 복잡한 3차원 형상을 고속으로 정밀하고 정확하게 측정할 수 있는 초고속 카메라 기능을 선보였고, 기존의 측정 기술로는 관측하기 어렵던 복잡하고 비반복적인 고속의 동역학 현상들을 성공적으로 관측할 수 있었다.

이번에 개발한 초고속 카메라 기술의 고속 형상 이미징 속도와 높은 공간 분해능을 이용하면 반도체 공정이나 3D 프린팅 과정을 실시간으로 모니터링하며 공정을 제어할 수 있어 점점 고도화 및 집적화 되는 공정의 수율을 크게 향상시킬 수 있을 것으로 기대된다. 또한 다양한 진폭이 존재하면서 동시에 매우 빠른 순간 속도를 갖는 미세 구조의 움직임을 포착할 수 있음을 보여, 기존에 관찰하지 못했던 복잡한 비선형(nonlinear) 및 과도(transient)의 물리 현상들을 탐구하는 차세대 계측 기술로 발전할 수 있을 것으로 기대된다.

김정원 교수는 “이번 연구에서는 1차원적인 선 모양의 빛을 스캔해서 움직이는 방식으로 2차원 표면의 높낮이를 측정하였으나, 향후에는 2차원 표면의 높낮이를 스캔 없이 한번에 측정할 수 있는 방식으로 기술을 발전시킬 예정”이라고 밝혔다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 중견후속연구, 선도연구센터, 기초연구실 및 중견연구 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.03.02 조회수 3482

반도체 소자 내의 복잡한 움직임을 관측할 수 있는 초고속 카메라 개발

우리 대학 김정원 교수 연구팀이 반도체 소자 내의 미세 구조와 동적 특성을 고해상도로 측정할 수 있는 초고속 카메라 기술을 개발하였다고 밝혔다.

기존에는 볼 수 없었던 반도체 소자 내에서의 빠르고 불규칙적인 복잡한 움직임을 이제 초고속 카메라로 관측할 수 있게 되었다.

기계공학과 나용진 박사가 제 1저자로 참여하고 기계공학과 유홍기, 이정철 교수팀 및 한국표준과학연구원(KRISS) 서준호, 강주식 박사팀이 참여한 공동연구팀의 이번 논문은 국제학술지 ‘빛: 과학과 응용(Light: Science & Applications)’ [IF=20.257] 2월 15일 字에 게재됐다. (논문명: Massively parallel electro-optic sampling of space-encoded optical pulses for ultrafast multi-dimensional imaging)

최근 마이크로 및 나노 소자들의 복잡도와 기능성이 급격하게 향상됨에 따라 이들 소자 내의 미세 구조와 동적인 움직임을 실시간으로 정확하게 측정해야 할 필요성이 급증하고 있다. 미세 구조 측정 측면에서는 다양한 3차원 집적회로와 소자들의 발전으로 더 큰 웨이퍼 영역에 대해 더 높은 분해능 및 측정속도를 가지는 계측 기술이 반도체 산업에서 중요해지고 있다. 한편 동적 특성의 측정은 마이크로 및 나노 소자 내에서의 물리현상들을 이해하고 다양한 응용 분야들로 발전시키는 데 중요하다. 특히 다양한 역학 현상의 관측을 위해서는 더 높은 해상도, 더 빠른 측정속도 및 더 큰 측정범위를 필요로 하지만 기존의 측정 기술들은 여러가지 한계들을 가지고 있었다.

이번 연구는 기존의 한계를 극복한 새로운 초고속 카메라 기술을 개발하였다. 100펨토초(10조분이 1초) 정도의 매우 짧은 펄스폭을 가지는 빛 펄스를 1000개 이상의 다른 색을 가지는 펄스들로 쪼갠 후, 각기 다른 색을 가진 펄스들을 이용하여 서로 다른 공간적 위치에서의 높낮이를 정밀하게 측정할 수 있는 기술이다. 구현한 기술은 초당 2.6억개의 픽셀들에 대한 높낮이의 차이를 최고 330피코미터(30억분의 1미터) 수준까지 측정할 수 있을 정도로 빠르고 정밀하다. 연구팀은 이를 이용하여 복잡한 3차원 형상을 고속으로 정밀하고 정확하게 측정할 수 있는 초고속 카메라 기능을 선보였고, 기존의 측정 기술로는 관측하기 어렵던 복잡하고 비반복적인 고속의 동역학 현상들을 성공적으로 관측할 수 있었다.

이번에 개발한 초고속 카메라 기술의 고속 형상 이미징 속도와 높은 공간 분해능을 이용하면 반도체 공정이나 3D 프린팅 과정을 실시간으로 모니터링하며 공정을 제어할 수 있어 점점 고도화 및 집적화 되는 공정의 수율을 크게 향상시킬 수 있을 것으로 기대된다. 또한 다양한 진폭이 존재하면서 동시에 매우 빠른 순간 속도를 갖는 미세 구조의 움직임을 포착할 수 있음을 보여, 기존에 관찰하지 못했던 복잡한 비선형(nonlinear) 및 과도(transient)의 물리 현상들을 탐구하는 차세대 계측 기술로 발전할 수 있을 것으로 기대된다.

김정원 교수는 “이번 연구에서는 1차원적인 선 모양의 빛을 스캔해서 움직이는 방식으로 2차원 표면의 높낮이를 측정하였으나, 향후에는 2차원 표면의 높낮이를 스캔 없이 한번에 측정할 수 있는 방식으로 기술을 발전시킬 예정”이라고 밝혔다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 중견후속연구, 선도연구센터, 기초연구실 및 중견연구 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.03.02 조회수 3482 -

초고속 자성메모리에 쓰이는 새로운 스핀소재 기술 개발

우리 대학 신소재공학과 박병국 교수와 물리학과 이경진 교수 공동연구팀이 고속 동작 비휘발성 메모리로 개발 중인 스핀궤도토크 자성메모리(이하 SOT-MRAM)의 에너지 소비 전력을 획기적으로 감소시킬 스핀소재 기술을 개발했다고 27일 밝혔다.

SOT-MRAM은 고속 동작 및 높은 안정성의 특성으로 차세대 자성메모리로 주목받고 있다. 하지만 이 기술은 자화 스위칭을 위해서 외부자기장의 인가가 필수적이고, 스위칭 전류가 기존의 스핀전달토크 자성메모리(STT-MRAM)보다 커서 자성메모리 동작 전력이 많이 소모되는 단점을 가지고 있다. 따라서 SOT-MRAM의 실용화를 위해서는 외부자기장 없이 동작하면서 스위칭 효율이 높은 소재 기술 개발이 요구되고 있다.

연구팀은 새로운 스핀소재 구조, 즉 단결정 강자성/전이금속 이중층 구조에서 세 방향의 스핀분극을 가진 스핀 전류가 생성됨을 이론 및 실험으로 밝히고, 이를 조합해 자성메모리의 동작 에너지를 결정하는 자화반전 스위칭 전류를 효과적으로 감소시키는 결과를 발표했다.

이 신소재는 스핀궤도토크 효율을 높이고 외부자기장 없이 동작이 가능하므로 SOT-MRAM의 실용화를 앞당길 수 있을 것으로 기대된다. SOT-MRAM은 고속 동작 및 비휘발성 특성으로 기존 반도체 소자 대기전력을 감소시켜, 저전력을 필수로 요구하는 모바일, 웨어러블, IoT(사물인터넷)용 메모리로 활용 가능성이 크다.

신소재공학과 류정춘 박사가 제1 저자로 참여하고, 신소재공학과 육종민 교수, 일본 도호쿠(Tohoku) 대학교 닛타 준사쿠(Nitta Junsaku) 교수와 공동으로 수행한 이번 연구는 국제학술지 `네이처 일렉트로닉스 (Nature Electronics)'에 4월 7일 字 온라인 게재됐다. (논문명 : Efficient spin–orbit torque in magnetic trilayers using all three polarizations of a spin current)

이번 연구에서 연구팀은 높은 결정성을 나타내는 단결정 강자성 소재와 전류의 이중층 구조에서 x, y, z의 세가지 방향의 스핀분극을 가진 스핀전류가 생성될 수 있음을 이론과 실험으로 증명했다. 또한, 자화방향과 전류방향을 제어해 스핀토크 효율이 최대가 되는 조건을 확보하여 스위칭 전류를 획기적으로 감소시키는 기술 개발에 성공했다. 이 기술은 SOT-MRAM의 동작 소모전력을 감소시키는 핵심 소재 기술로 활용될 것으로 기대된다.

제1 저자인 류정춘 박사는 "이번 연구는 자성메모리 내에서 여러 방향의 스핀 전류를 동시에 생성 및 제어할 수 있음을 실험으로 규명한 것으로, 저전력으로 구동하는 스핀트로닉스 소자 개발에 활용될 수 있을 것이다ˮ 라고 밝혔다.

한편 이번 연구는 삼성전자, 한국연구재단 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.04.27 조회수 5029

초고속 자성메모리에 쓰이는 새로운 스핀소재 기술 개발

우리 대학 신소재공학과 박병국 교수와 물리학과 이경진 교수 공동연구팀이 고속 동작 비휘발성 메모리로 개발 중인 스핀궤도토크 자성메모리(이하 SOT-MRAM)의 에너지 소비 전력을 획기적으로 감소시킬 스핀소재 기술을 개발했다고 27일 밝혔다.

SOT-MRAM은 고속 동작 및 높은 안정성의 특성으로 차세대 자성메모리로 주목받고 있다. 하지만 이 기술은 자화 스위칭을 위해서 외부자기장의 인가가 필수적이고, 스위칭 전류가 기존의 스핀전달토크 자성메모리(STT-MRAM)보다 커서 자성메모리 동작 전력이 많이 소모되는 단점을 가지고 있다. 따라서 SOT-MRAM의 실용화를 위해서는 외부자기장 없이 동작하면서 스위칭 효율이 높은 소재 기술 개발이 요구되고 있다.

연구팀은 새로운 스핀소재 구조, 즉 단결정 강자성/전이금속 이중층 구조에서 세 방향의 스핀분극을 가진 스핀 전류가 생성됨을 이론 및 실험으로 밝히고, 이를 조합해 자성메모리의 동작 에너지를 결정하는 자화반전 스위칭 전류를 효과적으로 감소시키는 결과를 발표했다.

이 신소재는 스핀궤도토크 효율을 높이고 외부자기장 없이 동작이 가능하므로 SOT-MRAM의 실용화를 앞당길 수 있을 것으로 기대된다. SOT-MRAM은 고속 동작 및 비휘발성 특성으로 기존 반도체 소자 대기전력을 감소시켜, 저전력을 필수로 요구하는 모바일, 웨어러블, IoT(사물인터넷)용 메모리로 활용 가능성이 크다.

신소재공학과 류정춘 박사가 제1 저자로 참여하고, 신소재공학과 육종민 교수, 일본 도호쿠(Tohoku) 대학교 닛타 준사쿠(Nitta Junsaku) 교수와 공동으로 수행한 이번 연구는 국제학술지 `네이처 일렉트로닉스 (Nature Electronics)'에 4월 7일 字 온라인 게재됐다. (논문명 : Efficient spin–orbit torque in magnetic trilayers using all three polarizations of a spin current)

이번 연구에서 연구팀은 높은 결정성을 나타내는 단결정 강자성 소재와 전류의 이중층 구조에서 x, y, z의 세가지 방향의 스핀분극을 가진 스핀전류가 생성될 수 있음을 이론과 실험으로 증명했다. 또한, 자화방향과 전류방향을 제어해 스핀토크 효율이 최대가 되는 조건을 확보하여 스위칭 전류를 획기적으로 감소시키는 기술 개발에 성공했다. 이 기술은 SOT-MRAM의 동작 소모전력을 감소시키는 핵심 소재 기술로 활용될 것으로 기대된다.

제1 저자인 류정춘 박사는 "이번 연구는 자성메모리 내에서 여러 방향의 스핀 전류를 동시에 생성 및 제어할 수 있음을 실험으로 규명한 것으로, 저전력으로 구동하는 스핀트로닉스 소자 개발에 활용될 수 있을 것이다ˮ 라고 밝혔다.

한편 이번 연구는 삼성전자, 한국연구재단 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.04.27 조회수 5029 -

기존 대비 10배 이상 빠른 마그논 전송현상 발견

우리 대학 물리학과 이경진, 김세권 교수 연구팀이 고려대학교 이동규 대학원생, 싱가포르국립대 양현수 교수, 이규섭 박사와 공동연구를 통해 *반강자성체에서 초고속 *마그논 전송을 실험적으로 관측하고 그 원리를 이론적으로 규명했다고 4일 밝혔다.

☞ 반강자성체(antiferromagnetic substance): 인접한 원자의 자기 모멘트들이 서로 반대방향으로 향하기 때문에 전체로서는 자력이 나타나지 않는 물질. 어떤 온도를 넘어서면 상자성체와 같은 자성을 나타낸다.

☞ 마그논(magnon): 자기 양자(Magnetic quantum)의 줄여진 신조어로 양자화된 스핀 파동을 뜻한다. 즉, 스핀파를 양자화한 준입자를 가리킨다.

양현수 교수 연구팀은 반강자성 절연체인 산화니켈(NiO)에서 마그논 전송속도가 그동안 알려져 있던 최대 속도보다 10배 이상 빠름을 실험적으로 관측했다. 그리고 이경진 교수 연구팀은 이러한 초고속 마그논 전송이 마찰력에서 기인함을 이론적으로 규명했다.

이 공동연구 결과는 반강자성 마그논을 이용한 정보처리 소자의 고속화 가능성을 열었다는 측면과 마찰력은 소자 특성을 나쁘게 한다는 기존 상식과 달리 짧은 거리에서 마그논 속도를 오히려 증가시킨다는 사실을 규명했다는 측면에서, 스핀트로닉스 분야 응용과 기초과학 모두에서 향후 관련분야 발전에 기여할 것으로 기대된다.

이규섭 박사와 이동규 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 나노테크놀로지(Nature Nanotechnology)'에 온라인 출판됐다. (논문명 : Superluminal-like magnon propagation in antiferromagnetic NiO at nanoscale distances).

산화니켈(NiO)은 반강자성 특성으로 인해 효율적인 마그논 전송이 가능하고, 전기적 절연특성으로 인해 스핀 정보 전송 시 열 손실이 없어 차세대 마그논 기반 스핀트로닉스 소자용 소재로 주목받고 있다.

양현수, 이경진 교수 공동연구팀은 2019년 산화니켈(NiO)을 통한 마그논 전류가 매우 큰 스핀 각운동량을 전달하며 그 결과 효율적으로 자화를 반전시킬 수 있음을 보고한 바 있다. [Science 366, 1125-1128 (2019)] 2019년 연구는 마그논이 운반하는 스핀의 크기에 집중한 반면, 이번 연구는 그 속도에 집중했다. 마그논 기반 스핀트로닉스 소자의 저전력 구동을 위해서는 마그논이 전달하는 스핀 정보의 크기와 속도 모두 중요하다.

기존 연구에서는 산화니켈(NiO)의 마그논 속도를 밀리미터 크기의 샘플에 대해 비탄성 중성자 산란을 이용해 간접 측정한 반면, 이번 연구에서는 나노미터 크기의 샘플에 대해 테라헤르츠 분광 장비(THz emission spectroscopy)를 활용해 마그논 속도를 직접 측정했다. 그 결과 기존 간접 측정에서 보고되었던 40km/s에 비해 10배 이상 큰 650 km/s의 빠른 마그논 전송을 관측했다.

이론 연구를 통해 이러한 초고속 마그논 전송이 산화니켈(NiO) 내에서 마그논이 경험하는 마찰력 때문임을 밝혔다. 이러한 초고속 전송 현상은 광학 분야에서 `빛보다 빠른 전송(Superluminal propagation)'으로 불리는 현상과 유사하다. 아인슈타인의 특수상대성 이론에 의하면 빛보다 빠른 전송은 불가능하지만, 손실이 있는 매체에 빛이 지나가는 경우 비정상적 분산관계로 인해 마치 빛보다 빠른 전송이 일어나는 것처럼 보이며 이는 인과율을 위배하지 않는다.

이번 연구에서 연구팀은 빛의 경우와 마찬가지로 마찰력을 갖는 반강자성 물질에서 마그논이 전송되는 경우 비정상적 마그논 분산관계로 인해 유사한 현상이 발생함을 밝혔다. 실제 마그논 소자의 구동 시간은 이러한 비정상적 초고속 마그논 전송에 의해 결정되므로 응용 소자 측면에서 파급력이 있을 것으로 기대된다. 또한 마찰력은 모든 물질에 존재하기 때문에, 이 연구에서 밝힌 초고속 마그논 전송은 매우 일반적 물리현상이라는 측면에서 기초 학문적 가치도 클 것으로 기대된다.

제1 저자인 이규섭 박사는 "자성체 기반의 이중 층에서의 `스핀 전류의 발생현상'을 시분해 테라헤르츠 분광 장비를 통해 비접촉 방식으로 검출하는 연구가 활발히 진행되고 있으며, 이번 연구를 통해 `스핀 전류의 발생에 이은 수송현상에 대한 동역학' 또한 분석됨을 보였다ˮ라며, "나노미터 두께의 정보 소자의 정보전달속도를 초고속 시분해능(~10 펨토초)로 분석하는 데 활발히 사용될 것으로 기대한다ˮ라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 중견연구과제, SRC센터과제, 싱가포르 정부과제의 지원을 받아 수행됐다.

2021.11.05 조회수 6022

기존 대비 10배 이상 빠른 마그논 전송현상 발견

우리 대학 물리학과 이경진, 김세권 교수 연구팀이 고려대학교 이동규 대학원생, 싱가포르국립대 양현수 교수, 이규섭 박사와 공동연구를 통해 *반강자성체에서 초고속 *마그논 전송을 실험적으로 관측하고 그 원리를 이론적으로 규명했다고 4일 밝혔다.

☞ 반강자성체(antiferromagnetic substance): 인접한 원자의 자기 모멘트들이 서로 반대방향으로 향하기 때문에 전체로서는 자력이 나타나지 않는 물질. 어떤 온도를 넘어서면 상자성체와 같은 자성을 나타낸다.

☞ 마그논(magnon): 자기 양자(Magnetic quantum)의 줄여진 신조어로 양자화된 스핀 파동을 뜻한다. 즉, 스핀파를 양자화한 준입자를 가리킨다.

양현수 교수 연구팀은 반강자성 절연체인 산화니켈(NiO)에서 마그논 전송속도가 그동안 알려져 있던 최대 속도보다 10배 이상 빠름을 실험적으로 관측했다. 그리고 이경진 교수 연구팀은 이러한 초고속 마그논 전송이 마찰력에서 기인함을 이론적으로 규명했다.

이 공동연구 결과는 반강자성 마그논을 이용한 정보처리 소자의 고속화 가능성을 열었다는 측면과 마찰력은 소자 특성을 나쁘게 한다는 기존 상식과 달리 짧은 거리에서 마그논 속도를 오히려 증가시킨다는 사실을 규명했다는 측면에서, 스핀트로닉스 분야 응용과 기초과학 모두에서 향후 관련분야 발전에 기여할 것으로 기대된다.

이규섭 박사와 이동규 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 나노테크놀로지(Nature Nanotechnology)'에 온라인 출판됐다. (논문명 : Superluminal-like magnon propagation in antiferromagnetic NiO at nanoscale distances).

산화니켈(NiO)은 반강자성 특성으로 인해 효율적인 마그논 전송이 가능하고, 전기적 절연특성으로 인해 스핀 정보 전송 시 열 손실이 없어 차세대 마그논 기반 스핀트로닉스 소자용 소재로 주목받고 있다.

양현수, 이경진 교수 공동연구팀은 2019년 산화니켈(NiO)을 통한 마그논 전류가 매우 큰 스핀 각운동량을 전달하며 그 결과 효율적으로 자화를 반전시킬 수 있음을 보고한 바 있다. [Science 366, 1125-1128 (2019)] 2019년 연구는 마그논이 운반하는 스핀의 크기에 집중한 반면, 이번 연구는 그 속도에 집중했다. 마그논 기반 스핀트로닉스 소자의 저전력 구동을 위해서는 마그논이 전달하는 스핀 정보의 크기와 속도 모두 중요하다.

기존 연구에서는 산화니켈(NiO)의 마그논 속도를 밀리미터 크기의 샘플에 대해 비탄성 중성자 산란을 이용해 간접 측정한 반면, 이번 연구에서는 나노미터 크기의 샘플에 대해 테라헤르츠 분광 장비(THz emission spectroscopy)를 활용해 마그논 속도를 직접 측정했다. 그 결과 기존 간접 측정에서 보고되었던 40km/s에 비해 10배 이상 큰 650 km/s의 빠른 마그논 전송을 관측했다.

이론 연구를 통해 이러한 초고속 마그논 전송이 산화니켈(NiO) 내에서 마그논이 경험하는 마찰력 때문임을 밝혔다. 이러한 초고속 전송 현상은 광학 분야에서 `빛보다 빠른 전송(Superluminal propagation)'으로 불리는 현상과 유사하다. 아인슈타인의 특수상대성 이론에 의하면 빛보다 빠른 전송은 불가능하지만, 손실이 있는 매체에 빛이 지나가는 경우 비정상적 분산관계로 인해 마치 빛보다 빠른 전송이 일어나는 것처럼 보이며 이는 인과율을 위배하지 않는다.

이번 연구에서 연구팀은 빛의 경우와 마찬가지로 마찰력을 갖는 반강자성 물질에서 마그논이 전송되는 경우 비정상적 마그논 분산관계로 인해 유사한 현상이 발생함을 밝혔다. 실제 마그논 소자의 구동 시간은 이러한 비정상적 초고속 마그논 전송에 의해 결정되므로 응용 소자 측면에서 파급력이 있을 것으로 기대된다. 또한 마찰력은 모든 물질에 존재하기 때문에, 이 연구에서 밝힌 초고속 마그논 전송은 매우 일반적 물리현상이라는 측면에서 기초 학문적 가치도 클 것으로 기대된다.

제1 저자인 이규섭 박사는 "자성체 기반의 이중 층에서의 `스핀 전류의 발생현상'을 시분해 테라헤르츠 분광 장비를 통해 비접촉 방식으로 검출하는 연구가 활발히 진행되고 있으며, 이번 연구를 통해 `스핀 전류의 발생에 이은 수송현상에 대한 동역학' 또한 분석됨을 보였다ˮ라며, "나노미터 두께의 정보 소자의 정보전달속도를 초고속 시분해능(~10 펨토초)로 분석하는 데 활발히 사용될 것으로 기대한다ˮ라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 중견연구과제, SRC센터과제, 싱가포르 정부과제의 지원을 받아 수행됐다.

2021.11.05 조회수 6022 -

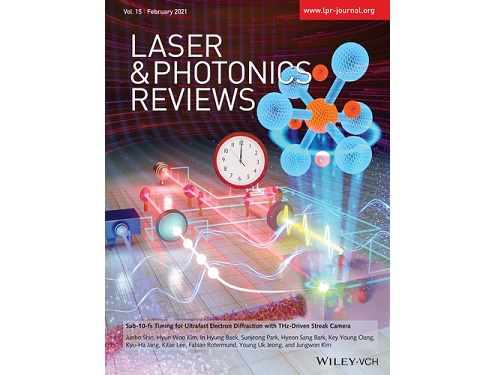

초고속 전자카메라의 성능을 한층 더 높여

우리 대학 기계공학과 김정원 교수 연구팀이 한국원자력연구원 초고속 방사선 연구실과의 공동 연구를 통해 극초단 전자 펄스의 타이밍을 10펨토초(100조분의 1초) 안정도로 측정하고 제어하는 기술을 개발, 이를 적용해 초고속 전자카메라(전자회절장치)의 성능을 한층 더 높이는 데 성공했다고 5일 밝혔다.

이 새로운 타이밍 안정화 기술을 이용하면 초고속 전자 회절(ultrafast electron diffraction, UED) 기법의 분석 능력을 크게 개선해 그래핀 등의 2차원 물질과 같은 첨단 물질들의 새로운 성질들을 규명할 수 있는 핵심 기술이 될 것으로 기대된다.

신준호 박사(現 원자력(연))가 제1 저자로서 우리 대학 박사과정 중 수행한 연구 결과를 발표한 이번 성과는 국제학술지 `레이저 앤드 포토닉스 리뷰즈(Laser & Photonics Reviews; IF=10.655)'의 2021년 2월호 표지논문(front cover)으로 2월 11일 字 게재됐다. (논문명: Sub-10-fs timing for ultrafast electron diffraction with THz-driven streak camera)

극초단 전자 펄스를 기반으로 한 회절 분석 기법(UED)은 전자 펄스의 짧은 펄스폭(수십 펨토초)과 광속에 가까운 속도(99.2%)를 활용해 태양광 소자, 차세대 전기·전자 소재 개발 등 미래 첨단 산업 분야를 위한 연구에 활용되고 있다.

한국원자력연구원은 이미 세계에서 가장 성능이 우수한 전자카메라를 보유하고 있으며, 이 기술 개발을 통해 기존 전자 회절 기법의 분해능 개선뿐만 아니라 이전에는 불가능했던 원자 내의 전자 동역학 관측에도 도전하게 됐다.

기존의 전자 펄스의 타이밍 안정화 기술들은 전자를 생성하는 고주파 마이크로파 신호와 레이저를 개별적으로 안정화했으나, 전자 펄스 자체의 타이밍을 장시간 안정화하지는 못하는 한계점이 있었다.

연구팀은 이러한 한계들을 극복하기 위해 테라헤르츠파 스트리킹(streaking) 기술로 전자 펄스의 타이밍을 측정하고 제어하는 시스템을 구현했다.

이러한 테라헤르츠파 스트리킹 기술의 선결 조건으로 먼저 전자 펄스를 발생시키는 데 필요한 레이저와 마이크로파 신호들의 정밀한 측정과 제어가 이뤄져야 하며, 연구팀은 이를 위해 레이저와 마이크로파 간의 정밀 동기화 시스템, 광 펄스의 모니터링 시스템, 자석 기반 전자 펄스 압축 시스템 등 다양한 레이저-마이크로파-전자빔 안정화 장치들을 하나씩 구현하고 최적화했다.

최종적으로 측정한 전자 펄스와 테라헤르츠파 사이의 시간 차이는 모터를 활용해 제어하고 보정했으며, 그 결과 세계 최초로 전자 펄스의 타이밍을 5.5펨토초 수준으로 4,600초 동안 안정화할 수 있었다. 이는 기존의 세계 최고 성능보다 4배 이상 향상된 시간 안정도다.

김정원 교수는 "지속적으로 이루어지고 있는 전자 펄스의 타이밍 안정도 개선과 초고속 전자카메라의 성능 향상이 다양한 태양광 소재 개발이나 전자구름 관측 등 차세대 기초 및 산업 연구 수요를 맞출 수 있을 것ˮ이라고 전망했다.

한편 이번 연구는 한국원자력연구원 주요사업과 한국연구재단 중견연구지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.03.09 조회수 88565

초고속 전자카메라의 성능을 한층 더 높여

우리 대학 기계공학과 김정원 교수 연구팀이 한국원자력연구원 초고속 방사선 연구실과의 공동 연구를 통해 극초단 전자 펄스의 타이밍을 10펨토초(100조분의 1초) 안정도로 측정하고 제어하는 기술을 개발, 이를 적용해 초고속 전자카메라(전자회절장치)의 성능을 한층 더 높이는 데 성공했다고 5일 밝혔다.

이 새로운 타이밍 안정화 기술을 이용하면 초고속 전자 회절(ultrafast electron diffraction, UED) 기법의 분석 능력을 크게 개선해 그래핀 등의 2차원 물질과 같은 첨단 물질들의 새로운 성질들을 규명할 수 있는 핵심 기술이 될 것으로 기대된다.

신준호 박사(現 원자력(연))가 제1 저자로서 우리 대학 박사과정 중 수행한 연구 결과를 발표한 이번 성과는 국제학술지 `레이저 앤드 포토닉스 리뷰즈(Laser & Photonics Reviews; IF=10.655)'의 2021년 2월호 표지논문(front cover)으로 2월 11일 字 게재됐다. (논문명: Sub-10-fs timing for ultrafast electron diffraction with THz-driven streak camera)

극초단 전자 펄스를 기반으로 한 회절 분석 기법(UED)은 전자 펄스의 짧은 펄스폭(수십 펨토초)과 광속에 가까운 속도(99.2%)를 활용해 태양광 소자, 차세대 전기·전자 소재 개발 등 미래 첨단 산업 분야를 위한 연구에 활용되고 있다.

한국원자력연구원은 이미 세계에서 가장 성능이 우수한 전자카메라를 보유하고 있으며, 이 기술 개발을 통해 기존 전자 회절 기법의 분해능 개선뿐만 아니라 이전에는 불가능했던 원자 내의 전자 동역학 관측에도 도전하게 됐다.

기존의 전자 펄스의 타이밍 안정화 기술들은 전자를 생성하는 고주파 마이크로파 신호와 레이저를 개별적으로 안정화했으나, 전자 펄스 자체의 타이밍을 장시간 안정화하지는 못하는 한계점이 있었다.

연구팀은 이러한 한계들을 극복하기 위해 테라헤르츠파 스트리킹(streaking) 기술로 전자 펄스의 타이밍을 측정하고 제어하는 시스템을 구현했다.

이러한 테라헤르츠파 스트리킹 기술의 선결 조건으로 먼저 전자 펄스를 발생시키는 데 필요한 레이저와 마이크로파 신호들의 정밀한 측정과 제어가 이뤄져야 하며, 연구팀은 이를 위해 레이저와 마이크로파 간의 정밀 동기화 시스템, 광 펄스의 모니터링 시스템, 자석 기반 전자 펄스 압축 시스템 등 다양한 레이저-마이크로파-전자빔 안정화 장치들을 하나씩 구현하고 최적화했다.

최종적으로 측정한 전자 펄스와 테라헤르츠파 사이의 시간 차이는 모터를 활용해 제어하고 보정했으며, 그 결과 세계 최초로 전자 펄스의 타이밍을 5.5펨토초 수준으로 4,600초 동안 안정화할 수 있었다. 이는 기존의 세계 최고 성능보다 4배 이상 향상된 시간 안정도다.

김정원 교수는 "지속적으로 이루어지고 있는 전자 펄스의 타이밍 안정도 개선과 초고속 전자카메라의 성능 향상이 다양한 태양광 소재 개발이나 전자구름 관측 등 차세대 기초 및 산업 연구 수요를 맞출 수 있을 것ˮ이라고 전망했다.

한편 이번 연구는 한국원자력연구원 주요사업과 한국연구재단 중견연구지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.03.09 조회수 88565 -

SSD보다 더 빠른 차세대 저장장치 만드는 기술 개발

데이터(DB)의 초고속·대용량 처리에 적합한 정보저장장치인 기존의 *NVMe 컨트롤러를 차세대 메모리 개발에 적합하도록 초당 입출력 처리 능력 등 각종 기능적 측면에서 성능을 대폭 향상시킨 차세대 NVMe 컨트롤러 관련 기술이 우리 연구진에 의해 세계 최초로 개발됐다. 연구진은 이와 함께 이 기술을 국내·외 대학과 연구소에 무상으로 공개함으로써 관련 연구비용을 대폭 절감할 수 있게 했다.

☞ NVMe(Non Volatile Memory express): 비휘발성 메모리 익스프레스. PCI 익스프레스(PCIe) 인터페이스를 기반으로 한 저장장치를 위한 통신 규격(프로토콜)이다. SATA 인터페이스 대비 최대 6배 이상의 속도를 낼 수 있어 초고속, 대용량 데이터 처리에 적합하다.

전기및전자공학부 정명수 교수 연구팀(컴퓨터 아키텍처 및 메모리 시스템 연구실)이 *SSD의 데이터 병렬 입출력 처리를 순수 하드웨어로 구현한 차세대 NVMe 컨트롤러 'OpenExpress'를 개발하는 데 성공했다고 4일 밝혔다.

☞ SSD(Solid State Drive): 자기디스크를 이용하는 데이터 저장장치인 하드디스크(HDD)와는 달리 반도체를 이용해 데이터를 저장하는 장치로서 빠른 속도로 데이터의 읽기와 쓰기가 가능하다. 발열과 소음도 적으며, 소형화‧경량화할 수 있는 장점이 있으나, 비싼 가격이 단점으로 꼽힌다.

정 교수의 관련 논문(논문명: OpenExpress: Fully Hardware Automated Open Research Framework for Future Fast NVMe Devices)은 지난달 18일 열린 시스템 분야 최우수 학술대회인 'The USENIX Annual Technical Conference (ATC), 2020'에서 발표됐는데 아시아권 단일저자가 작성한 논문이 USENIX ATC 학술대회에 채택된 것은 해당 학술대회가 시작된 1993년 이후 27년 만에 처음이다.

빠른 입출력 장치에 특화된 NVMe 인터페이스 기술은 하드디스크(HDD)용으로 설계된 기존의 SATA(Serial ATA) 규격이 SSD에서 제대로 성능을 발휘하지 못하자 이를 대체하기 위해 개발됐다. NVMe는 SSD 성능을 최대한 활용할 수 있도록 개발된 초고속 데이터 전송규격으로 자리를 잡았으며 현재 다양한 플래시 기반 저장장치에 적용되고 있다. NVMe는 또 학계와 산업계에서 차세대 메모리를 기반으로 한 시스템 장치 구성을 위해 계속 연구되고 있다.

전 세계 ICT 분야의 주요 기업들은 NVMe를 사용하는 데 필요한 하드웨어 NVMe 컨트롤러 관련 지식 재산권(IP) 확보를 위해 막대한 비용을 투자해 독자적인 개발에 나서고 있다. 하지만 해당 IP는 외부에 공개가 되지 않아 대학이나 연구소 등에서 이를 연구목적으로 사용하기에는 어려움이 많다. 미국 실리콘밸리에 있는 소수의 벤처기업이 자체적으로 개발한 IP를 일부 제공하지만 한 달에 약 4천만 원의 이용료를 내야 한다. 또 IP 수정을 위한 단일 사용 소스 코드를 받기 위해서는 복사본 당 약 1억 원을 지급해야 하는 등 막대한 비용지출이 필요하다.

이러한 문제해결을 위해 정명수 교수 연구팀은 자유롭게 수정이 가능한 하드웨어 NVMe 컨트롤러 지식 재산권(IP)인 `OpenExpress'를 개발하고 이를 무상으로 공개했다. 이 공개용 컨트롤러는 수십 개 이상의 하드웨어 기본 IP들과 여러 핵심 NVMe IP 코어로 구성돼 있다. 정 교수팀은 실제 성능평가를 위해 OpenExpress를 이용한 NVMe 하드웨어 컨트롤러를 프로토타입(시제품)으로 제작하고, OpenExpress에서 제공되는 모든 로직은 높은 주파수에서 동작하도록 설계했다.

'OpenExpress'를 이용해 개발한 FPGA 스토리지 카드 시제품은 최대 7GB/s의 대역폭을 지원한다. 따라서 초고속 차세대 메모리 등의 연구에 적합하며, 다양한 스토리지 서버 작업 부하를 비교 테스트에서도 인텔의 새로운 고성능 저장장치인 옵테인 SSD(Optane SSD)보다 76% 높은 대역폭과 68% 낮은 입출력 지연시간을 보였다. 사용자의 필요에 따라 실리콘 장치 합성을 하게 되면 훨씬 더 높은 성능을 도출할 수 있을 것으로 예상된다.

정 교수팀이 개발한 이 컨트롤러는 비영리를 목적으로 하는 대학 및 연구소들이라면 `OpenExpress' 공개 소스 규약 내에서 자유로운 사용과 함께 수정사용도 가능해서 차세대 메모리를 수용하는 NVMe의 컨트롤러와 소프트웨어 스택에 관한 연구에 적합하다.

정명수 교수는 "이번 연구성과를 공개했기 때문에 기존 SSD 기술을 이끄는 몇몇 세계 최고 기업들만이 갖고 있던 컨트롤러를 대학과 연구소에서도 이젠 무상 사용이 가능하다ˮ면서 "초고속 차세대 메모리 등 저장장치 시스템의 연구를 위한 초석을 다졌다는 점에서 의미가 있다ˮ고 강조했다.

한편 이번 연구는 차세대 메모리 개발 및 공급업체인 '멤레이(MemRay)'의 지원을 받아 진행됐으며 해당 연구에 대한 자세한 내용은 웹사이트(http://camelab.org)에서 확인할 수 있다.

2020.08.04 조회수 22930

SSD보다 더 빠른 차세대 저장장치 만드는 기술 개발

데이터(DB)의 초고속·대용량 처리에 적합한 정보저장장치인 기존의 *NVMe 컨트롤러를 차세대 메모리 개발에 적합하도록 초당 입출력 처리 능력 등 각종 기능적 측면에서 성능을 대폭 향상시킨 차세대 NVMe 컨트롤러 관련 기술이 우리 연구진에 의해 세계 최초로 개발됐다. 연구진은 이와 함께 이 기술을 국내·외 대학과 연구소에 무상으로 공개함으로써 관련 연구비용을 대폭 절감할 수 있게 했다.

☞ NVMe(Non Volatile Memory express): 비휘발성 메모리 익스프레스. PCI 익스프레스(PCIe) 인터페이스를 기반으로 한 저장장치를 위한 통신 규격(프로토콜)이다. SATA 인터페이스 대비 최대 6배 이상의 속도를 낼 수 있어 초고속, 대용량 데이터 처리에 적합하다.

전기및전자공학부 정명수 교수 연구팀(컴퓨터 아키텍처 및 메모리 시스템 연구실)이 *SSD의 데이터 병렬 입출력 처리를 순수 하드웨어로 구현한 차세대 NVMe 컨트롤러 'OpenExpress'를 개발하는 데 성공했다고 4일 밝혔다.

☞ SSD(Solid State Drive): 자기디스크를 이용하는 데이터 저장장치인 하드디스크(HDD)와는 달리 반도체를 이용해 데이터를 저장하는 장치로서 빠른 속도로 데이터의 읽기와 쓰기가 가능하다. 발열과 소음도 적으며, 소형화‧경량화할 수 있는 장점이 있으나, 비싼 가격이 단점으로 꼽힌다.

정 교수의 관련 논문(논문명: OpenExpress: Fully Hardware Automated Open Research Framework for Future Fast NVMe Devices)은 지난달 18일 열린 시스템 분야 최우수 학술대회인 'The USENIX Annual Technical Conference (ATC), 2020'에서 발표됐는데 아시아권 단일저자가 작성한 논문이 USENIX ATC 학술대회에 채택된 것은 해당 학술대회가 시작된 1993년 이후 27년 만에 처음이다.

빠른 입출력 장치에 특화된 NVMe 인터페이스 기술은 하드디스크(HDD)용으로 설계된 기존의 SATA(Serial ATA) 규격이 SSD에서 제대로 성능을 발휘하지 못하자 이를 대체하기 위해 개발됐다. NVMe는 SSD 성능을 최대한 활용할 수 있도록 개발된 초고속 데이터 전송규격으로 자리를 잡았으며 현재 다양한 플래시 기반 저장장치에 적용되고 있다. NVMe는 또 학계와 산업계에서 차세대 메모리를 기반으로 한 시스템 장치 구성을 위해 계속 연구되고 있다.

전 세계 ICT 분야의 주요 기업들은 NVMe를 사용하는 데 필요한 하드웨어 NVMe 컨트롤러 관련 지식 재산권(IP) 확보를 위해 막대한 비용을 투자해 독자적인 개발에 나서고 있다. 하지만 해당 IP는 외부에 공개가 되지 않아 대학이나 연구소 등에서 이를 연구목적으로 사용하기에는 어려움이 많다. 미국 실리콘밸리에 있는 소수의 벤처기업이 자체적으로 개발한 IP를 일부 제공하지만 한 달에 약 4천만 원의 이용료를 내야 한다. 또 IP 수정을 위한 단일 사용 소스 코드를 받기 위해서는 복사본 당 약 1억 원을 지급해야 하는 등 막대한 비용지출이 필요하다.

이러한 문제해결을 위해 정명수 교수 연구팀은 자유롭게 수정이 가능한 하드웨어 NVMe 컨트롤러 지식 재산권(IP)인 `OpenExpress'를 개발하고 이를 무상으로 공개했다. 이 공개용 컨트롤러는 수십 개 이상의 하드웨어 기본 IP들과 여러 핵심 NVMe IP 코어로 구성돼 있다. 정 교수팀은 실제 성능평가를 위해 OpenExpress를 이용한 NVMe 하드웨어 컨트롤러를 프로토타입(시제품)으로 제작하고, OpenExpress에서 제공되는 모든 로직은 높은 주파수에서 동작하도록 설계했다.

'OpenExpress'를 이용해 개발한 FPGA 스토리지 카드 시제품은 최대 7GB/s의 대역폭을 지원한다. 따라서 초고속 차세대 메모리 등의 연구에 적합하며, 다양한 스토리지 서버 작업 부하를 비교 테스트에서도 인텔의 새로운 고성능 저장장치인 옵테인 SSD(Optane SSD)보다 76% 높은 대역폭과 68% 낮은 입출력 지연시간을 보였다. 사용자의 필요에 따라 실리콘 장치 합성을 하게 되면 훨씬 더 높은 성능을 도출할 수 있을 것으로 예상된다.

정 교수팀이 개발한 이 컨트롤러는 비영리를 목적으로 하는 대학 및 연구소들이라면 `OpenExpress' 공개 소스 규약 내에서 자유로운 사용과 함께 수정사용도 가능해서 차세대 메모리를 수용하는 NVMe의 컨트롤러와 소프트웨어 스택에 관한 연구에 적합하다.

정명수 교수는 "이번 연구성과를 공개했기 때문에 기존 SSD 기술을 이끄는 몇몇 세계 최고 기업들만이 갖고 있던 컨트롤러를 대학과 연구소에서도 이젠 무상 사용이 가능하다ˮ면서 "초고속 차세대 메모리 등 저장장치 시스템의 연구를 위한 초석을 다졌다는 점에서 의미가 있다ˮ고 강조했다.

한편 이번 연구는 차세대 메모리 개발 및 공급업체인 '멤레이(MemRay)'의 지원을 받아 진행됐으며 해당 연구에 대한 자세한 내용은 웹사이트(http://camelab.org)에서 확인할 수 있다.

2020.08.04 조회수 22930 -

전자 신호의 오차를 1경분의 1초 수준으로 제어하는 기술 개발

우리 대학 기계공학과 김정원 교수 연구팀이 초고속 펄스 레이저를 이용하여 전자 신호의 시간 오차를 1경분의 1초(100아토초=10-16초) 이하 수준까지 측정하고 제어하는 기술을 개발했다. 이 기술을 이용하면 매우 정밀한 시간 성능이 요구되는 차세대 데이터 변환기와 초고속 통신 및 집적회로의 성능을 획기적으로 높일 수 있을 것으로 기대된다.

현민지 박사과정 학생이 제1 저자로 참여하고 고려대학교 전자및정보공학과 정하연 교수팀과 공동연구로 수행된 이번 연구는 국제학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 7월 22일자에 게재됐다. (논문명: Attosecond electronic timing with rising edges of photocurrent pulses)

초고속 펄스 레이저를 이용하면 기존의 기술들로 달성하기 어려웠던 시간 안정도를 얻을 수 있으며, 지난 십여년간 이러한 레이저로부터 하나의 마이크로파 주파수 성분을 걸러내어 낮은 위상잡음의 사인파 형태 전자 신호를 발생하는 연구가 세계적으로 활발하게 이루어졌다.

하지만 많은 디지털 및 정보통신 시스템들은 사인파가 아닌 펄스나 사각파 형태의 클럭 신호를 사용하는 경우가 많으며, 아직까지 초고속 레이저로부터 펄스 혹은 사각파 형태의 전자 클럭 신호를 생성하여 그 잡음 특성을 측정한 연구는 존재하지 않았다.

연구팀은 독자적으로 개발한 시간 오차 측정기술을 이용하여 초고속 레이저로부터 생성한 전류 펄스 신호의 시간 오차를 50아토초 분해능으로 측정할 수 있었다. 이를 통하여 전류 펄스의 상승에지(rising edge)에서의 시간 오차가 100아토초 수준으로 매우 작을 수 있음을 세계 최초로 규명했다.

연구팀은 또한 이러한 시간 오차가 광신호의 진폭 잡음이 시간 영역에서의 잡음으로 변환되는 과정에 의하여 제한된다는 것을 밝혔으며, 광신호의 진폭 잡음을 제어함으로써 전류펄스의 상승에지에서의 시간 오차를 64아토초 수준까지 제어할 수 있었다.

최근 전자 시스템과 데이터 속도가 급격하게 빨라짐에 따라 펄스나 사각파 형태의 전자 클럭 신호의 시간 오차를 줄이는 것이 매우 중요해지고 있으며, 고속 데이터 전송 및 데이터변환, 고속 칩간통신, 5G 통신 등에서는 이미 수십 펨토초(펨토초=10-15초, 1000조분이 1초) 수준의 시간 오차를 요구하고 있다. 이번 연구 결과는 초고속 레이저를 이용하면 이러한 최근의 요구보다도 훨씬 우수한 펨토초 이하의 100아토초(1경분의 1초) 수준까지도 전자 클럭 신호의 시간 오차를 제어할 수 있음을 의미한다. 따라서 이번 연구 결과를 이용하면 향후 초고속 레이저의 ICT 분야에서의 활용이 보다 본격화될 수 있을 것으로 기대된다.

김 교수는 “이미 이번 논문의 후속 결과로서 매우 작은 시간 오차를 가지는 광전류 펄스를 이용하여 전자칩에 클럭 신호를 주입하고 동작시키는 데에도 성공했다”고 밝히며, “초고속 레이저를 이용한 다양한 고성능 ICT 분야에서의 응용을 계속 연구할 계획”이라고 말했다.

이번 연구는 삼성전자 미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐다.

2020.07.24 조회수 20113

전자 신호의 오차를 1경분의 1초 수준으로 제어하는 기술 개발

우리 대학 기계공학과 김정원 교수 연구팀이 초고속 펄스 레이저를 이용하여 전자 신호의 시간 오차를 1경분의 1초(100아토초=10-16초) 이하 수준까지 측정하고 제어하는 기술을 개발했다. 이 기술을 이용하면 매우 정밀한 시간 성능이 요구되는 차세대 데이터 변환기와 초고속 통신 및 집적회로의 성능을 획기적으로 높일 수 있을 것으로 기대된다.

현민지 박사과정 학생이 제1 저자로 참여하고 고려대학교 전자및정보공학과 정하연 교수팀과 공동연구로 수행된 이번 연구는 국제학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 7월 22일자에 게재됐다. (논문명: Attosecond electronic timing with rising edges of photocurrent pulses)

초고속 펄스 레이저를 이용하면 기존의 기술들로 달성하기 어려웠던 시간 안정도를 얻을 수 있으며, 지난 십여년간 이러한 레이저로부터 하나의 마이크로파 주파수 성분을 걸러내어 낮은 위상잡음의 사인파 형태 전자 신호를 발생하는 연구가 세계적으로 활발하게 이루어졌다.

하지만 많은 디지털 및 정보통신 시스템들은 사인파가 아닌 펄스나 사각파 형태의 클럭 신호를 사용하는 경우가 많으며, 아직까지 초고속 레이저로부터 펄스 혹은 사각파 형태의 전자 클럭 신호를 생성하여 그 잡음 특성을 측정한 연구는 존재하지 않았다.

연구팀은 독자적으로 개발한 시간 오차 측정기술을 이용하여 초고속 레이저로부터 생성한 전류 펄스 신호의 시간 오차를 50아토초 분해능으로 측정할 수 있었다. 이를 통하여 전류 펄스의 상승에지(rising edge)에서의 시간 오차가 100아토초 수준으로 매우 작을 수 있음을 세계 최초로 규명했다.

연구팀은 또한 이러한 시간 오차가 광신호의 진폭 잡음이 시간 영역에서의 잡음으로 변환되는 과정에 의하여 제한된다는 것을 밝혔으며, 광신호의 진폭 잡음을 제어함으로써 전류펄스의 상승에지에서의 시간 오차를 64아토초 수준까지 제어할 수 있었다.

최근 전자 시스템과 데이터 속도가 급격하게 빨라짐에 따라 펄스나 사각파 형태의 전자 클럭 신호의 시간 오차를 줄이는 것이 매우 중요해지고 있으며, 고속 데이터 전송 및 데이터변환, 고속 칩간통신, 5G 통신 등에서는 이미 수십 펨토초(펨토초=10-15초, 1000조분이 1초) 수준의 시간 오차를 요구하고 있다. 이번 연구 결과는 초고속 레이저를 이용하면 이러한 최근의 요구보다도 훨씬 우수한 펨토초 이하의 100아토초(1경분의 1초) 수준까지도 전자 클럭 신호의 시간 오차를 제어할 수 있음을 의미한다. 따라서 이번 연구 결과를 이용하면 향후 초고속 레이저의 ICT 분야에서의 활용이 보다 본격화될 수 있을 것으로 기대된다.

김 교수는 “이미 이번 논문의 후속 결과로서 매우 작은 시간 오차를 가지는 광전류 펄스를 이용하여 전자칩에 클럭 신호를 주입하고 동작시키는 데에도 성공했다”고 밝히며, “초고속 레이저를 이용한 다양한 고성능 ICT 분야에서의 응용을 계속 연구할 계획”이라고 말했다.

이번 연구는 삼성전자 미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐다.

2020.07.24 조회수 20113 -

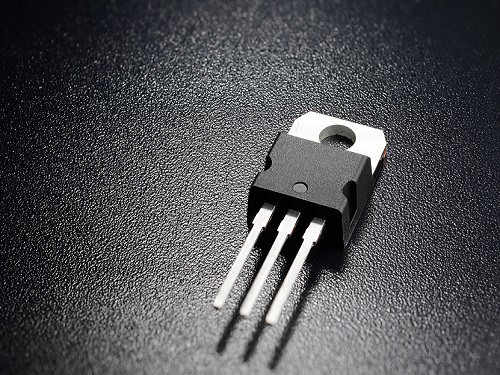

MOSFET보다 빠른 저전력 트랜지스터 개발

우리 대학 물리학과 조성재 교수 연구팀이 기존의 금속 산화물 반도체 전계효과 트랜지스터(metal-oxide-semiconductor field-effect transistor, MOSFET) 대비 작동 전력 소모량이 10배 이상 낮고 동작 속도가 2배 이상 빠른 저전력, 고속 터널 트랜지스터를 개발했다. 이제까지 구현된 저전력 트랜지스터 중 MOSFET보다 빠른 트랜지스터의 개발은 최초이다.

조 교수 연구팀은 흑린(black phosphorus)의 두께에 따라 밴드갭이 변하는 독특한 성질을 이용해 트랜지스터 채널을 구성함으로써 전력소모를 줄이고, 단층 붕화 질소 (hexagonal boron nitride)를 트랜지스터의 drain 접합에 이용해 터널 트랜지스터의 작동 상태 전류를 높이는데 성공했다. 이제까지의 저전력 트랜지스터는 전력 소모는 낮지만, 작동 상태 전류가 기존 MOSFET에 비해 현저히 작아서 작동 속도가 느린 문제점이 있었다.

김성호 연구원이 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘나노 레터스 (Nano Letters)’ 4월 24일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Monolayer Hexagonal Boron Nitride Tunnel Barrier Contact for Low-Power Black Phosphorus Heterojunction Tunnel Field-Effect Transistors)

트랜지스터의 전력 소모를 감소시키기 위해서는 트랜지스터의 작동 전압과 대기 상태 전류를 동시에 낮추는 것이 필수적이다. 이를 위해서는 subthreshold swing (SS, 전류를 10배 증가시키는데 필요한 전압값, 단위: mV/decade = mV/dec)을 낮추는 것이 필요한데, 기존의 MOSFET은 thermal carrier injection mechanism 때문에 SS 값이 상온에서 60 mV/dec 이하로 낮아질 수 없다는 한계를 지닌다. band-to-band-tunneling을 carrier injection mechanism으로 가지는 터널 트랜지스터는 상온에서 SS 값이 60 mV/dec 미만으로 낮아질 수 있기 때문에 MOSFET을 대체할 수 있는 저전력 소자로 제안되어왔다. 지난 1월 조교수 연구팀은 흑린을 사용하여 60 mV/dec미만의 SS를 가지는 저전력 트랜지스터를 개발하는데 성공하여 Nature Nanotechnology에 결과를 보고하였다. 하지만, 그 결과 또한 여전히 작동 상태 전류, 특히 SS = 60 mV/dec인 지점에서의 전류가 0.6 μA/μm로 MOSFET의 threshold에서의 전류값 1-10μA/μm보다 낮은 한계가 있었다.

조 교수 연구팀은 본 연구에서 단층 붕화 질소를 활용하여 지난 연구의 한계를 극복하고 SS = 60mV/dec 지점에서의 작동 상태 전류를 Nature Nanotechnology에 보고한 저전력 흑린 트랜지스터에서의 결과보다 10배 이상 크고, MOSFET의 threshold에서의 전류값보다도 큰 20 μA/μm을 달성했다. 흑린(black phosphorus)의 두께에 따라 밴드갭이 변하는 독특한 성질을 이용해 트랜지스터 채널을 구성함으로써 전력소모를 줄이고, 단층 hexagonal boron nitride를 트랜지스터의 drain 접합에 이용해 터널 트랜지스터의 작동 속도를 높이는데 성공하여 저전력 고속 트랜지스터의 구성 요건을 완성했다는 점에서 큰 의의가 있다.

조성재 교수는 “흑린 이종접합 트랜지스터가 기존의 어떤 트랜지스터보다 저전력, 고속으로 작동하는 것을 확인했다. 이는 기존 실리콘 기반의 MOSFET을 대체할 수 있는 새로운 트랜지스터의 가능성을 보여주는 결과이다.”라며 “이번 연구 결과를 바탕으로 기초 반도체 물리학 및 비메모리 반도체 산업에 다양한 응용이 가능할 것으로 기대한다.”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 미래반도체신소자원천기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2020.05.06 조회수 10739

MOSFET보다 빠른 저전력 트랜지스터 개발

우리 대학 물리학과 조성재 교수 연구팀이 기존의 금속 산화물 반도체 전계효과 트랜지스터(metal-oxide-semiconductor field-effect transistor, MOSFET) 대비 작동 전력 소모량이 10배 이상 낮고 동작 속도가 2배 이상 빠른 저전력, 고속 터널 트랜지스터를 개발했다. 이제까지 구현된 저전력 트랜지스터 중 MOSFET보다 빠른 트랜지스터의 개발은 최초이다.

조 교수 연구팀은 흑린(black phosphorus)의 두께에 따라 밴드갭이 변하는 독특한 성질을 이용해 트랜지스터 채널을 구성함으로써 전력소모를 줄이고, 단층 붕화 질소 (hexagonal boron nitride)를 트랜지스터의 drain 접합에 이용해 터널 트랜지스터의 작동 상태 전류를 높이는데 성공했다. 이제까지의 저전력 트랜지스터는 전력 소모는 낮지만, 작동 상태 전류가 기존 MOSFET에 비해 현저히 작아서 작동 속도가 느린 문제점이 있었다.

김성호 연구원이 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘나노 레터스 (Nano Letters)’ 4월 24일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Monolayer Hexagonal Boron Nitride Tunnel Barrier Contact for Low-Power Black Phosphorus Heterojunction Tunnel Field-Effect Transistors)

트랜지스터의 전력 소모를 감소시키기 위해서는 트랜지스터의 작동 전압과 대기 상태 전류를 동시에 낮추는 것이 필수적이다. 이를 위해서는 subthreshold swing (SS, 전류를 10배 증가시키는데 필요한 전압값, 단위: mV/decade = mV/dec)을 낮추는 것이 필요한데, 기존의 MOSFET은 thermal carrier injection mechanism 때문에 SS 값이 상온에서 60 mV/dec 이하로 낮아질 수 없다는 한계를 지닌다. band-to-band-tunneling을 carrier injection mechanism으로 가지는 터널 트랜지스터는 상온에서 SS 값이 60 mV/dec 미만으로 낮아질 수 있기 때문에 MOSFET을 대체할 수 있는 저전력 소자로 제안되어왔다. 지난 1월 조교수 연구팀은 흑린을 사용하여 60 mV/dec미만의 SS를 가지는 저전력 트랜지스터를 개발하는데 성공하여 Nature Nanotechnology에 결과를 보고하였다. 하지만, 그 결과 또한 여전히 작동 상태 전류, 특히 SS = 60 mV/dec인 지점에서의 전류가 0.6 μA/μm로 MOSFET의 threshold에서의 전류값 1-10μA/μm보다 낮은 한계가 있었다.

조 교수 연구팀은 본 연구에서 단층 붕화 질소를 활용하여 지난 연구의 한계를 극복하고 SS = 60mV/dec 지점에서의 작동 상태 전류를 Nature Nanotechnology에 보고한 저전력 흑린 트랜지스터에서의 결과보다 10배 이상 크고, MOSFET의 threshold에서의 전류값보다도 큰 20 μA/μm을 달성했다. 흑린(black phosphorus)의 두께에 따라 밴드갭이 변하는 독특한 성질을 이용해 트랜지스터 채널을 구성함으로써 전력소모를 줄이고, 단층 hexagonal boron nitride를 트랜지스터의 drain 접합에 이용해 터널 트랜지스터의 작동 속도를 높이는데 성공하여 저전력 고속 트랜지스터의 구성 요건을 완성했다는 점에서 큰 의의가 있다.

조성재 교수는 “흑린 이종접합 트랜지스터가 기존의 어떤 트랜지스터보다 저전력, 고속으로 작동하는 것을 확인했다. 이는 기존 실리콘 기반의 MOSFET을 대체할 수 있는 새로운 트랜지스터의 가능성을 보여주는 결과이다.”라며 “이번 연구 결과를 바탕으로 기초 반도체 물리학 및 비메모리 반도체 산업에 다양한 응용이 가능할 것으로 기대한다.”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 미래반도체신소자원천기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2020.05.06 조회수 10739 -

김지한 교수, 다공성 물질 내 가스 흡착량 증진 가능성 제시

〈 김 지 한 교수, 정 상 규 석사과정 〉

우리 대학 생명화학공학과 김지한 교수 연구팀이 결함공학을 통한 다공성 물질의 가스 흡착량 증진법을 개발했다.

정상규 석사과정이 1저자, UC 버클리 화학과의 Günther Thiele 박사후 연구원이 2저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘네이쳐 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’11월 16일차 온라인 판에 게재됐다.

금속-유기 구조체(metal-organic framework, 이하 MOF)는 금속 클러스터와 유기 리간드의 규칙적인 배위결합을 통해 합성되는 결정체이며, 넓은 표면적과 수많은 공극을 지닌 물질로서 다양한 에너지 및 환경 관련 소재로 각광받고 있다.

하지만 다른 결정성 물질들과 마찬가지로 실제 MOF는 완벽한 결정성을 가질 수 없으며 여러 종류의 결함을 가지게 된다.

이러한 결함들 중 결정체 내 유기 리간드가 불규칙적으로 본래 자리에 결합되지 않은 상태를 뜻하는 리간드 공공결함은 실험적인 기법들을 통해 공공결함의 밀도가 조절될 수 있다고 알려져 있다.

연구팀은 기존 제시된 리간드 공공결함의 조절을 통한 결함 공학 기법을 특정 MOF 내 고립된 공극의 존재여부와 접목시켜 결함공학을 통한 가스 흡착 증진 가능성을 제시했다.

김지한 교수가 직접 개발한 그래픽 프로세서(GPU) 소프트웨어 코드로 초고속 스크리닝 기법을 활용해 실험적으로 합성된 12,000 가량의 MOF들로 부터 메탄 가스에 대해 상당한 부피의 고립공극을 가지는 MOF들을 계산적으로 선별했다.

고립 공극의 판별 작업에는 안정적 에너지 구간에 대한 플러드-필(flood-fill) 알고리즘이 사용됐으며 이는 마이크로소프트 그림판에서 흔히 접할 수 있는 ‘색 채우기’ 기능과 동일한 알고리즘이다. 이를 통해 무한히 연결된 주 공극구조만 판별해내고 연결되지 않고 고립돼 존재하는 공극의 존재여부를 판단했다.

이후 많은 양의 고립공극이 파악된 MOF들에 대해 리간드 공공결함을 가상으로 결정 구조 내 도입했으며 리간드가 없어지면서 기존의 고립돼 존재하던 공극들이 주 공극구조와 합쳐지도록 유도했다.

이러한 스크리닝 작업을 통해 연구팀은 리간드 공공결함이 도입되었을 시 상당한 메탄 가스의 흡착량 증진을 겪을 수 있는 13개의 MOF를 최종적으로 선별했으며, 불과 8.33% 이하의 리간드 결함이 존재했을 시에도 최대 55.6% 의 메탄 가스 흡착량 증진을 가질 수 있다는 것을 확인했다.

본 연구팀이 제시한 리간드 공공결함을 통해 기존에 활용되지 못하던 고립 공극을 주 공극구조에 연결시켜 새로이 활용하는 기법은 단순한 가스 흡착량 증진 외에도 혼합 가스의 선택적 흡착, 반 영구적 가스 포획 등 다양한 효과를 가져올 수 있다.

이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 본 연구에서 사용된 플러드-필 알고리즘을 설명하는 도해와 플러드-필 알고리즙을 통해 고립공극이 판별된 MOF의 예시

그림2. 본 연구에서 선별된 MOF 중 두 가지 MOF의 공공결함 도입 전과 후(좌, 우)의 흡착가능 공간 비교

2017.11.27 조회수 12750

김지한 교수, 다공성 물질 내 가스 흡착량 증진 가능성 제시

〈 김 지 한 교수, 정 상 규 석사과정 〉

우리 대학 생명화학공학과 김지한 교수 연구팀이 결함공학을 통한 다공성 물질의 가스 흡착량 증진법을 개발했다.

정상규 석사과정이 1저자, UC 버클리 화학과의 Günther Thiele 박사후 연구원이 2저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘네이쳐 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’11월 16일차 온라인 판에 게재됐다.

금속-유기 구조체(metal-organic framework, 이하 MOF)는 금속 클러스터와 유기 리간드의 규칙적인 배위결합을 통해 합성되는 결정체이며, 넓은 표면적과 수많은 공극을 지닌 물질로서 다양한 에너지 및 환경 관련 소재로 각광받고 있다.

하지만 다른 결정성 물질들과 마찬가지로 실제 MOF는 완벽한 결정성을 가질 수 없으며 여러 종류의 결함을 가지게 된다.

이러한 결함들 중 결정체 내 유기 리간드가 불규칙적으로 본래 자리에 결합되지 않은 상태를 뜻하는 리간드 공공결함은 실험적인 기법들을 통해 공공결함의 밀도가 조절될 수 있다고 알려져 있다.

연구팀은 기존 제시된 리간드 공공결함의 조절을 통한 결함 공학 기법을 특정 MOF 내 고립된 공극의 존재여부와 접목시켜 결함공학을 통한 가스 흡착 증진 가능성을 제시했다.

김지한 교수가 직접 개발한 그래픽 프로세서(GPU) 소프트웨어 코드로 초고속 스크리닝 기법을 활용해 실험적으로 합성된 12,000 가량의 MOF들로 부터 메탄 가스에 대해 상당한 부피의 고립공극을 가지는 MOF들을 계산적으로 선별했다.

고립 공극의 판별 작업에는 안정적 에너지 구간에 대한 플러드-필(flood-fill) 알고리즘이 사용됐으며 이는 마이크로소프트 그림판에서 흔히 접할 수 있는 ‘색 채우기’ 기능과 동일한 알고리즘이다. 이를 통해 무한히 연결된 주 공극구조만 판별해내고 연결되지 않고 고립돼 존재하는 공극의 존재여부를 판단했다.

이후 많은 양의 고립공극이 파악된 MOF들에 대해 리간드 공공결함을 가상으로 결정 구조 내 도입했으며 리간드가 없어지면서 기존의 고립돼 존재하던 공극들이 주 공극구조와 합쳐지도록 유도했다.

이러한 스크리닝 작업을 통해 연구팀은 리간드 공공결함이 도입되었을 시 상당한 메탄 가스의 흡착량 증진을 겪을 수 있는 13개의 MOF를 최종적으로 선별했으며, 불과 8.33% 이하의 리간드 결함이 존재했을 시에도 최대 55.6% 의 메탄 가스 흡착량 증진을 가질 수 있다는 것을 확인했다.

본 연구팀이 제시한 리간드 공공결함을 통해 기존에 활용되지 못하던 고립 공극을 주 공극구조에 연결시켜 새로이 활용하는 기법은 단순한 가스 흡착량 증진 외에도 혼합 가스의 선택적 흡착, 반 영구적 가스 포획 등 다양한 효과를 가져올 수 있다.

이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 본 연구에서 사용된 플러드-필 알고리즘을 설명하는 도해와 플러드-필 알고리즙을 통해 고립공극이 판별된 MOF의 예시

그림2. 본 연구에서 선별된 MOF 중 두 가지 MOF의 공공결함 도입 전과 후(좌, 우)의 흡착가능 공간 비교

2017.11.27 조회수 12750