-

5개 AI 대학원, 국내 첫 공동 설명회 15일 개최

우리대학을 포함해 고려대·성균관대·포스텍(POSTECH), 광주과기원(GIST) 등 과학기술정보통신부가 선정한 국내 5개 AI 대학원이 오는 15일 처음으로 공동 설명회를 개최한다.

과학기술정보통신부(이하 과기정통부)는 AI 핵심 지식과 융합 역량을 갖춘 선도 연구자 양성을 위해 지난 3월 KAIST와 고려대·성균관대 등 3개 대학을 국내 최초의 AI 대학원으로 선정한 데 이어 9월에는 포스텍(POSTECH)과 광주과기원(GIST) 등 2곳을 추가로 선정했다.

1차 선정된 3개 대학은 첫 신입생을 모집한 결과, 80명 정원에 모두 497명이 지원했는데 대학별 경쟁률은 KAIST가 9대 1의 경쟁률을, 성균관대와 고려대가 각각 8대 1과 7대 1에 육박한 경쟁률을 보인 것으로 알려졌다.

2차로 선정된 포스텍과 광주과기원 등 2개 대학은 올 하반기에 신입생을 모집하고 내년 3월부터 교육과정을 본격 운영할 예정이다.

(사)한국인공지능학회(회장 유창동, KAIST 전기및전자공학부 교수)는 인공지능 분야에 대한 학생들의 관심에 갈수록 높아지자 오는 15일 더케이호텔 서울에서 열리는 추계학술대회에서 KAIST·고려대·성균관대·포스텍·GIST 등 5개 AI대학원이 모두 참여하는 설명회를 갖기로 했다.

14일부터 16일까지 3일간 서울 양재동 더케이호텔에서 열리는 이번 추계학술대회는 과기정통부·한국연구재단·브레인코리아21플러스가 후원하고 한국인공지능학회·한국블록체인학회·소프트웨어정책연구소가 주최한다.

이 학술대회에서는 5개 AI 대학원 공동 설명회 외에 KAIST 김준모·김광수·문일철, 성균관대의 문태섭, 중앙대 권준석 교수 등이 발표자로 나서 딥러닝·확률적 그래픽 모델(PGM)·뉴럴네트워크 기반 연속학습(Continual learning)·적대적 생성망(GAN) 등에 관한 다양한 학술 주제를 다룰 예정이다.

특히 올 12월 8일부터 14일까지 캐나다 벤쿠버에서 열리는 NeurIPS 2019의 Spotlight 부분에 발표될 유창동 KAIST 전기및전자공학부 교수의 논문 등 인공지능 분야의 최신 연구 성과들도 함께 공개될 예정이다.

차별화된 특성을 앞세워 인재 양성을 계획하고 있는 KAIST 등 5개 AI 대학원은 이번 행사를 통해 각각의 비전, 운영방식 그리고 지향하는 인재상을 공유할 예정이다. AI대학원 진학을 희망하는 학생들에게는 대학원 선택에 도움을 주고 기업에는 사업 방향을 설정에 도움이 되는 정보를 제공하려는 취지다.

우선 KAIST에서는 정송 대학원장이 나서 독보적인 연구 역량을 강조한다. 최근 6년간 AI 분야의 최고 학회에서 101편의 논문을 발표한 평균 연령 41세의 젊은 교수진을 앞세워 AI와 머신러닝 분야를 심층적으로 다루는 핵심 연구와 헬스케어·자율주행·제조·보안·이머징 등 5대 연구 분야를 중심으로 하는 융합 연구 등을 소개할 계획이다.

특히, 경기도 판교에 AI 대학원 산학협력센터를 설치해 판교를 아시아 최고 인공지능 밸리로 육성하는 정책 등을 추진하고 2023년 이후에는 학부를 포함한 교육과 연구의 역량을 고루 갖춘 단과대 수준의 인공지능대학(College of AI)으로의 발전 계획도 함께 설명한다.

이성환 고려대 AI 대학원 주임교수는 산업체와 현장에서 투입될 고급인력을 키우는 데 중점을 둔 교과 과정을 중점 소개한다. 기초전공-기반전공-심화전공-산학 및 창업 연계 수업 등으로 구성된 체계적인 AI 핵심 교육을 시행하고 우수 AI 박사들의 기술창업 활성화를 독려해 오는 2028년까지 10건의 기술창업 계획도 공유할 예정이다.

성균관대에서는 이지형 AI 학과장이 나서 현장 중심의 AI 혁신 연구를 앞세운 특·장점을 소개한다. 삼성전자 등 39개 기업과 협업해 산업 중심의 산학협력 체계를 갖추고 제조업·헬스케어·비즈니스 분야에 집중한 연구 역량을 강조한다. 이밖에 이공계가 아닌 인문·사회학 계열 학생에게도 입학의 기회를 열어 다양한 전공 분야로 AI 연구를 이식하겠다는 포부도 밝힌다.

내년 교과 과정 운영을 앞둔 포스텍은 서영주 주임교수가 미디어 AI·데이터 AI·AI 이론을 중심으로 한 핵심 3개 분야 및 9대 융합(AI+X) 연구를 통한 AI 핵심인재 양성 과정을 소개한다.

또 현재 11명인 전임 교원 수를 2023년까지 26명으로 확충하고 포항에 조성되는 포스코-지곡 벤처밸리 및 판교 소재 포스텍 정보통신연구소와 연계해 창업을 지원하는 AI 벤처 생태계 구축을 통해 세계 최고 수준의 교육·연구·산학협력 기관으로 성장한다는 계획을 설명한다.

광주과기원(GIST)은 김종원 AI 대학원장이 헬스케어·자동차·에너지 등 지역 3대 분야에 특화된 AI 인재육성 정책을 공유한다. 산업밀착형 글로벌 AI 혁신인재 양성을 위해 실증 데이터와 인프라에 바탕을 둔 AI 소프트웨어/하드웨어 핵심 교육과 기술실증-창업지향에 중점을 둔 현장 연구 등을 수행하는 전주기형 5년 석박사 통합과정을 중점 소개한다.

김 대학원장은 이밖에 대학 산하 AI 연구소·SW 교육센터·과학기술응용연구단 등과의 협력을 통해 대학 내 AI 연구 문화 확산을 위한 정책들도 소개할 계획이다.

각 대학 AI 대학원 책임자들은 발표 후에 청중들과의 Q&A 시간을 마련해 AI 핵심 지식 및 각 분야의 융합 역량을 갖춘 선도 연구자를 양성하기 위한 공감대를 조성할 예정이다.

AI 대학원 설명회는 인공지능 분야에 관심 있는 사람이라면 누구나 참여 가능하다. 한국인공지능학회 홈페이지( http://aiassociation.kr/ )를 통해 추계학술대회 사전 신청이 가능하며, 행사 당일 현장에서도 참여 접수를 받는다.

다만 학술대회 기간 중 AI 대학원 설명회만 참여하고자 하는 경우에는 이메일( kaia@aiassociation.kr )로 접수하면 된다.

5개 AI 대학원, 국내 첫 공동 설명회 15일 개최

우리대학을 포함해 고려대·성균관대·포스텍(POSTECH), 광주과기원(GIST) 등 과학기술정보통신부가 선정한 국내 5개 AI 대학원이 오는 15일 처음으로 공동 설명회를 개최한다.

과학기술정보통신부(이하 과기정통부)는 AI 핵심 지식과 융합 역량을 갖춘 선도 연구자 양성을 위해 지난 3월 KAIST와 고려대·성균관대 등 3개 대학을 국내 최초의 AI 대학원으로 선정한 데 이어 9월에는 포스텍(POSTECH)과 광주과기원(GIST) 등 2곳을 추가로 선정했다.

1차 선정된 3개 대학은 첫 신입생을 모집한 결과, 80명 정원에 모두 497명이 지원했는데 대학별 경쟁률은 KAIST가 9대 1의 경쟁률을, 성균관대와 고려대가 각각 8대 1과 7대 1에 육박한 경쟁률을 보인 것으로 알려졌다.

2차로 선정된 포스텍과 광주과기원 등 2개 대학은 올 하반기에 신입생을 모집하고 내년 3월부터 교육과정을 본격 운영할 예정이다.

(사)한국인공지능학회(회장 유창동, KAIST 전기및전자공학부 교수)는 인공지능 분야에 대한 학생들의 관심에 갈수록 높아지자 오는 15일 더케이호텔 서울에서 열리는 추계학술대회에서 KAIST·고려대·성균관대·포스텍·GIST 등 5개 AI대학원이 모두 참여하는 설명회를 갖기로 했다.

14일부터 16일까지 3일간 서울 양재동 더케이호텔에서 열리는 이번 추계학술대회는 과기정통부·한국연구재단·브레인코리아21플러스가 후원하고 한국인공지능학회·한국블록체인학회·소프트웨어정책연구소가 주최한다.

이 학술대회에서는 5개 AI 대학원 공동 설명회 외에 KAIST 김준모·김광수·문일철, 성균관대의 문태섭, 중앙대 권준석 교수 등이 발표자로 나서 딥러닝·확률적 그래픽 모델(PGM)·뉴럴네트워크 기반 연속학습(Continual learning)·적대적 생성망(GAN) 등에 관한 다양한 학술 주제를 다룰 예정이다.

특히 올 12월 8일부터 14일까지 캐나다 벤쿠버에서 열리는 NeurIPS 2019의 Spotlight 부분에 발표될 유창동 KAIST 전기및전자공학부 교수의 논문 등 인공지능 분야의 최신 연구 성과들도 함께 공개될 예정이다.

차별화된 특성을 앞세워 인재 양성을 계획하고 있는 KAIST 등 5개 AI 대학원은 이번 행사를 통해 각각의 비전, 운영방식 그리고 지향하는 인재상을 공유할 예정이다. AI대학원 진학을 희망하는 학생들에게는 대학원 선택에 도움을 주고 기업에는 사업 방향을 설정에 도움이 되는 정보를 제공하려는 취지다.

우선 KAIST에서는 정송 대학원장이 나서 독보적인 연구 역량을 강조한다. 최근 6년간 AI 분야의 최고 학회에서 101편의 논문을 발표한 평균 연령 41세의 젊은 교수진을 앞세워 AI와 머신러닝 분야를 심층적으로 다루는 핵심 연구와 헬스케어·자율주행·제조·보안·이머징 등 5대 연구 분야를 중심으로 하는 융합 연구 등을 소개할 계획이다.

특히, 경기도 판교에 AI 대학원 산학협력센터를 설치해 판교를 아시아 최고 인공지능 밸리로 육성하는 정책 등을 추진하고 2023년 이후에는 학부를 포함한 교육과 연구의 역량을 고루 갖춘 단과대 수준의 인공지능대학(College of AI)으로의 발전 계획도 함께 설명한다.

이성환 고려대 AI 대학원 주임교수는 산업체와 현장에서 투입될 고급인력을 키우는 데 중점을 둔 교과 과정을 중점 소개한다. 기초전공-기반전공-심화전공-산학 및 창업 연계 수업 등으로 구성된 체계적인 AI 핵심 교육을 시행하고 우수 AI 박사들의 기술창업 활성화를 독려해 오는 2028년까지 10건의 기술창업 계획도 공유할 예정이다.

성균관대에서는 이지형 AI 학과장이 나서 현장 중심의 AI 혁신 연구를 앞세운 특·장점을 소개한다. 삼성전자 등 39개 기업과 협업해 산업 중심의 산학협력 체계를 갖추고 제조업·헬스케어·비즈니스 분야에 집중한 연구 역량을 강조한다. 이밖에 이공계가 아닌 인문·사회학 계열 학생에게도 입학의 기회를 열어 다양한 전공 분야로 AI 연구를 이식하겠다는 포부도 밝힌다.

내년 교과 과정 운영을 앞둔 포스텍은 서영주 주임교수가 미디어 AI·데이터 AI·AI 이론을 중심으로 한 핵심 3개 분야 및 9대 융합(AI+X) 연구를 통한 AI 핵심인재 양성 과정을 소개한다.

또 현재 11명인 전임 교원 수를 2023년까지 26명으로 확충하고 포항에 조성되는 포스코-지곡 벤처밸리 및 판교 소재 포스텍 정보통신연구소와 연계해 창업을 지원하는 AI 벤처 생태계 구축을 통해 세계 최고 수준의 교육·연구·산학협력 기관으로 성장한다는 계획을 설명한다.

광주과기원(GIST)은 김종원 AI 대학원장이 헬스케어·자동차·에너지 등 지역 3대 분야에 특화된 AI 인재육성 정책을 공유한다. 산업밀착형 글로벌 AI 혁신인재 양성을 위해 실증 데이터와 인프라에 바탕을 둔 AI 소프트웨어/하드웨어 핵심 교육과 기술실증-창업지향에 중점을 둔 현장 연구 등을 수행하는 전주기형 5년 석박사 통합과정을 중점 소개한다.

김 대학원장은 이밖에 대학 산하 AI 연구소·SW 교육센터·과학기술응용연구단 등과의 협력을 통해 대학 내 AI 연구 문화 확산을 위한 정책들도 소개할 계획이다.

각 대학 AI 대학원 책임자들은 발표 후에 청중들과의 Q&A 시간을 마련해 AI 핵심 지식 및 각 분야의 융합 역량을 갖춘 선도 연구자를 양성하기 위한 공감대를 조성할 예정이다.

AI 대학원 설명회는 인공지능 분야에 관심 있는 사람이라면 누구나 참여 가능하다. 한국인공지능학회 홈페이지( http://aiassociation.kr/ )를 통해 추계학술대회 사전 신청이 가능하며, 행사 당일 현장에서도 참여 접수를 받는다.

다만 학술대회 기간 중 AI 대학원 설명회만 참여하고자 하는 경우에는 이메일( kaia@aiassociation.kr )로 접수하면 된다.

2019.11.04

조회수 21487

-

소재 부품 장비 분야 글로벌 경쟁력 강화 토론회 개최

우리대학이 오는 14일 국회에서 `소재·부품·장비 분야 글로벌 경쟁력 강화 토론회'를 개최한다. 소재·부품·장비 분야의 핵심 원천기술 경쟁력 강화 방안을 논의하는 자리로 이종걸(더불어민주당) 의원과 노웅래 과학기술정보방송통신위원장(더불어민주당)이 공동으로 주최하고, KAIST가 주관한다.

소재·부품·장비는 우리나라 주력 산업의 뿌리이자 4차 산업혁명 시대의 기술 경쟁력 핵심요소이자 최고의 제품만이 시장에서 살아남는 독과점 구조로 운영되고 있다. 일본이 장기간에 걸쳐 관련 분야의 기술을 축적하는 동안 국내 기업들은 글로벌 가치사슬 확장의 여파 및 경영 효율화 관점에서 대다수의 전략 품목 재료를 해외 수입에 의존해왔다. 그러나 일본의 화이트리스트 제외 사태를 계기로 이를 근본적으로 해결할 수 있는 국가적 전략을 경제 안보 차원에서 마련해야 한다는 필요성이 대두되고 있다.

14일 열릴 토론회에서는 산업계, 학계, 정부 등 각 분야의 전문가들이 소재·부품·장비 분야의 기술 현황 및 문제점과 그에 따른 대응 방안을 논의하고 원천 핵심기술 경쟁력 확보를 위한 정책을 제안할 예정이다.

신성철 KAIST 총장은 `대한민국, 과학기술 기반 경제 강국 전략'을 주제로 기조 발표에 나선다. 한국이 4차 산업혁명 시대의 기술 패권 경쟁에서 살아남으려면 기술 기반의 경제 강국을 실현해야 한다는 점을 강조하고 특히, 소재·부품·장비 산업의 글로벌 경쟁력을 제고할 수 있는 전략을 중점적으로 제시할 예정이다.

소재 분과에서는 정연식 KAIST 신소재공학과 교수가 `혁신소재: 인류사의 게임 체인저'를 주제로 인류사에서 소재의 의미와 발전사를 설명한다. 이와 함께 대학의 소재 연구 사례 및 정부 출연연구기관의 소명을 언급하고 산·학·연 간의 상생 방안 등 소재 분야 R&D 정책 방향을 제언할 예정이다.

부품 분과에서는 장재형 GIST 전기전자컴퓨터공학부 교수가 `우리나라 부품산업 위기와 기회'를 주제로 소재·부품·장비 분야의 당면 과제를 역설한다. 또한, 부품사업 기술 경쟁력 확보 방안 및 과학기술특성화대학의 역할에 대해서 논할 예정이다.

장비 분과에서는 황철주 주성엔지니어링(주) 회장이 `4차 산업혁명 시대에서의 대한민국의 경쟁력'을 주제로 발표한다. 반도체·디스플레이 산업의 세계적인 경쟁력을 구축하기 위한 기업의 전략을 소개하고 국가 전략기술 보유 기업의 육성과 지원책을 제언할 예정이다.

분과별 발제자 외에도 최성율 KAIST 소재부품장비기술자문단 단장, 권기석 과학기술정보통신부 성장동력기획과 과장, 김명운 ㈜디엔에프 대표가 토론 패널로 참석한다. 소재·부품·장비 분야 기술력 확보 방안의 타당성을 비롯해 R&D 투자의 시의적정성, 정부 정책의 실효성 등 산업과 기술을 활성화 시킬 수 있는 전반적인 방안에 관하여 심도 있게 논의할 예정이다.

토론회 좌장을 맡은 박현욱 KAIST 연구부총장은 "이번 토론회를 통해 소재·부품·장비 분야 핵심원천기술 경쟁력을 확보할 수 있는 구체적인 전략을 마련하고 이를 성공적으로 실행하기 위한 산·학·연·관의 협력 방안을 찾아나갈 좋은 기회가 될 것으로 기대한다ˮ고 밝혔다.

소재 부품 장비 분야 글로벌 경쟁력 강화 토론회 개최

우리대학이 오는 14일 국회에서 `소재·부품·장비 분야 글로벌 경쟁력 강화 토론회'를 개최한다. 소재·부품·장비 분야의 핵심 원천기술 경쟁력 강화 방안을 논의하는 자리로 이종걸(더불어민주당) 의원과 노웅래 과학기술정보방송통신위원장(더불어민주당)이 공동으로 주최하고, KAIST가 주관한다.

소재·부품·장비는 우리나라 주력 산업의 뿌리이자 4차 산업혁명 시대의 기술 경쟁력 핵심요소이자 최고의 제품만이 시장에서 살아남는 독과점 구조로 운영되고 있다. 일본이 장기간에 걸쳐 관련 분야의 기술을 축적하는 동안 국내 기업들은 글로벌 가치사슬 확장의 여파 및 경영 효율화 관점에서 대다수의 전략 품목 재료를 해외 수입에 의존해왔다. 그러나 일본의 화이트리스트 제외 사태를 계기로 이를 근본적으로 해결할 수 있는 국가적 전략을 경제 안보 차원에서 마련해야 한다는 필요성이 대두되고 있다.

14일 열릴 토론회에서는 산업계, 학계, 정부 등 각 분야의 전문가들이 소재·부품·장비 분야의 기술 현황 및 문제점과 그에 따른 대응 방안을 논의하고 원천 핵심기술 경쟁력 확보를 위한 정책을 제안할 예정이다.

신성철 KAIST 총장은 `대한민국, 과학기술 기반 경제 강국 전략'을 주제로 기조 발표에 나선다. 한국이 4차 산업혁명 시대의 기술 패권 경쟁에서 살아남으려면 기술 기반의 경제 강국을 실현해야 한다는 점을 강조하고 특히, 소재·부품·장비 산업의 글로벌 경쟁력을 제고할 수 있는 전략을 중점적으로 제시할 예정이다.

소재 분과에서는 정연식 KAIST 신소재공학과 교수가 `혁신소재: 인류사의 게임 체인저'를 주제로 인류사에서 소재의 의미와 발전사를 설명한다. 이와 함께 대학의 소재 연구 사례 및 정부 출연연구기관의 소명을 언급하고 산·학·연 간의 상생 방안 등 소재 분야 R&D 정책 방향을 제언할 예정이다.

부품 분과에서는 장재형 GIST 전기전자컴퓨터공학부 교수가 `우리나라 부품산업 위기와 기회'를 주제로 소재·부품·장비 분야의 당면 과제를 역설한다. 또한, 부품사업 기술 경쟁력 확보 방안 및 과학기술특성화대학의 역할에 대해서 논할 예정이다.

장비 분과에서는 황철주 주성엔지니어링(주) 회장이 `4차 산업혁명 시대에서의 대한민국의 경쟁력'을 주제로 발표한다. 반도체·디스플레이 산업의 세계적인 경쟁력을 구축하기 위한 기업의 전략을 소개하고 국가 전략기술 보유 기업의 육성과 지원책을 제언할 예정이다.

분과별 발제자 외에도 최성율 KAIST 소재부품장비기술자문단 단장, 권기석 과학기술정보통신부 성장동력기획과 과장, 김명운 ㈜디엔에프 대표가 토론 패널로 참석한다. 소재·부품·장비 분야 기술력 확보 방안의 타당성을 비롯해 R&D 투자의 시의적정성, 정부 정책의 실효성 등 산업과 기술을 활성화 시킬 수 있는 전반적인 방안에 관하여 심도 있게 논의할 예정이다.

토론회 좌장을 맡은 박현욱 KAIST 연구부총장은 "이번 토론회를 통해 소재·부품·장비 분야 핵심원천기술 경쟁력을 확보할 수 있는 구체적인 전략을 마련하고 이를 성공적으로 실행하기 위한 산·학·연·관의 협력 방안을 찾아나갈 좋은 기회가 될 것으로 기대한다ˮ고 밝혔다.

2019.10.11

조회수 13580

-

박병국 교수, 이달의 과학기술인상 10월 수상자 선정

〈 박병국 교수 〉

우리 대학 신소재공학과 박병국 교수가 이달의 과학기술인상 10월 수상자에 선정됐다.

과기정통부와 연구재단은 박병국 교수가 차세대 자성메모리(MRAM) 구동의 핵심인 스핀 전류를 효율적으로 생성하고, 스핀분극을 자유롭게 제어하는 소재를 개발해 대규모 정보처리기술이 요구되는 4차 산업 발전에 기여한 공로가 높이 평가됐다고 선정 배경을 설명했다.

‘이달의 과학기술인상’은 우수한 연구개발 성과로 과학기술 발전에 공헌한 연구개발자를 매월 1명씩 선정해 과기정통부 장관상과 상금 1천만 원을 수여하는 상이다.

국내 반도체산업은 메모리 분야의 기술력에 힘입어 세계 시장을 선도해 왔다. 하지만 4차 산업혁명 시대 반도체 강국의 지위를 유지하기 위해 차세대 소자기술 확보가 필요한 상황이다. 스핀트로닉스 기술을 바탕으로 저전력, 초고속, 고집적 반도체 소자 개발의 초석을 다진 박병국 교수의 ‘이달의 과학기술인상’ 수상이 10월 29일 반도체의 날을 앞두고 더욱 뜻깊다 할 수 있다.

자성메모리는 외부 전원 공급이 없는 상태에서 정보를 유지할 수 있고 집적도가 높으며 고속 동작이 가능해 차세대 반도체로 주목받고 있다. 자성메모리의 동작은 스핀 전류를 자성소재에 주입하여 발생하는 스핀토크로 이루어지기 때문에 스핀 전류의 생성 효율이 자성메모리의 소모전력을 결정하는 핵심 기술이다.

박병국 교수는 기존 연구자들이 스핀 전류 생성을 위해 스핀궤도결합이 강한 백금, 텅스텐과 같은 중금속 재료를 사용한 것과 달리 스핀궤도결합이 비교적 작다고 알려진 값싼 강자성과 전이금속의 이중층 구조에서 해답을 찾았다.

연구팀은 강자성체인 코발트-철-붕소 합금(CoFeB) 또는 니켈-철 합금(NiFe)과 전이 금속인 티타늄(Ti) 이중층 구조를 제작해 스핀궤도토크를 측정했다. 실험결과 강자성/전이금속 계면에서 스핀 전류가 효과적으로 생성됐고, 생성된 스핀 전류의 스핀 분극 방향을 임의로 제어할 수 있었다. 일련의 연구성과는 국제학술지 ‘네이처 머티리얼즈(Nature Materials)’ 2018년 6월호에 게재됐다.

박병국 교수는 “스핀 전류를 효율적으로 생성하고 스핀 방향을 임의로 제어할 수 있는 소재 기술은 차세대 비휘발성 자성메모리 동작 기술로 활용 가능하며, 연산과 기억을 동시에 수행하는 미래 컴퓨팅 핵심소자로 응용할 수 있다”라며 “앞으로도 미래 반도체 기술을 선도할 스핀기반 신소재 개발에 주력하겠다.”라고 수상 소감을 밝혔다.

박병국 교수, 이달의 과학기술인상 10월 수상자 선정

〈 박병국 교수 〉

우리 대학 신소재공학과 박병국 교수가 이달의 과학기술인상 10월 수상자에 선정됐다.

과기정통부와 연구재단은 박병국 교수가 차세대 자성메모리(MRAM) 구동의 핵심인 스핀 전류를 효율적으로 생성하고, 스핀분극을 자유롭게 제어하는 소재를 개발해 대규모 정보처리기술이 요구되는 4차 산업 발전에 기여한 공로가 높이 평가됐다고 선정 배경을 설명했다.

‘이달의 과학기술인상’은 우수한 연구개발 성과로 과학기술 발전에 공헌한 연구개발자를 매월 1명씩 선정해 과기정통부 장관상과 상금 1천만 원을 수여하는 상이다.

국내 반도체산업은 메모리 분야의 기술력에 힘입어 세계 시장을 선도해 왔다. 하지만 4차 산업혁명 시대 반도체 강국의 지위를 유지하기 위해 차세대 소자기술 확보가 필요한 상황이다. 스핀트로닉스 기술을 바탕으로 저전력, 초고속, 고집적 반도체 소자 개발의 초석을 다진 박병국 교수의 ‘이달의 과학기술인상’ 수상이 10월 29일 반도체의 날을 앞두고 더욱 뜻깊다 할 수 있다.

자성메모리는 외부 전원 공급이 없는 상태에서 정보를 유지할 수 있고 집적도가 높으며 고속 동작이 가능해 차세대 반도체로 주목받고 있다. 자성메모리의 동작은 스핀 전류를 자성소재에 주입하여 발생하는 스핀토크로 이루어지기 때문에 스핀 전류의 생성 효율이 자성메모리의 소모전력을 결정하는 핵심 기술이다.

박병국 교수는 기존 연구자들이 스핀 전류 생성을 위해 스핀궤도결합이 강한 백금, 텅스텐과 같은 중금속 재료를 사용한 것과 달리 스핀궤도결합이 비교적 작다고 알려진 값싼 강자성과 전이금속의 이중층 구조에서 해답을 찾았다.

연구팀은 강자성체인 코발트-철-붕소 합금(CoFeB) 또는 니켈-철 합금(NiFe)과 전이 금속인 티타늄(Ti) 이중층 구조를 제작해 스핀궤도토크를 측정했다. 실험결과 강자성/전이금속 계면에서 스핀 전류가 효과적으로 생성됐고, 생성된 스핀 전류의 스핀 분극 방향을 임의로 제어할 수 있었다. 일련의 연구성과는 국제학술지 ‘네이처 머티리얼즈(Nature Materials)’ 2018년 6월호에 게재됐다.

박병국 교수는 “스핀 전류를 효율적으로 생성하고 스핀 방향을 임의로 제어할 수 있는 소재 기술은 차세대 비휘발성 자성메모리 동작 기술로 활용 가능하며, 연산과 기억을 동시에 수행하는 미래 컴퓨팅 핵심소자로 응용할 수 있다”라며 “앞으로도 미래 반도체 기술을 선도할 스핀기반 신소재 개발에 주력하겠다.”라고 수상 소감을 밝혔다.

2019.10.10

조회수 12475

-

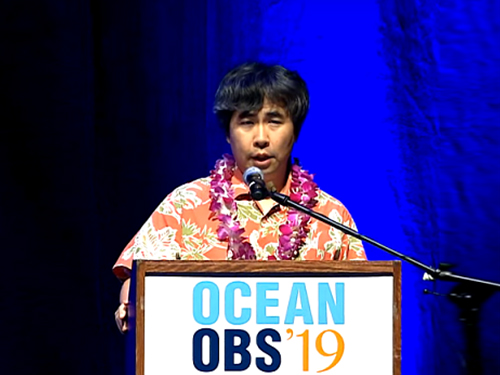

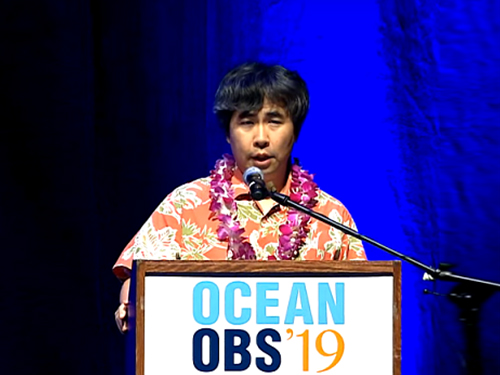

김성용 교수, 전지구 해양관측 계획수립

〈 김성용 교수 〉

우리 대학 기계공학과/인공지능연구소 김성용 교수가 지난 9월 16일 미국 하와이에서 개최된 전지구 해양관측 분야 주요 국제학회 ‘OceanObs 19’에 한국인 최초 운영위원으로 참석해 향후 10년간의 해양 관측 계획 수립에 기여했다.

이 국제학회는 연구한 결과의 공유하고 논의하는 일반 학회들과는 달리 이러한 일반 학회들의 큰 방향을 세우는 상위학회로 여겨진다. 개최 2년 전부터 각 세부 연구 분야별 백서(Community White Papers)를 요청해 이를 통합하고 공식 논문으로의 검토과정을 거쳐 약 150여 편의 논문으로 출간했다.

본회의에서는 약 1천 500여 명의 박사급 학자들이 출간된 백서를 기반한 세부 세션과 종합토론, 실시간 온라인(sli.do) 및 오프라인을 통해 의견을 제시하고 수렴하는 과정을 통해 지난 10년을 돌아보고 향후 10년간의 계획을 수립했다.

김 교수는 북태평양의 6개 국가들(미국, 캐나다, 러시아, 중국, 한국, 일본)의 정부 간 과학기구인 북태평양해양과학기구(PICES)의 관측전문위원 및 연안 관측 자문위원으로 활동하며 전문성과 학문적 성과를 인정받아 다수의 학자로부터 지명을 받아, 전 세계 20여 개국 주요 학자와 연구진으로 구성된 OceanObs’19 프로그램 운영위원으로 선출돼 학회를 준비해 왔다.

이번 학회의 성과로서 ▲전지구 기후 및 해양 프로세스의 종합적 이해를 위해 다양한 플랫폼을 이용한 통합관측망의 확대 ▲물리 이외의 화학 및 생지화학 분야의 종합 관측을 위한 필수 변수 공유 ▲과학에 관심 있는 일반 대중과의 해양 관측 정보 공유 및 서비스 제공 증대 ▲깊은 바다와 외해로부터 연안에 이르는 다중 시공간 규모의 종합 해양 관측의 확대 등이 이뤄졌다.

김 교수는 본 학회에서 젊은 과학자들의 멘토와 통합 해양 관측 세션의 공동좌장 및 전체회의 비전을 제시하는 최종회의 사회를 진행했다. 통합 해양 관측 세션에서는 약 400여 명의 참석자의 열띤 토론과 의견수렴이 이뤄져 동 시간대에 진행된 5개 타 세션 참석자들의 큰 관심을 받았다.

해양 관측은 美 항공우주국 제트추진 연구소(NASA-JPL), 美 국립과학재단(NSF), 美 해양대기청(NOAA) 및 유럽우주기구(ESA) 등 주요한 20여 개 기관의 예산 및 최첨단 장비를 지원받아 수행됐다. 이번 회의를 통해 지난 10년간의 해양 관측 결과와 전 지구 커뮤니티에 주어진 유익을 공유하고, 향후 10년과 그 이후를 계획 및 전망하는 시간을 가졌으며, 이러한 회의의 결과에 대해 후원 기관의 큰 지지를 얻었다.

김 교수는 “국내 해양학계의 무인 관측 시스템을 이용한 관측 인프라를 확대하고 전기, 전자, 기계, 환경공학 등의 다양한 학문의 융합과 국방 과학기술로의 적용할 수 있도록, 우리 대학에서는 희소한 분야지만 인류에게는 중요한 연구 (Unique and influential research)를 계속 진행할 계획이다”라고 말했다.

□ 사진 설명

사진1. OceanObs 19에 참석한 김성용 교수

김성용 교수, 전지구 해양관측 계획수립

〈 김성용 교수 〉

우리 대학 기계공학과/인공지능연구소 김성용 교수가 지난 9월 16일 미국 하와이에서 개최된 전지구 해양관측 분야 주요 국제학회 ‘OceanObs 19’에 한국인 최초 운영위원으로 참석해 향후 10년간의 해양 관측 계획 수립에 기여했다.

이 국제학회는 연구한 결과의 공유하고 논의하는 일반 학회들과는 달리 이러한 일반 학회들의 큰 방향을 세우는 상위학회로 여겨진다. 개최 2년 전부터 각 세부 연구 분야별 백서(Community White Papers)를 요청해 이를 통합하고 공식 논문으로의 검토과정을 거쳐 약 150여 편의 논문으로 출간했다.

본회의에서는 약 1천 500여 명의 박사급 학자들이 출간된 백서를 기반한 세부 세션과 종합토론, 실시간 온라인(sli.do) 및 오프라인을 통해 의견을 제시하고 수렴하는 과정을 통해 지난 10년을 돌아보고 향후 10년간의 계획을 수립했다.

김 교수는 북태평양의 6개 국가들(미국, 캐나다, 러시아, 중국, 한국, 일본)의 정부 간 과학기구인 북태평양해양과학기구(PICES)의 관측전문위원 및 연안 관측 자문위원으로 활동하며 전문성과 학문적 성과를 인정받아 다수의 학자로부터 지명을 받아, 전 세계 20여 개국 주요 학자와 연구진으로 구성된 OceanObs’19 프로그램 운영위원으로 선출돼 학회를 준비해 왔다.

이번 학회의 성과로서 ▲전지구 기후 및 해양 프로세스의 종합적 이해를 위해 다양한 플랫폼을 이용한 통합관측망의 확대 ▲물리 이외의 화학 및 생지화학 분야의 종합 관측을 위한 필수 변수 공유 ▲과학에 관심 있는 일반 대중과의 해양 관측 정보 공유 및 서비스 제공 증대 ▲깊은 바다와 외해로부터 연안에 이르는 다중 시공간 규모의 종합 해양 관측의 확대 등이 이뤄졌다.

김 교수는 본 학회에서 젊은 과학자들의 멘토와 통합 해양 관측 세션의 공동좌장 및 전체회의 비전을 제시하는 최종회의 사회를 진행했다. 통합 해양 관측 세션에서는 약 400여 명의 참석자의 열띤 토론과 의견수렴이 이뤄져 동 시간대에 진행된 5개 타 세션 참석자들의 큰 관심을 받았다.

해양 관측은 美 항공우주국 제트추진 연구소(NASA-JPL), 美 국립과학재단(NSF), 美 해양대기청(NOAA) 및 유럽우주기구(ESA) 등 주요한 20여 개 기관의 예산 및 최첨단 장비를 지원받아 수행됐다. 이번 회의를 통해 지난 10년간의 해양 관측 결과와 전 지구 커뮤니티에 주어진 유익을 공유하고, 향후 10년과 그 이후를 계획 및 전망하는 시간을 가졌으며, 이러한 회의의 결과에 대해 후원 기관의 큰 지지를 얻었다.

김 교수는 “국내 해양학계의 무인 관측 시스템을 이용한 관측 인프라를 확대하고 전기, 전자, 기계, 환경공학 등의 다양한 학문의 융합과 국방 과학기술로의 적용할 수 있도록, 우리 대학에서는 희소한 분야지만 인류에게는 중요한 연구 (Unique and influential research)를 계속 진행할 계획이다”라고 말했다.

□ 사진 설명

사진1. OceanObs 19에 참석한 김성용 교수

2019.10.01

조회수 12385

-

이성주 교수, 스마트폰으로 사물 두드려 인식하는 노커(Knocker) 기술 개발

〈 왼쪽부터 공태식 박사과정, 조현성 석사과정, 이성주 교수 〉

우리 대학 전산학부 이성주 교수 연구팀이 스마트폰을 사물에 두드리는 것만으로 사물을 인식할 수 있는 ‘노커(Knocker)’ 기술을 개발했다.

이번 연구 결과는 기존 방식과 달리 카메라나 외부 장치를 사용하지 않아 어두운 곳에서도 식별에 전혀 지장이 없고, 추가 장비 없이 스마트폰만으로 사물 인식을 할 수 있어 기존 사물 인식 기술의 문제를 해결할 수 있을 것으로 기대된다.

공태식 박사과정, 조현성 석사과정, 인하대학교 이보원 교수가 참여한 이번 연구 결과는 9월 13일 유비쿼터스 컴퓨팅 분야 국제 최우수학회 ‘ACM 유비콤(ACM UbiComp)’에서 발표됐다. (논문명 : Knocker: Vibroacoustic-based Object Recognition with Smartphones)

기존의 사물 인식 기법은 일반적으로 두 종류로 나뉜다. 첫째는 촬영된 사진을 이용하는 방법으로 카메라를 이용해 사진을 찍어야 한다는 번거로움과 어두운 환경에서는 사용하지 못한다는 단점이 있다. 둘째는 RFID 등의 전자 태그를 부착해 전자신호로 구분하는 방법으로 태그의 가격 부담과 인식하고자 하는 모든 사물에 태그를 부착해야 한다는 비현실성 때문에 상용화에 어려움을 겪었다.

연구팀이 개발한 노커 기술은 카메라와 별도의 기기를 쓰지 않아도 사물을 인식할 수 있다. 노커 기술은 물체에 ‘노크’를 해서 생긴 반응을 스마트폰의 마이크, 가속도계, 자이로스코프로 감지하고, 이 데이터를 기계학습 기술을 통해 분석해 사물을 인식한다.

연구팀은 책, 노트북, 물병, 자전거 등 일상생활에서 흔히 접할 수 있는 23종의 사물로 실험한 결과 혼잡한 도로, 식당 등 잡음이 많은 공간에서는 83%의 사물 인식 정확도를 보였고, 가정 등 실내 공간에서의 사물 인식 정확도는 98%에 달하는 것을 확인했다.

연구팀의 노커 기술은 스마트폰 사용의 새로운 패러다임을 제시했다. 예를 들어 빈 물통을 스마트폰으로 노크하면 자동으로 물을 주문할 수 있고, IoT 기기를 활용하여 취침 전 침대를 노크하면 불을 끄고 알람을 자동 설정하는 등 총 15개의 구체적인 활용 방안을 선보였다.

이성주 교수는 “특별한 센서나 하드웨어 개발 없이 기존 스마트폰의 센서 조합과 기계학습을 활용해 개발한 소프트웨어 기술로, 스마트폰 사용자라면 보편적으로 사용할 수 있어 의미가 있다”라며 “사용자가 자주 이용하는 사물과의 상호 작용을 보다 쉽고 편하게 만들어 주는 기술이다”라고 말했다.

이 연구는 한국연구재단 차세대정보컴퓨팅기술개발사업과 정보통신기획평가원 정보통신․방송 기술개발사업 및 표준화 사업의 지원을 통해 수행됐다.

연구에 대한 설명과 시연은 링크에서 확인할 수 있고, ( https://www.youtube.com/watch?v=SyQn1vr_HeQ&feature=youtu.be ) 자세한 정보는 프로젝트 웹사이트에서 볼 수 있다. ( https://nmsl.kaist.ac.kr/projects/knocker/ )

□ 그림 설명

그림1. 물병에 노크 했을 때의 '노커' 기술 예시

그림2. 23개 사물에 대해 스마트폰 센서로 추출한 노크 고유 반응 시각화

이성주 교수, 스마트폰으로 사물 두드려 인식하는 노커(Knocker) 기술 개발

〈 왼쪽부터 공태식 박사과정, 조현성 석사과정, 이성주 교수 〉

우리 대학 전산학부 이성주 교수 연구팀이 스마트폰을 사물에 두드리는 것만으로 사물을 인식할 수 있는 ‘노커(Knocker)’ 기술을 개발했다.

이번 연구 결과는 기존 방식과 달리 카메라나 외부 장치를 사용하지 않아 어두운 곳에서도 식별에 전혀 지장이 없고, 추가 장비 없이 스마트폰만으로 사물 인식을 할 수 있어 기존 사물 인식 기술의 문제를 해결할 수 있을 것으로 기대된다.

공태식 박사과정, 조현성 석사과정, 인하대학교 이보원 교수가 참여한 이번 연구 결과는 9월 13일 유비쿼터스 컴퓨팅 분야 국제 최우수학회 ‘ACM 유비콤(ACM UbiComp)’에서 발표됐다. (논문명 : Knocker: Vibroacoustic-based Object Recognition with Smartphones)

기존의 사물 인식 기법은 일반적으로 두 종류로 나뉜다. 첫째는 촬영된 사진을 이용하는 방법으로 카메라를 이용해 사진을 찍어야 한다는 번거로움과 어두운 환경에서는 사용하지 못한다는 단점이 있다. 둘째는 RFID 등의 전자 태그를 부착해 전자신호로 구분하는 방법으로 태그의 가격 부담과 인식하고자 하는 모든 사물에 태그를 부착해야 한다는 비현실성 때문에 상용화에 어려움을 겪었다.

연구팀이 개발한 노커 기술은 카메라와 별도의 기기를 쓰지 않아도 사물을 인식할 수 있다. 노커 기술은 물체에 ‘노크’를 해서 생긴 반응을 스마트폰의 마이크, 가속도계, 자이로스코프로 감지하고, 이 데이터를 기계학습 기술을 통해 분석해 사물을 인식한다.

연구팀은 책, 노트북, 물병, 자전거 등 일상생활에서 흔히 접할 수 있는 23종의 사물로 실험한 결과 혼잡한 도로, 식당 등 잡음이 많은 공간에서는 83%의 사물 인식 정확도를 보였고, 가정 등 실내 공간에서의 사물 인식 정확도는 98%에 달하는 것을 확인했다.

연구팀의 노커 기술은 스마트폰 사용의 새로운 패러다임을 제시했다. 예를 들어 빈 물통을 스마트폰으로 노크하면 자동으로 물을 주문할 수 있고, IoT 기기를 활용하여 취침 전 침대를 노크하면 불을 끄고 알람을 자동 설정하는 등 총 15개의 구체적인 활용 방안을 선보였다.

이성주 교수는 “특별한 센서나 하드웨어 개발 없이 기존 스마트폰의 센서 조합과 기계학습을 활용해 개발한 소프트웨어 기술로, 스마트폰 사용자라면 보편적으로 사용할 수 있어 의미가 있다”라며 “사용자가 자주 이용하는 사물과의 상호 작용을 보다 쉽고 편하게 만들어 주는 기술이다”라고 말했다.

이 연구는 한국연구재단 차세대정보컴퓨팅기술개발사업과 정보통신기획평가원 정보통신․방송 기술개발사업 및 표준화 사업의 지원을 통해 수행됐다.

연구에 대한 설명과 시연은 링크에서 확인할 수 있고, ( https://www.youtube.com/watch?v=SyQn1vr_HeQ&feature=youtu.be ) 자세한 정보는 프로젝트 웹사이트에서 볼 수 있다. ( https://nmsl.kaist.ac.kr/projects/knocker/ )

□ 그림 설명

그림1. 물병에 노크 했을 때의 '노커' 기술 예시

그림2. 23개 사물에 대해 스마트폰 센서로 추출한 노크 고유 반응 시각화

2019.10.01

조회수 15209

-

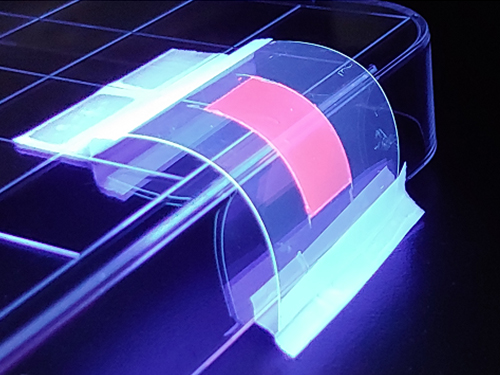

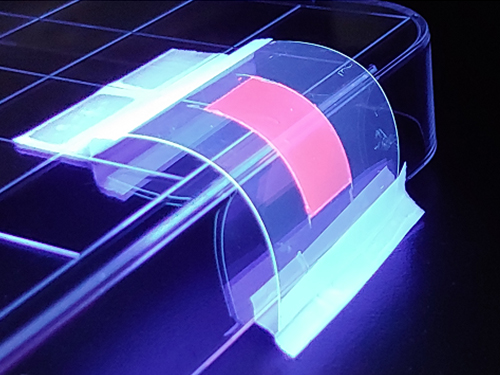

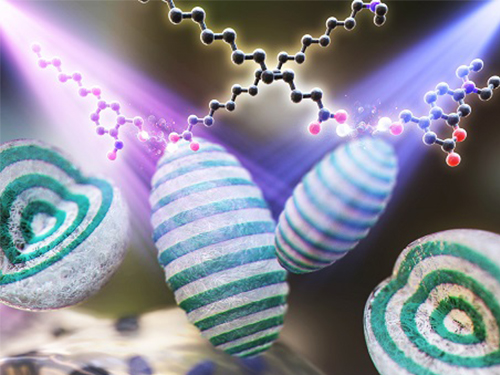

정연식, 전덕영, 장민석 교수, 팝콘 구조의 퀀텀닷 나노복합 소재 개발

우리 대학 신소재공학과 정연식 교수, 전덕영 교수, 전기 및 전자공학부 장민석 교수 공동 연구팀이 팝콘처럼 내부에 공기주머니가 가득한 고분자 매질과 퀀텀닷이 융합된 새로운 발광 소재를 개발하는 데 성공했다.

연구팀은 이 기술을 활용해 퀀텀닷의 광 발광(Photoluminescence) 특성이 순수 퀀텀닷 필름과 비교해 최대 21배까지 증가하는 것을 확인했다.

김건영, 김신호, 최진영 연구원이 1 저자로 참여한 이번 연구는 미국 화학회가 발간하는 국제학술지 ‘나노 레터스(Nano letters)’ 9월 3일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: Order-of-Magnitude, Broadband-Enhanced Light Emission from Quantum Dots Assembled in Multiscale Phase-Separated Block Copolymers)

수년 전 국내 대기업이 퀀텀닷 LED TV를 출시하고 차세대 퀀텀닷 올레드(OLED) TV 출시를 발표하면서 퀀텀닷 소재는 디스플레이용 핵심 소재로 떠올랐다. 하지만 일반적으로 순수 퀀텀닷 필름은 광흡수도와 광추출도가 높지 못하고 인접한 퀀텀닷 간의 상호작용으로 광 효율이 매우 낮아지는 문제가 있었다.

문제 해결을 위해 공동 연구팀은 블록공중합 고분자를 습도가 제어된 환경에서 코팅해, 고분자와 물 입자 사이를 미세하게 분리했다.

이후 수분을 빠르게 증발시키면서 형성되는 미세한 공극 구조에 퀀텀닷이 고르게 배열된 소재를 개발하는 데 성공했다. 이는 마치 옥수수를 가열하면 내부의 수분이 수증기로 팽창해 빠져나가면서 속이 빈 팝콘 구조가 형성되는 원리와 유사하다.

연구팀은 이 다공성 고분자 매질을 활용하면 빛과 고분자 매질의 상호작용이 극대화돼 퀀텀닷 복합소재의 광흡수도와 광추출도가 각각 4~5배씩 증가하는 것을 발견했다.

또한, 블록 공중합 고분자는 수 나노미터(nm) 크기의 상분리 구조를 스스로 내부에 형성해 퀀텀닷 입자들을 고르게 분산시켜 줌으로써 퀀텀닷 간 상호작용에 의한 발광 강도 감소 현상도 크게 낮춰 준다.

연구팀은 이번 연구 결과를 청색 LED 발광 소재로 적용했을 때 순수 퀀텀닷 대비 7배 이상의 발광 강도 향상 및 45% 이상의 내구도 향상 효과가 있음을 확인해 차세대 마이크로 LED 디스플레이로 적용 가능성을 기대한다고 밝혔다. 이번 기술은 국내 특허로 등록됐으며, 미국 등 해외 특허 심사 중이다.

정연식 교수는“개발한 복합소재 매질은 가시광 전 파장 범위에서 발광 강도 증대 효과가 있어 퀀텀닷 이외에도 다양한 발광 소재에 적용될 수 있을 것으로 기대한다”라며 "이 기술을 활용하면 값비싼 발광 소재를 적게 사용하고도 우수한 발광 특성을 구현할 수 있어 차세대 디스플레이 원가 경쟁력 향상에 기여할 수 있다”라고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단이 추진하는 미래소재디스커버리사업(단장 최성율)의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 블록공중합 고분자 및 퀀텀닷으로 이뤄진 나노 복합소재

그림2. 블록공중합 고분자 및 퀀텀닷으로 이뤄진 나노 복합소재 개념도

정연식, 전덕영, 장민석 교수, 팝콘 구조의 퀀텀닷 나노복합 소재 개발

우리 대학 신소재공학과 정연식 교수, 전덕영 교수, 전기 및 전자공학부 장민석 교수 공동 연구팀이 팝콘처럼 내부에 공기주머니가 가득한 고분자 매질과 퀀텀닷이 융합된 새로운 발광 소재를 개발하는 데 성공했다.

연구팀은 이 기술을 활용해 퀀텀닷의 광 발광(Photoluminescence) 특성이 순수 퀀텀닷 필름과 비교해 최대 21배까지 증가하는 것을 확인했다.

김건영, 김신호, 최진영 연구원이 1 저자로 참여한 이번 연구는 미국 화학회가 발간하는 국제학술지 ‘나노 레터스(Nano letters)’ 9월 3일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: Order-of-Magnitude, Broadband-Enhanced Light Emission from Quantum Dots Assembled in Multiscale Phase-Separated Block Copolymers)

수년 전 국내 대기업이 퀀텀닷 LED TV를 출시하고 차세대 퀀텀닷 올레드(OLED) TV 출시를 발표하면서 퀀텀닷 소재는 디스플레이용 핵심 소재로 떠올랐다. 하지만 일반적으로 순수 퀀텀닷 필름은 광흡수도와 광추출도가 높지 못하고 인접한 퀀텀닷 간의 상호작용으로 광 효율이 매우 낮아지는 문제가 있었다.

문제 해결을 위해 공동 연구팀은 블록공중합 고분자를 습도가 제어된 환경에서 코팅해, 고분자와 물 입자 사이를 미세하게 분리했다.

이후 수분을 빠르게 증발시키면서 형성되는 미세한 공극 구조에 퀀텀닷이 고르게 배열된 소재를 개발하는 데 성공했다. 이는 마치 옥수수를 가열하면 내부의 수분이 수증기로 팽창해 빠져나가면서 속이 빈 팝콘 구조가 형성되는 원리와 유사하다.

연구팀은 이 다공성 고분자 매질을 활용하면 빛과 고분자 매질의 상호작용이 극대화돼 퀀텀닷 복합소재의 광흡수도와 광추출도가 각각 4~5배씩 증가하는 것을 발견했다.

또한, 블록 공중합 고분자는 수 나노미터(nm) 크기의 상분리 구조를 스스로 내부에 형성해 퀀텀닷 입자들을 고르게 분산시켜 줌으로써 퀀텀닷 간 상호작용에 의한 발광 강도 감소 현상도 크게 낮춰 준다.

연구팀은 이번 연구 결과를 청색 LED 발광 소재로 적용했을 때 순수 퀀텀닷 대비 7배 이상의 발광 강도 향상 및 45% 이상의 내구도 향상 효과가 있음을 확인해 차세대 마이크로 LED 디스플레이로 적용 가능성을 기대한다고 밝혔다. 이번 기술은 국내 특허로 등록됐으며, 미국 등 해외 특허 심사 중이다.

정연식 교수는“개발한 복합소재 매질은 가시광 전 파장 범위에서 발광 강도 증대 효과가 있어 퀀텀닷 이외에도 다양한 발광 소재에 적용될 수 있을 것으로 기대한다”라며 "이 기술을 활용하면 값비싼 발광 소재를 적게 사용하고도 우수한 발광 특성을 구현할 수 있어 차세대 디스플레이 원가 경쟁력 향상에 기여할 수 있다”라고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단이 추진하는 미래소재디스커버리사업(단장 최성율)의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 블록공중합 고분자 및 퀀텀닷으로 이뤄진 나노 복합소재

그림2. 블록공중합 고분자 및 퀀텀닷으로 이뤄진 나노 복합소재 개념도

2019.09.30

조회수 14285

-

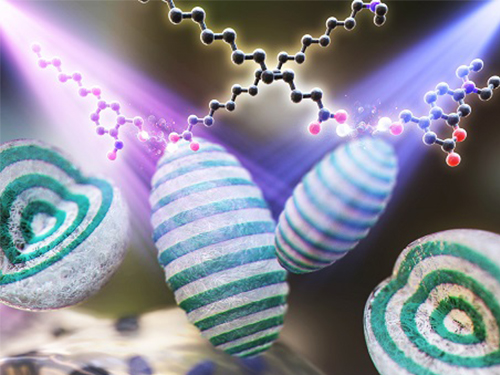

김범준 교수, 빛에 반응해 모양과 색 변하는 스마트 마이크로 입자 개발

〈 김범준 교수, 이준혁 박사, 구강희 박사 〉

우리 대학 생명화학공학과 김범준 교수 연구팀이 빛에 의해 모양과 색을 바꿀 수 있는 스마트 마이크로 입자 제작기술을 개발했다.

아주 작은 입자의 모양이나 색을 원하는 대로 가공(fabrication)할 수 있게 되면 군용장비의 위장막(artificial camouflage), 병든 세포만 표적하는 약물전달캡슐, 투명도 및 색이 변하는 스마트 윈도우나 외부 인테리어 등에 활용할 수 있다.

마이크로 입자의 모양과 색 변화 연구는 주로 약물전달이나 암세포 진단과 같은 생물학적 응용을 위해 산도(pH), 온도, 특정 생체분자 같은 물리화학적 자극과 관련해 주로 이뤄졌다.

하지만 이런 자극들은 의도하는 국소부위에만 전달하기 어렵고 자극 스위치를 명확하게 켜고 끄기 어려운 것이 단점이었다.

반면 빛은 원하는 시간 동안 특정부위에만 쬐어줄 수 있고 파장과 세기를 정밀하게 조절, 선택적·순차적으로 입자 모양을 변형시킬 수 있어 해상도 높은 자극으로 주목받는다.

하지만 기존 빛에 감응하는 스마트 입자는 제작방법이 복잡하고, 편광방향으로의 길이 연장만 가능한 등 정밀한 모양변화가 어려워 활용에 한계가 있었다.

연구팀은 빛에 의해 분자구조가 변해 친수성 정도나 광학적 특성을 조절할 수 있는 계면활성제*를 개발하고 이들의 자가조립방식을 기반으로 빛에 반응해 모양과 색깔이 변하는 수 마이크로미터 크기의 스마트 입자를 대량으로 제작하는 데 성공했다.

빛을 쬐어준 시간과 파장에 따라 구형에서 타원체, 튤립, 렌즈형태 등으로 변화시킬 수 있는 한편 입자의 색도 조절할 수 있다.

또한 100μm 이하의 국소 부위에만 빛을 조사함으로써 원하는 위치에서 원하는 모양을 정교하게 유도할 수 있다.

특히 반응하는 빛의 파장이 서로 다른 계면활성제를 활용하면 입자 모양의 변화를 여러 단계로 조절하거나 원래의 모양으로 되돌리는 변화가 가능하다.

이러한 스마트 입자로 만들어진 박막이나 용액은 그 성질을 정밀하게 조절할 수 있어 정보를 담거나 신호를 넣을 수 있는 스마트 소재로도 활용할 수 있다.

과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 미래소재디스커버리사업, 글로벌프론티어사업 및 중견연구자지원사업의 지원으로 수행된 이번 연구의 결과는 화학 분야 국제학술지 잭스(JACS, Journal of the American Chemical Society)에 9월 4일 게재되는 한편 표지 논문으로 선정됐다.

김범준 교수는 “빛을 이용해 모양과 색이 조절되는 스마트 입자 제작 플랫폼을 개발한 것으로 빛을 신호로 국소부위 입자의 성질을 정밀하게 조절할 수 있어 스마트 디스플레이, 센서, 도료, 약물전달 등에 응용될 수 있을 것으로 기대된다.”고 설명했다.

□ 그림 설명

그림1. 김범준 교수 연구성과 개념도

김범준 교수, 빛에 반응해 모양과 색 변하는 스마트 마이크로 입자 개발

〈 김범준 교수, 이준혁 박사, 구강희 박사 〉

우리 대학 생명화학공학과 김범준 교수 연구팀이 빛에 의해 모양과 색을 바꿀 수 있는 스마트 마이크로 입자 제작기술을 개발했다.

아주 작은 입자의 모양이나 색을 원하는 대로 가공(fabrication)할 수 있게 되면 군용장비의 위장막(artificial camouflage), 병든 세포만 표적하는 약물전달캡슐, 투명도 및 색이 변하는 스마트 윈도우나 외부 인테리어 등에 활용할 수 있다.

마이크로 입자의 모양과 색 변화 연구는 주로 약물전달이나 암세포 진단과 같은 생물학적 응용을 위해 산도(pH), 온도, 특정 생체분자 같은 물리화학적 자극과 관련해 주로 이뤄졌다.

하지만 이런 자극들은 의도하는 국소부위에만 전달하기 어렵고 자극 스위치를 명확하게 켜고 끄기 어려운 것이 단점이었다.

반면 빛은 원하는 시간 동안 특정부위에만 쬐어줄 수 있고 파장과 세기를 정밀하게 조절, 선택적·순차적으로 입자 모양을 변형시킬 수 있어 해상도 높은 자극으로 주목받는다.

하지만 기존 빛에 감응하는 스마트 입자는 제작방법이 복잡하고, 편광방향으로의 길이 연장만 가능한 등 정밀한 모양변화가 어려워 활용에 한계가 있었다.

연구팀은 빛에 의해 분자구조가 변해 친수성 정도나 광학적 특성을 조절할 수 있는 계면활성제*를 개발하고 이들의 자가조립방식을 기반으로 빛에 반응해 모양과 색깔이 변하는 수 마이크로미터 크기의 스마트 입자를 대량으로 제작하는 데 성공했다.

빛을 쬐어준 시간과 파장에 따라 구형에서 타원체, 튤립, 렌즈형태 등으로 변화시킬 수 있는 한편 입자의 색도 조절할 수 있다.

또한 100μm 이하의 국소 부위에만 빛을 조사함으로써 원하는 위치에서 원하는 모양을 정교하게 유도할 수 있다.

특히 반응하는 빛의 파장이 서로 다른 계면활성제를 활용하면 입자 모양의 변화를 여러 단계로 조절하거나 원래의 모양으로 되돌리는 변화가 가능하다.

이러한 스마트 입자로 만들어진 박막이나 용액은 그 성질을 정밀하게 조절할 수 있어 정보를 담거나 신호를 넣을 수 있는 스마트 소재로도 활용할 수 있다.

과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 미래소재디스커버리사업, 글로벌프론티어사업 및 중견연구자지원사업의 지원으로 수행된 이번 연구의 결과는 화학 분야 국제학술지 잭스(JACS, Journal of the American Chemical Society)에 9월 4일 게재되는 한편 표지 논문으로 선정됐다.

김범준 교수는 “빛을 이용해 모양과 색이 조절되는 스마트 입자 제작 플랫폼을 개발한 것으로 빛을 신호로 국소부위 입자의 성질을 정밀하게 조절할 수 있어 스마트 디스플레이, 센서, 도료, 약물전달 등에 응용될 수 있을 것으로 기대된다.”고 설명했다.

□ 그림 설명

그림1. 김범준 교수 연구성과 개념도

2019.09.09

조회수 18353

-

정보보호대학원, 독일 정보보안센터(CISPA)와 MOU 체결

우리 대학 정보보호대학원(책임교수 신인식)이 지난 8월 28일 독일 자르브뤼켄에서 독일 정보보안센터(CISPA(Helmholtz Center for Information Security)) 및 KIST 유럽연구소와 함께 정보보호 관련 협력과 공동 목표에 관한 MOU를 체결했다.

KAIST는 국내 대학 최초로 체결한 이번 협약을 통해 CISPA와 KIST 유럽과 함께 ▲ 공동 프로젝트 추진 ▲ 시스템 보안, 웹 보안, 암호학 등 분야 관련 협력 ▲ KIST 유럽의 테스트베드 플랫폼 공동사용 등 다양한 분야에서 협력할 예정이다.

KAIST와 협력하게 될 독일의 CISPA는 연간 5300만 유로의 예산이 투입되는 독일 최대 연구기관인 헬름홀츠(Helmholtz) 연구협회 연구센터로 지난 2018년 선정됐다. CISPA는 협회 최초로 IT분야를 수행하는 대형연구센터로 출범했으며 2026년까지 최소 500명~800명의 연구 인력을 보유한 대형 연구센터로 발돋움할 계획이다.

CISPA는 최근 4년 동안 정보보호 분야의 TOP 4 국제학회에서 세계 최고의 연구 실적을 올렸으며(csrankings.org 기준 세계 1위), 매년 500억 원(원화 기준)이 넘는 연구비를 헬름홀츠 연구협회에서 지원을 받고 있다.

28일(현지시각)에는 MOU 행사와 더불어 독일 대사관에서 한독 사이버 보안 세미나가 개최되어 세계 최고 수준의 보안 분야 기술을 소개하는 시간이 마련됐다. 특히, `데이터 보호, 웹 보안, 시스템 보안을 위한 연구자들 워크숍'에서는 신인식, 강병훈, 손수엘 교수 등이 KAIST를 대표해 각각 시스템 보안 및 웹 보안 내용을 발표했으며, CISPA와 공동 협업 주제를 구체화했다.

신인식 정보보호 대학원 책임 교수는 "이번 MOU 참여 기관들과 공동 프로젝트, 세미나 및 인턴십 등을 추진해 공동 기술개발, 인력양성 및 산학협력 등에 이바지해 세계 최고 수준의 대학원으로 거듭 발전할 계획ˮ이라고 밝혔다.

이날 행사에는 KAIST 정보보호대학원 신인식 책임교수, CISPA 마이클 벡키스 소장, 김준경 KIST 유럽연구소장 등이 참석해서 MOU에 서명했다.

정보보호대학원, 독일 정보보안센터(CISPA)와 MOU 체결

우리 대학 정보보호대학원(책임교수 신인식)이 지난 8월 28일 독일 자르브뤼켄에서 독일 정보보안센터(CISPA(Helmholtz Center for Information Security)) 및 KIST 유럽연구소와 함께 정보보호 관련 협력과 공동 목표에 관한 MOU를 체결했다.

KAIST는 국내 대학 최초로 체결한 이번 협약을 통해 CISPA와 KIST 유럽과 함께 ▲ 공동 프로젝트 추진 ▲ 시스템 보안, 웹 보안, 암호학 등 분야 관련 협력 ▲ KIST 유럽의 테스트베드 플랫폼 공동사용 등 다양한 분야에서 협력할 예정이다.

KAIST와 협력하게 될 독일의 CISPA는 연간 5300만 유로의 예산이 투입되는 독일 최대 연구기관인 헬름홀츠(Helmholtz) 연구협회 연구센터로 지난 2018년 선정됐다. CISPA는 협회 최초로 IT분야를 수행하는 대형연구센터로 출범했으며 2026년까지 최소 500명~800명의 연구 인력을 보유한 대형 연구센터로 발돋움할 계획이다.

CISPA는 최근 4년 동안 정보보호 분야의 TOP 4 국제학회에서 세계 최고의 연구 실적을 올렸으며(csrankings.org 기준 세계 1위), 매년 500억 원(원화 기준)이 넘는 연구비를 헬름홀츠 연구협회에서 지원을 받고 있다.

28일(현지시각)에는 MOU 행사와 더불어 독일 대사관에서 한독 사이버 보안 세미나가 개최되어 세계 최고 수준의 보안 분야 기술을 소개하는 시간이 마련됐다. 특히, `데이터 보호, 웹 보안, 시스템 보안을 위한 연구자들 워크숍'에서는 신인식, 강병훈, 손수엘 교수 등이 KAIST를 대표해 각각 시스템 보안 및 웹 보안 내용을 발표했으며, CISPA와 공동 협업 주제를 구체화했다.

신인식 정보보호 대학원 책임 교수는 "이번 MOU 참여 기관들과 공동 프로젝트, 세미나 및 인턴십 등을 추진해 공동 기술개발, 인력양성 및 산학협력 등에 이바지해 세계 최고 수준의 대학원으로 거듭 발전할 계획ˮ이라고 밝혔다.

이날 행사에는 KAIST 정보보호대학원 신인식 책임교수, CISPA 마이클 벡키스 소장, 김준경 KIST 유럽연구소장 등이 참석해서 MOU에 서명했다.

2019.09.09

조회수 12224

-

4차산업혁명지능정보센터(FIRIC), EU JRC와 공동 워크숍 개최

우리 대학 4차산업혁명지능정보센터(센터장 이상엽)가 유럽연합 공동연구센터(EU Joint Research Center, 이하 EU-JRC)와 지난 7월 25일(목)부터 26일(금)까지 스페인 세비야에서 공동 워크숍을 주최했다.

1958년 설립된 EU-JRC는 벨기에 브뤼셀에 본부를 두고 있으며 유럽공동체 내부의 지역 간 격차 해소 정책(Cohesion Policy)을 개발하는 조직이다.

개최된 워크숍은 4차 산업혁명을 기반으로 지역혁신 전략을 개발 중인 EU-JRC가 KAIST 4차산업혁명지능정보센터(이하 FIRIC)를 초청해 성사되었으며, `4차 산업혁명 시대 지역혁신 및 경제 성장을 위한 스마트 전문화(smart specialization) 전략'을 주제로 기술과 정책에 관한 이슈가 논의됐다.

EU-JRC의 총괄책임자인 마크 보든(Mark Boden) 박사는 스마트 전문화 프로세스·거버넌스 디자인·비전 공유·우선순위 설정 등 스마트 전문화 정착을 위한 EU의 다양한 노력을 소개하고 특히, 낙후 지역의 스마트 전문화를 위한 전략적 지원 정책에 대해 논의했다.

이어, 센터 실무책임자인 마리나 랑가(Marina Ranga) 박사는 스마트 전문화 사업 초창기에 적용할 지역혁신 시스템의 지식 기반과 학습 체계 구축·연구 역량 강화·핵심적인 혁신 실행가들과 협업해 지역의 특화 산업을 전문화하는 통합 네트워크 구성 등의 중요성을 강조했다.

아울러, 4차 산업혁명 시대 디지털화·자동화·로봇 활용의 증대가 가져올 산업 생태계 변화에 영향을 받게 될 글로벌 가치사슬·산업 클러스터 정책 개발 및 실행에 관해 EU와 아시아의 관점에서 조명하는 `4차 산업혁명 시대 지역혁신·민관 파트너십·혁신클러스터'에 대한 논의도 함께 진행됐다.

또한, 4차 산업혁명과 스마트 전문화 전략에 따른 포용적 성장과 직업 세계의 변화에 대한 세션에서는 4차 산업혁명이 몰고 온 EU 내부의 직업 및 기술 역량의 변화, 고용과 일자리 변화 등에 대한 논의가 이뤄졌다. 특히, 인공지능 기술의 잠재적 위험과 윤리적 이슈에 관한 실제 사례와 관련 정책 및 규제 동향이 소개됐다.

최근 커다란 이슈로 부상한 블록체인을 활용한 서비스 사례 소개와 디지털 혁신을 위한 공공분야 거버넌스 구축 등을 다룬 디지털 경제 분야 주제에서는 지역 경제에서 블록체인 기반 지역 화폐나 공공 서비스가 활발히 출시될 것으로 전망했다. 이에 따른 디지털 혁신과 투명한 거버넌스 구축을 위해 공공 정보 자산을 정교한 분석할 프레임워크의 필요성도 강조됐다.

KAIST 4차산업혁명지능정보센터는 세계경제포럼과 공동으로 과학 기술 기반의 포용적 성장과 혁신을 도모하는 정책연구 수행 및 글로벌 어젠다 발굴을 전담하는 조직으로 지난 2017년 7월 설립됐다.

향후, EU-JRC와 4차 산업혁명 시대의 지역혁신 정책에 관한 국제 공동연구를 보다 체계적으로 추진하기 위해 MOU를 체결할 계획이다.

김소영 KAIST 4차산업혁명지능정보센터 부센터장은 "EU-JRC와 공동연구를 통해 4차 산업혁명을 기반으로 하는 기술-정책 거버넌스 혁신모델을 탐색하고 개발하는 과정에서 4차 산업혁명과 관련한 KAIST의 글로벌 역할이 확대될 것으로 기대된다ˮ고 밝혔다.

4차산업혁명지능정보센터(FIRIC), EU JRC와 공동 워크숍 개최

우리 대학 4차산업혁명지능정보센터(센터장 이상엽)가 유럽연합 공동연구센터(EU Joint Research Center, 이하 EU-JRC)와 지난 7월 25일(목)부터 26일(금)까지 스페인 세비야에서 공동 워크숍을 주최했다.

1958년 설립된 EU-JRC는 벨기에 브뤼셀에 본부를 두고 있으며 유럽공동체 내부의 지역 간 격차 해소 정책(Cohesion Policy)을 개발하는 조직이다.

개최된 워크숍은 4차 산업혁명을 기반으로 지역혁신 전략을 개발 중인 EU-JRC가 KAIST 4차산업혁명지능정보센터(이하 FIRIC)를 초청해 성사되었으며, `4차 산업혁명 시대 지역혁신 및 경제 성장을 위한 스마트 전문화(smart specialization) 전략'을 주제로 기술과 정책에 관한 이슈가 논의됐다.

EU-JRC의 총괄책임자인 마크 보든(Mark Boden) 박사는 스마트 전문화 프로세스·거버넌스 디자인·비전 공유·우선순위 설정 등 스마트 전문화 정착을 위한 EU의 다양한 노력을 소개하고 특히, 낙후 지역의 스마트 전문화를 위한 전략적 지원 정책에 대해 논의했다.

이어, 센터 실무책임자인 마리나 랑가(Marina Ranga) 박사는 스마트 전문화 사업 초창기에 적용할 지역혁신 시스템의 지식 기반과 학습 체계 구축·연구 역량 강화·핵심적인 혁신 실행가들과 협업해 지역의 특화 산업을 전문화하는 통합 네트워크 구성 등의 중요성을 강조했다.

아울러, 4차 산업혁명 시대 디지털화·자동화·로봇 활용의 증대가 가져올 산업 생태계 변화에 영향을 받게 될 글로벌 가치사슬·산업 클러스터 정책 개발 및 실행에 관해 EU와 아시아의 관점에서 조명하는 `4차 산업혁명 시대 지역혁신·민관 파트너십·혁신클러스터'에 대한 논의도 함께 진행됐다.

또한, 4차 산업혁명과 스마트 전문화 전략에 따른 포용적 성장과 직업 세계의 변화에 대한 세션에서는 4차 산업혁명이 몰고 온 EU 내부의 직업 및 기술 역량의 변화, 고용과 일자리 변화 등에 대한 논의가 이뤄졌다. 특히, 인공지능 기술의 잠재적 위험과 윤리적 이슈에 관한 실제 사례와 관련 정책 및 규제 동향이 소개됐다.

최근 커다란 이슈로 부상한 블록체인을 활용한 서비스 사례 소개와 디지털 혁신을 위한 공공분야 거버넌스 구축 등을 다룬 디지털 경제 분야 주제에서는 지역 경제에서 블록체인 기반 지역 화폐나 공공 서비스가 활발히 출시될 것으로 전망했다. 이에 따른 디지털 혁신과 투명한 거버넌스 구축을 위해 공공 정보 자산을 정교한 분석할 프레임워크의 필요성도 강조됐다.

KAIST 4차산업혁명지능정보센터는 세계경제포럼과 공동으로 과학 기술 기반의 포용적 성장과 혁신을 도모하는 정책연구 수행 및 글로벌 어젠다 발굴을 전담하는 조직으로 지난 2017년 7월 설립됐다.

향후, EU-JRC와 4차 산업혁명 시대의 지역혁신 정책에 관한 국제 공동연구를 보다 체계적으로 추진하기 위해 MOU를 체결할 계획이다.

김소영 KAIST 4차산업혁명지능정보센터 부센터장은 "EU-JRC와 공동연구를 통해 4차 산업혁명을 기반으로 하는 기술-정책 거버넌스 혁신모델을 탐색하고 개발하는 과정에서 4차 산업혁명과 관련한 KAIST의 글로벌 역할이 확대될 것으로 기대된다ˮ고 밝혔다.

2019.08.02

조회수 9561

-

생명화학공학과 대학원생들, 시스템 대사공학 전략 발표

〈 양동수 박사과정, 박다현 석사과정, 최경록 박사과정, 조재성 박사과정, 장우대 박사과정 〉

우리 대학 생명화학공학과 대학원생 다섯 명이 대사공학과 시스템 생물학, 합성 생물학의 결합 시스템 등 대사공학 전반의 전략에 대한 논문을 발표했다.

생명화학공학과는 최근 박사학위를 마친 최경록 연구원과 장우대, 양동수, 조재성 박사과정, 박다현 석사과정이 친환경 화학물질 생산을 위해 필수적인 미생물 공장을 개발하는 전략을 총정리했다.

이 연구의 결과는 셀(Cell)지가 발행하는 생명공학 분야 권위 리뷰 저널인 ‘생명공학의 동향(Trends in Biotechnology)’ 8월호 표지논문 및 주 논문 (Feature review)에 게재됐다. (논문명 : Systems Metabolic Engineering Strategies: Integrating Systems and Synthetic Biology with Metabolic Engineering)

시스템 대사공학은 기존의 석유화학산업을 대체할 바이오산업의 핵심이 되는 미생물 균주를 보다 효과적으로 개발하기 위해 KAIST 생명화학공학과의 이상엽 특훈교수가 창시한 연구 분야다.

전통적 대사공학에 시스템 생물학, 합성 생물학 및 진화 공학 기법을 접목한 시스템 대사공학은 직관적 전략이나 무작위 돌연변이 유발에 의존하는 기존의 대사공학과 비교해 적은 비용과 인력, 짧은 시간 내에 산업에서 이용 가능한 고성능 균주 개발을 가능하게 만든다.

연구 기획 단계에서부터 실제 공장에서 균주의 발효 공정 및 발효를 통해 생산된 물질의 분리/정제 공정까지 고려함으로써 산업 균주 개발 도중 불필요한 시행착오를 최소화할 수 있다.

본 논문에서는 시스템 대사공학 전략을 연구의 흐름에 따라 ▲프로젝트 디자인 ▲균주 선정 ▲대사회로 재구성 ▲표적 화합물에 대한 내성 향상 ▲대사 흐름 최적화 ▲산업 수준으로의 생산 규모 확대 등 일곱 단계로 나누고, 각 단계에서 활용할 수 있는 최신 도구 및 전략들을 총망라했다.

더불어 바이오 기반 화합물 생산의 최신 동향과 함께 고성능 생산 균주를 보다 효과적으로 개발하기 위해 시스템 대사공학이 나아가야 할 방향도 함께 제시했다.

주저자인 최경록 연구원은 “기후 변화가 커지며 기존의 석유화학 산업을 친환경 바이오산업으로 대체하는 것이 불가피하다”라며 “시스템 대사공학은 산업에서 활용 가능한 고성능 생산 균주의 개발을 촉진해 바이오산업 시대의 도래를 앞당길 것이다”라고 말했다.

지도교수인 이상엽 특훈교수는 “그간 우리 연구실과 전 세계에서 수행한 수많은 대사공학연구를 우리가 제시한 시스템 대사공학 전략으로 통합해 체계적으로 분석 및 정리하고 앞으로의 전략을 제시했다는 점에서 큰 의미가 있다”라며 “권위 있는 학술지에 주 논문이자 표지논문으로 게재된 훌륭한 연구를 수행한 학생들이 자랑스럽다”라고 말했다.

이상엽 특훈교수 연구팀은 실제로 시스템 대사공학 전략을 이용해 천연물, 아미노산, 생분해성 플라스틱, 환경친화적 플라스틱 원료, 바이오 연료 등을 생산하는 고성능 균주들을 다수 개발한 바 있다.

이번 연구는 과학기술정보통신부가 지원하는 기후변화대응기술개발사업의 ‘바이오리파이너리를 위한 시스템대사공학 원천기술개발 과제’ 및 한화케미칼이 지원하는 KAIST-한화 미래 기술 연구소의 지원을 받아 수행됐다.

생명화학공학과 대학원생들, 시스템 대사공학 전략 발표

〈 양동수 박사과정, 박다현 석사과정, 최경록 박사과정, 조재성 박사과정, 장우대 박사과정 〉

우리 대학 생명화학공학과 대학원생 다섯 명이 대사공학과 시스템 생물학, 합성 생물학의 결합 시스템 등 대사공학 전반의 전략에 대한 논문을 발표했다.

생명화학공학과는 최근 박사학위를 마친 최경록 연구원과 장우대, 양동수, 조재성 박사과정, 박다현 석사과정이 친환경 화학물질 생산을 위해 필수적인 미생물 공장을 개발하는 전략을 총정리했다.

이 연구의 결과는 셀(Cell)지가 발행하는 생명공학 분야 권위 리뷰 저널인 ‘생명공학의 동향(Trends in Biotechnology)’ 8월호 표지논문 및 주 논문 (Feature review)에 게재됐다. (논문명 : Systems Metabolic Engineering Strategies: Integrating Systems and Synthetic Biology with Metabolic Engineering)

시스템 대사공학은 기존의 석유화학산업을 대체할 바이오산업의 핵심이 되는 미생물 균주를 보다 효과적으로 개발하기 위해 KAIST 생명화학공학과의 이상엽 특훈교수가 창시한 연구 분야다.

전통적 대사공학에 시스템 생물학, 합성 생물학 및 진화 공학 기법을 접목한 시스템 대사공학은 직관적 전략이나 무작위 돌연변이 유발에 의존하는 기존의 대사공학과 비교해 적은 비용과 인력, 짧은 시간 내에 산업에서 이용 가능한 고성능 균주 개발을 가능하게 만든다.

연구 기획 단계에서부터 실제 공장에서 균주의 발효 공정 및 발효를 통해 생산된 물질의 분리/정제 공정까지 고려함으로써 산업 균주 개발 도중 불필요한 시행착오를 최소화할 수 있다.

본 논문에서는 시스템 대사공학 전략을 연구의 흐름에 따라 ▲프로젝트 디자인 ▲균주 선정 ▲대사회로 재구성 ▲표적 화합물에 대한 내성 향상 ▲대사 흐름 최적화 ▲산업 수준으로의 생산 규모 확대 등 일곱 단계로 나누고, 각 단계에서 활용할 수 있는 최신 도구 및 전략들을 총망라했다.

더불어 바이오 기반 화합물 생산의 최신 동향과 함께 고성능 생산 균주를 보다 효과적으로 개발하기 위해 시스템 대사공학이 나아가야 할 방향도 함께 제시했다.

주저자인 최경록 연구원은 “기후 변화가 커지며 기존의 석유화학 산업을 친환경 바이오산업으로 대체하는 것이 불가피하다”라며 “시스템 대사공학은 산업에서 활용 가능한 고성능 생산 균주의 개발을 촉진해 바이오산업 시대의 도래를 앞당길 것이다”라고 말했다.

지도교수인 이상엽 특훈교수는 “그간 우리 연구실과 전 세계에서 수행한 수많은 대사공학연구를 우리가 제시한 시스템 대사공학 전략으로 통합해 체계적으로 분석 및 정리하고 앞으로의 전략을 제시했다는 점에서 큰 의미가 있다”라며 “권위 있는 학술지에 주 논문이자 표지논문으로 게재된 훌륭한 연구를 수행한 학생들이 자랑스럽다”라고 말했다.

이상엽 특훈교수 연구팀은 실제로 시스템 대사공학 전략을 이용해 천연물, 아미노산, 생분해성 플라스틱, 환경친화적 플라스틱 원료, 바이오 연료 등을 생산하는 고성능 균주들을 다수 개발한 바 있다.

이번 연구는 과학기술정보통신부가 지원하는 기후변화대응기술개발사업의 ‘바이오리파이너리를 위한 시스템대사공학 원천기술개발 과제’ 및 한화케미칼이 지원하는 KAIST-한화 미래 기술 연구소의 지원을 받아 수행됐다.

2019.07.24

조회수 25383

-

심현철 교수 연구팀, AI 그랜드 챌린지 1위

우리 대학 전기및전자공학부 심현철 교수 연구팀이 지난 7월 12일(금) 과학기술정보통신부가 주최하고 정보통신기술평가원이 주관한 `2019 인공지능 연구개발 그랜드챌린지' 대회의 제어지능 분야에 출전해 1위를 차지했다.

지난 2017년 처음 개최된 `인공지능 연구개발 그랜드챌린지'는 높은 경제‧사회적 파급 효과가 기대되지만, 기술 난이도가 높아 해결되지 않은 문제를 발굴하고 인공지능 기술을 활용해 이를 해결하기 위한 대회다.

올해 열린 3회 대회는 드론을 활용하여 다양한 복합재난에 대응할 수 있는 기본 인지지능 소프트웨어 기술 개발이 도전 과제로 제시되었으며 오는 2022년까지 4년에 걸쳐 소프트웨어와 하드웨어를 융합해 문제를 해결하고 최종 목표를 달성하는 `그랜드 챌린지' 형태로 확대되었다.

△시각지능(상황인지), △시각지능(문자인지), △청각지능(음향인지), △제어지능(로보틱스 제어) 등 총 4개 트랙으로 구성되어 각 분야별로 상위 3개 팀이 내년에 열리는 2단계 대회 출전권을 얻게 된다.

심 교수 연구팀이 출전한 제어지능 분야는 제시된 사양으로 제작된 드론을 활용해 미로·창문·나무·기둥·테니스 네트·강풍 등의 조합으로 구성된 장애물 세트를 완전 자율비행으로 통과하는 종목이다.

인터넷 연결 없이 드론에 탑재된 인공지능만으로 미션을 수행해야 하는 고난이도 과제로 8개의 출전팀 중 대부분의 팀이 3구간을 통과하지 못해 탈락했다. 심 교수팀은 유일하게 4구간인 파이프 통과 미션을 성공하는 드론 제어 기술을 선보여 1위를 차지했다.

우승을 차지한 심현철 교수 연구팀은 과학기술부 장관상을 수상할 예정이며 상금 3백만 원과 향후 연구비로 총 6억 원을 지원받게 된다. 트랙별로 입상한 상위 3개 팀은 대회 종료 후 후속 연구를 지속해 2020년 12월에 예정된 2단계 대회에서 연구 성과를 평가받게 된다.

한편, 이번 열린 1단계 대회에는 고등학생부터 대학생·기업·연구소 등의 다양한 배경의 참가자들이 출전했으며 18세 최연소 학생부터 최고령 68세 참가자까지 총 121개 팀 617명이 경쟁을 펼쳤다.

※ 관련 영상 보러가기 => https://www.youtube.com/watch?v=jbEjqu_WDAU&t=245s

심현철 교수 연구팀, AI 그랜드 챌린지 1위

우리 대학 전기및전자공학부 심현철 교수 연구팀이 지난 7월 12일(금) 과학기술정보통신부가 주최하고 정보통신기술평가원이 주관한 `2019 인공지능 연구개발 그랜드챌린지' 대회의 제어지능 분야에 출전해 1위를 차지했다.

지난 2017년 처음 개최된 `인공지능 연구개발 그랜드챌린지'는 높은 경제‧사회적 파급 효과가 기대되지만, 기술 난이도가 높아 해결되지 않은 문제를 발굴하고 인공지능 기술을 활용해 이를 해결하기 위한 대회다.

올해 열린 3회 대회는 드론을 활용하여 다양한 복합재난에 대응할 수 있는 기본 인지지능 소프트웨어 기술 개발이 도전 과제로 제시되었으며 오는 2022년까지 4년에 걸쳐 소프트웨어와 하드웨어를 융합해 문제를 해결하고 최종 목표를 달성하는 `그랜드 챌린지' 형태로 확대되었다.

△시각지능(상황인지), △시각지능(문자인지), △청각지능(음향인지), △제어지능(로보틱스 제어) 등 총 4개 트랙으로 구성되어 각 분야별로 상위 3개 팀이 내년에 열리는 2단계 대회 출전권을 얻게 된다.

심 교수 연구팀이 출전한 제어지능 분야는 제시된 사양으로 제작된 드론을 활용해 미로·창문·나무·기둥·테니스 네트·강풍 등의 조합으로 구성된 장애물 세트를 완전 자율비행으로 통과하는 종목이다.

인터넷 연결 없이 드론에 탑재된 인공지능만으로 미션을 수행해야 하는 고난이도 과제로 8개의 출전팀 중 대부분의 팀이 3구간을 통과하지 못해 탈락했다. 심 교수팀은 유일하게 4구간인 파이프 통과 미션을 성공하는 드론 제어 기술을 선보여 1위를 차지했다.

우승을 차지한 심현철 교수 연구팀은 과학기술부 장관상을 수상할 예정이며 상금 3백만 원과 향후 연구비로 총 6억 원을 지원받게 된다. 트랙별로 입상한 상위 3개 팀은 대회 종료 후 후속 연구를 지속해 2020년 12월에 예정된 2단계 대회에서 연구 성과를 평가받게 된다.

한편, 이번 열린 1단계 대회에는 고등학생부터 대학생·기업·연구소 등의 다양한 배경의 참가자들이 출전했으며 18세 최연소 학생부터 최고령 68세 참가자까지 총 121개 팀 617명이 경쟁을 펼쳤다.

※ 관련 영상 보러가기 => https://www.youtube.com/watch?v=jbEjqu_WDAU&t=245s

2019.07.19

조회수 11861

-

김진우 교수, 발달과정 세포 간 정보전달 원리 규명

우리 대학 생명과학과 김진우 교수 연구팀이 호메오 단백질의 세포 간 이동으로 인해 세포와 세포 사이에서 정보가 전달될 수 있음을 규명했다.

호메오 단백질은 DNA에 결합하는 능력을 가진 전사인자로, 세포가 어떤 신체부위로 발달할지 운명을 결정하는 역할을 한다고 알려져 있다. 따라서 어떤 호메오 단백질을 가지고 있는지에 따라 동일한 DNA를 가진 세포들의 유전자 발현 양상이 달라져, 뇌·심장·피부 등 상이한 특징을 가지는 신체 기관으로의 발달이 가능해진다.

기존 학설에서는 친수성 물질은 소수성인 세포막을 통과하지 못하므로, 친수성인 호메오 단백질도 만들어진 세포 안에서만 작용한 뒤 소멸된다고 여겼다. 그러나 호메오 단백질이 세포막을 자유롭게 통과해 주변 세포로 이동한다는 주장도 있어, 약 30년간 학계의 논란이 되어 왔다.

이은정 박사가 제1 저자로 참여한 연구팀은 기존 세포생물학의 정설을 깨고, 호메오 단백질이 대부분 세포막 밖으로 분비될 수 있음을 입증했다. 연구팀이 인간의 160여 개 호메오 단백질을 분석한 결과 그 중 95%가 세포의 외부로 분비되어 주변 세포로 이동한 것을 확인했다.

그뿐만 아니라 연구팀은 세포의 외부로 분비되기 위한 조건으로써 호메오 단백질 내부에 소수성 아미노산 잔기가 필요하다는 것도 증명했다.

김진우 교수는 "이 연구를 통해 세포 간 이동이 호메오 단백질들이 가지는 일반적인 특성임이 증명됐다ˮ고 말하며, "이 연구가 30년 가까이 이어져 온 호메오 단백질의 세포 간 이동현상 논란에 종지부를 찍는 중요한 전환점이 될 것으로 본다ˮ라고 연구 의의를 설명했다.

이 연구 성과는 과학기술정보통신부․한국연구재단 기초연구사업(중견연구, 선도연구센터, 글로벌연구실) 등의 지원으로 수행되었으며 생명과학 분야의 세계적 학술지인 `셀 리포트(Cell Reports)'에 7월 16일 게재됐다.

□ 그림 설명

(그림 1) 호메오단백질의 세포 분비능 평가 결과

세포 외부로 분비된 호메오단백질을 검출하기 위해 세포 배양액의 호메오단백질 상대량을 조사했다(왼쪽 푸른색 바탕의 검은색 이미지). 3가지 다른 세포주를 이용해 검출하고, 각 결과를 병합해 오른쪽 모식도에 나타냈다(흰색: 3가지 세포주 모두에서 분비된 호메오단백질 / 회색: 3가지 세포주 모두에서 분비되지 않은 호메오단백질)

(그림 2) 호메오단백질의 세포간 이동 모델

호메오단백질의 분비 능력은 호메오도메인의 존재와 더불어 호메오단백질의 3차원 구조(호메오도메인 외부에 존재하는 소수성 아미노산잔기에 따라 정해짐)에 의해 결정된다. 세포 바깥 공간으로 분비된 호메오단백질는 세포 표면에 존재하는 프로테오클리칸의 당사슬과 결합을 통해 축적된 뒤 인접한 세포의 세포막을 침투해 세포 내부로 들어간다. 세포로 침투한 호메오단백질들은 해당세포에서 유전자 및 단백질 발현 등의 과정을 조절함으로써 세포의 발달과 유지에 관여한다.

김진우 교수, 발달과정 세포 간 정보전달 원리 규명

우리 대학 생명과학과 김진우 교수 연구팀이 호메오 단백질의 세포 간 이동으로 인해 세포와 세포 사이에서 정보가 전달될 수 있음을 규명했다.

호메오 단백질은 DNA에 결합하는 능력을 가진 전사인자로, 세포가 어떤 신체부위로 발달할지 운명을 결정하는 역할을 한다고 알려져 있다. 따라서 어떤 호메오 단백질을 가지고 있는지에 따라 동일한 DNA를 가진 세포들의 유전자 발현 양상이 달라져, 뇌·심장·피부 등 상이한 특징을 가지는 신체 기관으로의 발달이 가능해진다.

기존 학설에서는 친수성 물질은 소수성인 세포막을 통과하지 못하므로, 친수성인 호메오 단백질도 만들어진 세포 안에서만 작용한 뒤 소멸된다고 여겼다. 그러나 호메오 단백질이 세포막을 자유롭게 통과해 주변 세포로 이동한다는 주장도 있어, 약 30년간 학계의 논란이 되어 왔다.

이은정 박사가 제1 저자로 참여한 연구팀은 기존 세포생물학의 정설을 깨고, 호메오 단백질이 대부분 세포막 밖으로 분비될 수 있음을 입증했다. 연구팀이 인간의 160여 개 호메오 단백질을 분석한 결과 그 중 95%가 세포의 외부로 분비되어 주변 세포로 이동한 것을 확인했다.

그뿐만 아니라 연구팀은 세포의 외부로 분비되기 위한 조건으로써 호메오 단백질 내부에 소수성 아미노산 잔기가 필요하다는 것도 증명했다.

김진우 교수는 "이 연구를 통해 세포 간 이동이 호메오 단백질들이 가지는 일반적인 특성임이 증명됐다ˮ고 말하며, "이 연구가 30년 가까이 이어져 온 호메오 단백질의 세포 간 이동현상 논란에 종지부를 찍는 중요한 전환점이 될 것으로 본다ˮ라고 연구 의의를 설명했다.

이 연구 성과는 과학기술정보통신부․한국연구재단 기초연구사업(중견연구, 선도연구센터, 글로벌연구실) 등의 지원으로 수행되었으며 생명과학 분야의 세계적 학술지인 `셀 리포트(Cell Reports)'에 7월 16일 게재됐다.

□ 그림 설명

(그림 1) 호메오단백질의 세포 분비능 평가 결과

세포 외부로 분비된 호메오단백질을 검출하기 위해 세포 배양액의 호메오단백질 상대량을 조사했다(왼쪽 푸른색 바탕의 검은색 이미지). 3가지 다른 세포주를 이용해 검출하고, 각 결과를 병합해 오른쪽 모식도에 나타냈다(흰색: 3가지 세포주 모두에서 분비된 호메오단백질 / 회색: 3가지 세포주 모두에서 분비되지 않은 호메오단백질)

(그림 2) 호메오단백질의 세포간 이동 모델

호메오단백질의 분비 능력은 호메오도메인의 존재와 더불어 호메오단백질의 3차원 구조(호메오도메인 외부에 존재하는 소수성 아미노산잔기에 따라 정해짐)에 의해 결정된다. 세포 바깥 공간으로 분비된 호메오단백질는 세포 표면에 존재하는 프로테오클리칸의 당사슬과 결합을 통해 축적된 뒤 인접한 세포의 세포막을 침투해 세포 내부로 들어간다. 세포로 침투한 호메오단백질들은 해당세포에서 유전자 및 단백질 발현 등의 과정을 조절함으로써 세포의 발달과 유지에 관여한다.

2019.07.19

조회수 12184

5개 AI 대학원, 국내 첫 공동 설명회 15일 개최

우리대학을 포함해 고려대·성균관대·포스텍(POSTECH), 광주과기원(GIST) 등 과학기술정보통신부가 선정한 국내 5개 AI 대학원이 오는 15일 처음으로 공동 설명회를 개최한다.

과학기술정보통신부(이하 과기정통부)는 AI 핵심 지식과 융합 역량을 갖춘 선도 연구자 양성을 위해 지난 3월 KAIST와 고려대·성균관대 등 3개 대학을 국내 최초의 AI 대학원으로 선정한 데 이어 9월에는 포스텍(POSTECH)과 광주과기원(GIST) 등 2곳을 추가로 선정했다.

1차 선정된 3개 대학은 첫 신입생을 모집한 결과, 80명 정원에 모두 497명이 지원했는데 대학별 경쟁률은 KAIST가 9대 1의 경쟁률을, 성균관대와 고려대가 각각 8대 1과 7대 1에 육박한 경쟁률을 보인 것으로 알려졌다.

2차로 선정된 포스텍과 광주과기원 등 2개 대학은 올 하반기에 신입생을 모집하고 내년 3월부터 교육과정을 본격 운영할 예정이다.

(사)한국인공지능학회(회장 유창동, KAIST 전기및전자공학부 교수)는 인공지능 분야에 대한 학생들의 관심에 갈수록 높아지자 오는 15일 더케이호텔 서울에서 열리는 추계학술대회에서 KAIST·고려대·성균관대·포스텍·GIST 등 5개 AI대학원이 모두 참여하는 설명회를 갖기로 했다.

14일부터 16일까지 3일간 서울 양재동 더케이호텔에서 열리는 이번 추계학술대회는 과기정통부·한국연구재단·브레인코리아21플러스가 후원하고 한국인공지능학회·한국블록체인학회·소프트웨어정책연구소가 주최한다.

이 학술대회에서는 5개 AI 대학원 공동 설명회 외에 KAIST 김준모·김광수·문일철, 성균관대의 문태섭, 중앙대 권준석 교수 등이 발표자로 나서 딥러닝·확률적 그래픽 모델(PGM)·뉴럴네트워크 기반 연속학습(Continual learning)·적대적 생성망(GAN) 등에 관한 다양한 학술 주제를 다룰 예정이다.

특히 올 12월 8일부터 14일까지 캐나다 벤쿠버에서 열리는 NeurIPS 2019의 Spotlight 부분에 발표될 유창동 KAIST 전기및전자공학부 교수의 논문 등 인공지능 분야의 최신 연구 성과들도 함께 공개될 예정이다.

차별화된 특성을 앞세워 인재 양성을 계획하고 있는 KAIST 등 5개 AI 대학원은 이번 행사를 통해 각각의 비전, 운영방식 그리고 지향하는 인재상을 공유할 예정이다. AI대학원 진학을 희망하는 학생들에게는 대학원 선택에 도움을 주고 기업에는 사업 방향을 설정에 도움이 되는 정보를 제공하려는 취지다.

우선 KAIST에서는 정송 대학원장이 나서 독보적인 연구 역량을 강조한다. 최근 6년간 AI 분야의 최고 학회에서 101편의 논문을 발표한 평균 연령 41세의 젊은 교수진을 앞세워 AI와 머신러닝 분야를 심층적으로 다루는 핵심 연구와 헬스케어·자율주행·제조·보안·이머징 등 5대 연구 분야를 중심으로 하는 융합 연구 등을 소개할 계획이다.

특히, 경기도 판교에 AI 대학원 산학협력센터를 설치해 판교를 아시아 최고 인공지능 밸리로 육성하는 정책 등을 추진하고 2023년 이후에는 학부를 포함한 교육과 연구의 역량을 고루 갖춘 단과대 수준의 인공지능대학(College of AI)으로의 발전 계획도 함께 설명한다.

이성환 고려대 AI 대학원 주임교수는 산업체와 현장에서 투입될 고급인력을 키우는 데 중점을 둔 교과 과정을 중점 소개한다. 기초전공-기반전공-심화전공-산학 및 창업 연계 수업 등으로 구성된 체계적인 AI 핵심 교육을 시행하고 우수 AI 박사들의 기술창업 활성화를 독려해 오는 2028년까지 10건의 기술창업 계획도 공유할 예정이다.

성균관대에서는 이지형 AI 학과장이 나서 현장 중심의 AI 혁신 연구를 앞세운 특·장점을 소개한다. 삼성전자 등 39개 기업과 협업해 산업 중심의 산학협력 체계를 갖추고 제조업·헬스케어·비즈니스 분야에 집중한 연구 역량을 강조한다. 이밖에 이공계가 아닌 인문·사회학 계열 학생에게도 입학의 기회를 열어 다양한 전공 분야로 AI 연구를 이식하겠다는 포부도 밝힌다.

내년 교과 과정 운영을 앞둔 포스텍은 서영주 주임교수가 미디어 AI·데이터 AI·AI 이론을 중심으로 한 핵심 3개 분야 및 9대 융합(AI+X) 연구를 통한 AI 핵심인재 양성 과정을 소개한다.

또 현재 11명인 전임 교원 수를 2023년까지 26명으로 확충하고 포항에 조성되는 포스코-지곡 벤처밸리 및 판교 소재 포스텍 정보통신연구소와 연계해 창업을 지원하는 AI 벤처 생태계 구축을 통해 세계 최고 수준의 교육·연구·산학협력 기관으로 성장한다는 계획을 설명한다.

광주과기원(GIST)은 김종원 AI 대학원장이 헬스케어·자동차·에너지 등 지역 3대 분야에 특화된 AI 인재육성 정책을 공유한다. 산업밀착형 글로벌 AI 혁신인재 양성을 위해 실증 데이터와 인프라에 바탕을 둔 AI 소프트웨어/하드웨어 핵심 교육과 기술실증-창업지향에 중점을 둔 현장 연구 등을 수행하는 전주기형 5년 석박사 통합과정을 중점 소개한다.

김 대학원장은 이밖에 대학 산하 AI 연구소·SW 교육센터·과학기술응용연구단 등과의 협력을 통해 대학 내 AI 연구 문화 확산을 위한 정책들도 소개할 계획이다.

각 대학 AI 대학원 책임자들은 발표 후에 청중들과의 Q&A 시간을 마련해 AI 핵심 지식 및 각 분야의 융합 역량을 갖춘 선도 연구자를 양성하기 위한 공감대를 조성할 예정이다.

AI 대학원 설명회는 인공지능 분야에 관심 있는 사람이라면 누구나 참여 가능하다. 한국인공지능학회 홈페이지( http://aiassociation.kr/ )를 통해 추계학술대회 사전 신청이 가능하며, 행사 당일 현장에서도 참여 접수를 받는다.

다만 학술대회 기간 중 AI 대학원 설명회만 참여하고자 하는 경우에는 이메일( kaia@aiassociation.kr )로 접수하면 된다.

2019.11.04 조회수 21487

5개 AI 대학원, 국내 첫 공동 설명회 15일 개최

우리대학을 포함해 고려대·성균관대·포스텍(POSTECH), 광주과기원(GIST) 등 과학기술정보통신부가 선정한 국내 5개 AI 대학원이 오는 15일 처음으로 공동 설명회를 개최한다.

과학기술정보통신부(이하 과기정통부)는 AI 핵심 지식과 융합 역량을 갖춘 선도 연구자 양성을 위해 지난 3월 KAIST와 고려대·성균관대 등 3개 대학을 국내 최초의 AI 대학원으로 선정한 데 이어 9월에는 포스텍(POSTECH)과 광주과기원(GIST) 등 2곳을 추가로 선정했다.

1차 선정된 3개 대학은 첫 신입생을 모집한 결과, 80명 정원에 모두 497명이 지원했는데 대학별 경쟁률은 KAIST가 9대 1의 경쟁률을, 성균관대와 고려대가 각각 8대 1과 7대 1에 육박한 경쟁률을 보인 것으로 알려졌다.

2차로 선정된 포스텍과 광주과기원 등 2개 대학은 올 하반기에 신입생을 모집하고 내년 3월부터 교육과정을 본격 운영할 예정이다.

(사)한국인공지능학회(회장 유창동, KAIST 전기및전자공학부 교수)는 인공지능 분야에 대한 학생들의 관심에 갈수록 높아지자 오는 15일 더케이호텔 서울에서 열리는 추계학술대회에서 KAIST·고려대·성균관대·포스텍·GIST 등 5개 AI대학원이 모두 참여하는 설명회를 갖기로 했다.

14일부터 16일까지 3일간 서울 양재동 더케이호텔에서 열리는 이번 추계학술대회는 과기정통부·한국연구재단·브레인코리아21플러스가 후원하고 한국인공지능학회·한국블록체인학회·소프트웨어정책연구소가 주최한다.

이 학술대회에서는 5개 AI 대학원 공동 설명회 외에 KAIST 김준모·김광수·문일철, 성균관대의 문태섭, 중앙대 권준석 교수 등이 발표자로 나서 딥러닝·확률적 그래픽 모델(PGM)·뉴럴네트워크 기반 연속학습(Continual learning)·적대적 생성망(GAN) 등에 관한 다양한 학술 주제를 다룰 예정이다.

특히 올 12월 8일부터 14일까지 캐나다 벤쿠버에서 열리는 NeurIPS 2019의 Spotlight 부분에 발표될 유창동 KAIST 전기및전자공학부 교수의 논문 등 인공지능 분야의 최신 연구 성과들도 함께 공개될 예정이다.

차별화된 특성을 앞세워 인재 양성을 계획하고 있는 KAIST 등 5개 AI 대학원은 이번 행사를 통해 각각의 비전, 운영방식 그리고 지향하는 인재상을 공유할 예정이다. AI대학원 진학을 희망하는 학생들에게는 대학원 선택에 도움을 주고 기업에는 사업 방향을 설정에 도움이 되는 정보를 제공하려는 취지다.

우선 KAIST에서는 정송 대학원장이 나서 독보적인 연구 역량을 강조한다. 최근 6년간 AI 분야의 최고 학회에서 101편의 논문을 발표한 평균 연령 41세의 젊은 교수진을 앞세워 AI와 머신러닝 분야를 심층적으로 다루는 핵심 연구와 헬스케어·자율주행·제조·보안·이머징 등 5대 연구 분야를 중심으로 하는 융합 연구 등을 소개할 계획이다.

특히, 경기도 판교에 AI 대학원 산학협력센터를 설치해 판교를 아시아 최고 인공지능 밸리로 육성하는 정책 등을 추진하고 2023년 이후에는 학부를 포함한 교육과 연구의 역량을 고루 갖춘 단과대 수준의 인공지능대학(College of AI)으로의 발전 계획도 함께 설명한다.

이성환 고려대 AI 대학원 주임교수는 산업체와 현장에서 투입될 고급인력을 키우는 데 중점을 둔 교과 과정을 중점 소개한다. 기초전공-기반전공-심화전공-산학 및 창업 연계 수업 등으로 구성된 체계적인 AI 핵심 교육을 시행하고 우수 AI 박사들의 기술창업 활성화를 독려해 오는 2028년까지 10건의 기술창업 계획도 공유할 예정이다.

성균관대에서는 이지형 AI 학과장이 나서 현장 중심의 AI 혁신 연구를 앞세운 특·장점을 소개한다. 삼성전자 등 39개 기업과 협업해 산업 중심의 산학협력 체계를 갖추고 제조업·헬스케어·비즈니스 분야에 집중한 연구 역량을 강조한다. 이밖에 이공계가 아닌 인문·사회학 계열 학생에게도 입학의 기회를 열어 다양한 전공 분야로 AI 연구를 이식하겠다는 포부도 밝힌다.

내년 교과 과정 운영을 앞둔 포스텍은 서영주 주임교수가 미디어 AI·데이터 AI·AI 이론을 중심으로 한 핵심 3개 분야 및 9대 융합(AI+X) 연구를 통한 AI 핵심인재 양성 과정을 소개한다.

또 현재 11명인 전임 교원 수를 2023년까지 26명으로 확충하고 포항에 조성되는 포스코-지곡 벤처밸리 및 판교 소재 포스텍 정보통신연구소와 연계해 창업을 지원하는 AI 벤처 생태계 구축을 통해 세계 최고 수준의 교육·연구·산학협력 기관으로 성장한다는 계획을 설명한다.

광주과기원(GIST)은 김종원 AI 대학원장이 헬스케어·자동차·에너지 등 지역 3대 분야에 특화된 AI 인재육성 정책을 공유한다. 산업밀착형 글로벌 AI 혁신인재 양성을 위해 실증 데이터와 인프라에 바탕을 둔 AI 소프트웨어/하드웨어 핵심 교육과 기술실증-창업지향에 중점을 둔 현장 연구 등을 수행하는 전주기형 5년 석박사 통합과정을 중점 소개한다.

김 대학원장은 이밖에 대학 산하 AI 연구소·SW 교육센터·과학기술응용연구단 등과의 협력을 통해 대학 내 AI 연구 문화 확산을 위한 정책들도 소개할 계획이다.

각 대학 AI 대학원 책임자들은 발표 후에 청중들과의 Q&A 시간을 마련해 AI 핵심 지식 및 각 분야의 융합 역량을 갖춘 선도 연구자를 양성하기 위한 공감대를 조성할 예정이다.

AI 대학원 설명회는 인공지능 분야에 관심 있는 사람이라면 누구나 참여 가능하다. 한국인공지능학회 홈페이지( http://aiassociation.kr/ )를 통해 추계학술대회 사전 신청이 가능하며, 행사 당일 현장에서도 참여 접수를 받는다.

다만 학술대회 기간 중 AI 대학원 설명회만 참여하고자 하는 경우에는 이메일( kaia@aiassociation.kr )로 접수하면 된다.

2019.11.04 조회수 21487 소재 부품 장비 분야 글로벌 경쟁력 강화 토론회 개최

우리대학이 오는 14일 국회에서 `소재·부품·장비 분야 글로벌 경쟁력 강화 토론회'를 개최한다. 소재·부품·장비 분야의 핵심 원천기술 경쟁력 강화 방안을 논의하는 자리로 이종걸(더불어민주당) 의원과 노웅래 과학기술정보방송통신위원장(더불어민주당)이 공동으로 주최하고, KAIST가 주관한다.

소재·부품·장비는 우리나라 주력 산업의 뿌리이자 4차 산업혁명 시대의 기술 경쟁력 핵심요소이자 최고의 제품만이 시장에서 살아남는 독과점 구조로 운영되고 있다. 일본이 장기간에 걸쳐 관련 분야의 기술을 축적하는 동안 국내 기업들은 글로벌 가치사슬 확장의 여파 및 경영 효율화 관점에서 대다수의 전략 품목 재료를 해외 수입에 의존해왔다. 그러나 일본의 화이트리스트 제외 사태를 계기로 이를 근본적으로 해결할 수 있는 국가적 전략을 경제 안보 차원에서 마련해야 한다는 필요성이 대두되고 있다.

14일 열릴 토론회에서는 산업계, 학계, 정부 등 각 분야의 전문가들이 소재·부품·장비 분야의 기술 현황 및 문제점과 그에 따른 대응 방안을 논의하고 원천 핵심기술 경쟁력 확보를 위한 정책을 제안할 예정이다.

신성철 KAIST 총장은 `대한민국, 과학기술 기반 경제 강국 전략'을 주제로 기조 발표에 나선다. 한국이 4차 산업혁명 시대의 기술 패권 경쟁에서 살아남으려면 기술 기반의 경제 강국을 실현해야 한다는 점을 강조하고 특히, 소재·부품·장비 산업의 글로벌 경쟁력을 제고할 수 있는 전략을 중점적으로 제시할 예정이다.

소재 분과에서는 정연식 KAIST 신소재공학과 교수가 `혁신소재: 인류사의 게임 체인저'를 주제로 인류사에서 소재의 의미와 발전사를 설명한다. 이와 함께 대학의 소재 연구 사례 및 정부 출연연구기관의 소명을 언급하고 산·학·연 간의 상생 방안 등 소재 분야 R&D 정책 방향을 제언할 예정이다.

부품 분과에서는 장재형 GIST 전기전자컴퓨터공학부 교수가 `우리나라 부품산업 위기와 기회'를 주제로 소재·부품·장비 분야의 당면 과제를 역설한다. 또한, 부품사업 기술 경쟁력 확보 방안 및 과학기술특성화대학의 역할에 대해서 논할 예정이다.

장비 분과에서는 황철주 주성엔지니어링(주) 회장이 `4차 산업혁명 시대에서의 대한민국의 경쟁력'을 주제로 발표한다. 반도체·디스플레이 산업의 세계적인 경쟁력을 구축하기 위한 기업의 전략을 소개하고 국가 전략기술 보유 기업의 육성과 지원책을 제언할 예정이다.

분과별 발제자 외에도 최성율 KAIST 소재부품장비기술자문단 단장, 권기석 과학기술정보통신부 성장동력기획과 과장, 김명운 ㈜디엔에프 대표가 토론 패널로 참석한다. 소재·부품·장비 분야 기술력 확보 방안의 타당성을 비롯해 R&D 투자의 시의적정성, 정부 정책의 실효성 등 산업과 기술을 활성화 시킬 수 있는 전반적인 방안에 관하여 심도 있게 논의할 예정이다.

토론회 좌장을 맡은 박현욱 KAIST 연구부총장은 "이번 토론회를 통해 소재·부품·장비 분야 핵심원천기술 경쟁력을 확보할 수 있는 구체적인 전략을 마련하고 이를 성공적으로 실행하기 위한 산·학·연·관의 협력 방안을 찾아나갈 좋은 기회가 될 것으로 기대한다ˮ고 밝혔다.

2019.10.11 조회수 13580

소재 부품 장비 분야 글로벌 경쟁력 강화 토론회 개최

우리대학이 오는 14일 국회에서 `소재·부품·장비 분야 글로벌 경쟁력 강화 토론회'를 개최한다. 소재·부품·장비 분야의 핵심 원천기술 경쟁력 강화 방안을 논의하는 자리로 이종걸(더불어민주당) 의원과 노웅래 과학기술정보방송통신위원장(더불어민주당)이 공동으로 주최하고, KAIST가 주관한다.

소재·부품·장비는 우리나라 주력 산업의 뿌리이자 4차 산업혁명 시대의 기술 경쟁력 핵심요소이자 최고의 제품만이 시장에서 살아남는 독과점 구조로 운영되고 있다. 일본이 장기간에 걸쳐 관련 분야의 기술을 축적하는 동안 국내 기업들은 글로벌 가치사슬 확장의 여파 및 경영 효율화 관점에서 대다수의 전략 품목 재료를 해외 수입에 의존해왔다. 그러나 일본의 화이트리스트 제외 사태를 계기로 이를 근본적으로 해결할 수 있는 국가적 전략을 경제 안보 차원에서 마련해야 한다는 필요성이 대두되고 있다.

14일 열릴 토론회에서는 산업계, 학계, 정부 등 각 분야의 전문가들이 소재·부품·장비 분야의 기술 현황 및 문제점과 그에 따른 대응 방안을 논의하고 원천 핵심기술 경쟁력 확보를 위한 정책을 제안할 예정이다.

신성철 KAIST 총장은 `대한민국, 과학기술 기반 경제 강국 전략'을 주제로 기조 발표에 나선다. 한국이 4차 산업혁명 시대의 기술 패권 경쟁에서 살아남으려면 기술 기반의 경제 강국을 실현해야 한다는 점을 강조하고 특히, 소재·부품·장비 산업의 글로벌 경쟁력을 제고할 수 있는 전략을 중점적으로 제시할 예정이다.

소재 분과에서는 정연식 KAIST 신소재공학과 교수가 `혁신소재: 인류사의 게임 체인저'를 주제로 인류사에서 소재의 의미와 발전사를 설명한다. 이와 함께 대학의 소재 연구 사례 및 정부 출연연구기관의 소명을 언급하고 산·학·연 간의 상생 방안 등 소재 분야 R&D 정책 방향을 제언할 예정이다.

부품 분과에서는 장재형 GIST 전기전자컴퓨터공학부 교수가 `우리나라 부품산업 위기와 기회'를 주제로 소재·부품·장비 분야의 당면 과제를 역설한다. 또한, 부품사업 기술 경쟁력 확보 방안 및 과학기술특성화대학의 역할에 대해서 논할 예정이다.

장비 분과에서는 황철주 주성엔지니어링(주) 회장이 `4차 산업혁명 시대에서의 대한민국의 경쟁력'을 주제로 발표한다. 반도체·디스플레이 산업의 세계적인 경쟁력을 구축하기 위한 기업의 전략을 소개하고 국가 전략기술 보유 기업의 육성과 지원책을 제언할 예정이다.

분과별 발제자 외에도 최성율 KAIST 소재부품장비기술자문단 단장, 권기석 과학기술정보통신부 성장동력기획과 과장, 김명운 ㈜디엔에프 대표가 토론 패널로 참석한다. 소재·부품·장비 분야 기술력 확보 방안의 타당성을 비롯해 R&D 투자의 시의적정성, 정부 정책의 실효성 등 산업과 기술을 활성화 시킬 수 있는 전반적인 방안에 관하여 심도 있게 논의할 예정이다.

토론회 좌장을 맡은 박현욱 KAIST 연구부총장은 "이번 토론회를 통해 소재·부품·장비 분야 핵심원천기술 경쟁력을 확보할 수 있는 구체적인 전략을 마련하고 이를 성공적으로 실행하기 위한 산·학·연·관의 협력 방안을 찾아나갈 좋은 기회가 될 것으로 기대한다ˮ고 밝혔다.

2019.10.11 조회수 13580 박병국 교수, 이달의 과학기술인상 10월 수상자 선정

〈 박병국 교수 〉

우리 대학 신소재공학과 박병국 교수가 이달의 과학기술인상 10월 수상자에 선정됐다.

과기정통부와 연구재단은 박병국 교수가 차세대 자성메모리(MRAM) 구동의 핵심인 스핀 전류를 효율적으로 생성하고, 스핀분극을 자유롭게 제어하는 소재를 개발해 대규모 정보처리기술이 요구되는 4차 산업 발전에 기여한 공로가 높이 평가됐다고 선정 배경을 설명했다.

‘이달의 과학기술인상’은 우수한 연구개발 성과로 과학기술 발전에 공헌한 연구개발자를 매월 1명씩 선정해 과기정통부 장관상과 상금 1천만 원을 수여하는 상이다.

국내 반도체산업은 메모리 분야의 기술력에 힘입어 세계 시장을 선도해 왔다. 하지만 4차 산업혁명 시대 반도체 강국의 지위를 유지하기 위해 차세대 소자기술 확보가 필요한 상황이다. 스핀트로닉스 기술을 바탕으로 저전력, 초고속, 고집적 반도체 소자 개발의 초석을 다진 박병국 교수의 ‘이달의 과학기술인상’ 수상이 10월 29일 반도체의 날을 앞두고 더욱 뜻깊다 할 수 있다.

자성메모리는 외부 전원 공급이 없는 상태에서 정보를 유지할 수 있고 집적도가 높으며 고속 동작이 가능해 차세대 반도체로 주목받고 있다. 자성메모리의 동작은 스핀 전류를 자성소재에 주입하여 발생하는 스핀토크로 이루어지기 때문에 스핀 전류의 생성 효율이 자성메모리의 소모전력을 결정하는 핵심 기술이다.

박병국 교수는 기존 연구자들이 스핀 전류 생성을 위해 스핀궤도결합이 강한 백금, 텅스텐과 같은 중금속 재료를 사용한 것과 달리 스핀궤도결합이 비교적 작다고 알려진 값싼 강자성과 전이금속의 이중층 구조에서 해답을 찾았다.

연구팀은 강자성체인 코발트-철-붕소 합금(CoFeB) 또는 니켈-철 합금(NiFe)과 전이 금속인 티타늄(Ti) 이중층 구조를 제작해 스핀궤도토크를 측정했다. 실험결과 강자성/전이금속 계면에서 스핀 전류가 효과적으로 생성됐고, 생성된 스핀 전류의 스핀 분극 방향을 임의로 제어할 수 있었다. 일련의 연구성과는 국제학술지 ‘네이처 머티리얼즈(Nature Materials)’ 2018년 6월호에 게재됐다.

박병국 교수는 “스핀 전류를 효율적으로 생성하고 스핀 방향을 임의로 제어할 수 있는 소재 기술은 차세대 비휘발성 자성메모리 동작 기술로 활용 가능하며, 연산과 기억을 동시에 수행하는 미래 컴퓨팅 핵심소자로 응용할 수 있다”라며 “앞으로도 미래 반도체 기술을 선도할 스핀기반 신소재 개발에 주력하겠다.”라고 수상 소감을 밝혔다.

2019.10.10 조회수 12475

박병국 교수, 이달의 과학기술인상 10월 수상자 선정

〈 박병국 교수 〉

우리 대학 신소재공학과 박병국 교수가 이달의 과학기술인상 10월 수상자에 선정됐다.

과기정통부와 연구재단은 박병국 교수가 차세대 자성메모리(MRAM) 구동의 핵심인 스핀 전류를 효율적으로 생성하고, 스핀분극을 자유롭게 제어하는 소재를 개발해 대규모 정보처리기술이 요구되는 4차 산업 발전에 기여한 공로가 높이 평가됐다고 선정 배경을 설명했다.

‘이달의 과학기술인상’은 우수한 연구개발 성과로 과학기술 발전에 공헌한 연구개발자를 매월 1명씩 선정해 과기정통부 장관상과 상금 1천만 원을 수여하는 상이다.

국내 반도체산업은 메모리 분야의 기술력에 힘입어 세계 시장을 선도해 왔다. 하지만 4차 산업혁명 시대 반도체 강국의 지위를 유지하기 위해 차세대 소자기술 확보가 필요한 상황이다. 스핀트로닉스 기술을 바탕으로 저전력, 초고속, 고집적 반도체 소자 개발의 초석을 다진 박병국 교수의 ‘이달의 과학기술인상’ 수상이 10월 29일 반도체의 날을 앞두고 더욱 뜻깊다 할 수 있다.

자성메모리는 외부 전원 공급이 없는 상태에서 정보를 유지할 수 있고 집적도가 높으며 고속 동작이 가능해 차세대 반도체로 주목받고 있다. 자성메모리의 동작은 스핀 전류를 자성소재에 주입하여 발생하는 스핀토크로 이루어지기 때문에 스핀 전류의 생성 효율이 자성메모리의 소모전력을 결정하는 핵심 기술이다.

박병국 교수는 기존 연구자들이 스핀 전류 생성을 위해 스핀궤도결합이 강한 백금, 텅스텐과 같은 중금속 재료를 사용한 것과 달리 스핀궤도결합이 비교적 작다고 알려진 값싼 강자성과 전이금속의 이중층 구조에서 해답을 찾았다.

연구팀은 강자성체인 코발트-철-붕소 합금(CoFeB) 또는 니켈-철 합금(NiFe)과 전이 금속인 티타늄(Ti) 이중층 구조를 제작해 스핀궤도토크를 측정했다. 실험결과 강자성/전이금속 계면에서 스핀 전류가 효과적으로 생성됐고, 생성된 스핀 전류의 스핀 분극 방향을 임의로 제어할 수 있었다. 일련의 연구성과는 국제학술지 ‘네이처 머티리얼즈(Nature Materials)’ 2018년 6월호에 게재됐다.

박병국 교수는 “스핀 전류를 효율적으로 생성하고 스핀 방향을 임의로 제어할 수 있는 소재 기술은 차세대 비휘발성 자성메모리 동작 기술로 활용 가능하며, 연산과 기억을 동시에 수행하는 미래 컴퓨팅 핵심소자로 응용할 수 있다”라며 “앞으로도 미래 반도체 기술을 선도할 스핀기반 신소재 개발에 주력하겠다.”라고 수상 소감을 밝혔다.

2019.10.10 조회수 12475 김성용 교수, 전지구 해양관측 계획수립

〈 김성용 교수 〉

우리 대학 기계공학과/인공지능연구소 김성용 교수가 지난 9월 16일 미국 하와이에서 개최된 전지구 해양관측 분야 주요 국제학회 ‘OceanObs 19’에 한국인 최초 운영위원으로 참석해 향후 10년간의 해양 관측 계획 수립에 기여했다.

이 국제학회는 연구한 결과의 공유하고 논의하는 일반 학회들과는 달리 이러한 일반 학회들의 큰 방향을 세우는 상위학회로 여겨진다. 개최 2년 전부터 각 세부 연구 분야별 백서(Community White Papers)를 요청해 이를 통합하고 공식 논문으로의 검토과정을 거쳐 약 150여 편의 논문으로 출간했다.

본회의에서는 약 1천 500여 명의 박사급 학자들이 출간된 백서를 기반한 세부 세션과 종합토론, 실시간 온라인(sli.do) 및 오프라인을 통해 의견을 제시하고 수렴하는 과정을 통해 지난 10년을 돌아보고 향후 10년간의 계획을 수립했다.

김 교수는 북태평양의 6개 국가들(미국, 캐나다, 러시아, 중국, 한국, 일본)의 정부 간 과학기구인 북태평양해양과학기구(PICES)의 관측전문위원 및 연안 관측 자문위원으로 활동하며 전문성과 학문적 성과를 인정받아 다수의 학자로부터 지명을 받아, 전 세계 20여 개국 주요 학자와 연구진으로 구성된 OceanObs’19 프로그램 운영위원으로 선출돼 학회를 준비해 왔다.

이번 학회의 성과로서 ▲전지구 기후 및 해양 프로세스의 종합적 이해를 위해 다양한 플랫폼을 이용한 통합관측망의 확대 ▲물리 이외의 화학 및 생지화학 분야의 종합 관측을 위한 필수 변수 공유 ▲과학에 관심 있는 일반 대중과의 해양 관측 정보 공유 및 서비스 제공 증대 ▲깊은 바다와 외해로부터 연안에 이르는 다중 시공간 규모의 종합 해양 관측의 확대 등이 이뤄졌다.

김 교수는 본 학회에서 젊은 과학자들의 멘토와 통합 해양 관측 세션의 공동좌장 및 전체회의 비전을 제시하는 최종회의 사회를 진행했다. 통합 해양 관측 세션에서는 약 400여 명의 참석자의 열띤 토론과 의견수렴이 이뤄져 동 시간대에 진행된 5개 타 세션 참석자들의 큰 관심을 받았다.

해양 관측은 美 항공우주국 제트추진 연구소(NASA-JPL), 美 국립과학재단(NSF), 美 해양대기청(NOAA) 및 유럽우주기구(ESA) 등 주요한 20여 개 기관의 예산 및 최첨단 장비를 지원받아 수행됐다. 이번 회의를 통해 지난 10년간의 해양 관측 결과와 전 지구 커뮤니티에 주어진 유익을 공유하고, 향후 10년과 그 이후를 계획 및 전망하는 시간을 가졌으며, 이러한 회의의 결과에 대해 후원 기관의 큰 지지를 얻었다.

김 교수는 “국내 해양학계의 무인 관측 시스템을 이용한 관측 인프라를 확대하고 전기, 전자, 기계, 환경공학 등의 다양한 학문의 융합과 국방 과학기술로의 적용할 수 있도록, 우리 대학에서는 희소한 분야지만 인류에게는 중요한 연구 (Unique and influential research)를 계속 진행할 계획이다”라고 말했다.

□ 사진 설명

사진1. OceanObs 19에 참석한 김성용 교수

2019.10.01 조회수 12385

김성용 교수, 전지구 해양관측 계획수립

〈 김성용 교수 〉

우리 대학 기계공학과/인공지능연구소 김성용 교수가 지난 9월 16일 미국 하와이에서 개최된 전지구 해양관측 분야 주요 국제학회 ‘OceanObs 19’에 한국인 최초 운영위원으로 참석해 향후 10년간의 해양 관측 계획 수립에 기여했다.

이 국제학회는 연구한 결과의 공유하고 논의하는 일반 학회들과는 달리 이러한 일반 학회들의 큰 방향을 세우는 상위학회로 여겨진다. 개최 2년 전부터 각 세부 연구 분야별 백서(Community White Papers)를 요청해 이를 통합하고 공식 논문으로의 검토과정을 거쳐 약 150여 편의 논문으로 출간했다.

본회의에서는 약 1천 500여 명의 박사급 학자들이 출간된 백서를 기반한 세부 세션과 종합토론, 실시간 온라인(sli.do) 및 오프라인을 통해 의견을 제시하고 수렴하는 과정을 통해 지난 10년을 돌아보고 향후 10년간의 계획을 수립했다.

김 교수는 북태평양의 6개 국가들(미국, 캐나다, 러시아, 중국, 한국, 일본)의 정부 간 과학기구인 북태평양해양과학기구(PICES)의 관측전문위원 및 연안 관측 자문위원으로 활동하며 전문성과 학문적 성과를 인정받아 다수의 학자로부터 지명을 받아, 전 세계 20여 개국 주요 학자와 연구진으로 구성된 OceanObs’19 프로그램 운영위원으로 선출돼 학회를 준비해 왔다.

이번 학회의 성과로서 ▲전지구 기후 및 해양 프로세스의 종합적 이해를 위해 다양한 플랫폼을 이용한 통합관측망의 확대 ▲물리 이외의 화학 및 생지화학 분야의 종합 관측을 위한 필수 변수 공유 ▲과학에 관심 있는 일반 대중과의 해양 관측 정보 공유 및 서비스 제공 증대 ▲깊은 바다와 외해로부터 연안에 이르는 다중 시공간 규모의 종합 해양 관측의 확대 등이 이뤄졌다.

김 교수는 본 학회에서 젊은 과학자들의 멘토와 통합 해양 관측 세션의 공동좌장 및 전체회의 비전을 제시하는 최종회의 사회를 진행했다. 통합 해양 관측 세션에서는 약 400여 명의 참석자의 열띤 토론과 의견수렴이 이뤄져 동 시간대에 진행된 5개 타 세션 참석자들의 큰 관심을 받았다.

해양 관측은 美 항공우주국 제트추진 연구소(NASA-JPL), 美 국립과학재단(NSF), 美 해양대기청(NOAA) 및 유럽우주기구(ESA) 등 주요한 20여 개 기관의 예산 및 최첨단 장비를 지원받아 수행됐다. 이번 회의를 통해 지난 10년간의 해양 관측 결과와 전 지구 커뮤니티에 주어진 유익을 공유하고, 향후 10년과 그 이후를 계획 및 전망하는 시간을 가졌으며, 이러한 회의의 결과에 대해 후원 기관의 큰 지지를 얻었다.

김 교수는 “국내 해양학계의 무인 관측 시스템을 이용한 관측 인프라를 확대하고 전기, 전자, 기계, 환경공학 등의 다양한 학문의 융합과 국방 과학기술로의 적용할 수 있도록, 우리 대학에서는 희소한 분야지만 인류에게는 중요한 연구 (Unique and influential research)를 계속 진행할 계획이다”라고 말했다.

□ 사진 설명

사진1. OceanObs 19에 참석한 김성용 교수

2019.10.01 조회수 12385 이성주 교수, 스마트폰으로 사물 두드려 인식하는 노커(Knocker) 기술 개발

〈 왼쪽부터 공태식 박사과정, 조현성 석사과정, 이성주 교수 〉

우리 대학 전산학부 이성주 교수 연구팀이 스마트폰을 사물에 두드리는 것만으로 사물을 인식할 수 있는 ‘노커(Knocker)’ 기술을 개발했다.

이번 연구 결과는 기존 방식과 달리 카메라나 외부 장치를 사용하지 않아 어두운 곳에서도 식별에 전혀 지장이 없고, 추가 장비 없이 스마트폰만으로 사물 인식을 할 수 있어 기존 사물 인식 기술의 문제를 해결할 수 있을 것으로 기대된다.

공태식 박사과정, 조현성 석사과정, 인하대학교 이보원 교수가 참여한 이번 연구 결과는 9월 13일 유비쿼터스 컴퓨팅 분야 국제 최우수학회 ‘ACM 유비콤(ACM UbiComp)’에서 발표됐다. (논문명 : Knocker: Vibroacoustic-based Object Recognition with Smartphones)

기존의 사물 인식 기법은 일반적으로 두 종류로 나뉜다. 첫째는 촬영된 사진을 이용하는 방법으로 카메라를 이용해 사진을 찍어야 한다는 번거로움과 어두운 환경에서는 사용하지 못한다는 단점이 있다. 둘째는 RFID 등의 전자 태그를 부착해 전자신호로 구분하는 방법으로 태그의 가격 부담과 인식하고자 하는 모든 사물에 태그를 부착해야 한다는 비현실성 때문에 상용화에 어려움을 겪었다.

연구팀이 개발한 노커 기술은 카메라와 별도의 기기를 쓰지 않아도 사물을 인식할 수 있다. 노커 기술은 물체에 ‘노크’를 해서 생긴 반응을 스마트폰의 마이크, 가속도계, 자이로스코프로 감지하고, 이 데이터를 기계학습 기술을 통해 분석해 사물을 인식한다.

연구팀은 책, 노트북, 물병, 자전거 등 일상생활에서 흔히 접할 수 있는 23종의 사물로 실험한 결과 혼잡한 도로, 식당 등 잡음이 많은 공간에서는 83%의 사물 인식 정확도를 보였고, 가정 등 실내 공간에서의 사물 인식 정확도는 98%에 달하는 것을 확인했다.

연구팀의 노커 기술은 스마트폰 사용의 새로운 패러다임을 제시했다. 예를 들어 빈 물통을 스마트폰으로 노크하면 자동으로 물을 주문할 수 있고, IoT 기기를 활용하여 취침 전 침대를 노크하면 불을 끄고 알람을 자동 설정하는 등 총 15개의 구체적인 활용 방안을 선보였다.

이성주 교수는 “특별한 센서나 하드웨어 개발 없이 기존 스마트폰의 센서 조합과 기계학습을 활용해 개발한 소프트웨어 기술로, 스마트폰 사용자라면 보편적으로 사용할 수 있어 의미가 있다”라며 “사용자가 자주 이용하는 사물과의 상호 작용을 보다 쉽고 편하게 만들어 주는 기술이다”라고 말했다.

이 연구는 한국연구재단 차세대정보컴퓨팅기술개발사업과 정보통신기획평가원 정보통신․방송 기술개발사업 및 표준화 사업의 지원을 통해 수행됐다.

연구에 대한 설명과 시연은 링크에서 확인할 수 있고, ( https://www.youtube.com/watch?v=SyQn1vr_HeQ&feature=youtu.be ) 자세한 정보는 프로젝트 웹사이트에서 볼 수 있다. ( https://nmsl.kaist.ac.kr/projects/knocker/ )

□ 그림 설명

그림1. 물병에 노크 했을 때의 '노커' 기술 예시

그림2. 23개 사물에 대해 스마트폰 센서로 추출한 노크 고유 반응 시각화

2019.10.01 조회수 15209

이성주 교수, 스마트폰으로 사물 두드려 인식하는 노커(Knocker) 기술 개발

〈 왼쪽부터 공태식 박사과정, 조현성 석사과정, 이성주 교수 〉

우리 대학 전산학부 이성주 교수 연구팀이 스마트폰을 사물에 두드리는 것만으로 사물을 인식할 수 있는 ‘노커(Knocker)’ 기술을 개발했다.

이번 연구 결과는 기존 방식과 달리 카메라나 외부 장치를 사용하지 않아 어두운 곳에서도 식별에 전혀 지장이 없고, 추가 장비 없이 스마트폰만으로 사물 인식을 할 수 있어 기존 사물 인식 기술의 문제를 해결할 수 있을 것으로 기대된다.

공태식 박사과정, 조현성 석사과정, 인하대학교 이보원 교수가 참여한 이번 연구 결과는 9월 13일 유비쿼터스 컴퓨팅 분야 국제 최우수학회 ‘ACM 유비콤(ACM UbiComp)’에서 발표됐다. (논문명 : Knocker: Vibroacoustic-based Object Recognition with Smartphones)

기존의 사물 인식 기법은 일반적으로 두 종류로 나뉜다. 첫째는 촬영된 사진을 이용하는 방법으로 카메라를 이용해 사진을 찍어야 한다는 번거로움과 어두운 환경에서는 사용하지 못한다는 단점이 있다. 둘째는 RFID 등의 전자 태그를 부착해 전자신호로 구분하는 방법으로 태그의 가격 부담과 인식하고자 하는 모든 사물에 태그를 부착해야 한다는 비현실성 때문에 상용화에 어려움을 겪었다.

연구팀이 개발한 노커 기술은 카메라와 별도의 기기를 쓰지 않아도 사물을 인식할 수 있다. 노커 기술은 물체에 ‘노크’를 해서 생긴 반응을 스마트폰의 마이크, 가속도계, 자이로스코프로 감지하고, 이 데이터를 기계학습 기술을 통해 분석해 사물을 인식한다.

연구팀은 책, 노트북, 물병, 자전거 등 일상생활에서 흔히 접할 수 있는 23종의 사물로 실험한 결과 혼잡한 도로, 식당 등 잡음이 많은 공간에서는 83%의 사물 인식 정확도를 보였고, 가정 등 실내 공간에서의 사물 인식 정확도는 98%에 달하는 것을 확인했다.

연구팀의 노커 기술은 스마트폰 사용의 새로운 패러다임을 제시했다. 예를 들어 빈 물통을 스마트폰으로 노크하면 자동으로 물을 주문할 수 있고, IoT 기기를 활용하여 취침 전 침대를 노크하면 불을 끄고 알람을 자동 설정하는 등 총 15개의 구체적인 활용 방안을 선보였다.

이성주 교수는 “특별한 센서나 하드웨어 개발 없이 기존 스마트폰의 센서 조합과 기계학습을 활용해 개발한 소프트웨어 기술로, 스마트폰 사용자라면 보편적으로 사용할 수 있어 의미가 있다”라며 “사용자가 자주 이용하는 사물과의 상호 작용을 보다 쉽고 편하게 만들어 주는 기술이다”라고 말했다.

이 연구는 한국연구재단 차세대정보컴퓨팅기술개발사업과 정보통신기획평가원 정보통신․방송 기술개발사업 및 표준화 사업의 지원을 통해 수행됐다.

연구에 대한 설명과 시연은 링크에서 확인할 수 있고, ( https://www.youtube.com/watch?v=SyQn1vr_HeQ&feature=youtu.be ) 자세한 정보는 프로젝트 웹사이트에서 볼 수 있다. ( https://nmsl.kaist.ac.kr/projects/knocker/ )

□ 그림 설명

그림1. 물병에 노크 했을 때의 '노커' 기술 예시

그림2. 23개 사물에 대해 스마트폰 센서로 추출한 노크 고유 반응 시각화

2019.10.01 조회수 15209 정연식, 전덕영, 장민석 교수, 팝콘 구조의 퀀텀닷 나노복합 소재 개발

우리 대학 신소재공학과 정연식 교수, 전덕영 교수, 전기 및 전자공학부 장민석 교수 공동 연구팀이 팝콘처럼 내부에 공기주머니가 가득한 고분자 매질과 퀀텀닷이 융합된 새로운 발광 소재를 개발하는 데 성공했다.

연구팀은 이 기술을 활용해 퀀텀닷의 광 발광(Photoluminescence) 특성이 순수 퀀텀닷 필름과 비교해 최대 21배까지 증가하는 것을 확인했다.

김건영, 김신호, 최진영 연구원이 1 저자로 참여한 이번 연구는 미국 화학회가 발간하는 국제학술지 ‘나노 레터스(Nano letters)’ 9월 3일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: Order-of-Magnitude, Broadband-Enhanced Light Emission from Quantum Dots Assembled in Multiscale Phase-Separated Block Copolymers)

수년 전 국내 대기업이 퀀텀닷 LED TV를 출시하고 차세대 퀀텀닷 올레드(OLED) TV 출시를 발표하면서 퀀텀닷 소재는 디스플레이용 핵심 소재로 떠올랐다. 하지만 일반적으로 순수 퀀텀닷 필름은 광흡수도와 광추출도가 높지 못하고 인접한 퀀텀닷 간의 상호작용으로 광 효율이 매우 낮아지는 문제가 있었다.

문제 해결을 위해 공동 연구팀은 블록공중합 고분자를 습도가 제어된 환경에서 코팅해, 고분자와 물 입자 사이를 미세하게 분리했다.

이후 수분을 빠르게 증발시키면서 형성되는 미세한 공극 구조에 퀀텀닷이 고르게 배열된 소재를 개발하는 데 성공했다. 이는 마치 옥수수를 가열하면 내부의 수분이 수증기로 팽창해 빠져나가면서 속이 빈 팝콘 구조가 형성되는 원리와 유사하다.

연구팀은 이 다공성 고분자 매질을 활용하면 빛과 고분자 매질의 상호작용이 극대화돼 퀀텀닷 복합소재의 광흡수도와 광추출도가 각각 4~5배씩 증가하는 것을 발견했다.

또한, 블록 공중합 고분자는 수 나노미터(nm) 크기의 상분리 구조를 스스로 내부에 형성해 퀀텀닷 입자들을 고르게 분산시켜 줌으로써 퀀텀닷 간 상호작용에 의한 발광 강도 감소 현상도 크게 낮춰 준다.

연구팀은 이번 연구 결과를 청색 LED 발광 소재로 적용했을 때 순수 퀀텀닷 대비 7배 이상의 발광 강도 향상 및 45% 이상의 내구도 향상 효과가 있음을 확인해 차세대 마이크로 LED 디스플레이로 적용 가능성을 기대한다고 밝혔다. 이번 기술은 국내 특허로 등록됐으며, 미국 등 해외 특허 심사 중이다.

정연식 교수는“개발한 복합소재 매질은 가시광 전 파장 범위에서 발광 강도 증대 효과가 있어 퀀텀닷 이외에도 다양한 발광 소재에 적용될 수 있을 것으로 기대한다”라며 "이 기술을 활용하면 값비싼 발광 소재를 적게 사용하고도 우수한 발광 특성을 구현할 수 있어 차세대 디스플레이 원가 경쟁력 향상에 기여할 수 있다”라고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단이 추진하는 미래소재디스커버리사업(단장 최성율)의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 블록공중합 고분자 및 퀀텀닷으로 이뤄진 나노 복합소재

그림2. 블록공중합 고분자 및 퀀텀닷으로 이뤄진 나노 복합소재 개념도

2019.09.30 조회수 14285

정연식, 전덕영, 장민석 교수, 팝콘 구조의 퀀텀닷 나노복합 소재 개발

우리 대학 신소재공학과 정연식 교수, 전덕영 교수, 전기 및 전자공학부 장민석 교수 공동 연구팀이 팝콘처럼 내부에 공기주머니가 가득한 고분자 매질과 퀀텀닷이 융합된 새로운 발광 소재를 개발하는 데 성공했다.

연구팀은 이 기술을 활용해 퀀텀닷의 광 발광(Photoluminescence) 특성이 순수 퀀텀닷 필름과 비교해 최대 21배까지 증가하는 것을 확인했다.

김건영, 김신호, 최진영 연구원이 1 저자로 참여한 이번 연구는 미국 화학회가 발간하는 국제학술지 ‘나노 레터스(Nano letters)’ 9월 3일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: Order-of-Magnitude, Broadband-Enhanced Light Emission from Quantum Dots Assembled in Multiscale Phase-Separated Block Copolymers)

수년 전 국내 대기업이 퀀텀닷 LED TV를 출시하고 차세대 퀀텀닷 올레드(OLED) TV 출시를 발표하면서 퀀텀닷 소재는 디스플레이용 핵심 소재로 떠올랐다. 하지만 일반적으로 순수 퀀텀닷 필름은 광흡수도와 광추출도가 높지 못하고 인접한 퀀텀닷 간의 상호작용으로 광 효율이 매우 낮아지는 문제가 있었다.

문제 해결을 위해 공동 연구팀은 블록공중합 고분자를 습도가 제어된 환경에서 코팅해, 고분자와 물 입자 사이를 미세하게 분리했다.

이후 수분을 빠르게 증발시키면서 형성되는 미세한 공극 구조에 퀀텀닷이 고르게 배열된 소재를 개발하는 데 성공했다. 이는 마치 옥수수를 가열하면 내부의 수분이 수증기로 팽창해 빠져나가면서 속이 빈 팝콘 구조가 형성되는 원리와 유사하다.

연구팀은 이 다공성 고분자 매질을 활용하면 빛과 고분자 매질의 상호작용이 극대화돼 퀀텀닷 복합소재의 광흡수도와 광추출도가 각각 4~5배씩 증가하는 것을 발견했다.

또한, 블록 공중합 고분자는 수 나노미터(nm) 크기의 상분리 구조를 스스로 내부에 형성해 퀀텀닷 입자들을 고르게 분산시켜 줌으로써 퀀텀닷 간 상호작용에 의한 발광 강도 감소 현상도 크게 낮춰 준다.

연구팀은 이번 연구 결과를 청색 LED 발광 소재로 적용했을 때 순수 퀀텀닷 대비 7배 이상의 발광 강도 향상 및 45% 이상의 내구도 향상 효과가 있음을 확인해 차세대 마이크로 LED 디스플레이로 적용 가능성을 기대한다고 밝혔다. 이번 기술은 국내 특허로 등록됐으며, 미국 등 해외 특허 심사 중이다.

정연식 교수는“개발한 복합소재 매질은 가시광 전 파장 범위에서 발광 강도 증대 효과가 있어 퀀텀닷 이외에도 다양한 발광 소재에 적용될 수 있을 것으로 기대한다”라며 "이 기술을 활용하면 값비싼 발광 소재를 적게 사용하고도 우수한 발광 특성을 구현할 수 있어 차세대 디스플레이 원가 경쟁력 향상에 기여할 수 있다”라고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단이 추진하는 미래소재디스커버리사업(단장 최성율)의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 블록공중합 고분자 및 퀀텀닷으로 이뤄진 나노 복합소재

그림2. 블록공중합 고분자 및 퀀텀닷으로 이뤄진 나노 복합소재 개념도

2019.09.30 조회수 14285 김범준 교수, 빛에 반응해 모양과 색 변하는 스마트 마이크로 입자 개발

〈 김범준 교수, 이준혁 박사, 구강희 박사 〉

우리 대학 생명화학공학과 김범준 교수 연구팀이 빛에 의해 모양과 색을 바꿀 수 있는 스마트 마이크로 입자 제작기술을 개발했다.

아주 작은 입자의 모양이나 색을 원하는 대로 가공(fabrication)할 수 있게 되면 군용장비의 위장막(artificial camouflage), 병든 세포만 표적하는 약물전달캡슐, 투명도 및 색이 변하는 스마트 윈도우나 외부 인테리어 등에 활용할 수 있다.

마이크로 입자의 모양과 색 변화 연구는 주로 약물전달이나 암세포 진단과 같은 생물학적 응용을 위해 산도(pH), 온도, 특정 생체분자 같은 물리화학적 자극과 관련해 주로 이뤄졌다.

하지만 이런 자극들은 의도하는 국소부위에만 전달하기 어렵고 자극 스위치를 명확하게 켜고 끄기 어려운 것이 단점이었다.

반면 빛은 원하는 시간 동안 특정부위에만 쬐어줄 수 있고 파장과 세기를 정밀하게 조절, 선택적·순차적으로 입자 모양을 변형시킬 수 있어 해상도 높은 자극으로 주목받는다.

하지만 기존 빛에 감응하는 스마트 입자는 제작방법이 복잡하고, 편광방향으로의 길이 연장만 가능한 등 정밀한 모양변화가 어려워 활용에 한계가 있었다.

연구팀은 빛에 의해 분자구조가 변해 친수성 정도나 광학적 특성을 조절할 수 있는 계면활성제*를 개발하고 이들의 자가조립방식을 기반으로 빛에 반응해 모양과 색깔이 변하는 수 마이크로미터 크기의 스마트 입자를 대량으로 제작하는 데 성공했다.

빛을 쬐어준 시간과 파장에 따라 구형에서 타원체, 튤립, 렌즈형태 등으로 변화시킬 수 있는 한편 입자의 색도 조절할 수 있다.

또한 100μm 이하의 국소 부위에만 빛을 조사함으로써 원하는 위치에서 원하는 모양을 정교하게 유도할 수 있다.

특히 반응하는 빛의 파장이 서로 다른 계면활성제를 활용하면 입자 모양의 변화를 여러 단계로 조절하거나 원래의 모양으로 되돌리는 변화가 가능하다.

이러한 스마트 입자로 만들어진 박막이나 용액은 그 성질을 정밀하게 조절할 수 있어 정보를 담거나 신호를 넣을 수 있는 스마트 소재로도 활용할 수 있다.

과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 미래소재디스커버리사업, 글로벌프론티어사업 및 중견연구자지원사업의 지원으로 수행된 이번 연구의 결과는 화학 분야 국제학술지 잭스(JACS, Journal of the American Chemical Society)에 9월 4일 게재되는 한편 표지 논문으로 선정됐다.

김범준 교수는 “빛을 이용해 모양과 색이 조절되는 스마트 입자 제작 플랫폼을 개발한 것으로 빛을 신호로 국소부위 입자의 성질을 정밀하게 조절할 수 있어 스마트 디스플레이, 센서, 도료, 약물전달 등에 응용될 수 있을 것으로 기대된다.”고 설명했다.

□ 그림 설명

그림1. 김범준 교수 연구성과 개념도

2019.09.09 조회수 18353

김범준 교수, 빛에 반응해 모양과 색 변하는 스마트 마이크로 입자 개발

〈 김범준 교수, 이준혁 박사, 구강희 박사 〉

우리 대학 생명화학공학과 김범준 교수 연구팀이 빛에 의해 모양과 색을 바꿀 수 있는 스마트 마이크로 입자 제작기술을 개발했다.

아주 작은 입자의 모양이나 색을 원하는 대로 가공(fabrication)할 수 있게 되면 군용장비의 위장막(artificial camouflage), 병든 세포만 표적하는 약물전달캡슐, 투명도 및 색이 변하는 스마트 윈도우나 외부 인테리어 등에 활용할 수 있다.

마이크로 입자의 모양과 색 변화 연구는 주로 약물전달이나 암세포 진단과 같은 생물학적 응용을 위해 산도(pH), 온도, 특정 생체분자 같은 물리화학적 자극과 관련해 주로 이뤄졌다.

하지만 이런 자극들은 의도하는 국소부위에만 전달하기 어렵고 자극 스위치를 명확하게 켜고 끄기 어려운 것이 단점이었다.

반면 빛은 원하는 시간 동안 특정부위에만 쬐어줄 수 있고 파장과 세기를 정밀하게 조절, 선택적·순차적으로 입자 모양을 변형시킬 수 있어 해상도 높은 자극으로 주목받는다.

하지만 기존 빛에 감응하는 스마트 입자는 제작방법이 복잡하고, 편광방향으로의 길이 연장만 가능한 등 정밀한 모양변화가 어려워 활용에 한계가 있었다.

연구팀은 빛에 의해 분자구조가 변해 친수성 정도나 광학적 특성을 조절할 수 있는 계면활성제*를 개발하고 이들의 자가조립방식을 기반으로 빛에 반응해 모양과 색깔이 변하는 수 마이크로미터 크기의 스마트 입자를 대량으로 제작하는 데 성공했다.

빛을 쬐어준 시간과 파장에 따라 구형에서 타원체, 튤립, 렌즈형태 등으로 변화시킬 수 있는 한편 입자의 색도 조절할 수 있다.

또한 100μm 이하의 국소 부위에만 빛을 조사함으로써 원하는 위치에서 원하는 모양을 정교하게 유도할 수 있다.

특히 반응하는 빛의 파장이 서로 다른 계면활성제를 활용하면 입자 모양의 변화를 여러 단계로 조절하거나 원래의 모양으로 되돌리는 변화가 가능하다.

이러한 스마트 입자로 만들어진 박막이나 용액은 그 성질을 정밀하게 조절할 수 있어 정보를 담거나 신호를 넣을 수 있는 스마트 소재로도 활용할 수 있다.

과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 미래소재디스커버리사업, 글로벌프론티어사업 및 중견연구자지원사업의 지원으로 수행된 이번 연구의 결과는 화학 분야 국제학술지 잭스(JACS, Journal of the American Chemical Society)에 9월 4일 게재되는 한편 표지 논문으로 선정됐다.

김범준 교수는 “빛을 이용해 모양과 색이 조절되는 스마트 입자 제작 플랫폼을 개발한 것으로 빛을 신호로 국소부위 입자의 성질을 정밀하게 조절할 수 있어 스마트 디스플레이, 센서, 도료, 약물전달 등에 응용될 수 있을 것으로 기대된다.”고 설명했다.

□ 그림 설명

그림1. 김범준 교수 연구성과 개념도

2019.09.09 조회수 18353 정보보호대학원, 독일 정보보안센터(CISPA)와 MOU 체결

우리 대학 정보보호대학원(책임교수 신인식)이 지난 8월 28일 독일 자르브뤼켄에서 독일 정보보안센터(CISPA(Helmholtz Center for Information Security)) 및 KIST 유럽연구소와 함께 정보보호 관련 협력과 공동 목표에 관한 MOU를 체결했다.

KAIST는 국내 대학 최초로 체결한 이번 협약을 통해 CISPA와 KIST 유럽과 함께 ▲ 공동 프로젝트 추진 ▲ 시스템 보안, 웹 보안, 암호학 등 분야 관련 협력 ▲ KIST 유럽의 테스트베드 플랫폼 공동사용 등 다양한 분야에서 협력할 예정이다.

KAIST와 협력하게 될 독일의 CISPA는 연간 5300만 유로의 예산이 투입되는 독일 최대 연구기관인 헬름홀츠(Helmholtz) 연구협회 연구센터로 지난 2018년 선정됐다. CISPA는 협회 최초로 IT분야를 수행하는 대형연구센터로 출범했으며 2026년까지 최소 500명~800명의 연구 인력을 보유한 대형 연구센터로 발돋움할 계획이다.

CISPA는 최근 4년 동안 정보보호 분야의 TOP 4 국제학회에서 세계 최고의 연구 실적을 올렸으며(csrankings.org 기준 세계 1위), 매년 500억 원(원화 기준)이 넘는 연구비를 헬름홀츠 연구협회에서 지원을 받고 있다.

28일(현지시각)에는 MOU 행사와 더불어 독일 대사관에서 한독 사이버 보안 세미나가 개최되어 세계 최고 수준의 보안 분야 기술을 소개하는 시간이 마련됐다. 특히, `데이터 보호, 웹 보안, 시스템 보안을 위한 연구자들 워크숍'에서는 신인식, 강병훈, 손수엘 교수 등이 KAIST를 대표해 각각 시스템 보안 및 웹 보안 내용을 발표했으며, CISPA와 공동 협업 주제를 구체화했다.

신인식 정보보호 대학원 책임 교수는 "이번 MOU 참여 기관들과 공동 프로젝트, 세미나 및 인턴십 등을 추진해 공동 기술개발, 인력양성 및 산학협력 등에 이바지해 세계 최고 수준의 대학원으로 거듭 발전할 계획ˮ이라고 밝혔다.

이날 행사에는 KAIST 정보보호대학원 신인식 책임교수, CISPA 마이클 벡키스 소장, 김준경 KIST 유럽연구소장 등이 참석해서 MOU에 서명했다.

2019.09.09 조회수 12224

정보보호대학원, 독일 정보보안센터(CISPA)와 MOU 체결

우리 대학 정보보호대학원(책임교수 신인식)이 지난 8월 28일 독일 자르브뤼켄에서 독일 정보보안센터(CISPA(Helmholtz Center for Information Security)) 및 KIST 유럽연구소와 함께 정보보호 관련 협력과 공동 목표에 관한 MOU를 체결했다.

KAIST는 국내 대학 최초로 체결한 이번 협약을 통해 CISPA와 KIST 유럽과 함께 ▲ 공동 프로젝트 추진 ▲ 시스템 보안, 웹 보안, 암호학 등 분야 관련 협력 ▲ KIST 유럽의 테스트베드 플랫폼 공동사용 등 다양한 분야에서 협력할 예정이다.

KAIST와 협력하게 될 독일의 CISPA는 연간 5300만 유로의 예산이 투입되는 독일 최대 연구기관인 헬름홀츠(Helmholtz) 연구협회 연구센터로 지난 2018년 선정됐다. CISPA는 협회 최초로 IT분야를 수행하는 대형연구센터로 출범했으며 2026년까지 최소 500명~800명의 연구 인력을 보유한 대형 연구센터로 발돋움할 계획이다.

CISPA는 최근 4년 동안 정보보호 분야의 TOP 4 국제학회에서 세계 최고의 연구 실적을 올렸으며(csrankings.org 기준 세계 1위), 매년 500억 원(원화 기준)이 넘는 연구비를 헬름홀츠 연구협회에서 지원을 받고 있다.

28일(현지시각)에는 MOU 행사와 더불어 독일 대사관에서 한독 사이버 보안 세미나가 개최되어 세계 최고 수준의 보안 분야 기술을 소개하는 시간이 마련됐다. 특히, `데이터 보호, 웹 보안, 시스템 보안을 위한 연구자들 워크숍'에서는 신인식, 강병훈, 손수엘 교수 등이 KAIST를 대표해 각각 시스템 보안 및 웹 보안 내용을 발표했으며, CISPA와 공동 협업 주제를 구체화했다.

신인식 정보보호 대학원 책임 교수는 "이번 MOU 참여 기관들과 공동 프로젝트, 세미나 및 인턴십 등을 추진해 공동 기술개발, 인력양성 및 산학협력 등에 이바지해 세계 최고 수준의 대학원으로 거듭 발전할 계획ˮ이라고 밝혔다.

이날 행사에는 KAIST 정보보호대학원 신인식 책임교수, CISPA 마이클 벡키스 소장, 김준경 KIST 유럽연구소장 등이 참석해서 MOU에 서명했다.

2019.09.09 조회수 12224 4차산업혁명지능정보센터(FIRIC), EU JRC와 공동 워크숍 개최

우리 대학 4차산업혁명지능정보센터(센터장 이상엽)가 유럽연합 공동연구센터(EU Joint Research Center, 이하 EU-JRC)와 지난 7월 25일(목)부터 26일(금)까지 스페인 세비야에서 공동 워크숍을 주최했다.

1958년 설립된 EU-JRC는 벨기에 브뤼셀에 본부를 두고 있으며 유럽공동체 내부의 지역 간 격차 해소 정책(Cohesion Policy)을 개발하는 조직이다.

개최된 워크숍은 4차 산업혁명을 기반으로 지역혁신 전략을 개발 중인 EU-JRC가 KAIST 4차산업혁명지능정보센터(이하 FIRIC)를 초청해 성사되었으며, `4차 산업혁명 시대 지역혁신 및 경제 성장을 위한 스마트 전문화(smart specialization) 전략'을 주제로 기술과 정책에 관한 이슈가 논의됐다.

EU-JRC의 총괄책임자인 마크 보든(Mark Boden) 박사는 스마트 전문화 프로세스·거버넌스 디자인·비전 공유·우선순위 설정 등 스마트 전문화 정착을 위한 EU의 다양한 노력을 소개하고 특히, 낙후 지역의 스마트 전문화를 위한 전략적 지원 정책에 대해 논의했다.

이어, 센터 실무책임자인 마리나 랑가(Marina Ranga) 박사는 스마트 전문화 사업 초창기에 적용할 지역혁신 시스템의 지식 기반과 학습 체계 구축·연구 역량 강화·핵심적인 혁신 실행가들과 협업해 지역의 특화 산업을 전문화하는 통합 네트워크 구성 등의 중요성을 강조했다.

아울러, 4차 산업혁명 시대 디지털화·자동화·로봇 활용의 증대가 가져올 산업 생태계 변화에 영향을 받게 될 글로벌 가치사슬·산업 클러스터 정책 개발 및 실행에 관해 EU와 아시아의 관점에서 조명하는 `4차 산업혁명 시대 지역혁신·민관 파트너십·혁신클러스터'에 대한 논의도 함께 진행됐다.

또한, 4차 산업혁명과 스마트 전문화 전략에 따른 포용적 성장과 직업 세계의 변화에 대한 세션에서는 4차 산업혁명이 몰고 온 EU 내부의 직업 및 기술 역량의 변화, 고용과 일자리 변화 등에 대한 논의가 이뤄졌다. 특히, 인공지능 기술의 잠재적 위험과 윤리적 이슈에 관한 실제 사례와 관련 정책 및 규제 동향이 소개됐다.

최근 커다란 이슈로 부상한 블록체인을 활용한 서비스 사례 소개와 디지털 혁신을 위한 공공분야 거버넌스 구축 등을 다룬 디지털 경제 분야 주제에서는 지역 경제에서 블록체인 기반 지역 화폐나 공공 서비스가 활발히 출시될 것으로 전망했다. 이에 따른 디지털 혁신과 투명한 거버넌스 구축을 위해 공공 정보 자산을 정교한 분석할 프레임워크의 필요성도 강조됐다.

KAIST 4차산업혁명지능정보센터는 세계경제포럼과 공동으로 과학 기술 기반의 포용적 성장과 혁신을 도모하는 정책연구 수행 및 글로벌 어젠다 발굴을 전담하는 조직으로 지난 2017년 7월 설립됐다.

향후, EU-JRC와 4차 산업혁명 시대의 지역혁신 정책에 관한 국제 공동연구를 보다 체계적으로 추진하기 위해 MOU를 체결할 계획이다.

김소영 KAIST 4차산업혁명지능정보센터 부센터장은 "EU-JRC와 공동연구를 통해 4차 산업혁명을 기반으로 하는 기술-정책 거버넌스 혁신모델을 탐색하고 개발하는 과정에서 4차 산업혁명과 관련한 KAIST의 글로벌 역할이 확대될 것으로 기대된다ˮ고 밝혔다.

2019.08.02 조회수 9561

4차산업혁명지능정보센터(FIRIC), EU JRC와 공동 워크숍 개최

우리 대학 4차산업혁명지능정보센터(센터장 이상엽)가 유럽연합 공동연구센터(EU Joint Research Center, 이하 EU-JRC)와 지난 7월 25일(목)부터 26일(금)까지 스페인 세비야에서 공동 워크숍을 주최했다.

1958년 설립된 EU-JRC는 벨기에 브뤼셀에 본부를 두고 있으며 유럽공동체 내부의 지역 간 격차 해소 정책(Cohesion Policy)을 개발하는 조직이다.

개최된 워크숍은 4차 산업혁명을 기반으로 지역혁신 전략을 개발 중인 EU-JRC가 KAIST 4차산업혁명지능정보센터(이하 FIRIC)를 초청해 성사되었으며, `4차 산업혁명 시대 지역혁신 및 경제 성장을 위한 스마트 전문화(smart specialization) 전략'을 주제로 기술과 정책에 관한 이슈가 논의됐다.

EU-JRC의 총괄책임자인 마크 보든(Mark Boden) 박사는 스마트 전문화 프로세스·거버넌스 디자인·비전 공유·우선순위 설정 등 스마트 전문화 정착을 위한 EU의 다양한 노력을 소개하고 특히, 낙후 지역의 스마트 전문화를 위한 전략적 지원 정책에 대해 논의했다.

이어, 센터 실무책임자인 마리나 랑가(Marina Ranga) 박사는 스마트 전문화 사업 초창기에 적용할 지역혁신 시스템의 지식 기반과 학습 체계 구축·연구 역량 강화·핵심적인 혁신 실행가들과 협업해 지역의 특화 산업을 전문화하는 통합 네트워크 구성 등의 중요성을 강조했다.

아울러, 4차 산업혁명 시대 디지털화·자동화·로봇 활용의 증대가 가져올 산업 생태계 변화에 영향을 받게 될 글로벌 가치사슬·산업 클러스터 정책 개발 및 실행에 관해 EU와 아시아의 관점에서 조명하는 `4차 산업혁명 시대 지역혁신·민관 파트너십·혁신클러스터'에 대한 논의도 함께 진행됐다.

또한, 4차 산업혁명과 스마트 전문화 전략에 따른 포용적 성장과 직업 세계의 변화에 대한 세션에서는 4차 산업혁명이 몰고 온 EU 내부의 직업 및 기술 역량의 변화, 고용과 일자리 변화 등에 대한 논의가 이뤄졌다. 특히, 인공지능 기술의 잠재적 위험과 윤리적 이슈에 관한 실제 사례와 관련 정책 및 규제 동향이 소개됐다.

최근 커다란 이슈로 부상한 블록체인을 활용한 서비스 사례 소개와 디지털 혁신을 위한 공공분야 거버넌스 구축 등을 다룬 디지털 경제 분야 주제에서는 지역 경제에서 블록체인 기반 지역 화폐나 공공 서비스가 활발히 출시될 것으로 전망했다. 이에 따른 디지털 혁신과 투명한 거버넌스 구축을 위해 공공 정보 자산을 정교한 분석할 프레임워크의 필요성도 강조됐다.

KAIST 4차산업혁명지능정보센터는 세계경제포럼과 공동으로 과학 기술 기반의 포용적 성장과 혁신을 도모하는 정책연구 수행 및 글로벌 어젠다 발굴을 전담하는 조직으로 지난 2017년 7월 설립됐다.

향후, EU-JRC와 4차 산업혁명 시대의 지역혁신 정책에 관한 국제 공동연구를 보다 체계적으로 추진하기 위해 MOU를 체결할 계획이다.

김소영 KAIST 4차산업혁명지능정보센터 부센터장은 "EU-JRC와 공동연구를 통해 4차 산업혁명을 기반으로 하는 기술-정책 거버넌스 혁신모델을 탐색하고 개발하는 과정에서 4차 산업혁명과 관련한 KAIST의 글로벌 역할이 확대될 것으로 기대된다ˮ고 밝혔다.

2019.08.02 조회수 9561 생명화학공학과 대학원생들, 시스템 대사공학 전략 발표

〈 양동수 박사과정, 박다현 석사과정, 최경록 박사과정, 조재성 박사과정, 장우대 박사과정 〉

우리 대학 생명화학공학과 대학원생 다섯 명이 대사공학과 시스템 생물학, 합성 생물학의 결합 시스템 등 대사공학 전반의 전략에 대한 논문을 발표했다.

생명화학공학과는 최근 박사학위를 마친 최경록 연구원과 장우대, 양동수, 조재성 박사과정, 박다현 석사과정이 친환경 화학물질 생산을 위해 필수적인 미생물 공장을 개발하는 전략을 총정리했다.

이 연구의 결과는 셀(Cell)지가 발행하는 생명공학 분야 권위 리뷰 저널인 ‘생명공학의 동향(Trends in Biotechnology)’ 8월호 표지논문 및 주 논문 (Feature review)에 게재됐다. (논문명 : Systems Metabolic Engineering Strategies: Integrating Systems and Synthetic Biology with Metabolic Engineering)

시스템 대사공학은 기존의 석유화학산업을 대체할 바이오산업의 핵심이 되는 미생물 균주를 보다 효과적으로 개발하기 위해 KAIST 생명화학공학과의 이상엽 특훈교수가 창시한 연구 분야다.

전통적 대사공학에 시스템 생물학, 합성 생물학 및 진화 공학 기법을 접목한 시스템 대사공학은 직관적 전략이나 무작위 돌연변이 유발에 의존하는 기존의 대사공학과 비교해 적은 비용과 인력, 짧은 시간 내에 산업에서 이용 가능한 고성능 균주 개발을 가능하게 만든다.

연구 기획 단계에서부터 실제 공장에서 균주의 발효 공정 및 발효를 통해 생산된 물질의 분리/정제 공정까지 고려함으로써 산업 균주 개발 도중 불필요한 시행착오를 최소화할 수 있다.

본 논문에서는 시스템 대사공학 전략을 연구의 흐름에 따라 ▲프로젝트 디자인 ▲균주 선정 ▲대사회로 재구성 ▲표적 화합물에 대한 내성 향상 ▲대사 흐름 최적화 ▲산업 수준으로의 생산 규모 확대 등 일곱 단계로 나누고, 각 단계에서 활용할 수 있는 최신 도구 및 전략들을 총망라했다.

더불어 바이오 기반 화합물 생산의 최신 동향과 함께 고성능 생산 균주를 보다 효과적으로 개발하기 위해 시스템 대사공학이 나아가야 할 방향도 함께 제시했다.

주저자인 최경록 연구원은 “기후 변화가 커지며 기존의 석유화학 산업을 친환경 바이오산업으로 대체하는 것이 불가피하다”라며 “시스템 대사공학은 산업에서 활용 가능한 고성능 생산 균주의 개발을 촉진해 바이오산업 시대의 도래를 앞당길 것이다”라고 말했다.

지도교수인 이상엽 특훈교수는 “그간 우리 연구실과 전 세계에서 수행한 수많은 대사공학연구를 우리가 제시한 시스템 대사공학 전략으로 통합해 체계적으로 분석 및 정리하고 앞으로의 전략을 제시했다는 점에서 큰 의미가 있다”라며 “권위 있는 학술지에 주 논문이자 표지논문으로 게재된 훌륭한 연구를 수행한 학생들이 자랑스럽다”라고 말했다.

이상엽 특훈교수 연구팀은 실제로 시스템 대사공학 전략을 이용해 천연물, 아미노산, 생분해성 플라스틱, 환경친화적 플라스틱 원료, 바이오 연료 등을 생산하는 고성능 균주들을 다수 개발한 바 있다.

이번 연구는 과학기술정보통신부가 지원하는 기후변화대응기술개발사업의 ‘바이오리파이너리를 위한 시스템대사공학 원천기술개발 과제’ 및 한화케미칼이 지원하는 KAIST-한화 미래 기술 연구소의 지원을 받아 수행됐다.

2019.07.24 조회수 25383

생명화학공학과 대학원생들, 시스템 대사공학 전략 발표

〈 양동수 박사과정, 박다현 석사과정, 최경록 박사과정, 조재성 박사과정, 장우대 박사과정 〉

우리 대학 생명화학공학과 대학원생 다섯 명이 대사공학과 시스템 생물학, 합성 생물학의 결합 시스템 등 대사공학 전반의 전략에 대한 논문을 발표했다.

생명화학공학과는 최근 박사학위를 마친 최경록 연구원과 장우대, 양동수, 조재성 박사과정, 박다현 석사과정이 친환경 화학물질 생산을 위해 필수적인 미생물 공장을 개발하는 전략을 총정리했다.

이 연구의 결과는 셀(Cell)지가 발행하는 생명공학 분야 권위 리뷰 저널인 ‘생명공학의 동향(Trends in Biotechnology)’ 8월호 표지논문 및 주 논문 (Feature review)에 게재됐다. (논문명 : Systems Metabolic Engineering Strategies: Integrating Systems and Synthetic Biology with Metabolic Engineering)

시스템 대사공학은 기존의 석유화학산업을 대체할 바이오산업의 핵심이 되는 미생물 균주를 보다 효과적으로 개발하기 위해 KAIST 생명화학공학과의 이상엽 특훈교수가 창시한 연구 분야다.

전통적 대사공학에 시스템 생물학, 합성 생물학 및 진화 공학 기법을 접목한 시스템 대사공학은 직관적 전략이나 무작위 돌연변이 유발에 의존하는 기존의 대사공학과 비교해 적은 비용과 인력, 짧은 시간 내에 산업에서 이용 가능한 고성능 균주 개발을 가능하게 만든다.

연구 기획 단계에서부터 실제 공장에서 균주의 발효 공정 및 발효를 통해 생산된 물질의 분리/정제 공정까지 고려함으로써 산업 균주 개발 도중 불필요한 시행착오를 최소화할 수 있다.

본 논문에서는 시스템 대사공학 전략을 연구의 흐름에 따라 ▲프로젝트 디자인 ▲균주 선정 ▲대사회로 재구성 ▲표적 화합물에 대한 내성 향상 ▲대사 흐름 최적화 ▲산업 수준으로의 생산 규모 확대 등 일곱 단계로 나누고, 각 단계에서 활용할 수 있는 최신 도구 및 전략들을 총망라했다.

더불어 바이오 기반 화합물 생산의 최신 동향과 함께 고성능 생산 균주를 보다 효과적으로 개발하기 위해 시스템 대사공학이 나아가야 할 방향도 함께 제시했다.

주저자인 최경록 연구원은 “기후 변화가 커지며 기존의 석유화학 산업을 친환경 바이오산업으로 대체하는 것이 불가피하다”라며 “시스템 대사공학은 산업에서 활용 가능한 고성능 생산 균주의 개발을 촉진해 바이오산업 시대의 도래를 앞당길 것이다”라고 말했다.

지도교수인 이상엽 특훈교수는 “그간 우리 연구실과 전 세계에서 수행한 수많은 대사공학연구를 우리가 제시한 시스템 대사공학 전략으로 통합해 체계적으로 분석 및 정리하고 앞으로의 전략을 제시했다는 점에서 큰 의미가 있다”라며 “권위 있는 학술지에 주 논문이자 표지논문으로 게재된 훌륭한 연구를 수행한 학생들이 자랑스럽다”라고 말했다.

이상엽 특훈교수 연구팀은 실제로 시스템 대사공학 전략을 이용해 천연물, 아미노산, 생분해성 플라스틱, 환경친화적 플라스틱 원료, 바이오 연료 등을 생산하는 고성능 균주들을 다수 개발한 바 있다.

이번 연구는 과학기술정보통신부가 지원하는 기후변화대응기술개발사업의 ‘바이오리파이너리를 위한 시스템대사공학 원천기술개발 과제’ 및 한화케미칼이 지원하는 KAIST-한화 미래 기술 연구소의 지원을 받아 수행됐다.

2019.07.24 조회수 25383 심현철 교수 연구팀, AI 그랜드 챌린지 1위

우리 대학 전기및전자공학부 심현철 교수 연구팀이 지난 7월 12일(금) 과학기술정보통신부가 주최하고 정보통신기술평가원이 주관한 `2019 인공지능 연구개발 그랜드챌린지' 대회의 제어지능 분야에 출전해 1위를 차지했다.

지난 2017년 처음 개최된 `인공지능 연구개발 그랜드챌린지'는 높은 경제‧사회적 파급 효과가 기대되지만, 기술 난이도가 높아 해결되지 않은 문제를 발굴하고 인공지능 기술을 활용해 이를 해결하기 위한 대회다.

올해 열린 3회 대회는 드론을 활용하여 다양한 복합재난에 대응할 수 있는 기본 인지지능 소프트웨어 기술 개발이 도전 과제로 제시되었으며 오는 2022년까지 4년에 걸쳐 소프트웨어와 하드웨어를 융합해 문제를 해결하고 최종 목표를 달성하는 `그랜드 챌린지' 형태로 확대되었다.

△시각지능(상황인지), △시각지능(문자인지), △청각지능(음향인지), △제어지능(로보틱스 제어) 등 총 4개 트랙으로 구성되어 각 분야별로 상위 3개 팀이 내년에 열리는 2단계 대회 출전권을 얻게 된다.

심 교수 연구팀이 출전한 제어지능 분야는 제시된 사양으로 제작된 드론을 활용해 미로·창문·나무·기둥·테니스 네트·강풍 등의 조합으로 구성된 장애물 세트를 완전 자율비행으로 통과하는 종목이다.

인터넷 연결 없이 드론에 탑재된 인공지능만으로 미션을 수행해야 하는 고난이도 과제로 8개의 출전팀 중 대부분의 팀이 3구간을 통과하지 못해 탈락했다. 심 교수팀은 유일하게 4구간인 파이프 통과 미션을 성공하는 드론 제어 기술을 선보여 1위를 차지했다.

우승을 차지한 심현철 교수 연구팀은 과학기술부 장관상을 수상할 예정이며 상금 3백만 원과 향후 연구비로 총 6억 원을 지원받게 된다. 트랙별로 입상한 상위 3개 팀은 대회 종료 후 후속 연구를 지속해 2020년 12월에 예정된 2단계 대회에서 연구 성과를 평가받게 된다.

한편, 이번 열린 1단계 대회에는 고등학생부터 대학생·기업·연구소 등의 다양한 배경의 참가자들이 출전했으며 18세 최연소 학생부터 최고령 68세 참가자까지 총 121개 팀 617명이 경쟁을 펼쳤다.

※ 관련 영상 보러가기 => https://www.youtube.com/watch?v=jbEjqu_WDAU&t=245s

2019.07.19 조회수 11861

심현철 교수 연구팀, AI 그랜드 챌린지 1위

우리 대학 전기및전자공학부 심현철 교수 연구팀이 지난 7월 12일(금) 과학기술정보통신부가 주최하고 정보통신기술평가원이 주관한 `2019 인공지능 연구개발 그랜드챌린지' 대회의 제어지능 분야에 출전해 1위를 차지했다.

지난 2017년 처음 개최된 `인공지능 연구개발 그랜드챌린지'는 높은 경제‧사회적 파급 효과가 기대되지만, 기술 난이도가 높아 해결되지 않은 문제를 발굴하고 인공지능 기술을 활용해 이를 해결하기 위한 대회다.

올해 열린 3회 대회는 드론을 활용하여 다양한 복합재난에 대응할 수 있는 기본 인지지능 소프트웨어 기술 개발이 도전 과제로 제시되었으며 오는 2022년까지 4년에 걸쳐 소프트웨어와 하드웨어를 융합해 문제를 해결하고 최종 목표를 달성하는 `그랜드 챌린지' 형태로 확대되었다.

△시각지능(상황인지), △시각지능(문자인지), △청각지능(음향인지), △제어지능(로보틱스 제어) 등 총 4개 트랙으로 구성되어 각 분야별로 상위 3개 팀이 내년에 열리는 2단계 대회 출전권을 얻게 된다.

심 교수 연구팀이 출전한 제어지능 분야는 제시된 사양으로 제작된 드론을 활용해 미로·창문·나무·기둥·테니스 네트·강풍 등의 조합으로 구성된 장애물 세트를 완전 자율비행으로 통과하는 종목이다.

인터넷 연결 없이 드론에 탑재된 인공지능만으로 미션을 수행해야 하는 고난이도 과제로 8개의 출전팀 중 대부분의 팀이 3구간을 통과하지 못해 탈락했다. 심 교수팀은 유일하게 4구간인 파이프 통과 미션을 성공하는 드론 제어 기술을 선보여 1위를 차지했다.

우승을 차지한 심현철 교수 연구팀은 과학기술부 장관상을 수상할 예정이며 상금 3백만 원과 향후 연구비로 총 6억 원을 지원받게 된다. 트랙별로 입상한 상위 3개 팀은 대회 종료 후 후속 연구를 지속해 2020년 12월에 예정된 2단계 대회에서 연구 성과를 평가받게 된다.

한편, 이번 열린 1단계 대회에는 고등학생부터 대학생·기업·연구소 등의 다양한 배경의 참가자들이 출전했으며 18세 최연소 학생부터 최고령 68세 참가자까지 총 121개 팀 617명이 경쟁을 펼쳤다.

※ 관련 영상 보러가기 => https://www.youtube.com/watch?v=jbEjqu_WDAU&t=245s

2019.07.19 조회수 11861 김진우 교수, 발달과정 세포 간 정보전달 원리 규명

우리 대학 생명과학과 김진우 교수 연구팀이 호메오 단백질의 세포 간 이동으로 인해 세포와 세포 사이에서 정보가 전달될 수 있음을 규명했다.

호메오 단백질은 DNA에 결합하는 능력을 가진 전사인자로, 세포가 어떤 신체부위로 발달할지 운명을 결정하는 역할을 한다고 알려져 있다. 따라서 어떤 호메오 단백질을 가지고 있는지에 따라 동일한 DNA를 가진 세포들의 유전자 발현 양상이 달라져, 뇌·심장·피부 등 상이한 특징을 가지는 신체 기관으로의 발달이 가능해진다.

기존 학설에서는 친수성 물질은 소수성인 세포막을 통과하지 못하므로, 친수성인 호메오 단백질도 만들어진 세포 안에서만 작용한 뒤 소멸된다고 여겼다. 그러나 호메오 단백질이 세포막을 자유롭게 통과해 주변 세포로 이동한다는 주장도 있어, 약 30년간 학계의 논란이 되어 왔다.

이은정 박사가 제1 저자로 참여한 연구팀은 기존 세포생물학의 정설을 깨고, 호메오 단백질이 대부분 세포막 밖으로 분비될 수 있음을 입증했다. 연구팀이 인간의 160여 개 호메오 단백질을 분석한 결과 그 중 95%가 세포의 외부로 분비되어 주변 세포로 이동한 것을 확인했다.

그뿐만 아니라 연구팀은 세포의 외부로 분비되기 위한 조건으로써 호메오 단백질 내부에 소수성 아미노산 잔기가 필요하다는 것도 증명했다.

김진우 교수는 "이 연구를 통해 세포 간 이동이 호메오 단백질들이 가지는 일반적인 특성임이 증명됐다ˮ고 말하며, "이 연구가 30년 가까이 이어져 온 호메오 단백질의 세포 간 이동현상 논란에 종지부를 찍는 중요한 전환점이 될 것으로 본다ˮ라고 연구 의의를 설명했다.

이 연구 성과는 과학기술정보통신부․한국연구재단 기초연구사업(중견연구, 선도연구센터, 글로벌연구실) 등의 지원으로 수행되었으며 생명과학 분야의 세계적 학술지인 `셀 리포트(Cell Reports)'에 7월 16일 게재됐다.

□ 그림 설명

(그림 1) 호메오단백질의 세포 분비능 평가 결과

세포 외부로 분비된 호메오단백질을 검출하기 위해 세포 배양액의 호메오단백질 상대량을 조사했다(왼쪽 푸른색 바탕의 검은색 이미지). 3가지 다른 세포주를 이용해 검출하고, 각 결과를 병합해 오른쪽 모식도에 나타냈다(흰색: 3가지 세포주 모두에서 분비된 호메오단백질 / 회색: 3가지 세포주 모두에서 분비되지 않은 호메오단백질)

(그림 2) 호메오단백질의 세포간 이동 모델

호메오단백질의 분비 능력은 호메오도메인의 존재와 더불어 호메오단백질의 3차원 구조(호메오도메인 외부에 존재하는 소수성 아미노산잔기에 따라 정해짐)에 의해 결정된다. 세포 바깥 공간으로 분비된 호메오단백질는 세포 표면에 존재하는 프로테오클리칸의 당사슬과 결합을 통해 축적된 뒤 인접한 세포의 세포막을 침투해 세포 내부로 들어간다. 세포로 침투한 호메오단백질들은 해당세포에서 유전자 및 단백질 발현 등의 과정을 조절함으로써 세포의 발달과 유지에 관여한다.

2019.07.19 조회수 12184

김진우 교수, 발달과정 세포 간 정보전달 원리 규명

우리 대학 생명과학과 김진우 교수 연구팀이 호메오 단백질의 세포 간 이동으로 인해 세포와 세포 사이에서 정보가 전달될 수 있음을 규명했다.

호메오 단백질은 DNA에 결합하는 능력을 가진 전사인자로, 세포가 어떤 신체부위로 발달할지 운명을 결정하는 역할을 한다고 알려져 있다. 따라서 어떤 호메오 단백질을 가지고 있는지에 따라 동일한 DNA를 가진 세포들의 유전자 발현 양상이 달라져, 뇌·심장·피부 등 상이한 특징을 가지는 신체 기관으로의 발달이 가능해진다.

기존 학설에서는 친수성 물질은 소수성인 세포막을 통과하지 못하므로, 친수성인 호메오 단백질도 만들어진 세포 안에서만 작용한 뒤 소멸된다고 여겼다. 그러나 호메오 단백질이 세포막을 자유롭게 통과해 주변 세포로 이동한다는 주장도 있어, 약 30년간 학계의 논란이 되어 왔다.

이은정 박사가 제1 저자로 참여한 연구팀은 기존 세포생물학의 정설을 깨고, 호메오 단백질이 대부분 세포막 밖으로 분비될 수 있음을 입증했다. 연구팀이 인간의 160여 개 호메오 단백질을 분석한 결과 그 중 95%가 세포의 외부로 분비되어 주변 세포로 이동한 것을 확인했다.

그뿐만 아니라 연구팀은 세포의 외부로 분비되기 위한 조건으로써 호메오 단백질 내부에 소수성 아미노산 잔기가 필요하다는 것도 증명했다.

김진우 교수는 "이 연구를 통해 세포 간 이동이 호메오 단백질들이 가지는 일반적인 특성임이 증명됐다ˮ고 말하며, "이 연구가 30년 가까이 이어져 온 호메오 단백질의 세포 간 이동현상 논란에 종지부를 찍는 중요한 전환점이 될 것으로 본다ˮ라고 연구 의의를 설명했다.

이 연구 성과는 과학기술정보통신부․한국연구재단 기초연구사업(중견연구, 선도연구센터, 글로벌연구실) 등의 지원으로 수행되었으며 생명과학 분야의 세계적 학술지인 `셀 리포트(Cell Reports)'에 7월 16일 게재됐다.

□ 그림 설명

(그림 1) 호메오단백질의 세포 분비능 평가 결과

세포 외부로 분비된 호메오단백질을 검출하기 위해 세포 배양액의 호메오단백질 상대량을 조사했다(왼쪽 푸른색 바탕의 검은색 이미지). 3가지 다른 세포주를 이용해 검출하고, 각 결과를 병합해 오른쪽 모식도에 나타냈다(흰색: 3가지 세포주 모두에서 분비된 호메오단백질 / 회색: 3가지 세포주 모두에서 분비되지 않은 호메오단백질)

(그림 2) 호메오단백질의 세포간 이동 모델

호메오단백질의 분비 능력은 호메오도메인의 존재와 더불어 호메오단백질의 3차원 구조(호메오도메인 외부에 존재하는 소수성 아미노산잔기에 따라 정해짐)에 의해 결정된다. 세포 바깥 공간으로 분비된 호메오단백질는 세포 표면에 존재하는 프로테오클리칸의 당사슬과 결합을 통해 축적된 뒤 인접한 세포의 세포막을 침투해 세포 내부로 들어간다. 세포로 침투한 호메오단백질들은 해당세포에서 유전자 및 단백질 발현 등의 과정을 조절함으로써 세포의 발달과 유지에 관여한다.

2019.07.19 조회수 12184