-

외국인 졸업생들, 6년째 발전기금 전달

글로벌 IT기술대학원 프로그램에 재학했던 개발도상국의 IT기술 공무원 출신 졸업생들이 KAIST에 발전기금을 전달하는 전통을 6년째 이어가고 있어 화제다.

우리 대학은 10일 오전 10시 KAIST ICC 본관 10층 세미나실에서 강성모 총장과 기부학생 12명 등 총20여명이 참석한 가운데 발전기금 전달식을 개최했다.

글로벌 IT기술대학원 졸업생들은 KAIST 발전과 국제화를 위해 써달라며 2008년부터 매년 발전기금을 전달해 왔는데 지난 5년 동안 81명이 총 1050만원을 기부해 왔다.

졸업생 기부자 대표인 나린 캔잘이예브(Naryn Kenzhaliyev, 카자흐스탄)는 “KAIST에서 공부하는 동안 세계적 수준의 교육과 훌륭한 연구 환경을 제공받았다”며 “졸업생으로써 모교발전과 후배들을 위해 기부하게 돼 기쁘다”며 소감을 밝혔다.

노재정 프로그램 책임교수는 “졸업을 앞둔 학생들이 매년 자발적으로 발전기금을 전달해 왔다”며 “학교에서는 기부학생들에게 ▲감사장 수여 ▲기념식수 행사 ▲기부자 명판 제작 등 다양한 행사로 감사의 뜻을 전하고 있다”라고 말했다.

한편, KAIST IT 기술대학원 프로그램은 개발도상국의 IT분야 공무원을 초청해 석?박사 교육을 지원하는 과정으로 개발도상국 IT 발전과 친한파 IT 전문가 양성을 위해 2006년에 개설됐으며 현재까지 81명의 졸업생을 배출했다. 끝.

외국인 졸업생들, 6년째 발전기금 전달

글로벌 IT기술대학원 프로그램에 재학했던 개발도상국의 IT기술 공무원 출신 졸업생들이 KAIST에 발전기금을 전달하는 전통을 6년째 이어가고 있어 화제다.

우리 대학은 10일 오전 10시 KAIST ICC 본관 10층 세미나실에서 강성모 총장과 기부학생 12명 등 총20여명이 참석한 가운데 발전기금 전달식을 개최했다.

글로벌 IT기술대학원 졸업생들은 KAIST 발전과 국제화를 위해 써달라며 2008년부터 매년 발전기금을 전달해 왔는데 지난 5년 동안 81명이 총 1050만원을 기부해 왔다.

졸업생 기부자 대표인 나린 캔잘이예브(Naryn Kenzhaliyev, 카자흐스탄)는 “KAIST에서 공부하는 동안 세계적 수준의 교육과 훌륭한 연구 환경을 제공받았다”며 “졸업생으로써 모교발전과 후배들을 위해 기부하게 돼 기쁘다”며 소감을 밝혔다.

노재정 프로그램 책임교수는 “졸업을 앞둔 학생들이 매년 자발적으로 발전기금을 전달해 왔다”며 “학교에서는 기부학생들에게 ▲감사장 수여 ▲기념식수 행사 ▲기부자 명판 제작 등 다양한 행사로 감사의 뜻을 전하고 있다”라고 말했다.

한편, KAIST IT 기술대학원 프로그램은 개발도상국의 IT분야 공무원을 초청해 석?박사 교육을 지원하는 과정으로 개발도상국 IT 발전과 친한파 IT 전문가 양성을 위해 2006년에 개설됐으며 현재까지 81명의 졸업생을 배출했다. 끝.

2013.05.12

조회수 11510

-

뇌신경전달 단백질의 구조와 작동원리 규명

- 생체막 융합 단백질의 구조변화 실시간 측정 -- 퇴행성 뇌질환 연구에 실마리 제공 -

우리 학교 물리학과 윤태영 교수 연구팀이 자기력 나노집게를 이용해 뇌신경세포사이의 신경물질전달에 가장 중추적인 역할을 하는 스네어(SNARE) 단백질의 숨겨진 구조와 작동원리를 단분자 수준에서 밝히는데 성공했다.

스네어 단백질의 세포막 융합기능은 알츠하이머병 같은 퇴행성 뇌질환이나 신경질환과 밀접하게 연관되어 있어 이 같은 질병의 예방과 치료법 개발에 새로운 실마리가 될 것으로 기대된다.

뇌의 신경전달은 신경세포 말단 시냅스에서 신경전달물질을 저장하는 포낭 주머니가 세포막에 융합되면서 일어난다. 이 과정에서 스네어 단백질은 신경전달물질 분출에 가장 핵심적인 역할을 하는 세포막 융합 단백질이다.

지금까지 학계에서는 스네어 단백질이 신경물질을 주고받는 과정을 조절할 것이라고 추정해 왔지만 그 구조와 기능을 명확하게 밝혀내지 못했다.

연구팀은 자기력 나노집게를 이용해 피코 뉴턴(pN, 1조분의 1뉴턴) 수준의 힘으로 단백질 하나를 정교하게 당겼다 놓으면서 나노 미터수준의 물리적 변화를 실시간으로 측정하는 실험기법을 개발했다.

이를 통해 스네어 단백질에 숨겨진 중간구조가 존재하며, 이 구조에 대한 정밀한 측정결과 중간상태가 어떤 구조를 갖는지 정확하게 예측했다.

이와 함께 생체막 사이에 있는 스네어 단백질의 중간구조가 생체막이 서로 밀어내는 힘을 견디고 유지하면서 신경물질을 주고받는 과정을 조절하는 역할을 할 수 있음을 밝혔다.

윤태영 교수는 “생체단백질이 갖는 숨겨진 구조와 작동원리를 힘을 정교하게 조절하는 실험만으로 직접 관찰하는 것과 동일한 획기적 연구 결과를 일궈냈다”며 “이 기술은 생물학의 연구대상을 물리학적인 방법 연구하는데 매우 중요한 기술로 향후 학제적 융합연구에 매우 중요한 기반이 될 것”이라고 말했다.

한편, 이번 연구는 KAIST 물리학과 윤태영 교수와 김기범 연구교수의 주도 아래 KIST 의공학연구소 신연균 교수와 공동연구로 진행됐고, KAIST 물리학과 조용훈 교수, 민두영 박사과정, KIAS 계산과학부 현창봉 교수가 참여했으며, 이번 세계적 과학학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 4월 16일자에 게재됐다.

(a) 뇌의 신경전달은 신경세포 말단 시냅스에서 신경전달물질을 저장하는 포낭 주머니가 세포막에 융합되면서 일어난다. 이 과정에서 스네어 단백질은 신경전달물질 분출에 핵심적인 역할을 한다.

(b) 자기력 나노집게를 이용하여 단분자 수준에서 단백질 구조 변화를 실시간으로 측정방법의 개략도. 피코 뉴톤(pN) 수준의 힘으로 단백질 하나를 정교하게 당겼다 놓으면서 나노 미터수준의 물리적 변화를 실시간으로 측정하여 생체막 융합 단백질의 숨겨진 중간구조와 작동원리를 단분자 수준에서 관찰한다.

뇌신경전달 단백질의 구조와 작동원리 규명

- 생체막 융합 단백질의 구조변화 실시간 측정 -- 퇴행성 뇌질환 연구에 실마리 제공 -

우리 학교 물리학과 윤태영 교수 연구팀이 자기력 나노집게를 이용해 뇌신경세포사이의 신경물질전달에 가장 중추적인 역할을 하는 스네어(SNARE) 단백질의 숨겨진 구조와 작동원리를 단분자 수준에서 밝히는데 성공했다.

스네어 단백질의 세포막 융합기능은 알츠하이머병 같은 퇴행성 뇌질환이나 신경질환과 밀접하게 연관되어 있어 이 같은 질병의 예방과 치료법 개발에 새로운 실마리가 될 것으로 기대된다.

뇌의 신경전달은 신경세포 말단 시냅스에서 신경전달물질을 저장하는 포낭 주머니가 세포막에 융합되면서 일어난다. 이 과정에서 스네어 단백질은 신경전달물질 분출에 가장 핵심적인 역할을 하는 세포막 융합 단백질이다.

지금까지 학계에서는 스네어 단백질이 신경물질을 주고받는 과정을 조절할 것이라고 추정해 왔지만 그 구조와 기능을 명확하게 밝혀내지 못했다.

연구팀은 자기력 나노집게를 이용해 피코 뉴턴(pN, 1조분의 1뉴턴) 수준의 힘으로 단백질 하나를 정교하게 당겼다 놓으면서 나노 미터수준의 물리적 변화를 실시간으로 측정하는 실험기법을 개발했다.

이를 통해 스네어 단백질에 숨겨진 중간구조가 존재하며, 이 구조에 대한 정밀한 측정결과 중간상태가 어떤 구조를 갖는지 정확하게 예측했다.

이와 함께 생체막 사이에 있는 스네어 단백질의 중간구조가 생체막이 서로 밀어내는 힘을 견디고 유지하면서 신경물질을 주고받는 과정을 조절하는 역할을 할 수 있음을 밝혔다.

윤태영 교수는 “생체단백질이 갖는 숨겨진 구조와 작동원리를 힘을 정교하게 조절하는 실험만으로 직접 관찰하는 것과 동일한 획기적 연구 결과를 일궈냈다”며 “이 기술은 생물학의 연구대상을 물리학적인 방법 연구하는데 매우 중요한 기술로 향후 학제적 융합연구에 매우 중요한 기반이 될 것”이라고 말했다.

한편, 이번 연구는 KAIST 물리학과 윤태영 교수와 김기범 연구교수의 주도 아래 KIST 의공학연구소 신연균 교수와 공동연구로 진행됐고, KAIST 물리학과 조용훈 교수, 민두영 박사과정, KIAS 계산과학부 현창봉 교수가 참여했으며, 이번 세계적 과학학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 4월 16일자에 게재됐다.

(a) 뇌의 신경전달은 신경세포 말단 시냅스에서 신경전달물질을 저장하는 포낭 주머니가 세포막에 융합되면서 일어난다. 이 과정에서 스네어 단백질은 신경전달물질 분출에 핵심적인 역할을 한다.

(b) 자기력 나노집게를 이용하여 단분자 수준에서 단백질 구조 변화를 실시간으로 측정방법의 개략도. 피코 뉴톤(pN) 수준의 힘으로 단백질 하나를 정교하게 당겼다 놓으면서 나노 미터수준의 물리적 변화를 실시간으로 측정하여 생체막 융합 단백질의 숨겨진 중간구조와 작동원리를 단분자 수준에서 관찰한다.

2013.05.09

조회수 14236

-

임춘택 교수, 새로운 무선충전 전달장치 개발

- 온라인 전기차 OLEV 용 ‘I형 무선전력 전달장치’ 개발 -

- 기존의 레일형 플랫폼 대비 공사기간 10분의 1로 단축하고 선로비용 기존의 80% 수준 -

우리 대학이 개발한 온라인 전기차 올레브(이하 OLEV)가 경제성을 더욱 개선한 새로운 무선전력 전달장치 개발로 실용화에 한걸음 더 다가섰다.

우리 대학 원자력및양자공학과 임춘택 교수(49세)가 기존의 레일형 급전선로와 형태가 다른 ‘I형 무선전력 전달장치’를 개발했다

임 교수 연구팀이 개발에 성공한 I형 무선전력 전달장치는 모듈형 제작이 가능하기 때문에 기존의 급전선로에 비해 콘크리트 공사가 필요 없고 아스팔트 시설비용도 절약할 수 있어 온라인 전기차에 적용할 경우 설치비용을 크게 절감할 수 있는 이점이 있다.

KAIST OLEV는 도로 밑 약 15cm 지점에 매설한 전선에서 발생하는 자기장을 차량하부에 장착한 집전장치에서 전기에너지로 변환해 운행하는 새로운 개념의 친환경 전기차인데, KAIST가 지난 2009년 세계 최초로 도로주행용 무선전기차 개발에 성공했다. KAIST OLEV는 신호대기 등 정차 중에 충전할 수 있으며 주행 중에는 실시간으로 전력을 전달받아 운행한다.

현재 대전 KAIST 문지캠퍼스를 비롯해 여수 엑스포전시관, 서울대공원에서 각각 시범운행 중인 OLEV는 레일형으로 급전선로 폭이 80cm이며 공극간격 20cm에서 집전장치 당 15kW까지 충전이 가능하다.

KAIST OLEV는 그 동안 기술력과 아이디어 면에서는 크게 인정을 받은 반면 기존 도로에 설치하기 위해선 도로를 파고 시스템을 설치해야 하는 등 경제성 문제로 상용화에 어려움이 있다는 지적을 받아왔다.

임 교수팀이 이번에 새로 개발한 ‘I형 무선전력 전달장치’는 급전선로 폭을 10cm로 줄여 기존선로 폭의 1/8로 줄였으며 무선전력도 공극간격 20cm에서 25kW까지 전달할 수 있도록 성능이 대폭 향상됐다. 또한 차량의 좌우 허용편차도 24cm로 넓어졌으며 전자기장도 국제적 설계 가이드라인을 충족해 인체안전성에도 문제가 없다.

급전선로 폭이 획기적으로 줄어들고 공장에서 대량으로 모듈제작이 가능해진 만큼 그동안 경제성 측면에서 지적을 받아 온 KAIST OLEV로서는 새로운 급전시설 개발이 실용화에 큰 도움이 될 것으로 전문가들은 예상하고 있다. 임춘택 교수도 “기존 레일형에 비해 공사시간은 10분의 1로 크게 단축되고 급전선로 비용도 80%에 불과해 시공성과 경제성이 모두 크게 개선됐다”고 강조했다.

임 교수 연구팀의 이번 연구성과는 작년 12월 국제전기전자공학회 전력전자 저널 (IEEE Trans. on Power Electronics)에 게재됐다. 임 교수는 올 2월 미국에서 열린 국제 전기차학회 (Conference on Electric Roads & Vehicles)에 초청돼 관련기술에 대해 강연도 진행했다. 한편, 이번 연구는 지식경제부가 지원한 온라인 전기자동차(OLEV) 원천기술개발과제를 통해 수행됐다.

임춘택 교수, 새로운 무선충전 전달장치 개발

- 온라인 전기차 OLEV 용 ‘I형 무선전력 전달장치’ 개발 -

- 기존의 레일형 플랫폼 대비 공사기간 10분의 1로 단축하고 선로비용 기존의 80% 수준 -

우리 대학이 개발한 온라인 전기차 올레브(이하 OLEV)가 경제성을 더욱 개선한 새로운 무선전력 전달장치 개발로 실용화에 한걸음 더 다가섰다.

우리 대학 원자력및양자공학과 임춘택 교수(49세)가 기존의 레일형 급전선로와 형태가 다른 ‘I형 무선전력 전달장치’를 개발했다

임 교수 연구팀이 개발에 성공한 I형 무선전력 전달장치는 모듈형 제작이 가능하기 때문에 기존의 급전선로에 비해 콘크리트 공사가 필요 없고 아스팔트 시설비용도 절약할 수 있어 온라인 전기차에 적용할 경우 설치비용을 크게 절감할 수 있는 이점이 있다.

KAIST OLEV는 도로 밑 약 15cm 지점에 매설한 전선에서 발생하는 자기장을 차량하부에 장착한 집전장치에서 전기에너지로 변환해 운행하는 새로운 개념의 친환경 전기차인데, KAIST가 지난 2009년 세계 최초로 도로주행용 무선전기차 개발에 성공했다. KAIST OLEV는 신호대기 등 정차 중에 충전할 수 있으며 주행 중에는 실시간으로 전력을 전달받아 운행한다.

현재 대전 KAIST 문지캠퍼스를 비롯해 여수 엑스포전시관, 서울대공원에서 각각 시범운행 중인 OLEV는 레일형으로 급전선로 폭이 80cm이며 공극간격 20cm에서 집전장치 당 15kW까지 충전이 가능하다.

KAIST OLEV는 그 동안 기술력과 아이디어 면에서는 크게 인정을 받은 반면 기존 도로에 설치하기 위해선 도로를 파고 시스템을 설치해야 하는 등 경제성 문제로 상용화에 어려움이 있다는 지적을 받아왔다.

임 교수팀이 이번에 새로 개발한 ‘I형 무선전력 전달장치’는 급전선로 폭을 10cm로 줄여 기존선로 폭의 1/8로 줄였으며 무선전력도 공극간격 20cm에서 25kW까지 전달할 수 있도록 성능이 대폭 향상됐다. 또한 차량의 좌우 허용편차도 24cm로 넓어졌으며 전자기장도 국제적 설계 가이드라인을 충족해 인체안전성에도 문제가 없다.

급전선로 폭이 획기적으로 줄어들고 공장에서 대량으로 모듈제작이 가능해진 만큼 그동안 경제성 측면에서 지적을 받아 온 KAIST OLEV로서는 새로운 급전시설 개발이 실용화에 큰 도움이 될 것으로 전문가들은 예상하고 있다. 임춘택 교수도 “기존 레일형에 비해 공사시간은 10분의 1로 크게 단축되고 급전선로 비용도 80%에 불과해 시공성과 경제성이 모두 크게 개선됐다”고 강조했다.

임 교수 연구팀의 이번 연구성과는 작년 12월 국제전기전자공학회 전력전자 저널 (IEEE Trans. on Power Electronics)에 게재됐다. 임 교수는 올 2월 미국에서 열린 국제 전기차학회 (Conference on Electric Roads & Vehicles)에 초청돼 관련기술에 대해 강연도 진행했다. 한편, 이번 연구는 지식경제부가 지원한 온라인 전기자동차(OLEV) 원천기술개발과제를 통해 수행됐다.

2012.06.22

조회수 13397

-

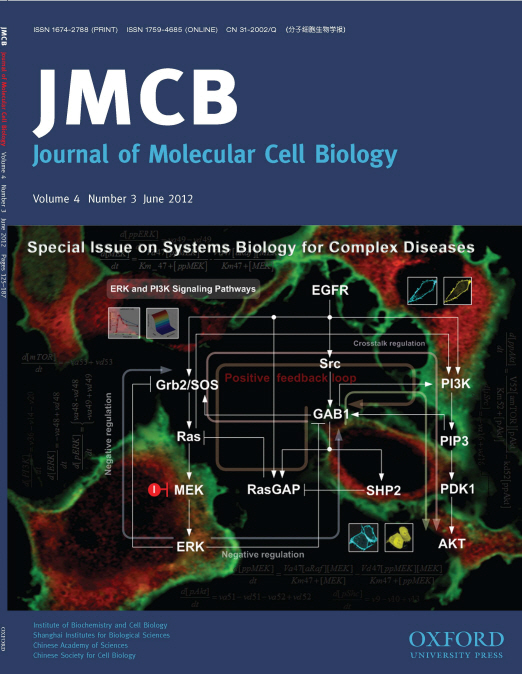

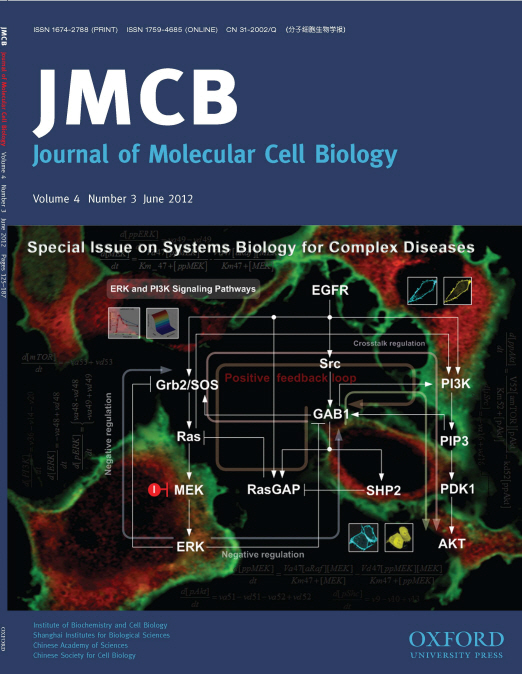

시스템생물학 연구로 표적항암제 내성 원리 규명

- 분자세포생물학지 발표, “표적항암제 내성 극복 및 암 생존률 향상 위한 단초 마련”-

최근 항암치료법으로 주목 받고 있는 표적항암제(멕 억제제, MEK inhibitor)의 근본적인 내성 원리가 국내 연구진에 의해 밝혀져, 향후 항암제 내성을 극복하고 암 생존률을 높일 수 있는 토대를 마련하였다. 특히 이번 연구는 IT와 BT의 융합연구인 시스템생물학 연구로 이루어졌다는 점에서 큰 의미가 있다.

우리 학교 조광현 교수가 주도하고 원재경 박사과정생, 신성영 박사, 이종훈 박사과정생, 허원도 교수 및 양희원 박사가 참여한 이번 연구는 교육과학기술부(장관 이주호)와 한국연구재단(이사장 이승종)이 추진하는 중견연구자지원사업(도약/도전연구)과 기초연구실사업 및 WCU(세계수준의 연구중심대학) 육성사업의 지원으로 수행되었다.

연구결과는 분자세포생물학 분야의 권위 있는 학술지인 ‘분자세포생물학지(Journal of Molecular Cell Biology, IF=13.4)’의 표지논문으로 선정되어 6월 1일자에 게재되었다. (논문명: The cross regulation between ERK and PI3K signaling pathways determines the tumoricidal efficacy of MEK inhibitor)

표적항암제는 종양세포 속에 있는 특정 신호전달경로의 분자를 목표(target)로 하는데, 최근 폐암, 유방암 등 일부 종양에서 기존 항암제와 달리 부작용이 적고 임상효능이 높아 전 세계 과학자들로부터 큰 주목을 받고 있다. 특히 표적항암제는 개인 맞춤형 항암치료제로 개발될 수 있어 기대를 모으고 있다.

그러나 실제 임상 또는 전(前)임상 단계에서 많은 표적항암제의 내성이 관찰되어, 결국 신약개발로 이어지지 못하는 경우가 많다. 또한 효능은 있더라도 생존율이 낮거나 재발하는 경우가 빈번한 것으로 알려졌다.

대표적인 종양세포 신호전달경로인 어크(ERK) 신호전달경로는 대부분의 종양에서 활성화되는 경로인데, 특히 피부암이나 갑상선암은 이 경로에 있는 물질(비라프, BRAF)의 변이로 활성화되어서 암으로 발전하는 사례가 많다.

이 경우 어크 신호전달경로를 표적으로 하는 멕 억제제가 효과적인 치료법으로 알려져 있지만, 결국 내성이 발생하여 암이 다시 진행된다.

조광현 교수가 이끈 융합 연구팀은 어크 신호전달경로를 표적으로 하는 멕 억제제에 대한 내성과 그 근본원리를 수학모형과 대규모 컴퓨터 시뮬레이션을 이용해 분석하고, 그 결과를 분자생물학실험과 바이오이미징*기술을 통해 검증하였다. *) 바이오이미징 : 세포 또는 분자 수준에서 일어나는 현상을 영상으로 확인하는 기술

조 교수팀은 종양의 다양한 변이조건을 컴퓨터 시뮬레이션과 실험을 수행한 결과, 멕 억제제를 사용하면 어크 신호전달은 줄어들지만, 또 다른 신호전달경로(PI3K로의 우회 신호전달경로)가 활성화되어 멕 억제제의 효과가 반감됨을 입증하였다.

또한 이러한 반응이 신호전달 물질간의 복잡한 상호작용과 피드백으로 이루어진 네트워크 구조에서 비롯되었음을 밝히고, 그 원인이 되는 핵심 회로를 규명하여 이를 억제하는 다른 표적약물을 멕 억제제와 조합함으로써 표적항암제의 효과를 증진시킬 수 있음을 제시하였다.

조광현 교수는 “이번 연구는 멕 억제제에 대한 약물저항성의 원인을 시스템 차원에서 규명한 첫 사례로, 약물이 세포의 신호전달경로에 미치는 영향을 컴퓨터 시뮬레이션으로 예측함으로써 표적항암제의 내성을 극복할 수 있음을 보여주었다. 또한 신호전달 네트워크에 대한 기초연구가 실제 임상의 약물 사용에 어떻게 적용될 수 있는지와 표적항암물질의 저항성에 대한 근본원리를 이해하고, 그 극복방안을 찾아내는 새로운 융합연구 플랫폼을 제시한 것으로 평가받고 있다”고 연구의의를 밝혔다.

시스템생물학 연구로 표적항암제 내성 원리 규명

- 분자세포생물학지 발표, “표적항암제 내성 극복 및 암 생존률 향상 위한 단초 마련”-

최근 항암치료법으로 주목 받고 있는 표적항암제(멕 억제제, MEK inhibitor)의 근본적인 내성 원리가 국내 연구진에 의해 밝혀져, 향후 항암제 내성을 극복하고 암 생존률을 높일 수 있는 토대를 마련하였다. 특히 이번 연구는 IT와 BT의 융합연구인 시스템생물학 연구로 이루어졌다는 점에서 큰 의미가 있다.

우리 학교 조광현 교수가 주도하고 원재경 박사과정생, 신성영 박사, 이종훈 박사과정생, 허원도 교수 및 양희원 박사가 참여한 이번 연구는 교육과학기술부(장관 이주호)와 한국연구재단(이사장 이승종)이 추진하는 중견연구자지원사업(도약/도전연구)과 기초연구실사업 및 WCU(세계수준의 연구중심대학) 육성사업의 지원으로 수행되었다.

연구결과는 분자세포생물학 분야의 권위 있는 학술지인 ‘분자세포생물학지(Journal of Molecular Cell Biology, IF=13.4)’의 표지논문으로 선정되어 6월 1일자에 게재되었다. (논문명: The cross regulation between ERK and PI3K signaling pathways determines the tumoricidal efficacy of MEK inhibitor)

표적항암제는 종양세포 속에 있는 특정 신호전달경로의 분자를 목표(target)로 하는데, 최근 폐암, 유방암 등 일부 종양에서 기존 항암제와 달리 부작용이 적고 임상효능이 높아 전 세계 과학자들로부터 큰 주목을 받고 있다. 특히 표적항암제는 개인 맞춤형 항암치료제로 개발될 수 있어 기대를 모으고 있다.

그러나 실제 임상 또는 전(前)임상 단계에서 많은 표적항암제의 내성이 관찰되어, 결국 신약개발로 이어지지 못하는 경우가 많다. 또한 효능은 있더라도 생존율이 낮거나 재발하는 경우가 빈번한 것으로 알려졌다.

대표적인 종양세포 신호전달경로인 어크(ERK) 신호전달경로는 대부분의 종양에서 활성화되는 경로인데, 특히 피부암이나 갑상선암은 이 경로에 있는 물질(비라프, BRAF)의 변이로 활성화되어서 암으로 발전하는 사례가 많다.

이 경우 어크 신호전달경로를 표적으로 하는 멕 억제제가 효과적인 치료법으로 알려져 있지만, 결국 내성이 발생하여 암이 다시 진행된다.

조광현 교수가 이끈 융합 연구팀은 어크 신호전달경로를 표적으로 하는 멕 억제제에 대한 내성과 그 근본원리를 수학모형과 대규모 컴퓨터 시뮬레이션을 이용해 분석하고, 그 결과를 분자생물학실험과 바이오이미징*기술을 통해 검증하였다. *) 바이오이미징 : 세포 또는 분자 수준에서 일어나는 현상을 영상으로 확인하는 기술

조 교수팀은 종양의 다양한 변이조건을 컴퓨터 시뮬레이션과 실험을 수행한 결과, 멕 억제제를 사용하면 어크 신호전달은 줄어들지만, 또 다른 신호전달경로(PI3K로의 우회 신호전달경로)가 활성화되어 멕 억제제의 효과가 반감됨을 입증하였다.

또한 이러한 반응이 신호전달 물질간의 복잡한 상호작용과 피드백으로 이루어진 네트워크 구조에서 비롯되었음을 밝히고, 그 원인이 되는 핵심 회로를 규명하여 이를 억제하는 다른 표적약물을 멕 억제제와 조합함으로써 표적항암제의 효과를 증진시킬 수 있음을 제시하였다.

조광현 교수는 “이번 연구는 멕 억제제에 대한 약물저항성의 원인을 시스템 차원에서 규명한 첫 사례로, 약물이 세포의 신호전달경로에 미치는 영향을 컴퓨터 시뮬레이션으로 예측함으로써 표적항암제의 내성을 극복할 수 있음을 보여주었다. 또한 신호전달 네트워크에 대한 기초연구가 실제 임상의 약물 사용에 어떻게 적용될 수 있는지와 표적항암물질의 저항성에 대한 근본원리를 이해하고, 그 극복방안을 찾아내는 새로운 융합연구 플랫폼을 제시한 것으로 평가받고 있다”고 연구의의를 밝혔다.

2012.06.12

조회수 18766

-

바이오 및 뇌공학 연구의 선두주자, 최철희 교수

2011년 10월 21일 금요일 YTN 사이언스 "노벨원정대 사이언티스트" 프로그램에 바이오 및 뇌 공학연구의 선두주자로 우리 학교 바이오 및 뇌공학과 최철희 교수가 "세계최초! 근적외선 하지관류측정법 개발 극초단파레이저를 이용한 신경약물 전달법 개발!"이라는 주제로 방영됐다.

http://www.sciencetv.kr/_comm/pop_mov.php?s_mcd=0187&s_hcd=&key=201110211322425331

다큐멘터리에서는 당뇨병과 뇌질환 해결의 열쇠를 발견한 우리 학교 바이오 및 뇌공학과 최철희 교수에 대해 소개하고 있다.

기초생물학과 임상과학, 생물정보학, 바이오광학을 접목한 융합 연구의 선두 주자로서 당뇨병성 말초혈관 질환을 진단할 수 있는 신개념의 의료영상 기법과 극초단파레이저를 이용한 신경약물전달 기술의 개발 등 실제적인 융합 연구의 우수한 실적을 인정받아 노벨원정대 사이언티스트 여섯 번째 주인공으로 소개됐다.

바이오 및 뇌공학 연구의 선두주자, 최철희 교수

2011년 10월 21일 금요일 YTN 사이언스 "노벨원정대 사이언티스트" 프로그램에 바이오 및 뇌 공학연구의 선두주자로 우리 학교 바이오 및 뇌공학과 최철희 교수가 "세계최초! 근적외선 하지관류측정법 개발 극초단파레이저를 이용한 신경약물 전달법 개발!"이라는 주제로 방영됐다.

http://www.sciencetv.kr/_comm/pop_mov.php?s_mcd=0187&s_hcd=&key=201110211322425331

다큐멘터리에서는 당뇨병과 뇌질환 해결의 열쇠를 발견한 우리 학교 바이오 및 뇌공학과 최철희 교수에 대해 소개하고 있다.

기초생물학과 임상과학, 생물정보학, 바이오광학을 접목한 융합 연구의 선두 주자로서 당뇨병성 말초혈관 질환을 진단할 수 있는 신개념의 의료영상 기법과 극초단파레이저를 이용한 신경약물전달 기술의 개발 등 실제적인 융합 연구의 우수한 실적을 인정받아 노벨원정대 사이언티스트 여섯 번째 주인공으로 소개됐다.

2011.10.24

조회수 11214

-

최철희 교수, ‘질병진단 나노바이오센서’지 초대 편집위원장 선임

우리 학교 바이오 및 뇌공학과 최철희(44) 교수가 의학전문 국제학술지인 ‘질병 진단 나노바이오센서(Nanobiosensors in Disease Diagnosis)’지의 초대 편집위원장으로 선임됐다.

최 교수는 이달부터 편집위원장으로 활동하면서 논문심사와 더불어 학술지의 방향설정 자문 등 전반적인 편집에 참여한다.

임상의학 분야에서 세계적 권위자인 최 교수는 최근 10년 동안 세포생물학, 계산생물학, 바이오광학 분야에서 60여 편의 SCI급 논문을 발표하는 등 다학제적 연구 성과를 낸 업적을 인정받았다.

KAIST 생체영상연구센터장과 세포신호 및 생체영상 연구실을 맡고 있는 최 교수는 암, 동맥경화증과 같은 퇴행성 질병의 발생과정을 다학제적 접근을 통해 연구하고 있다.

최근에는 조직관류 측정을 위한 새로운 생체영상기법과 극초단파 레이저 빔을 이용한 신경약물전달 신기술도 세계 최초로 개발한 바 있다.

최철희 교수, ‘질병진단 나노바이오센서’지 초대 편집위원장 선임

우리 학교 바이오 및 뇌공학과 최철희(44) 교수가 의학전문 국제학술지인 ‘질병 진단 나노바이오센서(Nanobiosensors in Disease Diagnosis)’지의 초대 편집위원장으로 선임됐다.

최 교수는 이달부터 편집위원장으로 활동하면서 논문심사와 더불어 학술지의 방향설정 자문 등 전반적인 편집에 참여한다.

임상의학 분야에서 세계적 권위자인 최 교수는 최근 10년 동안 세포생물학, 계산생물학, 바이오광학 분야에서 60여 편의 SCI급 논문을 발표하는 등 다학제적 연구 성과를 낸 업적을 인정받았다.

KAIST 생체영상연구센터장과 세포신호 및 생체영상 연구실을 맡고 있는 최 교수는 암, 동맥경화증과 같은 퇴행성 질병의 발생과정을 다학제적 접근을 통해 연구하고 있다.

최근에는 조직관류 측정을 위한 새로운 생체영상기법과 극초단파 레이저 빔을 이용한 신경약물전달 신기술도 세계 최초로 개발한 바 있다.

2011.09.27

조회수 11537

-

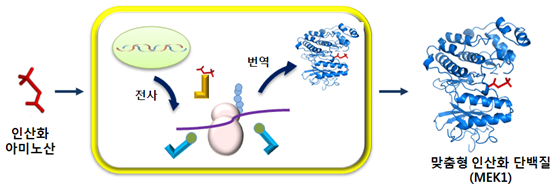

맞춤형 인산화 단백질 생합성 성공

- 사이언스誌 발표,“각종 질병원인 규명, 신약개발의 새로운 장을 열다”-

세포내 신호전달체계를 재설계하여 세균으로부터 맞춤형 인산화 단백질을 생산하는 기술이 세계 최초로 국내연구진에 의해 개발되었다.

이번 연구는 교육과학기술부의 “글로벌프론티어사업(탄소순환형 차세대 바이오매스 생산/전환 기술연구단)”의 지원을 받아 우리 학교 화학과 박희성 교수 주도로 수행되었다.

단백질 인산화는 생체 내에서 일어나는 단백질 변형의 일종으로, 세포내 신호전달과 그 결과 발생하는 세포의 생장․분열․사멸을 결정하는 중요한 역할을 한다.

예를들어, 성장세포가 성장호르몬 등 외부의 자극을 받으면 세포내 단백질에 인산이 첨가되고(단백질 인산화) 인산화된 단백질이 다른 단백질을 인산화 시키는 일련의 신호전달 과정을 거쳐 세포분열을 일으키게 된다.

인산화 과정에서 인산화 단백질에 돌연변이가 발생하면 세포의 정상적인 신호전달이 손상되고 세포의 무한 분열을 초래하여, 암을 포함한 각종 질병의 직접적인 원인이 된다.

이러한 인산화 과정은 매우 복잡하고 다이내믹하게 진행되므로, 세포내 신호전달의 극히 일부만 알려져 있고, 지금까지 단백질의 인산화를 조절할 수 없었다. 이 때문에 질병 원인 규명 연구와 신약개발에 많은 어려움을 겪고 있다.

박 교수는 예일대 Soll 교수팀과 공동연구를 통해 세균의 단백질 합성관련 인자들을 재설계하고, 진화방법으로 리모델링하여 인산화 아미노산(단백질 구성인자)을 단백질에 직접 첨가하는 기술을 개발하여 맞춤형 인산화 단백질을 생산하는데 성공했다.

연구팀은 이 기술을 이용하여 다양한 암을 유발시키는 단백질로 알려진 MEK1 인산화 단백질 합성에도 성공할 수 있었다.

박 교수는 “이번 연구를 통해서 단백질의 인산화 조절과 인산화 단백질의 대량 생산이 가능해 졌다.”며, “인산화 단백질을 통해 암을 포함한 각종 질병의 원인규명 연구와 차세대 암치료제 개발연구가 체계적이고 실질적으로 이루어질 것으로 기대된다.” 고 연구의 의의를 밝혔다.

연구결과는 생명과학분야 최고권위지인 사이언스誌 2011년 8월호 (8월26일자)에 게재됐다.

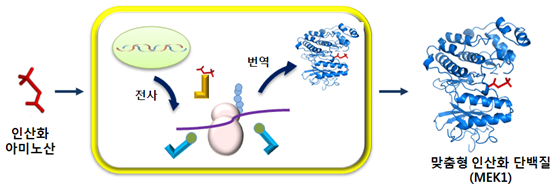

1. 세포의 단백질 생합성 기구 재설계 및 리모델링

○ 세균의 단백질 생합성 기구들(중합효소, 아미노산, tRNA)을 재설계하고, 자연계 모방 진화기술로 새로운 확장인자를 개발한 결과 얻어진 인공기능 세포의 그림이다. DNA로부터 단백질이 생합성 되는 과정이 보여주고 있으며, 특히 새롭게 설계된 단백질 합성기구와 자연계 모방 진화기술로 개발된 확장인자의 모식도가 나타나 있다.

2. 재설계된 세포를 이용한 맞춤형 인산화 단백질 생산

○ 그림1에서 제조된 재설계 인공기능 세포를 활용하여 복잡한 세포내 인산화과정 없이 인산화 아미노산을 단백질의 특정한 위치에 직접 첨가하는 방법으로 맞춤형 인산화 단백질을 생합성하는 그림이다. 세포내 신호전달에서 가장 중요한 역할을 하면서 돌연변이시 다양한 암을 유발시키는 인산화 단백질로 알려진 MEK1의 생합성을 보여주고 있다.

맞춤형 인산화 단백질 생합성 성공

- 사이언스誌 발표,“각종 질병원인 규명, 신약개발의 새로운 장을 열다”-

세포내 신호전달체계를 재설계하여 세균으로부터 맞춤형 인산화 단백질을 생산하는 기술이 세계 최초로 국내연구진에 의해 개발되었다.

이번 연구는 교육과학기술부의 “글로벌프론티어사업(탄소순환형 차세대 바이오매스 생산/전환 기술연구단)”의 지원을 받아 우리 학교 화학과 박희성 교수 주도로 수행되었다.

단백질 인산화는 생체 내에서 일어나는 단백질 변형의 일종으로, 세포내 신호전달과 그 결과 발생하는 세포의 생장․분열․사멸을 결정하는 중요한 역할을 한다.

예를들어, 성장세포가 성장호르몬 등 외부의 자극을 받으면 세포내 단백질에 인산이 첨가되고(단백질 인산화) 인산화된 단백질이 다른 단백질을 인산화 시키는 일련의 신호전달 과정을 거쳐 세포분열을 일으키게 된다.

인산화 과정에서 인산화 단백질에 돌연변이가 발생하면 세포의 정상적인 신호전달이 손상되고 세포의 무한 분열을 초래하여, 암을 포함한 각종 질병의 직접적인 원인이 된다.

이러한 인산화 과정은 매우 복잡하고 다이내믹하게 진행되므로, 세포내 신호전달의 극히 일부만 알려져 있고, 지금까지 단백질의 인산화를 조절할 수 없었다. 이 때문에 질병 원인 규명 연구와 신약개발에 많은 어려움을 겪고 있다.

박 교수는 예일대 Soll 교수팀과 공동연구를 통해 세균의 단백질 합성관련 인자들을 재설계하고, 진화방법으로 리모델링하여 인산화 아미노산(단백질 구성인자)을 단백질에 직접 첨가하는 기술을 개발하여 맞춤형 인산화 단백질을 생산하는데 성공했다.

연구팀은 이 기술을 이용하여 다양한 암을 유발시키는 단백질로 알려진 MEK1 인산화 단백질 합성에도 성공할 수 있었다.

박 교수는 “이번 연구를 통해서 단백질의 인산화 조절과 인산화 단백질의 대량 생산이 가능해 졌다.”며, “인산화 단백질을 통해 암을 포함한 각종 질병의 원인규명 연구와 차세대 암치료제 개발연구가 체계적이고 실질적으로 이루어질 것으로 기대된다.” 고 연구의 의의를 밝혔다.

연구결과는 생명과학분야 최고권위지인 사이언스誌 2011년 8월호 (8월26일자)에 게재됐다.

1. 세포의 단백질 생합성 기구 재설계 및 리모델링

○ 세균의 단백질 생합성 기구들(중합효소, 아미노산, tRNA)을 재설계하고, 자연계 모방 진화기술로 새로운 확장인자를 개발한 결과 얻어진 인공기능 세포의 그림이다. DNA로부터 단백질이 생합성 되는 과정이 보여주고 있으며, 특히 새롭게 설계된 단백질 합성기구와 자연계 모방 진화기술로 개발된 확장인자의 모식도가 나타나 있다.

2. 재설계된 세포를 이용한 맞춤형 인산화 단백질 생산

○ 그림1에서 제조된 재설계 인공기능 세포를 활용하여 복잡한 세포내 인산화과정 없이 인산화 아미노산을 단백질의 특정한 위치에 직접 첨가하는 방법으로 맞춤형 인산화 단백질을 생합성하는 그림이다. 세포내 신호전달에서 가장 중요한 역할을 하면서 돌연변이시 다양한 암을 유발시키는 인산화 단백질로 알려진 MEK1의 생합성을 보여주고 있다.

2011.08.26

조회수 11404

-

생명의 기원과 진화의 비밀 풀 수 있는 열쇠(커널) 찾아내다

- Science 자매지 표지논문발표,“인간 세포의 주요기능 그대로 보존한 최소 핵심구조 규명”-

세포를 구성하는 복잡하고 거대한 분자네트워크의 주요기능을 그대로 보존한 최소 핵심구조(커널)가 국내 연구진에 의해 규명되었다.

특히 커널에는 진화적․유전적․임상적으로 매우 중요한 조절분자들이 대거 포함되어 있다는 사실이 밝혀짐에 따라, 향후 생명의 기원에 관한 기초연구와 신약 타겟 발굴 등에 큰 파급효과가 있을 것으로 기대된다.

우리 학교 조광현 교수 연구팀(김정래, 김준일, 권영근, 이황열, 팻헤슬롭해리슨)의 이번 연구는 교육과학기술부(장관 이주호)와 한국연구재단(이사장 오세정)이 추진하는 중견연구자지원사업(도약연구), 기초연구실육성사업, 시스템인포메틱스사업(칼슘대사시스템생물학) 및 WCU육성사업의 지원으로 수행되었다.

이번 연구결과는 세계적인 학술지인 ‘사이언스’의 첫 번째 자매지로서 세포신호전달분야의 권위지인 ‘사이언스 시그널링(Science Signaling)’지(5월 31일자) 표지논문에 게재되는 영예를 얻었다.

(논문명 : Reduction of Complex Signaling Networks to a Representative Kernel)

생명체를 구성하는 다양한 분자들은 사람과 마찬가지로 복잡한 관계로 얽혀 거대한 네트워크를 형성한다.

현대 생물학의 화두로 떠오른 IT와 BT의 융합학문인 ‘시스템생물학’의 발전에 따라, 생명현상은 복잡한 네트워크로 연결된 수많은 분자들의 집단 조절작용으로 이루어진다는 사실이 점차 밝혀지고 있다. 즉, 특정기능을 담당하는 단일 유전자나 단백질의 관점에서 벗어나 생명체를 하나의 ‘시스템’으로 바라보게 된 것이다.

그러나 생명체 네트워크의 방대한 규모와 복잡성으로 근본적인 작동원리를 이해하는데 여전히 한계가 있다. 일례로, 세포의 다양한 정보처리를 위해 진화해 온 인간세포 신호전달 네트워크는 현재까지 약 2,000여개의 단백질과 8,000여 가지의 상호작용으로 이루어져 있다고 알려졌고, 아직 확인되지 않은 부분까지 고려하면 실제 더욱 복잡한 네트워크일 것으로 추정된다.

생명체의 조절네트워크는 태초에 어떻게 만들어졌고, 어떻게 진화되어 왔을까? 그 복잡한 네트워크의 기능을 그대로 보존하는 단순한 핵심구조가 존재하고 그것을 찾아낼 수 있다면, 인류는 복잡한 네트워크에 대한 수많은 수수께끼를 풀 수 있을 것이다.

조광현 KAIST지정석좌교수 연구팀은 이 수수께끼의 열쇠인 복잡하고 거대한 세포 신호전달 네트워크의 기능을 그대로 보존하는 최소 핵심구조인 커널을 찾아냈다.

연구팀은 새로운 알고리즘을 개발하고, 이를 대규모 컴퓨터시뮬레이션을 통해 대장균과 효모 및 인간의 신호전달 네트워크에 적용한 결과, 각각의 커널을 확인할 수 있었다.

매우 흥미로운 사실은 이번에 찾아낸 커널이 진화적으로 가장 먼저 형성된 네트워크의 뼈대구조임이 밝혀진 것이다. 또한 커널에는 생명유지에 반드시 필요한 필수유전자뿐만 아니라 질병발생과 관련된 유전자들이 대거 포함되어 있었다.

이번 연구를 주도한 조광현 교수는 “특히 이번에 찾은 커널에는 현재까지 FDA(미국식품의양국)에서 승인한 약물의 타겟 단백질이 대량 포함되어 있어, 커널 내의 단백질들을 대상으로 향후 새로운 신약 타겟이 발굴될 가능성이 높아, 산업적으로도 큰 파급효과가 있을 것으로 기대한다”고 연구의의를 밝혔다.

<세포내 신호전달네트워크에 존재하는 최소 핵심구조 "커널">

<논문표지>

생명의 기원과 진화의 비밀 풀 수 있는 열쇠(커널) 찾아내다

- Science 자매지 표지논문발표,“인간 세포의 주요기능 그대로 보존한 최소 핵심구조 규명”-

세포를 구성하는 복잡하고 거대한 분자네트워크의 주요기능을 그대로 보존한 최소 핵심구조(커널)가 국내 연구진에 의해 규명되었다.

특히 커널에는 진화적․유전적․임상적으로 매우 중요한 조절분자들이 대거 포함되어 있다는 사실이 밝혀짐에 따라, 향후 생명의 기원에 관한 기초연구와 신약 타겟 발굴 등에 큰 파급효과가 있을 것으로 기대된다.

우리 학교 조광현 교수 연구팀(김정래, 김준일, 권영근, 이황열, 팻헤슬롭해리슨)의 이번 연구는 교육과학기술부(장관 이주호)와 한국연구재단(이사장 오세정)이 추진하는 중견연구자지원사업(도약연구), 기초연구실육성사업, 시스템인포메틱스사업(칼슘대사시스템생물학) 및 WCU육성사업의 지원으로 수행되었다.

이번 연구결과는 세계적인 학술지인 ‘사이언스’의 첫 번째 자매지로서 세포신호전달분야의 권위지인 ‘사이언스 시그널링(Science Signaling)’지(5월 31일자) 표지논문에 게재되는 영예를 얻었다.

(논문명 : Reduction of Complex Signaling Networks to a Representative Kernel)

생명체를 구성하는 다양한 분자들은 사람과 마찬가지로 복잡한 관계로 얽혀 거대한 네트워크를 형성한다.

현대 생물학의 화두로 떠오른 IT와 BT의 융합학문인 ‘시스템생물학’의 발전에 따라, 생명현상은 복잡한 네트워크로 연결된 수많은 분자들의 집단 조절작용으로 이루어진다는 사실이 점차 밝혀지고 있다. 즉, 특정기능을 담당하는 단일 유전자나 단백질의 관점에서 벗어나 생명체를 하나의 ‘시스템’으로 바라보게 된 것이다.

그러나 생명체 네트워크의 방대한 규모와 복잡성으로 근본적인 작동원리를 이해하는데 여전히 한계가 있다. 일례로, 세포의 다양한 정보처리를 위해 진화해 온 인간세포 신호전달 네트워크는 현재까지 약 2,000여개의 단백질과 8,000여 가지의 상호작용으로 이루어져 있다고 알려졌고, 아직 확인되지 않은 부분까지 고려하면 실제 더욱 복잡한 네트워크일 것으로 추정된다.

생명체의 조절네트워크는 태초에 어떻게 만들어졌고, 어떻게 진화되어 왔을까? 그 복잡한 네트워크의 기능을 그대로 보존하는 단순한 핵심구조가 존재하고 그것을 찾아낼 수 있다면, 인류는 복잡한 네트워크에 대한 수많은 수수께끼를 풀 수 있을 것이다.

조광현 KAIST지정석좌교수 연구팀은 이 수수께끼의 열쇠인 복잡하고 거대한 세포 신호전달 네트워크의 기능을 그대로 보존하는 최소 핵심구조인 커널을 찾아냈다.

연구팀은 새로운 알고리즘을 개발하고, 이를 대규모 컴퓨터시뮬레이션을 통해 대장균과 효모 및 인간의 신호전달 네트워크에 적용한 결과, 각각의 커널을 확인할 수 있었다.

매우 흥미로운 사실은 이번에 찾아낸 커널이 진화적으로 가장 먼저 형성된 네트워크의 뼈대구조임이 밝혀진 것이다. 또한 커널에는 생명유지에 반드시 필요한 필수유전자뿐만 아니라 질병발생과 관련된 유전자들이 대거 포함되어 있었다.

이번 연구를 주도한 조광현 교수는 “특히 이번에 찾은 커널에는 현재까지 FDA(미국식품의양국)에서 승인한 약물의 타겟 단백질이 대량 포함되어 있어, 커널 내의 단백질들을 대상으로 향후 새로운 신약 타겟이 발굴될 가능성이 높아, 산업적으로도 큰 파급효과가 있을 것으로 기대한다”고 연구의의를 밝혔다.

<세포내 신호전달네트워크에 존재하는 최소 핵심구조 "커널">

<논문표지>

2011.06.22

조회수 15693

-

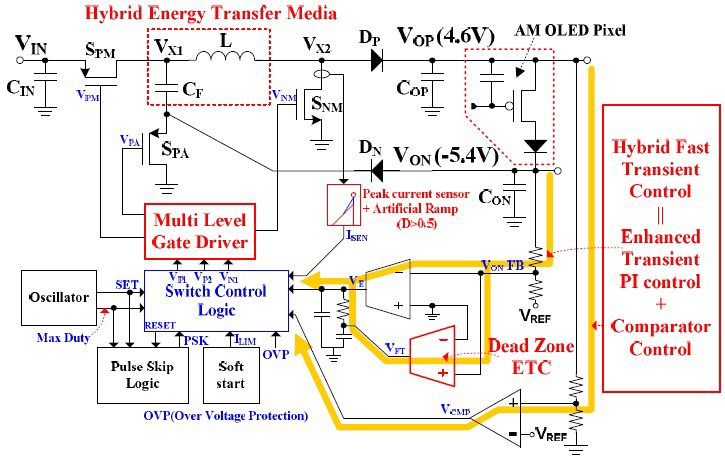

왕세원 학생, 반도체설계대전 국무총리상 수상

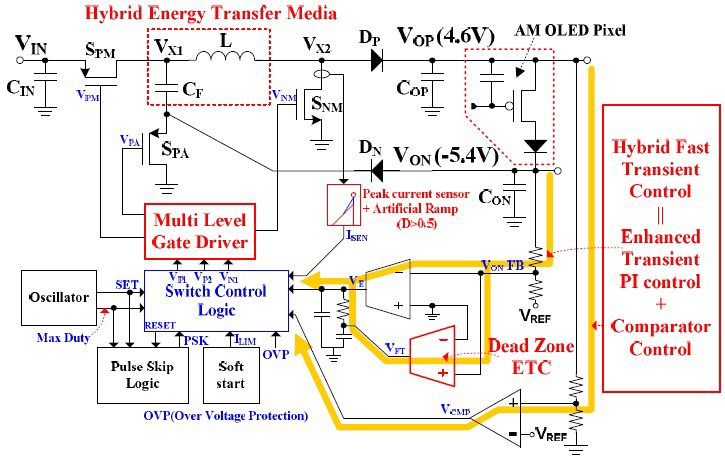

-AM OLED 패널을 위한 고효율 Single Inductor Boost/Buck Inverting Flyback Converter 개발

우리학교 전기및전자공학과 회로설계 및 시스템응용랩(지도교수: 조규형) 박사과정에 재학 중인 왕세원 학생이 최근 특허청이 주관한 ‘제11회 대한민국 반도체 설계대전’ 아날로그 부문에서 1위를 차지해 지난달 16일 서울 한국발명진흥회 국제회의실에서 열린 시상식에서 국무총리상을 수상했다.

왕세원 학생은 이번 설계대전에서 DC/DC 컨버터의 일종인 ‘하이브리드 에너지 전달 매개체와 Multi-Level Gate Driver를 이용한 AM-OLED 패널 전원용 고효율 Single Inductor Boost/Buck inverting Flyback(SIBBIF) 컨버터’를 출품해 상용화된 Single-Inductor Bipolar-Output(SIBO) 컨버터에 비해 최대 출력을 증가시키고 효율을 개선했다.

AM-OLED 패널의 전원은 일반적으로 양전압과 음전압을 사용하는 데 기존의 상용화된 DC/DC 컨버터의 경우에는 인덕터를 두 개를 사용해 Boost 컨버터와 Inverting Flyback 컨버터로 양전압과 음전압을 각각 만들게 된다.

이러한 경우에는 수동소자 중에서 가격이 가장 비싼 인덕터를 두 개 사용함으로써 비싸고, 또 PCB의 실장면적을 증가시키는 단점이 있다. 그래서 Texas Instrument사에서는 인덕터 하나를 사용해 양전압과 음전압을 모두 생성하는 SIBO 컨버터를 개발했는 데 구조상 효율이 낮을 수 밖에 없는 한계가 있었다.

이번 연구성과에서는 인덕터 하나를 사용해 양전압과 음전압을 모두 생성함으로써 IC의 비용을 절감시키는 효과가 있을 뿐만 아니라 에너지 전달 매개체로써 인덕터와 캐패시터를 동시에 사용해 인덕터의 첨두 전류를 줄이고, Multi-Level Gate Driver를 사용하여 TI사 컨버터의 낮은 효율(최대 효율 75%)보다 10%이상 개선 된 87.1%의 최대 효율을 얻는 성과를 이뤘다.

한편, 왕세원 학생은 지난 10월 삼성전기가 주최한 제6회 삼성전기 1nside edge 논문대상에서 AM-OLED 패널 전원용 DC/DC 컨버터의 주제로 은상을 수상한 바 있다.

[그림.1] AM-OLED 패널 전원용 고효율 SIBBIF 컨버터

왕세원 학생, 반도체설계대전 국무총리상 수상

-AM OLED 패널을 위한 고효율 Single Inductor Boost/Buck Inverting Flyback Converter 개발

우리학교 전기및전자공학과 회로설계 및 시스템응용랩(지도교수: 조규형) 박사과정에 재학 중인 왕세원 학생이 최근 특허청이 주관한 ‘제11회 대한민국 반도체 설계대전’ 아날로그 부문에서 1위를 차지해 지난달 16일 서울 한국발명진흥회 국제회의실에서 열린 시상식에서 국무총리상을 수상했다.

왕세원 학생은 이번 설계대전에서 DC/DC 컨버터의 일종인 ‘하이브리드 에너지 전달 매개체와 Multi-Level Gate Driver를 이용한 AM-OLED 패널 전원용 고효율 Single Inductor Boost/Buck inverting Flyback(SIBBIF) 컨버터’를 출품해 상용화된 Single-Inductor Bipolar-Output(SIBO) 컨버터에 비해 최대 출력을 증가시키고 효율을 개선했다.

AM-OLED 패널의 전원은 일반적으로 양전압과 음전압을 사용하는 데 기존의 상용화된 DC/DC 컨버터의 경우에는 인덕터를 두 개를 사용해 Boost 컨버터와 Inverting Flyback 컨버터로 양전압과 음전압을 각각 만들게 된다.

이러한 경우에는 수동소자 중에서 가격이 가장 비싼 인덕터를 두 개 사용함으로써 비싸고, 또 PCB의 실장면적을 증가시키는 단점이 있다. 그래서 Texas Instrument사에서는 인덕터 하나를 사용해 양전압과 음전압을 모두 생성하는 SIBO 컨버터를 개발했는 데 구조상 효율이 낮을 수 밖에 없는 한계가 있었다.

이번 연구성과에서는 인덕터 하나를 사용해 양전압과 음전압을 모두 생성함으로써 IC의 비용을 절감시키는 효과가 있을 뿐만 아니라 에너지 전달 매개체로써 인덕터와 캐패시터를 동시에 사용해 인덕터의 첨두 전류를 줄이고, Multi-Level Gate Driver를 사용하여 TI사 컨버터의 낮은 효율(최대 효율 75%)보다 10%이상 개선 된 87.1%의 최대 효율을 얻는 성과를 이뤘다.

한편, 왕세원 학생은 지난 10월 삼성전기가 주최한 제6회 삼성전기 1nside edge 논문대상에서 AM-OLED 패널 전원용 DC/DC 컨버터의 주제로 은상을 수상한 바 있다.

[그림.1] AM-OLED 패널 전원용 고효율 SIBBIF 컨버터

2011.01.07

조회수 16814

-

2010년도 '올해의 KAIST인 상' 시상

우리학교는 ‘2010년도 올해의 KAIST인 상’에 생명과학과 박태관 교수와 의과학대학원 고규영 교수를 선정해 지난 3일 대강당에서 열린 시무식 행사에서 시상식을 가졌다.

박태관 교수는 생체고분자를 이용한 약물전달, 유전자치료, 조직공학 분야에서 탁월한 연구업적을 쌓아왔다.

총 243편의 SCI 논문을 발표한 박 교수는, 2010년에는 총 20여편의 논문을 게재하는 등 국내외 BT․NT 융합분야에서 최고의 연구성과를 자랑한다.

지난해 1월에는 차세대 핵산계열 약물인 소간섭 RNA(small interfering RNA, siRNA)의 세포내 전달을 극대화시키는 획기적인 나노약물전달시스템을 개발해 관련 논문을 세계적 권위의 저널 ‘네이처 머티리얼스(Nature Materials)’에 게재하기도 했다.

고규영 교수는 혈관 신생, 혈관질환 신약개발, 림프관신생, 줄기세포 분야에 탁월한 성과를 인정받았다.

고 교수는 지난 2월 지방조직으로 부터 백혈병 등 혈액계 난치병 치료에 이용 가능한 혈액줄기세포를 분리해 낼 수 있음을 입증해 세계적인 학회지 ‘블러드(Blood)"에 표지논문을 실었다. 이번 연구를 통해 보다 저렴하고 쉬운 방법으로 혈액줄기세포를 공급해 백혈병 등 혈액계 난치병 치료에 이용할 수 있을 것으로 기대된다.

또한, 고 교수는 암 성장과 전이에 필수적인 혈관신생에 관련하는 새로운 인자를 발견하고 이를 효과적으로 차단하는 제재를 개발하여 신개념의 암 치료제 개발의 전기를 마련했다.

이 연구논문은 지난 십여년간 우리나라에서는 한 번도 게재된 적 없는 암 분야 최고 권위의 학술지인 ‘캔서 셀(Cancer Cell)’ 표지논문으로 게재되는 등 세계적으로 주목받고 있다.

2010년도 '올해의 KAIST인 상' 시상

우리학교는 ‘2010년도 올해의 KAIST인 상’에 생명과학과 박태관 교수와 의과학대학원 고규영 교수를 선정해 지난 3일 대강당에서 열린 시무식 행사에서 시상식을 가졌다.

박태관 교수는 생체고분자를 이용한 약물전달, 유전자치료, 조직공학 분야에서 탁월한 연구업적을 쌓아왔다.

총 243편의 SCI 논문을 발표한 박 교수는, 2010년에는 총 20여편의 논문을 게재하는 등 국내외 BT․NT 융합분야에서 최고의 연구성과를 자랑한다.

지난해 1월에는 차세대 핵산계열 약물인 소간섭 RNA(small interfering RNA, siRNA)의 세포내 전달을 극대화시키는 획기적인 나노약물전달시스템을 개발해 관련 논문을 세계적 권위의 저널 ‘네이처 머티리얼스(Nature Materials)’에 게재하기도 했다.

고규영 교수는 혈관 신생, 혈관질환 신약개발, 림프관신생, 줄기세포 분야에 탁월한 성과를 인정받았다.

고 교수는 지난 2월 지방조직으로 부터 백혈병 등 혈액계 난치병 치료에 이용 가능한 혈액줄기세포를 분리해 낼 수 있음을 입증해 세계적인 학회지 ‘블러드(Blood)"에 표지논문을 실었다. 이번 연구를 통해 보다 저렴하고 쉬운 방법으로 혈액줄기세포를 공급해 백혈병 등 혈액계 난치병 치료에 이용할 수 있을 것으로 기대된다.

또한, 고 교수는 암 성장과 전이에 필수적인 혈관신생에 관련하는 새로운 인자를 발견하고 이를 효과적으로 차단하는 제재를 개발하여 신개념의 암 치료제 개발의 전기를 마련했다.

이 연구논문은 지난 십여년간 우리나라에서는 한 번도 게재된 적 없는 암 분야 최고 권위의 학술지인 ‘캔서 셀(Cancer Cell)’ 표지논문으로 게재되는 등 세계적으로 주목받고 있다.

2011.01.06

조회수 17871

-

심장질환 원인신호전달메커니즘 규명

- 신약개발 및 심장질환 응용연구의 중요한 발판 마련

- IT와 BT를 융합한 시스템생물학 연구 통해 규명

우리학교 바이오및뇌공학과 조광현 교수팀과 생명과학과 허원도 교수팀이 시스템생물학 융합연구를 통해 심장질환 원인신호전달경로의 숨겨진 메커니즘을 규명했다.

심근비대증은 다양한 병인에 의해 심근세포가 비대해지는 병리학적 현상으로써 심부전증과 부정맥 등을 수반하는 주요 심장질환이다.

칼시뉴린-엔팻(calcineurin-NFAT) 신호전달경로는 이러한 심근비대증의 유발에 매우 중요한 역할을 하는 것으로 알려져 있다.

하지만 이 신호전달경로의 주요 조절단백질로 알려진 알캔(RCAN1)의 기능에 대해 많은 논쟁이 이어져 왔고 현재까지 그 구체적인 조절메커니즘이 밝혀지지 않았다.

조광현 교수 융합연구팀은 이러한 복잡한 현상에 대해 수학 모델링과 대규모 컴퓨터시뮬레이션, 그리고 단일세포 분자 이미징 기술을 동원한 시스템생물학 융합연구를 통해 어크(ERK)와 지에스케이(GSK3)로 구성된 스위칭 회로가 칼시뉴린-엔팻 신호전달경로를 조절한다는 것을 새롭게 규명했다.

특히 이 연구에서는 알캔이 세포내 농도가 낮을 때 칼시뉴린(calcineurin)의 기능을 저해하는 억제자로서 기능하지만, 그 농도가 증가하면 어크와 지에스케이에 의한 크로스토크를 통해 칼시뉴린 신호를 오히려 증가시키는 촉진자로서 기능 하도록 세포내 조절회로가 진화적으로 설계되어 있음을 최초로 밝혔다.

지금까지 많은 연구에서 알캔의 상반된 신호조절 역할이 보고되어 학계에서는 과연 무엇이 진실인가에 관한 논쟁이 이어졌다.

또한, 어떻게 동일한 분자가 그와 같이 서로 다른 기능을 보이는 것인지, 이를 유발하는 근본적인 메커니즘은 과연 무엇인지 등이 모두 수수께끼로 남아 있었다.

이번 연구를 통해 학계의 이러한 오랜 질문에 대한 해답이 제시됐으며, 알캔과 칼시뉴린-엔팻 신호전달경로의 근원적인 조절메커니즘이 시스템차원에서 최초로 규명됨으로써 앞으로 이를 표적으로 하는 신약개발 및 관련 심장질환 응용연구의 중요한 발판을 마련하게 되었다.

또한 기존의 실험적 접근만으로는 해결할 수 없는 복잡한 생명현상을 대상으로 IT와 BT의 융합연구인 생체시스템모델링 및 바이오시뮬레이션 연구를 통해 새로운 해결책을 찾을 수 있는 가능성을 제시하게 됐다.

이 연구는 교육과학기술부가 지원하는 한국연구재단의 기초연구실육성사업과 도약연구사업, 그리고 칼슘대사시스템생물학사업의 일환으로 수행됐으며, 연구 결과는 <저널오브셀사이언스(Journal of Cell Science)>의 표지논문으로 선정되어 2011년 1월 1일자(온라인판은 2010년 12월 13일자)에 게재된다.

심장질환 원인신호전달메커니즘 규명

- 신약개발 및 심장질환 응용연구의 중요한 발판 마련

- IT와 BT를 융합한 시스템생물학 연구 통해 규명

우리학교 바이오및뇌공학과 조광현 교수팀과 생명과학과 허원도 교수팀이 시스템생물학 융합연구를 통해 심장질환 원인신호전달경로의 숨겨진 메커니즘을 규명했다.

심근비대증은 다양한 병인에 의해 심근세포가 비대해지는 병리학적 현상으로써 심부전증과 부정맥 등을 수반하는 주요 심장질환이다.

칼시뉴린-엔팻(calcineurin-NFAT) 신호전달경로는 이러한 심근비대증의 유발에 매우 중요한 역할을 하는 것으로 알려져 있다.

하지만 이 신호전달경로의 주요 조절단백질로 알려진 알캔(RCAN1)의 기능에 대해 많은 논쟁이 이어져 왔고 현재까지 그 구체적인 조절메커니즘이 밝혀지지 않았다.

조광현 교수 융합연구팀은 이러한 복잡한 현상에 대해 수학 모델링과 대규모 컴퓨터시뮬레이션, 그리고 단일세포 분자 이미징 기술을 동원한 시스템생물학 융합연구를 통해 어크(ERK)와 지에스케이(GSK3)로 구성된 스위칭 회로가 칼시뉴린-엔팻 신호전달경로를 조절한다는 것을 새롭게 규명했다.

특히 이 연구에서는 알캔이 세포내 농도가 낮을 때 칼시뉴린(calcineurin)의 기능을 저해하는 억제자로서 기능하지만, 그 농도가 증가하면 어크와 지에스케이에 의한 크로스토크를 통해 칼시뉴린 신호를 오히려 증가시키는 촉진자로서 기능 하도록 세포내 조절회로가 진화적으로 설계되어 있음을 최초로 밝혔다.

지금까지 많은 연구에서 알캔의 상반된 신호조절 역할이 보고되어 학계에서는 과연 무엇이 진실인가에 관한 논쟁이 이어졌다.

또한, 어떻게 동일한 분자가 그와 같이 서로 다른 기능을 보이는 것인지, 이를 유발하는 근본적인 메커니즘은 과연 무엇인지 등이 모두 수수께끼로 남아 있었다.

이번 연구를 통해 학계의 이러한 오랜 질문에 대한 해답이 제시됐으며, 알캔과 칼시뉴린-엔팻 신호전달경로의 근원적인 조절메커니즘이 시스템차원에서 최초로 규명됨으로써 앞으로 이를 표적으로 하는 신약개발 및 관련 심장질환 응용연구의 중요한 발판을 마련하게 되었다.

또한 기존의 실험적 접근만으로는 해결할 수 없는 복잡한 생명현상을 대상으로 IT와 BT의 융합연구인 생체시스템모델링 및 바이오시뮬레이션 연구를 통해 새로운 해결책을 찾을 수 있는 가능성을 제시하게 됐다.

이 연구는 교육과학기술부가 지원하는 한국연구재단의 기초연구실육성사업과 도약연구사업, 그리고 칼슘대사시스템생물학사업의 일환으로 수행됐으며, 연구 결과는 <저널오브셀사이언스(Journal of Cell Science)>의 표지논문으로 선정되어 2011년 1월 1일자(온라인판은 2010년 12월 13일자)에 게재된다.

2010.12.20

조회수 12719

-

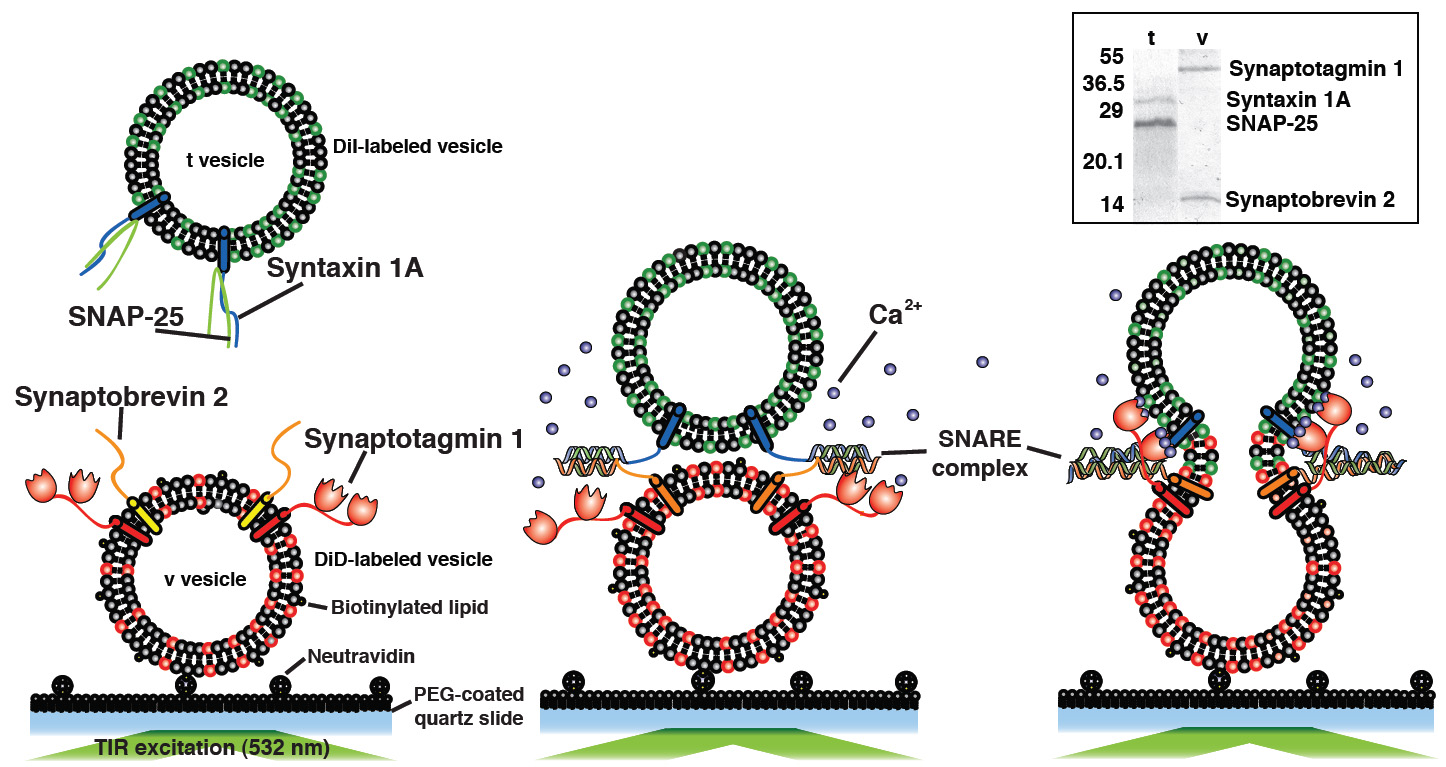

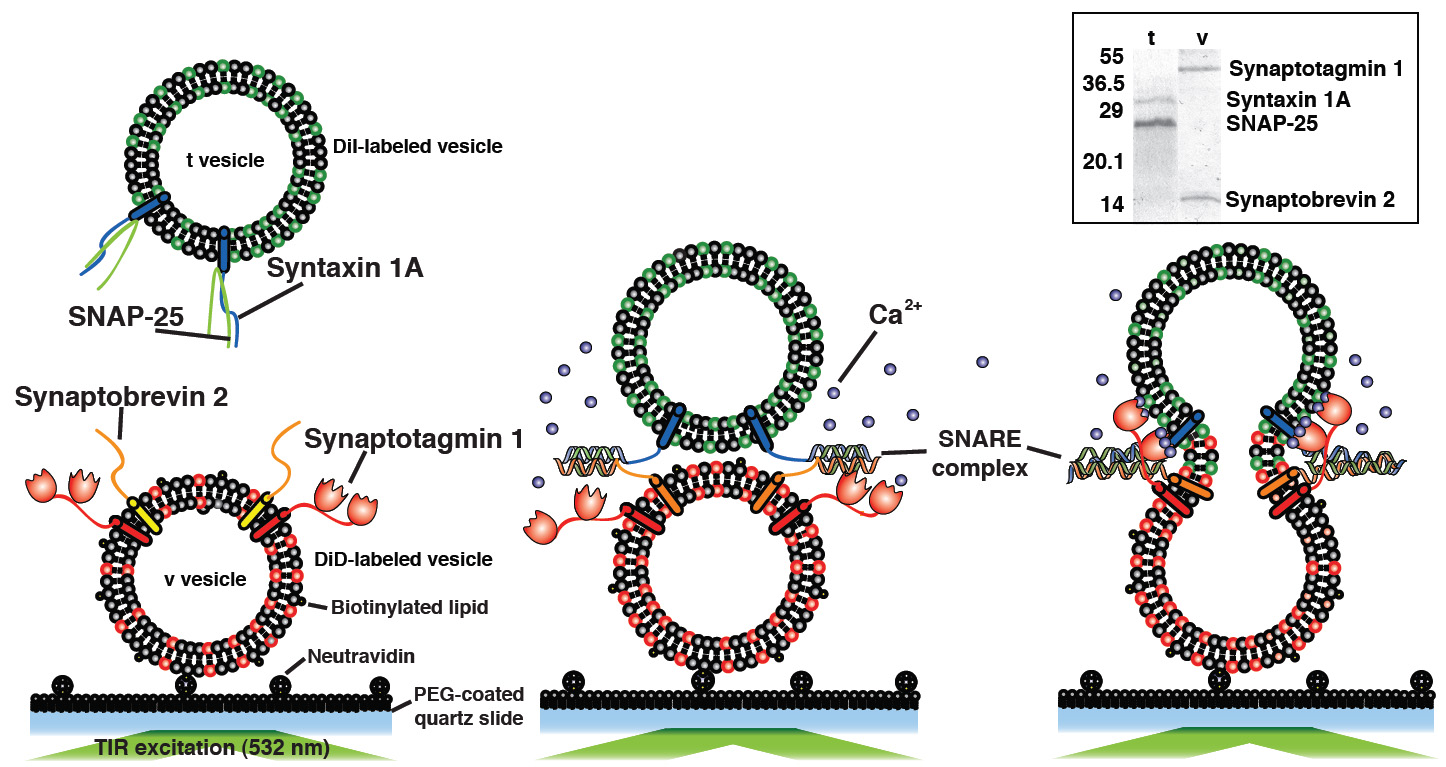

윤태영 교수팀, 생체막 단백질 기능 첫 규명

우리대학 윤태영 물리학과 교수 주도하에 생체막 단백질인 시냅토태그민1(Synaptotagmin1)이 신경세포 통신을 능동적으로 제어한다는 사실을 세계 최초로 규명하였다.

시냅토태그민1은 신경전달물질 분출을 조절하는 양대 핵심 단백질로서, 지금까지 학계는 단순히 칼슘 이온이 유입되면 시냅토태크민1이 신경전달물질을 분출하는 것으로 추정해 왔지만, 명확히 그 기능을 밝혀내지 못했다.

△카이스트 윤태영 물리학과 교수, △이한기 박사 △신연균 교수(포항공대, 아이오와주립대) △권대혁 교수(성균관대) △현창봉 교수 (고등과학원) 등이 참여한 이번 연구는 교육과학기술부(장관 안병만)와 한국연구재단(이사장 박찬모)이 추진하는 ‘기초연구실육성사업(BRL)"과 ‘세계 수준의 연구중심대학(WCU)육성사업’의 지원을 받아 수행되었고, 연구결과는 세계 최고 권위의 과학저널인 ‘사이언스(Science)’誌 5월 7일자에 게재된다. 이번 연구결과는 젊은 국내 토종박사들이 주축이 되어 불굴의 도전정신으로 일궈낸 값진 연구성과이다.

총 9명으로 구성된 연구팀에서 8명이 국내 연구자들로, 이중 7명이 만 40세를 넘지 않은 신진 연구자이다.

특히 연구를 주도한 윤태영 교수는 만 34세로 2004년 서울대에서, 이한기 박사는 만 33세로 명지대에서, 권대혁 교수는 만 38세로 서울대에서 박사학위를 받은 토종박사들이다.

또한 이번 연구성과는 정부의 대표적인 연구지원사업(BRL)과 인력 양성사업(WCU)의 지원을 받아 시너지 효과를 발휘하여, 세계 최고의 과학저널에 발표했다는 점에서 의의가 있다.

[그림1. 신경전달물질 분출에 있어서 시냅토태그민1의 동적제어 스위치 모델]

윤태영 교수 연구팀은 시냅토태그민1이 신경세포 통신의 강약을 자유자재로 제어하는 스위치 역할을 한다는 새로운 사실을 밝혀냈다.

연구팀은 신경세포 내에 적정농도(10μmol/L, 1리터당 10마이크로 몰)의 칼슘 이온이 유입되면 시냅토태그민1은 신경전달물질을 빠르게 분출하지만, 적정농도 이상의 칼슘이 유입되면 오히려 그 기능이 감소된다는 사실을 최초로 확인하였다. 이것은 시냅토태그민1이 신경세포에서 나오는 칼슘 농도에 따라 다양하게 반응한다는 사실을 의미하는 것으로, 시냅토태그민1이 신경세포 통신의 강약을 자유자재로 제어할 수 있다는 사실을 새롭게 규명한 것이다.

윤태영 교수팀의 이번 연구는 지난 10년간 학계의 풀리지 않은 수수께끼인 시냅토태그민1의 기능에 대한 명쾌한 해답을 제시하였다. 이번 연구는 낮은 농도의 칼슘에서 시냅토태그민1이 가장 활발히 활동한다는 사실을 최초로 발견하여, 기존 연구가 밝히지 못한 시냅토태그민1의 기능을 정확히 설명하였다.

특히 연구팀은 시냅토태그민1을 생체막으로부터 분리하면, 제어 스위치 기능이 상실된다는 사실도 확인하여, 시냅토태그민1의 생체막 부착 여부가 그 기능에 핵심인 것을 밝혀냈다.

또한 윤 교수팀은 차세대 신약개발의 주요 타깃인 생체막 단백질의 기능을 분자수준에서 관찰할 수 있는 신기술을 개발하는데 성공하였다.

생체막 단백질은 물질 수송 등 세포내 필수적인 역할을 하는데, 암, 당뇨, 비만 등 각종 질병과 밀접하게 관련되어 있어, 차세대 신약개발 표적 단백질의 최대 70%를 차지하는 것으로 알려져 있다.

연구팀은 ‘단소포체 형광 기법(single-vesicle fluorescence detection)’을 개발하는데 성공하여, 생체막 단백질의 기능을 단분자 혹은 수개 분자 수준에서 관찰할 수 있는 세계 최고 수준의 기술을 보유하게 되었다.

[그림2. 단소포체 형광기법]

윤 교수는 “이번 연구결과는 지난 10년간 학계가 밝혀내지 못한 시냅토태그민1의 기능을 명쾌히 밝혀내고, 복잡한 생체막 단백질의 기능을 분자수준에서 관찰할 수 있는 신기술을 개발한 것이다. 이번 연구로 생체막 단백질을 활용하여, 암, 당뇨, 비만 등 현대인의 질병에 대한 신약을 개발할 수 있는 가능성을 열었다“라고 연구 의의를 밝혔다.

윤태영 교수팀, 생체막 단백질 기능 첫 규명

우리대학 윤태영 물리학과 교수 주도하에 생체막 단백질인 시냅토태그민1(Synaptotagmin1)이 신경세포 통신을 능동적으로 제어한다는 사실을 세계 최초로 규명하였다.

시냅토태그민1은 신경전달물질 분출을 조절하는 양대 핵심 단백질로서, 지금까지 학계는 단순히 칼슘 이온이 유입되면 시냅토태크민1이 신경전달물질을 분출하는 것으로 추정해 왔지만, 명확히 그 기능을 밝혀내지 못했다.

△카이스트 윤태영 물리학과 교수, △이한기 박사 △신연균 교수(포항공대, 아이오와주립대) △권대혁 교수(성균관대) △현창봉 교수 (고등과학원) 등이 참여한 이번 연구는 교육과학기술부(장관 안병만)와 한국연구재단(이사장 박찬모)이 추진하는 ‘기초연구실육성사업(BRL)"과 ‘세계 수준의 연구중심대학(WCU)육성사업’의 지원을 받아 수행되었고, 연구결과는 세계 최고 권위의 과학저널인 ‘사이언스(Science)’誌 5월 7일자에 게재된다. 이번 연구결과는 젊은 국내 토종박사들이 주축이 되어 불굴의 도전정신으로 일궈낸 값진 연구성과이다.

총 9명으로 구성된 연구팀에서 8명이 국내 연구자들로, 이중 7명이 만 40세를 넘지 않은 신진 연구자이다.

특히 연구를 주도한 윤태영 교수는 만 34세로 2004년 서울대에서, 이한기 박사는 만 33세로 명지대에서, 권대혁 교수는 만 38세로 서울대에서 박사학위를 받은 토종박사들이다.

또한 이번 연구성과는 정부의 대표적인 연구지원사업(BRL)과 인력 양성사업(WCU)의 지원을 받아 시너지 효과를 발휘하여, 세계 최고의 과학저널에 발표했다는 점에서 의의가 있다.

[그림1. 신경전달물질 분출에 있어서 시냅토태그민1의 동적제어 스위치 모델]

윤태영 교수 연구팀은 시냅토태그민1이 신경세포 통신의 강약을 자유자재로 제어하는 스위치 역할을 한다는 새로운 사실을 밝혀냈다.

연구팀은 신경세포 내에 적정농도(10μmol/L, 1리터당 10마이크로 몰)의 칼슘 이온이 유입되면 시냅토태그민1은 신경전달물질을 빠르게 분출하지만, 적정농도 이상의 칼슘이 유입되면 오히려 그 기능이 감소된다는 사실을 최초로 확인하였다. 이것은 시냅토태그민1이 신경세포에서 나오는 칼슘 농도에 따라 다양하게 반응한다는 사실을 의미하는 것으로, 시냅토태그민1이 신경세포 통신의 강약을 자유자재로 제어할 수 있다는 사실을 새롭게 규명한 것이다.

윤태영 교수팀의 이번 연구는 지난 10년간 학계의 풀리지 않은 수수께끼인 시냅토태그민1의 기능에 대한 명쾌한 해답을 제시하였다. 이번 연구는 낮은 농도의 칼슘에서 시냅토태그민1이 가장 활발히 활동한다는 사실을 최초로 발견하여, 기존 연구가 밝히지 못한 시냅토태그민1의 기능을 정확히 설명하였다.

특히 연구팀은 시냅토태그민1을 생체막으로부터 분리하면, 제어 스위치 기능이 상실된다는 사실도 확인하여, 시냅토태그민1의 생체막 부착 여부가 그 기능에 핵심인 것을 밝혀냈다.

또한 윤 교수팀은 차세대 신약개발의 주요 타깃인 생체막 단백질의 기능을 분자수준에서 관찰할 수 있는 신기술을 개발하는데 성공하였다.

생체막 단백질은 물질 수송 등 세포내 필수적인 역할을 하는데, 암, 당뇨, 비만 등 각종 질병과 밀접하게 관련되어 있어, 차세대 신약개발 표적 단백질의 최대 70%를 차지하는 것으로 알려져 있다.

연구팀은 ‘단소포체 형광 기법(single-vesicle fluorescence detection)’을 개발하는데 성공하여, 생체막 단백질의 기능을 단분자 혹은 수개 분자 수준에서 관찰할 수 있는 세계 최고 수준의 기술을 보유하게 되었다.

[그림2. 단소포체 형광기법]

윤 교수는 “이번 연구결과는 지난 10년간 학계가 밝혀내지 못한 시냅토태그민1의 기능을 명쾌히 밝혀내고, 복잡한 생체막 단백질의 기능을 분자수준에서 관찰할 수 있는 신기술을 개발한 것이다. 이번 연구로 생체막 단백질을 활용하여, 암, 당뇨, 비만 등 현대인의 질병에 대한 신약을 개발할 수 있는 가능성을 열었다“라고 연구 의의를 밝혔다.

2010.05.07

조회수 22616

외국인 졸업생들, 6년째 발전기금 전달 글로벌 IT기술대학원 프로그램에 재학했던 개발도상국의 IT기술 공무원 출신 졸업생들이 KAIST에 발전기금을 전달하는 전통을 6년째 이어가고 있어 화제다. 우리 대학은 10일 오전 10시 KAIST ICC 본관 10층 세미나실에서 강성모 총장과 기부학생 12명 등 총20여명이 참석한 가운데 발전기금 전달식을 개최했다. 글로벌 IT기술대학원 졸업생들은 KAIST 발전과 국제화를 위해 써달라며 2008년부터 매년 발전기금을 전달해 왔는데 지난 5년 동안 81명이 총 1050만원을 기부해 왔다. 졸업생 기부자 대표인 나린 캔잘이예브(Naryn Kenzhaliyev, 카자흐스탄)는 “KAIST에서 공부하는 동안 세계적 수준의 교육과 훌륭한 연구 환경을 제공받았다”며 “졸업생으로써 모교발전과 후배들을 위해 기부하게 돼 기쁘다”며 소감을 밝혔다. 노재정 프로그램 책임교수는 “졸업을 앞둔 학생들이 매년 자발적으로 발전기금을 전달해 왔다”며 “학교에서는 기부학생들에게 ▲감사장 수여 ▲기념식수 행사 ▲기부자 명판 제작 등 다양한 행사로 감사의 뜻을 전하고 있다”라고 말했다. 한편, KAIST IT 기술대학원 프로그램은 개발도상국의 IT분야 공무원을 초청해 석?박사 교육을 지원하는 과정으로 개발도상국 IT 발전과 친한파 IT 전문가 양성을 위해 2006년에 개설됐으며 현재까지 81명의 졸업생을 배출했다. 끝.

2013.05.12 조회수 11510 뇌신경전달 단백질의 구조와 작동원리 규명

- 생체막 융합 단백질의 구조변화 실시간 측정 -- 퇴행성 뇌질환 연구에 실마리 제공 -

우리 학교 물리학과 윤태영 교수 연구팀이 자기력 나노집게를 이용해 뇌신경세포사이의 신경물질전달에 가장 중추적인 역할을 하는 스네어(SNARE) 단백질의 숨겨진 구조와 작동원리를 단분자 수준에서 밝히는데 성공했다.

스네어 단백질의 세포막 융합기능은 알츠하이머병 같은 퇴행성 뇌질환이나 신경질환과 밀접하게 연관되어 있어 이 같은 질병의 예방과 치료법 개발에 새로운 실마리가 될 것으로 기대된다.

뇌의 신경전달은 신경세포 말단 시냅스에서 신경전달물질을 저장하는 포낭 주머니가 세포막에 융합되면서 일어난다. 이 과정에서 스네어 단백질은 신경전달물질 분출에 가장 핵심적인 역할을 하는 세포막 융합 단백질이다.

지금까지 학계에서는 스네어 단백질이 신경물질을 주고받는 과정을 조절할 것이라고 추정해 왔지만 그 구조와 기능을 명확하게 밝혀내지 못했다.

연구팀은 자기력 나노집게를 이용해 피코 뉴턴(pN, 1조분의 1뉴턴) 수준의 힘으로 단백질 하나를 정교하게 당겼다 놓으면서 나노 미터수준의 물리적 변화를 실시간으로 측정하는 실험기법을 개발했다.

이를 통해 스네어 단백질에 숨겨진 중간구조가 존재하며, 이 구조에 대한 정밀한 측정결과 중간상태가 어떤 구조를 갖는지 정확하게 예측했다.

이와 함께 생체막 사이에 있는 스네어 단백질의 중간구조가 생체막이 서로 밀어내는 힘을 견디고 유지하면서 신경물질을 주고받는 과정을 조절하는 역할을 할 수 있음을 밝혔다.

윤태영 교수는 “생체단백질이 갖는 숨겨진 구조와 작동원리를 힘을 정교하게 조절하는 실험만으로 직접 관찰하는 것과 동일한 획기적 연구 결과를 일궈냈다”며 “이 기술은 생물학의 연구대상을 물리학적인 방법 연구하는데 매우 중요한 기술로 향후 학제적 융합연구에 매우 중요한 기반이 될 것”이라고 말했다.

한편, 이번 연구는 KAIST 물리학과 윤태영 교수와 김기범 연구교수의 주도 아래 KIST 의공학연구소 신연균 교수와 공동연구로 진행됐고, KAIST 물리학과 조용훈 교수, 민두영 박사과정, KIAS 계산과학부 현창봉 교수가 참여했으며, 이번 세계적 과학학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 4월 16일자에 게재됐다.

(a) 뇌의 신경전달은 신경세포 말단 시냅스에서 신경전달물질을 저장하는 포낭 주머니가 세포막에 융합되면서 일어난다. 이 과정에서 스네어 단백질은 신경전달물질 분출에 핵심적인 역할을 한다.

(b) 자기력 나노집게를 이용하여 단분자 수준에서 단백질 구조 변화를 실시간으로 측정방법의 개략도. 피코 뉴톤(pN) 수준의 힘으로 단백질 하나를 정교하게 당겼다 놓으면서 나노 미터수준의 물리적 변화를 실시간으로 측정하여 생체막 융합 단백질의 숨겨진 중간구조와 작동원리를 단분자 수준에서 관찰한다.

2013.05.09 조회수 14236

뇌신경전달 단백질의 구조와 작동원리 규명

- 생체막 융합 단백질의 구조변화 실시간 측정 -- 퇴행성 뇌질환 연구에 실마리 제공 -

우리 학교 물리학과 윤태영 교수 연구팀이 자기력 나노집게를 이용해 뇌신경세포사이의 신경물질전달에 가장 중추적인 역할을 하는 스네어(SNARE) 단백질의 숨겨진 구조와 작동원리를 단분자 수준에서 밝히는데 성공했다.

스네어 단백질의 세포막 융합기능은 알츠하이머병 같은 퇴행성 뇌질환이나 신경질환과 밀접하게 연관되어 있어 이 같은 질병의 예방과 치료법 개발에 새로운 실마리가 될 것으로 기대된다.

뇌의 신경전달은 신경세포 말단 시냅스에서 신경전달물질을 저장하는 포낭 주머니가 세포막에 융합되면서 일어난다. 이 과정에서 스네어 단백질은 신경전달물질 분출에 가장 핵심적인 역할을 하는 세포막 융합 단백질이다.

지금까지 학계에서는 스네어 단백질이 신경물질을 주고받는 과정을 조절할 것이라고 추정해 왔지만 그 구조와 기능을 명확하게 밝혀내지 못했다.

연구팀은 자기력 나노집게를 이용해 피코 뉴턴(pN, 1조분의 1뉴턴) 수준의 힘으로 단백질 하나를 정교하게 당겼다 놓으면서 나노 미터수준의 물리적 변화를 실시간으로 측정하는 실험기법을 개발했다.

이를 통해 스네어 단백질에 숨겨진 중간구조가 존재하며, 이 구조에 대한 정밀한 측정결과 중간상태가 어떤 구조를 갖는지 정확하게 예측했다.

이와 함께 생체막 사이에 있는 스네어 단백질의 중간구조가 생체막이 서로 밀어내는 힘을 견디고 유지하면서 신경물질을 주고받는 과정을 조절하는 역할을 할 수 있음을 밝혔다.

윤태영 교수는 “생체단백질이 갖는 숨겨진 구조와 작동원리를 힘을 정교하게 조절하는 실험만으로 직접 관찰하는 것과 동일한 획기적 연구 결과를 일궈냈다”며 “이 기술은 생물학의 연구대상을 물리학적인 방법 연구하는데 매우 중요한 기술로 향후 학제적 융합연구에 매우 중요한 기반이 될 것”이라고 말했다.

한편, 이번 연구는 KAIST 물리학과 윤태영 교수와 김기범 연구교수의 주도 아래 KIST 의공학연구소 신연균 교수와 공동연구로 진행됐고, KAIST 물리학과 조용훈 교수, 민두영 박사과정, KIAS 계산과학부 현창봉 교수가 참여했으며, 이번 세계적 과학학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 4월 16일자에 게재됐다.

(a) 뇌의 신경전달은 신경세포 말단 시냅스에서 신경전달물질을 저장하는 포낭 주머니가 세포막에 융합되면서 일어난다. 이 과정에서 스네어 단백질은 신경전달물질 분출에 핵심적인 역할을 한다.

(b) 자기력 나노집게를 이용하여 단분자 수준에서 단백질 구조 변화를 실시간으로 측정방법의 개략도. 피코 뉴톤(pN) 수준의 힘으로 단백질 하나를 정교하게 당겼다 놓으면서 나노 미터수준의 물리적 변화를 실시간으로 측정하여 생체막 융합 단백질의 숨겨진 중간구조와 작동원리를 단분자 수준에서 관찰한다.

2013.05.09 조회수 14236임춘택 교수, 새로운 무선충전 전달장치 개발 - 온라인 전기차 OLEV 용 ‘I형 무선전력 전달장치’ 개발 - - 기존의 레일형 플랫폼 대비 공사기간 10분의 1로 단축하고 선로비용 기존의 80% 수준 - 우리 대학이 개발한 온라인 전기차 올레브(이하 OLEV)가 경제성을 더욱 개선한 새로운 무선전력 전달장치 개발로 실용화에 한걸음 더 다가섰다. 우리 대학 원자력및양자공학과 임춘택 교수(49세)가 기존의 레일형 급전선로와 형태가 다른 ‘I형 무선전력 전달장치’를 개발했다 임 교수 연구팀이 개발에 성공한 I형 무선전력 전달장치는 모듈형 제작이 가능하기 때문에 기존의 급전선로에 비해 콘크리트 공사가 필요 없고 아스팔트 시설비용도 절약할 수 있어 온라인 전기차에 적용할 경우 설치비용을 크게 절감할 수 있는 이점이 있다. KAIST OLEV는 도로 밑 약 15cm 지점에 매설한 전선에서 발생하는 자기장을 차량하부에 장착한 집전장치에서 전기에너지로 변환해 운행하는 새로운 개념의 친환경 전기차인데, KAIST가 지난 2009년 세계 최초로 도로주행용 무선전기차 개발에 성공했다. KAIST OLEV는 신호대기 등 정차 중에 충전할 수 있으며 주행 중에는 실시간으로 전력을 전달받아 운행한다. 현재 대전 KAIST 문지캠퍼스를 비롯해 여수 엑스포전시관, 서울대공원에서 각각 시범운행 중인 OLEV는 레일형으로 급전선로 폭이 80cm이며 공극간격 20cm에서 집전장치 당 15kW까지 충전이 가능하다. KAIST OLEV는 그 동안 기술력과 아이디어 면에서는 크게 인정을 받은 반면 기존 도로에 설치하기 위해선 도로를 파고 시스템을 설치해야 하는 등 경제성 문제로 상용화에 어려움이 있다는 지적을 받아왔다. 임 교수팀이 이번에 새로 개발한 ‘I형 무선전력 전달장치’는 급전선로 폭을 10cm로 줄여 기존선로 폭의 1/8로 줄였으며 무선전력도 공극간격 20cm에서 25kW까지 전달할 수 있도록 성능이 대폭 향상됐다. 또한 차량의 좌우 허용편차도 24cm로 넓어졌으며 전자기장도 국제적 설계 가이드라인을 충족해 인체안전성에도 문제가 없다. 급전선로 폭이 획기적으로 줄어들고 공장에서 대량으로 모듈제작이 가능해진 만큼 그동안 경제성 측면에서 지적을 받아 온 KAIST OLEV로서는 새로운 급전시설 개발이 실용화에 큰 도움이 될 것으로 전문가들은 예상하고 있다. 임춘택 교수도 “기존 레일형에 비해 공사시간은 10분의 1로 크게 단축되고 급전선로 비용도 80%에 불과해 시공성과 경제성이 모두 크게 개선됐다”고 강조했다. 임 교수 연구팀의 이번 연구성과는 작년 12월 국제전기전자공학회 전력전자 저널 (IEEE Trans. on Power Electronics)에 게재됐다. 임 교수는 올 2월 미국에서 열린 국제 전기차학회 (Conference on Electric Roads & Vehicles)에 초청돼 관련기술에 대해 강연도 진행했다. 한편, 이번 연구는 지식경제부가 지원한 온라인 전기자동차(OLEV) 원천기술개발과제를 통해 수행됐다.

2012.06.22 조회수 13397 시스템생물학 연구로 표적항암제 내성 원리 규명

- 분자세포생물학지 발표, “표적항암제 내성 극복 및 암 생존률 향상 위한 단초 마련”-

최근 항암치료법으로 주목 받고 있는 표적항암제(멕 억제제, MEK inhibitor)의 근본적인 내성 원리가 국내 연구진에 의해 밝혀져, 향후 항암제 내성을 극복하고 암 생존률을 높일 수 있는 토대를 마련하였다. 특히 이번 연구는 IT와 BT의 융합연구인 시스템생물학 연구로 이루어졌다는 점에서 큰 의미가 있다.

우리 학교 조광현 교수가 주도하고 원재경 박사과정생, 신성영 박사, 이종훈 박사과정생, 허원도 교수 및 양희원 박사가 참여한 이번 연구는 교육과학기술부(장관 이주호)와 한국연구재단(이사장 이승종)이 추진하는 중견연구자지원사업(도약/도전연구)과 기초연구실사업 및 WCU(세계수준의 연구중심대학) 육성사업의 지원으로 수행되었다.

연구결과는 분자세포생물학 분야의 권위 있는 학술지인 ‘분자세포생물학지(Journal of Molecular Cell Biology, IF=13.4)’의 표지논문으로 선정되어 6월 1일자에 게재되었다. (논문명: The cross regulation between ERK and PI3K signaling pathways determines the tumoricidal efficacy of MEK inhibitor)

표적항암제는 종양세포 속에 있는 특정 신호전달경로의 분자를 목표(target)로 하는데, 최근 폐암, 유방암 등 일부 종양에서 기존 항암제와 달리 부작용이 적고 임상효능이 높아 전 세계 과학자들로부터 큰 주목을 받고 있다. 특히 표적항암제는 개인 맞춤형 항암치료제로 개발될 수 있어 기대를 모으고 있다.

그러나 실제 임상 또는 전(前)임상 단계에서 많은 표적항암제의 내성이 관찰되어, 결국 신약개발로 이어지지 못하는 경우가 많다. 또한 효능은 있더라도 생존율이 낮거나 재발하는 경우가 빈번한 것으로 알려졌다.

대표적인 종양세포 신호전달경로인 어크(ERK) 신호전달경로는 대부분의 종양에서 활성화되는 경로인데, 특히 피부암이나 갑상선암은 이 경로에 있는 물질(비라프, BRAF)의 변이로 활성화되어서 암으로 발전하는 사례가 많다.

이 경우 어크 신호전달경로를 표적으로 하는 멕 억제제가 효과적인 치료법으로 알려져 있지만, 결국 내성이 발생하여 암이 다시 진행된다.

조광현 교수가 이끈 융합 연구팀은 어크 신호전달경로를 표적으로 하는 멕 억제제에 대한 내성과 그 근본원리를 수학모형과 대규모 컴퓨터 시뮬레이션을 이용해 분석하고, 그 결과를 분자생물학실험과 바이오이미징*기술을 통해 검증하였다. *) 바이오이미징 : 세포 또는 분자 수준에서 일어나는 현상을 영상으로 확인하는 기술

조 교수팀은 종양의 다양한 변이조건을 컴퓨터 시뮬레이션과 실험을 수행한 결과, 멕 억제제를 사용하면 어크 신호전달은 줄어들지만, 또 다른 신호전달경로(PI3K로의 우회 신호전달경로)가 활성화되어 멕 억제제의 효과가 반감됨을 입증하였다.

또한 이러한 반응이 신호전달 물질간의 복잡한 상호작용과 피드백으로 이루어진 네트워크 구조에서 비롯되었음을 밝히고, 그 원인이 되는 핵심 회로를 규명하여 이를 억제하는 다른 표적약물을 멕 억제제와 조합함으로써 표적항암제의 효과를 증진시킬 수 있음을 제시하였다.

조광현 교수는 “이번 연구는 멕 억제제에 대한 약물저항성의 원인을 시스템 차원에서 규명한 첫 사례로, 약물이 세포의 신호전달경로에 미치는 영향을 컴퓨터 시뮬레이션으로 예측함으로써 표적항암제의 내성을 극복할 수 있음을 보여주었다. 또한 신호전달 네트워크에 대한 기초연구가 실제 임상의 약물 사용에 어떻게 적용될 수 있는지와 표적항암물질의 저항성에 대한 근본원리를 이해하고, 그 극복방안을 찾아내는 새로운 융합연구 플랫폼을 제시한 것으로 평가받고 있다”고 연구의의를 밝혔다.

2012.06.12 조회수 18766

시스템생물학 연구로 표적항암제 내성 원리 규명

- 분자세포생물학지 발표, “표적항암제 내성 극복 및 암 생존률 향상 위한 단초 마련”-

최근 항암치료법으로 주목 받고 있는 표적항암제(멕 억제제, MEK inhibitor)의 근본적인 내성 원리가 국내 연구진에 의해 밝혀져, 향후 항암제 내성을 극복하고 암 생존률을 높일 수 있는 토대를 마련하였다. 특히 이번 연구는 IT와 BT의 융합연구인 시스템생물학 연구로 이루어졌다는 점에서 큰 의미가 있다.

우리 학교 조광현 교수가 주도하고 원재경 박사과정생, 신성영 박사, 이종훈 박사과정생, 허원도 교수 및 양희원 박사가 참여한 이번 연구는 교육과학기술부(장관 이주호)와 한국연구재단(이사장 이승종)이 추진하는 중견연구자지원사업(도약/도전연구)과 기초연구실사업 및 WCU(세계수준의 연구중심대학) 육성사업의 지원으로 수행되었다.

연구결과는 분자세포생물학 분야의 권위 있는 학술지인 ‘분자세포생물학지(Journal of Molecular Cell Biology, IF=13.4)’의 표지논문으로 선정되어 6월 1일자에 게재되었다. (논문명: The cross regulation between ERK and PI3K signaling pathways determines the tumoricidal efficacy of MEK inhibitor)

표적항암제는 종양세포 속에 있는 특정 신호전달경로의 분자를 목표(target)로 하는데, 최근 폐암, 유방암 등 일부 종양에서 기존 항암제와 달리 부작용이 적고 임상효능이 높아 전 세계 과학자들로부터 큰 주목을 받고 있다. 특히 표적항암제는 개인 맞춤형 항암치료제로 개발될 수 있어 기대를 모으고 있다.

그러나 실제 임상 또는 전(前)임상 단계에서 많은 표적항암제의 내성이 관찰되어, 결국 신약개발로 이어지지 못하는 경우가 많다. 또한 효능은 있더라도 생존율이 낮거나 재발하는 경우가 빈번한 것으로 알려졌다.

대표적인 종양세포 신호전달경로인 어크(ERK) 신호전달경로는 대부분의 종양에서 활성화되는 경로인데, 특히 피부암이나 갑상선암은 이 경로에 있는 물질(비라프, BRAF)의 변이로 활성화되어서 암으로 발전하는 사례가 많다.

이 경우 어크 신호전달경로를 표적으로 하는 멕 억제제가 효과적인 치료법으로 알려져 있지만, 결국 내성이 발생하여 암이 다시 진행된다.

조광현 교수가 이끈 융합 연구팀은 어크 신호전달경로를 표적으로 하는 멕 억제제에 대한 내성과 그 근본원리를 수학모형과 대규모 컴퓨터 시뮬레이션을 이용해 분석하고, 그 결과를 분자생물학실험과 바이오이미징*기술을 통해 검증하였다. *) 바이오이미징 : 세포 또는 분자 수준에서 일어나는 현상을 영상으로 확인하는 기술

조 교수팀은 종양의 다양한 변이조건을 컴퓨터 시뮬레이션과 실험을 수행한 결과, 멕 억제제를 사용하면 어크 신호전달은 줄어들지만, 또 다른 신호전달경로(PI3K로의 우회 신호전달경로)가 활성화되어 멕 억제제의 효과가 반감됨을 입증하였다.

또한 이러한 반응이 신호전달 물질간의 복잡한 상호작용과 피드백으로 이루어진 네트워크 구조에서 비롯되었음을 밝히고, 그 원인이 되는 핵심 회로를 규명하여 이를 억제하는 다른 표적약물을 멕 억제제와 조합함으로써 표적항암제의 효과를 증진시킬 수 있음을 제시하였다.

조광현 교수는 “이번 연구는 멕 억제제에 대한 약물저항성의 원인을 시스템 차원에서 규명한 첫 사례로, 약물이 세포의 신호전달경로에 미치는 영향을 컴퓨터 시뮬레이션으로 예측함으로써 표적항암제의 내성을 극복할 수 있음을 보여주었다. 또한 신호전달 네트워크에 대한 기초연구가 실제 임상의 약물 사용에 어떻게 적용될 수 있는지와 표적항암물질의 저항성에 대한 근본원리를 이해하고, 그 극복방안을 찾아내는 새로운 융합연구 플랫폼을 제시한 것으로 평가받고 있다”고 연구의의를 밝혔다.

2012.06.12 조회수 18766 바이오 및 뇌공학 연구의 선두주자, 최철희 교수

2011년 10월 21일 금요일 YTN 사이언스 "노벨원정대 사이언티스트" 프로그램에 바이오 및 뇌 공학연구의 선두주자로 우리 학교 바이오 및 뇌공학과 최철희 교수가 "세계최초! 근적외선 하지관류측정법 개발 극초단파레이저를 이용한 신경약물 전달법 개발!"이라는 주제로 방영됐다.

http://www.sciencetv.kr/_comm/pop_mov.php?s_mcd=0187&s_hcd=&key=201110211322425331

다큐멘터리에서는 당뇨병과 뇌질환 해결의 열쇠를 발견한 우리 학교 바이오 및 뇌공학과 최철희 교수에 대해 소개하고 있다.

기초생물학과 임상과학, 생물정보학, 바이오광학을 접목한 융합 연구의 선두 주자로서 당뇨병성 말초혈관 질환을 진단할 수 있는 신개념의 의료영상 기법과 극초단파레이저를 이용한 신경약물전달 기술의 개발 등 실제적인 융합 연구의 우수한 실적을 인정받아 노벨원정대 사이언티스트 여섯 번째 주인공으로 소개됐다.

2011.10.24 조회수 11214

바이오 및 뇌공학 연구의 선두주자, 최철희 교수

2011년 10월 21일 금요일 YTN 사이언스 "노벨원정대 사이언티스트" 프로그램에 바이오 및 뇌 공학연구의 선두주자로 우리 학교 바이오 및 뇌공학과 최철희 교수가 "세계최초! 근적외선 하지관류측정법 개발 극초단파레이저를 이용한 신경약물 전달법 개발!"이라는 주제로 방영됐다.

http://www.sciencetv.kr/_comm/pop_mov.php?s_mcd=0187&s_hcd=&key=201110211322425331

다큐멘터리에서는 당뇨병과 뇌질환 해결의 열쇠를 발견한 우리 학교 바이오 및 뇌공학과 최철희 교수에 대해 소개하고 있다.

기초생물학과 임상과학, 생물정보학, 바이오광학을 접목한 융합 연구의 선두 주자로서 당뇨병성 말초혈관 질환을 진단할 수 있는 신개념의 의료영상 기법과 극초단파레이저를 이용한 신경약물전달 기술의 개발 등 실제적인 융합 연구의 우수한 실적을 인정받아 노벨원정대 사이언티스트 여섯 번째 주인공으로 소개됐다.

2011.10.24 조회수 11214 최철희 교수, ‘질병진단 나노바이오센서’지 초대 편집위원장 선임

우리 학교 바이오 및 뇌공학과 최철희(44) 교수가 의학전문 국제학술지인 ‘질병 진단 나노바이오센서(Nanobiosensors in Disease Diagnosis)’지의 초대 편집위원장으로 선임됐다.

최 교수는 이달부터 편집위원장으로 활동하면서 논문심사와 더불어 학술지의 방향설정 자문 등 전반적인 편집에 참여한다.

임상의학 분야에서 세계적 권위자인 최 교수는 최근 10년 동안 세포생물학, 계산생물학, 바이오광학 분야에서 60여 편의 SCI급 논문을 발표하는 등 다학제적 연구 성과를 낸 업적을 인정받았다.

KAIST 생체영상연구센터장과 세포신호 및 생체영상 연구실을 맡고 있는 최 교수는 암, 동맥경화증과 같은 퇴행성 질병의 발생과정을 다학제적 접근을 통해 연구하고 있다.

최근에는 조직관류 측정을 위한 새로운 생체영상기법과 극초단파 레이저 빔을 이용한 신경약물전달 신기술도 세계 최초로 개발한 바 있다.

2011.09.27 조회수 11537

최철희 교수, ‘질병진단 나노바이오센서’지 초대 편집위원장 선임

우리 학교 바이오 및 뇌공학과 최철희(44) 교수가 의학전문 국제학술지인 ‘질병 진단 나노바이오센서(Nanobiosensors in Disease Diagnosis)’지의 초대 편집위원장으로 선임됐다.

최 교수는 이달부터 편집위원장으로 활동하면서 논문심사와 더불어 학술지의 방향설정 자문 등 전반적인 편집에 참여한다.

임상의학 분야에서 세계적 권위자인 최 교수는 최근 10년 동안 세포생물학, 계산생물학, 바이오광학 분야에서 60여 편의 SCI급 논문을 발표하는 등 다학제적 연구 성과를 낸 업적을 인정받았다.

KAIST 생체영상연구센터장과 세포신호 및 생체영상 연구실을 맡고 있는 최 교수는 암, 동맥경화증과 같은 퇴행성 질병의 발생과정을 다학제적 접근을 통해 연구하고 있다.

최근에는 조직관류 측정을 위한 새로운 생체영상기법과 극초단파 레이저 빔을 이용한 신경약물전달 신기술도 세계 최초로 개발한 바 있다.

2011.09.27 조회수 11537 맞춤형 인산화 단백질 생합성 성공

- 사이언스誌 발표,“각종 질병원인 규명, 신약개발의 새로운 장을 열다”-

세포내 신호전달체계를 재설계하여 세균으로부터 맞춤형 인산화 단백질을 생산하는 기술이 세계 최초로 국내연구진에 의해 개발되었다.

이번 연구는 교육과학기술부의 “글로벌프론티어사업(탄소순환형 차세대 바이오매스 생산/전환 기술연구단)”의 지원을 받아 우리 학교 화학과 박희성 교수 주도로 수행되었다.

단백질 인산화는 생체 내에서 일어나는 단백질 변형의 일종으로, 세포내 신호전달과 그 결과 발생하는 세포의 생장․분열․사멸을 결정하는 중요한 역할을 한다.

예를들어, 성장세포가 성장호르몬 등 외부의 자극을 받으면 세포내 단백질에 인산이 첨가되고(단백질 인산화) 인산화된 단백질이 다른 단백질을 인산화 시키는 일련의 신호전달 과정을 거쳐 세포분열을 일으키게 된다.

인산화 과정에서 인산화 단백질에 돌연변이가 발생하면 세포의 정상적인 신호전달이 손상되고 세포의 무한 분열을 초래하여, 암을 포함한 각종 질병의 직접적인 원인이 된다.

이러한 인산화 과정은 매우 복잡하고 다이내믹하게 진행되므로, 세포내 신호전달의 극히 일부만 알려져 있고, 지금까지 단백질의 인산화를 조절할 수 없었다. 이 때문에 질병 원인 규명 연구와 신약개발에 많은 어려움을 겪고 있다.

박 교수는 예일대 Soll 교수팀과 공동연구를 통해 세균의 단백질 합성관련 인자들을 재설계하고, 진화방법으로 리모델링하여 인산화 아미노산(단백질 구성인자)을 단백질에 직접 첨가하는 기술을 개발하여 맞춤형 인산화 단백질을 생산하는데 성공했다.

연구팀은 이 기술을 이용하여 다양한 암을 유발시키는 단백질로 알려진 MEK1 인산화 단백질 합성에도 성공할 수 있었다.

박 교수는 “이번 연구를 통해서 단백질의 인산화 조절과 인산화 단백질의 대량 생산이 가능해 졌다.”며, “인산화 단백질을 통해 암을 포함한 각종 질병의 원인규명 연구와 차세대 암치료제 개발연구가 체계적이고 실질적으로 이루어질 것으로 기대된다.” 고 연구의 의의를 밝혔다.

연구결과는 생명과학분야 최고권위지인 사이언스誌 2011년 8월호 (8월26일자)에 게재됐다.

1. 세포의 단백질 생합성 기구 재설계 및 리모델링

○ 세균의 단백질 생합성 기구들(중합효소, 아미노산, tRNA)을 재설계하고, 자연계 모방 진화기술로 새로운 확장인자를 개발한 결과 얻어진 인공기능 세포의 그림이다. DNA로부터 단백질이 생합성 되는 과정이 보여주고 있으며, 특히 새롭게 설계된 단백질 합성기구와 자연계 모방 진화기술로 개발된 확장인자의 모식도가 나타나 있다.

2. 재설계된 세포를 이용한 맞춤형 인산화 단백질 생산

○ 그림1에서 제조된 재설계 인공기능 세포를 활용하여 복잡한 세포내 인산화과정 없이 인산화 아미노산을 단백질의 특정한 위치에 직접 첨가하는 방법으로 맞춤형 인산화 단백질을 생합성하는 그림이다. 세포내 신호전달에서 가장 중요한 역할을 하면서 돌연변이시 다양한 암을 유발시키는 인산화 단백질로 알려진 MEK1의 생합성을 보여주고 있다.

2011.08.26 조회수 11404

맞춤형 인산화 단백질 생합성 성공

- 사이언스誌 발표,“각종 질병원인 규명, 신약개발의 새로운 장을 열다”-

세포내 신호전달체계를 재설계하여 세균으로부터 맞춤형 인산화 단백질을 생산하는 기술이 세계 최초로 국내연구진에 의해 개발되었다.

이번 연구는 교육과학기술부의 “글로벌프론티어사업(탄소순환형 차세대 바이오매스 생산/전환 기술연구단)”의 지원을 받아 우리 학교 화학과 박희성 교수 주도로 수행되었다.

단백질 인산화는 생체 내에서 일어나는 단백질 변형의 일종으로, 세포내 신호전달과 그 결과 발생하는 세포의 생장․분열․사멸을 결정하는 중요한 역할을 한다.

예를들어, 성장세포가 성장호르몬 등 외부의 자극을 받으면 세포내 단백질에 인산이 첨가되고(단백질 인산화) 인산화된 단백질이 다른 단백질을 인산화 시키는 일련의 신호전달 과정을 거쳐 세포분열을 일으키게 된다.

인산화 과정에서 인산화 단백질에 돌연변이가 발생하면 세포의 정상적인 신호전달이 손상되고 세포의 무한 분열을 초래하여, 암을 포함한 각종 질병의 직접적인 원인이 된다.

이러한 인산화 과정은 매우 복잡하고 다이내믹하게 진행되므로, 세포내 신호전달의 극히 일부만 알려져 있고, 지금까지 단백질의 인산화를 조절할 수 없었다. 이 때문에 질병 원인 규명 연구와 신약개발에 많은 어려움을 겪고 있다.

박 교수는 예일대 Soll 교수팀과 공동연구를 통해 세균의 단백질 합성관련 인자들을 재설계하고, 진화방법으로 리모델링하여 인산화 아미노산(단백질 구성인자)을 단백질에 직접 첨가하는 기술을 개발하여 맞춤형 인산화 단백질을 생산하는데 성공했다.

연구팀은 이 기술을 이용하여 다양한 암을 유발시키는 단백질로 알려진 MEK1 인산화 단백질 합성에도 성공할 수 있었다.

박 교수는 “이번 연구를 통해서 단백질의 인산화 조절과 인산화 단백질의 대량 생산이 가능해 졌다.”며, “인산화 단백질을 통해 암을 포함한 각종 질병의 원인규명 연구와 차세대 암치료제 개발연구가 체계적이고 실질적으로 이루어질 것으로 기대된다.” 고 연구의 의의를 밝혔다.

연구결과는 생명과학분야 최고권위지인 사이언스誌 2011년 8월호 (8월26일자)에 게재됐다.

1. 세포의 단백질 생합성 기구 재설계 및 리모델링

○ 세균의 단백질 생합성 기구들(중합효소, 아미노산, tRNA)을 재설계하고, 자연계 모방 진화기술로 새로운 확장인자를 개발한 결과 얻어진 인공기능 세포의 그림이다. DNA로부터 단백질이 생합성 되는 과정이 보여주고 있으며, 특히 새롭게 설계된 단백질 합성기구와 자연계 모방 진화기술로 개발된 확장인자의 모식도가 나타나 있다.

2. 재설계된 세포를 이용한 맞춤형 인산화 단백질 생산

○ 그림1에서 제조된 재설계 인공기능 세포를 활용하여 복잡한 세포내 인산화과정 없이 인산화 아미노산을 단백질의 특정한 위치에 직접 첨가하는 방법으로 맞춤형 인산화 단백질을 생합성하는 그림이다. 세포내 신호전달에서 가장 중요한 역할을 하면서 돌연변이시 다양한 암을 유발시키는 인산화 단백질로 알려진 MEK1의 생합성을 보여주고 있다.

2011.08.26 조회수 11404 생명의 기원과 진화의 비밀 풀 수 있는 열쇠(커널) 찾아내다

- Science 자매지 표지논문발표,“인간 세포의 주요기능 그대로 보존한 최소 핵심구조 규명”-

세포를 구성하는 복잡하고 거대한 분자네트워크의 주요기능을 그대로 보존한 최소 핵심구조(커널)가 국내 연구진에 의해 규명되었다.

특히 커널에는 진화적․유전적․임상적으로 매우 중요한 조절분자들이 대거 포함되어 있다는 사실이 밝혀짐에 따라, 향후 생명의 기원에 관한 기초연구와 신약 타겟 발굴 등에 큰 파급효과가 있을 것으로 기대된다.

우리 학교 조광현 교수 연구팀(김정래, 김준일, 권영근, 이황열, 팻헤슬롭해리슨)의 이번 연구는 교육과학기술부(장관 이주호)와 한국연구재단(이사장 오세정)이 추진하는 중견연구자지원사업(도약연구), 기초연구실육성사업, 시스템인포메틱스사업(칼슘대사시스템생물학) 및 WCU육성사업의 지원으로 수행되었다.

이번 연구결과는 세계적인 학술지인 ‘사이언스’의 첫 번째 자매지로서 세포신호전달분야의 권위지인 ‘사이언스 시그널링(Science Signaling)’지(5월 31일자) 표지논문에 게재되는 영예를 얻었다.

(논문명 : Reduction of Complex Signaling Networks to a Representative Kernel)

생명체를 구성하는 다양한 분자들은 사람과 마찬가지로 복잡한 관계로 얽혀 거대한 네트워크를 형성한다.

현대 생물학의 화두로 떠오른 IT와 BT의 융합학문인 ‘시스템생물학’의 발전에 따라, 생명현상은 복잡한 네트워크로 연결된 수많은 분자들의 집단 조절작용으로 이루어진다는 사실이 점차 밝혀지고 있다. 즉, 특정기능을 담당하는 단일 유전자나 단백질의 관점에서 벗어나 생명체를 하나의 ‘시스템’으로 바라보게 된 것이다.

그러나 생명체 네트워크의 방대한 규모와 복잡성으로 근본적인 작동원리를 이해하는데 여전히 한계가 있다. 일례로, 세포의 다양한 정보처리를 위해 진화해 온 인간세포 신호전달 네트워크는 현재까지 약 2,000여개의 단백질과 8,000여 가지의 상호작용으로 이루어져 있다고 알려졌고, 아직 확인되지 않은 부분까지 고려하면 실제 더욱 복잡한 네트워크일 것으로 추정된다.

생명체의 조절네트워크는 태초에 어떻게 만들어졌고, 어떻게 진화되어 왔을까? 그 복잡한 네트워크의 기능을 그대로 보존하는 단순한 핵심구조가 존재하고 그것을 찾아낼 수 있다면, 인류는 복잡한 네트워크에 대한 수많은 수수께끼를 풀 수 있을 것이다.

조광현 KAIST지정석좌교수 연구팀은 이 수수께끼의 열쇠인 복잡하고 거대한 세포 신호전달 네트워크의 기능을 그대로 보존하는 최소 핵심구조인 커널을 찾아냈다.

연구팀은 새로운 알고리즘을 개발하고, 이를 대규모 컴퓨터시뮬레이션을 통해 대장균과 효모 및 인간의 신호전달 네트워크에 적용한 결과, 각각의 커널을 확인할 수 있었다.

매우 흥미로운 사실은 이번에 찾아낸 커널이 진화적으로 가장 먼저 형성된 네트워크의 뼈대구조임이 밝혀진 것이다. 또한 커널에는 생명유지에 반드시 필요한 필수유전자뿐만 아니라 질병발생과 관련된 유전자들이 대거 포함되어 있었다.

이번 연구를 주도한 조광현 교수는 “특히 이번에 찾은 커널에는 현재까지 FDA(미국식품의양국)에서 승인한 약물의 타겟 단백질이 대량 포함되어 있어, 커널 내의 단백질들을 대상으로 향후 새로운 신약 타겟이 발굴될 가능성이 높아, 산업적으로도 큰 파급효과가 있을 것으로 기대한다”고 연구의의를 밝혔다.

<세포내 신호전달네트워크에 존재하는 최소 핵심구조 "커널">

<논문표지>

2011.06.22 조회수 15693

생명의 기원과 진화의 비밀 풀 수 있는 열쇠(커널) 찾아내다

- Science 자매지 표지논문발표,“인간 세포의 주요기능 그대로 보존한 최소 핵심구조 규명”-

세포를 구성하는 복잡하고 거대한 분자네트워크의 주요기능을 그대로 보존한 최소 핵심구조(커널)가 국내 연구진에 의해 규명되었다.

특히 커널에는 진화적․유전적․임상적으로 매우 중요한 조절분자들이 대거 포함되어 있다는 사실이 밝혀짐에 따라, 향후 생명의 기원에 관한 기초연구와 신약 타겟 발굴 등에 큰 파급효과가 있을 것으로 기대된다.

우리 학교 조광현 교수 연구팀(김정래, 김준일, 권영근, 이황열, 팻헤슬롭해리슨)의 이번 연구는 교육과학기술부(장관 이주호)와 한국연구재단(이사장 오세정)이 추진하는 중견연구자지원사업(도약연구), 기초연구실육성사업, 시스템인포메틱스사업(칼슘대사시스템생물학) 및 WCU육성사업의 지원으로 수행되었다.

이번 연구결과는 세계적인 학술지인 ‘사이언스’의 첫 번째 자매지로서 세포신호전달분야의 권위지인 ‘사이언스 시그널링(Science Signaling)’지(5월 31일자) 표지논문에 게재되는 영예를 얻었다.

(논문명 : Reduction of Complex Signaling Networks to a Representative Kernel)

생명체를 구성하는 다양한 분자들은 사람과 마찬가지로 복잡한 관계로 얽혀 거대한 네트워크를 형성한다.

현대 생물학의 화두로 떠오른 IT와 BT의 융합학문인 ‘시스템생물학’의 발전에 따라, 생명현상은 복잡한 네트워크로 연결된 수많은 분자들의 집단 조절작용으로 이루어진다는 사실이 점차 밝혀지고 있다. 즉, 특정기능을 담당하는 단일 유전자나 단백질의 관점에서 벗어나 생명체를 하나의 ‘시스템’으로 바라보게 된 것이다.

그러나 생명체 네트워크의 방대한 규모와 복잡성으로 근본적인 작동원리를 이해하는데 여전히 한계가 있다. 일례로, 세포의 다양한 정보처리를 위해 진화해 온 인간세포 신호전달 네트워크는 현재까지 약 2,000여개의 단백질과 8,000여 가지의 상호작용으로 이루어져 있다고 알려졌고, 아직 확인되지 않은 부분까지 고려하면 실제 더욱 복잡한 네트워크일 것으로 추정된다.

생명체의 조절네트워크는 태초에 어떻게 만들어졌고, 어떻게 진화되어 왔을까? 그 복잡한 네트워크의 기능을 그대로 보존하는 단순한 핵심구조가 존재하고 그것을 찾아낼 수 있다면, 인류는 복잡한 네트워크에 대한 수많은 수수께끼를 풀 수 있을 것이다.

조광현 KAIST지정석좌교수 연구팀은 이 수수께끼의 열쇠인 복잡하고 거대한 세포 신호전달 네트워크의 기능을 그대로 보존하는 최소 핵심구조인 커널을 찾아냈다.

연구팀은 새로운 알고리즘을 개발하고, 이를 대규모 컴퓨터시뮬레이션을 통해 대장균과 효모 및 인간의 신호전달 네트워크에 적용한 결과, 각각의 커널을 확인할 수 있었다.

매우 흥미로운 사실은 이번에 찾아낸 커널이 진화적으로 가장 먼저 형성된 네트워크의 뼈대구조임이 밝혀진 것이다. 또한 커널에는 생명유지에 반드시 필요한 필수유전자뿐만 아니라 질병발생과 관련된 유전자들이 대거 포함되어 있었다.

이번 연구를 주도한 조광현 교수는 “특히 이번에 찾은 커널에는 현재까지 FDA(미국식품의양국)에서 승인한 약물의 타겟 단백질이 대량 포함되어 있어, 커널 내의 단백질들을 대상으로 향후 새로운 신약 타겟이 발굴될 가능성이 높아, 산업적으로도 큰 파급효과가 있을 것으로 기대한다”고 연구의의를 밝혔다.

<세포내 신호전달네트워크에 존재하는 최소 핵심구조 "커널">

<논문표지>

2011.06.22 조회수 15693 왕세원 학생, 반도체설계대전 국무총리상 수상

-AM OLED 패널을 위한 고효율 Single Inductor Boost/Buck Inverting Flyback Converter 개발

우리학교 전기및전자공학과 회로설계 및 시스템응용랩(지도교수: 조규형) 박사과정에 재학 중인 왕세원 학생이 최근 특허청이 주관한 ‘제11회 대한민국 반도체 설계대전’ 아날로그 부문에서 1위를 차지해 지난달 16일 서울 한국발명진흥회 국제회의실에서 열린 시상식에서 국무총리상을 수상했다.

왕세원 학생은 이번 설계대전에서 DC/DC 컨버터의 일종인 ‘하이브리드 에너지 전달 매개체와 Multi-Level Gate Driver를 이용한 AM-OLED 패널 전원용 고효율 Single Inductor Boost/Buck inverting Flyback(SIBBIF) 컨버터’를 출품해 상용화된 Single-Inductor Bipolar-Output(SIBO) 컨버터에 비해 최대 출력을 증가시키고 효율을 개선했다.

AM-OLED 패널의 전원은 일반적으로 양전압과 음전압을 사용하는 데 기존의 상용화된 DC/DC 컨버터의 경우에는 인덕터를 두 개를 사용해 Boost 컨버터와 Inverting Flyback 컨버터로 양전압과 음전압을 각각 만들게 된다.

이러한 경우에는 수동소자 중에서 가격이 가장 비싼 인덕터를 두 개 사용함으로써 비싸고, 또 PCB의 실장면적을 증가시키는 단점이 있다. 그래서 Texas Instrument사에서는 인덕터 하나를 사용해 양전압과 음전압을 모두 생성하는 SIBO 컨버터를 개발했는 데 구조상 효율이 낮을 수 밖에 없는 한계가 있었다.

이번 연구성과에서는 인덕터 하나를 사용해 양전압과 음전압을 모두 생성함으로써 IC의 비용을 절감시키는 효과가 있을 뿐만 아니라 에너지 전달 매개체로써 인덕터와 캐패시터를 동시에 사용해 인덕터의 첨두 전류를 줄이고, Multi-Level Gate Driver를 사용하여 TI사 컨버터의 낮은 효율(최대 효율 75%)보다 10%이상 개선 된 87.1%의 최대 효율을 얻는 성과를 이뤘다.

한편, 왕세원 학생은 지난 10월 삼성전기가 주최한 제6회 삼성전기 1nside edge 논문대상에서 AM-OLED 패널 전원용 DC/DC 컨버터의 주제로 은상을 수상한 바 있다.

[그림.1] AM-OLED 패널 전원용 고효율 SIBBIF 컨버터

2011.01.07 조회수 16814

왕세원 학생, 반도체설계대전 국무총리상 수상

-AM OLED 패널을 위한 고효율 Single Inductor Boost/Buck Inverting Flyback Converter 개발

우리학교 전기및전자공학과 회로설계 및 시스템응용랩(지도교수: 조규형) 박사과정에 재학 중인 왕세원 학생이 최근 특허청이 주관한 ‘제11회 대한민국 반도체 설계대전’ 아날로그 부문에서 1위를 차지해 지난달 16일 서울 한국발명진흥회 국제회의실에서 열린 시상식에서 국무총리상을 수상했다.

왕세원 학생은 이번 설계대전에서 DC/DC 컨버터의 일종인 ‘하이브리드 에너지 전달 매개체와 Multi-Level Gate Driver를 이용한 AM-OLED 패널 전원용 고효율 Single Inductor Boost/Buck inverting Flyback(SIBBIF) 컨버터’를 출품해 상용화된 Single-Inductor Bipolar-Output(SIBO) 컨버터에 비해 최대 출력을 증가시키고 효율을 개선했다.

AM-OLED 패널의 전원은 일반적으로 양전압과 음전압을 사용하는 데 기존의 상용화된 DC/DC 컨버터의 경우에는 인덕터를 두 개를 사용해 Boost 컨버터와 Inverting Flyback 컨버터로 양전압과 음전압을 각각 만들게 된다.

이러한 경우에는 수동소자 중에서 가격이 가장 비싼 인덕터를 두 개 사용함으로써 비싸고, 또 PCB의 실장면적을 증가시키는 단점이 있다. 그래서 Texas Instrument사에서는 인덕터 하나를 사용해 양전압과 음전압을 모두 생성하는 SIBO 컨버터를 개발했는 데 구조상 효율이 낮을 수 밖에 없는 한계가 있었다.

이번 연구성과에서는 인덕터 하나를 사용해 양전압과 음전압을 모두 생성함으로써 IC의 비용을 절감시키는 효과가 있을 뿐만 아니라 에너지 전달 매개체로써 인덕터와 캐패시터를 동시에 사용해 인덕터의 첨두 전류를 줄이고, Multi-Level Gate Driver를 사용하여 TI사 컨버터의 낮은 효율(최대 효율 75%)보다 10%이상 개선 된 87.1%의 최대 효율을 얻는 성과를 이뤘다.

한편, 왕세원 학생은 지난 10월 삼성전기가 주최한 제6회 삼성전기 1nside edge 논문대상에서 AM-OLED 패널 전원용 DC/DC 컨버터의 주제로 은상을 수상한 바 있다.

[그림.1] AM-OLED 패널 전원용 고효율 SIBBIF 컨버터

2011.01.07 조회수 168142010년도 '올해의 KAIST인 상' 시상 우리학교는 ‘2010년도 올해의 KAIST인 상’에 생명과학과 박태관 교수와 의과학대학원 고규영 교수를 선정해 지난 3일 대강당에서 열린 시무식 행사에서 시상식을 가졌다. 박태관 교수는 생체고분자를 이용한 약물전달, 유전자치료, 조직공학 분야에서 탁월한 연구업적을 쌓아왔다. 총 243편의 SCI 논문을 발표한 박 교수는, 2010년에는 총 20여편의 논문을 게재하는 등 국내외 BT․NT 융합분야에서 최고의 연구성과를 자랑한다. 지난해 1월에는 차세대 핵산계열 약물인 소간섭 RNA(small interfering RNA, siRNA)의 세포내 전달을 극대화시키는 획기적인 나노약물전달시스템을 개발해 관련 논문을 세계적 권위의 저널 ‘네이처 머티리얼스(Nature Materials)’에 게재하기도 했다. 고규영 교수는 혈관 신생, 혈관질환 신약개발, 림프관신생, 줄기세포 분야에 탁월한 성과를 인정받았다. 고 교수는 지난 2월 지방조직으로 부터 백혈병 등 혈액계 난치병 치료에 이용 가능한 혈액줄기세포를 분리해 낼 수 있음을 입증해 세계적인 학회지 ‘블러드(Blood)"에 표지논문을 실었다. 이번 연구를 통해 보다 저렴하고 쉬운 방법으로 혈액줄기세포를 공급해 백혈병 등 혈액계 난치병 치료에 이용할 수 있을 것으로 기대된다. 또한, 고 교수는 암 성장과 전이에 필수적인 혈관신생에 관련하는 새로운 인자를 발견하고 이를 효과적으로 차단하는 제재를 개발하여 신개념의 암 치료제 개발의 전기를 마련했다. 이 연구논문은 지난 십여년간 우리나라에서는 한 번도 게재된 적 없는 암 분야 최고 권위의 학술지인 ‘캔서 셀(Cancer Cell)’ 표지논문으로 게재되는 등 세계적으로 주목받고 있다.

2011.01.06 조회수 17871 심장질환 원인신호전달메커니즘 규명

- 신약개발 및 심장질환 응용연구의 중요한 발판 마련

- IT와 BT를 융합한 시스템생물학 연구 통해 규명

우리학교 바이오및뇌공학과 조광현 교수팀과 생명과학과 허원도 교수팀이 시스템생물학 융합연구를 통해 심장질환 원인신호전달경로의 숨겨진 메커니즘을 규명했다.

심근비대증은 다양한 병인에 의해 심근세포가 비대해지는 병리학적 현상으로써 심부전증과 부정맥 등을 수반하는 주요 심장질환이다.

칼시뉴린-엔팻(calcineurin-NFAT) 신호전달경로는 이러한 심근비대증의 유발에 매우 중요한 역할을 하는 것으로 알려져 있다.

하지만 이 신호전달경로의 주요 조절단백질로 알려진 알캔(RCAN1)의 기능에 대해 많은 논쟁이 이어져 왔고 현재까지 그 구체적인 조절메커니즘이 밝혀지지 않았다.

조광현 교수 융합연구팀은 이러한 복잡한 현상에 대해 수학 모델링과 대규모 컴퓨터시뮬레이션, 그리고 단일세포 분자 이미징 기술을 동원한 시스템생물학 융합연구를 통해 어크(ERK)와 지에스케이(GSK3)로 구성된 스위칭 회로가 칼시뉴린-엔팻 신호전달경로를 조절한다는 것을 새롭게 규명했다.

특히 이 연구에서는 알캔이 세포내 농도가 낮을 때 칼시뉴린(calcineurin)의 기능을 저해하는 억제자로서 기능하지만, 그 농도가 증가하면 어크와 지에스케이에 의한 크로스토크를 통해 칼시뉴린 신호를 오히려 증가시키는 촉진자로서 기능 하도록 세포내 조절회로가 진화적으로 설계되어 있음을 최초로 밝혔다.

지금까지 많은 연구에서 알캔의 상반된 신호조절 역할이 보고되어 학계에서는 과연 무엇이 진실인가에 관한 논쟁이 이어졌다.

또한, 어떻게 동일한 분자가 그와 같이 서로 다른 기능을 보이는 것인지, 이를 유발하는 근본적인 메커니즘은 과연 무엇인지 등이 모두 수수께끼로 남아 있었다.

이번 연구를 통해 학계의 이러한 오랜 질문에 대한 해답이 제시됐으며, 알캔과 칼시뉴린-엔팻 신호전달경로의 근원적인 조절메커니즘이 시스템차원에서 최초로 규명됨으로써 앞으로 이를 표적으로 하는 신약개발 및 관련 심장질환 응용연구의 중요한 발판을 마련하게 되었다.

또한 기존의 실험적 접근만으로는 해결할 수 없는 복잡한 생명현상을 대상으로 IT와 BT의 융합연구인 생체시스템모델링 및 바이오시뮬레이션 연구를 통해 새로운 해결책을 찾을 수 있는 가능성을 제시하게 됐다.

이 연구는 교육과학기술부가 지원하는 한국연구재단의 기초연구실육성사업과 도약연구사업, 그리고 칼슘대사시스템생물학사업의 일환으로 수행됐으며, 연구 결과는 <저널오브셀사이언스(Journal of Cell Science)>의 표지논문으로 선정되어 2011년 1월 1일자(온라인판은 2010년 12월 13일자)에 게재된다.

2010.12.20 조회수 12719

심장질환 원인신호전달메커니즘 규명

- 신약개발 및 심장질환 응용연구의 중요한 발판 마련

- IT와 BT를 융합한 시스템생물학 연구 통해 규명

우리학교 바이오및뇌공학과 조광현 교수팀과 생명과학과 허원도 교수팀이 시스템생물학 융합연구를 통해 심장질환 원인신호전달경로의 숨겨진 메커니즘을 규명했다.

심근비대증은 다양한 병인에 의해 심근세포가 비대해지는 병리학적 현상으로써 심부전증과 부정맥 등을 수반하는 주요 심장질환이다.

칼시뉴린-엔팻(calcineurin-NFAT) 신호전달경로는 이러한 심근비대증의 유발에 매우 중요한 역할을 하는 것으로 알려져 있다.

하지만 이 신호전달경로의 주요 조절단백질로 알려진 알캔(RCAN1)의 기능에 대해 많은 논쟁이 이어져 왔고 현재까지 그 구체적인 조절메커니즘이 밝혀지지 않았다.

조광현 교수 융합연구팀은 이러한 복잡한 현상에 대해 수학 모델링과 대규모 컴퓨터시뮬레이션, 그리고 단일세포 분자 이미징 기술을 동원한 시스템생물학 융합연구를 통해 어크(ERK)와 지에스케이(GSK3)로 구성된 스위칭 회로가 칼시뉴린-엔팻 신호전달경로를 조절한다는 것을 새롭게 규명했다.

특히 이 연구에서는 알캔이 세포내 농도가 낮을 때 칼시뉴린(calcineurin)의 기능을 저해하는 억제자로서 기능하지만, 그 농도가 증가하면 어크와 지에스케이에 의한 크로스토크를 통해 칼시뉴린 신호를 오히려 증가시키는 촉진자로서 기능 하도록 세포내 조절회로가 진화적으로 설계되어 있음을 최초로 밝혔다.

지금까지 많은 연구에서 알캔의 상반된 신호조절 역할이 보고되어 학계에서는 과연 무엇이 진실인가에 관한 논쟁이 이어졌다.

또한, 어떻게 동일한 분자가 그와 같이 서로 다른 기능을 보이는 것인지, 이를 유발하는 근본적인 메커니즘은 과연 무엇인지 등이 모두 수수께끼로 남아 있었다.

이번 연구를 통해 학계의 이러한 오랜 질문에 대한 해답이 제시됐으며, 알캔과 칼시뉴린-엔팻 신호전달경로의 근원적인 조절메커니즘이 시스템차원에서 최초로 규명됨으로써 앞으로 이를 표적으로 하는 신약개발 및 관련 심장질환 응용연구의 중요한 발판을 마련하게 되었다.

또한 기존의 실험적 접근만으로는 해결할 수 없는 복잡한 생명현상을 대상으로 IT와 BT의 융합연구인 생체시스템모델링 및 바이오시뮬레이션 연구를 통해 새로운 해결책을 찾을 수 있는 가능성을 제시하게 됐다.

이 연구는 교육과학기술부가 지원하는 한국연구재단의 기초연구실육성사업과 도약연구사업, 그리고 칼슘대사시스템생물학사업의 일환으로 수행됐으며, 연구 결과는 <저널오브셀사이언스(Journal of Cell Science)>의 표지논문으로 선정되어 2011년 1월 1일자(온라인판은 2010년 12월 13일자)에 게재된다.

2010.12.20 조회수 12719 윤태영 교수팀, 생체막 단백질 기능 첫 규명

우리대학 윤태영 물리학과 교수 주도하에 생체막 단백질인 시냅토태그민1(Synaptotagmin1)이 신경세포 통신을 능동적으로 제어한다는 사실을 세계 최초로 규명하였다.

시냅토태그민1은 신경전달물질 분출을 조절하는 양대 핵심 단백질로서, 지금까지 학계는 단순히 칼슘 이온이 유입되면 시냅토태크민1이 신경전달물질을 분출하는 것으로 추정해 왔지만, 명확히 그 기능을 밝혀내지 못했다.

△카이스트 윤태영 물리학과 교수, △이한기 박사 △신연균 교수(포항공대, 아이오와주립대) △권대혁 교수(성균관대) △현창봉 교수 (고등과학원) 등이 참여한 이번 연구는 교육과학기술부(장관 안병만)와 한국연구재단(이사장 박찬모)이 추진하는 ‘기초연구실육성사업(BRL)"과 ‘세계 수준의 연구중심대학(WCU)육성사업’의 지원을 받아 수행되었고, 연구결과는 세계 최고 권위의 과학저널인 ‘사이언스(Science)’誌 5월 7일자에 게재된다. 이번 연구결과는 젊은 국내 토종박사들이 주축이 되어 불굴의 도전정신으로 일궈낸 값진 연구성과이다.

총 9명으로 구성된 연구팀에서 8명이 국내 연구자들로, 이중 7명이 만 40세를 넘지 않은 신진 연구자이다.

특히 연구를 주도한 윤태영 교수는 만 34세로 2004년 서울대에서, 이한기 박사는 만 33세로 명지대에서, 권대혁 교수는 만 38세로 서울대에서 박사학위를 받은 토종박사들이다.

또한 이번 연구성과는 정부의 대표적인 연구지원사업(BRL)과 인력 양성사업(WCU)의 지원을 받아 시너지 효과를 발휘하여, 세계 최고의 과학저널에 발표했다는 점에서 의의가 있다.

[그림1. 신경전달물질 분출에 있어서 시냅토태그민1의 동적제어 스위치 모델]

윤태영 교수 연구팀은 시냅토태그민1이 신경세포 통신의 강약을 자유자재로 제어하는 스위치 역할을 한다는 새로운 사실을 밝혀냈다.

연구팀은 신경세포 내에 적정농도(10μmol/L, 1리터당 10마이크로 몰)의 칼슘 이온이 유입되면 시냅토태그민1은 신경전달물질을 빠르게 분출하지만, 적정농도 이상의 칼슘이 유입되면 오히려 그 기능이 감소된다는 사실을 최초로 확인하였다. 이것은 시냅토태그민1이 신경세포에서 나오는 칼슘 농도에 따라 다양하게 반응한다는 사실을 의미하는 것으로, 시냅토태그민1이 신경세포 통신의 강약을 자유자재로 제어할 수 있다는 사실을 새롭게 규명한 것이다.

윤태영 교수팀의 이번 연구는 지난 10년간 학계의 풀리지 않은 수수께끼인 시냅토태그민1의 기능에 대한 명쾌한 해답을 제시하였다. 이번 연구는 낮은 농도의 칼슘에서 시냅토태그민1이 가장 활발히 활동한다는 사실을 최초로 발견하여, 기존 연구가 밝히지 못한 시냅토태그민1의 기능을 정확히 설명하였다.

특히 연구팀은 시냅토태그민1을 생체막으로부터 분리하면, 제어 스위치 기능이 상실된다는 사실도 확인하여, 시냅토태그민1의 생체막 부착 여부가 그 기능에 핵심인 것을 밝혀냈다.

또한 윤 교수팀은 차세대 신약개발의 주요 타깃인 생체막 단백질의 기능을 분자수준에서 관찰할 수 있는 신기술을 개발하는데 성공하였다.

생체막 단백질은 물질 수송 등 세포내 필수적인 역할을 하는데, 암, 당뇨, 비만 등 각종 질병과 밀접하게 관련되어 있어, 차세대 신약개발 표적 단백질의 최대 70%를 차지하는 것으로 알려져 있다.

연구팀은 ‘단소포체 형광 기법(single-vesicle fluorescence detection)’을 개발하는데 성공하여, 생체막 단백질의 기능을 단분자 혹은 수개 분자 수준에서 관찰할 수 있는 세계 최고 수준의 기술을 보유하게 되었다.

[그림2. 단소포체 형광기법]

윤 교수는 “이번 연구결과는 지난 10년간 학계가 밝혀내지 못한 시냅토태그민1의 기능을 명쾌히 밝혀내고, 복잡한 생체막 단백질의 기능을 분자수준에서 관찰할 수 있는 신기술을 개발한 것이다. 이번 연구로 생체막 단백질을 활용하여, 암, 당뇨, 비만 등 현대인의 질병에 대한 신약을 개발할 수 있는 가능성을 열었다“라고 연구 의의를 밝혔다.

2010.05.07 조회수 22616

윤태영 교수팀, 생체막 단백질 기능 첫 규명

우리대학 윤태영 물리학과 교수 주도하에 생체막 단백질인 시냅토태그민1(Synaptotagmin1)이 신경세포 통신을 능동적으로 제어한다는 사실을 세계 최초로 규명하였다.

시냅토태그민1은 신경전달물질 분출을 조절하는 양대 핵심 단백질로서, 지금까지 학계는 단순히 칼슘 이온이 유입되면 시냅토태크민1이 신경전달물질을 분출하는 것으로 추정해 왔지만, 명확히 그 기능을 밝혀내지 못했다.

△카이스트 윤태영 물리학과 교수, △이한기 박사 △신연균 교수(포항공대, 아이오와주립대) △권대혁 교수(성균관대) △현창봉 교수 (고등과학원) 등이 참여한 이번 연구는 교육과학기술부(장관 안병만)와 한국연구재단(이사장 박찬모)이 추진하는 ‘기초연구실육성사업(BRL)"과 ‘세계 수준의 연구중심대학(WCU)육성사업’의 지원을 받아 수행되었고, 연구결과는 세계 최고 권위의 과학저널인 ‘사이언스(Science)’誌 5월 7일자에 게재된다. 이번 연구결과는 젊은 국내 토종박사들이 주축이 되어 불굴의 도전정신으로 일궈낸 값진 연구성과이다.

총 9명으로 구성된 연구팀에서 8명이 국내 연구자들로, 이중 7명이 만 40세를 넘지 않은 신진 연구자이다.

특히 연구를 주도한 윤태영 교수는 만 34세로 2004년 서울대에서, 이한기 박사는 만 33세로 명지대에서, 권대혁 교수는 만 38세로 서울대에서 박사학위를 받은 토종박사들이다.

또한 이번 연구성과는 정부의 대표적인 연구지원사업(BRL)과 인력 양성사업(WCU)의 지원을 받아 시너지 효과를 발휘하여, 세계 최고의 과학저널에 발표했다는 점에서 의의가 있다.

[그림1. 신경전달물질 분출에 있어서 시냅토태그민1의 동적제어 스위치 모델]

윤태영 교수 연구팀은 시냅토태그민1이 신경세포 통신의 강약을 자유자재로 제어하는 스위치 역할을 한다는 새로운 사실을 밝혀냈다.

연구팀은 신경세포 내에 적정농도(10μmol/L, 1리터당 10마이크로 몰)의 칼슘 이온이 유입되면 시냅토태그민1은 신경전달물질을 빠르게 분출하지만, 적정농도 이상의 칼슘이 유입되면 오히려 그 기능이 감소된다는 사실을 최초로 확인하였다. 이것은 시냅토태그민1이 신경세포에서 나오는 칼슘 농도에 따라 다양하게 반응한다는 사실을 의미하는 것으로, 시냅토태그민1이 신경세포 통신의 강약을 자유자재로 제어할 수 있다는 사실을 새롭게 규명한 것이다.

윤태영 교수팀의 이번 연구는 지난 10년간 학계의 풀리지 않은 수수께끼인 시냅토태그민1의 기능에 대한 명쾌한 해답을 제시하였다. 이번 연구는 낮은 농도의 칼슘에서 시냅토태그민1이 가장 활발히 활동한다는 사실을 최초로 발견하여, 기존 연구가 밝히지 못한 시냅토태그민1의 기능을 정확히 설명하였다.

특히 연구팀은 시냅토태그민1을 생체막으로부터 분리하면, 제어 스위치 기능이 상실된다는 사실도 확인하여, 시냅토태그민1의 생체막 부착 여부가 그 기능에 핵심인 것을 밝혀냈다.

또한 윤 교수팀은 차세대 신약개발의 주요 타깃인 생체막 단백질의 기능을 분자수준에서 관찰할 수 있는 신기술을 개발하는데 성공하였다.

생체막 단백질은 물질 수송 등 세포내 필수적인 역할을 하는데, 암, 당뇨, 비만 등 각종 질병과 밀접하게 관련되어 있어, 차세대 신약개발 표적 단백질의 최대 70%를 차지하는 것으로 알려져 있다.

연구팀은 ‘단소포체 형광 기법(single-vesicle fluorescence detection)’을 개발하는데 성공하여, 생체막 단백질의 기능을 단분자 혹은 수개 분자 수준에서 관찰할 수 있는 세계 최고 수준의 기술을 보유하게 되었다.

[그림2. 단소포체 형광기법]

윤 교수는 “이번 연구결과는 지난 10년간 학계가 밝혀내지 못한 시냅토태그민1의 기능을 명쾌히 밝혀내고, 복잡한 생체막 단백질의 기능을 분자수준에서 관찰할 수 있는 신기술을 개발한 것이다. 이번 연구로 생체막 단백질을 활용하여, 암, 당뇨, 비만 등 현대인의 질병에 대한 신약을 개발할 수 있는 가능성을 열었다“라고 연구 의의를 밝혔다.

2010.05.07 조회수 22616