%EC%9D%B4%EC%82%B0%ED%99%94%ED%83%84%EC%86%8C

-

우성일, 김형준 교수, 귀금속 성능에 버금가는 육각형 아연촉매 개발

우리 대학 생명화학공학과 우성일 교수와 EEWS 대학원 김형준 교수 공동연구팀이 이산화탄소를 높은 효율로 환원시킬 수 있고 내구성이 강한 육각형 아연 촉매를 개발했다.

연구 결과는 화학분야 학술지 앙게반테 케미(Angewandte Chemie International Edition) 6월 28일자 온라인 판에 게재됐다.

이산화탄소는 온실가스로 지구 온난화의 주범으로 알려져 있다. 이산화탄소를 탄소의 자원으로 사용해 연료를 만든다면 기후 문제는 물론 에너지 고갈 문제를 해결할 수 있는 혁신적 기술이 될 것이다.

하지만 이러한 시스템 개발을 위해서는 열역학적으로 안정적인 이산화탄소를 성공적으로 변환시킬 수 있는 촉매를 개발하는 것이 중요하다.

연구팀은 문제 해결을 위해 전기화학적 시스템과 아연을 이용했다. 전기화학적 시스템은 여러 이산화탄소 변환 시스템 중 태양에너지처럼 지속가능한 전기에너지와 결합이 가능하다는 점에서 각광받고 있다.

아연은 이산화탄소 변환 촉매 중 일산화탄소를 선택적으로 생성할 수 있다는 장점과, 같은 특성을 갖는 금, 은에 비해 2만분의 1에 불과한 저렴한 가격 경쟁력을 갖는다. 그러나 부족한 성능으로 인해 많은 주목을 받지 못했다.

연구팀은 아연 촉매의 성능 향상을 위해 화학 반응에 참여하는 부분의 표면적을 최대한 넓혔다. 그리고 흡착에너지를 수월하게 조절할 수 있도록 전기화학적 증착법을 통해 육각형 형태로 배열된 아연 촉매를 제작했다.

육각형이라는 구조적 특성은 효율적인 이산화탄소 변환을 가능하게 했고, 선택적으로 일산화탄소가 생성되고 부산물로 수소가 발생했다. 일산화탄소와 수소는 합성가스(syngas)로서 탄화수소 연료를 생산할 수 있는 유용한 원료이다.

연구팀은 이 육각형 아연 촉매에 가하는 전압에 따라 일산화탄소와 수소 생성 비율을 다양하게 조절할 수 있음을 확인했다. 또한 일산화탄소와 수소를 각각 잘 생성하는 아연의 결정면이 Zn(101)과 Zn(002)임을 밀도범함수이론(density functional theory) 계산을 통해 이론적으로 밝혔다.

향후 이 두 면의 비율을 조절함으로써 원하는 공정이나 생성물의 비율을 얻을 수 있음을 규명했다.

육각형 아연 촉매는 이산화탄소 변환의 반응 선택성을 의미하는 페러데이 효율(Faradaic efficiency)에서 95%를 기록했고, 이 성능이 30시간 이상 지속돼 기존 귀금속을 포함한 모든 일산화탄소 생성 촉매 중 가장 긴 시간 동안의 안정성을 보였다.

연구팀은 태양에너지와 같은 신재생에너지로부터 전기에너지를 얻고, 이산화탄소를 환원시켜 일산화탄소 및 수소를 생성하고 이 합성가스를 피셔-트롭쉬 반응에 직접 이용할 예정이다. 이를 통해 추가적인 이산화탄소 배출 없이도 높은 에너지 밀도를 가진 탄화수소 연료 생산이 가능해진다고 밝혔다.

우 교수는 “생산한 연료들을 연소하면 다시 이산화탄소와 물이 발생하므로 이것이야말로 지속가능한 에너지 생산 시스템이 될 것이다”고 말했다.

생명화학공학과 원다혜 박사가 제 1저자로 참여한 이번 연구는 EEWS대학원의 BK21PLUS 연구사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

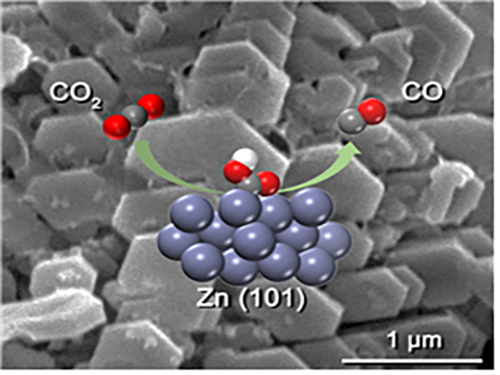

그림1. 육각형 아연 촉매 위에서의 반응 모식도

그림2. 육각형 아연 촉매의 FE-SEM 이미지

그림3. 장시간 진행된 전기화학적 이산화탄소 환원 반응

그림4. 밀도범함수계산 결과 (Free energy diagram)

2016.07.26 조회수 15846

우성일, 김형준 교수, 귀금속 성능에 버금가는 육각형 아연촉매 개발

우리 대학 생명화학공학과 우성일 교수와 EEWS 대학원 김형준 교수 공동연구팀이 이산화탄소를 높은 효율로 환원시킬 수 있고 내구성이 강한 육각형 아연 촉매를 개발했다.

연구 결과는 화학분야 학술지 앙게반테 케미(Angewandte Chemie International Edition) 6월 28일자 온라인 판에 게재됐다.

이산화탄소는 온실가스로 지구 온난화의 주범으로 알려져 있다. 이산화탄소를 탄소의 자원으로 사용해 연료를 만든다면 기후 문제는 물론 에너지 고갈 문제를 해결할 수 있는 혁신적 기술이 될 것이다.

하지만 이러한 시스템 개발을 위해서는 열역학적으로 안정적인 이산화탄소를 성공적으로 변환시킬 수 있는 촉매를 개발하는 것이 중요하다.

연구팀은 문제 해결을 위해 전기화학적 시스템과 아연을 이용했다. 전기화학적 시스템은 여러 이산화탄소 변환 시스템 중 태양에너지처럼 지속가능한 전기에너지와 결합이 가능하다는 점에서 각광받고 있다.

아연은 이산화탄소 변환 촉매 중 일산화탄소를 선택적으로 생성할 수 있다는 장점과, 같은 특성을 갖는 금, 은에 비해 2만분의 1에 불과한 저렴한 가격 경쟁력을 갖는다. 그러나 부족한 성능으로 인해 많은 주목을 받지 못했다.

연구팀은 아연 촉매의 성능 향상을 위해 화학 반응에 참여하는 부분의 표면적을 최대한 넓혔다. 그리고 흡착에너지를 수월하게 조절할 수 있도록 전기화학적 증착법을 통해 육각형 형태로 배열된 아연 촉매를 제작했다.

육각형이라는 구조적 특성은 효율적인 이산화탄소 변환을 가능하게 했고, 선택적으로 일산화탄소가 생성되고 부산물로 수소가 발생했다. 일산화탄소와 수소는 합성가스(syngas)로서 탄화수소 연료를 생산할 수 있는 유용한 원료이다.

연구팀은 이 육각형 아연 촉매에 가하는 전압에 따라 일산화탄소와 수소 생성 비율을 다양하게 조절할 수 있음을 확인했다. 또한 일산화탄소와 수소를 각각 잘 생성하는 아연의 결정면이 Zn(101)과 Zn(002)임을 밀도범함수이론(density functional theory) 계산을 통해 이론적으로 밝혔다.

향후 이 두 면의 비율을 조절함으로써 원하는 공정이나 생성물의 비율을 얻을 수 있음을 규명했다.

육각형 아연 촉매는 이산화탄소 변환의 반응 선택성을 의미하는 페러데이 효율(Faradaic efficiency)에서 95%를 기록했고, 이 성능이 30시간 이상 지속돼 기존 귀금속을 포함한 모든 일산화탄소 생성 촉매 중 가장 긴 시간 동안의 안정성을 보였다.

연구팀은 태양에너지와 같은 신재생에너지로부터 전기에너지를 얻고, 이산화탄소를 환원시켜 일산화탄소 및 수소를 생성하고 이 합성가스를 피셔-트롭쉬 반응에 직접 이용할 예정이다. 이를 통해 추가적인 이산화탄소 배출 없이도 높은 에너지 밀도를 가진 탄화수소 연료 생산이 가능해진다고 밝혔다.

우 교수는 “생산한 연료들을 연소하면 다시 이산화탄소와 물이 발생하므로 이것이야말로 지속가능한 에너지 생산 시스템이 될 것이다”고 말했다.

생명화학공학과 원다혜 박사가 제 1저자로 참여한 이번 연구는 EEWS대학원의 BK21PLUS 연구사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 육각형 아연 촉매 위에서의 반응 모식도

그림2. 육각형 아연 촉매의 FE-SEM 이미지

그림3. 장시간 진행된 전기화학적 이산화탄소 환원 반응

그림4. 밀도범함수계산 결과 (Free energy diagram)

2016.07.26 조회수 15846 -

강정구, 김용훈 교수, 태양광 이용 이산화탄소로 메탄올 변환 성공

우리 대학 EEWS 대학원 강정구 교수, 김용훈 교수 공동 연구팀이 태양광을 이용해 이산화탄소를 메탄올로 변환시킬 수 있는 광촉매를 개발했다.

이 기술은 값싼 물질에 간단한 공정으로 이산화탄소를 고부가가치의 화학물질로 변환시킬 수 있다. 향후 탄소배출규제 시행에 따른 이산화탄소 처리 및 저감 문제를 해결할 수 있는 대안 기술이 될 것으로 기대된다.

이동기, 최지일 박사가 참여한 이번 연구는 에너지 분야 학술지 ‘어드밴스드 에너지 머터리얼스(Advanced Energy Materials)’ 5월 9일자 온라인 판에 게재됐다.

매년 우리나라에서는 6억 톤의 이산화탄소가 발생하고 세계적으로는 250억 톤에 이른다. 이산화탄소를 메탄올로 변환할 수 있다면 1톤 당 약 40만원에 판매가 가능해지고, 운반의 문제를 해결할 수 있다.

경제 및 환경문제에서도 효과가 클 것으로 예상되기 때문에 과학계 및 관련 산업계는 이산화탄소를 메탄올로 변환하기 위한 노력을 하고 있다.

식물의 광합성 효과를 모방한 인공광합성 기술은 태양에너지만으로 메탄올과 같은 고에너지 밀도의 화학물질을 제조할 수 있다. 이 반응을 이끌어내기 위해서는 백금, 금, 루테늄과 같은 금속 광물이 필요하다.

하지만 낮은 에너지 변환 효율 문제가 개선되지 않아 광촉매 물질의 보호막 정도로만 사용되고 있다. 에너지 효율이 낮은 이유는 태양 에너지의 극히 일부만 활용 가능해 전자 전달 능력이 낮기 때문이다.

연구팀은 문제 해결을 위해 콜드 플라즈마(cold Plasma) 반응을 기반으로 한 기술을 이용했다. 기존 산화물 공정은 한 물질에 질소와 수소 처리를 동시에 구현하는 것이 불가능했지만, 기체 콜드 플라즈마 기술을 이용하면 상온에서도 고 반응성의 수소 및 질소 라디칼을 형성할 수 있다. 이를 통해 순간적 반응만으로 금속 산화물 내부에 질소 및 수소를 주입하는 데 성공했다.

이 기술로 자외선(UV)영역에 국한되는 이산화티타늄의 빛 감지 범위를 가시광선 영역까지 확대시켰고, 전자 전달 능력을 1만 배 증가시킴으로써 귀금속 광물 없이도 이산화탄소를 메탄올로 변환시킬 수 있었다.

또한 인공광합성 반응이 잘 일어나도록 도와주는 별도 화학첨가제나 전기적 에너지 없이도 반응을 가시광 범위까지 이끌어냈다.

이산화티타늄 광촉매는 해당 물질이 갖는 이론한계치의 74%에 달하는 광전류를 발생시켰고, 이산화탄소를 이용한 메탄올 발생량이 25배 이상 향상됐다.

연구팀은 슈퍼컴퓨터를 이용한 원자 수준 모델링을 통해 수많은 변수를 측정함으로써 촉매 반응 향상의 원리를 이론적으로 규명했다.

강 교수는“이 기술을 기반으로 향후 산업체에서 대량 생산할 수 있도록 기술을 발전시키는 것이 목표다”고 말했다.

이번 연구는 미래창조과학부의 글로벌프론티어사업, 인공광합성 사업과 KISTI의 슈퍼컴퓨터 사이번 연구는 미래창조과학부의 글로벌프론티어사업, 인공광합성 사업과 KISTI의 슈퍼컴퓨터 사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

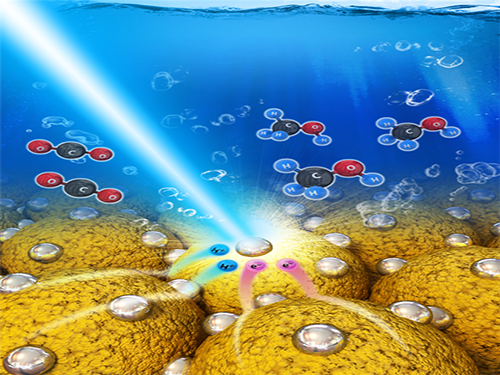

그림1. 태양광을 이용한 이산화탄소의 메탄올로의 변환 과정

그림2. 가시광에서 연료변환이 가능하도록 만든 코어-쉘 촉매

2016.05.26 조회수 18515

강정구, 김용훈 교수, 태양광 이용 이산화탄소로 메탄올 변환 성공

우리 대학 EEWS 대학원 강정구 교수, 김용훈 교수 공동 연구팀이 태양광을 이용해 이산화탄소를 메탄올로 변환시킬 수 있는 광촉매를 개발했다.

이 기술은 값싼 물질에 간단한 공정으로 이산화탄소를 고부가가치의 화학물질로 변환시킬 수 있다. 향후 탄소배출규제 시행에 따른 이산화탄소 처리 및 저감 문제를 해결할 수 있는 대안 기술이 될 것으로 기대된다.

이동기, 최지일 박사가 참여한 이번 연구는 에너지 분야 학술지 ‘어드밴스드 에너지 머터리얼스(Advanced Energy Materials)’ 5월 9일자 온라인 판에 게재됐다.

매년 우리나라에서는 6억 톤의 이산화탄소가 발생하고 세계적으로는 250억 톤에 이른다. 이산화탄소를 메탄올로 변환할 수 있다면 1톤 당 약 40만원에 판매가 가능해지고, 운반의 문제를 해결할 수 있다.

경제 및 환경문제에서도 효과가 클 것으로 예상되기 때문에 과학계 및 관련 산업계는 이산화탄소를 메탄올로 변환하기 위한 노력을 하고 있다.

식물의 광합성 효과를 모방한 인공광합성 기술은 태양에너지만으로 메탄올과 같은 고에너지 밀도의 화학물질을 제조할 수 있다. 이 반응을 이끌어내기 위해서는 백금, 금, 루테늄과 같은 금속 광물이 필요하다.

하지만 낮은 에너지 변환 효율 문제가 개선되지 않아 광촉매 물질의 보호막 정도로만 사용되고 있다. 에너지 효율이 낮은 이유는 태양 에너지의 극히 일부만 활용 가능해 전자 전달 능력이 낮기 때문이다.

연구팀은 문제 해결을 위해 콜드 플라즈마(cold Plasma) 반응을 기반으로 한 기술을 이용했다. 기존 산화물 공정은 한 물질에 질소와 수소 처리를 동시에 구현하는 것이 불가능했지만, 기체 콜드 플라즈마 기술을 이용하면 상온에서도 고 반응성의 수소 및 질소 라디칼을 형성할 수 있다. 이를 통해 순간적 반응만으로 금속 산화물 내부에 질소 및 수소를 주입하는 데 성공했다.

이 기술로 자외선(UV)영역에 국한되는 이산화티타늄의 빛 감지 범위를 가시광선 영역까지 확대시켰고, 전자 전달 능력을 1만 배 증가시킴으로써 귀금속 광물 없이도 이산화탄소를 메탄올로 변환시킬 수 있었다.

또한 인공광합성 반응이 잘 일어나도록 도와주는 별도 화학첨가제나 전기적 에너지 없이도 반응을 가시광 범위까지 이끌어냈다.

이산화티타늄 광촉매는 해당 물질이 갖는 이론한계치의 74%에 달하는 광전류를 발생시켰고, 이산화탄소를 이용한 메탄올 발생량이 25배 이상 향상됐다.

연구팀은 슈퍼컴퓨터를 이용한 원자 수준 모델링을 통해 수많은 변수를 측정함으로써 촉매 반응 향상의 원리를 이론적으로 규명했다.

강 교수는“이 기술을 기반으로 향후 산업체에서 대량 생산할 수 있도록 기술을 발전시키는 것이 목표다”고 말했다.

이번 연구는 미래창조과학부의 글로벌프론티어사업, 인공광합성 사업과 KISTI의 슈퍼컴퓨터 사이번 연구는 미래창조과학부의 글로벌프론티어사업, 인공광합성 사업과 KISTI의 슈퍼컴퓨터 사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 태양광을 이용한 이산화탄소의 메탄올로의 변환 과정

그림2. 가시광에서 연료변환이 가능하도록 만든 코어-쉘 촉매

2016.05.26 조회수 18515 -

전기자동차용 차세대 전지의 성능 극대화

〈 김 일 두 교수〉

우리 대학 신소재공학과 김일두 연구팀이 리튬-공기전지의 핵심 구성요소인 촉매를 대량생산할 수 있는 기술을 개발했다.

리튬-공기전지는 전기자동차에 쓰이는 리튬-이온전지를 대체할 차세대 전지로 주목받고 있으며, 이번에 연구팀이 개발한 원천기술을 통해 리튬-공기전지의 상용화에 한 발짝 다가갈 것으로 기대된다.

연구팀은 촉매활성이 뛰어난 두 소재인 루테늄산화물(RuO2)과 망간산화물(Mn2O3)이 균일하게 분포된 이중 나노튜브 구조를 손쉽게 대량 제조하는 원천기술을 확보했고, 이를 리튬-공기전지에 적용하는데 성공했다.

이번 연구는 나노재료 분야의 국제 학술지 ‘나노 레터스(Nano Letters)’ 3일자 온라인 판에 게재됐다. (논문명: One-Dimensional RuO2/Mn2O3 Hollow Architectures as Efficient Bifunctional Catalysts for Lithium-Oxygen Batteries)

리튬-공기전지는 리튬-이온전지에 비해 용량이 10배 이상 높고 대기 중의 산소를 연료로 활용하기 때문에 전기자동차를 위한 에너지 저장장치로 큰 주목을 받고 있다.

그러나 방전 시 생성되는 고체 리튬산화물(Li2O2)이 충전 과정에서 원활히 분해되지 않아 전지의 효율 및 수명특성이 저하돼 상용화에 어려움을 겪었다. 따라서 탄소재 양극 내의 리튬산화물의 형성 및 분해를 안정적으로 도와주는 촉매 개발이 필수적으로 요구됐다.

리튬-공기전지용 촉매는 가벼우면서 내구성이 우수하고 촉매의 표면적을 최대한 넓히는 것이 중요하다. 현재 상용화 수준으로 대량생산이 가능하고 우수한 촉매 활성을 갖는 소재는 아직 개발되지 않았었다.

연구팀은 위의 문제 해결을 위해 루테늄과 망간 전구체가 녹아 있는 고분자 용액을 전기 방사했다. 이는 누에가 실을 뽑듯이 고분자 용액을 재료로 삼은 실을 뽑아내 루테늄-망간 전구체를 기반으로 한 고분자 복합 섬유를 합성해내는 기술이다.

이후 이 섬유를 고온 열처리하면 거푸집 역할을 하는 고분자 템플릿(Template)이 타서 없어지고, 루테늄산화물 및 망간산화물의 이종 물질이 함께 복합체를 이루는 이중튜브 구조의 촉매가 완성된다.

연구팀이 개발한 이중 튜브는 직경 220 나노미터의 외부튜브와 80 나노미터의 내부튜브로 이뤄져 안쪽 및 바깥쪽 벽이 동시에 촉매 반응에 참여 가능하고, 비어있는 공간이 많아 가볍다는 장점을 갖는다.

연구팀은 초기 충전, 방전 시의 과전압 차이가 약 0.8V 이내로 감소하는 효과를 얻었다. 기존 탄소재 사용시 과전압은 약 2.0V 이상이다. 또한 용량제한 1000 mAh/g 하에서 100사이클 이상의 안정적인 리튬-공기전지 특성을 확인했다.

위의 기술 향상이 가능한 이유는 리튬산화물의 생성반응(산소환원 반응)을 도와주는 망간산화물 촉매와 분해반응(산소발생 반응)을 돕는 루테늄산화물 촉매가 내, 외부 튜브에서 나노단위로 균일하게 존재하기 때문이다.

김 교수 연구팀의 핵심 기술인 전기방사 기술은 고분자, 금속 전구체가 포함된 용액을 전기적 인력으로 연신시켜 수십에서 수백 나노 직경의 나노섬유를 얻을 수 있는 기술이다.

이 기술은 쉽게 기능성 나노섬유를 대량생산할 수 있어 수처리용 필터, 황사 마스크, 마스크팩 소재, 바이오 필터 등에 활발히 사용되고 있다.

연구팀은 “휘발점이 다른 두 용매의 온도 상승 속도를 조절하는 간단한 공정을 통해 리튬-공기전지의 충전 및 방전에 이상적인 촉매구조 디자인에 성공했다”고 밝혔다.

김 교수는 “생산 공정이 매우 손쉽고 대량생산이 가능한 기술이다”며 “촉매의 성능이 우수해 차세대 전지로 각광받는 리튬-공기전지의 상용화를 앞당기는 데 기여할 것이다”고 말했다.

신소재공학과 김상욱 교수와 공동 연구로 진행된 이번 연구는 윤기로 박사과정이 제1저자로 참여했고, ‘한국 이산화탄소 포집 및 처리 연구개발센터(Korea CCS R&D Center)’ 및 현대자동차의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 루테늄산화물-망간산화물 코어-쉘 나노튜브 및 이중 나노튜브 미세구조 사진

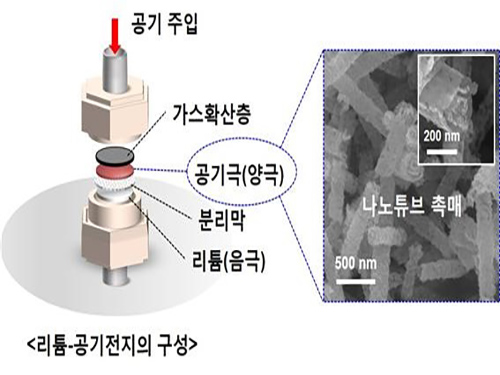

그림2. 나노튜브 촉매가 사용된 리튬-공기전지의 구성

그림3. 리튬-공기전지의 구동 원리

그림4. 루테늄산화물-망간산화물 코어-쉘 나노튜브 및 이중 나노튜브 형성원리

2016.02.16 조회수 19448

전기자동차용 차세대 전지의 성능 극대화

〈 김 일 두 교수〉

우리 대학 신소재공학과 김일두 연구팀이 리튬-공기전지의 핵심 구성요소인 촉매를 대량생산할 수 있는 기술을 개발했다.

리튬-공기전지는 전기자동차에 쓰이는 리튬-이온전지를 대체할 차세대 전지로 주목받고 있으며, 이번에 연구팀이 개발한 원천기술을 통해 리튬-공기전지의 상용화에 한 발짝 다가갈 것으로 기대된다.

연구팀은 촉매활성이 뛰어난 두 소재인 루테늄산화물(RuO2)과 망간산화물(Mn2O3)이 균일하게 분포된 이중 나노튜브 구조를 손쉽게 대량 제조하는 원천기술을 확보했고, 이를 리튬-공기전지에 적용하는데 성공했다.

이번 연구는 나노재료 분야의 국제 학술지 ‘나노 레터스(Nano Letters)’ 3일자 온라인 판에 게재됐다. (논문명: One-Dimensional RuO2/Mn2O3 Hollow Architectures as Efficient Bifunctional Catalysts for Lithium-Oxygen Batteries)

리튬-공기전지는 리튬-이온전지에 비해 용량이 10배 이상 높고 대기 중의 산소를 연료로 활용하기 때문에 전기자동차를 위한 에너지 저장장치로 큰 주목을 받고 있다.

그러나 방전 시 생성되는 고체 리튬산화물(Li2O2)이 충전 과정에서 원활히 분해되지 않아 전지의 효율 및 수명특성이 저하돼 상용화에 어려움을 겪었다. 따라서 탄소재 양극 내의 리튬산화물의 형성 및 분해를 안정적으로 도와주는 촉매 개발이 필수적으로 요구됐다.

리튬-공기전지용 촉매는 가벼우면서 내구성이 우수하고 촉매의 표면적을 최대한 넓히는 것이 중요하다. 현재 상용화 수준으로 대량생산이 가능하고 우수한 촉매 활성을 갖는 소재는 아직 개발되지 않았었다.

연구팀은 위의 문제 해결을 위해 루테늄과 망간 전구체가 녹아 있는 고분자 용액을 전기 방사했다. 이는 누에가 실을 뽑듯이 고분자 용액을 재료로 삼은 실을 뽑아내 루테늄-망간 전구체를 기반으로 한 고분자 복합 섬유를 합성해내는 기술이다.

이후 이 섬유를 고온 열처리하면 거푸집 역할을 하는 고분자 템플릿(Template)이 타서 없어지고, 루테늄산화물 및 망간산화물의 이종 물질이 함께 복합체를 이루는 이중튜브 구조의 촉매가 완성된다.

연구팀이 개발한 이중 튜브는 직경 220 나노미터의 외부튜브와 80 나노미터의 내부튜브로 이뤄져 안쪽 및 바깥쪽 벽이 동시에 촉매 반응에 참여 가능하고, 비어있는 공간이 많아 가볍다는 장점을 갖는다.

연구팀은 초기 충전, 방전 시의 과전압 차이가 약 0.8V 이내로 감소하는 효과를 얻었다. 기존 탄소재 사용시 과전압은 약 2.0V 이상이다. 또한 용량제한 1000 mAh/g 하에서 100사이클 이상의 안정적인 리튬-공기전지 특성을 확인했다.

위의 기술 향상이 가능한 이유는 리튬산화물의 생성반응(산소환원 반응)을 도와주는 망간산화물 촉매와 분해반응(산소발생 반응)을 돕는 루테늄산화물 촉매가 내, 외부 튜브에서 나노단위로 균일하게 존재하기 때문이다.

김 교수 연구팀의 핵심 기술인 전기방사 기술은 고분자, 금속 전구체가 포함된 용액을 전기적 인력으로 연신시켜 수십에서 수백 나노 직경의 나노섬유를 얻을 수 있는 기술이다.

이 기술은 쉽게 기능성 나노섬유를 대량생산할 수 있어 수처리용 필터, 황사 마스크, 마스크팩 소재, 바이오 필터 등에 활발히 사용되고 있다.

연구팀은 “휘발점이 다른 두 용매의 온도 상승 속도를 조절하는 간단한 공정을 통해 리튬-공기전지의 충전 및 방전에 이상적인 촉매구조 디자인에 성공했다”고 밝혔다.

김 교수는 “생산 공정이 매우 손쉽고 대량생산이 가능한 기술이다”며 “촉매의 성능이 우수해 차세대 전지로 각광받는 리튬-공기전지의 상용화를 앞당기는 데 기여할 것이다”고 말했다.

신소재공학과 김상욱 교수와 공동 연구로 진행된 이번 연구는 윤기로 박사과정이 제1저자로 참여했고, ‘한국 이산화탄소 포집 및 처리 연구개발센터(Korea CCS R&D Center)’ 및 현대자동차의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 루테늄산화물-망간산화물 코어-쉘 나노튜브 및 이중 나노튜브 미세구조 사진

그림2. 나노튜브 촉매가 사용된 리튬-공기전지의 구성

그림3. 리튬-공기전지의 구동 원리

그림4. 루테늄산화물-망간산화물 코어-쉘 나노튜브 및 이중 나노튜브 형성원리

2016.02.16 조회수 19448 -

강성모 총장, 세계경제포럼서 KAIST 이산화탄소연구소 소개

강성모 총장은 1월 20일~ 23일 스위스 다보스에서 열리는 세계경제포럼 연차총회(일명 다보스포럼)에 참석해 인류의 지속가능한 미래를 위한 KAIST의 연구 활동에 대해 설명했다.

강 총장은 21일(현지시간) 국제 지속가능한 캠퍼스 네트워크(ISCN: International Sustainable Campus Network)와 글로벌대학리더포럼(GULF: Global University Leaders Forum)이 공동으로 주관한 ISCN-GULF 회의에서 ‘사우디 아람코-KAIST 이산화탄소 연구소’를 대학의 저탄소 그린캠퍼스 사례의 하나로 소개했다.

KAIST는 지난 2013년 세계 최대 석유회사인 사우디 아람코(Saudi Aramco)와 협력해 KAIST에 이산화탄소 연구소를 설립했다. 연구소는 지구 온난화 주범으로 꼽히는 이산화탄소를 포집하고 저장하거나, 혹은 다른 화학성분으로 전환하는 등 대기 중 온실가스 배출량을 획기적으로 감축할 수 있는 혁신기술 개발을 위한 공동 연구를 진행하고 있다.

강 총장은 “연구소 설립 이래 그동안 두 기관은 의미 있는 성과를 거두었다”며 “현재 박사과정 학생 20명을 포함해 100명 이상의 학생들이 이산화탄소의 포집, 저장, 전환, 각 산업별 감축 전략 제시 등 10개의 연구 과제를 사우디아람코와 함께 수행하고 있다”라고 말했다.

이어 “이산화탄소 배출량 감소를 위한 정부나 산업계의 정책 수립을 지원하고, 저탄소 녹색성장에 관한 국내외 세미나, 워크샵, 교육 프로그램 개최 등 다양한 학술활동의 기회도 제공하고 있다”고 했다.

이번 ISCN-GULF 회의에서는 하버드대학, 예일대학, 홍콩과학기술대학, 게이오대학을 포함해 총 20개의 세계 유수대학이 환경 친화적인 캠퍼스 시설 구축, 에너지 절감 정책, 생물 다양성 보존 및 캠퍼스 녹지화에 대한 주제로 의제를 발표했다.

ISCN은 대학이 교육, 연구, 캠퍼스 인프라 등을 통해 지속가능한 발전을 도모하고 이를 위한 실천 가능한 정책이나 방안을 제시함으로써 인류의 환경과 개발에 기여하고자 2007년에 설립된 세계 대학 간 협력기구다.

MIT, 옥스퍼드대학, 프린스턴대학 등 현재 75개 이상의 대학이 회원으로 있으며 지난 2009년부터 세계경제포럼의 대학협력기구인 GULF와 함께 공동으로 ISCN-GULF 회의를 개최하면서 각 대학에서 진행하고 있는 지속가능한 발전 사례들을 발표해오고 있다. 끝.

2016.01.22 조회수 13442

강성모 총장, 세계경제포럼서 KAIST 이산화탄소연구소 소개

강성모 총장은 1월 20일~ 23일 스위스 다보스에서 열리는 세계경제포럼 연차총회(일명 다보스포럼)에 참석해 인류의 지속가능한 미래를 위한 KAIST의 연구 활동에 대해 설명했다.

강 총장은 21일(현지시간) 국제 지속가능한 캠퍼스 네트워크(ISCN: International Sustainable Campus Network)와 글로벌대학리더포럼(GULF: Global University Leaders Forum)이 공동으로 주관한 ISCN-GULF 회의에서 ‘사우디 아람코-KAIST 이산화탄소 연구소’를 대학의 저탄소 그린캠퍼스 사례의 하나로 소개했다.

KAIST는 지난 2013년 세계 최대 석유회사인 사우디 아람코(Saudi Aramco)와 협력해 KAIST에 이산화탄소 연구소를 설립했다. 연구소는 지구 온난화 주범으로 꼽히는 이산화탄소를 포집하고 저장하거나, 혹은 다른 화학성분으로 전환하는 등 대기 중 온실가스 배출량을 획기적으로 감축할 수 있는 혁신기술 개발을 위한 공동 연구를 진행하고 있다.

강 총장은 “연구소 설립 이래 그동안 두 기관은 의미 있는 성과를 거두었다”며 “현재 박사과정 학생 20명을 포함해 100명 이상의 학생들이 이산화탄소의 포집, 저장, 전환, 각 산업별 감축 전략 제시 등 10개의 연구 과제를 사우디아람코와 함께 수행하고 있다”라고 말했다.

이어 “이산화탄소 배출량 감소를 위한 정부나 산업계의 정책 수립을 지원하고, 저탄소 녹색성장에 관한 국내외 세미나, 워크샵, 교육 프로그램 개최 등 다양한 학술활동의 기회도 제공하고 있다”고 했다.

이번 ISCN-GULF 회의에서는 하버드대학, 예일대학, 홍콩과학기술대학, 게이오대학을 포함해 총 20개의 세계 유수대학이 환경 친화적인 캠퍼스 시설 구축, 에너지 절감 정책, 생물 다양성 보존 및 캠퍼스 녹지화에 대한 주제로 의제를 발표했다.

ISCN은 대학이 교육, 연구, 캠퍼스 인프라 등을 통해 지속가능한 발전을 도모하고 이를 위한 실천 가능한 정책이나 방안을 제시함으로써 인류의 환경과 개발에 기여하고자 2007년에 설립된 세계 대학 간 협력기구다.

MIT, 옥스퍼드대학, 프린스턴대학 등 현재 75개 이상의 대학이 회원으로 있으며 지난 2009년부터 세계경제포럼의 대학협력기구인 GULF와 함께 공동으로 ISCN-GULF 회의를 개최하면서 각 대학에서 진행하고 있는 지속가능한 발전 사례들을 발표해오고 있다. 끝.

2016.01.22 조회수 13442 -

이산화탄소 포집 효율을 획기적으로 향상시킨 물질 개발 - 질소대비 CO2 선택성 300배 증가, 네이처 커뮤니케이션즈 게재 - 우리 학교 WS 대학원의 자페르 야부즈 교수, 알리 조스쿤 교수, 정유성 교수 공동연구팀이 질소대비 이산화탄소 선택성을 300배 높인 세계 최고 수준의 CO2흡수제를 개발했다. 최근 전 세계적으로 기후변화 대응을 위한 현실적 대안으로 이산화탄소를 포집하여 저장․처리하는 CCS*기술의 중요성이 부각되고 있다. * CCS : Carbon Capture and sequestration 현재 이산화탄소를 포집하는 기술로는 액상흡수제를 이용한 습식포집기술, 고체 흡수제를 이용한 건식포집기술, 필름과 같은 얇은 막을 이용하는 분리막 포집기술이 있다. 발전소, 제철소와 같이 이산화탄소 대량 배출원에 적용하게 되는 동 기술은 고온과 다량의 수분이 존재하는 극한조건하에서도 포집효율이 낮아지지 않는 것이 연구개발의 핵심과제이다. 기존에 연구되었던 건식흡수제인 MOF(Metal Organic Framework)나 제올라이트의 경우는 수분 조건에서 불안정하거나 합성이 비싸다는 단점이 존재하였다. 연구팀이 이번에 개발한 흡수제는 건식흡수제로서 ‘아조-코프(Azo-COP)’라고 명명하였는데 값비싼 촉매 없이도 합성이 가능하여 제조비용이 매우 저렴하며, 고온 및 수분 조건에서도 안정한 특성을 나타내었다. 코프(COP)는 간단한 유기분자들을 다공성 고분자형태로 결합시킨 구조체로 동 연구팀이 처음으로 개발한 건식 이산화탄소포집물질이다. 연구팀은 이물질에 ‘아조(Azo)’라는 기능기를 추가로 도입함으로써 질소를 배제하고 혼합기체 중에서 이산화탄소만을 선택적으로 포집하도록 하였다. ‘아조(Azo)"기를 포함하는 아조-코프(Azo-COP)는 일반적 합성방법을 통해 쉽게 제조하였으며, 값비싼 촉매대신 물과 아세톤 등의 용매를 사용해 불순물도 쉽게 제거함으로써 제조비용을 대폭 낮출 수 있었다. 특히, 아조-코프(Azo-COP)는 이산화탄소와 화학적 결합이 아닌 약한 인력을 통해 결합함으로써 흡착제 재생 에너지 비용을 혁신적으로 낮출 수 있으며, 350℃ 정도의 극한 조건에서도 안정해 이산화탄소 포집제로서 활용은 물론 더욱 가혹한 환경의 다양한 분야에서 포집 물질로 활용될 것으로 기대된다. 해당성과는 교과부 산하 (재)한국이산화탄소포집및처리연구개발센터(센터장 박상도) 및 KAIST EEWS 기획단의 지원으로 이루어졌다. 자페르 야부즈 교수와 알리 조스쿤 교수는“Azo-COP를 CO2, N2 분리 실험에 적용한 결과 포집 효율이 수백배 향상됐다”며 “이 물질은 촉매가 필요 없고, 수분 안정성, 구조 다양성 등 우수한 화학적 특성으로 인해 앞으로 이산화탄소 포집을 비롯한 많은 분야에 활용될 것으로 기대한다”고 밝혔다. 한편, 이번 연구 결과는 세계적 학술지인 ‘네이처’ 자매지 ‘네이처 커뮤니케이션즈’ 1월 15일자로 게재됐다.

2013.02.01 조회수 22093 -

KAIST-사우디 아람코, CO2 공동 연구센터 설립

서남표 KAIST 총장과 알-팔레 사우디 아람코 총재가 사우디 현지시간으로 7일 오후 1시 다란에 있는 아람코 본사에서 ‘사우디 아람코-KAIST 이산화탄소 공동 연구센터’ 설립을 위한 양해각서에 서명을 마친 후 기념촬영을 하고 있다.

- 사우디 국영 석유회사 아람코, KAIST와 CO2 공동연구센터 설립키로

- 서남표 총장-알-팔레 총재, 1월 7일(현지시간) 아람코 본사에서 MOU 체결

- 5천평 규모 CO2 전용 연구센터 건물 신축, 연구비 공동조성 등

우리 학교가 지구 온난화 주범으로 꼽히는 이산화탄소(CO2) 문제해결을 위해 세계 최대의 석유회사인 사우디아라비아 아람코(ARAMCO)와 손을 잡았다.

아람코(총재 : 칼리드 에이 알-팔레, Khalid A. Al-Falih)는 세계 최대의 산유국인 사우디아라비아의 석유개발을 위해 1933년 미국의 석유회사인 스탠더드와 텍사코 등이 공동으로 설립했는데 사우디 정부가 1976년에 100% 국유화한 국영 석유회사다.

서남표 총장과 알-팔레 아람코 총재가 지구 온난화의 주범인 CO2 배출량을 획기적으로 줄일 수 있는 혁신기술을 공동으로 개발하기 위해 카이스트에 ‘아람코-카이스트 이산화탄소 연구센터(ARAMCO-KAIST CO2 연구센터)’ 설립을 주요내용으로 하는 양해각서(MOU)를 사우디 현지시간으로 지난 7일 오후 1시 다란에 있는 아람코 본사에서 체결했다.

이날 열린 양해각서 체결식에는 아람코측에서 알-팔레 총재와 사미르 에이 추바옙(Samir A. Tubayyeb) 엔지니어링 서비스부문 부사장 등 이 회사 최고경영진이, KAIST에서는 서 총장을 포함해 백경욱 연구부총장, 유창동 글로벌협력본부장, 강정구 기획처장, 원동혁 비서실장이 참석했다. 이밖에 김종용 주사우디 한국대사와 전병근 상무관, 문영학 사우디-한국 경제통상추진회장 등 사우디 현지의 국내인사들도 함께 참석해 자리를 빛냈다.

문영학 사우디-한국 경제통상추진회장은 “세계 최대 산유국인 사우디 정부가 최근 자국에 대한 한국기업들의 직간접적인 자본투자나 기술투자 등 양국 간 경제협력을 적극 도모하는 등 한국에 높은 관심을 보이고 있다”며 “아람코가 사우디가 아닌 다른 나라 대학을 대상으로 그것도 특정분야에 연구센터 설립과 연구비를 지원하면서 공동 연구에 나서기로 한 것은 매우 이례적인 일”이라고 아람코와 KAIST간 MOU 체결에 대한 의미를 부여했다.

아람코와 KAIST가 공동설립하게 될 ‘아람코-카이스트 CO2 연구센터’는 많은 양의 에너지를 사용하지 않고도 CO2를 포집하고 가스흐름(스트림) 단계에서의 CO2 제거는 물론 인체에 무관한 다른 화학성분으로 전환하는 등 대기 중 CO2 배출량을 감소시키는 획기적이고도 혁신적인 기술을 연구, 개발하는 업무를 수행하게 된다.

아람코와 KAIST는 이를 위해 CO2와 관련한 상호 보완기술을 공유하는 한편 연구원 교류 및 공동연구, 주요 연구자원 공동 활용, 연구과제 수행 등 상호 협력관계 진전에 따라 ‘공동건물위원회’를 구성, 운영키로 하고 협의를 통해 KAIST 대전 본교 인근에 ‘아람코-카이스트 CO2 연구센터’를 대규모로 설립할 계획이다.

양측 관계자가 위원으로 참여하는 ‘공동건물위원회’는 CO2 연구센터가 갖춰야 할 각종 시설 및 환경 등에 대해 철저한 조사를 거쳐 아람코와 KAIST 양 기관의 공동투자를 통해 건평 기준 약 5000평 규모의 CO2 전용 연구 빌딩을 신축한다. 우선 새로운 건물이 완공되기 전까지는 연구 설비가 갖춰진 대전 KAIST 본교 캠퍼스 안에 있는 KI(KAIST Institute)빌딩 내에 설치, 운영할 방침이다.

아람코와 KAIST는 또 첫 연구기간을 6년으로 정하되 필요에 따라 그 기간을 연장하기로 정했다. 양측 관계자가 참여하는 ‘공동연구위원회’에서는 연구과제 수와 성격에 따라 매년 연구비 규모를 결정하게 된다.

이에 대해 KAIST 관계자는 “구체적인 금액을 밝힐 수가 없지만 아람코와 KAIST가 각각 동등한 수준의 재원을 매칭펀드 형태로 확보해서 연구비에 보태는 방안을 세부 협상단계에서 제안할 계획”이라고 밝혔다.

전 세계 석유매장량의 4분의 1인 2600억 배럴을 보유하고 있으며 가스 매장량도 세계 4위인 아람코가 자국이 아닌 해외에 연구센터를 세우고 게다가 공동 연구까지 하기로 결정한 것은 극히 이례적인 일이라는 게 주변의 평가다.

이에 대해 KAIST 관계자는 “알-팔레 총재와 서 총장 간 개인적인 인연과 상호 신뢰관계에 힘입어 이 같은 결실을 맺게 됐다”고 배경을 설명했다.

알-팔레 총재와 서 총장이 개인적인 친분을 맺게 된 것은 두 사람 모두 지난 2009년 9월 문을 연 사우디 "킹 압둘라 과학기술대학(KAUST)‘의 이사로 참여하면서부터다. 서 총장의 KAUST 이사 선임은 알리 빈 이브라힘 알-나이미 사우디 석유광물부 장관의 적극적인 추천 때문인 것으로 알려지고 있다.

이 관계자는 또 서 총장은 평소 알-팔레 총재에게 “세계 인구의 꾸준한 증가와 경제성장으로 석유 및 천연가스의 수요 또한 증가할 것으로 예상되지만 지구 온난화 문제와 탄소세의 법제화 움직임 등으로 세계 각국에서 석유 및 천연가스의 사용에 대한 규제가 날로 강화될 것”이라며 “CO2 문제해결만이 수요촉진을 위한 유일한 대응책”이라며 연구센터 설립의 필요성을 제기하고 설득해왔다고 설명했다.

앞서 서남표 총장은 지난 2011년 5월 17일 알-팔레 총재에게 "명예 과학기술학 박사" 학위를 수여하는 등 아람코와 KAIST간 돈독한 유대관계 유지를 위해 많은 노력도 함께 기울여왔다.

특히 CO2 연구센터 설립을 위한 실무논의가 지지부진하자 서 총장은 작년 12월 알-팔레 총재에게 이메일을 보내 올 2월 22일 자신이 퇴임한다는 사실과 재임기간 중 연구센터 설립을 희망한다는 뜻을 밝히고, 사우디를 전격 방문하는 등 적극적인 구애에 나섰다.

사우디 방문기간 중 서 총장은 알-팔레 총재를 포함한 아람코 임원들에게 인류사회가 직면한 에너지, 식량, 물, 기후 등의 문제해결을 위한 아람코와 카이스트 두 기관의 공동연구에 대한 필요성을 역설하는 한편 KAIST의 연구역량을 직접 소개했다.

이 같은 서 총장의 노력에 감동받은 알-팔레 총재는 회사 관계자들에게 “향후 아람코가 사업다변화를 추진하는데 있어 아시아 국가들이 주요 파트너로 부각될 것”이라고 강조하고 “KAIST는 매우 신뢰할 수 있는 대학”이라고 소개하면서 ‘아람코-카이스트 CO2 연구센터’ 설립을 신속히 추진할 것을 지시했다.

한편 ‘아람코-카이스트 CO2 연구센터’ 설립을 위한 MOU 체결을 계기로 KAIST는 지구 온난화의 주범인 CO2 문제 해결을 위해 국내·외 타 연구기관은 물론 대학, 기업체 등과의 제휴를 적극 확대, 추진해 나갈 계획이다.

KAIST 백경욱 연구부총장은 “‘아람코-카이스트 CO2 연구센터 설립은 KAIST가 인류 삶의 질을 크게 향상시키기 위해 과학기술 분야에서 해결해야 할 여러 난제 중 우선적으로 CO2 문제해결을 꼽고 연구역량을 집중하겠다는 의지를 보인 것”이라고 말하면서 “KAIST는 앞으로 우리 과학기술계가 풀어야할 난제에 하나씩 지속적으로 도전해 나갈 것”이라고 강조했다.

KAIST가 CO2 문제해결에 관심을 갖는 이유는?

KAIST가 CO2 문제에 관심을 가지게 된 배경은 21세기 인류가 당면한 문제해결을 통해 전 인류 삶의 질 향상에 기여한다는 학교의 비전과 사명 외에 선진국들의 온실가스 감축 노력에도 불구하고 우리나라는 물론 전 세계적으로 CO2 배출량은 오히려 매년 증가하고 있기 때문이다.

노르웨이 오슬로의 국제기후환경연구소(CICE)가 ‘네이처 기후변화’지에 발표한 논문에 따르면 석탄과 석유 등 화석연료가 연소되면서 대기 중에 배출한 이산화탄소가 2011년에는 모두 382억 톤으로 전년대비(2010년) 약 3% 증가한 것으로 조사됐다. 지구온난화의 주범으로 불리는 온실가스 가운데 가장 많은 양을 차지하는 CO2가 초당 1, 100여 톤 가량 대기로 뿜어지고 있는 셈이다.

국가별로는 중국이 2010년 대비 10% 늘어난 100억 톤으로 1위를 기록했으며, 미국이 59억 톤으로 2위, 역시 7.5% 증가한 인도가 3위(25억 톤)를 차지했다. 이어 러시아(18억 톤), 일본(13억 톤), 독일(8억 톤), 이란(7억 톤) 등 순이다. 우리나라는 6억 톤을 배출해 8위를 기록했으며 이밖에 캐나다, 남아프리카 등이 10위안에 들었다.

인구 한 사람당 이산화탄소 배출량은 미국이 17.2톤, 유럽연합(EU) 7.3톤, 중국이 6.6톤, 인도 1.8톤 순이다. 국제기후환경연구소는 2012년에도 CO2 배출량이 2011년 대비 2.6% 증가할 것이라고 전망했다.

교토의정서에 의해 주요선진국들이 2008년부터 2012년까지 1990년 배출량을 기준으로 평균 5.2% 감축하기로 약속하고 이를 실천하는데도 불구하고 CO2 배출량이 늘고 있는 것은 기후변화협약 회원국이 아닌 중국과 미국, 인도의 영향이 크다.

미국은 교토의정서를 비준조차 하지 않았고 중국과 인도는 이를 거부한 상태. 중국과 인도는 그동안 지구를 오염시킨 데는 산업혁명 이후 화석연료를 마구 써온 선진국의 책임이 크다며 걸맞은 의무이행을 요구하고 있다.

작년 12월 8일 카타르 도하에서 폐막 된 제18차 유엔기후변화협약(UNFCCC) 당사국 총회(COP18)에서 각국 대표들은 교토의정서의 효력을 오는 2020년까지 8년 연장하는 선에서 합의했다.

물론 이번 총회에서도 홍수, 가뭄, 태풍 등 기후변화에 대응할 수 있도록 “향후 3년간 600억 달러 지원을 합의문에 명기”해달라는 개도국들의 요구는 반영되지 않았다.

그러나 선진국과 개도국 간에 기후변화를 담보로 한 ‘돈 싸움’은 앞으로 더 큰 이슈가 될 가능성이 높다. 작년 말 총회 폐막직전에 일괄 타결된 100여 쪽에 달하는 합의문에는 ‘손실과 피해’ 조항이 들어있다.

투발루 등과 같이 기후변화로 손실 피해를 볼 경우 재정지원 등을 논의하는 ‘제도적 장치’를 내년까지 마련한다는 내용도 담겨있기 때문이다. 특히 ‘손실과 피해’라는 용어가 유엔기후변화 관련 문서에 명기된 것은 유례가 없는 일로 평가되고 있다.

우리나라는 교토의정서에 개도국으로 분류가 돼 있어 2020년부터 온실가스 감축의무를 이행하면 되기에 당장 소송당할 염려는 없다. 그러나 우리나라는 개도국 중 중국과 인도 다음으로 CO2 배출량이 많은 국가다. 우리나라는 지난 2009년 12월 ‘2020년까지 온실가스 배출량을 30% 감축 한다’는 목표를 세웠다.

의무감축국은 아니지만 자발적으로 감축안을 마련한 것이다. 그러나 2020년까지 국내총생산(GDP)기준 세계 15위, CO2 배출량 세계 8위인 우리나라를 국제사회가 이때까지 가만히 놔둘지는 미지수다. KAIST가 CO2 문제에 관심을 갖는 것은 인류사회 발전에 기여한다는 학교비전과 사명 외에도 바로 이 같은 이유 때문이기도 하다.

* MOU 체결 동영상

https://www.dropbox.com/s/r5w4v3fhy5d92r5/KAIST_Ceremony_Signing_Gifts-1.mov

2013.01.09 조회수 19813

KAIST-사우디 아람코, CO2 공동 연구센터 설립

서남표 KAIST 총장과 알-팔레 사우디 아람코 총재가 사우디 현지시간으로 7일 오후 1시 다란에 있는 아람코 본사에서 ‘사우디 아람코-KAIST 이산화탄소 공동 연구센터’ 설립을 위한 양해각서에 서명을 마친 후 기념촬영을 하고 있다.

- 사우디 국영 석유회사 아람코, KAIST와 CO2 공동연구센터 설립키로

- 서남표 총장-알-팔레 총재, 1월 7일(현지시간) 아람코 본사에서 MOU 체결

- 5천평 규모 CO2 전용 연구센터 건물 신축, 연구비 공동조성 등

우리 학교가 지구 온난화 주범으로 꼽히는 이산화탄소(CO2) 문제해결을 위해 세계 최대의 석유회사인 사우디아라비아 아람코(ARAMCO)와 손을 잡았다.

아람코(총재 : 칼리드 에이 알-팔레, Khalid A. Al-Falih)는 세계 최대의 산유국인 사우디아라비아의 석유개발을 위해 1933년 미국의 석유회사인 스탠더드와 텍사코 등이 공동으로 설립했는데 사우디 정부가 1976년에 100% 국유화한 국영 석유회사다.

서남표 총장과 알-팔레 아람코 총재가 지구 온난화의 주범인 CO2 배출량을 획기적으로 줄일 수 있는 혁신기술을 공동으로 개발하기 위해 카이스트에 ‘아람코-카이스트 이산화탄소 연구센터(ARAMCO-KAIST CO2 연구센터)’ 설립을 주요내용으로 하는 양해각서(MOU)를 사우디 현지시간으로 지난 7일 오후 1시 다란에 있는 아람코 본사에서 체결했다.

이날 열린 양해각서 체결식에는 아람코측에서 알-팔레 총재와 사미르 에이 추바옙(Samir A. Tubayyeb) 엔지니어링 서비스부문 부사장 등 이 회사 최고경영진이, KAIST에서는 서 총장을 포함해 백경욱 연구부총장, 유창동 글로벌협력본부장, 강정구 기획처장, 원동혁 비서실장이 참석했다. 이밖에 김종용 주사우디 한국대사와 전병근 상무관, 문영학 사우디-한국 경제통상추진회장 등 사우디 현지의 국내인사들도 함께 참석해 자리를 빛냈다.

문영학 사우디-한국 경제통상추진회장은 “세계 최대 산유국인 사우디 정부가 최근 자국에 대한 한국기업들의 직간접적인 자본투자나 기술투자 등 양국 간 경제협력을 적극 도모하는 등 한국에 높은 관심을 보이고 있다”며 “아람코가 사우디가 아닌 다른 나라 대학을 대상으로 그것도 특정분야에 연구센터 설립과 연구비를 지원하면서 공동 연구에 나서기로 한 것은 매우 이례적인 일”이라고 아람코와 KAIST간 MOU 체결에 대한 의미를 부여했다.

아람코와 KAIST가 공동설립하게 될 ‘아람코-카이스트 CO2 연구센터’는 많은 양의 에너지를 사용하지 않고도 CO2를 포집하고 가스흐름(스트림) 단계에서의 CO2 제거는 물론 인체에 무관한 다른 화학성분으로 전환하는 등 대기 중 CO2 배출량을 감소시키는 획기적이고도 혁신적인 기술을 연구, 개발하는 업무를 수행하게 된다.

아람코와 KAIST는 이를 위해 CO2와 관련한 상호 보완기술을 공유하는 한편 연구원 교류 및 공동연구, 주요 연구자원 공동 활용, 연구과제 수행 등 상호 협력관계 진전에 따라 ‘공동건물위원회’를 구성, 운영키로 하고 협의를 통해 KAIST 대전 본교 인근에 ‘아람코-카이스트 CO2 연구센터’를 대규모로 설립할 계획이다.

양측 관계자가 위원으로 참여하는 ‘공동건물위원회’는 CO2 연구센터가 갖춰야 할 각종 시설 및 환경 등에 대해 철저한 조사를 거쳐 아람코와 KAIST 양 기관의 공동투자를 통해 건평 기준 약 5000평 규모의 CO2 전용 연구 빌딩을 신축한다. 우선 새로운 건물이 완공되기 전까지는 연구 설비가 갖춰진 대전 KAIST 본교 캠퍼스 안에 있는 KI(KAIST Institute)빌딩 내에 설치, 운영할 방침이다.

아람코와 KAIST는 또 첫 연구기간을 6년으로 정하되 필요에 따라 그 기간을 연장하기로 정했다. 양측 관계자가 참여하는 ‘공동연구위원회’에서는 연구과제 수와 성격에 따라 매년 연구비 규모를 결정하게 된다.

이에 대해 KAIST 관계자는 “구체적인 금액을 밝힐 수가 없지만 아람코와 KAIST가 각각 동등한 수준의 재원을 매칭펀드 형태로 확보해서 연구비에 보태는 방안을 세부 협상단계에서 제안할 계획”이라고 밝혔다.

전 세계 석유매장량의 4분의 1인 2600억 배럴을 보유하고 있으며 가스 매장량도 세계 4위인 아람코가 자국이 아닌 해외에 연구센터를 세우고 게다가 공동 연구까지 하기로 결정한 것은 극히 이례적인 일이라는 게 주변의 평가다.

이에 대해 KAIST 관계자는 “알-팔레 총재와 서 총장 간 개인적인 인연과 상호 신뢰관계에 힘입어 이 같은 결실을 맺게 됐다”고 배경을 설명했다.

알-팔레 총재와 서 총장이 개인적인 친분을 맺게 된 것은 두 사람 모두 지난 2009년 9월 문을 연 사우디 "킹 압둘라 과학기술대학(KAUST)‘의 이사로 참여하면서부터다. 서 총장의 KAUST 이사 선임은 알리 빈 이브라힘 알-나이미 사우디 석유광물부 장관의 적극적인 추천 때문인 것으로 알려지고 있다.

이 관계자는 또 서 총장은 평소 알-팔레 총재에게 “세계 인구의 꾸준한 증가와 경제성장으로 석유 및 천연가스의 수요 또한 증가할 것으로 예상되지만 지구 온난화 문제와 탄소세의 법제화 움직임 등으로 세계 각국에서 석유 및 천연가스의 사용에 대한 규제가 날로 강화될 것”이라며 “CO2 문제해결만이 수요촉진을 위한 유일한 대응책”이라며 연구센터 설립의 필요성을 제기하고 설득해왔다고 설명했다.

앞서 서남표 총장은 지난 2011년 5월 17일 알-팔레 총재에게 "명예 과학기술학 박사" 학위를 수여하는 등 아람코와 KAIST간 돈독한 유대관계 유지를 위해 많은 노력도 함께 기울여왔다.

특히 CO2 연구센터 설립을 위한 실무논의가 지지부진하자 서 총장은 작년 12월 알-팔레 총재에게 이메일을 보내 올 2월 22일 자신이 퇴임한다는 사실과 재임기간 중 연구센터 설립을 희망한다는 뜻을 밝히고, 사우디를 전격 방문하는 등 적극적인 구애에 나섰다.

사우디 방문기간 중 서 총장은 알-팔레 총재를 포함한 아람코 임원들에게 인류사회가 직면한 에너지, 식량, 물, 기후 등의 문제해결을 위한 아람코와 카이스트 두 기관의 공동연구에 대한 필요성을 역설하는 한편 KAIST의 연구역량을 직접 소개했다.

이 같은 서 총장의 노력에 감동받은 알-팔레 총재는 회사 관계자들에게 “향후 아람코가 사업다변화를 추진하는데 있어 아시아 국가들이 주요 파트너로 부각될 것”이라고 강조하고 “KAIST는 매우 신뢰할 수 있는 대학”이라고 소개하면서 ‘아람코-카이스트 CO2 연구센터’ 설립을 신속히 추진할 것을 지시했다.

한편 ‘아람코-카이스트 CO2 연구센터’ 설립을 위한 MOU 체결을 계기로 KAIST는 지구 온난화의 주범인 CO2 문제 해결을 위해 국내·외 타 연구기관은 물론 대학, 기업체 등과의 제휴를 적극 확대, 추진해 나갈 계획이다.

KAIST 백경욱 연구부총장은 “‘아람코-카이스트 CO2 연구센터 설립은 KAIST가 인류 삶의 질을 크게 향상시키기 위해 과학기술 분야에서 해결해야 할 여러 난제 중 우선적으로 CO2 문제해결을 꼽고 연구역량을 집중하겠다는 의지를 보인 것”이라고 말하면서 “KAIST는 앞으로 우리 과학기술계가 풀어야할 난제에 하나씩 지속적으로 도전해 나갈 것”이라고 강조했다.

KAIST가 CO2 문제해결에 관심을 갖는 이유는?

KAIST가 CO2 문제에 관심을 가지게 된 배경은 21세기 인류가 당면한 문제해결을 통해 전 인류 삶의 질 향상에 기여한다는 학교의 비전과 사명 외에 선진국들의 온실가스 감축 노력에도 불구하고 우리나라는 물론 전 세계적으로 CO2 배출량은 오히려 매년 증가하고 있기 때문이다.

노르웨이 오슬로의 국제기후환경연구소(CICE)가 ‘네이처 기후변화’지에 발표한 논문에 따르면 석탄과 석유 등 화석연료가 연소되면서 대기 중에 배출한 이산화탄소가 2011년에는 모두 382억 톤으로 전년대비(2010년) 약 3% 증가한 것으로 조사됐다. 지구온난화의 주범으로 불리는 온실가스 가운데 가장 많은 양을 차지하는 CO2가 초당 1, 100여 톤 가량 대기로 뿜어지고 있는 셈이다.

국가별로는 중국이 2010년 대비 10% 늘어난 100억 톤으로 1위를 기록했으며, 미국이 59억 톤으로 2위, 역시 7.5% 증가한 인도가 3위(25억 톤)를 차지했다. 이어 러시아(18억 톤), 일본(13억 톤), 독일(8억 톤), 이란(7억 톤) 등 순이다. 우리나라는 6억 톤을 배출해 8위를 기록했으며 이밖에 캐나다, 남아프리카 등이 10위안에 들었다.

인구 한 사람당 이산화탄소 배출량은 미국이 17.2톤, 유럽연합(EU) 7.3톤, 중국이 6.6톤, 인도 1.8톤 순이다. 국제기후환경연구소는 2012년에도 CO2 배출량이 2011년 대비 2.6% 증가할 것이라고 전망했다.

교토의정서에 의해 주요선진국들이 2008년부터 2012년까지 1990년 배출량을 기준으로 평균 5.2% 감축하기로 약속하고 이를 실천하는데도 불구하고 CO2 배출량이 늘고 있는 것은 기후변화협약 회원국이 아닌 중국과 미국, 인도의 영향이 크다.

미국은 교토의정서를 비준조차 하지 않았고 중국과 인도는 이를 거부한 상태. 중국과 인도는 그동안 지구를 오염시킨 데는 산업혁명 이후 화석연료를 마구 써온 선진국의 책임이 크다며 걸맞은 의무이행을 요구하고 있다.

작년 12월 8일 카타르 도하에서 폐막 된 제18차 유엔기후변화협약(UNFCCC) 당사국 총회(COP18)에서 각국 대표들은 교토의정서의 효력을 오는 2020년까지 8년 연장하는 선에서 합의했다.

물론 이번 총회에서도 홍수, 가뭄, 태풍 등 기후변화에 대응할 수 있도록 “향후 3년간 600억 달러 지원을 합의문에 명기”해달라는 개도국들의 요구는 반영되지 않았다.

그러나 선진국과 개도국 간에 기후변화를 담보로 한 ‘돈 싸움’은 앞으로 더 큰 이슈가 될 가능성이 높다. 작년 말 총회 폐막직전에 일괄 타결된 100여 쪽에 달하는 합의문에는 ‘손실과 피해’ 조항이 들어있다.

투발루 등과 같이 기후변화로 손실 피해를 볼 경우 재정지원 등을 논의하는 ‘제도적 장치’를 내년까지 마련한다는 내용도 담겨있기 때문이다. 특히 ‘손실과 피해’라는 용어가 유엔기후변화 관련 문서에 명기된 것은 유례가 없는 일로 평가되고 있다.

우리나라는 교토의정서에 개도국으로 분류가 돼 있어 2020년부터 온실가스 감축의무를 이행하면 되기에 당장 소송당할 염려는 없다. 그러나 우리나라는 개도국 중 중국과 인도 다음으로 CO2 배출량이 많은 국가다. 우리나라는 지난 2009년 12월 ‘2020년까지 온실가스 배출량을 30% 감축 한다’는 목표를 세웠다.

의무감축국은 아니지만 자발적으로 감축안을 마련한 것이다. 그러나 2020년까지 국내총생산(GDP)기준 세계 15위, CO2 배출량 세계 8위인 우리나라를 국제사회가 이때까지 가만히 놔둘지는 미지수다. KAIST가 CO2 문제에 관심을 갖는 것은 인류사회 발전에 기여한다는 학교비전과 사명 외에도 바로 이 같은 이유 때문이기도 하다.

* MOU 체결 동영상

https://www.dropbox.com/s/r5w4v3fhy5d92r5/KAIST_Ceremony_Signing_Gifts-1.mov

2013.01.09 조회수 19813 -

이산화탄소 포집저장기술 상용화 속도낸다

- 이산화탄소의 선박 수송 시 발생하는 증발가스 문제 해법 제시-- 원유값 등 다양한 상황에 따른 최적의 재액화율 이론 정립해 -

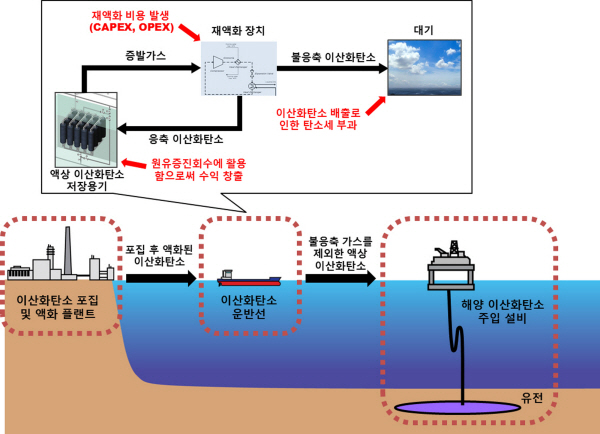

지구 온난화의 주범이 되는 이산화탄소를 포집한 후 땅속에 주입해 영구 저장하는 기술이 전 세계적으로 관심을 받고 있는 가운데, KAIST 연구진이 이산화탄소의 선박 수송을 위한 최적의 방법을 제시했다.

우리 학교는 해양시스템공학과 장대준 교수 연구팀이 포집된 이산화탄소의 선박 운송 중에 발생하는 증발가스의 최적화된 처리를 위한 해법을 제시했다.

이로써 이산화탄소를 포집하는 기술과 유전에 저장하는 기술 뿐 아니라 선박 수송에 대한 해법도 제시돼, 포집-수송-저장의 삼박자를 갖춰 이산화탄소 포집저장 기술이 곧 상용화될 것으로 전망된다.

최근 지구온난화에 의한 자연재해 문제가 심각해지면서 유럽을 중심으로 이산화탄소 배출을 줄이기 위한 연구가 확산되고 있다.

이를 해결하기 위해 발전소와 공장 등으로부터 발생하는 이산화탄소를 포집해 지중에 다시 영구적으로 저장하는 기술인 ‘이산화탄소 포집 및 저장(CCS, Carbon Capture and Storage)‘이 대안으로서 각광받고 있다.

우리나라는 2013년부터 포스트 교토의정서가 발효될 경우 이산화탄소 감축 의무를 면하기 어려울 전망이다. 정부는 이에 따라 오는 2030년까지 3200만 톤(전체 감축 전망치의 10%)의 이산화탄소를 감축한다는 목표를 세우고 있고 KAIST 등 국내 연구팀들도 이를 위한 기술 개발 및 실용화를 위한 연구에 속도를 내고 있다.

장대준 교수 연구팀은 지난 2009년 ‘이산화탄소 해상수송 및 주입터미널 프로젝트’를 통해 지중 저장 원천기술을 개발하는데 성공했고 이어, 이번에 액상 이산화탄소 운반선상에서 발생하는 증발가스의 위험성을 인식하고 이를 최적화하는 해법을 제시했다.

장 교수 연구팀은 선박을 이용해 액화 이산화탄소를 운송할 때 저온(-51℃)・고압(6.5bar)의 상태로 운반돼야 하는 점에 주목했다.

상온보다 낮은 온도로 운반되는 액화 이산화탄소 저장용기는 대기의 열 침투로 증발가스가 발생해 내부 압력이 높아져 용기가 파괴될 수 있기 때문이다.

연구팀은 이 같은 문제를 해결하기 위해 압력용기에서 기화된 이산화탄소 가스를 재 액화 처리해 다시 압력용기로 주입하는 방법을 제시하고 이론적으로 모델링했다.

또 원유값, 탄소세, 원유증진회수를 위한 탄소거래비용 등 CCS 기술 도입을 위해 핵심적으로 고려될 사항을 바탕으로, 선박의 증발 가스 재액화율 결정을 위한 최적화된 해법을 고안해 냈다.

장대준 교수는 “저장된 이산화탄소가 해양에서 누출되면 대형사고로 번지게 된다” 며 “저장된 이산화탄소의 압력 거동을 예측하고 발생한 증발가스의 적절한 처리방안을 만드는 것이 상용화를 위한 필수적인 과정”이라고 말했다.

아울러 “이번 연구에서 정립된 이론은 CCS 상용화를 위한 시스템의 최적화와 액상 이산화탄소 운반 선박의 개발에 활용될 것으로 기대 된다”고 강조했다.

한편, 이번 연구는 KAIST 해양시스템공학과 장대준 교수(제1저자 추봉식 박사과정 학생)가 교육과학기술부의 세계수준 연구중심대학(World Class University)과 국토해양부의 지원을 받아 수행했다.

장 교수 연구팀의 이 연구 성과는 환경 분야에서 세계적 학술지로 꼽히는 ‘국제 온실가스 제어(International Journal of Greenhouse Gas Control)지’ 6월 12일자 온라인 판에 실렸다.

그림 1. 저장된 액화 화물에서의 BOG 발생 및 그 영향

그림 2. 증발가스 생성으로 인한 저장용기 내부 압력 변화 및 열팽창으로 인한 액위 변화

그림 3. 누출 시 속도 및 온도 변화에 의한 주변 구조 및 선체에 미치는 영향

그림 4. 누출 시 이산화탄소의 거동 관측 실험

그림 5. CCS-EOR 병행 기술에서 증발가스 재액화가 미치는 영향

2012.06.27 조회수 21629

이산화탄소 포집저장기술 상용화 속도낸다

- 이산화탄소의 선박 수송 시 발생하는 증발가스 문제 해법 제시-- 원유값 등 다양한 상황에 따른 최적의 재액화율 이론 정립해 -

지구 온난화의 주범이 되는 이산화탄소를 포집한 후 땅속에 주입해 영구 저장하는 기술이 전 세계적으로 관심을 받고 있는 가운데, KAIST 연구진이 이산화탄소의 선박 수송을 위한 최적의 방법을 제시했다.

우리 학교는 해양시스템공학과 장대준 교수 연구팀이 포집된 이산화탄소의 선박 운송 중에 발생하는 증발가스의 최적화된 처리를 위한 해법을 제시했다.

이로써 이산화탄소를 포집하는 기술과 유전에 저장하는 기술 뿐 아니라 선박 수송에 대한 해법도 제시돼, 포집-수송-저장의 삼박자를 갖춰 이산화탄소 포집저장 기술이 곧 상용화될 것으로 전망된다.

최근 지구온난화에 의한 자연재해 문제가 심각해지면서 유럽을 중심으로 이산화탄소 배출을 줄이기 위한 연구가 확산되고 있다.

이를 해결하기 위해 발전소와 공장 등으로부터 발생하는 이산화탄소를 포집해 지중에 다시 영구적으로 저장하는 기술인 ‘이산화탄소 포집 및 저장(CCS, Carbon Capture and Storage)‘이 대안으로서 각광받고 있다.

우리나라는 2013년부터 포스트 교토의정서가 발효될 경우 이산화탄소 감축 의무를 면하기 어려울 전망이다. 정부는 이에 따라 오는 2030년까지 3200만 톤(전체 감축 전망치의 10%)의 이산화탄소를 감축한다는 목표를 세우고 있고 KAIST 등 국내 연구팀들도 이를 위한 기술 개발 및 실용화를 위한 연구에 속도를 내고 있다.

장대준 교수 연구팀은 지난 2009년 ‘이산화탄소 해상수송 및 주입터미널 프로젝트’를 통해 지중 저장 원천기술을 개발하는데 성공했고 이어, 이번에 액상 이산화탄소 운반선상에서 발생하는 증발가스의 위험성을 인식하고 이를 최적화하는 해법을 제시했다.

장 교수 연구팀은 선박을 이용해 액화 이산화탄소를 운송할 때 저온(-51℃)・고압(6.5bar)의 상태로 운반돼야 하는 점에 주목했다.

상온보다 낮은 온도로 운반되는 액화 이산화탄소 저장용기는 대기의 열 침투로 증발가스가 발생해 내부 압력이 높아져 용기가 파괴될 수 있기 때문이다.

연구팀은 이 같은 문제를 해결하기 위해 압력용기에서 기화된 이산화탄소 가스를 재 액화 처리해 다시 압력용기로 주입하는 방법을 제시하고 이론적으로 모델링했다.

또 원유값, 탄소세, 원유증진회수를 위한 탄소거래비용 등 CCS 기술 도입을 위해 핵심적으로 고려될 사항을 바탕으로, 선박의 증발 가스 재액화율 결정을 위한 최적화된 해법을 고안해 냈다.

장대준 교수는 “저장된 이산화탄소가 해양에서 누출되면 대형사고로 번지게 된다” 며 “저장된 이산화탄소의 압력 거동을 예측하고 발생한 증발가스의 적절한 처리방안을 만드는 것이 상용화를 위한 필수적인 과정”이라고 말했다.

아울러 “이번 연구에서 정립된 이론은 CCS 상용화를 위한 시스템의 최적화와 액상 이산화탄소 운반 선박의 개발에 활용될 것으로 기대 된다”고 강조했다.

한편, 이번 연구는 KAIST 해양시스템공학과 장대준 교수(제1저자 추봉식 박사과정 학생)가 교육과학기술부의 세계수준 연구중심대학(World Class University)과 국토해양부의 지원을 받아 수행했다.

장 교수 연구팀의 이 연구 성과는 환경 분야에서 세계적 학술지로 꼽히는 ‘국제 온실가스 제어(International Journal of Greenhouse Gas Control)지’ 6월 12일자 온라인 판에 실렸다.

그림 1. 저장된 액화 화물에서의 BOG 발생 및 그 영향

그림 2. 증발가스 생성으로 인한 저장용기 내부 압력 변화 및 열팽창으로 인한 액위 변화

그림 3. 누출 시 속도 및 온도 변화에 의한 주변 구조 및 선체에 미치는 영향

그림 4. 누출 시 이산화탄소의 거동 관측 실험

그림 5. CCS-EOR 병행 기술에서 증발가스 재액화가 미치는 영향

2012.06.27 조회수 21629 -

2012년 세상을 바꿀 10대 신기술 선정

- 미래기술 글로벌 어젠터 카운슬, 인류가 해결해야 할 난제들에 대한 해결책을 제시하기 위해 매년 10가지의 신기술을 발표 -

우리 학교 생명화학공학과 이상엽 특훈교수가 의장으로 있는 세계경제 포럼 산하 미래기술 글로벌 어젠더 카운슬은 지난해 아부다비에서 개최된 연례총회에서 ‘2012년 세상을 바꿀 10대 신기술’을 선정하고 지난달 다보스포럼에서 확정해 이달 15일 발표했다.

10대 기술에는 △정보기술 △합성생물학과 대사공학 △녹색혁명2.0 △물질설계 나노기술 △시스템생물학과 화학 생물시스템의 시뮬레이션기술 △이산화탄소의 원료로서 활용기술 △무선 파워전송기술 △고에너지밀도 파워시스템 △개인 맞춤형 의약, 영양, 질환예방 기술, 그리고 신교육기술이 포함됐다.

선정된 기술은 가까운 미래에 세상을 변화시킬 가능성이 높은 것으로 과학계, 산업계, 정부 등 다양한 분야에 걸친 전문가들의 의견을 바탕으로 정해졌다.

미래기술 글로벌 어젠더 카운슬은 인류가 해결해야 할 난제에 대한 해결책을 제시하기 위해 올해부터 매년 10가지의 신기술을 발표하기로 했다.

1위로 선정된 인포매틱스는 엄청난 양의 데이터에서 의사결정에 필요한 데이터를 걸러주어 정보에 가치를 더해주는 것으로 올해 다보스포럼에서도 많은 관심을 모았다.

생물학분야에서는 합성생물학과 대사공학이 신약을 제조하고 재생가능한 자원으로부터 화학물질과 소재를 생산하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.

늘어나는 인구를 위해 식량을 안정적으로 공급하기 위한 2차 녹색혁명과 바이오 리파이너리를 생산하기 위한 바이오매스도 10가지 신기술에 선정됐다.

분자규모로 설계 고안된 나노 소재는 에너지, 물 그리고 자원과 관련된 다른 난제들을 해결하는 데 새로운 대안을 제시해 줄 것으로 기대된다.

시스템생물학과 컴퓨터모델링은 인간과 자원 그리고 환경에는 최소한의 영향을 끼치면서, 매우 효율적인 치료법, 소재 그리고 프로세스를 설계하는 데 점차 그 중요성을 더해지고 있다.

전 세계적으로 골치덩어리로 여겨지는 이산화탄소를 소중한 자원으로 변환시킬 수 있는 혁신적인 기술도 주목을 받았다.

이와 함께 무선전력, 고밀도 파원시스템, 개별로 제조된 맞춤형 약과 영양, 진보된 교육용 10대 기술에 포함됐다.

이상엽 교수는 “과학기술의 가속화된 발전으로 인해 새로운 발견이 많이 이루어지고 있다”며 “카운슬이 찾아낸 기술 가운데 많은 것들이 지속가능하고 굳건한 미래를 건설하는 데 매우 중요한 것들”이라고 강조했다.

► 2012년 세상을 바꿀 10대 신기술

1. 정보에 가치를 보태주는 인포매틱스

개인과 조직이 접속할 수 있는 정보의 양은 현재 인류 역사상 유래를 찾을 수 없을 만큼 많고, 정보의 양은 앞으로도 계속 기하급수적으로 늘어날 것이다. 그러나, 단순히 정보의 양으로만 보자면 현재는 가치를 창출하기보다는 불필요한 잡음 역할을 할 위험성이 있을 정도로, 정보의 효율적인 사용이 제한을 받고 있다. 정보를 분류하고, 처리하여 꼭 필요한 정보만을 간추리는 혁신적인 기술이 불필요한 정보를 걸러내고, 글로벌한 정보를 제공받음으로써 세계가 직면하고 있는 긴급한 문제들을 해결하는데 꼭 필요하다.

2. 합성생물학과 대사공학

생물체의 가장 핵심인 유전자 코드는 오랜 기간 진화 과정을 통해 타의 추종을 불허하는 유용성을 지니고 있다. 합성생물학과 대사공학의 빠른 발전으로 생물학자들과 공학자들은 이제까지 시도되지 않은 방법들을 통해 이 유용성에 좀 더 가까이 갈 수 있게 되었다. 또한 특정한 목적에 사용될 수 있는 유기체가 개발되었고, 새로운 생물학적 과정의 발달도 가능하게 되었으며, 바이오 매스를 화학약품이나 연료, 재료로 전환하여 새로운 치료제를 생산하거나, 해로운 물질로부터 인체를 보호 할 수 있게 되었다.

3. 녹색 혁명 2.0

식량과 바이오 매스를 증산하는 기술 곡물의 생산량을 획기적으로 늘리는 데 기여한 화학비료는 현대 화학이 이루어 낸 위대한 업적 가운데 하나이다. 그러나, 전세계적으로 건강에 좋고 영양가 높은 식량에 대한 수요의 증가는 한정된 에너지, 물 그리고 토지 자원에 새로운 위협이 되고 있다. 생물학과 물리학을 결합한, 새로운 녹색혁명은 환경에 대한 영향을 최소화하면서도, 에너지와 물에 대한 의존도를 줄이고, 탄소 발자국을 감소시키는 한편, 식량생산량을 더욱 증대시킬 수 있는 가능성을 높여주고 있다.

4. 나노 스케일 소재의 고안

천연자원에 대한 수요가 늘어남에 따라 효율성을 높이는 문제가 더욱 중요성을 띠게 되었다. 분자단위로 설계, 고안된 특성물질을 함유한 나노 구조의 물질들은 이미 그 새롭고 독특한 특성들로 인해 차세대 청정에너지 혁명을 이끌 것으로 기대를 모으고 있다. 이 물질들은 고갈되어가는 천연 자원에 대한 우리의 의존도를 줄이는 한편, 각종 제조업이나 가공에서 효율을 높이는 역할을 할 수 있다.

5. 시스템 생물학과 컴퓨터 모델링

화학과 생물시스템 시뮬레이션 의료분야나 바이오 관련 제조업의 기능 향상을 위해서는 생물학과 화학이 어떻게 함께 작용하는 지를 이해하는 것이 중요하다. 시스템 생물학과 컴퓨터 모델링/시뮬레이션은 인간의 신체와 환경에 대한 영향을 최소화하면서도, 매우 효율적인 치료약품, 물질 혹은 제조과정을 설계하는 데 점차 그 중요성이 강조되고 있다.

6. 이산화탄소를 자원으로 활용

지구에서 탄소는 생명의 가장 기본이 되는 물질이다. 그러나, 지구 온난화를 막기 위하여 이산화탄소 배출을 규제하는 것이 사회, 정치, 경제적으로 중요한 일이 되었다. 이산화탄소 관리에 관한 혁신적인 새로운 접근방법은 그것을 골치덩어리에서 하나의 자원으로 전환하는 것이다. 나노 구조의 물질을 바탕으로 한 촉매제는 이산화탄소를 값비싼 탄화수소와 다른 탄소를 함유한 분자로 전환시킬 수 있다. 이것들은 건물을 짓는데 사용되는 벽돌이나 화학산업의 클리너, 혹은 지속가능성이 더욱 뛰어난 석유화학물질의 대용물로 사용될 수 있다.

7. 무선 파워 전달

현대 사회는 전기를 동력으로 사용하는 기구들에 크게 의존하고 있다. 그러나 유선 송전망이나 또는 전지를 계속 재충전하는 방법을 사용해야 한다는 점 때문에 많은 제약이 있다. 전선없이 무선으로 전기나 에너지를 전달하는 기술이 전기기구를 쓰기 위해 플러그를 꼽아야 일에서 해방을 시켜줄 것이다. 이 기술은 와이파이가 인터넷 사용에 영향을 끼친 것과 마찬가지로 개인 전자 장비에 커다란 영향을 줄 것이다.

8. 고밀도 파워시스템

차세대 클린에너지 기술의 실용화 되기 위해서는 고밀도 충전시스템이 필요하다. 이러한 수요에 맞추어 신기술들이 속속 개발되고 있는데, 여기에는 나노소재 전극이나 고체전극 또는 새로운 형태의 고성능 축전지를 이용하는 방법들이 해당된다. 이런 기술들은 차세대 청정에너지 산업에 필수적이다.

9. 개인 맞춤의학과 영양 그리고 질병예방

전세계 인구가 70억이 넘고, 모든 사람들이 건강하게 오래 살기를 원하면서, 건강을 유지하기 위한 전통적인 방법들이 점차로 그 설 자리를 잃고 있다. 유전채학, 단백질체학, 대사체학의 발달로 각 개인에 맞추어 약을 제조하거나 영양을 공급하고, 사전에 질병 예방 조치를 취하는 것이 가능한 시대가 열리고 있다. 합성 생물학과 나노 기술과 같은 신기술의 발달은 의료계의 혁명이라 할 수 있는 개인 맞춤의학의 보급을 위한 초석이 되고 있다.

10. 진보된 교육 기술

젊은 세대에게 지식경제사회에 꼭 필요한 기술을 전달하기 위해서는 새로운 접근방법이 필요하다. 빠르게 발달하고, 하이퍼 커넥티드(hyperconnected) 되어있는 글로벌 사회에서는 이것이 더욱 중요하다고 할 수 있다. 각 개인의 비판적 사고력을 높이면서도, 창조성을 키울 수 있는 방향으로 IT기술을 바탕으로 각 개인에 맞춤 교육을 제공하는 교육방법이 주목 받고 있다. 소셜 미디어와 오픈코스웨어 (열린 강의자료), 그리고 상시 가능한 인터넷 접속 덕분에 교실 밖에서의 교육이 더욱 활성화되고 있다.

2012.02.28 조회수 23435

2012년 세상을 바꿀 10대 신기술 선정

- 미래기술 글로벌 어젠터 카운슬, 인류가 해결해야 할 난제들에 대한 해결책을 제시하기 위해 매년 10가지의 신기술을 발표 -

우리 학교 생명화학공학과 이상엽 특훈교수가 의장으로 있는 세계경제 포럼 산하 미래기술 글로벌 어젠더 카운슬은 지난해 아부다비에서 개최된 연례총회에서 ‘2012년 세상을 바꿀 10대 신기술’을 선정하고 지난달 다보스포럼에서 확정해 이달 15일 발표했다.

10대 기술에는 △정보기술 △합성생물학과 대사공학 △녹색혁명2.0 △물질설계 나노기술 △시스템생물학과 화학 생물시스템의 시뮬레이션기술 △이산화탄소의 원료로서 활용기술 △무선 파워전송기술 △고에너지밀도 파워시스템 △개인 맞춤형 의약, 영양, 질환예방 기술, 그리고 신교육기술이 포함됐다.

선정된 기술은 가까운 미래에 세상을 변화시킬 가능성이 높은 것으로 과학계, 산업계, 정부 등 다양한 분야에 걸친 전문가들의 의견을 바탕으로 정해졌다.

미래기술 글로벌 어젠더 카운슬은 인류가 해결해야 할 난제에 대한 해결책을 제시하기 위해 올해부터 매년 10가지의 신기술을 발표하기로 했다.

1위로 선정된 인포매틱스는 엄청난 양의 데이터에서 의사결정에 필요한 데이터를 걸러주어 정보에 가치를 더해주는 것으로 올해 다보스포럼에서도 많은 관심을 모았다.

생물학분야에서는 합성생물학과 대사공학이 신약을 제조하고 재생가능한 자원으로부터 화학물질과 소재를 생산하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.

늘어나는 인구를 위해 식량을 안정적으로 공급하기 위한 2차 녹색혁명과 바이오 리파이너리를 생산하기 위한 바이오매스도 10가지 신기술에 선정됐다.

분자규모로 설계 고안된 나노 소재는 에너지, 물 그리고 자원과 관련된 다른 난제들을 해결하는 데 새로운 대안을 제시해 줄 것으로 기대된다.

시스템생물학과 컴퓨터모델링은 인간과 자원 그리고 환경에는 최소한의 영향을 끼치면서, 매우 효율적인 치료법, 소재 그리고 프로세스를 설계하는 데 점차 그 중요성을 더해지고 있다.

전 세계적으로 골치덩어리로 여겨지는 이산화탄소를 소중한 자원으로 변환시킬 수 있는 혁신적인 기술도 주목을 받았다.

이와 함께 무선전력, 고밀도 파원시스템, 개별로 제조된 맞춤형 약과 영양, 진보된 교육용 10대 기술에 포함됐다.

이상엽 교수는 “과학기술의 가속화된 발전으로 인해 새로운 발견이 많이 이루어지고 있다”며 “카운슬이 찾아낸 기술 가운데 많은 것들이 지속가능하고 굳건한 미래를 건설하는 데 매우 중요한 것들”이라고 강조했다.

► 2012년 세상을 바꿀 10대 신기술

1. 정보에 가치를 보태주는 인포매틱스

개인과 조직이 접속할 수 있는 정보의 양은 현재 인류 역사상 유래를 찾을 수 없을 만큼 많고, 정보의 양은 앞으로도 계속 기하급수적으로 늘어날 것이다. 그러나, 단순히 정보의 양으로만 보자면 현재는 가치를 창출하기보다는 불필요한 잡음 역할을 할 위험성이 있을 정도로, 정보의 효율적인 사용이 제한을 받고 있다. 정보를 분류하고, 처리하여 꼭 필요한 정보만을 간추리는 혁신적인 기술이 불필요한 정보를 걸러내고, 글로벌한 정보를 제공받음으로써 세계가 직면하고 있는 긴급한 문제들을 해결하는데 꼭 필요하다.

2. 합성생물학과 대사공학

생물체의 가장 핵심인 유전자 코드는 오랜 기간 진화 과정을 통해 타의 추종을 불허하는 유용성을 지니고 있다. 합성생물학과 대사공학의 빠른 발전으로 생물학자들과 공학자들은 이제까지 시도되지 않은 방법들을 통해 이 유용성에 좀 더 가까이 갈 수 있게 되었다. 또한 특정한 목적에 사용될 수 있는 유기체가 개발되었고, 새로운 생물학적 과정의 발달도 가능하게 되었으며, 바이오 매스를 화학약품이나 연료, 재료로 전환하여 새로운 치료제를 생산하거나, 해로운 물질로부터 인체를 보호 할 수 있게 되었다.

3. 녹색 혁명 2.0

식량과 바이오 매스를 증산하는 기술 곡물의 생산량을 획기적으로 늘리는 데 기여한 화학비료는 현대 화학이 이루어 낸 위대한 업적 가운데 하나이다. 그러나, 전세계적으로 건강에 좋고 영양가 높은 식량에 대한 수요의 증가는 한정된 에너지, 물 그리고 토지 자원에 새로운 위협이 되고 있다. 생물학과 물리학을 결합한, 새로운 녹색혁명은 환경에 대한 영향을 최소화하면서도, 에너지와 물에 대한 의존도를 줄이고, 탄소 발자국을 감소시키는 한편, 식량생산량을 더욱 증대시킬 수 있는 가능성을 높여주고 있다.

4. 나노 스케일 소재의 고안

천연자원에 대한 수요가 늘어남에 따라 효율성을 높이는 문제가 더욱 중요성을 띠게 되었다. 분자단위로 설계, 고안된 특성물질을 함유한 나노 구조의 물질들은 이미 그 새롭고 독특한 특성들로 인해 차세대 청정에너지 혁명을 이끌 것으로 기대를 모으고 있다. 이 물질들은 고갈되어가는 천연 자원에 대한 우리의 의존도를 줄이는 한편, 각종 제조업이나 가공에서 효율을 높이는 역할을 할 수 있다.

5. 시스템 생물학과 컴퓨터 모델링

화학과 생물시스템 시뮬레이션 의료분야나 바이오 관련 제조업의 기능 향상을 위해서는 생물학과 화학이 어떻게 함께 작용하는 지를 이해하는 것이 중요하다. 시스템 생물학과 컴퓨터 모델링/시뮬레이션은 인간의 신체와 환경에 대한 영향을 최소화하면서도, 매우 효율적인 치료약품, 물질 혹은 제조과정을 설계하는 데 점차 그 중요성이 강조되고 있다.

6. 이산화탄소를 자원으로 활용

지구에서 탄소는 생명의 가장 기본이 되는 물질이다. 그러나, 지구 온난화를 막기 위하여 이산화탄소 배출을 규제하는 것이 사회, 정치, 경제적으로 중요한 일이 되었다. 이산화탄소 관리에 관한 혁신적인 새로운 접근방법은 그것을 골치덩어리에서 하나의 자원으로 전환하는 것이다. 나노 구조의 물질을 바탕으로 한 촉매제는 이산화탄소를 값비싼 탄화수소와 다른 탄소를 함유한 분자로 전환시킬 수 있다. 이것들은 건물을 짓는데 사용되는 벽돌이나 화학산업의 클리너, 혹은 지속가능성이 더욱 뛰어난 석유화학물질의 대용물로 사용될 수 있다.

7. 무선 파워 전달

현대 사회는 전기를 동력으로 사용하는 기구들에 크게 의존하고 있다. 그러나 유선 송전망이나 또는 전지를 계속 재충전하는 방법을 사용해야 한다는 점 때문에 많은 제약이 있다. 전선없이 무선으로 전기나 에너지를 전달하는 기술이 전기기구를 쓰기 위해 플러그를 꼽아야 일에서 해방을 시켜줄 것이다. 이 기술은 와이파이가 인터넷 사용에 영향을 끼친 것과 마찬가지로 개인 전자 장비에 커다란 영향을 줄 것이다.

8. 고밀도 파워시스템

차세대 클린에너지 기술의 실용화 되기 위해서는 고밀도 충전시스템이 필요하다. 이러한 수요에 맞추어 신기술들이 속속 개발되고 있는데, 여기에는 나노소재 전극이나 고체전극 또는 새로운 형태의 고성능 축전지를 이용하는 방법들이 해당된다. 이런 기술들은 차세대 청정에너지 산업에 필수적이다.

9. 개인 맞춤의학과 영양 그리고 질병예방

전세계 인구가 70억이 넘고, 모든 사람들이 건강하게 오래 살기를 원하면서, 건강을 유지하기 위한 전통적인 방법들이 점차로 그 설 자리를 잃고 있다. 유전채학, 단백질체학, 대사체학의 발달로 각 개인에 맞추어 약을 제조하거나 영양을 공급하고, 사전에 질병 예방 조치를 취하는 것이 가능한 시대가 열리고 있다. 합성 생물학과 나노 기술과 같은 신기술의 발달은 의료계의 혁명이라 할 수 있는 개인 맞춤의학의 보급을 위한 초석이 되고 있다.

10. 진보된 교육 기술

젊은 세대에게 지식경제사회에 꼭 필요한 기술을 전달하기 위해서는 새로운 접근방법이 필요하다. 빠르게 발달하고, 하이퍼 커넥티드(hyperconnected) 되어있는 글로벌 사회에서는 이것이 더욱 중요하다고 할 수 있다. 각 개인의 비판적 사고력을 높이면서도, 창조성을 키울 수 있는 방향으로 IT기술을 바탕으로 각 개인에 맞춤 교육을 제공하는 교육방법이 주목 받고 있다. 소셜 미디어와 오픈코스웨어 (열린 강의자료), 그리고 상시 가능한 인터넷 접속 덕분에 교실 밖에서의 교육이 더욱 활성화되고 있다.

2012.02.28 조회수 23435 -

화학과 학부생, 세계적 저널에 표지논문 게재

- 화학과 4학년 조상연, 물리학과 4년 김수민 학생, 말라리아 연구를 위한 광학영상 기술을 분석해 셀(Cell) 자매지 표지논문에 게재 -- 국내최초 소방관인 故 조용완씨 손자, 3월 의무소방요원으로 입대예정 -

“교수님, 하이젠 베르크(Werner Heisenberg) 같은 역사 속 과학자들은 20대 초반에 세계적인 연구 성과를 냈는데 저는 이대로 가다간 늦어버릴 것 같습니다. 교수님 연구실에서 융합연구를 할 수 있게 도와주세요”

우리 학교 화학과 4학년에 재학 중인 조상연(22) 君이 1학년 때 이 대학에서 물리화학 분야 융합연구의 세계적인 석학인 이효철 화학과 교수를 찾아 와 당차게 부탁한 한 마디다.

조상연 학생이 말라리아 연구와 관련해 제1저자로 발표한 논문이 셀(Cell)지가 발행하는 생명공학분야 최고 권위 학술지인 ‘생명공학의 동향(Trends in Biotechnology, IF=9.644)’ 2월호 표지논문으로 선정됐다.

근래 들어 학부생의 연구 참여가 활발해진 까닭에 과학기술논문인용색인(SCI)급 국제학술지에 논문이 실리는 경우가 가끔씩은 있었지만, 셀 자매지와 같은 세계적인 학술지에, 그것도 표지논문으로 실리는 경우는 거의 없었다. 하지만 오랜만에 KAIST 학부재학생인 조상연 君이 큰일을 이뤄내 학교 안팎으로부터 많은 화제를 모으고 있다.

광주과학고를 2년 만에 조기 졸업하고 2008년 KAIST에 입학한 조 군은 평소 연구에 대한 높은 관심으로 신입생 때부터 KAIST내 다양한 학과를 넘나들며 연구거리를 찾아다녔다.

2학년 때는 화학과 이효철 교수의 지도아래 학부생 연구지원 프로그램인 URP에 참여, ‘시간분해회절에 의한 용액 상 구조 동력학 분석’에 관한 탁월한 연구 성과를 거뒀다. 이 연구로 조 君은 2학년 학생으로는 이례적으로 최우수상을 수상하는 한편 후속연구비 1000만원과 해외학회 참가라는 특전을 받으며 두각을 보이기 시작했다.

바이오 및 뇌 공학과 김동섭 교수와 ‘알카인 수화반응을 촉매하는 단백질의 컴퓨터 디자인’에 대한 연구를 진행하는 한편 EEWS대학원 정유성 교수와는 ‘전산모사를 통한 이산화탄소 흡착 촉매 디자인’ 등에 대한 연구를 수행하기도 했었다.

이후 조상연 君은 2011년 2월부터 약 1년간 바이오광학분야 융합 연구에 대한 세계적 학자인 물리학과 및 광기술연구소 박용근(32) 교수의 지도를 받아 왔다. 이번 셀 자매지에 게재한 논문은 박용근 교수의 지도를 받으며 수행한 연구과제 중 하나다. 같은 공동저자 중 한명인 김수민 학생(24, 제2저자) 역시 물리학과 학부생으로 ‘개별연구제도’를 통해 연구에 참여했다.

조상연 학생은 ‘말라리아 연구를 위한 광학 영상기술’이라는 제목의 이번 논문을 통해 “학질모기에 의해 전염되는 말라리아에 전 세계적으로 매년 약 3억 명이 감염되고 또 수백만 명이 사망하고 있지만, 아직도 말라리아 질병의 많은 부분이 알려져 있지 않다”며 문제를 제기했다.

이와 함께 첨단 광학기술을 말라리아 연구에 적용하려는 노력이 최근 많은 주목을 받고 있는데, 말라리아 연구를 크게 3가지로 나눠 체계적으로 광학기술을 이용하는 전략을 제시했다.

조 君의 이번 연구는 바이오 이미징 기술을 말라리아 감염질환 연구에 통합 적용하고, 말라리아 연구에 적용 가능한 광학영상 방법들을 소개함으로써, 다 학제 간 융합 연구시대에 경쟁력을 갖는 광학-의학연구 전략을 체계적으로 제시한 것으로 높이 평가받고 있다.

조상연 학생은 “고등학교 시절 SEE-KAIST 과제에 출품해 수상하면서 연구에 대한 재미를 느꼈고, 2학년 1학기까지 특정한 학과가 없는 무학과 제도를 운영해 다양한 분야의 융합연구를 할 수 있는 조건을 갖춘 국내 최고의 연구중심대학 KAIST로 진학을 결심했다”며 “특히, 학부생에게 관련분야 최고 교수와 연구기회를 주는 URP 및 개별연구제도로 인해 뛰어난 교수들의 지도와 학교의 충분한 재정적 지원 덕분에 큰 어려움 없이 마음껏 연구를 펼칠 수 있었다”고 말했다.

조 君은 이와 함께 “앞으로 목표는 세상에서 제일 재미있는 융합연구를 하는 과학자가 되는 것”이라며 “제가 하는 연구를 통해 전 세계 어려운 상황에 놓인 많은 사람들을 도우는 데 노력할 것”이라고 말했다.

조 君은 바쁜 학업생활 속에서도 지역사회를 위해 저소득층 중학생들을 위한 봉사단체인 ‘배움을 나누는 사람들’에서 2년간 꾸준히 봉사를 해왔으며, KAIST 자연과학 학술동아리인 ‘KINS’를 설립했고, 자연과학대학 소식지인 ‘KAIST Science’ 기자로도 활동해 왔다.

조 君은 현재 해외 대학원 입학을 계획하고 있으며 올 3월 입대해 의무소방요원으로 군복무를 할 예정이다. 조 君의 할아버지는 우리나라 최초의 소방관인 故 조용완 씨로 소방관에 대한 남다른 인연으로 군 생활을 시작할 예정이다.

한편, 이번 연구는 KAIST ‘신임교원정착연구사업‘과 ’광기술연구소연구사업‘의 일환으로 이뤄졌으며 화학과 학사과정 조상연(22, 제1저자) 君을 포함해 물리학과 학사과정 김수민(24, 제2저자) 학생과 물리학과 김영찬 박사(30, 공저자)가 함께 수행했다.(끝)

붙임 : 논문요약, 보충자료, 사진설명

<논문요약>

논문주제 : 말라리아 연구를 위한 광학 영상기술

학질모기에 의해 전염되는 말라리아에 전 세계적으로 매년 약 3억 명이 감염되고 수백만 명이 사망하고 있지만, 아직도 말라리아 질병의 많은 부분이 알려져 있지 않다. 세계 각국은 말라리아 감염을 연구하고, 말라리아를 진단하고 치료하는 장비 개발에 박차를 가하고 있다.

빌게이츠 Microsoft사 전 회장 부부가 설립한 Bill & Melinda Gates 재단에서 말라리아 연구에 막대한 연구비를 지원하기 시작했으며, Apple, Google, Intel사 등이 연합 설립한 Intellectual ventures사에서도 빛을 이용한 말라리아 진단 연구를 진행하고 있는 것이 그 사례들이다.

최근에는 첨단 광학 기술을 말라리아 연구에 적용하려는 노력이 최근 많은 주목을 받고 있는데, 박 교수 연구팀은 말라리아 연구를 크게 3가지로 나누어 체계적으로 광학기술을 이용하는 전략을 제시했다.

▲말라리아에 감염된 적혈구를 외부 염색 물질을 사용하여 체외에서 광학 영상을 측정하는 방법과 ▲말라리아에 감염된 적혈구를 외부 염색 물질을 사용하지 않고, 적혈구 자체의 광학적 신호를 이용하여 체외에서 영상을 획득하는 방법 그리고 ▲체내에서 말라리아 기생충이 숙주 세포를 감염시키는 과정의 광학 영상을 획득하는 방법이다.

이 논문에서는 물리학(광학)과 의학(감염질환)의 효과적인 융합 연구를 위한 체계화된 전략을 소개했기 때문에 실제 말라리아를 연구하는 연구자들에게 실질적인 도움이 될 수 있을 것이라고 평가받고 있다.

제1저자로 참여한 조상연 학생은 “이번 논문은 연구팀에서 수행하고 있는 굴절률 차이를 이용한 광학영상기술 및 최신 광학영상 기술들이 말라리아에 어떻게 이용될 수 있는가를 소개함으로써, 말라리아 진단 및 치료 연구에 힘을 실어줄 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

<보충자료: 용어설명>

○ SEE-KAIST1992년 첫 행사를 시작으로 `Open-KAIST`와 번갈아 격년제로 실시해오는 행사로 KAIST 연구 성과, 과학고 탐구 성과, 산업체 연구개발 제품 등을 직접 보고 체험할 수 있는 KAIST의 대표적인 과학문화 대중화 행사다.

○ 무학과제도학사과정의 우수한 학생들에게 학과선택의 자율성을 보장하기 위해 학과 구 분 없이 입학해 개인의 적성 등을 고려해 2학년 1학기를 마친 후 학과를 선택하는 제도.

○ URP

학사과정 학생들이 지도교수와 지도조교의 지도하에 실질적인 실험 및 연구를 할 수 있도록, 연구비 지원 및 학점 연계를 통해 학부생의 연구를 현실적으로 지원하는 프로그램

① Long-Term URP 프로그램 (연 1회 실시)

가. 연구기간 : 12개월 (2011년 12월 26일~2012년 12월 21일)

나. 지원내역

* 단독 : 장학금 1,500천원+연구비 3,000천원

* 팀 : 1인당 장학금 1,200천원+연구비 4,000천원

② 겨울/봄학기, 여름/가을학기 URP 프로그램

가. 연구기간 : 5개월~6개월

나. 지원내역

* 단독 : 장학금 1,000천원+연구비 1,500천원 * 팀 : 1인당 장학금 800천원+연구비 2,000천원

○ 하이젠베르크

하이젠베르크는 1901년 독일에서 출생했다. 그의 아버지는 의학교수였고 그는 뮌헨대학에서 아놀드 좀머펠트(Arnold Sommerfeld) 밑에서 이론물리를 공부했고, 1923년에 박사학위를 받았다. 같은 해에 그는 괴팅겐대학에서 보른(Max Born)의 조수가 되었으며, 다음해에는 강사가 된다. 다음 3년간 코펜하겐에서 닐스 보어와 함께 일하고, 1927년부터 1941년 까지 라이프치히대학의 이론물리학 교수가 된다.거기서 볼프강 파울리 등과 연구하며 양자 전기 역학과 양자장 이론을 발전 시켰고, 핵 물리학과 고 에너지 물리학의 발전에 넓고도 깊은 영향을 미쳤다. 불확정성 원리로 유명한 하이젠베르크는 양자역학의 탄생에 기여한 공로로 1932년 노벨물리학상을 받았다.

<사진설명>

조상연 학생의 지도교수인 물리학과 박용근 교수

연구자 사진 : 왼쪽부터 김수민 학생, 김영찬 박사, 조상연 학생

Trends in Biotechnology 2012년 2월 호 논문표지

2012.02.01 조회수 29861

화학과 학부생, 세계적 저널에 표지논문 게재

- 화학과 4학년 조상연, 물리학과 4년 김수민 학생, 말라리아 연구를 위한 광학영상 기술을 분석해 셀(Cell) 자매지 표지논문에 게재 -- 국내최초 소방관인 故 조용완씨 손자, 3월 의무소방요원으로 입대예정 -

“교수님, 하이젠 베르크(Werner Heisenberg) 같은 역사 속 과학자들은 20대 초반에 세계적인 연구 성과를 냈는데 저는 이대로 가다간 늦어버릴 것 같습니다. 교수님 연구실에서 융합연구를 할 수 있게 도와주세요”

우리 학교 화학과 4학년에 재학 중인 조상연(22) 君이 1학년 때 이 대학에서 물리화학 분야 융합연구의 세계적인 석학인 이효철 화학과 교수를 찾아 와 당차게 부탁한 한 마디다.

조상연 학생이 말라리아 연구와 관련해 제1저자로 발표한 논문이 셀(Cell)지가 발행하는 생명공학분야 최고 권위 학술지인 ‘생명공학의 동향(Trends in Biotechnology, IF=9.644)’ 2월호 표지논문으로 선정됐다.

근래 들어 학부생의 연구 참여가 활발해진 까닭에 과학기술논문인용색인(SCI)급 국제학술지에 논문이 실리는 경우가 가끔씩은 있었지만, 셀 자매지와 같은 세계적인 학술지에, 그것도 표지논문으로 실리는 경우는 거의 없었다. 하지만 오랜만에 KAIST 학부재학생인 조상연 君이 큰일을 이뤄내 학교 안팎으로부터 많은 화제를 모으고 있다.

광주과학고를 2년 만에 조기 졸업하고 2008년 KAIST에 입학한 조 군은 평소 연구에 대한 높은 관심으로 신입생 때부터 KAIST내 다양한 학과를 넘나들며 연구거리를 찾아다녔다.

2학년 때는 화학과 이효철 교수의 지도아래 학부생 연구지원 프로그램인 URP에 참여, ‘시간분해회절에 의한 용액 상 구조 동력학 분석’에 관한 탁월한 연구 성과를 거뒀다. 이 연구로 조 君은 2학년 학생으로는 이례적으로 최우수상을 수상하는 한편 후속연구비 1000만원과 해외학회 참가라는 특전을 받으며 두각을 보이기 시작했다.

바이오 및 뇌 공학과 김동섭 교수와 ‘알카인 수화반응을 촉매하는 단백질의 컴퓨터 디자인’에 대한 연구를 진행하는 한편 EEWS대학원 정유성 교수와는 ‘전산모사를 통한 이산화탄소 흡착 촉매 디자인’ 등에 대한 연구를 수행하기도 했었다.

이후 조상연 君은 2011년 2월부터 약 1년간 바이오광학분야 융합 연구에 대한 세계적 학자인 물리학과 및 광기술연구소 박용근(32) 교수의 지도를 받아 왔다. 이번 셀 자매지에 게재한 논문은 박용근 교수의 지도를 받으며 수행한 연구과제 중 하나다. 같은 공동저자 중 한명인 김수민 학생(24, 제2저자) 역시 물리학과 학부생으로 ‘개별연구제도’를 통해 연구에 참여했다.

조상연 학생은 ‘말라리아 연구를 위한 광학 영상기술’이라는 제목의 이번 논문을 통해 “학질모기에 의해 전염되는 말라리아에 전 세계적으로 매년 약 3억 명이 감염되고 또 수백만 명이 사망하고 있지만, 아직도 말라리아 질병의 많은 부분이 알려져 있지 않다”며 문제를 제기했다.

이와 함께 첨단 광학기술을 말라리아 연구에 적용하려는 노력이 최근 많은 주목을 받고 있는데, 말라리아 연구를 크게 3가지로 나눠 체계적으로 광학기술을 이용하는 전략을 제시했다.

조 君의 이번 연구는 바이오 이미징 기술을 말라리아 감염질환 연구에 통합 적용하고, 말라리아 연구에 적용 가능한 광학영상 방법들을 소개함으로써, 다 학제 간 융합 연구시대에 경쟁력을 갖는 광학-의학연구 전략을 체계적으로 제시한 것으로 높이 평가받고 있다.

조상연 학생은 “고등학교 시절 SEE-KAIST 과제에 출품해 수상하면서 연구에 대한 재미를 느꼈고, 2학년 1학기까지 특정한 학과가 없는 무학과 제도를 운영해 다양한 분야의 융합연구를 할 수 있는 조건을 갖춘 국내 최고의 연구중심대학 KAIST로 진학을 결심했다”며 “특히, 학부생에게 관련분야 최고 교수와 연구기회를 주는 URP 및 개별연구제도로 인해 뛰어난 교수들의 지도와 학교의 충분한 재정적 지원 덕분에 큰 어려움 없이 마음껏 연구를 펼칠 수 있었다”고 말했다.

조 君은 이와 함께 “앞으로 목표는 세상에서 제일 재미있는 융합연구를 하는 과학자가 되는 것”이라며 “제가 하는 연구를 통해 전 세계 어려운 상황에 놓인 많은 사람들을 도우는 데 노력할 것”이라고 말했다.

조 君은 바쁜 학업생활 속에서도 지역사회를 위해 저소득층 중학생들을 위한 봉사단체인 ‘배움을 나누는 사람들’에서 2년간 꾸준히 봉사를 해왔으며, KAIST 자연과학 학술동아리인 ‘KINS’를 설립했고, 자연과학대학 소식지인 ‘KAIST Science’ 기자로도 활동해 왔다.

조 君은 현재 해외 대학원 입학을 계획하고 있으며 올 3월 입대해 의무소방요원으로 군복무를 할 예정이다. 조 君의 할아버지는 우리나라 최초의 소방관인 故 조용완 씨로 소방관에 대한 남다른 인연으로 군 생활을 시작할 예정이다.

한편, 이번 연구는 KAIST ‘신임교원정착연구사업‘과 ’광기술연구소연구사업‘의 일환으로 이뤄졌으며 화학과 학사과정 조상연(22, 제1저자) 君을 포함해 물리학과 학사과정 김수민(24, 제2저자) 학생과 물리학과 김영찬 박사(30, 공저자)가 함께 수행했다.(끝)

붙임 : 논문요약, 보충자료, 사진설명

<논문요약>

논문주제 : 말라리아 연구를 위한 광학 영상기술

학질모기에 의해 전염되는 말라리아에 전 세계적으로 매년 약 3억 명이 감염되고 수백만 명이 사망하고 있지만, 아직도 말라리아 질병의 많은 부분이 알려져 있지 않다. 세계 각국은 말라리아 감염을 연구하고, 말라리아를 진단하고 치료하는 장비 개발에 박차를 가하고 있다.

빌게이츠 Microsoft사 전 회장 부부가 설립한 Bill & Melinda Gates 재단에서 말라리아 연구에 막대한 연구비를 지원하기 시작했으며, Apple, Google, Intel사 등이 연합 설립한 Intellectual ventures사에서도 빛을 이용한 말라리아 진단 연구를 진행하고 있는 것이 그 사례들이다.

최근에는 첨단 광학 기술을 말라리아 연구에 적용하려는 노력이 최근 많은 주목을 받고 있는데, 박 교수 연구팀은 말라리아 연구를 크게 3가지로 나누어 체계적으로 광학기술을 이용하는 전략을 제시했다.

▲말라리아에 감염된 적혈구를 외부 염색 물질을 사용하여 체외에서 광학 영상을 측정하는 방법과 ▲말라리아에 감염된 적혈구를 외부 염색 물질을 사용하지 않고, 적혈구 자체의 광학적 신호를 이용하여 체외에서 영상을 획득하는 방법 그리고 ▲체내에서 말라리아 기생충이 숙주 세포를 감염시키는 과정의 광학 영상을 획득하는 방법이다.

이 논문에서는 물리학(광학)과 의학(감염질환)의 효과적인 융합 연구를 위한 체계화된 전략을 소개했기 때문에 실제 말라리아를 연구하는 연구자들에게 실질적인 도움이 될 수 있을 것이라고 평가받고 있다.

제1저자로 참여한 조상연 학생은 “이번 논문은 연구팀에서 수행하고 있는 굴절률 차이를 이용한 광학영상기술 및 최신 광학영상 기술들이 말라리아에 어떻게 이용될 수 있는가를 소개함으로써, 말라리아 진단 및 치료 연구에 힘을 실어줄 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

<보충자료: 용어설명>

○ SEE-KAIST1992년 첫 행사를 시작으로 `Open-KAIST`와 번갈아 격년제로 실시해오는 행사로 KAIST 연구 성과, 과학고 탐구 성과, 산업체 연구개발 제품 등을 직접 보고 체험할 수 있는 KAIST의 대표적인 과학문화 대중화 행사다.

○ 무학과제도학사과정의 우수한 학생들에게 학과선택의 자율성을 보장하기 위해 학과 구 분 없이 입학해 개인의 적성 등을 고려해 2학년 1학기를 마친 후 학과를 선택하는 제도.

○ URP

학사과정 학생들이 지도교수와 지도조교의 지도하에 실질적인 실험 및 연구를 할 수 있도록, 연구비 지원 및 학점 연계를 통해 학부생의 연구를 현실적으로 지원하는 프로그램

① Long-Term URP 프로그램 (연 1회 실시)

가. 연구기간 : 12개월 (2011년 12월 26일~2012년 12월 21일)

나. 지원내역

* 단독 : 장학금 1,500천원+연구비 3,000천원

* 팀 : 1인당 장학금 1,200천원+연구비 4,000천원

② 겨울/봄학기, 여름/가을학기 URP 프로그램

가. 연구기간 : 5개월~6개월

나. 지원내역

* 단독 : 장학금 1,000천원+연구비 1,500천원 * 팀 : 1인당 장학금 800천원+연구비 2,000천원

○ 하이젠베르크

하이젠베르크는 1901년 독일에서 출생했다. 그의 아버지는 의학교수였고 그는 뮌헨대학에서 아놀드 좀머펠트(Arnold Sommerfeld) 밑에서 이론물리를 공부했고, 1923년에 박사학위를 받았다. 같은 해에 그는 괴팅겐대학에서 보른(Max Born)의 조수가 되었으며, 다음해에는 강사가 된다. 다음 3년간 코펜하겐에서 닐스 보어와 함께 일하고, 1927년부터 1941년 까지 라이프치히대학의 이론물리학 교수가 된다.거기서 볼프강 파울리 등과 연구하며 양자 전기 역학과 양자장 이론을 발전 시켰고, 핵 물리학과 고 에너지 물리학의 발전에 넓고도 깊은 영향을 미쳤다. 불확정성 원리로 유명한 하이젠베르크는 양자역학의 탄생에 기여한 공로로 1932년 노벨물리학상을 받았다.

<사진설명>

조상연 학생의 지도교수인 물리학과 박용근 교수

연구자 사진 : 왼쪽부터 김수민 학생, 김영찬 박사, 조상연 학생

Trends in Biotechnology 2012년 2월 호 논문표지

2012.02.01 조회수 29861 -

KAIST 서남표 총장 외신 간담회 주최

서남표 총장은 지난 9(화)일 서울외신기자클럽에서 서울 주재 외신 특파원을 초청, 오찬 간담회를 가졌다. 간담회는 서남표 총장의 모두(冒頭) 연설에 이어 외신 특파원들과의 질의.응답식으로 2시간 가량 진행됐다.

모두 연설에서 서 총장은 대기오염의 주범인 이산화탄소 배출을 감소시키기 위한 선진국 주도의 노력이 있어야 되며, 그 노력의 일환으로 이산화탄소 배출의 30%를 차지하고 있는 내연기관 자동차를 전기자동차로 바꿔야 한다고 했다.

이어, 서 총장은 전기자동차 상용화를 위해서는 현재 출시된 전기자동차가 안고 있는 기술적인 문제를 해결해야 되는데, 그 중 가장 큰 걸림돌이 전기자동차의 충전문제라고 했다. 이에 대한 해결책으로 카이스트는 비접촉 자기유도 방식으로 전기자동차를 충전시키는 기술을 개발했으며, 카이스트의 온라인전기자동차는 달리면서 도로에 매설된 전선으로부터 전력을 공급받기 때문에 값비싼 대형 배터리가 필요 없다. 별도의 충전시설을 세우지 않아 기존의 비싼 전기자동차의 비용을 크게 낮출 수 있는 장점도 있다고 서 총장은 언급했다.

20여개 외신 사에서 온 특파원들은 동 일(3.9) 오전 과천시 서울 어린이 대공원에서 열린 카이스트의 “온라인전기자동차” 준공식을 사례로 들면서 온라인전기자동차의 상용화에 대한 질문을 집중적으로 했다. 또한, 외신 특파원들은 온라인전기자동차에 대한 한국 자동차업계의 협력 수준은 어느 정도인지, 온라인전기자동차가 이룬 기술적인 성과는 어떤 것인지, 실질적인 상용화를 위한 향후 계획, 아울러 전기자동차에 대한 정부 및 국민들의 반응은 어떤지를 물었다.

서남표 총장은 자동차 관련 업계는 물론 정관계 부처로부터 온라인자동차에 대한 폭넓은 지지를 얻고 있다고 하면서, 오는 11월 서울에서 개최되는 주요 20개국 정상회의(G-20 Summit)에서 온라인자동차를 선보일 예정이라고 했다. 동 회의에 참석하게 될 각 국 정상과 100여명의 비즈니스 리더들은 온라인전기자동차의 실용성을 엿볼 수 있는 좋은 기회를 가질 것이라고 했다.

서 총장은 카이스트가 선보인 비접촉 자기유도 충전기술은 예전에 미국에서도 시도되었지만, 차체 바닥과 도로 간의 규격 거리를 12cm 이상 유지하면서 매설된 전선으로부터 동력에 필요한 전력을 70% 이상 주행하면서 공급받도록 한 것은 카이스트가 세계 최초라고 피력했다. 끝으로, 서 총장은 급변하는 기술 혁신 시대에 살고 있는 오늘날 기술개발에 대한 끊임없는 투자와 노력이야말로 21세기를 주도할 수 있는 원동력이라며, 한국 자동차업계도 이러한 노력에 경주해야 된다고 했다.외신 간담회에 참석한 언론사는 AP, AFP, International Herald Tribune, ABC News, 더 타임스(The Times), 블룸버그뉴스(Bloomberg News), 비즈니스위크(Businessweek), 로이터(Reuters), 미국의 소리(Voice of America), 산케이 신문(Sankei Shimbun), 대만 마이크로 TV(Taiwan Microview TV) 등이다.

2010.03.12 조회수 18430

KAIST 서남표 총장 외신 간담회 주최

서남표 총장은 지난 9(화)일 서울외신기자클럽에서 서울 주재 외신 특파원을 초청, 오찬 간담회를 가졌다. 간담회는 서남표 총장의 모두(冒頭) 연설에 이어 외신 특파원들과의 질의.응답식으로 2시간 가량 진행됐다.

모두 연설에서 서 총장은 대기오염의 주범인 이산화탄소 배출을 감소시키기 위한 선진국 주도의 노력이 있어야 되며, 그 노력의 일환으로 이산화탄소 배출의 30%를 차지하고 있는 내연기관 자동차를 전기자동차로 바꿔야 한다고 했다.

이어, 서 총장은 전기자동차 상용화를 위해서는 현재 출시된 전기자동차가 안고 있는 기술적인 문제를 해결해야 되는데, 그 중 가장 큰 걸림돌이 전기자동차의 충전문제라고 했다. 이에 대한 해결책으로 카이스트는 비접촉 자기유도 방식으로 전기자동차를 충전시키는 기술을 개발했으며, 카이스트의 온라인전기자동차는 달리면서 도로에 매설된 전선으로부터 전력을 공급받기 때문에 값비싼 대형 배터리가 필요 없다. 별도의 충전시설을 세우지 않아 기존의 비싼 전기자동차의 비용을 크게 낮출 수 있는 장점도 있다고 서 총장은 언급했다.

20여개 외신 사에서 온 특파원들은 동 일(3.9) 오전 과천시 서울 어린이 대공원에서 열린 카이스트의 “온라인전기자동차” 준공식을 사례로 들면서 온라인전기자동차의 상용화에 대한 질문을 집중적으로 했다. 또한, 외신 특파원들은 온라인전기자동차에 대한 한국 자동차업계의 협력 수준은 어느 정도인지, 온라인전기자동차가 이룬 기술적인 성과는 어떤 것인지, 실질적인 상용화를 위한 향후 계획, 아울러 전기자동차에 대한 정부 및 국민들의 반응은 어떤지를 물었다.

서남표 총장은 자동차 관련 업계는 물론 정관계 부처로부터 온라인자동차에 대한 폭넓은 지지를 얻고 있다고 하면서, 오는 11월 서울에서 개최되는 주요 20개국 정상회의(G-20 Summit)에서 온라인자동차를 선보일 예정이라고 했다. 동 회의에 참석하게 될 각 국 정상과 100여명의 비즈니스 리더들은 온라인전기자동차의 실용성을 엿볼 수 있는 좋은 기회를 가질 것이라고 했다.

서 총장은 카이스트가 선보인 비접촉 자기유도 충전기술은 예전에 미국에서도 시도되었지만, 차체 바닥과 도로 간의 규격 거리를 12cm 이상 유지하면서 매설된 전선으로부터 동력에 필요한 전력을 70% 이상 주행하면서 공급받도록 한 것은 카이스트가 세계 최초라고 피력했다. 끝으로, 서 총장은 급변하는 기술 혁신 시대에 살고 있는 오늘날 기술개발에 대한 끊임없는 투자와 노력이야말로 21세기를 주도할 수 있는 원동력이라며, 한국 자동차업계도 이러한 노력에 경주해야 된다고 했다.외신 간담회에 참석한 언론사는 AP, AFP, International Herald Tribune, ABC News, 더 타임스(The Times), 블룸버그뉴스(Bloomberg News), 비즈니스위크(Businessweek), 로이터(Reuters), 미국의 소리(Voice of America), 산케이 신문(Sankei Shimbun), 대만 마이크로 TV(Taiwan Microview TV) 등이다.

2010.03.12 조회수 18430 -

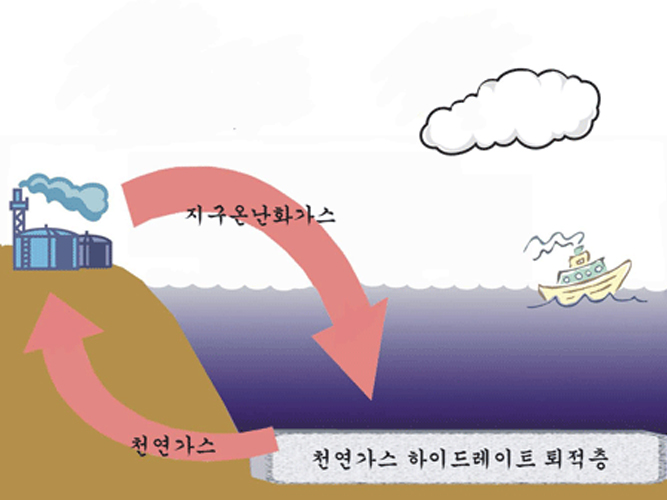

이흔교수, 온난화가스와 에너지가스 맞교환 원리 규명

“지구온난화 주범 이산화탄소를 천연 가스와 맞바꾼다”

- 천연가스 하이드레이트층에서 이산화탄소 저장과 천연가스 생산 동시에 일어나는 자연 현상적 메카니즘 이용

- 에너지 생산와 환경문제 해결 일거양득 효과 구현

- KAIST 이흔 교수팀, 미국 과학원 회보 최신호에 발표

해저에서 온난화 가스와 에너지 가스를 맞교환하여 에너지 생산과 환경 문제를 동시에 해결할 수 있는 획기적인 원리가 국내 연구진에 의해 실험적으로 입증됐다.

KAIST(총장 서남표) 생명화학공학과 이흔(李琿, 55) 교수팀과 한국지질자원연구원이 공동으로, 해저 천연가스 하이드레이트층에 이산화탄소나 배기가스를 직접 저장하고 동시에 천연가스를 생산할 수 있는 자연 현상적 맞교환 메커니즘을 규명, 그 연구결과가 저명 과학저널 미국 과학원 회보(PNAS) 8월 15일자 온라인판에 발표됐다.

지난 2003년 李교수는‘연료와 이산화탄소의 맞교환’이란 제목의 논문으로 이 기술을 처음 발표하였으며 또한 사이언스지 11월호에 리서치 하이라이트로 소개되어 세계적 주목을 받았다. 이후 3년여 연구 끝에 막연한 개념으로만 존재하던 지구 온난화가스의 대규모 해양 직접 저장 가능성을 실험적으로 입증했다. 즉, 모든 구조의 천연가스 하이드레이트층에 이 원리를 적용, 얼음 형태의 퇴적층으로부터 천연가스가 거의 대부분 회수될 수 있음을 이번 연구결과 밝혀낸 것이다.

이산화탄소 배출로 인한 지구온난화 문제는 최근 심각한 환경 문제를 야기하며 사회적 이슈로 대두되고 있다. 이러한 지구 온난화 문제를 해결하기 위해서는 발전소, 자동차 등 여러 배출원으로부터 나오는 이산화탄소를 줄이거나 없애는 방법 밖에 없다.

그동안 전 세계적으로 꾸준히 추진해온 산업구조 에너지 효율 향상이나 이산화탄소를 분리 처리하는 기술로는 지구온난화 문제를 적극적으로 대처하는데 극히 제한적일 수밖에 없었다. 따라서 대기권에 절대량으로 엄청나게 존재하는 이산화탄소를 지하나 바다 밑에 대규모로 저장하는 방법이 가장 현실성 있고 효과적인 대안으로 떠오르고 있다.

현재 바다 밑에는 천연가스 하이드레이트라고 하는 대규모 농축 메탄가스 퇴적층이 존재하는 것으로 확인되었다. 천연가스 하이드레이트의 매장량은 현 지구상 모든 화석 연료를 합친 것보다도 더 많은 것으로 알려져 있다. 이미 미국, 일본 캐나다, 러시아 등 세계 여러나라에서 이 미래 에너지원을 활용하기 위한 기술 개발 연구가 활발하게 진행되고 있다.

천연가스 하이드레이트는 불안정하기 때문에 깊은 바다 밑에 매장된 천연가스 하이드레이트를 채취할 때는 압력과 온도를 그대로 유지해야 한다. 李 교수팀은 이 천연가스 하이드레이트 상태를 유지하기 위해 이산화탄소가 포함된 혼합 배기가스를 주입, 천연가스와 배기가스를 맞교환시키는 방법을 개발했다. 이 맞교환 원리에 따라 해저 천연가스는 지상으로 끌어 올려져 에너지로 사용되고, 지상의 배기가스는 해저에 거의 반영구적으로 저장된다.

이번에 개발된 맞교환 원리 기술을 적용하면 ▲여러 종류의 성분들이 혼합된 배기가스를 바로 해저로 직접 투입 가능하기 때문에 지상에서 순수한 이산화탄소를 만들 필요가 없고 ▲광범위한 천연가스 하이드레이트층 개발은 심각한 해저 생태계 파괴를 가져올 수 있으나, 해저에서 맞교환을 일으키면 천연가스가 이산화탄소와 질소로 대체되기 때문에 본래 층의 골격은 파괴되지 않고 유지되어 환경 피해가 거의 없으며 ▲온난화 가스를 이용하여 해저의 천연가스를 90% 이상 대부분 회수할 수 있기 때문에 개발의 경제성을 높일 수 있다.

이는 2003년 당시의 순수 이산화탄소만 사용, 천연가스 회수율 64% 등의 제약 조건을 획기적으로 개선, 실용화로 직접 접근할 수 있는 연구결과로 평가받고 있다.

李 교수는 “이번 주요 연구 결과들을 우리나라, 미국, 일본 등에 이미 특허 출원했다”며 “확보된 원천 핵심 자료를 바탕으로 실제 공정이 구현될 경우, 지구온난화 문제와 새로운 에너지원 활용에 있어서 획기적인 성과를 거둘 것이다”라고 말했다.

<사진 1 : 맞교환 원리>

지상의 온난화 배기가스를 모아서 깊은 바다 밑에 있는 천연가스 하이드레이트층에 저장하고 동시에 맞교환을 일으켜 천연가스 하이드레이트층으로부터 천연가스를 회수한다.

<사진 2 : 천연가스 하이드레이트>

미국 오레곤 앞바다에서 끌어올린 천연가스 하이드레이트

<사진 3 : 해저 맞교환 현상>

깊은 바다 밑 천연가스 하이드레이트층에 존재하는 축구공과 같이 속이 빈 수많은 얼음 나노 공간 내에서 일어나는 천연가스와 배기가스가 맞교환되는 현상

2006.08.17 조회수 20213

이흔교수, 온난화가스와 에너지가스 맞교환 원리 규명

“지구온난화 주범 이산화탄소를 천연 가스와 맞바꾼다”

- 천연가스 하이드레이트층에서 이산화탄소 저장과 천연가스 생산 동시에 일어나는 자연 현상적 메카니즘 이용

- 에너지 생산와 환경문제 해결 일거양득 효과 구현

- KAIST 이흔 교수팀, 미국 과학원 회보 최신호에 발표

해저에서 온난화 가스와 에너지 가스를 맞교환하여 에너지 생산과 환경 문제를 동시에 해결할 수 있는 획기적인 원리가 국내 연구진에 의해 실험적으로 입증됐다.

KAIST(총장 서남표) 생명화학공학과 이흔(李琿, 55) 교수팀과 한국지질자원연구원이 공동으로, 해저 천연가스 하이드레이트층에 이산화탄소나 배기가스를 직접 저장하고 동시에 천연가스를 생산할 수 있는 자연 현상적 맞교환 메커니즘을 규명, 그 연구결과가 저명 과학저널 미국 과학원 회보(PNAS) 8월 15일자 온라인판에 발표됐다.

지난 2003년 李교수는‘연료와 이산화탄소의 맞교환’이란 제목의 논문으로 이 기술을 처음 발표하였으며 또한 사이언스지 11월호에 리서치 하이라이트로 소개되어 세계적 주목을 받았다. 이후 3년여 연구 끝에 막연한 개념으로만 존재하던 지구 온난화가스의 대규모 해양 직접 저장 가능성을 실험적으로 입증했다. 즉, 모든 구조의 천연가스 하이드레이트층에 이 원리를 적용, 얼음 형태의 퇴적층으로부터 천연가스가 거의 대부분 회수될 수 있음을 이번 연구결과 밝혀낸 것이다.

이산화탄소 배출로 인한 지구온난화 문제는 최근 심각한 환경 문제를 야기하며 사회적 이슈로 대두되고 있다. 이러한 지구 온난화 문제를 해결하기 위해서는 발전소, 자동차 등 여러 배출원으로부터 나오는 이산화탄소를 줄이거나 없애는 방법 밖에 없다.

그동안 전 세계적으로 꾸준히 추진해온 산업구조 에너지 효율 향상이나 이산화탄소를 분리 처리하는 기술로는 지구온난화 문제를 적극적으로 대처하는데 극히 제한적일 수밖에 없었다. 따라서 대기권에 절대량으로 엄청나게 존재하는 이산화탄소를 지하나 바다 밑에 대규모로 저장하는 방법이 가장 현실성 있고 효과적인 대안으로 떠오르고 있다.

현재 바다 밑에는 천연가스 하이드레이트라고 하는 대규모 농축 메탄가스 퇴적층이 존재하는 것으로 확인되었다. 천연가스 하이드레이트의 매장량은 현 지구상 모든 화석 연료를 합친 것보다도 더 많은 것으로 알려져 있다. 이미 미국, 일본 캐나다, 러시아 등 세계 여러나라에서 이 미래 에너지원을 활용하기 위한 기술 개발 연구가 활발하게 진행되고 있다.

천연가스 하이드레이트는 불안정하기 때문에 깊은 바다 밑에 매장된 천연가스 하이드레이트를 채취할 때는 압력과 온도를 그대로 유지해야 한다. 李 교수팀은 이 천연가스 하이드레이트 상태를 유지하기 위해 이산화탄소가 포함된 혼합 배기가스를 주입, 천연가스와 배기가스를 맞교환시키는 방법을 개발했다. 이 맞교환 원리에 따라 해저 천연가스는 지상으로 끌어 올려져 에너지로 사용되고, 지상의 배기가스는 해저에 거의 반영구적으로 저장된다.

이번에 개발된 맞교환 원리 기술을 적용하면 ▲여러 종류의 성분들이 혼합된 배기가스를 바로 해저로 직접 투입 가능하기 때문에 지상에서 순수한 이산화탄소를 만들 필요가 없고 ▲광범위한 천연가스 하이드레이트층 개발은 심각한 해저 생태계 파괴를 가져올 수 있으나, 해저에서 맞교환을 일으키면 천연가스가 이산화탄소와 질소로 대체되기 때문에 본래 층의 골격은 파괴되지 않고 유지되어 환경 피해가 거의 없으며 ▲온난화 가스를 이용하여 해저의 천연가스를 90% 이상 대부분 회수할 수 있기 때문에 개발의 경제성을 높일 수 있다.

이는 2003년 당시의 순수 이산화탄소만 사용, 천연가스 회수율 64% 등의 제약 조건을 획기적으로 개선, 실용화로 직접 접근할 수 있는 연구결과로 평가받고 있다.

李 교수는 “이번 주요 연구 결과들을 우리나라, 미국, 일본 등에 이미 특허 출원했다”며 “확보된 원천 핵심 자료를 바탕으로 실제 공정이 구현될 경우, 지구온난화 문제와 새로운 에너지원 활용에 있어서 획기적인 성과를 거둘 것이다”라고 말했다.

<사진 1 : 맞교환 원리>

지상의 온난화 배기가스를 모아서 깊은 바다 밑에 있는 천연가스 하이드레이트층에 저장하고 동시에 맞교환을 일으켜 천연가스 하이드레이트층으로부터 천연가스를 회수한다.

<사진 2 : 천연가스 하이드레이트>

미국 오레곤 앞바다에서 끌어올린 천연가스 하이드레이트

<사진 3 : 해저 맞교환 현상>

깊은 바다 밑 천연가스 하이드레이트층에 존재하는 축구공과 같이 속이 빈 수많은 얼음 나노 공간 내에서 일어나는 천연가스와 배기가스가 맞교환되는 현상

2006.08.17 조회수 20213 -

신소재공학과 박종욱 교수팀, 신소재 이용 전기화학식 이산화탄소 계측기 개발

공기중 산화물 이용, 옥외의 열악한 환경에서도 사용 가능

기존 광학방식보다 가격 저렴, 정확한 이산화탄소 농도 측정

습도에 영향 적게 받아 농산물 재배 등에 광범위하게 활용

대덕밸리 창업경진대회 금상, 대한민국창업대전 국무총리상 수상

신소재공학과 박종욱(朴鍾郁, 50) 교수팀이 자체 개발한 신소재를 이용, 전기화학식 이산화탄소 계측기를 개발하는데 성공했다.

이 계측기는 대기 중에 있는 이산화탄소와 선택적으로 반응하는 신소재(전극 보조물질)를 이용, 전기 화학 반응으로 발생하는 전압 상태를 이산화탄소 농도(ppm)로 환산하는 독창적인 원리를 적용했다.

기존의 이산화탄소 계측기는 이산화탄소가 특정 파장(4.26㎛)의 적외선만을 흡수하는 성질을 이용하여 적외선의 흡수 정도를 측정하는 엔디아이알(NDIR / Non-Dispersive Infra red) 광학방식이 주로 사용되었다. 그러나 이 방식은 민감한 광학측정계가 오염에 취약해 옥외의 열악한 환경에서는 사용하기 어려웠으며, 고가로 인하여 대중적인 사용에도 제한이 있었다.

朴 교수팀이 개발한 이 계측기는 공기 중의 산화물을 이용하기 때문에 옥외의 열악한 환경(상대습도 90%)에서도 사용이 가능하며, 광학방식에 비해 가격이 저렴하고, 이산화탄소 농도를 정확히 측정할 수 있는 장점을 가지고 있다. 또한 간단한 부품의 교환만으로 측정 센서의 교정이 가능해 기존 계측기의 정기적이고 복잡한 측정 센서 교정과정을 대폭 개선했을 뿐만 아니라 초미세 화학공정, 나노 공정에 활용 가능성을 열었다.

이산화탄소 가스는 지구의 온실효과를 유발하는 주범이기 때문에 교토 의정서를 기초로 최근 세계 각국은 이산화탄소세를 신설하여 이산화탄소 총배출량을 규제하고 있다. 반면, 이산화탄소는 농식물 생식 작용과 밀접한 관계가 있어 이산화탄소의 양을 적절히 조절하면 농작물의 질이나 생산성을 혁신적으로 향상시킬 수 있는 장점도 가지고 있다. 예로서 버섯재배의 경우 800-1200 ppm의 이산화탄소를 유지시킬 경우 버섯의 질이나 생산성이 좋아지는 것으로 보고되고 있다.

또한 최근 실내 공기의 질에 대한 인식이 점차 높아지면서 올해부터 우리나라도 빌딩 관리법에 의한 빌딩 내 이산화탄소 양을 1000ppm 이하로 낮추도록 규제하고 있다. 그러나 과도한 환기는 에너지의 낭비를 가져오기 때문에 여러 사람들이 모이는 공공장소나 학교 교실에 이산화탄소 계측기를 설치하여 실내 환기시스템을 효율적으로 운영하는 것이 필요하다.

朴 교수는 “대기오염감시나 실내공기청정화, 농작물 관리 등을 위하여 이산화탄소 계측기 수요가 급속하게 늘고 있으나 수입에만 의존하고 있어 국산화가 시급하다.”며 “이번에 개발한 전기화학식 이산화탄소 계측기는 기존 광방식에 비해 습도에 영향을 거의 받지 않아 농산물 재배 등에 광범위하게 활용될 수 있을 것이다.”고 말했다.

이 이산화탄소 계측기는 대덕 밸리 창업경진대회에서 금상을, 2005 대한민국 창업대전에서 국무총리상을 수상한 바 있다. 현재 국내 특허를 출원한 이 제품의 양산을 위한 실험실 창업을 추진 중에 있다.

2006.01.06 조회수 23819

신소재공학과 박종욱 교수팀, 신소재 이용 전기화학식 이산화탄소 계측기 개발

공기중 산화물 이용, 옥외의 열악한 환경에서도 사용 가능

기존 광학방식보다 가격 저렴, 정확한 이산화탄소 농도 측정

습도에 영향 적게 받아 농산물 재배 등에 광범위하게 활용

대덕밸리 창업경진대회 금상, 대한민국창업대전 국무총리상 수상

신소재공학과 박종욱(朴鍾郁, 50) 교수팀이 자체 개발한 신소재를 이용, 전기화학식 이산화탄소 계측기를 개발하는데 성공했다.

이 계측기는 대기 중에 있는 이산화탄소와 선택적으로 반응하는 신소재(전극 보조물질)를 이용, 전기 화학 반응으로 발생하는 전압 상태를 이산화탄소 농도(ppm)로 환산하는 독창적인 원리를 적용했다.

기존의 이산화탄소 계측기는 이산화탄소가 특정 파장(4.26㎛)의 적외선만을 흡수하는 성질을 이용하여 적외선의 흡수 정도를 측정하는 엔디아이알(NDIR / Non-Dispersive Infra red) 광학방식이 주로 사용되었다. 그러나 이 방식은 민감한 광학측정계가 오염에 취약해 옥외의 열악한 환경에서는 사용하기 어려웠으며, 고가로 인하여 대중적인 사용에도 제한이 있었다.

朴 교수팀이 개발한 이 계측기는 공기 중의 산화물을 이용하기 때문에 옥외의 열악한 환경(상대습도 90%)에서도 사용이 가능하며, 광학방식에 비해 가격이 저렴하고, 이산화탄소 농도를 정확히 측정할 수 있는 장점을 가지고 있다. 또한 간단한 부품의 교환만으로 측정 센서의 교정이 가능해 기존 계측기의 정기적이고 복잡한 측정 센서 교정과정을 대폭 개선했을 뿐만 아니라 초미세 화학공정, 나노 공정에 활용 가능성을 열었다.

이산화탄소 가스는 지구의 온실효과를 유발하는 주범이기 때문에 교토 의정서를 기초로 최근 세계 각국은 이산화탄소세를 신설하여 이산화탄소 총배출량을 규제하고 있다. 반면, 이산화탄소는 농식물 생식 작용과 밀접한 관계가 있어 이산화탄소의 양을 적절히 조절하면 농작물의 질이나 생산성을 혁신적으로 향상시킬 수 있는 장점도 가지고 있다. 예로서 버섯재배의 경우 800-1200 ppm의 이산화탄소를 유지시킬 경우 버섯의 질이나 생산성이 좋아지는 것으로 보고되고 있다.

또한 최근 실내 공기의 질에 대한 인식이 점차 높아지면서 올해부터 우리나라도 빌딩 관리법에 의한 빌딩 내 이산화탄소 양을 1000ppm 이하로 낮추도록 규제하고 있다. 그러나 과도한 환기는 에너지의 낭비를 가져오기 때문에 여러 사람들이 모이는 공공장소나 학교 교실에 이산화탄소 계측기를 설치하여 실내 환기시스템을 효율적으로 운영하는 것이 필요하다.

朴 교수는 “대기오염감시나 실내공기청정화, 농작물 관리 등을 위하여 이산화탄소 계측기 수요가 급속하게 늘고 있으나 수입에만 의존하고 있어 국산화가 시급하다.”며 “이번에 개발한 전기화학식 이산화탄소 계측기는 기존 광방식에 비해 습도에 영향을 거의 받지 않아 농산물 재배 등에 광범위하게 활용될 수 있을 것이다.”고 말했다.

이 이산화탄소 계측기는 대덕 밸리 창업경진대회에서 금상을, 2005 대한민국 창업대전에서 국무총리상을 수상한 바 있다. 현재 국내 특허를 출원한 이 제품의 양산을 위한 실험실 창업을 추진 중에 있다.

2006.01.06 조회수 23819