%EC%9C%B5%ED%95%A9%EC%97%B0%EA%B5%AC

-

제12회 KINC 융합연구상 시상식 개최

우리 대학 나노융합연구소(연구소장 정희태)는 4월 5일 본원에서 제 12회 ‘KINC 융합연구상’ 시상식을 개최했다.

‘KINC 융합연구상’은 전년도 융합연구 실적을 기준으로 우수한 연구자를 포상해 융합연구 분위기를 장려하고 연구 의욕을 고취하기 위해 제정됐다.

이 상은 포상을 통해 융합연구에 대한 적극적인 참여 동기를 부여하기 위하여 2011년 만들어졌으며, 연구 내용의 질적 수준과 연구팀의 융합성이 가장 우수한 공동 연구팀에게 주어지는 ‘최우수 융합논문’ 부문과 다양한 연구진과 공동 연구한 융합논문 실적수가 가장 많은 연구자를 선발하는 ‘최다수 융합논문’ 부문으로 나눠 시상하고 있다.

올해에는 ‘최우수 융합논문’ 부문의 수상자로 신소재공학과 강기범, 이건재 교수, 물리학과 조용훈 교수, 전기및전자공학부 장민석 교수 공동 연구팀이 선정되었으며, ‘최다수 융합논문’ 부문에서는 수상자를 선정하지 못했다.

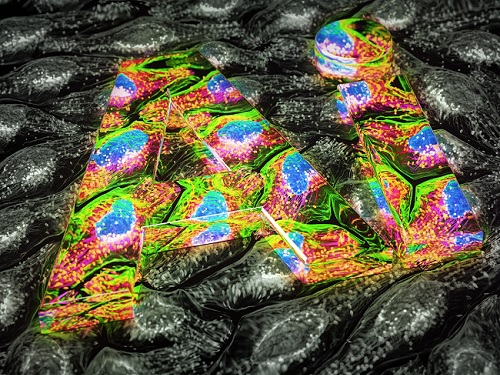

‘최우수 융합논문’으로 선정된 공동 연구팀은 3개 학과(신소재, 물리, 전기및전자), 4개의 연구실(강기범, 이건재, 조용훈, 장민석 교수)이 협력한 연구성과로 이차원 물질의 고유한 특성을 유지하기 위하여 특정한 패턴을 지닌 포토마스크 제작하고 이것을 이차원 물질에 접속한 후 대면적 레이져를 조사함으로써 기존 포토리소 그래피의 장점을 모두 구현한 새로운 패터닝 방법을 개발하였다. 본 연구는 다양한 이차원 물질들을 다양한 기판에서 멀티 스케일의 패터닝이 가능하다는 큰 장점이 있으며, 광학/전기적 특성 평가와 광학-열 시뮬레이션을 통해 패터닝의 메커니즘과 장점에 대해 규명하며 국제 학술지 ‘Advanced Functional Materials’ 2021년 8월자 학술지에 게재됐다. (논문명: Universal Patterning for 2D van der Waals Materials via Direct Optical Lithography)

연구팀은 세계 최고 수준의 차세대 디스플레이 핵심 소재 개발 연구를 위하여 나노광학과 신소재가 결합된 다양한 융합연구를 수행하고 있으며, 특히 이번 연구는 조성래, 안성훈, 이승형 박사과정이 공동 제1 저자로 참여하며 서로 다른 기술과 전문성을 갖춘 3개 학과, 4개의 연구실이 협력한 연구 성과라는 점에서 연구팀의 융합성이 매우 높게 인정된다.

행사를 주최한 나노융합연구소 정희태 소장(생명화학공학과 교수)은 “나노기술분야는 기술의 특성상 다양한 전문성을 가진 여러 과학기술 분야의 융합연구가 절실히 필요한 분야이다.”며 “앞으로도 나노융합연구소는 기존 학과의 벽을 허무는 융합연구 시스템의 획기적 발전을 통하여 인류가 당면한 이슈를 해결하고 미래의 풍요로운 사회를 건설하기 위해 지속적으로 노력할 것이다.”고 밝혔다.

한편, ‘나노융합연구소’는 나노과학기술분야에서 학과 간의 경계를 허물어 진정한 학제 간 공동연구를 촉진하고 창조적인 융합연구를 추진하기 위해 지난 2006년 6월 KAIST 연구원 산하 조직으로 설립되었다. KAIST의 대표적인 융합연구소로 자리 잡은 나노융합연구소는 9개 학과의 75여명 교수가 참여하고 있으며, 나노융합연구소에서는 최적화된 융합연구시스템을 갖추고 나노연구 성과를 극대화함으로써 새로운 가치창출과 기술혁신을 선도하는 세계적인 연구소로 성장하는 것을 목표로 하고 있다.

2022.04.05 조회수 9181

제12회 KINC 융합연구상 시상식 개최

우리 대학 나노융합연구소(연구소장 정희태)는 4월 5일 본원에서 제 12회 ‘KINC 융합연구상’ 시상식을 개최했다.

‘KINC 융합연구상’은 전년도 융합연구 실적을 기준으로 우수한 연구자를 포상해 융합연구 분위기를 장려하고 연구 의욕을 고취하기 위해 제정됐다.

이 상은 포상을 통해 융합연구에 대한 적극적인 참여 동기를 부여하기 위하여 2011년 만들어졌으며, 연구 내용의 질적 수준과 연구팀의 융합성이 가장 우수한 공동 연구팀에게 주어지는 ‘최우수 융합논문’ 부문과 다양한 연구진과 공동 연구한 융합논문 실적수가 가장 많은 연구자를 선발하는 ‘최다수 융합논문’ 부문으로 나눠 시상하고 있다.

올해에는 ‘최우수 융합논문’ 부문의 수상자로 신소재공학과 강기범, 이건재 교수, 물리학과 조용훈 교수, 전기및전자공학부 장민석 교수 공동 연구팀이 선정되었으며, ‘최다수 융합논문’ 부문에서는 수상자를 선정하지 못했다.

‘최우수 융합논문’으로 선정된 공동 연구팀은 3개 학과(신소재, 물리, 전기및전자), 4개의 연구실(강기범, 이건재, 조용훈, 장민석 교수)이 협력한 연구성과로 이차원 물질의 고유한 특성을 유지하기 위하여 특정한 패턴을 지닌 포토마스크 제작하고 이것을 이차원 물질에 접속한 후 대면적 레이져를 조사함으로써 기존 포토리소 그래피의 장점을 모두 구현한 새로운 패터닝 방법을 개발하였다. 본 연구는 다양한 이차원 물질들을 다양한 기판에서 멀티 스케일의 패터닝이 가능하다는 큰 장점이 있으며, 광학/전기적 특성 평가와 광학-열 시뮬레이션을 통해 패터닝의 메커니즘과 장점에 대해 규명하며 국제 학술지 ‘Advanced Functional Materials’ 2021년 8월자 학술지에 게재됐다. (논문명: Universal Patterning for 2D van der Waals Materials via Direct Optical Lithography)

연구팀은 세계 최고 수준의 차세대 디스플레이 핵심 소재 개발 연구를 위하여 나노광학과 신소재가 결합된 다양한 융합연구를 수행하고 있으며, 특히 이번 연구는 조성래, 안성훈, 이승형 박사과정이 공동 제1 저자로 참여하며 서로 다른 기술과 전문성을 갖춘 3개 학과, 4개의 연구실이 협력한 연구 성과라는 점에서 연구팀의 융합성이 매우 높게 인정된다.

행사를 주최한 나노융합연구소 정희태 소장(생명화학공학과 교수)은 “나노기술분야는 기술의 특성상 다양한 전문성을 가진 여러 과학기술 분야의 융합연구가 절실히 필요한 분야이다.”며 “앞으로도 나노융합연구소는 기존 학과의 벽을 허무는 융합연구 시스템의 획기적 발전을 통하여 인류가 당면한 이슈를 해결하고 미래의 풍요로운 사회를 건설하기 위해 지속적으로 노력할 것이다.”고 밝혔다.

한편, ‘나노융합연구소’는 나노과학기술분야에서 학과 간의 경계를 허물어 진정한 학제 간 공동연구를 촉진하고 창조적인 융합연구를 추진하기 위해 지난 2006년 6월 KAIST 연구원 산하 조직으로 설립되었다. KAIST의 대표적인 융합연구소로 자리 잡은 나노융합연구소는 9개 학과의 75여명 교수가 참여하고 있으며, 나노융합연구소에서는 최적화된 융합연구시스템을 갖추고 나노연구 성과를 극대화함으로써 새로운 가치창출과 기술혁신을 선도하는 세계적인 연구소로 성장하는 것을 목표로 하고 있다.

2022.04.05 조회수 9181 -

형광 염색 없이 분자 정보를 보는 AI 현미경 개발

우리 대학 물리학과 박용근 석좌교수 연구팀이 형광 염색 없이 세포의 분자 정보를 볼 수 있는 인공지능 현미경 기술을 개발했다고 20일 밝혔다.

광학 현미경은 수백 년 전부터 현재에 이르기까지 생물학 및 의학에서 가장 중요하게 쓰이는 기술 중 하나로, 이미지 형성 원리에 따라 여러 형태로 발전해왔다. 최근 수십 년간 분자생물학이 눈부시게 발전하면서 세포 내의 특정 구조를 형광(fluorescence) 으로 표지하는 것이 가능해졌고, 이처럼 높은 생화학적 특이성(biochemical specificity) 덕분에 형광 현미경은 현재 가장 폭넓게 쓰이는 광학 현미경 기술이 됐다.

그러나 형광 현미경은 형광 표지 자체가 세포를 변형하는 것이기 때문에 세포에 부담을 주게 되고, 밝기와 세포독성, 안정성 문제 때문에 초고속 또는 장기간 측정이 힘들며, 제한된 색깔로 인해 다양한 구조를 동시에 보는 것이 어려운 근본적인 한계가 있다.

이와는 대조적으로, 각 물질과 빛의 상호작용을 결정하는 근본적인 특성인 굴절률(refractive index)을 이용해 아무런 염색을 하지 않아도 되는 현미경 기술 또한 꾸준히 발전해왔다. 굴절률로부터 파생되는 빛의 흡수, 위상차 등을 이용한 전통적인 현미경은 물론, 최근에는 굴절률 자체를 3차원 상에서 정량적으로 측정하는 다양한 홀로그래픽 현미경(holographic microscopy) 기술이 박용근 교수 연구팀에서 개발돼 상용화된 바 있다. 이러한 비표지(label-free) 현미경 기술은 형광 현미경과 비교해 여러 가지 장점을 갖고 있지만, 굴절률과 세포 내 구조들의 관계가 명확하지 않아 분자 특이성이 떨어진다는 단점이 있었다.

박용근 교수 연구팀에서는 2012년 초부터 조영주 졸업생(제1 저자, 물리학과·수리과학과 학사 11학번·KAIST 총장 장학생, 現 스탠퍼드대학교 응용물리학과 박사과정) 주도로 홀로그래픽 현미경 분야에 인공지능을 도입해 특이성 문제를 해결하려는 일련의 연구가 시작됐다.

우선 형태적으로는 비슷하나 생화학적인 구성에 차이가 있는 시료(여러 종의 박테리아, 다양한 분류의 백혈구 등)의 굴절률 영상은 사람 눈에는 비슷하게 보이는데, 흥미롭게도 인공지능은 이를 높은 정확도로 분류할 수 있음을 보였다(2013-2014년 KAIST 학부연구프로그램(URP) 이후, 2015년 Optics Express, 2017년 Science Advances, 2020년 ACS Nano 등 게재). 이러한 결과는 매우 다양한 생체 시료에서 일관되게 관찰됐고, 따라서 연구팀은 생화학적 특이성이 높은 정보가 굴절률의 공간 분포에 숨겨져 있다는 가설을 세웠다.

세포생물학 분야 최고 권위지인 `네이처 셀 바이올로지(Nature Cell Biology, IF 28.82)'에 12월 7일 발표된 이번 연구(논문명: Label-free multiplexed microtomography of endogenous subcellular dynamics using generalizable deep learning)에서, 연구팀은 홀로그래픽 현미경 영상으로부터 형광 현미경 영상을 직접 예측할 수 있음을 보임으로써 이 가설을 증명했다. 인공지능이 찾아낸 굴절률 공간 분포와 세포 내 주요 구조 간의 정량적인 관계를 이용해 굴절률의 공간 분포 해독이 가능해졌고, 놀랍게도 이러한 관계는 세포 종류와 관계없이 보존돼 있음을 확인했다.

이 과정에서 만들어진 `인공지능 현미경'은 홀로그래픽 현미경과 형광 현미경의 장점만을 갖는다. 즉, 형광 표지 없이 형광 현미경의 특이적인 영상을 얻을 수 있다. 따라서 자연 상태 그대로의 세포에서 동시에 수많은 종류의 구조를 3차원으로 볼 수 있으며, 밀리초(ms) 수준의 초고속 측정과 수십 일 수준의 장기간 측정이 가능해졌다. 더욱이 기존 데이터에 포함되지 않은 새로운 종류의 세포에도 즉시 적용이 가능하기에, 다양한 생물학 및 의학 연구에 응용이 가능할 것으로 기대된다.

이번 연구는 조영주 박사과정과 박용근 교수가 지난 10여 년간 발전시켜온 광학 및 인공지능 기술력 이외에도, 다학제적 접근과 KAIST 기술을 바탕으로 한 창업 덕분에 가능했다. 생명과학과 허원도 교수(공동 교신저자)와 박외선 박사(공동 제1 저자)가 오랜 기간 발전시켜온 분자생물학 및 형광 현미경 기술 덕분에 인공지능 학습에 필요한 데이터를 얻을 수 있었으며, 조영주 박사과정이 허원도 교수 연구팀에서 2015년 1년간 연구했던 경험 덕분에 구체적인 아이디어가 나오게 됐다.

또한 박용근 교수 연구팀 홀로그래픽 현미경 기술로 창업한 ㈜토모큐브를 통해 현미경 및 데이터 형식이 규격화돼 대규모 인공지능 학습이 용이했고, 이를 바탕으로 ㈜토모큐브 조형주 연구원(공동 제1 저자) 및 민현석 연구원(공동 교신저자) 등 인공지능 전문 인력이 합류하면서 최신 인공지능 기법들의 빠른 도입이 가능했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 창의연구사업, 과학기술정보통신부의 정보통신방송 기술개발사업 (홀로그램핵심기술), 일자리진흥원의 연구장비개발 및 고도화지원사업, 한국보건산업진흥원의 보건의료기술 연구개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.12.20 조회수 11259

형광 염색 없이 분자 정보를 보는 AI 현미경 개발

우리 대학 물리학과 박용근 석좌교수 연구팀이 형광 염색 없이 세포의 분자 정보를 볼 수 있는 인공지능 현미경 기술을 개발했다고 20일 밝혔다.

광학 현미경은 수백 년 전부터 현재에 이르기까지 생물학 및 의학에서 가장 중요하게 쓰이는 기술 중 하나로, 이미지 형성 원리에 따라 여러 형태로 발전해왔다. 최근 수십 년간 분자생물학이 눈부시게 발전하면서 세포 내의 특정 구조를 형광(fluorescence) 으로 표지하는 것이 가능해졌고, 이처럼 높은 생화학적 특이성(biochemical specificity) 덕분에 형광 현미경은 현재 가장 폭넓게 쓰이는 광학 현미경 기술이 됐다.

그러나 형광 현미경은 형광 표지 자체가 세포를 변형하는 것이기 때문에 세포에 부담을 주게 되고, 밝기와 세포독성, 안정성 문제 때문에 초고속 또는 장기간 측정이 힘들며, 제한된 색깔로 인해 다양한 구조를 동시에 보는 것이 어려운 근본적인 한계가 있다.

이와는 대조적으로, 각 물질과 빛의 상호작용을 결정하는 근본적인 특성인 굴절률(refractive index)을 이용해 아무런 염색을 하지 않아도 되는 현미경 기술 또한 꾸준히 발전해왔다. 굴절률로부터 파생되는 빛의 흡수, 위상차 등을 이용한 전통적인 현미경은 물론, 최근에는 굴절률 자체를 3차원 상에서 정량적으로 측정하는 다양한 홀로그래픽 현미경(holographic microscopy) 기술이 박용근 교수 연구팀에서 개발돼 상용화된 바 있다. 이러한 비표지(label-free) 현미경 기술은 형광 현미경과 비교해 여러 가지 장점을 갖고 있지만, 굴절률과 세포 내 구조들의 관계가 명확하지 않아 분자 특이성이 떨어진다는 단점이 있었다.

박용근 교수 연구팀에서는 2012년 초부터 조영주 졸업생(제1 저자, 물리학과·수리과학과 학사 11학번·KAIST 총장 장학생, 現 스탠퍼드대학교 응용물리학과 박사과정) 주도로 홀로그래픽 현미경 분야에 인공지능을 도입해 특이성 문제를 해결하려는 일련의 연구가 시작됐다.

우선 형태적으로는 비슷하나 생화학적인 구성에 차이가 있는 시료(여러 종의 박테리아, 다양한 분류의 백혈구 등)의 굴절률 영상은 사람 눈에는 비슷하게 보이는데, 흥미롭게도 인공지능은 이를 높은 정확도로 분류할 수 있음을 보였다(2013-2014년 KAIST 학부연구프로그램(URP) 이후, 2015년 Optics Express, 2017년 Science Advances, 2020년 ACS Nano 등 게재). 이러한 결과는 매우 다양한 생체 시료에서 일관되게 관찰됐고, 따라서 연구팀은 생화학적 특이성이 높은 정보가 굴절률의 공간 분포에 숨겨져 있다는 가설을 세웠다.

세포생물학 분야 최고 권위지인 `네이처 셀 바이올로지(Nature Cell Biology, IF 28.82)'에 12월 7일 발표된 이번 연구(논문명: Label-free multiplexed microtomography of endogenous subcellular dynamics using generalizable deep learning)에서, 연구팀은 홀로그래픽 현미경 영상으로부터 형광 현미경 영상을 직접 예측할 수 있음을 보임으로써 이 가설을 증명했다. 인공지능이 찾아낸 굴절률 공간 분포와 세포 내 주요 구조 간의 정량적인 관계를 이용해 굴절률의 공간 분포 해독이 가능해졌고, 놀랍게도 이러한 관계는 세포 종류와 관계없이 보존돼 있음을 확인했다.

이 과정에서 만들어진 `인공지능 현미경'은 홀로그래픽 현미경과 형광 현미경의 장점만을 갖는다. 즉, 형광 표지 없이 형광 현미경의 특이적인 영상을 얻을 수 있다. 따라서 자연 상태 그대로의 세포에서 동시에 수많은 종류의 구조를 3차원으로 볼 수 있으며, 밀리초(ms) 수준의 초고속 측정과 수십 일 수준의 장기간 측정이 가능해졌다. 더욱이 기존 데이터에 포함되지 않은 새로운 종류의 세포에도 즉시 적용이 가능하기에, 다양한 생물학 및 의학 연구에 응용이 가능할 것으로 기대된다.

이번 연구는 조영주 박사과정과 박용근 교수가 지난 10여 년간 발전시켜온 광학 및 인공지능 기술력 이외에도, 다학제적 접근과 KAIST 기술을 바탕으로 한 창업 덕분에 가능했다. 생명과학과 허원도 교수(공동 교신저자)와 박외선 박사(공동 제1 저자)가 오랜 기간 발전시켜온 분자생물학 및 형광 현미경 기술 덕분에 인공지능 학습에 필요한 데이터를 얻을 수 있었으며, 조영주 박사과정이 허원도 교수 연구팀에서 2015년 1년간 연구했던 경험 덕분에 구체적인 아이디어가 나오게 됐다.

또한 박용근 교수 연구팀 홀로그래픽 현미경 기술로 창업한 ㈜토모큐브를 통해 현미경 및 데이터 형식이 규격화돼 대규모 인공지능 학습이 용이했고, 이를 바탕으로 ㈜토모큐브 조형주 연구원(공동 제1 저자) 및 민현석 연구원(공동 교신저자) 등 인공지능 전문 인력이 합류하면서 최신 인공지능 기법들의 빠른 도입이 가능했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 창의연구사업, 과학기술정보통신부의 정보통신방송 기술개발사업 (홀로그램핵심기술), 일자리진흥원의 연구장비개발 및 고도화지원사업, 한국보건산업진흥원의 보건의료기술 연구개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.12.20 조회수 11259 -

제1회 녹색 수소기술 심포지엄 개최

우리 대학 나노융합연구소(연구소장 : 정희태)는 LX하우시스(구. LG하우시스)와 공동 주관으로 7월 2일 본교에서 제 1회 ‘Green Hydrogen Technology Symposium’ 행사를 개최했다.

최근 폭설, 폭염, 산불, 태풍 등의 이상기후의 현상은 우리 주위에서 쉽게 자주 찾아볼 수 있는 일이 되었으며, 이에 국제사회는 온실가스에 의한 기후변화 문제의 심각성을 인식하고 이를 해결하기 위하여 유럽을 중심으로 탄소 감축 노력을 강화하는 추세가 이어지고 있다. 우리나라도 2020년 다양한 사회적 논의를 바탕으로 「2050 탄소 중립화」를 선언하였고, 이에 대한 종합적인 전략 및 5대 기본방향을 발표했다.

※ 5대 기본 방향: 1) 깨끗하게 생산된 전기·수소의 활용 확대, 2) 에너지 효율의 혁신적인 향상, 3) 탄소 제거 등 미래기술의 상용화, 4) 순환경제 확대로 산업의 지속 가능성 제고, 5) 탄소 흡수 수단 강화 - 2020년 국가 범정부협의체 장기 저탄소 발전전략(LEDS, Long-term Low greenhous gas Emission Development Strategy)

2050년 탄소중립 목표를 달성하기 위해서는 기존 기술의 향상만으로는 달성하기 힘들고, 기존 기술 개발의 가속화와 더불어 초융합 연구를 통한 파괴적이고 혁신적인 아이디어 구현이 바탕이 되어야 한다. 이에, 나노융합연구소는 KAIST만의 장점을 바탕으로 초융합 R&D 체계를 도입하고자 하며, 기술개발에 앞서 기업(에너지 얼라이언스)과의 지속적인 협의를 통해, 경제사회적 니즈를 받아들여 연구 계획을 수립하고 오픈형 산학연 융합 플랫폼을 개발하여 보다 빠르게 가시적인 성과 창출을 기획하고 있다.

이번 ‘Green Hydrogen Technology Symposium’에서는 한국에너지기술연구원 수소연구단 김우현 책임연구원의 초청세미나가 개최되었으며, ‘개질반응 기반 수소생산 기술의 최근 연구개발 동향’ 주제로 수소경제 시대의 수소 에너지 수요에 대응할 수 있는 주요 개질기반 수소생산 기술 동향들을 소개했다. 또한 그 밖에 환경전문가 이윤호 교수(서울대), 황윤정 교수(서울대), 이규복 교수(충남대)가 참석하여 다양한 시각에서 미래 저탄소 에너지 시대를 준비하기 위한 연구개발의 지향점을 심도있게 논의하였다.

행사를 주최한 나노융합연구소 정희태 소장(생명화학공학과 교수)은 “향후 과학기술은 기후변화, 고령화 및 4차 산업혁명 시대를 준비하고 도약하여야 하는 시대적 사명을 필연적으로 가지고 있으며, 이에 따른 융합기술의 중요성은 너무나 자명하다. 이러한 시대적 문제를 해결하기 위해서는 기존의 학과 단위의 연구 환경에서 벗어나 화학, 생명, 전자, 기계, 소재와 같은 기술융합만이 미래를 이끌 핵심 기술력이며 해결책이 될 것이다.”며 “향후 나노융합연구소에서는 인류가 직면하는 세계적으로 심각한 기후‧환경변화 문제 해결을 위하여 온실가스 감축, 지속가능한 새로운 에너지원 개발, 물/미세먼지 등의 기술의 고도화를 위한 연구를 집중적으로 추진하고자 하며, 이에 KAIST 기후변화대응 연구소 설립을 추진 중에 있다.”고 밝혔다.

또한, 이번 행사를 공동 주최한 LX하우시스에서는 이진규 부사장과 정승문 연구위원이 함께 참석하였으며, 국내‧외 탄소중립을 위한 국가별 정책과 기업들의 전략을 진단하고 그린수소 활성화를 위한 수소경제의 발전 방안에 대하여 심도있는 논의가 이뤄졌다.

2021.07.02 조회수 12962

제1회 녹색 수소기술 심포지엄 개최

우리 대학 나노융합연구소(연구소장 : 정희태)는 LX하우시스(구. LG하우시스)와 공동 주관으로 7월 2일 본교에서 제 1회 ‘Green Hydrogen Technology Symposium’ 행사를 개최했다.

최근 폭설, 폭염, 산불, 태풍 등의 이상기후의 현상은 우리 주위에서 쉽게 자주 찾아볼 수 있는 일이 되었으며, 이에 국제사회는 온실가스에 의한 기후변화 문제의 심각성을 인식하고 이를 해결하기 위하여 유럽을 중심으로 탄소 감축 노력을 강화하는 추세가 이어지고 있다. 우리나라도 2020년 다양한 사회적 논의를 바탕으로 「2050 탄소 중립화」를 선언하였고, 이에 대한 종합적인 전략 및 5대 기본방향을 발표했다.

※ 5대 기본 방향: 1) 깨끗하게 생산된 전기·수소의 활용 확대, 2) 에너지 효율의 혁신적인 향상, 3) 탄소 제거 등 미래기술의 상용화, 4) 순환경제 확대로 산업의 지속 가능성 제고, 5) 탄소 흡수 수단 강화 - 2020년 국가 범정부협의체 장기 저탄소 발전전략(LEDS, Long-term Low greenhous gas Emission Development Strategy)

2050년 탄소중립 목표를 달성하기 위해서는 기존 기술의 향상만으로는 달성하기 힘들고, 기존 기술 개발의 가속화와 더불어 초융합 연구를 통한 파괴적이고 혁신적인 아이디어 구현이 바탕이 되어야 한다. 이에, 나노융합연구소는 KAIST만의 장점을 바탕으로 초융합 R&D 체계를 도입하고자 하며, 기술개발에 앞서 기업(에너지 얼라이언스)과의 지속적인 협의를 통해, 경제사회적 니즈를 받아들여 연구 계획을 수립하고 오픈형 산학연 융합 플랫폼을 개발하여 보다 빠르게 가시적인 성과 창출을 기획하고 있다.

이번 ‘Green Hydrogen Technology Symposium’에서는 한국에너지기술연구원 수소연구단 김우현 책임연구원의 초청세미나가 개최되었으며, ‘개질반응 기반 수소생산 기술의 최근 연구개발 동향’ 주제로 수소경제 시대의 수소 에너지 수요에 대응할 수 있는 주요 개질기반 수소생산 기술 동향들을 소개했다. 또한 그 밖에 환경전문가 이윤호 교수(서울대), 황윤정 교수(서울대), 이규복 교수(충남대)가 참석하여 다양한 시각에서 미래 저탄소 에너지 시대를 준비하기 위한 연구개발의 지향점을 심도있게 논의하였다.

행사를 주최한 나노융합연구소 정희태 소장(생명화학공학과 교수)은 “향후 과학기술은 기후변화, 고령화 및 4차 산업혁명 시대를 준비하고 도약하여야 하는 시대적 사명을 필연적으로 가지고 있으며, 이에 따른 융합기술의 중요성은 너무나 자명하다. 이러한 시대적 문제를 해결하기 위해서는 기존의 학과 단위의 연구 환경에서 벗어나 화학, 생명, 전자, 기계, 소재와 같은 기술융합만이 미래를 이끌 핵심 기술력이며 해결책이 될 것이다.”며 “향후 나노융합연구소에서는 인류가 직면하는 세계적으로 심각한 기후‧환경변화 문제 해결을 위하여 온실가스 감축, 지속가능한 새로운 에너지원 개발, 물/미세먼지 등의 기술의 고도화를 위한 연구를 집중적으로 추진하고자 하며, 이에 KAIST 기후변화대응 연구소 설립을 추진 중에 있다.”고 밝혔다.

또한, 이번 행사를 공동 주최한 LX하우시스에서는 이진규 부사장과 정승문 연구위원이 함께 참석하였으며, 국내‧외 탄소중립을 위한 국가별 정책과 기업들의 전략을 진단하고 그린수소 활성화를 위한 수소경제의 발전 방안에 대하여 심도있는 논의가 이뤄졌다.

2021.07.02 조회수 12962 -

제11회 KINC 융합연구상 시상식 개최

우리 대학 나노융합연구소(연구소장 정희태)는 4월 26일 본교에서 제 11회 ‘KINC 융합연구상’ 시상식을 개최했다.

‘KINC 융합연구상’은 전년도 실적을 기준으로 나노융합연구 업적이 우수한 연구자를 포상해 융합연구 분위기를 장려하고 연구 의욕을 고취하기 위해 제정됐다.

이 상은 포상을 통해 융합연구에 대한 적극적인 참여 동기를 부여하기 위해 2011년도에 만들어졌으며, 연구 내용의 질적 수준과 연구팀의 융합성이 가장 우수한 공동 연구팀에게 주어지는 ‘최우수 융합논문’ 부문과 다양한 연구진과 공동 연구한 융합논문 실적수가 가장 많은 연구자를 선발하는 ‘최다수 융합논문’ 부문으로 나눠 시상하고 있다.

올해에는 신소재공학과 전석우 교수와 오지훈 교수 공동 연구팀과 기계공학과 박인규 교수가 각각 ‘최우수 융합논문’ 부문과 ‘최다수 융합논문’ 부문의 수상자로 선정됐다.

‘최우수 융합논문’으로 선정된 공동 연구팀에서는 이산화탄소의 전기화학 환원 반응 시 발생하는 물질이동의 한계를 극복해 값 비싼 금 촉매의 사용을 효과적으로 줄일 수 있는 3차원 나노구조 촉매를 개발하며 국제 학술지 ‘미국 국립과학원회보(PNAS)’ 3월 4일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: Hierarchically Porous Au Nanostructures with Interconnected Channels for Efficient Mass Transport in Electrocatalytic CO2 Reduction)

연구팀은 두 가지 크기의 기공 네트워크를 지닌 계층 다공성 나노 구조를 이용해 이산화탄소에서 일산화탄소로의 전환율을 기존 나노 구조 촉매 대비 최대 3.96 배 높일 수 있는 촉매 디자인을 제시했다. 특히 이번 연구는 현가예 박사과정과 송준태 교수가 공동 1저자로 참여하였으며, 3차원 나노구조를 제작하는 연구 기술과 촉매의 전기화학적 분석 및 평가에 대한 전문성을 바탕으로 두 저자의 융합성이 크게 돋보였다.

또한, ‘최다수 융합논문’ 부문 수상자 박인규 교수는 첨단 센서 연구개발 분야의 전문가로 2020년 한해 동안 교내‧외 다양한 연구진과 30여편의 융합논문 성과를 도출하면서 나노과학기술 발전에 크게 기여한 공로를 인정받았다.

행사를 주최한 나노융합연구소 정희태 소장(생명화학공학과 교수)은 “나노기술분야는 기술의 특성상 다양한 전문성을 가진 여러 과학기술 분야의 융합연구가 절실히 필요한 분야이다.”며 “앞으로도 나노융합연구소는 기존 학과의 벽을 허무는 융합연구 시스템의 획기적 발전을 통하여 인류가 당면한 이슈를 해결하고 미래의 풍요로운 사회를 건설하기 위해 지속적으로 노력할 것이다.”고 밝혔다.

한편, ‘나노융합연구소’는 나노과학기술분야에서 학과 간의 경계를 허물어 진정한 학제 간 공동연구를 촉진하고 창조적인 융합연구를 추진하기 위해 지난 2006년 6월 KAIST 연구원 산하 조직으로 설립됐다. KAIST의 대표적인 융합연구소로 자리 잡은 나노융합연구소는 9개 학과의 75여명 교수가 참여하고 있으며, 나노융합연구소에서는 최적화된 융합연구시스템을 갖추고 나노연구 성과를 극대화함으로써 새로운 가치창출과 기술혁신을 선도하는 세계적인 연구소로 성장하는 것을 목표로 하고 있다.

2021.04.26 조회수 27495

제11회 KINC 융합연구상 시상식 개최

우리 대학 나노융합연구소(연구소장 정희태)는 4월 26일 본교에서 제 11회 ‘KINC 융합연구상’ 시상식을 개최했다.

‘KINC 융합연구상’은 전년도 실적을 기준으로 나노융합연구 업적이 우수한 연구자를 포상해 융합연구 분위기를 장려하고 연구 의욕을 고취하기 위해 제정됐다.

이 상은 포상을 통해 융합연구에 대한 적극적인 참여 동기를 부여하기 위해 2011년도에 만들어졌으며, 연구 내용의 질적 수준과 연구팀의 융합성이 가장 우수한 공동 연구팀에게 주어지는 ‘최우수 융합논문’ 부문과 다양한 연구진과 공동 연구한 융합논문 실적수가 가장 많은 연구자를 선발하는 ‘최다수 융합논문’ 부문으로 나눠 시상하고 있다.

올해에는 신소재공학과 전석우 교수와 오지훈 교수 공동 연구팀과 기계공학과 박인규 교수가 각각 ‘최우수 융합논문’ 부문과 ‘최다수 융합논문’ 부문의 수상자로 선정됐다.

‘최우수 융합논문’으로 선정된 공동 연구팀에서는 이산화탄소의 전기화학 환원 반응 시 발생하는 물질이동의 한계를 극복해 값 비싼 금 촉매의 사용을 효과적으로 줄일 수 있는 3차원 나노구조 촉매를 개발하며 국제 학술지 ‘미국 국립과학원회보(PNAS)’ 3월 4일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: Hierarchically Porous Au Nanostructures with Interconnected Channels for Efficient Mass Transport in Electrocatalytic CO2 Reduction)

연구팀은 두 가지 크기의 기공 네트워크를 지닌 계층 다공성 나노 구조를 이용해 이산화탄소에서 일산화탄소로의 전환율을 기존 나노 구조 촉매 대비 최대 3.96 배 높일 수 있는 촉매 디자인을 제시했다. 특히 이번 연구는 현가예 박사과정과 송준태 교수가 공동 1저자로 참여하였으며, 3차원 나노구조를 제작하는 연구 기술과 촉매의 전기화학적 분석 및 평가에 대한 전문성을 바탕으로 두 저자의 융합성이 크게 돋보였다.

또한, ‘최다수 융합논문’ 부문 수상자 박인규 교수는 첨단 센서 연구개발 분야의 전문가로 2020년 한해 동안 교내‧외 다양한 연구진과 30여편의 융합논문 성과를 도출하면서 나노과학기술 발전에 크게 기여한 공로를 인정받았다.

행사를 주최한 나노융합연구소 정희태 소장(생명화학공학과 교수)은 “나노기술분야는 기술의 특성상 다양한 전문성을 가진 여러 과학기술 분야의 융합연구가 절실히 필요한 분야이다.”며 “앞으로도 나노융합연구소는 기존 학과의 벽을 허무는 융합연구 시스템의 획기적 발전을 통하여 인류가 당면한 이슈를 해결하고 미래의 풍요로운 사회를 건설하기 위해 지속적으로 노력할 것이다.”고 밝혔다.

한편, ‘나노융합연구소’는 나노과학기술분야에서 학과 간의 경계를 허물어 진정한 학제 간 공동연구를 촉진하고 창조적인 융합연구를 추진하기 위해 지난 2006년 6월 KAIST 연구원 산하 조직으로 설립됐다. KAIST의 대표적인 융합연구소로 자리 잡은 나노융합연구소는 9개 학과의 75여명 교수가 참여하고 있으며, 나노융합연구소에서는 최적화된 융합연구시스템을 갖추고 나노연구 성과를 극대화함으로써 새로운 가치창출과 기술혁신을 선도하는 세계적인 연구소로 성장하는 것을 목표로 하고 있다.

2021.04.26 조회수 27495 -

방효충 교수, 국가과학기술자문회의 국방전문위원회 위원장에 위촉

우리 대학 항공우주공학과 방효충 교수가 문재인 정부 제4기 대통령 직속 자문기관인 국가과학기술자문회의(심의회의) 국방전문위원회 위원장으로 위촉됐다고 24일 밝혔다. 임기는 2021년 1월부터 2022년 12월 말까지 2년이다. 국가과학기술자문회의(심의회의)는 국가과학기술자문회의법에 근거한 과학기술 정책 최고 심의기구로 대통령이 의장이다. 공공우주, 에너지·환경, ICT 융합, 기계·소재, 생명의료, 기초기반, 국방 등의 7개 기술 분야별 전문위원회를 두고 있다.

국방전문위원회 위원장으로 위촉된 방 교수는 국가과학기술자문위원회(심의회의)에 상정되는 국방 분야 기술개발 및 R&D 관련 정책에 관한 안건을 사전 심의하는 역할을 맡게 된다.

방 교수는 서울대학교 항공우주공학과 학‧석사를 마친 후 1992년에 미국 Texas A&M University Aerospace Engineering 박사학위를 취득했다. 2001년 1월부터 우리 대학 항공우주공학과 교수로 재직 중이며, 올 1월 현재, 안보융합연구원장, 한국항공우주학회장, 광역방어특화연구센터장을 지내면서 국방‧안보 분야에 특화된 연구와 인재 양성에 힘쓰고 있다.

2021.01.25 조회수 66932

방효충 교수, 국가과학기술자문회의 국방전문위원회 위원장에 위촉

우리 대학 항공우주공학과 방효충 교수가 문재인 정부 제4기 대통령 직속 자문기관인 국가과학기술자문회의(심의회의) 국방전문위원회 위원장으로 위촉됐다고 24일 밝혔다. 임기는 2021년 1월부터 2022년 12월 말까지 2년이다. 국가과학기술자문회의(심의회의)는 국가과학기술자문회의법에 근거한 과학기술 정책 최고 심의기구로 대통령이 의장이다. 공공우주, 에너지·환경, ICT 융합, 기계·소재, 생명의료, 기초기반, 국방 등의 7개 기술 분야별 전문위원회를 두고 있다.

국방전문위원회 위원장으로 위촉된 방 교수는 국가과학기술자문위원회(심의회의)에 상정되는 국방 분야 기술개발 및 R&D 관련 정책에 관한 안건을 사전 심의하는 역할을 맡게 된다.

방 교수는 서울대학교 항공우주공학과 학‧석사를 마친 후 1992년에 미국 Texas A&M University Aerospace Engineering 박사학위를 취득했다. 2001년 1월부터 우리 대학 항공우주공학과 교수로 재직 중이며, 올 1월 현재, 안보융합연구원장, 한국항공우주학회장, 광역방어특화연구센터장을 지내면서 국방‧안보 분야에 특화된 연구와 인재 양성에 힘쓰고 있다.

2021.01.25 조회수 66932 -

IT융합연구소 장호종 교수, 유공 표창 '대전시장상' 수상

우리 대학 IT융합연구소 융합센서팀 팀장 장호종 교수가 지난 달 30일, 2020년 공유재산 업무추진 관련 유공 표창 ‘대전광역시장상’을 받았다. 시상식은 코로나19 여파로 별도로 진행하지 않았다.

2020년 공유재산 업무추진 관련 유공 표창은 공유재산 업무추진과 시정발전에 기여한 유공자를 발굴해 포상하는 것으로서, 장호종 교수는 최근 사회적으로 큰 이슈가 되고 있는 공유재산 건물(영조물)에 대한 ‘지능형(AI) 자동방역시스템’을 최초로 제안, 도입한 공로를 인정받아 수상했다.

장호종 교수는 “대전시 토지정보과 실무담당자의 밤낮 가리지 않는 업무 지원과 추진력에 감명을 받았으며 시 차원의 적극 지원을 바탕으로 현재 컨소시엄을 구축하여 함께 진행하고 있는 대전시 내의 7개 유관기관과 함께 본 시스템이 잘 정착할 수 있도록 최선을 다하겠다"라며 "상시모니터링, 조기 경보뿐만 아니라 긴급 방역 관리가 체계적으로 관리 되는 시스템을 구축하여 지역사회의 감염원 차단에 도움이 될 수 있을 것으로 기대한다”라고 말했다.

한편 우리 대학 IT융합연구소는 2007년 설립 이래 융합센서, 통신에너지, 지능화기술 등 3가지 핵심 연구 분야를 기반으로 실생활에서 사용자에게 의미 있는 서비스를 제공할 수 있는 기술에 대한 지속적인 연구를 수행하고 있으며 AI 기술과 ICT 기술을 활용해 대규모 집단 감염병 예방 시스템 구축에 대한 활발한 개발을 진행중이다.

2021.01.04 조회수 59545

IT융합연구소 장호종 교수, 유공 표창 '대전시장상' 수상

우리 대학 IT융합연구소 융합센서팀 팀장 장호종 교수가 지난 달 30일, 2020년 공유재산 업무추진 관련 유공 표창 ‘대전광역시장상’을 받았다. 시상식은 코로나19 여파로 별도로 진행하지 않았다.

2020년 공유재산 업무추진 관련 유공 표창은 공유재산 업무추진과 시정발전에 기여한 유공자를 발굴해 포상하는 것으로서, 장호종 교수는 최근 사회적으로 큰 이슈가 되고 있는 공유재산 건물(영조물)에 대한 ‘지능형(AI) 자동방역시스템’을 최초로 제안, 도입한 공로를 인정받아 수상했다.

장호종 교수는 “대전시 토지정보과 실무담당자의 밤낮 가리지 않는 업무 지원과 추진력에 감명을 받았으며 시 차원의 적극 지원을 바탕으로 현재 컨소시엄을 구축하여 함께 진행하고 있는 대전시 내의 7개 유관기관과 함께 본 시스템이 잘 정착할 수 있도록 최선을 다하겠다"라며 "상시모니터링, 조기 경보뿐만 아니라 긴급 방역 관리가 체계적으로 관리 되는 시스템을 구축하여 지역사회의 감염원 차단에 도움이 될 수 있을 것으로 기대한다”라고 말했다.

한편 우리 대학 IT융합연구소는 2007년 설립 이래 융합센서, 통신에너지, 지능화기술 등 3가지 핵심 연구 분야를 기반으로 실생활에서 사용자에게 의미 있는 서비스를 제공할 수 있는 기술에 대한 지속적인 연구를 수행하고 있으며 AI 기술과 ICT 기술을 활용해 대규모 집단 감염병 예방 시스템 구축에 대한 활발한 개발을 진행중이다.

2021.01.04 조회수 59545 -

수학 모델로 불안정한 수면 사이클 원인 밝혀

우리 대학 연구진이 수학적 모델을 이용해 세포질 혼잡을 유발하는 비만과 치매, 노화가 어떻게 불안정한 수면을 유발하는지를 밝히고 해결책을 제시했다.

수리과학과 김재경 교수 연구팀은 수학적 모델을 이용해 세포 내 분자 이동을 방해하는 세포질 혼잡(Cytoplasmic congestion)이 불안정한 일주기 리듬(Circadian rhythms)과 수면 사이클을 유발함을 예측하고, 미국 플로리다 주립대학 이주곤 교수 연구팀과 실험을 통해 검증하는 데 성공했다고 9일 밝혔다.

수리과학과 김대욱 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `미국국립과학원회보(PNAS)' 10월 26일 字 온라인판에 실렸다. (논문명 : Wake-sleep cycles are severely disrupted by diseases affecting cytoplasmic homeostasis)

우리 뇌 속에 있는 생체시계(Circadian clock)는 인간이 24시간 주기에 맞춰 살아갈 수 있도록 행동과 생리 작용을 조절하는 역할을 한다. 생체시계는 밤 9시경이 되면 우리 뇌 속에서 멜라토닌 호르몬의 분비를 유발해 일정 시간에 수면을 취할 수 있도록 하는 등 운동 능력이나 학습 능력에 이르기까지 거의 모든 생리 작용에 관여한다.

2017년 노벨생리의학상을 수상한 마이클 영, 제프리 홀 그리고 마이클 로스바쉬 교수는 *PER 단백질이 매일 일정한 시간에 세포핵 안으로 들어가 PER 유전자의 전사를 일정 시간에 스스로 억제하는 음성피드백 루프를 통해 24시간 주기의 리듬을 만드는 것이 생체시계의 핵심 원리임을 밝혔다.

☞ PER 단백질: 포유류의 일주기 리듬을 통제하는 핵심 생체시계 단백질이다. 세포질에서 번역(translation)된 PER 단백질은 핵 안으로 들어가 자기 자신의 DNA 전사(transcription)를 조절한다. 이로 인해 세포 내 PER 단백질의 농도는 24시간 주기로 변화한다.

하지만 다양한 물질이 존재하는 복잡한 세포 내 환경에서 어떻게 수천 개의 PER 단백질이 핵 안으로 일정한 시간에 들어갈 수 있는지는 오랫동안 생체시계 분야의 난제로 남아있었다. 이는 서울 각지에서 출발한 수천 명의 직원이 혼잡한 도로를 통과해서 매일 같은 시간에 회사에 들어갈 수 있는 방법을 찾는 것과도 같은 문제다.

김 교수 연구팀은 난제 해결을 위해 세포 내 분자의 움직임을 묘사하는 시공간적 확률론적 모형(Spatiotemporal Stochastic model)을 자체 개발했다. 또 이를 이용해 분석한 결과, PER 단백질이 세포핵 주변에서 충분히 응축돼야만 동시에 인산화돼 핵 안으로 함께 들어간다는 사실을 알아냈다.

김 교수는 "인산화 동기화 스위치 덕분에 수천 개의 PER 단백질이 일정한 시간에 함께 핵 안으로 들어가 안정적인 일주기 리듬을 만들어낼 수 있음을 확인했다ˮ고 설명했다.

김 교수팀은 또 PER 단백질의 핵 주변 응축을 방해하는 지방 액포와 같은 물질들이 세포 내에 과도하게 많아져 세포질이 혼잡해지면 인산화 스위치가 작동하지 않아 불안정한 일주기 리듬과 수면 사이클이 유발된다는 사실도 확인했다.

김재경 교수팀의 수리 모델 예측은 미국 플로리다 주립대학 이주곤 교수 팀과 협업을 통해 실험으로 검증하는 한편 한 발짝 더 나가 비만·치매·노화가 세포질 혼잡을 일으킴으로써 수면 사이클의 불안정을 가져오는 핵심 요인임을 규명하는 데도 성공했다. 세포질 혼잡 해소가 수면 질환 치료의 핵심이기 때문에 김 교수팀의 이번 연구는 수면 질환 치료의 새로운 패러다임을 제시했다는 점에서 큰 의미가 있다.

김재경 교수는 "비만과 치매, 그리고 노화가 불안정한 수면을 유발하는 원인을 수학과 생명과학의 융합 연구를 통해 밝힌 연구ˮ라고 소개하면서 "이번 성과를 통해 수면 질환의 새로운 치료법이 개발되기를 기대한다ˮ라고 말했다.

2020.11.09 조회수 40471

수학 모델로 불안정한 수면 사이클 원인 밝혀

우리 대학 연구진이 수학적 모델을 이용해 세포질 혼잡을 유발하는 비만과 치매, 노화가 어떻게 불안정한 수면을 유발하는지를 밝히고 해결책을 제시했다.

수리과학과 김재경 교수 연구팀은 수학적 모델을 이용해 세포 내 분자 이동을 방해하는 세포질 혼잡(Cytoplasmic congestion)이 불안정한 일주기 리듬(Circadian rhythms)과 수면 사이클을 유발함을 예측하고, 미국 플로리다 주립대학 이주곤 교수 연구팀과 실험을 통해 검증하는 데 성공했다고 9일 밝혔다.

수리과학과 김대욱 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `미국국립과학원회보(PNAS)' 10월 26일 字 온라인판에 실렸다. (논문명 : Wake-sleep cycles are severely disrupted by diseases affecting cytoplasmic homeostasis)

우리 뇌 속에 있는 생체시계(Circadian clock)는 인간이 24시간 주기에 맞춰 살아갈 수 있도록 행동과 생리 작용을 조절하는 역할을 한다. 생체시계는 밤 9시경이 되면 우리 뇌 속에서 멜라토닌 호르몬의 분비를 유발해 일정 시간에 수면을 취할 수 있도록 하는 등 운동 능력이나 학습 능력에 이르기까지 거의 모든 생리 작용에 관여한다.

2017년 노벨생리의학상을 수상한 마이클 영, 제프리 홀 그리고 마이클 로스바쉬 교수는 *PER 단백질이 매일 일정한 시간에 세포핵 안으로 들어가 PER 유전자의 전사를 일정 시간에 스스로 억제하는 음성피드백 루프를 통해 24시간 주기의 리듬을 만드는 것이 생체시계의 핵심 원리임을 밝혔다.

☞ PER 단백질: 포유류의 일주기 리듬을 통제하는 핵심 생체시계 단백질이다. 세포질에서 번역(translation)된 PER 단백질은 핵 안으로 들어가 자기 자신의 DNA 전사(transcription)를 조절한다. 이로 인해 세포 내 PER 단백질의 농도는 24시간 주기로 변화한다.

하지만 다양한 물질이 존재하는 복잡한 세포 내 환경에서 어떻게 수천 개의 PER 단백질이 핵 안으로 일정한 시간에 들어갈 수 있는지는 오랫동안 생체시계 분야의 난제로 남아있었다. 이는 서울 각지에서 출발한 수천 명의 직원이 혼잡한 도로를 통과해서 매일 같은 시간에 회사에 들어갈 수 있는 방법을 찾는 것과도 같은 문제다.

김 교수 연구팀은 난제 해결을 위해 세포 내 분자의 움직임을 묘사하는 시공간적 확률론적 모형(Spatiotemporal Stochastic model)을 자체 개발했다. 또 이를 이용해 분석한 결과, PER 단백질이 세포핵 주변에서 충분히 응축돼야만 동시에 인산화돼 핵 안으로 함께 들어간다는 사실을 알아냈다.

김 교수는 "인산화 동기화 스위치 덕분에 수천 개의 PER 단백질이 일정한 시간에 함께 핵 안으로 들어가 안정적인 일주기 리듬을 만들어낼 수 있음을 확인했다ˮ고 설명했다.

김 교수팀은 또 PER 단백질의 핵 주변 응축을 방해하는 지방 액포와 같은 물질들이 세포 내에 과도하게 많아져 세포질이 혼잡해지면 인산화 스위치가 작동하지 않아 불안정한 일주기 리듬과 수면 사이클이 유발된다는 사실도 확인했다.

김재경 교수팀의 수리 모델 예측은 미국 플로리다 주립대학 이주곤 교수 팀과 협업을 통해 실험으로 검증하는 한편 한 발짝 더 나가 비만·치매·노화가 세포질 혼잡을 일으킴으로써 수면 사이클의 불안정을 가져오는 핵심 요인임을 규명하는 데도 성공했다. 세포질 혼잡 해소가 수면 질환 치료의 핵심이기 때문에 김 교수팀의 이번 연구는 수면 질환 치료의 새로운 패러다임을 제시했다는 점에서 큰 의미가 있다.

김재경 교수는 "비만과 치매, 그리고 노화가 불안정한 수면을 유발하는 원인을 수학과 생명과학의 융합 연구를 통해 밝힌 연구ˮ라고 소개하면서 "이번 성과를 통해 수면 질환의 새로운 치료법이 개발되기를 기대한다ˮ라고 말했다.

2020.11.09 조회수 40471 -

세계 최고 수명을 지닌 불타지 않는 ESS(에너지저장시스템) 수계전지 개발

우리 대학 생명화학공학과 김희탁 교수(나노융합연구소 차세대배터리센터) 연구팀이 아연 전극의 열화 메커니즘을 규명하고 이를 해결함으로써 전 세계에서 보고된 모든 레독스 흐름 전지 가운데 가장 오래가는 수명을 가지는 수계 아연-브롬 레독스 흐름 전지 개발에 성공했다고 5일 밝혔다.

생명화학공학과 이주혁 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `Energy and Environmental Science'에 최근(9월) 게재되는 한편 표지논문으로 선정됐다. (논문명: Dendrite-free Zn electrodeposition triggered by interatomic orbital hybridization of Zn and single vacancy carbon defects for aqueous Zn-based flow batteries)

최근 들어 신재생에너지의 간헐성을 보완하고 전력 피크 수요를 충당하기 위해 신재생에너지 및 심야 전력을 대용량으로 저장, 필요할 경우 저장된 에너지를 설비에 공급함으로써 에너지 이용 효율을 높일 수 있는 에너지저장시스템(Energy storage systems, 이하 ESS) 기술이 각광받고 있다.

현재 대부분의 ESS는 값이 저렴한 `리튬이온전지' 기술을 채택하고 있지만, 리튬이온전지는 태생적으로 발화로 인한 화재 위험성 때문에 대용량의 전력을 저장하는 ESS에는 적합하지 않다는 지적을 받아왔다. 실제 2017년~ 2019년까지 2년간 국내에서 발생한 리튬이온전지로 인한 ESS 화재사고 33건 가운데 가동이 중단된 곳은 전체 중 35%에 달한다. 현재까지 집계된 손해액만도 약 7,000억 원 이상으로 추정되고 있다.

따라서 최근에는 배터리 과열 현상을 원천적으로 차단할 수 있는 수계(물) 전해질을 이용한 *레독스 흐름 전지가 큰 주목을 받고 있다. 특히, 초저가의 브롬화 아연(ZnBr2)을 활물질로 이용하는 아연-브롬 레독스 흐름 전지는 다른 수계 레독스 흐름 전지와 비교할 때 높은 구동 전압과 함께 에너지 밀도를 높일 수 있고, 가격이 싸다는 장점 때문에 70년대부터 ESS용으로 개발돼왔다.

☞ 레독스 흐름 전지(Redox flow battery): 레독스 흐름 전지는 양극 및 음극 전해액 내에 활물질을 녹여서 외부 탱크에 저장한 후 펌프를 이용해 전극에 공급하면 전극 표면에서 전해액 내의 활성 물질의 산화·환원 반응을 이용해 에너지는 저장하는 전지이다.

문제는 아연-브롬 레독스 흐름 전지의 경우 아연 음극이 나타내는 짧은 수명 때문에 상용화가 지연되고 있다는 점이다. 특히 아연 금속이 충·방전 과정 중에 보이는 불균일한 돌기 형태의 *덴드라이트 형성은 전지의 내부 단락을 유발해 수명을 단축하는 주요 원인으로 지적되고 있다.

현재 덴드라이트 형성 메커니즘은 명확히 규명되진 않고 있지만 충전 초기 전극 표면에 형성되는 아연 핵의 불균일성 때문일 것으로 전문가들은 추정하고 있다. 이런 문제 해결을 위해 그동안 균일한 핵의 생성을 유도하는 기술이 경쟁적으로 개발돼왔으나, 여전히 충분한 수명향상 효과를 얻지 못하고 있다.

☞ 덴드라이트(Dendrite): 아연 이온이 환원되어 금속 전극 표면에 증착될 때, 금속 표면 일부에서 비정상적으로 성장하는 나뭇가지 형태의 결정.

김희탁 교수 연구팀은 낮은 표면에너지를 지닌 탄소 전극 계면에서는 아연 핵의 `표면 확산(Surface diffusion)'을 통한 `자가 응집(Self-agglomeration)' 현상이 발생한다는 사실에 주목하고 양자 역학 기반의 컴퓨터 시뮬레이션과 전송 전자 현미경 분석을 통해 자가 응집 현상이 아연 덴드라이트 형성의 주요 원인임을 규명하는 데 성공했다. 연구팀은 이와 함께 특정 탄소결함구조에서는 아연 핵의 표면 확산이 억제되기 때문에 덴드라이트가 발생하지 않은 사실을 발견했다.

탄소 원자 1개가 제거된 단일 빈 구멍 결함(single vacancy defect)은 아연 핵과 전자를 교환하며, 강하게 결합함으로써 표면 확산이 억제되고 균일한 핵생성 또는 성장을 가능하게 한다. 김 교수 연구팀은 고밀도의 결함 구조를 지닌 탄소 전극을 아연-브롬 레독스 흐름 전지에 적용해, 리튬이온전지의 30배에 달하는 높은 충·방전 전류밀도(100 mA/cm2)에서 5,000 사이클 이상의 수명 특성을 구현하는데 성공했다. 연구팀 관계자는 지금까지 다양한 레독스 흐름 전지에 대해 보고된 결과 중 가장 뛰어난 수명성능을 지닌 전지라는 점을 강조했다.

우리 대학 나노융합연구소 차세대배터리센터장 김희탁 교수는 "차세대 수계 전지의 수명 한계를 극복하기 위한 새로운 기술을 제시한 게 이번 연구의 성과”라면서 "기존 리튬이온전지보다 저렴할 뿐만 아니라 에너지 효율 80% 이상에서 5,000 사이클 이상 구동이 가능하다는 점에서 신재생에너지의 확대 및 ESS 시장 활성화에 기여할 것”이라고 밝혔다.

한편 이번 연구는 우리 대학 나노융합연구소와 과학기술정보통신부의 지원을 받아 수행됐다.

2020.10.05 조회수 34286

세계 최고 수명을 지닌 불타지 않는 ESS(에너지저장시스템) 수계전지 개발

우리 대학 생명화학공학과 김희탁 교수(나노융합연구소 차세대배터리센터) 연구팀이 아연 전극의 열화 메커니즘을 규명하고 이를 해결함으로써 전 세계에서 보고된 모든 레독스 흐름 전지 가운데 가장 오래가는 수명을 가지는 수계 아연-브롬 레독스 흐름 전지 개발에 성공했다고 5일 밝혔다.

생명화학공학과 이주혁 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `Energy and Environmental Science'에 최근(9월) 게재되는 한편 표지논문으로 선정됐다. (논문명: Dendrite-free Zn electrodeposition triggered by interatomic orbital hybridization of Zn and single vacancy carbon defects for aqueous Zn-based flow batteries)

최근 들어 신재생에너지의 간헐성을 보완하고 전력 피크 수요를 충당하기 위해 신재생에너지 및 심야 전력을 대용량으로 저장, 필요할 경우 저장된 에너지를 설비에 공급함으로써 에너지 이용 효율을 높일 수 있는 에너지저장시스템(Energy storage systems, 이하 ESS) 기술이 각광받고 있다.

현재 대부분의 ESS는 값이 저렴한 `리튬이온전지' 기술을 채택하고 있지만, 리튬이온전지는 태생적으로 발화로 인한 화재 위험성 때문에 대용량의 전력을 저장하는 ESS에는 적합하지 않다는 지적을 받아왔다. 실제 2017년~ 2019년까지 2년간 국내에서 발생한 리튬이온전지로 인한 ESS 화재사고 33건 가운데 가동이 중단된 곳은 전체 중 35%에 달한다. 현재까지 집계된 손해액만도 약 7,000억 원 이상으로 추정되고 있다.

따라서 최근에는 배터리 과열 현상을 원천적으로 차단할 수 있는 수계(물) 전해질을 이용한 *레독스 흐름 전지가 큰 주목을 받고 있다. 특히, 초저가의 브롬화 아연(ZnBr2)을 활물질로 이용하는 아연-브롬 레독스 흐름 전지는 다른 수계 레독스 흐름 전지와 비교할 때 높은 구동 전압과 함께 에너지 밀도를 높일 수 있고, 가격이 싸다는 장점 때문에 70년대부터 ESS용으로 개발돼왔다.

☞ 레독스 흐름 전지(Redox flow battery): 레독스 흐름 전지는 양극 및 음극 전해액 내에 활물질을 녹여서 외부 탱크에 저장한 후 펌프를 이용해 전극에 공급하면 전극 표면에서 전해액 내의 활성 물질의 산화·환원 반응을 이용해 에너지는 저장하는 전지이다.

문제는 아연-브롬 레독스 흐름 전지의 경우 아연 음극이 나타내는 짧은 수명 때문에 상용화가 지연되고 있다는 점이다. 특히 아연 금속이 충·방전 과정 중에 보이는 불균일한 돌기 형태의 *덴드라이트 형성은 전지의 내부 단락을 유발해 수명을 단축하는 주요 원인으로 지적되고 있다.

현재 덴드라이트 형성 메커니즘은 명확히 규명되진 않고 있지만 충전 초기 전극 표면에 형성되는 아연 핵의 불균일성 때문일 것으로 전문가들은 추정하고 있다. 이런 문제 해결을 위해 그동안 균일한 핵의 생성을 유도하는 기술이 경쟁적으로 개발돼왔으나, 여전히 충분한 수명향상 효과를 얻지 못하고 있다.

☞ 덴드라이트(Dendrite): 아연 이온이 환원되어 금속 전극 표면에 증착될 때, 금속 표면 일부에서 비정상적으로 성장하는 나뭇가지 형태의 결정.

김희탁 교수 연구팀은 낮은 표면에너지를 지닌 탄소 전극 계면에서는 아연 핵의 `표면 확산(Surface diffusion)'을 통한 `자가 응집(Self-agglomeration)' 현상이 발생한다는 사실에 주목하고 양자 역학 기반의 컴퓨터 시뮬레이션과 전송 전자 현미경 분석을 통해 자가 응집 현상이 아연 덴드라이트 형성의 주요 원인임을 규명하는 데 성공했다. 연구팀은 이와 함께 특정 탄소결함구조에서는 아연 핵의 표면 확산이 억제되기 때문에 덴드라이트가 발생하지 않은 사실을 발견했다.

탄소 원자 1개가 제거된 단일 빈 구멍 결함(single vacancy defect)은 아연 핵과 전자를 교환하며, 강하게 결합함으로써 표면 확산이 억제되고 균일한 핵생성 또는 성장을 가능하게 한다. 김 교수 연구팀은 고밀도의 결함 구조를 지닌 탄소 전극을 아연-브롬 레독스 흐름 전지에 적용해, 리튬이온전지의 30배에 달하는 높은 충·방전 전류밀도(100 mA/cm2)에서 5,000 사이클 이상의 수명 특성을 구현하는데 성공했다. 연구팀 관계자는 지금까지 다양한 레독스 흐름 전지에 대해 보고된 결과 중 가장 뛰어난 수명성능을 지닌 전지라는 점을 강조했다.

우리 대학 나노융합연구소 차세대배터리센터장 김희탁 교수는 "차세대 수계 전지의 수명 한계를 극복하기 위한 새로운 기술을 제시한 게 이번 연구의 성과”라면서 "기존 리튬이온전지보다 저렴할 뿐만 아니라 에너지 효율 80% 이상에서 5,000 사이클 이상 구동이 가능하다는 점에서 신재생에너지의 확대 및 ESS 시장 활성화에 기여할 것”이라고 밝혔다.

한편 이번 연구는 우리 대학 나노융합연구소와 과학기술정보통신부의 지원을 받아 수행됐다.

2020.10.05 조회수 34286 -

제10회 KINC 융합연구상 시상식 개최

우리 대학 나노융합연구소(연구소장 정희태)는 5월 19일 본교에서 제 10회 ‘KINC 융합연구상’ 시상식을 개최했다.

‘KINC 융합연구상’은 전년도 실적을 기준으로 나노융합연구 업적이 우수한 연구자를 포상해 융합연구 분위기를 장려하고 연구 의욕을 고취하기 위해 제정됐다.

이 상은 포상을 통하여 융합연구에 대한 적극적인 참여 동기를 부여하기 위하여 2011년도 만들어졌으며, 연구 내용의 질적 수준과 연구팀의 융합성이 가장 우수한 공동 연구팀에게 주어지는 ‘최우수 융합논문’ 부문과 다양한 연구진과 공동 연구한 융합논문 실적수가 가장 많은 연구자를 선발하는 ‘최다수 융합논문’ 부문으로 나눠 시상하고 있다.

올해에는 생명화학공학과 김희탁 교수, 신소재공학과 김상욱 교수 공동 연구팀과 생명화학공학과 김범준 교수가 각각 ‘최우수 융합논문’ 부문과 ‘최다수 융합논문’ 부문의 수상자로 선정됐다.

‘최우수 융합논문’으로 선정된 이번 연구는 세계 최초 멤브레인이 필요 없는 새로운 개념의 물 기반 아연-브롬 전지 개발에 성공하며 국제 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼즈(Advanced materials)’12월 27일자 표지논문에 선정됐다. (논문명: High-Energy Efficiency Membraneless Flowless Zn-Br Battery: Utilizing the Electrochemical-Chemical growth of Polybromides) 특히 이주혁 박사과정과 변예린 박사후연구원이 공동 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 탄소 소재에 대한 전문성과 전기화학 분석에 관한 경험을 바탕으로 두 연구팀의 융합성이 크게 돋보였다.

또한, ‘최다수 융합논문’ 부문 수상자 김범준 교수는 유기태양전지 및 고분자 합성 분야에서 교내‧외 다양한 연구진과 공동 연구한 다수의 융합논문 성과를 도출하면서 나노과학기술 발전에 크게 기여한 공로를 인정받았다.

행사를 주최한 나노융합연구소 정희태 소장(생명화학공학과 교수)은 “올해 KINC 융합연구상 시상 행사가 10회째를 맞이한 것을 매우 뜻깊게 생각한다.”며 “앞으로도 융합연구가 발전할 수 있는 연구 환경을 조성하기 위해 나노융합연구소가 앞장서겠다.”고 밝혔다.

한편, ‘나노융합연구소’는 나노과학기술분야에서 학과 간의 경계를 허물어 진정한 학제 간 공동연구를 촉진하고 창조적인 융합연구를 추진하기 위해 지난 2006년 6월 KAIST 연구원 산하 조직으로 설립되었다. KAIST의 대표적인 융합연구소로 자리 잡은 나노융합연구소는 13개 학과 약 90여 명의 교수가 참여하고 있으며, 세계를 선도하는 나노융합연구 허브대학연구소를 목표로 활발한 연구 성과를 배출하고 있다.

2020.05.19 조회수 19692

제10회 KINC 융합연구상 시상식 개최

우리 대학 나노융합연구소(연구소장 정희태)는 5월 19일 본교에서 제 10회 ‘KINC 융합연구상’ 시상식을 개최했다.

‘KINC 융합연구상’은 전년도 실적을 기준으로 나노융합연구 업적이 우수한 연구자를 포상해 융합연구 분위기를 장려하고 연구 의욕을 고취하기 위해 제정됐다.

이 상은 포상을 통하여 융합연구에 대한 적극적인 참여 동기를 부여하기 위하여 2011년도 만들어졌으며, 연구 내용의 질적 수준과 연구팀의 융합성이 가장 우수한 공동 연구팀에게 주어지는 ‘최우수 융합논문’ 부문과 다양한 연구진과 공동 연구한 융합논문 실적수가 가장 많은 연구자를 선발하는 ‘최다수 융합논문’ 부문으로 나눠 시상하고 있다.

올해에는 생명화학공학과 김희탁 교수, 신소재공학과 김상욱 교수 공동 연구팀과 생명화학공학과 김범준 교수가 각각 ‘최우수 융합논문’ 부문과 ‘최다수 융합논문’ 부문의 수상자로 선정됐다.

‘최우수 융합논문’으로 선정된 이번 연구는 세계 최초 멤브레인이 필요 없는 새로운 개념의 물 기반 아연-브롬 전지 개발에 성공하며 국제 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼즈(Advanced materials)’12월 27일자 표지논문에 선정됐다. (논문명: High-Energy Efficiency Membraneless Flowless Zn-Br Battery: Utilizing the Electrochemical-Chemical growth of Polybromides) 특히 이주혁 박사과정과 변예린 박사후연구원이 공동 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 탄소 소재에 대한 전문성과 전기화학 분석에 관한 경험을 바탕으로 두 연구팀의 융합성이 크게 돋보였다.

또한, ‘최다수 융합논문’ 부문 수상자 김범준 교수는 유기태양전지 및 고분자 합성 분야에서 교내‧외 다양한 연구진과 공동 연구한 다수의 융합논문 성과를 도출하면서 나노과학기술 발전에 크게 기여한 공로를 인정받았다.

행사를 주최한 나노융합연구소 정희태 소장(생명화학공학과 교수)은 “올해 KINC 융합연구상 시상 행사가 10회째를 맞이한 것을 매우 뜻깊게 생각한다.”며 “앞으로도 융합연구가 발전할 수 있는 연구 환경을 조성하기 위해 나노융합연구소가 앞장서겠다.”고 밝혔다.

한편, ‘나노융합연구소’는 나노과학기술분야에서 학과 간의 경계를 허물어 진정한 학제 간 공동연구를 촉진하고 창조적인 융합연구를 추진하기 위해 지난 2006년 6월 KAIST 연구원 산하 조직으로 설립되었다. KAIST의 대표적인 융합연구소로 자리 잡은 나노융합연구소는 13개 학과 약 90여 명의 교수가 참여하고 있으며, 세계를 선도하는 나노융합연구 허브대학연구소를 목표로 활발한 연구 성과를 배출하고 있다.

2020.05.19 조회수 19692 -

김희탁 김상욱 교수, 멤브레인 필요 없는 새로운 물 기반 전지 개발

우리 대학 생명화학공학과 김희탁 교수와 신소재공학과 김상욱 교수 공동 연구팀이 전기화학 소자의 핵심 부품인 멤브레인을 사용하지 않고도 에너지 효율 80% 이상을 유지하면서 1천 번 이상 구동되는 새로운 개념의 물 기반 아연-브롬 전지를 개발했다.

이번 연구를 통해 일본, 미국의 수입에 의존해 온 다공성 분리막이나 불소계 이온교환막을 사용하지 않는 기술로, 해당 기술에 대한 대외 의존도를 낮출 수 있을 것으로 기대된다.

이주혁 박사과정과 변예린 박사후연구원이 공동 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼즈(Advanced materials)’12월 27일자 표지논문에 선정됐다.(논문명: High-Energy Efficiency Membraneless Flowless Zn-Br Battery: Utilizing the Electrochemical-Chemical growth of Polybromides)

최근 태양광, 풍력 등 신재생에너지의 불안정한 전력 공급을 해결하기 위해 전기 에너지를 미리 저장했다가 필요한 시간대에 사용할 수 있는 에너지저장장치(ESS)가 주목받고 있다.

현재는 리튬이온전지가 에너지저장장치용 이차전지로 사용되고 있으나 발화성 유기 전해액 및 리튬계 소재로 인한 발화의 위험성을 지니고 있다. 지난 2017년부터 올해 10월까지 총 21건의 에너지저장장치 화재사고가 발생했으며, 전체 에너지저장장치 시설 1천 490개 중 35%인 522개의 가동이 중단되기도 했다.

이러한 이유로 물을 전해질로 사용한 비 발화성 물 기반 이차전지 기술이 에너지저장장치용 차세대 이차전지로 주목받고 있다. 특히 다양한 물 기반 전지 기술 중 아연과 브롬을 활물질로 사용하는 아연-브롬 레독스 흐름 전지는 높은 구동 전압 및 높은 에너지 밀도를 가져 1970년대부터 지속해서 개발돼왔다.

그러나 아연-브롬 레독스 전지는 브롬이 아연과 반응해 전지 수명을 단축시키는 문제로 인해 상용화가 지연됐다. 이러한 반응을 억제하기 위해 펌프를 이용해 브롬이 함유된 전해질을 외부 탱크로 이송해 왔으나, 이는 펌프 구동을 위한 에너지 소모 및 브롬에 의한 외부 배관이 부식되는 문제를 동반한다.

브롬을 포획하는 전해질 첨가제 및 브롬의 이동을 차단할 수 있는 멤브레인에 대한 개발이 진행됐으나, 가격증가 및 출력 저하의 문제점이 발생했다.

김희탁 교수와 김상욱 교수 공동 연구팀은 일본, 미국에 의존하던 값비싼 멤브레인 소재와 어떠한 첨가제도 사용하지 않는 새로운 물 기반 아연-브롬 전지를 개발했다.

전해질 내의 이온과 외부 전기회로 사이의 전자를 주고받는 한정된 역할만 수행하던 전극의 기능에 멤브레인과 첨가제가 담당하던 브롬을 포획할 수 있는 기능을 추가했다.

질소가 삽입된 미세기공 구조를 전극 표면에 도입해 미세기공 내부에서 비극성 브롬을 극성 폴리브롬화물로 전환한 뒤, 질소 도핑 카본과 폴리브롬화물간 쌍극자-쌍극자 상호 작용을 통해 폴리브롬화물을 기공 내부에 고정했다.

이 기술은 멤브레인의 기능을 전극이 담당하므로 고가의 멤브레인이 필요 없으며, 브롬을 외부 탱크가 아닌 전극 내부에 저장함으로써 펌프 및 배관을 제거할 수 있어 가격 저감 및 에너지 효율을 증대했다.

연구팀이 개발한 다기능성 전극을 이용한 멤브레인을 사용하지 않는 물 기반의 아연-브롬 전지는 리튬-이온 전지보다 45배 저렴할 뿐 아니라, 에너지 효율 83% 이상을 보이며 1천 사이클 이상 운전이 가능하다.

김상욱 교수는 “차세대 물 기반 전지의 한계를 극복하기 위한 나노소재 기술을 이용한 새로운 해결책을 제시했다”라고 말했다.

김희탁 교수는 “이번 연구를 통해 기존보다 안전하고 경제적인 에너지저장장치의 개발이 가속화되기를 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 KAIST 나노융합연구소, 에너지클라우드 사업단, 과학기술정보통신부 리더연구자지원사업인 다차원 나노조립제어 창의연구단의 지원을 받아 수행됐다.

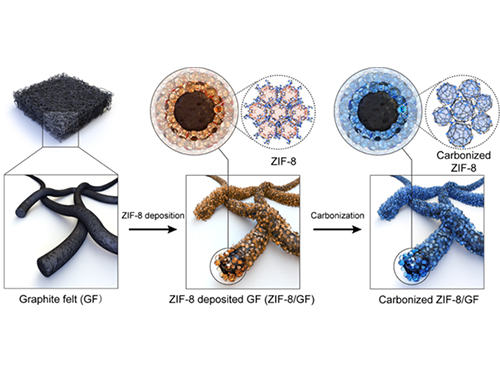

그림 1. 브롬 활물질을 전극내부에서 폴리브롬화물로 전환하여 저장하는 다기능성 전극의 메커니즘의 모식도와 멤브레인을 장착하지 않고 구동되는 전지의 실제 모습

그림 2. 질소가 도핑된 미세기공이 코팅된 다기능성 전극의 제조 과정

2020.01.08 조회수 21665

김희탁 김상욱 교수, 멤브레인 필요 없는 새로운 물 기반 전지 개발

우리 대학 생명화학공학과 김희탁 교수와 신소재공학과 김상욱 교수 공동 연구팀이 전기화학 소자의 핵심 부품인 멤브레인을 사용하지 않고도 에너지 효율 80% 이상을 유지하면서 1천 번 이상 구동되는 새로운 개념의 물 기반 아연-브롬 전지를 개발했다.

이번 연구를 통해 일본, 미국의 수입에 의존해 온 다공성 분리막이나 불소계 이온교환막을 사용하지 않는 기술로, 해당 기술에 대한 대외 의존도를 낮출 수 있을 것으로 기대된다.

이주혁 박사과정과 변예린 박사후연구원이 공동 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼즈(Advanced materials)’12월 27일자 표지논문에 선정됐다.(논문명: High-Energy Efficiency Membraneless Flowless Zn-Br Battery: Utilizing the Electrochemical-Chemical growth of Polybromides)

최근 태양광, 풍력 등 신재생에너지의 불안정한 전력 공급을 해결하기 위해 전기 에너지를 미리 저장했다가 필요한 시간대에 사용할 수 있는 에너지저장장치(ESS)가 주목받고 있다.

현재는 리튬이온전지가 에너지저장장치용 이차전지로 사용되고 있으나 발화성 유기 전해액 및 리튬계 소재로 인한 발화의 위험성을 지니고 있다. 지난 2017년부터 올해 10월까지 총 21건의 에너지저장장치 화재사고가 발생했으며, 전체 에너지저장장치 시설 1천 490개 중 35%인 522개의 가동이 중단되기도 했다.

이러한 이유로 물을 전해질로 사용한 비 발화성 물 기반 이차전지 기술이 에너지저장장치용 차세대 이차전지로 주목받고 있다. 특히 다양한 물 기반 전지 기술 중 아연과 브롬을 활물질로 사용하는 아연-브롬 레독스 흐름 전지는 높은 구동 전압 및 높은 에너지 밀도를 가져 1970년대부터 지속해서 개발돼왔다.

그러나 아연-브롬 레독스 전지는 브롬이 아연과 반응해 전지 수명을 단축시키는 문제로 인해 상용화가 지연됐다. 이러한 반응을 억제하기 위해 펌프를 이용해 브롬이 함유된 전해질을 외부 탱크로 이송해 왔으나, 이는 펌프 구동을 위한 에너지 소모 및 브롬에 의한 외부 배관이 부식되는 문제를 동반한다.

브롬을 포획하는 전해질 첨가제 및 브롬의 이동을 차단할 수 있는 멤브레인에 대한 개발이 진행됐으나, 가격증가 및 출력 저하의 문제점이 발생했다.

김희탁 교수와 김상욱 교수 공동 연구팀은 일본, 미국에 의존하던 값비싼 멤브레인 소재와 어떠한 첨가제도 사용하지 않는 새로운 물 기반 아연-브롬 전지를 개발했다.

전해질 내의 이온과 외부 전기회로 사이의 전자를 주고받는 한정된 역할만 수행하던 전극의 기능에 멤브레인과 첨가제가 담당하던 브롬을 포획할 수 있는 기능을 추가했다.

질소가 삽입된 미세기공 구조를 전극 표면에 도입해 미세기공 내부에서 비극성 브롬을 극성 폴리브롬화물로 전환한 뒤, 질소 도핑 카본과 폴리브롬화물간 쌍극자-쌍극자 상호 작용을 통해 폴리브롬화물을 기공 내부에 고정했다.

이 기술은 멤브레인의 기능을 전극이 담당하므로 고가의 멤브레인이 필요 없으며, 브롬을 외부 탱크가 아닌 전극 내부에 저장함으로써 펌프 및 배관을 제거할 수 있어 가격 저감 및 에너지 효율을 증대했다.

연구팀이 개발한 다기능성 전극을 이용한 멤브레인을 사용하지 않는 물 기반의 아연-브롬 전지는 리튬-이온 전지보다 45배 저렴할 뿐 아니라, 에너지 효율 83% 이상을 보이며 1천 사이클 이상 운전이 가능하다.

김상욱 교수는 “차세대 물 기반 전지의 한계를 극복하기 위한 나노소재 기술을 이용한 새로운 해결책을 제시했다”라고 말했다.

김희탁 교수는 “이번 연구를 통해 기존보다 안전하고 경제적인 에너지저장장치의 개발이 가속화되기를 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 KAIST 나노융합연구소, 에너지클라우드 사업단, 과학기술정보통신부 리더연구자지원사업인 다차원 나노조립제어 창의연구단의 지원을 받아 수행됐다.

그림 1. 브롬 활물질을 전극내부에서 폴리브롬화물로 전환하여 저장하는 다기능성 전극의 메커니즘의 모식도와 멤브레인을 장착하지 않고 구동되는 전지의 실제 모습

그림 2. 질소가 도핑된 미세기공이 코팅된 다기능성 전극의 제조 과정

2020.01.08 조회수 21665 -

이상완 교수, 신경과학-인공지능 융합연구 통해 인간의 문제해결 과정 규명

우리 대학 바이오및뇌공학과 이상완 교수 연구팀이 신경과학과 인공지능의 융합연구를 통해 인간의 문제해결 과정에서 뇌가 정보를 처리하는 원리를 규명하는 데 성공했다.

연구팀은 신경과학-인공지능 융합연구를 이용해 인간의 문제 해결 과정을 이론적·신경과학적으로 규명하는 데 성공했다. 이번 연구를 통해 인간 지능의 핵심 요소들을 인공지능 알고리즘으로 이식할 가능성을 크게 높일 수 있을 것으로 기대된다.

이상완 교수와 함께 김동재 박사과정과 박건영 석사과정이 주도하고, 미국 캘리포니아 공과대학(Caltech)과의 국제 공동연구를 통해 진행된 이번 연구는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’12월 16일 자 온라인판에 게재됐다.

불확실성과 복잡도가 변하는 상황에서 달성 가능한 목표를 설정하고 계획을 세워 실행 및 전략을 수정해 나가는 과정은 인간이 가진 고유한 문제 해결 능력 중 하나이다. 최근 인공지능 알고리즘이 다양한 분야에서 인간의 작업 수행 능력을 넘어서고 있으나, 이러한 문제 해결 능력에 대한 완벽한 해결방안은 제시하지 못하고 있다.

인간의 문제 해결 과정은 목표설정-전략수립-실행-전략수정을 반복하는 과정으로, 이는 상태 의존적인 복잡한 시간의 함수이다. 일반적으로 인간의 문제 해결 과정은 많은 양의 데이터를 모으기 어렵고 불확실성과 복잡도가 높아 빅데이터 기반의 전통적 딥러닝 설계 방식으로는 구현이 어렵다.

연구팀은 문제 해결을 위해 ‘강화학습 이론 기반 실험 디자인’이라는 기술을 이용해 문제 해결 목표, 문제의 복잡도, 상황 변화의 불확실성이라는 세 가지 변수를 동시에 변화시켜 실제 인간의 문제 해결 과정과 유사한 상황을 구현했다.

이를 이용해 취득한 행동과 뇌 영상 데이터를 바탕으로 문제 해결 과정을 설명할 수 있는 수학적 모델을 찾기 위해 100가지가 넘는 종류의 메타 강화학습 알고리즘을 학습하고 비교 분석했다. 이 과정은 모델 기반 뇌 이미징 분석이라 불리는 기법이다.

연구팀은 더 엄밀한 검증을 위해 ‘정밀 행동 프로파일링’이라는 분석 방법을 적용했다. 이 방법을 이용하면 겉으로 보이는 행동이 인간과 유사할 뿐만 아니라, 실제로 인간과 같은 원리로 문제를 해결하는 모델을 도출할 수 있다.

그 결과로 문제의 불확실성 및 복잡도와 변화하는 상황에서 인간의 학습과 추론 과정을 모사하는 메타 강화학습 모델을 구현했고, 이 모델의 정보처리 과정이 전두엽의 한 부위인 복외측전전두피질의 신경 활성 패턴으로 설명된다는 것을 발견했다.

1 저자인 김동재 박사과정은 “다양한 가설을 엄밀히 검증하는 과정에 많은 시간이 소요됐지만 정밀 행동 프로파일링 방법론을 통해 실제 인간의 행동 원리를 재현하는 모델을 찾아냄으로써 추후 인공지능으로의 이식에도 큰 도움이 될 것이다”라고 말했다.

이상완 교수는 “기존 연구방식은 하나의 퍼즐 조각을 떼어서 다른 퍼즐의 빈자리를 메꾸는 것이라면, 이번 연구는 퍼즐을 푸는 원리를 배워 다른 퍼즐 맞추기에 적용하는 것에 비유할 수 있다”라며 “인간만이 가진 지능의 핵심 요소들을 인공지능 알고리즘으로 이식하는 기술은 이제 첫걸음을 떼었다고 생각한다. 이 기술이 완성되면 궁극적으로는 지능을 공학적으로 분해하고 과학적으로 이해할 수 있을 것으로 기대한다”라고 말했다.

연구팀은 최근 과학기술정보통신부의 재원으로 정보통신기획평가원의 지원을 받아 설립한 KAIST 신경과학-인공지능 융합연구센터에서 이러한 기반 기술을 활용해 인간 지능을 모사한 차세대 인공지능 모델을 개발하고, 아울러 딥마인드, MIT, IBM AI 연구소, 케임브리지 대학 등 해외 관련 연구 기관과의 국제 공동연구를 통해 기술의 파급력을 높여나갈 계획이라고 말했다.

이번 연구는 삼성전자 미래기술육성센터의 지원 및 과학기술정보통신부 정보통신기획평가원의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 메타 강화학습 모델과 각 단계의 정보처리 과정에 관여하는 뇌 영역

2019.12.23 조회수 10305

이상완 교수, 신경과학-인공지능 융합연구 통해 인간의 문제해결 과정 규명

우리 대학 바이오및뇌공학과 이상완 교수 연구팀이 신경과학과 인공지능의 융합연구를 통해 인간의 문제해결 과정에서 뇌가 정보를 처리하는 원리를 규명하는 데 성공했다.

연구팀은 신경과학-인공지능 융합연구를 이용해 인간의 문제 해결 과정을 이론적·신경과학적으로 규명하는 데 성공했다. 이번 연구를 통해 인간 지능의 핵심 요소들을 인공지능 알고리즘으로 이식할 가능성을 크게 높일 수 있을 것으로 기대된다.

이상완 교수와 함께 김동재 박사과정과 박건영 석사과정이 주도하고, 미국 캘리포니아 공과대학(Caltech)과의 국제 공동연구를 통해 진행된 이번 연구는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’12월 16일 자 온라인판에 게재됐다.

불확실성과 복잡도가 변하는 상황에서 달성 가능한 목표를 설정하고 계획을 세워 실행 및 전략을 수정해 나가는 과정은 인간이 가진 고유한 문제 해결 능력 중 하나이다. 최근 인공지능 알고리즘이 다양한 분야에서 인간의 작업 수행 능력을 넘어서고 있으나, 이러한 문제 해결 능력에 대한 완벽한 해결방안은 제시하지 못하고 있다.

인간의 문제 해결 과정은 목표설정-전략수립-실행-전략수정을 반복하는 과정으로, 이는 상태 의존적인 복잡한 시간의 함수이다. 일반적으로 인간의 문제 해결 과정은 많은 양의 데이터를 모으기 어렵고 불확실성과 복잡도가 높아 빅데이터 기반의 전통적 딥러닝 설계 방식으로는 구현이 어렵다.

연구팀은 문제 해결을 위해 ‘강화학습 이론 기반 실험 디자인’이라는 기술을 이용해 문제 해결 목표, 문제의 복잡도, 상황 변화의 불확실성이라는 세 가지 변수를 동시에 변화시켜 실제 인간의 문제 해결 과정과 유사한 상황을 구현했다.

이를 이용해 취득한 행동과 뇌 영상 데이터를 바탕으로 문제 해결 과정을 설명할 수 있는 수학적 모델을 찾기 위해 100가지가 넘는 종류의 메타 강화학습 알고리즘을 학습하고 비교 분석했다. 이 과정은 모델 기반 뇌 이미징 분석이라 불리는 기법이다.

연구팀은 더 엄밀한 검증을 위해 ‘정밀 행동 프로파일링’이라는 분석 방법을 적용했다. 이 방법을 이용하면 겉으로 보이는 행동이 인간과 유사할 뿐만 아니라, 실제로 인간과 같은 원리로 문제를 해결하는 모델을 도출할 수 있다.

그 결과로 문제의 불확실성 및 복잡도와 변화하는 상황에서 인간의 학습과 추론 과정을 모사하는 메타 강화학습 모델을 구현했고, 이 모델의 정보처리 과정이 전두엽의 한 부위인 복외측전전두피질의 신경 활성 패턴으로 설명된다는 것을 발견했다.

1 저자인 김동재 박사과정은 “다양한 가설을 엄밀히 검증하는 과정에 많은 시간이 소요됐지만 정밀 행동 프로파일링 방법론을 통해 실제 인간의 행동 원리를 재현하는 모델을 찾아냄으로써 추후 인공지능으로의 이식에도 큰 도움이 될 것이다”라고 말했다.

이상완 교수는 “기존 연구방식은 하나의 퍼즐 조각을 떼어서 다른 퍼즐의 빈자리를 메꾸는 것이라면, 이번 연구는 퍼즐을 푸는 원리를 배워 다른 퍼즐 맞추기에 적용하는 것에 비유할 수 있다”라며 “인간만이 가진 지능의 핵심 요소들을 인공지능 알고리즘으로 이식하는 기술은 이제 첫걸음을 떼었다고 생각한다. 이 기술이 완성되면 궁극적으로는 지능을 공학적으로 분해하고 과학적으로 이해할 수 있을 것으로 기대한다”라고 말했다.

연구팀은 최근 과학기술정보통신부의 재원으로 정보통신기획평가원의 지원을 받아 설립한 KAIST 신경과학-인공지능 융합연구센터에서 이러한 기반 기술을 활용해 인간 지능을 모사한 차세대 인공지능 모델을 개발하고, 아울러 딥마인드, MIT, IBM AI 연구소, 케임브리지 대학 등 해외 관련 연구 기관과의 국제 공동연구를 통해 기술의 파급력을 높여나갈 계획이라고 말했다.

이번 연구는 삼성전자 미래기술육성센터의 지원 및 과학기술정보통신부 정보통신기획평가원의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 메타 강화학습 모델과 각 단계의 정보처리 과정에 관여하는 뇌 영역

2019.12.23 조회수 10305 -

인류세 연구센터, 국제 심포지엄 개최

우리대학 인류세 연구센터(센터장 박범순 교수)가 이달 10일부터 11일까지 이틀간 국립민속박물관에서 `인류세의 재난을 말하다: 지식, 기억, 상상'을 주제로 국제 심포지엄을 개최했다.

지난해 6월 개소 이후 처음 이번 국제 심포지엄에는 `인류세' 개념을 발전시킨 대표적 지구시스템과학자 윌 스테픈(Will Steffen) 호주 국립대 교수와 고생물학 및 지질학자로 국제층서학회 인류세실무그룹에 소속된 마크 윌리엄스(Mark Williams) 영국 레스터 대학 교수 등 인류세 연구를 대표하는 해외 유수 학자 열두 명이 발표자로 참석해 인류세에 대한 심도 깊은 토론을 진행했다.

국내에서는 박범순 인류세연구센터장과 전치형 KAIST 과학기술정책대학원 교수 및 국립민속박물관 · 한국지질자원연구원 · 대한지질학회 · 한국문화인류학회·한국환경사회학회 · 한국공간환경학회 등 공동 주최 기관의 다양한 관계자들이 참여해 논의의 지평을 넓혔다.

최근 국내에서 인류세 분야의 논의가 활성화되면서 이를 주제로 한 학술 행사들이 열린 사례는 있지만, 해외 학자 십수 명이 참여하는 규모의 국제 심포지엄은 이번이 처음이다. 특히, 인류세를 새로운 지질 시대로 확정하자는 주장을 이끌어온 국제층서학회 인류세 실무그룹 소속 학자들이 다수 포함되어 있어 학계의 관심이 주목됐다.

인류세(Anthropocene)는 `인간의 시대'라는 의미를 담아 제안된 새로운 지질 시대의 이름이다. 지구 환경을 변화시키는 근본적인 원인이 인간 활동에서 비롯된다는 개념에서 출발한다.

인류세 개념은 당초 제안된 자연과학 분야를 넘어 인문학·사회과학·예술 등 다양한 분야의 연구 활동을 통해 전 지구적인 위기를 진단하고 이를 극복하기 위한 지식 생산과 실천을 추구하는 패러다임으로 부상하고 있다.

무엇보다 융합연구를 통해 인류가 직면한 생태·사회적 위기를 다각도로 이해하고 이를 헤쳐 나가기 위한 공동의 노력이 필요하다는 점을 중점적으로 강조하는 학문 분야다. 이번 심포지엄에서도 융합연구의 특성을 살려 지질학 · 지구시스템과학 · 과학기술학 · 사회학 · 역사학 · 지리학 · 인류학 · 문학 등 다양한 분야의 국내외 학자 40여명이 발표 및 토론자로 참석했다.

이틀간 `인류세의 재난'에 대해 이론적·실천적 논의를 전개한 국내·외 연구자들은 인류세에서 발생하는 재난을 이해하고 헤쳐 가는 다양한 방식들을 논의했다. 다학제적 관점에서 `인류세의 재난을 어떻게 정의하고 규명할 것인가?', `지역적 재난을 전 지구적인 관점에서 바라보고 동시에 전 지구적 위험을 지역적 경험을 통해 해석하는 방법에는 어떤 것들이 있는가?' 등의 구체적인 질문을 통해 인류세의 재난을 극복하기 위한 실천적 방안들도 논의됐다.

심포지엄에 앞서 한국을 방문한 참가자들은 9일 철원 지역 비무장지대(DMZ)를 방문하고, 한국적 인류세의 현장을 둘러보는 시간도 가졌다.

2018년 6월 설립된 KAIST 인류세연구센터에는 학내 여러 학과 및 인공위성연구소가 참여하고 있으며, 한국지질자원연구원과 인류세에 관심 있는 국내 대학 연구진들과 함께 연구 활동을 수행하고 있다.

인류세 현실 감지를 목표로 하는 `센싱(Sensing)' 그룹, 인류세에 대한 기술적이고 제도적인 적응과 실천에 관심을 두는 `인해비팅”(Inhabiting)' 그룹, 인류세에 적용할 대안 탐구를 목표로 하는 `이매니징'(Imagining)' 그룹 등 총 3개의 분야로 구성되어 있다.

이들은 한국적 인류세 공간으로서의 DMZ 연구·인공위성자료와 AI를 활용한 한반도 지표 변화 연구·손상된 지구에서 살아남기 위한 지속가능한 주거, 교통, 생활양식 전환 연구·인류세 게임과 예술작품 연구 등을 수행하고 있다.

나아가 인류세에 대한 인식을 확산하고 더 광범위한 사회 변화를 촉진하기 위해 인류세 교육 콘텐츠 구축 및 서울시립과학관과 함께 인류세 특별전시도 기획중이다. 인류세연구센터의 연구 및 활동 내용, 심포지엄 관련 정보는 인류세연구센터 홈페이지( https://anthropocenestudies.com )에서 찾아볼 수 있다.

[참고] 인류세 국제 심포지엄 참여 주요 해외 학자

윌 스테픈 (Will Steffen, 호주국립대) 지구시스템 과학자. 국제층서학회 인류세실무그룹 소속. 호주 기후 변화 자문회의 의장 및 스웨덴 스톡홀름 회복탄력성 센터 시니어 펠로우를 맡고 있다. 1998년부터 2004년까지 지구 환경 변화 연구를 위한 국제 연구 이니셔티브 IGBP (International Geosphere-Biosphere Programme)의 수석 디렉터로 활동했다. 주요 연구 분야는 기후변화를 중심으로 인간 활동이 지구시스템 변화에 끼친 영향 분석으로, IGBP의 지구시스템 과학자들과 함께 ‘행성적 경계(planetary boundaries)’ 등 인류세 연구의 핵심 개념을 고안했다.

마크 윌리엄스 (Mark Williams, 영국 레스터 대학) 고생물학자, 지질학자. 국제층서학회 인류세실무그룹 소속. 인류세의 생물권(biosphere)이 주요 연구 영역으로, 인류세실무그룹의 의장인 얀 잘라쉐비츠와 함께 지난 10여년간 지질학계의 인류세 논의를 발전시켜 왔다. 이번 심포지엄에서는 “인간에 의해 심대하게 변형된 생물권과 그것이 복지에 대해 갖는 함의”를 주제로 얀 잘라쉐비츠와의 공동 연구에 대해 발표한다.

줄리아 애드니 토머스 (Julia Adeney Thomas, 미국 노터데임 대학)

역사학자. 일본을 중심으로 자연 개념과 정치 이론 등을 연구해왔다. 주요 저서로는 , [공저] 등이 있다. 한국 DMZ에 대한 논문 “The Exquisite Corpses of Nature and History: The Case of the Korean DMZ(자연과 역사의 절묘한 시신: 한국 DMZ를 사례)”를 발표하기도 했다.

개브리엘 헥트 (Gabirelle Hecht, 미국 스탠퍼드 대학)

스탠퍼드 대학 역사학 교수이자 국제안전 및 협력 센터(Centre for International Security and Cooperation)의 핵 안전 분야 전문가로 활동하고 있다. 아프리카의 원자력 발전이 주요 연구 주제이며, 방사성 폐기물, 대기 오염 등을 중심으로 원자력 발전이 아프리카 인류세의 형성에 갖는 역할을 탐색하고 있다. 등의 저서가 있으며, 아프리카 인류세를 다룬 를 집필중이다.

제이미 로리머 (Jamie Lorimer, 영국 옥스퍼드 대학)

옥스퍼드 대 환경지리학과 교수. 아시아 코끼리 보전, 네덜란드 간척지 재야생화, 미생물, 유럽의 식물 기반 식단 등을 연구해왔다. 야생동물, 유해 동물, 미생물 등 ‘자연’을 이해하는 다양한 방식과 이것이 자연-인간 관계에 갖는 함의에 관심이 있다. (2015) 등을 집필했다. 이번 심포지엄에서는 “친생물적 행성: 인류세의 역풍과 가이아 과학의 부상”을 주제로 발표한다.

엘리자베스 들러그리(Elizabeth M. DeLoughrey, 미국 UCLA)

UCLA 환경과 지속가능성 센터 및 영문학과 교수. 카리브해와 태평양의 섬 문화권을 중심으로 문학, 식민주의와 환경이 교차하는 지점에 관심이 있다. 환경에 대한 인문사회적 접근을 다루는 국제 학술지 의 편집위원. 저서로 , 등이 있다.

스캇 개브리얼 노울즈 (Scott Gabriel Knowles, 미국 드렉셀 대학)

드렉셀 대학 역사학과 교수. 인류세의 재난이 주요 연구 분야다. 저서로 , [출간 예정]이 있다. 인류세의 재난이 주요 연구 분야로, 한국의 세월호 참사에 대해서도 관심을 갖고 연구를 수행했다. 이번 심포지엄에서는 “미국 걸프만의 느린 재난”을 주제로 발표한다.

2019.12.18 조회수 19231

인류세 연구센터, 국제 심포지엄 개최

우리대학 인류세 연구센터(센터장 박범순 교수)가 이달 10일부터 11일까지 이틀간 국립민속박물관에서 `인류세의 재난을 말하다: 지식, 기억, 상상'을 주제로 국제 심포지엄을 개최했다.

지난해 6월 개소 이후 처음 이번 국제 심포지엄에는 `인류세' 개념을 발전시킨 대표적 지구시스템과학자 윌 스테픈(Will Steffen) 호주 국립대 교수와 고생물학 및 지질학자로 국제층서학회 인류세실무그룹에 소속된 마크 윌리엄스(Mark Williams) 영국 레스터 대학 교수 등 인류세 연구를 대표하는 해외 유수 학자 열두 명이 발표자로 참석해 인류세에 대한 심도 깊은 토론을 진행했다.

국내에서는 박범순 인류세연구센터장과 전치형 KAIST 과학기술정책대학원 교수 및 국립민속박물관 · 한국지질자원연구원 · 대한지질학회 · 한국문화인류학회·한국환경사회학회 · 한국공간환경학회 등 공동 주최 기관의 다양한 관계자들이 참여해 논의의 지평을 넓혔다.

최근 국내에서 인류세 분야의 논의가 활성화되면서 이를 주제로 한 학술 행사들이 열린 사례는 있지만, 해외 학자 십수 명이 참여하는 규모의 국제 심포지엄은 이번이 처음이다. 특히, 인류세를 새로운 지질 시대로 확정하자는 주장을 이끌어온 국제층서학회 인류세 실무그룹 소속 학자들이 다수 포함되어 있어 학계의 관심이 주목됐다.

인류세(Anthropocene)는 `인간의 시대'라는 의미를 담아 제안된 새로운 지질 시대의 이름이다. 지구 환경을 변화시키는 근본적인 원인이 인간 활동에서 비롯된다는 개념에서 출발한다.

인류세 개념은 당초 제안된 자연과학 분야를 넘어 인문학·사회과학·예술 등 다양한 분야의 연구 활동을 통해 전 지구적인 위기를 진단하고 이를 극복하기 위한 지식 생산과 실천을 추구하는 패러다임으로 부상하고 있다.

무엇보다 융합연구를 통해 인류가 직면한 생태·사회적 위기를 다각도로 이해하고 이를 헤쳐 나가기 위한 공동의 노력이 필요하다는 점을 중점적으로 강조하는 학문 분야다. 이번 심포지엄에서도 융합연구의 특성을 살려 지질학 · 지구시스템과학 · 과학기술학 · 사회학 · 역사학 · 지리학 · 인류학 · 문학 등 다양한 분야의 국내외 학자 40여명이 발표 및 토론자로 참석했다.

이틀간 `인류세의 재난'에 대해 이론적·실천적 논의를 전개한 국내·외 연구자들은 인류세에서 발생하는 재난을 이해하고 헤쳐 가는 다양한 방식들을 논의했다. 다학제적 관점에서 `인류세의 재난을 어떻게 정의하고 규명할 것인가?', `지역적 재난을 전 지구적인 관점에서 바라보고 동시에 전 지구적 위험을 지역적 경험을 통해 해석하는 방법에는 어떤 것들이 있는가?' 등의 구체적인 질문을 통해 인류세의 재난을 극복하기 위한 실천적 방안들도 논의됐다.

심포지엄에 앞서 한국을 방문한 참가자들은 9일 철원 지역 비무장지대(DMZ)를 방문하고, 한국적 인류세의 현장을 둘러보는 시간도 가졌다.

2018년 6월 설립된 KAIST 인류세연구센터에는 학내 여러 학과 및 인공위성연구소가 참여하고 있으며, 한국지질자원연구원과 인류세에 관심 있는 국내 대학 연구진들과 함께 연구 활동을 수행하고 있다.

인류세 현실 감지를 목표로 하는 `센싱(Sensing)' 그룹, 인류세에 대한 기술적이고 제도적인 적응과 실천에 관심을 두는 `인해비팅”(Inhabiting)' 그룹, 인류세에 적용할 대안 탐구를 목표로 하는 `이매니징'(Imagining)' 그룹 등 총 3개의 분야로 구성되어 있다.

이들은 한국적 인류세 공간으로서의 DMZ 연구·인공위성자료와 AI를 활용한 한반도 지표 변화 연구·손상된 지구에서 살아남기 위한 지속가능한 주거, 교통, 생활양식 전환 연구·인류세 게임과 예술작품 연구 등을 수행하고 있다.

나아가 인류세에 대한 인식을 확산하고 더 광범위한 사회 변화를 촉진하기 위해 인류세 교육 콘텐츠 구축 및 서울시립과학관과 함께 인류세 특별전시도 기획중이다. 인류세연구센터의 연구 및 활동 내용, 심포지엄 관련 정보는 인류세연구센터 홈페이지( https://anthropocenestudies.com )에서 찾아볼 수 있다.

[참고] 인류세 국제 심포지엄 참여 주요 해외 학자

윌 스테픈 (Will Steffen, 호주국립대) 지구시스템 과학자. 국제층서학회 인류세실무그룹 소속. 호주 기후 변화 자문회의 의장 및 스웨덴 스톡홀름 회복탄력성 센터 시니어 펠로우를 맡고 있다. 1998년부터 2004년까지 지구 환경 변화 연구를 위한 국제 연구 이니셔티브 IGBP (International Geosphere-Biosphere Programme)의 수석 디렉터로 활동했다. 주요 연구 분야는 기후변화를 중심으로 인간 활동이 지구시스템 변화에 끼친 영향 분석으로, IGBP의 지구시스템 과학자들과 함께 ‘행성적 경계(planetary boundaries)’ 등 인류세 연구의 핵심 개념을 고안했다.

마크 윌리엄스 (Mark Williams, 영국 레스터 대학) 고생물학자, 지질학자. 국제층서학회 인류세실무그룹 소속. 인류세의 생물권(biosphere)이 주요 연구 영역으로, 인류세실무그룹의 의장인 얀 잘라쉐비츠와 함께 지난 10여년간 지질학계의 인류세 논의를 발전시켜 왔다. 이번 심포지엄에서는 “인간에 의해 심대하게 변형된 생물권과 그것이 복지에 대해 갖는 함의”를 주제로 얀 잘라쉐비츠와의 공동 연구에 대해 발표한다.

줄리아 애드니 토머스 (Julia Adeney Thomas, 미국 노터데임 대학)

역사학자. 일본을 중심으로 자연 개념과 정치 이론 등을 연구해왔다. 주요 저서로는 , [공저] 등이 있다. 한국 DMZ에 대한 논문 “The Exquisite Corpses of Nature and History: The Case of the Korean DMZ(자연과 역사의 절묘한 시신: 한국 DMZ를 사례)”를 발표하기도 했다.

개브리엘 헥트 (Gabirelle Hecht, 미국 스탠퍼드 대학)

스탠퍼드 대학 역사학 교수이자 국제안전 및 협력 센터(Centre for International Security and Cooperation)의 핵 안전 분야 전문가로 활동하고 있다. 아프리카의 원자력 발전이 주요 연구 주제이며, 방사성 폐기물, 대기 오염 등을 중심으로 원자력 발전이 아프리카 인류세의 형성에 갖는 역할을 탐색하고 있다. 등의 저서가 있으며, 아프리카 인류세를 다룬 를 집필중이다.

제이미 로리머 (Jamie Lorimer, 영국 옥스퍼드 대학)

옥스퍼드 대 환경지리학과 교수. 아시아 코끼리 보전, 네덜란드 간척지 재야생화, 미생물, 유럽의 식물 기반 식단 등을 연구해왔다. 야생동물, 유해 동물, 미생물 등 ‘자연’을 이해하는 다양한 방식과 이것이 자연-인간 관계에 갖는 함의에 관심이 있다. (2015) 등을 집필했다. 이번 심포지엄에서는 “친생물적 행성: 인류세의 역풍과 가이아 과학의 부상”을 주제로 발표한다.

엘리자베스 들러그리(Elizabeth M. DeLoughrey, 미국 UCLA)

UCLA 환경과 지속가능성 센터 및 영문학과 교수. 카리브해와 태평양의 섬 문화권을 중심으로 문학, 식민주의와 환경이 교차하는 지점에 관심이 있다. 환경에 대한 인문사회적 접근을 다루는 국제 학술지 의 편집위원. 저서로 , 등이 있다.

스캇 개브리얼 노울즈 (Scott Gabriel Knowles, 미국 드렉셀 대학)

드렉셀 대학 역사학과 교수. 인류세의 재난이 주요 연구 분야다. 저서로 , [출간 예정]이 있다. 인류세의 재난이 주요 연구 분야로, 한국의 세월호 참사에 대해서도 관심을 갖고 연구를 수행했다. 이번 심포지엄에서는 “미국 걸프만의 느린 재난”을 주제로 발표한다.

2019.12.18 조회수 19231