-

제 1회 캔 위성(Cansat) 체험 경연대회 개최

- 인공위성 설계‧제작에 관심 있는 초‧중‧고‧대학생은 팀 단위로 신청 가능 - - 지난 달 30일부터 이 달 25일까지 온라인으로 참가 지원서 접수 중 -

초‧중‧고 대학생들이 팀을 이뤄 캔위성을 직접 제작해 위성의 성능을 시험 해 볼 수 있는 대회가 국내 최초로 KAIST에서 열린다.

KAIST(총장 서남표) 인공위성연구센터는 초·중·고·대학생들이 인공위성을 직접 제작해보는 "제 1회 캔위성(Cansat) 체험·경연대회" 신청접수를 지난 달 30일부터 이 달 25일까지 인터넷으로 받는다고 9일 밝혔다.

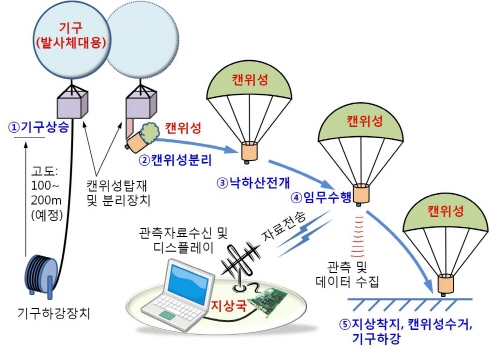

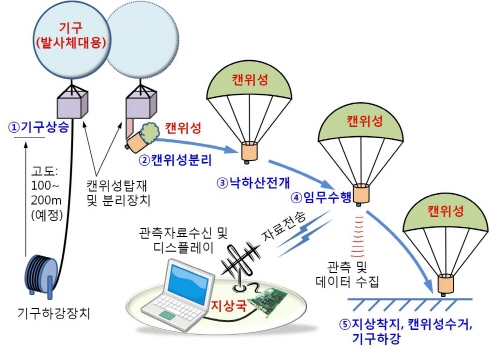

캔위성(Cansat)이란 위성 구성요소를 캔 크기로 단순화하게 구성한 교육용 모사위성인데, 기구(balloon)나 소형 과학로켓을 이용해 수백 미터 상공에서 분리시켜 위성처럼 자료를 관측하고 전송하는 업무를 수행할 수 있다.

미국, 유럽 등 주요 우주개발 선진국에서는 교육 프로그램의 일환으로 캔위성 경연대회를 정기적으로 개최하고 있지만 우리나라에선 KAIST가 주관하는 이번 대회가 처음이다.

세부 프로그램은 위성 개발 난이도를 고려해 초·중학생 대상 캔위성 체험 프로그램인 ‘과학캠프‘와 고등학생 및 대학생 대상의 캔위성 ’경연대회‘로 나눠 개최된다.

초·중학생 대상 ‘과학캠프’는 위성교육, 우주개발현장 탐방(KAIST 인공위성연구센터및 한국항공우주연구원), 캔위성 기본키트 제작 실습, 경연대회 수상자 초청강연 등 다양한 프로그램으로 진행되며 8월 7일부터 9일까지 사흘 간 KAIST 및 세종시에서 열린다.

과학캠프는 초등학생 5학년 이상부터 중학생까지 팀 단위로 신청이 가능하고, 최대 20개 팀을 선정(팀당 지도교사 1명, 학생 3~4명)해 참가비 전액을 지원한다.

고등 및 대학생 대상의 ‘캔위성 경연대회’는 학생들이 위성을 직접 기획·개발해 위성임무의 창의성과 개발성과를 겨루는 방식으로 열린다.

1차 서류평가를 통해 최대 15개 팀을 선발한 후 팀별 설계 발표평가에 대한 2차 심사를 통해 최종 경연대회에 진출할 5개 팀을 선발한다.

최종 경연대회에 진출한 5개 팀은 8월9일 캔위성 경연대회에서 기술능력, 수행능력, 발표력 등을 평가 받는데 최우수상 수상자로 선정된 팀에게는 KAIST 총장상과 함께 상금과 상패가 수여된다.

이번 대회를 총괄하는 KAIST 인공위성센터 박홍영 박사는 “유럽 ‧ 미국 등 우주기술 강대국은 우주기술 저변확대를 위해 캔위성 경연대회를 국가차원에서 적극 지원하고 있다”며 “우리나라도 학생들에게 인공위성을 설계‧제작할 수 있는 경연대회를 정기적으로 개최해 우주기술 꿈나무를 적극적으로 육성할 필요가 있다.”라고 말했다.

대회 세부내용은 홈페이지(http://cansat.kaist.ac.kr)를 확인하거나 KAIST 인공위성연구센터(042-350-8613~4)로 문의하면 된다.

한편 이번 대회는 교육과학기술부가 주최하고, 1990년대부터 우리별 위성, 과학기술위성 등 우리나라의 소형 위성을 개발해 온 KAIST 인공위성연구센터가 주관하며, 한국항공우주연구원이 후원한다.

[사진설명]

기구[Balloon]를 이용해 고도 수백 미터 상공까지 캔위성을 올린 후 일정높이에서 캔위성을 분리한다. 캔위성은 서서히 고공에서 낙하하면서 지상관측영상, 대기과학정보 등을 지상국에 전송하고, 지상목표물에 최대한 근접 도달해야 한다.

제 1회 캔 위성(Cansat) 체험 경연대회 개최

- 인공위성 설계‧제작에 관심 있는 초‧중‧고‧대학생은 팀 단위로 신청 가능 - - 지난 달 30일부터 이 달 25일까지 온라인으로 참가 지원서 접수 중 -

초‧중‧고 대학생들이 팀을 이뤄 캔위성을 직접 제작해 위성의 성능을 시험 해 볼 수 있는 대회가 국내 최초로 KAIST에서 열린다.

KAIST(총장 서남표) 인공위성연구센터는 초·중·고·대학생들이 인공위성을 직접 제작해보는 "제 1회 캔위성(Cansat) 체험·경연대회" 신청접수를 지난 달 30일부터 이 달 25일까지 인터넷으로 받는다고 9일 밝혔다.

캔위성(Cansat)이란 위성 구성요소를 캔 크기로 단순화하게 구성한 교육용 모사위성인데, 기구(balloon)나 소형 과학로켓을 이용해 수백 미터 상공에서 분리시켜 위성처럼 자료를 관측하고 전송하는 업무를 수행할 수 있다.

미국, 유럽 등 주요 우주개발 선진국에서는 교육 프로그램의 일환으로 캔위성 경연대회를 정기적으로 개최하고 있지만 우리나라에선 KAIST가 주관하는 이번 대회가 처음이다.

세부 프로그램은 위성 개발 난이도를 고려해 초·중학생 대상 캔위성 체험 프로그램인 ‘과학캠프‘와 고등학생 및 대학생 대상의 캔위성 ’경연대회‘로 나눠 개최된다.

초·중학생 대상 ‘과학캠프’는 위성교육, 우주개발현장 탐방(KAIST 인공위성연구센터및 한국항공우주연구원), 캔위성 기본키트 제작 실습, 경연대회 수상자 초청강연 등 다양한 프로그램으로 진행되며 8월 7일부터 9일까지 사흘 간 KAIST 및 세종시에서 열린다.

과학캠프는 초등학생 5학년 이상부터 중학생까지 팀 단위로 신청이 가능하고, 최대 20개 팀을 선정(팀당 지도교사 1명, 학생 3~4명)해 참가비 전액을 지원한다.

고등 및 대학생 대상의 ‘캔위성 경연대회’는 학생들이 위성을 직접 기획·개발해 위성임무의 창의성과 개발성과를 겨루는 방식으로 열린다.

1차 서류평가를 통해 최대 15개 팀을 선발한 후 팀별 설계 발표평가에 대한 2차 심사를 통해 최종 경연대회에 진출할 5개 팀을 선발한다.

최종 경연대회에 진출한 5개 팀은 8월9일 캔위성 경연대회에서 기술능력, 수행능력, 발표력 등을 평가 받는데 최우수상 수상자로 선정된 팀에게는 KAIST 총장상과 함께 상금과 상패가 수여된다.

이번 대회를 총괄하는 KAIST 인공위성센터 박홍영 박사는 “유럽 ‧ 미국 등 우주기술 강대국은 우주기술 저변확대를 위해 캔위성 경연대회를 국가차원에서 적극 지원하고 있다”며 “우리나라도 학생들에게 인공위성을 설계‧제작할 수 있는 경연대회를 정기적으로 개최해 우주기술 꿈나무를 적극적으로 육성할 필요가 있다.”라고 말했다.

대회 세부내용은 홈페이지(http://cansat.kaist.ac.kr)를 확인하거나 KAIST 인공위성연구센터(042-350-8613~4)로 문의하면 된다.

한편 이번 대회는 교육과학기술부가 주최하고, 1990년대부터 우리별 위성, 과학기술위성 등 우리나라의 소형 위성을 개발해 온 KAIST 인공위성연구센터가 주관하며, 한국항공우주연구원이 후원한다.

[사진설명]

기구[Balloon]를 이용해 고도 수백 미터 상공까지 캔위성을 올린 후 일정높이에서 캔위성을 분리한다. 캔위성은 서서히 고공에서 낙하하면서 지상관측영상, 대기과학정보 등을 지상국에 전송하고, 지상목표물에 최대한 근접 도달해야 한다.

2012.05.09

조회수 12726

-

탁민제칼럼 천리안 위성이 갖는 의미

탁민제 항공우주공학과 교수가

전자신문 2010년 6월 23일(수)자 칼럼을 실었다.

제목: [ET단상]천리안 위성이 갖는 의미

신문: 전자신문

저자: 탁민제 항공우주공학과 교수

일시: 2010년 6월 23(수)

기사보기: [ET단상]천리안 위성이 갖는 의미

탁민제칼럼 천리안 위성이 갖는 의미

탁민제 항공우주공학과 교수가

전자신문 2010년 6월 23일(수)자 칼럼을 실었다.

제목: [ET단상]천리안 위성이 갖는 의미

신문: 전자신문

저자: 탁민제 항공우주공학과 교수

일시: 2010년 6월 23(수)

기사보기: [ET단상]천리안 위성이 갖는 의미

2010.06.23

조회수 9812

-

한국인공위성 아버지 최순달박사

한국 우주강국의 꿈을 쏘아올린 선구자이며

대한민국 인공위성의 아버지인 최순달박사(전기및전자공학과 명예교수)

관련 인터뷰 기사가 대전일보 2009년 9월 18일자에 실렸다.

관련기사보기

http://www.daejonilbo.com/news/newsitem.asp?pk_no=843028

한국인공위성 아버지 최순달박사

한국 우주강국의 꿈을 쏘아올린 선구자이며

대한민국 인공위성의 아버지인 최순달박사(전기및전자공학과 명예교수)

관련 인터뷰 기사가 대전일보 2009년 9월 18일자에 실렸다.

관련기사보기

http://www.daejonilbo.com/news/newsitem.asp?pk_no=843028

2009.09.18

조회수 10145

-

2012 국제 자성학회 학술대회 국내유치 확정

- 물리학과 신성철 석좌교수 학술대회 의장 맡아

- 2012년 7월 부산 벡스코에서 개최예정, 자성학 분야 전문가 2천여명 한자리에

독일 칼스루에(Karlsrue)에서 개최중인 제18회 ‘2009 국제 자성학회 학술대회’에서 선정위원 만장일치로 대한민국이 2012년 차기 학회 개최지로 30일 최종 결정됐다.

제19회 ‘2012 국제 자성학회 학술대회’는 KAIST 신성철 석좌교수(57세, 물리학과)가 학술대회 의장을 맡았으며, 한국자기학회(회장 신성철)와 한국물리학회(회장 이영백)가 공동 주최하여 2012년 7월 8일부터 13일까지 5박6일 동안 부산 벡스코에서 개최된다.

국제자성학회 학술대회(The International Conference on Magnetism, 이하 ICM)는 10개 세션에서 총 2200편의 논문이 발표된다. 2012년 차기 학회에서 발표되는 논문들은 한국의 대표적인 SCI 저널인 한국물리학회지(Journal of Korea Physical Society, JKPS)에 게재될 예정이다. 또한 본 회의 개최 전후로 개최국 또는 인접국가에서 각각 500명 이상이 참가하는 6-7개의 연관분야 위성학술회의(satellite conference)가 동반 개최되므로 우리나라는 자성분야의 세계적인 거점으로 자성학 관련 분야의 학계 및 산업계의 주목을 받게 된다.

우리나라는 차기대회 개최지 중 가장 유력한 후보국가로 선정위원들의 적극적인 지지를 받았으며, 특히 국내 자성학 분야의 세계적 위상이 차기 대회 유치에 결정적 역할을 한 것으로 알려졌다. 그동안 대회 유치에 힘써 온 KAIST 신성철 석좌교수((사) 한국자기학회 회장)는 “자성학 분야의 노벨상 수상자를 위시한 세계적인 석학들이 한 자리에 모이게 될 2012년 ICM은 국내 자성학 연구의 세계적 수준을 국내외에 알림으로써 국제적 위상을 높이고 관련 산업분야 발전에 새로운 도약의 기회가 될 것”이라고 말했다.

ICM은 자성분야에서 세계 최대 규모, 최고 위상을 가진 행사로서 국제 순수 및 응용물리학 연맹(International Union of Pure and Applied Physics, IUPAP)이 주관한다. 1958년 프랑스에서 첫번째 행사가 열린 이래, 3년마다 한 번씩 세계를 순회 개최되고 있으며, 아시아에서는 일본만이 1982, 2006년에 유일하게 이 대회를 유치한 바 있다.

2012 국제 자성학회 학술대회 국내유치 확정

- 물리학과 신성철 석좌교수 학술대회 의장 맡아

- 2012년 7월 부산 벡스코에서 개최예정, 자성학 분야 전문가 2천여명 한자리에

독일 칼스루에(Karlsrue)에서 개최중인 제18회 ‘2009 국제 자성학회 학술대회’에서 선정위원 만장일치로 대한민국이 2012년 차기 학회 개최지로 30일 최종 결정됐다.

제19회 ‘2012 국제 자성학회 학술대회’는 KAIST 신성철 석좌교수(57세, 물리학과)가 학술대회 의장을 맡았으며, 한국자기학회(회장 신성철)와 한국물리학회(회장 이영백)가 공동 주최하여 2012년 7월 8일부터 13일까지 5박6일 동안 부산 벡스코에서 개최된다.

국제자성학회 학술대회(The International Conference on Magnetism, 이하 ICM)는 10개 세션에서 총 2200편의 논문이 발표된다. 2012년 차기 학회에서 발표되는 논문들은 한국의 대표적인 SCI 저널인 한국물리학회지(Journal of Korea Physical Society, JKPS)에 게재될 예정이다. 또한 본 회의 개최 전후로 개최국 또는 인접국가에서 각각 500명 이상이 참가하는 6-7개의 연관분야 위성학술회의(satellite conference)가 동반 개최되므로 우리나라는 자성분야의 세계적인 거점으로 자성학 관련 분야의 학계 및 산업계의 주목을 받게 된다.

우리나라는 차기대회 개최지 중 가장 유력한 후보국가로 선정위원들의 적극적인 지지를 받았으며, 특히 국내 자성학 분야의 세계적 위상이 차기 대회 유치에 결정적 역할을 한 것으로 알려졌다. 그동안 대회 유치에 힘써 온 KAIST 신성철 석좌교수((사) 한국자기학회 회장)는 “자성학 분야의 노벨상 수상자를 위시한 세계적인 석학들이 한 자리에 모이게 될 2012년 ICM은 국내 자성학 연구의 세계적 수준을 국내외에 알림으로써 국제적 위상을 높이고 관련 산업분야 발전에 새로운 도약의 기회가 될 것”이라고 말했다.

ICM은 자성분야에서 세계 최대 규모, 최고 위상을 가진 행사로서 국제 순수 및 응용물리학 연맹(International Union of Pure and Applied Physics, IUPAP)이 주관한다. 1958년 프랑스에서 첫번째 행사가 열린 이래, 3년마다 한 번씩 세계를 순회 개최되고 있으며, 아시아에서는 일본만이 1982, 2006년에 유일하게 이 대회를 유치한 바 있다.

2009.07.30

조회수 15870

-

과학기술위성 2호 우주로

- 나로와 위성 조립 점검, 7월 발사준비 돌입 - 과학기술위성사업의 확대를 통해 “저비용 고효율” 사업 창출

우리대학(총장 서남표)은 6월12일(금) 오전 10시 인공위성연구센터에서 서남표 총장을 비롯한 전임 인공위성연구센터 소장 이었던 최순달, 임종태, 김형명 교수와 명로훈 인공위성연구센터 소장 등이 참석한 가운데 과학기술위성 2호 출범식을 개최하였다. 이번 출범식을 시작으로 오는 7월 30일에 발사예정인 과학기술위성 2호는 2002년 시작한 위성발사체 개발사업의 결실이며, 우리나라 우주개발사에 큰 획을 긋는 역사적인 성과이다.

과학기술위성 2호는 한반도 남쪽에서 위치한 나로우주센터에서 우리 발사체인 나로에 실려 우주공간으로 날아가게 된다. 위성 운송 후 , 한국항공우주연구원과 우리대학의 인공위성연구센터 위성발사준비팀은 나로우주센터에서 한국 최초 우주발사체 ‘나로(KSLV-I)’상단부와 과학기술위성 2호의 조립 및 점검을 포함한 일련의 발사준비 업무에 들어가게 된다.

7월 초순까지 발사체 상단부와의 기계적 조립, 전기적 접속, 기능점검 및 성능확인 작업이 모두 완료되면, 과학기술위성 2호는 발사대기 단계에 들어가게 된다.

교육과학기술부의 지원으로 지난 2002년 10월부터 한국항공우주연구원, 카이스트 인공위성연구센터, 광주과학기술원 등이 공동개발했다. 또한, 우리대학의 인공위성연구센터는 1989년에 설립되었으며, 우리나라 최초의 위성인 우리별 1호, 우리별 2호를 시작으로 우리별 3호를 통하여 순수 독자위성 개발의 꿈을 실현하였고, 2003년에는 우리나라 최초의 천문우주관측위성인 과학기술위성 1호를 성공적으로 개발하여 운용한 바가 있다.

서남표 총장은 인사말에서 “우리대학의 소형위성개발 프로그램인 과학기술위성사업은 적은 재원으로 다양한 지구과학 및 우주과학의 연구와 핵심기술의 우주검증을 수행할 수 있는 ”저비용 고효율“이라는 가장 큰 장점을 지니고 있으며, 이러한 사업의 확대를 통해 독자적인 기술개발과 세계적인 연구성과가 만들어 질 수 있도록 국가적인 측면에서의 정책적인 배려와 지원이 절실히 필요하다“ 라고 소감을 밝혔다.

과학기술위성 2호 출범식

과학기술위성 2호 우주로

- 나로와 위성 조립 점검, 7월 발사준비 돌입 - 과학기술위성사업의 확대를 통해 “저비용 고효율” 사업 창출

우리대학(총장 서남표)은 6월12일(금) 오전 10시 인공위성연구센터에서 서남표 총장을 비롯한 전임 인공위성연구센터 소장 이었던 최순달, 임종태, 김형명 교수와 명로훈 인공위성연구센터 소장 등이 참석한 가운데 과학기술위성 2호 출범식을 개최하였다. 이번 출범식을 시작으로 오는 7월 30일에 발사예정인 과학기술위성 2호는 2002년 시작한 위성발사체 개발사업의 결실이며, 우리나라 우주개발사에 큰 획을 긋는 역사적인 성과이다.

과학기술위성 2호는 한반도 남쪽에서 위치한 나로우주센터에서 우리 발사체인 나로에 실려 우주공간으로 날아가게 된다. 위성 운송 후 , 한국항공우주연구원과 우리대학의 인공위성연구센터 위성발사준비팀은 나로우주센터에서 한국 최초 우주발사체 ‘나로(KSLV-I)’상단부와 과학기술위성 2호의 조립 및 점검을 포함한 일련의 발사준비 업무에 들어가게 된다.

7월 초순까지 발사체 상단부와의 기계적 조립, 전기적 접속, 기능점검 및 성능확인 작업이 모두 완료되면, 과학기술위성 2호는 발사대기 단계에 들어가게 된다.

교육과학기술부의 지원으로 지난 2002년 10월부터 한국항공우주연구원, 카이스트 인공위성연구센터, 광주과학기술원 등이 공동개발했다. 또한, 우리대학의 인공위성연구센터는 1989년에 설립되었으며, 우리나라 최초의 위성인 우리별 1호, 우리별 2호를 시작으로 우리별 3호를 통하여 순수 독자위성 개발의 꿈을 실현하였고, 2003년에는 우리나라 최초의 천문우주관측위성인 과학기술위성 1호를 성공적으로 개발하여 운용한 바가 있다.

서남표 총장은 인사말에서 “우리대학의 소형위성개발 프로그램인 과학기술위성사업은 적은 재원으로 다양한 지구과학 및 우주과학의 연구와 핵심기술의 우주검증을 수행할 수 있는 ”저비용 고효율“이라는 가장 큰 장점을 지니고 있으며, 이러한 사업의 확대를 통해 독자적인 기술개발과 세계적인 연구성과가 만들어 질 수 있도록 국가적인 측면에서의 정책적인 배려와 지원이 절실히 필요하다“ 라고 소감을 밝혔다.

과학기술위성 2호 출범식

2009.06.12

조회수 16107

-

정성일 연구원, 후즈후 2년 연속 등재

KAIST 인공위성센터 정성일(鄭盛日, 38) 선임연구원이 국제인명사전인 美 마르퀴스 후즈후(Marquis Who"s Who)의 후즈후 인 더 아메리카(who"s who in the America) 2006년, 2007년 판에 연속 등재됐다. 동시에 세계 유망 지도자(Who’s Who of Emerging Leaders) 초판(1st Edition)에도 이름을 올렸다.

美 텍사스 에이앤엠(A&M)대학에서 전기유체역학(EHD, Electrohydrodynamics) 분야를 전공한 鄭 박사는 NASA 고다드 우주비행센터 (Goddard Space Flight Center) 에서 우주 비행체 관련 열제어 분야 연구를 수행하고, 올 9월부터 KAIST 인공위성센터 선임연구원으로 재직중이다.

2004년 美 전기전자공학자협회(IEEE) 혁신창의논문상(Innovation and Creativity Prize Paper Award)을 수상했다.

정성일 연구원, 후즈후 2년 연속 등재

KAIST 인공위성센터 정성일(鄭盛日, 38) 선임연구원이 국제인명사전인 美 마르퀴스 후즈후(Marquis Who"s Who)의 후즈후 인 더 아메리카(who"s who in the America) 2006년, 2007년 판에 연속 등재됐다. 동시에 세계 유망 지도자(Who’s Who of Emerging Leaders) 초판(1st Edition)에도 이름을 올렸다.

美 텍사스 에이앤엠(A&M)대학에서 전기유체역학(EHD, Electrohydrodynamics) 분야를 전공한 鄭 박사는 NASA 고다드 우주비행센터 (Goddard Space Flight Center) 에서 우주 비행체 관련 열제어 분야 연구를 수행하고, 올 9월부터 KAIST 인공위성센터 선임연구원으로 재직중이다.

2004년 美 전기전자공학자협회(IEEE) 혁신창의논문상(Innovation and Creativity Prize Paper Award)을 수상했다.

2006.11.15

조회수 17795

-

권세진 교수, 소형인공위성 추진기 국내 독자 개발

- 소형위성 추진기에 세계 최초로 고성능 액체추진제 사용 방식 적용

- 소형인공위성 최고 기술인 서리대학 냉가스 추진기의 약 4배 추진 성능- 소형인공위성 수명주기 연장과 임무 한계 확장에 획기적 기여 기대

KAIST(총장 서남표) 항공우주공학과 권세진(權世震, 47) 교수팀과 (주)스페이스솔루션(대표 이재헌)이 공동으로 소형인공위성 운동제어용 마이크로 추진기를 국내 독자 기술로 개발했다.

權 교수팀은 소형인공위성 추진기 시스템의 핵심 기술인 촉매 반응기와 추진체 공급 시스템을 통합, 위성 탑재가 가능한 일체형 추진기를 개발하는데 성공했다.

權 교수팀의 소형인공위성 추진기는 세계 최초로 고성능 액체 추진제를 사용했다. 액체상태의 과산화수소를 추진기 촉매층에서 수증기와 산소로 분해시키면 다량의 열을 방출하게 되며, 이 열이 가스의 운동에너지로 변환되어 추진력을 발생하게 된다.

이 추진 장치는 1뉴톤 미만의 추진력으로 수십 kg급 인공위성의 운동제어가 가능하며, 소형위성의 최고기술을 보유하고 있는 영국 서리(Surrey) 대학의 냉가스(Cold gas) 추진기보다 약 4배의 추진 성능을 가지고 있다.

權 교수는 “영국 서리 대학에서도 유사 시스템 개발을 추진해 왔으나, 촉매 반응기 베드 문제를 아직 해결하지 못하고 있다”며 “과학 위성급 소형인공위성의 수명주기 연장과 임무한계의 확장에 획기적인 기여를 할 것으로 기대된다. 또한 항공우주연구원에서 개발 중인 우주발사체의 상단부 자세 제어에도 활용이 가능하다”고 말했다.

<소형인공위성 탑재용 추진기 모듈>

<추진기 모듈의 시험 광경>

권세진 교수, 소형인공위성 추진기 국내 독자 개발

- 소형위성 추진기에 세계 최초로 고성능 액체추진제 사용 방식 적용

- 소형인공위성 최고 기술인 서리대학 냉가스 추진기의 약 4배 추진 성능- 소형인공위성 수명주기 연장과 임무 한계 확장에 획기적 기여 기대

KAIST(총장 서남표) 항공우주공학과 권세진(權世震, 47) 교수팀과 (주)스페이스솔루션(대표 이재헌)이 공동으로 소형인공위성 운동제어용 마이크로 추진기를 국내 독자 기술로 개발했다.

權 교수팀은 소형인공위성 추진기 시스템의 핵심 기술인 촉매 반응기와 추진체 공급 시스템을 통합, 위성 탑재가 가능한 일체형 추진기를 개발하는데 성공했다.

權 교수팀의 소형인공위성 추진기는 세계 최초로 고성능 액체 추진제를 사용했다. 액체상태의 과산화수소를 추진기 촉매층에서 수증기와 산소로 분해시키면 다량의 열을 방출하게 되며, 이 열이 가스의 운동에너지로 변환되어 추진력을 발생하게 된다.

이 추진 장치는 1뉴톤 미만의 추진력으로 수십 kg급 인공위성의 운동제어가 가능하며, 소형위성의 최고기술을 보유하고 있는 영국 서리(Surrey) 대학의 냉가스(Cold gas) 추진기보다 약 4배의 추진 성능을 가지고 있다.

權 교수는 “영국 서리 대학에서도 유사 시스템 개발을 추진해 왔으나, 촉매 반응기 베드 문제를 아직 해결하지 못하고 있다”며 “과학 위성급 소형인공위성의 수명주기 연장과 임무한계의 확장에 획기적인 기여를 할 것으로 기대된다. 또한 항공우주연구원에서 개발 중인 우주발사체의 상단부 자세 제어에도 활용이 가능하다”고 말했다.

<소형인공위성 탑재용 추진기 모듈>

<추진기 모듈의 시험 광경>

2006.08.25

조회수 15914

-

인공위성 우리별주역 박강민씨, 11년만에 박사학위

박강민 씨, KAIST 전기전자과 1천호 박사의 영예도 함께 얻어

국내 최초의 인공위성인 우리별 1호를 개발한 30대 후반의 "늦깎이 위성박사" 박강민(朴剛民, 38)씨가 KAIST 전기전자과 1천호 박사의 주인공이 됐다.

KAIST 학사과정(구. 과학기술대학) 첫 입학생(86)이며, 지난 92년 발사된 우리별 1호의 개발 주역이었던 朴 박사는 91년도에 영국 서리(Surrey)대학에서 위성통신공학으로 석사학위를 마쳐 위성공학계에서는 이미 주목받는 인물이었다.

朴 박사는 영국 서리 대 유학시절부터 우리별1, 2호 개발에 몰두하여 인공위성 불모지였던 우리나라가 선진국의 전유물이었던 우주기술 분야에 최초로 진출하는 계기를 마련했다. 박사과정은 94년도에 입학했지만, 이후로도 계속되는 우리별 3호와 과학위성 연구개발에 참여하느라 졸업이 계속 늦춰져 11년만인 올해 2월에 졸업한다.

졸업논문은 위성용 합성개구 레이다에 사용된 안테나 면적의 최적설계 방법에 관한 연구.

정찰용 레이다인 합성개구 레이다를 탑재한 정찰위성 개발의 선구자가 되겠다.고 소감을 밝힌 朴 박사는 KAIST 학부 1기, 우리나라 최초의 인공위성, 유난히도 첫 번째와 인연이 많은데 합성개구레이다를 탑재한 정찰위성도 국내 최초로 개발하고 싶다는 포부를 밝혔다.

우리별 1호 개발의 공로로 92년도에는 대통령 표창을 수여하기도 했던 朴씨는 현재 인공위성 및 산업용 카메라 개발업체인 (주)한비전에서 연구원으로 근무하고 있다.

한편, 지난해까지 999명의 박사를 배출했던 전기전자공학과는 단일학과에서는 국내 최초로 박사학위자 1,000명을 넘어 1,036명을 기록하게 되었다.

또한 1천호 박사를 배출한 KAIST 전기전자과 박사과정 졸업생 중 328명은 대학 교수로, 나머지 671명은 산업체와 연구기관에서 중추적인 역할을 수행하고 있다.

인공위성 우리별주역 박강민씨, 11년만에 박사학위

박강민 씨, KAIST 전기전자과 1천호 박사의 영예도 함께 얻어

국내 최초의 인공위성인 우리별 1호를 개발한 30대 후반의 "늦깎이 위성박사" 박강민(朴剛民, 38)씨가 KAIST 전기전자과 1천호 박사의 주인공이 됐다.

KAIST 학사과정(구. 과학기술대학) 첫 입학생(86)이며, 지난 92년 발사된 우리별 1호의 개발 주역이었던 朴 박사는 91년도에 영국 서리(Surrey)대학에서 위성통신공학으로 석사학위를 마쳐 위성공학계에서는 이미 주목받는 인물이었다.

朴 박사는 영국 서리 대 유학시절부터 우리별1, 2호 개발에 몰두하여 인공위성 불모지였던 우리나라가 선진국의 전유물이었던 우주기술 분야에 최초로 진출하는 계기를 마련했다. 박사과정은 94년도에 입학했지만, 이후로도 계속되는 우리별 3호와 과학위성 연구개발에 참여하느라 졸업이 계속 늦춰져 11년만인 올해 2월에 졸업한다.

졸업논문은 위성용 합성개구 레이다에 사용된 안테나 면적의 최적설계 방법에 관한 연구.

정찰용 레이다인 합성개구 레이다를 탑재한 정찰위성 개발의 선구자가 되겠다.고 소감을 밝힌 朴 박사는 KAIST 학부 1기, 우리나라 최초의 인공위성, 유난히도 첫 번째와 인연이 많은데 합성개구레이다를 탑재한 정찰위성도 국내 최초로 개발하고 싶다는 포부를 밝혔다.

우리별 1호 개발의 공로로 92년도에는 대통령 표창을 수여하기도 했던 朴씨는 현재 인공위성 및 산업용 카메라 개발업체인 (주)한비전에서 연구원으로 근무하고 있다.

한편, 지난해까지 999명의 박사를 배출했던 전기전자공학과는 단일학과에서는 국내 최초로 박사학위자 1,000명을 넘어 1,036명을 기록하게 되었다.

또한 1천호 박사를 배출한 KAIST 전기전자과 박사과정 졸업생 중 328명은 대학 교수로, 나머지 671명은 산업체와 연구기관에서 중추적인 역할을 수행하고 있다.

2005.02.23

조회수 18554

-

과학기술위성 1호 발사 1주년 기념식 개최(10.21,3시)

“1년 동안 은하계의 절반을 찍었다”

KAIST 인공위성연구센터(소장 : KAIST 전자전산학과 林鐘泰 교수, 55)는 내일(21일, 목) 오후 3시 인공위성연구센터 1층 세미나실에서 과학기술위성 1호 발사 1주년 기념식을 개최한다.

지난해 9월 27일 발사된 이후, 현재까지 1년 1개월째 정상 운용중인 과학기술위성 1호는 하루 평균 5회 교신하면서 은하계 관측자료를 인공위성연구센터로 보내오고 있다.

과학기술위성 1호는 은하의 구성물질 중 고온의 가스가 냉각하는 과정에서 방출되는 원자외선 영역의 빛을 검출하여 은하계 구성물질의 발생과 진화과정을 연구하는 목적을 지닌 위성이다. 주 탑재체인 원자외선 영상분광기(FIMS)를 활용하여 현재 은하계 전체의 절반가량을 관측하는 데 성공했으며, 앞으로 6개월 후면 은하계 전체 관측이 가능해질 것으로 예상된다.

이 밖에도 돛자리(벨라 Vela), 백조자리(시그너스 Cygnus), 에리다누스 자리(Eridanus) 등의 초신성 폭발 잔해물, M33(나선은하군), LMC(대규모 마젤란은하구름, Large Magelanic Cloud) 등의 외부은하를 관측하여 우리은하와 타 은하간의 비교연구를 가능하게 하는 자료를 확득했다.

오후 3시부터 한시간 동안 진행될 1주년 기념식 행사는 KAIST 신성철 부총장, 인공위성연구센터 초대 소장인 최순달 KAIST 명예교수, 과학기술위성 1호 개발주역 연구원 등 50여명이 참석, 조촐하게 진행될 예정이다.

행사 진행은 인공위성연구센터 임종태 소장의 경과보고에 이어 남명용 박사의 위성운용 현황보고, 민경욱 교수의 탑재체 관측 보고, 지상국 견학 순으로 이어진다.

<과학기술위성1호 발사 1주년 소개 글>

발사 직후 국민들의 뜨거운 관심과 성원을 받았던 과학기술위성1호가 발사 된지 어언 1년이 넘어가고 있으며 그동안 주어진 임무인 위성 핵심 기술 연구 검증 및 우주 관측을 계속적으로 수행해온 바 위성 개발 및 우주과학 연구에 귀중한 자료를 성공적으로 축적하고 있다.

과학기술위성1호의 개발 주역인 한국과학기술원 인공위성연구센터는 발사 1주년을 즈음하여 2004년 10월 21일 오후 3:00~4:00에 현재까지의 경과 및 운용관측 결과를 보고하는 기념행사를 갖는다.

현재 인공위성은 위성통신 등을 통하여 이미 일상생활의 없어서는 안될 부분이 되었으며, 이러한 인공위성의 활용은 앞으로도 계속적으로 확대되어 인공위성 분야는 우리나라가 계속적으로 개발하여야 한다. 더욱이, 인공위성 분야가 국가 안보에 절대적으로 필요한 핵심 기술이라는 점은 위성 개발의 필요성을 한 층 더욱 강조하게 된다. 더욱이 작년 중국이 “선조우4(God Craft)" 발사를 통하여 국가 신임도를 한 단계 올린 예를 보더라도 우주 분야는 국가의 총체적 기술력을 갖는 잣대로도 사용된다는 것을 보면, 우리나라도 계속적으로 우주 개발에 노력을 해야 함은 자명하다고 보인다.

그럼에도, 지난 4일 과학기술정보통신위원에 제출된 국감 자료를 보면 우주관련분야는 세계 최고 수준의 46.5%에 그치는 실정이다. 하지만, 겨우 15년이 채 안된 우리나라의 짧은 우주개발 역사와 기술 선진국의 오래된 역사 및 막대한 연구 개발 지원 등을 고려하면, 그 결과도 국내 연구원들의 인고의 세월 속에 계속된 노력이 아니었으면 가능하지 않았을 것이다.

특히, 과학기술위성1호는 우리별1,2,3호에 이은 국내 자력 개발 소형 위성으로, 인공위성에 분야에 뛰어든 지 15년 만에 소형위성 분야에서 세계적 수준에 도달한 위성으로, 소형위성 개발 및 우주 연구에 필요한 핵심 자료를 계속적으로 공급하고 있어, 우리별에 이은 과학위성의 뛰어난 성과는 다시 한 번 강조할 만 하다.

과학기술위성 1호 발사 1주년 기념식 개최(10.21,3시)

“1년 동안 은하계의 절반을 찍었다”

KAIST 인공위성연구센터(소장 : KAIST 전자전산학과 林鐘泰 교수, 55)는 내일(21일, 목) 오후 3시 인공위성연구센터 1층 세미나실에서 과학기술위성 1호 발사 1주년 기념식을 개최한다.

지난해 9월 27일 발사된 이후, 현재까지 1년 1개월째 정상 운용중인 과학기술위성 1호는 하루 평균 5회 교신하면서 은하계 관측자료를 인공위성연구센터로 보내오고 있다.

과학기술위성 1호는 은하의 구성물질 중 고온의 가스가 냉각하는 과정에서 방출되는 원자외선 영역의 빛을 검출하여 은하계 구성물질의 발생과 진화과정을 연구하는 목적을 지닌 위성이다. 주 탑재체인 원자외선 영상분광기(FIMS)를 활용하여 현재 은하계 전체의 절반가량을 관측하는 데 성공했으며, 앞으로 6개월 후면 은하계 전체 관측이 가능해질 것으로 예상된다.

이 밖에도 돛자리(벨라 Vela), 백조자리(시그너스 Cygnus), 에리다누스 자리(Eridanus) 등의 초신성 폭발 잔해물, M33(나선은하군), LMC(대규모 마젤란은하구름, Large Magelanic Cloud) 등의 외부은하를 관측하여 우리은하와 타 은하간의 비교연구를 가능하게 하는 자료를 확득했다.

오후 3시부터 한시간 동안 진행될 1주년 기념식 행사는 KAIST 신성철 부총장, 인공위성연구센터 초대 소장인 최순달 KAIST 명예교수, 과학기술위성 1호 개발주역 연구원 등 50여명이 참석, 조촐하게 진행될 예정이다.

행사 진행은 인공위성연구센터 임종태 소장의 경과보고에 이어 남명용 박사의 위성운용 현황보고, 민경욱 교수의 탑재체 관측 보고, 지상국 견학 순으로 이어진다.

<과학기술위성1호 발사 1주년 소개 글>

발사 직후 국민들의 뜨거운 관심과 성원을 받았던 과학기술위성1호가 발사 된지 어언 1년이 넘어가고 있으며 그동안 주어진 임무인 위성 핵심 기술 연구 검증 및 우주 관측을 계속적으로 수행해온 바 위성 개발 및 우주과학 연구에 귀중한 자료를 성공적으로 축적하고 있다.

과학기술위성1호의 개발 주역인 한국과학기술원 인공위성연구센터는 발사 1주년을 즈음하여 2004년 10월 21일 오후 3:00~4:00에 현재까지의 경과 및 운용관측 결과를 보고하는 기념행사를 갖는다.

현재 인공위성은 위성통신 등을 통하여 이미 일상생활의 없어서는 안될 부분이 되었으며, 이러한 인공위성의 활용은 앞으로도 계속적으로 확대되어 인공위성 분야는 우리나라가 계속적으로 개발하여야 한다. 더욱이, 인공위성 분야가 국가 안보에 절대적으로 필요한 핵심 기술이라는 점은 위성 개발의 필요성을 한 층 더욱 강조하게 된다. 더욱이 작년 중국이 “선조우4(God Craft)" 발사를 통하여 국가 신임도를 한 단계 올린 예를 보더라도 우주 분야는 국가의 총체적 기술력을 갖는 잣대로도 사용된다는 것을 보면, 우리나라도 계속적으로 우주 개발에 노력을 해야 함은 자명하다고 보인다.

그럼에도, 지난 4일 과학기술정보통신위원에 제출된 국감 자료를 보면 우주관련분야는 세계 최고 수준의 46.5%에 그치는 실정이다. 하지만, 겨우 15년이 채 안된 우리나라의 짧은 우주개발 역사와 기술 선진국의 오래된 역사 및 막대한 연구 개발 지원 등을 고려하면, 그 결과도 국내 연구원들의 인고의 세월 속에 계속된 노력이 아니었으면 가능하지 않았을 것이다.

특히, 과학기술위성1호는 우리별1,2,3호에 이은 국내 자력 개발 소형 위성으로, 인공위성에 분야에 뛰어든 지 15년 만에 소형위성 분야에서 세계적 수준에 도달한 위성으로, 소형위성 개발 및 우주 연구에 필요한 핵심 자료를 계속적으로 공급하고 있어, 우리별에 이은 과학위성의 뛰어난 성과는 다시 한 번 강조할 만 하다.

2004.10.20

조회수 19947

제 1회 캔 위성(Cansat) 체험 경연대회 개최

- 인공위성 설계‧제작에 관심 있는 초‧중‧고‧대학생은 팀 단위로 신청 가능 - - 지난 달 30일부터 이 달 25일까지 온라인으로 참가 지원서 접수 중 -

초‧중‧고 대학생들이 팀을 이뤄 캔위성을 직접 제작해 위성의 성능을 시험 해 볼 수 있는 대회가 국내 최초로 KAIST에서 열린다.

KAIST(총장 서남표) 인공위성연구센터는 초·중·고·대학생들이 인공위성을 직접 제작해보는 "제 1회 캔위성(Cansat) 체험·경연대회" 신청접수를 지난 달 30일부터 이 달 25일까지 인터넷으로 받는다고 9일 밝혔다.

캔위성(Cansat)이란 위성 구성요소를 캔 크기로 단순화하게 구성한 교육용 모사위성인데, 기구(balloon)나 소형 과학로켓을 이용해 수백 미터 상공에서 분리시켜 위성처럼 자료를 관측하고 전송하는 업무를 수행할 수 있다.

미국, 유럽 등 주요 우주개발 선진국에서는 교육 프로그램의 일환으로 캔위성 경연대회를 정기적으로 개최하고 있지만 우리나라에선 KAIST가 주관하는 이번 대회가 처음이다.

세부 프로그램은 위성 개발 난이도를 고려해 초·중학생 대상 캔위성 체험 프로그램인 ‘과학캠프‘와 고등학생 및 대학생 대상의 캔위성 ’경연대회‘로 나눠 개최된다.

초·중학생 대상 ‘과학캠프’는 위성교육, 우주개발현장 탐방(KAIST 인공위성연구센터및 한국항공우주연구원), 캔위성 기본키트 제작 실습, 경연대회 수상자 초청강연 등 다양한 프로그램으로 진행되며 8월 7일부터 9일까지 사흘 간 KAIST 및 세종시에서 열린다.

과학캠프는 초등학생 5학년 이상부터 중학생까지 팀 단위로 신청이 가능하고, 최대 20개 팀을 선정(팀당 지도교사 1명, 학생 3~4명)해 참가비 전액을 지원한다.

고등 및 대학생 대상의 ‘캔위성 경연대회’는 학생들이 위성을 직접 기획·개발해 위성임무의 창의성과 개발성과를 겨루는 방식으로 열린다.

1차 서류평가를 통해 최대 15개 팀을 선발한 후 팀별 설계 발표평가에 대한 2차 심사를 통해 최종 경연대회에 진출할 5개 팀을 선발한다.

최종 경연대회에 진출한 5개 팀은 8월9일 캔위성 경연대회에서 기술능력, 수행능력, 발표력 등을 평가 받는데 최우수상 수상자로 선정된 팀에게는 KAIST 총장상과 함께 상금과 상패가 수여된다.

이번 대회를 총괄하는 KAIST 인공위성센터 박홍영 박사는 “유럽 ‧ 미국 등 우주기술 강대국은 우주기술 저변확대를 위해 캔위성 경연대회를 국가차원에서 적극 지원하고 있다”며 “우리나라도 학생들에게 인공위성을 설계‧제작할 수 있는 경연대회를 정기적으로 개최해 우주기술 꿈나무를 적극적으로 육성할 필요가 있다.”라고 말했다.

대회 세부내용은 홈페이지(http://cansat.kaist.ac.kr)를 확인하거나 KAIST 인공위성연구센터(042-350-8613~4)로 문의하면 된다.

한편 이번 대회는 교육과학기술부가 주최하고, 1990년대부터 우리별 위성, 과학기술위성 등 우리나라의 소형 위성을 개발해 온 KAIST 인공위성연구센터가 주관하며, 한국항공우주연구원이 후원한다.

[사진설명]

기구[Balloon]를 이용해 고도 수백 미터 상공까지 캔위성을 올린 후 일정높이에서 캔위성을 분리한다. 캔위성은 서서히 고공에서 낙하하면서 지상관측영상, 대기과학정보 등을 지상국에 전송하고, 지상목표물에 최대한 근접 도달해야 한다.

2012.05.09 조회수 12726

제 1회 캔 위성(Cansat) 체험 경연대회 개최

- 인공위성 설계‧제작에 관심 있는 초‧중‧고‧대학생은 팀 단위로 신청 가능 - - 지난 달 30일부터 이 달 25일까지 온라인으로 참가 지원서 접수 중 -

초‧중‧고 대학생들이 팀을 이뤄 캔위성을 직접 제작해 위성의 성능을 시험 해 볼 수 있는 대회가 국내 최초로 KAIST에서 열린다.

KAIST(총장 서남표) 인공위성연구센터는 초·중·고·대학생들이 인공위성을 직접 제작해보는 "제 1회 캔위성(Cansat) 체험·경연대회" 신청접수를 지난 달 30일부터 이 달 25일까지 인터넷으로 받는다고 9일 밝혔다.

캔위성(Cansat)이란 위성 구성요소를 캔 크기로 단순화하게 구성한 교육용 모사위성인데, 기구(balloon)나 소형 과학로켓을 이용해 수백 미터 상공에서 분리시켜 위성처럼 자료를 관측하고 전송하는 업무를 수행할 수 있다.

미국, 유럽 등 주요 우주개발 선진국에서는 교육 프로그램의 일환으로 캔위성 경연대회를 정기적으로 개최하고 있지만 우리나라에선 KAIST가 주관하는 이번 대회가 처음이다.

세부 프로그램은 위성 개발 난이도를 고려해 초·중학생 대상 캔위성 체험 프로그램인 ‘과학캠프‘와 고등학생 및 대학생 대상의 캔위성 ’경연대회‘로 나눠 개최된다.

초·중학생 대상 ‘과학캠프’는 위성교육, 우주개발현장 탐방(KAIST 인공위성연구센터및 한국항공우주연구원), 캔위성 기본키트 제작 실습, 경연대회 수상자 초청강연 등 다양한 프로그램으로 진행되며 8월 7일부터 9일까지 사흘 간 KAIST 및 세종시에서 열린다.

과학캠프는 초등학생 5학년 이상부터 중학생까지 팀 단위로 신청이 가능하고, 최대 20개 팀을 선정(팀당 지도교사 1명, 학생 3~4명)해 참가비 전액을 지원한다.

고등 및 대학생 대상의 ‘캔위성 경연대회’는 학생들이 위성을 직접 기획·개발해 위성임무의 창의성과 개발성과를 겨루는 방식으로 열린다.

1차 서류평가를 통해 최대 15개 팀을 선발한 후 팀별 설계 발표평가에 대한 2차 심사를 통해 최종 경연대회에 진출할 5개 팀을 선발한다.

최종 경연대회에 진출한 5개 팀은 8월9일 캔위성 경연대회에서 기술능력, 수행능력, 발표력 등을 평가 받는데 최우수상 수상자로 선정된 팀에게는 KAIST 총장상과 함께 상금과 상패가 수여된다.

이번 대회를 총괄하는 KAIST 인공위성센터 박홍영 박사는 “유럽 ‧ 미국 등 우주기술 강대국은 우주기술 저변확대를 위해 캔위성 경연대회를 국가차원에서 적극 지원하고 있다”며 “우리나라도 학생들에게 인공위성을 설계‧제작할 수 있는 경연대회를 정기적으로 개최해 우주기술 꿈나무를 적극적으로 육성할 필요가 있다.”라고 말했다.

대회 세부내용은 홈페이지(http://cansat.kaist.ac.kr)를 확인하거나 KAIST 인공위성연구센터(042-350-8613~4)로 문의하면 된다.

한편 이번 대회는 교육과학기술부가 주최하고, 1990년대부터 우리별 위성, 과학기술위성 등 우리나라의 소형 위성을 개발해 온 KAIST 인공위성연구센터가 주관하며, 한국항공우주연구원이 후원한다.

[사진설명]

기구[Balloon]를 이용해 고도 수백 미터 상공까지 캔위성을 올린 후 일정높이에서 캔위성을 분리한다. 캔위성은 서서히 고공에서 낙하하면서 지상관측영상, 대기과학정보 등을 지상국에 전송하고, 지상목표물에 최대한 근접 도달해야 한다.

2012.05.09 조회수 12726 탁민제칼럼 천리안 위성이 갖는 의미

탁민제 항공우주공학과 교수가

전자신문 2010년 6월 23일(수)자 칼럼을 실었다.

제목: [ET단상]천리안 위성이 갖는 의미

신문: 전자신문

저자: 탁민제 항공우주공학과 교수

일시: 2010년 6월 23(수)

기사보기: [ET단상]천리안 위성이 갖는 의미

2010.06.23 조회수 9812

탁민제칼럼 천리안 위성이 갖는 의미

탁민제 항공우주공학과 교수가

전자신문 2010년 6월 23일(수)자 칼럼을 실었다.

제목: [ET단상]천리안 위성이 갖는 의미

신문: 전자신문

저자: 탁민제 항공우주공학과 교수

일시: 2010년 6월 23(수)

기사보기: [ET단상]천리안 위성이 갖는 의미

2010.06.23 조회수 9812 한국인공위성 아버지 최순달박사

한국 우주강국의 꿈을 쏘아올린 선구자이며

대한민국 인공위성의 아버지인 최순달박사(전기및전자공학과 명예교수)

관련 인터뷰 기사가 대전일보 2009년 9월 18일자에 실렸다.

관련기사보기

http://www.daejonilbo.com/news/newsitem.asp?pk_no=843028

2009.09.18 조회수 10145

한국인공위성 아버지 최순달박사

한국 우주강국의 꿈을 쏘아올린 선구자이며

대한민국 인공위성의 아버지인 최순달박사(전기및전자공학과 명예교수)

관련 인터뷰 기사가 대전일보 2009년 9월 18일자에 실렸다.

관련기사보기

http://www.daejonilbo.com/news/newsitem.asp?pk_no=843028

2009.09.18 조회수 10145 2012 국제 자성학회 학술대회 국내유치 확정

- 물리학과 신성철 석좌교수 학술대회 의장 맡아

- 2012년 7월 부산 벡스코에서 개최예정, 자성학 분야 전문가 2천여명 한자리에

독일 칼스루에(Karlsrue)에서 개최중인 제18회 ‘2009 국제 자성학회 학술대회’에서 선정위원 만장일치로 대한민국이 2012년 차기 학회 개최지로 30일 최종 결정됐다.

제19회 ‘2012 국제 자성학회 학술대회’는 KAIST 신성철 석좌교수(57세, 물리학과)가 학술대회 의장을 맡았으며, 한국자기학회(회장 신성철)와 한국물리학회(회장 이영백)가 공동 주최하여 2012년 7월 8일부터 13일까지 5박6일 동안 부산 벡스코에서 개최된다.

국제자성학회 학술대회(The International Conference on Magnetism, 이하 ICM)는 10개 세션에서 총 2200편의 논문이 발표된다. 2012년 차기 학회에서 발표되는 논문들은 한국의 대표적인 SCI 저널인 한국물리학회지(Journal of Korea Physical Society, JKPS)에 게재될 예정이다. 또한 본 회의 개최 전후로 개최국 또는 인접국가에서 각각 500명 이상이 참가하는 6-7개의 연관분야 위성학술회의(satellite conference)가 동반 개최되므로 우리나라는 자성분야의 세계적인 거점으로 자성학 관련 분야의 학계 및 산업계의 주목을 받게 된다.

우리나라는 차기대회 개최지 중 가장 유력한 후보국가로 선정위원들의 적극적인 지지를 받았으며, 특히 국내 자성학 분야의 세계적 위상이 차기 대회 유치에 결정적 역할을 한 것으로 알려졌다. 그동안 대회 유치에 힘써 온 KAIST 신성철 석좌교수((사) 한국자기학회 회장)는 “자성학 분야의 노벨상 수상자를 위시한 세계적인 석학들이 한 자리에 모이게 될 2012년 ICM은 국내 자성학 연구의 세계적 수준을 국내외에 알림으로써 국제적 위상을 높이고 관련 산업분야 발전에 새로운 도약의 기회가 될 것”이라고 말했다.

ICM은 자성분야에서 세계 최대 규모, 최고 위상을 가진 행사로서 국제 순수 및 응용물리학 연맹(International Union of Pure and Applied Physics, IUPAP)이 주관한다. 1958년 프랑스에서 첫번째 행사가 열린 이래, 3년마다 한 번씩 세계를 순회 개최되고 있으며, 아시아에서는 일본만이 1982, 2006년에 유일하게 이 대회를 유치한 바 있다.

2009.07.30 조회수 15870

2012 국제 자성학회 학술대회 국내유치 확정

- 물리학과 신성철 석좌교수 학술대회 의장 맡아

- 2012년 7월 부산 벡스코에서 개최예정, 자성학 분야 전문가 2천여명 한자리에

독일 칼스루에(Karlsrue)에서 개최중인 제18회 ‘2009 국제 자성학회 학술대회’에서 선정위원 만장일치로 대한민국이 2012년 차기 학회 개최지로 30일 최종 결정됐다.

제19회 ‘2012 국제 자성학회 학술대회’는 KAIST 신성철 석좌교수(57세, 물리학과)가 학술대회 의장을 맡았으며, 한국자기학회(회장 신성철)와 한국물리학회(회장 이영백)가 공동 주최하여 2012년 7월 8일부터 13일까지 5박6일 동안 부산 벡스코에서 개최된다.

국제자성학회 학술대회(The International Conference on Magnetism, 이하 ICM)는 10개 세션에서 총 2200편의 논문이 발표된다. 2012년 차기 학회에서 발표되는 논문들은 한국의 대표적인 SCI 저널인 한국물리학회지(Journal of Korea Physical Society, JKPS)에 게재될 예정이다. 또한 본 회의 개최 전후로 개최국 또는 인접국가에서 각각 500명 이상이 참가하는 6-7개의 연관분야 위성학술회의(satellite conference)가 동반 개최되므로 우리나라는 자성분야의 세계적인 거점으로 자성학 관련 분야의 학계 및 산업계의 주목을 받게 된다.

우리나라는 차기대회 개최지 중 가장 유력한 후보국가로 선정위원들의 적극적인 지지를 받았으며, 특히 국내 자성학 분야의 세계적 위상이 차기 대회 유치에 결정적 역할을 한 것으로 알려졌다. 그동안 대회 유치에 힘써 온 KAIST 신성철 석좌교수((사) 한국자기학회 회장)는 “자성학 분야의 노벨상 수상자를 위시한 세계적인 석학들이 한 자리에 모이게 될 2012년 ICM은 국내 자성학 연구의 세계적 수준을 국내외에 알림으로써 국제적 위상을 높이고 관련 산업분야 발전에 새로운 도약의 기회가 될 것”이라고 말했다.

ICM은 자성분야에서 세계 최대 규모, 최고 위상을 가진 행사로서 국제 순수 및 응용물리학 연맹(International Union of Pure and Applied Physics, IUPAP)이 주관한다. 1958년 프랑스에서 첫번째 행사가 열린 이래, 3년마다 한 번씩 세계를 순회 개최되고 있으며, 아시아에서는 일본만이 1982, 2006년에 유일하게 이 대회를 유치한 바 있다.

2009.07.30 조회수 15870 과학기술위성 2호 우주로

- 나로와 위성 조립 점검, 7월 발사준비 돌입 - 과학기술위성사업의 확대를 통해 “저비용 고효율” 사업 창출

우리대학(총장 서남표)은 6월12일(금) 오전 10시 인공위성연구센터에서 서남표 총장을 비롯한 전임 인공위성연구센터 소장 이었던 최순달, 임종태, 김형명 교수와 명로훈 인공위성연구센터 소장 등이 참석한 가운데 과학기술위성 2호 출범식을 개최하였다. 이번 출범식을 시작으로 오는 7월 30일에 발사예정인 과학기술위성 2호는 2002년 시작한 위성발사체 개발사업의 결실이며, 우리나라 우주개발사에 큰 획을 긋는 역사적인 성과이다.

과학기술위성 2호는 한반도 남쪽에서 위치한 나로우주센터에서 우리 발사체인 나로에 실려 우주공간으로 날아가게 된다. 위성 운송 후 , 한국항공우주연구원과 우리대학의 인공위성연구센터 위성발사준비팀은 나로우주센터에서 한국 최초 우주발사체 ‘나로(KSLV-I)’상단부와 과학기술위성 2호의 조립 및 점검을 포함한 일련의 발사준비 업무에 들어가게 된다.

7월 초순까지 발사체 상단부와의 기계적 조립, 전기적 접속, 기능점검 및 성능확인 작업이 모두 완료되면, 과학기술위성 2호는 발사대기 단계에 들어가게 된다.

교육과학기술부의 지원으로 지난 2002년 10월부터 한국항공우주연구원, 카이스트 인공위성연구센터, 광주과학기술원 등이 공동개발했다. 또한, 우리대학의 인공위성연구센터는 1989년에 설립되었으며, 우리나라 최초의 위성인 우리별 1호, 우리별 2호를 시작으로 우리별 3호를 통하여 순수 독자위성 개발의 꿈을 실현하였고, 2003년에는 우리나라 최초의 천문우주관측위성인 과학기술위성 1호를 성공적으로 개발하여 운용한 바가 있다.

서남표 총장은 인사말에서 “우리대학의 소형위성개발 프로그램인 과학기술위성사업은 적은 재원으로 다양한 지구과학 및 우주과학의 연구와 핵심기술의 우주검증을 수행할 수 있는 ”저비용 고효율“이라는 가장 큰 장점을 지니고 있으며, 이러한 사업의 확대를 통해 독자적인 기술개발과 세계적인 연구성과가 만들어 질 수 있도록 국가적인 측면에서의 정책적인 배려와 지원이 절실히 필요하다“ 라고 소감을 밝혔다.

과학기술위성 2호 출범식

2009.06.12 조회수 16107

과학기술위성 2호 우주로

- 나로와 위성 조립 점검, 7월 발사준비 돌입 - 과학기술위성사업의 확대를 통해 “저비용 고효율” 사업 창출

우리대학(총장 서남표)은 6월12일(금) 오전 10시 인공위성연구센터에서 서남표 총장을 비롯한 전임 인공위성연구센터 소장 이었던 최순달, 임종태, 김형명 교수와 명로훈 인공위성연구센터 소장 등이 참석한 가운데 과학기술위성 2호 출범식을 개최하였다. 이번 출범식을 시작으로 오는 7월 30일에 발사예정인 과학기술위성 2호는 2002년 시작한 위성발사체 개발사업의 결실이며, 우리나라 우주개발사에 큰 획을 긋는 역사적인 성과이다.

과학기술위성 2호는 한반도 남쪽에서 위치한 나로우주센터에서 우리 발사체인 나로에 실려 우주공간으로 날아가게 된다. 위성 운송 후 , 한국항공우주연구원과 우리대학의 인공위성연구센터 위성발사준비팀은 나로우주센터에서 한국 최초 우주발사체 ‘나로(KSLV-I)’상단부와 과학기술위성 2호의 조립 및 점검을 포함한 일련의 발사준비 업무에 들어가게 된다.

7월 초순까지 발사체 상단부와의 기계적 조립, 전기적 접속, 기능점검 및 성능확인 작업이 모두 완료되면, 과학기술위성 2호는 발사대기 단계에 들어가게 된다.

교육과학기술부의 지원으로 지난 2002년 10월부터 한국항공우주연구원, 카이스트 인공위성연구센터, 광주과학기술원 등이 공동개발했다. 또한, 우리대학의 인공위성연구센터는 1989년에 설립되었으며, 우리나라 최초의 위성인 우리별 1호, 우리별 2호를 시작으로 우리별 3호를 통하여 순수 독자위성 개발의 꿈을 실현하였고, 2003년에는 우리나라 최초의 천문우주관측위성인 과학기술위성 1호를 성공적으로 개발하여 운용한 바가 있다.

서남표 총장은 인사말에서 “우리대학의 소형위성개발 프로그램인 과학기술위성사업은 적은 재원으로 다양한 지구과학 및 우주과학의 연구와 핵심기술의 우주검증을 수행할 수 있는 ”저비용 고효율“이라는 가장 큰 장점을 지니고 있으며, 이러한 사업의 확대를 통해 독자적인 기술개발과 세계적인 연구성과가 만들어 질 수 있도록 국가적인 측면에서의 정책적인 배려와 지원이 절실히 필요하다“ 라고 소감을 밝혔다.

과학기술위성 2호 출범식

2009.06.12 조회수 16107 정성일 연구원, 후즈후 2년 연속 등재

KAIST 인공위성센터 정성일(鄭盛日, 38) 선임연구원이 국제인명사전인 美 마르퀴스 후즈후(Marquis Who"s Who)의 후즈후 인 더 아메리카(who"s who in the America) 2006년, 2007년 판에 연속 등재됐다. 동시에 세계 유망 지도자(Who’s Who of Emerging Leaders) 초판(1st Edition)에도 이름을 올렸다.

美 텍사스 에이앤엠(A&M)대학에서 전기유체역학(EHD, Electrohydrodynamics) 분야를 전공한 鄭 박사는 NASA 고다드 우주비행센터 (Goddard Space Flight Center) 에서 우주 비행체 관련 열제어 분야 연구를 수행하고, 올 9월부터 KAIST 인공위성센터 선임연구원으로 재직중이다.

2004년 美 전기전자공학자협회(IEEE) 혁신창의논문상(Innovation and Creativity Prize Paper Award)을 수상했다.

2006.11.15 조회수 17795

정성일 연구원, 후즈후 2년 연속 등재

KAIST 인공위성센터 정성일(鄭盛日, 38) 선임연구원이 국제인명사전인 美 마르퀴스 후즈후(Marquis Who"s Who)의 후즈후 인 더 아메리카(who"s who in the America) 2006년, 2007년 판에 연속 등재됐다. 동시에 세계 유망 지도자(Who’s Who of Emerging Leaders) 초판(1st Edition)에도 이름을 올렸다.

美 텍사스 에이앤엠(A&M)대학에서 전기유체역학(EHD, Electrohydrodynamics) 분야를 전공한 鄭 박사는 NASA 고다드 우주비행센터 (Goddard Space Flight Center) 에서 우주 비행체 관련 열제어 분야 연구를 수행하고, 올 9월부터 KAIST 인공위성센터 선임연구원으로 재직중이다.

2004년 美 전기전자공학자협회(IEEE) 혁신창의논문상(Innovation and Creativity Prize Paper Award)을 수상했다.

2006.11.15 조회수 17795 권세진 교수, 소형인공위성 추진기 국내 독자 개발

- 소형위성 추진기에 세계 최초로 고성능 액체추진제 사용 방식 적용

- 소형인공위성 최고 기술인 서리대학 냉가스 추진기의 약 4배 추진 성능- 소형인공위성 수명주기 연장과 임무 한계 확장에 획기적 기여 기대

KAIST(총장 서남표) 항공우주공학과 권세진(權世震, 47) 교수팀과 (주)스페이스솔루션(대표 이재헌)이 공동으로 소형인공위성 운동제어용 마이크로 추진기를 국내 독자 기술로 개발했다.

權 교수팀은 소형인공위성 추진기 시스템의 핵심 기술인 촉매 반응기와 추진체 공급 시스템을 통합, 위성 탑재가 가능한 일체형 추진기를 개발하는데 성공했다.

權 교수팀의 소형인공위성 추진기는 세계 최초로 고성능 액체 추진제를 사용했다. 액체상태의 과산화수소를 추진기 촉매층에서 수증기와 산소로 분해시키면 다량의 열을 방출하게 되며, 이 열이 가스의 운동에너지로 변환되어 추진력을 발생하게 된다.

이 추진 장치는 1뉴톤 미만의 추진력으로 수십 kg급 인공위성의 운동제어가 가능하며, 소형위성의 최고기술을 보유하고 있는 영국 서리(Surrey) 대학의 냉가스(Cold gas) 추진기보다 약 4배의 추진 성능을 가지고 있다.

權 교수는 “영국 서리 대학에서도 유사 시스템 개발을 추진해 왔으나, 촉매 반응기 베드 문제를 아직 해결하지 못하고 있다”며 “과학 위성급 소형인공위성의 수명주기 연장과 임무한계의 확장에 획기적인 기여를 할 것으로 기대된다. 또한 항공우주연구원에서 개발 중인 우주발사체의 상단부 자세 제어에도 활용이 가능하다”고 말했다.

<소형인공위성 탑재용 추진기 모듈>

<추진기 모듈의 시험 광경>

2006.08.25 조회수 15914

권세진 교수, 소형인공위성 추진기 국내 독자 개발

- 소형위성 추진기에 세계 최초로 고성능 액체추진제 사용 방식 적용

- 소형인공위성 최고 기술인 서리대학 냉가스 추진기의 약 4배 추진 성능- 소형인공위성 수명주기 연장과 임무 한계 확장에 획기적 기여 기대

KAIST(총장 서남표) 항공우주공학과 권세진(權世震, 47) 교수팀과 (주)스페이스솔루션(대표 이재헌)이 공동으로 소형인공위성 운동제어용 마이크로 추진기를 국내 독자 기술로 개발했다.

權 교수팀은 소형인공위성 추진기 시스템의 핵심 기술인 촉매 반응기와 추진체 공급 시스템을 통합, 위성 탑재가 가능한 일체형 추진기를 개발하는데 성공했다.

權 교수팀의 소형인공위성 추진기는 세계 최초로 고성능 액체 추진제를 사용했다. 액체상태의 과산화수소를 추진기 촉매층에서 수증기와 산소로 분해시키면 다량의 열을 방출하게 되며, 이 열이 가스의 운동에너지로 변환되어 추진력을 발생하게 된다.

이 추진 장치는 1뉴톤 미만의 추진력으로 수십 kg급 인공위성의 운동제어가 가능하며, 소형위성의 최고기술을 보유하고 있는 영국 서리(Surrey) 대학의 냉가스(Cold gas) 추진기보다 약 4배의 추진 성능을 가지고 있다.

權 교수는 “영국 서리 대학에서도 유사 시스템 개발을 추진해 왔으나, 촉매 반응기 베드 문제를 아직 해결하지 못하고 있다”며 “과학 위성급 소형인공위성의 수명주기 연장과 임무한계의 확장에 획기적인 기여를 할 것으로 기대된다. 또한 항공우주연구원에서 개발 중인 우주발사체의 상단부 자세 제어에도 활용이 가능하다”고 말했다.

<소형인공위성 탑재용 추진기 모듈>

<추진기 모듈의 시험 광경>

2006.08.25 조회수 15914 인공위성 우리별주역 박강민씨, 11년만에 박사학위

박강민 씨, KAIST 전기전자과 1천호 박사의 영예도 함께 얻어

국내 최초의 인공위성인 우리별 1호를 개발한 30대 후반의 "늦깎이 위성박사" 박강민(朴剛民, 38)씨가 KAIST 전기전자과 1천호 박사의 주인공이 됐다.

KAIST 학사과정(구. 과학기술대학) 첫 입학생(86)이며, 지난 92년 발사된 우리별 1호의 개발 주역이었던 朴 박사는 91년도에 영국 서리(Surrey)대학에서 위성통신공학으로 석사학위를 마쳐 위성공학계에서는 이미 주목받는 인물이었다.

朴 박사는 영국 서리 대 유학시절부터 우리별1, 2호 개발에 몰두하여 인공위성 불모지였던 우리나라가 선진국의 전유물이었던 우주기술 분야에 최초로 진출하는 계기를 마련했다. 박사과정은 94년도에 입학했지만, 이후로도 계속되는 우리별 3호와 과학위성 연구개발에 참여하느라 졸업이 계속 늦춰져 11년만인 올해 2월에 졸업한다.

졸업논문은 위성용 합성개구 레이다에 사용된 안테나 면적의 최적설계 방법에 관한 연구.

정찰용 레이다인 합성개구 레이다를 탑재한 정찰위성 개발의 선구자가 되겠다.고 소감을 밝힌 朴 박사는 KAIST 학부 1기, 우리나라 최초의 인공위성, 유난히도 첫 번째와 인연이 많은데 합성개구레이다를 탑재한 정찰위성도 국내 최초로 개발하고 싶다는 포부를 밝혔다.

우리별 1호 개발의 공로로 92년도에는 대통령 표창을 수여하기도 했던 朴씨는 현재 인공위성 및 산업용 카메라 개발업체인 (주)한비전에서 연구원으로 근무하고 있다.

한편, 지난해까지 999명의 박사를 배출했던 전기전자공학과는 단일학과에서는 국내 최초로 박사학위자 1,000명을 넘어 1,036명을 기록하게 되었다.

또한 1천호 박사를 배출한 KAIST 전기전자과 박사과정 졸업생 중 328명은 대학 교수로, 나머지 671명은 산업체와 연구기관에서 중추적인 역할을 수행하고 있다.

2005.02.23 조회수 18554

인공위성 우리별주역 박강민씨, 11년만에 박사학위

박강민 씨, KAIST 전기전자과 1천호 박사의 영예도 함께 얻어

국내 최초의 인공위성인 우리별 1호를 개발한 30대 후반의 "늦깎이 위성박사" 박강민(朴剛民, 38)씨가 KAIST 전기전자과 1천호 박사의 주인공이 됐다.

KAIST 학사과정(구. 과학기술대학) 첫 입학생(86)이며, 지난 92년 발사된 우리별 1호의 개발 주역이었던 朴 박사는 91년도에 영국 서리(Surrey)대학에서 위성통신공학으로 석사학위를 마쳐 위성공학계에서는 이미 주목받는 인물이었다.

朴 박사는 영국 서리 대 유학시절부터 우리별1, 2호 개발에 몰두하여 인공위성 불모지였던 우리나라가 선진국의 전유물이었던 우주기술 분야에 최초로 진출하는 계기를 마련했다. 박사과정은 94년도에 입학했지만, 이후로도 계속되는 우리별 3호와 과학위성 연구개발에 참여하느라 졸업이 계속 늦춰져 11년만인 올해 2월에 졸업한다.

졸업논문은 위성용 합성개구 레이다에 사용된 안테나 면적의 최적설계 방법에 관한 연구.

정찰용 레이다인 합성개구 레이다를 탑재한 정찰위성 개발의 선구자가 되겠다.고 소감을 밝힌 朴 박사는 KAIST 학부 1기, 우리나라 최초의 인공위성, 유난히도 첫 번째와 인연이 많은데 합성개구레이다를 탑재한 정찰위성도 국내 최초로 개발하고 싶다는 포부를 밝혔다.

우리별 1호 개발의 공로로 92년도에는 대통령 표창을 수여하기도 했던 朴씨는 현재 인공위성 및 산업용 카메라 개발업체인 (주)한비전에서 연구원으로 근무하고 있다.

한편, 지난해까지 999명의 박사를 배출했던 전기전자공학과는 단일학과에서는 국내 최초로 박사학위자 1,000명을 넘어 1,036명을 기록하게 되었다.

또한 1천호 박사를 배출한 KAIST 전기전자과 박사과정 졸업생 중 328명은 대학 교수로, 나머지 671명은 산업체와 연구기관에서 중추적인 역할을 수행하고 있다.

2005.02.23 조회수 18554 과학기술위성 1호 발사 1주년 기념식 개최(10.21,3시)

“1년 동안 은하계의 절반을 찍었다”

KAIST 인공위성연구센터(소장 : KAIST 전자전산학과 林鐘泰 교수, 55)는 내일(21일, 목) 오후 3시 인공위성연구센터 1층 세미나실에서 과학기술위성 1호 발사 1주년 기념식을 개최한다.

지난해 9월 27일 발사된 이후, 현재까지 1년 1개월째 정상 운용중인 과학기술위성 1호는 하루 평균 5회 교신하면서 은하계 관측자료를 인공위성연구센터로 보내오고 있다.

과학기술위성 1호는 은하의 구성물질 중 고온의 가스가 냉각하는 과정에서 방출되는 원자외선 영역의 빛을 검출하여 은하계 구성물질의 발생과 진화과정을 연구하는 목적을 지닌 위성이다. 주 탑재체인 원자외선 영상분광기(FIMS)를 활용하여 현재 은하계 전체의 절반가량을 관측하는 데 성공했으며, 앞으로 6개월 후면 은하계 전체 관측이 가능해질 것으로 예상된다.

이 밖에도 돛자리(벨라 Vela), 백조자리(시그너스 Cygnus), 에리다누스 자리(Eridanus) 등의 초신성 폭발 잔해물, M33(나선은하군), LMC(대규모 마젤란은하구름, Large Magelanic Cloud) 등의 외부은하를 관측하여 우리은하와 타 은하간의 비교연구를 가능하게 하는 자료를 확득했다.

오후 3시부터 한시간 동안 진행될 1주년 기념식 행사는 KAIST 신성철 부총장, 인공위성연구센터 초대 소장인 최순달 KAIST 명예교수, 과학기술위성 1호 개발주역 연구원 등 50여명이 참석, 조촐하게 진행될 예정이다.

행사 진행은 인공위성연구센터 임종태 소장의 경과보고에 이어 남명용 박사의 위성운용 현황보고, 민경욱 교수의 탑재체 관측 보고, 지상국 견학 순으로 이어진다.

<과학기술위성1호 발사 1주년 소개 글>

발사 직후 국민들의 뜨거운 관심과 성원을 받았던 과학기술위성1호가 발사 된지 어언 1년이 넘어가고 있으며 그동안 주어진 임무인 위성 핵심 기술 연구 검증 및 우주 관측을 계속적으로 수행해온 바 위성 개발 및 우주과학 연구에 귀중한 자료를 성공적으로 축적하고 있다.

과학기술위성1호의 개발 주역인 한국과학기술원 인공위성연구센터는 발사 1주년을 즈음하여 2004년 10월 21일 오후 3:00~4:00에 현재까지의 경과 및 운용관측 결과를 보고하는 기념행사를 갖는다.

현재 인공위성은 위성통신 등을 통하여 이미 일상생활의 없어서는 안될 부분이 되었으며, 이러한 인공위성의 활용은 앞으로도 계속적으로 확대되어 인공위성 분야는 우리나라가 계속적으로 개발하여야 한다. 더욱이, 인공위성 분야가 국가 안보에 절대적으로 필요한 핵심 기술이라는 점은 위성 개발의 필요성을 한 층 더욱 강조하게 된다. 더욱이 작년 중국이 “선조우4(God Craft)" 발사를 통하여 국가 신임도를 한 단계 올린 예를 보더라도 우주 분야는 국가의 총체적 기술력을 갖는 잣대로도 사용된다는 것을 보면, 우리나라도 계속적으로 우주 개발에 노력을 해야 함은 자명하다고 보인다.

그럼에도, 지난 4일 과학기술정보통신위원에 제출된 국감 자료를 보면 우주관련분야는 세계 최고 수준의 46.5%에 그치는 실정이다. 하지만, 겨우 15년이 채 안된 우리나라의 짧은 우주개발 역사와 기술 선진국의 오래된 역사 및 막대한 연구 개발 지원 등을 고려하면, 그 결과도 국내 연구원들의 인고의 세월 속에 계속된 노력이 아니었으면 가능하지 않았을 것이다.

특히, 과학기술위성1호는 우리별1,2,3호에 이은 국내 자력 개발 소형 위성으로, 인공위성에 분야에 뛰어든 지 15년 만에 소형위성 분야에서 세계적 수준에 도달한 위성으로, 소형위성 개발 및 우주 연구에 필요한 핵심 자료를 계속적으로 공급하고 있어, 우리별에 이은 과학위성의 뛰어난 성과는 다시 한 번 강조할 만 하다.

2004.10.20 조회수 19947

과학기술위성 1호 발사 1주년 기념식 개최(10.21,3시)

“1년 동안 은하계의 절반을 찍었다”

KAIST 인공위성연구센터(소장 : KAIST 전자전산학과 林鐘泰 교수, 55)는 내일(21일, 목) 오후 3시 인공위성연구센터 1층 세미나실에서 과학기술위성 1호 발사 1주년 기념식을 개최한다.

지난해 9월 27일 발사된 이후, 현재까지 1년 1개월째 정상 운용중인 과학기술위성 1호는 하루 평균 5회 교신하면서 은하계 관측자료를 인공위성연구센터로 보내오고 있다.

과학기술위성 1호는 은하의 구성물질 중 고온의 가스가 냉각하는 과정에서 방출되는 원자외선 영역의 빛을 검출하여 은하계 구성물질의 발생과 진화과정을 연구하는 목적을 지닌 위성이다. 주 탑재체인 원자외선 영상분광기(FIMS)를 활용하여 현재 은하계 전체의 절반가량을 관측하는 데 성공했으며, 앞으로 6개월 후면 은하계 전체 관측이 가능해질 것으로 예상된다.

이 밖에도 돛자리(벨라 Vela), 백조자리(시그너스 Cygnus), 에리다누스 자리(Eridanus) 등의 초신성 폭발 잔해물, M33(나선은하군), LMC(대규모 마젤란은하구름, Large Magelanic Cloud) 등의 외부은하를 관측하여 우리은하와 타 은하간의 비교연구를 가능하게 하는 자료를 확득했다.

오후 3시부터 한시간 동안 진행될 1주년 기념식 행사는 KAIST 신성철 부총장, 인공위성연구센터 초대 소장인 최순달 KAIST 명예교수, 과학기술위성 1호 개발주역 연구원 등 50여명이 참석, 조촐하게 진행될 예정이다.

행사 진행은 인공위성연구센터 임종태 소장의 경과보고에 이어 남명용 박사의 위성운용 현황보고, 민경욱 교수의 탑재체 관측 보고, 지상국 견학 순으로 이어진다.

<과학기술위성1호 발사 1주년 소개 글>

발사 직후 국민들의 뜨거운 관심과 성원을 받았던 과학기술위성1호가 발사 된지 어언 1년이 넘어가고 있으며 그동안 주어진 임무인 위성 핵심 기술 연구 검증 및 우주 관측을 계속적으로 수행해온 바 위성 개발 및 우주과학 연구에 귀중한 자료를 성공적으로 축적하고 있다.

과학기술위성1호의 개발 주역인 한국과학기술원 인공위성연구센터는 발사 1주년을 즈음하여 2004년 10월 21일 오후 3:00~4:00에 현재까지의 경과 및 운용관측 결과를 보고하는 기념행사를 갖는다.

현재 인공위성은 위성통신 등을 통하여 이미 일상생활의 없어서는 안될 부분이 되었으며, 이러한 인공위성의 활용은 앞으로도 계속적으로 확대되어 인공위성 분야는 우리나라가 계속적으로 개발하여야 한다. 더욱이, 인공위성 분야가 국가 안보에 절대적으로 필요한 핵심 기술이라는 점은 위성 개발의 필요성을 한 층 더욱 강조하게 된다. 더욱이 작년 중국이 “선조우4(God Craft)" 발사를 통하여 국가 신임도를 한 단계 올린 예를 보더라도 우주 분야는 국가의 총체적 기술력을 갖는 잣대로도 사용된다는 것을 보면, 우리나라도 계속적으로 우주 개발에 노력을 해야 함은 자명하다고 보인다.

그럼에도, 지난 4일 과학기술정보통신위원에 제출된 국감 자료를 보면 우주관련분야는 세계 최고 수준의 46.5%에 그치는 실정이다. 하지만, 겨우 15년이 채 안된 우리나라의 짧은 우주개발 역사와 기술 선진국의 오래된 역사 및 막대한 연구 개발 지원 등을 고려하면, 그 결과도 국내 연구원들의 인고의 세월 속에 계속된 노력이 아니었으면 가능하지 않았을 것이다.

특히, 과학기술위성1호는 우리별1,2,3호에 이은 국내 자력 개발 소형 위성으로, 인공위성에 분야에 뛰어든 지 15년 만에 소형위성 분야에서 세계적 수준에 도달한 위성으로, 소형위성 개발 및 우주 연구에 필요한 핵심 자료를 계속적으로 공급하고 있어, 우리별에 이은 과학위성의 뛰어난 성과는 다시 한 번 강조할 만 하다.

2004.10.20 조회수 19947