-

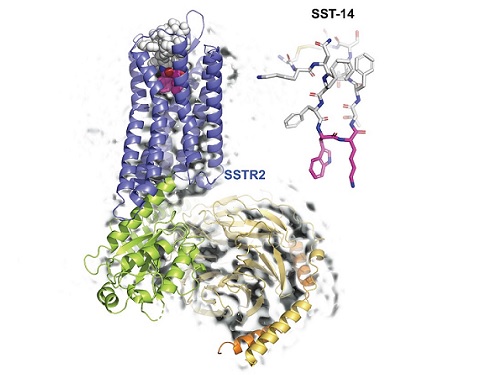

호르몬 조절 수용체 구조와 작용 메커니즘 규명으로 뇌기능 향상 물질 개발 가속

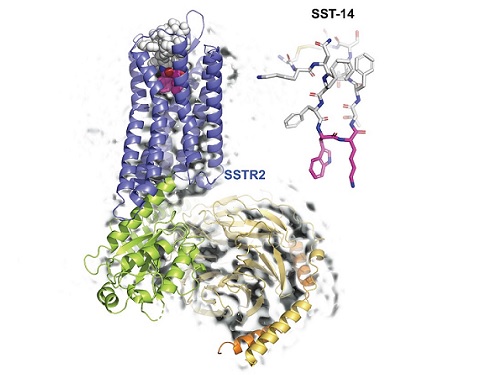

우리 대학 생명과학과 송지준 교수 연구팀이 초저온 전자 현미경(cryo-Electron Microscopy)을 이용해 호르몬 조절 물질인 소마토스타틴(somatostatin)과 그 수용체인 소마토스타틴 리셉터 2(Somatostatin Receptor 2, 이하 SSTR2) 복합체의 3차원 원자 해상도 구조를 규명해 호르몬 조절 메커니즘을 밝혔다고 6일 밝혔다.

소마토스타틴은 성장호르몬의 분비를 억제하는 작용이 있는 호르몬으로 내장과 뇌에 관련된 호르몬이며, 호르몬 분비 조절, 세포의 증식, 뇌 신경 물질 전달에 관한 작용을 한다.

송 교수 연구팀은 연세대학교 이원태 교수 연구팀, 피씨지-바이오텍 연구팀과의 공동연구를 통해, 소마토스타틴과 결합해 다양한 호르몬의 분비를 억제하는 SSTR2 복합체 구조를 3차원 원자 해상도로 초저온 전자현미경을 이용해 규명하고, 소마토스타틴이 SSTR2를 통해 호르몬 분비를 억제하는 메커니즘을 규명했다. 이러한 연구 결과는 호르몬 분비의 이상에서 유발되는 말단비대증, 신경 뇌분비 종양을 제어하는 방법을 개발하는데 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

생명과학과 윤어진 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 저명 학술지 `이라이프(eLife)' 에 4월 22일에 출판됐다. (논문명 : Cryo-EM structure of the human somatostatin receptor 2 complex with its agonist somatostatin delineates the ligand binding specificity)

SSTR2은 세포막에 존재하는 막 단백질로, 세포 밖의 소마토스타틴을 신호로 인식해 세포 내로 전달하는 역할을 한다. 최근 생명과학과 이승희 교수 연구팀에서도 소마토스타틴이 인지기능 향상에 기여한다 것을 밝힌 바 있다. 이렇게 소마토스타틴의 생체 내 기능 및 질병에 역할의 중요성에도 불구하고, 소마토스타틴이 세포막에 존재하는 수용체와 결합하는 자세한 메커니즘에 대해서는 알려지지 않았고, 신약 개발에 필수적인 역할을 하는, 3차원 원자구조는 알려지지 않았다.

송지준 교수 연구팀은 소마토스타틴이 수용체인 SSTR2와 결합하는 원리를 규명하기 위해, 초저온 전자현미경을 이용해 소마토스타틴이 결합된 SSTR2 복합체의 원자 3차원 구조를 규명했다. 또한 연구팀은 소마토스타틴과 수용체가 결합한 3차원 구조를 바탕으로 소마토스타틴과 결합하는데 중요한 아미노산들을 발견하고, 이들의 기능성을 세포 내에서 확인했다.

연구팀은 더 나아가 인공지능을 이용한 구조예측 프로그램인 알파폴드(AlphaFold)를 이용해 소마토스타틴 수용체의 이성질 형태(같은 분자식을 갖는 화합물이지만 분자 구조가 다른 형태)인 SSTR1, SSTR3, SSTR4, SSTR5의 구조를 예측해 이성질 형태 각각의 소마토스타틴 결합 메커니즘을 밝혀냈다.

이번 연구 결과는 소마토스타틴 수용체의 작용 메커니즘을 이용해 말단비대증, 신경뇌분비 종양의 제어 및 뇌기능을 향상할 수 있는 물질 개발에 이용될 수 있을 것으로 기대된다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 바이오-의료기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

호르몬 조절 수용체 구조와 작용 메커니즘 규명으로 뇌기능 향상 물질 개발 가속

우리 대학 생명과학과 송지준 교수 연구팀이 초저온 전자 현미경(cryo-Electron Microscopy)을 이용해 호르몬 조절 물질인 소마토스타틴(somatostatin)과 그 수용체인 소마토스타틴 리셉터 2(Somatostatin Receptor 2, 이하 SSTR2) 복합체의 3차원 원자 해상도 구조를 규명해 호르몬 조절 메커니즘을 밝혔다고 6일 밝혔다.

소마토스타틴은 성장호르몬의 분비를 억제하는 작용이 있는 호르몬으로 내장과 뇌에 관련된 호르몬이며, 호르몬 분비 조절, 세포의 증식, 뇌 신경 물질 전달에 관한 작용을 한다.

송 교수 연구팀은 연세대학교 이원태 교수 연구팀, 피씨지-바이오텍 연구팀과의 공동연구를 통해, 소마토스타틴과 결합해 다양한 호르몬의 분비를 억제하는 SSTR2 복합체 구조를 3차원 원자 해상도로 초저온 전자현미경을 이용해 규명하고, 소마토스타틴이 SSTR2를 통해 호르몬 분비를 억제하는 메커니즘을 규명했다. 이러한 연구 결과는 호르몬 분비의 이상에서 유발되는 말단비대증, 신경 뇌분비 종양을 제어하는 방법을 개발하는데 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

생명과학과 윤어진 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 저명 학술지 `이라이프(eLife)' 에 4월 22일에 출판됐다. (논문명 : Cryo-EM structure of the human somatostatin receptor 2 complex with its agonist somatostatin delineates the ligand binding specificity)

SSTR2은 세포막에 존재하는 막 단백질로, 세포 밖의 소마토스타틴을 신호로 인식해 세포 내로 전달하는 역할을 한다. 최근 생명과학과 이승희 교수 연구팀에서도 소마토스타틴이 인지기능 향상에 기여한다 것을 밝힌 바 있다. 이렇게 소마토스타틴의 생체 내 기능 및 질병에 역할의 중요성에도 불구하고, 소마토스타틴이 세포막에 존재하는 수용체와 결합하는 자세한 메커니즘에 대해서는 알려지지 않았고, 신약 개발에 필수적인 역할을 하는, 3차원 원자구조는 알려지지 않았다.

송지준 교수 연구팀은 소마토스타틴이 수용체인 SSTR2와 결합하는 원리를 규명하기 위해, 초저온 전자현미경을 이용해 소마토스타틴이 결합된 SSTR2 복합체의 원자 3차원 구조를 규명했다. 또한 연구팀은 소마토스타틴과 수용체가 결합한 3차원 구조를 바탕으로 소마토스타틴과 결합하는데 중요한 아미노산들을 발견하고, 이들의 기능성을 세포 내에서 확인했다.

연구팀은 더 나아가 인공지능을 이용한 구조예측 프로그램인 알파폴드(AlphaFold)를 이용해 소마토스타틴 수용체의 이성질 형태(같은 분자식을 갖는 화합물이지만 분자 구조가 다른 형태)인 SSTR1, SSTR3, SSTR4, SSTR5의 구조를 예측해 이성질 형태 각각의 소마토스타틴 결합 메커니즘을 밝혀냈다.

이번 연구 결과는 소마토스타틴 수용체의 작용 메커니즘을 이용해 말단비대증, 신경뇌분비 종양의 제어 및 뇌기능을 향상할 수 있는 물질 개발에 이용될 수 있을 것으로 기대된다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 바이오-의료기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.05.09

조회수 9205

-

리튬이온전지 충방전 과정을 나노스케일에서 영상화 성공

리튬이온전지는 스마트폰과 전기차 그리고 드론을 비롯한 각종 이동 수단에 필수적인 에너지 저장 매체로 사용되고 있다. 기후변화와 코로나 팬데믹이 키워드가 되는 시대가 도래하면서 급증하는 수요에 대응하기 위해 리튬이온전지의 에너지 용량, 충전 속도 등의 전기화학적 특성을 향상하려는 연구들이 이뤄지고 있지만, 기존의 전기화학 특성 평가 방법으로는 나노미터 수준의 미시세계에서 벌어지고 있는 현상들을 이해하기 어렵다. 따라서, 전기화학 특성에 대한 통합적인 이해를 위해 나노스케일 수준에서 리튬이온의 농도 및 전기전도도 분석 기술의 개발은 필수적이다.

우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수 연구팀이 독일의 아헨공과대학교 플로리안 하우센(Florian Hausen) 교수와 독일 뮌스터 대학교 카린 클라이너(Karin Kleiner) 교수와 협업하여 고용량 리튬이온배터리를 충‧방전할 때 리튬이온이 움직이는 모습과 그로 인해서 전자들이 움직이는 전도 경로 그리고 격자들의 움직임을 원자간력 현미경과 엑스레이 회절 및 흡수 패턴을 분석해 영상화하는 데 성공했다고 28일 밝혔다.

홍 교수 연구팀은 원자간력 현미경의 모드 중에서 전기화학적 변형 현미경(Electrochemical Strain Microscopy, 이하 ESM)과 전도성 원자간력 현미경(Conductive Atomic Force Microscopy, 이하 C-AFM)을 활용해, 친환경차 배터리에 적용되는 고용량 양극재인 NCM622 시료의 충방전상태(State of Charge, SOC)에 따른 리튬이온의 나노스케일 분포도를 영상화했으며, 이를 근단엑스선형광분광계(Near Edge X-ray Absorption Fluorescence Spectroscopy, NEXAFS)와 엑스선회절패턴(X-ray Diffraction Pattern, XRD pattern)과 비교 분석해 리튬이온이 양극재에 확산하여 들어갈 때 산소팔면체에 들어가면서 니켈과 산소의 결합이 이온 결합에서 공유결합으로 바뀌면서 전기전도도가 낮아지는 현상을 검증하고, 이를 ESM, C-AFM 영상과 비교하면서 상당한 상관관계가 있음을 밝혀냈다.

교신 저자인 홍승범 교수는 "배터리 소재 내에서 리튬이온의 확산을 영상화하고 이를 통해서 일어나는 현상들을 다중스케일에서 이해하는 것은 향후 신뢰성이 높고 수명이 긴 고속 충‧방전 배터리 소재를 디자인하는 데 있어 매우 중요하다ˮ라며 "향후 신소재 영상화 기술과 머신러닝 기술을 융합하는 것이 20년 걸리던 배터리 소재 개발기간을 5년 이내로 단축할 수 있을 것이다ˮ 라고 말했다.

신소재공학과 알비나 제티바예바(Albina Jetybayeva) 연구원이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `ACS 어플라이드 에너지 머티리얼스 (ACS Applied Energy Materials)'에 게재됐다. (논문명: Unraveling the State of Charge-Dependent Electronic and Ionic Structure−Property Relationships in NCM622 Cells by Multiscale Characterization)

이번 연구는 KAIST 글로벌 특이점 사업과 한국연구재단의 거대과학연구개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

리튬이온전지 충방전 과정을 나노스케일에서 영상화 성공

리튬이온전지는 스마트폰과 전기차 그리고 드론을 비롯한 각종 이동 수단에 필수적인 에너지 저장 매체로 사용되고 있다. 기후변화와 코로나 팬데믹이 키워드가 되는 시대가 도래하면서 급증하는 수요에 대응하기 위해 리튬이온전지의 에너지 용량, 충전 속도 등의 전기화학적 특성을 향상하려는 연구들이 이뤄지고 있지만, 기존의 전기화학 특성 평가 방법으로는 나노미터 수준의 미시세계에서 벌어지고 있는 현상들을 이해하기 어렵다. 따라서, 전기화학 특성에 대한 통합적인 이해를 위해 나노스케일 수준에서 리튬이온의 농도 및 전기전도도 분석 기술의 개발은 필수적이다.

우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수 연구팀이 독일의 아헨공과대학교 플로리안 하우센(Florian Hausen) 교수와 독일 뮌스터 대학교 카린 클라이너(Karin Kleiner) 교수와 협업하여 고용량 리튬이온배터리를 충‧방전할 때 리튬이온이 움직이는 모습과 그로 인해서 전자들이 움직이는 전도 경로 그리고 격자들의 움직임을 원자간력 현미경과 엑스레이 회절 및 흡수 패턴을 분석해 영상화하는 데 성공했다고 28일 밝혔다.

홍 교수 연구팀은 원자간력 현미경의 모드 중에서 전기화학적 변형 현미경(Electrochemical Strain Microscopy, 이하 ESM)과 전도성 원자간력 현미경(Conductive Atomic Force Microscopy, 이하 C-AFM)을 활용해, 친환경차 배터리에 적용되는 고용량 양극재인 NCM622 시료의 충방전상태(State of Charge, SOC)에 따른 리튬이온의 나노스케일 분포도를 영상화했으며, 이를 근단엑스선형광분광계(Near Edge X-ray Absorption Fluorescence Spectroscopy, NEXAFS)와 엑스선회절패턴(X-ray Diffraction Pattern, XRD pattern)과 비교 분석해 리튬이온이 양극재에 확산하여 들어갈 때 산소팔면체에 들어가면서 니켈과 산소의 결합이 이온 결합에서 공유결합으로 바뀌면서 전기전도도가 낮아지는 현상을 검증하고, 이를 ESM, C-AFM 영상과 비교하면서 상당한 상관관계가 있음을 밝혀냈다.

교신 저자인 홍승범 교수는 "배터리 소재 내에서 리튬이온의 확산을 영상화하고 이를 통해서 일어나는 현상들을 다중스케일에서 이해하는 것은 향후 신뢰성이 높고 수명이 긴 고속 충‧방전 배터리 소재를 디자인하는 데 있어 매우 중요하다ˮ라며 "향후 신소재 영상화 기술과 머신러닝 기술을 융합하는 것이 20년 걸리던 배터리 소재 개발기간을 5년 이내로 단축할 수 있을 것이다ˮ 라고 말했다.

신소재공학과 알비나 제티바예바(Albina Jetybayeva) 연구원이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `ACS 어플라이드 에너지 머티리얼스 (ACS Applied Energy Materials)'에 게재됐다. (논문명: Unraveling the State of Charge-Dependent Electronic and Ionic Structure−Property Relationships in NCM622 Cells by Multiscale Characterization)

이번 연구는 KAIST 글로벌 특이점 사업과 한국연구재단의 거대과학연구개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.04.29

조회수 12946

-

원자력연 송철화 박사, 세계 학술대회서 'NURETH 펠로우' 수상

우리 학교 원자력 및 양자공학과를 졸업한 한국원자력연구원(원장 박원석) 혁신계통안전연구부 송철화 박사가 제19차 국제 원자로 열수력 학술대회(이하 NURETH)에서 ‘NURETH 펠로우(Fellow)’를 16일 수상하였다.

※ NURETH : International Topical Meeting on Nuclear Reactor Thermal Hydraulics

NURETH 펠로우는 미국원자력학회 열수력 부문(THD) 주도로 시상하는 최고권위 상 중 하나로, 2013년부터 2년마다 2명씩 선정하고 있다.

올해의 수상자인 송철화 박사는 지난 37년간 열수력학 및 원자로의 안전성 향상 연구개발에 매진하며 선도적인 업적을 이뤘다고 평가받았다.

열수력학은 고온고압으로 가동되는 원자로가 안전하게 설계·운영되도록 냉각재 거동 및 열전달 현상 등을 연구하는 핵심기술 분야다.

송철화 박사는 “NURTEH 펠로우 선정은 국제적으로 저명한 동료 학자들의 심사 및 추천에 따른 것이어서 더욱 영광스럽게 여겨진다”며, “함께 연구해 온 국내 후배 연구자들에게도 많은 국제활동과 수상의 기회가 있길 응원한다”고 소감을 밝혔다.

원자력연 송철화 박사, 세계 학술대회서 'NURETH 펠로우' 수상

우리 학교 원자력 및 양자공학과를 졸업한 한국원자력연구원(원장 박원석) 혁신계통안전연구부 송철화 박사가 제19차 국제 원자로 열수력 학술대회(이하 NURETH)에서 ‘NURETH 펠로우(Fellow)’를 16일 수상하였다.

※ NURETH : International Topical Meeting on Nuclear Reactor Thermal Hydraulics

NURETH 펠로우는 미국원자력학회 열수력 부문(THD) 주도로 시상하는 최고권위 상 중 하나로, 2013년부터 2년마다 2명씩 선정하고 있다.

올해의 수상자인 송철화 박사는 지난 37년간 열수력학 및 원자로의 안전성 향상 연구개발에 매진하며 선도적인 업적을 이뤘다고 평가받았다.

열수력학은 고온고압으로 가동되는 원자로가 안전하게 설계·운영되도록 냉각재 거동 및 열전달 현상 등을 연구하는 핵심기술 분야다.

송철화 박사는 “NURTEH 펠로우 선정은 국제적으로 저명한 동료 학자들의 심사 및 추천에 따른 것이어서 더욱 영광스럽게 여겨진다”며, “함께 연구해 온 국내 후배 연구자들에게도 많은 국제활동과 수상의 기회가 있길 응원한다”고 소감을 밝혔다.

2022.03.24

조회수 7475

-

원자력및양자공학과 졸업생 송철화 박사, 미국원자력학회 2021 학술상 수상

우리 대학 원자력및양자공학과를 졸업한 한국원자력연구원(원장 박원석) 혁신계통안전연구부 송철화 박사가 미국원자력학회(ANS) 학술상(Technical Achievement Award, 이하 TAA)을 수상했다.

시상식은 지난 1일(현지시간) 미국 워싱턴 D.C.에서 열린 미국원자력학회 동계학술대회에서 진행됐다.

미국원자력학회가 제정한 TAA는 원자력 학문 발전에 공로가 큰 개인에게 시상하는 최고 권위의 상 중 하나로, 열수력 부문(THD)의 추천을 통해 1985년부터 매년 1명씩 선정하고 있다.

열수력학은 고온 고압으로 가동되는 원자로가 안전하게 설계·운영되도록 냉각재 거동 및 열전달 현상 등을 연구하는 핵심기술 분야다.

올해의 수상자인 송철화 박사는 지난 36년간 열수력학 및 원자로의 안전성 향상 연구개발에 매진하며 선도적인 업적을 이뤘다고 평가받았다.

주요 성과는 크게 △경수로의 안전성 평가 및 검증 △신형경수로의 열수력 현상 이해 △주요 안전 쟁점에 대한 다차원적 평가 △현상학적·정밀 분석을 통한 신형경수로 안전성 강화 △국제연구 활동의 주도적 참여 통한 지식 보급 5가지 분야로 나뉜다.

송철화 박사는 한국원자력연구원 원자력안전연구본부장과 열수력안전연구부장을 역임한 바 있으며, 이를 통해 한국형 신형경수로 APR1400, 후속 원전 APR+, 중소형원자로 SMART 등의 개발 및 원자력 안전성 향상 기술 연구를 수행해왔다.

지난 2016년에는 제60차 OECD/NEA(OECD 산하 원자력기구) 원자력시설안전위원회(CSNI) 의장단으로 선출됐으며, 현재 미국원자력학회 국제위원회 위원을 맡는 등 열수력 분야에서 활발하게 활동해온 국제적인 원자력 안전 전문가다.

또한, 과학기술연합대학원대학교(UST)에서 전임교원으로서 후학 양성에 공헌하고 있다. 2008년부터 10년간 신형원자력시스템공학 전공책임교수 역할을 수행하며, 이 과정에서 우수강의상 및 우수교수상을 수상했다.

송철화 박사는 “마침 한국원자력연구원에 들어온 연도와 TAA 제정 시기가 동일해 더욱 특별한 수상으로 여겨진다”며, “앞으로도 국내외 원자력 안전 분야의 발전을 위해 더욱 노력하겠으며, 후배 연구자들에게도 많은 활동과 수상의 기회가 있길 바란다”고 소감을 밝혔다.

원자력및양자공학과 졸업생 송철화 박사, 미국원자력학회 2021 학술상 수상

우리 대학 원자력및양자공학과를 졸업한 한국원자력연구원(원장 박원석) 혁신계통안전연구부 송철화 박사가 미국원자력학회(ANS) 학술상(Technical Achievement Award, 이하 TAA)을 수상했다.

시상식은 지난 1일(현지시간) 미국 워싱턴 D.C.에서 열린 미국원자력학회 동계학술대회에서 진행됐다.

미국원자력학회가 제정한 TAA는 원자력 학문 발전에 공로가 큰 개인에게 시상하는 최고 권위의 상 중 하나로, 열수력 부문(THD)의 추천을 통해 1985년부터 매년 1명씩 선정하고 있다.

열수력학은 고온 고압으로 가동되는 원자로가 안전하게 설계·운영되도록 냉각재 거동 및 열전달 현상 등을 연구하는 핵심기술 분야다.

올해의 수상자인 송철화 박사는 지난 36년간 열수력학 및 원자로의 안전성 향상 연구개발에 매진하며 선도적인 업적을 이뤘다고 평가받았다.

주요 성과는 크게 △경수로의 안전성 평가 및 검증 △신형경수로의 열수력 현상 이해 △주요 안전 쟁점에 대한 다차원적 평가 △현상학적·정밀 분석을 통한 신형경수로 안전성 강화 △국제연구 활동의 주도적 참여 통한 지식 보급 5가지 분야로 나뉜다.

송철화 박사는 한국원자력연구원 원자력안전연구본부장과 열수력안전연구부장을 역임한 바 있으며, 이를 통해 한국형 신형경수로 APR1400, 후속 원전 APR+, 중소형원자로 SMART 등의 개발 및 원자력 안전성 향상 기술 연구를 수행해왔다.

지난 2016년에는 제60차 OECD/NEA(OECD 산하 원자력기구) 원자력시설안전위원회(CSNI) 의장단으로 선출됐으며, 현재 미국원자력학회 국제위원회 위원을 맡는 등 열수력 분야에서 활발하게 활동해온 국제적인 원자력 안전 전문가다.

또한, 과학기술연합대학원대학교(UST)에서 전임교원으로서 후학 양성에 공헌하고 있다. 2008년부터 10년간 신형원자력시스템공학 전공책임교수 역할을 수행하며, 이 과정에서 우수강의상 및 우수교수상을 수상했다.

송철화 박사는 “마침 한국원자력연구원에 들어온 연도와 TAA 제정 시기가 동일해 더욱 특별한 수상으로 여겨진다”며, “앞으로도 국내외 원자력 안전 분야의 발전을 위해 더욱 노력하겠으며, 후배 연구자들에게도 많은 활동과 수상의 기회가 있길 바란다”고 소감을 밝혔다.

2021.12.13

조회수 9408

-

KAIST 연구실 온라인서 만난다, OPEN KAIST 2021 개최

우리 대학이 교내 연구 현장을 공개하는 OPEN KAIST 2021 행사를 3일부터 이틀간 온라인으로 개최한다.2001년 시작된 OPEN KAIST는 실험실 등의 연구 현장으로 방문객들을 초대하는 과학문화 행사다. 2년에 한 번씩 캠퍼스를 개방해 연구실 곳곳의 볼거리를 제공하고 과학적 흥미를 유발할 수 있는 체험 프로그램을 마련해 국민과 소통하는 KAIST의 전통적인 행사다. 올해로 11회째를 맞은 OPEN KAIST는 코로나 19의 확산세를 고려해 20년 만에 처음으로 온라인 동영상 플랫폼에서 방문객을 맞이한다.KAIST 연구실 탐방을 희망하는 사람이라면 누구나 OPEN KAIST 홈페이지(openkaist.ac.kr)에 접속한 뒤, 관심 있는 연구실이 공개되는 방송 시간에 실시간으로 입장할 수 있다. 온라인 공개 방송에서는 해당 연구실이 주도하는 최신 기술 설명 및 시연·연구성과 소개·온라인으로 참여할 수 있는 간단한 원격 체험 등의 콘텐츠가 제공된다.이를 위해, 로봇·바이오·인공지능·반도체 등 KAIST가 자랑하는 첨단 기술을 연구하는 16개 학과가 참여한다.로봇 분야에서는 기계공학과 '휴머노이드 로봇 연구센터'가 로봇과 부품으로 가득 찬 연구실을 공개한다. ▴유압식 구동 로봇 실험실 ▴로봇 가공실 ▴연구원들의 공부방 ▴전기식 구동 로봇 실험실 ▴로봇 조립실 등으로 나누어진 연구센터 곳곳을 안내하고 실험이 진행되는 연구 현장의 생생한 모습을 중계한다. 이어, 2족 로봇과 4족 로봇의 간단한 보행 시연도 이어질 예정이다.

건설및환경공학과에서는 ▴원격 제어 로봇 ▴건설 현장 노동자들의 근력 보조용 웨어러블 로봇 ▴재난 현장에서 매몰자를 찾아내는 자라나는 바인(Vine) 로봇 ▴자율주행 자동차 등 다가오는 미래사회에 대비하기 위한 새로운 패러다임의 건설 로봇들을 선보인다.

생명공학 분야에서는 생명과학과·의과학대학원·바이오및뇌공학과가 참여한다. 생명과학과는 코로나 19 예방을 위한 mRNA 백신이 세포 안으로 유입되어 항원이 발현되는 모든 과정을 시각적으로 관찰할 수 있는 초고해상도 이미징 기술을 소개한다.

또한, 의과학대학원에서는 뇌 투명화·뇌 확대·뇌 탄성화 등 다양한 뇌공학 기술을 이용해 복잡한 뇌 구조를 연구하는 실험실을 탐방하고 바이오및뇌공학과에서는 암 환자를 대신해 항암제의 효능을 선별할 수 있는 '종양아바타(환자에게서 복제한 종양)'와 개인 맞춤형 의료를 추구하는 미래의 의료상을 선보인다.

각 연구실의 온라인 공개 방송이 진행되는 동안에는 교수 및 대학원생 등 연구진이 방문객들의 궁금증을 해소해주는 질의응답도 실시간으로 마련된다.이번 행사를 총괄한 이동만 공과대학장은 "코로나 19로 인해 캠퍼스를 직접 개방하기 힘든 상황이지만 KAIST의 연구가 이루어지는 공간에서 국민과 직접 소통하는 자리를 마련하기 위해 온라인 OPEN KAIST를 준비했다ˮ라고 설명했다. 이어, 이 학장은 "올해로 개교 50주년을 맞은 KAIST가 창의적이고 도전적인 연구를 수행하는 현장에 온라인으로 방문하셔서 인류를 빛낼 100년을 준비하는 KAIST의 꿈과 비전을 함께 나눠주시길 부탁드린다ˮ라고 전했다.

'OPEN KAIST 2021'은 사전 신청 없이 참여할 수 있으며, 자세한 프로그램과 참여 방법 등은 OPEN KAIST 홈페이지(openkaist.ac.kr)에서 확인할 수 있다. 문의: 공과대학 교학팀(042-350-2493)

KAIST 연구실 온라인서 만난다, OPEN KAIST 2021 개최

우리 대학이 교내 연구 현장을 공개하는 OPEN KAIST 2021 행사를 3일부터 이틀간 온라인으로 개최한다.2001년 시작된 OPEN KAIST는 실험실 등의 연구 현장으로 방문객들을 초대하는 과학문화 행사다. 2년에 한 번씩 캠퍼스를 개방해 연구실 곳곳의 볼거리를 제공하고 과학적 흥미를 유발할 수 있는 체험 프로그램을 마련해 국민과 소통하는 KAIST의 전통적인 행사다. 올해로 11회째를 맞은 OPEN KAIST는 코로나 19의 확산세를 고려해 20년 만에 처음으로 온라인 동영상 플랫폼에서 방문객을 맞이한다.KAIST 연구실 탐방을 희망하는 사람이라면 누구나 OPEN KAIST 홈페이지(openkaist.ac.kr)에 접속한 뒤, 관심 있는 연구실이 공개되는 방송 시간에 실시간으로 입장할 수 있다. 온라인 공개 방송에서는 해당 연구실이 주도하는 최신 기술 설명 및 시연·연구성과 소개·온라인으로 참여할 수 있는 간단한 원격 체험 등의 콘텐츠가 제공된다.이를 위해, 로봇·바이오·인공지능·반도체 등 KAIST가 자랑하는 첨단 기술을 연구하는 16개 학과가 참여한다.로봇 분야에서는 기계공학과 '휴머노이드 로봇 연구센터'가 로봇과 부품으로 가득 찬 연구실을 공개한다. ▴유압식 구동 로봇 실험실 ▴로봇 가공실 ▴연구원들의 공부방 ▴전기식 구동 로봇 실험실 ▴로봇 조립실 등으로 나누어진 연구센터 곳곳을 안내하고 실험이 진행되는 연구 현장의 생생한 모습을 중계한다. 이어, 2족 로봇과 4족 로봇의 간단한 보행 시연도 이어질 예정이다.

건설및환경공학과에서는 ▴원격 제어 로봇 ▴건설 현장 노동자들의 근력 보조용 웨어러블 로봇 ▴재난 현장에서 매몰자를 찾아내는 자라나는 바인(Vine) 로봇 ▴자율주행 자동차 등 다가오는 미래사회에 대비하기 위한 새로운 패러다임의 건설 로봇들을 선보인다.

생명공학 분야에서는 생명과학과·의과학대학원·바이오및뇌공학과가 참여한다. 생명과학과는 코로나 19 예방을 위한 mRNA 백신이 세포 안으로 유입되어 항원이 발현되는 모든 과정을 시각적으로 관찰할 수 있는 초고해상도 이미징 기술을 소개한다.

또한, 의과학대학원에서는 뇌 투명화·뇌 확대·뇌 탄성화 등 다양한 뇌공학 기술을 이용해 복잡한 뇌 구조를 연구하는 실험실을 탐방하고 바이오및뇌공학과에서는 암 환자를 대신해 항암제의 효능을 선별할 수 있는 '종양아바타(환자에게서 복제한 종양)'와 개인 맞춤형 의료를 추구하는 미래의 의료상을 선보인다.

각 연구실의 온라인 공개 방송이 진행되는 동안에는 교수 및 대학원생 등 연구진이 방문객들의 궁금증을 해소해주는 질의응답도 실시간으로 마련된다.이번 행사를 총괄한 이동만 공과대학장은 "코로나 19로 인해 캠퍼스를 직접 개방하기 힘든 상황이지만 KAIST의 연구가 이루어지는 공간에서 국민과 직접 소통하는 자리를 마련하기 위해 온라인 OPEN KAIST를 준비했다ˮ라고 설명했다. 이어, 이 학장은 "올해로 개교 50주년을 맞은 KAIST가 창의적이고 도전적인 연구를 수행하는 현장에 온라인으로 방문하셔서 인류를 빛낼 100년을 준비하는 KAIST의 꿈과 비전을 함께 나눠주시길 부탁드린다ˮ라고 전했다.

'OPEN KAIST 2021'은 사전 신청 없이 참여할 수 있으며, 자세한 프로그램과 참여 방법 등은 OPEN KAIST 홈페이지(openkaist.ac.kr)에서 확인할 수 있다. 문의: 공과대학 교학팀(042-350-2493)

2021.12.01

조회수 19242

-

핵비확산교육연구센터, 원자력 3S 시민 강좌 개최

우리 대학이 오는 10일(수)부터 이틀간 원자력 3S(Safety-원자력 안전, Safeguard-핵안보, Security-핵비확산) 인식 개선을 위한 온라인 시민 강좌를 개최한다.

ʻ다가오는 소형원전의 시대, 어떻게 준비할 것인가ʼ를 주제로 열리는 이번 시민 강좌는 과학적 근거에 바탕을 둔 원자력 정보를 국민에게 제공하고 국가의 원자력 정책이 나아가야 할 방향을 제시하기 위해 마련됐다.

우리 국민 중 원자력 및 관련 분야에 관심을 가진 사람이라면 누구나 무료로 참여할 수 있으며, 11일 오후에는 원자력 전공자는 물론 비전공 학생들까지 모두 참여할 수 있는 진로 상담이 진행된다.

이번 세미나는 소형모듈원전(Small Modular Reactor, 이하 SMR)에 대한 전반적인 지식 및 국가 차원의 쟁점들을 다룰 예정이다. SMR은 미래 저탄소 에너지 시스템을 구현할 수 있는 최적의 수단이자 최근 대두되고 있는 탄소중립 정책의 대안으로 떠오르는 기술이다.

강좌 첫날인 10일에는 황일순 UNIST 원자력공학과 석좌교수가 연사로 나서 ʻSMR의 전반적 개발 현황과 시스템 특성, 안전성 그리고 미래 전망ʼ을 설명한다. 이와 함께, 정범진 경희대학교 원자력 공학과 교수가 ʻ조 바이든 대통령은 왜 SMR을 지지할까ʼ라는 강연을 통해 미국의 소형원전 개발 상황 및 탄소중립과 SMR을 둘러싼 국제 사회의 정책 방향 및 시사점을 전달한다. 마지막으로 이정익 KAIST 원자력및양자공학과 교수는 ʻ탄소중립의 비타민 SMRʼ을 주제로 SMR의 비전력 사용과 SMR이 미래전력망에 기여할 수 있는 점들에 대해 알기 쉽게 설명한다.

이어, 둘째날에는 정용훈 KAIST 원자력및양자공학과 교수가 ʻSMR과 휴머니즘ʼ을 주제로 SMR이 가져올 인류와 사회의 변화에 대해 설명한다. 또한, 임만성 KAIST 원자력및양자공학과 교수는 ʻSMR과 핵무기 연계성ʼ 강연을 통해 소형원자로 기술이 핵무기 개발로 전용될 수 있다는 우려에 대한 전문가적 견해를 제시한다. 이날 강연 후에는 ʻ미래 원자력에서 나의 길 찾기ʼ라는 주제로 진로 상담도 진행된다. 대학생은 물론 초·중·고 학생 중에서도 원자력 분야에 관심이 있는 학생이라면 누구나 참여할 수 있다. 원자력 관련 기관의 전문가들이 산업 및 연구 현장에서 수행되는 연구 주제와 실무 경험담을 공유한 뒤 진로와 관련한 학생들의 세부적인 궁금증을 해소할 질의응답 시간도 가질 계획이다.

이번 시민 강좌 및 진로 상담은 KAIST 핵비확산교육연구센터(센터장 임만성)가 주최하고 국립외교원·한국원자력통제기술원·한국원자력안전기술원·한국원자력연구원·한국수력원자력 중앙연구원·한국전력기술·경희대학교· UNIST 등 대학 및 연구기관 소속의 핵정책 및 원자력기술 전문가들이 연사로 참가한다.

강좌를 총괄한 임만성 센터장은 "대형원전에서 소형원전으로 패러다임이 바뀌는 상황에서 다양한 미래 에너지 시스템 수요에 대응할 수 있는 원자력의 역할을 국가가 고민하고 시민 사회에 공유해 다 같이 공감할 수 있는 정책을 만들어야 한다ˮ라고 강조했다.

이어, 임 센터장은 "이번 강좌를 통해 미래 원자력 시스템인 소형원전에 대한 시민들의 이해도를 높이고 더 나아가 탄소중립 등의 에너지 문제를 개선하는 정책과 방향을 설정하는 일에 자연스럽게 기여할 수 있을 것으로 기대한다ˮ라고 전했다. 11월 10일 오후 1시 30분에 시작되는 시민강좌는 비대면 방식으로 진행되며, 사전 신청을 통해 누구나 무료로 참석할 수 있다. 참가 등록 및 자세한 내용은 KAIST 핵비확산교육연구센터 홈페이지(http://nerec.or.kr/)에서 확인할 수 있다.

핵비확산교육연구센터, 원자력 3S 시민 강좌 개최

우리 대학이 오는 10일(수)부터 이틀간 원자력 3S(Safety-원자력 안전, Safeguard-핵안보, Security-핵비확산) 인식 개선을 위한 온라인 시민 강좌를 개최한다.

ʻ다가오는 소형원전의 시대, 어떻게 준비할 것인가ʼ를 주제로 열리는 이번 시민 강좌는 과학적 근거에 바탕을 둔 원자력 정보를 국민에게 제공하고 국가의 원자력 정책이 나아가야 할 방향을 제시하기 위해 마련됐다.

우리 국민 중 원자력 및 관련 분야에 관심을 가진 사람이라면 누구나 무료로 참여할 수 있으며, 11일 오후에는 원자력 전공자는 물론 비전공 학생들까지 모두 참여할 수 있는 진로 상담이 진행된다.

이번 세미나는 소형모듈원전(Small Modular Reactor, 이하 SMR)에 대한 전반적인 지식 및 국가 차원의 쟁점들을 다룰 예정이다. SMR은 미래 저탄소 에너지 시스템을 구현할 수 있는 최적의 수단이자 최근 대두되고 있는 탄소중립 정책의 대안으로 떠오르는 기술이다.

강좌 첫날인 10일에는 황일순 UNIST 원자력공학과 석좌교수가 연사로 나서 ʻSMR의 전반적 개발 현황과 시스템 특성, 안전성 그리고 미래 전망ʼ을 설명한다. 이와 함께, 정범진 경희대학교 원자력 공학과 교수가 ʻ조 바이든 대통령은 왜 SMR을 지지할까ʼ라는 강연을 통해 미국의 소형원전 개발 상황 및 탄소중립과 SMR을 둘러싼 국제 사회의 정책 방향 및 시사점을 전달한다. 마지막으로 이정익 KAIST 원자력및양자공학과 교수는 ʻ탄소중립의 비타민 SMRʼ을 주제로 SMR의 비전력 사용과 SMR이 미래전력망에 기여할 수 있는 점들에 대해 알기 쉽게 설명한다.

이어, 둘째날에는 정용훈 KAIST 원자력및양자공학과 교수가 ʻSMR과 휴머니즘ʼ을 주제로 SMR이 가져올 인류와 사회의 변화에 대해 설명한다. 또한, 임만성 KAIST 원자력및양자공학과 교수는 ʻSMR과 핵무기 연계성ʼ 강연을 통해 소형원자로 기술이 핵무기 개발로 전용될 수 있다는 우려에 대한 전문가적 견해를 제시한다. 이날 강연 후에는 ʻ미래 원자력에서 나의 길 찾기ʼ라는 주제로 진로 상담도 진행된다. 대학생은 물론 초·중·고 학생 중에서도 원자력 분야에 관심이 있는 학생이라면 누구나 참여할 수 있다. 원자력 관련 기관의 전문가들이 산업 및 연구 현장에서 수행되는 연구 주제와 실무 경험담을 공유한 뒤 진로와 관련한 학생들의 세부적인 궁금증을 해소할 질의응답 시간도 가질 계획이다.

이번 시민 강좌 및 진로 상담은 KAIST 핵비확산교육연구센터(센터장 임만성)가 주최하고 국립외교원·한국원자력통제기술원·한국원자력안전기술원·한국원자력연구원·한국수력원자력 중앙연구원·한국전력기술·경희대학교· UNIST 등 대학 및 연구기관 소속의 핵정책 및 원자력기술 전문가들이 연사로 참가한다.

강좌를 총괄한 임만성 센터장은 "대형원전에서 소형원전으로 패러다임이 바뀌는 상황에서 다양한 미래 에너지 시스템 수요에 대응할 수 있는 원자력의 역할을 국가가 고민하고 시민 사회에 공유해 다 같이 공감할 수 있는 정책을 만들어야 한다ˮ라고 강조했다.

이어, 임 센터장은 "이번 강좌를 통해 미래 원자력 시스템인 소형원전에 대한 시민들의 이해도를 높이고 더 나아가 탄소중립 등의 에너지 문제를 개선하는 정책과 방향을 설정하는 일에 자연스럽게 기여할 수 있을 것으로 기대한다ˮ라고 전했다. 11월 10일 오후 1시 30분에 시작되는 시민강좌는 비대면 방식으로 진행되며, 사전 신청을 통해 누구나 무료로 참석할 수 있다. 참가 등록 및 자세한 내용은 KAIST 핵비확산교육연구센터 홈페이지(http://nerec.or.kr/)에서 확인할 수 있다.

2021.11.05

조회수 10021

-

장순흥 명예교수, 한국원자력학회 원자력대상 수상

우리 대학 원자력 및 양자공학과 장순흥 명예교수(現 한동대 총장)가 지난 20일 열린 한국원자력학회 제 54회 정기총회 및 추계학술발표회에서 한국원자력대상을 수상했다.

한국원자력대상은 우리나라 원자력 학문·기술 또는 산업발전에 크게 기여한 개인의 탁월한 업적을 기리기 위해 제정됐다. 원자력계 종사자들의 자부심을 고취해 원자력계의 발전을 도모하는 국내 최고 권위의 원자력계 특별상이다.

장순흥 명예교수는 1982년 우리 대학에 부임한 이래 2005년~2006년 대외부총장과 2006년~2010년 교학부총장을 역임했고, 2019년까지 KAIST 원자력및양자공학과 교수로서 원자력 안전, 원자로 설계 등의 교육과 임계열유속, 신형원자로, 열수력안전해석, 확률론적안전성평가(PSA), AI 연구를 통해 원자력 공학 및 학문 발전에 크게 기여했다.

또한, 연구자로서 박사 76명, 석사 99명을 배출하여 산·학·연·관에서 원자력 산업과 안전을 견인했으며, 우리 정부의 원자력진흥종합계획 수립책임자, 원자력안전위원회 위원, 국가과학기술자문위원회 위원, 한국원자력학회장 등 다방면으로 활동했다.

이와 함께, 국제원자력기구(IAEA) 안전자문단(INSAG) 위원, 경제협력개발기구 원자력기관(OECD Nuclear Energy Agency) 원자력시설안전위원회 위원, 미국원자력학회(ANS) 석학회원, 뉴클리어 테크놀로지(Nuclear Technology) 저널 부편집장, 원자력 열수력학 국제학술대회(NURETH-10), 원자로 열수력 및 안전 국제학술대회(NUTHOS-7) 조직위원장, 일본 정부의 후쿠시마안전사고 자문위원회 국제자문위원 등을 역임하면서 원자력계의 국제협력에 기여하고 국제적 위상 강화에 공헌한 점을 인정받아 이번 한국원자력대상의 영광을 차지했다.

장 명예교수는 "그동안 같이 일했던 선배·동료·제자들이 함께 하였기에 불모지에서 세계 최고 수준의 원자력 기술을 이룩했다고 생각한다"라며, "앞으로 후배들이 항상 용기를 가지고 더욱 발전시켜 나가기를 기도한다"라고 수상 소감을 전했다. 한편, 한국원자력학회는 원자력에 관한 학술과 기술 발전을 목적으로 1969년 3월 8일 설립된 학술단체로 현재 5,800여 명의 회원이 전문분야별 12개의 연구부회에 소속되어 활동하고 있다.

장순흥 명예교수, 한국원자력학회 원자력대상 수상

우리 대학 원자력 및 양자공학과 장순흥 명예교수(現 한동대 총장)가 지난 20일 열린 한국원자력학회 제 54회 정기총회 및 추계학술발표회에서 한국원자력대상을 수상했다.

한국원자력대상은 우리나라 원자력 학문·기술 또는 산업발전에 크게 기여한 개인의 탁월한 업적을 기리기 위해 제정됐다. 원자력계 종사자들의 자부심을 고취해 원자력계의 발전을 도모하는 국내 최고 권위의 원자력계 특별상이다.

장순흥 명예교수는 1982년 우리 대학에 부임한 이래 2005년~2006년 대외부총장과 2006년~2010년 교학부총장을 역임했고, 2019년까지 KAIST 원자력및양자공학과 교수로서 원자력 안전, 원자로 설계 등의 교육과 임계열유속, 신형원자로, 열수력안전해석, 확률론적안전성평가(PSA), AI 연구를 통해 원자력 공학 및 학문 발전에 크게 기여했다.

또한, 연구자로서 박사 76명, 석사 99명을 배출하여 산·학·연·관에서 원자력 산업과 안전을 견인했으며, 우리 정부의 원자력진흥종합계획 수립책임자, 원자력안전위원회 위원, 국가과학기술자문위원회 위원, 한국원자력학회장 등 다방면으로 활동했다.

이와 함께, 국제원자력기구(IAEA) 안전자문단(INSAG) 위원, 경제협력개발기구 원자력기관(OECD Nuclear Energy Agency) 원자력시설안전위원회 위원, 미국원자력학회(ANS) 석학회원, 뉴클리어 테크놀로지(Nuclear Technology) 저널 부편집장, 원자력 열수력학 국제학술대회(NURETH-10), 원자로 열수력 및 안전 국제학술대회(NUTHOS-7) 조직위원장, 일본 정부의 후쿠시마안전사고 자문위원회 국제자문위원 등을 역임하면서 원자력계의 국제협력에 기여하고 국제적 위상 강화에 공헌한 점을 인정받아 이번 한국원자력대상의 영광을 차지했다.

장 명예교수는 "그동안 같이 일했던 선배·동료·제자들이 함께 하였기에 불모지에서 세계 최고 수준의 원자력 기술을 이룩했다고 생각한다"라며, "앞으로 후배들이 항상 용기를 가지고 더욱 발전시켜 나가기를 기도한다"라고 수상 소감을 전했다. 한편, 한국원자력학회는 원자력에 관한 학술과 기술 발전을 목적으로 1969년 3월 8일 설립된 학술단체로 현재 5,800여 명의 회원이 전문분야별 12개의 연구부회에 소속되어 활동하고 있다.

2021.10.28

조회수 8113

-

원자력공학 전공교수 10인, 대통령을 위한 에너지정책 길라잡이 출간

10월 25일, 우리 대학 원자력및양자공학과 교수 4인(윤종일, 이정익, 정용훈, 최성민 교수)이 포함된 전국 원자력공학 전공 교수 10인(`핵공감 클라쓰' 유튜브 운영진)이 공동 집필한 `대통령을 위한 에너지정책 길라잡이'를 출간했다.

집필진은 `탄소중립'이라는 거스를 수 없는 시대적 흐름에 전문가 집단의 숙고와 국민적 동의 없이 섣불리 대응하는 것에 안타까움을 느껴, 대통령뿐만 아니라 에너지 정책 수립에 관련된 사람들, 에너지 공급자와 소비자 모두가 읽어보기를 바라는 마음으로 이 책을 집필하게 됐다.

`대통령을 위한 에너지정책 길라잡이'는 70쪽 분량으로, △에너지의 중요성과 현황, △기후위기와 무탄소 에너지원, △탄소중립을 위한 에너지정책, △부록 원자력 팩트체크 등 4개의 장으로 구성돼 있다. 각 장은 몇 개의 주제로 나뉘어 주제별로 2쪽 이내로 작성돼 있어서 독자가 쉽게 읽을 수 있다.

집필진은 "이 책이 에너지정책에 관심 있는 모든 사람에게 자유롭게 읽히길 바란다ˮ며, 이 책에 관심 있는 분은 누구나 원자력및양자공학과 홈페이지(https://nuclear.kaist.ac.kr/board/notice.php)에서 무료로 내려받을 수 있다.

한편 유튜브 `핵공감 클라쓰'는 원자력공학 교수와 전문가들이 일반인이 궁금해하는 원자력 관련 사항들을 쉽게 설명하기 위해 만든 유튜브 채널이다. 현재 원자력에 대한 과학적 사실을 소개하는 다양한 동영상이 게시돼 있다.

원자력공학 전공교수 10인, 대통령을 위한 에너지정책 길라잡이 출간

10월 25일, 우리 대학 원자력및양자공학과 교수 4인(윤종일, 이정익, 정용훈, 최성민 교수)이 포함된 전국 원자력공학 전공 교수 10인(`핵공감 클라쓰' 유튜브 운영진)이 공동 집필한 `대통령을 위한 에너지정책 길라잡이'를 출간했다.

집필진은 `탄소중립'이라는 거스를 수 없는 시대적 흐름에 전문가 집단의 숙고와 국민적 동의 없이 섣불리 대응하는 것에 안타까움을 느껴, 대통령뿐만 아니라 에너지 정책 수립에 관련된 사람들, 에너지 공급자와 소비자 모두가 읽어보기를 바라는 마음으로 이 책을 집필하게 됐다.

`대통령을 위한 에너지정책 길라잡이'는 70쪽 분량으로, △에너지의 중요성과 현황, △기후위기와 무탄소 에너지원, △탄소중립을 위한 에너지정책, △부록 원자력 팩트체크 등 4개의 장으로 구성돼 있다. 각 장은 몇 개의 주제로 나뉘어 주제별로 2쪽 이내로 작성돼 있어서 독자가 쉽게 읽을 수 있다.

집필진은 "이 책이 에너지정책에 관심 있는 모든 사람에게 자유롭게 읽히길 바란다ˮ며, 이 책에 관심 있는 분은 누구나 원자력및양자공학과 홈페이지(https://nuclear.kaist.ac.kr/board/notice.php)에서 무료로 내려받을 수 있다.

한편 유튜브 `핵공감 클라쓰'는 원자력공학 교수와 전문가들이 일반인이 궁금해하는 원자력 관련 사항들을 쉽게 설명하기 위해 만든 유튜브 채널이다. 현재 원자력에 대한 과학적 사실을 소개하는 다양한 동영상이 게시돼 있다.

2021.10.26

조회수 6259

-

양자 기체의 스핀 상관된 제트 현상 관측 및 규명

우리 대학 물리학과 최재윤 교수 연구팀이 ‘극저온 중성원자로 구성된 보즈-아인슈타인 응집체를 이용해 스핀 상관된 물질파 방출’에 성공했다. 물리학과 김경태 박사가 제 1저자로 참여한 이번 연구는 물리학 분야 권위지인 ‘피지컬 리뷰 레터스(Physical Review Letters)’에 지난 7월 22일에 게재됐다.

극저온 중성 원자로 구현된 보즈 아인슈타인 응집체 (Bose-Einstein condensate, BEC)는 수만 개 이상의 원자들이 하나의 파동함수로 기술되는 양자 상태로, 중성 원자가 갖는 스핀 자유도를 활용하면 진공 압축 (squeezed vacuum state)상태를 구현 할 수 있으며, 이를 활용하여 다양한 양자 정보 연구를 수행할 수 있다. 양자 얽힘 상태 생성의 미시적인 과정은 두개의 스핀0인 원자가 충돌 이후 스핀1과 스핀-1로 변환되는 것으로, 생성된 스핀 쌍은 (+1,-1)와 (-1,+1)의 중첩 상태인 양자 얽힘 상태가 된다. 이러한 스핀 충돌 과정을 스핀 쌍 생성 충돌이라 하며, 이는 한 광자가 절반의 에너지를 가지 두개의 얽힌 광자로 나누어지는 과정과 매우 유사함이 알려져 있다.

현재까지 BEC에서 수행한 대부분의 양자 정보 연구는 루비둠-87 원자를 사용하였는데, 이 경우 스핀 쌍 생성률이 낮고, 생성된 양자 얽힘 상태의 원자들이 특정 위치에만 고정될 수밖에 없는 한계점이 있다. 따라서 양자 정보 처리를 목적으로 하는 비국소적 측정이나 조종을 위해서는 원자 앙상블을 나누는 과정 등이 필요하며, 이 과정에서 생성되는 추가적인 잡음을 제거하는 방법은 아직까지 보고된 바가 없다.

최재윤 교수 연구팀은 리튬-7 원자의 스피너 응집체를 이용하여 높은 운동에너지를 갖는 스핀 쌍들이 생성 이후 유도 증폭되는 것을 관측하였으며, 또한 이러한 스핀 쌍들이 서로 결맞는 상태임을 보고하여 선행 연구의 제한점을 극복하는 새로운 방향을 제시하였다.

리튬-7원자의 경우 강한 스핀 상호작용 에너지를 가짐이 오래전부터 알려져 있었으나, 양자 기체 생성의 어려움으로 인해 그동안 실험적으로 구현되지 못하였다 [이 시스템을 보유한 연구단은 아직까지 최재윤 교수 연구팀이 유일하다, Physical Review Research 2, 033471 (2020)]. 연구팀은 이차원 평면에 물질파 방출을 위해 BEC를 이차원 포텐셜에 가두었으며, 스핀0 상태의 응집체에서의 스핀 쌍을 생성 유도하였다. 생성된 스핀 쌍은 BEC를 지나며 증폭되어 충분히 많은 원자들이 포텐셜 외부로 분출되는 것을 관측했다.

아래 그림은 해당 실험의 각 스핀 성분 사진으로, 좌우의 스핀+1,-1의 중심을 기준으로 반대편에 반대 스핀 성분을 가진 원자들을 찾기 쉽다는 것을 알 수 있다. 충돌과정에서 각운동량 보존(스핀)과 선형 운동량 보존(무게중심)이 동시에 보존되어야 하기 때문에, 서로 반대 방향으로 뻗어 나가는 원자들은 필연적으로 강한 스핀 상관관계를 가지게 된다.

이번 연구에서 주목할 점은 스핀 상태의 측정 방향에 따른 상관 함수 분석을 통해, 방출된 물질파가 확장된 벨 상태의 특징적인 스핀 상관관계를 가진다는 것을 확인할 수 있었다는 점이다.

이 현상을 이용하면 비고전적 원자 앙상블의 생성과 동시에 분리가 가능해, 공간적으로 멀리 떨어진 거시적 양자 얽힘 상태를 효율적으로 생성할 수 있을 것으로 전망한다.

해당 연구는 최순원 교수(Berkeley/MIT)와의 협력 연구를 통해 진행됐으며, 삼성 미래 기술 육성 재단 및 한국연구재단 양자 컴퓨팅 기술개발 사업의 지원을 받아 수행됐다.

양자 기체의 스핀 상관된 제트 현상 관측 및 규명

우리 대학 물리학과 최재윤 교수 연구팀이 ‘극저온 중성원자로 구성된 보즈-아인슈타인 응집체를 이용해 스핀 상관된 물질파 방출’에 성공했다. 물리학과 김경태 박사가 제 1저자로 참여한 이번 연구는 물리학 분야 권위지인 ‘피지컬 리뷰 레터스(Physical Review Letters)’에 지난 7월 22일에 게재됐다.

극저온 중성 원자로 구현된 보즈 아인슈타인 응집체 (Bose-Einstein condensate, BEC)는 수만 개 이상의 원자들이 하나의 파동함수로 기술되는 양자 상태로, 중성 원자가 갖는 스핀 자유도를 활용하면 진공 압축 (squeezed vacuum state)상태를 구현 할 수 있으며, 이를 활용하여 다양한 양자 정보 연구를 수행할 수 있다. 양자 얽힘 상태 생성의 미시적인 과정은 두개의 스핀0인 원자가 충돌 이후 스핀1과 스핀-1로 변환되는 것으로, 생성된 스핀 쌍은 (+1,-1)와 (-1,+1)의 중첩 상태인 양자 얽힘 상태가 된다. 이러한 스핀 충돌 과정을 스핀 쌍 생성 충돌이라 하며, 이는 한 광자가 절반의 에너지를 가지 두개의 얽힌 광자로 나누어지는 과정과 매우 유사함이 알려져 있다.

현재까지 BEC에서 수행한 대부분의 양자 정보 연구는 루비둠-87 원자를 사용하였는데, 이 경우 스핀 쌍 생성률이 낮고, 생성된 양자 얽힘 상태의 원자들이 특정 위치에만 고정될 수밖에 없는 한계점이 있다. 따라서 양자 정보 처리를 목적으로 하는 비국소적 측정이나 조종을 위해서는 원자 앙상블을 나누는 과정 등이 필요하며, 이 과정에서 생성되는 추가적인 잡음을 제거하는 방법은 아직까지 보고된 바가 없다.

최재윤 교수 연구팀은 리튬-7 원자의 스피너 응집체를 이용하여 높은 운동에너지를 갖는 스핀 쌍들이 생성 이후 유도 증폭되는 것을 관측하였으며, 또한 이러한 스핀 쌍들이 서로 결맞는 상태임을 보고하여 선행 연구의 제한점을 극복하는 새로운 방향을 제시하였다.

리튬-7원자의 경우 강한 스핀 상호작용 에너지를 가짐이 오래전부터 알려져 있었으나, 양자 기체 생성의 어려움으로 인해 그동안 실험적으로 구현되지 못하였다 [이 시스템을 보유한 연구단은 아직까지 최재윤 교수 연구팀이 유일하다, Physical Review Research 2, 033471 (2020)]. 연구팀은 이차원 평면에 물질파 방출을 위해 BEC를 이차원 포텐셜에 가두었으며, 스핀0 상태의 응집체에서의 스핀 쌍을 생성 유도하였다. 생성된 스핀 쌍은 BEC를 지나며 증폭되어 충분히 많은 원자들이 포텐셜 외부로 분출되는 것을 관측했다.

아래 그림은 해당 실험의 각 스핀 성분 사진으로, 좌우의 스핀+1,-1의 중심을 기준으로 반대편에 반대 스핀 성분을 가진 원자들을 찾기 쉽다는 것을 알 수 있다. 충돌과정에서 각운동량 보존(스핀)과 선형 운동량 보존(무게중심)이 동시에 보존되어야 하기 때문에, 서로 반대 방향으로 뻗어 나가는 원자들은 필연적으로 강한 스핀 상관관계를 가지게 된다.

이번 연구에서 주목할 점은 스핀 상태의 측정 방향에 따른 상관 함수 분석을 통해, 방출된 물질파가 확장된 벨 상태의 특징적인 스핀 상관관계를 가진다는 것을 확인할 수 있었다는 점이다.

이 현상을 이용하면 비고전적 원자 앙상블의 생성과 동시에 분리가 가능해, 공간적으로 멀리 떨어진 거시적 양자 얽힘 상태를 효율적으로 생성할 수 있을 것으로 전망한다.

해당 연구는 최순원 교수(Berkeley/MIT)와의 협력 연구를 통해 진행됐으며, 삼성 미래 기술 육성 재단 및 한국연구재단 양자 컴퓨팅 기술개발 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.09.01

조회수 11345

-

원자 단층 촬영 기술로 나노입자 표면 리간드 분자의 3차원 분포 규명

우리 대학 신소재공학과 최벽파 교수 연구팀이 이화여자대학교 화학신소재공학과 이상헌 교수 연구팀과 공동연구를 통해 원자 단층 촬영 기술을 활용해 나노입자 표면에 존재하는 리간드 분자의 3차원 분포를 최초로 규명했다고 9일 밝혔다.

리간드(Capping ligand)는 금속 나노입자 합성 시 발생하는 유기 분자로서, 입자 간 응집을 방지할 뿐만 아니라 입자의 형태와 각종 특성까지 조절한다는 사실이 밝혀지며 나노입자의 합성 및 설계에 있어 그 중요성이 점점 더 커지고 있다.

신소재공학과 장규선 박사과정과 독일 막스 플랑크 연구소 김세호 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지인 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications, IF: 14.919)' 7월 14일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: Three-dimensional atomic mapping of ligands on palladium nanoparticles by atom probe tomography)

복잡한 구조의 유기 분자로 이루어진 리간드의 공간적 분포를 분석하기 위해서는 원자단위의 공간 분해능과 경량 원소에 대한 높은 검출 민감도를 가지며 3차원 분석이 가능한 기술이 필요하다. 이러한 분석 기술의 부재로 인해 현재까지 나노입자 표면에 존재하는 리간드 분포를 3차원에서 관찰한 사례는 존재하지 않으며, 이로 인해 입자 합성과정에서 리간드의 거동은 상당 부분 미지의 영역으로 남아있다. 예를 들어, 할라이드 리간드인 브롬(Br) 이온의 경우 정육면체 형태의 금속 나노입자 형성을 촉진하는 것으로 알려져 있으나, 여러 논문에서 이와 다른 결과를 보고하고 있다.

최벽파 교수 연구팀은 원자 단층 촬영 현미경(Atom probe tomography)을 활용해 서로 다른 할라이드 리간드를 통해 합성된 두 종류의 팔라듐 나노입자 표면에 존재하는 세트리모늄 리간드(Cetrimonium chloride)의 3차원 분포를 원자단위에서 관찰하는 데 성공했다.

원자 단층 촬영 현미경은 아주 얇은 바늘 모양으로 가공된 시편 표면의 원자들을 고전압 또는 고에너지 펄스를 가해 차례차례 증발시켜 검출기에 충돌시키고, 검출기에 기록된 원자의 충돌 위치와 충돌 순서, 그리고 충돌 원자의 질량 대 전하 비를 이용해 시편의 3차원 원자 분포를 재구성하는 분석 기술이다.

이러한 원자 단층 촬영 기술은 3차원 원자단위 분석 및 화학적 정량 분석이 가능할 뿐 아니라, 옹스트롬(100억 분의 1미터) 단위의 공간 분해능과 모든 원소에 대해 동일한 ppm 단위의 우수한 검출 감도를 갖고 있어 최근 재료 분석 분야에서 큰 주목을 받고 있다.

연구팀은 리간드의 3차원 분포에 대한 단층 촬영 데이터로부터 각각의 나노입자 표면에 존재하는 세트리모늄 리간드의 밀도를 계산했다. 이를 통해 연구진은 세트리모늄 리간드와 할라이드 리간드 사이에 기존에 알려지지 않았던 상호작용이 존재하며, 이러한 서로 다른 리간드 사이의 상호작용이 나노입자의 최종 형태와 산화 저항 특성을 결정할 뿐 아니라 기존의 연구 결과들이 합치되지 않았던 원인이었음을 규명했다.

최벽파 교수는 "이번 연구는 기존에 상반됐던 연구 결과들을 모두 포용할 수 있는 실험적, 이론적 결과를 제시했다는 점에서 의의가 있다ˮ며, "해당 연구를 통해 얻은 결과는 나노입자 합성에 대한 근본적인 이해를 높이고, 우수한 특성을 가진 나노입자를 설계하는데 응용될 수 있으리라 기대한다ˮ고 밝혔다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 과학기술분야 기초연구사업인 중견연구자지원사업의 지원을 통해 수행됐다.

원자 단층 촬영 기술로 나노입자 표면 리간드 분자의 3차원 분포 규명

우리 대학 신소재공학과 최벽파 교수 연구팀이 이화여자대학교 화학신소재공학과 이상헌 교수 연구팀과 공동연구를 통해 원자 단층 촬영 기술을 활용해 나노입자 표면에 존재하는 리간드 분자의 3차원 분포를 최초로 규명했다고 9일 밝혔다.

리간드(Capping ligand)는 금속 나노입자 합성 시 발생하는 유기 분자로서, 입자 간 응집을 방지할 뿐만 아니라 입자의 형태와 각종 특성까지 조절한다는 사실이 밝혀지며 나노입자의 합성 및 설계에 있어 그 중요성이 점점 더 커지고 있다.

신소재공학과 장규선 박사과정과 독일 막스 플랑크 연구소 김세호 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지인 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications, IF: 14.919)' 7월 14일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: Three-dimensional atomic mapping of ligands on palladium nanoparticles by atom probe tomography)

복잡한 구조의 유기 분자로 이루어진 리간드의 공간적 분포를 분석하기 위해서는 원자단위의 공간 분해능과 경량 원소에 대한 높은 검출 민감도를 가지며 3차원 분석이 가능한 기술이 필요하다. 이러한 분석 기술의 부재로 인해 현재까지 나노입자 표면에 존재하는 리간드 분포를 3차원에서 관찰한 사례는 존재하지 않으며, 이로 인해 입자 합성과정에서 리간드의 거동은 상당 부분 미지의 영역으로 남아있다. 예를 들어, 할라이드 리간드인 브롬(Br) 이온의 경우 정육면체 형태의 금속 나노입자 형성을 촉진하는 것으로 알려져 있으나, 여러 논문에서 이와 다른 결과를 보고하고 있다.

최벽파 교수 연구팀은 원자 단층 촬영 현미경(Atom probe tomography)을 활용해 서로 다른 할라이드 리간드를 통해 합성된 두 종류의 팔라듐 나노입자 표면에 존재하는 세트리모늄 리간드(Cetrimonium chloride)의 3차원 분포를 원자단위에서 관찰하는 데 성공했다.

원자 단층 촬영 현미경은 아주 얇은 바늘 모양으로 가공된 시편 표면의 원자들을 고전압 또는 고에너지 펄스를 가해 차례차례 증발시켜 검출기에 충돌시키고, 검출기에 기록된 원자의 충돌 위치와 충돌 순서, 그리고 충돌 원자의 질량 대 전하 비를 이용해 시편의 3차원 원자 분포를 재구성하는 분석 기술이다.

이러한 원자 단층 촬영 기술은 3차원 원자단위 분석 및 화학적 정량 분석이 가능할 뿐 아니라, 옹스트롬(100억 분의 1미터) 단위의 공간 분해능과 모든 원소에 대해 동일한 ppm 단위의 우수한 검출 감도를 갖고 있어 최근 재료 분석 분야에서 큰 주목을 받고 있다.

연구팀은 리간드의 3차원 분포에 대한 단층 촬영 데이터로부터 각각의 나노입자 표면에 존재하는 세트리모늄 리간드의 밀도를 계산했다. 이를 통해 연구진은 세트리모늄 리간드와 할라이드 리간드 사이에 기존에 알려지지 않았던 상호작용이 존재하며, 이러한 서로 다른 리간드 사이의 상호작용이 나노입자의 최종 형태와 산화 저항 특성을 결정할 뿐 아니라 기존의 연구 결과들이 합치되지 않았던 원인이었음을 규명했다.

최벽파 교수는 "이번 연구는 기존에 상반됐던 연구 결과들을 모두 포용할 수 있는 실험적, 이론적 결과를 제시했다는 점에서 의의가 있다ˮ며, "해당 연구를 통해 얻은 결과는 나노입자 합성에 대한 근본적인 이해를 높이고, 우수한 특성을 가진 나노입자를 설계하는데 응용될 수 있으리라 기대한다ˮ고 밝혔다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 과학기술분야 기초연구사업인 중견연구자지원사업의 지원을 통해 수행됐다.

2021.08.10

조회수 14483

-

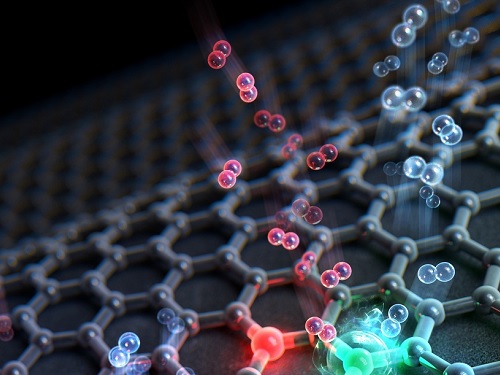

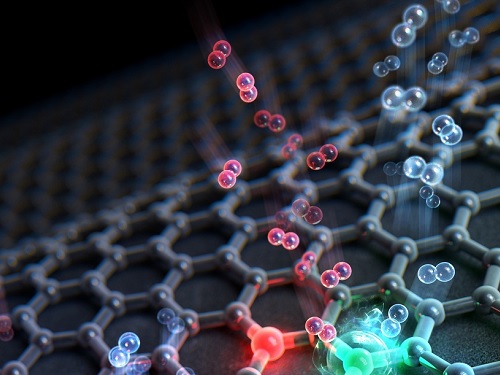

원자 하나가 촉매가 되다

우리 대학 신소재공학과 김상욱 교수 연구팀은 지난 2010년 물리학과 김용현 교수의 이론연구팀과 공동연구를 통해 세계 최초로 단일 원자촉매(Single atom catalyst)를 개발하는 데 성공한 바 있다.

이러한 `최초연구'의 성과를 인정받아 김상욱 교수 연구팀은 최근 미국화학회(American Chemical Society)에서 발간하는 신소재 분야의 가장 중요한 연구 동향을 소개하는 학술지 `어카운츠 오브 매터리얼 리서치(Accounts of Material Research)'에 특별 초청 리뷰 논문을 표지 논문으로 게재했다고 1일 밝혔다. (논문명 : Discovery of Single-Atom Catalyst: Customized Heteroelement Dopants on Graphene)

촉매는 소량의 첨가만으로 다양한 화학반응의 효율을 높이는 소재를 의미하며, 최근 그 중요성이 급속하게 커지고 있는 에너지, 환경 및 바이오/헬스 분야에서 핵심적인 요소로서 큰 관심을 끌고 있다. 대표적인 예로서 수소연료전지의 에너지 변환반응이나 환경친화적인 수소연료 생성반응 등에서 백금이나 희토류등 값비싼 촉매를 대체하기 위한 연구가 전 세계 신소재 연구의 화두가 되고 있다.

일반적인 촉매는 그 표면에서 화학반응을 일으키는데, 이상적으로는 단일 원자가 촉매가 된다면 같은 양의 촉매로 최대 효율을 낼 수 있으며 이를 세계 최초로 실현한 것이 김상욱, 김용현 교수팀이 개발한 단일 원자 촉매의 개념이다. 김상욱 교수 연구팀은 탄소나노튜브를 화학적으로 성장시키는 과정에서 철(Fe) 원자가 우리 혈액 속의 헤모글로빈 구조와 유사한 단원자 혼성구조를 생성함을 발견하고, 한 개의 원자에 기반한 새로운 연료 전지 촉매를 제시한 것이다. 해당 촉매는 입자 응집으로 인해서 수명이 짧은 기존의 백금 촉매의 한계를 극복할 수 있는 새로운 촉매의 형태로 주목을 받았다.

김 교수 팀의 연구 이후 최근에는 전 세계의 많은 연구 그룹들이 단일 원자촉매 연구에 뛰어들고 있으며, 새로운 고효율 촉매를 개발하기 위해 가장 전망이 밝은 분야로 각광받고 있다.

김상욱 교수는 "이번에 출판된 총설에는 그래핀과 같은 나노소재에 금속원소를 도핑하는 방식에서 시작된 단일 원자 촉매의 제조부터 구조와 물성, 그리고 응용까지 망라한 최신 연구 동향들이 잘 정리돼 있다ˮ며, "앞으로 해당 분야 연구에 심도 있는 통찰을 제시하길 희망하여, 향후 고효율 단일 원자 촉매 상용화의 시발점이 될 것이다ˮ라고 이번 논문의 의의를 설명했다.

이번 연구 성과는 과학기술정보통신부·한국연구재단 원천기술개발사업의 지원으로 수행됐다. 김상욱 교수는 국내에서 유일하게 이 권위 있는 학술지의 편집위원으로 활동하고 있다.

원자 하나가 촉매가 되다

우리 대학 신소재공학과 김상욱 교수 연구팀은 지난 2010년 물리학과 김용현 교수의 이론연구팀과 공동연구를 통해 세계 최초로 단일 원자촉매(Single atom catalyst)를 개발하는 데 성공한 바 있다.

이러한 `최초연구'의 성과를 인정받아 김상욱 교수 연구팀은 최근 미국화학회(American Chemical Society)에서 발간하는 신소재 분야의 가장 중요한 연구 동향을 소개하는 학술지 `어카운츠 오브 매터리얼 리서치(Accounts of Material Research)'에 특별 초청 리뷰 논문을 표지 논문으로 게재했다고 1일 밝혔다. (논문명 : Discovery of Single-Atom Catalyst: Customized Heteroelement Dopants on Graphene)

촉매는 소량의 첨가만으로 다양한 화학반응의 효율을 높이는 소재를 의미하며, 최근 그 중요성이 급속하게 커지고 있는 에너지, 환경 및 바이오/헬스 분야에서 핵심적인 요소로서 큰 관심을 끌고 있다. 대표적인 예로서 수소연료전지의 에너지 변환반응이나 환경친화적인 수소연료 생성반응 등에서 백금이나 희토류등 값비싼 촉매를 대체하기 위한 연구가 전 세계 신소재 연구의 화두가 되고 있다.

일반적인 촉매는 그 표면에서 화학반응을 일으키는데, 이상적으로는 단일 원자가 촉매가 된다면 같은 양의 촉매로 최대 효율을 낼 수 있으며 이를 세계 최초로 실현한 것이 김상욱, 김용현 교수팀이 개발한 단일 원자 촉매의 개념이다. 김상욱 교수 연구팀은 탄소나노튜브를 화학적으로 성장시키는 과정에서 철(Fe) 원자가 우리 혈액 속의 헤모글로빈 구조와 유사한 단원자 혼성구조를 생성함을 발견하고, 한 개의 원자에 기반한 새로운 연료 전지 촉매를 제시한 것이다. 해당 촉매는 입자 응집으로 인해서 수명이 짧은 기존의 백금 촉매의 한계를 극복할 수 있는 새로운 촉매의 형태로 주목을 받았다.

김 교수 팀의 연구 이후 최근에는 전 세계의 많은 연구 그룹들이 단일 원자촉매 연구에 뛰어들고 있으며, 새로운 고효율 촉매를 개발하기 위해 가장 전망이 밝은 분야로 각광받고 있다.

김상욱 교수는 "이번에 출판된 총설에는 그래핀과 같은 나노소재에 금속원소를 도핑하는 방식에서 시작된 단일 원자 촉매의 제조부터 구조와 물성, 그리고 응용까지 망라한 최신 연구 동향들이 잘 정리돼 있다ˮ며, "앞으로 해당 분야 연구에 심도 있는 통찰을 제시하길 희망하여, 향후 고효율 단일 원자 촉매 상용화의 시발점이 될 것이다ˮ라고 이번 논문의 의의를 설명했다.

이번 연구 성과는 과학기술정보통신부·한국연구재단 원천기술개발사업의 지원으로 수행됐다. 김상욱 교수는 국내에서 유일하게 이 권위 있는 학술지의 편집위원으로 활동하고 있다.

2021.07.01

조회수 16096

-

신형원자로연구센터, 동그라미재단 혁신 과학 프로젝트 본격 논의

우리 대학 신형원자로연구센터가 참여하는 ‘동그라미재단 혁신 과학 프로젝트’의 연구개발 현황과 향후 방안을 논의하는 모임이 4월 20일 원자력및양자공학과 회의실에서 개최됐다.

이번 회의에는 안철수 동그라미재단 출연자, 권치중 동그라미재단 이사장, 장순흥 한동대 총장, 하재주 한국원자력학회 학회장, 백원필 한국원자력연구원 전 부원장 등이 참석했다. 우리 대학에서는 윤종일 원자력및양자공학과 학과장을 포함해 신형원자로연구센터의 연구책임자 및 관계자들이 한자리에 모여 의견을 공유했다.

안철수 동그라미재단 출연자는 격려사를 통해 “사회에 꼭 필요하고 중요하지만, 정부 정책 우선순위에 들지 못하거나 기업에서는 시장성이 적어 투자에 소외되는 혁신과학기술 연구개발 분야를 지원하기 위해 이 사업을 시작하게 되었다”라고 사업을 지원하게 된 배경을 설명했다.

그는 이어, “세계 수준의 기술을 보유한 우리나라의 원자력 산업이 현재 침체되고 있다ˮ고 강조하고 ”실질적인 위협으로 다가오고 있는 미세먼지와 온실가스 등의 문제를 해결하는 데에도 원자력 기술이 크게 기여할 수 있다ˮ라고 원자력 산업이 발전해야 하는 이유를 덧붙였다.

20일 열린 회의에서는 정용훈 교수가 발제를 맡아 ▴사고 가능성이 없는 자율 운전 원자로 개발 ▴액화 공기를 사용하는 초대용량 청정에너지 저장장치 개발 등의 연구 방향을 공개했다.

우선, 중대 사고의 가능성이 없는 노심의 설계와 완전한 자율운전 기능을 갖춘 초소형 자율운전 원자로는 한번 연료를 장전한 이후 20년 이상 알아서 운전하는 것이 가능하다. 연구개발에 성공할 경우 향후 우리나라가 중소형 원자로 시장에서 글로벌 경쟁력을 갖출 수 있는 기반을 마련할 수 있다는 것이 정 교수의 설명이다.

이어, 초거대용량의 청정에너지 저장장치에 관해서도 설명했다. 액화 공기를 사용하여 에너지를 저장하는 방식을 도입해 시설의 대형화가 쉽고 오염물질의 배출이 없으며 부가 기능으로 이산화탄소 포집이 가능한 에너지 저장 기술의 개념이다.

정 교수는 “신형원자로연구센터는 탄소 중립으로 가는 길에 원자력의 활용도를 높이는 기술개발을 목표로 연구에 매진하고 있다”라고 덧붙였다. 한편, 동그라미 재단은 기후·환경 및 생태계·에너지·공중보건 분야 중 세계 인류가 직면한 난제 해결을 위해 작년 12월 국내 대학 및 연구기관, 단체를 대상으로 ‘혁신과학기술 센터 및 프로그램’ 공모사업을 실시해 우리 대학을 포함해 최종 선정된 6개 기관에 총 12억 원을 지원한 바 있다.

신형원자로연구센터, 동그라미재단 혁신 과학 프로젝트 본격 논의

우리 대학 신형원자로연구센터가 참여하는 ‘동그라미재단 혁신 과학 프로젝트’의 연구개발 현황과 향후 방안을 논의하는 모임이 4월 20일 원자력및양자공학과 회의실에서 개최됐다.

이번 회의에는 안철수 동그라미재단 출연자, 권치중 동그라미재단 이사장, 장순흥 한동대 총장, 하재주 한국원자력학회 학회장, 백원필 한국원자력연구원 전 부원장 등이 참석했다. 우리 대학에서는 윤종일 원자력및양자공학과 학과장을 포함해 신형원자로연구센터의 연구책임자 및 관계자들이 한자리에 모여 의견을 공유했다.

안철수 동그라미재단 출연자는 격려사를 통해 “사회에 꼭 필요하고 중요하지만, 정부 정책 우선순위에 들지 못하거나 기업에서는 시장성이 적어 투자에 소외되는 혁신과학기술 연구개발 분야를 지원하기 위해 이 사업을 시작하게 되었다”라고 사업을 지원하게 된 배경을 설명했다.

그는 이어, “세계 수준의 기술을 보유한 우리나라의 원자력 산업이 현재 침체되고 있다ˮ고 강조하고 ”실질적인 위협으로 다가오고 있는 미세먼지와 온실가스 등의 문제를 해결하는 데에도 원자력 기술이 크게 기여할 수 있다ˮ라고 원자력 산업이 발전해야 하는 이유를 덧붙였다.

20일 열린 회의에서는 정용훈 교수가 발제를 맡아 ▴사고 가능성이 없는 자율 운전 원자로 개발 ▴액화 공기를 사용하는 초대용량 청정에너지 저장장치 개발 등의 연구 방향을 공개했다.

우선, 중대 사고의 가능성이 없는 노심의 설계와 완전한 자율운전 기능을 갖춘 초소형 자율운전 원자로는 한번 연료를 장전한 이후 20년 이상 알아서 운전하는 것이 가능하다. 연구개발에 성공할 경우 향후 우리나라가 중소형 원자로 시장에서 글로벌 경쟁력을 갖출 수 있는 기반을 마련할 수 있다는 것이 정 교수의 설명이다.

이어, 초거대용량의 청정에너지 저장장치에 관해서도 설명했다. 액화 공기를 사용하여 에너지를 저장하는 방식을 도입해 시설의 대형화가 쉽고 오염물질의 배출이 없으며 부가 기능으로 이산화탄소 포집이 가능한 에너지 저장 기술의 개념이다.

정 교수는 “신형원자로연구센터는 탄소 중립으로 가는 길에 원자력의 활용도를 높이는 기술개발을 목표로 연구에 매진하고 있다”라고 덧붙였다. 한편, 동그라미 재단은 기후·환경 및 생태계·에너지·공중보건 분야 중 세계 인류가 직면한 난제 해결을 위해 작년 12월 국내 대학 및 연구기관, 단체를 대상으로 ‘혁신과학기술 센터 및 프로그램’ 공모사업을 실시해 우리 대학을 포함해 최종 선정된 6개 기관에 총 12억 원을 지원한 바 있다.

2021.05.03

조회수 26421

호르몬 조절 수용체 구조와 작용 메커니즘 규명으로 뇌기능 향상 물질 개발 가속

우리 대학 생명과학과 송지준 교수 연구팀이 초저온 전자 현미경(cryo-Electron Microscopy)을 이용해 호르몬 조절 물질인 소마토스타틴(somatostatin)과 그 수용체인 소마토스타틴 리셉터 2(Somatostatin Receptor 2, 이하 SSTR2) 복합체의 3차원 원자 해상도 구조를 규명해 호르몬 조절 메커니즘을 밝혔다고 6일 밝혔다.

소마토스타틴은 성장호르몬의 분비를 억제하는 작용이 있는 호르몬으로 내장과 뇌에 관련된 호르몬이며, 호르몬 분비 조절, 세포의 증식, 뇌 신경 물질 전달에 관한 작용을 한다.

송 교수 연구팀은 연세대학교 이원태 교수 연구팀, 피씨지-바이오텍 연구팀과의 공동연구를 통해, 소마토스타틴과 결합해 다양한 호르몬의 분비를 억제하는 SSTR2 복합체 구조를 3차원 원자 해상도로 초저온 전자현미경을 이용해 규명하고, 소마토스타틴이 SSTR2를 통해 호르몬 분비를 억제하는 메커니즘을 규명했다. 이러한 연구 결과는 호르몬 분비의 이상에서 유발되는 말단비대증, 신경 뇌분비 종양을 제어하는 방법을 개발하는데 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

생명과학과 윤어진 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 저명 학술지 `이라이프(eLife)' 에 4월 22일에 출판됐다. (논문명 : Cryo-EM structure of the human somatostatin receptor 2 complex with its agonist somatostatin delineates the ligand binding specificity)

SSTR2은 세포막에 존재하는 막 단백질로, 세포 밖의 소마토스타틴을 신호로 인식해 세포 내로 전달하는 역할을 한다. 최근 생명과학과 이승희 교수 연구팀에서도 소마토스타틴이 인지기능 향상에 기여한다 것을 밝힌 바 있다. 이렇게 소마토스타틴의 생체 내 기능 및 질병에 역할의 중요성에도 불구하고, 소마토스타틴이 세포막에 존재하는 수용체와 결합하는 자세한 메커니즘에 대해서는 알려지지 않았고, 신약 개발에 필수적인 역할을 하는, 3차원 원자구조는 알려지지 않았다.

송지준 교수 연구팀은 소마토스타틴이 수용체인 SSTR2와 결합하는 원리를 규명하기 위해, 초저온 전자현미경을 이용해 소마토스타틴이 결합된 SSTR2 복합체의 원자 3차원 구조를 규명했다. 또한 연구팀은 소마토스타틴과 수용체가 결합한 3차원 구조를 바탕으로 소마토스타틴과 결합하는데 중요한 아미노산들을 발견하고, 이들의 기능성을 세포 내에서 확인했다.

연구팀은 더 나아가 인공지능을 이용한 구조예측 프로그램인 알파폴드(AlphaFold)를 이용해 소마토스타틴 수용체의 이성질 형태(같은 분자식을 갖는 화합물이지만 분자 구조가 다른 형태)인 SSTR1, SSTR3, SSTR4, SSTR5의 구조를 예측해 이성질 형태 각각의 소마토스타틴 결합 메커니즘을 밝혀냈다.

이번 연구 결과는 소마토스타틴 수용체의 작용 메커니즘을 이용해 말단비대증, 신경뇌분비 종양의 제어 및 뇌기능을 향상할 수 있는 물질 개발에 이용될 수 있을 것으로 기대된다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 바이오-의료기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.05.09 조회수 9205

호르몬 조절 수용체 구조와 작용 메커니즘 규명으로 뇌기능 향상 물질 개발 가속

우리 대학 생명과학과 송지준 교수 연구팀이 초저온 전자 현미경(cryo-Electron Microscopy)을 이용해 호르몬 조절 물질인 소마토스타틴(somatostatin)과 그 수용체인 소마토스타틴 리셉터 2(Somatostatin Receptor 2, 이하 SSTR2) 복합체의 3차원 원자 해상도 구조를 규명해 호르몬 조절 메커니즘을 밝혔다고 6일 밝혔다.

소마토스타틴은 성장호르몬의 분비를 억제하는 작용이 있는 호르몬으로 내장과 뇌에 관련된 호르몬이며, 호르몬 분비 조절, 세포의 증식, 뇌 신경 물질 전달에 관한 작용을 한다.

송 교수 연구팀은 연세대학교 이원태 교수 연구팀, 피씨지-바이오텍 연구팀과의 공동연구를 통해, 소마토스타틴과 결합해 다양한 호르몬의 분비를 억제하는 SSTR2 복합체 구조를 3차원 원자 해상도로 초저온 전자현미경을 이용해 규명하고, 소마토스타틴이 SSTR2를 통해 호르몬 분비를 억제하는 메커니즘을 규명했다. 이러한 연구 결과는 호르몬 분비의 이상에서 유발되는 말단비대증, 신경 뇌분비 종양을 제어하는 방법을 개발하는데 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

생명과학과 윤어진 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 저명 학술지 `이라이프(eLife)' 에 4월 22일에 출판됐다. (논문명 : Cryo-EM structure of the human somatostatin receptor 2 complex with its agonist somatostatin delineates the ligand binding specificity)

SSTR2은 세포막에 존재하는 막 단백질로, 세포 밖의 소마토스타틴을 신호로 인식해 세포 내로 전달하는 역할을 한다. 최근 생명과학과 이승희 교수 연구팀에서도 소마토스타틴이 인지기능 향상에 기여한다 것을 밝힌 바 있다. 이렇게 소마토스타틴의 생체 내 기능 및 질병에 역할의 중요성에도 불구하고, 소마토스타틴이 세포막에 존재하는 수용체와 결합하는 자세한 메커니즘에 대해서는 알려지지 않았고, 신약 개발에 필수적인 역할을 하는, 3차원 원자구조는 알려지지 않았다.

송지준 교수 연구팀은 소마토스타틴이 수용체인 SSTR2와 결합하는 원리를 규명하기 위해, 초저온 전자현미경을 이용해 소마토스타틴이 결합된 SSTR2 복합체의 원자 3차원 구조를 규명했다. 또한 연구팀은 소마토스타틴과 수용체가 결합한 3차원 구조를 바탕으로 소마토스타틴과 결합하는데 중요한 아미노산들을 발견하고, 이들의 기능성을 세포 내에서 확인했다.

연구팀은 더 나아가 인공지능을 이용한 구조예측 프로그램인 알파폴드(AlphaFold)를 이용해 소마토스타틴 수용체의 이성질 형태(같은 분자식을 갖는 화합물이지만 분자 구조가 다른 형태)인 SSTR1, SSTR3, SSTR4, SSTR5의 구조를 예측해 이성질 형태 각각의 소마토스타틴 결합 메커니즘을 밝혀냈다.

이번 연구 결과는 소마토스타틴 수용체의 작용 메커니즘을 이용해 말단비대증, 신경뇌분비 종양의 제어 및 뇌기능을 향상할 수 있는 물질 개발에 이용될 수 있을 것으로 기대된다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 바이오-의료기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.05.09 조회수 9205 리튬이온전지 충방전 과정을 나노스케일에서 영상화 성공

리튬이온전지는 스마트폰과 전기차 그리고 드론을 비롯한 각종 이동 수단에 필수적인 에너지 저장 매체로 사용되고 있다. 기후변화와 코로나 팬데믹이 키워드가 되는 시대가 도래하면서 급증하는 수요에 대응하기 위해 리튬이온전지의 에너지 용량, 충전 속도 등의 전기화학적 특성을 향상하려는 연구들이 이뤄지고 있지만, 기존의 전기화학 특성 평가 방법으로는 나노미터 수준의 미시세계에서 벌어지고 있는 현상들을 이해하기 어렵다. 따라서, 전기화학 특성에 대한 통합적인 이해를 위해 나노스케일 수준에서 리튬이온의 농도 및 전기전도도 분석 기술의 개발은 필수적이다.

우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수 연구팀이 독일의 아헨공과대학교 플로리안 하우센(Florian Hausen) 교수와 독일 뮌스터 대학교 카린 클라이너(Karin Kleiner) 교수와 협업하여 고용량 리튬이온배터리를 충‧방전할 때 리튬이온이 움직이는 모습과 그로 인해서 전자들이 움직이는 전도 경로 그리고 격자들의 움직임을 원자간력 현미경과 엑스레이 회절 및 흡수 패턴을 분석해 영상화하는 데 성공했다고 28일 밝혔다.

홍 교수 연구팀은 원자간력 현미경의 모드 중에서 전기화학적 변형 현미경(Electrochemical Strain Microscopy, 이하 ESM)과 전도성 원자간력 현미경(Conductive Atomic Force Microscopy, 이하 C-AFM)을 활용해, 친환경차 배터리에 적용되는 고용량 양극재인 NCM622 시료의 충방전상태(State of Charge, SOC)에 따른 리튬이온의 나노스케일 분포도를 영상화했으며, 이를 근단엑스선형광분광계(Near Edge X-ray Absorption Fluorescence Spectroscopy, NEXAFS)와 엑스선회절패턴(X-ray Diffraction Pattern, XRD pattern)과 비교 분석해 리튬이온이 양극재에 확산하여 들어갈 때 산소팔면체에 들어가면서 니켈과 산소의 결합이 이온 결합에서 공유결합으로 바뀌면서 전기전도도가 낮아지는 현상을 검증하고, 이를 ESM, C-AFM 영상과 비교하면서 상당한 상관관계가 있음을 밝혀냈다.

교신 저자인 홍승범 교수는 "배터리 소재 내에서 리튬이온의 확산을 영상화하고 이를 통해서 일어나는 현상들을 다중스케일에서 이해하는 것은 향후 신뢰성이 높고 수명이 긴 고속 충‧방전 배터리 소재를 디자인하는 데 있어 매우 중요하다ˮ라며 "향후 신소재 영상화 기술과 머신러닝 기술을 융합하는 것이 20년 걸리던 배터리 소재 개발기간을 5년 이내로 단축할 수 있을 것이다ˮ 라고 말했다.

신소재공학과 알비나 제티바예바(Albina Jetybayeva) 연구원이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `ACS 어플라이드 에너지 머티리얼스 (ACS Applied Energy Materials)'에 게재됐다. (논문명: Unraveling the State of Charge-Dependent Electronic and Ionic Structure−Property Relationships in NCM622 Cells by Multiscale Characterization)

이번 연구는 KAIST 글로벌 특이점 사업과 한국연구재단의 거대과학연구개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.04.29 조회수 12946

리튬이온전지 충방전 과정을 나노스케일에서 영상화 성공

리튬이온전지는 스마트폰과 전기차 그리고 드론을 비롯한 각종 이동 수단에 필수적인 에너지 저장 매체로 사용되고 있다. 기후변화와 코로나 팬데믹이 키워드가 되는 시대가 도래하면서 급증하는 수요에 대응하기 위해 리튬이온전지의 에너지 용량, 충전 속도 등의 전기화학적 특성을 향상하려는 연구들이 이뤄지고 있지만, 기존의 전기화학 특성 평가 방법으로는 나노미터 수준의 미시세계에서 벌어지고 있는 현상들을 이해하기 어렵다. 따라서, 전기화학 특성에 대한 통합적인 이해를 위해 나노스케일 수준에서 리튬이온의 농도 및 전기전도도 분석 기술의 개발은 필수적이다.

우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수 연구팀이 독일의 아헨공과대학교 플로리안 하우센(Florian Hausen) 교수와 독일 뮌스터 대학교 카린 클라이너(Karin Kleiner) 교수와 협업하여 고용량 리튬이온배터리를 충‧방전할 때 리튬이온이 움직이는 모습과 그로 인해서 전자들이 움직이는 전도 경로 그리고 격자들의 움직임을 원자간력 현미경과 엑스레이 회절 및 흡수 패턴을 분석해 영상화하는 데 성공했다고 28일 밝혔다.

홍 교수 연구팀은 원자간력 현미경의 모드 중에서 전기화학적 변형 현미경(Electrochemical Strain Microscopy, 이하 ESM)과 전도성 원자간력 현미경(Conductive Atomic Force Microscopy, 이하 C-AFM)을 활용해, 친환경차 배터리에 적용되는 고용량 양극재인 NCM622 시료의 충방전상태(State of Charge, SOC)에 따른 리튬이온의 나노스케일 분포도를 영상화했으며, 이를 근단엑스선형광분광계(Near Edge X-ray Absorption Fluorescence Spectroscopy, NEXAFS)와 엑스선회절패턴(X-ray Diffraction Pattern, XRD pattern)과 비교 분석해 리튬이온이 양극재에 확산하여 들어갈 때 산소팔면체에 들어가면서 니켈과 산소의 결합이 이온 결합에서 공유결합으로 바뀌면서 전기전도도가 낮아지는 현상을 검증하고, 이를 ESM, C-AFM 영상과 비교하면서 상당한 상관관계가 있음을 밝혀냈다.

교신 저자인 홍승범 교수는 "배터리 소재 내에서 리튬이온의 확산을 영상화하고 이를 통해서 일어나는 현상들을 다중스케일에서 이해하는 것은 향후 신뢰성이 높고 수명이 긴 고속 충‧방전 배터리 소재를 디자인하는 데 있어 매우 중요하다ˮ라며 "향후 신소재 영상화 기술과 머신러닝 기술을 융합하는 것이 20년 걸리던 배터리 소재 개발기간을 5년 이내로 단축할 수 있을 것이다ˮ 라고 말했다.

신소재공학과 알비나 제티바예바(Albina Jetybayeva) 연구원이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `ACS 어플라이드 에너지 머티리얼스 (ACS Applied Energy Materials)'에 게재됐다. (논문명: Unraveling the State of Charge-Dependent Electronic and Ionic Structure−Property Relationships in NCM622 Cells by Multiscale Characterization)

이번 연구는 KAIST 글로벌 특이점 사업과 한국연구재단의 거대과학연구개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.04.29 조회수 12946 원자력연 송철화 박사, 세계 학술대회서 'NURETH 펠로우' 수상

우리 학교 원자력 및 양자공학과를 졸업한 한국원자력연구원(원장 박원석) 혁신계통안전연구부 송철화 박사가 제19차 국제 원자로 열수력 학술대회(이하 NURETH)에서 ‘NURETH 펠로우(Fellow)’를 16일 수상하였다.

※ NURETH : International Topical Meeting on Nuclear Reactor Thermal Hydraulics

NURETH 펠로우는 미국원자력학회 열수력 부문(THD) 주도로 시상하는 최고권위 상 중 하나로, 2013년부터 2년마다 2명씩 선정하고 있다.

올해의 수상자인 송철화 박사는 지난 37년간 열수력학 및 원자로의 안전성 향상 연구개발에 매진하며 선도적인 업적을 이뤘다고 평가받았다.

열수력학은 고온고압으로 가동되는 원자로가 안전하게 설계·운영되도록 냉각재 거동 및 열전달 현상 등을 연구하는 핵심기술 분야다.

송철화 박사는 “NURTEH 펠로우 선정은 국제적으로 저명한 동료 학자들의 심사 및 추천에 따른 것이어서 더욱 영광스럽게 여겨진다”며, “함께 연구해 온 국내 후배 연구자들에게도 많은 국제활동과 수상의 기회가 있길 응원한다”고 소감을 밝혔다.

2022.03.24 조회수 7475

원자력연 송철화 박사, 세계 학술대회서 'NURETH 펠로우' 수상

우리 학교 원자력 및 양자공학과를 졸업한 한국원자력연구원(원장 박원석) 혁신계통안전연구부 송철화 박사가 제19차 국제 원자로 열수력 학술대회(이하 NURETH)에서 ‘NURETH 펠로우(Fellow)’를 16일 수상하였다.

※ NURETH : International Topical Meeting on Nuclear Reactor Thermal Hydraulics

NURETH 펠로우는 미국원자력학회 열수력 부문(THD) 주도로 시상하는 최고권위 상 중 하나로, 2013년부터 2년마다 2명씩 선정하고 있다.

올해의 수상자인 송철화 박사는 지난 37년간 열수력학 및 원자로의 안전성 향상 연구개발에 매진하며 선도적인 업적을 이뤘다고 평가받았다.

열수력학은 고온고압으로 가동되는 원자로가 안전하게 설계·운영되도록 냉각재 거동 및 열전달 현상 등을 연구하는 핵심기술 분야다.

송철화 박사는 “NURTEH 펠로우 선정은 국제적으로 저명한 동료 학자들의 심사 및 추천에 따른 것이어서 더욱 영광스럽게 여겨진다”며, “함께 연구해 온 국내 후배 연구자들에게도 많은 국제활동과 수상의 기회가 있길 응원한다”고 소감을 밝혔다.

2022.03.24 조회수 7475 원자력및양자공학과 졸업생 송철화 박사, 미국원자력학회 2021 학술상 수상

우리 대학 원자력및양자공학과를 졸업한 한국원자력연구원(원장 박원석) 혁신계통안전연구부 송철화 박사가 미국원자력학회(ANS) 학술상(Technical Achievement Award, 이하 TAA)을 수상했다.

시상식은 지난 1일(현지시간) 미국 워싱턴 D.C.에서 열린 미국원자력학회 동계학술대회에서 진행됐다.

미국원자력학회가 제정한 TAA는 원자력 학문 발전에 공로가 큰 개인에게 시상하는 최고 권위의 상 중 하나로, 열수력 부문(THD)의 추천을 통해 1985년부터 매년 1명씩 선정하고 있다.

열수력학은 고온 고압으로 가동되는 원자로가 안전하게 설계·운영되도록 냉각재 거동 및 열전달 현상 등을 연구하는 핵심기술 분야다.

올해의 수상자인 송철화 박사는 지난 36년간 열수력학 및 원자로의 안전성 향상 연구개발에 매진하며 선도적인 업적을 이뤘다고 평가받았다.

주요 성과는 크게 △경수로의 안전성 평가 및 검증 △신형경수로의 열수력 현상 이해 △주요 안전 쟁점에 대한 다차원적 평가 △현상학적·정밀 분석을 통한 신형경수로 안전성 강화 △국제연구 활동의 주도적 참여 통한 지식 보급 5가지 분야로 나뉜다.

송철화 박사는 한국원자력연구원 원자력안전연구본부장과 열수력안전연구부장을 역임한 바 있으며, 이를 통해 한국형 신형경수로 APR1400, 후속 원전 APR+, 중소형원자로 SMART 등의 개발 및 원자력 안전성 향상 기술 연구를 수행해왔다.

지난 2016년에는 제60차 OECD/NEA(OECD 산하 원자력기구) 원자력시설안전위원회(CSNI) 의장단으로 선출됐으며, 현재 미국원자력학회 국제위원회 위원을 맡는 등 열수력 분야에서 활발하게 활동해온 국제적인 원자력 안전 전문가다.

또한, 과학기술연합대학원대학교(UST)에서 전임교원으로서 후학 양성에 공헌하고 있다. 2008년부터 10년간 신형원자력시스템공학 전공책임교수 역할을 수행하며, 이 과정에서 우수강의상 및 우수교수상을 수상했다.

송철화 박사는 “마침 한국원자력연구원에 들어온 연도와 TAA 제정 시기가 동일해 더욱 특별한 수상으로 여겨진다”며, “앞으로도 국내외 원자력 안전 분야의 발전을 위해 더욱 노력하겠으며, 후배 연구자들에게도 많은 활동과 수상의 기회가 있길 바란다”고 소감을 밝혔다.

2021.12.13 조회수 9408

원자력및양자공학과 졸업생 송철화 박사, 미국원자력학회 2021 학술상 수상

우리 대학 원자력및양자공학과를 졸업한 한국원자력연구원(원장 박원석) 혁신계통안전연구부 송철화 박사가 미국원자력학회(ANS) 학술상(Technical Achievement Award, 이하 TAA)을 수상했다.

시상식은 지난 1일(현지시간) 미국 워싱턴 D.C.에서 열린 미국원자력학회 동계학술대회에서 진행됐다.

미국원자력학회가 제정한 TAA는 원자력 학문 발전에 공로가 큰 개인에게 시상하는 최고 권위의 상 중 하나로, 열수력 부문(THD)의 추천을 통해 1985년부터 매년 1명씩 선정하고 있다.

열수력학은 고온 고압으로 가동되는 원자로가 안전하게 설계·운영되도록 냉각재 거동 및 열전달 현상 등을 연구하는 핵심기술 분야다.

올해의 수상자인 송철화 박사는 지난 36년간 열수력학 및 원자로의 안전성 향상 연구개발에 매진하며 선도적인 업적을 이뤘다고 평가받았다.

주요 성과는 크게 △경수로의 안전성 평가 및 검증 △신형경수로의 열수력 현상 이해 △주요 안전 쟁점에 대한 다차원적 평가 △현상학적·정밀 분석을 통한 신형경수로 안전성 강화 △국제연구 활동의 주도적 참여 통한 지식 보급 5가지 분야로 나뉜다.

송철화 박사는 한국원자력연구원 원자력안전연구본부장과 열수력안전연구부장을 역임한 바 있으며, 이를 통해 한국형 신형경수로 APR1400, 후속 원전 APR+, 중소형원자로 SMART 등의 개발 및 원자력 안전성 향상 기술 연구를 수행해왔다.

지난 2016년에는 제60차 OECD/NEA(OECD 산하 원자력기구) 원자력시설안전위원회(CSNI) 의장단으로 선출됐으며, 현재 미국원자력학회 국제위원회 위원을 맡는 등 열수력 분야에서 활발하게 활동해온 국제적인 원자력 안전 전문가다.

또한, 과학기술연합대학원대학교(UST)에서 전임교원으로서 후학 양성에 공헌하고 있다. 2008년부터 10년간 신형원자력시스템공학 전공책임교수 역할을 수행하며, 이 과정에서 우수강의상 및 우수교수상을 수상했다.

송철화 박사는 “마침 한국원자력연구원에 들어온 연도와 TAA 제정 시기가 동일해 더욱 특별한 수상으로 여겨진다”며, “앞으로도 국내외 원자력 안전 분야의 발전을 위해 더욱 노력하겠으며, 후배 연구자들에게도 많은 활동과 수상의 기회가 있길 바란다”고 소감을 밝혔다.

2021.12.13 조회수 9408 KAIST 연구실 온라인서 만난다, OPEN KAIST 2021 개최

우리 대학이 교내 연구 현장을 공개하는 OPEN KAIST 2021 행사를 3일부터 이틀간 온라인으로 개최한다.2001년 시작된 OPEN KAIST는 실험실 등의 연구 현장으로 방문객들을 초대하는 과학문화 행사다. 2년에 한 번씩 캠퍼스를 개방해 연구실 곳곳의 볼거리를 제공하고 과학적 흥미를 유발할 수 있는 체험 프로그램을 마련해 국민과 소통하는 KAIST의 전통적인 행사다. 올해로 11회째를 맞은 OPEN KAIST는 코로나 19의 확산세를 고려해 20년 만에 처음으로 온라인 동영상 플랫폼에서 방문객을 맞이한다.KAIST 연구실 탐방을 희망하는 사람이라면 누구나 OPEN KAIST 홈페이지(openkaist.ac.kr)에 접속한 뒤, 관심 있는 연구실이 공개되는 방송 시간에 실시간으로 입장할 수 있다. 온라인 공개 방송에서는 해당 연구실이 주도하는 최신 기술 설명 및 시연·연구성과 소개·온라인으로 참여할 수 있는 간단한 원격 체험 등의 콘텐츠가 제공된다.이를 위해, 로봇·바이오·인공지능·반도체 등 KAIST가 자랑하는 첨단 기술을 연구하는 16개 학과가 참여한다.로봇 분야에서는 기계공학과 '휴머노이드 로봇 연구센터'가 로봇과 부품으로 가득 찬 연구실을 공개한다. ▴유압식 구동 로봇 실험실 ▴로봇 가공실 ▴연구원들의 공부방 ▴전기식 구동 로봇 실험실 ▴로봇 조립실 등으로 나누어진 연구센터 곳곳을 안내하고 실험이 진행되는 연구 현장의 생생한 모습을 중계한다. 이어, 2족 로봇과 4족 로봇의 간단한 보행 시연도 이어질 예정이다.

건설및환경공학과에서는 ▴원격 제어 로봇 ▴건설 현장 노동자들의 근력 보조용 웨어러블 로봇 ▴재난 현장에서 매몰자를 찾아내는 자라나는 바인(Vine) 로봇 ▴자율주행 자동차 등 다가오는 미래사회에 대비하기 위한 새로운 패러다임의 건설 로봇들을 선보인다.

생명공학 분야에서는 생명과학과·의과학대학원·바이오및뇌공학과가 참여한다. 생명과학과는 코로나 19 예방을 위한 mRNA 백신이 세포 안으로 유입되어 항원이 발현되는 모든 과정을 시각적으로 관찰할 수 있는 초고해상도 이미징 기술을 소개한다.

또한, 의과학대학원에서는 뇌 투명화·뇌 확대·뇌 탄성화 등 다양한 뇌공학 기술을 이용해 복잡한 뇌 구조를 연구하는 실험실을 탐방하고 바이오및뇌공학과에서는 암 환자를 대신해 항암제의 효능을 선별할 수 있는 '종양아바타(환자에게서 복제한 종양)'와 개인 맞춤형 의료를 추구하는 미래의 의료상을 선보인다.

각 연구실의 온라인 공개 방송이 진행되는 동안에는 교수 및 대학원생 등 연구진이 방문객들의 궁금증을 해소해주는 질의응답도 실시간으로 마련된다.이번 행사를 총괄한 이동만 공과대학장은 "코로나 19로 인해 캠퍼스를 직접 개방하기 힘든 상황이지만 KAIST의 연구가 이루어지는 공간에서 국민과 직접 소통하는 자리를 마련하기 위해 온라인 OPEN KAIST를 준비했다ˮ라고 설명했다. 이어, 이 학장은 "올해로 개교 50주년을 맞은 KAIST가 창의적이고 도전적인 연구를 수행하는 현장에 온라인으로 방문하셔서 인류를 빛낼 100년을 준비하는 KAIST의 꿈과 비전을 함께 나눠주시길 부탁드린다ˮ라고 전했다.

'OPEN KAIST 2021'은 사전 신청 없이 참여할 수 있으며, 자세한 프로그램과 참여 방법 등은 OPEN KAIST 홈페이지(openkaist.ac.kr)에서 확인할 수 있다. 문의: 공과대학 교학팀(042-350-2493)

2021.12.01 조회수 19242

KAIST 연구실 온라인서 만난다, OPEN KAIST 2021 개최

우리 대학이 교내 연구 현장을 공개하는 OPEN KAIST 2021 행사를 3일부터 이틀간 온라인으로 개최한다.2001년 시작된 OPEN KAIST는 실험실 등의 연구 현장으로 방문객들을 초대하는 과학문화 행사다. 2년에 한 번씩 캠퍼스를 개방해 연구실 곳곳의 볼거리를 제공하고 과학적 흥미를 유발할 수 있는 체험 프로그램을 마련해 국민과 소통하는 KAIST의 전통적인 행사다. 올해로 11회째를 맞은 OPEN KAIST는 코로나 19의 확산세를 고려해 20년 만에 처음으로 온라인 동영상 플랫폼에서 방문객을 맞이한다.KAIST 연구실 탐방을 희망하는 사람이라면 누구나 OPEN KAIST 홈페이지(openkaist.ac.kr)에 접속한 뒤, 관심 있는 연구실이 공개되는 방송 시간에 실시간으로 입장할 수 있다. 온라인 공개 방송에서는 해당 연구실이 주도하는 최신 기술 설명 및 시연·연구성과 소개·온라인으로 참여할 수 있는 간단한 원격 체험 등의 콘텐츠가 제공된다.이를 위해, 로봇·바이오·인공지능·반도체 등 KAIST가 자랑하는 첨단 기술을 연구하는 16개 학과가 참여한다.로봇 분야에서는 기계공학과 '휴머노이드 로봇 연구센터'가 로봇과 부품으로 가득 찬 연구실을 공개한다. ▴유압식 구동 로봇 실험실 ▴로봇 가공실 ▴연구원들의 공부방 ▴전기식 구동 로봇 실험실 ▴로봇 조립실 등으로 나누어진 연구센터 곳곳을 안내하고 실험이 진행되는 연구 현장의 생생한 모습을 중계한다. 이어, 2족 로봇과 4족 로봇의 간단한 보행 시연도 이어질 예정이다.

건설및환경공학과에서는 ▴원격 제어 로봇 ▴건설 현장 노동자들의 근력 보조용 웨어러블 로봇 ▴재난 현장에서 매몰자를 찾아내는 자라나는 바인(Vine) 로봇 ▴자율주행 자동차 등 다가오는 미래사회에 대비하기 위한 새로운 패러다임의 건설 로봇들을 선보인다.

생명공학 분야에서는 생명과학과·의과학대학원·바이오및뇌공학과가 참여한다. 생명과학과는 코로나 19 예방을 위한 mRNA 백신이 세포 안으로 유입되어 항원이 발현되는 모든 과정을 시각적으로 관찰할 수 있는 초고해상도 이미징 기술을 소개한다.

또한, 의과학대학원에서는 뇌 투명화·뇌 확대·뇌 탄성화 등 다양한 뇌공학 기술을 이용해 복잡한 뇌 구조를 연구하는 실험실을 탐방하고 바이오및뇌공학과에서는 암 환자를 대신해 항암제의 효능을 선별할 수 있는 '종양아바타(환자에게서 복제한 종양)'와 개인 맞춤형 의료를 추구하는 미래의 의료상을 선보인다.

각 연구실의 온라인 공개 방송이 진행되는 동안에는 교수 및 대학원생 등 연구진이 방문객들의 궁금증을 해소해주는 질의응답도 실시간으로 마련된다.이번 행사를 총괄한 이동만 공과대학장은 "코로나 19로 인해 캠퍼스를 직접 개방하기 힘든 상황이지만 KAIST의 연구가 이루어지는 공간에서 국민과 직접 소통하는 자리를 마련하기 위해 온라인 OPEN KAIST를 준비했다ˮ라고 설명했다. 이어, 이 학장은 "올해로 개교 50주년을 맞은 KAIST가 창의적이고 도전적인 연구를 수행하는 현장에 온라인으로 방문하셔서 인류를 빛낼 100년을 준비하는 KAIST의 꿈과 비전을 함께 나눠주시길 부탁드린다ˮ라고 전했다.

'OPEN KAIST 2021'은 사전 신청 없이 참여할 수 있으며, 자세한 프로그램과 참여 방법 등은 OPEN KAIST 홈페이지(openkaist.ac.kr)에서 확인할 수 있다. 문의: 공과대학 교학팀(042-350-2493)

2021.12.01 조회수 19242 핵비확산교육연구센터, 원자력 3S 시민 강좌 개최

우리 대학이 오는 10일(수)부터 이틀간 원자력 3S(Safety-원자력 안전, Safeguard-핵안보, Security-핵비확산) 인식 개선을 위한 온라인 시민 강좌를 개최한다.

ʻ다가오는 소형원전의 시대, 어떻게 준비할 것인가ʼ를 주제로 열리는 이번 시민 강좌는 과학적 근거에 바탕을 둔 원자력 정보를 국민에게 제공하고 국가의 원자력 정책이 나아가야 할 방향을 제시하기 위해 마련됐다.

우리 국민 중 원자력 및 관련 분야에 관심을 가진 사람이라면 누구나 무료로 참여할 수 있으며, 11일 오후에는 원자력 전공자는 물론 비전공 학생들까지 모두 참여할 수 있는 진로 상담이 진행된다.

이번 세미나는 소형모듈원전(Small Modular Reactor, 이하 SMR)에 대한 전반적인 지식 및 국가 차원의 쟁점들을 다룰 예정이다. SMR은 미래 저탄소 에너지 시스템을 구현할 수 있는 최적의 수단이자 최근 대두되고 있는 탄소중립 정책의 대안으로 떠오르는 기술이다.

강좌 첫날인 10일에는 황일순 UNIST 원자력공학과 석좌교수가 연사로 나서 ʻSMR의 전반적 개발 현황과 시스템 특성, 안전성 그리고 미래 전망ʼ을 설명한다. 이와 함께, 정범진 경희대학교 원자력 공학과 교수가 ʻ조 바이든 대통령은 왜 SMR을 지지할까ʼ라는 강연을 통해 미국의 소형원전 개발 상황 및 탄소중립과 SMR을 둘러싼 국제 사회의 정책 방향 및 시사점을 전달한다. 마지막으로 이정익 KAIST 원자력및양자공학과 교수는 ʻ탄소중립의 비타민 SMRʼ을 주제로 SMR의 비전력 사용과 SMR이 미래전력망에 기여할 수 있는 점들에 대해 알기 쉽게 설명한다.

이어, 둘째날에는 정용훈 KAIST 원자력및양자공학과 교수가 ʻSMR과 휴머니즘ʼ을 주제로 SMR이 가져올 인류와 사회의 변화에 대해 설명한다. 또한, 임만성 KAIST 원자력및양자공학과 교수는 ʻSMR과 핵무기 연계성ʼ 강연을 통해 소형원자로 기술이 핵무기 개발로 전용될 수 있다는 우려에 대한 전문가적 견해를 제시한다. 이날 강연 후에는 ʻ미래 원자력에서 나의 길 찾기ʼ라는 주제로 진로 상담도 진행된다. 대학생은 물론 초·중·고 학생 중에서도 원자력 분야에 관심이 있는 학생이라면 누구나 참여할 수 있다. 원자력 관련 기관의 전문가들이 산업 및 연구 현장에서 수행되는 연구 주제와 실무 경험담을 공유한 뒤 진로와 관련한 학생들의 세부적인 궁금증을 해소할 질의응답 시간도 가질 계획이다.

이번 시민 강좌 및 진로 상담은 KAIST 핵비확산교육연구센터(센터장 임만성)가 주최하고 국립외교원·한국원자력통제기술원·한국원자력안전기술원·한국원자력연구원·한국수력원자력 중앙연구원·한국전력기술·경희대학교· UNIST 등 대학 및 연구기관 소속의 핵정책 및 원자력기술 전문가들이 연사로 참가한다.

강좌를 총괄한 임만성 센터장은 "대형원전에서 소형원전으로 패러다임이 바뀌는 상황에서 다양한 미래 에너지 시스템 수요에 대응할 수 있는 원자력의 역할을 국가가 고민하고 시민 사회에 공유해 다 같이 공감할 수 있는 정책을 만들어야 한다ˮ라고 강조했다.

이어, 임 센터장은 "이번 강좌를 통해 미래 원자력 시스템인 소형원전에 대한 시민들의 이해도를 높이고 더 나아가 탄소중립 등의 에너지 문제를 개선하는 정책과 방향을 설정하는 일에 자연스럽게 기여할 수 있을 것으로 기대한다ˮ라고 전했다. 11월 10일 오후 1시 30분에 시작되는 시민강좌는 비대면 방식으로 진행되며, 사전 신청을 통해 누구나 무료로 참석할 수 있다. 참가 등록 및 자세한 내용은 KAIST 핵비확산교육연구센터 홈페이지(http://nerec.or.kr/)에서 확인할 수 있다.

2021.11.05 조회수 10021

핵비확산교육연구센터, 원자력 3S 시민 강좌 개최

우리 대학이 오는 10일(수)부터 이틀간 원자력 3S(Safety-원자력 안전, Safeguard-핵안보, Security-핵비확산) 인식 개선을 위한 온라인 시민 강좌를 개최한다.

ʻ다가오는 소형원전의 시대, 어떻게 준비할 것인가ʼ를 주제로 열리는 이번 시민 강좌는 과학적 근거에 바탕을 둔 원자력 정보를 국민에게 제공하고 국가의 원자력 정책이 나아가야 할 방향을 제시하기 위해 마련됐다.

우리 국민 중 원자력 및 관련 분야에 관심을 가진 사람이라면 누구나 무료로 참여할 수 있으며, 11일 오후에는 원자력 전공자는 물론 비전공 학생들까지 모두 참여할 수 있는 진로 상담이 진행된다.

이번 세미나는 소형모듈원전(Small Modular Reactor, 이하 SMR)에 대한 전반적인 지식 및 국가 차원의 쟁점들을 다룰 예정이다. SMR은 미래 저탄소 에너지 시스템을 구현할 수 있는 최적의 수단이자 최근 대두되고 있는 탄소중립 정책의 대안으로 떠오르는 기술이다.

강좌 첫날인 10일에는 황일순 UNIST 원자력공학과 석좌교수가 연사로 나서 ʻSMR의 전반적 개발 현황과 시스템 특성, 안전성 그리고 미래 전망ʼ을 설명한다. 이와 함께, 정범진 경희대학교 원자력 공학과 교수가 ʻ조 바이든 대통령은 왜 SMR을 지지할까ʼ라는 강연을 통해 미국의 소형원전 개발 상황 및 탄소중립과 SMR을 둘러싼 국제 사회의 정책 방향 및 시사점을 전달한다. 마지막으로 이정익 KAIST 원자력및양자공학과 교수는 ʻ탄소중립의 비타민 SMRʼ을 주제로 SMR의 비전력 사용과 SMR이 미래전력망에 기여할 수 있는 점들에 대해 알기 쉽게 설명한다.

이어, 둘째날에는 정용훈 KAIST 원자력및양자공학과 교수가 ʻSMR과 휴머니즘ʼ을 주제로 SMR이 가져올 인류와 사회의 변화에 대해 설명한다. 또한, 임만성 KAIST 원자력및양자공학과 교수는 ʻSMR과 핵무기 연계성ʼ 강연을 통해 소형원자로 기술이 핵무기 개발로 전용될 수 있다는 우려에 대한 전문가적 견해를 제시한다. 이날 강연 후에는 ʻ미래 원자력에서 나의 길 찾기ʼ라는 주제로 진로 상담도 진행된다. 대학생은 물론 초·중·고 학생 중에서도 원자력 분야에 관심이 있는 학생이라면 누구나 참여할 수 있다. 원자력 관련 기관의 전문가들이 산업 및 연구 현장에서 수행되는 연구 주제와 실무 경험담을 공유한 뒤 진로와 관련한 학생들의 세부적인 궁금증을 해소할 질의응답 시간도 가질 계획이다.

이번 시민 강좌 및 진로 상담은 KAIST 핵비확산교육연구센터(센터장 임만성)가 주최하고 국립외교원·한국원자력통제기술원·한국원자력안전기술원·한국원자력연구원·한국수력원자력 중앙연구원·한국전력기술·경희대학교· UNIST 등 대학 및 연구기관 소속의 핵정책 및 원자력기술 전문가들이 연사로 참가한다.

강좌를 총괄한 임만성 센터장은 "대형원전에서 소형원전으로 패러다임이 바뀌는 상황에서 다양한 미래 에너지 시스템 수요에 대응할 수 있는 원자력의 역할을 국가가 고민하고 시민 사회에 공유해 다 같이 공감할 수 있는 정책을 만들어야 한다ˮ라고 강조했다.

이어, 임 센터장은 "이번 강좌를 통해 미래 원자력 시스템인 소형원전에 대한 시민들의 이해도를 높이고 더 나아가 탄소중립 등의 에너지 문제를 개선하는 정책과 방향을 설정하는 일에 자연스럽게 기여할 수 있을 것으로 기대한다ˮ라고 전했다. 11월 10일 오후 1시 30분에 시작되는 시민강좌는 비대면 방식으로 진행되며, 사전 신청을 통해 누구나 무료로 참석할 수 있다. 참가 등록 및 자세한 내용은 KAIST 핵비확산교육연구센터 홈페이지(http://nerec.or.kr/)에서 확인할 수 있다.

2021.11.05 조회수 10021 장순흥 명예교수, 한국원자력학회 원자력대상 수상

우리 대학 원자력 및 양자공학과 장순흥 명예교수(現 한동대 총장)가 지난 20일 열린 한국원자력학회 제 54회 정기총회 및 추계학술발표회에서 한국원자력대상을 수상했다.

한국원자력대상은 우리나라 원자력 학문·기술 또는 산업발전에 크게 기여한 개인의 탁월한 업적을 기리기 위해 제정됐다. 원자력계 종사자들의 자부심을 고취해 원자력계의 발전을 도모하는 국내 최고 권위의 원자력계 특별상이다.

장순흥 명예교수는 1982년 우리 대학에 부임한 이래 2005년~2006년 대외부총장과 2006년~2010년 교학부총장을 역임했고, 2019년까지 KAIST 원자력및양자공학과 교수로서 원자력 안전, 원자로 설계 등의 교육과 임계열유속, 신형원자로, 열수력안전해석, 확률론적안전성평가(PSA), AI 연구를 통해 원자력 공학 및 학문 발전에 크게 기여했다.

또한, 연구자로서 박사 76명, 석사 99명을 배출하여 산·학·연·관에서 원자력 산업과 안전을 견인했으며, 우리 정부의 원자력진흥종합계획 수립책임자, 원자력안전위원회 위원, 국가과학기술자문위원회 위원, 한국원자력학회장 등 다방면으로 활동했다.

이와 함께, 국제원자력기구(IAEA) 안전자문단(INSAG) 위원, 경제협력개발기구 원자력기관(OECD Nuclear Energy Agency) 원자력시설안전위원회 위원, 미국원자력학회(ANS) 석학회원, 뉴클리어 테크놀로지(Nuclear Technology) 저널 부편집장, 원자력 열수력학 국제학술대회(NURETH-10), 원자로 열수력 및 안전 국제학술대회(NUTHOS-7) 조직위원장, 일본 정부의 후쿠시마안전사고 자문위원회 국제자문위원 등을 역임하면서 원자력계의 국제협력에 기여하고 국제적 위상 강화에 공헌한 점을 인정받아 이번 한국원자력대상의 영광을 차지했다.

장 명예교수는 "그동안 같이 일했던 선배·동료·제자들이 함께 하였기에 불모지에서 세계 최고 수준의 원자력 기술을 이룩했다고 생각한다"라며, "앞으로 후배들이 항상 용기를 가지고 더욱 발전시켜 나가기를 기도한다"라고 수상 소감을 전했다. 한편, 한국원자력학회는 원자력에 관한 학술과 기술 발전을 목적으로 1969년 3월 8일 설립된 학술단체로 현재 5,800여 명의 회원이 전문분야별 12개의 연구부회에 소속되어 활동하고 있다.

2021.10.28 조회수 8113

장순흥 명예교수, 한국원자력학회 원자력대상 수상

우리 대학 원자력 및 양자공학과 장순흥 명예교수(現 한동대 총장)가 지난 20일 열린 한국원자력학회 제 54회 정기총회 및 추계학술발표회에서 한국원자력대상을 수상했다.

한국원자력대상은 우리나라 원자력 학문·기술 또는 산업발전에 크게 기여한 개인의 탁월한 업적을 기리기 위해 제정됐다. 원자력계 종사자들의 자부심을 고취해 원자력계의 발전을 도모하는 국내 최고 권위의 원자력계 특별상이다.

장순흥 명예교수는 1982년 우리 대학에 부임한 이래 2005년~2006년 대외부총장과 2006년~2010년 교학부총장을 역임했고, 2019년까지 KAIST 원자력및양자공학과 교수로서 원자력 안전, 원자로 설계 등의 교육과 임계열유속, 신형원자로, 열수력안전해석, 확률론적안전성평가(PSA), AI 연구를 통해 원자력 공학 및 학문 발전에 크게 기여했다.

또한, 연구자로서 박사 76명, 석사 99명을 배출하여 산·학·연·관에서 원자력 산업과 안전을 견인했으며, 우리 정부의 원자력진흥종합계획 수립책임자, 원자력안전위원회 위원, 국가과학기술자문위원회 위원, 한국원자력학회장 등 다방면으로 활동했다.

이와 함께, 국제원자력기구(IAEA) 안전자문단(INSAG) 위원, 경제협력개발기구 원자력기관(OECD Nuclear Energy Agency) 원자력시설안전위원회 위원, 미국원자력학회(ANS) 석학회원, 뉴클리어 테크놀로지(Nuclear Technology) 저널 부편집장, 원자력 열수력학 국제학술대회(NURETH-10), 원자로 열수력 및 안전 국제학술대회(NUTHOS-7) 조직위원장, 일본 정부의 후쿠시마안전사고 자문위원회 국제자문위원 등을 역임하면서 원자력계의 국제협력에 기여하고 국제적 위상 강화에 공헌한 점을 인정받아 이번 한국원자력대상의 영광을 차지했다.

장 명예교수는 "그동안 같이 일했던 선배·동료·제자들이 함께 하였기에 불모지에서 세계 최고 수준의 원자력 기술을 이룩했다고 생각한다"라며, "앞으로 후배들이 항상 용기를 가지고 더욱 발전시켜 나가기를 기도한다"라고 수상 소감을 전했다. 한편, 한국원자력학회는 원자력에 관한 학술과 기술 발전을 목적으로 1969년 3월 8일 설립된 학술단체로 현재 5,800여 명의 회원이 전문분야별 12개의 연구부회에 소속되어 활동하고 있다.

2021.10.28 조회수 8113 원자력공학 전공교수 10인, 대통령을 위한 에너지정책 길라잡이 출간

10월 25일, 우리 대학 원자력및양자공학과 교수 4인(윤종일, 이정익, 정용훈, 최성민 교수)이 포함된 전국 원자력공학 전공 교수 10인(`핵공감 클라쓰' 유튜브 운영진)이 공동 집필한 `대통령을 위한 에너지정책 길라잡이'를 출간했다.

집필진은 `탄소중립'이라는 거스를 수 없는 시대적 흐름에 전문가 집단의 숙고와 국민적 동의 없이 섣불리 대응하는 것에 안타까움을 느껴, 대통령뿐만 아니라 에너지 정책 수립에 관련된 사람들, 에너지 공급자와 소비자 모두가 읽어보기를 바라는 마음으로 이 책을 집필하게 됐다.

`대통령을 위한 에너지정책 길라잡이'는 70쪽 분량으로, △에너지의 중요성과 현황, △기후위기와 무탄소 에너지원, △탄소중립을 위한 에너지정책, △부록 원자력 팩트체크 등 4개의 장으로 구성돼 있다. 각 장은 몇 개의 주제로 나뉘어 주제별로 2쪽 이내로 작성돼 있어서 독자가 쉽게 읽을 수 있다.

집필진은 "이 책이 에너지정책에 관심 있는 모든 사람에게 자유롭게 읽히길 바란다ˮ며, 이 책에 관심 있는 분은 누구나 원자력및양자공학과 홈페이지(https://nuclear.kaist.ac.kr/board/notice.php)에서 무료로 내려받을 수 있다.

한편 유튜브 `핵공감 클라쓰'는 원자력공학 교수와 전문가들이 일반인이 궁금해하는 원자력 관련 사항들을 쉽게 설명하기 위해 만든 유튜브 채널이다. 현재 원자력에 대한 과학적 사실을 소개하는 다양한 동영상이 게시돼 있다.

2021.10.26 조회수 6259

원자력공학 전공교수 10인, 대통령을 위한 에너지정책 길라잡이 출간

10월 25일, 우리 대학 원자력및양자공학과 교수 4인(윤종일, 이정익, 정용훈, 최성민 교수)이 포함된 전국 원자력공학 전공 교수 10인(`핵공감 클라쓰' 유튜브 운영진)이 공동 집필한 `대통령을 위한 에너지정책 길라잡이'를 출간했다.

집필진은 `탄소중립'이라는 거스를 수 없는 시대적 흐름에 전문가 집단의 숙고와 국민적 동의 없이 섣불리 대응하는 것에 안타까움을 느껴, 대통령뿐만 아니라 에너지 정책 수립에 관련된 사람들, 에너지 공급자와 소비자 모두가 읽어보기를 바라는 마음으로 이 책을 집필하게 됐다.

`대통령을 위한 에너지정책 길라잡이'는 70쪽 분량으로, △에너지의 중요성과 현황, △기후위기와 무탄소 에너지원, △탄소중립을 위한 에너지정책, △부록 원자력 팩트체크 등 4개의 장으로 구성돼 있다. 각 장은 몇 개의 주제로 나뉘어 주제별로 2쪽 이내로 작성돼 있어서 독자가 쉽게 읽을 수 있다.

집필진은 "이 책이 에너지정책에 관심 있는 모든 사람에게 자유롭게 읽히길 바란다ˮ며, 이 책에 관심 있는 분은 누구나 원자력및양자공학과 홈페이지(https://nuclear.kaist.ac.kr/board/notice.php)에서 무료로 내려받을 수 있다.

한편 유튜브 `핵공감 클라쓰'는 원자력공학 교수와 전문가들이 일반인이 궁금해하는 원자력 관련 사항들을 쉽게 설명하기 위해 만든 유튜브 채널이다. 현재 원자력에 대한 과학적 사실을 소개하는 다양한 동영상이 게시돼 있다.

2021.10.26 조회수 6259 양자 기체의 스핀 상관된 제트 현상 관측 및 규명

우리 대학 물리학과 최재윤 교수 연구팀이 ‘극저온 중성원자로 구성된 보즈-아인슈타인 응집체를 이용해 스핀 상관된 물질파 방출’에 성공했다. 물리학과 김경태 박사가 제 1저자로 참여한 이번 연구는 물리학 분야 권위지인 ‘피지컬 리뷰 레터스(Physical Review Letters)’에 지난 7월 22일에 게재됐다.

극저온 중성 원자로 구현된 보즈 아인슈타인 응집체 (Bose-Einstein condensate, BEC)는 수만 개 이상의 원자들이 하나의 파동함수로 기술되는 양자 상태로, 중성 원자가 갖는 스핀 자유도를 활용하면 진공 압축 (squeezed vacuum state)상태를 구현 할 수 있으며, 이를 활용하여 다양한 양자 정보 연구를 수행할 수 있다. 양자 얽힘 상태 생성의 미시적인 과정은 두개의 스핀0인 원자가 충돌 이후 스핀1과 스핀-1로 변환되는 것으로, 생성된 스핀 쌍은 (+1,-1)와 (-1,+1)의 중첩 상태인 양자 얽힘 상태가 된다. 이러한 스핀 충돌 과정을 스핀 쌍 생성 충돌이라 하며, 이는 한 광자가 절반의 에너지를 가지 두개의 얽힌 광자로 나누어지는 과정과 매우 유사함이 알려져 있다.

현재까지 BEC에서 수행한 대부분의 양자 정보 연구는 루비둠-87 원자를 사용하였는데, 이 경우 스핀 쌍 생성률이 낮고, 생성된 양자 얽힘 상태의 원자들이 특정 위치에만 고정될 수밖에 없는 한계점이 있다. 따라서 양자 정보 처리를 목적으로 하는 비국소적 측정이나 조종을 위해서는 원자 앙상블을 나누는 과정 등이 필요하며, 이 과정에서 생성되는 추가적인 잡음을 제거하는 방법은 아직까지 보고된 바가 없다.

최재윤 교수 연구팀은 리튬-7 원자의 스피너 응집체를 이용하여 높은 운동에너지를 갖는 스핀 쌍들이 생성 이후 유도 증폭되는 것을 관측하였으며, 또한 이러한 스핀 쌍들이 서로 결맞는 상태임을 보고하여 선행 연구의 제한점을 극복하는 새로운 방향을 제시하였다.

리튬-7원자의 경우 강한 스핀 상호작용 에너지를 가짐이 오래전부터 알려져 있었으나, 양자 기체 생성의 어려움으로 인해 그동안 실험적으로 구현되지 못하였다 [이 시스템을 보유한 연구단은 아직까지 최재윤 교수 연구팀이 유일하다, Physical Review Research 2, 033471 (2020)]. 연구팀은 이차원 평면에 물질파 방출을 위해 BEC를 이차원 포텐셜에 가두었으며, 스핀0 상태의 응집체에서의 스핀 쌍을 생성 유도하였다. 생성된 스핀 쌍은 BEC를 지나며 증폭되어 충분히 많은 원자들이 포텐셜 외부로 분출되는 것을 관측했다.

아래 그림은 해당 실험의 각 스핀 성분 사진으로, 좌우의 스핀+1,-1의 중심을 기준으로 반대편에 반대 스핀 성분을 가진 원자들을 찾기 쉽다는 것을 알 수 있다. 충돌과정에서 각운동량 보존(스핀)과 선형 운동량 보존(무게중심)이 동시에 보존되어야 하기 때문에, 서로 반대 방향으로 뻗어 나가는 원자들은 필연적으로 강한 스핀 상관관계를 가지게 된다.

이번 연구에서 주목할 점은 스핀 상태의 측정 방향에 따른 상관 함수 분석을 통해, 방출된 물질파가 확장된 벨 상태의 특징적인 스핀 상관관계를 가진다는 것을 확인할 수 있었다는 점이다.

이 현상을 이용하면 비고전적 원자 앙상블의 생성과 동시에 분리가 가능해, 공간적으로 멀리 떨어진 거시적 양자 얽힘 상태를 효율적으로 생성할 수 있을 것으로 전망한다.

해당 연구는 최순원 교수(Berkeley/MIT)와의 협력 연구를 통해 진행됐으며, 삼성 미래 기술 육성 재단 및 한국연구재단 양자 컴퓨팅 기술개발 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.09.01 조회수 11345

양자 기체의 스핀 상관된 제트 현상 관측 및 규명

우리 대학 물리학과 최재윤 교수 연구팀이 ‘극저온 중성원자로 구성된 보즈-아인슈타인 응집체를 이용해 스핀 상관된 물질파 방출’에 성공했다. 물리학과 김경태 박사가 제 1저자로 참여한 이번 연구는 물리학 분야 권위지인 ‘피지컬 리뷰 레터스(Physical Review Letters)’에 지난 7월 22일에 게재됐다.

극저온 중성 원자로 구현된 보즈 아인슈타인 응집체 (Bose-Einstein condensate, BEC)는 수만 개 이상의 원자들이 하나의 파동함수로 기술되는 양자 상태로, 중성 원자가 갖는 스핀 자유도를 활용하면 진공 압축 (squeezed vacuum state)상태를 구현 할 수 있으며, 이를 활용하여 다양한 양자 정보 연구를 수행할 수 있다. 양자 얽힘 상태 생성의 미시적인 과정은 두개의 스핀0인 원자가 충돌 이후 스핀1과 스핀-1로 변환되는 것으로, 생성된 스핀 쌍은 (+1,-1)와 (-1,+1)의 중첩 상태인 양자 얽힘 상태가 된다. 이러한 스핀 충돌 과정을 스핀 쌍 생성 충돌이라 하며, 이는 한 광자가 절반의 에너지를 가지 두개의 얽힌 광자로 나누어지는 과정과 매우 유사함이 알려져 있다.

현재까지 BEC에서 수행한 대부분의 양자 정보 연구는 루비둠-87 원자를 사용하였는데, 이 경우 스핀 쌍 생성률이 낮고, 생성된 양자 얽힘 상태의 원자들이 특정 위치에만 고정될 수밖에 없는 한계점이 있다. 따라서 양자 정보 처리를 목적으로 하는 비국소적 측정이나 조종을 위해서는 원자 앙상블을 나누는 과정 등이 필요하며, 이 과정에서 생성되는 추가적인 잡음을 제거하는 방법은 아직까지 보고된 바가 없다.

최재윤 교수 연구팀은 리튬-7 원자의 스피너 응집체를 이용하여 높은 운동에너지를 갖는 스핀 쌍들이 생성 이후 유도 증폭되는 것을 관측하였으며, 또한 이러한 스핀 쌍들이 서로 결맞는 상태임을 보고하여 선행 연구의 제한점을 극복하는 새로운 방향을 제시하였다.

리튬-7원자의 경우 강한 스핀 상호작용 에너지를 가짐이 오래전부터 알려져 있었으나, 양자 기체 생성의 어려움으로 인해 그동안 실험적으로 구현되지 못하였다 [이 시스템을 보유한 연구단은 아직까지 최재윤 교수 연구팀이 유일하다, Physical Review Research 2, 033471 (2020)]. 연구팀은 이차원 평면에 물질파 방출을 위해 BEC를 이차원 포텐셜에 가두었으며, 스핀0 상태의 응집체에서의 스핀 쌍을 생성 유도하였다. 생성된 스핀 쌍은 BEC를 지나며 증폭되어 충분히 많은 원자들이 포텐셜 외부로 분출되는 것을 관측했다.

아래 그림은 해당 실험의 각 스핀 성분 사진으로, 좌우의 스핀+1,-1의 중심을 기준으로 반대편에 반대 스핀 성분을 가진 원자들을 찾기 쉽다는 것을 알 수 있다. 충돌과정에서 각운동량 보존(스핀)과 선형 운동량 보존(무게중심)이 동시에 보존되어야 하기 때문에, 서로 반대 방향으로 뻗어 나가는 원자들은 필연적으로 강한 스핀 상관관계를 가지게 된다.

이번 연구에서 주목할 점은 스핀 상태의 측정 방향에 따른 상관 함수 분석을 통해, 방출된 물질파가 확장된 벨 상태의 특징적인 스핀 상관관계를 가진다는 것을 확인할 수 있었다는 점이다.

이 현상을 이용하면 비고전적 원자 앙상블의 생성과 동시에 분리가 가능해, 공간적으로 멀리 떨어진 거시적 양자 얽힘 상태를 효율적으로 생성할 수 있을 것으로 전망한다.

해당 연구는 최순원 교수(Berkeley/MIT)와의 협력 연구를 통해 진행됐으며, 삼성 미래 기술 육성 재단 및 한국연구재단 양자 컴퓨팅 기술개발 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.09.01 조회수 11345 원자 단층 촬영 기술로 나노입자 표면 리간드 분자의 3차원 분포 규명

우리 대학 신소재공학과 최벽파 교수 연구팀이 이화여자대학교 화학신소재공학과 이상헌 교수 연구팀과 공동연구를 통해 원자 단층 촬영 기술을 활용해 나노입자 표면에 존재하는 리간드 분자의 3차원 분포를 최초로 규명했다고 9일 밝혔다.

리간드(Capping ligand)는 금속 나노입자 합성 시 발생하는 유기 분자로서, 입자 간 응집을 방지할 뿐만 아니라 입자의 형태와 각종 특성까지 조절한다는 사실이 밝혀지며 나노입자의 합성 및 설계에 있어 그 중요성이 점점 더 커지고 있다.

신소재공학과 장규선 박사과정과 독일 막스 플랑크 연구소 김세호 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지인 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications, IF: 14.919)' 7월 14일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: Three-dimensional atomic mapping of ligands on palladium nanoparticles by atom probe tomography)

복잡한 구조의 유기 분자로 이루어진 리간드의 공간적 분포를 분석하기 위해서는 원자단위의 공간 분해능과 경량 원소에 대한 높은 검출 민감도를 가지며 3차원 분석이 가능한 기술이 필요하다. 이러한 분석 기술의 부재로 인해 현재까지 나노입자 표면에 존재하는 리간드 분포를 3차원에서 관찰한 사례는 존재하지 않으며, 이로 인해 입자 합성과정에서 리간드의 거동은 상당 부분 미지의 영역으로 남아있다. 예를 들어, 할라이드 리간드인 브롬(Br) 이온의 경우 정육면체 형태의 금속 나노입자 형성을 촉진하는 것으로 알려져 있으나, 여러 논문에서 이와 다른 결과를 보고하고 있다.

최벽파 교수 연구팀은 원자 단층 촬영 현미경(Atom probe tomography)을 활용해 서로 다른 할라이드 리간드를 통해 합성된 두 종류의 팔라듐 나노입자 표면에 존재하는 세트리모늄 리간드(Cetrimonium chloride)의 3차원 분포를 원자단위에서 관찰하는 데 성공했다.

원자 단층 촬영 현미경은 아주 얇은 바늘 모양으로 가공된 시편 표면의 원자들을 고전압 또는 고에너지 펄스를 가해 차례차례 증발시켜 검출기에 충돌시키고, 검출기에 기록된 원자의 충돌 위치와 충돌 순서, 그리고 충돌 원자의 질량 대 전하 비를 이용해 시편의 3차원 원자 분포를 재구성하는 분석 기술이다.

이러한 원자 단층 촬영 기술은 3차원 원자단위 분석 및 화학적 정량 분석이 가능할 뿐 아니라, 옹스트롬(100억 분의 1미터) 단위의 공간 분해능과 모든 원소에 대해 동일한 ppm 단위의 우수한 검출 감도를 갖고 있어 최근 재료 분석 분야에서 큰 주목을 받고 있다.

연구팀은 리간드의 3차원 분포에 대한 단층 촬영 데이터로부터 각각의 나노입자 표면에 존재하는 세트리모늄 리간드의 밀도를 계산했다. 이를 통해 연구진은 세트리모늄 리간드와 할라이드 리간드 사이에 기존에 알려지지 않았던 상호작용이 존재하며, 이러한 서로 다른 리간드 사이의 상호작용이 나노입자의 최종 형태와 산화 저항 특성을 결정할 뿐 아니라 기존의 연구 결과들이 합치되지 않았던 원인이었음을 규명했다.

최벽파 교수는 "이번 연구는 기존에 상반됐던 연구 결과들을 모두 포용할 수 있는 실험적, 이론적 결과를 제시했다는 점에서 의의가 있다ˮ며, "해당 연구를 통해 얻은 결과는 나노입자 합성에 대한 근본적인 이해를 높이고, 우수한 특성을 가진 나노입자를 설계하는데 응용될 수 있으리라 기대한다ˮ고 밝혔다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 과학기술분야 기초연구사업인 중견연구자지원사업의 지원을 통해 수행됐다.

2021.08.10 조회수 14483

원자 단층 촬영 기술로 나노입자 표면 리간드 분자의 3차원 분포 규명

우리 대학 신소재공학과 최벽파 교수 연구팀이 이화여자대학교 화학신소재공학과 이상헌 교수 연구팀과 공동연구를 통해 원자 단층 촬영 기술을 활용해 나노입자 표면에 존재하는 리간드 분자의 3차원 분포를 최초로 규명했다고 9일 밝혔다.

리간드(Capping ligand)는 금속 나노입자 합성 시 발생하는 유기 분자로서, 입자 간 응집을 방지할 뿐만 아니라 입자의 형태와 각종 특성까지 조절한다는 사실이 밝혀지며 나노입자의 합성 및 설계에 있어 그 중요성이 점점 더 커지고 있다.

신소재공학과 장규선 박사과정과 독일 막스 플랑크 연구소 김세호 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지인 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications, IF: 14.919)' 7월 14일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: Three-dimensional atomic mapping of ligands on palladium nanoparticles by atom probe tomography)

복잡한 구조의 유기 분자로 이루어진 리간드의 공간적 분포를 분석하기 위해서는 원자단위의 공간 분해능과 경량 원소에 대한 높은 검출 민감도를 가지며 3차원 분석이 가능한 기술이 필요하다. 이러한 분석 기술의 부재로 인해 현재까지 나노입자 표면에 존재하는 리간드 분포를 3차원에서 관찰한 사례는 존재하지 않으며, 이로 인해 입자 합성과정에서 리간드의 거동은 상당 부분 미지의 영역으로 남아있다. 예를 들어, 할라이드 리간드인 브롬(Br) 이온의 경우 정육면체 형태의 금속 나노입자 형성을 촉진하는 것으로 알려져 있으나, 여러 논문에서 이와 다른 결과를 보고하고 있다.

최벽파 교수 연구팀은 원자 단층 촬영 현미경(Atom probe tomography)을 활용해 서로 다른 할라이드 리간드를 통해 합성된 두 종류의 팔라듐 나노입자 표면에 존재하는 세트리모늄 리간드(Cetrimonium chloride)의 3차원 분포를 원자단위에서 관찰하는 데 성공했다.

원자 단층 촬영 현미경은 아주 얇은 바늘 모양으로 가공된 시편 표면의 원자들을 고전압 또는 고에너지 펄스를 가해 차례차례 증발시켜 검출기에 충돌시키고, 검출기에 기록된 원자의 충돌 위치와 충돌 순서, 그리고 충돌 원자의 질량 대 전하 비를 이용해 시편의 3차원 원자 분포를 재구성하는 분석 기술이다.

이러한 원자 단층 촬영 기술은 3차원 원자단위 분석 및 화학적 정량 분석이 가능할 뿐 아니라, 옹스트롬(100억 분의 1미터) 단위의 공간 분해능과 모든 원소에 대해 동일한 ppm 단위의 우수한 검출 감도를 갖고 있어 최근 재료 분석 분야에서 큰 주목을 받고 있다.

연구팀은 리간드의 3차원 분포에 대한 단층 촬영 데이터로부터 각각의 나노입자 표면에 존재하는 세트리모늄 리간드의 밀도를 계산했다. 이를 통해 연구진은 세트리모늄 리간드와 할라이드 리간드 사이에 기존에 알려지지 않았던 상호작용이 존재하며, 이러한 서로 다른 리간드 사이의 상호작용이 나노입자의 최종 형태와 산화 저항 특성을 결정할 뿐 아니라 기존의 연구 결과들이 합치되지 않았던 원인이었음을 규명했다.

최벽파 교수는 "이번 연구는 기존에 상반됐던 연구 결과들을 모두 포용할 수 있는 실험적, 이론적 결과를 제시했다는 점에서 의의가 있다ˮ며, "해당 연구를 통해 얻은 결과는 나노입자 합성에 대한 근본적인 이해를 높이고, 우수한 특성을 가진 나노입자를 설계하는데 응용될 수 있으리라 기대한다ˮ고 밝혔다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 과학기술분야 기초연구사업인 중견연구자지원사업의 지원을 통해 수행됐다.

2021.08.10 조회수 14483 원자 하나가 촉매가 되다

우리 대학 신소재공학과 김상욱 교수 연구팀은 지난 2010년 물리학과 김용현 교수의 이론연구팀과 공동연구를 통해 세계 최초로 단일 원자촉매(Single atom catalyst)를 개발하는 데 성공한 바 있다.

이러한 `최초연구'의 성과를 인정받아 김상욱 교수 연구팀은 최근 미국화학회(American Chemical Society)에서 발간하는 신소재 분야의 가장 중요한 연구 동향을 소개하는 학술지 `어카운츠 오브 매터리얼 리서치(Accounts of Material Research)'에 특별 초청 리뷰 논문을 표지 논문으로 게재했다고 1일 밝혔다. (논문명 : Discovery of Single-Atom Catalyst: Customized Heteroelement Dopants on Graphene)

촉매는 소량의 첨가만으로 다양한 화학반응의 효율을 높이는 소재를 의미하며, 최근 그 중요성이 급속하게 커지고 있는 에너지, 환경 및 바이오/헬스 분야에서 핵심적인 요소로서 큰 관심을 끌고 있다. 대표적인 예로서 수소연료전지의 에너지 변환반응이나 환경친화적인 수소연료 생성반응 등에서 백금이나 희토류등 값비싼 촉매를 대체하기 위한 연구가 전 세계 신소재 연구의 화두가 되고 있다.

일반적인 촉매는 그 표면에서 화학반응을 일으키는데, 이상적으로는 단일 원자가 촉매가 된다면 같은 양의 촉매로 최대 효율을 낼 수 있으며 이를 세계 최초로 실현한 것이 김상욱, 김용현 교수팀이 개발한 단일 원자 촉매의 개념이다. 김상욱 교수 연구팀은 탄소나노튜브를 화학적으로 성장시키는 과정에서 철(Fe) 원자가 우리 혈액 속의 헤모글로빈 구조와 유사한 단원자 혼성구조를 생성함을 발견하고, 한 개의 원자에 기반한 새로운 연료 전지 촉매를 제시한 것이다. 해당 촉매는 입자 응집으로 인해서 수명이 짧은 기존의 백금 촉매의 한계를 극복할 수 있는 새로운 촉매의 형태로 주목을 받았다.

김 교수 팀의 연구 이후 최근에는 전 세계의 많은 연구 그룹들이 단일 원자촉매 연구에 뛰어들고 있으며, 새로운 고효율 촉매를 개발하기 위해 가장 전망이 밝은 분야로 각광받고 있다.

김상욱 교수는 "이번에 출판된 총설에는 그래핀과 같은 나노소재에 금속원소를 도핑하는 방식에서 시작된 단일 원자 촉매의 제조부터 구조와 물성, 그리고 응용까지 망라한 최신 연구 동향들이 잘 정리돼 있다ˮ며, "앞으로 해당 분야 연구에 심도 있는 통찰을 제시하길 희망하여, 향후 고효율 단일 원자 촉매 상용화의 시발점이 될 것이다ˮ라고 이번 논문의 의의를 설명했다.

이번 연구 성과는 과학기술정보통신부·한국연구재단 원천기술개발사업의 지원으로 수행됐다. 김상욱 교수는 국내에서 유일하게 이 권위 있는 학술지의 편집위원으로 활동하고 있다.

2021.07.01 조회수 16096

원자 하나가 촉매가 되다

우리 대학 신소재공학과 김상욱 교수 연구팀은 지난 2010년 물리학과 김용현 교수의 이론연구팀과 공동연구를 통해 세계 최초로 단일 원자촉매(Single atom catalyst)를 개발하는 데 성공한 바 있다.

이러한 `최초연구'의 성과를 인정받아 김상욱 교수 연구팀은 최근 미국화학회(American Chemical Society)에서 발간하는 신소재 분야의 가장 중요한 연구 동향을 소개하는 학술지 `어카운츠 오브 매터리얼 리서치(Accounts of Material Research)'에 특별 초청 리뷰 논문을 표지 논문으로 게재했다고 1일 밝혔다. (논문명 : Discovery of Single-Atom Catalyst: Customized Heteroelement Dopants on Graphene)

촉매는 소량의 첨가만으로 다양한 화학반응의 효율을 높이는 소재를 의미하며, 최근 그 중요성이 급속하게 커지고 있는 에너지, 환경 및 바이오/헬스 분야에서 핵심적인 요소로서 큰 관심을 끌고 있다. 대표적인 예로서 수소연료전지의 에너지 변환반응이나 환경친화적인 수소연료 생성반응 등에서 백금이나 희토류등 값비싼 촉매를 대체하기 위한 연구가 전 세계 신소재 연구의 화두가 되고 있다.

일반적인 촉매는 그 표면에서 화학반응을 일으키는데, 이상적으로는 단일 원자가 촉매가 된다면 같은 양의 촉매로 최대 효율을 낼 수 있으며 이를 세계 최초로 실현한 것이 김상욱, 김용현 교수팀이 개발한 단일 원자 촉매의 개념이다. 김상욱 교수 연구팀은 탄소나노튜브를 화학적으로 성장시키는 과정에서 철(Fe) 원자가 우리 혈액 속의 헤모글로빈 구조와 유사한 단원자 혼성구조를 생성함을 발견하고, 한 개의 원자에 기반한 새로운 연료 전지 촉매를 제시한 것이다. 해당 촉매는 입자 응집으로 인해서 수명이 짧은 기존의 백금 촉매의 한계를 극복할 수 있는 새로운 촉매의 형태로 주목을 받았다.

김 교수 팀의 연구 이후 최근에는 전 세계의 많은 연구 그룹들이 단일 원자촉매 연구에 뛰어들고 있으며, 새로운 고효율 촉매를 개발하기 위해 가장 전망이 밝은 분야로 각광받고 있다.

김상욱 교수는 "이번에 출판된 총설에는 그래핀과 같은 나노소재에 금속원소를 도핑하는 방식에서 시작된 단일 원자 촉매의 제조부터 구조와 물성, 그리고 응용까지 망라한 최신 연구 동향들이 잘 정리돼 있다ˮ며, "앞으로 해당 분야 연구에 심도 있는 통찰을 제시하길 희망하여, 향후 고효율 단일 원자 촉매 상용화의 시발점이 될 것이다ˮ라고 이번 논문의 의의를 설명했다.

이번 연구 성과는 과학기술정보통신부·한국연구재단 원천기술개발사업의 지원으로 수행됐다. 김상욱 교수는 국내에서 유일하게 이 권위 있는 학술지의 편집위원으로 활동하고 있다.

2021.07.01 조회수 16096 신형원자로연구센터, 동그라미재단 혁신 과학 프로젝트 본격 논의

우리 대학 신형원자로연구센터가 참여하는 ‘동그라미재단 혁신 과학 프로젝트’의 연구개발 현황과 향후 방안을 논의하는 모임이 4월 20일 원자력및양자공학과 회의실에서 개최됐다.

이번 회의에는 안철수 동그라미재단 출연자, 권치중 동그라미재단 이사장, 장순흥 한동대 총장, 하재주 한국원자력학회 학회장, 백원필 한국원자력연구원 전 부원장 등이 참석했다. 우리 대학에서는 윤종일 원자력및양자공학과 학과장을 포함해 신형원자로연구센터의 연구책임자 및 관계자들이 한자리에 모여 의견을 공유했다.

안철수 동그라미재단 출연자는 격려사를 통해 “사회에 꼭 필요하고 중요하지만, 정부 정책 우선순위에 들지 못하거나 기업에서는 시장성이 적어 투자에 소외되는 혁신과학기술 연구개발 분야를 지원하기 위해 이 사업을 시작하게 되었다”라고 사업을 지원하게 된 배경을 설명했다.

그는 이어, “세계 수준의 기술을 보유한 우리나라의 원자력 산업이 현재 침체되고 있다ˮ고 강조하고 ”실질적인 위협으로 다가오고 있는 미세먼지와 온실가스 등의 문제를 해결하는 데에도 원자력 기술이 크게 기여할 수 있다ˮ라고 원자력 산업이 발전해야 하는 이유를 덧붙였다.

20일 열린 회의에서는 정용훈 교수가 발제를 맡아 ▴사고 가능성이 없는 자율 운전 원자로 개발 ▴액화 공기를 사용하는 초대용량 청정에너지 저장장치 개발 등의 연구 방향을 공개했다.

우선, 중대 사고의 가능성이 없는 노심의 설계와 완전한 자율운전 기능을 갖춘 초소형 자율운전 원자로는 한번 연료를 장전한 이후 20년 이상 알아서 운전하는 것이 가능하다. 연구개발에 성공할 경우 향후 우리나라가 중소형 원자로 시장에서 글로벌 경쟁력을 갖출 수 있는 기반을 마련할 수 있다는 것이 정 교수의 설명이다.

이어, 초거대용량의 청정에너지 저장장치에 관해서도 설명했다. 액화 공기를 사용하여 에너지를 저장하는 방식을 도입해 시설의 대형화가 쉽고 오염물질의 배출이 없으며 부가 기능으로 이산화탄소 포집이 가능한 에너지 저장 기술의 개념이다.

정 교수는 “신형원자로연구센터는 탄소 중립으로 가는 길에 원자력의 활용도를 높이는 기술개발을 목표로 연구에 매진하고 있다”라고 덧붙였다. 한편, 동그라미 재단은 기후·환경 및 생태계·에너지·공중보건 분야 중 세계 인류가 직면한 난제 해결을 위해 작년 12월 국내 대학 및 연구기관, 단체를 대상으로 ‘혁신과학기술 센터 및 프로그램’ 공모사업을 실시해 우리 대학을 포함해 최종 선정된 6개 기관에 총 12억 원을 지원한 바 있다.

2021.05.03 조회수 26421

신형원자로연구센터, 동그라미재단 혁신 과학 프로젝트 본격 논의

우리 대학 신형원자로연구센터가 참여하는 ‘동그라미재단 혁신 과학 프로젝트’의 연구개발 현황과 향후 방안을 논의하는 모임이 4월 20일 원자력및양자공학과 회의실에서 개최됐다.

이번 회의에는 안철수 동그라미재단 출연자, 권치중 동그라미재단 이사장, 장순흥 한동대 총장, 하재주 한국원자력학회 학회장, 백원필 한국원자력연구원 전 부원장 등이 참석했다. 우리 대학에서는 윤종일 원자력및양자공학과 학과장을 포함해 신형원자로연구센터의 연구책임자 및 관계자들이 한자리에 모여 의견을 공유했다.

안철수 동그라미재단 출연자는 격려사를 통해 “사회에 꼭 필요하고 중요하지만, 정부 정책 우선순위에 들지 못하거나 기업에서는 시장성이 적어 투자에 소외되는 혁신과학기술 연구개발 분야를 지원하기 위해 이 사업을 시작하게 되었다”라고 사업을 지원하게 된 배경을 설명했다.

그는 이어, “세계 수준의 기술을 보유한 우리나라의 원자력 산업이 현재 침체되고 있다ˮ고 강조하고 ”실질적인 위협으로 다가오고 있는 미세먼지와 온실가스 등의 문제를 해결하는 데에도 원자력 기술이 크게 기여할 수 있다ˮ라고 원자력 산업이 발전해야 하는 이유를 덧붙였다.

20일 열린 회의에서는 정용훈 교수가 발제를 맡아 ▴사고 가능성이 없는 자율 운전 원자로 개발 ▴액화 공기를 사용하는 초대용량 청정에너지 저장장치 개발 등의 연구 방향을 공개했다.

우선, 중대 사고의 가능성이 없는 노심의 설계와 완전한 자율운전 기능을 갖춘 초소형 자율운전 원자로는 한번 연료를 장전한 이후 20년 이상 알아서 운전하는 것이 가능하다. 연구개발에 성공할 경우 향후 우리나라가 중소형 원자로 시장에서 글로벌 경쟁력을 갖출 수 있는 기반을 마련할 수 있다는 것이 정 교수의 설명이다.

이어, 초거대용량의 청정에너지 저장장치에 관해서도 설명했다. 액화 공기를 사용하여 에너지를 저장하는 방식을 도입해 시설의 대형화가 쉽고 오염물질의 배출이 없으며 부가 기능으로 이산화탄소 포집이 가능한 에너지 저장 기술의 개념이다.

정 교수는 “신형원자로연구센터는 탄소 중립으로 가는 길에 원자력의 활용도를 높이는 기술개발을 목표로 연구에 매진하고 있다”라고 덧붙였다. 한편, 동그라미 재단은 기후·환경 및 생태계·에너지·공중보건 분야 중 세계 인류가 직면한 난제 해결을 위해 작년 12월 국내 대학 및 연구기관, 단체를 대상으로 ‘혁신과학기술 센터 및 프로그램’ 공모사업을 실시해 우리 대학을 포함해 최종 선정된 6개 기관에 총 12억 원을 지원한 바 있다.

2021.05.03 조회수 26421