%EC%97%B0%EA%B5%AC%EC%86%8C

-

김성용 교수, 전 세계 해양경계류 연구팀 운영위원 선정

〈 김성용 교수 〉

우리 대학 기계공학과/인공지능연구소 김성용 교수가 전 세계 해양경계류 및 연안 상호작용 (Boundary Currents and Shelf Sea Interactions; BC/SSI) 연구팀 운영위원에 선출됐다.

김 교수는 2020년 해양경계류 및 연안 상호작용 관련 워크숍을 시작으로 2021년 국제연합 (United Nations) 해양과학 10개년 사업 등에 참여하게 된다. 전지구적 환경 문제와 환경복원에 대한 관심이 커지는 가운데 전 세계 해양관측 컨소시엄을 통한 다양한 활동을 할 것으로 기대된다.

연구팀은 전 세계 해양관측 컨소시엄(Global Ocean Observing System; GOOS) 산하의 해양 물리 및 기후 관측 패널 (Ocean Observations Physics and Climate; OOPC) 소속으로 대양과 연안 사이 해양관측의 연계, 연안 커뮤니티로의 해양정보 제공을 통한 과학계와 사회에 유의미한 기여, 기존 관측 네트워크의 융합 및 활성화를 목표로 한다.

현재 북태평양해양과학기구 관측전문위원 및 연안 관측 자문위원과 OceanObs’19 프로그램 운영위원으로 활동 중인 김 교수는 북태평양 캘리포니아 해류의 장기간 연구 및 학문적 성과와 북서 태평양의 지역적 대표성을 고려해 다수의 학자로부터 추천을 받아 선출됐다.

운영위원은 전 세계 경계류가 있는 5개 대양(북태평양, 남태평양, 북대서양, 남대서양, 및 인도양)에서 각각 선출됐으며 한국 해양 과학자로는 김 교수가 최초이자 유일하다.

교내에서 전 지구를 대상으로 하는 대규모 연구 및 지구과학 관련 분야가 희소함에도 김 교수는 국제 학회에서의 학문적 수월성과 리더십을 인정받아 연구팀에 선발됐다.

□ 그림 설명

그림1. 전세계 해양 경계류 (Boundary Currents)는 5개 대양의 아열대 지역을 흐르는 주요한 해류로, 적도에서 극지역으로 또한 극지역에서 적도로 열의 이동을 통하여 전지구의 해수 순환 및 기후변화의 영향을 준다. 대양을 중심으로 서쪽 및 동쪽 경계를 흐르는 난류와 한류로 각각 구성된다.

2019.04.29 조회수 15565

김성용 교수, 전 세계 해양경계류 연구팀 운영위원 선정

〈 김성용 교수 〉

우리 대학 기계공학과/인공지능연구소 김성용 교수가 전 세계 해양경계류 및 연안 상호작용 (Boundary Currents and Shelf Sea Interactions; BC/SSI) 연구팀 운영위원에 선출됐다.

김 교수는 2020년 해양경계류 및 연안 상호작용 관련 워크숍을 시작으로 2021년 국제연합 (United Nations) 해양과학 10개년 사업 등에 참여하게 된다. 전지구적 환경 문제와 환경복원에 대한 관심이 커지는 가운데 전 세계 해양관측 컨소시엄을 통한 다양한 활동을 할 것으로 기대된다.

연구팀은 전 세계 해양관측 컨소시엄(Global Ocean Observing System; GOOS) 산하의 해양 물리 및 기후 관측 패널 (Ocean Observations Physics and Climate; OOPC) 소속으로 대양과 연안 사이 해양관측의 연계, 연안 커뮤니티로의 해양정보 제공을 통한 과학계와 사회에 유의미한 기여, 기존 관측 네트워크의 융합 및 활성화를 목표로 한다.

현재 북태평양해양과학기구 관측전문위원 및 연안 관측 자문위원과 OceanObs’19 프로그램 운영위원으로 활동 중인 김 교수는 북태평양 캘리포니아 해류의 장기간 연구 및 학문적 성과와 북서 태평양의 지역적 대표성을 고려해 다수의 학자로부터 추천을 받아 선출됐다.

운영위원은 전 세계 경계류가 있는 5개 대양(북태평양, 남태평양, 북대서양, 남대서양, 및 인도양)에서 각각 선출됐으며 한국 해양 과학자로는 김 교수가 최초이자 유일하다.

교내에서 전 지구를 대상으로 하는 대규모 연구 및 지구과학 관련 분야가 희소함에도 김 교수는 국제 학회에서의 학문적 수월성과 리더십을 인정받아 연구팀에 선발됐다.

□ 그림 설명

그림1. 전세계 해양 경계류 (Boundary Currents)는 5개 대양의 아열대 지역을 흐르는 주요한 해류로, 적도에서 극지역으로 또한 극지역에서 적도로 열의 이동을 통하여 전지구의 해수 순환 및 기후변화의 영향을 준다. 대양을 중심으로 서쪽 및 동쪽 경계를 흐르는 난류와 한류로 각각 구성된다.

2019.04.29 조회수 15565 -

우주과학과 핵심기술을 품은 소형위성 워크숍 개최

우리 대학 인공위성연구소(소장 권세진)는 작년 12월 미국 반덴버그공군기지 발사장에서 성공적으로 발사된 ‘차세대소형위성 1호(이하 차세대 1호)’의 지난 4개월여 간에 걸친 성능 검증 및 초기 운영 결과를 기반으로 소형위성 워크숍을 갖는다고 24일 밝혔다.

한국형 우주과학연구용 위성인 차세대 1호는 KAIST 인공위성연구소가 주관하고, 한국천문연구원 등 국내 산·학·연구기관이 참여해 개발한 소형화·모듈화·표준화된 100Kg급 위성이다.

작년 12월 4일 미국 반덴버그공군기지에서 민간우주탐사기업 ‘스페이스X’의 ‘팰컨(Falcon)9’을 통해 발사됐다. 이후 약 4개월여 간의 성능 검증을 마치고 이달 중순부터 본격적으로 2년간의 임무 수행에 들어갔다.

KAIST 인공위성연구소 채장수 사업단장은 “발사 후 4개월간의 초기운영을 통해 위성 상태와 자세 제어 및 기동 성능, 태양전지판 전개와 전력생성 및 분배, 태양폭풍 방사선 및 플라즈마 측정, 7개 우주 핵심기술에 대한 전반의 기능을 점검한 결과 정상적으로 운영되고 있음을 확인했다”고 말했다.

채 단장은 이어 “차세대 1호는 기술시험을 위해 국내 위성 최초로 관성항법장치를 싣고 있는 만큼 향후 달 및 행성 탐사 등에 중요한 기술적인 자료를 확보하게 될 것”이라고 기대감을 내비쳤다.

30일 오후 1시 30분부터 KAIST 대전 본원 인공위성연구소 1층 대회의실에서 개최되는 소형위성 워크숍에는 우주 분야에 종사하는 60여 명의 국내산학연 전문가와 과기정통부 관계자가 참석해 차세대 1호를 통해 얻은 각종 연구 성과를 공유할 방침이다.

이날 워크숍에서 KAIST 민경욱 교수(물리학과)는 우주 플라즈마 측정결과를, 한국천문연구원 정웅섭 박사는 태양폭풍의 측정결과를 각각 발표한다.

이밖에 3차원 적층형 메모리, S-대역 디지털 송수신기(이상 KAIST), 표준형 탑재 컴퓨터와 고속 자료처리장치(AP우주), 반작용 휠(져스텍), 고속⋅고정밀 별 추적기(세트렉아이), 광학형 자이로(파이버프로) 등 국내 산학연이 독자 개발한 핵심 우주 부품의 성능검증 결과발표와 함께 관련 제품의 전시도 함께 이뤄질 예정이다.

특히 이들 부품 가운데 3차원 적층형 메모리와 S-대역 디지털 송수신기는 차세대 1호와 2호 위성에, 반작용 휠과 광학 형 자이로는 차세대 2호에, 그리고 표준형 탑재 컴퓨터는 차세대 중형위성에 각각 적용을 위해 현재 국산화가 진행되고 있는 것으로 알려졌다.

권세진 KAIST 인공위성연구소장은 “차세대 1호를 통해 검증된 핵심기술은 앞으로 우리나라 우주기술 산업화는 물론 2016년 기준 약 380조 원에서 2045년 3,000조 원까지 확대가 예상되는 세계 우주 시장에서 우리나라에 많은 경제적인 이익을 가져다줄 것”이라고 강조했다.

2019.04.24 조회수 12172

우주과학과 핵심기술을 품은 소형위성 워크숍 개최

우리 대학 인공위성연구소(소장 권세진)는 작년 12월 미국 반덴버그공군기지 발사장에서 성공적으로 발사된 ‘차세대소형위성 1호(이하 차세대 1호)’의 지난 4개월여 간에 걸친 성능 검증 및 초기 운영 결과를 기반으로 소형위성 워크숍을 갖는다고 24일 밝혔다.

한국형 우주과학연구용 위성인 차세대 1호는 KAIST 인공위성연구소가 주관하고, 한국천문연구원 등 국내 산·학·연구기관이 참여해 개발한 소형화·모듈화·표준화된 100Kg급 위성이다.

작년 12월 4일 미국 반덴버그공군기지에서 민간우주탐사기업 ‘스페이스X’의 ‘팰컨(Falcon)9’을 통해 발사됐다. 이후 약 4개월여 간의 성능 검증을 마치고 이달 중순부터 본격적으로 2년간의 임무 수행에 들어갔다.

KAIST 인공위성연구소 채장수 사업단장은 “발사 후 4개월간의 초기운영을 통해 위성 상태와 자세 제어 및 기동 성능, 태양전지판 전개와 전력생성 및 분배, 태양폭풍 방사선 및 플라즈마 측정, 7개 우주 핵심기술에 대한 전반의 기능을 점검한 결과 정상적으로 운영되고 있음을 확인했다”고 말했다.

채 단장은 이어 “차세대 1호는 기술시험을 위해 국내 위성 최초로 관성항법장치를 싣고 있는 만큼 향후 달 및 행성 탐사 등에 중요한 기술적인 자료를 확보하게 될 것”이라고 기대감을 내비쳤다.

30일 오후 1시 30분부터 KAIST 대전 본원 인공위성연구소 1층 대회의실에서 개최되는 소형위성 워크숍에는 우주 분야에 종사하는 60여 명의 국내산학연 전문가와 과기정통부 관계자가 참석해 차세대 1호를 통해 얻은 각종 연구 성과를 공유할 방침이다.

이날 워크숍에서 KAIST 민경욱 교수(물리학과)는 우주 플라즈마 측정결과를, 한국천문연구원 정웅섭 박사는 태양폭풍의 측정결과를 각각 발표한다.

이밖에 3차원 적층형 메모리, S-대역 디지털 송수신기(이상 KAIST), 표준형 탑재 컴퓨터와 고속 자료처리장치(AP우주), 반작용 휠(져스텍), 고속⋅고정밀 별 추적기(세트렉아이), 광학형 자이로(파이버프로) 등 국내 산학연이 독자 개발한 핵심 우주 부품의 성능검증 결과발표와 함께 관련 제품의 전시도 함께 이뤄질 예정이다.

특히 이들 부품 가운데 3차원 적층형 메모리와 S-대역 디지털 송수신기는 차세대 1호와 2호 위성에, 반작용 휠과 광학 형 자이로는 차세대 2호에, 그리고 표준형 탑재 컴퓨터는 차세대 중형위성에 각각 적용을 위해 현재 국산화가 진행되고 있는 것으로 알려졌다.

권세진 KAIST 인공위성연구소장은 “차세대 1호를 통해 검증된 핵심기술은 앞으로 우리나라 우주기술 산업화는 물론 2016년 기준 약 380조 원에서 2045년 3,000조 원까지 확대가 예상되는 세계 우주 시장에서 우리나라에 많은 경제적인 이익을 가져다줄 것”이라고 강조했다.

2019.04.24 조회수 12172 -

김일두, 서명은, 전석우 교수, 제9회 KINC 융합연구상 수상

〈(왼쪽부터) 전석우 교수, 서명은 교수, 김일두 교수, 정희태 소장, 최시영 교수 〉

우리 대학 나노융합연구소(연구소장 정희태)는 3월 25일 본교 KI 빌딩 패컬티 컨퍼런스룸에서 제 9회 ‘KINC 융합연구상’ 시상식을 개최했다.

‘KINC 융합연구상’은 참여 교수들의 융합 연구를 장려하고 연구 의욕을 고취하기 위해 제정되었다. 전년도 실적을 기준으로 나노융합연구 업적이 우수한 연구자를 포상해 융합연구 분위기를 더욱 북돋으려는 취지다.

9회째를 맞는 올해는 수상 부문을 ‘최다수 융합논문’ 부문과 ‘최우수 융합논문’ 부문으로 나눠 진행했다.

교내‧외 다양한 연구진과 공동 연구한 융합논문 실적수가 가장 많은 연구자를 선발하는 ‘최다수 융합논문’ 부문에는 신소재공학과 김일두 교수가 최우수상 수상자로 선정되었으며, 나노과학기술대학원 서명은 부교수, 신소재공학과 전석우 교수가 우수상을 수상했다.

최우수상 수상자에게는 일백오십만 원, 우수상 수상자에게는 각각 오십만 원의 상금이 수여된다.

연구 내용의 질적 수준과 연구팀의 융합성이 가장 우수한 공동 연구팀에게 주어지는 ‘최우수 융합논문’ 부문에서는 수상자를 선정하지 못했다.

행사를 주최한 나노융합 연구소 정희태 소장(생명화학공학과 교수)은 “융합은 미래 사회와 산업에 혁명을 일으킬 핵심 키워드로 이번 시상이 연구자들에게 융합 연구의 중요성을 보다 강조할 수 있는 계기가 되길 바란다”며, “앞으로도 융합연구가 발전할 수 있는 연구 환경을 조성하기 위해 나노융합연구소가 앞장서겠다.”고 밝혔다.

한편, 나노융합연구소(KAIST Institute for the NanoCentury, KINC)는 나노과학기술분야에서 학과 간의 경계를 허물어 진정한 학제 간 공동연구를 촉진하고 창조적인 융합연구를 추진하기 위해 지난 2006년 6월 KAIST 연구원 산하 조직으로 설립되었다. KAIST의 대표적인 융합연구소로 자리 잡은 나노융합연구소는 14개 학과 100여 명의 교수가 참여하고 있으며, 세계를 선도하는 나노융합연구 허브대학연구소를 목표로 활발한 연구 성과를 배출하고 있다.

2019.03.26 조회수 18244

김일두, 서명은, 전석우 교수, 제9회 KINC 융합연구상 수상

〈(왼쪽부터) 전석우 교수, 서명은 교수, 김일두 교수, 정희태 소장, 최시영 교수 〉

우리 대학 나노융합연구소(연구소장 정희태)는 3월 25일 본교 KI 빌딩 패컬티 컨퍼런스룸에서 제 9회 ‘KINC 융합연구상’ 시상식을 개최했다.

‘KINC 융합연구상’은 참여 교수들의 융합 연구를 장려하고 연구 의욕을 고취하기 위해 제정되었다. 전년도 실적을 기준으로 나노융합연구 업적이 우수한 연구자를 포상해 융합연구 분위기를 더욱 북돋으려는 취지다.

9회째를 맞는 올해는 수상 부문을 ‘최다수 융합논문’ 부문과 ‘최우수 융합논문’ 부문으로 나눠 진행했다.

교내‧외 다양한 연구진과 공동 연구한 융합논문 실적수가 가장 많은 연구자를 선발하는 ‘최다수 융합논문’ 부문에는 신소재공학과 김일두 교수가 최우수상 수상자로 선정되었으며, 나노과학기술대학원 서명은 부교수, 신소재공학과 전석우 교수가 우수상을 수상했다.

최우수상 수상자에게는 일백오십만 원, 우수상 수상자에게는 각각 오십만 원의 상금이 수여된다.

연구 내용의 질적 수준과 연구팀의 융합성이 가장 우수한 공동 연구팀에게 주어지는 ‘최우수 융합논문’ 부문에서는 수상자를 선정하지 못했다.

행사를 주최한 나노융합 연구소 정희태 소장(생명화학공학과 교수)은 “융합은 미래 사회와 산업에 혁명을 일으킬 핵심 키워드로 이번 시상이 연구자들에게 융합 연구의 중요성을 보다 강조할 수 있는 계기가 되길 바란다”며, “앞으로도 융합연구가 발전할 수 있는 연구 환경을 조성하기 위해 나노융합연구소가 앞장서겠다.”고 밝혔다.

한편, 나노융합연구소(KAIST Institute for the NanoCentury, KINC)는 나노과학기술분야에서 학과 간의 경계를 허물어 진정한 학제 간 공동연구를 촉진하고 창조적인 융합연구를 추진하기 위해 지난 2006년 6월 KAIST 연구원 산하 조직으로 설립되었다. KAIST의 대표적인 융합연구소로 자리 잡은 나노융합연구소는 14개 학과 100여 명의 교수가 참여하고 있으며, 세계를 선도하는 나노융합연구 허브대학연구소를 목표로 활발한 연구 성과를 배출하고 있다.

2019.03.26 조회수 18244 -

김희탁 교수, 이론용량 92% 구현한 리튬-황 전지 개발

〈 추현원 석사과정, 김희탁 교수 〉

우리 대학 생명화학공학과/나노융합연구소 차세대배터리센터 김희탁 교수 연구팀이 이론용량의 92%를 구현하고 높은 용량 밀도 (4mAh/cm2)를 가지는 고성능, 고용량 리튬-황 전지를 개발했다.

추현원 석사과정과 노형준 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications)’ 1월 14일 자 온라인판에 게재됐고 우수성을 인정받아 에디터스하이라이트에 선정됐다. (논문명 : Achieving three-dimensional lithium sulfide growth in lithium-sulfur batteries using high-donor-number anions) ( https://www.nature.com/ncomms/editorshighlights )

리튬-황 전지는 리튬-이온 전지보다 약 6~7배 높은 이론 에너지밀도를 갖고 원료 물질인 황의 가격이 저렴해 리튬-이온 전지를 대체할 차세대 리튬 이차전지로 주목받고 있다.

그러나 리튬-황 전지는 구동 중 방전 생성물인 황화 리튬이 전극 표면에 쌓이고 전극 표면에서 전자전달을 차단해 리튬-황 전지의 이론용량 구현이 불가능하다는 한계를 갖는다.

이러한 전극 부동화의 문제를 완화하기 위해 과량의 도전제를 전극에 도입해 왔으나 이는 리튬-황 전지의 에너지 밀도를 크게 낮추는 문제를 발생시키며, 이론용량 구현이 70%를 넘지 못하는 한계를 보였다.

연구팀은 문제 해결을 위해 기존 리튬-황 전지의 전해질에 사용하던 리튬 염을 대체해 높은 전자기여도를 가지는 음이온 염을 이용했다. 이 전해질 염은 전지 내부의 황화리튬의 용해도를 높여 전극 표면에 3차원 구조의 황화리튬 성장을 유도하고 이는 전극의 부동화를 효율적으로 억제해 높은 용량을 구현할 수 있게 한다.

연구팀은 이 전해액 기술을 바탕으로 기존 리튬-이온 전지와 동등한 수준의 면적당 용량 밀도를 갖는(4mAh/cm2) 고용량 황 전극에 대해 이론용량 92%인 수준을 구현해 기존 리튬-황 전지 기술의 한계를 넘었다. 또한 리튬 음극 표면에 안정한 부동피막을 형성해 100 사이클 이상 구동 시에도 안정적인 수명을 구현했다.

특히 새로운 전해질 설계를 통한 황화리튬의 구조 제어 기술은 다양한 구조의 황 전극 및 구동 조건에서 적용 가능해 산업적으로도 큰 의미를 지닐 것으로 보인다.

김희탁 교수는 “리튬-황 전지의 한계를 돌파하기 위한 새로운 물리 화학적 원리를 제시했다”라며 “리튬-황 전지의 이론용량의 90% 이상을 100 사이클 이상 돌리면서도 용량 저하 없이 구현했다는 점에서 새로운 이정표가 될 것으로 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 나노융합연구소, 한국연구재단 및 LG화학의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 전해질에 따른 전극 위 리튬 설파이드 성장 구조 및 축적 메커니즘

그림2. 리튬황전지의 사이클 용량 및 수명 특성

2019.01.31 조회수 17291

김희탁 교수, 이론용량 92% 구현한 리튬-황 전지 개발

〈 추현원 석사과정, 김희탁 교수 〉

우리 대학 생명화학공학과/나노융합연구소 차세대배터리센터 김희탁 교수 연구팀이 이론용량의 92%를 구현하고 높은 용량 밀도 (4mAh/cm2)를 가지는 고성능, 고용량 리튬-황 전지를 개발했다.

추현원 석사과정과 노형준 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications)’ 1월 14일 자 온라인판에 게재됐고 우수성을 인정받아 에디터스하이라이트에 선정됐다. (논문명 : Achieving three-dimensional lithium sulfide growth in lithium-sulfur batteries using high-donor-number anions) ( https://www.nature.com/ncomms/editorshighlights )

리튬-황 전지는 리튬-이온 전지보다 약 6~7배 높은 이론 에너지밀도를 갖고 원료 물질인 황의 가격이 저렴해 리튬-이온 전지를 대체할 차세대 리튬 이차전지로 주목받고 있다.

그러나 리튬-황 전지는 구동 중 방전 생성물인 황화 리튬이 전극 표면에 쌓이고 전극 표면에서 전자전달을 차단해 리튬-황 전지의 이론용량 구현이 불가능하다는 한계를 갖는다.

이러한 전극 부동화의 문제를 완화하기 위해 과량의 도전제를 전극에 도입해 왔으나 이는 리튬-황 전지의 에너지 밀도를 크게 낮추는 문제를 발생시키며, 이론용량 구현이 70%를 넘지 못하는 한계를 보였다.

연구팀은 문제 해결을 위해 기존 리튬-황 전지의 전해질에 사용하던 리튬 염을 대체해 높은 전자기여도를 가지는 음이온 염을 이용했다. 이 전해질 염은 전지 내부의 황화리튬의 용해도를 높여 전극 표면에 3차원 구조의 황화리튬 성장을 유도하고 이는 전극의 부동화를 효율적으로 억제해 높은 용량을 구현할 수 있게 한다.

연구팀은 이 전해액 기술을 바탕으로 기존 리튬-이온 전지와 동등한 수준의 면적당 용량 밀도를 갖는(4mAh/cm2) 고용량 황 전극에 대해 이론용량 92%인 수준을 구현해 기존 리튬-황 전지 기술의 한계를 넘었다. 또한 리튬 음극 표면에 안정한 부동피막을 형성해 100 사이클 이상 구동 시에도 안정적인 수명을 구현했다.

특히 새로운 전해질 설계를 통한 황화리튬의 구조 제어 기술은 다양한 구조의 황 전극 및 구동 조건에서 적용 가능해 산업적으로도 큰 의미를 지닐 것으로 보인다.

김희탁 교수는 “리튬-황 전지의 한계를 돌파하기 위한 새로운 물리 화학적 원리를 제시했다”라며 “리튬-황 전지의 이론용량의 90% 이상을 100 사이클 이상 돌리면서도 용량 저하 없이 구현했다는 점에서 새로운 이정표가 될 것으로 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 나노융합연구소, 한국연구재단 및 LG화학의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 전해질에 따른 전극 위 리튬 설파이드 성장 구조 및 축적 메커니즘

그림2. 리튬황전지의 사이클 용량 및 수명 특성

2019.01.31 조회수 17291 -

강경인 책임연구원, 한국연구재단 우주기술 분야 연구단장 선임

우리학교 인공위성연구소 강경인 책임연구원(51)이 2일 한국연구재단 국책연구본부 우주기술 분야 단장으로 선임됐다. 임기는 2019년 1월부터 2020년 12월까지 2년이다.

강경인 단장은 경북대 물리학과를 졸업한 후 우리학교에서 각각 통신공학 석사와 전기 및 전가공학 박사학위를 취득하고 유럽우주기술연구소 연구원을 거쳐 학교 인공위성연구소 책임연구원으로 일해 왔다.

2019.01.02 조회수 8847

강경인 책임연구원, 한국연구재단 우주기술 분야 연구단장 선임

우리학교 인공위성연구소 강경인 책임연구원(51)이 2일 한국연구재단 국책연구본부 우주기술 분야 단장으로 선임됐다. 임기는 2019년 1월부터 2020년 12월까지 2년이다.

강경인 단장은 경북대 물리학과를 졸업한 후 우리학교에서 각각 통신공학 석사와 전기 및 전가공학 박사학위를 취득하고 유럽우주기술연구소 연구원을 거쳐 학교 인공위성연구소 책임연구원으로 일해 왔다.

2019.01.02 조회수 8847 -

중소기업 사업화 유망 기술이전 설명회 개최

우리대학이 오는 14일(수) 오후 대전 본원 학술문화관 2층 양승택오디토리움에서 ‘KAIST 중소기업 사업화 유망 기술이전 설명회’를 개최한다.

이번 설명회는 KAIST 교수진이 개발한 신기술 가운데 중소기업의 경쟁력을 강화하는데 유용한 유망기술을 엄선해서 소개하는 한편 기술이전을 받기 원하는 중소기업을 대상으로 기술 상담과 기술보증기금 기업지원 프로그램 안내 등 상호 협력방안을 논의하기 위해 마련됐다.

KAIST 산학협력단 기술사업화센터는 이번 설명회를 위해 동문기업을 포함한 대전지역 중소기업들의 기술수요를 조사·분석한 결과 ‘적혈구의 광 특성을 이용한 당 측정기술’ 등 모두 6개의 기술을 중소기업 대상 유망 이전기술로 꼽았다.

우선 배석형 교수(산업디자인학과)가 개발한 ‘협동로봇 제어기술’은 자동로봇, 제조로봇, 서비스로봇 등에 적용할 수 있는 기술이다. 기존의 협동로봇은 조작기술의 한계로 직관적인 행동이 어렵다는 단점이 있는데, 배 교수는 이를 극복하기 위해 로봇 조작 컨트롤러 사이에 신축성 있는 소재를 연결해 안정적인 양손조작 및 정밀성·신속성을 높인 제어기술을 개발했다.

명현 교수(건설및환경공학과)가 개발한 ‘실내·외 위치인식 기술’은 물류 로봇, 스마트팩토리, 자율주행차 등에 적용이 가능한 기술이다. 로봇의 자율주행에 필요한 위치인식 및 맵 작성 기술로 저가의 장비를 활용해 고성능 내비게이션을 구현해내는 것이 이 기술이 지닌 특징이다.

최시영 교수(생명화학공학과)는 설명회 자리에서 ‘분산성이 뛰어난 피커링 에멀전 기술’을 소개한다. 에멀전이란 물속에 기름방울들이 안정적으로 섞여있는 상태를 말한다. 기존에는 에멀전을 만들기 위해 계면활성제 등을 첨가하는 방식을 사용한 반면 최 교수는 화학물질 첨가 없이 물리적인 힘만으로 물과 기름을 섞어 에멀전을 유지하는 기술을 개발했다. 최 교수의 기술은 화장품과 제약 ·의약, 반도체, 페인트 등 다양한 분야의 분산 공정에 적용할 수 있다는 게 장점이다.

양진홍 교수(IT 융합연구소)가 개발한 ‘지능형 IoT 플랫폼 기술’도 이날 선보일 예정이다. 여러 개의 사물인터넷(IoT) 장치를 연계해 동시에 작동할 경우 뜻하지 않은 오류가 발생하는데 양 교수가 개발한 이 기술은 다양한 스마트 기기를 연동시켜 활용할 때 불편함을 최소화하고 또 효율적으로 관리할 수 있는 기술이다.

박용근 교수(물리학과)가 개발한 ‘적혈구의 광 특성을 이용한 당 측정기술’은 적혈구가 떨리며 산란된 빛의 세기 변화를 감지해 당화혈색소(헤모글로빈과 포도당이 결합한 형태)를 측정하는 기술이다. 기존방식에 비해 저비용·소형화된 측정 장비를 제작할 수 있고 당뇨병은 물론 심혈관 질환, 종양, 신장병 및 전염병을 포함한 다양한 체외 진단검사 분야에서 활용할 수 있을 것으로 기대가 크다.

이밖에 노용만 교수(전기및전자공학부)는 ‘얼굴인식을 통한 출입통제 기술’을 소개한다. 그동안 얼굴 인식기술은 다른 생체인식 기술에 비해 정확도가 낮아 활용성이 떨어지는 한계를 보였다. 반면 노 교수는 얼굴의 생김새는 물론 움직임까지 식별정보로 활용하는 ‘딥 네트워크 기반’ 얼굴 다이나믹 분석기술을 개발해 고성능 대면 얼굴인식 기술을 완성했다. 금융·컴퓨터·정보시스템 보안·통신기기 및 서비스 관리·출입관리 등 광범위한 분야에 적용할 수 있는 기술이다.

14일 열리는 설명회에는 연구자인 6명의 KAIST 교수들이 직접 참석해 기술의 개요와 특·장점, 적용분야 등에 관해 15분씩 소개하는 순서로 이뤄진다. KAIST는 또 이날 참석한 중소기업을 대상으로 상담과 함께 적정기술을 연결해주는‘U2B 기술이전 상담’도 함께 진행할 방침이다.

신성철 KAIST 총장은 “중소기업의 기술혁신을 선도해 강소기업으로 도약할 수 있도록 KAIST가 앞장 서 지원할 것”이라고 밝혔다. 신 총장은 이어 “KAIST는 적극적인 기술이전 마케팅을 통해 대학의 연구와 개발을 경제적 가치창출로 직결하는 기술사업화 혁신의 성공신화를 만들어 갈 것”이라고 덧붙였다.

이번 설명회는 웹페이지( https://goo.gl/rFndnj )에서 신청할 수 있으며 KAIST 기술이전에 관심이 있는 모든 중소기업은 무료로 참가가 가능하다. 문의 042-350-2174

2018.11.06 조회수 12887

중소기업 사업화 유망 기술이전 설명회 개최

우리대학이 오는 14일(수) 오후 대전 본원 학술문화관 2층 양승택오디토리움에서 ‘KAIST 중소기업 사업화 유망 기술이전 설명회’를 개최한다.

이번 설명회는 KAIST 교수진이 개발한 신기술 가운데 중소기업의 경쟁력을 강화하는데 유용한 유망기술을 엄선해서 소개하는 한편 기술이전을 받기 원하는 중소기업을 대상으로 기술 상담과 기술보증기금 기업지원 프로그램 안내 등 상호 협력방안을 논의하기 위해 마련됐다.

KAIST 산학협력단 기술사업화센터는 이번 설명회를 위해 동문기업을 포함한 대전지역 중소기업들의 기술수요를 조사·분석한 결과 ‘적혈구의 광 특성을 이용한 당 측정기술’ 등 모두 6개의 기술을 중소기업 대상 유망 이전기술로 꼽았다.

우선 배석형 교수(산업디자인학과)가 개발한 ‘협동로봇 제어기술’은 자동로봇, 제조로봇, 서비스로봇 등에 적용할 수 있는 기술이다. 기존의 협동로봇은 조작기술의 한계로 직관적인 행동이 어렵다는 단점이 있는데, 배 교수는 이를 극복하기 위해 로봇 조작 컨트롤러 사이에 신축성 있는 소재를 연결해 안정적인 양손조작 및 정밀성·신속성을 높인 제어기술을 개발했다.

명현 교수(건설및환경공학과)가 개발한 ‘실내·외 위치인식 기술’은 물류 로봇, 스마트팩토리, 자율주행차 등에 적용이 가능한 기술이다. 로봇의 자율주행에 필요한 위치인식 및 맵 작성 기술로 저가의 장비를 활용해 고성능 내비게이션을 구현해내는 것이 이 기술이 지닌 특징이다.

최시영 교수(생명화학공학과)는 설명회 자리에서 ‘분산성이 뛰어난 피커링 에멀전 기술’을 소개한다. 에멀전이란 물속에 기름방울들이 안정적으로 섞여있는 상태를 말한다. 기존에는 에멀전을 만들기 위해 계면활성제 등을 첨가하는 방식을 사용한 반면 최 교수는 화학물질 첨가 없이 물리적인 힘만으로 물과 기름을 섞어 에멀전을 유지하는 기술을 개발했다. 최 교수의 기술은 화장품과 제약 ·의약, 반도체, 페인트 등 다양한 분야의 분산 공정에 적용할 수 있다는 게 장점이다.

양진홍 교수(IT 융합연구소)가 개발한 ‘지능형 IoT 플랫폼 기술’도 이날 선보일 예정이다. 여러 개의 사물인터넷(IoT) 장치를 연계해 동시에 작동할 경우 뜻하지 않은 오류가 발생하는데 양 교수가 개발한 이 기술은 다양한 스마트 기기를 연동시켜 활용할 때 불편함을 최소화하고 또 효율적으로 관리할 수 있는 기술이다.

박용근 교수(물리학과)가 개발한 ‘적혈구의 광 특성을 이용한 당 측정기술’은 적혈구가 떨리며 산란된 빛의 세기 변화를 감지해 당화혈색소(헤모글로빈과 포도당이 결합한 형태)를 측정하는 기술이다. 기존방식에 비해 저비용·소형화된 측정 장비를 제작할 수 있고 당뇨병은 물론 심혈관 질환, 종양, 신장병 및 전염병을 포함한 다양한 체외 진단검사 분야에서 활용할 수 있을 것으로 기대가 크다.

이밖에 노용만 교수(전기및전자공학부)는 ‘얼굴인식을 통한 출입통제 기술’을 소개한다. 그동안 얼굴 인식기술은 다른 생체인식 기술에 비해 정확도가 낮아 활용성이 떨어지는 한계를 보였다. 반면 노 교수는 얼굴의 생김새는 물론 움직임까지 식별정보로 활용하는 ‘딥 네트워크 기반’ 얼굴 다이나믹 분석기술을 개발해 고성능 대면 얼굴인식 기술을 완성했다. 금융·컴퓨터·정보시스템 보안·통신기기 및 서비스 관리·출입관리 등 광범위한 분야에 적용할 수 있는 기술이다.

14일 열리는 설명회에는 연구자인 6명의 KAIST 교수들이 직접 참석해 기술의 개요와 특·장점, 적용분야 등에 관해 15분씩 소개하는 순서로 이뤄진다. KAIST는 또 이날 참석한 중소기업을 대상으로 상담과 함께 적정기술을 연결해주는‘U2B 기술이전 상담’도 함께 진행할 방침이다.

신성철 KAIST 총장은 “중소기업의 기술혁신을 선도해 강소기업으로 도약할 수 있도록 KAIST가 앞장 서 지원할 것”이라고 밝혔다. 신 총장은 이어 “KAIST는 적극적인 기술이전 마케팅을 통해 대학의 연구와 개발을 경제적 가치창출로 직결하는 기술사업화 혁신의 성공신화를 만들어 갈 것”이라고 덧붙였다.

이번 설명회는 웹페이지( https://goo.gl/rFndnj )에서 신청할 수 있으며 KAIST 기술이전에 관심이 있는 모든 중소기업은 무료로 참가가 가능하다. 문의 042-350-2174

2018.11.06 조회수 12887 -

내달 발사를 위해 KAIST 인공위성연구소를 떠나는 차세대소형 인공위성 1호(NEXTSat-1)

내달 20일(한국시간 기준) 발사예정인 차세대소형 인공위성 1호(NEXTSat-1)가 KAIST 인공위성연구소를 떠나기 위해 항우연이 자체개발한 무진동 항온항습 위성용 컨테이너로 옮겨지고 있다.

이에 앞서 KAIST 인공위성연구소는 지난 15일 연구소 1층 청정실에서 권세진 소장(항공우주공학과 교수)과 채장수 차세대소형 위성사업단장 등 관계 연구원들이 참석한 가운데 차세대소형 인공위성 1호(NEXTSat-1)의 성공적인 발사를 염원하는 행사를 가졌다.

차세대소형 인공위성 1호(NEXTSat-1)는 별 탄생과 우주폭풍 연구, 3차원 적층형 메모리 등 인공위성 관련 핵심부품의 성능검증을 위해 KAIST 인공위성연구소가 개발했다. 가로 0.6m, 세로 0.6m, 총 무게 107Kg으로 발사 후 2년간 고도 575Km에서 지구 주위를 돌면서 우주의 신비를 푸는데 도전한다. 이 위성에는 또 우주비행사를 꿈꾸는 초등학생 등 국민 2,279명이 보내 온 희망 메시지 등 각종 사연과 사진을 담은 마이크로 SD 메모리카드 캡슐도 실려 있다.

차세대소형 인공위성(NEXTSat-1)은 인천공항을 통해 미국 캘리포니아 반덴버그 공군발사장으로 옮겨진 후 11월 20일(월) 오전 3시 30분경(현지시간 11월 19일 오전 10시 30분경)에 발사될 예정이다.

2018.10.18 조회수 6470

내달 발사를 위해 KAIST 인공위성연구소를 떠나는 차세대소형 인공위성 1호(NEXTSat-1)

내달 20일(한국시간 기준) 발사예정인 차세대소형 인공위성 1호(NEXTSat-1)가 KAIST 인공위성연구소를 떠나기 위해 항우연이 자체개발한 무진동 항온항습 위성용 컨테이너로 옮겨지고 있다.

이에 앞서 KAIST 인공위성연구소는 지난 15일 연구소 1층 청정실에서 권세진 소장(항공우주공학과 교수)과 채장수 차세대소형 위성사업단장 등 관계 연구원들이 참석한 가운데 차세대소형 인공위성 1호(NEXTSat-1)의 성공적인 발사를 염원하는 행사를 가졌다.

차세대소형 인공위성 1호(NEXTSat-1)는 별 탄생과 우주폭풍 연구, 3차원 적층형 메모리 등 인공위성 관련 핵심부품의 성능검증을 위해 KAIST 인공위성연구소가 개발했다. 가로 0.6m, 세로 0.6m, 총 무게 107Kg으로 발사 후 2년간 고도 575Km에서 지구 주위를 돌면서 우주의 신비를 푸는데 도전한다. 이 위성에는 또 우주비행사를 꿈꾸는 초등학생 등 국민 2,279명이 보내 온 희망 메시지 등 각종 사연과 사진을 담은 마이크로 SD 메모리카드 캡슐도 실려 있다.

차세대소형 인공위성(NEXTSat-1)은 인천공항을 통해 미국 캘리포니아 반덴버그 공군발사장으로 옮겨진 후 11월 20일(월) 오전 3시 30분경(현지시간 11월 19일 오전 10시 30분경)에 발사될 예정이다.

2018.10.18 조회수 6470 -

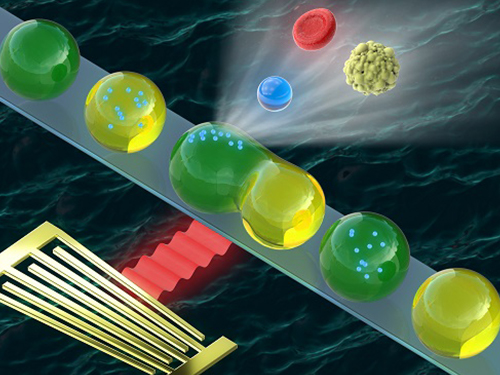

성형진 교수, 마이크로스케일 액적 내 입자의 세정 및 집속기술 개발

우리 대학 기계공학과 성형진 석좌교수 연구팀(유동제어연구실)이 고주파수 표면탄성파 기반 음향방사현상을 이용해 마이크로스케일 액적 내 입자의 세정 및 집속 기술을 개발했다.

박진수 박사과정이 제 1저자로 참여한 이번 연구는 영국왕립화학회에서 발간하는 미세유체역학 및 마이크로타스 분야의 국제학술지 랩온어칩(Lab on a Chip)지 2018년 19호의 표지논문으로 선정됐다 (논문명: In-droplet microparticle washing and enrichment using surface acoustic wave-driven acoustic radiation force).

이는 같은 학술지 2016년 4호, 17호, 2017년 6호, 2018년 3호에 이은 다섯 번째 표지논문으로 미세유체역학 분야의 선도적 연구 성과이다.

동전 크기의 초소형 미세유체칩 내에 서로 섞이지 않는 두 유체로 조성된 마이크로스케일 액적을 기반으로 하는 액적 기반 미세유체역학 분야에서 액적 내 입자, 세포, 생체분자 등의 샘플을 제어하기 위해 많은 노력이 기울여져 왔다.

하지만 지금까지 개발된 액적 내 샘플 세정 및 집속 기술은 복잡한 시스템이 요구되고 자성 혹은 극성을 띈 샘플만 제어할 수 있다는 한계를 지니고 있었다.

이번 연구에서 성 석좌교수 연구팀은 고주파수 표면탄성파를 이용해 마이크로스케일 액적과 액적 내 입자에 음향방사력을 인가해 입자의 위치를 음향장 내에 고정시켰다.

그리고 액적을 포획, 분할, 병합, 방출함으로써 액적 내 입자의 매개 용액을 교체하고 더 나아가 입자의 개체수를 원하는 수준까지 농축할 수 있음을 증명했다.

개발된 기술은 액적 내 입자를 비접촉·비표지 방식으로 세정할 수 있으며 액적 내 샘플의 개체수를 증가시킬 수 있는 기술이라는 점에서 기존보다 진일보했다는 평을 받았다.

아울러 음파와 탄성 고체 입자의 상호작용 이론을 바탕으로 표면탄성파의 주파수와 액적 내 입자 크기 사이의 관계를 규명해 효율적인 음향영동 현상 유발을 위한 조건을 제시했다.

박진수 박사과정은 “개발된 음향미세유체역학 기술을 통해 마이크로스케일 액적 내 샘플의 매개용액을 자유롭게 교체할 수 있음은 물론 액적 내 샘플을 원하는 수준으로 농축할 수 있다”고 말했다.

성형진 석좌교수는 “이 기술이 다양한 액적 기반 미세유체역학 시스템에서 액적 내 입자, 세포, 생체분자 등 다양한 샘플의 전처리를 위한 핵심 기술로 널리 활용될 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다.

성형진 석좌교수 연구팀은 그동안 광력과 음향력 기반의 미세유체역학, 난류, 고체-유체 상호작용 연구 분야에서 탁월한 연구 성과를 내 SCI급 국제학술지에 320여편의 논문을 게재한 바 있다.

특히 이번 연구는 올해 우리 대학에서 국내 최초로 시행된 초세대 협업연구실(헬스케어 음향미세유체 연구실)의 공동 연구 성과로, 헬스케어 음향미세유체 연구실은 기계공학과 성형진 석좌교수가 책임을 맡고 같은 학과 조연우 교수, 김형수 교수가 참여하고 있다.

이번 연구는 KAIST-KUSTAR, 한국연구재단의 창의연구지원사업과 글로벌박사펠로우십, 극지연구소, KAIST 초세대 협엽연구실(헬스케어 음향미세유체 연구실)의 지원으로 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 논문 대표 이미지

그림2. 표지논문 이미지

2018.10.05 조회수 16866

성형진 교수, 마이크로스케일 액적 내 입자의 세정 및 집속기술 개발

우리 대학 기계공학과 성형진 석좌교수 연구팀(유동제어연구실)이 고주파수 표면탄성파 기반 음향방사현상을 이용해 마이크로스케일 액적 내 입자의 세정 및 집속 기술을 개발했다.

박진수 박사과정이 제 1저자로 참여한 이번 연구는 영국왕립화학회에서 발간하는 미세유체역학 및 마이크로타스 분야의 국제학술지 랩온어칩(Lab on a Chip)지 2018년 19호의 표지논문으로 선정됐다 (논문명: In-droplet microparticle washing and enrichment using surface acoustic wave-driven acoustic radiation force).

이는 같은 학술지 2016년 4호, 17호, 2017년 6호, 2018년 3호에 이은 다섯 번째 표지논문으로 미세유체역학 분야의 선도적 연구 성과이다.

동전 크기의 초소형 미세유체칩 내에 서로 섞이지 않는 두 유체로 조성된 마이크로스케일 액적을 기반으로 하는 액적 기반 미세유체역학 분야에서 액적 내 입자, 세포, 생체분자 등의 샘플을 제어하기 위해 많은 노력이 기울여져 왔다.

하지만 지금까지 개발된 액적 내 샘플 세정 및 집속 기술은 복잡한 시스템이 요구되고 자성 혹은 극성을 띈 샘플만 제어할 수 있다는 한계를 지니고 있었다.

이번 연구에서 성 석좌교수 연구팀은 고주파수 표면탄성파를 이용해 마이크로스케일 액적과 액적 내 입자에 음향방사력을 인가해 입자의 위치를 음향장 내에 고정시켰다.

그리고 액적을 포획, 분할, 병합, 방출함으로써 액적 내 입자의 매개 용액을 교체하고 더 나아가 입자의 개체수를 원하는 수준까지 농축할 수 있음을 증명했다.

개발된 기술은 액적 내 입자를 비접촉·비표지 방식으로 세정할 수 있으며 액적 내 샘플의 개체수를 증가시킬 수 있는 기술이라는 점에서 기존보다 진일보했다는 평을 받았다.

아울러 음파와 탄성 고체 입자의 상호작용 이론을 바탕으로 표면탄성파의 주파수와 액적 내 입자 크기 사이의 관계를 규명해 효율적인 음향영동 현상 유발을 위한 조건을 제시했다.

박진수 박사과정은 “개발된 음향미세유체역학 기술을 통해 마이크로스케일 액적 내 샘플의 매개용액을 자유롭게 교체할 수 있음은 물론 액적 내 샘플을 원하는 수준으로 농축할 수 있다”고 말했다.

성형진 석좌교수는 “이 기술이 다양한 액적 기반 미세유체역학 시스템에서 액적 내 입자, 세포, 생체분자 등 다양한 샘플의 전처리를 위한 핵심 기술로 널리 활용될 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다.

성형진 석좌교수 연구팀은 그동안 광력과 음향력 기반의 미세유체역학, 난류, 고체-유체 상호작용 연구 분야에서 탁월한 연구 성과를 내 SCI급 국제학술지에 320여편의 논문을 게재한 바 있다.

특히 이번 연구는 올해 우리 대학에서 국내 최초로 시행된 초세대 협업연구실(헬스케어 음향미세유체 연구실)의 공동 연구 성과로, 헬스케어 음향미세유체 연구실은 기계공학과 성형진 석좌교수가 책임을 맡고 같은 학과 조연우 교수, 김형수 교수가 참여하고 있다.

이번 연구는 KAIST-KUSTAR, 한국연구재단의 창의연구지원사업과 글로벌박사펠로우십, 극지연구소, KAIST 초세대 협엽연구실(헬스케어 음향미세유체 연구실)의 지원으로 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 논문 대표 이미지

그림2. 표지논문 이미지

2018.10.05 조회수 16866 -

최원호 교수, 플라즈마 내 전자의 가열 원리 규명

〈 최원호 교수, 박상후 연구교수〉

우리 대학 원자력및양자공학과 최원호 교수 연구팀이 약하게 이온화된 플라즈마(weakly ionized plasma)에서 전자가 가열되는 구조와 제어 원리를 규명하는데 성공했다.

플라즈마 내의 모든 반응이 전자로부터 시작된다는 점으로 볼 때 전자의 가열 원리를 규명함으로써 플라즈마를 더욱 자유롭고 다양하게 활용할 수 있을 것으로 예상된다.

이는 대기압 플라즈마 내에 존재하는 자유 전자에 대한 기초 연구 자료로 기존 플라즈마의 활용 및 응용 가능성을 높이는 등 플라즈마 물리학 및 응용기술 발전에 크게 기여할 것으로 기대된다.

박상후 연구교수가 1저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘사이언티픽 리포트(Scientific Reports)’5월 14일자와 7월 5일자 온라인 판에 연달아 게재됐다. (논문명 : Electron information in single- and dual-frequency capacitive discharges at atmospheric pressure, 단일 및 이중 주파수 대기압 플라즈마의 전자 정보 / Electron heating in rf capacitive discharges at atmospheric-to-subatmospheric pressures, 대기압과 대기압보다 낮은 압력에서 라디오 주파수 플라즈마 내의 전자 가열)

물질의 세 가지 상태인 고체, 액체, 기체와 더불어 ‘물질의 네 번째 상태’라 불리는 플라즈마는 표준 온도 및 압력(25 ℃, 1 기압)의 상태에서는 자연적으로 존재하지 않으나 인위적으로 기체에 에너지를 가하면 플라즈마 상태가 된다.

학계 및 산업계는 활용 목적과 조건에 맞춰 다양한 형태의 플라즈마 발생원을 개발해 사용하고 있다. 특히 대기압 플라즈마는 응용 가능 분야가 다양하고 활용도가 높아 학술적, 산업적 활용성 측면에서 많은 관심을 받고 있다.

일반적으로 플라즈마 내의 다양한 화학적, 물리적 반응은 전자로부터 시작되기 때문에 전자의 밀도와 온도의 시공간적 변화는 아주 중요한 정보이다. 플라즈마 및 가속기 물리학 분야에서 자유 전자의 가열 여부는 과학자들의 관심을 지속적으로 받은 연구 주제이다.

그러나 대기압 조건에서는 자유 전자와 중성기체의 충돌이 빈번하기 때문에 이온화된 플라즈마 내 자유 전자의 밀도와 온도를 측정하는 데에는 한계가 있어 자유 전자의 가열 구조 및 원리를 실험적으로 규명할 수 없었다.

또한 전자 가열의 제어 방법 및 주요 요인에 대한 정보가 부족해 플라즈마의 반응성과 활용성 개선이 제한적이었다.

연구팀은 문제 해결을 위해 전자-중성입자 제동복사(electron-neutral bremsstrahlung)란 기술을 이용해 플라즈마 내 자유 전자의 밀도, 온도를 정확히 진단하고 이를 2차원으로 영상화하는 기술을 개발했다.

연구팀은 개발한 진단 기술을 이용해 대기압 플라즈마에서 수 나노초(10억분의 1초) 단위로 자유 전자의 온도(에너지)를 측정해 전자가 에너지를 얻는 가열 과정의 시공간적 분포 및 근본 원리를 밝히는 데 성공했다.

0.25~1기압 압력구간에서의 전자 온도의 시공간적 분포의 변화를 실험적으로 최초로 확인해 대기압 및 대기압보다 낮은 압력에서 전자가 에너지를 얻는 가열의 기본 원리를 규명했다.

최 교수는 “이 연구 결과는 자유 전자와 중성입자의 충돌이 매우 빈번한 조건에서 발생하는 플라즈마에서의 전자 가열 원리를 학문적으로 이해하는 데 유용할 것이다”며 “이를 통해 경제적, 산업적 활용 가능한 대기압 플라즈마 발생원을 개발하고 다양하게 활용하는데 큰 역할을 하길 기대한다”고 말했다.

이번 연구는 국가핵융합연구소의 미래선도플라즈마-농식품융합기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 측정된 파장의 제동복사 및 전자 온도의 시공간적 변화

그림2. 단일 및 이중 주파수로 구동하는 플라즈마에서 측정된 제동복사 및 전자 온도의 시공간적 변화

2018.07.26 조회수 17146

최원호 교수, 플라즈마 내 전자의 가열 원리 규명

〈 최원호 교수, 박상후 연구교수〉

우리 대학 원자력및양자공학과 최원호 교수 연구팀이 약하게 이온화된 플라즈마(weakly ionized plasma)에서 전자가 가열되는 구조와 제어 원리를 규명하는데 성공했다.

플라즈마 내의 모든 반응이 전자로부터 시작된다는 점으로 볼 때 전자의 가열 원리를 규명함으로써 플라즈마를 더욱 자유롭고 다양하게 활용할 수 있을 것으로 예상된다.

이는 대기압 플라즈마 내에 존재하는 자유 전자에 대한 기초 연구 자료로 기존 플라즈마의 활용 및 응용 가능성을 높이는 등 플라즈마 물리학 및 응용기술 발전에 크게 기여할 것으로 기대된다.

박상후 연구교수가 1저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘사이언티픽 리포트(Scientific Reports)’5월 14일자와 7월 5일자 온라인 판에 연달아 게재됐다. (논문명 : Electron information in single- and dual-frequency capacitive discharges at atmospheric pressure, 단일 및 이중 주파수 대기압 플라즈마의 전자 정보 / Electron heating in rf capacitive discharges at atmospheric-to-subatmospheric pressures, 대기압과 대기압보다 낮은 압력에서 라디오 주파수 플라즈마 내의 전자 가열)

물질의 세 가지 상태인 고체, 액체, 기체와 더불어 ‘물질의 네 번째 상태’라 불리는 플라즈마는 표준 온도 및 압력(25 ℃, 1 기압)의 상태에서는 자연적으로 존재하지 않으나 인위적으로 기체에 에너지를 가하면 플라즈마 상태가 된다.

학계 및 산업계는 활용 목적과 조건에 맞춰 다양한 형태의 플라즈마 발생원을 개발해 사용하고 있다. 특히 대기압 플라즈마는 응용 가능 분야가 다양하고 활용도가 높아 학술적, 산업적 활용성 측면에서 많은 관심을 받고 있다.

일반적으로 플라즈마 내의 다양한 화학적, 물리적 반응은 전자로부터 시작되기 때문에 전자의 밀도와 온도의 시공간적 변화는 아주 중요한 정보이다. 플라즈마 및 가속기 물리학 분야에서 자유 전자의 가열 여부는 과학자들의 관심을 지속적으로 받은 연구 주제이다.

그러나 대기압 조건에서는 자유 전자와 중성기체의 충돌이 빈번하기 때문에 이온화된 플라즈마 내 자유 전자의 밀도와 온도를 측정하는 데에는 한계가 있어 자유 전자의 가열 구조 및 원리를 실험적으로 규명할 수 없었다.

또한 전자 가열의 제어 방법 및 주요 요인에 대한 정보가 부족해 플라즈마의 반응성과 활용성 개선이 제한적이었다.

연구팀은 문제 해결을 위해 전자-중성입자 제동복사(electron-neutral bremsstrahlung)란 기술을 이용해 플라즈마 내 자유 전자의 밀도, 온도를 정확히 진단하고 이를 2차원으로 영상화하는 기술을 개발했다.

연구팀은 개발한 진단 기술을 이용해 대기압 플라즈마에서 수 나노초(10억분의 1초) 단위로 자유 전자의 온도(에너지)를 측정해 전자가 에너지를 얻는 가열 과정의 시공간적 분포 및 근본 원리를 밝히는 데 성공했다.

0.25~1기압 압력구간에서의 전자 온도의 시공간적 분포의 변화를 실험적으로 최초로 확인해 대기압 및 대기압보다 낮은 압력에서 전자가 에너지를 얻는 가열의 기본 원리를 규명했다.

최 교수는 “이 연구 결과는 자유 전자와 중성입자의 충돌이 매우 빈번한 조건에서 발생하는 플라즈마에서의 전자 가열 원리를 학문적으로 이해하는 데 유용할 것이다”며 “이를 통해 경제적, 산업적 활용 가능한 대기압 플라즈마 발생원을 개발하고 다양하게 활용하는데 큰 역할을 하길 기대한다”고 말했다.

이번 연구는 국가핵융합연구소의 미래선도플라즈마-농식품융합기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 측정된 파장의 제동복사 및 전자 온도의 시공간적 변화

그림2. 단일 및 이중 주파수로 구동하는 플라즈마에서 측정된 제동복사 및 전자 온도의 시공간적 변화

2018.07.26 조회수 17146 -

‘차세대소형위성 1호’ 발사 추진 경과 보고회 개최

우리 대학 인공위성연구소(소장 권세진)가 18일 본교 인공위성연구소 최순달 대회의실에서 ‘차세대소형위성 1호’ 발사 추진 경과 보고회를 개최했다.

과학기술정통부 최원호 거대공공연구정책관, 김진우 우주기술과장, 신성철 총장, 권세진 인공위성연구소장, 한재흥 항공우주공학과 학과장 등이 참석한 이날 행사에서는 경과 보고회와 함께 ‘차세대소형위성 1호 우주 메시지 및 메모리 캡슐 탑재식’이 진행됐다.

‘차세대소형위성 1호’는 우리 대학 인공위성연구소에서 개발한 저궤도 소형(무게 100㎏급) 위성이다. 2012년 6월 개발에 착수해 2017년 7월 위성체 총조립과 우주환경 및 성능시험을 완료했으며, 현재 발사를 위한 제반 사항들을 점검·준비 중이다.

오는 9월 30일에서 10월 6일 사이에 미국 캘리포니아 반덴버그(Vandenberg) 공군 발사장에서 스페이스X사의 팰컨(Falcon)9 발사체에 실려 발사될 예정이다. 본궤도에 안착한 후에는 고도 575㎞에서 지구 주위를 돌며 우주과학 연구 및 핵심 기술의 검증 등 여러 임무를 수행하게 된다.

또한, ‘차세대소형위성 1호’는 국민들이 직접 작성한 편지와 사진 등을 우주로 실어 나르는 임무도 맡았다. 연구소는 누리집을 통해 2016년 10월 4일부터 2018년 3월31일까지 전 국민을 대상으로 국민들의 꿈과 우주에 대한 희망 메시지를 접수 받았으며 총 2천2백79명이 참여했다. 신청자들의 사연은 메모리 캡슐에 담긴 상태로 위성에 탑재됐으며 향후 우주 공간으로 운송될 예정이다.

‘차세대소형위성 1호’에는 국내에서 개발한 7대 핵심 우주 기술을 적용했다. ①3차원 적층형 메모리(탑제체 및 위성 자료 저장 장치), ②S대역 디지털 송수신기(지상국과 위성 간의 송수신 장치), ③광학형 자이로(위성의 회전 등의 자세한 정보 제공 장치), ④반작용 휠(위성의 자세 제어를 위한 구동장치), ⑤고속·고정밀 별추적기(별 위치로부터 위성의 자세 정보 제공 장치), ⑥차세대우주용 고속처리장치(탑재체 자료 변환 및 전송장치), ⑦표준형 탑재 컴퓨터(각종 명령·연산 수행용 중앙처리 컴퓨터) 등이 우주 환경에서 정상 작동할 경우 우주 기술 및 부품 국산화에 박차를 가하고 국내 우주산업의 경쟁력을 끌어올릴 중요한 변곡점이 될 것이다.

신성철 총장은 “차세대소형위성 1호’는 위성의 소형화, 고성능화를 KAIST의 기술로 이뤄냈다는 점에서 큰 의의가 있다”며 “우리 국민이 우주에 대한 꿈과 희망을 더 크게 키워나갈 수 있도록 자긍심을 가지고 노력하겠다.”고 말했다.

〈 차세대소형위성 1호에 탑재된 우주 메시지 및 메모리 캡슐 〉

2018.07.18 조회수 11990

‘차세대소형위성 1호’ 발사 추진 경과 보고회 개최

우리 대학 인공위성연구소(소장 권세진)가 18일 본교 인공위성연구소 최순달 대회의실에서 ‘차세대소형위성 1호’ 발사 추진 경과 보고회를 개최했다.

과학기술정통부 최원호 거대공공연구정책관, 김진우 우주기술과장, 신성철 총장, 권세진 인공위성연구소장, 한재흥 항공우주공학과 학과장 등이 참석한 이날 행사에서는 경과 보고회와 함께 ‘차세대소형위성 1호 우주 메시지 및 메모리 캡슐 탑재식’이 진행됐다.

‘차세대소형위성 1호’는 우리 대학 인공위성연구소에서 개발한 저궤도 소형(무게 100㎏급) 위성이다. 2012년 6월 개발에 착수해 2017년 7월 위성체 총조립과 우주환경 및 성능시험을 완료했으며, 현재 발사를 위한 제반 사항들을 점검·준비 중이다.

오는 9월 30일에서 10월 6일 사이에 미국 캘리포니아 반덴버그(Vandenberg) 공군 발사장에서 스페이스X사의 팰컨(Falcon)9 발사체에 실려 발사될 예정이다. 본궤도에 안착한 후에는 고도 575㎞에서 지구 주위를 돌며 우주과학 연구 및 핵심 기술의 검증 등 여러 임무를 수행하게 된다.

또한, ‘차세대소형위성 1호’는 국민들이 직접 작성한 편지와 사진 등을 우주로 실어 나르는 임무도 맡았다. 연구소는 누리집을 통해 2016년 10월 4일부터 2018년 3월31일까지 전 국민을 대상으로 국민들의 꿈과 우주에 대한 희망 메시지를 접수 받았으며 총 2천2백79명이 참여했다. 신청자들의 사연은 메모리 캡슐에 담긴 상태로 위성에 탑재됐으며 향후 우주 공간으로 운송될 예정이다.

‘차세대소형위성 1호’에는 국내에서 개발한 7대 핵심 우주 기술을 적용했다. ①3차원 적층형 메모리(탑제체 및 위성 자료 저장 장치), ②S대역 디지털 송수신기(지상국과 위성 간의 송수신 장치), ③광학형 자이로(위성의 회전 등의 자세한 정보 제공 장치), ④반작용 휠(위성의 자세 제어를 위한 구동장치), ⑤고속·고정밀 별추적기(별 위치로부터 위성의 자세 정보 제공 장치), ⑥차세대우주용 고속처리장치(탑재체 자료 변환 및 전송장치), ⑦표준형 탑재 컴퓨터(각종 명령·연산 수행용 중앙처리 컴퓨터) 등이 우주 환경에서 정상 작동할 경우 우주 기술 및 부품 국산화에 박차를 가하고 국내 우주산업의 경쟁력을 끌어올릴 중요한 변곡점이 될 것이다.

신성철 총장은 “차세대소형위성 1호’는 위성의 소형화, 고성능화를 KAIST의 기술로 이뤄냈다는 점에서 큰 의의가 있다”며 “우리 국민이 우주에 대한 꿈과 희망을 더 크게 키워나갈 수 있도록 자긍심을 가지고 노력하겠다.”고 말했다.

〈 차세대소형위성 1호에 탑재된 우주 메시지 및 메모리 캡슐 〉

2018.07.18 조회수 11990 -

AST 홀딩스, 발전기금 1억 원 약정

〈 신 성 철 총장, 서 해 규 대표이사 〉

우리 대학이 27일 오후 3시 본관 총장실에서 AST홀딩스 서해규 대표이사를 비롯해 신성철 총장, 김영걸 발전재단 상임이사, 우운택 증강현실연구센터장 등이 참여한 가운데 발전기금 약정식을 진행했다.

AST 홀딩스는 4차 산업혁명을 이끌어갈 증강현실 전문가 양성을 위해 우리 대학에 발전기금 1억 원을 약정했다.

AST홀딩스의 발전기금은 미래 도시에 필요한 지능형 증강현실기술 전문가 양성을 위해 사용될 예정이며 별도 연구프로젝트 지원을 통해 스마트 도시 생활에 필요한 증강현실 기술개발 프로젝트를 공동으로 진행할 계획이다.

1997년 설립된 ㈜AST홀딩스는 가상증강현실 콘텐츠 전문 개발 회사로 삼성전자, 기아자동차 등의 기업과 함께 다양한 디지털 콘텐츠를 제작하고 가상증강현실 기술을 활용한 솔루션 개발 사업을 수행하고 있다.

IT융합연구소 산하 증강현실연구센터는 가상증강현실 분야의 중장기 연구 개발을 통해 우수 연구 인력을 양성하고 핵심요소 기술을 축적해 관련 연구의 확산과 활용에 기여하고 있다.

특히 증강현실연구센터의 멤버십 산학연 파트너십 제도는 산학공동연구의 새로운 기준을 제시한다. 기업은 실무자를 파견해 최신 연구 기술 역량을 확보하고 연구센터는 산업계의 수요를 바탕으로 한 연구 기술 적용 역량을 강화한다.

파트너십 기금을 통해 증강현실연구센터는 신진 연구자들에게 안정적인 연구 환경을 제공하고 해외 우수 연구 인력의 국내 유입을 추진해 전 세계 가상증강 현실 분야를 선도할 열린 산학연 플랫폼의 새 모델이 될 것으로 기대된다.

서해규 AST홀딩스 대표이사는 “KAIST 증강현실연구센터의 파트너십 제도와 산학협력 연구를 통해 4차 산업의 핵심 기술인 가상, 증강현실 기반 미래 도시 플랫폼 연구를 선도해 나가고자 한다”며 “기업의 수요에 맞는 맞춤형 연구를 통해 중소기업의 핵심 연구, 개발 인력 및 기초 기술 확보를 통해 기업과 KAIST의 상생 모델이 만들어질 수 있게 되기를 기대한다”고 밝혔다.

신성철 총장은 “4차 산업 혁명을 선도하고 있는 KAIST에 의미 있는 기부금으로 활용하겠다”며 “국내외 우수 연구 인력을 공동 활용해 모범적인 산학연 협력 모델을 만들어 나갈 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

2018.06.28 조회수 11047

AST 홀딩스, 발전기금 1억 원 약정

〈 신 성 철 총장, 서 해 규 대표이사 〉

우리 대학이 27일 오후 3시 본관 총장실에서 AST홀딩스 서해규 대표이사를 비롯해 신성철 총장, 김영걸 발전재단 상임이사, 우운택 증강현실연구센터장 등이 참여한 가운데 발전기금 약정식을 진행했다.

AST 홀딩스는 4차 산업혁명을 이끌어갈 증강현실 전문가 양성을 위해 우리 대학에 발전기금 1억 원을 약정했다.

AST홀딩스의 발전기금은 미래 도시에 필요한 지능형 증강현실기술 전문가 양성을 위해 사용될 예정이며 별도 연구프로젝트 지원을 통해 스마트 도시 생활에 필요한 증강현실 기술개발 프로젝트를 공동으로 진행할 계획이다.

1997년 설립된 ㈜AST홀딩스는 가상증강현실 콘텐츠 전문 개발 회사로 삼성전자, 기아자동차 등의 기업과 함께 다양한 디지털 콘텐츠를 제작하고 가상증강현실 기술을 활용한 솔루션 개발 사업을 수행하고 있다.

IT융합연구소 산하 증강현실연구센터는 가상증강현실 분야의 중장기 연구 개발을 통해 우수 연구 인력을 양성하고 핵심요소 기술을 축적해 관련 연구의 확산과 활용에 기여하고 있다.

특히 증강현실연구센터의 멤버십 산학연 파트너십 제도는 산학공동연구의 새로운 기준을 제시한다. 기업은 실무자를 파견해 최신 연구 기술 역량을 확보하고 연구센터는 산업계의 수요를 바탕으로 한 연구 기술 적용 역량을 강화한다.

파트너십 기금을 통해 증강현실연구센터는 신진 연구자들에게 안정적인 연구 환경을 제공하고 해외 우수 연구 인력의 국내 유입을 추진해 전 세계 가상증강 현실 분야를 선도할 열린 산학연 플랫폼의 새 모델이 될 것으로 기대된다.

서해규 AST홀딩스 대표이사는 “KAIST 증강현실연구센터의 파트너십 제도와 산학협력 연구를 통해 4차 산업의 핵심 기술인 가상, 증강현실 기반 미래 도시 플랫폼 연구를 선도해 나가고자 한다”며 “기업의 수요에 맞는 맞춤형 연구를 통해 중소기업의 핵심 연구, 개발 인력 및 기초 기술 확보를 통해 기업과 KAIST의 상생 모델이 만들어질 수 있게 되기를 기대한다”고 밝혔다.

신성철 총장은 “4차 산업 혁명을 선도하고 있는 KAIST에 의미 있는 기부금으로 활용하겠다”며 “국내외 우수 연구 인력을 공동 활용해 모범적인 산학연 협력 모델을 만들어 나갈 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

2018.06.28 조회수 11047 -

김희탁 교수, 도넛모양 황화리튬 이용 리튬황이온전지 개발

〈 팽민 예 연구교수, 김희탁 교수 〉

우리대학 생명화학공학과 김희탁 교수(나노융합연구소 차세대배터리센터) 연구팀이 기존 리튬이온전지보다 높은 에너지 밀도를 가지면서 저렴하고 600사이클 이상의 수명을 갖는 도넛 모양 활물질 구조의 리튬황이온전지를 개발하는데 성공했다.

전기자동차의 배터리로 사용되는 리튬이온전지는 낮은 에너지 밀도 때문에 1회 충전시 가능 주행 거리가 짧아 높은 에너지 밀도를 구현할 수 있는 리튬황전지의 개발이 10여 년 간 경쟁적으로 이뤄져 왔지만 리튬황전지는 음극인 리튬금속전극의 취약한 가역성으로 인해 전지의 사이클 수명을 확보하는데 어려움이 많았다.

이러한 문제 해결을 위해 연구팀은 리튬금속음극 대신 리튬이온전지에 사용되는 사이클 수명이 우수한 흑연음극 이용과 함께 용량이 높은 황화리튬(Li2S) 양극을 결합해 에너지 밀도와 수명 향상에 힘썼다. 그러나 황화리튬이 고가이고, 흑연음극과 황화리튬 양극의 사이클 수명을 동시에 만족하는 전극 및 전해액 설계기술이 없어 기술적인 한계가 있었다.

이에 연구팀은 저가의 황산리튬(Li2SO4)을 원재료로 도넛 모양의 황화리튬 양극 활물질을 제조했다. 그러면서 고농도 염 전해액을 이용해 흑연음극과 황화리튬 양극을 이용한 리튬황이온 전지를 구현했다. 내부가 비어있는 도넛 모양의 황화리튬은 리튬이온의 전달력을 향상시켜 높은 충, 방전 가역성을 보였고, 고농도 염 전해액은 흑연전극 표면에 안정적인 막을 형성해 우수한 내구성을 보였다.

연구팀은 이 기술을 통해 기존 리튬이온전지보다 30% 높은 에너지 밀도를 구현함과 동시에 600사이클 이상의 수명을 확보하는 데 성공했다. 연구팀의 도넛모양 황화리튬 전극은 저가의 원재료를 이용하면서 단일 열처리 공정으로 제조할 수 있고, 기존 리튬이온전지에 적용할 수 있어 산업적으로 활용할 수 있을 것으로 보인다.

김희탁 교수는 “저가 황 화합물을 리튬이온전지에 적용해 에너지 밀도와 수명을 동시에 향상시킬 수 있음을 증명했다”고 말했다. 이번 연구는 KAIST 나노융합연구소와 한국과학기술연구원 및 한국연구재단 기초연구지원사업의 지원으로 수행됐다.

팽민 예(Fangmin Ye) 연구교수가 1저자로 참여한 이번 연구 결과는 재료과학분야 국제학술지 ‘어드밴스드 사이언스(Advanced Science)’ 지난 7일자 온라인 판 논문에 게재됐다.

□ 그림 설명

그림1. 도넛 모양 황화리튬 활물질 구조 및 제조 원리

2018.05.24 조회수 17425

김희탁 교수, 도넛모양 황화리튬 이용 리튬황이온전지 개발

〈 팽민 예 연구교수, 김희탁 교수 〉

우리대학 생명화학공학과 김희탁 교수(나노융합연구소 차세대배터리센터) 연구팀이 기존 리튬이온전지보다 높은 에너지 밀도를 가지면서 저렴하고 600사이클 이상의 수명을 갖는 도넛 모양 활물질 구조의 리튬황이온전지를 개발하는데 성공했다.

전기자동차의 배터리로 사용되는 리튬이온전지는 낮은 에너지 밀도 때문에 1회 충전시 가능 주행 거리가 짧아 높은 에너지 밀도를 구현할 수 있는 리튬황전지의 개발이 10여 년 간 경쟁적으로 이뤄져 왔지만 리튬황전지는 음극인 리튬금속전극의 취약한 가역성으로 인해 전지의 사이클 수명을 확보하는데 어려움이 많았다.

이러한 문제 해결을 위해 연구팀은 리튬금속음극 대신 리튬이온전지에 사용되는 사이클 수명이 우수한 흑연음극 이용과 함께 용량이 높은 황화리튬(Li2S) 양극을 결합해 에너지 밀도와 수명 향상에 힘썼다. 그러나 황화리튬이 고가이고, 흑연음극과 황화리튬 양극의 사이클 수명을 동시에 만족하는 전극 및 전해액 설계기술이 없어 기술적인 한계가 있었다.

이에 연구팀은 저가의 황산리튬(Li2SO4)을 원재료로 도넛 모양의 황화리튬 양극 활물질을 제조했다. 그러면서 고농도 염 전해액을 이용해 흑연음극과 황화리튬 양극을 이용한 리튬황이온 전지를 구현했다. 내부가 비어있는 도넛 모양의 황화리튬은 리튬이온의 전달력을 향상시켜 높은 충, 방전 가역성을 보였고, 고농도 염 전해액은 흑연전극 표면에 안정적인 막을 형성해 우수한 내구성을 보였다.

연구팀은 이 기술을 통해 기존 리튬이온전지보다 30% 높은 에너지 밀도를 구현함과 동시에 600사이클 이상의 수명을 확보하는 데 성공했다. 연구팀의 도넛모양 황화리튬 전극은 저가의 원재료를 이용하면서 단일 열처리 공정으로 제조할 수 있고, 기존 리튬이온전지에 적용할 수 있어 산업적으로 활용할 수 있을 것으로 보인다.

김희탁 교수는 “저가 황 화합물을 리튬이온전지에 적용해 에너지 밀도와 수명을 동시에 향상시킬 수 있음을 증명했다”고 말했다. 이번 연구는 KAIST 나노융합연구소와 한국과학기술연구원 및 한국연구재단 기초연구지원사업의 지원으로 수행됐다.

팽민 예(Fangmin Ye) 연구교수가 1저자로 참여한 이번 연구 결과는 재료과학분야 국제학술지 ‘어드밴스드 사이언스(Advanced Science)’ 지난 7일자 온라인 판 논문에 게재됐다.

□ 그림 설명

그림1. 도넛 모양 황화리튬 활물질 구조 및 제조 원리

2018.05.24 조회수 17425