%EC%97%90%EB%84%88%EC%A7%80+%EC%A0%84%EB%8B%AC

-

빛을 이용해 간단하게 유용한 화합물 만든다

환경 오염을 유발하는 부산물이나, 높은 에너지가 필요한 고온 공정 없이 빛을 이용해 친환경적으로 의약품의 주요 원료를 만들 수 있는 새로운 합성 공정이 개발됐다.

우리 대학 화학과 홍승우 교수(IBS 분자활성 촉매반응 연구단 부연구단장) 연구팀은 광(光)촉매를 이용해 질소 고리화합물을 합성하는 새로운 화학반응을 제시하고, 의약품의 주요 골격인 ‘락탐’과 ‘피리딘’을 하나의 분자에 도입하는 데 성공했다.

‘질소 고리화합물’은 약용 화합물의 주요 구성요소다. 고리(원) 형태로 결합한 탄소 원자 사이에 질소 원자가 끼어 있는 구조로, 여기에 작용기를 결합해 약품을 합성한다. 미국 식품의약국(FDA)이 승인한 약물의 60% 이상이 질소 고리화합물 구조를 포함하고 있다. 신약 후보 물질 발굴만큼이나 질소 고리화합물을 쉽게 합성할 수 있는 전략 개발이 중요한 이유다.

연구팀은 안정적인 유기 분자를 불안정한 삼중항 상태(triplet state)로 만들어 유용 물질을 합성하는 전략을 새롭게 제시했다. 우선 연구팀은 피리딘에 아미드 그룹을 부착한 피리디늄 염이 삼중항 에너지를 가질 수 있음을 계산화학적으로 예측했다. 삼중항은 분자에서 스핀이 한 방향으로 존재하는 상태로, 매우 불안정하여 자연에서는 잘 발견되지 않는다. 삼중항 상태를 상온에서 구현한다면, 기존에 없었던 새로운 화학반응에 적용할 수 있다.

이후 실제 실험을 통해 피리디늄 염을 삼중항 상태로 만들었다. 피리디늄 염이 빛 에너지를 받아 삼중항 상태가 될 수 있도록 광촉매를 활용했다.

제1저자인 이우석 연구원은 “계산화학적 예측과 실험적 확인을 통해 ‘삼중항 에너지 전달’이라는 새로운 화학반응을 보고했다”며 “환경 오염을 유발하는 시약을 첨가해야 던 기존 합성법과 달리 가시광선을 활용하기 때문에 친환경적이다”라고 설명했다.

더 나아가 연구진은 하나의 분자에 피리딘과 락탐을 동시에 선택적으로 생성할 수 있음을 처음으로 보여줬다. 기존에는 피리딘과 락탐을 동시에 도입하기 위해서는 별도의 재료와 여러 단계의 화학반응을 거쳐야 했지만, 이제는 한 번의 반응으로 두 작용기가 선택적으로 결합된 화합물을 합성할 수 있다. 주요한 생리활성을 지닌 골격을 한 분자에 결합시킬 수 있어 더 경제적인 합성이 가능할 뿐만 아니라 약효도 증가시킬 수 있다. 또한, 연구진은 삼중항 에너지 전달 메커니즘을 피리딘뿐만 아니라 여러 고리 구조 합성 반응에 적용할 수 있다는 것도 확인했다.

연구를 이끈 홍승우 부연구단장은 “삼중항 에너지 전달을 이용하면 의약품 합성에 필요한 단계를 줄일 수 있다”며 “과정이 간단할 뿐만 아니라 친환경적인 방법으로 향후 신약 및 각종 화학제품 개발 등 산업계 전반에 큰 도움을 줄 것으로 기대된다”고 말했다.

2023.07.11 조회수 8070

빛을 이용해 간단하게 유용한 화합물 만든다

환경 오염을 유발하는 부산물이나, 높은 에너지가 필요한 고온 공정 없이 빛을 이용해 친환경적으로 의약품의 주요 원료를 만들 수 있는 새로운 합성 공정이 개발됐다.

우리 대학 화학과 홍승우 교수(IBS 분자활성 촉매반응 연구단 부연구단장) 연구팀은 광(光)촉매를 이용해 질소 고리화합물을 합성하는 새로운 화학반응을 제시하고, 의약품의 주요 골격인 ‘락탐’과 ‘피리딘’을 하나의 분자에 도입하는 데 성공했다.

‘질소 고리화합물’은 약용 화합물의 주요 구성요소다. 고리(원) 형태로 결합한 탄소 원자 사이에 질소 원자가 끼어 있는 구조로, 여기에 작용기를 결합해 약품을 합성한다. 미국 식품의약국(FDA)이 승인한 약물의 60% 이상이 질소 고리화합물 구조를 포함하고 있다. 신약 후보 물질 발굴만큼이나 질소 고리화합물을 쉽게 합성할 수 있는 전략 개발이 중요한 이유다.

연구팀은 안정적인 유기 분자를 불안정한 삼중항 상태(triplet state)로 만들어 유용 물질을 합성하는 전략을 새롭게 제시했다. 우선 연구팀은 피리딘에 아미드 그룹을 부착한 피리디늄 염이 삼중항 에너지를 가질 수 있음을 계산화학적으로 예측했다. 삼중항은 분자에서 스핀이 한 방향으로 존재하는 상태로, 매우 불안정하여 자연에서는 잘 발견되지 않는다. 삼중항 상태를 상온에서 구현한다면, 기존에 없었던 새로운 화학반응에 적용할 수 있다.

이후 실제 실험을 통해 피리디늄 염을 삼중항 상태로 만들었다. 피리디늄 염이 빛 에너지를 받아 삼중항 상태가 될 수 있도록 광촉매를 활용했다.

제1저자인 이우석 연구원은 “계산화학적 예측과 실험적 확인을 통해 ‘삼중항 에너지 전달’이라는 새로운 화학반응을 보고했다”며 “환경 오염을 유발하는 시약을 첨가해야 던 기존 합성법과 달리 가시광선을 활용하기 때문에 친환경적이다”라고 설명했다.

더 나아가 연구진은 하나의 분자에 피리딘과 락탐을 동시에 선택적으로 생성할 수 있음을 처음으로 보여줬다. 기존에는 피리딘과 락탐을 동시에 도입하기 위해서는 별도의 재료와 여러 단계의 화학반응을 거쳐야 했지만, 이제는 한 번의 반응으로 두 작용기가 선택적으로 결합된 화합물을 합성할 수 있다. 주요한 생리활성을 지닌 골격을 한 분자에 결합시킬 수 있어 더 경제적인 합성이 가능할 뿐만 아니라 약효도 증가시킬 수 있다. 또한, 연구진은 삼중항 에너지 전달 메커니즘을 피리딘뿐만 아니라 여러 고리 구조 합성 반응에 적용할 수 있다는 것도 확인했다.

연구를 이끈 홍승우 부연구단장은 “삼중항 에너지 전달을 이용하면 의약품 합성에 필요한 단계를 줄일 수 있다”며 “과정이 간단할 뿐만 아니라 친환경적인 방법으로 향후 신약 및 각종 화학제품 개발 등 산업계 전반에 큰 도움을 줄 것으로 기대된다”고 말했다.

2023.07.11 조회수 8070 -

왕세원 학생, 반도체설계대전 국무총리상 수상

-AM OLED 패널을 위한 고효율 Single Inductor Boost/Buck Inverting Flyback Converter 개발

우리학교 전기및전자공학과 회로설계 및 시스템응용랩(지도교수: 조규형) 박사과정에 재학 중인 왕세원 학생이 최근 특허청이 주관한 ‘제11회 대한민국 반도체 설계대전’ 아날로그 부문에서 1위를 차지해 지난달 16일 서울 한국발명진흥회 국제회의실에서 열린 시상식에서 국무총리상을 수상했다.

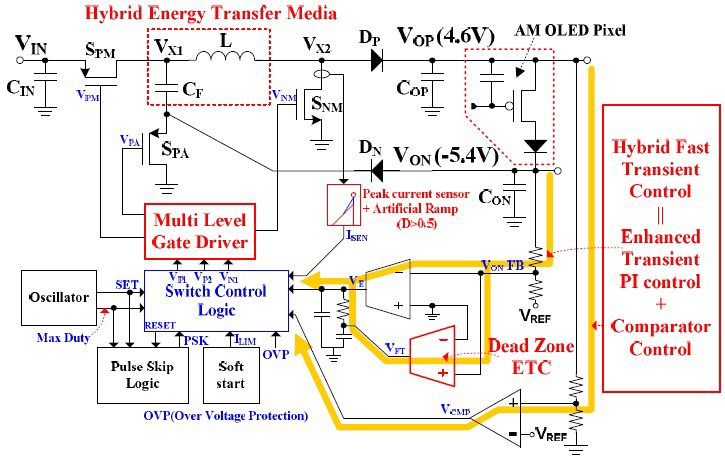

왕세원 학생은 이번 설계대전에서 DC/DC 컨버터의 일종인 ‘하이브리드 에너지 전달 매개체와 Multi-Level Gate Driver를 이용한 AM-OLED 패널 전원용 고효율 Single Inductor Boost/Buck inverting Flyback(SIBBIF) 컨버터’를 출품해 상용화된 Single-Inductor Bipolar-Output(SIBO) 컨버터에 비해 최대 출력을 증가시키고 효율을 개선했다.

AM-OLED 패널의 전원은 일반적으로 양전압과 음전압을 사용하는 데 기존의 상용화된 DC/DC 컨버터의 경우에는 인덕터를 두 개를 사용해 Boost 컨버터와 Inverting Flyback 컨버터로 양전압과 음전압을 각각 만들게 된다.

이러한 경우에는 수동소자 중에서 가격이 가장 비싼 인덕터를 두 개 사용함으로써 비싸고, 또 PCB의 실장면적을 증가시키는 단점이 있다. 그래서 Texas Instrument사에서는 인덕터 하나를 사용해 양전압과 음전압을 모두 생성하는 SIBO 컨버터를 개발했는 데 구조상 효율이 낮을 수 밖에 없는 한계가 있었다.

이번 연구성과에서는 인덕터 하나를 사용해 양전압과 음전압을 모두 생성함으로써 IC의 비용을 절감시키는 효과가 있을 뿐만 아니라 에너지 전달 매개체로써 인덕터와 캐패시터를 동시에 사용해 인덕터의 첨두 전류를 줄이고, Multi-Level Gate Driver를 사용하여 TI사 컨버터의 낮은 효율(최대 효율 75%)보다 10%이상 개선 된 87.1%의 최대 효율을 얻는 성과를 이뤘다.

한편, 왕세원 학생은 지난 10월 삼성전기가 주최한 제6회 삼성전기 1nside edge 논문대상에서 AM-OLED 패널 전원용 DC/DC 컨버터의 주제로 은상을 수상한 바 있다.

[그림.1] AM-OLED 패널 전원용 고효율 SIBBIF 컨버터

2011.01.07 조회수 20396

왕세원 학생, 반도체설계대전 국무총리상 수상

-AM OLED 패널을 위한 고효율 Single Inductor Boost/Buck Inverting Flyback Converter 개발

우리학교 전기및전자공학과 회로설계 및 시스템응용랩(지도교수: 조규형) 박사과정에 재학 중인 왕세원 학생이 최근 특허청이 주관한 ‘제11회 대한민국 반도체 설계대전’ 아날로그 부문에서 1위를 차지해 지난달 16일 서울 한국발명진흥회 국제회의실에서 열린 시상식에서 국무총리상을 수상했다.

왕세원 학생은 이번 설계대전에서 DC/DC 컨버터의 일종인 ‘하이브리드 에너지 전달 매개체와 Multi-Level Gate Driver를 이용한 AM-OLED 패널 전원용 고효율 Single Inductor Boost/Buck inverting Flyback(SIBBIF) 컨버터’를 출품해 상용화된 Single-Inductor Bipolar-Output(SIBO) 컨버터에 비해 최대 출력을 증가시키고 효율을 개선했다.

AM-OLED 패널의 전원은 일반적으로 양전압과 음전압을 사용하는 데 기존의 상용화된 DC/DC 컨버터의 경우에는 인덕터를 두 개를 사용해 Boost 컨버터와 Inverting Flyback 컨버터로 양전압과 음전압을 각각 만들게 된다.

이러한 경우에는 수동소자 중에서 가격이 가장 비싼 인덕터를 두 개 사용함으로써 비싸고, 또 PCB의 실장면적을 증가시키는 단점이 있다. 그래서 Texas Instrument사에서는 인덕터 하나를 사용해 양전압과 음전압을 모두 생성하는 SIBO 컨버터를 개발했는 데 구조상 효율이 낮을 수 밖에 없는 한계가 있었다.

이번 연구성과에서는 인덕터 하나를 사용해 양전압과 음전압을 모두 생성함으로써 IC의 비용을 절감시키는 효과가 있을 뿐만 아니라 에너지 전달 매개체로써 인덕터와 캐패시터를 동시에 사용해 인덕터의 첨두 전류를 줄이고, Multi-Level Gate Driver를 사용하여 TI사 컨버터의 낮은 효율(최대 효율 75%)보다 10%이상 개선 된 87.1%의 최대 효율을 얻는 성과를 이뤘다.

한편, 왕세원 학생은 지난 10월 삼성전기가 주최한 제6회 삼성전기 1nside edge 논문대상에서 AM-OLED 패널 전원용 DC/DC 컨버터의 주제로 은상을 수상한 바 있다.

[그림.1] AM-OLED 패널 전원용 고효율 SIBBIF 컨버터

2011.01.07 조회수 20396 -

홍원희교수팀, 다양한 나노구조유도 기술개발

생명화학공학과 홍원희교수팀, 이온성액체를 이용한 다양한 나노구조 유도 기술 개발

-무기산화물, 탄소나노튜브, 그래펜, 유무기 하이브리드 등 다양한 재료의 나노구조를 유도--상용 산화철보다 10배 이상의 흡착 및 광촉매 효율 높여-

공과대학 생명화학공학과 홍원희 교수팀(62)은 이온성액체를 이용한 자기조립기술을 이용해 탄소나노튜브, 그래펜, 무기산화물, 유무기 복합체에 이르기까지 다양한 재료의 나노구조를 유도할 수 있는 기술을 최근 개발했다.

이 연구결과는 ‘광촉매 응용을 위한 이온성액체를 이용한 무기산화물 하이브리드의 에너지 전달(Energy Transfer in Ionic-Liquid-Functionalized Inorganic Nanorods for Highly Efficient Photocatalytic Applications)’이라는 제목으로 나노분야의 저명 학술지인 스몰(Small)지에 지난 11월 게재됐다.

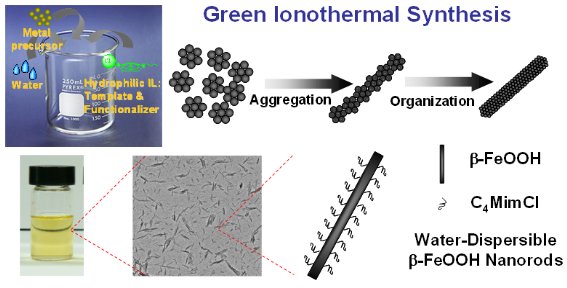

이 기술은 이온성 액체의 구조 유도와 용매 기능을 이용한 무기산화물 하이브리드 나노재료를 제조할 수 있는 ‘청정 한 반응기 이온열 합성법(Green One-Pot Ionothermal Synthesis)’이다. 대기압하의 열린반응기내에서 제조된 무기산화물 나노재료는 쉽게 물이나 다양한 유기 용매에서 분산된다.

홍교수팀은 이 합성법을 산화철 계열의 무기산화물 나노재료에까지 적용해 0차원에서 1차원에 이르기까지 구조를 제어했고, 계면에서의 에너지 전이현상을 통해 상용 산화철보다 10배 이상의 흡착 및 광촉매 효율을 높였다.

이 기술을 바탕으로 제조된 나노재료는 유기물 산화 및 분해기능이 뛰어나 태양광만으로 폐수처리가 가능하다. 이로써 페수처리 과정에서 에너지 소비와 이산화탄소의 배출량을 줄일 수 있고, 광촉매가 가지는 우수한 항균 및 탈취기능은 건축재료 분야에 응용될 것으로 기대된다. 또한, 태양광을 이용한 물의 광분해로 수소 에너지원 생산도 가능하다.

홍교수는 “이번 연구는 이온성 액체의 청정용매로써의 기능을 이용해 나노기술이 가지는 인간과 환경에 대한 악영향을 감소시키고, 동시에 디자인된 나노재료에 새로운 기능을 부여해 기존 기술의 한계를 극복할 수 있는 새로운 대안을 마련했다”는데 의미가 있다고 말했다.

현재 홍교수팀은 친환경 합성법으로 제조된 무기산화물, 탄소나노튜브, 그래펜, 유.무기 하이브리등의 나노재료를 환경 및 에너지 분야에 적용하는 연구를 진행하고 있다.

※ 보충자료나노 스케일에서의 재료나 현상을 연구하고 구조나 구성 요소를 제어해서 새로운 소재‧소자‧시스템을 개발하는 나노 기술 역시, 환경 유해성이나 인체 독성에 대한 연구 결과가 발표되면서 친환경 기술에 대한 관심이 급증하고 있다.

이온성 액체는 소금과 같이 양이온과 음이온의 이온결합으로 이루어진 이온성 염 화합물로써 상온에서부터 넓은 온도에 걸쳐 액체로 존재할 수 있는 ‘청정용매(Green Solvent)’라고 불리면서 각광을 받고 있다. 특히, 이론적으로 1018가지 정도의 조합에 의해서 비휘발성, 비가연성, 열적 안정성, 높은 이온전도도, 전기화학적 안정성, 높은 끓는점 등의 물리화학적 특성을 쉽게 변화시킬 수 있어서 다기능성(multifunctional) ‘디자이너용매(Designer Solvent)’로 사용가능하다.

세계적으로 아직 초기단계이긴 하지만, 미국 국방관련 연구소 (US Air Force, US Naval Research Laboratory) 및 국가 연구소 (Argonne 연구소, Oak Ridge 연구소, Brookhaven 연구소), 독일의 Max Planck 연구소, 스위스 EPFL의 Gratzel 그룹, 일본의 도쿄대, G24i & BASF 등이 최근 이온성 액체를 이용한 나노기술 응용 분야에 주목하면서 집중 투자와 연구를 진행하고 있는 반면, 국내에서는 아직 시작 단계에 불과할 정도로 뒤쳐져 있다.

홍 교수 팀의 연구결과는 기존 산업뿐만 아니라, 전 세계적으로 주목 받고 있는 ‘녹색 성장기술’과 21세기를 선도할 ‘첨단 나노기술’을 융합한 ‘청정 나노기술(Green Nanotechnolgy)’의 원천기술로써 활용될 수 있으며 이 분야의 국제경쟁에서 우위를 확보할 수 있을 것으로 전망된다.

현재까지 이온성액체는 유기합성, 전기화학, 화학공학, 생물공학 및 분리공정 등을 포함하는 여러 분야에서 유기 용매를 대체하기 위한 ‘지속가능기술(sustainable technology)’로써 향후 산업 전 분야에 걸쳐서 엄청난 파급효과가 있을 것으로 기대되고 있다.

※ 용어설명 ○ 열린반응기 : 고압,저압의 용기가 아닌 대기압하의 일반용기 즉, 비이커 등.

<그림1> 대표적인 이미다졸륨계 이온성액체의 분자 구조

<그림2> Green One-Pot Ionothermal Synthesis에 의한 물에 분산되는 산화철 나노 막대기의 합성 과정 모식도.

2009.12.14 조회수 31852

홍원희교수팀, 다양한 나노구조유도 기술개발

생명화학공학과 홍원희교수팀, 이온성액체를 이용한 다양한 나노구조 유도 기술 개발

-무기산화물, 탄소나노튜브, 그래펜, 유무기 하이브리드 등 다양한 재료의 나노구조를 유도--상용 산화철보다 10배 이상의 흡착 및 광촉매 효율 높여-

공과대학 생명화학공학과 홍원희 교수팀(62)은 이온성액체를 이용한 자기조립기술을 이용해 탄소나노튜브, 그래펜, 무기산화물, 유무기 복합체에 이르기까지 다양한 재료의 나노구조를 유도할 수 있는 기술을 최근 개발했다.

이 연구결과는 ‘광촉매 응용을 위한 이온성액체를 이용한 무기산화물 하이브리드의 에너지 전달(Energy Transfer in Ionic-Liquid-Functionalized Inorganic Nanorods for Highly Efficient Photocatalytic Applications)’이라는 제목으로 나노분야의 저명 학술지인 스몰(Small)지에 지난 11월 게재됐다.

이 기술은 이온성 액체의 구조 유도와 용매 기능을 이용한 무기산화물 하이브리드 나노재료를 제조할 수 있는 ‘청정 한 반응기 이온열 합성법(Green One-Pot Ionothermal Synthesis)’이다. 대기압하의 열린반응기내에서 제조된 무기산화물 나노재료는 쉽게 물이나 다양한 유기 용매에서 분산된다.

홍교수팀은 이 합성법을 산화철 계열의 무기산화물 나노재료에까지 적용해 0차원에서 1차원에 이르기까지 구조를 제어했고, 계면에서의 에너지 전이현상을 통해 상용 산화철보다 10배 이상의 흡착 및 광촉매 효율을 높였다.

이 기술을 바탕으로 제조된 나노재료는 유기물 산화 및 분해기능이 뛰어나 태양광만으로 폐수처리가 가능하다. 이로써 페수처리 과정에서 에너지 소비와 이산화탄소의 배출량을 줄일 수 있고, 광촉매가 가지는 우수한 항균 및 탈취기능은 건축재료 분야에 응용될 것으로 기대된다. 또한, 태양광을 이용한 물의 광분해로 수소 에너지원 생산도 가능하다.

홍교수는 “이번 연구는 이온성 액체의 청정용매로써의 기능을 이용해 나노기술이 가지는 인간과 환경에 대한 악영향을 감소시키고, 동시에 디자인된 나노재료에 새로운 기능을 부여해 기존 기술의 한계를 극복할 수 있는 새로운 대안을 마련했다”는데 의미가 있다고 말했다.

현재 홍교수팀은 친환경 합성법으로 제조된 무기산화물, 탄소나노튜브, 그래펜, 유.무기 하이브리등의 나노재료를 환경 및 에너지 분야에 적용하는 연구를 진행하고 있다.

※ 보충자료나노 스케일에서의 재료나 현상을 연구하고 구조나 구성 요소를 제어해서 새로운 소재‧소자‧시스템을 개발하는 나노 기술 역시, 환경 유해성이나 인체 독성에 대한 연구 결과가 발표되면서 친환경 기술에 대한 관심이 급증하고 있다.

이온성 액체는 소금과 같이 양이온과 음이온의 이온결합으로 이루어진 이온성 염 화합물로써 상온에서부터 넓은 온도에 걸쳐 액체로 존재할 수 있는 ‘청정용매(Green Solvent)’라고 불리면서 각광을 받고 있다. 특히, 이론적으로 1018가지 정도의 조합에 의해서 비휘발성, 비가연성, 열적 안정성, 높은 이온전도도, 전기화학적 안정성, 높은 끓는점 등의 물리화학적 특성을 쉽게 변화시킬 수 있어서 다기능성(multifunctional) ‘디자이너용매(Designer Solvent)’로 사용가능하다.

세계적으로 아직 초기단계이긴 하지만, 미국 국방관련 연구소 (US Air Force, US Naval Research Laboratory) 및 국가 연구소 (Argonne 연구소, Oak Ridge 연구소, Brookhaven 연구소), 독일의 Max Planck 연구소, 스위스 EPFL의 Gratzel 그룹, 일본의 도쿄대, G24i & BASF 등이 최근 이온성 액체를 이용한 나노기술 응용 분야에 주목하면서 집중 투자와 연구를 진행하고 있는 반면, 국내에서는 아직 시작 단계에 불과할 정도로 뒤쳐져 있다.

홍 교수 팀의 연구결과는 기존 산업뿐만 아니라, 전 세계적으로 주목 받고 있는 ‘녹색 성장기술’과 21세기를 선도할 ‘첨단 나노기술’을 융합한 ‘청정 나노기술(Green Nanotechnolgy)’의 원천기술로써 활용될 수 있으며 이 분야의 국제경쟁에서 우위를 확보할 수 있을 것으로 전망된다.

현재까지 이온성액체는 유기합성, 전기화학, 화학공학, 생물공학 및 분리공정 등을 포함하는 여러 분야에서 유기 용매를 대체하기 위한 ‘지속가능기술(sustainable technology)’로써 향후 산업 전 분야에 걸쳐서 엄청난 파급효과가 있을 것으로 기대되고 있다.

※ 용어설명 ○ 열린반응기 : 고압,저압의 용기가 아닌 대기압하의 일반용기 즉, 비이커 등.

<그림1> 대표적인 이미다졸륨계 이온성액체의 분자 구조

<그림2> Green One-Pot Ionothermal Synthesis에 의한 물에 분산되는 산화철 나노 막대기의 합성 과정 모식도.

2009.12.14 조회수 31852