%EC%8B%AC%ED%8F%AC%EC%A7%80%EC%97%84

-

박종세 교수팀, 2024 IISWC 다수 상 동시 석권

우리 대학 전산학부 박종세 교수 연구팀이 지난 9월 15일부터 9월 17일까지 캐나다 밴쿠버에서 열린 ‘2024 IEEE 국제 워크로드 특성화 심포지엄(IEEE International Symposium on Workload Characterization, 이하 IISWC 2024)’에서 최우수 논문상(Best Paper Award)과 최우수 연구 기록물 상(Distinguished Artifact Award)’을 동시에 수상했다고 26일 밝혔다.

박 교수 연구팀은 ‘초거대 언어모델 추론 서비스 제공을 위한 HW/SW 공동 시뮬레이션 인프라(LLMServingSim: A HW/SW Co-Simulation Infrastructure for LLM Inference Serving at Scale)’ 논문으로 두 상을 동시에 수상했다.

IISWC는 컴퓨터 시스템 워크로드 특성화 분야에서 권위를 자랑하는 국제 학회이며, 개최시마다 최우수 논문상과 최우수 연구 기록물 상을 하나씩 수여하는데 올해에는 박 교수팀의 논문이 두 상을 모두 단독으로 수상했다.

이번 수상 연구는 대규모 거대언어모델(LLM) 추론 서비스를 위한 하드웨어와 소프트웨어 통합 시뮬레이션 인프라를 최초 개발한 점, 향후 LLM 추론 연구의 지속적인 발전을 위해 오픈소스로 공개한 코드의 완성도와 사용자 편의성 측면에서 높은 평가를 받았다.

이번 연구에서 연구팀은 챗GPT와 같은 LLM 추론 서비스를 실행하는 대규모 시스템을 여러 가지 하드웨어와 소프트웨어를 추가해 시뮬레이션할 수 있는 시뮬레이션 인프라를 제안했다.

이를 통해 GPU(그래픽처리장치), NPU(신경망처리장치)와 PIM(지능형메모리반도체)과 같은 다양한 하드웨어뿐만 아니라 반복 수준 스케쥴링, KV 캐시 페이징과 같은 초거대 언어모델 추론을 위한 소프트웨어적 요소를 모두 함께 시뮬레이션할 수 있었다.

이번 연구는 KAIST 전산학부 박종세 교수팀의 조재홍, 김민수, 최현민, 허구슬 학생들이 주도했다.

상을 받은 KAIST 전산학부 박종세 교수는 “이번 연구를 통해, LLM 클라우드 상에서 다양한 AI 반도체와 시스템 소프트웨어의 성능을 종합적으로 평가해 볼 수 있는 오픈소스 도구(Tool)을 공개할 수 있게 되어 기쁘고, 앞으로도 생성형 AI를 위한 클라우드 시스템 연구를 지속해 나갈 것이다”라고 소감을 전했다.

이번 연구 결과는, 챗GPT와 같이 LLM을 활용하는 단순한 챗봇 AI를 넘어, 생성형 AI(Generative AI)로 대표되는 미래 AI 산업에서 이종 AI 반도체 기반 클라우드 시스템을 구축하는 등 다양한 분야에 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 우수신진연구자지원사업, 정보통신기획평가원(IITP), 인공지능반도체대학원지원사업, 및 하이퍼엑셀의 지원을 받아 수행됐다.

2024.10.11 조회수 5747

박종세 교수팀, 2024 IISWC 다수 상 동시 석권

우리 대학 전산학부 박종세 교수 연구팀이 지난 9월 15일부터 9월 17일까지 캐나다 밴쿠버에서 열린 ‘2024 IEEE 국제 워크로드 특성화 심포지엄(IEEE International Symposium on Workload Characterization, 이하 IISWC 2024)’에서 최우수 논문상(Best Paper Award)과 최우수 연구 기록물 상(Distinguished Artifact Award)’을 동시에 수상했다고 26일 밝혔다.

박 교수 연구팀은 ‘초거대 언어모델 추론 서비스 제공을 위한 HW/SW 공동 시뮬레이션 인프라(LLMServingSim: A HW/SW Co-Simulation Infrastructure for LLM Inference Serving at Scale)’ 논문으로 두 상을 동시에 수상했다.

IISWC는 컴퓨터 시스템 워크로드 특성화 분야에서 권위를 자랑하는 국제 학회이며, 개최시마다 최우수 논문상과 최우수 연구 기록물 상을 하나씩 수여하는데 올해에는 박 교수팀의 논문이 두 상을 모두 단독으로 수상했다.

이번 수상 연구는 대규모 거대언어모델(LLM) 추론 서비스를 위한 하드웨어와 소프트웨어 통합 시뮬레이션 인프라를 최초 개발한 점, 향후 LLM 추론 연구의 지속적인 발전을 위해 오픈소스로 공개한 코드의 완성도와 사용자 편의성 측면에서 높은 평가를 받았다.

이번 연구에서 연구팀은 챗GPT와 같은 LLM 추론 서비스를 실행하는 대규모 시스템을 여러 가지 하드웨어와 소프트웨어를 추가해 시뮬레이션할 수 있는 시뮬레이션 인프라를 제안했다.

이를 통해 GPU(그래픽처리장치), NPU(신경망처리장치)와 PIM(지능형메모리반도체)과 같은 다양한 하드웨어뿐만 아니라 반복 수준 스케쥴링, KV 캐시 페이징과 같은 초거대 언어모델 추론을 위한 소프트웨어적 요소를 모두 함께 시뮬레이션할 수 있었다.

이번 연구는 KAIST 전산학부 박종세 교수팀의 조재홍, 김민수, 최현민, 허구슬 학생들이 주도했다.

상을 받은 KAIST 전산학부 박종세 교수는 “이번 연구를 통해, LLM 클라우드 상에서 다양한 AI 반도체와 시스템 소프트웨어의 성능을 종합적으로 평가해 볼 수 있는 오픈소스 도구(Tool)을 공개할 수 있게 되어 기쁘고, 앞으로도 생성형 AI를 위한 클라우드 시스템 연구를 지속해 나갈 것이다”라고 소감을 전했다.

이번 연구 결과는, 챗GPT와 같이 LLM을 활용하는 단순한 챗봇 AI를 넘어, 생성형 AI(Generative AI)로 대표되는 미래 AI 산업에서 이종 AI 반도체 기반 클라우드 시스템을 구축하는 등 다양한 분야에 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 우수신진연구자지원사업, 정보통신기획평가원(IITP), 인공지능반도체대학원지원사업, 및 하이퍼엑셀의 지원을 받아 수행됐다.

2024.10.11 조회수 5747 -

제2차 국제 인류세 심포지엄 개최

과학계에서는 지구 온난화와 같은 기후 변화 등 인류 활동으로 초래되어 오래도록 흔적을 남기는 지구 환경의 변동을 지칭하기 위해 ‘인류세’라는 지질시대 용어를 제안한 바 있다.

우리 대학은 국제 연구단체인 '인류세실무단'의 유일한 한국인 위원인 박범순 과학기술정책대학원 교수를 주축으로 '제2차 국제 인류세 심포지엄'을 개최하고 2일 오후 대전 본원에서 개막식열었다.

'인류세를 투사하기: 다학문적 접근'을 주제로 열리는 이번 심포지엄에서는 개막식 당일을 포함해 3일간 인류세에 관한 토론과 미디어 아트 특별전이 이어진다. 산업 발전 이후 인간의 활동은 지구 시스템을 유례없이 빠른 속도와 거대한 규모로 변화시키고 있지만, 우리 사회의 발전상은 이를 감당하기엔 모자란 실정이다. 우리 대학은 인류세의 개념을 통해 이러한 변화를 감지하는 과학적 방법을 탐구하고, 인간뿐 아니라 비인간 존재와도 함께 살아가는 방식을 논의하기 위해 이번 심포지엄을 준비했다.

개막식에서는 인류세 연구의 국제적 석학들의 기조 강연이 이어진다. 박범순 인류세연구센터장은 학문 간의 경계를 넘나드는 것이 인류세 연구에 필수적인 이유와 이를 위해 필요한 방법론을 논의한다.

마틴 헤드(Martin J. Head) 캐나다 브록대학교 교수는 인류세의 시작점을 20세기 중반으로 설정하는 데 핵심적인 역할을 한 '대가속(Great Acceleration)'의 개념을 다시 짚어본다. 또한, 인류세 개념을 공식적인 지질연대표에 넣자는 과학자들의 제안을 지질학계가 기각했던 최근 이슈에 관해서도 설명할 예정이다. 위르겐 렌(Jürgen Renn) 독일 막스플랑크 지구인류학 연구소장은 인류세 개념에 대한 과학계의 결정이 인류의 자기 성찰 및 지구 시스템에 대한 책임의 문제와 어떻게 연관되는지를 논의한다.

개막식 후에는 심포지엄의 주제인 인류세를 투사하기(Projecting the Anthropocene)'를 미디어 아트로 만나는 특별전이 개최된다. 강이연 산업디자인학과 교수팀이 제작한 두 개의 영상 작품이 KAIST 본관 벽면에 투사되어, 인류세의 모습과 인류가 지구에 가하는 행위를 강렬하고 역동적으로 선보인다.

건물을 스크린 삼아 상영되는 영상은 배경음악과 어우러져 인류세가 촉발한 난제들을 이해하고, 이를 해결하기 위해서는 연구와 정책뿐만 아니라 예술적이고 창의적인 힘이 중요하다는 메시지를 담아 제작됐다.

심포지엄 둘째 날에는 지구과학, 생물학, 전기공학, 모빌리티 연구, 인문학, 사회과학, 산업디자인, 뉴미디어 아트 등 다양한 분야의 전문가들이 참여하는 발표 세션이 진행된다. 이를 통해 인류세를 감지하고, 그 안에서 살아가기 위한 기술적이고 사회적인 해법들을 함께 모색할 것이다. 마지막 날 열리는 비공개 워크샵에서는 예술 분야와 기술 분야의 창의적 협업 방안도 논의될 예정이다. 이번 국제 심포지엄을 총괄한 박범순 인류세연구센터장은 "인류세를 새로운 지질시대로 공인하자는 제안은 기각되었지만, 학계에서는 이 개념이 앞으로 여러 학문 분야와 예술 활동, 정책개발에 중요하게 사용될 것으로 전망한다"라고 강조했다. 이어, "지금은 인류세 연구가 새로운 단계로 진입한 시점이며, KAIST는 앞으로도 활발한 국제협력을 통해 인류세 개념을 더욱 정밀하게 정의하고 활용 가치를 높이기 위한 연구를 주도할 것"이라고 포부를 밝혔다.

'제2차 국제 인류세 심포지엄'은 모든 강연을 영어로 진행하며, 인류세에 관심 있는 사람이라면 누구나 현장에 방문해 청강할 수 있다. 심포지엄 세부 일정 및 인류세연구센터에 대한 자세한 내용은 인류세연구센터 홈페이지(https://anthropocenestudies.com/)에서 확인할 수 있다

우리 대학 인류세연구센터는 한국연구재단의 선도연구센터사업 융합부문에 선정되어 2018년 설립되었으며, 인류세의 개념을 확산하고 관련 연구를 주도적으로 이끌어가고 있다.

2024.09.03 조회수 4264

제2차 국제 인류세 심포지엄 개최

과학계에서는 지구 온난화와 같은 기후 변화 등 인류 활동으로 초래되어 오래도록 흔적을 남기는 지구 환경의 변동을 지칭하기 위해 ‘인류세’라는 지질시대 용어를 제안한 바 있다.

우리 대학은 국제 연구단체인 '인류세실무단'의 유일한 한국인 위원인 박범순 과학기술정책대학원 교수를 주축으로 '제2차 국제 인류세 심포지엄'을 개최하고 2일 오후 대전 본원에서 개막식열었다.

'인류세를 투사하기: 다학문적 접근'을 주제로 열리는 이번 심포지엄에서는 개막식 당일을 포함해 3일간 인류세에 관한 토론과 미디어 아트 특별전이 이어진다. 산업 발전 이후 인간의 활동은 지구 시스템을 유례없이 빠른 속도와 거대한 규모로 변화시키고 있지만, 우리 사회의 발전상은 이를 감당하기엔 모자란 실정이다. 우리 대학은 인류세의 개념을 통해 이러한 변화를 감지하는 과학적 방법을 탐구하고, 인간뿐 아니라 비인간 존재와도 함께 살아가는 방식을 논의하기 위해 이번 심포지엄을 준비했다.

개막식에서는 인류세 연구의 국제적 석학들의 기조 강연이 이어진다. 박범순 인류세연구센터장은 학문 간의 경계를 넘나드는 것이 인류세 연구에 필수적인 이유와 이를 위해 필요한 방법론을 논의한다.

마틴 헤드(Martin J. Head) 캐나다 브록대학교 교수는 인류세의 시작점을 20세기 중반으로 설정하는 데 핵심적인 역할을 한 '대가속(Great Acceleration)'의 개념을 다시 짚어본다. 또한, 인류세 개념을 공식적인 지질연대표에 넣자는 과학자들의 제안을 지질학계가 기각했던 최근 이슈에 관해서도 설명할 예정이다. 위르겐 렌(Jürgen Renn) 독일 막스플랑크 지구인류학 연구소장은 인류세 개념에 대한 과학계의 결정이 인류의 자기 성찰 및 지구 시스템에 대한 책임의 문제와 어떻게 연관되는지를 논의한다.

개막식 후에는 심포지엄의 주제인 인류세를 투사하기(Projecting the Anthropocene)'를 미디어 아트로 만나는 특별전이 개최된다. 강이연 산업디자인학과 교수팀이 제작한 두 개의 영상 작품이 KAIST 본관 벽면에 투사되어, 인류세의 모습과 인류가 지구에 가하는 행위를 강렬하고 역동적으로 선보인다.

건물을 스크린 삼아 상영되는 영상은 배경음악과 어우러져 인류세가 촉발한 난제들을 이해하고, 이를 해결하기 위해서는 연구와 정책뿐만 아니라 예술적이고 창의적인 힘이 중요하다는 메시지를 담아 제작됐다.

심포지엄 둘째 날에는 지구과학, 생물학, 전기공학, 모빌리티 연구, 인문학, 사회과학, 산업디자인, 뉴미디어 아트 등 다양한 분야의 전문가들이 참여하는 발표 세션이 진행된다. 이를 통해 인류세를 감지하고, 그 안에서 살아가기 위한 기술적이고 사회적인 해법들을 함께 모색할 것이다. 마지막 날 열리는 비공개 워크샵에서는 예술 분야와 기술 분야의 창의적 협업 방안도 논의될 예정이다. 이번 국제 심포지엄을 총괄한 박범순 인류세연구센터장은 "인류세를 새로운 지질시대로 공인하자는 제안은 기각되었지만, 학계에서는 이 개념이 앞으로 여러 학문 분야와 예술 활동, 정책개발에 중요하게 사용될 것으로 전망한다"라고 강조했다. 이어, "지금은 인류세 연구가 새로운 단계로 진입한 시점이며, KAIST는 앞으로도 활발한 국제협력을 통해 인류세 개념을 더욱 정밀하게 정의하고 활용 가치를 높이기 위한 연구를 주도할 것"이라고 포부를 밝혔다.

'제2차 국제 인류세 심포지엄'은 모든 강연을 영어로 진행하며, 인류세에 관심 있는 사람이라면 누구나 현장에 방문해 청강할 수 있다. 심포지엄 세부 일정 및 인류세연구센터에 대한 자세한 내용은 인류세연구센터 홈페이지(https://anthropocenestudies.com/)에서 확인할 수 있다

우리 대학 인류세연구센터는 한국연구재단의 선도연구센터사업 융합부문에 선정되어 2018년 설립되었으며, 인류세의 개념을 확산하고 관련 연구를 주도적으로 이끌어가고 있다.

2024.09.03 조회수 4264 -

신성철 전 KAIST 총장, 과학기술 협력 위해 파키스탄 정부 초청 방문

신성철 전 총장이 외교부 대한민국 과학기술협력대사의 자격으로 지난달 24일부터 4일간 파키스탄을 방문해 양국 과학기술 분야 협력 방안을 모색했다.

신 전 총장은 25일 무하마드 시러스 사자드 콰지(Muhammad Syrus Sajjad Qazi) 파키스탄 외교부 차관을 만나 양국 과학기술특성화대학 교류를 포함한 양국의 공동연구 및 연구인력 교류 등 양자과학기술협력 방안 등을 주제로 면담했다.

27일에는 '파키스탄 대학 부총장 심포지엄'에 기조발제자로 참여해 ‘과학기술로 견인된 대한민국의 기적(Korea’s Miracle driven by Science and Technoloy)‘을 주제로 강연했다. 60여 년 전 세계 최빈국에서 경제 10위권 국가로 도약한 한국의 성장 동인을 다방면으로 분석하고 1971년 KAIST를 설립해 두뇌 유출을 막고 산업화에 필요한 이공계 우수 인재를 양성한 사례를 롤모델로 제시했다.

이와 함께, 한국의 새로운 도약을 위한 국가 연구개발 정책, 과학기술 전략, 21세기 대변혁 시대 대학의 혁신과 인재 양성의 새로운 방향을 소개하며 "파키스탄이 풍부한 인적 자원 및 천연자원을 혁신적 과학기술 정책에 접목한다면 한국과 같은 성공 스토리를 만들 수 있을 것"이라고 제언했다.이날 심포지엄에는 외교부, 과기부, 교육부 차관급 고위 공무원, 주요 대학 및 국가 연구소의 기관 책임자 등 100여 명이 참석했으며, 강연 후 양국의 과학기술 분야 협력을 위한 저변 확대 방안을 장시간에 걸쳐 활발하게 토론했다.

또한, 신 전 총장은 이번 방문에서 우리 대학 동문과의 환담 시간도 가졌다. 사히드 아티크(Shahid Atiq) 펀자브 대학 교수를 포함한 7명의 졸업생을 만나 "KAIST 파키스탄 동문회를 만들어 양국 과학기술 협력의 교량 역할을 맡는 것은 물론 KAIST의 한국인 졸업생들이 대한민국의 놀라운 발전에 크게 기여한 것처럼 파키스탄 졸업생들이 자국 발전에 중추적 역할을 해주길 기대한다"라고 당부했다. 우리 대학은 81명의 박사를 포함해 263명의 파키스탄 졸업생을 배출했고, 46명의 학생을 현재 교육 중이다.

이번 방문은 파키스탄 외교부의 공식 초청으로 추진되었으며, 신성철 전 총장과 뭄타즈 자라 발로치(Mumtaz Zahra Baloch) 현 파키스탄 외교부 대변인의 인연으로 시작됐다.

발로치 대변인은 신 전 총장의 우리 대학 재임 시기에 주한 파키스탄 대사직을 수행하며, 대전 본원을 방문한 바 있다. 이후, 파키스탄에 방문해 정부 주요 인사들을 대상으로 '한국의 발전에 기여한 과학기술 및 KAIST의 역할'을 주제로 강연을 요청했으며, 업무를 이어받은 나빌 무니르(Nabeel Munir) 현 주한 파키스탄 대사의 지속적인 추진으로 성사됐다. 뭄타즈 자라 발로치 파키스탄 외교부 대변인은 "파키스탄 과학기술 육성 및 경제성장을 위해 파키스탄판 KAIST 설립의 중요성과 더불어 두 나라의 기초과학 분야 공동연구 및 인적교류를 증진하는 것이 필요하다"라고 강조했다. 신성철 전 총장은 "파키스탄은 6.25 전쟁 당시 38만 불 규모의 의약품과 식량을 우리나라에 제공한 국가이며, 1962년 시작된 우리나라의 경제개발 5개년 계획은 당시 파키스탄의 뛰어난 젊은 경제학자인 마붑 울 하크(Mahbub ul Haq) 박사의 자문으로 시작되었다"라고 설명했다.이어, 신 전 총장은 "두 나라 사이에 있던 먼 인연에 보은하는 마음으로 찾은 이번 파키스탄 방문에서 정부, 학계, 과기계 주요 인사들과 면담하고 국립과학기술대학(NUST: National U. of S&T) 등 주요 기관을 돌아보며, 초청 강연 및 토론하는 일정을 통해 한국의 성공적인 경험을 공유하고 자문해 향후 양국 발전을 위한 협력의 교량을 놓는 계기가 된 것 같아 뜻깊다"라고 밝혔다.

2024.07.05 조회수 5836

신성철 전 KAIST 총장, 과학기술 협력 위해 파키스탄 정부 초청 방문

신성철 전 총장이 외교부 대한민국 과학기술협력대사의 자격으로 지난달 24일부터 4일간 파키스탄을 방문해 양국 과학기술 분야 협력 방안을 모색했다.

신 전 총장은 25일 무하마드 시러스 사자드 콰지(Muhammad Syrus Sajjad Qazi) 파키스탄 외교부 차관을 만나 양국 과학기술특성화대학 교류를 포함한 양국의 공동연구 및 연구인력 교류 등 양자과학기술협력 방안 등을 주제로 면담했다.

27일에는 '파키스탄 대학 부총장 심포지엄'에 기조발제자로 참여해 ‘과학기술로 견인된 대한민국의 기적(Korea’s Miracle driven by Science and Technoloy)‘을 주제로 강연했다. 60여 년 전 세계 최빈국에서 경제 10위권 국가로 도약한 한국의 성장 동인을 다방면으로 분석하고 1971년 KAIST를 설립해 두뇌 유출을 막고 산업화에 필요한 이공계 우수 인재를 양성한 사례를 롤모델로 제시했다.

이와 함께, 한국의 새로운 도약을 위한 국가 연구개발 정책, 과학기술 전략, 21세기 대변혁 시대 대학의 혁신과 인재 양성의 새로운 방향을 소개하며 "파키스탄이 풍부한 인적 자원 및 천연자원을 혁신적 과학기술 정책에 접목한다면 한국과 같은 성공 스토리를 만들 수 있을 것"이라고 제언했다.이날 심포지엄에는 외교부, 과기부, 교육부 차관급 고위 공무원, 주요 대학 및 국가 연구소의 기관 책임자 등 100여 명이 참석했으며, 강연 후 양국의 과학기술 분야 협력을 위한 저변 확대 방안을 장시간에 걸쳐 활발하게 토론했다.

또한, 신 전 총장은 이번 방문에서 우리 대학 동문과의 환담 시간도 가졌다. 사히드 아티크(Shahid Atiq) 펀자브 대학 교수를 포함한 7명의 졸업생을 만나 "KAIST 파키스탄 동문회를 만들어 양국 과학기술 협력의 교량 역할을 맡는 것은 물론 KAIST의 한국인 졸업생들이 대한민국의 놀라운 발전에 크게 기여한 것처럼 파키스탄 졸업생들이 자국 발전에 중추적 역할을 해주길 기대한다"라고 당부했다. 우리 대학은 81명의 박사를 포함해 263명의 파키스탄 졸업생을 배출했고, 46명의 학생을 현재 교육 중이다.

이번 방문은 파키스탄 외교부의 공식 초청으로 추진되었으며, 신성철 전 총장과 뭄타즈 자라 발로치(Mumtaz Zahra Baloch) 현 파키스탄 외교부 대변인의 인연으로 시작됐다.

발로치 대변인은 신 전 총장의 우리 대학 재임 시기에 주한 파키스탄 대사직을 수행하며, 대전 본원을 방문한 바 있다. 이후, 파키스탄에 방문해 정부 주요 인사들을 대상으로 '한국의 발전에 기여한 과학기술 및 KAIST의 역할'을 주제로 강연을 요청했으며, 업무를 이어받은 나빌 무니르(Nabeel Munir) 현 주한 파키스탄 대사의 지속적인 추진으로 성사됐다. 뭄타즈 자라 발로치 파키스탄 외교부 대변인은 "파키스탄 과학기술 육성 및 경제성장을 위해 파키스탄판 KAIST 설립의 중요성과 더불어 두 나라의 기초과학 분야 공동연구 및 인적교류를 증진하는 것이 필요하다"라고 강조했다. 신성철 전 총장은 "파키스탄은 6.25 전쟁 당시 38만 불 규모의 의약품과 식량을 우리나라에 제공한 국가이며, 1962년 시작된 우리나라의 경제개발 5개년 계획은 당시 파키스탄의 뛰어난 젊은 경제학자인 마붑 울 하크(Mahbub ul Haq) 박사의 자문으로 시작되었다"라고 설명했다.이어, 신 전 총장은 "두 나라 사이에 있던 먼 인연에 보은하는 마음으로 찾은 이번 파키스탄 방문에서 정부, 학계, 과기계 주요 인사들과 면담하고 국립과학기술대학(NUST: National U. of S&T) 등 주요 기관을 돌아보며, 초청 강연 및 토론하는 일정을 통해 한국의 성공적인 경험을 공유하고 자문해 향후 양국 발전을 위한 협력의 교량을 놓는 계기가 된 것 같아 뜻깊다"라고 밝혔다.

2024.07.05 조회수 5836 -

KAIST 바이오 헬스케어 국제 심포지엄 개최

우리 대학은 사노피·노바티스 등 글로벌 제약회사가 참여하는 ‘KAIST 바이오 헬스케어 국제 심포지엄’을 13일 서울 코엑스에서 개최한다.

우리 대학 창업원(원장 배현민)이 바이오·헬스케어 창업 기업을 지원하기 위해 마련한 자리로 투자유치, 글로벌 사업협력, 네트워크 확장 등을 위한 기회를 제공한다.특히, 글로벌 빅파머의 기조연설과 머크사의 기업 주도형 벤처캐피탈(CVC)인 M벤처스에서 투자 관련 특별강연을 진행한다. 브라이언 브롱크(Brian Bronk) 사노피 글로벌 사업개발 책임자는 ‘환자에게 혁신을 제공하기 위한 사노피의 제품, 연구단계 프로젝트, 파트너십’을 주제로 연설한다. 이어, 도미닉 에리스만(Dominic Ehrismann) 노바티스 면역 부문 연구 책임자가 ‘글로벌 제약회사 노바티스의 신약 탐색 전략 및 프로세스’를 주제로 세계 시장의 신약 개발 동향을 공유한다. 올리버 하딕(Oliver Hardick) M벤처스 사내창업가는 ‘벤처캐피털이 지원하는 스타트업이 가치를 구축하고 극대화하기 위한 주요 조건’을 주제로 특별 강연한다.

해외연사들은 이어지는 패널 토론에도 참여해 바이오·헬스케어 스타트업의 글로벌 투자유치를 위한 전략과 기업가치 상승 방안을 논의할 예정이다.또한, ▴뉴로토브 ▴스파이더코어 ▴큐피크바이오 ▴㈜큐롬바이오사이언스 ▴위버케어 ▴파로노스바이오사이언스 ▴히츠 등 총 7개 바이오·헬스케어 스타트업이 기업설명회(IR Pitching)를 개최한다.이와 함께, 실질적인 투자 협의와 글로벌 사업 협력의 계기를 마련하기 위해 바이오·헬스케어 스타트업과 국내·외 투자자들의 1:1 미팅과 네트워킹 시간도 마련된다.

배현민 창업원장은 “KAIST의 스타트업들이 이번 심포지엄을 계기로 글로벌 제약 기업 및 투자사와 협력 방안을 모색하고 기업가치를 높일 수 있는 다양한 통찰을 얻게 되길 바란다“라고 밝혔다.우리 대학 창업원이 주관하고 충북창조경제혁신센터가 후원하는 이번 행사는 KDB산업은행이 주최하는 넥스트라이즈2024와 협력해 진행된다. 또한, 창업원 유튜브 채널에서 13일 오후 1시부터 실시간으로 시청할 수 있다.

2024.06.12 조회수 4282

KAIST 바이오 헬스케어 국제 심포지엄 개최

우리 대학은 사노피·노바티스 등 글로벌 제약회사가 참여하는 ‘KAIST 바이오 헬스케어 국제 심포지엄’을 13일 서울 코엑스에서 개최한다.

우리 대학 창업원(원장 배현민)이 바이오·헬스케어 창업 기업을 지원하기 위해 마련한 자리로 투자유치, 글로벌 사업협력, 네트워크 확장 등을 위한 기회를 제공한다.특히, 글로벌 빅파머의 기조연설과 머크사의 기업 주도형 벤처캐피탈(CVC)인 M벤처스에서 투자 관련 특별강연을 진행한다. 브라이언 브롱크(Brian Bronk) 사노피 글로벌 사업개발 책임자는 ‘환자에게 혁신을 제공하기 위한 사노피의 제품, 연구단계 프로젝트, 파트너십’을 주제로 연설한다. 이어, 도미닉 에리스만(Dominic Ehrismann) 노바티스 면역 부문 연구 책임자가 ‘글로벌 제약회사 노바티스의 신약 탐색 전략 및 프로세스’를 주제로 세계 시장의 신약 개발 동향을 공유한다. 올리버 하딕(Oliver Hardick) M벤처스 사내창업가는 ‘벤처캐피털이 지원하는 스타트업이 가치를 구축하고 극대화하기 위한 주요 조건’을 주제로 특별 강연한다.

해외연사들은 이어지는 패널 토론에도 참여해 바이오·헬스케어 스타트업의 글로벌 투자유치를 위한 전략과 기업가치 상승 방안을 논의할 예정이다.또한, ▴뉴로토브 ▴스파이더코어 ▴큐피크바이오 ▴㈜큐롬바이오사이언스 ▴위버케어 ▴파로노스바이오사이언스 ▴히츠 등 총 7개 바이오·헬스케어 스타트업이 기업설명회(IR Pitching)를 개최한다.이와 함께, 실질적인 투자 협의와 글로벌 사업 협력의 계기를 마련하기 위해 바이오·헬스케어 스타트업과 국내·외 투자자들의 1:1 미팅과 네트워킹 시간도 마련된다.

배현민 창업원장은 “KAIST의 스타트업들이 이번 심포지엄을 계기로 글로벌 제약 기업 및 투자사와 협력 방안을 모색하고 기업가치를 높일 수 있는 다양한 통찰을 얻게 되길 바란다“라고 밝혔다.우리 대학 창업원이 주관하고 충북창조경제혁신센터가 후원하는 이번 행사는 KDB산업은행이 주최하는 넥스트라이즈2024와 협력해 진행된다. 또한, 창업원 유튜브 채널에서 13일 오후 1시부터 실시간으로 시청할 수 있다.

2024.06.12 조회수 4282 -

배충식 교수, 탄소중립 연료기술 국제 심포지엄 개최

지난 10월 27일, 서울특별시 페럼홀에서 우리 대학 기계공학과 배충식 교수 주관 하에 탄소중립연료기술 국제 심포지엄이 성황리에 개최됐다. 이번 심포지엄에는 자동차 분야의 세계적인 전문가인 독일 KIT공대의 Thomas Kohr 교수와 일본 Japan Petroleum Energy Center의 Kenichi Okamoto 박사 등이 연사로 참여하였다.

이 행사는 수송동력 분야의 탄소 중립을 주제로, 탄소 중립 연료 기술의 활용 방안 및 현 수송 분야 탄소 중립 정책의 문제점에 대한 심도 있는 토론의 장을 마련했다. 김상협 탄소중립녹색성장위원장과 나승식 자동차연구원장이 기조연설을 통해 행사의 의미를 더했다. 약 200명의 자동차 분야 전문가 및 연구원이 참가한 이번 행사는 탄소중립연료에 대한 높은 관심과 열기를 반영하는 자리가 되었다.

2023.12.13 조회수 3975

배충식 교수, 탄소중립 연료기술 국제 심포지엄 개최

지난 10월 27일, 서울특별시 페럼홀에서 우리 대학 기계공학과 배충식 교수 주관 하에 탄소중립연료기술 국제 심포지엄이 성황리에 개최됐다. 이번 심포지엄에는 자동차 분야의 세계적인 전문가인 독일 KIT공대의 Thomas Kohr 교수와 일본 Japan Petroleum Energy Center의 Kenichi Okamoto 박사 등이 연사로 참여하였다.

이 행사는 수송동력 분야의 탄소 중립을 주제로, 탄소 중립 연료 기술의 활용 방안 및 현 수송 분야 탄소 중립 정책의 문제점에 대한 심도 있는 토론의 장을 마련했다. 김상협 탄소중립녹색성장위원장과 나승식 자동차연구원장이 기조연설을 통해 행사의 의미를 더했다. 약 200명의 자동차 분야 전문가 및 연구원이 참가한 이번 행사는 탄소중립연료에 대한 높은 관심과 열기를 반영하는 자리가 되었다.

2023.12.13 조회수 3975 -

문화기술대학원, 제4회 디지털유산 국제심포지엄 개최

우리 대학이 23일(목)부터 이틀간 '제4회 디지털유산 국제심포지엄 개최(The 4th International Symposium on Digital Heritage; ISDH)'을 학술문화관 양승택 오디토리움에서 개최한다.'데이터로서의 문화유산: 유산 보존 관리 및 활용을 위한 디지털 방법론 개발을 선도하는 데이터 중심의 접근 전략'을 주제로 열리는 이번 심포지엄은 문화재청이 주최하고 우리 대학 문화기술대학원이 주관해 디지털헤리티지랩(안재홍, 심혜승)에서 총괄을 맡았다. 특히 이번 행사는 2025년 CIPA 심포지엄*을 우리 대학이 문화재청과 함께 한국에 유치한 것을 기념하기 위해 기획됐다. *CIPA(International Committee of Architectural Photogrammetry) 심포지엄: 1971년 시작되어 현재 2년마다 개최되는 학술대회로, 고고학, 건축학, 보존과학, 디지털 유산 등에서 최신 연구와 기술을 공유하기 위해 다양한 국가와 전문가들이 참여한다. 이를 위해, 디지털유산 분야에서 활발하게 활동하고 있는 국내외 석학 12명이 강연자로 참여한다. 행사 첫날에는 '비전과 미래: 데이터와 문화유산 보존 관리와 활용'을 주제로 한 플레너리 세션과 '데이터로서의 문화유산'을 주제로 한 전문가 토론, 특별 세션이 진행된다.

유럽 타임머신 프로젝트 독일 대사인 샌더 뮨스터(Sander Munster) 독일 프리드리히 실러 예나 대학교 디지털인문학과 교수, 이원재 문화기술대학원 교수, 첸양(Chen Yang) 중국 통지대학교 건축도시계획대학 부교수 겸 호주 퀸즐랜드대학교 건축학부 명예 선임연구원, 유정민 한국전통문화대학교 문화유산산업학과 교수 등 4명의 석학이 강연을 진행한다. 데이터가 중심이 되는 시대를 맞아 국내 디지털유산 분야의 나아갈 방향을 논의하는 두 번째 세션에서는 이코모스* CIPA 명예 위원장이자 이코모스 인터내셔널 사무총장을 역임한 마리오 산타나 퀸테로(Mario Santana Quintero) 캐나다 칼튼대학교 건설환경공학부 교수가 세션 1의 발제자들과 함께 토론을 진행한다. *이코모스(International Council on Monuments and Sites, ICOMOS): 국제기념물유적협의회

이어지는 특별 세션에서는 안재홍 문화기술대학원 교수가 '디지털유산 워킹그룹 설립: 조직 구성 및 운영 방향'을 제안한다. 유정민 한국전통문화대학교 문화유산산업학과 교수, 조영훈 공주대학교 문화재보존과학과 교수, 강동석 동국대학교 고고미술사학과 교수, 강현 국립문화재연구원 건축문화재연구실 연구관이 참여해 국내 디지털유산 분야의 발전을 촉진하기 위한 전문가 네트워킹에 대한 의견과 계획을 공유한다. 둘째 날인 24일은 2025년 CIPA 심포지엄을 위한 교육 프로그램을 중심으로 운영된다. '디지털유산과의 만남'을 주제로 열리는 세션 1에서는 마리오 산타나 퀸테로(Mario Santana Quintero) 교수, 토마스 리고트(Thomas Rigauts) 유네스코 세계유산센터 파리본부 사업운영전문관, 조 칼라스(Joe Kallas) 유네스코 컨설턴트, 미셀 두엉(Michelle Duong) ICOMOS CIPA 집행이사회 이사가 강연한다. 이어, '문화유산과 데이터 및 AI 기술'을 주제로 문화유산 데이터 기반의 AI 음성 도슨트 개발 실습 워크숍이 진행된다. 사전 등록으로 참여한 학부생들이 디지털유산 분야에 대한 이해도를 높일 수 있도록 기획되었으며, 인공지능 교육 전문업체인 스코프랩스(Scopelabs)에서 실습을 맡는다. 다학제적 분야인 디지털유산을 체험할 수 있도록 역사, 문화유산, 공학 등 다양한 전공의 학생들이 팀을 이뤄 수행한다.

이동만 교학부총장은 환영사를 통해 "문화유산 보존을 통해 정체성을 확립하고 후세에 전하기 위한 인류 공동의 미션을 디지털 시대에 부합하게 발전시킬 수 있도록 문화재청과의 협력을 지속해서 강화할 것"이라고 전했다.

이번 심포지엄의 영상은 추후 문화재청을 통해 공개될 예정이며, 심포지엄 웹사이트( https://isdh2023.org/ )에서 관련 자료를 내려받을 수 있다.

2023.11.23 조회수 7621

문화기술대학원, 제4회 디지털유산 국제심포지엄 개최

우리 대학이 23일(목)부터 이틀간 '제4회 디지털유산 국제심포지엄 개최(The 4th International Symposium on Digital Heritage; ISDH)'을 학술문화관 양승택 오디토리움에서 개최한다.'데이터로서의 문화유산: 유산 보존 관리 및 활용을 위한 디지털 방법론 개발을 선도하는 데이터 중심의 접근 전략'을 주제로 열리는 이번 심포지엄은 문화재청이 주최하고 우리 대학 문화기술대학원이 주관해 디지털헤리티지랩(안재홍, 심혜승)에서 총괄을 맡았다. 특히 이번 행사는 2025년 CIPA 심포지엄*을 우리 대학이 문화재청과 함께 한국에 유치한 것을 기념하기 위해 기획됐다. *CIPA(International Committee of Architectural Photogrammetry) 심포지엄: 1971년 시작되어 현재 2년마다 개최되는 학술대회로, 고고학, 건축학, 보존과학, 디지털 유산 등에서 최신 연구와 기술을 공유하기 위해 다양한 국가와 전문가들이 참여한다. 이를 위해, 디지털유산 분야에서 활발하게 활동하고 있는 국내외 석학 12명이 강연자로 참여한다. 행사 첫날에는 '비전과 미래: 데이터와 문화유산 보존 관리와 활용'을 주제로 한 플레너리 세션과 '데이터로서의 문화유산'을 주제로 한 전문가 토론, 특별 세션이 진행된다.

유럽 타임머신 프로젝트 독일 대사인 샌더 뮨스터(Sander Munster) 독일 프리드리히 실러 예나 대학교 디지털인문학과 교수, 이원재 문화기술대학원 교수, 첸양(Chen Yang) 중국 통지대학교 건축도시계획대학 부교수 겸 호주 퀸즐랜드대학교 건축학부 명예 선임연구원, 유정민 한국전통문화대학교 문화유산산업학과 교수 등 4명의 석학이 강연을 진행한다. 데이터가 중심이 되는 시대를 맞아 국내 디지털유산 분야의 나아갈 방향을 논의하는 두 번째 세션에서는 이코모스* CIPA 명예 위원장이자 이코모스 인터내셔널 사무총장을 역임한 마리오 산타나 퀸테로(Mario Santana Quintero) 캐나다 칼튼대학교 건설환경공학부 교수가 세션 1의 발제자들과 함께 토론을 진행한다. *이코모스(International Council on Monuments and Sites, ICOMOS): 국제기념물유적협의회

이어지는 특별 세션에서는 안재홍 문화기술대학원 교수가 '디지털유산 워킹그룹 설립: 조직 구성 및 운영 방향'을 제안한다. 유정민 한국전통문화대학교 문화유산산업학과 교수, 조영훈 공주대학교 문화재보존과학과 교수, 강동석 동국대학교 고고미술사학과 교수, 강현 국립문화재연구원 건축문화재연구실 연구관이 참여해 국내 디지털유산 분야의 발전을 촉진하기 위한 전문가 네트워킹에 대한 의견과 계획을 공유한다. 둘째 날인 24일은 2025년 CIPA 심포지엄을 위한 교육 프로그램을 중심으로 운영된다. '디지털유산과의 만남'을 주제로 열리는 세션 1에서는 마리오 산타나 퀸테로(Mario Santana Quintero) 교수, 토마스 리고트(Thomas Rigauts) 유네스코 세계유산센터 파리본부 사업운영전문관, 조 칼라스(Joe Kallas) 유네스코 컨설턴트, 미셀 두엉(Michelle Duong) ICOMOS CIPA 집행이사회 이사가 강연한다. 이어, '문화유산과 데이터 및 AI 기술'을 주제로 문화유산 데이터 기반의 AI 음성 도슨트 개발 실습 워크숍이 진행된다. 사전 등록으로 참여한 학부생들이 디지털유산 분야에 대한 이해도를 높일 수 있도록 기획되었으며, 인공지능 교육 전문업체인 스코프랩스(Scopelabs)에서 실습을 맡는다. 다학제적 분야인 디지털유산을 체험할 수 있도록 역사, 문화유산, 공학 등 다양한 전공의 학생들이 팀을 이뤄 수행한다.

이동만 교학부총장은 환영사를 통해 "문화유산 보존을 통해 정체성을 확립하고 후세에 전하기 위한 인류 공동의 미션을 디지털 시대에 부합하게 발전시킬 수 있도록 문화재청과의 협력을 지속해서 강화할 것"이라고 전했다.

이번 심포지엄의 영상은 추후 문화재청을 통해 공개될 예정이며, 심포지엄 웹사이트( https://isdh2023.org/ )에서 관련 자료를 내려받을 수 있다.

2023.11.23 조회수 7621 -

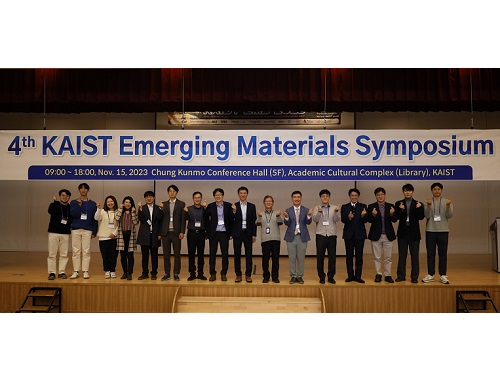

제4회 KAIST 국제 이머징 소재 심포지엄 개최 - 국제 저명 학술지 편집장 등 석학 15인 참여

우리 대학은 지난 11월 15일(수), 본교 학술문화관 5층 정근모 컨퍼런스홀에서 `제4회 KAIST 국제 이머징 소재 심포지엄(4th KAIST Emerging Materials Symposium)'을 성공적으로 개최했다. `차세대 소재 개발의 빅아이디어 탐색'을 주제로 열린 이번 심포지엄에는 미국화학회가 발간하는 화학 분야 권위 학술지 Chemical Reviews(Impact Factor = 62.1)의 편집위원장(Editor-in-chief)인 샤론 해머스 쉬퍼(Sharon Hammes-Schiffer) 교수를 포함해 재료공학·화학·화학공학·응용물리학 분야의 석학 15명이 강연자로 참여했다.

이번 심포지엄은 재료공학·화학·화학공학·응용물리학 분야의 빅아이디어를 소개하고, 나노공학의 차세대 응용을 위한 최신 성과를 공유하기 위하여 기획되었다. 최신 나노소재 응용, 화학·재료공학 연구의 방향성, 혁신 소재 기반 사업화 사회공헌과 관련하여 크게 3개의 주제를 아우르는 아이디어와 주요 이슈를 공유하는 열띤 토론의 시간을 가졌다. 이를 위해 미국 화학회가 발행하는 Chemical Review의 편집장인 샤론 해머스 쉬퍼(Sharon Hammes-Schiffer) 예일대학 교수, SmartMat 학술지 편집장 후아 장(Hua Zhang) 홍콩 성시대학 교수, ACS Nano 학술지의 부편집장인 츠요시 세키타니 (Tsuyoshi Sekitani) 오사카대학 교수, Accounts of Material Research 학술지의 편집장인 지아싱 후앙(Jiaxing Huang) Westlake 대학 교수, EcoMat 학술지의 편집장인 지지안 정(Zijian Zheng) 홍콩 이공대학 교수, Science Advances 학술지의 부편집장인 웨이 가오(Wei Gao) 캘리포니아 공과대학 교수, ACS Sensors 학술지의 부편집장인 정희태 우리 대학 교수 등, 총 7명의 저명 학술지 편집장들과 더불어 KAIST를 대표하는 신진 연구 교수 4명이 참여하여 신흥 유망 소재 분야의 연구 현황을 발표하고 패널 토론을 통해 국제학술지의 나아갈 방향에 대해 논의하였다.

심포지엄의 첫 강연에서는 샤론 해머스 쉬퍼 예일대 교수가 양자 연결된 전자전달에 관한 강연을 진행하였다. 양자에 대한 이론적인 연구와 계산 연구에 대한 공로로 미국 예술 과학 아카데미(AAAS)의 회원인 그녀는 양자 연결 전자 전달에 관한 연구의 대가로 알려져 있다. 양자 연결된 전자 전달은 전기화학 반응을 통해 일어나는 전자와 양성자의 전달을 양자 역학 관점으로 설명하고 이론적인 접근을 통하여 최근 각광받는 전기화학 촉매와 에너지 전환 장치에 활용되는 소재 개발로 적용할 수 있다.

최근 사회적인 문제로 부각되는 탄소 발생을 저감할 수 있는 방법으로, 촉매를 활용한 수소/고부가가치 화합물 생산과 생산된 에너지를 전환 및 저장할 수 있는 에너지 저장 소재들이 각광받고 있다. 이번 심포지엄을 통하여 세계 석학 교수들은 해외 우수 연구진들의 연구 현황 및 연구 방향성에 대해 토의하고, 차세대 소재 개발을 위한 빅아이디어 탐색을 위한 강연을 하였다. 이외에도, 혁신 소재 기반 기술을 바탕으로 새롭게 창업하여 과학기술 발전과 관련 산업 분야 육성에 이바지를 통해 사회공헌에 앞장서고 있는 김일두(IDKLab Inc., 아이디케이랩), 박용근(Tomocube, 토모큐브), 스티브 박(Aldaver, 알데바), 정연식(Artificial Photosynthesis Lab, 인공광합성연구소) KAIST 교수가 첨단기술 기반 창업에 대한 강연을 진행하였다. KAIST를 대표하는 교원창업 교수진은 자신들이 겪은 경험을 토대로 첨단 소재 기술이 가지는 가치·미래산업에 대응하는 연구자의 자세·미래 산업 육성을 위한 KAIST의 노력 등의 내용을 생생하게 전달하였다.

이번 국제 심포지엄은 ▴나노과학 ▴KAIST 기술창업 ▴신진연구자 ▴나노 신소재 학술지 편집장 세션 등 신소재 선도 분야 및 최신 나노연구 관련 4개의 세션에서 열띤 강연이 진행되었다. 특히, 신소재공학과의 젊은 라이징 스타 교수(정우철, 강기범, 조힘찬, 서동화) 들의 첨단 신소재강연과 함께 웨이 가오(Wei Gao) 캘리포니아 공과대학 교수가 함께 참여하여 웨어러블 센서와 바이오 센서에 관한 열정적인 강연을 선보였다. 또한 홍승범 교수(신소재공학과 학과장)는 학과의 국제화 관련 주요 성과들과 글로벌 Top 10 진입을 위한 학과 비전에 대해 소개하는 시간을 가졌다.

행사의 총괄을 맡은 김일두 교수(우리 대학 신소재공학과, ACS Nano Executive Editor)는 "작년에 성공적으로 개최된 제3회 KAIST 이머징 소재 심포지엄에 이어, 이번 기회를 통해 재차 국·내외 저명한 석학들과 정보 교류를 강화하고 공동 연구를 실시해 대한민국의 과학기술 발전과 더 나아가 전 세계적으로 가치를 창출하는 기회로 활용하고자 이번 심포지엄을 개최했다ˮ고 개최 배경을 밝혔다. 이어, 김 교수는 "재료 및 화학, 생명공학, 응용물리학 분야 저명한 석학들이 한자리에 모이는 국제학술 교류의 장을 마련한 만큼 나노 신소재·차세대 에너지 저장 및 발전기술·첨단 전자소자 및 바이오 소재 등 최신 미래 기술을 배울 수 있는 소중한 기회가 되었을 것ˮ이라고 강조했다.

이번 행사는 한국과학기술원 학술문화관 5층 정근모 컨퍼런스홀에서 개최되었으며, 신소재, 화학, 물리, 바이오, 그리고 화학공학 분야의 최신 연구 동향에 관심이 있는 연구자라면 누구나 무료로 참석이 가능한 열린 심포지엄이었다. 이 행사를 통해 세계적으로 유명한 전문가들과 직접 만나 귀중한 인사이트를 얻을 수 있을 뿐 아니라, 토론의 장을 통해 혁신적인 공동연구와 교류의 기회도 얻을 수 있었다. 또한, 이번 심포지엄을 통해 이 곳 KAIST에 해외의 여러 과학계 유명 인사들을 초청하고, 저명 학술지 편집장들과 함께 활발한 연구 및 교류의 기회를 얻었다. 특히, 행사 이후에는 미국 화학회가 발행하는 학술지인 Accounts of Material Research의 편집장인 지아싱 후앙(Jiaxing Huang) 교수로부터 특별 리뷰 논문집을 초청 받았으며, 친환경 소재 연구에 관한 유명 학술지 Ecomat의 지지안 정(Zijian Zheng) 교수 또한 KAIST 특별 리뷰집을 초청하여 KAIST 연구자에 대한 특별한 애정과 관심을 보였다. 한편, 우리 대학 신소재공학과는 `2023 QS 세계대학평가 학과별 순위'에서 전 세계 대학 중 18위, 국내 대학 1위를 차지한 바 있다.

2023.11.22 조회수 6941

제4회 KAIST 국제 이머징 소재 심포지엄 개최 - 국제 저명 학술지 편집장 등 석학 15인 참여

우리 대학은 지난 11월 15일(수), 본교 학술문화관 5층 정근모 컨퍼런스홀에서 `제4회 KAIST 국제 이머징 소재 심포지엄(4th KAIST Emerging Materials Symposium)'을 성공적으로 개최했다. `차세대 소재 개발의 빅아이디어 탐색'을 주제로 열린 이번 심포지엄에는 미국화학회가 발간하는 화학 분야 권위 학술지 Chemical Reviews(Impact Factor = 62.1)의 편집위원장(Editor-in-chief)인 샤론 해머스 쉬퍼(Sharon Hammes-Schiffer) 교수를 포함해 재료공학·화학·화학공학·응용물리학 분야의 석학 15명이 강연자로 참여했다.

이번 심포지엄은 재료공학·화학·화학공학·응용물리학 분야의 빅아이디어를 소개하고, 나노공학의 차세대 응용을 위한 최신 성과를 공유하기 위하여 기획되었다. 최신 나노소재 응용, 화학·재료공학 연구의 방향성, 혁신 소재 기반 사업화 사회공헌과 관련하여 크게 3개의 주제를 아우르는 아이디어와 주요 이슈를 공유하는 열띤 토론의 시간을 가졌다. 이를 위해 미국 화학회가 발행하는 Chemical Review의 편집장인 샤론 해머스 쉬퍼(Sharon Hammes-Schiffer) 예일대학 교수, SmartMat 학술지 편집장 후아 장(Hua Zhang) 홍콩 성시대학 교수, ACS Nano 학술지의 부편집장인 츠요시 세키타니 (Tsuyoshi Sekitani) 오사카대학 교수, Accounts of Material Research 학술지의 편집장인 지아싱 후앙(Jiaxing Huang) Westlake 대학 교수, EcoMat 학술지의 편집장인 지지안 정(Zijian Zheng) 홍콩 이공대학 교수, Science Advances 학술지의 부편집장인 웨이 가오(Wei Gao) 캘리포니아 공과대학 교수, ACS Sensors 학술지의 부편집장인 정희태 우리 대학 교수 등, 총 7명의 저명 학술지 편집장들과 더불어 KAIST를 대표하는 신진 연구 교수 4명이 참여하여 신흥 유망 소재 분야의 연구 현황을 발표하고 패널 토론을 통해 국제학술지의 나아갈 방향에 대해 논의하였다.

심포지엄의 첫 강연에서는 샤론 해머스 쉬퍼 예일대 교수가 양자 연결된 전자전달에 관한 강연을 진행하였다. 양자에 대한 이론적인 연구와 계산 연구에 대한 공로로 미국 예술 과학 아카데미(AAAS)의 회원인 그녀는 양자 연결 전자 전달에 관한 연구의 대가로 알려져 있다. 양자 연결된 전자 전달은 전기화학 반응을 통해 일어나는 전자와 양성자의 전달을 양자 역학 관점으로 설명하고 이론적인 접근을 통하여 최근 각광받는 전기화학 촉매와 에너지 전환 장치에 활용되는 소재 개발로 적용할 수 있다.

최근 사회적인 문제로 부각되는 탄소 발생을 저감할 수 있는 방법으로, 촉매를 활용한 수소/고부가가치 화합물 생산과 생산된 에너지를 전환 및 저장할 수 있는 에너지 저장 소재들이 각광받고 있다. 이번 심포지엄을 통하여 세계 석학 교수들은 해외 우수 연구진들의 연구 현황 및 연구 방향성에 대해 토의하고, 차세대 소재 개발을 위한 빅아이디어 탐색을 위한 강연을 하였다. 이외에도, 혁신 소재 기반 기술을 바탕으로 새롭게 창업하여 과학기술 발전과 관련 산업 분야 육성에 이바지를 통해 사회공헌에 앞장서고 있는 김일두(IDKLab Inc., 아이디케이랩), 박용근(Tomocube, 토모큐브), 스티브 박(Aldaver, 알데바), 정연식(Artificial Photosynthesis Lab, 인공광합성연구소) KAIST 교수가 첨단기술 기반 창업에 대한 강연을 진행하였다. KAIST를 대표하는 교원창업 교수진은 자신들이 겪은 경험을 토대로 첨단 소재 기술이 가지는 가치·미래산업에 대응하는 연구자의 자세·미래 산업 육성을 위한 KAIST의 노력 등의 내용을 생생하게 전달하였다.

이번 국제 심포지엄은 ▴나노과학 ▴KAIST 기술창업 ▴신진연구자 ▴나노 신소재 학술지 편집장 세션 등 신소재 선도 분야 및 최신 나노연구 관련 4개의 세션에서 열띤 강연이 진행되었다. 특히, 신소재공학과의 젊은 라이징 스타 교수(정우철, 강기범, 조힘찬, 서동화) 들의 첨단 신소재강연과 함께 웨이 가오(Wei Gao) 캘리포니아 공과대학 교수가 함께 참여하여 웨어러블 센서와 바이오 센서에 관한 열정적인 강연을 선보였다. 또한 홍승범 교수(신소재공학과 학과장)는 학과의 국제화 관련 주요 성과들과 글로벌 Top 10 진입을 위한 학과 비전에 대해 소개하는 시간을 가졌다.

행사의 총괄을 맡은 김일두 교수(우리 대학 신소재공학과, ACS Nano Executive Editor)는 "작년에 성공적으로 개최된 제3회 KAIST 이머징 소재 심포지엄에 이어, 이번 기회를 통해 재차 국·내외 저명한 석학들과 정보 교류를 강화하고 공동 연구를 실시해 대한민국의 과학기술 발전과 더 나아가 전 세계적으로 가치를 창출하는 기회로 활용하고자 이번 심포지엄을 개최했다ˮ고 개최 배경을 밝혔다. 이어, 김 교수는 "재료 및 화학, 생명공학, 응용물리학 분야 저명한 석학들이 한자리에 모이는 국제학술 교류의 장을 마련한 만큼 나노 신소재·차세대 에너지 저장 및 발전기술·첨단 전자소자 및 바이오 소재 등 최신 미래 기술을 배울 수 있는 소중한 기회가 되었을 것ˮ이라고 강조했다.

이번 행사는 한국과학기술원 학술문화관 5층 정근모 컨퍼런스홀에서 개최되었으며, 신소재, 화학, 물리, 바이오, 그리고 화학공학 분야의 최신 연구 동향에 관심이 있는 연구자라면 누구나 무료로 참석이 가능한 열린 심포지엄이었다. 이 행사를 통해 세계적으로 유명한 전문가들과 직접 만나 귀중한 인사이트를 얻을 수 있을 뿐 아니라, 토론의 장을 통해 혁신적인 공동연구와 교류의 기회도 얻을 수 있었다. 또한, 이번 심포지엄을 통해 이 곳 KAIST에 해외의 여러 과학계 유명 인사들을 초청하고, 저명 학술지 편집장들과 함께 활발한 연구 및 교류의 기회를 얻었다. 특히, 행사 이후에는 미국 화학회가 발행하는 학술지인 Accounts of Material Research의 편집장인 지아싱 후앙(Jiaxing Huang) 교수로부터 특별 리뷰 논문집을 초청 받았으며, 친환경 소재 연구에 관한 유명 학술지 Ecomat의 지지안 정(Zijian Zheng) 교수 또한 KAIST 특별 리뷰집을 초청하여 KAIST 연구자에 대한 특별한 애정과 관심을 보였다. 한편, 우리 대학 신소재공학과는 `2023 QS 세계대학평가 학과별 순위'에서 전 세계 대학 중 18위, 국내 대학 1위를 차지한 바 있다.

2023.11.22 조회수 6941 -

2023 혁신창업국가 대한민국 국제심포지엄 개최

우리 대학이 8일부터 이틀간 국회의원회관에서 ‘2023 혁신창업국가 대한민국 국제심포지엄’을 개최한다.

딥테크 창업기업들은 첨단과학기술을 기반으로 혁신적인 제품과 서비스를 개발하고 경제 성장과 일자리 창출에 핵심적인 역할을 맡고 있다. 또한, 고도의 기술력과 창의력으로 대한민국의 경제 생태계를 혁신적으로 변화시키는 원동력이 되기도 한다. 그러나 기술개발, 인력 확보, 규제, 시장 진입 및 경쟁, 자금 부족 등이 혁신창업기업이 겪는 제약은 여전히 산적해 있다.

이번 행사는 국제심포지엄과 함께 혁신창업기업을 선정해 시상하고 창업기업 체험 부스, 기업 소개, 창업 경진대회 등을 마련해 국내·외 혁신 창업의중요성에 대한 공감대를 형성하고 이를 활성화하는 방안을 모색하고자 마련됐다. 첫날 열리는 국제심포지엄에서는 기업주도형 벤처 캐피털인 어플라이드 벤처스(Applied Ventures)의 아난드 카만나바르(Anand Kamannavar) 글로벌 투자총괄과 아키바 토르(Akiva Tor) 주한 이스라엘 대사가 기조연설을 맡는다. 이광형 KAIST 총장과 유홍림 서울대학교 총장도 대한민국 혁신창업의 주요 성과에 관해 발제한다. 또한, 배현민 KAIST 창업원장이 좌장을 맡아 '한국사회에서 과학기술의 사업화를 막는 것들'을 주제로 혁신기업 창업자, 벤처투자자 등과 대담회를 진행한다. 우리 대학은 창업원 관계자는 "이번 국제심포지엄은 딥테크 창업의 중요성 및 경제 성장과 미래 혁신에 미치는 커다란 영향력을 다시 한번 짚어보고 정부와 민간의 지원을 통해 장기적인 펀드 운용, 대규모 투자, 글로벌 시장 진출 등 혁신 창업생태계 환경을 조성해야 한다는 점을 강조하는 자리가 될 것"이라고 전했다.

한편, 이번 행사에서는 '2023년 대한민국 혁신창업상' 시상식도 진행된다. 연구개발 성과에 기반한 국내 딥테크형 스타트업 중 우수 성과를 창출하거나 혁신이 기대되는 기업을 공모한 결과 ▴포인투테크놀로지(국회의장상) ▴에스그래핀, 로앤서지컬(과기정통부장관상) ▴매스프레소(KAIST 총장상) ▴에이슬립(서울대학교 총장상) ▴럭스로보(중앙홀딩스 회장상) ▴휴마스터(국가과학기술연구회 이사장상) 등 7개 사가 수상기업으로 선정됐다.

행사 둘째 날인 9일에는 글로벌 진출 계획·추진 중인 우리 대학과 서울대학교의 딥테크 스타트업 6개 사의 기업 설명회와 '딥테크 스타트업의 새로운 도전, 글로벌 진출'을 주제로 세계 기장 진출에 성공한 스타트업 관계자들의 토론이 진행된다. 이날 오후에는 우리 대학의 대표적인 창업 육성 프로그램인 E*5 KAIST의 최종 결선이 치러진다. 아이디어로 경쟁하는 창업 오디션 형식으로 총 12개 예비창업 팀이 최종 우승을 놓고 경쟁을 벌인다. 이 밖의 부대행사로 혁신창업상 수상기업을 포함해 우리 대학과 서울대학교의 28개 딥테크 창업기업 체험 부스가 행사장에 마련된다.

이광형 총장은 "딥테크 혁신창업이 현대 사회와 경제에 미치는 영향은 우리의 상상을 능가할 정도로 크고 긍정적인 만큼, KAIST가 대한민국의 딥테크 중심 혁신 창업 요람이 되어 세계로 나가는 데 이바지할 것"이라고 강조했다. 우리 대학과 서울대학교, 중앙홀딩스가 공동 주최하는 이번 행사에는 김진표 국회의장, 이종호 과학기술정보통신부 장관, 이광형 총장, 유홍림 서울대학교 총장, 홍석현 중앙홀딩스 회장 등이 참석한다.

2023.11.08 조회수 7900

2023 혁신창업국가 대한민국 국제심포지엄 개최

우리 대학이 8일부터 이틀간 국회의원회관에서 ‘2023 혁신창업국가 대한민국 국제심포지엄’을 개최한다.

딥테크 창업기업들은 첨단과학기술을 기반으로 혁신적인 제품과 서비스를 개발하고 경제 성장과 일자리 창출에 핵심적인 역할을 맡고 있다. 또한, 고도의 기술력과 창의력으로 대한민국의 경제 생태계를 혁신적으로 변화시키는 원동력이 되기도 한다. 그러나 기술개발, 인력 확보, 규제, 시장 진입 및 경쟁, 자금 부족 등이 혁신창업기업이 겪는 제약은 여전히 산적해 있다.

이번 행사는 국제심포지엄과 함께 혁신창업기업을 선정해 시상하고 창업기업 체험 부스, 기업 소개, 창업 경진대회 등을 마련해 국내·외 혁신 창업의중요성에 대한 공감대를 형성하고 이를 활성화하는 방안을 모색하고자 마련됐다. 첫날 열리는 국제심포지엄에서는 기업주도형 벤처 캐피털인 어플라이드 벤처스(Applied Ventures)의 아난드 카만나바르(Anand Kamannavar) 글로벌 투자총괄과 아키바 토르(Akiva Tor) 주한 이스라엘 대사가 기조연설을 맡는다. 이광형 KAIST 총장과 유홍림 서울대학교 총장도 대한민국 혁신창업의 주요 성과에 관해 발제한다. 또한, 배현민 KAIST 창업원장이 좌장을 맡아 '한국사회에서 과학기술의 사업화를 막는 것들'을 주제로 혁신기업 창업자, 벤처투자자 등과 대담회를 진행한다. 우리 대학은 창업원 관계자는 "이번 국제심포지엄은 딥테크 창업의 중요성 및 경제 성장과 미래 혁신에 미치는 커다란 영향력을 다시 한번 짚어보고 정부와 민간의 지원을 통해 장기적인 펀드 운용, 대규모 투자, 글로벌 시장 진출 등 혁신 창업생태계 환경을 조성해야 한다는 점을 강조하는 자리가 될 것"이라고 전했다.

한편, 이번 행사에서는 '2023년 대한민국 혁신창업상' 시상식도 진행된다. 연구개발 성과에 기반한 국내 딥테크형 스타트업 중 우수 성과를 창출하거나 혁신이 기대되는 기업을 공모한 결과 ▴포인투테크놀로지(국회의장상) ▴에스그래핀, 로앤서지컬(과기정통부장관상) ▴매스프레소(KAIST 총장상) ▴에이슬립(서울대학교 총장상) ▴럭스로보(중앙홀딩스 회장상) ▴휴마스터(국가과학기술연구회 이사장상) 등 7개 사가 수상기업으로 선정됐다.

행사 둘째 날인 9일에는 글로벌 진출 계획·추진 중인 우리 대학과 서울대학교의 딥테크 스타트업 6개 사의 기업 설명회와 '딥테크 스타트업의 새로운 도전, 글로벌 진출'을 주제로 세계 기장 진출에 성공한 스타트업 관계자들의 토론이 진행된다. 이날 오후에는 우리 대학의 대표적인 창업 육성 프로그램인 E*5 KAIST의 최종 결선이 치러진다. 아이디어로 경쟁하는 창업 오디션 형식으로 총 12개 예비창업 팀이 최종 우승을 놓고 경쟁을 벌인다. 이 밖의 부대행사로 혁신창업상 수상기업을 포함해 우리 대학과 서울대학교의 28개 딥테크 창업기업 체험 부스가 행사장에 마련된다.

이광형 총장은 "딥테크 혁신창업이 현대 사회와 경제에 미치는 영향은 우리의 상상을 능가할 정도로 크고 긍정적인 만큼, KAIST가 대한민국의 딥테크 중심 혁신 창업 요람이 되어 세계로 나가는 데 이바지할 것"이라고 강조했다. 우리 대학과 서울대학교, 중앙홀딩스가 공동 주최하는 이번 행사에는 김진표 국회의장, 이종호 과학기술정보통신부 장관, 이광형 총장, 유홍림 서울대학교 총장, 홍석현 중앙홀딩스 회장 등이 참석한다.

2023.11.08 조회수 7900 -

뇌인지과학과 1주년 기념 심포지엄 개최

우리 대학이 다음 달 2일부터 4일까지 총 3일간 대전 본원 의과학연구센터(E7)에서 '뇌인지과학과 국제심포지엄'을 개최한다.

이번 심포지엄은 뇌인지과학과(학과장 정재승)의 설립 1주년을 기념하는 행사로 국내 뇌인지과학 분야의 저변확대와 차세대 인력양성 등을 논의하기 위해 마련됐다. 이를 위해, 미국 UC 버클리(UC Berkeley), 뉴욕대학교(New York University, 이하 NYU), 스위스 로잔연방공과대학교(EPFL) 등 유수 대학의 세계적 석학들과 구글 딥마인드(Google DeepMind), 아이비엠 리서치(IBM Research) 등에서 활발하게 활동 중인 뇌기반 인공지능연구자 등 13명의 해외 뇌과학자·뇌공학자를 초청했다. 또한, 국내 관련 분야의 리더들과 학술교류 및 공동연구를 논의하고, 우리 대학의 비전에 부합하는 향후 50년의 미래 연구 계획을 함께 모색할 예정이다. '뇌인지 분야의 난제'를 주제로 다루는 심포지엄 첫날에는 양단(Yang Dan) 미국 캘리포니아 대학교-버클리(UC-Berkeley) 신경생물학 석좌교수와 올라프 브랑케(Olaf Blanke) 스위스 로잔연방공과대학교(EPFL) 신경보철센터 교수가 개회 기조 연사를 맡는다. 이들은 각각 '하향식 주의 및 전역 점화: 마우스의 회로 해부'와 '자의식의 신경과학'을 주제로 강연한다. 첫 번째 세션에서는 '뇌인지과학 분야에서 가장 중요한 질문은 무엇일까?'라는 질문을 바탕으로 미국 뇌과학 연구의 중심축 중 하나인 뉴욕대 신경과학 센터(NYU Center for Neural Science)를 설립한 앤소니 모비숀(J. Anthony Movshon) 뉴욕대학교 신경과학 및 생리학 교수가 기조 연설한다. '기술을 확장할 때 우리는 어떻게 이해를 확장할 수 있을까'라는 주제로 강연과 함께 뇌인지과학 분야가 향후 집중해야 하는 연구 방향성을 논의하기 위한 해외 석학들의 발표와 토론이 이어질 예정이다. '뇌와 인지과학 분야의 인재를 어떻게 교육할 것인가?'를 주제로 열리는 둘째 날 오전 세션에서는 문제일 DGIST 뇌과학과 교수, 이상훈 서울대 뇌인지과학과 교수, 조제원 이화여대 뇌인지과학부 교수, 서민아 성균관대 글로벌바이오메디컬공학과 교수 등이 참여해 인재상·교육 커리큘럼·뇌인지과학과 운영 현황·뇌과학 연구의 필요성 등에 대해 강연 및 토론한다. 또한, ‘뇌×헬스케어’와 ‘뇌×인공지능(AI)’을 다루는 세션에서는 뇌 질환 관련 현황 및 연구 동향과 인공지능 기술 개발 동향 등을 공유한다.

심포지엄 마지막 날에는 뇌인지과학 분야에서 우리 대학과 뉴욕대의 공동협력 방안이 논의된다. 신경경제학 분야를 선도하는 뉴욕대 신경경제학 센터(Centre for Neuroeconomics)를 설립한 폴 글림처(Paul Glimcher) 뉴욕대학교 신경과학 및 생리학 석좌교수는 '생명 의료 신경과학의 첨단 기술 협력'을 주제로 기조연설을 한다.

이 세션에서는 미국 뉴욕 맨해튼 소재의 KAIST-NYU 조인트 캠퍼스를 기반으로 추진할 인공지능 융합 뇌과학분야(뇌-기계 상호작용, 뇌기반 기계학습) 국제 공동연구를 위해 뉴욕대의 캐서린 하틀리(Catherine A. Hartley) 교수, 브렌든 레이크(Brenden Lake) 교수와 데이비드 멜처(David Melcher) 뉴욕대-아부다비 교수가 최근 연구성과를 공유하고 토론을 진행한다. 정재승 KAIST 뇌인지과학과 학과장은 "국내에서는 좀처럼 만나기 힘든 세계적인 석학들이 설립 1년 차 학과가 첫 번째로 개최하는 학술 심포지엄의 연사로 참여한다는 것 자체가 KAIST 뇌인지과학과를 향한 학계의 관심과 기대라고 생각한다"라고 말했다. 이어, 정 학과장은 "10년 내 교수진 50명을 보유한 아시아 최대 뇌인지과학과로 성장하는 것을 목표로 신경생물학과 인지과학, 뇌공학과 뇌의학을 두루 아우르는 뇌인지과학 연구의 교두보가 되기 위해 최선을 다하겠다"라고 전했다.한편, KAIST 뇌인지과학과는 단순히 뇌의 생물학적 구조와 인지기능을 연구하는 것을 넘어 뇌와 몸, 인간과 인간, 인간과 세계가 어떻게 상호작용하는지를 탐구하고 이를 바탕으로 공학적이고 의학적인 응용을 실현하기 위해 지난해 설립됐다. 신경과학과 인지과학의의 탄탄한 기초를 바탕으로 뇌공학과 뇌의학 분야로 연구 영역 확장을 시도하고 있으며, KAIST-NYU 조인트 캠퍼스를 통해 학부생과 대학원생, 박사후 연구원, 교수들이 뉴욕에 상주하면서 뉴욕대·콜롬비아대·코넬대·록펠러대 등 유수의 대학들과 공동연구를 수행할 수 있는 세계적 연구 및 교육 협업 시스템을 갖추고 있다.이번 행사는 국제심포지엄의 특성상 일부 세션이 영어로 진행되며, 뇌인지과학 분야에 관심 있는 사람이라면 누구나 무료로 참관할 수 있다.

2023.10.27 조회수 8613

뇌인지과학과 1주년 기념 심포지엄 개최

우리 대학이 다음 달 2일부터 4일까지 총 3일간 대전 본원 의과학연구센터(E7)에서 '뇌인지과학과 국제심포지엄'을 개최한다.

이번 심포지엄은 뇌인지과학과(학과장 정재승)의 설립 1주년을 기념하는 행사로 국내 뇌인지과학 분야의 저변확대와 차세대 인력양성 등을 논의하기 위해 마련됐다. 이를 위해, 미국 UC 버클리(UC Berkeley), 뉴욕대학교(New York University, 이하 NYU), 스위스 로잔연방공과대학교(EPFL) 등 유수 대학의 세계적 석학들과 구글 딥마인드(Google DeepMind), 아이비엠 리서치(IBM Research) 등에서 활발하게 활동 중인 뇌기반 인공지능연구자 등 13명의 해외 뇌과학자·뇌공학자를 초청했다. 또한, 국내 관련 분야의 리더들과 학술교류 및 공동연구를 논의하고, 우리 대학의 비전에 부합하는 향후 50년의 미래 연구 계획을 함께 모색할 예정이다. '뇌인지 분야의 난제'를 주제로 다루는 심포지엄 첫날에는 양단(Yang Dan) 미국 캘리포니아 대학교-버클리(UC-Berkeley) 신경생물학 석좌교수와 올라프 브랑케(Olaf Blanke) 스위스 로잔연방공과대학교(EPFL) 신경보철센터 교수가 개회 기조 연사를 맡는다. 이들은 각각 '하향식 주의 및 전역 점화: 마우스의 회로 해부'와 '자의식의 신경과학'을 주제로 강연한다. 첫 번째 세션에서는 '뇌인지과학 분야에서 가장 중요한 질문은 무엇일까?'라는 질문을 바탕으로 미국 뇌과학 연구의 중심축 중 하나인 뉴욕대 신경과학 센터(NYU Center for Neural Science)를 설립한 앤소니 모비숀(J. Anthony Movshon) 뉴욕대학교 신경과학 및 생리학 교수가 기조 연설한다. '기술을 확장할 때 우리는 어떻게 이해를 확장할 수 있을까'라는 주제로 강연과 함께 뇌인지과학 분야가 향후 집중해야 하는 연구 방향성을 논의하기 위한 해외 석학들의 발표와 토론이 이어질 예정이다. '뇌와 인지과학 분야의 인재를 어떻게 교육할 것인가?'를 주제로 열리는 둘째 날 오전 세션에서는 문제일 DGIST 뇌과학과 교수, 이상훈 서울대 뇌인지과학과 교수, 조제원 이화여대 뇌인지과학부 교수, 서민아 성균관대 글로벌바이오메디컬공학과 교수 등이 참여해 인재상·교육 커리큘럼·뇌인지과학과 운영 현황·뇌과학 연구의 필요성 등에 대해 강연 및 토론한다. 또한, ‘뇌×헬스케어’와 ‘뇌×인공지능(AI)’을 다루는 세션에서는 뇌 질환 관련 현황 및 연구 동향과 인공지능 기술 개발 동향 등을 공유한다.

심포지엄 마지막 날에는 뇌인지과학 분야에서 우리 대학과 뉴욕대의 공동협력 방안이 논의된다. 신경경제학 분야를 선도하는 뉴욕대 신경경제학 센터(Centre for Neuroeconomics)를 설립한 폴 글림처(Paul Glimcher) 뉴욕대학교 신경과학 및 생리학 석좌교수는 '생명 의료 신경과학의 첨단 기술 협력'을 주제로 기조연설을 한다.

이 세션에서는 미국 뉴욕 맨해튼 소재의 KAIST-NYU 조인트 캠퍼스를 기반으로 추진할 인공지능 융합 뇌과학분야(뇌-기계 상호작용, 뇌기반 기계학습) 국제 공동연구를 위해 뉴욕대의 캐서린 하틀리(Catherine A. Hartley) 교수, 브렌든 레이크(Brenden Lake) 교수와 데이비드 멜처(David Melcher) 뉴욕대-아부다비 교수가 최근 연구성과를 공유하고 토론을 진행한다. 정재승 KAIST 뇌인지과학과 학과장은 "국내에서는 좀처럼 만나기 힘든 세계적인 석학들이 설립 1년 차 학과가 첫 번째로 개최하는 학술 심포지엄의 연사로 참여한다는 것 자체가 KAIST 뇌인지과학과를 향한 학계의 관심과 기대라고 생각한다"라고 말했다. 이어, 정 학과장은 "10년 내 교수진 50명을 보유한 아시아 최대 뇌인지과학과로 성장하는 것을 목표로 신경생물학과 인지과학, 뇌공학과 뇌의학을 두루 아우르는 뇌인지과학 연구의 교두보가 되기 위해 최선을 다하겠다"라고 전했다.한편, KAIST 뇌인지과학과는 단순히 뇌의 생물학적 구조와 인지기능을 연구하는 것을 넘어 뇌와 몸, 인간과 인간, 인간과 세계가 어떻게 상호작용하는지를 탐구하고 이를 바탕으로 공학적이고 의학적인 응용을 실현하기 위해 지난해 설립됐다. 신경과학과 인지과학의의 탄탄한 기초를 바탕으로 뇌공학과 뇌의학 분야로 연구 영역 확장을 시도하고 있으며, KAIST-NYU 조인트 캠퍼스를 통해 학부생과 대학원생, 박사후 연구원, 교수들이 뉴욕에 상주하면서 뉴욕대·콜롬비아대·코넬대·록펠러대 등 유수의 대학들과 공동연구를 수행할 수 있는 세계적 연구 및 교육 협업 시스템을 갖추고 있다.이번 행사는 국제심포지엄의 특성상 일부 세션이 영어로 진행되며, 뇌인지과학 분야에 관심 있는 사람이라면 누구나 무료로 참관할 수 있다.

2023.10.27 조회수 8613 -

고성능 조립형 SSD 시스템반도체 최초 개발

최근 인공지능을 훈련하기 위해 더 많은 데이터가 필요해지면서 그 중요성은 더욱 증가하고 있으며, 이에 데이터 센터 및 클라우드 서비스를 위한 주요 저장장치인 고성능 SSD(Solid State Drive, 반도체 기억소자를 사용하는 저장장치) 제품의 필요성이 높아지고 있다. 하지만, 고성능 SSD 제품일수록 SSD 내부의 구성요소들이 서로의 성능에 크게 영향을 미치는 상호-결합형(tightly-coupled) 구조의 한계에 부딪혀 성능을 극대화하기 어려웠다.

우리 대학 전기및전자공학부 김동준 교수 연구팀이 고성능 조립형 SSD 시스템 개발을 통해 차세대 SSD의 읽기/쓰기 성능을 비약적으로 높일 뿐 아니라 SSD 수명연장에도 적용 가능한 SSD 시스템 반도체 구조를 세계 최초로 개발했다고 15일 밝혔다.

김동준 교수 연구팀은 기존 SSD 설계가 갖는 상호-결합형 구조의 한계를 밝히고, CPU, GPU 등의 비메모리 시스템 반도체 설계에서 주로 활용되는 칩 내부에서 패킷-기반 데이터를 자유롭게 전송하는 온-칩 네트워크 기술을 바탕으로 SSD 내부에 플래시 메모리 전용 온-칩 네트워크를 구성함으로써 성능을 극대화하는 상호-분리형(de-coupled) 구조를 제안했으며, 이를 통해 SSD의 프론트-엔드 설계와 백-엔드 설계의 상호 의존도를 줄여 독립적으로 설계하고 조립 가능한 ‘조립형 SSD’를 개발했다.

※온-칩 네트워크(on-chip network): CPU/GPU등의 시스템 반도체 설계에 쓰이는 칩 내부의 요소에 대한 패킷-기반 연결구조를 말한다. 온-칩 네트워크는 고성능 시스템 반도체를 위한 필수적인 설계 요소중 하나로서 반도체칩의 규모가 증가할수록 더욱 중요해지는 특징이 있다.

김동준 교수팀이 개발한 조립형 SSD 시스템 구조는 내부 구성요소 중 SSD 컨트롤러 내부, 플래시 메모리 인터페이스를 기점으로 CPU에 가까운 부분을 프론트-엔드(front-end), 플래시 메모리에 가까운 부분을 백-엔드(back-end)로 구분하고, 백-엔드의 플래시 컨트롤러 사이 간 데이터 이동이 가능한 플래시 메모리 전용 온-칩 네트워크를 새롭게 구성해, 성능 감소를 최소화하는 상호-분리형 구조를 제안했다.

SSD를 구동하는 핵심 요소인 플래시 변환 계층의 일부 기능을 하드웨어로 가속하여 플래시 메모리가 갖는 한계를 능동적으로 극복할 수 있는 계기를 마련하였고 상호-분리형 구조는 플래시 변환 계층이 특정 플래시 메모리의 특성에 국한되지 않고, 프론트-엔드 설계와 백-엔드 설계를 독립적으로 수행하는 설계의 용이성을 가지는 점이 ‘조립형’ SSD 구조의 장점이라고 밝혔다. 이를 통해, 기존 시스템 대비 응답시간을 31배 줄일 수 있었고 SSD 불량 블록 관리기법에도 적용해 약 23%의 SSD 수명을 연장할 수 있다고 연구팀 관계자는 설명했다.

전기및전자공학부 김지호 박사과정이 제1 저자, 전기및전자공학부 정명수 교수가 공동 저자로 참여한 이번 연구는 미국 플로리다주 올랜도에서 열리는 컴퓨터 구조 분야 최우수 국제 학술대회인 `제50회 국제 컴퓨터 구조 심포지엄(50th IEEE/ACM International Symposium on Computer Architecture, ISCA 2023)'에서 6월 19일 발표될 예정이다. (논문명: Decoupled SSD: Rethinking SSD Architecture through Network-based Flash Controllers).

연구를 주도한 김동준 교수는 “이번 연구는 기존의 SSD가 가지는 구조적 한계를 규명했다는 점과 CPU와 같은 시스템 메모리 반도체 중심의 온-칩 네트워크 기술을 적용해 하드웨어가 능동적으로 필요한 일을 수행할 수 있다는 점에서 의의가 있으며 차세대 고성능 SSD 시장에 기여할 것으로 보인다”며, “상호-분리형 구조는 수명연장을 위해서도 능동적으로 동작하는 SSD 구조로써 그 가치가 성능에만 국한되지 않아 다양한 쓰임새를 가진다며”연구의 의의를 설명했다.

이번 연구는 컴퓨터 시스템 저장장치 분야의 저명한 연구자인 KAIST 정명수 교수와 컴퓨터 구조 및 인터커넥션 네트워크(Interconnection Network) 분야의 권위자인 김동준 교수, 두 세계적인 연구자의 융합연구를 통해 이루어낸 연구라는 의미가 있다고 관계자는 설명했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단, 삼성전자, 반도체설계교육센터(IDEC), 정보통신기획평가원 차세대지능형반도체기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.06.15 조회수 8099

고성능 조립형 SSD 시스템반도체 최초 개발

최근 인공지능을 훈련하기 위해 더 많은 데이터가 필요해지면서 그 중요성은 더욱 증가하고 있으며, 이에 데이터 센터 및 클라우드 서비스를 위한 주요 저장장치인 고성능 SSD(Solid State Drive, 반도체 기억소자를 사용하는 저장장치) 제품의 필요성이 높아지고 있다. 하지만, 고성능 SSD 제품일수록 SSD 내부의 구성요소들이 서로의 성능에 크게 영향을 미치는 상호-결합형(tightly-coupled) 구조의 한계에 부딪혀 성능을 극대화하기 어려웠다.

우리 대학 전기및전자공학부 김동준 교수 연구팀이 고성능 조립형 SSD 시스템 개발을 통해 차세대 SSD의 읽기/쓰기 성능을 비약적으로 높일 뿐 아니라 SSD 수명연장에도 적용 가능한 SSD 시스템 반도체 구조를 세계 최초로 개발했다고 15일 밝혔다.

김동준 교수 연구팀은 기존 SSD 설계가 갖는 상호-결합형 구조의 한계를 밝히고, CPU, GPU 등의 비메모리 시스템 반도체 설계에서 주로 활용되는 칩 내부에서 패킷-기반 데이터를 자유롭게 전송하는 온-칩 네트워크 기술을 바탕으로 SSD 내부에 플래시 메모리 전용 온-칩 네트워크를 구성함으로써 성능을 극대화하는 상호-분리형(de-coupled) 구조를 제안했으며, 이를 통해 SSD의 프론트-엔드 설계와 백-엔드 설계의 상호 의존도를 줄여 독립적으로 설계하고 조립 가능한 ‘조립형 SSD’를 개발했다.

※온-칩 네트워크(on-chip network): CPU/GPU등의 시스템 반도체 설계에 쓰이는 칩 내부의 요소에 대한 패킷-기반 연결구조를 말한다. 온-칩 네트워크는 고성능 시스템 반도체를 위한 필수적인 설계 요소중 하나로서 반도체칩의 규모가 증가할수록 더욱 중요해지는 특징이 있다.

김동준 교수팀이 개발한 조립형 SSD 시스템 구조는 내부 구성요소 중 SSD 컨트롤러 내부, 플래시 메모리 인터페이스를 기점으로 CPU에 가까운 부분을 프론트-엔드(front-end), 플래시 메모리에 가까운 부분을 백-엔드(back-end)로 구분하고, 백-엔드의 플래시 컨트롤러 사이 간 데이터 이동이 가능한 플래시 메모리 전용 온-칩 네트워크를 새롭게 구성해, 성능 감소를 최소화하는 상호-분리형 구조를 제안했다.

SSD를 구동하는 핵심 요소인 플래시 변환 계층의 일부 기능을 하드웨어로 가속하여 플래시 메모리가 갖는 한계를 능동적으로 극복할 수 있는 계기를 마련하였고 상호-분리형 구조는 플래시 변환 계층이 특정 플래시 메모리의 특성에 국한되지 않고, 프론트-엔드 설계와 백-엔드 설계를 독립적으로 수행하는 설계의 용이성을 가지는 점이 ‘조립형’ SSD 구조의 장점이라고 밝혔다. 이를 통해, 기존 시스템 대비 응답시간을 31배 줄일 수 있었고 SSD 불량 블록 관리기법에도 적용해 약 23%의 SSD 수명을 연장할 수 있다고 연구팀 관계자는 설명했다.

전기및전자공학부 김지호 박사과정이 제1 저자, 전기및전자공학부 정명수 교수가 공동 저자로 참여한 이번 연구는 미국 플로리다주 올랜도에서 열리는 컴퓨터 구조 분야 최우수 국제 학술대회인 `제50회 국제 컴퓨터 구조 심포지엄(50th IEEE/ACM International Symposium on Computer Architecture, ISCA 2023)'에서 6월 19일 발표될 예정이다. (논문명: Decoupled SSD: Rethinking SSD Architecture through Network-based Flash Controllers).

연구를 주도한 김동준 교수는 “이번 연구는 기존의 SSD가 가지는 구조적 한계를 규명했다는 점과 CPU와 같은 시스템 메모리 반도체 중심의 온-칩 네트워크 기술을 적용해 하드웨어가 능동적으로 필요한 일을 수행할 수 있다는 점에서 의의가 있으며 차세대 고성능 SSD 시장에 기여할 것으로 보인다”며, “상호-분리형 구조는 수명연장을 위해서도 능동적으로 동작하는 SSD 구조로써 그 가치가 성능에만 국한되지 않아 다양한 쓰임새를 가진다며”연구의 의의를 설명했다.

이번 연구는 컴퓨터 시스템 저장장치 분야의 저명한 연구자인 KAIST 정명수 교수와 컴퓨터 구조 및 인터커넥션 네트워크(Interconnection Network) 분야의 권위자인 김동준 교수, 두 세계적인 연구자의 융합연구를 통해 이루어낸 연구라는 의미가 있다고 관계자는 설명했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단, 삼성전자, 반도체설계교육센터(IDEC), 정보통신기획평가원 차세대지능형반도체기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.06.15 조회수 8099 -

디지털인문사회과학센터, 'AI시대 인문학 르네상스를 향해'공동 심포지엄 개최

우리 대학 디지털인문사회과학센터는 경제·인문사회연구회(NRC), 한국창의과학재단과 함께 24일 세종시 국책연구단지 대강당에서 'AI시대 인문학 르네상스를 향해'를 주제로 공동 심포지엄을 개최한다.

이번 심포지엄은 인공지능 시대 인문학의 역할을 논의하고 앞으로 인문학이 어떻게 발전해나가야 하는지에 대한 혁신 방향을 논의한다. 디지털 대전환에 따른 사회적 변화 속에서 인문학적 물음을 던져왔던 학계 인사 등을 중심으로 인공지능 시대에 인간의 가치가 어떻게 변해갈 것인지를 논의하기 위해 마련되었다. 이를 통해 디지털 기술과 함께 살아가는 인간과 우리 사회의 미래에 대하여 심도 있는 논의를 진행한다.

심포지엄은 전봉관 디지털인문사회과학부 학부장(경제·인문사회연구회 인문정책특별위원장)의 사회와 맹성현디지털인문사회과학센터 센터장(전산학부 교수)의 개회사 및 정해구 경제·인문사회연구회 이사장의 환영사로 시작한다.

기조 강연으로 최재붕 성균관대 서비스융합디자인학과 교수의 '디지털 문명을 이끄는 인문학: 챗GPT가 바꾸는 디지털 문명시대 생존 전략'을 발표하고 이상욱 한양대 철학과 교수의 '낯선 지능과 함께 살아가기 - 인문학적 성찰과 제도적 실천'과 김성도 고려대 언어학과 교수의 '디지털 문명과 인문학의 변형: 인공지능 인간학 서설'로 이어진다.

패널토의는 김병필 KAIST 기술경영학부 교수, 김재인 경희대 비교문화연구소 교수(디지털소사이어티 위원), 신선영 한국정보화진흥원 정책본부 AI. 미래전략센터장, 정서현 KAIST 디지털인문사회과학부 교수 등이 패널로 참여한다.

24일 열릴 심포지엄은 경제·인문사회연구회 공식 유튜브 채널로도 생중계할 예정이다.경제·인문사회연구회 공식 유튜브 채널 바로가기 링크 → https://www.youtube.com/@nrctvlive

2023.05.22 조회수 4847

디지털인문사회과학센터, 'AI시대 인문학 르네상스를 향해'공동 심포지엄 개최

우리 대학 디지털인문사회과학센터는 경제·인문사회연구회(NRC), 한국창의과학재단과 함께 24일 세종시 국책연구단지 대강당에서 'AI시대 인문학 르네상스를 향해'를 주제로 공동 심포지엄을 개최한다.

이번 심포지엄은 인공지능 시대 인문학의 역할을 논의하고 앞으로 인문학이 어떻게 발전해나가야 하는지에 대한 혁신 방향을 논의한다. 디지털 대전환에 따른 사회적 변화 속에서 인문학적 물음을 던져왔던 학계 인사 등을 중심으로 인공지능 시대에 인간의 가치가 어떻게 변해갈 것인지를 논의하기 위해 마련되었다. 이를 통해 디지털 기술과 함께 살아가는 인간과 우리 사회의 미래에 대하여 심도 있는 논의를 진행한다.

심포지엄은 전봉관 디지털인문사회과학부 학부장(경제·인문사회연구회 인문정책특별위원장)의 사회와 맹성현디지털인문사회과학센터 센터장(전산학부 교수)의 개회사 및 정해구 경제·인문사회연구회 이사장의 환영사로 시작한다.

기조 강연으로 최재붕 성균관대 서비스융합디자인학과 교수의 '디지털 문명을 이끄는 인문학: 챗GPT가 바꾸는 디지털 문명시대 생존 전략'을 발표하고 이상욱 한양대 철학과 교수의 '낯선 지능과 함께 살아가기 - 인문학적 성찰과 제도적 실천'과 김성도 고려대 언어학과 교수의 '디지털 문명과 인문학의 변형: 인공지능 인간학 서설'로 이어진다.

패널토의는 김병필 KAIST 기술경영학부 교수, 김재인 경희대 비교문화연구소 교수(디지털소사이어티 위원), 신선영 한국정보화진흥원 정책본부 AI. 미래전략센터장, 정서현 KAIST 디지털인문사회과학부 교수 등이 패널로 참여한다.

24일 열릴 심포지엄은 경제·인문사회연구회 공식 유튜브 채널로도 생중계할 예정이다.경제·인문사회연구회 공식 유튜브 채널 바로가기 링크 → https://www.youtube.com/@nrctvlive

2023.05.22 조회수 4847 -

2023 디지털인문학 겨울학교 및 디지털인문학 융합전략심포지엄 개최

우리대학이 9일부터 12일까지 KAIST-KT 공동연구센터에서 '2023 디지털인문학 겨울학교'를 개최한다.

2023 디지털인문학(Digital Humanities) 겨울학교는 인문학 연구자들이 역사나 문학 등의 연구 분야에 디지털 기술을 접목해 새로운 관점으로 인문학을 볼 수 있도록 기획된 프로그램이다. 디지털과 인문학의 융합연구를 기획하고 수행하는 데 활용할 수 있는 방법론을 나흘간의 전일제 강의와 실습을 바탕으로 교육한다. 학습 성과를 높이기 위해 석사급 이상의 연구 조교 7명이 실습 교육을 돕는다.

KAIST 디지털 인문사회과학센터가 주최하고 고려대 디지털인문센터, 서울대 인문대학이 협력하며, 디지털인문학 분야 석학들이 강연하고 대담회를 갖는 심포지엄을 연계해 개최한다.

9일부터 시작되는 교육은 역사와 문학 분야로 나눠 진행한다. 역사 분야에는 허수 서울대 국사학과 교수가 '토픽 연결망 분석으로 개벽'의 논조 변화를 다시 보기'를 교육하고, 김광림 고대문명연구소 문명연구팀 연구원이 '헤드 퍼스트(Head First) 디지털 역사학'을 맡는다.

문학 분야에서는 최운호 목포대 국어국문학과 교수가 '거리재기와 정렬로 고전문헌 분석하기'를, 정서현 KAIST 디지털인문사회과학부 교수와 김병준 디지털 인문사회과학센터 연구교수가 '데이터로서의 문학: 텍스트 정량분석의 잠재력'을 맡아 교육한다.

또한, 공통 과정으로 디지털 인문학과 관련된 '공공데이터 활용', '메타데이터', '리뷰 논문 작성하기' 등의 과목도 개설된다. KAIST 디지털 인문사회과학센터 관계자는 "당초 30명 내외의 인원을 모집할 계획이었으나, 예상보다 많은 지원자가 몰려 교육 인원을 2배 가까이 늘려 선발했다"라고 전했다. 또한, "선발된 59명의 수강생 중 42%는 전임교원 및 박사학위자로 디지털인문학 연구에 대한 학계의 높은 관심을 확인할 수 있었다"라고 덧붙였다.

13일에는 '디지털인문학: 포스트 AI 시대를 위한 융합전략'을 주제로 서울시 강남구 역삼동 한국고등교육재단에서 심포지엄을 개최한다. 겨울학교에서 수행된 대표 프로젝트를 첫 번째 세션에서 발표해 역사학과 문학 연구를 위한 디지털 기술의 융합 사례를 공유할 계획이다. 두 번째 세션에서는 디지털인문학에 특별한 관심을 가지고 각 대학에 관련 센터를 설립한 이광형 KAIST 총장, 장윤금 숙명여대 총장과 「가장 인간적인 미래」를 발간해 인공지능과 인문학 간의 융합 연구와 교육을 강조한 윤송이 엔씨소프트(NCSoft) 사장의 발제가 이어진다. 강창우 서울대 인문대학장, 정병호 고려대 문과대학장이 토론자로 참여하는 종합 대담회를 가진다.

세 번째 세션에서는 디지털인문학의 사례 및 새로운 관점을 짚어 보기 위해 아이-스쿨(Information School, i-School)의 세계 컨소시엄 의장을 역임한 성균관대 오삼균 명예교수가 '아이-스쿨의 융합 전략과 디지털인문학 전략'을 강의하고 유럽 디지털인문학을 선도하는 헬싱키 대학의 'HELDIG 연구센터'를 함께 소개한다.

또한, 서울대 이은수 교수가 우리나라 디지털인문학이 나아갈 길에 대한 주관 대학의 공동 메시지를 발표한다. 마지막으로 맹성현 KAIST 디지털인문사회과학 센터장이 폐회사를 통해 포스트 인공지능(AI) 시대를 위한 융합전략을 정리할 예정이다.

맹성현 센터장은 "디지털인문학 겨울학교 및 연계 심포지엄은 이번 첫 회를 시작으로 국내 디지털인문학을 선도하는 대학들과 연합해 매년 개최할 예정"이라고 밝혔다. 이어, 맹 센터장은 "앞으로 우리나라의 대표적인 디지털인문학 교육 및 네트워킹 허브가 되어 국내 관련 융합연구와 교육을 활성화하여 산업과 연계시키고 국제 학계와의 협력 관계를 조성하는 일에 이바지할 것"이라고 강조했다.13일 열리는 심포지엄은 디지털인문학에 관심 있는 모든 사람이라면 누구나 무료로 참가할 수 있다. 사전 신청을 통해 등록할 수 있으며, 자세한 내용은 KAIST 디지털 인문사회과학센터 홈페이지(https://dhcss.kaist.ac.kr)에서 확인할 수 있다. 한편, 2021년 설립된 KAIST 디지털인문사회과학센터는 지난해 6월 전 세계 14개의 대학 소속의 연구자 및 학생들이 참여한 계산사회과학(CSS) 여름학교를 개최한 바 있으며, 디지털과 인문사회의 융합 연구와 교육 방향 정립을 선도하고 있다.

2023.01.06 조회수 10741

2023 디지털인문학 겨울학교 및 디지털인문학 융합전략심포지엄 개최

우리대학이 9일부터 12일까지 KAIST-KT 공동연구센터에서 '2023 디지털인문학 겨울학교'를 개최한다.

2023 디지털인문학(Digital Humanities) 겨울학교는 인문학 연구자들이 역사나 문학 등의 연구 분야에 디지털 기술을 접목해 새로운 관점으로 인문학을 볼 수 있도록 기획된 프로그램이다. 디지털과 인문학의 융합연구를 기획하고 수행하는 데 활용할 수 있는 방법론을 나흘간의 전일제 강의와 실습을 바탕으로 교육한다. 학습 성과를 높이기 위해 석사급 이상의 연구 조교 7명이 실습 교육을 돕는다.

KAIST 디지털 인문사회과학센터가 주최하고 고려대 디지털인문센터, 서울대 인문대학이 협력하며, 디지털인문학 분야 석학들이 강연하고 대담회를 갖는 심포지엄을 연계해 개최한다.

9일부터 시작되는 교육은 역사와 문학 분야로 나눠 진행한다. 역사 분야에는 허수 서울대 국사학과 교수가 '토픽 연결망 분석으로 개벽'의 논조 변화를 다시 보기'를 교육하고, 김광림 고대문명연구소 문명연구팀 연구원이 '헤드 퍼스트(Head First) 디지털 역사학'을 맡는다.

문학 분야에서는 최운호 목포대 국어국문학과 교수가 '거리재기와 정렬로 고전문헌 분석하기'를, 정서현 KAIST 디지털인문사회과학부 교수와 김병준 디지털 인문사회과학센터 연구교수가 '데이터로서의 문학: 텍스트 정량분석의 잠재력'을 맡아 교육한다.

또한, 공통 과정으로 디지털 인문학과 관련된 '공공데이터 활용', '메타데이터', '리뷰 논문 작성하기' 등의 과목도 개설된다. KAIST 디지털 인문사회과학센터 관계자는 "당초 30명 내외의 인원을 모집할 계획이었으나, 예상보다 많은 지원자가 몰려 교육 인원을 2배 가까이 늘려 선발했다"라고 전했다. 또한, "선발된 59명의 수강생 중 42%는 전임교원 및 박사학위자로 디지털인문학 연구에 대한 학계의 높은 관심을 확인할 수 있었다"라고 덧붙였다.

13일에는 '디지털인문학: 포스트 AI 시대를 위한 융합전략'을 주제로 서울시 강남구 역삼동 한국고등교육재단에서 심포지엄을 개최한다. 겨울학교에서 수행된 대표 프로젝트를 첫 번째 세션에서 발표해 역사학과 문학 연구를 위한 디지털 기술의 융합 사례를 공유할 계획이다. 두 번째 세션에서는 디지털인문학에 특별한 관심을 가지고 각 대학에 관련 센터를 설립한 이광형 KAIST 총장, 장윤금 숙명여대 총장과 「가장 인간적인 미래」를 발간해 인공지능과 인문학 간의 융합 연구와 교육을 강조한 윤송이 엔씨소프트(NCSoft) 사장의 발제가 이어진다. 강창우 서울대 인문대학장, 정병호 고려대 문과대학장이 토론자로 참여하는 종합 대담회를 가진다.

세 번째 세션에서는 디지털인문학의 사례 및 새로운 관점을 짚어 보기 위해 아이-스쿨(Information School, i-School)의 세계 컨소시엄 의장을 역임한 성균관대 오삼균 명예교수가 '아이-스쿨의 융합 전략과 디지털인문학 전략'을 강의하고 유럽 디지털인문학을 선도하는 헬싱키 대학의 'HELDIG 연구센터'를 함께 소개한다.

또한, 서울대 이은수 교수가 우리나라 디지털인문학이 나아갈 길에 대한 주관 대학의 공동 메시지를 발표한다. 마지막으로 맹성현 KAIST 디지털인문사회과학 센터장이 폐회사를 통해 포스트 인공지능(AI) 시대를 위한 융합전략을 정리할 예정이다.

맹성현 센터장은 "디지털인문학 겨울학교 및 연계 심포지엄은 이번 첫 회를 시작으로 국내 디지털인문학을 선도하는 대학들과 연합해 매년 개최할 예정"이라고 밝혔다. 이어, 맹 센터장은 "앞으로 우리나라의 대표적인 디지털인문학 교육 및 네트워킹 허브가 되어 국내 관련 융합연구와 교육을 활성화하여 산업과 연계시키고 국제 학계와의 협력 관계를 조성하는 일에 이바지할 것"이라고 강조했다.13일 열리는 심포지엄은 디지털인문학에 관심 있는 모든 사람이라면 누구나 무료로 참가할 수 있다. 사전 신청을 통해 등록할 수 있으며, 자세한 내용은 KAIST 디지털 인문사회과학센터 홈페이지(https://dhcss.kaist.ac.kr)에서 확인할 수 있다. 한편, 2021년 설립된 KAIST 디지털인문사회과학센터는 지난해 6월 전 세계 14개의 대학 소속의 연구자 및 학생들이 참여한 계산사회과학(CSS) 여름학교를 개최한 바 있으며, 디지털과 인문사회의 융합 연구와 교육 방향 정립을 선도하고 있다.

2023.01.06 조회수 10741