-

유방암 환자의 면역 항암치료 원리 발견해 효과적인 치료 전략 제시

우리 대학 의과학대학원 신의철 교수 연구팀이 연세대학교 의과대학 김승일 교수, 가톨릭대 의과대학 박우찬 교수 연구팀과 공동 연구를 통해 유방암 환자의 면역 항암치료 핵심 원리를 발견했다고 14일 밝혔다.

이번 연구를 통해, 최근 유행하는 면역 항암치료에 좋은 반응을 보일 것으로 예상되는 유방암 환자들을 선별해 효과적인 암 치료 전략을 제시할 것으로 기대된다.

연세대학교 의과대학 외과학 교실 이용준 강사, 김지예 임상 조교수가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 면역학 분야 국제 학술지 `사이언스 면역학(Science Immunology)' 8월 26일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명 : CD39+ tissue-resident memory CD8+ T cells with a clonal overlap across compartments mediate anti-tumor immunity in breast cancer)

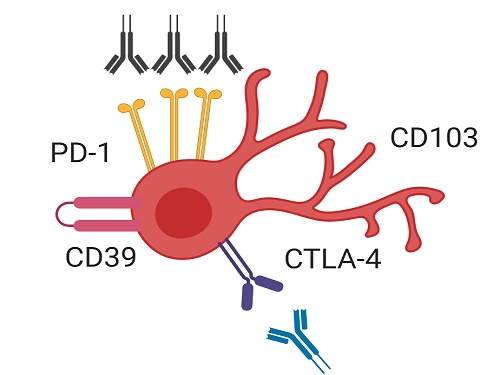

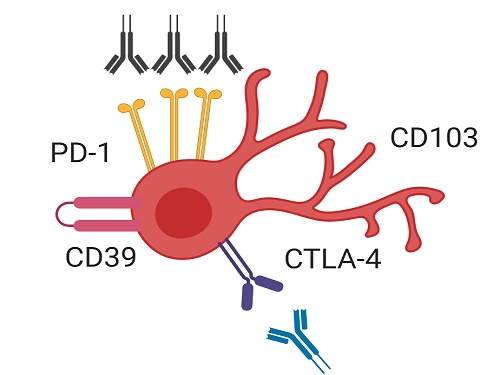

암 환자는 암세포에 대항해 이를 제거하는 역할을 하는 세포독성 T세포의 기능이 현저히 약해져 암세포에 대한 효과적인 면역반응을 나타내지 못한다. 이러한 세포독성 T세포 약화의 주된 이유는 PD-1이라는 세포독성 T세포의 기능을 저하하는 억제 수용체가 종양 조직 내 세포독성 T세포에 과다하게 발현되기 때문으로 알려져 있다.

최근 유행하고 있는 면역항암제의 기본원리는 바로 이 PD-1 억제 수용체의 기능을 차단해 약화돼 있던 세포독성 T세포의 기능을 회복시키는 것이다. 이러한 면역항암제는 유방암 환자에게서 기존의 치료를 대체할 수 있는 표준치료로 자리 잡아 가고 있지만, 투여받은 유방암 환자 중 일부에서만 치료 효과가 나타나며 이에 대한 이유를 알지 못하고 있다. 따라서, 많은 연구자가 유방암에서 면역 항암치료의 기전을 이해하고 치료에 효과를 보이는 환자를 선별하고자 하는 연구를 활발히 수행하고 있다.

이번 연구에서 공동 연구팀은 종양 조직에 존재하는 세포독성 T세포 중에서도 CD39 단백질과 조직 상주 마커 단백질을 동시에 발현하는 조직 상주 기억 T세포(CD39+ tissue-resident memory CD8+ T cell)가 유방암 환자에서 효과적인 항암 면역반응을 매개하는 핵심 면역세포임을 새롭게 밝혔다.

종양 조직에 존재하는 세포독성 T세포 중에는 항암 면역반응에 영향을 주지 않는 방관자(bystander) 세포들이 존재한다는 사실은 이미 잘 알려져 있었다. 이렇게 항암 면역반응과는 상관없는 방관자 세포들도 종양 조직에 있기 때문에 암 환자의 항암 면역반응을 정확히 측정하고 분석하는 데 어려움이 있었다. 연구팀은 CD39 단백질과 조직 상주 마커 단백질의 발현을 측정해 항암 면역반응과 관련이 있는 세포독성 T세포들만 분리해 개별 환자의 항암 면역반응을 정확히 측정할 수 있음을 새롭게 밝혔다.

그리고 유방암 환자에서 CD39를 발현하는 조직 상주 기억 세포독성 T세포는 특징적으로 삼중음성유방암(triple-negative breast cancer) 환자에게서 증가해 있었고, CD39를 발현하는 조직 상주 기억 세포독성 T세포가 증가해 있는 유방암 환자들은 수술 이후에도 재발이 적게 나타나는 등 좋은 예후를 보였다.

이번 연구에서 연구팀은 유방암 환자에서 면역항암제 치료 효율을 높이는 전략을 제시했다. 구체적으로, CD39를 발현하는 조직 상주 기억 세포독성 T세포들이 PD-1을 차단하는 면역항암제 처리에 반응해 그 기능이 효과적으로 회복됐다. 그리고 CTLA-4라는 다른 억제 수용체까지 함께 차단하자 세포독성 T세포의 기능 회복은 더욱 크게 나타났다. 따라서 이러한 면역항암제의 병용요법을 CD39 발현 조직 상주 기억 세포독성 T세포가 증가해 있는 환자들에게 선별적으로 사용한다면 치료 효과를 극대화할 수 있을 것으로 기대할 수 있다.

이번 연구는 연세대학교 및 가톨릭대 의과대학 외과 연구팀과 KAIST 의과학대학원이 유방암 환자의 항암 면역반응 원리를 밝히고 새로운 치료 전략을 제시하기 위해 협동 연구를 한 것으로서 중개 연구(translational research)의 주요 성과로 평가받는다.

신의철 교수는 "이번 연구는 항암 면역반응의 메커니즘과 측정에 대해 상세히 연구함으로써 유방암에서 새로운 임상 치료 전략을 제시하게 된 중요한 연구ˮ라며 "향후 암 환자의 생존율을 보다 높일 수 있도록 항암 면역반응 연구 및 면역 항암치료의 *적응증에 관한 연구를 계속하겠다ˮ라고 말했다.

☞ 적응증(indication): 어떠한 약제나 수술 따위에 의하여 치료 효과가 기대되는 병이나 증상

유방암 환자의 면역 항암치료 원리 발견해 효과적인 치료 전략 제시

우리 대학 의과학대학원 신의철 교수 연구팀이 연세대학교 의과대학 김승일 교수, 가톨릭대 의과대학 박우찬 교수 연구팀과 공동 연구를 통해 유방암 환자의 면역 항암치료 핵심 원리를 발견했다고 14일 밝혔다.

이번 연구를 통해, 최근 유행하는 면역 항암치료에 좋은 반응을 보일 것으로 예상되는 유방암 환자들을 선별해 효과적인 암 치료 전략을 제시할 것으로 기대된다.

연세대학교 의과대학 외과학 교실 이용준 강사, 김지예 임상 조교수가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 면역학 분야 국제 학술지 `사이언스 면역학(Science Immunology)' 8월 26일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명 : CD39+ tissue-resident memory CD8+ T cells with a clonal overlap across compartments mediate anti-tumor immunity in breast cancer)

암 환자는 암세포에 대항해 이를 제거하는 역할을 하는 세포독성 T세포의 기능이 현저히 약해져 암세포에 대한 효과적인 면역반응을 나타내지 못한다. 이러한 세포독성 T세포 약화의 주된 이유는 PD-1이라는 세포독성 T세포의 기능을 저하하는 억제 수용체가 종양 조직 내 세포독성 T세포에 과다하게 발현되기 때문으로 알려져 있다.

최근 유행하고 있는 면역항암제의 기본원리는 바로 이 PD-1 억제 수용체의 기능을 차단해 약화돼 있던 세포독성 T세포의 기능을 회복시키는 것이다. 이러한 면역항암제는 유방암 환자에게서 기존의 치료를 대체할 수 있는 표준치료로 자리 잡아 가고 있지만, 투여받은 유방암 환자 중 일부에서만 치료 효과가 나타나며 이에 대한 이유를 알지 못하고 있다. 따라서, 많은 연구자가 유방암에서 면역 항암치료의 기전을 이해하고 치료에 효과를 보이는 환자를 선별하고자 하는 연구를 활발히 수행하고 있다.

이번 연구에서 공동 연구팀은 종양 조직에 존재하는 세포독성 T세포 중에서도 CD39 단백질과 조직 상주 마커 단백질을 동시에 발현하는 조직 상주 기억 T세포(CD39+ tissue-resident memory CD8+ T cell)가 유방암 환자에서 효과적인 항암 면역반응을 매개하는 핵심 면역세포임을 새롭게 밝혔다.

종양 조직에 존재하는 세포독성 T세포 중에는 항암 면역반응에 영향을 주지 않는 방관자(bystander) 세포들이 존재한다는 사실은 이미 잘 알려져 있었다. 이렇게 항암 면역반응과는 상관없는 방관자 세포들도 종양 조직에 있기 때문에 암 환자의 항암 면역반응을 정확히 측정하고 분석하는 데 어려움이 있었다. 연구팀은 CD39 단백질과 조직 상주 마커 단백질의 발현을 측정해 항암 면역반응과 관련이 있는 세포독성 T세포들만 분리해 개별 환자의 항암 면역반응을 정확히 측정할 수 있음을 새롭게 밝혔다.

그리고 유방암 환자에서 CD39를 발현하는 조직 상주 기억 세포독성 T세포는 특징적으로 삼중음성유방암(triple-negative breast cancer) 환자에게서 증가해 있었고, CD39를 발현하는 조직 상주 기억 세포독성 T세포가 증가해 있는 유방암 환자들은 수술 이후에도 재발이 적게 나타나는 등 좋은 예후를 보였다.

이번 연구에서 연구팀은 유방암 환자에서 면역항암제 치료 효율을 높이는 전략을 제시했다. 구체적으로, CD39를 발현하는 조직 상주 기억 세포독성 T세포들이 PD-1을 차단하는 면역항암제 처리에 반응해 그 기능이 효과적으로 회복됐다. 그리고 CTLA-4라는 다른 억제 수용체까지 함께 차단하자 세포독성 T세포의 기능 회복은 더욱 크게 나타났다. 따라서 이러한 면역항암제의 병용요법을 CD39 발현 조직 상주 기억 세포독성 T세포가 증가해 있는 환자들에게 선별적으로 사용한다면 치료 효과를 극대화할 수 있을 것으로 기대할 수 있다.

이번 연구는 연세대학교 및 가톨릭대 의과대학 외과 연구팀과 KAIST 의과학대학원이 유방암 환자의 항암 면역반응 원리를 밝히고 새로운 치료 전략을 제시하기 위해 협동 연구를 한 것으로서 중개 연구(translational research)의 주요 성과로 평가받는다.

신의철 교수는 "이번 연구는 항암 면역반응의 메커니즘과 측정에 대해 상세히 연구함으로써 유방암에서 새로운 임상 치료 전략을 제시하게 된 중요한 연구ˮ라며 "향후 암 환자의 생존율을 보다 높일 수 있도록 항암 면역반응 연구 및 면역 항암치료의 *적응증에 관한 연구를 계속하겠다ˮ라고 말했다.

☞ 적응증(indication): 어떠한 약제나 수술 따위에 의하여 치료 효과가 기대되는 병이나 증상

2022.09.14

조회수 9941

-

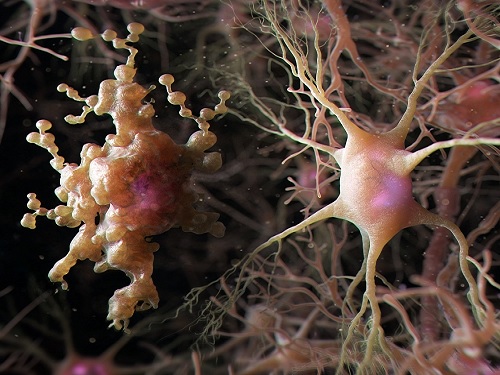

노화된 뇌에서 생겨난 비정상적 별아교세포 '아프다(APDA)' 발견

우리 연구진이 노화 및 치매 뇌에서 기억 중추인 해마 특이적으로 비정상적 별아교세포가 생겨나는 것을 최초로 관찰하고 그 원인을 규명했으며 이들은 신경 세포의 연결점인 시냅스의 숫자 및 기능 유지에 악영향을 줄 수 있음을 밝혔다. 이는 노화에 따른 인지 기능 저하를 일으키는 새로운 원인을 제시해 뇌 기능 회복에 활용이 기대된다.

우리 대학 생명과학과 정원석 교수와 이은별 박사, 정연주 박사 연구팀이 노화된 뇌에서 기존에 알려지지 않은 새로운 종류의 별아교세포를 발견했고, 이들이 세포 내 단백질 항상성이 손상돼 시냅스 생성 및 제거와 같은 기본적 능력이 결여돼있음을 밝혀 노화 관련 네이처 자매지인 `네이처 에이징(Nature Aging)'에 공개했다고 8일 밝혔다.

정원석 교수 연구팀은 이전 연구를 통해 비신경세포인 별아교세포가 신경세포의 시냅스를 만들 수도 또는 제거할 수도 있음을 밝힌 바 있다. 하지만, 이 같은 별아교세포의 기능이 노화 과정에서 어떻게 변화하는지는 알려지지 않았다.

☞ 시냅스(synapse): 뉴런(신경세포) 간 또는 뉴런과 다른 세포 사이의 접합 관계나 접합 부위를 말한다. 뉴런이 모여 있는 곳, 즉 뇌와 척수에 집중되어 있다.

연구팀은 노화된 뇌에서 별아교세포의 기능 변화를 이해하고자 단일 세포RNA 시퀀싱을 수행했고, 그 결과 기존에 노화 및 질병 뇌에서 존재한다고 알려진 염증성 별아교세포가 아닌 새로운 종류의 별아교세포가 존재함을 발견했다.

흥미롭게도 이들은 뇌에서 단기 기억을 저장한다고 알려진 해마에서만 노화 과정에서 선택적으로 생겨났으며, 이들 세포 내에는 불필요한 단백질을 제거하는 기전으로 알려진 자가포식(autophagy) 과정에서 생겨나는 오토파고좀(autophagosome)이 무분별하게 축적돼 있음을 밝혔다. 오토파고좀은 자가포식 과정에서 생겨나는 주머니 형태의 세포 소기관으로 세포내 불필요한 물질을 제거하기 위한 자가포식소체를 일컫는다. 이 같은 특징을 나타내기 위해서 연구진들은 중의적인 표현으로 새로 발견한 별아교세포를 `아프다(APDA: AutoPhagy-Dysregulated Astrocyte)' 세포로 명명했다.

별아교세포는 미세한 잔가지들을 통해서 수만 개의 시냅스를 감싸고 있으며, 글루타메이트(glutamate) 및 가바(GABA)와 같은 신경 전달 물질 및 다양한 이온들의 농도를 조절하는 역할을 수행함이 알려져 있다. 놀랍게도 APDA 세포들에서는 다양한 단백질들이 본래 위치에서 벗어나 오토파고좀에 갇혀 있는 현상이 발견됐으며 이로 인해 별아교세포가 시냅스를 만들거나 제거하는 능력이 모두 상실돼있음을 발견했다.

연구진은 자가포식 작용이 비정상적으로 조절되고 있음에 착안해 자가포식 작용에 영향을 주는 다양한 기전을 연구한 결과, 노화가 진행될수록 해마에 존재하는 별아교세포에서만 엠토르 (mTOR: 세포의 성장과 분열을 조절하는 단백질 합성의 신호체계)와 프로테아좀 (proteasome: 단백질 분해 효소 복합체) 활성도가 크게 감소함을 확인하였다. 이 두 기전은 원래 자가포식 작용을 제어하는 기전으로 알려져 있었는데 노화가 진행됨에 따라 다른 세포보다도 별아교세포에서 엠토르와 프로테아좀 기능이 감소함에 따라 자가포식 작용이 무분별하게 발생함을 밝힌 것이다. 그뿐만 아니라 이렇게 만들어진 오토파고좀들이 원래는 리소좀(lysosome)에 의해 분해돼 제거되나, APDA 세포들은 리소좀의 활성마저도 감소해 있음을 보였다.

이로써 세포 내 단백질 항상성을 조절하는 중요한 세 가지 기전 (엠토르, 프로테아좀, 리소좀)들이 모두 해마에 존재하는 별아교세포에서 노화에 따라 선택적으로 감소함에 따라, APDA 세포가 생겨남을 연구진은 보였다. 연구진은 실제 노화가 일어나지 않은 9개월령 쥐에게서도 엠토르 및 프로테아좀을 약물로써 감소시켰을 때 인위적으로 노화된 뇌에서 발견되는 APDA 세포를 만들 수 있음을 확인했다.

놀랍게도 연구진은 이러한 비정상적인 APDA 세포의 주변에 있는 시냅스들이 제대로 배열돼 있지 못하고 또한 그 숫자가 감소해 있음을 발견해 노화된 뇌에서 발생하는 시냅스 손상 및 뇌인지 기능 저하가 비정상적인 기능을 가진 APDA 세포에서 기인 할 수 있음을 제시했다. 또한 연구진은 치매 모델 쥐에서는 이 같은 APDA 세포가 정상 쥐의 노화 과정에서 보다 훨씬 더 빨리 해마에서 생겨남을 발견해 이들이 치매에서 나타나는 인지 기능 저하에도 역할을 할 수 있음을 보였다.

현재 노화된 뇌나 퇴행성 뇌 질환에서 교세포의 연구는 주로 염증성 교세포와 이들의 역할에 집중돼왔다. 연구팀의 이번 발견은 노화 및 치매 뇌에서 염증성 별아교세포와는 전혀 다른 종류의 비정상적 별아교세포가 존재함을 밝힌 첫 번째 연구 결과이며, 이들이 시냅스의 항상성을 무너뜨릴 수 있음을 제시했다.

연구팀은 이번 연구가 현재 노화를 극복하기 위해 엠토르를 전체적으로 억제하려는 현재 패러다임이 오히려 비정상적인 APDA 세포의 생성을 촉진할 수도 있음을 시사한다고 언급하며, 향후 연구에서는 노화 극복 방안이 세포 특이적으로 세분화돼야 함을 강조했다.

우리 대학 생명과학과 이은별 박사과정 학생과 정연주 박사 후 연구원이 공동 제1 저자로 참여하고, 정원석 교수가 교신저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지 `네이쳐 에이징 (Nature Aging)'에 지난 8월 1일 자로 온라인 공개됐으며 (논문명: A distinct astrocyte subtype in the aging mouse brain characterized by impaired protein homeostasis), 같은 저널에 News & Views (Astrocytic traffiic jams in the aging brain)에도 소개됐다.

한편, 이번 연구는 삼성미래기술육성재단과 치매극복연구개발사업단의 도움을 받아 진행됐다.

노화된 뇌에서 생겨난 비정상적 별아교세포 '아프다(APDA)' 발견

우리 연구진이 노화 및 치매 뇌에서 기억 중추인 해마 특이적으로 비정상적 별아교세포가 생겨나는 것을 최초로 관찰하고 그 원인을 규명했으며 이들은 신경 세포의 연결점인 시냅스의 숫자 및 기능 유지에 악영향을 줄 수 있음을 밝혔다. 이는 노화에 따른 인지 기능 저하를 일으키는 새로운 원인을 제시해 뇌 기능 회복에 활용이 기대된다.

우리 대학 생명과학과 정원석 교수와 이은별 박사, 정연주 박사 연구팀이 노화된 뇌에서 기존에 알려지지 않은 새로운 종류의 별아교세포를 발견했고, 이들이 세포 내 단백질 항상성이 손상돼 시냅스 생성 및 제거와 같은 기본적 능력이 결여돼있음을 밝혀 노화 관련 네이처 자매지인 `네이처 에이징(Nature Aging)'에 공개했다고 8일 밝혔다.

정원석 교수 연구팀은 이전 연구를 통해 비신경세포인 별아교세포가 신경세포의 시냅스를 만들 수도 또는 제거할 수도 있음을 밝힌 바 있다. 하지만, 이 같은 별아교세포의 기능이 노화 과정에서 어떻게 변화하는지는 알려지지 않았다.

☞ 시냅스(synapse): 뉴런(신경세포) 간 또는 뉴런과 다른 세포 사이의 접합 관계나 접합 부위를 말한다. 뉴런이 모여 있는 곳, 즉 뇌와 척수에 집중되어 있다.

연구팀은 노화된 뇌에서 별아교세포의 기능 변화를 이해하고자 단일 세포RNA 시퀀싱을 수행했고, 그 결과 기존에 노화 및 질병 뇌에서 존재한다고 알려진 염증성 별아교세포가 아닌 새로운 종류의 별아교세포가 존재함을 발견했다.

흥미롭게도 이들은 뇌에서 단기 기억을 저장한다고 알려진 해마에서만 노화 과정에서 선택적으로 생겨났으며, 이들 세포 내에는 불필요한 단백질을 제거하는 기전으로 알려진 자가포식(autophagy) 과정에서 생겨나는 오토파고좀(autophagosome)이 무분별하게 축적돼 있음을 밝혔다. 오토파고좀은 자가포식 과정에서 생겨나는 주머니 형태의 세포 소기관으로 세포내 불필요한 물질을 제거하기 위한 자가포식소체를 일컫는다. 이 같은 특징을 나타내기 위해서 연구진들은 중의적인 표현으로 새로 발견한 별아교세포를 `아프다(APDA: AutoPhagy-Dysregulated Astrocyte)' 세포로 명명했다.

별아교세포는 미세한 잔가지들을 통해서 수만 개의 시냅스를 감싸고 있으며, 글루타메이트(glutamate) 및 가바(GABA)와 같은 신경 전달 물질 및 다양한 이온들의 농도를 조절하는 역할을 수행함이 알려져 있다. 놀랍게도 APDA 세포들에서는 다양한 단백질들이 본래 위치에서 벗어나 오토파고좀에 갇혀 있는 현상이 발견됐으며 이로 인해 별아교세포가 시냅스를 만들거나 제거하는 능력이 모두 상실돼있음을 발견했다.

연구진은 자가포식 작용이 비정상적으로 조절되고 있음에 착안해 자가포식 작용에 영향을 주는 다양한 기전을 연구한 결과, 노화가 진행될수록 해마에 존재하는 별아교세포에서만 엠토르 (mTOR: 세포의 성장과 분열을 조절하는 단백질 합성의 신호체계)와 프로테아좀 (proteasome: 단백질 분해 효소 복합체) 활성도가 크게 감소함을 확인하였다. 이 두 기전은 원래 자가포식 작용을 제어하는 기전으로 알려져 있었는데 노화가 진행됨에 따라 다른 세포보다도 별아교세포에서 엠토르와 프로테아좀 기능이 감소함에 따라 자가포식 작용이 무분별하게 발생함을 밝힌 것이다. 그뿐만 아니라 이렇게 만들어진 오토파고좀들이 원래는 리소좀(lysosome)에 의해 분해돼 제거되나, APDA 세포들은 리소좀의 활성마저도 감소해 있음을 보였다.

이로써 세포 내 단백질 항상성을 조절하는 중요한 세 가지 기전 (엠토르, 프로테아좀, 리소좀)들이 모두 해마에 존재하는 별아교세포에서 노화에 따라 선택적으로 감소함에 따라, APDA 세포가 생겨남을 연구진은 보였다. 연구진은 실제 노화가 일어나지 않은 9개월령 쥐에게서도 엠토르 및 프로테아좀을 약물로써 감소시켰을 때 인위적으로 노화된 뇌에서 발견되는 APDA 세포를 만들 수 있음을 확인했다.

놀랍게도 연구진은 이러한 비정상적인 APDA 세포의 주변에 있는 시냅스들이 제대로 배열돼 있지 못하고 또한 그 숫자가 감소해 있음을 발견해 노화된 뇌에서 발생하는 시냅스 손상 및 뇌인지 기능 저하가 비정상적인 기능을 가진 APDA 세포에서 기인 할 수 있음을 제시했다. 또한 연구진은 치매 모델 쥐에서는 이 같은 APDA 세포가 정상 쥐의 노화 과정에서 보다 훨씬 더 빨리 해마에서 생겨남을 발견해 이들이 치매에서 나타나는 인지 기능 저하에도 역할을 할 수 있음을 보였다.

현재 노화된 뇌나 퇴행성 뇌 질환에서 교세포의 연구는 주로 염증성 교세포와 이들의 역할에 집중돼왔다. 연구팀의 이번 발견은 노화 및 치매 뇌에서 염증성 별아교세포와는 전혀 다른 종류의 비정상적 별아교세포가 존재함을 밝힌 첫 번째 연구 결과이며, 이들이 시냅스의 항상성을 무너뜨릴 수 있음을 제시했다.

연구팀은 이번 연구가 현재 노화를 극복하기 위해 엠토르를 전체적으로 억제하려는 현재 패러다임이 오히려 비정상적인 APDA 세포의 생성을 촉진할 수도 있음을 시사한다고 언급하며, 향후 연구에서는 노화 극복 방안이 세포 특이적으로 세분화돼야 함을 강조했다.

우리 대학 생명과학과 이은별 박사과정 학생과 정연주 박사 후 연구원이 공동 제1 저자로 참여하고, 정원석 교수가 교신저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지 `네이쳐 에이징 (Nature Aging)'에 지난 8월 1일 자로 온라인 공개됐으며 (논문명: A distinct astrocyte subtype in the aging mouse brain characterized by impaired protein homeostasis), 같은 저널에 News & Views (Astrocytic traffiic jams in the aging brain)에도 소개됐다.

한편, 이번 연구는 삼성미래기술육성재단과 치매극복연구개발사업단의 도움을 받아 진행됐다.

2022.08.08

조회수 11463

-

음파를 이용한 세포 자극 미세시스템 개발

우리 대학 연구진이 면역세포를 대상으로 기계적 자극을 가할 수 있는 고주파수 음파 기반의 미세유체 시스템 기술을 개발했다.

미국 스크립스 연구소의 아르뎀 파타푸리안 교수는 기계적 자극에 반응하는 세포 압력센서를 발견한 공로로 2021년도 노벨 생리의학상을 공동 수상했다. 또한 최근 다수의 연구를 통해 기계적 자극이 면역세포의 암세포 제거 기능에도 깊게 관여하는 기전이 보고되고 있다.

이에 기계적 자극을 인가할 수 있는 다양한 형태의 체외 동적 세포배양 시스템이 개발돼왔다. 그러나 펌프, 자력 교반기 등의 기존 시스템은 요구되는 시료 양이 비교적 크고, 부품과 세포 간의 접촉이 수반되어 잠재적 시료 오염과 세포 활성 저하의 문제점을 가진다.

문제 해결을 위해 기계공학과 전성윤 교수 연구팀(바이오미세유체 연구실)과 성형진 교수, 전남대학교 박진수 교수 연구팀은 필요한 시료 양이 수십 마이크로리터에 불과한 미세유체 칩에 기계적 자극을 비접촉식으로 만들어내고 그 크기를 정밀하게 제어할 수 있는 표면탄성파 인가 기술을 접목하였다. 해당 시스템의 빗살무늬전극에 고주파수 교류신호를 인가하여 표면탄성파를 형성하고, 표면탄성파는 기판을 따라 진행하여 미세유체 칩 내부의 유체에 흐름유동을 만들어낸다. 이 흐름유동은 유체 내부의 면역세포에 기계적 자극을 가함으로써 면역세포으로의 칼슘 이온 유입을 이끌어낸다.

연구팀은 “이번 연구는 고주파수 음파 기반의 비접촉식 기계적 자극 전달 시스템을 개발한 데 의의가 있으며, 음파를 접목한 미세유체 칩이 ‘차세대 동적 배양 시스템’으로써 적극적으로 활용될 가능성을 제시하였다”고 본 연구의 의의를 설명했다.

김승규 박사가 주저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지 ‘Advanced Science' 16호의 앞면 내부 표지논문으로 게재되었다. (논문명: Acoustofluidic Stimulation of Functional Immune Cells in a Microreactor)

이번 연구는 한국연구재단 중견연구자사업과 보건산업진흥원 글로벌바이오메디컬연수자사업 및 BK 21 Plus program의 지원을 받아 수행되었으며, 우리 대학 남현오 박사과정과 전남대학교 차범석 석사과정이 공동연구자로 참여했다.

#논문정보

Kim, S., Nam, H., Cha, B., Park, J., Sung, H. J., & Jeon, J. S. (2022). Acoustofluidic Stimulation of Functional Immune Cells in a Microreactor. Advanced Science, 9(16), 2105809.

https://doi.org/10.1002/advs.202105809

음파를 이용한 세포 자극 미세시스템 개발

우리 대학 연구진이 면역세포를 대상으로 기계적 자극을 가할 수 있는 고주파수 음파 기반의 미세유체 시스템 기술을 개발했다.

미국 스크립스 연구소의 아르뎀 파타푸리안 교수는 기계적 자극에 반응하는 세포 압력센서를 발견한 공로로 2021년도 노벨 생리의학상을 공동 수상했다. 또한 최근 다수의 연구를 통해 기계적 자극이 면역세포의 암세포 제거 기능에도 깊게 관여하는 기전이 보고되고 있다.

이에 기계적 자극을 인가할 수 있는 다양한 형태의 체외 동적 세포배양 시스템이 개발돼왔다. 그러나 펌프, 자력 교반기 등의 기존 시스템은 요구되는 시료 양이 비교적 크고, 부품과 세포 간의 접촉이 수반되어 잠재적 시료 오염과 세포 활성 저하의 문제점을 가진다.

문제 해결을 위해 기계공학과 전성윤 교수 연구팀(바이오미세유체 연구실)과 성형진 교수, 전남대학교 박진수 교수 연구팀은 필요한 시료 양이 수십 마이크로리터에 불과한 미세유체 칩에 기계적 자극을 비접촉식으로 만들어내고 그 크기를 정밀하게 제어할 수 있는 표면탄성파 인가 기술을 접목하였다. 해당 시스템의 빗살무늬전극에 고주파수 교류신호를 인가하여 표면탄성파를 형성하고, 표면탄성파는 기판을 따라 진행하여 미세유체 칩 내부의 유체에 흐름유동을 만들어낸다. 이 흐름유동은 유체 내부의 면역세포에 기계적 자극을 가함으로써 면역세포으로의 칼슘 이온 유입을 이끌어낸다.

연구팀은 “이번 연구는 고주파수 음파 기반의 비접촉식 기계적 자극 전달 시스템을 개발한 데 의의가 있으며, 음파를 접목한 미세유체 칩이 ‘차세대 동적 배양 시스템’으로써 적극적으로 활용될 가능성을 제시하였다”고 본 연구의 의의를 설명했다.

김승규 박사가 주저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지 ‘Advanced Science' 16호의 앞면 내부 표지논문으로 게재되었다. (논문명: Acoustofluidic Stimulation of Functional Immune Cells in a Microreactor)

이번 연구는 한국연구재단 중견연구자사업과 보건산업진흥원 글로벌바이오메디컬연수자사업 및 BK 21 Plus program의 지원을 받아 수행되었으며, 우리 대학 남현오 박사과정과 전남대학교 차범석 석사과정이 공동연구자로 참여했다.

#논문정보

Kim, S., Nam, H., Cha, B., Park, J., Sung, H. J., & Jeon, J. S. (2022). Acoustofluidic Stimulation of Functional Immune Cells in a Microreactor. Advanced Science, 9(16), 2105809.

https://doi.org/10.1002/advs.202105809

2022.06.22

조회수 7938

-

질병 세포만 찾아 교정치료 가능한 유전자 가위 시스템 개발

우리 대학 의과학대학원 이지민 교수 연구팀이 한국과학기술연구원(KIST) 오승자 선임연구원, 강원대학교 이주용 교수와 공동 연구를 통해 질병 세포에서만 핵 내 유전자 교정을 수행할 수 있는 유전자 가위 시스템(CRISPR/Cas9)을 개발했다고 14일 밝혔다.

연구팀은 세포 내 마이크로RNA가 특정 서열을 인식해 절단한다는 특성을 활용해, 질병 세포에서 과발현되는 마이크로RNA에 의해 특이적으로 절단될 수 있는 링커를 연결한 유전자 가위 시스템을 설계했다. 이렇게 설계된 시스템은 질병 세포 특이적 마이크로RNA가 적은 정상세포에서는 세포질에 머물러 유전자 교정을 수행하지 않지만, 질병 세포에서는 링커가 절단되면서 유전자 가위가 세포핵으로 들어가 유전자 교정을 수행할 수 있다.

이러한 플랫폼은 유전자 가위를 질병 세포에서만 기능 할 수 있게 해 정상세포와 질병 세포가 혼합돼있는 실제 환자에게도 효과적인 유전자 교정 치료를 진행할 수 있을 것으로 기대된다.

KIST 신철희 박사와 우리 대학 의과학대학원 박수찬 연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `뉴클레익 엑시드 리서치(Nucleic Acids Research, IF 16.971)' 온라인판에 지난달 30일 자 출판됐다. (논문명 : Cytosolic microRNA-inducible nuclear translocation of Cas9 protein for disease-specific genome modification).

마이크로RNA는 유전자를 전사 후 조절하는 19~24 뉴클레오티드(DNA나 RNA의 기본 단위) 길이의 RNA다. 마이크로RNA는 DNA로부터 전사된 메신저 RNA에 아르고너트(Argonaute; Ago) 단백질을 통해 결합하며, 결합한 메신저 RNA를 절단한다. 마이크로RNA의 비정상적인 발현이 다양한 질병에서 보고되고 있으며, 질병의 치료를 위한 표적 바이오마커로 많이 연구되고 있다.

다양한 질병에서 마이크로RNA를 표적으로 하는 치료법들이 빠르게 연구되고 있지만, 치료 물질의 전달 및 투여량의 문제, 세포 독성 및 비정상적 면역 반응 활성화 등의 문제가 있다.

유전자 가위 시스템은 단일 가이드 RNA(single guide RNA)를 조합해 정교한 유전자 교정을 수행하는 매우 효과적인 도구다. 하지만, 이 시스템의 실제 활용에는 기술적 한계들이 존재한다. 가장 큰 문제는 안정성 문제로, 표적 유전자가 아닌 다른 유전자를 편집하는 오프-타겟 이펙트(off-target effect)다. 또한, 다양한 세포가 혼합된 환경에서는 유전자 교정을 수행하기 어렵다.

연구팀은 이러한 문제를 해결하기 위해 질병 세포 본연의 생태를 활용하는 접근법을 고안했다. 연구팀은 핵 위치 신호(Nuclear localization signal; NLS)가 부착된 기존 유전자 가위(Cas9)에 핵 외 수송신호(Nuclear export signal; NES)를 연결한 질병 세포 마이크로RNA의 메신저 RNA 표적 서열을 결합한 유전자 가위를 제작했고, 이를 유전자 가위 `셀프 체크인'으로 명명했다.

연구팀은 인간 질병 세포에서 과발현되는 마이크로RNA-21의 표적 서열과 실험용 쥐의 마이크로RNA-294의 표적 서열을 연결한 유전자 가위의 인간 질병 세포 내 유전자 교정 기능을 비교했고, 마이크로RNA-21 표적 서열 연결 유전자 가위만이 세포 내 마이크로RNA-21에 의해 절단돼 핵까지 전달되어 기능을 수행할 수 있음을 확인했다.

연구팀은 다양한 폐암 세포에서 마이크로RNA-21의 발현량과 발암 단백질 Ezh2가 양의 상관관계가 있다는 것을 증명했고, `셀프 체크인'을 적용해 마이크로RNA-21이 과발현된 폐암 세포에서 발암 유전자 Ezh2의 유전자 교정을 성공적으로 수행했다.

또한, 암세포는 항암 약물에 지속해서 노출되게 되면, 약물 저항성을 획득하게 되는데, 연구팀은 폐암 세포에서 마이크로RNA-21과 Ezh2의 발현이 항암 약물 시스플라틴을 투여하면 오히려 증가함을 확인했다. 유전자 가위 셀프 체크인 기술을 통한 Ezh2 유전자 교정과 항암제(시스플라틴)의 병행 사용은 폐암 세포의 성장을 더욱 효과적으로 억제할 수 있음을 마우스 실험을 통해서 밝혔다.

연구팀이 개발한 유전자 가위 셀프 체크인 기술은 질병 세포에서만 기능하기 때문에, 오프-타겟 이펙트를 최소화할 수 있다는 장점이 있으며, 세포 내 시스템을 활용한다는 점에서 안정성이 높다고 할 수 있다. 또한, 단일 가이드 RNA 및 메신저 RNA 표적 서열을 상황에 맞게 교체해 사용할 수 있어, 다양한 질병에 적용이 가능할 것으로 기대된다.

연구팀은 "유전자 가위 셀프 체크인 기술은 기존 유전자 가위 시스템의 문제를 개선해, 높은 특이성을 가지고 질병 세포에 대한 유전자를 세포 특이적으로 교정할 수 있다는 것을 확인할 수 있다ˮ 라며 "다양한 질병 연관 마이크로RNA에 대응해 기술을 적용할 수 있을 것이다ˮ 라고 전했다.

한편 이번 연구는 삼성미래기술육성사업, 한국연구재단 이공분야기초연구사업 및 한국과학기술연구원 지원을 받아 수행됐다.

질병 세포만 찾아 교정치료 가능한 유전자 가위 시스템 개발

우리 대학 의과학대학원 이지민 교수 연구팀이 한국과학기술연구원(KIST) 오승자 선임연구원, 강원대학교 이주용 교수와 공동 연구를 통해 질병 세포에서만 핵 내 유전자 교정을 수행할 수 있는 유전자 가위 시스템(CRISPR/Cas9)을 개발했다고 14일 밝혔다.

연구팀은 세포 내 마이크로RNA가 특정 서열을 인식해 절단한다는 특성을 활용해, 질병 세포에서 과발현되는 마이크로RNA에 의해 특이적으로 절단될 수 있는 링커를 연결한 유전자 가위 시스템을 설계했다. 이렇게 설계된 시스템은 질병 세포 특이적 마이크로RNA가 적은 정상세포에서는 세포질에 머물러 유전자 교정을 수행하지 않지만, 질병 세포에서는 링커가 절단되면서 유전자 가위가 세포핵으로 들어가 유전자 교정을 수행할 수 있다.

이러한 플랫폼은 유전자 가위를 질병 세포에서만 기능 할 수 있게 해 정상세포와 질병 세포가 혼합돼있는 실제 환자에게도 효과적인 유전자 교정 치료를 진행할 수 있을 것으로 기대된다.

KIST 신철희 박사와 우리 대학 의과학대학원 박수찬 연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `뉴클레익 엑시드 리서치(Nucleic Acids Research, IF 16.971)' 온라인판에 지난달 30일 자 출판됐다. (논문명 : Cytosolic microRNA-inducible nuclear translocation of Cas9 protein for disease-specific genome modification).

마이크로RNA는 유전자를 전사 후 조절하는 19~24 뉴클레오티드(DNA나 RNA의 기본 단위) 길이의 RNA다. 마이크로RNA는 DNA로부터 전사된 메신저 RNA에 아르고너트(Argonaute; Ago) 단백질을 통해 결합하며, 결합한 메신저 RNA를 절단한다. 마이크로RNA의 비정상적인 발현이 다양한 질병에서 보고되고 있으며, 질병의 치료를 위한 표적 바이오마커로 많이 연구되고 있다.

다양한 질병에서 마이크로RNA를 표적으로 하는 치료법들이 빠르게 연구되고 있지만, 치료 물질의 전달 및 투여량의 문제, 세포 독성 및 비정상적 면역 반응 활성화 등의 문제가 있다.

유전자 가위 시스템은 단일 가이드 RNA(single guide RNA)를 조합해 정교한 유전자 교정을 수행하는 매우 효과적인 도구다. 하지만, 이 시스템의 실제 활용에는 기술적 한계들이 존재한다. 가장 큰 문제는 안정성 문제로, 표적 유전자가 아닌 다른 유전자를 편집하는 오프-타겟 이펙트(off-target effect)다. 또한, 다양한 세포가 혼합된 환경에서는 유전자 교정을 수행하기 어렵다.

연구팀은 이러한 문제를 해결하기 위해 질병 세포 본연의 생태를 활용하는 접근법을 고안했다. 연구팀은 핵 위치 신호(Nuclear localization signal; NLS)가 부착된 기존 유전자 가위(Cas9)에 핵 외 수송신호(Nuclear export signal; NES)를 연결한 질병 세포 마이크로RNA의 메신저 RNA 표적 서열을 결합한 유전자 가위를 제작했고, 이를 유전자 가위 `셀프 체크인'으로 명명했다.

연구팀은 인간 질병 세포에서 과발현되는 마이크로RNA-21의 표적 서열과 실험용 쥐의 마이크로RNA-294의 표적 서열을 연결한 유전자 가위의 인간 질병 세포 내 유전자 교정 기능을 비교했고, 마이크로RNA-21 표적 서열 연결 유전자 가위만이 세포 내 마이크로RNA-21에 의해 절단돼 핵까지 전달되어 기능을 수행할 수 있음을 확인했다.

연구팀은 다양한 폐암 세포에서 마이크로RNA-21의 발현량과 발암 단백질 Ezh2가 양의 상관관계가 있다는 것을 증명했고, `셀프 체크인'을 적용해 마이크로RNA-21이 과발현된 폐암 세포에서 발암 유전자 Ezh2의 유전자 교정을 성공적으로 수행했다.

또한, 암세포는 항암 약물에 지속해서 노출되게 되면, 약물 저항성을 획득하게 되는데, 연구팀은 폐암 세포에서 마이크로RNA-21과 Ezh2의 발현이 항암 약물 시스플라틴을 투여하면 오히려 증가함을 확인했다. 유전자 가위 셀프 체크인 기술을 통한 Ezh2 유전자 교정과 항암제(시스플라틴)의 병행 사용은 폐암 세포의 성장을 더욱 효과적으로 억제할 수 있음을 마우스 실험을 통해서 밝혔다.

연구팀이 개발한 유전자 가위 셀프 체크인 기술은 질병 세포에서만 기능하기 때문에, 오프-타겟 이펙트를 최소화할 수 있다는 장점이 있으며, 세포 내 시스템을 활용한다는 점에서 안정성이 높다고 할 수 있다. 또한, 단일 가이드 RNA 및 메신저 RNA 표적 서열을 상황에 맞게 교체해 사용할 수 있어, 다양한 질병에 적용이 가능할 것으로 기대된다.

연구팀은 "유전자 가위 셀프 체크인 기술은 기존 유전자 가위 시스템의 문제를 개선해, 높은 특이성을 가지고 질병 세포에 대한 유전자를 세포 특이적으로 교정할 수 있다는 것을 확인할 수 있다ˮ 라며 "다양한 질병 연관 마이크로RNA에 대응해 기술을 적용할 수 있을 것이다ˮ 라고 전했다.

한편 이번 연구는 삼성미래기술육성사업, 한국연구재단 이공분야기초연구사업 및 한국과학기술연구원 지원을 받아 수행됐다.

2022.06.14

조회수 15868

-

기존 개념을 깬 새로운 면역 T 세포 발견

우리 대학 의과학대학원 신의철 교수 연구팀이 우리 대학 의과학대학원 박수형 교수, 연세대학교 의과대학 주동진, 박준용 교수팀과 공동 연구를 통해 선천면역과 적응면역의 특성을 모두 지니는 새로운 유형의 `NK 유사 T 세포'를 간에서 발견하고 그 작용 특성을 규명했다고 8일 밝혔다.

이번 연구는, 그동안 면역학의 영역에서 이분법적으로 나눠져 있던 선천면역과 적응면역의 경계에서 작동하는 새로운 면역세포를 발견하고 그 특성을 밝힘으로써 인체의 면역 반응을 새로운 시각에서 바라볼 수 있게 했다는 점에서 큰 의의가 있다.

의과학대학원 고준영 박사, 나민석 박사, 최승진 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 간장(肝腸)학 분야의 최고 국제 학술지 `간장학 저널(Journal of Hepatology)' 5월 26일 字 온라인판에 게재됐다 (논문명: Identification of a distinct NK-like hepatic T-cell population activated by NKG2C in a TCR-independent manner).

인체에 세균이나 바이러스 같은 병원성 미생물이 침입하면 먼저 선천면역이 작동한다. 선천면역은 신속하게 작동하는 장점이 있지만, 병원성 미생물의 종류를 구분하지 못하고 기억면역을 형성하지 못하는 단점이 있다. 한편 감염 후 4~5일 후부터는 적응면역이 서서히 작동한다. 적응면역은 느리게 활성화되는 대신 각각의 병원성 미생물을 구분하는 능력이 있고 회복 후에는 기억 면역 세포를 만들어 같은 미생물이 재침입하였을 때 재빠른 반응을 할 수 있다.

특히 바이러스 감염 시에는 바이러스에 감염된 세포를 제거하는 기능에 특화된 면역세포들이 중요한 역할을 하는데, 이들 중 NK 세포(자연살해 세포)는 선천면역, T 세포는 적응면역의 특성이 있는 대표적인 면역 세포다. 이 2가지 면역 세포는 바이러스에 감염된 세포를 인식하는 방식도 달라, T 세포는 바이러스 단백질 조각을 항원으로 감지하는 반면, NK 세포는 스트레스 분자 발현이 증가한 것을 통해 바이러스 감염 세포를 감지한다.

지금까지 면역학계에서는 이렇게 NK 세포와 T 세포를 명확히 구분되는 면역 세포로서 나누어 연구를 진행해 왔는데, 연구팀은 이번 연구를 통해 NK 세포와 T 세포의 특성을 모두 지니는 `NK 유사 T 세포'를 새롭게 발견한 것이다. 그리고 이러한 NK 유사 T 세포는 T 세포 수용체를 통해 바이러스 단백질 항원을 인식하는 대신에 NK 세포 수용체인 `NKG2C'를 통해 비정상 세포들을 감지하고 제거할 수 있다는 사실을 발견했다.

연구팀은 이번 연구에서 간에 존재하는 면역세포를 주로 분석했는데, 간은 면역학적으로 특이한 장기로 여겨지고 있다. 소장이나 대장으로부터 들어오는 혈액은 전신 순환계에 합류하기 전에 간을 먼저 지나게 된다. 이 과정에서 장으로부터 들어온 많은 외부 물질이나 병원성 미생물들은 간에서 걸러지게 되어, 간은 면역학적 1차 관문의 역할을 하게 된다. 한편 간은 면역학적 관용을 나타내는 장기로도 잘 알려져, 병원성 미생물에 대한 과도한 면역 반응을 조절하기도 한다. 연구팀은 이처럼 복잡하고 정교하게 조절되는 간의 면역학적 특성을 상세히 분석하기 위해 단일세포 전사체 분석이라는 최신 연구기법을 적용해 분석한 결과, 간 내에서 선천면역과 적응면역의 특성을 모두 지니는 NK 유사 T 세포를 발견했다. 그리고 B형간염 바이러스에 의한 만성 간 질환을 앓는 환자의 간에서는 이러한 NK 유사 T 세포의 수가 증가해 있는 것도 발견했다.

연구팀이 이번에 새롭게 발견한 NK 유사 T 세포가 바이러스 감염 등의 각종 질환에서 어떤 역할을 하는지는 아직 분명하지 않다. 현재 연구팀은 NK 유사 T 세포가 체내에서 감염뿐만 아니라 각종 원인에 의해 비정상적으로 변한 세포들을 선택적으로 제거해 체내 항상성을 유지하는 데 중요한 역할을 한다는 가설을 가지고 후속 연구를 활발히 진행하고 있다. 한편, 미국 스탠퍼드 의대의 마크 데이비스 교수 연구팀이 최근 NK 수용체를 발현하는 T 세포는 다른 면역세포의 기능을 억제한다는 논문을 사이언스지에 발표함에 따라, 연구팀은 이번에 발견한 NK 유사 T 세포가 체내 상황에 따라 면역억제 기능을 수행하는지에 대한 분석도 진행하고 있다.

이번 연구 결과는 연세의대 세브란스병원 외과 및 내과 연구팀과 KAIST 의과학대학원이 간의 면역학적 특성을 규명하기 위해 수행한 협동 연구의 성과로서, 중개 연구(translational research)를 통해 인간 면역학을 새롭게 이해하는 계기를 마련했다는 평가를 받는다.

의과학대학원 신의철 교수는 "최신 연구 방법인 단일세포 전사체 분석 기술을 이용해 복잡한 간장 내 면역세포들을 상세히 분석할 수 있었고, 그 결과로 새로운 유형의 면역 세포인 NK 유사 T 세포를 발견하게 된 중요한 연구ˮ라며 "앞으로 NK 유사 T 세포의 생리 및 병리적 기능을 밝히는 연구를 지속하겠다ˮ라고 말했다.

기존 개념을 깬 새로운 면역 T 세포 발견

우리 대학 의과학대학원 신의철 교수 연구팀이 우리 대학 의과학대학원 박수형 교수, 연세대학교 의과대학 주동진, 박준용 교수팀과 공동 연구를 통해 선천면역과 적응면역의 특성을 모두 지니는 새로운 유형의 `NK 유사 T 세포'를 간에서 발견하고 그 작용 특성을 규명했다고 8일 밝혔다.

이번 연구는, 그동안 면역학의 영역에서 이분법적으로 나눠져 있던 선천면역과 적응면역의 경계에서 작동하는 새로운 면역세포를 발견하고 그 특성을 밝힘으로써 인체의 면역 반응을 새로운 시각에서 바라볼 수 있게 했다는 점에서 큰 의의가 있다.

의과학대학원 고준영 박사, 나민석 박사, 최승진 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 간장(肝腸)학 분야의 최고 국제 학술지 `간장학 저널(Journal of Hepatology)' 5월 26일 字 온라인판에 게재됐다 (논문명: Identification of a distinct NK-like hepatic T-cell population activated by NKG2C in a TCR-independent manner).

인체에 세균이나 바이러스 같은 병원성 미생물이 침입하면 먼저 선천면역이 작동한다. 선천면역은 신속하게 작동하는 장점이 있지만, 병원성 미생물의 종류를 구분하지 못하고 기억면역을 형성하지 못하는 단점이 있다. 한편 감염 후 4~5일 후부터는 적응면역이 서서히 작동한다. 적응면역은 느리게 활성화되는 대신 각각의 병원성 미생물을 구분하는 능력이 있고 회복 후에는 기억 면역 세포를 만들어 같은 미생물이 재침입하였을 때 재빠른 반응을 할 수 있다.

특히 바이러스 감염 시에는 바이러스에 감염된 세포를 제거하는 기능에 특화된 면역세포들이 중요한 역할을 하는데, 이들 중 NK 세포(자연살해 세포)는 선천면역, T 세포는 적응면역의 특성이 있는 대표적인 면역 세포다. 이 2가지 면역 세포는 바이러스에 감염된 세포를 인식하는 방식도 달라, T 세포는 바이러스 단백질 조각을 항원으로 감지하는 반면, NK 세포는 스트레스 분자 발현이 증가한 것을 통해 바이러스 감염 세포를 감지한다.

지금까지 면역학계에서는 이렇게 NK 세포와 T 세포를 명확히 구분되는 면역 세포로서 나누어 연구를 진행해 왔는데, 연구팀은 이번 연구를 통해 NK 세포와 T 세포의 특성을 모두 지니는 `NK 유사 T 세포'를 새롭게 발견한 것이다. 그리고 이러한 NK 유사 T 세포는 T 세포 수용체를 통해 바이러스 단백질 항원을 인식하는 대신에 NK 세포 수용체인 `NKG2C'를 통해 비정상 세포들을 감지하고 제거할 수 있다는 사실을 발견했다.

연구팀은 이번 연구에서 간에 존재하는 면역세포를 주로 분석했는데, 간은 면역학적으로 특이한 장기로 여겨지고 있다. 소장이나 대장으로부터 들어오는 혈액은 전신 순환계에 합류하기 전에 간을 먼저 지나게 된다. 이 과정에서 장으로부터 들어온 많은 외부 물질이나 병원성 미생물들은 간에서 걸러지게 되어, 간은 면역학적 1차 관문의 역할을 하게 된다. 한편 간은 면역학적 관용을 나타내는 장기로도 잘 알려져, 병원성 미생물에 대한 과도한 면역 반응을 조절하기도 한다. 연구팀은 이처럼 복잡하고 정교하게 조절되는 간의 면역학적 특성을 상세히 분석하기 위해 단일세포 전사체 분석이라는 최신 연구기법을 적용해 분석한 결과, 간 내에서 선천면역과 적응면역의 특성을 모두 지니는 NK 유사 T 세포를 발견했다. 그리고 B형간염 바이러스에 의한 만성 간 질환을 앓는 환자의 간에서는 이러한 NK 유사 T 세포의 수가 증가해 있는 것도 발견했다.

연구팀이 이번에 새롭게 발견한 NK 유사 T 세포가 바이러스 감염 등의 각종 질환에서 어떤 역할을 하는지는 아직 분명하지 않다. 현재 연구팀은 NK 유사 T 세포가 체내에서 감염뿐만 아니라 각종 원인에 의해 비정상적으로 변한 세포들을 선택적으로 제거해 체내 항상성을 유지하는 데 중요한 역할을 한다는 가설을 가지고 후속 연구를 활발히 진행하고 있다. 한편, 미국 스탠퍼드 의대의 마크 데이비스 교수 연구팀이 최근 NK 수용체를 발현하는 T 세포는 다른 면역세포의 기능을 억제한다는 논문을 사이언스지에 발표함에 따라, 연구팀은 이번에 발견한 NK 유사 T 세포가 체내 상황에 따라 면역억제 기능을 수행하는지에 대한 분석도 진행하고 있다.

이번 연구 결과는 연세의대 세브란스병원 외과 및 내과 연구팀과 KAIST 의과학대학원이 간의 면역학적 특성을 규명하기 위해 수행한 협동 연구의 성과로서, 중개 연구(translational research)를 통해 인간 면역학을 새롭게 이해하는 계기를 마련했다는 평가를 받는다.

의과학대학원 신의철 교수는 "최신 연구 방법인 단일세포 전사체 분석 기술을 이용해 복잡한 간장 내 면역세포들을 상세히 분석할 수 있었고, 그 결과로 새로운 유형의 면역 세포인 NK 유사 T 세포를 발견하게 된 중요한 연구ˮ라며 "앞으로 NK 유사 T 세포의 생리 및 병리적 기능을 밝히는 연구를 지속하겠다ˮ라고 말했다.

2022.06.08

조회수 10822

-

수학 모델로 개별 세포 간 이질성의 원인 밝혀

우리 연구진이 항생제와 같은 동일한 외부 자극에도 개별 세포마다 반응하는 정도가 다른 근본적인 원인을 밝혔다.

우리 대학 수리과학과 김재경 교수(기초과학연구원(IBS) 의생명수학 그룹 겸임) 연구팀이 외부 자극에 대한 세포 간 이질성(cell-to-cell heterogeneity)의 크기가 세포 내 신호 전달 과정의 반응 속도 제한 단계(rate-limiting step)의 수에 비례한다는 사실을 규명했다고 21일 밝혔다.

똑같은 유전자를 가진 세포들이 동일한 외부 자극에 다르게 반응하는 이유는 오랫동안 미스터리였다. 특히, 외부 자극에 대한 반응의 이질성은 항암 치료 시 화학 요법을 적용할 때 암세포의 완전 사멸을 막는 원인이 되기도 한다. 따라서, 세포 간 이질성을 유발하는 요인으로서 속도 제한 단계를 제시한 이번 연구는 화학 요법 치료의 효과를 개선하는 데에 이용될 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학 수리과학과 김대욱 박사와 홍혁표 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `사이언스 어드밴시스(Science Advances)' 3월 18일 字 온라인판에 실렸다. (논문명 : Systematic inference identifies a major source of heteogeneity in cell signaling dynamics: the rate-limiting step number)

우리 몸속에 있는 세포는 항생제, 삼투압 변화 등 다양한 외부 자극에 반응하는 신호 전달 체계를 갖고 있다. 이러한 신호 전달 체계는 세포가 외부 환경과 상호 작용하는 데에 가장 핵심적인 역할을 한다.

동일한 외부 자극을 세포들에 가했을 때 반응하는 정도가 다르기 때문에 약물에 대한 이질적인 반응과 약물 내성이 강한 존속성 세균(persister cell)이 발생한다. 이러한 현상을 유발하는 세포 간 이질성의 원인을 찾기 위해 많은 시도가 있었다. 특히, 신호 전달 체계를 이루는 많은 중간 과정들이 영향을 미친다는 것이 제안됐으나, 실험적으로 모든 중간 과정을 직접 관측하는 것이 현재 기술로는 불가능하기에 난제로 남아 있었다.

김 교수 연구팀은 이 난제 해결을 위해 세포 내 신호 전달 체계를 묘사하는 큐잉 모형(Queueing model)을 개발했다. 개발된 큐잉 모형을 바탕으로 통계적인 추정 방법론인 베이지안 모형(Bayesian model)과 혼합 효과 모형(Mixed-effects model)을 결합해 신호 체계의 중간 과정에 대한 관측 없이도 신호 체계를 분석할 수 있는 컴퓨터 소프트웨어(MBI; Moment-based Bayesian Inference method)를 개발했다. 이를 이용해 분석한 결과, 연구팀은 외부 자극에 반응하는 세포 간 이질성이 신호 전달 체계를 구성하는 속도 제한 단계의 수에 비례한다는 사실을 밝혔다.

김 교수는 "신호 전달 체계를 이루는 속도 제한 단계의 수가 늘어날수록 유전적으로 같은 세포 집단일지라도 전달하는 신호가 더 다양하게 나타날 수 있음을 확인했다ˮ고 설명했다.

김 교수팀은 수리 모델 분석을 위한 이론적 토대를 마련하는 것에서 그치지 않고, 실제 대장균(E. coli)의 항생제 반응 실험 데이터를 이용해 이론적 결과를 검증했다. 이러한 연구 결과는 항생제 내성 세균 연구에 새로운 패러다임을 제시할 것으로 예상된다.

김 교수는 "항암 치료시 중요하게 고려되는 세포 간 이질성에 대한 이해를 수리 모델을 통해서 높인 연구ˮ라고 소개하면서 "이번 성과를 통해 항암 치료 개선 방안이 개발되기를 기대한다ˮ라고 말했다.

한편 이번 연구는 삼성미래기술육성사업의 지원을 받아 수행됐다.

수학 모델로 개별 세포 간 이질성의 원인 밝혀

우리 연구진이 항생제와 같은 동일한 외부 자극에도 개별 세포마다 반응하는 정도가 다른 근본적인 원인을 밝혔다.

우리 대학 수리과학과 김재경 교수(기초과학연구원(IBS) 의생명수학 그룹 겸임) 연구팀이 외부 자극에 대한 세포 간 이질성(cell-to-cell heterogeneity)의 크기가 세포 내 신호 전달 과정의 반응 속도 제한 단계(rate-limiting step)의 수에 비례한다는 사실을 규명했다고 21일 밝혔다.

똑같은 유전자를 가진 세포들이 동일한 외부 자극에 다르게 반응하는 이유는 오랫동안 미스터리였다. 특히, 외부 자극에 대한 반응의 이질성은 항암 치료 시 화학 요법을 적용할 때 암세포의 완전 사멸을 막는 원인이 되기도 한다. 따라서, 세포 간 이질성을 유발하는 요인으로서 속도 제한 단계를 제시한 이번 연구는 화학 요법 치료의 효과를 개선하는 데에 이용될 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학 수리과학과 김대욱 박사와 홍혁표 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `사이언스 어드밴시스(Science Advances)' 3월 18일 字 온라인판에 실렸다. (논문명 : Systematic inference identifies a major source of heteogeneity in cell signaling dynamics: the rate-limiting step number)

우리 몸속에 있는 세포는 항생제, 삼투압 변화 등 다양한 외부 자극에 반응하는 신호 전달 체계를 갖고 있다. 이러한 신호 전달 체계는 세포가 외부 환경과 상호 작용하는 데에 가장 핵심적인 역할을 한다.

동일한 외부 자극을 세포들에 가했을 때 반응하는 정도가 다르기 때문에 약물에 대한 이질적인 반응과 약물 내성이 강한 존속성 세균(persister cell)이 발생한다. 이러한 현상을 유발하는 세포 간 이질성의 원인을 찾기 위해 많은 시도가 있었다. 특히, 신호 전달 체계를 이루는 많은 중간 과정들이 영향을 미친다는 것이 제안됐으나, 실험적으로 모든 중간 과정을 직접 관측하는 것이 현재 기술로는 불가능하기에 난제로 남아 있었다.

김 교수 연구팀은 이 난제 해결을 위해 세포 내 신호 전달 체계를 묘사하는 큐잉 모형(Queueing model)을 개발했다. 개발된 큐잉 모형을 바탕으로 통계적인 추정 방법론인 베이지안 모형(Bayesian model)과 혼합 효과 모형(Mixed-effects model)을 결합해 신호 체계의 중간 과정에 대한 관측 없이도 신호 체계를 분석할 수 있는 컴퓨터 소프트웨어(MBI; Moment-based Bayesian Inference method)를 개발했다. 이를 이용해 분석한 결과, 연구팀은 외부 자극에 반응하는 세포 간 이질성이 신호 전달 체계를 구성하는 속도 제한 단계의 수에 비례한다는 사실을 밝혔다.

김 교수는 "신호 전달 체계를 이루는 속도 제한 단계의 수가 늘어날수록 유전적으로 같은 세포 집단일지라도 전달하는 신호가 더 다양하게 나타날 수 있음을 확인했다ˮ고 설명했다.

김 교수팀은 수리 모델 분석을 위한 이론적 토대를 마련하는 것에서 그치지 않고, 실제 대장균(E. coli)의 항생제 반응 실험 데이터를 이용해 이론적 결과를 검증했다. 이러한 연구 결과는 항생제 내성 세균 연구에 새로운 패러다임을 제시할 것으로 예상된다.

김 교수는 "항암 치료시 중요하게 고려되는 세포 간 이질성에 대한 이해를 수리 모델을 통해서 높인 연구ˮ라고 소개하면서 "이번 성과를 통해 항암 치료 개선 방안이 개발되기를 기대한다ˮ라고 말했다.

한편 이번 연구는 삼성미래기술육성사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.03.21

조회수 11930

-

단일세포 RNA 시퀀싱을 통한 꽃향기 합성 유전자 발굴

우리 대학 생명과학과 김상규 교수 연구팀이 꽃향기 합성 유전자를 발굴하기 위해 꽃잎 단일세포 RNA 시퀀싱 기술을 개발하고 벤질아세톤(benzylacetone) 꽃향기 합성 경로를 밝혔다.

벤질아세톤은 코요테담배(Nicotiana attenuata) 꽃에서 합성되고 밤에 분비가 되는 향기 물질이다. 이 향기물질은 밤에 활동하는 박각시나방을 유인한다. 그리고 꽃은 꿀을 제공하고 그 대가로 나방은 화분pollen을 멀리 날라준다. 또한 벤질아세톤은 코요테담배 꽃을 먹는 해충을 쫓아내는 기능을 하고 있다. 생태적으로 재미있는 기능을 하고 있는 물질이지만 생합성 경로에 대해서는 완전히 알려진 상태가 아니었다.

일반적으로 식물이 만들어내는 대사물질의 생합성 유전자를 밝히기 위해 사용하는 방법의 단점을 극복하기 위해서 꽃잎 단일세포에서 발현되는 유전자의 연관도를 이용하여 물질대사 경로를 밝힐 수 있다는 것을 이번 연구를 통해서 증명하였다. 특히 유전정보가 제한적으로 알려져 있고 다양한 생태형 ecotype을 가진 식물 집단이 없어도 비모델 식물에서 물질합성 경로에 있는 효소와 그 효소의 발현을 조절하는 전사인자 등도 찾을 수 있는 가능성을 제시하였다.

단일세포 RNA 시퀀싱의 장점을 활용하여 향기합성 유전자가 만들어지는 세포를 구별하고 꽃잎에서 향기가 합성되는 위치도 밝힐 수 있었다.

우리 대학 생명과학과 강문영 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 'New Phytologist' 학술지에 게재됐다. (관련 논문명: Single-cell RNA-sequencing of Nicotiana attenuata corolla cells reveals the biosynthetic pathway of a floral scent)

한편 이번 연구는 삼성미래기술육성사업과 포스코사이언스펠로십 지원을 받아 수행됐다.

단일세포 RNA 시퀀싱을 통한 꽃향기 합성 유전자 발굴

우리 대학 생명과학과 김상규 교수 연구팀이 꽃향기 합성 유전자를 발굴하기 위해 꽃잎 단일세포 RNA 시퀀싱 기술을 개발하고 벤질아세톤(benzylacetone) 꽃향기 합성 경로를 밝혔다.

벤질아세톤은 코요테담배(Nicotiana attenuata) 꽃에서 합성되고 밤에 분비가 되는 향기 물질이다. 이 향기물질은 밤에 활동하는 박각시나방을 유인한다. 그리고 꽃은 꿀을 제공하고 그 대가로 나방은 화분pollen을 멀리 날라준다. 또한 벤질아세톤은 코요테담배 꽃을 먹는 해충을 쫓아내는 기능을 하고 있다. 생태적으로 재미있는 기능을 하고 있는 물질이지만 생합성 경로에 대해서는 완전히 알려진 상태가 아니었다.

일반적으로 식물이 만들어내는 대사물질의 생합성 유전자를 밝히기 위해 사용하는 방법의 단점을 극복하기 위해서 꽃잎 단일세포에서 발현되는 유전자의 연관도를 이용하여 물질대사 경로를 밝힐 수 있다는 것을 이번 연구를 통해서 증명하였다. 특히 유전정보가 제한적으로 알려져 있고 다양한 생태형 ecotype을 가진 식물 집단이 없어도 비모델 식물에서 물질합성 경로에 있는 효소와 그 효소의 발현을 조절하는 전사인자 등도 찾을 수 있는 가능성을 제시하였다.

단일세포 RNA 시퀀싱의 장점을 활용하여 향기합성 유전자가 만들어지는 세포를 구별하고 꽃잎에서 향기가 합성되는 위치도 밝힐 수 있었다.

우리 대학 생명과학과 강문영 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 'New Phytologist' 학술지에 게재됐다. (관련 논문명: Single-cell RNA-sequencing of Nicotiana attenuata corolla cells reveals the biosynthetic pathway of a floral scent)

한편 이번 연구는 삼성미래기술육성사업과 포스코사이언스펠로십 지원을 받아 수행됐다.

2022.02.14

조회수 8921

-

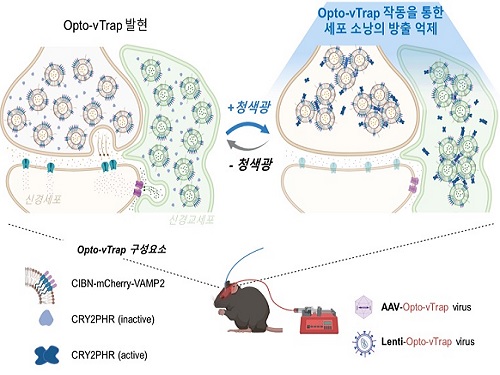

빛으로 뇌 기능, 행동, 감정을 자유롭게 조절한다

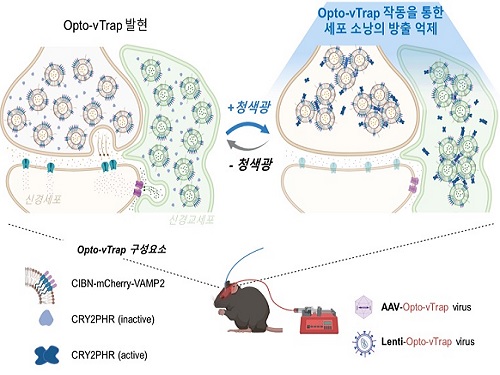

우리 대학 생명과학과 허원도 교수 연구팀은 빛으로 뇌 기능 및 행동을 자유자재로 조절하는 광유전학 기술인 ‘Opto-vTrap(옵토-브이트랩)’을 개발했다. 나아가 동물실험을 통해 뇌 활성 뿐 아니라 활동과 감정까지 조절할 수 있음을 확인했다.

뇌 활성은 신경세포와 신경교세포와 같은 뇌세포들이 서로 신호를 주고받으며 조절된다. 이 같은 상호작용은 뇌 세포 내 ‘소낭’안에 담긴 신경전달물질 분비를 통해 이루어진다. 소낭이 뇌 활성을 조절하는 사령관인 셈이다. 뇌 활성 조절은 뇌 연구를 위한 필수 기술이다. 뇌의 특정 부위나 세포의 활성을 촉진 및 억제해보면 특정 뇌 부위가 담당하는 기능, 여러 뇌 부위 간 상호작용의 역할, 특정 상황에서 다양한 뇌세포의 기능 등 특정 상황에서 뇌 작동이 어떠한 원리로 일어나는지 밝힐 수 있기 때문이다.

그러나 기존 뇌 활성 조절 기술은 원하는 시점에 특정 뇌세포의 활성을 자유롭게 조절하기 어려웠다. 지금까지는 세포 전위차 조절 방식을 사용하였는데, 이는 주변 환경의 산성도를 변화시키거나 원하지 않는 다른 자극을 유발할 뿐만 아니라 전위차에 반응하지 않는 세포에는 사용하지 못하는 한계가 있었다. 이번에 개발한 Opto-vTrap 기술은 세포 소낭을 직접 특이적으로 조절할 수 있어 원하는 시점에 다양한 종류의 뇌세포에서 이용이 가능하다.

연구진은 신경전달물질 분비를 직접 조절하고자 세포에 빛을 쪼이면 순간적으로 내부에 올가미처럼 트랩을 만드는 자체 개발 원천기술을 응용, 소낭에 적용했다. Opto-vTrap을 발현하는 세포나 조직에 빛(청색광)을 가하면 소낭 내 광수용체 단백질들이 엉겨 붙으며 소낭이 트랩 안에 포획되고 신경전달물질 분비가 억제된다. 요컨대 Opto-vTrap으로 소낭의 신호전달물질 분비를 직접 제어하여 뇌 활성을 자유롭게 조절하는 것이다. 연구진은 세포와 조직실험에서 나아가 Opto-vTrap 바이러스를 이용한 동물실험을 통해 뇌세포 신호전달 뿐만 아니라 기억·감정·행동도 조절 가능함을 확인하였다.

Opto-vTrap을 이용하면 뇌의 여러 부위간 복합적 상호작용 원리를 밝히고, 뇌세포 형태별 뇌 기능에 미치는 영향을 연구하는 데 유용하게 활용될 것으로 기대된다.

허원도 교수는 “Opto-vTrap은 신경세포와 신경교세포 모두에 잘 작동되기에 향후 다양한 뇌과학 연구 분야에 이용되리라 기대한다” 며 “앞으로 본 기술을 활용하여 특정 뇌세포의 시공간적 기능 연구를 진행하고자 한다.”고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 중견연구과제 및 KAIST 글로벌 특이점 연구사업의 지원을 받아 수행됐다.

이번 연구 결과는 뇌 과학 학술지 뉴런 (Neuron, IF:17.173) 에 12월 1일(수) 1시(한국시간) 게재됐다.

빛으로 뇌 기능, 행동, 감정을 자유롭게 조절한다

우리 대학 생명과학과 허원도 교수 연구팀은 빛으로 뇌 기능 및 행동을 자유자재로 조절하는 광유전학 기술인 ‘Opto-vTrap(옵토-브이트랩)’을 개발했다. 나아가 동물실험을 통해 뇌 활성 뿐 아니라 활동과 감정까지 조절할 수 있음을 확인했다.

뇌 활성은 신경세포와 신경교세포와 같은 뇌세포들이 서로 신호를 주고받으며 조절된다. 이 같은 상호작용은 뇌 세포 내 ‘소낭’안에 담긴 신경전달물질 분비를 통해 이루어진다. 소낭이 뇌 활성을 조절하는 사령관인 셈이다. 뇌 활성 조절은 뇌 연구를 위한 필수 기술이다. 뇌의 특정 부위나 세포의 활성을 촉진 및 억제해보면 특정 뇌 부위가 담당하는 기능, 여러 뇌 부위 간 상호작용의 역할, 특정 상황에서 다양한 뇌세포의 기능 등 특정 상황에서 뇌 작동이 어떠한 원리로 일어나는지 밝힐 수 있기 때문이다.

그러나 기존 뇌 활성 조절 기술은 원하는 시점에 특정 뇌세포의 활성을 자유롭게 조절하기 어려웠다. 지금까지는 세포 전위차 조절 방식을 사용하였는데, 이는 주변 환경의 산성도를 변화시키거나 원하지 않는 다른 자극을 유발할 뿐만 아니라 전위차에 반응하지 않는 세포에는 사용하지 못하는 한계가 있었다. 이번에 개발한 Opto-vTrap 기술은 세포 소낭을 직접 특이적으로 조절할 수 있어 원하는 시점에 다양한 종류의 뇌세포에서 이용이 가능하다.

연구진은 신경전달물질 분비를 직접 조절하고자 세포에 빛을 쪼이면 순간적으로 내부에 올가미처럼 트랩을 만드는 자체 개발 원천기술을 응용, 소낭에 적용했다. Opto-vTrap을 발현하는 세포나 조직에 빛(청색광)을 가하면 소낭 내 광수용체 단백질들이 엉겨 붙으며 소낭이 트랩 안에 포획되고 신경전달물질 분비가 억제된다. 요컨대 Opto-vTrap으로 소낭의 신호전달물질 분비를 직접 제어하여 뇌 활성을 자유롭게 조절하는 것이다. 연구진은 세포와 조직실험에서 나아가 Opto-vTrap 바이러스를 이용한 동물실험을 통해 뇌세포 신호전달 뿐만 아니라 기억·감정·행동도 조절 가능함을 확인하였다.

Opto-vTrap을 이용하면 뇌의 여러 부위간 복합적 상호작용 원리를 밝히고, 뇌세포 형태별 뇌 기능에 미치는 영향을 연구하는 데 유용하게 활용될 것으로 기대된다.

허원도 교수는 “Opto-vTrap은 신경세포와 신경교세포 모두에 잘 작동되기에 향후 다양한 뇌과학 연구 분야에 이용되리라 기대한다” 며 “앞으로 본 기술을 활용하여 특정 뇌세포의 시공간적 기능 연구를 진행하고자 한다.”고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 중견연구과제 및 KAIST 글로벌 특이점 연구사업의 지원을 받아 수행됐다.

이번 연구 결과는 뇌 과학 학술지 뉴런 (Neuron, IF:17.173) 에 12월 1일(수) 1시(한국시간) 게재됐다.

2021.12.03

조회수 10522

-

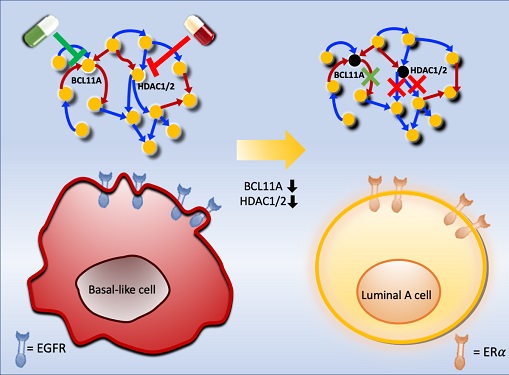

악성 유방암 세포를 치료 가능한 상태로 되돌리는 암세포 리프로그래밍 기술 개발

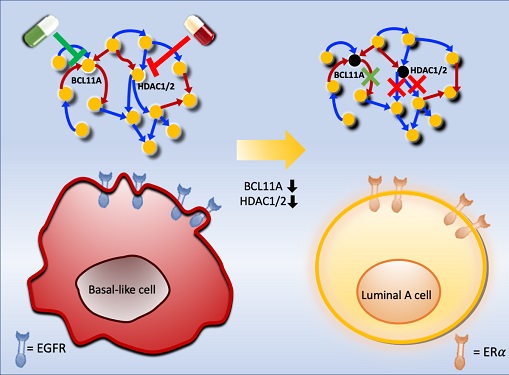

우리 대학 바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀이 시스템생물학 연구를 통해 악성 유방암세포를 치료 가능한 상태로 되돌리는 암세포 리프로그래밍 기술을 개발하는 데 성공했다고 30일 밝혔다.

연구팀은 유방암 아류 중에서 가장 악성으로 알려진 삼중음성 유방암(basal-like 혹은 triple negative) 환자들과 호르몬 치료가 가능한 루미날-A 유방암(luminal-A) 환자들의 유전자 네트워크를 컴퓨터시뮬레이션을 통해 분석함으로써 삼중음성 유방암세포를 루미날-A 유방암세포로 변환하는데 필요한 핵심 인자를 규명했다. 그리고 이를 조절해 삼중음성 유방암세포를 루미날-A 유방암세포로 리프로그래밍한 뒤 호르몬 치료를 시행하는 새로운 치료 원리를 개발했다.

우리 대학 최새롬 박사과정, 황채영 박사, 이종훈 박사과정 등이 참여한 이번 연구결과는 미국암학회(AACR)에서 출간하는 국제저널 `캔서 리서치 (Cancer Research)' 11월 30일 字 논문으로 출판됐다. (논문명: Network analysis identifies regulators of basal-like breast cancer reprogramming and endocrine therapy vulnerability)

현재 삼중음성 유방암 환자들에게 적용되는 항암 화학요법은 빠르게 분열해 전이를 일으키는 암세포를 공격해 죽임으로써 암세포의 증식을 억제하는 방식이다. 하지만 이러한 치료는 신체 내 정상적으로 분열하고 있는 세포들까지도 함께 사멸시켜 구토, 설사, 탈모, 골수 기능장애, 무기력 등의 심각한 부작용을 일으킨다. 또한 삼중음성 유방암세포들은 이와 같은 독성항암제에 처음부터 내성을 갖거나 새로운 내성을 획득하면서 결국 약물에 높은 저항성을 가지는 암세포로 진화하게 된다. 따라서 삼중음성 유방암에 대한 현재의 항암치료는 내성을 갖는 암세포를 없애기 위해 더 많은 정상세포의 사멸을 감수해야만 하는 큰 한계를 지니고 있다.

이를 극복하기 위해 암세포만을 특이적으로 공격하는 표적 항암요법과 우리 몸의 면역시스템을 활용한 면역 항암요법이 주목을 받고 있으나 각각 효과와 적용대상이 매우 제한적이며 장기치료 시 여전히 내성 발생의 문제가 보고되고 있다. 이처럼 현재 개발된 항암요법들은 암세포를 죽이려는 공통적인 원리 때문에 근본적인 한계를 가진다.

조 교수 연구팀은 시스템생물학 연구기법을 통해 악성 유방암세포인 삼중음성 유방암세포를 호르몬 치료가 가능한 루미날-A 유방암세포로 변환시킨 뒤 치료하는 새로운 개념의 치료전략을 개발했다. 이를 위해 유전자 네트워크의 수학모델을 개발하고 대규모 컴퓨터시뮬레이션 분석과 복잡계 네트워크 제어기술을 적용한 결과 두 개의 핵심 분자 타겟인 `BCL11A'와 `HDAC1/2'를 발굴했다.

조 교수 연구팀은 BCL11A와 HDAC1/2를 억제함으로써 삼중음성 유방암세포를 효과적으로 루미날-A 유방암세포로 변환시킬 수 있음을 분자 세포실험을 통해 증명했다. 삼중음성 유방암세포에서 이 핵심 인자들을 억제했을 때 세포의 분열이 감소하고, 삼중음성 유방암세포의 주요 세포성장 신호 흐름 경로인 `EGFR'과 관련된 인자들의 활동이 감소했으며, 루미날-A 유방암세포의 주요 세포성장 신호흐름 경로인 `ERa' 신호전달 경로 인자들의 활성이 회복되는 것을 확인했다.

이번 연구에서 발굴된 분자 타겟 중 BCL11A 단백질의 활성을 억제할 수 있는 저분자화합물은 아직 개발된 바 없으며 추후 신약개발과 임상실험을 통해 악성 유방암세포를 치료 가능한 세포상태로 리프로그래밍 함으로써 안전하고 효과적으로 치료하는 새로운 치료기술이 실현될 수 있을 것으로 보인다. 특히 이처럼 암세포의 성질을 되돌리거나 변환하는 암세포 리프로그래밍 기반의 새로운 치료전략이 임상에서 실현된다면 현재 항암치료의 많은 부작용과 내성 발생을 근본적으로 해결함으로써 암 환자의 고통을 최소화하고 삶의 질을 크게 향상시킬 수 있을 것으로 기대된다.

조 교수는 "그동안 유방암 중에서도 가장 악성인 삼중음성 유방암은 독성이 강해 큰 부작용을 일으키는 화학 항암치료 외에는 방법이 없었으나 이를 호르몬 치료가 가능하며 덜 악성인 루미날-A 유방암세포로 리프로그래밍해 효과적으로 치료할 수 있는 새로운 가능성을 열었다ˮ라며 "이번 연구는 악성 암세포를 직접 없애려고 하기보다 치료가 수월한 세포 상태로 되돌린 뒤 치료하는 새로운 방식의 항암 치료전략을 제시했다ˮ라고 말했다.

조 교수 연구팀은 2020년 1월에 대장암세포를 정상 대장 세포로 되돌리는 연구에 성공한 바 있으며, 이번 연구 결과는 암세포 리프로그래밍을 통한 가역화 기술 개발의 두 번째 성과다.

이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단의 중견연구자지원사업과 한국전자통신연구소 공동연구사업, KAIST Grand Challenge 30의 지원으로 수행됐다.

악성 유방암 세포를 치료 가능한 상태로 되돌리는 암세포 리프로그래밍 기술 개발

우리 대학 바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀이 시스템생물학 연구를 통해 악성 유방암세포를 치료 가능한 상태로 되돌리는 암세포 리프로그래밍 기술을 개발하는 데 성공했다고 30일 밝혔다.

연구팀은 유방암 아류 중에서 가장 악성으로 알려진 삼중음성 유방암(basal-like 혹은 triple negative) 환자들과 호르몬 치료가 가능한 루미날-A 유방암(luminal-A) 환자들의 유전자 네트워크를 컴퓨터시뮬레이션을 통해 분석함으로써 삼중음성 유방암세포를 루미날-A 유방암세포로 변환하는데 필요한 핵심 인자를 규명했다. 그리고 이를 조절해 삼중음성 유방암세포를 루미날-A 유방암세포로 리프로그래밍한 뒤 호르몬 치료를 시행하는 새로운 치료 원리를 개발했다.

우리 대학 최새롬 박사과정, 황채영 박사, 이종훈 박사과정 등이 참여한 이번 연구결과는 미국암학회(AACR)에서 출간하는 국제저널 `캔서 리서치 (Cancer Research)' 11월 30일 字 논문으로 출판됐다. (논문명: Network analysis identifies regulators of basal-like breast cancer reprogramming and endocrine therapy vulnerability)

현재 삼중음성 유방암 환자들에게 적용되는 항암 화학요법은 빠르게 분열해 전이를 일으키는 암세포를 공격해 죽임으로써 암세포의 증식을 억제하는 방식이다. 하지만 이러한 치료는 신체 내 정상적으로 분열하고 있는 세포들까지도 함께 사멸시켜 구토, 설사, 탈모, 골수 기능장애, 무기력 등의 심각한 부작용을 일으킨다. 또한 삼중음성 유방암세포들은 이와 같은 독성항암제에 처음부터 내성을 갖거나 새로운 내성을 획득하면서 결국 약물에 높은 저항성을 가지는 암세포로 진화하게 된다. 따라서 삼중음성 유방암에 대한 현재의 항암치료는 내성을 갖는 암세포를 없애기 위해 더 많은 정상세포의 사멸을 감수해야만 하는 큰 한계를 지니고 있다.

이를 극복하기 위해 암세포만을 특이적으로 공격하는 표적 항암요법과 우리 몸의 면역시스템을 활용한 면역 항암요법이 주목을 받고 있으나 각각 효과와 적용대상이 매우 제한적이며 장기치료 시 여전히 내성 발생의 문제가 보고되고 있다. 이처럼 현재 개발된 항암요법들은 암세포를 죽이려는 공통적인 원리 때문에 근본적인 한계를 가진다.

조 교수 연구팀은 시스템생물학 연구기법을 통해 악성 유방암세포인 삼중음성 유방암세포를 호르몬 치료가 가능한 루미날-A 유방암세포로 변환시킨 뒤 치료하는 새로운 개념의 치료전략을 개발했다. 이를 위해 유전자 네트워크의 수학모델을 개발하고 대규모 컴퓨터시뮬레이션 분석과 복잡계 네트워크 제어기술을 적용한 결과 두 개의 핵심 분자 타겟인 `BCL11A'와 `HDAC1/2'를 발굴했다.

조 교수 연구팀은 BCL11A와 HDAC1/2를 억제함으로써 삼중음성 유방암세포를 효과적으로 루미날-A 유방암세포로 변환시킬 수 있음을 분자 세포실험을 통해 증명했다. 삼중음성 유방암세포에서 이 핵심 인자들을 억제했을 때 세포의 분열이 감소하고, 삼중음성 유방암세포의 주요 세포성장 신호 흐름 경로인 `EGFR'과 관련된 인자들의 활동이 감소했으며, 루미날-A 유방암세포의 주요 세포성장 신호흐름 경로인 `ERa' 신호전달 경로 인자들의 활성이 회복되는 것을 확인했다.

이번 연구에서 발굴된 분자 타겟 중 BCL11A 단백질의 활성을 억제할 수 있는 저분자화합물은 아직 개발된 바 없으며 추후 신약개발과 임상실험을 통해 악성 유방암세포를 치료 가능한 세포상태로 리프로그래밍 함으로써 안전하고 효과적으로 치료하는 새로운 치료기술이 실현될 수 있을 것으로 보인다. 특히 이처럼 암세포의 성질을 되돌리거나 변환하는 암세포 리프로그래밍 기반의 새로운 치료전략이 임상에서 실현된다면 현재 항암치료의 많은 부작용과 내성 발생을 근본적으로 해결함으로써 암 환자의 고통을 최소화하고 삶의 질을 크게 향상시킬 수 있을 것으로 기대된다.

조 교수는 "그동안 유방암 중에서도 가장 악성인 삼중음성 유방암은 독성이 강해 큰 부작용을 일으키는 화학 항암치료 외에는 방법이 없었으나 이를 호르몬 치료가 가능하며 덜 악성인 루미날-A 유방암세포로 리프로그래밍해 효과적으로 치료할 수 있는 새로운 가능성을 열었다ˮ라며 "이번 연구는 악성 암세포를 직접 없애려고 하기보다 치료가 수월한 세포 상태로 되돌린 뒤 치료하는 새로운 방식의 항암 치료전략을 제시했다ˮ라고 말했다.

조 교수 연구팀은 2020년 1월에 대장암세포를 정상 대장 세포로 되돌리는 연구에 성공한 바 있으며, 이번 연구 결과는 암세포 리프로그래밍을 통한 가역화 기술 개발의 두 번째 성과다.

이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단의 중견연구자지원사업과 한국전자통신연구소 공동연구사업, KAIST Grand Challenge 30의 지원으로 수행됐다.

2021.11.30

조회수 12881

-

손상된 혈관을 정상화하는 새로운 항체를 만들다

혈관은 인체 건강에 핵심적 역할을 한다. 세포에 산소와 영양분을 공급하고, 노폐물을 배설기관으로 옮기며, 면역세포들의 이동을 돕기 때문이다. 혈관의 항상성은 Angiopoietin-TIE2 신호전달체계를 통해 조절된다. 하지만, 암, 패혈증, 당뇨성 망막병증, 족부궤양 등의 질환에서는 혈관 내피세포와 주변 지지세포들이 파괴되면서 심각한 혈관 손상이 일어난다. 이에 국내외 제약회사들이 앞다투어 손상된 혈관의 TIE2를 활성화시키는 치료제 개발에 뛰어들고 있다.

우리 대학 의과학대학원 김호민 교수(기초과학연구원(IBS) 바이오분자 및 세포구조 연구단 CI), 고규영 특훈교수(기초과학연구원(IBS) 혈관 연구단장) 연구팀은 질병 상황에서 손상된 혈관을 정상화하는 항체를 새롭게 개발하고, 3차원 분자구조를 규명하여 치료항체의 작동 기전을 제시했다. 암, 패혈증 등 혈관 손상을 동반하는 다양한 질병의 치료제 개발에 기여할 것으로 기대된다.

Angiopoietin1 단백질은 혈관 내피세포의 TIE2 수용체에 결합하여 세포표면 응집을 유도한다. 이 과정이 TIE2 활성화와 혈관 안정화 유도에 핵심적인 역할을 한다. 현재까지의 TIE2 활성화 유도 치료제는 대부분 단백질 엔지니어링을 통한 Angiopoietin 변이체 개발에 집중되었다. 그러나 이 전략은 낮은 생산성과 안정성, 생체 내 짧은 반감기 등의 문제가 있었다.

연구진은 기존 TIE2 활성화를 유도하는 치료제 개발과는 다른 전략을 채택하였다. 그 결과 혈관 내피세포의 TIE2 수용체에 결합하여 성장과 안정화를 유도하는 “TIE2 활성 항체(hTAAB)” 개발에 성공했다. 또한 단백질 결정학과 바이오투과전자현미경 등을 활용, TIE2 활성 항체와 TIE2의 결합 분자구조와 항체에 의한 TIE2 수용체의 활성화 분자기전도 규명했다.

연구진은 TIE2 수용체/Angiopoietin의 결합 분자구조를 바탕으로 TIE2 수용체에 직접 결합해 응집과 활성화를 유도하지만, Angiopoietin 결합에는 영향을 미치지 않는 항체를 새로 개발하고자 하였다. 이에 마우스 하이브리도마 기술과 혈관 내피세포를 활용한 효능평가를 통해 가장 효과적인 항체를 선별하였고, 단백질 결정학으로 TIE2 수용체와 TIE2 활성항체(hTAAB)의 상호작용에 핵심적인 분자코드를 규명하였다. 또한 바이오투과전자현미경으로 Y자 형태의 항체가 TIE2에 순차 결합하여 다각형 형태로 TIE2수용체의 클러스터(응집)를 유도하는 분자메커니즘을 규명해냈다. 이를 바탕으로 TIE2 인간화 항체 개발에도 성공했다.

김호민 교수는 “TIE2 수용체 활성 항체가 TIE2를 다각형 형태로 응집을 유도하여 활성화시키는 것은 새로운 발견”이라며 “두 연구실의 협력을 통하여 우수한 성과를 거둔 대표 사례이며, 기초연구와 응용․개발연구가 서로 다른 영역이 아님을 보여주는 연구”라고 말했다. 고규영 교수는 “향후 동물실험의 효과 검증을 통해 혈관 이상으로 인한 다양한 질환 치료제 개발로 연계되기를 기대한다”라고 말했다.

우리 대학 의과학대학원 김호민 교수와 고규영 교수가 주도하고, 기초과학연구원 조경희 박사와 배점일 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications, IF 14.919)’ 온라인 판 11월 1일 자에 게재됐다.

손상된 혈관을 정상화하는 새로운 항체를 만들다

혈관은 인체 건강에 핵심적 역할을 한다. 세포에 산소와 영양분을 공급하고, 노폐물을 배설기관으로 옮기며, 면역세포들의 이동을 돕기 때문이다. 혈관의 항상성은 Angiopoietin-TIE2 신호전달체계를 통해 조절된다. 하지만, 암, 패혈증, 당뇨성 망막병증, 족부궤양 등의 질환에서는 혈관 내피세포와 주변 지지세포들이 파괴되면서 심각한 혈관 손상이 일어난다. 이에 국내외 제약회사들이 앞다투어 손상된 혈관의 TIE2를 활성화시키는 치료제 개발에 뛰어들고 있다.

우리 대학 의과학대학원 김호민 교수(기초과학연구원(IBS) 바이오분자 및 세포구조 연구단 CI), 고규영 특훈교수(기초과학연구원(IBS) 혈관 연구단장) 연구팀은 질병 상황에서 손상된 혈관을 정상화하는 항체를 새롭게 개발하고, 3차원 분자구조를 규명하여 치료항체의 작동 기전을 제시했다. 암, 패혈증 등 혈관 손상을 동반하는 다양한 질병의 치료제 개발에 기여할 것으로 기대된다.

Angiopoietin1 단백질은 혈관 내피세포의 TIE2 수용체에 결합하여 세포표면 응집을 유도한다. 이 과정이 TIE2 활성화와 혈관 안정화 유도에 핵심적인 역할을 한다. 현재까지의 TIE2 활성화 유도 치료제는 대부분 단백질 엔지니어링을 통한 Angiopoietin 변이체 개발에 집중되었다. 그러나 이 전략은 낮은 생산성과 안정성, 생체 내 짧은 반감기 등의 문제가 있었다.

연구진은 기존 TIE2 활성화를 유도하는 치료제 개발과는 다른 전략을 채택하였다. 그 결과 혈관 내피세포의 TIE2 수용체에 결합하여 성장과 안정화를 유도하는 “TIE2 활성 항체(hTAAB)” 개발에 성공했다. 또한 단백질 결정학과 바이오투과전자현미경 등을 활용, TIE2 활성 항체와 TIE2의 결합 분자구조와 항체에 의한 TIE2 수용체의 활성화 분자기전도 규명했다.

연구진은 TIE2 수용체/Angiopoietin의 결합 분자구조를 바탕으로 TIE2 수용체에 직접 결합해 응집과 활성화를 유도하지만, Angiopoietin 결합에는 영향을 미치지 않는 항체를 새로 개발하고자 하였다. 이에 마우스 하이브리도마 기술과 혈관 내피세포를 활용한 효능평가를 통해 가장 효과적인 항체를 선별하였고, 단백질 결정학으로 TIE2 수용체와 TIE2 활성항체(hTAAB)의 상호작용에 핵심적인 분자코드를 규명하였다. 또한 바이오투과전자현미경으로 Y자 형태의 항체가 TIE2에 순차 결합하여 다각형 형태로 TIE2수용체의 클러스터(응집)를 유도하는 분자메커니즘을 규명해냈다. 이를 바탕으로 TIE2 인간화 항체 개발에도 성공했다.

김호민 교수는 “TIE2 수용체 활성 항체가 TIE2를 다각형 형태로 응집을 유도하여 활성화시키는 것은 새로운 발견”이라며 “두 연구실의 협력을 통하여 우수한 성과를 거둔 대표 사례이며, 기초연구와 응용․개발연구가 서로 다른 영역이 아님을 보여주는 연구”라고 말했다. 고규영 교수는 “향후 동물실험의 효과 검증을 통해 혈관 이상으로 인한 다양한 질환 치료제 개발로 연계되기를 기대한다”라고 말했다.

우리 대학 의과학대학원 김호민 교수와 고규영 교수가 주도하고, 기초과학연구원 조경희 박사와 배점일 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications, IF 14.919)’ 온라인 판 11월 1일 자에 게재됐다.

2021.11.02

조회수 13487

-

면역관문 신호 극복하는 차세대 CAR-T 세포 치료제 개발

우리 대학 생명과학과 김찬혁 교수 연구팀이 면역관문 신호를 극복하는 차세대 `키메라 항원 수용체 T(chimeric antigen receptor T, 이하 CAR-T) 세포' 치료제를 개발했다고 20일 밝혔다.

CAR-T 세포 치료제는 우리 몸에서 항암 및 항바이러스 기능에 중요한 역할을 하는 면역세포인 T 세포에 CAR 유전자를 도입해 항암 기능을 증가시킨 유전자 세포 치료제로서, 기존의 모든 항암 치료에 불응한 말기 백혈병 환자들을 대상으로 한 임상 시험에서 80% 이상의 높은 치료 효과를 보이며 `기적의 항암제'로 불리고 있는 항암 치료제다.

김 교수 연구팀은 CAR-T 세포 치료제 제작에 사용되는 렌티바이러스 벡터를 2종류의 짧은 헤어핀 RNA(short hairpin RNA, 이하 shRNA)가 CAR 유전자와 함께 발현하도록 개량했다. 이들 shRNA를 통해 T 세포의 기능 저하를 유도하는 2종의 면역관문 수용체인 `PD-1'과 `TIGIT'의 발현을 동시에 억제했을 때, 생쥐를 이용한 백혈병과 림프종 모델에서 CAR-T 세포의 향상된 항암 기능을 확인했다.

우리 대학 생명과학과 이영호 박사후연구원이 제1 저자 및 공동교신 저자로 참여한 이번 연구는 미국 유전자 세포 치료제 학회(American Society of Gene & Cell Therapy, ASGCT) 공식 학술지인 `분자 치료(Molecular Therapy)' 10월 온라인 판에 출판됐다. (논문명 : PD-1 and TIGIT downregulation distinctly affect the effector and early memory phenotypes of CD19-targeting CAR T cells).

해당 기술은 김 교수가 공동 창업한 CAR-T 세포 치료제 전문 개발 벤처인 ㈜큐로셀에 기술이전되어 올해 3월부터 삼성서울병원에서 기존 항암 치료 후 재발 및 불응하는 미만성 거대 B 세포 림프종 (diffuse large B cell lymphoma, DLBCL) 환자를 대상으로 1b/2a 단계 임상 시험이 진행중이며, 이는 국내에서 국내기술로 시도된 최초의 CAR-T 임상시험이다.

높은 항암 효과로 미국에서는 2017년 최초 2종의 CAR-T 치료제가 허가를 받았고, 산학계의 활발한 연구를 바탕으로 현재까지 총 5종의 CAR-T 치료제가 허가를 받았다. 최근에는 중국이 대규모 투자와 공격적인 임상 연구를 진행하며 CAR-T 치료제 분야의 새로운 강국으로 급부상해, 현재 전 세계적으로 진행 중인 500여 건의 CAR-T 임상 시험 중 절반 이상이 중국에서 진행되고 있다. 반면 현재 국내에서는 1건의 임상 시험 만이 진행 중이다.

이처럼 높은 치료 효과로 많은 관심을 받는 CAR-T 치료제이지만 지금까지 임상에서 극적인 효과를 보인 암종이 B 세포성 급성 백혈병과 다발 골수종 같은 혈액암에 국한돼 있으며, 혈액암 중에서도 B 세포성 만성 백혈병과 림프종에서는 상대적으로 치료 효과가 낮다는 점, 그리고 무엇보다 고형암에서 높은 효과를 보이는 CAR-T 치료제가 아직 없다는 것이 중요하게 해결해야 할 과제로 대두되고 있다.

연구팀은 CAR-T 세포의 효능을 제한할 수 있는 잠재적인 요소 중, T 세포의 활성을 억제하는 기능을 갖는 면역관문 수용체에 주목했다. T 세포에 발현하는 다양한 면역관문 수용체들은 본래 T 세포가 지속해서 활성화될 때 생기는 부작용을 방지하는 기능을 하고 있으나, 암세포가 이를 악용해 T 세포의 활성을 떨어뜨림으로써 면역계의 작용을 회피하는 메커니즘이 잘 알려져 있다.

연구팀은 2종의 shRNA를 동시에 발현하는 플랫폼을 기반으로 다양한 조합의 면역관문 수용체들의 발현을 억제해 보았고, 흥미롭게도 PD-1과 TIGIT의 조합이 유독 CAR-T 세포의 기능을 높게 향상하는 것을 발견했다. 이후 연구팀은 전사체 분석 및 세포 기능 시험을 통해 흥미롭게도 PD-1의 발현 억제는 CAR-T 세포의 작용 기능(effector function)을 향상하는 데 비해 TIGIT의 발현 억제는 분화를 지연시켜 생체 내에서 CAR-T 세포의 증식 및 지속성을 향상하는 것을 밝혔다.

제1 저자이자 공동교신 저자인 이영호 박사후연구원은 "PD-1과 TIGIT 신호 차단은 CAR-T 세포가 면역억제 현상을 극복할 수 있도록 고안된 새로운 기술 전략으로 기존 치료제의 효과를 기대하기 힘든 림프종 환자분들에게 꼭 필요한 치료제로 여겨질 것으로 기대한다ˮ라며 "CAR-T 치료제 개발 경험은 고형암을 포함하는 새로운 치료제 개발에 큰 자양분이 될 것이다ˮ라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 중견연구자 지원사업 및 과학기술정보통신부 신약개발지원센터 R&D 지원 사업의 지원을 받아 수행됐다.

면역관문 신호 극복하는 차세대 CAR-T 세포 치료제 개발

우리 대학 생명과학과 김찬혁 교수 연구팀이 면역관문 신호를 극복하는 차세대 `키메라 항원 수용체 T(chimeric antigen receptor T, 이하 CAR-T) 세포' 치료제를 개발했다고 20일 밝혔다.

CAR-T 세포 치료제는 우리 몸에서 항암 및 항바이러스 기능에 중요한 역할을 하는 면역세포인 T 세포에 CAR 유전자를 도입해 항암 기능을 증가시킨 유전자 세포 치료제로서, 기존의 모든 항암 치료에 불응한 말기 백혈병 환자들을 대상으로 한 임상 시험에서 80% 이상의 높은 치료 효과를 보이며 `기적의 항암제'로 불리고 있는 항암 치료제다.

김 교수 연구팀은 CAR-T 세포 치료제 제작에 사용되는 렌티바이러스 벡터를 2종류의 짧은 헤어핀 RNA(short hairpin RNA, 이하 shRNA)가 CAR 유전자와 함께 발현하도록 개량했다. 이들 shRNA를 통해 T 세포의 기능 저하를 유도하는 2종의 면역관문 수용체인 `PD-1'과 `TIGIT'의 발현을 동시에 억제했을 때, 생쥐를 이용한 백혈병과 림프종 모델에서 CAR-T 세포의 향상된 항암 기능을 확인했다.

우리 대학 생명과학과 이영호 박사후연구원이 제1 저자 및 공동교신 저자로 참여한 이번 연구는 미국 유전자 세포 치료제 학회(American Society of Gene & Cell Therapy, ASGCT) 공식 학술지인 `분자 치료(Molecular Therapy)' 10월 온라인 판에 출판됐다. (논문명 : PD-1 and TIGIT downregulation distinctly affect the effector and early memory phenotypes of CD19-targeting CAR T cells).

해당 기술은 김 교수가 공동 창업한 CAR-T 세포 치료제 전문 개발 벤처인 ㈜큐로셀에 기술이전되어 올해 3월부터 삼성서울병원에서 기존 항암 치료 후 재발 및 불응하는 미만성 거대 B 세포 림프종 (diffuse large B cell lymphoma, DLBCL) 환자를 대상으로 1b/2a 단계 임상 시험이 진행중이며, 이는 국내에서 국내기술로 시도된 최초의 CAR-T 임상시험이다.

높은 항암 효과로 미국에서는 2017년 최초 2종의 CAR-T 치료제가 허가를 받았고, 산학계의 활발한 연구를 바탕으로 현재까지 총 5종의 CAR-T 치료제가 허가를 받았다. 최근에는 중국이 대규모 투자와 공격적인 임상 연구를 진행하며 CAR-T 치료제 분야의 새로운 강국으로 급부상해, 현재 전 세계적으로 진행 중인 500여 건의 CAR-T 임상 시험 중 절반 이상이 중국에서 진행되고 있다. 반면 현재 국내에서는 1건의 임상 시험 만이 진행 중이다.

이처럼 높은 치료 효과로 많은 관심을 받는 CAR-T 치료제이지만 지금까지 임상에서 극적인 효과를 보인 암종이 B 세포성 급성 백혈병과 다발 골수종 같은 혈액암에 국한돼 있으며, 혈액암 중에서도 B 세포성 만성 백혈병과 림프종에서는 상대적으로 치료 효과가 낮다는 점, 그리고 무엇보다 고형암에서 높은 효과를 보이는 CAR-T 치료제가 아직 없다는 것이 중요하게 해결해야 할 과제로 대두되고 있다.

연구팀은 CAR-T 세포의 효능을 제한할 수 있는 잠재적인 요소 중, T 세포의 활성을 억제하는 기능을 갖는 면역관문 수용체에 주목했다. T 세포에 발현하는 다양한 면역관문 수용체들은 본래 T 세포가 지속해서 활성화될 때 생기는 부작용을 방지하는 기능을 하고 있으나, 암세포가 이를 악용해 T 세포의 활성을 떨어뜨림으로써 면역계의 작용을 회피하는 메커니즘이 잘 알려져 있다.

연구팀은 2종의 shRNA를 동시에 발현하는 플랫폼을 기반으로 다양한 조합의 면역관문 수용체들의 발현을 억제해 보았고, 흥미롭게도 PD-1과 TIGIT의 조합이 유독 CAR-T 세포의 기능을 높게 향상하는 것을 발견했다. 이후 연구팀은 전사체 분석 및 세포 기능 시험을 통해 흥미롭게도 PD-1의 발현 억제는 CAR-T 세포의 작용 기능(effector function)을 향상하는 데 비해 TIGIT의 발현 억제는 분화를 지연시켜 생체 내에서 CAR-T 세포의 증식 및 지속성을 향상하는 것을 밝혔다.

제1 저자이자 공동교신 저자인 이영호 박사후연구원은 "PD-1과 TIGIT 신호 차단은 CAR-T 세포가 면역억제 현상을 극복할 수 있도록 고안된 새로운 기술 전략으로 기존 치료제의 효과를 기대하기 힘든 림프종 환자분들에게 꼭 필요한 치료제로 여겨질 것으로 기대한다ˮ라며 "CAR-T 치료제 개발 경험은 고형암을 포함하는 새로운 치료제 개발에 큰 자양분이 될 것이다ˮ라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 중견연구자 지원사업 및 과학기술정보통신부 신약개발지원센터 R&D 지원 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.10.21

조회수 13413

-

방관자 T세포에 의한 질병 발생 이론 발표

우리 대학 의과학대학원 신의철 교수, 이호영 박사, 정성주 대학원생이 감염질환에서 방관자 (bystander) T세포 활성화의 중요성을 강조하는 주제로 세계적인 면역학 권위지인 `네이처 이뮤놀로지(Nature Immunology)' 8월호에 초청 리뷰 논문을 게재했다고 31일 밝혔다.

인간 질병에서 방관자 T세포의 역할에 관한 연구를 세계적으로 선도하고 있는 신의철 교수 연구팀은 이번 리뷰 논문을 통해 다양한 감염질환에서 방관자 T세포의 역할과 이를 조절하는 기전들을 총체적으로 고찰하고 인간 질병 치료에 응용할 수 있는 미래 연구의 방향을 제시했다.

일반적으로 인체는 바이러스에 감염되면 항바이러스 작용을 하는 T세포가 활성화되어 질병으로부터의 회복을 촉진한다고 알려져 있다. 이때 특정 바이러스에 대응하는 T세포만 활성화되고 관련 없는 T세포들은 활성화되지 않는데, 이러한 현상을 선택적 면역반응이라고 한다. 선택적 면역반응은 T세포가 바이러스의 항원 펩타이드를 인식하면서 이뤄진다.

하지만 바이러스의 종류 및 환자의 면역 체계에 따라, 감염을 일으키는 바이러스와는 상관없는 T세포의 활성화가 일어나게 되는데 이를 방관자 T세포의 활성화라고 이야기한다. 방관자 T세포의 활성화는 바이러스 항원 펩타이드의 존재와는 상관없이 사이토카인(cytokine)에 의해 유발된다고 알려져 있다. 이러한 방관자 T세포의 활성화는 복잡한 감염 이력을 가진 사람의 면역반응을 더 정교하게 이해하기 위해 반드시 고려해야 하는 현상이다.

과거 신의철 교수 연구팀은 2010년대에 한국에서 유행했던 A형 간염 바이러스 감염환자에서 간세포가 심하게 파괴되는 원인으로 방관자 T세포의 활성화 현상을 새롭게 발견해 그 결과를 2018년 권위 있는 면역학 학술지 `이뮤니티(Immunity)'에 보고한 바 있다. 이는 인간 질병에서 방관자 T세포의 역할을 체계적으로 증명한 세계 첫 논문으로 인정받고 있다.

이후 연구팀은 관련 연구를 활발히 지속하며 더 상세한 기전들을 발견해왔다. 간 조직에 상주하며 방관자 활성화를 일으킬 수 있는 T세포를 조절하는 분자를 발견하여 2020년 국제적 학술지 `저널 오브 헤파톨로지 (Journal of Hepatology)'에 보고했고, 특수한 T세포인 점막연관 불변사슬 T세포(MAIT: Mucosal-associated invariant T)도 유사한 활성 과정을 거쳐 간 손상에 기여할 수 있음을 발견해 같은 해 동일 저널에 발표했다.

또한, 최근에는 활성화된 방관자 T세포들이 감염된 조직으로 이동하는데 필요한 세포이동 관련 기전을 발견하여 국제학술지 `셀 리포트 (Cell Reports)'에 보고한 바도 있다.

현재 연구팀은 방관자 T세포 활성화 특성 및 관련 기전을 바이러스 질환 그리고 종양질환에서 밝혀내는 후속 연구를 진행 중이다. 또한, 현재 전 세계적으로 유행 중인 코로나19 감염상황에서 방관자 T세포 활성화 및 역할에 관한 연구도 진행하고 있다.

신의철 교수 연구팀은 방관자 T세포 활성화 연구 분야를 개척하고 확장해 나가고 있는 공로를 인정받아 이번 초청 리뷰 논문을 게재하게 됐다.

이러한 그동안의 연구는 2014년부터 삼성미래기술육성재단의 지속적인 지원을 받아 수행될 수 있었다. 연구팀의 이번 리뷰 논문은 국제 면역학 저명 학술지인 네이처 이뮤놀로지 (Nature Immunology) 誌 8월 5일 字에 게재됐다(논문명: Significance of bystander T cell activation in microbial infection).

이번 연구의 제1 저자인 우리 대학 이호영 박사(박사후 연구원)는 "그동안 면역학계에서 그 중요성을 몰랐던 방관자 T세포 활성화 현상이 이번 리뷰 논문을 통해 크게 주목받기를 기대한다며, 앞으로 다양한 질병에서의 방관자 T세포의 역할 및 관련 기전들의 규명을 위해 노력하겠다ˮ고 말했다.

신의철 교수는 "한국에서 개척한 연구 분야가 국제 면역학계에서 인정을 받는 것이 기쁘다며, 방관자 T세포의 연구가 논문에서만 그치지 않고 신약개발의 단초가 되도록 노력하겠다ˮ 라고 말했다.

방관자 T세포에 의한 질병 발생 이론 발표

우리 대학 의과학대학원 신의철 교수, 이호영 박사, 정성주 대학원생이 감염질환에서 방관자 (bystander) T세포 활성화의 중요성을 강조하는 주제로 세계적인 면역학 권위지인 `네이처 이뮤놀로지(Nature Immunology)' 8월호에 초청 리뷰 논문을 게재했다고 31일 밝혔다.

인간 질병에서 방관자 T세포의 역할에 관한 연구를 세계적으로 선도하고 있는 신의철 교수 연구팀은 이번 리뷰 논문을 통해 다양한 감염질환에서 방관자 T세포의 역할과 이를 조절하는 기전들을 총체적으로 고찰하고 인간 질병 치료에 응용할 수 있는 미래 연구의 방향을 제시했다.

일반적으로 인체는 바이러스에 감염되면 항바이러스 작용을 하는 T세포가 활성화되어 질병으로부터의 회복을 촉진한다고 알려져 있다. 이때 특정 바이러스에 대응하는 T세포만 활성화되고 관련 없는 T세포들은 활성화되지 않는데, 이러한 현상을 선택적 면역반응이라고 한다. 선택적 면역반응은 T세포가 바이러스의 항원 펩타이드를 인식하면서 이뤄진다.

하지만 바이러스의 종류 및 환자의 면역 체계에 따라, 감염을 일으키는 바이러스와는 상관없는 T세포의 활성화가 일어나게 되는데 이를 방관자 T세포의 활성화라고 이야기한다. 방관자 T세포의 활성화는 바이러스 항원 펩타이드의 존재와는 상관없이 사이토카인(cytokine)에 의해 유발된다고 알려져 있다. 이러한 방관자 T세포의 활성화는 복잡한 감염 이력을 가진 사람의 면역반응을 더 정교하게 이해하기 위해 반드시 고려해야 하는 현상이다.

과거 신의철 교수 연구팀은 2010년대에 한국에서 유행했던 A형 간염 바이러스 감염환자에서 간세포가 심하게 파괴되는 원인으로 방관자 T세포의 활성화 현상을 새롭게 발견해 그 결과를 2018년 권위 있는 면역학 학술지 `이뮤니티(Immunity)'에 보고한 바 있다. 이는 인간 질병에서 방관자 T세포의 역할을 체계적으로 증명한 세계 첫 논문으로 인정받고 있다.

이후 연구팀은 관련 연구를 활발히 지속하며 더 상세한 기전들을 발견해왔다. 간 조직에 상주하며 방관자 활성화를 일으킬 수 있는 T세포를 조절하는 분자를 발견하여 2020년 국제적 학술지 `저널 오브 헤파톨로지 (Journal of Hepatology)'에 보고했고, 특수한 T세포인 점막연관 불변사슬 T세포(MAIT: Mucosal-associated invariant T)도 유사한 활성 과정을 거쳐 간 손상에 기여할 수 있음을 발견해 같은 해 동일 저널에 발표했다.

또한, 최근에는 활성화된 방관자 T세포들이 감염된 조직으로 이동하는데 필요한 세포이동 관련 기전을 발견하여 국제학술지 `셀 리포트 (Cell Reports)'에 보고한 바도 있다.

현재 연구팀은 방관자 T세포 활성화 특성 및 관련 기전을 바이러스 질환 그리고 종양질환에서 밝혀내는 후속 연구를 진행 중이다. 또한, 현재 전 세계적으로 유행 중인 코로나19 감염상황에서 방관자 T세포 활성화 및 역할에 관한 연구도 진행하고 있다.

신의철 교수 연구팀은 방관자 T세포 활성화 연구 분야를 개척하고 확장해 나가고 있는 공로를 인정받아 이번 초청 리뷰 논문을 게재하게 됐다.

이러한 그동안의 연구는 2014년부터 삼성미래기술육성재단의 지속적인 지원을 받아 수행될 수 있었다. 연구팀의 이번 리뷰 논문은 국제 면역학 저명 학술지인 네이처 이뮤놀로지 (Nature Immunology) 誌 8월 5일 字에 게재됐다(논문명: Significance of bystander T cell activation in microbial infection).

이번 연구의 제1 저자인 우리 대학 이호영 박사(박사후 연구원)는 "그동안 면역학계에서 그 중요성을 몰랐던 방관자 T세포 활성화 현상이 이번 리뷰 논문을 통해 크게 주목받기를 기대한다며, 앞으로 다양한 질병에서의 방관자 T세포의 역할 및 관련 기전들의 규명을 위해 노력하겠다ˮ고 말했다.

신의철 교수는 "한국에서 개척한 연구 분야가 국제 면역학계에서 인정을 받는 것이 기쁘다며, 방관자 T세포의 연구가 논문에서만 그치지 않고 신약개발의 단초가 되도록 노력하겠다ˮ 라고 말했다.

2021.09.01

조회수 12110

유방암 환자의 면역 항암치료 원리 발견해 효과적인 치료 전략 제시

우리 대학 의과학대학원 신의철 교수 연구팀이 연세대학교 의과대학 김승일 교수, 가톨릭대 의과대학 박우찬 교수 연구팀과 공동 연구를 통해 유방암 환자의 면역 항암치료 핵심 원리를 발견했다고 14일 밝혔다.

이번 연구를 통해, 최근 유행하는 면역 항암치료에 좋은 반응을 보일 것으로 예상되는 유방암 환자들을 선별해 효과적인 암 치료 전략을 제시할 것으로 기대된다.

연세대학교 의과대학 외과학 교실 이용준 강사, 김지예 임상 조교수가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 면역학 분야 국제 학술지 `사이언스 면역학(Science Immunology)' 8월 26일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명 : CD39+ tissue-resident memory CD8+ T cells with a clonal overlap across compartments mediate anti-tumor immunity in breast cancer)

암 환자는 암세포에 대항해 이를 제거하는 역할을 하는 세포독성 T세포의 기능이 현저히 약해져 암세포에 대한 효과적인 면역반응을 나타내지 못한다. 이러한 세포독성 T세포 약화의 주된 이유는 PD-1이라는 세포독성 T세포의 기능을 저하하는 억제 수용체가 종양 조직 내 세포독성 T세포에 과다하게 발현되기 때문으로 알려져 있다.

최근 유행하고 있는 면역항암제의 기본원리는 바로 이 PD-1 억제 수용체의 기능을 차단해 약화돼 있던 세포독성 T세포의 기능을 회복시키는 것이다. 이러한 면역항암제는 유방암 환자에게서 기존의 치료를 대체할 수 있는 표준치료로 자리 잡아 가고 있지만, 투여받은 유방암 환자 중 일부에서만 치료 효과가 나타나며 이에 대한 이유를 알지 못하고 있다. 따라서, 많은 연구자가 유방암에서 면역 항암치료의 기전을 이해하고 치료에 효과를 보이는 환자를 선별하고자 하는 연구를 활발히 수행하고 있다.

이번 연구에서 공동 연구팀은 종양 조직에 존재하는 세포독성 T세포 중에서도 CD39 단백질과 조직 상주 마커 단백질을 동시에 발현하는 조직 상주 기억 T세포(CD39+ tissue-resident memory CD8+ T cell)가 유방암 환자에서 효과적인 항암 면역반응을 매개하는 핵심 면역세포임을 새롭게 밝혔다.

종양 조직에 존재하는 세포독성 T세포 중에는 항암 면역반응에 영향을 주지 않는 방관자(bystander) 세포들이 존재한다는 사실은 이미 잘 알려져 있었다. 이렇게 항암 면역반응과는 상관없는 방관자 세포들도 종양 조직에 있기 때문에 암 환자의 항암 면역반응을 정확히 측정하고 분석하는 데 어려움이 있었다. 연구팀은 CD39 단백질과 조직 상주 마커 단백질의 발현을 측정해 항암 면역반응과 관련이 있는 세포독성 T세포들만 분리해 개별 환자의 항암 면역반응을 정확히 측정할 수 있음을 새롭게 밝혔다.

그리고 유방암 환자에서 CD39를 발현하는 조직 상주 기억 세포독성 T세포는 특징적으로 삼중음성유방암(triple-negative breast cancer) 환자에게서 증가해 있었고, CD39를 발현하는 조직 상주 기억 세포독성 T세포가 증가해 있는 유방암 환자들은 수술 이후에도 재발이 적게 나타나는 등 좋은 예후를 보였다.

이번 연구에서 연구팀은 유방암 환자에서 면역항암제 치료 효율을 높이는 전략을 제시했다. 구체적으로, CD39를 발현하는 조직 상주 기억 세포독성 T세포들이 PD-1을 차단하는 면역항암제 처리에 반응해 그 기능이 효과적으로 회복됐다. 그리고 CTLA-4라는 다른 억제 수용체까지 함께 차단하자 세포독성 T세포의 기능 회복은 더욱 크게 나타났다. 따라서 이러한 면역항암제의 병용요법을 CD39 발현 조직 상주 기억 세포독성 T세포가 증가해 있는 환자들에게 선별적으로 사용한다면 치료 효과를 극대화할 수 있을 것으로 기대할 수 있다.

이번 연구는 연세대학교 및 가톨릭대 의과대학 외과 연구팀과 KAIST 의과학대학원이 유방암 환자의 항암 면역반응 원리를 밝히고 새로운 치료 전략을 제시하기 위해 협동 연구를 한 것으로서 중개 연구(translational research)의 주요 성과로 평가받는다.

신의철 교수는 "이번 연구는 항암 면역반응의 메커니즘과 측정에 대해 상세히 연구함으로써 유방암에서 새로운 임상 치료 전략을 제시하게 된 중요한 연구ˮ라며 "향후 암 환자의 생존율을 보다 높일 수 있도록 항암 면역반응 연구 및 면역 항암치료의 *적응증에 관한 연구를 계속하겠다ˮ라고 말했다.

☞ 적응증(indication): 어떠한 약제나 수술 따위에 의하여 치료 효과가 기대되는 병이나 증상

2022.09.14 조회수 9941

유방암 환자의 면역 항암치료 원리 발견해 효과적인 치료 전략 제시

우리 대학 의과학대학원 신의철 교수 연구팀이 연세대학교 의과대학 김승일 교수, 가톨릭대 의과대학 박우찬 교수 연구팀과 공동 연구를 통해 유방암 환자의 면역 항암치료 핵심 원리를 발견했다고 14일 밝혔다.

이번 연구를 통해, 최근 유행하는 면역 항암치료에 좋은 반응을 보일 것으로 예상되는 유방암 환자들을 선별해 효과적인 암 치료 전략을 제시할 것으로 기대된다.

연세대학교 의과대학 외과학 교실 이용준 강사, 김지예 임상 조교수가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 면역학 분야 국제 학술지 `사이언스 면역학(Science Immunology)' 8월 26일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명 : CD39+ tissue-resident memory CD8+ T cells with a clonal overlap across compartments mediate anti-tumor immunity in breast cancer)

암 환자는 암세포에 대항해 이를 제거하는 역할을 하는 세포독성 T세포의 기능이 현저히 약해져 암세포에 대한 효과적인 면역반응을 나타내지 못한다. 이러한 세포독성 T세포 약화의 주된 이유는 PD-1이라는 세포독성 T세포의 기능을 저하하는 억제 수용체가 종양 조직 내 세포독성 T세포에 과다하게 발현되기 때문으로 알려져 있다.

최근 유행하고 있는 면역항암제의 기본원리는 바로 이 PD-1 억제 수용체의 기능을 차단해 약화돼 있던 세포독성 T세포의 기능을 회복시키는 것이다. 이러한 면역항암제는 유방암 환자에게서 기존의 치료를 대체할 수 있는 표준치료로 자리 잡아 가고 있지만, 투여받은 유방암 환자 중 일부에서만 치료 효과가 나타나며 이에 대한 이유를 알지 못하고 있다. 따라서, 많은 연구자가 유방암에서 면역 항암치료의 기전을 이해하고 치료에 효과를 보이는 환자를 선별하고자 하는 연구를 활발히 수행하고 있다.

이번 연구에서 공동 연구팀은 종양 조직에 존재하는 세포독성 T세포 중에서도 CD39 단백질과 조직 상주 마커 단백질을 동시에 발현하는 조직 상주 기억 T세포(CD39+ tissue-resident memory CD8+ T cell)가 유방암 환자에서 효과적인 항암 면역반응을 매개하는 핵심 면역세포임을 새롭게 밝혔다.

종양 조직에 존재하는 세포독성 T세포 중에는 항암 면역반응에 영향을 주지 않는 방관자(bystander) 세포들이 존재한다는 사실은 이미 잘 알려져 있었다. 이렇게 항암 면역반응과는 상관없는 방관자 세포들도 종양 조직에 있기 때문에 암 환자의 항암 면역반응을 정확히 측정하고 분석하는 데 어려움이 있었다. 연구팀은 CD39 단백질과 조직 상주 마커 단백질의 발현을 측정해 항암 면역반응과 관련이 있는 세포독성 T세포들만 분리해 개별 환자의 항암 면역반응을 정확히 측정할 수 있음을 새롭게 밝혔다.

그리고 유방암 환자에서 CD39를 발현하는 조직 상주 기억 세포독성 T세포는 특징적으로 삼중음성유방암(triple-negative breast cancer) 환자에게서 증가해 있었고, CD39를 발현하는 조직 상주 기억 세포독성 T세포가 증가해 있는 유방암 환자들은 수술 이후에도 재발이 적게 나타나는 등 좋은 예후를 보였다.

이번 연구에서 연구팀은 유방암 환자에서 면역항암제 치료 효율을 높이는 전략을 제시했다. 구체적으로, CD39를 발현하는 조직 상주 기억 세포독성 T세포들이 PD-1을 차단하는 면역항암제 처리에 반응해 그 기능이 효과적으로 회복됐다. 그리고 CTLA-4라는 다른 억제 수용체까지 함께 차단하자 세포독성 T세포의 기능 회복은 더욱 크게 나타났다. 따라서 이러한 면역항암제의 병용요법을 CD39 발현 조직 상주 기억 세포독성 T세포가 증가해 있는 환자들에게 선별적으로 사용한다면 치료 효과를 극대화할 수 있을 것으로 기대할 수 있다.

이번 연구는 연세대학교 및 가톨릭대 의과대학 외과 연구팀과 KAIST 의과학대학원이 유방암 환자의 항암 면역반응 원리를 밝히고 새로운 치료 전략을 제시하기 위해 협동 연구를 한 것으로서 중개 연구(translational research)의 주요 성과로 평가받는다.

신의철 교수는 "이번 연구는 항암 면역반응의 메커니즘과 측정에 대해 상세히 연구함으로써 유방암에서 새로운 임상 치료 전략을 제시하게 된 중요한 연구ˮ라며 "향후 암 환자의 생존율을 보다 높일 수 있도록 항암 면역반응 연구 및 면역 항암치료의 *적응증에 관한 연구를 계속하겠다ˮ라고 말했다.

☞ 적응증(indication): 어떠한 약제나 수술 따위에 의하여 치료 효과가 기대되는 병이나 증상

2022.09.14 조회수 9941 노화된 뇌에서 생겨난 비정상적 별아교세포 '아프다(APDA)' 발견

우리 연구진이 노화 및 치매 뇌에서 기억 중추인 해마 특이적으로 비정상적 별아교세포가 생겨나는 것을 최초로 관찰하고 그 원인을 규명했으며 이들은 신경 세포의 연결점인 시냅스의 숫자 및 기능 유지에 악영향을 줄 수 있음을 밝혔다. 이는 노화에 따른 인지 기능 저하를 일으키는 새로운 원인을 제시해 뇌 기능 회복에 활용이 기대된다.

우리 대학 생명과학과 정원석 교수와 이은별 박사, 정연주 박사 연구팀이 노화된 뇌에서 기존에 알려지지 않은 새로운 종류의 별아교세포를 발견했고, 이들이 세포 내 단백질 항상성이 손상돼 시냅스 생성 및 제거와 같은 기본적 능력이 결여돼있음을 밝혀 노화 관련 네이처 자매지인 `네이처 에이징(Nature Aging)'에 공개했다고 8일 밝혔다.

정원석 교수 연구팀은 이전 연구를 통해 비신경세포인 별아교세포가 신경세포의 시냅스를 만들 수도 또는 제거할 수도 있음을 밝힌 바 있다. 하지만, 이 같은 별아교세포의 기능이 노화 과정에서 어떻게 변화하는지는 알려지지 않았다.

☞ 시냅스(synapse): 뉴런(신경세포) 간 또는 뉴런과 다른 세포 사이의 접합 관계나 접합 부위를 말한다. 뉴런이 모여 있는 곳, 즉 뇌와 척수에 집중되어 있다.

연구팀은 노화된 뇌에서 별아교세포의 기능 변화를 이해하고자 단일 세포RNA 시퀀싱을 수행했고, 그 결과 기존에 노화 및 질병 뇌에서 존재한다고 알려진 염증성 별아교세포가 아닌 새로운 종류의 별아교세포가 존재함을 발견했다.

흥미롭게도 이들은 뇌에서 단기 기억을 저장한다고 알려진 해마에서만 노화 과정에서 선택적으로 생겨났으며, 이들 세포 내에는 불필요한 단백질을 제거하는 기전으로 알려진 자가포식(autophagy) 과정에서 생겨나는 오토파고좀(autophagosome)이 무분별하게 축적돼 있음을 밝혔다. 오토파고좀은 자가포식 과정에서 생겨나는 주머니 형태의 세포 소기관으로 세포내 불필요한 물질을 제거하기 위한 자가포식소체를 일컫는다. 이 같은 특징을 나타내기 위해서 연구진들은 중의적인 표현으로 새로 발견한 별아교세포를 `아프다(APDA: AutoPhagy-Dysregulated Astrocyte)' 세포로 명명했다.

별아교세포는 미세한 잔가지들을 통해서 수만 개의 시냅스를 감싸고 있으며, 글루타메이트(glutamate) 및 가바(GABA)와 같은 신경 전달 물질 및 다양한 이온들의 농도를 조절하는 역할을 수행함이 알려져 있다. 놀랍게도 APDA 세포들에서는 다양한 단백질들이 본래 위치에서 벗어나 오토파고좀에 갇혀 있는 현상이 발견됐으며 이로 인해 별아교세포가 시냅스를 만들거나 제거하는 능력이 모두 상실돼있음을 발견했다.

연구진은 자가포식 작용이 비정상적으로 조절되고 있음에 착안해 자가포식 작용에 영향을 주는 다양한 기전을 연구한 결과, 노화가 진행될수록 해마에 존재하는 별아교세포에서만 엠토르 (mTOR: 세포의 성장과 분열을 조절하는 단백질 합성의 신호체계)와 프로테아좀 (proteasome: 단백질 분해 효소 복합체) 활성도가 크게 감소함을 확인하였다. 이 두 기전은 원래 자가포식 작용을 제어하는 기전으로 알려져 있었는데 노화가 진행됨에 따라 다른 세포보다도 별아교세포에서 엠토르와 프로테아좀 기능이 감소함에 따라 자가포식 작용이 무분별하게 발생함을 밝힌 것이다. 그뿐만 아니라 이렇게 만들어진 오토파고좀들이 원래는 리소좀(lysosome)에 의해 분해돼 제거되나, APDA 세포들은 리소좀의 활성마저도 감소해 있음을 보였다.

이로써 세포 내 단백질 항상성을 조절하는 중요한 세 가지 기전 (엠토르, 프로테아좀, 리소좀)들이 모두 해마에 존재하는 별아교세포에서 노화에 따라 선택적으로 감소함에 따라, APDA 세포가 생겨남을 연구진은 보였다. 연구진은 실제 노화가 일어나지 않은 9개월령 쥐에게서도 엠토르 및 프로테아좀을 약물로써 감소시켰을 때 인위적으로 노화된 뇌에서 발견되는 APDA 세포를 만들 수 있음을 확인했다.

놀랍게도 연구진은 이러한 비정상적인 APDA 세포의 주변에 있는 시냅스들이 제대로 배열돼 있지 못하고 또한 그 숫자가 감소해 있음을 발견해 노화된 뇌에서 발생하는 시냅스 손상 및 뇌인지 기능 저하가 비정상적인 기능을 가진 APDA 세포에서 기인 할 수 있음을 제시했다. 또한 연구진은 치매 모델 쥐에서는 이 같은 APDA 세포가 정상 쥐의 노화 과정에서 보다 훨씬 더 빨리 해마에서 생겨남을 발견해 이들이 치매에서 나타나는 인지 기능 저하에도 역할을 할 수 있음을 보였다.

현재 노화된 뇌나 퇴행성 뇌 질환에서 교세포의 연구는 주로 염증성 교세포와 이들의 역할에 집중돼왔다. 연구팀의 이번 발견은 노화 및 치매 뇌에서 염증성 별아교세포와는 전혀 다른 종류의 비정상적 별아교세포가 존재함을 밝힌 첫 번째 연구 결과이며, 이들이 시냅스의 항상성을 무너뜨릴 수 있음을 제시했다.

연구팀은 이번 연구가 현재 노화를 극복하기 위해 엠토르를 전체적으로 억제하려는 현재 패러다임이 오히려 비정상적인 APDA 세포의 생성을 촉진할 수도 있음을 시사한다고 언급하며, 향후 연구에서는 노화 극복 방안이 세포 특이적으로 세분화돼야 함을 강조했다.

우리 대학 생명과학과 이은별 박사과정 학생과 정연주 박사 후 연구원이 공동 제1 저자로 참여하고, 정원석 교수가 교신저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지 `네이쳐 에이징 (Nature Aging)'에 지난 8월 1일 자로 온라인 공개됐으며 (논문명: A distinct astrocyte subtype in the aging mouse brain characterized by impaired protein homeostasis), 같은 저널에 News & Views (Astrocytic traffiic jams in the aging brain)에도 소개됐다.

한편, 이번 연구는 삼성미래기술육성재단과 치매극복연구개발사업단의 도움을 받아 진행됐다.

2022.08.08 조회수 11463

노화된 뇌에서 생겨난 비정상적 별아교세포 '아프다(APDA)' 발견

우리 연구진이 노화 및 치매 뇌에서 기억 중추인 해마 특이적으로 비정상적 별아교세포가 생겨나는 것을 최초로 관찰하고 그 원인을 규명했으며 이들은 신경 세포의 연결점인 시냅스의 숫자 및 기능 유지에 악영향을 줄 수 있음을 밝혔다. 이는 노화에 따른 인지 기능 저하를 일으키는 새로운 원인을 제시해 뇌 기능 회복에 활용이 기대된다.

우리 대학 생명과학과 정원석 교수와 이은별 박사, 정연주 박사 연구팀이 노화된 뇌에서 기존에 알려지지 않은 새로운 종류의 별아교세포를 발견했고, 이들이 세포 내 단백질 항상성이 손상돼 시냅스 생성 및 제거와 같은 기본적 능력이 결여돼있음을 밝혀 노화 관련 네이처 자매지인 `네이처 에이징(Nature Aging)'에 공개했다고 8일 밝혔다.

정원석 교수 연구팀은 이전 연구를 통해 비신경세포인 별아교세포가 신경세포의 시냅스를 만들 수도 또는 제거할 수도 있음을 밝힌 바 있다. 하지만, 이 같은 별아교세포의 기능이 노화 과정에서 어떻게 변화하는지는 알려지지 않았다.

☞ 시냅스(synapse): 뉴런(신경세포) 간 또는 뉴런과 다른 세포 사이의 접합 관계나 접합 부위를 말한다. 뉴런이 모여 있는 곳, 즉 뇌와 척수에 집중되어 있다.

연구팀은 노화된 뇌에서 별아교세포의 기능 변화를 이해하고자 단일 세포RNA 시퀀싱을 수행했고, 그 결과 기존에 노화 및 질병 뇌에서 존재한다고 알려진 염증성 별아교세포가 아닌 새로운 종류의 별아교세포가 존재함을 발견했다.

흥미롭게도 이들은 뇌에서 단기 기억을 저장한다고 알려진 해마에서만 노화 과정에서 선택적으로 생겨났으며, 이들 세포 내에는 불필요한 단백질을 제거하는 기전으로 알려진 자가포식(autophagy) 과정에서 생겨나는 오토파고좀(autophagosome)이 무분별하게 축적돼 있음을 밝혔다. 오토파고좀은 자가포식 과정에서 생겨나는 주머니 형태의 세포 소기관으로 세포내 불필요한 물질을 제거하기 위한 자가포식소체를 일컫는다. 이 같은 특징을 나타내기 위해서 연구진들은 중의적인 표현으로 새로 발견한 별아교세포를 `아프다(APDA: AutoPhagy-Dysregulated Astrocyte)' 세포로 명명했다.

별아교세포는 미세한 잔가지들을 통해서 수만 개의 시냅스를 감싸고 있으며, 글루타메이트(glutamate) 및 가바(GABA)와 같은 신경 전달 물질 및 다양한 이온들의 농도를 조절하는 역할을 수행함이 알려져 있다. 놀랍게도 APDA 세포들에서는 다양한 단백질들이 본래 위치에서 벗어나 오토파고좀에 갇혀 있는 현상이 발견됐으며 이로 인해 별아교세포가 시냅스를 만들거나 제거하는 능력이 모두 상실돼있음을 발견했다.

연구진은 자가포식 작용이 비정상적으로 조절되고 있음에 착안해 자가포식 작용에 영향을 주는 다양한 기전을 연구한 결과, 노화가 진행될수록 해마에 존재하는 별아교세포에서만 엠토르 (mTOR: 세포의 성장과 분열을 조절하는 단백질 합성의 신호체계)와 프로테아좀 (proteasome: 단백질 분해 효소 복합체) 활성도가 크게 감소함을 확인하였다. 이 두 기전은 원래 자가포식 작용을 제어하는 기전으로 알려져 있었는데 노화가 진행됨에 따라 다른 세포보다도 별아교세포에서 엠토르와 프로테아좀 기능이 감소함에 따라 자가포식 작용이 무분별하게 발생함을 밝힌 것이다. 그뿐만 아니라 이렇게 만들어진 오토파고좀들이 원래는 리소좀(lysosome)에 의해 분해돼 제거되나, APDA 세포들은 리소좀의 활성마저도 감소해 있음을 보였다.

이로써 세포 내 단백질 항상성을 조절하는 중요한 세 가지 기전 (엠토르, 프로테아좀, 리소좀)들이 모두 해마에 존재하는 별아교세포에서 노화에 따라 선택적으로 감소함에 따라, APDA 세포가 생겨남을 연구진은 보였다. 연구진은 실제 노화가 일어나지 않은 9개월령 쥐에게서도 엠토르 및 프로테아좀을 약물로써 감소시켰을 때 인위적으로 노화된 뇌에서 발견되는 APDA 세포를 만들 수 있음을 확인했다.

놀랍게도 연구진은 이러한 비정상적인 APDA 세포의 주변에 있는 시냅스들이 제대로 배열돼 있지 못하고 또한 그 숫자가 감소해 있음을 발견해 노화된 뇌에서 발생하는 시냅스 손상 및 뇌인지 기능 저하가 비정상적인 기능을 가진 APDA 세포에서 기인 할 수 있음을 제시했다. 또한 연구진은 치매 모델 쥐에서는 이 같은 APDA 세포가 정상 쥐의 노화 과정에서 보다 훨씬 더 빨리 해마에서 생겨남을 발견해 이들이 치매에서 나타나는 인지 기능 저하에도 역할을 할 수 있음을 보였다.

현재 노화된 뇌나 퇴행성 뇌 질환에서 교세포의 연구는 주로 염증성 교세포와 이들의 역할에 집중돼왔다. 연구팀의 이번 발견은 노화 및 치매 뇌에서 염증성 별아교세포와는 전혀 다른 종류의 비정상적 별아교세포가 존재함을 밝힌 첫 번째 연구 결과이며, 이들이 시냅스의 항상성을 무너뜨릴 수 있음을 제시했다.

연구팀은 이번 연구가 현재 노화를 극복하기 위해 엠토르를 전체적으로 억제하려는 현재 패러다임이 오히려 비정상적인 APDA 세포의 생성을 촉진할 수도 있음을 시사한다고 언급하며, 향후 연구에서는 노화 극복 방안이 세포 특이적으로 세분화돼야 함을 강조했다.

우리 대학 생명과학과 이은별 박사과정 학생과 정연주 박사 후 연구원이 공동 제1 저자로 참여하고, 정원석 교수가 교신저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지 `네이쳐 에이징 (Nature Aging)'에 지난 8월 1일 자로 온라인 공개됐으며 (논문명: A distinct astrocyte subtype in the aging mouse brain characterized by impaired protein homeostasis), 같은 저널에 News & Views (Astrocytic traffiic jams in the aging brain)에도 소개됐다.

한편, 이번 연구는 삼성미래기술육성재단과 치매극복연구개발사업단의 도움을 받아 진행됐다.

2022.08.08 조회수 11463 음파를 이용한 세포 자극 미세시스템 개발

우리 대학 연구진이 면역세포를 대상으로 기계적 자극을 가할 수 있는 고주파수 음파 기반의 미세유체 시스템 기술을 개발했다.

미국 스크립스 연구소의 아르뎀 파타푸리안 교수는 기계적 자극에 반응하는 세포 압력센서를 발견한 공로로 2021년도 노벨 생리의학상을 공동 수상했다. 또한 최근 다수의 연구를 통해 기계적 자극이 면역세포의 암세포 제거 기능에도 깊게 관여하는 기전이 보고되고 있다.

이에 기계적 자극을 인가할 수 있는 다양한 형태의 체외 동적 세포배양 시스템이 개발돼왔다. 그러나 펌프, 자력 교반기 등의 기존 시스템은 요구되는 시료 양이 비교적 크고, 부품과 세포 간의 접촉이 수반되어 잠재적 시료 오염과 세포 활성 저하의 문제점을 가진다.

문제 해결을 위해 기계공학과 전성윤 교수 연구팀(바이오미세유체 연구실)과 성형진 교수, 전남대학교 박진수 교수 연구팀은 필요한 시료 양이 수십 마이크로리터에 불과한 미세유체 칩에 기계적 자극을 비접촉식으로 만들어내고 그 크기를 정밀하게 제어할 수 있는 표면탄성파 인가 기술을 접목하였다. 해당 시스템의 빗살무늬전극에 고주파수 교류신호를 인가하여 표면탄성파를 형성하고, 표면탄성파는 기판을 따라 진행하여 미세유체 칩 내부의 유체에 흐름유동을 만들어낸다. 이 흐름유동은 유체 내부의 면역세포에 기계적 자극을 가함으로써 면역세포으로의 칼슘 이온 유입을 이끌어낸다.

연구팀은 “이번 연구는 고주파수 음파 기반의 비접촉식 기계적 자극 전달 시스템을 개발한 데 의의가 있으며, 음파를 접목한 미세유체 칩이 ‘차세대 동적 배양 시스템’으로써 적극적으로 활용될 가능성을 제시하였다”고 본 연구의 의의를 설명했다.

김승규 박사가 주저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지 ‘Advanced Science' 16호의 앞면 내부 표지논문으로 게재되었다. (논문명: Acoustofluidic Stimulation of Functional Immune Cells in a Microreactor)

이번 연구는 한국연구재단 중견연구자사업과 보건산업진흥원 글로벌바이오메디컬연수자사업 및 BK 21 Plus program의 지원을 받아 수행되었으며, 우리 대학 남현오 박사과정과 전남대학교 차범석 석사과정이 공동연구자로 참여했다.

#논문정보

Kim, S., Nam, H., Cha, B., Park, J., Sung, H. J., & Jeon, J. S. (2022). Acoustofluidic Stimulation of Functional Immune Cells in a Microreactor. Advanced Science, 9(16), 2105809.

https://doi.org/10.1002/advs.202105809

2022.06.22 조회수 7938

음파를 이용한 세포 자극 미세시스템 개발

우리 대학 연구진이 면역세포를 대상으로 기계적 자극을 가할 수 있는 고주파수 음파 기반의 미세유체 시스템 기술을 개발했다.

미국 스크립스 연구소의 아르뎀 파타푸리안 교수는 기계적 자극에 반응하는 세포 압력센서를 발견한 공로로 2021년도 노벨 생리의학상을 공동 수상했다. 또한 최근 다수의 연구를 통해 기계적 자극이 면역세포의 암세포 제거 기능에도 깊게 관여하는 기전이 보고되고 있다.

이에 기계적 자극을 인가할 수 있는 다양한 형태의 체외 동적 세포배양 시스템이 개발돼왔다. 그러나 펌프, 자력 교반기 등의 기존 시스템은 요구되는 시료 양이 비교적 크고, 부품과 세포 간의 접촉이 수반되어 잠재적 시료 오염과 세포 활성 저하의 문제점을 가진다.

문제 해결을 위해 기계공학과 전성윤 교수 연구팀(바이오미세유체 연구실)과 성형진 교수, 전남대학교 박진수 교수 연구팀은 필요한 시료 양이 수십 마이크로리터에 불과한 미세유체 칩에 기계적 자극을 비접촉식으로 만들어내고 그 크기를 정밀하게 제어할 수 있는 표면탄성파 인가 기술을 접목하였다. 해당 시스템의 빗살무늬전극에 고주파수 교류신호를 인가하여 표면탄성파를 형성하고, 표면탄성파는 기판을 따라 진행하여 미세유체 칩 내부의 유체에 흐름유동을 만들어낸다. 이 흐름유동은 유체 내부의 면역세포에 기계적 자극을 가함으로써 면역세포으로의 칼슘 이온 유입을 이끌어낸다.

연구팀은 “이번 연구는 고주파수 음파 기반의 비접촉식 기계적 자극 전달 시스템을 개발한 데 의의가 있으며, 음파를 접목한 미세유체 칩이 ‘차세대 동적 배양 시스템’으로써 적극적으로 활용될 가능성을 제시하였다”고 본 연구의 의의를 설명했다.

김승규 박사가 주저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지 ‘Advanced Science' 16호의 앞면 내부 표지논문으로 게재되었다. (논문명: Acoustofluidic Stimulation of Functional Immune Cells in a Microreactor)

이번 연구는 한국연구재단 중견연구자사업과 보건산업진흥원 글로벌바이오메디컬연수자사업 및 BK 21 Plus program의 지원을 받아 수행되었으며, 우리 대학 남현오 박사과정과 전남대학교 차범석 석사과정이 공동연구자로 참여했다.

#논문정보

Kim, S., Nam, H., Cha, B., Park, J., Sung, H. J., & Jeon, J. S. (2022). Acoustofluidic Stimulation of Functional Immune Cells in a Microreactor. Advanced Science, 9(16), 2105809.

https://doi.org/10.1002/advs.202105809

2022.06.22 조회수 7938 질병 세포만 찾아 교정치료 가능한 유전자 가위 시스템 개발

우리 대학 의과학대학원 이지민 교수 연구팀이 한국과학기술연구원(KIST) 오승자 선임연구원, 강원대학교 이주용 교수와 공동 연구를 통해 질병 세포에서만 핵 내 유전자 교정을 수행할 수 있는 유전자 가위 시스템(CRISPR/Cas9)을 개발했다고 14일 밝혔다.

연구팀은 세포 내 마이크로RNA가 특정 서열을 인식해 절단한다는 특성을 활용해, 질병 세포에서 과발현되는 마이크로RNA에 의해 특이적으로 절단될 수 있는 링커를 연결한 유전자 가위 시스템을 설계했다. 이렇게 설계된 시스템은 질병 세포 특이적 마이크로RNA가 적은 정상세포에서는 세포질에 머물러 유전자 교정을 수행하지 않지만, 질병 세포에서는 링커가 절단되면서 유전자 가위가 세포핵으로 들어가 유전자 교정을 수행할 수 있다.

이러한 플랫폼은 유전자 가위를 질병 세포에서만 기능 할 수 있게 해 정상세포와 질병 세포가 혼합돼있는 실제 환자에게도 효과적인 유전자 교정 치료를 진행할 수 있을 것으로 기대된다.

KIST 신철희 박사와 우리 대학 의과학대학원 박수찬 연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `뉴클레익 엑시드 리서치(Nucleic Acids Research, IF 16.971)' 온라인판에 지난달 30일 자 출판됐다. (논문명 : Cytosolic microRNA-inducible nuclear translocation of Cas9 protein for disease-specific genome modification).

마이크로RNA는 유전자를 전사 후 조절하는 19~24 뉴클레오티드(DNA나 RNA의 기본 단위) 길이의 RNA다. 마이크로RNA는 DNA로부터 전사된 메신저 RNA에 아르고너트(Argonaute; Ago) 단백질을 통해 결합하며, 결합한 메신저 RNA를 절단한다. 마이크로RNA의 비정상적인 발현이 다양한 질병에서 보고되고 있으며, 질병의 치료를 위한 표적 바이오마커로 많이 연구되고 있다.

다양한 질병에서 마이크로RNA를 표적으로 하는 치료법들이 빠르게 연구되고 있지만, 치료 물질의 전달 및 투여량의 문제, 세포 독성 및 비정상적 면역 반응 활성화 등의 문제가 있다.

유전자 가위 시스템은 단일 가이드 RNA(single guide RNA)를 조합해 정교한 유전자 교정을 수행하는 매우 효과적인 도구다. 하지만, 이 시스템의 실제 활용에는 기술적 한계들이 존재한다. 가장 큰 문제는 안정성 문제로, 표적 유전자가 아닌 다른 유전자를 편집하는 오프-타겟 이펙트(off-target effect)다. 또한, 다양한 세포가 혼합된 환경에서는 유전자 교정을 수행하기 어렵다.

연구팀은 이러한 문제를 해결하기 위해 질병 세포 본연의 생태를 활용하는 접근법을 고안했다. 연구팀은 핵 위치 신호(Nuclear localization signal; NLS)가 부착된 기존 유전자 가위(Cas9)에 핵 외 수송신호(Nuclear export signal; NES)를 연결한 질병 세포 마이크로RNA의 메신저 RNA 표적 서열을 결합한 유전자 가위를 제작했고, 이를 유전자 가위 `셀프 체크인'으로 명명했다.

연구팀은 인간 질병 세포에서 과발현되는 마이크로RNA-21의 표적 서열과 실험용 쥐의 마이크로RNA-294의 표적 서열을 연결한 유전자 가위의 인간 질병 세포 내 유전자 교정 기능을 비교했고, 마이크로RNA-21 표적 서열 연결 유전자 가위만이 세포 내 마이크로RNA-21에 의해 절단돼 핵까지 전달되어 기능을 수행할 수 있음을 확인했다.

연구팀은 다양한 폐암 세포에서 마이크로RNA-21의 발현량과 발암 단백질 Ezh2가 양의 상관관계가 있다는 것을 증명했고, `셀프 체크인'을 적용해 마이크로RNA-21이 과발현된 폐암 세포에서 발암 유전자 Ezh2의 유전자 교정을 성공적으로 수행했다.

또한, 암세포는 항암 약물에 지속해서 노출되게 되면, 약물 저항성을 획득하게 되는데, 연구팀은 폐암 세포에서 마이크로RNA-21과 Ezh2의 발현이 항암 약물 시스플라틴을 투여하면 오히려 증가함을 확인했다. 유전자 가위 셀프 체크인 기술을 통한 Ezh2 유전자 교정과 항암제(시스플라틴)의 병행 사용은 폐암 세포의 성장을 더욱 효과적으로 억제할 수 있음을 마우스 실험을 통해서 밝혔다.

연구팀이 개발한 유전자 가위 셀프 체크인 기술은 질병 세포에서만 기능하기 때문에, 오프-타겟 이펙트를 최소화할 수 있다는 장점이 있으며, 세포 내 시스템을 활용한다는 점에서 안정성이 높다고 할 수 있다. 또한, 단일 가이드 RNA 및 메신저 RNA 표적 서열을 상황에 맞게 교체해 사용할 수 있어, 다양한 질병에 적용이 가능할 것으로 기대된다.

연구팀은 "유전자 가위 셀프 체크인 기술은 기존 유전자 가위 시스템의 문제를 개선해, 높은 특이성을 가지고 질병 세포에 대한 유전자를 세포 특이적으로 교정할 수 있다는 것을 확인할 수 있다ˮ 라며 "다양한 질병 연관 마이크로RNA에 대응해 기술을 적용할 수 있을 것이다ˮ 라고 전했다.

한편 이번 연구는 삼성미래기술육성사업, 한국연구재단 이공분야기초연구사업 및 한국과학기술연구원 지원을 받아 수행됐다.

2022.06.14 조회수 15868

질병 세포만 찾아 교정치료 가능한 유전자 가위 시스템 개발

우리 대학 의과학대학원 이지민 교수 연구팀이 한국과학기술연구원(KIST) 오승자 선임연구원, 강원대학교 이주용 교수와 공동 연구를 통해 질병 세포에서만 핵 내 유전자 교정을 수행할 수 있는 유전자 가위 시스템(CRISPR/Cas9)을 개발했다고 14일 밝혔다.

연구팀은 세포 내 마이크로RNA가 특정 서열을 인식해 절단한다는 특성을 활용해, 질병 세포에서 과발현되는 마이크로RNA에 의해 특이적으로 절단될 수 있는 링커를 연결한 유전자 가위 시스템을 설계했다. 이렇게 설계된 시스템은 질병 세포 특이적 마이크로RNA가 적은 정상세포에서는 세포질에 머물러 유전자 교정을 수행하지 않지만, 질병 세포에서는 링커가 절단되면서 유전자 가위가 세포핵으로 들어가 유전자 교정을 수행할 수 있다.

이러한 플랫폼은 유전자 가위를 질병 세포에서만 기능 할 수 있게 해 정상세포와 질병 세포가 혼합돼있는 실제 환자에게도 효과적인 유전자 교정 치료를 진행할 수 있을 것으로 기대된다.

KIST 신철희 박사와 우리 대학 의과학대학원 박수찬 연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `뉴클레익 엑시드 리서치(Nucleic Acids Research, IF 16.971)' 온라인판에 지난달 30일 자 출판됐다. (논문명 : Cytosolic microRNA-inducible nuclear translocation of Cas9 protein for disease-specific genome modification).

마이크로RNA는 유전자를 전사 후 조절하는 19~24 뉴클레오티드(DNA나 RNA의 기본 단위) 길이의 RNA다. 마이크로RNA는 DNA로부터 전사된 메신저 RNA에 아르고너트(Argonaute; Ago) 단백질을 통해 결합하며, 결합한 메신저 RNA를 절단한다. 마이크로RNA의 비정상적인 발현이 다양한 질병에서 보고되고 있으며, 질병의 치료를 위한 표적 바이오마커로 많이 연구되고 있다.

다양한 질병에서 마이크로RNA를 표적으로 하는 치료법들이 빠르게 연구되고 있지만, 치료 물질의 전달 및 투여량의 문제, 세포 독성 및 비정상적 면역 반응 활성화 등의 문제가 있다.

유전자 가위 시스템은 단일 가이드 RNA(single guide RNA)를 조합해 정교한 유전자 교정을 수행하는 매우 효과적인 도구다. 하지만, 이 시스템의 실제 활용에는 기술적 한계들이 존재한다. 가장 큰 문제는 안정성 문제로, 표적 유전자가 아닌 다른 유전자를 편집하는 오프-타겟 이펙트(off-target effect)다. 또한, 다양한 세포가 혼합된 환경에서는 유전자 교정을 수행하기 어렵다.

연구팀은 이러한 문제를 해결하기 위해 질병 세포 본연의 생태를 활용하는 접근법을 고안했다. 연구팀은 핵 위치 신호(Nuclear localization signal; NLS)가 부착된 기존 유전자 가위(Cas9)에 핵 외 수송신호(Nuclear export signal; NES)를 연결한 질병 세포 마이크로RNA의 메신저 RNA 표적 서열을 결합한 유전자 가위를 제작했고, 이를 유전자 가위 `셀프 체크인'으로 명명했다.

연구팀은 인간 질병 세포에서 과발현되는 마이크로RNA-21의 표적 서열과 실험용 쥐의 마이크로RNA-294의 표적 서열을 연결한 유전자 가위의 인간 질병 세포 내 유전자 교정 기능을 비교했고, 마이크로RNA-21 표적 서열 연결 유전자 가위만이 세포 내 마이크로RNA-21에 의해 절단돼 핵까지 전달되어 기능을 수행할 수 있음을 확인했다.

연구팀은 다양한 폐암 세포에서 마이크로RNA-21의 발현량과 발암 단백질 Ezh2가 양의 상관관계가 있다는 것을 증명했고, `셀프 체크인'을 적용해 마이크로RNA-21이 과발현된 폐암 세포에서 발암 유전자 Ezh2의 유전자 교정을 성공적으로 수행했다.

또한, 암세포는 항암 약물에 지속해서 노출되게 되면, 약물 저항성을 획득하게 되는데, 연구팀은 폐암 세포에서 마이크로RNA-21과 Ezh2의 발현이 항암 약물 시스플라틴을 투여하면 오히려 증가함을 확인했다. 유전자 가위 셀프 체크인 기술을 통한 Ezh2 유전자 교정과 항암제(시스플라틴)의 병행 사용은 폐암 세포의 성장을 더욱 효과적으로 억제할 수 있음을 마우스 실험을 통해서 밝혔다.

연구팀이 개발한 유전자 가위 셀프 체크인 기술은 질병 세포에서만 기능하기 때문에, 오프-타겟 이펙트를 최소화할 수 있다는 장점이 있으며, 세포 내 시스템을 활용한다는 점에서 안정성이 높다고 할 수 있다. 또한, 단일 가이드 RNA 및 메신저 RNA 표적 서열을 상황에 맞게 교체해 사용할 수 있어, 다양한 질병에 적용이 가능할 것으로 기대된다.

연구팀은 "유전자 가위 셀프 체크인 기술은 기존 유전자 가위 시스템의 문제를 개선해, 높은 특이성을 가지고 질병 세포에 대한 유전자를 세포 특이적으로 교정할 수 있다는 것을 확인할 수 있다ˮ 라며 "다양한 질병 연관 마이크로RNA에 대응해 기술을 적용할 수 있을 것이다ˮ 라고 전했다.

한편 이번 연구는 삼성미래기술육성사업, 한국연구재단 이공분야기초연구사업 및 한국과학기술연구원 지원을 받아 수행됐다.

2022.06.14 조회수 15868 기존 개념을 깬 새로운 면역 T 세포 발견

우리 대학 의과학대학원 신의철 교수 연구팀이 우리 대학 의과학대학원 박수형 교수, 연세대학교 의과대학 주동진, 박준용 교수팀과 공동 연구를 통해 선천면역과 적응면역의 특성을 모두 지니는 새로운 유형의 `NK 유사 T 세포'를 간에서 발견하고 그 작용 특성을 규명했다고 8일 밝혔다.

이번 연구는, 그동안 면역학의 영역에서 이분법적으로 나눠져 있던 선천면역과 적응면역의 경계에서 작동하는 새로운 면역세포를 발견하고 그 특성을 밝힘으로써 인체의 면역 반응을 새로운 시각에서 바라볼 수 있게 했다는 점에서 큰 의의가 있다.

의과학대학원 고준영 박사, 나민석 박사, 최승진 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 간장(肝腸)학 분야의 최고 국제 학술지 `간장학 저널(Journal of Hepatology)' 5월 26일 字 온라인판에 게재됐다 (논문명: Identification of a distinct NK-like hepatic T-cell population activated by NKG2C in a TCR-independent manner).

인체에 세균이나 바이러스 같은 병원성 미생물이 침입하면 먼저 선천면역이 작동한다. 선천면역은 신속하게 작동하는 장점이 있지만, 병원성 미생물의 종류를 구분하지 못하고 기억면역을 형성하지 못하는 단점이 있다. 한편 감염 후 4~5일 후부터는 적응면역이 서서히 작동한다. 적응면역은 느리게 활성화되는 대신 각각의 병원성 미생물을 구분하는 능력이 있고 회복 후에는 기억 면역 세포를 만들어 같은 미생물이 재침입하였을 때 재빠른 반응을 할 수 있다.

특히 바이러스 감염 시에는 바이러스에 감염된 세포를 제거하는 기능에 특화된 면역세포들이 중요한 역할을 하는데, 이들 중 NK 세포(자연살해 세포)는 선천면역, T 세포는 적응면역의 특성이 있는 대표적인 면역 세포다. 이 2가지 면역 세포는 바이러스에 감염된 세포를 인식하는 방식도 달라, T 세포는 바이러스 단백질 조각을 항원으로 감지하는 반면, NK 세포는 스트레스 분자 발현이 증가한 것을 통해 바이러스 감염 세포를 감지한다.

지금까지 면역학계에서는 이렇게 NK 세포와 T 세포를 명확히 구분되는 면역 세포로서 나누어 연구를 진행해 왔는데, 연구팀은 이번 연구를 통해 NK 세포와 T 세포의 특성을 모두 지니는 `NK 유사 T 세포'를 새롭게 발견한 것이다. 그리고 이러한 NK 유사 T 세포는 T 세포 수용체를 통해 바이러스 단백질 항원을 인식하는 대신에 NK 세포 수용체인 `NKG2C'를 통해 비정상 세포들을 감지하고 제거할 수 있다는 사실을 발견했다.

연구팀은 이번 연구에서 간에 존재하는 면역세포를 주로 분석했는데, 간은 면역학적으로 특이한 장기로 여겨지고 있다. 소장이나 대장으로부터 들어오는 혈액은 전신 순환계에 합류하기 전에 간을 먼저 지나게 된다. 이 과정에서 장으로부터 들어온 많은 외부 물질이나 병원성 미생물들은 간에서 걸러지게 되어, 간은 면역학적 1차 관문의 역할을 하게 된다. 한편 간은 면역학적 관용을 나타내는 장기로도 잘 알려져, 병원성 미생물에 대한 과도한 면역 반응을 조절하기도 한다. 연구팀은 이처럼 복잡하고 정교하게 조절되는 간의 면역학적 특성을 상세히 분석하기 위해 단일세포 전사체 분석이라는 최신 연구기법을 적용해 분석한 결과, 간 내에서 선천면역과 적응면역의 특성을 모두 지니는 NK 유사 T 세포를 발견했다. 그리고 B형간염 바이러스에 의한 만성 간 질환을 앓는 환자의 간에서는 이러한 NK 유사 T 세포의 수가 증가해 있는 것도 발견했다.

연구팀이 이번에 새롭게 발견한 NK 유사 T 세포가 바이러스 감염 등의 각종 질환에서 어떤 역할을 하는지는 아직 분명하지 않다. 현재 연구팀은 NK 유사 T 세포가 체내에서 감염뿐만 아니라 각종 원인에 의해 비정상적으로 변한 세포들을 선택적으로 제거해 체내 항상성을 유지하는 데 중요한 역할을 한다는 가설을 가지고 후속 연구를 활발히 진행하고 있다. 한편, 미국 스탠퍼드 의대의 마크 데이비스 교수 연구팀이 최근 NK 수용체를 발현하는 T 세포는 다른 면역세포의 기능을 억제한다는 논문을 사이언스지에 발표함에 따라, 연구팀은 이번에 발견한 NK 유사 T 세포가 체내 상황에 따라 면역억제 기능을 수행하는지에 대한 분석도 진행하고 있다.

이번 연구 결과는 연세의대 세브란스병원 외과 및 내과 연구팀과 KAIST 의과학대학원이 간의 면역학적 특성을 규명하기 위해 수행한 협동 연구의 성과로서, 중개 연구(translational research)를 통해 인간 면역학을 새롭게 이해하는 계기를 마련했다는 평가를 받는다.

의과학대학원 신의철 교수는 "최신 연구 방법인 단일세포 전사체 분석 기술을 이용해 복잡한 간장 내 면역세포들을 상세히 분석할 수 있었고, 그 결과로 새로운 유형의 면역 세포인 NK 유사 T 세포를 발견하게 된 중요한 연구ˮ라며 "앞으로 NK 유사 T 세포의 생리 및 병리적 기능을 밝히는 연구를 지속하겠다ˮ라고 말했다.

2022.06.08 조회수 10822

기존 개념을 깬 새로운 면역 T 세포 발견

우리 대학 의과학대학원 신의철 교수 연구팀이 우리 대학 의과학대학원 박수형 교수, 연세대학교 의과대학 주동진, 박준용 교수팀과 공동 연구를 통해 선천면역과 적응면역의 특성을 모두 지니는 새로운 유형의 `NK 유사 T 세포'를 간에서 발견하고 그 작용 특성을 규명했다고 8일 밝혔다.

이번 연구는, 그동안 면역학의 영역에서 이분법적으로 나눠져 있던 선천면역과 적응면역의 경계에서 작동하는 새로운 면역세포를 발견하고 그 특성을 밝힘으로써 인체의 면역 반응을 새로운 시각에서 바라볼 수 있게 했다는 점에서 큰 의의가 있다.

의과학대학원 고준영 박사, 나민석 박사, 최승진 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 간장(肝腸)학 분야의 최고 국제 학술지 `간장학 저널(Journal of Hepatology)' 5월 26일 字 온라인판에 게재됐다 (논문명: Identification of a distinct NK-like hepatic T-cell population activated by NKG2C in a TCR-independent manner).

인체에 세균이나 바이러스 같은 병원성 미생물이 침입하면 먼저 선천면역이 작동한다. 선천면역은 신속하게 작동하는 장점이 있지만, 병원성 미생물의 종류를 구분하지 못하고 기억면역을 형성하지 못하는 단점이 있다. 한편 감염 후 4~5일 후부터는 적응면역이 서서히 작동한다. 적응면역은 느리게 활성화되는 대신 각각의 병원성 미생물을 구분하는 능력이 있고 회복 후에는 기억 면역 세포를 만들어 같은 미생물이 재침입하였을 때 재빠른 반응을 할 수 있다.

특히 바이러스 감염 시에는 바이러스에 감염된 세포를 제거하는 기능에 특화된 면역세포들이 중요한 역할을 하는데, 이들 중 NK 세포(자연살해 세포)는 선천면역, T 세포는 적응면역의 특성이 있는 대표적인 면역 세포다. 이 2가지 면역 세포는 바이러스에 감염된 세포를 인식하는 방식도 달라, T 세포는 바이러스 단백질 조각을 항원으로 감지하는 반면, NK 세포는 스트레스 분자 발현이 증가한 것을 통해 바이러스 감염 세포를 감지한다.

지금까지 면역학계에서는 이렇게 NK 세포와 T 세포를 명확히 구분되는 면역 세포로서 나누어 연구를 진행해 왔는데, 연구팀은 이번 연구를 통해 NK 세포와 T 세포의 특성을 모두 지니는 `NK 유사 T 세포'를 새롭게 발견한 것이다. 그리고 이러한 NK 유사 T 세포는 T 세포 수용체를 통해 바이러스 단백질 항원을 인식하는 대신에 NK 세포 수용체인 `NKG2C'를 통해 비정상 세포들을 감지하고 제거할 수 있다는 사실을 발견했다.

연구팀은 이번 연구에서 간에 존재하는 면역세포를 주로 분석했는데, 간은 면역학적으로 특이한 장기로 여겨지고 있다. 소장이나 대장으로부터 들어오는 혈액은 전신 순환계에 합류하기 전에 간을 먼저 지나게 된다. 이 과정에서 장으로부터 들어온 많은 외부 물질이나 병원성 미생물들은 간에서 걸러지게 되어, 간은 면역학적 1차 관문의 역할을 하게 된다. 한편 간은 면역학적 관용을 나타내는 장기로도 잘 알려져, 병원성 미생물에 대한 과도한 면역 반응을 조절하기도 한다. 연구팀은 이처럼 복잡하고 정교하게 조절되는 간의 면역학적 특성을 상세히 분석하기 위해 단일세포 전사체 분석이라는 최신 연구기법을 적용해 분석한 결과, 간 내에서 선천면역과 적응면역의 특성을 모두 지니는 NK 유사 T 세포를 발견했다. 그리고 B형간염 바이러스에 의한 만성 간 질환을 앓는 환자의 간에서는 이러한 NK 유사 T 세포의 수가 증가해 있는 것도 발견했다.

연구팀이 이번에 새롭게 발견한 NK 유사 T 세포가 바이러스 감염 등의 각종 질환에서 어떤 역할을 하는지는 아직 분명하지 않다. 현재 연구팀은 NK 유사 T 세포가 체내에서 감염뿐만 아니라 각종 원인에 의해 비정상적으로 변한 세포들을 선택적으로 제거해 체내 항상성을 유지하는 데 중요한 역할을 한다는 가설을 가지고 후속 연구를 활발히 진행하고 있다. 한편, 미국 스탠퍼드 의대의 마크 데이비스 교수 연구팀이 최근 NK 수용체를 발현하는 T 세포는 다른 면역세포의 기능을 억제한다는 논문을 사이언스지에 발표함에 따라, 연구팀은 이번에 발견한 NK 유사 T 세포가 체내 상황에 따라 면역억제 기능을 수행하는지에 대한 분석도 진행하고 있다.

이번 연구 결과는 연세의대 세브란스병원 외과 및 내과 연구팀과 KAIST 의과학대학원이 간의 면역학적 특성을 규명하기 위해 수행한 협동 연구의 성과로서, 중개 연구(translational research)를 통해 인간 면역학을 새롭게 이해하는 계기를 마련했다는 평가를 받는다.

의과학대학원 신의철 교수는 "최신 연구 방법인 단일세포 전사체 분석 기술을 이용해 복잡한 간장 내 면역세포들을 상세히 분석할 수 있었고, 그 결과로 새로운 유형의 면역 세포인 NK 유사 T 세포를 발견하게 된 중요한 연구ˮ라며 "앞으로 NK 유사 T 세포의 생리 및 병리적 기능을 밝히는 연구를 지속하겠다ˮ라고 말했다.

2022.06.08 조회수 10822 수학 모델로 개별 세포 간 이질성의 원인 밝혀

우리 연구진이 항생제와 같은 동일한 외부 자극에도 개별 세포마다 반응하는 정도가 다른 근본적인 원인을 밝혔다.

우리 대학 수리과학과 김재경 교수(기초과학연구원(IBS) 의생명수학 그룹 겸임) 연구팀이 외부 자극에 대한 세포 간 이질성(cell-to-cell heterogeneity)의 크기가 세포 내 신호 전달 과정의 반응 속도 제한 단계(rate-limiting step)의 수에 비례한다는 사실을 규명했다고 21일 밝혔다.

똑같은 유전자를 가진 세포들이 동일한 외부 자극에 다르게 반응하는 이유는 오랫동안 미스터리였다. 특히, 외부 자극에 대한 반응의 이질성은 항암 치료 시 화학 요법을 적용할 때 암세포의 완전 사멸을 막는 원인이 되기도 한다. 따라서, 세포 간 이질성을 유발하는 요인으로서 속도 제한 단계를 제시한 이번 연구는 화학 요법 치료의 효과를 개선하는 데에 이용될 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학 수리과학과 김대욱 박사와 홍혁표 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `사이언스 어드밴시스(Science Advances)' 3월 18일 字 온라인판에 실렸다. (논문명 : Systematic inference identifies a major source of heteogeneity in cell signaling dynamics: the rate-limiting step number)

우리 몸속에 있는 세포는 항생제, 삼투압 변화 등 다양한 외부 자극에 반응하는 신호 전달 체계를 갖고 있다. 이러한 신호 전달 체계는 세포가 외부 환경과 상호 작용하는 데에 가장 핵심적인 역할을 한다.

동일한 외부 자극을 세포들에 가했을 때 반응하는 정도가 다르기 때문에 약물에 대한 이질적인 반응과 약물 내성이 강한 존속성 세균(persister cell)이 발생한다. 이러한 현상을 유발하는 세포 간 이질성의 원인을 찾기 위해 많은 시도가 있었다. 특히, 신호 전달 체계를 이루는 많은 중간 과정들이 영향을 미친다는 것이 제안됐으나, 실험적으로 모든 중간 과정을 직접 관측하는 것이 현재 기술로는 불가능하기에 난제로 남아 있었다.

김 교수 연구팀은 이 난제 해결을 위해 세포 내 신호 전달 체계를 묘사하는 큐잉 모형(Queueing model)을 개발했다. 개발된 큐잉 모형을 바탕으로 통계적인 추정 방법론인 베이지안 모형(Bayesian model)과 혼합 효과 모형(Mixed-effects model)을 결합해 신호 체계의 중간 과정에 대한 관측 없이도 신호 체계를 분석할 수 있는 컴퓨터 소프트웨어(MBI; Moment-based Bayesian Inference method)를 개발했다. 이를 이용해 분석한 결과, 연구팀은 외부 자극에 반응하는 세포 간 이질성이 신호 전달 체계를 구성하는 속도 제한 단계의 수에 비례한다는 사실을 밝혔다.

김 교수는 "신호 전달 체계를 이루는 속도 제한 단계의 수가 늘어날수록 유전적으로 같은 세포 집단일지라도 전달하는 신호가 더 다양하게 나타날 수 있음을 확인했다ˮ고 설명했다.

김 교수팀은 수리 모델 분석을 위한 이론적 토대를 마련하는 것에서 그치지 않고, 실제 대장균(E. coli)의 항생제 반응 실험 데이터를 이용해 이론적 결과를 검증했다. 이러한 연구 결과는 항생제 내성 세균 연구에 새로운 패러다임을 제시할 것으로 예상된다.

김 교수는 "항암 치료시 중요하게 고려되는 세포 간 이질성에 대한 이해를 수리 모델을 통해서 높인 연구ˮ라고 소개하면서 "이번 성과를 통해 항암 치료 개선 방안이 개발되기를 기대한다ˮ라고 말했다.

한편 이번 연구는 삼성미래기술육성사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.03.21 조회수 11930

수학 모델로 개별 세포 간 이질성의 원인 밝혀

우리 연구진이 항생제와 같은 동일한 외부 자극에도 개별 세포마다 반응하는 정도가 다른 근본적인 원인을 밝혔다.

우리 대학 수리과학과 김재경 교수(기초과학연구원(IBS) 의생명수학 그룹 겸임) 연구팀이 외부 자극에 대한 세포 간 이질성(cell-to-cell heterogeneity)의 크기가 세포 내 신호 전달 과정의 반응 속도 제한 단계(rate-limiting step)의 수에 비례한다는 사실을 규명했다고 21일 밝혔다.

똑같은 유전자를 가진 세포들이 동일한 외부 자극에 다르게 반응하는 이유는 오랫동안 미스터리였다. 특히, 외부 자극에 대한 반응의 이질성은 항암 치료 시 화학 요법을 적용할 때 암세포의 완전 사멸을 막는 원인이 되기도 한다. 따라서, 세포 간 이질성을 유발하는 요인으로서 속도 제한 단계를 제시한 이번 연구는 화학 요법 치료의 효과를 개선하는 데에 이용될 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학 수리과학과 김대욱 박사와 홍혁표 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `사이언스 어드밴시스(Science Advances)' 3월 18일 字 온라인판에 실렸다. (논문명 : Systematic inference identifies a major source of heteogeneity in cell signaling dynamics: the rate-limiting step number)

우리 몸속에 있는 세포는 항생제, 삼투압 변화 등 다양한 외부 자극에 반응하는 신호 전달 체계를 갖고 있다. 이러한 신호 전달 체계는 세포가 외부 환경과 상호 작용하는 데에 가장 핵심적인 역할을 한다.

동일한 외부 자극을 세포들에 가했을 때 반응하는 정도가 다르기 때문에 약물에 대한 이질적인 반응과 약물 내성이 강한 존속성 세균(persister cell)이 발생한다. 이러한 현상을 유발하는 세포 간 이질성의 원인을 찾기 위해 많은 시도가 있었다. 특히, 신호 전달 체계를 이루는 많은 중간 과정들이 영향을 미친다는 것이 제안됐으나, 실험적으로 모든 중간 과정을 직접 관측하는 것이 현재 기술로는 불가능하기에 난제로 남아 있었다.

김 교수 연구팀은 이 난제 해결을 위해 세포 내 신호 전달 체계를 묘사하는 큐잉 모형(Queueing model)을 개발했다. 개발된 큐잉 모형을 바탕으로 통계적인 추정 방법론인 베이지안 모형(Bayesian model)과 혼합 효과 모형(Mixed-effects model)을 결합해 신호 체계의 중간 과정에 대한 관측 없이도 신호 체계를 분석할 수 있는 컴퓨터 소프트웨어(MBI; Moment-based Bayesian Inference method)를 개발했다. 이를 이용해 분석한 결과, 연구팀은 외부 자극에 반응하는 세포 간 이질성이 신호 전달 체계를 구성하는 속도 제한 단계의 수에 비례한다는 사실을 밝혔다.

김 교수는 "신호 전달 체계를 이루는 속도 제한 단계의 수가 늘어날수록 유전적으로 같은 세포 집단일지라도 전달하는 신호가 더 다양하게 나타날 수 있음을 확인했다ˮ고 설명했다.

김 교수팀은 수리 모델 분석을 위한 이론적 토대를 마련하는 것에서 그치지 않고, 실제 대장균(E. coli)의 항생제 반응 실험 데이터를 이용해 이론적 결과를 검증했다. 이러한 연구 결과는 항생제 내성 세균 연구에 새로운 패러다임을 제시할 것으로 예상된다.

김 교수는 "항암 치료시 중요하게 고려되는 세포 간 이질성에 대한 이해를 수리 모델을 통해서 높인 연구ˮ라고 소개하면서 "이번 성과를 통해 항암 치료 개선 방안이 개발되기를 기대한다ˮ라고 말했다.

한편 이번 연구는 삼성미래기술육성사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.03.21 조회수 11930 단일세포 RNA 시퀀싱을 통한 꽃향기 합성 유전자 발굴

우리 대학 생명과학과 김상규 교수 연구팀이 꽃향기 합성 유전자를 발굴하기 위해 꽃잎 단일세포 RNA 시퀀싱 기술을 개발하고 벤질아세톤(benzylacetone) 꽃향기 합성 경로를 밝혔다.

벤질아세톤은 코요테담배(Nicotiana attenuata) 꽃에서 합성되고 밤에 분비가 되는 향기 물질이다. 이 향기물질은 밤에 활동하는 박각시나방을 유인한다. 그리고 꽃은 꿀을 제공하고 그 대가로 나방은 화분pollen을 멀리 날라준다. 또한 벤질아세톤은 코요테담배 꽃을 먹는 해충을 쫓아내는 기능을 하고 있다. 생태적으로 재미있는 기능을 하고 있는 물질이지만 생합성 경로에 대해서는 완전히 알려진 상태가 아니었다.

일반적으로 식물이 만들어내는 대사물질의 생합성 유전자를 밝히기 위해 사용하는 방법의 단점을 극복하기 위해서 꽃잎 단일세포에서 발현되는 유전자의 연관도를 이용하여 물질대사 경로를 밝힐 수 있다는 것을 이번 연구를 통해서 증명하였다. 특히 유전정보가 제한적으로 알려져 있고 다양한 생태형 ecotype을 가진 식물 집단이 없어도 비모델 식물에서 물질합성 경로에 있는 효소와 그 효소의 발현을 조절하는 전사인자 등도 찾을 수 있는 가능성을 제시하였다.

단일세포 RNA 시퀀싱의 장점을 활용하여 향기합성 유전자가 만들어지는 세포를 구별하고 꽃잎에서 향기가 합성되는 위치도 밝힐 수 있었다.

우리 대학 생명과학과 강문영 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 'New Phytologist' 학술지에 게재됐다. (관련 논문명: Single-cell RNA-sequencing of Nicotiana attenuata corolla cells reveals the biosynthetic pathway of a floral scent)

한편 이번 연구는 삼성미래기술육성사업과 포스코사이언스펠로십 지원을 받아 수행됐다.

2022.02.14 조회수 8921

단일세포 RNA 시퀀싱을 통한 꽃향기 합성 유전자 발굴

우리 대학 생명과학과 김상규 교수 연구팀이 꽃향기 합성 유전자를 발굴하기 위해 꽃잎 단일세포 RNA 시퀀싱 기술을 개발하고 벤질아세톤(benzylacetone) 꽃향기 합성 경로를 밝혔다.

벤질아세톤은 코요테담배(Nicotiana attenuata) 꽃에서 합성되고 밤에 분비가 되는 향기 물질이다. 이 향기물질은 밤에 활동하는 박각시나방을 유인한다. 그리고 꽃은 꿀을 제공하고 그 대가로 나방은 화분pollen을 멀리 날라준다. 또한 벤질아세톤은 코요테담배 꽃을 먹는 해충을 쫓아내는 기능을 하고 있다. 생태적으로 재미있는 기능을 하고 있는 물질이지만 생합성 경로에 대해서는 완전히 알려진 상태가 아니었다.

일반적으로 식물이 만들어내는 대사물질의 생합성 유전자를 밝히기 위해 사용하는 방법의 단점을 극복하기 위해서 꽃잎 단일세포에서 발현되는 유전자의 연관도를 이용하여 물질대사 경로를 밝힐 수 있다는 것을 이번 연구를 통해서 증명하였다. 특히 유전정보가 제한적으로 알려져 있고 다양한 생태형 ecotype을 가진 식물 집단이 없어도 비모델 식물에서 물질합성 경로에 있는 효소와 그 효소의 발현을 조절하는 전사인자 등도 찾을 수 있는 가능성을 제시하였다.

단일세포 RNA 시퀀싱의 장점을 활용하여 향기합성 유전자가 만들어지는 세포를 구별하고 꽃잎에서 향기가 합성되는 위치도 밝힐 수 있었다.

우리 대학 생명과학과 강문영 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 'New Phytologist' 학술지에 게재됐다. (관련 논문명: Single-cell RNA-sequencing of Nicotiana attenuata corolla cells reveals the biosynthetic pathway of a floral scent)

한편 이번 연구는 삼성미래기술육성사업과 포스코사이언스펠로십 지원을 받아 수행됐다.

2022.02.14 조회수 8921 빛으로 뇌 기능, 행동, 감정을 자유롭게 조절한다

우리 대학 생명과학과 허원도 교수 연구팀은 빛으로 뇌 기능 및 행동을 자유자재로 조절하는 광유전학 기술인 ‘Opto-vTrap(옵토-브이트랩)’을 개발했다. 나아가 동물실험을 통해 뇌 활성 뿐 아니라 활동과 감정까지 조절할 수 있음을 확인했다.