%EC%82%AC%EC%9D%B4%EC%96%B8%EC%8A%A4

-

생명화학공학과 김범준 교수, 이달의 과학기술인상 수상

과학기술정보통신부와 한국연구재단은 '이달의 과학기술인상' 1월 수상자로 우리 대학 생명화학공학과 김범준 교수를 선정했다고 6일 밝혔다.

‘이달의 과학기술인상’은 우수한 연구개발 성과로 과학기술 발전에 공헌한 연구 개발자를 매월 1명씩 선정해 과기부 장관상과 상금 1000만원을 수여하는 시상이다.

김범준 교수는 간단한 공정으로 높은 내구성을 지닌 블록 공중합체 탄화입자와 고성능 연료전지를 개발했다. 연료전지는 지난 1839년 독일 화학자 프리드리히 쇤바인(Friedfich Schonbein)이 관련 논문을 처음 발표한 이후 국방·항공우주·자율주행 등 다양한 분야에서 활용이 증가하고 있다.

블록 공중합체는 두 개의 서로 다른 고분자를 연결한 사슬구조이다. 사슬 간 반발력과 인력이 작용해 다양한 나노구조를 효과적으로 만들 수 있다.

김 교수는 고기능 분리막을 이용한 멤브레인 에멀전 방법으로 높은 내구성의 탄화입자를 대량 생산하는 플랫폼을 개발하고, 이를 이용해 연료전지 등의 고성능 에너지 소자를 만들었다.

연구팀이 설계한 탄화입자는 세계 최고수준의 연료전지 내구성을 지녔고, 비싼 백금재료를 기존 상용제품 대비 20분의 1만을 사용해도 우수한 성능을 나타냈다.

연구 결과는 지난해 5월과 7월 각각 국제학술지 ‘미국화학회지(Journal of the American Chemical Society)’와 ‘에너지 인바이런먼털 사이언스(Energy Environ. Sci.)’에 게재됐다.

김범준 교수는 “성능과 내구성, 가격 요건을 갖춘 고성능 연료전지를 개발했다”며 “관련 기술은 연료전지 뿐 아니라 태양전지, 이차전지 등 여러 에너지 소자 개발에 활용될 수 있을 것”이라고 소감을 전했다.

2021.01.07 조회수 68144

생명화학공학과 김범준 교수, 이달의 과학기술인상 수상

과학기술정보통신부와 한국연구재단은 '이달의 과학기술인상' 1월 수상자로 우리 대학 생명화학공학과 김범준 교수를 선정했다고 6일 밝혔다.

‘이달의 과학기술인상’은 우수한 연구개발 성과로 과학기술 발전에 공헌한 연구 개발자를 매월 1명씩 선정해 과기부 장관상과 상금 1000만원을 수여하는 시상이다.

김범준 교수는 간단한 공정으로 높은 내구성을 지닌 블록 공중합체 탄화입자와 고성능 연료전지를 개발했다. 연료전지는 지난 1839년 독일 화학자 프리드리히 쇤바인(Friedfich Schonbein)이 관련 논문을 처음 발표한 이후 국방·항공우주·자율주행 등 다양한 분야에서 활용이 증가하고 있다.

블록 공중합체는 두 개의 서로 다른 고분자를 연결한 사슬구조이다. 사슬 간 반발력과 인력이 작용해 다양한 나노구조를 효과적으로 만들 수 있다.

김 교수는 고기능 분리막을 이용한 멤브레인 에멀전 방법으로 높은 내구성의 탄화입자를 대량 생산하는 플랫폼을 개발하고, 이를 이용해 연료전지 등의 고성능 에너지 소자를 만들었다.

연구팀이 설계한 탄화입자는 세계 최고수준의 연료전지 내구성을 지녔고, 비싼 백금재료를 기존 상용제품 대비 20분의 1만을 사용해도 우수한 성능을 나타냈다.

연구 결과는 지난해 5월과 7월 각각 국제학술지 ‘미국화학회지(Journal of the American Chemical Society)’와 ‘에너지 인바이런먼털 사이언스(Energy Environ. Sci.)’에 게재됐다.

김범준 교수는 “성능과 내구성, 가격 요건을 갖춘 고성능 연료전지를 개발했다”며 “관련 기술은 연료전지 뿐 아니라 태양전지, 이차전지 등 여러 에너지 소자 개발에 활용될 수 있을 것”이라고 소감을 전했다.

2021.01.07 조회수 68144 -

신소재공학과 염지현, 기계공학과 심기동 교수, 포스코사이언스펠로우 선정

우리 대학 신소재공학과 염지현, 기계공학과 심기동 교수가 포스코청암재단에서 선정하는 제12기 '포스코사이언스펠로우'로 선발됐다고 2020년 9월 7일 발표됐다.

포스코사이언스펠로우십은 2009년에 시작해 대한민국의 미래를 이끌어 갈 과학기술 인재양성을 목표로 매년 기초과학 및 응용과학을 연구하는 유능한 신진교수를 선발하고 있다. 이는 독자적인 연구와 실험을 시작하는 신진교수에게 2년간 총 1억원을 지원하는 명예로운 사업이다. 올해 신진교수 166명이 지원해 8:1이 넘는 치열한 경쟁률 속에서 수상한 만큼 그 의미가 더 깊다.

염지현 교수는 우리 대학 신소재공학과 학사과정을 졸업한 후 미시간대학교에서 박사학위를, MIT에서 포스닥을 하는 동안 Overberger Research Award 등 20개 가까이되는 명예로운 상들을 수상한 실적을 보유하고 있다. 더불어 조교수로 신소재공학과에 부임한지 불과 6개월만에 포스코사이언스펠로쉽을 수상하는 쾌거도 이루었다.

심기동 교수는 우리 대학 기계공학과에서 2012년도 박사 학위를 받고, 하버드 대학교 포스닥 펠로우, 존스홉킨스 대학교 Research Scientist를 거쳐 2018년 2월에 KAIST 조교수로 부임하였다. 현재 iCaRE(in-situ Characterization and Reliability Evaluation) 연구실 학생들과 재료의 기계적 거동을 다양한 length-scale 및 환경 조건에서 이해하기 위한 연구를 진행하고 있다.

염지현, 심기동 교수는 내년 1월부터 2년간 지원을 받을 예정이다.

2020.09.16 조회수 26332

신소재공학과 염지현, 기계공학과 심기동 교수, 포스코사이언스펠로우 선정

우리 대학 신소재공학과 염지현, 기계공학과 심기동 교수가 포스코청암재단에서 선정하는 제12기 '포스코사이언스펠로우'로 선발됐다고 2020년 9월 7일 발표됐다.

포스코사이언스펠로우십은 2009년에 시작해 대한민국의 미래를 이끌어 갈 과학기술 인재양성을 목표로 매년 기초과학 및 응용과학을 연구하는 유능한 신진교수를 선발하고 있다. 이는 독자적인 연구와 실험을 시작하는 신진교수에게 2년간 총 1억원을 지원하는 명예로운 사업이다. 올해 신진교수 166명이 지원해 8:1이 넘는 치열한 경쟁률 속에서 수상한 만큼 그 의미가 더 깊다.

염지현 교수는 우리 대학 신소재공학과 학사과정을 졸업한 후 미시간대학교에서 박사학위를, MIT에서 포스닥을 하는 동안 Overberger Research Award 등 20개 가까이되는 명예로운 상들을 수상한 실적을 보유하고 있다. 더불어 조교수로 신소재공학과에 부임한지 불과 6개월만에 포스코사이언스펠로쉽을 수상하는 쾌거도 이루었다.

심기동 교수는 우리 대학 기계공학과에서 2012년도 박사 학위를 받고, 하버드 대학교 포스닥 펠로우, 존스홉킨스 대학교 Research Scientist를 거쳐 2018년 2월에 KAIST 조교수로 부임하였다. 현재 iCaRE(in-situ Characterization and Reliability Evaluation) 연구실 학생들과 재료의 기계적 거동을 다양한 length-scale 및 환경 조건에서 이해하기 위한 연구를 진행하고 있다.

염지현, 심기동 교수는 내년 1월부터 2년간 지원을 받을 예정이다.

2020.09.16 조회수 26332 -

바이오및뇌공학과 김진우 학사과정, 국제 학술지 표지 논문 게재

우리 대학 바이오및뇌공학과 백세범 교수 연구팀에 소속된 대학생(학사과정)의 연구논문이 뇌신경과학 분야 저명 국제학술지에 게재됐음은 물론 해당 저널의 표지 논문으로 선정돼 화제가 되고 있다.

바이오및뇌공학과 4학년에 재학 중인 김진우 학생(22세)이 백세범 교수의 지도하에 수행한 학부생 개별연구 프로젝트에서 두뇌의 *시각 피질에서 관측되는 주요 신경망 연결 구조 중 하나인 '장거리 수평 연결(Long-range horizontal connection)'이 두뇌 발생 초기에 형성되는 원리를 규명한 연구결과가 뇌신경과학 분야 '저널 오브 뉴로사이언스'의 표지 논문으로 선정됐다.

☞ 시각 피질(Visual Cortex): 두뇌에서 시각 정보처리를 담당하는 영역. 망막 신경망 영역을 통해 입력받은 외부 공간에 대한 시각 정보를 처리하여 인지 과정을 구현하는 기능성 신경망 구조로 이루어져 있다.

연구팀은 이번 연구를 통해 어린 포유류 동물이 눈을 뜨기 전, 시각적인 학습이 전혀 이뤄지지 않은 상태, 즉 두뇌 발생 초기 상태에서 *망막 내 신경세포들의 자발적인 활동으로부터 발생하는 '*망막 파동'이 두뇌 시각 피질의 신경세포들을 특정한 공간적 패턴으로 자극하고, 이를 통해 시각 정보 처리에서 중요한 역할을 담당하는 '장거리 수평 연결'을 형성한다는 사실을 밝혀냈다.

☞ 망막(Retina): 눈의 안쪽을 둘러싸고 있는 신경세포의 얇은 층으로, 시각 시스템에서 외부 시각 정보가 신경세포 신호로 처음 변환되는 영역

☞ 망막 파동(Retinal Wave): 포유류의 초기 발달과정의 망막에서 나타나는, 신경절 세포들이 차례대로 발화하며 파도와 같은 파형으로 활동패턴이 확산하는 현상

김진우 학생과 송민 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 뇌신경과학 분야의 대표 국제학술지인 '저널 오브 뉴로사이언스 (Journal of Neuroscience)' 19일 字에 게재되는 한편 해당 호 표지 논문으로 선정됐다. (논문명: Spontaneous retinal waves generate long-range horizontal connectivity in visual cortex)

포유류의 시각 피질에서는 신경세포들이 외부 시각 자극의 특정 요소에만 선택적으로 반응하는 신경 선택성(neural tuning)을 보이는데, 비슷한 신경 선택성을 가지는 세포들은 공간적으로 멀리 떨어져 있어도 '장거리 수평 연결'이라는 특별한 상호 연결망 회로로 이어져 있다. 이처럼 특이한 신경망 연결 구조는 포유류의 시각 인지기능에 중요한 역할을 하는 것으로 생각돼왔지만, 이러한 회로가 뇌의 발생 초기 단계에서 외부 시각 정보에 의한 자극 없이 어떻게 자발적으로 발생하는지는 아직까진 명확히 알려진 바가 없었다.

백 교수 연구팀은 망막 내 신경망 구조를 모델화하고, 이를 통해 망막 파동의 패턴이 시각 피질 내 구조 형성에 미치는 영향을 시뮬레이션했다. 그 결과, 연구팀은 망막의 신경절에서 자발적으로 발생하는 망막 파동이 시각 피질로 전달되는 과정에서 형성되는 선택적 활동 패턴이 시각 피질 내의 장거리 연결 구조를 형성함을 밝혀냈고, 이 모델을 기반으로 동물실험에서 관측되는 초기 시각 피질의 특징적인 신경 활동 패턴을 재현하는 데 성공했다.

이 연구를 통해 연구팀은 동물실험에서 관측된 시각 피질의 장거리 수평 연결이 형성되는 과정과 주요 인자들을 정확히 확인했다. 이 결과를 기반으로 연구팀은 뇌 피질 내에서의 활동 패턴이 피질 구조를 결정한다는 기존 모델의 오류를 지적하는 한편, 망막에서 전달된 활동 패턴이 시각 피질의 구조를 형성하는 데 결정적인 영향을 끼친다는 새로운 발생 모델을 제시했다.

백세범 교수는 "외부의 정보를 학습할 수 없는 감각 신경망의 발생 초기 단계에서, 감각기관 말단의 신경 활동 패턴이 뇌 신경망의 주요 구조 형성에 결정적으로 기여한다는 새로운 뇌 구조 발생 모델을 제시한 연구라는 점에서 의미가 크다ˮ고 설명했다.

김진우 학생은 "이번 연구는 뇌가 외부 세계에 대한 감각 정보를 처음으로 경험하기 이전에 어떻게 비 지도적으로 학습을 하는지에 대해, 알려진 실험 데이터에 기반한 명확한 이론적 설명을 제공한다는 점에서 흥미롭다ˮ고 말했다. 그는 이어 "이와 같은 방향의 연구가 향후 데이터 학습에 의존하지 않는 새로운 형태의 인공신경망 연구에도 큰 도움이 될 것으로 기대가 된다ˮ고 덧붙였다.

이번 연구는 한국연구재단의 이공분야기초연구사업 및 원천기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2020.08.23 조회수 29494

바이오및뇌공학과 김진우 학사과정, 국제 학술지 표지 논문 게재

우리 대학 바이오및뇌공학과 백세범 교수 연구팀에 소속된 대학생(학사과정)의 연구논문이 뇌신경과학 분야 저명 국제학술지에 게재됐음은 물론 해당 저널의 표지 논문으로 선정돼 화제가 되고 있다.

바이오및뇌공학과 4학년에 재학 중인 김진우 학생(22세)이 백세범 교수의 지도하에 수행한 학부생 개별연구 프로젝트에서 두뇌의 *시각 피질에서 관측되는 주요 신경망 연결 구조 중 하나인 '장거리 수평 연결(Long-range horizontal connection)'이 두뇌 발생 초기에 형성되는 원리를 규명한 연구결과가 뇌신경과학 분야 '저널 오브 뉴로사이언스'의 표지 논문으로 선정됐다.

☞ 시각 피질(Visual Cortex): 두뇌에서 시각 정보처리를 담당하는 영역. 망막 신경망 영역을 통해 입력받은 외부 공간에 대한 시각 정보를 처리하여 인지 과정을 구현하는 기능성 신경망 구조로 이루어져 있다.

연구팀은 이번 연구를 통해 어린 포유류 동물이 눈을 뜨기 전, 시각적인 학습이 전혀 이뤄지지 않은 상태, 즉 두뇌 발생 초기 상태에서 *망막 내 신경세포들의 자발적인 활동으로부터 발생하는 '*망막 파동'이 두뇌 시각 피질의 신경세포들을 특정한 공간적 패턴으로 자극하고, 이를 통해 시각 정보 처리에서 중요한 역할을 담당하는 '장거리 수평 연결'을 형성한다는 사실을 밝혀냈다.

☞ 망막(Retina): 눈의 안쪽을 둘러싸고 있는 신경세포의 얇은 층으로, 시각 시스템에서 외부 시각 정보가 신경세포 신호로 처음 변환되는 영역

☞ 망막 파동(Retinal Wave): 포유류의 초기 발달과정의 망막에서 나타나는, 신경절 세포들이 차례대로 발화하며 파도와 같은 파형으로 활동패턴이 확산하는 현상

김진우 학생과 송민 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 뇌신경과학 분야의 대표 국제학술지인 '저널 오브 뉴로사이언스 (Journal of Neuroscience)' 19일 字에 게재되는 한편 해당 호 표지 논문으로 선정됐다. (논문명: Spontaneous retinal waves generate long-range horizontal connectivity in visual cortex)

포유류의 시각 피질에서는 신경세포들이 외부 시각 자극의 특정 요소에만 선택적으로 반응하는 신경 선택성(neural tuning)을 보이는데, 비슷한 신경 선택성을 가지는 세포들은 공간적으로 멀리 떨어져 있어도 '장거리 수평 연결'이라는 특별한 상호 연결망 회로로 이어져 있다. 이처럼 특이한 신경망 연결 구조는 포유류의 시각 인지기능에 중요한 역할을 하는 것으로 생각돼왔지만, 이러한 회로가 뇌의 발생 초기 단계에서 외부 시각 정보에 의한 자극 없이 어떻게 자발적으로 발생하는지는 아직까진 명확히 알려진 바가 없었다.

백 교수 연구팀은 망막 내 신경망 구조를 모델화하고, 이를 통해 망막 파동의 패턴이 시각 피질 내 구조 형성에 미치는 영향을 시뮬레이션했다. 그 결과, 연구팀은 망막의 신경절에서 자발적으로 발생하는 망막 파동이 시각 피질로 전달되는 과정에서 형성되는 선택적 활동 패턴이 시각 피질 내의 장거리 연결 구조를 형성함을 밝혀냈고, 이 모델을 기반으로 동물실험에서 관측되는 초기 시각 피질의 특징적인 신경 활동 패턴을 재현하는 데 성공했다.

이 연구를 통해 연구팀은 동물실험에서 관측된 시각 피질의 장거리 수평 연결이 형성되는 과정과 주요 인자들을 정확히 확인했다. 이 결과를 기반으로 연구팀은 뇌 피질 내에서의 활동 패턴이 피질 구조를 결정한다는 기존 모델의 오류를 지적하는 한편, 망막에서 전달된 활동 패턴이 시각 피질의 구조를 형성하는 데 결정적인 영향을 끼친다는 새로운 발생 모델을 제시했다.

백세범 교수는 "외부의 정보를 학습할 수 없는 감각 신경망의 발생 초기 단계에서, 감각기관 말단의 신경 활동 패턴이 뇌 신경망의 주요 구조 형성에 결정적으로 기여한다는 새로운 뇌 구조 발생 모델을 제시한 연구라는 점에서 의미가 크다ˮ고 설명했다.

김진우 학생은 "이번 연구는 뇌가 외부 세계에 대한 감각 정보를 처음으로 경험하기 이전에 어떻게 비 지도적으로 학습을 하는지에 대해, 알려진 실험 데이터에 기반한 명확한 이론적 설명을 제공한다는 점에서 흥미롭다ˮ고 말했다. 그는 이어 "이와 같은 방향의 연구가 향후 데이터 학습에 의존하지 않는 새로운 형태의 인공신경망 연구에도 큰 도움이 될 것으로 기대가 된다ˮ고 덧붙였다.

이번 연구는 한국연구재단의 이공분야기초연구사업 및 원천기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2020.08.23 조회수 29494 -

자연계 효소처럼 작동하는 신개념 산업용 촉매 개발

우리 대학 연구진이 생체 내 단백질 *촉매인 *효소를 모방해 공급자 또는 개발자가 원하는 화학반응만 선택적으로 유도하되 안정성도 갖춘 기존에 없는 새로운 개념의 산업용 촉매 개발에 성공했다.

☞ 촉매(catalyst): 자신은 변하지 않으면서 물질 간의 화학반응이 잘 일어나도록 돕는 물질. 표면에 흡착된 반응물을 생성물로 빠르게 전환해주는 역할을 한다.

☞ 효소(enzyme): 생체 내의 화학반응을 매개하는 단백질 촉매. 반응물을 전환할 수 있는 금속 촉매 활성점(active site)이 부드러운 유기 고분자인 단백질로 둘러싸인 형태를 지니고 있는데, 단백질의 구조에 따라 오직 원하는 반응물만이 활성점에 접근해 생성물로 전환될 수 있다.

생명화학공학과 최민기, 화학과 김형준 교수 공동연구팀은 실생활에 흔히 쓰이는 플라스틱, 비닐 등의 재료인 화학 원료를 만들 때, 자연계 효소와 동일한 원리로 반응물을 선택적으로 전환할 수 있는 고성능 산업용 촉매를 개발하는 데 성공했다.

한정된 자원을 효율적으로 이용하기 위해서는 다양한 화학반응 경로 중 목표하는 반응물을 원하는 생성물로 선택적으로 전환해줄 수 있는 촉매를 디자인하는 것이 매우 중요하다. 지구상에 존재하는 촉매 중 가장 효율이 좋은 촉매는 자연계 및 우리 몸 등에 존재하는 '효소'다.

이와 달리 석유화학 산업에서 이용되는 촉매들은 알루미나·실리카·제올라이트와 같이 딱딱한 무기물 표면 위에 금속을 퍼뜨려 노출한 구조로 구성돼 있다. 이런 형태의 촉매에서는 금속 표면에 모든 반응물이 흡착되기 쉬워 특정 반응물만을 선택적으로 생성물로 전환하기에는 한계가 있다. 그 럼에도 불구하고 대부분 산업용 촉매 설계에서 무기 소재를 사용하는 이유는 이들이 열화학적 안정성이 뛰어나 다양한 반응 조건에서도 촉매가 안정적으로 작용하기 때문이다.

최민기·김형준 교수 공동연구팀은 이번 연구를 통해 단백질과 같이 부드럽고 유동성이 있으면서도 매우 높은 열화학적 안정성을 지닌 `폴리페닐렌설파이드(polyphenylene sulfide, PPS)'라는 엔지니어링 플라스틱 물질을 이용해서 고분자 막이 금속촉매 활성점을 감싼 형태의 신개념 촉매를 세계 최초로 개발했다. PPS는 내열성과 내화학성이 매우 뛰어나 자동차나 항공우주 산업 등에서 많이 사용되는 상용 고분자다.

연구팀은 이 새로운 촉매를 이용해 석유화학의 에틸렌 생산 공정 중 매우 중요한 아세틸렌 수소화 반응에 적용하는 데 성공했다. 우리나라 석유화학 산업의 원료는 90% 이상이 *나프타인데, 나프타분해시설(Naphtha Cracking Center, NCC)에서 이를 분해해 에틸렌 및 기타 기초유분들을 생산하고 있다. 특히 에틸렌은 주변에 흔한 플라스틱, 비닐, 접착제, 페인트까지 일상에서 사용하는 다양한 제품을 만드는데 이용하는 기본 핵심 화학 원료다.

☞ 나프타(naphtha): 원유를 증류할 때, 35~220℃의 끓는점 범위에서 유출되는 탄화수소의 혼합체이다. 중질 가솔린이라고도 부른다.

나프타를 분해할 때 생산되는 에틸렌에는 미량의 아세틸렌이 불순물로 함께 포함돼 있다. 아세틸렌은 추후 에틸렌을 이용해 화학제품을 만드는 데 매우 치명적이므로 미량의 아세틸렌을 수소화 반응으로 제거해 주는 공정을 반드시 거쳐야 한다. 그런데 이 공정은 99% 이상 에틸렌은 건들지 않으면서도, 1% 미만의 아세틸렌만 선택적으로 전환해야 하는 난제가 존재해왔다.

공동연구팀은 새로 개발한 촉매를 이 공정에 적용한 결과 1% 미만의 아세틸렌은 금속 입자를 둘러싸고 있는 고분자막을 투과해 쉽게 전환되는 대신 99% 이상의 에틸렌은 고분자막에 가로막혀 촉매 반응이 진행되지 않아서 기존 팔라듐(Pd) 촉매와 비교할 때 선택도는 2 배 이상, 안정성은 10배 이상 증진된 놀라운 결과를 얻었다.

우리 대학 생명화학공학과 이송현, 화학과 신승재 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 '사이언스 어드밴시스(Science Advances)' 7월 8일 字 온라인판에 게재됐다(논문명: Dynamic Metal-Polymer Interaction for the Design of Chemoselective and Long-Lived Hydrogenation Catalysts).

최민기 교수는 "자연계의 효소를 모방해 원하는 반응물만 선택적으로 전환할 수 있으면서도 매우 우수한 안정성을 갖는 촉매 설계 방법은 세계적으로 보고된 바가 없던 새로운 개념"이라면서 "향후 높은 선택도가 있어야 하는 다양한 화학반응에 폭넓게 응용 및 적용될 수 있을 것"이라고 전망했다.

이번 연구는 한국연구재단 중견연구자 지원사업과 LG화학의 지원으로 이뤄졌다.

2020.07.31 조회수 44130

자연계 효소처럼 작동하는 신개념 산업용 촉매 개발

우리 대학 연구진이 생체 내 단백질 *촉매인 *효소를 모방해 공급자 또는 개발자가 원하는 화학반응만 선택적으로 유도하되 안정성도 갖춘 기존에 없는 새로운 개념의 산업용 촉매 개발에 성공했다.

☞ 촉매(catalyst): 자신은 변하지 않으면서 물질 간의 화학반응이 잘 일어나도록 돕는 물질. 표면에 흡착된 반응물을 생성물로 빠르게 전환해주는 역할을 한다.

☞ 효소(enzyme): 생체 내의 화학반응을 매개하는 단백질 촉매. 반응물을 전환할 수 있는 금속 촉매 활성점(active site)이 부드러운 유기 고분자인 단백질로 둘러싸인 형태를 지니고 있는데, 단백질의 구조에 따라 오직 원하는 반응물만이 활성점에 접근해 생성물로 전환될 수 있다.

생명화학공학과 최민기, 화학과 김형준 교수 공동연구팀은 실생활에 흔히 쓰이는 플라스틱, 비닐 등의 재료인 화학 원료를 만들 때, 자연계 효소와 동일한 원리로 반응물을 선택적으로 전환할 수 있는 고성능 산업용 촉매를 개발하는 데 성공했다.

한정된 자원을 효율적으로 이용하기 위해서는 다양한 화학반응 경로 중 목표하는 반응물을 원하는 생성물로 선택적으로 전환해줄 수 있는 촉매를 디자인하는 것이 매우 중요하다. 지구상에 존재하는 촉매 중 가장 효율이 좋은 촉매는 자연계 및 우리 몸 등에 존재하는 '효소'다.

이와 달리 석유화학 산업에서 이용되는 촉매들은 알루미나·실리카·제올라이트와 같이 딱딱한 무기물 표면 위에 금속을 퍼뜨려 노출한 구조로 구성돼 있다. 이런 형태의 촉매에서는 금속 표면에 모든 반응물이 흡착되기 쉬워 특정 반응물만을 선택적으로 생성물로 전환하기에는 한계가 있다. 그 럼에도 불구하고 대부분 산업용 촉매 설계에서 무기 소재를 사용하는 이유는 이들이 열화학적 안정성이 뛰어나 다양한 반응 조건에서도 촉매가 안정적으로 작용하기 때문이다.

최민기·김형준 교수 공동연구팀은 이번 연구를 통해 단백질과 같이 부드럽고 유동성이 있으면서도 매우 높은 열화학적 안정성을 지닌 `폴리페닐렌설파이드(polyphenylene sulfide, PPS)'라는 엔지니어링 플라스틱 물질을 이용해서 고분자 막이 금속촉매 활성점을 감싼 형태의 신개념 촉매를 세계 최초로 개발했다. PPS는 내열성과 내화학성이 매우 뛰어나 자동차나 항공우주 산업 등에서 많이 사용되는 상용 고분자다.

연구팀은 이 새로운 촉매를 이용해 석유화학의 에틸렌 생산 공정 중 매우 중요한 아세틸렌 수소화 반응에 적용하는 데 성공했다. 우리나라 석유화학 산업의 원료는 90% 이상이 *나프타인데, 나프타분해시설(Naphtha Cracking Center, NCC)에서 이를 분해해 에틸렌 및 기타 기초유분들을 생산하고 있다. 특히 에틸렌은 주변에 흔한 플라스틱, 비닐, 접착제, 페인트까지 일상에서 사용하는 다양한 제품을 만드는데 이용하는 기본 핵심 화학 원료다.

☞ 나프타(naphtha): 원유를 증류할 때, 35~220℃의 끓는점 범위에서 유출되는 탄화수소의 혼합체이다. 중질 가솔린이라고도 부른다.

나프타를 분해할 때 생산되는 에틸렌에는 미량의 아세틸렌이 불순물로 함께 포함돼 있다. 아세틸렌은 추후 에틸렌을 이용해 화학제품을 만드는 데 매우 치명적이므로 미량의 아세틸렌을 수소화 반응으로 제거해 주는 공정을 반드시 거쳐야 한다. 그런데 이 공정은 99% 이상 에틸렌은 건들지 않으면서도, 1% 미만의 아세틸렌만 선택적으로 전환해야 하는 난제가 존재해왔다.

공동연구팀은 새로 개발한 촉매를 이 공정에 적용한 결과 1% 미만의 아세틸렌은 금속 입자를 둘러싸고 있는 고분자막을 투과해 쉽게 전환되는 대신 99% 이상의 에틸렌은 고분자막에 가로막혀 촉매 반응이 진행되지 않아서 기존 팔라듐(Pd) 촉매와 비교할 때 선택도는 2 배 이상, 안정성은 10배 이상 증진된 놀라운 결과를 얻었다.

우리 대학 생명화학공학과 이송현, 화학과 신승재 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 '사이언스 어드밴시스(Science Advances)' 7월 8일 字 온라인판에 게재됐다(논문명: Dynamic Metal-Polymer Interaction for the Design of Chemoselective and Long-Lived Hydrogenation Catalysts).

최민기 교수는 "자연계의 효소를 모방해 원하는 반응물만 선택적으로 전환할 수 있으면서도 매우 우수한 안정성을 갖는 촉매 설계 방법은 세계적으로 보고된 바가 없던 새로운 개념"이라면서 "향후 높은 선택도가 있어야 하는 다양한 화학반응에 폭넓게 응용 및 적용될 수 있을 것"이라고 전망했다.

이번 연구는 한국연구재단 중견연구자 지원사업과 LG화학의 지원으로 이뤄졌다.

2020.07.31 조회수 44130 -

1mm 크기 예쁜꼬마선충에서 노화 늦추는 단백질 찾았다

우리 대학 연구진이 '예쁜꼬마선충'(C. elegans)에서 수명 연장을 돕는 단백질을 찾아냈다.

우리 대학 생명과학과 이승재 교수와 포항공대 김경태 교수 연구팀이 예쁜꼬마선충에서 세포 내 에너지 조절 센서인 'AMPK'를 활성화해 노화를 지연시키는 단백질 'VRK-1'을 발견했다.

예쁜꼬마선충은 몸길이 1㎜ 정도의 선충류다. 배양이 쉽고 사람과 유전 정보 특성이 닮아 실험동물로 널리 활용된다.

한편 에너지 센서라 불리는 AMPK는 공복이나 운동 등으로 에너지 수준이 낮아질 때 활성화돼 세포가 항상성을 유지하도록 돕는다.

예쁜꼬마선충과 생쥐, 초파리 등에서 AMPK가 식이를 제한해 수명 연장을 돕는 역할을 한다는 연구는 그동안 활발히 진행되어 왔지만, AMPK를 자극하는 상위 조절 인자는 알려지지 않았다.

연구팀은 VRK1이 활성화될 때 2만여개의 예쁜꼬마선충 유전자가 단백질로 발현되는 패턴이 AMPK가 활성화될 때의 패턴과 비슷하다는 사실을 발견했다.

VRK1은 AMPK를 인산화시키고, 인산화된 AMPK는 미토콘드리아가 세포에 에너지를 공급하는 데 필수적인 과정인 '전자 전달계'의 기능을 억제함으로써 노화를 늦춘다는 것도 확인했다.

실제 VRK1의 자극에 반응하지 않는 AMPK 돌연변이 예쁜꼬마선충에서는 수명 연장 효과가 나타나지 않았다.

생명과학과 이승재 교수는 "이번 연구 결과는 AMPK 이상으로 인한 대사질환 치료와 항노화 약물 개발에 기여할 것"이라고 말했다.

한편, 이번 연구 결과는 국제 학술지 '사이언스 어드밴시스'(Science Advances) 7월 2일 자에 실렸다.

2020.07.16 조회수 30352

1mm 크기 예쁜꼬마선충에서 노화 늦추는 단백질 찾았다

우리 대학 연구진이 '예쁜꼬마선충'(C. elegans)에서 수명 연장을 돕는 단백질을 찾아냈다.

우리 대학 생명과학과 이승재 교수와 포항공대 김경태 교수 연구팀이 예쁜꼬마선충에서 세포 내 에너지 조절 센서인 'AMPK'를 활성화해 노화를 지연시키는 단백질 'VRK-1'을 발견했다.

예쁜꼬마선충은 몸길이 1㎜ 정도의 선충류다. 배양이 쉽고 사람과 유전 정보 특성이 닮아 실험동물로 널리 활용된다.

한편 에너지 센서라 불리는 AMPK는 공복이나 운동 등으로 에너지 수준이 낮아질 때 활성화돼 세포가 항상성을 유지하도록 돕는다.

예쁜꼬마선충과 생쥐, 초파리 등에서 AMPK가 식이를 제한해 수명 연장을 돕는 역할을 한다는 연구는 그동안 활발히 진행되어 왔지만, AMPK를 자극하는 상위 조절 인자는 알려지지 않았다.

연구팀은 VRK1이 활성화될 때 2만여개의 예쁜꼬마선충 유전자가 단백질로 발현되는 패턴이 AMPK가 활성화될 때의 패턴과 비슷하다는 사실을 발견했다.

VRK1은 AMPK를 인산화시키고, 인산화된 AMPK는 미토콘드리아가 세포에 에너지를 공급하는 데 필수적인 과정인 '전자 전달계'의 기능을 억제함으로써 노화를 늦춘다는 것도 확인했다.

실제 VRK1의 자극에 반응하지 않는 AMPK 돌연변이 예쁜꼬마선충에서는 수명 연장 효과가 나타나지 않았다.

생명과학과 이승재 교수는 "이번 연구 결과는 AMPK 이상으로 인한 대사질환 치료와 항노화 약물 개발에 기여할 것"이라고 말했다.

한편, 이번 연구 결과는 국제 학술지 '사이언스 어드밴시스'(Science Advances) 7월 2일 자에 실렸다.

2020.07.16 조회수 30352 -

임성갑 교수 연구팀, 초고굴절 투명 플라스틱 필름 개발에 성공

우리 대학 생명화학공학과 임성갑 교수 연구팀이 서울대 차국헌 교수(화학생물공학부) 및 경희대 임지우 교수(화학과) 연구팀과 공동 연구를 통해 단 한차례의 증착 반응을 이용해 1.9 이상의 고굴절률을 갖는 투명 플라스틱 필름을 제조하는 기술을 개발했다.

생명화학공학과 김도흥 박사와 장원태 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제적인 학술지 '사이언스 어드밴시스(Science Advances)'誌 7월 8일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: One-Step Vapor-Phase Synthesis of Transparent High-Refractive Index Sulfur-Containing Polymers

굴절률이란 진공상태에서의 빛의 속도와 어떤 물질에서의 빛의 속도의 비율로, 빛이 그 물질을 통과할 때 꺾이는 정도를 나타내는 척도다. 최근 모바일 기기 및 이미지 처리(imaging) 등에 사용되는 다양한 광학 부품의 소형화 추세와 함께 더욱 얇은 두께에서 많은 빛의 굴절을 유도하는 고굴절률 투명 소재의 수요가 급격히 늘어나고 있다.

고분자(플라스틱) 소재들은 특성이 우수하고, 다양한 형태로 쉽게 가공할 수 있다는 장점으로 인해 플라스틱 안경 렌즈 등과 같이 다양한 분야에 널리 활용되고 있다. 하지만 현재까지 개발된 고분자 소재 가운데 굴절률이 1.75를 넘는 재료는 극히 드물고, 비싼 원료와 복잡한 합성 과정이 필요하며, 무엇보다도 소재 관련 원천기술의 대부분은 일본이 보유하고 있다는 데 문제가 있다. 따라서 기존 재료와 비교할 때 가볍고 저렴하며 자유자재로 가공할 수 있는 광학 소자 부품 제작을 위해서는 고성능의 고굴절 고분자 재료 확보가 매우 중요하다.

공동 연구팀은 단 한 차례의 화학 반응만으로 1.9 이상의 굴절률을 가지면서도 투명도가 우수한 새로운 형태의 고분자 박막 제조 기술을 개발하는 데 성공했다. 공동 연구팀은 원소 상태의 황이 쉽게 승화한다는 점을 이용, 기화된 황을 다양한 물질과 중합하는 방법을 적용해 고굴절 고분자를 제조했다. 이 방법으로 지나치게 긴 황-황 사슬의 형성을 억제하는 한편 높은 황 함량에서도 우수한 열 안정성과 동시에 가시광선 전 영역에서 투명한 비결정성 고분자를 만드는 개가를 올렸다. 연구팀은 기상 반응의 특성 때문에, 실리콘 웨이퍼나 유리 기판뿐만 아니라, 미세 요철 구조가 있는 다양한 표면에도 표면 형상 그대로 고굴절 박막을 코팅할 수 있다는 점과 함께 1.9 이상의 굴절률을 갖는 고분자를 세계 최초로 구현하는 데 성공했다.

이 기술은 고 굴절 플라스틱 소재 원천기술의 국산화와 더불어, 디스플레이의 밝기 향상을 위한 표면 코팅 재료, 디지털카메라 센서용 마이크로 렌즈 어레이 등 얇은 두께와 높은 굴절률, 우수한 가공성 등이 요구되는 최신 IT 기기 분야에 널리 적용될 수 있을 것으로 기대가 크다.

이번 연구에 교신저자로 참여한 경희대학교 임지우 교수는 "기체 상태의 황을 고분자 제조에 이용한다는 발상의 전환이 초 고굴절, 고 투명성 고분자 박막 제조기술의 원천이 됐다ˮ면서 "향후 고굴절 소재뿐만 아니라 평면 렌즈, 메타 렌즈 등으로 대표되는 차세대 초경량 광학 소재를 구현하는데 핵심적인 역할을 할 것으로 기대된다ˮ고 말했다.

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부 글로벌프론티어사업(나노 기반 소프트 일렉트로닉스 연구단) 및 선도연구센터 지원사업(웨어러블 플랫폼 소재 기술센터), 그리고 기초연구사업(중견연구)의 지원을 받아 수행됐다.

2020.07.14 조회수 28259

임성갑 교수 연구팀, 초고굴절 투명 플라스틱 필름 개발에 성공

우리 대학 생명화학공학과 임성갑 교수 연구팀이 서울대 차국헌 교수(화학생물공학부) 및 경희대 임지우 교수(화학과) 연구팀과 공동 연구를 통해 단 한차례의 증착 반응을 이용해 1.9 이상의 고굴절률을 갖는 투명 플라스틱 필름을 제조하는 기술을 개발했다.

생명화학공학과 김도흥 박사와 장원태 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제적인 학술지 '사이언스 어드밴시스(Science Advances)'誌 7월 8일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: One-Step Vapor-Phase Synthesis of Transparent High-Refractive Index Sulfur-Containing Polymers

굴절률이란 진공상태에서의 빛의 속도와 어떤 물질에서의 빛의 속도의 비율로, 빛이 그 물질을 통과할 때 꺾이는 정도를 나타내는 척도다. 최근 모바일 기기 및 이미지 처리(imaging) 등에 사용되는 다양한 광학 부품의 소형화 추세와 함께 더욱 얇은 두께에서 많은 빛의 굴절을 유도하는 고굴절률 투명 소재의 수요가 급격히 늘어나고 있다.

고분자(플라스틱) 소재들은 특성이 우수하고, 다양한 형태로 쉽게 가공할 수 있다는 장점으로 인해 플라스틱 안경 렌즈 등과 같이 다양한 분야에 널리 활용되고 있다. 하지만 현재까지 개발된 고분자 소재 가운데 굴절률이 1.75를 넘는 재료는 극히 드물고, 비싼 원료와 복잡한 합성 과정이 필요하며, 무엇보다도 소재 관련 원천기술의 대부분은 일본이 보유하고 있다는 데 문제가 있다. 따라서 기존 재료와 비교할 때 가볍고 저렴하며 자유자재로 가공할 수 있는 광학 소자 부품 제작을 위해서는 고성능의 고굴절 고분자 재료 확보가 매우 중요하다.

공동 연구팀은 단 한 차례의 화학 반응만으로 1.9 이상의 굴절률을 가지면서도 투명도가 우수한 새로운 형태의 고분자 박막 제조 기술을 개발하는 데 성공했다. 공동 연구팀은 원소 상태의 황이 쉽게 승화한다는 점을 이용, 기화된 황을 다양한 물질과 중합하는 방법을 적용해 고굴절 고분자를 제조했다. 이 방법으로 지나치게 긴 황-황 사슬의 형성을 억제하는 한편 높은 황 함량에서도 우수한 열 안정성과 동시에 가시광선 전 영역에서 투명한 비결정성 고분자를 만드는 개가를 올렸다. 연구팀은 기상 반응의 특성 때문에, 실리콘 웨이퍼나 유리 기판뿐만 아니라, 미세 요철 구조가 있는 다양한 표면에도 표면 형상 그대로 고굴절 박막을 코팅할 수 있다는 점과 함께 1.9 이상의 굴절률을 갖는 고분자를 세계 최초로 구현하는 데 성공했다.

이 기술은 고 굴절 플라스틱 소재 원천기술의 국산화와 더불어, 디스플레이의 밝기 향상을 위한 표면 코팅 재료, 디지털카메라 센서용 마이크로 렌즈 어레이 등 얇은 두께와 높은 굴절률, 우수한 가공성 등이 요구되는 최신 IT 기기 분야에 널리 적용될 수 있을 것으로 기대가 크다.

이번 연구에 교신저자로 참여한 경희대학교 임지우 교수는 "기체 상태의 황을 고분자 제조에 이용한다는 발상의 전환이 초 고굴절, 고 투명성 고분자 박막 제조기술의 원천이 됐다ˮ면서 "향후 고굴절 소재뿐만 아니라 평면 렌즈, 메타 렌즈 등으로 대표되는 차세대 초경량 광학 소재를 구현하는데 핵심적인 역할을 할 것으로 기대된다ˮ고 말했다.

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부 글로벌프론티어사업(나노 기반 소프트 일렉트로닉스 연구단) 및 선도연구센터 지원사업(웨어러블 플랫폼 소재 기술센터), 그리고 기초연구사업(중견연구)의 지원을 받아 수행됐다.

2020.07.14 조회수 28259 -

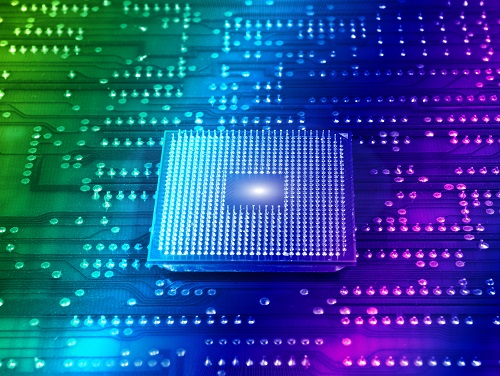

김용훈 교수 연구팀, 점점 작아지는 나노소자 더 똑똑하게 설계한다

우리 대학 연구진이 차세대 반도체 소자 설계의 기반이 되는 물리학 표준이론의 대안(alternative)을 제시했다.

전기및전자공학부 김용훈 교수 연구팀은 현대 양자수송 표준이론의 대안을 제시, 나노소자의 에너지 특성 까지 정확히 예측할 수 있는 이론을 확립하고 소프트웨어로 구현 했다고 14일 밝혔다.

일상적으로 쓰는 가전제품에서는 전자가 입자적 성격을 띠고 고전적으로 흐르지만, 최신 전자제품에 들어있는 첨단 나노소자에서는 전자가 양자적 특성을 띠고 전혀 다르게 움직인다.

원자나 분자 수준에서 단위정보를 처리하는 신개념 반도체 소자나 수소전지 같은 차세대 에너지 소자의 설계를 위해서는 이 같은 미시세계에서의 전자 및 스핀의 양자수송(quantum transport) 특성을 반영하여 소자의 동작을 미리 예측하는 과정이 필수적이다.

20세기 후반에 확립된 양자수송에 대한 표준이론은 나노소자를 채널영역과 그에 연결된 무한한 두 개의 전극으로 구성된 열린 양자계(open quantum system)로 기술한다.

이를 바탕으로 첨단 트랜지스터, 태양전지, LED 등 다양한 반도체 소자의 구동을 해석하려는 노력이 있지만, 이 방법으로는 전도성 이외 무한한 전극이 포함된 소자의 에너지를 기술할 수 없어 에너지 소자의 설계에 활용하기에는 한계가 있었다.

연구팀은 이 한계를 극복하고자 비평형 상태의 나노소자를 닫힌 양자계로 보고, 이 안에서의 양자수송 현상을 한 쪽 전극에서 다른 쪽 전극으로 전자가 광학여기(optical excitation) 되는 현상에 대응시키는 관점을 제안했다. 또한 이를 통해 소자의 에너지를 최소화하는 방식의 이론을 개발 하고 소프트웨어로 구현했다.

이 계산방식을 활용하면 소자의 전류-전압 특성 이외 에너지 특성까지 기술할 수 있어, 특히 배터리 같은 에너지 저장소자, 촉매나 연료전지 같은 에너지 변환소자 등 원자 수준 에너지 소자 설계의 중요한 실마리가 될 것으로 기대된다.

과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 중견연구지원사업, 나노소재원천기술개발사업, 기초연구실지원사업, 글로벌프론티어 사업의 지원으로 수행된 이번 연구의 성과는 세계적인 학술지 어드밴스드 사이언스(Advanced Science)에 7월 1일 게재됐다.

2020.07.14 조회수 23660

김용훈 교수 연구팀, 점점 작아지는 나노소자 더 똑똑하게 설계한다

우리 대학 연구진이 차세대 반도체 소자 설계의 기반이 되는 물리학 표준이론의 대안(alternative)을 제시했다.

전기및전자공학부 김용훈 교수 연구팀은 현대 양자수송 표준이론의 대안을 제시, 나노소자의 에너지 특성 까지 정확히 예측할 수 있는 이론을 확립하고 소프트웨어로 구현 했다고 14일 밝혔다.

일상적으로 쓰는 가전제품에서는 전자가 입자적 성격을 띠고 고전적으로 흐르지만, 최신 전자제품에 들어있는 첨단 나노소자에서는 전자가 양자적 특성을 띠고 전혀 다르게 움직인다.

원자나 분자 수준에서 단위정보를 처리하는 신개념 반도체 소자나 수소전지 같은 차세대 에너지 소자의 설계를 위해서는 이 같은 미시세계에서의 전자 및 스핀의 양자수송(quantum transport) 특성을 반영하여 소자의 동작을 미리 예측하는 과정이 필수적이다.

20세기 후반에 확립된 양자수송에 대한 표준이론은 나노소자를 채널영역과 그에 연결된 무한한 두 개의 전극으로 구성된 열린 양자계(open quantum system)로 기술한다.

이를 바탕으로 첨단 트랜지스터, 태양전지, LED 등 다양한 반도체 소자의 구동을 해석하려는 노력이 있지만, 이 방법으로는 전도성 이외 무한한 전극이 포함된 소자의 에너지를 기술할 수 없어 에너지 소자의 설계에 활용하기에는 한계가 있었다.

연구팀은 이 한계를 극복하고자 비평형 상태의 나노소자를 닫힌 양자계로 보고, 이 안에서의 양자수송 현상을 한 쪽 전극에서 다른 쪽 전극으로 전자가 광학여기(optical excitation) 되는 현상에 대응시키는 관점을 제안했다. 또한 이를 통해 소자의 에너지를 최소화하는 방식의 이론을 개발 하고 소프트웨어로 구현했다.

이 계산방식을 활용하면 소자의 전류-전압 특성 이외 에너지 특성까지 기술할 수 있어, 특히 배터리 같은 에너지 저장소자, 촉매나 연료전지 같은 에너지 변환소자 등 원자 수준 에너지 소자 설계의 중요한 실마리가 될 것으로 기대된다.

과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 중견연구지원사업, 나노소재원천기술개발사업, 기초연구실지원사업, 글로벌프론티어 사업의 지원으로 수행된 이번 연구의 성과는 세계적인 학술지 어드밴스드 사이언스(Advanced Science)에 7월 1일 게재됐다.

2020.07.14 조회수 23660 -

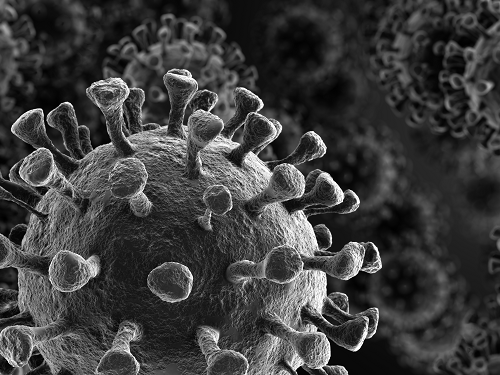

중증 코로나19 환자의 사이토카인 폭풍 원인 찾았다

우리 대학 의과학대학원 신의철 교수와 생명과학과 정인경 교수 연구팀이 서울아산병원 김성한 교수·연세대 세브란스병원 최준용·안진영 교수, 충북대병원 정혜원 교수와의 공동연구를 통해 중증 코로나19 환자에서 나타나는 과잉 염증반응을 일으키는 원인을 발견했다.

과잉 염증반응이란 흔히 '사이토카인 폭풍'이라고도 불리는 증상인데 면역 물질인 사이토카인(cytokine)이 과다하게 분비돼 이 물질이 정상 세포를 공격하는 현상이다.

☞ 사이토카인(cytokine): 면역세포로부터 분비되는 단백질 면역조절제로서 자가분비형 신호전달(autocrine signaling), 측분비 신호전달(paracrine signaling), 내분비 신호전달(endocrine signaling) 과정에서 특정 수용체와 결합하여 면역반응에 관여한다. 세포의 증식, 분화, 세포사멸 또는 상처 치료 등에 관여하는 다양한 종류의 사이토카인이 존재하며, 특히 면역과 염증에 관여하는 것이 많다. 세포를 의미하는 접두어인 ‘cyto’와 그리스어로 ‘움직이다’를 의미하는 ‘kinein’으로부터 cytokine이 명명됐다.

☞ 사이토카인 폭풍(cytokine storm): 인체에 바이러스가 침투하였을 때 면역 물질인 사이토카인이 과다하게 분비되어 정상 세포를 공격하는 현상

빠르게 확산하고 있는 코로나19 바이러스는 전 세계적으로 이미 1,300만 명 이상이 감염됐고 이 중 50만 명 이상이 사망했다. 코로나19 바이러스에 감염된 환자들은 경증 질환만을 앓고 자연적으로 회복되는 경우가 많으나, 어떤 환자들은 중증 질환으로 발전해 심한 경우 사망하기도 한다. 흔히 사이토카인 폭풍 때문에 중증 코로나19가 유발된다는 사실이 널리 알려져 있다. 하지만 어떤 이유에서 과잉 염증반응이 일어나는지 구체적인 원인은 아직도 알려지지 않아 중증 코로나19 환자의 치료에 많은 어려움을 겪고 있다.

우리 대학 의과학대학원 이정석 연구원 및 생명과학과 박성완 연구원이 주도한 이번 연구에서 공동연구팀은 중증 및 경증 코로나19 환자로부터 혈액을 얻은 후 면역세포들을 분리하고 단일 세포 유전자발현 분석이라는 최신 연구기법을 적용해 그 특성을 상세히 분석했다. 그 결과, 중증 또는 경증을 막론하고 코로나19 환자의 면역세포에서 염증성 사이토카인의 일종인 종양괴사인자(TNF)와 인터류킨-1(IL-1)이 공통으로 나타나는 현상을 발견했다. 연구팀은 특히 중증과 경증 환자를 비교 분석한 결과, 인터페론이라는 사이토카인 반응이 중증 환자에게서만 특징적으로 강하게 나타남을 확인했다.

☞ 인터페론(interferon): 사이토카인(cytokine)의 일종으로 숙주 세포가 바이러스, 세균, 기생균 등 다양한 병원체에 감염되거나 혹은 암세포 존재 하에서 합성되고 분비되는 당단백질이다. 일반적으로 바이러스에 감염된 세포에서 분비되는 제 1형 인터페론이 많이 알려져 있으며 주변 세포들이 항바이러스 방어 효과를 나타낼 수 있도록 돕는다.

지금까지 인터페론은 항바이러스 작용을 하는 착한(?) 사이토카인으로 알려져 있으나, 공동연구팀은 인터페론 반응이 코로나19 환자에서는 오히려 과도한 염증반응을 촉발하는 원인이 될 수 있다는 사실을 다양한 방법을 통해 이를 증명했다.

삼성미래기술육성재단과 서경배과학재단의 지원을 받아 수행한 공동연구팀의 이번 연구결과는 면역학 분야 국제 학술지인 사이언스 면역학(Science Immunology)誌 7월 10일 字에 게재됐다(논문명: Immunophenotyping of COVID-19 and Influenza Highlights the Role of Type I Interferons in Development of Severe COVID-19).

연구팀은 중증 코로나19 환자의 과잉 염증반응 완화를 위해 현재에는 스테로이드제와 같은 비특이적 항염증 약물이 사용하고 있는데 이번 연구 성과를 계기로 인터페론을 표적으로 하는 새로운 치료방법도 고려할 수 있음을 보여준다며 중증 코로나19 환자 치료에 새로운 패러다임을 제시한 획기적인 연구라고 이 연구에 대한 의미를 부여했다.

관련 학계와 의료계에서도 코로나19의 재확산 등 팬데믹이 지속되는 현 상황에서 KAIST와 대학병원 연구팀이 긴밀한 협력을 통해 코로나19의 면역학적 원리를 밝히고 새로운 치료전략을 제시한 이번 연구를 중개 연구(translational research)의 주요 성과로 높게 평가했다.

공동연구팀은 현재 중증 코로나19 환자의 과잉 염증반응을 완화해 환자 생존율을 높일 수 있는 약물을 시험관 내에서 효율적으로 검색하고 발굴하는 방법을 개발하는 후속연구를 진행중에 있다.

이번 연구를 주도한 이정석 연구원은 내과 전문의로서 의과학대학원 박사과정에 재학 중인데 "중증 코로나19 환자의 의료적 문제를 해결하기 위해 정인경 교수 연구팀과 함께 이번 연구를 긴박하게 시작했는데 서울아산병원과 연세대 세브란스병원·충북대병원의 적극적인 지원에 힘입어 불과 3개월 만에 마칠 수 있게 됐다ˮ고 말했다.

정인경 교수는 "코로나19와 같은 신규 질환의 특성을 신속하게 규명하는데 있어 최신 단일세포 전사체 빅데이터 분석법이 매우 효과적ˮ이었음을 밝혔다.

신의철 교수도 "이번 연구는 코로나19 환자의 면역세포에서 어떤 일이 벌어지는지 상세히 연구함으로써 향후 치료전략을 설계할 수 있는 토대를 마련했다는 점에서 매우 중요하고 의미가 있는 연구ˮ라고 평가했다.

신의철 교수와 정인경 교수는 이와 함께 "중증 코로나19 환자의 생존율을 높일 수 있도록 새로운 면역기전 연구 및 환자 맞춤 항염증 약물 사용에 관한 연구를 지속적으로 수행할 것ˮ이라고 강조했다.

2020.07.14 조회수 34265

중증 코로나19 환자의 사이토카인 폭풍 원인 찾았다

우리 대학 의과학대학원 신의철 교수와 생명과학과 정인경 교수 연구팀이 서울아산병원 김성한 교수·연세대 세브란스병원 최준용·안진영 교수, 충북대병원 정혜원 교수와의 공동연구를 통해 중증 코로나19 환자에서 나타나는 과잉 염증반응을 일으키는 원인을 발견했다.

과잉 염증반응이란 흔히 '사이토카인 폭풍'이라고도 불리는 증상인데 면역 물질인 사이토카인(cytokine)이 과다하게 분비돼 이 물질이 정상 세포를 공격하는 현상이다.

☞ 사이토카인(cytokine): 면역세포로부터 분비되는 단백질 면역조절제로서 자가분비형 신호전달(autocrine signaling), 측분비 신호전달(paracrine signaling), 내분비 신호전달(endocrine signaling) 과정에서 특정 수용체와 결합하여 면역반응에 관여한다. 세포의 증식, 분화, 세포사멸 또는 상처 치료 등에 관여하는 다양한 종류의 사이토카인이 존재하며, 특히 면역과 염증에 관여하는 것이 많다. 세포를 의미하는 접두어인 ‘cyto’와 그리스어로 ‘움직이다’를 의미하는 ‘kinein’으로부터 cytokine이 명명됐다.

☞ 사이토카인 폭풍(cytokine storm): 인체에 바이러스가 침투하였을 때 면역 물질인 사이토카인이 과다하게 분비되어 정상 세포를 공격하는 현상

빠르게 확산하고 있는 코로나19 바이러스는 전 세계적으로 이미 1,300만 명 이상이 감염됐고 이 중 50만 명 이상이 사망했다. 코로나19 바이러스에 감염된 환자들은 경증 질환만을 앓고 자연적으로 회복되는 경우가 많으나, 어떤 환자들은 중증 질환으로 발전해 심한 경우 사망하기도 한다. 흔히 사이토카인 폭풍 때문에 중증 코로나19가 유발된다는 사실이 널리 알려져 있다. 하지만 어떤 이유에서 과잉 염증반응이 일어나는지 구체적인 원인은 아직도 알려지지 않아 중증 코로나19 환자의 치료에 많은 어려움을 겪고 있다.

우리 대학 의과학대학원 이정석 연구원 및 생명과학과 박성완 연구원이 주도한 이번 연구에서 공동연구팀은 중증 및 경증 코로나19 환자로부터 혈액을 얻은 후 면역세포들을 분리하고 단일 세포 유전자발현 분석이라는 최신 연구기법을 적용해 그 특성을 상세히 분석했다. 그 결과, 중증 또는 경증을 막론하고 코로나19 환자의 면역세포에서 염증성 사이토카인의 일종인 종양괴사인자(TNF)와 인터류킨-1(IL-1)이 공통으로 나타나는 현상을 발견했다. 연구팀은 특히 중증과 경증 환자를 비교 분석한 결과, 인터페론이라는 사이토카인 반응이 중증 환자에게서만 특징적으로 강하게 나타남을 확인했다.

☞ 인터페론(interferon): 사이토카인(cytokine)의 일종으로 숙주 세포가 바이러스, 세균, 기생균 등 다양한 병원체에 감염되거나 혹은 암세포 존재 하에서 합성되고 분비되는 당단백질이다. 일반적으로 바이러스에 감염된 세포에서 분비되는 제 1형 인터페론이 많이 알려져 있으며 주변 세포들이 항바이러스 방어 효과를 나타낼 수 있도록 돕는다.

지금까지 인터페론은 항바이러스 작용을 하는 착한(?) 사이토카인으로 알려져 있으나, 공동연구팀은 인터페론 반응이 코로나19 환자에서는 오히려 과도한 염증반응을 촉발하는 원인이 될 수 있다는 사실을 다양한 방법을 통해 이를 증명했다.

삼성미래기술육성재단과 서경배과학재단의 지원을 받아 수행한 공동연구팀의 이번 연구결과는 면역학 분야 국제 학술지인 사이언스 면역학(Science Immunology)誌 7월 10일 字에 게재됐다(논문명: Immunophenotyping of COVID-19 and Influenza Highlights the Role of Type I Interferons in Development of Severe COVID-19).

연구팀은 중증 코로나19 환자의 과잉 염증반응 완화를 위해 현재에는 스테로이드제와 같은 비특이적 항염증 약물이 사용하고 있는데 이번 연구 성과를 계기로 인터페론을 표적으로 하는 새로운 치료방법도 고려할 수 있음을 보여준다며 중증 코로나19 환자 치료에 새로운 패러다임을 제시한 획기적인 연구라고 이 연구에 대한 의미를 부여했다.

관련 학계와 의료계에서도 코로나19의 재확산 등 팬데믹이 지속되는 현 상황에서 KAIST와 대학병원 연구팀이 긴밀한 협력을 통해 코로나19의 면역학적 원리를 밝히고 새로운 치료전략을 제시한 이번 연구를 중개 연구(translational research)의 주요 성과로 높게 평가했다.

공동연구팀은 현재 중증 코로나19 환자의 과잉 염증반응을 완화해 환자 생존율을 높일 수 있는 약물을 시험관 내에서 효율적으로 검색하고 발굴하는 방법을 개발하는 후속연구를 진행중에 있다.

이번 연구를 주도한 이정석 연구원은 내과 전문의로서 의과학대학원 박사과정에 재학 중인데 "중증 코로나19 환자의 의료적 문제를 해결하기 위해 정인경 교수 연구팀과 함께 이번 연구를 긴박하게 시작했는데 서울아산병원과 연세대 세브란스병원·충북대병원의 적극적인 지원에 힘입어 불과 3개월 만에 마칠 수 있게 됐다ˮ고 말했다.

정인경 교수는 "코로나19와 같은 신규 질환의 특성을 신속하게 규명하는데 있어 최신 단일세포 전사체 빅데이터 분석법이 매우 효과적ˮ이었음을 밝혔다.

신의철 교수도 "이번 연구는 코로나19 환자의 면역세포에서 어떤 일이 벌어지는지 상세히 연구함으로써 향후 치료전략을 설계할 수 있는 토대를 마련했다는 점에서 매우 중요하고 의미가 있는 연구ˮ라고 평가했다.

신의철 교수와 정인경 교수는 이와 함께 "중증 코로나19 환자의 생존율을 높일 수 있도록 새로운 면역기전 연구 및 환자 맞춤 항염증 약물 사용에 관한 연구를 지속적으로 수행할 것ˮ이라고 강조했다.

2020.07.14 조회수 34265 -

공기중 산소로 충전되는 차세대 배터리용 에너지 저장 소재 개발

우리 연구진이 공기 중에 널리 퍼져있는 산소로 충전되는 차세대 배터리인 리튬-공기 배터리의 에너지 저장 소재를 개발했다. 기존 리튬-이온 배터리에 비해 약 10배 큰 에너지 밀도를 얻을 수 있어 친환경 전기자동차용 배터리에 널리 쓰일 것으로 기대된다.

우리 대학 신소재공학과 강정구 교수가 숙명여대 화공생명공학부 최경민 교수 연구팀과 공동연구를 통해 원자 수준에서 촉매를 제어하고 분자 단위에서 반응물의 움직임 제어가 가능해 차세대 배터리로 주목받는 리튬-공기 배터리용 에너지 저장 전극 소재(촉매)를 개발했다.

연구팀은 이번 소재개발을 위해 기존 나노입자 기반 소재의 한계를 극복하는 원자 수준의 촉매를 제어하는 기술과 금속 유기 구조체(MOFs, Metal-Organic Frameworks)를 형성해 촉매 전구체와 보호체로 사용하는 새로운 개념을 적용했다. 금속 유기 구조체는 1g만으로도 축구장 크기의 넓은 표면적을 갖기 때문에 다양한 분야에 적용 가능한 신소재다.

이와 함께 물 분자의 거동 메커니즘 규명을 통해 물 분자를 하나씩 제어하는 기술도 함께 활용했다. 이 결과, 합성된 원자 수준의 전기화학 촉매는 금속 유기 구조체의 1nm(나노미터) 이하 기공(구멍) 내에서 안정화가 이뤄져서 뛰어난 성능으로 에너지를 저장한다는 사실을 밝혀냈다.

KAIST 신소재공학과 최원호 박사과정이 제1 저자로 참여한 이 연구결과는 재료 분야 저명 국제 학술지 `어드밴스드 사이언스 (Advanced Science)' 5월 6일 字에 게재됐다. (논문명 : Autogenous Production and Stabilization of Highly Loaded Sub-Nanometric Particles within Multishell Hollow Metal-Organic Frameworks and Their Utilization for High Performance in Li-O2 Batteries)

리튬-이온 배터리는 낮은 에너지 밀도의 한계로 인해 전기자동차와 같이 높은 에너지 밀도를 요구하는 장치들의 발전 속도를 따라잡지 못하고 있다. 이를 대체하기 위해 다양한 종류의 시스템들이 연구되고 있는데 이 가운데 높은 에너지 밀도의 구현이 가능한 리튬-공기 배터리가 가장 유력한 후보로 꼽힌다. 다만 리튬-공기 배터리는 사이클 수명이 매우 짧아서 이를 개선하기 위해 공기 전극에 촉매를 도입하고 촉매 특성을 개선하려는 연구가 활발히 진행되고 있다. 공동연구팀은 원자 수준의 촉매 도입 후 사이클 수가 3배 정도 증가하는 결과를 얻었다.

또 촉매의 경우 크기가 1nm(나노미터) 이하로 작아지면 서로 뭉치는 현상이 발생해서 성능이 급격하게 떨어진다. 공동연구팀은 이런 문제 해결을 위해 원자 수준 촉매 제어기술을 사용했는데 물 분자가 금속 유기 구조체의 1nm(나노미터) 이하의 공간에서 코발트 이온과 반응해 코발트 수산화물을 형성했고, 그 공간 내부에서도 안정화를 이뤘다. 안정화가 이뤄진 코발트 수산화물은 뭉침 현상이 방지되고, 원자 수준의 크기가 유지되기 때문에 활성도가 향상되면서 리튬-공기 배터리의 사이클 수명 또한 크게 개선되는 결과를 얻었다.

강정구 교수는 "금속-유기 구조체 기공 내에서 원자 수준의 촉매 소재를 동시에 생성하고 안정화하는 기술은 수십만 개의 금속-유기 구조체 종류와 구현되는 촉매 종류에 따라 다양화가 가능하다ˮ면서 "이는 곧 원자 수준의 촉매 개발뿐만 아니라 다양한 소재개발 연구 분야로 확장할 수 있다는 의미ˮ라고 설명했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 글로벌프론티어사업 및 수소에너지혁신기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2020.06.01 조회수 18502

공기중 산소로 충전되는 차세대 배터리용 에너지 저장 소재 개발

우리 연구진이 공기 중에 널리 퍼져있는 산소로 충전되는 차세대 배터리인 리튬-공기 배터리의 에너지 저장 소재를 개발했다. 기존 리튬-이온 배터리에 비해 약 10배 큰 에너지 밀도를 얻을 수 있어 친환경 전기자동차용 배터리에 널리 쓰일 것으로 기대된다.

우리 대학 신소재공학과 강정구 교수가 숙명여대 화공생명공학부 최경민 교수 연구팀과 공동연구를 통해 원자 수준에서 촉매를 제어하고 분자 단위에서 반응물의 움직임 제어가 가능해 차세대 배터리로 주목받는 리튬-공기 배터리용 에너지 저장 전극 소재(촉매)를 개발했다.

연구팀은 이번 소재개발을 위해 기존 나노입자 기반 소재의 한계를 극복하는 원자 수준의 촉매를 제어하는 기술과 금속 유기 구조체(MOFs, Metal-Organic Frameworks)를 형성해 촉매 전구체와 보호체로 사용하는 새로운 개념을 적용했다. 금속 유기 구조체는 1g만으로도 축구장 크기의 넓은 표면적을 갖기 때문에 다양한 분야에 적용 가능한 신소재다.

이와 함께 물 분자의 거동 메커니즘 규명을 통해 물 분자를 하나씩 제어하는 기술도 함께 활용했다. 이 결과, 합성된 원자 수준의 전기화학 촉매는 금속 유기 구조체의 1nm(나노미터) 이하 기공(구멍) 내에서 안정화가 이뤄져서 뛰어난 성능으로 에너지를 저장한다는 사실을 밝혀냈다.

KAIST 신소재공학과 최원호 박사과정이 제1 저자로 참여한 이 연구결과는 재료 분야 저명 국제 학술지 `어드밴스드 사이언스 (Advanced Science)' 5월 6일 字에 게재됐다. (논문명 : Autogenous Production and Stabilization of Highly Loaded Sub-Nanometric Particles within Multishell Hollow Metal-Organic Frameworks and Their Utilization for High Performance in Li-O2 Batteries)

리튬-이온 배터리는 낮은 에너지 밀도의 한계로 인해 전기자동차와 같이 높은 에너지 밀도를 요구하는 장치들의 발전 속도를 따라잡지 못하고 있다. 이를 대체하기 위해 다양한 종류의 시스템들이 연구되고 있는데 이 가운데 높은 에너지 밀도의 구현이 가능한 리튬-공기 배터리가 가장 유력한 후보로 꼽힌다. 다만 리튬-공기 배터리는 사이클 수명이 매우 짧아서 이를 개선하기 위해 공기 전극에 촉매를 도입하고 촉매 특성을 개선하려는 연구가 활발히 진행되고 있다. 공동연구팀은 원자 수준의 촉매 도입 후 사이클 수가 3배 정도 증가하는 결과를 얻었다.

또 촉매의 경우 크기가 1nm(나노미터) 이하로 작아지면 서로 뭉치는 현상이 발생해서 성능이 급격하게 떨어진다. 공동연구팀은 이런 문제 해결을 위해 원자 수준 촉매 제어기술을 사용했는데 물 분자가 금속 유기 구조체의 1nm(나노미터) 이하의 공간에서 코발트 이온과 반응해 코발트 수산화물을 형성했고, 그 공간 내부에서도 안정화를 이뤘다. 안정화가 이뤄진 코발트 수산화물은 뭉침 현상이 방지되고, 원자 수준의 크기가 유지되기 때문에 활성도가 향상되면서 리튬-공기 배터리의 사이클 수명 또한 크게 개선되는 결과를 얻었다.

강정구 교수는 "금속-유기 구조체 기공 내에서 원자 수준의 촉매 소재를 동시에 생성하고 안정화하는 기술은 수십만 개의 금속-유기 구조체 종류와 구현되는 촉매 종류에 따라 다양화가 가능하다ˮ면서 "이는 곧 원자 수준의 촉매 개발뿐만 아니라 다양한 소재개발 연구 분야로 확장할 수 있다는 의미ˮ라고 설명했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 글로벌프론티어사업 및 수소에너지혁신기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2020.06.01 조회수 18502 -

초안정 광대역 광주파수 안정화 기술 개발

기계공학과 김정원 교수 연구팀이 광섬유 광학 기술을 이용한 고성능 주파수 안정화 기술을 개발했다.

이 기술을 이용하면 150테라헤르츠(THz)의 넓은 대역폭에 걸쳐 일정한 간격으로 분포한 60만 개 이상의 광주파수 모드들의 선폭을 동시에 1헤르츠(Hz) 수준으로 낮출 수 있다. 이를 통해 원자시계나 주파수 분광학에 활용할 수 있고, 광주파수를 기반으로 한 양자 센서의 성능도 크게 높일 수 있을 것으로 기대된다.

권도현 박사과정이 1 저자로 참여하고 한국표준과학연구원 시간표준센터와 공동연구로 수행된 이번 연구는 국제학술지 ‘사이언스 어드밴시스(Science Advances)’ 3월 27일 자에 게재됐다. (논문명: Generation of multiple ultrastable optical frequency combs from an all-fiber photonic platform)

레이저의 선폭과 광주파수의 안정도는 시간/주파수 표준, 양자광학, 분광학 등 기초과학 분야뿐 아니라 거리 측정, 형상 이미징 및 분산형 센서 등 다양한 공학 응용에서의 측정 분해능을 결정한다.

특히 작년 5월 기본단위의 재정의를 통해 7개의 국제 단위계(SI) 중 6개(시간, 길이, 질량, 전류, 온도 및 광도)가 주파수를 기반으로 정의되기 때문에 광주파수의 안정도를 확보하는 것은 초정밀 측정 및 센서 분야에서 매우 중요한 이슈이다.

기존에는 다수의 광주파수를 안정화하기 위해 Q인자가 높은 초안정 공진기에 연속파 레이저를 주파수 잠금한 후 이를 다시 펄스 레이저에 주파수 잠금하는 방식을 사용했다. 하지만 이 방식은 장치의 크기가 클 뿐 아니라 주변 환경에 매우 민감한 수억 원 이상의 고가 장치이기 때문에 소수의 표준 연구소에서만 활용됐다.

연구팀은 부품의 신뢰성과 가격 경쟁력이 확보된 광통신용 광섬유 광학 기술을 이용한 광주파수 안정화 기술을 개발했다. 그 결과 A4 용지 절반보다 작은 면적의 소형 장치를 이용해 펄스 레이저에서 발생하는 60만 개 이상의 광주파수 모드들의 선폭을 1Hz 수준으로 낮출 수 있었다. 또한, 각각의 주파수 모드에서 1천조 분의 1(10-15) 수준의 주파수 안정도를 확보했다.

연구팀의 기술은 다양하게 활용 가능해, 특히 최근 대기 중 유해물질 모니터링 등의 분야에서 활용되고 있는 듀얼콤 분광학을 위한 고성능 광원으로 활용할 수 있다.

연구팀은 하나의 광섬유 링크에 두 펄스 레이저를 동시에 안정화하는 방식을 통해 150THz의 넓은 주파수 대역에 걸쳐 1Hz 수준의 선폭으로 흡수 스펙트럼을 측정할 수 있는 고분해능 듀얼콤 분광학 광원을 선보였다.

불변하는 원자의 특성을 이용해 고정확도 측정이 가능한 양자 센서의 경우도 광주파수 분광학 기반이기 때문에, 광주파수의 선폭과 안정도가 측정의 정확도와 신뢰도에 매우 중요하다.

김 교수는 “이번 연구 결과를 활용하면 소형, 경량, 저가의 장치로 1천조분의 1 수준의 광주파수 안정화가 가능해 다양한 양자 센서를 센서 네트워크 형태로 확장하는 데 기여할 수 있을 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2020.04.09 조회수 21191

초안정 광대역 광주파수 안정화 기술 개발

기계공학과 김정원 교수 연구팀이 광섬유 광학 기술을 이용한 고성능 주파수 안정화 기술을 개발했다.

이 기술을 이용하면 150테라헤르츠(THz)의 넓은 대역폭에 걸쳐 일정한 간격으로 분포한 60만 개 이상의 광주파수 모드들의 선폭을 동시에 1헤르츠(Hz) 수준으로 낮출 수 있다. 이를 통해 원자시계나 주파수 분광학에 활용할 수 있고, 광주파수를 기반으로 한 양자 센서의 성능도 크게 높일 수 있을 것으로 기대된다.

권도현 박사과정이 1 저자로 참여하고 한국표준과학연구원 시간표준센터와 공동연구로 수행된 이번 연구는 국제학술지 ‘사이언스 어드밴시스(Science Advances)’ 3월 27일 자에 게재됐다. (논문명: Generation of multiple ultrastable optical frequency combs from an all-fiber photonic platform)

레이저의 선폭과 광주파수의 안정도는 시간/주파수 표준, 양자광학, 분광학 등 기초과학 분야뿐 아니라 거리 측정, 형상 이미징 및 분산형 센서 등 다양한 공학 응용에서의 측정 분해능을 결정한다.

특히 작년 5월 기본단위의 재정의를 통해 7개의 국제 단위계(SI) 중 6개(시간, 길이, 질량, 전류, 온도 및 광도)가 주파수를 기반으로 정의되기 때문에 광주파수의 안정도를 확보하는 것은 초정밀 측정 및 센서 분야에서 매우 중요한 이슈이다.

기존에는 다수의 광주파수를 안정화하기 위해 Q인자가 높은 초안정 공진기에 연속파 레이저를 주파수 잠금한 후 이를 다시 펄스 레이저에 주파수 잠금하는 방식을 사용했다. 하지만 이 방식은 장치의 크기가 클 뿐 아니라 주변 환경에 매우 민감한 수억 원 이상의 고가 장치이기 때문에 소수의 표준 연구소에서만 활용됐다.

연구팀은 부품의 신뢰성과 가격 경쟁력이 확보된 광통신용 광섬유 광학 기술을 이용한 광주파수 안정화 기술을 개발했다. 그 결과 A4 용지 절반보다 작은 면적의 소형 장치를 이용해 펄스 레이저에서 발생하는 60만 개 이상의 광주파수 모드들의 선폭을 1Hz 수준으로 낮출 수 있었다. 또한, 각각의 주파수 모드에서 1천조 분의 1(10-15) 수준의 주파수 안정도를 확보했다.

연구팀의 기술은 다양하게 활용 가능해, 특히 최근 대기 중 유해물질 모니터링 등의 분야에서 활용되고 있는 듀얼콤 분광학을 위한 고성능 광원으로 활용할 수 있다.

연구팀은 하나의 광섬유 링크에 두 펄스 레이저를 동시에 안정화하는 방식을 통해 150THz의 넓은 주파수 대역에 걸쳐 1Hz 수준의 선폭으로 흡수 스펙트럼을 측정할 수 있는 고분해능 듀얼콤 분광학 광원을 선보였다.

불변하는 원자의 특성을 이용해 고정확도 측정이 가능한 양자 센서의 경우도 광주파수 분광학 기반이기 때문에, 광주파수의 선폭과 안정도가 측정의 정확도와 신뢰도에 매우 중요하다.

김 교수는 “이번 연구 결과를 활용하면 소형, 경량, 저가의 장치로 1천조분의 1 수준의 광주파수 안정화가 가능해 다양한 양자 센서를 센서 네트워크 형태로 확장하는 데 기여할 수 있을 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2020.04.09 조회수 21191 -

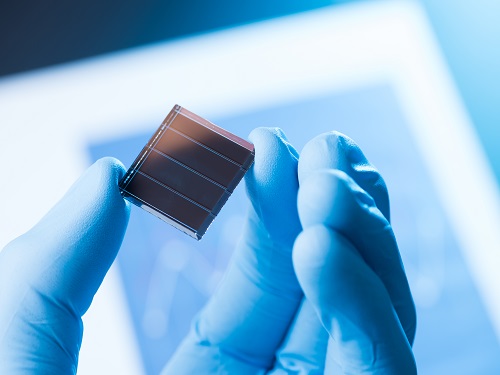

고효율 페로브스카이트-실리콘 탠덤 태양전지 개발

신소재공학과 신병하 교수 연구팀 주도의 공동 연구팀(서울대학교 김진영 교수, 세종대학교 김동회 교수, 미국 국립재생에너지 연구소 Kai Zhu 박사, 노스웨스턴 대학 정희준 박사)이 큰 밴드갭의 페로스카이트 물질을 개발하고 이를 적용해, 26.7%의 광 변환 효율을 갖는 고효율 페로브스카이트-실리콘 탠덤(tandem) 태양전지를 구현했다.

이번 연구는 과거 불안정하다고 알려진 큰 밴드갭 유무기 하이브리드 페로브스카이트 물질(Organic-Inoraganic Hybrid Perovskite)의 안정화 및 고효율화하는 기술을 개발함과 동시에, 이를 실리콘 태양전지와 적층해 고효율 탠덤 태양전지를 개발했다는 점에서 향후 30% 이상의 초고효율 태양전지 개발에 이바지할 수 있을 것으로 기대된다.

신병하 교수가 교신저자로, 김대한 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구결과는 국제 학술지 ‘사이언스(Science)’ 3월 26일 자 온라인판에 게재됐다.(논문명: Efficient, stable silicon tandem cells enabled by anion-engineered wide bandgap perovskites)

기존의 단일 태양전지로는 약 30% 초반의 한계효율을 넘을 수 없다는 쇼클리-콰이저(Shockley-Queisser) 이론이 존재한다. 이에 단일 태양전지 효율의 한계를 극복하기 위해 연구자들이 2개 이상의 태양전지를 적층 형태로 연결하는 기술인 탠덤 태양전지 개발을 위해서 노력하고 있다.

하지만 탠덤 태양전지의 상부 셀(cell)로 적합한 큰 밴드갭의 페로브스카이트는 빛, 수분, 산소 등의 외부 환경에 민감하게 반응하는 낮은 안정성 때문에 고품질의 소자를 합성할 수 없다는 한계가 존재했다.

연구팀은 새로운 음이온을 포함한 첨가제를 도입해 페로브스카이트 박막 내부에 형성되는 2차원 안정화 층(passivation layer)의 전기적·구조적 특성을 조절할 수 있다는 것을 밝혔고, 이를 통해 최고 수준의 큰 밴드 갭 태양전지 소자를 제작했다. 공동 연구팀은 더 나아가 개발한 페로브스카이트 물질을 상용화된 기술인 실리콘 태양전지에 적층해 탠덤 태양전지를 제작하는 데 성공했고, 최고 수준인 26.7%의 광 변환 효율을 달성했다.

연구팀의 기술은 향후 첨가제 도입법을 통한 반도체 소재의 2차원 안정화 기법에 대한 방향을 제시할 수 있으며, 유무기 하이브리드 페로브스카이트 물질을 이용한 태양전지, 발광 다이오드, 광 검출기와 같은 광전자 소자 분야에 응용될 수 있을 것으로 기대된다.

신병하 교수는 “페로브스카이트 태양전지 기술은 지난 10년간 눈부신 발전을 이뤄, 이제는 상용화를 고민해야 하는 시기이다. 실리콘 태양전지와의 이종 접합 구조를 통한 고효율 달성은 페로브스카이트 태양전지 기술의 상용화를 앞당기는 데 도움이 될 것이다”라며 “연구결과는 향후 30% 이상의 초고율 탠덤 태양전지 구현에 초석이 될 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 나노소재기술개발사업, 중견연구자지원사업, 산업통상자원부(MOTIE)와 한국에너지기술평가원(KETEP) 에너지기술개발사업, 알키미스트 프로젝트, BK21 사업의 지원을 통해 수행됐다.

2020.03.30 조회수 21526

고효율 페로브스카이트-실리콘 탠덤 태양전지 개발

신소재공학과 신병하 교수 연구팀 주도의 공동 연구팀(서울대학교 김진영 교수, 세종대학교 김동회 교수, 미국 국립재생에너지 연구소 Kai Zhu 박사, 노스웨스턴 대학 정희준 박사)이 큰 밴드갭의 페로스카이트 물질을 개발하고 이를 적용해, 26.7%의 광 변환 효율을 갖는 고효율 페로브스카이트-실리콘 탠덤(tandem) 태양전지를 구현했다.

이번 연구는 과거 불안정하다고 알려진 큰 밴드갭 유무기 하이브리드 페로브스카이트 물질(Organic-Inoraganic Hybrid Perovskite)의 안정화 및 고효율화하는 기술을 개발함과 동시에, 이를 실리콘 태양전지와 적층해 고효율 탠덤 태양전지를 개발했다는 점에서 향후 30% 이상의 초고효율 태양전지 개발에 이바지할 수 있을 것으로 기대된다.

신병하 교수가 교신저자로, 김대한 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구결과는 국제 학술지 ‘사이언스(Science)’ 3월 26일 자 온라인판에 게재됐다.(논문명: Efficient, stable silicon tandem cells enabled by anion-engineered wide bandgap perovskites)

기존의 단일 태양전지로는 약 30% 초반의 한계효율을 넘을 수 없다는 쇼클리-콰이저(Shockley-Queisser) 이론이 존재한다. 이에 단일 태양전지 효율의 한계를 극복하기 위해 연구자들이 2개 이상의 태양전지를 적층 형태로 연결하는 기술인 탠덤 태양전지 개발을 위해서 노력하고 있다.

하지만 탠덤 태양전지의 상부 셀(cell)로 적합한 큰 밴드갭의 페로브스카이트는 빛, 수분, 산소 등의 외부 환경에 민감하게 반응하는 낮은 안정성 때문에 고품질의 소자를 합성할 수 없다는 한계가 존재했다.

연구팀은 새로운 음이온을 포함한 첨가제를 도입해 페로브스카이트 박막 내부에 형성되는 2차원 안정화 층(passivation layer)의 전기적·구조적 특성을 조절할 수 있다는 것을 밝혔고, 이를 통해 최고 수준의 큰 밴드 갭 태양전지 소자를 제작했다. 공동 연구팀은 더 나아가 개발한 페로브스카이트 물질을 상용화된 기술인 실리콘 태양전지에 적층해 탠덤 태양전지를 제작하는 데 성공했고, 최고 수준인 26.7%의 광 변환 효율을 달성했다.

연구팀의 기술은 향후 첨가제 도입법을 통한 반도체 소재의 2차원 안정화 기법에 대한 방향을 제시할 수 있으며, 유무기 하이브리드 페로브스카이트 물질을 이용한 태양전지, 발광 다이오드, 광 검출기와 같은 광전자 소자 분야에 응용될 수 있을 것으로 기대된다.

신병하 교수는 “페로브스카이트 태양전지 기술은 지난 10년간 눈부신 발전을 이뤄, 이제는 상용화를 고민해야 하는 시기이다. 실리콘 태양전지와의 이종 접합 구조를 통한 고효율 달성은 페로브스카이트 태양전지 기술의 상용화를 앞당기는 데 도움이 될 것이다”라며 “연구결과는 향후 30% 이상의 초고율 탠덤 태양전지 구현에 초석이 될 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 나노소재기술개발사업, 중견연구자지원사업, 산업통상자원부(MOTIE)와 한국에너지기술평가원(KETEP) 에너지기술개발사업, 알키미스트 프로젝트, BK21 사업의 지원을 통해 수행됐다.

2020.03.30 조회수 21526 -

온실가스 감소·수소 생산성 높일 촉매 개발

우리 대학 생명화학공학과 자패르 야부즈(Cafer T. Yavuz) 교수 연구팀이 장시간 사용해도 코킹(coking)과 소결(sintering) 현상이 발생하지 않는 메탄의 건식 개질 반응(dry reforming of methane) 촉매를 개발했다.

연구팀의 기술은 온실가스의 가장 큰 부분을 차지하는 이산화탄소와 메탄을 이용해 합성가스를 생산할 수 있는 기술로, 지구온난화 해결에 이바지할 것으로 기대된다. 또한, 개발된 촉매는 비활성화 없이 안정적으로 합성가스를 생산할 수 있어 수소 생산성 향상 및 합성가스 생산비용 절감 등의 효과를 기대할 수 있다. 야부즈 교수 연구팀은 단결정 마그네슘 산화물의 꼭짓점에서 탄소가 자라는 현상을 발견하고 이를 막기 위해 니켈 기반의 니켈-몰리브데넘 합금 나노입자를 올리는 방법을 설계했다. 이러한 기술은 향후 다른 개질 반응 및 기존의 수소 생산반응인 메탄의 습식 개질 반응에도 직접 적용이 가능할 것으로 기대된다.

송영동 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘사이언스 (Science)’ 2월 14일 자에 게재됐다.(논문명 : Dry reforming of methane by stable Ni-Mo nanocatalysts on single crystalline MgO)

메탄의 건식 개질 반응은 온실가스인 메탄과 이산화탄소를 동시에 감축할 수 있으면서도 화학산업의 기반이 되는 합성가스를 생산할 수 있어 큰 관심을 받고 있다. 하지만 반응이 진행될수록 촉매의 표면에 탄소가 쌓여 반응성을 낮추는 코킹(coking) 현상과 나노입자가 서로 뭉치게 되는 소결(sintering) 현상 때문에 실제 산업에서 적용에 큰 어려움이 있다.

연구팀은 문제를 해결하기 위해 니켈-몰리브데넘 합금 나노입자를 단결정의 마그네슘 산화물 지지체에 담지했다. 이렇게 제조된 니켈-몰리브데넘 합금 나노입자 촉매는 800도로 온도를 높이는 과정에서 단결정 지지체의 꼭짓점을 막아 안정되는 현상을 보였다. 이는 충분한 열에너지가 공급됐을 때 니켈-몰리브데넘 나노입자가 지지체의 표면을 이동하다가 열역학적으로 불안정한 꼭짓점을 덮은 후 안정화되는 원리임을 규명했다.

연구팀은 개발한 촉매를 온도변화에 민감한 메탄의 건식 개질 반응에 적용하기 위해 온도를 변화시키며 활성도를 측정했다. 그 결과 800도에서 700도까지의 변화 구간에서도 활성도가 안정적인 것으로 나타났으며, 반응 중간에 온도를 상온으로 낮추었다가 재가동해도 활성도에 영향을 주지 않음을 확인했다. 나아가 실제 산업에서 사용하는 반응조건에 적용하기 위해 고압 조건에서 측정한 결과 15바(bar)의 압력에서도 안정적인 것으로 나타났다. 또한, 장시간 안정성 역시 800도에서 850시간 동안 사용 후에도 코킹 및 소결 현상이 발생하지 않는 것으로 확인됐다.

연구팀이 개발한 촉매는 메탄의 건식 개질 반응에 적용할 수 있어 온실가스 감축을 통한 환경문제 해결에 큰 도움을 줄 수 있다. 또한, 현재 수소생산의 90% 이상을 차지하는 메탄의 습식 개질 반응에도 직접 적용이 가능하다. 이를 통해 합성가스 생산비용 절감, 니켈 기반의 저렴한 촉매생산, 성능 강화 등에 이바지할 수 있을 것으로 기대된다.

1 저자인 송영동 박사과정은 “그동안 큰 문제였던 코킹 현상을 값비싼 귀금속이나 복잡한 제조과정 없이 해결할 수 있는 촉매를 개발했다”라며 “단결정 위에서 나노입자가 안정화되는 기술을 다른 지지체와 금속 나노입자를 이용해 적용하면 다양한 문제를 해결할 수 있을 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 사우디 아람코-KAIST CO2 매니지먼트 센터 및 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

2020.02.18 조회수 19852

온실가스 감소·수소 생산성 높일 촉매 개발

우리 대학 생명화학공학과 자패르 야부즈(Cafer T. Yavuz) 교수 연구팀이 장시간 사용해도 코킹(coking)과 소결(sintering) 현상이 발생하지 않는 메탄의 건식 개질 반응(dry reforming of methane) 촉매를 개발했다.

연구팀의 기술은 온실가스의 가장 큰 부분을 차지하는 이산화탄소와 메탄을 이용해 합성가스를 생산할 수 있는 기술로, 지구온난화 해결에 이바지할 것으로 기대된다. 또한, 개발된 촉매는 비활성화 없이 안정적으로 합성가스를 생산할 수 있어 수소 생산성 향상 및 합성가스 생산비용 절감 등의 효과를 기대할 수 있다. 야부즈 교수 연구팀은 단결정 마그네슘 산화물의 꼭짓점에서 탄소가 자라는 현상을 발견하고 이를 막기 위해 니켈 기반의 니켈-몰리브데넘 합금 나노입자를 올리는 방법을 설계했다. 이러한 기술은 향후 다른 개질 반응 및 기존의 수소 생산반응인 메탄의 습식 개질 반응에도 직접 적용이 가능할 것으로 기대된다.

송영동 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘사이언스 (Science)’ 2월 14일 자에 게재됐다.(논문명 : Dry reforming of methane by stable Ni-Mo nanocatalysts on single crystalline MgO)

메탄의 건식 개질 반응은 온실가스인 메탄과 이산화탄소를 동시에 감축할 수 있으면서도 화학산업의 기반이 되는 합성가스를 생산할 수 있어 큰 관심을 받고 있다. 하지만 반응이 진행될수록 촉매의 표면에 탄소가 쌓여 반응성을 낮추는 코킹(coking) 현상과 나노입자가 서로 뭉치게 되는 소결(sintering) 현상 때문에 실제 산업에서 적용에 큰 어려움이 있다.

연구팀은 문제를 해결하기 위해 니켈-몰리브데넘 합금 나노입자를 단결정의 마그네슘 산화물 지지체에 담지했다. 이렇게 제조된 니켈-몰리브데넘 합금 나노입자 촉매는 800도로 온도를 높이는 과정에서 단결정 지지체의 꼭짓점을 막아 안정되는 현상을 보였다. 이는 충분한 열에너지가 공급됐을 때 니켈-몰리브데넘 나노입자가 지지체의 표면을 이동하다가 열역학적으로 불안정한 꼭짓점을 덮은 후 안정화되는 원리임을 규명했다.

연구팀은 개발한 촉매를 온도변화에 민감한 메탄의 건식 개질 반응에 적용하기 위해 온도를 변화시키며 활성도를 측정했다. 그 결과 800도에서 700도까지의 변화 구간에서도 활성도가 안정적인 것으로 나타났으며, 반응 중간에 온도를 상온으로 낮추었다가 재가동해도 활성도에 영향을 주지 않음을 확인했다. 나아가 실제 산업에서 사용하는 반응조건에 적용하기 위해 고압 조건에서 측정한 결과 15바(bar)의 압력에서도 안정적인 것으로 나타났다. 또한, 장시간 안정성 역시 800도에서 850시간 동안 사용 후에도 코킹 및 소결 현상이 발생하지 않는 것으로 확인됐다.

연구팀이 개발한 촉매는 메탄의 건식 개질 반응에 적용할 수 있어 온실가스 감축을 통한 환경문제 해결에 큰 도움을 줄 수 있다. 또한, 현재 수소생산의 90% 이상을 차지하는 메탄의 습식 개질 반응에도 직접 적용이 가능하다. 이를 통해 합성가스 생산비용 절감, 니켈 기반의 저렴한 촉매생산, 성능 강화 등에 이바지할 수 있을 것으로 기대된다.

1 저자인 송영동 박사과정은 “그동안 큰 문제였던 코킹 현상을 값비싼 귀금속이나 복잡한 제조과정 없이 해결할 수 있는 촉매를 개발했다”라며 “단결정 위에서 나노입자가 안정화되는 기술을 다른 지지체와 금속 나노입자를 이용해 적용하면 다양한 문제를 해결할 수 있을 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 사우디 아람코-KAIST CO2 매니지먼트 센터 및 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

2020.02.18 조회수 19852