%EC%82%AC%EC%9D%B4%EC%96%B8%EC%8A%A4

-

시각 정보가 행동으로 변환되는 신경회로 규명

우리 대학 생명과학과 이승희 교수 연구팀이 시각 정보를 인식해 목표 지향적 행동을 결정하는 대뇌 전두엽의 신경회로 기전을 새롭게 규명했다고 26일 밝혔다.

이 교수 연구팀은 시각 피질과 상호 작용하는 전측 대상회(전대상) 피질(Anterior cingulate cortex, ACC)의 억제성 신경회로가 동물이 시각 정보를 인식하고 이에 맞는 정확한 행동을 개시하는 데 중요한 역할을 함을 밝혔다. 연구 결과는 포유류 전두엽 전대상 피질의 신경회로가 어떻게 시각 인지 행동 및 충동적 행동을 제어할 수 있는지를 새롭게 규명해, 주의력결핍과잉행동장애(ADHD)와 같은 인지장애 및 충동성을 주 증상으로 하는 뇌질환 치료에 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

생명과학과 김재현 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 뉴로사이언스 (Nature Neuroscience, IF 20.071)' 8월 19일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Gated feedforward inhibition in the frontal cortex releases goal-directed action)

우리는 외부 환경에서 유입되는 다양한 감각 정보를 인지해 상황에 맞는 행동을 수행한다. 한 예로, 운전할 때 신호등 앞에서 빨간색 신호를 보면 출발하지 않고 멈춰야 하며, 초록색 신호로 바뀌면 출발하게 된다. 이처럼 시각 정보를 인식하고 이에 맞는 운동 행동을 결정하기 위해 우리 뇌는 받아들인 감각 정보를 적절한 운동 정보로 변환해야 하는데, 이 교수 연구팀은 이것이 전대상 피질의 억제성 회로에 의해 이루어짐을 밝혔다.

연구팀은 뇌가 받아들인 시각 정보를 어떻게 운동 정보로 전달하는지 규명하기 위해, 시각 자극을 보면 물을 핥고 그렇지 않으면 물 핥기를 멈추는 목표 지향적 행동을 학습시킨 생쥐의 전대상 피질에 고밀도 실리콘 전극을 삽입해 생체 내 신경 신호를 측정 및 분석했다. 그 결과, 전두엽 전대상 피질 내에서 시각 피질로부터 정보를 받는 시각 반응성 신경세포들이 주변의 세포들을 억제할 경우 생쥐가 운동을 개시할 수 있음을 밝혔다.

또한, 약물적 방법을 이용해 전대상 피질의 활성 정도를 낮추게 되면 생쥐는 시각 자극이 주어지지 않았음에도 불구하고 충동적으로 목표 지향적 행위를 지속하는 비정상적인 행동 양상을 보였다. 이를 통해 전대상 피질은 정상적인 감각-운동 변환 과정에서도 핵심적인 기능을 수행할 뿐 아니라, 시각 정보가 없을 때 운동 개시를 멈추고 기다려야 하는 충동 조절에도 중요한 역할을 하고 있음을 밝혔다.

이 교수 연구팀은 바이러스 추적자, 광유전학, 다채널 전극 레코딩과 같은 신경과학 최첨단 실험 기법을 활용해 전대상 피질 내의 신경세포 타입과 회로가 어떠한 방식으로 시각 정보를 목표 지향적 운동 행위로 변환하는지에 대한 신경 메커니즘 원리를 최초로 규명했다.

전대상 피질에는 시각 정보에 반응하는 시각 반응성 신경세포, 운동 개시를 억제하는 운동 억제성 신경세포, 그리고 시각 정보와 운동 개시에 반응하지 않는 나머지 신경세포들이 존재함을 확인했다. 그리고 이와 같은 세 종류의 뉴런들의 신경 활성도는 생쥐가 시각 정보를 인지하여 행동을 개시하는 반응 속도와 유의미한 상관관계가 있음을 규명했다.

특히, 광유전학적(optognetics) 방법을 이용한 실험에서, 전대상 피질의 시각 반응성 뉴런들은 시각 피질로부터 신경 정보를 직접 전달받음을 확인했고, 광 자극으로 해당 신경 회로를 활성화할 때 시각 자극이 없어도 생쥐의 목표 지향적 행동을 유발할 수 있음을 증명했다.

이승희 교수는 "이번 연구 결과는 주의력결핍과잉행동장애 및 조현병과 같은 질병에서 전대상 피질이 정상적으로 작동하지 못할 때 나타나는 행동 장애를 치료하기 위한 정밀한 신경회로 타겟을 제시했다ˮ라고 말했다.

한편, 이번 연구는 한국 연구재단 및 KAIST 글로벌 특이점 프로그램의 지원을 통해 수행됐다.

2021.08.26 조회수 8346

시각 정보가 행동으로 변환되는 신경회로 규명

우리 대학 생명과학과 이승희 교수 연구팀이 시각 정보를 인식해 목표 지향적 행동을 결정하는 대뇌 전두엽의 신경회로 기전을 새롭게 규명했다고 26일 밝혔다.

이 교수 연구팀은 시각 피질과 상호 작용하는 전측 대상회(전대상) 피질(Anterior cingulate cortex, ACC)의 억제성 신경회로가 동물이 시각 정보를 인식하고 이에 맞는 정확한 행동을 개시하는 데 중요한 역할을 함을 밝혔다. 연구 결과는 포유류 전두엽 전대상 피질의 신경회로가 어떻게 시각 인지 행동 및 충동적 행동을 제어할 수 있는지를 새롭게 규명해, 주의력결핍과잉행동장애(ADHD)와 같은 인지장애 및 충동성을 주 증상으로 하는 뇌질환 치료에 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

생명과학과 김재현 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 뉴로사이언스 (Nature Neuroscience, IF 20.071)' 8월 19일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Gated feedforward inhibition in the frontal cortex releases goal-directed action)

우리는 외부 환경에서 유입되는 다양한 감각 정보를 인지해 상황에 맞는 행동을 수행한다. 한 예로, 운전할 때 신호등 앞에서 빨간색 신호를 보면 출발하지 않고 멈춰야 하며, 초록색 신호로 바뀌면 출발하게 된다. 이처럼 시각 정보를 인식하고 이에 맞는 운동 행동을 결정하기 위해 우리 뇌는 받아들인 감각 정보를 적절한 운동 정보로 변환해야 하는데, 이 교수 연구팀은 이것이 전대상 피질의 억제성 회로에 의해 이루어짐을 밝혔다.

연구팀은 뇌가 받아들인 시각 정보를 어떻게 운동 정보로 전달하는지 규명하기 위해, 시각 자극을 보면 물을 핥고 그렇지 않으면 물 핥기를 멈추는 목표 지향적 행동을 학습시킨 생쥐의 전대상 피질에 고밀도 실리콘 전극을 삽입해 생체 내 신경 신호를 측정 및 분석했다. 그 결과, 전두엽 전대상 피질 내에서 시각 피질로부터 정보를 받는 시각 반응성 신경세포들이 주변의 세포들을 억제할 경우 생쥐가 운동을 개시할 수 있음을 밝혔다.

또한, 약물적 방법을 이용해 전대상 피질의 활성 정도를 낮추게 되면 생쥐는 시각 자극이 주어지지 않았음에도 불구하고 충동적으로 목표 지향적 행위를 지속하는 비정상적인 행동 양상을 보였다. 이를 통해 전대상 피질은 정상적인 감각-운동 변환 과정에서도 핵심적인 기능을 수행할 뿐 아니라, 시각 정보가 없을 때 운동 개시를 멈추고 기다려야 하는 충동 조절에도 중요한 역할을 하고 있음을 밝혔다.

이 교수 연구팀은 바이러스 추적자, 광유전학, 다채널 전극 레코딩과 같은 신경과학 최첨단 실험 기법을 활용해 전대상 피질 내의 신경세포 타입과 회로가 어떠한 방식으로 시각 정보를 목표 지향적 운동 행위로 변환하는지에 대한 신경 메커니즘 원리를 최초로 규명했다.

전대상 피질에는 시각 정보에 반응하는 시각 반응성 신경세포, 운동 개시를 억제하는 운동 억제성 신경세포, 그리고 시각 정보와 운동 개시에 반응하지 않는 나머지 신경세포들이 존재함을 확인했다. 그리고 이와 같은 세 종류의 뉴런들의 신경 활성도는 생쥐가 시각 정보를 인지하여 행동을 개시하는 반응 속도와 유의미한 상관관계가 있음을 규명했다.

특히, 광유전학적(optognetics) 방법을 이용한 실험에서, 전대상 피질의 시각 반응성 뉴런들은 시각 피질로부터 신경 정보를 직접 전달받음을 확인했고, 광 자극으로 해당 신경 회로를 활성화할 때 시각 자극이 없어도 생쥐의 목표 지향적 행동을 유발할 수 있음을 증명했다.

이승희 교수는 "이번 연구 결과는 주의력결핍과잉행동장애 및 조현병과 같은 질병에서 전대상 피질이 정상적으로 작동하지 못할 때 나타나는 행동 장애를 치료하기 위한 정밀한 신경회로 타겟을 제시했다ˮ라고 말했다.

한편, 이번 연구는 한국 연구재단 및 KAIST 글로벌 특이점 프로그램의 지원을 통해 수행됐다.

2021.08.26 조회수 8346 -

KPC4IR, 보건의료 분야 인공지능 활용 가이드 개발

우리 대학이 ʻ사회를 위한 보건의료 분야 인공지능 활용 가이드(Using Artificial Intelligence to Support Healthcare Decisions: A Guide for Society)ʼ를 국제 공동연구를 통해 개발했다. 코로나 19의 세계적인 대유행은 인공지능 기술의 빠른 상용화를 촉진했다. 일례로, 영국의 인공지능 스타트업인 베네볼런트AI(BenevolentAI)는 신종 질병 치료약물을 식별하기 위해 통상적으로 8년이 걸리던 기간을 인공지능 기술을 활용해 단 1주일로 단축시켰다. 이처럼 인공지능 기술은 경제·산업·사회·문화 등 전방위로 확산되면서 엄청난 부가가치와 생활의 편익을 창출하고 있다. 하지만, 급속한 기술 도입이 데이터의 편향이나 오·남용 등의 맹점을 함께 가져왔다는 우려도 중요하게 대두되고 있다. 특히, 보건의료 분야는 인공지능을 뒷받침하는 데이터의 품질과 검증 여부가 생명과 직결되기 때문에 인공지능 기술의 타당성과 안전성이 무엇보다도 우선시 되어야 한다. KAIST 한국4차산업혁명정책센터(센터장 김소영, 이하 KPC4IR)는 보건의료 분야에 적용되고 있는 인공지능 기술의 신뢰성을 확보하기 위해 보다 많은 사람이 인공지능 기술의 책임성에 관한 질문을 던져야 한다는 문제의식을 바탕으로 이번 가이드를 제작했다. 연구진이 말하는 책임성이란 인공지능 기술이 데이터의 편향성으로 현존하는 불평등을 악화시키지 않도록 주의하고 데이터의 정확성을 확보해 결과의 오류를 최소화하는 등의 노력이다.

KPC4IR은 이번 가이드 개발을 위해 싱가포르국립대학교의 리스크공공이해연구소(National University of Singapore Lloyd’s Register Foundation Institute for the Public Understanding of Risk), 영국의 대표적인 과학 기술 비영리 기관인 센스 어바웃 사이언스(Sense about Science)와 함께 지난 1년 간 국제 공동연구를 수행했다.

연구진은 의료영상 분석 및 진단의 효과성 제고와 빅데이터를 활용한 질병 예측 및 임상적 의사결정, 신약 개발 분야 시간 단축 등 의료 분야에 인공지능 기술을 적용한 국내·외 사례를 이번 가이드에 담았다.

또한, 학습 데이터에 누락되거나 제외된 정보가 있다면 인공지능이 편향성을 나타낼 수 있으며, 원래와는 다른 용도로 사용할 경우 변수 간의 연관 관계나 심지어는 결과까지도 잘못 판단할 수 있다는 점도 강조했다. 독일에서는 피부의 병변을 감지해 암 발생 가능성을 진단하는 인공지능을 개발해 실제 의사들의 진단 소견과 비교하는 실험을 진행했다. 동일한 병변 이미지를 인공지능과 다양한 국적을 가진 피부과 전문의 58명에게 보여준 결과 인공지능은 87%의 정확도로 병변 의심 사례를 식별해냈다. 79%의 정확도를 보인 의사들의 정확도를 앞지른 것이다. 인공지능이 의사가 환자를 치료하며 결정을 내리는 과정에서 도움이 될 수 있다는 것을 보여준 사례다. 그러나 인공지능이 옅은 피부색을 가진 사람들로부터 수집한 데이터를 주로 활용해 학습한다면 짙은 피부색을 가진 환자들의 병변은 제대로 진단하지 못할 가능성이 커진다. 인공지능을 ʻ지능적ʼ이라고 하는 이유는 데이터를 단순히 검색하는 수준에 머무는 것이 아니라 데이터에 숨어 있는 특정 패턴을 분석해 유의미한 자료로 추출하기 때문이다. 그래서 사람들은 인공지능의 의사결정이 냉철하고 객관적일 것이라고 생각하지만, 인공지능은 현실에 존재하는 데이터들 바탕으로 학습한다. 우리가 가진 사회적 편견과 편향, 위험한 가정들을 그대로 내재한 결과가 도출될 수도 있다는 뜻이다.연구진은 인공지능 기술을 보건의료 분야에 활용하는 데 있어 가장 중요한 요소 중 하나인 신뢰성(reliability)을 중심으로 데이터의 품질·변수 등과 관련된 공정성 문제를 파악하고 기술의 정확성을 점검할 수 있는 다섯 가지 기준을 이번 가이드에 담았다. ▴출처가 정확한 데이터 사용 ▴사용 목적에 맞는 데이터의 수집 또는 선택 ▴제한 사항과 가정의 정확한 언급 ▴데이터의 편향성 명시 ▴실제 환경에서의 적절한 테스트 등이 이행되었는지 점검하기 위해 우리 사회가 이와 관련한 적극적인 질문을 던져야 한다고 강조했다.

연구를 총괄한 김소영 KPC4IR 센터장은 "보건의료 분야의 인공지능 기술이 충분히 견고한지를 검증하는 질문들이 우리 사회에서 활발하게 논의된다면, 궁극적으로 인공지능 기술의 역량을 끌어올리는 것과 동시에 신뢰할 수 있는 기준을 마련할 수 있을 것ˮ이라고 말했다.

이어, 김 센터장은 "인공지능 기술에 대한 국민의 이해도를 높여 한계점과 개선 사항을 인식해나가는 과정에서 이번 가이드가 중요한 역할을 해 줄 것으로 기대하고 있다ˮ라고 덧붙였다. KPC4IR의 이번 연구는 유럽과 아시아를 아우르는 국제 공동 연구자들이 보건의료라는 특정 분야에서 인공지능 기술의 가이드를 제시한 세계 최초의 사례다. 이를 위해 싱가포르국립대학교·테크놀로지기업 어피니디(Affinidi), 스페인 마드리드 카를로스 3세 대학교, 영국 로이드 선급 재단·가이 앤드 세인트 토마스 국가보건서비스 재단 등에 소속된 전문가들이 자문과 인터뷰, 워크숍 등의 방식으로 참여했다. 국내에서는 서울아산병원, 분당서울대병원 등을 비롯한 의료계와 KAIST AI대학원·바이오및뇌공학과, 과학기술정책연구원, 정보통신정책연구원, 인공지능 솔루션 기업 뷰노 등 다수의 산·학·연 관계자들이 함께했다. KPC4IR은 이번 성과를 국제적으로 공유하기 위해 8월 15일 오전 10시부터 온라인으로 열린 ʻ2021 KDD 국제 워크숍ʼ에서 연구 내용을 발표했다. ʻ사회를 위한 보건의료 분야 인공지능 활용 가이드ʼ의 전체 내용은 KAIST 한국4차산업혁명정책센터 (https://kpc4ir.kaist.ac.kr/)와 싱가포르국립대 리스크공공이해연구소(https://ipur.nus.edu.sg/)의 홈페이지에서 확인할 수 있다.

2021.08.17 조회수 9030

KPC4IR, 보건의료 분야 인공지능 활용 가이드 개발

우리 대학이 ʻ사회를 위한 보건의료 분야 인공지능 활용 가이드(Using Artificial Intelligence to Support Healthcare Decisions: A Guide for Society)ʼ를 국제 공동연구를 통해 개발했다. 코로나 19의 세계적인 대유행은 인공지능 기술의 빠른 상용화를 촉진했다. 일례로, 영국의 인공지능 스타트업인 베네볼런트AI(BenevolentAI)는 신종 질병 치료약물을 식별하기 위해 통상적으로 8년이 걸리던 기간을 인공지능 기술을 활용해 단 1주일로 단축시켰다. 이처럼 인공지능 기술은 경제·산업·사회·문화 등 전방위로 확산되면서 엄청난 부가가치와 생활의 편익을 창출하고 있다. 하지만, 급속한 기술 도입이 데이터의 편향이나 오·남용 등의 맹점을 함께 가져왔다는 우려도 중요하게 대두되고 있다. 특히, 보건의료 분야는 인공지능을 뒷받침하는 데이터의 품질과 검증 여부가 생명과 직결되기 때문에 인공지능 기술의 타당성과 안전성이 무엇보다도 우선시 되어야 한다. KAIST 한국4차산업혁명정책센터(센터장 김소영, 이하 KPC4IR)는 보건의료 분야에 적용되고 있는 인공지능 기술의 신뢰성을 확보하기 위해 보다 많은 사람이 인공지능 기술의 책임성에 관한 질문을 던져야 한다는 문제의식을 바탕으로 이번 가이드를 제작했다. 연구진이 말하는 책임성이란 인공지능 기술이 데이터의 편향성으로 현존하는 불평등을 악화시키지 않도록 주의하고 데이터의 정확성을 확보해 결과의 오류를 최소화하는 등의 노력이다.

KPC4IR은 이번 가이드 개발을 위해 싱가포르국립대학교의 리스크공공이해연구소(National University of Singapore Lloyd’s Register Foundation Institute for the Public Understanding of Risk), 영국의 대표적인 과학 기술 비영리 기관인 센스 어바웃 사이언스(Sense about Science)와 함께 지난 1년 간 국제 공동연구를 수행했다.

연구진은 의료영상 분석 및 진단의 효과성 제고와 빅데이터를 활용한 질병 예측 및 임상적 의사결정, 신약 개발 분야 시간 단축 등 의료 분야에 인공지능 기술을 적용한 국내·외 사례를 이번 가이드에 담았다.

또한, 학습 데이터에 누락되거나 제외된 정보가 있다면 인공지능이 편향성을 나타낼 수 있으며, 원래와는 다른 용도로 사용할 경우 변수 간의 연관 관계나 심지어는 결과까지도 잘못 판단할 수 있다는 점도 강조했다. 독일에서는 피부의 병변을 감지해 암 발생 가능성을 진단하는 인공지능을 개발해 실제 의사들의 진단 소견과 비교하는 실험을 진행했다. 동일한 병변 이미지를 인공지능과 다양한 국적을 가진 피부과 전문의 58명에게 보여준 결과 인공지능은 87%의 정확도로 병변 의심 사례를 식별해냈다. 79%의 정확도를 보인 의사들의 정확도를 앞지른 것이다. 인공지능이 의사가 환자를 치료하며 결정을 내리는 과정에서 도움이 될 수 있다는 것을 보여준 사례다. 그러나 인공지능이 옅은 피부색을 가진 사람들로부터 수집한 데이터를 주로 활용해 학습한다면 짙은 피부색을 가진 환자들의 병변은 제대로 진단하지 못할 가능성이 커진다. 인공지능을 ʻ지능적ʼ이라고 하는 이유는 데이터를 단순히 검색하는 수준에 머무는 것이 아니라 데이터에 숨어 있는 특정 패턴을 분석해 유의미한 자료로 추출하기 때문이다. 그래서 사람들은 인공지능의 의사결정이 냉철하고 객관적일 것이라고 생각하지만, 인공지능은 현실에 존재하는 데이터들 바탕으로 학습한다. 우리가 가진 사회적 편견과 편향, 위험한 가정들을 그대로 내재한 결과가 도출될 수도 있다는 뜻이다.연구진은 인공지능 기술을 보건의료 분야에 활용하는 데 있어 가장 중요한 요소 중 하나인 신뢰성(reliability)을 중심으로 데이터의 품질·변수 등과 관련된 공정성 문제를 파악하고 기술의 정확성을 점검할 수 있는 다섯 가지 기준을 이번 가이드에 담았다. ▴출처가 정확한 데이터 사용 ▴사용 목적에 맞는 데이터의 수집 또는 선택 ▴제한 사항과 가정의 정확한 언급 ▴데이터의 편향성 명시 ▴실제 환경에서의 적절한 테스트 등이 이행되었는지 점검하기 위해 우리 사회가 이와 관련한 적극적인 질문을 던져야 한다고 강조했다.

연구를 총괄한 김소영 KPC4IR 센터장은 "보건의료 분야의 인공지능 기술이 충분히 견고한지를 검증하는 질문들이 우리 사회에서 활발하게 논의된다면, 궁극적으로 인공지능 기술의 역량을 끌어올리는 것과 동시에 신뢰할 수 있는 기준을 마련할 수 있을 것ˮ이라고 말했다.

이어, 김 센터장은 "인공지능 기술에 대한 국민의 이해도를 높여 한계점과 개선 사항을 인식해나가는 과정에서 이번 가이드가 중요한 역할을 해 줄 것으로 기대하고 있다ˮ라고 덧붙였다. KPC4IR의 이번 연구는 유럽과 아시아를 아우르는 국제 공동 연구자들이 보건의료라는 특정 분야에서 인공지능 기술의 가이드를 제시한 세계 최초의 사례다. 이를 위해 싱가포르국립대학교·테크놀로지기업 어피니디(Affinidi), 스페인 마드리드 카를로스 3세 대학교, 영국 로이드 선급 재단·가이 앤드 세인트 토마스 국가보건서비스 재단 등에 소속된 전문가들이 자문과 인터뷰, 워크숍 등의 방식으로 참여했다. 국내에서는 서울아산병원, 분당서울대병원 등을 비롯한 의료계와 KAIST AI대학원·바이오및뇌공학과, 과학기술정책연구원, 정보통신정책연구원, 인공지능 솔루션 기업 뷰노 등 다수의 산·학·연 관계자들이 함께했다. KPC4IR은 이번 성과를 국제적으로 공유하기 위해 8월 15일 오전 10시부터 온라인으로 열린 ʻ2021 KDD 국제 워크숍ʼ에서 연구 내용을 발표했다. ʻ사회를 위한 보건의료 분야 인공지능 활용 가이드ʼ의 전체 내용은 KAIST 한국4차산업혁명정책센터 (https://kpc4ir.kaist.ac.kr/)와 싱가포르국립대 리스크공공이해연구소(https://ipur.nus.edu.sg/)의 홈페이지에서 확인할 수 있다.

2021.08.17 조회수 9030 -

에너지 비용 낮춘 상온 액상 분리막 개발

우리 대학 생명화학공학과 고동연 교수 연구팀이 상온에서 크기 차이 0.1 나노미터(nm) 이하의 액상 유기물질을 직접 분리할 수 있는 유기용매 정삼투 시스템을 개발했다고 12일 밝혔다.

액체 혼합물의 대규모 분리 공정은 주로 물질의 끓는점 차이를 이용하는 증류법을 이용하는데, 이때 전 세계적으로 막대한 양의 에너지가 소비된다. 특히, 석유화학 산업의 기초가 되는 액상 탄화수소들은 섬유, 플라스틱 등 일상생활과 밀접한 소재 개발에 필수적이기 때문에 이들을 저에너지, 저탄소 공정을 통해 분리하는 새로운 미래지향적인 패러다임이 필요하다.

연구진이 개발한 초미세 다공성 탄소 분리막은 위와 같은 에너지 문제를 해결할 수 있는 기술로, 액상 탄화수소를 크기와 모양에 따라 상온에서 연속적으로 분리할 수 있는 기술이다.

생명화학공학과 서혁준 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스드 사이언스(Advanced Science)' 에 온라인 게재됐으며, 연구의 파급력을 인정받아 뒷표지 논문으로 선정됐다. (논문명 : Shape-Selective Ultramicroporous Carbon Membranes for Sub-0.1nm Organic Liquid Separation)

연구팀이 이번에 개발한 유기용매 정삼투법은 정밀하게 디자인된 기공 크기 및 구조를 갖는 탄소 분리막을 이용한다. 이는 외부 동력원 없이 자연스러운 농도 기울기 및 화학적 포텐셜을 기반으로 크기 및 모양 차이에 따라 탄화수소 화학종들의 분리가 진행되는 에너지 효율적 기법으로, 기존의 증류법보다 약 10배 정도 낮은 에너지 소모량을 요구한다. 이와 같은 유기용매 정삼투법은 분리막 재료의 기공 크기 디자인에 따라 석유화학, 정유, 제약 및 반도체 공정 등 다양한 분야에 활용 가능하기 때문에 산업 전반의 에너지 효율성을 극대화하며 동시에 탄소 배출량을 줄일 수 있는 획기적인 기술이다.

특히 연구팀은 상온에서 서로 다른 크기와 모양을 갖는 헥산 이성질체의 혼합물들을 모양 차이에 따라 손쉽게 분리할 수 있음을 증명했다. 탄소 분리막은 0.7 나노미터(nm) 이하의 단단한 슬릿 형태(slit-like structure)를 갖는 초미세 기공을 가지며, 이처럼 작은 나노 공간에서 분자들의 확산을 조절하여 크기 차이가 0.1 나노미터(nm) 이하인 분자들까지 정밀하게 걸러낼 수 있다.

특히, 이번 연구에 이용된 탄소 분리막은 속이 비어있는 실과 같은 기다란 형태(할로우 파이버, Hollow Fiber)를 가지고 있어, 이의 산업적 적용성과 파급 효과는 상당할 것으로 기대된다. 할로우 파이버 분리막은 적은 비용으로 대량생산이 매우 쉬우며, 기존의 평면적인 분리막 대비 수십 배 높은 표면적을 가지고 있어 차세대 분리막 형태로 주목받는 소재다.

연구팀은 그동안 불가능했던 분리막을 이용한 0.1 나노미터(nm) 이하 크기의 액체 분자들의 크기 및 모양에 따른 분리에 성공해 저에너지, 저탄소 분리 공정의 새로운 막을 열게 됐다. 수많은 소재의 원재료가 되는 탄화수소 분자들을 적은 비용 및 저탄소 배출공정으로 분리 정제할 수 있는 새로운 방식은 화학산업의 초미의 관심사다.

고동연 교수는 "우리나라는 원유를 수입하고, 이를 분리 및 정제해 다양한 고부가가치 제품을 창출하는데 여러 집약된 기술에 의존하고 있어 이에 대한 파격적 비용 절감은 석유화학 산업계의 글로벌 경쟁력 강화와 직결된다ˮ며, "특히 용매 사용량이 많은 제약 분야 및 반도체 화학 공정에도 널리 사용될 수 있을 것으로 기대된다ˮ고 연구의 의의를 설명했다.

한편, 이번 연구는 한국연구재단 우수신진연구사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.08.13 조회수 9149

에너지 비용 낮춘 상온 액상 분리막 개발

우리 대학 생명화학공학과 고동연 교수 연구팀이 상온에서 크기 차이 0.1 나노미터(nm) 이하의 액상 유기물질을 직접 분리할 수 있는 유기용매 정삼투 시스템을 개발했다고 12일 밝혔다.

액체 혼합물의 대규모 분리 공정은 주로 물질의 끓는점 차이를 이용하는 증류법을 이용하는데, 이때 전 세계적으로 막대한 양의 에너지가 소비된다. 특히, 석유화학 산업의 기초가 되는 액상 탄화수소들은 섬유, 플라스틱 등 일상생활과 밀접한 소재 개발에 필수적이기 때문에 이들을 저에너지, 저탄소 공정을 통해 분리하는 새로운 미래지향적인 패러다임이 필요하다.

연구진이 개발한 초미세 다공성 탄소 분리막은 위와 같은 에너지 문제를 해결할 수 있는 기술로, 액상 탄화수소를 크기와 모양에 따라 상온에서 연속적으로 분리할 수 있는 기술이다.

생명화학공학과 서혁준 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스드 사이언스(Advanced Science)' 에 온라인 게재됐으며, 연구의 파급력을 인정받아 뒷표지 논문으로 선정됐다. (논문명 : Shape-Selective Ultramicroporous Carbon Membranes for Sub-0.1nm Organic Liquid Separation)

연구팀이 이번에 개발한 유기용매 정삼투법은 정밀하게 디자인된 기공 크기 및 구조를 갖는 탄소 분리막을 이용한다. 이는 외부 동력원 없이 자연스러운 농도 기울기 및 화학적 포텐셜을 기반으로 크기 및 모양 차이에 따라 탄화수소 화학종들의 분리가 진행되는 에너지 효율적 기법으로, 기존의 증류법보다 약 10배 정도 낮은 에너지 소모량을 요구한다. 이와 같은 유기용매 정삼투법은 분리막 재료의 기공 크기 디자인에 따라 석유화학, 정유, 제약 및 반도체 공정 등 다양한 분야에 활용 가능하기 때문에 산업 전반의 에너지 효율성을 극대화하며 동시에 탄소 배출량을 줄일 수 있는 획기적인 기술이다.

특히 연구팀은 상온에서 서로 다른 크기와 모양을 갖는 헥산 이성질체의 혼합물들을 모양 차이에 따라 손쉽게 분리할 수 있음을 증명했다. 탄소 분리막은 0.7 나노미터(nm) 이하의 단단한 슬릿 형태(slit-like structure)를 갖는 초미세 기공을 가지며, 이처럼 작은 나노 공간에서 분자들의 확산을 조절하여 크기 차이가 0.1 나노미터(nm) 이하인 분자들까지 정밀하게 걸러낼 수 있다.

특히, 이번 연구에 이용된 탄소 분리막은 속이 비어있는 실과 같은 기다란 형태(할로우 파이버, Hollow Fiber)를 가지고 있어, 이의 산업적 적용성과 파급 효과는 상당할 것으로 기대된다. 할로우 파이버 분리막은 적은 비용으로 대량생산이 매우 쉬우며, 기존의 평면적인 분리막 대비 수십 배 높은 표면적을 가지고 있어 차세대 분리막 형태로 주목받는 소재다.

연구팀은 그동안 불가능했던 분리막을 이용한 0.1 나노미터(nm) 이하 크기의 액체 분자들의 크기 및 모양에 따른 분리에 성공해 저에너지, 저탄소 분리 공정의 새로운 막을 열게 됐다. 수많은 소재의 원재료가 되는 탄화수소 분자들을 적은 비용 및 저탄소 배출공정으로 분리 정제할 수 있는 새로운 방식은 화학산업의 초미의 관심사다.

고동연 교수는 "우리나라는 원유를 수입하고, 이를 분리 및 정제해 다양한 고부가가치 제품을 창출하는데 여러 집약된 기술에 의존하고 있어 이에 대한 파격적 비용 절감은 석유화학 산업계의 글로벌 경쟁력 강화와 직결된다ˮ며, "특히 용매 사용량이 많은 제약 분야 및 반도체 화학 공정에도 널리 사용될 수 있을 것으로 기대된다ˮ고 연구의 의의를 설명했다.

한편, 이번 연구는 한국연구재단 우수신진연구사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.08.13 조회수 9149 -

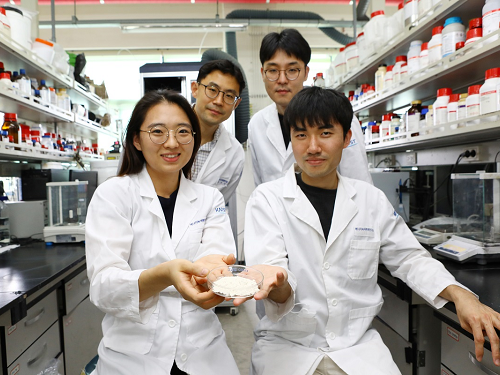

미생물 이용한 천연 무지개 색소 생산기술 최초 개발

우리 대학 생명화학공학과 양동수 박사와 박선영 박사를 포함한 이상엽 특훈교수 연구팀이 `일곱 빛깔의 천연 무지개 색소를 생산하는 미생물 균주 개발'에 성공했다고 8일 밝혔다.

이번 연구결과는 국제 학술지인 `어드밴스드 사이언스(Advanced Science)'에 지난 5월 25일 字 온라인 출판됐으며, 표지논문으로 선정됐다.

※ 논문명 : Production of rainbow colorants by metabolically engineered Escherichia coli

※ 저자 정보 : 이상엽(한국과학기술원, 교신저자), 양동수(한국과학기술원, 공동 제1저자), 박선영(한국과학기술원, 공동 제1저자, 현 큐티스바이오), 포함 총 3명

우리 생활에서 널리 활용되고 있는 각종 색소는 식품과 같이 직접 섭취되거나 화장품과 같이 피부에서 흡수되기 때문에 건강과 밀접한 관계를 갖는다. 하지만 색소 중 대부분은 석유 화합물로부터 생산되는 합성 색소이며, 색소의 사용이 실생활에 널리 활용되는 만큼 건강에 악영향을 미칠 수 있다. 그뿐만 아니라 합성 색소를 이용해 각종 옷감을 염색하면서 발생하는 폐수가 전체 산업용 폐수의 17~20%를 차지한다는 보고가 있을 정도로, 합성 색소는 수질오염에도 지대한 영향을 미치고 있다.

이러한 건강 문제 및 환경 오염 문제를 해결하기 위해 미생물을 이용해 천연색소를 생산해야 한다는 필요성이 제기됐으나, 값비싼 생산 공정 및 낮은 수율로 인해 산업화가 실현되기 어려운 상황이었다. 또한, 현재까지 빨강, 주황, 노랑, 파랑, 보라 등의 천연색소는 낮은 효율로 생산된 바 있으나, 초록 및 남색 천연색소 생산은 보고된 바가 없었다.

이에 이상엽 특훈교수 연구팀은 농촌진흥청이 지원하는 농업미생물사업단 (단장 장판식)의 ‘카로티노이드 생산 미생물 세포공장 개발’ 과제(과제책임자 국립농업과학원 김수진 박사)의 지원을 받아 효율적인 빨강, 주황, 노랑 3색의 카로테노이드 생산과 이를 확장한 7가지 무지개색을 모두 생산할 수 있는 기술 개발에 성공했다.

다양한 특성의 천연색소 중 연구팀은 지용성 식품과 의류 염색 등에 활용되는 소수성 천연색소에 주목했다. 연구팀은 미생물의 대사회로를 조작하는 기술인 대사공학을 이용해 카로티노이드 계열 색소인 ▲아스타잔틴(빨강), ▲베타-카로틴(주황), ▲제아잔틴(노랑)과 비올라세인 유도체 계열 색소인 ▲프로비올라세인(초록), ▲프로디옥시비올라세인(파랑), ▲비올라세인(남색), ▲디옥시비올라세인(보라)을 생산하는 대장균들을 개발하였다. 이로써 연구팀은 포도당이나 글리세롤을 먹이로 개발한 대장균을 배양함으로서 일곱 빛깔의 천연 무지개 색소를 모두 생산할 수 있게 됐다.

미생물에서 소수성 색소가 생산되면 이는 세포 밖으로 배출되지 않고 세포 내부에 축적된다. 색소가 축적될 수 있는 세포의 수용력에는 한계가 있으므로, 그동안 소수성 색소를 특정량 이상으로 생산할 수 없었다. 이에 연구팀은 세포의 모양을 변화시키거나 세포 내 소낭을 형성해 미생물 내부의 소수성 천연색소 축적량을 증가시키고자 했다. 또한, 색소 생산량을 더욱 증가시키기 위해 연구팀은 세포 외 소낭을 형성해 미생물 밖으로 소수성 천연색소를 분비해 무지개 색소를 고효율로 생산하는 데 성공했다.

이번 연구를 통해 폐목재, 잡초 등 지구상에서 가장 풍부한 바이오매스의 주원료인 포도당 또는 산업공정의 부산물로 생산되는 값싼 바이오매스인 글리세롤을 단일 탄소원으로 사용해 일곱 빛깔의 천연 무지개 색소를 생산하는 대장균 균주를 최초로 개발했다고 연구팀 관계자는 설명했다.

연구에 참여한 양동수 박사는 “석유 화합물 기반의 합성 색소를 대체할 수 있는 일곱 빛깔의 천연 무지개 색소를 세계 최초로 생산했으며, 이번 연구는 특히 색소를 비롯한 천연물을 고효율로 생산할 수 있는 범용 대사공학적 전략을 개발했다는 점에 의의가 있다”며 “이번 기술을 활용해 색소뿐만 아니라 의약품, 영양보조제 등의 다양한 친환경 물질을 고효율로 생산할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

2021.06.08 조회수 67681

미생물 이용한 천연 무지개 색소 생산기술 최초 개발

우리 대학 생명화학공학과 양동수 박사와 박선영 박사를 포함한 이상엽 특훈교수 연구팀이 `일곱 빛깔의 천연 무지개 색소를 생산하는 미생물 균주 개발'에 성공했다고 8일 밝혔다.

이번 연구결과는 국제 학술지인 `어드밴스드 사이언스(Advanced Science)'에 지난 5월 25일 字 온라인 출판됐으며, 표지논문으로 선정됐다.

※ 논문명 : Production of rainbow colorants by metabolically engineered Escherichia coli

※ 저자 정보 : 이상엽(한국과학기술원, 교신저자), 양동수(한국과학기술원, 공동 제1저자), 박선영(한국과학기술원, 공동 제1저자, 현 큐티스바이오), 포함 총 3명

우리 생활에서 널리 활용되고 있는 각종 색소는 식품과 같이 직접 섭취되거나 화장품과 같이 피부에서 흡수되기 때문에 건강과 밀접한 관계를 갖는다. 하지만 색소 중 대부분은 석유 화합물로부터 생산되는 합성 색소이며, 색소의 사용이 실생활에 널리 활용되는 만큼 건강에 악영향을 미칠 수 있다. 그뿐만 아니라 합성 색소를 이용해 각종 옷감을 염색하면서 발생하는 폐수가 전체 산업용 폐수의 17~20%를 차지한다는 보고가 있을 정도로, 합성 색소는 수질오염에도 지대한 영향을 미치고 있다.

이러한 건강 문제 및 환경 오염 문제를 해결하기 위해 미생물을 이용해 천연색소를 생산해야 한다는 필요성이 제기됐으나, 값비싼 생산 공정 및 낮은 수율로 인해 산업화가 실현되기 어려운 상황이었다. 또한, 현재까지 빨강, 주황, 노랑, 파랑, 보라 등의 천연색소는 낮은 효율로 생산된 바 있으나, 초록 및 남색 천연색소 생산은 보고된 바가 없었다.

이에 이상엽 특훈교수 연구팀은 농촌진흥청이 지원하는 농업미생물사업단 (단장 장판식)의 ‘카로티노이드 생산 미생물 세포공장 개발’ 과제(과제책임자 국립농업과학원 김수진 박사)의 지원을 받아 효율적인 빨강, 주황, 노랑 3색의 카로테노이드 생산과 이를 확장한 7가지 무지개색을 모두 생산할 수 있는 기술 개발에 성공했다.

다양한 특성의 천연색소 중 연구팀은 지용성 식품과 의류 염색 등에 활용되는 소수성 천연색소에 주목했다. 연구팀은 미생물의 대사회로를 조작하는 기술인 대사공학을 이용해 카로티노이드 계열 색소인 ▲아스타잔틴(빨강), ▲베타-카로틴(주황), ▲제아잔틴(노랑)과 비올라세인 유도체 계열 색소인 ▲프로비올라세인(초록), ▲프로디옥시비올라세인(파랑), ▲비올라세인(남색), ▲디옥시비올라세인(보라)을 생산하는 대장균들을 개발하였다. 이로써 연구팀은 포도당이나 글리세롤을 먹이로 개발한 대장균을 배양함으로서 일곱 빛깔의 천연 무지개 색소를 모두 생산할 수 있게 됐다.

미생물에서 소수성 색소가 생산되면 이는 세포 밖으로 배출되지 않고 세포 내부에 축적된다. 색소가 축적될 수 있는 세포의 수용력에는 한계가 있으므로, 그동안 소수성 색소를 특정량 이상으로 생산할 수 없었다. 이에 연구팀은 세포의 모양을 변화시키거나 세포 내 소낭을 형성해 미생물 내부의 소수성 천연색소 축적량을 증가시키고자 했다. 또한, 색소 생산량을 더욱 증가시키기 위해 연구팀은 세포 외 소낭을 형성해 미생물 밖으로 소수성 천연색소를 분비해 무지개 색소를 고효율로 생산하는 데 성공했다.

이번 연구를 통해 폐목재, 잡초 등 지구상에서 가장 풍부한 바이오매스의 주원료인 포도당 또는 산업공정의 부산물로 생산되는 값싼 바이오매스인 글리세롤을 단일 탄소원으로 사용해 일곱 빛깔의 천연 무지개 색소를 생산하는 대장균 균주를 최초로 개발했다고 연구팀 관계자는 설명했다.

연구에 참여한 양동수 박사는 “석유 화합물 기반의 합성 색소를 대체할 수 있는 일곱 빛깔의 천연 무지개 색소를 세계 최초로 생산했으며, 이번 연구는 특히 색소를 비롯한 천연물을 고효율로 생산할 수 있는 범용 대사공학적 전략을 개발했다는 점에 의의가 있다”며 “이번 기술을 활용해 색소뿐만 아니라 의약품, 영양보조제 등의 다양한 친환경 물질을 고효율로 생산할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

2021.06.08 조회수 67681 -

경제 발전할수록 도심 녹지가 시민 행복에 직결돼

경제가 발전한 도시일수록 도심 속 녹지 공간이 시민의 행복에 큰 영향을 준다는 연구결과가 나왔다. 우리 대학 전산학부 차미영 교수 (기초과학연구원 수리및계산과학연구단 데이터 사이언스 그룹 CI) 연구팀은 정우성 포스텍 산업경영공학과 교수, 원동희 미국 뉴저지공대 교수 등과의 공동연구를 통해 인공위성 이미지 빅데이터를 분석해 세계 60개 국가의 도시 녹지 공간을 찾아내고, 녹지와 시민 행복 사이의 상관관계를 분석했다.

공원, 정원, 천변 등 도시 속 녹지 공간은 미적 즐거움은 물론 신체활동 및 사회적 상호작용 촉진 등 육체와 건강에 유익한 영향을 준다. 도심 녹지와 시민 행복간의 상관관계를 규명하기 위한 많은 연구가 이뤄졌지만, 지금까지는 주로 일부 선진국을 대상으로만 연구가 진행됐다. 이 때문에 녹지의 긍정적인 영향이 범지구적인 현상인지, 또 국가의 경제적 상황에 따라 영향이 어떻게 달라지는지에 대해서는 파악이 어려웠다. 또한, 현장을 직접 방문하는 실태조사나, 항공사진은 대대적인 조사가 이뤄지기 어려워 데이터 수집의 한계가 있었다.

연구진은 유럽우주국(ESA)이 운용하는 고해상도 위성인 센티넬-2(Sentinel-2) 위성자료를 이용해 세계 60개국, 90개 도시의 녹지 면적을 조사했다. 인구 밀도가 가장 높은 도시(최소 국가 인구의 10%를 포함하는 도시)를 분석대상으로 삼았으며, 선명한 이미지를 위해 각 지역의 여름 시기를 분석했다. 북반구는 2018년 6~9월, 남반구는 2017년 12월~2018년 2월의 이미지가 쓰였다.

이후 정량화된 도시 별 녹지 면적 데이터를 국제연합(UN)의 2018 세계행복보고서 및 국가별 국내총생산(GDP, 2018년 기준 한국 11위) 자료와 교차하여 녹지와 경제의 시민 행복과의 상관관계를 총괄 분석했다.

그 결과, 국가의 경제적 상황과 무관하게 모든 도시에서 녹지의 면적이 넓을수록 시민 행복도가 높아지는 경향이 있음을 파악했다. 다만, 60개 국가 중 GDP 하위 30개 국가는 경제 성장이 행복과 더 밀접한 관련이 있었다. 1인당 국민총소득(GNI)이 3만8,000달러(약 4,223만 원)가 넘는 도시에서는 녹지 공간 확보가 경제 성장보다 행복에 더 중요한 요소로 작용했다. 우리나라의 경우 서울 지역이 분석에 쓰였으며, 도심 녹지의 면적이 과거보다 증가하며 행복도가 높아지는 경향이 나타났다.

차미영 교수는 “최근 위성영상 빅데이터를 활용해 사회 난제를 해결하려는 연구가 활발하게 진행되고 있다”며 “이번에 개발된 도구를 호수 및 해안 등 수생 환경의 면적을 정량화하는데 적용하고, 수생 환경과 시민 행복간의 상관관계를 분석하는 연구도 진행할 수 있을 것”이라고 말했다.

공동 교신저자인 정우성 포스텍 교수는 “경제 발전 단계에서는 경제 성장이 시민 행복에 가장 중요한 요소지만, 경제가 일정 수준 발전한 뒤에는 다른 사회적 요인이 행복에 더 직접적인 영향을 미친다”며 “이번 연구에서는 빅데이터를 분석해 도심 녹지 공간이 행복감을 향상시키는 사회적 요인 중 하나임을 확인한 것”이라고 설명했다.

이번 연구는 막연하게 연관 있을 것이라 추측해온 녹지, 경제 그리고 행복간의 상관관계를 정밀하게 분석하고, 모든 국가에 걸쳐 분석할 수 있는 도구를 마련했다는 의미가 있다. 연구진은 실제 시민의 삶에 도움 될 수 있는 데이터 기반 정책 수립이 필요하다고 제언했다.

연구결과는 데이터 과학 분야 국제학술지인 ‘EPJ 데이터 사이언스(EPJ Data Science, IF 5.08)’ 5월 30일자 온라인 판에 게재됐다.

UNICEF에서 발간한 2022년 보고서(제목: Places and Spaces: Environments and children's well-being)에서는 전세계 어린이들의 행복도에 영향을 미치는 중요한 지표 중 하나로 연구팀이 제시한 Urban Green Space Index를 언급하고 있다.

<참고> UNICEF 보고서: https://www.unicef-irc.org/places-and-spaces

2021.06.08 조회수 55491

경제 발전할수록 도심 녹지가 시민 행복에 직결돼

경제가 발전한 도시일수록 도심 속 녹지 공간이 시민의 행복에 큰 영향을 준다는 연구결과가 나왔다. 우리 대학 전산학부 차미영 교수 (기초과학연구원 수리및계산과학연구단 데이터 사이언스 그룹 CI) 연구팀은 정우성 포스텍 산업경영공학과 교수, 원동희 미국 뉴저지공대 교수 등과의 공동연구를 통해 인공위성 이미지 빅데이터를 분석해 세계 60개 국가의 도시 녹지 공간을 찾아내고, 녹지와 시민 행복 사이의 상관관계를 분석했다.

공원, 정원, 천변 등 도시 속 녹지 공간은 미적 즐거움은 물론 신체활동 및 사회적 상호작용 촉진 등 육체와 건강에 유익한 영향을 준다. 도심 녹지와 시민 행복간의 상관관계를 규명하기 위한 많은 연구가 이뤄졌지만, 지금까지는 주로 일부 선진국을 대상으로만 연구가 진행됐다. 이 때문에 녹지의 긍정적인 영향이 범지구적인 현상인지, 또 국가의 경제적 상황에 따라 영향이 어떻게 달라지는지에 대해서는 파악이 어려웠다. 또한, 현장을 직접 방문하는 실태조사나, 항공사진은 대대적인 조사가 이뤄지기 어려워 데이터 수집의 한계가 있었다.

연구진은 유럽우주국(ESA)이 운용하는 고해상도 위성인 센티넬-2(Sentinel-2) 위성자료를 이용해 세계 60개국, 90개 도시의 녹지 면적을 조사했다. 인구 밀도가 가장 높은 도시(최소 국가 인구의 10%를 포함하는 도시)를 분석대상으로 삼았으며, 선명한 이미지를 위해 각 지역의 여름 시기를 분석했다. 북반구는 2018년 6~9월, 남반구는 2017년 12월~2018년 2월의 이미지가 쓰였다.

이후 정량화된 도시 별 녹지 면적 데이터를 국제연합(UN)의 2018 세계행복보고서 및 국가별 국내총생산(GDP, 2018년 기준 한국 11위) 자료와 교차하여 녹지와 경제의 시민 행복과의 상관관계를 총괄 분석했다.

그 결과, 국가의 경제적 상황과 무관하게 모든 도시에서 녹지의 면적이 넓을수록 시민 행복도가 높아지는 경향이 있음을 파악했다. 다만, 60개 국가 중 GDP 하위 30개 국가는 경제 성장이 행복과 더 밀접한 관련이 있었다. 1인당 국민총소득(GNI)이 3만8,000달러(약 4,223만 원)가 넘는 도시에서는 녹지 공간 확보가 경제 성장보다 행복에 더 중요한 요소로 작용했다. 우리나라의 경우 서울 지역이 분석에 쓰였으며, 도심 녹지의 면적이 과거보다 증가하며 행복도가 높아지는 경향이 나타났다.

차미영 교수는 “최근 위성영상 빅데이터를 활용해 사회 난제를 해결하려는 연구가 활발하게 진행되고 있다”며 “이번에 개발된 도구를 호수 및 해안 등 수생 환경의 면적을 정량화하는데 적용하고, 수생 환경과 시민 행복간의 상관관계를 분석하는 연구도 진행할 수 있을 것”이라고 말했다.

공동 교신저자인 정우성 포스텍 교수는 “경제 발전 단계에서는 경제 성장이 시민 행복에 가장 중요한 요소지만, 경제가 일정 수준 발전한 뒤에는 다른 사회적 요인이 행복에 더 직접적인 영향을 미친다”며 “이번 연구에서는 빅데이터를 분석해 도심 녹지 공간이 행복감을 향상시키는 사회적 요인 중 하나임을 확인한 것”이라고 설명했다.

이번 연구는 막연하게 연관 있을 것이라 추측해온 녹지, 경제 그리고 행복간의 상관관계를 정밀하게 분석하고, 모든 국가에 걸쳐 분석할 수 있는 도구를 마련했다는 의미가 있다. 연구진은 실제 시민의 삶에 도움 될 수 있는 데이터 기반 정책 수립이 필요하다고 제언했다.

연구결과는 데이터 과학 분야 국제학술지인 ‘EPJ 데이터 사이언스(EPJ Data Science, IF 5.08)’ 5월 30일자 온라인 판에 게재됐다.

UNICEF에서 발간한 2022년 보고서(제목: Places and Spaces: Environments and children's well-being)에서는 전세계 어린이들의 행복도에 영향을 미치는 중요한 지표 중 하나로 연구팀이 제시한 Urban Green Space Index를 언급하고 있다.

<참고> UNICEF 보고서: https://www.unicef-irc.org/places-and-spaces

2021.06.08 조회수 55491 -

화학과 백무현 교수, 현우 KAIST 학술상 수상

우리 대학은 `현우 KAIST 학술상' 수상자로 화학과 백무현 교수를 선정했다고 24일 밝혔다. 시상식은 이달 25일 오전 10시 KAIST 학술문화관 정근모 홀에서 개최된다.

올해 처음 시행되는 `현우 KAIST 학술상'은 현우문화재단 곽수일 이사장(서울대학교 경영대학 명예교수)이 KAIST에서 우수한 학술적 업적을 남긴 학자들을 매년 포상하고자 기부한 재원을 통해 신설된 상이다.

우리 대학은 현우재단 선정위원과 KAIST 교원포상추천위원회의 엄격한 심사를 거쳐 KAIST를 대표할 수 있는 탁월한 학술 업적을 이룬 교원을 매년 1명 선정해 시상할 계획이다.

올해의 수상자로 선정된 백 교수는 2020년 화학 반응을 제어하는 획기적인 신기술을 발견하여 이를 `전기적 유도 효과'로 명명하고 세계 최고의 학술지인 Science 본지에 발표했다.

종래 화학 학계에서는 작용기를 도입해 분자에 `유도 효과'를 부여하는 방법이 분자의 특성을 변경할 수 있는 유일한 방법으로 알려져 왔다. 하지만 백 교수는 분자를 전극에 공유 결합한 후 전압을 적용하는 방법으로 작용기가 아닌 전극을 활용함으로써 동일한 유도 효과가 가능함을 발견했으며, 이는 화학 연구를 결정적으로 변화시킬 수 있는 기술이다.

`전기적 유도 효과'를 거대 규모의 화학 합성으로 확장하는 경우, 여러 화학 반응에서 기능화된 다양한 분자나 촉매들을 준비하는 복잡한 과정이 사라지게 될 것이기 때문이다.

백 교수는 이와 함께 `전기적 유도 효과' 발견의 우수성을 인정받아 국가의 위상을 드높이는 한국인 과학자에 수여하는 2021년 포스코 청암상을 수상했으며, 2020년 한 해 동안 `앙게반테 케미(Angewandte Chemie)' 등 최고의 화학 저널에 총 32편의 논문을 발표하며 전례 없는 연구 성과를 거두고 있다.

2021.05.24 조회수 40436

화학과 백무현 교수, 현우 KAIST 학술상 수상

우리 대학은 `현우 KAIST 학술상' 수상자로 화학과 백무현 교수를 선정했다고 24일 밝혔다. 시상식은 이달 25일 오전 10시 KAIST 학술문화관 정근모 홀에서 개최된다.

올해 처음 시행되는 `현우 KAIST 학술상'은 현우문화재단 곽수일 이사장(서울대학교 경영대학 명예교수)이 KAIST에서 우수한 학술적 업적을 남긴 학자들을 매년 포상하고자 기부한 재원을 통해 신설된 상이다.

우리 대학은 현우재단 선정위원과 KAIST 교원포상추천위원회의 엄격한 심사를 거쳐 KAIST를 대표할 수 있는 탁월한 학술 업적을 이룬 교원을 매년 1명 선정해 시상할 계획이다.

올해의 수상자로 선정된 백 교수는 2020년 화학 반응을 제어하는 획기적인 신기술을 발견하여 이를 `전기적 유도 효과'로 명명하고 세계 최고의 학술지인 Science 본지에 발표했다.

종래 화학 학계에서는 작용기를 도입해 분자에 `유도 효과'를 부여하는 방법이 분자의 특성을 변경할 수 있는 유일한 방법으로 알려져 왔다. 하지만 백 교수는 분자를 전극에 공유 결합한 후 전압을 적용하는 방법으로 작용기가 아닌 전극을 활용함으로써 동일한 유도 효과가 가능함을 발견했으며, 이는 화학 연구를 결정적으로 변화시킬 수 있는 기술이다.

`전기적 유도 효과'를 거대 규모의 화학 합성으로 확장하는 경우, 여러 화학 반응에서 기능화된 다양한 분자나 촉매들을 준비하는 복잡한 과정이 사라지게 될 것이기 때문이다.

백 교수는 이와 함께 `전기적 유도 효과' 발견의 우수성을 인정받아 국가의 위상을 드높이는 한국인 과학자에 수여하는 2021년 포스코 청암상을 수상했으며, 2020년 한 해 동안 `앙게반테 케미(Angewandte Chemie)' 등 최고의 화학 저널에 총 32편의 논문을 발표하며 전례 없는 연구 성과를 거두고 있다.

2021.05.24 조회수 40436 -

김대수 교수, 근긴장이상증 억제 신약 개발

우리 대학 생명과학과 김대수 교수 연구팀이 신경전달물질인 세로토닌을 억제하는 물질을 성분으로 포함해 근긴장이상증을 효율적으로 치료할 수 있는 신규 약물을 개발했다고 10일 밝혔다.

근긴장이상증은 의지와 무관하게 근육의 긴장이 증가해 통증과 함께 몸의 일부 또는 전신이 뒤틀리는 세계 3대 운동 질환 중 하나이며 스트레스가 많은 현대사회에서 환자 수가 증가하고 있다. 우리나라에서 2010년 2만 8 천여 명이던 환자가 2017년 통계로는 3만 5천여 명으로 약 25% 증가했다.

근긴장이상증은 발병 원인이 밝혀져 있지 않고 효과적인 치료약물이 없는 상황이다. 유일한 치료 방법으로는 보톡스 주사 혹은 수술로 해당 근육을 긴장시키는 신경 신호를 차단하거나 뇌를 전기로 자극하는 뇌 심부 전기자극 수술(DBS)을 받는 것이다.

김대수 교수 연구팀은 근긴장이상증 환자들이 스트레스 상황에서 증상이 심해지는 것에 주목했다. 스트레스를 받으면 전신에서 근긴장이상증을 나타내는 동물모델을 활용해 어떻게 스트레스가 근긴장이상증을 유발하는지를 연구했다. 연구 결과 스트레스를 받으면 세로토닌 신경의 활성이 증가해 세로토닌 분비가 늘어나며 늘어난 세로토닌은 5HT2A 라는 세로토닌 수용체에 작용해 근육을 긴장시킴을 밝혔다. 따라서 세로토닌 신경을 차단하거나 5HT2A 수용체를 억제하면 근긴장이상증을 치료할 수 있게 된다. 연구팀은 또한 5HT2A 수용체를 효과적으로 억제할 수 있는 약물을 개발해 근긴장이상증 치료에 기반을 마련했다.

김대수 교수가 주도하고 김정은 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `사이언스 어드밴시스(Science Advances)' 저널 3월 4일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Cerebellar 5HT-2A receptor mediates stress-induced onset of dystonia)

기존 치료법으로 알려진 보톡스 주사의 경우는 국소적인 근긴장이상에 적용할 수 있어 부위가 넓을 때 적용이 어려우며 내성이 생기면 투여량을 증가시켜야 한다. 또 다른 치료법인 뇌 심부 전기자극 수술(DBS)은 일부 환자들에게만 적용 가능하며 뇌수술의 위험을 감수해야 한다. 따라서 수술 없는 약물치료가 가능하다면 환자들의 증상 관리와 치료에 획기적인 전기를 마련하게 된다.

김대수 교수는 "이번 연구를 통해 개발된 근긴장이상증 치료제가 환자들의 삶의 질을 높이는 데 이바지하기를 바란다ˮ라며 "근긴장이상증뿐 아니라 근육 통증 등 스트레스에 의해 유발되는 다양한 운동 질환에도 적용할 수 있을 것이라 기대된다ˮ라고 말했다.

연구팀은 이번 연구성과를 바탕으로 설립된 신약 개발 회사인 ㈜뉴로토브(CEO 김대수)를 통해 근긴장이상증 치료제 개발을 위한 임상 연구를 준비 중이다.

이번 연구는 한국연구재단 초 융합 AI 원천기술개발 인프라, KAIST G-core 연구사업 및 글로벌특이점 과제의 지원을 통해 수행됐다.

2021.03.10 조회수 97676

김대수 교수, 근긴장이상증 억제 신약 개발

우리 대학 생명과학과 김대수 교수 연구팀이 신경전달물질인 세로토닌을 억제하는 물질을 성분으로 포함해 근긴장이상증을 효율적으로 치료할 수 있는 신규 약물을 개발했다고 10일 밝혔다.

근긴장이상증은 의지와 무관하게 근육의 긴장이 증가해 통증과 함께 몸의 일부 또는 전신이 뒤틀리는 세계 3대 운동 질환 중 하나이며 스트레스가 많은 현대사회에서 환자 수가 증가하고 있다. 우리나라에서 2010년 2만 8 천여 명이던 환자가 2017년 통계로는 3만 5천여 명으로 약 25% 증가했다.

근긴장이상증은 발병 원인이 밝혀져 있지 않고 효과적인 치료약물이 없는 상황이다. 유일한 치료 방법으로는 보톡스 주사 혹은 수술로 해당 근육을 긴장시키는 신경 신호를 차단하거나 뇌를 전기로 자극하는 뇌 심부 전기자극 수술(DBS)을 받는 것이다.

김대수 교수 연구팀은 근긴장이상증 환자들이 스트레스 상황에서 증상이 심해지는 것에 주목했다. 스트레스를 받으면 전신에서 근긴장이상증을 나타내는 동물모델을 활용해 어떻게 스트레스가 근긴장이상증을 유발하는지를 연구했다. 연구 결과 스트레스를 받으면 세로토닌 신경의 활성이 증가해 세로토닌 분비가 늘어나며 늘어난 세로토닌은 5HT2A 라는 세로토닌 수용체에 작용해 근육을 긴장시킴을 밝혔다. 따라서 세로토닌 신경을 차단하거나 5HT2A 수용체를 억제하면 근긴장이상증을 치료할 수 있게 된다. 연구팀은 또한 5HT2A 수용체를 효과적으로 억제할 수 있는 약물을 개발해 근긴장이상증 치료에 기반을 마련했다.

김대수 교수가 주도하고 김정은 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `사이언스 어드밴시스(Science Advances)' 저널 3월 4일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Cerebellar 5HT-2A receptor mediates stress-induced onset of dystonia)

기존 치료법으로 알려진 보톡스 주사의 경우는 국소적인 근긴장이상에 적용할 수 있어 부위가 넓을 때 적용이 어려우며 내성이 생기면 투여량을 증가시켜야 한다. 또 다른 치료법인 뇌 심부 전기자극 수술(DBS)은 일부 환자들에게만 적용 가능하며 뇌수술의 위험을 감수해야 한다. 따라서 수술 없는 약물치료가 가능하다면 환자들의 증상 관리와 치료에 획기적인 전기를 마련하게 된다.

김대수 교수는 "이번 연구를 통해 개발된 근긴장이상증 치료제가 환자들의 삶의 질을 높이는 데 이바지하기를 바란다ˮ라며 "근긴장이상증뿐 아니라 근육 통증 등 스트레스에 의해 유발되는 다양한 운동 질환에도 적용할 수 있을 것이라 기대된다ˮ라고 말했다.

연구팀은 이번 연구성과를 바탕으로 설립된 신약 개발 회사인 ㈜뉴로토브(CEO 김대수)를 통해 근긴장이상증 치료제 개발을 위한 임상 연구를 준비 중이다.

이번 연구는 한국연구재단 초 융합 AI 원천기술개발 인프라, KAIST G-core 연구사업 및 글로벌특이점 과제의 지원을 통해 수행됐다.

2021.03.10 조회수 97676 -

인간 귀 모사한 음성 센서 세계 최초 상용화 길 터

우리 대학 신소재공학과 이건재 교수와 왕희승 박사팀이 *공진형 유연 압전 음성 센서를 개발해 정확도가 높은 초고감도의 인공지능 기반 화자(話者) 식별 및 음성 보안기술을 구현했으며, 이를 스마트폰과 인공지능 스피커에 탑재해 제품화하는 데도 성공했다고 15일 밝혔다.

☞ 공진형 압전 음성 센서: 공진이란 특정 주파수 영역에서 센서가 큰 진폭으로 진동하는 현상을 말하며, 압전이란 압력을 가했을 때, 전기적인 신호가 자발적으로 생성되는 현상을 말한다. 음성에 의해 센서의 막이 진동하게 될 때, 공진 현상이 일어나 민감도 높은 전압 신호를 얻을 수 있다.

인간이 먼 거리의 소리를 인식하는 방법은 달팽이관에 있는 사다리꼴 막이 가청주파수 대역에서 수많은 공진 현상을 발생시키며 소리를 증폭하는 원리에 있다. 연구진은 이러한 원리의 효과를 극대화하기 위해 매우 얇은 유연 압전 막을 사용해 인간의 귀를 모사했고, 여러 공진 채널을 구현해 소리를 초고감도로 식별할 수 있는 공진형 음성 센서를 제작했다.

이건재 교수팀은 2018년도에 세계 최초로 공진형 유연 압전 음성 센서 개념을 제시한 데 이어, 이번 연구에서는 센서 구조에 따른 공진, 주파수, 압전 막의 역할 등을 이론적으로 밝히고 크기를 매우 소형화함과 동시에 성능이 향상된 음성 센서를 개발했다.

유연 압전 음성 센서는 원거리에서 스마트 기기들을 정확하게 제어하는 미래 사물인터넷 기술과 음성을 암호화하는 보안기술을 연결함으로써 소비자 맞춤형 서비스 제공에 크게 이바지할 것으로 전망된다.

생체 모사된 공진형 음성 센서는 신호 대 잡음비(Signal to noise ratio, SNR)가 우수해 음성인식 기능이 뛰어나고 다수 채널을 보유하기 때문에, 인공지능 음성 서비스에 적은 데이터양으로도 화자 식별 정확도를 높이는 강점이 있다.

연구팀의 음성 센서는 같은 조건에서 정전용량형 상용 마이크로폰과 성능 비교를 진행한 결과, 음성 분석 및 화자 식별에 있어 인식률을 크게 높였고 조건에 따라 오류율을 60%에서 95%까지 줄일 수 있었다.

연구팀이 개발한 시제품은 이 교수가 교원 창업한 기업인 ㈜프로닉스 社를 통해 2020년 세계 가전박람회(CES)에서 공개된 바 있으며, 현재 해당 기술은 완성도 높은 인공지능 음성 기술을 시연하며 ㈜프로닉스 미국 지사를 통해 실리콘밸리의 유수 IT 기업들과 협업도 추진하고 있다.

이건재 교수는 "이번에 제품화된 모바일 음성 센서는 높은 민감도를 보유하면서도 크기를 획기적으로 줄였기 때문에 미래 인공지능기술을 구동하는 핵심 센서로 적용할 수 있다ˮ며 "현재 대량생산 상용화 공정도 완성 단계에 있어 실생활에 곧 적용될 수 있을 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 휴먼플러스 인공지능 센서 센터의 지원을 받아 수행됐으며, 국제 학술지 `사이언스 어드밴시스(Science Advances)'에 2월 12일 字 게재됐다.

2021.02.16 조회수 75611

인간 귀 모사한 음성 센서 세계 최초 상용화 길 터

우리 대학 신소재공학과 이건재 교수와 왕희승 박사팀이 *공진형 유연 압전 음성 센서를 개발해 정확도가 높은 초고감도의 인공지능 기반 화자(話者) 식별 및 음성 보안기술을 구현했으며, 이를 스마트폰과 인공지능 스피커에 탑재해 제품화하는 데도 성공했다고 15일 밝혔다.

☞ 공진형 압전 음성 센서: 공진이란 특정 주파수 영역에서 센서가 큰 진폭으로 진동하는 현상을 말하며, 압전이란 압력을 가했을 때, 전기적인 신호가 자발적으로 생성되는 현상을 말한다. 음성에 의해 센서의 막이 진동하게 될 때, 공진 현상이 일어나 민감도 높은 전압 신호를 얻을 수 있다.

인간이 먼 거리의 소리를 인식하는 방법은 달팽이관에 있는 사다리꼴 막이 가청주파수 대역에서 수많은 공진 현상을 발생시키며 소리를 증폭하는 원리에 있다. 연구진은 이러한 원리의 효과를 극대화하기 위해 매우 얇은 유연 압전 막을 사용해 인간의 귀를 모사했고, 여러 공진 채널을 구현해 소리를 초고감도로 식별할 수 있는 공진형 음성 센서를 제작했다.

이건재 교수팀은 2018년도에 세계 최초로 공진형 유연 압전 음성 센서 개념을 제시한 데 이어, 이번 연구에서는 센서 구조에 따른 공진, 주파수, 압전 막의 역할 등을 이론적으로 밝히고 크기를 매우 소형화함과 동시에 성능이 향상된 음성 센서를 개발했다.

유연 압전 음성 센서는 원거리에서 스마트 기기들을 정확하게 제어하는 미래 사물인터넷 기술과 음성을 암호화하는 보안기술을 연결함으로써 소비자 맞춤형 서비스 제공에 크게 이바지할 것으로 전망된다.

생체 모사된 공진형 음성 센서는 신호 대 잡음비(Signal to noise ratio, SNR)가 우수해 음성인식 기능이 뛰어나고 다수 채널을 보유하기 때문에, 인공지능 음성 서비스에 적은 데이터양으로도 화자 식별 정확도를 높이는 강점이 있다.

연구팀의 음성 센서는 같은 조건에서 정전용량형 상용 마이크로폰과 성능 비교를 진행한 결과, 음성 분석 및 화자 식별에 있어 인식률을 크게 높였고 조건에 따라 오류율을 60%에서 95%까지 줄일 수 있었다.

연구팀이 개발한 시제품은 이 교수가 교원 창업한 기업인 ㈜프로닉스 社를 통해 2020년 세계 가전박람회(CES)에서 공개된 바 있으며, 현재 해당 기술은 완성도 높은 인공지능 음성 기술을 시연하며 ㈜프로닉스 미국 지사를 통해 실리콘밸리의 유수 IT 기업들과 협업도 추진하고 있다.

이건재 교수는 "이번에 제품화된 모바일 음성 센서는 높은 민감도를 보유하면서도 크기를 획기적으로 줄였기 때문에 미래 인공지능기술을 구동하는 핵심 센서로 적용할 수 있다ˮ며 "현재 대량생산 상용화 공정도 완성 단계에 있어 실생활에 곧 적용될 수 있을 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 휴먼플러스 인공지능 센서 센터의 지원을 받아 수행됐으며, 국제 학술지 `사이언스 어드밴시스(Science Advances)'에 2월 12일 字 게재됐다.

2021.02.16 조회수 75611 -

생명화학공학과 김범준 교수, 이달의 과학기술인상 수상

과학기술정보통신부와 한국연구재단은 '이달의 과학기술인상' 1월 수상자로 우리 대학 생명화학공학과 김범준 교수를 선정했다고 6일 밝혔다.

‘이달의 과학기술인상’은 우수한 연구개발 성과로 과학기술 발전에 공헌한 연구 개발자를 매월 1명씩 선정해 과기부 장관상과 상금 1000만원을 수여하는 시상이다.

김범준 교수는 간단한 공정으로 높은 내구성을 지닌 블록 공중합체 탄화입자와 고성능 연료전지를 개발했다. 연료전지는 지난 1839년 독일 화학자 프리드리히 쇤바인(Friedfich Schonbein)이 관련 논문을 처음 발표한 이후 국방·항공우주·자율주행 등 다양한 분야에서 활용이 증가하고 있다.

블록 공중합체는 두 개의 서로 다른 고분자를 연결한 사슬구조이다. 사슬 간 반발력과 인력이 작용해 다양한 나노구조를 효과적으로 만들 수 있다.

김 교수는 고기능 분리막을 이용한 멤브레인 에멀전 방법으로 높은 내구성의 탄화입자를 대량 생산하는 플랫폼을 개발하고, 이를 이용해 연료전지 등의 고성능 에너지 소자를 만들었다.

연구팀이 설계한 탄화입자는 세계 최고수준의 연료전지 내구성을 지녔고, 비싼 백금재료를 기존 상용제품 대비 20분의 1만을 사용해도 우수한 성능을 나타냈다.

연구 결과는 지난해 5월과 7월 각각 국제학술지 ‘미국화학회지(Journal of the American Chemical Society)’와 ‘에너지 인바이런먼털 사이언스(Energy Environ. Sci.)’에 게재됐다.

김범준 교수는 “성능과 내구성, 가격 요건을 갖춘 고성능 연료전지를 개발했다”며 “관련 기술은 연료전지 뿐 아니라 태양전지, 이차전지 등 여러 에너지 소자 개발에 활용될 수 있을 것”이라고 소감을 전했다.

2021.01.07 조회수 63450

생명화학공학과 김범준 교수, 이달의 과학기술인상 수상

과학기술정보통신부와 한국연구재단은 '이달의 과학기술인상' 1월 수상자로 우리 대학 생명화학공학과 김범준 교수를 선정했다고 6일 밝혔다.

‘이달의 과학기술인상’은 우수한 연구개발 성과로 과학기술 발전에 공헌한 연구 개발자를 매월 1명씩 선정해 과기부 장관상과 상금 1000만원을 수여하는 시상이다.

김범준 교수는 간단한 공정으로 높은 내구성을 지닌 블록 공중합체 탄화입자와 고성능 연료전지를 개발했다. 연료전지는 지난 1839년 독일 화학자 프리드리히 쇤바인(Friedfich Schonbein)이 관련 논문을 처음 발표한 이후 국방·항공우주·자율주행 등 다양한 분야에서 활용이 증가하고 있다.

블록 공중합체는 두 개의 서로 다른 고분자를 연결한 사슬구조이다. 사슬 간 반발력과 인력이 작용해 다양한 나노구조를 효과적으로 만들 수 있다.

김 교수는 고기능 분리막을 이용한 멤브레인 에멀전 방법으로 높은 내구성의 탄화입자를 대량 생산하는 플랫폼을 개발하고, 이를 이용해 연료전지 등의 고성능 에너지 소자를 만들었다.

연구팀이 설계한 탄화입자는 세계 최고수준의 연료전지 내구성을 지녔고, 비싼 백금재료를 기존 상용제품 대비 20분의 1만을 사용해도 우수한 성능을 나타냈다.

연구 결과는 지난해 5월과 7월 각각 국제학술지 ‘미국화학회지(Journal of the American Chemical Society)’와 ‘에너지 인바이런먼털 사이언스(Energy Environ. Sci.)’에 게재됐다.

김범준 교수는 “성능과 내구성, 가격 요건을 갖춘 고성능 연료전지를 개발했다”며 “관련 기술은 연료전지 뿐 아니라 태양전지, 이차전지 등 여러 에너지 소자 개발에 활용될 수 있을 것”이라고 소감을 전했다.

2021.01.07 조회수 63450 -

신소재공학과 염지현, 기계공학과 심기동 교수, 포스코사이언스펠로우 선정

우리 대학 신소재공학과 염지현, 기계공학과 심기동 교수가 포스코청암재단에서 선정하는 제12기 '포스코사이언스펠로우'로 선발됐다고 2020년 9월 7일 발표됐다.

포스코사이언스펠로우십은 2009년에 시작해 대한민국의 미래를 이끌어 갈 과학기술 인재양성을 목표로 매년 기초과학 및 응용과학을 연구하는 유능한 신진교수를 선발하고 있다. 이는 독자적인 연구와 실험을 시작하는 신진교수에게 2년간 총 1억원을 지원하는 명예로운 사업이다. 올해 신진교수 166명이 지원해 8:1이 넘는 치열한 경쟁률 속에서 수상한 만큼 그 의미가 더 깊다.

염지현 교수는 우리 대학 신소재공학과 학사과정을 졸업한 후 미시간대학교에서 박사학위를, MIT에서 포스닥을 하는 동안 Overberger Research Award 등 20개 가까이되는 명예로운 상들을 수상한 실적을 보유하고 있다. 더불어 조교수로 신소재공학과에 부임한지 불과 6개월만에 포스코사이언스펠로쉽을 수상하는 쾌거도 이루었다.

심기동 교수는 우리 대학 기계공학과에서 2012년도 박사 학위를 받고, 하버드 대학교 포스닥 펠로우, 존스홉킨스 대학교 Research Scientist를 거쳐 2018년 2월에 KAIST 조교수로 부임하였다. 현재 iCaRE(in-situ Characterization and Reliability Evaluation) 연구실 학생들과 재료의 기계적 거동을 다양한 length-scale 및 환경 조건에서 이해하기 위한 연구를 진행하고 있다.

염지현, 심기동 교수는 내년 1월부터 2년간 지원을 받을 예정이다.

2020.09.16 조회수 23120

신소재공학과 염지현, 기계공학과 심기동 교수, 포스코사이언스펠로우 선정

우리 대학 신소재공학과 염지현, 기계공학과 심기동 교수가 포스코청암재단에서 선정하는 제12기 '포스코사이언스펠로우'로 선발됐다고 2020년 9월 7일 발표됐다.

포스코사이언스펠로우십은 2009년에 시작해 대한민국의 미래를 이끌어 갈 과학기술 인재양성을 목표로 매년 기초과학 및 응용과학을 연구하는 유능한 신진교수를 선발하고 있다. 이는 독자적인 연구와 실험을 시작하는 신진교수에게 2년간 총 1억원을 지원하는 명예로운 사업이다. 올해 신진교수 166명이 지원해 8:1이 넘는 치열한 경쟁률 속에서 수상한 만큼 그 의미가 더 깊다.

염지현 교수는 우리 대학 신소재공학과 학사과정을 졸업한 후 미시간대학교에서 박사학위를, MIT에서 포스닥을 하는 동안 Overberger Research Award 등 20개 가까이되는 명예로운 상들을 수상한 실적을 보유하고 있다. 더불어 조교수로 신소재공학과에 부임한지 불과 6개월만에 포스코사이언스펠로쉽을 수상하는 쾌거도 이루었다.

심기동 교수는 우리 대학 기계공학과에서 2012년도 박사 학위를 받고, 하버드 대학교 포스닥 펠로우, 존스홉킨스 대학교 Research Scientist를 거쳐 2018년 2월에 KAIST 조교수로 부임하였다. 현재 iCaRE(in-situ Characterization and Reliability Evaluation) 연구실 학생들과 재료의 기계적 거동을 다양한 length-scale 및 환경 조건에서 이해하기 위한 연구를 진행하고 있다.

염지현, 심기동 교수는 내년 1월부터 2년간 지원을 받을 예정이다.

2020.09.16 조회수 23120 -

바이오및뇌공학과 김진우 학사과정, 국제 학술지 표지 논문 게재

우리 대학 바이오및뇌공학과 백세범 교수 연구팀에 소속된 대학생(학사과정)의 연구논문이 뇌신경과학 분야 저명 국제학술지에 게재됐음은 물론 해당 저널의 표지 논문으로 선정돼 화제가 되고 있다.

바이오및뇌공학과 4학년에 재학 중인 김진우 학생(22세)이 백세범 교수의 지도하에 수행한 학부생 개별연구 프로젝트에서 두뇌의 *시각 피질에서 관측되는 주요 신경망 연결 구조 중 하나인 '장거리 수평 연결(Long-range horizontal connection)'이 두뇌 발생 초기에 형성되는 원리를 규명한 연구결과가 뇌신경과학 분야 '저널 오브 뉴로사이언스'의 표지 논문으로 선정됐다.

☞ 시각 피질(Visual Cortex): 두뇌에서 시각 정보처리를 담당하는 영역. 망막 신경망 영역을 통해 입력받은 외부 공간에 대한 시각 정보를 처리하여 인지 과정을 구현하는 기능성 신경망 구조로 이루어져 있다.

연구팀은 이번 연구를 통해 어린 포유류 동물이 눈을 뜨기 전, 시각적인 학습이 전혀 이뤄지지 않은 상태, 즉 두뇌 발생 초기 상태에서 *망막 내 신경세포들의 자발적인 활동으로부터 발생하는 '*망막 파동'이 두뇌 시각 피질의 신경세포들을 특정한 공간적 패턴으로 자극하고, 이를 통해 시각 정보 처리에서 중요한 역할을 담당하는 '장거리 수평 연결'을 형성한다는 사실을 밝혀냈다.

☞ 망막(Retina): 눈의 안쪽을 둘러싸고 있는 신경세포의 얇은 층으로, 시각 시스템에서 외부 시각 정보가 신경세포 신호로 처음 변환되는 영역

☞ 망막 파동(Retinal Wave): 포유류의 초기 발달과정의 망막에서 나타나는, 신경절 세포들이 차례대로 발화하며 파도와 같은 파형으로 활동패턴이 확산하는 현상

김진우 학생과 송민 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 뇌신경과학 분야의 대표 국제학술지인 '저널 오브 뉴로사이언스 (Journal of Neuroscience)' 19일 字에 게재되는 한편 해당 호 표지 논문으로 선정됐다. (논문명: Spontaneous retinal waves generate long-range horizontal connectivity in visual cortex)

포유류의 시각 피질에서는 신경세포들이 외부 시각 자극의 특정 요소에만 선택적으로 반응하는 신경 선택성(neural tuning)을 보이는데, 비슷한 신경 선택성을 가지는 세포들은 공간적으로 멀리 떨어져 있어도 '장거리 수평 연결'이라는 특별한 상호 연결망 회로로 이어져 있다. 이처럼 특이한 신경망 연결 구조는 포유류의 시각 인지기능에 중요한 역할을 하는 것으로 생각돼왔지만, 이러한 회로가 뇌의 발생 초기 단계에서 외부 시각 정보에 의한 자극 없이 어떻게 자발적으로 발생하는지는 아직까진 명확히 알려진 바가 없었다.

백 교수 연구팀은 망막 내 신경망 구조를 모델화하고, 이를 통해 망막 파동의 패턴이 시각 피질 내 구조 형성에 미치는 영향을 시뮬레이션했다. 그 결과, 연구팀은 망막의 신경절에서 자발적으로 발생하는 망막 파동이 시각 피질로 전달되는 과정에서 형성되는 선택적 활동 패턴이 시각 피질 내의 장거리 연결 구조를 형성함을 밝혀냈고, 이 모델을 기반으로 동물실험에서 관측되는 초기 시각 피질의 특징적인 신경 활동 패턴을 재현하는 데 성공했다.

이 연구를 통해 연구팀은 동물실험에서 관측된 시각 피질의 장거리 수평 연결이 형성되는 과정과 주요 인자들을 정확히 확인했다. 이 결과를 기반으로 연구팀은 뇌 피질 내에서의 활동 패턴이 피질 구조를 결정한다는 기존 모델의 오류를 지적하는 한편, 망막에서 전달된 활동 패턴이 시각 피질의 구조를 형성하는 데 결정적인 영향을 끼친다는 새로운 발생 모델을 제시했다.

백세범 교수는 "외부의 정보를 학습할 수 없는 감각 신경망의 발생 초기 단계에서, 감각기관 말단의 신경 활동 패턴이 뇌 신경망의 주요 구조 형성에 결정적으로 기여한다는 새로운 뇌 구조 발생 모델을 제시한 연구라는 점에서 의미가 크다ˮ고 설명했다.

김진우 학생은 "이번 연구는 뇌가 외부 세계에 대한 감각 정보를 처음으로 경험하기 이전에 어떻게 비 지도적으로 학습을 하는지에 대해, 알려진 실험 데이터에 기반한 명확한 이론적 설명을 제공한다는 점에서 흥미롭다ˮ고 말했다. 그는 이어 "이와 같은 방향의 연구가 향후 데이터 학습에 의존하지 않는 새로운 형태의 인공신경망 연구에도 큰 도움이 될 것으로 기대가 된다ˮ고 덧붙였다.

이번 연구는 한국연구재단의 이공분야기초연구사업 및 원천기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2020.08.23 조회수 24836

바이오및뇌공학과 김진우 학사과정, 국제 학술지 표지 논문 게재

우리 대학 바이오및뇌공학과 백세범 교수 연구팀에 소속된 대학생(학사과정)의 연구논문이 뇌신경과학 분야 저명 국제학술지에 게재됐음은 물론 해당 저널의 표지 논문으로 선정돼 화제가 되고 있다.

바이오및뇌공학과 4학년에 재학 중인 김진우 학생(22세)이 백세범 교수의 지도하에 수행한 학부생 개별연구 프로젝트에서 두뇌의 *시각 피질에서 관측되는 주요 신경망 연결 구조 중 하나인 '장거리 수평 연결(Long-range horizontal connection)'이 두뇌 발생 초기에 형성되는 원리를 규명한 연구결과가 뇌신경과학 분야 '저널 오브 뉴로사이언스'의 표지 논문으로 선정됐다.

☞ 시각 피질(Visual Cortex): 두뇌에서 시각 정보처리를 담당하는 영역. 망막 신경망 영역을 통해 입력받은 외부 공간에 대한 시각 정보를 처리하여 인지 과정을 구현하는 기능성 신경망 구조로 이루어져 있다.

연구팀은 이번 연구를 통해 어린 포유류 동물이 눈을 뜨기 전, 시각적인 학습이 전혀 이뤄지지 않은 상태, 즉 두뇌 발생 초기 상태에서 *망막 내 신경세포들의 자발적인 활동으로부터 발생하는 '*망막 파동'이 두뇌 시각 피질의 신경세포들을 특정한 공간적 패턴으로 자극하고, 이를 통해 시각 정보 처리에서 중요한 역할을 담당하는 '장거리 수평 연결'을 형성한다는 사실을 밝혀냈다.

☞ 망막(Retina): 눈의 안쪽을 둘러싸고 있는 신경세포의 얇은 층으로, 시각 시스템에서 외부 시각 정보가 신경세포 신호로 처음 변환되는 영역

☞ 망막 파동(Retinal Wave): 포유류의 초기 발달과정의 망막에서 나타나는, 신경절 세포들이 차례대로 발화하며 파도와 같은 파형으로 활동패턴이 확산하는 현상

김진우 학생과 송민 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 뇌신경과학 분야의 대표 국제학술지인 '저널 오브 뉴로사이언스 (Journal of Neuroscience)' 19일 字에 게재되는 한편 해당 호 표지 논문으로 선정됐다. (논문명: Spontaneous retinal waves generate long-range horizontal connectivity in visual cortex)

포유류의 시각 피질에서는 신경세포들이 외부 시각 자극의 특정 요소에만 선택적으로 반응하는 신경 선택성(neural tuning)을 보이는데, 비슷한 신경 선택성을 가지는 세포들은 공간적으로 멀리 떨어져 있어도 '장거리 수평 연결'이라는 특별한 상호 연결망 회로로 이어져 있다. 이처럼 특이한 신경망 연결 구조는 포유류의 시각 인지기능에 중요한 역할을 하는 것으로 생각돼왔지만, 이러한 회로가 뇌의 발생 초기 단계에서 외부 시각 정보에 의한 자극 없이 어떻게 자발적으로 발생하는지는 아직까진 명확히 알려진 바가 없었다.

백 교수 연구팀은 망막 내 신경망 구조를 모델화하고, 이를 통해 망막 파동의 패턴이 시각 피질 내 구조 형성에 미치는 영향을 시뮬레이션했다. 그 결과, 연구팀은 망막의 신경절에서 자발적으로 발생하는 망막 파동이 시각 피질로 전달되는 과정에서 형성되는 선택적 활동 패턴이 시각 피질 내의 장거리 연결 구조를 형성함을 밝혀냈고, 이 모델을 기반으로 동물실험에서 관측되는 초기 시각 피질의 특징적인 신경 활동 패턴을 재현하는 데 성공했다.

이 연구를 통해 연구팀은 동물실험에서 관측된 시각 피질의 장거리 수평 연결이 형성되는 과정과 주요 인자들을 정확히 확인했다. 이 결과를 기반으로 연구팀은 뇌 피질 내에서의 활동 패턴이 피질 구조를 결정한다는 기존 모델의 오류를 지적하는 한편, 망막에서 전달된 활동 패턴이 시각 피질의 구조를 형성하는 데 결정적인 영향을 끼친다는 새로운 발생 모델을 제시했다.

백세범 교수는 "외부의 정보를 학습할 수 없는 감각 신경망의 발생 초기 단계에서, 감각기관 말단의 신경 활동 패턴이 뇌 신경망의 주요 구조 형성에 결정적으로 기여한다는 새로운 뇌 구조 발생 모델을 제시한 연구라는 점에서 의미가 크다ˮ고 설명했다.

김진우 학생은 "이번 연구는 뇌가 외부 세계에 대한 감각 정보를 처음으로 경험하기 이전에 어떻게 비 지도적으로 학습을 하는지에 대해, 알려진 실험 데이터에 기반한 명확한 이론적 설명을 제공한다는 점에서 흥미롭다ˮ고 말했다. 그는 이어 "이와 같은 방향의 연구가 향후 데이터 학습에 의존하지 않는 새로운 형태의 인공신경망 연구에도 큰 도움이 될 것으로 기대가 된다ˮ고 덧붙였다.

이번 연구는 한국연구재단의 이공분야기초연구사업 및 원천기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2020.08.23 조회수 24836 -

자연계 효소처럼 작동하는 신개념 산업용 촉매 개발

우리 대학 연구진이 생체 내 단백질 *촉매인 *효소를 모방해 공급자 또는 개발자가 원하는 화학반응만 선택적으로 유도하되 안정성도 갖춘 기존에 없는 새로운 개념의 산업용 촉매 개발에 성공했다.

☞ 촉매(catalyst): 자신은 변하지 않으면서 물질 간의 화학반응이 잘 일어나도록 돕는 물질. 표면에 흡착된 반응물을 생성물로 빠르게 전환해주는 역할을 한다.

☞ 효소(enzyme): 생체 내의 화학반응을 매개하는 단백질 촉매. 반응물을 전환할 수 있는 금속 촉매 활성점(active site)이 부드러운 유기 고분자인 단백질로 둘러싸인 형태를 지니고 있는데, 단백질의 구조에 따라 오직 원하는 반응물만이 활성점에 접근해 생성물로 전환될 수 있다.

생명화학공학과 최민기, 화학과 김형준 교수 공동연구팀은 실생활에 흔히 쓰이는 플라스틱, 비닐 등의 재료인 화학 원료를 만들 때, 자연계 효소와 동일한 원리로 반응물을 선택적으로 전환할 수 있는 고성능 산업용 촉매를 개발하는 데 성공했다.

한정된 자원을 효율적으로 이용하기 위해서는 다양한 화학반응 경로 중 목표하는 반응물을 원하는 생성물로 선택적으로 전환해줄 수 있는 촉매를 디자인하는 것이 매우 중요하다. 지구상에 존재하는 촉매 중 가장 효율이 좋은 촉매는 자연계 및 우리 몸 등에 존재하는 '효소'다.

이와 달리 석유화학 산업에서 이용되는 촉매들은 알루미나·실리카·제올라이트와 같이 딱딱한 무기물 표면 위에 금속을 퍼뜨려 노출한 구조로 구성돼 있다. 이런 형태의 촉매에서는 금속 표면에 모든 반응물이 흡착되기 쉬워 특정 반응물만을 선택적으로 생성물로 전환하기에는 한계가 있다. 그 럼에도 불구하고 대부분 산업용 촉매 설계에서 무기 소재를 사용하는 이유는 이들이 열화학적 안정성이 뛰어나 다양한 반응 조건에서도 촉매가 안정적으로 작용하기 때문이다.

최민기·김형준 교수 공동연구팀은 이번 연구를 통해 단백질과 같이 부드럽고 유동성이 있으면서도 매우 높은 열화학적 안정성을 지닌 `폴리페닐렌설파이드(polyphenylene sulfide, PPS)'라는 엔지니어링 플라스틱 물질을 이용해서 고분자 막이 금속촉매 활성점을 감싼 형태의 신개념 촉매를 세계 최초로 개발했다. PPS는 내열성과 내화학성이 매우 뛰어나 자동차나 항공우주 산업 등에서 많이 사용되는 상용 고분자다.

연구팀은 이 새로운 촉매를 이용해 석유화학의 에틸렌 생산 공정 중 매우 중요한 아세틸렌 수소화 반응에 적용하는 데 성공했다. 우리나라 석유화학 산업의 원료는 90% 이상이 *나프타인데, 나프타분해시설(Naphtha Cracking Center, NCC)에서 이를 분해해 에틸렌 및 기타 기초유분들을 생산하고 있다. 특히 에틸렌은 주변에 흔한 플라스틱, 비닐, 접착제, 페인트까지 일상에서 사용하는 다양한 제품을 만드는데 이용하는 기본 핵심 화학 원료다.

☞ 나프타(naphtha): 원유를 증류할 때, 35~220℃의 끓는점 범위에서 유출되는 탄화수소의 혼합체이다. 중질 가솔린이라고도 부른다.

나프타를 분해할 때 생산되는 에틸렌에는 미량의 아세틸렌이 불순물로 함께 포함돼 있다. 아세틸렌은 추후 에틸렌을 이용해 화학제품을 만드는 데 매우 치명적이므로 미량의 아세틸렌을 수소화 반응으로 제거해 주는 공정을 반드시 거쳐야 한다. 그런데 이 공정은 99% 이상 에틸렌은 건들지 않으면서도, 1% 미만의 아세틸렌만 선택적으로 전환해야 하는 난제가 존재해왔다.

공동연구팀은 새로 개발한 촉매를 이 공정에 적용한 결과 1% 미만의 아세틸렌은 금속 입자를 둘러싸고 있는 고분자막을 투과해 쉽게 전환되는 대신 99% 이상의 에틸렌은 고분자막에 가로막혀 촉매 반응이 진행되지 않아서 기존 팔라듐(Pd) 촉매와 비교할 때 선택도는 2 배 이상, 안정성은 10배 이상 증진된 놀라운 결과를 얻었다.

우리 대학 생명화학공학과 이송현, 화학과 신승재 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 '사이언스 어드밴시스(Science Advances)' 7월 8일 字 온라인판에 게재됐다(논문명: Dynamic Metal-Polymer Interaction for the Design of Chemoselective and Long-Lived Hydrogenation Catalysts).

최민기 교수는 "자연계의 효소를 모방해 원하는 반응물만 선택적으로 전환할 수 있으면서도 매우 우수한 안정성을 갖는 촉매 설계 방법은 세계적으로 보고된 바가 없던 새로운 개념"이라면서 "향후 높은 선택도가 있어야 하는 다양한 화학반응에 폭넓게 응용 및 적용될 수 있을 것"이라고 전망했다.

이번 연구는 한국연구재단 중견연구자 지원사업과 LG화학의 지원으로 이뤄졌다.

2020.07.31 조회수 35464

자연계 효소처럼 작동하는 신개념 산업용 촉매 개발

우리 대학 연구진이 생체 내 단백질 *촉매인 *효소를 모방해 공급자 또는 개발자가 원하는 화학반응만 선택적으로 유도하되 안정성도 갖춘 기존에 없는 새로운 개념의 산업용 촉매 개발에 성공했다.

☞ 촉매(catalyst): 자신은 변하지 않으면서 물질 간의 화학반응이 잘 일어나도록 돕는 물질. 표면에 흡착된 반응물을 생성물로 빠르게 전환해주는 역할을 한다.

☞ 효소(enzyme): 생체 내의 화학반응을 매개하는 단백질 촉매. 반응물을 전환할 수 있는 금속 촉매 활성점(active site)이 부드러운 유기 고분자인 단백질로 둘러싸인 형태를 지니고 있는데, 단백질의 구조에 따라 오직 원하는 반응물만이 활성점에 접근해 생성물로 전환될 수 있다.

생명화학공학과 최민기, 화학과 김형준 교수 공동연구팀은 실생활에 흔히 쓰이는 플라스틱, 비닐 등의 재료인 화학 원료를 만들 때, 자연계 효소와 동일한 원리로 반응물을 선택적으로 전환할 수 있는 고성능 산업용 촉매를 개발하는 데 성공했다.

한정된 자원을 효율적으로 이용하기 위해서는 다양한 화학반응 경로 중 목표하는 반응물을 원하는 생성물로 선택적으로 전환해줄 수 있는 촉매를 디자인하는 것이 매우 중요하다. 지구상에 존재하는 촉매 중 가장 효율이 좋은 촉매는 자연계 및 우리 몸 등에 존재하는 '효소'다.

이와 달리 석유화학 산업에서 이용되는 촉매들은 알루미나·실리카·제올라이트와 같이 딱딱한 무기물 표면 위에 금속을 퍼뜨려 노출한 구조로 구성돼 있다. 이런 형태의 촉매에서는 금속 표면에 모든 반응물이 흡착되기 쉬워 특정 반응물만을 선택적으로 생성물로 전환하기에는 한계가 있다. 그 럼에도 불구하고 대부분 산업용 촉매 설계에서 무기 소재를 사용하는 이유는 이들이 열화학적 안정성이 뛰어나 다양한 반응 조건에서도 촉매가 안정적으로 작용하기 때문이다.

최민기·김형준 교수 공동연구팀은 이번 연구를 통해 단백질과 같이 부드럽고 유동성이 있으면서도 매우 높은 열화학적 안정성을 지닌 `폴리페닐렌설파이드(polyphenylene sulfide, PPS)'라는 엔지니어링 플라스틱 물질을 이용해서 고분자 막이 금속촉매 활성점을 감싼 형태의 신개념 촉매를 세계 최초로 개발했다. PPS는 내열성과 내화학성이 매우 뛰어나 자동차나 항공우주 산업 등에서 많이 사용되는 상용 고분자다.

연구팀은 이 새로운 촉매를 이용해 석유화학의 에틸렌 생산 공정 중 매우 중요한 아세틸렌 수소화 반응에 적용하는 데 성공했다. 우리나라 석유화학 산업의 원료는 90% 이상이 *나프타인데, 나프타분해시설(Naphtha Cracking Center, NCC)에서 이를 분해해 에틸렌 및 기타 기초유분들을 생산하고 있다. 특히 에틸렌은 주변에 흔한 플라스틱, 비닐, 접착제, 페인트까지 일상에서 사용하는 다양한 제품을 만드는데 이용하는 기본 핵심 화학 원료다.

☞ 나프타(naphtha): 원유를 증류할 때, 35~220℃의 끓는점 범위에서 유출되는 탄화수소의 혼합체이다. 중질 가솔린이라고도 부른다.

나프타를 분해할 때 생산되는 에틸렌에는 미량의 아세틸렌이 불순물로 함께 포함돼 있다. 아세틸렌은 추후 에틸렌을 이용해 화학제품을 만드는 데 매우 치명적이므로 미량의 아세틸렌을 수소화 반응으로 제거해 주는 공정을 반드시 거쳐야 한다. 그런데 이 공정은 99% 이상 에틸렌은 건들지 않으면서도, 1% 미만의 아세틸렌만 선택적으로 전환해야 하는 난제가 존재해왔다.

공동연구팀은 새로 개발한 촉매를 이 공정에 적용한 결과 1% 미만의 아세틸렌은 금속 입자를 둘러싸고 있는 고분자막을 투과해 쉽게 전환되는 대신 99% 이상의 에틸렌은 고분자막에 가로막혀 촉매 반응이 진행되지 않아서 기존 팔라듐(Pd) 촉매와 비교할 때 선택도는 2 배 이상, 안정성은 10배 이상 증진된 놀라운 결과를 얻었다.

우리 대학 생명화학공학과 이송현, 화학과 신승재 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 '사이언스 어드밴시스(Science Advances)' 7월 8일 字 온라인판에 게재됐다(논문명: Dynamic Metal-Polymer Interaction for the Design of Chemoselective and Long-Lived Hydrogenation Catalysts).

최민기 교수는 "자연계의 효소를 모방해 원하는 반응물만 선택적으로 전환할 수 있으면서도 매우 우수한 안정성을 갖는 촉매 설계 방법은 세계적으로 보고된 바가 없던 새로운 개념"이라면서 "향후 높은 선택도가 있어야 하는 다양한 화학반응에 폭넓게 응용 및 적용될 수 있을 것"이라고 전망했다.

이번 연구는 한국연구재단 중견연구자 지원사업과 LG화학의 지원으로 이뤄졌다.

2020.07.31 조회수 35464