%EC%82%AC%EC%9D%B4%EC%96%B8%EC%8A%A4

-

차세대 반도체 나노구조 공정을 혁신하는 새로운 3차원 노광 공정 개발

우리 대학 신소재공학과 전석우 교수와 신종화 교수 공동연구팀이 차세대 반도체 공정 핵심기술인 3차원의 나노구조를 단일 노광으로 효율적으로 제작하는 방법을 개발했다고 27일 밝혔다. 노광 공정이란 빛을 이용해 실리콘 웨이퍼에 전자 회로를 새기는 공정을 말한다.

이번 연구 성과는 갈수록 복잡해지는 반도체 구조와 배선구조 등을 기존 2차원 평면 노광 방식으로 건물을 한층 한층 제작하듯이 진행하던 방식에 비해 훨씬 더 낮은 비용과 공정으로 제작할 수 있는 근거를 마련한 획기적인 연구 결과로 판단된다.

전석우 교수와 신종화 교수가 교신 저자로, 남상현 박사와 김명준, 김나영 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 저명한 국제 학술지 `사이언스 어드밴시스(Science Advances)' 5월 25일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: Photolithographic Realization of Target Nanostructures in 3D Space by Inverse Design of Phase Modulation)

공동연구팀은 수반행렬 방법(Adjoint method) 기반 역설계 알고리즘을 활용해, 적은 연산으로 원하는 형태의 나노 홀로그램을 생성하는 위상 마스크의 격자구조를 효율적으로 찾아내는 방법론을 제시했다. 이는 기존의 반도체 리소그래피 공정에 적용됐으며, 연구팀은 광감응성 물질에 단 한 번의 빛을 쏘아 목표하는 나노 홀로그램을 형성하고, 물질화해 원하는 3차원 나노구조를 단 한 번의 노광으로 구현할 수 있음을 실험적으로 증명했다.

최근 리소그래피 및 패터닝 기술의 발달로 소재의 형상을 나노스케일에서 구현하는 기술이 발달함에 따라 기존 소재의 물성을 극복하는 메타 소재 및 3차원 프린팅 연구가 주목받고 있다. 특히 3차원 나노소재를 구현하기 위해 활용되는 기존 공정들은 구현하는 구조의 자유도, 생산성, 정밀도를 모두 만족하기 어려운 점이 있어 이를 개선하기 위한 다양한 시도가 진행 중이다.

다양한 3차원 패터닝 공정 가운데, 근접장 나노패터닝(PnP, Proximity-field nanoPatterning)은 단일 노광으로 주기적인 3차원의 나노구조를 정확하고 생산성 있게 구현할 수 있다. 하지만, 현재까지 주기적인 위상 마스크 패턴을 활용해 구현할 수 있는 구조의 자유도는 제한돼왔으며, 이를 극복하기 위해서는 감광물질에 원하는 형태의 홀로그램을 구현하는 위상 마스크의 디자인을 계산하는 과정이 필요하다.

기존 연구에서는 유전 알고리즘(Genetic Algorithm)을 통해 이러한 역계산을 수행했으나, 비효율적인 계산방식, 많은 계산량 등의 문제로 활용이 제한된다. 최근 주목받는 머신러닝도 학습을 위한 데이터양이 최소 수천 개 이상으로 많이 요구돼 현실적으로 이를 역계산에 활용하기에는 아직 요원한 상황이다.

연구팀은 수학적 방법론인 수반행렬 방법(Adjoint Method) 기반 알고리즘을 위상 마스크의 패턴이 빛과 상호작용하는 광학현상에 적용해, 원하는 홀로그램 형상을 광감응성 소재에 효율적으로 계산해 그 형상을 얻어내는 데 성공했다. 이 알고리즘은 수식으로 표현된 목표 디자인을 최소한의 계산 경로로 찾아내는 알고리즘이며, 행렬 연산을 활용해 많은 계산량을 효율적으로 처리한다는 장점이 있다. 기존의 단순한 주기적 위상 마스크 패턴은 수직 입사하는 빛으로 특정 배열의 나노구조만을 발생시켰다. 연구팀은 해당 연구에서 위상 마스크에 반도체 공정에 적용 가능한 수직 입사 빔 방식으로 기존의 마스크로 얻어내는 것이 불가능했던 새로운 배열의 3차원 나노구조를 얻어내는 데 성공했다. 이번 연구는 이를 통해 기존의 반도체 노광공정이 갖는 자유도의 한계를 극복하고 더 나아가 보다 복잡한 나노구조를 구현할 수 있다는 것을 이론적, 실험적으로 증명한 주요 연구라 할 수 있다.

이렇게 제작된 3차원의 나노구조는 원자층 증착법을 활용해 구조에 따라 물질의 주입 및 치환으로 다양한 소재를 원하는 구조로 제작할 가능성을 열어준다. 이번 기술이 차세대 반도체 소자인 GAA(Gate All Around) 소자나 3차원 반도체 집적기술에 적용된다면 현재 국가적으로 많은 노력을 기울이고 있는 차세대 반도체 역량 강화에 크게 이바지할 것으로 기대된다. 더 나아가 소재의 물성이 소재를 구성하는 원자나 결합이 아닌 순수한 나노구조에서 기인하는 새로운 물성을 확보하는 메타 소재 연구에서 원하는 나노구조를 낮은 비용으로 대면적에 생산함으로 국내의 소재 경쟁력을 크게 강화할 원천기술이 될 것이다.

이번 연구는 한국연구재단 원천기술개발사업의 미래소재디스커버리 사업과(NRF-2020M3D1A1110522) 삼성전자의(G01190420) 지원을 통해 수행됐다.

2022.05.27 조회수 6016

차세대 반도체 나노구조 공정을 혁신하는 새로운 3차원 노광 공정 개발

우리 대학 신소재공학과 전석우 교수와 신종화 교수 공동연구팀이 차세대 반도체 공정 핵심기술인 3차원의 나노구조를 단일 노광으로 효율적으로 제작하는 방법을 개발했다고 27일 밝혔다. 노광 공정이란 빛을 이용해 실리콘 웨이퍼에 전자 회로를 새기는 공정을 말한다.

이번 연구 성과는 갈수록 복잡해지는 반도체 구조와 배선구조 등을 기존 2차원 평면 노광 방식으로 건물을 한층 한층 제작하듯이 진행하던 방식에 비해 훨씬 더 낮은 비용과 공정으로 제작할 수 있는 근거를 마련한 획기적인 연구 결과로 판단된다.

전석우 교수와 신종화 교수가 교신 저자로, 남상현 박사와 김명준, 김나영 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 저명한 국제 학술지 `사이언스 어드밴시스(Science Advances)' 5월 25일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: Photolithographic Realization of Target Nanostructures in 3D Space by Inverse Design of Phase Modulation)

공동연구팀은 수반행렬 방법(Adjoint method) 기반 역설계 알고리즘을 활용해, 적은 연산으로 원하는 형태의 나노 홀로그램을 생성하는 위상 마스크의 격자구조를 효율적으로 찾아내는 방법론을 제시했다. 이는 기존의 반도체 리소그래피 공정에 적용됐으며, 연구팀은 광감응성 물질에 단 한 번의 빛을 쏘아 목표하는 나노 홀로그램을 형성하고, 물질화해 원하는 3차원 나노구조를 단 한 번의 노광으로 구현할 수 있음을 실험적으로 증명했다.

최근 리소그래피 및 패터닝 기술의 발달로 소재의 형상을 나노스케일에서 구현하는 기술이 발달함에 따라 기존 소재의 물성을 극복하는 메타 소재 및 3차원 프린팅 연구가 주목받고 있다. 특히 3차원 나노소재를 구현하기 위해 활용되는 기존 공정들은 구현하는 구조의 자유도, 생산성, 정밀도를 모두 만족하기 어려운 점이 있어 이를 개선하기 위한 다양한 시도가 진행 중이다.

다양한 3차원 패터닝 공정 가운데, 근접장 나노패터닝(PnP, Proximity-field nanoPatterning)은 단일 노광으로 주기적인 3차원의 나노구조를 정확하고 생산성 있게 구현할 수 있다. 하지만, 현재까지 주기적인 위상 마스크 패턴을 활용해 구현할 수 있는 구조의 자유도는 제한돼왔으며, 이를 극복하기 위해서는 감광물질에 원하는 형태의 홀로그램을 구현하는 위상 마스크의 디자인을 계산하는 과정이 필요하다.

기존 연구에서는 유전 알고리즘(Genetic Algorithm)을 통해 이러한 역계산을 수행했으나, 비효율적인 계산방식, 많은 계산량 등의 문제로 활용이 제한된다. 최근 주목받는 머신러닝도 학습을 위한 데이터양이 최소 수천 개 이상으로 많이 요구돼 현실적으로 이를 역계산에 활용하기에는 아직 요원한 상황이다.

연구팀은 수학적 방법론인 수반행렬 방법(Adjoint Method) 기반 알고리즘을 위상 마스크의 패턴이 빛과 상호작용하는 광학현상에 적용해, 원하는 홀로그램 형상을 광감응성 소재에 효율적으로 계산해 그 형상을 얻어내는 데 성공했다. 이 알고리즘은 수식으로 표현된 목표 디자인을 최소한의 계산 경로로 찾아내는 알고리즘이며, 행렬 연산을 활용해 많은 계산량을 효율적으로 처리한다는 장점이 있다. 기존의 단순한 주기적 위상 마스크 패턴은 수직 입사하는 빛으로 특정 배열의 나노구조만을 발생시켰다. 연구팀은 해당 연구에서 위상 마스크에 반도체 공정에 적용 가능한 수직 입사 빔 방식으로 기존의 마스크로 얻어내는 것이 불가능했던 새로운 배열의 3차원 나노구조를 얻어내는 데 성공했다. 이번 연구는 이를 통해 기존의 반도체 노광공정이 갖는 자유도의 한계를 극복하고 더 나아가 보다 복잡한 나노구조를 구현할 수 있다는 것을 이론적, 실험적으로 증명한 주요 연구라 할 수 있다.

이렇게 제작된 3차원의 나노구조는 원자층 증착법을 활용해 구조에 따라 물질의 주입 및 치환으로 다양한 소재를 원하는 구조로 제작할 가능성을 열어준다. 이번 기술이 차세대 반도체 소자인 GAA(Gate All Around) 소자나 3차원 반도체 집적기술에 적용된다면 현재 국가적으로 많은 노력을 기울이고 있는 차세대 반도체 역량 강화에 크게 이바지할 것으로 기대된다. 더 나아가 소재의 물성이 소재를 구성하는 원자나 결합이 아닌 순수한 나노구조에서 기인하는 새로운 물성을 확보하는 메타 소재 연구에서 원하는 나노구조를 낮은 비용으로 대면적에 생산함으로 국내의 소재 경쟁력을 크게 강화할 원천기술이 될 것이다.

이번 연구는 한국연구재단 원천기술개발사업의 미래소재디스커버리 사업과(NRF-2020M3D1A1110522) 삼성전자의(G01190420) 지원을 통해 수행됐다.

2022.05.27 조회수 6016 -

과기정통부, 데이터사이언스 융합인재양성사업에 우리학교 선정

우리 대학(산업및시스템공학과)이 과학기술정보통신부 주관의 '데이터사이언스융합인재양성사업' 단독형 2022년 신규과제에 선정됐다.

과기정통부는 컨소시엄형(고려대, 서울시립대, 충남대, 호서대) 1개와 단독형(KAIST) 1개를 선정해 향후 7년간 총 465억원을 지원한다. 우리 대학은 올해 6월부터 2028년까지 약 7년간 약 133억(2022년 13억 원, 2023년부터 매년 20억 원)의 정부지원금을 받는다.

올해 신규 과제인 이 사업의 목표는 데이터사이언스 핵심 지식을 다양한 활용 분야에 접목할 수 있는 융합 인재를 양성하는 것이다. 특히 ▲T자형(광범위 지식과 전문성 보유) 인재 양성을 위한 교육 프로그램 설계 ▲비즈니스 모델을 선도하는 석박사 고급 인재 육성에 중점을 두고 있다.

이에, 우리 학교 산업및시스템공학과 GSDS(Graduate School of Data Science)는 22년도 가을학기부터 데이터사이언스 대학원 과정을 개설하여, '데이터사이언스+α 융합 커리큘럼'을 개발 및 운영할 계획이다. 이를 통해 데이터사이언스를 기반으로 한 연구 분야를 확장하고 유관 기관들과 적극적인 협력을 추진할 예정이다.

구체적으로는 다양한 학사 전공의 학생들을 선발하여 연구·교과·창업·산업체 추천 등 각 트랙에 따라 맞춤형 커리큘럼을 제시한다. 또한, 교과 기반의 데이터사이언스 핵심 교육을 지원함은 물론, 산업체·연구기관 인턴십, 해외대학·연구소 파견, 문제 해결형 캡스톤 프로젝트 등 비교과 기반의 양방향 교육을 병행할 방침이다.

사업단장인 산업및시스템공학과 김우창 교수는 “총 11개 학과 33명의 우수한 교수님들과 함께 데이터사이언스 융합 인재 양성을 위한 양질의 교육을 제공할 것이다. 더 나아가 대한민국의 데이터사이언스 기술 발전에도 기여하도록 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.

2022.05.26 조회수 4765

과기정통부, 데이터사이언스 융합인재양성사업에 우리학교 선정

우리 대학(산업및시스템공학과)이 과학기술정보통신부 주관의 '데이터사이언스융합인재양성사업' 단독형 2022년 신규과제에 선정됐다.

과기정통부는 컨소시엄형(고려대, 서울시립대, 충남대, 호서대) 1개와 단독형(KAIST) 1개를 선정해 향후 7년간 총 465억원을 지원한다. 우리 대학은 올해 6월부터 2028년까지 약 7년간 약 133억(2022년 13억 원, 2023년부터 매년 20억 원)의 정부지원금을 받는다.

올해 신규 과제인 이 사업의 목표는 데이터사이언스 핵심 지식을 다양한 활용 분야에 접목할 수 있는 융합 인재를 양성하는 것이다. 특히 ▲T자형(광범위 지식과 전문성 보유) 인재 양성을 위한 교육 프로그램 설계 ▲비즈니스 모델을 선도하는 석박사 고급 인재 육성에 중점을 두고 있다.

이에, 우리 학교 산업및시스템공학과 GSDS(Graduate School of Data Science)는 22년도 가을학기부터 데이터사이언스 대학원 과정을 개설하여, '데이터사이언스+α 융합 커리큘럼'을 개발 및 운영할 계획이다. 이를 통해 데이터사이언스를 기반으로 한 연구 분야를 확장하고 유관 기관들과 적극적인 협력을 추진할 예정이다.

구체적으로는 다양한 학사 전공의 학생들을 선발하여 연구·교과·창업·산업체 추천 등 각 트랙에 따라 맞춤형 커리큘럼을 제시한다. 또한, 교과 기반의 데이터사이언스 핵심 교육을 지원함은 물론, 산업체·연구기관 인턴십, 해외대학·연구소 파견, 문제 해결형 캡스톤 프로젝트 등 비교과 기반의 양방향 교육을 병행할 방침이다.

사업단장인 산업및시스템공학과 김우창 교수는 “총 11개 학과 33명의 우수한 교수님들과 함께 데이터사이언스 융합 인재 양성을 위한 양질의 교육을 제공할 것이다. 더 나아가 대한민국의 데이터사이언스 기술 발전에도 기여하도록 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.

2022.05.26 조회수 4765 -

이준구 교수 랩 연구팀, QHack 2022 오픈 해커톤 사이언스 챌린지 우승

우리 대학 전기및전자공학부 이준구 교수 연구실 류주영, 이증락, Eyuel Elala 석사과정 학생으로 이뤄진 AI양자컴퓨팅 ITRC 양자소프트웨어 연구팀이 QHack 2022 오픈 해커톤 사이언스 챌린지(Open Hackathon Science Challenge)에서 1등상(First Place)을 수상했다.

QHack 2022 Open Hackathon은 미국 Xanadu 사에서 주최하여, 총 100여 개 국가에서 250여 명이 참가한 세계 최대 규모의 양자소프트웨어 해커톤 행사다. IBM Quantum, AWS, CERN QTI, Google Quantum AI 등의 대회 스폰서가 챌린지를 제시하고, 주제에 맞는 프로젝트를 심사하여 우승팀을 선정하였다. 본 프로젝트는 총 13개 챌린지 중에 CERN QTI에서 제시한 사이언스 챌린지에서 1등상(First Place)을 받았다.

학생들은 'Learning Based Error Mitigation for VQE'라는 주제로 양자 컴퓨터의 에러를 감소시키는 LBEM 프로토콜을 구현하고, 이를 이용한 분자 구조해석에 있어 바닥 상태 에너지를 계산하는 VQE 알고리즘에 적용하였다. 그 결과 IBM Quantum 하드웨어와 가상 에러 모델에서 에러를 효과적으로 보정하는 결과를 보였다.

연구팀은 부상으로 일주일 간 유럽원자핵공동연구소(CERN) 투어와 온라인 인턴십 기회를 받을 예정이다.

한편 이준구 교수는 세계적 기술역량을 갖춘 AI양자컴퓨팅 ITRC의 성과를 기반으로 국내 최초 양자컴퓨팅 분야 벤처인 큐노바 컴퓨팅(https://qunovacomputing.com)을 창업하여 국내 양자소프트웨어 산업의 활성화를 리드하고 있다.

2022.04.07 조회수 6941

이준구 교수 랩 연구팀, QHack 2022 오픈 해커톤 사이언스 챌린지 우승

우리 대학 전기및전자공학부 이준구 교수 연구실 류주영, 이증락, Eyuel Elala 석사과정 학생으로 이뤄진 AI양자컴퓨팅 ITRC 양자소프트웨어 연구팀이 QHack 2022 오픈 해커톤 사이언스 챌린지(Open Hackathon Science Challenge)에서 1등상(First Place)을 수상했다.

QHack 2022 Open Hackathon은 미국 Xanadu 사에서 주최하여, 총 100여 개 국가에서 250여 명이 참가한 세계 최대 규모의 양자소프트웨어 해커톤 행사다. IBM Quantum, AWS, CERN QTI, Google Quantum AI 등의 대회 스폰서가 챌린지를 제시하고, 주제에 맞는 프로젝트를 심사하여 우승팀을 선정하였다. 본 프로젝트는 총 13개 챌린지 중에 CERN QTI에서 제시한 사이언스 챌린지에서 1등상(First Place)을 받았다.

학생들은 'Learning Based Error Mitigation for VQE'라는 주제로 양자 컴퓨터의 에러를 감소시키는 LBEM 프로토콜을 구현하고, 이를 이용한 분자 구조해석에 있어 바닥 상태 에너지를 계산하는 VQE 알고리즘에 적용하였다. 그 결과 IBM Quantum 하드웨어와 가상 에러 모델에서 에러를 효과적으로 보정하는 결과를 보였다.

연구팀은 부상으로 일주일 간 유럽원자핵공동연구소(CERN) 투어와 온라인 인턴십 기회를 받을 예정이다.

한편 이준구 교수는 세계적 기술역량을 갖춘 AI양자컴퓨팅 ITRC의 성과를 기반으로 국내 최초 양자컴퓨팅 분야 벤처인 큐노바 컴퓨팅(https://qunovacomputing.com)을 창업하여 국내 양자소프트웨어 산업의 활성화를 리드하고 있다.

2022.04.07 조회수 6941 -

수학 모델로 개별 세포 간 이질성의 원인 밝혀

우리 연구진이 항생제와 같은 동일한 외부 자극에도 개별 세포마다 반응하는 정도가 다른 근본적인 원인을 밝혔다.

우리 대학 수리과학과 김재경 교수(기초과학연구원(IBS) 의생명수학 그룹 겸임) 연구팀이 외부 자극에 대한 세포 간 이질성(cell-to-cell heterogeneity)의 크기가 세포 내 신호 전달 과정의 반응 속도 제한 단계(rate-limiting step)의 수에 비례한다는 사실을 규명했다고 21일 밝혔다.

똑같은 유전자를 가진 세포들이 동일한 외부 자극에 다르게 반응하는 이유는 오랫동안 미스터리였다. 특히, 외부 자극에 대한 반응의 이질성은 항암 치료 시 화학 요법을 적용할 때 암세포의 완전 사멸을 막는 원인이 되기도 한다. 따라서, 세포 간 이질성을 유발하는 요인으로서 속도 제한 단계를 제시한 이번 연구는 화학 요법 치료의 효과를 개선하는 데에 이용될 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학 수리과학과 김대욱 박사와 홍혁표 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `사이언스 어드밴시스(Science Advances)' 3월 18일 字 온라인판에 실렸다. (논문명 : Systematic inference identifies a major source of heteogeneity in cell signaling dynamics: the rate-limiting step number)

우리 몸속에 있는 세포는 항생제, 삼투압 변화 등 다양한 외부 자극에 반응하는 신호 전달 체계를 갖고 있다. 이러한 신호 전달 체계는 세포가 외부 환경과 상호 작용하는 데에 가장 핵심적인 역할을 한다.

동일한 외부 자극을 세포들에 가했을 때 반응하는 정도가 다르기 때문에 약물에 대한 이질적인 반응과 약물 내성이 강한 존속성 세균(persister cell)이 발생한다. 이러한 현상을 유발하는 세포 간 이질성의 원인을 찾기 위해 많은 시도가 있었다. 특히, 신호 전달 체계를 이루는 많은 중간 과정들이 영향을 미친다는 것이 제안됐으나, 실험적으로 모든 중간 과정을 직접 관측하는 것이 현재 기술로는 불가능하기에 난제로 남아 있었다.

김 교수 연구팀은 이 난제 해결을 위해 세포 내 신호 전달 체계를 묘사하는 큐잉 모형(Queueing model)을 개발했다. 개발된 큐잉 모형을 바탕으로 통계적인 추정 방법론인 베이지안 모형(Bayesian model)과 혼합 효과 모형(Mixed-effects model)을 결합해 신호 체계의 중간 과정에 대한 관측 없이도 신호 체계를 분석할 수 있는 컴퓨터 소프트웨어(MBI; Moment-based Bayesian Inference method)를 개발했다. 이를 이용해 분석한 결과, 연구팀은 외부 자극에 반응하는 세포 간 이질성이 신호 전달 체계를 구성하는 속도 제한 단계의 수에 비례한다는 사실을 밝혔다.

김 교수는 "신호 전달 체계를 이루는 속도 제한 단계의 수가 늘어날수록 유전적으로 같은 세포 집단일지라도 전달하는 신호가 더 다양하게 나타날 수 있음을 확인했다ˮ고 설명했다.

김 교수팀은 수리 모델 분석을 위한 이론적 토대를 마련하는 것에서 그치지 않고, 실제 대장균(E. coli)의 항생제 반응 실험 데이터를 이용해 이론적 결과를 검증했다. 이러한 연구 결과는 항생제 내성 세균 연구에 새로운 패러다임을 제시할 것으로 예상된다.

김 교수는 "항암 치료시 중요하게 고려되는 세포 간 이질성에 대한 이해를 수리 모델을 통해서 높인 연구ˮ라고 소개하면서 "이번 성과를 통해 항암 치료 개선 방안이 개발되기를 기대한다ˮ라고 말했다.

한편 이번 연구는 삼성미래기술육성사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.03.21 조회수 6906

수학 모델로 개별 세포 간 이질성의 원인 밝혀

우리 연구진이 항생제와 같은 동일한 외부 자극에도 개별 세포마다 반응하는 정도가 다른 근본적인 원인을 밝혔다.

우리 대학 수리과학과 김재경 교수(기초과학연구원(IBS) 의생명수학 그룹 겸임) 연구팀이 외부 자극에 대한 세포 간 이질성(cell-to-cell heterogeneity)의 크기가 세포 내 신호 전달 과정의 반응 속도 제한 단계(rate-limiting step)의 수에 비례한다는 사실을 규명했다고 21일 밝혔다.

똑같은 유전자를 가진 세포들이 동일한 외부 자극에 다르게 반응하는 이유는 오랫동안 미스터리였다. 특히, 외부 자극에 대한 반응의 이질성은 항암 치료 시 화학 요법을 적용할 때 암세포의 완전 사멸을 막는 원인이 되기도 한다. 따라서, 세포 간 이질성을 유발하는 요인으로서 속도 제한 단계를 제시한 이번 연구는 화학 요법 치료의 효과를 개선하는 데에 이용될 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학 수리과학과 김대욱 박사와 홍혁표 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `사이언스 어드밴시스(Science Advances)' 3월 18일 字 온라인판에 실렸다. (논문명 : Systematic inference identifies a major source of heteogeneity in cell signaling dynamics: the rate-limiting step number)

우리 몸속에 있는 세포는 항생제, 삼투압 변화 등 다양한 외부 자극에 반응하는 신호 전달 체계를 갖고 있다. 이러한 신호 전달 체계는 세포가 외부 환경과 상호 작용하는 데에 가장 핵심적인 역할을 한다.

동일한 외부 자극을 세포들에 가했을 때 반응하는 정도가 다르기 때문에 약물에 대한 이질적인 반응과 약물 내성이 강한 존속성 세균(persister cell)이 발생한다. 이러한 현상을 유발하는 세포 간 이질성의 원인을 찾기 위해 많은 시도가 있었다. 특히, 신호 전달 체계를 이루는 많은 중간 과정들이 영향을 미친다는 것이 제안됐으나, 실험적으로 모든 중간 과정을 직접 관측하는 것이 현재 기술로는 불가능하기에 난제로 남아 있었다.

김 교수 연구팀은 이 난제 해결을 위해 세포 내 신호 전달 체계를 묘사하는 큐잉 모형(Queueing model)을 개발했다. 개발된 큐잉 모형을 바탕으로 통계적인 추정 방법론인 베이지안 모형(Bayesian model)과 혼합 효과 모형(Mixed-effects model)을 결합해 신호 체계의 중간 과정에 대한 관측 없이도 신호 체계를 분석할 수 있는 컴퓨터 소프트웨어(MBI; Moment-based Bayesian Inference method)를 개발했다. 이를 이용해 분석한 결과, 연구팀은 외부 자극에 반응하는 세포 간 이질성이 신호 전달 체계를 구성하는 속도 제한 단계의 수에 비례한다는 사실을 밝혔다.

김 교수는 "신호 전달 체계를 이루는 속도 제한 단계의 수가 늘어날수록 유전적으로 같은 세포 집단일지라도 전달하는 신호가 더 다양하게 나타날 수 있음을 확인했다ˮ고 설명했다.

김 교수팀은 수리 모델 분석을 위한 이론적 토대를 마련하는 것에서 그치지 않고, 실제 대장균(E. coli)의 항생제 반응 실험 데이터를 이용해 이론적 결과를 검증했다. 이러한 연구 결과는 항생제 내성 세균 연구에 새로운 패러다임을 제시할 것으로 예상된다.

김 교수는 "항암 치료시 중요하게 고려되는 세포 간 이질성에 대한 이해를 수리 모델을 통해서 높인 연구ˮ라고 소개하면서 "이번 성과를 통해 항암 치료 개선 방안이 개발되기를 기대한다ˮ라고 말했다.

한편 이번 연구는 삼성미래기술육성사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.03.21 조회수 6906 -

페로브스카이트 퀀텀닷 발광 다이오드의 올인원 공정 개발

우리 대학 전기및전자공학부 이정용 교수 연구팀이 페로브스카이트 퀀텀닷(양자점) 층에 직접적인 자외선, 전자빔 처리나 용액 가둠막 없이 고효율 RGB 패턴 발광 다이오드 제작 기술을 개발했다고 16일 밝혔다.

전기및전자공학부 김준호 박사과정과 서기원 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스드 사이언스(Advanced Science)' 2022년 3월 2일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: All-in-one Process for Color Tuning and Patterning of Perovskite Quantum dot Light-Emitting Diodes).

페로브스카이트 퀀텀닷은 높은 외부 양자 효율과 색 순도를 가지고, 퀀텀닷 내부의 할라이드 음이온의 종류와 그 비율에 따라 밴드갭을 조절할 수 있다는 장점을 가져 차세대 디스플레이 발광 물질로 주목받고 있는 물질이다. 하지만, 페로브스카이트 퀀텀닷은 용매 분산을 위하여 긴 탄소 사슬을 갖는 절연 유기 분자가 퀀텀닷 주변을 둘러싸고 있어 전자 소자로 적용 시 낮은 성능을 갖게 하고, 패터닝 공정에 사용되는 자외선 및 전자빔 처리에 취약해 디스플레이를 만들기 위한 픽셀 패터닝 공정이 매우 어렵다는 문제점을 가지고 있다.

연구팀이 개발한 공정은 페로브스카이트 퀀텀닷 주변의 절연성 유기 리간드(결합 분자)를 전하 수송이 유리한 유기 리간드(결합 분자)로 교환해 발광 다이오드 성능을 향상할 뿐만 아니라 동시에 퀀텀닷 내부 할라이드 조성 비율을 조절하는 할라이드 음이온 교환을 통해 퀀텀닷 박막의 발광 색상을 자유롭게 바꿀 수 있다. 연구팀은 더 나아가 페로브스카이트 퀀텀닷 박막의 국부적 부분만 색을 변환시키는 패터닝 공정을 제안해, 페로브스카이트 퀀텀닷 박막에 직접적인 자외선 및 전자빔 처리 없이 RGB 색상이 패터닝된 발광 다이오드를 고속으로 제작하는 데 성공했다.

이정용 교수는 "이번에 개발한 페로브스카이트 퀀텀닷 박막 패터닝 공정은 용액공정 기반 페로브스카이트 퀀텀닷 패터닝 공정이 당면하고 있는 여러 문제점을 해소했고, 차세대 페로브스카이트 퀀텀닷 디스플레이 구현에 적용 가능할 것ˮ이라고 말했다.

또한, 이번 박막 패터닝 공정을 이용해 서로 다른 밴드갭을 가지는 페로브스카이트 퀀텀닷이 가림막(뱅크 구조물) 없이 평행하게 패터닝된 단일 박막 제작이 가능하다는 점에서 "발광 다이오드뿐만 아니라 광검출기, 태양전지, 광 컴퓨팅 소자 등 다양한 광전소자에도 널리 활용될 수 있을 것으로 기대된다ˮ며 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 중견연구사업, 나노 및 소재 기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.03.16 조회수 6405

페로브스카이트 퀀텀닷 발광 다이오드의 올인원 공정 개발

우리 대학 전기및전자공학부 이정용 교수 연구팀이 페로브스카이트 퀀텀닷(양자점) 층에 직접적인 자외선, 전자빔 처리나 용액 가둠막 없이 고효율 RGB 패턴 발광 다이오드 제작 기술을 개발했다고 16일 밝혔다.

전기및전자공학부 김준호 박사과정과 서기원 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스드 사이언스(Advanced Science)' 2022년 3월 2일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: All-in-one Process for Color Tuning and Patterning of Perovskite Quantum dot Light-Emitting Diodes).

페로브스카이트 퀀텀닷은 높은 외부 양자 효율과 색 순도를 가지고, 퀀텀닷 내부의 할라이드 음이온의 종류와 그 비율에 따라 밴드갭을 조절할 수 있다는 장점을 가져 차세대 디스플레이 발광 물질로 주목받고 있는 물질이다. 하지만, 페로브스카이트 퀀텀닷은 용매 분산을 위하여 긴 탄소 사슬을 갖는 절연 유기 분자가 퀀텀닷 주변을 둘러싸고 있어 전자 소자로 적용 시 낮은 성능을 갖게 하고, 패터닝 공정에 사용되는 자외선 및 전자빔 처리에 취약해 디스플레이를 만들기 위한 픽셀 패터닝 공정이 매우 어렵다는 문제점을 가지고 있다.

연구팀이 개발한 공정은 페로브스카이트 퀀텀닷 주변의 절연성 유기 리간드(결합 분자)를 전하 수송이 유리한 유기 리간드(결합 분자)로 교환해 발광 다이오드 성능을 향상할 뿐만 아니라 동시에 퀀텀닷 내부 할라이드 조성 비율을 조절하는 할라이드 음이온 교환을 통해 퀀텀닷 박막의 발광 색상을 자유롭게 바꿀 수 있다. 연구팀은 더 나아가 페로브스카이트 퀀텀닷 박막의 국부적 부분만 색을 변환시키는 패터닝 공정을 제안해, 페로브스카이트 퀀텀닷 박막에 직접적인 자외선 및 전자빔 처리 없이 RGB 색상이 패터닝된 발광 다이오드를 고속으로 제작하는 데 성공했다.

이정용 교수는 "이번에 개발한 페로브스카이트 퀀텀닷 박막 패터닝 공정은 용액공정 기반 페로브스카이트 퀀텀닷 패터닝 공정이 당면하고 있는 여러 문제점을 해소했고, 차세대 페로브스카이트 퀀텀닷 디스플레이 구현에 적용 가능할 것ˮ이라고 말했다.

또한, 이번 박막 패터닝 공정을 이용해 서로 다른 밴드갭을 가지는 페로브스카이트 퀀텀닷이 가림막(뱅크 구조물) 없이 평행하게 패터닝된 단일 박막 제작이 가능하다는 점에서 "발광 다이오드뿐만 아니라 광검출기, 태양전지, 광 컴퓨팅 소자 등 다양한 광전소자에도 널리 활용될 수 있을 것으로 기대된다ˮ며 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 중견연구사업, 나노 및 소재 기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.03.16 조회수 6405 -

디스플레이용 퀀텀닷 패턴 형태에 상관없이 커피링을 완벽 제어하는 기술 개발

우리 대학 기계공학과 김형수 교수팀이 디스플레이 소자의 핵심 물질인 퀀텀닷의 마름 자국을 패턴의 형태에 상관없이 원형부터 다각형까지 완벽하게 균일 패터닝 할 수 있는 기술을 구현했다고 2일 밝혔다.

기계공학과 편정수 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스드 사이언스(Advanced Science)'에 지난 2월 7일 字 온라인 출판됐다. (논문명: Self-Induced Solutal Marangoni Flows Realize Coffee-Ring-Less Quantum Dot Microarrays with Extensive Geometric Tunability and Scalability, https://doi.org/10.1002/advs.202104519)

최근 퀀텀닷은 차세대 핵심 디스플레이용 소재로 각광받고 있다. 이를 잉크젯 프린팅 기술을 이용해 패터닝(형태화)하려는 노력을 크게 하고 있지만, 양산성이나 해상도의 제한적 문제 그리고 공정 과정 중에 발생하는 커피링 현상으로 효율이 크게 떨어지는 이슈가 큰 문제로 지적되고 있다.

커피링 자국은 용매 방울이 고체 표면 위에서 마르면서 물방울 표면의 상대적 불균일 증발률 때문에 발생하게 된다. 김 교수는 커피링을 제어하는 연구를 수년간 해오면서 얻은 노하우를 바탕으로 최근 획기적으로 커피링을 소멸시키는 기술을 발표한 바 있다. (DOI: https://doi.org/10.1039/D0SM01872D)

커피링 자국 이외에도 디스플레이의 해상도를 높이기 위해 다양한 모양의 패턴들이 제안되고 있으나, 일반적으로 다각형의 경우 커피링의 정도가 원형의 경우보다 더욱 심해지는 경향을 띤다. 이번 연구에서는 퀀텀닷 패턴의 기하학적 형태에 무관하게 커피링을 완전히 소멸시킬 수 있는 기술을 소개하고 있다. 연구팀은 퀀텀닷이 녹아 있는 용매의 성분을 적절히 조율하고 이 액적을 복잡한 물리-화학적 공정 없이 단순 증발 과정을 거쳐 100 마이크로미터(㎛) (1만 분의 1m) 수준의 커피링이 전혀 없는 균일 패턴을 구현하는 데 성공했다.

연구팀 관계자는 "QLED용 퀀텀닷 패턴은 주변의 공정 요인에 민감하게 변화할 수 있는데, 잉크젯 기반의 토출식 프린팅 기술에 집단 액적의 증발을 통한 자발적으로 발생하는 상호 마랑고니 작용 효과들을 이용해 소재의 손상을 방지하고 패턴의 균일도를 확보했다ˮ고 밝혔다. 실험적 기술 개발뿐 아니라 이론 모델을 바탕으로 마랑고니 발생 원리와 마랑고니 혼합 유동의 세기 조절에 대한 근본적 설명과 제어 변수들을 제공하고 있다.

김형수 교수는 "이번 연구 결과를 실제 디스플레이 양산을 위한 잉크젯 프린팅 공정에 활용하면 적녹청 퀀텀닷 패턴을 물리-화학적 복잡한 공정 없이 높은 효율의 차세대 QLED 디스플레이 구현에 적용 가능할 것ˮ이라고 말했다. 한편 이번 커피링을 없애는 기술을 이용해 "인쇄전자에 사용되는 값비싼 소재들로 확대하면 효과적으로 대면적 프린팅할 수 있고 패터닝 공정도 간소화돼 경제성을 높이는 데 기여할 것이다ˮ고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 개인 기초 중견연구(NRF-2021R1A2C2007835)의 지원을 받아 수행됐고, 우리 대학 신소재공학과 정연식 교수 연구팀과의 협업을 통해 수행됐다.

2022.03.02 조회수 6727

디스플레이용 퀀텀닷 패턴 형태에 상관없이 커피링을 완벽 제어하는 기술 개발

우리 대학 기계공학과 김형수 교수팀이 디스플레이 소자의 핵심 물질인 퀀텀닷의 마름 자국을 패턴의 형태에 상관없이 원형부터 다각형까지 완벽하게 균일 패터닝 할 수 있는 기술을 구현했다고 2일 밝혔다.

기계공학과 편정수 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스드 사이언스(Advanced Science)'에 지난 2월 7일 字 온라인 출판됐다. (논문명: Self-Induced Solutal Marangoni Flows Realize Coffee-Ring-Less Quantum Dot Microarrays with Extensive Geometric Tunability and Scalability, https://doi.org/10.1002/advs.202104519)

최근 퀀텀닷은 차세대 핵심 디스플레이용 소재로 각광받고 있다. 이를 잉크젯 프린팅 기술을 이용해 패터닝(형태화)하려는 노력을 크게 하고 있지만, 양산성이나 해상도의 제한적 문제 그리고 공정 과정 중에 발생하는 커피링 현상으로 효율이 크게 떨어지는 이슈가 큰 문제로 지적되고 있다.

커피링 자국은 용매 방울이 고체 표면 위에서 마르면서 물방울 표면의 상대적 불균일 증발률 때문에 발생하게 된다. 김 교수는 커피링을 제어하는 연구를 수년간 해오면서 얻은 노하우를 바탕으로 최근 획기적으로 커피링을 소멸시키는 기술을 발표한 바 있다. (DOI: https://doi.org/10.1039/D0SM01872D)

커피링 자국 이외에도 디스플레이의 해상도를 높이기 위해 다양한 모양의 패턴들이 제안되고 있으나, 일반적으로 다각형의 경우 커피링의 정도가 원형의 경우보다 더욱 심해지는 경향을 띤다. 이번 연구에서는 퀀텀닷 패턴의 기하학적 형태에 무관하게 커피링을 완전히 소멸시킬 수 있는 기술을 소개하고 있다. 연구팀은 퀀텀닷이 녹아 있는 용매의 성분을 적절히 조율하고 이 액적을 복잡한 물리-화학적 공정 없이 단순 증발 과정을 거쳐 100 마이크로미터(㎛) (1만 분의 1m) 수준의 커피링이 전혀 없는 균일 패턴을 구현하는 데 성공했다.

연구팀 관계자는 "QLED용 퀀텀닷 패턴은 주변의 공정 요인에 민감하게 변화할 수 있는데, 잉크젯 기반의 토출식 프린팅 기술에 집단 액적의 증발을 통한 자발적으로 발생하는 상호 마랑고니 작용 효과들을 이용해 소재의 손상을 방지하고 패턴의 균일도를 확보했다ˮ고 밝혔다. 실험적 기술 개발뿐 아니라 이론 모델을 바탕으로 마랑고니 발생 원리와 마랑고니 혼합 유동의 세기 조절에 대한 근본적 설명과 제어 변수들을 제공하고 있다.

김형수 교수는 "이번 연구 결과를 실제 디스플레이 양산을 위한 잉크젯 프린팅 공정에 활용하면 적녹청 퀀텀닷 패턴을 물리-화학적 복잡한 공정 없이 높은 효율의 차세대 QLED 디스플레이 구현에 적용 가능할 것ˮ이라고 말했다. 한편 이번 커피링을 없애는 기술을 이용해 "인쇄전자에 사용되는 값비싼 소재들로 확대하면 효과적으로 대면적 프린팅할 수 있고 패터닝 공정도 간소화돼 경제성을 높이는 데 기여할 것이다ˮ고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 개인 기초 중견연구(NRF-2021R1A2C2007835)의 지원을 받아 수행됐고, 우리 대학 신소재공학과 정연식 교수 연구팀과의 협업을 통해 수행됐다.

2022.03.02 조회수 6727 -

인간의 촉각 뉴런을 모방한 뉴로모픽 모듈 개발

우리 대학 전기및전자공학부 최양규 교수 연구팀이 지난 2021년 8월에 뉴런과 시냅스를 동일 평면 위에서 동시 집적으로 ‘인간의 뇌를 모방한 뉴로모픽 반도체 모듈’을 개발하고, 연이어서 이번에는 ‘인간의 촉각 뉴런을 모방한 뉴로모픽 모듈’을 개발하는 데에 성공했다고 24일 밝혔다. 개발된 모듈은 인간의 촉각 뉴런과 같이 압력을 인식해 스파이크 신호를 출력할 수 있어, 뉴로모픽 촉각 인식 시스템을 구현할 수 있다.

우리 대학 전기및전자공학부 한준규 박사과정과 초일웅 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 저명한 국제 학술지 ‘어드밴스드 사이언스(Advanced Science)’ 2022년 1월 온라인판에 출판됐으며, 후면 표지 논문(Back Cover)으로 선정됐다. (논문명 : Self-powered Artificial Mechanoreceptor based on Triboelectrification for a Neuromorphic Tactile System).

인공지능을 이용한 촉각 인식 시스템은 센서 어레이에서 수신된 신호를 인공 신경망을 이용해 높은 정확도로 물체, 패턴, 또는 질감을 인식할 수 있어, 다양한 분야에 걸쳐 유용하게 사용되고 있다. 하지만 이러한 시스템의 대부분은 폰 노이만 컴퓨터가 필요한 소프트웨어를 기반으로 하므로, 높은 전력을 소모할 수밖에 없어 모바일 또는 사물인터넷(IoT) 장치에 적용되기는 어렵다.

한편, 생물학적 촉각 인식 시스템은, 스파이크 형태로 감각 정보를 전달함으로써 낮은 전력 소비만으로 물체, 패턴, 또는 질감을 판별할 수 있다. 따라서 저전력 촉각 인식 시스템을 구축하기 위해, 생물학적 촉각 인식 시스템을 모방한 뉴로모픽 촉각 인식 시스템이 주목을 받고 있다. 뉴로모픽 촉각 인식 시스템을 구현하기 위해서는 인간의 촉각 뉴런처럼 외부 압력 신호를 스파이크 형태의 전기 신호로 변환해주는 구성 요소가 필요하다. 하지만, 일반적인 압력 센서는 이러한 기능을 수행할 수 없다.

연구팀은 마찰대전 발전기(triboelectric nanogenrator, TENG)와 바이리스터(biristor) 소자를 이용해, 압력을 인식해 스파이크 신호를 출력할 수 있는 뉴로모픽 모듈을 개발했다. 제작된 뉴로모픽 모듈은 마찰대전을 이용하기 때문에, 자가 발전이 가능하고 3 킬로파스칼(kPa) 수준의 낮은 압력을 감지할 수 있다. 이는 손가락으로 사물을 만질 때, 피부가 느끼는 압력 정도의 크기다. 연구팀은 제작된 뉴로모픽 모듈을 바탕으로 저전력 호흡 모니터링 시스템을 구축했다. 호흡 모니터링 센서가 코 주위에 설치되면 들숨 및 날숨을 감지하고 복부 주변에 설치되면 복식호흡을 별도로 감지할 수 있다. 따라서 수면 중 무호흡이 일어날 경우, 이를 감지해 경보를 보냄으로써 심각한 상황으로의 진행을 미연에 방지할 수 있다.

연구를 주도한 한준규 박사과정은 "이번에 개발한 뉴로모픽 센서 모듈은 센서 구동에 필요한 에너지를 스스로 생산하는 반영구적 자가 발전형으로 사물인터넷(IoT) 분야, 로봇, 보철, 인공촉수, 의료기기 등에 유용하게 사용될 수 있을 것으로 기대된다ˮ며, "이는 `인-센서 컴퓨팅(In-Sensor Computing)' 시대를 앞당기는 발판이 될 것이다ˮ고 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 차세대지능형반도체기술개발사업, 중견연구사업, 미래반도체사업, BK21 사업 및 반도체설계교육센터의 지원을 받아 수행됐다.

2022.02.25 조회수 8329

인간의 촉각 뉴런을 모방한 뉴로모픽 모듈 개발

우리 대학 전기및전자공학부 최양규 교수 연구팀이 지난 2021년 8월에 뉴런과 시냅스를 동일 평면 위에서 동시 집적으로 ‘인간의 뇌를 모방한 뉴로모픽 반도체 모듈’을 개발하고, 연이어서 이번에는 ‘인간의 촉각 뉴런을 모방한 뉴로모픽 모듈’을 개발하는 데에 성공했다고 24일 밝혔다. 개발된 모듈은 인간의 촉각 뉴런과 같이 압력을 인식해 스파이크 신호를 출력할 수 있어, 뉴로모픽 촉각 인식 시스템을 구현할 수 있다.

우리 대학 전기및전자공학부 한준규 박사과정과 초일웅 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 저명한 국제 학술지 ‘어드밴스드 사이언스(Advanced Science)’ 2022년 1월 온라인판에 출판됐으며, 후면 표지 논문(Back Cover)으로 선정됐다. (논문명 : Self-powered Artificial Mechanoreceptor based on Triboelectrification for a Neuromorphic Tactile System).

인공지능을 이용한 촉각 인식 시스템은 센서 어레이에서 수신된 신호를 인공 신경망을 이용해 높은 정확도로 물체, 패턴, 또는 질감을 인식할 수 있어, 다양한 분야에 걸쳐 유용하게 사용되고 있다. 하지만 이러한 시스템의 대부분은 폰 노이만 컴퓨터가 필요한 소프트웨어를 기반으로 하므로, 높은 전력을 소모할 수밖에 없어 모바일 또는 사물인터넷(IoT) 장치에 적용되기는 어렵다.

한편, 생물학적 촉각 인식 시스템은, 스파이크 형태로 감각 정보를 전달함으로써 낮은 전력 소비만으로 물체, 패턴, 또는 질감을 판별할 수 있다. 따라서 저전력 촉각 인식 시스템을 구축하기 위해, 생물학적 촉각 인식 시스템을 모방한 뉴로모픽 촉각 인식 시스템이 주목을 받고 있다. 뉴로모픽 촉각 인식 시스템을 구현하기 위해서는 인간의 촉각 뉴런처럼 외부 압력 신호를 스파이크 형태의 전기 신호로 변환해주는 구성 요소가 필요하다. 하지만, 일반적인 압력 센서는 이러한 기능을 수행할 수 없다.

연구팀은 마찰대전 발전기(triboelectric nanogenrator, TENG)와 바이리스터(biristor) 소자를 이용해, 압력을 인식해 스파이크 신호를 출력할 수 있는 뉴로모픽 모듈을 개발했다. 제작된 뉴로모픽 모듈은 마찰대전을 이용하기 때문에, 자가 발전이 가능하고 3 킬로파스칼(kPa) 수준의 낮은 압력을 감지할 수 있다. 이는 손가락으로 사물을 만질 때, 피부가 느끼는 압력 정도의 크기다. 연구팀은 제작된 뉴로모픽 모듈을 바탕으로 저전력 호흡 모니터링 시스템을 구축했다. 호흡 모니터링 센서가 코 주위에 설치되면 들숨 및 날숨을 감지하고 복부 주변에 설치되면 복식호흡을 별도로 감지할 수 있다. 따라서 수면 중 무호흡이 일어날 경우, 이를 감지해 경보를 보냄으로써 심각한 상황으로의 진행을 미연에 방지할 수 있다.

연구를 주도한 한준규 박사과정은 "이번에 개발한 뉴로모픽 센서 모듈은 센서 구동에 필요한 에너지를 스스로 생산하는 반영구적 자가 발전형으로 사물인터넷(IoT) 분야, 로봇, 보철, 인공촉수, 의료기기 등에 유용하게 사용될 수 있을 것으로 기대된다ˮ며, "이는 `인-센서 컴퓨팅(In-Sensor Computing)' 시대를 앞당기는 발판이 될 것이다ˮ고 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 차세대지능형반도체기술개발사업, 중견연구사업, 미래반도체사업, BK21 사업 및 반도체설계교육센터의 지원을 받아 수행됐다.

2022.02.25 조회수 8329 -

ISPI, 전략기술의 글로벌 경쟁 현황과 기술지정학적 대응 세미나 개최

각국의 기술 보호주의가 거세지고 국가 주도의 기술 전략이 우선되는 상황에서 한국 핵심 전략기술의 현주소와 미래 전망을 살펴보는 국제포럼이 우리 대학 혁신전략 연구소(ISPI) 주최로 개최된다.우리 대학 혁신전략정책연구소(소장 김원준 교수, ISPI: Innovation Strategy and Policy Institute, 이하 ISPI)는 24일 오전 9시 ’전략 기술의 글로벌 경쟁 현황과 기술지정학적 대응’을 주제로 ‘ISPI-GF 2022 국제포럼’을 온라인으로 연다.동아사이언스와 한국과학기술단체총연합회가 후원하는 이번 포럼에서는 AI 반도체, 이차전지 등 핵심 전략기술의 글로벌 경쟁 상황을 파악하고 이들 전략기술을 중심으로 한 국가 기술전략의 방향을 논의한다.첫번째 세션에서는 김원준 KAIST ISPI 소장과 김진우 KAIST 교수가 ‘전략기술의 글로벌 경쟁 현황과 전략적 대응방향’을 주제로 ISPI에서 분석한 이차전지와 AI반도체의 글로벌 경쟁상황과 한국의 현황을 소개한다. 이번 소개에선 이들 기술들의 국가별 수준과 기업과 대학을 포함한 혁신 생태계 등을 집중 조명한다.

세션 토론에서는 김원준 소장이 좌장을 맡고 최우석 산업부 소재융합산업정책국장, 조상현 한국무역협회 국제무역통상연구원장(글로벌공급망 분석센터장), 조용래 과학기술정책연구원(STEPI) 아태첨단기술전략연구센터 연구위원 이 토론자로 나서 전략기술에 대한 한국의 대응을 심도있게 논의한다.

두번째 세션에서는 기술경영학계의 거두인 조시 러너(Josh Lerner) 하버드 경영대학원 교수와 카즈유키 모토하시(Kazuyuki Motohashi) 도쿄대 교수, 그리고 이근 서울대 석좌교수(국민경제자문회의 부의장)가 전략기술을 중심으로 한 글로벌 기술전략 방향을 논의한다.

조시 러너 하버드대 교수는 국가주도 기술전략의 장단점을 설명하면서 정부의 적극적인 간섭이 벤처를 중심으로 한 혁신성장 등에 큰 걸림돌로 작용할 우려가 있다는 점을 밝힐 예정이다. 모토하시 교수는 일본 전략기술의 정책방향을 소개하면서 과학기술과 경제 안보의 연관성을 설명할 예정이다. 이근 교수는 미중 갈등이 한국 제조업에 던지는 시사점을 소개하고 한국의 나아갈 방향을 제시할 예정이다. 두번째 세션 토론회에서는 김원준 소장이 좌장을 맡고 발표에 나선 조시 러너 교수와 모토하시 카즈유키 교수, 이근 교수 등이 패널 토론을 맡는다.이번 포럼에서는 이광형 KAIST 총장이 개회사를 하며 이우일 한국과총 회장이 축사를 전한다. 포럼을 총괄한 김원준 ISPI 소장은 “전략기술은 앞으로 국가의 경제 안보 과학기술 산업외교 통상 등 전방위에 걸쳐 국가전략을 좌우하고 있다”며 “ 이에 따른 국가차원의 글로벌 기술전략이 시급히 요구되고 있어 이번 포럼을 준비하게 됐다”고 밝혔다. 한편 ISPI 국제포럼은 유튜브 ‘KAIST채널’과 유튜브 '동아사이언스 TV채널’, '한국 과총 유튜브’ 등을 통해 전세계 실시간 중계되며 동시 통역을 제공한다. 글로벌 기술패권시대에 전략기술과 기술혁신 전략에 관심있는 사람이라면 누구나 시청할 수 있다.

세미나 안내 바로가기 ☞ https://ispi.kaist.ac.kr/network/view/sc_type/net03/doc_id/60/

2022.02.22 조회수 6570

ISPI, 전략기술의 글로벌 경쟁 현황과 기술지정학적 대응 세미나 개최

각국의 기술 보호주의가 거세지고 국가 주도의 기술 전략이 우선되는 상황에서 한국 핵심 전략기술의 현주소와 미래 전망을 살펴보는 국제포럼이 우리 대학 혁신전략 연구소(ISPI) 주최로 개최된다.우리 대학 혁신전략정책연구소(소장 김원준 교수, ISPI: Innovation Strategy and Policy Institute, 이하 ISPI)는 24일 오전 9시 ’전략 기술의 글로벌 경쟁 현황과 기술지정학적 대응’을 주제로 ‘ISPI-GF 2022 국제포럼’을 온라인으로 연다.동아사이언스와 한국과학기술단체총연합회가 후원하는 이번 포럼에서는 AI 반도체, 이차전지 등 핵심 전략기술의 글로벌 경쟁 상황을 파악하고 이들 전략기술을 중심으로 한 국가 기술전략의 방향을 논의한다.첫번째 세션에서는 김원준 KAIST ISPI 소장과 김진우 KAIST 교수가 ‘전략기술의 글로벌 경쟁 현황과 전략적 대응방향’을 주제로 ISPI에서 분석한 이차전지와 AI반도체의 글로벌 경쟁상황과 한국의 현황을 소개한다. 이번 소개에선 이들 기술들의 국가별 수준과 기업과 대학을 포함한 혁신 생태계 등을 집중 조명한다.

세션 토론에서는 김원준 소장이 좌장을 맡고 최우석 산업부 소재융합산업정책국장, 조상현 한국무역협회 국제무역통상연구원장(글로벌공급망 분석센터장), 조용래 과학기술정책연구원(STEPI) 아태첨단기술전략연구센터 연구위원 이 토론자로 나서 전략기술에 대한 한국의 대응을 심도있게 논의한다.

두번째 세션에서는 기술경영학계의 거두인 조시 러너(Josh Lerner) 하버드 경영대학원 교수와 카즈유키 모토하시(Kazuyuki Motohashi) 도쿄대 교수, 그리고 이근 서울대 석좌교수(국민경제자문회의 부의장)가 전략기술을 중심으로 한 글로벌 기술전략 방향을 논의한다.

조시 러너 하버드대 교수는 국가주도 기술전략의 장단점을 설명하면서 정부의 적극적인 간섭이 벤처를 중심으로 한 혁신성장 등에 큰 걸림돌로 작용할 우려가 있다는 점을 밝힐 예정이다. 모토하시 교수는 일본 전략기술의 정책방향을 소개하면서 과학기술과 경제 안보의 연관성을 설명할 예정이다. 이근 교수는 미중 갈등이 한국 제조업에 던지는 시사점을 소개하고 한국의 나아갈 방향을 제시할 예정이다. 두번째 세션 토론회에서는 김원준 소장이 좌장을 맡고 발표에 나선 조시 러너 교수와 모토하시 카즈유키 교수, 이근 교수 등이 패널 토론을 맡는다.이번 포럼에서는 이광형 KAIST 총장이 개회사를 하며 이우일 한국과총 회장이 축사를 전한다. 포럼을 총괄한 김원준 ISPI 소장은 “전략기술은 앞으로 국가의 경제 안보 과학기술 산업외교 통상 등 전방위에 걸쳐 국가전략을 좌우하고 있다”며 “ 이에 따른 국가차원의 글로벌 기술전략이 시급히 요구되고 있어 이번 포럼을 준비하게 됐다”고 밝혔다. 한편 ISPI 국제포럼은 유튜브 ‘KAIST채널’과 유튜브 '동아사이언스 TV채널’, '한국 과총 유튜브’ 등을 통해 전세계 실시간 중계되며 동시 통역을 제공한다. 글로벌 기술패권시대에 전략기술과 기술혁신 전략에 관심있는 사람이라면 누구나 시청할 수 있다.

세미나 안내 바로가기 ☞ https://ispi.kaist.ac.kr/network/view/sc_type/net03/doc_id/60/

2022.02.22 조회수 6570 -

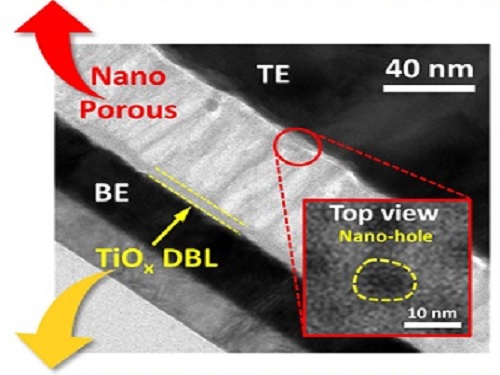

다공성 나노소재를 활용한 고신뢰성 시냅스 소자 개발

우리 대학 전기및전자공학부 최신현 교수 연구팀이 다공성 구조를 갖는 *차세대 저항 변화 소자(멤리스터)를 활용해 우리 뇌의 신경전달물질 시냅스를 모방한 고신뢰성 소자(시냅스 소자)를 개발했다고 25일 밝혔다.

☞ 멤리스터(Memristor): 메모리와 레지스터의 합성으로 이전의 상태를 모두 기억하는 메모리 소자. 전원공급이 끊어졌을 때도 직전에 통과한 전류의 방향과 양을 기억한다.

최 교수 연구팀은 기존 양이온 저항 변화 방식과 음이온 저항 변화 방식을 혼합한 하이브리드 형태로 매개체를 구성해, 비정질로 이루어진 다공성 구조 및 버퍼 층을 이용해 고신뢰성 시냅스 소자를 설계했다. 해당 구조는 저온 공정을 통해 형성함으로써 기존 실리콘 상보형 산화금속 반도체(CMOS)에 집적 및 적층 가능해 집적도 높은 대용량 로직/인공신경망 컴퓨팅 시스템 제작에 활발히 응용될 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학 최상현 연구원과 박시온 연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `사이언스 어드밴시스(Science Advances)' 1월호에 출판됐다. (논문명 : Reliable multilevel memristive neuromorphic devices based on amorphous matrix via quasi-1D filament confinement and buffer layer)

멤리스터는 저전력으로 인메모리(In-memory) 컴퓨팅, 가중치 저장, 행렬 계산 능력(vector-matrix multiplication) 등으로 차세대 논 폰노이만 구조에 쓰일 수 있는 차세대 소자로 주목받고 있다.

그러나 현존하는 멤리스터로 실용적인 대용량 인공신경망 컴퓨팅 (Large-scale neural computing) 시스템을 만들기 위해서는 멤리스터 단위 소자의 신뢰성을 확보할 수 있는 연구가 필요하다.

소자의 신뢰성 저하는 전통적으로 비정질 물질 내에 무작위적으로 움직이는 결함 및 이온의 배치에서 기인한다. 최신현 교수는 이러한 문제를 단결정 물질을 사용해 결함 및 이온의 무작위적인 움직임을 제어함으로써 소자 신뢰성 확보에 성공한 바 있다. 하지만 단결정을 이용하는 문제 및 제작에 고온 공정이 필요하므로 기존 실리콘 CMOS에 집적 및 적층이 어려워 집적도를 높이는 데 한계가 있었다.

연구팀은 이번 연구를 통해 기존의 비정질 물질을 사용해 신뢰성을 확보할 수 있는 다공성 구조의 양이온 제어층 및 버퍼층으로 이용되는 음이온 제어층을 설계했고, 이를 통해 적층 및 집적 가능한 소자를 제작했다. 연구팀은 기존 소자 대비 6배 이상 신뢰성을 개선할 수 있었으며, 이와 동시에 인공 시냅스 소자로서 필요한 다른 특성들도 확보할 수 있었다.

연구를 주도한 최신현 교수는 "이번에 개발한 고신뢰성 시냅스 소자는 안정적인 대용량 어레이 제작의 방향성을 제시할 수 있을 것으로 기대되며, 차세대 신소자를 기반으로 한 뉴로모픽 컴퓨팅 등 빅데이터 처리가 필요한 응용 분야에 적합한 플랫폼을 구축하는 데에 기여할 수 있기를 바란다. 또한, 미국, 대만 기업에서 활발히 진행 중인 차세대 신소자 기반 기술 개발이 국내에서도 활성화되기를 희망한다ˮ며 "다른 물질계에서도 구조적으로 적용할 수 있는 방법론을 제시함으로써 활발히 연구가 진행될 것으로 생각된다ˮ고 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단, 나노종합기술원, 삼성미래기술육성재단의 지원을 받아 수행됐다.

2022.01.25 조회수 7567

다공성 나노소재를 활용한 고신뢰성 시냅스 소자 개발

우리 대학 전기및전자공학부 최신현 교수 연구팀이 다공성 구조를 갖는 *차세대 저항 변화 소자(멤리스터)를 활용해 우리 뇌의 신경전달물질 시냅스를 모방한 고신뢰성 소자(시냅스 소자)를 개발했다고 25일 밝혔다.

☞ 멤리스터(Memristor): 메모리와 레지스터의 합성으로 이전의 상태를 모두 기억하는 메모리 소자. 전원공급이 끊어졌을 때도 직전에 통과한 전류의 방향과 양을 기억한다.

최 교수 연구팀은 기존 양이온 저항 변화 방식과 음이온 저항 변화 방식을 혼합한 하이브리드 형태로 매개체를 구성해, 비정질로 이루어진 다공성 구조 및 버퍼 층을 이용해 고신뢰성 시냅스 소자를 설계했다. 해당 구조는 저온 공정을 통해 형성함으로써 기존 실리콘 상보형 산화금속 반도체(CMOS)에 집적 및 적층 가능해 집적도 높은 대용량 로직/인공신경망 컴퓨팅 시스템 제작에 활발히 응용될 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학 최상현 연구원과 박시온 연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `사이언스 어드밴시스(Science Advances)' 1월호에 출판됐다. (논문명 : Reliable multilevel memristive neuromorphic devices based on amorphous matrix via quasi-1D filament confinement and buffer layer)

멤리스터는 저전력으로 인메모리(In-memory) 컴퓨팅, 가중치 저장, 행렬 계산 능력(vector-matrix multiplication) 등으로 차세대 논 폰노이만 구조에 쓰일 수 있는 차세대 소자로 주목받고 있다.

그러나 현존하는 멤리스터로 실용적인 대용량 인공신경망 컴퓨팅 (Large-scale neural computing) 시스템을 만들기 위해서는 멤리스터 단위 소자의 신뢰성을 확보할 수 있는 연구가 필요하다.

소자의 신뢰성 저하는 전통적으로 비정질 물질 내에 무작위적으로 움직이는 결함 및 이온의 배치에서 기인한다. 최신현 교수는 이러한 문제를 단결정 물질을 사용해 결함 및 이온의 무작위적인 움직임을 제어함으로써 소자 신뢰성 확보에 성공한 바 있다. 하지만 단결정을 이용하는 문제 및 제작에 고온 공정이 필요하므로 기존 실리콘 CMOS에 집적 및 적층이 어려워 집적도를 높이는 데 한계가 있었다.

연구팀은 이번 연구를 통해 기존의 비정질 물질을 사용해 신뢰성을 확보할 수 있는 다공성 구조의 양이온 제어층 및 버퍼층으로 이용되는 음이온 제어층을 설계했고, 이를 통해 적층 및 집적 가능한 소자를 제작했다. 연구팀은 기존 소자 대비 6배 이상 신뢰성을 개선할 수 있었으며, 이와 동시에 인공 시냅스 소자로서 필요한 다른 특성들도 확보할 수 있었다.

연구를 주도한 최신현 교수는 "이번에 개발한 고신뢰성 시냅스 소자는 안정적인 대용량 어레이 제작의 방향성을 제시할 수 있을 것으로 기대되며, 차세대 신소자를 기반으로 한 뉴로모픽 컴퓨팅 등 빅데이터 처리가 필요한 응용 분야에 적합한 플랫폼을 구축하는 데에 기여할 수 있기를 바란다. 또한, 미국, 대만 기업에서 활발히 진행 중인 차세대 신소자 기반 기술 개발이 국내에서도 활성화되기를 희망한다ˮ며 "다른 물질계에서도 구조적으로 적용할 수 있는 방법론을 제시함으로써 활발히 연구가 진행될 것으로 생각된다ˮ고 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단, 나노종합기술원, 삼성미래기술육성재단의 지원을 받아 수행됐다.

2022.01.25 조회수 7567 -

화학 색소 없는 구조색 컬러 인쇄 기술 개발

우리 대학 생명화학공학과 김신현 교수 연구팀이 한국화학연구원 이수연 박사 연구팀과의 공동 연구를 통해 자연을 모방한 구조색을 맞춤형으로 인쇄하는 기술을 개발했다고 14일 밝혔다.

구조색은 색채에 의존하지 않고 물체의 구조에 의해 나타나는 유채색으로, 일반적인 화학 색소에 의한 색과는 구별된다. 구조색은 영롱하고 반짝이는 색감을 가지며, 자연에서 나타나는 수컷 공작새의 깃털이나 카멜레온의 피부, 모르포나비의 날개 등에서 관찰된다. 특히 우리 조상들은 자연의 구조색을 진귀하게 여겨 나전칠기 공예에 사용한 전복 껍데기를 사용했으며, 신라 시대 유물에서도 구조색을 보이는 비단벌레 장식이 발견되고 있다.

연구팀이 개발한 구조색 인쇄 기술은 화학 색소 대신 콜로이드 입자의 3차원 결정 구조를 이용해 발색하며, 맞춤형으로 제작 가능한 인쇄 공법을 통해 광학 소자, 광학 센서, 위변조방지 소재를 포함한 광범위한 분야에 적용 가능할 것으로 기대된다.

생명화학공학과 김종빈 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 사이언스 자매지 `사이언스 어드밴시스(Science Advances)' 11월 24일 자 온라인판에 게재됐으며, 특허로 출원했다. (논문명 : Direct writing of customized structural-color graphics with colloidal photonic inks, 콜로이드 잉크의 직접 프린팅을 통한 구조색의 맞춤형 패턴 형성)

구조색을 인공적으로 형성하는 방법으로 콜로이드 나노입자를 3차원 결정 구조로 만드는 전략이 사용됐다. 그러나 일반적으로 콜로이드의 결정화는 까다로운 공정 조건과 긴 공정 시간을 요구하는 한계점이 있었다. 게다가 콜로이드 결정을 원하는 구조와 패턴을 보이도록 성형하는 것은 복잡한 제조 공정이 필요해 실용화가 거의 불가능했다.

공동연구팀은 새롭게 형성한 콜로이드 잉크의 인쇄 공정을 통해 콜로이드 결정을 패턴화할 수 있는 새로운 기술을 개발했다. 이를 통해 단순한 인쇄 공정으로 정교한 콜로이드 결정 구조 형성 및 패턴화가 가능했다. 특히 인쇄를 통해 그래픽의 디자인, 색의 명도와 채도, 기계적 물성, 각도 의존성 등을 자유롭게 맞춤형으로 설계할 수 있었다.

기술의 핵심은 콜로이드 잉크의 최적화에 있다. 연구팀은 인쇄에 적합하도록 잉크의 물성을 제어함과 동시에 자발적인 콜로이드 결정 형성을 통해 우수한 광 특성을 발현할 수 있도록 잉크를 설계했다. 이를 통해 그래픽의 기본 성분인 선을 머리카락 굵기 수준의 높은 해상도로 최대 15 mm/s의 속도로 인쇄할 수 있었으며, 면의 경우 90%에 달하는 반사도를 달성할 수 있었다.

특히 기존의 구조색 패턴 화법으로는 다색 패턴 형성이 매우 복잡한 공정을 요구하는 데 반해 연구팀은 서로 다른 잉크를 동시에 사용해도 서로 혼합되지 않도록 설계해 다색 패턴을 손쉽게 제작할 수 있었다.

새롭게 개발된 인쇄 방법은 유리, 금속, 플라스틱 등의 비흡수성 기판뿐만 아니라 천, 종이 등에도 인쇄 가능하며, 인쇄된 구조색 패턴은 각도에 따라 색이 변하며, 카멜레온과 같이 늘리거나 휘어 색이 변하도록 조절할 수 있다.

김신현 교수는 "새롭게 개발한 구조색 기반 컬러 인쇄 기술이 MZ 세대들에게 개성을 어필할 수 있는 새로운 도구가 될 수 있을 것ˮ이라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국도레이과학진흥재단의 연구기금과 한국연구재단의 나노소재원천기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.12.14 조회수 6850

화학 색소 없는 구조색 컬러 인쇄 기술 개발

우리 대학 생명화학공학과 김신현 교수 연구팀이 한국화학연구원 이수연 박사 연구팀과의 공동 연구를 통해 자연을 모방한 구조색을 맞춤형으로 인쇄하는 기술을 개발했다고 14일 밝혔다.

구조색은 색채에 의존하지 않고 물체의 구조에 의해 나타나는 유채색으로, 일반적인 화학 색소에 의한 색과는 구별된다. 구조색은 영롱하고 반짝이는 색감을 가지며, 자연에서 나타나는 수컷 공작새의 깃털이나 카멜레온의 피부, 모르포나비의 날개 등에서 관찰된다. 특히 우리 조상들은 자연의 구조색을 진귀하게 여겨 나전칠기 공예에 사용한 전복 껍데기를 사용했으며, 신라 시대 유물에서도 구조색을 보이는 비단벌레 장식이 발견되고 있다.

연구팀이 개발한 구조색 인쇄 기술은 화학 색소 대신 콜로이드 입자의 3차원 결정 구조를 이용해 발색하며, 맞춤형으로 제작 가능한 인쇄 공법을 통해 광학 소자, 광학 센서, 위변조방지 소재를 포함한 광범위한 분야에 적용 가능할 것으로 기대된다.

생명화학공학과 김종빈 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 사이언스 자매지 `사이언스 어드밴시스(Science Advances)' 11월 24일 자 온라인판에 게재됐으며, 특허로 출원했다. (논문명 : Direct writing of customized structural-color graphics with colloidal photonic inks, 콜로이드 잉크의 직접 프린팅을 통한 구조색의 맞춤형 패턴 형성)

구조색을 인공적으로 형성하는 방법으로 콜로이드 나노입자를 3차원 결정 구조로 만드는 전략이 사용됐다. 그러나 일반적으로 콜로이드의 결정화는 까다로운 공정 조건과 긴 공정 시간을 요구하는 한계점이 있었다. 게다가 콜로이드 결정을 원하는 구조와 패턴을 보이도록 성형하는 것은 복잡한 제조 공정이 필요해 실용화가 거의 불가능했다.

공동연구팀은 새롭게 형성한 콜로이드 잉크의 인쇄 공정을 통해 콜로이드 결정을 패턴화할 수 있는 새로운 기술을 개발했다. 이를 통해 단순한 인쇄 공정으로 정교한 콜로이드 결정 구조 형성 및 패턴화가 가능했다. 특히 인쇄를 통해 그래픽의 디자인, 색의 명도와 채도, 기계적 물성, 각도 의존성 등을 자유롭게 맞춤형으로 설계할 수 있었다.

기술의 핵심은 콜로이드 잉크의 최적화에 있다. 연구팀은 인쇄에 적합하도록 잉크의 물성을 제어함과 동시에 자발적인 콜로이드 결정 형성을 통해 우수한 광 특성을 발현할 수 있도록 잉크를 설계했다. 이를 통해 그래픽의 기본 성분인 선을 머리카락 굵기 수준의 높은 해상도로 최대 15 mm/s의 속도로 인쇄할 수 있었으며, 면의 경우 90%에 달하는 반사도를 달성할 수 있었다.

특히 기존의 구조색 패턴 화법으로는 다색 패턴 형성이 매우 복잡한 공정을 요구하는 데 반해 연구팀은 서로 다른 잉크를 동시에 사용해도 서로 혼합되지 않도록 설계해 다색 패턴을 손쉽게 제작할 수 있었다.

새롭게 개발된 인쇄 방법은 유리, 금속, 플라스틱 등의 비흡수성 기판뿐만 아니라 천, 종이 등에도 인쇄 가능하며, 인쇄된 구조색 패턴은 각도에 따라 색이 변하며, 카멜레온과 같이 늘리거나 휘어 색이 변하도록 조절할 수 있다.

김신현 교수는 "새롭게 개발한 구조색 기반 컬러 인쇄 기술이 MZ 세대들에게 개성을 어필할 수 있는 새로운 도구가 될 수 있을 것ˮ이라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국도레이과학진흥재단의 연구기금과 한국연구재단의 나노소재원천기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.12.14 조회수 6850 -

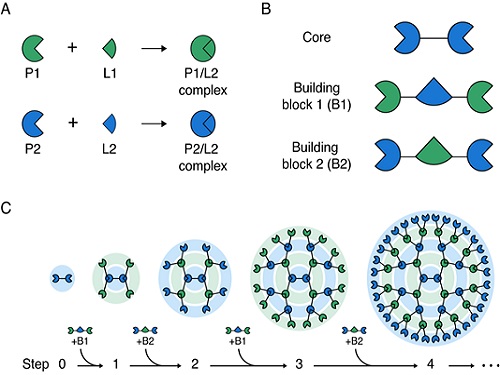

거대 단백질 구조체를 레고 블록 쌓듯 조립하는 기술 개발

우리 대학 생명과학과 김학성 교수와 배진호 박사팀이 거대 (초분자) 단백질을 레고 블록 쌓듯 조립할 수 있는 새로운 기술을 개발했다고 19일 밝혔다. 이 방법으로 단백질 구조체의 크기 및 작용기 수를 원하는 대로 조절할 수 있고 메가 달톤(dalton) 크기의 대칭형 거대 단백질 구조체를 조립할 수 있다. 거대 단백질 구조체는 효율적인 약물 전달, 다양한 백신 개발, 그리고 질병 진단에 활용될 것으로 기대된다.

이번 연구 성과는 국제 저명 학술지인 `어드밴스드 사이언스(Advanced Science)' (IF: 16.806)에 2021년 11월 1일 字 온라인 발표됐다. (논문명: Dendrimer-like supramolecular assembly of proteins with a tunable size and valency through stepwise iterative growth)

자연계에는 매우 다양한 특성과 기능을 갖는 단백질이 존재하며 생명현상을 유지하는데 핵심 역할을 한다. 이러한 단백질 중에는 단량체가 큰 구조체 형태로 조립됐을 때만 정상적 기능을 수행하거나, 어떤 경우에는 조립된 경우가 단량체와 완전히 다른 특성을 나타내며, 심지어는 심각한 질병을 유발하는 경우도 많다.

예를 들어 바이러스의 껍질인 켑시드는 단백질 단량체가 조립(assembly)된 것이고, 치매는 아밀로이드 펩타이드나 타우(tau) 단백질이 파이브릴(fibril) 형태로 조립되면서 발생한다. 따라서, 거대(초분자) 단백질 구조체들의 조립 기작 이해는 단백질의 기능과 질병의 원인 규명 및 치료제 개발에 중요하다. 또한, 단백질 구조체는 뛰어난 생체 적합도 때문에 생명공학 및 의학 분야에서도 응용 가능성이 크다.

현재 많은 연구 그룹에서 자연계에 존재하는 단백질 구조체들의 조립 과정을 모방해 새로운 기능의 단백질 구조체 개발에 많은 연구를 진행하고 있다. 그러나 단백질의 구조적 다양성, 상이한 특성 및 큰 분자량 때문에 원하는 구조체를 자유자재로 조립하는 것은 아직도 어려운 과제로 남아 있다.

김학성 교수 연구팀은 두 종류의 빌딩(building) 블록 단백질을 코어(core) 단백질에 순차적으로 교대로 결합시킴으로써 간편하게 3차원 구조의 대칭형 거대 단백질 구조체를 조립하는 방법을 개발했다(그림 1). 즉, 서로 특이적으로 반응하는 두 쌍의 단백질과 리건드(P1/L1 과 P2/L2)를 이용해 코어(core) 단백질에 두 종류의 빌딩(building) 블록을 순차적, 반복적으로 결합함으로써 크기와 작용 기작 수를 조절하면서 메가 달톤 (Mega Dalton) 크기를 갖는 단백질 구조체를 쉽게 조립하였다.

개발된 구조체는 다양한 분야에 응용 가능하며 하나의 예로서, 이번 연구에서는 단백질 구조체에 박테리아 독소를 결합해 암세포 내로 고효율로 전달할 수 있었고, 결과적으로 암세포를 효과적으로 사멸했다(그림 2). 구조체 단백질의 특징인 다가 효과(avidity effect)로 인해 암 표적에 대한 결합력이 약 1,000배 이상 증가돼 암세포 사멸 효과가 획기적으로 증대됐고 이러한 특성은 백신 개발 및 질병 진단에도 응용될 수 있다.

제1 저자인 배진호 박사는 "이번 연구에서 개발된 거대(초분자) 단백질 구조체 조립 기술은 향후, 약물 전달, 백신 개발, 질병 진단 및 바이오센서 등을 포함한 광범위한 분야에서 새로운 플랫폼 기술로 활용될 수 있을 것ˮ이라고 말했다.

이번 연구는 한국 연구 재단의 중견 연구과제 (NRF-2021R1A2C201421811) 지원을 받아 수행됐다.

2021.11.19 조회수 6178

거대 단백질 구조체를 레고 블록 쌓듯 조립하는 기술 개발

우리 대학 생명과학과 김학성 교수와 배진호 박사팀이 거대 (초분자) 단백질을 레고 블록 쌓듯 조립할 수 있는 새로운 기술을 개발했다고 19일 밝혔다. 이 방법으로 단백질 구조체의 크기 및 작용기 수를 원하는 대로 조절할 수 있고 메가 달톤(dalton) 크기의 대칭형 거대 단백질 구조체를 조립할 수 있다. 거대 단백질 구조체는 효율적인 약물 전달, 다양한 백신 개발, 그리고 질병 진단에 활용될 것으로 기대된다.

이번 연구 성과는 국제 저명 학술지인 `어드밴스드 사이언스(Advanced Science)' (IF: 16.806)에 2021년 11월 1일 字 온라인 발표됐다. (논문명: Dendrimer-like supramolecular assembly of proteins with a tunable size and valency through stepwise iterative growth)

자연계에는 매우 다양한 특성과 기능을 갖는 단백질이 존재하며 생명현상을 유지하는데 핵심 역할을 한다. 이러한 단백질 중에는 단량체가 큰 구조체 형태로 조립됐을 때만 정상적 기능을 수행하거나, 어떤 경우에는 조립된 경우가 단량체와 완전히 다른 특성을 나타내며, 심지어는 심각한 질병을 유발하는 경우도 많다.

예를 들어 바이러스의 껍질인 켑시드는 단백질 단량체가 조립(assembly)된 것이고, 치매는 아밀로이드 펩타이드나 타우(tau) 단백질이 파이브릴(fibril) 형태로 조립되면서 발생한다. 따라서, 거대(초분자) 단백질 구조체들의 조립 기작 이해는 단백질의 기능과 질병의 원인 규명 및 치료제 개발에 중요하다. 또한, 단백질 구조체는 뛰어난 생체 적합도 때문에 생명공학 및 의학 분야에서도 응용 가능성이 크다.

현재 많은 연구 그룹에서 자연계에 존재하는 단백질 구조체들의 조립 과정을 모방해 새로운 기능의 단백질 구조체 개발에 많은 연구를 진행하고 있다. 그러나 단백질의 구조적 다양성, 상이한 특성 및 큰 분자량 때문에 원하는 구조체를 자유자재로 조립하는 것은 아직도 어려운 과제로 남아 있다.

김학성 교수 연구팀은 두 종류의 빌딩(building) 블록 단백질을 코어(core) 단백질에 순차적으로 교대로 결합시킴으로써 간편하게 3차원 구조의 대칭형 거대 단백질 구조체를 조립하는 방법을 개발했다(그림 1). 즉, 서로 특이적으로 반응하는 두 쌍의 단백질과 리건드(P1/L1 과 P2/L2)를 이용해 코어(core) 단백질에 두 종류의 빌딩(building) 블록을 순차적, 반복적으로 결합함으로써 크기와 작용 기작 수를 조절하면서 메가 달톤 (Mega Dalton) 크기를 갖는 단백질 구조체를 쉽게 조립하였다.

개발된 구조체는 다양한 분야에 응용 가능하며 하나의 예로서, 이번 연구에서는 단백질 구조체에 박테리아 독소를 결합해 암세포 내로 고효율로 전달할 수 있었고, 결과적으로 암세포를 효과적으로 사멸했다(그림 2). 구조체 단백질의 특징인 다가 효과(avidity effect)로 인해 암 표적에 대한 결합력이 약 1,000배 이상 증가돼 암세포 사멸 효과가 획기적으로 증대됐고 이러한 특성은 백신 개발 및 질병 진단에도 응용될 수 있다.

제1 저자인 배진호 박사는 "이번 연구에서 개발된 거대(초분자) 단백질 구조체 조립 기술은 향후, 약물 전달, 백신 개발, 질병 진단 및 바이오센서 등을 포함한 광범위한 분야에서 새로운 플랫폼 기술로 활용될 수 있을 것ˮ이라고 말했다.

이번 연구는 한국 연구 재단의 중견 연구과제 (NRF-2021R1A2C201421811) 지원을 받아 수행됐다.

2021.11.19 조회수 6178 -

KAIST-화성사이언스HUB 유치 조성 MOU

화성시(시장 서철모)는 오늘(11일) 오전 우리 대학, 지역국회의원, 롯데백화점 동탄점과 반도체산업 발전을 위한 「KAIST-화성 사이언스 HUB 조성」 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

롯데백화점 동탄점이 화성시와 협의로 10년간 무상 제공하기로 한 공공기여 공간의 활용방안과 관련하여 지역 국회의원이자 국회 과학기술정보방송통신위원장인 이원욱 의원의 제안으로 화성시와 KAIST가 협력하여 반도체 산업발전과 과학기술 교육을 위한 공간으로 활용하기로 결정하였다.

내년 3월 OPEN을 목표로 추진할 예정으로 허브 내에 반도체설계교육센터(IDEC)를 유치하여 반도체 신규인력양성을 통해 인근 반도체 클러스터에 우수 인재 지원 및 기존 반도체 인력의 재교육을 담당할 계획이다.

또한, 공유오피스 조성하여 관내 청년 창업 지원 및 기업 컨설팅을 실시할 예정이며, 일부 공간에 KAIST 연구성과 전시관 개관 및 KAIST 스타교수진의 대중강연을 일반 시민과 중·고등학생을 대상으로 정기적으로 개최하여 과학기술에 대한 이해를 높이고 흥미를 유발할 예정이다. 화성시는 이번 협력을 통해 「KAIST-화성 사이언스 HUB」는 반도체 인력양성과 창업 육성은 물론, 과학 대중화를 주도할 ‘K-과학 허브’의 역할을 본격 수행할 전망이다.

11일 오전 롯데백화점 동탄점에서 개최된 「KAIST-화성 사이언스 HUB」 업무 협약식에는 서철모 화성시장, KAIST 이광형 총장, 이원욱 지역 국회의원, 롯데백화점 동탄점 정후식 점장, 과기정통부 고서곤 연구개발정책실장 등 총 10여명이 참석했다.

서철모 화성시장은 “화성시는 삼성전자를 비롯하여 1,500여개 반도체 기업이 소재하는 K-반도체 전략의 중심도시이다. 하버드, MIT와 견주어도 부족하지 않은 카이스트 과학 역량을 통해 화성시 반도체산업 발전을 위해 반드시 필요한 과학기술 인재양성 대장정을 카이스트와 함께 시작하게 되어 기대가 크며, 모든 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

우리 대학 이광형 총장은 “미래 인재 양성을 위해 각 기관의 뜻을 한데 모은 점이 매우 의미가 있다”라며, “화성시와 KAIST, 롯데가 과학기술을 기반으로 한 동반 성장의 발판을 마련하고 성과를 확대해 나갈 것”이라고 말했다.

이원욱 국회의원은 “4차산업혁명시대 경쟁력은 과학기술 인재에서 나온다. 반도체인력양성을 위해 제안한 내용이 화성시와 카이스트의 노력으로 결실을 맺게 되어 매우 기쁘게 생각한다. 과학기술정보방송통신위원장으로서 국회 차원에서의 지원방안을 강구해 나갈 것이다.”라고 말했다.

한편, 이번 업무협약 기간은 2022년 1월 1일부터 2031년 12월 31일까지이며, 내년 3월 「KAIST-화성 사이언스 HUB」 OPEN 이후, 반도체 인력 양성, 대중 강연 및 과학전시 등을 통해 대중의 관심을 키워나갈 예정이다.

2021.11.15 조회수 6382

KAIST-화성사이언스HUB 유치 조성 MOU

화성시(시장 서철모)는 오늘(11일) 오전 우리 대학, 지역국회의원, 롯데백화점 동탄점과 반도체산업 발전을 위한 「KAIST-화성 사이언스 HUB 조성」 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

롯데백화점 동탄점이 화성시와 협의로 10년간 무상 제공하기로 한 공공기여 공간의 활용방안과 관련하여 지역 국회의원이자 국회 과학기술정보방송통신위원장인 이원욱 의원의 제안으로 화성시와 KAIST가 협력하여 반도체 산업발전과 과학기술 교육을 위한 공간으로 활용하기로 결정하였다.

내년 3월 OPEN을 목표로 추진할 예정으로 허브 내에 반도체설계교육센터(IDEC)를 유치하여 반도체 신규인력양성을 통해 인근 반도체 클러스터에 우수 인재 지원 및 기존 반도체 인력의 재교육을 담당할 계획이다.

또한, 공유오피스 조성하여 관내 청년 창업 지원 및 기업 컨설팅을 실시할 예정이며, 일부 공간에 KAIST 연구성과 전시관 개관 및 KAIST 스타교수진의 대중강연을 일반 시민과 중·고등학생을 대상으로 정기적으로 개최하여 과학기술에 대한 이해를 높이고 흥미를 유발할 예정이다. 화성시는 이번 협력을 통해 「KAIST-화성 사이언스 HUB」는 반도체 인력양성과 창업 육성은 물론, 과학 대중화를 주도할 ‘K-과학 허브’의 역할을 본격 수행할 전망이다.

11일 오전 롯데백화점 동탄점에서 개최된 「KAIST-화성 사이언스 HUB」 업무 협약식에는 서철모 화성시장, KAIST 이광형 총장, 이원욱 지역 국회의원, 롯데백화점 동탄점 정후식 점장, 과기정통부 고서곤 연구개발정책실장 등 총 10여명이 참석했다.

서철모 화성시장은 “화성시는 삼성전자를 비롯하여 1,500여개 반도체 기업이 소재하는 K-반도체 전략의 중심도시이다. 하버드, MIT와 견주어도 부족하지 않은 카이스트 과학 역량을 통해 화성시 반도체산업 발전을 위해 반드시 필요한 과학기술 인재양성 대장정을 카이스트와 함께 시작하게 되어 기대가 크며, 모든 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

우리 대학 이광형 총장은 “미래 인재 양성을 위해 각 기관의 뜻을 한데 모은 점이 매우 의미가 있다”라며, “화성시와 KAIST, 롯데가 과학기술을 기반으로 한 동반 성장의 발판을 마련하고 성과를 확대해 나갈 것”이라고 말했다.

이원욱 국회의원은 “4차산업혁명시대 경쟁력은 과학기술 인재에서 나온다. 반도체인력양성을 위해 제안한 내용이 화성시와 카이스트의 노력으로 결실을 맺게 되어 매우 기쁘게 생각한다. 과학기술정보방송통신위원장으로서 국회 차원에서의 지원방안을 강구해 나갈 것이다.”라고 말했다.

한편, 이번 업무협약 기간은 2022년 1월 1일부터 2031년 12월 31일까지이며, 내년 3월 「KAIST-화성 사이언스 HUB」 OPEN 이후, 반도체 인력 양성, 대중 강연 및 과학전시 등을 통해 대중의 관심을 키워나갈 예정이다.

2021.11.15 조회수 6382