-

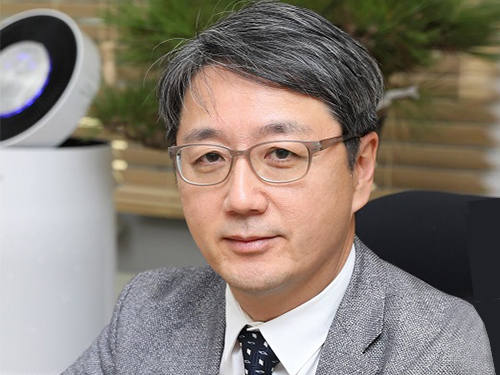

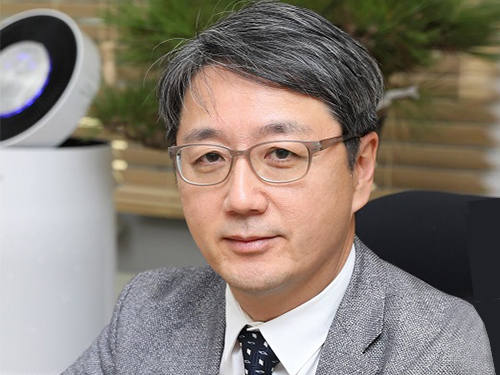

전산학부 이의진 교수, ACM UbiComp'21 학회 프로그램 위원장 선임

우리 대학 전산학부 이의진 교수가 오는 9월 21-26일 동안 온라인으로 열리는 ACM UbiComp 학회(International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing)의 프로그램 위원장(Program Chair)으로 선임되어 학술 프로그램 조직을 총괄하게 됐다.

ACM UbiComp 학회는 모바일, 웨어러블, 사물인터넷(IoT), 가상/증강 현실(AR/VR)을 포함하는 차세대 컴퓨팅 환경을 위한 유비쿼터스 컴퓨팅 시스템 디자인, 개발, 실증, 이해에 관한 연구를 공유하는 국제 최고 권위의 학술대회다.

올해는 분야의 선구자인 고(故) 마크 와이저(Mark Weiser) 박사의 “유비쿼터스 컴퓨팅” 비전 선포 30주년을 맞이하여 노스웨스턴 대학의 Gregory Abowd 교수 등 주요학자들이 “미래 연구 방향”에 대해 논의를 진행할 예정이다. 230편 이상의 학술논문 발표, 38편의 포스터/데모, 11개의 워크샵, 4개의 튜토리얼, 박사 심포지움 등 다양한 학술교류 프로그램이 온라인으로 진행될 예정이다.

이의진 교수는 ACM UbiComp학회에 한국인으로서는 가장 많은 수의 논문을 출판하였으며 유비쿼터스 컴퓨팅 분야에 기여한 공로를 바탕으로 2021년도 프로그램위원장에 선임되었다.

UbiComp 학술대회 홈페이지: https://www.ubicomp.org/ubicomp2021/

전산학부 이의진 교수, ACM UbiComp'21 학회 프로그램 위원장 선임

우리 대학 전산학부 이의진 교수가 오는 9월 21-26일 동안 온라인으로 열리는 ACM UbiComp 학회(International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing)의 프로그램 위원장(Program Chair)으로 선임되어 학술 프로그램 조직을 총괄하게 됐다.

ACM UbiComp 학회는 모바일, 웨어러블, 사물인터넷(IoT), 가상/증강 현실(AR/VR)을 포함하는 차세대 컴퓨팅 환경을 위한 유비쿼터스 컴퓨팅 시스템 디자인, 개발, 실증, 이해에 관한 연구를 공유하는 국제 최고 권위의 학술대회다.

올해는 분야의 선구자인 고(故) 마크 와이저(Mark Weiser) 박사의 “유비쿼터스 컴퓨팅” 비전 선포 30주년을 맞이하여 노스웨스턴 대학의 Gregory Abowd 교수 등 주요학자들이 “미래 연구 방향”에 대해 논의를 진행할 예정이다. 230편 이상의 학술논문 발표, 38편의 포스터/데모, 11개의 워크샵, 4개의 튜토리얼, 박사 심포지움 등 다양한 학술교류 프로그램이 온라인으로 진행될 예정이다.

이의진 교수는 ACM UbiComp학회에 한국인으로서는 가장 많은 수의 논문을 출판하였으며 유비쿼터스 컴퓨팅 분야에 기여한 공로를 바탕으로 2021년도 프로그램위원장에 선임되었다.

UbiComp 학술대회 홈페이지: https://www.ubicomp.org/ubicomp2021/

2021.08.06

조회수 9639

-

2021 국제 핵비확산학회 개최

우리 대학이 8월 3일(화)부터 5일(목)까지 3일간 핵비확산 분야 최고의 학술회의인 ʻ2021 NEREC 국제 핵비확산학회(NEREC Conference on Nuclear Nonproliferation)ʼ를 비대면 방식으로 개최한다.

올해로 8회째를 맞은 NEREC 국제 핵비확산학회는 평화로운 원자력기술 사용을 위해 민간이 주도하는 연례 국제회의로 지난 2014년부터 KAIST 핵비확산교육연구센터(센터장 임만성)가 주최해왔다.

원자력기술은 고갈 가능성이 높은 화석 에너지와는 다르게 적은 양의 원료로 효율적인 에너지를 생산할 수 있다. 이와 동시에 군사적 목적으로 전용될 경우 핵을 수평적으로 확산시키는 핵무기 개발로 이어지는 이중성을 갖기 때문에 국제사회는 핵확산금지조약(NPT)에 따라 원자력기술 사용이 핵확산으로 이어지지 않도록 정책적·기술적 노력을 기울이고 있다. NEREC 국제 핵비확산학회는 핵확산 방지를 위한 국제적이고 학술적인 노력의 일환으로, 매년 한국을 비롯해 미국·중국·러시아·일본 등 주요 원자력 선진국과 국제원자력기구(IAEA) 및 관련 싱크탱크 관계자들이 참여하는 논의의 장으로 발전해왔다. 학계 최고의 연구자들과 정책 및 기술 전문가들이 모여 세계의 핵확산 동향을 평가·분석하고 핵비확산을 강화하기 위한 구체적인 정책대안들을 논의하는 동시에 원자력기술을 활용해 한반도 평화에 기여하는 방안 등을 모색하고 있다. 이번 학회에는 이광형 KAIST 총장과 로버트 플로이드(Robert Floyd) 유엔 산하 포괄적 핵실험 금지 조약기구(Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization, CTBTO) 신임 사무총장이 환영사를 전한다. 또한, 국제안보및협력센터(CISAC) 센터장 및 미 국방부 합참의장 특별보좌관을 역임했던 스캇 세이건(Scott D. Sagan) 스탠포드대 석좌교수, 대통령 외교안보 특별보좌관을 역임했던 문정인 세종연구소 이사장, 미 백악관 국가안보회의(NSC) 수석 국장과 유엔 대사를 역임한 로라 홀게이트(Laura Holgate) 핵위협방지구상(Nuclear Threat Initiative, NTI) 부회장이 기조연설을 맡는다.

이번 학회에서는 ▴기후 변화의 대응 방안으로 떠오르고 있는 원자력 이용 추세와 핵비확산 위협 가능성 ▴2021년 당면한 핵확산 위험 및 국제사회의 대응 ▴북한의 핵무기 개발 역량을 원자력 에너지 발전 역량으로 전환하는 기술·외교적 접근 방식의 실현 가능성 ▴교착상태에 있는 북한 비핵화를 위한 미래지향적 해법 ▴차세대 혁신 원자로인 소형모듈원자로(SMR)에 관한 우려 및 기술·정책적 대응 방안 등 총 다섯 개의 주제를 가지고 깊이 있는 논의를 펼친다.

이를 위해, KAIST를 비롯해 한국원자력통제기술원·세종연구소·국립외교원 등의 국내 기관이 참여한다. 미국 하버드대·스탠퍼드대·MIT·카네기국제평화재단·아르곤국립연구소·샌디아국립연구소, 오스트리아 비엔나에 소재한 국제원자력기구(IAEA) 및 포괄적 핵실험 금지 조약 기구(CTBTO), 러시아 에너지전략연구센터(CENESS), 중국의 후단대 등의 8개국 26개 대학 및 연구기관에 소속된 관련 분야 석학 및 전문가 40여 명이 연사로 나선다.

또한, 핵비확산연구센터에서 훈련 중인 사회과학 전공의 국내 연구장학생들과 국내·외 유수 대학에 재학 중인 국제 하계장학생들의 핵정책 연구 내용을 소개하고 차세대 전문가들로 구성된 영제너레이션 회의(Young Generation Session)가 두 차례 진행된다. 국제사회가 처한 핵비확산의 위기 및 대안과 북한의 비핵화를 달성하기 위한 방안 등 오랫동안 해결되지 못한 문제들에 대해 차세대 리더들이 새롭고 혁신적인 아이디어들을 제안한 뒤, 기성세대 전문가들과의 토론으로 발전시키는 자리다. 이번 행사의 총괄을 맡은 임만성 KAIST 원자력및양자공학과 교수는 "전 세계가 코로나19로 인해 전례 없는 변화를 목도하고 있지만, 원자력기술의 지속적인 사용을 위한 기술 혁신의 노력과 이를 둘러싼 핵비확산 및 북핵 문제 해결을 위한 도전은 변함없이 지속되고 있다ˮ라고 전했다. 이어 임 교수는 "이번 학회는 우리가 살아가는 현시대와 한반도라는 공간 속에서 마주하고 있는 핵문제에 관한 시급한 우려를 해결하는 대안을 모색하기 위해 마련되었다ˮ라고 개최 배경을 밝혔다. 2014년부터 매년 개최되어온 NEREC 국제 핵비확산학회는 지난해부터 코로나19의 세계적인 대유행으로 인해 온라인 화상회의 프로그램인 줌(Zoom)과 유튜브(Youtube)를 통해 발표와 토론을 진행하고 있다. 우리나라 시간을 기준으로 3일 오전 9시에 시작되는 이번 학회의 모든 순서는 영어로 진행되며 유튜브(채널명: KAIST NEREC)로 실시간 중계되어 누구나 무료로 참여할 수 있다.

2021 국제 핵비확산학회 개최

우리 대학이 8월 3일(화)부터 5일(목)까지 3일간 핵비확산 분야 최고의 학술회의인 ʻ2021 NEREC 국제 핵비확산학회(NEREC Conference on Nuclear Nonproliferation)ʼ를 비대면 방식으로 개최한다.

올해로 8회째를 맞은 NEREC 국제 핵비확산학회는 평화로운 원자력기술 사용을 위해 민간이 주도하는 연례 국제회의로 지난 2014년부터 KAIST 핵비확산교육연구센터(센터장 임만성)가 주최해왔다.

원자력기술은 고갈 가능성이 높은 화석 에너지와는 다르게 적은 양의 원료로 효율적인 에너지를 생산할 수 있다. 이와 동시에 군사적 목적으로 전용될 경우 핵을 수평적으로 확산시키는 핵무기 개발로 이어지는 이중성을 갖기 때문에 국제사회는 핵확산금지조약(NPT)에 따라 원자력기술 사용이 핵확산으로 이어지지 않도록 정책적·기술적 노력을 기울이고 있다. NEREC 국제 핵비확산학회는 핵확산 방지를 위한 국제적이고 학술적인 노력의 일환으로, 매년 한국을 비롯해 미국·중국·러시아·일본 등 주요 원자력 선진국과 국제원자력기구(IAEA) 및 관련 싱크탱크 관계자들이 참여하는 논의의 장으로 발전해왔다. 학계 최고의 연구자들과 정책 및 기술 전문가들이 모여 세계의 핵확산 동향을 평가·분석하고 핵비확산을 강화하기 위한 구체적인 정책대안들을 논의하는 동시에 원자력기술을 활용해 한반도 평화에 기여하는 방안 등을 모색하고 있다. 이번 학회에는 이광형 KAIST 총장과 로버트 플로이드(Robert Floyd) 유엔 산하 포괄적 핵실험 금지 조약기구(Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization, CTBTO) 신임 사무총장이 환영사를 전한다. 또한, 국제안보및협력센터(CISAC) 센터장 및 미 국방부 합참의장 특별보좌관을 역임했던 스캇 세이건(Scott D. Sagan) 스탠포드대 석좌교수, 대통령 외교안보 특별보좌관을 역임했던 문정인 세종연구소 이사장, 미 백악관 국가안보회의(NSC) 수석 국장과 유엔 대사를 역임한 로라 홀게이트(Laura Holgate) 핵위협방지구상(Nuclear Threat Initiative, NTI) 부회장이 기조연설을 맡는다.

이번 학회에서는 ▴기후 변화의 대응 방안으로 떠오르고 있는 원자력 이용 추세와 핵비확산 위협 가능성 ▴2021년 당면한 핵확산 위험 및 국제사회의 대응 ▴북한의 핵무기 개발 역량을 원자력 에너지 발전 역량으로 전환하는 기술·외교적 접근 방식의 실현 가능성 ▴교착상태에 있는 북한 비핵화를 위한 미래지향적 해법 ▴차세대 혁신 원자로인 소형모듈원자로(SMR)에 관한 우려 및 기술·정책적 대응 방안 등 총 다섯 개의 주제를 가지고 깊이 있는 논의를 펼친다.

이를 위해, KAIST를 비롯해 한국원자력통제기술원·세종연구소·국립외교원 등의 국내 기관이 참여한다. 미국 하버드대·스탠퍼드대·MIT·카네기국제평화재단·아르곤국립연구소·샌디아국립연구소, 오스트리아 비엔나에 소재한 국제원자력기구(IAEA) 및 포괄적 핵실험 금지 조약 기구(CTBTO), 러시아 에너지전략연구센터(CENESS), 중국의 후단대 등의 8개국 26개 대학 및 연구기관에 소속된 관련 분야 석학 및 전문가 40여 명이 연사로 나선다.

또한, 핵비확산연구센터에서 훈련 중인 사회과학 전공의 국내 연구장학생들과 국내·외 유수 대학에 재학 중인 국제 하계장학생들의 핵정책 연구 내용을 소개하고 차세대 전문가들로 구성된 영제너레이션 회의(Young Generation Session)가 두 차례 진행된다. 국제사회가 처한 핵비확산의 위기 및 대안과 북한의 비핵화를 달성하기 위한 방안 등 오랫동안 해결되지 못한 문제들에 대해 차세대 리더들이 새롭고 혁신적인 아이디어들을 제안한 뒤, 기성세대 전문가들과의 토론으로 발전시키는 자리다. 이번 행사의 총괄을 맡은 임만성 KAIST 원자력및양자공학과 교수는 "전 세계가 코로나19로 인해 전례 없는 변화를 목도하고 있지만, 원자력기술의 지속적인 사용을 위한 기술 혁신의 노력과 이를 둘러싼 핵비확산 및 북핵 문제 해결을 위한 도전은 변함없이 지속되고 있다ˮ라고 전했다. 이어 임 교수는 "이번 학회는 우리가 살아가는 현시대와 한반도라는 공간 속에서 마주하고 있는 핵문제에 관한 시급한 우려를 해결하는 대안을 모색하기 위해 마련되었다ˮ라고 개최 배경을 밝혔다. 2014년부터 매년 개최되어온 NEREC 국제 핵비확산학회는 지난해부터 코로나19의 세계적인 대유행으로 인해 온라인 화상회의 프로그램인 줌(Zoom)과 유튜브(Youtube)를 통해 발표와 토론을 진행하고 있다. 우리나라 시간을 기준으로 3일 오전 9시에 시작되는 이번 학회의 모든 순서는 영어로 진행되며 유튜브(채널명: KAIST NEREC)로 실시간 중계되어 누구나 무료로 참여할 수 있다.

2021.08.02

조회수 14584

-

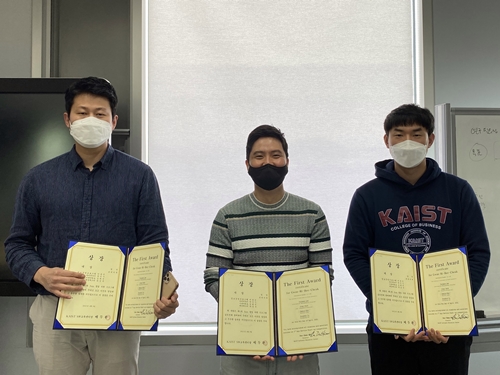

14주간 앱(App) 창업 지원해 37건 창업 성과 달성

우리 대학이 ʻ앱(App) 창업지원 프로그램ʼ을 운영해 총 37건의 창업 성과를 달성했다. ʻApp 창업지원 프로그램ʼ은 KAIST SW교육센터(센터장 배두환)가 소프트웨어 분야의 창업 교육 및 인큐베이팅을 목적으로 기획했다. 어플리케이션(이하, 앱) 시제품을 만들기 위한 기획·분석·설계·구현에 이르는 전 과정을 교육하고 창업과 기술 분야의 멘토링을 지원하는 프로그램으로 지난해 12월부터 올해 4월까지 총 14주간 온라인으로 진행됐다. 소프트웨어 분야 비전공자들도 앱 서비스 개발 능력을 기를 수 있도록 전공 및 출신 학교 등 소속에 제한을 두지 않은 공모를 진행했으며, 총 78개 팀으로 구성된 196명의 지원자를 모집했다. 지원자들은 창업등록(10일) - 앱 기획(1개월) - 앱 개발(2개월) 등 3단계로 진행되는 임무를 부여받아 앱 기획서 작성·사업자 등록·프로토타입 개발·앱 및 서버 프로그램 개발 등의 강도 높은 과제들을 수행했다. SW교육센터는 각 단계별 임무를 완수할 때마다 참가자들에게 창업 촉진금을 지급하고 서비스 구성을 위한 클라우드 환경 및 소프트웨어 라이선스 등 창업에 필요한 환경도 함께 제공했다.

그 결과 1단계에서 20개 팀의 70명이 선발되었으며, 16개 팀의 58명이 최종 3단계 임무까지 완주하는데 성공했다. 각 완주 팀은 분야별 전문가에게 소프트웨어 개발 교육을 받고 기술 멘토링을 지원받았다. 이를 통해 성장 가능성이 있는 앱 시제품을 개발한 것은 물론 법인창업 1건 및 개인 창업 36건 등 총 37건의 실질적인 성과를 창출했다.

최종 완주에 성공한 16개 팀 중 ʻ관리비책ʼ, ʻ얌밀ʼ, ʻ큐피드ʼ 팀은 2021년 창업진흥원 예비창업패키지에 최종 선정돼 각각 4천만 원에서 1억 원에 이르는 정부지원 창업자금을 확보했다. 또한, 창업팀 ʻ그레이트퍼즐ʼ은 중소벤처기업진흥공단 청년창업사관학교를 통해 1억 1천만 원의 창업자금을 유치했다. 이번 앱 창업 지원 프로그램의 가장 큰 성과는 단 14주간의 교육만으로 소프트웨어 개발에 문외한이었던 지원자들을 앱 개발자 및 창업자로 성장시켰다는 점이다. 전체 지원자 196명 중 146명(74.5%)이 소프트웨어 비전공자였으며, 최종 임무를 완수해 앱을 개발한 58명 중 77%가 넘는 45명이 개발 경험이 거의 없는 비전공자였다. 특히, 이번 프로그램에서 대상을 수상한 창업팀 ʻ관리비책ʼ의 유성국(33)씨와 이윤곤(33)씨는 프로그래밍을 전혀 알지 못하는 상태로 참여해 소규모 건물 거주자들을 대상으로 하는 데이터 기반 디지털 관리사무소 서비스 앱을 개발하는데 성공했다. ʻ관리비책ʼ은 개발 성과를 바탕으로 현재 법인 설립을 진행하고 있으며 유 씨와 이 씨가 공동 대표를 맡았다.

유성국(33) 씨는 "IT기술로 사회 문제를 해결하는 일에 관심이 많았던 차에 KAIST가 소프트웨어 개발을 교육한다는 공고를 보고 지원하게 되었다ˮ라고 전했다. 이어, "앱 개발 기술을 배운 것뿐만 아니라 창업에서 겪을 수 있는 시행착오와 성공 요소를 간접적으로 체험하는 교육을 통해 창업가이자 개발자로 거듭날 수 있었다ˮ라고 소감을 전했다. 이번 프로그램을 주최한 배두환 KAIST SW교육센터장은 "다양한 전공과 경험을 배경으로 가진 지원자들이 팀을 꾸린 결과 주거·패션·교통·교육·스포츠 등을 아우르는 다채로운 아이디어의 소프트웨어 시제품을 구현하고 창업까지 성공하는 결과로 완성됐다ˮ라고 전했다. 이어, 배 센터장은 "소프트웨어 교육을 통해 실무 인재를 양성한 좋은 본보기를 마련한 만큼 이번 프로그램의 성과 및 개선점을 분석해 소프트웨어 분야의 교육과 창업을 더욱 촉진할 수 있는 2기 프로그램을 내년 7월부터 운영할 예정이다ˮ라고 밝혔다.한편, 우리 대학은 2016년 과기정통부의 SW중심대학 사업에 선정되어 ʻ융합, 개방, 수요자중심, 협업, 확산, 지속ʼ이라는 6대 핵심 가치아래 산업계와 연구계의 수요에 부응하는 융합형 소프트웨어 인재양성에 매진하고 있다.

14주간 앱(App) 창업 지원해 37건 창업 성과 달성

우리 대학이 ʻ앱(App) 창업지원 프로그램ʼ을 운영해 총 37건의 창업 성과를 달성했다. ʻApp 창업지원 프로그램ʼ은 KAIST SW교육센터(센터장 배두환)가 소프트웨어 분야의 창업 교육 및 인큐베이팅을 목적으로 기획했다. 어플리케이션(이하, 앱) 시제품을 만들기 위한 기획·분석·설계·구현에 이르는 전 과정을 교육하고 창업과 기술 분야의 멘토링을 지원하는 프로그램으로 지난해 12월부터 올해 4월까지 총 14주간 온라인으로 진행됐다. 소프트웨어 분야 비전공자들도 앱 서비스 개발 능력을 기를 수 있도록 전공 및 출신 학교 등 소속에 제한을 두지 않은 공모를 진행했으며, 총 78개 팀으로 구성된 196명의 지원자를 모집했다. 지원자들은 창업등록(10일) - 앱 기획(1개월) - 앱 개발(2개월) 등 3단계로 진행되는 임무를 부여받아 앱 기획서 작성·사업자 등록·프로토타입 개발·앱 및 서버 프로그램 개발 등의 강도 높은 과제들을 수행했다. SW교육센터는 각 단계별 임무를 완수할 때마다 참가자들에게 창업 촉진금을 지급하고 서비스 구성을 위한 클라우드 환경 및 소프트웨어 라이선스 등 창업에 필요한 환경도 함께 제공했다.

그 결과 1단계에서 20개 팀의 70명이 선발되었으며, 16개 팀의 58명이 최종 3단계 임무까지 완주하는데 성공했다. 각 완주 팀은 분야별 전문가에게 소프트웨어 개발 교육을 받고 기술 멘토링을 지원받았다. 이를 통해 성장 가능성이 있는 앱 시제품을 개발한 것은 물론 법인창업 1건 및 개인 창업 36건 등 총 37건의 실질적인 성과를 창출했다.

최종 완주에 성공한 16개 팀 중 ʻ관리비책ʼ, ʻ얌밀ʼ, ʻ큐피드ʼ 팀은 2021년 창업진흥원 예비창업패키지에 최종 선정돼 각각 4천만 원에서 1억 원에 이르는 정부지원 창업자금을 확보했다. 또한, 창업팀 ʻ그레이트퍼즐ʼ은 중소벤처기업진흥공단 청년창업사관학교를 통해 1억 1천만 원의 창업자금을 유치했다. 이번 앱 창업 지원 프로그램의 가장 큰 성과는 단 14주간의 교육만으로 소프트웨어 개발에 문외한이었던 지원자들을 앱 개발자 및 창업자로 성장시켰다는 점이다. 전체 지원자 196명 중 146명(74.5%)이 소프트웨어 비전공자였으며, 최종 임무를 완수해 앱을 개발한 58명 중 77%가 넘는 45명이 개발 경험이 거의 없는 비전공자였다. 특히, 이번 프로그램에서 대상을 수상한 창업팀 ʻ관리비책ʼ의 유성국(33)씨와 이윤곤(33)씨는 프로그래밍을 전혀 알지 못하는 상태로 참여해 소규모 건물 거주자들을 대상으로 하는 데이터 기반 디지털 관리사무소 서비스 앱을 개발하는데 성공했다. ʻ관리비책ʼ은 개발 성과를 바탕으로 현재 법인 설립을 진행하고 있으며 유 씨와 이 씨가 공동 대표를 맡았다.

유성국(33) 씨는 "IT기술로 사회 문제를 해결하는 일에 관심이 많았던 차에 KAIST가 소프트웨어 개발을 교육한다는 공고를 보고 지원하게 되었다ˮ라고 전했다. 이어, "앱 개발 기술을 배운 것뿐만 아니라 창업에서 겪을 수 있는 시행착오와 성공 요소를 간접적으로 체험하는 교육을 통해 창업가이자 개발자로 거듭날 수 있었다ˮ라고 소감을 전했다. 이번 프로그램을 주최한 배두환 KAIST SW교육센터장은 "다양한 전공과 경험을 배경으로 가진 지원자들이 팀을 꾸린 결과 주거·패션·교통·교육·스포츠 등을 아우르는 다채로운 아이디어의 소프트웨어 시제품을 구현하고 창업까지 성공하는 결과로 완성됐다ˮ라고 전했다. 이어, 배 센터장은 "소프트웨어 교육을 통해 실무 인재를 양성한 좋은 본보기를 마련한 만큼 이번 프로그램의 성과 및 개선점을 분석해 소프트웨어 분야의 교육과 창업을 더욱 촉진할 수 있는 2기 프로그램을 내년 7월부터 운영할 예정이다ˮ라고 밝혔다.한편, 우리 대학은 2016년 과기정통부의 SW중심대학 사업에 선정되어 ʻ융합, 개방, 수요자중심, 협업, 확산, 지속ʼ이라는 6대 핵심 가치아래 산업계와 연구계의 수요에 부응하는 융합형 소프트웨어 인재양성에 매진하고 있다.

2021.07.22

조회수 9404

-

강준혁 교수, IEEE 잭 뉴바우어 상 수상

우리 대학 전기및전자공학부 강준혁 교수(전기및전자공학부 학부장)가 2021년 국제전기전자공학회(IEEE) 이동체공학 학술회의(Vehicular Technology Conference, VTS) `잭 뉴바우어 상(Jack Neubauer Memorial Award)'를 수상했다고 2일 밝혔다.

잭 뉴바우어 상(Jack Neubauer Memorial Award)은 이동체/이동통신 분야 저명 국제 학술지인 IEEE 이동기술 분과(Transactions on Vehicular Technology) 저널에 출판된 지난 5년간의 논문 중 가장 우수한 논문에 주어지는 최우수 논문상이다.

강준혁 교수(교신저자)와 우리 대학 박사 졸업생인 정성아 경북대학교 전자공학부 교수(당시 하버드대학 박사후연구원), 그리고 영국 킹스 칼리지 런던(King’s College London) 오스왈도 시메오네(Osvaldo Simeone) 교수가 공동으로 저술한 아래 논문이 최우수 논문으로 선정됐다.

(논문명: Mobile Edge Computing via a UAV-Mounted Cloudlet: Optimization of Bit Allocation and Path Planning, IEEE Transactions on Vehicular Technology, Vol. 67, No. 3, pp. 2049-2063, March 2018.

이 논문은 무인 비행체가 모바일 기기의 계산을 돕기 위한 엣지 컴퓨팅을 수행할 때 자원의 배분과 비행체의 궤적을 최적화하는 연구에 관한 것으로 현재 약 400회의 인용 횟수(구글 스칼라(Google Scholar) 기준)를 기록하고 있다. 수상 소식은 IEEE VTC2021 가을 학회 홈페이지와 IEEE 이동기술 분과 뉴스레터에 게시되며, 수상자 리스트는 영구적으로 IEEE 이동기술 분과 홈페이지에 게시된다.

위 상을 수상한 강준혁 교수는 “최적화 이론을 이용해 무인 비행체를 이용한 엣지 컴퓨팅을 제안하고, 파워 소모를 최소화하는 무인 비행체의 궤적과 자원 활당에 대한 연구를 수행한 결과를 국제적으로 인정받아 매우 기쁘다ˮ며, “앞으로 제안된 기술을 활용해 연합학습에 적용하는 등 인공지능 분야로 연구를 확대 진행할 계획이다ˮ 라고 소감을 밝혔다.

시상식은 원래 이동기술 분과 최대 학회 이동체공학 학술회의(VTC)에서 개최되지만 코로나19 상황으로 올해는 개최되지 않는다.

강준혁 교수, IEEE 잭 뉴바우어 상 수상

우리 대학 전기및전자공학부 강준혁 교수(전기및전자공학부 학부장)가 2021년 국제전기전자공학회(IEEE) 이동체공학 학술회의(Vehicular Technology Conference, VTS) `잭 뉴바우어 상(Jack Neubauer Memorial Award)'를 수상했다고 2일 밝혔다.

잭 뉴바우어 상(Jack Neubauer Memorial Award)은 이동체/이동통신 분야 저명 국제 학술지인 IEEE 이동기술 분과(Transactions on Vehicular Technology) 저널에 출판된 지난 5년간의 논문 중 가장 우수한 논문에 주어지는 최우수 논문상이다.

강준혁 교수(교신저자)와 우리 대학 박사 졸업생인 정성아 경북대학교 전자공학부 교수(당시 하버드대학 박사후연구원), 그리고 영국 킹스 칼리지 런던(King’s College London) 오스왈도 시메오네(Osvaldo Simeone) 교수가 공동으로 저술한 아래 논문이 최우수 논문으로 선정됐다.

(논문명: Mobile Edge Computing via a UAV-Mounted Cloudlet: Optimization of Bit Allocation and Path Planning, IEEE Transactions on Vehicular Technology, Vol. 67, No. 3, pp. 2049-2063, March 2018.

이 논문은 무인 비행체가 모바일 기기의 계산을 돕기 위한 엣지 컴퓨팅을 수행할 때 자원의 배분과 비행체의 궤적을 최적화하는 연구에 관한 것으로 현재 약 400회의 인용 횟수(구글 스칼라(Google Scholar) 기준)를 기록하고 있다. 수상 소식은 IEEE VTC2021 가을 학회 홈페이지와 IEEE 이동기술 분과 뉴스레터에 게시되며, 수상자 리스트는 영구적으로 IEEE 이동기술 분과 홈페이지에 게시된다.

위 상을 수상한 강준혁 교수는 “최적화 이론을 이용해 무인 비행체를 이용한 엣지 컴퓨팅을 제안하고, 파워 소모를 최소화하는 무인 비행체의 궤적과 자원 활당에 대한 연구를 수행한 결과를 국제적으로 인정받아 매우 기쁘다ˮ며, “앞으로 제안된 기술을 활용해 연합학습에 적용하는 등 인공지능 분야로 연구를 확대 진행할 계획이다ˮ 라고 소감을 밝혔다.

시상식은 원래 이동기술 분과 최대 학회 이동체공학 학술회의(VTC)에서 개최되지만 코로나19 상황으로 올해는 개최되지 않는다.

2021.07.05

조회수 11221

-

장호종 교수 연구팀 ‘지능형 자동방역시스템’ 개발

우리 대학 IT융합연구소(소장 이준구) 융합센서팀이 코로나 19 등 감염병 대비 지능형 능동 방역 시스템을 14일 대전 문화예술의 전당에서 시연했다. 장호종 교수 연구팀의 ‘지능형 자동방역시스템’은 코로나19 장기화에 따른 시민 불안을 잠재우고 사회·경제적 피해를 최소화하기 위해 개발됐다. 지하도상가, 대합실, 화장실 등 불특정 다수가 사용하는 다중이용시설에 설치하는 시스템으로 감염병 상시모니터링, 조기경보, 긴급 방역, 공간 살균 및 악취 저감 등을 체계적으로 관리할 수 있다. 또한, 인공지능 및 디지털 트윈 기술을 활용해 확진자 이동동선 알림 및 예측 방역도 가능하다.

연구팀이 개발한 시스템은 디지털 트윈 기반의 실시간 공간 분석, 인체 무해 파장대(405nm) 광원 및 소독액이 능동적으로 동작하는 공간 살균, 광대역 이동통신망 기반 중앙관제 시스템 구축 등 타 방역 시스템과의 차별화된 기술을 바탕으로 감염 위험도가 높은 공간에 대한 상시/긴급 방역 서비스를 제공할 수 있다. 이번 성과는 우리 대학의 원천 기술과 (주)오티에스, ㈜아이원, ㈜이원OMS, 삼정바이오싸이언스, ㈜인컴바이오, 플레어, ㈜유사이언스, 스마트프로, 아이리스, 인트세인, 파인씨앤아이등 11개 대전 지역 기업의 핵심 기술을 활용해 완성했다.

총괄 책임자인 장호종 교수는 “현재 가장 큰 사회 문제 중 하나인 감염병에 대한 시민들의 불안감이 조금이나마 해소되길 바란다”라며, “향후 스마트시티 플랫폼과 연동해 상시모니터링, 조기 경보, 긴급 방역 관리가 체계적으로 관리 되는 시스템을 완성하겠다”라고 밝혔다.

지능형 자동방역시스템은 대전시 토지정보과의 주도로 공유재산심의회, 대전세종연구원의 검토를 통해 필요성을 검증받았다. 대전시는 전국 최초로 엑스포 시민광장 화장실, 유성온천역, 시청역 등에 설치했으며, 안전성 및 효능을 검증한 뒤 설치 장소를 늘려갈 계획이다. 한편, 14일 열린 시연회에는 허태정 대전시장, 이광형 총장, 윤병문 대전디자인진흥원장 등이 참석했다.

장호종 교수 연구팀 ‘지능형 자동방역시스템’ 개발

우리 대학 IT융합연구소(소장 이준구) 융합센서팀이 코로나 19 등 감염병 대비 지능형 능동 방역 시스템을 14일 대전 문화예술의 전당에서 시연했다. 장호종 교수 연구팀의 ‘지능형 자동방역시스템’은 코로나19 장기화에 따른 시민 불안을 잠재우고 사회·경제적 피해를 최소화하기 위해 개발됐다. 지하도상가, 대합실, 화장실 등 불특정 다수가 사용하는 다중이용시설에 설치하는 시스템으로 감염병 상시모니터링, 조기경보, 긴급 방역, 공간 살균 및 악취 저감 등을 체계적으로 관리할 수 있다. 또한, 인공지능 및 디지털 트윈 기술을 활용해 확진자 이동동선 알림 및 예측 방역도 가능하다.

연구팀이 개발한 시스템은 디지털 트윈 기반의 실시간 공간 분석, 인체 무해 파장대(405nm) 광원 및 소독액이 능동적으로 동작하는 공간 살균, 광대역 이동통신망 기반 중앙관제 시스템 구축 등 타 방역 시스템과의 차별화된 기술을 바탕으로 감염 위험도가 높은 공간에 대한 상시/긴급 방역 서비스를 제공할 수 있다. 이번 성과는 우리 대학의 원천 기술과 (주)오티에스, ㈜아이원, ㈜이원OMS, 삼정바이오싸이언스, ㈜인컴바이오, 플레어, ㈜유사이언스, 스마트프로, 아이리스, 인트세인, 파인씨앤아이등 11개 대전 지역 기업의 핵심 기술을 활용해 완성했다.

총괄 책임자인 장호종 교수는 “현재 가장 큰 사회 문제 중 하나인 감염병에 대한 시민들의 불안감이 조금이나마 해소되길 바란다”라며, “향후 스마트시티 플랫폼과 연동해 상시모니터링, 조기 경보, 긴급 방역 관리가 체계적으로 관리 되는 시스템을 완성하겠다”라고 밝혔다.

지능형 자동방역시스템은 대전시 토지정보과의 주도로 공유재산심의회, 대전세종연구원의 검토를 통해 필요성을 검증받았다. 대전시는 전국 최초로 엑스포 시민광장 화장실, 유성온천역, 시청역 등에 설치했으며, 안전성 및 효능을 검증한 뒤 설치 장소를 늘려갈 계획이다. 한편, 14일 열린 시연회에는 허태정 대전시장, 이광형 총장, 윤병문 대전디자인진흥원장 등이 참석했다.

2021.06.18

조회수 37195

-

인공지능연구센터, 네비웍스와 MOU 체결

우리 대학 인공지능연구센터(센터장 최호진)와 ㈜네비웍스(대표 원준희)는 인공지능 분야 기술개발의 공동연구를 위한 양해각서를 6월 2일 체결했다.

두 기관은 이번 양해각서 체결을 통해 (1)인공지능 분야 선행기술 연구개발을 위한 공동 연구 과제의 발굴 및 운영, (2)인공지능 분야 우수 인재 확보를 위한 추천 및 채용 연계 상호 협력, (3)그 외 인공지능 분야 기술 확보 사업 지원의 공동 목표 실현을 위해 필요한 사항 등을 협력할 계획이다.

우리 대학 전산학부는 ‘인간중심 컴퓨팅’이라는 비전 아래 50여 명의 교수진이 다양한 관련 교육 및 인공지능, 자연어 처리, 지식그래프 분야 기술로 소프트웨어공학 및 인간컴퓨터 상호작용 등 컴퓨터 공학 필수 분야와 시너지를 창출할 계획이다.

㈜네비웍스는 가상현실 교육훈련과 지능형 관제 서비스 전문 기업으로 2000년 설립되었다. 메타버스(Metaverse) 환경으로 진화하고 있는 비즈니스 환경에 맞춰 인간 삶의 다양한 분야에 초실감, 초연결을 제공하는 O2O(Offline to Online) 서비스를 고도화 하는 사업을 추진 중이다.

2일 열린 협약식은 류석영 전산학부장 및 최호진 인공지능연구센터장과 ㈜네비웍스의 원준희 대표를 비롯한 양 기관 임직원들이 참석한 가운데 진행되었다.최호진 인공지능연구센터장은 “과학기술 분야의 고급 인재와 기술이 실제 산업 현장과 만나 대한민국이 여러 분야에서 인공지능 강국으로 성장할 수 있는 좋은 기회가 될 것으로 생각한다”며 “양 기관이 적극적인 산학 협력을 통해 인공지능 분야의 한 획을 그을 수 있는 성과물을 창출하길 바란다”고 기대감을 전했다.

인공지능연구센터, 네비웍스와 MOU 체결

우리 대학 인공지능연구센터(센터장 최호진)와 ㈜네비웍스(대표 원준희)는 인공지능 분야 기술개발의 공동연구를 위한 양해각서를 6월 2일 체결했다.

두 기관은 이번 양해각서 체결을 통해 (1)인공지능 분야 선행기술 연구개발을 위한 공동 연구 과제의 발굴 및 운영, (2)인공지능 분야 우수 인재 확보를 위한 추천 및 채용 연계 상호 협력, (3)그 외 인공지능 분야 기술 확보 사업 지원의 공동 목표 실현을 위해 필요한 사항 등을 협력할 계획이다.

우리 대학 전산학부는 ‘인간중심 컴퓨팅’이라는 비전 아래 50여 명의 교수진이 다양한 관련 교육 및 인공지능, 자연어 처리, 지식그래프 분야 기술로 소프트웨어공학 및 인간컴퓨터 상호작용 등 컴퓨터 공학 필수 분야와 시너지를 창출할 계획이다.

㈜네비웍스는 가상현실 교육훈련과 지능형 관제 서비스 전문 기업으로 2000년 설립되었다. 메타버스(Metaverse) 환경으로 진화하고 있는 비즈니스 환경에 맞춰 인간 삶의 다양한 분야에 초실감, 초연결을 제공하는 O2O(Offline to Online) 서비스를 고도화 하는 사업을 추진 중이다.

2일 열린 협약식은 류석영 전산학부장 및 최호진 인공지능연구센터장과 ㈜네비웍스의 원준희 대표를 비롯한 양 기관 임직원들이 참석한 가운데 진행되었다.최호진 인공지능연구센터장은 “과학기술 분야의 고급 인재와 기술이 실제 산업 현장과 만나 대한민국이 여러 분야에서 인공지능 강국으로 성장할 수 있는 좋은 기회가 될 것으로 생각한다”며 “양 기관이 적극적인 산학 협력을 통해 인공지능 분야의 한 획을 그을 수 있는 성과물을 창출하길 바란다”고 기대감을 전했다.

2021.06.08

조회수 47044

-

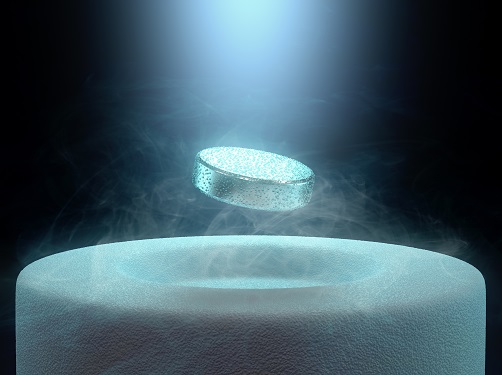

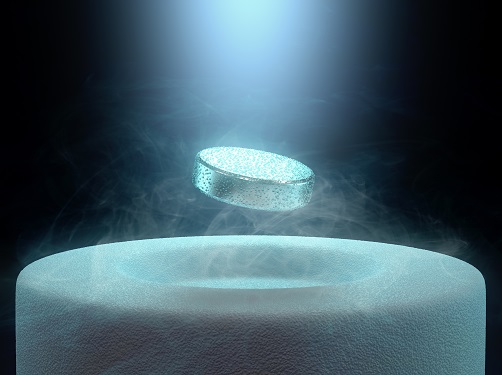

훈트 금속의 새로운 존재 가능성 증명

우리 대학 물리학과 한명준 교수 연구팀이 *`훈트 금속'이라고 알려진 특이 양자 상태의 새로운 존재 가능성을 최초로 증명했다고 1일 밝혔다.

☞ 훈트 금속(Hund metal): 전기저항 없이 전류가 흐르는 초전도 현상을 나타내거나 외부 조건의 미세한 변화에도 물질이 크게 바뀌는 특성을 가져 기존 반도체 소재를 뛰어넘는 응용 가능성으로 주목받는 차세대 신물질이다.

훈트 금속이란 `훈트의 법칙'으로 잘 알려진 독일의 물리학자 `프리드리히 헤르만 훈트(Friedrich Hermann Hund; 1896~1997)'의 이름을 딴 독특한 양자역학적 상태를 띠는 금속을 가리킨다.

학계에서는 일반적으로 알려진 전형적인 금속들을 `페르미 금속(Fermi liquid metal)'이라 부르는데, 이와는 성질이 뚜렷이 구분되는 특이한 금속을 이해하는 것은 오랫동안 학계의 중요한 관심사가 되고 있다.

이러한 특이 금속들에 관한 연구가 고온 초전도 현상이나 양자 임계 현상과 같은 대표적인 물리학의 신비를 이해하는 단서를 줄 것이라 믿고 있기 때문이다. 훈트 금속도 그 가운데 하나로서, 미국의 이론 물리학자들에 의해 최초로 그 개념이 제시된 이래, 미국과 유럽 학자들의 주도하에 지난 10여 년간 활발한 연구가 이뤄지고 있다.

특별히 이 금속 상태는 원자 내에서 전자가 가질 수 있는 양자역학적 상태를 나타내는 `오비탈(orbital)'의 개수가 `3' 이상인 경우가 주로 연구돼왔으며, 그 값이 `2'인 경우에는 나타날 수 없다는 것이 상식으로 여겨졌다.

이번 연구는 이와 같은 기존의 통념을 뒤엎는 것으로서, 연구진은 오비탈 수가 `2'인 경우에도 훈트 금속이 발현될 수 있다는 것을 이론적으로 증명했다. 연구진은 통상적인 훈트 금속보다 그 신호가 약하다는 점에서 이를 `약한 훈트 메탈(weak Hund metal)'이라고 이름 붙였으며, 더 나아가 훈트 금속과 관련 상태들을 이해하고 분류하는 기준을 새롭게 제시했다.

이는 기존의 상식을 뒤집는 결과일 뿐 아니라, 지금까지 난항을 겪고 있던 많은 관련 연구들에 새로운 돌파구를 제시할 수 있다는 점에서 큰 주목을 받고 있다.

연구를 주도한 한명준 교수는 “이번 결과는 논문을 심사한 심사위원들조차 처음에는 받아들이기 어려워했을 만큼 획기적이다”며, “관련 실험 데이터나 현상들을 이해하는 새로운 틀을 마련한 기초 이론 연구로서, 최근까지 학계가 어려움을 겪고 있던 초전도와 관련된 여러 문제를 해결하는 토대가 될 수 있을 것으로 기대한다”고 연구의 의미를 설명했다.

우리 대학 물리학과 이시헌 연구원이 제1 저자로 참여하고 미국 브룩헤이븐 국립 연구소(Brookhaven National Laboratory)의 최상국 박사와 함께 진행한 이번 연구 결과는 물리학 분야 최고 권위지 `피지컬 리뷰 레터스(Physical Review Letters)'에 5월 17일 字 온라인 출판됐다. (논문명: Hund Physics Landscape of Two-Orbital Systems)

한편, 이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자 지원사업과 미래소재 디스커버리사업의 지원을 받아 수행됐다.

훈트 금속의 새로운 존재 가능성 증명

우리 대학 물리학과 한명준 교수 연구팀이 *`훈트 금속'이라고 알려진 특이 양자 상태의 새로운 존재 가능성을 최초로 증명했다고 1일 밝혔다.

☞ 훈트 금속(Hund metal): 전기저항 없이 전류가 흐르는 초전도 현상을 나타내거나 외부 조건의 미세한 변화에도 물질이 크게 바뀌는 특성을 가져 기존 반도체 소재를 뛰어넘는 응용 가능성으로 주목받는 차세대 신물질이다.

훈트 금속이란 `훈트의 법칙'으로 잘 알려진 독일의 물리학자 `프리드리히 헤르만 훈트(Friedrich Hermann Hund; 1896~1997)'의 이름을 딴 독특한 양자역학적 상태를 띠는 금속을 가리킨다.

학계에서는 일반적으로 알려진 전형적인 금속들을 `페르미 금속(Fermi liquid metal)'이라 부르는데, 이와는 성질이 뚜렷이 구분되는 특이한 금속을 이해하는 것은 오랫동안 학계의 중요한 관심사가 되고 있다.

이러한 특이 금속들에 관한 연구가 고온 초전도 현상이나 양자 임계 현상과 같은 대표적인 물리학의 신비를 이해하는 단서를 줄 것이라 믿고 있기 때문이다. 훈트 금속도 그 가운데 하나로서, 미국의 이론 물리학자들에 의해 최초로 그 개념이 제시된 이래, 미국과 유럽 학자들의 주도하에 지난 10여 년간 활발한 연구가 이뤄지고 있다.

특별히 이 금속 상태는 원자 내에서 전자가 가질 수 있는 양자역학적 상태를 나타내는 `오비탈(orbital)'의 개수가 `3' 이상인 경우가 주로 연구돼왔으며, 그 값이 `2'인 경우에는 나타날 수 없다는 것이 상식으로 여겨졌다.

이번 연구는 이와 같은 기존의 통념을 뒤엎는 것으로서, 연구진은 오비탈 수가 `2'인 경우에도 훈트 금속이 발현될 수 있다는 것을 이론적으로 증명했다. 연구진은 통상적인 훈트 금속보다 그 신호가 약하다는 점에서 이를 `약한 훈트 메탈(weak Hund metal)'이라고 이름 붙였으며, 더 나아가 훈트 금속과 관련 상태들을 이해하고 분류하는 기준을 새롭게 제시했다.

이는 기존의 상식을 뒤집는 결과일 뿐 아니라, 지금까지 난항을 겪고 있던 많은 관련 연구들에 새로운 돌파구를 제시할 수 있다는 점에서 큰 주목을 받고 있다.

연구를 주도한 한명준 교수는 “이번 결과는 논문을 심사한 심사위원들조차 처음에는 받아들이기 어려워했을 만큼 획기적이다”며, “관련 실험 데이터나 현상들을 이해하는 새로운 틀을 마련한 기초 이론 연구로서, 최근까지 학계가 어려움을 겪고 있던 초전도와 관련된 여러 문제를 해결하는 토대가 될 수 있을 것으로 기대한다”고 연구의 의미를 설명했다.

우리 대학 물리학과 이시헌 연구원이 제1 저자로 참여하고 미국 브룩헤이븐 국립 연구소(Brookhaven National Laboratory)의 최상국 박사와 함께 진행한 이번 연구 결과는 물리학 분야 최고 권위지 `피지컬 리뷰 레터스(Physical Review Letters)'에 5월 17일 字 온라인 출판됐다. (논문명: Hund Physics Landscape of Two-Orbital Systems)

한편, 이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자 지원사업과 미래소재 디스커버리사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.06.02

조회수 55260

-

비정형 항정신병 약물에 의한 비만의 원인 규명

우리 대학 생명과학과 손종우 교수 연구팀이 *비정형 항정신병 약물로 인해 발생하는 비만의 원인을 규명하는 데 성공했다고 17일 밝혔다.

☞ 비정형 항정신병 약물: 중추신경계의 도파민 수용체 및 세로토닌 수용체에 결합해 뇌 신경 전달물질의 작용을 차단함으로써 조현병 치료에 사용된다. 약리작용이 한 가지에 국한되지 않았다는 뜻으로 비정형 항정신병 약물이라 부르며, 비교적 최근에 개발된 약물이다.

이번 연구를 통해 향후 비정형 항정신병 약물을 처방받는 환자들에게 발생하는 비만을 예방할 수 있는 전략 수립에 도움을 줌으로써, 환자들의 약물 순응도를 높이고 질병 치료에 집중할 수 있도록 할 것으로 기대된다.

생명과학과 유은선 석박사통합과정 학생이 공동 제1 저자로 참여하고, 미국 텍사스 주립대학 사우스웨스턴 메디컬센터 첸 리우(Chen Liu) 교수와의 공동연구로 진행한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `실험의학저널 (Journal of Experimental Medicine)' 218권 7호에 12일 字 온라인 게재됐다. (논문명 : The Atypical Antipsychotic Risperidone Targets Hypothalamic Melanocortin 4 Receptors to Cause Weight Gain)

`리스페리돈', `올란자핀'과 같은 비정형 항정신병 약물은 조현병, 양극성 장애 및 자폐 스펙트럼 장애 등 다양한 신경정신질환을 치료하기 위해 널리 처방되고 있다. 비정형 항정신병 약물은 정형 항정신병 약물과 비교해 운동계 부작용이 적으나 과도한 식욕과 비만을 유발하는 문제점이 있는데, 기존 동물 모델에서는 환자에게서 나타나는 비만이 재현되지 않아 비정형 항정신병 약물이 비만을 유발하는 원인을 알아내는 데 한계가 있었다.

손 교수와 리우 교수 연구팀은 리스페리돈을 먹이에 포함해 생쥐에게 먹임으로써 동물 모델을 이용해 이들 약물에 의한 식욕 증가와 비만을 재현하는 데 성공했다. 연구팀은 이 모델을 이용해 리스페리돈이 우리 몸의 항상성을 조절하는 뇌 부위인 시상하부에서 식욕을 억제하는 중요한 신경 전달물질 중 하나인 멜라노코르틴에 대한 반응성을 감소시킨다는 사실을 확인했다.

또한, 연구팀은 조현병 모델 생쥐에서 리스페리돈과 함께 멜라노코르틴 반응성 신경 세포 활성도를 높여 작용하는 식욕 억제제인 세트멜라노티드를 처치하면 리스페리돈의 항정신병 효과를 보존하면서도 비만을 예방할 수 있음을 확인했다. 세트멜라노티드(상품명: 임시브리)는 작년 11월 미국 FDA의 승인을 받고 현재 몇 가지 유전적 요인에 의한 비만 치료에 이용되고 있는 약물이다.

손종우 교수는 "비정형 항정신병 약물에 의한 식욕 증가와 비만의 원인을 신경 세포와 분자 수준에서 처음 규명한 것으로 향후 이들 약물을 이용한 신경정신질환 치료에 도움이 될 것으로 기대된다ˮ라고 말했다.

또한, "리스페리돈이 시상하부 멜라노코르틴 반응성을 저하한다는 사실을 확인했으나, 이 현상이 다른 비정형 항정신병 약물에도 적용되는지 아직 밝혀지지 않아 이 부분에 관한 연구에 집중할 계획이다ˮ라고 밝혔다.

이번 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업의 지원을 통해 수행됐다.

비정형 항정신병 약물에 의한 비만의 원인 규명

우리 대학 생명과학과 손종우 교수 연구팀이 *비정형 항정신병 약물로 인해 발생하는 비만의 원인을 규명하는 데 성공했다고 17일 밝혔다.

☞ 비정형 항정신병 약물: 중추신경계의 도파민 수용체 및 세로토닌 수용체에 결합해 뇌 신경 전달물질의 작용을 차단함으로써 조현병 치료에 사용된다. 약리작용이 한 가지에 국한되지 않았다는 뜻으로 비정형 항정신병 약물이라 부르며, 비교적 최근에 개발된 약물이다.

이번 연구를 통해 향후 비정형 항정신병 약물을 처방받는 환자들에게 발생하는 비만을 예방할 수 있는 전략 수립에 도움을 줌으로써, 환자들의 약물 순응도를 높이고 질병 치료에 집중할 수 있도록 할 것으로 기대된다.

생명과학과 유은선 석박사통합과정 학생이 공동 제1 저자로 참여하고, 미국 텍사스 주립대학 사우스웨스턴 메디컬센터 첸 리우(Chen Liu) 교수와의 공동연구로 진행한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `실험의학저널 (Journal of Experimental Medicine)' 218권 7호에 12일 字 온라인 게재됐다. (논문명 : The Atypical Antipsychotic Risperidone Targets Hypothalamic Melanocortin 4 Receptors to Cause Weight Gain)

`리스페리돈', `올란자핀'과 같은 비정형 항정신병 약물은 조현병, 양극성 장애 및 자폐 스펙트럼 장애 등 다양한 신경정신질환을 치료하기 위해 널리 처방되고 있다. 비정형 항정신병 약물은 정형 항정신병 약물과 비교해 운동계 부작용이 적으나 과도한 식욕과 비만을 유발하는 문제점이 있는데, 기존 동물 모델에서는 환자에게서 나타나는 비만이 재현되지 않아 비정형 항정신병 약물이 비만을 유발하는 원인을 알아내는 데 한계가 있었다.

손 교수와 리우 교수 연구팀은 리스페리돈을 먹이에 포함해 생쥐에게 먹임으로써 동물 모델을 이용해 이들 약물에 의한 식욕 증가와 비만을 재현하는 데 성공했다. 연구팀은 이 모델을 이용해 리스페리돈이 우리 몸의 항상성을 조절하는 뇌 부위인 시상하부에서 식욕을 억제하는 중요한 신경 전달물질 중 하나인 멜라노코르틴에 대한 반응성을 감소시킨다는 사실을 확인했다.

또한, 연구팀은 조현병 모델 생쥐에서 리스페리돈과 함께 멜라노코르틴 반응성 신경 세포 활성도를 높여 작용하는 식욕 억제제인 세트멜라노티드를 처치하면 리스페리돈의 항정신병 효과를 보존하면서도 비만을 예방할 수 있음을 확인했다. 세트멜라노티드(상품명: 임시브리)는 작년 11월 미국 FDA의 승인을 받고 현재 몇 가지 유전적 요인에 의한 비만 치료에 이용되고 있는 약물이다.

손종우 교수는 "비정형 항정신병 약물에 의한 식욕 증가와 비만의 원인을 신경 세포와 분자 수준에서 처음 규명한 것으로 향후 이들 약물을 이용한 신경정신질환 치료에 도움이 될 것으로 기대된다ˮ라고 말했다.

또한, "리스페리돈이 시상하부 멜라노코르틴 반응성을 저하한다는 사실을 확인했으나, 이 현상이 다른 비정형 항정신병 약물에도 적용되는지 아직 밝혀지지 않아 이 부분에 관한 연구에 집중할 계획이다ˮ라고 밝혔다.

이번 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업의 지원을 통해 수행됐다.

2021.05.17

조회수 45713

-

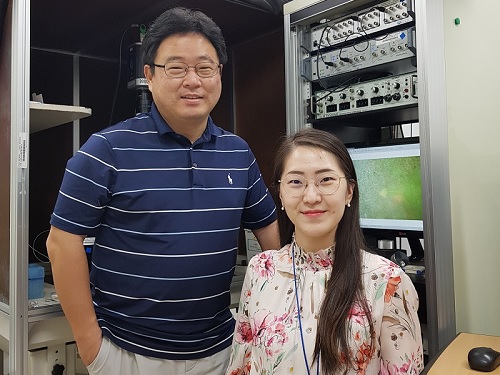

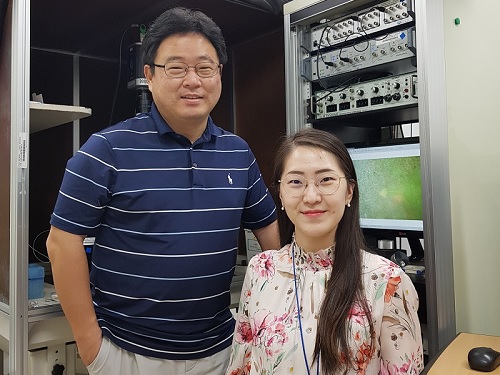

서성배 교수 연구팀, 동물의 식습관을 조절하는 원리 규명해 네이처 게재

우리 대학 생명과학과 서성배 교수 연구팀이 서울대학교 생명과학부 이원재 교수 연구팀과 공동연구를 통해 체내 단백질, 필수아미노산 부족을 감지하는 장 세포와 필수아미노산을 섭취하도록 섭식행동을 조절하는 구체적인 원리를 규명했다고 7일 밝혔다. 그뿐만 아니라, 공동연구팀은 필수아미노산을 생산하는 장내미생물이 이러한 메커니즘에 어떠한 영향을 미치는 지도 규명했다.

사람이든 동물이든 수분이 부족하면 갈증을 느끼고 물을 마시고, 혈당량이 떨어지면 당을 찾아 먹는다. 필수 영양소가 부족하면 자연스럽게 이를 섭취하기 위한 행동 변화가 있다는 것은 누구나 경험적으로 쉽게 알 수 있는 사실이다. 과학자들은 수분이나 당분뿐만 아니라 필수아미노산과 같은 영양소에 대해서도 동물들이 결핍을 인지하여 항상성을 유지하는 메커니즘을 가지고 있을 것이라 오랫동안 예상해 왔지만, 그동안 이를 구체적으로 밝힌 연구는 없었다.

필수아미노산 항상성은 수분 항상성보다 복잡한 메커니즘을 가질 수밖에 없다. 장내미생물의 종류에 따라 반드시 섭취해야 하는 필수아미노산의 종류가 달라지기 때문이다. 예를 들면, 코알라의 경우 주된 먹이가 되는 나뭇잎의 섬유질을 직접 소화하지 못하고, 장내미생물이 나뭇잎을 분해하여 흡수 가능한 영양소를 만들어 내면 이를 흡수한다. 그런데 장내미생물의 종류에 따라 분해할 수 있는 나뭇잎의 종류가 달라지고, 이에 따라 코알라의 식성도 달라진다. 이는 필수아미노산과 같이 미생물을 통해 합성이 가능한 영양소의 경우, 똑같은 종의 동물들이라 해도, 동일한 필수아미노산이 부족한 상황에서 각 개체가 보유하고 있는 장내미생물의 종류에 따라 다른 식성을 보일 수 있다는 것을 의미한다.

공동연구팀은 이번 연구에서 어떤 유전자가 체내 필수아미노산 부족을 감지하는지 찾아내고, 어떤 신호를 통해 부족한 아미노산을 섭취하도록 섭식행동을 조절하는지 규명했으며, 필수아미노산을 생산하는 장내미생물이 이러한 메커니즘에 어떠한 영향을 미치는지 확인하기 위한 실험을 진행했다.

연구진은 초파리에 필수아미노산이 결핍된 먹이를 제공하거나 유전적 결핍 혹은 유전자 조작을 이용해 필수아미노산을 생산하지 못하는 장내미생물을 초파리에 도입하면, 초파리의 장 호르몬 중 하나인 CNMa 호르몬의 발현이 유도됨을 확인했다. 흥미롭게도, 이 호르몬은 그동안 장 호르몬이 발현된다고 알려진 내분비세포 (enteroendocrine cells)가 아닌 장 상피세포(enterocytes)에서 발현되는데 이는 장 상피세포가 필수아미노산 결핍을 직접 인지한다는 것을 의미한다. 또한 공동연구팀은 CNMa 호르몬이 발현되는 과정에서 기존에 세포 내 아미노산 센서로 잘 알려진 Gcn2와 Tor 분자들이 관여한다는 사실도 증명했다. CNMa 호르몬의 수용체는 두뇌와 장 신경세포(enteric neuron)에서 발현하는데 CNMa 수용체를 발현하는 신경세포가 활성화되는지 여부에 따라 필수아미노산을 섭취하려는 섭식행동이 증가하거나 감소한다.

이번 논문은 동물이 필수아미노산의 부족을 인지한 후 필수아미노산이 풍부한 음식을 섭취하는 행동을 장내미생물-장-뇌 축(microbiome-gut-brain axis)을 통해 분자적 수준에서 설명한 최초의 논문이다.

제 1저자인 우리 대학 김보람 연구원은 “이번 연구 결과는 장내미생물에서 동물의 장 그리고 뇌로 이어지는 장내미생물-장-뇌 축을 통해 아미노산 결핍이 일어난다는 사실을 처음으로 밝혔다는데 큰 의미가 있으며, 초파리뿐만 아니라, 사람을 포함한 척추동물에서도 이런 경로를 통해 장내미생물이 동물의 식성을 조절할 가능성을 제기한다. 만약 장내미생물과 동물의 식습관이 장뇌 축을 통해 조절된다면, 미생물 섭취라는 방법을 통해 현대인의 불균형한 식습관으로 인한 만성 질병을 개선할 수도 있을 것이며, 그런 점에서 이 논문의 가치를 찾을 수 있다”라고 말했다.

최근 10여 년간 탄수화물 영양소를 감지하는 체내의 센서나 센싱세포를 두뇌나 다른 기관에서 규명했고 이번 공동연구를 통해 장 세포에서 필수아미노산 결핍을 인지하는 원리를 밝힌 서성배 교수는 “여러 영양소가 미각에 의해 피상적으로 1차 감지되지만 어떻게 체내에서 인지되고 섭식행동을 유도하는 연구는 그의 중요성에 비해 아직 매우 제한적이다. 그 이유는 체내의 영양소 센서를 마우스나 복잡한 포유류에서 발견하기는 쉽지 않기에 유전자 조작이 용이한 초파리를 이용해서 영양소 센서를 초파리에서 규명한 후에 쥐나 인간에서 그의 대응체를 찾는 방법을 선택했다. 영양소 센서는 모든 개체에 중요하고 진화적으로도 보존이 돼 있을 것 같아 초파리에서 밝힌 센서들이 포유류에서도 비슷한 역할을 할 것이라고 추측된다. 영양소에는 탄수화물, 단백질, 지방 같은 거대영양소뿐 아니라 비타민, 아연, 소금 등 소량영양소가 존재하는데 그 센서들을 규명하고 섭식행동에 미치는 영향이나 대사 질환, 성인병에 관련성 연구는 더욱 증폭될 것이라 예상된다.”고 말했다.

김보람 박사가 제1 저자로 참여하고 우리 대학 서성배 교수, 서울대학교 이원재 교수가 공동교신저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제학술지 ‘네이처(Nature)’ 5월 5일 자 온라인판에 게재됐다 (논문명 : Response of the Drosophila microbiome-gut-brain axis to amino acid deficit).

서성배 교수 연구팀, 동물의 식습관을 조절하는 원리 규명해 네이처 게재

우리 대학 생명과학과 서성배 교수 연구팀이 서울대학교 생명과학부 이원재 교수 연구팀과 공동연구를 통해 체내 단백질, 필수아미노산 부족을 감지하는 장 세포와 필수아미노산을 섭취하도록 섭식행동을 조절하는 구체적인 원리를 규명했다고 7일 밝혔다. 그뿐만 아니라, 공동연구팀은 필수아미노산을 생산하는 장내미생물이 이러한 메커니즘에 어떠한 영향을 미치는 지도 규명했다.

사람이든 동물이든 수분이 부족하면 갈증을 느끼고 물을 마시고, 혈당량이 떨어지면 당을 찾아 먹는다. 필수 영양소가 부족하면 자연스럽게 이를 섭취하기 위한 행동 변화가 있다는 것은 누구나 경험적으로 쉽게 알 수 있는 사실이다. 과학자들은 수분이나 당분뿐만 아니라 필수아미노산과 같은 영양소에 대해서도 동물들이 결핍을 인지하여 항상성을 유지하는 메커니즘을 가지고 있을 것이라 오랫동안 예상해 왔지만, 그동안 이를 구체적으로 밝힌 연구는 없었다.

필수아미노산 항상성은 수분 항상성보다 복잡한 메커니즘을 가질 수밖에 없다. 장내미생물의 종류에 따라 반드시 섭취해야 하는 필수아미노산의 종류가 달라지기 때문이다. 예를 들면, 코알라의 경우 주된 먹이가 되는 나뭇잎의 섬유질을 직접 소화하지 못하고, 장내미생물이 나뭇잎을 분해하여 흡수 가능한 영양소를 만들어 내면 이를 흡수한다. 그런데 장내미생물의 종류에 따라 분해할 수 있는 나뭇잎의 종류가 달라지고, 이에 따라 코알라의 식성도 달라진다. 이는 필수아미노산과 같이 미생물을 통해 합성이 가능한 영양소의 경우, 똑같은 종의 동물들이라 해도, 동일한 필수아미노산이 부족한 상황에서 각 개체가 보유하고 있는 장내미생물의 종류에 따라 다른 식성을 보일 수 있다는 것을 의미한다.

공동연구팀은 이번 연구에서 어떤 유전자가 체내 필수아미노산 부족을 감지하는지 찾아내고, 어떤 신호를 통해 부족한 아미노산을 섭취하도록 섭식행동을 조절하는지 규명했으며, 필수아미노산을 생산하는 장내미생물이 이러한 메커니즘에 어떠한 영향을 미치는지 확인하기 위한 실험을 진행했다.

연구진은 초파리에 필수아미노산이 결핍된 먹이를 제공하거나 유전적 결핍 혹은 유전자 조작을 이용해 필수아미노산을 생산하지 못하는 장내미생물을 초파리에 도입하면, 초파리의 장 호르몬 중 하나인 CNMa 호르몬의 발현이 유도됨을 확인했다. 흥미롭게도, 이 호르몬은 그동안 장 호르몬이 발현된다고 알려진 내분비세포 (enteroendocrine cells)가 아닌 장 상피세포(enterocytes)에서 발현되는데 이는 장 상피세포가 필수아미노산 결핍을 직접 인지한다는 것을 의미한다. 또한 공동연구팀은 CNMa 호르몬이 발현되는 과정에서 기존에 세포 내 아미노산 센서로 잘 알려진 Gcn2와 Tor 분자들이 관여한다는 사실도 증명했다. CNMa 호르몬의 수용체는 두뇌와 장 신경세포(enteric neuron)에서 발현하는데 CNMa 수용체를 발현하는 신경세포가 활성화되는지 여부에 따라 필수아미노산을 섭취하려는 섭식행동이 증가하거나 감소한다.

이번 논문은 동물이 필수아미노산의 부족을 인지한 후 필수아미노산이 풍부한 음식을 섭취하는 행동을 장내미생물-장-뇌 축(microbiome-gut-brain axis)을 통해 분자적 수준에서 설명한 최초의 논문이다.

제 1저자인 우리 대학 김보람 연구원은 “이번 연구 결과는 장내미생물에서 동물의 장 그리고 뇌로 이어지는 장내미생물-장-뇌 축을 통해 아미노산 결핍이 일어난다는 사실을 처음으로 밝혔다는데 큰 의미가 있으며, 초파리뿐만 아니라, 사람을 포함한 척추동물에서도 이런 경로를 통해 장내미생물이 동물의 식성을 조절할 가능성을 제기한다. 만약 장내미생물과 동물의 식습관이 장뇌 축을 통해 조절된다면, 미생물 섭취라는 방법을 통해 현대인의 불균형한 식습관으로 인한 만성 질병을 개선할 수도 있을 것이며, 그런 점에서 이 논문의 가치를 찾을 수 있다”라고 말했다.

최근 10여 년간 탄수화물 영양소를 감지하는 체내의 센서나 센싱세포를 두뇌나 다른 기관에서 규명했고 이번 공동연구를 통해 장 세포에서 필수아미노산 결핍을 인지하는 원리를 밝힌 서성배 교수는 “여러 영양소가 미각에 의해 피상적으로 1차 감지되지만 어떻게 체내에서 인지되고 섭식행동을 유도하는 연구는 그의 중요성에 비해 아직 매우 제한적이다. 그 이유는 체내의 영양소 센서를 마우스나 복잡한 포유류에서 발견하기는 쉽지 않기에 유전자 조작이 용이한 초파리를 이용해서 영양소 센서를 초파리에서 규명한 후에 쥐나 인간에서 그의 대응체를 찾는 방법을 선택했다. 영양소 센서는 모든 개체에 중요하고 진화적으로도 보존이 돼 있을 것 같아 초파리에서 밝힌 센서들이 포유류에서도 비슷한 역할을 할 것이라고 추측된다. 영양소에는 탄수화물, 단백질, 지방 같은 거대영양소뿐 아니라 비타민, 아연, 소금 등 소량영양소가 존재하는데 그 센서들을 규명하고 섭식행동에 미치는 영향이나 대사 질환, 성인병에 관련성 연구는 더욱 증폭될 것이라 예상된다.”고 말했다.

김보람 박사가 제1 저자로 참여하고 우리 대학 서성배 교수, 서울대학교 이원재 교수가 공동교신저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제학술지 ‘네이처(Nature)’ 5월 5일 자 온라인판에 게재됐다 (논문명 : Response of the Drosophila microbiome-gut-brain axis to amino acid deficit).

2021.05.07

조회수 28775

-

KAIST-KAI, 산학협력 협약 체결

우리 대학이 한국항공우주산업(주)(KAI)과 항공우주기술연구센터 설립을 위한 업무협약(MOU)을 지난달 31일 체결했다.

이번 협약은 우주 · 미래 비행체 기술 관련 연구개발과 사업화를 목표로 추진되었으며, 미래 먹거리 사업 발굴은 물론 핵심 기술 선점 및 원천 기술을 확보하는 연구에 주력할 방침이다.

이를 위해, 양 기관은 산학 협력에 필요한 ʻKAIST-KAI 항공우주기술연구센터ʼ를 KAIST 안보융합연구원 산하에 설치한다. 연구센터에서는 올해부터 2023년까지 위성 시스템 소프트웨어(SW), 우주 · 미래 비행체 기술 개발 등의 공동 연구 과제를 단계적으로 수행하고 향후 학술·기술정보·인력 등을 교류하며 긴밀한 협력 활동을 추진할 예정이다.미래 항공우주 시장을 선점하기 위한 세계 여러 나라의 기술 각축이 심화되고 있는 가운데, 양 기관은 이번 협약을 통해 우주 · 미래 비행체 분야 연구의 시너지를 창출하고 新 우주 패권 시대의 경쟁력을 확보하겠다는 의지를 밝혔다.

이광형 총장은 "KAIST가 보유한 다양한 미래기술을 바탕으로 협력해 KAI가 추진하는 우주 미래 비행체 연구는 물론 국가 과학기술 발전에도 기여할 수 있을 것ˮ이라고 전했다.한편, 이날 협약식은 이광형 총장과 안현호 KAI 사장 등 양측 주요 관계자가 참석한 가운데 진행됐다.

KAIST-KAI, 산학협력 협약 체결

우리 대학이 한국항공우주산업(주)(KAI)과 항공우주기술연구센터 설립을 위한 업무협약(MOU)을 지난달 31일 체결했다.

이번 협약은 우주 · 미래 비행체 기술 관련 연구개발과 사업화를 목표로 추진되었으며, 미래 먹거리 사업 발굴은 물론 핵심 기술 선점 및 원천 기술을 확보하는 연구에 주력할 방침이다.

이를 위해, 양 기관은 산학 협력에 필요한 ʻKAIST-KAI 항공우주기술연구센터ʼ를 KAIST 안보융합연구원 산하에 설치한다. 연구센터에서는 올해부터 2023년까지 위성 시스템 소프트웨어(SW), 우주 · 미래 비행체 기술 개발 등의 공동 연구 과제를 단계적으로 수행하고 향후 학술·기술정보·인력 등을 교류하며 긴밀한 협력 활동을 추진할 예정이다.미래 항공우주 시장을 선점하기 위한 세계 여러 나라의 기술 각축이 심화되고 있는 가운데, 양 기관은 이번 협약을 통해 우주 · 미래 비행체 분야 연구의 시너지를 창출하고 新 우주 패권 시대의 경쟁력을 확보하겠다는 의지를 밝혔다.

이광형 총장은 "KAIST가 보유한 다양한 미래기술을 바탕으로 협력해 KAI가 추진하는 우주 미래 비행체 연구는 물론 국가 과학기술 발전에도 기여할 수 있을 것ˮ이라고 전했다.한편, 이날 협약식은 이광형 총장과 안현호 KAI 사장 등 양측 주요 관계자가 참석한 가운데 진행됐다.

2021.04.02

조회수 87810

-

화학과 김상규 교수, 대한화학회 학술상 수상

우리 대학 화학과(자연과학연구소장) 김상규 교수가 오는 4월 21일~23일 수원 컨벤션센터에서 온라인으로 개최하는 대한화학회 학술발표회에서 학술상(Excellence Academic Award)를 수상한다. 대한화학회는 매년 탁월한 논문을 발표하여 화학의 학문적 발전에 크게 기여한 1인을 선발해 학술상을 수여하고 있다.

김상규 교수는 실험물리화학분야 중 들뜬 상태 반응동역학 분야를 오랫동안 연구하여, 특히 비단열동역학(Nonadiabatic Dynamics) 중 일어나는 화학반응의 자세한 전모를 분자수준에서 기술한 점을 인정받았다. 수상 후 4월 23일 'Nonadiabatic Reaction Dynamics in the excited states of polyatomic Molecules"라는 주제로 기념 강연을 가질 예정이며, 온라인을 통해 학술발표회 참가자들에게 중계될 예정이다.

화학과 김상규 교수, 대한화학회 학술상 수상

우리 대학 화학과(자연과학연구소장) 김상규 교수가 오는 4월 21일~23일 수원 컨벤션센터에서 온라인으로 개최하는 대한화학회 학술발표회에서 학술상(Excellence Academic Award)를 수상한다. 대한화학회는 매년 탁월한 논문을 발표하여 화학의 학문적 발전에 크게 기여한 1인을 선발해 학술상을 수여하고 있다.

김상규 교수는 실험물리화학분야 중 들뜬 상태 반응동역학 분야를 오랫동안 연구하여, 특히 비단열동역학(Nonadiabatic Dynamics) 중 일어나는 화학반응의 자세한 전모를 분자수준에서 기술한 점을 인정받았다. 수상 후 4월 23일 'Nonadiabatic Reaction Dynamics in the excited states of polyatomic Molecules"라는 주제로 기념 강연을 가질 예정이며, 온라인을 통해 학술발표회 참가자들에게 중계될 예정이다.

2021.04.01

조회수 92395

-

신세계아이앤씨-KAIST AI 연구센터 개소

우리 대학이 신세계아이앤씨(대표 손정현)와 손잡고 리테일 특화 인공지능(AI) 기술을 연구하는 ‘신세계아이앤씨-KAIST AI연구센터’를 개소했다.

30일 우리 대학 IT융합빌딩에서 ‘신세계아이앤씨-KAIST AI 연구센터’ 개소식을 진행했다. 이날 개소식에는 손정현 신세계아이앤씨 대표이사, 양윤지 신세계아이앤씨 전략IT사업담당 상무, 강준혁 전기및전자공학부 학부장, 김대식 신세계아이앤씨-KAIST AI연구센터장 등이 참석했다.

‘신세계아이앤씨-KAIST AI연구센터’는 일회성 단순 연구용역 계약이 아닌 리테일 산업에 필요한 AI기술을 발굴하고 공동 연구해 실제 리테일 산업에 적용하는 산학협력 리테일테크 전문 연구 센터다.

신세계아이앤씨는 △정형/비정형 빅데이터 수집/처리 플랫폼(Data Plant) △신상품 개인화 추천 및 수요 예측(Cold Start Mentor) △수요에 따른 가격 최적화(Price Optimization) △셀프서비스 스토어에 필요한 이미지 기술(Vision) 분야를 우선 연구주제로 선정하고, 리테일 산업을 혁신할 수 있는 다양한 AI 핵심기술에 대한 연구 과제를 추가 발굴할 예정이다. ‘신세계아이앤씨-KAIST AI연구센터’의 연구 결과는 실제 리테일 산업 현장에 빠르게 적용할 계획이다.

특히 AI 기술로 동작을 인식하는 셀프서비스 스토어의 핵심 기술인 AI비전(AI Vision) 기술 고도화를 통해 현재 소형 유통매장으로 한정된 셀프서비스 스토어를 패션, 식품, 가구 등 다양한 업태에 적용하는 것은 물론 대형 유통 매장으로 확대할 수 있도록 연구를 진행할 계획이다. AI 딥러닝을 활용한 상품 이미지 패턴 분석, 자연어 처리 기술 등을 기반으로 한 수요예측 플랫폼의 고도화는 물론이고 공개 API 형태로 제공하는 다양한 데이터를 실시간으로 수집해 상품 수요예측, 개인화추천 등 리테일 트렌드에 민감한 AI 서비스에 즉시 반영할 계획이다.

손정현 신세계아이앤씨(신세계I&C) 대표이사는 “’신세계아이앤씨-KAIST AI연구센터’를 통해 AI 기술 기반의 빅데이터 플랫폼, 개인화 추천, 수요예측 등 리테일 산업에 꼭 필요한 혁신적인 AI 기술을 확보하고 실제 산업 현장에 빠르게 적용해 급변하는 리테일 시장에서 차별화된 경쟁력을 확보할 것이다”라며 “다양한 리테일테크 기술과 비즈니스 노하우를 가진 신세계아이앤씨의 강점과 최신 트렌드 기술 발굴과 AI 알고리즘 연구에 탁월한 KAIST의 경쟁력이 더해져 리테일테크 분야의 새로운 시너지를 만들어 국내를 넘어 글로벌 시장을 혁신하는 새로운 기술을 선보일 것이다”라고 말했다.

신세계아이앤씨-KAIST AI 연구센터 개소

우리 대학이 신세계아이앤씨(대표 손정현)와 손잡고 리테일 특화 인공지능(AI) 기술을 연구하는 ‘신세계아이앤씨-KAIST AI연구센터’를 개소했다.

30일 우리 대학 IT융합빌딩에서 ‘신세계아이앤씨-KAIST AI 연구센터’ 개소식을 진행했다. 이날 개소식에는 손정현 신세계아이앤씨 대표이사, 양윤지 신세계아이앤씨 전략IT사업담당 상무, 강준혁 전기및전자공학부 학부장, 김대식 신세계아이앤씨-KAIST AI연구센터장 등이 참석했다.

‘신세계아이앤씨-KAIST AI연구센터’는 일회성 단순 연구용역 계약이 아닌 리테일 산업에 필요한 AI기술을 발굴하고 공동 연구해 실제 리테일 산업에 적용하는 산학협력 리테일테크 전문 연구 센터다.

신세계아이앤씨는 △정형/비정형 빅데이터 수집/처리 플랫폼(Data Plant) △신상품 개인화 추천 및 수요 예측(Cold Start Mentor) △수요에 따른 가격 최적화(Price Optimization) △셀프서비스 스토어에 필요한 이미지 기술(Vision) 분야를 우선 연구주제로 선정하고, 리테일 산업을 혁신할 수 있는 다양한 AI 핵심기술에 대한 연구 과제를 추가 발굴할 예정이다. ‘신세계아이앤씨-KAIST AI연구센터’의 연구 결과는 실제 리테일 산업 현장에 빠르게 적용할 계획이다.

특히 AI 기술로 동작을 인식하는 셀프서비스 스토어의 핵심 기술인 AI비전(AI Vision) 기술 고도화를 통해 현재 소형 유통매장으로 한정된 셀프서비스 스토어를 패션, 식품, 가구 등 다양한 업태에 적용하는 것은 물론 대형 유통 매장으로 확대할 수 있도록 연구를 진행할 계획이다. AI 딥러닝을 활용한 상품 이미지 패턴 분석, 자연어 처리 기술 등을 기반으로 한 수요예측 플랫폼의 고도화는 물론이고 공개 API 형태로 제공하는 다양한 데이터를 실시간으로 수집해 상품 수요예측, 개인화추천 등 리테일 트렌드에 민감한 AI 서비스에 즉시 반영할 계획이다.

손정현 신세계아이앤씨(신세계I&C) 대표이사는 “’신세계아이앤씨-KAIST AI연구센터’를 통해 AI 기술 기반의 빅데이터 플랫폼, 개인화 추천, 수요예측 등 리테일 산업에 꼭 필요한 혁신적인 AI 기술을 확보하고 실제 산업 현장에 빠르게 적용해 급변하는 리테일 시장에서 차별화된 경쟁력을 확보할 것이다”라며 “다양한 리테일테크 기술과 비즈니스 노하우를 가진 신세계아이앤씨의 강점과 최신 트렌드 기술 발굴과 AI 알고리즘 연구에 탁월한 KAIST의 경쟁력이 더해져 리테일테크 분야의 새로운 시너지를 만들어 국내를 넘어 글로벌 시장을 혁신하는 새로운 기술을 선보일 것이다”라고 말했다.

2021.03.30

조회수 94797

전산학부 이의진 교수, ACM UbiComp'21 학회 프로그램 위원장 선임

우리 대학 전산학부 이의진 교수가 오는 9월 21-26일 동안 온라인으로 열리는 ACM UbiComp 학회(International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing)의 프로그램 위원장(Program Chair)으로 선임되어 학술 프로그램 조직을 총괄하게 됐다.

ACM UbiComp 학회는 모바일, 웨어러블, 사물인터넷(IoT), 가상/증강 현실(AR/VR)을 포함하는 차세대 컴퓨팅 환경을 위한 유비쿼터스 컴퓨팅 시스템 디자인, 개발, 실증, 이해에 관한 연구를 공유하는 국제 최고 권위의 학술대회다.

올해는 분야의 선구자인 고(故) 마크 와이저(Mark Weiser) 박사의 “유비쿼터스 컴퓨팅” 비전 선포 30주년을 맞이하여 노스웨스턴 대학의 Gregory Abowd 교수 등 주요학자들이 “미래 연구 방향”에 대해 논의를 진행할 예정이다. 230편 이상의 학술논문 발표, 38편의 포스터/데모, 11개의 워크샵, 4개의 튜토리얼, 박사 심포지움 등 다양한 학술교류 프로그램이 온라인으로 진행될 예정이다.

이의진 교수는 ACM UbiComp학회에 한국인으로서는 가장 많은 수의 논문을 출판하였으며 유비쿼터스 컴퓨팅 분야에 기여한 공로를 바탕으로 2021년도 프로그램위원장에 선임되었다.

UbiComp 학술대회 홈페이지: https://www.ubicomp.org/ubicomp2021/

2021.08.06 조회수 9639

전산학부 이의진 교수, ACM UbiComp'21 학회 프로그램 위원장 선임

우리 대학 전산학부 이의진 교수가 오는 9월 21-26일 동안 온라인으로 열리는 ACM UbiComp 학회(International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing)의 프로그램 위원장(Program Chair)으로 선임되어 학술 프로그램 조직을 총괄하게 됐다.

ACM UbiComp 학회는 모바일, 웨어러블, 사물인터넷(IoT), 가상/증강 현실(AR/VR)을 포함하는 차세대 컴퓨팅 환경을 위한 유비쿼터스 컴퓨팅 시스템 디자인, 개발, 실증, 이해에 관한 연구를 공유하는 국제 최고 권위의 학술대회다.

올해는 분야의 선구자인 고(故) 마크 와이저(Mark Weiser) 박사의 “유비쿼터스 컴퓨팅” 비전 선포 30주년을 맞이하여 노스웨스턴 대학의 Gregory Abowd 교수 등 주요학자들이 “미래 연구 방향”에 대해 논의를 진행할 예정이다. 230편 이상의 학술논문 발표, 38편의 포스터/데모, 11개의 워크샵, 4개의 튜토리얼, 박사 심포지움 등 다양한 학술교류 프로그램이 온라인으로 진행될 예정이다.

이의진 교수는 ACM UbiComp학회에 한국인으로서는 가장 많은 수의 논문을 출판하였으며 유비쿼터스 컴퓨팅 분야에 기여한 공로를 바탕으로 2021년도 프로그램위원장에 선임되었다.

UbiComp 학술대회 홈페이지: https://www.ubicomp.org/ubicomp2021/

2021.08.06 조회수 9639 2021 국제 핵비확산학회 개최

우리 대학이 8월 3일(화)부터 5일(목)까지 3일간 핵비확산 분야 최고의 학술회의인 ʻ2021 NEREC 국제 핵비확산학회(NEREC Conference on Nuclear Nonproliferation)ʼ를 비대면 방식으로 개최한다.

올해로 8회째를 맞은 NEREC 국제 핵비확산학회는 평화로운 원자력기술 사용을 위해 민간이 주도하는 연례 국제회의로 지난 2014년부터 KAIST 핵비확산교육연구센터(센터장 임만성)가 주최해왔다.

원자력기술은 고갈 가능성이 높은 화석 에너지와는 다르게 적은 양의 원료로 효율적인 에너지를 생산할 수 있다. 이와 동시에 군사적 목적으로 전용될 경우 핵을 수평적으로 확산시키는 핵무기 개발로 이어지는 이중성을 갖기 때문에 국제사회는 핵확산금지조약(NPT)에 따라 원자력기술 사용이 핵확산으로 이어지지 않도록 정책적·기술적 노력을 기울이고 있다. NEREC 국제 핵비확산학회는 핵확산 방지를 위한 국제적이고 학술적인 노력의 일환으로, 매년 한국을 비롯해 미국·중국·러시아·일본 등 주요 원자력 선진국과 국제원자력기구(IAEA) 및 관련 싱크탱크 관계자들이 참여하는 논의의 장으로 발전해왔다. 학계 최고의 연구자들과 정책 및 기술 전문가들이 모여 세계의 핵확산 동향을 평가·분석하고 핵비확산을 강화하기 위한 구체적인 정책대안들을 논의하는 동시에 원자력기술을 활용해 한반도 평화에 기여하는 방안 등을 모색하고 있다. 이번 학회에는 이광형 KAIST 총장과 로버트 플로이드(Robert Floyd) 유엔 산하 포괄적 핵실험 금지 조약기구(Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization, CTBTO) 신임 사무총장이 환영사를 전한다. 또한, 국제안보및협력센터(CISAC) 센터장 및 미 국방부 합참의장 특별보좌관을 역임했던 스캇 세이건(Scott D. Sagan) 스탠포드대 석좌교수, 대통령 외교안보 특별보좌관을 역임했던 문정인 세종연구소 이사장, 미 백악관 국가안보회의(NSC) 수석 국장과 유엔 대사를 역임한 로라 홀게이트(Laura Holgate) 핵위협방지구상(Nuclear Threat Initiative, NTI) 부회장이 기조연설을 맡는다.

이번 학회에서는 ▴기후 변화의 대응 방안으로 떠오르고 있는 원자력 이용 추세와 핵비확산 위협 가능성 ▴2021년 당면한 핵확산 위험 및 국제사회의 대응 ▴북한의 핵무기 개발 역량을 원자력 에너지 발전 역량으로 전환하는 기술·외교적 접근 방식의 실현 가능성 ▴교착상태에 있는 북한 비핵화를 위한 미래지향적 해법 ▴차세대 혁신 원자로인 소형모듈원자로(SMR)에 관한 우려 및 기술·정책적 대응 방안 등 총 다섯 개의 주제를 가지고 깊이 있는 논의를 펼친다.

이를 위해, KAIST를 비롯해 한국원자력통제기술원·세종연구소·국립외교원 등의 국내 기관이 참여한다. 미국 하버드대·스탠퍼드대·MIT·카네기국제평화재단·아르곤국립연구소·샌디아국립연구소, 오스트리아 비엔나에 소재한 국제원자력기구(IAEA) 및 포괄적 핵실험 금지 조약 기구(CTBTO), 러시아 에너지전략연구센터(CENESS), 중국의 후단대 등의 8개국 26개 대학 및 연구기관에 소속된 관련 분야 석학 및 전문가 40여 명이 연사로 나선다.

또한, 핵비확산연구센터에서 훈련 중인 사회과학 전공의 국내 연구장학생들과 국내·외 유수 대학에 재학 중인 국제 하계장학생들의 핵정책 연구 내용을 소개하고 차세대 전문가들로 구성된 영제너레이션 회의(Young Generation Session)가 두 차례 진행된다. 국제사회가 처한 핵비확산의 위기 및 대안과 북한의 비핵화를 달성하기 위한 방안 등 오랫동안 해결되지 못한 문제들에 대해 차세대 리더들이 새롭고 혁신적인 아이디어들을 제안한 뒤, 기성세대 전문가들과의 토론으로 발전시키는 자리다. 이번 행사의 총괄을 맡은 임만성 KAIST 원자력및양자공학과 교수는 "전 세계가 코로나19로 인해 전례 없는 변화를 목도하고 있지만, 원자력기술의 지속적인 사용을 위한 기술 혁신의 노력과 이를 둘러싼 핵비확산 및 북핵 문제 해결을 위한 도전은 변함없이 지속되고 있다ˮ라고 전했다. 이어 임 교수는 "이번 학회는 우리가 살아가는 현시대와 한반도라는 공간 속에서 마주하고 있는 핵문제에 관한 시급한 우려를 해결하는 대안을 모색하기 위해 마련되었다ˮ라고 개최 배경을 밝혔다. 2014년부터 매년 개최되어온 NEREC 국제 핵비확산학회는 지난해부터 코로나19의 세계적인 대유행으로 인해 온라인 화상회의 프로그램인 줌(Zoom)과 유튜브(Youtube)를 통해 발표와 토론을 진행하고 있다. 우리나라 시간을 기준으로 3일 오전 9시에 시작되는 이번 학회의 모든 순서는 영어로 진행되며 유튜브(채널명: KAIST NEREC)로 실시간 중계되어 누구나 무료로 참여할 수 있다.

2021.08.02 조회수 14584

2021 국제 핵비확산학회 개최

우리 대학이 8월 3일(화)부터 5일(목)까지 3일간 핵비확산 분야 최고의 학술회의인 ʻ2021 NEREC 국제 핵비확산학회(NEREC Conference on Nuclear Nonproliferation)ʼ를 비대면 방식으로 개최한다.

올해로 8회째를 맞은 NEREC 국제 핵비확산학회는 평화로운 원자력기술 사용을 위해 민간이 주도하는 연례 국제회의로 지난 2014년부터 KAIST 핵비확산교육연구센터(센터장 임만성)가 주최해왔다.

원자력기술은 고갈 가능성이 높은 화석 에너지와는 다르게 적은 양의 원료로 효율적인 에너지를 생산할 수 있다. 이와 동시에 군사적 목적으로 전용될 경우 핵을 수평적으로 확산시키는 핵무기 개발로 이어지는 이중성을 갖기 때문에 국제사회는 핵확산금지조약(NPT)에 따라 원자력기술 사용이 핵확산으로 이어지지 않도록 정책적·기술적 노력을 기울이고 있다. NEREC 국제 핵비확산학회는 핵확산 방지를 위한 국제적이고 학술적인 노력의 일환으로, 매년 한국을 비롯해 미국·중국·러시아·일본 등 주요 원자력 선진국과 국제원자력기구(IAEA) 및 관련 싱크탱크 관계자들이 참여하는 논의의 장으로 발전해왔다. 학계 최고의 연구자들과 정책 및 기술 전문가들이 모여 세계의 핵확산 동향을 평가·분석하고 핵비확산을 강화하기 위한 구체적인 정책대안들을 논의하는 동시에 원자력기술을 활용해 한반도 평화에 기여하는 방안 등을 모색하고 있다. 이번 학회에는 이광형 KAIST 총장과 로버트 플로이드(Robert Floyd) 유엔 산하 포괄적 핵실험 금지 조약기구(Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization, CTBTO) 신임 사무총장이 환영사를 전한다. 또한, 국제안보및협력센터(CISAC) 센터장 및 미 국방부 합참의장 특별보좌관을 역임했던 스캇 세이건(Scott D. Sagan) 스탠포드대 석좌교수, 대통령 외교안보 특별보좌관을 역임했던 문정인 세종연구소 이사장, 미 백악관 국가안보회의(NSC) 수석 국장과 유엔 대사를 역임한 로라 홀게이트(Laura Holgate) 핵위협방지구상(Nuclear Threat Initiative, NTI) 부회장이 기조연설을 맡는다.

이번 학회에서는 ▴기후 변화의 대응 방안으로 떠오르고 있는 원자력 이용 추세와 핵비확산 위협 가능성 ▴2021년 당면한 핵확산 위험 및 국제사회의 대응 ▴북한의 핵무기 개발 역량을 원자력 에너지 발전 역량으로 전환하는 기술·외교적 접근 방식의 실현 가능성 ▴교착상태에 있는 북한 비핵화를 위한 미래지향적 해법 ▴차세대 혁신 원자로인 소형모듈원자로(SMR)에 관한 우려 및 기술·정책적 대응 방안 등 총 다섯 개의 주제를 가지고 깊이 있는 논의를 펼친다.

이를 위해, KAIST를 비롯해 한국원자력통제기술원·세종연구소·국립외교원 등의 국내 기관이 참여한다. 미국 하버드대·스탠퍼드대·MIT·카네기국제평화재단·아르곤국립연구소·샌디아국립연구소, 오스트리아 비엔나에 소재한 국제원자력기구(IAEA) 및 포괄적 핵실험 금지 조약 기구(CTBTO), 러시아 에너지전략연구센터(CENESS), 중국의 후단대 등의 8개국 26개 대학 및 연구기관에 소속된 관련 분야 석학 및 전문가 40여 명이 연사로 나선다.

또한, 핵비확산연구센터에서 훈련 중인 사회과학 전공의 국내 연구장학생들과 국내·외 유수 대학에 재학 중인 국제 하계장학생들의 핵정책 연구 내용을 소개하고 차세대 전문가들로 구성된 영제너레이션 회의(Young Generation Session)가 두 차례 진행된다. 국제사회가 처한 핵비확산의 위기 및 대안과 북한의 비핵화를 달성하기 위한 방안 등 오랫동안 해결되지 못한 문제들에 대해 차세대 리더들이 새롭고 혁신적인 아이디어들을 제안한 뒤, 기성세대 전문가들과의 토론으로 발전시키는 자리다. 이번 행사의 총괄을 맡은 임만성 KAIST 원자력및양자공학과 교수는 "전 세계가 코로나19로 인해 전례 없는 변화를 목도하고 있지만, 원자력기술의 지속적인 사용을 위한 기술 혁신의 노력과 이를 둘러싼 핵비확산 및 북핵 문제 해결을 위한 도전은 변함없이 지속되고 있다ˮ라고 전했다. 이어 임 교수는 "이번 학회는 우리가 살아가는 현시대와 한반도라는 공간 속에서 마주하고 있는 핵문제에 관한 시급한 우려를 해결하는 대안을 모색하기 위해 마련되었다ˮ라고 개최 배경을 밝혔다. 2014년부터 매년 개최되어온 NEREC 국제 핵비확산학회는 지난해부터 코로나19의 세계적인 대유행으로 인해 온라인 화상회의 프로그램인 줌(Zoom)과 유튜브(Youtube)를 통해 발표와 토론을 진행하고 있다. 우리나라 시간을 기준으로 3일 오전 9시에 시작되는 이번 학회의 모든 순서는 영어로 진행되며 유튜브(채널명: KAIST NEREC)로 실시간 중계되어 누구나 무료로 참여할 수 있다.

2021.08.02 조회수 14584 14주간 앱(App) 창업 지원해 37건 창업 성과 달성

우리 대학이 ʻ앱(App) 창업지원 프로그램ʼ을 운영해 총 37건의 창업 성과를 달성했다. ʻApp 창업지원 프로그램ʼ은 KAIST SW교육센터(센터장 배두환)가 소프트웨어 분야의 창업 교육 및 인큐베이팅을 목적으로 기획했다. 어플리케이션(이하, 앱) 시제품을 만들기 위한 기획·분석·설계·구현에 이르는 전 과정을 교육하고 창업과 기술 분야의 멘토링을 지원하는 프로그램으로 지난해 12월부터 올해 4월까지 총 14주간 온라인으로 진행됐다. 소프트웨어 분야 비전공자들도 앱 서비스 개발 능력을 기를 수 있도록 전공 및 출신 학교 등 소속에 제한을 두지 않은 공모를 진행했으며, 총 78개 팀으로 구성된 196명의 지원자를 모집했다. 지원자들은 창업등록(10일) - 앱 기획(1개월) - 앱 개발(2개월) 등 3단계로 진행되는 임무를 부여받아 앱 기획서 작성·사업자 등록·프로토타입 개발·앱 및 서버 프로그램 개발 등의 강도 높은 과제들을 수행했다. SW교육센터는 각 단계별 임무를 완수할 때마다 참가자들에게 창업 촉진금을 지급하고 서비스 구성을 위한 클라우드 환경 및 소프트웨어 라이선스 등 창업에 필요한 환경도 함께 제공했다.

그 결과 1단계에서 20개 팀의 70명이 선발되었으며, 16개 팀의 58명이 최종 3단계 임무까지 완주하는데 성공했다. 각 완주 팀은 분야별 전문가에게 소프트웨어 개발 교육을 받고 기술 멘토링을 지원받았다. 이를 통해 성장 가능성이 있는 앱 시제품을 개발한 것은 물론 법인창업 1건 및 개인 창업 36건 등 총 37건의 실질적인 성과를 창출했다.

최종 완주에 성공한 16개 팀 중 ʻ관리비책ʼ, ʻ얌밀ʼ, ʻ큐피드ʼ 팀은 2021년 창업진흥원 예비창업패키지에 최종 선정돼 각각 4천만 원에서 1억 원에 이르는 정부지원 창업자금을 확보했다. 또한, 창업팀 ʻ그레이트퍼즐ʼ은 중소벤처기업진흥공단 청년창업사관학교를 통해 1억 1천만 원의 창업자금을 유치했다. 이번 앱 창업 지원 프로그램의 가장 큰 성과는 단 14주간의 교육만으로 소프트웨어 개발에 문외한이었던 지원자들을 앱 개발자 및 창업자로 성장시켰다는 점이다. 전체 지원자 196명 중 146명(74.5%)이 소프트웨어 비전공자였으며, 최종 임무를 완수해 앱을 개발한 58명 중 77%가 넘는 45명이 개발 경험이 거의 없는 비전공자였다. 특히, 이번 프로그램에서 대상을 수상한 창업팀 ʻ관리비책ʼ의 유성국(33)씨와 이윤곤(33)씨는 프로그래밍을 전혀 알지 못하는 상태로 참여해 소규모 건물 거주자들을 대상으로 하는 데이터 기반 디지털 관리사무소 서비스 앱을 개발하는데 성공했다. ʻ관리비책ʼ은 개발 성과를 바탕으로 현재 법인 설립을 진행하고 있으며 유 씨와 이 씨가 공동 대표를 맡았다.

유성국(33) 씨는 "IT기술로 사회 문제를 해결하는 일에 관심이 많았던 차에 KAIST가 소프트웨어 개발을 교육한다는 공고를 보고 지원하게 되었다ˮ라고 전했다. 이어, "앱 개발 기술을 배운 것뿐만 아니라 창업에서 겪을 수 있는 시행착오와 성공 요소를 간접적으로 체험하는 교육을 통해 창업가이자 개발자로 거듭날 수 있었다ˮ라고 소감을 전했다. 이번 프로그램을 주최한 배두환 KAIST SW교육센터장은 "다양한 전공과 경험을 배경으로 가진 지원자들이 팀을 꾸린 결과 주거·패션·교통·교육·스포츠 등을 아우르는 다채로운 아이디어의 소프트웨어 시제품을 구현하고 창업까지 성공하는 결과로 완성됐다ˮ라고 전했다. 이어, 배 센터장은 "소프트웨어 교육을 통해 실무 인재를 양성한 좋은 본보기를 마련한 만큼 이번 프로그램의 성과 및 개선점을 분석해 소프트웨어 분야의 교육과 창업을 더욱 촉진할 수 있는 2기 프로그램을 내년 7월부터 운영할 예정이다ˮ라고 밝혔다.한편, 우리 대학은 2016년 과기정통부의 SW중심대학 사업에 선정되어 ʻ융합, 개방, 수요자중심, 협업, 확산, 지속ʼ이라는 6대 핵심 가치아래 산업계와 연구계의 수요에 부응하는 융합형 소프트웨어 인재양성에 매진하고 있다.

2021.07.22 조회수 9404

14주간 앱(App) 창업 지원해 37건 창업 성과 달성

우리 대학이 ʻ앱(App) 창업지원 프로그램ʼ을 운영해 총 37건의 창업 성과를 달성했다. ʻApp 창업지원 프로그램ʼ은 KAIST SW교육센터(센터장 배두환)가 소프트웨어 분야의 창업 교육 및 인큐베이팅을 목적으로 기획했다. 어플리케이션(이하, 앱) 시제품을 만들기 위한 기획·분석·설계·구현에 이르는 전 과정을 교육하고 창업과 기술 분야의 멘토링을 지원하는 프로그램으로 지난해 12월부터 올해 4월까지 총 14주간 온라인으로 진행됐다. 소프트웨어 분야 비전공자들도 앱 서비스 개발 능력을 기를 수 있도록 전공 및 출신 학교 등 소속에 제한을 두지 않은 공모를 진행했으며, 총 78개 팀으로 구성된 196명의 지원자를 모집했다. 지원자들은 창업등록(10일) - 앱 기획(1개월) - 앱 개발(2개월) 등 3단계로 진행되는 임무를 부여받아 앱 기획서 작성·사업자 등록·프로토타입 개발·앱 및 서버 프로그램 개발 등의 강도 높은 과제들을 수행했다. SW교육센터는 각 단계별 임무를 완수할 때마다 참가자들에게 창업 촉진금을 지급하고 서비스 구성을 위한 클라우드 환경 및 소프트웨어 라이선스 등 창업에 필요한 환경도 함께 제공했다.

그 결과 1단계에서 20개 팀의 70명이 선발되었으며, 16개 팀의 58명이 최종 3단계 임무까지 완주하는데 성공했다. 각 완주 팀은 분야별 전문가에게 소프트웨어 개발 교육을 받고 기술 멘토링을 지원받았다. 이를 통해 성장 가능성이 있는 앱 시제품을 개발한 것은 물론 법인창업 1건 및 개인 창업 36건 등 총 37건의 실질적인 성과를 창출했다.

최종 완주에 성공한 16개 팀 중 ʻ관리비책ʼ, ʻ얌밀ʼ, ʻ큐피드ʼ 팀은 2021년 창업진흥원 예비창업패키지에 최종 선정돼 각각 4천만 원에서 1억 원에 이르는 정부지원 창업자금을 확보했다. 또한, 창업팀 ʻ그레이트퍼즐ʼ은 중소벤처기업진흥공단 청년창업사관학교를 통해 1억 1천만 원의 창업자금을 유치했다. 이번 앱 창업 지원 프로그램의 가장 큰 성과는 단 14주간의 교육만으로 소프트웨어 개발에 문외한이었던 지원자들을 앱 개발자 및 창업자로 성장시켰다는 점이다. 전체 지원자 196명 중 146명(74.5%)이 소프트웨어 비전공자였으며, 최종 임무를 완수해 앱을 개발한 58명 중 77%가 넘는 45명이 개발 경험이 거의 없는 비전공자였다. 특히, 이번 프로그램에서 대상을 수상한 창업팀 ʻ관리비책ʼ의 유성국(33)씨와 이윤곤(33)씨는 프로그래밍을 전혀 알지 못하는 상태로 참여해 소규모 건물 거주자들을 대상으로 하는 데이터 기반 디지털 관리사무소 서비스 앱을 개발하는데 성공했다. ʻ관리비책ʼ은 개발 성과를 바탕으로 현재 법인 설립을 진행하고 있으며 유 씨와 이 씨가 공동 대표를 맡았다.

유성국(33) 씨는 "IT기술로 사회 문제를 해결하는 일에 관심이 많았던 차에 KAIST가 소프트웨어 개발을 교육한다는 공고를 보고 지원하게 되었다ˮ라고 전했다. 이어, "앱 개발 기술을 배운 것뿐만 아니라 창업에서 겪을 수 있는 시행착오와 성공 요소를 간접적으로 체험하는 교육을 통해 창업가이자 개발자로 거듭날 수 있었다ˮ라고 소감을 전했다. 이번 프로그램을 주최한 배두환 KAIST SW교육센터장은 "다양한 전공과 경험을 배경으로 가진 지원자들이 팀을 꾸린 결과 주거·패션·교통·교육·스포츠 등을 아우르는 다채로운 아이디어의 소프트웨어 시제품을 구현하고 창업까지 성공하는 결과로 완성됐다ˮ라고 전했다. 이어, 배 센터장은 "소프트웨어 교육을 통해 실무 인재를 양성한 좋은 본보기를 마련한 만큼 이번 프로그램의 성과 및 개선점을 분석해 소프트웨어 분야의 교육과 창업을 더욱 촉진할 수 있는 2기 프로그램을 내년 7월부터 운영할 예정이다ˮ라고 밝혔다.한편, 우리 대학은 2016년 과기정통부의 SW중심대학 사업에 선정되어 ʻ융합, 개방, 수요자중심, 협업, 확산, 지속ʼ이라는 6대 핵심 가치아래 산업계와 연구계의 수요에 부응하는 융합형 소프트웨어 인재양성에 매진하고 있다.

2021.07.22 조회수 9404 강준혁 교수, IEEE 잭 뉴바우어 상 수상

우리 대학 전기및전자공학부 강준혁 교수(전기및전자공학부 학부장)가 2021년 국제전기전자공학회(IEEE) 이동체공학 학술회의(Vehicular Technology Conference, VTS) `잭 뉴바우어 상(Jack Neubauer Memorial Award)'를 수상했다고 2일 밝혔다.

잭 뉴바우어 상(Jack Neubauer Memorial Award)은 이동체/이동통신 분야 저명 국제 학술지인 IEEE 이동기술 분과(Transactions on Vehicular Technology) 저널에 출판된 지난 5년간의 논문 중 가장 우수한 논문에 주어지는 최우수 논문상이다.

강준혁 교수(교신저자)와 우리 대학 박사 졸업생인 정성아 경북대학교 전자공학부 교수(당시 하버드대학 박사후연구원), 그리고 영국 킹스 칼리지 런던(King’s College London) 오스왈도 시메오네(Osvaldo Simeone) 교수가 공동으로 저술한 아래 논문이 최우수 논문으로 선정됐다.

(논문명: Mobile Edge Computing via a UAV-Mounted Cloudlet: Optimization of Bit Allocation and Path Planning, IEEE Transactions on Vehicular Technology, Vol. 67, No. 3, pp. 2049-2063, March 2018.

이 논문은 무인 비행체가 모바일 기기의 계산을 돕기 위한 엣지 컴퓨팅을 수행할 때 자원의 배분과 비행체의 궤적을 최적화하는 연구에 관한 것으로 현재 약 400회의 인용 횟수(구글 스칼라(Google Scholar) 기준)를 기록하고 있다. 수상 소식은 IEEE VTC2021 가을 학회 홈페이지와 IEEE 이동기술 분과 뉴스레터에 게시되며, 수상자 리스트는 영구적으로 IEEE 이동기술 분과 홈페이지에 게시된다.

위 상을 수상한 강준혁 교수는 “최적화 이론을 이용해 무인 비행체를 이용한 엣지 컴퓨팅을 제안하고, 파워 소모를 최소화하는 무인 비행체의 궤적과 자원 활당에 대한 연구를 수행한 결과를 국제적으로 인정받아 매우 기쁘다ˮ며, “앞으로 제안된 기술을 활용해 연합학습에 적용하는 등 인공지능 분야로 연구를 확대 진행할 계획이다ˮ 라고 소감을 밝혔다.

시상식은 원래 이동기술 분과 최대 학회 이동체공학 학술회의(VTC)에서 개최되지만 코로나19 상황으로 올해는 개최되지 않는다.

2021.07.05 조회수 11221

강준혁 교수, IEEE 잭 뉴바우어 상 수상

우리 대학 전기및전자공학부 강준혁 교수(전기및전자공학부 학부장)가 2021년 국제전기전자공학회(IEEE) 이동체공학 학술회의(Vehicular Technology Conference, VTS) `잭 뉴바우어 상(Jack Neubauer Memorial Award)'를 수상했다고 2일 밝혔다.

잭 뉴바우어 상(Jack Neubauer Memorial Award)은 이동체/이동통신 분야 저명 국제 학술지인 IEEE 이동기술 분과(Transactions on Vehicular Technology) 저널에 출판된 지난 5년간의 논문 중 가장 우수한 논문에 주어지는 최우수 논문상이다.

강준혁 교수(교신저자)와 우리 대학 박사 졸업생인 정성아 경북대학교 전자공학부 교수(당시 하버드대학 박사후연구원), 그리고 영국 킹스 칼리지 런던(King’s College London) 오스왈도 시메오네(Osvaldo Simeone) 교수가 공동으로 저술한 아래 논문이 최우수 논문으로 선정됐다.

(논문명: Mobile Edge Computing via a UAV-Mounted Cloudlet: Optimization of Bit Allocation and Path Planning, IEEE Transactions on Vehicular Technology, Vol. 67, No. 3, pp. 2049-2063, March 2018.

이 논문은 무인 비행체가 모바일 기기의 계산을 돕기 위한 엣지 컴퓨팅을 수행할 때 자원의 배분과 비행체의 궤적을 최적화하는 연구에 관한 것으로 현재 약 400회의 인용 횟수(구글 스칼라(Google Scholar) 기준)를 기록하고 있다. 수상 소식은 IEEE VTC2021 가을 학회 홈페이지와 IEEE 이동기술 분과 뉴스레터에 게시되며, 수상자 리스트는 영구적으로 IEEE 이동기술 분과 홈페이지에 게시된다.

위 상을 수상한 강준혁 교수는 “최적화 이론을 이용해 무인 비행체를 이용한 엣지 컴퓨팅을 제안하고, 파워 소모를 최소화하는 무인 비행체의 궤적과 자원 활당에 대한 연구를 수행한 결과를 국제적으로 인정받아 매우 기쁘다ˮ며, “앞으로 제안된 기술을 활용해 연합학습에 적용하는 등 인공지능 분야로 연구를 확대 진행할 계획이다ˮ 라고 소감을 밝혔다.

시상식은 원래 이동기술 분과 최대 학회 이동체공학 학술회의(VTC)에서 개최되지만 코로나19 상황으로 올해는 개최되지 않는다.

2021.07.05 조회수 11221 장호종 교수 연구팀 ‘지능형 자동방역시스템’ 개발

우리 대학 IT융합연구소(소장 이준구) 융합센서팀이 코로나 19 등 감염병 대비 지능형 능동 방역 시스템을 14일 대전 문화예술의 전당에서 시연했다. 장호종 교수 연구팀의 ‘지능형 자동방역시스템’은 코로나19 장기화에 따른 시민 불안을 잠재우고 사회·경제적 피해를 최소화하기 위해 개발됐다. 지하도상가, 대합실, 화장실 등 불특정 다수가 사용하는 다중이용시설에 설치하는 시스템으로 감염병 상시모니터링, 조기경보, 긴급 방역, 공간 살균 및 악취 저감 등을 체계적으로 관리할 수 있다. 또한, 인공지능 및 디지털 트윈 기술을 활용해 확진자 이동동선 알림 및 예측 방역도 가능하다.

연구팀이 개발한 시스템은 디지털 트윈 기반의 실시간 공간 분석, 인체 무해 파장대(405nm) 광원 및 소독액이 능동적으로 동작하는 공간 살균, 광대역 이동통신망 기반 중앙관제 시스템 구축 등 타 방역 시스템과의 차별화된 기술을 바탕으로 감염 위험도가 높은 공간에 대한 상시/긴급 방역 서비스를 제공할 수 있다. 이번 성과는 우리 대학의 원천 기술과 (주)오티에스, ㈜아이원, ㈜이원OMS, 삼정바이오싸이언스, ㈜인컴바이오, 플레어, ㈜유사이언스, 스마트프로, 아이리스, 인트세인, 파인씨앤아이등 11개 대전 지역 기업의 핵심 기술을 활용해 완성했다.

총괄 책임자인 장호종 교수는 “현재 가장 큰 사회 문제 중 하나인 감염병에 대한 시민들의 불안감이 조금이나마 해소되길 바란다”라며, “향후 스마트시티 플랫폼과 연동해 상시모니터링, 조기 경보, 긴급 방역 관리가 체계적으로 관리 되는 시스템을 완성하겠다”라고 밝혔다.

지능형 자동방역시스템은 대전시 토지정보과의 주도로 공유재산심의회, 대전세종연구원의 검토를 통해 필요성을 검증받았다. 대전시는 전국 최초로 엑스포 시민광장 화장실, 유성온천역, 시청역 등에 설치했으며, 안전성 및 효능을 검증한 뒤 설치 장소를 늘려갈 계획이다. 한편, 14일 열린 시연회에는 허태정 대전시장, 이광형 총장, 윤병문 대전디자인진흥원장 등이 참석했다.

2021.06.18 조회수 37195

장호종 교수 연구팀 ‘지능형 자동방역시스템’ 개발

우리 대학 IT융합연구소(소장 이준구) 융합센서팀이 코로나 19 등 감염병 대비 지능형 능동 방역 시스템을 14일 대전 문화예술의 전당에서 시연했다. 장호종 교수 연구팀의 ‘지능형 자동방역시스템’은 코로나19 장기화에 따른 시민 불안을 잠재우고 사회·경제적 피해를 최소화하기 위해 개발됐다. 지하도상가, 대합실, 화장실 등 불특정 다수가 사용하는 다중이용시설에 설치하는 시스템으로 감염병 상시모니터링, 조기경보, 긴급 방역, 공간 살균 및 악취 저감 등을 체계적으로 관리할 수 있다. 또한, 인공지능 및 디지털 트윈 기술을 활용해 확진자 이동동선 알림 및 예측 방역도 가능하다.

연구팀이 개발한 시스템은 디지털 트윈 기반의 실시간 공간 분석, 인체 무해 파장대(405nm) 광원 및 소독액이 능동적으로 동작하는 공간 살균, 광대역 이동통신망 기반 중앙관제 시스템 구축 등 타 방역 시스템과의 차별화된 기술을 바탕으로 감염 위험도가 높은 공간에 대한 상시/긴급 방역 서비스를 제공할 수 있다. 이번 성과는 우리 대학의 원천 기술과 (주)오티에스, ㈜아이원, ㈜이원OMS, 삼정바이오싸이언스, ㈜인컴바이오, 플레어, ㈜유사이언스, 스마트프로, 아이리스, 인트세인, 파인씨앤아이등 11개 대전 지역 기업의 핵심 기술을 활용해 완성했다.

총괄 책임자인 장호종 교수는 “현재 가장 큰 사회 문제 중 하나인 감염병에 대한 시민들의 불안감이 조금이나마 해소되길 바란다”라며, “향후 스마트시티 플랫폼과 연동해 상시모니터링, 조기 경보, 긴급 방역 관리가 체계적으로 관리 되는 시스템을 완성하겠다”라고 밝혔다.

지능형 자동방역시스템은 대전시 토지정보과의 주도로 공유재산심의회, 대전세종연구원의 검토를 통해 필요성을 검증받았다. 대전시는 전국 최초로 엑스포 시민광장 화장실, 유성온천역, 시청역 등에 설치했으며, 안전성 및 효능을 검증한 뒤 설치 장소를 늘려갈 계획이다. 한편, 14일 열린 시연회에는 허태정 대전시장, 이광형 총장, 윤병문 대전디자인진흥원장 등이 참석했다.

2021.06.18 조회수 37195 인공지능연구센터, 네비웍스와 MOU 체결

우리 대학 인공지능연구센터(센터장 최호진)와 ㈜네비웍스(대표 원준희)는 인공지능 분야 기술개발의 공동연구를 위한 양해각서를 6월 2일 체결했다.

두 기관은 이번 양해각서 체결을 통해 (1)인공지능 분야 선행기술 연구개발을 위한 공동 연구 과제의 발굴 및 운영, (2)인공지능 분야 우수 인재 확보를 위한 추천 및 채용 연계 상호 협력, (3)그 외 인공지능 분야 기술 확보 사업 지원의 공동 목표 실현을 위해 필요한 사항 등을 협력할 계획이다.

우리 대학 전산학부는 ‘인간중심 컴퓨팅’이라는 비전 아래 50여 명의 교수진이 다양한 관련 교육 및 인공지능, 자연어 처리, 지식그래프 분야 기술로 소프트웨어공학 및 인간컴퓨터 상호작용 등 컴퓨터 공학 필수 분야와 시너지를 창출할 계획이다.

㈜네비웍스는 가상현실 교육훈련과 지능형 관제 서비스 전문 기업으로 2000년 설립되었다. 메타버스(Metaverse) 환경으로 진화하고 있는 비즈니스 환경에 맞춰 인간 삶의 다양한 분야에 초실감, 초연결을 제공하는 O2O(Offline to Online) 서비스를 고도화 하는 사업을 추진 중이다.

2일 열린 협약식은 류석영 전산학부장 및 최호진 인공지능연구센터장과 ㈜네비웍스의 원준희 대표를 비롯한 양 기관 임직원들이 참석한 가운데 진행되었다.최호진 인공지능연구센터장은 “과학기술 분야의 고급 인재와 기술이 실제 산업 현장과 만나 대한민국이 여러 분야에서 인공지능 강국으로 성장할 수 있는 좋은 기회가 될 것으로 생각한다”며 “양 기관이 적극적인 산학 협력을 통해 인공지능 분야의 한 획을 그을 수 있는 성과물을 창출하길 바란다”고 기대감을 전했다.

2021.06.08 조회수 47044

인공지능연구센터, 네비웍스와 MOU 체결

우리 대학 인공지능연구센터(센터장 최호진)와 ㈜네비웍스(대표 원준희)는 인공지능 분야 기술개발의 공동연구를 위한 양해각서를 6월 2일 체결했다.

두 기관은 이번 양해각서 체결을 통해 (1)인공지능 분야 선행기술 연구개발을 위한 공동 연구 과제의 발굴 및 운영, (2)인공지능 분야 우수 인재 확보를 위한 추천 및 채용 연계 상호 협력, (3)그 외 인공지능 분야 기술 확보 사업 지원의 공동 목표 실현을 위해 필요한 사항 등을 협력할 계획이다.

우리 대학 전산학부는 ‘인간중심 컴퓨팅’이라는 비전 아래 50여 명의 교수진이 다양한 관련 교육 및 인공지능, 자연어 처리, 지식그래프 분야 기술로 소프트웨어공학 및 인간컴퓨터 상호작용 등 컴퓨터 공학 필수 분야와 시너지를 창출할 계획이다.

㈜네비웍스는 가상현실 교육훈련과 지능형 관제 서비스 전문 기업으로 2000년 설립되었다. 메타버스(Metaverse) 환경으로 진화하고 있는 비즈니스 환경에 맞춰 인간 삶의 다양한 분야에 초실감, 초연결을 제공하는 O2O(Offline to Online) 서비스를 고도화 하는 사업을 추진 중이다.

2일 열린 협약식은 류석영 전산학부장 및 최호진 인공지능연구센터장과 ㈜네비웍스의 원준희 대표를 비롯한 양 기관 임직원들이 참석한 가운데 진행되었다.최호진 인공지능연구센터장은 “과학기술 분야의 고급 인재와 기술이 실제 산업 현장과 만나 대한민국이 여러 분야에서 인공지능 강국으로 성장할 수 있는 좋은 기회가 될 것으로 생각한다”며 “양 기관이 적극적인 산학 협력을 통해 인공지능 분야의 한 획을 그을 수 있는 성과물을 창출하길 바란다”고 기대감을 전했다.

2021.06.08 조회수 47044 훈트 금속의 새로운 존재 가능성 증명

우리 대학 물리학과 한명준 교수 연구팀이 *`훈트 금속'이라고 알려진 특이 양자 상태의 새로운 존재 가능성을 최초로 증명했다고 1일 밝혔다.

☞ 훈트 금속(Hund metal): 전기저항 없이 전류가 흐르는 초전도 현상을 나타내거나 외부 조건의 미세한 변화에도 물질이 크게 바뀌는 특성을 가져 기존 반도체 소재를 뛰어넘는 응용 가능성으로 주목받는 차세대 신물질이다.

훈트 금속이란 `훈트의 법칙'으로 잘 알려진 독일의 물리학자 `프리드리히 헤르만 훈트(Friedrich Hermann Hund; 1896~1997)'의 이름을 딴 독특한 양자역학적 상태를 띠는 금속을 가리킨다.

학계에서는 일반적으로 알려진 전형적인 금속들을 `페르미 금속(Fermi liquid metal)'이라 부르는데, 이와는 성질이 뚜렷이 구분되는 특이한 금속을 이해하는 것은 오랫동안 학계의 중요한 관심사가 되고 있다.

이러한 특이 금속들에 관한 연구가 고온 초전도 현상이나 양자 임계 현상과 같은 대표적인 물리학의 신비를 이해하는 단서를 줄 것이라 믿고 있기 때문이다. 훈트 금속도 그 가운데 하나로서, 미국의 이론 물리학자들에 의해 최초로 그 개념이 제시된 이래, 미국과 유럽 학자들의 주도하에 지난 10여 년간 활발한 연구가 이뤄지고 있다.

특별히 이 금속 상태는 원자 내에서 전자가 가질 수 있는 양자역학적 상태를 나타내는 `오비탈(orbital)'의 개수가 `3' 이상인 경우가 주로 연구돼왔으며, 그 값이 `2'인 경우에는 나타날 수 없다는 것이 상식으로 여겨졌다.

이번 연구는 이와 같은 기존의 통념을 뒤엎는 것으로서, 연구진은 오비탈 수가 `2'인 경우에도 훈트 금속이 발현될 수 있다는 것을 이론적으로 증명했다. 연구진은 통상적인 훈트 금속보다 그 신호가 약하다는 점에서 이를 `약한 훈트 메탈(weak Hund metal)'이라고 이름 붙였으며, 더 나아가 훈트 금속과 관련 상태들을 이해하고 분류하는 기준을 새롭게 제시했다.

이는 기존의 상식을 뒤집는 결과일 뿐 아니라, 지금까지 난항을 겪고 있던 많은 관련 연구들에 새로운 돌파구를 제시할 수 있다는 점에서 큰 주목을 받고 있다.

연구를 주도한 한명준 교수는 “이번 결과는 논문을 심사한 심사위원들조차 처음에는 받아들이기 어려워했을 만큼 획기적이다”며, “관련 실험 데이터나 현상들을 이해하는 새로운 틀을 마련한 기초 이론 연구로서, 최근까지 학계가 어려움을 겪고 있던 초전도와 관련된 여러 문제를 해결하는 토대가 될 수 있을 것으로 기대한다”고 연구의 의미를 설명했다.

우리 대학 물리학과 이시헌 연구원이 제1 저자로 참여하고 미국 브룩헤이븐 국립 연구소(Brookhaven National Laboratory)의 최상국 박사와 함께 진행한 이번 연구 결과는 물리학 분야 최고 권위지 `피지컬 리뷰 레터스(Physical Review Letters)'에 5월 17일 字 온라인 출판됐다. (논문명: Hund Physics Landscape of Two-Orbital Systems)

한편, 이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자 지원사업과 미래소재 디스커버리사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.06.02 조회수 55260

훈트 금속의 새로운 존재 가능성 증명

우리 대학 물리학과 한명준 교수 연구팀이 *`훈트 금속'이라고 알려진 특이 양자 상태의 새로운 존재 가능성을 최초로 증명했다고 1일 밝혔다.

☞ 훈트 금속(Hund metal): 전기저항 없이 전류가 흐르는 초전도 현상을 나타내거나 외부 조건의 미세한 변화에도 물질이 크게 바뀌는 특성을 가져 기존 반도체 소재를 뛰어넘는 응용 가능성으로 주목받는 차세대 신물질이다.

훈트 금속이란 `훈트의 법칙'으로 잘 알려진 독일의 물리학자 `프리드리히 헤르만 훈트(Friedrich Hermann Hund; 1896~1997)'의 이름을 딴 독특한 양자역학적 상태를 띠는 금속을 가리킨다.

학계에서는 일반적으로 알려진 전형적인 금속들을 `페르미 금속(Fermi liquid metal)'이라 부르는데, 이와는 성질이 뚜렷이 구분되는 특이한 금속을 이해하는 것은 오랫동안 학계의 중요한 관심사가 되고 있다.

이러한 특이 금속들에 관한 연구가 고온 초전도 현상이나 양자 임계 현상과 같은 대표적인 물리학의 신비를 이해하는 단서를 줄 것이라 믿고 있기 때문이다. 훈트 금속도 그 가운데 하나로서, 미국의 이론 물리학자들에 의해 최초로 그 개념이 제시된 이래, 미국과 유럽 학자들의 주도하에 지난 10여 년간 활발한 연구가 이뤄지고 있다.

특별히 이 금속 상태는 원자 내에서 전자가 가질 수 있는 양자역학적 상태를 나타내는 `오비탈(orbital)'의 개수가 `3' 이상인 경우가 주로 연구돼왔으며, 그 값이 `2'인 경우에는 나타날 수 없다는 것이 상식으로 여겨졌다.

이번 연구는 이와 같은 기존의 통념을 뒤엎는 것으로서, 연구진은 오비탈 수가 `2'인 경우에도 훈트 금속이 발현될 수 있다는 것을 이론적으로 증명했다. 연구진은 통상적인 훈트 금속보다 그 신호가 약하다는 점에서 이를 `약한 훈트 메탈(weak Hund metal)'이라고 이름 붙였으며, 더 나아가 훈트 금속과 관련 상태들을 이해하고 분류하는 기준을 새롭게 제시했다.

이는 기존의 상식을 뒤집는 결과일 뿐 아니라, 지금까지 난항을 겪고 있던 많은 관련 연구들에 새로운 돌파구를 제시할 수 있다는 점에서 큰 주목을 받고 있다.

연구를 주도한 한명준 교수는 “이번 결과는 논문을 심사한 심사위원들조차 처음에는 받아들이기 어려워했을 만큼 획기적이다”며, “관련 실험 데이터나 현상들을 이해하는 새로운 틀을 마련한 기초 이론 연구로서, 최근까지 학계가 어려움을 겪고 있던 초전도와 관련된 여러 문제를 해결하는 토대가 될 수 있을 것으로 기대한다”고 연구의 의미를 설명했다.

우리 대학 물리학과 이시헌 연구원이 제1 저자로 참여하고 미국 브룩헤이븐 국립 연구소(Brookhaven National Laboratory)의 최상국 박사와 함께 진행한 이번 연구 결과는 물리학 분야 최고 권위지 `피지컬 리뷰 레터스(Physical Review Letters)'에 5월 17일 字 온라인 출판됐다. (논문명: Hund Physics Landscape of Two-Orbital Systems)

한편, 이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자 지원사업과 미래소재 디스커버리사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.06.02 조회수 55260 비정형 항정신병 약물에 의한 비만의 원인 규명

우리 대학 생명과학과 손종우 교수 연구팀이 *비정형 항정신병 약물로 인해 발생하는 비만의 원인을 규명하는 데 성공했다고 17일 밝혔다.

☞ 비정형 항정신병 약물: 중추신경계의 도파민 수용체 및 세로토닌 수용체에 결합해 뇌 신경 전달물질의 작용을 차단함으로써 조현병 치료에 사용된다. 약리작용이 한 가지에 국한되지 않았다는 뜻으로 비정형 항정신병 약물이라 부르며, 비교적 최근에 개발된 약물이다.

이번 연구를 통해 향후 비정형 항정신병 약물을 처방받는 환자들에게 발생하는 비만을 예방할 수 있는 전략 수립에 도움을 줌으로써, 환자들의 약물 순응도를 높이고 질병 치료에 집중할 수 있도록 할 것으로 기대된다.

생명과학과 유은선 석박사통합과정 학생이 공동 제1 저자로 참여하고, 미국 텍사스 주립대학 사우스웨스턴 메디컬센터 첸 리우(Chen Liu) 교수와의 공동연구로 진행한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `실험의학저널 (Journal of Experimental Medicine)' 218권 7호에 12일 字 온라인 게재됐다. (논문명 : The Atypical Antipsychotic Risperidone Targets Hypothalamic Melanocortin 4 Receptors to Cause Weight Gain)

`리스페리돈', `올란자핀'과 같은 비정형 항정신병 약물은 조현병, 양극성 장애 및 자폐 스펙트럼 장애 등 다양한 신경정신질환을 치료하기 위해 널리 처방되고 있다. 비정형 항정신병 약물은 정형 항정신병 약물과 비교해 운동계 부작용이 적으나 과도한 식욕과 비만을 유발하는 문제점이 있는데, 기존 동물 모델에서는 환자에게서 나타나는 비만이 재현되지 않아 비정형 항정신병 약물이 비만을 유발하는 원인을 알아내는 데 한계가 있었다.

손 교수와 리우 교수 연구팀은 리스페리돈을 먹이에 포함해 생쥐에게 먹임으로써 동물 모델을 이용해 이들 약물에 의한 식욕 증가와 비만을 재현하는 데 성공했다. 연구팀은 이 모델을 이용해 리스페리돈이 우리 몸의 항상성을 조절하는 뇌 부위인 시상하부에서 식욕을 억제하는 중요한 신경 전달물질 중 하나인 멜라노코르틴에 대한 반응성을 감소시킨다는 사실을 확인했다.

또한, 연구팀은 조현병 모델 생쥐에서 리스페리돈과 함께 멜라노코르틴 반응성 신경 세포 활성도를 높여 작용하는 식욕 억제제인 세트멜라노티드를 처치하면 리스페리돈의 항정신병 효과를 보존하면서도 비만을 예방할 수 있음을 확인했다. 세트멜라노티드(상품명: 임시브리)는 작년 11월 미국 FDA의 승인을 받고 현재 몇 가지 유전적 요인에 의한 비만 치료에 이용되고 있는 약물이다.

손종우 교수는 "비정형 항정신병 약물에 의한 식욕 증가와 비만의 원인을 신경 세포와 분자 수준에서 처음 규명한 것으로 향후 이들 약물을 이용한 신경정신질환 치료에 도움이 될 것으로 기대된다ˮ라고 말했다.

또한, "리스페리돈이 시상하부 멜라노코르틴 반응성을 저하한다는 사실을 확인했으나, 이 현상이 다른 비정형 항정신병 약물에도 적용되는지 아직 밝혀지지 않아 이 부분에 관한 연구에 집중할 계획이다ˮ라고 밝혔다.

이번 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업의 지원을 통해 수행됐다.

2021.05.17 조회수 45713

비정형 항정신병 약물에 의한 비만의 원인 규명

우리 대학 생명과학과 손종우 교수 연구팀이 *비정형 항정신병 약물로 인해 발생하는 비만의 원인을 규명하는 데 성공했다고 17일 밝혔다.

☞ 비정형 항정신병 약물: 중추신경계의 도파민 수용체 및 세로토닌 수용체에 결합해 뇌 신경 전달물질의 작용을 차단함으로써 조현병 치료에 사용된다. 약리작용이 한 가지에 국한되지 않았다는 뜻으로 비정형 항정신병 약물이라 부르며, 비교적 최근에 개발된 약물이다.

이번 연구를 통해 향후 비정형 항정신병 약물을 처방받는 환자들에게 발생하는 비만을 예방할 수 있는 전략 수립에 도움을 줌으로써, 환자들의 약물 순응도를 높이고 질병 치료에 집중할 수 있도록 할 것으로 기대된다.

생명과학과 유은선 석박사통합과정 학생이 공동 제1 저자로 참여하고, 미국 텍사스 주립대학 사우스웨스턴 메디컬센터 첸 리우(Chen Liu) 교수와의 공동연구로 진행한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `실험의학저널 (Journal of Experimental Medicine)' 218권 7호에 12일 字 온라인 게재됐다. (논문명 : The Atypical Antipsychotic Risperidone Targets Hypothalamic Melanocortin 4 Receptors to Cause Weight Gain)

`리스페리돈', `올란자핀'과 같은 비정형 항정신병 약물은 조현병, 양극성 장애 및 자폐 스펙트럼 장애 등 다양한 신경정신질환을 치료하기 위해 널리 처방되고 있다. 비정형 항정신병 약물은 정형 항정신병 약물과 비교해 운동계 부작용이 적으나 과도한 식욕과 비만을 유발하는 문제점이 있는데, 기존 동물 모델에서는 환자에게서 나타나는 비만이 재현되지 않아 비정형 항정신병 약물이 비만을 유발하는 원인을 알아내는 데 한계가 있었다.

손 교수와 리우 교수 연구팀은 리스페리돈을 먹이에 포함해 생쥐에게 먹임으로써 동물 모델을 이용해 이들 약물에 의한 식욕 증가와 비만을 재현하는 데 성공했다. 연구팀은 이 모델을 이용해 리스페리돈이 우리 몸의 항상성을 조절하는 뇌 부위인 시상하부에서 식욕을 억제하는 중요한 신경 전달물질 중 하나인 멜라노코르틴에 대한 반응성을 감소시킨다는 사실을 확인했다.

또한, 연구팀은 조현병 모델 생쥐에서 리스페리돈과 함께 멜라노코르틴 반응성 신경 세포 활성도를 높여 작용하는 식욕 억제제인 세트멜라노티드를 처치하면 리스페리돈의 항정신병 효과를 보존하면서도 비만을 예방할 수 있음을 확인했다. 세트멜라노티드(상품명: 임시브리)는 작년 11월 미국 FDA의 승인을 받고 현재 몇 가지 유전적 요인에 의한 비만 치료에 이용되고 있는 약물이다.

손종우 교수는 "비정형 항정신병 약물에 의한 식욕 증가와 비만의 원인을 신경 세포와 분자 수준에서 처음 규명한 것으로 향후 이들 약물을 이용한 신경정신질환 치료에 도움이 될 것으로 기대된다ˮ라고 말했다.

또한, "리스페리돈이 시상하부 멜라노코르틴 반응성을 저하한다는 사실을 확인했으나, 이 현상이 다른 비정형 항정신병 약물에도 적용되는지 아직 밝혀지지 않아 이 부분에 관한 연구에 집중할 계획이다ˮ라고 밝혔다.

이번 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업의 지원을 통해 수행됐다.

2021.05.17 조회수 45713 서성배 교수 연구팀, 동물의 식습관을 조절하는 원리 규명해 네이처 게재

우리 대학 생명과학과 서성배 교수 연구팀이 서울대학교 생명과학부 이원재 교수 연구팀과 공동연구를 통해 체내 단백질, 필수아미노산 부족을 감지하는 장 세포와 필수아미노산을 섭취하도록 섭식행동을 조절하는 구체적인 원리를 규명했다고 7일 밝혔다. 그뿐만 아니라, 공동연구팀은 필수아미노산을 생산하는 장내미생물이 이러한 메커니즘에 어떠한 영향을 미치는 지도 규명했다.

사람이든 동물이든 수분이 부족하면 갈증을 느끼고 물을 마시고, 혈당량이 떨어지면 당을 찾아 먹는다. 필수 영양소가 부족하면 자연스럽게 이를 섭취하기 위한 행동 변화가 있다는 것은 누구나 경험적으로 쉽게 알 수 있는 사실이다. 과학자들은 수분이나 당분뿐만 아니라 필수아미노산과 같은 영양소에 대해서도 동물들이 결핍을 인지하여 항상성을 유지하는 메커니즘을 가지고 있을 것이라 오랫동안 예상해 왔지만, 그동안 이를 구체적으로 밝힌 연구는 없었다.

필수아미노산 항상성은 수분 항상성보다 복잡한 메커니즘을 가질 수밖에 없다. 장내미생물의 종류에 따라 반드시 섭취해야 하는 필수아미노산의 종류가 달라지기 때문이다. 예를 들면, 코알라의 경우 주된 먹이가 되는 나뭇잎의 섬유질을 직접 소화하지 못하고, 장내미생물이 나뭇잎을 분해하여 흡수 가능한 영양소를 만들어 내면 이를 흡수한다. 그런데 장내미생물의 종류에 따라 분해할 수 있는 나뭇잎의 종류가 달라지고, 이에 따라 코알라의 식성도 달라진다. 이는 필수아미노산과 같이 미생물을 통해 합성이 가능한 영양소의 경우, 똑같은 종의 동물들이라 해도, 동일한 필수아미노산이 부족한 상황에서 각 개체가 보유하고 있는 장내미생물의 종류에 따라 다른 식성을 보일 수 있다는 것을 의미한다.

공동연구팀은 이번 연구에서 어떤 유전자가 체내 필수아미노산 부족을 감지하는지 찾아내고, 어떤 신호를 통해 부족한 아미노산을 섭취하도록 섭식행동을 조절하는지 규명했으며, 필수아미노산을 생산하는 장내미생물이 이러한 메커니즘에 어떠한 영향을 미치는지 확인하기 위한 실험을 진행했다.

연구진은 초파리에 필수아미노산이 결핍된 먹이를 제공하거나 유전적 결핍 혹은 유전자 조작을 이용해 필수아미노산을 생산하지 못하는 장내미생물을 초파리에 도입하면, 초파리의 장 호르몬 중 하나인 CNMa 호르몬의 발현이 유도됨을 확인했다. 흥미롭게도, 이 호르몬은 그동안 장 호르몬이 발현된다고 알려진 내분비세포 (enteroendocrine cells)가 아닌 장 상피세포(enterocytes)에서 발현되는데 이는 장 상피세포가 필수아미노산 결핍을 직접 인지한다는 것을 의미한다. 또한 공동연구팀은 CNMa 호르몬이 발현되는 과정에서 기존에 세포 내 아미노산 센서로 잘 알려진 Gcn2와 Tor 분자들이 관여한다는 사실도 증명했다. CNMa 호르몬의 수용체는 두뇌와 장 신경세포(enteric neuron)에서 발현하는데 CNMa 수용체를 발현하는 신경세포가 활성화되는지 여부에 따라 필수아미노산을 섭취하려는 섭식행동이 증가하거나 감소한다.

이번 논문은 동물이 필수아미노산의 부족을 인지한 후 필수아미노산이 풍부한 음식을 섭취하는 행동을 장내미생물-장-뇌 축(microbiome-gut-brain axis)을 통해 분자적 수준에서 설명한 최초의 논문이다.

제 1저자인 우리 대학 김보람 연구원은 “이번 연구 결과는 장내미생물에서 동물의 장 그리고 뇌로 이어지는 장내미생물-장-뇌 축을 통해 아미노산 결핍이 일어난다는 사실을 처음으로 밝혔다는데 큰 의미가 있으며, 초파리뿐만 아니라, 사람을 포함한 척추동물에서도 이런 경로를 통해 장내미생물이 동물의 식성을 조절할 가능성을 제기한다. 만약 장내미생물과 동물의 식습관이 장뇌 축을 통해 조절된다면, 미생물 섭취라는 방법을 통해 현대인의 불균형한 식습관으로 인한 만성 질병을 개선할 수도 있을 것이며, 그런 점에서 이 논문의 가치를 찾을 수 있다”라고 말했다.

최근 10여 년간 탄수화물 영양소를 감지하는 체내의 센서나 센싱세포를 두뇌나 다른 기관에서 규명했고 이번 공동연구를 통해 장 세포에서 필수아미노산 결핍을 인지하는 원리를 밝힌 서성배 교수는 “여러 영양소가 미각에 의해 피상적으로 1차 감지되지만 어떻게 체내에서 인지되고 섭식행동을 유도하는 연구는 그의 중요성에 비해 아직 매우 제한적이다. 그 이유는 체내의 영양소 센서를 마우스나 복잡한 포유류에서 발견하기는 쉽지 않기에 유전자 조작이 용이한 초파리를 이용해서 영양소 센서를 초파리에서 규명한 후에 쥐나 인간에서 그의 대응체를 찾는 방법을 선택했다. 영양소 센서는 모든 개체에 중요하고 진화적으로도 보존이 돼 있을 것 같아 초파리에서 밝힌 센서들이 포유류에서도 비슷한 역할을 할 것이라고 추측된다. 영양소에는 탄수화물, 단백질, 지방 같은 거대영양소뿐 아니라 비타민, 아연, 소금 등 소량영양소가 존재하는데 그 센서들을 규명하고 섭식행동에 미치는 영향이나 대사 질환, 성인병에 관련성 연구는 더욱 증폭될 것이라 예상된다.”고 말했다.

김보람 박사가 제1 저자로 참여하고 우리 대학 서성배 교수, 서울대학교 이원재 교수가 공동교신저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제학술지 ‘네이처(Nature)’ 5월 5일 자 온라인판에 게재됐다 (논문명 : Response of the Drosophila microbiome-gut-brain axis to amino acid deficit).

2021.05.07 조회수 28775

서성배 교수 연구팀, 동물의 식습관을 조절하는 원리 규명해 네이처 게재

우리 대학 생명과학과 서성배 교수 연구팀이 서울대학교 생명과학부 이원재 교수 연구팀과 공동연구를 통해 체내 단백질, 필수아미노산 부족을 감지하는 장 세포와 필수아미노산을 섭취하도록 섭식행동을 조절하는 구체적인 원리를 규명했다고 7일 밝혔다. 그뿐만 아니라, 공동연구팀은 필수아미노산을 생산하는 장내미생물이 이러한 메커니즘에 어떠한 영향을 미치는 지도 규명했다.

사람이든 동물이든 수분이 부족하면 갈증을 느끼고 물을 마시고, 혈당량이 떨어지면 당을 찾아 먹는다. 필수 영양소가 부족하면 자연스럽게 이를 섭취하기 위한 행동 변화가 있다는 것은 누구나 경험적으로 쉽게 알 수 있는 사실이다. 과학자들은 수분이나 당분뿐만 아니라 필수아미노산과 같은 영양소에 대해서도 동물들이 결핍을 인지하여 항상성을 유지하는 메커니즘을 가지고 있을 것이라 오랫동안 예상해 왔지만, 그동안 이를 구체적으로 밝힌 연구는 없었다.

필수아미노산 항상성은 수분 항상성보다 복잡한 메커니즘을 가질 수밖에 없다. 장내미생물의 종류에 따라 반드시 섭취해야 하는 필수아미노산의 종류가 달라지기 때문이다. 예를 들면, 코알라의 경우 주된 먹이가 되는 나뭇잎의 섬유질을 직접 소화하지 못하고, 장내미생물이 나뭇잎을 분해하여 흡수 가능한 영양소를 만들어 내면 이를 흡수한다. 그런데 장내미생물의 종류에 따라 분해할 수 있는 나뭇잎의 종류가 달라지고, 이에 따라 코알라의 식성도 달라진다. 이는 필수아미노산과 같이 미생물을 통해 합성이 가능한 영양소의 경우, 똑같은 종의 동물들이라 해도, 동일한 필수아미노산이 부족한 상황에서 각 개체가 보유하고 있는 장내미생물의 종류에 따라 다른 식성을 보일 수 있다는 것을 의미한다.

공동연구팀은 이번 연구에서 어떤 유전자가 체내 필수아미노산 부족을 감지하는지 찾아내고, 어떤 신호를 통해 부족한 아미노산을 섭취하도록 섭식행동을 조절하는지 규명했으며, 필수아미노산을 생산하는 장내미생물이 이러한 메커니즘에 어떠한 영향을 미치는지 확인하기 위한 실험을 진행했다.

연구진은 초파리에 필수아미노산이 결핍된 먹이를 제공하거나 유전적 결핍 혹은 유전자 조작을 이용해 필수아미노산을 생산하지 못하는 장내미생물을 초파리에 도입하면, 초파리의 장 호르몬 중 하나인 CNMa 호르몬의 발현이 유도됨을 확인했다. 흥미롭게도, 이 호르몬은 그동안 장 호르몬이 발현된다고 알려진 내분비세포 (enteroendocrine cells)가 아닌 장 상피세포(enterocytes)에서 발현되는데 이는 장 상피세포가 필수아미노산 결핍을 직접 인지한다는 것을 의미한다. 또한 공동연구팀은 CNMa 호르몬이 발현되는 과정에서 기존에 세포 내 아미노산 센서로 잘 알려진 Gcn2와 Tor 분자들이 관여한다는 사실도 증명했다. CNMa 호르몬의 수용체는 두뇌와 장 신경세포(enteric neuron)에서 발현하는데 CNMa 수용체를 발현하는 신경세포가 활성화되는지 여부에 따라 필수아미노산을 섭취하려는 섭식행동이 증가하거나 감소한다.

이번 논문은 동물이 필수아미노산의 부족을 인지한 후 필수아미노산이 풍부한 음식을 섭취하는 행동을 장내미생물-장-뇌 축(microbiome-gut-brain axis)을 통해 분자적 수준에서 설명한 최초의 논문이다.

제 1저자인 우리 대학 김보람 연구원은 “이번 연구 결과는 장내미생물에서 동물의 장 그리고 뇌로 이어지는 장내미생물-장-뇌 축을 통해 아미노산 결핍이 일어난다는 사실을 처음으로 밝혔다는데 큰 의미가 있으며, 초파리뿐만 아니라, 사람을 포함한 척추동물에서도 이런 경로를 통해 장내미생물이 동물의 식성을 조절할 가능성을 제기한다. 만약 장내미생물과 동물의 식습관이 장뇌 축을 통해 조절된다면, 미생물 섭취라는 방법을 통해 현대인의 불균형한 식습관으로 인한 만성 질병을 개선할 수도 있을 것이며, 그런 점에서 이 논문의 가치를 찾을 수 있다”라고 말했다.

최근 10여 년간 탄수화물 영양소를 감지하는 체내의 센서나 센싱세포를 두뇌나 다른 기관에서 규명했고 이번 공동연구를 통해 장 세포에서 필수아미노산 결핍을 인지하는 원리를 밝힌 서성배 교수는 “여러 영양소가 미각에 의해 피상적으로 1차 감지되지만 어떻게 체내에서 인지되고 섭식행동을 유도하는 연구는 그의 중요성에 비해 아직 매우 제한적이다. 그 이유는 체내의 영양소 센서를 마우스나 복잡한 포유류에서 발견하기는 쉽지 않기에 유전자 조작이 용이한 초파리를 이용해서 영양소 센서를 초파리에서 규명한 후에 쥐나 인간에서 그의 대응체를 찾는 방법을 선택했다. 영양소 센서는 모든 개체에 중요하고 진화적으로도 보존이 돼 있을 것 같아 초파리에서 밝힌 센서들이 포유류에서도 비슷한 역할을 할 것이라고 추측된다. 영양소에는 탄수화물, 단백질, 지방 같은 거대영양소뿐 아니라 비타민, 아연, 소금 등 소량영양소가 존재하는데 그 센서들을 규명하고 섭식행동에 미치는 영향이나 대사 질환, 성인병에 관련성 연구는 더욱 증폭될 것이라 예상된다.”고 말했다.

김보람 박사가 제1 저자로 참여하고 우리 대학 서성배 교수, 서울대학교 이원재 교수가 공동교신저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제학술지 ‘네이처(Nature)’ 5월 5일 자 온라인판에 게재됐다 (논문명 : Response of the Drosophila microbiome-gut-brain axis to amino acid deficit).

2021.05.07 조회수 28775 KAIST-KAI, 산학협력 협약 체결

우리 대학이 한국항공우주산업(주)(KAI)과 항공우주기술연구센터 설립을 위한 업무협약(MOU)을 지난달 31일 체결했다.

이번 협약은 우주 · 미래 비행체 기술 관련 연구개발과 사업화를 목표로 추진되었으며, 미래 먹거리 사업 발굴은 물론 핵심 기술 선점 및 원천 기술을 확보하는 연구에 주력할 방침이다.

이를 위해, 양 기관은 산학 협력에 필요한 ʻKAIST-KAI 항공우주기술연구센터ʼ를 KAIST 안보융합연구원 산하에 설치한다. 연구센터에서는 올해부터 2023년까지 위성 시스템 소프트웨어(SW), 우주 · 미래 비행체 기술 개발 등의 공동 연구 과제를 단계적으로 수행하고 향후 학술·기술정보·인력 등을 교류하며 긴밀한 협력 활동을 추진할 예정이다.미래 항공우주 시장을 선점하기 위한 세계 여러 나라의 기술 각축이 심화되고 있는 가운데, 양 기관은 이번 협약을 통해 우주 · 미래 비행체 분야 연구의 시너지를 창출하고 新 우주 패권 시대의 경쟁력을 확보하겠다는 의지를 밝혔다.

이광형 총장은 "KAIST가 보유한 다양한 미래기술을 바탕으로 협력해 KAI가 추진하는 우주 미래 비행체 연구는 물론 국가 과학기술 발전에도 기여할 수 있을 것ˮ이라고 전했다.한편, 이날 협약식은 이광형 총장과 안현호 KAI 사장 등 양측 주요 관계자가 참석한 가운데 진행됐다.

2021.04.02 조회수 87810

KAIST-KAI, 산학협력 협약 체결

우리 대학이 한국항공우주산업(주)(KAI)과 항공우주기술연구센터 설립을 위한 업무협약(MOU)을 지난달 31일 체결했다.

이번 협약은 우주 · 미래 비행체 기술 관련 연구개발과 사업화를 목표로 추진되었으며, 미래 먹거리 사업 발굴은 물론 핵심 기술 선점 및 원천 기술을 확보하는 연구에 주력할 방침이다.

이를 위해, 양 기관은 산학 협력에 필요한 ʻKAIST-KAI 항공우주기술연구센터ʼ를 KAIST 안보융합연구원 산하에 설치한다. 연구센터에서는 올해부터 2023년까지 위성 시스템 소프트웨어(SW), 우주 · 미래 비행체 기술 개발 등의 공동 연구 과제를 단계적으로 수행하고 향후 학술·기술정보·인력 등을 교류하며 긴밀한 협력 활동을 추진할 예정이다.미래 항공우주 시장을 선점하기 위한 세계 여러 나라의 기술 각축이 심화되고 있는 가운데, 양 기관은 이번 협약을 통해 우주 · 미래 비행체 분야 연구의 시너지를 창출하고 新 우주 패권 시대의 경쟁력을 확보하겠다는 의지를 밝혔다.

이광형 총장은 "KAIST가 보유한 다양한 미래기술을 바탕으로 협력해 KAI가 추진하는 우주 미래 비행체 연구는 물론 국가 과학기술 발전에도 기여할 수 있을 것ˮ이라고 전했다.한편, 이날 협약식은 이광형 총장과 안현호 KAI 사장 등 양측 주요 관계자가 참석한 가운데 진행됐다.

2021.04.02 조회수 87810 화학과 김상규 교수, 대한화학회 학술상 수상

우리 대학 화학과(자연과학연구소장) 김상규 교수가 오는 4월 21일~23일 수원 컨벤션센터에서 온라인으로 개최하는 대한화학회 학술발표회에서 학술상(Excellence Academic Award)를 수상한다. 대한화학회는 매년 탁월한 논문을 발표하여 화학의 학문적 발전에 크게 기여한 1인을 선발해 학술상을 수여하고 있다.

김상규 교수는 실험물리화학분야 중 들뜬 상태 반응동역학 분야를 오랫동안 연구하여, 특히 비단열동역학(Nonadiabatic Dynamics) 중 일어나는 화학반응의 자세한 전모를 분자수준에서 기술한 점을 인정받았다. 수상 후 4월 23일 'Nonadiabatic Reaction Dynamics in the excited states of polyatomic Molecules"라는 주제로 기념 강연을 가질 예정이며, 온라인을 통해 학술발표회 참가자들에게 중계될 예정이다.

2021.04.01 조회수 92395

화학과 김상규 교수, 대한화학회 학술상 수상

우리 대학 화학과(자연과학연구소장) 김상규 교수가 오는 4월 21일~23일 수원 컨벤션센터에서 온라인으로 개최하는 대한화학회 학술발표회에서 학술상(Excellence Academic Award)를 수상한다. 대한화학회는 매년 탁월한 논문을 발표하여 화학의 학문적 발전에 크게 기여한 1인을 선발해 학술상을 수여하고 있다.

김상규 교수는 실험물리화학분야 중 들뜬 상태 반응동역학 분야를 오랫동안 연구하여, 특히 비단열동역학(Nonadiabatic Dynamics) 중 일어나는 화학반응의 자세한 전모를 분자수준에서 기술한 점을 인정받았다. 수상 후 4월 23일 'Nonadiabatic Reaction Dynamics in the excited states of polyatomic Molecules"라는 주제로 기념 강연을 가질 예정이며, 온라인을 통해 학술발표회 참가자들에게 중계될 예정이다.

2021.04.01 조회수 92395 신세계아이앤씨-KAIST AI 연구센터 개소

우리 대학이 신세계아이앤씨(대표 손정현)와 손잡고 리테일 특화 인공지능(AI) 기술을 연구하는 ‘신세계아이앤씨-KAIST AI연구센터’를 개소했다.

30일 우리 대학 IT융합빌딩에서 ‘신세계아이앤씨-KAIST AI 연구센터’ 개소식을 진행했다. 이날 개소식에는 손정현 신세계아이앤씨 대표이사, 양윤지 신세계아이앤씨 전략IT사업담당 상무, 강준혁 전기및전자공학부 학부장, 김대식 신세계아이앤씨-KAIST AI연구센터장 등이 참석했다.

‘신세계아이앤씨-KAIST AI연구센터’는 일회성 단순 연구용역 계약이 아닌 리테일 산업에 필요한 AI기술을 발굴하고 공동 연구해 실제 리테일 산업에 적용하는 산학협력 리테일테크 전문 연구 센터다.

신세계아이앤씨는 △정형/비정형 빅데이터 수집/처리 플랫폼(Data Plant) △신상품 개인화 추천 및 수요 예측(Cold Start Mentor) △수요에 따른 가격 최적화(Price Optimization) △셀프서비스 스토어에 필요한 이미지 기술(Vision) 분야를 우선 연구주제로 선정하고, 리테일 산업을 혁신할 수 있는 다양한 AI 핵심기술에 대한 연구 과제를 추가 발굴할 예정이다. ‘신세계아이앤씨-KAIST AI연구센터’의 연구 결과는 실제 리테일 산업 현장에 빠르게 적용할 계획이다.

특히 AI 기술로 동작을 인식하는 셀프서비스 스토어의 핵심 기술인 AI비전(AI Vision) 기술 고도화를 통해 현재 소형 유통매장으로 한정된 셀프서비스 스토어를 패션, 식품, 가구 등 다양한 업태에 적용하는 것은 물론 대형 유통 매장으로 확대할 수 있도록 연구를 진행할 계획이다. AI 딥러닝을 활용한 상품 이미지 패턴 분석, 자연어 처리 기술 등을 기반으로 한 수요예측 플랫폼의 고도화는 물론이고 공개 API 형태로 제공하는 다양한 데이터를 실시간으로 수집해 상품 수요예측, 개인화추천 등 리테일 트렌드에 민감한 AI 서비스에 즉시 반영할 계획이다.

손정현 신세계아이앤씨(신세계I&C) 대표이사는 “’신세계아이앤씨-KAIST AI연구센터’를 통해 AI 기술 기반의 빅데이터 플랫폼, 개인화 추천, 수요예측 등 리테일 산업에 꼭 필요한 혁신적인 AI 기술을 확보하고 실제 산업 현장에 빠르게 적용해 급변하는 리테일 시장에서 차별화된 경쟁력을 확보할 것이다”라며 “다양한 리테일테크 기술과 비즈니스 노하우를 가진 신세계아이앤씨의 강점과 최신 트렌드 기술 발굴과 AI 알고리즘 연구에 탁월한 KAIST의 경쟁력이 더해져 리테일테크 분야의 새로운 시너지를 만들어 국내를 넘어 글로벌 시장을 혁신하는 새로운 기술을 선보일 것이다”라고 말했다.

2021.03.30 조회수 94797

신세계아이앤씨-KAIST AI 연구센터 개소

우리 대학이 신세계아이앤씨(대표 손정현)와 손잡고 리테일 특화 인공지능(AI) 기술을 연구하는 ‘신세계아이앤씨-KAIST AI연구센터’를 개소했다.

30일 우리 대학 IT융합빌딩에서 ‘신세계아이앤씨-KAIST AI 연구센터’ 개소식을 진행했다. 이날 개소식에는 손정현 신세계아이앤씨 대표이사, 양윤지 신세계아이앤씨 전략IT사업담당 상무, 강준혁 전기및전자공학부 학부장, 김대식 신세계아이앤씨-KAIST AI연구센터장 등이 참석했다.

‘신세계아이앤씨-KAIST AI연구센터’는 일회성 단순 연구용역 계약이 아닌 리테일 산업에 필요한 AI기술을 발굴하고 공동 연구해 실제 리테일 산업에 적용하는 산학협력 리테일테크 전문 연구 센터다.

신세계아이앤씨는 △정형/비정형 빅데이터 수집/처리 플랫폼(Data Plant) △신상품 개인화 추천 및 수요 예측(Cold Start Mentor) △수요에 따른 가격 최적화(Price Optimization) △셀프서비스 스토어에 필요한 이미지 기술(Vision) 분야를 우선 연구주제로 선정하고, 리테일 산업을 혁신할 수 있는 다양한 AI 핵심기술에 대한 연구 과제를 추가 발굴할 예정이다. ‘신세계아이앤씨-KAIST AI연구센터’의 연구 결과는 실제 리테일 산업 현장에 빠르게 적용할 계획이다.

특히 AI 기술로 동작을 인식하는 셀프서비스 스토어의 핵심 기술인 AI비전(AI Vision) 기술 고도화를 통해 현재 소형 유통매장으로 한정된 셀프서비스 스토어를 패션, 식품, 가구 등 다양한 업태에 적용하는 것은 물론 대형 유통 매장으로 확대할 수 있도록 연구를 진행할 계획이다. AI 딥러닝을 활용한 상품 이미지 패턴 분석, 자연어 처리 기술 등을 기반으로 한 수요예측 플랫폼의 고도화는 물론이고 공개 API 형태로 제공하는 다양한 데이터를 실시간으로 수집해 상품 수요예측, 개인화추천 등 리테일 트렌드에 민감한 AI 서비스에 즉시 반영할 계획이다.

손정현 신세계아이앤씨(신세계I&C) 대표이사는 “’신세계아이앤씨-KAIST AI연구센터’를 통해 AI 기술 기반의 빅데이터 플랫폼, 개인화 추천, 수요예측 등 리테일 산업에 꼭 필요한 혁신적인 AI 기술을 확보하고 실제 산업 현장에 빠르게 적용해 급변하는 리테일 시장에서 차별화된 경쟁력을 확보할 것이다”라며 “다양한 리테일테크 기술과 비즈니스 노하우를 가진 신세계아이앤씨의 강점과 최신 트렌드 기술 발굴과 AI 알고리즘 연구에 탁월한 KAIST의 경쟁력이 더해져 리테일테크 분야의 새로운 시너지를 만들어 국내를 넘어 글로벌 시장을 혁신하는 새로운 기술을 선보일 것이다”라고 말했다.

2021.03.30 조회수 94797