%EB%94%94%EC%8A%A4%ED%94%8C%EB%A0%88%EC%9D%B4

-

세계가 놀란 KAIST의 창의력

- 혁신적인 아이디어로 제25회 ACM UIST서 2개 부문 수상과 논문 발표 -

인간-컴퓨터 상호작용(HCI, Human Computer Interaction) 분야의 세계적인 권위를 자랑하는 국제학회에서 우리 학교 연구진이 우수한 성과를 거둬 화제다.

우리 학교 전산학과 이기혁 교수팀과 산업디자인학과 배석형 교수팀이 지난 10월 7일~10일 미국 보스턴에서 열린 ‘제25회 ACM UIST(ACM Symposium on User Interface Software and Technology)’에서 학생혁신콘테스트 2개 부문 수상과 동시에 국내 대학으로는 유일하게 논문을 발표했다.

이 학회는 매년 출시되기 직전의 첨단 하드웨어를 이용하여 혁신적인 아이디어를 겨루는 학생혁신콘테스트를 열고 있다. 올해 주제는 미국 시냅틱스(Synaptics)사의 ‘압력감지 멀티터치패드’로 MIT, 카네기멜론대 등 세계 유수 대학의 27개 팀이 참가해 경쟁했다.

전산학과 김선준(박사과정 2년), 손정민(석사과정 1년) 학생과 산업디자인학과 유수진(석사과정 1년) 학생으로 구성된 팀은 압력감지 멀티터치패드에 간단한 구조물을 추가해 비례제어가 가능한 입력장치를 구현했다. 학생들은 이를 이용해 크레인 게임 애플리케이션을 만들어 창의성 부문에서 2등상을 수상했다.

이와 함께 전산학과 허성국(박사과정 4년), 한재현(박사과정 2년), 구지성(박사과정 1년) 학생과 산업디자인학과 최하얀(석사과정 1년) 학생으로 구성된 팀은 터치면에 대해 수직 방향의 힘만 감지하는 멀티터치패드에 고탄력 섬유를 씌워 수평 방향의 힘도 활용할 수 있는 입력 장치를 구현했다. 이 팀은 독자적으로 고안해낸 장치로 새총 사격 게임 애플리케이션을 만들어 학회 참가자를 대상으로 한 인기투표에서 2등상을 수상했다.

전산학과 김선준 학생은 “공학과 디자인이라는 서로 다른 접근 방식이 시너지 효과를 내는 것을 확인한 즐겁고도 소중한 경험이었다”며 “팀원들 간에 서로를 이해하고 소통하려는 노력이 융합적 프로젝트를 성공으로 이끌었다”고 말했다.

한편 학술논문 세션에서는 산업디자인학과 배석형 교수팀의 이다윗(박사과정 1년), 손경희(박사과정 1년), 이준협(석사과정 1년) 학생이 기존의 디스플레이 타블렛 펜을 혁신적으로 개선하는 기술을 담은 논문을 발표했다.

논문에서 소개한 ‘팬텀 펜’은 디지털 펜의 머리 부분을 가상화해 펜 머리 부분이 유발하는 가림 문제와 디스플레이 유리의 두께로 인한 오차 문제를 해결했다. 또한 팬텀 펜은 디지털 환경에서 선택된 펜의 종류와 속성을 실제 색연필 또는 마커 등과 거의 똑같은 효과를 거둘 수 있다는 게 큰 특징이다.

HCI 분야에서 피인용지수가 가장 높은 이 학회에 국내 연구진이 논문을 발표한 것은 지난해 KAIST 전산학과 이기혁 교수팀에 이어 이번이 두 번째이다.

배석형 교수는 “실제 사용자 관점에서 문제를 발견하고, 창의적인 아이디어 전개와 다양한 분야의 지식 활용을 통해 새로운 해결 방법을 탐구하는 KAIST의 융합적 연구 문화가 이러한 성과를 가능하게 한 것”이라며 “앞으로도 KAIST가 세계적인 연구를 통해 국내외 HCI 분야를 선도해 나갈 것”이라고 소감을 밝혔다.(끝)

붙임 : 수상 작품 및 발표 기술 소개

※ 동영상크레인 게임 애플리케이션 http://youtu.be/vKzmA4fdihs새총 사격 게임 애플리케이션 http://youtu.be/Hk52ixuC_M0팬텀 펜 http://youtu.be/r62wxK3Rma4

그림1. 전산학과 김선준, 손정민 학생과 산업디자인학과 유수진 학생이 만들어 창의성 부문에서 2등을 차지한 크레인 게임 애플리케이션

그림2. 전산학과 허성국, 한재현, 구지성 학생과 산업디자인학과 최하얀 학생이 만들어 인기투표에서 2등상을 수상한 새총 사격 게임 애플리케이션

그림3. 디지털 펜의 머리 부분을 가상화해 펜 머리 부분이 유발하는 가림 문제와 디스플레이 유리의 두께로 인한 오차 문제를 해결한 ‘팬텀펜’. 디지털 환경에서 선택된 펜의 종류와 속성을 실제 색연필과 마커 등과 같이 직관적이고 효과적으로 보여줄 수 있다.

2012.10.31 조회수 24693

세계가 놀란 KAIST의 창의력

- 혁신적인 아이디어로 제25회 ACM UIST서 2개 부문 수상과 논문 발표 -

인간-컴퓨터 상호작용(HCI, Human Computer Interaction) 분야의 세계적인 권위를 자랑하는 국제학회에서 우리 학교 연구진이 우수한 성과를 거둬 화제다.

우리 학교 전산학과 이기혁 교수팀과 산업디자인학과 배석형 교수팀이 지난 10월 7일~10일 미국 보스턴에서 열린 ‘제25회 ACM UIST(ACM Symposium on User Interface Software and Technology)’에서 학생혁신콘테스트 2개 부문 수상과 동시에 국내 대학으로는 유일하게 논문을 발표했다.

이 학회는 매년 출시되기 직전의 첨단 하드웨어를 이용하여 혁신적인 아이디어를 겨루는 학생혁신콘테스트를 열고 있다. 올해 주제는 미국 시냅틱스(Synaptics)사의 ‘압력감지 멀티터치패드’로 MIT, 카네기멜론대 등 세계 유수 대학의 27개 팀이 참가해 경쟁했다.

전산학과 김선준(박사과정 2년), 손정민(석사과정 1년) 학생과 산업디자인학과 유수진(석사과정 1년) 학생으로 구성된 팀은 압력감지 멀티터치패드에 간단한 구조물을 추가해 비례제어가 가능한 입력장치를 구현했다. 학생들은 이를 이용해 크레인 게임 애플리케이션을 만들어 창의성 부문에서 2등상을 수상했다.

이와 함께 전산학과 허성국(박사과정 4년), 한재현(박사과정 2년), 구지성(박사과정 1년) 학생과 산업디자인학과 최하얀(석사과정 1년) 학생으로 구성된 팀은 터치면에 대해 수직 방향의 힘만 감지하는 멀티터치패드에 고탄력 섬유를 씌워 수평 방향의 힘도 활용할 수 있는 입력 장치를 구현했다. 이 팀은 독자적으로 고안해낸 장치로 새총 사격 게임 애플리케이션을 만들어 학회 참가자를 대상으로 한 인기투표에서 2등상을 수상했다.

전산학과 김선준 학생은 “공학과 디자인이라는 서로 다른 접근 방식이 시너지 효과를 내는 것을 확인한 즐겁고도 소중한 경험이었다”며 “팀원들 간에 서로를 이해하고 소통하려는 노력이 융합적 프로젝트를 성공으로 이끌었다”고 말했다.

한편 학술논문 세션에서는 산업디자인학과 배석형 교수팀의 이다윗(박사과정 1년), 손경희(박사과정 1년), 이준협(석사과정 1년) 학생이 기존의 디스플레이 타블렛 펜을 혁신적으로 개선하는 기술을 담은 논문을 발표했다.

논문에서 소개한 ‘팬텀 펜’은 디지털 펜의 머리 부분을 가상화해 펜 머리 부분이 유발하는 가림 문제와 디스플레이 유리의 두께로 인한 오차 문제를 해결했다. 또한 팬텀 펜은 디지털 환경에서 선택된 펜의 종류와 속성을 실제 색연필 또는 마커 등과 거의 똑같은 효과를 거둘 수 있다는 게 큰 특징이다.

HCI 분야에서 피인용지수가 가장 높은 이 학회에 국내 연구진이 논문을 발표한 것은 지난해 KAIST 전산학과 이기혁 교수팀에 이어 이번이 두 번째이다.

배석형 교수는 “실제 사용자 관점에서 문제를 발견하고, 창의적인 아이디어 전개와 다양한 분야의 지식 활용을 통해 새로운 해결 방법을 탐구하는 KAIST의 융합적 연구 문화가 이러한 성과를 가능하게 한 것”이라며 “앞으로도 KAIST가 세계적인 연구를 통해 국내외 HCI 분야를 선도해 나갈 것”이라고 소감을 밝혔다.(끝)

붙임 : 수상 작품 및 발표 기술 소개

※ 동영상크레인 게임 애플리케이션 http://youtu.be/vKzmA4fdihs새총 사격 게임 애플리케이션 http://youtu.be/Hk52ixuC_M0팬텀 펜 http://youtu.be/r62wxK3Rma4

그림1. 전산학과 김선준, 손정민 학생과 산업디자인학과 유수진 학생이 만들어 창의성 부문에서 2등을 차지한 크레인 게임 애플리케이션

그림2. 전산학과 허성국, 한재현, 구지성 학생과 산업디자인학과 최하얀 학생이 만들어 인기투표에서 2등상을 수상한 새총 사격 게임 애플리케이션

그림3. 디지털 펜의 머리 부분을 가상화해 펜 머리 부분이 유발하는 가림 문제와 디스플레이 유리의 두께로 인한 오차 문제를 해결한 ‘팬텀펜’. 디지털 환경에서 선택된 펜의 종류와 속성을 실제 색연필과 마커 등과 같이 직관적이고 효과적으로 보여줄 수 있다.

2012.10.31 조회수 24693 -

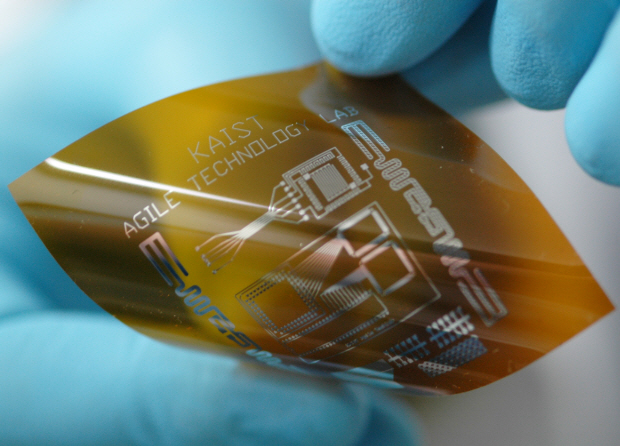

휘어지는 고성능 배터리 제작기술 개발

- 플렉시블 OLED 디스플레이와 배터리의 완전 결합길 열려 -

휘어지는 디스플레이의 에너지원으로 반드시 필요한 고효율 유연 배터리를 KAIST 연구진이 세계 최초로 개발하는데 성공했다.

우리 학교 신소재공학과 이건재 교수팀이 유연한 고효율 배터리를 개발하는데 성공, 이 연구결과가 재료분야 세계적 학술지인 ‘나노 레터스(Nano Letters)’ 8월호 온라인판에 실렸으며, 미국 화학학회 뉴스레터인 C&EN(Chemical & Engineering News)에도 (8월 10일자) 특집으로 보도됐다.

얇고 가벼우면서도 유연한 디스플레이로의 혁신적인 기술 발전을 위해서는 필연적으로 휘어지며 충전밀도가 높고, 폭발위험이 극히 적은 고성능 유연 고상배터리의 개발이 요구돼 왔다.

그러나 고효율 배터리를 만드는 소재 중 산화물 양극재료는 고온의 열처리가 필요하기 때문에 플라스틱 기판위에서는 구현할 수 없을 뿐만 아니라 고온 열처리 없이 분말 형태로 만들 경우에는 충전밀도가 매우 낮다는 문제점이 있었다.

이번에 개발한 고성능 유연 고상배터리는 리튬코발트산화물(LiCoO2) 양극재료를 운모 희생기판에서 4㎛(머리카락의 약 10분의 1 두께) 정도인 박막형태로 고온 성장시켜 만든 후, 기판으로 쓰인 딱딱한 희생기판을 제거해 얇은 배터리 부분만 남긴 후 유연한 기판위에 전사해 완성했다.

이 교수 연구팀이 개발에 성공한 유연 배터리는 휘어지더라도 전압이 3.9~4.2V로 거의 변하지 않고, 충·방전 10,000번(방전심도 80%) 정도의 안정적 작동과 함께 2200㎼h/㎤의 높은 에너지밀도(패키징 포함)를 지닌 게 큰 특징이다.

이번 연구를 주도한 구민 박사는 “충전밀도가 높은 박막형태의 고효율 유연 배터리는 완전한 형태의 유연 전자 제품를 만드는 데 획기적인 역할을 할 것”이라고 말했다.

이건재 교수 연구팀은 현재 대량생산을 위한 레이저 리프트 오프(Laser lift-off) 기술과 충전용량을 높이기 위해 삼차원으로 적층하는 후속 연구를 진행 중인데, 이들 연구가 끝나는 대로 상용화 수준의 유연 배터리가 나올 것으로 이 교수 연구팀은 예상하고 있다.

한편, 이번 연구결과는 지난 13일부터 일주일간 미국에서 열린 세계적인 국제학회인 국제광자공학회(SPIE)에서 이건재 교수가 기조강연으로 발표했으며, 국내외에서 다수의 특허를 등록하거나 출원했다.

<동영상 설명>http://www.youtube.com/watch?v=Sh-SkpCZ4AE&feature=player_embedded굽힘 상태에서 상용 블루 LED를 켜며 전압특성이 유지되는 유연 배터리 모습

그림1. 연구팀이 이번에 개발한 유연한 배터리와 기존의 휘어지는 OLED를 결합해 만든 최초의 완전한 플렉시블 디스플레이

그림2. 연구팀이 개발한 플렉시블 배터리와 결합된 디스플레이의 구조

그림3. 연구팀이 개발한 휘어지는 배터리가 LED를 켜고 있다. 휘어져도 전압이 떨어지지 않아 안정적이다.

그림4. 휘어지는 고효율 배터리 제작공정. (g)운모를 제거하고 나서 (h)폴리머 기판으로 옮긴 후 (i)폴리머로 감싸는 공정이 연구팀의 독자기술이다.

그림5. 이건재 교수 연구팀이 유연배터리를 희생기판에서 레이저로 제거하는 연구를 수행하고 있다.

2012.08.21 조회수 19696

휘어지는 고성능 배터리 제작기술 개발

- 플렉시블 OLED 디스플레이와 배터리의 완전 결합길 열려 -

휘어지는 디스플레이의 에너지원으로 반드시 필요한 고효율 유연 배터리를 KAIST 연구진이 세계 최초로 개발하는데 성공했다.

우리 학교 신소재공학과 이건재 교수팀이 유연한 고효율 배터리를 개발하는데 성공, 이 연구결과가 재료분야 세계적 학술지인 ‘나노 레터스(Nano Letters)’ 8월호 온라인판에 실렸으며, 미국 화학학회 뉴스레터인 C&EN(Chemical & Engineering News)에도 (8월 10일자) 특집으로 보도됐다.

얇고 가벼우면서도 유연한 디스플레이로의 혁신적인 기술 발전을 위해서는 필연적으로 휘어지며 충전밀도가 높고, 폭발위험이 극히 적은 고성능 유연 고상배터리의 개발이 요구돼 왔다.

그러나 고효율 배터리를 만드는 소재 중 산화물 양극재료는 고온의 열처리가 필요하기 때문에 플라스틱 기판위에서는 구현할 수 없을 뿐만 아니라 고온 열처리 없이 분말 형태로 만들 경우에는 충전밀도가 매우 낮다는 문제점이 있었다.

이번에 개발한 고성능 유연 고상배터리는 리튬코발트산화물(LiCoO2) 양극재료를 운모 희생기판에서 4㎛(머리카락의 약 10분의 1 두께) 정도인 박막형태로 고온 성장시켜 만든 후, 기판으로 쓰인 딱딱한 희생기판을 제거해 얇은 배터리 부분만 남긴 후 유연한 기판위에 전사해 완성했다.

이 교수 연구팀이 개발에 성공한 유연 배터리는 휘어지더라도 전압이 3.9~4.2V로 거의 변하지 않고, 충·방전 10,000번(방전심도 80%) 정도의 안정적 작동과 함께 2200㎼h/㎤의 높은 에너지밀도(패키징 포함)를 지닌 게 큰 특징이다.

이번 연구를 주도한 구민 박사는 “충전밀도가 높은 박막형태의 고효율 유연 배터리는 완전한 형태의 유연 전자 제품를 만드는 데 획기적인 역할을 할 것”이라고 말했다.

이건재 교수 연구팀은 현재 대량생산을 위한 레이저 리프트 오프(Laser lift-off) 기술과 충전용량을 높이기 위해 삼차원으로 적층하는 후속 연구를 진행 중인데, 이들 연구가 끝나는 대로 상용화 수준의 유연 배터리가 나올 것으로 이 교수 연구팀은 예상하고 있다.

한편, 이번 연구결과는 지난 13일부터 일주일간 미국에서 열린 세계적인 국제학회인 국제광자공학회(SPIE)에서 이건재 교수가 기조강연으로 발표했으며, 국내외에서 다수의 특허를 등록하거나 출원했다.

<동영상 설명>http://www.youtube.com/watch?v=Sh-SkpCZ4AE&feature=player_embedded굽힘 상태에서 상용 블루 LED를 켜며 전압특성이 유지되는 유연 배터리 모습

그림1. 연구팀이 이번에 개발한 유연한 배터리와 기존의 휘어지는 OLED를 결합해 만든 최초의 완전한 플렉시블 디스플레이

그림2. 연구팀이 개발한 플렉시블 배터리와 결합된 디스플레이의 구조

그림3. 연구팀이 개발한 휘어지는 배터리가 LED를 켜고 있다. 휘어져도 전압이 떨어지지 않아 안정적이다.

그림4. 휘어지는 고효율 배터리 제작공정. (g)운모를 제거하고 나서 (h)폴리머 기판으로 옮긴 후 (i)폴리머로 감싸는 공정이 연구팀의 독자기술이다.

그림5. 이건재 교수 연구팀이 유연배터리를 희생기판에서 레이저로 제거하는 연구를 수행하고 있다.

2012.08.21 조회수 19696 -

세계 최고 수준의 초신축성 전극소재 개발

- 정렬된 3차원 다공성 나노구조를 이용한 새로운 개념을 도입해 네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications)지 6월호 실려 -

돌돌 말리는 전자책이나 유연한 디스플레이, 옷처럼 입을 수 있는 컴퓨터 등 차세대 전자 소자를 구현하는 핵심 부품인 유연한 신축성 전극을 국내 연구진이 개발했다.

우리 학교 신소재공학과 전석우 교수 연구팀이 정렬된 3차원 다공성 나노구조를 이용하여 세계 최고 수준의 초신축성 소재를 개발하는데 성공했다.

이번 연구 결과는 세계 최고 권위의 과학전문지 네이처(Nature)의 자매지인 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)"지 6월 26일자 온라인판에 리서치 하이라이트로 공개됐다.

특히 이번 연구결과는 국내 연구진이 주축이 되어 일궈낸 값진 세계적인 성과로써 큰 의미가 있다.

전석우 교수팀은 연구팀이 보유한 세계 최대 면적의 3차원 나노 패터닝 기술을 이용하여 1인치 이상의 면적에 머리카락 굵기의 1/10에 해당하는 10마이크로미터의 두께를 가지는 정렬된 3차원 나노기공 구조를 제작했다.

연구팀은 제작된 나노기공 구조를 주형으로 활용하여 기공에 탄성중합체를 침투시킨 후에 주형을 제거하는 방법으로 역상의 3차원 신축성 나노소재를 제작하였고, 이 소재 내부에 액상의 전도성 물질을 침투시켜 초신축성 유연 전극을 개발하였다.

이렇게 개발한 전극을 200% 이상 늘어난 상태에서도 전기전도도의 저하 없이 발광다이오드(LED) 램프를 켤 수 있다.

기존에는 소재에 주름을 잡아 아코디언처럼 늘였다 줄였다 할 수 있게 만들거나 평면에 그물처럼 구멍을 뚫어서 신축성을 향상하는 방법을 사용했다. 하지만 이러한 방식은 신축성 향상이 제한적인데다 100%만 늘어나도 전기 전도도가 크게 저하되는 단점이 있었다.

전석우 교수는 “차세대 전자소자인 유연소자 개발에서 세계 최고 수준의 신축성 전극을 국내 기술로 개발함으로써 시장우위를 선점할 수 있을 것”이라고 말했다.

한편, 이번 연구는 KAIST 신소재공학과 전석우 교수(교신저자)의 지도아래 박준용 박사과정(제 1저자)이 주도적으로 진행하였고, KAIST 신소재공학과 김도경 교수, 미국 노스웨스턴대 후앙 교수, 미국 일리노이대 로저스 교수가 공동으로 참여했다.

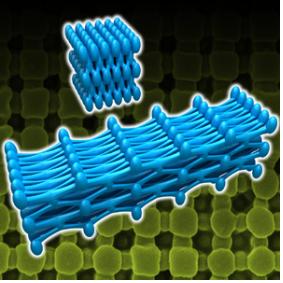

그림 1. A는 3차원 나노패터닝 기술을 통해 제작된 다공성 고분자 주형. B는 A의 주사전자현미경(SEM) 이미지. C는 탄성중합체 침투 및 고분자 주형 제거를 통해 제작된 초신축성 3차원 소재.

그림 2. A는 3차원 초신축성 소재를 전극으로 이용하여 발광다이오드(LED) 소자를 구현하는 개념도이다. B는 220%까지 늘어난 후에도 밝기의 변화 없이 성공적으로 구동된 신축성 전자 소자이다.

그림 3. 이번 연구로 개발된 신소재의 개념도로써, 소재에 잡아당기는 힘이 작용했을 때 정렬된 3차원 나노기공 구조를 통하여 소재가 효과적으로 신축되는 모습을 형상화한 이미지이다.

2012.07.11 조회수 19810

세계 최고 수준의 초신축성 전극소재 개발

- 정렬된 3차원 다공성 나노구조를 이용한 새로운 개념을 도입해 네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications)지 6월호 실려 -

돌돌 말리는 전자책이나 유연한 디스플레이, 옷처럼 입을 수 있는 컴퓨터 등 차세대 전자 소자를 구현하는 핵심 부품인 유연한 신축성 전극을 국내 연구진이 개발했다.

우리 학교 신소재공학과 전석우 교수 연구팀이 정렬된 3차원 다공성 나노구조를 이용하여 세계 최고 수준의 초신축성 소재를 개발하는데 성공했다.

이번 연구 결과는 세계 최고 권위의 과학전문지 네이처(Nature)의 자매지인 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)"지 6월 26일자 온라인판에 리서치 하이라이트로 공개됐다.

특히 이번 연구결과는 국내 연구진이 주축이 되어 일궈낸 값진 세계적인 성과로써 큰 의미가 있다.

전석우 교수팀은 연구팀이 보유한 세계 최대 면적의 3차원 나노 패터닝 기술을 이용하여 1인치 이상의 면적에 머리카락 굵기의 1/10에 해당하는 10마이크로미터의 두께를 가지는 정렬된 3차원 나노기공 구조를 제작했다.

연구팀은 제작된 나노기공 구조를 주형으로 활용하여 기공에 탄성중합체를 침투시킨 후에 주형을 제거하는 방법으로 역상의 3차원 신축성 나노소재를 제작하였고, 이 소재 내부에 액상의 전도성 물질을 침투시켜 초신축성 유연 전극을 개발하였다.

이렇게 개발한 전극을 200% 이상 늘어난 상태에서도 전기전도도의 저하 없이 발광다이오드(LED) 램프를 켤 수 있다.

기존에는 소재에 주름을 잡아 아코디언처럼 늘였다 줄였다 할 수 있게 만들거나 평면에 그물처럼 구멍을 뚫어서 신축성을 향상하는 방법을 사용했다. 하지만 이러한 방식은 신축성 향상이 제한적인데다 100%만 늘어나도 전기 전도도가 크게 저하되는 단점이 있었다.

전석우 교수는 “차세대 전자소자인 유연소자 개발에서 세계 최고 수준의 신축성 전극을 국내 기술로 개발함으로써 시장우위를 선점할 수 있을 것”이라고 말했다.

한편, 이번 연구는 KAIST 신소재공학과 전석우 교수(교신저자)의 지도아래 박준용 박사과정(제 1저자)이 주도적으로 진행하였고, KAIST 신소재공학과 김도경 교수, 미국 노스웨스턴대 후앙 교수, 미국 일리노이대 로저스 교수가 공동으로 참여했다.

그림 1. A는 3차원 나노패터닝 기술을 통해 제작된 다공성 고분자 주형. B는 A의 주사전자현미경(SEM) 이미지. C는 탄성중합체 침투 및 고분자 주형 제거를 통해 제작된 초신축성 3차원 소재.

그림 2. A는 3차원 초신축성 소재를 전극으로 이용하여 발광다이오드(LED) 소자를 구현하는 개념도이다. B는 220%까지 늘어난 후에도 밝기의 변화 없이 성공적으로 구동된 신축성 전자 소자이다.

그림 3. 이번 연구로 개발된 신소재의 개념도로써, 소재에 잡아당기는 힘이 작용했을 때 정렬된 3차원 나노기공 구조를 통하여 소재가 효과적으로 신축되는 모습을 형상화한 이미지이다.

2012.07.11 조회수 19810 -

그래핀의 기계적 특성 세계 최초로 규명

- KAIST 박정영·김용현 교수 연구팀, 그래핀의 마찰력 제어기술 개발과 나노수준 마찰력이론 정립 -

- 나노분야 권위지 나노 레터스 6월 21일자 온라인판 게재 -

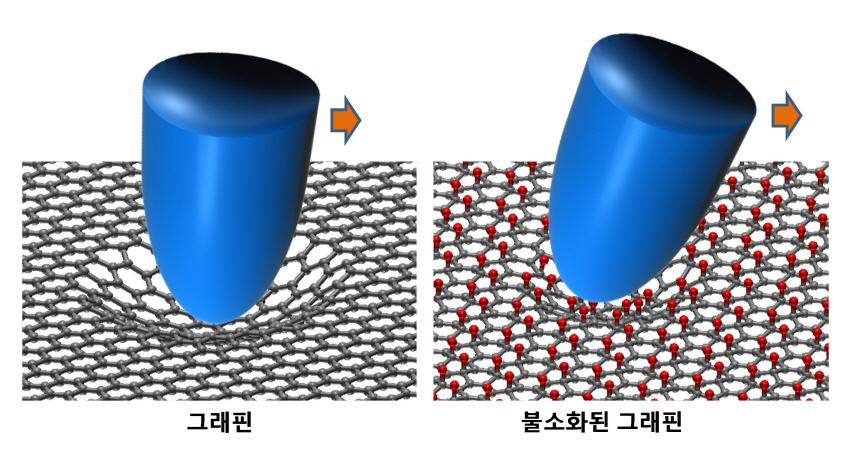

우리 대학 연구진이 차세대 ‘꿈의 신소재’로 불리는 그래핀의 기계적 특성을 밝히고 제어하는 데 성공했다.

우리 학교 EEWS대학원 박정영 교수가 나노과학기술대학원 김용현 교수와 공동으로 하나의 원자층으로 이루어진 그래핀을 불소화해 마찰력과 접착력을 제어하는 데 성공했다고 2일 밝혔다.

원자단위에서 그래핀에 대한 마찰력의 원리를 규명하고 제어하는 데 성공한 것은 이번 연구가 세계에서 처음인데 앞으로 나노 크기의 로봇 구동부 등 아주 미세한 부분의 윤활에 응용될 수 있을 것으로 기대된다.

그래핀은 구리보다 100배 이상 전기가 잘 통하면서도 구부려도 전기전도성이 유지돼 실리콘 반도체를 대체할 차세대 전자소자는 물론 휘어지는 디스플레이, 입는 컴퓨터 등 다양한 분야에 활용될 수 있어 ‘꿈의 신소재’로 불린다.

또 강철보다 200배 이상 강한 물성을 갖고 있어 기계 분야에도 응용가능성이 매우 높은 반면 마찰력과 접착력 등과 같은 기계적 성질에 대해서는 몇 가지 미해결 과제로 남아있었는데 이번 연구를 통해 상당부분 해소될 수 있을 것으로 전망된다.

박 교수 연구팀은 그래핀을 플루오르화크세논(XeF₂) 가스에 넣고 열을 가해 하나의 원자층에 불소 결함을 갖고 있는 불소화된 개질 그래핀을 얻어냈다.

개질된 그래핀은 초고진공 원자력현미경에 넣고 마이크로 탐침을 사용, 시료의 표면을 스캔해 마찰력과 접착력 등의 역학적 특성을 측정했다.

연구팀은 실험 결과를 바탕으로 불소화된 그래핀은 기존보다 6배의 마찰력과 0.7배의 접착력을 나타내는 것을 밝혀냈다.

이와 함께 전기적인 측정을 통해 불소화를 확인하고 마찰력과 접착력의 원리를 분석해내 그래핀의 마찰력 변화에 대한 이론을 정립했다.

박정영 교수는 “꿈의 소재로 알려진 그래핀은 나노 스케일 기기의 구동부 윤활에 쓰일 수가 있어 이번 연구는 그래핀 기반의 작은 역학구동소자의 코팅 등의 응용을 가질 수 있다”고 말했다.

한편, 이번 연구 성과는 나노과학분야 권위 있는 학술지 ‘나노레터스(Nano Letters)" 6월 21일자 온라인판에 게재됐으며 교육과학기술부와 한국연구재단이 추진하는 WCU(세계수준의 연구중심대학)육성사업과 중견 연구자지원사업의 지원을 받았다.

2012.07.02 조회수 19761

그래핀의 기계적 특성 세계 최초로 규명

- KAIST 박정영·김용현 교수 연구팀, 그래핀의 마찰력 제어기술 개발과 나노수준 마찰력이론 정립 -

- 나노분야 권위지 나노 레터스 6월 21일자 온라인판 게재 -

우리 대학 연구진이 차세대 ‘꿈의 신소재’로 불리는 그래핀의 기계적 특성을 밝히고 제어하는 데 성공했다.

우리 학교 EEWS대학원 박정영 교수가 나노과학기술대학원 김용현 교수와 공동으로 하나의 원자층으로 이루어진 그래핀을 불소화해 마찰력과 접착력을 제어하는 데 성공했다고 2일 밝혔다.

원자단위에서 그래핀에 대한 마찰력의 원리를 규명하고 제어하는 데 성공한 것은 이번 연구가 세계에서 처음인데 앞으로 나노 크기의 로봇 구동부 등 아주 미세한 부분의 윤활에 응용될 수 있을 것으로 기대된다.

그래핀은 구리보다 100배 이상 전기가 잘 통하면서도 구부려도 전기전도성이 유지돼 실리콘 반도체를 대체할 차세대 전자소자는 물론 휘어지는 디스플레이, 입는 컴퓨터 등 다양한 분야에 활용될 수 있어 ‘꿈의 신소재’로 불린다.

또 강철보다 200배 이상 강한 물성을 갖고 있어 기계 분야에도 응용가능성이 매우 높은 반면 마찰력과 접착력 등과 같은 기계적 성질에 대해서는 몇 가지 미해결 과제로 남아있었는데 이번 연구를 통해 상당부분 해소될 수 있을 것으로 전망된다.

박 교수 연구팀은 그래핀을 플루오르화크세논(XeF₂) 가스에 넣고 열을 가해 하나의 원자층에 불소 결함을 갖고 있는 불소화된 개질 그래핀을 얻어냈다.

개질된 그래핀은 초고진공 원자력현미경에 넣고 마이크로 탐침을 사용, 시료의 표면을 스캔해 마찰력과 접착력 등의 역학적 특성을 측정했다.

연구팀은 실험 결과를 바탕으로 불소화된 그래핀은 기존보다 6배의 마찰력과 0.7배의 접착력을 나타내는 것을 밝혀냈다.

이와 함께 전기적인 측정을 통해 불소화를 확인하고 마찰력과 접착력의 원리를 분석해내 그래핀의 마찰력 변화에 대한 이론을 정립했다.

박정영 교수는 “꿈의 소재로 알려진 그래핀은 나노 스케일 기기의 구동부 윤활에 쓰일 수가 있어 이번 연구는 그래핀 기반의 작은 역학구동소자의 코팅 등의 응용을 가질 수 있다”고 말했다.

한편, 이번 연구 성과는 나노과학분야 권위 있는 학술지 ‘나노레터스(Nano Letters)" 6월 21일자 온라인판에 게재됐으며 교육과학기술부와 한국연구재단이 추진하는 WCU(세계수준의 연구중심대학)육성사업과 중견 연구자지원사업의 지원을 받았다.

2012.07.02 조회수 19761 -

생체 모방 반사형 디스플레이 원천기술 개발

- 신중훈 교수팀, 유리구슬 이용해 ‘몰포나비’구조 과학적으로 구현 -

- 나노미터 수준에서 질서와 무질서 동시에 재현하는 데 성공 -- 밝고 전력소모 적은 차세대 반사형 디스플레이 만들 수 있어 -

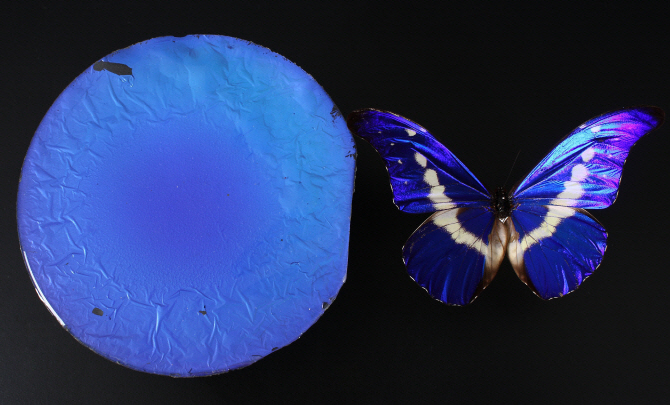

무지개, 공작새 등의 영롱한 색은 투명한 물질들의 주기적인 구조에 의해 반사와 간섭을 거치면서 만들어지는 ‘구조색’인데 구조색의 특징은 매우 밝고, 보는 각도에 따라 색이 바뀐다는 점이다.

반면 ‘몰포나비’는 밝은 구조 색을 가지면서도 다양한 각도에서 똑같은 푸른 빛깔을 낸다. 이는 질서와 무질서를 동시에 포함하는 몰포나비 날개의 독특한 구조 때문이다.

우리 학교 물리학과·나노과학기술대학원 신중훈 교수 연구팀이 몰포나비와 같이 무질서와 질서를 동시에 포함하는 구조를 유리구슬을 이용해 완벽하게 대형으로 재현하는 데 성공했다.

이번 연구 성과는 외부 빛을 반사시켜 화면을 출력하는 반사형 디스플레이를 구현할 수 있는 원천기술로, 밝으면서도 전력소모가 매우 적은 디스플레이를 만들 수 있을 것으로 기대되고 있다.

이와 함께 이 기술을 이용해 5만원권의 부분 노출 은선을 만들어 위조나 복제가 어려운 화폐를 만들 수 있고, 기존의 색소에 의한 색과는 다르게 번쩍거리는 느낌을 주기 때문에 핸드폰이나 지갑 등의 코팅재로도 각광받을 것으로 예상된다.

몰포나비의 날개 구조는 1μm(마이크로미터) 수준에서 관찰하면 주기적인 질서를 갖고 있는 것처럼 보이지만, 100nm(나노미터) 수준에서는 주기성을 상쇄시킬 수 있는 무질서함을 구조 속에 포함하고 있다. 그동안 학계에서는 나노미터 수준에서 질서와 무질서를 동시에 포함하는 구조를 완벽히 재현하는 데에는 아무도 성공하지 못했다.

반면 신 교수 연구팀은 이번 연구를 통해 다양한 크기를 갖는 수백 나노미터(nm) 크기의 유리구슬을 임의로 배열해 무질서함을 구현했고 또, 배열된 유리구슬 위에 반도체 증착 방법을 통해 주기적인 박막을 쌓아 넓은 면적의 몰포나비의 구조를 만드는 데 성공했다.

새롭게 개발된 박막은 몰포나비의 색과 밝기의 재현을 넘어 실제 몰포나비 보다도 각도에 따른 색의 변화가 훨씬 더 적은 우수한 성질을 지니고 있다.

연구진은 또 이 박막을 얇은 플라스틱 필름 안에 파묻음으로써 몰포나비보다 더 우수한 성질을 유지하면서도, 더욱 견고하고 종이처럼 접을 수 있는 신 개념 재료를 세계 최초로 구현해 냈다.

신중훈 교수는 “이번 연구 성과는 최근 각광받고 있는 생체모사 기술의 대표적 성공사례”라고 강조하고 “구조색을 이용하는 반사형 디스플레이 뿐 아니라 센서, 패션등 매우 다양한 분야에서도 응용될 수 있을 것”이라고 말했다.

이 결과는 재료분야 최고 권위 저널 중 하나인 어스밴스드 머터리얼스(Advanced Materials)지 온라인 판에 게재됐으며, 5월 8일자 내부 표지논문으로 게재될 예정이다. 지난 5월 3일에는 네이처(Nature)지에 주목받는 연구(Research Highlights)로 소개되기도 했다.

한편, 이번 연구는 KAIST 물리학과·나노과학기술대학원 신중훈 교수 (제1저자 정경재 박사과정 학생)와 서울대 전자과 박남규 교수, 그리고 삼성 종기원이 공동으로 수행했으며 한국연구재단과 교육과학기술부의 세계수준의 연구중심대학육성사업(WCU)의 지원을 받았다.

그림1. 몰포나비를 모방해 연구팀이 만든 박막. 다양한 색깔을 구현할 수 있다.

그림2. 몰포나비를 모방해 연구팀이 만든 박막. 플렉서블하면서도 크게 만들 수 있다.

2012.05.01 조회수 18001

생체 모방 반사형 디스플레이 원천기술 개발

- 신중훈 교수팀, 유리구슬 이용해 ‘몰포나비’구조 과학적으로 구현 -

- 나노미터 수준에서 질서와 무질서 동시에 재현하는 데 성공 -- 밝고 전력소모 적은 차세대 반사형 디스플레이 만들 수 있어 -

무지개, 공작새 등의 영롱한 색은 투명한 물질들의 주기적인 구조에 의해 반사와 간섭을 거치면서 만들어지는 ‘구조색’인데 구조색의 특징은 매우 밝고, 보는 각도에 따라 색이 바뀐다는 점이다.

반면 ‘몰포나비’는 밝은 구조 색을 가지면서도 다양한 각도에서 똑같은 푸른 빛깔을 낸다. 이는 질서와 무질서를 동시에 포함하는 몰포나비 날개의 독특한 구조 때문이다.

우리 학교 물리학과·나노과학기술대학원 신중훈 교수 연구팀이 몰포나비와 같이 무질서와 질서를 동시에 포함하는 구조를 유리구슬을 이용해 완벽하게 대형으로 재현하는 데 성공했다.

이번 연구 성과는 외부 빛을 반사시켜 화면을 출력하는 반사형 디스플레이를 구현할 수 있는 원천기술로, 밝으면서도 전력소모가 매우 적은 디스플레이를 만들 수 있을 것으로 기대되고 있다.

이와 함께 이 기술을 이용해 5만원권의 부분 노출 은선을 만들어 위조나 복제가 어려운 화폐를 만들 수 있고, 기존의 색소에 의한 색과는 다르게 번쩍거리는 느낌을 주기 때문에 핸드폰이나 지갑 등의 코팅재로도 각광받을 것으로 예상된다.

몰포나비의 날개 구조는 1μm(마이크로미터) 수준에서 관찰하면 주기적인 질서를 갖고 있는 것처럼 보이지만, 100nm(나노미터) 수준에서는 주기성을 상쇄시킬 수 있는 무질서함을 구조 속에 포함하고 있다. 그동안 학계에서는 나노미터 수준에서 질서와 무질서를 동시에 포함하는 구조를 완벽히 재현하는 데에는 아무도 성공하지 못했다.

반면 신 교수 연구팀은 이번 연구를 통해 다양한 크기를 갖는 수백 나노미터(nm) 크기의 유리구슬을 임의로 배열해 무질서함을 구현했고 또, 배열된 유리구슬 위에 반도체 증착 방법을 통해 주기적인 박막을 쌓아 넓은 면적의 몰포나비의 구조를 만드는 데 성공했다.

새롭게 개발된 박막은 몰포나비의 색과 밝기의 재현을 넘어 실제 몰포나비 보다도 각도에 따른 색의 변화가 훨씬 더 적은 우수한 성질을 지니고 있다.

연구진은 또 이 박막을 얇은 플라스틱 필름 안에 파묻음으로써 몰포나비보다 더 우수한 성질을 유지하면서도, 더욱 견고하고 종이처럼 접을 수 있는 신 개념 재료를 세계 최초로 구현해 냈다.

신중훈 교수는 “이번 연구 성과는 최근 각광받고 있는 생체모사 기술의 대표적 성공사례”라고 강조하고 “구조색을 이용하는 반사형 디스플레이 뿐 아니라 센서, 패션등 매우 다양한 분야에서도 응용될 수 있을 것”이라고 말했다.

이 결과는 재료분야 최고 권위 저널 중 하나인 어스밴스드 머터리얼스(Advanced Materials)지 온라인 판에 게재됐으며, 5월 8일자 내부 표지논문으로 게재될 예정이다. 지난 5월 3일에는 네이처(Nature)지에 주목받는 연구(Research Highlights)로 소개되기도 했다.

한편, 이번 연구는 KAIST 물리학과·나노과학기술대학원 신중훈 교수 (제1저자 정경재 박사과정 학생)와 서울대 전자과 박남규 교수, 그리고 삼성 종기원이 공동으로 수행했으며 한국연구재단과 교육과학기술부의 세계수준의 연구중심대학육성사업(WCU)의 지원을 받았다.

그림1. 몰포나비를 모방해 연구팀이 만든 박막. 다양한 색깔을 구현할 수 있다.

그림2. 몰포나비를 모방해 연구팀이 만든 박막. 플렉서블하면서도 크게 만들 수 있다.

2012.05.01 조회수 18001 -

백경욱 교수, '2012 범태평양 마이크로일렉트로닉 심포지움' 최우수논문상 수상

- 이방성전도접착제 재료와 공정기술에 대한 연구결과 발표해 -

우리 학교 신소재공학과 백경욱 교수(연구부총장)가 지난달 21~23일까지 미국 하와이에서 열린 ‘2012 범태평양 마이크로일렉트로닉 심포지움(2012 Pan Pacific Microelectronic Symposium)’에서 최우수논문상을 수상했다.

논문 제목은 ‘이방성전도접착제 기술의 재료와 공정 측면에서의 발전(Recent Advances in Anisotropic Conductive Adhesives Technology : Materials and Processes)’으로 백 교수는 이번 심포지엄에서 동 논문을 발표해 최우수 논문으로 선정되는 영예를 차지했다.

백경욱 교수가 발표한 이 논문에는 지난 15년 간 연구한 디스플레이, 반도체 전자 패키징 기술의 핵심재료인 이방성전도접착제(ACAs) 재료와 공정기술에 대한 연구결과가 집대성돼있다.

백 교수의 이 같은 연구결과는 새로운 이방성전도접착제 재료와 초음파 접속장비 분야에서 매우 혁신적인 기술로 평가를 받았고 또 상용화를 위한 초석을 다진 연구논문으로 이번 학회에 참가한 전 세계 전문가로부터 호평을 받았다.

백 교수는 이번 심포지엄에서 새로운 이방성전도접착제의 재료분야에 대한 두 가지의 혁신적인 기술을 발표했다.

그중 하나는 나노파이버 기술을 이방성전도접착제에 접목한 것이다. 이 기술은 기존 디스플레이용 극미세피치 반도체 전기 접속의 한계를 극복하고, 나노기술을 성공적으로 전자패키징 재료에 적용한 것이 높은 평가를 받았다.

현재 이 분야 원천특허를 바탕으로 상용화가 진행 중으로 상용화에 성공하면 일본 제품이 주도하는 세계시장을 석권할 수 있을 것으로 기대된다.

또 다른 하나는 솔더 입자를 사용해 기존 이방성전도접착제의 기술적 한계였던 전류 흐름성에 대한 한계와 신뢰성을 대폭 개선한 것으로 이 또한 휴대전자제품용으로 상용화를 추진 중이다.

이와 함께 기존 열 압착 공정을 새로운 초음파공정으로 성공적으로 대체하는 공정 분야의 혁신적인 사례를 함께 보고해, 앞으로 모든 열 압착 장비를 대체할 수 있는 파급 효과가 매우 큰 연구 성과로 인정받았다. 초음파 공정개발도 역시 곧 상용화 될 전망이다.

백경욱 교수는 지난 10여 년 동안 이방성전도접착제 분야에서 최다 논문을 게재하는 등 국내외적으로 전자패키징 재료 및 공정기술 개발에 핵심적 역할을 하고 있으며, 이번 수상으로 이 분야 세계 최고의 석학임을 다시 한 번 보여줬다.

2012.03.13 조회수 16390

백경욱 교수, '2012 범태평양 마이크로일렉트로닉 심포지움' 최우수논문상 수상

- 이방성전도접착제 재료와 공정기술에 대한 연구결과 발표해 -

우리 학교 신소재공학과 백경욱 교수(연구부총장)가 지난달 21~23일까지 미국 하와이에서 열린 ‘2012 범태평양 마이크로일렉트로닉 심포지움(2012 Pan Pacific Microelectronic Symposium)’에서 최우수논문상을 수상했다.

논문 제목은 ‘이방성전도접착제 기술의 재료와 공정 측면에서의 발전(Recent Advances in Anisotropic Conductive Adhesives Technology : Materials and Processes)’으로 백 교수는 이번 심포지엄에서 동 논문을 발표해 최우수 논문으로 선정되는 영예를 차지했다.

백경욱 교수가 발표한 이 논문에는 지난 15년 간 연구한 디스플레이, 반도체 전자 패키징 기술의 핵심재료인 이방성전도접착제(ACAs) 재료와 공정기술에 대한 연구결과가 집대성돼있다.

백 교수의 이 같은 연구결과는 새로운 이방성전도접착제 재료와 초음파 접속장비 분야에서 매우 혁신적인 기술로 평가를 받았고 또 상용화를 위한 초석을 다진 연구논문으로 이번 학회에 참가한 전 세계 전문가로부터 호평을 받았다.

백 교수는 이번 심포지엄에서 새로운 이방성전도접착제의 재료분야에 대한 두 가지의 혁신적인 기술을 발표했다.

그중 하나는 나노파이버 기술을 이방성전도접착제에 접목한 것이다. 이 기술은 기존 디스플레이용 극미세피치 반도체 전기 접속의 한계를 극복하고, 나노기술을 성공적으로 전자패키징 재료에 적용한 것이 높은 평가를 받았다.

현재 이 분야 원천특허를 바탕으로 상용화가 진행 중으로 상용화에 성공하면 일본 제품이 주도하는 세계시장을 석권할 수 있을 것으로 기대된다.

또 다른 하나는 솔더 입자를 사용해 기존 이방성전도접착제의 기술적 한계였던 전류 흐름성에 대한 한계와 신뢰성을 대폭 개선한 것으로 이 또한 휴대전자제품용으로 상용화를 추진 중이다.

이와 함께 기존 열 압착 공정을 새로운 초음파공정으로 성공적으로 대체하는 공정 분야의 혁신적인 사례를 함께 보고해, 앞으로 모든 열 압착 장비를 대체할 수 있는 파급 효과가 매우 큰 연구 성과로 인정받았다. 초음파 공정개발도 역시 곧 상용화 될 전망이다.

백경욱 교수는 지난 10여 년 동안 이방성전도접착제 분야에서 최다 논문을 게재하는 등 국내외적으로 전자패키징 재료 및 공정기술 개발에 핵심적 역할을 하고 있으며, 이번 수상으로 이 분야 세계 최고의 석학임을 다시 한 번 보여줬다.

2012.03.13 조회수 16390 -

고화질 초고속 차세대 디스플레이 개발 가능성 열어

- 세계 최고 ‘네이처’ 자매지 발표,“투명전극 나노패턴을 이용한 무배향막 액정 배향”-

기존의 LCD(액정디스플레이)와는 달리 고분자 배향막*이 필요 없는 신개념 LCD기술이 국내 연구진에 의해 개발되어, 더욱 얇으면서 화질이 뛰어나고 속도도 빠른 차세대 디스플레이 개발에 새로운 가능성을 열었다. ※ 고분자 배향막 : 액정 배향(配向)을 위해 투명전극위에 도포하는 얇은 고분자 필름

우리 학교 생명화학공학과 정희태 석좌교수 가 주도하고 정현수, 전환진 박사과정생(공동1저자), 한국화학연구원 김윤호 박사와 전북대학교 강신웅 교수(공동 교신저자) 연구팀이 참여한 이번 연구는 교육과학기술부(장관 이주호)와 한국연구재단(이사장 이승종)이 추진하는 WCU(세계수준의 연구중심대학)육성사업과 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행되었고, 연구결과는 세계 최고 권위의 학술지인 ‘네이처’의 자매지 ‘Nature Asia Materials(NPG Asia Materials)’ 온라인 속보(2월 17일)에 게재되었다.

평판 디스플레이 산업은 21세기 정보화 산업을 주도하는 핵심 산업으로 LCD를 중심으로 활발히 연구되고 있고, 특히 우리나라가 세계시장의 50%이상을 점유하고 있는 세계선도 산업 중 하나이다. LCD에는 전기광학소자로서 액정을 구동시키기 위해 여러 기술이 집약되는데, 특히 표시 소자*의 품질과 기능을 좌우하는 가장 기본적이면서 핵심적인 기술은 LCD를 구동하기 위해 사용하는 액정(Liquid Crystal)을 한쪽 방향으로 정렬하는 액정배향기술이다.

※ 표시 소자(indicating element) : 부호나 문자, 도형, 화상 등 또는 그 조합된 정보를 입력에 대응하여 표시하기 위한 소자현재 모든 LCD 제품의 액정배향기술은 얇은 고분자 필름 표면에 일정한 방향으로 기계적으로 홈을 파고 그 홈을 따라 액정 물질을 배향시키는 기법을 적용하고 있다. 그러나 고분자 배향막은 고분자 설계․합성부터 후처리까지 많은 시간과 비용이 소비되고, 고분자 안정화를 위한 고온공정은 자유롭게 기판을 선택할 수 없게 하여 자유자재로 휘어지는(flexible) 디스플레이와 같은 차세대 디스플레이에 활용하기 힘든 기술적 한계가 있었다.

정희태 교수 연구팀은 고분자 배향막 없이 LCD에 사용되는 투명한 전극용 유리막(ITO)만을 이용해 액정을 배향시키는 무배향막(배향막이 필요 없는) 기술을 개발하는데 성공하였다. 정 교수팀의 원천기술인 신개념 방식의 패턴기법을 전극용 유리막에 적용하여 높은 분해능(20nm)과 높은 종횡비를 갖는 패턴을 형성한 후에도 투명전극의 고유 성질인 전도도와 투과도가 변함없이 유지되어, 배향막과 투명전극의 기능을 동시에 수행할 수 있음이 확인되었다.

연구팀이 개발한 기술은 고분자 배향막 없이 투명전극 패턴만을 이용하여 액정의 수평(혹은 수직) 배향 모두 가능하다. 따라서 제조공정이 기존의 배향막 공정시간만큼 단축되었을 뿐만 아니라, 현재 사용하고 있는 LCD보다 수 마이크로미터에서 센티미터까지 더욱 얇게 LCD를 만들 수 있다. 또한 현재 LCD보다 더욱 낮은 구동전압과 빠른 응답속도 등의 특성을 보여 배터리 수명도 길고 화질이 좋으면서 속도도 빠른, 고화질 초고속 화면 디스플레이 개발에 가능성을 열었다. 아울러 이 기술은 어떠한 기판에도 적용할 수 있고, 나노미터 단위로 미세조절이 가능해 액정 기반의 플렉시블 및 멀티도메인 모드와 같은 차세대 디스플레이에도 적용할 수 있는 기술로 평가 된다.

또한 연구팀이 개발한 투명전극 패턴기술은 디스플레이 분야뿐만 아니라 투명전극 기판이 쓰이는 터치패널 분야에도 활용될 수 있어 민감도가 크게 향상된 터치패널도 만들 수 있게 된다.

정희태 석좌교수는 “LCD에 꼭 필요한 고분자 배향막을 대체하기 위한 기술은 학계와 산업계의 숙원이었는데, 이번에 개발한 기술은 고분자 배향막이 필요 없고, LCD에 사용했던 기판을 그대로 활용하여 구동할 수 있다는 점에서 산업적 의의가 매우 크다. 또한 이 기술을 스마트폰과 태블릿 PC에 적용하면, 기존 제품보다 터치패널의 민감도를 크게 향상시킬 수 있는 등 미래 전자제품 원천기술로서 다각적으로 활용될 것으로 기대한다”고 연구의의를 밝혔다.

(좌) 초고분해능(폭 20nm, 높이 200nm)과 고종횡비를 가지는 ITO 패턴의 모습 (우) ITO 패턴 (노란 점선)만을 이용한 액정 배향 편광현미경 사진

(사진설명) 장성우 연구원, 전환진 연구원, 이은형 연구원(왼쪽부터)이 ITO 패턴 제작을 위한 ion-bombardment 공정장비의 상태를 점검하고 있다.

2012.02.27 조회수 24828

고화질 초고속 차세대 디스플레이 개발 가능성 열어

- 세계 최고 ‘네이처’ 자매지 발표,“투명전극 나노패턴을 이용한 무배향막 액정 배향”-

기존의 LCD(액정디스플레이)와는 달리 고분자 배향막*이 필요 없는 신개념 LCD기술이 국내 연구진에 의해 개발되어, 더욱 얇으면서 화질이 뛰어나고 속도도 빠른 차세대 디스플레이 개발에 새로운 가능성을 열었다. ※ 고분자 배향막 : 액정 배향(配向)을 위해 투명전극위에 도포하는 얇은 고분자 필름

우리 학교 생명화학공학과 정희태 석좌교수 가 주도하고 정현수, 전환진 박사과정생(공동1저자), 한국화학연구원 김윤호 박사와 전북대학교 강신웅 교수(공동 교신저자) 연구팀이 참여한 이번 연구는 교육과학기술부(장관 이주호)와 한국연구재단(이사장 이승종)이 추진하는 WCU(세계수준의 연구중심대학)육성사업과 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행되었고, 연구결과는 세계 최고 권위의 학술지인 ‘네이처’의 자매지 ‘Nature Asia Materials(NPG Asia Materials)’ 온라인 속보(2월 17일)에 게재되었다.

평판 디스플레이 산업은 21세기 정보화 산업을 주도하는 핵심 산업으로 LCD를 중심으로 활발히 연구되고 있고, 특히 우리나라가 세계시장의 50%이상을 점유하고 있는 세계선도 산업 중 하나이다. LCD에는 전기광학소자로서 액정을 구동시키기 위해 여러 기술이 집약되는데, 특히 표시 소자*의 품질과 기능을 좌우하는 가장 기본적이면서 핵심적인 기술은 LCD를 구동하기 위해 사용하는 액정(Liquid Crystal)을 한쪽 방향으로 정렬하는 액정배향기술이다.

※ 표시 소자(indicating element) : 부호나 문자, 도형, 화상 등 또는 그 조합된 정보를 입력에 대응하여 표시하기 위한 소자현재 모든 LCD 제품의 액정배향기술은 얇은 고분자 필름 표면에 일정한 방향으로 기계적으로 홈을 파고 그 홈을 따라 액정 물질을 배향시키는 기법을 적용하고 있다. 그러나 고분자 배향막은 고분자 설계․합성부터 후처리까지 많은 시간과 비용이 소비되고, 고분자 안정화를 위한 고온공정은 자유롭게 기판을 선택할 수 없게 하여 자유자재로 휘어지는(flexible) 디스플레이와 같은 차세대 디스플레이에 활용하기 힘든 기술적 한계가 있었다.

정희태 교수 연구팀은 고분자 배향막 없이 LCD에 사용되는 투명한 전극용 유리막(ITO)만을 이용해 액정을 배향시키는 무배향막(배향막이 필요 없는) 기술을 개발하는데 성공하였다. 정 교수팀의 원천기술인 신개념 방식의 패턴기법을 전극용 유리막에 적용하여 높은 분해능(20nm)과 높은 종횡비를 갖는 패턴을 형성한 후에도 투명전극의 고유 성질인 전도도와 투과도가 변함없이 유지되어, 배향막과 투명전극의 기능을 동시에 수행할 수 있음이 확인되었다.

연구팀이 개발한 기술은 고분자 배향막 없이 투명전극 패턴만을 이용하여 액정의 수평(혹은 수직) 배향 모두 가능하다. 따라서 제조공정이 기존의 배향막 공정시간만큼 단축되었을 뿐만 아니라, 현재 사용하고 있는 LCD보다 수 마이크로미터에서 센티미터까지 더욱 얇게 LCD를 만들 수 있다. 또한 현재 LCD보다 더욱 낮은 구동전압과 빠른 응답속도 등의 특성을 보여 배터리 수명도 길고 화질이 좋으면서 속도도 빠른, 고화질 초고속 화면 디스플레이 개발에 가능성을 열었다. 아울러 이 기술은 어떠한 기판에도 적용할 수 있고, 나노미터 단위로 미세조절이 가능해 액정 기반의 플렉시블 및 멀티도메인 모드와 같은 차세대 디스플레이에도 적용할 수 있는 기술로 평가 된다.

또한 연구팀이 개발한 투명전극 패턴기술은 디스플레이 분야뿐만 아니라 투명전극 기판이 쓰이는 터치패널 분야에도 활용될 수 있어 민감도가 크게 향상된 터치패널도 만들 수 있게 된다.

정희태 석좌교수는 “LCD에 꼭 필요한 고분자 배향막을 대체하기 위한 기술은 학계와 산업계의 숙원이었는데, 이번에 개발한 기술은 고분자 배향막이 필요 없고, LCD에 사용했던 기판을 그대로 활용하여 구동할 수 있다는 점에서 산업적 의의가 매우 크다. 또한 이 기술을 스마트폰과 태블릿 PC에 적용하면, 기존 제품보다 터치패널의 민감도를 크게 향상시킬 수 있는 등 미래 전자제품 원천기술로서 다각적으로 활용될 것으로 기대한다”고 연구의의를 밝혔다.

(좌) 초고분해능(폭 20nm, 높이 200nm)과 고종횡비를 가지는 ITO 패턴의 모습 (우) ITO 패턴 (노란 점선)만을 이용한 액정 배향 편광현미경 사진

(사진설명) 장성우 연구원, 전환진 연구원, 이은형 연구원(왼쪽부터)이 ITO 패턴 제작을 위한 ion-bombardment 공정장비의 상태를 점검하고 있다.

2012.02.27 조회수 24828 -

스트레스에 의해 생긴 잔주름의 숨겨진 비밀을 밝혀내다

- Nature Materials 표지논문 선정, ‘자연을 닮은 구조물’ 제작에 새로운 가능성 열어-

신진 여성과학자가 스트레스에 의해 생긴 잔주름이 성장하면서 깊은 주름으로 발전하는 전 과정을 가시화하여 그 원인을 규명함으로써 표면주름 제어기술 개발에 새로운 전기를 마련하였다.

카이스트 김필남 연구교수가 주도한 이번 연구는 교육과학기술부(장관 이주호)와 한국연구재단(이사장 직무대행 김병국)이 추진하는 학문후속세대양성사업(박사후 국외연수)의 지원을 받아 미국 프린스턴 대학에서 수행되었고, 연구결과는 세계 최고 권위의 과학전문지 ‘네이처(Nature)’의 대표적인 자매지인 ‘Nature Materials" 12월호(12월 1일자)에 표지논문으로 선정되는 영예를 얻었다.

김필남 박사 연구팀은 얇은 박막이 극심한 스트레스를 받으면서 생기는 잔주름이 깊은 골짜기 형태의 접힌 구조물로 변형해가는 일련의 과정을 밝히고, 이를 통해 자연계에서 나타날 수 있는 다양한 복합 구조물을 모방해내는 기반기술을 개발하는데 성공하였다.

표면주름은 여러 개로 적층된 구조에서 그 중 어느 한 층이 극도로 빠른 팽창(또는 수축)이 일어날 때 그 불안정성으로 나타나는 구조이다. 이러한 불안정성을 갖는 적층구조는 동․식물의 표피(피부)와 같은 생물의 조직뿐만 아니라, 최근 활발히 연구되고 있는 구겨지는 플렉시블 디스플레이(또는 소자)에서도 흔히 나타난다.

특히 생체조직에서는 주름이 지속적으로 성장하는 과정을 겪는데, 지금까지 이러한 이차원적인 표면에서 잔주름의 성장이 만들어내는 삼차원적인 구조의 변형에 대해서는 밝혀진 바가 없다. 이번 연구를 통해서 김 박사팀은 주름(wrinkle)이 곡률이 극심한 접힘(fold)이라는 구조로 변형되어가는 메커니즘을 규명하였다.

또한 연구팀은 실시간 분석을 통해 잔주름 구조물이 일련의 자기조직화 과정*을 거쳐 궁극적으로 그물망 형태의 접힘 구조물로 변형된다는 사실을 밝혀냈다. *) 자기 조직화 과정 : 계층적 방식(Hierarchical process), 자발적 제어과정 (Self-regulation process), 연속적인 구획화(Subdivision process) 및 분지화(Branching process) 등

흥미롭게도 연구팀은 이 과정을 통해 만들어진 구조는 건조한 땅이 갈라지면서 만들어내는 균열구조와 매우 흡사하고, 나뭇잎에서 볼 수 있는 맥관구조 뿐만 아니라, 인체에서 볼 수 있는 혈관 네트워크와도 매우 흡사한 구조를 가지고 있다는 사실을 발견하였다.

이번 연구는 무생물뿐만 아니라 생물계에서 보여주는 다양하지만 일관된 구조(그물망 구조 등)의 발생 원리를 기계적․물리학적 입장에서 재해석할 수 있음을 보여주는 결과이다. 따라서 이번 연구 결과는 모든 발생과정을 볼 수 없는 생물계에서의 구조화, 패턴화를 이해하는데 크게 기여할 것으로 평가된다.

김필남 박사는 “이번 연구는 오랫동안 연구되어왔던 ‘주름 또는 접힘’이라는 생물학적, 자연발생적 구조물을 이해하고 직접 제어․조절하여 ‘자연을 닮은 구조물’을 보다 쉽게 만들어 낼 수 있는 새로운 가능성을 제시하였다”고 연구의의를 밝혔다.

2011.12.20 조회수 20152

스트레스에 의해 생긴 잔주름의 숨겨진 비밀을 밝혀내다

- Nature Materials 표지논문 선정, ‘자연을 닮은 구조물’ 제작에 새로운 가능성 열어-

신진 여성과학자가 스트레스에 의해 생긴 잔주름이 성장하면서 깊은 주름으로 발전하는 전 과정을 가시화하여 그 원인을 규명함으로써 표면주름 제어기술 개발에 새로운 전기를 마련하였다.

카이스트 김필남 연구교수가 주도한 이번 연구는 교육과학기술부(장관 이주호)와 한국연구재단(이사장 직무대행 김병국)이 추진하는 학문후속세대양성사업(박사후 국외연수)의 지원을 받아 미국 프린스턴 대학에서 수행되었고, 연구결과는 세계 최고 권위의 과학전문지 ‘네이처(Nature)’의 대표적인 자매지인 ‘Nature Materials" 12월호(12월 1일자)에 표지논문으로 선정되는 영예를 얻었다.

김필남 박사 연구팀은 얇은 박막이 극심한 스트레스를 받으면서 생기는 잔주름이 깊은 골짜기 형태의 접힌 구조물로 변형해가는 일련의 과정을 밝히고, 이를 통해 자연계에서 나타날 수 있는 다양한 복합 구조물을 모방해내는 기반기술을 개발하는데 성공하였다.

표면주름은 여러 개로 적층된 구조에서 그 중 어느 한 층이 극도로 빠른 팽창(또는 수축)이 일어날 때 그 불안정성으로 나타나는 구조이다. 이러한 불안정성을 갖는 적층구조는 동․식물의 표피(피부)와 같은 생물의 조직뿐만 아니라, 최근 활발히 연구되고 있는 구겨지는 플렉시블 디스플레이(또는 소자)에서도 흔히 나타난다.

특히 생체조직에서는 주름이 지속적으로 성장하는 과정을 겪는데, 지금까지 이러한 이차원적인 표면에서 잔주름의 성장이 만들어내는 삼차원적인 구조의 변형에 대해서는 밝혀진 바가 없다. 이번 연구를 통해서 김 박사팀은 주름(wrinkle)이 곡률이 극심한 접힘(fold)이라는 구조로 변형되어가는 메커니즘을 규명하였다.

또한 연구팀은 실시간 분석을 통해 잔주름 구조물이 일련의 자기조직화 과정*을 거쳐 궁극적으로 그물망 형태의 접힘 구조물로 변형된다는 사실을 밝혀냈다. *) 자기 조직화 과정 : 계층적 방식(Hierarchical process), 자발적 제어과정 (Self-regulation process), 연속적인 구획화(Subdivision process) 및 분지화(Branching process) 등

흥미롭게도 연구팀은 이 과정을 통해 만들어진 구조는 건조한 땅이 갈라지면서 만들어내는 균열구조와 매우 흡사하고, 나뭇잎에서 볼 수 있는 맥관구조 뿐만 아니라, 인체에서 볼 수 있는 혈관 네트워크와도 매우 흡사한 구조를 가지고 있다는 사실을 발견하였다.

이번 연구는 무생물뿐만 아니라 생물계에서 보여주는 다양하지만 일관된 구조(그물망 구조 등)의 발생 원리를 기계적․물리학적 입장에서 재해석할 수 있음을 보여주는 결과이다. 따라서 이번 연구 결과는 모든 발생과정을 볼 수 없는 생물계에서의 구조화, 패턴화를 이해하는데 크게 기여할 것으로 평가된다.

김필남 박사는 “이번 연구는 오랫동안 연구되어왔던 ‘주름 또는 접힘’이라는 생물학적, 자연발생적 구조물을 이해하고 직접 제어․조절하여 ‘자연을 닮은 구조물’을 보다 쉽게 만들어 낼 수 있는 새로운 가능성을 제시하였다”고 연구의의를 밝혔다.

2011.12.20 조회수 20152 -

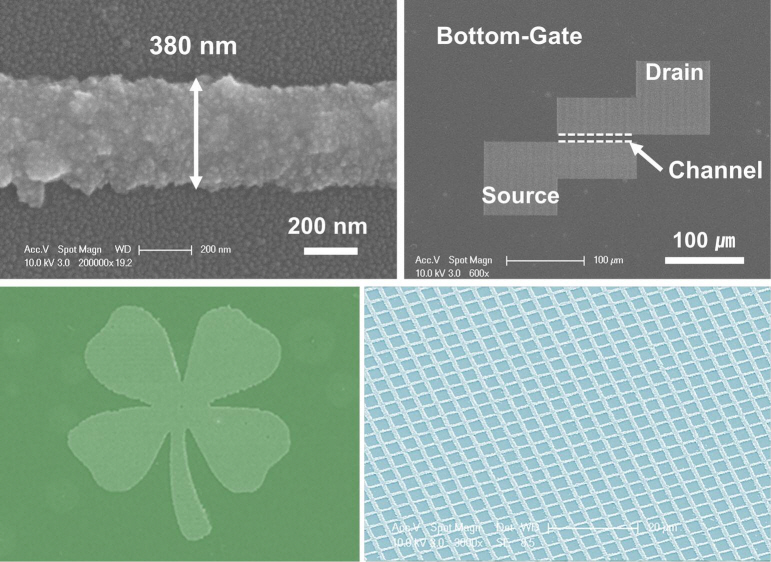

고성능 플렉시블 디스플레이 기술 개발

- 금속 나노입자 펨토초레이저 소결공정을 이용한 극미세 금속패턴 제작 -- 세계적 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼즈’ 7월호 게재 -

국내 연구진이 플렉시블 디스플레이 전자소자 제작을 위한 차세대 금속 나노패터닝 기술개발에 성공했다.

우리 학교 기계공학과 고승환·양동열 교수팀이 공동으로 연구한 이번 성과는 기존의 광식각 증착공정을 이용하지 않고 수백나노의 고정밀도 금속 패턴을 펨토초레이저 스캐닝공정을 이용해 단일 디지털 공정으로 제작하는 기술을 개발했다.

이 기술을 이용하면 다양한 기판에서 고정밀 패터닝이 가능해져 유기 전자소자 기술 등과 결합하게 되면 성능과 집적도가 우수하면서도 자유자재로 휘어질 수 있는 고성능 플렉시블 전자소자나 디스플레이 등이 실현될 수 있을 것으로 기대된다.

일반적으로 집적도가 높은 전자소자 제작을 위해서는 고비용의 노광 혹은 광식각 공정이나 고진공 전자빔 공정을 통한 금속 패턴의 제작이 필수적이다. 최근에는 잉크젯 및 롤투롤(Roll to Roll) 프린팅 기술을 이용해 직접 금속 패턴 제작이 시도되고 있다. 그러나 공정 특성상 1㎛(마이크로미터, 100만분의 1미터) 이하의 정밀도 달성에는 한계가 있어 고집적·소형화에 불리했다.

연구팀은 3~6nm(나노미터, 10억분의 1미터) 크기의 녹는점이 낮은 은 나노 입자와 열확산을 최소화할 수 있는 금속 나노입자 펨토초레이저 소결공정 (Femtosecond laser selective nanoparticle sintering, FLSNS)을 개발했다. 더불어 유리, 웨이퍼, 고분자 필름 등 다양한 기판위에 1㎛이하의 고정밀도 금속 패턴을 단일 공정으로 제작할 수 있는 기술도 개발해, 이 기술을 이용해 최소 정밀도 380nm 선폭의 극미세 금속패턴 제작에 성공했다.

연구팀은 개발된 금속 패터닝 기술을 KAIST 전기 및 전자공학과 유승협 교수팀과의 협력을 통해 유기 전계효과 트랜지스터 제작공정에 적용해, 차세대 플렉시블 전자소자 제작에 활용될 수 있는 가능성을 제시했다.

고승환 교수는 “고가의 진공 전자빔 공정을 통해서만 제작 가능했던 기존의 디지털 직접 나노패터닝 기술을 비진공, 저온 환경에서 구현함으로써 전자빔 공정을 대체할 수 있을 뿐만 아니라 향후 다양한 플렉시블 전자소자 제작으로 적용될 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다.

이번 연구결과는 한국연구재단의 나노원천기술개발 및 신진연구 사업지원, 지식경제부의 협동사업지원을 받아 수행됐으며, 재료과학기술 분야의 세계적 권위의 학술지인 ‘어드밴스드 머티리얼즈(Advanced Materials)’ 7월호에 게재됐다.

※ 용어설명금속 나노패터닝 : 고밀도로 집적된 전기/전자회로 구현을 위해서는 1㎛이하의 선폭을 갖는 고정밀도 금속패턴 구현 기술이 필요하다. 이에 따라 기존의 방법이 아닌 새로운 패터닝 공정에 관한 다양한 연구가 수행 중에 있다.

광식각 증착공정 : 미세 패턴 제작으로 널리 사용되어지고 있는 공정으로 빛에 반응하는 재료에 대해 선택적으로 빛을 조사하여 미세 패턴을 제작하고 원하는 물질을 고온, 진공 조건하에서 증착하는 공정으로 기존의 디스플레이, 반도체 제작 공정으로 이용되고 있다.

유기 전계효과 트랜지스터 : 전자기기 구동회로의 핵심소자인 트랜지스터는 전류의 흐름을 선택적으로 조절하는 역할을 한다. 트랜지스터의 구성에는 전류가 흐르는 채널로서 반도체가 필수적인데, 통상적으로는 고온처리가 필요한 실리콘 (Si)이 쓰이고 있다. 유기 전계효과 트랜지스터는 채널 물질로 박막의 유기반도체가 쓰이는 것으로서, 상대적으로 낮은 온도에서 플라스틱과 같은 다양한 기판에 제작 가능하여 유연한 전자 소자 제작에 이상적이며, 궁극적으로 소자 제작이 인쇄 방법으로 구현 될 경우 저비용 전자소자 제작에도 활용 가능할 것으로 예상되고 있다.

펨토초 레이저(femtosecond laser) : 긴 시간 동안 일정한 출력으로 레이저를 방출하는 연속형 레이저와는 달리 짧은 시간 동안만 레이저를 방출하는 것을 펄스형 레이저라고 한다. 이러한 펄스형 레이저의 방출 시간을 천조분의 1초, 즉 10-15초 까지 낮춘 것이 펨토초 레이저이다. 이러한 매우 짧은 펄스폭은 레이저가 조사되는 재료 내부에 열이 확산하는 시간(10-12s, 피코초)보다 짧기 때문에 가공시 열영향부가 작아 정밀 가공에 응용할 수 있다.

그림1. 선택적 금속 나노입자 펨토초 레이저 소결 공정

그림2. 극미세 금속 패턴

2011.08.02 조회수 23363

고성능 플렉시블 디스플레이 기술 개발

- 금속 나노입자 펨토초레이저 소결공정을 이용한 극미세 금속패턴 제작 -- 세계적 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼즈’ 7월호 게재 -

국내 연구진이 플렉시블 디스플레이 전자소자 제작을 위한 차세대 금속 나노패터닝 기술개발에 성공했다.

우리 학교 기계공학과 고승환·양동열 교수팀이 공동으로 연구한 이번 성과는 기존의 광식각 증착공정을 이용하지 않고 수백나노의 고정밀도 금속 패턴을 펨토초레이저 스캐닝공정을 이용해 단일 디지털 공정으로 제작하는 기술을 개발했다.

이 기술을 이용하면 다양한 기판에서 고정밀 패터닝이 가능해져 유기 전자소자 기술 등과 결합하게 되면 성능과 집적도가 우수하면서도 자유자재로 휘어질 수 있는 고성능 플렉시블 전자소자나 디스플레이 등이 실현될 수 있을 것으로 기대된다.

일반적으로 집적도가 높은 전자소자 제작을 위해서는 고비용의 노광 혹은 광식각 공정이나 고진공 전자빔 공정을 통한 금속 패턴의 제작이 필수적이다. 최근에는 잉크젯 및 롤투롤(Roll to Roll) 프린팅 기술을 이용해 직접 금속 패턴 제작이 시도되고 있다. 그러나 공정 특성상 1㎛(마이크로미터, 100만분의 1미터) 이하의 정밀도 달성에는 한계가 있어 고집적·소형화에 불리했다.

연구팀은 3~6nm(나노미터, 10억분의 1미터) 크기의 녹는점이 낮은 은 나노 입자와 열확산을 최소화할 수 있는 금속 나노입자 펨토초레이저 소결공정 (Femtosecond laser selective nanoparticle sintering, FLSNS)을 개발했다. 더불어 유리, 웨이퍼, 고분자 필름 등 다양한 기판위에 1㎛이하의 고정밀도 금속 패턴을 단일 공정으로 제작할 수 있는 기술도 개발해, 이 기술을 이용해 최소 정밀도 380nm 선폭의 극미세 금속패턴 제작에 성공했다.

연구팀은 개발된 금속 패터닝 기술을 KAIST 전기 및 전자공학과 유승협 교수팀과의 협력을 통해 유기 전계효과 트랜지스터 제작공정에 적용해, 차세대 플렉시블 전자소자 제작에 활용될 수 있는 가능성을 제시했다.

고승환 교수는 “고가의 진공 전자빔 공정을 통해서만 제작 가능했던 기존의 디지털 직접 나노패터닝 기술을 비진공, 저온 환경에서 구현함으로써 전자빔 공정을 대체할 수 있을 뿐만 아니라 향후 다양한 플렉시블 전자소자 제작으로 적용될 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다.

이번 연구결과는 한국연구재단의 나노원천기술개발 및 신진연구 사업지원, 지식경제부의 협동사업지원을 받아 수행됐으며, 재료과학기술 분야의 세계적 권위의 학술지인 ‘어드밴스드 머티리얼즈(Advanced Materials)’ 7월호에 게재됐다.

※ 용어설명금속 나노패터닝 : 고밀도로 집적된 전기/전자회로 구현을 위해서는 1㎛이하의 선폭을 갖는 고정밀도 금속패턴 구현 기술이 필요하다. 이에 따라 기존의 방법이 아닌 새로운 패터닝 공정에 관한 다양한 연구가 수행 중에 있다.

광식각 증착공정 : 미세 패턴 제작으로 널리 사용되어지고 있는 공정으로 빛에 반응하는 재료에 대해 선택적으로 빛을 조사하여 미세 패턴을 제작하고 원하는 물질을 고온, 진공 조건하에서 증착하는 공정으로 기존의 디스플레이, 반도체 제작 공정으로 이용되고 있다.

유기 전계효과 트랜지스터 : 전자기기 구동회로의 핵심소자인 트랜지스터는 전류의 흐름을 선택적으로 조절하는 역할을 한다. 트랜지스터의 구성에는 전류가 흐르는 채널로서 반도체가 필수적인데, 통상적으로는 고온처리가 필요한 실리콘 (Si)이 쓰이고 있다. 유기 전계효과 트랜지스터는 채널 물질로 박막의 유기반도체가 쓰이는 것으로서, 상대적으로 낮은 온도에서 플라스틱과 같은 다양한 기판에 제작 가능하여 유연한 전자 소자 제작에 이상적이며, 궁극적으로 소자 제작이 인쇄 방법으로 구현 될 경우 저비용 전자소자 제작에도 활용 가능할 것으로 예상되고 있다.

펨토초 레이저(femtosecond laser) : 긴 시간 동안 일정한 출력으로 레이저를 방출하는 연속형 레이저와는 달리 짧은 시간 동안만 레이저를 방출하는 것을 펄스형 레이저라고 한다. 이러한 펄스형 레이저의 방출 시간을 천조분의 1초, 즉 10-15초 까지 낮춘 것이 펨토초 레이저이다. 이러한 매우 짧은 펄스폭은 레이저가 조사되는 재료 내부에 열이 확산하는 시간(10-12s, 피코초)보다 짧기 때문에 가공시 열영향부가 작아 정밀 가공에 응용할 수 있다.

그림1. 선택적 금속 나노입자 펨토초 레이저 소결 공정

그림2. 극미세 금속 패턴

2011.08.02 조회수 23363 -

‘2011 플렉시블 사이니지 및 디스플레이 국제 워크숍’ 개최

- 차세대 조명인 LED/OLED 기술 동향 및 미래 비전 모색 -

우리 대학은 ‘2011 플렉시블 사이니지 및 디스플레이 국제 워크숍(International Workshop on Flexible Signage and Displays)"을 오는 30일 교내 정보전자공학동 제1공동강의실에서 개최한다.

차세대 조명으로 주목받고 있는 발광다이오드(LED)와 유기발광다이오드(OLED)의 연구 성과를 공유하고 미래비전을 모색하기 위한 이번 워크숍에서는 ‘LED와 OLED의 조명기술’이라는 주제로 이 분야의 국내․외 석학들이 한자리에 모여 다양한 기술을 소개한다.

독일의 드레스덴 공대 칼 레오(Karl Leo) 교수, 미국 예일대학교 정 한(Jung Han) 교수, 일본 토호쿠 대학의 다카시 마쯔오카(Takashi Matsuoka) 교수가 참여해 외국 사례를 발표한다.

또한, LG 화학의 손세환 박사, 서울대학교 윤의준 교수, 한국전자통신연구원(ETRI)의 이정익 박사 및 KAIST 최경철, 전덕영, 유승협, 이건재 교수가 참여해 다양한 의견을 개진할 예정이다.

한편, 이번 워크숍은 정부의 ‘세계 수준의 연구중심대학(WCU) 프로젝트’에 선정된 KAIST WCU 플렉시블 사이니지 사업단(사업단장 전덕영 교수)과 KAIST 차세대 플렉시블 디스플레이 융합센터(센터장 최경철 교수)가 주관하고 한국연구재단, BK21 KAIST 전자통신기술사업단, 한국정보디스플레이학회, 한국광전자학회, LG 디스플레이가 후원한다.

2011.06.27 조회수 17410

‘2011 플렉시블 사이니지 및 디스플레이 국제 워크숍’ 개최

- 차세대 조명인 LED/OLED 기술 동향 및 미래 비전 모색 -

우리 대학은 ‘2011 플렉시블 사이니지 및 디스플레이 국제 워크숍(International Workshop on Flexible Signage and Displays)"을 오는 30일 교내 정보전자공학동 제1공동강의실에서 개최한다.

차세대 조명으로 주목받고 있는 발광다이오드(LED)와 유기발광다이오드(OLED)의 연구 성과를 공유하고 미래비전을 모색하기 위한 이번 워크숍에서는 ‘LED와 OLED의 조명기술’이라는 주제로 이 분야의 국내․외 석학들이 한자리에 모여 다양한 기술을 소개한다.

독일의 드레스덴 공대 칼 레오(Karl Leo) 교수, 미국 예일대학교 정 한(Jung Han) 교수, 일본 토호쿠 대학의 다카시 마쯔오카(Takashi Matsuoka) 교수가 참여해 외국 사례를 발표한다.

또한, LG 화학의 손세환 박사, 서울대학교 윤의준 교수, 한국전자통신연구원(ETRI)의 이정익 박사 및 KAIST 최경철, 전덕영, 유승협, 이건재 교수가 참여해 다양한 의견을 개진할 예정이다.

한편, 이번 워크숍은 정부의 ‘세계 수준의 연구중심대학(WCU) 프로젝트’에 선정된 KAIST WCU 플렉시블 사이니지 사업단(사업단장 전덕영 교수)과 KAIST 차세대 플렉시블 디스플레이 융합센터(센터장 최경철 교수)가 주관하고 한국연구재단, BK21 KAIST 전자통신기술사업단, 한국정보디스플레이학회, 한국광전자학회, LG 디스플레이가 후원한다.

2011.06.27 조회수 17410 -

플렉시블 디스플레이용, 저렴한 금속배선 제조기술 개발

- 광학분야 최고권위학술지 ‘네이처 포토닉스’ 뉴스 앤 뷰즈 선정- 진공증착 수준의 고품질 미세 유연금속전극 고효율 제조 기술 개발

글로벌 IT산업에 총성 없는 전쟁이 계속되고 있다. 스마트폰이나 태블릿 컴퓨터보다 편리하게 컴퓨터를 몸에 지니고 다니는 시대로 가는 과도기에 와 있으며, 플렉시블 디스플레이가 집중적으로 조명을 받고 있다.

플렉시블 디스플레이 제조에는 필름 사이에 10μm(마이크로미터)이하의 미세한 금속배선을 형성하는 것이 핵심기술 중 하나다.

KAIST(총장 서남표)는 기계공학과 양민양 교수팀이 대기 중에서 고품질⋅고전도성을 갖는 미세 금속배선을 플렉시블 디스플레이용 필름에 저렴하게 제조하는 기술을 개발하는 데 성공했다고 26일 밝혔다.

플렉시블 디스플레이 미세 금속배선 제조에는 노광이나 진공증착, 도금과 같은 고가의 복잡한 방법이 적용돼 왔다. 최근에는 잉크젯, 롤투롤(Roll to Roll)과 같은 인쇄방법이 시도되고 있다. 그러나 전극으로서 요구되는 특성인 전기 전도성, 전극 품질, 정밀도와 생산성 또는 제조 원가를 충족시키는 데 한계가 있었다.

KAIST 연구팀은 이러한 문제를 광촉매 자가 생성을 이용한 광열화학 반응과 새로운 패턴전사 방식으로 해결했다.

연구팀은 고가의 금속 나노입자 잉크를 대신해 금속원자가 녹아있는 유기물로부터 2~3nm(나노미터)의 극미세 은 나노입자 광촉매를 자가 생성 시킨 후 레이저를 사용한 광화학반응을 유도함으로써 유연한 금속배선을 제조했다.

또한, 레이저를 이용해 고체상태의 패턴을 고분자 필름에 전사하는 방법인 레이저유도 패턴접착전사법(Laser Induced Pattern Adhesive Transfer, LIPAT)을 개발해 PET(폴리에스터)와 같이 열에 약한 유연한 필름에도 적용할 수 있도록 했다.

이 방법으로 10μm이하의 미세한 은 금속배선을 비저항 3.6μΩ·cm의 높은 전도도로 PET, PI, PEN등 다양한 재질의 고분자 필름에 성공적으로 형성했으며 높은 신뢰성도 검증했다.

레이저유도 패턴접착전사법(Laser Induced Pattern Adhesive Transfer, LIPAT)공정

(a) 광촉매 자가생성을 통한 금속배선 형성

(b) 레이저를 이용한 광학적 접착 패턴 전사 (c) 저내열성 플렉시블 기판에 형성된 고전도성 미세 금속배선

이번 연구를 주도한 KAIST 양민양 교수는 “유연한 금속배선 제조에 있어 기존의 은 나노입자 잉크를 사용하는 방법과 비교해 원가를 1/100 수준으로 절감했고, 제조 속도를 최대 100배 이상 향상시켰다”며 “플렉시블 디스플레이 뿐만 아니라 태양전지와 같은 차세대 유연 전자 소자 제조에 획기적인 변화를 가져올 것”이라고 말했다.

KAIST 양민양 교수와 강봉철 박사과정 학생이 주도한 이번 연구결과는 그 우수성을 인정받아 광학분야의 세계적인 과학저널인 네이처 포토닉스(Nature Photonics)지 2011년 4월호 뉴스 앤 뷰즈(News and Views)에 선정됐고, 국내 및 국제 특허 출원을 완료했다.

2011.05.26 조회수 18871

플렉시블 디스플레이용, 저렴한 금속배선 제조기술 개발

- 광학분야 최고권위학술지 ‘네이처 포토닉스’ 뉴스 앤 뷰즈 선정- 진공증착 수준의 고품질 미세 유연금속전극 고효율 제조 기술 개발

글로벌 IT산업에 총성 없는 전쟁이 계속되고 있다. 스마트폰이나 태블릿 컴퓨터보다 편리하게 컴퓨터를 몸에 지니고 다니는 시대로 가는 과도기에 와 있으며, 플렉시블 디스플레이가 집중적으로 조명을 받고 있다.

플렉시블 디스플레이 제조에는 필름 사이에 10μm(마이크로미터)이하의 미세한 금속배선을 형성하는 것이 핵심기술 중 하나다.

KAIST(총장 서남표)는 기계공학과 양민양 교수팀이 대기 중에서 고품질⋅고전도성을 갖는 미세 금속배선을 플렉시블 디스플레이용 필름에 저렴하게 제조하는 기술을 개발하는 데 성공했다고 26일 밝혔다.

플렉시블 디스플레이 미세 금속배선 제조에는 노광이나 진공증착, 도금과 같은 고가의 복잡한 방법이 적용돼 왔다. 최근에는 잉크젯, 롤투롤(Roll to Roll)과 같은 인쇄방법이 시도되고 있다. 그러나 전극으로서 요구되는 특성인 전기 전도성, 전극 품질, 정밀도와 생산성 또는 제조 원가를 충족시키는 데 한계가 있었다.

KAIST 연구팀은 이러한 문제를 광촉매 자가 생성을 이용한 광열화학 반응과 새로운 패턴전사 방식으로 해결했다.

연구팀은 고가의 금속 나노입자 잉크를 대신해 금속원자가 녹아있는 유기물로부터 2~3nm(나노미터)의 극미세 은 나노입자 광촉매를 자가 생성 시킨 후 레이저를 사용한 광화학반응을 유도함으로써 유연한 금속배선을 제조했다.

또한, 레이저를 이용해 고체상태의 패턴을 고분자 필름에 전사하는 방법인 레이저유도 패턴접착전사법(Laser Induced Pattern Adhesive Transfer, LIPAT)을 개발해 PET(폴리에스터)와 같이 열에 약한 유연한 필름에도 적용할 수 있도록 했다.

이 방법으로 10μm이하의 미세한 은 금속배선을 비저항 3.6μΩ·cm의 높은 전도도로 PET, PI, PEN등 다양한 재질의 고분자 필름에 성공적으로 형성했으며 높은 신뢰성도 검증했다.

레이저유도 패턴접착전사법(Laser Induced Pattern Adhesive Transfer, LIPAT)공정

(a) 광촉매 자가생성을 통한 금속배선 형성

(b) 레이저를 이용한 광학적 접착 패턴 전사 (c) 저내열성 플렉시블 기판에 형성된 고전도성 미세 금속배선

이번 연구를 주도한 KAIST 양민양 교수는 “유연한 금속배선 제조에 있어 기존의 은 나노입자 잉크를 사용하는 방법과 비교해 원가를 1/100 수준으로 절감했고, 제조 속도를 최대 100배 이상 향상시켰다”며 “플렉시블 디스플레이 뿐만 아니라 태양전지와 같은 차세대 유연 전자 소자 제조에 획기적인 변화를 가져올 것”이라고 말했다.

KAIST 양민양 교수와 강봉철 박사과정 학생이 주도한 이번 연구결과는 그 우수성을 인정받아 광학분야의 세계적인 과학저널인 네이처 포토닉스(Nature Photonics)지 2011년 4월호 뉴스 앤 뷰즈(News and Views)에 선정됐고, 국내 및 국제 특허 출원을 완료했다.

2011.05.26 조회수 18871 -

연필심에서 배터리까지 탄소의 무한 변신

- “차세대 이차전지나 태양전지, 디스플레이 개발을 위한 기술적 진보 이뤄”

- 그래핀과 탄소나노튜브를 새로운 3차원 형태로 조립에 성공

-‘어드밴스드 펑셔널 머티리얼즈’ 특집기획 초청논문 게재

연필심의 원료인 흑연이나 다이아몬드등과 같이 순수하게 탄소로만 이루어진 물질들이 우리주변에서 다양한 소재나 부품으로 널리 쓰이고 있다. 특히 최근에는 탄소나노튜브나 그래핀과 같이 나노미터 크기를 갖는 탄소나노소재들이 새롭게 발견돼 학계와 산업계로부터 많은 관심을 끌고 있다.

꿈의 신소재로 불리는 그래핀과 탄소나노튜브는 탄소원자가 2차원적 평면상에 벌집 모양으로 결합된 화학구조로 되어있다. 이로 인해 다이아몬드보다 강도가 높으면서 잘 굽혀질 수 있고, 투명하면서도 전기가 잘 통하는 등 기존의 다른 소재들이 갖지 못한 우수한 특성들을 가지고 있다. 그러나 자연 상태에서는 이들이 뭉쳐있거나 층층이 쌓여 흑연을 이루고 있어 개별적으로 분리해내기에 어려운 문제점이 있었다.

분자조립 나노기술의 세계적 연구그룹인 KAIST(총장 서남표) 신소재공학과 김상욱 교수 연구팀은 꿈의 소재라 불리는 그래핀과 탄소나노튜브를 3차원 형태로 조립하는 새로운 원천기술을 개발했다.

연구팀은 그동안 오랜 연구역량을 축적해 온 분자조립 나노기술을 이용해 그래핀과 탄소나노튜브를 입자 단위로 분리한 후 새로운 3차원 형태로 조립하는 데 성공했다. 또한, 이 과정에서 값싼 천연 흑연으로부터 단일층의 그래핀 유도체를 매우 높은 순도로 얻어내는 데 성공했다.

김상욱 교수는 “이번 연구로 그래핀계 탄소소재가 가진 넓은 표면적, 우수한 전기전도성, 기계적 유연성 등의 우수한 물성을 차세대 이차전지나 태양전지, 디스플레이 등에 이용하기 위해 필요한 중요한 기술적 진보를 이뤘다”며 “이번 논문 게재로 연구팀이 탄소소재 연구에서 세계적 선도그룹으로 인정받고 있음을 다시 한 번 확인했다”고 말했다.

김 교수는 이번 연구내용으로 4월말 미국 샌프란시스코에서 개최되는 국제재료학회(Materials Research Society)에서 초청 강연을 할 예정이다.

한편, 이번 연구결과는 신소재분야 세계적 학술지인 ‘어드밴스드 펑셔널 머티리얼즈(Advanced Functional Materials)’ 4월 22일자에 특집기획 초청논문(Invited Feature Article)으로 발표됐다. 논문이 소개된 ‘어드밴스드 펑셔널 머티리얼즈’의 특집초청논문은 세계적인 연구그룹의 최신 연구동향을 엄격한 심사를 통해 선별, 초청하는 기획논문이다.(끝)

※용어설명그래핀: 육각의 벌집구조로 결합한 탄소가 연속적으로 연결되어 탄소 원자 한 층의 두께를 가진 2차원의 평판 모양을 이룬 탄소소재

탄소나노튜브: 육각의 벌집구조로 결합한 탄소가 수 nm(나노미터) 크기의 직경을 갖는 튜브를 형성한 탄소소재

2011.04.25 조회수 16594

연필심에서 배터리까지 탄소의 무한 변신

- “차세대 이차전지나 태양전지, 디스플레이 개발을 위한 기술적 진보 이뤄”

- 그래핀과 탄소나노튜브를 새로운 3차원 형태로 조립에 성공

-‘어드밴스드 펑셔널 머티리얼즈’ 특집기획 초청논문 게재

연필심의 원료인 흑연이나 다이아몬드등과 같이 순수하게 탄소로만 이루어진 물질들이 우리주변에서 다양한 소재나 부품으로 널리 쓰이고 있다. 특히 최근에는 탄소나노튜브나 그래핀과 같이 나노미터 크기를 갖는 탄소나노소재들이 새롭게 발견돼 학계와 산업계로부터 많은 관심을 끌고 있다.

꿈의 신소재로 불리는 그래핀과 탄소나노튜브는 탄소원자가 2차원적 평면상에 벌집 모양으로 결합된 화학구조로 되어있다. 이로 인해 다이아몬드보다 강도가 높으면서 잘 굽혀질 수 있고, 투명하면서도 전기가 잘 통하는 등 기존의 다른 소재들이 갖지 못한 우수한 특성들을 가지고 있다. 그러나 자연 상태에서는 이들이 뭉쳐있거나 층층이 쌓여 흑연을 이루고 있어 개별적으로 분리해내기에 어려운 문제점이 있었다.

분자조립 나노기술의 세계적 연구그룹인 KAIST(총장 서남표) 신소재공학과 김상욱 교수 연구팀은 꿈의 소재라 불리는 그래핀과 탄소나노튜브를 3차원 형태로 조립하는 새로운 원천기술을 개발했다.

연구팀은 그동안 오랜 연구역량을 축적해 온 분자조립 나노기술을 이용해 그래핀과 탄소나노튜브를 입자 단위로 분리한 후 새로운 3차원 형태로 조립하는 데 성공했다. 또한, 이 과정에서 값싼 천연 흑연으로부터 단일층의 그래핀 유도체를 매우 높은 순도로 얻어내는 데 성공했다.

김상욱 교수는 “이번 연구로 그래핀계 탄소소재가 가진 넓은 표면적, 우수한 전기전도성, 기계적 유연성 등의 우수한 물성을 차세대 이차전지나 태양전지, 디스플레이 등에 이용하기 위해 필요한 중요한 기술적 진보를 이뤘다”며 “이번 논문 게재로 연구팀이 탄소소재 연구에서 세계적 선도그룹으로 인정받고 있음을 다시 한 번 확인했다”고 말했다.

김 교수는 이번 연구내용으로 4월말 미국 샌프란시스코에서 개최되는 국제재료학회(Materials Research Society)에서 초청 강연을 할 예정이다.

한편, 이번 연구결과는 신소재분야 세계적 학술지인 ‘어드밴스드 펑셔널 머티리얼즈(Advanced Functional Materials)’ 4월 22일자에 특집기획 초청논문(Invited Feature Article)으로 발표됐다. 논문이 소개된 ‘어드밴스드 펑셔널 머티리얼즈’의 특집초청논문은 세계적인 연구그룹의 최신 연구동향을 엄격한 심사를 통해 선별, 초청하는 기획논문이다.(끝)

※용어설명그래핀: 육각의 벌집구조로 결합한 탄소가 연속적으로 연결되어 탄소 원자 한 층의 두께를 가진 2차원의 평판 모양을 이룬 탄소소재

탄소나노튜브: 육각의 벌집구조로 결합한 탄소가 수 nm(나노미터) 크기의 직경을 갖는 튜브를 형성한 탄소소재

2011.04.25 조회수 16594