-

이서은 씨, 한국광학회 우수논문상 수상

우리 학교 생명과학과 졸업생 이서은(21, 2월 졸업, 해외 대학원 진학예정) 씨가 지난달 19일~21일 대전 컨벤션센터에서 열린 ‘2014년 한국광학회 동계학술발표회’에서 바이오포토닉스 분과 우수논문상을 수상했다.

9개 분과에서 총 270편의 논문이 발표된 이 학회에서는 분과 당 한 편씩 우수논문을 선정하는데 이 분야 전공이 아닌 학부생이 우수논문상을 받은 것은 매우 이례적인 일이다.

이 씨는 기존에 형광 염색 등을 통해서만 가능했던 지방 소립 촬영을 홀로그래피 기술을 이용해 표지 분자 없이 촬영할 수 있다는 것을 처음으로 발견해 연구의 우수성을 인정받았다.

이 씨는 지난해 6월부터 물리학과 박용근 교수의 지도 아래 학부연구생으로서 개별연구로 홀로그래피를 이용한 세포 이미징을 연구해왔다.

한국광학회는 1989년에 창립돼 올해 25번째 정기총회를 맞이했으며 매년 학술발표회, 단기강좌, 세미나, 강연회 등을 개최하는 국내 광학분야 최대 학회다.

이서은 씨, 한국광학회 우수논문상 수상

우리 학교 생명과학과 졸업생 이서은(21, 2월 졸업, 해외 대학원 진학예정) 씨가 지난달 19일~21일 대전 컨벤션센터에서 열린 ‘2014년 한국광학회 동계학술발표회’에서 바이오포토닉스 분과 우수논문상을 수상했다.

9개 분과에서 총 270편의 논문이 발표된 이 학회에서는 분과 당 한 편씩 우수논문을 선정하는데 이 분야 전공이 아닌 학부생이 우수논문상을 받은 것은 매우 이례적인 일이다.

이 씨는 기존에 형광 염색 등을 통해서만 가능했던 지방 소립 촬영을 홀로그래피 기술을 이용해 표지 분자 없이 촬영할 수 있다는 것을 처음으로 발견해 연구의 우수성을 인정받았다.

이 씨는 지난해 6월부터 물리학과 박용근 교수의 지도 아래 학부연구생으로서 개별연구로 홀로그래피를 이용한 세포 이미징을 연구해왔다.

한국광학회는 1989년에 창립돼 올해 25번째 정기총회를 맞이했으며 매년 학술발표회, 단기강좌, 세미나, 강연회 등을 개최하는 국내 광학분야 최대 학회다.

2014.03.04

조회수 13966

-

이승한 박사과정, 국내 첫 ISQED 최우수논문상 수상

우리 학교 전기및전자공학과 이승한 박사과정 학생(지도교수 경종민)은 4일~5일 미국 산타클라라에서 개최되는 우수 전자제품설계 국제회의(ISQED, The International Symposium on Quality Electronic Design)에서 국내 최초로 최우수논문상을 받는다.(논문명 : 3차원 반도체 다중 프로세서 칩에서의 에너지 최소화를 위한 동적 캐시 자료 관리기법) 시상식은 5일 산타클라라 컨벤션센터에서 열린다. 우수 전자제품설계 국제회의는 지난 14년간 매년 미국 실리콘밸리에서 개최됐으며, 최근 첨단 반도체 설계와 공정의 핵심 이슈인 생산성과 품질 향상을 위한 설계(design for manufacturability(DFM) and quality(DFQ))에 관한 최신 이슈를 다루는 학술대회다.

이승한 박사과정, 국내 첫 ISQED 최우수논문상 수상

우리 학교 전기및전자공학과 이승한 박사과정 학생(지도교수 경종민)은 4일~5일 미국 산타클라라에서 개최되는 우수 전자제품설계 국제회의(ISQED, The International Symposium on Quality Electronic Design)에서 국내 최초로 최우수논문상을 받는다.(논문명 : 3차원 반도체 다중 프로세서 칩에서의 에너지 최소화를 위한 동적 캐시 자료 관리기법) 시상식은 5일 산타클라라 컨벤션센터에서 열린다. 우수 전자제품설계 국제회의는 지난 14년간 매년 미국 실리콘밸리에서 개최됐으며, 최근 첨단 반도체 설계와 공정의 핵심 이슈인 생산성과 품질 향상을 위한 설계(design for manufacturability(DFM) and quality(DFQ))에 관한 최신 이슈를 다루는 학술대회다.

2014.03.03

조회수 12258

-

게임광 박태우 씨, 게임으로 KAIST 박사학위 받아

고등학교 시절 게임에 푹 빠져버려 재수하고 나서야 어렵게 KAIST에 입학했지만 학업과 연구가 부진했던 학생이 KAIST 처음으로 게임 박사학위를 받아 화제다. 주인공은 전산학과 박태우(32, 지도교수 송준화) 씨. 일반고를 졸업하고 2002년 KAIST에 입학한 박 씨는 좋지 않은 성적 때문에 2006년 같은 과 대학원에 간신히 진학했다. 7살 때부터 게임을 했다는 박 씨는 산만하고 집중력이 부족했던 터라 대부분 2년 만에 마치는 석사과정을 2년 반이 되서야 수료했다. 문제는 박사과정이었다. 박사과정은 자신의 진로 및 미래와 직결되기 때문에 가장 중요하지만 박 씨는 초기부터 연구에 집중하지 못하고 겉돌았다. 이를 지켜보던 송준화 교수는 박 씨가 게임제작 동아리 ‘하제(HAJE)’ 회장을 지내면서 모바일 퍼즐 게임을 제작하고 상용화하는 등 직접 게임을 만들었던 경험에 주목했다. 주로 기초분야 연구를 수행하는 KAIST 대학원의 특성상 게임을 좋아하고 산만한 박 씨는 학업에 집중하지 못하기 일쑤였지만 송 교수는 박 씨의 장점을 살려 게임 플랫폼 및 콘텐츠를 모두 개발해 보라고 조언했다. 일반적으로 전산학에서 게임 개발만으로는 박사학위를 받을 수 없다고 알려져 있어 주위에서 대부분 우려를 갖고 심하게 만류하기도 했다. 박 씨는 전통적인 게임으로는 경쟁력이 떨어진다고 판단, 일상생활과 게임을 접목한 차세대 장르의 게임에 대해 고민했다. 그간 게임 때문에 학업에 지장을 받은 박 씨는 게임이 많은 사람들에게 보편적으로 도움이 될 수 있도록 게임에 대한 패러다임을 바꿔보고 싶었다. 박 씨는 일상생활 속에서 즐길 수 있는 게임 아이디어를 찾기 위해 게임에 관심이 많은 동료 및 선후배 학생들과 헬스장, 수영장, 어린이집, 공원 등 수많은 곳을 돌아다니면서 사람들의 행동을 분석하고 토론했다. 이 과정에서 협력과 토론을 통해 창의적인 아이디어를 체계적으로 정리한 경험이 이후의 연구 진행에 큰 밑거름이 됐다. 헬스장에서 런닝 머신처럼 혼자 하는 운동은 지루하기 때문에 중도에 그만두는 행태를 관찰, 다른 사람과 같이 즐기면서 운동하는 새로운 형태의 게임 개발에 착수했다. 박 씨는 런닝 머신이 사람이 달리는 속도를 인식해 자동으로 속도를 조절하는 시스템을 활용, 두 명이 달리는 속도 차이를 이용해 방향을 조절하는 ‘오리배’ 게임 플랫폼을 개발하고 온라인상에 있는 친구들과도 함께 즐길 수 있도록 했다. 이 기술을 활용하면 온라인에 접속할 수 있는 헬스장이라면 전 세계 어디서나 같이 게임을 하면서 운동할 수 있고, 나아가 ‘세계 헬스장 달리기 대회’도 가능하다고 밝혔다. 또 마라톤 동호회도 한 곳에 모일 필요 없이 각자 자기 집에서 가까운 헬스장에서 다른 회원들의 순위를 보면서 운동할 수 있으며 가정에서도 마찬가지로 가능하다. 이와 함께 박 씨는 수영 영법을 이용한 격투기 게임, 대열에서 이탈하는 어린이를 찾아주는 ‘참새 짹짹’ 어플, 훌라후프·자전거·줄넘기를 이용한 운동게임 플랫폼, 사용자의 평소 생활 패턴을 활용한 아바타 게임 등 많은 차세대 운동 게임과 생활 밀착형 서비스 개발을 주도 및 참여했다. 이들 결과물과 논문을 통해 세계적인 수준의 국제 학회에서 대중의 주목을 받았고, 우수 논문, 시연상을 다수 수상하기도 했다. 송준화 교수는 “게임개발 만으로 KAIST에서 박사학위를 받은 사례는 없지만 남의 연구를 따라하지 않으면서 일상생활에서 정말 필요한 게임을 만들면 박사학위를 받을 수 있다고 용기를 주었다”며 “초기에 연구에 잘 적응하지 못해 걱정했는데 학생의 특기를 잘 살려 좋은 결과가 있었다”고 말했다. 박태우 씨는 “인생의 흑역사에는 대부분 게임과 함께 있었고, 끊으려 노력했지만 마약과 같이 중독성이 있더라” 며 “진지하게 연구에 뛰어들 수 있도록 격려해준 지도교수님께 감사드리며 앞으로 인간생활에 보탬이 되는 좋은 게임을 만들고 싶다”고 말했다. 박 씨는 21일 KAIST 학위수여식에서 박사학위를 받고 오는 6월부터 미국 NASA 에임스연구센터(Ames Research Center)에서 근무할 예정이다.

게임광 박태우 씨, 게임으로 KAIST 박사학위 받아

고등학교 시절 게임에 푹 빠져버려 재수하고 나서야 어렵게 KAIST에 입학했지만 학업과 연구가 부진했던 학생이 KAIST 처음으로 게임 박사학위를 받아 화제다. 주인공은 전산학과 박태우(32, 지도교수 송준화) 씨. 일반고를 졸업하고 2002년 KAIST에 입학한 박 씨는 좋지 않은 성적 때문에 2006년 같은 과 대학원에 간신히 진학했다. 7살 때부터 게임을 했다는 박 씨는 산만하고 집중력이 부족했던 터라 대부분 2년 만에 마치는 석사과정을 2년 반이 되서야 수료했다. 문제는 박사과정이었다. 박사과정은 자신의 진로 및 미래와 직결되기 때문에 가장 중요하지만 박 씨는 초기부터 연구에 집중하지 못하고 겉돌았다. 이를 지켜보던 송준화 교수는 박 씨가 게임제작 동아리 ‘하제(HAJE)’ 회장을 지내면서 모바일 퍼즐 게임을 제작하고 상용화하는 등 직접 게임을 만들었던 경험에 주목했다. 주로 기초분야 연구를 수행하는 KAIST 대학원의 특성상 게임을 좋아하고 산만한 박 씨는 학업에 집중하지 못하기 일쑤였지만 송 교수는 박 씨의 장점을 살려 게임 플랫폼 및 콘텐츠를 모두 개발해 보라고 조언했다. 일반적으로 전산학에서 게임 개발만으로는 박사학위를 받을 수 없다고 알려져 있어 주위에서 대부분 우려를 갖고 심하게 만류하기도 했다. 박 씨는 전통적인 게임으로는 경쟁력이 떨어진다고 판단, 일상생활과 게임을 접목한 차세대 장르의 게임에 대해 고민했다. 그간 게임 때문에 학업에 지장을 받은 박 씨는 게임이 많은 사람들에게 보편적으로 도움이 될 수 있도록 게임에 대한 패러다임을 바꿔보고 싶었다. 박 씨는 일상생활 속에서 즐길 수 있는 게임 아이디어를 찾기 위해 게임에 관심이 많은 동료 및 선후배 학생들과 헬스장, 수영장, 어린이집, 공원 등 수많은 곳을 돌아다니면서 사람들의 행동을 분석하고 토론했다. 이 과정에서 협력과 토론을 통해 창의적인 아이디어를 체계적으로 정리한 경험이 이후의 연구 진행에 큰 밑거름이 됐다. 헬스장에서 런닝 머신처럼 혼자 하는 운동은 지루하기 때문에 중도에 그만두는 행태를 관찰, 다른 사람과 같이 즐기면서 운동하는 새로운 형태의 게임 개발에 착수했다. 박 씨는 런닝 머신이 사람이 달리는 속도를 인식해 자동으로 속도를 조절하는 시스템을 활용, 두 명이 달리는 속도 차이를 이용해 방향을 조절하는 ‘오리배’ 게임 플랫폼을 개발하고 온라인상에 있는 친구들과도 함께 즐길 수 있도록 했다. 이 기술을 활용하면 온라인에 접속할 수 있는 헬스장이라면 전 세계 어디서나 같이 게임을 하면서 운동할 수 있고, 나아가 ‘세계 헬스장 달리기 대회’도 가능하다고 밝혔다. 또 마라톤 동호회도 한 곳에 모일 필요 없이 각자 자기 집에서 가까운 헬스장에서 다른 회원들의 순위를 보면서 운동할 수 있으며 가정에서도 마찬가지로 가능하다. 이와 함께 박 씨는 수영 영법을 이용한 격투기 게임, 대열에서 이탈하는 어린이를 찾아주는 ‘참새 짹짹’ 어플, 훌라후프·자전거·줄넘기를 이용한 운동게임 플랫폼, 사용자의 평소 생활 패턴을 활용한 아바타 게임 등 많은 차세대 운동 게임과 생활 밀착형 서비스 개발을 주도 및 참여했다. 이들 결과물과 논문을 통해 세계적인 수준의 국제 학회에서 대중의 주목을 받았고, 우수 논문, 시연상을 다수 수상하기도 했다. 송준화 교수는 “게임개발 만으로 KAIST에서 박사학위를 받은 사례는 없지만 남의 연구를 따라하지 않으면서 일상생활에서 정말 필요한 게임을 만들면 박사학위를 받을 수 있다고 용기를 주었다”며 “초기에 연구에 잘 적응하지 못해 걱정했는데 학생의 특기를 잘 살려 좋은 결과가 있었다”고 말했다. 박태우 씨는 “인생의 흑역사에는 대부분 게임과 함께 있었고, 끊으려 노력했지만 마약과 같이 중독성이 있더라” 며 “진지하게 연구에 뛰어들 수 있도록 격려해준 지도교수님께 감사드리며 앞으로 인간생활에 보탬이 되는 좋은 게임을 만들고 싶다”고 말했다. 박 씨는 21일 KAIST 학위수여식에서 박사학위를 받고 오는 6월부터 미국 NASA 에임스연구센터(Ames Research Center)에서 근무할 예정이다.

2014.02.20

조회수 14112

-

최선진 학생, 제9회 삼성전기 1nside Edge 대상수상

최선진 학생(좌)과 김일두 교수(우)

우리 학교 신소재공학과 박사과정 최선진 학생(지도교수 김일두)이 ‘제9회 삼성전기 1nside edge 논문대상’ 공모전에서 대상을 수상했다.

시상식은 지난 11월 22일 수원 삼성전기 본사 내 미래홀에서 개최되는데 이날 최 군은 상금으로 1500만원을 받을 예정이다.

최선진 학생은 ‘날숨 속 아세톤 가스 감지를 통한 비침습적 방식의 실시간 당뇨진단 센서 어레이 개발(Exhaled breath sensor arrays for the non-invasive and real-time diagnosis of diabetes by detection of acetone)’ 논문을 제출해 연구의 독창성과 참신성을 인정받았다.

"1nside Edge 논문대상"은 젊은 인재들의 자유로운 발상과 잠재된 기술력을 키우기 위해, 삼성전기가 운영하는 새로운 개념의 학술논문 대상으로 지난 2005년 시작됐다.

삼성전기의 "1nside Edge 논문대상" 은 핵심 전략 기술 및 미래 지향적인 제품 중심으로 우수 기술인력을 발굴하고, 역량있는 인재들의 연구활동을 후원함으로써 글로벌 환경 속에서 세계 최고의 경쟁력과 기술력을 확보할 수 있는 기반을 조성하고자 제정된 공모전이다.

최선진 학생, 제9회 삼성전기 1nside Edge 대상수상

최선진 학생(좌)과 김일두 교수(우)

우리 학교 신소재공학과 박사과정 최선진 학생(지도교수 김일두)이 ‘제9회 삼성전기 1nside edge 논문대상’ 공모전에서 대상을 수상했다.

시상식은 지난 11월 22일 수원 삼성전기 본사 내 미래홀에서 개최되는데 이날 최 군은 상금으로 1500만원을 받을 예정이다.

최선진 학생은 ‘날숨 속 아세톤 가스 감지를 통한 비침습적 방식의 실시간 당뇨진단 센서 어레이 개발(Exhaled breath sensor arrays for the non-invasive and real-time diagnosis of diabetes by detection of acetone)’ 논문을 제출해 연구의 독창성과 참신성을 인정받았다.

"1nside Edge 논문대상"은 젊은 인재들의 자유로운 발상과 잠재된 기술력을 키우기 위해, 삼성전기가 운영하는 새로운 개념의 학술논문 대상으로 지난 2005년 시작됐다.

삼성전기의 "1nside Edge 논문대상" 은 핵심 전략 기술 및 미래 지향적인 제품 중심으로 우수 기술인력을 발굴하고, 역량있는 인재들의 연구활동을 후원함으로써 글로벌 환경 속에서 세계 최고의 경쟁력과 기술력을 확보할 수 있는 기반을 조성하고자 제정된 공모전이다.

2013.11.27

조회수 12024

-

유동일 학생, '항공주 논문 공모전' 최우수상 수상

우리 대학 항공우주공학과 박사과정에 재학 중인 유동일 학생(지도교수 심현철)이 ‘제11회 KAI 항공우주 논문상’ 공모전에서 최우수상을 수상했다.

시상식은 지난 10월 30일 서울 KINTEX ADEX 2013 전시장 내 미디어 컨퍼런스룸에서 개최됐다.

유동일 학생은 ‘무인전투기를 위한 가상 추적점 기반 자율 공중 교전 유도 법칙에 관한 연구(A Study on Virtual Pursuit Point based Autonomous Air Combat Guidance Law for UCAV)’ 논문을 제출해 연구의 독창성과 참신성을 인정받았다.

유동일 학생이 소속된 ‘KI 필드 로보틱스 센터’는 지난 제7회 KAI 항공우주논문상 공모전에서도 대상을 수상했으며 이번에 두 번째 수상의 영예를 안았다.

‘KAI 항공우주 논문상’은 미래 성장 동력인 항공우주산업에 대한 대학(원)생들의 학문적 관심고취와 연구개발 활성화를 목적으로 지난 2003년 시작됐다.

산업통상자원부, 국토교통부, 한국항공우주학회, 한국항공우주산업진흥협회, 한국항공진흥협회 등이 후원하는 행사로 국내 최고 권위를 가진 항공우주분야 공모전이다. 끝.

유동일 학생, '항공주 논문 공모전' 최우수상 수상

우리 대학 항공우주공학과 박사과정에 재학 중인 유동일 학생(지도교수 심현철)이 ‘제11회 KAI 항공우주 논문상’ 공모전에서 최우수상을 수상했다.

시상식은 지난 10월 30일 서울 KINTEX ADEX 2013 전시장 내 미디어 컨퍼런스룸에서 개최됐다.

유동일 학생은 ‘무인전투기를 위한 가상 추적점 기반 자율 공중 교전 유도 법칙에 관한 연구(A Study on Virtual Pursuit Point based Autonomous Air Combat Guidance Law for UCAV)’ 논문을 제출해 연구의 독창성과 참신성을 인정받았다.

유동일 학생이 소속된 ‘KI 필드 로보틱스 센터’는 지난 제7회 KAI 항공우주논문상 공모전에서도 대상을 수상했으며 이번에 두 번째 수상의 영예를 안았다.

‘KAI 항공우주 논문상’은 미래 성장 동력인 항공우주산업에 대한 대학(원)생들의 학문적 관심고취와 연구개발 활성화를 목적으로 지난 2003년 시작됐다.

산업통상자원부, 국토교통부, 한국항공우주학회, 한국항공우주산업진흥협회, 한국항공진흥협회 등이 후원하는 행사로 국내 최고 권위를 가진 항공우주분야 공모전이다. 끝.

2013.11.01

조회수 13861

-

임춘택 교수 TPEL 부편집장 선임

우리 학교 원자력 및 양자공학과의 임춘택교수가 국제전기전자공학회 전력전자 저널(IEEE Trans. on Power Electronics, TPEL)의 부편집장 (Associate Editor)으로 선임됐다.

이 저널은 논문영향력지수(Impact Factor 4.08)로서 100여 종의 IEEE 전체 저널 중에서 6위로 높은 영향력을 갖고 있다.

지난 달에 IEEE J-ESTPE(Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics)의 부편집장에 선임된 데 이어 무선전력 (wireless power) 및 전기자동차 (electric vehicles) 분야의 세계적 전문가로 인정을 받아 선임됐다.

임춘택 교수 TPEL 부편집장 선임

우리 학교 원자력 및 양자공학과의 임춘택교수가 국제전기전자공학회 전력전자 저널(IEEE Trans. on Power Electronics, TPEL)의 부편집장 (Associate Editor)으로 선임됐다.

이 저널은 논문영향력지수(Impact Factor 4.08)로서 100여 종의 IEEE 전체 저널 중에서 6위로 높은 영향력을 갖고 있다.

지난 달에 IEEE J-ESTPE(Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics)의 부편집장에 선임된 데 이어 무선전력 (wireless power) 및 전기자동차 (electric vehicles) 분야의 세계적 전문가로 인정을 받아 선임됐다.

2013.10.14

조회수 11375

-

건강한 망막혈관 생성을 유도하는 치료방법 개발

- 향후 당뇨망막병증 치료방법으로 적용 기대

우리 학교 연구진이 실명으로 이어질 수 있는 망막혈관 질환치료의 실마리를 찾아냈다. 혈액공급이 잘되지 않는 망막 부위로 건강한 망막혈관이 생성되도록 하여 망막신경을 보호하는 혈관생성단백질을 찾아낸 것. 향후 당뇨망막병증*과 미숙아망막병증**의 치료방법 개선을 위한 연구의 단초가 될 것으로 기대된다.

이번 연구결과는 국내에서 전문적인 기초과학 교육을 받고 있는 안과 전문의 연구원에 의해 이루어진 대표적인 중개연구의 결과여서 더욱 주목받고 있다.

* 미숙아망막병증 : 망막 혈관의 발달이 완성되지 않은 시기에 출생한 미숙아에서 발생하는 망막 혈관질환으로 소아실명의 가장 흔한 원인 질환이다.

* 당뇨망막병증 : 당뇨병의 합병증으로 망막조직으로의 불충분한 혈액공급으로 생기는 망막 혈관질환으로 성인실명의 중요한 원인 질환이다.

우리 학교 의과학대학원 이준엽 연구원이(안과 전문의, 지도교수: 고규영,유욱준) 수행한 이번 연구는 미래창조과학부와 한국연구재단이 추진하는 중견연구자지원사업(도약)의 지원으로 수행되었고, 연구결과는 사이언스 중개의학(Science Translational Medicine) 표지논문(9월 18일자)으로 소개되었다. 이 학술지는 임상의학과 기초과학을 연계하는 중개의학 분야 권위지로 사이언스지 자매지이다.

(논문명 : Angiopoietin-1 Guides Directional Angiogenesis Through Integrin αvβ5 Signaling for Recovery of Ischemic Retinopathy)

당뇨망막병증의 치료에는 망막조직을 파괴하는 레이저광응고술이나혈관증식과 혈액누출을 억제하는 항체치료제*가 적용되고 있다.

항체치료제는 망막신경을 파괴하지 않는 장점이 있지만 한시적으로 혈관증식을 억제할 뿐, 근본적인 해결이 아니어서 반복적인 치료가 필요하다는 한계가 있었다.

* 항체치료제 : 비정상적인 혈관증식과 혈액누출을 선택적으로 억제하기 위하여 개발된 항체로서, 현재 혈관내피세포성장인자 (VEGF)를 저해하는 아바스틴 (Avastin) 과 루센티스 (Lucentis) 가 대표적인 항체치료제이다.

연구팀은 개체의 발달과정에서 혈관의 생성과 안정화에 필수적이라고 알려진 안지오포이에틴-1* 단백질이 망막혈관의 생성과정에도 중요한 역할을 함을 동물실험을 통해 규명해냈다.

망막출혈에 의한 시력상실의 근본 원인이 되는 망막허혈**을 개선하고 망막신경을 보호하는 단백질을 알아낸 것이다.

망막조직으로 충분한 혈액을 공급해 망막신경의 기능을 보존하는 방식의 근본적인 치료방법 개발의 실마리가 될 것으로 기대된다.

* 망막허혈 : 망막 조직에 충분한 혈액 공급이 되지 않는 상태

* 안지오포이에틴-1(Angiopoietin-1) : 건강한 혈관의 생성을 유도하고 생성된 혈관의 안정화를 유지하는 데 중요한 성장인자.

실제 안지오포이에틴-1을 망막병증 생쥐모델의 안구에 투약한 결과 건강한 망막혈관의 생성이 촉진되어, 망막허혈에 따르는 비정상적인 혈관증식이나 망막출혈, 시력상실이 예방되었다.

이준엽 연구원은 “이번 연구는 안지오포이에틴-1이 망막혈관의 생성과 안정화에 중요한 인자라는 사실을 새롭게 규명함으로써 혈관생성을 억제하는 현재의 치료법에서 건강한 혈관을 생성하고 혈관의 기능을 강화하는 방식의 치료법으로 패러다임이 전환될 것을 기대한다”고 연구 의의를 밝혔다.

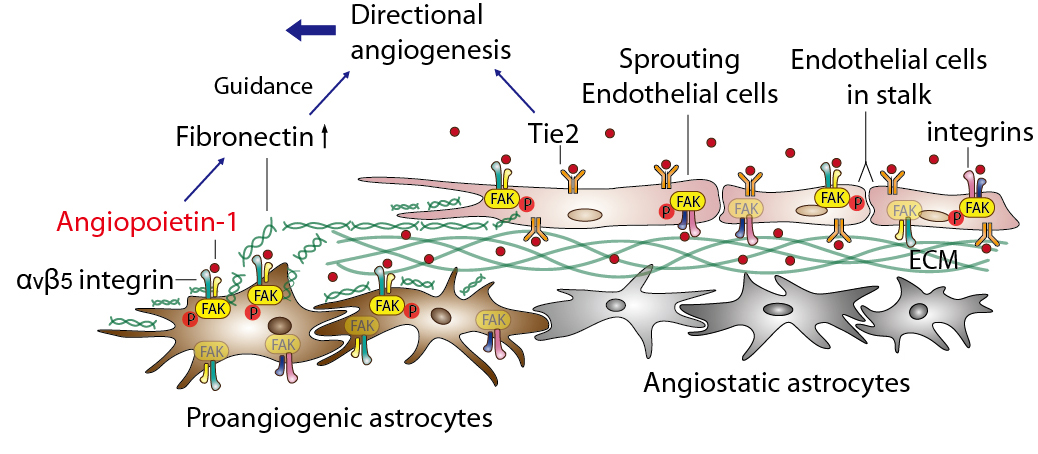

그림 1. 망막병증 생쥐모델에서의 안구 내 투여한 Angiopoietin-1의 역할 대조군에 비해 VEGF-Trap 치료군과 Angiopoietin-1 (Ang1) 치료군은 병적인 혈관의 증식을 유의하게 억제함 (아래), 추가적으로 Ang1 치료군은 망막 중심부의 무혈관부위(망막허혈)를 향하여 혈관이 생성되었고, 이러한 현상은 VEGF-Trap 치료군에서는 관찰되지 않음 (위).

그림 2. Angiopoietin-1에 의한 망막허혈과 망막 출혈의 감소 및 혈관의 정상화 (좌) 대조군에 비해 Angiopoietin-1 (Ang1) 치료군은 망막허혈부위 면적(화살표)을 유의하게 감소시켰으며, 망막 출혈의 양도 Ang1 치료에 의해 감소함. (우) Ang1 에 의해 새롭게 형성된 혈관은 정상 망막 혈관과 같이 혈관주위세포에 의한 지지를 받는 구조적으로 안정된 혈관임.

그림 3. Angiopoietin-1에 의한 망막 신경 보호 효과 (위) 대조군에 비해 Angiopoietin-1 (Ang1) 치료군은 망막 중앙부 와 주변부의 신경세포의 세포자멸사를 유의하게 억제함. (아래) 이러한 Ang1에 의한 망막 신경 보호 효과는 전기 생리학적 검사인 망막전위도 검사를 통해 확인됨.

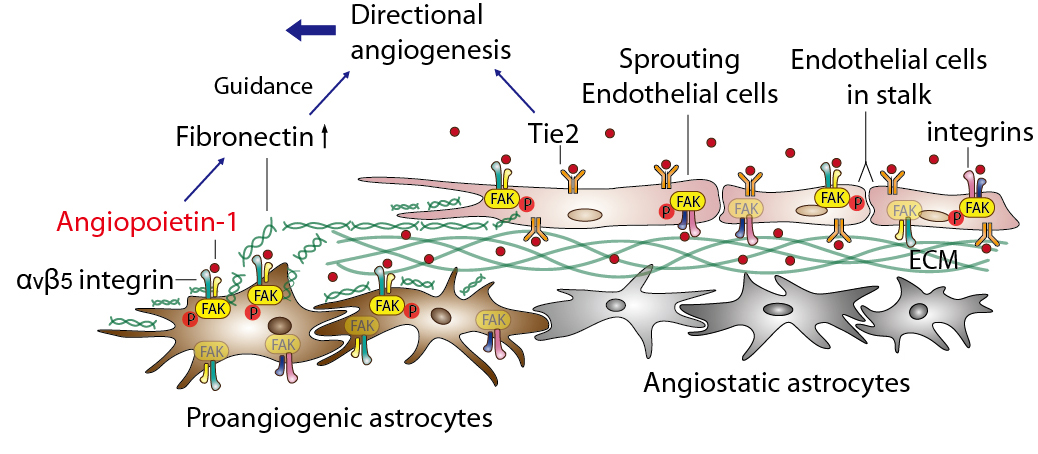

그림 4. Angiopoietin-1 이 망막 혈관 생성을 유도하는 기전 Angiopoietin-1은 망막 혈관의 내피세포 (Endothelial cell) 에 작용하여 혈관의 안정성 유지에 중요한 역할을 할 뿐만 아니라 망막의 별아교세포 (Astrocyte) 의 integrin 수용체를 통하여 fibronectin 이라는 세포외기질의 생성을 증가시켜 망막 조직 내로의 혈관 생성의 경로를 안내하는 역할을 함.

건강한 망막혈관 생성을 유도하는 치료방법 개발

- 향후 당뇨망막병증 치료방법으로 적용 기대

우리 학교 연구진이 실명으로 이어질 수 있는 망막혈관 질환치료의 실마리를 찾아냈다. 혈액공급이 잘되지 않는 망막 부위로 건강한 망막혈관이 생성되도록 하여 망막신경을 보호하는 혈관생성단백질을 찾아낸 것. 향후 당뇨망막병증*과 미숙아망막병증**의 치료방법 개선을 위한 연구의 단초가 될 것으로 기대된다.

이번 연구결과는 국내에서 전문적인 기초과학 교육을 받고 있는 안과 전문의 연구원에 의해 이루어진 대표적인 중개연구의 결과여서 더욱 주목받고 있다.

* 미숙아망막병증 : 망막 혈관의 발달이 완성되지 않은 시기에 출생한 미숙아에서 발생하는 망막 혈관질환으로 소아실명의 가장 흔한 원인 질환이다.

* 당뇨망막병증 : 당뇨병의 합병증으로 망막조직으로의 불충분한 혈액공급으로 생기는 망막 혈관질환으로 성인실명의 중요한 원인 질환이다.

우리 학교 의과학대학원 이준엽 연구원이(안과 전문의, 지도교수: 고규영,유욱준) 수행한 이번 연구는 미래창조과학부와 한국연구재단이 추진하는 중견연구자지원사업(도약)의 지원으로 수행되었고, 연구결과는 사이언스 중개의학(Science Translational Medicine) 표지논문(9월 18일자)으로 소개되었다. 이 학술지는 임상의학과 기초과학을 연계하는 중개의학 분야 권위지로 사이언스지 자매지이다.

(논문명 : Angiopoietin-1 Guides Directional Angiogenesis Through Integrin αvβ5 Signaling for Recovery of Ischemic Retinopathy)

당뇨망막병증의 치료에는 망막조직을 파괴하는 레이저광응고술이나혈관증식과 혈액누출을 억제하는 항체치료제*가 적용되고 있다.

항체치료제는 망막신경을 파괴하지 않는 장점이 있지만 한시적으로 혈관증식을 억제할 뿐, 근본적인 해결이 아니어서 반복적인 치료가 필요하다는 한계가 있었다.

* 항체치료제 : 비정상적인 혈관증식과 혈액누출을 선택적으로 억제하기 위하여 개발된 항체로서, 현재 혈관내피세포성장인자 (VEGF)를 저해하는 아바스틴 (Avastin) 과 루센티스 (Lucentis) 가 대표적인 항체치료제이다.

연구팀은 개체의 발달과정에서 혈관의 생성과 안정화에 필수적이라고 알려진 안지오포이에틴-1* 단백질이 망막혈관의 생성과정에도 중요한 역할을 함을 동물실험을 통해 규명해냈다.

망막출혈에 의한 시력상실의 근본 원인이 되는 망막허혈**을 개선하고 망막신경을 보호하는 단백질을 알아낸 것이다.

망막조직으로 충분한 혈액을 공급해 망막신경의 기능을 보존하는 방식의 근본적인 치료방법 개발의 실마리가 될 것으로 기대된다.

* 망막허혈 : 망막 조직에 충분한 혈액 공급이 되지 않는 상태

* 안지오포이에틴-1(Angiopoietin-1) : 건강한 혈관의 생성을 유도하고 생성된 혈관의 안정화를 유지하는 데 중요한 성장인자.

실제 안지오포이에틴-1을 망막병증 생쥐모델의 안구에 투약한 결과 건강한 망막혈관의 생성이 촉진되어, 망막허혈에 따르는 비정상적인 혈관증식이나 망막출혈, 시력상실이 예방되었다.

이준엽 연구원은 “이번 연구는 안지오포이에틴-1이 망막혈관의 생성과 안정화에 중요한 인자라는 사실을 새롭게 규명함으로써 혈관생성을 억제하는 현재의 치료법에서 건강한 혈관을 생성하고 혈관의 기능을 강화하는 방식의 치료법으로 패러다임이 전환될 것을 기대한다”고 연구 의의를 밝혔다.

그림 1. 망막병증 생쥐모델에서의 안구 내 투여한 Angiopoietin-1의 역할 대조군에 비해 VEGF-Trap 치료군과 Angiopoietin-1 (Ang1) 치료군은 병적인 혈관의 증식을 유의하게 억제함 (아래), 추가적으로 Ang1 치료군은 망막 중심부의 무혈관부위(망막허혈)를 향하여 혈관이 생성되었고, 이러한 현상은 VEGF-Trap 치료군에서는 관찰되지 않음 (위).

그림 2. Angiopoietin-1에 의한 망막허혈과 망막 출혈의 감소 및 혈관의 정상화 (좌) 대조군에 비해 Angiopoietin-1 (Ang1) 치료군은 망막허혈부위 면적(화살표)을 유의하게 감소시켰으며, 망막 출혈의 양도 Ang1 치료에 의해 감소함. (우) Ang1 에 의해 새롭게 형성된 혈관은 정상 망막 혈관과 같이 혈관주위세포에 의한 지지를 받는 구조적으로 안정된 혈관임.

그림 3. Angiopoietin-1에 의한 망막 신경 보호 효과 (위) 대조군에 비해 Angiopoietin-1 (Ang1) 치료군은 망막 중앙부 와 주변부의 신경세포의 세포자멸사를 유의하게 억제함. (아래) 이러한 Ang1에 의한 망막 신경 보호 효과는 전기 생리학적 검사인 망막전위도 검사를 통해 확인됨.

그림 4. Angiopoietin-1 이 망막 혈관 생성을 유도하는 기전 Angiopoietin-1은 망막 혈관의 내피세포 (Endothelial cell) 에 작용하여 혈관의 안정성 유지에 중요한 역할을 할 뿐만 아니라 망막의 별아교세포 (Astrocyte) 의 integrin 수용체를 통하여 fibronectin 이라는 세포외기질의 생성을 증가시켜 망막 조직 내로의 혈관 생성의 경로를 안내하는 역할을 함.

2013.09.22

조회수 17386

-

2013 국제 군사과학기술 경진대회 학술논문발표 부분 최우수상 수상

우리 학교 산업 및 시스템 공학과 James R. Morrison 교수가 소속 연구실 대학원생들과 함께 지난달 11일~14일 서울 코엑스에서 개최된 방위사업청 주관의 2013 국제 군사과학기술 경진대회에서 학술논문 최우수상을 수상했다.

이번 수상은 송병덕(박사과정), 김종회(박사과정), 박효린(석사 과정), James R. Morrison 교수가 “국경 순찰과 목표 추적의 보완적 방법으로써의 자동화 및 지속적인 무인 항공기 시스템(Automated and persistent UAV system for an complementary method for border patrol and target tracking )" 에 대한 논문을 발표해 수상의 영예를 안았다.

방위사업청은 국내외 산학연의 우수기술과 국방기술과의 융합을 통해 민군 기술교류를 확대하고 미래 방위산업의 발전을 위해 국제 군사과학기술 경진대회를 매년 개최되고 있다.

금년에는 융합 신기술/학술논문 분야에서는 해외 7편과 국내 56편의 논문이 발표된 가운데, 이 중에서 KAIST 산업 및 시스템 공학과 James R. Morrison 교수 연구실에서 최우수상의 영예를 안았다.

2013 국제 군사과학기술 경진대회 학술논문발표 부분 최우수상 수상

우리 학교 산업 및 시스템 공학과 James R. Morrison 교수가 소속 연구실 대학원생들과 함께 지난달 11일~14일 서울 코엑스에서 개최된 방위사업청 주관의 2013 국제 군사과학기술 경진대회에서 학술논문 최우수상을 수상했다.

이번 수상은 송병덕(박사과정), 김종회(박사과정), 박효린(석사 과정), James R. Morrison 교수가 “국경 순찰과 목표 추적의 보완적 방법으로써의 자동화 및 지속적인 무인 항공기 시스템(Automated and persistent UAV system for an complementary method for border patrol and target tracking )" 에 대한 논문을 발표해 수상의 영예를 안았다.

방위사업청은 국내외 산학연의 우수기술과 국방기술과의 융합을 통해 민군 기술교류를 확대하고 미래 방위산업의 발전을 위해 국제 군사과학기술 경진대회를 매년 개최되고 있다.

금년에는 융합 신기술/학술논문 분야에서는 해외 7편과 국내 56편의 논문이 발표된 가운데, 이 중에서 KAIST 산업 및 시스템 공학과 James R. Morrison 교수 연구실에서 최우수상의 영예를 안았다.

2013.08.12

조회수 12490

-

순수한 그래핀의 양자점 개발 성공

- 수 나노미터 직경의 완전히 순수한 그래핀 양자점 개발 -- “바이오센서, 광센서, 바이오 이미징 등 다양한 분야로 응용 가능” -

우리 학교 생명화학공학과 서태석(42) 교수와 물리학과 조용훈(48) 교수 공동 연구팀은 흑연 나노입자를 이용해 순수한 그래핀 양자점을 개발하는데 성공하고 그래핀 양자점에서의 방출되는 형광 빛의 원인을 밝혔다.

연구결과는 나노분야의 권위 있는 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼스(Advanced Materials)’ 7월 19일자 표지논문(Back Cover)으로 게재됐다.

이번에 개발된 그래핀 양자점은 흑연으로 제작돼 인체에 무해한 친환경 소재라는 점에서 바이오센서, 광센서, 바이오 이미징 등 다양한 응용 분야에 적용할 수 있을 것으로 기대된다.

그래핀 양자점은 수 나노미터 이하의 직경을 갖고 있으며, 가시광 영역의 형광을 방출하는 특징이 있다.

기존 그래핀 양자점은 대부분 산화된 그래핀 양자점을 다시 환원하는 방식으로 제작했다. 따라서 그래핀 양자점 구조에 존재하는 순수한 탄소 결합과 산소 결합에 의한 형광 특성이 혼합돼 있어 발광의 근원을 정확하게 구분하기 어려웠다. 또 복잡한 화학적 방법으로 제작해 생산성이 떨어졌다.

연구팀은 그래핀 양자점의 정확한 발광 원인을 규명하기 위해 수 나노미터 크기의 흑연 나노입자를 이용해 순수한 그래핀 양자점을 산화반응 과정 없이 제작했다. 또 일반적으로 사용되고 있는 산화 과정을 흑연 나노입자에 적용해 산화 그래핀 양자점을 간단하게 제작하는 방법도 개발했다.

연구팀은 개발된 순수한 그래핀 양자점과 산화 그래핀 양자점으로부터 각각 파란색과 녹색 형광의 빛을 방출하는 것을 확인했는데, 이 두 종류의 양자점들은 산소 결합의 유무에 근본적 차이가 있다는 것을 밝혔다.

이와 함께 다양한 광분석 기법을 이용해 순수한 그래핀 양자점의 파란색 형광 현상이 벤젠 형태의 탄소 결합에 의한 것임을 규명하고, 산화 그래핀 양자점의 녹색 발광이 그래핀에 결합된 다양한 산소 기능기에 의한 것임을 규명했다.

서태석 교수는 “순수한 그래핀 양자점의 개발과 발광 특성 분석을 통해 기존에 뚜렷하게 설명되지 않았던 그래핀 양자점에서의 파란색 형광 빛의 원인을 밝혀냈다”고 이번 연구의 의의를 밝혔다.

KAIST 생명화학공학과 페이 리우(Fei Liu), 물리학과 장민호(제1저자) 박사과정 학생이 서태석, 조용훈 교수의 지도를 받아 수행한 이번 연구는 환경융합 신기술개발사업과 KAIST 나노융합연구소의 그래핀 연구센터 지원으로 수행됐다.

서태석 교수(왼쪽), 조용훈 교수(오른쪽)

순수한 그래핀의 양자점 개발 성공

- 수 나노미터 직경의 완전히 순수한 그래핀 양자점 개발 -- “바이오센서, 광센서, 바이오 이미징 등 다양한 분야로 응용 가능” -

우리 학교 생명화학공학과 서태석(42) 교수와 물리학과 조용훈(48) 교수 공동 연구팀은 흑연 나노입자를 이용해 순수한 그래핀 양자점을 개발하는데 성공하고 그래핀 양자점에서의 방출되는 형광 빛의 원인을 밝혔다.

연구결과는 나노분야의 권위 있는 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼스(Advanced Materials)’ 7월 19일자 표지논문(Back Cover)으로 게재됐다.

이번에 개발된 그래핀 양자점은 흑연으로 제작돼 인체에 무해한 친환경 소재라는 점에서 바이오센서, 광센서, 바이오 이미징 등 다양한 응용 분야에 적용할 수 있을 것으로 기대된다.

그래핀 양자점은 수 나노미터 이하의 직경을 갖고 있으며, 가시광 영역의 형광을 방출하는 특징이 있다.

기존 그래핀 양자점은 대부분 산화된 그래핀 양자점을 다시 환원하는 방식으로 제작했다. 따라서 그래핀 양자점 구조에 존재하는 순수한 탄소 결합과 산소 결합에 의한 형광 특성이 혼합돼 있어 발광의 근원을 정확하게 구분하기 어려웠다. 또 복잡한 화학적 방법으로 제작해 생산성이 떨어졌다.

연구팀은 그래핀 양자점의 정확한 발광 원인을 규명하기 위해 수 나노미터 크기의 흑연 나노입자를 이용해 순수한 그래핀 양자점을 산화반응 과정 없이 제작했다. 또 일반적으로 사용되고 있는 산화 과정을 흑연 나노입자에 적용해 산화 그래핀 양자점을 간단하게 제작하는 방법도 개발했다.

연구팀은 개발된 순수한 그래핀 양자점과 산화 그래핀 양자점으로부터 각각 파란색과 녹색 형광의 빛을 방출하는 것을 확인했는데, 이 두 종류의 양자점들은 산소 결합의 유무에 근본적 차이가 있다는 것을 밝혔다.

이와 함께 다양한 광분석 기법을 이용해 순수한 그래핀 양자점의 파란색 형광 현상이 벤젠 형태의 탄소 결합에 의한 것임을 규명하고, 산화 그래핀 양자점의 녹색 발광이 그래핀에 결합된 다양한 산소 기능기에 의한 것임을 규명했다.

서태석 교수는 “순수한 그래핀 양자점의 개발과 발광 특성 분석을 통해 기존에 뚜렷하게 설명되지 않았던 그래핀 양자점에서의 파란색 형광 빛의 원인을 밝혀냈다”고 이번 연구의 의의를 밝혔다.

KAIST 생명화학공학과 페이 리우(Fei Liu), 물리학과 장민호(제1저자) 박사과정 학생이 서태석, 조용훈 교수의 지도를 받아 수행한 이번 연구는 환경융합 신기술개발사업과 KAIST 나노융합연구소의 그래핀 연구센터 지원으로 수행됐다.

서태석 교수(왼쪽), 조용훈 교수(오른쪽)

2013.08.07

조회수 13637

-

이재길 교수, 미국 인공지능학회 최우수논문상 수상

- 네이버 지식인 서비스에서 우수 사용자를 활동 초기에 미리 예측 -

우리 학교 지식서비스공학과 이재길(38) 교수팀이 지난 8일(월)부터 11일(목)까지 나흘간 미국 MIT에서 열린 제7회 미국 인공지능학회 산하 웹로그 및 소셜미디어 국제학회에서 최우수논문상을 수상했다.

지난해 KAIST 문화기술대학원 차미영 교수가 이 학회에서 최우수논문상을 수상한데 이어 벌써 두 번째 쾌거다.

이 교수는 이번 논문에서(논문 제목-대다수 사용자를 붐업하기 : 문답 서비스에서 잠재적인 우수 사용자 발견) 네이버 지식인, 다음 지식 등의 문답 서비스에서 사용자 참여를 증가시켜 서비스를 활성화시킬 수 있는 방법을 제시했다.

문답 서비스는 질문자가 원하는 지식을 얻기 위해 질문을 올리면 다른 사용자가 답변을 올려주는 방식으로 지식을 공유하는 서비스다. 이 서비스의 성패는 얼마나 많은 사용자가 신뢰성 높은 답변을 제공하는지에 달려있다.

그러나 많은 질문들이 소수의 우수 사용자들에 의해 답변되고 있으며, 이들이 활동을 중단하게 될 경우 문답 서비스의 품질 유지에 심각한 타격을 입게 된다.

반면 대다수의 사용자들은 가입 후 얼마 지나지 않아 활동을 그만두어 서비스에 거의 도움이 되지 않는다. 이러한 대다수 사용자들 중에도 전문가가 있을 수 있는데 조기에 활동을 그만두는 것은 서비스 제공자 입장에서 큰 손해다.

이 교수는 문답 서비스에 가입한 지 얼마 되지 않은 사용자들에 대해 이들이 추후 우수 사용자로 성장하게 될 가능성 정도를 판단하는 예측 모델을 제시했다.

네이버 지식인의 10년간 데이터를 활용해 이 모델을 검증한 결과 이 교수의 모델에서 선정된 잠재적인 우수 사용자들이 네이버가 선정한 전문가보다 실제로 한동안 더 활발하게 활동함을 확인했다.

이 교수는 “서비스 제공자가 지속적으로 잠재적인 우수 사용자들을 더 잘 관리해준다면 이들 중 보다 많은 수가 우수 사용자로 성장해 서비스의 품질과 안정성 향상에 큰 도움이 될 것”이라고 이번 연구의 의의를 밝혔다.

이재길 교수가 이의진 교수와 공동으로 수행한 이번 연구는 포털 업체와 산학협력을 통해 실제 서비스에 적용을 추진할 예정이다.

이재길 교수, 미국 인공지능학회 최우수논문상 수상

- 네이버 지식인 서비스에서 우수 사용자를 활동 초기에 미리 예측 -

우리 학교 지식서비스공학과 이재길(38) 교수팀이 지난 8일(월)부터 11일(목)까지 나흘간 미국 MIT에서 열린 제7회 미국 인공지능학회 산하 웹로그 및 소셜미디어 국제학회에서 최우수논문상을 수상했다.

지난해 KAIST 문화기술대학원 차미영 교수가 이 학회에서 최우수논문상을 수상한데 이어 벌써 두 번째 쾌거다.

이 교수는 이번 논문에서(논문 제목-대다수 사용자를 붐업하기 : 문답 서비스에서 잠재적인 우수 사용자 발견) 네이버 지식인, 다음 지식 등의 문답 서비스에서 사용자 참여를 증가시켜 서비스를 활성화시킬 수 있는 방법을 제시했다.

문답 서비스는 질문자가 원하는 지식을 얻기 위해 질문을 올리면 다른 사용자가 답변을 올려주는 방식으로 지식을 공유하는 서비스다. 이 서비스의 성패는 얼마나 많은 사용자가 신뢰성 높은 답변을 제공하는지에 달려있다.

그러나 많은 질문들이 소수의 우수 사용자들에 의해 답변되고 있으며, 이들이 활동을 중단하게 될 경우 문답 서비스의 품질 유지에 심각한 타격을 입게 된다.

반면 대다수의 사용자들은 가입 후 얼마 지나지 않아 활동을 그만두어 서비스에 거의 도움이 되지 않는다. 이러한 대다수 사용자들 중에도 전문가가 있을 수 있는데 조기에 활동을 그만두는 것은 서비스 제공자 입장에서 큰 손해다.

이 교수는 문답 서비스에 가입한 지 얼마 되지 않은 사용자들에 대해 이들이 추후 우수 사용자로 성장하게 될 가능성 정도를 판단하는 예측 모델을 제시했다.

네이버 지식인의 10년간 데이터를 활용해 이 모델을 검증한 결과 이 교수의 모델에서 선정된 잠재적인 우수 사용자들이 네이버가 선정한 전문가보다 실제로 한동안 더 활발하게 활동함을 확인했다.

이 교수는 “서비스 제공자가 지속적으로 잠재적인 우수 사용자들을 더 잘 관리해준다면 이들 중 보다 많은 수가 우수 사용자로 성장해 서비스의 품질과 안정성 향상에 큰 도움이 될 것”이라고 이번 연구의 의의를 밝혔다.

이재길 교수가 이의진 교수와 공동으로 수행한 이번 연구는 포털 업체와 산학협력을 통해 실제 서비스에 적용을 추진할 예정이다.

2013.07.30

조회수 12537

-

정진완 교수, 국내 첫 ACM SIGMOD 최우수논문상 수상

우리 학교 전산학과 정진완 교수가 지난달 22일부터 27일까지 미국 뉴욕시에서 열린 전산학분야 세계 최고 권위의 학술대회 중 하나인 미국컴퓨터학회(ACM, Association for Computing Machinery) 데이터베이스 분과(SIGMOD, Special Interest Group on Management Of Data) 국제학술대회에서 최우수논문상을 받았다.

이번 논문은 정 교수가 홍콩중문대학교 연구팀과 공동으로 수행했는데, 국내 연구자가 이 학술대회에서 최우수논문상을 받은 것은 이번이 처음이다.

매년 개최되는 이 국제학술대회에서는 제출한 논문 중 20% 정도만을 엄선해 발표하며, 초대형 데이터베이스 학술대회(VLDB)와 함께 데이터베이스 분야 최고 권위를 자랑한다. 올해 39번째로 열린 이번 학술대회에서는 총 372편의 논문이 제출돼 76편의 논문이 발표 논문으로 선정됐고, 그중 단 한 편만 최우수논문상을 수상했다.

이번 논문(논문명 : 거대 그래프의 삼각형 탐색, Massive Graph Triangulation)에서 연구팀은 컴퓨터의 주기억장치에 저장할 수 없을 만큼 큰 그래프에서 모든 삼각형을 신속히 찾아내는 방법에 대한 연구결과를 발표했다. 이번 성과는 향후 소셜네트워크 등 방대한 그래프로 표현되는 구조체의 특성을 파악하는데 유용하게 사용될 것으로 기대된다.

정 교수는 “국제 전산학계에서는 전산분야의 빠른 기술발전 특성 상 새로운 연구가 우월한 것으로 인식돼 대학, 교수, 연구과제의 심사와 실적평가에서 주요 국제학술대회의 논문 실적을 SCI 저널 논문 실적보다 더욱 중요하게 사용한다”며 “국내 학계에서도 이 분야 국제학술대회의 중요성을 인식해야 한다”고 이번 에 우수한 성과를 거둔 것에 대한 의미를 부여했다.

한편, 정 교수는 1999년에 순수 국내연구진이 작성한 논문으로는 처음으로 이 학술대회에 논문을 발표했고, 이번이 그의 7번째 ACM SIGMOD 학술대회 논문이다.

정진완 교수, 국내 첫 ACM SIGMOD 최우수논문상 수상

우리 학교 전산학과 정진완 교수가 지난달 22일부터 27일까지 미국 뉴욕시에서 열린 전산학분야 세계 최고 권위의 학술대회 중 하나인 미국컴퓨터학회(ACM, Association for Computing Machinery) 데이터베이스 분과(SIGMOD, Special Interest Group on Management Of Data) 국제학술대회에서 최우수논문상을 받았다.

이번 논문은 정 교수가 홍콩중문대학교 연구팀과 공동으로 수행했는데, 국내 연구자가 이 학술대회에서 최우수논문상을 받은 것은 이번이 처음이다.

매년 개최되는 이 국제학술대회에서는 제출한 논문 중 20% 정도만을 엄선해 발표하며, 초대형 데이터베이스 학술대회(VLDB)와 함께 데이터베이스 분야 최고 권위를 자랑한다. 올해 39번째로 열린 이번 학술대회에서는 총 372편의 논문이 제출돼 76편의 논문이 발표 논문으로 선정됐고, 그중 단 한 편만 최우수논문상을 수상했다.

이번 논문(논문명 : 거대 그래프의 삼각형 탐색, Massive Graph Triangulation)에서 연구팀은 컴퓨터의 주기억장치에 저장할 수 없을 만큼 큰 그래프에서 모든 삼각형을 신속히 찾아내는 방법에 대한 연구결과를 발표했다. 이번 성과는 향후 소셜네트워크 등 방대한 그래프로 표현되는 구조체의 특성을 파악하는데 유용하게 사용될 것으로 기대된다.

정 교수는 “국제 전산학계에서는 전산분야의 빠른 기술발전 특성 상 새로운 연구가 우월한 것으로 인식돼 대학, 교수, 연구과제의 심사와 실적평가에서 주요 국제학술대회의 논문 실적을 SCI 저널 논문 실적보다 더욱 중요하게 사용한다”며 “국내 학계에서도 이 분야 국제학술대회의 중요성을 인식해야 한다”고 이번 에 우수한 성과를 거둔 것에 대한 의미를 부여했다.

한편, 정 교수는 1999년에 순수 국내연구진이 작성한 논문으로는 처음으로 이 학술대회에 논문을 발표했고, 이번이 그의 7번째 ACM SIGMOD 학술대회 논문이다.

2013.07.11

조회수 12595

-

‘개교 50년 내 세계대학 평가’ 세계 3위

- KAIST, 전년보다 2단계 상승한 세계 3위 -

우리 대학이 "THE’가 발표한 세계 신생 대학교 평가에서 전년보다 2단계 상승한 세계 3위에 올랐다.

"THE"는 2013년도 ‘개교 50년 미만 세계대학 평가(THE"s 100 Under 50)’결과를 19일(현지시간) 발표했다.

이번 평가에서 우리대학은 교육과 연구, 국제화 등 각 부분에서 고른 성장세를 보였으며, 특히 ‘논문 당 피인용도’ 지표 점수가 58.4점으로 작년대비 11.3점 상승해 순위 상승을 이끌었다.

"THE"는 △교육여건(30%) △연구실적(30%) △논문당 인용도(30%) △산업체수입(2.5%) △ 국제화수준(7.5%) 등 5개 분야 13개 지표에 대해 상대평가를 실시하고 점수를 산출했다.

1963년 이후 설립된 세계 대학들을 대상으로 진행된 이번 평가에서는 100위권에 영국 소재 대학들이 18개 대학, 호주 13개 대학, 미국 8개 대학이 이름을 올리는 등 영미권 대학들이 강세를 보였으며, 한국에서는 KAIST를 포함해 2개 대학만 100위권에 올라 있다. 끝.

‘개교 50년 내 세계대학 평가’ 세계 3위

- KAIST, 전년보다 2단계 상승한 세계 3위 -

우리 대학이 "THE’가 발표한 세계 신생 대학교 평가에서 전년보다 2단계 상승한 세계 3위에 올랐다.

"THE"는 2013년도 ‘개교 50년 미만 세계대학 평가(THE"s 100 Under 50)’결과를 19일(현지시간) 발표했다.

이번 평가에서 우리대학은 교육과 연구, 국제화 등 각 부분에서 고른 성장세를 보였으며, 특히 ‘논문 당 피인용도’ 지표 점수가 58.4점으로 작년대비 11.3점 상승해 순위 상승을 이끌었다.

"THE"는 △교육여건(30%) △연구실적(30%) △논문당 인용도(30%) △산업체수입(2.5%) △ 국제화수준(7.5%) 등 5개 분야 13개 지표에 대해 상대평가를 실시하고 점수를 산출했다.

1963년 이후 설립된 세계 대학들을 대상으로 진행된 이번 평가에서는 100위권에 영국 소재 대학들이 18개 대학, 호주 13개 대학, 미국 8개 대학이 이름을 올리는 등 영미권 대학들이 강세를 보였으며, 한국에서는 KAIST를 포함해 2개 대학만 100위권에 올라 있다. 끝.

2013.06.20

조회수 9861

이서은 씨, 한국광학회 우수논문상 수상

우리 학교 생명과학과 졸업생 이서은(21, 2월 졸업, 해외 대학원 진학예정) 씨가 지난달 19일~21일 대전 컨벤션센터에서 열린 ‘2014년 한국광학회 동계학술발표회’에서 바이오포토닉스 분과 우수논문상을 수상했다.

9개 분과에서 총 270편의 논문이 발표된 이 학회에서는 분과 당 한 편씩 우수논문을 선정하는데 이 분야 전공이 아닌 학부생이 우수논문상을 받은 것은 매우 이례적인 일이다.

이 씨는 기존에 형광 염색 등을 통해서만 가능했던 지방 소립 촬영을 홀로그래피 기술을 이용해 표지 분자 없이 촬영할 수 있다는 것을 처음으로 발견해 연구의 우수성을 인정받았다.

이 씨는 지난해 6월부터 물리학과 박용근 교수의 지도 아래 학부연구생으로서 개별연구로 홀로그래피를 이용한 세포 이미징을 연구해왔다.

한국광학회는 1989년에 창립돼 올해 25번째 정기총회를 맞이했으며 매년 학술발표회, 단기강좌, 세미나, 강연회 등을 개최하는 국내 광학분야 최대 학회다.

2014.03.04 조회수 13966

이서은 씨, 한국광학회 우수논문상 수상

우리 학교 생명과학과 졸업생 이서은(21, 2월 졸업, 해외 대학원 진학예정) 씨가 지난달 19일~21일 대전 컨벤션센터에서 열린 ‘2014년 한국광학회 동계학술발표회’에서 바이오포토닉스 분과 우수논문상을 수상했다.

9개 분과에서 총 270편의 논문이 발표된 이 학회에서는 분과 당 한 편씩 우수논문을 선정하는데 이 분야 전공이 아닌 학부생이 우수논문상을 받은 것은 매우 이례적인 일이다.

이 씨는 기존에 형광 염색 등을 통해서만 가능했던 지방 소립 촬영을 홀로그래피 기술을 이용해 표지 분자 없이 촬영할 수 있다는 것을 처음으로 발견해 연구의 우수성을 인정받았다.

이 씨는 지난해 6월부터 물리학과 박용근 교수의 지도 아래 학부연구생으로서 개별연구로 홀로그래피를 이용한 세포 이미징을 연구해왔다.

한국광학회는 1989년에 창립돼 올해 25번째 정기총회를 맞이했으며 매년 학술발표회, 단기강좌, 세미나, 강연회 등을 개최하는 국내 광학분야 최대 학회다.

2014.03.04 조회수 13966 이승한 박사과정, 국내 첫 ISQED 최우수논문상 수상

우리 학교 전기및전자공학과 이승한 박사과정 학생(지도교수 경종민)은 4일~5일 미국 산타클라라에서 개최되는 우수 전자제품설계 국제회의(ISQED, The International Symposium on Quality Electronic Design)에서 국내 최초로 최우수논문상을 받는다.(논문명 : 3차원 반도체 다중 프로세서 칩에서의 에너지 최소화를 위한 동적 캐시 자료 관리기법) 시상식은 5일 산타클라라 컨벤션센터에서 열린다. 우수 전자제품설계 국제회의는 지난 14년간 매년 미국 실리콘밸리에서 개최됐으며, 최근 첨단 반도체 설계와 공정의 핵심 이슈인 생산성과 품질 향상을 위한 설계(design for manufacturability(DFM) and quality(DFQ))에 관한 최신 이슈를 다루는 학술대회다.

2014.03.03 조회수 12258

이승한 박사과정, 국내 첫 ISQED 최우수논문상 수상

우리 학교 전기및전자공학과 이승한 박사과정 학생(지도교수 경종민)은 4일~5일 미국 산타클라라에서 개최되는 우수 전자제품설계 국제회의(ISQED, The International Symposium on Quality Electronic Design)에서 국내 최초로 최우수논문상을 받는다.(논문명 : 3차원 반도체 다중 프로세서 칩에서의 에너지 최소화를 위한 동적 캐시 자료 관리기법) 시상식은 5일 산타클라라 컨벤션센터에서 열린다. 우수 전자제품설계 국제회의는 지난 14년간 매년 미국 실리콘밸리에서 개최됐으며, 최근 첨단 반도체 설계와 공정의 핵심 이슈인 생산성과 품질 향상을 위한 설계(design for manufacturability(DFM) and quality(DFQ))에 관한 최신 이슈를 다루는 학술대회다.

2014.03.03 조회수 12258 게임광 박태우 씨, 게임으로 KAIST 박사학위 받아

고등학교 시절 게임에 푹 빠져버려 재수하고 나서야 어렵게 KAIST에 입학했지만 학업과 연구가 부진했던 학생이 KAIST 처음으로 게임 박사학위를 받아 화제다. 주인공은 전산학과 박태우(32, 지도교수 송준화) 씨. 일반고를 졸업하고 2002년 KAIST에 입학한 박 씨는 좋지 않은 성적 때문에 2006년 같은 과 대학원에 간신히 진학했다. 7살 때부터 게임을 했다는 박 씨는 산만하고 집중력이 부족했던 터라 대부분 2년 만에 마치는 석사과정을 2년 반이 되서야 수료했다. 문제는 박사과정이었다. 박사과정은 자신의 진로 및 미래와 직결되기 때문에 가장 중요하지만 박 씨는 초기부터 연구에 집중하지 못하고 겉돌았다. 이를 지켜보던 송준화 교수는 박 씨가 게임제작 동아리 ‘하제(HAJE)’ 회장을 지내면서 모바일 퍼즐 게임을 제작하고 상용화하는 등 직접 게임을 만들었던 경험에 주목했다. 주로 기초분야 연구를 수행하는 KAIST 대학원의 특성상 게임을 좋아하고 산만한 박 씨는 학업에 집중하지 못하기 일쑤였지만 송 교수는 박 씨의 장점을 살려 게임 플랫폼 및 콘텐츠를 모두 개발해 보라고 조언했다. 일반적으로 전산학에서 게임 개발만으로는 박사학위를 받을 수 없다고 알려져 있어 주위에서 대부분 우려를 갖고 심하게 만류하기도 했다. 박 씨는 전통적인 게임으로는 경쟁력이 떨어진다고 판단, 일상생활과 게임을 접목한 차세대 장르의 게임에 대해 고민했다. 그간 게임 때문에 학업에 지장을 받은 박 씨는 게임이 많은 사람들에게 보편적으로 도움이 될 수 있도록 게임에 대한 패러다임을 바꿔보고 싶었다. 박 씨는 일상생활 속에서 즐길 수 있는 게임 아이디어를 찾기 위해 게임에 관심이 많은 동료 및 선후배 학생들과 헬스장, 수영장, 어린이집, 공원 등 수많은 곳을 돌아다니면서 사람들의 행동을 분석하고 토론했다. 이 과정에서 협력과 토론을 통해 창의적인 아이디어를 체계적으로 정리한 경험이 이후의 연구 진행에 큰 밑거름이 됐다. 헬스장에서 런닝 머신처럼 혼자 하는 운동은 지루하기 때문에 중도에 그만두는 행태를 관찰, 다른 사람과 같이 즐기면서 운동하는 새로운 형태의 게임 개발에 착수했다. 박 씨는 런닝 머신이 사람이 달리는 속도를 인식해 자동으로 속도를 조절하는 시스템을 활용, 두 명이 달리는 속도 차이를 이용해 방향을 조절하는 ‘오리배’ 게임 플랫폼을 개발하고 온라인상에 있는 친구들과도 함께 즐길 수 있도록 했다. 이 기술을 활용하면 온라인에 접속할 수 있는 헬스장이라면 전 세계 어디서나 같이 게임을 하면서 운동할 수 있고, 나아가 ‘세계 헬스장 달리기 대회’도 가능하다고 밝혔다. 또 마라톤 동호회도 한 곳에 모일 필요 없이 각자 자기 집에서 가까운 헬스장에서 다른 회원들의 순위를 보면서 운동할 수 있으며 가정에서도 마찬가지로 가능하다. 이와 함께 박 씨는 수영 영법을 이용한 격투기 게임, 대열에서 이탈하는 어린이를 찾아주는 ‘참새 짹짹’ 어플, 훌라후프·자전거·줄넘기를 이용한 운동게임 플랫폼, 사용자의 평소 생활 패턴을 활용한 아바타 게임 등 많은 차세대 운동 게임과 생활 밀착형 서비스 개발을 주도 및 참여했다. 이들 결과물과 논문을 통해 세계적인 수준의 국제 학회에서 대중의 주목을 받았고, 우수 논문, 시연상을 다수 수상하기도 했다. 송준화 교수는 “게임개발 만으로 KAIST에서 박사학위를 받은 사례는 없지만 남의 연구를 따라하지 않으면서 일상생활에서 정말 필요한 게임을 만들면 박사학위를 받을 수 있다고 용기를 주었다”며 “초기에 연구에 잘 적응하지 못해 걱정했는데 학생의 특기를 잘 살려 좋은 결과가 있었다”고 말했다. 박태우 씨는 “인생의 흑역사에는 대부분 게임과 함께 있었고, 끊으려 노력했지만 마약과 같이 중독성이 있더라” 며 “진지하게 연구에 뛰어들 수 있도록 격려해준 지도교수님께 감사드리며 앞으로 인간생활에 보탬이 되는 좋은 게임을 만들고 싶다”고 말했다. 박 씨는 21일 KAIST 학위수여식에서 박사학위를 받고 오는 6월부터 미국 NASA 에임스연구센터(Ames Research Center)에서 근무할 예정이다.

2014.02.20 조회수 14112

게임광 박태우 씨, 게임으로 KAIST 박사학위 받아

고등학교 시절 게임에 푹 빠져버려 재수하고 나서야 어렵게 KAIST에 입학했지만 학업과 연구가 부진했던 학생이 KAIST 처음으로 게임 박사학위를 받아 화제다. 주인공은 전산학과 박태우(32, 지도교수 송준화) 씨. 일반고를 졸업하고 2002년 KAIST에 입학한 박 씨는 좋지 않은 성적 때문에 2006년 같은 과 대학원에 간신히 진학했다. 7살 때부터 게임을 했다는 박 씨는 산만하고 집중력이 부족했던 터라 대부분 2년 만에 마치는 석사과정을 2년 반이 되서야 수료했다. 문제는 박사과정이었다. 박사과정은 자신의 진로 및 미래와 직결되기 때문에 가장 중요하지만 박 씨는 초기부터 연구에 집중하지 못하고 겉돌았다. 이를 지켜보던 송준화 교수는 박 씨가 게임제작 동아리 ‘하제(HAJE)’ 회장을 지내면서 모바일 퍼즐 게임을 제작하고 상용화하는 등 직접 게임을 만들었던 경험에 주목했다. 주로 기초분야 연구를 수행하는 KAIST 대학원의 특성상 게임을 좋아하고 산만한 박 씨는 학업에 집중하지 못하기 일쑤였지만 송 교수는 박 씨의 장점을 살려 게임 플랫폼 및 콘텐츠를 모두 개발해 보라고 조언했다. 일반적으로 전산학에서 게임 개발만으로는 박사학위를 받을 수 없다고 알려져 있어 주위에서 대부분 우려를 갖고 심하게 만류하기도 했다. 박 씨는 전통적인 게임으로는 경쟁력이 떨어진다고 판단, 일상생활과 게임을 접목한 차세대 장르의 게임에 대해 고민했다. 그간 게임 때문에 학업에 지장을 받은 박 씨는 게임이 많은 사람들에게 보편적으로 도움이 될 수 있도록 게임에 대한 패러다임을 바꿔보고 싶었다. 박 씨는 일상생활 속에서 즐길 수 있는 게임 아이디어를 찾기 위해 게임에 관심이 많은 동료 및 선후배 학생들과 헬스장, 수영장, 어린이집, 공원 등 수많은 곳을 돌아다니면서 사람들의 행동을 분석하고 토론했다. 이 과정에서 협력과 토론을 통해 창의적인 아이디어를 체계적으로 정리한 경험이 이후의 연구 진행에 큰 밑거름이 됐다. 헬스장에서 런닝 머신처럼 혼자 하는 운동은 지루하기 때문에 중도에 그만두는 행태를 관찰, 다른 사람과 같이 즐기면서 운동하는 새로운 형태의 게임 개발에 착수했다. 박 씨는 런닝 머신이 사람이 달리는 속도를 인식해 자동으로 속도를 조절하는 시스템을 활용, 두 명이 달리는 속도 차이를 이용해 방향을 조절하는 ‘오리배’ 게임 플랫폼을 개발하고 온라인상에 있는 친구들과도 함께 즐길 수 있도록 했다. 이 기술을 활용하면 온라인에 접속할 수 있는 헬스장이라면 전 세계 어디서나 같이 게임을 하면서 운동할 수 있고, 나아가 ‘세계 헬스장 달리기 대회’도 가능하다고 밝혔다. 또 마라톤 동호회도 한 곳에 모일 필요 없이 각자 자기 집에서 가까운 헬스장에서 다른 회원들의 순위를 보면서 운동할 수 있으며 가정에서도 마찬가지로 가능하다. 이와 함께 박 씨는 수영 영법을 이용한 격투기 게임, 대열에서 이탈하는 어린이를 찾아주는 ‘참새 짹짹’ 어플, 훌라후프·자전거·줄넘기를 이용한 운동게임 플랫폼, 사용자의 평소 생활 패턴을 활용한 아바타 게임 등 많은 차세대 운동 게임과 생활 밀착형 서비스 개발을 주도 및 참여했다. 이들 결과물과 논문을 통해 세계적인 수준의 국제 학회에서 대중의 주목을 받았고, 우수 논문, 시연상을 다수 수상하기도 했다. 송준화 교수는 “게임개발 만으로 KAIST에서 박사학위를 받은 사례는 없지만 남의 연구를 따라하지 않으면서 일상생활에서 정말 필요한 게임을 만들면 박사학위를 받을 수 있다고 용기를 주었다”며 “초기에 연구에 잘 적응하지 못해 걱정했는데 학생의 특기를 잘 살려 좋은 결과가 있었다”고 말했다. 박태우 씨는 “인생의 흑역사에는 대부분 게임과 함께 있었고, 끊으려 노력했지만 마약과 같이 중독성이 있더라” 며 “진지하게 연구에 뛰어들 수 있도록 격려해준 지도교수님께 감사드리며 앞으로 인간생활에 보탬이 되는 좋은 게임을 만들고 싶다”고 말했다. 박 씨는 21일 KAIST 학위수여식에서 박사학위를 받고 오는 6월부터 미국 NASA 에임스연구센터(Ames Research Center)에서 근무할 예정이다.

2014.02.20 조회수 14112 최선진 학생, 제9회 삼성전기 1nside Edge 대상수상

최선진 학생(좌)과 김일두 교수(우)

우리 학교 신소재공학과 박사과정 최선진 학생(지도교수 김일두)이 ‘제9회 삼성전기 1nside edge 논문대상’ 공모전에서 대상을 수상했다.

시상식은 지난 11월 22일 수원 삼성전기 본사 내 미래홀에서 개최되는데 이날 최 군은 상금으로 1500만원을 받을 예정이다.

최선진 학생은 ‘날숨 속 아세톤 가스 감지를 통한 비침습적 방식의 실시간 당뇨진단 센서 어레이 개발(Exhaled breath sensor arrays for the non-invasive and real-time diagnosis of diabetes by detection of acetone)’ 논문을 제출해 연구의 독창성과 참신성을 인정받았다.

"1nside Edge 논문대상"은 젊은 인재들의 자유로운 발상과 잠재된 기술력을 키우기 위해, 삼성전기가 운영하는 새로운 개념의 학술논문 대상으로 지난 2005년 시작됐다.

삼성전기의 "1nside Edge 논문대상" 은 핵심 전략 기술 및 미래 지향적인 제품 중심으로 우수 기술인력을 발굴하고, 역량있는 인재들의 연구활동을 후원함으로써 글로벌 환경 속에서 세계 최고의 경쟁력과 기술력을 확보할 수 있는 기반을 조성하고자 제정된 공모전이다.

2013.11.27 조회수 12024

최선진 학생, 제9회 삼성전기 1nside Edge 대상수상

최선진 학생(좌)과 김일두 교수(우)

우리 학교 신소재공학과 박사과정 최선진 학생(지도교수 김일두)이 ‘제9회 삼성전기 1nside edge 논문대상’ 공모전에서 대상을 수상했다.

시상식은 지난 11월 22일 수원 삼성전기 본사 내 미래홀에서 개최되는데 이날 최 군은 상금으로 1500만원을 받을 예정이다.

최선진 학생은 ‘날숨 속 아세톤 가스 감지를 통한 비침습적 방식의 실시간 당뇨진단 센서 어레이 개발(Exhaled breath sensor arrays for the non-invasive and real-time diagnosis of diabetes by detection of acetone)’ 논문을 제출해 연구의 독창성과 참신성을 인정받았다.

"1nside Edge 논문대상"은 젊은 인재들의 자유로운 발상과 잠재된 기술력을 키우기 위해, 삼성전기가 운영하는 새로운 개념의 학술논문 대상으로 지난 2005년 시작됐다.

삼성전기의 "1nside Edge 논문대상" 은 핵심 전략 기술 및 미래 지향적인 제품 중심으로 우수 기술인력을 발굴하고, 역량있는 인재들의 연구활동을 후원함으로써 글로벌 환경 속에서 세계 최고의 경쟁력과 기술력을 확보할 수 있는 기반을 조성하고자 제정된 공모전이다.

2013.11.27 조회수 12024 유동일 학생, '항공주 논문 공모전' 최우수상 수상

우리 대학 항공우주공학과 박사과정에 재학 중인 유동일 학생(지도교수 심현철)이 ‘제11회 KAI 항공우주 논문상’ 공모전에서 최우수상을 수상했다.

시상식은 지난 10월 30일 서울 KINTEX ADEX 2013 전시장 내 미디어 컨퍼런스룸에서 개최됐다.

유동일 학생은 ‘무인전투기를 위한 가상 추적점 기반 자율 공중 교전 유도 법칙에 관한 연구(A Study on Virtual Pursuit Point based Autonomous Air Combat Guidance Law for UCAV)’ 논문을 제출해 연구의 독창성과 참신성을 인정받았다.

유동일 학생이 소속된 ‘KI 필드 로보틱스 센터’는 지난 제7회 KAI 항공우주논문상 공모전에서도 대상을 수상했으며 이번에 두 번째 수상의 영예를 안았다.

‘KAI 항공우주 논문상’은 미래 성장 동력인 항공우주산업에 대한 대학(원)생들의 학문적 관심고취와 연구개발 활성화를 목적으로 지난 2003년 시작됐다.

산업통상자원부, 국토교통부, 한국항공우주학회, 한국항공우주산업진흥협회, 한국항공진흥협회 등이 후원하는 행사로 국내 최고 권위를 가진 항공우주분야 공모전이다. 끝.

2013.11.01 조회수 13861

유동일 학생, '항공주 논문 공모전' 최우수상 수상

우리 대학 항공우주공학과 박사과정에 재학 중인 유동일 학생(지도교수 심현철)이 ‘제11회 KAI 항공우주 논문상’ 공모전에서 최우수상을 수상했다.

시상식은 지난 10월 30일 서울 KINTEX ADEX 2013 전시장 내 미디어 컨퍼런스룸에서 개최됐다.

유동일 학생은 ‘무인전투기를 위한 가상 추적점 기반 자율 공중 교전 유도 법칙에 관한 연구(A Study on Virtual Pursuit Point based Autonomous Air Combat Guidance Law for UCAV)’ 논문을 제출해 연구의 독창성과 참신성을 인정받았다.

유동일 학생이 소속된 ‘KI 필드 로보틱스 센터’는 지난 제7회 KAI 항공우주논문상 공모전에서도 대상을 수상했으며 이번에 두 번째 수상의 영예를 안았다.

‘KAI 항공우주 논문상’은 미래 성장 동력인 항공우주산업에 대한 대학(원)생들의 학문적 관심고취와 연구개발 활성화를 목적으로 지난 2003년 시작됐다.

산업통상자원부, 국토교통부, 한국항공우주학회, 한국항공우주산업진흥협회, 한국항공진흥협회 등이 후원하는 행사로 국내 최고 권위를 가진 항공우주분야 공모전이다. 끝.

2013.11.01 조회수 13861 임춘택 교수 TPEL 부편집장 선임

우리 학교 원자력 및 양자공학과의 임춘택교수가 국제전기전자공학회 전력전자 저널(IEEE Trans. on Power Electronics, TPEL)의 부편집장 (Associate Editor)으로 선임됐다.

이 저널은 논문영향력지수(Impact Factor 4.08)로서 100여 종의 IEEE 전체 저널 중에서 6위로 높은 영향력을 갖고 있다.

지난 달에 IEEE J-ESTPE(Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics)의 부편집장에 선임된 데 이어 무선전력 (wireless power) 및 전기자동차 (electric vehicles) 분야의 세계적 전문가로 인정을 받아 선임됐다.

2013.10.14 조회수 11375

임춘택 교수 TPEL 부편집장 선임

우리 학교 원자력 및 양자공학과의 임춘택교수가 국제전기전자공학회 전력전자 저널(IEEE Trans. on Power Electronics, TPEL)의 부편집장 (Associate Editor)으로 선임됐다.

이 저널은 논문영향력지수(Impact Factor 4.08)로서 100여 종의 IEEE 전체 저널 중에서 6위로 높은 영향력을 갖고 있다.

지난 달에 IEEE J-ESTPE(Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics)의 부편집장에 선임된 데 이어 무선전력 (wireless power) 및 전기자동차 (electric vehicles) 분야의 세계적 전문가로 인정을 받아 선임됐다.

2013.10.14 조회수 11375 건강한 망막혈관 생성을 유도하는 치료방법 개발

- 향후 당뇨망막병증 치료방법으로 적용 기대

우리 학교 연구진이 실명으로 이어질 수 있는 망막혈관 질환치료의 실마리를 찾아냈다. 혈액공급이 잘되지 않는 망막 부위로 건강한 망막혈관이 생성되도록 하여 망막신경을 보호하는 혈관생성단백질을 찾아낸 것. 향후 당뇨망막병증*과 미숙아망막병증**의 치료방법 개선을 위한 연구의 단초가 될 것으로 기대된다.

이번 연구결과는 국내에서 전문적인 기초과학 교육을 받고 있는 안과 전문의 연구원에 의해 이루어진 대표적인 중개연구의 결과여서 더욱 주목받고 있다.

* 미숙아망막병증 : 망막 혈관의 발달이 완성되지 않은 시기에 출생한 미숙아에서 발생하는 망막 혈관질환으로 소아실명의 가장 흔한 원인 질환이다.

* 당뇨망막병증 : 당뇨병의 합병증으로 망막조직으로의 불충분한 혈액공급으로 생기는 망막 혈관질환으로 성인실명의 중요한 원인 질환이다.

우리 학교 의과학대학원 이준엽 연구원이(안과 전문의, 지도교수: 고규영,유욱준) 수행한 이번 연구는 미래창조과학부와 한국연구재단이 추진하는 중견연구자지원사업(도약)의 지원으로 수행되었고, 연구결과는 사이언스 중개의학(Science Translational Medicine) 표지논문(9월 18일자)으로 소개되었다. 이 학술지는 임상의학과 기초과학을 연계하는 중개의학 분야 권위지로 사이언스지 자매지이다.

(논문명 : Angiopoietin-1 Guides Directional Angiogenesis Through Integrin αvβ5 Signaling for Recovery of Ischemic Retinopathy)

당뇨망막병증의 치료에는 망막조직을 파괴하는 레이저광응고술이나혈관증식과 혈액누출을 억제하는 항체치료제*가 적용되고 있다.

항체치료제는 망막신경을 파괴하지 않는 장점이 있지만 한시적으로 혈관증식을 억제할 뿐, 근본적인 해결이 아니어서 반복적인 치료가 필요하다는 한계가 있었다.

* 항체치료제 : 비정상적인 혈관증식과 혈액누출을 선택적으로 억제하기 위하여 개발된 항체로서, 현재 혈관내피세포성장인자 (VEGF)를 저해하는 아바스틴 (Avastin) 과 루센티스 (Lucentis) 가 대표적인 항체치료제이다.

연구팀은 개체의 발달과정에서 혈관의 생성과 안정화에 필수적이라고 알려진 안지오포이에틴-1* 단백질이 망막혈관의 생성과정에도 중요한 역할을 함을 동물실험을 통해 규명해냈다.

망막출혈에 의한 시력상실의 근본 원인이 되는 망막허혈**을 개선하고 망막신경을 보호하는 단백질을 알아낸 것이다.

망막조직으로 충분한 혈액을 공급해 망막신경의 기능을 보존하는 방식의 근본적인 치료방법 개발의 실마리가 될 것으로 기대된다.

* 망막허혈 : 망막 조직에 충분한 혈액 공급이 되지 않는 상태

* 안지오포이에틴-1(Angiopoietin-1) : 건강한 혈관의 생성을 유도하고 생성된 혈관의 안정화를 유지하는 데 중요한 성장인자.

실제 안지오포이에틴-1을 망막병증 생쥐모델의 안구에 투약한 결과 건강한 망막혈관의 생성이 촉진되어, 망막허혈에 따르는 비정상적인 혈관증식이나 망막출혈, 시력상실이 예방되었다.

이준엽 연구원은 “이번 연구는 안지오포이에틴-1이 망막혈관의 생성과 안정화에 중요한 인자라는 사실을 새롭게 규명함으로써 혈관생성을 억제하는 현재의 치료법에서 건강한 혈관을 생성하고 혈관의 기능을 강화하는 방식의 치료법으로 패러다임이 전환될 것을 기대한다”고 연구 의의를 밝혔다.

그림 1. 망막병증 생쥐모델에서의 안구 내 투여한 Angiopoietin-1의 역할 대조군에 비해 VEGF-Trap 치료군과 Angiopoietin-1 (Ang1) 치료군은 병적인 혈관의 증식을 유의하게 억제함 (아래), 추가적으로 Ang1 치료군은 망막 중심부의 무혈관부위(망막허혈)를 향하여 혈관이 생성되었고, 이러한 현상은 VEGF-Trap 치료군에서는 관찰되지 않음 (위).

그림 2. Angiopoietin-1에 의한 망막허혈과 망막 출혈의 감소 및 혈관의 정상화 (좌) 대조군에 비해 Angiopoietin-1 (Ang1) 치료군은 망막허혈부위 면적(화살표)을 유의하게 감소시켰으며, 망막 출혈의 양도 Ang1 치료에 의해 감소함. (우) Ang1 에 의해 새롭게 형성된 혈관은 정상 망막 혈관과 같이 혈관주위세포에 의한 지지를 받는 구조적으로 안정된 혈관임.

그림 3. Angiopoietin-1에 의한 망막 신경 보호 효과 (위) 대조군에 비해 Angiopoietin-1 (Ang1) 치료군은 망막 중앙부 와 주변부의 신경세포의 세포자멸사를 유의하게 억제함. (아래) 이러한 Ang1에 의한 망막 신경 보호 효과는 전기 생리학적 검사인 망막전위도 검사를 통해 확인됨.

그림 4. Angiopoietin-1 이 망막 혈관 생성을 유도하는 기전 Angiopoietin-1은 망막 혈관의 내피세포 (Endothelial cell) 에 작용하여 혈관의 안정성 유지에 중요한 역할을 할 뿐만 아니라 망막의 별아교세포 (Astrocyte) 의 integrin 수용체를 통하여 fibronectin 이라는 세포외기질의 생성을 증가시켜 망막 조직 내로의 혈관 생성의 경로를 안내하는 역할을 함.

2013.09.22 조회수 17386

건강한 망막혈관 생성을 유도하는 치료방법 개발

- 향후 당뇨망막병증 치료방법으로 적용 기대

우리 학교 연구진이 실명으로 이어질 수 있는 망막혈관 질환치료의 실마리를 찾아냈다. 혈액공급이 잘되지 않는 망막 부위로 건강한 망막혈관이 생성되도록 하여 망막신경을 보호하는 혈관생성단백질을 찾아낸 것. 향후 당뇨망막병증*과 미숙아망막병증**의 치료방법 개선을 위한 연구의 단초가 될 것으로 기대된다.

이번 연구결과는 국내에서 전문적인 기초과학 교육을 받고 있는 안과 전문의 연구원에 의해 이루어진 대표적인 중개연구의 결과여서 더욱 주목받고 있다.

* 미숙아망막병증 : 망막 혈관의 발달이 완성되지 않은 시기에 출생한 미숙아에서 발생하는 망막 혈관질환으로 소아실명의 가장 흔한 원인 질환이다.

* 당뇨망막병증 : 당뇨병의 합병증으로 망막조직으로의 불충분한 혈액공급으로 생기는 망막 혈관질환으로 성인실명의 중요한 원인 질환이다.

우리 학교 의과학대학원 이준엽 연구원이(안과 전문의, 지도교수: 고규영,유욱준) 수행한 이번 연구는 미래창조과학부와 한국연구재단이 추진하는 중견연구자지원사업(도약)의 지원으로 수행되었고, 연구결과는 사이언스 중개의학(Science Translational Medicine) 표지논문(9월 18일자)으로 소개되었다. 이 학술지는 임상의학과 기초과학을 연계하는 중개의학 분야 권위지로 사이언스지 자매지이다.

(논문명 : Angiopoietin-1 Guides Directional Angiogenesis Through Integrin αvβ5 Signaling for Recovery of Ischemic Retinopathy)

당뇨망막병증의 치료에는 망막조직을 파괴하는 레이저광응고술이나혈관증식과 혈액누출을 억제하는 항체치료제*가 적용되고 있다.

항체치료제는 망막신경을 파괴하지 않는 장점이 있지만 한시적으로 혈관증식을 억제할 뿐, 근본적인 해결이 아니어서 반복적인 치료가 필요하다는 한계가 있었다.

* 항체치료제 : 비정상적인 혈관증식과 혈액누출을 선택적으로 억제하기 위하여 개발된 항체로서, 현재 혈관내피세포성장인자 (VEGF)를 저해하는 아바스틴 (Avastin) 과 루센티스 (Lucentis) 가 대표적인 항체치료제이다.

연구팀은 개체의 발달과정에서 혈관의 생성과 안정화에 필수적이라고 알려진 안지오포이에틴-1* 단백질이 망막혈관의 생성과정에도 중요한 역할을 함을 동물실험을 통해 규명해냈다.

망막출혈에 의한 시력상실의 근본 원인이 되는 망막허혈**을 개선하고 망막신경을 보호하는 단백질을 알아낸 것이다.

망막조직으로 충분한 혈액을 공급해 망막신경의 기능을 보존하는 방식의 근본적인 치료방법 개발의 실마리가 될 것으로 기대된다.

* 망막허혈 : 망막 조직에 충분한 혈액 공급이 되지 않는 상태

* 안지오포이에틴-1(Angiopoietin-1) : 건강한 혈관의 생성을 유도하고 생성된 혈관의 안정화를 유지하는 데 중요한 성장인자.

실제 안지오포이에틴-1을 망막병증 생쥐모델의 안구에 투약한 결과 건강한 망막혈관의 생성이 촉진되어, 망막허혈에 따르는 비정상적인 혈관증식이나 망막출혈, 시력상실이 예방되었다.

이준엽 연구원은 “이번 연구는 안지오포이에틴-1이 망막혈관의 생성과 안정화에 중요한 인자라는 사실을 새롭게 규명함으로써 혈관생성을 억제하는 현재의 치료법에서 건강한 혈관을 생성하고 혈관의 기능을 강화하는 방식의 치료법으로 패러다임이 전환될 것을 기대한다”고 연구 의의를 밝혔다.

그림 1. 망막병증 생쥐모델에서의 안구 내 투여한 Angiopoietin-1의 역할 대조군에 비해 VEGF-Trap 치료군과 Angiopoietin-1 (Ang1) 치료군은 병적인 혈관의 증식을 유의하게 억제함 (아래), 추가적으로 Ang1 치료군은 망막 중심부의 무혈관부위(망막허혈)를 향하여 혈관이 생성되었고, 이러한 현상은 VEGF-Trap 치료군에서는 관찰되지 않음 (위).

그림 2. Angiopoietin-1에 의한 망막허혈과 망막 출혈의 감소 및 혈관의 정상화 (좌) 대조군에 비해 Angiopoietin-1 (Ang1) 치료군은 망막허혈부위 면적(화살표)을 유의하게 감소시켰으며, 망막 출혈의 양도 Ang1 치료에 의해 감소함. (우) Ang1 에 의해 새롭게 형성된 혈관은 정상 망막 혈관과 같이 혈관주위세포에 의한 지지를 받는 구조적으로 안정된 혈관임.

그림 3. Angiopoietin-1에 의한 망막 신경 보호 효과 (위) 대조군에 비해 Angiopoietin-1 (Ang1) 치료군은 망막 중앙부 와 주변부의 신경세포의 세포자멸사를 유의하게 억제함. (아래) 이러한 Ang1에 의한 망막 신경 보호 효과는 전기 생리학적 검사인 망막전위도 검사를 통해 확인됨.

그림 4. Angiopoietin-1 이 망막 혈관 생성을 유도하는 기전 Angiopoietin-1은 망막 혈관의 내피세포 (Endothelial cell) 에 작용하여 혈관의 안정성 유지에 중요한 역할을 할 뿐만 아니라 망막의 별아교세포 (Astrocyte) 의 integrin 수용체를 통하여 fibronectin 이라는 세포외기질의 생성을 증가시켜 망막 조직 내로의 혈관 생성의 경로를 안내하는 역할을 함.

2013.09.22 조회수 17386 2013 국제 군사과학기술 경진대회 학술논문발표 부분 최우수상 수상

우리 학교 산업 및 시스템 공학과 James R. Morrison 교수가 소속 연구실 대학원생들과 함께 지난달 11일~14일 서울 코엑스에서 개최된 방위사업청 주관의 2013 국제 군사과학기술 경진대회에서 학술논문 최우수상을 수상했다.

이번 수상은 송병덕(박사과정), 김종회(박사과정), 박효린(석사 과정), James R. Morrison 교수가 “국경 순찰과 목표 추적의 보완적 방법으로써의 자동화 및 지속적인 무인 항공기 시스템(Automated and persistent UAV system for an complementary method for border patrol and target tracking )" 에 대한 논문을 발표해 수상의 영예를 안았다.

방위사업청은 국내외 산학연의 우수기술과 국방기술과의 융합을 통해 민군 기술교류를 확대하고 미래 방위산업의 발전을 위해 국제 군사과학기술 경진대회를 매년 개최되고 있다.

금년에는 융합 신기술/학술논문 분야에서는 해외 7편과 국내 56편의 논문이 발표된 가운데, 이 중에서 KAIST 산업 및 시스템 공학과 James R. Morrison 교수 연구실에서 최우수상의 영예를 안았다.

2013.08.12 조회수 12490

2013 국제 군사과학기술 경진대회 학술논문발표 부분 최우수상 수상

우리 학교 산업 및 시스템 공학과 James R. Morrison 교수가 소속 연구실 대학원생들과 함께 지난달 11일~14일 서울 코엑스에서 개최된 방위사업청 주관의 2013 국제 군사과학기술 경진대회에서 학술논문 최우수상을 수상했다.

이번 수상은 송병덕(박사과정), 김종회(박사과정), 박효린(석사 과정), James R. Morrison 교수가 “국경 순찰과 목표 추적의 보완적 방법으로써의 자동화 및 지속적인 무인 항공기 시스템(Automated and persistent UAV system for an complementary method for border patrol and target tracking )" 에 대한 논문을 발표해 수상의 영예를 안았다.

방위사업청은 국내외 산학연의 우수기술과 국방기술과의 융합을 통해 민군 기술교류를 확대하고 미래 방위산업의 발전을 위해 국제 군사과학기술 경진대회를 매년 개최되고 있다.

금년에는 융합 신기술/학술논문 분야에서는 해외 7편과 국내 56편의 논문이 발표된 가운데, 이 중에서 KAIST 산업 및 시스템 공학과 James R. Morrison 교수 연구실에서 최우수상의 영예를 안았다.

2013.08.12 조회수 12490순수한 그래핀의 양자점 개발 성공 - 수 나노미터 직경의 완전히 순수한 그래핀 양자점 개발 -- “바이오센서, 광센서, 바이오 이미징 등 다양한 분야로 응용 가능” - 우리 학교 생명화학공학과 서태석(42) 교수와 물리학과 조용훈(48) 교수 공동 연구팀은 흑연 나노입자를 이용해 순수한 그래핀 양자점을 개발하는데 성공하고 그래핀 양자점에서의 방출되는 형광 빛의 원인을 밝혔다. 연구결과는 나노분야의 권위 있는 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼스(Advanced Materials)’ 7월 19일자 표지논문(Back Cover)으로 게재됐다. 이번에 개발된 그래핀 양자점은 흑연으로 제작돼 인체에 무해한 친환경 소재라는 점에서 바이오센서, 광센서, 바이오 이미징 등 다양한 응용 분야에 적용할 수 있을 것으로 기대된다. 그래핀 양자점은 수 나노미터 이하의 직경을 갖고 있으며, 가시광 영역의 형광을 방출하는 특징이 있다. 기존 그래핀 양자점은 대부분 산화된 그래핀 양자점을 다시 환원하는 방식으로 제작했다. 따라서 그래핀 양자점 구조에 존재하는 순수한 탄소 결합과 산소 결합에 의한 형광 특성이 혼합돼 있어 발광의 근원을 정확하게 구분하기 어려웠다. 또 복잡한 화학적 방법으로 제작해 생산성이 떨어졌다. 연구팀은 그래핀 양자점의 정확한 발광 원인을 규명하기 위해 수 나노미터 크기의 흑연 나노입자를 이용해 순수한 그래핀 양자점을 산화반응 과정 없이 제작했다. 또 일반적으로 사용되고 있는 산화 과정을 흑연 나노입자에 적용해 산화 그래핀 양자점을 간단하게 제작하는 방법도 개발했다. 연구팀은 개발된 순수한 그래핀 양자점과 산화 그래핀 양자점으로부터 각각 파란색과 녹색 형광의 빛을 방출하는 것을 확인했는데, 이 두 종류의 양자점들은 산소 결합의 유무에 근본적 차이가 있다는 것을 밝혔다. 이와 함께 다양한 광분석 기법을 이용해 순수한 그래핀 양자점의 파란색 형광 현상이 벤젠 형태의 탄소 결합에 의한 것임을 규명하고, 산화 그래핀 양자점의 녹색 발광이 그래핀에 결합된 다양한 산소 기능기에 의한 것임을 규명했다. 서태석 교수는 “순수한 그래핀 양자점의 개발과 발광 특성 분석을 통해 기존에 뚜렷하게 설명되지 않았던 그래핀 양자점에서의 파란색 형광 빛의 원인을 밝혀냈다”고 이번 연구의 의의를 밝혔다. KAIST 생명화학공학과 페이 리우(Fei Liu), 물리학과 장민호(제1저자) 박사과정 학생이 서태석, 조용훈 교수의 지도를 받아 수행한 이번 연구는 환경융합 신기술개발사업과 KAIST 나노융합연구소의 그래핀 연구센터 지원으로 수행됐다. 서태석 교수(왼쪽), 조용훈 교수(오른쪽)

2013.08.07 조회수 13637 이재길 교수, 미국 인공지능학회 최우수논문상 수상

- 네이버 지식인 서비스에서 우수 사용자를 활동 초기에 미리 예측 -

우리 학교 지식서비스공학과 이재길(38) 교수팀이 지난 8일(월)부터 11일(목)까지 나흘간 미국 MIT에서 열린 제7회 미국 인공지능학회 산하 웹로그 및 소셜미디어 국제학회에서 최우수논문상을 수상했다.

지난해 KAIST 문화기술대학원 차미영 교수가 이 학회에서 최우수논문상을 수상한데 이어 벌써 두 번째 쾌거다.

이 교수는 이번 논문에서(논문 제목-대다수 사용자를 붐업하기 : 문답 서비스에서 잠재적인 우수 사용자 발견) 네이버 지식인, 다음 지식 등의 문답 서비스에서 사용자 참여를 증가시켜 서비스를 활성화시킬 수 있는 방법을 제시했다.

문답 서비스는 질문자가 원하는 지식을 얻기 위해 질문을 올리면 다른 사용자가 답변을 올려주는 방식으로 지식을 공유하는 서비스다. 이 서비스의 성패는 얼마나 많은 사용자가 신뢰성 높은 답변을 제공하는지에 달려있다.

그러나 많은 질문들이 소수의 우수 사용자들에 의해 답변되고 있으며, 이들이 활동을 중단하게 될 경우 문답 서비스의 품질 유지에 심각한 타격을 입게 된다.

반면 대다수의 사용자들은 가입 후 얼마 지나지 않아 활동을 그만두어 서비스에 거의 도움이 되지 않는다. 이러한 대다수 사용자들 중에도 전문가가 있을 수 있는데 조기에 활동을 그만두는 것은 서비스 제공자 입장에서 큰 손해다.

이 교수는 문답 서비스에 가입한 지 얼마 되지 않은 사용자들에 대해 이들이 추후 우수 사용자로 성장하게 될 가능성 정도를 판단하는 예측 모델을 제시했다.

네이버 지식인의 10년간 데이터를 활용해 이 모델을 검증한 결과 이 교수의 모델에서 선정된 잠재적인 우수 사용자들이 네이버가 선정한 전문가보다 실제로 한동안 더 활발하게 활동함을 확인했다.

이 교수는 “서비스 제공자가 지속적으로 잠재적인 우수 사용자들을 더 잘 관리해준다면 이들 중 보다 많은 수가 우수 사용자로 성장해 서비스의 품질과 안정성 향상에 큰 도움이 될 것”이라고 이번 연구의 의의를 밝혔다.

이재길 교수가 이의진 교수와 공동으로 수행한 이번 연구는 포털 업체와 산학협력을 통해 실제 서비스에 적용을 추진할 예정이다.

2013.07.30 조회수 12537

이재길 교수, 미국 인공지능학회 최우수논문상 수상

- 네이버 지식인 서비스에서 우수 사용자를 활동 초기에 미리 예측 -

우리 학교 지식서비스공학과 이재길(38) 교수팀이 지난 8일(월)부터 11일(목)까지 나흘간 미국 MIT에서 열린 제7회 미국 인공지능학회 산하 웹로그 및 소셜미디어 국제학회에서 최우수논문상을 수상했다.

지난해 KAIST 문화기술대학원 차미영 교수가 이 학회에서 최우수논문상을 수상한데 이어 벌써 두 번째 쾌거다.

이 교수는 이번 논문에서(논문 제목-대다수 사용자를 붐업하기 : 문답 서비스에서 잠재적인 우수 사용자 발견) 네이버 지식인, 다음 지식 등의 문답 서비스에서 사용자 참여를 증가시켜 서비스를 활성화시킬 수 있는 방법을 제시했다.

문답 서비스는 질문자가 원하는 지식을 얻기 위해 질문을 올리면 다른 사용자가 답변을 올려주는 방식으로 지식을 공유하는 서비스다. 이 서비스의 성패는 얼마나 많은 사용자가 신뢰성 높은 답변을 제공하는지에 달려있다.

그러나 많은 질문들이 소수의 우수 사용자들에 의해 답변되고 있으며, 이들이 활동을 중단하게 될 경우 문답 서비스의 품질 유지에 심각한 타격을 입게 된다.

반면 대다수의 사용자들은 가입 후 얼마 지나지 않아 활동을 그만두어 서비스에 거의 도움이 되지 않는다. 이러한 대다수 사용자들 중에도 전문가가 있을 수 있는데 조기에 활동을 그만두는 것은 서비스 제공자 입장에서 큰 손해다.

이 교수는 문답 서비스에 가입한 지 얼마 되지 않은 사용자들에 대해 이들이 추후 우수 사용자로 성장하게 될 가능성 정도를 판단하는 예측 모델을 제시했다.

네이버 지식인의 10년간 데이터를 활용해 이 모델을 검증한 결과 이 교수의 모델에서 선정된 잠재적인 우수 사용자들이 네이버가 선정한 전문가보다 실제로 한동안 더 활발하게 활동함을 확인했다.

이 교수는 “서비스 제공자가 지속적으로 잠재적인 우수 사용자들을 더 잘 관리해준다면 이들 중 보다 많은 수가 우수 사용자로 성장해 서비스의 품질과 안정성 향상에 큰 도움이 될 것”이라고 이번 연구의 의의를 밝혔다.

이재길 교수가 이의진 교수와 공동으로 수행한 이번 연구는 포털 업체와 산학협력을 통해 실제 서비스에 적용을 추진할 예정이다.

2013.07.30 조회수 12537 정진완 교수, 국내 첫 ACM SIGMOD 최우수논문상 수상

우리 학교 전산학과 정진완 교수가 지난달 22일부터 27일까지 미국 뉴욕시에서 열린 전산학분야 세계 최고 권위의 학술대회 중 하나인 미국컴퓨터학회(ACM, Association for Computing Machinery) 데이터베이스 분과(SIGMOD, Special Interest Group on Management Of Data) 국제학술대회에서 최우수논문상을 받았다.

이번 논문은 정 교수가 홍콩중문대학교 연구팀과 공동으로 수행했는데, 국내 연구자가 이 학술대회에서 최우수논문상을 받은 것은 이번이 처음이다.

매년 개최되는 이 국제학술대회에서는 제출한 논문 중 20% 정도만을 엄선해 발표하며, 초대형 데이터베이스 학술대회(VLDB)와 함께 데이터베이스 분야 최고 권위를 자랑한다. 올해 39번째로 열린 이번 학술대회에서는 총 372편의 논문이 제출돼 76편의 논문이 발표 논문으로 선정됐고, 그중 단 한 편만 최우수논문상을 수상했다.

이번 논문(논문명 : 거대 그래프의 삼각형 탐색, Massive Graph Triangulation)에서 연구팀은 컴퓨터의 주기억장치에 저장할 수 없을 만큼 큰 그래프에서 모든 삼각형을 신속히 찾아내는 방법에 대한 연구결과를 발표했다. 이번 성과는 향후 소셜네트워크 등 방대한 그래프로 표현되는 구조체의 특성을 파악하는데 유용하게 사용될 것으로 기대된다.

정 교수는 “국제 전산학계에서는 전산분야의 빠른 기술발전 특성 상 새로운 연구가 우월한 것으로 인식돼 대학, 교수, 연구과제의 심사와 실적평가에서 주요 국제학술대회의 논문 실적을 SCI 저널 논문 실적보다 더욱 중요하게 사용한다”며 “국내 학계에서도 이 분야 국제학술대회의 중요성을 인식해야 한다”고 이번 에 우수한 성과를 거둔 것에 대한 의미를 부여했다.

한편, 정 교수는 1999년에 순수 국내연구진이 작성한 논문으로는 처음으로 이 학술대회에 논문을 발표했고, 이번이 그의 7번째 ACM SIGMOD 학술대회 논문이다.

2013.07.11 조회수 12595

정진완 교수, 국내 첫 ACM SIGMOD 최우수논문상 수상

우리 학교 전산학과 정진완 교수가 지난달 22일부터 27일까지 미국 뉴욕시에서 열린 전산학분야 세계 최고 권위의 학술대회 중 하나인 미국컴퓨터학회(ACM, Association for Computing Machinery) 데이터베이스 분과(SIGMOD, Special Interest Group on Management Of Data) 국제학술대회에서 최우수논문상을 받았다.

이번 논문은 정 교수가 홍콩중문대학교 연구팀과 공동으로 수행했는데, 국내 연구자가 이 학술대회에서 최우수논문상을 받은 것은 이번이 처음이다.

매년 개최되는 이 국제학술대회에서는 제출한 논문 중 20% 정도만을 엄선해 발표하며, 초대형 데이터베이스 학술대회(VLDB)와 함께 데이터베이스 분야 최고 권위를 자랑한다. 올해 39번째로 열린 이번 학술대회에서는 총 372편의 논문이 제출돼 76편의 논문이 발표 논문으로 선정됐고, 그중 단 한 편만 최우수논문상을 수상했다.

이번 논문(논문명 : 거대 그래프의 삼각형 탐색, Massive Graph Triangulation)에서 연구팀은 컴퓨터의 주기억장치에 저장할 수 없을 만큼 큰 그래프에서 모든 삼각형을 신속히 찾아내는 방법에 대한 연구결과를 발표했다. 이번 성과는 향후 소셜네트워크 등 방대한 그래프로 표현되는 구조체의 특성을 파악하는데 유용하게 사용될 것으로 기대된다.

정 교수는 “국제 전산학계에서는 전산분야의 빠른 기술발전 특성 상 새로운 연구가 우월한 것으로 인식돼 대학, 교수, 연구과제의 심사와 실적평가에서 주요 국제학술대회의 논문 실적을 SCI 저널 논문 실적보다 더욱 중요하게 사용한다”며 “국내 학계에서도 이 분야 국제학술대회의 중요성을 인식해야 한다”고 이번 에 우수한 성과를 거둔 것에 대한 의미를 부여했다.

한편, 정 교수는 1999년에 순수 국내연구진이 작성한 논문으로는 처음으로 이 학술대회에 논문을 발표했고, 이번이 그의 7번째 ACM SIGMOD 학술대회 논문이다.

2013.07.11 조회수 12595 ‘개교 50년 내 세계대학 평가’ 세계 3위

- KAIST, 전년보다 2단계 상승한 세계 3위 -

우리 대학이 "THE’가 발표한 세계 신생 대학교 평가에서 전년보다 2단계 상승한 세계 3위에 올랐다.

"THE"는 2013년도 ‘개교 50년 미만 세계대학 평가(THE"s 100 Under 50)’결과를 19일(현지시간) 발표했다.

이번 평가에서 우리대학은 교육과 연구, 국제화 등 각 부분에서 고른 성장세를 보였으며, 특히 ‘논문 당 피인용도’ 지표 점수가 58.4점으로 작년대비 11.3점 상승해 순위 상승을 이끌었다.

"THE"는 △교육여건(30%) △연구실적(30%) △논문당 인용도(30%) △산업체수입(2.5%) △ 국제화수준(7.5%) 등 5개 분야 13개 지표에 대해 상대평가를 실시하고 점수를 산출했다.

1963년 이후 설립된 세계 대학들을 대상으로 진행된 이번 평가에서는 100위권에 영국 소재 대학들이 18개 대학, 호주 13개 대학, 미국 8개 대학이 이름을 올리는 등 영미권 대학들이 강세를 보였으며, 한국에서는 KAIST를 포함해 2개 대학만 100위권에 올라 있다. 끝.

2013.06.20 조회수 9861

‘개교 50년 내 세계대학 평가’ 세계 3위

- KAIST, 전년보다 2단계 상승한 세계 3위 -

우리 대학이 "THE’가 발표한 세계 신생 대학교 평가에서 전년보다 2단계 상승한 세계 3위에 올랐다.

"THE"는 2013년도 ‘개교 50년 미만 세계대학 평가(THE"s 100 Under 50)’결과를 19일(현지시간) 발표했다.

이번 평가에서 우리대학은 교육과 연구, 국제화 등 각 부분에서 고른 성장세를 보였으며, 특히 ‘논문 당 피인용도’ 지표 점수가 58.4점으로 작년대비 11.3점 상승해 순위 상승을 이끌었다.

"THE"는 △교육여건(30%) △연구실적(30%) △논문당 인용도(30%) △산업체수입(2.5%) △ 국제화수준(7.5%) 등 5개 분야 13개 지표에 대해 상대평가를 실시하고 점수를 산출했다.

1963년 이후 설립된 세계 대학들을 대상으로 진행된 이번 평가에서는 100위권에 영국 소재 대학들이 18개 대학, 호주 13개 대학, 미국 8개 대학이 이름을 올리는 등 영미권 대학들이 강세를 보였으며, 한국에서는 KAIST를 포함해 2개 대학만 100위권에 올라 있다. 끝.

2013.06.20 조회수 9861