%EB%84%A4%ED%8A%B8%EC%9B%8C%ED%81%AC

-

윤동기 교수, 금속에 버금가는 정렬도 갖는 액정 개발

우리 대학 나노과학기술대학원 윤동기 교수 연구팀이 유동적으로 움직이는 액정 재료들을 금속과 같이 단단한 결정처럼 움직이지 않게 만드는 3차원 나노패터닝 기술을 개발했다.

이 기술은 수십 나노미터 수준의 제한된 공간에서 액정 분자들의 자기조립(self-assembly) 현상을 유도해 이뤄진다. 이는 승강기 안에 적은 수의 사람들이 있다가 많은 사람이 탑승하면서 빽빽하게 자리를 차지하는 현상과 비슷하다.

김한임 박사가 1저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 사이언스의 자매지인 ‘사이언스 어드밴스(Science advances)’ 2월 10일자 온라인 판에 게재됐다. 이번 연구는 향후 유기 분자 기반의 나노재료를 활용하는 기술에 다양하게 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

액정 재료는 손쉬운 배향 제어, 빠른 반응 속도, 이방적(anisotropic)인 광학 특성 등으로 인해 액정표시장치(LCD), 광학 센서 등에 이용되는 대표적인 유기 소재이다.

그러나 액정 재료는 물풀과 같이 유동적으로 흐르기 때문에 구조의 제어가 어렵고 안정적이지 않아 활용 범위가 제한됐다.

연구팀은 문제 해결을 위해 액정 재료가 들어 있는 수십 나노미터크기의 2차원의 한정된 공간을 위아래 옆, 사방에서 눌러주는 시스템을 개발했다.

게스트(guest) 역할의 액정물질과 상호작용하는 호스트(host) 물질을 3차원적 나선형의 나노구조체로 제작함으로써 효과적으로 게스트 액정물질을 제어하는데 성공했다.

이렇게 공간 자체를 줄이게 되면 유동적으로 흐르는 액정 물질조차 마치 고체처럼 단단해지는 효과가 발생한다.

기존 연구가 단순히 2차원의 고정된 공간을 한정적으로 이용했다면 이번 연구는 고정된 공간을 인위적으로 조절함으로써 그동안 존재하지 않던 좁은 공간을 3차원적으로 구현한 것이다.

이 기술을 이용하면 냉각이나 건조 등의 추가 공정 없이도 유기액정재료를 금속 결정상에 버금가는 배열로 3차원 공간에 균일하게 제어할 수 있다.

이를 통해 새로운 개념의 액정 기반 3차원 나노패터닝 기법을 개발할 수 있고, 전기 및 자기장에 민감하게 반응하는 액정 소재의 고유 성질과 융합하면 고효율의 광전자 소자 개발에 기여할 수 있다.

또한 현재 디스플레이 및 반도체에 사용되는 단순한 선과 면 형태의 2차원 패터닝을 탈피해 고차원 구조 중 가장 구현이 어렵다는 나선 형태도 쉽게 제조가 가능하다. 이를 통해 향후 카이랄 센서, 차광소재, 분리막 등 광범위한 분야에 응용할 수 있다.

연구팀은 이번 연구에 대해 “유동적인 액정소재의 배향, 배열 정보를 3차원 공간에 완벽하게 제어하는 데 성공했다”며 “액정 물질 뿐 아니라 다양한 유기 분자로 구성된 나노 구조체를 한정된 공간과 재료의 상호작용을 이용해 손쉽게 제어할 수 있는 기술이다”고 말했다.

윤 교수는 “이번에 개발한 원천기술을 이용하면 현재 사용되는 2차원적 광식각 공정(Photolithography)에 비해 10배 이상 제작 과정을 간소화시킬 수 있다”며 “현재 기술로 구현이 어려웠던 복잡한 구조를 최초로 만듦으로써 반도체, LCD 등 관련 분야에서 신 성장 동력을 창출할 수 있을 것이다”고 말했다.

이번 연구는 미래창조과학부, 교육부와 더불어 한국연구재단이 추진하는 미래유망융합기술파이오니어 사업과 글로벌연구네트워크 지원사업의 일환으로 수행됐다.

□ 그림 설명

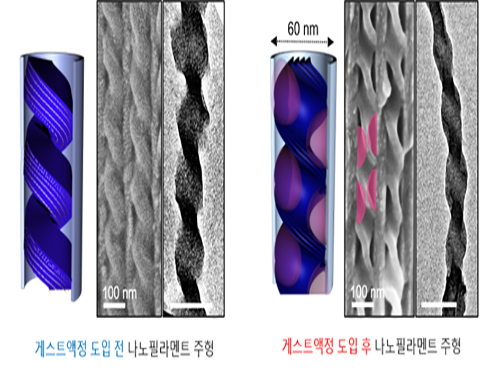

그림1. 게스트 액정 도입 전 후 사진 및 모식도

그림2. 결정화된 액정구조체 형성 원리 모식도

2017.02.14 조회수 19657

윤동기 교수, 금속에 버금가는 정렬도 갖는 액정 개발

우리 대학 나노과학기술대학원 윤동기 교수 연구팀이 유동적으로 움직이는 액정 재료들을 금속과 같이 단단한 결정처럼 움직이지 않게 만드는 3차원 나노패터닝 기술을 개발했다.

이 기술은 수십 나노미터 수준의 제한된 공간에서 액정 분자들의 자기조립(self-assembly) 현상을 유도해 이뤄진다. 이는 승강기 안에 적은 수의 사람들이 있다가 많은 사람이 탑승하면서 빽빽하게 자리를 차지하는 현상과 비슷하다.

김한임 박사가 1저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 사이언스의 자매지인 ‘사이언스 어드밴스(Science advances)’ 2월 10일자 온라인 판에 게재됐다. 이번 연구는 향후 유기 분자 기반의 나노재료를 활용하는 기술에 다양하게 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

액정 재료는 손쉬운 배향 제어, 빠른 반응 속도, 이방적(anisotropic)인 광학 특성 등으로 인해 액정표시장치(LCD), 광학 센서 등에 이용되는 대표적인 유기 소재이다.

그러나 액정 재료는 물풀과 같이 유동적으로 흐르기 때문에 구조의 제어가 어렵고 안정적이지 않아 활용 범위가 제한됐다.

연구팀은 문제 해결을 위해 액정 재료가 들어 있는 수십 나노미터크기의 2차원의 한정된 공간을 위아래 옆, 사방에서 눌러주는 시스템을 개발했다.

게스트(guest) 역할의 액정물질과 상호작용하는 호스트(host) 물질을 3차원적 나선형의 나노구조체로 제작함으로써 효과적으로 게스트 액정물질을 제어하는데 성공했다.

이렇게 공간 자체를 줄이게 되면 유동적으로 흐르는 액정 물질조차 마치 고체처럼 단단해지는 효과가 발생한다.

기존 연구가 단순히 2차원의 고정된 공간을 한정적으로 이용했다면 이번 연구는 고정된 공간을 인위적으로 조절함으로써 그동안 존재하지 않던 좁은 공간을 3차원적으로 구현한 것이다.

이 기술을 이용하면 냉각이나 건조 등의 추가 공정 없이도 유기액정재료를 금속 결정상에 버금가는 배열로 3차원 공간에 균일하게 제어할 수 있다.

이를 통해 새로운 개념의 액정 기반 3차원 나노패터닝 기법을 개발할 수 있고, 전기 및 자기장에 민감하게 반응하는 액정 소재의 고유 성질과 융합하면 고효율의 광전자 소자 개발에 기여할 수 있다.

또한 현재 디스플레이 및 반도체에 사용되는 단순한 선과 면 형태의 2차원 패터닝을 탈피해 고차원 구조 중 가장 구현이 어렵다는 나선 형태도 쉽게 제조가 가능하다. 이를 통해 향후 카이랄 센서, 차광소재, 분리막 등 광범위한 분야에 응용할 수 있다.

연구팀은 이번 연구에 대해 “유동적인 액정소재의 배향, 배열 정보를 3차원 공간에 완벽하게 제어하는 데 성공했다”며 “액정 물질 뿐 아니라 다양한 유기 분자로 구성된 나노 구조체를 한정된 공간과 재료의 상호작용을 이용해 손쉽게 제어할 수 있는 기술이다”고 말했다.

윤 교수는 “이번에 개발한 원천기술을 이용하면 현재 사용되는 2차원적 광식각 공정(Photolithography)에 비해 10배 이상 제작 과정을 간소화시킬 수 있다”며 “현재 기술로 구현이 어려웠던 복잡한 구조를 최초로 만듦으로써 반도체, LCD 등 관련 분야에서 신 성장 동력을 창출할 수 있을 것이다”고 말했다.

이번 연구는 미래창조과학부, 교육부와 더불어 한국연구재단이 추진하는 미래유망융합기술파이오니어 사업과 글로벌연구네트워크 지원사업의 일환으로 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 게스트 액정 도입 전 후 사진 및 모식도

그림2. 결정화된 액정구조체 형성 원리 모식도

2017.02.14 조회수 19657 -

항공우주공학과, 제1회 극초음속 국제 심포지엄 개최

우리 대학 항공우주공학과는 오는 27(일)-30일(수) KI빌딩 퓨전홀에서 고속 공기역학/열·유체/추진 분야 전문가들이 한자리에 참석한 가운데 ‘제 1회 극초음속 국제 심포지엄’을 개최한다.

극초음속 기술은 미래의 첨단/지능화된 초고속 비행체 개발에 절대적으로 필요한 기술로, 미국, 러시아, 독일, 프랑스, 호주 등을 중심으로 연구되고 있다. 미국은 현재 다양한 프로그램을 통해 극초음속 추진 기술을 확보하고 스크램제트 비행체의 비행시험을 성공리에 수행한 바 있으며, 호주는 HIFire 등 국제협력 프로그램을 통해 극초음속 핵심기술 연구를 수행하고 있다. 국내에서도 근래에 극초음속 추진기관, 달 탐사선 등 산학연에서 연구를 진행하고 있으나, 우주선진국에 비해 그 경험이 아직은 미약한 실정이다.

이번 심포지엄은 ‘극초음속 연구 현황’, ‘열/화학적 비평형 모델링’, ‘스크램제트 추진기관 및 지상시험’, ‘시험설비, 유동 측정 및 진단 기술’ 이라는 4가지 대주제로, 극초음속 기술과 관련하여 많은 경험을 보유한 세계적 석학(국외 11명, 국내 5명)을 중심으로 최신 기술동향 전파 및 기술 교류의 장을 마련하며, 산학연 기술교류 네트워크를 통해 극초음속 연구인력 확산 및 극초음속 분야의 학문적인 연구 분위기 조성에 기여하고자 한다.

조직위원장인 박기수 KAIST 항공우주공학과 교수는 “극초음속 기술 및 활용에 관한 폭넓은 지식을 얻고자 하는 산업체와 연구소의 연구원 및 대학원생들에게 좋은 기회가 될 것”이라고 말했다.

본 심포지엄은 국방과학연구소(ADD 초고속 공기흡입엔진 특화연구실)와 공동 주최하며 현대로템㈜, ㈜비츠로테크, ㈜데크카본, 한국항공우주연구원, 대전마케팅공사, 한국추진공학회, 서울대학교 우주융합대학원 사업단 및 KAIST 초고속비행체 특화연구센터의 후원을 받아 진행된다.

등록 및 관련 문의는 항공우주공학과(042-350-3726, gisu82@kaist.ac.kr)로 하면 된다.

첨부 : 초대의 글 및 세부일정 안내 1부.

2016.11.21 조회수 22930

항공우주공학과, 제1회 극초음속 국제 심포지엄 개최

우리 대학 항공우주공학과는 오는 27(일)-30일(수) KI빌딩 퓨전홀에서 고속 공기역학/열·유체/추진 분야 전문가들이 한자리에 참석한 가운데 ‘제 1회 극초음속 국제 심포지엄’을 개최한다.

극초음속 기술은 미래의 첨단/지능화된 초고속 비행체 개발에 절대적으로 필요한 기술로, 미국, 러시아, 독일, 프랑스, 호주 등을 중심으로 연구되고 있다. 미국은 현재 다양한 프로그램을 통해 극초음속 추진 기술을 확보하고 스크램제트 비행체의 비행시험을 성공리에 수행한 바 있으며, 호주는 HIFire 등 국제협력 프로그램을 통해 극초음속 핵심기술 연구를 수행하고 있다. 국내에서도 근래에 극초음속 추진기관, 달 탐사선 등 산학연에서 연구를 진행하고 있으나, 우주선진국에 비해 그 경험이 아직은 미약한 실정이다.

이번 심포지엄은 ‘극초음속 연구 현황’, ‘열/화학적 비평형 모델링’, ‘스크램제트 추진기관 및 지상시험’, ‘시험설비, 유동 측정 및 진단 기술’ 이라는 4가지 대주제로, 극초음속 기술과 관련하여 많은 경험을 보유한 세계적 석학(국외 11명, 국내 5명)을 중심으로 최신 기술동향 전파 및 기술 교류의 장을 마련하며, 산학연 기술교류 네트워크를 통해 극초음속 연구인력 확산 및 극초음속 분야의 학문적인 연구 분위기 조성에 기여하고자 한다.

조직위원장인 박기수 KAIST 항공우주공학과 교수는 “극초음속 기술 및 활용에 관한 폭넓은 지식을 얻고자 하는 산업체와 연구소의 연구원 및 대학원생들에게 좋은 기회가 될 것”이라고 말했다.

본 심포지엄은 국방과학연구소(ADD 초고속 공기흡입엔진 특화연구실)와 공동 주최하며 현대로템㈜, ㈜비츠로테크, ㈜데크카본, 한국항공우주연구원, 대전마케팅공사, 한국추진공학회, 서울대학교 우주융합대학원 사업단 및 KAIST 초고속비행체 특화연구센터의 후원을 받아 진행된다.

등록 및 관련 문의는 항공우주공학과(042-350-3726, gisu82@kaist.ac.kr)로 하면 된다.

첨부 : 초대의 글 및 세부일정 안내 1부.

2016.11.21 조회수 22930 -

양찬호 교수, 자석 아닌 물질이 자성(磁性) 갖게 하는 기술 개발

우리 대학 물리학과 양찬호 교수 연구팀이 전기장을 통해 자석이 아닌 물질이 자성을 갖게 하거나 그 반대로 자석 내의 자성을 없앨 수 있는 기술을 개발했다.

이 연구를 통해 자성 물질 기반의 저장 매체를 개발한다면 대용량의 정보를 빠른 속도로 이용할 수 있을 것으로 기대된다.

장병권 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구 성과는 물리학 분야 학술지 ‘네이처 피직스(Nature Physics)’ 10월 3일자 온라인 판에 게재됐다.

물질의 내부에는 아주 작은 자석들이 존재한다. 그 작은 자석들이 무질서하게 여러 방향으로 향하고 있으면 비 자성 상태이고, 일정한 방향으로 정렬이 이뤄지면 우리가 흔히 볼 수 있는 자석이 된다.

테라바이트 이상의 외장하드를 쉽게 구할 수 있을 정도로 저장 매체의 용량 기술은 발전했다. 그러나 용량 증가는 필연적으로 저장 매체의 읽고 쓰는 속도를 느리게 만든다. 현재 가장 널리 쓰이는 하드 디스크(HDD)의 느린 데이터 접근 속도로는 다른 기술과 조화되기 어려운 상황이다.

이에 따라 SSD, 플로팅 게이트(Floating gate), 저항 방식(Resistive switching) 방식 등이 대안으로 떠오르고 있으나 기록을 할 때마다 흔적을 남기기 때문에 피로 누적 현상을 피할 수 없다는 한계를 갖는다.

정보를 자성 상태로 기록하면 속도가 빠르고 피로 누적 현상을 없앨 수 있기 때문에 저장 매체의 최소 저장 공간인 셀(Cell)을 자성 물질로 구성하려는 시도가 많았다. 주로 전류의 흐름을 통해 유도된 자기장을 이용하는 방식인데, 자기장은 자폐가 매우 어려워 넓은 범위에 영향을 끼치기 때문에 인접한 셀의 자성도 변화시킨다.

셀 하나하나를 조절할 수 없기 때문에 일정한 방향으로 정렬시킬 수 없어 자성의 상태를 바꾸기가 어려웠다.

연구팀은 문제 해결을 위해 자기전기 상호작용을 통해 자성 상태를 조절했다. 자기전기 상호작용은 자기장이 아닌 전기장을 이용해 전류의 흐름 없이 자성 상태를 조절하는 방식으로 에너지 소모가 적다는 장점을 갖는다.

연구팀은 실험을 통해 전기장 인가만으로 무질서하게 임의의 방향을 향하고 있는 셀들이 일정한 방향을 향하고 있음을 확인했다. 또한 반대로 일정한 방향에서 다시 무질서한 상태로도 변화가 가능함을 증명했다.

기존에 보고된 자기전기 현상은 통상적으로 극저온이나 고온에서 발현이 가능했다. 그러나 이번 기술은 화학적 도핑을 통해 상온에서도 작동이 가능하고, 변환이 가역적이며 비휘발성을 갖기 때문에 차세대 정보 저장 소자 개발의 발판이 될 것으로 기대된다.

양 교수는“이번 전기적 자성상태의 변화는 엔트로피 변화를 동반하고 있을 것으로 예상한다”며“자기전기 소자 응용뿐만 아니라 열전 현상의 새로운 가능성을 열 것으로 기대된다”고 말했다.

이번 연구는 재료연구소 최시영 박사, 포항공대 정윤희 교수, 포항 가속기연구소 구태영 박사, 막스플랑크 연구소 고경태 박사, 미국 스탠포드 가속기연구소 이준식 박사 와 헨드릭(Hendrik Ohldag) 박사, 호주 뉴사우스웨일즈 대학 잔(Jan Seidel) 교수 등과 공동으로 진행됐다.

한국연구재단의 중견연구자지원사업, 글로벌연구네트워크지원사업, 선도연구센터지원사업(응집상 양자 결맞음 연구센터)과 글로벌프론티어사업(하이브리드 인터페이스기반 미래소재 연구단) 등의 지원을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

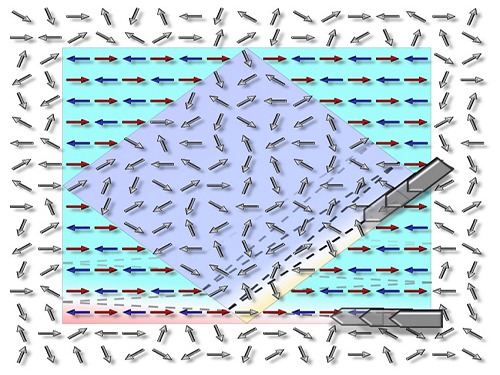

그림1. 전기장 인가를 통한 자성 방향의 변화를 나타낸 개념도

2016.10.27 조회수 21264

양찬호 교수, 자석 아닌 물질이 자성(磁性) 갖게 하는 기술 개발

우리 대학 물리학과 양찬호 교수 연구팀이 전기장을 통해 자석이 아닌 물질이 자성을 갖게 하거나 그 반대로 자석 내의 자성을 없앨 수 있는 기술을 개발했다.

이 연구를 통해 자성 물질 기반의 저장 매체를 개발한다면 대용량의 정보를 빠른 속도로 이용할 수 있을 것으로 기대된다.

장병권 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구 성과는 물리학 분야 학술지 ‘네이처 피직스(Nature Physics)’ 10월 3일자 온라인 판에 게재됐다.

물질의 내부에는 아주 작은 자석들이 존재한다. 그 작은 자석들이 무질서하게 여러 방향으로 향하고 있으면 비 자성 상태이고, 일정한 방향으로 정렬이 이뤄지면 우리가 흔히 볼 수 있는 자석이 된다.

테라바이트 이상의 외장하드를 쉽게 구할 수 있을 정도로 저장 매체의 용량 기술은 발전했다. 그러나 용량 증가는 필연적으로 저장 매체의 읽고 쓰는 속도를 느리게 만든다. 현재 가장 널리 쓰이는 하드 디스크(HDD)의 느린 데이터 접근 속도로는 다른 기술과 조화되기 어려운 상황이다.

이에 따라 SSD, 플로팅 게이트(Floating gate), 저항 방식(Resistive switching) 방식 등이 대안으로 떠오르고 있으나 기록을 할 때마다 흔적을 남기기 때문에 피로 누적 현상을 피할 수 없다는 한계를 갖는다.

정보를 자성 상태로 기록하면 속도가 빠르고 피로 누적 현상을 없앨 수 있기 때문에 저장 매체의 최소 저장 공간인 셀(Cell)을 자성 물질로 구성하려는 시도가 많았다. 주로 전류의 흐름을 통해 유도된 자기장을 이용하는 방식인데, 자기장은 자폐가 매우 어려워 넓은 범위에 영향을 끼치기 때문에 인접한 셀의 자성도 변화시킨다.

셀 하나하나를 조절할 수 없기 때문에 일정한 방향으로 정렬시킬 수 없어 자성의 상태를 바꾸기가 어려웠다.

연구팀은 문제 해결을 위해 자기전기 상호작용을 통해 자성 상태를 조절했다. 자기전기 상호작용은 자기장이 아닌 전기장을 이용해 전류의 흐름 없이 자성 상태를 조절하는 방식으로 에너지 소모가 적다는 장점을 갖는다.

연구팀은 실험을 통해 전기장 인가만으로 무질서하게 임의의 방향을 향하고 있는 셀들이 일정한 방향을 향하고 있음을 확인했다. 또한 반대로 일정한 방향에서 다시 무질서한 상태로도 변화가 가능함을 증명했다.

기존에 보고된 자기전기 현상은 통상적으로 극저온이나 고온에서 발현이 가능했다. 그러나 이번 기술은 화학적 도핑을 통해 상온에서도 작동이 가능하고, 변환이 가역적이며 비휘발성을 갖기 때문에 차세대 정보 저장 소자 개발의 발판이 될 것으로 기대된다.

양 교수는“이번 전기적 자성상태의 변화는 엔트로피 변화를 동반하고 있을 것으로 예상한다”며“자기전기 소자 응용뿐만 아니라 열전 현상의 새로운 가능성을 열 것으로 기대된다”고 말했다.

이번 연구는 재료연구소 최시영 박사, 포항공대 정윤희 교수, 포항 가속기연구소 구태영 박사, 막스플랑크 연구소 고경태 박사, 미국 스탠포드 가속기연구소 이준식 박사 와 헨드릭(Hendrik Ohldag) 박사, 호주 뉴사우스웨일즈 대학 잔(Jan Seidel) 교수 등과 공동으로 진행됐다.

한국연구재단의 중견연구자지원사업, 글로벌연구네트워크지원사업, 선도연구센터지원사업(응집상 양자 결맞음 연구센터)과 글로벌프론티어사업(하이브리드 인터페이스기반 미래소재 연구단) 등의 지원을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 전기장 인가를 통한 자성 방향의 변화를 나타낸 개념도

2016.10.27 조회수 21264 -

이융, 정송 교수, 통신네트워크분야 최고 논문상 수상

우리 대학 전기및전자공학부 이융, 정송 교수 연구팀이 통신네트워크 분야 최고 논문상인 국제전기전자공학회 (IEEE) ‘윌리엄 베네트상’(William R. Bennett Prize)의 2016년도 수상자로 선정됐다.

이번 연구는 전기및전자공학부 박사 졸업생인 이경한 교수(현 UNIST 조교수), 이주현 박사(현 OSU 박사후연구원) 및 삼성전자 무선사업부 이인종 개발실장(무선사업부 부사장)과의 공동 연구로 진행됐다.

‘윌리엄 베네트상’은 국제전기전자공학회에서 지난 3년간 발표된 통신네트워크 분야 논문들을 대상으로 독창성, 인용 횟수, 파급력 및 석학들의 평가 등을 종합해 1년에 단 한편 시상하는 최고 권위의 논문상이다.

상이 제정된 1994년 이후 소수의 국제 석학들만이 수상의 영광을 누렸지만 정송 교수는 2013년에도 이 상을 공동 수상해 불과 3년 만에 두 번째 수상을 하게 됐다.

이는 ‘윌리엄 베네트상'이 제정된 1994년 이래 역대 두 번째의 2회 수상으로 국내 통신네트워크연구자들의 위상을 높였다.

연구팀이 수상한 논문은 2013년 발표한 모바일 데이터 오프로딩 관련 연구이다. 인간의 이동성을 활용해 스마트 단말의 데이터소비를 최대 어느 정도까지 이동통신망에서 와이파이 네트워크로 분산시킬 수 있는지를 사용자 실험과 이론을 통해 독창적인 방법으로 밝혀낸 최초의 연구이다.

이 논문은처음 연구가 발표된 이래 각종 학술지논문 및 학술대회 논문들로부터 총 500회 이상 인용됐다.

연구팀은 이번 수상에 대해, “인간 행동에 대한 과학적 이해를 모바일네트워크 시스템이라는 공학적 모델에 접목한 융합 연구의 가치가 국제적으로 인정받은 것이다”며 "과학과 공학을 결합한 융합기술들이 당분간 새로운 가치들을 활발히 창출할 것이다"고 말했다.

‘윌리엄 베네트상’ 의 시상은 5월 24일 말레이지아 쿠알라룸푸르에서 열리는 국제전기전자공학회 국제통신학회 (ICC) 에서 이뤄진다.

2016.04.25 조회수 12726

이융, 정송 교수, 통신네트워크분야 최고 논문상 수상

우리 대학 전기및전자공학부 이융, 정송 교수 연구팀이 통신네트워크 분야 최고 논문상인 국제전기전자공학회 (IEEE) ‘윌리엄 베네트상’(William R. Bennett Prize)의 2016년도 수상자로 선정됐다.

이번 연구는 전기및전자공학부 박사 졸업생인 이경한 교수(현 UNIST 조교수), 이주현 박사(현 OSU 박사후연구원) 및 삼성전자 무선사업부 이인종 개발실장(무선사업부 부사장)과의 공동 연구로 진행됐다.

‘윌리엄 베네트상’은 국제전기전자공학회에서 지난 3년간 발표된 통신네트워크 분야 논문들을 대상으로 독창성, 인용 횟수, 파급력 및 석학들의 평가 등을 종합해 1년에 단 한편 시상하는 최고 권위의 논문상이다.

상이 제정된 1994년 이후 소수의 국제 석학들만이 수상의 영광을 누렸지만 정송 교수는 2013년에도 이 상을 공동 수상해 불과 3년 만에 두 번째 수상을 하게 됐다.

이는 ‘윌리엄 베네트상'이 제정된 1994년 이래 역대 두 번째의 2회 수상으로 국내 통신네트워크연구자들의 위상을 높였다.

연구팀이 수상한 논문은 2013년 발표한 모바일 데이터 오프로딩 관련 연구이다. 인간의 이동성을 활용해 스마트 단말의 데이터소비를 최대 어느 정도까지 이동통신망에서 와이파이 네트워크로 분산시킬 수 있는지를 사용자 실험과 이론을 통해 독창적인 방법으로 밝혀낸 최초의 연구이다.

이 논문은처음 연구가 발표된 이래 각종 학술지논문 및 학술대회 논문들로부터 총 500회 이상 인용됐다.

연구팀은 이번 수상에 대해, “인간 행동에 대한 과학적 이해를 모바일네트워크 시스템이라는 공학적 모델에 접목한 융합 연구의 가치가 국제적으로 인정받은 것이다”며 "과학과 공학을 결합한 융합기술들이 당분간 새로운 가치들을 활발히 창출할 것이다"고 말했다.

‘윌리엄 베네트상’ 의 시상은 5월 24일 말레이지아 쿠알라룸푸르에서 열리는 국제전기전자공학회 국제통신학회 (ICC) 에서 이뤄진다.

2016.04.25 조회수 12726 -

KAIST-프랑스 리옹 국립응용과학원, 복수학위 MOU

우리 대학은 4일 서울 그랜드하야트 호텔에서 프랑스 리옹 국립응용과학원(INSA Lyon, Institut national des sciences appliquées de Lyon)과 ‘산업 및 시스템공학 분야 복수학위’ 수여를 위한 MOU를 체결했다.

이번 협약에 따라 양 기관은 매년 최대 3명의 학생들을 파견해 양 대학에서 학위를 수여 받을 수 있게 됐다.

강성모 총장은 “이번 협약은 KAIST 학생들이 글로벌 연구 네트워크를 구축하고 다양한 연구 경험을 쌓을 수 있는 계기가 될 것”이라고 밝혔다.

1957년 설립된 리옹 국립응용과학원은 프랑스 명문대학 집단인 그랑제꼴 소속으로 공학 분야가 강한 대학이다. 프랑스 내 상위 3% 학생들이 입학하고 있으며, 연구 및 강사진 684명과 학생 5,400여명이 교육과 연구 활동을 진행하고 있다.끝.

2015.11.04 조회수 8115

KAIST-프랑스 리옹 국립응용과학원, 복수학위 MOU

우리 대학은 4일 서울 그랜드하야트 호텔에서 프랑스 리옹 국립응용과학원(INSA Lyon, Institut national des sciences appliquées de Lyon)과 ‘산업 및 시스템공학 분야 복수학위’ 수여를 위한 MOU를 체결했다.

이번 협약에 따라 양 기관은 매년 최대 3명의 학생들을 파견해 양 대학에서 학위를 수여 받을 수 있게 됐다.

강성모 총장은 “이번 협약은 KAIST 학생들이 글로벌 연구 네트워크를 구축하고 다양한 연구 경험을 쌓을 수 있는 계기가 될 것”이라고 밝혔다.

1957년 설립된 리옹 국립응용과학원은 프랑스 명문대학 집단인 그랑제꼴 소속으로 공학 분야가 강한 대학이다. 프랑스 내 상위 3% 학생들이 입학하고 있으며, 연구 및 강사진 684명과 학생 5,400여명이 교육과 연구 활동을 진행하고 있다.끝.

2015.11.04 조회수 8115 -

빅데이터를 통해 고전음악 창작의 원리 밝혀

박 주 용 교수

우리 대학 문화기술대학원(CT) 박주용 교수 연구팀이 빅데이터를 이용해 서양 고전음악의 창작, 협력, 확산의 원리를 밝히는 데 성공했다.

문화기술대학원 박도흠 학생(박사과정)이 1 저자로 참여하고 미국 텍사스대 연구팀과 공동으로 진행한 이번 연구는 해외 저널인 EPJ 데이터 사이언스 4월 29일자 하이라이트 논문에 선정됐다.

연구팀은 ArkivMusic과 올 뮤직 가이드(All Music Guide)라는 세계 최대 음반 정보 사이트를 첨단 데이터와 모델링 방법을 사용해 분석했다.

연구팀은 고전음악 작곡가들의 시대와 스타일이 어떤 패턴을 이루는지 탐구해, 수 백 년의 차이가 있는 음악가들 사이에서도 긴밀한 네트워크가 존재함을 발견했다. 특히 소비자들의 음악적 취향이 고전음악 성장에 어떤 영향을 끼쳤는지 규명했다.

연구진은 미래의 고전음악 시장은 유명 작곡가들에게 집중되는 동시에 끊임없이 유입되는 새로운 음악가들로 인해 다양성이 유지되는 양면성을 갖게 될 것이라고 예측했다. 또한 이런 방식의 연구가 음악 뿐 아니라 미술과 문학 연구까지 확장될 것으로 예상했다.

박 교수는 “새로운 방식으로 문화의 원리를 밝히는 최신 연구의 일환이다”며 “문화에 과학적 방법론을 입힌 융합연구능력의 좋은 예시가 될 것”이라고 말했다.

붙임 : 연구 개요, 그림 설명

□ 연구 개요

* 빅데이터 출처: 아카이브뮤직(ArkivMusic)과 올 뮤직 가이드(All Music Guide)라는 빅데이터 소스를 사용했다. 아카이브뮤직은 서양 클래식 음반(CD)에 관한 세계 최대 정보를 제공하고 올 뮤직 가이드는 음악가들의 인적 정보를 제공하는 사이트이다. 여기서 약 64,000장의 클래식 음반과 그 음반에 음악이 수록된 14,000명의 작곡가 데이터를 사용했고, 이는 현재 ‘문화’의 빅데이터 연구로서는 세계 최대급 규모이다.

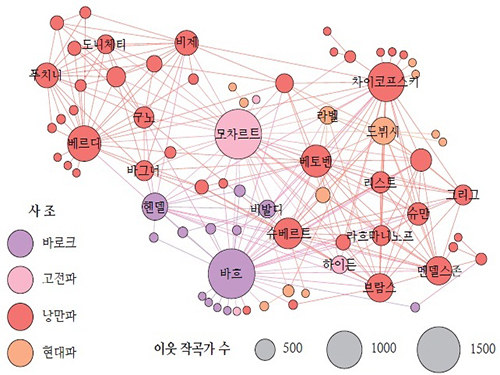

* 연구방법론: 서양 클래식 음악과 같은 문화의 중요한 특징 중의 하나는 그 창작자(작곡가 등)가 개인으로 동떨어져 존재하는 것이 아니라 다른 창작자들과 영향을 주고받으며 새로운 스타일이 등장하고 발전 한다는 것이다. 그러므로 창작자들이 맺고 있는 소통 및 연관성의 관계를 이해하는 것은 문화 창조의 원리, 역사와 미래를 이해하는 데 있어 매우 중요하다고 할 수 있다. 이를 위해 “CD--작곡가들의 빅데이터”로부터 작곡자들이 이루고 네트워크를 연구하였다. (그림 1) 즉, CD에 함께 등재된 작곡가들이 연결돼있는 것이다. 그림 1은 이 네트워크의 핵심적인 일부를 표현한 것으로 하단의 요한 세바스찬 바흐는 모차르트와, 차이코프스키는 드뷔시와 함께 CD에 등장한 적이 있음을 알게 해준다. 이러한 네트워크로부터 유의미한 패턴을 찾아 네트워크의 발전 원리와 미래를 연구하는 것을 네트워크 과학이라고 하는데, 현재 SNS와 사회과학, 인터넷 등의 연구에 사용되고 있다. ‘복잡계 네트워크 과학’ 이라고도 한다.

* 연구결과:

이 네트워크는 중세/르네상스(1500년대 이전) 작곡자로부터 2000년대 현존하는 작곡자까지 500년이 넘는 서양 클래식 음악의 역사를 담고 있으면서도, 작곡자와 작곡자간의 평균 거리는 3.5명에 불과한 좁은 세상을 이루고 있다. 직접 연결되지 않는 작곡가들끼리도 평균적으로 3-4명만 건너뛰면 연결이 돼 서로 가깝게 연관되어 있다는 것을 알 수 있다.

이 네트워크 안에서 각 작곡가들이 차지하는 비중은 작곡가에 따라 매우 상이하다는 것도 중요한 특징이다. 예를 들어, 요한 세바스찬 바흐는 (J. S. Bach) 이 1,551명의 각기 다른 작곡가와 연결돼있고, 모차르트는 (W. A. Mozart) 1086명의 다른 작곡가와 연결돼있는데 이는 작곡가 전체 평균 숫자인 15명의 수십, 수 백 배에 달한다. 바흐와 베토벤 같은 유명 작곡가들이 전체 작곡가 네트워크에서 얼마나 큰 비중을 차지하는지 수치적으로 명확히 보여줌으로써 영향력을 구체적으로 이해할 수 있는 것이다. (그림 1에서 작곡자들의 크기로 표현)

이 네트워크에서 연결되어있다는 것은 음반 레이블에서 CD를 발매할 때 함께 묶어서 냈다는 뜻이므로 스타일, 주제, 기법 등에 기반한 음악적 유사성을 뜻하는 것으로 볼 수 있다. 컴퓨터 알고리즘을 이용해 순전히 네트워크 구조로부터 서로 긴밀하게 연결된 작곡가들의 집단을 유추한 뒤 기존 클래식 음악사 연구에서 사용되는 사조 구분과 교차 검증을 햇다. (그림 2). 여기에서는 CD 빅데이터에 기반한 네트워크가 서양 클래식 음악의 발전사를 잘 보여주고 있다는 것을 알 수 있는데, 낭만파(1800년대)와 현대파(1900년대)를 잇는 프랑스의 작곡가 드뷔시(Debussy)의 중간적인 위치, 현대파의 유럽 및 남미파(드뷔시, 라벨, 피아졸라)-미국파(레너드 번스틴, 애론 코플랜드) 분리 등을 관찰할 수가 있다.

CD의 발매일자에 따른 네트워크의 과거 발전 모습을 분석함으로써 미래의 추세 또한 예측 가능하다. 미래의 네트워크는 유명 작곡가들에게 상대적으로 더욱 더 집중되는 모습을 가질 것으로 예상된다. 그러나 기술의 발전에 따른 CD 발매의 용이성에 힘입어 작곡가의 숫자 또한 꾸준히 늘어나는 것으로 관찰돼, 소수에 집중되는 측면과 다양성의 양면을 지닐 것으로 예상된다.

* 의의: 창작자가 서로 깊게 연관되어있는 문화의 발전 원리는 그 분야의 구성원 전체를 동시에 보는 것이 필요하므로, 이와 같은 빅데이터의 연구로 풀어내기에 매우 적합하다. 또한 다른 문화 분야 (회화, 문학 등) 로의 확장도 가능해 문화 분야 간 연관성 혹은 문화 전체의 발전의 원리를 연구할 수도 있을 것이다.

□ 그림 설명

그림 1. CD-작곡가들의 빅데이터

그림 2. 빅데이터와 사조구분 방법으로 교차 검증한 모식도

2015.05.06 조회수 16907

빅데이터를 통해 고전음악 창작의 원리 밝혀

박 주 용 교수

우리 대학 문화기술대학원(CT) 박주용 교수 연구팀이 빅데이터를 이용해 서양 고전음악의 창작, 협력, 확산의 원리를 밝히는 데 성공했다.

문화기술대학원 박도흠 학생(박사과정)이 1 저자로 참여하고 미국 텍사스대 연구팀과 공동으로 진행한 이번 연구는 해외 저널인 EPJ 데이터 사이언스 4월 29일자 하이라이트 논문에 선정됐다.

연구팀은 ArkivMusic과 올 뮤직 가이드(All Music Guide)라는 세계 최대 음반 정보 사이트를 첨단 데이터와 모델링 방법을 사용해 분석했다.

연구팀은 고전음악 작곡가들의 시대와 스타일이 어떤 패턴을 이루는지 탐구해, 수 백 년의 차이가 있는 음악가들 사이에서도 긴밀한 네트워크가 존재함을 발견했다. 특히 소비자들의 음악적 취향이 고전음악 성장에 어떤 영향을 끼쳤는지 규명했다.

연구진은 미래의 고전음악 시장은 유명 작곡가들에게 집중되는 동시에 끊임없이 유입되는 새로운 음악가들로 인해 다양성이 유지되는 양면성을 갖게 될 것이라고 예측했다. 또한 이런 방식의 연구가 음악 뿐 아니라 미술과 문학 연구까지 확장될 것으로 예상했다.

박 교수는 “새로운 방식으로 문화의 원리를 밝히는 최신 연구의 일환이다”며 “문화에 과학적 방법론을 입힌 융합연구능력의 좋은 예시가 될 것”이라고 말했다.

붙임 : 연구 개요, 그림 설명

□ 연구 개요

* 빅데이터 출처: 아카이브뮤직(ArkivMusic)과 올 뮤직 가이드(All Music Guide)라는 빅데이터 소스를 사용했다. 아카이브뮤직은 서양 클래식 음반(CD)에 관한 세계 최대 정보를 제공하고 올 뮤직 가이드는 음악가들의 인적 정보를 제공하는 사이트이다. 여기서 약 64,000장의 클래식 음반과 그 음반에 음악이 수록된 14,000명의 작곡가 데이터를 사용했고, 이는 현재 ‘문화’의 빅데이터 연구로서는 세계 최대급 규모이다.

* 연구방법론: 서양 클래식 음악과 같은 문화의 중요한 특징 중의 하나는 그 창작자(작곡가 등)가 개인으로 동떨어져 존재하는 것이 아니라 다른 창작자들과 영향을 주고받으며 새로운 스타일이 등장하고 발전 한다는 것이다. 그러므로 창작자들이 맺고 있는 소통 및 연관성의 관계를 이해하는 것은 문화 창조의 원리, 역사와 미래를 이해하는 데 있어 매우 중요하다고 할 수 있다. 이를 위해 “CD--작곡가들의 빅데이터”로부터 작곡자들이 이루고 네트워크를 연구하였다. (그림 1) 즉, CD에 함께 등재된 작곡가들이 연결돼있는 것이다. 그림 1은 이 네트워크의 핵심적인 일부를 표현한 것으로 하단의 요한 세바스찬 바흐는 모차르트와, 차이코프스키는 드뷔시와 함께 CD에 등장한 적이 있음을 알게 해준다. 이러한 네트워크로부터 유의미한 패턴을 찾아 네트워크의 발전 원리와 미래를 연구하는 것을 네트워크 과학이라고 하는데, 현재 SNS와 사회과학, 인터넷 등의 연구에 사용되고 있다. ‘복잡계 네트워크 과학’ 이라고도 한다.

* 연구결과:

이 네트워크는 중세/르네상스(1500년대 이전) 작곡자로부터 2000년대 현존하는 작곡자까지 500년이 넘는 서양 클래식 음악의 역사를 담고 있으면서도, 작곡자와 작곡자간의 평균 거리는 3.5명에 불과한 좁은 세상을 이루고 있다. 직접 연결되지 않는 작곡가들끼리도 평균적으로 3-4명만 건너뛰면 연결이 돼 서로 가깝게 연관되어 있다는 것을 알 수 있다.

이 네트워크 안에서 각 작곡가들이 차지하는 비중은 작곡가에 따라 매우 상이하다는 것도 중요한 특징이다. 예를 들어, 요한 세바스찬 바흐는 (J. S. Bach) 이 1,551명의 각기 다른 작곡가와 연결돼있고, 모차르트는 (W. A. Mozart) 1086명의 다른 작곡가와 연결돼있는데 이는 작곡가 전체 평균 숫자인 15명의 수십, 수 백 배에 달한다. 바흐와 베토벤 같은 유명 작곡가들이 전체 작곡가 네트워크에서 얼마나 큰 비중을 차지하는지 수치적으로 명확히 보여줌으로써 영향력을 구체적으로 이해할 수 있는 것이다. (그림 1에서 작곡자들의 크기로 표현)

이 네트워크에서 연결되어있다는 것은 음반 레이블에서 CD를 발매할 때 함께 묶어서 냈다는 뜻이므로 스타일, 주제, 기법 등에 기반한 음악적 유사성을 뜻하는 것으로 볼 수 있다. 컴퓨터 알고리즘을 이용해 순전히 네트워크 구조로부터 서로 긴밀하게 연결된 작곡가들의 집단을 유추한 뒤 기존 클래식 음악사 연구에서 사용되는 사조 구분과 교차 검증을 햇다. (그림 2). 여기에서는 CD 빅데이터에 기반한 네트워크가 서양 클래식 음악의 발전사를 잘 보여주고 있다는 것을 알 수 있는데, 낭만파(1800년대)와 현대파(1900년대)를 잇는 프랑스의 작곡가 드뷔시(Debussy)의 중간적인 위치, 현대파의 유럽 및 남미파(드뷔시, 라벨, 피아졸라)-미국파(레너드 번스틴, 애론 코플랜드) 분리 등을 관찰할 수가 있다.

CD의 발매일자에 따른 네트워크의 과거 발전 모습을 분석함으로써 미래의 추세 또한 예측 가능하다. 미래의 네트워크는 유명 작곡가들에게 상대적으로 더욱 더 집중되는 모습을 가질 것으로 예상된다. 그러나 기술의 발전에 따른 CD 발매의 용이성에 힘입어 작곡가의 숫자 또한 꾸준히 늘어나는 것으로 관찰돼, 소수에 집중되는 측면과 다양성의 양면을 지닐 것으로 예상된다.

* 의의: 창작자가 서로 깊게 연관되어있는 문화의 발전 원리는 그 분야의 구성원 전체를 동시에 보는 것이 필요하므로, 이와 같은 빅데이터의 연구로 풀어내기에 매우 적합하다. 또한 다른 문화 분야 (회화, 문학 등) 로의 확장도 가능해 문화 분야 간 연관성 혹은 문화 전체의 발전의 원리를 연구할 수도 있을 것이다.

□ 그림 설명

그림 1. CD-작곡가들의 빅데이터

그림 2. 빅데이터와 사조구분 방법으로 교차 검증한 모식도

2015.05.06 조회수 16907 -

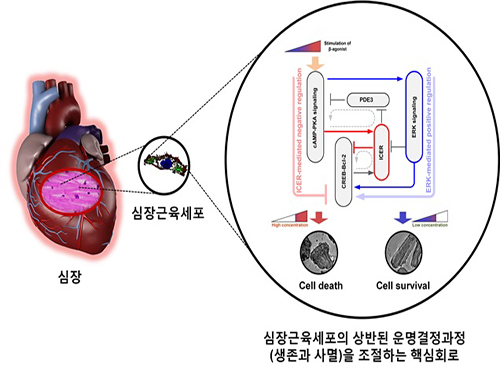

심장세포의 핵심 신호전달경로 스위치 규명

심장근육세포내 베타수용체 신호전달경로의 자극 세기에 따라 세포의 생존과 사멸이라는 상반된 운명이 어떻게 결정되는지 그 근본원리가 우리 학교 연구진에 의해 규명되었다. 향후 심부전을 비롯한 다양한 심장질환의 치료에 활용될 것으로 기대된다.

우리 학교 바이오및뇌공학과 조광현 석좌교수(교신저자)가 주도하고 신성영 박사(제1저자), 이호성 박사과정학생, 강준혁 박사과정학생이 참여하였으며, 광주과학기술원 생명과학부 김도한 교수팀이 공동으로 수행한 이번 연구는 미래창조과학부와 한국연구재단이 추진하는 중견연구자지원사업(도약/전략연구)과 바이오·의료기술개발사업 및 KAIST 미래형 시스템헬스케어사업의 지원으로 수행되었고, 연구결과는 네이처(Nature) 자매지인 네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications)지에 12월 17일자로 게재되었다. * (논문명) The switching role of β-adrenergic receptor signalling in cell survival or death decision of cardiomyocytes

베타수용체 신호전달경로는 심장근육세포의 생존을 촉진(베타2수용체 매개)하지만 동시에 심장근육세포의 사멸을 유도하기도 하여 심장독성을 유발(베타1수용체 매개)함으로써 심부전 등 다양한 심장질환을 일으킨다. 지금까지 베타수용체 신호전달경로에 의해 조절되는 심장근육세포의 상반된 운명결정과정(생존 혹은 사멸)에 대한 근본 원리를 밝히고자 하는 많은 시도가 있어왔으나 아직 밝혀지지 않았다. ※ 베타수용체(β-adrenergic receptor): 심장근육세포의 세포막에 존재하는 단백질로서 에피네프린이나 노르에피네프린 등의 신경호르몬에 의해 자극받으면 심장근육세포가 더 강하고 빠르게 수축하도록 촉진하는 신호를 전달한다.

연구팀은 대규모 컴퓨터시뮬레이션 분석과 세포생물학 실험의 융합연구인 시스템생물학 연구를 통하여 ERK* 신호전달경로와 ICER** 신호전달경로가 매개하는 피드포워드회로가 심장근육세포의 생존과 사멸을 결정하는 핵심 분자스위치임을 밝혀냈다.

* ERK(Extracellular signal-regulated kinases): 세포생존에 관여하는 신호전달분자 ** ICER(Inducible cAMP early repressor): 세포사멸에 관여하는 신호전달분자

약한 베타수용체의 자극에 대해서는 ERK 신호전달경로가 활성화되고 이로 인하여 Bcl-2*** 단백질의 발현량이 증가되어 심장근육세포의 생존이 촉진되지만, 강한 베타수용체의 자극에 대해서는 ICER 신호전달경로가 활성화되고 Bcl-2 단백질의 발현량이 감소하게 되어 심장근육세포의 사멸이 유발되는 것이다. *** Bcl-2(B-cell lymphoma 2): 세포생존 촉진에 핵심적인 역할을 하는 신호전달분자

또한 연구팀은 시스템생물학적 접근을 통해 실제 심부전 환자에게 널리 사용되는 약물인 베타차단제(β-blocker)****의 작동원리를 밝혀내었다. 심장근육세포에 베타1차단제를 처리하였을 때 강한 베타수용체 자극에서의 Bcl-2 발현량이 증가하고 이로 인하여 심장근육세포의 생존율이 향상되어 세포보호효과가 일어난다는 것을 발견함으로써, 베타차단제의 근본약리기전을 신호전달경로 수준에서 규명하였다. **** 베타차단제(β-blocker): 베타수용체의 활성화를 저해하는 약물이며, 심부전의 진행을 억제시키는 효과가 있어서 임상에서 가장 널리 처방되는 심부전 치료약물이다.

조광현 교수는 “정보기술(IT)과 생명과학(BT)의 융합연구인 시스템생물학 연구를 통해 지금껏 밝혀지지 않았던 베타수용체 신호전달경로에 의해 조절되는 심장근육세포의 상반된 운명결정과정에 대한 핵심 원리를 성공적으로 규명한 것으로 향후 심장근육세포운명의 제어 및 이를 통한 심부전 등의 다양한 심장질환 치료에 널리 활용될 것으로 기대된다.”고 밝혔다.

조광현 교수 연구팀은 IT와 BT가 융합된 시스템생물학 분야를 세계 최초로 개척해왔으며 특히 인체의 복잡한 질병과 관련된 신호전달네트워크의 모델링과 시뮬레이션 분석, 실험적 증명에 관한 혁신적인 연구를 수행해오고 있다. 지금까지 140여편의 국제저널논문을 게재하였으며, 2014년에는 Cell, Science, Nature 자매지에 연이어 연구성과를 게재하였다.

심장근육세포의 상반된 운명결정과정을 조절하는 핵심회로의 규명 및 제어기술 개발: 수학모델링과 대규모 컴퓨터시뮬레이션 분석을 통해 규명된 심장근육세포의 상반된 운명결정과정을 조절하는 핵심회로의 규명. ERK 신호전달경로와 ICER 신호전달경로가 매개하는 피드포워드회로는 심장근육세포의 생존과 사멸을 결정하는 핵심 분자스위치이다. 약한 베타수용체의 자극에 대해서는 ERK 신호전달경로(파란색 화살표)가 활성화되고 이로 인하여 Bcl-2의 발현량이 증가되어 결과적으로 심장근육세포의 생존이 촉진된다. 반면 강한 베타수용체의 자극에 대해서는 ICER 신호전달경로(빨간색 화살표)가 활성화되고, 이로 인해 Bcl-2의 발현량이 감소하게 되어 심장근육세포의 사멸이 유발된다. 이로서 심장근육세포의 사멸을 방지하면서 심장박동의 기능을 유지시킬 수 있는 원천제어기술의 토대가 마련되었다.

2014.12.26 조회수 21339

심장세포의 핵심 신호전달경로 스위치 규명

심장근육세포내 베타수용체 신호전달경로의 자극 세기에 따라 세포의 생존과 사멸이라는 상반된 운명이 어떻게 결정되는지 그 근본원리가 우리 학교 연구진에 의해 규명되었다. 향후 심부전을 비롯한 다양한 심장질환의 치료에 활용될 것으로 기대된다.

우리 학교 바이오및뇌공학과 조광현 석좌교수(교신저자)가 주도하고 신성영 박사(제1저자), 이호성 박사과정학생, 강준혁 박사과정학생이 참여하였으며, 광주과학기술원 생명과학부 김도한 교수팀이 공동으로 수행한 이번 연구는 미래창조과학부와 한국연구재단이 추진하는 중견연구자지원사업(도약/전략연구)과 바이오·의료기술개발사업 및 KAIST 미래형 시스템헬스케어사업의 지원으로 수행되었고, 연구결과는 네이처(Nature) 자매지인 네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications)지에 12월 17일자로 게재되었다. * (논문명) The switching role of β-adrenergic receptor signalling in cell survival or death decision of cardiomyocytes

베타수용체 신호전달경로는 심장근육세포의 생존을 촉진(베타2수용체 매개)하지만 동시에 심장근육세포의 사멸을 유도하기도 하여 심장독성을 유발(베타1수용체 매개)함으로써 심부전 등 다양한 심장질환을 일으킨다. 지금까지 베타수용체 신호전달경로에 의해 조절되는 심장근육세포의 상반된 운명결정과정(생존 혹은 사멸)에 대한 근본 원리를 밝히고자 하는 많은 시도가 있어왔으나 아직 밝혀지지 않았다. ※ 베타수용체(β-adrenergic receptor): 심장근육세포의 세포막에 존재하는 단백질로서 에피네프린이나 노르에피네프린 등의 신경호르몬에 의해 자극받으면 심장근육세포가 더 강하고 빠르게 수축하도록 촉진하는 신호를 전달한다.

연구팀은 대규모 컴퓨터시뮬레이션 분석과 세포생물학 실험의 융합연구인 시스템생물학 연구를 통하여 ERK* 신호전달경로와 ICER** 신호전달경로가 매개하는 피드포워드회로가 심장근육세포의 생존과 사멸을 결정하는 핵심 분자스위치임을 밝혀냈다.

* ERK(Extracellular signal-regulated kinases): 세포생존에 관여하는 신호전달분자 ** ICER(Inducible cAMP early repressor): 세포사멸에 관여하는 신호전달분자

약한 베타수용체의 자극에 대해서는 ERK 신호전달경로가 활성화되고 이로 인하여 Bcl-2*** 단백질의 발현량이 증가되어 심장근육세포의 생존이 촉진되지만, 강한 베타수용체의 자극에 대해서는 ICER 신호전달경로가 활성화되고 Bcl-2 단백질의 발현량이 감소하게 되어 심장근육세포의 사멸이 유발되는 것이다. *** Bcl-2(B-cell lymphoma 2): 세포생존 촉진에 핵심적인 역할을 하는 신호전달분자

또한 연구팀은 시스템생물학적 접근을 통해 실제 심부전 환자에게 널리 사용되는 약물인 베타차단제(β-blocker)****의 작동원리를 밝혀내었다. 심장근육세포에 베타1차단제를 처리하였을 때 강한 베타수용체 자극에서의 Bcl-2 발현량이 증가하고 이로 인하여 심장근육세포의 생존율이 향상되어 세포보호효과가 일어난다는 것을 발견함으로써, 베타차단제의 근본약리기전을 신호전달경로 수준에서 규명하였다. **** 베타차단제(β-blocker): 베타수용체의 활성화를 저해하는 약물이며, 심부전의 진행을 억제시키는 효과가 있어서 임상에서 가장 널리 처방되는 심부전 치료약물이다.

조광현 교수는 “정보기술(IT)과 생명과학(BT)의 융합연구인 시스템생물학 연구를 통해 지금껏 밝혀지지 않았던 베타수용체 신호전달경로에 의해 조절되는 심장근육세포의 상반된 운명결정과정에 대한 핵심 원리를 성공적으로 규명한 것으로 향후 심장근육세포운명의 제어 및 이를 통한 심부전 등의 다양한 심장질환 치료에 널리 활용될 것으로 기대된다.”고 밝혔다.

조광현 교수 연구팀은 IT와 BT가 융합된 시스템생물학 분야를 세계 최초로 개척해왔으며 특히 인체의 복잡한 질병과 관련된 신호전달네트워크의 모델링과 시뮬레이션 분석, 실험적 증명에 관한 혁신적인 연구를 수행해오고 있다. 지금까지 140여편의 국제저널논문을 게재하였으며, 2014년에는 Cell, Science, Nature 자매지에 연이어 연구성과를 게재하였다.

심장근육세포의 상반된 운명결정과정을 조절하는 핵심회로의 규명 및 제어기술 개발: 수학모델링과 대규모 컴퓨터시뮬레이션 분석을 통해 규명된 심장근육세포의 상반된 운명결정과정을 조절하는 핵심회로의 규명. ERK 신호전달경로와 ICER 신호전달경로가 매개하는 피드포워드회로는 심장근육세포의 생존과 사멸을 결정하는 핵심 분자스위치이다. 약한 베타수용체의 자극에 대해서는 ERK 신호전달경로(파란색 화살표)가 활성화되고 이로 인하여 Bcl-2의 발현량이 증가되어 결과적으로 심장근육세포의 생존이 촉진된다. 반면 강한 베타수용체의 자극에 대해서는 ICER 신호전달경로(빨간색 화살표)가 활성화되고, 이로 인해 Bcl-2의 발현량이 감소하게 되어 심장근육세포의 사멸이 유발된다. 이로서 심장근육세포의 사멸을 방지하면서 심장박동의 기능을 유지시킬 수 있는 원천제어기술의 토대가 마련되었다.

2014.12.26 조회수 21339 -

SKT-KAIST '정보보안 연구센터' 설립 MOU

우리 학교와 SK텔레콤은 정보보안 분야 산학협력을 위한 ´SK텔레콤-KAIST 정보보안 연구센터´를 설립ㆍ운영하기 위한 양해각서(MOU)를 지난달 18일 체결했다.

연구센터는 개인정보보호 강화 등을 위한 차세대 핵심 보안기술의 연구ㆍ개발, 교육과정 개설을 통한 체계적 보안 전문가 양성, 연구결과 관련 세미나 개최 등을 진행하게 된다.

KAIST 교수진과 SK텔레콤의 ICT기술원은 첫 번째 과제로, 소프트웨어정의네트워크(SDN) 기반 보안솔루션과 유심(USIM) 기반 인증강화 솔루션 등을 올해 공동 과제로 삼아 연구를 진행할 계획이다.

또한, 양측은 향후 네트워크 상에서 발생 가능한 보안 문제점을 미리 파악해 대응하기 위해 네트워크 전반에 걸친 정보보안 공동 연구도 지속적으로 전개해 나가기로 했다. 보안 전문인력 양성을 위해 양측은 정보보안 관련 별도 강좌를 개설해 운영하며, SK텔레콤 구성원을 공동과제 수행을 위해 KAIST 객원 연구원으로 파견하기로 합의한 상태다.

2014.03.24 조회수 12761

SKT-KAIST '정보보안 연구센터' 설립 MOU

우리 학교와 SK텔레콤은 정보보안 분야 산학협력을 위한 ´SK텔레콤-KAIST 정보보안 연구센터´를 설립ㆍ운영하기 위한 양해각서(MOU)를 지난달 18일 체결했다.

연구센터는 개인정보보호 강화 등을 위한 차세대 핵심 보안기술의 연구ㆍ개발, 교육과정 개설을 통한 체계적 보안 전문가 양성, 연구결과 관련 세미나 개최 등을 진행하게 된다.

KAIST 교수진과 SK텔레콤의 ICT기술원은 첫 번째 과제로, 소프트웨어정의네트워크(SDN) 기반 보안솔루션과 유심(USIM) 기반 인증강화 솔루션 등을 올해 공동 과제로 삼아 연구를 진행할 계획이다.

또한, 양측은 향후 네트워크 상에서 발생 가능한 보안 문제점을 미리 파악해 대응하기 위해 네트워크 전반에 걸친 정보보안 공동 연구도 지속적으로 전개해 나가기로 했다. 보안 전문인력 양성을 위해 양측은 정보보안 관련 별도 강좌를 개설해 운영하며, SK텔레콤 구성원을 공동과제 수행을 위해 KAIST 객원 연구원으로 파견하기로 합의한 상태다.

2014.03.24 조회수 12761 -

정진완 교수, 국내 첫 ACM SIGMOD 최우수논문상 수상

우리 학교 전산학과 정진완 교수가 지난달 22일부터 27일까지 미국 뉴욕시에서 열린 전산학분야 세계 최고 권위의 학술대회 중 하나인 미국컴퓨터학회(ACM, Association for Computing Machinery) 데이터베이스 분과(SIGMOD, Special Interest Group on Management Of Data) 국제학술대회에서 최우수논문상을 받았다.

이번 논문은 정 교수가 홍콩중문대학교 연구팀과 공동으로 수행했는데, 국내 연구자가 이 학술대회에서 최우수논문상을 받은 것은 이번이 처음이다.

매년 개최되는 이 국제학술대회에서는 제출한 논문 중 20% 정도만을 엄선해 발표하며, 초대형 데이터베이스 학술대회(VLDB)와 함께 데이터베이스 분야 최고 권위를 자랑한다. 올해 39번째로 열린 이번 학술대회에서는 총 372편의 논문이 제출돼 76편의 논문이 발표 논문으로 선정됐고, 그중 단 한 편만 최우수논문상을 수상했다.

이번 논문(논문명 : 거대 그래프의 삼각형 탐색, Massive Graph Triangulation)에서 연구팀은 컴퓨터의 주기억장치에 저장할 수 없을 만큼 큰 그래프에서 모든 삼각형을 신속히 찾아내는 방법에 대한 연구결과를 발표했다. 이번 성과는 향후 소셜네트워크 등 방대한 그래프로 표현되는 구조체의 특성을 파악하는데 유용하게 사용될 것으로 기대된다.

정 교수는 “국제 전산학계에서는 전산분야의 빠른 기술발전 특성 상 새로운 연구가 우월한 것으로 인식돼 대학, 교수, 연구과제의 심사와 실적평가에서 주요 국제학술대회의 논문 실적을 SCI 저널 논문 실적보다 더욱 중요하게 사용한다”며 “국내 학계에서도 이 분야 국제학술대회의 중요성을 인식해야 한다”고 이번 에 우수한 성과를 거둔 것에 대한 의미를 부여했다.

한편, 정 교수는 1999년에 순수 국내연구진이 작성한 논문으로는 처음으로 이 학술대회에 논문을 발표했고, 이번이 그의 7번째 ACM SIGMOD 학술대회 논문이다.

2013.07.11 조회수 15356

정진완 교수, 국내 첫 ACM SIGMOD 최우수논문상 수상

우리 학교 전산학과 정진완 교수가 지난달 22일부터 27일까지 미국 뉴욕시에서 열린 전산학분야 세계 최고 권위의 학술대회 중 하나인 미국컴퓨터학회(ACM, Association for Computing Machinery) 데이터베이스 분과(SIGMOD, Special Interest Group on Management Of Data) 국제학술대회에서 최우수논문상을 받았다.

이번 논문은 정 교수가 홍콩중문대학교 연구팀과 공동으로 수행했는데, 국내 연구자가 이 학술대회에서 최우수논문상을 받은 것은 이번이 처음이다.

매년 개최되는 이 국제학술대회에서는 제출한 논문 중 20% 정도만을 엄선해 발표하며, 초대형 데이터베이스 학술대회(VLDB)와 함께 데이터베이스 분야 최고 권위를 자랑한다. 올해 39번째로 열린 이번 학술대회에서는 총 372편의 논문이 제출돼 76편의 논문이 발표 논문으로 선정됐고, 그중 단 한 편만 최우수논문상을 수상했다.

이번 논문(논문명 : 거대 그래프의 삼각형 탐색, Massive Graph Triangulation)에서 연구팀은 컴퓨터의 주기억장치에 저장할 수 없을 만큼 큰 그래프에서 모든 삼각형을 신속히 찾아내는 방법에 대한 연구결과를 발표했다. 이번 성과는 향후 소셜네트워크 등 방대한 그래프로 표현되는 구조체의 특성을 파악하는데 유용하게 사용될 것으로 기대된다.

정 교수는 “국제 전산학계에서는 전산분야의 빠른 기술발전 특성 상 새로운 연구가 우월한 것으로 인식돼 대학, 교수, 연구과제의 심사와 실적평가에서 주요 국제학술대회의 논문 실적을 SCI 저널 논문 실적보다 더욱 중요하게 사용한다”며 “국내 학계에서도 이 분야 국제학술대회의 중요성을 인식해야 한다”고 이번 에 우수한 성과를 거둔 것에 대한 의미를 부여했다.

한편, 정 교수는 1999년에 순수 국내연구진이 작성한 논문으로는 처음으로 이 학술대회에 논문을 발표했고, 이번이 그의 7번째 ACM SIGMOD 학술대회 논문이다.

2013.07.11 조회수 15356 -

정송 교수, IEEE 윌리엄 베네트상 수상

우리 학교 전기및전자공학과 정송 교수와 미국 노스캐롤라이나 주립대 이인종 교수 공동연구팀이 지난달 10일 헝가리 부다페스트에서 국제전기전자공학회(IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers) 주관으로 열린 국제통신학회에서 ‘윌리엄 베네트(William R. Bennett)상’을 수상했다.

네트워크 분야 노벨상으로 불리는 이 상은 최근 3년간 발표된 논문을 대상으로 인용 횟수 및 석학들의 평가 등을 토대로 논문의 실제 영향력을 조사해 1년에 단 한편 선정해 시상한다.

연구팀은 이번 수상논문(논문명 : 인간 이동성의 Levy-Walk 특성(On the Levy-Walk Nature of Human Mobility))에서 인간이 일상생활 중에 이동하는 패턴을 정확히 묘사할 수 있는 통계적 모델을 제시하고, 한국과 미국의 대학 캠퍼스, 뉴욕 맨해튼, 디즈니월드 등 서로 다른 다섯 곳에서 100명 이상의 자원자에게 GPS(위치정보시스템)를 나눠주고 총 226일에 걸쳐 움직임을 분석했다.

인간 이동 패턴 모델은 사람들의 실제 움직임의 특성을 정확하게 묘사할 수 있어, 논문이 발표된 이후에 약 350회의 인용 횟수를 기록하며 활발한 후속 연구가 진행되고 있다.

정송 교수는 이번 분석 결과에 대해 “향후 신종 인플루엔자와 같은 전염병 확산 통제나 효율적인 통신망ㆍ도시ㆍ교통망 설계 등 다양한 분야에 활용 가능하다”고 밝혔다.

한편, 이번 연구에는 KAIST 출신의 신민수 박사(삼성전자), 홍성익 박사(삼성종합기술원), 이경한 교수(울산과기대 교수), 김성준 박사(삼성전자)가 공동으로 참여했다.

2013.07.08 조회수 16675

정송 교수, IEEE 윌리엄 베네트상 수상

우리 학교 전기및전자공학과 정송 교수와 미국 노스캐롤라이나 주립대 이인종 교수 공동연구팀이 지난달 10일 헝가리 부다페스트에서 국제전기전자공학회(IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers) 주관으로 열린 국제통신학회에서 ‘윌리엄 베네트(William R. Bennett)상’을 수상했다.

네트워크 분야 노벨상으로 불리는 이 상은 최근 3년간 발표된 논문을 대상으로 인용 횟수 및 석학들의 평가 등을 토대로 논문의 실제 영향력을 조사해 1년에 단 한편 선정해 시상한다.

연구팀은 이번 수상논문(논문명 : 인간 이동성의 Levy-Walk 특성(On the Levy-Walk Nature of Human Mobility))에서 인간이 일상생활 중에 이동하는 패턴을 정확히 묘사할 수 있는 통계적 모델을 제시하고, 한국과 미국의 대학 캠퍼스, 뉴욕 맨해튼, 디즈니월드 등 서로 다른 다섯 곳에서 100명 이상의 자원자에게 GPS(위치정보시스템)를 나눠주고 총 226일에 걸쳐 움직임을 분석했다.

인간 이동 패턴 모델은 사람들의 실제 움직임의 특성을 정확하게 묘사할 수 있어, 논문이 발표된 이후에 약 350회의 인용 횟수를 기록하며 활발한 후속 연구가 진행되고 있다.

정송 교수는 이번 분석 결과에 대해 “향후 신종 인플루엔자와 같은 전염병 확산 통제나 효율적인 통신망ㆍ도시ㆍ교통망 설계 등 다양한 분야에 활용 가능하다”고 밝혔다.

한편, 이번 연구에는 KAIST 출신의 신민수 박사(삼성전자), 홍성익 박사(삼성종합기술원), 이경한 교수(울산과기대 교수), 김성준 박사(삼성전자)가 공동으로 참여했다.

2013.07.08 조회수 16675 -

산학협력단, 상복 터졌다 - 창업보육센터․기술사업화센터와 입주기업 수상 잇따라 - 우리 학교 산학협력단과 입주기업이 최근 들어 각종 대회에서 연이어 입상하면서 상복이 터지고 있다. 우리 대학 산학협력단 산하 창업보육센터(센터장 윤준호)는 한국창업보육협회가 지난 11월 270여개 대학 창업보육센터를 대상으로 연 ‘신규 사업 경진대회’에서 영예의 대상인 중소기업청장 상을 받는다. 부상으로 200만원의 상금은 물론 내년 11월 중국 상하이에서 열리는 ‘2013 아시아창업보육협회(AABI) 총회’에 무료로 참가하는 특전도 함께 받는다. 윤준호 센터장은 창업보육센터의 이 같은 성과에 대해 “E5-KAIST, 창업동아리, Velocity 등 단계별로 특화된 학생 및 입주기업 지원프로그램과 입주기업에 대한 공정하고도 객관적인 외부 심사운영, 다양한 창업보육시스템에 대해 높은 평가를 받았기 때문”이라고 설명했다. 윤 센터장은 또 “유럽비즈니스네트워크(EBN) 소프트랜딩클럽 프로그램은 물론 아시아연구중심대학 컨소시엄 등에 참여하는 등 관련 벤처 및 입주기업들의 해외시장 진출을 위한 글로벌 네트워크 구축에 대한 노력도 인정받은 것”이라고 덧붙였다. 창업보육센터 외에 입주기업인 ㈜미승산업(대표 정석준)도 최근 행정안전부가 주최하고 한국화장실협회가 주관한 "2012 녹색화장실문화대상"에서 기업부문 최우수상을 수상했다. 이 회사는 양변기의 물소비량을 90% 이상 절약할 수 있는 초절수형 양변기를 개발, 공급하는 업체인데 국내외 특허 등록을 통해 제품 경쟁력을 확보하고 있으며, 베트남과 대만에 수출계약을 앞두고 있는 등 해외시장 진출에 주력하고 있다. 아울러 지난 11월 29일 개최된 ‘2012 대한민국 벤처창업대전’에서는 정부포상 명단에 미래큐브 등 입주기업 및 졸업기업 4개가 동시에 이름을 올렸다. 고효율 저전력 LED 디스플레이를 개발하는 입주기업 ㈜미래큐브(대표 홍성미)는 미국, 독일, 스페인 등 해외수출을 통해 전액 매출을 달성하고 있는 공적을 인정받아 지식경제부장관 표창을 받았다. ㈜블루앤(대표 이청호)은 기능성 음이온 LED 기술 개발 등 기술혁신을 통한 국가경쟁력 강화에 기여한 공로로 중기청장 표창을 받았고 졸업기업인 ㈜나노시스템(대표 이형석)과 (주)한국터보기계(대표: 이헌석)은 각각 국무총리 표창과 지식경제부장관상을 수상했다. 이밖에 산학협력단 산하의 기술사업화센터에서도 수상이 잇따르고 있다. 우선 김희태(51) 센터장이 6일 열린 ‘2012 대한민국기술대상 시상식’에서 기술사업화 유공자로 선정돼 지식경제부장관 표창을 받았다. 지난 2002년부터 현재까지 기술사업화 부서에서만 10여 년간 근무한 김희태 센터장(51세)은 아이카이스트 등 KAIST 자회사 설립과 기업회원제 도입, 기술종합병원 등 혁신적인 산학교류촉진 프로그램 운영과 대덕밸리TLO 사업 등을 통해 기술이전 및 사업화에 기여한 공로를 인정받았다. 앞서 기술사업화센터 김진형(36) 선임기술원도 지난 11월 말 ‘전략기술 수출통제시스템’을 구축한 업적을 인정받아 지경부장관 표창을 받았다. 이 시스템은 해외기술 무역을 위해 KAIST가 국내대학 중 가장 먼저 구축한 자율준수 시스템이다. KAIST 장재석 산학협력단장은 “창업지원과 기술이전 등 KAIST만의 특화된 산학협력 프로그램이 성과를 거둔 것으로 평가한다”며 “앞으로 대학에서 창출한 우수한 연구 성과를 산업계과 공유하고, 맞춤형서비스를 제공해 입주기업이 히든 챔피언(Hidden Champion)으로 성장할 수 있도록 역량을 강화할 것”이라고 말했다.

2012.12.06 조회수 20618 -

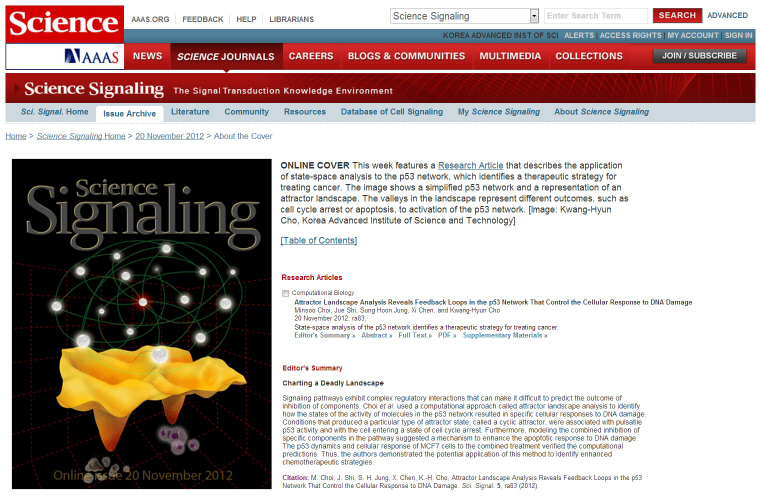

유방암 세포의 자살을 유도하는 최적의 약물조합 발견

조광현 교수

- Science 자매지 표지논문 발표,“IT와 BT의 융합연구로 세포내 분자조절네트워크 제어를 통해 가능”-

국내 연구진이 대다수 암 발생에 직접 관여하는 것으로 알려진 암억제 유전자(p53)의 분자조절네트워크를 제어하여 유방암 세포의 사멸을 유도하는 최적의 약물조합을 찾아내, 향후 신개념 암치료제 개발에 새로운 단초를 열었다. 특히 이번 연구는 IT와 BT의 융합연구인 시스템 생물학 연구로 가능했다는 점에서 의미가 크다.

우리 학교 바이오및뇌공학과 조광현 석좌교수가 주도하고 최민수 박사과정생, 주시 박사, 정성훈 교수 및 시첸 박사과정생이 참여한 이번 연구는 교육과학기술부(장관 이주호)와 한국연구재단(이사장 이승종)이 추진하는 중견연구자지원사업(도약/도전연구)과 기초연구실사업의 지원으로 수행되었다.

연구결과는 세계 최고 과학전문지인 ‘사이언스’의 첫 번째 자매지로서 세포신호전달분야의 권위지인 ‘Science Signaling’지 최신호(11월 20일자) 표지논문으로 선정되었고, 사이언스지의 ‘편집자의 선택(Editor"s Choice)’에 하이라이트 특집기사로 소개되는 영예를 얻었다. (논문명: Attractor Landscape Analysis Reveals Feedback Loops in the p53 Network That Control the Cellular Response to DNA Damage)

유방암은 미국이나 유럽 등 선진국에서 발병하는 여성암 중 가장 흔한 암으로, 40~55세 미국 여성의 사망원인 1위를 차지한다.

지난 10월 15일에는 영국 일간지 ‘데일리메일’이 2040년까지 유방암 환자 수가 현재의 3배가 넘는 168만 명으로 늘어나 일명 “유방암 대란”이 일어날 수도 있다는 충격적인 연구결과를 보도하기도 하였다.

우리나라 보건복지부 자료에 따르면, 국내에서도 미국 등과 같이 유방암 발병빈도가 매년 증가하는 추세인데, 이것은 서구식 식습관과 저출산, 모유수유 기피 등 생활패턴의 변화에 기인한 것으로 알려져 있다.

p53은 ‘유전자의 수호자’로도 잘 알려진 암 억제 단백질로서 33년 전 처음 발견된 후 지금까지 암 치료를 위해 집중적으로 연구되는 분자이다.

p53은 세포의 증식 조절과 사멸 촉진 등 세포의 운명을 결정하는데 중요한 역할을 한다. 우리 몸의 세포가 손상되거나 오작동하면, p53은 세포주기의 진행을 중단시켜 손상된 DNA의 복제를 억제하고, 손상된 세포의 복구를 시도한다. 이 때 만일 세포가 복구될 수 없다고 판단되면, p53은 세포가 스스로 자살하도록 유도한다.

그러나 암세포는 이러한 p53의 기능이 정상적으로 작동되지 않아 이를 인위적으로 조절하여 암 치료에 응용하려는 시도가 꾸준히 이어져왔다. 그러나 지금까지 임상실험에서는 기대와는 달리 효과가 미미하거나 부작용이 발생하는 등 여러 문제점들이 나타났다.

이는 p53이 단독으로 작동하는 것이 아니라 복잡한 신호전달 네트워크 속에서 다수의 양성과 음성 피드백(positive and negative feedbacks)에 의해 조절되고 있었으나, 지금까지 p53만을 단독으로 집중 연구했기 때문이다. 즉, 다양한 피드백 조절에 의해 p53의 동역학적(dynamics) 변화와 기능이 결정되므로, 네트워크 전체를 이해하고 제어하는 시스템 생물학적 접근이 반드시 필요하다.

조광현 교수가 이끈 융합 연구팀은 p53을 중심으로 관련된 모든 실험 데이터를 집대성하여 p53의 조절 네트워크에 대한 수학모형을 구축하였다.

또한 대규모 컴퓨터 시뮬레이션 분석을 통해 p53의 동역학적 변화 특성에 따른 세포의 운명(증식 또는 사멸) 조절과정을 밝혀내고 이를 효과적으로 제어할 수 있는 방법을 찾아냈다. 그리고 이 방법을 적용한 시뮬레이션 결과를 단일세포실험으로 검증하였다.

조광현 교수팀은 수많은 피드백으로 복잡하게 얽혀 있는 p53 조절 네트워크의 다양한 변이조건에 따른 컴퓨터 시뮬레이션 분석과 세포생물학실험으로, p53의 동역학적 특성과 기능을 결정하는 핵심 조절회로를 발견하고, 이와 같은 p53의 동역학적 특성 변화에 따라 세포의 운명이 달라질 수 있음을 규명하였다.

또한 유방암 세포의 네트워크 모형에서, 위의 분석결과로부터 찾아낸 핵심회로를 억제하는 표적약물(Wip1 억제제)과 기존의 표적항암약물(뉴트린, nutlin-3)을 조합하면 유방암 세포의 사멸을 매우 효율적으로 유도할 수 있음을 발견하였다. 그리고 실제 유방암 세포(MCF7)를 이용한 세포실험을 통해 직접 확인하였다.

조광현 교수는 “세포내 중요한 역할을 담당하는 분자들은 대부분 복잡한 조절관계 속에 놓여있기 때문에 기존의 직관적인 생물학 연구로 그 원리를 밝히는 것은 근본적인 한계가 있다. 이번 연구는 시스템 생물학으로 그 한계를 극복할 수 있음을 보여주는 대표적인 사례로, 특히 암세포의 조절과정을 네트워크 차원에서 분석하여 새로운 치료법을 개발할 수 있는 가능성을 제시하였다”고 연구의의를 밝혔다.

한편, 조 교수의 이번 연구 논문은 23일자 사이언스 편집자의 선택(Editors" Choice)으로 선정되는 영예를 얻기도 했다.

여러 양성 및 음성 피드백으로 복잡하게 구성된 p53 조절네트워크

2012.11.23 조회수 18923

유방암 세포의 자살을 유도하는 최적의 약물조합 발견

조광현 교수

- Science 자매지 표지논문 발표,“IT와 BT의 융합연구로 세포내 분자조절네트워크 제어를 통해 가능”-

국내 연구진이 대다수 암 발생에 직접 관여하는 것으로 알려진 암억제 유전자(p53)의 분자조절네트워크를 제어하여 유방암 세포의 사멸을 유도하는 최적의 약물조합을 찾아내, 향후 신개념 암치료제 개발에 새로운 단초를 열었다. 특히 이번 연구는 IT와 BT의 융합연구인 시스템 생물학 연구로 가능했다는 점에서 의미가 크다.

우리 학교 바이오및뇌공학과 조광현 석좌교수가 주도하고 최민수 박사과정생, 주시 박사, 정성훈 교수 및 시첸 박사과정생이 참여한 이번 연구는 교육과학기술부(장관 이주호)와 한국연구재단(이사장 이승종)이 추진하는 중견연구자지원사업(도약/도전연구)과 기초연구실사업의 지원으로 수행되었다.

연구결과는 세계 최고 과학전문지인 ‘사이언스’의 첫 번째 자매지로서 세포신호전달분야의 권위지인 ‘Science Signaling’지 최신호(11월 20일자) 표지논문으로 선정되었고, 사이언스지의 ‘편집자의 선택(Editor"s Choice)’에 하이라이트 특집기사로 소개되는 영예를 얻었다. (논문명: Attractor Landscape Analysis Reveals Feedback Loops in the p53 Network That Control the Cellular Response to DNA Damage)

유방암은 미국이나 유럽 등 선진국에서 발병하는 여성암 중 가장 흔한 암으로, 40~55세 미국 여성의 사망원인 1위를 차지한다.

지난 10월 15일에는 영국 일간지 ‘데일리메일’이 2040년까지 유방암 환자 수가 현재의 3배가 넘는 168만 명으로 늘어나 일명 “유방암 대란”이 일어날 수도 있다는 충격적인 연구결과를 보도하기도 하였다.

우리나라 보건복지부 자료에 따르면, 국내에서도 미국 등과 같이 유방암 발병빈도가 매년 증가하는 추세인데, 이것은 서구식 식습관과 저출산, 모유수유 기피 등 생활패턴의 변화에 기인한 것으로 알려져 있다.

p53은 ‘유전자의 수호자’로도 잘 알려진 암 억제 단백질로서 33년 전 처음 발견된 후 지금까지 암 치료를 위해 집중적으로 연구되는 분자이다.

p53은 세포의 증식 조절과 사멸 촉진 등 세포의 운명을 결정하는데 중요한 역할을 한다. 우리 몸의 세포가 손상되거나 오작동하면, p53은 세포주기의 진행을 중단시켜 손상된 DNA의 복제를 억제하고, 손상된 세포의 복구를 시도한다. 이 때 만일 세포가 복구될 수 없다고 판단되면, p53은 세포가 스스로 자살하도록 유도한다.

그러나 암세포는 이러한 p53의 기능이 정상적으로 작동되지 않아 이를 인위적으로 조절하여 암 치료에 응용하려는 시도가 꾸준히 이어져왔다. 그러나 지금까지 임상실험에서는 기대와는 달리 효과가 미미하거나 부작용이 발생하는 등 여러 문제점들이 나타났다.

이는 p53이 단독으로 작동하는 것이 아니라 복잡한 신호전달 네트워크 속에서 다수의 양성과 음성 피드백(positive and negative feedbacks)에 의해 조절되고 있었으나, 지금까지 p53만을 단독으로 집중 연구했기 때문이다. 즉, 다양한 피드백 조절에 의해 p53의 동역학적(dynamics) 변화와 기능이 결정되므로, 네트워크 전체를 이해하고 제어하는 시스템 생물학적 접근이 반드시 필요하다.

조광현 교수가 이끈 융합 연구팀은 p53을 중심으로 관련된 모든 실험 데이터를 집대성하여 p53의 조절 네트워크에 대한 수학모형을 구축하였다.

또한 대규모 컴퓨터 시뮬레이션 분석을 통해 p53의 동역학적 변화 특성에 따른 세포의 운명(증식 또는 사멸) 조절과정을 밝혀내고 이를 효과적으로 제어할 수 있는 방법을 찾아냈다. 그리고 이 방법을 적용한 시뮬레이션 결과를 단일세포실험으로 검증하였다.

조광현 교수팀은 수많은 피드백으로 복잡하게 얽혀 있는 p53 조절 네트워크의 다양한 변이조건에 따른 컴퓨터 시뮬레이션 분석과 세포생물학실험으로, p53의 동역학적 특성과 기능을 결정하는 핵심 조절회로를 발견하고, 이와 같은 p53의 동역학적 특성 변화에 따라 세포의 운명이 달라질 수 있음을 규명하였다.

또한 유방암 세포의 네트워크 모형에서, 위의 분석결과로부터 찾아낸 핵심회로를 억제하는 표적약물(Wip1 억제제)과 기존의 표적항암약물(뉴트린, nutlin-3)을 조합하면 유방암 세포의 사멸을 매우 효율적으로 유도할 수 있음을 발견하였다. 그리고 실제 유방암 세포(MCF7)를 이용한 세포실험을 통해 직접 확인하였다.

조광현 교수는 “세포내 중요한 역할을 담당하는 분자들은 대부분 복잡한 조절관계 속에 놓여있기 때문에 기존의 직관적인 생물학 연구로 그 원리를 밝히는 것은 근본적인 한계가 있다. 이번 연구는 시스템 생물학으로 그 한계를 극복할 수 있음을 보여주는 대표적인 사례로, 특히 암세포의 조절과정을 네트워크 차원에서 분석하여 새로운 치료법을 개발할 수 있는 가능성을 제시하였다”고 연구의의를 밝혔다.

한편, 조 교수의 이번 연구 논문은 23일자 사이언스 편집자의 선택(Editors" Choice)으로 선정되는 영예를 얻기도 했다.

여러 양성 및 음성 피드백으로 복잡하게 구성된 p53 조절네트워크

2012.11.23 조회수 18923