%EB%84%A4%EC%9D%B4%EC%B2%98

-

플라즈마 제트 기초 기술 개발

우리 대학 원자력및양자공학과 최원호 교수 연구팀이 기체를 이온화시킨 *플라즈마가 기체와 액체 사이 경계면의 유체역학적 안정성을 증가시키는 것을 최초로 발견하고 이를 규명하는 데 성공했다고 2일 밝혔다.

☞ 플라즈마(Plasma): 기체가 높은 에너지로 가열돼 전하를 띄는 전자와 이온으로 분리된 상태를 말한다. 반도체와 디스플레이 제조공정에 핵심적인 역할을 하며, 형광등 내부나 네온사인, 공기청정기 등에서 접할 수 있다.

최 교수 연구팀은 헬륨 기체 제트를 고전압으로 이온화시켜 얻은 플라즈마를 물 표면에 분사시켰을 때, 일반적인 기체와 액체 사이의 경계면에서보다 경계면이 훨씬 안정적으로 유지되는 것을 발견했다. 이는 자연에 존재하는 약하게 이온화된 기체와 액체 사이의 상호작용에 관한 이해를 넓히고, 플라즈마 제트를 활용하는 기초과학․응용 분야에 크게 도움이 될 것으로 기대된다.

한국핵융합에너지연구원 박상후 박사(우리 대학 물리학과 박사졸업)가 제1 저자로, 최 교수가 교신저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `네이처(Nature)' 4월 1일 字에 게재됐다. (논문명: Stabilization of liquid instabilities with ionized gas jets)

가정에서 사용하는 샤워기의 물줄기, 와인의 눈물, 갯벌 바닥의 물결무늬 등 불규칙한 패턴들에서 우리는 유체 경계면에서 나타나는 유체역학적 불안정성을 흔히 볼 수 있다.

컵에 담긴 주스의 표면 위에 빨대를 두고 숨을 약하게 불면 주스 표면이 보조개 형태로 오목하게 들어가는데, 이때 빨대를 더 강하게 불면 주스에 거품이 일고 물방울이 튀어 오르는 현상도 공기와 주스 사이 경계면의 불안정성 때문이다.

한편 제트 형태의 기체를 액체 표면에 분사시키는 구조는 여러 과학 및 산업 기술에서 활발히 쓰이고 있으며, 여러 흥미로운 물리화학적 현상이 발생해 학문적으로도 지속적인 관심을 받고 있다.

그러나 앞서 예를 든 것과 같이, 기체 제트가 분사되는 액체 표면에서 유체역학적 불안정성이 증가하는 현상과 이를 안정화하는 방법에 대한 이해가 부족해, 관심은 높은데도 불구하고 활용성을 높이는 데 한계가 있었다.

최원호 교수 연구팀은 기체 제트를 강한 전기장으로 이온화시켜 만든 플라즈마의 특성을 이용하면 기체와 액체 사이 경계면의 안정성을 향상시킬 수 있다는 것을 실험과 이론으로 밝혀냈다.

일반적으로, 번개구름인 뇌운(雷雲) 속의 빗방울처럼 강한 전기장 환경에 놓인 액체에서는 표면의 불안정성이 증가한다. 불안정화의 대표적인 예로 전기방사(electrospinning)에서 전기 유체역학적 불안정성(electrohydrodynamic instability)의 결과로 나타나는 테일러 원뿔(Taylor cone) 현상이 있다.

최 교수 연구팀이 이번 실험에 활용한 플라즈마 제트에서는 `플라즈마 총알(plasma bullet)'로 불리는 고속의 이온화 파동과 전기바람(electric wind)이 발생하는데, 연구팀은 이들의 특성을 이용해 물 표면의 불안정성을 줄일 수 있었다.

기체 제트 내에 플라즈마를 발생시키면 생성되는 1초당 수십 미터 속력의 전기바람으로 인해 물 표면에 가해지는 힘이 증가해서 물 표면이 더 깊이 파이게 되고, 이에 따라 물 표면이 불안정해져야 하는 조건임에도 불구하고 안정적으로 유지되는 것을 연구팀은 실험적으로 확인했다.

연구팀은 플라즈마-물 이론 모델을 정립해, 물의 표면을 따라 1초당 수십 킬로미터 속력으로 이동하는 플라즈마 총알이 물 표면에 나란한 방향으로 일으키는 강한 전기장으로 인해 물 표면이 안정적으로 유지됨을 최초로 규명했다.

연구팀이 활용한 플라즈마 제트는 최근 여러 학제간 연구 분야에 다양한 목적으로 활용되고 있다.

최원호 교수는 "이번 연구의 결과는 플라즈마에 대한 과학적 이해를 높이는 동시에, 경제적이고 산업적 활용이 가능한 플라즈마 유체 제어 분야를 확대할 것ˮ이라며, "플라즈마 의료, 생명, 농업, 식품, 화학 등 여러 분야의 기술 개발에 크게 기여할 것이다ˮ 라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 개인연구지원사업(우수신진연구)과 KAIST High-Risk and High-Return 프로젝트의 지원을 받아 수행됐다. 또한, 우리 대학 기계공학과 김형수 교수와 배충식 교수의 학술적인 지원을 받아 진행됐다.

2021.04.02 조회수 92508

플라즈마 제트 기초 기술 개발

우리 대학 원자력및양자공학과 최원호 교수 연구팀이 기체를 이온화시킨 *플라즈마가 기체와 액체 사이 경계면의 유체역학적 안정성을 증가시키는 것을 최초로 발견하고 이를 규명하는 데 성공했다고 2일 밝혔다.

☞ 플라즈마(Plasma): 기체가 높은 에너지로 가열돼 전하를 띄는 전자와 이온으로 분리된 상태를 말한다. 반도체와 디스플레이 제조공정에 핵심적인 역할을 하며, 형광등 내부나 네온사인, 공기청정기 등에서 접할 수 있다.

최 교수 연구팀은 헬륨 기체 제트를 고전압으로 이온화시켜 얻은 플라즈마를 물 표면에 분사시켰을 때, 일반적인 기체와 액체 사이의 경계면에서보다 경계면이 훨씬 안정적으로 유지되는 것을 발견했다. 이는 자연에 존재하는 약하게 이온화된 기체와 액체 사이의 상호작용에 관한 이해를 넓히고, 플라즈마 제트를 활용하는 기초과학․응용 분야에 크게 도움이 될 것으로 기대된다.

한국핵융합에너지연구원 박상후 박사(우리 대학 물리학과 박사졸업)가 제1 저자로, 최 교수가 교신저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `네이처(Nature)' 4월 1일 字에 게재됐다. (논문명: Stabilization of liquid instabilities with ionized gas jets)

가정에서 사용하는 샤워기의 물줄기, 와인의 눈물, 갯벌 바닥의 물결무늬 등 불규칙한 패턴들에서 우리는 유체 경계면에서 나타나는 유체역학적 불안정성을 흔히 볼 수 있다.

컵에 담긴 주스의 표면 위에 빨대를 두고 숨을 약하게 불면 주스 표면이 보조개 형태로 오목하게 들어가는데, 이때 빨대를 더 강하게 불면 주스에 거품이 일고 물방울이 튀어 오르는 현상도 공기와 주스 사이 경계면의 불안정성 때문이다.

한편 제트 형태의 기체를 액체 표면에 분사시키는 구조는 여러 과학 및 산업 기술에서 활발히 쓰이고 있으며, 여러 흥미로운 물리화학적 현상이 발생해 학문적으로도 지속적인 관심을 받고 있다.

그러나 앞서 예를 든 것과 같이, 기체 제트가 분사되는 액체 표면에서 유체역학적 불안정성이 증가하는 현상과 이를 안정화하는 방법에 대한 이해가 부족해, 관심은 높은데도 불구하고 활용성을 높이는 데 한계가 있었다.

최원호 교수 연구팀은 기체 제트를 강한 전기장으로 이온화시켜 만든 플라즈마의 특성을 이용하면 기체와 액체 사이 경계면의 안정성을 향상시킬 수 있다는 것을 실험과 이론으로 밝혀냈다.

일반적으로, 번개구름인 뇌운(雷雲) 속의 빗방울처럼 강한 전기장 환경에 놓인 액체에서는 표면의 불안정성이 증가한다. 불안정화의 대표적인 예로 전기방사(electrospinning)에서 전기 유체역학적 불안정성(electrohydrodynamic instability)의 결과로 나타나는 테일러 원뿔(Taylor cone) 현상이 있다.

최 교수 연구팀이 이번 실험에 활용한 플라즈마 제트에서는 `플라즈마 총알(plasma bullet)'로 불리는 고속의 이온화 파동과 전기바람(electric wind)이 발생하는데, 연구팀은 이들의 특성을 이용해 물 표면의 불안정성을 줄일 수 있었다.

기체 제트 내에 플라즈마를 발생시키면 생성되는 1초당 수십 미터 속력의 전기바람으로 인해 물 표면에 가해지는 힘이 증가해서 물 표면이 더 깊이 파이게 되고, 이에 따라 물 표면이 불안정해져야 하는 조건임에도 불구하고 안정적으로 유지되는 것을 연구팀은 실험적으로 확인했다.

연구팀은 플라즈마-물 이론 모델을 정립해, 물의 표면을 따라 1초당 수십 킬로미터 속력으로 이동하는 플라즈마 총알이 물 표면에 나란한 방향으로 일으키는 강한 전기장으로 인해 물 표면이 안정적으로 유지됨을 최초로 규명했다.

연구팀이 활용한 플라즈마 제트는 최근 여러 학제간 연구 분야에 다양한 목적으로 활용되고 있다.

최원호 교수는 "이번 연구의 결과는 플라즈마에 대한 과학적 이해를 높이는 동시에, 경제적이고 산업적 활용이 가능한 플라즈마 유체 제어 분야를 확대할 것ˮ이라며, "플라즈마 의료, 생명, 농업, 식품, 화학 등 여러 분야의 기술 개발에 크게 기여할 것이다ˮ 라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 개인연구지원사업(우수신진연구)과 KAIST High-Risk and High-Return 프로젝트의 지원을 받아 수행됐다. 또한, 우리 대학 기계공학과 김형수 교수와 배충식 교수의 학술적인 지원을 받아 진행됐다.

2021.04.02 조회수 92508 -

천 배 넘게 응축된 빛 관측 성공

우리 대학 전기및전자공학부 장민석 교수가 이끄는 국제 공동 연구팀이 그래핀 나노층 구조에 천 배 넘게 응축돼 가둬진 중적외선 파동의 이미지를 세계 최초로 얻어내 초미시 영역에서 전자기파의 거동을 관측했다고 2일 밝혔다.

연구팀은 수 나노미터 크기의 도파로에 초고도로 응축된 `그래핀 플라즈몬'을 이용했다. 그래핀 플라즈몬이란 나노 물질 그래핀의 자유 전자들이 전자기파와 결합해 집단으로 진동하는 현상을 말한다. 최근 이 플라즈몬들이 빛을 그래핀과 금속판 사이에 있는 아주 얇은 유전체에 가둬 새로운 모드를 만들 수 있다는 사실이 밝혀졌다.

이러한 그래핀-유전체-금속판 구조에서는, 그래핀의 전하들이 금속판에 영상 전하(image charge)를 만들게 되고 빛의 전기장에 의해 그래핀의 전자들이 힘을 받아 진동하게 되면 금속에 있는 영상 전하들도 잇따라 진동하게 된다. 이러한 새로운 형태의 그래핀-유전체-금속판에서의 집단적인 전자 진동 모드를 `어쿠스틱' 그래핀 플라즈몬(Acoustic Graphene Plasmon; 이하 AGP)이라고 한다.

하지만 AGP는 광학적 파동을 수 나노미터 정도의 얇은 구조에 응집시키기 때문에, 외부로 새어 나오는 전자기장의 세기가 매우 약하다. 이 때문에 지금까지 직접적인 광학적 검출 방법으로는 그 존재를 밝혀내지 못했으며 원거리장 적외선 분광학이나 광전류 매핑과 같은 간접적인 방법으로 AGP의 존재를 보일 수밖에 없었다.

이러한 한계점을 극복하기 위해, 국제 공동 연구팀은 새로운 실험 기법과 나노 공정 방법론을 제안했다. KAIST 전기및전자공학부의 장민석 교수와 메나브데 세르게이(Sergey Menabde) 박사 후 연구원은 민감도가 매우 높은 산란형 주사 근접장 광학현미경(s-SNOM)을 이용해 나노미터 단위의 도파로를 따라 진동하는 AGP를 세계 최초로 직접적으로 검출했고, 중적외선이 천 배 넘게 응축된 현상을 시각화했다. 해당 나노 구조들은 미국의 미네소타 대학(University of Minnesota)의 전자 및 컴퓨터 공학부의 오상현 교수팀이 제작했으며, 그래핀은 성균관대학교의 IBS 나노구조물리연구단(이하 CINAP) 이영희 연구단장팀이 합성했다.

연구팀은 AGP 에너지의 대부분이 그래핀 아래에 있는 유전체층에 집중된 상황에서도 AGP를 검출했는데, 이는 오상현 교수와 이인호 박사 후 연구원이 만든 고도로 반듯한 나노 도파로와 CINAP에서 합성한 순도 높은 대면적 그래핀 덕분에 플라즈몬이 보다 긴 거리를 전파할 수 있는 환경이 조성됐기 때문이다.

중적외선 영역의 전자기파는 다양한 분자들이 가지고 있는 진동 주파수와 일치하는 주파수를 가지고 있어 이들의 화학적, 물리적 성질을 연구하는데 막대한 비중을 차지한다. 예를 들어, 많은 중요한 유기 분자들이 중적외선 흡수 분광학으로 검출될 수 있다. 하지만 한 개의 분자와 빛 간의 상호작용은 매우 작아 성공적인 검출을 위해서는 분자의 개수가 많아야 한다. AGP는 초고도로 응축된 전자기장을 통해 분자와 빛의 상호작용을 크게 높일 수 있으며 결국 한 개의 분자로도 작동하는 단분자 검출 기술을 가능하게 한다.

또한, 일반적인 그래핀 플라즈몬 기반의 광학 장치들은 그래핀에서의 큰 에너지 흡수율 때문에 높은 성능을 보이기 어렵다. 반면 AGP의 전자기장은 대부분이 그래핀이 아닌 유전체층에 존재하기 때문에 그래핀에서 에너지 손실에 덜 민감하므로 고성능 소자 구현에 유리하다. 이번 연구 결과는 AGP가 중적외선 영역에서 작동하는 다른 그래핀 기반의 메타 표면, 광학적 스위치, 다양한 광전류 장치 등을 대체할 수 있을 것이라는 희망을 보여준다.

장민석 교수는 "이번 연구를 통해 어쿠스틱 그래핀 플라즈몬의 초고도로 응축된 전자기장을 근접장 측정을 통해 관측할 수 있었다.ˮ라며 "앞으로 강한 물질-빛 상호작용이 필요한 다른 상황에서도 어쿠스틱 그래핀 플라즈몬을 이용한 연구가 활발해지기를 기대한다ˮ라고 말했다.

메나브데 세르게이(Sergey Menabde) 박사와 이인호 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 에 2월 19일 字 게재됐다. (논문명: Real-space imaging of acoustic plasmons in large-area graphene grown by chemical vapor deposition).

한편 이번 연구는 삼성전자 미래기술육성센터 및 한국연구재단(NRF), 미국의 National Science Foundation(NSF), 삼성 글로벌 공동연구 프로그램(GRO), 기초과학연구원(IBS)의 지원으로 진행됐다.

2021.03.02 조회수 96164

천 배 넘게 응축된 빛 관측 성공

우리 대학 전기및전자공학부 장민석 교수가 이끄는 국제 공동 연구팀이 그래핀 나노층 구조에 천 배 넘게 응축돼 가둬진 중적외선 파동의 이미지를 세계 최초로 얻어내 초미시 영역에서 전자기파의 거동을 관측했다고 2일 밝혔다.

연구팀은 수 나노미터 크기의 도파로에 초고도로 응축된 `그래핀 플라즈몬'을 이용했다. 그래핀 플라즈몬이란 나노 물질 그래핀의 자유 전자들이 전자기파와 결합해 집단으로 진동하는 현상을 말한다. 최근 이 플라즈몬들이 빛을 그래핀과 금속판 사이에 있는 아주 얇은 유전체에 가둬 새로운 모드를 만들 수 있다는 사실이 밝혀졌다.

이러한 그래핀-유전체-금속판 구조에서는, 그래핀의 전하들이 금속판에 영상 전하(image charge)를 만들게 되고 빛의 전기장에 의해 그래핀의 전자들이 힘을 받아 진동하게 되면 금속에 있는 영상 전하들도 잇따라 진동하게 된다. 이러한 새로운 형태의 그래핀-유전체-금속판에서의 집단적인 전자 진동 모드를 `어쿠스틱' 그래핀 플라즈몬(Acoustic Graphene Plasmon; 이하 AGP)이라고 한다.

하지만 AGP는 광학적 파동을 수 나노미터 정도의 얇은 구조에 응집시키기 때문에, 외부로 새어 나오는 전자기장의 세기가 매우 약하다. 이 때문에 지금까지 직접적인 광학적 검출 방법으로는 그 존재를 밝혀내지 못했으며 원거리장 적외선 분광학이나 광전류 매핑과 같은 간접적인 방법으로 AGP의 존재를 보일 수밖에 없었다.

이러한 한계점을 극복하기 위해, 국제 공동 연구팀은 새로운 실험 기법과 나노 공정 방법론을 제안했다. KAIST 전기및전자공학부의 장민석 교수와 메나브데 세르게이(Sergey Menabde) 박사 후 연구원은 민감도가 매우 높은 산란형 주사 근접장 광학현미경(s-SNOM)을 이용해 나노미터 단위의 도파로를 따라 진동하는 AGP를 세계 최초로 직접적으로 검출했고, 중적외선이 천 배 넘게 응축된 현상을 시각화했다. 해당 나노 구조들은 미국의 미네소타 대학(University of Minnesota)의 전자 및 컴퓨터 공학부의 오상현 교수팀이 제작했으며, 그래핀은 성균관대학교의 IBS 나노구조물리연구단(이하 CINAP) 이영희 연구단장팀이 합성했다.

연구팀은 AGP 에너지의 대부분이 그래핀 아래에 있는 유전체층에 집중된 상황에서도 AGP를 검출했는데, 이는 오상현 교수와 이인호 박사 후 연구원이 만든 고도로 반듯한 나노 도파로와 CINAP에서 합성한 순도 높은 대면적 그래핀 덕분에 플라즈몬이 보다 긴 거리를 전파할 수 있는 환경이 조성됐기 때문이다.

중적외선 영역의 전자기파는 다양한 분자들이 가지고 있는 진동 주파수와 일치하는 주파수를 가지고 있어 이들의 화학적, 물리적 성질을 연구하는데 막대한 비중을 차지한다. 예를 들어, 많은 중요한 유기 분자들이 중적외선 흡수 분광학으로 검출될 수 있다. 하지만 한 개의 분자와 빛 간의 상호작용은 매우 작아 성공적인 검출을 위해서는 분자의 개수가 많아야 한다. AGP는 초고도로 응축된 전자기장을 통해 분자와 빛의 상호작용을 크게 높일 수 있으며 결국 한 개의 분자로도 작동하는 단분자 검출 기술을 가능하게 한다.

또한, 일반적인 그래핀 플라즈몬 기반의 광학 장치들은 그래핀에서의 큰 에너지 흡수율 때문에 높은 성능을 보이기 어렵다. 반면 AGP의 전자기장은 대부분이 그래핀이 아닌 유전체층에 존재하기 때문에 그래핀에서 에너지 손실에 덜 민감하므로 고성능 소자 구현에 유리하다. 이번 연구 결과는 AGP가 중적외선 영역에서 작동하는 다른 그래핀 기반의 메타 표면, 광학적 스위치, 다양한 광전류 장치 등을 대체할 수 있을 것이라는 희망을 보여준다.

장민석 교수는 "이번 연구를 통해 어쿠스틱 그래핀 플라즈몬의 초고도로 응축된 전자기장을 근접장 측정을 통해 관측할 수 있었다.ˮ라며 "앞으로 강한 물질-빛 상호작용이 필요한 다른 상황에서도 어쿠스틱 그래핀 플라즈몬을 이용한 연구가 활발해지기를 기대한다ˮ라고 말했다.

메나브데 세르게이(Sergey Menabde) 박사와 이인호 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 에 2월 19일 字 게재됐다. (논문명: Real-space imaging of acoustic plasmons in large-area graphene grown by chemical vapor deposition).

한편 이번 연구는 삼성전자 미래기술육성센터 및 한국연구재단(NRF), 미국의 National Science Foundation(NSF), 삼성 글로벌 공동연구 프로그램(GRO), 기초과학연구원(IBS)의 지원으로 진행됐다.

2021.03.02 조회수 96164 -

암 환자들이 겪는 섭식장애 원인 찾아

국내 연구진이 암 환자들이 겪는 섭식장애 원인을 규명했다. 암 환자의 섭식장애 개선을 통한 항암치료 부작용을 개선할 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학 의과학대학원 서재명 교수 연구팀이 한국생명공학연구원 유권 질환표적구조연구센터장과 이규선 바이오나노연구센터장 연구팀, 김송철 서울아산병원 교수 연구팀과 공동연구를 통해 암세포에서 특이적으로 분비되는 특정 단백질이 뇌신경세포의 특정 수용체를 통해 식욕조절 호르몬을 조절하는 원리를 발견했다고 18일 밝혔다. 연구결과는 국제학술지 ‘네이처 세포생물학’ 2월 9일자 온라인판에 게재됐다.

암 환자의 대표적인 합병증인 ‘암 악액질 증후군’은 심각한 섭식장애와 지속적인 체중 감소 현상을 동반한다. 암환자 생존율과 항암치료에도 좋지 않은 영향을 주는 것으로 알려져 있지만 암 환자 섭식장애 원인은 아직 규명되지 않았다.

연구팀은 초파리 암 모델과 RNA 전사체 분석으로 암 세포에서 유래된 특정 단백질(Dilp8 펩타이드)의 발현과 분비가 현저하게 증가된다는 사실을 확인했다. 특정 단백질은 뇌신경세포 수용체를 통해 식욕 조절에 관여하는 신경펩타이드 호르몬 발현을 변화시켜 초파리 모델에서 섭식장애를 유도한다는 사실을 알아냈다.

이같은 연구결과를 바탕으로 우리 대학 의과학대학원 서재명 교수 연구팀은 암을 유발한 쥐 모델에서도 특정 단백질과 상동인자인 ‘INSL3’가 현저하게 증가돼 섭식장애를 유발한다는 사실을 확인했다. 특히 암 세포에서 분비되는 단백질 INSL3을 쥐 뇌에 직접 주입할 경우 먹이 섭취량과 체중이 감소했다.

김송철 서울아산병원 연구팀은 암 악액질 증후군 발생 빈도가 가장 높은 췌장암 환자를 대상으로 임상 연관성 연구를 진행했다. 그 결과 섭식장애가 나타는 췌장암 환자에서 INSL3의 농도가 높게 나타났다.

암 세포에서 분비되는 단백질(INSL3)이 뇌신경계의 식욕 조절에 관여하는 신경세포에 작용해 암 환자의 식욕을 감소시킨 것이다. INSL3 단백질이 암 환자 섭식장애를 유발하는 중요한 신호인자라는 사실을 규명했다.

유권 생명연 책임연구원은 “초파리 실험모델에서 발견한 기초·원천 연구결과를 쥐에서 확인했고 암 환자 임상 연구에서 재확인한 연구 사례”라며 “규명된 단백질 진단과 조절로 암 환자의 섭식장애를 해결하는 치료 전략이 개발되면 암 환자의 항암치료 보조제 뿐만 아니라 일반인 대상 대사질환 치료제 개발에도 활용될 수 있을 것”이라고 밝혔다.

2021.03.02 조회수 93219

암 환자들이 겪는 섭식장애 원인 찾아

국내 연구진이 암 환자들이 겪는 섭식장애 원인을 규명했다. 암 환자의 섭식장애 개선을 통한 항암치료 부작용을 개선할 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학 의과학대학원 서재명 교수 연구팀이 한국생명공학연구원 유권 질환표적구조연구센터장과 이규선 바이오나노연구센터장 연구팀, 김송철 서울아산병원 교수 연구팀과 공동연구를 통해 암세포에서 특이적으로 분비되는 특정 단백질이 뇌신경세포의 특정 수용체를 통해 식욕조절 호르몬을 조절하는 원리를 발견했다고 18일 밝혔다. 연구결과는 국제학술지 ‘네이처 세포생물학’ 2월 9일자 온라인판에 게재됐다.

암 환자의 대표적인 합병증인 ‘암 악액질 증후군’은 심각한 섭식장애와 지속적인 체중 감소 현상을 동반한다. 암환자 생존율과 항암치료에도 좋지 않은 영향을 주는 것으로 알려져 있지만 암 환자 섭식장애 원인은 아직 규명되지 않았다.

연구팀은 초파리 암 모델과 RNA 전사체 분석으로 암 세포에서 유래된 특정 단백질(Dilp8 펩타이드)의 발현과 분비가 현저하게 증가된다는 사실을 확인했다. 특정 단백질은 뇌신경세포 수용체를 통해 식욕 조절에 관여하는 신경펩타이드 호르몬 발현을 변화시켜 초파리 모델에서 섭식장애를 유도한다는 사실을 알아냈다.

이같은 연구결과를 바탕으로 우리 대학 의과학대학원 서재명 교수 연구팀은 암을 유발한 쥐 모델에서도 특정 단백질과 상동인자인 ‘INSL3’가 현저하게 증가돼 섭식장애를 유발한다는 사실을 확인했다. 특히 암 세포에서 분비되는 단백질 INSL3을 쥐 뇌에 직접 주입할 경우 먹이 섭취량과 체중이 감소했다.

김송철 서울아산병원 연구팀은 암 악액질 증후군 발생 빈도가 가장 높은 췌장암 환자를 대상으로 임상 연관성 연구를 진행했다. 그 결과 섭식장애가 나타는 췌장암 환자에서 INSL3의 농도가 높게 나타났다.

암 세포에서 분비되는 단백질(INSL3)이 뇌신경계의 식욕 조절에 관여하는 신경세포에 작용해 암 환자의 식욕을 감소시킨 것이다. INSL3 단백질이 암 환자 섭식장애를 유발하는 중요한 신호인자라는 사실을 규명했다.

유권 생명연 책임연구원은 “초파리 실험모델에서 발견한 기초·원천 연구결과를 쥐에서 확인했고 암 환자 임상 연구에서 재확인한 연구 사례”라며 “규명된 단백질 진단과 조절로 암 환자의 섭식장애를 해결하는 치료 전략이 개발되면 암 환자의 항암치료 보조제 뿐만 아니라 일반인 대상 대사질환 치료제 개발에도 활용될 수 있을 것”이라고 밝혔다.

2021.03.02 조회수 93219 -

의과학대학원 이흥규 교수팀, 새로운 뇌종양 면역반응 규명

뇌종양 세포가 주변의 산소를 먹어 치우며 면역세포를 무력화시키는 과정이 밝혀졌다. 후천성 면역세포에 의해 인식될 표지도 만들지 않는 뇌종양 세포가 선천성 면역세포조차 회피하는 비결이 밝혀진 것이다.

우리 대학 의과학대학원 이흥규 교수 연구팀이 악성 뇌종양 세포의 과도한 산소소비로 인한 감마델타 T 세포의 면역반응 저하 과정을 규명했다고 16일 밝혔다.

이번 연구 결과로 왕성하게 증식하며 주변 산소를 빠르게 소비하는 뇌종양 세포로의 산소유입을 막는 방식이 면역항암치료제의 낮은 반응성을 보완할 실마리가 될 것으로 기대된다.

연구팀은 뇌종양의 악성도가 높을수록 감마델타 T 세포의 종양 내 유입이 적고 저산소 환경은 심한 것을 알아냈다. 반면 감마델타 T 세포가 많이 유입될수록 환자의 예후가 좋은 것으로 나타났다. 종양에 대항하는 면역세포로 잘 알려진 후천성 T 세포가 아닌 선천성 T 세포인 감마델타 T 세포의 활성에 주목하게 된 이유다.

이에 연구팀은 저산소 환경을 해소해 감마델타 T 세포에 적절한 산소를 공급, 세포의 생존을 도우면 면역반응이 정상화 될 것이라는 가설을 세웠다.

실제 감마델타 T 세포는 스트레스에 노출된 뇌종양 세포 표면에 많이 생기는 리간드(NKG2DL)를 직접 인식하는 수용체(NKG2D)가 있어 종양에 대항한 면역반응의 새로운 주체로 주목받았지만 기대만큼의 효과를 내지 못하고 있었다.

연구팀이 실제 뇌종양 생쥐모델에 뇌종양의 과도한 산소대사를 막을 화합물(메트포르민)을 감마델타 T 세포와 함께 투여하자, 면역세포의 종양조직 내 침투가 늘고 생존률이 향상됐다. 감마델타 T세포의 저산소 환경을 해소하자, 항종양 면역반응이 개선된 것이다.

한편 감마델타 T 세포의 항 뇌종양 면역반응 기전을 규명하고 감마델타 T 세포의 면역반응을 증대시킬 방안을 제시한 이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 바이오의료기술개발사업(차세대바이오사업) 및 삼성미래기술육성재단의 지원으로 수행됐으며 면역학 분야 국제학술지 ‘네이처 이뮤놀로지(Nature Immunology)’ 2월 11일 자에 게재됐다.

2021.02.16 조회수 80460

의과학대학원 이흥규 교수팀, 새로운 뇌종양 면역반응 규명

뇌종양 세포가 주변의 산소를 먹어 치우며 면역세포를 무력화시키는 과정이 밝혀졌다. 후천성 면역세포에 의해 인식될 표지도 만들지 않는 뇌종양 세포가 선천성 면역세포조차 회피하는 비결이 밝혀진 것이다.

우리 대학 의과학대학원 이흥규 교수 연구팀이 악성 뇌종양 세포의 과도한 산소소비로 인한 감마델타 T 세포의 면역반응 저하 과정을 규명했다고 16일 밝혔다.

이번 연구 결과로 왕성하게 증식하며 주변 산소를 빠르게 소비하는 뇌종양 세포로의 산소유입을 막는 방식이 면역항암치료제의 낮은 반응성을 보완할 실마리가 될 것으로 기대된다.

연구팀은 뇌종양의 악성도가 높을수록 감마델타 T 세포의 종양 내 유입이 적고 저산소 환경은 심한 것을 알아냈다. 반면 감마델타 T 세포가 많이 유입될수록 환자의 예후가 좋은 것으로 나타났다. 종양에 대항하는 면역세포로 잘 알려진 후천성 T 세포가 아닌 선천성 T 세포인 감마델타 T 세포의 활성에 주목하게 된 이유다.

이에 연구팀은 저산소 환경을 해소해 감마델타 T 세포에 적절한 산소를 공급, 세포의 생존을 도우면 면역반응이 정상화 될 것이라는 가설을 세웠다.

실제 감마델타 T 세포는 스트레스에 노출된 뇌종양 세포 표면에 많이 생기는 리간드(NKG2DL)를 직접 인식하는 수용체(NKG2D)가 있어 종양에 대항한 면역반응의 새로운 주체로 주목받았지만 기대만큼의 효과를 내지 못하고 있었다.

연구팀이 실제 뇌종양 생쥐모델에 뇌종양의 과도한 산소대사를 막을 화합물(메트포르민)을 감마델타 T 세포와 함께 투여하자, 면역세포의 종양조직 내 침투가 늘고 생존률이 향상됐다. 감마델타 T세포의 저산소 환경을 해소하자, 항종양 면역반응이 개선된 것이다.

한편 감마델타 T 세포의 항 뇌종양 면역반응 기전을 규명하고 감마델타 T 세포의 면역반응을 증대시킬 방안을 제시한 이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 바이오의료기술개발사업(차세대바이오사업) 및 삼성미래기술육성재단의 지원으로 수행됐으며 면역학 분야 국제학술지 ‘네이처 이뮤놀로지(Nature Immunology)’ 2월 11일 자에 게재됐다.

2021.02.16 조회수 80460 -

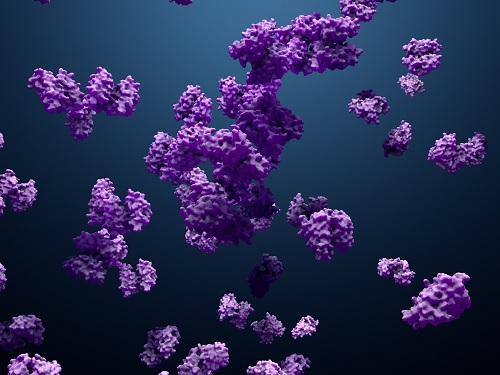

자연에 없는 고감도 단백질 센서 제작 플랫폼 개발

우리 대학 생명과학과 오병하 교수가 미국 워싱턴주립대학 (University of Washington)과 국제 공동연구를 수행해 고감도의 단백질 센서 플랫폼을 개발했다고 5일 밝혔다.

단백질 센서들은 질병의 진단, 치료 경과의 추적, 병원 미생물의 감지 등에 널리 사용되고 있다. 상용되고 있는 단백질 센서들은 자연계에 존재하는 단백질이거나 이를 약간 변형한 형태이며 개발에는 많은 시간이 소요된다.

공동연구팀은 자연에 존재하는 단백질에 의존하지 않고 계산적 단백질 디자인 방법으로 인공적인 골격 단백질을 창출했으며 이를 두 부분으로 나누고 심해 새우가 만드는 발광 단백질과 재조합해 단백질을 감지하는 기능을 부여했다. 이렇게 만들어진 두 요소(two-component) 단백질 시스템은 그 자체로는 발광하지 않다가 감지하려는 표적 단백질이 존재하면 이와 결합하고 결과적으로 발광하도록 디자인돼있다.

그리고 그 발광 정도는 표적 단백질의 농도에 비례해 빛을 발생하기 때문에 발광의 세기를 측정함으로써 표적 단백질의 존재와 그 농도를 감지할 수 있다. 발생하는 빛은 시료의 전처리 없이도 감지할 수 있고, 발광 반응은 즉각적이며 1시간 안에 종료되기 때문에 기존 발색 반응의 측정보다 쉽다는 장점이 있다.

연구진이 창출한 단백질 시스템은 마치 레고 블록처럼 사용돼 여러 다양한 단백질 센서를 용이하게 제작하는데 쓸 수 있는 플랫폼을 제공한다. 실제로 발표된 논문에는 B형 간염 바이러스 단백질 센서, 코로나바이러스 단백질 센서 등 8개의 고감도 단백질 센서를 실제로 제작해 이 단백질 센서 플랫폼의 높은 응용성을 보여준다.

한편 이 단백질 센서의 작동 방식은 자연계에서는 그 예를 찾을 수 없어 자연의 모방을 넘어 자연에 존재하지 않는 단백질과 기능을 창출할 수 있다는 예를 보여준다.

이번 연구는 LG연암문화재단의 지원으로 오병하 교수가 미국 워싱턴 주립대학 데이비드 베이커(David Baker) 교수 실험실에 1년간 방문한 공동연구로 진행됐으며, 생명과학과 이한솔 박사와 강원대학교 홍효정 교수가 참여했다. 수행된 이번 연구 결과는 연구의 우수성을 인정받아 종합 과학 분야의 국제학술지 `네이처(Nature)'에 1월 27일 字 게재됐다. (논문명 : De novo design of modular and tunable protein biosensors)

2021.02.05 조회수 77445

자연에 없는 고감도 단백질 센서 제작 플랫폼 개발

우리 대학 생명과학과 오병하 교수가 미국 워싱턴주립대학 (University of Washington)과 국제 공동연구를 수행해 고감도의 단백질 센서 플랫폼을 개발했다고 5일 밝혔다.

단백질 센서들은 질병의 진단, 치료 경과의 추적, 병원 미생물의 감지 등에 널리 사용되고 있다. 상용되고 있는 단백질 센서들은 자연계에 존재하는 단백질이거나 이를 약간 변형한 형태이며 개발에는 많은 시간이 소요된다.

공동연구팀은 자연에 존재하는 단백질에 의존하지 않고 계산적 단백질 디자인 방법으로 인공적인 골격 단백질을 창출했으며 이를 두 부분으로 나누고 심해 새우가 만드는 발광 단백질과 재조합해 단백질을 감지하는 기능을 부여했다. 이렇게 만들어진 두 요소(two-component) 단백질 시스템은 그 자체로는 발광하지 않다가 감지하려는 표적 단백질이 존재하면 이와 결합하고 결과적으로 발광하도록 디자인돼있다.

그리고 그 발광 정도는 표적 단백질의 농도에 비례해 빛을 발생하기 때문에 발광의 세기를 측정함으로써 표적 단백질의 존재와 그 농도를 감지할 수 있다. 발생하는 빛은 시료의 전처리 없이도 감지할 수 있고, 발광 반응은 즉각적이며 1시간 안에 종료되기 때문에 기존 발색 반응의 측정보다 쉽다는 장점이 있다.

연구진이 창출한 단백질 시스템은 마치 레고 블록처럼 사용돼 여러 다양한 단백질 센서를 용이하게 제작하는데 쓸 수 있는 플랫폼을 제공한다. 실제로 발표된 논문에는 B형 간염 바이러스 단백질 센서, 코로나바이러스 단백질 센서 등 8개의 고감도 단백질 센서를 실제로 제작해 이 단백질 센서 플랫폼의 높은 응용성을 보여준다.

한편 이 단백질 센서의 작동 방식은 자연계에서는 그 예를 찾을 수 없어 자연의 모방을 넘어 자연에 존재하지 않는 단백질과 기능을 창출할 수 있다는 예를 보여준다.

이번 연구는 LG연암문화재단의 지원으로 오병하 교수가 미국 워싱턴 주립대학 데이비드 베이커(David Baker) 교수 실험실에 1년간 방문한 공동연구로 진행됐으며, 생명과학과 이한솔 박사와 강원대학교 홍효정 교수가 참여했다. 수행된 이번 연구 결과는 연구의 우수성을 인정받아 종합 과학 분야의 국제학술지 `네이처(Nature)'에 1월 27일 字 게재됐다. (논문명 : De novo design of modular and tunable protein biosensors)

2021.02.05 조회수 77445 -

무선 충전 가능한 부드러운 뇌 이식 장치 개발

우리 연구진이 무선 충전 가능한 뇌 이식 장치를 개발했다. 이 장치는 이식 후 생체 내에서 장기간에 걸쳐 배터리 교체 없이 스마트폰을 이용해 빛으로 뇌의 신경회로를 정교하게 조절할 수 있다.

우리 대학 전기및전자공학부 정재웅 교수 연구팀이 연세대 의대 김정훈 교수팀과 공동 연구를 통해 뇌 완전 이식형 무선 광유전학 기기를 개발했다고 26일 밝혔다.

이번 개발 기술은 장기간에 걸친 동물 실험이 필요한 뇌 기능 연구뿐 아니라 향후 인체에 적용돼 중독과 같은 정신질환 및 파킨슨병과 같은 퇴행성 뇌 질환 치료에도 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학 전기및전자공학부 김충연 박사과정, 연세대 의대 구민정 박사과정 연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 1월 22일 字에 게재됐다. (논문명 : Soft subdermal implant capable of wireless battery charging and programmable controls for applications in optogenetics)

광유전학은 빛을 이용해 목표로 하는 특정 신경세포만을 선택적으로 정교하게 제어할 수 있다는 점에서, 뇌 기능을 밝히고 각종 뇌 질환을 치료할 해결책으로 뇌과학 및 신경과학 분야에서 주목받고 있다.

기존의 광유전학은 외부기기와 연결된 광섬유를 통해 신경세포에 빛을 전달하는 방법을 사용하고 있는데, 이러한 유선 방식은 동물의 자유로운 움직임을 크게 제한한다는 점에서 복잡한 동물 실험을 구현하는데 제약이 있다. 반면 최근에 개발된 무선 임플란트 기기들은 동물의 행동을 제약하지는 않지만, 주기적인 배터리의 교체가 필요하거나 외부 장비로부터 무선으로 전력을 공급받아야 하므로 독립적이지 못하고 동작이 안정적이지 못하다는 한계가 있다.

연구팀은 배터리의 무선 충전과 디바이스의 무선 제어를 가능하게 만드는 무선 회로를 개발해 마이크로 LED 기반의 탐침과 결합했다. 이를 통해 동물이 자유롭게 움직이는 상태에서도 배터리의 무선 충전이 가능하고, 스마트폰 앱을 통해 광자극을 무선으로 제어할 수 있는 무게 1.4그램(g)의 뇌 완전이식형 기기를 구현했다. 나아가 생체 이식 후 기기에 의해 주변의 조직이 손상되는 것을 방지하고자, 기기를 매우 부드러운 생체적합성 소재로 감싸 생체조직과 같이 부드러운 형태가 되도록 개발했다.

이번 연구를 주도한 정재웅 교수는 "개발된 장치는 체내 이식 상태에서 무선 충전이 가능하므로 배터리 교체를 위한 추가적인 수술 필요 없이 장기간 사용이 가능하다ˮ며 "이 기술은 뇌 이식용 기기뿐 아니라 인공 심박동기, 위 자극기 등 다양한 생체 이식용 기기에 범용적으로 적용될 수 있을 것이다ˮ고 말했다.

연구팀은 이 기기를 LED 탐침이 쥐의 뇌에 삽입된 상태에서 두피 안으로 완전히 이식하고 쥐가 자유롭게 움직이는 상태에서 배터리가 자동으로 무선 충전될 수 있음을 확인했다. 또한 연구팀은 중독성 약물인 코카인에 반복적으로 노출된 쥐의 특정 뇌 부위에 무선으로 빛을 전달해 코카인으로 인한 행동 민감화 발현을 억제함으로써 광유전학이 코카인에 의한 중독 행동 제어에 적용될 수 있음을 보였다.

아울러 공동연구자 연세대 의대 김정훈 교수는 "자유롭게 움직이는 동물을 바라보며, 단지 스마트폰 앱을 구동해 뇌에 빛을 전달하고, 그로 인해 동물의 특정 행동을 제어할 수 있다는 사실이 매우 흥미롭고, 많은 상상력을 자극한다ˮ라고 말했다.

연구팀은 이 기술을 궁극적으로 인체에 적용할 수 있도록 기기를 더욱 소형화하고 MRI 친화적인 디자인으로 발전시키는 확장 연구를 계획하고 있다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 기초연구실 지원사업과 신진연구자지원사업, KAIST 글로벌 특이점 연구사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.01.26 조회수 80274

무선 충전 가능한 부드러운 뇌 이식 장치 개발

우리 연구진이 무선 충전 가능한 뇌 이식 장치를 개발했다. 이 장치는 이식 후 생체 내에서 장기간에 걸쳐 배터리 교체 없이 스마트폰을 이용해 빛으로 뇌의 신경회로를 정교하게 조절할 수 있다.

우리 대학 전기및전자공학부 정재웅 교수 연구팀이 연세대 의대 김정훈 교수팀과 공동 연구를 통해 뇌 완전 이식형 무선 광유전학 기기를 개발했다고 26일 밝혔다.

이번 개발 기술은 장기간에 걸친 동물 실험이 필요한 뇌 기능 연구뿐 아니라 향후 인체에 적용돼 중독과 같은 정신질환 및 파킨슨병과 같은 퇴행성 뇌 질환 치료에도 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학 전기및전자공학부 김충연 박사과정, 연세대 의대 구민정 박사과정 연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 1월 22일 字에 게재됐다. (논문명 : Soft subdermal implant capable of wireless battery charging and programmable controls for applications in optogenetics)

광유전학은 빛을 이용해 목표로 하는 특정 신경세포만을 선택적으로 정교하게 제어할 수 있다는 점에서, 뇌 기능을 밝히고 각종 뇌 질환을 치료할 해결책으로 뇌과학 및 신경과학 분야에서 주목받고 있다.

기존의 광유전학은 외부기기와 연결된 광섬유를 통해 신경세포에 빛을 전달하는 방법을 사용하고 있는데, 이러한 유선 방식은 동물의 자유로운 움직임을 크게 제한한다는 점에서 복잡한 동물 실험을 구현하는데 제약이 있다. 반면 최근에 개발된 무선 임플란트 기기들은 동물의 행동을 제약하지는 않지만, 주기적인 배터리의 교체가 필요하거나 외부 장비로부터 무선으로 전력을 공급받아야 하므로 독립적이지 못하고 동작이 안정적이지 못하다는 한계가 있다.

연구팀은 배터리의 무선 충전과 디바이스의 무선 제어를 가능하게 만드는 무선 회로를 개발해 마이크로 LED 기반의 탐침과 결합했다. 이를 통해 동물이 자유롭게 움직이는 상태에서도 배터리의 무선 충전이 가능하고, 스마트폰 앱을 통해 광자극을 무선으로 제어할 수 있는 무게 1.4그램(g)의 뇌 완전이식형 기기를 구현했다. 나아가 생체 이식 후 기기에 의해 주변의 조직이 손상되는 것을 방지하고자, 기기를 매우 부드러운 생체적합성 소재로 감싸 생체조직과 같이 부드러운 형태가 되도록 개발했다.

이번 연구를 주도한 정재웅 교수는 "개발된 장치는 체내 이식 상태에서 무선 충전이 가능하므로 배터리 교체를 위한 추가적인 수술 필요 없이 장기간 사용이 가능하다ˮ며 "이 기술은 뇌 이식용 기기뿐 아니라 인공 심박동기, 위 자극기 등 다양한 생체 이식용 기기에 범용적으로 적용될 수 있을 것이다ˮ고 말했다.

연구팀은 이 기기를 LED 탐침이 쥐의 뇌에 삽입된 상태에서 두피 안으로 완전히 이식하고 쥐가 자유롭게 움직이는 상태에서 배터리가 자동으로 무선 충전될 수 있음을 확인했다. 또한 연구팀은 중독성 약물인 코카인에 반복적으로 노출된 쥐의 특정 뇌 부위에 무선으로 빛을 전달해 코카인으로 인한 행동 민감화 발현을 억제함으로써 광유전학이 코카인에 의한 중독 행동 제어에 적용될 수 있음을 보였다.

아울러 공동연구자 연세대 의대 김정훈 교수는 "자유롭게 움직이는 동물을 바라보며, 단지 스마트폰 앱을 구동해 뇌에 빛을 전달하고, 그로 인해 동물의 특정 행동을 제어할 수 있다는 사실이 매우 흥미롭고, 많은 상상력을 자극한다ˮ라고 말했다.

연구팀은 이 기술을 궁극적으로 인체에 적용할 수 있도록 기기를 더욱 소형화하고 MRI 친화적인 디자인으로 발전시키는 확장 연구를 계획하고 있다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 기초연구실 지원사업과 신진연구자지원사업, KAIST 글로벌 특이점 연구사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.01.26 조회수 80274 -

시스템생물학 이용 세계 최초 알츠하이머성 치매 환자 맞춤형 치료 효능 예측 기술 개발

우리 대학 바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀 (장소영 박사과정(제1저자), 강의룡 박사과정, 장홍준 박사과정)은 서울대학교 의과대학 묵인희 교수 연구팀과 공동연구를 통해 시스템생물학*과 알츠하이머 환자 유래 뇌 오가노이드** 모델의 융합으로 환자 맞춤형 약물 효능평가 플랫폼(Drug-screening platform)을 세계 최초로 개발했다고 13일 밝혔다.

* 시스템생물학: IT의 수학모델링 및 컴퓨터시뮬레이션과 BT의 분자세포생물학 실험을 융합하여 복잡한 생명현상을 규명하고 설명하는 연구 패러다임

** 뇌 오가노이드: 환자의 역분화 줄기세포(iPSC) 유래 인공 미니 뇌

알츠하이머병은 치매의 약 70%를 차지하는 대표적 치매 질환이나 현재까지 발병 원인이 불명확하며, 근본적인 치료제도 없는 인류가 극복하지 못한 질병 중 하나다.

알츠하이머병 치료제 개발 난제 중 하나는 실제 살아있는 환자의 뇌를 직접 실험 샘플로 사용할 수 없다는 것이었다. 이는 수많은 치료제 후보군의 약물 효능을 정확히 평가하기가 어려워 치료제 개발의 걸림돌로 작용해왔다.

조광현 교수 공동 연구팀은 실제 치매환자에서 유래한 뇌 오가노이드 기반으로 생물학적 메커니즘에 대한 수학 모델링을 융합하여 약물효능 예측이 가능한 플랫폼을 세계 최초로 개발했다. 환자 혈액으로부터 역분화줄기세포(Induced-pluripotent stem cell)*를 구축 후 이를 이용하여 3D 뇌 오가노이드를 제작해 실제 환자의 뇌와 유사한 환경 구축을 통해 실험적 한계를 극복했다.

* 역분화줄기세포: 다능성이 없는 혈액 면역세포에 역분화를 일으키는 4가지 특정 유전자를 도입하여 배아 줄기세포와 같이 모든 종류의 세포로 분화할 수 있는 성질(다능성)을 가진 줄기세포

또한, 시스템생물학 기반 수학 모델링 기법으로 알츠하이머병의 신경세포 특이적 네트워크망을 구축하고, 이를 실제 알츠하이머병 환자 및 정상군 유래 뇌 오가노이드를 통하여 신경세포 컴퓨터 모델의 실효성을 검증했다.

이 연구결과는 알츠하이머병의 시스템생물학 기반 신경세포 컴퓨터 모델을 실제 환자 유래 뇌 오가노이드로 검증한 세계 최초의 사례이다. 이는 환자 맞춤형 치료(Precision medicine)의 불모지로 여겨졌던 뇌 질환분야에서도 알츠하이머병 환자의 유전형에 따른 최적의 약물 효능 예측이 가능하게 됨을 의미하며 향후 약물 타겟 발굴에 기여할 것으로 기대된다.

조광현 교수는 “이번에 개발한 시스템생물학 기반 알츠하이머성 치매환자 약물 효능평가 플랫폼을 통해 향후 치매 치료제 개발 경쟁에서 우리나라가 국가적 우위를 선점할 수 있을 것으로 기대한다”고 밝혔다.

이번 연구는 보건복지부 한국보건산업진흥원의 국가치매극복기술개발 사업 및 한국연구재단의 중견연구자지원사업으로 수행됐으며, 연구성과는 국제학술지 네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)의 2021년 1월 12일자 논문으로 게재됐다.

(https://www.nature.com/articles/s41467-020-20440-5)

2021.01.13 조회수 75938

시스템생물학 이용 세계 최초 알츠하이머성 치매 환자 맞춤형 치료 효능 예측 기술 개발

우리 대학 바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀 (장소영 박사과정(제1저자), 강의룡 박사과정, 장홍준 박사과정)은 서울대학교 의과대학 묵인희 교수 연구팀과 공동연구를 통해 시스템생물학*과 알츠하이머 환자 유래 뇌 오가노이드** 모델의 융합으로 환자 맞춤형 약물 효능평가 플랫폼(Drug-screening platform)을 세계 최초로 개발했다고 13일 밝혔다.

* 시스템생물학: IT의 수학모델링 및 컴퓨터시뮬레이션과 BT의 분자세포생물학 실험을 융합하여 복잡한 생명현상을 규명하고 설명하는 연구 패러다임

** 뇌 오가노이드: 환자의 역분화 줄기세포(iPSC) 유래 인공 미니 뇌

알츠하이머병은 치매의 약 70%를 차지하는 대표적 치매 질환이나 현재까지 발병 원인이 불명확하며, 근본적인 치료제도 없는 인류가 극복하지 못한 질병 중 하나다.

알츠하이머병 치료제 개발 난제 중 하나는 실제 살아있는 환자의 뇌를 직접 실험 샘플로 사용할 수 없다는 것이었다. 이는 수많은 치료제 후보군의 약물 효능을 정확히 평가하기가 어려워 치료제 개발의 걸림돌로 작용해왔다.

조광현 교수 공동 연구팀은 실제 치매환자에서 유래한 뇌 오가노이드 기반으로 생물학적 메커니즘에 대한 수학 모델링을 융합하여 약물효능 예측이 가능한 플랫폼을 세계 최초로 개발했다. 환자 혈액으로부터 역분화줄기세포(Induced-pluripotent stem cell)*를 구축 후 이를 이용하여 3D 뇌 오가노이드를 제작해 실제 환자의 뇌와 유사한 환경 구축을 통해 실험적 한계를 극복했다.

* 역분화줄기세포: 다능성이 없는 혈액 면역세포에 역분화를 일으키는 4가지 특정 유전자를 도입하여 배아 줄기세포와 같이 모든 종류의 세포로 분화할 수 있는 성질(다능성)을 가진 줄기세포

또한, 시스템생물학 기반 수학 모델링 기법으로 알츠하이머병의 신경세포 특이적 네트워크망을 구축하고, 이를 실제 알츠하이머병 환자 및 정상군 유래 뇌 오가노이드를 통하여 신경세포 컴퓨터 모델의 실효성을 검증했다.

이 연구결과는 알츠하이머병의 시스템생물학 기반 신경세포 컴퓨터 모델을 실제 환자 유래 뇌 오가노이드로 검증한 세계 최초의 사례이다. 이는 환자 맞춤형 치료(Precision medicine)의 불모지로 여겨졌던 뇌 질환분야에서도 알츠하이머병 환자의 유전형에 따른 최적의 약물 효능 예측이 가능하게 됨을 의미하며 향후 약물 타겟 발굴에 기여할 것으로 기대된다.

조광현 교수는 “이번에 개발한 시스템생물학 기반 알츠하이머성 치매환자 약물 효능평가 플랫폼을 통해 향후 치매 치료제 개발 경쟁에서 우리나라가 국가적 우위를 선점할 수 있을 것으로 기대한다”고 밝혔다.

이번 연구는 보건복지부 한국보건산업진흥원의 국가치매극복기술개발 사업 및 한국연구재단의 중견연구자지원사업으로 수행됐으며, 연구성과는 국제학술지 네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)의 2021년 1월 12일자 논문으로 게재됐다.

(https://www.nature.com/articles/s41467-020-20440-5)

2021.01.13 조회수 75938 -

신소재 레이저 제작기술 개발

우리 대학 물리학과 박용근 교수, 이상민 교수, 신소재공학과 김도경 교수 공동연구팀이 기존에는 활용할 수 없었던 소자와 재료로 레이저를 구현할 수 있는 새로운 비공진 방식의 레이저 제작기술을 개발했다고 12일 밝혔다.

일반적인 레이저는 거울 등을 이용해 빛을 가두는 구조(공진기) 내부에 빛을 증폭시키는 레이저 소재(이득 물질)을 배치하는 방식이다. 하지만 공진기 내부에서 빛의 경로가 일정하게 유지돼야 레이저가 작동하기 때문에, 매우 투명한 크리스탈 구조의 이득 물질에서만 레이저가 구현될 수 있었다. 따라서 자연계에 존재하는 많은 재료 중에 투명한 크리스탈로 제작할 수 있는 특수한 레이저 소재들만 활용됐다.

연구팀은 불투명한 이득 물질에서도 빛을 가둘 수 있는 공진기 구조를 내부에 만드는 새로운 방식의 레이저를 개발했다. 마치 `통발' 형태의 공간에서 빛이 갇힌 채로 주변 이득 물질에 의해 계속 산란되면서 증폭되는 원리다. 이 새로운 레이저는 이득 물질이 꼭 투명할 필요가 없으므로 기존에 이득 물질로 사용되지 못했던 다양한 불투명 소재들을 활용해 새로운 레이저를 만들 수 있다.

우리 대학 물리학과 이겨레 박사, 신소재공학과 마호진 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 1월 4일 字 출판됐다. (논문명 : Non-resonant power-efficient directional Nd:YAG ceramic laser using a scattering cavity).

박용근 교수 연구팀은 크리스탈 구조로 만들 수 없는 소재로 레이저를 구현하기 위해 공진기 사방을 모두 산란체로 막는 아이디어를 구상했다. 물고기 통발의 구조처럼 산란체로 사방이 막혀있고 좁은 입구를 가진 `빛 통발' 형태의 텅 빈 공간을 공진기로 활용하는 아이디어다.

연구팀은 불투명한 이득 물질로 제작된 산란체 내부에 작은 공간을 파내어 레이저 공진 공간을 만들었다. 이렇게 만들어진 구형 공간의 벽면에서 빛이 반사될 때마다 증폭하도록 만들어졌다.

연구팀은 제안한 형태의 `빛 통발'에서 성공적인 레이저 발진을 구현하는 데 성공했다. 3차원 공간에서 무작위로 형성되는 공동 내 빛의 경로 때문에, 구현된 레이저는 일반적인 공진(resonant) 기반 레이저와 다르게 비공진(non-resonant) 형태로 발진 됐다.

연구팀이 개발한 레이저의 가장 큰 특징은 투명한 이득 물질을 필요로 하지 않는다는 점이다. 불투명한 성질 때문에 기존 레이저 이득 물질로 활용되지 못했던 소재들을 활용해 더욱 다양한 레이저 개발이 가능할 것으로 기대된다. 기존에 활용되지 못하던 새로운 소재를 레이저 이득 물질로 활용할 수 있으므로 레이저에서 나오는 빛의 파장을 크게 확장할 수 있고, 국방 목적과 같은 고출력 레이저로도 활용될 수 있다.

공동 제1 저자이자 교신저자인 물리학과 이겨레 박사는 "구현한 레이저는 비공진 레이저이면서 동시에 높은 에너지 효율과 방향성을 가지는 것이 장점이다. 또한, 고된 소재의 결정화 과정 없이도 효율적인 레이저를 제작할 수 있다면 이득 물질로 사용될 수 있는 소재의 폭이 월등히 넓어질 것ˮ이라며 "기존에는 레이저로 활용하지 못했던 새로운 재료로 레이저를 발진시킬 수 있어 다양한 파장과 광 특성을 가진 새로운 레이저 소자 개발이 가능하고 이를 활용하면 의료, 생명과학, 산업기술, 국방 등 여러 분야로 적용이 가능할 것으로 기대한다ˮ라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 리더연구사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.01.12 조회수 63285

신소재 레이저 제작기술 개발

우리 대학 물리학과 박용근 교수, 이상민 교수, 신소재공학과 김도경 교수 공동연구팀이 기존에는 활용할 수 없었던 소자와 재료로 레이저를 구현할 수 있는 새로운 비공진 방식의 레이저 제작기술을 개발했다고 12일 밝혔다.

일반적인 레이저는 거울 등을 이용해 빛을 가두는 구조(공진기) 내부에 빛을 증폭시키는 레이저 소재(이득 물질)을 배치하는 방식이다. 하지만 공진기 내부에서 빛의 경로가 일정하게 유지돼야 레이저가 작동하기 때문에, 매우 투명한 크리스탈 구조의 이득 물질에서만 레이저가 구현될 수 있었다. 따라서 자연계에 존재하는 많은 재료 중에 투명한 크리스탈로 제작할 수 있는 특수한 레이저 소재들만 활용됐다.

연구팀은 불투명한 이득 물질에서도 빛을 가둘 수 있는 공진기 구조를 내부에 만드는 새로운 방식의 레이저를 개발했다. 마치 `통발' 형태의 공간에서 빛이 갇힌 채로 주변 이득 물질에 의해 계속 산란되면서 증폭되는 원리다. 이 새로운 레이저는 이득 물질이 꼭 투명할 필요가 없으므로 기존에 이득 물질로 사용되지 못했던 다양한 불투명 소재들을 활용해 새로운 레이저를 만들 수 있다.

우리 대학 물리학과 이겨레 박사, 신소재공학과 마호진 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 1월 4일 字 출판됐다. (논문명 : Non-resonant power-efficient directional Nd:YAG ceramic laser using a scattering cavity).

박용근 교수 연구팀은 크리스탈 구조로 만들 수 없는 소재로 레이저를 구현하기 위해 공진기 사방을 모두 산란체로 막는 아이디어를 구상했다. 물고기 통발의 구조처럼 산란체로 사방이 막혀있고 좁은 입구를 가진 `빛 통발' 형태의 텅 빈 공간을 공진기로 활용하는 아이디어다.

연구팀은 불투명한 이득 물질로 제작된 산란체 내부에 작은 공간을 파내어 레이저 공진 공간을 만들었다. 이렇게 만들어진 구형 공간의 벽면에서 빛이 반사될 때마다 증폭하도록 만들어졌다.

연구팀은 제안한 형태의 `빛 통발'에서 성공적인 레이저 발진을 구현하는 데 성공했다. 3차원 공간에서 무작위로 형성되는 공동 내 빛의 경로 때문에, 구현된 레이저는 일반적인 공진(resonant) 기반 레이저와 다르게 비공진(non-resonant) 형태로 발진 됐다.

연구팀이 개발한 레이저의 가장 큰 특징은 투명한 이득 물질을 필요로 하지 않는다는 점이다. 불투명한 성질 때문에 기존 레이저 이득 물질로 활용되지 못했던 소재들을 활용해 더욱 다양한 레이저 개발이 가능할 것으로 기대된다. 기존에 활용되지 못하던 새로운 소재를 레이저 이득 물질로 활용할 수 있으므로 레이저에서 나오는 빛의 파장을 크게 확장할 수 있고, 국방 목적과 같은 고출력 레이저로도 활용될 수 있다.

공동 제1 저자이자 교신저자인 물리학과 이겨레 박사는 "구현한 레이저는 비공진 레이저이면서 동시에 높은 에너지 효율과 방향성을 가지는 것이 장점이다. 또한, 고된 소재의 결정화 과정 없이도 효율적인 레이저를 제작할 수 있다면 이득 물질로 사용될 수 있는 소재의 폭이 월등히 넓어질 것ˮ이라며 "기존에는 레이저로 활용하지 못했던 새로운 재료로 레이저를 발진시킬 수 있어 다양한 파장과 광 특성을 가진 새로운 레이저 소자 개발이 가능하고 이를 활용하면 의료, 생명과학, 산업기술, 국방 등 여러 분야로 적용이 가능할 것으로 기대한다ˮ라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 리더연구사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.01.12 조회수 63285 -

미생물 기반 다양한 일차 아민 생산 기술 최초 개발

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 `비식용 바이오매스를 여러 가지 짧은 길이의 일차 아민들로 전환하는 미생물 균주 개발'에 성공했다고 11일 밝혔다.

이번 연구결과는 국제적인 학술지인 `네이쳐 커뮤니케이션스(Nature Communications)'에 게재됐다.

※ 논문명 : Microbial production of multiple short-chain primary amines via retrobiosynthesis

※ 저자 정보 : 이상엽(한국과학기술원, 교신저자), 김동인(한국과학기술원, 공동 제1저자), 채동언(한국과학기술원, 공동 제1저자), 김현욱(한국과학기술원, 공동 제1저자), 장우대(한국과학기술원, 제4저자), 포함 총 5명

석유화학산업은 화석원료를 이용해 우리 생활 전반에 광범위하게 이용되는 범용화학물질들을 생산해왔다. 그러나 원유 매장량 고갈에 대한 우려와 원유 산업으로부터 발생하는 지구 온난화 등의 환경문제가 전 세계적으로 매우 심각한 상황이다. 특히 우리나라의 경우 석유를 전량 수입에 의존하기 때문에, 국제 유가 변동에 매우 취약한 실정이다. 이에 환경문제를 해결하면서 원유를 대체할 수 있는 지속 가능한 바이오리파이너리의 구축이 시급히 요구되고 있다.

바이오 리파이너리란 화석원료가 아닌 비식용 바이오매스를 원료로 사용해 미생물로 산업적으로 유용한 화학물질들을 생산하는 기술이다. 여기서 미생물은 원료인 바이오매스를 우리가 원하는 화학물질로 전환하는 세포 공장과 같은 역할을 한다. 이러한 미생물의 복잡한 대사회로를 효과적으로 조작할 수 있게 하는 시스템 대사공학은 바이오 리파이너리에서 핵심기술 중 하나다.

지금껏 석유화학 공정을 통해서 합성되던 화학물질 중에는 미생물 시스템 대사공학을 통해서 바이오 기반으로 생산되는 사례가 점차 늘고 있지만, 아직 의약품 및 농약품들의 전구체로 널리 사용되는 짧은 탄소 길이를 가진 일차 아민들의 생산은 보고된 바가 없었다.

이에 KAIST 이상엽 특훈교수 연구팀은 여러 가지 짧은 탄소 길이를 갖는 일차 아민들을 생산할 수 있는 대장균 균주 개발 연구를 수행했다.

지금까지 이러한 일차 아민들을 생산하는 균주들이 개발되지 못한 가장 큰 이유는 생합성 대사회로의 부재였다. 이러한 문제를 해결하기 위해 역 생합성 시뮬레이션을 통해 모든 가능한 대사경로들을 예측했다. 그 후 전구체 선택과정을 통해 가장 유망한 대사회로들을 선정했다.

이렇게 디자인된 신규 대사회로들을 실제 실험을 통해 검증했으며 이를 통해 10가지 종류의 다른 짧은 길이의 일차 아민들을 생산하는 대장균 균주들을 최초로 개발하는 데 성공했다.

또한 대표적인 일차 아민들을 선정해 폐목재, 잡초 등 지구상에서 가장 풍부한 바이오매스의 주원료인 포도당을 단일 탄소원으로 사용한 생산과 시스템 대사공학을 통한 생산량 증대를 보임으로써 바이오 기반 생산의 가능성을 보여줬다.

이번 연구에서 활용된 역 생합성과 전구체 선택과정을 같이 사용한 전략은 짧은 탄소 길이를 가진 일차 아민들 뿐만 아니라 다른 그룹의 여러 가지 화학물질들을 동시에 생산하는 대사회로들을 구축하는 데도 유용하게 쓰일 것으로 예상된다.

이상엽 특훈교수는 “이번 연구는 지금까지 석유화학 산업 기반으로만 생산할 수 있었던 짧은 탄소 길이를 가진 일차 아민들을 재생 가능한 바이오 기반 화학산업을 통해 생산할 가능성을 세계 최초로 제시한 점에 의의가 있다”며 “앞으로 더 많은 연구를 통해 생산량과 생산성을 증대시킬 계획이다”라고 밝혔다.

한편 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 기후변화대응기술개발사업의 '바이오리파이너리를 위한 시스템대사공학 원천기술개발 과제'의 지원을 받아 수행됐다.

2021.01.11 조회수 66411

미생물 기반 다양한 일차 아민 생산 기술 최초 개발

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 `비식용 바이오매스를 여러 가지 짧은 길이의 일차 아민들로 전환하는 미생물 균주 개발'에 성공했다고 11일 밝혔다.

이번 연구결과는 국제적인 학술지인 `네이쳐 커뮤니케이션스(Nature Communications)'에 게재됐다.

※ 논문명 : Microbial production of multiple short-chain primary amines via retrobiosynthesis

※ 저자 정보 : 이상엽(한국과학기술원, 교신저자), 김동인(한국과학기술원, 공동 제1저자), 채동언(한국과학기술원, 공동 제1저자), 김현욱(한국과학기술원, 공동 제1저자), 장우대(한국과학기술원, 제4저자), 포함 총 5명

석유화학산업은 화석원료를 이용해 우리 생활 전반에 광범위하게 이용되는 범용화학물질들을 생산해왔다. 그러나 원유 매장량 고갈에 대한 우려와 원유 산업으로부터 발생하는 지구 온난화 등의 환경문제가 전 세계적으로 매우 심각한 상황이다. 특히 우리나라의 경우 석유를 전량 수입에 의존하기 때문에, 국제 유가 변동에 매우 취약한 실정이다. 이에 환경문제를 해결하면서 원유를 대체할 수 있는 지속 가능한 바이오리파이너리의 구축이 시급히 요구되고 있다.

바이오 리파이너리란 화석원료가 아닌 비식용 바이오매스를 원료로 사용해 미생물로 산업적으로 유용한 화학물질들을 생산하는 기술이다. 여기서 미생물은 원료인 바이오매스를 우리가 원하는 화학물질로 전환하는 세포 공장과 같은 역할을 한다. 이러한 미생물의 복잡한 대사회로를 효과적으로 조작할 수 있게 하는 시스템 대사공학은 바이오 리파이너리에서 핵심기술 중 하나다.

지금껏 석유화학 공정을 통해서 합성되던 화학물질 중에는 미생물 시스템 대사공학을 통해서 바이오 기반으로 생산되는 사례가 점차 늘고 있지만, 아직 의약품 및 농약품들의 전구체로 널리 사용되는 짧은 탄소 길이를 가진 일차 아민들의 생산은 보고된 바가 없었다.

이에 KAIST 이상엽 특훈교수 연구팀은 여러 가지 짧은 탄소 길이를 갖는 일차 아민들을 생산할 수 있는 대장균 균주 개발 연구를 수행했다.

지금까지 이러한 일차 아민들을 생산하는 균주들이 개발되지 못한 가장 큰 이유는 생합성 대사회로의 부재였다. 이러한 문제를 해결하기 위해 역 생합성 시뮬레이션을 통해 모든 가능한 대사경로들을 예측했다. 그 후 전구체 선택과정을 통해 가장 유망한 대사회로들을 선정했다.

이렇게 디자인된 신규 대사회로들을 실제 실험을 통해 검증했으며 이를 통해 10가지 종류의 다른 짧은 길이의 일차 아민들을 생산하는 대장균 균주들을 최초로 개발하는 데 성공했다.

또한 대표적인 일차 아민들을 선정해 폐목재, 잡초 등 지구상에서 가장 풍부한 바이오매스의 주원료인 포도당을 단일 탄소원으로 사용한 생산과 시스템 대사공학을 통한 생산량 증대를 보임으로써 바이오 기반 생산의 가능성을 보여줬다.

이번 연구에서 활용된 역 생합성과 전구체 선택과정을 같이 사용한 전략은 짧은 탄소 길이를 가진 일차 아민들 뿐만 아니라 다른 그룹의 여러 가지 화학물질들을 동시에 생산하는 대사회로들을 구축하는 데도 유용하게 쓰일 것으로 예상된다.

이상엽 특훈교수는 “이번 연구는 지금까지 석유화학 산업 기반으로만 생산할 수 있었던 짧은 탄소 길이를 가진 일차 아민들을 재생 가능한 바이오 기반 화학산업을 통해 생산할 가능성을 세계 최초로 제시한 점에 의의가 있다”며 “앞으로 더 많은 연구를 통해 생산량과 생산성을 증대시킬 계획이다”라고 밝혔다.

한편 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 기후변화대응기술개발사업의 '바이오리파이너리를 위한 시스템대사공학 원천기술개발 과제'의 지원을 받아 수행됐다.

2021.01.11 조회수 66411 -

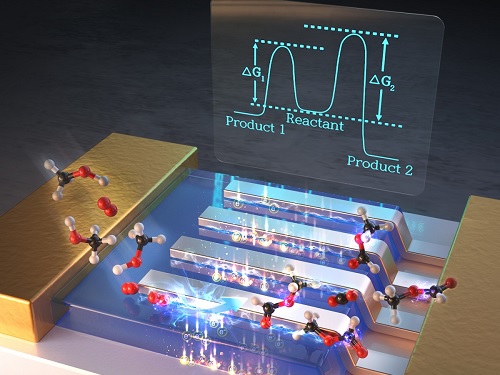

핫전자(뜨거운 전자) 이용, 온실가스 저감원리 규명

우리 연구진이 금속-산화물 계면에서의 촉매 화학 반응 과정에 대한 메커니즘을 직접 밝히고, *핫전자(뜨거운 전자)가 촉매 선택도를 향상시키는 데 결정적인 요소임을 실시간 핫전자 검출을 통해 입증했다.

☞ 핫전자(Hot electron): 분자의 흡착, 화학 촉매 반응, 빛의 흡수와 같은 외부 에너지가 금속 표면에 전달될 때, 화학 에너지의 순간적인 전환과정에서 에너지가 올라간(물질의 자유전자보다 약 100배 높은) 상태의 전자를 말한다. 태양광을 전기에너지로 전환하는 데 사용되는 매개체로도 사용된다.

우리 대학 화학과 박정영 교수(기초과학연구원(IBS) 나노물질 및 화학반응 연구단 부연구단장), 신소재공학과 정연식 교수, 생명화학공학과 정유성 교수 공동연구팀이 차세대 고성능 촉매 설계에 활용할 수 있는 반응성 향상 원리의 기틀을 마련했다고 8일 밝혔다.

현재 에너지 사용량 절감과 친환경 화학 공정 개발이라는 글로벌 도전 과제를 해결하기 위해 새로운 고효율 촉매 소재 개발은 필수적이다. 친환경 화학을 위한 불균일 촉매의 궁극적인 목표는 원하는 생성물에 대해 높은 선택성을 가진 재료를 설계하는 것이다.

많은 화학 촉매 반응 중 알코올의 선택적 산화는 에너지 변환 및 화학 합성에서 중요한 변환 과정이며, 특히 메탄올의 부분 산화를 통해 생성되는 메틸 포르메이트는 포름알데히드 및 포름산과 같은 귀중한 화학 물질의 화학연료로 사용되는 고부가 가치 생성물이다. 따라서 지구온난화 문제의 핵심인 이산화탄소의 저감과 고부가 가치 화학연료 생성의 향상을 위해서는 열역학적인 장벽을 뛰어넘어 높은 선택도를 가지는 우수한 성능의 촉매 개발이 필요하다.

공동연구팀은 이를 해결하는 방안으로, 백금 나노선을 티타늄 산화물에 접합시켜 `금속 나노선-산화물 계면'이 정밀하게 제어되는 신개념의 촉매를 개발했고, 더 나아가 금속 나노선-산화물 계면 기반의 `핫전자 촉매소자'를 활용해 실시간으로 핫전자의 이동을 관찰했다. 연구진은 금속-산화물 계면이 형성되면 메틸 포르메이트의 생성효율이 향상되는 동시에 이산화탄소의 생성이 현저히 감소하는 점을 관찰했으며, 이 높은 선택도는 촉매 표면에 형성된 계면에서의 증폭된 핫전자의 생성과 연관이 있음을 규명했다.

또한 연구진은 계면에서의 증가된 촉매 성능을 실험뿐 아니라 이론적으로도 입증했다. 연구진은 금속 나노선-산화물 계면에서의 증폭된 촉매 선택도가 계면에서의 완전히 다른 촉매 반응 메커니즘에서 기인하는 것임을 양자역학 모델링 계산 결과 비교를 통해 증명했다.

연구를 주도한 화학과 박정영 교수는 "핫전자와 금속 나노선-산화물 계면을 이용해 온실가스인 이산화탄소의 생성을 줄이고 고부가 가치 화학연료의 생성을 증대시킬 수 있다ˮ며 "촉매의 선택도를 핫전자와 금속-산화물 계면을 통해서 제어할 수 있다는 개념은 에너지 전환 및 차세대 촉매 개발에 이용될 수 있고 지구온난화의 주원인인 온실가스의 저감 등의 응용성을 가질 거라고 예상된다ˮ고 말했다.

나노선과 산화물의 접합 연구를 주도한 신소재공학과 정연식 교수는 "기존의 촉매 소자 시스템에서는 기술적으로 어려웠던 금속-산화물 계면에서의 핫전자 검출을 아주 정밀한 나노선 프린팅 기술로 인해 가능하게 만든 연구며, 이 기술은 향후 다양한 차세대 하이브리드 촉매 개발에 활용할 수 있으리라 기대된다ˮ고 말했다.

이론적인 계산으로 계면과 촉매 선택도 간 관계 입증을 주도한 생명화학공학과 정유성 교수 역시 "촉매 화학 반응에서의 선택도를 높이기 위해 금속-산화물 계면이 중요한 역할을 할 수 있음을 실험적 관찰과 이론적인 양자 계산을 통해 증명한 연구로, 불균일 촉매를 이용한 화학 공정 개발에 활용될 수 있을 것으로 기대된다ˮ 라고 언급했다.

우리 대학 화학과 이시우 박사가 제1 저자로 참여하고 기초과학연구원(IBS) 및 한국연구재단의 지원으로 수행된 이번 연구 결과는 종합 과학분야의 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications)에 1월 4일 字 게재됐다. (논문명 : Controlling hot electron flux and catalytic selectivity with nanoscale metal-oxide interfaces)

2021.01.11 조회수 67225

핫전자(뜨거운 전자) 이용, 온실가스 저감원리 규명

우리 연구진이 금속-산화물 계면에서의 촉매 화학 반응 과정에 대한 메커니즘을 직접 밝히고, *핫전자(뜨거운 전자)가 촉매 선택도를 향상시키는 데 결정적인 요소임을 실시간 핫전자 검출을 통해 입증했다.

☞ 핫전자(Hot electron): 분자의 흡착, 화학 촉매 반응, 빛의 흡수와 같은 외부 에너지가 금속 표면에 전달될 때, 화학 에너지의 순간적인 전환과정에서 에너지가 올라간(물질의 자유전자보다 약 100배 높은) 상태의 전자를 말한다. 태양광을 전기에너지로 전환하는 데 사용되는 매개체로도 사용된다.

우리 대학 화학과 박정영 교수(기초과학연구원(IBS) 나노물질 및 화학반응 연구단 부연구단장), 신소재공학과 정연식 교수, 생명화학공학과 정유성 교수 공동연구팀이 차세대 고성능 촉매 설계에 활용할 수 있는 반응성 향상 원리의 기틀을 마련했다고 8일 밝혔다.

현재 에너지 사용량 절감과 친환경 화학 공정 개발이라는 글로벌 도전 과제를 해결하기 위해 새로운 고효율 촉매 소재 개발은 필수적이다. 친환경 화학을 위한 불균일 촉매의 궁극적인 목표는 원하는 생성물에 대해 높은 선택성을 가진 재료를 설계하는 것이다.

많은 화학 촉매 반응 중 알코올의 선택적 산화는 에너지 변환 및 화학 합성에서 중요한 변환 과정이며, 특히 메탄올의 부분 산화를 통해 생성되는 메틸 포르메이트는 포름알데히드 및 포름산과 같은 귀중한 화학 물질의 화학연료로 사용되는 고부가 가치 생성물이다. 따라서 지구온난화 문제의 핵심인 이산화탄소의 저감과 고부가 가치 화학연료 생성의 향상을 위해서는 열역학적인 장벽을 뛰어넘어 높은 선택도를 가지는 우수한 성능의 촉매 개발이 필요하다.

공동연구팀은 이를 해결하는 방안으로, 백금 나노선을 티타늄 산화물에 접합시켜 `금속 나노선-산화물 계면'이 정밀하게 제어되는 신개념의 촉매를 개발했고, 더 나아가 금속 나노선-산화물 계면 기반의 `핫전자 촉매소자'를 활용해 실시간으로 핫전자의 이동을 관찰했다. 연구진은 금속-산화물 계면이 형성되면 메틸 포르메이트의 생성효율이 향상되는 동시에 이산화탄소의 생성이 현저히 감소하는 점을 관찰했으며, 이 높은 선택도는 촉매 표면에 형성된 계면에서의 증폭된 핫전자의 생성과 연관이 있음을 규명했다.

또한 연구진은 계면에서의 증가된 촉매 성능을 실험뿐 아니라 이론적으로도 입증했다. 연구진은 금속 나노선-산화물 계면에서의 증폭된 촉매 선택도가 계면에서의 완전히 다른 촉매 반응 메커니즘에서 기인하는 것임을 양자역학 모델링 계산 결과 비교를 통해 증명했다.

연구를 주도한 화학과 박정영 교수는 "핫전자와 금속 나노선-산화물 계면을 이용해 온실가스인 이산화탄소의 생성을 줄이고 고부가 가치 화학연료의 생성을 증대시킬 수 있다ˮ며 "촉매의 선택도를 핫전자와 금속-산화물 계면을 통해서 제어할 수 있다는 개념은 에너지 전환 및 차세대 촉매 개발에 이용될 수 있고 지구온난화의 주원인인 온실가스의 저감 등의 응용성을 가질 거라고 예상된다ˮ고 말했다.

나노선과 산화물의 접합 연구를 주도한 신소재공학과 정연식 교수는 "기존의 촉매 소자 시스템에서는 기술적으로 어려웠던 금속-산화물 계면에서의 핫전자 검출을 아주 정밀한 나노선 프린팅 기술로 인해 가능하게 만든 연구며, 이 기술은 향후 다양한 차세대 하이브리드 촉매 개발에 활용할 수 있으리라 기대된다ˮ고 말했다.

이론적인 계산으로 계면과 촉매 선택도 간 관계 입증을 주도한 생명화학공학과 정유성 교수 역시 "촉매 화학 반응에서의 선택도를 높이기 위해 금속-산화물 계면이 중요한 역할을 할 수 있음을 실험적 관찰과 이론적인 양자 계산을 통해 증명한 연구로, 불균일 촉매를 이용한 화학 공정 개발에 활용될 수 있을 것으로 기대된다ˮ 라고 언급했다.

우리 대학 화학과 이시우 박사가 제1 저자로 참여하고 기초과학연구원(IBS) 및 한국연구재단의 지원으로 수행된 이번 연구 결과는 종합 과학분야의 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications)에 1월 4일 字 게재됐다. (논문명 : Controlling hot electron flux and catalytic selectivity with nanoscale metal-oxide interfaces)

2021.01.11 조회수 67225 -

신경 네트워크의 연결을 실시간으로 조절 가능한 신경 칩 플랫폼 개발

우리 대학 바이오및뇌공학과 남윤기 교수 연구팀이 나노입자 기술을 기반으로 시험관 조건에서 배양한 신경 네트워크의 연결을 실시간으로 조절할 수 있는 신경칩 플랫폼을 개발했다고 7일 밝혔다.

이번 연구는 신경 네트워크의 구조를 조절하기 위한 기존의 많은 세포 형태화 기술이 세포 배양 이전 단계에만 적용 가능한 데 반해, 네트워크의 발달 및 성숙 단계에서도 도입할 수 있다는 점에서 큰 의미가 있다.

바이오및뇌공학과 홍나리 박사과정(지도교수:남윤기)이 주도한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 12월 9일 字에 게재됐다. (논문명: Thermoplasmonic neural chip platform for in situ manipulation of neuronal connections in vitro)

우리 뇌의 복잡한 구조를 모방하는 신경 네트워크 모델을 체외 조건에서 구현하기 위해서는 신경세포의 위치와 연결을 원하는 구조에 맞춰 정렬하는 기술이 필요하며, 이를 위해 다양한 방식의 미세공정 기법을 통한 신경세포 형태화 기술이 개발돼왔다.

그러나 이러한 기술들은 세포를 배양하기 전에 배양기판의 표면을 개질하는 방법을 기반으로 하고 있어 배양 초기 단계에서 원하는 네트워크의 구조를 통제하는 것은 가능하나, 이후 수일 또는 수 주에 걸친 세포 간 네트워크 형성 과정 중에 네트워크 연결을 조절하는 것이 매우 어렵다는 단점이 있었다.

연구진은 세포 배양 중에도 신경 네트워크의 구조와 기능을 실시간으로 조절할 수 있는 기술을 개발하기 위해, `아가로즈 하이드로겔 (agarose hydrogel), 금 나노막대, 미세 전극 칩' 기반의 신경 칩 플랫폼을 제작했다. 해초로부터 추출한 물질로 조직공학 분야에서 활용되고 있는 아가로즈 하이드로겔은 신경세포의 흡착을 방해하는 세포 반발성을 가지고 있어, 배양기판 상에 다양한 형태의 패턴을 제작해 이 물질이 없는 영역에만 한정적으로 신경 네트워크를 형성시킬 수 있다.

또한 아가로즈 하이드로겔은 열에 의해 녹는 특성이 있어, 국소적인 열을 통해 특정한 위치의 하이드로겔을 제거할 수 있다. 연구진은 원하는 영역에만 국소적 열을 발생시키기 위한 매개체로 금 나노막대를 사용했다. 금 나노막대는 근적외선을 선택적으로 흡수해 열을 발생시킬 수 있는 광열 특성이 있다. 마지막으로 미세 전극 칩은 신경세포의 전기적 신호를 비침습적으로 장기간 측정한다.

연구진은 배양기판인 미세 전극 칩 위에 금 나노막대 층을 형성하고, 그 위에 미세 패턴을 지닌 아가로즈 하이드로겔 층을 제작함으로써, 각 미세 패턴 안에 독립된 신경 네트워크들을 구축했다. 다음으로 개발된 플랫폼을 통해 세 가지의 다른 조작 방식으로 신경 네트워크의 구조와 기능을 조절할 수 있음을 실험적으로 확인했다.

첫 번째로는, 금 나노막대 층에서 발생하는 열을 통해 네트워크 사이에 하이드로겔을 국소적으로 제거했으며, 제거된 영역을 따라 신경돌기(축삭)가 생장해 새로운 신경 연결이 생성됨을 확인했다. 두 번째로는, 네트워크를 연결하고 있는 신경돌기에 직접 열을 가함으로써 원하는 신경 연결을 선택적으로 제거할 수 있음을 관찰했다. 이러한 신경 연결의 생성과 제거 기술을 미세 전극 칩 상에서 실행함으로써, 연구팀은 네트워크의 구조적 변화에 의한 기능적 연결성을 분석할 수 있었다. 세 번째로는, 광열 자극을 이용한 신경 활성 억제 현상을 이용해 개별 네트워크의 활성 변화를 조절하면서 서로 연결된 네트워크 간의 기능적 연결성을 대응시킬 수 있음을 확인했다.

이번 연구의 교신저자인 남윤기 교수는 "이번 연구에서 개발된 신경 세포 칩 플랫폼은 신경회로의 구조와 기능을 세포 발달과정 중에 조절할 수 있다ˮ며, "앞으로 뇌신경과학 연구를 위한 다양하고 복잡한 형태의 체외 신경 모델을 구현하는 데 활용될 것으로 기대된다ˮ고 말했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 중견연구자지원사업(도약연구)와 글로벌박사양성사업 지원을 받아 수행됐다.

2021.01.06 조회수 59960

신경 네트워크의 연결을 실시간으로 조절 가능한 신경 칩 플랫폼 개발

우리 대학 바이오및뇌공학과 남윤기 교수 연구팀이 나노입자 기술을 기반으로 시험관 조건에서 배양한 신경 네트워크의 연결을 실시간으로 조절할 수 있는 신경칩 플랫폼을 개발했다고 7일 밝혔다.

이번 연구는 신경 네트워크의 구조를 조절하기 위한 기존의 많은 세포 형태화 기술이 세포 배양 이전 단계에만 적용 가능한 데 반해, 네트워크의 발달 및 성숙 단계에서도 도입할 수 있다는 점에서 큰 의미가 있다.

바이오및뇌공학과 홍나리 박사과정(지도교수:남윤기)이 주도한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 12월 9일 字에 게재됐다. (논문명: Thermoplasmonic neural chip platform for in situ manipulation of neuronal connections in vitro)

우리 뇌의 복잡한 구조를 모방하는 신경 네트워크 모델을 체외 조건에서 구현하기 위해서는 신경세포의 위치와 연결을 원하는 구조에 맞춰 정렬하는 기술이 필요하며, 이를 위해 다양한 방식의 미세공정 기법을 통한 신경세포 형태화 기술이 개발돼왔다.

그러나 이러한 기술들은 세포를 배양하기 전에 배양기판의 표면을 개질하는 방법을 기반으로 하고 있어 배양 초기 단계에서 원하는 네트워크의 구조를 통제하는 것은 가능하나, 이후 수일 또는 수 주에 걸친 세포 간 네트워크 형성 과정 중에 네트워크 연결을 조절하는 것이 매우 어렵다는 단점이 있었다.

연구진은 세포 배양 중에도 신경 네트워크의 구조와 기능을 실시간으로 조절할 수 있는 기술을 개발하기 위해, `아가로즈 하이드로겔 (agarose hydrogel), 금 나노막대, 미세 전극 칩' 기반의 신경 칩 플랫폼을 제작했다. 해초로부터 추출한 물질로 조직공학 분야에서 활용되고 있는 아가로즈 하이드로겔은 신경세포의 흡착을 방해하는 세포 반발성을 가지고 있어, 배양기판 상에 다양한 형태의 패턴을 제작해 이 물질이 없는 영역에만 한정적으로 신경 네트워크를 형성시킬 수 있다.

또한 아가로즈 하이드로겔은 열에 의해 녹는 특성이 있어, 국소적인 열을 통해 특정한 위치의 하이드로겔을 제거할 수 있다. 연구진은 원하는 영역에만 국소적 열을 발생시키기 위한 매개체로 금 나노막대를 사용했다. 금 나노막대는 근적외선을 선택적으로 흡수해 열을 발생시킬 수 있는 광열 특성이 있다. 마지막으로 미세 전극 칩은 신경세포의 전기적 신호를 비침습적으로 장기간 측정한다.

연구진은 배양기판인 미세 전극 칩 위에 금 나노막대 층을 형성하고, 그 위에 미세 패턴을 지닌 아가로즈 하이드로겔 층을 제작함으로써, 각 미세 패턴 안에 독립된 신경 네트워크들을 구축했다. 다음으로 개발된 플랫폼을 통해 세 가지의 다른 조작 방식으로 신경 네트워크의 구조와 기능을 조절할 수 있음을 실험적으로 확인했다.

첫 번째로는, 금 나노막대 층에서 발생하는 열을 통해 네트워크 사이에 하이드로겔을 국소적으로 제거했으며, 제거된 영역을 따라 신경돌기(축삭)가 생장해 새로운 신경 연결이 생성됨을 확인했다. 두 번째로는, 네트워크를 연결하고 있는 신경돌기에 직접 열을 가함으로써 원하는 신경 연결을 선택적으로 제거할 수 있음을 관찰했다. 이러한 신경 연결의 생성과 제거 기술을 미세 전극 칩 상에서 실행함으로써, 연구팀은 네트워크의 구조적 변화에 의한 기능적 연결성을 분석할 수 있었다. 세 번째로는, 광열 자극을 이용한 신경 활성 억제 현상을 이용해 개별 네트워크의 활성 변화를 조절하면서 서로 연결된 네트워크 간의 기능적 연결성을 대응시킬 수 있음을 확인했다.

이번 연구의 교신저자인 남윤기 교수는 "이번 연구에서 개발된 신경 세포 칩 플랫폼은 신경회로의 구조와 기능을 세포 발달과정 중에 조절할 수 있다ˮ며, "앞으로 뇌신경과학 연구를 위한 다양하고 복잡한 형태의 체외 신경 모델을 구현하는 데 활용될 것으로 기대된다ˮ고 말했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 중견연구자지원사업(도약연구)와 글로벌박사양성사업 지원을 받아 수행됐다.

2021.01.06 조회수 59960 -

우리 뇌가 기억력을 유지하는 메커니즘 밝혀

우리 연구진이 성인의 뇌가 기억력을 유지하는 메커니즘을 밝혔다.

우리 대학 생명과학과 정원석 교수와 이준혁 박사과정 연구팀이 한국뇌연구원의 박형주 박사와 김지영 연구원 연구팀과 공동연구를 통해 이전까지 알려지지 않았던 새로운 뇌 항상성 유지 기전을 처음으로 밝혀 국제학술지 `네이처(Nature)'에 공개했다고 5일 밝혔다.

성인 *해마에서는 학습 및 기억 형성 중에 기존의 시냅스는 사라지고 새로운 *시냅스가 생기는 시냅스 재구성이 일어난다. 그러나 어떻게 시냅스가 사라지고 이러한 시냅스 제거가 학습과 기억 과정 중에 어떠한 역할을 맡는지는 여전히 알려지지 않았다.

☞ 해마(hippocampus): 뇌의 부위 중 하나로 학습, 기억 및 새로운 것의 인식 등의 역할을 한다.

☞ 시냅스(synapse): 뉴런(신경세포) 간 또는 뉴런과 다른 세포 사이의 접합 관계나 접합 부위를 말한다. 뉴런이 모여 있는 곳, 즉 뇌와 척수에 집중되어 있다.

공동연구팀은 중추 신경계에서 다양한 역할을 수행하는 신경교세포 중 가장 숫자가 많은 `별아교세포'가 뇌 발달 시기에 시냅스를 먹어서 없앤다는 정원석 교수의 선행 연구 결과(네이처(Nature), 2013년)에 착안해 연구를 진행하였다. 그 결과, 성체 뇌에서도 별아교세포가 불필요한 시냅스를 끊임없이 제거하고 있음을 발견했으며, 이 현상이 학습 및 기억에 중요한 해마 내 흥분성 시냅스의 회로 유지를 가능하게 한다는 사실을 증명했다.

이전에는 신경교세포의 시냅스 제거 현상을 전자 현미경 또는 시냅스 염색법을 사용해 확인했었다. 그러나 이러한 방법은 신경교세포에 의해 먹힌 시냅스가 세포 내 산성 소화기관에서 급속히 분해되기 때문에 잔여 시냅스를 표시하고 관찰하는 데 한계가 있었다.

이에 연구팀은 시냅스에 산성화 감지가 가능한 형광단백질 조합(mCherry 물질과 eGFP 물질)을 발현시키는 바이러스 기반 시냅스 포식 리포터를 개발했다. 이 형광단백질들은 일반적인 중성 pH 조건에서 원래의 형광 강도를 유지하지만, 세포 속 소화기관 같은 산성 환경에서는 eGFP 물질은 빠르게 분해되어 신호가 사라지고 mCherry 물질은 천천히 분해되어 신호가 유지된다는 특징이 있다. 이러한 원리를 활용해, 연구팀은 mCherry-eGFP를 바이러스를 통해 흥분성 및 억제성 시냅스에 각각 발현시켰고 이후 mCherry-eGFP로 표시된 시냅스들과는 달리 신경교세포에 의해 먹힌 시냅스는 mCherry 물질만의 단독 신호로 관찰됨을 확인했다.

연구팀은 새로 개발한 방법을 이용해, 기존의 방법으로는 관찰할 수 없었던 현상인 별아교세포가 성인 해마에서 시냅스를 지속적으로 제거하며 특히 흥분성 시냅스를 더 많이 제거하고 있음을 발견했다.

놀랍게도 연구팀은 뇌의 면역세포라 불리는 미세아교세포보다 별아교세포가 주도적으로 정상 해마의 흥분성 시냅스를 제거하고 있음을 확인하여 미세아교세포가 시냅스를 제거하는 주된 세포일 것이라는 기존의 학설을 뒤집었다.

미세아교세포를 인위적으로 제거했을 때는 시냅스의 수가 변하지 않았지만, 해마의 별아교세포가 시냅스를 먹지 못하도록 유전자 조작을 했을 때는 비정상적인 시냅스가 과도하게 급증가하고 정상적인 해마 신경 회로의 기능과 기억 형성 능력이 떨어진다는 것을 처음으로 관찰한 것이다.

게다가 연구진은 유전자 변형을 통해 별아교세포의 시냅스 제거 작용을 억제한 생쥐에서는, 해마 내 시냅스 연결 가소성과 기억 형성에 문제가 생김을 발견했다. 이는 불필요한 시냅스들을 별아교세포가 제거하지 않는다면 뇌의 정상적인 학습과 기억 능력이 유지될 수 없다는 것을 의미한다.

연구팀은 이번 연구성과를 통해 별아교세포에 의한 성인 뇌의 흥분성 시냅스 재구성이 정상적 신경 회로망 유지 및 기억 형성에 필수적인 기전이라 제시했다. 이 메커니즘은 향후 뇌 기능 및 관련 신경 회로의 항상성 유지에 관한 다양한 연구들에 활용될 수 있을 것으로 기대되고 있다.

또한 연구팀은 "비정상적인 수준의 시냅스 수 변화는 자폐 스펙트럼 장애, 조현병, 치매 및 여러 형태의 발작과 같은 다양한 신경질환의 유병률과 연관성이 높다ˮ며 "시냅스 수를 다시 정상으로 회복하기 위해 별아교세포가 시냅스를 먹는 현상을 조절하는 것이 이들 뇌 질환을 치료하는 새로운 전략이 될 수 있다ˮ고 말했다.

우리 대학 생명과학과 이준혁 박사과정과 뇌연구원 김지영 연구원이 공동 제1 저자로 참여하고, 정원석 교수와 박형주 박사가 공동 교신저자로 참여한 이번 연구는 뇌인지과학 연구분야에 새로운 돌파구를 마련한 것으로 인정받아 최상위 국제학술지 `네이처(Nature)'에 지난 12월 23일 字 공개됐다. (논문명: Astrocytes phagocytose adult hippocampal synapses for circuit homeostasis)

한편, 이번 연구는 삼성미래기술육성재단, 뇌원천기술개발사업, 한국뇌연구원 기관고유사업 등의 도움을 받아 진행됐다.

2021.01.06 조회수 55901

우리 뇌가 기억력을 유지하는 메커니즘 밝혀

우리 연구진이 성인의 뇌가 기억력을 유지하는 메커니즘을 밝혔다.

우리 대학 생명과학과 정원석 교수와 이준혁 박사과정 연구팀이 한국뇌연구원의 박형주 박사와 김지영 연구원 연구팀과 공동연구를 통해 이전까지 알려지지 않았던 새로운 뇌 항상성 유지 기전을 처음으로 밝혀 국제학술지 `네이처(Nature)'에 공개했다고 5일 밝혔다.

성인 *해마에서는 학습 및 기억 형성 중에 기존의 시냅스는 사라지고 새로운 *시냅스가 생기는 시냅스 재구성이 일어난다. 그러나 어떻게 시냅스가 사라지고 이러한 시냅스 제거가 학습과 기억 과정 중에 어떠한 역할을 맡는지는 여전히 알려지지 않았다.

☞ 해마(hippocampus): 뇌의 부위 중 하나로 학습, 기억 및 새로운 것의 인식 등의 역할을 한다.

☞ 시냅스(synapse): 뉴런(신경세포) 간 또는 뉴런과 다른 세포 사이의 접합 관계나 접합 부위를 말한다. 뉴런이 모여 있는 곳, 즉 뇌와 척수에 집중되어 있다.

공동연구팀은 중추 신경계에서 다양한 역할을 수행하는 신경교세포 중 가장 숫자가 많은 `별아교세포'가 뇌 발달 시기에 시냅스를 먹어서 없앤다는 정원석 교수의 선행 연구 결과(네이처(Nature), 2013년)에 착안해 연구를 진행하였다. 그 결과, 성체 뇌에서도 별아교세포가 불필요한 시냅스를 끊임없이 제거하고 있음을 발견했으며, 이 현상이 학습 및 기억에 중요한 해마 내 흥분성 시냅스의 회로 유지를 가능하게 한다는 사실을 증명했다.

이전에는 신경교세포의 시냅스 제거 현상을 전자 현미경 또는 시냅스 염색법을 사용해 확인했었다. 그러나 이러한 방법은 신경교세포에 의해 먹힌 시냅스가 세포 내 산성 소화기관에서 급속히 분해되기 때문에 잔여 시냅스를 표시하고 관찰하는 데 한계가 있었다.

이에 연구팀은 시냅스에 산성화 감지가 가능한 형광단백질 조합(mCherry 물질과 eGFP 물질)을 발현시키는 바이러스 기반 시냅스 포식 리포터를 개발했다. 이 형광단백질들은 일반적인 중성 pH 조건에서 원래의 형광 강도를 유지하지만, 세포 속 소화기관 같은 산성 환경에서는 eGFP 물질은 빠르게 분해되어 신호가 사라지고 mCherry 물질은 천천히 분해되어 신호가 유지된다는 특징이 있다. 이러한 원리를 활용해, 연구팀은 mCherry-eGFP를 바이러스를 통해 흥분성 및 억제성 시냅스에 각각 발현시켰고 이후 mCherry-eGFP로 표시된 시냅스들과는 달리 신경교세포에 의해 먹힌 시냅스는 mCherry 물질만의 단독 신호로 관찰됨을 확인했다.

연구팀은 새로 개발한 방법을 이용해, 기존의 방법으로는 관찰할 수 없었던 현상인 별아교세포가 성인 해마에서 시냅스를 지속적으로 제거하며 특히 흥분성 시냅스를 더 많이 제거하고 있음을 발견했다.

놀랍게도 연구팀은 뇌의 면역세포라 불리는 미세아교세포보다 별아교세포가 주도적으로 정상 해마의 흥분성 시냅스를 제거하고 있음을 확인하여 미세아교세포가 시냅스를 제거하는 주된 세포일 것이라는 기존의 학설을 뒤집었다.

미세아교세포를 인위적으로 제거했을 때는 시냅스의 수가 변하지 않았지만, 해마의 별아교세포가 시냅스를 먹지 못하도록 유전자 조작을 했을 때는 비정상적인 시냅스가 과도하게 급증가하고 정상적인 해마 신경 회로의 기능과 기억 형성 능력이 떨어진다는 것을 처음으로 관찰한 것이다.

게다가 연구진은 유전자 변형을 통해 별아교세포의 시냅스 제거 작용을 억제한 생쥐에서는, 해마 내 시냅스 연결 가소성과 기억 형성에 문제가 생김을 발견했다. 이는 불필요한 시냅스들을 별아교세포가 제거하지 않는다면 뇌의 정상적인 학습과 기억 능력이 유지될 수 없다는 것을 의미한다.

연구팀은 이번 연구성과를 통해 별아교세포에 의한 성인 뇌의 흥분성 시냅스 재구성이 정상적 신경 회로망 유지 및 기억 형성에 필수적인 기전이라 제시했다. 이 메커니즘은 향후 뇌 기능 및 관련 신경 회로의 항상성 유지에 관한 다양한 연구들에 활용될 수 있을 것으로 기대되고 있다.

또한 연구팀은 "비정상적인 수준의 시냅스 수 변화는 자폐 스펙트럼 장애, 조현병, 치매 및 여러 형태의 발작과 같은 다양한 신경질환의 유병률과 연관성이 높다ˮ며 "시냅스 수를 다시 정상으로 회복하기 위해 별아교세포가 시냅스를 먹는 현상을 조절하는 것이 이들 뇌 질환을 치료하는 새로운 전략이 될 수 있다ˮ고 말했다.

우리 대학 생명과학과 이준혁 박사과정과 뇌연구원 김지영 연구원이 공동 제1 저자로 참여하고, 정원석 교수와 박형주 박사가 공동 교신저자로 참여한 이번 연구는 뇌인지과학 연구분야에 새로운 돌파구를 마련한 것으로 인정받아 최상위 국제학술지 `네이처(Nature)'에 지난 12월 23일 字 공개됐다. (논문명: Astrocytes phagocytose adult hippocampal synapses for circuit homeostasis)

한편, 이번 연구는 삼성미래기술육성재단, 뇌원천기술개발사업, 한국뇌연구원 기관고유사업 등의 도움을 받아 진행됐다.

2021.01.06 조회수 55901