%EA%B5%AD%EB%A6%BD%EA%B3%BC%ED%95%99%EC%9B%90

-

빛을 이용해 뇌로 약물을 전달한다

KAIST 최철희 교수팀, 신경약물전달 신기술 세계 최초 개발

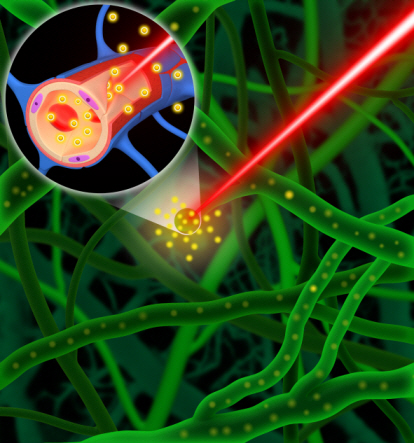

뇌혈관은 혈뇌장벽이라는 특수한 구조로 이루어져 있는데, 레이저로 혈뇌장벽의 투과성을 조절하여 투여된 약물을 뇌로 안전하게 전달하는 기술이 국내 연구진에 의해 세계 최초로 개발됐다.

이번 연구는 교육과학기술부의 ‘21세기 프론티어 뇌기능활용 및 뇌질환 치료기술개발사업단’(단장 김경진)의 지원을 받아 우리학교 최철희(바이오 및 뇌공학과․43) 교수팀 주도로 수행되었다.

혈뇌장벽은 대사와 관련된 물질은 통과시키고 그 밖의 물질은 통과시키지 않는 기능을 함으로써 약물이 뇌로 전달되는 것이 어려웠다.

이런 기능 때문에 우수한 효능을 가진 약물조차 대부분 차단되어 실제로 환자에게 적용할 수 없는 경우가 많아, 약물의 효능을 최대한 유지하면서 혈뇌장벽을 어떻게 통과시키느냐가 이 분야 연구의 핵심과제였다.

원활한 약물 전달을 위해 약물의 구조를 변경하거나 머리에 작은 구멍을 내고 약물을 주사하는 방법도 시도되었지만 고비용과 위험성으로 널리 응용되지 못하고 있었다.

최 교수팀은 기존 기술의 한계를 극복하기 위해 극초단파 레이저빔을 1000분의 1초 동안 뇌혈관벽에 쬐어주는 방법으로 혈뇌장벽의 기능을 일시적으로 차단함으로써 약물을 원하는 부위에 안전하게 도달할 수 있게 하는 신개념 약물전달기술을 개발했다.

레이저 빔을 약물이 들어있는 혈관에 쬐이면 혈뇌장벽이 일시적으로 자극을 받아 수도관이 새는 것 같은 현상을 일으켜 약물이 혈관 밖으로 흘러나와 뇌신경계 등으로 전달된다. 정지된 기능은 몇 분 뒤 다시 제 기능을 되찾는다.

최 교수는 “이번 연구는 새로운 신경약물전달의 원천기술을 확립하였다는 점과, 레이저를 이용한 안정적인 생체 기능 조절 기반기술을 구축하였다는 점에서 커다란 의미가 있다”며, “앞으로 이 기술을 세포 수준으로 영역을 확대하는 한편 후속 임상 연구를 통해 실용화할 계획”이라고 밝혔다.

연구 결과는 신경약물전달 원천기술로서 특허 출원 중이며 세계적 저명 학술지인 미국 국립과학원 회보(2011.05.16자)에 게재됐다.

레이저를 이용하여 뇌혈관의 기능을 조절함으로써 원하는 뇌 부위에 안정적으로 약물을 전달할 수 있는 원천기술

2011.05.26 조회수 18525

빛을 이용해 뇌로 약물을 전달한다

KAIST 최철희 교수팀, 신경약물전달 신기술 세계 최초 개발

뇌혈관은 혈뇌장벽이라는 특수한 구조로 이루어져 있는데, 레이저로 혈뇌장벽의 투과성을 조절하여 투여된 약물을 뇌로 안전하게 전달하는 기술이 국내 연구진에 의해 세계 최초로 개발됐다.

이번 연구는 교육과학기술부의 ‘21세기 프론티어 뇌기능활용 및 뇌질환 치료기술개발사업단’(단장 김경진)의 지원을 받아 우리학교 최철희(바이오 및 뇌공학과․43) 교수팀 주도로 수행되었다.

혈뇌장벽은 대사와 관련된 물질은 통과시키고 그 밖의 물질은 통과시키지 않는 기능을 함으로써 약물이 뇌로 전달되는 것이 어려웠다.

이런 기능 때문에 우수한 효능을 가진 약물조차 대부분 차단되어 실제로 환자에게 적용할 수 없는 경우가 많아, 약물의 효능을 최대한 유지하면서 혈뇌장벽을 어떻게 통과시키느냐가 이 분야 연구의 핵심과제였다.

원활한 약물 전달을 위해 약물의 구조를 변경하거나 머리에 작은 구멍을 내고 약물을 주사하는 방법도 시도되었지만 고비용과 위험성으로 널리 응용되지 못하고 있었다.

최 교수팀은 기존 기술의 한계를 극복하기 위해 극초단파 레이저빔을 1000분의 1초 동안 뇌혈관벽에 쬐어주는 방법으로 혈뇌장벽의 기능을 일시적으로 차단함으로써 약물을 원하는 부위에 안전하게 도달할 수 있게 하는 신개념 약물전달기술을 개발했다.

레이저 빔을 약물이 들어있는 혈관에 쬐이면 혈뇌장벽이 일시적으로 자극을 받아 수도관이 새는 것 같은 현상을 일으켜 약물이 혈관 밖으로 흘러나와 뇌신경계 등으로 전달된다. 정지된 기능은 몇 분 뒤 다시 제 기능을 되찾는다.

최 교수는 “이번 연구는 새로운 신경약물전달의 원천기술을 확립하였다는 점과, 레이저를 이용한 안정적인 생체 기능 조절 기반기술을 구축하였다는 점에서 커다란 의미가 있다”며, “앞으로 이 기술을 세포 수준으로 영역을 확대하는 한편 후속 임상 연구를 통해 실용화할 계획”이라고 밝혔다.

연구 결과는 신경약물전달 원천기술로서 특허 출원 중이며 세계적 저명 학술지인 미국 국립과학원 회보(2011.05.16자)에 게재됐다.

레이저를 이용하여 뇌혈관의 기능을 조절함으로써 원하는 뇌 부위에 안정적으로 약물을 전달할 수 있는 원천기술

2011.05.26 조회수 18525 -

이상엽 교수, 가상세포 방법론 개발 - 미국 국립과학원회보 게재, "가상세포 시스템 활용 대사특성 예측 기술 개발" - 우리학교 이상엽 교수 연구팀이 생명체의 세포를 체계적으로 분석하여 세포 전체의 대사적 특성을 정확하게 예측할 수 있는 "가상세포 방법론"을 개발했다. 이 연구는 교육과학기술부 "미래기반기술사업(시스템생물학 연구개발)의 지원을 받아 수행되었으며, 연구결과는 세계적 저명 학술지인 「미국 국립과학원 회보 (PNAS)」誌" 8월 2일자 온라인판에 게재되었다. 환경문제와 질병에 대한 관심도가 나날이 높아짐에 따라 의학적인 용도 및 일상생활에 널리 쓰이는 화학물질이나 바이오연료 등을 바이오기반으로 생산하는 것이 더욱 중요해 지고 있다. 이러한 유용한 물질들은 상당수 미생물을 사용하여 개발하는데, 이를 위해 미생물의 체계적인 분석과 개량 연구가 필요하다. 이에, 전체적인 관점에서 복잡한 생명체의 대사를 체계적으로 파악할 수 있는 방법의 개발이 요구되어 왔다. 가상세포는 컴퓨터시스템으로 실제세포를 모사하여 연구하고자하는 생명체의 세포를 체계적으로 분석하는 중요한 도구이다. 이상엽교수 연구팀은 생명체의 정확한 모사를 위한 가상세포 시스템을 개발하였다. 이를 이용하여 얻어진 가상세포 예측 결과들은 실제 세포 실험으로 측정된 결과와 비교하여 정확도가 획기적으로 개선되었다. 이로써 보다 정확한 가상세포 예측이 가능하여 실제 생명체의 분석연구에서 시간과 비용을 큰 폭으로 줄일 수 있게 되었다. 이번 가상세포 방법론의 개발은 국내뿐 아니라 세계생명공학 분야에서 새로운 패러다임을 제공하여, 생명체의 분석과 개량연구에 소모되는 시간과 비용을 절감할 수 있게 되었으며, 또한 이번에 개발한 방법론은 게놈 염기서열이 분석된 모든 생명체에 적용이 가능하기 때문에 다양한 산업적, 의학적 응용을 위한 미생물 개발에 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

2010.08.04 조회수 16366 -

이상엽 교수, 초고분자량 거미 실크 단백질 생산기술 개발

- 초고분자량의 거미 실크 단백질이 거미줄을 강하게 만든다는 사실 밝혀 -- 첨단 초강력 섬유소재로의 활용 기대 -

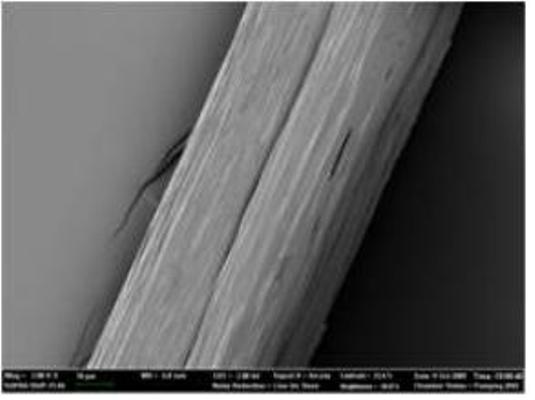

우리학교 이상엽 특훈교수는 서울대 박명환 교수팀과 공동으로 세계적으로 이제까지 생산하지 못했던 ‘초고분자량의 거미 실크 단백질’을 대사공학으로 개량된 대장균을 이용하여 생산하였다고 발표하였다. 이 초고분자량의 단백질로 만든 거미 실크 섬유는 강철보다 강한 성질을 나타냄을 밝혔다.이 연구는 교육과학기술부가 2009년부터 추진하고 있는 ‘신기술융합형 성장동력사업(바이오제약 사업본부장 수원대 임교빈 교수, 분자생물공정 융합연구단장 KAIST 김정회 교수)의 지원을 받아 수행되었으며, 연구결과는 특허 출원 중으로 세계적 저명 학술지인 「미국 국립과학원 회보 (PNAS)」誌’ 7월 26일자 온라인판에 게재되었다.

거미가 만드는 초고분자량의 실크 섬유는 미국 듀폰(Dupont)社의 고강력 합성섬유인 케블라(Kevlar)에 견줄 강도를 갖고 있으며, 탄성력이 뛰어나 의료산업 등 다양한 분야에서 활용될 수 있는 것으로 알려져 있다. 거미 실크 섬유의 우수한 특성 때문에 그동안 효모, 곤충, 동물세포, 형질전환식물, 대장균을 비롯한 여러 생체 시스템을 활용하여 거미실크를 대량 생산하는 기술을 개발하려는 많은 시도가 있어 왔다.그러나 지금까지는 글리신 등 특정 아미노산이 반복적으로 많이 존재하는 거미 실크 단백질의 특수성으로 인해 고분자량의 거미실크를 인공적으로 생산할 수 없었다.

이러한 기존 기술의 한계와 달리, 우리학교 생명화학공학과 이상엽 교수 연구팀은 고분자량의 거미실크 단백질 (황금 원형 거미; Nephila clavipes 유래)을 생산하는 대장균을 대사공학적으로 새로이 개발하고, 이를 활용함으로써 고성능의 거미실크섬유를 인공적으로 합성하는데 성공하였다.

우선, 연구팀은 비교 단백체 분석 등 시스템 대사공학 기법을 이용하여 거미 실크 단백질을 생산할 때 대장균 내에 글리실-tRNA의 부족 현상이 일어남을 밝혀냈다. 그리고 이 문제의 해결을 위해 관련 유전자들을 증폭 또는 제거 하는 등 대장균의 대사를 재구성함으로써 대장균으로부터 세계 최고 수준의 반복단위수를 가진 285 kDa에 달하는 거미실크 단백질을 성공적으로 합성해 낼 수 있었다.

또한, 대장균에서 생산된 거미 실크 단백질을 분리‧정제한 후에 생체 모방 기술을 이용한 스피닝 작업을 통해 실크 섬유 형태로 제작하였다. 이렇게 만들어진 거미 실크 섬유의 물성을 측정한 결과 강도 (tenacity) 508 MPa, 인장탄성율 (Young"s modulus) 21 GPa를 보여 케블라 수준의 강도를 가지게 된다는 사실을 확인하였다. 기존에는 285 kDa이나 되는 큰 거미 실크 단백질의 생산이 불가능하여 고강도의 거미 실크 섬유를 만들 수 없었는데, 이번 연구를 통해 가능하게 되었다.

이상엽 교수는 “이번 연구는 바이오기반 화학 및 물질 생산시스템 개발의 핵심기술인 시스템 대사공학적 방법을 통해 기존의 석유화학 제품과 대체 가능한 고성능의 섬유를 생산하는 기반기술을 확립하였다는 데 그 의의가 있으며, 향후 생산시스템 향상과 물성 연구를 계속 수행하여 실용화하고 싶다.”라고 밝혔다.

2010.07.28 조회수 26101

이상엽 교수, 초고분자량 거미 실크 단백질 생산기술 개발

- 초고분자량의 거미 실크 단백질이 거미줄을 강하게 만든다는 사실 밝혀 -- 첨단 초강력 섬유소재로의 활용 기대 -

우리학교 이상엽 특훈교수는 서울대 박명환 교수팀과 공동으로 세계적으로 이제까지 생산하지 못했던 ‘초고분자량의 거미 실크 단백질’을 대사공학으로 개량된 대장균을 이용하여 생산하였다고 발표하였다. 이 초고분자량의 단백질로 만든 거미 실크 섬유는 강철보다 강한 성질을 나타냄을 밝혔다.이 연구는 교육과학기술부가 2009년부터 추진하고 있는 ‘신기술융합형 성장동력사업(바이오제약 사업본부장 수원대 임교빈 교수, 분자생물공정 융합연구단장 KAIST 김정회 교수)의 지원을 받아 수행되었으며, 연구결과는 특허 출원 중으로 세계적 저명 학술지인 「미국 국립과학원 회보 (PNAS)」誌’ 7월 26일자 온라인판에 게재되었다.

거미가 만드는 초고분자량의 실크 섬유는 미국 듀폰(Dupont)社의 고강력 합성섬유인 케블라(Kevlar)에 견줄 강도를 갖고 있으며, 탄성력이 뛰어나 의료산업 등 다양한 분야에서 활용될 수 있는 것으로 알려져 있다. 거미 실크 섬유의 우수한 특성 때문에 그동안 효모, 곤충, 동물세포, 형질전환식물, 대장균을 비롯한 여러 생체 시스템을 활용하여 거미실크를 대량 생산하는 기술을 개발하려는 많은 시도가 있어 왔다.그러나 지금까지는 글리신 등 특정 아미노산이 반복적으로 많이 존재하는 거미 실크 단백질의 특수성으로 인해 고분자량의 거미실크를 인공적으로 생산할 수 없었다.

이러한 기존 기술의 한계와 달리, 우리학교 생명화학공학과 이상엽 교수 연구팀은 고분자량의 거미실크 단백질 (황금 원형 거미; Nephila clavipes 유래)을 생산하는 대장균을 대사공학적으로 새로이 개발하고, 이를 활용함으로써 고성능의 거미실크섬유를 인공적으로 합성하는데 성공하였다.

우선, 연구팀은 비교 단백체 분석 등 시스템 대사공학 기법을 이용하여 거미 실크 단백질을 생산할 때 대장균 내에 글리실-tRNA의 부족 현상이 일어남을 밝혀냈다. 그리고 이 문제의 해결을 위해 관련 유전자들을 증폭 또는 제거 하는 등 대장균의 대사를 재구성함으로써 대장균으로부터 세계 최고 수준의 반복단위수를 가진 285 kDa에 달하는 거미실크 단백질을 성공적으로 합성해 낼 수 있었다.

또한, 대장균에서 생산된 거미 실크 단백질을 분리‧정제한 후에 생체 모방 기술을 이용한 스피닝 작업을 통해 실크 섬유 형태로 제작하였다. 이렇게 만들어진 거미 실크 섬유의 물성을 측정한 결과 강도 (tenacity) 508 MPa, 인장탄성율 (Young"s modulus) 21 GPa를 보여 케블라 수준의 강도를 가지게 된다는 사실을 확인하였다. 기존에는 285 kDa이나 되는 큰 거미 실크 단백질의 생산이 불가능하여 고강도의 거미 실크 섬유를 만들 수 없었는데, 이번 연구를 통해 가능하게 되었다.

이상엽 교수는 “이번 연구는 바이오기반 화학 및 물질 생산시스템 개발의 핵심기술인 시스템 대사공학적 방법을 통해 기존의 석유화학 제품과 대체 가능한 고성능의 섬유를 생산하는 기반기술을 확립하였다는 데 그 의의가 있으며, 향후 생산시스템 향상과 물성 연구를 계속 수행하여 실용화하고 싶다.”라고 밝혔다.

2010.07.28 조회수 26101 -

KAIST-성균관대 연구팀, 인구와 시설분포 사이의 존재 법칙 규명

- 공공시설과 이윤추구시설의 차이를 복잡계 이론으로 설명

- 무분별한 공공시설 설치는 50% 이상의 사회적 비용을 초래- 세계적 권위지인‘미국 국립과학원회보(PNAS)’8월 25일자에 게재

예전에는 시골영감이 도시 나들이에서 거리의 수많은 인파와 하늘 높은 줄 모르고 뻗어 있는 빌딩 숲에 놀랐다고 한다. 하지만 요즘은 골목마다 있는 별다방(스타벅스 커피전문점의 별칭)에 또 한 번 놀라게 된다.

불과 몇 년 전만해도 스타벅스는 매일 세계 각지에 평균 4.5개의 점포를 새로 열었고, 편의점 체인업체인 세븐일레븐도 하루 6개의 점포를 열었다고 한다.

새로운 점포를 열 때에는 유동인구, 교통량, 주변 상권 등을 감안해 가장 최적화된 위치에, 적절한 수의 점포를 배치해야 수익을 극대화할 수 있으며, 이런 분석을 생략하고 마구잡이식 점포 확장에 나섰다면 곧 점포를 급히 처분하기 위해 공인중개사 사무소를 들락거려야 할 지 모른다.

최근 성균관대 김범준(金範埈, 43세) 교수와 KAIST 정하웅(鄭夏雄, 41세) 교수 연구팀은 복잡계(Complex Systems) 과학 방법론을 이용하여 인구분포와 시설분포의 관계를 이론적으로 밝혀내고, 미시적 경제 원리를 이용한 행위자 기반 모형 분석법을 이용하여 이를 입증했다.

이 연구결과는 지난 25일 세계 최고의 과학기술 분야 권위지 중 하나인 ‘미국 국립과학원회보(Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 이하 PNAS)’에 발표됐다.

사람들이 많은 곳에 편의점이나 식당을 비롯하여 학교, 병원과 같은 시설이 몰리는 것은 당연하다. 하지만 연구팀의 KAIST 손승우 박사는 “종로 거리에 존재하는 커피전문점과 학교의 개수 차이가 그 시설이 수익을 쫓는 이윤추구시설인지, 아니면 공공시설인지에 따른 것은 아닐까 하는 의문에서 이번 연구를 시작하게 되었다”고 한다. 즉, 인구분포와 시설분포는 서로 밀접한 상관관계를 가지지만, 그 밀접함의 정도가 시설의 성격에 따라 다를 수 있다는 것이다.

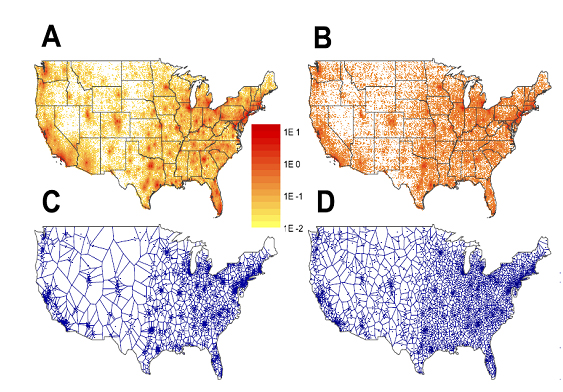

연구팀이 미국 전역의 인구밀도와 각종 시설의 분포를 분석한 결과, 예상했던 것처럼 이윤추구시설은 인구가 많은 곳에 집중적으로 분포하는 것을 알 수 있었다. 하지만 공공시설은 인구가 적은 곳에도 골고루 분포하는 특성을 보였는데, 특히 경찰서나 소방서는 사람이 사는 곳이라면 언제 어디서건 공공 서비스를 제공할 만반의 태세를 갖추고 있었다고 한다.

연구팀의 고등과학원(KIAS) 엄재곤 박사는 “새로운 시설을 설치할 때 이윤추구시설은 ‘방문 고객수’를, 공공시설은 방문객들의 ‘이동 거리’를 중요한 요소로 삼을 것이라고 가정한 뒤 보다 세밀한 분석을 시작했다”고 한다.

연구팀은 최근 복잡계 과학 분야에 활발하게 응용되고 있는 ‘행위자 기반 분석 모형’을 이용하여 인구분포를 바탕으로 시설분포를 예측했는데, 실제 시설분포와 거의 일치하는 결과를 얻었다고 한다. 특히 시설분포와 인구분포의 관계를 축척 지수로 나타냈는데, 이 지수가 클수록 두 분포는 더욱 밀접한 상관관계를 가지게 된다. 연구팀이 계산한 이윤추구시설의 축척 지수는 1, 공공시설은 2/3이다. 축척 지수 1은 인구수가 2배가 될 때, 시설의 수가 2배가 되어야함을, 지수 2/3는 1.6배의 시설만이 필요하다는 점을 나타낸다.

축척 지수를 바탕으로 은행, 주차장, 시장, 보건소 등 다양한 시설들이 이윤추구시설인지, 혹은 공공시설인지 살펴본 결과, 흥미롭게도 공립학교는 공공시설이지만 사립학교는 이윤추구시설에 가까웠다. 또한 개인병원 역시 ‘방문 고객수’에 기반하여 이윤을 추구하고 있다는 사실도 밝혀냈다.

인구분포와 전혀 상관없는 시설의 경우 0의 축척 지수를 갖게 되는데, 다행스럽게도 우리나라 보건소의 경우 이 값이 0.09에 불과해, 보건소의 분포만으로 본다면 미국도 부러워 할 공공 의료 서비스 시설을 갖고 있다고 한다.

한편, "이동 거리‘를 중요하게 생각해야 하는 경찰서나 소방서와 같은 공공시설을 이윤추구시설처럼 분포시켜 측정해 본 결과, 이용자들이 평소보다 50% 이상의 거리를 더 가야 시설을 이용할 수 있었다. 연구팀은 공공시설을 정해진 원칙 없이 마구잡이식으로 배치했을 경우 50% 이상의 사회적 비용이 발생할 수 있다고 강조했다.

[자료그림] 미국 개인병원과 공립학교 밀도분포도: 실제 미국의 개인병원(A)과 공립학교(B)의 밀도분포를 나타낸다. 그림에서 (A)에서는 고도밀집지역이 확연히 드러나는 반면, (B)에서는 비교적 균일한 시설분포를 보이고 있다. 실제 미국 지도의 인구밀도분포를 바탕으로 2천여개의 이윤추구시설(C)과 공공시설(D)의 컴퓨터 시뮬레이션 결과 분포를 보여준다. 컴퓨터 시뮬레이션 결과에서도 공공시설의 분포가 이윤추구시설의 분포보다 균일함을 알 수 있다.

▶ 행위자 기반 모형: 상호작용하는 많은 행위자들로 이루어진 작은 가상세계이다. 여기서 크게 행위자, 행위자가 활동하고 상호작용 하는 시스템 공간, 시스템에 영향을 끼치는 외부환경 등의 세 가지 요소로 구성되며, 이들 요소를 설계하여 조립하는 방식으로 모형을 만든다. 이 때문에 행위자 기반 모형으로 복잡계를 탐구하는 방법을 생성적 접근법 또는 구성적 접근법이라고 한다.

2009.09.01 조회수 18708

KAIST-성균관대 연구팀, 인구와 시설분포 사이의 존재 법칙 규명

- 공공시설과 이윤추구시설의 차이를 복잡계 이론으로 설명

- 무분별한 공공시설 설치는 50% 이상의 사회적 비용을 초래- 세계적 권위지인‘미국 국립과학원회보(PNAS)’8월 25일자에 게재

예전에는 시골영감이 도시 나들이에서 거리의 수많은 인파와 하늘 높은 줄 모르고 뻗어 있는 빌딩 숲에 놀랐다고 한다. 하지만 요즘은 골목마다 있는 별다방(스타벅스 커피전문점의 별칭)에 또 한 번 놀라게 된다.

불과 몇 년 전만해도 스타벅스는 매일 세계 각지에 평균 4.5개의 점포를 새로 열었고, 편의점 체인업체인 세븐일레븐도 하루 6개의 점포를 열었다고 한다.

새로운 점포를 열 때에는 유동인구, 교통량, 주변 상권 등을 감안해 가장 최적화된 위치에, 적절한 수의 점포를 배치해야 수익을 극대화할 수 있으며, 이런 분석을 생략하고 마구잡이식 점포 확장에 나섰다면 곧 점포를 급히 처분하기 위해 공인중개사 사무소를 들락거려야 할 지 모른다.

최근 성균관대 김범준(金範埈, 43세) 교수와 KAIST 정하웅(鄭夏雄, 41세) 교수 연구팀은 복잡계(Complex Systems) 과학 방법론을 이용하여 인구분포와 시설분포의 관계를 이론적으로 밝혀내고, 미시적 경제 원리를 이용한 행위자 기반 모형 분석법을 이용하여 이를 입증했다.

이 연구결과는 지난 25일 세계 최고의 과학기술 분야 권위지 중 하나인 ‘미국 국립과학원회보(Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 이하 PNAS)’에 발표됐다.

사람들이 많은 곳에 편의점이나 식당을 비롯하여 학교, 병원과 같은 시설이 몰리는 것은 당연하다. 하지만 연구팀의 KAIST 손승우 박사는 “종로 거리에 존재하는 커피전문점과 학교의 개수 차이가 그 시설이 수익을 쫓는 이윤추구시설인지, 아니면 공공시설인지에 따른 것은 아닐까 하는 의문에서 이번 연구를 시작하게 되었다”고 한다. 즉, 인구분포와 시설분포는 서로 밀접한 상관관계를 가지지만, 그 밀접함의 정도가 시설의 성격에 따라 다를 수 있다는 것이다.

연구팀이 미국 전역의 인구밀도와 각종 시설의 분포를 분석한 결과, 예상했던 것처럼 이윤추구시설은 인구가 많은 곳에 집중적으로 분포하는 것을 알 수 있었다. 하지만 공공시설은 인구가 적은 곳에도 골고루 분포하는 특성을 보였는데, 특히 경찰서나 소방서는 사람이 사는 곳이라면 언제 어디서건 공공 서비스를 제공할 만반의 태세를 갖추고 있었다고 한다.

연구팀의 고등과학원(KIAS) 엄재곤 박사는 “새로운 시설을 설치할 때 이윤추구시설은 ‘방문 고객수’를, 공공시설은 방문객들의 ‘이동 거리’를 중요한 요소로 삼을 것이라고 가정한 뒤 보다 세밀한 분석을 시작했다”고 한다.

연구팀은 최근 복잡계 과학 분야에 활발하게 응용되고 있는 ‘행위자 기반 분석 모형’을 이용하여 인구분포를 바탕으로 시설분포를 예측했는데, 실제 시설분포와 거의 일치하는 결과를 얻었다고 한다. 특히 시설분포와 인구분포의 관계를 축척 지수로 나타냈는데, 이 지수가 클수록 두 분포는 더욱 밀접한 상관관계를 가지게 된다. 연구팀이 계산한 이윤추구시설의 축척 지수는 1, 공공시설은 2/3이다. 축척 지수 1은 인구수가 2배가 될 때, 시설의 수가 2배가 되어야함을, 지수 2/3는 1.6배의 시설만이 필요하다는 점을 나타낸다.

축척 지수를 바탕으로 은행, 주차장, 시장, 보건소 등 다양한 시설들이 이윤추구시설인지, 혹은 공공시설인지 살펴본 결과, 흥미롭게도 공립학교는 공공시설이지만 사립학교는 이윤추구시설에 가까웠다. 또한 개인병원 역시 ‘방문 고객수’에 기반하여 이윤을 추구하고 있다는 사실도 밝혀냈다.

인구분포와 전혀 상관없는 시설의 경우 0의 축척 지수를 갖게 되는데, 다행스럽게도 우리나라 보건소의 경우 이 값이 0.09에 불과해, 보건소의 분포만으로 본다면 미국도 부러워 할 공공 의료 서비스 시설을 갖고 있다고 한다.

한편, "이동 거리‘를 중요하게 생각해야 하는 경찰서나 소방서와 같은 공공시설을 이윤추구시설처럼 분포시켜 측정해 본 결과, 이용자들이 평소보다 50% 이상의 거리를 더 가야 시설을 이용할 수 있었다. 연구팀은 공공시설을 정해진 원칙 없이 마구잡이식으로 배치했을 경우 50% 이상의 사회적 비용이 발생할 수 있다고 강조했다.

[자료그림] 미국 개인병원과 공립학교 밀도분포도: 실제 미국의 개인병원(A)과 공립학교(B)의 밀도분포를 나타낸다. 그림에서 (A)에서는 고도밀집지역이 확연히 드러나는 반면, (B)에서는 비교적 균일한 시설분포를 보이고 있다. 실제 미국 지도의 인구밀도분포를 바탕으로 2천여개의 이윤추구시설(C)과 공공시설(D)의 컴퓨터 시뮬레이션 결과 분포를 보여준다. 컴퓨터 시뮬레이션 결과에서도 공공시설의 분포가 이윤추구시설의 분포보다 균일함을 알 수 있다.

▶ 행위자 기반 모형: 상호작용하는 많은 행위자들로 이루어진 작은 가상세계이다. 여기서 크게 행위자, 행위자가 활동하고 상호작용 하는 시스템 공간, 시스템에 영향을 끼치는 외부환경 등의 세 가지 요소로 구성되며, 이들 요소를 설계하여 조립하는 방식으로 모형을 만든다. 이 때문에 행위자 기반 모형으로 복잡계를 탐구하는 방법을 생성적 접근법 또는 구성적 접근법이라고 한다.

2009.09.01 조회수 18708 -

이효철 교수팀, 물에 녹은단백질 모양 변화 실시간 관찰 성공

- 관련 논문, 9월 22일(일)자 네이처 메서드(Nature Methods)誌 게재- 단백질의 작동메커니즘 규명에 중요한 도구 역할 및 신약개발에도 큰 도움 줄 것으로 기대

KAIST(총장 서남표) 화학과 이효철(李效澈, 36) 교수팀이 ‘물에서 변하는 단백질 분자구조를 실시간으로 규명’ 하는데 성공했다. 관련 논문은 네이처 자매지인 네이처 메서드(Nature Methods)誌 9월 22일자 온라인 판에 게재됐고 10월호에 출판될 예정이다.

논문의 제목은 “시간분해 엑스선 산란을 이용한 용액상의 단백질의 구조동역학 추적(Tracking the structural dynamics of proteins in solution using time-resolved wide-angle X-ray scattering)”으로 온라인에 게재되는 논문들 중에서도 특히 주목받는 하이라이트 논문으로 소개될 예정이다. 李 교수는 이 논문의 교신저자다.

이번 연구결과는 李 교수팀의 집념의 산물이라 할 수 있다. 李 교수팀은 지난 2005년 5월, 소금처럼 딱딱하게 고체상으로 굳어 있는 상태에서의 단백질의 안정적인 구조만을 볼 수 있는 기존의 방법을 시간분해 엑스선 결정법으로 발전시켜, 정지되어 있는 단백질의 구조뿐 만 아니라 움직이는 단백질의 동영상을 촬영하는데 성공했다. 관련 논문은 미국 국립과학원회보(PNAS, Proceedings of National Academy of Science)에 발표되었으며, 학계의 큰 주목을 받았다.

그러나 이 방법으로도 해결할 수 없는 치명적인 문제는 우리 몸에서 작용하는 일반적인 단백질은 고체상으로 있지 않고 물에 녹아있는 용액상태라는 점이다. 마치 고체 소금이 물에 녹아 소금물이 되는 것과 같은 원리다. 물은 인간의 몸의 약 70% 이상을 차지하고 있고 생명 유지에 필수적인 단백질들은 물에 녹아 있는 상태로 존재한다고 볼 수 있다. 따라서 단백질이 어떻게 기능을 발휘하는 지를 실시간으로 관측하기 위해서는 물에 녹아 있는 단백질 분자의 모양 변화를 실시간으로 추적할 수 있는 기술이 필요하다.

이러한 목표를 향한 첫 열매로 물에 녹아 있는 간단한 유기분자의 구조변화를 실시간 측정하는 데 성공하였으며, 관련 연구논문이 2005년 7월 사이언스(Science)誌에 발표된 바 있다. 당시 이 연구결과는 용액상에서 분자의 움직임을 실시간 추적할 수 있다는 점 때문에 많은 관심을 불러 일으켰는데, 李 교수는 그 기술을 더욱 발전시키면 단백질에도 응용 가능할 것으로 전망했다. 그러나 일반적으로 단백질은 그 당시 성공한 유기분자보다 적어도 1,000배 정도 크고 구조가 훨씬 더 복잡할 뿐 아니라 훨씬 적은 양으로 존재하기 때문에 물에 녹아 있는 단백질에서도 성공할 수 있다는 것에는 많은 과학자들이 회의적으로 생각했다.

이번 네이처 메서드誌에 발표한 연구결과는 그러한 부정적인 생각을 깨고 기존에 성공한 유기분자보다 ‘1,000배 더 큰 단백질 분자가 물에 녹아 있을 때에 이들의 3차원 구조변화를 실시간으로 관측하는데 성공’한 획기적인 연구성과다. 논문에서는 3가지 종류의 단백질에 대한 연구결과를 발표했는데, 우리 몸에서 산소를 이동하는데 중요한 헤모글로빈 단백질과, 근육에서의 산소공급에 관여하는 미오글로빈 단백질 등이다. 이 외에도 단백질은 주로 접혀있어 특정한 구조를 형성하는데 환경이 바뀌면 이 구조가 풀리게 된다. 풀려 있는 단백질은 일반적으로 제 역할을 할 수 없어 이러한 단백질의 접힘-풀림 현상을 이해하는 것은 매우 중요한데 씨토크롬씨라는 단백질이 풀린 상태에서 접히는 과정도 실시간으로 추적하는데 성공하였다.

이 새로운 기술을 사용하면 물에서 움직이는 단백질의 동영상을 촬영할 수도 있어 단백질의 작동메커니즘을 밝히는 데에 중요한 도구가 될 것이며, 앞으로 신약개발을 하는 데에도 큰 도움을 줄 것으로 기대된다. 또한 이 기술은 단백질은 물론이고 나노물질에도 응용이 가능하므로 BT뿐만 아니라 NT분야에도 기여할 수 있을 것으로 전망된다.

이 연구는 교육과학기술부의 창의적연구진흥사업의 연구비 지원으로 진행되었다. 연구결과는 유럽연합방사광가속기센터에서 측정되었으며, 李 교수의 주도하에 이뤄진 국제적인 공동연구의 성과다.

李 교수는 “현재 포항에 있는 제3세대 가속기에 이어 한국에서도 차세대 광원으로 건설이 논의되고 있는 제4세대 방사광가속기(XFEL)가 성공적으로 가동되면, 현재 발표된 데이터보다 적어도 1,000배정도 더 좋은 데이터를 얻을 수 있을 것으로 예상된다.”고 밝혔다.

<이효철 교수 프로필>

■ 학 력

1990 경남과학고 2년 수료, KAIST 화학과 학사과정 입학

1994 KAIST 화학과 학사과정 졸업

1994 Caltech(California Institute of Technology) 박사과정 입학

2001 Caltech 졸업(박사)

2001 시카고 대학 박사 후 연구원(Post Doc.)

2003.8.1-2007.2.28 KAIST 화학과 조교수 2007.3.1-현재 KAIST 화학과 부교수

■ 수상경력

2006 젊은 과학자상(과학기술부/한국과학기술한림원)

2006 과학기술우수논문상(한국과학기술단체총연합회)

2006 KAIST 학술상 2001-2003 美國 대먼 러년 암재단(Damon Runyon Cancer Research Foundation)펠로우쉽

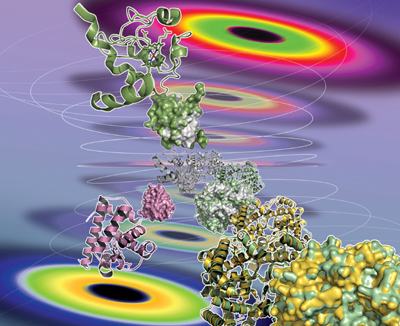

(설명) 시간분해 엑스선 산란의 개념을 예술적으로 표현한 그림

2008.09.22 조회수 29654

이효철 교수팀, 물에 녹은단백질 모양 변화 실시간 관찰 성공

- 관련 논문, 9월 22일(일)자 네이처 메서드(Nature Methods)誌 게재- 단백질의 작동메커니즘 규명에 중요한 도구 역할 및 신약개발에도 큰 도움 줄 것으로 기대

KAIST(총장 서남표) 화학과 이효철(李效澈, 36) 교수팀이 ‘물에서 변하는 단백질 분자구조를 실시간으로 규명’ 하는데 성공했다. 관련 논문은 네이처 자매지인 네이처 메서드(Nature Methods)誌 9월 22일자 온라인 판에 게재됐고 10월호에 출판될 예정이다.

논문의 제목은 “시간분해 엑스선 산란을 이용한 용액상의 단백질의 구조동역학 추적(Tracking the structural dynamics of proteins in solution using time-resolved wide-angle X-ray scattering)”으로 온라인에 게재되는 논문들 중에서도 특히 주목받는 하이라이트 논문으로 소개될 예정이다. 李 교수는 이 논문의 교신저자다.

이번 연구결과는 李 교수팀의 집념의 산물이라 할 수 있다. 李 교수팀은 지난 2005년 5월, 소금처럼 딱딱하게 고체상으로 굳어 있는 상태에서의 단백질의 안정적인 구조만을 볼 수 있는 기존의 방법을 시간분해 엑스선 결정법으로 발전시켜, 정지되어 있는 단백질의 구조뿐 만 아니라 움직이는 단백질의 동영상을 촬영하는데 성공했다. 관련 논문은 미국 국립과학원회보(PNAS, Proceedings of National Academy of Science)에 발표되었으며, 학계의 큰 주목을 받았다.

그러나 이 방법으로도 해결할 수 없는 치명적인 문제는 우리 몸에서 작용하는 일반적인 단백질은 고체상으로 있지 않고 물에 녹아있는 용액상태라는 점이다. 마치 고체 소금이 물에 녹아 소금물이 되는 것과 같은 원리다. 물은 인간의 몸의 약 70% 이상을 차지하고 있고 생명 유지에 필수적인 단백질들은 물에 녹아 있는 상태로 존재한다고 볼 수 있다. 따라서 단백질이 어떻게 기능을 발휘하는 지를 실시간으로 관측하기 위해서는 물에 녹아 있는 단백질 분자의 모양 변화를 실시간으로 추적할 수 있는 기술이 필요하다.

이러한 목표를 향한 첫 열매로 물에 녹아 있는 간단한 유기분자의 구조변화를 실시간 측정하는 데 성공하였으며, 관련 연구논문이 2005년 7월 사이언스(Science)誌에 발표된 바 있다. 당시 이 연구결과는 용액상에서 분자의 움직임을 실시간 추적할 수 있다는 점 때문에 많은 관심을 불러 일으켰는데, 李 교수는 그 기술을 더욱 발전시키면 단백질에도 응용 가능할 것으로 전망했다. 그러나 일반적으로 단백질은 그 당시 성공한 유기분자보다 적어도 1,000배 정도 크고 구조가 훨씬 더 복잡할 뿐 아니라 훨씬 적은 양으로 존재하기 때문에 물에 녹아 있는 단백질에서도 성공할 수 있다는 것에는 많은 과학자들이 회의적으로 생각했다.

이번 네이처 메서드誌에 발표한 연구결과는 그러한 부정적인 생각을 깨고 기존에 성공한 유기분자보다 ‘1,000배 더 큰 단백질 분자가 물에 녹아 있을 때에 이들의 3차원 구조변화를 실시간으로 관측하는데 성공’한 획기적인 연구성과다. 논문에서는 3가지 종류의 단백질에 대한 연구결과를 발표했는데, 우리 몸에서 산소를 이동하는데 중요한 헤모글로빈 단백질과, 근육에서의 산소공급에 관여하는 미오글로빈 단백질 등이다. 이 외에도 단백질은 주로 접혀있어 특정한 구조를 형성하는데 환경이 바뀌면 이 구조가 풀리게 된다. 풀려 있는 단백질은 일반적으로 제 역할을 할 수 없어 이러한 단백질의 접힘-풀림 현상을 이해하는 것은 매우 중요한데 씨토크롬씨라는 단백질이 풀린 상태에서 접히는 과정도 실시간으로 추적하는데 성공하였다.

이 새로운 기술을 사용하면 물에서 움직이는 단백질의 동영상을 촬영할 수도 있어 단백질의 작동메커니즘을 밝히는 데에 중요한 도구가 될 것이며, 앞으로 신약개발을 하는 데에도 큰 도움을 줄 것으로 기대된다. 또한 이 기술은 단백질은 물론이고 나노물질에도 응용이 가능하므로 BT뿐만 아니라 NT분야에도 기여할 수 있을 것으로 전망된다.

이 연구는 교육과학기술부의 창의적연구진흥사업의 연구비 지원으로 진행되었다. 연구결과는 유럽연합방사광가속기센터에서 측정되었으며, 李 교수의 주도하에 이뤄진 국제적인 공동연구의 성과다.

李 교수는 “현재 포항에 있는 제3세대 가속기에 이어 한국에서도 차세대 광원으로 건설이 논의되고 있는 제4세대 방사광가속기(XFEL)가 성공적으로 가동되면, 현재 발표된 데이터보다 적어도 1,000배정도 더 좋은 데이터를 얻을 수 있을 것으로 예상된다.”고 밝혔다.

<이효철 교수 프로필>

■ 학 력

1990 경남과학고 2년 수료, KAIST 화학과 학사과정 입학

1994 KAIST 화학과 학사과정 졸업

1994 Caltech(California Institute of Technology) 박사과정 입학

2001 Caltech 졸업(박사)

2001 시카고 대학 박사 후 연구원(Post Doc.)

2003.8.1-2007.2.28 KAIST 화학과 조교수 2007.3.1-현재 KAIST 화학과 부교수

■ 수상경력

2006 젊은 과학자상(과학기술부/한국과학기술한림원)

2006 과학기술우수논문상(한국과학기술단체총연합회)

2006 KAIST 학술상 2001-2003 美國 대먼 러년 암재단(Damon Runyon Cancer Research Foundation)펠로우쉽

(설명) 시간분해 엑스선 산란의 개념을 예술적으로 표현한 그림

2008.09.22 조회수 29654 -

우성일 교수, 새로운 고속 연구 기법 개발

박막 재료 분야의 연구 기간, 연구비 수십 배 절감

美 국립과학원회보 인터넷판에 지난 9일 게재

생명화학공학과 우성일(禹誠一, 55 / 초미세화학공정연구센터소장) 교수팀이 연구 성과를 극대화할 수 있는 고속 연구 기법을 개발, 지난 9일(화) 저명학술지인 美 국립과학원회보(PNAS) 인터넷 판에 게재됐다.

禹 교수팀은 박막 재료 분야 연구 공정을 단축하기 위해 서로 조성(혼합비율)이 다른 박막을 한번에 수십 내지 수천 개를 만들고, 구조 분석과 성능 평가를 10배 이상 빠르고 정확하게 할 수 있는 고속 연구 기법을 개발했다. 이 연구 기법은 연구 기간과 연구비를 종래보다 수십 배 이상 줄일 수 있는 획기적인 방법이다.

전자재료, 디스플레이, 반도체 관련 제품에서 박막 재료의 특성이 최종 제품 품질을 결정한다. 한 가지 기능성 박막을 제조, 분석, 성능 평가 하는데 평균 2주 이상 걸린다. 원하는 박막재료를 성공적으로 만들기 위해서는 수천 번 이상의 실험이 필요하다.

기존 박막 제조 장치는 기상화학증착법, 스퍼터링(SPUTTERING), 물리증착법, 레이저휘발법 등 고진공을 요구하는 고가 장비다. 이 장비로 다양한 조성의 박막을 제조하기 위해서는 한 개에 수백만원씩 하는 타겟(고체 원료물질)과 1g에 수십만원씩 하는 전구체(휘발성을 가지는 유기금속화합물)가 필요하다. 수만 개의 다양한 조성을 가지는 박막 제조에는 막대한 실험비가 들어간다.

禹 교수팀은 새로운 고속 연구 기법을 이용, 고진공이 필요 없고 컴퓨터와 로봇에 의해 자동화된 ‘조합 액적 화학 증착’ 장비를 개발했다. 이 장비는 기존 장비에 비해 가격이 1/5 정도 저렴하고 유지 보수도 간편하다.

이 장비는 고가의 원료 물질 대신 저렴한 시약을 사용한다. 원하는 조성을 만들 수 있는 시약을 물이나 적당한 용매에 녹인 후 고주파를 가하여 수 미크론 크기의 액적(미세한 액체방울)을 만든다. 이 액적들을 질소로 움직여서 박막을 만들고자 하는 기판 위에 떨어뜨린 후 후속 열처리를 통해 원하는 조성의 박막을 만든다. 이때 박막 시료의 크기를 그림자 마스크를 사용하여 밀리미터 크기로 만들며 이동속도가 조절되는 마스크로 증착 시간을 조절하면 다양한 조성의 박막을 한번에 수십 내지 수백 개를 만들 수 있다. 이 장비로 박막 제조에 필요한 재료비는 100g에 수만 원 정도로, 종래방법의 1/100 내지 1/10로 줄일 수 있으며, 연구기간은 수십 분의 일로 줄일 수 있게 된다.

禹 교수는 “이 새로운 연구 기법을 박막 재료 분야 연구뿐만 아니라 기존 연구 방법으로 발견하지 못한 핵심 에너지, 재료, 건강 분야 소재 개발에 광범위하게 활용하면 큰 효과를 가져올 것이다.”라고 말했다.

‘조합 액적 화학 증착’ 장비는 현재 국내 특허를 출원하고 일본과 독일에 국제 특허를 출원중이다. 이 장비는 주문 생산에 의해 일반 연구자들에게도 제공할 예정이다.

2007.01.31 조회수 22370

우성일 교수, 새로운 고속 연구 기법 개발

박막 재료 분야의 연구 기간, 연구비 수십 배 절감

美 국립과학원회보 인터넷판에 지난 9일 게재

생명화학공학과 우성일(禹誠一, 55 / 초미세화학공정연구센터소장) 교수팀이 연구 성과를 극대화할 수 있는 고속 연구 기법을 개발, 지난 9일(화) 저명학술지인 美 국립과학원회보(PNAS) 인터넷 판에 게재됐다.

禹 교수팀은 박막 재료 분야 연구 공정을 단축하기 위해 서로 조성(혼합비율)이 다른 박막을 한번에 수십 내지 수천 개를 만들고, 구조 분석과 성능 평가를 10배 이상 빠르고 정확하게 할 수 있는 고속 연구 기법을 개발했다. 이 연구 기법은 연구 기간과 연구비를 종래보다 수십 배 이상 줄일 수 있는 획기적인 방법이다.

전자재료, 디스플레이, 반도체 관련 제품에서 박막 재료의 특성이 최종 제품 품질을 결정한다. 한 가지 기능성 박막을 제조, 분석, 성능 평가 하는데 평균 2주 이상 걸린다. 원하는 박막재료를 성공적으로 만들기 위해서는 수천 번 이상의 실험이 필요하다.

기존 박막 제조 장치는 기상화학증착법, 스퍼터링(SPUTTERING), 물리증착법, 레이저휘발법 등 고진공을 요구하는 고가 장비다. 이 장비로 다양한 조성의 박막을 제조하기 위해서는 한 개에 수백만원씩 하는 타겟(고체 원료물질)과 1g에 수십만원씩 하는 전구체(휘발성을 가지는 유기금속화합물)가 필요하다. 수만 개의 다양한 조성을 가지는 박막 제조에는 막대한 실험비가 들어간다.

禹 교수팀은 새로운 고속 연구 기법을 이용, 고진공이 필요 없고 컴퓨터와 로봇에 의해 자동화된 ‘조합 액적 화학 증착’ 장비를 개발했다. 이 장비는 기존 장비에 비해 가격이 1/5 정도 저렴하고 유지 보수도 간편하다.

이 장비는 고가의 원료 물질 대신 저렴한 시약을 사용한다. 원하는 조성을 만들 수 있는 시약을 물이나 적당한 용매에 녹인 후 고주파를 가하여 수 미크론 크기의 액적(미세한 액체방울)을 만든다. 이 액적들을 질소로 움직여서 박막을 만들고자 하는 기판 위에 떨어뜨린 후 후속 열처리를 통해 원하는 조성의 박막을 만든다. 이때 박막 시료의 크기를 그림자 마스크를 사용하여 밀리미터 크기로 만들며 이동속도가 조절되는 마스크로 증착 시간을 조절하면 다양한 조성의 박막을 한번에 수십 내지 수백 개를 만들 수 있다. 이 장비로 박막 제조에 필요한 재료비는 100g에 수만 원 정도로, 종래방법의 1/100 내지 1/10로 줄일 수 있으며, 연구기간은 수십 분의 일로 줄일 수 있게 된다.

禹 교수는 “이 새로운 연구 기법을 박막 재료 분야 연구뿐만 아니라 기존 연구 방법으로 발견하지 못한 핵심 에너지, 재료, 건강 분야 소재 개발에 광범위하게 활용하면 큰 효과를 가져올 것이다.”라고 말했다.

‘조합 액적 화학 증착’ 장비는 현재 국내 특허를 출원하고 일본과 독일에 국제 특허를 출원중이다. 이 장비는 주문 생산에 의해 일반 연구자들에게도 제공할 예정이다.

2007.01.31 조회수 22370 -

움직이는 단백질 구조 실시간 규명

단백질 동영상 촬영, 신약 개발에 큰 도움이효철 교수, 미국 국립과학원 회보(PNAS) 2일자 발표

KAIST 화학과 이효철(李效澈, 33) 교수가 움직이는 단백질의 구조를 실시간으로 규명하는데 성공했고 관련 논문이 세계적인 저널인 미국 국립과학원회보(PNAS, Proceedings of National Academy of Science) 5월 2일자로 게재되고, 그 우수성을 입증받아 ‘이 주의 논문’으로도 채택됐다.

일반적으로 단백질의 삼차원 구조는 엑스선 결정법 (X-ray Crystallography)을 사용해서 밝혀내게 되는데 이 방법으로는 정지되어 있는 단백질의 안정적인 구조만을 볼 수 있다.

李 교수팀은 엑스선 결정법을 더욱 발전시킨 방식인 시간분해 엑스선 회절법이란 방식을 이용했다. 이는 정지되어 있는 단백질의 구조뿐 만 아니라 작동하고 있는 단백질의 동적인 구조까지도 밝혀낼 수 있는 획기적인 방식이다.

이 새로운 기술을 사용하면 움직이는 단백질의 동영상을 촬영할 수도 있어 단백질의 작동기작을 밝히는 데에 중요한 도구가 될 것이며 앞으로 신약개발을 하는 데에도 큰 도움을 줄 것으로 보인다. 또한 이 기술은 단백질뿐 아니라 나노물질에도 응용 가능하므로 BT뿐만 아니라 NT분야에도 기여할 수 있을 것으로 보인다.

이 연구결과는 미국의 아르곤 국립연구소의 APS 가속기와 유럽연합방사광가속기 (ESRF) 센터에서 측정되었으며 李 교수의 주도하에 이루어진 국제적인 공동연구의 결과라 할 수 있다.

2005.05.04 조회수 23681

움직이는 단백질 구조 실시간 규명

단백질 동영상 촬영, 신약 개발에 큰 도움이효철 교수, 미국 국립과학원 회보(PNAS) 2일자 발표

KAIST 화학과 이효철(李效澈, 33) 교수가 움직이는 단백질의 구조를 실시간으로 규명하는데 성공했고 관련 논문이 세계적인 저널인 미국 국립과학원회보(PNAS, Proceedings of National Academy of Science) 5월 2일자로 게재되고, 그 우수성을 입증받아 ‘이 주의 논문’으로도 채택됐다.

일반적으로 단백질의 삼차원 구조는 엑스선 결정법 (X-ray Crystallography)을 사용해서 밝혀내게 되는데 이 방법으로는 정지되어 있는 단백질의 안정적인 구조만을 볼 수 있다.

李 교수팀은 엑스선 결정법을 더욱 발전시킨 방식인 시간분해 엑스선 회절법이란 방식을 이용했다. 이는 정지되어 있는 단백질의 구조뿐 만 아니라 작동하고 있는 단백질의 동적인 구조까지도 밝혀낼 수 있는 획기적인 방식이다.

이 새로운 기술을 사용하면 움직이는 단백질의 동영상을 촬영할 수도 있어 단백질의 작동기작을 밝히는 데에 중요한 도구가 될 것이며 앞으로 신약개발을 하는 데에도 큰 도움을 줄 것으로 보인다. 또한 이 기술은 단백질뿐 아니라 나노물질에도 응용 가능하므로 BT뿐만 아니라 NT분야에도 기여할 수 있을 것으로 보인다.

이 연구결과는 미국의 아르곤 국립연구소의 APS 가속기와 유럽연합방사광가속기 (ESRF) 센터에서 측정되었으며 李 교수의 주도하에 이루어진 국제적인 공동연구의 결과라 할 수 있다.

2005.05.04 조회수 23681