%EA%B5%AC%EC%A1%B0%EC%B2%B4

-

고효율의 단일광자원 소자 핵심기술 개발

조 용 훈 교수

우리 대학 물리학과 조용훈 교수 연구팀이 양자정보기술에 기여할 수 있는 고효율의 단일광자원(양자광원) 의 방출 효율과 공정 수율을 높일 수 있는 기술을 개발했다.

이번 연구 결과는 자연과학분야 학술지인 미국국립과학원회보(PNAS: Proceedings of the National Academy of Sciences) 4월 13일자 온라인 판에 게재됐다.

빛은 보통 파동의 성질을 갖는 동시에 입자의 성질도 가지고 있는데, 이 입자를 광자라고 한다. 단일광자원 혹은 양자광원은 광자가 뭉쳐서 나오는 고전적인 광원과는 달리 한 번에 한 개의 광자만 방출하는 소자이다. 반도체 양자점을 이용한 단일광자 방출 소자는 안정성 및 전기구동 가능성이 높아 상용화에 적합한 소자로 각광받고 있다.

하지만 빛의 파장은 양자점보다 수십~수백 배 정도 크기 때문에 상호 작용하기 어려워서 단일광자의 방출 효율이 매우 작다는 한계점이 있다. 따라서 고효율 단일광자원를 만들기 위해서는 양자점과 빛을 집속시키는 구조(광공진기)를 공간적으로 정확히 결합시키는 것이 필수적이다.

하지만 양자점은 불규칙하게 분포되어 있고 위치를 정확히 확인할 수 없어 우연성에 의존한 결합을 기대할 수밖에 없었다. 따라서 긴 공정시간에도 불구하고 소수의 단일광자소자를 제작하는 수준에 머물러 있었다.

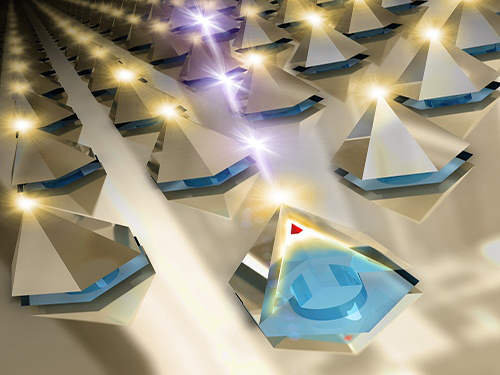

연구팀은 문제 해결을 위해 피라미드 모양의 나노 구조체를 활용했다. 반도체 나노피라미드 구조에서는 양자점이 피라미드의 꼭지점에 자발적으로 형성된다. 그리고 그 위에 금속 필름을 얇게 증착하면 빛 역시 뾰족한 금속 끝에 모이는 성질 때문에 양자점과 동일한 위치에 집속되는 것이다.

특히 금속에서는 빛이 본래 가진 파장보다 작게 뭉칠 수 있다. 즉, 빛이 가진 파장보다 더 소형화를 시킬 수 있기 때문에 양자점과의 크기 차이로 인한 문제를 극복할 수 있게 되는데, 이 방법으로 단일광자 방출 효율이 기존의 방식보다 20배 정도 증가되었다.

단일광자 방출소자는 양자광컴퓨터 및 양자암호기술 구현의 가장 기본적인 구성 요소이다. 이번 연구를 통해 기존의 까다로운 과정들 없이 단순한 방식으로 효율과 수율을 모두 높일 수 있으므로, 단일광자방출원 혹은 양자광원 관련 기술의 상용화 가능성이 높아질 것으로 기대된다.

조 교수는 “이 기술은 높은 공정 수율을 갖고 있기 때문에 상용 양자광원 소자 제작 한계를 해결하고, 양자정보통신 분야 구현에 중요 기술이 될 것”이라고 말했다.

조용훈 교수의 지도를 받아 공수현(1저자)·김제형(2저자) 박사가 수행한 이번 연구는 우리 대학 신종화·이용희 교수, 프랑스 CNRS의 레시당 박사, 미국 UC 버클리의 샹장 교수가 참여했으며, 한국연구재단의 중견연구자 지원사업과 KAIST 기후변화연구 허브사업의 지원을 받아 수행됐다.

그림 1. 단일 광자가 높은 효율로 방출되는 모습의 개념도

2015.04.23 조회수 17148

고효율의 단일광자원 소자 핵심기술 개발

조 용 훈 교수

우리 대학 물리학과 조용훈 교수 연구팀이 양자정보기술에 기여할 수 있는 고효율의 단일광자원(양자광원) 의 방출 효율과 공정 수율을 높일 수 있는 기술을 개발했다.

이번 연구 결과는 자연과학분야 학술지인 미국국립과학원회보(PNAS: Proceedings of the National Academy of Sciences) 4월 13일자 온라인 판에 게재됐다.

빛은 보통 파동의 성질을 갖는 동시에 입자의 성질도 가지고 있는데, 이 입자를 광자라고 한다. 단일광자원 혹은 양자광원은 광자가 뭉쳐서 나오는 고전적인 광원과는 달리 한 번에 한 개의 광자만 방출하는 소자이다. 반도체 양자점을 이용한 단일광자 방출 소자는 안정성 및 전기구동 가능성이 높아 상용화에 적합한 소자로 각광받고 있다.

하지만 빛의 파장은 양자점보다 수십~수백 배 정도 크기 때문에 상호 작용하기 어려워서 단일광자의 방출 효율이 매우 작다는 한계점이 있다. 따라서 고효율 단일광자원를 만들기 위해서는 양자점과 빛을 집속시키는 구조(광공진기)를 공간적으로 정확히 결합시키는 것이 필수적이다.

하지만 양자점은 불규칙하게 분포되어 있고 위치를 정확히 확인할 수 없어 우연성에 의존한 결합을 기대할 수밖에 없었다. 따라서 긴 공정시간에도 불구하고 소수의 단일광자소자를 제작하는 수준에 머물러 있었다.

연구팀은 문제 해결을 위해 피라미드 모양의 나노 구조체를 활용했다. 반도체 나노피라미드 구조에서는 양자점이 피라미드의 꼭지점에 자발적으로 형성된다. 그리고 그 위에 금속 필름을 얇게 증착하면 빛 역시 뾰족한 금속 끝에 모이는 성질 때문에 양자점과 동일한 위치에 집속되는 것이다.

특히 금속에서는 빛이 본래 가진 파장보다 작게 뭉칠 수 있다. 즉, 빛이 가진 파장보다 더 소형화를 시킬 수 있기 때문에 양자점과의 크기 차이로 인한 문제를 극복할 수 있게 되는데, 이 방법으로 단일광자 방출 효율이 기존의 방식보다 20배 정도 증가되었다.

단일광자 방출소자는 양자광컴퓨터 및 양자암호기술 구현의 가장 기본적인 구성 요소이다. 이번 연구를 통해 기존의 까다로운 과정들 없이 단순한 방식으로 효율과 수율을 모두 높일 수 있으므로, 단일광자방출원 혹은 양자광원 관련 기술의 상용화 가능성이 높아질 것으로 기대된다.

조 교수는 “이 기술은 높은 공정 수율을 갖고 있기 때문에 상용 양자광원 소자 제작 한계를 해결하고, 양자정보통신 분야 구현에 중요 기술이 될 것”이라고 말했다.

조용훈 교수의 지도를 받아 공수현(1저자)·김제형(2저자) 박사가 수행한 이번 연구는 우리 대학 신종화·이용희 교수, 프랑스 CNRS의 레시당 박사, 미국 UC 버클리의 샹장 교수가 참여했으며, 한국연구재단의 중견연구자 지원사업과 KAIST 기후변화연구 허브사업의 지원을 받아 수행됐다.

그림 1. 단일 광자가 높은 효율로 방출되는 모습의 개념도

2015.04.23 조회수 17148 -

나선형 나노구조체 제조 원천기술 개발

우리 학교 나노과학기술대학원 윤동기 교수 연구팀은 자기조립(self-assembly) 현상을 이용해 매우 정밀한 나선형 나노구조체를 개발해 세계적 학술지인 미국립과학원회보(PNAS) 10월 7일자에 논문이 게재됐다.

이번에 개발된 기술로 3차원구조 중에서도 가장 구현하기 어렵다는 나선형 구조를 넓은 면적에 다양하게 변형해 만들 수 있다. 액정(액체와 결정의 중간상태)물질로 만든 이 구조는 20~200nm(나노미터) 크기의 제한된 공간에서 균일한 나선 형태를 유지했다. 또 나노구조체의 지름이 커짐에 따라 나선 패턴의 간격도 일정하게 늘어나는 특성을 보였다.

이 기술을 활용하면 전자기장에 민감하게 반응하는 액정 소재의 고유성질과 융합해 고효율의 광전자 소자 개발에 도움이 될 것으로 학계는 기대하고 있다.

나아가 현재 반도체 제조공정에서 사용 중인 2차원 광식각공정에서 벗어나 3차원 패터닝 기술로도 발전시킬 수 있다. 연구팀의 기술을 기반으로 3차원 반도체가 개발되면 지금보다 최소 수백배 많은 데이터를 저장할 수 있게 된다. 또 공정을 획기적으로 줄여 제조비용도 크게 절감할 수 있을 것으로 전망된다.

이번 연구의 핵심 기술인 ‘한정된 공간에서의 자기조립’이란, 아이들의 장난감인 레고블럭 놀이처럼 주위의 환경(온도, 농도, pH 등)에 따라 물리적으로 조립과 분리가 가능한 다양한 연성재료(고분자, 액정, 생체분자 등)를 수십 나노미터의 공간 속에서 복잡한 나노구조체를 제어하는 기술이다.

연구팀은 전기화학적 반응을 통해 만들 수 있는 다공성 양극산화알루미늄막을 이용해 수십 나노미터 수준의 한정된 공간을 만들었다. 이후 수 나노미터 수준에서 휘어져 있는 액정 분자가 형성하는 나선형 나노구조체를 그 공간 속에서 형성시켜 독립적으로 제어된 나선 나노구조체를 구현하는 데 성공했다.

윤동기 교수는 이번 연구에 대해 “액정물질이 형성하는 나선 나노구조체 제어의 물리·화학적 원리 규명에 세계최초로 성공했다”며 “이번 기술로 다양한 유기분자가 이루는 복잡한 나노구조체들을 기판의 표면 개질 및 한정된 공간을 이용해 제어할 수 있어 향후 유기분자 기반 나노구조체 연구에 커다란 기여를 할 것”이라고 연구 의의를 설명했다.

이와 함께 “개발된 원천기술을 바탕으로 NT(나노테크놀로지)와 IT(정보테크놀로지)가 접목될 수 있는 전기가 마련돼 LCD 등 액정관련 분야에서 차세대 신성장동력을 창출할 수 있을 것”이라고 말했다.

KAIST 나노과학기술대학원 윤동기 교수팀(제1저자: 김한임 박사과정, 이선희 박사과정)이 주도하고 포항가속기연구소 신태주박사, 미국 메릴랜드주립대학 이상복 교수와 콜로라도주립대학 노엘 클락(Noel Clark) 교수가 참여한 이번 연구는 미래창조과학부와 한국연구재단이 추진하는 일반연구자지원사업(우수신진), 나노소재원천기술개발사업, BK21 플러스사업의 지원으로 수행됐다.

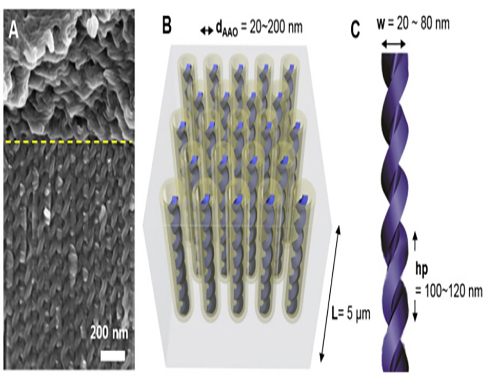

그림1. 나선 나노구조체의 전자현미경 사진과 개념도

A. 다공성 양극알루미늄 나노채널 속에서 형성된 단일 나선 나노구조체(노란선 기준 아래)와 미처 나노 채널속에 들어가지 못해 형태 및 성장 방향이 불규칙하게 존재하는 나선 나노구조체(노란선 기준 위)

B. 나선 나노구조체가 양극산화물 속에 들어가는 현상을 보여주는 개념도. 양극산화물 나노채널의 지름은 20~200nm, 전체 막 두께는 5 um~ 수십 um로 조절이 가능C. B방법을 통해 형성된 나선 나노구조체는 나선 반주기(half-pitch)가 100~120nm 범위에서 1nm 간격으로 조절이 되며 지름이 20~80 nm까지 자유롭게 제어할 수 있음

그림2. 제조된 나선 나노구조체의 전자현미경 사진

30nm(A), 60nm(B), 80nm(C) 지름의 다공성 양극알루미늄 나노채널(왼쪽-위) 속에서 형성된 나선 나노구조체 단면의 주사전자현미경 사진(왼쪽-아래)과 나노채널이 제거된 나선 나노구조체의 투과전자현미경 사진(오른쪽) 나노채널의 지름이 증가할수록 아주 서서히 나선 나노구조체의 나선 반주기가 100nm(A)에서 117nm(C)까지 증가함을 관찰할 수 있었고, 꼬인 부분의 각도(Ψ)의 증가를 통해 나선 나노구조체의 크기를 1nm수준에서 미세하게 제어 가능함을 보였음

그림3. 대표 그림

2014.10.20 조회수 15445

나선형 나노구조체 제조 원천기술 개발

우리 학교 나노과학기술대학원 윤동기 교수 연구팀은 자기조립(self-assembly) 현상을 이용해 매우 정밀한 나선형 나노구조체를 개발해 세계적 학술지인 미국립과학원회보(PNAS) 10월 7일자에 논문이 게재됐다.

이번에 개발된 기술로 3차원구조 중에서도 가장 구현하기 어렵다는 나선형 구조를 넓은 면적에 다양하게 변형해 만들 수 있다. 액정(액체와 결정의 중간상태)물질로 만든 이 구조는 20~200nm(나노미터) 크기의 제한된 공간에서 균일한 나선 형태를 유지했다. 또 나노구조체의 지름이 커짐에 따라 나선 패턴의 간격도 일정하게 늘어나는 특성을 보였다.

이 기술을 활용하면 전자기장에 민감하게 반응하는 액정 소재의 고유성질과 융합해 고효율의 광전자 소자 개발에 도움이 될 것으로 학계는 기대하고 있다.

나아가 현재 반도체 제조공정에서 사용 중인 2차원 광식각공정에서 벗어나 3차원 패터닝 기술로도 발전시킬 수 있다. 연구팀의 기술을 기반으로 3차원 반도체가 개발되면 지금보다 최소 수백배 많은 데이터를 저장할 수 있게 된다. 또 공정을 획기적으로 줄여 제조비용도 크게 절감할 수 있을 것으로 전망된다.

이번 연구의 핵심 기술인 ‘한정된 공간에서의 자기조립’이란, 아이들의 장난감인 레고블럭 놀이처럼 주위의 환경(온도, 농도, pH 등)에 따라 물리적으로 조립과 분리가 가능한 다양한 연성재료(고분자, 액정, 생체분자 등)를 수십 나노미터의 공간 속에서 복잡한 나노구조체를 제어하는 기술이다.

연구팀은 전기화학적 반응을 통해 만들 수 있는 다공성 양극산화알루미늄막을 이용해 수십 나노미터 수준의 한정된 공간을 만들었다. 이후 수 나노미터 수준에서 휘어져 있는 액정 분자가 형성하는 나선형 나노구조체를 그 공간 속에서 형성시켜 독립적으로 제어된 나선 나노구조체를 구현하는 데 성공했다.

윤동기 교수는 이번 연구에 대해 “액정물질이 형성하는 나선 나노구조체 제어의 물리·화학적 원리 규명에 세계최초로 성공했다”며 “이번 기술로 다양한 유기분자가 이루는 복잡한 나노구조체들을 기판의 표면 개질 및 한정된 공간을 이용해 제어할 수 있어 향후 유기분자 기반 나노구조체 연구에 커다란 기여를 할 것”이라고 연구 의의를 설명했다.

이와 함께 “개발된 원천기술을 바탕으로 NT(나노테크놀로지)와 IT(정보테크놀로지)가 접목될 수 있는 전기가 마련돼 LCD 등 액정관련 분야에서 차세대 신성장동력을 창출할 수 있을 것”이라고 말했다.

KAIST 나노과학기술대학원 윤동기 교수팀(제1저자: 김한임 박사과정, 이선희 박사과정)이 주도하고 포항가속기연구소 신태주박사, 미국 메릴랜드주립대학 이상복 교수와 콜로라도주립대학 노엘 클락(Noel Clark) 교수가 참여한 이번 연구는 미래창조과학부와 한국연구재단이 추진하는 일반연구자지원사업(우수신진), 나노소재원천기술개발사업, BK21 플러스사업의 지원으로 수행됐다.

그림1. 나선 나노구조체의 전자현미경 사진과 개념도

A. 다공성 양극알루미늄 나노채널 속에서 형성된 단일 나선 나노구조체(노란선 기준 아래)와 미처 나노 채널속에 들어가지 못해 형태 및 성장 방향이 불규칙하게 존재하는 나선 나노구조체(노란선 기준 위)

B. 나선 나노구조체가 양극산화물 속에 들어가는 현상을 보여주는 개념도. 양극산화물 나노채널의 지름은 20~200nm, 전체 막 두께는 5 um~ 수십 um로 조절이 가능C. B방법을 통해 형성된 나선 나노구조체는 나선 반주기(half-pitch)가 100~120nm 범위에서 1nm 간격으로 조절이 되며 지름이 20~80 nm까지 자유롭게 제어할 수 있음

그림2. 제조된 나선 나노구조체의 전자현미경 사진

30nm(A), 60nm(B), 80nm(C) 지름의 다공성 양극알루미늄 나노채널(왼쪽-위) 속에서 형성된 나선 나노구조체 단면의 주사전자현미경 사진(왼쪽-아래)과 나노채널이 제거된 나선 나노구조체의 투과전자현미경 사진(오른쪽) 나노채널의 지름이 증가할수록 아주 서서히 나선 나노구조체의 나선 반주기가 100nm(A)에서 117nm(C)까지 증가함을 관찰할 수 있었고, 꼬인 부분의 각도(Ψ)의 증가를 통해 나선 나노구조체의 크기를 1nm수준에서 미세하게 제어 가능함을 보였음

그림3. 대표 그림

2014.10.20 조회수 15445 -

오일권 교수, 2014 에너지기술 혁신대상 수상

우리 학교 기계항공시스템공학부 해양시스템공학전공의 오일권 교수가 지난달 28일 서울 코엑스에서 산업통상자원부와 에너지기술평가원(KETEP)이 주최한 '에너지기술 국제포럼 2014(Energy Tech Insight 2014)'에서 에너지기술 혁신대상을 받았다.

오 교수는 결함공학에 기반한 신개념 3차원 탄소나노 구조체의 합성 원천기술개발하고 이를 이차전지 에너지 저장소자에 응용한 연구성과를 인정받았다.

오 교수는 2차원 그래핀 표면에 1차원 탄소나노튜브를 직접 성장시킴으로써 비표면적이 극대화되고 이온 및 전자 전도성이 우수한 신개념 3차원 탄소 나노구조체의 합성 원천기술을 제시하고 이를 고성능 고밀도의 리튬이차전지용 음극 소재에 적용하는데 성공했다. 이와 관련된 연구로 KETEP의 연구비 지원을 받아 에너지기술국제공동연구를 수행하고 있다.

오 교수는 2010년 교육과학기술부-연구재단 기초연구 우수성과선정과 교육과학기술부-KISTEP 국가연구개발 우수성과 100선에 잇따라 수상한 바 있으며, 2012년과 2014년 교육과학기술부-연구재단 기초연구 우수성과 50선에 선정되기도 했다.

2014.09.02 조회수 14191

오일권 교수, 2014 에너지기술 혁신대상 수상

우리 학교 기계항공시스템공학부 해양시스템공학전공의 오일권 교수가 지난달 28일 서울 코엑스에서 산업통상자원부와 에너지기술평가원(KETEP)이 주최한 '에너지기술 국제포럼 2014(Energy Tech Insight 2014)'에서 에너지기술 혁신대상을 받았다.

오 교수는 결함공학에 기반한 신개념 3차원 탄소나노 구조체의 합성 원천기술개발하고 이를 이차전지 에너지 저장소자에 응용한 연구성과를 인정받았다.

오 교수는 2차원 그래핀 표면에 1차원 탄소나노튜브를 직접 성장시킴으로써 비표면적이 극대화되고 이온 및 전자 전도성이 우수한 신개념 3차원 탄소 나노구조체의 합성 원천기술을 제시하고 이를 고성능 고밀도의 리튬이차전지용 음극 소재에 적용하는데 성공했다. 이와 관련된 연구로 KETEP의 연구비 지원을 받아 에너지기술국제공동연구를 수행하고 있다.

오 교수는 2010년 교육과학기술부-연구재단 기초연구 우수성과선정과 교육과학기술부-KISTEP 국가연구개발 우수성과 100선에 잇따라 수상한 바 있으며, 2012년과 2014년 교육과학기술부-연구재단 기초연구 우수성과 50선에 선정되기도 했다.

2014.09.02 조회수 14191 -

정진완 교수, 국내 첫 ACM SIGMOD 최우수논문상 수상

우리 학교 전산학과 정진완 교수가 지난달 22일부터 27일까지 미국 뉴욕시에서 열린 전산학분야 세계 최고 권위의 학술대회 중 하나인 미국컴퓨터학회(ACM, Association for Computing Machinery) 데이터베이스 분과(SIGMOD, Special Interest Group on Management Of Data) 국제학술대회에서 최우수논문상을 받았다.

이번 논문은 정 교수가 홍콩중문대학교 연구팀과 공동으로 수행했는데, 국내 연구자가 이 학술대회에서 최우수논문상을 받은 것은 이번이 처음이다.

매년 개최되는 이 국제학술대회에서는 제출한 논문 중 20% 정도만을 엄선해 발표하며, 초대형 데이터베이스 학술대회(VLDB)와 함께 데이터베이스 분야 최고 권위를 자랑한다. 올해 39번째로 열린 이번 학술대회에서는 총 372편의 논문이 제출돼 76편의 논문이 발표 논문으로 선정됐고, 그중 단 한 편만 최우수논문상을 수상했다.

이번 논문(논문명 : 거대 그래프의 삼각형 탐색, Massive Graph Triangulation)에서 연구팀은 컴퓨터의 주기억장치에 저장할 수 없을 만큼 큰 그래프에서 모든 삼각형을 신속히 찾아내는 방법에 대한 연구결과를 발표했다. 이번 성과는 향후 소셜네트워크 등 방대한 그래프로 표현되는 구조체의 특성을 파악하는데 유용하게 사용될 것으로 기대된다.

정 교수는 “국제 전산학계에서는 전산분야의 빠른 기술발전 특성 상 새로운 연구가 우월한 것으로 인식돼 대학, 교수, 연구과제의 심사와 실적평가에서 주요 국제학술대회의 논문 실적을 SCI 저널 논문 실적보다 더욱 중요하게 사용한다”며 “국내 학계에서도 이 분야 국제학술대회의 중요성을 인식해야 한다”고 이번 에 우수한 성과를 거둔 것에 대한 의미를 부여했다.

한편, 정 교수는 1999년에 순수 국내연구진이 작성한 논문으로는 처음으로 이 학술대회에 논문을 발표했고, 이번이 그의 7번째 ACM SIGMOD 학술대회 논문이다.

2013.07.11 조회수 15059

정진완 교수, 국내 첫 ACM SIGMOD 최우수논문상 수상

우리 학교 전산학과 정진완 교수가 지난달 22일부터 27일까지 미국 뉴욕시에서 열린 전산학분야 세계 최고 권위의 학술대회 중 하나인 미국컴퓨터학회(ACM, Association for Computing Machinery) 데이터베이스 분과(SIGMOD, Special Interest Group on Management Of Data) 국제학술대회에서 최우수논문상을 받았다.

이번 논문은 정 교수가 홍콩중문대학교 연구팀과 공동으로 수행했는데, 국내 연구자가 이 학술대회에서 최우수논문상을 받은 것은 이번이 처음이다.

매년 개최되는 이 국제학술대회에서는 제출한 논문 중 20% 정도만을 엄선해 발표하며, 초대형 데이터베이스 학술대회(VLDB)와 함께 데이터베이스 분야 최고 권위를 자랑한다. 올해 39번째로 열린 이번 학술대회에서는 총 372편의 논문이 제출돼 76편의 논문이 발표 논문으로 선정됐고, 그중 단 한 편만 최우수논문상을 수상했다.

이번 논문(논문명 : 거대 그래프의 삼각형 탐색, Massive Graph Triangulation)에서 연구팀은 컴퓨터의 주기억장치에 저장할 수 없을 만큼 큰 그래프에서 모든 삼각형을 신속히 찾아내는 방법에 대한 연구결과를 발표했다. 이번 성과는 향후 소셜네트워크 등 방대한 그래프로 표현되는 구조체의 특성을 파악하는데 유용하게 사용될 것으로 기대된다.

정 교수는 “국제 전산학계에서는 전산분야의 빠른 기술발전 특성 상 새로운 연구가 우월한 것으로 인식돼 대학, 교수, 연구과제의 심사와 실적평가에서 주요 국제학술대회의 논문 실적을 SCI 저널 논문 실적보다 더욱 중요하게 사용한다”며 “국내 학계에서도 이 분야 국제학술대회의 중요성을 인식해야 한다”고 이번 에 우수한 성과를 거둔 것에 대한 의미를 부여했다.

한편, 정 교수는 1999년에 순수 국내연구진이 작성한 논문으로는 처음으로 이 학술대회에 논문을 발표했고, 이번이 그의 7번째 ACM SIGMOD 학술대회 논문이다.

2013.07.11 조회수 15059 -

고용량 분자 저장기술 개발 성공

- KAIST EEWS 대학원 Yaghi 교수팀, 고용량의 단백질 저장체 개발 성공해 사이언스(Science)지 5월호에 실려 -

- “선택적으로 반응하는 신약 개발에 도움될 것” -

다양한 종류의 단백질 물질을 고용량으로 저장할 수 있는 기술이 KAIST 연구진에 의해 개발됐다.

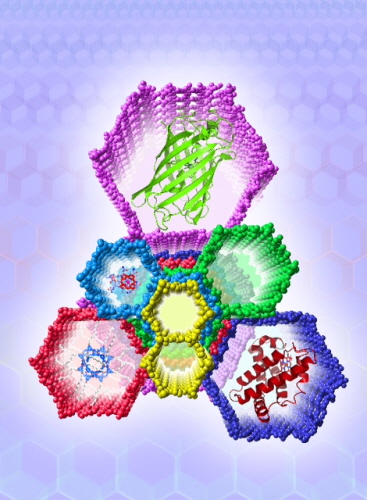

우리대학 EEWS대학원 오마르 야기(Omar M. Yaghi)교수 연구팀이 커다란 크기의 기공을 갖는 금속유기골격구조체를 개발해 여러 종류의 단백질을 고용량으로 저장할 수 있는 원천기술을 확보하는데 성공했다. 이번 연구 결과는 세계적 학술지 ‘사이언스(Science)’ 5월호(25일자)에 실렸다.

이번에 개발된 기술은 다양한 종류와 크기의 단백질을 저장 할 수 있어 ▲고용량 고집적의 신약 개발 ▲특정 바이러스 분리 물질 개발 ▲인체 내에서 악성 반응을 일으키는 특정 단백질의 선택적 제거 ▲특정 부위에서 작용하는 신약 수용체 개발 ▲희귀 고분자 단백질 영구 보존 등 다양한 분야에 폭넓게 활용될 수 있을 것으로 학계는 기대하고 있다.

이와 함께 줄기세포를 포한한 모든 인체의 세포까지 선택적으로 분리하고 영구히 저장할 수 있어 난치병 치료나 생명연장을 위한 의학기반 기술 발전에도 크게 도움이 될 것으로 예상된다.

금속유기골격구조체는 분자단위에서 같은 물질들이 일정한 규칙과 간격을 가지고 배열돼 생성되는 것이기 때문에, 1그램당 축구장과 같은 크기의 표면적을 가지고 있으며 고용량의 물질 저장 능력과 빠른 물질 이동특성을 가지고 있다.

따라서 많은 양의 물질을 내부에 저장할 수 있어 최근 다양한 종류의 차세대 저장체 연구에 필수적인 장비로 사용되고 있다.

그러나 지금까지의 금속유기골격구조체는 7.0Å(옴스트롬·100억분의 1m) 크기의 아주 작은 단분자만을 사용했기 때문에 커다란 크기의 고분자 및 단백질의 저장에는 활용될 수 없었으며 고용량 가스 저장체로서의 가능성만 입증된 상태였다. 게다가 기존의 금속유기골격구조체의 경우 구조가 내부에서 서로 엇갈려 있어 큰 크기의 단백질을 저장하는 것은 사실상 불가능했다.

야기(Yaghi) 교수 연구팀은 5nm 이상의 크기를 가지는 분자체를 이용한 금속유기골격구조체를 개발해 이러한 문제들을 해결하고, 금속유기골격구조체의 주기적인 기공을 처음으로 투과전자현미경을 이용해 관찰하기도 했다.

연구팀은 커다란 크기의 분자들을 이용해 금속유기골격구조체를 만들고 단백질처럼 아주 큰 물질을 구조체 내부에 일정하게 배열시켜 효율적으로 저장하는 방법을 고안해 내 세계 최초로 규칙적 분자구조체 내부에 비타민과 미오그로빈(Myoglobin) 같은 단백질을 고용량으로 저장하는데 성공했다.

야기(Yaghi) 교수는 “이번 연구는 그동안 불가능했던 큰 크기의 단백질 및 고분자들을 규칙적 배열을 가지는 다공성 물질을 개발해 고용량으로 저장하는 원천기술”이라며 “고용량으로 집적된 단백질 약을 원하는 곳에 투여함과 동시에 제거해야 할 분자들을 선택적으로 흡수함으로써 난치병이나 희귀병 치료에 획기적인 역할을 할 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다.

2012.05.29 조회수 17473

고용량 분자 저장기술 개발 성공

- KAIST EEWS 대학원 Yaghi 교수팀, 고용량의 단백질 저장체 개발 성공해 사이언스(Science)지 5월호에 실려 -

- “선택적으로 반응하는 신약 개발에 도움될 것” -

다양한 종류의 단백질 물질을 고용량으로 저장할 수 있는 기술이 KAIST 연구진에 의해 개발됐다.

우리대학 EEWS대학원 오마르 야기(Omar M. Yaghi)교수 연구팀이 커다란 크기의 기공을 갖는 금속유기골격구조체를 개발해 여러 종류의 단백질을 고용량으로 저장할 수 있는 원천기술을 확보하는데 성공했다. 이번 연구 결과는 세계적 학술지 ‘사이언스(Science)’ 5월호(25일자)에 실렸다.

이번에 개발된 기술은 다양한 종류와 크기의 단백질을 저장 할 수 있어 ▲고용량 고집적의 신약 개발 ▲특정 바이러스 분리 물질 개발 ▲인체 내에서 악성 반응을 일으키는 특정 단백질의 선택적 제거 ▲특정 부위에서 작용하는 신약 수용체 개발 ▲희귀 고분자 단백질 영구 보존 등 다양한 분야에 폭넓게 활용될 수 있을 것으로 학계는 기대하고 있다.

이와 함께 줄기세포를 포한한 모든 인체의 세포까지 선택적으로 분리하고 영구히 저장할 수 있어 난치병 치료나 생명연장을 위한 의학기반 기술 발전에도 크게 도움이 될 것으로 예상된다.

금속유기골격구조체는 분자단위에서 같은 물질들이 일정한 규칙과 간격을 가지고 배열돼 생성되는 것이기 때문에, 1그램당 축구장과 같은 크기의 표면적을 가지고 있으며 고용량의 물질 저장 능력과 빠른 물질 이동특성을 가지고 있다.

따라서 많은 양의 물질을 내부에 저장할 수 있어 최근 다양한 종류의 차세대 저장체 연구에 필수적인 장비로 사용되고 있다.

그러나 지금까지의 금속유기골격구조체는 7.0Å(옴스트롬·100억분의 1m) 크기의 아주 작은 단분자만을 사용했기 때문에 커다란 크기의 고분자 및 단백질의 저장에는 활용될 수 없었으며 고용량 가스 저장체로서의 가능성만 입증된 상태였다. 게다가 기존의 금속유기골격구조체의 경우 구조가 내부에서 서로 엇갈려 있어 큰 크기의 단백질을 저장하는 것은 사실상 불가능했다.

야기(Yaghi) 교수 연구팀은 5nm 이상의 크기를 가지는 분자체를 이용한 금속유기골격구조체를 개발해 이러한 문제들을 해결하고, 금속유기골격구조체의 주기적인 기공을 처음으로 투과전자현미경을 이용해 관찰하기도 했다.

연구팀은 커다란 크기의 분자들을 이용해 금속유기골격구조체를 만들고 단백질처럼 아주 큰 물질을 구조체 내부에 일정하게 배열시켜 효율적으로 저장하는 방법을 고안해 내 세계 최초로 규칙적 분자구조체 내부에 비타민과 미오그로빈(Myoglobin) 같은 단백질을 고용량으로 저장하는데 성공했다.

야기(Yaghi) 교수는 “이번 연구는 그동안 불가능했던 큰 크기의 단백질 및 고분자들을 규칙적 배열을 가지는 다공성 물질을 개발해 고용량으로 저장하는 원천기술”이라며 “고용량으로 집적된 단백질 약을 원하는 곳에 투여함과 동시에 제거해야 할 분자들을 선택적으로 흡수함으로써 난치병이나 희귀병 치료에 획기적인 역할을 할 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다.

2012.05.29 조회수 17473 -

인공 펩타이드를 이용한 3차원 자기조립 분자구조체 개발

- 조각품 같은 유기물 구조체 최초로 구현 -

유기물질로도 다양한 3차원 구조체를 합성할 수 있는 새로운 길이 열려, ‘기능성 인공단백질 개발’의 기초가 될 것으로 전망된다.

우리학교 화학과 이희승 교수팀은 분자의 자기조립 과정에서 서로 다른 세 방향(x, y, z)의 분자간 인력의 미세한 조절이 가능하도록 분자를 디자인하면, 이제까지 만들 수 없었던 다양한 모양의 3차원 유기물 구조체들을 자유자재로 합성할 수 있다는 가설을 실험적으로 구현하는데 성공했다고 28일 밝혔다.

이 연구결과는 생체적합성이 요구되는 의공학이나 재료과학에 광범위하게 응용 가능한 다양한 유기물 소자 개발에 기술적 전기가 마련된 것으로 평가받고 있으며, 미세한 분자기계 개발을 위한 빌딩 블록(building blocks)으로도 활용될 수 있다.

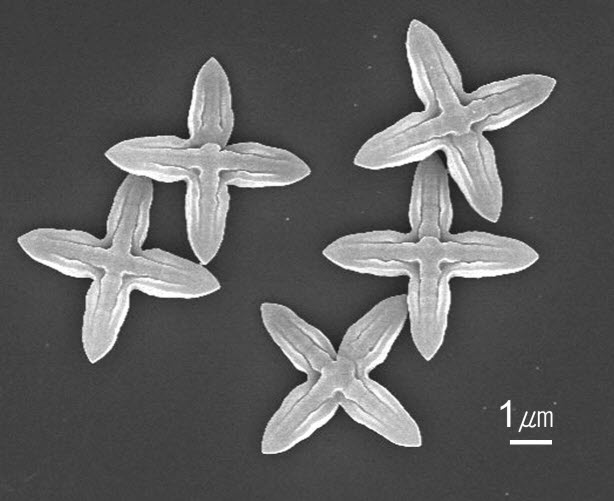

이 교수팀은 베타-펩타이드라는 비천연 펩타이드의 구조적 특징에서 착안한 새로운 자기조립 원리를 개발해 기존 방법으로는 불가능했던 풍차, 꽃잎, 사각막대와 같은 다양한 모양의 새로운 3차원 구조의 유기물 구조체를 합성했다.

아울러 마치 top-down 방식으로 깎아놓은 조각품과 같은 분자구조체들을 bottom-up 방식으로 자유자재로 만들어 낼 수 있는 새로운 길을 열고, 자기조립 과정을 자유자재로 조절할 수 있는 방법론을 확립해 같은 분자로부터 다양한 구조체를 합성할 수 있는 방법을 개발하는데 성공했다.

그동안 무기물 나노물질의 경우 다양한 크기와 모양의 구조를 만드는 방법들이 이미 잘 알려져 있지만, 펩타이드를 비롯한 유기물의 경우에는 자기조립체의 크기와 모양을 제어하는 일은 난제로 인식되어 왔다.

특히, 펩타이드의 경우 원형모양(구, 튜브, 원통형 막대 등)의 구조체 이외에는 만들 수가 없었다.

이 교수는 “이번 기초연구 결과를 바탕으로 기능성 인공 단백질 개발과 응용에 관한 연구를 계속 수행하고 있다”며, “분자기계를 설계하거나 자연계에서 일어나는 자기조립 현상에 대한 이해를 촉진할 수 있는 기폭제가 될 것으로 전망된다”고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단(이사장 박찬모) 인터페이스 분자제어 연구센터(선도연구센터, 센터장 김세훈)와 일반연구자 지원사업의 공동지원을 받아 수행됐다. 또한, 연구초기에 KAIST의 고위험고수익(High Risk High Return) Project의 연구지원을 통해 연구초기 아이디어 검증이 가능했다는 점이 주목할 만하다.

한편, 화학과 이희승 교수와 권선범 박사과정 학생이 주도한 이번 연구결과는 화학분야의 세계적인 학술지인 ‘안게반테 케미(Angewante Chemie International Edition)’지 온라인 판 8월 23일자에 게재됐다.

또한, 연구의 중요성을 인정받아 표지논문 및 중요논문으로 동시에 선정됐으며, 미국화학회(American Chemical Society)에서 발간하는 ‘C&EN (Chemical & Engineering News)’지 9월 6일자에 연구결과가 소개됐고, 현재 특허출원 중이다.

2010.09.28 조회수 20124

인공 펩타이드를 이용한 3차원 자기조립 분자구조체 개발

- 조각품 같은 유기물 구조체 최초로 구현 -

유기물질로도 다양한 3차원 구조체를 합성할 수 있는 새로운 길이 열려, ‘기능성 인공단백질 개발’의 기초가 될 것으로 전망된다.

우리학교 화학과 이희승 교수팀은 분자의 자기조립 과정에서 서로 다른 세 방향(x, y, z)의 분자간 인력의 미세한 조절이 가능하도록 분자를 디자인하면, 이제까지 만들 수 없었던 다양한 모양의 3차원 유기물 구조체들을 자유자재로 합성할 수 있다는 가설을 실험적으로 구현하는데 성공했다고 28일 밝혔다.

이 연구결과는 생체적합성이 요구되는 의공학이나 재료과학에 광범위하게 응용 가능한 다양한 유기물 소자 개발에 기술적 전기가 마련된 것으로 평가받고 있으며, 미세한 분자기계 개발을 위한 빌딩 블록(building blocks)으로도 활용될 수 있다.

이 교수팀은 베타-펩타이드라는 비천연 펩타이드의 구조적 특징에서 착안한 새로운 자기조립 원리를 개발해 기존 방법으로는 불가능했던 풍차, 꽃잎, 사각막대와 같은 다양한 모양의 새로운 3차원 구조의 유기물 구조체를 합성했다.

아울러 마치 top-down 방식으로 깎아놓은 조각품과 같은 분자구조체들을 bottom-up 방식으로 자유자재로 만들어 낼 수 있는 새로운 길을 열고, 자기조립 과정을 자유자재로 조절할 수 있는 방법론을 확립해 같은 분자로부터 다양한 구조체를 합성할 수 있는 방법을 개발하는데 성공했다.

그동안 무기물 나노물질의 경우 다양한 크기와 모양의 구조를 만드는 방법들이 이미 잘 알려져 있지만, 펩타이드를 비롯한 유기물의 경우에는 자기조립체의 크기와 모양을 제어하는 일은 난제로 인식되어 왔다.

특히, 펩타이드의 경우 원형모양(구, 튜브, 원통형 막대 등)의 구조체 이외에는 만들 수가 없었다.

이 교수는 “이번 기초연구 결과를 바탕으로 기능성 인공 단백질 개발과 응용에 관한 연구를 계속 수행하고 있다”며, “분자기계를 설계하거나 자연계에서 일어나는 자기조립 현상에 대한 이해를 촉진할 수 있는 기폭제가 될 것으로 전망된다”고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단(이사장 박찬모) 인터페이스 분자제어 연구센터(선도연구센터, 센터장 김세훈)와 일반연구자 지원사업의 공동지원을 받아 수행됐다. 또한, 연구초기에 KAIST의 고위험고수익(High Risk High Return) Project의 연구지원을 통해 연구초기 아이디어 검증이 가능했다는 점이 주목할 만하다.

한편, 화학과 이희승 교수와 권선범 박사과정 학생이 주도한 이번 연구결과는 화학분야의 세계적인 학술지인 ‘안게반테 케미(Angewante Chemie International Edition)’지 온라인 판 8월 23일자에 게재됐다.

또한, 연구의 중요성을 인정받아 표지논문 및 중요논문으로 동시에 선정됐으며, 미국화학회(American Chemical Society)에서 발간하는 ‘C&EN (Chemical & Engineering News)’지 9월 6일자에 연구결과가 소개됐고, 현재 특허출원 중이다.

2010.09.28 조회수 20124 -

생명화공과 양승만 교수 경암학술상 수상

우리학교 생명화학공학과의 양승만 교수가 경암교육문화재단이 수여하는 제5회 학술상 공학부문에 선정됐다. 경암재단은 부산 향토기업인 태양그룹 송금조 회장이 사재 1천억원을 털어 2004년 설립한 재단이다. 호암상, 청암상, 인촌상에 이어 국내 최대주순의 상금을 수여한다.

제5회 경암학술상 수상자는 총 5명으로 우리학교 생명화학공학과의 양승만 교수가 공학부문에 선정됐으며, 이 밖에도, 인문.사회부문 김경만 교수, 자연과학 부문 노태원 서울대 교수, 생명과학 부문 김영준 연세대 교수, 예술 부문 피아니스트 백건우 씨 등이 선정됐다. 수상자들에게는 각각 1억 원의 상금이 수여되며 시상식은 11월 6일 부산에서 열릴 예정이다.

양 교수는 다양한 기능을 갖춘 양자점, 반도체, 전이금속, 합성수지로 구성된 콜로이드 제조와 분산계의 제어 및 자기조립을 유도하는 콜로이드 입자 사이의 상호 작용에 대한 연구를 바탕으로 많은 양의 정보를 처리할 수 있는 프로토타입의 광 바이오 기능성 광자결정 구조체를 개발해 상을 수상하게 됐다.

2009.09.22 조회수 18261

생명화공과 양승만 교수 경암학술상 수상

우리학교 생명화학공학과의 양승만 교수가 경암교육문화재단이 수여하는 제5회 학술상 공학부문에 선정됐다. 경암재단은 부산 향토기업인 태양그룹 송금조 회장이 사재 1천억원을 털어 2004년 설립한 재단이다. 호암상, 청암상, 인촌상에 이어 국내 최대주순의 상금을 수여한다.

제5회 경암학술상 수상자는 총 5명으로 우리학교 생명화학공학과의 양승만 교수가 공학부문에 선정됐으며, 이 밖에도, 인문.사회부문 김경만 교수, 자연과학 부문 노태원 서울대 교수, 생명과학 부문 김영준 연세대 교수, 예술 부문 피아니스트 백건우 씨 등이 선정됐다. 수상자들에게는 각각 1억 원의 상금이 수여되며 시상식은 11월 6일 부산에서 열릴 예정이다.

양 교수는 다양한 기능을 갖춘 양자점, 반도체, 전이금속, 합성수지로 구성된 콜로이드 제조와 분산계의 제어 및 자기조립을 유도하는 콜로이드 입자 사이의 상호 작용에 대한 연구를 바탕으로 많은 양의 정보를 처리할 수 있는 프로토타입의 광 바이오 기능성 광자결정 구조체를 개발해 상을 수상하게 됐다.

2009.09.22 조회수 18261 -

양승만교수, 듀폰과학기술상 수상자로 선정

- 2007년 듀폰과학기술상 수상자로 선정- 나노입자들의 자기조립 원리를 이용, 광×바이오 기능성 광자결정(photonic crystal)구조체 개발KAIST(총장 서남표) 생명화학공학과 양승만 교수(과학기술부 지정 광자유체집적소자 창의연구단 단장)가 2007년 듀폰과학기술상 수상자로 선정되었다. 세계적인 과학 회사인 듀폰의 한국내 법인인 듀폰코리아는 국내 기초과학의 진흥과 산업발전을 도모하기 위해 2002년부터 ‘듀폰 과학기술상’을 제정해 시상해 왔다. 듀폰과학기술상은 국내 대학 및 국 공립 연구소 재직자 중 화학, 화학공학, 재료과학 및 재료공학 분야에서 최근 5년 뛰어난 연구개발 업적을 보인 과학자에게 수여된다. 듀폰코리아는 지난 3월 15일까지 응모를 받은 뒤 한국과학기술한림원의 심사를 거쳐 2007년 5월 2일 양승만 교수를 수상자로 발표하였다.양승만 교수는 다양한 기능을 갖는 나노입자를 제조하고 이들 입자들이 스스로 조립되는 자기조립 원리를 규명하는 연구를 수행하여 방대한 량의 정보를 처리할 수 있는 pototype의 광 바이오 기능성 광자결정(photonic crystal)구조체를 개발하였다.양교수가 최근에 수행한 광자구조와 나노패턴에 대한 연구결과는 학술지인 Nature지(2006년도 2월 2일자)에서 보유기술의 기반성과 발전 가능성에 대한 해설과 함께 하이라이트 기사로 다루어졌다. 미국 화학회의 Portal인 Heart-Cut에는 2차례 (2002. 11. 4 및 2006. 5. 1일자)에 걸쳐 하이라이트 논문으로 선정되었다. 2003년 12월의 미국 재료학회 MRS Bulletin의 Research/Researcher에서는 주요 논문으로 소개된 바 있다. 양교수는 그 동안 Harvard University, University of Wisconsin, Caltech, University of California 등에서 초청 세미나를 하였고 국제학회인 MRS와 SPIE 에서 각각 Invited Speaker 및 Session Organizer로 활약하고 있다.

2007.05.04 조회수 24575

양승만교수, 듀폰과학기술상 수상자로 선정

- 2007년 듀폰과학기술상 수상자로 선정- 나노입자들의 자기조립 원리를 이용, 광×바이오 기능성 광자결정(photonic crystal)구조체 개발KAIST(총장 서남표) 생명화학공학과 양승만 교수(과학기술부 지정 광자유체집적소자 창의연구단 단장)가 2007년 듀폰과학기술상 수상자로 선정되었다. 세계적인 과학 회사인 듀폰의 한국내 법인인 듀폰코리아는 국내 기초과학의 진흥과 산업발전을 도모하기 위해 2002년부터 ‘듀폰 과학기술상’을 제정해 시상해 왔다. 듀폰과학기술상은 국내 대학 및 국 공립 연구소 재직자 중 화학, 화학공학, 재료과학 및 재료공학 분야에서 최근 5년 뛰어난 연구개발 업적을 보인 과학자에게 수여된다. 듀폰코리아는 지난 3월 15일까지 응모를 받은 뒤 한국과학기술한림원의 심사를 거쳐 2007년 5월 2일 양승만 교수를 수상자로 발표하였다.양승만 교수는 다양한 기능을 갖는 나노입자를 제조하고 이들 입자들이 스스로 조립되는 자기조립 원리를 규명하는 연구를 수행하여 방대한 량의 정보를 처리할 수 있는 pototype의 광 바이오 기능성 광자결정(photonic crystal)구조체를 개발하였다.양교수가 최근에 수행한 광자구조와 나노패턴에 대한 연구결과는 학술지인 Nature지(2006년도 2월 2일자)에서 보유기술의 기반성과 발전 가능성에 대한 해설과 함께 하이라이트 기사로 다루어졌다. 미국 화학회의 Portal인 Heart-Cut에는 2차례 (2002. 11. 4 및 2006. 5. 1일자)에 걸쳐 하이라이트 논문으로 선정되었다. 2003년 12월의 미국 재료학회 MRS Bulletin의 Research/Researcher에서는 주요 논문으로 소개된 바 있다. 양교수는 그 동안 Harvard University, University of Wisconsin, Caltech, University of California 등에서 초청 세미나를 하였고 국제학회인 MRS와 SPIE 에서 각각 Invited Speaker 및 Session Organizer로 활약하고 있다.

2007.05.04 조회수 24575