-

꿈의 신소재

우리 학교 나노과학기술대학원 김용현 교수 연구팀과 인하대 물리화학부 박성진 교수 연구팀이 공동 참여한 나노그래핀의 화학구조 규명에 관한 논문이 네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications) 2012년 1월호에 게재됐다.

국제적 권위지인 네이처(Nature)의 과학분야 자매지인 네이처 커뮤니케이션스에 게재된 논문은 분광학적인 방법을 사용해 나노그래핀 소재의 자세한 화학구조와 생성원리, 전기적 특성을 획기적으로 향상시킬 수 있는 분자단위가 나노그래핀 내에 존재함을 규명했다.

두 대학 공동연구팀은 이번 연구결과를 통해 나노그래핀의 구조와 특성을 근본적으로 이해할 수 있게 됐으며 배터리, 초고용량 축전지, 투명전극, 초경량 고강도 복합재료 등에 나노그래핀 소재를 이용할 수 있는 새로운 가능성을 열게 됐다고 평가했다.

나노그래핀 소재는 여러 응용 분야에 적용되고 있음에도 불구, 현재까지 자세한 분자구조와 생성원리, 전기적 특성의 원인 등이 규명되지 않아 성능 개선과 응용 목적에 맞춘 소재의 변형이 불가능했다.

꿈의 신소재

우리 학교 나노과학기술대학원 김용현 교수 연구팀과 인하대 물리화학부 박성진 교수 연구팀이 공동 참여한 나노그래핀의 화학구조 규명에 관한 논문이 네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications) 2012년 1월호에 게재됐다.

국제적 권위지인 네이처(Nature)의 과학분야 자매지인 네이처 커뮤니케이션스에 게재된 논문은 분광학적인 방법을 사용해 나노그래핀 소재의 자세한 화학구조와 생성원리, 전기적 특성을 획기적으로 향상시킬 수 있는 분자단위가 나노그래핀 내에 존재함을 규명했다.

두 대학 공동연구팀은 이번 연구결과를 통해 나노그래핀의 구조와 특성을 근본적으로 이해할 수 있게 됐으며 배터리, 초고용량 축전지, 투명전극, 초경량 고강도 복합재료 등에 나노그래핀 소재를 이용할 수 있는 새로운 가능성을 열게 됐다고 평가했다.

나노그래핀 소재는 여러 응용 분야에 적용되고 있음에도 불구, 현재까지 자세한 분자구조와 생성원리, 전기적 특성의 원인 등이 규명되지 않아 성능 개선과 응용 목적에 맞춘 소재의 변형이 불가능했다.

2012.01.25

조회수 13406

-

꿈의 신소재인 그래핀의 결정면 관찰 신기술 개발

(왼쪽부터) 정현수 박사과정생, 김윤호 박사, 김대우 박사과정생

- 네이처 나노테크놀로지誌 발표,“그래핀 상업화를 위한 핵심 난점 해결”-

꿈의 신소재로 잘 알려진 그래핀의 결정면*을 간편하면서도 더 넓게(대면적으로) 관찰할 수 있는 새로운 기술이 국내 연구진에 의해 개발되었다.

※ 결정면(crystal face) : 결정의 외형을 나타내는 평면으로 격자면과 평행인 면

정희태 석좌교수(한국과학기술원, 교신저자)가 주도하고 김대우 박사과정생, 김윤호 박사(공동1저자), 정현수 박사과정생(제3저자)이 참여한 이번 연구는 교육과학기술부와 한국연구재단이 추진하는 WCU(세계수준의 연구중심대학)육성사업과 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행되었고, 연구결과는 나노과학 분야의 권위 있는 학술지인 ‘Nature Nanotechnology’ 온라인 속보(11월 20일)에 게재되었다. (논문명: Direct visualization of large-area graphene domains and boundaries by optical birefringency)

정희태 교수 연구팀은 LCD에 사용되는 액정의 광학적 특성*을 이용해, 그래핀 단결정의 크기와 모양을 대면적에 걸쳐 쉽고 빠르게 시각화할 수 있는 기법을 개발하였다. 특히 그래핀의 단결정을 시각화함으로써, 단결정에서 얻을 수 있는 이론값에 가장 가까운 전기전도도를 직접 측정하는 쾌거를 이루었다.

※ 광학적 특성 : 어느 물질에 빛을 통과시키거나 반사시킬 때 생기는 특성

그래핀은 가장 우수한 전기적 특성이 있으면서 투명하고, 기계적으로도 안정하면서 자유자재로 휘어지는 차세대 전자소재이다. 그러나 현재 제조되고 있는 그래핀은 다결정성을 지니고 있어, 단결정일 때보다 상당히 낮은 전기적․기계적 특성을 보인다. 이것은 그래핀의 특성이 결정면의 크기와 경계구조에 큰 영향을 받기 때문인 것으로 알려져 왔다.

따라서 우수한 특성을 갖는 그래핀을 제조하기 위해서는 그래핀 결정면의 영역(도메인)과 경계를 쉽고 빠르게 관찰하는 것이 향후 그래핀의 물성을 크게 향상하고 상업화하기 위해 꼭 필요한 핵심기술이다.

연구팀은 그래핀을 쉽게 대면적에서 관찰할 수 있는 기법을 개발하여 그래핀 상용화분야에서 원천기술을 획득하게 되었고, 그래핀을 이용한 투명전극, 플렉시블 디스플레이, 태양전지와 같은 전자소자 응용연구에도 한 걸음 다가설 수 있게 되었다.

정희태 석좌교수는 “이번 연구는 우리나라가 보유한 세계 최고의 액정배향제어기술*을 토대로, 대면적에 걸쳐 그래핀의 결정면을 누구나 쉽게 관찰할 수 있는 방법을 제시하였다는 점에서 큰 의미가 있다.

이것은 학계와 산업계의 가장 난제 중 하나인 대면적에서의 그래핀 특성평가에 큰 전환점이 되어 양질의 그래핀 제조에 큰 도움을 줄 것이고, 그래핀을 이용한 미래형 전자소자 개발에 한걸음 다가갈 수 있을 것”이라고 연구의의를 밝혔다. ※ 액정배향제어기술 : 액정의 방향을 일정하게 만드는 기술

(좌) 그래핀 결정면을 따라 배향된 액정분자 배향 모식도 (우) 편광현미경으로 관찰된 실제 그래핀 결정면의 모습

꿈의 신소재인 그래핀의 결정면 관찰 신기술 개발

(왼쪽부터) 정현수 박사과정생, 김윤호 박사, 김대우 박사과정생

- 네이처 나노테크놀로지誌 발표,“그래핀 상업화를 위한 핵심 난점 해결”-

꿈의 신소재로 잘 알려진 그래핀의 결정면*을 간편하면서도 더 넓게(대면적으로) 관찰할 수 있는 새로운 기술이 국내 연구진에 의해 개발되었다.

※ 결정면(crystal face) : 결정의 외형을 나타내는 평면으로 격자면과 평행인 면

정희태 석좌교수(한국과학기술원, 교신저자)가 주도하고 김대우 박사과정생, 김윤호 박사(공동1저자), 정현수 박사과정생(제3저자)이 참여한 이번 연구는 교육과학기술부와 한국연구재단이 추진하는 WCU(세계수준의 연구중심대학)육성사업과 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행되었고, 연구결과는 나노과학 분야의 권위 있는 학술지인 ‘Nature Nanotechnology’ 온라인 속보(11월 20일)에 게재되었다. (논문명: Direct visualization of large-area graphene domains and boundaries by optical birefringency)

정희태 교수 연구팀은 LCD에 사용되는 액정의 광학적 특성*을 이용해, 그래핀 단결정의 크기와 모양을 대면적에 걸쳐 쉽고 빠르게 시각화할 수 있는 기법을 개발하였다. 특히 그래핀의 단결정을 시각화함으로써, 단결정에서 얻을 수 있는 이론값에 가장 가까운 전기전도도를 직접 측정하는 쾌거를 이루었다.

※ 광학적 특성 : 어느 물질에 빛을 통과시키거나 반사시킬 때 생기는 특성

그래핀은 가장 우수한 전기적 특성이 있으면서 투명하고, 기계적으로도 안정하면서 자유자재로 휘어지는 차세대 전자소재이다. 그러나 현재 제조되고 있는 그래핀은 다결정성을 지니고 있어, 단결정일 때보다 상당히 낮은 전기적․기계적 특성을 보인다. 이것은 그래핀의 특성이 결정면의 크기와 경계구조에 큰 영향을 받기 때문인 것으로 알려져 왔다.

따라서 우수한 특성을 갖는 그래핀을 제조하기 위해서는 그래핀 결정면의 영역(도메인)과 경계를 쉽고 빠르게 관찰하는 것이 향후 그래핀의 물성을 크게 향상하고 상업화하기 위해 꼭 필요한 핵심기술이다.

연구팀은 그래핀을 쉽게 대면적에서 관찰할 수 있는 기법을 개발하여 그래핀 상용화분야에서 원천기술을 획득하게 되었고, 그래핀을 이용한 투명전극, 플렉시블 디스플레이, 태양전지와 같은 전자소자 응용연구에도 한 걸음 다가설 수 있게 되었다.

정희태 석좌교수는 “이번 연구는 우리나라가 보유한 세계 최고의 액정배향제어기술*을 토대로, 대면적에 걸쳐 그래핀의 결정면을 누구나 쉽게 관찰할 수 있는 방법을 제시하였다는 점에서 큰 의미가 있다.

이것은 학계와 산업계의 가장 난제 중 하나인 대면적에서의 그래핀 특성평가에 큰 전환점이 되어 양질의 그래핀 제조에 큰 도움을 줄 것이고, 그래핀을 이용한 미래형 전자소자 개발에 한걸음 다가갈 수 있을 것”이라고 연구의의를 밝혔다. ※ 액정배향제어기술 : 액정의 방향을 일정하게 만드는 기술

(좌) 그래핀 결정면을 따라 배향된 액정분자 배향 모식도 (우) 편광현미경으로 관찰된 실제 그래핀 결정면의 모습

2011.11.28

조회수 23847

-

최철희 교수, ‘캔서 레터스’ 편집위원 선임

우리 학교 바이오 및 뇌공학과 최철희 교수가 세계적학술지인 ‘캔서 레터스(Cancer Letters)지’ 편집위원으로 이달 25일 선임됐다.

최 교수는 학술지에 실릴 논문의 심사와 함께 학술지가 나아가야 할 방향에 대해 자문을 하게 된다.

최근 2년 동안 암생물학과 바이오광학 분야에서 총 20여편의 SCI급 논문을 주저자로 발표하는 등 활발한 연구성과를 낸 업적을 인정받았다.

KAIST 생체영상연구센터와 세포신호및생체영상연구실을 맡고 있는 최 교수는 암과 같은 질병발생과정을 세포생물학․계산생물학․바이오광학의 다학제적인 접근을 통해 연구하고 있다.

특히, 암세포의 세포사멸 저항성 기전 연구 분야에서 두각을 보이고 있으며, 최근에는 조직관류 측정을 위한 새로운 생체영상기법과 극초단파 레이저빔을 이용한 신경약물전달 신기술도 세계 최초로 개발한 바 있다.

최철희 교수, ‘캔서 레터스’ 편집위원 선임

우리 학교 바이오 및 뇌공학과 최철희 교수가 세계적학술지인 ‘캔서 레터스(Cancer Letters)지’ 편집위원으로 이달 25일 선임됐다.

최 교수는 학술지에 실릴 논문의 심사와 함께 학술지가 나아가야 할 방향에 대해 자문을 하게 된다.

최근 2년 동안 암생물학과 바이오광학 분야에서 총 20여편의 SCI급 논문을 주저자로 발표하는 등 활발한 연구성과를 낸 업적을 인정받았다.

KAIST 생체영상연구센터와 세포신호및생체영상연구실을 맡고 있는 최 교수는 암과 같은 질병발생과정을 세포생물학․계산생물학․바이오광학의 다학제적인 접근을 통해 연구하고 있다.

특히, 암세포의 세포사멸 저항성 기전 연구 분야에서 두각을 보이고 있으며, 최근에는 조직관류 측정을 위한 새로운 생체영상기법과 극초단파 레이저빔을 이용한 신경약물전달 신기술도 세계 최초로 개발한 바 있다.

2011.07.27

조회수 12790

-

최철희 교수, 대한암학회 우수논문 학술상 수상

우리 학교 바이오 및 뇌공학과 최철희 교수가 지난 16~17일 서울 소공동 롯데호텔에서 열린 제37차 대한암학회 춘계학술대회에서 우수논문 학술상을 수상했다.

최철희 교수는 지난해 종양생물학과 바이오광학 분야에서 총10편의 SCI급 논문을 주저자로 발표하는 등 활발한 연구성과를 냈고 그 업적을 인정받아 수상자로 선정됐다.

특히, 세포생물학 분야의 세계적 학술지인 ‘세포사멸 및 증식(cell death and differentiation)지’에 ‘케스파제에 의해 생성되는 활성산소종에 의한 사람 뇌종양세포의 세포사멸 저항성 유발’이라는 주제로 논문을 발표해 연구의 우수성을 인정받았다. 이 논문에서는 기존에 노화나 세포의 죽음을 유발하는 세포 내 독성 물질로 알려진 활성산소종이 케스파제(caspase)라는 단백질효소를 억제해 세포의 죽음을 오히려 저해할 수 있음을 밝힌 것으로 종양세포의 치료에 대한 새로운 내성기전을 제시했다.

최근에는 조직관류 측정을 위한 새로운 생체영상기법을 개발해 임상적용 가능한 의료장비를 개발 중이다. 아울러 지난달에는 극초단파 레이저빔을 이용한 신경약물전달 신기술을 세계 최초로 개발한 바 있다.

최 교수는 KAIST 생체영상연구센터와 세포신호및생체영상 연구실을 운영하면서 질병 발생에 관여하는 세포신호전달과정을 세포생물학-계산정보생물학-바이오광학의 다학제적인 접근을 통해 연구하고 있다.

최철희 교수, 대한암학회 우수논문 학술상 수상

우리 학교 바이오 및 뇌공학과 최철희 교수가 지난 16~17일 서울 소공동 롯데호텔에서 열린 제37차 대한암학회 춘계학술대회에서 우수논문 학술상을 수상했다.

최철희 교수는 지난해 종양생물학과 바이오광학 분야에서 총10편의 SCI급 논문을 주저자로 발표하는 등 활발한 연구성과를 냈고 그 업적을 인정받아 수상자로 선정됐다.

특히, 세포생물학 분야의 세계적 학술지인 ‘세포사멸 및 증식(cell death and differentiation)지’에 ‘케스파제에 의해 생성되는 활성산소종에 의한 사람 뇌종양세포의 세포사멸 저항성 유발’이라는 주제로 논문을 발표해 연구의 우수성을 인정받았다. 이 논문에서는 기존에 노화나 세포의 죽음을 유발하는 세포 내 독성 물질로 알려진 활성산소종이 케스파제(caspase)라는 단백질효소를 억제해 세포의 죽음을 오히려 저해할 수 있음을 밝힌 것으로 종양세포의 치료에 대한 새로운 내성기전을 제시했다.

최근에는 조직관류 측정을 위한 새로운 생체영상기법을 개발해 임상적용 가능한 의료장비를 개발 중이다. 아울러 지난달에는 극초단파 레이저빔을 이용한 신경약물전달 신기술을 세계 최초로 개발한 바 있다.

최 교수는 KAIST 생체영상연구센터와 세포신호및생체영상 연구실을 운영하면서 질병 발생에 관여하는 세포신호전달과정을 세포생물학-계산정보생물학-바이오광학의 다학제적인 접근을 통해 연구하고 있다.

2011.06.23

조회수 14320

-

민범기 교수, 높은 굴절률의 메타물질 구현

- 세계 최고 권위 『네이처』지 발표, “전자기파나 광파의 경로를 마음대로 제어하는 초소형 광학소자 개발 가능”-

국내 연구진이 자연계에 존재하지 않는 높은 굴절률*을 갖는 메타물질을 이론적으로 검증하고 이를 실험적으로 구현하는데 성공하였다.

* 굴절률(index of refraction) : 서로 다른 매질의 경계면을 통과하는 파동이 굴절되는 정도 또는 투명한 매질로 빛이 진행할 때, 빛의 속도(광속) 이 줄어드는 비율

우리학교 민범기 교수(교신저자, 37세), 최무한 박사(제1저자, 39세) 및 이승훈 박사과정생(제1저자, 29세)의 주도 하에, 한국전자통신연구원(ETRI) 강광용 박사팀, KAIST 이용희 교수팀, 서울대 박남규 교수팀이 참여한 이번 연구는 교육과학기술부(장관 이주호)와 한국연구재단(이사장 오세정)이 추진하는 일반연구자지원사업(신진연구)의 지원을 받아 수행되었다.

이번 연구결과는 세계 최고 권위의 과학 전문지인 ‘네이처(Nature)’지 2월 17일자에 게재되었는데, 특히 순수 국내연구진만으로 구성된 연구팀이 단독으로 발표한 이례적인 값진 연구성과로서 그 의미가 매우 크다. 또한 이 논문은 그 주에 발표된 논문 중에서 우수한 연구결과를 해당분야 전문가가 해설하는 ‘뉴스 앤드 뷰즈(News and Views)’에 선정되는 영예를 얻었다.

메타물질이란 기존에 물질의 정의를 완전히 뛰어넘는 혁신적인 개념으로서, 자연계에는 존재하지 않는 물성을 갖도록 고안된 물질의 통칭이다.

원자나 분자로 이루어진 자연계의 물질과는 달리, 메타물질의 단위 인공원자는 파장보다 훨씬 작은 인위적인 구조체로 이루어진다.

이러한 메타물질은 전자기파나 광파에 대한 물질의 물성을 인위적으로 마음대로 조절할 수 있다는 점에서 최근 전 세계 연구자들의 주목을 받고 있다. 일례로 광학투명망토 기술이나 음굴절률의 구현 등이 메타물질의 주된 연구 분야였으나, 이번 연구를 통하여 극한 고굴절률 메타물질이라는 새로운 영역을 개척하였다.

민범기 교수 연구팀은 분극율(分極率)이 매우 크면서도 반자성(反磁性)이 매우 약한 금속이면서 유전체(誘電體)인 메타물질을 독자적으로 설계․제작하여, 인위적인 값으로는 가장 높은 38.6에 달하는 굴절률을 세계 최초로 실증하였다.

이러한 연구결과는 음굴절률 메타물질의 영역을 넘어서 자연계에 존재하지 않는 매우 높은 굴절률(38.6)을 메타물질의 새로운 영역으로 포함시켰다는 점에서 의미가 크다.

민범기 교수는 “이번 연구는 향후 파장이하의 높은 해상도를 지닌 이미징 시스템이나, 전자기파 혹은 광파의 경로를 임의로 제어할 수 있는 전자기파나 광학소자 및 파장이하 규모의 초소형 광학소자를 개발하는데 크게 기여할 수 있을 것으로 기대한다”고 연구의의를 밝혔다.

민범기 교수, 높은 굴절률의 메타물질 구현

- 세계 최고 권위 『네이처』지 발표, “전자기파나 광파의 경로를 마음대로 제어하는 초소형 광학소자 개발 가능”-

국내 연구진이 자연계에 존재하지 않는 높은 굴절률*을 갖는 메타물질을 이론적으로 검증하고 이를 실험적으로 구현하는데 성공하였다.

* 굴절률(index of refraction) : 서로 다른 매질의 경계면을 통과하는 파동이 굴절되는 정도 또는 투명한 매질로 빛이 진행할 때, 빛의 속도(광속) 이 줄어드는 비율

우리학교 민범기 교수(교신저자, 37세), 최무한 박사(제1저자, 39세) 및 이승훈 박사과정생(제1저자, 29세)의 주도 하에, 한국전자통신연구원(ETRI) 강광용 박사팀, KAIST 이용희 교수팀, 서울대 박남규 교수팀이 참여한 이번 연구는 교육과학기술부(장관 이주호)와 한국연구재단(이사장 오세정)이 추진하는 일반연구자지원사업(신진연구)의 지원을 받아 수행되었다.

이번 연구결과는 세계 최고 권위의 과학 전문지인 ‘네이처(Nature)’지 2월 17일자에 게재되었는데, 특히 순수 국내연구진만으로 구성된 연구팀이 단독으로 발표한 이례적인 값진 연구성과로서 그 의미가 매우 크다. 또한 이 논문은 그 주에 발표된 논문 중에서 우수한 연구결과를 해당분야 전문가가 해설하는 ‘뉴스 앤드 뷰즈(News and Views)’에 선정되는 영예를 얻었다.

메타물질이란 기존에 물질의 정의를 완전히 뛰어넘는 혁신적인 개념으로서, 자연계에는 존재하지 않는 물성을 갖도록 고안된 물질의 통칭이다.

원자나 분자로 이루어진 자연계의 물질과는 달리, 메타물질의 단위 인공원자는 파장보다 훨씬 작은 인위적인 구조체로 이루어진다.

이러한 메타물질은 전자기파나 광파에 대한 물질의 물성을 인위적으로 마음대로 조절할 수 있다는 점에서 최근 전 세계 연구자들의 주목을 받고 있다. 일례로 광학투명망토 기술이나 음굴절률의 구현 등이 메타물질의 주된 연구 분야였으나, 이번 연구를 통하여 극한 고굴절률 메타물질이라는 새로운 영역을 개척하였다.

민범기 교수 연구팀은 분극율(分極率)이 매우 크면서도 반자성(反磁性)이 매우 약한 금속이면서 유전체(誘電體)인 메타물질을 독자적으로 설계․제작하여, 인위적인 값으로는 가장 높은 38.6에 달하는 굴절률을 세계 최초로 실증하였다.

이러한 연구결과는 음굴절률 메타물질의 영역을 넘어서 자연계에 존재하지 않는 매우 높은 굴절률(38.6)을 메타물질의 새로운 영역으로 포함시켰다는 점에서 의미가 크다.

민범기 교수는 “이번 연구는 향후 파장이하의 높은 해상도를 지닌 이미징 시스템이나, 전자기파 혹은 광파의 경로를 임의로 제어할 수 있는 전자기파나 광학소자 및 파장이하 규모의 초소형 광학소자를 개발하는데 크게 기여할 수 있을 것으로 기대한다”고 연구의의를 밝혔다.

2011.02.16

조회수 25158

-

고감도 나노광학측정기술 개발

- 머리카락 단면적의 70만배 보다 작은 나노유체기술과 나노광학기술을 융합한 바이오분석기술.- 신약개발 및 신경질환 조기진단기술로 활용 기대.

우리학교 바이오및뇌공학과 정기훈 교수 연구팀이 소분자 생화합물 (small molecules) 검출을 위한 획기적인 고감도 나노광학측정기술을 개발했다.

소분자 생화합물은 분자량이 작은 생체내 분자들로 다양한 세포의 세포막을 드나들며 세포간의 신호전달 등에 큰 역할을 담당한다. 최근에는 제약업계에서도 소분자 생화합물을 이용한 신약 개발 관련 연구 및 개발에 큰 관심을 기울이고 있다.

그러나 이러한 소분자 생화합물은 대부분 특정 항원-항체 화학 결합반응을 유도하기 힘들어 기존에 많이 사용되는 형광이나 전기화학적인 방법으로 극소량을 분석하는데 어려움이 많았다.

정 교수 연구팀은 사람의 머리카락 단면적의 70만배 보다 작은 나노유체관내 유동특성을 이용해 나노몰(nM) 수준의 농도를 갖는 극미량의 소분자 생화합물의 농도를 국소적으로 증가시켰다. 이후 나노플라즈모닉 광학기술과 접목해 측정하는 빛의 세기를 1만배 이상 향상시켜, 별도의 생화학처리를 사용하지 않은 도파민(Dopamine)과 가바(GABA)와 같은 신경전달물질을 1초 이내에 구별하는 데 성공했다.

이 결과는 현존 세계 최고수준의 검출한계를 수백배 이상 향상시킨 기술로 평가받고 있다.

이번 연구결과는 앞으로 소분자 생화합물을 이용한 다양한 글로벌 신약개발은 물론, 알츠하이머병과 같은 퇴행성 신경질환의 조기진단 및 뇌기능 진단기술에 크게 기여할 수 있을 것이라 기대된다.

한편, 교육과학기술부가 지원하는 한국연구재단의 도약연구자지원사업과 한국생명공학연구원이 지원하는 오픈이노베이션사업의 일환으로 수행된 이번 연구는 오영재 박사과정 학생 주도하에 진행됐으며, 독일에서 발간되는 나노분야 국제저명학술지인 ‘스몰(Small)’지의 1월 17일자 표지논문으로 게재됐다.

고감도 나노광학측정기술 개발

- 머리카락 단면적의 70만배 보다 작은 나노유체기술과 나노광학기술을 융합한 바이오분석기술.- 신약개발 및 신경질환 조기진단기술로 활용 기대.

우리학교 바이오및뇌공학과 정기훈 교수 연구팀이 소분자 생화합물 (small molecules) 검출을 위한 획기적인 고감도 나노광학측정기술을 개발했다.

소분자 생화합물은 분자량이 작은 생체내 분자들로 다양한 세포의 세포막을 드나들며 세포간의 신호전달 등에 큰 역할을 담당한다. 최근에는 제약업계에서도 소분자 생화합물을 이용한 신약 개발 관련 연구 및 개발에 큰 관심을 기울이고 있다.

그러나 이러한 소분자 생화합물은 대부분 특정 항원-항체 화학 결합반응을 유도하기 힘들어 기존에 많이 사용되는 형광이나 전기화학적인 방법으로 극소량을 분석하는데 어려움이 많았다.

정 교수 연구팀은 사람의 머리카락 단면적의 70만배 보다 작은 나노유체관내 유동특성을 이용해 나노몰(nM) 수준의 농도를 갖는 극미량의 소분자 생화합물의 농도를 국소적으로 증가시켰다. 이후 나노플라즈모닉 광학기술과 접목해 측정하는 빛의 세기를 1만배 이상 향상시켜, 별도의 생화학처리를 사용하지 않은 도파민(Dopamine)과 가바(GABA)와 같은 신경전달물질을 1초 이내에 구별하는 데 성공했다.

이 결과는 현존 세계 최고수준의 검출한계를 수백배 이상 향상시킨 기술로 평가받고 있다.

이번 연구결과는 앞으로 소분자 생화합물을 이용한 다양한 글로벌 신약개발은 물론, 알츠하이머병과 같은 퇴행성 신경질환의 조기진단 및 뇌기능 진단기술에 크게 기여할 수 있을 것이라 기대된다.

한편, 교육과학기술부가 지원하는 한국연구재단의 도약연구자지원사업과 한국생명공학연구원이 지원하는 오픈이노베이션사업의 일환으로 수행된 이번 연구는 오영재 박사과정 학생 주도하에 진행됐으며, 독일에서 발간되는 나노분야 국제저명학술지인 ‘스몰(Small)’지의 1월 17일자 표지논문으로 게재됐다.

2011.01.26

조회수 20724

-

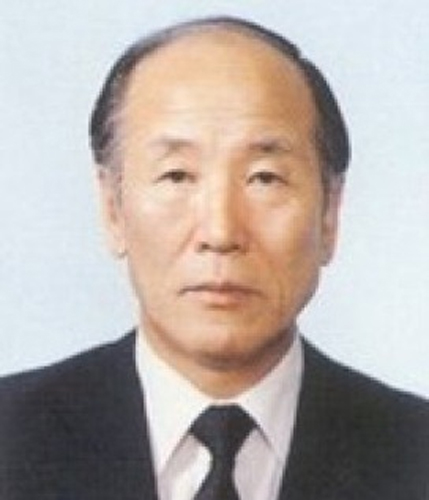

이상수 한국과학원 초대원장 별세

- 한국과학원 초대원장과 KAIST 6대 원장 지내 -

우리학교 물리학과 이상수 명예교수가 5월7일(금) 오후 2시30분경 숙환으로 별세했다. 향년 85세.

故 이상수 명예교수는 1949년 서울대학교 문리과대학 물리학과를 졸업하고 1959년 영국 런던대학교에서 박사학위를 받았다.

과학기술의 불모지인 우리나라 과학기술 발전에 큰 족적을 남긴 고인은 1967년 원자력연구소 소장, 1970년 원자력청장 등을 역임한 후에 1971년 KAIST의 전신인 한국과학원의 초대 원장과 1989년 KAIST 6대 원장을 맡아 고급 과학기술두뇌 양성기관으로 성장시켰다. 1972~1992년 KAIST 물리학과 교수로 재직했다.

고인이 개발한 광분해 옥소레이저는 독일 러시아에 이은 큰 성과였고 고출력 이산화탄소 레이저도 창의성을 세계적으로 인정받았다. 레이저개발과 광학 이론을 발전시켜 한국의 광학 발전에 큰 공헌을 했다.

50명의 박사와 100여명의 석사를 지도했고 230여편의 논문을 발표했다. 한국물리학회장, 한국광학회장 등을 지냈고 태국 방콕 AIT공대이사, 일본도쿄 UN대학이사, 제3세계 아카데미 이사, 서울평화상문화재단 이사도 역임했다.

국민훈장 모란장과 무궁화장, 성곡문화상, 인촌상, 미국광학회상을 받았으며 저서로는 파동 과학, 레이저광학, 기하광학, 양자광학, 레이저 스펙클라 홀로그라피 등이 있다.

유족으로는 영식(경희대 교수), 형식(프리즘주식회사 이사)씨 등 2남이 있다. 빈소는 삼성 서울병원 장례식장이며, 발인은 10일 오전 8시다.

<학력 및 경력>

출생년월일 : 1925. 10. 4

1949년 서울대학교 물리학과 졸업

1959년 영국 런던대 이학박사

1955년 이화여대 조교수

1960년 원자력연구소 연구관

1967년 원자력연구소 소장

1970년 원자력청 청장

1971년 한국과학원 원장

1979년 한국물리학회 회장

1981년 대한민국학술원 회원

1989년 한국과학기술원 원장

1989년 한국광학회 초대회장

1994년 한국과학기술한림원 부원장

이상수 한국과학원 초대원장 별세

- 한국과학원 초대원장과 KAIST 6대 원장 지내 -

우리학교 물리학과 이상수 명예교수가 5월7일(금) 오후 2시30분경 숙환으로 별세했다. 향년 85세.

故 이상수 명예교수는 1949년 서울대학교 문리과대학 물리학과를 졸업하고 1959년 영국 런던대학교에서 박사학위를 받았다.

과학기술의 불모지인 우리나라 과학기술 발전에 큰 족적을 남긴 고인은 1967년 원자력연구소 소장, 1970년 원자력청장 등을 역임한 후에 1971년 KAIST의 전신인 한국과학원의 초대 원장과 1989년 KAIST 6대 원장을 맡아 고급 과학기술두뇌 양성기관으로 성장시켰다. 1972~1992년 KAIST 물리학과 교수로 재직했다.

고인이 개발한 광분해 옥소레이저는 독일 러시아에 이은 큰 성과였고 고출력 이산화탄소 레이저도 창의성을 세계적으로 인정받았다. 레이저개발과 광학 이론을 발전시켜 한국의 광학 발전에 큰 공헌을 했다.

50명의 박사와 100여명의 석사를 지도했고 230여편의 논문을 발표했다. 한국물리학회장, 한국광학회장 등을 지냈고 태국 방콕 AIT공대이사, 일본도쿄 UN대학이사, 제3세계 아카데미 이사, 서울평화상문화재단 이사도 역임했다.

국민훈장 모란장과 무궁화장, 성곡문화상, 인촌상, 미국광학회상을 받았으며 저서로는 파동 과학, 레이저광학, 기하광학, 양자광학, 레이저 스펙클라 홀로그라피 등이 있다.

유족으로는 영식(경희대 교수), 형식(프리즘주식회사 이사)씨 등 2남이 있다. 빈소는 삼성 서울병원 장례식장이며, 발인은 10일 오전 8시다.

<학력 및 경력>

출생년월일 : 1925. 10. 4

1949년 서울대학교 물리학과 졸업

1959년 영국 런던대 이학박사

1955년 이화여대 조교수

1960년 원자력연구소 연구관

1967년 원자력연구소 소장

1970년 원자력청 청장

1971년 한국과학원 원장

1979년 한국물리학회 회장

1981년 대한민국학술원 회원

1989년 한국과학기술원 원장

1989년 한국광학회 초대회장

1994년 한국과학기술한림원 부원장

2010.05.07

조회수 17626

-

한국과학상에 이용희교수, 젊은 과학자상에 조광현, 김상욱, 조계춘교수

한국의 과학기술을 이끄는 힘! KAIST!

우리학교 물리학과 이용희 교수가 "한국과학상"을 바이오및 뇌공학과 조광현, 신소재공학과 김상욱, 건설및환경공학과 조계춘교수가 "젊은 과학자상"을 수상했다.

물리학분야 한국과학상 수상자인 이용희 교수는 최근 각광 받고 있는 광결정 물리광학 분야의 세계적인 과학자 중 하나로, 물리적으로 가장 작은 공진기에 근접하는 레이저 모습을 순수 국내 기술과 연구력을 동원하여 세계 최초로 실험적으로 규명하였다는 점을 인정받아 수상의 영예를 안았다.

젊은 과학자상 수상자 4명중 3명이 KAIST 교수로 눈길을 모은다.

조광현 교수는 복잡한 생명시스템에 대한 전기전자공학적 모델링 및 컴퓨터 시뮬레이션 분석 핵심원천기술 개발 등을 통해 독창적인 시스템생물학 분야를 개척한 연구업적을 인정받아 선정되었다.

김상욱 교수는 연성소재의 자발적인 분자 조립현상을 이용한 대면적 나노패턴공정을 확립한 연구업적을 인정받아 선정되었다.

조계춘 교수는 터널 안정성 확보에 핵심적 역할을 수행하는 지지보강재 숏크리트의 상태평가기법 등 신공간 창출과 관련된 터널 및 지하공간 구축 기술을 개발한 연구업적을 인정받았다.

제12회 한국과학상 수상자에게는 대통령상과 상금 5천만원이 지급되며, 제13회 젊은과학자상 수상자에게는 대통령상과 연구장려금이 매년 2천4백만원씩 5년간 지원된다.

한편, ‘한국과학상’은 1987년부터 한국공학상과 함께 우수한 연구개발 성과로 우리나라 과학기술 발전에 크게 기여한 과학자를 적극 발굴․포상하여, 과학자의 사기진작과 뛰어난 성과를 창출할 수 있는 연구 환경을 조성하고자 제정된 상이다. 현재까지 수학분야 9명, 물리학분야 12명, 화학분야 13명, 생명과학분야 11명 등 총 45명의 수상자가 선정되었다.

‘젊은과학자상’은 지난 1997년부터 만 40세 미만의 젊은과학자를 발굴․포상함으로써 연구개발에 대한 사기를 진작시키고 21세기 국가과학기술의 중추적인 역할을 담당할 주역을 양성하기 위한 상이다. 자연과학분야와 공학분야에서 각각 4명씩 격년제로 선정되어, 올해 수상자를 포함해 현재까지 50명의 수상자가 선정되었다.

제12회 한국과학상과 제13회 젊은과학자상 시상식은 안병만 교육과학기술부 장관과 박찬모 한국연구재단 이사장, 정길생 한국과학기술한림원장, 한국과학상과 젊은과학자상 수상자 및 관계자 120여명이 참석한 가운데 지난 3월 17일(수) 서울 그랜드힐튼호텔에서 동시에 개최됐다.

한국과학상에 이용희교수, 젊은 과학자상에 조광현, 김상욱, 조계춘교수

한국의 과학기술을 이끄는 힘! KAIST!

우리학교 물리학과 이용희 교수가 "한국과학상"을 바이오및 뇌공학과 조광현, 신소재공학과 김상욱, 건설및환경공학과 조계춘교수가 "젊은 과학자상"을 수상했다.

물리학분야 한국과학상 수상자인 이용희 교수는 최근 각광 받고 있는 광결정 물리광학 분야의 세계적인 과학자 중 하나로, 물리적으로 가장 작은 공진기에 근접하는 레이저 모습을 순수 국내 기술과 연구력을 동원하여 세계 최초로 실험적으로 규명하였다는 점을 인정받아 수상의 영예를 안았다.

젊은 과학자상 수상자 4명중 3명이 KAIST 교수로 눈길을 모은다.

조광현 교수는 복잡한 생명시스템에 대한 전기전자공학적 모델링 및 컴퓨터 시뮬레이션 분석 핵심원천기술 개발 등을 통해 독창적인 시스템생물학 분야를 개척한 연구업적을 인정받아 선정되었다.

김상욱 교수는 연성소재의 자발적인 분자 조립현상을 이용한 대면적 나노패턴공정을 확립한 연구업적을 인정받아 선정되었다.

조계춘 교수는 터널 안정성 확보에 핵심적 역할을 수행하는 지지보강재 숏크리트의 상태평가기법 등 신공간 창출과 관련된 터널 및 지하공간 구축 기술을 개발한 연구업적을 인정받았다.

제12회 한국과학상 수상자에게는 대통령상과 상금 5천만원이 지급되며, 제13회 젊은과학자상 수상자에게는 대통령상과 연구장려금이 매년 2천4백만원씩 5년간 지원된다.

한편, ‘한국과학상’은 1987년부터 한국공학상과 함께 우수한 연구개발 성과로 우리나라 과학기술 발전에 크게 기여한 과학자를 적극 발굴․포상하여, 과학자의 사기진작과 뛰어난 성과를 창출할 수 있는 연구 환경을 조성하고자 제정된 상이다. 현재까지 수학분야 9명, 물리학분야 12명, 화학분야 13명, 생명과학분야 11명 등 총 45명의 수상자가 선정되었다.

‘젊은과학자상’은 지난 1997년부터 만 40세 미만의 젊은과학자를 발굴․포상함으로써 연구개발에 대한 사기를 진작시키고 21세기 국가과학기술의 중추적인 역할을 담당할 주역을 양성하기 위한 상이다. 자연과학분야와 공학분야에서 각각 4명씩 격년제로 선정되어, 올해 수상자를 포함해 현재까지 50명의 수상자가 선정되었다.

제12회 한국과학상과 제13회 젊은과학자상 시상식은 안병만 교육과학기술부 장관과 박찬모 한국연구재단 이사장, 정길생 한국과학기술한림원장, 한국과학상과 젊은과학자상 수상자 및 관계자 120여명이 참석한 가운데 지난 3월 17일(수) 서울 그랜드힐튼호텔에서 동시에 개최됐다.

2010.03.21

조회수 19642

-

박정기 교수팀, 빛에 의해 움직이는 고분자를 이용한 나노광학소자 신기술 개발

- 빛으로 나노광학구조의 모양과 크기를 자유자재로 제어할 수 있는 리소그래피 방법 세계 최초 개발- 회절한계를 극복한 영역에서 빛을 다룰 수 있는 나노광학구조로 분자 탐지 및 양자컴퓨터의 실용화 길 열어

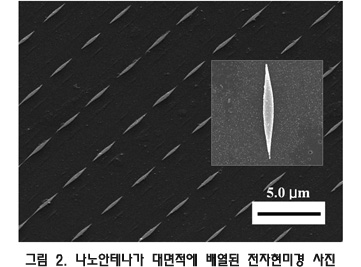

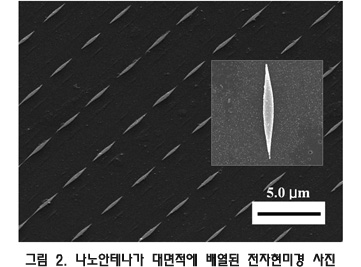

생명화학공학과 박정기(朴丁基, 58) 교수팀이 조사되는 빛의 조건을 정교하게 조절하여 모양과 크기가 자유자재로 제어될 수 있는 고분자 나노패턴을 만들고 이를 형틀로 이용해 회절한계를 극복한 영역에서 빛을 다룰 수 있는 나노광학구조를 모양과 크기를 자유롭게 조절하면서 대면적으로 손쉽게 만들 수 있는 방법을 최근 개발했다.

이번 연구결과는 ‘방향성 광유체화 리소그래피를 이용한 모양과 크기가 제어된 나노구조체 제작(Directional Photofluidization Lithography for Nanoarchitectures with controlled shapes and sizes)"이라는 제목으로 나노과학 및 기술 분야의 최고 권위지인 나노 레터스(Nano Letters) 온라인판에 17일 게재됐다. 현재 관련기술은 국내.외 특허 출원중이다.

이번 연구는 교육과학기술부의 21세기 프론티어연구사업단 산하 나노소재기술개발사업단의 지원을 받아 박정기교수 연구실의 주도하에 KAIST 물리학과 이용희 교수, 신종화 박사, 미국 스탠포드대 샨휘 판(Shanhui Fan)교수 등의 공동연구로 이뤄졌다.

지금까지 개발된 나노광학소자 제작 방법은 구조의 모양과 크기, 두 가지를 동시에 그리고 대면적으로 균일하게 제어하는 것이 어려웠다. 특히 10nm 이하의 초미세 영역에서 구조의 모양과 크기를 대면적으로 제어하는 것은 미세구조체 제작 연구 분야에서 달성하기 어려운 과제로 인식되어 왔다.

박교수팀은 빛을 받았을 때 움직이는 고분자를 이용해 이 문제를 해결했다. 고분자 선모양 패턴에 빛을 조사해주면 고분자의 광유체화 현상이 발생해 조사된 빛의 편광 방향에 평행하게 고분자가 이동을 한다. 따라서 고분자의 선패턴 사이의 간격을 나노영역까지 손쉽게 줄일 수 있다. 또한 빛을 부분적으로 조사해주면 원하는 지역에서만 고분자의 광유체화 현상을 발생시켜 원하는 모양의 고분자 나노구조체를 제작할 수 있다. (그림1 참조)

박교수팀은 이를 이용해 양끝이 뽀족한 유선형 모양의 나노안테나를 대면적으로 제작하는데 성공했다.

나노안테나는 현재 일반적으로 이용되고 있는 안테나를 나노크기로 줄인 소자이며 양 끝을 뾰족하게 처리해야만 빛 증폭 효과를 극대화시킬 수 있다. 나노안테나는 회절한계를 극복한 영역에서 빛을 증폭시킬 수 있는 소자로서 광자컴퓨터 및 광자 분자 탐지를 위한 센서와 같은 첨단 광학소자 개발을 위한 가장 핵심적인 요소로 인식되고 있는 기술 중의 하나다.

박교수팀은 같은 원리를 이용해 대면적에 고집적화된 나노선 제작에도 성공했으며 이를 이용한 나노트랜지스터, 양자메모리, 양자디스플레이 등 첨단전자 소자개발에도 새로운 가능성을 보여줬다.

박 교수는 “첨단 광학소자의 필수 요소인 나노안테나 및 나노선 뿐만 아니라 수나노 크기의 대면적 초미세 소자 가능성을 새롭게 열었기 때문에 그 동안 접근하지 못했던 분자 수준의 소자 제작을 가능하게 해줄 것으로 기대된다”며 “실용적 소자 제작과 더불어 초미세 영역의 기초 물리 및 화학 연구에도 새로운 전기가 될 것”이라고 말했다.

이 논문의 제1저자인 이승우(李承祐, 27)연구원은 “이번 연구결과를 토대로 앞으로 광자컴퓨터 및 메모리와 같은 나노광학소자 실용화를 앞당길 수 있는 실제 소자제작 연구를 진행할 것”이라고 말했다.

박정기 교수팀, 빛에 의해 움직이는 고분자를 이용한 나노광학소자 신기술 개발

- 빛으로 나노광학구조의 모양과 크기를 자유자재로 제어할 수 있는 리소그래피 방법 세계 최초 개발- 회절한계를 극복한 영역에서 빛을 다룰 수 있는 나노광학구조로 분자 탐지 및 양자컴퓨터의 실용화 길 열어

생명화학공학과 박정기(朴丁基, 58) 교수팀이 조사되는 빛의 조건을 정교하게 조절하여 모양과 크기가 자유자재로 제어될 수 있는 고분자 나노패턴을 만들고 이를 형틀로 이용해 회절한계를 극복한 영역에서 빛을 다룰 수 있는 나노광학구조를 모양과 크기를 자유롭게 조절하면서 대면적으로 손쉽게 만들 수 있는 방법을 최근 개발했다.

이번 연구결과는 ‘방향성 광유체화 리소그래피를 이용한 모양과 크기가 제어된 나노구조체 제작(Directional Photofluidization Lithography for Nanoarchitectures with controlled shapes and sizes)"이라는 제목으로 나노과학 및 기술 분야의 최고 권위지인 나노 레터스(Nano Letters) 온라인판에 17일 게재됐다. 현재 관련기술은 국내.외 특허 출원중이다.

이번 연구는 교육과학기술부의 21세기 프론티어연구사업단 산하 나노소재기술개발사업단의 지원을 받아 박정기교수 연구실의 주도하에 KAIST 물리학과 이용희 교수, 신종화 박사, 미국 스탠포드대 샨휘 판(Shanhui Fan)교수 등의 공동연구로 이뤄졌다.

지금까지 개발된 나노광학소자 제작 방법은 구조의 모양과 크기, 두 가지를 동시에 그리고 대면적으로 균일하게 제어하는 것이 어려웠다. 특히 10nm 이하의 초미세 영역에서 구조의 모양과 크기를 대면적으로 제어하는 것은 미세구조체 제작 연구 분야에서 달성하기 어려운 과제로 인식되어 왔다.

박교수팀은 빛을 받았을 때 움직이는 고분자를 이용해 이 문제를 해결했다. 고분자 선모양 패턴에 빛을 조사해주면 고분자의 광유체화 현상이 발생해 조사된 빛의 편광 방향에 평행하게 고분자가 이동을 한다. 따라서 고분자의 선패턴 사이의 간격을 나노영역까지 손쉽게 줄일 수 있다. 또한 빛을 부분적으로 조사해주면 원하는 지역에서만 고분자의 광유체화 현상을 발생시켜 원하는 모양의 고분자 나노구조체를 제작할 수 있다. (그림1 참조)

박교수팀은 이를 이용해 양끝이 뽀족한 유선형 모양의 나노안테나를 대면적으로 제작하는데 성공했다.

나노안테나는 현재 일반적으로 이용되고 있는 안테나를 나노크기로 줄인 소자이며 양 끝을 뾰족하게 처리해야만 빛 증폭 효과를 극대화시킬 수 있다. 나노안테나는 회절한계를 극복한 영역에서 빛을 증폭시킬 수 있는 소자로서 광자컴퓨터 및 광자 분자 탐지를 위한 센서와 같은 첨단 광학소자 개발을 위한 가장 핵심적인 요소로 인식되고 있는 기술 중의 하나다.

박교수팀은 같은 원리를 이용해 대면적에 고집적화된 나노선 제작에도 성공했으며 이를 이용한 나노트랜지스터, 양자메모리, 양자디스플레이 등 첨단전자 소자개발에도 새로운 가능성을 보여줬다.

박 교수는 “첨단 광학소자의 필수 요소인 나노안테나 및 나노선 뿐만 아니라 수나노 크기의 대면적 초미세 소자 가능성을 새롭게 열었기 때문에 그 동안 접근하지 못했던 분자 수준의 소자 제작을 가능하게 해줄 것으로 기대된다”며 “실용적 소자 제작과 더불어 초미세 영역의 기초 물리 및 화학 연구에도 새로운 전기가 될 것”이라고 말했다.

이 논문의 제1저자인 이승우(李承祐, 27)연구원은 “이번 연구결과를 토대로 앞으로 광자컴퓨터 및 메모리와 같은 나노광학소자 실용화를 앞당길 수 있는 실제 소자제작 연구를 진행할 것”이라고 말했다.

2009.12.21

조회수 22671

-

정문술 이사장 기부 8년만에 ‘정문술 빌딩’ 생애 첫 방문

- 2001년 300억기부로 탄생한 정문술빌딩

- 바이오및뇌공학과 최철희교수팀 관류측정 기술 한계를 극복한 ‘말초조직의 기능적 혈액관류측정기술’상품화

KAIST 정문술(71) 이사장이 자신의 기부금으로 건립된 ‘정문술 빌딩‘의 바이오및뇌공학과를 기부 8년만인 오는 19일 첫 공식 방문한다.

이 빌딩은 지난 2001년 鄭 이사장이 낸 기부금 300억 가운데 110억원을 들여 지하1층, 지상11층 규모로 2003년 8월에 완공됐다. 그러나 정 이사장은 이 빌딩의 기공식, 준공식 행사에 참석하지 않았다. 그동안 KAIST를 여러 차례 방문했으나 자신의 기부로 만들어진 이 빌딩엔 단 한 번도 방문하지 않았다.

“정문술빌딩에서 국민에게 희망을 주는 신기술이 나오기 전에는 들어가지 않겠다.”는 그의 신념 때문이었다.

최근 鄭 이사장의 기부에 의해 탄생한 바이오및뇌공학과가 정이사장의 기대에 부응하는 새로운 기술을 개발했다. 鄭 이사장은 이 학과를 방문해 최근 개발한 ‘말초조직의 기능적 혈액관류 측정기술‘ 등 2002년 학과 설립 후 약 7년간의 연구성과를 살펴보고, 교수,학생들과 간담회를 갖는다.

바이오및뇌공학과 최철희 교수팀이 개발한 ‘말초조직의 기능적 혈액관류 측정기술’은 혈관에 주입된 근적외선 조영제(인도시아닌그린)를 광학영상장비로 실시간 촬영해 얻은 동적영상으로부터 약물동역학 분석을 통해 관류율(%/min)을 계산하는 기술이다.

연구팀은 바로 이 기술의 임상 적용 연구를 수행해 동역학을 관류율로 계산하는 자동화분석 프로그램과 하지 영상이 가능한 근적외선 영상장비를 개발했다.

연구팀이 개발한 자동화 프로그램을 통해 측정된 하지의 관류율은 ‘관류맵’으로 표시되며 조직의 평균관류율을 진단결과로 제시한다.

특히 연구팀은 이 기술을 이용해 하지허혈질환인 하지동맥경화 질환의 진단 여부를 검사한 결과 민감도 81%, 특이도 88%라는 높은 진단율을 얻었다.

개발된 기술은 기존의 혈관조영을 위한 CT나 MRI 영상장비처럼 높은 비용을 요구하지 않는 비교적 간단한 광학 영상 장비를 이용하기 때문에 침상에서 바로 진단이 가능할 뿐 아니라 손쉽고 저렴한 하지혈류 정기검진 방법으로도 매우 적합하다.

동맥경화와 당뇨병 등 관류 장애를 유발하는 심혈관계 질환은 사망원인의 상위를 차지하는 질병이다. 따라서 기술의 한계를 극복하는 의료기기를 개발하여 원천기술을 확보한 연구팀의 성과는 관류측정 의료기기 시장에서 산업적으로 큰 파급효과를 보일 것으로 전망된다.

현재 이 기술은 미국, 일본, 유럽 등에서 특허가 진행되고 있으며, 해외시장에도 기술을 이전할 수 있을 것으로 전망된다. 또한 이 기술은 임상뿐 아니라 신약개발의 전임상 단계에서 약효를 검증할 수 있는 동물실험에도 응용 가능하여 혈류 개선 약물 개발 및 신생혈관 생성억제제 연구에도 응용될 것으로 기대된다.

이 기술은 해부학적 혈관구조를 영상화하는 기존의 기술과는 달리 기능적 혈류를 측정하는 기술이다. 따라서 혈관구조의 변화를 초래하기 이전에 혈류의 이상이 오는 단계에서 조기진단이 가능해 고혈압 및 당뇨 환자의 하지혈류저하 조기진단 검진기술로 응용 가능하다.

또한 동물실험에도 응용할 수 있어 동물용 근적외선 영상 장비 제작을 통한 산업화, 자동화 소프트웨어 개발을 통한 신생혈관 생성, 혈관투과율, 관류율 등 여러 가지 혈관생리에 관련된 실험결과 등을 제시할 수 있는 프로그램으로 개발할 수 있다.

연구팀은 향후 당뇨 및 고혈압 환자 등의 진단 가능성 여부를 위한 임상시험을 진행할 예정이다. 그리고 이를 바탕으로 혈관내피세포 기능 분석 영상장비를 개발할 계획이다.

연구팀은 현재 (주)뷰웍스에 기술을 이전하고 하지관류측정용 근적외선 영상 시스템 생산라인을 구축하고 있다. 이를 통해 연구팀은 임상시험에서 얻은 노하우를 바탕으로 시제품을 더욱 보완한 영상 장비를 제작할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 또한 생체광학영상 분야의 지속적인 개발을 위하여 KAIST와 (주)뷰웍스 공동으로 광학생체영상센터를 개설하여 산학협동 연구를 활성화하며 인력개발 및 고용창출에도 힘을 쏟을 예정이다.

정문술 이사장 기부 8년만에 ‘정문술 빌딩’ 생애 첫 방문

- 2001년 300억기부로 탄생한 정문술빌딩

- 바이오및뇌공학과 최철희교수팀 관류측정 기술 한계를 극복한 ‘말초조직의 기능적 혈액관류측정기술’상품화

KAIST 정문술(71) 이사장이 자신의 기부금으로 건립된 ‘정문술 빌딩‘의 바이오및뇌공학과를 기부 8년만인 오는 19일 첫 공식 방문한다.

이 빌딩은 지난 2001년 鄭 이사장이 낸 기부금 300억 가운데 110억원을 들여 지하1층, 지상11층 규모로 2003년 8월에 완공됐다. 그러나 정 이사장은 이 빌딩의 기공식, 준공식 행사에 참석하지 않았다. 그동안 KAIST를 여러 차례 방문했으나 자신의 기부로 만들어진 이 빌딩엔 단 한 번도 방문하지 않았다.

“정문술빌딩에서 국민에게 희망을 주는 신기술이 나오기 전에는 들어가지 않겠다.”는 그의 신념 때문이었다.

최근 鄭 이사장의 기부에 의해 탄생한 바이오및뇌공학과가 정이사장의 기대에 부응하는 새로운 기술을 개발했다. 鄭 이사장은 이 학과를 방문해 최근 개발한 ‘말초조직의 기능적 혈액관류 측정기술‘ 등 2002년 학과 설립 후 약 7년간의 연구성과를 살펴보고, 교수,학생들과 간담회를 갖는다.

바이오및뇌공학과 최철희 교수팀이 개발한 ‘말초조직의 기능적 혈액관류 측정기술’은 혈관에 주입된 근적외선 조영제(인도시아닌그린)를 광학영상장비로 실시간 촬영해 얻은 동적영상으로부터 약물동역학 분석을 통해 관류율(%/min)을 계산하는 기술이다.

연구팀은 바로 이 기술의 임상 적용 연구를 수행해 동역학을 관류율로 계산하는 자동화분석 프로그램과 하지 영상이 가능한 근적외선 영상장비를 개발했다.

연구팀이 개발한 자동화 프로그램을 통해 측정된 하지의 관류율은 ‘관류맵’으로 표시되며 조직의 평균관류율을 진단결과로 제시한다.

특히 연구팀은 이 기술을 이용해 하지허혈질환인 하지동맥경화 질환의 진단 여부를 검사한 결과 민감도 81%, 특이도 88%라는 높은 진단율을 얻었다.

개발된 기술은 기존의 혈관조영을 위한 CT나 MRI 영상장비처럼 높은 비용을 요구하지 않는 비교적 간단한 광학 영상 장비를 이용하기 때문에 침상에서 바로 진단이 가능할 뿐 아니라 손쉽고 저렴한 하지혈류 정기검진 방법으로도 매우 적합하다.

동맥경화와 당뇨병 등 관류 장애를 유발하는 심혈관계 질환은 사망원인의 상위를 차지하는 질병이다. 따라서 기술의 한계를 극복하는 의료기기를 개발하여 원천기술을 확보한 연구팀의 성과는 관류측정 의료기기 시장에서 산업적으로 큰 파급효과를 보일 것으로 전망된다.

현재 이 기술은 미국, 일본, 유럽 등에서 특허가 진행되고 있으며, 해외시장에도 기술을 이전할 수 있을 것으로 전망된다. 또한 이 기술은 임상뿐 아니라 신약개발의 전임상 단계에서 약효를 검증할 수 있는 동물실험에도 응용 가능하여 혈류 개선 약물 개발 및 신생혈관 생성억제제 연구에도 응용될 것으로 기대된다.

이 기술은 해부학적 혈관구조를 영상화하는 기존의 기술과는 달리 기능적 혈류를 측정하는 기술이다. 따라서 혈관구조의 변화를 초래하기 이전에 혈류의 이상이 오는 단계에서 조기진단이 가능해 고혈압 및 당뇨 환자의 하지혈류저하 조기진단 검진기술로 응용 가능하다.

또한 동물실험에도 응용할 수 있어 동물용 근적외선 영상 장비 제작을 통한 산업화, 자동화 소프트웨어 개발을 통한 신생혈관 생성, 혈관투과율, 관류율 등 여러 가지 혈관생리에 관련된 실험결과 등을 제시할 수 있는 프로그램으로 개발할 수 있다.

연구팀은 향후 당뇨 및 고혈압 환자 등의 진단 가능성 여부를 위한 임상시험을 진행할 예정이다. 그리고 이를 바탕으로 혈관내피세포 기능 분석 영상장비를 개발할 계획이다.

연구팀은 현재 (주)뷰웍스에 기술을 이전하고 하지관류측정용 근적외선 영상 시스템 생산라인을 구축하고 있다. 이를 통해 연구팀은 임상시험에서 얻은 노하우를 바탕으로 시제품을 더욱 보완한 영상 장비를 제작할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 또한 생체광학영상 분야의 지속적인 개발을 위하여 KAIST와 (주)뷰웍스 공동으로 광학생체영상센터를 개설하여 산학협동 연구를 활성화하며 인력개발 및 고용창출에도 힘을 쏟을 예정이다.

2009.10.19

조회수 23258

-

물리학과 신성철, 남창희 교수 美 물리학회 펠로우 선정

우리학교 물리학과 신성철(申成澈, 56) 교수와 남창희(南昌熙, 51) 교수가 美 물리학회(APS) 2008년도 펠로우(석학회원)로 각각 선정되었다.

펠로우는 미국물리학회 회원 중 학술업적이 탁월한 0.5% 이하의 석학급 회원에게만 주어지는 제도다.

申 교수는 자성학 분야에서 280여편의 국내외유명학술지 논문게재와 140여회 학술대회 초청강연을 하였고, 특히 “자화반전 동력학 현상 및 2차원 박크하우젠 잡음 현상 구명”의 대표적 업적으로 펠로우로 선정됐는데, 국내학자로는 이 분야에서 처음으로 선정됐다.

南 교수는 레이저과학 분야에서 100여편의 국내외 유명학술지 논문게재와 50여회의 국제학술대회 초청강연을 하였고, “고출력 펨토초 레이저를 이용한 아토초 결맞는 엑스선 광원 연구”에 대한 업적으로 펠로우에 선정되었다. 南 교수는 이번에 레이저와 광학 관련 대표적 학회인 미국 광학회의 펠로우로도 선정됐다.

이번에 선정된 두 교수의 대표적 업적이 교과부의 창의적 연구사업 등의 기초연구지원을 통해 모두 국내에서 수행한 연구결과여서 우리나라 물리학 수준이 국제적으로 인정받고 있음을 반증하고 있다.

미국 물리학회 펠로우는 4명 이상의 기존 펠로우 추천과 3단계의 엄격한 학술업적 심사를 통해 선정되는데, 한 대학에서 2명이 동시에 선정되는 것은 국내는 물론 국제적으로도 매우 이례적이다. 현재 국내학자 중 미국 물리학회 펠로우로는 김만원(KAIST), 임지순(서울대) 교수 등 4명 정도가 있는 것으로 알려져 있다.

물리학과 신성철, 남창희 교수 美 물리학회 펠로우 선정

우리학교 물리학과 신성철(申成澈, 56) 교수와 남창희(南昌熙, 51) 교수가 美 물리학회(APS) 2008년도 펠로우(석학회원)로 각각 선정되었다.

펠로우는 미국물리학회 회원 중 학술업적이 탁월한 0.5% 이하의 석학급 회원에게만 주어지는 제도다.

申 교수는 자성학 분야에서 280여편의 국내외유명학술지 논문게재와 140여회 학술대회 초청강연을 하였고, 특히 “자화반전 동력학 현상 및 2차원 박크하우젠 잡음 현상 구명”의 대표적 업적으로 펠로우로 선정됐는데, 국내학자로는 이 분야에서 처음으로 선정됐다.

南 교수는 레이저과학 분야에서 100여편의 국내외 유명학술지 논문게재와 50여회의 국제학술대회 초청강연을 하였고, “고출력 펨토초 레이저를 이용한 아토초 결맞는 엑스선 광원 연구”에 대한 업적으로 펠로우에 선정되었다. 南 교수는 이번에 레이저와 광학 관련 대표적 학회인 미국 광학회의 펠로우로도 선정됐다.

이번에 선정된 두 교수의 대표적 업적이 교과부의 창의적 연구사업 등의 기초연구지원을 통해 모두 국내에서 수행한 연구결과여서 우리나라 물리학 수준이 국제적으로 인정받고 있음을 반증하고 있다.

미국 물리학회 펠로우는 4명 이상의 기존 펠로우 추천과 3단계의 엄격한 학술업적 심사를 통해 선정되는데, 한 대학에서 2명이 동시에 선정되는 것은 국내는 물론 국제적으로도 매우 이례적이다. 현재 국내학자 중 미국 물리학회 펠로우로는 김만원(KAIST), 임지순(서울대) 교수 등 4명 정도가 있는 것으로 알려져 있다.

2008.12.04

조회수 15962

-

이상수 교수, 2006년도 미국광학회상 수상

물리학과 이상수(李相洙, 81) 명예교수가 2006년도 미국광학회상 (Esther Hoffman Beller 메달) 수상자로 선정되었다.

李 명예교수는 광학공학 교육에 대한 뛰어난 공헌과 40년이 넘는 기간 동안 지도와 연구를 통해 한국광학공학의 토대를 마련한 공로로 이상을 수상하게 되었다.

시상식은 제90차 미국 광학회 연례회의인 Frontiers in Optics 2006에서 거행된다.

李 명예교수는 영국 Imperial College of Science and technology에서 박사학위를 받았으며, 1964부터 1965년까지 Harvard 대학에서 연구원으로 활동했다. 1961년에는 한국원자력연구소에서 물리학 연구부를 이끌었으며, 1967년에 한국원자력연구소장이 되었다. 1970년에는 한국 원자력청장을 역임했으며, KAIST 초대총장을 지냈다.

李 명예교수는 대한민국 학술원 회원(1981), 한국물리학회 회장(1979-1981), 한국 광학회 명예회장(1989)를 역임하였고, 미국 광학회와 영국 물리학협회의 펠로우이다. 1993년부터 1999년까지 International Commission for Optics의 부회장을 역임, 1989년부터 1995년까지 UN 대학의 자문위원으로 활동하였다.

李 명예교수는 한국원자력연구소에서 "원자로의 체렌코프 방사에 관한 연구"를 했다. 원자로의 긴급정지 시점에서부터 체렌코프 방사의 붕괴모드를 측정함으로써 r-선의 분광학을 완성시켰다. KAIST에서는 레이저 개발을 연구, phase conjugate work의 발생에 이용되는 가변 분극 염료 레이저(variable polarization dye laser)와 다양한 재료가공법에 사용되는 요오드 광해리 레이저(iodine photo-dissociation laser)를 설계하는데 조력했다. 엑스선 광학을 포함하여 다양한 분야에 적용될 수 있는, 수차가 거의 없는 four-mirror 시스템을 개발했다.

이상수 교수, 2006년도 미국광학회상 수상

물리학과 이상수(李相洙, 81) 명예교수가 2006년도 미국광학회상 (Esther Hoffman Beller 메달) 수상자로 선정되었다.

李 명예교수는 광학공학 교육에 대한 뛰어난 공헌과 40년이 넘는 기간 동안 지도와 연구를 통해 한국광학공학의 토대를 마련한 공로로 이상을 수상하게 되었다.

시상식은 제90차 미국 광학회 연례회의인 Frontiers in Optics 2006에서 거행된다.

李 명예교수는 영국 Imperial College of Science and technology에서 박사학위를 받았으며, 1964부터 1965년까지 Harvard 대학에서 연구원으로 활동했다. 1961년에는 한국원자력연구소에서 물리학 연구부를 이끌었으며, 1967년에 한국원자력연구소장이 되었다. 1970년에는 한국 원자력청장을 역임했으며, KAIST 초대총장을 지냈다.

李 명예교수는 대한민국 학술원 회원(1981), 한국물리학회 회장(1979-1981), 한국 광학회 명예회장(1989)를 역임하였고, 미국 광학회와 영국 물리학협회의 펠로우이다. 1993년부터 1999년까지 International Commission for Optics의 부회장을 역임, 1989년부터 1995년까지 UN 대학의 자문위원으로 활동하였다.

李 명예교수는 한국원자력연구소에서 "원자로의 체렌코프 방사에 관한 연구"를 했다. 원자로의 긴급정지 시점에서부터 체렌코프 방사의 붕괴모드를 측정함으로써 r-선의 분광학을 완성시켰다. KAIST에서는 레이저 개발을 연구, phase conjugate work의 발생에 이용되는 가변 분극 염료 레이저(variable polarization dye laser)와 다양한 재료가공법에 사용되는 요오드 광해리 레이저(iodine photo-dissociation laser)를 설계하는데 조력했다. 엑스선 광학을 포함하여 다양한 분야에 적용될 수 있는, 수차가 거의 없는 four-mirror 시스템을 개발했다.

2006.08.17

조회수 18155

꿈의 신소재 우리 학교 나노과학기술대학원 김용현 교수 연구팀과 인하대 물리화학부 박성진 교수 연구팀이 공동 참여한 나노그래핀의 화학구조 규명에 관한 논문이 네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications) 2012년 1월호에 게재됐다. 국제적 권위지인 네이처(Nature)의 과학분야 자매지인 네이처 커뮤니케이션스에 게재된 논문은 분광학적인 방법을 사용해 나노그래핀 소재의 자세한 화학구조와 생성원리, 전기적 특성을 획기적으로 향상시킬 수 있는 분자단위가 나노그래핀 내에 존재함을 규명했다. 두 대학 공동연구팀은 이번 연구결과를 통해 나노그래핀의 구조와 특성을 근본적으로 이해할 수 있게 됐으며 배터리, 초고용량 축전지, 투명전극, 초경량 고강도 복합재료 등에 나노그래핀 소재를 이용할 수 있는 새로운 가능성을 열게 됐다고 평가했다. 나노그래핀 소재는 여러 응용 분야에 적용되고 있음에도 불구, 현재까지 자세한 분자구조와 생성원리, 전기적 특성의 원인 등이 규명되지 않아 성능 개선과 응용 목적에 맞춘 소재의 변형이 불가능했다.

2012.01.25 조회수 13406 꿈의 신소재인 그래핀의 결정면 관찰 신기술 개발

(왼쪽부터) 정현수 박사과정생, 김윤호 박사, 김대우 박사과정생

- 네이처 나노테크놀로지誌 발표,“그래핀 상업화를 위한 핵심 난점 해결”-

꿈의 신소재로 잘 알려진 그래핀의 결정면*을 간편하면서도 더 넓게(대면적으로) 관찰할 수 있는 새로운 기술이 국내 연구진에 의해 개발되었다.

※ 결정면(crystal face) : 결정의 외형을 나타내는 평면으로 격자면과 평행인 면

정희태 석좌교수(한국과학기술원, 교신저자)가 주도하고 김대우 박사과정생, 김윤호 박사(공동1저자), 정현수 박사과정생(제3저자)이 참여한 이번 연구는 교육과학기술부와 한국연구재단이 추진하는 WCU(세계수준의 연구중심대학)육성사업과 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행되었고, 연구결과는 나노과학 분야의 권위 있는 학술지인 ‘Nature Nanotechnology’ 온라인 속보(11월 20일)에 게재되었다. (논문명: Direct visualization of large-area graphene domains and boundaries by optical birefringency)

정희태 교수 연구팀은 LCD에 사용되는 액정의 광학적 특성*을 이용해, 그래핀 단결정의 크기와 모양을 대면적에 걸쳐 쉽고 빠르게 시각화할 수 있는 기법을 개발하였다. 특히 그래핀의 단결정을 시각화함으로써, 단결정에서 얻을 수 있는 이론값에 가장 가까운 전기전도도를 직접 측정하는 쾌거를 이루었다.

※ 광학적 특성 : 어느 물질에 빛을 통과시키거나 반사시킬 때 생기는 특성

그래핀은 가장 우수한 전기적 특성이 있으면서 투명하고, 기계적으로도 안정하면서 자유자재로 휘어지는 차세대 전자소재이다. 그러나 현재 제조되고 있는 그래핀은 다결정성을 지니고 있어, 단결정일 때보다 상당히 낮은 전기적․기계적 특성을 보인다. 이것은 그래핀의 특성이 결정면의 크기와 경계구조에 큰 영향을 받기 때문인 것으로 알려져 왔다.

따라서 우수한 특성을 갖는 그래핀을 제조하기 위해서는 그래핀 결정면의 영역(도메인)과 경계를 쉽고 빠르게 관찰하는 것이 향후 그래핀의 물성을 크게 향상하고 상업화하기 위해 꼭 필요한 핵심기술이다.

연구팀은 그래핀을 쉽게 대면적에서 관찰할 수 있는 기법을 개발하여 그래핀 상용화분야에서 원천기술을 획득하게 되었고, 그래핀을 이용한 투명전극, 플렉시블 디스플레이, 태양전지와 같은 전자소자 응용연구에도 한 걸음 다가설 수 있게 되었다.

정희태 석좌교수는 “이번 연구는 우리나라가 보유한 세계 최고의 액정배향제어기술*을 토대로, 대면적에 걸쳐 그래핀의 결정면을 누구나 쉽게 관찰할 수 있는 방법을 제시하였다는 점에서 큰 의미가 있다.

이것은 학계와 산업계의 가장 난제 중 하나인 대면적에서의 그래핀 특성평가에 큰 전환점이 되어 양질의 그래핀 제조에 큰 도움을 줄 것이고, 그래핀을 이용한 미래형 전자소자 개발에 한걸음 다가갈 수 있을 것”이라고 연구의의를 밝혔다. ※ 액정배향제어기술 : 액정의 방향을 일정하게 만드는 기술

(좌) 그래핀 결정면을 따라 배향된 액정분자 배향 모식도 (우) 편광현미경으로 관찰된 실제 그래핀 결정면의 모습

2011.11.28 조회수 23847

꿈의 신소재인 그래핀의 결정면 관찰 신기술 개발

(왼쪽부터) 정현수 박사과정생, 김윤호 박사, 김대우 박사과정생

- 네이처 나노테크놀로지誌 발표,“그래핀 상업화를 위한 핵심 난점 해결”-

꿈의 신소재로 잘 알려진 그래핀의 결정면*을 간편하면서도 더 넓게(대면적으로) 관찰할 수 있는 새로운 기술이 국내 연구진에 의해 개발되었다.

※ 결정면(crystal face) : 결정의 외형을 나타내는 평면으로 격자면과 평행인 면

정희태 석좌교수(한국과학기술원, 교신저자)가 주도하고 김대우 박사과정생, 김윤호 박사(공동1저자), 정현수 박사과정생(제3저자)이 참여한 이번 연구는 교육과학기술부와 한국연구재단이 추진하는 WCU(세계수준의 연구중심대학)육성사업과 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행되었고, 연구결과는 나노과학 분야의 권위 있는 학술지인 ‘Nature Nanotechnology’ 온라인 속보(11월 20일)에 게재되었다. (논문명: Direct visualization of large-area graphene domains and boundaries by optical birefringency)

정희태 교수 연구팀은 LCD에 사용되는 액정의 광학적 특성*을 이용해, 그래핀 단결정의 크기와 모양을 대면적에 걸쳐 쉽고 빠르게 시각화할 수 있는 기법을 개발하였다. 특히 그래핀의 단결정을 시각화함으로써, 단결정에서 얻을 수 있는 이론값에 가장 가까운 전기전도도를 직접 측정하는 쾌거를 이루었다.

※ 광학적 특성 : 어느 물질에 빛을 통과시키거나 반사시킬 때 생기는 특성

그래핀은 가장 우수한 전기적 특성이 있으면서 투명하고, 기계적으로도 안정하면서 자유자재로 휘어지는 차세대 전자소재이다. 그러나 현재 제조되고 있는 그래핀은 다결정성을 지니고 있어, 단결정일 때보다 상당히 낮은 전기적․기계적 특성을 보인다. 이것은 그래핀의 특성이 결정면의 크기와 경계구조에 큰 영향을 받기 때문인 것으로 알려져 왔다.

따라서 우수한 특성을 갖는 그래핀을 제조하기 위해서는 그래핀 결정면의 영역(도메인)과 경계를 쉽고 빠르게 관찰하는 것이 향후 그래핀의 물성을 크게 향상하고 상업화하기 위해 꼭 필요한 핵심기술이다.

연구팀은 그래핀을 쉽게 대면적에서 관찰할 수 있는 기법을 개발하여 그래핀 상용화분야에서 원천기술을 획득하게 되었고, 그래핀을 이용한 투명전극, 플렉시블 디스플레이, 태양전지와 같은 전자소자 응용연구에도 한 걸음 다가설 수 있게 되었다.

정희태 석좌교수는 “이번 연구는 우리나라가 보유한 세계 최고의 액정배향제어기술*을 토대로, 대면적에 걸쳐 그래핀의 결정면을 누구나 쉽게 관찰할 수 있는 방법을 제시하였다는 점에서 큰 의미가 있다.

이것은 학계와 산업계의 가장 난제 중 하나인 대면적에서의 그래핀 특성평가에 큰 전환점이 되어 양질의 그래핀 제조에 큰 도움을 줄 것이고, 그래핀을 이용한 미래형 전자소자 개발에 한걸음 다가갈 수 있을 것”이라고 연구의의를 밝혔다. ※ 액정배향제어기술 : 액정의 방향을 일정하게 만드는 기술

(좌) 그래핀 결정면을 따라 배향된 액정분자 배향 모식도 (우) 편광현미경으로 관찰된 실제 그래핀 결정면의 모습

2011.11.28 조회수 23847 최철희 교수, ‘캔서 레터스’ 편집위원 선임

우리 학교 바이오 및 뇌공학과 최철희 교수가 세계적학술지인 ‘캔서 레터스(Cancer Letters)지’ 편집위원으로 이달 25일 선임됐다.

최 교수는 학술지에 실릴 논문의 심사와 함께 학술지가 나아가야 할 방향에 대해 자문을 하게 된다.

최근 2년 동안 암생물학과 바이오광학 분야에서 총 20여편의 SCI급 논문을 주저자로 발표하는 등 활발한 연구성과를 낸 업적을 인정받았다.

KAIST 생체영상연구센터와 세포신호및생체영상연구실을 맡고 있는 최 교수는 암과 같은 질병발생과정을 세포생물학․계산생물학․바이오광학의 다학제적인 접근을 통해 연구하고 있다.

특히, 암세포의 세포사멸 저항성 기전 연구 분야에서 두각을 보이고 있으며, 최근에는 조직관류 측정을 위한 새로운 생체영상기법과 극초단파 레이저빔을 이용한 신경약물전달 신기술도 세계 최초로 개발한 바 있다.

2011.07.27 조회수 12790

최철희 교수, ‘캔서 레터스’ 편집위원 선임

우리 학교 바이오 및 뇌공학과 최철희 교수가 세계적학술지인 ‘캔서 레터스(Cancer Letters)지’ 편집위원으로 이달 25일 선임됐다.

최 교수는 학술지에 실릴 논문의 심사와 함께 학술지가 나아가야 할 방향에 대해 자문을 하게 된다.

최근 2년 동안 암생물학과 바이오광학 분야에서 총 20여편의 SCI급 논문을 주저자로 발표하는 등 활발한 연구성과를 낸 업적을 인정받았다.

KAIST 생체영상연구센터와 세포신호및생체영상연구실을 맡고 있는 최 교수는 암과 같은 질병발생과정을 세포생물학․계산생물학․바이오광학의 다학제적인 접근을 통해 연구하고 있다.

특히, 암세포의 세포사멸 저항성 기전 연구 분야에서 두각을 보이고 있으며, 최근에는 조직관류 측정을 위한 새로운 생체영상기법과 극초단파 레이저빔을 이용한 신경약물전달 신기술도 세계 최초로 개발한 바 있다.

2011.07.27 조회수 12790 최철희 교수, 대한암학회 우수논문 학술상 수상

우리 학교 바이오 및 뇌공학과 최철희 교수가 지난 16~17일 서울 소공동 롯데호텔에서 열린 제37차 대한암학회 춘계학술대회에서 우수논문 학술상을 수상했다.

최철희 교수는 지난해 종양생물학과 바이오광학 분야에서 총10편의 SCI급 논문을 주저자로 발표하는 등 활발한 연구성과를 냈고 그 업적을 인정받아 수상자로 선정됐다.

특히, 세포생물학 분야의 세계적 학술지인 ‘세포사멸 및 증식(cell death and differentiation)지’에 ‘케스파제에 의해 생성되는 활성산소종에 의한 사람 뇌종양세포의 세포사멸 저항성 유발’이라는 주제로 논문을 발표해 연구의 우수성을 인정받았다. 이 논문에서는 기존에 노화나 세포의 죽음을 유발하는 세포 내 독성 물질로 알려진 활성산소종이 케스파제(caspase)라는 단백질효소를 억제해 세포의 죽음을 오히려 저해할 수 있음을 밝힌 것으로 종양세포의 치료에 대한 새로운 내성기전을 제시했다.

최근에는 조직관류 측정을 위한 새로운 생체영상기법을 개발해 임상적용 가능한 의료장비를 개발 중이다. 아울러 지난달에는 극초단파 레이저빔을 이용한 신경약물전달 신기술을 세계 최초로 개발한 바 있다.

최 교수는 KAIST 생체영상연구센터와 세포신호및생체영상 연구실을 운영하면서 질병 발생에 관여하는 세포신호전달과정을 세포생물학-계산정보생물학-바이오광학의 다학제적인 접근을 통해 연구하고 있다.

2011.06.23 조회수 14320

최철희 교수, 대한암학회 우수논문 학술상 수상

우리 학교 바이오 및 뇌공학과 최철희 교수가 지난 16~17일 서울 소공동 롯데호텔에서 열린 제37차 대한암학회 춘계학술대회에서 우수논문 학술상을 수상했다.

최철희 교수는 지난해 종양생물학과 바이오광학 분야에서 총10편의 SCI급 논문을 주저자로 발표하는 등 활발한 연구성과를 냈고 그 업적을 인정받아 수상자로 선정됐다.

특히, 세포생물학 분야의 세계적 학술지인 ‘세포사멸 및 증식(cell death and differentiation)지’에 ‘케스파제에 의해 생성되는 활성산소종에 의한 사람 뇌종양세포의 세포사멸 저항성 유발’이라는 주제로 논문을 발표해 연구의 우수성을 인정받았다. 이 논문에서는 기존에 노화나 세포의 죽음을 유발하는 세포 내 독성 물질로 알려진 활성산소종이 케스파제(caspase)라는 단백질효소를 억제해 세포의 죽음을 오히려 저해할 수 있음을 밝힌 것으로 종양세포의 치료에 대한 새로운 내성기전을 제시했다.

최근에는 조직관류 측정을 위한 새로운 생체영상기법을 개발해 임상적용 가능한 의료장비를 개발 중이다. 아울러 지난달에는 극초단파 레이저빔을 이용한 신경약물전달 신기술을 세계 최초로 개발한 바 있다.

최 교수는 KAIST 생체영상연구센터와 세포신호및생체영상 연구실을 운영하면서 질병 발생에 관여하는 세포신호전달과정을 세포생물학-계산정보생물학-바이오광학의 다학제적인 접근을 통해 연구하고 있다.

2011.06.23 조회수 14320 민범기 교수, 높은 굴절률의 메타물질 구현

- 세계 최고 권위 『네이처』지 발표, “전자기파나 광파의 경로를 마음대로 제어하는 초소형 광학소자 개발 가능”-

국내 연구진이 자연계에 존재하지 않는 높은 굴절률*을 갖는 메타물질을 이론적으로 검증하고 이를 실험적으로 구현하는데 성공하였다.

* 굴절률(index of refraction) : 서로 다른 매질의 경계면을 통과하는 파동이 굴절되는 정도 또는 투명한 매질로 빛이 진행할 때, 빛의 속도(광속) 이 줄어드는 비율

우리학교 민범기 교수(교신저자, 37세), 최무한 박사(제1저자, 39세) 및 이승훈 박사과정생(제1저자, 29세)의 주도 하에, 한국전자통신연구원(ETRI) 강광용 박사팀, KAIST 이용희 교수팀, 서울대 박남규 교수팀이 참여한 이번 연구는 교육과학기술부(장관 이주호)와 한국연구재단(이사장 오세정)이 추진하는 일반연구자지원사업(신진연구)의 지원을 받아 수행되었다.

이번 연구결과는 세계 최고 권위의 과학 전문지인 ‘네이처(Nature)’지 2월 17일자에 게재되었는데, 특히 순수 국내연구진만으로 구성된 연구팀이 단독으로 발표한 이례적인 값진 연구성과로서 그 의미가 매우 크다. 또한 이 논문은 그 주에 발표된 논문 중에서 우수한 연구결과를 해당분야 전문가가 해설하는 ‘뉴스 앤드 뷰즈(News and Views)’에 선정되는 영예를 얻었다.

메타물질이란 기존에 물질의 정의를 완전히 뛰어넘는 혁신적인 개념으로서, 자연계에는 존재하지 않는 물성을 갖도록 고안된 물질의 통칭이다.

원자나 분자로 이루어진 자연계의 물질과는 달리, 메타물질의 단위 인공원자는 파장보다 훨씬 작은 인위적인 구조체로 이루어진다.

이러한 메타물질은 전자기파나 광파에 대한 물질의 물성을 인위적으로 마음대로 조절할 수 있다는 점에서 최근 전 세계 연구자들의 주목을 받고 있다. 일례로 광학투명망토 기술이나 음굴절률의 구현 등이 메타물질의 주된 연구 분야였으나, 이번 연구를 통하여 극한 고굴절률 메타물질이라는 새로운 영역을 개척하였다.

민범기 교수 연구팀은 분극율(分極率)이 매우 크면서도 반자성(反磁性)이 매우 약한 금속이면서 유전체(誘電體)인 메타물질을 독자적으로 설계․제작하여, 인위적인 값으로는 가장 높은 38.6에 달하는 굴절률을 세계 최초로 실증하였다.

이러한 연구결과는 음굴절률 메타물질의 영역을 넘어서 자연계에 존재하지 않는 매우 높은 굴절률(38.6)을 메타물질의 새로운 영역으로 포함시켰다는 점에서 의미가 크다.

민범기 교수는 “이번 연구는 향후 파장이하의 높은 해상도를 지닌 이미징 시스템이나, 전자기파 혹은 광파의 경로를 임의로 제어할 수 있는 전자기파나 광학소자 및 파장이하 규모의 초소형 광학소자를 개발하는데 크게 기여할 수 있을 것으로 기대한다”고 연구의의를 밝혔다.

2011.02.16 조회수 25158

민범기 교수, 높은 굴절률의 메타물질 구현

- 세계 최고 권위 『네이처』지 발표, “전자기파나 광파의 경로를 마음대로 제어하는 초소형 광학소자 개발 가능”-

국내 연구진이 자연계에 존재하지 않는 높은 굴절률*을 갖는 메타물질을 이론적으로 검증하고 이를 실험적으로 구현하는데 성공하였다.

* 굴절률(index of refraction) : 서로 다른 매질의 경계면을 통과하는 파동이 굴절되는 정도 또는 투명한 매질로 빛이 진행할 때, 빛의 속도(광속) 이 줄어드는 비율

우리학교 민범기 교수(교신저자, 37세), 최무한 박사(제1저자, 39세) 및 이승훈 박사과정생(제1저자, 29세)의 주도 하에, 한국전자통신연구원(ETRI) 강광용 박사팀, KAIST 이용희 교수팀, 서울대 박남규 교수팀이 참여한 이번 연구는 교육과학기술부(장관 이주호)와 한국연구재단(이사장 오세정)이 추진하는 일반연구자지원사업(신진연구)의 지원을 받아 수행되었다.

이번 연구결과는 세계 최고 권위의 과학 전문지인 ‘네이처(Nature)’지 2월 17일자에 게재되었는데, 특히 순수 국내연구진만으로 구성된 연구팀이 단독으로 발표한 이례적인 값진 연구성과로서 그 의미가 매우 크다. 또한 이 논문은 그 주에 발표된 논문 중에서 우수한 연구결과를 해당분야 전문가가 해설하는 ‘뉴스 앤드 뷰즈(News and Views)’에 선정되는 영예를 얻었다.

메타물질이란 기존에 물질의 정의를 완전히 뛰어넘는 혁신적인 개념으로서, 자연계에는 존재하지 않는 물성을 갖도록 고안된 물질의 통칭이다.

원자나 분자로 이루어진 자연계의 물질과는 달리, 메타물질의 단위 인공원자는 파장보다 훨씬 작은 인위적인 구조체로 이루어진다.

이러한 메타물질은 전자기파나 광파에 대한 물질의 물성을 인위적으로 마음대로 조절할 수 있다는 점에서 최근 전 세계 연구자들의 주목을 받고 있다. 일례로 광학투명망토 기술이나 음굴절률의 구현 등이 메타물질의 주된 연구 분야였으나, 이번 연구를 통하여 극한 고굴절률 메타물질이라는 새로운 영역을 개척하였다.

민범기 교수 연구팀은 분극율(分極率)이 매우 크면서도 반자성(反磁性)이 매우 약한 금속이면서 유전체(誘電體)인 메타물질을 독자적으로 설계․제작하여, 인위적인 값으로는 가장 높은 38.6에 달하는 굴절률을 세계 최초로 실증하였다.

이러한 연구결과는 음굴절률 메타물질의 영역을 넘어서 자연계에 존재하지 않는 매우 높은 굴절률(38.6)을 메타물질의 새로운 영역으로 포함시켰다는 점에서 의미가 크다.

민범기 교수는 “이번 연구는 향후 파장이하의 높은 해상도를 지닌 이미징 시스템이나, 전자기파 혹은 광파의 경로를 임의로 제어할 수 있는 전자기파나 광학소자 및 파장이하 규모의 초소형 광학소자를 개발하는데 크게 기여할 수 있을 것으로 기대한다”고 연구의의를 밝혔다.

2011.02.16 조회수 25158 고감도 나노광학측정기술 개발

- 머리카락 단면적의 70만배 보다 작은 나노유체기술과 나노광학기술을 융합한 바이오분석기술.- 신약개발 및 신경질환 조기진단기술로 활용 기대.

우리학교 바이오및뇌공학과 정기훈 교수 연구팀이 소분자 생화합물 (small molecules) 검출을 위한 획기적인 고감도 나노광학측정기술을 개발했다.

소분자 생화합물은 분자량이 작은 생체내 분자들로 다양한 세포의 세포막을 드나들며 세포간의 신호전달 등에 큰 역할을 담당한다. 최근에는 제약업계에서도 소분자 생화합물을 이용한 신약 개발 관련 연구 및 개발에 큰 관심을 기울이고 있다.

그러나 이러한 소분자 생화합물은 대부분 특정 항원-항체 화학 결합반응을 유도하기 힘들어 기존에 많이 사용되는 형광이나 전기화학적인 방법으로 극소량을 분석하는데 어려움이 많았다.

정 교수 연구팀은 사람의 머리카락 단면적의 70만배 보다 작은 나노유체관내 유동특성을 이용해 나노몰(nM) 수준의 농도를 갖는 극미량의 소분자 생화합물의 농도를 국소적으로 증가시켰다. 이후 나노플라즈모닉 광학기술과 접목해 측정하는 빛의 세기를 1만배 이상 향상시켜, 별도의 생화학처리를 사용하지 않은 도파민(Dopamine)과 가바(GABA)와 같은 신경전달물질을 1초 이내에 구별하는 데 성공했다.

이 결과는 현존 세계 최고수준의 검출한계를 수백배 이상 향상시킨 기술로 평가받고 있다.

이번 연구결과는 앞으로 소분자 생화합물을 이용한 다양한 글로벌 신약개발은 물론, 알츠하이머병과 같은 퇴행성 신경질환의 조기진단 및 뇌기능 진단기술에 크게 기여할 수 있을 것이라 기대된다.

한편, 교육과학기술부가 지원하는 한국연구재단의 도약연구자지원사업과 한국생명공학연구원이 지원하는 오픈이노베이션사업의 일환으로 수행된 이번 연구는 오영재 박사과정 학생 주도하에 진행됐으며, 독일에서 발간되는 나노분야 국제저명학술지인 ‘스몰(Small)’지의 1월 17일자 표지논문으로 게재됐다.

2011.01.26 조회수 20724

고감도 나노광학측정기술 개발

- 머리카락 단면적의 70만배 보다 작은 나노유체기술과 나노광학기술을 융합한 바이오분석기술.- 신약개발 및 신경질환 조기진단기술로 활용 기대.

우리학교 바이오및뇌공학과 정기훈 교수 연구팀이 소분자 생화합물 (small molecules) 검출을 위한 획기적인 고감도 나노광학측정기술을 개발했다.

소분자 생화합물은 분자량이 작은 생체내 분자들로 다양한 세포의 세포막을 드나들며 세포간의 신호전달 등에 큰 역할을 담당한다. 최근에는 제약업계에서도 소분자 생화합물을 이용한 신약 개발 관련 연구 및 개발에 큰 관심을 기울이고 있다.

그러나 이러한 소분자 생화합물은 대부분 특정 항원-항체 화학 결합반응을 유도하기 힘들어 기존에 많이 사용되는 형광이나 전기화학적인 방법으로 극소량을 분석하는데 어려움이 많았다.

정 교수 연구팀은 사람의 머리카락 단면적의 70만배 보다 작은 나노유체관내 유동특성을 이용해 나노몰(nM) 수준의 농도를 갖는 극미량의 소분자 생화합물의 농도를 국소적으로 증가시켰다. 이후 나노플라즈모닉 광학기술과 접목해 측정하는 빛의 세기를 1만배 이상 향상시켜, 별도의 생화학처리를 사용하지 않은 도파민(Dopamine)과 가바(GABA)와 같은 신경전달물질을 1초 이내에 구별하는 데 성공했다.

이 결과는 현존 세계 최고수준의 검출한계를 수백배 이상 향상시킨 기술로 평가받고 있다.

이번 연구결과는 앞으로 소분자 생화합물을 이용한 다양한 글로벌 신약개발은 물론, 알츠하이머병과 같은 퇴행성 신경질환의 조기진단 및 뇌기능 진단기술에 크게 기여할 수 있을 것이라 기대된다.

한편, 교육과학기술부가 지원하는 한국연구재단의 도약연구자지원사업과 한국생명공학연구원이 지원하는 오픈이노베이션사업의 일환으로 수행된 이번 연구는 오영재 박사과정 학생 주도하에 진행됐으며, 독일에서 발간되는 나노분야 국제저명학술지인 ‘스몰(Small)’지의 1월 17일자 표지논문으로 게재됐다.

2011.01.26 조회수 20724 이상수 한국과학원 초대원장 별세

- 한국과학원 초대원장과 KAIST 6대 원장 지내 -

우리학교 물리학과 이상수 명예교수가 5월7일(금) 오후 2시30분경 숙환으로 별세했다. 향년 85세.

故 이상수 명예교수는 1949년 서울대학교 문리과대학 물리학과를 졸업하고 1959년 영국 런던대학교에서 박사학위를 받았다.

과학기술의 불모지인 우리나라 과학기술 발전에 큰 족적을 남긴 고인은 1967년 원자력연구소 소장, 1970년 원자력청장 등을 역임한 후에 1971년 KAIST의 전신인 한국과학원의 초대 원장과 1989년 KAIST 6대 원장을 맡아 고급 과학기술두뇌 양성기관으로 성장시켰다. 1972~1992년 KAIST 물리학과 교수로 재직했다.

고인이 개발한 광분해 옥소레이저는 독일 러시아에 이은 큰 성과였고 고출력 이산화탄소 레이저도 창의성을 세계적으로 인정받았다. 레이저개발과 광학 이론을 발전시켜 한국의 광학 발전에 큰 공헌을 했다.

50명의 박사와 100여명의 석사를 지도했고 230여편의 논문을 발표했다. 한국물리학회장, 한국광학회장 등을 지냈고 태국 방콕 AIT공대이사, 일본도쿄 UN대학이사, 제3세계 아카데미 이사, 서울평화상문화재단 이사도 역임했다.

국민훈장 모란장과 무궁화장, 성곡문화상, 인촌상, 미국광학회상을 받았으며 저서로는 파동 과학, 레이저광학, 기하광학, 양자광학, 레이저 스펙클라 홀로그라피 등이 있다.

유족으로는 영식(경희대 교수), 형식(프리즘주식회사 이사)씨 등 2남이 있다. 빈소는 삼성 서울병원 장례식장이며, 발인은 10일 오전 8시다.

<학력 및 경력>

출생년월일 : 1925. 10. 4

1949년 서울대학교 물리학과 졸업

1959년 영국 런던대 이학박사

1955년 이화여대 조교수

1960년 원자력연구소 연구관

1967년 원자력연구소 소장

1970년 원자력청 청장

1971년 한국과학원 원장

1979년 한국물리학회 회장

1981년 대한민국학술원 회원

1989년 한국과학기술원 원장

1989년 한국광학회 초대회장

1994년 한국과학기술한림원 부원장

2010.05.07 조회수 17626

이상수 한국과학원 초대원장 별세

- 한국과학원 초대원장과 KAIST 6대 원장 지내 -

우리학교 물리학과 이상수 명예교수가 5월7일(금) 오후 2시30분경 숙환으로 별세했다. 향년 85세.

故 이상수 명예교수는 1949년 서울대학교 문리과대학 물리학과를 졸업하고 1959년 영국 런던대학교에서 박사학위를 받았다.

과학기술의 불모지인 우리나라 과학기술 발전에 큰 족적을 남긴 고인은 1967년 원자력연구소 소장, 1970년 원자력청장 등을 역임한 후에 1971년 KAIST의 전신인 한국과학원의 초대 원장과 1989년 KAIST 6대 원장을 맡아 고급 과학기술두뇌 양성기관으로 성장시켰다. 1972~1992년 KAIST 물리학과 교수로 재직했다.

고인이 개발한 광분해 옥소레이저는 독일 러시아에 이은 큰 성과였고 고출력 이산화탄소 레이저도 창의성을 세계적으로 인정받았다. 레이저개발과 광학 이론을 발전시켜 한국의 광학 발전에 큰 공헌을 했다.

50명의 박사와 100여명의 석사를 지도했고 230여편의 논문을 발표했다. 한국물리학회장, 한국광학회장 등을 지냈고 태국 방콕 AIT공대이사, 일본도쿄 UN대학이사, 제3세계 아카데미 이사, 서울평화상문화재단 이사도 역임했다.

국민훈장 모란장과 무궁화장, 성곡문화상, 인촌상, 미국광학회상을 받았으며 저서로는 파동 과학, 레이저광학, 기하광학, 양자광학, 레이저 스펙클라 홀로그라피 등이 있다.

유족으로는 영식(경희대 교수), 형식(프리즘주식회사 이사)씨 등 2남이 있다. 빈소는 삼성 서울병원 장례식장이며, 발인은 10일 오전 8시다.

<학력 및 경력>

출생년월일 : 1925. 10. 4

1949년 서울대학교 물리학과 졸업

1959년 영국 런던대 이학박사

1955년 이화여대 조교수

1960년 원자력연구소 연구관

1967년 원자력연구소 소장

1970년 원자력청 청장

1971년 한국과학원 원장

1979년 한국물리학회 회장

1981년 대한민국학술원 회원

1989년 한국과학기술원 원장

1989년 한국광학회 초대회장

1994년 한국과학기술한림원 부원장

2010.05.07 조회수 17626 한국과학상에 이용희교수, 젊은 과학자상에 조광현, 김상욱, 조계춘교수

한국의 과학기술을 이끄는 힘! KAIST!

우리학교 물리학과 이용희 교수가 "한국과학상"을 바이오및 뇌공학과 조광현, 신소재공학과 김상욱, 건설및환경공학과 조계춘교수가 "젊은 과학자상"을 수상했다.

물리학분야 한국과학상 수상자인 이용희 교수는 최근 각광 받고 있는 광결정 물리광학 분야의 세계적인 과학자 중 하나로, 물리적으로 가장 작은 공진기에 근접하는 레이저 모습을 순수 국내 기술과 연구력을 동원하여 세계 최초로 실험적으로 규명하였다는 점을 인정받아 수상의 영예를 안았다.

젊은 과학자상 수상자 4명중 3명이 KAIST 교수로 눈길을 모은다.

조광현 교수는 복잡한 생명시스템에 대한 전기전자공학적 모델링 및 컴퓨터 시뮬레이션 분석 핵심원천기술 개발 등을 통해 독창적인 시스템생물학 분야를 개척한 연구업적을 인정받아 선정되었다.

김상욱 교수는 연성소재의 자발적인 분자 조립현상을 이용한 대면적 나노패턴공정을 확립한 연구업적을 인정받아 선정되었다.

조계춘 교수는 터널 안정성 확보에 핵심적 역할을 수행하는 지지보강재 숏크리트의 상태평가기법 등 신공간 창출과 관련된 터널 및 지하공간 구축 기술을 개발한 연구업적을 인정받았다.

제12회 한국과학상 수상자에게는 대통령상과 상금 5천만원이 지급되며, 제13회 젊은과학자상 수상자에게는 대통령상과 연구장려금이 매년 2천4백만원씩 5년간 지원된다.

한편, ‘한국과학상’은 1987년부터 한국공학상과 함께 우수한 연구개발 성과로 우리나라 과학기술 발전에 크게 기여한 과학자를 적극 발굴․포상하여, 과학자의 사기진작과 뛰어난 성과를 창출할 수 있는 연구 환경을 조성하고자 제정된 상이다. 현재까지 수학분야 9명, 물리학분야 12명, 화학분야 13명, 생명과학분야 11명 등 총 45명의 수상자가 선정되었다.

‘젊은과학자상’은 지난 1997년부터 만 40세 미만의 젊은과학자를 발굴․포상함으로써 연구개발에 대한 사기를 진작시키고 21세기 국가과학기술의 중추적인 역할을 담당할 주역을 양성하기 위한 상이다. 자연과학분야와 공학분야에서 각각 4명씩 격년제로 선정되어, 올해 수상자를 포함해 현재까지 50명의 수상자가 선정되었다.

제12회 한국과학상과 제13회 젊은과학자상 시상식은 안병만 교육과학기술부 장관과 박찬모 한국연구재단 이사장, 정길생 한국과학기술한림원장, 한국과학상과 젊은과학자상 수상자 및 관계자 120여명이 참석한 가운데 지난 3월 17일(수) 서울 그랜드힐튼호텔에서 동시에 개최됐다.

2010.03.21 조회수 19642

한국과학상에 이용희교수, 젊은 과학자상에 조광현, 김상욱, 조계춘교수

한국의 과학기술을 이끄는 힘! KAIST!

우리학교 물리학과 이용희 교수가 "한국과학상"을 바이오및 뇌공학과 조광현, 신소재공학과 김상욱, 건설및환경공학과 조계춘교수가 "젊은 과학자상"을 수상했다.

물리학분야 한국과학상 수상자인 이용희 교수는 최근 각광 받고 있는 광결정 물리광학 분야의 세계적인 과학자 중 하나로, 물리적으로 가장 작은 공진기에 근접하는 레이저 모습을 순수 국내 기술과 연구력을 동원하여 세계 최초로 실험적으로 규명하였다는 점을 인정받아 수상의 영예를 안았다.

젊은 과학자상 수상자 4명중 3명이 KAIST 교수로 눈길을 모은다.

조광현 교수는 복잡한 생명시스템에 대한 전기전자공학적 모델링 및 컴퓨터 시뮬레이션 분석 핵심원천기술 개발 등을 통해 독창적인 시스템생물학 분야를 개척한 연구업적을 인정받아 선정되었다.

김상욱 교수는 연성소재의 자발적인 분자 조립현상을 이용한 대면적 나노패턴공정을 확립한 연구업적을 인정받아 선정되었다.

조계춘 교수는 터널 안정성 확보에 핵심적 역할을 수행하는 지지보강재 숏크리트의 상태평가기법 등 신공간 창출과 관련된 터널 및 지하공간 구축 기술을 개발한 연구업적을 인정받았다.

제12회 한국과학상 수상자에게는 대통령상과 상금 5천만원이 지급되며, 제13회 젊은과학자상 수상자에게는 대통령상과 연구장려금이 매년 2천4백만원씩 5년간 지원된다.

한편, ‘한국과학상’은 1987년부터 한국공학상과 함께 우수한 연구개발 성과로 우리나라 과학기술 발전에 크게 기여한 과학자를 적극 발굴․포상하여, 과학자의 사기진작과 뛰어난 성과를 창출할 수 있는 연구 환경을 조성하고자 제정된 상이다. 현재까지 수학분야 9명, 물리학분야 12명, 화학분야 13명, 생명과학분야 11명 등 총 45명의 수상자가 선정되었다.

‘젊은과학자상’은 지난 1997년부터 만 40세 미만의 젊은과학자를 발굴․포상함으로써 연구개발에 대한 사기를 진작시키고 21세기 국가과학기술의 중추적인 역할을 담당할 주역을 양성하기 위한 상이다. 자연과학분야와 공학분야에서 각각 4명씩 격년제로 선정되어, 올해 수상자를 포함해 현재까지 50명의 수상자가 선정되었다.

제12회 한국과학상과 제13회 젊은과학자상 시상식은 안병만 교육과학기술부 장관과 박찬모 한국연구재단 이사장, 정길생 한국과학기술한림원장, 한국과학상과 젊은과학자상 수상자 및 관계자 120여명이 참석한 가운데 지난 3월 17일(수) 서울 그랜드힐튼호텔에서 동시에 개최됐다.

2010.03.21 조회수 19642 박정기 교수팀, 빛에 의해 움직이는 고분자를 이용한 나노광학소자 신기술 개발

- 빛으로 나노광학구조의 모양과 크기를 자유자재로 제어할 수 있는 리소그래피 방법 세계 최초 개발- 회절한계를 극복한 영역에서 빛을 다룰 수 있는 나노광학구조로 분자 탐지 및 양자컴퓨터의 실용화 길 열어

생명화학공학과 박정기(朴丁基, 58) 교수팀이 조사되는 빛의 조건을 정교하게 조절하여 모양과 크기가 자유자재로 제어될 수 있는 고분자 나노패턴을 만들고 이를 형틀로 이용해 회절한계를 극복한 영역에서 빛을 다룰 수 있는 나노광학구조를 모양과 크기를 자유롭게 조절하면서 대면적으로 손쉽게 만들 수 있는 방법을 최근 개발했다.

이번 연구결과는 ‘방향성 광유체화 리소그래피를 이용한 모양과 크기가 제어된 나노구조체 제작(Directional Photofluidization Lithography for Nanoarchitectures with controlled shapes and sizes)"이라는 제목으로 나노과학 및 기술 분야의 최고 권위지인 나노 레터스(Nano Letters) 온라인판에 17일 게재됐다. 현재 관련기술은 국내.외 특허 출원중이다.

이번 연구는 교육과학기술부의 21세기 프론티어연구사업단 산하 나노소재기술개발사업단의 지원을 받아 박정기교수 연구실의 주도하에 KAIST 물리학과 이용희 교수, 신종화 박사, 미국 스탠포드대 샨휘 판(Shanhui Fan)교수 등의 공동연구로 이뤄졌다.

지금까지 개발된 나노광학소자 제작 방법은 구조의 모양과 크기, 두 가지를 동시에 그리고 대면적으로 균일하게 제어하는 것이 어려웠다. 특히 10nm 이하의 초미세 영역에서 구조의 모양과 크기를 대면적으로 제어하는 것은 미세구조체 제작 연구 분야에서 달성하기 어려운 과제로 인식되어 왔다.

박교수팀은 빛을 받았을 때 움직이는 고분자를 이용해 이 문제를 해결했다. 고분자 선모양 패턴에 빛을 조사해주면 고분자의 광유체화 현상이 발생해 조사된 빛의 편광 방향에 평행하게 고분자가 이동을 한다. 따라서 고분자의 선패턴 사이의 간격을 나노영역까지 손쉽게 줄일 수 있다. 또한 빛을 부분적으로 조사해주면 원하는 지역에서만 고분자의 광유체화 현상을 발생시켜 원하는 모양의 고분자 나노구조체를 제작할 수 있다. (그림1 참조)

박교수팀은 이를 이용해 양끝이 뽀족한 유선형 모양의 나노안테나를 대면적으로 제작하는데 성공했다.

나노안테나는 현재 일반적으로 이용되고 있는 안테나를 나노크기로 줄인 소자이며 양 끝을 뾰족하게 처리해야만 빛 증폭 효과를 극대화시킬 수 있다. 나노안테나는 회절한계를 극복한 영역에서 빛을 증폭시킬 수 있는 소자로서 광자컴퓨터 및 광자 분자 탐지를 위한 센서와 같은 첨단 광학소자 개발을 위한 가장 핵심적인 요소로 인식되고 있는 기술 중의 하나다.

박교수팀은 같은 원리를 이용해 대면적에 고집적화된 나노선 제작에도 성공했으며 이를 이용한 나노트랜지스터, 양자메모리, 양자디스플레이 등 첨단전자 소자개발에도 새로운 가능성을 보여줬다.

박 교수는 “첨단 광학소자의 필수 요소인 나노안테나 및 나노선 뿐만 아니라 수나노 크기의 대면적 초미세 소자 가능성을 새롭게 열었기 때문에 그 동안 접근하지 못했던 분자 수준의 소자 제작을 가능하게 해줄 것으로 기대된다”며 “실용적 소자 제작과 더불어 초미세 영역의 기초 물리 및 화학 연구에도 새로운 전기가 될 것”이라고 말했다.

이 논문의 제1저자인 이승우(李承祐, 27)연구원은 “이번 연구결과를 토대로 앞으로 광자컴퓨터 및 메모리와 같은 나노광학소자 실용화를 앞당길 수 있는 실제 소자제작 연구를 진행할 것”이라고 말했다.

2009.12.21 조회수 22671

박정기 교수팀, 빛에 의해 움직이는 고분자를 이용한 나노광학소자 신기술 개발

- 빛으로 나노광학구조의 모양과 크기를 자유자재로 제어할 수 있는 리소그래피 방법 세계 최초 개발- 회절한계를 극복한 영역에서 빛을 다룰 수 있는 나노광학구조로 분자 탐지 및 양자컴퓨터의 실용화 길 열어

생명화학공학과 박정기(朴丁基, 58) 교수팀이 조사되는 빛의 조건을 정교하게 조절하여 모양과 크기가 자유자재로 제어될 수 있는 고분자 나노패턴을 만들고 이를 형틀로 이용해 회절한계를 극복한 영역에서 빛을 다룰 수 있는 나노광학구조를 모양과 크기를 자유롭게 조절하면서 대면적으로 손쉽게 만들 수 있는 방법을 최근 개발했다.

이번 연구결과는 ‘방향성 광유체화 리소그래피를 이용한 모양과 크기가 제어된 나노구조체 제작(Directional Photofluidization Lithography for Nanoarchitectures with controlled shapes and sizes)"이라는 제목으로 나노과학 및 기술 분야의 최고 권위지인 나노 레터스(Nano Letters) 온라인판에 17일 게재됐다. 현재 관련기술은 국내.외 특허 출원중이다.

이번 연구는 교육과학기술부의 21세기 프론티어연구사업단 산하 나노소재기술개발사업단의 지원을 받아 박정기교수 연구실의 주도하에 KAIST 물리학과 이용희 교수, 신종화 박사, 미국 스탠포드대 샨휘 판(Shanhui Fan)교수 등의 공동연구로 이뤄졌다.

지금까지 개발된 나노광학소자 제작 방법은 구조의 모양과 크기, 두 가지를 동시에 그리고 대면적으로 균일하게 제어하는 것이 어려웠다. 특히 10nm 이하의 초미세 영역에서 구조의 모양과 크기를 대면적으로 제어하는 것은 미세구조체 제작 연구 분야에서 달성하기 어려운 과제로 인식되어 왔다.

박교수팀은 빛을 받았을 때 움직이는 고분자를 이용해 이 문제를 해결했다. 고분자 선모양 패턴에 빛을 조사해주면 고분자의 광유체화 현상이 발생해 조사된 빛의 편광 방향에 평행하게 고분자가 이동을 한다. 따라서 고분자의 선패턴 사이의 간격을 나노영역까지 손쉽게 줄일 수 있다. 또한 빛을 부분적으로 조사해주면 원하는 지역에서만 고분자의 광유체화 현상을 발생시켜 원하는 모양의 고분자 나노구조체를 제작할 수 있다. (그림1 참조)

박교수팀은 이를 이용해 양끝이 뽀족한 유선형 모양의 나노안테나를 대면적으로 제작하는데 성공했다.

나노안테나는 현재 일반적으로 이용되고 있는 안테나를 나노크기로 줄인 소자이며 양 끝을 뾰족하게 처리해야만 빛 증폭 효과를 극대화시킬 수 있다. 나노안테나는 회절한계를 극복한 영역에서 빛을 증폭시킬 수 있는 소자로서 광자컴퓨터 및 광자 분자 탐지를 위한 센서와 같은 첨단 광학소자 개발을 위한 가장 핵심적인 요소로 인식되고 있는 기술 중의 하나다.

박교수팀은 같은 원리를 이용해 대면적에 고집적화된 나노선 제작에도 성공했으며 이를 이용한 나노트랜지스터, 양자메모리, 양자디스플레이 등 첨단전자 소자개발에도 새로운 가능성을 보여줬다.

박 교수는 “첨단 광학소자의 필수 요소인 나노안테나 및 나노선 뿐만 아니라 수나노 크기의 대면적 초미세 소자 가능성을 새롭게 열었기 때문에 그 동안 접근하지 못했던 분자 수준의 소자 제작을 가능하게 해줄 것으로 기대된다”며 “실용적 소자 제작과 더불어 초미세 영역의 기초 물리 및 화학 연구에도 새로운 전기가 될 것”이라고 말했다.

이 논문의 제1저자인 이승우(李承祐, 27)연구원은 “이번 연구결과를 토대로 앞으로 광자컴퓨터 및 메모리와 같은 나노광학소자 실용화를 앞당길 수 있는 실제 소자제작 연구를 진행할 것”이라고 말했다.

2009.12.21 조회수 22671 정문술 이사장 기부 8년만에 ‘정문술 빌딩’ 생애 첫 방문

- 2001년 300억기부로 탄생한 정문술빌딩

- 바이오및뇌공학과 최철희교수팀 관류측정 기술 한계를 극복한 ‘말초조직의 기능적 혈액관류측정기술’상품화

KAIST 정문술(71) 이사장이 자신의 기부금으로 건립된 ‘정문술 빌딩‘의 바이오및뇌공학과를 기부 8년만인 오는 19일 첫 공식 방문한다.

이 빌딩은 지난 2001년 鄭 이사장이 낸 기부금 300억 가운데 110억원을 들여 지하1층, 지상11층 규모로 2003년 8월에 완공됐다. 그러나 정 이사장은 이 빌딩의 기공식, 준공식 행사에 참석하지 않았다. 그동안 KAIST를 여러 차례 방문했으나 자신의 기부로 만들어진 이 빌딩엔 단 한 번도 방문하지 않았다.

“정문술빌딩에서 국민에게 희망을 주는 신기술이 나오기 전에는 들어가지 않겠다.”는 그의 신념 때문이었다.

최근 鄭 이사장의 기부에 의해 탄생한 바이오및뇌공학과가 정이사장의 기대에 부응하는 새로운 기술을 개발했다. 鄭 이사장은 이 학과를 방문해 최근 개발한 ‘말초조직의 기능적 혈액관류 측정기술‘ 등 2002년 학과 설립 후 약 7년간의 연구성과를 살펴보고, 교수,학생들과 간담회를 갖는다.

바이오및뇌공학과 최철희 교수팀이 개발한 ‘말초조직의 기능적 혈액관류 측정기술’은 혈관에 주입된 근적외선 조영제(인도시아닌그린)를 광학영상장비로 실시간 촬영해 얻은 동적영상으로부터 약물동역학 분석을 통해 관류율(%/min)을 계산하는 기술이다.

연구팀은 바로 이 기술의 임상 적용 연구를 수행해 동역학을 관류율로 계산하는 자동화분석 프로그램과 하지 영상이 가능한 근적외선 영상장비를 개발했다.

연구팀이 개발한 자동화 프로그램을 통해 측정된 하지의 관류율은 ‘관류맵’으로 표시되며 조직의 평균관류율을 진단결과로 제시한다.

특히 연구팀은 이 기술을 이용해 하지허혈질환인 하지동맥경화 질환의 진단 여부를 검사한 결과 민감도 81%, 특이도 88%라는 높은 진단율을 얻었다.

개발된 기술은 기존의 혈관조영을 위한 CT나 MRI 영상장비처럼 높은 비용을 요구하지 않는 비교적 간단한 광학 영상 장비를 이용하기 때문에 침상에서 바로 진단이 가능할 뿐 아니라 손쉽고 저렴한 하지혈류 정기검진 방법으로도 매우 적합하다.

동맥경화와 당뇨병 등 관류 장애를 유발하는 심혈관계 질환은 사망원인의 상위를 차지하는 질병이다. 따라서 기술의 한계를 극복하는 의료기기를 개발하여 원천기술을 확보한 연구팀의 성과는 관류측정 의료기기 시장에서 산업적으로 큰 파급효과를 보일 것으로 전망된다.

현재 이 기술은 미국, 일본, 유럽 등에서 특허가 진행되고 있으며, 해외시장에도 기술을 이전할 수 있을 것으로 전망된다. 또한 이 기술은 임상뿐 아니라 신약개발의 전임상 단계에서 약효를 검증할 수 있는 동물실험에도 응용 가능하여 혈류 개선 약물 개발 및 신생혈관 생성억제제 연구에도 응용될 것으로 기대된다.

이 기술은 해부학적 혈관구조를 영상화하는 기존의 기술과는 달리 기능적 혈류를 측정하는 기술이다. 따라서 혈관구조의 변화를 초래하기 이전에 혈류의 이상이 오는 단계에서 조기진단이 가능해 고혈압 및 당뇨 환자의 하지혈류저하 조기진단 검진기술로 응용 가능하다.

또한 동물실험에도 응용할 수 있어 동물용 근적외선 영상 장비 제작을 통한 산업화, 자동화 소프트웨어 개발을 통한 신생혈관 생성, 혈관투과율, 관류율 등 여러 가지 혈관생리에 관련된 실험결과 등을 제시할 수 있는 프로그램으로 개발할 수 있다.

연구팀은 향후 당뇨 및 고혈압 환자 등의 진단 가능성 여부를 위한 임상시험을 진행할 예정이다. 그리고 이를 바탕으로 혈관내피세포 기능 분석 영상장비를 개발할 계획이다.

연구팀은 현재 (주)뷰웍스에 기술을 이전하고 하지관류측정용 근적외선 영상 시스템 생산라인을 구축하고 있다. 이를 통해 연구팀은 임상시험에서 얻은 노하우를 바탕으로 시제품을 더욱 보완한 영상 장비를 제작할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 또한 생체광학영상 분야의 지속적인 개발을 위하여 KAIST와 (주)뷰웍스 공동으로 광학생체영상센터를 개설하여 산학협동 연구를 활성화하며 인력개발 및 고용창출에도 힘을 쏟을 예정이다.

2009.10.19 조회수 23258

정문술 이사장 기부 8년만에 ‘정문술 빌딩’ 생애 첫 방문

- 2001년 300억기부로 탄생한 정문술빌딩

- 바이오및뇌공학과 최철희교수팀 관류측정 기술 한계를 극복한 ‘말초조직의 기능적 혈액관류측정기술’상품화

KAIST 정문술(71) 이사장이 자신의 기부금으로 건립된 ‘정문술 빌딩‘의 바이오및뇌공학과를 기부 8년만인 오는 19일 첫 공식 방문한다.

이 빌딩은 지난 2001년 鄭 이사장이 낸 기부금 300억 가운데 110억원을 들여 지하1층, 지상11층 규모로 2003년 8월에 완공됐다. 그러나 정 이사장은 이 빌딩의 기공식, 준공식 행사에 참석하지 않았다. 그동안 KAIST를 여러 차례 방문했으나 자신의 기부로 만들어진 이 빌딩엔 단 한 번도 방문하지 않았다.

“정문술빌딩에서 국민에게 희망을 주는 신기술이 나오기 전에는 들어가지 않겠다.”는 그의 신념 때문이었다.

최근 鄭 이사장의 기부에 의해 탄생한 바이오및뇌공학과가 정이사장의 기대에 부응하는 새로운 기술을 개발했다. 鄭 이사장은 이 학과를 방문해 최근 개발한 ‘말초조직의 기능적 혈액관류 측정기술‘ 등 2002년 학과 설립 후 약 7년간의 연구성과를 살펴보고, 교수,학생들과 간담회를 갖는다.

바이오및뇌공학과 최철희 교수팀이 개발한 ‘말초조직의 기능적 혈액관류 측정기술’은 혈관에 주입된 근적외선 조영제(인도시아닌그린)를 광학영상장비로 실시간 촬영해 얻은 동적영상으로부터 약물동역학 분석을 통해 관류율(%/min)을 계산하는 기술이다.

연구팀은 바로 이 기술의 임상 적용 연구를 수행해 동역학을 관류율로 계산하는 자동화분석 프로그램과 하지 영상이 가능한 근적외선 영상장비를 개발했다.

연구팀이 개발한 자동화 프로그램을 통해 측정된 하지의 관류율은 ‘관류맵’으로 표시되며 조직의 평균관류율을 진단결과로 제시한다.

특히 연구팀은 이 기술을 이용해 하지허혈질환인 하지동맥경화 질환의 진단 여부를 검사한 결과 민감도 81%, 특이도 88%라는 높은 진단율을 얻었다.

개발된 기술은 기존의 혈관조영을 위한 CT나 MRI 영상장비처럼 높은 비용을 요구하지 않는 비교적 간단한 광학 영상 장비를 이용하기 때문에 침상에서 바로 진단이 가능할 뿐 아니라 손쉽고 저렴한 하지혈류 정기검진 방법으로도 매우 적합하다.

동맥경화와 당뇨병 등 관류 장애를 유발하는 심혈관계 질환은 사망원인의 상위를 차지하는 질병이다. 따라서 기술의 한계를 극복하는 의료기기를 개발하여 원천기술을 확보한 연구팀의 성과는 관류측정 의료기기 시장에서 산업적으로 큰 파급효과를 보일 것으로 전망된다.

현재 이 기술은 미국, 일본, 유럽 등에서 특허가 진행되고 있으며, 해외시장에도 기술을 이전할 수 있을 것으로 전망된다. 또한 이 기술은 임상뿐 아니라 신약개발의 전임상 단계에서 약효를 검증할 수 있는 동물실험에도 응용 가능하여 혈류 개선 약물 개발 및 신생혈관 생성억제제 연구에도 응용될 것으로 기대된다.

이 기술은 해부학적 혈관구조를 영상화하는 기존의 기술과는 달리 기능적 혈류를 측정하는 기술이다. 따라서 혈관구조의 변화를 초래하기 이전에 혈류의 이상이 오는 단계에서 조기진단이 가능해 고혈압 및 당뇨 환자의 하지혈류저하 조기진단 검진기술로 응용 가능하다.

또한 동물실험에도 응용할 수 있어 동물용 근적외선 영상 장비 제작을 통한 산업화, 자동화 소프트웨어 개발을 통한 신생혈관 생성, 혈관투과율, 관류율 등 여러 가지 혈관생리에 관련된 실험결과 등을 제시할 수 있는 프로그램으로 개발할 수 있다.

연구팀은 향후 당뇨 및 고혈압 환자 등의 진단 가능성 여부를 위한 임상시험을 진행할 예정이다. 그리고 이를 바탕으로 혈관내피세포 기능 분석 영상장비를 개발할 계획이다.

연구팀은 현재 (주)뷰웍스에 기술을 이전하고 하지관류측정용 근적외선 영상 시스템 생산라인을 구축하고 있다. 이를 통해 연구팀은 임상시험에서 얻은 노하우를 바탕으로 시제품을 더욱 보완한 영상 장비를 제작할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 또한 생체광학영상 분야의 지속적인 개발을 위하여 KAIST와 (주)뷰웍스 공동으로 광학생체영상센터를 개설하여 산학협동 연구를 활성화하며 인력개발 및 고용창출에도 힘을 쏟을 예정이다.

2009.10.19 조회수 23258 물리학과 신성철, 남창희 교수 美 물리학회 펠로우 선정

우리학교 물리학과 신성철(申成澈, 56) 교수와 남창희(南昌熙, 51) 교수가 美 물리학회(APS) 2008년도 펠로우(석학회원)로 각각 선정되었다.

펠로우는 미국물리학회 회원 중 학술업적이 탁월한 0.5% 이하의 석학급 회원에게만 주어지는 제도다.

申 교수는 자성학 분야에서 280여편의 국내외유명학술지 논문게재와 140여회 학술대회 초청강연을 하였고, 특히 “자화반전 동력학 현상 및 2차원 박크하우젠 잡음 현상 구명”의 대표적 업적으로 펠로우로 선정됐는데, 국내학자로는 이 분야에서 처음으로 선정됐다.

南 교수는 레이저과학 분야에서 100여편의 국내외 유명학술지 논문게재와 50여회의 국제학술대회 초청강연을 하였고, “고출력 펨토초 레이저를 이용한 아토초 결맞는 엑스선 광원 연구”에 대한 업적으로 펠로우에 선정되었다. 南 교수는 이번에 레이저와 광학 관련 대표적 학회인 미국 광학회의 펠로우로도 선정됐다.

이번에 선정된 두 교수의 대표적 업적이 교과부의 창의적 연구사업 등의 기초연구지원을 통해 모두 국내에서 수행한 연구결과여서 우리나라 물리학 수준이 국제적으로 인정받고 있음을 반증하고 있다.

미국 물리학회 펠로우는 4명 이상의 기존 펠로우 추천과 3단계의 엄격한 학술업적 심사를 통해 선정되는데, 한 대학에서 2명이 동시에 선정되는 것은 국내는 물론 국제적으로도 매우 이례적이다. 현재 국내학자 중 미국 물리학회 펠로우로는 김만원(KAIST), 임지순(서울대) 교수 등 4명 정도가 있는 것으로 알려져 있다.

2008.12.04 조회수 15962

물리학과 신성철, 남창희 교수 美 물리학회 펠로우 선정

우리학교 물리학과 신성철(申成澈, 56) 교수와 남창희(南昌熙, 51) 교수가 美 물리학회(APS) 2008년도 펠로우(석학회원)로 각각 선정되었다.

펠로우는 미국물리학회 회원 중 학술업적이 탁월한 0.5% 이하의 석학급 회원에게만 주어지는 제도다.

申 교수는 자성학 분야에서 280여편의 국내외유명학술지 논문게재와 140여회 학술대회 초청강연을 하였고, 특히 “자화반전 동력학 현상 및 2차원 박크하우젠 잡음 현상 구명”의 대표적 업적으로 펠로우로 선정됐는데, 국내학자로는 이 분야에서 처음으로 선정됐다.

南 교수는 레이저과학 분야에서 100여편의 국내외 유명학술지 논문게재와 50여회의 국제학술대회 초청강연을 하였고, “고출력 펨토초 레이저를 이용한 아토초 결맞는 엑스선 광원 연구”에 대한 업적으로 펠로우에 선정되었다. 南 교수는 이번에 레이저와 광학 관련 대표적 학회인 미국 광학회의 펠로우로도 선정됐다.

이번에 선정된 두 교수의 대표적 업적이 교과부의 창의적 연구사업 등의 기초연구지원을 통해 모두 국내에서 수행한 연구결과여서 우리나라 물리학 수준이 국제적으로 인정받고 있음을 반증하고 있다.

미국 물리학회 펠로우는 4명 이상의 기존 펠로우 추천과 3단계의 엄격한 학술업적 심사를 통해 선정되는데, 한 대학에서 2명이 동시에 선정되는 것은 국내는 물론 국제적으로도 매우 이례적이다. 현재 국내학자 중 미국 물리학회 펠로우로는 김만원(KAIST), 임지순(서울대) 교수 등 4명 정도가 있는 것으로 알려져 있다.

2008.12.04 조회수 15962 이상수 교수, 2006년도 미국광학회상 수상

물리학과 이상수(李相洙, 81) 명예교수가 2006년도 미국광학회상 (Esther Hoffman Beller 메달) 수상자로 선정되었다.

李 명예교수는 광학공학 교육에 대한 뛰어난 공헌과 40년이 넘는 기간 동안 지도와 연구를 통해 한국광학공학의 토대를 마련한 공로로 이상을 수상하게 되었다.

시상식은 제90차 미국 광학회 연례회의인 Frontiers in Optics 2006에서 거행된다.

李 명예교수는 영국 Imperial College of Science and technology에서 박사학위를 받았으며, 1964부터 1965년까지 Harvard 대학에서 연구원으로 활동했다. 1961년에는 한국원자력연구소에서 물리학 연구부를 이끌었으며, 1967년에 한국원자력연구소장이 되었다. 1970년에는 한국 원자력청장을 역임했으며, KAIST 초대총장을 지냈다.

李 명예교수는 대한민국 학술원 회원(1981), 한국물리학회 회장(1979-1981), 한국 광학회 명예회장(1989)를 역임하였고, 미국 광학회와 영국 물리학협회의 펠로우이다. 1993년부터 1999년까지 International Commission for Optics의 부회장을 역임, 1989년부터 1995년까지 UN 대학의 자문위원으로 활동하였다.

李 명예교수는 한국원자력연구소에서 "원자로의 체렌코프 방사에 관한 연구"를 했다. 원자로의 긴급정지 시점에서부터 체렌코프 방사의 붕괴모드를 측정함으로써 r-선의 분광학을 완성시켰다. KAIST에서는 레이저 개발을 연구, phase conjugate work의 발생에 이용되는 가변 분극 염료 레이저(variable polarization dye laser)와 다양한 재료가공법에 사용되는 요오드 광해리 레이저(iodine photo-dissociation laser)를 설계하는데 조력했다. 엑스선 광학을 포함하여 다양한 분야에 적용될 수 있는, 수차가 거의 없는 four-mirror 시스템을 개발했다.

2006.08.17 조회수 18155

이상수 교수, 2006년도 미국광학회상 수상

물리학과 이상수(李相洙, 81) 명예교수가 2006년도 미국광학회상 (Esther Hoffman Beller 메달) 수상자로 선정되었다.

李 명예교수는 광학공학 교육에 대한 뛰어난 공헌과 40년이 넘는 기간 동안 지도와 연구를 통해 한국광학공학의 토대를 마련한 공로로 이상을 수상하게 되었다.

시상식은 제90차 미국 광학회 연례회의인 Frontiers in Optics 2006에서 거행된다.

李 명예교수는 영국 Imperial College of Science and technology에서 박사학위를 받았으며, 1964부터 1965년까지 Harvard 대학에서 연구원으로 활동했다. 1961년에는 한국원자력연구소에서 물리학 연구부를 이끌었으며, 1967년에 한국원자력연구소장이 되었다. 1970년에는 한국 원자력청장을 역임했으며, KAIST 초대총장을 지냈다.

李 명예교수는 대한민국 학술원 회원(1981), 한국물리학회 회장(1979-1981), 한국 광학회 명예회장(1989)를 역임하였고, 미국 광학회와 영국 물리학협회의 펠로우이다. 1993년부터 1999년까지 International Commission for Optics의 부회장을 역임, 1989년부터 1995년까지 UN 대학의 자문위원으로 활동하였다.

李 명예교수는 한국원자력연구소에서 "원자로의 체렌코프 방사에 관한 연구"를 했다. 원자로의 긴급정지 시점에서부터 체렌코프 방사의 붕괴모드를 측정함으로써 r-선의 분광학을 완성시켰다. KAIST에서는 레이저 개발을 연구, phase conjugate work의 발생에 이용되는 가변 분극 염료 레이저(variable polarization dye laser)와 다양한 재료가공법에 사용되는 요오드 광해리 레이저(iodine photo-dissociation laser)를 설계하는데 조력했다. 엑스선 광학을 포함하여 다양한 분야에 적용될 수 있는, 수차가 거의 없는 four-mirror 시스템을 개발했다.

2006.08.17 조회수 18155