-

미세 입자의 3차원 영상 촬영기술 개발

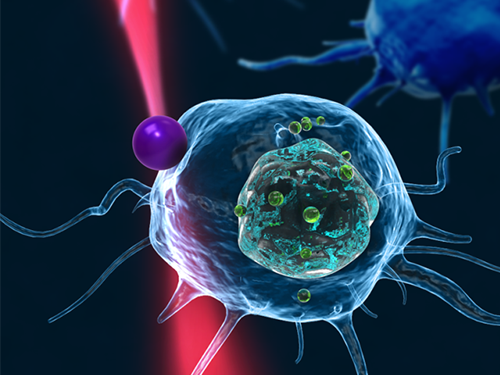

우리 대학 물리학과 박용근 교수 연구팀은 CT촬영의 원리와 비슷한 광회절 단층촬영법을 이용해, 광학 집게로 포획한 입자의 3차원 위치를 고속으로 측정할 수 있는 기술을 개발했다.

이 기술로 광학 집게를 사용한 세포 단계의 수술 작업을 실시간 촬영할 수 있어 세포의 반응, 수술 예후 등을 모니터링 할 수 있게 됐으며, 기존에는 어려웠던 세포 내부 성분 및 총량에 대한 정확한 수치 측정이 가능해졌다.

연구 결과는 미국 광학회지 ‘옵티카(Optica)’ 4월 20일자 온라인 판 표지 논문으로 선정됐다.

광학 집게는 빛을 이용해 미세 입자를 포획해 힘을 가하거나 3차원 위치를 자유자재로 움직일 수 있는 기술이다.

렌즈를 이용해 레이저 빔을 머리카락의 수백분의 일 크기의 초점으로 모으면 자석에 철가루가 끌려오듯 주변의 미세입자들이 달라붙는다. 초점의 위치를 옮기거나 힘을 가해서 미세 입자의 3차원 위치를 조절하는 것이 광학 집게의 원리이다.

광학 집게로 움직인 미세 입자의 위치를 측정하기 위해서 광학 현미경을 이용하는데, 입자의 2차원 움직임은 미세 입자에 의해 산란된 빛의 정보를 측정함으로써 쉽게 알 수 있었다.

하지만 다른 물체가 시선 방향의 미세 입자를 가로막아 산란된 빛의 정보가 왜곡되거나, 생물 세포처럼 복잡한 형상인 경우에는 3차원 위치의 정확한 측정이 어려웠다.

연구팀은 병원의 CT촬영 원리와 비슷한 광회절 단층촬영법을 이용해 입자의 3차원 영상화에 성공했다. 다각도로 CT 영상을 찍어 환자 몸 내부를 들여다보듯이, 광학 집게로 포획한 미세 입자에 레이저 빔을 여러 각도로 입사해 촬영한 뒤 이를 분석하는 방식이다.

2 마이크로미터 크기의 유리구슬을 광학 집게로 집어 백혈구 세포 위에 얹은 뒤 백혈구의 반응을 1초당 60장의 속도로 영상화했다. 앞쪽에 위치한 백혈구가 구슬을 가려 기존의 기술로는 촬영이 어려웠지만, 연구팀의 광회절 단층촬영법으로 구슬의 3차원 위치 뿐 아니라 백혈구 내부의 물질 분포도 측정이 가능했다.

박 교수는 “포획한 입자의 3차원 위치와 내부 구조를 별도의 표지 없이 빠른 속도로 측정 가능한 기술이다” 며 “향후 물리학, 광학, 나노기술 및 의학 등의 다양한 분야에 응용될 것으로 기대한다”고 말했다.

김규현 학생(제1저자)은 "물리적, 화학적 자극에 따른 세포 반응을 단일 세포 단계에서 관찰하는 것이 중요하다"며, "이 방법을 이용해 부유 입자와 세포, 조직 등의 다양한 시스템에 광학 집게로 힘을 가하고 이를 3차원으로 실시간 영상화하는 실험을 수행할 예정이다"고 말했다.

□ 그림 설명

그림 1. 광집게로 집은 유리구슬을 백혈구 세포에 얹은 모습

그림2. 일반 현미경 관찰 영상과 광회절 단층촬영법 관찰 영상 비교

미세 입자의 3차원 영상 촬영기술 개발

우리 대학 물리학과 박용근 교수 연구팀은 CT촬영의 원리와 비슷한 광회절 단층촬영법을 이용해, 광학 집게로 포획한 입자의 3차원 위치를 고속으로 측정할 수 있는 기술을 개발했다.

이 기술로 광학 집게를 사용한 세포 단계의 수술 작업을 실시간 촬영할 수 있어 세포의 반응, 수술 예후 등을 모니터링 할 수 있게 됐으며, 기존에는 어려웠던 세포 내부 성분 및 총량에 대한 정확한 수치 측정이 가능해졌다.

연구 결과는 미국 광학회지 ‘옵티카(Optica)’ 4월 20일자 온라인 판 표지 논문으로 선정됐다.

광학 집게는 빛을 이용해 미세 입자를 포획해 힘을 가하거나 3차원 위치를 자유자재로 움직일 수 있는 기술이다.

렌즈를 이용해 레이저 빔을 머리카락의 수백분의 일 크기의 초점으로 모으면 자석에 철가루가 끌려오듯 주변의 미세입자들이 달라붙는다. 초점의 위치를 옮기거나 힘을 가해서 미세 입자의 3차원 위치를 조절하는 것이 광학 집게의 원리이다.

광학 집게로 움직인 미세 입자의 위치를 측정하기 위해서 광학 현미경을 이용하는데, 입자의 2차원 움직임은 미세 입자에 의해 산란된 빛의 정보를 측정함으로써 쉽게 알 수 있었다.

하지만 다른 물체가 시선 방향의 미세 입자를 가로막아 산란된 빛의 정보가 왜곡되거나, 생물 세포처럼 복잡한 형상인 경우에는 3차원 위치의 정확한 측정이 어려웠다.

연구팀은 병원의 CT촬영 원리와 비슷한 광회절 단층촬영법을 이용해 입자의 3차원 영상화에 성공했다. 다각도로 CT 영상을 찍어 환자 몸 내부를 들여다보듯이, 광학 집게로 포획한 미세 입자에 레이저 빔을 여러 각도로 입사해 촬영한 뒤 이를 분석하는 방식이다.

2 마이크로미터 크기의 유리구슬을 광학 집게로 집어 백혈구 세포 위에 얹은 뒤 백혈구의 반응을 1초당 60장의 속도로 영상화했다. 앞쪽에 위치한 백혈구가 구슬을 가려 기존의 기술로는 촬영이 어려웠지만, 연구팀의 광회절 단층촬영법으로 구슬의 3차원 위치 뿐 아니라 백혈구 내부의 물질 분포도 측정이 가능했다.

박 교수는 “포획한 입자의 3차원 위치와 내부 구조를 별도의 표지 없이 빠른 속도로 측정 가능한 기술이다” 며 “향후 물리학, 광학, 나노기술 및 의학 등의 다양한 분야에 응용될 것으로 기대한다”고 말했다.

김규현 학생(제1저자)은 "물리적, 화학적 자극에 따른 세포 반응을 단일 세포 단계에서 관찰하는 것이 중요하다"며, "이 방법을 이용해 부유 입자와 세포, 조직 등의 다양한 시스템에 광학 집게로 힘을 가하고 이를 3차원으로 실시간 영상화하는 실험을 수행할 예정이다"고 말했다.

□ 그림 설명

그림 1. 광집게로 집은 유리구슬을 백혈구 세포에 얹은 모습

그림2. 일반 현미경 관찰 영상과 광회절 단층촬영법 관찰 영상 비교

2015.04.21

조회수 10387

-

박용근 교수, 세계적 논문 쓴 학부생 연이어 배출

우리 학교 물리학과 박용근 교수의 지도를 받은 학부생들이 세계적 저널에 잇따라 논문을 게재해 화제다.

이번 주인공은 물리학과 4학년 조영주 학생. 조 씨는 ‘단일 박테리아 광 산란 분석기술’에 대한 논문을 발표해 세계적 과학저널 네이처(Nature)가 발행하는 ‘사이언티픽 리포트(Scientific Reports)’ 에 게재됐다.

의료 및 식품위생 분야에서 매우 중요한 박테리아를 기존의 생화학적 방법으로 분석하려면 며칠이 걸린다. 그러나 조 씨가 이번에 개발한 빛을 이용한 방식으로 관찰하면 단 몇 초 안에 박테리아의 종류를 분석할 수 있다.

조영주 씨는 군복무 후 해외대학 진학을 계획 중인 것으로 알려졌다.

박 교수 제자들의 활약은 이번이 처음은 아니다. 2012년과 2013년 화학과 조상연씨가 주도한 논문이 셀(Cell)과 네이처(Nature) 자매지에 잇따라 게재됐다. 지난 3월 한국광학회 우수논문상을 받은 생명과학과 이서은(21, 2월 졸업) 씨도 박 교수의 지도를 받았다.

조상연 씨는 대학원생도 내기 어려운 저널에 두 번이나 논문을 실을 만큼 우수한 연구 성과를 인정받아 세계 최고 명문대학인 하버드-MIT 연합 의공학대학원, 하버드, 스탠포드, 캘리포니아대 버클리캠퍼스, 캘리포니아 공대에 동시에 전액장학생으로 합격해 화제가 되기도 했다. 조 씨는 오는 9월 하버드-MIT 연합 의공학대학원에 진학할 예정이다.

또 이서은 씨는 올해 콜럼비아 의대 생명과학 박사과정으로 진학예정이다. 학부 졸업생이 석사과정 없이 해외 명문대학으로 박사과정으로 진학하는 것은 매우 이례적이다.

이밖에 박 교수의 지도를 받은 학부생들은 옵틱스 익스프레스(Optics Express), 생의학 광학 저널(Journal of Biomedical Optics)에 연구 논문을 게재해 스탠포드 등 해외 명문대학에 진학했다.

박용근 교수는 “노벨상 수상 등 역사 속 유명한 과학자들은 20대 초반에 아무도 수행하지 않은 세계적인 성과를 거뒀다”며 “다양한 과목을 동시다발적으로 배우는 학부생 때가 창의적인 발상이 가장 많은 시기”라고 학부생 연구의 중요성에 대해서 언급했다.

이어 “KAIST는 국내 최고 연구중심대학에 걸맞게 학부생 연구 참여 프로그램이 활성화 되어있어 학부생의 실질적 실험 및 연구가 가능해 좋은 연구결과들을 많이 거둘 수 있었다”고 말했다.

조상연 씨는 “박용근 교수님은 학부생들을 대학원생과 차별하지 않고 주도적 연구기회를 주고 열정적으로 지도해 주셨다”며 “미국 대학 면접 시 세계적인 저널에 두 편이나 연구논문을 게재한 것에 대해 면접관으로 참여했던 교수들도 많이 놀라워했다”고 전했다.

바이오광학분야에서 세계적 학자인 박용근 교수는 서울대 기계항공공학부를 나와 미국 하버드-MIT 연합 의공학대학원에서 의공학 박사학위를 받은 2010년 6월 KAIST 물리학과 조교수로 부임했다.

그림1. 단일 박테리아의 (a) 위상 이미지와 (b) 광 산란 패턴, 그리고 (c) 박테리아 정보 추출을 위한 정량 분석 예시

박용근 교수, 세계적 논문 쓴 학부생 연이어 배출

우리 학교 물리학과 박용근 교수의 지도를 받은 학부생들이 세계적 저널에 잇따라 논문을 게재해 화제다.

이번 주인공은 물리학과 4학년 조영주 학생. 조 씨는 ‘단일 박테리아 광 산란 분석기술’에 대한 논문을 발표해 세계적 과학저널 네이처(Nature)가 발행하는 ‘사이언티픽 리포트(Scientific Reports)’ 에 게재됐다.

의료 및 식품위생 분야에서 매우 중요한 박테리아를 기존의 생화학적 방법으로 분석하려면 며칠이 걸린다. 그러나 조 씨가 이번에 개발한 빛을 이용한 방식으로 관찰하면 단 몇 초 안에 박테리아의 종류를 분석할 수 있다.

조영주 씨는 군복무 후 해외대학 진학을 계획 중인 것으로 알려졌다.

박 교수 제자들의 활약은 이번이 처음은 아니다. 2012년과 2013년 화학과 조상연씨가 주도한 논문이 셀(Cell)과 네이처(Nature) 자매지에 잇따라 게재됐다. 지난 3월 한국광학회 우수논문상을 받은 생명과학과 이서은(21, 2월 졸업) 씨도 박 교수의 지도를 받았다.

조상연 씨는 대학원생도 내기 어려운 저널에 두 번이나 논문을 실을 만큼 우수한 연구 성과를 인정받아 세계 최고 명문대학인 하버드-MIT 연합 의공학대학원, 하버드, 스탠포드, 캘리포니아대 버클리캠퍼스, 캘리포니아 공대에 동시에 전액장학생으로 합격해 화제가 되기도 했다. 조 씨는 오는 9월 하버드-MIT 연합 의공학대학원에 진학할 예정이다.

또 이서은 씨는 올해 콜럼비아 의대 생명과학 박사과정으로 진학예정이다. 학부 졸업생이 석사과정 없이 해외 명문대학으로 박사과정으로 진학하는 것은 매우 이례적이다.

이밖에 박 교수의 지도를 받은 학부생들은 옵틱스 익스프레스(Optics Express), 생의학 광학 저널(Journal of Biomedical Optics)에 연구 논문을 게재해 스탠포드 등 해외 명문대학에 진학했다.

박용근 교수는 “노벨상 수상 등 역사 속 유명한 과학자들은 20대 초반에 아무도 수행하지 않은 세계적인 성과를 거뒀다”며 “다양한 과목을 동시다발적으로 배우는 학부생 때가 창의적인 발상이 가장 많은 시기”라고 학부생 연구의 중요성에 대해서 언급했다.

이어 “KAIST는 국내 최고 연구중심대학에 걸맞게 학부생 연구 참여 프로그램이 활성화 되어있어 학부생의 실질적 실험 및 연구가 가능해 좋은 연구결과들을 많이 거둘 수 있었다”고 말했다.

조상연 씨는 “박용근 교수님은 학부생들을 대학원생과 차별하지 않고 주도적 연구기회를 주고 열정적으로 지도해 주셨다”며 “미국 대학 면접 시 세계적인 저널에 두 편이나 연구논문을 게재한 것에 대해 면접관으로 참여했던 교수들도 많이 놀라워했다”고 전했다.

바이오광학분야에서 세계적 학자인 박용근 교수는 서울대 기계항공공학부를 나와 미국 하버드-MIT 연합 의공학대학원에서 의공학 박사학위를 받은 2010년 6월 KAIST 물리학과 조교수로 부임했다.

그림1. 단일 박테리아의 (a) 위상 이미지와 (b) 광 산란 패턴, 그리고 (c) 박테리아 정보 추출을 위한 정량 분석 예시

2014.05.29

조회수 15663

-

한·미광학회 공동 제정 ‘이상수 상’초대 수상자 선정

한국광학회와 미국광학회는 초대 ‘이상수 상(Sang Soo Lee Award)’ 수상자로 아르헨티나 라 플라타(La Plata) 광학연구센터의 마리오 가라바그리아(Mario Garavaglia) 연구원을 선정했다.

가라바그리아는 아르헨티나의 광학 및 포토닉스 분야 연구 및 교육 발전에 공헌한 점을 인정받았다.

2012년 미국광학회와 한국광학회가 공동으로 제정한 이상수 상은 특정 지역에 광학 및 포토닉스 관련 새로운 연구 분야를 소개하거나 산업을 일으키는 등 연구 및 교육에 걸쳐 지대한 역할을 한 개인에게 수여한다.

기금은 故 이상수 박사의 가족과 한국광학회, 미국광학회가 출연했는데 미국과 한국의 단체에서 공동으로 상을 제정해 수여하는 것은 극히 이례적이다.

故 이상수(李相洙·1925∼2010) 박사는 40년 이상 교육가, 연구자 및 저술자로 왕성한 활동을 한 대한민국 ‘광학(光學)의 아버지’로 알려져 있다. KAIST의 전신인 한국과학원(KAIS)이 1971년 우리나라 최초의 연구중심대학원으로 설립됐을 때 초대 원장을 맡은 데 이어 1989∼1991년 제6대 KAIST 원장을 지냈다. KAIST 물리학과 교수로 21년간 재직하면서 박사 50명, 석사 100여명을 배출했으며 230여편의 논문을 발표했다.

미국광학회 필립 벅스바움(Philip Bucksbaum) 회장은 “가라바그리아는 아르헨티나의 광학 및 포토닉스 분야 교육 및 연구 발전을 위한 헌신적인 노력을 통해 이상수 상의 정신을 잘 대변하고 있다”며 “학생·연구실·논문들을 통해 관련 분야를 성장시키기 위해 지칠 줄 모르고 일해 온 업적을 인정했다”고 말했다.

한국광학회 우정원 회장은 “이 상은 故 이상수 박사처럼 지역 광학 분야 발전에 지속적으로 기여한 사람에게 준다”며 “가라바그리아는 아르헨티나 광학 분야에서 매우 존경 받는 연구자로 아르헨티나 ‘광학의 아버지’라 할 수 있어 그는 이 상의 초대 수상자로 적임자라고 여긴다”고 말했다.

가라바그리아는 1966년 아르헨티나 국립 라 플라타 대학교(Universidad Nacional de La Plata)에 분광학·광학·레이저 연구실을 만들고 1977년에는 광학연구센터(Center for Optical Research, CIO)를 설립, 1992년까지 소장을 역임했으며 현재는 연구원으로 재직 중이다. 고전 및 현대광학, 광 방출 분광학과 레이저 분광학 분야에서 250편이상의 논문을 발표했으며 광학교육지원에 관한 업적으로 1999년 국제광학위원회(ICO, International Commission for Optics)에서 갈릴레오 갈릴레이 상을 수상했다.

미국광학회(OSA)

1916년 설립된 미국광학회(OSA)는 빛의 과학 분야에서 발견을 장려하고, 현실세계 적용을 실현하며, 성취를 촉진시키는 과학자, 공학자, 학생 및 기업 지도자들을 위한 선도 전문 학회다. 미국광학회는 세계적 명성의 논문 출판, 학술회의 및 회원 프로그램을 통해 광학 및 포토닉스 분야 의 폭 넓은 글로벌 전문가 네트워크를 위한 양질의 연구, 상호 협력 및 전용 리소스를 제공한다. 보다 자세한 정보는 홈페이지 www.osa.org를 통해 확인할 수 있다.

한국광학회 (OSA)

1989년 설립된 한국광학회(OSK)는 대한민국의 광학과 포토닉스 분야를 선도하는 학술단체다. 두 가지의 논문지와 하나의 잡지를 발간하며, 아홉 개의 전문 기술분과의 다양한 활동을 통해 한국의 광학과 포토닉스에 종사하는 과학자, 엔지니어, 학생 및 산업체 지도자들을 위해 봉사한다. 한국광학회는 다수의 외국 학회와 협약을 맺고 있으며, 다양한 국제학술회의를 조직하는 데에 참여해 왔다. 보다 자세한 정보는 홈페이지 www.osk.or.kr을 통해 확인할 수 있다.

한·미광학회 공동 제정 ‘이상수 상’초대 수상자 선정

한국광학회와 미국광학회는 초대 ‘이상수 상(Sang Soo Lee Award)’ 수상자로 아르헨티나 라 플라타(La Plata) 광학연구센터의 마리오 가라바그리아(Mario Garavaglia) 연구원을 선정했다.

가라바그리아는 아르헨티나의 광학 및 포토닉스 분야 연구 및 교육 발전에 공헌한 점을 인정받았다.

2012년 미국광학회와 한국광학회가 공동으로 제정한 이상수 상은 특정 지역에 광학 및 포토닉스 관련 새로운 연구 분야를 소개하거나 산업을 일으키는 등 연구 및 교육에 걸쳐 지대한 역할을 한 개인에게 수여한다.

기금은 故 이상수 박사의 가족과 한국광학회, 미국광학회가 출연했는데 미국과 한국의 단체에서 공동으로 상을 제정해 수여하는 것은 극히 이례적이다.

故 이상수(李相洙·1925∼2010) 박사는 40년 이상 교육가, 연구자 및 저술자로 왕성한 활동을 한 대한민국 ‘광학(光學)의 아버지’로 알려져 있다. KAIST의 전신인 한국과학원(KAIS)이 1971년 우리나라 최초의 연구중심대학원으로 설립됐을 때 초대 원장을 맡은 데 이어 1989∼1991년 제6대 KAIST 원장을 지냈다. KAIST 물리학과 교수로 21년간 재직하면서 박사 50명, 석사 100여명을 배출했으며 230여편의 논문을 발표했다.

미국광학회 필립 벅스바움(Philip Bucksbaum) 회장은 “가라바그리아는 아르헨티나의 광학 및 포토닉스 분야 교육 및 연구 발전을 위한 헌신적인 노력을 통해 이상수 상의 정신을 잘 대변하고 있다”며 “학생·연구실·논문들을 통해 관련 분야를 성장시키기 위해 지칠 줄 모르고 일해 온 업적을 인정했다”고 말했다.

한국광학회 우정원 회장은 “이 상은 故 이상수 박사처럼 지역 광학 분야 발전에 지속적으로 기여한 사람에게 준다”며 “가라바그리아는 아르헨티나 광학 분야에서 매우 존경 받는 연구자로 아르헨티나 ‘광학의 아버지’라 할 수 있어 그는 이 상의 초대 수상자로 적임자라고 여긴다”고 말했다.

가라바그리아는 1966년 아르헨티나 국립 라 플라타 대학교(Universidad Nacional de La Plata)에 분광학·광학·레이저 연구실을 만들고 1977년에는 광학연구센터(Center for Optical Research, CIO)를 설립, 1992년까지 소장을 역임했으며 현재는 연구원으로 재직 중이다. 고전 및 현대광학, 광 방출 분광학과 레이저 분광학 분야에서 250편이상의 논문을 발표했으며 광학교육지원에 관한 업적으로 1999년 국제광학위원회(ICO, International Commission for Optics)에서 갈릴레오 갈릴레이 상을 수상했다.

미국광학회(OSA)

1916년 설립된 미국광학회(OSA)는 빛의 과학 분야에서 발견을 장려하고, 현실세계 적용을 실현하며, 성취를 촉진시키는 과학자, 공학자, 학생 및 기업 지도자들을 위한 선도 전문 학회다. 미국광학회는 세계적 명성의 논문 출판, 학술회의 및 회원 프로그램을 통해 광학 및 포토닉스 분야 의 폭 넓은 글로벌 전문가 네트워크를 위한 양질의 연구, 상호 협력 및 전용 리소스를 제공한다. 보다 자세한 정보는 홈페이지 www.osa.org를 통해 확인할 수 있다.

한국광학회 (OSA)

1989년 설립된 한국광학회(OSK)는 대한민국의 광학과 포토닉스 분야를 선도하는 학술단체다. 두 가지의 논문지와 하나의 잡지를 발간하며, 아홉 개의 전문 기술분과의 다양한 활동을 통해 한국의 광학과 포토닉스에 종사하는 과학자, 엔지니어, 학생 및 산업체 지도자들을 위해 봉사한다. 한국광학회는 다수의 외국 학회와 협약을 맺고 있으며, 다양한 국제학술회의를 조직하는 데에 참여해 왔다. 보다 자세한 정보는 홈페이지 www.osk.or.kr을 통해 확인할 수 있다.

2014.03.26

조회수 12363

-

이서은 씨, 한국광학회 우수논문상 수상

우리 학교 생명과학과 졸업생 이서은(21, 2월 졸업, 해외 대학원 진학예정) 씨가 지난달 19일~21일 대전 컨벤션센터에서 열린 ‘2014년 한국광학회 동계학술발표회’에서 바이오포토닉스 분과 우수논문상을 수상했다.

9개 분과에서 총 270편의 논문이 발표된 이 학회에서는 분과 당 한 편씩 우수논문을 선정하는데 이 분야 전공이 아닌 학부생이 우수논문상을 받은 것은 매우 이례적인 일이다.

이 씨는 기존에 형광 염색 등을 통해서만 가능했던 지방 소립 촬영을 홀로그래피 기술을 이용해 표지 분자 없이 촬영할 수 있다는 것을 처음으로 발견해 연구의 우수성을 인정받았다.

이 씨는 지난해 6월부터 물리학과 박용근 교수의 지도 아래 학부연구생으로서 개별연구로 홀로그래피를 이용한 세포 이미징을 연구해왔다.

한국광학회는 1989년에 창립돼 올해 25번째 정기총회를 맞이했으며 매년 학술발표회, 단기강좌, 세미나, 강연회 등을 개최하는 국내 광학분야 최대 학회다.

이서은 씨, 한국광학회 우수논문상 수상

우리 학교 생명과학과 졸업생 이서은(21, 2월 졸업, 해외 대학원 진학예정) 씨가 지난달 19일~21일 대전 컨벤션센터에서 열린 ‘2014년 한국광학회 동계학술발표회’에서 바이오포토닉스 분과 우수논문상을 수상했다.

9개 분과에서 총 270편의 논문이 발표된 이 학회에서는 분과 당 한 편씩 우수논문을 선정하는데 이 분야 전공이 아닌 학부생이 우수논문상을 받은 것은 매우 이례적인 일이다.

이 씨는 기존에 형광 염색 등을 통해서만 가능했던 지방 소립 촬영을 홀로그래피 기술을 이용해 표지 분자 없이 촬영할 수 있다는 것을 처음으로 발견해 연구의 우수성을 인정받았다.

이 씨는 지난해 6월부터 물리학과 박용근 교수의 지도 아래 학부연구생으로서 개별연구로 홀로그래피를 이용한 세포 이미징을 연구해왔다.

한국광학회는 1989년에 창립돼 올해 25번째 정기총회를 맞이했으며 매년 학술발표회, 단기강좌, 세미나, 강연회 등을 개최하는 국내 광학분야 최대 학회다.

2014.03.04

조회수 13964

-

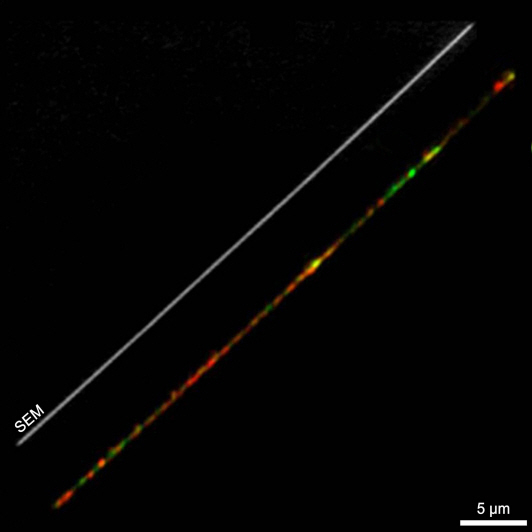

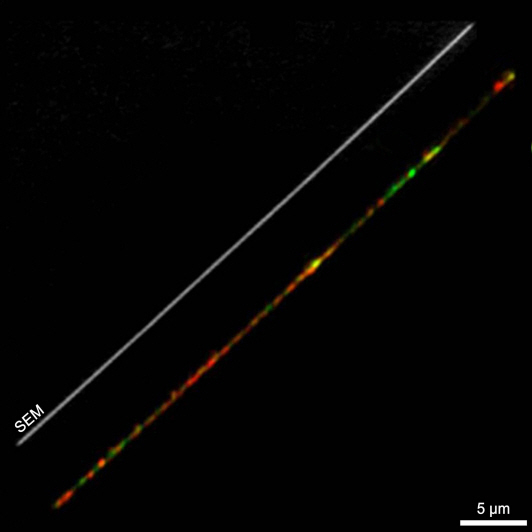

모든 빛에 작동하는 무지갯빛 나노안테나 개발

- Nano Letters지 발표, “태양광 발전에 활용할 수 있는 핵심 기술 개발 ”-

완전결정* 은(銀) 나노선을 이용해 모든 파장의 빛에 작동하는 광학 나노 안테나가 순수 국내 연구진에 의해 개발되었다. 이번 연구 결과는 태양광 발전 등에 핵심적으로 활용할 수 있는 효율 높은 안테나 개발에 새로운 가능성을 열었다는 평가를 받고 있다.

※ 완전결정(perfect crystal) : 원자배열이 전체 결정체에 완전히 조직적으로 된 결정으로 이상결정(ideal crystal)이라고도 부름. 실제 자연환경에서는 거의 존재하지 않는 상태임

우리 학교 김봉수 교수(52세), 서민교 교수 및 고려대 박규환 교수가 주도한 이번 연구는 교육과학기술부(장관 이주호)와 한국연구재단(이사장 이승종)이 추진하는 중견연구자지원사업(도약연구), 21세기 프론티어연구개발사업 및 선도연구센터지원사업 등의 지원으로 수행되었고, 나노과학 및 기술 분야의 권위 있는 학술지인 ‘Nano Letters’지에 4월 17일자로 게재되었다.

(논문명 : Rainbow Radiating Single-Crystal Ag Nanowire Nanoantenna)

특히 이번 연구결과는 강태준 박사(제1저자), 최원준 박사 및 윤일선 박사와 같은 30대 초반의 젊은 국내 토종 박사들이 주축이 되어 일궈낸 성과라는 점에서 의미가 있다.

김봉수 교수 연구팀은 한 가지 파장의 빛에서만 작동하는 기존의 광학 나노 안테나의 한계를 극복하는 모든 파장의 빛에서 반응하는 광학 나노 안테나 개발에 성공하였다.

광학 안테나는 휴대폰의 안테나가 전파를 수신하여 전기신호로 변환하고 반대로 전기신호를 전파로 변환하여 송신하는 것과 같이, 빛을 수신하여 전자기장으로 변환하고 그 반대의 역할도 수행할 수 있는 최근 주목 받고 있는 광학 소자이다.

일반 전파가 아닌 빛을 송․수신하기 위해서는 안테나의 크기를 머리카락의 10만분의 1미터(나노미터) 수준으로 매우 작게 제작해야 하기 때문에, 전 세계 수많은 연구팀들은 나노입자를 이용해 광학 안테나를 개발하고자 노력해왔다.

그러나 기존에 개발된 광학 안테나들은 파장의 범위가 매우 제한적이어서 한 가지 파장의 빛에서만 작동하기 때문에, 다양한 파장에서 송․수신기 역할을 수행할 만큼 효율적이 못했다.

김 교수팀은 지금까지 활용하던 나노입자가 아닌 가시광 전 영역에서 작동하는 은(銀)을 사용해 다양한 파장에서 공명할 수 있는 나노선*으로 광학 안테나를 제작하여 이 문제점을 해결하였고, 모든 파장의 빛에서 은 나노선 안테나가 잘 작동한다는 사실을 실험적․이론적으로 증명하였다.

※ 나노선 : 수십에서 수백 나노미터(10억분의 1미터)의 굵기를 갖는 반도체 물질로 이루어진 머리카락 형태의 나노 구조체

김 교수팀이 합성한 은 나노선 안테나는 완벽한 결정구조를 가지면서도 결함이 없어 표면이 매끈하기 때문에, 모든 파장의 빛을 어떠한 손실 없이 송신하고 동시에 수신하여 효율을 극대화할 수 있다.

모든 파장의 빛을 손실 없이 송․수신하기 위해서는 나노선 안테나의 표면에 아주 작은 결함도 없어야 한다. 연구팀은 우선 섭씨 800도의 고온에서 아무 결함도 없는 완전결정 은 나노선을 만드는데 처음으로 성공하였다.

특히 은 나노선 안테나에 백색광을 비춰주면 빛을 송신하여 안테나 표면에 집중된 전자기장으로 변환시키고, 이 전자기장을 다시 여러 가지 파장의 빛으로 수신하여 마치 무지개와 같은 화려한 색상을 나타낸다. (사진)

김봉수 교수는 “이번 연구성과인 은 나노선 안테나는 실제로 활용할 수 있는 광학 안테나 개발에 한 걸음 다가섰다는 의미이다. 특히 태양광 발전 및 극미세 나노센서 등에 핵심기술로 사용될 수 있어 향후 나노-광-바이오산업에 선도적인 위치를 차지할 수 있을 것으로 기대된다”고 연구의의를 밝혔다.

모든 빛에 작동하는 무지갯빛 나노안테나 개발

- Nano Letters지 발표, “태양광 발전에 활용할 수 있는 핵심 기술 개발 ”-

완전결정* 은(銀) 나노선을 이용해 모든 파장의 빛에 작동하는 광학 나노 안테나가 순수 국내 연구진에 의해 개발되었다. 이번 연구 결과는 태양광 발전 등에 핵심적으로 활용할 수 있는 효율 높은 안테나 개발에 새로운 가능성을 열었다는 평가를 받고 있다.

※ 완전결정(perfect crystal) : 원자배열이 전체 결정체에 완전히 조직적으로 된 결정으로 이상결정(ideal crystal)이라고도 부름. 실제 자연환경에서는 거의 존재하지 않는 상태임

우리 학교 김봉수 교수(52세), 서민교 교수 및 고려대 박규환 교수가 주도한 이번 연구는 교육과학기술부(장관 이주호)와 한국연구재단(이사장 이승종)이 추진하는 중견연구자지원사업(도약연구), 21세기 프론티어연구개발사업 및 선도연구센터지원사업 등의 지원으로 수행되었고, 나노과학 및 기술 분야의 권위 있는 학술지인 ‘Nano Letters’지에 4월 17일자로 게재되었다.

(논문명 : Rainbow Radiating Single-Crystal Ag Nanowire Nanoantenna)

특히 이번 연구결과는 강태준 박사(제1저자), 최원준 박사 및 윤일선 박사와 같은 30대 초반의 젊은 국내 토종 박사들이 주축이 되어 일궈낸 성과라는 점에서 의미가 있다.

김봉수 교수 연구팀은 한 가지 파장의 빛에서만 작동하는 기존의 광학 나노 안테나의 한계를 극복하는 모든 파장의 빛에서 반응하는 광학 나노 안테나 개발에 성공하였다.

광학 안테나는 휴대폰의 안테나가 전파를 수신하여 전기신호로 변환하고 반대로 전기신호를 전파로 변환하여 송신하는 것과 같이, 빛을 수신하여 전자기장으로 변환하고 그 반대의 역할도 수행할 수 있는 최근 주목 받고 있는 광학 소자이다.

일반 전파가 아닌 빛을 송․수신하기 위해서는 안테나의 크기를 머리카락의 10만분의 1미터(나노미터) 수준으로 매우 작게 제작해야 하기 때문에, 전 세계 수많은 연구팀들은 나노입자를 이용해 광학 안테나를 개발하고자 노력해왔다.

그러나 기존에 개발된 광학 안테나들은 파장의 범위가 매우 제한적이어서 한 가지 파장의 빛에서만 작동하기 때문에, 다양한 파장에서 송․수신기 역할을 수행할 만큼 효율적이 못했다.

김 교수팀은 지금까지 활용하던 나노입자가 아닌 가시광 전 영역에서 작동하는 은(銀)을 사용해 다양한 파장에서 공명할 수 있는 나노선*으로 광학 안테나를 제작하여 이 문제점을 해결하였고, 모든 파장의 빛에서 은 나노선 안테나가 잘 작동한다는 사실을 실험적․이론적으로 증명하였다.

※ 나노선 : 수십에서 수백 나노미터(10억분의 1미터)의 굵기를 갖는 반도체 물질로 이루어진 머리카락 형태의 나노 구조체

김 교수팀이 합성한 은 나노선 안테나는 완벽한 결정구조를 가지면서도 결함이 없어 표면이 매끈하기 때문에, 모든 파장의 빛을 어떠한 손실 없이 송신하고 동시에 수신하여 효율을 극대화할 수 있다.

모든 파장의 빛을 손실 없이 송․수신하기 위해서는 나노선 안테나의 표면에 아주 작은 결함도 없어야 한다. 연구팀은 우선 섭씨 800도의 고온에서 아무 결함도 없는 완전결정 은 나노선을 만드는데 처음으로 성공하였다.

특히 은 나노선 안테나에 백색광을 비춰주면 빛을 송신하여 안테나 표면에 집중된 전자기장으로 변환시키고, 이 전자기장을 다시 여러 가지 파장의 빛으로 수신하여 마치 무지개와 같은 화려한 색상을 나타낸다. (사진)

김봉수 교수는 “이번 연구성과인 은 나노선 안테나는 실제로 활용할 수 있는 광학 안테나 개발에 한 걸음 다가섰다는 의미이다. 특히 태양광 발전 및 극미세 나노센서 등에 핵심기술로 사용될 수 있어 향후 나노-광-바이오산업에 선도적인 위치를 차지할 수 있을 것으로 기대된다”고 연구의의를 밝혔다.

2012.05.03

조회수 14825

-

고화질 초고속 차세대 디스플레이 개발 가능성 열어

- 세계 최고 ‘네이처’ 자매지 발표,“투명전극 나노패턴을 이용한 무배향막 액정 배향”-

기존의 LCD(액정디스플레이)와는 달리 고분자 배향막*이 필요 없는 신개념 LCD기술이 국내 연구진에 의해 개발되어, 더욱 얇으면서 화질이 뛰어나고 속도도 빠른 차세대 디스플레이 개발에 새로운 가능성을 열었다. ※ 고분자 배향막 : 액정 배향(配向)을 위해 투명전극위에 도포하는 얇은 고분자 필름

우리 학교 생명화학공학과 정희태 석좌교수 가 주도하고 정현수, 전환진 박사과정생(공동1저자), 한국화학연구원 김윤호 박사와 전북대학교 강신웅 교수(공동 교신저자) 연구팀이 참여한 이번 연구는 교육과학기술부(장관 이주호)와 한국연구재단(이사장 이승종)이 추진하는 WCU(세계수준의 연구중심대학)육성사업과 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행되었고, 연구결과는 세계 최고 권위의 학술지인 ‘네이처’의 자매지 ‘Nature Asia Materials(NPG Asia Materials)’ 온라인 속보(2월 17일)에 게재되었다.

평판 디스플레이 산업은 21세기 정보화 산업을 주도하는 핵심 산업으로 LCD를 중심으로 활발히 연구되고 있고, 특히 우리나라가 세계시장의 50%이상을 점유하고 있는 세계선도 산업 중 하나이다. LCD에는 전기광학소자로서 액정을 구동시키기 위해 여러 기술이 집약되는데, 특히 표시 소자*의 품질과 기능을 좌우하는 가장 기본적이면서 핵심적인 기술은 LCD를 구동하기 위해 사용하는 액정(Liquid Crystal)을 한쪽 방향으로 정렬하는 액정배향기술이다.

※ 표시 소자(indicating element) : 부호나 문자, 도형, 화상 등 또는 그 조합된 정보를 입력에 대응하여 표시하기 위한 소자현재 모든 LCD 제품의 액정배향기술은 얇은 고분자 필름 표면에 일정한 방향으로 기계적으로 홈을 파고 그 홈을 따라 액정 물질을 배향시키는 기법을 적용하고 있다. 그러나 고분자 배향막은 고분자 설계․합성부터 후처리까지 많은 시간과 비용이 소비되고, 고분자 안정화를 위한 고온공정은 자유롭게 기판을 선택할 수 없게 하여 자유자재로 휘어지는(flexible) 디스플레이와 같은 차세대 디스플레이에 활용하기 힘든 기술적 한계가 있었다.

정희태 교수 연구팀은 고분자 배향막 없이 LCD에 사용되는 투명한 전극용 유리막(ITO)만을 이용해 액정을 배향시키는 무배향막(배향막이 필요 없는) 기술을 개발하는데 성공하였다. 정 교수팀의 원천기술인 신개념 방식의 패턴기법을 전극용 유리막에 적용하여 높은 분해능(20nm)과 높은 종횡비를 갖는 패턴을 형성한 후에도 투명전극의 고유 성질인 전도도와 투과도가 변함없이 유지되어, 배향막과 투명전극의 기능을 동시에 수행할 수 있음이 확인되었다.

연구팀이 개발한 기술은 고분자 배향막 없이 투명전극 패턴만을 이용하여 액정의 수평(혹은 수직) 배향 모두 가능하다. 따라서 제조공정이 기존의 배향막 공정시간만큼 단축되었을 뿐만 아니라, 현재 사용하고 있는 LCD보다 수 마이크로미터에서 센티미터까지 더욱 얇게 LCD를 만들 수 있다. 또한 현재 LCD보다 더욱 낮은 구동전압과 빠른 응답속도 등의 특성을 보여 배터리 수명도 길고 화질이 좋으면서 속도도 빠른, 고화질 초고속 화면 디스플레이 개발에 가능성을 열었다. 아울러 이 기술은 어떠한 기판에도 적용할 수 있고, 나노미터 단위로 미세조절이 가능해 액정 기반의 플렉시블 및 멀티도메인 모드와 같은 차세대 디스플레이에도 적용할 수 있는 기술로 평가 된다.

또한 연구팀이 개발한 투명전극 패턴기술은 디스플레이 분야뿐만 아니라 투명전극 기판이 쓰이는 터치패널 분야에도 활용될 수 있어 민감도가 크게 향상된 터치패널도 만들 수 있게 된다.

정희태 석좌교수는 “LCD에 꼭 필요한 고분자 배향막을 대체하기 위한 기술은 학계와 산업계의 숙원이었는데, 이번에 개발한 기술은 고분자 배향막이 필요 없고, LCD에 사용했던 기판을 그대로 활용하여 구동할 수 있다는 점에서 산업적 의의가 매우 크다. 또한 이 기술을 스마트폰과 태블릿 PC에 적용하면, 기존 제품보다 터치패널의 민감도를 크게 향상시킬 수 있는 등 미래 전자제품 원천기술로서 다각적으로 활용될 것으로 기대한다”고 연구의의를 밝혔다.

(좌) 초고분해능(폭 20nm, 높이 200nm)과 고종횡비를 가지는 ITO 패턴의 모습 (우) ITO 패턴 (노란 점선)만을 이용한 액정 배향 편광현미경 사진

(사진설명) 장성우 연구원, 전환진 연구원, 이은형 연구원(왼쪽부터)이 ITO 패턴 제작을 위한 ion-bombardment 공정장비의 상태를 점검하고 있다.

고화질 초고속 차세대 디스플레이 개발 가능성 열어

- 세계 최고 ‘네이처’ 자매지 발표,“투명전극 나노패턴을 이용한 무배향막 액정 배향”-

기존의 LCD(액정디스플레이)와는 달리 고분자 배향막*이 필요 없는 신개념 LCD기술이 국내 연구진에 의해 개발되어, 더욱 얇으면서 화질이 뛰어나고 속도도 빠른 차세대 디스플레이 개발에 새로운 가능성을 열었다. ※ 고분자 배향막 : 액정 배향(配向)을 위해 투명전극위에 도포하는 얇은 고분자 필름

우리 학교 생명화학공학과 정희태 석좌교수 가 주도하고 정현수, 전환진 박사과정생(공동1저자), 한국화학연구원 김윤호 박사와 전북대학교 강신웅 교수(공동 교신저자) 연구팀이 참여한 이번 연구는 교육과학기술부(장관 이주호)와 한국연구재단(이사장 이승종)이 추진하는 WCU(세계수준의 연구중심대학)육성사업과 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행되었고, 연구결과는 세계 최고 권위의 학술지인 ‘네이처’의 자매지 ‘Nature Asia Materials(NPG Asia Materials)’ 온라인 속보(2월 17일)에 게재되었다.

평판 디스플레이 산업은 21세기 정보화 산업을 주도하는 핵심 산업으로 LCD를 중심으로 활발히 연구되고 있고, 특히 우리나라가 세계시장의 50%이상을 점유하고 있는 세계선도 산업 중 하나이다. LCD에는 전기광학소자로서 액정을 구동시키기 위해 여러 기술이 집약되는데, 특히 표시 소자*의 품질과 기능을 좌우하는 가장 기본적이면서 핵심적인 기술은 LCD를 구동하기 위해 사용하는 액정(Liquid Crystal)을 한쪽 방향으로 정렬하는 액정배향기술이다.

※ 표시 소자(indicating element) : 부호나 문자, 도형, 화상 등 또는 그 조합된 정보를 입력에 대응하여 표시하기 위한 소자현재 모든 LCD 제품의 액정배향기술은 얇은 고분자 필름 표면에 일정한 방향으로 기계적으로 홈을 파고 그 홈을 따라 액정 물질을 배향시키는 기법을 적용하고 있다. 그러나 고분자 배향막은 고분자 설계․합성부터 후처리까지 많은 시간과 비용이 소비되고, 고분자 안정화를 위한 고온공정은 자유롭게 기판을 선택할 수 없게 하여 자유자재로 휘어지는(flexible) 디스플레이와 같은 차세대 디스플레이에 활용하기 힘든 기술적 한계가 있었다.

정희태 교수 연구팀은 고분자 배향막 없이 LCD에 사용되는 투명한 전극용 유리막(ITO)만을 이용해 액정을 배향시키는 무배향막(배향막이 필요 없는) 기술을 개발하는데 성공하였다. 정 교수팀의 원천기술인 신개념 방식의 패턴기법을 전극용 유리막에 적용하여 높은 분해능(20nm)과 높은 종횡비를 갖는 패턴을 형성한 후에도 투명전극의 고유 성질인 전도도와 투과도가 변함없이 유지되어, 배향막과 투명전극의 기능을 동시에 수행할 수 있음이 확인되었다.

연구팀이 개발한 기술은 고분자 배향막 없이 투명전극 패턴만을 이용하여 액정의 수평(혹은 수직) 배향 모두 가능하다. 따라서 제조공정이 기존의 배향막 공정시간만큼 단축되었을 뿐만 아니라, 현재 사용하고 있는 LCD보다 수 마이크로미터에서 센티미터까지 더욱 얇게 LCD를 만들 수 있다. 또한 현재 LCD보다 더욱 낮은 구동전압과 빠른 응답속도 등의 특성을 보여 배터리 수명도 길고 화질이 좋으면서 속도도 빠른, 고화질 초고속 화면 디스플레이 개발에 가능성을 열었다. 아울러 이 기술은 어떠한 기판에도 적용할 수 있고, 나노미터 단위로 미세조절이 가능해 액정 기반의 플렉시블 및 멀티도메인 모드와 같은 차세대 디스플레이에도 적용할 수 있는 기술로 평가 된다.

또한 연구팀이 개발한 투명전극 패턴기술은 디스플레이 분야뿐만 아니라 투명전극 기판이 쓰이는 터치패널 분야에도 활용될 수 있어 민감도가 크게 향상된 터치패널도 만들 수 있게 된다.

정희태 석좌교수는 “LCD에 꼭 필요한 고분자 배향막을 대체하기 위한 기술은 학계와 산업계의 숙원이었는데, 이번에 개발한 기술은 고분자 배향막이 필요 없고, LCD에 사용했던 기판을 그대로 활용하여 구동할 수 있다는 점에서 산업적 의의가 매우 크다. 또한 이 기술을 스마트폰과 태블릿 PC에 적용하면, 기존 제품보다 터치패널의 민감도를 크게 향상시킬 수 있는 등 미래 전자제품 원천기술로서 다각적으로 활용될 것으로 기대한다”고 연구의의를 밝혔다.

(좌) 초고분해능(폭 20nm, 높이 200nm)과 고종횡비를 가지는 ITO 패턴의 모습 (우) ITO 패턴 (노란 점선)만을 이용한 액정 배향 편광현미경 사진

(사진설명) 장성우 연구원, 전환진 연구원, 이은형 연구원(왼쪽부터)이 ITO 패턴 제작을 위한 ion-bombardment 공정장비의 상태를 점검하고 있다.

2012.02.27

조회수 18580

-

꿈의 신소재

우리 학교 나노과학기술대학원 김용현 교수 연구팀과 인하대 물리화학부 박성진 교수 연구팀이 공동 참여한 나노그래핀의 화학구조 규명에 관한 논문이 네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications) 2012년 1월호에 게재됐다.

국제적 권위지인 네이처(Nature)의 과학분야 자매지인 네이처 커뮤니케이션스에 게재된 논문은 분광학적인 방법을 사용해 나노그래핀 소재의 자세한 화학구조와 생성원리, 전기적 특성을 획기적으로 향상시킬 수 있는 분자단위가 나노그래핀 내에 존재함을 규명했다.

두 대학 공동연구팀은 이번 연구결과를 통해 나노그래핀의 구조와 특성을 근본적으로 이해할 수 있게 됐으며 배터리, 초고용량 축전지, 투명전극, 초경량 고강도 복합재료 등에 나노그래핀 소재를 이용할 수 있는 새로운 가능성을 열게 됐다고 평가했다.

나노그래핀 소재는 여러 응용 분야에 적용되고 있음에도 불구, 현재까지 자세한 분자구조와 생성원리, 전기적 특성의 원인 등이 규명되지 않아 성능 개선과 응용 목적에 맞춘 소재의 변형이 불가능했다.

꿈의 신소재

우리 학교 나노과학기술대학원 김용현 교수 연구팀과 인하대 물리화학부 박성진 교수 연구팀이 공동 참여한 나노그래핀의 화학구조 규명에 관한 논문이 네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications) 2012년 1월호에 게재됐다.

국제적 권위지인 네이처(Nature)의 과학분야 자매지인 네이처 커뮤니케이션스에 게재된 논문은 분광학적인 방법을 사용해 나노그래핀 소재의 자세한 화학구조와 생성원리, 전기적 특성을 획기적으로 향상시킬 수 있는 분자단위가 나노그래핀 내에 존재함을 규명했다.

두 대학 공동연구팀은 이번 연구결과를 통해 나노그래핀의 구조와 특성을 근본적으로 이해할 수 있게 됐으며 배터리, 초고용량 축전지, 투명전극, 초경량 고강도 복합재료 등에 나노그래핀 소재를 이용할 수 있는 새로운 가능성을 열게 됐다고 평가했다.

나노그래핀 소재는 여러 응용 분야에 적용되고 있음에도 불구, 현재까지 자세한 분자구조와 생성원리, 전기적 특성의 원인 등이 규명되지 않아 성능 개선과 응용 목적에 맞춘 소재의 변형이 불가능했다.

2012.01.25

조회수 10825

-

꿈의 신소재인 그래핀의 결정면 관찰 신기술 개발

(왼쪽부터) 정현수 박사과정생, 김윤호 박사, 김대우 박사과정생

- 네이처 나노테크놀로지誌 발표,“그래핀 상업화를 위한 핵심 난점 해결”-

꿈의 신소재로 잘 알려진 그래핀의 결정면*을 간편하면서도 더 넓게(대면적으로) 관찰할 수 있는 새로운 기술이 국내 연구진에 의해 개발되었다.

※ 결정면(crystal face) : 결정의 외형을 나타내는 평면으로 격자면과 평행인 면

정희태 석좌교수(한국과학기술원, 교신저자)가 주도하고 김대우 박사과정생, 김윤호 박사(공동1저자), 정현수 박사과정생(제3저자)이 참여한 이번 연구는 교육과학기술부와 한국연구재단이 추진하는 WCU(세계수준의 연구중심대학)육성사업과 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행되었고, 연구결과는 나노과학 분야의 권위 있는 학술지인 ‘Nature Nanotechnology’ 온라인 속보(11월 20일)에 게재되었다. (논문명: Direct visualization of large-area graphene domains and boundaries by optical birefringency)

정희태 교수 연구팀은 LCD에 사용되는 액정의 광학적 특성*을 이용해, 그래핀 단결정의 크기와 모양을 대면적에 걸쳐 쉽고 빠르게 시각화할 수 있는 기법을 개발하였다. 특히 그래핀의 단결정을 시각화함으로써, 단결정에서 얻을 수 있는 이론값에 가장 가까운 전기전도도를 직접 측정하는 쾌거를 이루었다.

※ 광학적 특성 : 어느 물질에 빛을 통과시키거나 반사시킬 때 생기는 특성

그래핀은 가장 우수한 전기적 특성이 있으면서 투명하고, 기계적으로도 안정하면서 자유자재로 휘어지는 차세대 전자소재이다. 그러나 현재 제조되고 있는 그래핀은 다결정성을 지니고 있어, 단결정일 때보다 상당히 낮은 전기적․기계적 특성을 보인다. 이것은 그래핀의 특성이 결정면의 크기와 경계구조에 큰 영향을 받기 때문인 것으로 알려져 왔다.

따라서 우수한 특성을 갖는 그래핀을 제조하기 위해서는 그래핀 결정면의 영역(도메인)과 경계를 쉽고 빠르게 관찰하는 것이 향후 그래핀의 물성을 크게 향상하고 상업화하기 위해 꼭 필요한 핵심기술이다.

연구팀은 그래핀을 쉽게 대면적에서 관찰할 수 있는 기법을 개발하여 그래핀 상용화분야에서 원천기술을 획득하게 되었고, 그래핀을 이용한 투명전극, 플렉시블 디스플레이, 태양전지와 같은 전자소자 응용연구에도 한 걸음 다가설 수 있게 되었다.

정희태 석좌교수는 “이번 연구는 우리나라가 보유한 세계 최고의 액정배향제어기술*을 토대로, 대면적에 걸쳐 그래핀의 결정면을 누구나 쉽게 관찰할 수 있는 방법을 제시하였다는 점에서 큰 의미가 있다.

이것은 학계와 산업계의 가장 난제 중 하나인 대면적에서의 그래핀 특성평가에 큰 전환점이 되어 양질의 그래핀 제조에 큰 도움을 줄 것이고, 그래핀을 이용한 미래형 전자소자 개발에 한걸음 다가갈 수 있을 것”이라고 연구의의를 밝혔다. ※ 액정배향제어기술 : 액정의 방향을 일정하게 만드는 기술

(좌) 그래핀 결정면을 따라 배향된 액정분자 배향 모식도 (우) 편광현미경으로 관찰된 실제 그래핀 결정면의 모습

꿈의 신소재인 그래핀의 결정면 관찰 신기술 개발

(왼쪽부터) 정현수 박사과정생, 김윤호 박사, 김대우 박사과정생

- 네이처 나노테크놀로지誌 발표,“그래핀 상업화를 위한 핵심 난점 해결”-

꿈의 신소재로 잘 알려진 그래핀의 결정면*을 간편하면서도 더 넓게(대면적으로) 관찰할 수 있는 새로운 기술이 국내 연구진에 의해 개발되었다.

※ 결정면(crystal face) : 결정의 외형을 나타내는 평면으로 격자면과 평행인 면

정희태 석좌교수(한국과학기술원, 교신저자)가 주도하고 김대우 박사과정생, 김윤호 박사(공동1저자), 정현수 박사과정생(제3저자)이 참여한 이번 연구는 교육과학기술부와 한국연구재단이 추진하는 WCU(세계수준의 연구중심대학)육성사업과 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행되었고, 연구결과는 나노과학 분야의 권위 있는 학술지인 ‘Nature Nanotechnology’ 온라인 속보(11월 20일)에 게재되었다. (논문명: Direct visualization of large-area graphene domains and boundaries by optical birefringency)

정희태 교수 연구팀은 LCD에 사용되는 액정의 광학적 특성*을 이용해, 그래핀 단결정의 크기와 모양을 대면적에 걸쳐 쉽고 빠르게 시각화할 수 있는 기법을 개발하였다. 특히 그래핀의 단결정을 시각화함으로써, 단결정에서 얻을 수 있는 이론값에 가장 가까운 전기전도도를 직접 측정하는 쾌거를 이루었다.

※ 광학적 특성 : 어느 물질에 빛을 통과시키거나 반사시킬 때 생기는 특성

그래핀은 가장 우수한 전기적 특성이 있으면서 투명하고, 기계적으로도 안정하면서 자유자재로 휘어지는 차세대 전자소재이다. 그러나 현재 제조되고 있는 그래핀은 다결정성을 지니고 있어, 단결정일 때보다 상당히 낮은 전기적․기계적 특성을 보인다. 이것은 그래핀의 특성이 결정면의 크기와 경계구조에 큰 영향을 받기 때문인 것으로 알려져 왔다.

따라서 우수한 특성을 갖는 그래핀을 제조하기 위해서는 그래핀 결정면의 영역(도메인)과 경계를 쉽고 빠르게 관찰하는 것이 향후 그래핀의 물성을 크게 향상하고 상업화하기 위해 꼭 필요한 핵심기술이다.

연구팀은 그래핀을 쉽게 대면적에서 관찰할 수 있는 기법을 개발하여 그래핀 상용화분야에서 원천기술을 획득하게 되었고, 그래핀을 이용한 투명전극, 플렉시블 디스플레이, 태양전지와 같은 전자소자 응용연구에도 한 걸음 다가설 수 있게 되었다.

정희태 석좌교수는 “이번 연구는 우리나라가 보유한 세계 최고의 액정배향제어기술*을 토대로, 대면적에 걸쳐 그래핀의 결정면을 누구나 쉽게 관찰할 수 있는 방법을 제시하였다는 점에서 큰 의미가 있다.

이것은 학계와 산업계의 가장 난제 중 하나인 대면적에서의 그래핀 특성평가에 큰 전환점이 되어 양질의 그래핀 제조에 큰 도움을 줄 것이고, 그래핀을 이용한 미래형 전자소자 개발에 한걸음 다가갈 수 있을 것”이라고 연구의의를 밝혔다. ※ 액정배향제어기술 : 액정의 방향을 일정하게 만드는 기술

(좌) 그래핀 결정면을 따라 배향된 액정분자 배향 모식도 (우) 편광현미경으로 관찰된 실제 그래핀 결정면의 모습

2011.11.28

조회수 17515

-

최철희 교수, ‘캔서 레터스’ 편집위원 선임

우리 학교 바이오 및 뇌공학과 최철희 교수가 세계적학술지인 ‘캔서 레터스(Cancer Letters)지’ 편집위원으로 이달 25일 선임됐다.

최 교수는 학술지에 실릴 논문의 심사와 함께 학술지가 나아가야 할 방향에 대해 자문을 하게 된다.

최근 2년 동안 암생물학과 바이오광학 분야에서 총 20여편의 SCI급 논문을 주저자로 발표하는 등 활발한 연구성과를 낸 업적을 인정받았다.

KAIST 생체영상연구센터와 세포신호및생체영상연구실을 맡고 있는 최 교수는 암과 같은 질병발생과정을 세포생물학․계산생물학․바이오광학의 다학제적인 접근을 통해 연구하고 있다.

특히, 암세포의 세포사멸 저항성 기전 연구 분야에서 두각을 보이고 있으며, 최근에는 조직관류 측정을 위한 새로운 생체영상기법과 극초단파 레이저빔을 이용한 신경약물전달 신기술도 세계 최초로 개발한 바 있다.

최철희 교수, ‘캔서 레터스’ 편집위원 선임

우리 학교 바이오 및 뇌공학과 최철희 교수가 세계적학술지인 ‘캔서 레터스(Cancer Letters)지’ 편집위원으로 이달 25일 선임됐다.

최 교수는 학술지에 실릴 논문의 심사와 함께 학술지가 나아가야 할 방향에 대해 자문을 하게 된다.

최근 2년 동안 암생물학과 바이오광학 분야에서 총 20여편의 SCI급 논문을 주저자로 발표하는 등 활발한 연구성과를 낸 업적을 인정받았다.

KAIST 생체영상연구센터와 세포신호및생체영상연구실을 맡고 있는 최 교수는 암과 같은 질병발생과정을 세포생물학․계산생물학․바이오광학의 다학제적인 접근을 통해 연구하고 있다.

특히, 암세포의 세포사멸 저항성 기전 연구 분야에서 두각을 보이고 있으며, 최근에는 조직관류 측정을 위한 새로운 생체영상기법과 극초단파 레이저빔을 이용한 신경약물전달 신기술도 세계 최초로 개발한 바 있다.

2011.07.27

조회수 10814

-

최철희 교수, 대한암학회 우수논문 학술상 수상

우리 학교 바이오 및 뇌공학과 최철희 교수가 지난 16~17일 서울 소공동 롯데호텔에서 열린 제37차 대한암학회 춘계학술대회에서 우수논문 학술상을 수상했다.

최철희 교수는 지난해 종양생물학과 바이오광학 분야에서 총10편의 SCI급 논문을 주저자로 발표하는 등 활발한 연구성과를 냈고 그 업적을 인정받아 수상자로 선정됐다.

특히, 세포생물학 분야의 세계적 학술지인 ‘세포사멸 및 증식(cell death and differentiation)지’에 ‘케스파제에 의해 생성되는 활성산소종에 의한 사람 뇌종양세포의 세포사멸 저항성 유발’이라는 주제로 논문을 발표해 연구의 우수성을 인정받았다. 이 논문에서는 기존에 노화나 세포의 죽음을 유발하는 세포 내 독성 물질로 알려진 활성산소종이 케스파제(caspase)라는 단백질효소를 억제해 세포의 죽음을 오히려 저해할 수 있음을 밝힌 것으로 종양세포의 치료에 대한 새로운 내성기전을 제시했다.

최근에는 조직관류 측정을 위한 새로운 생체영상기법을 개발해 임상적용 가능한 의료장비를 개발 중이다. 아울러 지난달에는 극초단파 레이저빔을 이용한 신경약물전달 신기술을 세계 최초로 개발한 바 있다.

최 교수는 KAIST 생체영상연구센터와 세포신호및생체영상 연구실을 운영하면서 질병 발생에 관여하는 세포신호전달과정을 세포생물학-계산정보생물학-바이오광학의 다학제적인 접근을 통해 연구하고 있다.

최철희 교수, 대한암학회 우수논문 학술상 수상

우리 학교 바이오 및 뇌공학과 최철희 교수가 지난 16~17일 서울 소공동 롯데호텔에서 열린 제37차 대한암학회 춘계학술대회에서 우수논문 학술상을 수상했다.

최철희 교수는 지난해 종양생물학과 바이오광학 분야에서 총10편의 SCI급 논문을 주저자로 발표하는 등 활발한 연구성과를 냈고 그 업적을 인정받아 수상자로 선정됐다.

특히, 세포생물학 분야의 세계적 학술지인 ‘세포사멸 및 증식(cell death and differentiation)지’에 ‘케스파제에 의해 생성되는 활성산소종에 의한 사람 뇌종양세포의 세포사멸 저항성 유발’이라는 주제로 논문을 발표해 연구의 우수성을 인정받았다. 이 논문에서는 기존에 노화나 세포의 죽음을 유발하는 세포 내 독성 물질로 알려진 활성산소종이 케스파제(caspase)라는 단백질효소를 억제해 세포의 죽음을 오히려 저해할 수 있음을 밝힌 것으로 종양세포의 치료에 대한 새로운 내성기전을 제시했다.

최근에는 조직관류 측정을 위한 새로운 생체영상기법을 개발해 임상적용 가능한 의료장비를 개발 중이다. 아울러 지난달에는 극초단파 레이저빔을 이용한 신경약물전달 신기술을 세계 최초로 개발한 바 있다.

최 교수는 KAIST 생체영상연구센터와 세포신호및생체영상 연구실을 운영하면서 질병 발생에 관여하는 세포신호전달과정을 세포생물학-계산정보생물학-바이오광학의 다학제적인 접근을 통해 연구하고 있다.

2011.06.23

조회수 11762

-

민범기 교수, 높은 굴절률의 메타물질 구현

- 세계 최고 권위 『네이처』지 발표, “전자기파나 광파의 경로를 마음대로 제어하는 초소형 광학소자 개발 가능”-

국내 연구진이 자연계에 존재하지 않는 높은 굴절률*을 갖는 메타물질을 이론적으로 검증하고 이를 실험적으로 구현하는데 성공하였다.

* 굴절률(index of refraction) : 서로 다른 매질의 경계면을 통과하는 파동이 굴절되는 정도 또는 투명한 매질로 빛이 진행할 때, 빛의 속도(광속) 이 줄어드는 비율

우리학교 민범기 교수(교신저자, 37세), 최무한 박사(제1저자, 39세) 및 이승훈 박사과정생(제1저자, 29세)의 주도 하에, 한국전자통신연구원(ETRI) 강광용 박사팀, KAIST 이용희 교수팀, 서울대 박남규 교수팀이 참여한 이번 연구는 교육과학기술부(장관 이주호)와 한국연구재단(이사장 오세정)이 추진하는 일반연구자지원사업(신진연구)의 지원을 받아 수행되었다.

이번 연구결과는 세계 최고 권위의 과학 전문지인 ‘네이처(Nature)’지 2월 17일자에 게재되었는데, 특히 순수 국내연구진만으로 구성된 연구팀이 단독으로 발표한 이례적인 값진 연구성과로서 그 의미가 매우 크다. 또한 이 논문은 그 주에 발표된 논문 중에서 우수한 연구결과를 해당분야 전문가가 해설하는 ‘뉴스 앤드 뷰즈(News and Views)’에 선정되는 영예를 얻었다.

메타물질이란 기존에 물질의 정의를 완전히 뛰어넘는 혁신적인 개념으로서, 자연계에는 존재하지 않는 물성을 갖도록 고안된 물질의 통칭이다.

원자나 분자로 이루어진 자연계의 물질과는 달리, 메타물질의 단위 인공원자는 파장보다 훨씬 작은 인위적인 구조체로 이루어진다.

이러한 메타물질은 전자기파나 광파에 대한 물질의 물성을 인위적으로 마음대로 조절할 수 있다는 점에서 최근 전 세계 연구자들의 주목을 받고 있다. 일례로 광학투명망토 기술이나 음굴절률의 구현 등이 메타물질의 주된 연구 분야였으나, 이번 연구를 통하여 극한 고굴절률 메타물질이라는 새로운 영역을 개척하였다.

민범기 교수 연구팀은 분극율(分極率)이 매우 크면서도 반자성(反磁性)이 매우 약한 금속이면서 유전체(誘電體)인 메타물질을 독자적으로 설계․제작하여, 인위적인 값으로는 가장 높은 38.6에 달하는 굴절률을 세계 최초로 실증하였다.

이러한 연구결과는 음굴절률 메타물질의 영역을 넘어서 자연계에 존재하지 않는 매우 높은 굴절률(38.6)을 메타물질의 새로운 영역으로 포함시켰다는 점에서 의미가 크다.

민범기 교수는 “이번 연구는 향후 파장이하의 높은 해상도를 지닌 이미징 시스템이나, 전자기파 혹은 광파의 경로를 임의로 제어할 수 있는 전자기파나 광학소자 및 파장이하 규모의 초소형 광학소자를 개발하는데 크게 기여할 수 있을 것으로 기대한다”고 연구의의를 밝혔다.

민범기 교수, 높은 굴절률의 메타물질 구현

- 세계 최고 권위 『네이처』지 발표, “전자기파나 광파의 경로를 마음대로 제어하는 초소형 광학소자 개발 가능”-

국내 연구진이 자연계에 존재하지 않는 높은 굴절률*을 갖는 메타물질을 이론적으로 검증하고 이를 실험적으로 구현하는데 성공하였다.

* 굴절률(index of refraction) : 서로 다른 매질의 경계면을 통과하는 파동이 굴절되는 정도 또는 투명한 매질로 빛이 진행할 때, 빛의 속도(광속) 이 줄어드는 비율

우리학교 민범기 교수(교신저자, 37세), 최무한 박사(제1저자, 39세) 및 이승훈 박사과정생(제1저자, 29세)의 주도 하에, 한국전자통신연구원(ETRI) 강광용 박사팀, KAIST 이용희 교수팀, 서울대 박남규 교수팀이 참여한 이번 연구는 교육과학기술부(장관 이주호)와 한국연구재단(이사장 오세정)이 추진하는 일반연구자지원사업(신진연구)의 지원을 받아 수행되었다.

이번 연구결과는 세계 최고 권위의 과학 전문지인 ‘네이처(Nature)’지 2월 17일자에 게재되었는데, 특히 순수 국내연구진만으로 구성된 연구팀이 단독으로 발표한 이례적인 값진 연구성과로서 그 의미가 매우 크다. 또한 이 논문은 그 주에 발표된 논문 중에서 우수한 연구결과를 해당분야 전문가가 해설하는 ‘뉴스 앤드 뷰즈(News and Views)’에 선정되는 영예를 얻었다.

메타물질이란 기존에 물질의 정의를 완전히 뛰어넘는 혁신적인 개념으로서, 자연계에는 존재하지 않는 물성을 갖도록 고안된 물질의 통칭이다.

원자나 분자로 이루어진 자연계의 물질과는 달리, 메타물질의 단위 인공원자는 파장보다 훨씬 작은 인위적인 구조체로 이루어진다.

이러한 메타물질은 전자기파나 광파에 대한 물질의 물성을 인위적으로 마음대로 조절할 수 있다는 점에서 최근 전 세계 연구자들의 주목을 받고 있다. 일례로 광학투명망토 기술이나 음굴절률의 구현 등이 메타물질의 주된 연구 분야였으나, 이번 연구를 통하여 극한 고굴절률 메타물질이라는 새로운 영역을 개척하였다.

민범기 교수 연구팀은 분극율(分極率)이 매우 크면서도 반자성(反磁性)이 매우 약한 금속이면서 유전체(誘電體)인 메타물질을 독자적으로 설계․제작하여, 인위적인 값으로는 가장 높은 38.6에 달하는 굴절률을 세계 최초로 실증하였다.

이러한 연구결과는 음굴절률 메타물질의 영역을 넘어서 자연계에 존재하지 않는 매우 높은 굴절률(38.6)을 메타물질의 새로운 영역으로 포함시켰다는 점에서 의미가 크다.

민범기 교수는 “이번 연구는 향후 파장이하의 높은 해상도를 지닌 이미징 시스템이나, 전자기파 혹은 광파의 경로를 임의로 제어할 수 있는 전자기파나 광학소자 및 파장이하 규모의 초소형 광학소자를 개발하는데 크게 기여할 수 있을 것으로 기대한다”고 연구의의를 밝혔다.

2011.02.16

조회수 19551

-

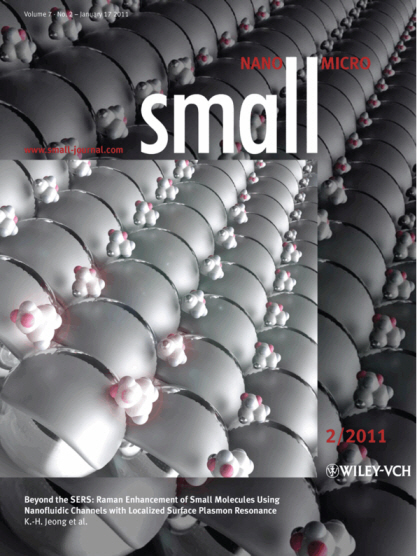

고감도 나노광학측정기술 개발

- 머리카락 단면적의 70만배 보다 작은 나노유체기술과 나노광학기술을 융합한 바이오분석기술.- 신약개발 및 신경질환 조기진단기술로 활용 기대.

우리학교 바이오및뇌공학과 정기훈 교수 연구팀이 소분자 생화합물 (small molecules) 검출을 위한 획기적인 고감도 나노광학측정기술을 개발했다.

소분자 생화합물은 분자량이 작은 생체내 분자들로 다양한 세포의 세포막을 드나들며 세포간의 신호전달 등에 큰 역할을 담당한다. 최근에는 제약업계에서도 소분자 생화합물을 이용한 신약 개발 관련 연구 및 개발에 큰 관심을 기울이고 있다.

그러나 이러한 소분자 생화합물은 대부분 특정 항원-항체 화학 결합반응을 유도하기 힘들어 기존에 많이 사용되는 형광이나 전기화학적인 방법으로 극소량을 분석하는데 어려움이 많았다.

정 교수 연구팀은 사람의 머리카락 단면적의 70만배 보다 작은 나노유체관내 유동특성을 이용해 나노몰(nM) 수준의 농도를 갖는 극미량의 소분자 생화합물의 농도를 국소적으로 증가시켰다. 이후 나노플라즈모닉 광학기술과 접목해 측정하는 빛의 세기를 1만배 이상 향상시켜, 별도의 생화학처리를 사용하지 않은 도파민(Dopamine)과 가바(GABA)와 같은 신경전달물질을 1초 이내에 구별하는 데 성공했다.

이 결과는 현존 세계 최고수준의 검출한계를 수백배 이상 향상시킨 기술로 평가받고 있다.

이번 연구결과는 앞으로 소분자 생화합물을 이용한 다양한 글로벌 신약개발은 물론, 알츠하이머병과 같은 퇴행성 신경질환의 조기진단 및 뇌기능 진단기술에 크게 기여할 수 있을 것이라 기대된다.

한편, 교육과학기술부가 지원하는 한국연구재단의 도약연구자지원사업과 한국생명공학연구원이 지원하는 오픈이노베이션사업의 일환으로 수행된 이번 연구는 오영재 박사과정 학생 주도하에 진행됐으며, 독일에서 발간되는 나노분야 국제저명학술지인 ‘스몰(Small)’지의 1월 17일자 표지논문으로 게재됐다.

고감도 나노광학측정기술 개발

- 머리카락 단면적의 70만배 보다 작은 나노유체기술과 나노광학기술을 융합한 바이오분석기술.- 신약개발 및 신경질환 조기진단기술로 활용 기대.

우리학교 바이오및뇌공학과 정기훈 교수 연구팀이 소분자 생화합물 (small molecules) 검출을 위한 획기적인 고감도 나노광학측정기술을 개발했다.

소분자 생화합물은 분자량이 작은 생체내 분자들로 다양한 세포의 세포막을 드나들며 세포간의 신호전달 등에 큰 역할을 담당한다. 최근에는 제약업계에서도 소분자 생화합물을 이용한 신약 개발 관련 연구 및 개발에 큰 관심을 기울이고 있다.

그러나 이러한 소분자 생화합물은 대부분 특정 항원-항체 화학 결합반응을 유도하기 힘들어 기존에 많이 사용되는 형광이나 전기화학적인 방법으로 극소량을 분석하는데 어려움이 많았다.

정 교수 연구팀은 사람의 머리카락 단면적의 70만배 보다 작은 나노유체관내 유동특성을 이용해 나노몰(nM) 수준의 농도를 갖는 극미량의 소분자 생화합물의 농도를 국소적으로 증가시켰다. 이후 나노플라즈모닉 광학기술과 접목해 측정하는 빛의 세기를 1만배 이상 향상시켜, 별도의 생화학처리를 사용하지 않은 도파민(Dopamine)과 가바(GABA)와 같은 신경전달물질을 1초 이내에 구별하는 데 성공했다.

이 결과는 현존 세계 최고수준의 검출한계를 수백배 이상 향상시킨 기술로 평가받고 있다.

이번 연구결과는 앞으로 소분자 생화합물을 이용한 다양한 글로벌 신약개발은 물론, 알츠하이머병과 같은 퇴행성 신경질환의 조기진단 및 뇌기능 진단기술에 크게 기여할 수 있을 것이라 기대된다.

한편, 교육과학기술부가 지원하는 한국연구재단의 도약연구자지원사업과 한국생명공학연구원이 지원하는 오픈이노베이션사업의 일환으로 수행된 이번 연구는 오영재 박사과정 학생 주도하에 진행됐으며, 독일에서 발간되는 나노분야 국제저명학술지인 ‘스몰(Small)’지의 1월 17일자 표지논문으로 게재됐다.

2011.01.26

조회수 16736

미세 입자의 3차원 영상 촬영기술 개발

우리 대학 물리학과 박용근 교수 연구팀은 CT촬영의 원리와 비슷한 광회절 단층촬영법을 이용해, 광학 집게로 포획한 입자의 3차원 위치를 고속으로 측정할 수 있는 기술을 개발했다.

이 기술로 광학 집게를 사용한 세포 단계의 수술 작업을 실시간 촬영할 수 있어 세포의 반응, 수술 예후 등을 모니터링 할 수 있게 됐으며, 기존에는 어려웠던 세포 내부 성분 및 총량에 대한 정확한 수치 측정이 가능해졌다.

연구 결과는 미국 광학회지 ‘옵티카(Optica)’ 4월 20일자 온라인 판 표지 논문으로 선정됐다.

광학 집게는 빛을 이용해 미세 입자를 포획해 힘을 가하거나 3차원 위치를 자유자재로 움직일 수 있는 기술이다.

렌즈를 이용해 레이저 빔을 머리카락의 수백분의 일 크기의 초점으로 모으면 자석에 철가루가 끌려오듯 주변의 미세입자들이 달라붙는다. 초점의 위치를 옮기거나 힘을 가해서 미세 입자의 3차원 위치를 조절하는 것이 광학 집게의 원리이다.

광학 집게로 움직인 미세 입자의 위치를 측정하기 위해서 광학 현미경을 이용하는데, 입자의 2차원 움직임은 미세 입자에 의해 산란된 빛의 정보를 측정함으로써 쉽게 알 수 있었다.

하지만 다른 물체가 시선 방향의 미세 입자를 가로막아 산란된 빛의 정보가 왜곡되거나, 생물 세포처럼 복잡한 형상인 경우에는 3차원 위치의 정확한 측정이 어려웠다.

연구팀은 병원의 CT촬영 원리와 비슷한 광회절 단층촬영법을 이용해 입자의 3차원 영상화에 성공했다. 다각도로 CT 영상을 찍어 환자 몸 내부를 들여다보듯이, 광학 집게로 포획한 미세 입자에 레이저 빔을 여러 각도로 입사해 촬영한 뒤 이를 분석하는 방식이다.

2 마이크로미터 크기의 유리구슬을 광학 집게로 집어 백혈구 세포 위에 얹은 뒤 백혈구의 반응을 1초당 60장의 속도로 영상화했다. 앞쪽에 위치한 백혈구가 구슬을 가려 기존의 기술로는 촬영이 어려웠지만, 연구팀의 광회절 단층촬영법으로 구슬의 3차원 위치 뿐 아니라 백혈구 내부의 물질 분포도 측정이 가능했다.

박 교수는 “포획한 입자의 3차원 위치와 내부 구조를 별도의 표지 없이 빠른 속도로 측정 가능한 기술이다” 며 “향후 물리학, 광학, 나노기술 및 의학 등의 다양한 분야에 응용될 것으로 기대한다”고 말했다.

김규현 학생(제1저자)은 "물리적, 화학적 자극에 따른 세포 반응을 단일 세포 단계에서 관찰하는 것이 중요하다"며, "이 방법을 이용해 부유 입자와 세포, 조직 등의 다양한 시스템에 광학 집게로 힘을 가하고 이를 3차원으로 실시간 영상화하는 실험을 수행할 예정이다"고 말했다.

□ 그림 설명

그림 1. 광집게로 집은 유리구슬을 백혈구 세포에 얹은 모습

그림2. 일반 현미경 관찰 영상과 광회절 단층촬영법 관찰 영상 비교

2015.04.21 조회수 10387

미세 입자의 3차원 영상 촬영기술 개발

우리 대학 물리학과 박용근 교수 연구팀은 CT촬영의 원리와 비슷한 광회절 단층촬영법을 이용해, 광학 집게로 포획한 입자의 3차원 위치를 고속으로 측정할 수 있는 기술을 개발했다.

이 기술로 광학 집게를 사용한 세포 단계의 수술 작업을 실시간 촬영할 수 있어 세포의 반응, 수술 예후 등을 모니터링 할 수 있게 됐으며, 기존에는 어려웠던 세포 내부 성분 및 총량에 대한 정확한 수치 측정이 가능해졌다.

연구 결과는 미국 광학회지 ‘옵티카(Optica)’ 4월 20일자 온라인 판 표지 논문으로 선정됐다.

광학 집게는 빛을 이용해 미세 입자를 포획해 힘을 가하거나 3차원 위치를 자유자재로 움직일 수 있는 기술이다.

렌즈를 이용해 레이저 빔을 머리카락의 수백분의 일 크기의 초점으로 모으면 자석에 철가루가 끌려오듯 주변의 미세입자들이 달라붙는다. 초점의 위치를 옮기거나 힘을 가해서 미세 입자의 3차원 위치를 조절하는 것이 광학 집게의 원리이다.

광학 집게로 움직인 미세 입자의 위치를 측정하기 위해서 광학 현미경을 이용하는데, 입자의 2차원 움직임은 미세 입자에 의해 산란된 빛의 정보를 측정함으로써 쉽게 알 수 있었다.

하지만 다른 물체가 시선 방향의 미세 입자를 가로막아 산란된 빛의 정보가 왜곡되거나, 생물 세포처럼 복잡한 형상인 경우에는 3차원 위치의 정확한 측정이 어려웠다.

연구팀은 병원의 CT촬영 원리와 비슷한 광회절 단층촬영법을 이용해 입자의 3차원 영상화에 성공했다. 다각도로 CT 영상을 찍어 환자 몸 내부를 들여다보듯이, 광학 집게로 포획한 미세 입자에 레이저 빔을 여러 각도로 입사해 촬영한 뒤 이를 분석하는 방식이다.

2 마이크로미터 크기의 유리구슬을 광학 집게로 집어 백혈구 세포 위에 얹은 뒤 백혈구의 반응을 1초당 60장의 속도로 영상화했다. 앞쪽에 위치한 백혈구가 구슬을 가려 기존의 기술로는 촬영이 어려웠지만, 연구팀의 광회절 단층촬영법으로 구슬의 3차원 위치 뿐 아니라 백혈구 내부의 물질 분포도 측정이 가능했다.

박 교수는 “포획한 입자의 3차원 위치와 내부 구조를 별도의 표지 없이 빠른 속도로 측정 가능한 기술이다” 며 “향후 물리학, 광학, 나노기술 및 의학 등의 다양한 분야에 응용될 것으로 기대한다”고 말했다.

김규현 학생(제1저자)은 "물리적, 화학적 자극에 따른 세포 반응을 단일 세포 단계에서 관찰하는 것이 중요하다"며, "이 방법을 이용해 부유 입자와 세포, 조직 등의 다양한 시스템에 광학 집게로 힘을 가하고 이를 3차원으로 실시간 영상화하는 실험을 수행할 예정이다"고 말했다.

□ 그림 설명

그림 1. 광집게로 집은 유리구슬을 백혈구 세포에 얹은 모습

그림2. 일반 현미경 관찰 영상과 광회절 단층촬영법 관찰 영상 비교

2015.04.21 조회수 10387 박용근 교수, 세계적 논문 쓴 학부생 연이어 배출

우리 학교 물리학과 박용근 교수의 지도를 받은 학부생들이 세계적 저널에 잇따라 논문을 게재해 화제다.

이번 주인공은 물리학과 4학년 조영주 학생. 조 씨는 ‘단일 박테리아 광 산란 분석기술’에 대한 논문을 발표해 세계적 과학저널 네이처(Nature)가 발행하는 ‘사이언티픽 리포트(Scientific Reports)’ 에 게재됐다.

의료 및 식품위생 분야에서 매우 중요한 박테리아를 기존의 생화학적 방법으로 분석하려면 며칠이 걸린다. 그러나 조 씨가 이번에 개발한 빛을 이용한 방식으로 관찰하면 단 몇 초 안에 박테리아의 종류를 분석할 수 있다.

조영주 씨는 군복무 후 해외대학 진학을 계획 중인 것으로 알려졌다.

박 교수 제자들의 활약은 이번이 처음은 아니다. 2012년과 2013년 화학과 조상연씨가 주도한 논문이 셀(Cell)과 네이처(Nature) 자매지에 잇따라 게재됐다. 지난 3월 한국광학회 우수논문상을 받은 생명과학과 이서은(21, 2월 졸업) 씨도 박 교수의 지도를 받았다.

조상연 씨는 대학원생도 내기 어려운 저널에 두 번이나 논문을 실을 만큼 우수한 연구 성과를 인정받아 세계 최고 명문대학인 하버드-MIT 연합 의공학대학원, 하버드, 스탠포드, 캘리포니아대 버클리캠퍼스, 캘리포니아 공대에 동시에 전액장학생으로 합격해 화제가 되기도 했다. 조 씨는 오는 9월 하버드-MIT 연합 의공학대학원에 진학할 예정이다.

또 이서은 씨는 올해 콜럼비아 의대 생명과학 박사과정으로 진학예정이다. 학부 졸업생이 석사과정 없이 해외 명문대학으로 박사과정으로 진학하는 것은 매우 이례적이다.

이밖에 박 교수의 지도를 받은 학부생들은 옵틱스 익스프레스(Optics Express), 생의학 광학 저널(Journal of Biomedical Optics)에 연구 논문을 게재해 스탠포드 등 해외 명문대학에 진학했다.

박용근 교수는 “노벨상 수상 등 역사 속 유명한 과학자들은 20대 초반에 아무도 수행하지 않은 세계적인 성과를 거뒀다”며 “다양한 과목을 동시다발적으로 배우는 학부생 때가 창의적인 발상이 가장 많은 시기”라고 학부생 연구의 중요성에 대해서 언급했다.

이어 “KAIST는 국내 최고 연구중심대학에 걸맞게 학부생 연구 참여 프로그램이 활성화 되어있어 학부생의 실질적 실험 및 연구가 가능해 좋은 연구결과들을 많이 거둘 수 있었다”고 말했다.

조상연 씨는 “박용근 교수님은 학부생들을 대학원생과 차별하지 않고 주도적 연구기회를 주고 열정적으로 지도해 주셨다”며 “미국 대학 면접 시 세계적인 저널에 두 편이나 연구논문을 게재한 것에 대해 면접관으로 참여했던 교수들도 많이 놀라워했다”고 전했다.

바이오광학분야에서 세계적 학자인 박용근 교수는 서울대 기계항공공학부를 나와 미국 하버드-MIT 연합 의공학대학원에서 의공학 박사학위를 받은 2010년 6월 KAIST 물리학과 조교수로 부임했다.

그림1. 단일 박테리아의 (a) 위상 이미지와 (b) 광 산란 패턴, 그리고 (c) 박테리아 정보 추출을 위한 정량 분석 예시

2014.05.29 조회수 15663

박용근 교수, 세계적 논문 쓴 학부생 연이어 배출

우리 학교 물리학과 박용근 교수의 지도를 받은 학부생들이 세계적 저널에 잇따라 논문을 게재해 화제다.

이번 주인공은 물리학과 4학년 조영주 학생. 조 씨는 ‘단일 박테리아 광 산란 분석기술’에 대한 논문을 발표해 세계적 과학저널 네이처(Nature)가 발행하는 ‘사이언티픽 리포트(Scientific Reports)’ 에 게재됐다.

의료 및 식품위생 분야에서 매우 중요한 박테리아를 기존의 생화학적 방법으로 분석하려면 며칠이 걸린다. 그러나 조 씨가 이번에 개발한 빛을 이용한 방식으로 관찰하면 단 몇 초 안에 박테리아의 종류를 분석할 수 있다.

조영주 씨는 군복무 후 해외대학 진학을 계획 중인 것으로 알려졌다.

박 교수 제자들의 활약은 이번이 처음은 아니다. 2012년과 2013년 화학과 조상연씨가 주도한 논문이 셀(Cell)과 네이처(Nature) 자매지에 잇따라 게재됐다. 지난 3월 한국광학회 우수논문상을 받은 생명과학과 이서은(21, 2월 졸업) 씨도 박 교수의 지도를 받았다.

조상연 씨는 대학원생도 내기 어려운 저널에 두 번이나 논문을 실을 만큼 우수한 연구 성과를 인정받아 세계 최고 명문대학인 하버드-MIT 연합 의공학대학원, 하버드, 스탠포드, 캘리포니아대 버클리캠퍼스, 캘리포니아 공대에 동시에 전액장학생으로 합격해 화제가 되기도 했다. 조 씨는 오는 9월 하버드-MIT 연합 의공학대학원에 진학할 예정이다.

또 이서은 씨는 올해 콜럼비아 의대 생명과학 박사과정으로 진학예정이다. 학부 졸업생이 석사과정 없이 해외 명문대학으로 박사과정으로 진학하는 것은 매우 이례적이다.

이밖에 박 교수의 지도를 받은 학부생들은 옵틱스 익스프레스(Optics Express), 생의학 광학 저널(Journal of Biomedical Optics)에 연구 논문을 게재해 스탠포드 등 해외 명문대학에 진학했다.

박용근 교수는 “노벨상 수상 등 역사 속 유명한 과학자들은 20대 초반에 아무도 수행하지 않은 세계적인 성과를 거뒀다”며 “다양한 과목을 동시다발적으로 배우는 학부생 때가 창의적인 발상이 가장 많은 시기”라고 학부생 연구의 중요성에 대해서 언급했다.

이어 “KAIST는 국내 최고 연구중심대학에 걸맞게 학부생 연구 참여 프로그램이 활성화 되어있어 학부생의 실질적 실험 및 연구가 가능해 좋은 연구결과들을 많이 거둘 수 있었다”고 말했다.

조상연 씨는 “박용근 교수님은 학부생들을 대학원생과 차별하지 않고 주도적 연구기회를 주고 열정적으로 지도해 주셨다”며 “미국 대학 면접 시 세계적인 저널에 두 편이나 연구논문을 게재한 것에 대해 면접관으로 참여했던 교수들도 많이 놀라워했다”고 전했다.

바이오광학분야에서 세계적 학자인 박용근 교수는 서울대 기계항공공학부를 나와 미국 하버드-MIT 연합 의공학대학원에서 의공학 박사학위를 받은 2010년 6월 KAIST 물리학과 조교수로 부임했다.

그림1. 단일 박테리아의 (a) 위상 이미지와 (b) 광 산란 패턴, 그리고 (c) 박테리아 정보 추출을 위한 정량 분석 예시

2014.05.29 조회수 15663 한·미광학회 공동 제정 ‘이상수 상’초대 수상자 선정

한국광학회와 미국광학회는 초대 ‘이상수 상(Sang Soo Lee Award)’ 수상자로 아르헨티나 라 플라타(La Plata) 광학연구센터의 마리오 가라바그리아(Mario Garavaglia) 연구원을 선정했다.

가라바그리아는 아르헨티나의 광학 및 포토닉스 분야 연구 및 교육 발전에 공헌한 점을 인정받았다.

2012년 미국광학회와 한국광학회가 공동으로 제정한 이상수 상은 특정 지역에 광학 및 포토닉스 관련 새로운 연구 분야를 소개하거나 산업을 일으키는 등 연구 및 교육에 걸쳐 지대한 역할을 한 개인에게 수여한다.

기금은 故 이상수 박사의 가족과 한국광학회, 미국광학회가 출연했는데 미국과 한국의 단체에서 공동으로 상을 제정해 수여하는 것은 극히 이례적이다.

故 이상수(李相洙·1925∼2010) 박사는 40년 이상 교육가, 연구자 및 저술자로 왕성한 활동을 한 대한민국 ‘광학(光學)의 아버지’로 알려져 있다. KAIST의 전신인 한국과학원(KAIS)이 1971년 우리나라 최초의 연구중심대학원으로 설립됐을 때 초대 원장을 맡은 데 이어 1989∼1991년 제6대 KAIST 원장을 지냈다. KAIST 물리학과 교수로 21년간 재직하면서 박사 50명, 석사 100여명을 배출했으며 230여편의 논문을 발표했다.

미국광학회 필립 벅스바움(Philip Bucksbaum) 회장은 “가라바그리아는 아르헨티나의 광학 및 포토닉스 분야 교육 및 연구 발전을 위한 헌신적인 노력을 통해 이상수 상의 정신을 잘 대변하고 있다”며 “학생·연구실·논문들을 통해 관련 분야를 성장시키기 위해 지칠 줄 모르고 일해 온 업적을 인정했다”고 말했다.

한국광학회 우정원 회장은 “이 상은 故 이상수 박사처럼 지역 광학 분야 발전에 지속적으로 기여한 사람에게 준다”며 “가라바그리아는 아르헨티나 광학 분야에서 매우 존경 받는 연구자로 아르헨티나 ‘광학의 아버지’라 할 수 있어 그는 이 상의 초대 수상자로 적임자라고 여긴다”고 말했다.

가라바그리아는 1966년 아르헨티나 국립 라 플라타 대학교(Universidad Nacional de La Plata)에 분광학·광학·레이저 연구실을 만들고 1977년에는 광학연구센터(Center for Optical Research, CIO)를 설립, 1992년까지 소장을 역임했으며 현재는 연구원으로 재직 중이다. 고전 및 현대광학, 광 방출 분광학과 레이저 분광학 분야에서 250편이상의 논문을 발표했으며 광학교육지원에 관한 업적으로 1999년 국제광학위원회(ICO, International Commission for Optics)에서 갈릴레오 갈릴레이 상을 수상했다.

미국광학회(OSA)

1916년 설립된 미국광학회(OSA)는 빛의 과학 분야에서 발견을 장려하고, 현실세계 적용을 실현하며, 성취를 촉진시키는 과학자, 공학자, 학생 및 기업 지도자들을 위한 선도 전문 학회다. 미국광학회는 세계적 명성의 논문 출판, 학술회의 및 회원 프로그램을 통해 광학 및 포토닉스 분야 의 폭 넓은 글로벌 전문가 네트워크를 위한 양질의 연구, 상호 협력 및 전용 리소스를 제공한다. 보다 자세한 정보는 홈페이지 www.osa.org를 통해 확인할 수 있다.

한국광학회 (OSA)

1989년 설립된 한국광학회(OSK)는 대한민국의 광학과 포토닉스 분야를 선도하는 학술단체다. 두 가지의 논문지와 하나의 잡지를 발간하며, 아홉 개의 전문 기술분과의 다양한 활동을 통해 한국의 광학과 포토닉스에 종사하는 과학자, 엔지니어, 학생 및 산업체 지도자들을 위해 봉사한다. 한국광학회는 다수의 외국 학회와 협약을 맺고 있으며, 다양한 국제학술회의를 조직하는 데에 참여해 왔다. 보다 자세한 정보는 홈페이지 www.osk.or.kr을 통해 확인할 수 있다.

2014.03.26 조회수 12363

한·미광학회 공동 제정 ‘이상수 상’초대 수상자 선정

한국광학회와 미국광학회는 초대 ‘이상수 상(Sang Soo Lee Award)’ 수상자로 아르헨티나 라 플라타(La Plata) 광학연구센터의 마리오 가라바그리아(Mario Garavaglia) 연구원을 선정했다.

가라바그리아는 아르헨티나의 광학 및 포토닉스 분야 연구 및 교육 발전에 공헌한 점을 인정받았다.

2012년 미국광학회와 한국광학회가 공동으로 제정한 이상수 상은 특정 지역에 광학 및 포토닉스 관련 새로운 연구 분야를 소개하거나 산업을 일으키는 등 연구 및 교육에 걸쳐 지대한 역할을 한 개인에게 수여한다.

기금은 故 이상수 박사의 가족과 한국광학회, 미국광학회가 출연했는데 미국과 한국의 단체에서 공동으로 상을 제정해 수여하는 것은 극히 이례적이다.

故 이상수(李相洙·1925∼2010) 박사는 40년 이상 교육가, 연구자 및 저술자로 왕성한 활동을 한 대한민국 ‘광학(光學)의 아버지’로 알려져 있다. KAIST의 전신인 한국과학원(KAIS)이 1971년 우리나라 최초의 연구중심대학원으로 설립됐을 때 초대 원장을 맡은 데 이어 1989∼1991년 제6대 KAIST 원장을 지냈다. KAIST 물리학과 교수로 21년간 재직하면서 박사 50명, 석사 100여명을 배출했으며 230여편의 논문을 발표했다.

미국광학회 필립 벅스바움(Philip Bucksbaum) 회장은 “가라바그리아는 아르헨티나의 광학 및 포토닉스 분야 교육 및 연구 발전을 위한 헌신적인 노력을 통해 이상수 상의 정신을 잘 대변하고 있다”며 “학생·연구실·논문들을 통해 관련 분야를 성장시키기 위해 지칠 줄 모르고 일해 온 업적을 인정했다”고 말했다.

한국광학회 우정원 회장은 “이 상은 故 이상수 박사처럼 지역 광학 분야 발전에 지속적으로 기여한 사람에게 준다”며 “가라바그리아는 아르헨티나 광학 분야에서 매우 존경 받는 연구자로 아르헨티나 ‘광학의 아버지’라 할 수 있어 그는 이 상의 초대 수상자로 적임자라고 여긴다”고 말했다.

가라바그리아는 1966년 아르헨티나 국립 라 플라타 대학교(Universidad Nacional de La Plata)에 분광학·광학·레이저 연구실을 만들고 1977년에는 광학연구센터(Center for Optical Research, CIO)를 설립, 1992년까지 소장을 역임했으며 현재는 연구원으로 재직 중이다. 고전 및 현대광학, 광 방출 분광학과 레이저 분광학 분야에서 250편이상의 논문을 발표했으며 광학교육지원에 관한 업적으로 1999년 국제광학위원회(ICO, International Commission for Optics)에서 갈릴레오 갈릴레이 상을 수상했다.

미국광학회(OSA)

1916년 설립된 미국광학회(OSA)는 빛의 과학 분야에서 발견을 장려하고, 현실세계 적용을 실현하며, 성취를 촉진시키는 과학자, 공학자, 학생 및 기업 지도자들을 위한 선도 전문 학회다. 미국광학회는 세계적 명성의 논문 출판, 학술회의 및 회원 프로그램을 통해 광학 및 포토닉스 분야 의 폭 넓은 글로벌 전문가 네트워크를 위한 양질의 연구, 상호 협력 및 전용 리소스를 제공한다. 보다 자세한 정보는 홈페이지 www.osa.org를 통해 확인할 수 있다.

한국광학회 (OSA)

1989년 설립된 한국광학회(OSK)는 대한민국의 광학과 포토닉스 분야를 선도하는 학술단체다. 두 가지의 논문지와 하나의 잡지를 발간하며, 아홉 개의 전문 기술분과의 다양한 활동을 통해 한국의 광학과 포토닉스에 종사하는 과학자, 엔지니어, 학생 및 산업체 지도자들을 위해 봉사한다. 한국광학회는 다수의 외국 학회와 협약을 맺고 있으며, 다양한 국제학술회의를 조직하는 데에 참여해 왔다. 보다 자세한 정보는 홈페이지 www.osk.or.kr을 통해 확인할 수 있다.

2014.03.26 조회수 12363 이서은 씨, 한국광학회 우수논문상 수상

우리 학교 생명과학과 졸업생 이서은(21, 2월 졸업, 해외 대학원 진학예정) 씨가 지난달 19일~21일 대전 컨벤션센터에서 열린 ‘2014년 한국광학회 동계학술발표회’에서 바이오포토닉스 분과 우수논문상을 수상했다.

9개 분과에서 총 270편의 논문이 발표된 이 학회에서는 분과 당 한 편씩 우수논문을 선정하는데 이 분야 전공이 아닌 학부생이 우수논문상을 받은 것은 매우 이례적인 일이다.

이 씨는 기존에 형광 염색 등을 통해서만 가능했던 지방 소립 촬영을 홀로그래피 기술을 이용해 표지 분자 없이 촬영할 수 있다는 것을 처음으로 발견해 연구의 우수성을 인정받았다.

이 씨는 지난해 6월부터 물리학과 박용근 교수의 지도 아래 학부연구생으로서 개별연구로 홀로그래피를 이용한 세포 이미징을 연구해왔다.

한국광학회는 1989년에 창립돼 올해 25번째 정기총회를 맞이했으며 매년 학술발표회, 단기강좌, 세미나, 강연회 등을 개최하는 국내 광학분야 최대 학회다.

2014.03.04 조회수 13964

이서은 씨, 한국광학회 우수논문상 수상

우리 학교 생명과학과 졸업생 이서은(21, 2월 졸업, 해외 대학원 진학예정) 씨가 지난달 19일~21일 대전 컨벤션센터에서 열린 ‘2014년 한국광학회 동계학술발표회’에서 바이오포토닉스 분과 우수논문상을 수상했다.

9개 분과에서 총 270편의 논문이 발표된 이 학회에서는 분과 당 한 편씩 우수논문을 선정하는데 이 분야 전공이 아닌 학부생이 우수논문상을 받은 것은 매우 이례적인 일이다.

이 씨는 기존에 형광 염색 등을 통해서만 가능했던 지방 소립 촬영을 홀로그래피 기술을 이용해 표지 분자 없이 촬영할 수 있다는 것을 처음으로 발견해 연구의 우수성을 인정받았다.

이 씨는 지난해 6월부터 물리학과 박용근 교수의 지도 아래 학부연구생으로서 개별연구로 홀로그래피를 이용한 세포 이미징을 연구해왔다.

한국광학회는 1989년에 창립돼 올해 25번째 정기총회를 맞이했으며 매년 학술발표회, 단기강좌, 세미나, 강연회 등을 개최하는 국내 광학분야 최대 학회다.

2014.03.04 조회수 13964 모든 빛에 작동하는 무지갯빛 나노안테나 개발

- Nano Letters지 발표, “태양광 발전에 활용할 수 있는 핵심 기술 개발 ”-

완전결정* 은(銀) 나노선을 이용해 모든 파장의 빛에 작동하는 광학 나노 안테나가 순수 국내 연구진에 의해 개발되었다. 이번 연구 결과는 태양광 발전 등에 핵심적으로 활용할 수 있는 효율 높은 안테나 개발에 새로운 가능성을 열었다는 평가를 받고 있다.

※ 완전결정(perfect crystal) : 원자배열이 전체 결정체에 완전히 조직적으로 된 결정으로 이상결정(ideal crystal)이라고도 부름. 실제 자연환경에서는 거의 존재하지 않는 상태임

우리 학교 김봉수 교수(52세), 서민교 교수 및 고려대 박규환 교수가 주도한 이번 연구는 교육과학기술부(장관 이주호)와 한국연구재단(이사장 이승종)이 추진하는 중견연구자지원사업(도약연구), 21세기 프론티어연구개발사업 및 선도연구센터지원사업 등의 지원으로 수행되었고, 나노과학 및 기술 분야의 권위 있는 학술지인 ‘Nano Letters’지에 4월 17일자로 게재되었다.

(논문명 : Rainbow Radiating Single-Crystal Ag Nanowire Nanoantenna)

특히 이번 연구결과는 강태준 박사(제1저자), 최원준 박사 및 윤일선 박사와 같은 30대 초반의 젊은 국내 토종 박사들이 주축이 되어 일궈낸 성과라는 점에서 의미가 있다.

김봉수 교수 연구팀은 한 가지 파장의 빛에서만 작동하는 기존의 광학 나노 안테나의 한계를 극복하는 모든 파장의 빛에서 반응하는 광학 나노 안테나 개발에 성공하였다.

광학 안테나는 휴대폰의 안테나가 전파를 수신하여 전기신호로 변환하고 반대로 전기신호를 전파로 변환하여 송신하는 것과 같이, 빛을 수신하여 전자기장으로 변환하고 그 반대의 역할도 수행할 수 있는 최근 주목 받고 있는 광학 소자이다.

일반 전파가 아닌 빛을 송․수신하기 위해서는 안테나의 크기를 머리카락의 10만분의 1미터(나노미터) 수준으로 매우 작게 제작해야 하기 때문에, 전 세계 수많은 연구팀들은 나노입자를 이용해 광학 안테나를 개발하고자 노력해왔다.

그러나 기존에 개발된 광학 안테나들은 파장의 범위가 매우 제한적이어서 한 가지 파장의 빛에서만 작동하기 때문에, 다양한 파장에서 송․수신기 역할을 수행할 만큼 효율적이 못했다.

김 교수팀은 지금까지 활용하던 나노입자가 아닌 가시광 전 영역에서 작동하는 은(銀)을 사용해 다양한 파장에서 공명할 수 있는 나노선*으로 광학 안테나를 제작하여 이 문제점을 해결하였고, 모든 파장의 빛에서 은 나노선 안테나가 잘 작동한다는 사실을 실험적․이론적으로 증명하였다.

※ 나노선 : 수십에서 수백 나노미터(10억분의 1미터)의 굵기를 갖는 반도체 물질로 이루어진 머리카락 형태의 나노 구조체

김 교수팀이 합성한 은 나노선 안테나는 완벽한 결정구조를 가지면서도 결함이 없어 표면이 매끈하기 때문에, 모든 파장의 빛을 어떠한 손실 없이 송신하고 동시에 수신하여 효율을 극대화할 수 있다.

모든 파장의 빛을 손실 없이 송․수신하기 위해서는 나노선 안테나의 표면에 아주 작은 결함도 없어야 한다. 연구팀은 우선 섭씨 800도의 고온에서 아무 결함도 없는 완전결정 은 나노선을 만드는데 처음으로 성공하였다.

특히 은 나노선 안테나에 백색광을 비춰주면 빛을 송신하여 안테나 표면에 집중된 전자기장으로 변환시키고, 이 전자기장을 다시 여러 가지 파장의 빛으로 수신하여 마치 무지개와 같은 화려한 색상을 나타낸다. (사진)

김봉수 교수는 “이번 연구성과인 은 나노선 안테나는 실제로 활용할 수 있는 광학 안테나 개발에 한 걸음 다가섰다는 의미이다. 특히 태양광 발전 및 극미세 나노센서 등에 핵심기술로 사용될 수 있어 향후 나노-광-바이오산업에 선도적인 위치를 차지할 수 있을 것으로 기대된다”고 연구의의를 밝혔다.

2012.05.03 조회수 14825

모든 빛에 작동하는 무지갯빛 나노안테나 개발

- Nano Letters지 발표, “태양광 발전에 활용할 수 있는 핵심 기술 개발 ”-

완전결정* 은(銀) 나노선을 이용해 모든 파장의 빛에 작동하는 광학 나노 안테나가 순수 국내 연구진에 의해 개발되었다. 이번 연구 결과는 태양광 발전 등에 핵심적으로 활용할 수 있는 효율 높은 안테나 개발에 새로운 가능성을 열었다는 평가를 받고 있다.

※ 완전결정(perfect crystal) : 원자배열이 전체 결정체에 완전히 조직적으로 된 결정으로 이상결정(ideal crystal)이라고도 부름. 실제 자연환경에서는 거의 존재하지 않는 상태임

우리 학교 김봉수 교수(52세), 서민교 교수 및 고려대 박규환 교수가 주도한 이번 연구는 교육과학기술부(장관 이주호)와 한국연구재단(이사장 이승종)이 추진하는 중견연구자지원사업(도약연구), 21세기 프론티어연구개발사업 및 선도연구센터지원사업 등의 지원으로 수행되었고, 나노과학 및 기술 분야의 권위 있는 학술지인 ‘Nano Letters’지에 4월 17일자로 게재되었다.

(논문명 : Rainbow Radiating Single-Crystal Ag Nanowire Nanoantenna)

특히 이번 연구결과는 강태준 박사(제1저자), 최원준 박사 및 윤일선 박사와 같은 30대 초반의 젊은 국내 토종 박사들이 주축이 되어 일궈낸 성과라는 점에서 의미가 있다.

김봉수 교수 연구팀은 한 가지 파장의 빛에서만 작동하는 기존의 광학 나노 안테나의 한계를 극복하는 모든 파장의 빛에서 반응하는 광학 나노 안테나 개발에 성공하였다.

광학 안테나는 휴대폰의 안테나가 전파를 수신하여 전기신호로 변환하고 반대로 전기신호를 전파로 변환하여 송신하는 것과 같이, 빛을 수신하여 전자기장으로 변환하고 그 반대의 역할도 수행할 수 있는 최근 주목 받고 있는 광학 소자이다.

일반 전파가 아닌 빛을 송․수신하기 위해서는 안테나의 크기를 머리카락의 10만분의 1미터(나노미터) 수준으로 매우 작게 제작해야 하기 때문에, 전 세계 수많은 연구팀들은 나노입자를 이용해 광학 안테나를 개발하고자 노력해왔다.

그러나 기존에 개발된 광학 안테나들은 파장의 범위가 매우 제한적이어서 한 가지 파장의 빛에서만 작동하기 때문에, 다양한 파장에서 송․수신기 역할을 수행할 만큼 효율적이 못했다.

김 교수팀은 지금까지 활용하던 나노입자가 아닌 가시광 전 영역에서 작동하는 은(銀)을 사용해 다양한 파장에서 공명할 수 있는 나노선*으로 광학 안테나를 제작하여 이 문제점을 해결하였고, 모든 파장의 빛에서 은 나노선 안테나가 잘 작동한다는 사실을 실험적․이론적으로 증명하였다.

※ 나노선 : 수십에서 수백 나노미터(10억분의 1미터)의 굵기를 갖는 반도체 물질로 이루어진 머리카락 형태의 나노 구조체

김 교수팀이 합성한 은 나노선 안테나는 완벽한 결정구조를 가지면서도 결함이 없어 표면이 매끈하기 때문에, 모든 파장의 빛을 어떠한 손실 없이 송신하고 동시에 수신하여 효율을 극대화할 수 있다.

모든 파장의 빛을 손실 없이 송․수신하기 위해서는 나노선 안테나의 표면에 아주 작은 결함도 없어야 한다. 연구팀은 우선 섭씨 800도의 고온에서 아무 결함도 없는 완전결정 은 나노선을 만드는데 처음으로 성공하였다.

특히 은 나노선 안테나에 백색광을 비춰주면 빛을 송신하여 안테나 표면에 집중된 전자기장으로 변환시키고, 이 전자기장을 다시 여러 가지 파장의 빛으로 수신하여 마치 무지개와 같은 화려한 색상을 나타낸다. (사진)

김봉수 교수는 “이번 연구성과인 은 나노선 안테나는 실제로 활용할 수 있는 광학 안테나 개발에 한 걸음 다가섰다는 의미이다. 특히 태양광 발전 및 극미세 나노센서 등에 핵심기술로 사용될 수 있어 향후 나노-광-바이오산업에 선도적인 위치를 차지할 수 있을 것으로 기대된다”고 연구의의를 밝혔다.

2012.05.03 조회수 14825 고화질 초고속 차세대 디스플레이 개발 가능성 열어

- 세계 최고 ‘네이처’ 자매지 발표,“투명전극 나노패턴을 이용한 무배향막 액정 배향”-

기존의 LCD(액정디스플레이)와는 달리 고분자 배향막*이 필요 없는 신개념 LCD기술이 국내 연구진에 의해 개발되어, 더욱 얇으면서 화질이 뛰어나고 속도도 빠른 차세대 디스플레이 개발에 새로운 가능성을 열었다. ※ 고분자 배향막 : 액정 배향(配向)을 위해 투명전극위에 도포하는 얇은 고분자 필름

우리 학교 생명화학공학과 정희태 석좌교수 가 주도하고 정현수, 전환진 박사과정생(공동1저자), 한국화학연구원 김윤호 박사와 전북대학교 강신웅 교수(공동 교신저자) 연구팀이 참여한 이번 연구는 교육과학기술부(장관 이주호)와 한국연구재단(이사장 이승종)이 추진하는 WCU(세계수준의 연구중심대학)육성사업과 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행되었고, 연구결과는 세계 최고 권위의 학술지인 ‘네이처’의 자매지 ‘Nature Asia Materials(NPG Asia Materials)’ 온라인 속보(2월 17일)에 게재되었다.

평판 디스플레이 산업은 21세기 정보화 산업을 주도하는 핵심 산업으로 LCD를 중심으로 활발히 연구되고 있고, 특히 우리나라가 세계시장의 50%이상을 점유하고 있는 세계선도 산업 중 하나이다. LCD에는 전기광학소자로서 액정을 구동시키기 위해 여러 기술이 집약되는데, 특히 표시 소자*의 품질과 기능을 좌우하는 가장 기본적이면서 핵심적인 기술은 LCD를 구동하기 위해 사용하는 액정(Liquid Crystal)을 한쪽 방향으로 정렬하는 액정배향기술이다.

※ 표시 소자(indicating element) : 부호나 문자, 도형, 화상 등 또는 그 조합된 정보를 입력에 대응하여 표시하기 위한 소자현재 모든 LCD 제품의 액정배향기술은 얇은 고분자 필름 표면에 일정한 방향으로 기계적으로 홈을 파고 그 홈을 따라 액정 물질을 배향시키는 기법을 적용하고 있다. 그러나 고분자 배향막은 고분자 설계․합성부터 후처리까지 많은 시간과 비용이 소비되고, 고분자 안정화를 위한 고온공정은 자유롭게 기판을 선택할 수 없게 하여 자유자재로 휘어지는(flexible) 디스플레이와 같은 차세대 디스플레이에 활용하기 힘든 기술적 한계가 있었다.

정희태 교수 연구팀은 고분자 배향막 없이 LCD에 사용되는 투명한 전극용 유리막(ITO)만을 이용해 액정을 배향시키는 무배향막(배향막이 필요 없는) 기술을 개발하는데 성공하였다. 정 교수팀의 원천기술인 신개념 방식의 패턴기법을 전극용 유리막에 적용하여 높은 분해능(20nm)과 높은 종횡비를 갖는 패턴을 형성한 후에도 투명전극의 고유 성질인 전도도와 투과도가 변함없이 유지되어, 배향막과 투명전극의 기능을 동시에 수행할 수 있음이 확인되었다.

연구팀이 개발한 기술은 고분자 배향막 없이 투명전극 패턴만을 이용하여 액정의 수평(혹은 수직) 배향 모두 가능하다. 따라서 제조공정이 기존의 배향막 공정시간만큼 단축되었을 뿐만 아니라, 현재 사용하고 있는 LCD보다 수 마이크로미터에서 센티미터까지 더욱 얇게 LCD를 만들 수 있다. 또한 현재 LCD보다 더욱 낮은 구동전압과 빠른 응답속도 등의 특성을 보여 배터리 수명도 길고 화질이 좋으면서 속도도 빠른, 고화질 초고속 화면 디스플레이 개발에 가능성을 열었다. 아울러 이 기술은 어떠한 기판에도 적용할 수 있고, 나노미터 단위로 미세조절이 가능해 액정 기반의 플렉시블 및 멀티도메인 모드와 같은 차세대 디스플레이에도 적용할 수 있는 기술로 평가 된다.

또한 연구팀이 개발한 투명전극 패턴기술은 디스플레이 분야뿐만 아니라 투명전극 기판이 쓰이는 터치패널 분야에도 활용될 수 있어 민감도가 크게 향상된 터치패널도 만들 수 있게 된다.

정희태 석좌교수는 “LCD에 꼭 필요한 고분자 배향막을 대체하기 위한 기술은 학계와 산업계의 숙원이었는데, 이번에 개발한 기술은 고분자 배향막이 필요 없고, LCD에 사용했던 기판을 그대로 활용하여 구동할 수 있다는 점에서 산업적 의의가 매우 크다. 또한 이 기술을 스마트폰과 태블릿 PC에 적용하면, 기존 제품보다 터치패널의 민감도를 크게 향상시킬 수 있는 등 미래 전자제품 원천기술로서 다각적으로 활용될 것으로 기대한다”고 연구의의를 밝혔다.

(좌) 초고분해능(폭 20nm, 높이 200nm)과 고종횡비를 가지는 ITO 패턴의 모습 (우) ITO 패턴 (노란 점선)만을 이용한 액정 배향 편광현미경 사진

(사진설명) 장성우 연구원, 전환진 연구원, 이은형 연구원(왼쪽부터)이 ITO 패턴 제작을 위한 ion-bombardment 공정장비의 상태를 점검하고 있다.

2012.02.27 조회수 18580

고화질 초고속 차세대 디스플레이 개발 가능성 열어

- 세계 최고 ‘네이처’ 자매지 발표,“투명전극 나노패턴을 이용한 무배향막 액정 배향”-

기존의 LCD(액정디스플레이)와는 달리 고분자 배향막*이 필요 없는 신개념 LCD기술이 국내 연구진에 의해 개발되어, 더욱 얇으면서 화질이 뛰어나고 속도도 빠른 차세대 디스플레이 개발에 새로운 가능성을 열었다. ※ 고분자 배향막 : 액정 배향(配向)을 위해 투명전극위에 도포하는 얇은 고분자 필름

우리 학교 생명화학공학과 정희태 석좌교수 가 주도하고 정현수, 전환진 박사과정생(공동1저자), 한국화학연구원 김윤호 박사와 전북대학교 강신웅 교수(공동 교신저자) 연구팀이 참여한 이번 연구는 교육과학기술부(장관 이주호)와 한국연구재단(이사장 이승종)이 추진하는 WCU(세계수준의 연구중심대학)육성사업과 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행되었고, 연구결과는 세계 최고 권위의 학술지인 ‘네이처’의 자매지 ‘Nature Asia Materials(NPG Asia Materials)’ 온라인 속보(2월 17일)에 게재되었다.

평판 디스플레이 산업은 21세기 정보화 산업을 주도하는 핵심 산업으로 LCD를 중심으로 활발히 연구되고 있고, 특히 우리나라가 세계시장의 50%이상을 점유하고 있는 세계선도 산업 중 하나이다. LCD에는 전기광학소자로서 액정을 구동시키기 위해 여러 기술이 집약되는데, 특히 표시 소자*의 품질과 기능을 좌우하는 가장 기본적이면서 핵심적인 기술은 LCD를 구동하기 위해 사용하는 액정(Liquid Crystal)을 한쪽 방향으로 정렬하는 액정배향기술이다.

※ 표시 소자(indicating element) : 부호나 문자, 도형, 화상 등 또는 그 조합된 정보를 입력에 대응하여 표시하기 위한 소자현재 모든 LCD 제품의 액정배향기술은 얇은 고분자 필름 표면에 일정한 방향으로 기계적으로 홈을 파고 그 홈을 따라 액정 물질을 배향시키는 기법을 적용하고 있다. 그러나 고분자 배향막은 고분자 설계․합성부터 후처리까지 많은 시간과 비용이 소비되고, 고분자 안정화를 위한 고온공정은 자유롭게 기판을 선택할 수 없게 하여 자유자재로 휘어지는(flexible) 디스플레이와 같은 차세대 디스플레이에 활용하기 힘든 기술적 한계가 있었다.

정희태 교수 연구팀은 고분자 배향막 없이 LCD에 사용되는 투명한 전극용 유리막(ITO)만을 이용해 액정을 배향시키는 무배향막(배향막이 필요 없는) 기술을 개발하는데 성공하였다. 정 교수팀의 원천기술인 신개념 방식의 패턴기법을 전극용 유리막에 적용하여 높은 분해능(20nm)과 높은 종횡비를 갖는 패턴을 형성한 후에도 투명전극의 고유 성질인 전도도와 투과도가 변함없이 유지되어, 배향막과 투명전극의 기능을 동시에 수행할 수 있음이 확인되었다.

연구팀이 개발한 기술은 고분자 배향막 없이 투명전극 패턴만을 이용하여 액정의 수평(혹은 수직) 배향 모두 가능하다. 따라서 제조공정이 기존의 배향막 공정시간만큼 단축되었을 뿐만 아니라, 현재 사용하고 있는 LCD보다 수 마이크로미터에서 센티미터까지 더욱 얇게 LCD를 만들 수 있다. 또한 현재 LCD보다 더욱 낮은 구동전압과 빠른 응답속도 등의 특성을 보여 배터리 수명도 길고 화질이 좋으면서 속도도 빠른, 고화질 초고속 화면 디스플레이 개발에 가능성을 열었다. 아울러 이 기술은 어떠한 기판에도 적용할 수 있고, 나노미터 단위로 미세조절이 가능해 액정 기반의 플렉시블 및 멀티도메인 모드와 같은 차세대 디스플레이에도 적용할 수 있는 기술로 평가 된다.

또한 연구팀이 개발한 투명전극 패턴기술은 디스플레이 분야뿐만 아니라 투명전극 기판이 쓰이는 터치패널 분야에도 활용될 수 있어 민감도가 크게 향상된 터치패널도 만들 수 있게 된다.

정희태 석좌교수는 “LCD에 꼭 필요한 고분자 배향막을 대체하기 위한 기술은 학계와 산업계의 숙원이었는데, 이번에 개발한 기술은 고분자 배향막이 필요 없고, LCD에 사용했던 기판을 그대로 활용하여 구동할 수 있다는 점에서 산업적 의의가 매우 크다. 또한 이 기술을 스마트폰과 태블릿 PC에 적용하면, 기존 제품보다 터치패널의 민감도를 크게 향상시킬 수 있는 등 미래 전자제품 원천기술로서 다각적으로 활용될 것으로 기대한다”고 연구의의를 밝혔다.

(좌) 초고분해능(폭 20nm, 높이 200nm)과 고종횡비를 가지는 ITO 패턴의 모습 (우) ITO 패턴 (노란 점선)만을 이용한 액정 배향 편광현미경 사진

(사진설명) 장성우 연구원, 전환진 연구원, 이은형 연구원(왼쪽부터)이 ITO 패턴 제작을 위한 ion-bombardment 공정장비의 상태를 점검하고 있다.

2012.02.27 조회수 18580꿈의 신소재 우리 학교 나노과학기술대학원 김용현 교수 연구팀과 인하대 물리화학부 박성진 교수 연구팀이 공동 참여한 나노그래핀의 화학구조 규명에 관한 논문이 네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications) 2012년 1월호에 게재됐다. 국제적 권위지인 네이처(Nature)의 과학분야 자매지인 네이처 커뮤니케이션스에 게재된 논문은 분광학적인 방법을 사용해 나노그래핀 소재의 자세한 화학구조와 생성원리, 전기적 특성을 획기적으로 향상시킬 수 있는 분자단위가 나노그래핀 내에 존재함을 규명했다. 두 대학 공동연구팀은 이번 연구결과를 통해 나노그래핀의 구조와 특성을 근본적으로 이해할 수 있게 됐으며 배터리, 초고용량 축전지, 투명전극, 초경량 고강도 복합재료 등에 나노그래핀 소재를 이용할 수 있는 새로운 가능성을 열게 됐다고 평가했다. 나노그래핀 소재는 여러 응용 분야에 적용되고 있음에도 불구, 현재까지 자세한 분자구조와 생성원리, 전기적 특성의 원인 등이 규명되지 않아 성능 개선과 응용 목적에 맞춘 소재의 변형이 불가능했다.

2012.01.25 조회수 10825 꿈의 신소재인 그래핀의 결정면 관찰 신기술 개발

(왼쪽부터) 정현수 박사과정생, 김윤호 박사, 김대우 박사과정생

- 네이처 나노테크놀로지誌 발표,“그래핀 상업화를 위한 핵심 난점 해결”-

꿈의 신소재로 잘 알려진 그래핀의 결정면*을 간편하면서도 더 넓게(대면적으로) 관찰할 수 있는 새로운 기술이 국내 연구진에 의해 개발되었다.

※ 결정면(crystal face) : 결정의 외형을 나타내는 평면으로 격자면과 평행인 면

정희태 석좌교수(한국과학기술원, 교신저자)가 주도하고 김대우 박사과정생, 김윤호 박사(공동1저자), 정현수 박사과정생(제3저자)이 참여한 이번 연구는 교육과학기술부와 한국연구재단이 추진하는 WCU(세계수준의 연구중심대학)육성사업과 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행되었고, 연구결과는 나노과학 분야의 권위 있는 학술지인 ‘Nature Nanotechnology’ 온라인 속보(11월 20일)에 게재되었다. (논문명: Direct visualization of large-area graphene domains and boundaries by optical birefringency)

정희태 교수 연구팀은 LCD에 사용되는 액정의 광학적 특성*을 이용해, 그래핀 단결정의 크기와 모양을 대면적에 걸쳐 쉽고 빠르게 시각화할 수 있는 기법을 개발하였다. 특히 그래핀의 단결정을 시각화함으로써, 단결정에서 얻을 수 있는 이론값에 가장 가까운 전기전도도를 직접 측정하는 쾌거를 이루었다.

※ 광학적 특성 : 어느 물질에 빛을 통과시키거나 반사시킬 때 생기는 특성

그래핀은 가장 우수한 전기적 특성이 있으면서 투명하고, 기계적으로도 안정하면서 자유자재로 휘어지는 차세대 전자소재이다. 그러나 현재 제조되고 있는 그래핀은 다결정성을 지니고 있어, 단결정일 때보다 상당히 낮은 전기적․기계적 특성을 보인다. 이것은 그래핀의 특성이 결정면의 크기와 경계구조에 큰 영향을 받기 때문인 것으로 알려져 왔다.

따라서 우수한 특성을 갖는 그래핀을 제조하기 위해서는 그래핀 결정면의 영역(도메인)과 경계를 쉽고 빠르게 관찰하는 것이 향후 그래핀의 물성을 크게 향상하고 상업화하기 위해 꼭 필요한 핵심기술이다.

연구팀은 그래핀을 쉽게 대면적에서 관찰할 수 있는 기법을 개발하여 그래핀 상용화분야에서 원천기술을 획득하게 되었고, 그래핀을 이용한 투명전극, 플렉시블 디스플레이, 태양전지와 같은 전자소자 응용연구에도 한 걸음 다가설 수 있게 되었다.

정희태 석좌교수는 “이번 연구는 우리나라가 보유한 세계 최고의 액정배향제어기술*을 토대로, 대면적에 걸쳐 그래핀의 결정면을 누구나 쉽게 관찰할 수 있는 방법을 제시하였다는 점에서 큰 의미가 있다.

이것은 학계와 산업계의 가장 난제 중 하나인 대면적에서의 그래핀 특성평가에 큰 전환점이 되어 양질의 그래핀 제조에 큰 도움을 줄 것이고, 그래핀을 이용한 미래형 전자소자 개발에 한걸음 다가갈 수 있을 것”이라고 연구의의를 밝혔다. ※ 액정배향제어기술 : 액정의 방향을 일정하게 만드는 기술

(좌) 그래핀 결정면을 따라 배향된 액정분자 배향 모식도 (우) 편광현미경으로 관찰된 실제 그래핀 결정면의 모습

2011.11.28 조회수 17515

꿈의 신소재인 그래핀의 결정면 관찰 신기술 개발

(왼쪽부터) 정현수 박사과정생, 김윤호 박사, 김대우 박사과정생

- 네이처 나노테크놀로지誌 발표,“그래핀 상업화를 위한 핵심 난점 해결”-

꿈의 신소재로 잘 알려진 그래핀의 결정면*을 간편하면서도 더 넓게(대면적으로) 관찰할 수 있는 새로운 기술이 국내 연구진에 의해 개발되었다.

※ 결정면(crystal face) : 결정의 외형을 나타내는 평면으로 격자면과 평행인 면

정희태 석좌교수(한국과학기술원, 교신저자)가 주도하고 김대우 박사과정생, 김윤호 박사(공동1저자), 정현수 박사과정생(제3저자)이 참여한 이번 연구는 교육과학기술부와 한국연구재단이 추진하는 WCU(세계수준의 연구중심대학)육성사업과 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행되었고, 연구결과는 나노과학 분야의 권위 있는 학술지인 ‘Nature Nanotechnology’ 온라인 속보(11월 20일)에 게재되었다. (논문명: Direct visualization of large-area graphene domains and boundaries by optical birefringency)

정희태 교수 연구팀은 LCD에 사용되는 액정의 광학적 특성*을 이용해, 그래핀 단결정의 크기와 모양을 대면적에 걸쳐 쉽고 빠르게 시각화할 수 있는 기법을 개발하였다. 특히 그래핀의 단결정을 시각화함으로써, 단결정에서 얻을 수 있는 이론값에 가장 가까운 전기전도도를 직접 측정하는 쾌거를 이루었다.

※ 광학적 특성 : 어느 물질에 빛을 통과시키거나 반사시킬 때 생기는 특성

그래핀은 가장 우수한 전기적 특성이 있으면서 투명하고, 기계적으로도 안정하면서 자유자재로 휘어지는 차세대 전자소재이다. 그러나 현재 제조되고 있는 그래핀은 다결정성을 지니고 있어, 단결정일 때보다 상당히 낮은 전기적․기계적 특성을 보인다. 이것은 그래핀의 특성이 결정면의 크기와 경계구조에 큰 영향을 받기 때문인 것으로 알려져 왔다.

따라서 우수한 특성을 갖는 그래핀을 제조하기 위해서는 그래핀 결정면의 영역(도메인)과 경계를 쉽고 빠르게 관찰하는 것이 향후 그래핀의 물성을 크게 향상하고 상업화하기 위해 꼭 필요한 핵심기술이다.

연구팀은 그래핀을 쉽게 대면적에서 관찰할 수 있는 기법을 개발하여 그래핀 상용화분야에서 원천기술을 획득하게 되었고, 그래핀을 이용한 투명전극, 플렉시블 디스플레이, 태양전지와 같은 전자소자 응용연구에도 한 걸음 다가설 수 있게 되었다.

정희태 석좌교수는 “이번 연구는 우리나라가 보유한 세계 최고의 액정배향제어기술*을 토대로, 대면적에 걸쳐 그래핀의 결정면을 누구나 쉽게 관찰할 수 있는 방법을 제시하였다는 점에서 큰 의미가 있다.

이것은 학계와 산업계의 가장 난제 중 하나인 대면적에서의 그래핀 특성평가에 큰 전환점이 되어 양질의 그래핀 제조에 큰 도움을 줄 것이고, 그래핀을 이용한 미래형 전자소자 개발에 한걸음 다가갈 수 있을 것”이라고 연구의의를 밝혔다. ※ 액정배향제어기술 : 액정의 방향을 일정하게 만드는 기술

(좌) 그래핀 결정면을 따라 배향된 액정분자 배향 모식도 (우) 편광현미경으로 관찰된 실제 그래핀 결정면의 모습

2011.11.28 조회수 17515 최철희 교수, ‘캔서 레터스’ 편집위원 선임

우리 학교 바이오 및 뇌공학과 최철희 교수가 세계적학술지인 ‘캔서 레터스(Cancer Letters)지’ 편집위원으로 이달 25일 선임됐다.

최 교수는 학술지에 실릴 논문의 심사와 함께 학술지가 나아가야 할 방향에 대해 자문을 하게 된다.

최근 2년 동안 암생물학과 바이오광학 분야에서 총 20여편의 SCI급 논문을 주저자로 발표하는 등 활발한 연구성과를 낸 업적을 인정받았다.

KAIST 생체영상연구센터와 세포신호및생체영상연구실을 맡고 있는 최 교수는 암과 같은 질병발생과정을 세포생물학․계산생물학․바이오광학의 다학제적인 접근을 통해 연구하고 있다.

특히, 암세포의 세포사멸 저항성 기전 연구 분야에서 두각을 보이고 있으며, 최근에는 조직관류 측정을 위한 새로운 생체영상기법과 극초단파 레이저빔을 이용한 신경약물전달 신기술도 세계 최초로 개발한 바 있다.

2011.07.27 조회수 10814

최철희 교수, ‘캔서 레터스’ 편집위원 선임

우리 학교 바이오 및 뇌공학과 최철희 교수가 세계적학술지인 ‘캔서 레터스(Cancer Letters)지’ 편집위원으로 이달 25일 선임됐다.

최 교수는 학술지에 실릴 논문의 심사와 함께 학술지가 나아가야 할 방향에 대해 자문을 하게 된다.

최근 2년 동안 암생물학과 바이오광학 분야에서 총 20여편의 SCI급 논문을 주저자로 발표하는 등 활발한 연구성과를 낸 업적을 인정받았다.

KAIST 생체영상연구센터와 세포신호및생체영상연구실을 맡고 있는 최 교수는 암과 같은 질병발생과정을 세포생물학․계산생물학․바이오광학의 다학제적인 접근을 통해 연구하고 있다.

특히, 암세포의 세포사멸 저항성 기전 연구 분야에서 두각을 보이고 있으며, 최근에는 조직관류 측정을 위한 새로운 생체영상기법과 극초단파 레이저빔을 이용한 신경약물전달 신기술도 세계 최초로 개발한 바 있다.

2011.07.27 조회수 10814 최철희 교수, 대한암학회 우수논문 학술상 수상

우리 학교 바이오 및 뇌공학과 최철희 교수가 지난 16~17일 서울 소공동 롯데호텔에서 열린 제37차 대한암학회 춘계학술대회에서 우수논문 학술상을 수상했다.

최철희 교수는 지난해 종양생물학과 바이오광학 분야에서 총10편의 SCI급 논문을 주저자로 발표하는 등 활발한 연구성과를 냈고 그 업적을 인정받아 수상자로 선정됐다.

특히, 세포생물학 분야의 세계적 학술지인 ‘세포사멸 및 증식(cell death and differentiation)지’에 ‘케스파제에 의해 생성되는 활성산소종에 의한 사람 뇌종양세포의 세포사멸 저항성 유발’이라는 주제로 논문을 발표해 연구의 우수성을 인정받았다. 이 논문에서는 기존에 노화나 세포의 죽음을 유발하는 세포 내 독성 물질로 알려진 활성산소종이 케스파제(caspase)라는 단백질효소를 억제해 세포의 죽음을 오히려 저해할 수 있음을 밝힌 것으로 종양세포의 치료에 대한 새로운 내성기전을 제시했다.

최근에는 조직관류 측정을 위한 새로운 생체영상기법을 개발해 임상적용 가능한 의료장비를 개발 중이다. 아울러 지난달에는 극초단파 레이저빔을 이용한 신경약물전달 신기술을 세계 최초로 개발한 바 있다.

최 교수는 KAIST 생체영상연구센터와 세포신호및생체영상 연구실을 운영하면서 질병 발생에 관여하는 세포신호전달과정을 세포생물학-계산정보생물학-바이오광학의 다학제적인 접근을 통해 연구하고 있다.

2011.06.23 조회수 11762

최철희 교수, 대한암학회 우수논문 학술상 수상

우리 학교 바이오 및 뇌공학과 최철희 교수가 지난 16~17일 서울 소공동 롯데호텔에서 열린 제37차 대한암학회 춘계학술대회에서 우수논문 학술상을 수상했다.

최철희 교수는 지난해 종양생물학과 바이오광학 분야에서 총10편의 SCI급 논문을 주저자로 발표하는 등 활발한 연구성과를 냈고 그 업적을 인정받아 수상자로 선정됐다.

특히, 세포생물학 분야의 세계적 학술지인 ‘세포사멸 및 증식(cell death and differentiation)지’에 ‘케스파제에 의해 생성되는 활성산소종에 의한 사람 뇌종양세포의 세포사멸 저항성 유발’이라는 주제로 논문을 발표해 연구의 우수성을 인정받았다. 이 논문에서는 기존에 노화나 세포의 죽음을 유발하는 세포 내 독성 물질로 알려진 활성산소종이 케스파제(caspase)라는 단백질효소를 억제해 세포의 죽음을 오히려 저해할 수 있음을 밝힌 것으로 종양세포의 치료에 대한 새로운 내성기전을 제시했다.

최근에는 조직관류 측정을 위한 새로운 생체영상기법을 개발해 임상적용 가능한 의료장비를 개발 중이다. 아울러 지난달에는 극초단파 레이저빔을 이용한 신경약물전달 신기술을 세계 최초로 개발한 바 있다.

최 교수는 KAIST 생체영상연구센터와 세포신호및생체영상 연구실을 운영하면서 질병 발생에 관여하는 세포신호전달과정을 세포생물학-계산정보생물학-바이오광학의 다학제적인 접근을 통해 연구하고 있다.

2011.06.23 조회수 11762 민범기 교수, 높은 굴절률의 메타물질 구현

- 세계 최고 권위 『네이처』지 발표, “전자기파나 광파의 경로를 마음대로 제어하는 초소형 광학소자 개발 가능”-

국내 연구진이 자연계에 존재하지 않는 높은 굴절률*을 갖는 메타물질을 이론적으로 검증하고 이를 실험적으로 구현하는데 성공하였다.

* 굴절률(index of refraction) : 서로 다른 매질의 경계면을 통과하는 파동이 굴절되는 정도 또는 투명한 매질로 빛이 진행할 때, 빛의 속도(광속) 이 줄어드는 비율

우리학교 민범기 교수(교신저자, 37세), 최무한 박사(제1저자, 39세) 및 이승훈 박사과정생(제1저자, 29세)의 주도 하에, 한국전자통신연구원(ETRI) 강광용 박사팀, KAIST 이용희 교수팀, 서울대 박남규 교수팀이 참여한 이번 연구는 교육과학기술부(장관 이주호)와 한국연구재단(이사장 오세정)이 추진하는 일반연구자지원사업(신진연구)의 지원을 받아 수행되었다.

이번 연구결과는 세계 최고 권위의 과학 전문지인 ‘네이처(Nature)’지 2월 17일자에 게재되었는데, 특히 순수 국내연구진만으로 구성된 연구팀이 단독으로 발표한 이례적인 값진 연구성과로서 그 의미가 매우 크다. 또한 이 논문은 그 주에 발표된 논문 중에서 우수한 연구결과를 해당분야 전문가가 해설하는 ‘뉴스 앤드 뷰즈(News and Views)’에 선정되는 영예를 얻었다.

메타물질이란 기존에 물질의 정의를 완전히 뛰어넘는 혁신적인 개념으로서, 자연계에는 존재하지 않는 물성을 갖도록 고안된 물질의 통칭이다.

원자나 분자로 이루어진 자연계의 물질과는 달리, 메타물질의 단위 인공원자는 파장보다 훨씬 작은 인위적인 구조체로 이루어진다.

이러한 메타물질은 전자기파나 광파에 대한 물질의 물성을 인위적으로 마음대로 조절할 수 있다는 점에서 최근 전 세계 연구자들의 주목을 받고 있다. 일례로 광학투명망토 기술이나 음굴절률의 구현 등이 메타물질의 주된 연구 분야였으나, 이번 연구를 통하여 극한 고굴절률 메타물질이라는 새로운 영역을 개척하였다.

민범기 교수 연구팀은 분극율(分極率)이 매우 크면서도 반자성(反磁性)이 매우 약한 금속이면서 유전체(誘電體)인 메타물질을 독자적으로 설계․제작하여, 인위적인 값으로는 가장 높은 38.6에 달하는 굴절률을 세계 최초로 실증하였다.

이러한 연구결과는 음굴절률 메타물질의 영역을 넘어서 자연계에 존재하지 않는 매우 높은 굴절률(38.6)을 메타물질의 새로운 영역으로 포함시켰다는 점에서 의미가 크다.

민범기 교수는 “이번 연구는 향후 파장이하의 높은 해상도를 지닌 이미징 시스템이나, 전자기파 혹은 광파의 경로를 임의로 제어할 수 있는 전자기파나 광학소자 및 파장이하 규모의 초소형 광학소자를 개발하는데 크게 기여할 수 있을 것으로 기대한다”고 연구의의를 밝혔다.

2011.02.16 조회수 19551

민범기 교수, 높은 굴절률의 메타물질 구현

- 세계 최고 권위 『네이처』지 발표, “전자기파나 광파의 경로를 마음대로 제어하는 초소형 광학소자 개발 가능”-

국내 연구진이 자연계에 존재하지 않는 높은 굴절률*을 갖는 메타물질을 이론적으로 검증하고 이를 실험적으로 구현하는데 성공하였다.

* 굴절률(index of refraction) : 서로 다른 매질의 경계면을 통과하는 파동이 굴절되는 정도 또는 투명한 매질로 빛이 진행할 때, 빛의 속도(광속) 이 줄어드는 비율

우리학교 민범기 교수(교신저자, 37세), 최무한 박사(제1저자, 39세) 및 이승훈 박사과정생(제1저자, 29세)의 주도 하에, 한국전자통신연구원(ETRI) 강광용 박사팀, KAIST 이용희 교수팀, 서울대 박남규 교수팀이 참여한 이번 연구는 교육과학기술부(장관 이주호)와 한국연구재단(이사장 오세정)이 추진하는 일반연구자지원사업(신진연구)의 지원을 받아 수행되었다.

이번 연구결과는 세계 최고 권위의 과학 전문지인 ‘네이처(Nature)’지 2월 17일자에 게재되었는데, 특히 순수 국내연구진만으로 구성된 연구팀이 단독으로 발표한 이례적인 값진 연구성과로서 그 의미가 매우 크다. 또한 이 논문은 그 주에 발표된 논문 중에서 우수한 연구결과를 해당분야 전문가가 해설하는 ‘뉴스 앤드 뷰즈(News and Views)’에 선정되는 영예를 얻었다.

메타물질이란 기존에 물질의 정의를 완전히 뛰어넘는 혁신적인 개념으로서, 자연계에는 존재하지 않는 물성을 갖도록 고안된 물질의 통칭이다.

원자나 분자로 이루어진 자연계의 물질과는 달리, 메타물질의 단위 인공원자는 파장보다 훨씬 작은 인위적인 구조체로 이루어진다.

이러한 메타물질은 전자기파나 광파에 대한 물질의 물성을 인위적으로 마음대로 조절할 수 있다는 점에서 최근 전 세계 연구자들의 주목을 받고 있다. 일례로 광학투명망토 기술이나 음굴절률의 구현 등이 메타물질의 주된 연구 분야였으나, 이번 연구를 통하여 극한 고굴절률 메타물질이라는 새로운 영역을 개척하였다.

민범기 교수 연구팀은 분극율(分極率)이 매우 크면서도 반자성(反磁性)이 매우 약한 금속이면서 유전체(誘電體)인 메타물질을 독자적으로 설계․제작하여, 인위적인 값으로는 가장 높은 38.6에 달하는 굴절률을 세계 최초로 실증하였다.

이러한 연구결과는 음굴절률 메타물질의 영역을 넘어서 자연계에 존재하지 않는 매우 높은 굴절률(38.6)을 메타물질의 새로운 영역으로 포함시켰다는 점에서 의미가 크다.

민범기 교수는 “이번 연구는 향후 파장이하의 높은 해상도를 지닌 이미징 시스템이나, 전자기파 혹은 광파의 경로를 임의로 제어할 수 있는 전자기파나 광학소자 및 파장이하 규모의 초소형 광학소자를 개발하는데 크게 기여할 수 있을 것으로 기대한다”고 연구의의를 밝혔다.

2011.02.16 조회수 19551 고감도 나노광학측정기술 개발

- 머리카락 단면적의 70만배 보다 작은 나노유체기술과 나노광학기술을 융합한 바이오분석기술.- 신약개발 및 신경질환 조기진단기술로 활용 기대.

우리학교 바이오및뇌공학과 정기훈 교수 연구팀이 소분자 생화합물 (small molecules) 검출을 위한 획기적인 고감도 나노광학측정기술을 개발했다.

소분자 생화합물은 분자량이 작은 생체내 분자들로 다양한 세포의 세포막을 드나들며 세포간의 신호전달 등에 큰 역할을 담당한다. 최근에는 제약업계에서도 소분자 생화합물을 이용한 신약 개발 관련 연구 및 개발에 큰 관심을 기울이고 있다.

그러나 이러한 소분자 생화합물은 대부분 특정 항원-항체 화학 결합반응을 유도하기 힘들어 기존에 많이 사용되는 형광이나 전기화학적인 방법으로 극소량을 분석하는데 어려움이 많았다.

정 교수 연구팀은 사람의 머리카락 단면적의 70만배 보다 작은 나노유체관내 유동특성을 이용해 나노몰(nM) 수준의 농도를 갖는 극미량의 소분자 생화합물의 농도를 국소적으로 증가시켰다. 이후 나노플라즈모닉 광학기술과 접목해 측정하는 빛의 세기를 1만배 이상 향상시켜, 별도의 생화학처리를 사용하지 않은 도파민(Dopamine)과 가바(GABA)와 같은 신경전달물질을 1초 이내에 구별하는 데 성공했다.

이 결과는 현존 세계 최고수준의 검출한계를 수백배 이상 향상시킨 기술로 평가받고 있다.

이번 연구결과는 앞으로 소분자 생화합물을 이용한 다양한 글로벌 신약개발은 물론, 알츠하이머병과 같은 퇴행성 신경질환의 조기진단 및 뇌기능 진단기술에 크게 기여할 수 있을 것이라 기대된다.

한편, 교육과학기술부가 지원하는 한국연구재단의 도약연구자지원사업과 한국생명공학연구원이 지원하는 오픈이노베이션사업의 일환으로 수행된 이번 연구는 오영재 박사과정 학생 주도하에 진행됐으며, 독일에서 발간되는 나노분야 국제저명학술지인 ‘스몰(Small)’지의 1월 17일자 표지논문으로 게재됐다.

2011.01.26 조회수 16736

고감도 나노광학측정기술 개발

- 머리카락 단면적의 70만배 보다 작은 나노유체기술과 나노광학기술을 융합한 바이오분석기술.- 신약개발 및 신경질환 조기진단기술로 활용 기대.

우리학교 바이오및뇌공학과 정기훈 교수 연구팀이 소분자 생화합물 (small molecules) 검출을 위한 획기적인 고감도 나노광학측정기술을 개발했다.

소분자 생화합물은 분자량이 작은 생체내 분자들로 다양한 세포의 세포막을 드나들며 세포간의 신호전달 등에 큰 역할을 담당한다. 최근에는 제약업계에서도 소분자 생화합물을 이용한 신약 개발 관련 연구 및 개발에 큰 관심을 기울이고 있다.

그러나 이러한 소분자 생화합물은 대부분 특정 항원-항체 화학 결합반응을 유도하기 힘들어 기존에 많이 사용되는 형광이나 전기화학적인 방법으로 극소량을 분석하는데 어려움이 많았다.

정 교수 연구팀은 사람의 머리카락 단면적의 70만배 보다 작은 나노유체관내 유동특성을 이용해 나노몰(nM) 수준의 농도를 갖는 극미량의 소분자 생화합물의 농도를 국소적으로 증가시켰다. 이후 나노플라즈모닉 광학기술과 접목해 측정하는 빛의 세기를 1만배 이상 향상시켜, 별도의 생화학처리를 사용하지 않은 도파민(Dopamine)과 가바(GABA)와 같은 신경전달물질을 1초 이내에 구별하는 데 성공했다.

이 결과는 현존 세계 최고수준의 검출한계를 수백배 이상 향상시킨 기술로 평가받고 있다.

이번 연구결과는 앞으로 소분자 생화합물을 이용한 다양한 글로벌 신약개발은 물론, 알츠하이머병과 같은 퇴행성 신경질환의 조기진단 및 뇌기능 진단기술에 크게 기여할 수 있을 것이라 기대된다.

한편, 교육과학기술부가 지원하는 한국연구재단의 도약연구자지원사업과 한국생명공학연구원이 지원하는 오픈이노베이션사업의 일환으로 수행된 이번 연구는 오영재 박사과정 학생 주도하에 진행됐으며, 독일에서 발간되는 나노분야 국제저명학술지인 ‘스몰(Small)’지의 1월 17일자 표지논문으로 게재됐다.

2011.01.26 조회수 16736