%EA%B3%BC%ED%95%99%EA%B8%B0%EC%88%A0

-

총동문회장에 이상천 박사 취임

제19대 KAIST 총동문회장에 이상천(李相天, 57) 한국기계연구원장이 취임했다. 임기는 2년이다.

李 동문회장은 지난 1976년에 KAIST 기계공학과에서 석사 학위를 받았다. 경북테크노파크 이사장과 영남대학교 총장, 국가과학기술위원회 민간위원 등을 역임했으며, 맹호장(2004), 대통령 표창(2006), 청조근정훈장(2008) 등을 수여했다.

국제학술제 게재논문 15편, 국내학술지 게재논문 32편, 국제학술대회 발표논문 21편이 있다.

2009.01.22 조회수 17371

총동문회장에 이상천 박사 취임

제19대 KAIST 총동문회장에 이상천(李相天, 57) 한국기계연구원장이 취임했다. 임기는 2년이다.

李 동문회장은 지난 1976년에 KAIST 기계공학과에서 석사 학위를 받았다. 경북테크노파크 이사장과 영남대학교 총장, 국가과학기술위원회 민간위원 등을 역임했으며, 맹호장(2004), 대통령 표창(2006), 청조근정훈장(2008) 등을 수여했다.

국제학술제 게재논문 15편, 국내학술지 게재논문 32편, 국제학술대회 발표논문 21편이 있다.

2009.01.22 조회수 17371 -

산업디자인학과 김성진 군, 2008 대한민국 인재상 수상

산업디자인학과 김성진(25)군이 교육과학기술부와 한국과학창의재단이 공동 주관한 "2008 대한민국 인재상" 수상자로 최종 선정됐다.

김군은 중.고등학교 시절부터 각종 컴퓨터 관련 경진대회에서 장관/총장상을 수상한 컴퓨터 전문가다.

김군은 장애인에 관심을 가지고, 말 못하는 언어.청각 장애인을 위한 보완대체 의사소통 기기 AAC를 국내최초로 개발했다. 이 기기는 물리학자 스티븐호킹 박사와 같이 말 못하는 장애인도 기계를 통해 말을 할 수 있도록 해주는 첨단의사소통기기다.

최근에는 지체장애인도 운전을 할 수 있는 근전도 드라이빙 시스템을 개발하여 현대/기아자동차 주관 미래자동차 공모전에서 수상한 바 있으며, 교통사고로 인해 희생되는 동물들을 보호할 수 있는 생태통로 시뮬레이션 시스템을 개발하여 지난 3월 세계 소프트웨어올림픽 마이크로소프트 이매진컵 2008에서 금상을 수상한 바 있다.

대한민국 인재상은 미래를 이끌어 갈 창의력이 뛰어난 인재를 발굴해 2001년부터 수여해 온 "21세기 우수인재상"(장관상)을 올해부터 대통령 표창으로 격상, 시상하는 것으로 수상자에게는 표창과 함께 장학금 등이 지급된다.

2008.10.23 조회수 20102

산업디자인학과 김성진 군, 2008 대한민국 인재상 수상

산업디자인학과 김성진(25)군이 교육과학기술부와 한국과학창의재단이 공동 주관한 "2008 대한민국 인재상" 수상자로 최종 선정됐다.

김군은 중.고등학교 시절부터 각종 컴퓨터 관련 경진대회에서 장관/총장상을 수상한 컴퓨터 전문가다.

김군은 장애인에 관심을 가지고, 말 못하는 언어.청각 장애인을 위한 보완대체 의사소통 기기 AAC를 국내최초로 개발했다. 이 기기는 물리학자 스티븐호킹 박사와 같이 말 못하는 장애인도 기계를 통해 말을 할 수 있도록 해주는 첨단의사소통기기다.

최근에는 지체장애인도 운전을 할 수 있는 근전도 드라이빙 시스템을 개발하여 현대/기아자동차 주관 미래자동차 공모전에서 수상한 바 있으며, 교통사고로 인해 희생되는 동물들을 보호할 수 있는 생태통로 시뮬레이션 시스템을 개발하여 지난 3월 세계 소프트웨어올림픽 마이크로소프트 이매진컵 2008에서 금상을 수상한 바 있다.

대한민국 인재상은 미래를 이끌어 갈 창의력이 뛰어난 인재를 발굴해 2001년부터 수여해 온 "21세기 우수인재상"(장관상)을 올해부터 대통령 표창으로 격상, 시상하는 것으로 수상자에게는 표창과 함께 장학금 등이 지급된다.

2008.10.23 조회수 20102 -

이효철 교수팀, 물에 녹은단백질 모양 변화 실시간 관찰 성공

- 관련 논문, 9월 22일(일)자 네이처 메서드(Nature Methods)誌 게재- 단백질의 작동메커니즘 규명에 중요한 도구 역할 및 신약개발에도 큰 도움 줄 것으로 기대

KAIST(총장 서남표) 화학과 이효철(李效澈, 36) 교수팀이 ‘물에서 변하는 단백질 분자구조를 실시간으로 규명’ 하는데 성공했다. 관련 논문은 네이처 자매지인 네이처 메서드(Nature Methods)誌 9월 22일자 온라인 판에 게재됐고 10월호에 출판될 예정이다.

논문의 제목은 “시간분해 엑스선 산란을 이용한 용액상의 단백질의 구조동역학 추적(Tracking the structural dynamics of proteins in solution using time-resolved wide-angle X-ray scattering)”으로 온라인에 게재되는 논문들 중에서도 특히 주목받는 하이라이트 논문으로 소개될 예정이다. 李 교수는 이 논문의 교신저자다.

이번 연구결과는 李 교수팀의 집념의 산물이라 할 수 있다. 李 교수팀은 지난 2005년 5월, 소금처럼 딱딱하게 고체상으로 굳어 있는 상태에서의 단백질의 안정적인 구조만을 볼 수 있는 기존의 방법을 시간분해 엑스선 결정법으로 발전시켜, 정지되어 있는 단백질의 구조뿐 만 아니라 움직이는 단백질의 동영상을 촬영하는데 성공했다. 관련 논문은 미국 국립과학원회보(PNAS, Proceedings of National Academy of Science)에 발표되었으며, 학계의 큰 주목을 받았다.

그러나 이 방법으로도 해결할 수 없는 치명적인 문제는 우리 몸에서 작용하는 일반적인 단백질은 고체상으로 있지 않고 물에 녹아있는 용액상태라는 점이다. 마치 고체 소금이 물에 녹아 소금물이 되는 것과 같은 원리다. 물은 인간의 몸의 약 70% 이상을 차지하고 있고 생명 유지에 필수적인 단백질들은 물에 녹아 있는 상태로 존재한다고 볼 수 있다. 따라서 단백질이 어떻게 기능을 발휘하는 지를 실시간으로 관측하기 위해서는 물에 녹아 있는 단백질 분자의 모양 변화를 실시간으로 추적할 수 있는 기술이 필요하다.

이러한 목표를 향한 첫 열매로 물에 녹아 있는 간단한 유기분자의 구조변화를 실시간 측정하는 데 성공하였으며, 관련 연구논문이 2005년 7월 사이언스(Science)誌에 발표된 바 있다. 당시 이 연구결과는 용액상에서 분자의 움직임을 실시간 추적할 수 있다는 점 때문에 많은 관심을 불러 일으켰는데, 李 교수는 그 기술을 더욱 발전시키면 단백질에도 응용 가능할 것으로 전망했다. 그러나 일반적으로 단백질은 그 당시 성공한 유기분자보다 적어도 1,000배 정도 크고 구조가 훨씬 더 복잡할 뿐 아니라 훨씬 적은 양으로 존재하기 때문에 물에 녹아 있는 단백질에서도 성공할 수 있다는 것에는 많은 과학자들이 회의적으로 생각했다.

이번 네이처 메서드誌에 발표한 연구결과는 그러한 부정적인 생각을 깨고 기존에 성공한 유기분자보다 ‘1,000배 더 큰 단백질 분자가 물에 녹아 있을 때에 이들의 3차원 구조변화를 실시간으로 관측하는데 성공’한 획기적인 연구성과다. 논문에서는 3가지 종류의 단백질에 대한 연구결과를 발표했는데, 우리 몸에서 산소를 이동하는데 중요한 헤모글로빈 단백질과, 근육에서의 산소공급에 관여하는 미오글로빈 단백질 등이다. 이 외에도 단백질은 주로 접혀있어 특정한 구조를 형성하는데 환경이 바뀌면 이 구조가 풀리게 된다. 풀려 있는 단백질은 일반적으로 제 역할을 할 수 없어 이러한 단백질의 접힘-풀림 현상을 이해하는 것은 매우 중요한데 씨토크롬씨라는 단백질이 풀린 상태에서 접히는 과정도 실시간으로 추적하는데 성공하였다.

이 새로운 기술을 사용하면 물에서 움직이는 단백질의 동영상을 촬영할 수도 있어 단백질의 작동메커니즘을 밝히는 데에 중요한 도구가 될 것이며, 앞으로 신약개발을 하는 데에도 큰 도움을 줄 것으로 기대된다. 또한 이 기술은 단백질은 물론이고 나노물질에도 응용이 가능하므로 BT뿐만 아니라 NT분야에도 기여할 수 있을 것으로 전망된다.

이 연구는 교육과학기술부의 창의적연구진흥사업의 연구비 지원으로 진행되었다. 연구결과는 유럽연합방사광가속기센터에서 측정되었으며, 李 교수의 주도하에 이뤄진 국제적인 공동연구의 성과다.

李 교수는 “현재 포항에 있는 제3세대 가속기에 이어 한국에서도 차세대 광원으로 건설이 논의되고 있는 제4세대 방사광가속기(XFEL)가 성공적으로 가동되면, 현재 발표된 데이터보다 적어도 1,000배정도 더 좋은 데이터를 얻을 수 있을 것으로 예상된다.”고 밝혔다.

<이효철 교수 프로필>

■ 학 력

1990 경남과학고 2년 수료, KAIST 화학과 학사과정 입학

1994 KAIST 화학과 학사과정 졸업

1994 Caltech(California Institute of Technology) 박사과정 입학

2001 Caltech 졸업(박사)

2001 시카고 대학 박사 후 연구원(Post Doc.)

2003.8.1-2007.2.28 KAIST 화학과 조교수 2007.3.1-현재 KAIST 화학과 부교수

■ 수상경력

2006 젊은 과학자상(과학기술부/한국과학기술한림원)

2006 과학기술우수논문상(한국과학기술단체총연합회)

2006 KAIST 학술상 2001-2003 美國 대먼 러년 암재단(Damon Runyon Cancer Research Foundation)펠로우쉽

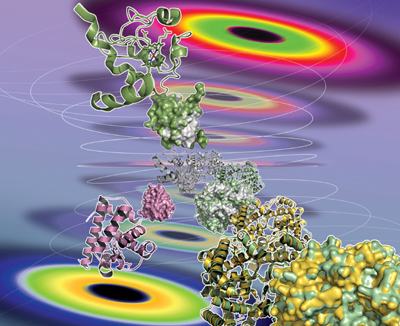

(설명) 시간분해 엑스선 산란의 개념을 예술적으로 표현한 그림

2008.09.22 조회수 30605

이효철 교수팀, 물에 녹은단백질 모양 변화 실시간 관찰 성공

- 관련 논문, 9월 22일(일)자 네이처 메서드(Nature Methods)誌 게재- 단백질의 작동메커니즘 규명에 중요한 도구 역할 및 신약개발에도 큰 도움 줄 것으로 기대

KAIST(총장 서남표) 화학과 이효철(李效澈, 36) 교수팀이 ‘물에서 변하는 단백질 분자구조를 실시간으로 규명’ 하는데 성공했다. 관련 논문은 네이처 자매지인 네이처 메서드(Nature Methods)誌 9월 22일자 온라인 판에 게재됐고 10월호에 출판될 예정이다.

논문의 제목은 “시간분해 엑스선 산란을 이용한 용액상의 단백질의 구조동역학 추적(Tracking the structural dynamics of proteins in solution using time-resolved wide-angle X-ray scattering)”으로 온라인에 게재되는 논문들 중에서도 특히 주목받는 하이라이트 논문으로 소개될 예정이다. 李 교수는 이 논문의 교신저자다.

이번 연구결과는 李 교수팀의 집념의 산물이라 할 수 있다. 李 교수팀은 지난 2005년 5월, 소금처럼 딱딱하게 고체상으로 굳어 있는 상태에서의 단백질의 안정적인 구조만을 볼 수 있는 기존의 방법을 시간분해 엑스선 결정법으로 발전시켜, 정지되어 있는 단백질의 구조뿐 만 아니라 움직이는 단백질의 동영상을 촬영하는데 성공했다. 관련 논문은 미국 국립과학원회보(PNAS, Proceedings of National Academy of Science)에 발표되었으며, 학계의 큰 주목을 받았다.

그러나 이 방법으로도 해결할 수 없는 치명적인 문제는 우리 몸에서 작용하는 일반적인 단백질은 고체상으로 있지 않고 물에 녹아있는 용액상태라는 점이다. 마치 고체 소금이 물에 녹아 소금물이 되는 것과 같은 원리다. 물은 인간의 몸의 약 70% 이상을 차지하고 있고 생명 유지에 필수적인 단백질들은 물에 녹아 있는 상태로 존재한다고 볼 수 있다. 따라서 단백질이 어떻게 기능을 발휘하는 지를 실시간으로 관측하기 위해서는 물에 녹아 있는 단백질 분자의 모양 변화를 실시간으로 추적할 수 있는 기술이 필요하다.

이러한 목표를 향한 첫 열매로 물에 녹아 있는 간단한 유기분자의 구조변화를 실시간 측정하는 데 성공하였으며, 관련 연구논문이 2005년 7월 사이언스(Science)誌에 발표된 바 있다. 당시 이 연구결과는 용액상에서 분자의 움직임을 실시간 추적할 수 있다는 점 때문에 많은 관심을 불러 일으켰는데, 李 교수는 그 기술을 더욱 발전시키면 단백질에도 응용 가능할 것으로 전망했다. 그러나 일반적으로 단백질은 그 당시 성공한 유기분자보다 적어도 1,000배 정도 크고 구조가 훨씬 더 복잡할 뿐 아니라 훨씬 적은 양으로 존재하기 때문에 물에 녹아 있는 단백질에서도 성공할 수 있다는 것에는 많은 과학자들이 회의적으로 생각했다.

이번 네이처 메서드誌에 발표한 연구결과는 그러한 부정적인 생각을 깨고 기존에 성공한 유기분자보다 ‘1,000배 더 큰 단백질 분자가 물에 녹아 있을 때에 이들의 3차원 구조변화를 실시간으로 관측하는데 성공’한 획기적인 연구성과다. 논문에서는 3가지 종류의 단백질에 대한 연구결과를 발표했는데, 우리 몸에서 산소를 이동하는데 중요한 헤모글로빈 단백질과, 근육에서의 산소공급에 관여하는 미오글로빈 단백질 등이다. 이 외에도 단백질은 주로 접혀있어 특정한 구조를 형성하는데 환경이 바뀌면 이 구조가 풀리게 된다. 풀려 있는 단백질은 일반적으로 제 역할을 할 수 없어 이러한 단백질의 접힘-풀림 현상을 이해하는 것은 매우 중요한데 씨토크롬씨라는 단백질이 풀린 상태에서 접히는 과정도 실시간으로 추적하는데 성공하였다.

이 새로운 기술을 사용하면 물에서 움직이는 단백질의 동영상을 촬영할 수도 있어 단백질의 작동메커니즘을 밝히는 데에 중요한 도구가 될 것이며, 앞으로 신약개발을 하는 데에도 큰 도움을 줄 것으로 기대된다. 또한 이 기술은 단백질은 물론이고 나노물질에도 응용이 가능하므로 BT뿐만 아니라 NT분야에도 기여할 수 있을 것으로 전망된다.

이 연구는 교육과학기술부의 창의적연구진흥사업의 연구비 지원으로 진행되었다. 연구결과는 유럽연합방사광가속기센터에서 측정되었으며, 李 교수의 주도하에 이뤄진 국제적인 공동연구의 성과다.

李 교수는 “현재 포항에 있는 제3세대 가속기에 이어 한국에서도 차세대 광원으로 건설이 논의되고 있는 제4세대 방사광가속기(XFEL)가 성공적으로 가동되면, 현재 발표된 데이터보다 적어도 1,000배정도 더 좋은 데이터를 얻을 수 있을 것으로 예상된다.”고 밝혔다.

<이효철 교수 프로필>

■ 학 력

1990 경남과학고 2년 수료, KAIST 화학과 학사과정 입학

1994 KAIST 화학과 학사과정 졸업

1994 Caltech(California Institute of Technology) 박사과정 입학

2001 Caltech 졸업(박사)

2001 시카고 대학 박사 후 연구원(Post Doc.)

2003.8.1-2007.2.28 KAIST 화학과 조교수 2007.3.1-현재 KAIST 화학과 부교수

■ 수상경력

2006 젊은 과학자상(과학기술부/한국과학기술한림원)

2006 과학기술우수논문상(한국과학기술단체총연합회)

2006 KAIST 학술상 2001-2003 美國 대먼 러년 암재단(Damon Runyon Cancer Research Foundation)펠로우쉽

(설명) 시간분해 엑스선 산란의 개념을 예술적으로 표현한 그림

2008.09.22 조회수 30605 -

박병준 홍정희 KI 빌딩 기공식

- 총공사비 360억원, 연면적 21,120㎡(6,980평), 지하 1층 , 지상 5층 규모

- KAIST Institute (바이오융합연구소, IT융합연구소, Complex Systems 설계연구소, 엔터테인먼트공학연구소, 나노융합연구소, 청정에너지연구소, 미래도시연구소,광기술연구소)

우리학교는 오는 9일 11시, 교내 ‘박병준 홍정희 KI(KAIST Institute, KAIST 연구원)빌딩’ 부지에서 서남표 총장을 비롯한 주요 보직자와 재미사업가인 박병준(朴柄俊, 74, 뷰로 베리타 특별자문위원)회장, 시공사인 계룡건설 한승구 대표이사 등이 참석한 가운데 창의적․다학제적 융합연구를 지원하기 위한 ‘박병준 홍정희 KI 빌딩’ 기공식을 갖는다.

‘KI’ 빌딩은 박병준 회장의 기부금 미화 1,000만 달러를 포함한 총공사비 360억원을 투입, 21,120㎡(약 6,980평) 부지에 지하 1층, 지상 5층 규모로 건립된다. 2009년 12월 준공 예정이다. 지하는 클린 룸과 공동 장비실이 들어서고, 1~2층은 국제회의를 개최할 수 있는 대형 회의실과 연구성과전시장으로 꾸며지며, 3~5층은 순수 연구동으로 8개 ‘KI’의 핵심 연구팀이 입주하게 된다. 특히, 연구실 및 실험실은 붙박이 벽과 시설을 배제하고 신축성 있는 소재와 구조로 배치, 연구목표와 성과평가를 통하여 새로운 연구팀이 지속적으로 유입될 수 있는 시스템으로 운영된다.

‘KI’ 설립사업은 美 MIT 링컨연구소처럼 세계적 연구개발 성과를 통하여 대학의 인지도를 높이고, 국가 경쟁력 향상에 기여할 목적으로 2006년부터 KAIST가 역점적으로 추진해온 전략사업 중 하나다. 현재 바이오, IT융합, 시스템설계, 엔터테인먼트공학, 나노, 청정에너지, 미래도시, 광기술 등 8개 분야에 18개 학과 230여명의 교수가 학문간 경계를 허물고 활발한 융합연구를 수행하고 있다.

김상수 KAIST 연구원장은 “KI가 지향하고 있는 융합연구를 위해서는 분산된 인력과 장비를 한 곳에 결집시켜야 하는데 그동안 마땅한 연구공간이 없어 사업수행에 어려움이 많았다. 교육과학기술부와 박병준 회장께 감사한다. 강점분야에 대한 선택과 집중을 통해 세계적 연구성과를 창출 하겠다”고 운영 목표를 밝혔다.

2008.09.09 조회수 18439

박병준 홍정희 KI 빌딩 기공식

- 총공사비 360억원, 연면적 21,120㎡(6,980평), 지하 1층 , 지상 5층 규모

- KAIST Institute (바이오융합연구소, IT융합연구소, Complex Systems 설계연구소, 엔터테인먼트공학연구소, 나노융합연구소, 청정에너지연구소, 미래도시연구소,광기술연구소)

우리학교는 오는 9일 11시, 교내 ‘박병준 홍정희 KI(KAIST Institute, KAIST 연구원)빌딩’ 부지에서 서남표 총장을 비롯한 주요 보직자와 재미사업가인 박병준(朴柄俊, 74, 뷰로 베리타 특별자문위원)회장, 시공사인 계룡건설 한승구 대표이사 등이 참석한 가운데 창의적․다학제적 융합연구를 지원하기 위한 ‘박병준 홍정희 KI 빌딩’ 기공식을 갖는다.

‘KI’ 빌딩은 박병준 회장의 기부금 미화 1,000만 달러를 포함한 총공사비 360억원을 투입, 21,120㎡(약 6,980평) 부지에 지하 1층, 지상 5층 규모로 건립된다. 2009년 12월 준공 예정이다. 지하는 클린 룸과 공동 장비실이 들어서고, 1~2층은 국제회의를 개최할 수 있는 대형 회의실과 연구성과전시장으로 꾸며지며, 3~5층은 순수 연구동으로 8개 ‘KI’의 핵심 연구팀이 입주하게 된다. 특히, 연구실 및 실험실은 붙박이 벽과 시설을 배제하고 신축성 있는 소재와 구조로 배치, 연구목표와 성과평가를 통하여 새로운 연구팀이 지속적으로 유입될 수 있는 시스템으로 운영된다.

‘KI’ 설립사업은 美 MIT 링컨연구소처럼 세계적 연구개발 성과를 통하여 대학의 인지도를 높이고, 국가 경쟁력 향상에 기여할 목적으로 2006년부터 KAIST가 역점적으로 추진해온 전략사업 중 하나다. 현재 바이오, IT융합, 시스템설계, 엔터테인먼트공학, 나노, 청정에너지, 미래도시, 광기술 등 8개 분야에 18개 학과 230여명의 교수가 학문간 경계를 허물고 활발한 융합연구를 수행하고 있다.

김상수 KAIST 연구원장은 “KI가 지향하고 있는 융합연구를 위해서는 분산된 인력과 장비를 한 곳에 결집시켜야 하는데 그동안 마땅한 연구공간이 없어 사업수행에 어려움이 많았다. 교육과학기술부와 박병준 회장께 감사한다. 강점분야에 대한 선택과 집중을 통해 세계적 연구성과를 창출 하겠다”고 운영 목표를 밝혔다.

2008.09.09 조회수 18439 -

이상엽교수팀, 시스템생물학 기반 산업용 미생물 개발 전략 제시

-생명공학분야 권위 리뷰지 “생명공학의 동향 (Trends in Biotechnology, Cell Press)” 표지 논문 게재

우리학교 생명화학공학과 및 바이오융합연구소 이상엽(李相燁, 44세, LG화학 석좌교수) 특훈교수와 바이오융합연구소 박진환(朴軫煥, 38세) 박사 연구팀이 다가오는 산업바이오텍 시대에 경쟁력을 갖추기 위한 시스템 생물학 기반의 미생물 대사공학 전략을 개발했다. 이 연구 결과는 셀(Cell)誌가 발행하는 생명공학 분야 최고 권위 리뷰지인 생명공학의 동향(Trends in Biotechnology) 8월호 표지 논문에 게재됐다. 교육과학기술부 게놈 정보 활용 통합 생물공정 개발 사업의 일환으로 수행한 이번 연구는 산업용 미생물을 개발함에 있어 유전체 및 기능 유전체 정보와 가상세포 시뮬레이션을 통합 적용하고, 발효 및 분리정제 공정까지 고려한 대사공학 방법을 제시함으로서 다가오는 바이오 기반 산업 시대에 경쟁력을 갖는 균주 개발 전략을 체계적으로 제시한 것으로 평가됐다.

유가가 고공행진을 계속하고 지구온난화 등 환경문제가 심각하게 대두되는 지금 세계 각국은 바이오매스를 이용하여 화학, 물질, 에너지 등을 생산하는 바이오기반 산업 시스템 구축에 박차를 가하고 있다. 미생물을 이용한 산업바이오텍 공정이 경쟁력을 갖추기 위해서는 자연계에서 분리된 미생물의 낮은 성능을 대폭 향상시키기 위하여 대사공학으로 미생물을 개량하여야 한다. 기존의 산업바이오텍에 사용되는 미생물 균주 제조 방법과 공정개발은 무작위 돌연변이화 및 균주의 일부분만 직관적으로 조작하는 방법에 의해 수행되었다. 하지만 이들은 원하지 않은 부분에도 돌연변이를 일으켜, 균주 전체의 대사 상태를 한눈에 볼 수 없으며, 향후 환경이 바뀌었을 때 추가 개발이 용이하지 않다는 단점이 있었다. 李 교수 연구팀은 시스템 생물학의 원리에 입각하여 크게 3 단계로 나누어 체계적으로 미생물을 개발하는 새로운 전략을 제시하였다. 1단계에서는 미생물의 조절 기작 등 연구를 통해 알게 된 사실에 기반하여 게놈상의 필요한 부위만을 조작, 초기 생산균주를 제작한다. 2단계에서는 시스템 수준의 분석을 통하여 확보한 오믹스 데이터와 가상세포의 시뮬레이션 결과를 융합, 세포내의 대사흐름 최적화를 통해 목적 산물을 최고 수율로 생산할 수 있는 균주를 제작한다. 마지막 3단계에서는 실제 생산 공정 개발 단계에서 생길 수 있는 문제점들을 시스템 생물학 기법에 입각하여 해결함으로써 우수 산업용 균주의 제조를 완료한다. 이 전략은 시스템 생물학 원리를 이용하여 균주 전체의 생리 대사 현상을 한눈에 파악하면서 균주의 대사공학적 개량이 가능하다는 점에서 기존의 방법과는 차별된 한 차원 높은 수준의 균주개발 전략이라고 할 수 있다.

이번 논문의 첫 번째 저자인 朴 박사는 "최근 연구팀에서 수행 중인 시스템 생물학 기법을 이용한 실제 균주 제작 과정의 경험과 결과를 토대로 전략을 확립 제시하였기 때문에 실제 생명공학 산업계에 종사하는 연구자들에게 실질적인 도움이 될 것으로 생각한다“고 말했다. 李 교수팀은 실제로 이 전략을 이용하여 최근 용도가 다양한 숙신산을 고효율로 생산하는 미생물과 고수율의 아미노산 (발린, 쓰레오닌) 생산균주, 바이오부탄올 생산균주 등을 개발한 바 있다.

<용어설명>

1) 가상세포: 세포내에서 일어나는 모든 효소 반응을 컴퓨터에서 재구성하여 실제 세포처럼 반응 시켜 결과를 예측하는 시스템을 말한다.

2) 대사공학: 세포의 대사 및 조절 회로를 체계적으로 조작하여 원하는 생산물을 고효율로 생산할 수 있도록 만드는 기술을 말한다.

3) 오믹스 (omics): 세포 또는 개체 내에서 발현되는 단백체(proteome), 전사체(transcriptome), 대사체(metabolome), 흐름체(fluxome) 등 생명현상과 관련된 중요한 물질에 대한 대량의 정보를 획득하여 이를 생물정보학 기법으로 분석하여 전체적인 생명현상을 밝히려는 학문이다4) 시스템 생물학 (systems biology): 각종 오믹스(transcriptome, proteome, fluxome, metabolome) 데이터를 융합하고 전산 생물학 기법으로 해석하여 세포의 생리 상태를 다차원에서 규명함으로써 세포와 생명체 전체를 이해하고자 하는 학문이며, 이 플랫폼을 기반으로 유용한 미생물의 개발이 가능하다.

2008.07.24 조회수 25990

이상엽교수팀, 시스템생물학 기반 산업용 미생물 개발 전략 제시

-생명공학분야 권위 리뷰지 “생명공학의 동향 (Trends in Biotechnology, Cell Press)” 표지 논문 게재

우리학교 생명화학공학과 및 바이오융합연구소 이상엽(李相燁, 44세, LG화학 석좌교수) 특훈교수와 바이오융합연구소 박진환(朴軫煥, 38세) 박사 연구팀이 다가오는 산업바이오텍 시대에 경쟁력을 갖추기 위한 시스템 생물학 기반의 미생물 대사공학 전략을 개발했다. 이 연구 결과는 셀(Cell)誌가 발행하는 생명공학 분야 최고 권위 리뷰지인 생명공학의 동향(Trends in Biotechnology) 8월호 표지 논문에 게재됐다. 교육과학기술부 게놈 정보 활용 통합 생물공정 개발 사업의 일환으로 수행한 이번 연구는 산업용 미생물을 개발함에 있어 유전체 및 기능 유전체 정보와 가상세포 시뮬레이션을 통합 적용하고, 발효 및 분리정제 공정까지 고려한 대사공학 방법을 제시함으로서 다가오는 바이오 기반 산업 시대에 경쟁력을 갖는 균주 개발 전략을 체계적으로 제시한 것으로 평가됐다.

유가가 고공행진을 계속하고 지구온난화 등 환경문제가 심각하게 대두되는 지금 세계 각국은 바이오매스를 이용하여 화학, 물질, 에너지 등을 생산하는 바이오기반 산업 시스템 구축에 박차를 가하고 있다. 미생물을 이용한 산업바이오텍 공정이 경쟁력을 갖추기 위해서는 자연계에서 분리된 미생물의 낮은 성능을 대폭 향상시키기 위하여 대사공학으로 미생물을 개량하여야 한다. 기존의 산업바이오텍에 사용되는 미생물 균주 제조 방법과 공정개발은 무작위 돌연변이화 및 균주의 일부분만 직관적으로 조작하는 방법에 의해 수행되었다. 하지만 이들은 원하지 않은 부분에도 돌연변이를 일으켜, 균주 전체의 대사 상태를 한눈에 볼 수 없으며, 향후 환경이 바뀌었을 때 추가 개발이 용이하지 않다는 단점이 있었다. 李 교수 연구팀은 시스템 생물학의 원리에 입각하여 크게 3 단계로 나누어 체계적으로 미생물을 개발하는 새로운 전략을 제시하였다. 1단계에서는 미생물의 조절 기작 등 연구를 통해 알게 된 사실에 기반하여 게놈상의 필요한 부위만을 조작, 초기 생산균주를 제작한다. 2단계에서는 시스템 수준의 분석을 통하여 확보한 오믹스 데이터와 가상세포의 시뮬레이션 결과를 융합, 세포내의 대사흐름 최적화를 통해 목적 산물을 최고 수율로 생산할 수 있는 균주를 제작한다. 마지막 3단계에서는 실제 생산 공정 개발 단계에서 생길 수 있는 문제점들을 시스템 생물학 기법에 입각하여 해결함으로써 우수 산업용 균주의 제조를 완료한다. 이 전략은 시스템 생물학 원리를 이용하여 균주 전체의 생리 대사 현상을 한눈에 파악하면서 균주의 대사공학적 개량이 가능하다는 점에서 기존의 방법과는 차별된 한 차원 높은 수준의 균주개발 전략이라고 할 수 있다.

이번 논문의 첫 번째 저자인 朴 박사는 "최근 연구팀에서 수행 중인 시스템 생물학 기법을 이용한 실제 균주 제작 과정의 경험과 결과를 토대로 전략을 확립 제시하였기 때문에 실제 생명공학 산업계에 종사하는 연구자들에게 실질적인 도움이 될 것으로 생각한다“고 말했다. 李 교수팀은 실제로 이 전략을 이용하여 최근 용도가 다양한 숙신산을 고효율로 생산하는 미생물과 고수율의 아미노산 (발린, 쓰레오닌) 생산균주, 바이오부탄올 생산균주 등을 개발한 바 있다.

<용어설명>

1) 가상세포: 세포내에서 일어나는 모든 효소 반응을 컴퓨터에서 재구성하여 실제 세포처럼 반응 시켜 결과를 예측하는 시스템을 말한다.

2) 대사공학: 세포의 대사 및 조절 회로를 체계적으로 조작하여 원하는 생산물을 고효율로 생산할 수 있도록 만드는 기술을 말한다.

3) 오믹스 (omics): 세포 또는 개체 내에서 발현되는 단백체(proteome), 전사체(transcriptome), 대사체(metabolome), 흐름체(fluxome) 등 생명현상과 관련된 중요한 물질에 대한 대량의 정보를 획득하여 이를 생물정보학 기법으로 분석하여 전체적인 생명현상을 밝히려는 학문이다4) 시스템 생물학 (systems biology): 각종 오믹스(transcriptome, proteome, fluxome, metabolome) 데이터를 융합하고 전산 생물학 기법으로 해석하여 세포의 생리 상태를 다차원에서 규명함으로써 세포와 생명체 전체를 이해하고자 하는 학문이며, 이 플랫폼을 기반으로 유용한 미생물의 개발이 가능하다.

2008.07.24 조회수 25990 -

변증남칼럼 과학기술교육시스템 개선책

변증남 교수(전기및전자공학과)가 과학기술교육시스템 개선책"이란 제목의 칼럼을

IT일간지 <디지털타임스> 2008년 7월 15일자에 기고했다.

제목 [디지털산책] 과학기술교육시스템 개선책

저자 변증남(전기및전자공학과) 석좌교수

매체 디지털타임스

일시 2008/07/15(화)

칼럼보기 http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2008071502012269614001

2008.07.15 조회수 10682

변증남칼럼 과학기술교육시스템 개선책

변증남 교수(전기및전자공학과)가 과학기술교육시스템 개선책"이란 제목의 칼럼을

IT일간지 <디지털타임스> 2008년 7월 15일자에 기고했다.

제목 [디지털산책] 과학기술교육시스템 개선책

저자 변증남(전기및전자공학과) 석좌교수

매체 디지털타임스

일시 2008/07/15(화)

칼럼보기 http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2008071502012269614001

2008.07.15 조회수 10682 -

양지원칼럼 경제난국, 과학기술투자로 극복하자

우리학교 양지원 대외부총장(생명화학공학과 교수)이 서울신문 2008년 6월27일자에

"경제난국, 과학기술투자로 극복하자"라는 제목으로 칼럼을 기고했다.

제목 - 경제난국, 과학기술투자로 극복하자

신문 - 서울신문

일자 - 2008.06.27(금)

칼럼보기 http://www.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20080627030002

2008.06.27 조회수 10329

양지원칼럼 경제난국, 과학기술투자로 극복하자

우리학교 양지원 대외부총장(생명화학공학과 교수)이 서울신문 2008년 6월27일자에

"경제난국, 과학기술투자로 극복하자"라는 제목으로 칼럼을 기고했다.

제목 - 경제난국, 과학기술투자로 극복하자

신문 - 서울신문

일자 - 2008.06.27(금)

칼럼보기 http://www.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20080627030002

2008.06.27 조회수 10329 -

양경훈교수팀, 양자효과를 이용한 초고속 IC 세계최초 개발

- 동일 성능 기존 IC 대비 75%의 소비전력 절감 효과 -

KAIST(총장 서남표) 전자전산학과 양경훈(梁景熏, 46) 교수팀은 교육과학기술부 21세기프론티어연구개발사업 중 테라급나노소자개발사업(단장 이조원)의 지원을 받아, 양자 효과 소자인 공명 터널 다이오드(RTD : Resonant Tunneling Diode)를 이용하여, 초고속 통신 시스템의 핵심 부품인 40 Gb/s 급 멀티플렉서 집적회로 개발에 성공했다고 밝혔다.

상온에서 동작하고 기존 소자와 호환이 가능한 공명 터널 다이오드에 2 ㎛ 급 소자 공정기술을 적용해 자체 개발한 이 집적회로는 세계최초로 양자 효과를 이용한 초고속 멀티플렉서로서 나노 전자소자 기술의 실용화 가능성을 제시한 것으로 평가된다.

CMOS, HBT 및 HEMT 등의 전자소자를 이용한 집적회로는 차세대 40 Gb/s 급 이상 통신 시스템의 핵심부품으로 널리 사용되어 왔으나 과도한 전력소모의 문제점으로 인하여 소비전력의 절감이 필수적으로 요구되어 왔다.

연구팀은 디지털 신호를 자체적으로 저장하고 빠른 신호처리가 가능한 공명 터널 다이오드 고유의 부성 미분 저항 특성(NDR : Negative Differential Resistance)을 이용하여, 세계적 반도체 제조기업인 인피니언(Infineon)에서 0.12 ㎛ CMOS 공정 기술을 바탕으로 개발한 40 Gb/s 멀티플렉서(소자 수 42개, 전력소모 100 mW)보다 소자 수는 1/2 이하(19개)로 줄이고 전력소모 또한 1/4(22.5 mW)로 줄이면서 40 Gb/s급 이상에서 동작하는 저전력/초고속 멀티플렉서 집적회로를 개발하였다.

이번 연구에서 개발된 양자 소자를 이용한 회로 설계 기술은 멀티플렉서 이외에, 차세대 초고속 통신 시스템 용의 다양한 디지털 및 아날로그 집적 회로 개발에 응용이 가능한 원천 기술이다. 또한 기존의 HBT, HEMT 등 화합물 반도체 소자 기반 초고속 집적회로의 공정설비를 그대로 이용할 수 있기 때문에 대량생산이 가능하여 향후 차세대 나노/양자 소자 시장을 선도할 수 있는 기술로 기대된다.

이번 연구결과는 5월 26일 프랑스 파리에서 열린 IEEE IPRM 국제학술대회에 발표되었으며 오는 8월 18일, 미국 알링턴에서 열리는 세계적 나노기술 학회인 “IEEE 나노테크놀로지(IEEE International Conference on Nanotechnology)” 학회에서 발표될 예정이다. 이밖에 8월 27일(수) “NANO KOREA 2008”에서도 초청 발표될 예정이다.

2008.06.26 조회수 23071

양경훈교수팀, 양자효과를 이용한 초고속 IC 세계최초 개발

- 동일 성능 기존 IC 대비 75%의 소비전력 절감 효과 -

KAIST(총장 서남표) 전자전산학과 양경훈(梁景熏, 46) 교수팀은 교육과학기술부 21세기프론티어연구개발사업 중 테라급나노소자개발사업(단장 이조원)의 지원을 받아, 양자 효과 소자인 공명 터널 다이오드(RTD : Resonant Tunneling Diode)를 이용하여, 초고속 통신 시스템의 핵심 부품인 40 Gb/s 급 멀티플렉서 집적회로 개발에 성공했다고 밝혔다.

상온에서 동작하고 기존 소자와 호환이 가능한 공명 터널 다이오드에 2 ㎛ 급 소자 공정기술을 적용해 자체 개발한 이 집적회로는 세계최초로 양자 효과를 이용한 초고속 멀티플렉서로서 나노 전자소자 기술의 실용화 가능성을 제시한 것으로 평가된다.

CMOS, HBT 및 HEMT 등의 전자소자를 이용한 집적회로는 차세대 40 Gb/s 급 이상 통신 시스템의 핵심부품으로 널리 사용되어 왔으나 과도한 전력소모의 문제점으로 인하여 소비전력의 절감이 필수적으로 요구되어 왔다.

연구팀은 디지털 신호를 자체적으로 저장하고 빠른 신호처리가 가능한 공명 터널 다이오드 고유의 부성 미분 저항 특성(NDR : Negative Differential Resistance)을 이용하여, 세계적 반도체 제조기업인 인피니언(Infineon)에서 0.12 ㎛ CMOS 공정 기술을 바탕으로 개발한 40 Gb/s 멀티플렉서(소자 수 42개, 전력소모 100 mW)보다 소자 수는 1/2 이하(19개)로 줄이고 전력소모 또한 1/4(22.5 mW)로 줄이면서 40 Gb/s급 이상에서 동작하는 저전력/초고속 멀티플렉서 집적회로를 개발하였다.

이번 연구에서 개발된 양자 소자를 이용한 회로 설계 기술은 멀티플렉서 이외에, 차세대 초고속 통신 시스템 용의 다양한 디지털 및 아날로그 집적 회로 개발에 응용이 가능한 원천 기술이다. 또한 기존의 HBT, HEMT 등 화합물 반도체 소자 기반 초고속 집적회로의 공정설비를 그대로 이용할 수 있기 때문에 대량생산이 가능하여 향후 차세대 나노/양자 소자 시장을 선도할 수 있는 기술로 기대된다.

이번 연구결과는 5월 26일 프랑스 파리에서 열린 IEEE IPRM 국제학술대회에 발표되었으며 오는 8월 18일, 미국 알링턴에서 열리는 세계적 나노기술 학회인 “IEEE 나노테크놀로지(IEEE International Conference on Nanotechnology)” 학회에서 발표될 예정이다. 이밖에 8월 27일(수) “NANO KOREA 2008”에서도 초청 발표될 예정이다.

2008.06.26 조회수 23071 -

KAIST, 바이오에너지-바이오석유화학 물질 생산 대사공학 심포지움 개최

- 오는 20일 오후1시, 교내 정문술빌딩 드림홀에서- 바이오에너지와 바이오석유화학물질 생산을 위해 필수적 으로 요구되는 대사공학의 최신 전략과 방향 제시우리학교는 오는 20일, BK21 화학공학사업단(단장 박승빈 교수)과 바이오융합연구소(소장 김선창 교수, 공동소장 이상엽 특훈교수)에서 바이오에너지와 바이오석유화학물질의 효율적인 생산을 위한 핵심 대사공학 전략과 실사례 발표행사인 대사공학 심포지움를 개최한다고 밝혔다.

유가가 배럴당 125불을 상회하고, 환경문제, 그리고 바이오연료의 대량생산에 의한 곡물가 폭등 등이 국제적으로 이슈화가 되고 있는 지금 바이오매스로부터 화학물질을 생산하는 바이오리파이너리 프로그램과 바이오에너지를 생산하고자 하는 노력이 전 세계적으로 경주되고 있다.

한국생물공학회 대사공학분과위원회와 교육과학기술부 게놈정보 활용 통합 생물공정개발사업단이 주관하는 이번 심포지움에서는 재생 가능한 바이오매스로부터 에너지와 화학물질을 생산하는 바이오리파이너리 및 바이오에너지 연구 관련 전문가들의 발표가 있을 예정이다. 또한, 이러한 연구와 개발을 가능하게 하는 핵심 기술에 대한 강의도 준비 되었다. 특히, 게놈수준에서의 대사회로의 분석에 관한 세계적 전문가인 버나드 폴슨교수(캘리포니아대학, 샌디애고)의 주제 강연이 있다. 이어서 6명의 관련 국내 전문가들(아주대 박명준 교수, 울산대 홍순호 교수, 부산대 이선구 교수, 한국생명공학연구원 곽상수 박사, 경상대 김선원, 고려대 김경헌 교수)의 강의가 있다. 이번 심포지움은 바이오에너지와 바이오석유화학물질 생산을 위해 필수적으로 요구되는 대사공학의 최신 전략과 방향을 파악할 수 있는 좋은 기회가 될 것으로 보인다.

2008.05.15 조회수 25670

KAIST, 바이오에너지-바이오석유화학 물질 생산 대사공학 심포지움 개최

- 오는 20일 오후1시, 교내 정문술빌딩 드림홀에서- 바이오에너지와 바이오석유화학물질 생산을 위해 필수적 으로 요구되는 대사공학의 최신 전략과 방향 제시우리학교는 오는 20일, BK21 화학공학사업단(단장 박승빈 교수)과 바이오융합연구소(소장 김선창 교수, 공동소장 이상엽 특훈교수)에서 바이오에너지와 바이오석유화학물질의 효율적인 생산을 위한 핵심 대사공학 전략과 실사례 발표행사인 대사공학 심포지움를 개최한다고 밝혔다.

유가가 배럴당 125불을 상회하고, 환경문제, 그리고 바이오연료의 대량생산에 의한 곡물가 폭등 등이 국제적으로 이슈화가 되고 있는 지금 바이오매스로부터 화학물질을 생산하는 바이오리파이너리 프로그램과 바이오에너지를 생산하고자 하는 노력이 전 세계적으로 경주되고 있다.

한국생물공학회 대사공학분과위원회와 교육과학기술부 게놈정보 활용 통합 생물공정개발사업단이 주관하는 이번 심포지움에서는 재생 가능한 바이오매스로부터 에너지와 화학물질을 생산하는 바이오리파이너리 및 바이오에너지 연구 관련 전문가들의 발표가 있을 예정이다. 또한, 이러한 연구와 개발을 가능하게 하는 핵심 기술에 대한 강의도 준비 되었다. 특히, 게놈수준에서의 대사회로의 분석에 관한 세계적 전문가인 버나드 폴슨교수(캘리포니아대학, 샌디애고)의 주제 강연이 있다. 이어서 6명의 관련 국내 전문가들(아주대 박명준 교수, 울산대 홍순호 교수, 부산대 이선구 교수, 한국생명공학연구원 곽상수 박사, 경상대 김선원, 고려대 김경헌 교수)의 강의가 있다. 이번 심포지움은 바이오에너지와 바이오석유화학물질 생산을 위해 필수적으로 요구되는 대사공학의 최신 전략과 방향을 파악할 수 있는 좋은 기회가 될 것으로 보인다.

2008.05.15 조회수 25670 -

서남표 총장, 카네기멜론대학에서 명예박사 학위 수여

- 학자로서의 학문적 성과, 행정가로서의 뛰어난 리더십 인정 - 오는 5월18일, 앨 고어 前 미국 부통령 등과 같이 수여

서남표(徐南杓, 72) 총장이 美 카네기 멜론 대학(CMU, Carnegie Mellon University)에서 과학기술분야 명예박사 학위를 받는다.학위수여는 오는 18일, 미국 피츠버그 소재 대학 교내의 게슬링 스터디움에서 열리는 이 대학의 제111회 졸업식에서 있게 된다.

카네기멜론대학은 최근 배포한 관련 보도자료에서 서남표 총장이 KAIST를 세계적인 대학으로 키우는데 결정적인 역할을 한 뛰어난 교육행정가일 뿐만 아니라, 전 세계 공장에서 사용하는 플라스틱 부품 생산 공정의 발명가로 50개가 넘는 특허권을 보유할 정도로 학문적 성과를 이룬 과학자라고 명예박사 수여 배경을 밝혔다.

이번 카네기멜론대의 명예박사 학위 수여자는 徐 총장 외에 2007년도 노벨평화상 수상자인 앨 고어(Al Gore) 前 미국 부통령, 미국 록히드 마틴사의 前 CEO 노만 어거스틴(Norman R. Augustine), 인터넷 서점 아마존 닷컴의 설립자 제프 베조스(Jeff Bezos), 스탠포드대 명예교수인 패트릭 주페(Patrick Colonel Suppes), 사회성 짙은 작품으로 유명한 흑인 판화가 겸 조각가 엘리자베스 캐틀릿(Elizabeth Catlett) 등 6명이다.

* 학생 수보다 컴퓨터 숫자가 더 많다고 알려진 카네기멜론대학은 미국 펜실베이니아주(州) 피츠버그에 있는 사립 종합대학이다. 1900년 카네기가 기증한 100만 달러와 피츠버그시(市)가 내놓은 토지를 기금으로 설립, 1905년 카네기공업대학으로 개교했다. 1967년 멜론연구소와 합병하여 카네기멜론대학으로 개칭했다. 재학생 1만명에 전임교수 숫자는 1,921명이다. 15명의 노벨상 수상자를 배출했고, 영국 더타임스가 선정한 세계대학 종합순위에서 20위, 공과대학 부문에서 7위에 랭크돼 있다.

2008.04.30 조회수 21836

서남표 총장, 카네기멜론대학에서 명예박사 학위 수여

- 학자로서의 학문적 성과, 행정가로서의 뛰어난 리더십 인정 - 오는 5월18일, 앨 고어 前 미국 부통령 등과 같이 수여

서남표(徐南杓, 72) 총장이 美 카네기 멜론 대학(CMU, Carnegie Mellon University)에서 과학기술분야 명예박사 학위를 받는다.학위수여는 오는 18일, 미국 피츠버그 소재 대학 교내의 게슬링 스터디움에서 열리는 이 대학의 제111회 졸업식에서 있게 된다.

카네기멜론대학은 최근 배포한 관련 보도자료에서 서남표 총장이 KAIST를 세계적인 대학으로 키우는데 결정적인 역할을 한 뛰어난 교육행정가일 뿐만 아니라, 전 세계 공장에서 사용하는 플라스틱 부품 생산 공정의 발명가로 50개가 넘는 특허권을 보유할 정도로 학문적 성과를 이룬 과학자라고 명예박사 수여 배경을 밝혔다.

이번 카네기멜론대의 명예박사 학위 수여자는 徐 총장 외에 2007년도 노벨평화상 수상자인 앨 고어(Al Gore) 前 미국 부통령, 미국 록히드 마틴사의 前 CEO 노만 어거스틴(Norman R. Augustine), 인터넷 서점 아마존 닷컴의 설립자 제프 베조스(Jeff Bezos), 스탠포드대 명예교수인 패트릭 주페(Patrick Colonel Suppes), 사회성 짙은 작품으로 유명한 흑인 판화가 겸 조각가 엘리자베스 캐틀릿(Elizabeth Catlett) 등 6명이다.

* 학생 수보다 컴퓨터 숫자가 더 많다고 알려진 카네기멜론대학은 미국 펜실베이니아주(州) 피츠버그에 있는 사립 종합대학이다. 1900년 카네기가 기증한 100만 달러와 피츠버그시(市)가 내놓은 토지를 기금으로 설립, 1905년 카네기공업대학으로 개교했다. 1967년 멜론연구소와 합병하여 카네기멜론대학으로 개칭했다. 재학생 1만명에 전임교수 숫자는 1,921명이다. 15명의 노벨상 수상자를 배출했고, 영국 더타임스가 선정한 세계대학 종합순위에서 20위, 공과대학 부문에서 7위에 랭크돼 있다.

2008.04.30 조회수 21836 -

변증남칼럼 신종 과학기술인을 양성하자

변증남 교수(전기및전자공학과)가 "신종 과학기술인을 양성하자"란 제목의 칼럼을

IT일간지 <디지털타임스> 2008년 7월 15일자에 기고했다.

제목 [디지털산책] 신종 과학기술인을 양성하자

저자 변증남(전기및전자공학과) 석좌교수

매체 디지털타임스

일시 2008/04/17(목)

칼럼보기 http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2008041702012269614001

2008.04.17 조회수 9099

변증남칼럼 신종 과학기술인을 양성하자

변증남 교수(전기및전자공학과)가 "신종 과학기술인을 양성하자"란 제목의 칼럼을

IT일간지 <디지털타임스> 2008년 7월 15일자에 기고했다.

제목 [디지털산책] 신종 과학기술인을 양성하자

저자 변증남(전기및전자공학과) 석좌교수

매체 디지털타임스

일시 2008/04/17(목)

칼럼보기 http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2008041702012269614001

2008.04.17 조회수 9099 -

건설 및 환경공학과 최창근 교수, 공학분야 SCI 학술지 5종발간

우리학교 건설 및 환경공학과 최창근(崔暢根, 70) 명예교수가 5종의 공학분야 국제학술지를 창간, 과학기술논문인용색인(SCI)에 등재했다고 밝혔다.

崔 교수는 국내 토목과 건축 분야에 SCI급 학술지가 전무한 사실을 통감하고 지난 1993년 국내 최초로 이 분야 국제학술지인 ‘구조공학 및 역학誌(SEM, Structural Engineering and Mechanics)’를 창간했다. 그로부터 3년 뒤인 1996년 교수 개인이 발행하는 공학분야 순수 학술지로는 처음으로 SCI에 등재됐다.

국제학술지 ‘SEM’은 현재 전 세계 40여 개국에서 연간 350~400 편의 논문을 접수받고, 우수논문을 엄선하여 년 18회 출판하는 세계적 학술지로 도약했다. 그 후 1, 2년 간격으로 ▲풍공학과 구조誌(Wind and Structures, 1998년 창간, 2000년 SCI 등재) ▲철골구조 및 복합구조誌(Steel and Composite Structures, 2001창간, 2003년 SCI 등재) ▲컴퓨터와 콘크리트誌(Computers and Concrete, 2004창간, 2005년 SCI 등재) ▲스마트 구조 및 시스템誌(Smart Structures and Systems, 2005년 창간, 2005년 SCI 등재) 등의 국제학술지를 연이어 창간, 짧은 기간내 모두 SCI에 등재시켰다. 특히, ‘컴퓨터와 콘크리트誌’는 창간 1년, ‘스마트 구조 및 시스템誌’는 창간호부터 SCI에 등재되어 국내외적으로 학계의 주목을 받았다. 올해 창간되어 첫 호가 나온 ‘상호작용 및 다중스케일역학誌(Interaction and Multiscale Mechanics)’는 현재 SCI 등재 신청을 한 상태다.

崔 교수의 국내 발간 국제학술지 생존 비결은 논문원고의 접수부터 최종 발간된 학술지의 배포까지 전 과정을 최신 글로벌 스탠더드(Global standard)에 맞는 독자적인 시스템을 직접 구축하여 활용했기 때문이다. 현재 국내의 SCI등재 학술지는 37종으로 알려져 있으며, 이중 5종이 한 개인에 의해 SCI에 등록된 사례는 국내는 물론 국외에서도 드문 일이다. 국내의 SCI등재 학술지 대부분이 학회나 기관을 통한 국내 영문논문의 출판 및 배포 위주인 반면, 崔 교수가 발행하는 6종의 학술지는 국외기관 배포비중이 월등히 큰(약 80%) 국제적인 경쟁력을 가진 국내 발간 국제학술지라 할 수 있다.

현재 전 세계적으로 국제학술지 발행이라는 지식 산업은 엘스비어社(Elsevier), 스프링거社(Springer), 네이처社(Nature) 등 거대 국제출판사에 의해 독과점 상태다. 다른 나라의 국제학술지 신규 진입은 학회지 성격을 제외하고는 사실상 어려운 현실이다. 이런 환경에서 崔 교수가 국내에서 독자적으로 국제학술지를 발간한 것은 높이 평가할만하다.

崔 교수는 “국제학술지의 국내 발간은 우리 과학기술계의 국제적 위상을 높이고 국제적 최신 기술 정보를 접하는 창구가 된다. 경제적 측면에서도 미국, 영국, 독일, 네덜란드 등 극소수 선진국이 독점하고 있는 지식산업 분야에 한국이 진입할 수 있는 가능성을 열었다는 점에서 중요하다.”고 말했다.

<용어설명>

-과학기술논문인용색인(SCI)

과학기술논문인용색인(SCI, Scientific Citation Index)는 미국의 과학정보연구소(ISI, Institute for Scientific Information)가 전 세계 저명한 과학기술분야 학술지에 게재된 논문의 색인 및 인용정보를 수록한 세계적인 권위를 가진 데이터베이스다. ISI는 매년 전 세계에서 출판되는 과학기술분야 학술지 중 ISI의 자체 기준과 전문가의 심의를 거쳐 등재학술지를 결정한다.

SCI의 등재 여부는 해당 학술지의 권위를 평가하는 기준이 됨과 동시에 이런 학술지에 게재된 논문의 수준을 인정하는 척도가 된다. 뿐만 아니라 SCI에 등록된 학술지에 게재된 논문의 수는 바로 국가 및 대학(기관)간, 그리고 개인 학자간의 과학기술 연구 능력과 수준을 비교하는 척도가 되고 연구비 지원, 학위인정 및 학술상 심사 등에 중요한 자료로 활용되기도 한다.

2008.03.25 조회수 24626

건설 및 환경공학과 최창근 교수, 공학분야 SCI 학술지 5종발간

우리학교 건설 및 환경공학과 최창근(崔暢根, 70) 명예교수가 5종의 공학분야 국제학술지를 창간, 과학기술논문인용색인(SCI)에 등재했다고 밝혔다.

崔 교수는 국내 토목과 건축 분야에 SCI급 학술지가 전무한 사실을 통감하고 지난 1993년 국내 최초로 이 분야 국제학술지인 ‘구조공학 및 역학誌(SEM, Structural Engineering and Mechanics)’를 창간했다. 그로부터 3년 뒤인 1996년 교수 개인이 발행하는 공학분야 순수 학술지로는 처음으로 SCI에 등재됐다.

국제학술지 ‘SEM’은 현재 전 세계 40여 개국에서 연간 350~400 편의 논문을 접수받고, 우수논문을 엄선하여 년 18회 출판하는 세계적 학술지로 도약했다. 그 후 1, 2년 간격으로 ▲풍공학과 구조誌(Wind and Structures, 1998년 창간, 2000년 SCI 등재) ▲철골구조 및 복합구조誌(Steel and Composite Structures, 2001창간, 2003년 SCI 등재) ▲컴퓨터와 콘크리트誌(Computers and Concrete, 2004창간, 2005년 SCI 등재) ▲스마트 구조 및 시스템誌(Smart Structures and Systems, 2005년 창간, 2005년 SCI 등재) 등의 국제학술지를 연이어 창간, 짧은 기간내 모두 SCI에 등재시켰다. 특히, ‘컴퓨터와 콘크리트誌’는 창간 1년, ‘스마트 구조 및 시스템誌’는 창간호부터 SCI에 등재되어 국내외적으로 학계의 주목을 받았다. 올해 창간되어 첫 호가 나온 ‘상호작용 및 다중스케일역학誌(Interaction and Multiscale Mechanics)’는 현재 SCI 등재 신청을 한 상태다.

崔 교수의 국내 발간 국제학술지 생존 비결은 논문원고의 접수부터 최종 발간된 학술지의 배포까지 전 과정을 최신 글로벌 스탠더드(Global standard)에 맞는 독자적인 시스템을 직접 구축하여 활용했기 때문이다. 현재 국내의 SCI등재 학술지는 37종으로 알려져 있으며, 이중 5종이 한 개인에 의해 SCI에 등록된 사례는 국내는 물론 국외에서도 드문 일이다. 국내의 SCI등재 학술지 대부분이 학회나 기관을 통한 국내 영문논문의 출판 및 배포 위주인 반면, 崔 교수가 발행하는 6종의 학술지는 국외기관 배포비중이 월등히 큰(약 80%) 국제적인 경쟁력을 가진 국내 발간 국제학술지라 할 수 있다.

현재 전 세계적으로 국제학술지 발행이라는 지식 산업은 엘스비어社(Elsevier), 스프링거社(Springer), 네이처社(Nature) 등 거대 국제출판사에 의해 독과점 상태다. 다른 나라의 국제학술지 신규 진입은 학회지 성격을 제외하고는 사실상 어려운 현실이다. 이런 환경에서 崔 교수가 국내에서 독자적으로 국제학술지를 발간한 것은 높이 평가할만하다.

崔 교수는 “국제학술지의 국내 발간은 우리 과학기술계의 국제적 위상을 높이고 국제적 최신 기술 정보를 접하는 창구가 된다. 경제적 측면에서도 미국, 영국, 독일, 네덜란드 등 극소수 선진국이 독점하고 있는 지식산업 분야에 한국이 진입할 수 있는 가능성을 열었다는 점에서 중요하다.”고 말했다.

<용어설명>

-과학기술논문인용색인(SCI)

과학기술논문인용색인(SCI, Scientific Citation Index)는 미국의 과학정보연구소(ISI, Institute for Scientific Information)가 전 세계 저명한 과학기술분야 학술지에 게재된 논문의 색인 및 인용정보를 수록한 세계적인 권위를 가진 데이터베이스다. ISI는 매년 전 세계에서 출판되는 과학기술분야 학술지 중 ISI의 자체 기준과 전문가의 심의를 거쳐 등재학술지를 결정한다.

SCI의 등재 여부는 해당 학술지의 권위를 평가하는 기준이 됨과 동시에 이런 학술지에 게재된 논문의 수준을 인정하는 척도가 된다. 뿐만 아니라 SCI에 등록된 학술지에 게재된 논문의 수는 바로 국가 및 대학(기관)간, 그리고 개인 학자간의 과학기술 연구 능력과 수준을 비교하는 척도가 되고 연구비 지원, 학위인정 및 학술상 심사 등에 중요한 자료로 활용되기도 한다.

2008.03.25 조회수 24626