-

암 유발 물질 컴퓨터로 예측하다

암은 정상세포와 다르게 세포 내 비정상적인 축적을 통해 유발되는 대사 반응을 하며, 암의 치료 및 진단을 목적으로 이런 암 대사반응에 대해 다방면으로 연구되고 있다. 이에 우리 대학 연구진이 컴퓨터를 통해 24개 암종에 해당하는 1,043명의 암 환자에 대한 대사 모델 구축에 성공했다.

우리 대학 생명화학공학과 김현욱 교수, 이상엽 특훈교수 연구팀이 서울대학교병원 고영일 교수, 윤홍석 교수 및 정창욱 교수 연구팀과의 공동연구를 통해, 암 체세포 유전자 돌연변이와 연관된 새로운 대사물질 및 대사경로를 예측하는 컴퓨터 방법론을 개발했다고 18일 밝혔다.

최근 암 유발 대사물질(oncometabolite)*의 발견과 이를 표적으로 하는 신약들이 미국식품의약국(FDA)의 승인을 받으며 주목받고 있는데, 이에는 급성 골수성 백혈병의 치료제로 사용되고 있는 ‘팁소보(성분명: 아이보시데닙)’ 및 약물 ‘아이드하이파(성분명: 에나시데닙)’가 포함된다.

*암 유발 대사물질 (oncometabolite): 세포 내 비정상적인 축적을 통해 암을 유발하는 대사물질. 이러한 대사물질들은 특정 유전자 돌연변이의 영향으로 대사 과정 중에 비정상적으로 높은 농도로 축적되며, 이러한 축적은 암세포의 성장과 생존을 촉진함. 기존 연구에서 확인된 주요 암 유발 대사물질로는 2-하이드록시글루타레이트(2-hydroxyglutarate), 숙시네이트(succinate), 푸마레이트(fumarate) 등이 보고됨.

하지만, 암 대사 연구와 새로운 암 유발 대사물질 발굴에는 대사체학 등의 방법론이 필요하며, 이를 대규모 환자 샘플에 적용하기 위해서는 상당한 시간과 비용이 소요된다. 이러한 이유로, 암과 관련된 많은 유전자 돌연변이들이 밝혀졌음에도, 그에 상응하는 암 유발 대사물질은 극소수만 알려져 있다.

김현욱 교수 공동연구팀은 세포 대사 정보를 예측할 수 있는 게놈 수준의 대사 모델*에 국제 암 연구 컨소시엄에서 공개하고 있는 암 환자들의 전사체 데이터를 통합해, 24개 암종에 해당하는 1,043명의 암 환자에 대한 대사 모델을 성공적으로 구축했다.

*게놈 수준의 대사모델: 세포의 전체 대사 네트워크를 다루는 컴퓨터 모델로서, 세포 내 모든 대사반응에 대한 정보가 담겨 있으며, 다양한 조건에서 세포의 대사 활성을 예측하는 것이 가능

공동연구팀은 1,043명의 암 환자 특이 대사 모델과 동일 환자들의 암 체세포 돌연변이 데이터를 활용해, 다음의 4단계로 구성된 컴퓨터 방법론을 개발했다 (그림 1). 첫 단계에서는 암 환자 특이 대사 모델을 시뮬레이션해, 환자 별로 모든 대사물질들의 활성을 예측한다. 두 번째 단계로는 특정 유전자 돌연변이가 앞서 예측된 대사물질의 활성에 유의한 차이를 일으키는 짝을 선별한다. 세 번째 단계로, 특정 유전자 돌연변이와 연결된 대사물질들을 대상으로, 이들과 유의하게 연관된 대사경로를 추가로 선별한다. 마지막 단계로서, ‘유전자-대사물질-대사경로’ 조합을 완성해, 컴퓨터 방법론 결과로써 도출하게 된다.

이번 논문의 공동 제1 저자인 이가령 박사(現 다나파버 암센터 및 하버드 의과대학 박사후연구원)와 이상미 박사(現 하버드 의과대학 박사후연구원)는 “이번 연구에서 개발된 방법론은 암 환자 코호트의 돌연변이 및 전사체 데이터를 토대로 다른 암종에 대해서도 쉽게 적용될 수 있으며, 유전자 돌연변이가 대사경로를 통해 어떻게 세포대사에 변화를 일으키는지 체계적으로 예측할 수 있는 최초의 컴퓨터 방법론이라는 데 큰 의의가 있다” 한다고 말했다.

또한 김현욱 교수는 “이번 공동연구의 결과는 향후 암 대사 및 암 유발 대사물질 연구에서 중요한 참고 자료로 활용될 수 있을 것”이라고 강조했다.

한편 이번 논문은 바이오메드 센트럴(BioMed Central) 社가 발행하며, 생명공학 및 유전학 분야의 대표적 국제학술지인 게놈 바이올로지(Genome Biology, JCR 분야 상위 5% 이내)에 게재됐다.

※ 논문명 : Prediction of metabolites associated with somatic mutations in cancers by using genome-scale metabolic models and mutation data

※ 저자 정보 : 이가령(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 이상미(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 이성영(서울대학교병원, 공동저자), 정창욱(서울대학교병원, 공동저자), 송효진(서울대학교병원, 공동저자), 이상엽(한국과학기술원, 공동저자), 윤홍석(서울대학교병원, 교신저자), 고영일(서울대학교병원, 교신저자), 김현욱(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 9명

이번 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

암 유발 물질 컴퓨터로 예측하다

암은 정상세포와 다르게 세포 내 비정상적인 축적을 통해 유발되는 대사 반응을 하며, 암의 치료 및 진단을 목적으로 이런 암 대사반응에 대해 다방면으로 연구되고 있다. 이에 우리 대학 연구진이 컴퓨터를 통해 24개 암종에 해당하는 1,043명의 암 환자에 대한 대사 모델 구축에 성공했다.

우리 대학 생명화학공학과 김현욱 교수, 이상엽 특훈교수 연구팀이 서울대학교병원 고영일 교수, 윤홍석 교수 및 정창욱 교수 연구팀과의 공동연구를 통해, 암 체세포 유전자 돌연변이와 연관된 새로운 대사물질 및 대사경로를 예측하는 컴퓨터 방법론을 개발했다고 18일 밝혔다.

최근 암 유발 대사물질(oncometabolite)*의 발견과 이를 표적으로 하는 신약들이 미국식품의약국(FDA)의 승인을 받으며 주목받고 있는데, 이에는 급성 골수성 백혈병의 치료제로 사용되고 있는 ‘팁소보(성분명: 아이보시데닙)’ 및 약물 ‘아이드하이파(성분명: 에나시데닙)’가 포함된다.

*암 유발 대사물질 (oncometabolite): 세포 내 비정상적인 축적을 통해 암을 유발하는 대사물질. 이러한 대사물질들은 특정 유전자 돌연변이의 영향으로 대사 과정 중에 비정상적으로 높은 농도로 축적되며, 이러한 축적은 암세포의 성장과 생존을 촉진함. 기존 연구에서 확인된 주요 암 유발 대사물질로는 2-하이드록시글루타레이트(2-hydroxyglutarate), 숙시네이트(succinate), 푸마레이트(fumarate) 등이 보고됨.

하지만, 암 대사 연구와 새로운 암 유발 대사물질 발굴에는 대사체학 등의 방법론이 필요하며, 이를 대규모 환자 샘플에 적용하기 위해서는 상당한 시간과 비용이 소요된다. 이러한 이유로, 암과 관련된 많은 유전자 돌연변이들이 밝혀졌음에도, 그에 상응하는 암 유발 대사물질은 극소수만 알려져 있다.

김현욱 교수 공동연구팀은 세포 대사 정보를 예측할 수 있는 게놈 수준의 대사 모델*에 국제 암 연구 컨소시엄에서 공개하고 있는 암 환자들의 전사체 데이터를 통합해, 24개 암종에 해당하는 1,043명의 암 환자에 대한 대사 모델을 성공적으로 구축했다.

*게놈 수준의 대사모델: 세포의 전체 대사 네트워크를 다루는 컴퓨터 모델로서, 세포 내 모든 대사반응에 대한 정보가 담겨 있으며, 다양한 조건에서 세포의 대사 활성을 예측하는 것이 가능

공동연구팀은 1,043명의 암 환자 특이 대사 모델과 동일 환자들의 암 체세포 돌연변이 데이터를 활용해, 다음의 4단계로 구성된 컴퓨터 방법론을 개발했다 (그림 1). 첫 단계에서는 암 환자 특이 대사 모델을 시뮬레이션해, 환자 별로 모든 대사물질들의 활성을 예측한다. 두 번째 단계로는 특정 유전자 돌연변이가 앞서 예측된 대사물질의 활성에 유의한 차이를 일으키는 짝을 선별한다. 세 번째 단계로, 특정 유전자 돌연변이와 연결된 대사물질들을 대상으로, 이들과 유의하게 연관된 대사경로를 추가로 선별한다. 마지막 단계로서, ‘유전자-대사물질-대사경로’ 조합을 완성해, 컴퓨터 방법론 결과로써 도출하게 된다.

이번 논문의 공동 제1 저자인 이가령 박사(現 다나파버 암센터 및 하버드 의과대학 박사후연구원)와 이상미 박사(現 하버드 의과대학 박사후연구원)는 “이번 연구에서 개발된 방법론은 암 환자 코호트의 돌연변이 및 전사체 데이터를 토대로 다른 암종에 대해서도 쉽게 적용될 수 있으며, 유전자 돌연변이가 대사경로를 통해 어떻게 세포대사에 변화를 일으키는지 체계적으로 예측할 수 있는 최초의 컴퓨터 방법론이라는 데 큰 의의가 있다” 한다고 말했다.

또한 김현욱 교수는 “이번 공동연구의 결과는 향후 암 대사 및 암 유발 대사물질 연구에서 중요한 참고 자료로 활용될 수 있을 것”이라고 강조했다.

한편 이번 논문은 바이오메드 센트럴(BioMed Central) 社가 발행하며, 생명공학 및 유전학 분야의 대표적 국제학술지인 게놈 바이올로지(Genome Biology, JCR 분야 상위 5% 이내)에 게재됐다.

※ 논문명 : Prediction of metabolites associated with somatic mutations in cancers by using genome-scale metabolic models and mutation data

※ 저자 정보 : 이가령(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 이상미(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 이성영(서울대학교병원, 공동저자), 정창욱(서울대학교병원, 공동저자), 송효진(서울대학교병원, 공동저자), 이상엽(한국과학기술원, 공동저자), 윤홍석(서울대학교병원, 교신저자), 고영일(서울대학교병원, 교신저자), 김현욱(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 9명

이번 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

2024.03.18

조회수 7184

-

인공지능 기반 대장암 3차원 게놈 지도 최초 해독

세계 최초로 예전에 비해 최대 규모로 한국인 대장암 환자 3차원 게놈 지도를 작성하여 화제다.

우리 대학 생명과학과 정인경 교수 연구팀이 서울대학교 암연구소 김태유 교수 연구팀과의 공동연구를 통해 인공지능 기반 알고리즘을 활용, 한국인 대장암 환자의 3차원 게놈 지도를 최초로 제시했으며 이를 토대로 암 세포 특이적인 유전자 조절 기전을 통해 특정 종양유전자들이 과발현되는 현상을 규명했다고 24일 밝혔다.

1차원적 게놈 서열 분석에 기반한 현재의 암 유전체 연구는 종양유전자들의 과발현 기작을 설명하는데 한계가 있었다. 하지만 3차원 공간상에 게놈이 어떻게 배열되는지를 분석하는 3차원 게놈 (3D genome) 구조 연구는 이러한 한계를 극복 가능케 하고 있다. 본 연구에서는 정상 세포에서는 존재하지 않는 암 세포 특이적 염색질 고리(chromatin loop) 구조가 유전자 발현 촉진 인자인 인핸서와 종양유전자 사이의 상호작용을 형성하여 과발현을 유도하는 인핸서 납치(enhancer-hijacking) 현상에 초점을 두어 연구하였다.

우리 대학 생명과학과 김규광 박사과정이 주도한 이번 연구는 게놈간의 공간상 상호작용을 측정할 수 있는 대용량 염색체 구조 포착 Hi-C (High-throughput Chromosome Conformation Capture) 실험 기법을 활용하여 대장암 3차원 게놈 지도를 작성하고 대장암 특이적 3차원 게놈 변화를 환자 개개인별로 분석할 수 있는 인공지능 기반 알고리즘을 개발했다. 그 결과 공동연구팀은 광범위한 규모의 3차원 게놈 구조 변화와 이로 인한 다양한 종양유전자의 활성화를 확인했다.

연구팀은 이번 연구를 통해 암 특이적 3차원 게놈 구조의 변화로 인한 종양유전자 활성 기작을 명확히 제시하였으며 이로 인한 환자 예후와 약물 반응 등 임상적인 특성과의 연관성까지 제시해 맞춤 치료 원천기술 확보에 기여했다.

지금까지 암 세포주에 대한 3차원 게놈 구조 연구는 일부 보고 되었으나, 대규모 환자 암조직에 대한 연구는 조직 내 세포 이질성, 종양 순도, 암세포 이질성 등의 문제로 인한 정밀 암 특이적 3차원 게놈 구조 분석의 한계로 수행되지 못하였다.

반면에 이번 연구에서 연구팀은 AI 기반 알고리즘으로 환자 개인 종양 조직으로부터 얻어진 복잡한 신호를 해석할 수 있었으며 그 결과 최대 규모인 환자 40명의 종양 조직과 인접한 정상 대장 조직을 사용해 3차원 게놈 지도를 작성할 수 있었다. 또한 DNA 서열정보를 보여주는 전장유전체 지도의 경우 다양한 인종에 대해 생산되고 있고 한국인의 전장유전체 지도 또한 개발되었으나 한국인 3차원 게놈 지도, 특히 종양 조직에 대한 3차원 게놈 지도는 이번 연구에서 최초로 제시됐다.

이번 연구 결과는 국제 학술지, `셀 리포츠(Cell Reports, IF=9.995)'에 7월 13일 자로 출판됐다. (논문명: Spatial and clonality-resolved 3D cancer genome alterations reveal enhancer-hijacking as a potential prognostic marker for colorectal cancer)

서울대학교병원 혈액종양내과 김태유 교수는 “이러한 결과는 개별 암 환자들마다 서로 다르게 나타나는 종양 이질성을 이해하는 데 매우 중요한 요소가 될 수 있으며, 이를 이용한 환자 맞춤형 치료 연구의 시발점이 될 것이다”라고 말했다. 생명과학과 정인경 교수는 “기존의 점돌연변이나 유전체 변이만으로는 설명이 어려운 암 유전체를 3차원 게놈 구조 관점에서 재해독하고 신규 암 타겟을 발굴할 수 있는 수 있는 새로운 접근법을 제시했다”라고 밝혔다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부와 서경배과학재단의 지원을 받아 수행됐다.

인공지능 기반 대장암 3차원 게놈 지도 최초 해독

세계 최초로 예전에 비해 최대 규모로 한국인 대장암 환자 3차원 게놈 지도를 작성하여 화제다.

우리 대학 생명과학과 정인경 교수 연구팀이 서울대학교 암연구소 김태유 교수 연구팀과의 공동연구를 통해 인공지능 기반 알고리즘을 활용, 한국인 대장암 환자의 3차원 게놈 지도를 최초로 제시했으며 이를 토대로 암 세포 특이적인 유전자 조절 기전을 통해 특정 종양유전자들이 과발현되는 현상을 규명했다고 24일 밝혔다.

1차원적 게놈 서열 분석에 기반한 현재의 암 유전체 연구는 종양유전자들의 과발현 기작을 설명하는데 한계가 있었다. 하지만 3차원 공간상에 게놈이 어떻게 배열되는지를 분석하는 3차원 게놈 (3D genome) 구조 연구는 이러한 한계를 극복 가능케 하고 있다. 본 연구에서는 정상 세포에서는 존재하지 않는 암 세포 특이적 염색질 고리(chromatin loop) 구조가 유전자 발현 촉진 인자인 인핸서와 종양유전자 사이의 상호작용을 형성하여 과발현을 유도하는 인핸서 납치(enhancer-hijacking) 현상에 초점을 두어 연구하였다.

우리 대학 생명과학과 김규광 박사과정이 주도한 이번 연구는 게놈간의 공간상 상호작용을 측정할 수 있는 대용량 염색체 구조 포착 Hi-C (High-throughput Chromosome Conformation Capture) 실험 기법을 활용하여 대장암 3차원 게놈 지도를 작성하고 대장암 특이적 3차원 게놈 변화를 환자 개개인별로 분석할 수 있는 인공지능 기반 알고리즘을 개발했다. 그 결과 공동연구팀은 광범위한 규모의 3차원 게놈 구조 변화와 이로 인한 다양한 종양유전자의 활성화를 확인했다.

연구팀은 이번 연구를 통해 암 특이적 3차원 게놈 구조의 변화로 인한 종양유전자 활성 기작을 명확히 제시하였으며 이로 인한 환자 예후와 약물 반응 등 임상적인 특성과의 연관성까지 제시해 맞춤 치료 원천기술 확보에 기여했다.

지금까지 암 세포주에 대한 3차원 게놈 구조 연구는 일부 보고 되었으나, 대규모 환자 암조직에 대한 연구는 조직 내 세포 이질성, 종양 순도, 암세포 이질성 등의 문제로 인한 정밀 암 특이적 3차원 게놈 구조 분석의 한계로 수행되지 못하였다.

반면에 이번 연구에서 연구팀은 AI 기반 알고리즘으로 환자 개인 종양 조직으로부터 얻어진 복잡한 신호를 해석할 수 있었으며 그 결과 최대 규모인 환자 40명의 종양 조직과 인접한 정상 대장 조직을 사용해 3차원 게놈 지도를 작성할 수 있었다. 또한 DNA 서열정보를 보여주는 전장유전체 지도의 경우 다양한 인종에 대해 생산되고 있고 한국인의 전장유전체 지도 또한 개발되었으나 한국인 3차원 게놈 지도, 특히 종양 조직에 대한 3차원 게놈 지도는 이번 연구에서 최초로 제시됐다.

이번 연구 결과는 국제 학술지, `셀 리포츠(Cell Reports, IF=9.995)'에 7월 13일 자로 출판됐다. (논문명: Spatial and clonality-resolved 3D cancer genome alterations reveal enhancer-hijacking as a potential prognostic marker for colorectal cancer)

서울대학교병원 혈액종양내과 김태유 교수는 “이러한 결과는 개별 암 환자들마다 서로 다르게 나타나는 종양 이질성을 이해하는 데 매우 중요한 요소가 될 수 있으며, 이를 이용한 환자 맞춤형 치료 연구의 시발점이 될 것이다”라고 말했다. 생명과학과 정인경 교수는 “기존의 점돌연변이나 유전체 변이만으로는 설명이 어려운 암 유전체를 3차원 게놈 구조 관점에서 재해독하고 신규 암 타겟을 발굴할 수 있는 수 있는 새로운 접근법을 제시했다”라고 밝혔다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부와 서경배과학재단의 지원을 받아 수행됐다.

2023.07.24

조회수 8526

-

파킨슨병 발병 3차원 게놈 지도 최초 제시

파킨슨병은 60세 이상 인구의 1.2% 이상 발병하는 흔한 퇴행성 뇌 질환으로 급격한 인구 고령화에 따라 전 세계적으로 발병률이 증가하고 있어, 2040년 약 1,420만 명의 환자가 발병할 것으로 예측되고 있다. 현재 파킨슨병의 다양한 발병 원인이 명확하게 규명되지 않은 상황에서, 비정상적으로 발생하는 후성 유전학적 특징들이 파킨슨병 발병에 관여하는 것을 최초로 확인되어 화제다.

우리 대학 생명과학과 정인경 교수 연구팀이 미국 국립보건원(National Institute of Health, NIH) 산하 국립노화연구소(National Institute on Aging, NIA) 엘리에자 매슬리아(Eliezer Masliah) 교수와의 공동연구를 통해 전 세계 최초로 파킨슨병 발병 뇌 조직의 단일세포 3차원 후성유전체 지도를 작성하고, 이를 토대로 656개의 파킨슨병 연관 신규 유전자들을 제시했다고 8일 밝혔다.

이번 연구에서 연구팀은 최신 개발된 단일세포 유전체 기술과 3차원 후성 유전체 기술을 접목하여 신경세포 뿐 아니라 뇌 환경 유지에 주요한 역할을 하는 것으로 알려진 신경교세포 (희소돌기아교세포, 미세아교세포 등)의 후성유전적 변화들이 3차원 게놈 구조를 통해 파킨슨병 발병에 관여하는 것을 밝혔다. 이러한 비정상적인 후성유전학적 특징들은 파킨슨병의 원인 또는 진행에 관여하는 유전자 발현 조절에 핵심적인 역할을 하기 때문에, 본 연구 결과는 차후 진단과 치료 연구에 중요한 단서를 제공하게 될 것이라고 연구팀은 전했다.

이번 연구를 수행한 생명과학과 이정운 박사는 단일세포 수준에서 환자 뇌조직을 분석한 결과 기존의 신경세포에 국한된 연구에서 한발 나아가, 신경교세포 또한 파킨슨병에 중요한 역할을 할 수 있다는 단서를 제시하였다는 점에서 중요한 발견이라고 밝혔다.

이번 연구 결과는 국제 학술지, ‘사이언스 어드벤시스(Science Advances, IF=14.14)'에 4월 14일 게재됐다. (논문명 : Characterization of altered molecular mechanisms in Parkinson’s disease through cell type-resolved multi-omics analyses)

교신 저자인 정인경 교수는 "이번 연구 결과는 퇴행성 뇌 질환의 표적 발굴에 있어 3차원 후성유전체 지도 작성의 중요성을 보였기에 차후 다양한 복합유전질환 규명에도 중요하게 활용될 것이다ˮ라고 말했다.

한편 이번 연구는 서경배과학재단, 보건복지부, 과학기술정보통신부의 지원을 받아 수행됐다.

파킨슨병 발병 3차원 게놈 지도 최초 제시

파킨슨병은 60세 이상 인구의 1.2% 이상 발병하는 흔한 퇴행성 뇌 질환으로 급격한 인구 고령화에 따라 전 세계적으로 발병률이 증가하고 있어, 2040년 약 1,420만 명의 환자가 발병할 것으로 예측되고 있다. 현재 파킨슨병의 다양한 발병 원인이 명확하게 규명되지 않은 상황에서, 비정상적으로 발생하는 후성 유전학적 특징들이 파킨슨병 발병에 관여하는 것을 최초로 확인되어 화제다.

우리 대학 생명과학과 정인경 교수 연구팀이 미국 국립보건원(National Institute of Health, NIH) 산하 국립노화연구소(National Institute on Aging, NIA) 엘리에자 매슬리아(Eliezer Masliah) 교수와의 공동연구를 통해 전 세계 최초로 파킨슨병 발병 뇌 조직의 단일세포 3차원 후성유전체 지도를 작성하고, 이를 토대로 656개의 파킨슨병 연관 신규 유전자들을 제시했다고 8일 밝혔다.

이번 연구에서 연구팀은 최신 개발된 단일세포 유전체 기술과 3차원 후성 유전체 기술을 접목하여 신경세포 뿐 아니라 뇌 환경 유지에 주요한 역할을 하는 것으로 알려진 신경교세포 (희소돌기아교세포, 미세아교세포 등)의 후성유전적 변화들이 3차원 게놈 구조를 통해 파킨슨병 발병에 관여하는 것을 밝혔다. 이러한 비정상적인 후성유전학적 특징들은 파킨슨병의 원인 또는 진행에 관여하는 유전자 발현 조절에 핵심적인 역할을 하기 때문에, 본 연구 결과는 차후 진단과 치료 연구에 중요한 단서를 제공하게 될 것이라고 연구팀은 전했다.

이번 연구를 수행한 생명과학과 이정운 박사는 단일세포 수준에서 환자 뇌조직을 분석한 결과 기존의 신경세포에 국한된 연구에서 한발 나아가, 신경교세포 또한 파킨슨병에 중요한 역할을 할 수 있다는 단서를 제시하였다는 점에서 중요한 발견이라고 밝혔다.

이번 연구 결과는 국제 학술지, ‘사이언스 어드벤시스(Science Advances, IF=14.14)'에 4월 14일 게재됐다. (논문명 : Characterization of altered molecular mechanisms in Parkinson’s disease through cell type-resolved multi-omics analyses)

교신 저자인 정인경 교수는 "이번 연구 결과는 퇴행성 뇌 질환의 표적 발굴에 있어 3차원 후성유전체 지도 작성의 중요성을 보였기에 차후 다양한 복합유전질환 규명에도 중요하게 활용될 것이다ˮ라고 말했다.

한편 이번 연구는 서경배과학재단, 보건복지부, 과학기술정보통신부의 지원을 받아 수행됐다.

2023.05.08

조회수 7141

-

암, 노화 등에 미치는 게놈 3차 구조의 신규 원리 발견

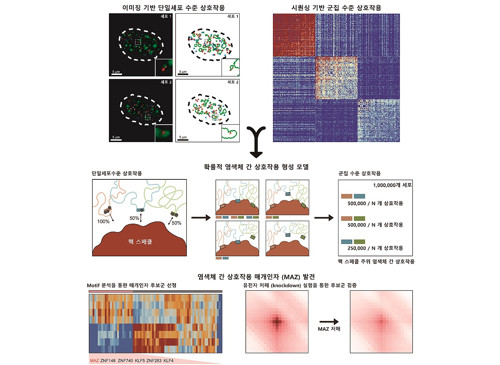

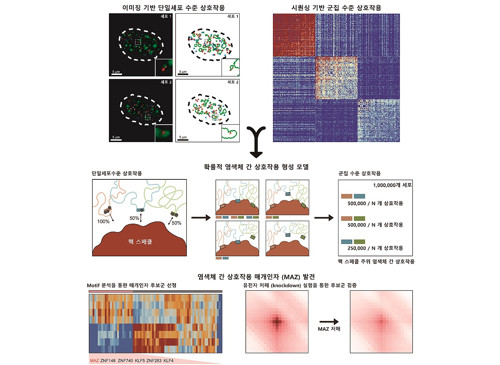

3차원 게놈 구조 연구를 통해, 세포핵 내 게놈이 계층적인 구조로 이루어져 있으며 각 구조가 다양한 유전자 발현 조절에 관여한다는 것이 알려져 있다. 또한 이러한 게놈 3차 구조는 암, 노화 등 다양한 복합질환에서 질환 특이적 유전자 발현과 밀접한 연관이 있음이 최근 밝혀지고 있다. 하지만 기존 게놈 3차 구조는 비교적 관찰이 쉬운 염색체 내 상호작용에 대부분 국한되어 있었고, 더 큰 범위에서의 염색체 간 상호작용에 대해서는 관찰 실험 기법의 한계로 인해 연구가 거의 진행되지 않았다.

우리 대학은 생명과학과 정인경 교수 연구팀이 서울대학교 기계공학부 신용대 교수 연구팀, 부산대학교 최정모 교수 연구팀과의 공동연구를 통해 세포핵 내 3차원 게놈 구조 신규 생성 원리와 이를 조절하는 매개 인자를 발견했다고 10일(월) 밝혔다.

생명과학과 주재건 석박사통합과정과 서울대학교 조성현 연구원이 주도한 이번 연구에서 연구팀은 행렬 분해 기법이란 분석 기법을 활용하여 게놈 3차 구조 데이터로부터 염색체 간 상호작용 정보를 효과적으로 추출할 수 있는 신규 기계 학습 알고리즘을 개발했으며, 이를 DNA 이미징 기법을 통해 검증했다.

연구팀은 해당 분석 알고리즘을 이용해 여러 세포주의 염색체 간 상호작용 정보를 추출 및 분석했고, 핵 스페클(핵 내 존재하는 막이 없는 구조체) 주위에 위치한 염색체 간 상호작용이 여러 세포에서 공통적으로 보존됨을 관찰했다. 또한 연구팀은 단백질 인식 염기서열(DNA motif) 분석을 통해 스페클 주위 염색체 간 상호작용이 MAZ 단백질에 의해 매개됨을 최초로 발견했다.

또한, 연구팀은 단일세포 수준에서 염색체 간 상호작용이 세포마다 다르게 발생한다는 사실을 발견하였다. 연구팀은 염색체 간 상호작용이 기존에 알려져 있던 것과 달리 고정되어 있지 않으며, 핵체와 게놈 지역 사이의 개별 상호작용을 통해 확률적으로 결정된다는 내용을 제시하여 염색체 간 상호작용의 원리를 최초로 규명하였다.

이번 연구 결과는 국제 학술지, `핵산 연구(Nucleic acids research, IF=19.16)'에 4월 5일자 출판됐다. (논문제목: Probabilistic establishment of speckle-associated inter-chromosomal interactions)

이번 연구는 기존에 알려지지 않았던 염색체 간 상호작용의 형성 원리와 매개 인자인 MAZ 단백질의 역할을 밝힘으로써 더 큰 범위에서의 게놈 3차 구조에 대한 근본적인 원리 규명 단서를 제공했다는 점에서 큰 의의가 있다.

이번 연구를 주도한 우리 대학 주재건 석박사통합과정은 "그동안 실험 기법의 한계로 인해 가려져 있었던 염색체 간 상호작용 형성 원리를 밝혀낸 연구이다”라고 설명하였다. 우리 대학 정인경 교수는 “향후 게놈 3차 구조에 따른 유전자 발현 조절 분야와 암 질환 등에서 빈번하게 보고되고 있는 염색체 변이 원인 규명 등에서 핵체 (nuclear body)와 게놈 간 상호작용의 중요성을 이해할 수 있을 것으로 기대되는 성과ˮ 라고 연구 결과를 소개했다.

한편 이번 연구는 서경배과학재단, 삼성미래기술육성재단과 과학기술정보통신부의 지원을 받아 수행됐다.

암, 노화 등에 미치는 게놈 3차 구조의 신규 원리 발견

3차원 게놈 구조 연구를 통해, 세포핵 내 게놈이 계층적인 구조로 이루어져 있으며 각 구조가 다양한 유전자 발현 조절에 관여한다는 것이 알려져 있다. 또한 이러한 게놈 3차 구조는 암, 노화 등 다양한 복합질환에서 질환 특이적 유전자 발현과 밀접한 연관이 있음이 최근 밝혀지고 있다. 하지만 기존 게놈 3차 구조는 비교적 관찰이 쉬운 염색체 내 상호작용에 대부분 국한되어 있었고, 더 큰 범위에서의 염색체 간 상호작용에 대해서는 관찰 실험 기법의 한계로 인해 연구가 거의 진행되지 않았다.

우리 대학은 생명과학과 정인경 교수 연구팀이 서울대학교 기계공학부 신용대 교수 연구팀, 부산대학교 최정모 교수 연구팀과의 공동연구를 통해 세포핵 내 3차원 게놈 구조 신규 생성 원리와 이를 조절하는 매개 인자를 발견했다고 10일(월) 밝혔다.

생명과학과 주재건 석박사통합과정과 서울대학교 조성현 연구원이 주도한 이번 연구에서 연구팀은 행렬 분해 기법이란 분석 기법을 활용하여 게놈 3차 구조 데이터로부터 염색체 간 상호작용 정보를 효과적으로 추출할 수 있는 신규 기계 학습 알고리즘을 개발했으며, 이를 DNA 이미징 기법을 통해 검증했다.

연구팀은 해당 분석 알고리즘을 이용해 여러 세포주의 염색체 간 상호작용 정보를 추출 및 분석했고, 핵 스페클(핵 내 존재하는 막이 없는 구조체) 주위에 위치한 염색체 간 상호작용이 여러 세포에서 공통적으로 보존됨을 관찰했다. 또한 연구팀은 단백질 인식 염기서열(DNA motif) 분석을 통해 스페클 주위 염색체 간 상호작용이 MAZ 단백질에 의해 매개됨을 최초로 발견했다.

또한, 연구팀은 단일세포 수준에서 염색체 간 상호작용이 세포마다 다르게 발생한다는 사실을 발견하였다. 연구팀은 염색체 간 상호작용이 기존에 알려져 있던 것과 달리 고정되어 있지 않으며, 핵체와 게놈 지역 사이의 개별 상호작용을 통해 확률적으로 결정된다는 내용을 제시하여 염색체 간 상호작용의 원리를 최초로 규명하였다.

이번 연구 결과는 국제 학술지, `핵산 연구(Nucleic acids research, IF=19.16)'에 4월 5일자 출판됐다. (논문제목: Probabilistic establishment of speckle-associated inter-chromosomal interactions)

이번 연구는 기존에 알려지지 않았던 염색체 간 상호작용의 형성 원리와 매개 인자인 MAZ 단백질의 역할을 밝힘으로써 더 큰 범위에서의 게놈 3차 구조에 대한 근본적인 원리 규명 단서를 제공했다는 점에서 큰 의의가 있다.

이번 연구를 주도한 우리 대학 주재건 석박사통합과정은 "그동안 실험 기법의 한계로 인해 가려져 있었던 염색체 간 상호작용 형성 원리를 밝혀낸 연구이다”라고 설명하였다. 우리 대학 정인경 교수는 “향후 게놈 3차 구조에 따른 유전자 발현 조절 분야와 암 질환 등에서 빈번하게 보고되고 있는 염색체 변이 원인 규명 등에서 핵체 (nuclear body)와 게놈 간 상호작용의 중요성을 이해할 수 있을 것으로 기대되는 성과ˮ 라고 연구 결과를 소개했다.

한편 이번 연구는 서경배과학재단, 삼성미래기술육성재단과 과학기술정보통신부의 지원을 받아 수행됐다.

2023.04.10

조회수 7840

-

세계 최대 규모의 3차원 암 게놈 지도 구축

우리 대학 생명과학과 정인경 교수가 한국생명공학연구원 국가생명연구자원정보센터(KOBIC) 이병욱 박사 연구팀과 공동연구를 통해 전 세계 최대 규모의 3차원 암 게놈 지도 데이터베이스를 구축해 공개했다고 28일 밝혔다. (데이터베이스 주소: 3div.kr)

공동연구팀은 인체 정상 조직과 암 조직, 그리고 다양한 세포주 대상 3차원 게놈 지도를 분석 및 데이터베이스화 해, 약 400여 종 이상의 3차원 인간 게놈 지도를 구축했으며, 이를 통해 암세포에서 빈번하게 발생하는 대규모 유전체 구조 변이(structural variation)의 기능을 해독할 수 있는 신규 전략을 제시했다.

정인경 교수, 이병욱 박사가 공동 교신 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `핵산 연구(Nucleic Acid Research)' 저널 11월 27일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명 : 3DIV update for 2021: a comprehensive resource of 3D genome and 3D cancer genome)

현재까지 많은 연구를 통해 암세포 유전체에서 발생하는 돌연변이를 규명해 암의 발병 기전을 이해하려는 시도가 있었다. 최근에는 유전자에서 발생하는 점 돌연변이뿐 아니라 대규모 구조 변이에 관한 연구가 활발하게 이루어지고 있으며, 이들을 활용한 신규 암세포의 특이적 유전자 발현 조절 기전 규명의 중요성이 제시되고 있다.

하지만, 대다수의 구조 변이는 DNA가 단백질을 생성하지 않는 비 전사 지역에 존재해, 1차원적 게놈 서열 분석만으로 이들의 기능을 규명하는 데는 한계가 있었다.

한편 지난 10년간 비약적으로 발전한 3차원 게놈 구조 연구는 비 전사 지역에 존재하는 대규모 구조 변이로 인해 생성되거나 소실되는 염색질 고리 구조(chromatin loop)를 3차원 게놈 구조 해독을 통해 규명하면 유전자 조절 기능을 해독할 수 있다는 모델을 제시하고 있다.

이에 정인경 교수 연구팀은 지금까지 공개된 모든 암 유전체의 3차원 게놈 지도를 확보해 전 세계 최대 규모의 3차원 암 유전체 지도를 작성했다. 그리고 대규모 구조 변이와 3차원 게놈 지도를 연결할 수 있는 분석 도구들을 개발했다. 그 결과 연구팀은 대규모 암 유전체 구조 변이에 따른 3차원 게놈 구조의 변화 그리고 이들의 표적 유전자를 규명할 수 있었다.

공동 교신 저자 이병욱 박사는 "최근 세포 내 3차원 게놈 구조 변화가 다양한 질병, 특히 암의 원인이 된다는 것이 밝혀지고 있는데, 이번 연구를 통해 이를 연구할 수 있는 도구들을 세계 최초로 개발했다ˮ라며 "이번 연구 결과를 활용하면 암의 발병 원리를 이해하고 더 나아가 항암제 개발에도 중요한 정보를 제공할 것으로 기대된다ˮ라고 말했다.

정인경 교수는 "암에서 빈번하게 발생하는 대규모 구조 변이의 기능을 3차원 게놈 구조 해독을 통해 정밀하게 규명 가능함을 보여줬다ˮ라며 "이번 연구 결과는 아직 해독이 완벽하게 이루어지고 있지 않은 암 유전체를 정밀하게 해독하는 기술을 한 단계 더 발전시키는 계기가 될 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 기반산업화 인프라 그리고 서경배과학재단의 지원을 통해 수행됐다.

세계 최대 규모의 3차원 암 게놈 지도 구축

우리 대학 생명과학과 정인경 교수가 한국생명공학연구원 국가생명연구자원정보센터(KOBIC) 이병욱 박사 연구팀과 공동연구를 통해 전 세계 최대 규모의 3차원 암 게놈 지도 데이터베이스를 구축해 공개했다고 28일 밝혔다. (데이터베이스 주소: 3div.kr)

공동연구팀은 인체 정상 조직과 암 조직, 그리고 다양한 세포주 대상 3차원 게놈 지도를 분석 및 데이터베이스화 해, 약 400여 종 이상의 3차원 인간 게놈 지도를 구축했으며, 이를 통해 암세포에서 빈번하게 발생하는 대규모 유전체 구조 변이(structural variation)의 기능을 해독할 수 있는 신규 전략을 제시했다.

정인경 교수, 이병욱 박사가 공동 교신 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `핵산 연구(Nucleic Acid Research)' 저널 11월 27일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명 : 3DIV update for 2021: a comprehensive resource of 3D genome and 3D cancer genome)

현재까지 많은 연구를 통해 암세포 유전체에서 발생하는 돌연변이를 규명해 암의 발병 기전을 이해하려는 시도가 있었다. 최근에는 유전자에서 발생하는 점 돌연변이뿐 아니라 대규모 구조 변이에 관한 연구가 활발하게 이루어지고 있으며, 이들을 활용한 신규 암세포의 특이적 유전자 발현 조절 기전 규명의 중요성이 제시되고 있다.

하지만, 대다수의 구조 변이는 DNA가 단백질을 생성하지 않는 비 전사 지역에 존재해, 1차원적 게놈 서열 분석만으로 이들의 기능을 규명하는 데는 한계가 있었다.

한편 지난 10년간 비약적으로 발전한 3차원 게놈 구조 연구는 비 전사 지역에 존재하는 대규모 구조 변이로 인해 생성되거나 소실되는 염색질 고리 구조(chromatin loop)를 3차원 게놈 구조 해독을 통해 규명하면 유전자 조절 기능을 해독할 수 있다는 모델을 제시하고 있다.

이에 정인경 교수 연구팀은 지금까지 공개된 모든 암 유전체의 3차원 게놈 지도를 확보해 전 세계 최대 규모의 3차원 암 유전체 지도를 작성했다. 그리고 대규모 구조 변이와 3차원 게놈 지도를 연결할 수 있는 분석 도구들을 개발했다. 그 결과 연구팀은 대규모 암 유전체 구조 변이에 따른 3차원 게놈 구조의 변화 그리고 이들의 표적 유전자를 규명할 수 있었다.

공동 교신 저자 이병욱 박사는 "최근 세포 내 3차원 게놈 구조 변화가 다양한 질병, 특히 암의 원인이 된다는 것이 밝혀지고 있는데, 이번 연구를 통해 이를 연구할 수 있는 도구들을 세계 최초로 개발했다ˮ라며 "이번 연구 결과를 활용하면 암의 발병 원리를 이해하고 더 나아가 항암제 개발에도 중요한 정보를 제공할 것으로 기대된다ˮ라고 말했다.

정인경 교수는 "암에서 빈번하게 발생하는 대규모 구조 변이의 기능을 3차원 게놈 구조 해독을 통해 정밀하게 규명 가능함을 보여줬다ˮ라며 "이번 연구 결과는 아직 해독이 완벽하게 이루어지고 있지 않은 암 유전체를 정밀하게 해독하는 기술을 한 단계 더 발전시키는 계기가 될 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 기반산업화 인프라 그리고 서경배과학재단의 지원을 통해 수행됐다.

2020.12.28

조회수 52751

-

정인경 교수, 인체 조직의 3차원 게놈지도 해독

〈 정인경 교수, 이정운 박사과정 〉

우리 대학 생명과학과 정인경 교수와 美 루드윅 암 연구소(Ludwig Institute of Cancer Research) 빙 렌 (Bing Ren) 교수 공동 연구팀이 인체 조직의 3차원 게놈 지도를 해독하는 데 성공했다.

연구팀은 인체의 27개 부위 조직의 3차원 게놈 지도를 분석해 치매, 심혈관계 질환 등을 포함한 2만 7천여 개 이상의 복합 질환 관련 유전 변이 기능을 예측했다.

정인경 교수, 빙 렌 교수가 공동 교신 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처 제네틱스(Nature Genetics) 9월 10일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : A compendium of promoter-centered long-range chromatin interactions in the human genome)

현재까지 수많은 연구를 통해 알츠하이머병, 파킨슨병, 자가면역질환 등 다양한 복합 질환의 원인을 규명하려는 시도가 이뤄지면서 실제 다수의 질환과 관련한 중요 유전변이가 발견됐다.

하지만 이들 대부분의 유전변이는 DNA가 단백질을 생성하지 않는 비전사 지역에 존재하기 때문에 1차원적 DNA 서열 분석에 기반한 유전체 연구로는 모든 기능을 규명하는 데 한계가 있다.

이에 지난 10년간 비약적으로 발전한 3차원 게놈 구조 연구는 비전사 지역에 존재하는 유전변이도 3차원 게놈 구조에 의해 형성되는 염색질 고리 구조(chromatin loop)를 통해 멀리 떨어진 유전자를 조절할 수 있다는 모델을 제시했다.

그러나 이러한 3차원 게놈 구조 연구는 몇 가지 세포주를 대상으로만 국한돼 있고, 질환과 직접 연관이 있는 각 인체 조직을 표적으로 한 게놈 3차 구조는 규명되지 않았다.

연구팀은 인체 내의 27개 조직을 대상으로 이들 게놈의 3차원 구조를 규명하기 위해 전사촉진 부위만 선택적으로 분석하는 ‘표적 염색질 3차 구조 포착법(promoter-capture Hi-C)’이라 불리는 신규 실험 기법을 활용해 고해상도의 3차원 게놈 참조 지도를 작성했다.

그 결과 인간 게놈에 존재하는 약 90만 개의 게놈 3차원 염색질 고리 구조를 발굴하고, 이들 중 상당수가 각 인체 조직 특이적으로 존재한다는 사실도 규명했다.

연구팀은 3차원 게놈 구조를 기반으로 지금까지 기능이 명확하게 정의되지 않은 2만 7천여 개 이상의 질환 연관 유전 변이의 표적 유전자를 정의해 이들 변이의 기능을 예측했다. 나아가 각 질환의 표적 유전자 유사도에 기반해 질환과 질환 사이의 신규 관계를 규명했고, 이를 바탕으로 여러 질환에 공통으로 관여하는 신규 분자 기전을 제시했다.

정 교수는 “복합 질환 기전 규명을 위해 비전사 게놈의 중요성을 강조하고 존재하는 다수의 중요 유전변이를 3차원 게놈 구조 해독을 통해 규명 가능함을 보였다”라며 “이번 결과는 퇴행성 뇌 질환을 포함 다양한 복합 질환의 신규 기전 규명 및 표적 발굴에 활용될 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 신진연구자지원사업, 보건복지부 질환극복기술개발사업, 서경배 과학재단의 지원을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 3차원 게놈 구조 모식도 (modified from Stefano et al., 2016)

정인경 교수, 인체 조직의 3차원 게놈지도 해독

〈 정인경 교수, 이정운 박사과정 〉

우리 대학 생명과학과 정인경 교수와 美 루드윅 암 연구소(Ludwig Institute of Cancer Research) 빙 렌 (Bing Ren) 교수 공동 연구팀이 인체 조직의 3차원 게놈 지도를 해독하는 데 성공했다.

연구팀은 인체의 27개 부위 조직의 3차원 게놈 지도를 분석해 치매, 심혈관계 질환 등을 포함한 2만 7천여 개 이상의 복합 질환 관련 유전 변이 기능을 예측했다.

정인경 교수, 빙 렌 교수가 공동 교신 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처 제네틱스(Nature Genetics) 9월 10일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : A compendium of promoter-centered long-range chromatin interactions in the human genome)

현재까지 수많은 연구를 통해 알츠하이머병, 파킨슨병, 자가면역질환 등 다양한 복합 질환의 원인을 규명하려는 시도가 이뤄지면서 실제 다수의 질환과 관련한 중요 유전변이가 발견됐다.

하지만 이들 대부분의 유전변이는 DNA가 단백질을 생성하지 않는 비전사 지역에 존재하기 때문에 1차원적 DNA 서열 분석에 기반한 유전체 연구로는 모든 기능을 규명하는 데 한계가 있다.

이에 지난 10년간 비약적으로 발전한 3차원 게놈 구조 연구는 비전사 지역에 존재하는 유전변이도 3차원 게놈 구조에 의해 형성되는 염색질 고리 구조(chromatin loop)를 통해 멀리 떨어진 유전자를 조절할 수 있다는 모델을 제시했다.

그러나 이러한 3차원 게놈 구조 연구는 몇 가지 세포주를 대상으로만 국한돼 있고, 질환과 직접 연관이 있는 각 인체 조직을 표적으로 한 게놈 3차 구조는 규명되지 않았다.

연구팀은 인체 내의 27개 조직을 대상으로 이들 게놈의 3차원 구조를 규명하기 위해 전사촉진 부위만 선택적으로 분석하는 ‘표적 염색질 3차 구조 포착법(promoter-capture Hi-C)’이라 불리는 신규 실험 기법을 활용해 고해상도의 3차원 게놈 참조 지도를 작성했다.

그 결과 인간 게놈에 존재하는 약 90만 개의 게놈 3차원 염색질 고리 구조를 발굴하고, 이들 중 상당수가 각 인체 조직 특이적으로 존재한다는 사실도 규명했다.

연구팀은 3차원 게놈 구조를 기반으로 지금까지 기능이 명확하게 정의되지 않은 2만 7천여 개 이상의 질환 연관 유전 변이의 표적 유전자를 정의해 이들 변이의 기능을 예측했다. 나아가 각 질환의 표적 유전자 유사도에 기반해 질환과 질환 사이의 신규 관계를 규명했고, 이를 바탕으로 여러 질환에 공통으로 관여하는 신규 분자 기전을 제시했다.

정 교수는 “복합 질환 기전 규명을 위해 비전사 게놈의 중요성을 강조하고 존재하는 다수의 중요 유전변이를 3차원 게놈 구조 해독을 통해 규명 가능함을 보였다”라며 “이번 결과는 퇴행성 뇌 질환을 포함 다양한 복합 질환의 신규 기전 규명 및 표적 발굴에 활용될 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 신진연구자지원사업, 보건복지부 질환극복기술개발사업, 서경배 과학재단의 지원을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 3차원 게놈 구조 모식도 (modified from Stefano et al., 2016)

2019.09.24

조회수 12380

-

주영석 교수, 흡연과 무관한 폐암유발 돌연변이 유년기부터 발생 사실 밝혀

〈 주영석 교수 〉

우리 대학 의과학대학원 주영석 교수와 서울대학교 의과대학(학장 신찬수) 흉부외과 김영태 교수 공동 연구팀이 폐암을 일으키는 융합유전자 유전체 돌연변이의 생성 원리를 규명했다.

이번 연구는 흡연과 무관한 환경에서도 융합유전자로 인해 폐 선암이 발생할 수 있다는 사실을 밝힌 것으로, 비흡연자의 폐암 발생 원인 규명과 더불어 정밀치료 시스템을 구축하는 데 적용 가능할 것으로 기대된다.

우리 대학 출신 이준구 박사(現 하버드 의과대학 박사후연구원)와 박성열 박사과정이 공동 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘셀(Cell)’ 5월 30일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Tracing Oncogene Rearrangements in the Mutational History of Lung Adenocarcinoma) 또한, 이번 연구에는 하버드 의과대학, 한국과학기술정보연구원, 국립암센터 연구자들도 함께 참여했다.

흡연은 폐 선암의 가장 큰 발병 인자로 잘 알려졌지만 암 융합유전자 돌연변이, 즉 ALK, RET, ROS1 등에 의한 암 발생은 대부분 비흡연자에게서 발견된다. 융합유전자로 인한 환자는 전체 폐 선암 환자의 10% 정도를 차지하고 있지만, 이 돌연변이의 생성과정에 대해서는 알려진 것이 거의 없었다.

이전까지의 폐 선암 유전체 연구는 주로 유전자 지역을 규명하는 ‘엑솜 서열분석 기법’이 사용됐으나 연구팀은 유전자 간 부분들을 총망라해 분석하는‘전장 유전체 서열분석 기법’을 대규모로 적용했다.

연구팀은 138개의 폐 선암(lung adenocarcinoma) 사례의 전장 유전체 서열 데이터(whole-genome sequencing)를 생성 및 분석해 암세포에 존재하는 다양한 양상의 유전체 돌연변이를 찾아냈다. 특히 흡연과 무관한 폐암의 직접적 원인인 융합유전자를 생성하는 유전체 구조 변이의 특성을 집중적으로 규명했다.

유전체에 발생하는 구조적 변이는 DNA의 두 부위가 절단된 후 서로 연결되는 단순 구조 변이와 DNA가 많은 조각으로 동시에 파쇄된 후 복잡하게 서로 재조합되는 복잡 구조 변이로 나눌 수 있다.

복잡 구조 변이는 암세포에서 많이 발견된다. DNA의 수백 부위 이상이 동시에 절단된 후 상당 부분 소실되고 일부가 다시 연결되는 ‘염색체 산산조각(chromothripsis)’ 현상이 대표적 사례이다. 연구팀은 70% 이상의 융합유전자가‘유전체 산산조각 (chromothripsis)’ 현상 등 복잡 구조 돌연변이에 의해 생성됨을 확인했다.

또한, 연구팀은 정밀 유전체 분석을 통해 복잡 구조 돌연변이가 폐암이 진단되기 수십 년 전의 어린 나이에도 이미 발생할 수 있다는 사실을 발견했다.

세포의 유전체는 노화에 따라 비교적 일정한 속도로 점돌연변이가 쌓이는데 연구팀은 이를 이용하여 마치 지질학의 연대측정과 비슷한 원리로 특정 구조 변이의 발생 시점을 통계적으로 추정할 수 있는 기술을 개발했다. 이 기술을 통해 융합유전자 발생은 폐암을 진단받기 수십 년 전, 심지어는 10대 이전의 유년기에도 발생할 수 있다는 사실을 확인했다.

이는 암을 일으키는 융합유전자 돌연변이가 흡연과 큰 관련 없이 정상 세포에서 발생할 수 있음을 명확히 보여주는 사례이며, 단일 세포가 암 발생 돌연변이를 획득한 후에도 실제 암세포로 발현되기 위해서는 추가적인 요인들이 오랜 기간 누적될 필요가 있음을 뜻한다.

연구팀의 이번 연구는 흡연과 무관한 폐암 발생 과정에 대한 지식을 한 단계 확장했다는 의의가 있다. 향후 폐암의 예방, 선별검사 정밀치료 시스템 구축에 이바지할 수 있을 것으로 기대된다.

연구팀은 한국과학기술정보연구원의 슈퍼컴퓨터 5호기 누리온 시스템을 통해 유전체 빅데이터의 신속한 정밀 분석을 수행했다. 슈퍼컴퓨터 5호기는 향후 타 유전체 빅데이터 연구자들에게도 활용 가능할 것으로 보인다.

주영석 교수는 “암유전체 전장서열 빅데이터를 통해 폐암을 발생시키는 첫 돌연변이의 양상을 규명했으며, 정상 폐 세포에서 흡연과 무관하게 이들 복잡 구조변이를 일으키는 분자 기전의 이해가 다음 연구의 핵심이 될 것이다”라고 말했다.

서울대학교 의과대학 김영태 교수는 “2012년 폐 선암의 KIF5B-RET 융합유전자 최초 발견으로 시작된 본 폐암 연구팀이 융합유전자의 생성과정부터 임상적 의미까지 집대성했다는 것이 이번 연구의 중요한 성과이다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단, 보건복지부 포스트게놈 다부처유전체사업/세계선도의과학자 육성사업, 서경배 과학재단 및 서울대학교 의과대학 교실지정기부금의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 흡연과 무관한 폐암에서 융합유전자에 의한 발암기전

그림2. 폐선암에서 관찰되는 다양한 복잡 구조 변이의 특성

그림3. 어린 나이에 생긴 융합유전자의 예시

주영석 교수, 흡연과 무관한 폐암유발 돌연변이 유년기부터 발생 사실 밝혀

〈 주영석 교수 〉

우리 대학 의과학대학원 주영석 교수와 서울대학교 의과대학(학장 신찬수) 흉부외과 김영태 교수 공동 연구팀이 폐암을 일으키는 융합유전자 유전체 돌연변이의 생성 원리를 규명했다.

이번 연구는 흡연과 무관한 환경에서도 융합유전자로 인해 폐 선암이 발생할 수 있다는 사실을 밝힌 것으로, 비흡연자의 폐암 발생 원인 규명과 더불어 정밀치료 시스템을 구축하는 데 적용 가능할 것으로 기대된다.

우리 대학 출신 이준구 박사(現 하버드 의과대학 박사후연구원)와 박성열 박사과정이 공동 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘셀(Cell)’ 5월 30일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Tracing Oncogene Rearrangements in the Mutational History of Lung Adenocarcinoma) 또한, 이번 연구에는 하버드 의과대학, 한국과학기술정보연구원, 국립암센터 연구자들도 함께 참여했다.

흡연은 폐 선암의 가장 큰 발병 인자로 잘 알려졌지만 암 융합유전자 돌연변이, 즉 ALK, RET, ROS1 등에 의한 암 발생은 대부분 비흡연자에게서 발견된다. 융합유전자로 인한 환자는 전체 폐 선암 환자의 10% 정도를 차지하고 있지만, 이 돌연변이의 생성과정에 대해서는 알려진 것이 거의 없었다.

이전까지의 폐 선암 유전체 연구는 주로 유전자 지역을 규명하는 ‘엑솜 서열분석 기법’이 사용됐으나 연구팀은 유전자 간 부분들을 총망라해 분석하는‘전장 유전체 서열분석 기법’을 대규모로 적용했다.

연구팀은 138개의 폐 선암(lung adenocarcinoma) 사례의 전장 유전체 서열 데이터(whole-genome sequencing)를 생성 및 분석해 암세포에 존재하는 다양한 양상의 유전체 돌연변이를 찾아냈다. 특히 흡연과 무관한 폐암의 직접적 원인인 융합유전자를 생성하는 유전체 구조 변이의 특성을 집중적으로 규명했다.

유전체에 발생하는 구조적 변이는 DNA의 두 부위가 절단된 후 서로 연결되는 단순 구조 변이와 DNA가 많은 조각으로 동시에 파쇄된 후 복잡하게 서로 재조합되는 복잡 구조 변이로 나눌 수 있다.

복잡 구조 변이는 암세포에서 많이 발견된다. DNA의 수백 부위 이상이 동시에 절단된 후 상당 부분 소실되고 일부가 다시 연결되는 ‘염색체 산산조각(chromothripsis)’ 현상이 대표적 사례이다. 연구팀은 70% 이상의 융합유전자가‘유전체 산산조각 (chromothripsis)’ 현상 등 복잡 구조 돌연변이에 의해 생성됨을 확인했다.

또한, 연구팀은 정밀 유전체 분석을 통해 복잡 구조 돌연변이가 폐암이 진단되기 수십 년 전의 어린 나이에도 이미 발생할 수 있다는 사실을 발견했다.

세포의 유전체는 노화에 따라 비교적 일정한 속도로 점돌연변이가 쌓이는데 연구팀은 이를 이용하여 마치 지질학의 연대측정과 비슷한 원리로 특정 구조 변이의 발생 시점을 통계적으로 추정할 수 있는 기술을 개발했다. 이 기술을 통해 융합유전자 발생은 폐암을 진단받기 수십 년 전, 심지어는 10대 이전의 유년기에도 발생할 수 있다는 사실을 확인했다.

이는 암을 일으키는 융합유전자 돌연변이가 흡연과 큰 관련 없이 정상 세포에서 발생할 수 있음을 명확히 보여주는 사례이며, 단일 세포가 암 발생 돌연변이를 획득한 후에도 실제 암세포로 발현되기 위해서는 추가적인 요인들이 오랜 기간 누적될 필요가 있음을 뜻한다.

연구팀의 이번 연구는 흡연과 무관한 폐암 발생 과정에 대한 지식을 한 단계 확장했다는 의의가 있다. 향후 폐암의 예방, 선별검사 정밀치료 시스템 구축에 이바지할 수 있을 것으로 기대된다.

연구팀은 한국과학기술정보연구원의 슈퍼컴퓨터 5호기 누리온 시스템을 통해 유전체 빅데이터의 신속한 정밀 분석을 수행했다. 슈퍼컴퓨터 5호기는 향후 타 유전체 빅데이터 연구자들에게도 활용 가능할 것으로 보인다.

주영석 교수는 “암유전체 전장서열 빅데이터를 통해 폐암을 발생시키는 첫 돌연변이의 양상을 규명했으며, 정상 폐 세포에서 흡연과 무관하게 이들 복잡 구조변이를 일으키는 분자 기전의 이해가 다음 연구의 핵심이 될 것이다”라고 말했다.

서울대학교 의과대학 김영태 교수는 “2012년 폐 선암의 KIF5B-RET 융합유전자 최초 발견으로 시작된 본 폐암 연구팀이 융합유전자의 생성과정부터 임상적 의미까지 집대성했다는 것이 이번 연구의 중요한 성과이다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단, 보건복지부 포스트게놈 다부처유전체사업/세계선도의과학자 육성사업, 서경배 과학재단 및 서울대학교 의과대학 교실지정기부금의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 흡연과 무관한 폐암에서 융합유전자에 의한 발암기전

그림2. 폐선암에서 관찰되는 다양한 복잡 구조 변이의 특성

그림3. 어린 나이에 생긴 융합유전자의 예시

2019.06.03

조회수 24828

-

KAIST 이상엽 특훈교수, 다보스포럼 세션 주관

- 아이디어랩 주관 및 지속가능한 화학 산업을 위한 전략 발표 -

우리 학교 생명화학공학과 이상엽 특훈교수가 오는 21일부터 25일까지 스위스 다보스에서 열리는 다보스포럼(세계경제포럼)에 참석한다.

다보스포럼은 전세계 기업인, 정치인, 학자, 언론인 등이 세계경제를 비롯해 더 나은 세상을 만들기 위해 필요한 전략 등에 대해 발표하고 토론하는 모임이다.

전 세계 다양한 경제주체들이 올해는 경제 위기를 벗어날 것이라고 기대하고 있어 ‘세계의 재편 : 정치, 기업, 사회에 대한 영향(The reshaping of the world : consequences for society, politics and business)’을 주제로 정했다.

이 교수는 22일 다보스포럼 본회의장에서 미국 캘리포니아공과대학(Caltech)과 ‘실험실에서 생명(From lab to life)’을 주제로 아이디어랩 세션을 주관할 예정이다. 이 교수는 3명의 교수들과 나노테크놀로지를 이용한 경량의 고내구성 물질, 게놈을 읽고 쓰는 것, 무선 생체진단 시스템 등 대해 토론한다.

이와 함께 세계 굴지의 기업총수들이 참석하는 ‘지속가능성, 혁신과 성장’ 세션에 초청돼 떠오르는 기술 및 특히 생명공학기술이 미래 사회와 기업을 어떻게 변화시킬 지에 대해 발제한다. 그리고 특별자문위원으로 활동 중인 세계 화학 산업 최고경영자 모임에 참석해 바이오기반 화학 산업과 환경 친화적 기업으로의 변화에 대해 토론을 벌이는 등 활발한 활동을 할 예정이다.

이상엽 특훈교수는 2012년 세계경제포럼 미래기술 글로벌아젠다카운슬(Global Agenda Council, GAC) 의장을 맡아 10대 떠오르는 기술들을 선정하고 발표한 바 있으며, 2013년 생명공학 글로벌 아젠다 카운슬 초대 의장을 맡았다.

KAIST 이상엽 특훈교수, 다보스포럼 세션 주관

- 아이디어랩 주관 및 지속가능한 화학 산업을 위한 전략 발표 -

우리 학교 생명화학공학과 이상엽 특훈교수가 오는 21일부터 25일까지 스위스 다보스에서 열리는 다보스포럼(세계경제포럼)에 참석한다.

다보스포럼은 전세계 기업인, 정치인, 학자, 언론인 등이 세계경제를 비롯해 더 나은 세상을 만들기 위해 필요한 전략 등에 대해 발표하고 토론하는 모임이다.

전 세계 다양한 경제주체들이 올해는 경제 위기를 벗어날 것이라고 기대하고 있어 ‘세계의 재편 : 정치, 기업, 사회에 대한 영향(The reshaping of the world : consequences for society, politics and business)’을 주제로 정했다.

이 교수는 22일 다보스포럼 본회의장에서 미국 캘리포니아공과대학(Caltech)과 ‘실험실에서 생명(From lab to life)’을 주제로 아이디어랩 세션을 주관할 예정이다. 이 교수는 3명의 교수들과 나노테크놀로지를 이용한 경량의 고내구성 물질, 게놈을 읽고 쓰는 것, 무선 생체진단 시스템 등 대해 토론한다.

이와 함께 세계 굴지의 기업총수들이 참석하는 ‘지속가능성, 혁신과 성장’ 세션에 초청돼 떠오르는 기술 및 특히 생명공학기술이 미래 사회와 기업을 어떻게 변화시킬 지에 대해 발제한다. 그리고 특별자문위원으로 활동 중인 세계 화학 산업 최고경영자 모임에 참석해 바이오기반 화학 산업과 환경 친화적 기업으로의 변화에 대해 토론을 벌이는 등 활발한 활동을 할 예정이다.

이상엽 특훈교수는 2012년 세계경제포럼 미래기술 글로벌아젠다카운슬(Global Agenda Council, GAC) 의장을 맡아 10대 떠오르는 기술들을 선정하고 발표한 바 있으며, 2013년 생명공학 글로벌 아젠다 카운슬 초대 의장을 맡았다.

2014.01.20

조회수 17619

-

세계 최초 맞춤형 미생물 균주 대량 생산기술 개발

- 고부가가치 산업원료 생산 균주를 간편하고 빠르게 개발할 수 있는 원천기술 확보 -

우리 학교 생명화학공학과 이상엽 특훈교수와 유승민 연구교수 연구팀은 나일론 등 산업에 필요한 원료를 만드는 미생물 균주를 친환경 방법으로 쉽고 빠르게 대량 생산할 수 있는 ‘합성 조절 RNA’ 설계 원천기술을 세계 최초로 개발했다.

이번 연구결과는 세계적 학술지인 네이처 프로토콜스(Nature Protocols) 9월호 표지논문으로 선정되어 8월 9일 게재(온라인판)됐다.

’합성 조절 RNA 설계 기술’은 기존에 산업 균주를 개량하거나, 아직까지 알려지지 않은 미개척 산업 균주 개발‧개량에 광범위하게 적용이 가능하여 비천연 고분자를 포함한 다양한 화학물질, 원료, 의약품 등을 보다 효율적으로 개발, 생산할 수 있는 핵심원천기술이다.

기존의 균주개발은 유전자 결실(knockout) 이라는 유전공학 기법을 이용하여 미생물 염색체 내의 유전자를 하나씩 제거하는 방법을 통해 미생물내의 생산 물질의 양이 증가하는지를 관찰하는 것이었다.

그러나 아무리 작은 미생물일지라도 수천 개 이상의 유전자로 이루어져 있기에 이런 접근 방법을 통해 생물체 대사회로내의 모든 유전자를 조절한다면 수개월에서 수년의 시간이 소요되고 대용량 실험이 매우 어려우며, 미생물의 생장을 저해하고 원치 않은 물질들이 생산되는 한계가 있었다.

이상엽 교수와 유승민 연구교수는 이러한 기존 방법의 한계 극복을 위해 해당 유전자와 결합되는 부위의 합성 조절 RNA 유전정보를 바꾸는 ‘합성 조절 RNA’ 설계법을 개발하였다.

이를 통해 대장균의 조절 RNA를 기본골격으로 하여 세포내 존재하는 유전자의 발현을 단백질 수준에서 제어할 수 있는 맞춤형 합성 조절 RNA를 3~4일내에 제작할 수 있는 원천기술을 개발하였다.

이렇게 설계된 합성 조절 RNA들은 미생물 게놈을 건드리지 않은 채 유전자 전달체에 삽입하여 제작되므로 여러 종류의 균주들과 여러 유전자들에 대하여 동시다발적인 대용량 실험이 가능하다.

또한, 다양한 균주에 적용시 고효율의 균주를 선별하거나, 유전자 발현조절 효율이 가장 좋은 목적 유전자를 선별할 수 있어 향후 조절 RNA 라이브러리(Library)까지 구축할 수 있다.

네이처 프로토콜스 편집자인 이탄 즈로토린스키(Eytan Zlotorynski) 박사는 “본 논문은 합성 sRNA를 디자인하고 응용하는데 필요한 상세한 프로토콜을 기술하고 있어 생명과학과 생명공학 분야 연구에 매우 널리 활용될 것이며, 특히 대사공학과 합성생물학 연구에서 유용할 것이다”라고 말했다.

KAIST 산학협력단 배중면 단장은 “본 원천기술에 대해 이미 해외 기업들이 관심을 표명하며 기술이전계약을 제안하고 있으므로 2년 이내에 기술이전이 이루어질 것으로 본다“고 밝혔다.

세계 최초 맞춤형 미생물 균주 대량 생산기술 개발

- 고부가가치 산업원료 생산 균주를 간편하고 빠르게 개발할 수 있는 원천기술 확보 -

우리 학교 생명화학공학과 이상엽 특훈교수와 유승민 연구교수 연구팀은 나일론 등 산업에 필요한 원료를 만드는 미생물 균주를 친환경 방법으로 쉽고 빠르게 대량 생산할 수 있는 ‘합성 조절 RNA’ 설계 원천기술을 세계 최초로 개발했다.

이번 연구결과는 세계적 학술지인 네이처 프로토콜스(Nature Protocols) 9월호 표지논문으로 선정되어 8월 9일 게재(온라인판)됐다.

’합성 조절 RNA 설계 기술’은 기존에 산업 균주를 개량하거나, 아직까지 알려지지 않은 미개척 산업 균주 개발‧개량에 광범위하게 적용이 가능하여 비천연 고분자를 포함한 다양한 화학물질, 원료, 의약품 등을 보다 효율적으로 개발, 생산할 수 있는 핵심원천기술이다.

기존의 균주개발은 유전자 결실(knockout) 이라는 유전공학 기법을 이용하여 미생물 염색체 내의 유전자를 하나씩 제거하는 방법을 통해 미생물내의 생산 물질의 양이 증가하는지를 관찰하는 것이었다.

그러나 아무리 작은 미생물일지라도 수천 개 이상의 유전자로 이루어져 있기에 이런 접근 방법을 통해 생물체 대사회로내의 모든 유전자를 조절한다면 수개월에서 수년의 시간이 소요되고 대용량 실험이 매우 어려우며, 미생물의 생장을 저해하고 원치 않은 물질들이 생산되는 한계가 있었다.

이상엽 교수와 유승민 연구교수는 이러한 기존 방법의 한계 극복을 위해 해당 유전자와 결합되는 부위의 합성 조절 RNA 유전정보를 바꾸는 ‘합성 조절 RNA’ 설계법을 개발하였다.

이를 통해 대장균의 조절 RNA를 기본골격으로 하여 세포내 존재하는 유전자의 발현을 단백질 수준에서 제어할 수 있는 맞춤형 합성 조절 RNA를 3~4일내에 제작할 수 있는 원천기술을 개발하였다.

이렇게 설계된 합성 조절 RNA들은 미생물 게놈을 건드리지 않은 채 유전자 전달체에 삽입하여 제작되므로 여러 종류의 균주들과 여러 유전자들에 대하여 동시다발적인 대용량 실험이 가능하다.

또한, 다양한 균주에 적용시 고효율의 균주를 선별하거나, 유전자 발현조절 효율이 가장 좋은 목적 유전자를 선별할 수 있어 향후 조절 RNA 라이브러리(Library)까지 구축할 수 있다.

네이처 프로토콜스 편집자인 이탄 즈로토린스키(Eytan Zlotorynski) 박사는 “본 논문은 합성 sRNA를 디자인하고 응용하는데 필요한 상세한 프로토콜을 기술하고 있어 생명과학과 생명공학 분야 연구에 매우 널리 활용될 것이며, 특히 대사공학과 합성생물학 연구에서 유용할 것이다”라고 말했다.

KAIST 산학협력단 배중면 단장은 “본 원천기술에 대해 이미 해외 기업들이 관심을 표명하며 기술이전계약을 제안하고 있으므로 2년 이내에 기술이전이 이루어질 것으로 본다“고 밝혔다.

2013.08.09

조회수 16353

-

미래의 석유화학산업, 바이오 리파이너리 시대가 온다

- KAIST 이상엽 특훈교수팀, 생명공학동향지 표지논문 게재 -

“바이오리파이너리”란 석유화학산업에서 원유의 정제를 통해 여러가지 제품을 생산하는 것과 같이, 해조류나 비식용생물자원과 같은 바이오매스(biomass)를 원료로 이용하여 여러 제품을 생산하고자 하는 개념이다.

“시스템 대사공학”을 통해 바이오매스로부터 다양한 화학물질 및 제품을 효과적으로 생산할 수 있는 새로운 기법과 전망이 국내 연구진에 의해 제시되었다.

우리 학교 이상엽 특훈교수팀이 수행한 이번 연구는 교육과학기술부 글로벌프론티어사업 차세대 바이오매스연구단의 지원을 받아 수행되었다. ※ 특훈교수 : 한국과학기술원(KAIST)에서 세계적 수준의 연구업적과 교육성과를 이룬 교수에 부여하는 호칭

그동안 기후변화, 자원고갈 등의 문제를 해결하기 위한 방안으로 바이오리파이너리에 대한 연구가 학계를 중심으로 활발히 진행되어 왔다.

특히, 연구자들은 과거 20년간 발전되어온 대사공학을 중심으로 미생물을 활용한 바이오매스의 활용가능성을 높여왔다.

그러나 아직 바이오매스로부터 여러 가지 바이오화학물질 및 소재들을 생산하기 위해서는 이들을 생산하는 미생물의 성능을 획기적으로 개선해야하는데, 기존의 대사공학연구는 주로 직관적인 방법으로 진행되어 많은 노력과 시간이 필요한 한계가 있었다.

이교수팀은 이러한 한계를 극복하기 위해 대사공학을 중심으로 시스템생물학, 합성생물학, 진화공학을 융합한 “시스템 대사공학”이라는 새로운 기술체계를 확립했다.

시스템 대사공학은 세포 기반의 각종데이터를 통합하여 생리 상태를 다차원에서 규명하고, 이 정보를 바탕으로 맞춤형 대사조절을 함으로써 고효율 미생물 균주를 개발하는 기술이다.

시스템 대사공학을 활용할 경우, 미생물을 게놈수준에서 동시다발적으로 관찰 및 조작이 가능하여 미생물의 성능 개선을 위한 시간과 노력을 획기적으로 줄이고 그 활용 가능성을 극대화 할 수 있다.

본 논문의 제1저자인 이정욱 박사는 “시스템 대사공학을 통해 미생물의 성능을 획기적으로 향상시키는 기법을 최근의 연구흐름을 중심으로 전망하고 제시하였으며, 향후 바이오리파이너리 연구에 폭넓게 활용될 것으로 기대된다.“고 연구의 의의를 밝혔다.

연구 결과는 세계적 학술지인 ‘생명공학동향(Trends in Biotechnology)‘지 8월호 표지논문으로 선정되었다.

미래의 석유화학산업, 바이오 리파이너리 시대가 온다

- KAIST 이상엽 특훈교수팀, 생명공학동향지 표지논문 게재 -

“바이오리파이너리”란 석유화학산업에서 원유의 정제를 통해 여러가지 제품을 생산하는 것과 같이, 해조류나 비식용생물자원과 같은 바이오매스(biomass)를 원료로 이용하여 여러 제품을 생산하고자 하는 개념이다.

“시스템 대사공학”을 통해 바이오매스로부터 다양한 화학물질 및 제품을 효과적으로 생산할 수 있는 새로운 기법과 전망이 국내 연구진에 의해 제시되었다.

우리 학교 이상엽 특훈교수팀이 수행한 이번 연구는 교육과학기술부 글로벌프론티어사업 차세대 바이오매스연구단의 지원을 받아 수행되었다. ※ 특훈교수 : 한국과학기술원(KAIST)에서 세계적 수준의 연구업적과 교육성과를 이룬 교수에 부여하는 호칭

그동안 기후변화, 자원고갈 등의 문제를 해결하기 위한 방안으로 바이오리파이너리에 대한 연구가 학계를 중심으로 활발히 진행되어 왔다.

특히, 연구자들은 과거 20년간 발전되어온 대사공학을 중심으로 미생물을 활용한 바이오매스의 활용가능성을 높여왔다.

그러나 아직 바이오매스로부터 여러 가지 바이오화학물질 및 소재들을 생산하기 위해서는 이들을 생산하는 미생물의 성능을 획기적으로 개선해야하는데, 기존의 대사공학연구는 주로 직관적인 방법으로 진행되어 많은 노력과 시간이 필요한 한계가 있었다.

이교수팀은 이러한 한계를 극복하기 위해 대사공학을 중심으로 시스템생물학, 합성생물학, 진화공학을 융합한 “시스템 대사공학”이라는 새로운 기술체계를 확립했다.

시스템 대사공학은 세포 기반의 각종데이터를 통합하여 생리 상태를 다차원에서 규명하고, 이 정보를 바탕으로 맞춤형 대사조절을 함으로써 고효율 미생물 균주를 개발하는 기술이다.

시스템 대사공학을 활용할 경우, 미생물을 게놈수준에서 동시다발적으로 관찰 및 조작이 가능하여 미생물의 성능 개선을 위한 시간과 노력을 획기적으로 줄이고 그 활용 가능성을 극대화 할 수 있다.

본 논문의 제1저자인 이정욱 박사는 “시스템 대사공학을 통해 미생물의 성능을 획기적으로 향상시키는 기법을 최근의 연구흐름을 중심으로 전망하고 제시하였으며, 향후 바이오리파이너리 연구에 폭넓게 활용될 것으로 기대된다.“고 연구의 의의를 밝혔다.

연구 결과는 세계적 학술지인 ‘생명공학동향(Trends in Biotechnology)‘지 8월호 표지논문으로 선정되었다.

2011.07.27

조회수 18119

-

순수 국내 박사,KAIST 교수와 싱가폴 국가연구소 책임연구원 동시 임용

- KAIST 출신 순수 국내박사로서 박사후 과정도 국내서 밟아- KAIST의 개혁적인 국제화 노력으로 6개월씩 양 기관 겸임 근무

지난해 10월 우리대학 바이오및뇌공학과에 임용된 최정균(崔正均, 34) 교수가 동시에 싱가폴의 대표적 정부연구소인 싱가폴 게놈연구소(Genome Institute of Singapore, GIS) 책임연구원으로 최근 초빙돼 화제다.

최 교수는 대한민국 최고의 연구중심대학 KAIST와 싱가폴의 세계적인 정부출연연구소인 GIS를 잇는 국가간 학연 협동연구를 양 측에 건의해 1년에 6개월씩 양 기관에서 근무한다. 6개월씩 해외 기관에서의 겸임을 허가하는 것은 국내 대학에서는 매우 이례적인 일이다.

2004년 생명과학과 유욱준 교수 연구실에서 박사학위를 받은 최 교수는 학사와 석사과정도 KAIST에서 공부한 순수 국내박사다. 이후 생명공학연구원의 김상수 박사(현, 숭실대학교 생명정보학과 교수) 연구실과 연세대학교의 김영준 교수 연구실에서 연구를 계속했다.

해외에서 박사후과정(Post Doc)을 밟는 일반적인 경우와는 달리 국내에서 연구를 계속한 최 교수는 최근 각광을 받고 있는 생물학 분야인 후성 유전체학에 생물정보학 기술을 접목하여 유전학 분야 최고 권위지인 네이처 유전학(Nature Genetics)지에 2편을 포함해 세계적인 수준의 연구 결과를 내놨다.

최 교수는 “KAIST의 개혁적이고 융통성 있는 정책과 국제화에 대한 노력의 일환이라고 생각한다“ 며 ”KAIST의 우수한 학생들에게 GIS의 뛰어난 연구시설과 기반은 훌륭한 국제 경험이 될 뿐 아니라 연구에 있어 커다란 시너지 효과를 낼 수 있을 것“이라고 기대했다.

GIS는 싱가폴 바이오 산업관련 정부투자연구소들과 글라소스미스클라인, 노바티스를 비롯한 세계적인 제약회사와 연구개발 센터가 모여 있는 생명과학 복합단지인 바이오폴리스에 위치한 최첨단 국가연구소다. 인간 게놈 위원회(Human Genome Organization, HUGO)의 회장으로서 세계 게놈 연구의 흐름을 주도하고 있는 에디슨 리우(Edison Liu)의 리더십 아래, 국내에서 찾기 힘든 최첨단 연구 장비들을 대량 보유하고 이에 필요한 인력과 시설을 효과적으로 운영하여 세계 수준의 게놈 연구 결과들을 내놓고 있다.

최 박사는 “생명과학 분야, 특히 융합 생물학에 대한 정부의 적극적이고 지속적인 투자와 미국, 인도, 중국, 유럽 등 세계 각국에서 모여든 과학자들로 가득한 국제적 인재풀이 싱가폴 국가연구소들의 최대 강점” 이라며 “창의력과 열정을 가진 KAIST의 교수진과 학생들과의 협력연구의 가교 역할을 통하여 세계적인 연구 결과를 내놓을 것”이라고 포부를 밝혔다.

최 교수의 연구소 임용은 외국 박사학위나 박사후 과정 경험이 없이 순수하게 국내에서 연구하여 외국에 진출한 성공적인 사례로 볼 수 있다.

바이오및뇌공학과 김동섭 학과장 “국제화를 위해서 해외 학자 혹은 해외의 경험 있는 학자들을 불러들이는 것이 그 동안 국제화의 한 방향이었다면, 이제 국제적 수준이 된 국내 학문역량을 발판으로 국내에서 훈련된 연구자들이 해외로 진출해 국제 협력연구의 접목점 역할을 하는 새로운 방향의 국제화도 필요하다”라고 말한다.

바이오및뇌공학과는 생물학, 전자공학, 기계공학, 전산학, 물리학, 화학 등 거의 모든 기초 및 공학 분야의 융합과 접목을 지향하는 최첨단 분야의 15명의 교수진으로 구성되어 있다.

지난 2001년 바이오융합 분야의 육성을 당부하며 당시 국내최고 기부액인 300억 원을 KAIST에 기부한 정문술 이사장의 뜻에 따라 설립되어 현재 상기분야 국내 최대 규모의 학과로서 활발한 연구 및 교육 활동을 수행하고 있다.

순수 국내 박사,KAIST 교수와 싱가폴 국가연구소 책임연구원 동시 임용

- KAIST 출신 순수 국내박사로서 박사후 과정도 국내서 밟아- KAIST의 개혁적인 국제화 노력으로 6개월씩 양 기관 겸임 근무

지난해 10월 우리대학 바이오및뇌공학과에 임용된 최정균(崔正均, 34) 교수가 동시에 싱가폴의 대표적 정부연구소인 싱가폴 게놈연구소(Genome Institute of Singapore, GIS) 책임연구원으로 최근 초빙돼 화제다.

최 교수는 대한민국 최고의 연구중심대학 KAIST와 싱가폴의 세계적인 정부출연연구소인 GIS를 잇는 국가간 학연 협동연구를 양 측에 건의해 1년에 6개월씩 양 기관에서 근무한다. 6개월씩 해외 기관에서의 겸임을 허가하는 것은 국내 대학에서는 매우 이례적인 일이다.

2004년 생명과학과 유욱준 교수 연구실에서 박사학위를 받은 최 교수는 학사와 석사과정도 KAIST에서 공부한 순수 국내박사다. 이후 생명공학연구원의 김상수 박사(현, 숭실대학교 생명정보학과 교수) 연구실과 연세대학교의 김영준 교수 연구실에서 연구를 계속했다.

해외에서 박사후과정(Post Doc)을 밟는 일반적인 경우와는 달리 국내에서 연구를 계속한 최 교수는 최근 각광을 받고 있는 생물학 분야인 후성 유전체학에 생물정보학 기술을 접목하여 유전학 분야 최고 권위지인 네이처 유전학(Nature Genetics)지에 2편을 포함해 세계적인 수준의 연구 결과를 내놨다.

최 교수는 “KAIST의 개혁적이고 융통성 있는 정책과 국제화에 대한 노력의 일환이라고 생각한다“ 며 ”KAIST의 우수한 학생들에게 GIS의 뛰어난 연구시설과 기반은 훌륭한 국제 경험이 될 뿐 아니라 연구에 있어 커다란 시너지 효과를 낼 수 있을 것“이라고 기대했다.

GIS는 싱가폴 바이오 산업관련 정부투자연구소들과 글라소스미스클라인, 노바티스를 비롯한 세계적인 제약회사와 연구개발 센터가 모여 있는 생명과학 복합단지인 바이오폴리스에 위치한 최첨단 국가연구소다. 인간 게놈 위원회(Human Genome Organization, HUGO)의 회장으로서 세계 게놈 연구의 흐름을 주도하고 있는 에디슨 리우(Edison Liu)의 리더십 아래, 국내에서 찾기 힘든 최첨단 연구 장비들을 대량 보유하고 이에 필요한 인력과 시설을 효과적으로 운영하여 세계 수준의 게놈 연구 결과들을 내놓고 있다.

최 박사는 “생명과학 분야, 특히 융합 생물학에 대한 정부의 적극적이고 지속적인 투자와 미국, 인도, 중국, 유럽 등 세계 각국에서 모여든 과학자들로 가득한 국제적 인재풀이 싱가폴 국가연구소들의 최대 강점” 이라며 “창의력과 열정을 가진 KAIST의 교수진과 학생들과의 협력연구의 가교 역할을 통하여 세계적인 연구 결과를 내놓을 것”이라고 포부를 밝혔다.

최 교수의 연구소 임용은 외국 박사학위나 박사후 과정 경험이 없이 순수하게 국내에서 연구하여 외국에 진출한 성공적인 사례로 볼 수 있다.

바이오및뇌공학과 김동섭 학과장 “국제화를 위해서 해외 학자 혹은 해외의 경험 있는 학자들을 불러들이는 것이 그 동안 국제화의 한 방향이었다면, 이제 국제적 수준이 된 국내 학문역량을 발판으로 국내에서 훈련된 연구자들이 해외로 진출해 국제 협력연구의 접목점 역할을 하는 새로운 방향의 국제화도 필요하다”라고 말한다.

바이오및뇌공학과는 생물학, 전자공학, 기계공학, 전산학, 물리학, 화학 등 거의 모든 기초 및 공학 분야의 융합과 접목을 지향하는 최첨단 분야의 15명의 교수진으로 구성되어 있다.

지난 2001년 바이오융합 분야의 육성을 당부하며 당시 국내최고 기부액인 300억 원을 KAIST에 기부한 정문술 이사장의 뜻에 따라 설립되어 현재 상기분야 국내 최대 규모의 학과로서 활발한 연구 및 교육 활동을 수행하고 있다.

2010.03.17

조회수 20839

-

가상세포를 이용한 병원균의 약물표적 예측기술 개발

- 가상세포 시스템 활용한 새로운 항생제 개발에 큰 파급효과 기대

- 분자 바이오시스템(Molecular BioSystems)지 표지 논문으로 게재

생명화학공학과 이상엽(李相燁, 46세, LG화학 석좌교수, 생명과학기술대학 학장)특훈교수팀이 항생제에 내성을 가지는 병원성 미생물의 가상세포를 구축하고 이를 이용해 병원균의 성장을 효과적으로 억제할 수 있는 약물 표적을 예측하는 기술을 최근 개발했다.

김현욱(생명화학공학과 박사과정)연구원의 학위 논문연구로 수행한 이번 연구 결과는 유럽 화학 관련 학술단체 RSC(The Royal Society of Chemistry)에서 발간하는 분자 바이오시스템(Molecular BioSystems)지의 2월호 표지 논문으로 게재됐다.

예전에는 병원성 세균들을 항생제로 쉽게 치유할 수 있었지만 이제는 항생제의 오남용으로 인해서 병원균들은 항생제에 대한 내성을 가지게 됐으며, 따라서 한 번 감염이 되면 치유가 이전보다 쉽지 않다.

그 대표적인 병원균이 바로 아시네토박터 바우마니(Acinetobacter baumannaii)다. 본래 흙이나 물에서 쉽게 발견되는 이 미생물은 항생제에 내성을 갖지 않아 치료가 쉽고 건강한 사람은 잘 감염되지 않는 균이었다. 그러나 지난 10년 동안에 항생제에 내성을 갖는 슈퍼박테리아로 변했으며, 이라크 전쟁에 참전한 다수의 미군과 프랑스군도 이 균에 감염되면서 상처가 낫질 않아 많은 희생을 야기했다.

李 교수 연구팀은 아시네토박터 바우마니의 게놈과 전체적인 대사특성을 알아보기 위해 각종 데이터베이스에 산재해 있는 생물정보와 문헌정보를 컴퓨터에 입력, 분석, 디자인하여 가상세포를 구축하고, 다양한 네트워크 분석기법, 필수 대사반응 및 대사산물 분석 등 융합 방법론을 이용해 이 병원균의 성장을 효과적으로 차단할 수 있는 약물표적을 예측했다. 인간에게는 영향을 미치지 않으면서 병원균에게만 작용하는 최종 약물표적들이다.

필수 대사반응은 생명체가 대사활동을 정상적으로 하기 위하여 반드시 필요한 효소반응을 말하며, 필수 대사산물이란 생명체가 생존하기 위해 대사에 반드시 필요로 하는 화학물질로서 이들을 제거할 경우 이와 반응을 하는 효소들을 모두 억제되는 효과가 있다.

이 약물표적은 가상세포를 구성하고 있는 대사 유전자, 효소 반응, 신진대사들의 기능을 짧은 시간 안에 빠짐없이 체계적으로 검토해 예측함으로써 그 신뢰성을 높였다.

이번 연구 결과는 최근 많은 관심을 받고 있는 시스템 생물학 연구기법을 이용하여, 처음으로 필수 대사물질의 체계적인 발굴을 통해 효과적인 약물표적을 찾고, 나아가 새로운 항생제 개발의 가능성을 열었다는 점에서 높이 평가받고 있다. 또한 병원균에 의한 감염 현상과 신약개발에 큰 공헌을 할 것으로 기대를 모으고 있다.

李 교수는 “현재 수많은 생물의 게놈 정보가 쏟아지고 있지만 이것을 실질적으로 유용한 정보로 전환하는 데에는 아직도 많은 어려움이 있다. 아시네토박토 바우마니의 게놈 정보로부터 의학적으로 실용성이 있는 정보를 재생산했다는 점에서 의의가 있다”며 “특히 이 병원균의 가상세포 개발은 특정 환경에서 필수 유전자나 효소 반응에 대한 대량의 새로운 생물정보를 제공할 수 있는 계기를 마련했다.”고 말했다.

李 교수팀은 교육과학기술부 시스템 생물학 연구개발사업의 지원으로 이번 연구를 수행했으며, 다양한 병원성 균주의 가상세포 개발 및 항생제 약물표적 예측 방법을 특허 출원했다.

▣ 용어설명 ○ 약물표적 : 차단 시 병원성 미생물의 성장을 효과적으로 억제할 수 있는 단백질 효소 및 그와 관련된 화학물질

▣ (자료1) 가상세포.

(자료2) 가상세포로부터 필수대사산물을 예측한 후에, 병원균을 가장 효과적으로 죽일 수 있으면서 동시에 인간에게는 영향을 미치지 않는 약물표적만을 추리는 과정

가상세포를 이용한 병원균의 약물표적 예측기술 개발

- 가상세포 시스템 활용한 새로운 항생제 개발에 큰 파급효과 기대

- 분자 바이오시스템(Molecular BioSystems)지 표지 논문으로 게재

생명화학공학과 이상엽(李相燁, 46세, LG화학 석좌교수, 생명과학기술대학 학장)특훈교수팀이 항생제에 내성을 가지는 병원성 미생물의 가상세포를 구축하고 이를 이용해 병원균의 성장을 효과적으로 억제할 수 있는 약물 표적을 예측하는 기술을 최근 개발했다.

김현욱(생명화학공학과 박사과정)연구원의 학위 논문연구로 수행한 이번 연구 결과는 유럽 화학 관련 학술단체 RSC(The Royal Society of Chemistry)에서 발간하는 분자 바이오시스템(Molecular BioSystems)지의 2월호 표지 논문으로 게재됐다.

예전에는 병원성 세균들을 항생제로 쉽게 치유할 수 있었지만 이제는 항생제의 오남용으로 인해서 병원균들은 항생제에 대한 내성을 가지게 됐으며, 따라서 한 번 감염이 되면 치유가 이전보다 쉽지 않다.

그 대표적인 병원균이 바로 아시네토박터 바우마니(Acinetobacter baumannaii)다. 본래 흙이나 물에서 쉽게 발견되는 이 미생물은 항생제에 내성을 갖지 않아 치료가 쉽고 건강한 사람은 잘 감염되지 않는 균이었다. 그러나 지난 10년 동안에 항생제에 내성을 갖는 슈퍼박테리아로 변했으며, 이라크 전쟁에 참전한 다수의 미군과 프랑스군도 이 균에 감염되면서 상처가 낫질 않아 많은 희생을 야기했다.

李 교수 연구팀은 아시네토박터 바우마니의 게놈과 전체적인 대사특성을 알아보기 위해 각종 데이터베이스에 산재해 있는 생물정보와 문헌정보를 컴퓨터에 입력, 분석, 디자인하여 가상세포를 구축하고, 다양한 네트워크 분석기법, 필수 대사반응 및 대사산물 분석 등 융합 방법론을 이용해 이 병원균의 성장을 효과적으로 차단할 수 있는 약물표적을 예측했다. 인간에게는 영향을 미치지 않으면서 병원균에게만 작용하는 최종 약물표적들이다.

필수 대사반응은 생명체가 대사활동을 정상적으로 하기 위하여 반드시 필요한 효소반응을 말하며, 필수 대사산물이란 생명체가 생존하기 위해 대사에 반드시 필요로 하는 화학물질로서 이들을 제거할 경우 이와 반응을 하는 효소들을 모두 억제되는 효과가 있다.

이 약물표적은 가상세포를 구성하고 있는 대사 유전자, 효소 반응, 신진대사들의 기능을 짧은 시간 안에 빠짐없이 체계적으로 검토해 예측함으로써 그 신뢰성을 높였다.

이번 연구 결과는 최근 많은 관심을 받고 있는 시스템 생물학 연구기법을 이용하여, 처음으로 필수 대사물질의 체계적인 발굴을 통해 효과적인 약물표적을 찾고, 나아가 새로운 항생제 개발의 가능성을 열었다는 점에서 높이 평가받고 있다. 또한 병원균에 의한 감염 현상과 신약개발에 큰 공헌을 할 것으로 기대를 모으고 있다.

李 교수는 “현재 수많은 생물의 게놈 정보가 쏟아지고 있지만 이것을 실질적으로 유용한 정보로 전환하는 데에는 아직도 많은 어려움이 있다. 아시네토박토 바우마니의 게놈 정보로부터 의학적으로 실용성이 있는 정보를 재생산했다는 점에서 의의가 있다”며 “특히 이 병원균의 가상세포 개발은 특정 환경에서 필수 유전자나 효소 반응에 대한 대량의 새로운 생물정보를 제공할 수 있는 계기를 마련했다.”고 말했다.

李 교수팀은 교육과학기술부 시스템 생물학 연구개발사업의 지원으로 이번 연구를 수행했으며, 다양한 병원성 균주의 가상세포 개발 및 항생제 약물표적 예측 방법을 특허 출원했다.

▣ 용어설명 ○ 약물표적 : 차단 시 병원성 미생물의 성장을 효과적으로 억제할 수 있는 단백질 효소 및 그와 관련된 화학물질

▣ (자료1) 가상세포.

(자료2) 가상세포로부터 필수대사산물을 예측한 후에, 병원균을 가장 효과적으로 죽일 수 있으면서 동시에 인간에게는 영향을 미치지 않는 약물표적만을 추리는 과정

2010.02.18

조회수 19155

암 유발 물질 컴퓨터로 예측하다

암은 정상세포와 다르게 세포 내 비정상적인 축적을 통해 유발되는 대사 반응을 하며, 암의 치료 및 진단을 목적으로 이런 암 대사반응에 대해 다방면으로 연구되고 있다. 이에 우리 대학 연구진이 컴퓨터를 통해 24개 암종에 해당하는 1,043명의 암 환자에 대한 대사 모델 구축에 성공했다.

우리 대학 생명화학공학과 김현욱 교수, 이상엽 특훈교수 연구팀이 서울대학교병원 고영일 교수, 윤홍석 교수 및 정창욱 교수 연구팀과의 공동연구를 통해, 암 체세포 유전자 돌연변이와 연관된 새로운 대사물질 및 대사경로를 예측하는 컴퓨터 방법론을 개발했다고 18일 밝혔다.

최근 암 유발 대사물질(oncometabolite)*의 발견과 이를 표적으로 하는 신약들이 미국식품의약국(FDA)의 승인을 받으며 주목받고 있는데, 이에는 급성 골수성 백혈병의 치료제로 사용되고 있는 ‘팁소보(성분명: 아이보시데닙)’ 및 약물 ‘아이드하이파(성분명: 에나시데닙)’가 포함된다.

*암 유발 대사물질 (oncometabolite): 세포 내 비정상적인 축적을 통해 암을 유발하는 대사물질. 이러한 대사물질들은 특정 유전자 돌연변이의 영향으로 대사 과정 중에 비정상적으로 높은 농도로 축적되며, 이러한 축적은 암세포의 성장과 생존을 촉진함. 기존 연구에서 확인된 주요 암 유발 대사물질로는 2-하이드록시글루타레이트(2-hydroxyglutarate), 숙시네이트(succinate), 푸마레이트(fumarate) 등이 보고됨.

하지만, 암 대사 연구와 새로운 암 유발 대사물질 발굴에는 대사체학 등의 방법론이 필요하며, 이를 대규모 환자 샘플에 적용하기 위해서는 상당한 시간과 비용이 소요된다. 이러한 이유로, 암과 관련된 많은 유전자 돌연변이들이 밝혀졌음에도, 그에 상응하는 암 유발 대사물질은 극소수만 알려져 있다.

김현욱 교수 공동연구팀은 세포 대사 정보를 예측할 수 있는 게놈 수준의 대사 모델*에 국제 암 연구 컨소시엄에서 공개하고 있는 암 환자들의 전사체 데이터를 통합해, 24개 암종에 해당하는 1,043명의 암 환자에 대한 대사 모델을 성공적으로 구축했다.

*게놈 수준의 대사모델: 세포의 전체 대사 네트워크를 다루는 컴퓨터 모델로서, 세포 내 모든 대사반응에 대한 정보가 담겨 있으며, 다양한 조건에서 세포의 대사 활성을 예측하는 것이 가능

공동연구팀은 1,043명의 암 환자 특이 대사 모델과 동일 환자들의 암 체세포 돌연변이 데이터를 활용해, 다음의 4단계로 구성된 컴퓨터 방법론을 개발했다 (그림 1). 첫 단계에서는 암 환자 특이 대사 모델을 시뮬레이션해, 환자 별로 모든 대사물질들의 활성을 예측한다. 두 번째 단계로는 특정 유전자 돌연변이가 앞서 예측된 대사물질의 활성에 유의한 차이를 일으키는 짝을 선별한다. 세 번째 단계로, 특정 유전자 돌연변이와 연결된 대사물질들을 대상으로, 이들과 유의하게 연관된 대사경로를 추가로 선별한다. 마지막 단계로서, ‘유전자-대사물질-대사경로’ 조합을 완성해, 컴퓨터 방법론 결과로써 도출하게 된다.

이번 논문의 공동 제1 저자인 이가령 박사(現 다나파버 암센터 및 하버드 의과대학 박사후연구원)와 이상미 박사(現 하버드 의과대학 박사후연구원)는 “이번 연구에서 개발된 방법론은 암 환자 코호트의 돌연변이 및 전사체 데이터를 토대로 다른 암종에 대해서도 쉽게 적용될 수 있으며, 유전자 돌연변이가 대사경로를 통해 어떻게 세포대사에 변화를 일으키는지 체계적으로 예측할 수 있는 최초의 컴퓨터 방법론이라는 데 큰 의의가 있다” 한다고 말했다.

또한 김현욱 교수는 “이번 공동연구의 결과는 향후 암 대사 및 암 유발 대사물질 연구에서 중요한 참고 자료로 활용될 수 있을 것”이라고 강조했다.

한편 이번 논문은 바이오메드 센트럴(BioMed Central) 社가 발행하며, 생명공학 및 유전학 분야의 대표적 국제학술지인 게놈 바이올로지(Genome Biology, JCR 분야 상위 5% 이내)에 게재됐다.

※ 논문명 : Prediction of metabolites associated with somatic mutations in cancers by using genome-scale metabolic models and mutation data

※ 저자 정보 : 이가령(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 이상미(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 이성영(서울대학교병원, 공동저자), 정창욱(서울대학교병원, 공동저자), 송효진(서울대학교병원, 공동저자), 이상엽(한국과학기술원, 공동저자), 윤홍석(서울대학교병원, 교신저자), 고영일(서울대학교병원, 교신저자), 김현욱(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 9명

이번 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

2024.03.18 조회수 7184

암 유발 물질 컴퓨터로 예측하다

암은 정상세포와 다르게 세포 내 비정상적인 축적을 통해 유발되는 대사 반응을 하며, 암의 치료 및 진단을 목적으로 이런 암 대사반응에 대해 다방면으로 연구되고 있다. 이에 우리 대학 연구진이 컴퓨터를 통해 24개 암종에 해당하는 1,043명의 암 환자에 대한 대사 모델 구축에 성공했다.

우리 대학 생명화학공학과 김현욱 교수, 이상엽 특훈교수 연구팀이 서울대학교병원 고영일 교수, 윤홍석 교수 및 정창욱 교수 연구팀과의 공동연구를 통해, 암 체세포 유전자 돌연변이와 연관된 새로운 대사물질 및 대사경로를 예측하는 컴퓨터 방법론을 개발했다고 18일 밝혔다.

최근 암 유발 대사물질(oncometabolite)*의 발견과 이를 표적으로 하는 신약들이 미국식품의약국(FDA)의 승인을 받으며 주목받고 있는데, 이에는 급성 골수성 백혈병의 치료제로 사용되고 있는 ‘팁소보(성분명: 아이보시데닙)’ 및 약물 ‘아이드하이파(성분명: 에나시데닙)’가 포함된다.

*암 유발 대사물질 (oncometabolite): 세포 내 비정상적인 축적을 통해 암을 유발하는 대사물질. 이러한 대사물질들은 특정 유전자 돌연변이의 영향으로 대사 과정 중에 비정상적으로 높은 농도로 축적되며, 이러한 축적은 암세포의 성장과 생존을 촉진함. 기존 연구에서 확인된 주요 암 유발 대사물질로는 2-하이드록시글루타레이트(2-hydroxyglutarate), 숙시네이트(succinate), 푸마레이트(fumarate) 등이 보고됨.

하지만, 암 대사 연구와 새로운 암 유발 대사물질 발굴에는 대사체학 등의 방법론이 필요하며, 이를 대규모 환자 샘플에 적용하기 위해서는 상당한 시간과 비용이 소요된다. 이러한 이유로, 암과 관련된 많은 유전자 돌연변이들이 밝혀졌음에도, 그에 상응하는 암 유발 대사물질은 극소수만 알려져 있다.

김현욱 교수 공동연구팀은 세포 대사 정보를 예측할 수 있는 게놈 수준의 대사 모델*에 국제 암 연구 컨소시엄에서 공개하고 있는 암 환자들의 전사체 데이터를 통합해, 24개 암종에 해당하는 1,043명의 암 환자에 대한 대사 모델을 성공적으로 구축했다.

*게놈 수준의 대사모델: 세포의 전체 대사 네트워크를 다루는 컴퓨터 모델로서, 세포 내 모든 대사반응에 대한 정보가 담겨 있으며, 다양한 조건에서 세포의 대사 활성을 예측하는 것이 가능

공동연구팀은 1,043명의 암 환자 특이 대사 모델과 동일 환자들의 암 체세포 돌연변이 데이터를 활용해, 다음의 4단계로 구성된 컴퓨터 방법론을 개발했다 (그림 1). 첫 단계에서는 암 환자 특이 대사 모델을 시뮬레이션해, 환자 별로 모든 대사물질들의 활성을 예측한다. 두 번째 단계로는 특정 유전자 돌연변이가 앞서 예측된 대사물질의 활성에 유의한 차이를 일으키는 짝을 선별한다. 세 번째 단계로, 특정 유전자 돌연변이와 연결된 대사물질들을 대상으로, 이들과 유의하게 연관된 대사경로를 추가로 선별한다. 마지막 단계로서, ‘유전자-대사물질-대사경로’ 조합을 완성해, 컴퓨터 방법론 결과로써 도출하게 된다.

이번 논문의 공동 제1 저자인 이가령 박사(現 다나파버 암센터 및 하버드 의과대학 박사후연구원)와 이상미 박사(現 하버드 의과대학 박사후연구원)는 “이번 연구에서 개발된 방법론은 암 환자 코호트의 돌연변이 및 전사체 데이터를 토대로 다른 암종에 대해서도 쉽게 적용될 수 있으며, 유전자 돌연변이가 대사경로를 통해 어떻게 세포대사에 변화를 일으키는지 체계적으로 예측할 수 있는 최초의 컴퓨터 방법론이라는 데 큰 의의가 있다” 한다고 말했다.

또한 김현욱 교수는 “이번 공동연구의 결과는 향후 암 대사 및 암 유발 대사물질 연구에서 중요한 참고 자료로 활용될 수 있을 것”이라고 강조했다.

한편 이번 논문은 바이오메드 센트럴(BioMed Central) 社가 발행하며, 생명공학 및 유전학 분야의 대표적 국제학술지인 게놈 바이올로지(Genome Biology, JCR 분야 상위 5% 이내)에 게재됐다.

※ 논문명 : Prediction of metabolites associated with somatic mutations in cancers by using genome-scale metabolic models and mutation data

※ 저자 정보 : 이가령(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 이상미(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 이성영(서울대학교병원, 공동저자), 정창욱(서울대학교병원, 공동저자), 송효진(서울대학교병원, 공동저자), 이상엽(한국과학기술원, 공동저자), 윤홍석(서울대학교병원, 교신저자), 고영일(서울대학교병원, 교신저자), 김현욱(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 9명

이번 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

2024.03.18 조회수 7184 인공지능 기반 대장암 3차원 게놈 지도 최초 해독

세계 최초로 예전에 비해 최대 규모로 한국인 대장암 환자 3차원 게놈 지도를 작성하여 화제다.

우리 대학 생명과학과 정인경 교수 연구팀이 서울대학교 암연구소 김태유 교수 연구팀과의 공동연구를 통해 인공지능 기반 알고리즘을 활용, 한국인 대장암 환자의 3차원 게놈 지도를 최초로 제시했으며 이를 토대로 암 세포 특이적인 유전자 조절 기전을 통해 특정 종양유전자들이 과발현되는 현상을 규명했다고 24일 밝혔다.

1차원적 게놈 서열 분석에 기반한 현재의 암 유전체 연구는 종양유전자들의 과발현 기작을 설명하는데 한계가 있었다. 하지만 3차원 공간상에 게놈이 어떻게 배열되는지를 분석하는 3차원 게놈 (3D genome) 구조 연구는 이러한 한계를 극복 가능케 하고 있다. 본 연구에서는 정상 세포에서는 존재하지 않는 암 세포 특이적 염색질 고리(chromatin loop) 구조가 유전자 발현 촉진 인자인 인핸서와 종양유전자 사이의 상호작용을 형성하여 과발현을 유도하는 인핸서 납치(enhancer-hijacking) 현상에 초점을 두어 연구하였다.

우리 대학 생명과학과 김규광 박사과정이 주도한 이번 연구는 게놈간의 공간상 상호작용을 측정할 수 있는 대용량 염색체 구조 포착 Hi-C (High-throughput Chromosome Conformation Capture) 실험 기법을 활용하여 대장암 3차원 게놈 지도를 작성하고 대장암 특이적 3차원 게놈 변화를 환자 개개인별로 분석할 수 있는 인공지능 기반 알고리즘을 개발했다. 그 결과 공동연구팀은 광범위한 규모의 3차원 게놈 구조 변화와 이로 인한 다양한 종양유전자의 활성화를 확인했다.

연구팀은 이번 연구를 통해 암 특이적 3차원 게놈 구조의 변화로 인한 종양유전자 활성 기작을 명확히 제시하였으며 이로 인한 환자 예후와 약물 반응 등 임상적인 특성과의 연관성까지 제시해 맞춤 치료 원천기술 확보에 기여했다.

지금까지 암 세포주에 대한 3차원 게놈 구조 연구는 일부 보고 되었으나, 대규모 환자 암조직에 대한 연구는 조직 내 세포 이질성, 종양 순도, 암세포 이질성 등의 문제로 인한 정밀 암 특이적 3차원 게놈 구조 분석의 한계로 수행되지 못하였다.

반면에 이번 연구에서 연구팀은 AI 기반 알고리즘으로 환자 개인 종양 조직으로부터 얻어진 복잡한 신호를 해석할 수 있었으며 그 결과 최대 규모인 환자 40명의 종양 조직과 인접한 정상 대장 조직을 사용해 3차원 게놈 지도를 작성할 수 있었다. 또한 DNA 서열정보를 보여주는 전장유전체 지도의 경우 다양한 인종에 대해 생산되고 있고 한국인의 전장유전체 지도 또한 개발되었으나 한국인 3차원 게놈 지도, 특히 종양 조직에 대한 3차원 게놈 지도는 이번 연구에서 최초로 제시됐다.

이번 연구 결과는 국제 학술지, `셀 리포츠(Cell Reports, IF=9.995)'에 7월 13일 자로 출판됐다. (논문명: Spatial and clonality-resolved 3D cancer genome alterations reveal enhancer-hijacking as a potential prognostic marker for colorectal cancer)

서울대학교병원 혈액종양내과 김태유 교수는 “이러한 결과는 개별 암 환자들마다 서로 다르게 나타나는 종양 이질성을 이해하는 데 매우 중요한 요소가 될 수 있으며, 이를 이용한 환자 맞춤형 치료 연구의 시발점이 될 것이다”라고 말했다. 생명과학과 정인경 교수는 “기존의 점돌연변이나 유전체 변이만으로는 설명이 어려운 암 유전체를 3차원 게놈 구조 관점에서 재해독하고 신규 암 타겟을 발굴할 수 있는 수 있는 새로운 접근법을 제시했다”라고 밝혔다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부와 서경배과학재단의 지원을 받아 수행됐다.

2023.07.24 조회수 8526

인공지능 기반 대장암 3차원 게놈 지도 최초 해독

세계 최초로 예전에 비해 최대 규모로 한국인 대장암 환자 3차원 게놈 지도를 작성하여 화제다.

우리 대학 생명과학과 정인경 교수 연구팀이 서울대학교 암연구소 김태유 교수 연구팀과의 공동연구를 통해 인공지능 기반 알고리즘을 활용, 한국인 대장암 환자의 3차원 게놈 지도를 최초로 제시했으며 이를 토대로 암 세포 특이적인 유전자 조절 기전을 통해 특정 종양유전자들이 과발현되는 현상을 규명했다고 24일 밝혔다.

1차원적 게놈 서열 분석에 기반한 현재의 암 유전체 연구는 종양유전자들의 과발현 기작을 설명하는데 한계가 있었다. 하지만 3차원 공간상에 게놈이 어떻게 배열되는지를 분석하는 3차원 게놈 (3D genome) 구조 연구는 이러한 한계를 극복 가능케 하고 있다. 본 연구에서는 정상 세포에서는 존재하지 않는 암 세포 특이적 염색질 고리(chromatin loop) 구조가 유전자 발현 촉진 인자인 인핸서와 종양유전자 사이의 상호작용을 형성하여 과발현을 유도하는 인핸서 납치(enhancer-hijacking) 현상에 초점을 두어 연구하였다.

우리 대학 생명과학과 김규광 박사과정이 주도한 이번 연구는 게놈간의 공간상 상호작용을 측정할 수 있는 대용량 염색체 구조 포착 Hi-C (High-throughput Chromosome Conformation Capture) 실험 기법을 활용하여 대장암 3차원 게놈 지도를 작성하고 대장암 특이적 3차원 게놈 변화를 환자 개개인별로 분석할 수 있는 인공지능 기반 알고리즘을 개발했다. 그 결과 공동연구팀은 광범위한 규모의 3차원 게놈 구조 변화와 이로 인한 다양한 종양유전자의 활성화를 확인했다.

연구팀은 이번 연구를 통해 암 특이적 3차원 게놈 구조의 변화로 인한 종양유전자 활성 기작을 명확히 제시하였으며 이로 인한 환자 예후와 약물 반응 등 임상적인 특성과의 연관성까지 제시해 맞춤 치료 원천기술 확보에 기여했다.

지금까지 암 세포주에 대한 3차원 게놈 구조 연구는 일부 보고 되었으나, 대규모 환자 암조직에 대한 연구는 조직 내 세포 이질성, 종양 순도, 암세포 이질성 등의 문제로 인한 정밀 암 특이적 3차원 게놈 구조 분석의 한계로 수행되지 못하였다.

반면에 이번 연구에서 연구팀은 AI 기반 알고리즘으로 환자 개인 종양 조직으로부터 얻어진 복잡한 신호를 해석할 수 있었으며 그 결과 최대 규모인 환자 40명의 종양 조직과 인접한 정상 대장 조직을 사용해 3차원 게놈 지도를 작성할 수 있었다. 또한 DNA 서열정보를 보여주는 전장유전체 지도의 경우 다양한 인종에 대해 생산되고 있고 한국인의 전장유전체 지도 또한 개발되었으나 한국인 3차원 게놈 지도, 특히 종양 조직에 대한 3차원 게놈 지도는 이번 연구에서 최초로 제시됐다.

이번 연구 결과는 국제 학술지, `셀 리포츠(Cell Reports, IF=9.995)'에 7월 13일 자로 출판됐다. (논문명: Spatial and clonality-resolved 3D cancer genome alterations reveal enhancer-hijacking as a potential prognostic marker for colorectal cancer)

서울대학교병원 혈액종양내과 김태유 교수는 “이러한 결과는 개별 암 환자들마다 서로 다르게 나타나는 종양 이질성을 이해하는 데 매우 중요한 요소가 될 수 있으며, 이를 이용한 환자 맞춤형 치료 연구의 시발점이 될 것이다”라고 말했다. 생명과학과 정인경 교수는 “기존의 점돌연변이나 유전체 변이만으로는 설명이 어려운 암 유전체를 3차원 게놈 구조 관점에서 재해독하고 신규 암 타겟을 발굴할 수 있는 수 있는 새로운 접근법을 제시했다”라고 밝혔다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부와 서경배과학재단의 지원을 받아 수행됐다.

2023.07.24 조회수 8526 파킨슨병 발병 3차원 게놈 지도 최초 제시

파킨슨병은 60세 이상 인구의 1.2% 이상 발병하는 흔한 퇴행성 뇌 질환으로 급격한 인구 고령화에 따라 전 세계적으로 발병률이 증가하고 있어, 2040년 약 1,420만 명의 환자가 발병할 것으로 예측되고 있다. 현재 파킨슨병의 다양한 발병 원인이 명확하게 규명되지 않은 상황에서, 비정상적으로 발생하는 후성 유전학적 특징들이 파킨슨병 발병에 관여하는 것을 최초로 확인되어 화제다.

우리 대학 생명과학과 정인경 교수 연구팀이 미국 국립보건원(National Institute of Health, NIH) 산하 국립노화연구소(National Institute on Aging, NIA) 엘리에자 매슬리아(Eliezer Masliah) 교수와의 공동연구를 통해 전 세계 최초로 파킨슨병 발병 뇌 조직의 단일세포 3차원 후성유전체 지도를 작성하고, 이를 토대로 656개의 파킨슨병 연관 신규 유전자들을 제시했다고 8일 밝혔다.

이번 연구에서 연구팀은 최신 개발된 단일세포 유전체 기술과 3차원 후성 유전체 기술을 접목하여 신경세포 뿐 아니라 뇌 환경 유지에 주요한 역할을 하는 것으로 알려진 신경교세포 (희소돌기아교세포, 미세아교세포 등)의 후성유전적 변화들이 3차원 게놈 구조를 통해 파킨슨병 발병에 관여하는 것을 밝혔다. 이러한 비정상적인 후성유전학적 특징들은 파킨슨병의 원인 또는 진행에 관여하는 유전자 발현 조절에 핵심적인 역할을 하기 때문에, 본 연구 결과는 차후 진단과 치료 연구에 중요한 단서를 제공하게 될 것이라고 연구팀은 전했다.

이번 연구를 수행한 생명과학과 이정운 박사는 단일세포 수준에서 환자 뇌조직을 분석한 결과 기존의 신경세포에 국한된 연구에서 한발 나아가, 신경교세포 또한 파킨슨병에 중요한 역할을 할 수 있다는 단서를 제시하였다는 점에서 중요한 발견이라고 밝혔다.

이번 연구 결과는 국제 학술지, ‘사이언스 어드벤시스(Science Advances, IF=14.14)'에 4월 14일 게재됐다. (논문명 : Characterization of altered molecular mechanisms in Parkinson’s disease through cell type-resolved multi-omics analyses)

교신 저자인 정인경 교수는 "이번 연구 결과는 퇴행성 뇌 질환의 표적 발굴에 있어 3차원 후성유전체 지도 작성의 중요성을 보였기에 차후 다양한 복합유전질환 규명에도 중요하게 활용될 것이다ˮ라고 말했다.

한편 이번 연구는 서경배과학재단, 보건복지부, 과학기술정보통신부의 지원을 받아 수행됐다.

2023.05.08 조회수 7141

파킨슨병 발병 3차원 게놈 지도 최초 제시

파킨슨병은 60세 이상 인구의 1.2% 이상 발병하는 흔한 퇴행성 뇌 질환으로 급격한 인구 고령화에 따라 전 세계적으로 발병률이 증가하고 있어, 2040년 약 1,420만 명의 환자가 발병할 것으로 예측되고 있다. 현재 파킨슨병의 다양한 발병 원인이 명확하게 규명되지 않은 상황에서, 비정상적으로 발생하는 후성 유전학적 특징들이 파킨슨병 발병에 관여하는 것을 최초로 확인되어 화제다.

우리 대학 생명과학과 정인경 교수 연구팀이 미국 국립보건원(National Institute of Health, NIH) 산하 국립노화연구소(National Institute on Aging, NIA) 엘리에자 매슬리아(Eliezer Masliah) 교수와의 공동연구를 통해 전 세계 최초로 파킨슨병 발병 뇌 조직의 단일세포 3차원 후성유전체 지도를 작성하고, 이를 토대로 656개의 파킨슨병 연관 신규 유전자들을 제시했다고 8일 밝혔다.

이번 연구에서 연구팀은 최신 개발된 단일세포 유전체 기술과 3차원 후성 유전체 기술을 접목하여 신경세포 뿐 아니라 뇌 환경 유지에 주요한 역할을 하는 것으로 알려진 신경교세포 (희소돌기아교세포, 미세아교세포 등)의 후성유전적 변화들이 3차원 게놈 구조를 통해 파킨슨병 발병에 관여하는 것을 밝혔다. 이러한 비정상적인 후성유전학적 특징들은 파킨슨병의 원인 또는 진행에 관여하는 유전자 발현 조절에 핵심적인 역할을 하기 때문에, 본 연구 결과는 차후 진단과 치료 연구에 중요한 단서를 제공하게 될 것이라고 연구팀은 전했다.

이번 연구를 수행한 생명과학과 이정운 박사는 단일세포 수준에서 환자 뇌조직을 분석한 결과 기존의 신경세포에 국한된 연구에서 한발 나아가, 신경교세포 또한 파킨슨병에 중요한 역할을 할 수 있다는 단서를 제시하였다는 점에서 중요한 발견이라고 밝혔다.

이번 연구 결과는 국제 학술지, ‘사이언스 어드벤시스(Science Advances, IF=14.14)'에 4월 14일 게재됐다. (논문명 : Characterization of altered molecular mechanisms in Parkinson’s disease through cell type-resolved multi-omics analyses)

교신 저자인 정인경 교수는 "이번 연구 결과는 퇴행성 뇌 질환의 표적 발굴에 있어 3차원 후성유전체 지도 작성의 중요성을 보였기에 차후 다양한 복합유전질환 규명에도 중요하게 활용될 것이다ˮ라고 말했다.

한편 이번 연구는 서경배과학재단, 보건복지부, 과학기술정보통신부의 지원을 받아 수행됐다.

2023.05.08 조회수 7141 암, 노화 등에 미치는 게놈 3차 구조의 신규 원리 발견

3차원 게놈 구조 연구를 통해, 세포핵 내 게놈이 계층적인 구조로 이루어져 있으며 각 구조가 다양한 유전자 발현 조절에 관여한다는 것이 알려져 있다. 또한 이러한 게놈 3차 구조는 암, 노화 등 다양한 복합질환에서 질환 특이적 유전자 발현과 밀접한 연관이 있음이 최근 밝혀지고 있다. 하지만 기존 게놈 3차 구조는 비교적 관찰이 쉬운 염색체 내 상호작용에 대부분 국한되어 있었고, 더 큰 범위에서의 염색체 간 상호작용에 대해서는 관찰 실험 기법의 한계로 인해 연구가 거의 진행되지 않았다.

우리 대학은 생명과학과 정인경 교수 연구팀이 서울대학교 기계공학부 신용대 교수 연구팀, 부산대학교 최정모 교수 연구팀과의 공동연구를 통해 세포핵 내 3차원 게놈 구조 신규 생성 원리와 이를 조절하는 매개 인자를 발견했다고 10일(월) 밝혔다.

생명과학과 주재건 석박사통합과정과 서울대학교 조성현 연구원이 주도한 이번 연구에서 연구팀은 행렬 분해 기법이란 분석 기법을 활용하여 게놈 3차 구조 데이터로부터 염색체 간 상호작용 정보를 효과적으로 추출할 수 있는 신규 기계 학습 알고리즘을 개발했으며, 이를 DNA 이미징 기법을 통해 검증했다.

연구팀은 해당 분석 알고리즘을 이용해 여러 세포주의 염색체 간 상호작용 정보를 추출 및 분석했고, 핵 스페클(핵 내 존재하는 막이 없는 구조체) 주위에 위치한 염색체 간 상호작용이 여러 세포에서 공통적으로 보존됨을 관찰했다. 또한 연구팀은 단백질 인식 염기서열(DNA motif) 분석을 통해 스페클 주위 염색체 간 상호작용이 MAZ 단백질에 의해 매개됨을 최초로 발견했다.

또한, 연구팀은 단일세포 수준에서 염색체 간 상호작용이 세포마다 다르게 발생한다는 사실을 발견하였다. 연구팀은 염색체 간 상호작용이 기존에 알려져 있던 것과 달리 고정되어 있지 않으며, 핵체와 게놈 지역 사이의 개별 상호작용을 통해 확률적으로 결정된다는 내용을 제시하여 염색체 간 상호작용의 원리를 최초로 규명하였다.

이번 연구 결과는 국제 학술지, `핵산 연구(Nucleic acids research, IF=19.16)'에 4월 5일자 출판됐다. (논문제목: Probabilistic establishment of speckle-associated inter-chromosomal interactions)

이번 연구는 기존에 알려지지 않았던 염색체 간 상호작용의 형성 원리와 매개 인자인 MAZ 단백질의 역할을 밝힘으로써 더 큰 범위에서의 게놈 3차 구조에 대한 근본적인 원리 규명 단서를 제공했다는 점에서 큰 의의가 있다.

이번 연구를 주도한 우리 대학 주재건 석박사통합과정은 "그동안 실험 기법의 한계로 인해 가려져 있었던 염색체 간 상호작용 형성 원리를 밝혀낸 연구이다”라고 설명하였다. 우리 대학 정인경 교수는 “향후 게놈 3차 구조에 따른 유전자 발현 조절 분야와 암 질환 등에서 빈번하게 보고되고 있는 염색체 변이 원인 규명 등에서 핵체 (nuclear body)와 게놈 간 상호작용의 중요성을 이해할 수 있을 것으로 기대되는 성과ˮ 라고 연구 결과를 소개했다.

한편 이번 연구는 서경배과학재단, 삼성미래기술육성재단과 과학기술정보통신부의 지원을 받아 수행됐다.

2023.04.10 조회수 7840

암, 노화 등에 미치는 게놈 3차 구조의 신규 원리 발견

3차원 게놈 구조 연구를 통해, 세포핵 내 게놈이 계층적인 구조로 이루어져 있으며 각 구조가 다양한 유전자 발현 조절에 관여한다는 것이 알려져 있다. 또한 이러한 게놈 3차 구조는 암, 노화 등 다양한 복합질환에서 질환 특이적 유전자 발현과 밀접한 연관이 있음이 최근 밝혀지고 있다. 하지만 기존 게놈 3차 구조는 비교적 관찰이 쉬운 염색체 내 상호작용에 대부분 국한되어 있었고, 더 큰 범위에서의 염색체 간 상호작용에 대해서는 관찰 실험 기법의 한계로 인해 연구가 거의 진행되지 않았다.

우리 대학은 생명과학과 정인경 교수 연구팀이 서울대학교 기계공학부 신용대 교수 연구팀, 부산대학교 최정모 교수 연구팀과의 공동연구를 통해 세포핵 내 3차원 게놈 구조 신규 생성 원리와 이를 조절하는 매개 인자를 발견했다고 10일(월) 밝혔다.

생명과학과 주재건 석박사통합과정과 서울대학교 조성현 연구원이 주도한 이번 연구에서 연구팀은 행렬 분해 기법이란 분석 기법을 활용하여 게놈 3차 구조 데이터로부터 염색체 간 상호작용 정보를 효과적으로 추출할 수 있는 신규 기계 학습 알고리즘을 개발했으며, 이를 DNA 이미징 기법을 통해 검증했다.

연구팀은 해당 분석 알고리즘을 이용해 여러 세포주의 염색체 간 상호작용 정보를 추출 및 분석했고, 핵 스페클(핵 내 존재하는 막이 없는 구조체) 주위에 위치한 염색체 간 상호작용이 여러 세포에서 공통적으로 보존됨을 관찰했다. 또한 연구팀은 단백질 인식 염기서열(DNA motif) 분석을 통해 스페클 주위 염색체 간 상호작용이 MAZ 단백질에 의해 매개됨을 최초로 발견했다.

또한, 연구팀은 단일세포 수준에서 염색체 간 상호작용이 세포마다 다르게 발생한다는 사실을 발견하였다. 연구팀은 염색체 간 상호작용이 기존에 알려져 있던 것과 달리 고정되어 있지 않으며, 핵체와 게놈 지역 사이의 개별 상호작용을 통해 확률적으로 결정된다는 내용을 제시하여 염색체 간 상호작용의 원리를 최초로 규명하였다.

이번 연구 결과는 국제 학술지, `핵산 연구(Nucleic acids research, IF=19.16)'에 4월 5일자 출판됐다. (논문제목: Probabilistic establishment of speckle-associated inter-chromosomal interactions)

이번 연구는 기존에 알려지지 않았던 염색체 간 상호작용의 형성 원리와 매개 인자인 MAZ 단백질의 역할을 밝힘으로써 더 큰 범위에서의 게놈 3차 구조에 대한 근본적인 원리 규명 단서를 제공했다는 점에서 큰 의의가 있다.

이번 연구를 주도한 우리 대학 주재건 석박사통합과정은 "그동안 실험 기법의 한계로 인해 가려져 있었던 염색체 간 상호작용 형성 원리를 밝혀낸 연구이다”라고 설명하였다. 우리 대학 정인경 교수는 “향후 게놈 3차 구조에 따른 유전자 발현 조절 분야와 암 질환 등에서 빈번하게 보고되고 있는 염색체 변이 원인 규명 등에서 핵체 (nuclear body)와 게놈 간 상호작용의 중요성을 이해할 수 있을 것으로 기대되는 성과ˮ 라고 연구 결과를 소개했다.

한편 이번 연구는 서경배과학재단, 삼성미래기술육성재단과 과학기술정보통신부의 지원을 받아 수행됐다.

2023.04.10 조회수 7840 세계 최대 규모의 3차원 암 게놈 지도 구축

우리 대학 생명과학과 정인경 교수가 한국생명공학연구원 국가생명연구자원정보센터(KOBIC) 이병욱 박사 연구팀과 공동연구를 통해 전 세계 최대 규모의 3차원 암 게놈 지도 데이터베이스를 구축해 공개했다고 28일 밝혔다. (데이터베이스 주소: 3div.kr)

공동연구팀은 인체 정상 조직과 암 조직, 그리고 다양한 세포주 대상 3차원 게놈 지도를 분석 및 데이터베이스화 해, 약 400여 종 이상의 3차원 인간 게놈 지도를 구축했으며, 이를 통해 암세포에서 빈번하게 발생하는 대규모 유전체 구조 변이(structural variation)의 기능을 해독할 수 있는 신규 전략을 제시했다.

정인경 교수, 이병욱 박사가 공동 교신 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `핵산 연구(Nucleic Acid Research)' 저널 11월 27일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명 : 3DIV update for 2021: a comprehensive resource of 3D genome and 3D cancer genome)

현재까지 많은 연구를 통해 암세포 유전체에서 발생하는 돌연변이를 규명해 암의 발병 기전을 이해하려는 시도가 있었다. 최근에는 유전자에서 발생하는 점 돌연변이뿐 아니라 대규모 구조 변이에 관한 연구가 활발하게 이루어지고 있으며, 이들을 활용한 신규 암세포의 특이적 유전자 발현 조절 기전 규명의 중요성이 제시되고 있다.

하지만, 대다수의 구조 변이는 DNA가 단백질을 생성하지 않는 비 전사 지역에 존재해, 1차원적 게놈 서열 분석만으로 이들의 기능을 규명하는 데는 한계가 있었다.

한편 지난 10년간 비약적으로 발전한 3차원 게놈 구조 연구는 비 전사 지역에 존재하는 대규모 구조 변이로 인해 생성되거나 소실되는 염색질 고리 구조(chromatin loop)를 3차원 게놈 구조 해독을 통해 규명하면 유전자 조절 기능을 해독할 수 있다는 모델을 제시하고 있다.

이에 정인경 교수 연구팀은 지금까지 공개된 모든 암 유전체의 3차원 게놈 지도를 확보해 전 세계 최대 규모의 3차원 암 유전체 지도를 작성했다. 그리고 대규모 구조 변이와 3차원 게놈 지도를 연결할 수 있는 분석 도구들을 개발했다. 그 결과 연구팀은 대규모 암 유전체 구조 변이에 따른 3차원 게놈 구조의 변화 그리고 이들의 표적 유전자를 규명할 수 있었다.

공동 교신 저자 이병욱 박사는 "최근 세포 내 3차원 게놈 구조 변화가 다양한 질병, 특히 암의 원인이 된다는 것이 밝혀지고 있는데, 이번 연구를 통해 이를 연구할 수 있는 도구들을 세계 최초로 개발했다ˮ라며 "이번 연구 결과를 활용하면 암의 발병 원리를 이해하고 더 나아가 항암제 개발에도 중요한 정보를 제공할 것으로 기대된다ˮ라고 말했다.

정인경 교수는 "암에서 빈번하게 발생하는 대규모 구조 변이의 기능을 3차원 게놈 구조 해독을 통해 정밀하게 규명 가능함을 보여줬다ˮ라며 "이번 연구 결과는 아직 해독이 완벽하게 이루어지고 있지 않은 암 유전체를 정밀하게 해독하는 기술을 한 단계 더 발전시키는 계기가 될 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 기반산업화 인프라 그리고 서경배과학재단의 지원을 통해 수행됐다.

2020.12.28 조회수 52751

세계 최대 규모의 3차원 암 게놈 지도 구축

우리 대학 생명과학과 정인경 교수가 한국생명공학연구원 국가생명연구자원정보센터(KOBIC) 이병욱 박사 연구팀과 공동연구를 통해 전 세계 최대 규모의 3차원 암 게놈 지도 데이터베이스를 구축해 공개했다고 28일 밝혔다. (데이터베이스 주소: 3div.kr)

공동연구팀은 인체 정상 조직과 암 조직, 그리고 다양한 세포주 대상 3차원 게놈 지도를 분석 및 데이터베이스화 해, 약 400여 종 이상의 3차원 인간 게놈 지도를 구축했으며, 이를 통해 암세포에서 빈번하게 발생하는 대규모 유전체 구조 변이(structural variation)의 기능을 해독할 수 있는 신규 전략을 제시했다.

정인경 교수, 이병욱 박사가 공동 교신 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `핵산 연구(Nucleic Acid Research)' 저널 11월 27일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명 : 3DIV update for 2021: a comprehensive resource of 3D genome and 3D cancer genome)

현재까지 많은 연구를 통해 암세포 유전체에서 발생하는 돌연변이를 규명해 암의 발병 기전을 이해하려는 시도가 있었다. 최근에는 유전자에서 발생하는 점 돌연변이뿐 아니라 대규모 구조 변이에 관한 연구가 활발하게 이루어지고 있으며, 이들을 활용한 신규 암세포의 특이적 유전자 발현 조절 기전 규명의 중요성이 제시되고 있다.

하지만, 대다수의 구조 변이는 DNA가 단백질을 생성하지 않는 비 전사 지역에 존재해, 1차원적 게놈 서열 분석만으로 이들의 기능을 규명하는 데는 한계가 있었다.

한편 지난 10년간 비약적으로 발전한 3차원 게놈 구조 연구는 비 전사 지역에 존재하는 대규모 구조 변이로 인해 생성되거나 소실되는 염색질 고리 구조(chromatin loop)를 3차원 게놈 구조 해독을 통해 규명하면 유전자 조절 기능을 해독할 수 있다는 모델을 제시하고 있다.

이에 정인경 교수 연구팀은 지금까지 공개된 모든 암 유전체의 3차원 게놈 지도를 확보해 전 세계 최대 규모의 3차원 암 유전체 지도를 작성했다. 그리고 대규모 구조 변이와 3차원 게놈 지도를 연결할 수 있는 분석 도구들을 개발했다. 그 결과 연구팀은 대규모 암 유전체 구조 변이에 따른 3차원 게놈 구조의 변화 그리고 이들의 표적 유전자를 규명할 수 있었다.

공동 교신 저자 이병욱 박사는 "최근 세포 내 3차원 게놈 구조 변화가 다양한 질병, 특히 암의 원인이 된다는 것이 밝혀지고 있는데, 이번 연구를 통해 이를 연구할 수 있는 도구들을 세계 최초로 개발했다ˮ라며 "이번 연구 결과를 활용하면 암의 발병 원리를 이해하고 더 나아가 항암제 개발에도 중요한 정보를 제공할 것으로 기대된다ˮ라고 말했다.

정인경 교수는 "암에서 빈번하게 발생하는 대규모 구조 변이의 기능을 3차원 게놈 구조 해독을 통해 정밀하게 규명 가능함을 보여줬다ˮ라며 "이번 연구 결과는 아직 해독이 완벽하게 이루어지고 있지 않은 암 유전체를 정밀하게 해독하는 기술을 한 단계 더 발전시키는 계기가 될 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 기반산업화 인프라 그리고 서경배과학재단의 지원을 통해 수행됐다.

2020.12.28 조회수 52751 정인경 교수, 인체 조직의 3차원 게놈지도 해독

〈 정인경 교수, 이정운 박사과정 〉

우리 대학 생명과학과 정인경 교수와 美 루드윅 암 연구소(Ludwig Institute of Cancer Research) 빙 렌 (Bing Ren) 교수 공동 연구팀이 인체 조직의 3차원 게놈 지도를 해독하는 데 성공했다.

연구팀은 인체의 27개 부위 조직의 3차원 게놈 지도를 분석해 치매, 심혈관계 질환 등을 포함한 2만 7천여 개 이상의 복합 질환 관련 유전 변이 기능을 예측했다.

정인경 교수, 빙 렌 교수가 공동 교신 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처 제네틱스(Nature Genetics) 9월 10일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : A compendium of promoter-centered long-range chromatin interactions in the human genome)

현재까지 수많은 연구를 통해 알츠하이머병, 파킨슨병, 자가면역질환 등 다양한 복합 질환의 원인을 규명하려는 시도가 이뤄지면서 실제 다수의 질환과 관련한 중요 유전변이가 발견됐다.

하지만 이들 대부분의 유전변이는 DNA가 단백질을 생성하지 않는 비전사 지역에 존재하기 때문에 1차원적 DNA 서열 분석에 기반한 유전체 연구로는 모든 기능을 규명하는 데 한계가 있다.

이에 지난 10년간 비약적으로 발전한 3차원 게놈 구조 연구는 비전사 지역에 존재하는 유전변이도 3차원 게놈 구조에 의해 형성되는 염색질 고리 구조(chromatin loop)를 통해 멀리 떨어진 유전자를 조절할 수 있다는 모델을 제시했다.

그러나 이러한 3차원 게놈 구조 연구는 몇 가지 세포주를 대상으로만 국한돼 있고, 질환과 직접 연관이 있는 각 인체 조직을 표적으로 한 게놈 3차 구조는 규명되지 않았다.

연구팀은 인체 내의 27개 조직을 대상으로 이들 게놈의 3차원 구조를 규명하기 위해 전사촉진 부위만 선택적으로 분석하는 ‘표적 염색질 3차 구조 포착법(promoter-capture Hi-C)’이라 불리는 신규 실험 기법을 활용해 고해상도의 3차원 게놈 참조 지도를 작성했다.

그 결과 인간 게놈에 존재하는 약 90만 개의 게놈 3차원 염색질 고리 구조를 발굴하고, 이들 중 상당수가 각 인체 조직 특이적으로 존재한다는 사실도 규명했다.

연구팀은 3차원 게놈 구조를 기반으로 지금까지 기능이 명확하게 정의되지 않은 2만 7천여 개 이상의 질환 연관 유전 변이의 표적 유전자를 정의해 이들 변이의 기능을 예측했다. 나아가 각 질환의 표적 유전자 유사도에 기반해 질환과 질환 사이의 신규 관계를 규명했고, 이를 바탕으로 여러 질환에 공통으로 관여하는 신규 분자 기전을 제시했다.

정 교수는 “복합 질환 기전 규명을 위해 비전사 게놈의 중요성을 강조하고 존재하는 다수의 중요 유전변이를 3차원 게놈 구조 해독을 통해 규명 가능함을 보였다”라며 “이번 결과는 퇴행성 뇌 질환을 포함 다양한 복합 질환의 신규 기전 규명 및 표적 발굴에 활용될 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 신진연구자지원사업, 보건복지부 질환극복기술개발사업, 서경배 과학재단의 지원을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 3차원 게놈 구조 모식도 (modified from Stefano et al., 2016)

2019.09.24 조회수 12380

정인경 교수, 인체 조직의 3차원 게놈지도 해독

〈 정인경 교수, 이정운 박사과정 〉

우리 대학 생명과학과 정인경 교수와 美 루드윅 암 연구소(Ludwig Institute of Cancer Research) 빙 렌 (Bing Ren) 교수 공동 연구팀이 인체 조직의 3차원 게놈 지도를 해독하는 데 성공했다.

연구팀은 인체의 27개 부위 조직의 3차원 게놈 지도를 분석해 치매, 심혈관계 질환 등을 포함한 2만 7천여 개 이상의 복합 질환 관련 유전 변이 기능을 예측했다.

정인경 교수, 빙 렌 교수가 공동 교신 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처 제네틱스(Nature Genetics) 9월 10일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : A compendium of promoter-centered long-range chromatin interactions in the human genome)

현재까지 수많은 연구를 통해 알츠하이머병, 파킨슨병, 자가면역질환 등 다양한 복합 질환의 원인을 규명하려는 시도가 이뤄지면서 실제 다수의 질환과 관련한 중요 유전변이가 발견됐다.

하지만 이들 대부분의 유전변이는 DNA가 단백질을 생성하지 않는 비전사 지역에 존재하기 때문에 1차원적 DNA 서열 분석에 기반한 유전체 연구로는 모든 기능을 규명하는 데 한계가 있다.

이에 지난 10년간 비약적으로 발전한 3차원 게놈 구조 연구는 비전사 지역에 존재하는 유전변이도 3차원 게놈 구조에 의해 형성되는 염색질 고리 구조(chromatin loop)를 통해 멀리 떨어진 유전자를 조절할 수 있다는 모델을 제시했다.

그러나 이러한 3차원 게놈 구조 연구는 몇 가지 세포주를 대상으로만 국한돼 있고, 질환과 직접 연관이 있는 각 인체 조직을 표적으로 한 게놈 3차 구조는 규명되지 않았다.

연구팀은 인체 내의 27개 조직을 대상으로 이들 게놈의 3차원 구조를 규명하기 위해 전사촉진 부위만 선택적으로 분석하는 ‘표적 염색질 3차 구조 포착법(promoter-capture Hi-C)’이라 불리는 신규 실험 기법을 활용해 고해상도의 3차원 게놈 참조 지도를 작성했다.

그 결과 인간 게놈에 존재하는 약 90만 개의 게놈 3차원 염색질 고리 구조를 발굴하고, 이들 중 상당수가 각 인체 조직 특이적으로 존재한다는 사실도 규명했다.

연구팀은 3차원 게놈 구조를 기반으로 지금까지 기능이 명확하게 정의되지 않은 2만 7천여 개 이상의 질환 연관 유전 변이의 표적 유전자를 정의해 이들 변이의 기능을 예측했다. 나아가 각 질환의 표적 유전자 유사도에 기반해 질환과 질환 사이의 신규 관계를 규명했고, 이를 바탕으로 여러 질환에 공통으로 관여하는 신규 분자 기전을 제시했다.

정 교수는 “복합 질환 기전 규명을 위해 비전사 게놈의 중요성을 강조하고 존재하는 다수의 중요 유전변이를 3차원 게놈 구조 해독을 통해 규명 가능함을 보였다”라며 “이번 결과는 퇴행성 뇌 질환을 포함 다양한 복합 질환의 신규 기전 규명 및 표적 발굴에 활용될 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 신진연구자지원사업, 보건복지부 질환극복기술개발사업, 서경배 과학재단의 지원을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 3차원 게놈 구조 모식도 (modified from Stefano et al., 2016)

2019.09.24 조회수 12380 주영석 교수, 흡연과 무관한 폐암유발 돌연변이 유년기부터 발생 사실 밝혀

〈 주영석 교수 〉

우리 대학 의과학대학원 주영석 교수와 서울대학교 의과대학(학장 신찬수) 흉부외과 김영태 교수 공동 연구팀이 폐암을 일으키는 융합유전자 유전체 돌연변이의 생성 원리를 규명했다.

이번 연구는 흡연과 무관한 환경에서도 융합유전자로 인해 폐 선암이 발생할 수 있다는 사실을 밝힌 것으로, 비흡연자의 폐암 발생 원인 규명과 더불어 정밀치료 시스템을 구축하는 데 적용 가능할 것으로 기대된다.

우리 대학 출신 이준구 박사(現 하버드 의과대학 박사후연구원)와 박성열 박사과정이 공동 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘셀(Cell)’ 5월 30일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Tracing Oncogene Rearrangements in the Mutational History of Lung Adenocarcinoma) 또한, 이번 연구에는 하버드 의과대학, 한국과학기술정보연구원, 국립암센터 연구자들도 함께 참여했다.

흡연은 폐 선암의 가장 큰 발병 인자로 잘 알려졌지만 암 융합유전자 돌연변이, 즉 ALK, RET, ROS1 등에 의한 암 발생은 대부분 비흡연자에게서 발견된다. 융합유전자로 인한 환자는 전체 폐 선암 환자의 10% 정도를 차지하고 있지만, 이 돌연변이의 생성과정에 대해서는 알려진 것이 거의 없었다.

이전까지의 폐 선암 유전체 연구는 주로 유전자 지역을 규명하는 ‘엑솜 서열분석 기법’이 사용됐으나 연구팀은 유전자 간 부분들을 총망라해 분석하는‘전장 유전체 서열분석 기법’을 대규모로 적용했다.

연구팀은 138개의 폐 선암(lung adenocarcinoma) 사례의 전장 유전체 서열 데이터(whole-genome sequencing)를 생성 및 분석해 암세포에 존재하는 다양한 양상의 유전체 돌연변이를 찾아냈다. 특히 흡연과 무관한 폐암의 직접적 원인인 융합유전자를 생성하는 유전체 구조 변이의 특성을 집중적으로 규명했다.

유전체에 발생하는 구조적 변이는 DNA의 두 부위가 절단된 후 서로 연결되는 단순 구조 변이와 DNA가 많은 조각으로 동시에 파쇄된 후 복잡하게 서로 재조합되는 복잡 구조 변이로 나눌 수 있다.

복잡 구조 변이는 암세포에서 많이 발견된다. DNA의 수백 부위 이상이 동시에 절단된 후 상당 부분 소실되고 일부가 다시 연결되는 ‘염색체 산산조각(chromothripsis)’ 현상이 대표적 사례이다. 연구팀은 70% 이상의 융합유전자가‘유전체 산산조각 (chromothripsis)’ 현상 등 복잡 구조 돌연변이에 의해 생성됨을 확인했다.

또한, 연구팀은 정밀 유전체 분석을 통해 복잡 구조 돌연변이가 폐암이 진단되기 수십 년 전의 어린 나이에도 이미 발생할 수 있다는 사실을 발견했다.

세포의 유전체는 노화에 따라 비교적 일정한 속도로 점돌연변이가 쌓이는데 연구팀은 이를 이용하여 마치 지질학의 연대측정과 비슷한 원리로 특정 구조 변이의 발생 시점을 통계적으로 추정할 수 있는 기술을 개발했다. 이 기술을 통해 융합유전자 발생은 폐암을 진단받기 수십 년 전, 심지어는 10대 이전의 유년기에도 발생할 수 있다는 사실을 확인했다.

이는 암을 일으키는 융합유전자 돌연변이가 흡연과 큰 관련 없이 정상 세포에서 발생할 수 있음을 명확히 보여주는 사례이며, 단일 세포가 암 발생 돌연변이를 획득한 후에도 실제 암세포로 발현되기 위해서는 추가적인 요인들이 오랜 기간 누적될 필요가 있음을 뜻한다.

연구팀의 이번 연구는 흡연과 무관한 폐암 발생 과정에 대한 지식을 한 단계 확장했다는 의의가 있다. 향후 폐암의 예방, 선별검사 정밀치료 시스템 구축에 이바지할 수 있을 것으로 기대된다.

연구팀은 한국과학기술정보연구원의 슈퍼컴퓨터 5호기 누리온 시스템을 통해 유전체 빅데이터의 신속한 정밀 분석을 수행했다. 슈퍼컴퓨터 5호기는 향후 타 유전체 빅데이터 연구자들에게도 활용 가능할 것으로 보인다.

주영석 교수는 “암유전체 전장서열 빅데이터를 통해 폐암을 발생시키는 첫 돌연변이의 양상을 규명했으며, 정상 폐 세포에서 흡연과 무관하게 이들 복잡 구조변이를 일으키는 분자 기전의 이해가 다음 연구의 핵심이 될 것이다”라고 말했다.

서울대학교 의과대학 김영태 교수는 “2012년 폐 선암의 KIF5B-RET 융합유전자 최초 발견으로 시작된 본 폐암 연구팀이 융합유전자의 생성과정부터 임상적 의미까지 집대성했다는 것이 이번 연구의 중요한 성과이다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단, 보건복지부 포스트게놈 다부처유전체사업/세계선도의과학자 육성사업, 서경배 과학재단 및 서울대학교 의과대학 교실지정기부금의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 흡연과 무관한 폐암에서 융합유전자에 의한 발암기전

그림2. 폐선암에서 관찰되는 다양한 복잡 구조 변이의 특성

그림3. 어린 나이에 생긴 융합유전자의 예시

2019.06.03 조회수 24828

주영석 교수, 흡연과 무관한 폐암유발 돌연변이 유년기부터 발생 사실 밝혀

〈 주영석 교수 〉

우리 대학 의과학대학원 주영석 교수와 서울대학교 의과대학(학장 신찬수) 흉부외과 김영태 교수 공동 연구팀이 폐암을 일으키는 융합유전자 유전체 돌연변이의 생성 원리를 규명했다.

이번 연구는 흡연과 무관한 환경에서도 융합유전자로 인해 폐 선암이 발생할 수 있다는 사실을 밝힌 것으로, 비흡연자의 폐암 발생 원인 규명과 더불어 정밀치료 시스템을 구축하는 데 적용 가능할 것으로 기대된다.

우리 대학 출신 이준구 박사(現 하버드 의과대학 박사후연구원)와 박성열 박사과정이 공동 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘셀(Cell)’ 5월 30일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Tracing Oncogene Rearrangements in the Mutational History of Lung Adenocarcinoma) 또한, 이번 연구에는 하버드 의과대학, 한국과학기술정보연구원, 국립암센터 연구자들도 함께 참여했다.

흡연은 폐 선암의 가장 큰 발병 인자로 잘 알려졌지만 암 융합유전자 돌연변이, 즉 ALK, RET, ROS1 등에 의한 암 발생은 대부분 비흡연자에게서 발견된다. 융합유전자로 인한 환자는 전체 폐 선암 환자의 10% 정도를 차지하고 있지만, 이 돌연변이의 생성과정에 대해서는 알려진 것이 거의 없었다.

이전까지의 폐 선암 유전체 연구는 주로 유전자 지역을 규명하는 ‘엑솜 서열분석 기법’이 사용됐으나 연구팀은 유전자 간 부분들을 총망라해 분석하는‘전장 유전체 서열분석 기법’을 대규모로 적용했다.

연구팀은 138개의 폐 선암(lung adenocarcinoma) 사례의 전장 유전체 서열 데이터(whole-genome sequencing)를 생성 및 분석해 암세포에 존재하는 다양한 양상의 유전체 돌연변이를 찾아냈다. 특히 흡연과 무관한 폐암의 직접적 원인인 융합유전자를 생성하는 유전체 구조 변이의 특성을 집중적으로 규명했다.

유전체에 발생하는 구조적 변이는 DNA의 두 부위가 절단된 후 서로 연결되는 단순 구조 변이와 DNA가 많은 조각으로 동시에 파쇄된 후 복잡하게 서로 재조합되는 복잡 구조 변이로 나눌 수 있다.

복잡 구조 변이는 암세포에서 많이 발견된다. DNA의 수백 부위 이상이 동시에 절단된 후 상당 부분 소실되고 일부가 다시 연결되는 ‘염색체 산산조각(chromothripsis)’ 현상이 대표적 사례이다. 연구팀은 70% 이상의 융합유전자가‘유전체 산산조각 (chromothripsis)’ 현상 등 복잡 구조 돌연변이에 의해 생성됨을 확인했다.

또한, 연구팀은 정밀 유전체 분석을 통해 복잡 구조 돌연변이가 폐암이 진단되기 수십 년 전의 어린 나이에도 이미 발생할 수 있다는 사실을 발견했다.

세포의 유전체는 노화에 따라 비교적 일정한 속도로 점돌연변이가 쌓이는데 연구팀은 이를 이용하여 마치 지질학의 연대측정과 비슷한 원리로 특정 구조 변이의 발생 시점을 통계적으로 추정할 수 있는 기술을 개발했다. 이 기술을 통해 융합유전자 발생은 폐암을 진단받기 수십 년 전, 심지어는 10대 이전의 유년기에도 발생할 수 있다는 사실을 확인했다.

이는 암을 일으키는 융합유전자 돌연변이가 흡연과 큰 관련 없이 정상 세포에서 발생할 수 있음을 명확히 보여주는 사례이며, 단일 세포가 암 발생 돌연변이를 획득한 후에도 실제 암세포로 발현되기 위해서는 추가적인 요인들이 오랜 기간 누적될 필요가 있음을 뜻한다.

연구팀의 이번 연구는 흡연과 무관한 폐암 발생 과정에 대한 지식을 한 단계 확장했다는 의의가 있다. 향후 폐암의 예방, 선별검사 정밀치료 시스템 구축에 이바지할 수 있을 것으로 기대된다.

연구팀은 한국과학기술정보연구원의 슈퍼컴퓨터 5호기 누리온 시스템을 통해 유전체 빅데이터의 신속한 정밀 분석을 수행했다. 슈퍼컴퓨터 5호기는 향후 타 유전체 빅데이터 연구자들에게도 활용 가능할 것으로 보인다.

주영석 교수는 “암유전체 전장서열 빅데이터를 통해 폐암을 발생시키는 첫 돌연변이의 양상을 규명했으며, 정상 폐 세포에서 흡연과 무관하게 이들 복잡 구조변이를 일으키는 분자 기전의 이해가 다음 연구의 핵심이 될 것이다”라고 말했다.

서울대학교 의과대학 김영태 교수는 “2012년 폐 선암의 KIF5B-RET 융합유전자 최초 발견으로 시작된 본 폐암 연구팀이 융합유전자의 생성과정부터 임상적 의미까지 집대성했다는 것이 이번 연구의 중요한 성과이다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단, 보건복지부 포스트게놈 다부처유전체사업/세계선도의과학자 육성사업, 서경배 과학재단 및 서울대학교 의과대학 교실지정기부금의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 흡연과 무관한 폐암에서 융합유전자에 의한 발암기전

그림2. 폐선암에서 관찰되는 다양한 복잡 구조 변이의 특성

그림3. 어린 나이에 생긴 융합유전자의 예시

2019.06.03 조회수 24828 KAIST 이상엽 특훈교수, 다보스포럼 세션 주관

- 아이디어랩 주관 및 지속가능한 화학 산업을 위한 전략 발표 -

우리 학교 생명화학공학과 이상엽 특훈교수가 오는 21일부터 25일까지 스위스 다보스에서 열리는 다보스포럼(세계경제포럼)에 참석한다.

다보스포럼은 전세계 기업인, 정치인, 학자, 언론인 등이 세계경제를 비롯해 더 나은 세상을 만들기 위해 필요한 전략 등에 대해 발표하고 토론하는 모임이다.

전 세계 다양한 경제주체들이 올해는 경제 위기를 벗어날 것이라고 기대하고 있어 ‘세계의 재편 : 정치, 기업, 사회에 대한 영향(The reshaping of the world : consequences for society, politics and business)’을 주제로 정했다.

이 교수는 22일 다보스포럼 본회의장에서 미국 캘리포니아공과대학(Caltech)과 ‘실험실에서 생명(From lab to life)’을 주제로 아이디어랩 세션을 주관할 예정이다. 이 교수는 3명의 교수들과 나노테크놀로지를 이용한 경량의 고내구성 물질, 게놈을 읽고 쓰는 것, 무선 생체진단 시스템 등 대해 토론한다.

이와 함께 세계 굴지의 기업총수들이 참석하는 ‘지속가능성, 혁신과 성장’ 세션에 초청돼 떠오르는 기술 및 특히 생명공학기술이 미래 사회와 기업을 어떻게 변화시킬 지에 대해 발제한다. 그리고 특별자문위원으로 활동 중인 세계 화학 산업 최고경영자 모임에 참석해 바이오기반 화학 산업과 환경 친화적 기업으로의 변화에 대해 토론을 벌이는 등 활발한 활동을 할 예정이다.

이상엽 특훈교수는 2012년 세계경제포럼 미래기술 글로벌아젠다카운슬(Global Agenda Council, GAC) 의장을 맡아 10대 떠오르는 기술들을 선정하고 발표한 바 있으며, 2013년 생명공학 글로벌 아젠다 카운슬 초대 의장을 맡았다.

2014.01.20 조회수 17619

KAIST 이상엽 특훈교수, 다보스포럼 세션 주관

- 아이디어랩 주관 및 지속가능한 화학 산업을 위한 전략 발표 -

우리 학교 생명화학공학과 이상엽 특훈교수가 오는 21일부터 25일까지 스위스 다보스에서 열리는 다보스포럼(세계경제포럼)에 참석한다.

다보스포럼은 전세계 기업인, 정치인, 학자, 언론인 등이 세계경제를 비롯해 더 나은 세상을 만들기 위해 필요한 전략 등에 대해 발표하고 토론하는 모임이다.

전 세계 다양한 경제주체들이 올해는 경제 위기를 벗어날 것이라고 기대하고 있어 ‘세계의 재편 : 정치, 기업, 사회에 대한 영향(The reshaping of the world : consequences for society, politics and business)’을 주제로 정했다.

이 교수는 22일 다보스포럼 본회의장에서 미국 캘리포니아공과대학(Caltech)과 ‘실험실에서 생명(From lab to life)’을 주제로 아이디어랩 세션을 주관할 예정이다. 이 교수는 3명의 교수들과 나노테크놀로지를 이용한 경량의 고내구성 물질, 게놈을 읽고 쓰는 것, 무선 생체진단 시스템 등 대해 토론한다.

이와 함께 세계 굴지의 기업총수들이 참석하는 ‘지속가능성, 혁신과 성장’ 세션에 초청돼 떠오르는 기술 및 특히 생명공학기술이 미래 사회와 기업을 어떻게 변화시킬 지에 대해 발제한다. 그리고 특별자문위원으로 활동 중인 세계 화학 산업 최고경영자 모임에 참석해 바이오기반 화학 산업과 환경 친화적 기업으로의 변화에 대해 토론을 벌이는 등 활발한 활동을 할 예정이다.

이상엽 특훈교수는 2012년 세계경제포럼 미래기술 글로벌아젠다카운슬(Global Agenda Council, GAC) 의장을 맡아 10대 떠오르는 기술들을 선정하고 발표한 바 있으며, 2013년 생명공학 글로벌 아젠다 카운슬 초대 의장을 맡았다.

2014.01.20 조회수 17619 세계 최초 맞춤형 미생물 균주 대량 생산기술 개발

- 고부가가치 산업원료 생산 균주를 간편하고 빠르게 개발할 수 있는 원천기술 확보 -

우리 학교 생명화학공학과 이상엽 특훈교수와 유승민 연구교수 연구팀은 나일론 등 산업에 필요한 원료를 만드는 미생물 균주를 친환경 방법으로 쉽고 빠르게 대량 생산할 수 있는 ‘합성 조절 RNA’ 설계 원천기술을 세계 최초로 개발했다.

이번 연구결과는 세계적 학술지인 네이처 프로토콜스(Nature Protocols) 9월호 표지논문으로 선정되어 8월 9일 게재(온라인판)됐다.

’합성 조절 RNA 설계 기술’은 기존에 산업 균주를 개량하거나, 아직까지 알려지지 않은 미개척 산업 균주 개발‧개량에 광범위하게 적용이 가능하여 비천연 고분자를 포함한 다양한 화학물질, 원료, 의약품 등을 보다 효율적으로 개발, 생산할 수 있는 핵심원천기술이다.

기존의 균주개발은 유전자 결실(knockout) 이라는 유전공학 기법을 이용하여 미생물 염색체 내의 유전자를 하나씩 제거하는 방법을 통해 미생물내의 생산 물질의 양이 증가하는지를 관찰하는 것이었다.

그러나 아무리 작은 미생물일지라도 수천 개 이상의 유전자로 이루어져 있기에 이런 접근 방법을 통해 생물체 대사회로내의 모든 유전자를 조절한다면 수개월에서 수년의 시간이 소요되고 대용량 실험이 매우 어려우며, 미생물의 생장을 저해하고 원치 않은 물질들이 생산되는 한계가 있었다.

이상엽 교수와 유승민 연구교수는 이러한 기존 방법의 한계 극복을 위해 해당 유전자와 결합되는 부위의 합성 조절 RNA 유전정보를 바꾸는 ‘합성 조절 RNA’ 설계법을 개발하였다.

이를 통해 대장균의 조절 RNA를 기본골격으로 하여 세포내 존재하는 유전자의 발현을 단백질 수준에서 제어할 수 있는 맞춤형 합성 조절 RNA를 3~4일내에 제작할 수 있는 원천기술을 개발하였다.

이렇게 설계된 합성 조절 RNA들은 미생물 게놈을 건드리지 않은 채 유전자 전달체에 삽입하여 제작되므로 여러 종류의 균주들과 여러 유전자들에 대하여 동시다발적인 대용량 실험이 가능하다.

또한, 다양한 균주에 적용시 고효율의 균주를 선별하거나, 유전자 발현조절 효율이 가장 좋은 목적 유전자를 선별할 수 있어 향후 조절 RNA 라이브러리(Library)까지 구축할 수 있다.

네이처 프로토콜스 편집자인 이탄 즈로토린스키(Eytan Zlotorynski) 박사는 “본 논문은 합성 sRNA를 디자인하고 응용하는데 필요한 상세한 프로토콜을 기술하고 있어 생명과학과 생명공학 분야 연구에 매우 널리 활용될 것이며, 특히 대사공학과 합성생물학 연구에서 유용할 것이다”라고 말했다.

KAIST 산학협력단 배중면 단장은 “본 원천기술에 대해 이미 해외 기업들이 관심을 표명하며 기술이전계약을 제안하고 있으므로 2년 이내에 기술이전이 이루어질 것으로 본다“고 밝혔다.

2013.08.09 조회수 16353

세계 최초 맞춤형 미생물 균주 대량 생산기술 개발

- 고부가가치 산업원료 생산 균주를 간편하고 빠르게 개발할 수 있는 원천기술 확보 -

우리 학교 생명화학공학과 이상엽 특훈교수와 유승민 연구교수 연구팀은 나일론 등 산업에 필요한 원료를 만드는 미생물 균주를 친환경 방법으로 쉽고 빠르게 대량 생산할 수 있는 ‘합성 조절 RNA’ 설계 원천기술을 세계 최초로 개발했다.

이번 연구결과는 세계적 학술지인 네이처 프로토콜스(Nature Protocols) 9월호 표지논문으로 선정되어 8월 9일 게재(온라인판)됐다.

’합성 조절 RNA 설계 기술’은 기존에 산업 균주를 개량하거나, 아직까지 알려지지 않은 미개척 산업 균주 개발‧개량에 광범위하게 적용이 가능하여 비천연 고분자를 포함한 다양한 화학물질, 원료, 의약품 등을 보다 효율적으로 개발, 생산할 수 있는 핵심원천기술이다.

기존의 균주개발은 유전자 결실(knockout) 이라는 유전공학 기법을 이용하여 미생물 염색체 내의 유전자를 하나씩 제거하는 방법을 통해 미생물내의 생산 물질의 양이 증가하는지를 관찰하는 것이었다.

그러나 아무리 작은 미생물일지라도 수천 개 이상의 유전자로 이루어져 있기에 이런 접근 방법을 통해 생물체 대사회로내의 모든 유전자를 조절한다면 수개월에서 수년의 시간이 소요되고 대용량 실험이 매우 어려우며, 미생물의 생장을 저해하고 원치 않은 물질들이 생산되는 한계가 있었다.

이상엽 교수와 유승민 연구교수는 이러한 기존 방법의 한계 극복을 위해 해당 유전자와 결합되는 부위의 합성 조절 RNA 유전정보를 바꾸는 ‘합성 조절 RNA’ 설계법을 개발하였다.

이를 통해 대장균의 조절 RNA를 기본골격으로 하여 세포내 존재하는 유전자의 발현을 단백질 수준에서 제어할 수 있는 맞춤형 합성 조절 RNA를 3~4일내에 제작할 수 있는 원천기술을 개발하였다.

이렇게 설계된 합성 조절 RNA들은 미생물 게놈을 건드리지 않은 채 유전자 전달체에 삽입하여 제작되므로 여러 종류의 균주들과 여러 유전자들에 대하여 동시다발적인 대용량 실험이 가능하다.

또한, 다양한 균주에 적용시 고효율의 균주를 선별하거나, 유전자 발현조절 효율이 가장 좋은 목적 유전자를 선별할 수 있어 향후 조절 RNA 라이브러리(Library)까지 구축할 수 있다.

네이처 프로토콜스 편집자인 이탄 즈로토린스키(Eytan Zlotorynski) 박사는 “본 논문은 합성 sRNA를 디자인하고 응용하는데 필요한 상세한 프로토콜을 기술하고 있어 생명과학과 생명공학 분야 연구에 매우 널리 활용될 것이며, 특히 대사공학과 합성생물학 연구에서 유용할 것이다”라고 말했다.

KAIST 산학협력단 배중면 단장은 “본 원천기술에 대해 이미 해외 기업들이 관심을 표명하며 기술이전계약을 제안하고 있으므로 2년 이내에 기술이전이 이루어질 것으로 본다“고 밝혔다.

2013.08.09 조회수 16353 미래의 석유화학산업, 바이오 리파이너리 시대가 온다

- KAIST 이상엽 특훈교수팀, 생명공학동향지 표지논문 게재 -

“바이오리파이너리”란 석유화학산업에서 원유의 정제를 통해 여러가지 제품을 생산하는 것과 같이, 해조류나 비식용생물자원과 같은 바이오매스(biomass)를 원료로 이용하여 여러 제품을 생산하고자 하는 개념이다.

“시스템 대사공학”을 통해 바이오매스로부터 다양한 화학물질 및 제품을 효과적으로 생산할 수 있는 새로운 기법과 전망이 국내 연구진에 의해 제시되었다.

우리 학교 이상엽 특훈교수팀이 수행한 이번 연구는 교육과학기술부 글로벌프론티어사업 차세대 바이오매스연구단의 지원을 받아 수행되었다. ※ 특훈교수 : 한국과학기술원(KAIST)에서 세계적 수준의 연구업적과 교육성과를 이룬 교수에 부여하는 호칭

그동안 기후변화, 자원고갈 등의 문제를 해결하기 위한 방안으로 바이오리파이너리에 대한 연구가 학계를 중심으로 활발히 진행되어 왔다.

특히, 연구자들은 과거 20년간 발전되어온 대사공학을 중심으로 미생물을 활용한 바이오매스의 활용가능성을 높여왔다.

그러나 아직 바이오매스로부터 여러 가지 바이오화학물질 및 소재들을 생산하기 위해서는 이들을 생산하는 미생물의 성능을 획기적으로 개선해야하는데, 기존의 대사공학연구는 주로 직관적인 방법으로 진행되어 많은 노력과 시간이 필요한 한계가 있었다.

이교수팀은 이러한 한계를 극복하기 위해 대사공학을 중심으로 시스템생물학, 합성생물학, 진화공학을 융합한 “시스템 대사공학”이라는 새로운 기술체계를 확립했다.

시스템 대사공학은 세포 기반의 각종데이터를 통합하여 생리 상태를 다차원에서 규명하고, 이 정보를 바탕으로 맞춤형 대사조절을 함으로써 고효율 미생물 균주를 개발하는 기술이다.

시스템 대사공학을 활용할 경우, 미생물을 게놈수준에서 동시다발적으로 관찰 및 조작이 가능하여 미생물의 성능 개선을 위한 시간과 노력을 획기적으로 줄이고 그 활용 가능성을 극대화 할 수 있다.

본 논문의 제1저자인 이정욱 박사는 “시스템 대사공학을 통해 미생물의 성능을 획기적으로 향상시키는 기법을 최근의 연구흐름을 중심으로 전망하고 제시하였으며, 향후 바이오리파이너리 연구에 폭넓게 활용될 것으로 기대된다.“고 연구의 의의를 밝혔다.

연구 결과는 세계적 학술지인 ‘생명공학동향(Trends in Biotechnology)‘지 8월호 표지논문으로 선정되었다.

2011.07.27 조회수 18119

미래의 석유화학산업, 바이오 리파이너리 시대가 온다

- KAIST 이상엽 특훈교수팀, 생명공학동향지 표지논문 게재 -

“바이오리파이너리”란 석유화학산업에서 원유의 정제를 통해 여러가지 제품을 생산하는 것과 같이, 해조류나 비식용생물자원과 같은 바이오매스(biomass)를 원료로 이용하여 여러 제품을 생산하고자 하는 개념이다.

“시스템 대사공학”을 통해 바이오매스로부터 다양한 화학물질 및 제품을 효과적으로 생산할 수 있는 새로운 기법과 전망이 국내 연구진에 의해 제시되었다.

우리 학교 이상엽 특훈교수팀이 수행한 이번 연구는 교육과학기술부 글로벌프론티어사업 차세대 바이오매스연구단의 지원을 받아 수행되었다. ※ 특훈교수 : 한국과학기술원(KAIST)에서 세계적 수준의 연구업적과 교육성과를 이룬 교수에 부여하는 호칭

그동안 기후변화, 자원고갈 등의 문제를 해결하기 위한 방안으로 바이오리파이너리에 대한 연구가 학계를 중심으로 활발히 진행되어 왔다.

특히, 연구자들은 과거 20년간 발전되어온 대사공학을 중심으로 미생물을 활용한 바이오매스의 활용가능성을 높여왔다.

그러나 아직 바이오매스로부터 여러 가지 바이오화학물질 및 소재들을 생산하기 위해서는 이들을 생산하는 미생물의 성능을 획기적으로 개선해야하는데, 기존의 대사공학연구는 주로 직관적인 방법으로 진행되어 많은 노력과 시간이 필요한 한계가 있었다.

이교수팀은 이러한 한계를 극복하기 위해 대사공학을 중심으로 시스템생물학, 합성생물학, 진화공학을 융합한 “시스템 대사공학”이라는 새로운 기술체계를 확립했다.

시스템 대사공학은 세포 기반의 각종데이터를 통합하여 생리 상태를 다차원에서 규명하고, 이 정보를 바탕으로 맞춤형 대사조절을 함으로써 고효율 미생물 균주를 개발하는 기술이다.

시스템 대사공학을 활용할 경우, 미생물을 게놈수준에서 동시다발적으로 관찰 및 조작이 가능하여 미생물의 성능 개선을 위한 시간과 노력을 획기적으로 줄이고 그 활용 가능성을 극대화 할 수 있다.

본 논문의 제1저자인 이정욱 박사는 “시스템 대사공학을 통해 미생물의 성능을 획기적으로 향상시키는 기법을 최근의 연구흐름을 중심으로 전망하고 제시하였으며, 향후 바이오리파이너리 연구에 폭넓게 활용될 것으로 기대된다.“고 연구의 의의를 밝혔다.

연구 결과는 세계적 학술지인 ‘생명공학동향(Trends in Biotechnology)‘지 8월호 표지논문으로 선정되었다.

2011.07.27 조회수 18119 순수 국내 박사,KAIST 교수와 싱가폴 국가연구소 책임연구원 동시 임용

- KAIST 출신 순수 국내박사로서 박사후 과정도 국내서 밟아- KAIST의 개혁적인 국제화 노력으로 6개월씩 양 기관 겸임 근무

지난해 10월 우리대학 바이오및뇌공학과에 임용된 최정균(崔正均, 34) 교수가 동시에 싱가폴의 대표적 정부연구소인 싱가폴 게놈연구소(Genome Institute of Singapore, GIS) 책임연구원으로 최근 초빙돼 화제다.

최 교수는 대한민국 최고의 연구중심대학 KAIST와 싱가폴의 세계적인 정부출연연구소인 GIS를 잇는 국가간 학연 협동연구를 양 측에 건의해 1년에 6개월씩 양 기관에서 근무한다. 6개월씩 해외 기관에서의 겸임을 허가하는 것은 국내 대학에서는 매우 이례적인 일이다.

2004년 생명과학과 유욱준 교수 연구실에서 박사학위를 받은 최 교수는 학사와 석사과정도 KAIST에서 공부한 순수 국내박사다. 이후 생명공학연구원의 김상수 박사(현, 숭실대학교 생명정보학과 교수) 연구실과 연세대학교의 김영준 교수 연구실에서 연구를 계속했다.

해외에서 박사후과정(Post Doc)을 밟는 일반적인 경우와는 달리 국내에서 연구를 계속한 최 교수는 최근 각광을 받고 있는 생물학 분야인 후성 유전체학에 생물정보학 기술을 접목하여 유전학 분야 최고 권위지인 네이처 유전학(Nature Genetics)지에 2편을 포함해 세계적인 수준의 연구 결과를 내놨다.

최 교수는 “KAIST의 개혁적이고 융통성 있는 정책과 국제화에 대한 노력의 일환이라고 생각한다“ 며 ”KAIST의 우수한 학생들에게 GIS의 뛰어난 연구시설과 기반은 훌륭한 국제 경험이 될 뿐 아니라 연구에 있어 커다란 시너지 효과를 낼 수 있을 것“이라고 기대했다.

GIS는 싱가폴 바이오 산업관련 정부투자연구소들과 글라소스미스클라인, 노바티스를 비롯한 세계적인 제약회사와 연구개발 센터가 모여 있는 생명과학 복합단지인 바이오폴리스에 위치한 최첨단 국가연구소다. 인간 게놈 위원회(Human Genome Organization, HUGO)의 회장으로서 세계 게놈 연구의 흐름을 주도하고 있는 에디슨 리우(Edison Liu)의 리더십 아래, 국내에서 찾기 힘든 최첨단 연구 장비들을 대량 보유하고 이에 필요한 인력과 시설을 효과적으로 운영하여 세계 수준의 게놈 연구 결과들을 내놓고 있다.

최 박사는 “생명과학 분야, 특히 융합 생물학에 대한 정부의 적극적이고 지속적인 투자와 미국, 인도, 중국, 유럽 등 세계 각국에서 모여든 과학자들로 가득한 국제적 인재풀이 싱가폴 국가연구소들의 최대 강점” 이라며 “창의력과 열정을 가진 KAIST의 교수진과 학생들과의 협력연구의 가교 역할을 통하여 세계적인 연구 결과를 내놓을 것”이라고 포부를 밝혔다.

최 교수의 연구소 임용은 외국 박사학위나 박사후 과정 경험이 없이 순수하게 국내에서 연구하여 외국에 진출한 성공적인 사례로 볼 수 있다.

바이오및뇌공학과 김동섭 학과장 “국제화를 위해서 해외 학자 혹은 해외의 경험 있는 학자들을 불러들이는 것이 그 동안 국제화의 한 방향이었다면, 이제 국제적 수준이 된 국내 학문역량을 발판으로 국내에서 훈련된 연구자들이 해외로 진출해 국제 협력연구의 접목점 역할을 하는 새로운 방향의 국제화도 필요하다”라고 말한다.

바이오및뇌공학과는 생물학, 전자공학, 기계공학, 전산학, 물리학, 화학 등 거의 모든 기초 및 공학 분야의 융합과 접목을 지향하는 최첨단 분야의 15명의 교수진으로 구성되어 있다.

지난 2001년 바이오융합 분야의 육성을 당부하며 당시 국내최고 기부액인 300억 원을 KAIST에 기부한 정문술 이사장의 뜻에 따라 설립되어 현재 상기분야 국내 최대 규모의 학과로서 활발한 연구 및 교육 활동을 수행하고 있다.

2010.03.17 조회수 20839

순수 국내 박사,KAIST 교수와 싱가폴 국가연구소 책임연구원 동시 임용

- KAIST 출신 순수 국내박사로서 박사후 과정도 국내서 밟아- KAIST의 개혁적인 국제화 노력으로 6개월씩 양 기관 겸임 근무

지난해 10월 우리대학 바이오및뇌공학과에 임용된 최정균(崔正均, 34) 교수가 동시에 싱가폴의 대표적 정부연구소인 싱가폴 게놈연구소(Genome Institute of Singapore, GIS) 책임연구원으로 최근 초빙돼 화제다.

최 교수는 대한민국 최고의 연구중심대학 KAIST와 싱가폴의 세계적인 정부출연연구소인 GIS를 잇는 국가간 학연 협동연구를 양 측에 건의해 1년에 6개월씩 양 기관에서 근무한다. 6개월씩 해외 기관에서의 겸임을 허가하는 것은 국내 대학에서는 매우 이례적인 일이다.

2004년 생명과학과 유욱준 교수 연구실에서 박사학위를 받은 최 교수는 학사와 석사과정도 KAIST에서 공부한 순수 국내박사다. 이후 생명공학연구원의 김상수 박사(현, 숭실대학교 생명정보학과 교수) 연구실과 연세대학교의 김영준 교수 연구실에서 연구를 계속했다.

해외에서 박사후과정(Post Doc)을 밟는 일반적인 경우와는 달리 국내에서 연구를 계속한 최 교수는 최근 각광을 받고 있는 생물학 분야인 후성 유전체학에 생물정보학 기술을 접목하여 유전학 분야 최고 권위지인 네이처 유전학(Nature Genetics)지에 2편을 포함해 세계적인 수준의 연구 결과를 내놨다.

최 교수는 “KAIST의 개혁적이고 융통성 있는 정책과 국제화에 대한 노력의 일환이라고 생각한다“ 며 ”KAIST의 우수한 학생들에게 GIS의 뛰어난 연구시설과 기반은 훌륭한 국제 경험이 될 뿐 아니라 연구에 있어 커다란 시너지 효과를 낼 수 있을 것“이라고 기대했다.

GIS는 싱가폴 바이오 산업관련 정부투자연구소들과 글라소스미스클라인, 노바티스를 비롯한 세계적인 제약회사와 연구개발 센터가 모여 있는 생명과학 복합단지인 바이오폴리스에 위치한 최첨단 국가연구소다. 인간 게놈 위원회(Human Genome Organization, HUGO)의 회장으로서 세계 게놈 연구의 흐름을 주도하고 있는 에디슨 리우(Edison Liu)의 리더십 아래, 국내에서 찾기 힘든 최첨단 연구 장비들을 대량 보유하고 이에 필요한 인력과 시설을 효과적으로 운영하여 세계 수준의 게놈 연구 결과들을 내놓고 있다.

최 박사는 “생명과학 분야, 특히 융합 생물학에 대한 정부의 적극적이고 지속적인 투자와 미국, 인도, 중국, 유럽 등 세계 각국에서 모여든 과학자들로 가득한 국제적 인재풀이 싱가폴 국가연구소들의 최대 강점” 이라며 “창의력과 열정을 가진 KAIST의 교수진과 학생들과의 협력연구의 가교 역할을 통하여 세계적인 연구 결과를 내놓을 것”이라고 포부를 밝혔다.

최 교수의 연구소 임용은 외국 박사학위나 박사후 과정 경험이 없이 순수하게 국내에서 연구하여 외국에 진출한 성공적인 사례로 볼 수 있다.

바이오및뇌공학과 김동섭 학과장 “국제화를 위해서 해외 학자 혹은 해외의 경험 있는 학자들을 불러들이는 것이 그 동안 국제화의 한 방향이었다면, 이제 국제적 수준이 된 국내 학문역량을 발판으로 국내에서 훈련된 연구자들이 해외로 진출해 국제 협력연구의 접목점 역할을 하는 새로운 방향의 국제화도 필요하다”라고 말한다.

바이오및뇌공학과는 생물학, 전자공학, 기계공학, 전산학, 물리학, 화학 등 거의 모든 기초 및 공학 분야의 융합과 접목을 지향하는 최첨단 분야의 15명의 교수진으로 구성되어 있다.

지난 2001년 바이오융합 분야의 육성을 당부하며 당시 국내최고 기부액인 300억 원을 KAIST에 기부한 정문술 이사장의 뜻에 따라 설립되어 현재 상기분야 국내 최대 규모의 학과로서 활발한 연구 및 교육 활동을 수행하고 있다.

2010.03.17 조회수 20839 가상세포를 이용한 병원균의 약물표적 예측기술 개발

- 가상세포 시스템 활용한 새로운 항생제 개발에 큰 파급효과 기대

- 분자 바이오시스템(Molecular BioSystems)지 표지 논문으로 게재