-

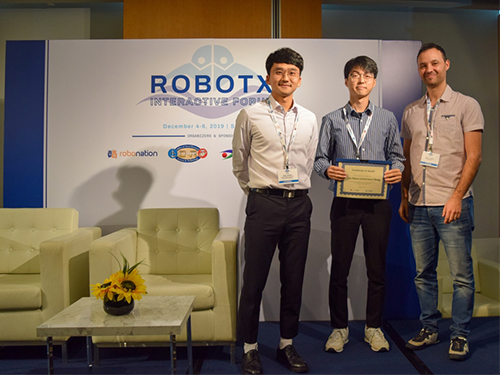

김진환 교수팀, 국제 자율무인선 알고리즘 경진대회 우승

우리대학 기계공학과 학부생과 대학원생으로 구성된 학생팀(지도교수 김진환)이 `2019 국제 자율무인선 알고리즘 경진대회(2019 Virtual RobotX Competition)'에서 우승을 차지했다.

미 해군 연구개발국(ONR. U.S. Office of Naval Research)의 주최로 올해 처음 열린‘국제 자율무인선 알고리즘 경진대회’는 지난 9월 첫 알고리즘 코드 제출을 시작으로 약 3개월에 걸쳐 진행됐다. 한국·미국·중국·일본·호주·싱가포르 등 9개국 17개 대학팀이 참가했는데 국내 대학으로는 KAIST가 유일하게 출전했다.

이번 대회에는 미 해군대학원(NPS, Naval Postgraduate School)이 구축한 가상 환경이 도입됐다. 실제 바다에서 발생할 수 있는 바람·파도·조류 조건 등을 임의로 조절할 수 있는 공통의 가상 환경에 각 팀이 제출한 컴퓨터 알고리즘 코드를 적용해 결과물을 평가하는 방식으로 진행됐다.

각 참가팀에는 ▲바람과 파도 등이 영향을 미치는 바다 위에서 무인선의 위치와 방향을 일정하게 유지하기 ▲주어진 항로와 방향을 정확히 제어하며 목표점까지 이동하기 ▲해상에 나타난 임의의 물체를 탐지해서 정확한 위치를 찾고 물체의 구체적인 종류를 인식하기 ▲항해 부표를 따라가되 동시에 장애물을 피해 목표점까지 이동하기 ▲해상에 놓인 여러 개의 해상 도크(dock)에 표시된 마커의 모양과 색상을 인식하여 목표 도크 위치를 찾기 ▲목표 도크에 자동으로 진입해서 일정 시간 정박 후에 빠져나오기 등 모두 6개의 임무가 주어졌다.

주최 측은 참가 팀이 제출한 컴퓨터 알고리즘 코드에 다양한 가상 환경 조건을 적용한 뒤 주어진 임무의 수행도를 평가하고 6개 미션에 대한 성적을 모두 합산해 최종 순위를 결정했다.

KAIST팀은 총 3차례의 알고리즘 코드 제출과 평가를 거친 끝에 2개 종목에서 1위, 2개 종목에서 2위를 차지하는 등 6개의 전 종목에서 우수한 성적을 거뒀으며, 17개 참가팀 중 가장 높은 합산 성적을 기록해 종합 우승을 차지했다.

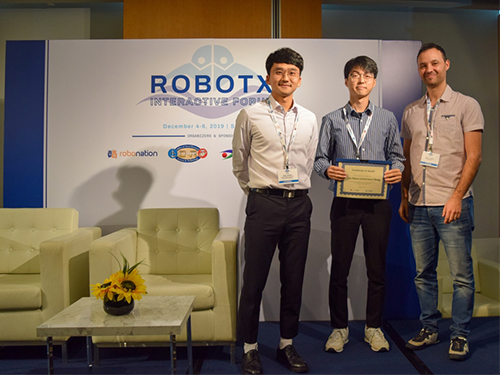

종합 2위와 3위는 미국의 조지아 공과대학(Georgia Tech)과 호주의 시드니 대학(University of Sydney)이 각각 차지했다. 지난 4일~6일 싱가포르에서 개최된 2019 RobotX Interactive Forum에서 진행된 시상식에는 김종휘·장준우 학생이 KAIST 대표로 참가해 수상했다.

〈2019 국제 자율무인선 알고리즘 경진대회 우승팀 (왼쪽 뒷줄부터 시계방향으로) 성수환(학사과정, 제어/경로계획-항법), 김종휘(박사과정, 리더/인식 알고리즘 총괄), 박진욱(석사과정-제어/경로계획-운동제어), 김태원(학사과정,탐지/인식-센서), 김준형(학사과정,탐지/인식-센서), 김경서(석사과정-제어/경로계획-경로계획), 조현근(석사과정, 탐지/인식-딥러닝), 장준우(석박사통합과정-제어 알고리즘 총괄), 홍승조(석사과정, 탐지/인식-센서융합)>

팀 리더를 맡은 김종휘 기계공학과 박사과정 학생은 "지난 수개월 동안 대회를 준비하면서 밤을 꼬박 새우는 날이 많았지만 학교에서 배운 지식이 가상 환경에서 실제로 적용되는 것을 보는 것이 모두에게 즐겁고 보람있는 경험이었다ˮ고 말했다. 김종휘 학생은 이어 "세계적으로 유명한 여러 대학팀들이 참가한 대회에서 우리나라를 대표해 좋은 성적으로 거두게 되어 기쁘다ˮ라고 우승 소감을 밝혔다.

김진환 기계공학과 교수가 지도하는 KAIST팀은 지난 2014년 싱가포르 마리나 베이에서 실제 무인 선박을 이용해 진행된 제1회 국제 자율무인선 경진대회에서 MIT에 이어 준우승을 차지한 바 있는데 이번 대회에서 우승을 차지함으로써 자율무인선 분야에서 KAIST가 보유한 우수한 기술력을 전 세계에 과시했다.

김진환 교수팀, 국제 자율무인선 알고리즘 경진대회 우승

우리대학 기계공학과 학부생과 대학원생으로 구성된 학생팀(지도교수 김진환)이 `2019 국제 자율무인선 알고리즘 경진대회(2019 Virtual RobotX Competition)'에서 우승을 차지했다.

미 해군 연구개발국(ONR. U.S. Office of Naval Research)의 주최로 올해 처음 열린‘국제 자율무인선 알고리즘 경진대회’는 지난 9월 첫 알고리즘 코드 제출을 시작으로 약 3개월에 걸쳐 진행됐다. 한국·미국·중국·일본·호주·싱가포르 등 9개국 17개 대학팀이 참가했는데 국내 대학으로는 KAIST가 유일하게 출전했다.

이번 대회에는 미 해군대학원(NPS, Naval Postgraduate School)이 구축한 가상 환경이 도입됐다. 실제 바다에서 발생할 수 있는 바람·파도·조류 조건 등을 임의로 조절할 수 있는 공통의 가상 환경에 각 팀이 제출한 컴퓨터 알고리즘 코드를 적용해 결과물을 평가하는 방식으로 진행됐다.

각 참가팀에는 ▲바람과 파도 등이 영향을 미치는 바다 위에서 무인선의 위치와 방향을 일정하게 유지하기 ▲주어진 항로와 방향을 정확히 제어하며 목표점까지 이동하기 ▲해상에 나타난 임의의 물체를 탐지해서 정확한 위치를 찾고 물체의 구체적인 종류를 인식하기 ▲항해 부표를 따라가되 동시에 장애물을 피해 목표점까지 이동하기 ▲해상에 놓인 여러 개의 해상 도크(dock)에 표시된 마커의 모양과 색상을 인식하여 목표 도크 위치를 찾기 ▲목표 도크에 자동으로 진입해서 일정 시간 정박 후에 빠져나오기 등 모두 6개의 임무가 주어졌다.

주최 측은 참가 팀이 제출한 컴퓨터 알고리즘 코드에 다양한 가상 환경 조건을 적용한 뒤 주어진 임무의 수행도를 평가하고 6개 미션에 대한 성적을 모두 합산해 최종 순위를 결정했다.

KAIST팀은 총 3차례의 알고리즘 코드 제출과 평가를 거친 끝에 2개 종목에서 1위, 2개 종목에서 2위를 차지하는 등 6개의 전 종목에서 우수한 성적을 거뒀으며, 17개 참가팀 중 가장 높은 합산 성적을 기록해 종합 우승을 차지했다.

종합 2위와 3위는 미국의 조지아 공과대학(Georgia Tech)과 호주의 시드니 대학(University of Sydney)이 각각 차지했다. 지난 4일~6일 싱가포르에서 개최된 2019 RobotX Interactive Forum에서 진행된 시상식에는 김종휘·장준우 학생이 KAIST 대표로 참가해 수상했다.

〈2019 국제 자율무인선 알고리즘 경진대회 우승팀 (왼쪽 뒷줄부터 시계방향으로) 성수환(학사과정, 제어/경로계획-항법), 김종휘(박사과정, 리더/인식 알고리즘 총괄), 박진욱(석사과정-제어/경로계획-운동제어), 김태원(학사과정,탐지/인식-센서), 김준형(학사과정,탐지/인식-센서), 김경서(석사과정-제어/경로계획-경로계획), 조현근(석사과정, 탐지/인식-딥러닝), 장준우(석박사통합과정-제어 알고리즘 총괄), 홍승조(석사과정, 탐지/인식-센서융합)>

팀 리더를 맡은 김종휘 기계공학과 박사과정 학생은 "지난 수개월 동안 대회를 준비하면서 밤을 꼬박 새우는 날이 많았지만 학교에서 배운 지식이 가상 환경에서 실제로 적용되는 것을 보는 것이 모두에게 즐겁고 보람있는 경험이었다ˮ고 말했다. 김종휘 학생은 이어 "세계적으로 유명한 여러 대학팀들이 참가한 대회에서 우리나라를 대표해 좋은 성적으로 거두게 되어 기쁘다ˮ라고 우승 소감을 밝혔다.

김진환 기계공학과 교수가 지도하는 KAIST팀은 지난 2014년 싱가포르 마리나 베이에서 실제 무인 선박을 이용해 진행된 제1회 국제 자율무인선 경진대회에서 MIT에 이어 준우승을 차지한 바 있는데 이번 대회에서 우승을 차지함으로써 자율무인선 분야에서 KAIST가 보유한 우수한 기술력을 전 세계에 과시했다.

2019.12.26

조회수 8567

-

KAIST-구글, AI 교육과정 공동 개발

우리 대학이 구글(Google)과 함께 AI 교육과정을 개발한다. 전기및전자공학부(학부장 문재균) 서창호 교수와 기계공학과(학과장 이두용) 윤용진 교수가 참여하는 이번 프로그램은 지난 7월 KAIST와 구글이 AI 우수 인재양성을 위해 체결한 협약의 일환으로 진행된다.

두 교수는 구글의 기술(TensorFlow, Google Cloud, Android 등)을 활용한 교육 과정을 약 1년에 걸쳐 개발할 예정이며, 과목당 미화 7,500달러가 지원된다.

AI 대학원은 이번 프로그램을 위해 지난 8월부터 약 1개월간 KAIST 전 교원을 대상으로 공모를 진행해 서창호 교수의 `정보 이론과 컨벡스 최적화를 위한 텐서플로(TensorFlow for Information theory and convex optimization courses)'와 윤용진 교수의 `AI 융합 응용 PBL(project based learning)'이 KAIST 내부 심사와 Google의 최종 심사를 거쳐 개발 대상으로 선정했다.

윤용진 교수가 개발하는 `AI 융합응용 PBL' 교육과정은 KAIST 학생 및 교직원을 포함한 AI 초보자를 대상으로 설계된 것이 특징이다. AI를 손쉽게 활용해 문제를 발굴 및 정의하고 이를 바탕으로 제품설계-제작-검증까지 이르는 디자인 씽킹(Design Thinking)을 통해 AI를 응용한 제품 개발 과정을 체험하는 형태로 구성된다.

윤 교수는 "향후 초급자를 대상으로 데이터 기반의 사물인터넷 센서와 AI 응용 교육도구(Tool Kit)를 개발하는 것은 물론 AI 응용 교육의 대중화를 위한 AI 어플리케이션 발명·창업대회를 개최하는 등 다양한 계획을 구상하고 있다ˮ고 밝혔다.

또한, 서창호 교수는 최근 각광을 받고 있는 인공지능·머신러닝·딥러닝은 물론 순수과학·공학 분야에도 근간을 이루는 `정보이론과 컨벡스' 분야를 교육을 통해 접근한다.

체계적으로 축적한 관련 이론을 구글의 텐서플로(딥 러닝·머신러닝 등에 활용하기 위해 개발된 오픈소스 소프트웨어, TensorFlow)를 활용해 AI 분야와 구체적으로 연계시켜 이론과 응용기술을 고루 갖춘 AI 인재를 양성하는 것이 목표다.

AI 대학원 관계자는 "이번에 시도되는 AI 교육과정 개발을 바탕으로 일반인을 위한 단기 비학위 코스를 선보이기 위해 지속해서 노력할 예정ˮ이라고 밝혔다.

한편, KAIST는 구글과의 파트너십을 통해 최첨단 연구를 수행하는 세계적 수준의 교수진을 지원하는 `AI 집중연구 어워즈(AI Focused Research Awards)'도 함께 진행 중이다. 작년 10월부터 황성주 AI대학원 교수와 황의종 전기및전자공학부 교수가 1년간 각각 미화 5만 달러의 지원을 받아 구글 연구원 및 엔지니어들과 팀을 이뤄 연구를 수행해왔으며 2020년까지 프로젝트를 연장해 AI 관련 심층 연구를 진행한다.

두 교수는 `AI 집중 연구 어워즈' 외에도 구글 클라우드 플랫폼 내에서 활용할 수 있는 미화 2만 5천 달러 상당의 크레딧을 작년에 이어 올해도 지원받아 연구에 활용하고 있다.

한편, 지난 9월에는 전산학부 박성준 박사과정 학생이 2019년 구글 PhD 자연어처리(Natural Language Processing) 부문 펠로우에 선정되었으며, KAIST는 구글과의 파트너십을 2년간 유지하며 다양한 연구 및 교육 활동을 진행할 계획이다.

KAIST-구글, AI 교육과정 공동 개발

우리 대학이 구글(Google)과 함께 AI 교육과정을 개발한다. 전기및전자공학부(학부장 문재균) 서창호 교수와 기계공학과(학과장 이두용) 윤용진 교수가 참여하는 이번 프로그램은 지난 7월 KAIST와 구글이 AI 우수 인재양성을 위해 체결한 협약의 일환으로 진행된다.

두 교수는 구글의 기술(TensorFlow, Google Cloud, Android 등)을 활용한 교육 과정을 약 1년에 걸쳐 개발할 예정이며, 과목당 미화 7,500달러가 지원된다.

AI 대학원은 이번 프로그램을 위해 지난 8월부터 약 1개월간 KAIST 전 교원을 대상으로 공모를 진행해 서창호 교수의 `정보 이론과 컨벡스 최적화를 위한 텐서플로(TensorFlow for Information theory and convex optimization courses)'와 윤용진 교수의 `AI 융합 응용 PBL(project based learning)'이 KAIST 내부 심사와 Google의 최종 심사를 거쳐 개발 대상으로 선정했다.

윤용진 교수가 개발하는 `AI 융합응용 PBL' 교육과정은 KAIST 학생 및 교직원을 포함한 AI 초보자를 대상으로 설계된 것이 특징이다. AI를 손쉽게 활용해 문제를 발굴 및 정의하고 이를 바탕으로 제품설계-제작-검증까지 이르는 디자인 씽킹(Design Thinking)을 통해 AI를 응용한 제품 개발 과정을 체험하는 형태로 구성된다.

윤 교수는 "향후 초급자를 대상으로 데이터 기반의 사물인터넷 센서와 AI 응용 교육도구(Tool Kit)를 개발하는 것은 물론 AI 응용 교육의 대중화를 위한 AI 어플리케이션 발명·창업대회를 개최하는 등 다양한 계획을 구상하고 있다ˮ고 밝혔다.

또한, 서창호 교수는 최근 각광을 받고 있는 인공지능·머신러닝·딥러닝은 물론 순수과학·공학 분야에도 근간을 이루는 `정보이론과 컨벡스' 분야를 교육을 통해 접근한다.

체계적으로 축적한 관련 이론을 구글의 텐서플로(딥 러닝·머신러닝 등에 활용하기 위해 개발된 오픈소스 소프트웨어, TensorFlow)를 활용해 AI 분야와 구체적으로 연계시켜 이론과 응용기술을 고루 갖춘 AI 인재를 양성하는 것이 목표다.

AI 대학원 관계자는 "이번에 시도되는 AI 교육과정 개발을 바탕으로 일반인을 위한 단기 비학위 코스를 선보이기 위해 지속해서 노력할 예정ˮ이라고 밝혔다.

한편, KAIST는 구글과의 파트너십을 통해 최첨단 연구를 수행하는 세계적 수준의 교수진을 지원하는 `AI 집중연구 어워즈(AI Focused Research Awards)'도 함께 진행 중이다. 작년 10월부터 황성주 AI대학원 교수와 황의종 전기및전자공학부 교수가 1년간 각각 미화 5만 달러의 지원을 받아 구글 연구원 및 엔지니어들과 팀을 이뤄 연구를 수행해왔으며 2020년까지 프로젝트를 연장해 AI 관련 심층 연구를 진행한다.

두 교수는 `AI 집중 연구 어워즈' 외에도 구글 클라우드 플랫폼 내에서 활용할 수 있는 미화 2만 5천 달러 상당의 크레딧을 작년에 이어 올해도 지원받아 연구에 활용하고 있다.

한편, 지난 9월에는 전산학부 박성준 박사과정 학생이 2019년 구글 PhD 자연어처리(Natural Language Processing) 부문 펠로우에 선정되었으며, KAIST는 구글과의 파트너십을 2년간 유지하며 다양한 연구 및 교육 활동을 진행할 계획이다.

2019.11.21

조회수 12215

-

이정용 교수, 유기고분자-양자점 기반 하이브리드 태양전지 개발

〈 이정용 교수 〉

우리 대학 EEWS 대학원 이정용 교수 연구팀과 캐나다 토론토 대학교 전기 및 컴퓨터 공학부 테드 사전트(Ted Sargent) 교수 공동 연구팀이 유기 단분자 물질 도입을 통한 고효율, 고 안정성 유무기 하이브리드 태양전지 제작 기술을 개발했다.

연구팀이 개발한 유기 고분자-양자점 하이브리드 태양전지는 단순 성능 개선을 넘어 기존의 구조에서 성능이 제한된 문제점을 해결할 수 있는 구체적인 방안을 제시하고, 차세대 에너지원으로써 하이브리드 태양전지에 적용할 수 있을 것으로 기대된다.

백세웅, 전선홍 박사, 김병수 박사과정 및 앤드류 프로페(Andrew H. Proppe) 박사가 공동 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처 에너지(Nature Energy)’ 11월 11일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: Efficient hybrid colloidal quantum dot/organic solar cells mediated by near-infrared sensitizing small molecules)

높은 기계적 특성 및 흡광 계수를 갖는 유기 고분자와 근적외선 영역을 흡수할 수 있는 콜로이달 양자점을 이용해 제작되는 하이브리드 태양전지는 용액공정으로 제작할 수 있고 두 물질의 장점을 모두 취할 수 있다는 점에서 많은 관심을 받아왔다.

하지만 유기 고분자-양자점 기반의 하이브리드 구조는 낮은 광전변환 효율과 안정성 측면에서 기존의 차세대 태양전지들과 경쟁하기에 부족한 점이 있다.

낮은 전하추출 능력과 그로 인해 발생하는 재결합 문제로 인해 최근까지도 10% 이하의 낮은 광전변환 효율에 머무르는 하이브리드 태양전지의 성능 개선이 필요한 실정이다.

연구팀은 문제 해결을 위해 고분자와 양자점의 매개체 역할을 할 수 있는 새 유기 단분자 구조를 도입했다. 이렇게 유기 단분자 매개체 도입된 유기 고분자-양자점 하이브리드 구조는 기존의 구조보다 다양한 강점을 가진다.

우선 기존의 유기 고분자에서 생성된 엑시톤을 원활하게 추출할 수 있으며, 상호 보완적인 흡광 대역이 형성돼 추가적인 전류 향상을 얻을 수 있고, 계단형 에너지 레벨을 형성해 에너지 및 전하를 효과적으로 운반할 수 있다.

이러한 강점을 통해 연구팀은 13.1%의 광전변환 효율을 달성했으며, 이는 기존의 유기 고분자와 양자점을 이용하는 하이브리드 태양전지보다 30% 이상 높은 효율이다. 그뿐만 아니라 제작 후 약 1천 500시간 이후에도 초기 효율의 90% 성능을 유지했으며, 최대전력조건에서 약 150시간 이후에도 초기 효율의 80% 이상의 성능을 유지했다.

이 교수는 “단분자를 도입해 기존의 하이브리드 구조의 고질적인 한계를 극복하고 고효율의 차세대 태양전지를 구현했다”라며 “개발한 고효율 태양전지는 최근 주목받고 있는 웨어러블 전자기기를 넘어서 모바일, IoT, 드론 및 4차산업에 적용 가능한 차세대 에너지 동력원으로써 주목받게 될 것이다”라고 말했다.

이 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업, 기후변화대응기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

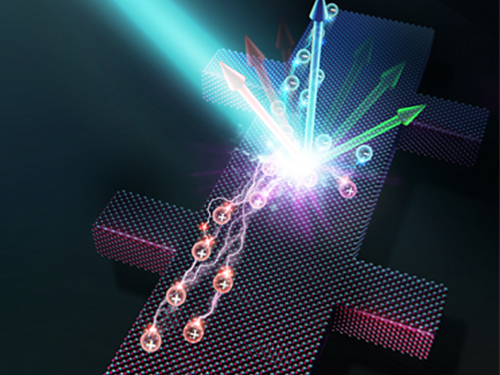

□ 그림 설명

그림1. 새롭게 제시한 하이브리드 소재 구조의 작동 원리

이정용 교수, 유기고분자-양자점 기반 하이브리드 태양전지 개발

〈 이정용 교수 〉

우리 대학 EEWS 대학원 이정용 교수 연구팀과 캐나다 토론토 대학교 전기 및 컴퓨터 공학부 테드 사전트(Ted Sargent) 교수 공동 연구팀이 유기 단분자 물질 도입을 통한 고효율, 고 안정성 유무기 하이브리드 태양전지 제작 기술을 개발했다.

연구팀이 개발한 유기 고분자-양자점 하이브리드 태양전지는 단순 성능 개선을 넘어 기존의 구조에서 성능이 제한된 문제점을 해결할 수 있는 구체적인 방안을 제시하고, 차세대 에너지원으로써 하이브리드 태양전지에 적용할 수 있을 것으로 기대된다.

백세웅, 전선홍 박사, 김병수 박사과정 및 앤드류 프로페(Andrew H. Proppe) 박사가 공동 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처 에너지(Nature Energy)’ 11월 11일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: Efficient hybrid colloidal quantum dot/organic solar cells mediated by near-infrared sensitizing small molecules)

높은 기계적 특성 및 흡광 계수를 갖는 유기 고분자와 근적외선 영역을 흡수할 수 있는 콜로이달 양자점을 이용해 제작되는 하이브리드 태양전지는 용액공정으로 제작할 수 있고 두 물질의 장점을 모두 취할 수 있다는 점에서 많은 관심을 받아왔다.

하지만 유기 고분자-양자점 기반의 하이브리드 구조는 낮은 광전변환 효율과 안정성 측면에서 기존의 차세대 태양전지들과 경쟁하기에 부족한 점이 있다.

낮은 전하추출 능력과 그로 인해 발생하는 재결합 문제로 인해 최근까지도 10% 이하의 낮은 광전변환 효율에 머무르는 하이브리드 태양전지의 성능 개선이 필요한 실정이다.

연구팀은 문제 해결을 위해 고분자와 양자점의 매개체 역할을 할 수 있는 새 유기 단분자 구조를 도입했다. 이렇게 유기 단분자 매개체 도입된 유기 고분자-양자점 하이브리드 구조는 기존의 구조보다 다양한 강점을 가진다.

우선 기존의 유기 고분자에서 생성된 엑시톤을 원활하게 추출할 수 있으며, 상호 보완적인 흡광 대역이 형성돼 추가적인 전류 향상을 얻을 수 있고, 계단형 에너지 레벨을 형성해 에너지 및 전하를 효과적으로 운반할 수 있다.

이러한 강점을 통해 연구팀은 13.1%의 광전변환 효율을 달성했으며, 이는 기존의 유기 고분자와 양자점을 이용하는 하이브리드 태양전지보다 30% 이상 높은 효율이다. 그뿐만 아니라 제작 후 약 1천 500시간 이후에도 초기 효율의 90% 성능을 유지했으며, 최대전력조건에서 약 150시간 이후에도 초기 효율의 80% 이상의 성능을 유지했다.

이 교수는 “단분자를 도입해 기존의 하이브리드 구조의 고질적인 한계를 극복하고 고효율의 차세대 태양전지를 구현했다”라며 “개발한 고효율 태양전지는 최근 주목받고 있는 웨어러블 전자기기를 넘어서 모바일, IoT, 드론 및 4차산업에 적용 가능한 차세대 에너지 동력원으로써 주목받게 될 것이다”라고 말했다.

이 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업, 기후변화대응기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 새롭게 제시한 하이브리드 소재 구조의 작동 원리

2019.11.19

조회수 11896

-

신병하 교수, 홀 효과 한계 보완한 새 반도체 분석기술 개발

〈 신병하 교수, 배성열 박사과정 〉

우리 대학 신소재공학과 신병하 교수와 IBM 연구소의 오키 구나완(Oki Gunawan) 박사 공동 연구팀이 반도체 특성 분석의 핵심 기술인 홀 효과(Hall effect)의 한계를 넘을 수 있는 새로운 반도체 정보 분석 기술을 개발했다.

이번 연구는 140년 전에 처음 발견된 이래로 반도체 연구 및 재료 분석의 토대가 된 홀 효과 측정에 대한 새로운 발견으로 향후 반도체 기술 개발에 이바지할 수 있을 것으로 기대된다.

신병하 교수와 오키 구나완 박사가 교신 저자로, 배성열 박사과정이 2 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지‘네이처(Nature)’ 10월 07일 자 온라인판에 게재됐으며 11월 07일 정식 게재됐다. (논문명: Carrier-Resolved Photo Hall Effect)

1879년 에드윈 홀(Edwin Hall)이 발견한 홀 효과는 물질의 전하 특성(유형, 밀도, 이동성 또는 속도)에 대한 중요한 정보를 제공한다. 이는 반도체 소자를 이해하고 설계하는 데 필요한 가장 기본적인 특성들이다.

이러한 이유로 홀 효과는 지난 100년이 넘는 시간 동안 가장 일반적인 반도체 특성 분석 기법의 하나며 전 세계의 반도체 연구기관에서 보편적으로 사용되고 있다.

그러나 현재까지의 분석 기법으로는 홀 효과를 통해 다수 운반체(Majority carrier)와 관련한 특성만 파악할 수 있고, 태양 전지와 같은 소자의 구동 원리 파악에 필수인 소수 운반체(Minority carrier) 정보는 얻을 수 없다는 한계를 가지고 있었다.

연구팀은 문제 해결을 위해 ‘포토 홀 효과(Carrier-Resolved Photo-Hall" (CRPH))’ 기술을 개발했다. 이 기술을 사용하면 한 번의 측정으로 다수 운반체 및 소수 운반체에 대한 많은 정보를 동시에 추출할 수 있다.

기존 홀 측정에서는 세 가지 정보를 얻을 수 있었다면 연구팀의 새로운 기술은 실제 작동 조건을 포함한 여러 광도에서 광여기 전하의 농도, 다수 운반체 및 소수 운반체의 전하 이동도, 재결합 수명, 확산 거리 등 최대 일곱 개의 중요한 정보를 얻을 수 있다.

연구팀의 이 기술은 태양 전지, 발광 다이오드와 같은 광전자 소자 분야에서 사용 가능한 신소재 개발 및 최적화에 핵심적인 역할을 할 것으로 기대된다.

신 교수는 “지난 2년간의 연구가 좋은 결심을 맺게 되어 기쁘고, 이 기술을 통해 새로운 광소자 물질의 전하 수송 특성을 이해하고 더 나은 소자를 개발하는 데 큰 도움이 되리라 믿는다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 기후변화대응기술개발사업, 산업통상자원부와 한국에너지기술평가원(KETEP) 에너지기술개발사업의 지원을 통해 수행됐다.

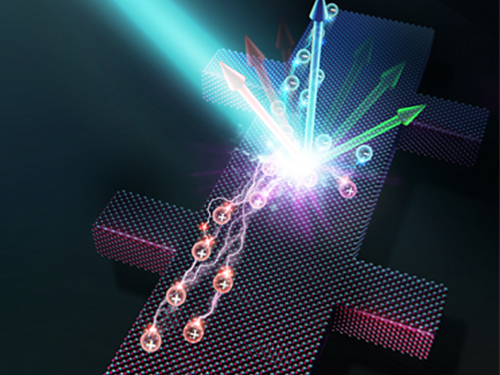

□ 그림 설명

그림1. 포토 홀 효과 개념도

신병하 교수, 홀 효과 한계 보완한 새 반도체 분석기술 개발

〈 신병하 교수, 배성열 박사과정 〉

우리 대학 신소재공학과 신병하 교수와 IBM 연구소의 오키 구나완(Oki Gunawan) 박사 공동 연구팀이 반도체 특성 분석의 핵심 기술인 홀 효과(Hall effect)의 한계를 넘을 수 있는 새로운 반도체 정보 분석 기술을 개발했다.

이번 연구는 140년 전에 처음 발견된 이래로 반도체 연구 및 재료 분석의 토대가 된 홀 효과 측정에 대한 새로운 발견으로 향후 반도체 기술 개발에 이바지할 수 있을 것으로 기대된다.

신병하 교수와 오키 구나완 박사가 교신 저자로, 배성열 박사과정이 2 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지‘네이처(Nature)’ 10월 07일 자 온라인판에 게재됐으며 11월 07일 정식 게재됐다. (논문명: Carrier-Resolved Photo Hall Effect)

1879년 에드윈 홀(Edwin Hall)이 발견한 홀 효과는 물질의 전하 특성(유형, 밀도, 이동성 또는 속도)에 대한 중요한 정보를 제공한다. 이는 반도체 소자를 이해하고 설계하는 데 필요한 가장 기본적인 특성들이다.

이러한 이유로 홀 효과는 지난 100년이 넘는 시간 동안 가장 일반적인 반도체 특성 분석 기법의 하나며 전 세계의 반도체 연구기관에서 보편적으로 사용되고 있다.

그러나 현재까지의 분석 기법으로는 홀 효과를 통해 다수 운반체(Majority carrier)와 관련한 특성만 파악할 수 있고, 태양 전지와 같은 소자의 구동 원리 파악에 필수인 소수 운반체(Minority carrier) 정보는 얻을 수 없다는 한계를 가지고 있었다.

연구팀은 문제 해결을 위해 ‘포토 홀 효과(Carrier-Resolved Photo-Hall" (CRPH))’ 기술을 개발했다. 이 기술을 사용하면 한 번의 측정으로 다수 운반체 및 소수 운반체에 대한 많은 정보를 동시에 추출할 수 있다.

기존 홀 측정에서는 세 가지 정보를 얻을 수 있었다면 연구팀의 새로운 기술은 실제 작동 조건을 포함한 여러 광도에서 광여기 전하의 농도, 다수 운반체 및 소수 운반체의 전하 이동도, 재결합 수명, 확산 거리 등 최대 일곱 개의 중요한 정보를 얻을 수 있다.

연구팀의 이 기술은 태양 전지, 발광 다이오드와 같은 광전자 소자 분야에서 사용 가능한 신소재 개발 및 최적화에 핵심적인 역할을 할 것으로 기대된다.

신 교수는 “지난 2년간의 연구가 좋은 결심을 맺게 되어 기쁘고, 이 기술을 통해 새로운 광소자 물질의 전하 수송 특성을 이해하고 더 나은 소자를 개발하는 데 큰 도움이 되리라 믿는다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 기후변화대응기술개발사업, 산업통상자원부와 한국에너지기술평가원(KETEP) 에너지기술개발사업의 지원을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 포토 홀 효과 개념도

2019.11.14

조회수 11383

-

이의진 교수, 차량 대화형서비스 안전성 향상 기술 개발

〈 이의진 교수, 김아욱 박사과정 〉

우리 대학 산업및시스템공학과 이의진 교수 연구팀이 차량용 인공지능이 능동적으로 운전자에게 대화 서비스를 어느 시점에 제공해야 하는지 자동으로 판단할 수 있는 기술을 개발했다.

연구팀은 차량에서 수집되는 다양한 센서 데이터와 주변 환경 정보를 통합 분석해 언제 운전자에게 말을 걸어야 하는지 자동 판단하는 인공지능 기술을 개발했다.

차량 대화형서비스가 가진 문제를 해결하는 데 중점을 둔 이번 연구는 인공지능의 자동판단 기술을 통해 대화형서비스로 인한 운전자 주의분산 문제를 해결함으로써, 부적절한 시점에 운전자에게 대화를 시도하다가 발생할 수 있는 교통사고 등을 방지하는 기반기술이 될 것으로 기대된다.

이번 연구결과는 유비쿼터스 컴퓨팅 분야 국제 최우수학회인 ACM 유비콤(UbiComp)에서 9월 13일 발표됐다. 김아욱 박사과정이 1저자로 참여하고 최우혁 박사과정, 삼성리서치 박정미 연구원, 현대자동차 김계윤 연구원과의 공동 연구로 이뤄졌다. (논문명: Interrupting Drivers for Interactions: Predicting Opportune Moments for In-vehicle Proactive Auditory-verbal Tasks)

차량 대화형서비스는 편의와 안전을 동시에 제공해야 한다. 운전 중에 대화형서비스에만 집중하면 전방 주시에 소홀하거나 주변 상황에 주의를 기울이지 못하는 문제가 발생한다. 이는 운전뿐만 아니라 대화형서비스 사용 전반에도 부정적인 영향을 줄 수도 있다.

연구진은 말 걸기 적절한 시점 판단을 위해 ▲현재 운전상황의 안전도 ▲대화 서비스 수행의 성공률 ▲운전 중 대화 수행 중 운전자가 느끼는 주관적 어려움을 통합적으로 고려한 인지 모델을 제시했다.

연구팀의 인지 모델은 개별 척도를 다양하게 조합해 인공지능 에이전트가 제공하는 대화형서비스의 유형에 따른 개입 시점의 판단 기준을 설정할 수 있다.

일기예보 같은 단순 정보만을 전달하는 경우 현재 운전상황의 안전도만 고려해 개입 시점을 판단할 수 있고, ‘그래’, ‘아니’ 같은 간단한 대답을 해야 하는 질문에는 현재 운전상황의 안전도와 대화 서비스 수행의 성공률을 함께 고려한다. 매우 보수적으로 세 가지 척도를 모두 함께 고려해 판단할 수 있다. 이 방식은 에이전트와 운전자가 여러 차례의 상호작용을 통해 의사결정을 할 때 사용한다.

정확도 높은 자동판단 인공지능 기술 개발을 위해서는 실제 도로 운전 중 에이전트와의 상호작용 데이터가 필요하기 때문에 연구팀은 반복적인 시제품 제작 및 테스트를 수행해 실제 차량 주행환경에서 사용 가능한 내비게이션 앱 기반 모의 대화형서비스를 개발했다.

자동판단을 위해 대화형서비스 시스템과 차량을 연동해 운전대 조작, 브레이크 페달 조작 상태 등 차량 내 센서 데이터와 차간거리, 차량흐름 등 주변 환경 정보를 통합 수집했다.

연구팀은 모의 대화형서비스를 사용해 29명의 운전자가 실제 운전 중에 음성 에이전트와 수행한 1천 3백 88회의 상호작용 및 센서 데이터를 구축했고, 이를 활용해 기계학습 훈련 및 테스트를 수행한 결과 적절 시점 검출 정확도가 최대 87%에 달하는 것을 확인했다.

연구팀의 이번 기술 개발로 대화형서비스로 인한 운전자 주의분산 문제를 해결할 수 있을 것으로 전망된다. 이 기술은 대화형서비스를 제공하는 차량 인포테인먼트 시스템에 바로 적용할 수 있다. 운전 부주의 실시간 진단 및 중재에도 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

이의진 교수는 “앞으로의 차량 서비스는 더욱더 능동적으로 서비스를 제공하는 형태로 거듭나게 될 것이다”라며 “자동차에서 생성되는 기본 센서 데이터만을 활용해 최적 개입 시점을 정확히 찾을 수가 있어 앞으로는 안전한 대화 서비스 제공이 가능할 것이다”라고 밝혔다.

이번 연구는 한국연구재단 차세대정보컴퓨팅기술개발사업과 현대NGV의 지원을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 실차 데이터 수집장비 및 실제 실험 모습

그림2. 모의 대화형서비스 개념도

그림3. 차량 대화형서비스의 안전성 증진 기술 개념도

이의진 교수, 차량 대화형서비스 안전성 향상 기술 개발

〈 이의진 교수, 김아욱 박사과정 〉

우리 대학 산업및시스템공학과 이의진 교수 연구팀이 차량용 인공지능이 능동적으로 운전자에게 대화 서비스를 어느 시점에 제공해야 하는지 자동으로 판단할 수 있는 기술을 개발했다.

연구팀은 차량에서 수집되는 다양한 센서 데이터와 주변 환경 정보를 통합 분석해 언제 운전자에게 말을 걸어야 하는지 자동 판단하는 인공지능 기술을 개발했다.

차량 대화형서비스가 가진 문제를 해결하는 데 중점을 둔 이번 연구는 인공지능의 자동판단 기술을 통해 대화형서비스로 인한 운전자 주의분산 문제를 해결함으로써, 부적절한 시점에 운전자에게 대화를 시도하다가 발생할 수 있는 교통사고 등을 방지하는 기반기술이 될 것으로 기대된다.

이번 연구결과는 유비쿼터스 컴퓨팅 분야 국제 최우수학회인 ACM 유비콤(UbiComp)에서 9월 13일 발표됐다. 김아욱 박사과정이 1저자로 참여하고 최우혁 박사과정, 삼성리서치 박정미 연구원, 현대자동차 김계윤 연구원과의 공동 연구로 이뤄졌다. (논문명: Interrupting Drivers for Interactions: Predicting Opportune Moments for In-vehicle Proactive Auditory-verbal Tasks)

차량 대화형서비스는 편의와 안전을 동시에 제공해야 한다. 운전 중에 대화형서비스에만 집중하면 전방 주시에 소홀하거나 주변 상황에 주의를 기울이지 못하는 문제가 발생한다. 이는 운전뿐만 아니라 대화형서비스 사용 전반에도 부정적인 영향을 줄 수도 있다.

연구진은 말 걸기 적절한 시점 판단을 위해 ▲현재 운전상황의 안전도 ▲대화 서비스 수행의 성공률 ▲운전 중 대화 수행 중 운전자가 느끼는 주관적 어려움을 통합적으로 고려한 인지 모델을 제시했다.

연구팀의 인지 모델은 개별 척도를 다양하게 조합해 인공지능 에이전트가 제공하는 대화형서비스의 유형에 따른 개입 시점의 판단 기준을 설정할 수 있다.

일기예보 같은 단순 정보만을 전달하는 경우 현재 운전상황의 안전도만 고려해 개입 시점을 판단할 수 있고, ‘그래’, ‘아니’ 같은 간단한 대답을 해야 하는 질문에는 현재 운전상황의 안전도와 대화 서비스 수행의 성공률을 함께 고려한다. 매우 보수적으로 세 가지 척도를 모두 함께 고려해 판단할 수 있다. 이 방식은 에이전트와 운전자가 여러 차례의 상호작용을 통해 의사결정을 할 때 사용한다.

정확도 높은 자동판단 인공지능 기술 개발을 위해서는 실제 도로 운전 중 에이전트와의 상호작용 데이터가 필요하기 때문에 연구팀은 반복적인 시제품 제작 및 테스트를 수행해 실제 차량 주행환경에서 사용 가능한 내비게이션 앱 기반 모의 대화형서비스를 개발했다.

자동판단을 위해 대화형서비스 시스템과 차량을 연동해 운전대 조작, 브레이크 페달 조작 상태 등 차량 내 센서 데이터와 차간거리, 차량흐름 등 주변 환경 정보를 통합 수집했다.

연구팀은 모의 대화형서비스를 사용해 29명의 운전자가 실제 운전 중에 음성 에이전트와 수행한 1천 3백 88회의 상호작용 및 센서 데이터를 구축했고, 이를 활용해 기계학습 훈련 및 테스트를 수행한 결과 적절 시점 검출 정확도가 최대 87%에 달하는 것을 확인했다.

연구팀의 이번 기술 개발로 대화형서비스로 인한 운전자 주의분산 문제를 해결할 수 있을 것으로 전망된다. 이 기술은 대화형서비스를 제공하는 차량 인포테인먼트 시스템에 바로 적용할 수 있다. 운전 부주의 실시간 진단 및 중재에도 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

이의진 교수는 “앞으로의 차량 서비스는 더욱더 능동적으로 서비스를 제공하는 형태로 거듭나게 될 것이다”라며 “자동차에서 생성되는 기본 센서 데이터만을 활용해 최적 개입 시점을 정확히 찾을 수가 있어 앞으로는 안전한 대화 서비스 제공이 가능할 것이다”라고 밝혔다.

이번 연구는 한국연구재단 차세대정보컴퓨팅기술개발사업과 현대NGV의 지원을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 실차 데이터 수집장비 및 실제 실험 모습

그림2. 모의 대화형서비스 개념도

그림3. 차량 대화형서비스의 안전성 증진 기술 개념도

2019.11.12

조회수 14857

-

원자력및양자공학과, 미시간대학교 개리 와스 교수 초청 강연 개최

우리 대학 원자력 및 양자공학과는 지난 11월 5일 원자력 재료 분야의 세계적인 석학인 미시간대학교 개리 와스(Gary Was) 교수의 Distinguished Lecture Series를 개최했다.

연사로 초청된 개리 와스 교수는 1980년 MIT에서 원자력공학 박사학위를 취득한 후 미시간대학교 교수로 부임한 이래 40년 가까이 활발한 연구 활동을 지속하며 270여 편의 연구논문을 발표하고 200회 이상의 강연에 초청받은 석학이자, 현재 원자력 분야 최고 저널인 Journal of Nuclear Materials 의 편집장을 맡고 있다.

강단에 선 와스 교수는 원자력의 중요성이 인류의 현안인 기후 변화에 대응하는 수단으로서 강조되고 있으며 이 같은 인식이 미국 언론 및 정치권에서 중요한 화두로 다뤄지고 있다고 소개했다.

특히, 최근 혁신적인 신개념 중소형 원자로개발을 위한 법령이 공화당과 민주당 양당의 전폭적인 지지를 받은 이례적인 사례도 강조했다. 미국의 저탄소(carbon-free) 발전의 3분의 2를 원자력이 담당하고 있으며 원자력이 기여한 총 탄소저감량이 신재생을 포함한 다른 모든 발전원들보다도 많다는 점을 이러한 현상의 배경으로 설명했다.

또한, 원전의 우수한 안전성과 성능에 기반해 미국 내 대다수 원전이 60년 장기 운전을 허가받았으며 일부는 80년까지의 장기 운전을 추진하고 있다는 것을 소개했다.

와스 교수는 계획된 예산과 기간 내에 신규 원전을 건설할 수 있는 한국 원전산업의 능력은 한국은 물론 전 세계의 지구온난화 문제를 해결할 수 있는 소중한 자산이며, 한국은 미국보다 최소 3배 이상 낮은 가격으로 원전을 건설할 수 있게 하는 경쟁력을 가졌다고 평가했다. 이러한 한국의 원전산업이 위기에 처한 현 상황을 매우 안타까워하며, 향후 원자력에 대한 한국의 정치적 환경이 조속히 변화되길 바란다고 의견을 밝혔다.

마지막으로, 와스 교수는 원전의 장기 운전과 혁신적인 미래원자로개발에 따른 원자력재료 분야의 전망 및 도전 과제를 설명하고 이를 해결하기 위한 창의적인 접근법이 필요하다는 것을 사례와 함께 소개했다.

와스 교수는 "KAIST와 미시간 대학은 원자력 분야 발전을 위해 함께 협력하는관계로 발전할 것ˮ이라고 전했다.

KAIST 원자력 및 양자공학과의 Distinguished Lecture Series는 2014년 닐 토드레아스(Neil Todreas) MIT 명예교수를 시작으로, 2017년 스티븐 추(Steven Chu) 前 미국 에너지성 장관(1997년 노벨 물리학상 수상)의 강연을 포함해 올해로 6회차를 맞았다.

원자력및양자공학과, 미시간대학교 개리 와스 교수 초청 강연 개최

우리 대학 원자력 및 양자공학과는 지난 11월 5일 원자력 재료 분야의 세계적인 석학인 미시간대학교 개리 와스(Gary Was) 교수의 Distinguished Lecture Series를 개최했다.

연사로 초청된 개리 와스 교수는 1980년 MIT에서 원자력공학 박사학위를 취득한 후 미시간대학교 교수로 부임한 이래 40년 가까이 활발한 연구 활동을 지속하며 270여 편의 연구논문을 발표하고 200회 이상의 강연에 초청받은 석학이자, 현재 원자력 분야 최고 저널인 Journal of Nuclear Materials 의 편집장을 맡고 있다.

강단에 선 와스 교수는 원자력의 중요성이 인류의 현안인 기후 변화에 대응하는 수단으로서 강조되고 있으며 이 같은 인식이 미국 언론 및 정치권에서 중요한 화두로 다뤄지고 있다고 소개했다.

특히, 최근 혁신적인 신개념 중소형 원자로개발을 위한 법령이 공화당과 민주당 양당의 전폭적인 지지를 받은 이례적인 사례도 강조했다. 미국의 저탄소(carbon-free) 발전의 3분의 2를 원자력이 담당하고 있으며 원자력이 기여한 총 탄소저감량이 신재생을 포함한 다른 모든 발전원들보다도 많다는 점을 이러한 현상의 배경으로 설명했다.

또한, 원전의 우수한 안전성과 성능에 기반해 미국 내 대다수 원전이 60년 장기 운전을 허가받았으며 일부는 80년까지의 장기 운전을 추진하고 있다는 것을 소개했다.

와스 교수는 계획된 예산과 기간 내에 신규 원전을 건설할 수 있는 한국 원전산업의 능력은 한국은 물론 전 세계의 지구온난화 문제를 해결할 수 있는 소중한 자산이며, 한국은 미국보다 최소 3배 이상 낮은 가격으로 원전을 건설할 수 있게 하는 경쟁력을 가졌다고 평가했다. 이러한 한국의 원전산업이 위기에 처한 현 상황을 매우 안타까워하며, 향후 원자력에 대한 한국의 정치적 환경이 조속히 변화되길 바란다고 의견을 밝혔다.

마지막으로, 와스 교수는 원전의 장기 운전과 혁신적인 미래원자로개발에 따른 원자력재료 분야의 전망 및 도전 과제를 설명하고 이를 해결하기 위한 창의적인 접근법이 필요하다는 것을 사례와 함께 소개했다.

와스 교수는 "KAIST와 미시간 대학은 원자력 분야 발전을 위해 함께 협력하는관계로 발전할 것ˮ이라고 전했다.

KAIST 원자력 및 양자공학과의 Distinguished Lecture Series는 2014년 닐 토드레아스(Neil Todreas) MIT 명예교수를 시작으로, 2017년 스티븐 추(Steven Chu) 前 미국 에너지성 장관(1997년 노벨 물리학상 수상)의 강연을 포함해 올해로 6회차를 맞았다.

2019.11.07

조회수 8030

-

이행기, 이정호 교수, 2019 국가연구개발 우수성과 100선 선정

〈 이행기 교수, 이정호 교수 〉

과학기술정보통신부와 한국과학기술기획평가원이 발표한 ´2019년 국가연구개발 우수성과 100선´에 우리 대학 이행기 교수, 이정호 교수가 선정됐다.

건설및환경공학과 이행기 교수는 기계·소재분야 우수성과에 선정됐다. 이 교수는 나노 및 바이오 기술을 융합한 차세대 건설재료를 개발한 연구 성과를 인정받았다.

의과학대학원 이정호 교수는 생명·해양 분야 우수성과에 선정됐다. 악성 뇌종양, 소아 뇌종양의 근본 원인을 규명하고 혁신적인 치료법을 개발한 공을 인정받았다.

우수성과로 선정된 성과는 과학기술정보통신부장관의 인증서와 현판이 수여된다.

선정된 교수에게는 국가연구개발 성과평가 유공포상(훈·포장, 대통령표창, 국무총리표창 등) 후보자로 추천되고, 신규 연구개발(R&D) 과제 선정에서 우대받게 된다.

이행기, 이정호 교수, 2019 국가연구개발 우수성과 100선 선정

〈 이행기 교수, 이정호 교수 〉

과학기술정보통신부와 한국과학기술기획평가원이 발표한 ´2019년 국가연구개발 우수성과 100선´에 우리 대학 이행기 교수, 이정호 교수가 선정됐다.

건설및환경공학과 이행기 교수는 기계·소재분야 우수성과에 선정됐다. 이 교수는 나노 및 바이오 기술을 융합한 차세대 건설재료를 개발한 연구 성과를 인정받았다.

의과학대학원 이정호 교수는 생명·해양 분야 우수성과에 선정됐다. 악성 뇌종양, 소아 뇌종양의 근본 원인을 규명하고 혁신적인 치료법을 개발한 공을 인정받았다.

우수성과로 선정된 성과는 과학기술정보통신부장관의 인증서와 현판이 수여된다.

선정된 교수에게는 국가연구개발 성과평가 유공포상(훈·포장, 대통령표창, 국무총리표창 등) 후보자로 추천되고, 신규 연구개발(R&D) 과제 선정에서 우대받게 된다.

2019.10.11

조회수 11634

-

정유성 교수, 인공지능을 통한 소재 역설계 기술 개발

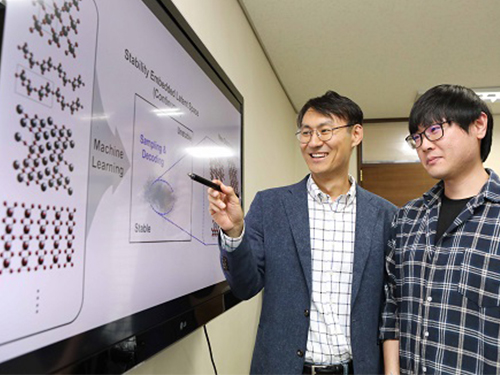

〈 정유성 교수, 노주환 박사과정〉

우리 대학 EEWS대학원/생명화학공학과 정유성 교수 연구팀이 인공지능을 활용해 원하는 물성을 갖는 신소재를 역설계하는 기술을 개발했다.

연구팀은 알고리즘을 통해 수만 개의 물질을 학습시킨 뒤 인공지능을 통해 원하는 물성을 갖는 소재를 역설계하는 방식으로 4종의 신물질을 발견했다. 향후 신소재 개발에 크게 이바지할 수 있을 것으로 기대된다.

노주환 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구 결과는 ‘셀 (Cell)’ 자매지 ‘매터(Matter)’ 10월 2일 자 온라인판에 출판됐다. (논문명 : Inverse Design of Solid State Materials via a Continuous Representation)

소재 연구의 궁극적인 목표는 원하는 물성을 갖는 신소재를 개발하는 것이다. 하지만 현재까지의 신소재 개발은 화학적 직관과 실험적 시행착오를 통한 방법 위주였기 때문에 개발 비용과 시간이 많이 들어 소재 개념화에서부터 상용화에 걸리는 시간이 평균 30년 정도 소요됐다.

기존의 소재 개발 과정은 소재를 시행착오를 통해 합성하고 난 후 물성을 측정해 만들어진 소재가 응용 목적에 맞는 소재인지를 평가하는 방식으로 개발됐다.

정 교수 연구팀은 인공지능 기술과 슈퍼컴퓨터 활용을 융합해 이러한 소재 개발을 기간을 크게 단축할 수 있는 새로운 소재 역설계 방법을 개발했다. 정 교수팀이 개발한 소재 역설계 방법은 기계(알고리즘)로 기존의 수만 개 물질과 그 물질들이 갖는 물성을 학습하게 한 후, 원하는 물성을 갖는 물질을 인공지능 기반 알고리즘이 역으로 생성하는 방식이다.

연구팀이 개발한 소재 역설계 방법은 기존의 컴퓨터 스크리닝을 통해 소재 설계를 가속화 하는 연구와도 차별성이 있다. 스크리닝 기반의 소재 발견 기술은 발견될 물질이 스크리닝 대상이 되는 물질 데이터베이스를 벗어날 수 없다는 한계를 가지고 있다. 따라서 데이터베이스에 존재하지 않는 새로운 형태의 소재를 발견하지 못한다는 단점이 있다.

연구팀이 개발한 신소재 역발견 모델은 인공지능 모델의 한 종류인 생성모델을 이용한 것으로, 생성모델은 이미지 및 음성 처리에 활발하게 활용되고 있는 기술이다. 예를 들어 수천 명의 얼굴들을 기계로 학습하게 해 새로운 사람의 얼굴을 생성해 내는 인공지능 기법이다.

연구팀은 이미지 생성에 주로 쓰이는 생성모델 기반의 인공지능 기법을 알려지지 않은 무기 고체 소재를 생성하는 데 최초로 적용했다. 특히 기존의 생성모델을 고체 소재에 적용하기 위해 역변환이 가능한 3차원 이미지 기반의 표현자를 도입함으로써 현재까지의 소재 역설계 모델의 한계를 극복했고, 이를 iMatGen(image-based Materials Generator) 이라 이름 지었다.

연구팀은 개발된 소재 역설계 기법을 새로운 바나듐 산화물 결정구조를 예측하는데 적용했다. 이 학습 과정에서 기존에 알려진 물질을 제외해 학습하더라도 제외된 물질들을 역으로 재발견할 수 있음을 확인해 개발 모델의 타당성을 검증했다.

최종적으로 개발된 모델을 통해 학습된 연속 잠재공간을 다양한 방법으로 샘플링하고 역변환 함으로써 기존에 존재하지 않는 전혀 새로운 바나듐 산화물 결정구조를 예측할 수 있었다.

정유성 교수는 “이번 연구는 원하는 물성을 갖는 무기 고체 소재를 역으로 설계하는 방법을 데이터 기반 기계학습으로 최초로 보인 예로, 향후 다양한 응용 분야의 신소재 개발에 도움을 줄 수 있을 것으로 기대한다”라고 말했다.

이번 연구 성과는 한국연구재단, 산업통상자원부 산하 에너지기술평가원, 그리고 KISTI의 지원을 통해 수행됐다.

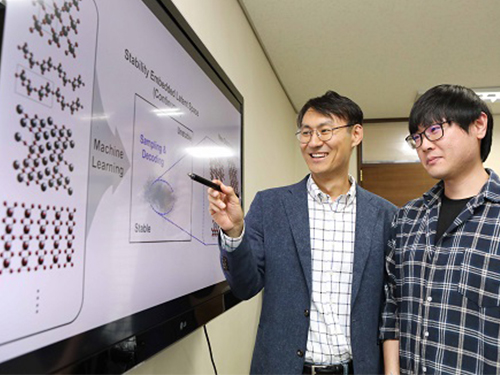

□ 그림 설명

그림1. 개발된 소재 역설계 모델

정유성 교수, 인공지능을 통한 소재 역설계 기술 개발

〈 정유성 교수, 노주환 박사과정〉

우리 대학 EEWS대학원/생명화학공학과 정유성 교수 연구팀이 인공지능을 활용해 원하는 물성을 갖는 신소재를 역설계하는 기술을 개발했다.

연구팀은 알고리즘을 통해 수만 개의 물질을 학습시킨 뒤 인공지능을 통해 원하는 물성을 갖는 소재를 역설계하는 방식으로 4종의 신물질을 발견했다. 향후 신소재 개발에 크게 이바지할 수 있을 것으로 기대된다.

노주환 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구 결과는 ‘셀 (Cell)’ 자매지 ‘매터(Matter)’ 10월 2일 자 온라인판에 출판됐다. (논문명 : Inverse Design of Solid State Materials via a Continuous Representation)

소재 연구의 궁극적인 목표는 원하는 물성을 갖는 신소재를 개발하는 것이다. 하지만 현재까지의 신소재 개발은 화학적 직관과 실험적 시행착오를 통한 방법 위주였기 때문에 개발 비용과 시간이 많이 들어 소재 개념화에서부터 상용화에 걸리는 시간이 평균 30년 정도 소요됐다.

기존의 소재 개발 과정은 소재를 시행착오를 통해 합성하고 난 후 물성을 측정해 만들어진 소재가 응용 목적에 맞는 소재인지를 평가하는 방식으로 개발됐다.

정 교수 연구팀은 인공지능 기술과 슈퍼컴퓨터 활용을 융합해 이러한 소재 개발을 기간을 크게 단축할 수 있는 새로운 소재 역설계 방법을 개발했다. 정 교수팀이 개발한 소재 역설계 방법은 기계(알고리즘)로 기존의 수만 개 물질과 그 물질들이 갖는 물성을 학습하게 한 후, 원하는 물성을 갖는 물질을 인공지능 기반 알고리즘이 역으로 생성하는 방식이다.

연구팀이 개발한 소재 역설계 방법은 기존의 컴퓨터 스크리닝을 통해 소재 설계를 가속화 하는 연구와도 차별성이 있다. 스크리닝 기반의 소재 발견 기술은 발견될 물질이 스크리닝 대상이 되는 물질 데이터베이스를 벗어날 수 없다는 한계를 가지고 있다. 따라서 데이터베이스에 존재하지 않는 새로운 형태의 소재를 발견하지 못한다는 단점이 있다.

연구팀이 개발한 신소재 역발견 모델은 인공지능 모델의 한 종류인 생성모델을 이용한 것으로, 생성모델은 이미지 및 음성 처리에 활발하게 활용되고 있는 기술이다. 예를 들어 수천 명의 얼굴들을 기계로 학습하게 해 새로운 사람의 얼굴을 생성해 내는 인공지능 기법이다.

연구팀은 이미지 생성에 주로 쓰이는 생성모델 기반의 인공지능 기법을 알려지지 않은 무기 고체 소재를 생성하는 데 최초로 적용했다. 특히 기존의 생성모델을 고체 소재에 적용하기 위해 역변환이 가능한 3차원 이미지 기반의 표현자를 도입함으로써 현재까지의 소재 역설계 모델의 한계를 극복했고, 이를 iMatGen(image-based Materials Generator) 이라 이름 지었다.

연구팀은 개발된 소재 역설계 기법을 새로운 바나듐 산화물 결정구조를 예측하는데 적용했다. 이 학습 과정에서 기존에 알려진 물질을 제외해 학습하더라도 제외된 물질들을 역으로 재발견할 수 있음을 확인해 개발 모델의 타당성을 검증했다.

최종적으로 개발된 모델을 통해 학습된 연속 잠재공간을 다양한 방법으로 샘플링하고 역변환 함으로써 기존에 존재하지 않는 전혀 새로운 바나듐 산화물 결정구조를 예측할 수 있었다.

정유성 교수는 “이번 연구는 원하는 물성을 갖는 무기 고체 소재를 역으로 설계하는 방법을 데이터 기반 기계학습으로 최초로 보인 예로, 향후 다양한 응용 분야의 신소재 개발에 도움을 줄 수 있을 것으로 기대한다”라고 말했다.

이번 연구 성과는 한국연구재단, 산업통상자원부 산하 에너지기술평가원, 그리고 KISTI의 지원을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 개발된 소재 역설계 모델

2019.10.07

조회수 8868

-

이진우 교수, 백금 활용도 16배 높인 단일 원자 촉매 개발

〈 박진규 박사과정, 이진우 교수 〉

우리 대학 생명화학공학과 이진우 교수 연구팀이 전기화학적 물 분해(이하 수전해) 방식을 통해, 수소를 생산하는 과정에서 쓰이는 백금의 사용을 최소화하면서 뛰어난 성능을 보여 활용도를 16배 높일 수 있는 백금 기반 촉매를 개발했다.

연구팀은 백금의 활용도를 높이기 위해 백금을 단일원자 형태로 텅스텐 산화물 표면에 고분산 시켜 백금이 받는 지지체 효과를 극대화했고, 수소 생산 수전해 촉매에서 높은 성능을 구현했다.

박진규 박사과정과 이성규 박사가 공동 1 저자로 참여한 이번 연구는 세계적 화학지인‘앙게반테 케미(Angewandte Chemie)’ 8월 22일 자에 게재됐다. (논문명 : Investigation of Support Effect in Atomically Dispersed Pt on WO3-x for High Utilization of Pt in Hydrogen Evolution Reaction, 수소 생산 반응에서 백금 활용도를 높이기 위해 백금 유사-단일 원자 촉매를 담지한 텅스텐 산화물 지지체 효과 조사)

백금 기반 촉매들은 성능과 안정성이 높아 다양한 전기화학 촉매 분야에서 활용됐지만, 가격이 높아 상용화에 어려움이 있었다.

단일 원자 촉매는 금속의 원자 하나가 지지체에 고분산된 형태의 촉매로, 모든 금속 단일 원자가 반응에 참여하기 때문에 백금의 사용량을 현저히 낮출 수 있다. 하지만 대부분의 연구가 탄소 기반 지지체에 담지된 단일 원자 촉매를 적용하고 있어 백금 활용성에 한계가 있다.

연구팀은 이번에 백금과 강한 시너지 효과를 낼 수 있는 메조 다공성 텅스텐 산화물을 단일 원자 촉매의 지지체로 사용했다. 이를 통해 백금 단일 원자를 텅스텐 산화물에 담지했을 때, 텅스텐 산화물에서 백금 단일 원자로 전하 이동이 일어나 백금의 전자구조가 변하는 것을 확인했다.

또한, 단일 원자 촉매가 갖는 ‘금속과 지지체간의 경계면 극대화’라는 독특한 특징을 활용해 백금 나노입자를 텅스텐 산화물에 담지한 촉매와 비교 실험을 진행했다.

연구팀은 실험을 통해 백금 표면에서 다른 지지체 표면으로 수소가 넘어가는 현상인 수소 스필오버 (Hydrogen spillover)가 크게 발현됨을 확인했다. 이를 통해 기존 상용 백금 촉매의 사용량을 16분의 1로 현저히 줄일 수 있었다.

해당 연구는 수전해 뿐만 아니라 연료전지 기술과 같은 다양한 전기화학 촉매 분야에 응용될 수 있을 것으로 기대된다고 연구팀은 밝혔다.

이 교수는 “이번에 개발한 촉매는 기존 단일 원자 촉매 연구와 다른 관점에서 접근한 연구로 학술적으로 이바지하는 바가 크다”라며 “이번 연구를 통해 단일 원자 촉매 개발의 독보적인 기술을 확보했다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자지원사업, 수소에너지혁신기술개발사업, 기후변화대응기술개발사업, 미래소재디스커버리사업의 지원을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 유사 단일원자 촉매의 수소생산반응 모식도

이진우 교수, 백금 활용도 16배 높인 단일 원자 촉매 개발

〈 박진규 박사과정, 이진우 교수 〉

우리 대학 생명화학공학과 이진우 교수 연구팀이 전기화학적 물 분해(이하 수전해) 방식을 통해, 수소를 생산하는 과정에서 쓰이는 백금의 사용을 최소화하면서 뛰어난 성능을 보여 활용도를 16배 높일 수 있는 백금 기반 촉매를 개발했다.

연구팀은 백금의 활용도를 높이기 위해 백금을 단일원자 형태로 텅스텐 산화물 표면에 고분산 시켜 백금이 받는 지지체 효과를 극대화했고, 수소 생산 수전해 촉매에서 높은 성능을 구현했다.

박진규 박사과정과 이성규 박사가 공동 1 저자로 참여한 이번 연구는 세계적 화학지인‘앙게반테 케미(Angewandte Chemie)’ 8월 22일 자에 게재됐다. (논문명 : Investigation of Support Effect in Atomically Dispersed Pt on WO3-x for High Utilization of Pt in Hydrogen Evolution Reaction, 수소 생산 반응에서 백금 활용도를 높이기 위해 백금 유사-단일 원자 촉매를 담지한 텅스텐 산화물 지지체 효과 조사)

백금 기반 촉매들은 성능과 안정성이 높아 다양한 전기화학 촉매 분야에서 활용됐지만, 가격이 높아 상용화에 어려움이 있었다.

단일 원자 촉매는 금속의 원자 하나가 지지체에 고분산된 형태의 촉매로, 모든 금속 단일 원자가 반응에 참여하기 때문에 백금의 사용량을 현저히 낮출 수 있다. 하지만 대부분의 연구가 탄소 기반 지지체에 담지된 단일 원자 촉매를 적용하고 있어 백금 활용성에 한계가 있다.

연구팀은 이번에 백금과 강한 시너지 효과를 낼 수 있는 메조 다공성 텅스텐 산화물을 단일 원자 촉매의 지지체로 사용했다. 이를 통해 백금 단일 원자를 텅스텐 산화물에 담지했을 때, 텅스텐 산화물에서 백금 단일 원자로 전하 이동이 일어나 백금의 전자구조가 변하는 것을 확인했다.

또한, 단일 원자 촉매가 갖는 ‘금속과 지지체간의 경계면 극대화’라는 독특한 특징을 활용해 백금 나노입자를 텅스텐 산화물에 담지한 촉매와 비교 실험을 진행했다.

연구팀은 실험을 통해 백금 표면에서 다른 지지체 표면으로 수소가 넘어가는 현상인 수소 스필오버 (Hydrogen spillover)가 크게 발현됨을 확인했다. 이를 통해 기존 상용 백금 촉매의 사용량을 16분의 1로 현저히 줄일 수 있었다.

해당 연구는 수전해 뿐만 아니라 연료전지 기술과 같은 다양한 전기화학 촉매 분야에 응용될 수 있을 것으로 기대된다고 연구팀은 밝혔다.

이 교수는 “이번에 개발한 촉매는 기존 단일 원자 촉매 연구와 다른 관점에서 접근한 연구로 학술적으로 이바지하는 바가 크다”라며 “이번 연구를 통해 단일 원자 촉매 개발의 독보적인 기술을 확보했다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자지원사업, 수소에너지혁신기술개발사업, 기후변화대응기술개발사업, 미래소재디스커버리사업의 지원을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 유사 단일원자 촉매의 수소생산반응 모식도

2019.10.04

조회수 11864

-

이성주 교수, 스마트폰으로 사물 두드려 인식하는 노커(Knocker) 기술 개발

〈 왼쪽부터 공태식 박사과정, 조현성 석사과정, 이성주 교수 〉

우리 대학 전산학부 이성주 교수 연구팀이 스마트폰을 사물에 두드리는 것만으로 사물을 인식할 수 있는 ‘노커(Knocker)’ 기술을 개발했다.

이번 연구 결과는 기존 방식과 달리 카메라나 외부 장치를 사용하지 않아 어두운 곳에서도 식별에 전혀 지장이 없고, 추가 장비 없이 스마트폰만으로 사물 인식을 할 수 있어 기존 사물 인식 기술의 문제를 해결할 수 있을 것으로 기대된다.

공태식 박사과정, 조현성 석사과정, 인하대학교 이보원 교수가 참여한 이번 연구 결과는 9월 13일 유비쿼터스 컴퓨팅 분야 국제 최우수학회 ‘ACM 유비콤(ACM UbiComp)’에서 발표됐다. (논문명 : Knocker: Vibroacoustic-based Object Recognition with Smartphones)

기존의 사물 인식 기법은 일반적으로 두 종류로 나뉜다. 첫째는 촬영된 사진을 이용하는 방법으로 카메라를 이용해 사진을 찍어야 한다는 번거로움과 어두운 환경에서는 사용하지 못한다는 단점이 있다. 둘째는 RFID 등의 전자 태그를 부착해 전자신호로 구분하는 방법으로 태그의 가격 부담과 인식하고자 하는 모든 사물에 태그를 부착해야 한다는 비현실성 때문에 상용화에 어려움을 겪었다.

연구팀이 개발한 노커 기술은 카메라와 별도의 기기를 쓰지 않아도 사물을 인식할 수 있다. 노커 기술은 물체에 ‘노크’를 해서 생긴 반응을 스마트폰의 마이크, 가속도계, 자이로스코프로 감지하고, 이 데이터를 기계학습 기술을 통해 분석해 사물을 인식한다.

연구팀은 책, 노트북, 물병, 자전거 등 일상생활에서 흔히 접할 수 있는 23종의 사물로 실험한 결과 혼잡한 도로, 식당 등 잡음이 많은 공간에서는 83%의 사물 인식 정확도를 보였고, 가정 등 실내 공간에서의 사물 인식 정확도는 98%에 달하는 것을 확인했다.

연구팀의 노커 기술은 스마트폰 사용의 새로운 패러다임을 제시했다. 예를 들어 빈 물통을 스마트폰으로 노크하면 자동으로 물을 주문할 수 있고, IoT 기기를 활용하여 취침 전 침대를 노크하면 불을 끄고 알람을 자동 설정하는 등 총 15개의 구체적인 활용 방안을 선보였다.

이성주 교수는 “특별한 센서나 하드웨어 개발 없이 기존 스마트폰의 센서 조합과 기계학습을 활용해 개발한 소프트웨어 기술로, 스마트폰 사용자라면 보편적으로 사용할 수 있어 의미가 있다”라며 “사용자가 자주 이용하는 사물과의 상호 작용을 보다 쉽고 편하게 만들어 주는 기술이다”라고 말했다.

이 연구는 한국연구재단 차세대정보컴퓨팅기술개발사업과 정보통신기획평가원 정보통신․방송 기술개발사업 및 표준화 사업의 지원을 통해 수행됐다.

연구에 대한 설명과 시연은 링크에서 확인할 수 있고, ( https://www.youtube.com/watch?v=SyQn1vr_HeQ&feature=youtu.be ) 자세한 정보는 프로젝트 웹사이트에서 볼 수 있다. ( https://nmsl.kaist.ac.kr/projects/knocker/ )

□ 그림 설명

그림1. 물병에 노크 했을 때의 '노커' 기술 예시

그림2. 23개 사물에 대해 스마트폰 센서로 추출한 노크 고유 반응 시각화

이성주 교수, 스마트폰으로 사물 두드려 인식하는 노커(Knocker) 기술 개발

〈 왼쪽부터 공태식 박사과정, 조현성 석사과정, 이성주 교수 〉

우리 대학 전산학부 이성주 교수 연구팀이 스마트폰을 사물에 두드리는 것만으로 사물을 인식할 수 있는 ‘노커(Knocker)’ 기술을 개발했다.

이번 연구 결과는 기존 방식과 달리 카메라나 외부 장치를 사용하지 않아 어두운 곳에서도 식별에 전혀 지장이 없고, 추가 장비 없이 스마트폰만으로 사물 인식을 할 수 있어 기존 사물 인식 기술의 문제를 해결할 수 있을 것으로 기대된다.

공태식 박사과정, 조현성 석사과정, 인하대학교 이보원 교수가 참여한 이번 연구 결과는 9월 13일 유비쿼터스 컴퓨팅 분야 국제 최우수학회 ‘ACM 유비콤(ACM UbiComp)’에서 발표됐다. (논문명 : Knocker: Vibroacoustic-based Object Recognition with Smartphones)

기존의 사물 인식 기법은 일반적으로 두 종류로 나뉜다. 첫째는 촬영된 사진을 이용하는 방법으로 카메라를 이용해 사진을 찍어야 한다는 번거로움과 어두운 환경에서는 사용하지 못한다는 단점이 있다. 둘째는 RFID 등의 전자 태그를 부착해 전자신호로 구분하는 방법으로 태그의 가격 부담과 인식하고자 하는 모든 사물에 태그를 부착해야 한다는 비현실성 때문에 상용화에 어려움을 겪었다.

연구팀이 개발한 노커 기술은 카메라와 별도의 기기를 쓰지 않아도 사물을 인식할 수 있다. 노커 기술은 물체에 ‘노크’를 해서 생긴 반응을 스마트폰의 마이크, 가속도계, 자이로스코프로 감지하고, 이 데이터를 기계학습 기술을 통해 분석해 사물을 인식한다.

연구팀은 책, 노트북, 물병, 자전거 등 일상생활에서 흔히 접할 수 있는 23종의 사물로 실험한 결과 혼잡한 도로, 식당 등 잡음이 많은 공간에서는 83%의 사물 인식 정확도를 보였고, 가정 등 실내 공간에서의 사물 인식 정확도는 98%에 달하는 것을 확인했다.

연구팀의 노커 기술은 스마트폰 사용의 새로운 패러다임을 제시했다. 예를 들어 빈 물통을 스마트폰으로 노크하면 자동으로 물을 주문할 수 있고, IoT 기기를 활용하여 취침 전 침대를 노크하면 불을 끄고 알람을 자동 설정하는 등 총 15개의 구체적인 활용 방안을 선보였다.

이성주 교수는 “특별한 센서나 하드웨어 개발 없이 기존 스마트폰의 센서 조합과 기계학습을 활용해 개발한 소프트웨어 기술로, 스마트폰 사용자라면 보편적으로 사용할 수 있어 의미가 있다”라며 “사용자가 자주 이용하는 사물과의 상호 작용을 보다 쉽고 편하게 만들어 주는 기술이다”라고 말했다.

이 연구는 한국연구재단 차세대정보컴퓨팅기술개발사업과 정보통신기획평가원 정보통신․방송 기술개발사업 및 표준화 사업의 지원을 통해 수행됐다.

연구에 대한 설명과 시연은 링크에서 확인할 수 있고, ( https://www.youtube.com/watch?v=SyQn1vr_HeQ&feature=youtu.be ) 자세한 정보는 프로젝트 웹사이트에서 볼 수 있다. ( https://nmsl.kaist.ac.kr/projects/knocker/ )

□ 그림 설명

그림1. 물병에 노크 했을 때의 '노커' 기술 예시

그림2. 23개 사물에 대해 스마트폰 센서로 추출한 노크 고유 반응 시각화

2019.10.01

조회수 10818

-

나노종합기술원장에 이조원 한양대 석좌교수 취임

〈 이조원 나노종합기술원장 〉

우리 대학은 지난 8월 30일 임시이사회를 열고 제6대 나노종합기술원장에 이조원 한양대 석좌교수(67)를 선임했고, 16일 취임한다고 밝혔다.

이 신임 원장은 9월 16일부터 임기를 시작해 2022년 9월 15일까지 3년 동안 나노종합기술원을 이끌게 된다.

이 신임 원장은 펜실베니아주립대에서 금속과학 박사학위를 얻었으며 과학기술부 21세기프런티어사업단 테라급나노소자개발사업단장과 한양대학교 나노융합과학과 교수를 역임했다. 또한 국가나노기술종합발전계획 수립에도 참여했다.

공모 과정에서 그의 이러한 경험이 나노분야의 연구개발을 지원하는 나노종합기술원에 적임자로 평가받았다.

이 신임 원장은 “그동안 큰 노력으로 기술원은 나노기술 발전에 크게 이바지하여 왔고 이를 바탕으로 △국내 반도체 소재 기업의 국산화 지원을 위한 12인치 테스트베드 구축, △시스템 반도체 육성을 위한 지원 체계 구축, △미래 나노기술을 이끌 인재 양성 등 현재의 많은 대내외 현안들을 슬기롭게 대응하여 국가의 나노기술 발전에 이바지하는 기술원이 되도록 모든 역량을 다하겠다”라고 말했다.

나노종합기술원장에 이조원 한양대 석좌교수 취임

〈 이조원 나노종합기술원장 〉

우리 대학은 지난 8월 30일 임시이사회를 열고 제6대 나노종합기술원장에 이조원 한양대 석좌교수(67)를 선임했고, 16일 취임한다고 밝혔다.

이 신임 원장은 9월 16일부터 임기를 시작해 2022년 9월 15일까지 3년 동안 나노종합기술원을 이끌게 된다.

이 신임 원장은 펜실베니아주립대에서 금속과학 박사학위를 얻었으며 과학기술부 21세기프런티어사업단 테라급나노소자개발사업단장과 한양대학교 나노융합과학과 교수를 역임했다. 또한 국가나노기술종합발전계획 수립에도 참여했다.

공모 과정에서 그의 이러한 경험이 나노분야의 연구개발을 지원하는 나노종합기술원에 적임자로 평가받았다.

이 신임 원장은 “그동안 큰 노력으로 기술원은 나노기술 발전에 크게 이바지하여 왔고 이를 바탕으로 △국내 반도체 소재 기업의 국산화 지원을 위한 12인치 테스트베드 구축, △시스템 반도체 육성을 위한 지원 체계 구축, △미래 나노기술을 이끌 인재 양성 등 현재의 많은 대내외 현안들을 슬기롭게 대응하여 국가의 나노기술 발전에 이바지하는 기술원이 되도록 모든 역량을 다하겠다”라고 말했다.

2019.09.16

조회수 6097

-

박수형 교수, 중증열성혈소판감소증후군 예방 백신 개발

〈 박수형 교수 〉

우리 대학 의과학대학원 박수형 교수 연구팀이 일명 살인진드기병으로 불리는 중증열성혈소판감소증후군(SFTS) 바이러스 감염을 예방하는 백신을 개발했다.

충북대학교 의과대학 최영기 교수와 진원생명과학(주)이 함께 참여한 공동 연구팀은 개발한 백신이 감염 동물모델 실험을 통해 중증열성혈소판감소증후군 바이러스 감염을 완벽하게 억제할 수 있음을 증명했다.

이번 연구를 통해 예방 백신 도출 및 검증 성과뿐 아니라 면역학적 관점에서 백신의 감염 예방 효능을 극대화할 수 있는 항원을 제시함으로써, 추후 중증열성혈소판감소증후군 바이러스에 대한 대응 전략 확립 및 연구에 기여할 것으로 기대된다.

곽정은 박사과정과 충북대학교 김영일 박사가 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 8월 23일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Development of a SFTSV DNA vaccine that confers complete protection against lethal infection in ferrets)

흔히 살인진드기병으로 알려진 SFTS는 SFTS 바이러스에 감염된 매개 진드기에 물려 발생하는 신종 감염병으로, 최근 발생 빈도 및 지역의 확산으로 WHO에서도 주의해야 할 10대 신, 변종 바이러스 감염병으로 지정한 질병이다.

일반적으로 6~14일의 잠복기 후 고열(38∼40℃)이 3~10일 이어지고, 혈소판 감소 및 백혈구 감소와 구토, 설사 등 소화기 증상이 발생하며, 일부 사례에서는 중증으로 진행돼 사망에 이르기도 한다.

2013년에 한국에서 처음으로 환자가 발생한 이래 발생 건수가 매년 꾸준히 증가하고 있지만, 진드기 접촉 최소화를 통한 예방이 제시될 뿐 현재까지 예방 백신이 개발되지 않았다.

연구팀은 31종의 서로 다른 SFTS 바이러스의 유전자 서열로부터 공통 서열을 도출해 백신 항원을 설계하고, 진원생명과학의 플랫폼을 이용해 DNA 백신을 제작했다.

DNA 백신 기술은 기존 백신과 달리 바이러스 자체가 아닌 유전자만을 사용해 안전하고 기존 백신 대비 광범위한 면역 반응을 유도할 수 있다는 장점이 있다.

연구팀은 감염 동물모델인 패럿에서 백신이 감염을 완벽하게 억제하며 소화기 증상, 혈소판 및 백혈구 감소, 고열, 간 수치 상승 등 감염 환자에서 발생하는 임상 증상들 역시 관찰되지 않음을 확인했다.

특히 연구팀은 해당 바이러스의 전체 유전자에 대한 5종의 백신을 구상해 SFTS 예방 백신 개발에 대한 전략적 접근법을 제시했다.

연구팀은 수동전달 기법(passive transfer)을 통해 바이러스의 당단백질에 대한 항체 면역 반응이 감염억제에 주요한 역할을 함을 규명했다. 또한, 비-당단백질에 대한 T세포 면역 반응 역시 감염 예방에 기여할 수 있음을 밝혔다.

박 교수는 “이번 연구는 SFTS 바이러스 감염을 완벽하게 방어할 수 있는 백신을 최초로 개발하고, 생쥐 모델이 아닌 환자의 임상 증상과 같게 발생하는 패럿 동물모델에서 완벽한 방어효능을 증명했다는 중요한 의의가 있다”라고 말했다.

최 교수는 “이번 SFTS 바이러스 백신 개발 연구 성과는 국제적으로 SFTS 백신 개발을 위한 기술적 우위를 확보했다는 중요한 의의가 있으며, 연구결과를 바탕으로 지속적인 연구를 통해 SFTS 바이러스 백신의 상용화에 기여할 수 있을 것이다”라고 말했다.

향후 임상개발은 이번 연구에 함께 참여한 DNA 백신 개발 전문기업인 진원생명과학(주)을 통해 진행할 계획이다.

이번 연구는 보건복지부 감염병위기대응기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

박수형 교수, 중증열성혈소판감소증후군 예방 백신 개발

〈 박수형 교수 〉

우리 대학 의과학대학원 박수형 교수 연구팀이 일명 살인진드기병으로 불리는 중증열성혈소판감소증후군(SFTS) 바이러스 감염을 예방하는 백신을 개발했다.

충북대학교 의과대학 최영기 교수와 진원생명과학(주)이 함께 참여한 공동 연구팀은 개발한 백신이 감염 동물모델 실험을 통해 중증열성혈소판감소증후군 바이러스 감염을 완벽하게 억제할 수 있음을 증명했다.

이번 연구를 통해 예방 백신 도출 및 검증 성과뿐 아니라 면역학적 관점에서 백신의 감염 예방 효능을 극대화할 수 있는 항원을 제시함으로써, 추후 중증열성혈소판감소증후군 바이러스에 대한 대응 전략 확립 및 연구에 기여할 것으로 기대된다.

곽정은 박사과정과 충북대학교 김영일 박사가 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 8월 23일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Development of a SFTSV DNA vaccine that confers complete protection against lethal infection in ferrets)

흔히 살인진드기병으로 알려진 SFTS는 SFTS 바이러스에 감염된 매개 진드기에 물려 발생하는 신종 감염병으로, 최근 발생 빈도 및 지역의 확산으로 WHO에서도 주의해야 할 10대 신, 변종 바이러스 감염병으로 지정한 질병이다.

일반적으로 6~14일의 잠복기 후 고열(38∼40℃)이 3~10일 이어지고, 혈소판 감소 및 백혈구 감소와 구토, 설사 등 소화기 증상이 발생하며, 일부 사례에서는 중증으로 진행돼 사망에 이르기도 한다.

2013년에 한국에서 처음으로 환자가 발생한 이래 발생 건수가 매년 꾸준히 증가하고 있지만, 진드기 접촉 최소화를 통한 예방이 제시될 뿐 현재까지 예방 백신이 개발되지 않았다.

연구팀은 31종의 서로 다른 SFTS 바이러스의 유전자 서열로부터 공통 서열을 도출해 백신 항원을 설계하고, 진원생명과학의 플랫폼을 이용해 DNA 백신을 제작했다.

DNA 백신 기술은 기존 백신과 달리 바이러스 자체가 아닌 유전자만을 사용해 안전하고 기존 백신 대비 광범위한 면역 반응을 유도할 수 있다는 장점이 있다.

연구팀은 감염 동물모델인 패럿에서 백신이 감염을 완벽하게 억제하며 소화기 증상, 혈소판 및 백혈구 감소, 고열, 간 수치 상승 등 감염 환자에서 발생하는 임상 증상들 역시 관찰되지 않음을 확인했다.

특히 연구팀은 해당 바이러스의 전체 유전자에 대한 5종의 백신을 구상해 SFTS 예방 백신 개발에 대한 전략적 접근법을 제시했다.

연구팀은 수동전달 기법(passive transfer)을 통해 바이러스의 당단백질에 대한 항체 면역 반응이 감염억제에 주요한 역할을 함을 규명했다. 또한, 비-당단백질에 대한 T세포 면역 반응 역시 감염 예방에 기여할 수 있음을 밝혔다.

박 교수는 “이번 연구는 SFTS 바이러스 감염을 완벽하게 방어할 수 있는 백신을 최초로 개발하고, 생쥐 모델이 아닌 환자의 임상 증상과 같게 발생하는 패럿 동물모델에서 완벽한 방어효능을 증명했다는 중요한 의의가 있다”라고 말했다.

최 교수는 “이번 SFTS 바이러스 백신 개발 연구 성과는 국제적으로 SFTS 백신 개발을 위한 기술적 우위를 확보했다는 중요한 의의가 있으며, 연구결과를 바탕으로 지속적인 연구를 통해 SFTS 바이러스 백신의 상용화에 기여할 수 있을 것이다”라고 말했다.

향후 임상개발은 이번 연구에 함께 참여한 DNA 백신 개발 전문기업인 진원생명과학(주)을 통해 진행할 계획이다.

이번 연구는 보건복지부 감염병위기대응기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2019.08.28

조회수 12822

김진환 교수팀, 국제 자율무인선 알고리즘 경진대회 우승

우리대학 기계공학과 학부생과 대학원생으로 구성된 학생팀(지도교수 김진환)이 `2019 국제 자율무인선 알고리즘 경진대회(2019 Virtual RobotX Competition)'에서 우승을 차지했다.

미 해군 연구개발국(ONR. U.S. Office of Naval Research)의 주최로 올해 처음 열린‘국제 자율무인선 알고리즘 경진대회’는 지난 9월 첫 알고리즘 코드 제출을 시작으로 약 3개월에 걸쳐 진행됐다. 한국·미국·중국·일본·호주·싱가포르 등 9개국 17개 대학팀이 참가했는데 국내 대학으로는 KAIST가 유일하게 출전했다.

이번 대회에는 미 해군대학원(NPS, Naval Postgraduate School)이 구축한 가상 환경이 도입됐다. 실제 바다에서 발생할 수 있는 바람·파도·조류 조건 등을 임의로 조절할 수 있는 공통의 가상 환경에 각 팀이 제출한 컴퓨터 알고리즘 코드를 적용해 결과물을 평가하는 방식으로 진행됐다.

각 참가팀에는 ▲바람과 파도 등이 영향을 미치는 바다 위에서 무인선의 위치와 방향을 일정하게 유지하기 ▲주어진 항로와 방향을 정확히 제어하며 목표점까지 이동하기 ▲해상에 나타난 임의의 물체를 탐지해서 정확한 위치를 찾고 물체의 구체적인 종류를 인식하기 ▲항해 부표를 따라가되 동시에 장애물을 피해 목표점까지 이동하기 ▲해상에 놓인 여러 개의 해상 도크(dock)에 표시된 마커의 모양과 색상을 인식하여 목표 도크 위치를 찾기 ▲목표 도크에 자동으로 진입해서 일정 시간 정박 후에 빠져나오기 등 모두 6개의 임무가 주어졌다.

주최 측은 참가 팀이 제출한 컴퓨터 알고리즘 코드에 다양한 가상 환경 조건을 적용한 뒤 주어진 임무의 수행도를 평가하고 6개 미션에 대한 성적을 모두 합산해 최종 순위를 결정했다.

KAIST팀은 총 3차례의 알고리즘 코드 제출과 평가를 거친 끝에 2개 종목에서 1위, 2개 종목에서 2위를 차지하는 등 6개의 전 종목에서 우수한 성적을 거뒀으며, 17개 참가팀 중 가장 높은 합산 성적을 기록해 종합 우승을 차지했다.

종합 2위와 3위는 미국의 조지아 공과대학(Georgia Tech)과 호주의 시드니 대학(University of Sydney)이 각각 차지했다. 지난 4일~6일 싱가포르에서 개최된 2019 RobotX Interactive Forum에서 진행된 시상식에는 김종휘·장준우 학생이 KAIST 대표로 참가해 수상했다.

〈2019 국제 자율무인선 알고리즘 경진대회 우승팀 (왼쪽 뒷줄부터 시계방향으로) 성수환(학사과정, 제어/경로계획-항법), 김종휘(박사과정, 리더/인식 알고리즘 총괄), 박진욱(석사과정-제어/경로계획-운동제어), 김태원(학사과정,탐지/인식-센서), 김준형(학사과정,탐지/인식-센서), 김경서(석사과정-제어/경로계획-경로계획), 조현근(석사과정, 탐지/인식-딥러닝), 장준우(석박사통합과정-제어 알고리즘 총괄), 홍승조(석사과정, 탐지/인식-센서융합)>

팀 리더를 맡은 김종휘 기계공학과 박사과정 학생은 "지난 수개월 동안 대회를 준비하면서 밤을 꼬박 새우는 날이 많았지만 학교에서 배운 지식이 가상 환경에서 실제로 적용되는 것을 보는 것이 모두에게 즐겁고 보람있는 경험이었다ˮ고 말했다. 김종휘 학생은 이어 "세계적으로 유명한 여러 대학팀들이 참가한 대회에서 우리나라를 대표해 좋은 성적으로 거두게 되어 기쁘다ˮ라고 우승 소감을 밝혔다.

김진환 기계공학과 교수가 지도하는 KAIST팀은 지난 2014년 싱가포르 마리나 베이에서 실제 무인 선박을 이용해 진행된 제1회 국제 자율무인선 경진대회에서 MIT에 이어 준우승을 차지한 바 있는데 이번 대회에서 우승을 차지함으로써 자율무인선 분야에서 KAIST가 보유한 우수한 기술력을 전 세계에 과시했다.

2019.12.26 조회수 8567

김진환 교수팀, 국제 자율무인선 알고리즘 경진대회 우승

우리대학 기계공학과 학부생과 대학원생으로 구성된 학생팀(지도교수 김진환)이 `2019 국제 자율무인선 알고리즘 경진대회(2019 Virtual RobotX Competition)'에서 우승을 차지했다.

미 해군 연구개발국(ONR. U.S. Office of Naval Research)의 주최로 올해 처음 열린‘국제 자율무인선 알고리즘 경진대회’는 지난 9월 첫 알고리즘 코드 제출을 시작으로 약 3개월에 걸쳐 진행됐다. 한국·미국·중국·일본·호주·싱가포르 등 9개국 17개 대학팀이 참가했는데 국내 대학으로는 KAIST가 유일하게 출전했다.

이번 대회에는 미 해군대학원(NPS, Naval Postgraduate School)이 구축한 가상 환경이 도입됐다. 실제 바다에서 발생할 수 있는 바람·파도·조류 조건 등을 임의로 조절할 수 있는 공통의 가상 환경에 각 팀이 제출한 컴퓨터 알고리즘 코드를 적용해 결과물을 평가하는 방식으로 진행됐다.

각 참가팀에는 ▲바람과 파도 등이 영향을 미치는 바다 위에서 무인선의 위치와 방향을 일정하게 유지하기 ▲주어진 항로와 방향을 정확히 제어하며 목표점까지 이동하기 ▲해상에 나타난 임의의 물체를 탐지해서 정확한 위치를 찾고 물체의 구체적인 종류를 인식하기 ▲항해 부표를 따라가되 동시에 장애물을 피해 목표점까지 이동하기 ▲해상에 놓인 여러 개의 해상 도크(dock)에 표시된 마커의 모양과 색상을 인식하여 목표 도크 위치를 찾기 ▲목표 도크에 자동으로 진입해서 일정 시간 정박 후에 빠져나오기 등 모두 6개의 임무가 주어졌다.

주최 측은 참가 팀이 제출한 컴퓨터 알고리즘 코드에 다양한 가상 환경 조건을 적용한 뒤 주어진 임무의 수행도를 평가하고 6개 미션에 대한 성적을 모두 합산해 최종 순위를 결정했다.

KAIST팀은 총 3차례의 알고리즘 코드 제출과 평가를 거친 끝에 2개 종목에서 1위, 2개 종목에서 2위를 차지하는 등 6개의 전 종목에서 우수한 성적을 거뒀으며, 17개 참가팀 중 가장 높은 합산 성적을 기록해 종합 우승을 차지했다.

종합 2위와 3위는 미국의 조지아 공과대학(Georgia Tech)과 호주의 시드니 대학(University of Sydney)이 각각 차지했다. 지난 4일~6일 싱가포르에서 개최된 2019 RobotX Interactive Forum에서 진행된 시상식에는 김종휘·장준우 학생이 KAIST 대표로 참가해 수상했다.

〈2019 국제 자율무인선 알고리즘 경진대회 우승팀 (왼쪽 뒷줄부터 시계방향으로) 성수환(학사과정, 제어/경로계획-항법), 김종휘(박사과정, 리더/인식 알고리즘 총괄), 박진욱(석사과정-제어/경로계획-운동제어), 김태원(학사과정,탐지/인식-센서), 김준형(학사과정,탐지/인식-센서), 김경서(석사과정-제어/경로계획-경로계획), 조현근(석사과정, 탐지/인식-딥러닝), 장준우(석박사통합과정-제어 알고리즘 총괄), 홍승조(석사과정, 탐지/인식-센서융합)>

팀 리더를 맡은 김종휘 기계공학과 박사과정 학생은 "지난 수개월 동안 대회를 준비하면서 밤을 꼬박 새우는 날이 많았지만 학교에서 배운 지식이 가상 환경에서 실제로 적용되는 것을 보는 것이 모두에게 즐겁고 보람있는 경험이었다ˮ고 말했다. 김종휘 학생은 이어 "세계적으로 유명한 여러 대학팀들이 참가한 대회에서 우리나라를 대표해 좋은 성적으로 거두게 되어 기쁘다ˮ라고 우승 소감을 밝혔다.

김진환 기계공학과 교수가 지도하는 KAIST팀은 지난 2014년 싱가포르 마리나 베이에서 실제 무인 선박을 이용해 진행된 제1회 국제 자율무인선 경진대회에서 MIT에 이어 준우승을 차지한 바 있는데 이번 대회에서 우승을 차지함으로써 자율무인선 분야에서 KAIST가 보유한 우수한 기술력을 전 세계에 과시했다.

2019.12.26 조회수 8567 KAIST-구글, AI 교육과정 공동 개발

우리 대학이 구글(Google)과 함께 AI 교육과정을 개발한다. 전기및전자공학부(학부장 문재균) 서창호 교수와 기계공학과(학과장 이두용) 윤용진 교수가 참여하는 이번 프로그램은 지난 7월 KAIST와 구글이 AI 우수 인재양성을 위해 체결한 협약의 일환으로 진행된다.

두 교수는 구글의 기술(TensorFlow, Google Cloud, Android 등)을 활용한 교육 과정을 약 1년에 걸쳐 개발할 예정이며, 과목당 미화 7,500달러가 지원된다.

AI 대학원은 이번 프로그램을 위해 지난 8월부터 약 1개월간 KAIST 전 교원을 대상으로 공모를 진행해 서창호 교수의 `정보 이론과 컨벡스 최적화를 위한 텐서플로(TensorFlow for Information theory and convex optimization courses)'와 윤용진 교수의 `AI 융합 응용 PBL(project based learning)'이 KAIST 내부 심사와 Google의 최종 심사를 거쳐 개발 대상으로 선정했다.

윤용진 교수가 개발하는 `AI 융합응용 PBL' 교육과정은 KAIST 학생 및 교직원을 포함한 AI 초보자를 대상으로 설계된 것이 특징이다. AI를 손쉽게 활용해 문제를 발굴 및 정의하고 이를 바탕으로 제품설계-제작-검증까지 이르는 디자인 씽킹(Design Thinking)을 통해 AI를 응용한 제품 개발 과정을 체험하는 형태로 구성된다.

윤 교수는 "향후 초급자를 대상으로 데이터 기반의 사물인터넷 센서와 AI 응용 교육도구(Tool Kit)를 개발하는 것은 물론 AI 응용 교육의 대중화를 위한 AI 어플리케이션 발명·창업대회를 개최하는 등 다양한 계획을 구상하고 있다ˮ고 밝혔다.

또한, 서창호 교수는 최근 각광을 받고 있는 인공지능·머신러닝·딥러닝은 물론 순수과학·공학 분야에도 근간을 이루는 `정보이론과 컨벡스' 분야를 교육을 통해 접근한다.

체계적으로 축적한 관련 이론을 구글의 텐서플로(딥 러닝·머신러닝 등에 활용하기 위해 개발된 오픈소스 소프트웨어, TensorFlow)를 활용해 AI 분야와 구체적으로 연계시켜 이론과 응용기술을 고루 갖춘 AI 인재를 양성하는 것이 목표다.

AI 대학원 관계자는 "이번에 시도되는 AI 교육과정 개발을 바탕으로 일반인을 위한 단기 비학위 코스를 선보이기 위해 지속해서 노력할 예정ˮ이라고 밝혔다.

한편, KAIST는 구글과의 파트너십을 통해 최첨단 연구를 수행하는 세계적 수준의 교수진을 지원하는 `AI 집중연구 어워즈(AI Focused Research Awards)'도 함께 진행 중이다. 작년 10월부터 황성주 AI대학원 교수와 황의종 전기및전자공학부 교수가 1년간 각각 미화 5만 달러의 지원을 받아 구글 연구원 및 엔지니어들과 팀을 이뤄 연구를 수행해왔으며 2020년까지 프로젝트를 연장해 AI 관련 심층 연구를 진행한다.

두 교수는 `AI 집중 연구 어워즈' 외에도 구글 클라우드 플랫폼 내에서 활용할 수 있는 미화 2만 5천 달러 상당의 크레딧을 작년에 이어 올해도 지원받아 연구에 활용하고 있다.

한편, 지난 9월에는 전산학부 박성준 박사과정 학생이 2019년 구글 PhD 자연어처리(Natural Language Processing) 부문 펠로우에 선정되었으며, KAIST는 구글과의 파트너십을 2년간 유지하며 다양한 연구 및 교육 활동을 진행할 계획이다.

2019.11.21 조회수 12215

KAIST-구글, AI 교육과정 공동 개발

우리 대학이 구글(Google)과 함께 AI 교육과정을 개발한다. 전기및전자공학부(학부장 문재균) 서창호 교수와 기계공학과(학과장 이두용) 윤용진 교수가 참여하는 이번 프로그램은 지난 7월 KAIST와 구글이 AI 우수 인재양성을 위해 체결한 협약의 일환으로 진행된다.

두 교수는 구글의 기술(TensorFlow, Google Cloud, Android 등)을 활용한 교육 과정을 약 1년에 걸쳐 개발할 예정이며, 과목당 미화 7,500달러가 지원된다.

AI 대학원은 이번 프로그램을 위해 지난 8월부터 약 1개월간 KAIST 전 교원을 대상으로 공모를 진행해 서창호 교수의 `정보 이론과 컨벡스 최적화를 위한 텐서플로(TensorFlow for Information theory and convex optimization courses)'와 윤용진 교수의 `AI 융합 응용 PBL(project based learning)'이 KAIST 내부 심사와 Google의 최종 심사를 거쳐 개발 대상으로 선정했다.

윤용진 교수가 개발하는 `AI 융합응용 PBL' 교육과정은 KAIST 학생 및 교직원을 포함한 AI 초보자를 대상으로 설계된 것이 특징이다. AI를 손쉽게 활용해 문제를 발굴 및 정의하고 이를 바탕으로 제품설계-제작-검증까지 이르는 디자인 씽킹(Design Thinking)을 통해 AI를 응용한 제품 개발 과정을 체험하는 형태로 구성된다.

윤 교수는 "향후 초급자를 대상으로 데이터 기반의 사물인터넷 센서와 AI 응용 교육도구(Tool Kit)를 개발하는 것은 물론 AI 응용 교육의 대중화를 위한 AI 어플리케이션 발명·창업대회를 개최하는 등 다양한 계획을 구상하고 있다ˮ고 밝혔다.

또한, 서창호 교수는 최근 각광을 받고 있는 인공지능·머신러닝·딥러닝은 물론 순수과학·공학 분야에도 근간을 이루는 `정보이론과 컨벡스' 분야를 교육을 통해 접근한다.

체계적으로 축적한 관련 이론을 구글의 텐서플로(딥 러닝·머신러닝 등에 활용하기 위해 개발된 오픈소스 소프트웨어, TensorFlow)를 활용해 AI 분야와 구체적으로 연계시켜 이론과 응용기술을 고루 갖춘 AI 인재를 양성하는 것이 목표다.

AI 대학원 관계자는 "이번에 시도되는 AI 교육과정 개발을 바탕으로 일반인을 위한 단기 비학위 코스를 선보이기 위해 지속해서 노력할 예정ˮ이라고 밝혔다.

한편, KAIST는 구글과의 파트너십을 통해 최첨단 연구를 수행하는 세계적 수준의 교수진을 지원하는 `AI 집중연구 어워즈(AI Focused Research Awards)'도 함께 진행 중이다. 작년 10월부터 황성주 AI대학원 교수와 황의종 전기및전자공학부 교수가 1년간 각각 미화 5만 달러의 지원을 받아 구글 연구원 및 엔지니어들과 팀을 이뤄 연구를 수행해왔으며 2020년까지 프로젝트를 연장해 AI 관련 심층 연구를 진행한다.

두 교수는 `AI 집중 연구 어워즈' 외에도 구글 클라우드 플랫폼 내에서 활용할 수 있는 미화 2만 5천 달러 상당의 크레딧을 작년에 이어 올해도 지원받아 연구에 활용하고 있다.

한편, 지난 9월에는 전산학부 박성준 박사과정 학생이 2019년 구글 PhD 자연어처리(Natural Language Processing) 부문 펠로우에 선정되었으며, KAIST는 구글과의 파트너십을 2년간 유지하며 다양한 연구 및 교육 활동을 진행할 계획이다.

2019.11.21 조회수 12215 이정용 교수, 유기고분자-양자점 기반 하이브리드 태양전지 개발

〈 이정용 교수 〉

우리 대학 EEWS 대학원 이정용 교수 연구팀과 캐나다 토론토 대학교 전기 및 컴퓨터 공학부 테드 사전트(Ted Sargent) 교수 공동 연구팀이 유기 단분자 물질 도입을 통한 고효율, 고 안정성 유무기 하이브리드 태양전지 제작 기술을 개발했다.

연구팀이 개발한 유기 고분자-양자점 하이브리드 태양전지는 단순 성능 개선을 넘어 기존의 구조에서 성능이 제한된 문제점을 해결할 수 있는 구체적인 방안을 제시하고, 차세대 에너지원으로써 하이브리드 태양전지에 적용할 수 있을 것으로 기대된다.

백세웅, 전선홍 박사, 김병수 박사과정 및 앤드류 프로페(Andrew H. Proppe) 박사가 공동 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처 에너지(Nature Energy)’ 11월 11일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: Efficient hybrid colloidal quantum dot/organic solar cells mediated by near-infrared sensitizing small molecules)

높은 기계적 특성 및 흡광 계수를 갖는 유기 고분자와 근적외선 영역을 흡수할 수 있는 콜로이달 양자점을 이용해 제작되는 하이브리드 태양전지는 용액공정으로 제작할 수 있고 두 물질의 장점을 모두 취할 수 있다는 점에서 많은 관심을 받아왔다.

하지만 유기 고분자-양자점 기반의 하이브리드 구조는 낮은 광전변환 효율과 안정성 측면에서 기존의 차세대 태양전지들과 경쟁하기에 부족한 점이 있다.

낮은 전하추출 능력과 그로 인해 발생하는 재결합 문제로 인해 최근까지도 10% 이하의 낮은 광전변환 효율에 머무르는 하이브리드 태양전지의 성능 개선이 필요한 실정이다.

연구팀은 문제 해결을 위해 고분자와 양자점의 매개체 역할을 할 수 있는 새 유기 단분자 구조를 도입했다. 이렇게 유기 단분자 매개체 도입된 유기 고분자-양자점 하이브리드 구조는 기존의 구조보다 다양한 강점을 가진다.

우선 기존의 유기 고분자에서 생성된 엑시톤을 원활하게 추출할 수 있으며, 상호 보완적인 흡광 대역이 형성돼 추가적인 전류 향상을 얻을 수 있고, 계단형 에너지 레벨을 형성해 에너지 및 전하를 효과적으로 운반할 수 있다.

이러한 강점을 통해 연구팀은 13.1%의 광전변환 효율을 달성했으며, 이는 기존의 유기 고분자와 양자점을 이용하는 하이브리드 태양전지보다 30% 이상 높은 효율이다. 그뿐만 아니라 제작 후 약 1천 500시간 이후에도 초기 효율의 90% 성능을 유지했으며, 최대전력조건에서 약 150시간 이후에도 초기 효율의 80% 이상의 성능을 유지했다.

이 교수는 “단분자를 도입해 기존의 하이브리드 구조의 고질적인 한계를 극복하고 고효율의 차세대 태양전지를 구현했다”라며 “개발한 고효율 태양전지는 최근 주목받고 있는 웨어러블 전자기기를 넘어서 모바일, IoT, 드론 및 4차산업에 적용 가능한 차세대 에너지 동력원으로써 주목받게 될 것이다”라고 말했다.

이 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업, 기후변화대응기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 새롭게 제시한 하이브리드 소재 구조의 작동 원리

2019.11.19 조회수 11896

이정용 교수, 유기고분자-양자점 기반 하이브리드 태양전지 개발

〈 이정용 교수 〉

우리 대학 EEWS 대학원 이정용 교수 연구팀과 캐나다 토론토 대학교 전기 및 컴퓨터 공학부 테드 사전트(Ted Sargent) 교수 공동 연구팀이 유기 단분자 물질 도입을 통한 고효율, 고 안정성 유무기 하이브리드 태양전지 제작 기술을 개발했다.

연구팀이 개발한 유기 고분자-양자점 하이브리드 태양전지는 단순 성능 개선을 넘어 기존의 구조에서 성능이 제한된 문제점을 해결할 수 있는 구체적인 방안을 제시하고, 차세대 에너지원으로써 하이브리드 태양전지에 적용할 수 있을 것으로 기대된다.

백세웅, 전선홍 박사, 김병수 박사과정 및 앤드류 프로페(Andrew H. Proppe) 박사가 공동 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처 에너지(Nature Energy)’ 11월 11일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: Efficient hybrid colloidal quantum dot/organic solar cells mediated by near-infrared sensitizing small molecules)

높은 기계적 특성 및 흡광 계수를 갖는 유기 고분자와 근적외선 영역을 흡수할 수 있는 콜로이달 양자점을 이용해 제작되는 하이브리드 태양전지는 용액공정으로 제작할 수 있고 두 물질의 장점을 모두 취할 수 있다는 점에서 많은 관심을 받아왔다.

하지만 유기 고분자-양자점 기반의 하이브리드 구조는 낮은 광전변환 효율과 안정성 측면에서 기존의 차세대 태양전지들과 경쟁하기에 부족한 점이 있다.

낮은 전하추출 능력과 그로 인해 발생하는 재결합 문제로 인해 최근까지도 10% 이하의 낮은 광전변환 효율에 머무르는 하이브리드 태양전지의 성능 개선이 필요한 실정이다.

연구팀은 문제 해결을 위해 고분자와 양자점의 매개체 역할을 할 수 있는 새 유기 단분자 구조를 도입했다. 이렇게 유기 단분자 매개체 도입된 유기 고분자-양자점 하이브리드 구조는 기존의 구조보다 다양한 강점을 가진다.

우선 기존의 유기 고분자에서 생성된 엑시톤을 원활하게 추출할 수 있으며, 상호 보완적인 흡광 대역이 형성돼 추가적인 전류 향상을 얻을 수 있고, 계단형 에너지 레벨을 형성해 에너지 및 전하를 효과적으로 운반할 수 있다.

이러한 강점을 통해 연구팀은 13.1%의 광전변환 효율을 달성했으며, 이는 기존의 유기 고분자와 양자점을 이용하는 하이브리드 태양전지보다 30% 이상 높은 효율이다. 그뿐만 아니라 제작 후 약 1천 500시간 이후에도 초기 효율의 90% 성능을 유지했으며, 최대전력조건에서 약 150시간 이후에도 초기 효율의 80% 이상의 성능을 유지했다.

이 교수는 “단분자를 도입해 기존의 하이브리드 구조의 고질적인 한계를 극복하고 고효율의 차세대 태양전지를 구현했다”라며 “개발한 고효율 태양전지는 최근 주목받고 있는 웨어러블 전자기기를 넘어서 모바일, IoT, 드론 및 4차산업에 적용 가능한 차세대 에너지 동력원으로써 주목받게 될 것이다”라고 말했다.

이 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업, 기후변화대응기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 새롭게 제시한 하이브리드 소재 구조의 작동 원리

2019.11.19 조회수 11896 신병하 교수, 홀 효과 한계 보완한 새 반도체 분석기술 개발

〈 신병하 교수, 배성열 박사과정 〉

우리 대학 신소재공학과 신병하 교수와 IBM 연구소의 오키 구나완(Oki Gunawan) 박사 공동 연구팀이 반도체 특성 분석의 핵심 기술인 홀 효과(Hall effect)의 한계를 넘을 수 있는 새로운 반도체 정보 분석 기술을 개발했다.

이번 연구는 140년 전에 처음 발견된 이래로 반도체 연구 및 재료 분석의 토대가 된 홀 효과 측정에 대한 새로운 발견으로 향후 반도체 기술 개발에 이바지할 수 있을 것으로 기대된다.

신병하 교수와 오키 구나완 박사가 교신 저자로, 배성열 박사과정이 2 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지‘네이처(Nature)’ 10월 07일 자 온라인판에 게재됐으며 11월 07일 정식 게재됐다. (논문명: Carrier-Resolved Photo Hall Effect)

1879년 에드윈 홀(Edwin Hall)이 발견한 홀 효과는 물질의 전하 특성(유형, 밀도, 이동성 또는 속도)에 대한 중요한 정보를 제공한다. 이는 반도체 소자를 이해하고 설계하는 데 필요한 가장 기본적인 특성들이다.

이러한 이유로 홀 효과는 지난 100년이 넘는 시간 동안 가장 일반적인 반도체 특성 분석 기법의 하나며 전 세계의 반도체 연구기관에서 보편적으로 사용되고 있다.

그러나 현재까지의 분석 기법으로는 홀 효과를 통해 다수 운반체(Majority carrier)와 관련한 특성만 파악할 수 있고, 태양 전지와 같은 소자의 구동 원리 파악에 필수인 소수 운반체(Minority carrier) 정보는 얻을 수 없다는 한계를 가지고 있었다.

연구팀은 문제 해결을 위해 ‘포토 홀 효과(Carrier-Resolved Photo-Hall" (CRPH))’ 기술을 개발했다. 이 기술을 사용하면 한 번의 측정으로 다수 운반체 및 소수 운반체에 대한 많은 정보를 동시에 추출할 수 있다.

기존 홀 측정에서는 세 가지 정보를 얻을 수 있었다면 연구팀의 새로운 기술은 실제 작동 조건을 포함한 여러 광도에서 광여기 전하의 농도, 다수 운반체 및 소수 운반체의 전하 이동도, 재결합 수명, 확산 거리 등 최대 일곱 개의 중요한 정보를 얻을 수 있다.

연구팀의 이 기술은 태양 전지, 발광 다이오드와 같은 광전자 소자 분야에서 사용 가능한 신소재 개발 및 최적화에 핵심적인 역할을 할 것으로 기대된다.

신 교수는 “지난 2년간의 연구가 좋은 결심을 맺게 되어 기쁘고, 이 기술을 통해 새로운 광소자 물질의 전하 수송 특성을 이해하고 더 나은 소자를 개발하는 데 큰 도움이 되리라 믿는다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 기후변화대응기술개발사업, 산업통상자원부와 한국에너지기술평가원(KETEP) 에너지기술개발사업의 지원을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 포토 홀 효과 개념도

2019.11.14 조회수 11383

신병하 교수, 홀 효과 한계 보완한 새 반도체 분석기술 개발

〈 신병하 교수, 배성열 박사과정 〉

우리 대학 신소재공학과 신병하 교수와 IBM 연구소의 오키 구나완(Oki Gunawan) 박사 공동 연구팀이 반도체 특성 분석의 핵심 기술인 홀 효과(Hall effect)의 한계를 넘을 수 있는 새로운 반도체 정보 분석 기술을 개발했다.

이번 연구는 140년 전에 처음 발견된 이래로 반도체 연구 및 재료 분석의 토대가 된 홀 효과 측정에 대한 새로운 발견으로 향후 반도체 기술 개발에 이바지할 수 있을 것으로 기대된다.

신병하 교수와 오키 구나완 박사가 교신 저자로, 배성열 박사과정이 2 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지‘네이처(Nature)’ 10월 07일 자 온라인판에 게재됐으며 11월 07일 정식 게재됐다. (논문명: Carrier-Resolved Photo Hall Effect)

1879년 에드윈 홀(Edwin Hall)이 발견한 홀 효과는 물질의 전하 특성(유형, 밀도, 이동성 또는 속도)에 대한 중요한 정보를 제공한다. 이는 반도체 소자를 이해하고 설계하는 데 필요한 가장 기본적인 특성들이다.

이러한 이유로 홀 효과는 지난 100년이 넘는 시간 동안 가장 일반적인 반도체 특성 분석 기법의 하나며 전 세계의 반도체 연구기관에서 보편적으로 사용되고 있다.

그러나 현재까지의 분석 기법으로는 홀 효과를 통해 다수 운반체(Majority carrier)와 관련한 특성만 파악할 수 있고, 태양 전지와 같은 소자의 구동 원리 파악에 필수인 소수 운반체(Minority carrier) 정보는 얻을 수 없다는 한계를 가지고 있었다.

연구팀은 문제 해결을 위해 ‘포토 홀 효과(Carrier-Resolved Photo-Hall" (CRPH))’ 기술을 개발했다. 이 기술을 사용하면 한 번의 측정으로 다수 운반체 및 소수 운반체에 대한 많은 정보를 동시에 추출할 수 있다.

기존 홀 측정에서는 세 가지 정보를 얻을 수 있었다면 연구팀의 새로운 기술은 실제 작동 조건을 포함한 여러 광도에서 광여기 전하의 농도, 다수 운반체 및 소수 운반체의 전하 이동도, 재결합 수명, 확산 거리 등 최대 일곱 개의 중요한 정보를 얻을 수 있다.

연구팀의 이 기술은 태양 전지, 발광 다이오드와 같은 광전자 소자 분야에서 사용 가능한 신소재 개발 및 최적화에 핵심적인 역할을 할 것으로 기대된다.

신 교수는 “지난 2년간의 연구가 좋은 결심을 맺게 되어 기쁘고, 이 기술을 통해 새로운 광소자 물질의 전하 수송 특성을 이해하고 더 나은 소자를 개발하는 데 큰 도움이 되리라 믿는다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 기후변화대응기술개발사업, 산업통상자원부와 한국에너지기술평가원(KETEP) 에너지기술개발사업의 지원을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 포토 홀 효과 개념도

2019.11.14 조회수 11383 이의진 교수, 차량 대화형서비스 안전성 향상 기술 개발

〈 이의진 교수, 김아욱 박사과정 〉

우리 대학 산업및시스템공학과 이의진 교수 연구팀이 차량용 인공지능이 능동적으로 운전자에게 대화 서비스를 어느 시점에 제공해야 하는지 자동으로 판단할 수 있는 기술을 개발했다.

연구팀은 차량에서 수집되는 다양한 센서 데이터와 주변 환경 정보를 통합 분석해 언제 운전자에게 말을 걸어야 하는지 자동 판단하는 인공지능 기술을 개발했다.

차량 대화형서비스가 가진 문제를 해결하는 데 중점을 둔 이번 연구는 인공지능의 자동판단 기술을 통해 대화형서비스로 인한 운전자 주의분산 문제를 해결함으로써, 부적절한 시점에 운전자에게 대화를 시도하다가 발생할 수 있는 교통사고 등을 방지하는 기반기술이 될 것으로 기대된다.

이번 연구결과는 유비쿼터스 컴퓨팅 분야 국제 최우수학회인 ACM 유비콤(UbiComp)에서 9월 13일 발표됐다. 김아욱 박사과정이 1저자로 참여하고 최우혁 박사과정, 삼성리서치 박정미 연구원, 현대자동차 김계윤 연구원과의 공동 연구로 이뤄졌다. (논문명: Interrupting Drivers for Interactions: Predicting Opportune Moments for In-vehicle Proactive Auditory-verbal Tasks)

차량 대화형서비스는 편의와 안전을 동시에 제공해야 한다. 운전 중에 대화형서비스에만 집중하면 전방 주시에 소홀하거나 주변 상황에 주의를 기울이지 못하는 문제가 발생한다. 이는 운전뿐만 아니라 대화형서비스 사용 전반에도 부정적인 영향을 줄 수도 있다.

연구진은 말 걸기 적절한 시점 판단을 위해 ▲현재 운전상황의 안전도 ▲대화 서비스 수행의 성공률 ▲운전 중 대화 수행 중 운전자가 느끼는 주관적 어려움을 통합적으로 고려한 인지 모델을 제시했다.

연구팀의 인지 모델은 개별 척도를 다양하게 조합해 인공지능 에이전트가 제공하는 대화형서비스의 유형에 따른 개입 시점의 판단 기준을 설정할 수 있다.

일기예보 같은 단순 정보만을 전달하는 경우 현재 운전상황의 안전도만 고려해 개입 시점을 판단할 수 있고, ‘그래’, ‘아니’ 같은 간단한 대답을 해야 하는 질문에는 현재 운전상황의 안전도와 대화 서비스 수행의 성공률을 함께 고려한다. 매우 보수적으로 세 가지 척도를 모두 함께 고려해 판단할 수 있다. 이 방식은 에이전트와 운전자가 여러 차례의 상호작용을 통해 의사결정을 할 때 사용한다.

정확도 높은 자동판단 인공지능 기술 개발을 위해서는 실제 도로 운전 중 에이전트와의 상호작용 데이터가 필요하기 때문에 연구팀은 반복적인 시제품 제작 및 테스트를 수행해 실제 차량 주행환경에서 사용 가능한 내비게이션 앱 기반 모의 대화형서비스를 개발했다.

자동판단을 위해 대화형서비스 시스템과 차량을 연동해 운전대 조작, 브레이크 페달 조작 상태 등 차량 내 센서 데이터와 차간거리, 차량흐름 등 주변 환경 정보를 통합 수집했다.

연구팀은 모의 대화형서비스를 사용해 29명의 운전자가 실제 운전 중에 음성 에이전트와 수행한 1천 3백 88회의 상호작용 및 센서 데이터를 구축했고, 이를 활용해 기계학습 훈련 및 테스트를 수행한 결과 적절 시점 검출 정확도가 최대 87%에 달하는 것을 확인했다.

연구팀의 이번 기술 개발로 대화형서비스로 인한 운전자 주의분산 문제를 해결할 수 있을 것으로 전망된다. 이 기술은 대화형서비스를 제공하는 차량 인포테인먼트 시스템에 바로 적용할 수 있다. 운전 부주의 실시간 진단 및 중재에도 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

이의진 교수는 “앞으로의 차량 서비스는 더욱더 능동적으로 서비스를 제공하는 형태로 거듭나게 될 것이다”라며 “자동차에서 생성되는 기본 센서 데이터만을 활용해 최적 개입 시점을 정확히 찾을 수가 있어 앞으로는 안전한 대화 서비스 제공이 가능할 것이다”라고 밝혔다.

이번 연구는 한국연구재단 차세대정보컴퓨팅기술개발사업과 현대NGV의 지원을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 실차 데이터 수집장비 및 실제 실험 모습

그림2. 모의 대화형서비스 개념도

그림3. 차량 대화형서비스의 안전성 증진 기술 개념도

2019.11.12 조회수 14857

이의진 교수, 차량 대화형서비스 안전성 향상 기술 개발

〈 이의진 교수, 김아욱 박사과정 〉

우리 대학 산업및시스템공학과 이의진 교수 연구팀이 차량용 인공지능이 능동적으로 운전자에게 대화 서비스를 어느 시점에 제공해야 하는지 자동으로 판단할 수 있는 기술을 개발했다.

연구팀은 차량에서 수집되는 다양한 센서 데이터와 주변 환경 정보를 통합 분석해 언제 운전자에게 말을 걸어야 하는지 자동 판단하는 인공지능 기술을 개발했다.

차량 대화형서비스가 가진 문제를 해결하는 데 중점을 둔 이번 연구는 인공지능의 자동판단 기술을 통해 대화형서비스로 인한 운전자 주의분산 문제를 해결함으로써, 부적절한 시점에 운전자에게 대화를 시도하다가 발생할 수 있는 교통사고 등을 방지하는 기반기술이 될 것으로 기대된다.

이번 연구결과는 유비쿼터스 컴퓨팅 분야 국제 최우수학회인 ACM 유비콤(UbiComp)에서 9월 13일 발표됐다. 김아욱 박사과정이 1저자로 참여하고 최우혁 박사과정, 삼성리서치 박정미 연구원, 현대자동차 김계윤 연구원과의 공동 연구로 이뤄졌다. (논문명: Interrupting Drivers for Interactions: Predicting Opportune Moments for In-vehicle Proactive Auditory-verbal Tasks)

차량 대화형서비스는 편의와 안전을 동시에 제공해야 한다. 운전 중에 대화형서비스에만 집중하면 전방 주시에 소홀하거나 주변 상황에 주의를 기울이지 못하는 문제가 발생한다. 이는 운전뿐만 아니라 대화형서비스 사용 전반에도 부정적인 영향을 줄 수도 있다.

연구진은 말 걸기 적절한 시점 판단을 위해 ▲현재 운전상황의 안전도 ▲대화 서비스 수행의 성공률 ▲운전 중 대화 수행 중 운전자가 느끼는 주관적 어려움을 통합적으로 고려한 인지 모델을 제시했다.

연구팀의 인지 모델은 개별 척도를 다양하게 조합해 인공지능 에이전트가 제공하는 대화형서비스의 유형에 따른 개입 시점의 판단 기준을 설정할 수 있다.

일기예보 같은 단순 정보만을 전달하는 경우 현재 운전상황의 안전도만 고려해 개입 시점을 판단할 수 있고, ‘그래’, ‘아니’ 같은 간단한 대답을 해야 하는 질문에는 현재 운전상황의 안전도와 대화 서비스 수행의 성공률을 함께 고려한다. 매우 보수적으로 세 가지 척도를 모두 함께 고려해 판단할 수 있다. 이 방식은 에이전트와 운전자가 여러 차례의 상호작용을 통해 의사결정을 할 때 사용한다.

정확도 높은 자동판단 인공지능 기술 개발을 위해서는 실제 도로 운전 중 에이전트와의 상호작용 데이터가 필요하기 때문에 연구팀은 반복적인 시제품 제작 및 테스트를 수행해 실제 차량 주행환경에서 사용 가능한 내비게이션 앱 기반 모의 대화형서비스를 개발했다.

자동판단을 위해 대화형서비스 시스템과 차량을 연동해 운전대 조작, 브레이크 페달 조작 상태 등 차량 내 센서 데이터와 차간거리, 차량흐름 등 주변 환경 정보를 통합 수집했다.

연구팀은 모의 대화형서비스를 사용해 29명의 운전자가 실제 운전 중에 음성 에이전트와 수행한 1천 3백 88회의 상호작용 및 센서 데이터를 구축했고, 이를 활용해 기계학습 훈련 및 테스트를 수행한 결과 적절 시점 검출 정확도가 최대 87%에 달하는 것을 확인했다.

연구팀의 이번 기술 개발로 대화형서비스로 인한 운전자 주의분산 문제를 해결할 수 있을 것으로 전망된다. 이 기술은 대화형서비스를 제공하는 차량 인포테인먼트 시스템에 바로 적용할 수 있다. 운전 부주의 실시간 진단 및 중재에도 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

이의진 교수는 “앞으로의 차량 서비스는 더욱더 능동적으로 서비스를 제공하는 형태로 거듭나게 될 것이다”라며 “자동차에서 생성되는 기본 센서 데이터만을 활용해 최적 개입 시점을 정확히 찾을 수가 있어 앞으로는 안전한 대화 서비스 제공이 가능할 것이다”라고 밝혔다.

이번 연구는 한국연구재단 차세대정보컴퓨팅기술개발사업과 현대NGV의 지원을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 실차 데이터 수집장비 및 실제 실험 모습

그림2. 모의 대화형서비스 개념도

그림3. 차량 대화형서비스의 안전성 증진 기술 개념도

2019.11.12 조회수 14857 원자력및양자공학과, 미시간대학교 개리 와스 교수 초청 강연 개최

우리 대학 원자력 및 양자공학과는 지난 11월 5일 원자력 재료 분야의 세계적인 석학인 미시간대학교 개리 와스(Gary Was) 교수의 Distinguished Lecture Series를 개최했다.

연사로 초청된 개리 와스 교수는 1980년 MIT에서 원자력공학 박사학위를 취득한 후 미시간대학교 교수로 부임한 이래 40년 가까이 활발한 연구 활동을 지속하며 270여 편의 연구논문을 발표하고 200회 이상의 강연에 초청받은 석학이자, 현재 원자력 분야 최고 저널인 Journal of Nuclear Materials 의 편집장을 맡고 있다.

강단에 선 와스 교수는 원자력의 중요성이 인류의 현안인 기후 변화에 대응하는 수단으로서 강조되고 있으며 이 같은 인식이 미국 언론 및 정치권에서 중요한 화두로 다뤄지고 있다고 소개했다.

특히, 최근 혁신적인 신개념 중소형 원자로개발을 위한 법령이 공화당과 민주당 양당의 전폭적인 지지를 받은 이례적인 사례도 강조했다. 미국의 저탄소(carbon-free) 발전의 3분의 2를 원자력이 담당하고 있으며 원자력이 기여한 총 탄소저감량이 신재생을 포함한 다른 모든 발전원들보다도 많다는 점을 이러한 현상의 배경으로 설명했다.

또한, 원전의 우수한 안전성과 성능에 기반해 미국 내 대다수 원전이 60년 장기 운전을 허가받았으며 일부는 80년까지의 장기 운전을 추진하고 있다는 것을 소개했다.

와스 교수는 계획된 예산과 기간 내에 신규 원전을 건설할 수 있는 한국 원전산업의 능력은 한국은 물론 전 세계의 지구온난화 문제를 해결할 수 있는 소중한 자산이며, 한국은 미국보다 최소 3배 이상 낮은 가격으로 원전을 건설할 수 있게 하는 경쟁력을 가졌다고 평가했다. 이러한 한국의 원전산업이 위기에 처한 현 상황을 매우 안타까워하며, 향후 원자력에 대한 한국의 정치적 환경이 조속히 변화되길 바란다고 의견을 밝혔다.

마지막으로, 와스 교수는 원전의 장기 운전과 혁신적인 미래원자로개발에 따른 원자력재료 분야의 전망 및 도전 과제를 설명하고 이를 해결하기 위한 창의적인 접근법이 필요하다는 것을 사례와 함께 소개했다.

와스 교수는 "KAIST와 미시간 대학은 원자력 분야 발전을 위해 함께 협력하는관계로 발전할 것ˮ이라고 전했다.

KAIST 원자력 및 양자공학과의 Distinguished Lecture Series는 2014년 닐 토드레아스(Neil Todreas) MIT 명예교수를 시작으로, 2017년 스티븐 추(Steven Chu) 前 미국 에너지성 장관(1997년 노벨 물리학상 수상)의 강연을 포함해 올해로 6회차를 맞았다.

2019.11.07 조회수 8030

원자력및양자공학과, 미시간대학교 개리 와스 교수 초청 강연 개최

우리 대학 원자력 및 양자공학과는 지난 11월 5일 원자력 재료 분야의 세계적인 석학인 미시간대학교 개리 와스(Gary Was) 교수의 Distinguished Lecture Series를 개최했다.

연사로 초청된 개리 와스 교수는 1980년 MIT에서 원자력공학 박사학위를 취득한 후 미시간대학교 교수로 부임한 이래 40년 가까이 활발한 연구 활동을 지속하며 270여 편의 연구논문을 발표하고 200회 이상의 강연에 초청받은 석학이자, 현재 원자력 분야 최고 저널인 Journal of Nuclear Materials 의 편집장을 맡고 있다.

강단에 선 와스 교수는 원자력의 중요성이 인류의 현안인 기후 변화에 대응하는 수단으로서 강조되고 있으며 이 같은 인식이 미국 언론 및 정치권에서 중요한 화두로 다뤄지고 있다고 소개했다.

특히, 최근 혁신적인 신개념 중소형 원자로개발을 위한 법령이 공화당과 민주당 양당의 전폭적인 지지를 받은 이례적인 사례도 강조했다. 미국의 저탄소(carbon-free) 발전의 3분의 2를 원자력이 담당하고 있으며 원자력이 기여한 총 탄소저감량이 신재생을 포함한 다른 모든 발전원들보다도 많다는 점을 이러한 현상의 배경으로 설명했다.

또한, 원전의 우수한 안전성과 성능에 기반해 미국 내 대다수 원전이 60년 장기 운전을 허가받았으며 일부는 80년까지의 장기 운전을 추진하고 있다는 것을 소개했다.

와스 교수는 계획된 예산과 기간 내에 신규 원전을 건설할 수 있는 한국 원전산업의 능력은 한국은 물론 전 세계의 지구온난화 문제를 해결할 수 있는 소중한 자산이며, 한국은 미국보다 최소 3배 이상 낮은 가격으로 원전을 건설할 수 있게 하는 경쟁력을 가졌다고 평가했다. 이러한 한국의 원전산업이 위기에 처한 현 상황을 매우 안타까워하며, 향후 원자력에 대한 한국의 정치적 환경이 조속히 변화되길 바란다고 의견을 밝혔다.

마지막으로, 와스 교수는 원전의 장기 운전과 혁신적인 미래원자로개발에 따른 원자력재료 분야의 전망 및 도전 과제를 설명하고 이를 해결하기 위한 창의적인 접근법이 필요하다는 것을 사례와 함께 소개했다.

와스 교수는 "KAIST와 미시간 대학은 원자력 분야 발전을 위해 함께 협력하는관계로 발전할 것ˮ이라고 전했다.

KAIST 원자력 및 양자공학과의 Distinguished Lecture Series는 2014년 닐 토드레아스(Neil Todreas) MIT 명예교수를 시작으로, 2017년 스티븐 추(Steven Chu) 前 미국 에너지성 장관(1997년 노벨 물리학상 수상)의 강연을 포함해 올해로 6회차를 맞았다.

2019.11.07 조회수 8030 이행기, 이정호 교수, 2019 국가연구개발 우수성과 100선 선정

〈 이행기 교수, 이정호 교수 〉

과학기술정보통신부와 한국과학기술기획평가원이 발표한 ´2019년 국가연구개발 우수성과 100선´에 우리 대학 이행기 교수, 이정호 교수가 선정됐다.

건설및환경공학과 이행기 교수는 기계·소재분야 우수성과에 선정됐다. 이 교수는 나노 및 바이오 기술을 융합한 차세대 건설재료를 개발한 연구 성과를 인정받았다.

의과학대학원 이정호 교수는 생명·해양 분야 우수성과에 선정됐다. 악성 뇌종양, 소아 뇌종양의 근본 원인을 규명하고 혁신적인 치료법을 개발한 공을 인정받았다.

우수성과로 선정된 성과는 과학기술정보통신부장관의 인증서와 현판이 수여된다.

선정된 교수에게는 국가연구개발 성과평가 유공포상(훈·포장, 대통령표창, 국무총리표창 등) 후보자로 추천되고, 신규 연구개발(R&D) 과제 선정에서 우대받게 된다.

2019.10.11 조회수 11634

이행기, 이정호 교수, 2019 국가연구개발 우수성과 100선 선정

〈 이행기 교수, 이정호 교수 〉

과학기술정보통신부와 한국과학기술기획평가원이 발표한 ´2019년 국가연구개발 우수성과 100선´에 우리 대학 이행기 교수, 이정호 교수가 선정됐다.

건설및환경공학과 이행기 교수는 기계·소재분야 우수성과에 선정됐다. 이 교수는 나노 및 바이오 기술을 융합한 차세대 건설재료를 개발한 연구 성과를 인정받았다.

의과학대학원 이정호 교수는 생명·해양 분야 우수성과에 선정됐다. 악성 뇌종양, 소아 뇌종양의 근본 원인을 규명하고 혁신적인 치료법을 개발한 공을 인정받았다.

우수성과로 선정된 성과는 과학기술정보통신부장관의 인증서와 현판이 수여된다.

선정된 교수에게는 국가연구개발 성과평가 유공포상(훈·포장, 대통령표창, 국무총리표창 등) 후보자로 추천되고, 신규 연구개발(R&D) 과제 선정에서 우대받게 된다.

2019.10.11 조회수 11634 정유성 교수, 인공지능을 통한 소재 역설계 기술 개발

〈 정유성 교수, 노주환 박사과정〉

우리 대학 EEWS대학원/생명화학공학과 정유성 교수 연구팀이 인공지능을 활용해 원하는 물성을 갖는 신소재를 역설계하는 기술을 개발했다.

연구팀은 알고리즘을 통해 수만 개의 물질을 학습시킨 뒤 인공지능을 통해 원하는 물성을 갖는 소재를 역설계하는 방식으로 4종의 신물질을 발견했다. 향후 신소재 개발에 크게 이바지할 수 있을 것으로 기대된다.

노주환 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구 결과는 ‘셀 (Cell)’ 자매지 ‘매터(Matter)’ 10월 2일 자 온라인판에 출판됐다. (논문명 : Inverse Design of Solid State Materials via a Continuous Representation)

소재 연구의 궁극적인 목표는 원하는 물성을 갖는 신소재를 개발하는 것이다. 하지만 현재까지의 신소재 개발은 화학적 직관과 실험적 시행착오를 통한 방법 위주였기 때문에 개발 비용과 시간이 많이 들어 소재 개념화에서부터 상용화에 걸리는 시간이 평균 30년 정도 소요됐다.

기존의 소재 개발 과정은 소재를 시행착오를 통해 합성하고 난 후 물성을 측정해 만들어진 소재가 응용 목적에 맞는 소재인지를 평가하는 방식으로 개발됐다.

정 교수 연구팀은 인공지능 기술과 슈퍼컴퓨터 활용을 융합해 이러한 소재 개발을 기간을 크게 단축할 수 있는 새로운 소재 역설계 방법을 개발했다. 정 교수팀이 개발한 소재 역설계 방법은 기계(알고리즘)로 기존의 수만 개 물질과 그 물질들이 갖는 물성을 학습하게 한 후, 원하는 물성을 갖는 물질을 인공지능 기반 알고리즘이 역으로 생성하는 방식이다.

연구팀이 개발한 소재 역설계 방법은 기존의 컴퓨터 스크리닝을 통해 소재 설계를 가속화 하는 연구와도 차별성이 있다. 스크리닝 기반의 소재 발견 기술은 발견될 물질이 스크리닝 대상이 되는 물질 데이터베이스를 벗어날 수 없다는 한계를 가지고 있다. 따라서 데이터베이스에 존재하지 않는 새로운 형태의 소재를 발견하지 못한다는 단점이 있다.

연구팀이 개발한 신소재 역발견 모델은 인공지능 모델의 한 종류인 생성모델을 이용한 것으로, 생성모델은 이미지 및 음성 처리에 활발하게 활용되고 있는 기술이다. 예를 들어 수천 명의 얼굴들을 기계로 학습하게 해 새로운 사람의 얼굴을 생성해 내는 인공지능 기법이다.

연구팀은 이미지 생성에 주로 쓰이는 생성모델 기반의 인공지능 기법을 알려지지 않은 무기 고체 소재를 생성하는 데 최초로 적용했다. 특히 기존의 생성모델을 고체 소재에 적용하기 위해 역변환이 가능한 3차원 이미지 기반의 표현자를 도입함으로써 현재까지의 소재 역설계 모델의 한계를 극복했고, 이를 iMatGen(image-based Materials Generator) 이라 이름 지었다.

연구팀은 개발된 소재 역설계 기법을 새로운 바나듐 산화물 결정구조를 예측하는데 적용했다. 이 학습 과정에서 기존에 알려진 물질을 제외해 학습하더라도 제외된 물질들을 역으로 재발견할 수 있음을 확인해 개발 모델의 타당성을 검증했다.

최종적으로 개발된 모델을 통해 학습된 연속 잠재공간을 다양한 방법으로 샘플링하고 역변환 함으로써 기존에 존재하지 않는 전혀 새로운 바나듐 산화물 결정구조를 예측할 수 있었다.

정유성 교수는 “이번 연구는 원하는 물성을 갖는 무기 고체 소재를 역으로 설계하는 방법을 데이터 기반 기계학습으로 최초로 보인 예로, 향후 다양한 응용 분야의 신소재 개발에 도움을 줄 수 있을 것으로 기대한다”라고 말했다.

이번 연구 성과는 한국연구재단, 산업통상자원부 산하 에너지기술평가원, 그리고 KISTI의 지원을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 개발된 소재 역설계 모델

2019.10.07 조회수 8868

정유성 교수, 인공지능을 통한 소재 역설계 기술 개발

〈 정유성 교수, 노주환 박사과정〉

우리 대학 EEWS대학원/생명화학공학과 정유성 교수 연구팀이 인공지능을 활용해 원하는 물성을 갖는 신소재를 역설계하는 기술을 개발했다.

연구팀은 알고리즘을 통해 수만 개의 물질을 학습시킨 뒤 인공지능을 통해 원하는 물성을 갖는 소재를 역설계하는 방식으로 4종의 신물질을 발견했다. 향후 신소재 개발에 크게 이바지할 수 있을 것으로 기대된다.

노주환 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구 결과는 ‘셀 (Cell)’ 자매지 ‘매터(Matter)’ 10월 2일 자 온라인판에 출판됐다. (논문명 : Inverse Design of Solid State Materials via a Continuous Representation)

소재 연구의 궁극적인 목표는 원하는 물성을 갖는 신소재를 개발하는 것이다. 하지만 현재까지의 신소재 개발은 화학적 직관과 실험적 시행착오를 통한 방법 위주였기 때문에 개발 비용과 시간이 많이 들어 소재 개념화에서부터 상용화에 걸리는 시간이 평균 30년 정도 소요됐다.

기존의 소재 개발 과정은 소재를 시행착오를 통해 합성하고 난 후 물성을 측정해 만들어진 소재가 응용 목적에 맞는 소재인지를 평가하는 방식으로 개발됐다.

정 교수 연구팀은 인공지능 기술과 슈퍼컴퓨터 활용을 융합해 이러한 소재 개발을 기간을 크게 단축할 수 있는 새로운 소재 역설계 방법을 개발했다. 정 교수팀이 개발한 소재 역설계 방법은 기계(알고리즘)로 기존의 수만 개 물질과 그 물질들이 갖는 물성을 학습하게 한 후, 원하는 물성을 갖는 물질을 인공지능 기반 알고리즘이 역으로 생성하는 방식이다.

연구팀이 개발한 소재 역설계 방법은 기존의 컴퓨터 스크리닝을 통해 소재 설계를 가속화 하는 연구와도 차별성이 있다. 스크리닝 기반의 소재 발견 기술은 발견될 물질이 스크리닝 대상이 되는 물질 데이터베이스를 벗어날 수 없다는 한계를 가지고 있다. 따라서 데이터베이스에 존재하지 않는 새로운 형태의 소재를 발견하지 못한다는 단점이 있다.

연구팀이 개발한 신소재 역발견 모델은 인공지능 모델의 한 종류인 생성모델을 이용한 것으로, 생성모델은 이미지 및 음성 처리에 활발하게 활용되고 있는 기술이다. 예를 들어 수천 명의 얼굴들을 기계로 학습하게 해 새로운 사람의 얼굴을 생성해 내는 인공지능 기법이다.

연구팀은 이미지 생성에 주로 쓰이는 생성모델 기반의 인공지능 기법을 알려지지 않은 무기 고체 소재를 생성하는 데 최초로 적용했다. 특히 기존의 생성모델을 고체 소재에 적용하기 위해 역변환이 가능한 3차원 이미지 기반의 표현자를 도입함으로써 현재까지의 소재 역설계 모델의 한계를 극복했고, 이를 iMatGen(image-based Materials Generator) 이라 이름 지었다.

연구팀은 개발된 소재 역설계 기법을 새로운 바나듐 산화물 결정구조를 예측하는데 적용했다. 이 학습 과정에서 기존에 알려진 물질을 제외해 학습하더라도 제외된 물질들을 역으로 재발견할 수 있음을 확인해 개발 모델의 타당성을 검증했다.

최종적으로 개발된 모델을 통해 학습된 연속 잠재공간을 다양한 방법으로 샘플링하고 역변환 함으로써 기존에 존재하지 않는 전혀 새로운 바나듐 산화물 결정구조를 예측할 수 있었다.

정유성 교수는 “이번 연구는 원하는 물성을 갖는 무기 고체 소재를 역으로 설계하는 방법을 데이터 기반 기계학습으로 최초로 보인 예로, 향후 다양한 응용 분야의 신소재 개발에 도움을 줄 수 있을 것으로 기대한다”라고 말했다.

이번 연구 성과는 한국연구재단, 산업통상자원부 산하 에너지기술평가원, 그리고 KISTI의 지원을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 개발된 소재 역설계 모델

2019.10.07 조회수 8868 이진우 교수, 백금 활용도 16배 높인 단일 원자 촉매 개발

〈 박진규 박사과정, 이진우 교수 〉

우리 대학 생명화학공학과 이진우 교수 연구팀이 전기화학적 물 분해(이하 수전해) 방식을 통해, 수소를 생산하는 과정에서 쓰이는 백금의 사용을 최소화하면서 뛰어난 성능을 보여 활용도를 16배 높일 수 있는 백금 기반 촉매를 개발했다.

연구팀은 백금의 활용도를 높이기 위해 백금을 단일원자 형태로 텅스텐 산화물 표면에 고분산 시켜 백금이 받는 지지체 효과를 극대화했고, 수소 생산 수전해 촉매에서 높은 성능을 구현했다.

박진규 박사과정과 이성규 박사가 공동 1 저자로 참여한 이번 연구는 세계적 화학지인‘앙게반테 케미(Angewandte Chemie)’ 8월 22일 자에 게재됐다. (논문명 : Investigation of Support Effect in Atomically Dispersed Pt on WO3-x for High Utilization of Pt in Hydrogen Evolution Reaction, 수소 생산 반응에서 백금 활용도를 높이기 위해 백금 유사-단일 원자 촉매를 담지한 텅스텐 산화물 지지체 효과 조사)

백금 기반 촉매들은 성능과 안정성이 높아 다양한 전기화학 촉매 분야에서 활용됐지만, 가격이 높아 상용화에 어려움이 있었다.

단일 원자 촉매는 금속의 원자 하나가 지지체에 고분산된 형태의 촉매로, 모든 금속 단일 원자가 반응에 참여하기 때문에 백금의 사용량을 현저히 낮출 수 있다. 하지만 대부분의 연구가 탄소 기반 지지체에 담지된 단일 원자 촉매를 적용하고 있어 백금 활용성에 한계가 있다.

연구팀은 이번에 백금과 강한 시너지 효과를 낼 수 있는 메조 다공성 텅스텐 산화물을 단일 원자 촉매의 지지체로 사용했다. 이를 통해 백금 단일 원자를 텅스텐 산화물에 담지했을 때, 텅스텐 산화물에서 백금 단일 원자로 전하 이동이 일어나 백금의 전자구조가 변하는 것을 확인했다.

또한, 단일 원자 촉매가 갖는 ‘금속과 지지체간의 경계면 극대화’라는 독특한 특징을 활용해 백금 나노입자를 텅스텐 산화물에 담지한 촉매와 비교 실험을 진행했다.

연구팀은 실험을 통해 백금 표면에서 다른 지지체 표면으로 수소가 넘어가는 현상인 수소 스필오버 (Hydrogen spillover)가 크게 발현됨을 확인했다. 이를 통해 기존 상용 백금 촉매의 사용량을 16분의 1로 현저히 줄일 수 있었다.

해당 연구는 수전해 뿐만 아니라 연료전지 기술과 같은 다양한 전기화학 촉매 분야에 응용될 수 있을 것으로 기대된다고 연구팀은 밝혔다.

이 교수는 “이번에 개발한 촉매는 기존 단일 원자 촉매 연구와 다른 관점에서 접근한 연구로 학술적으로 이바지하는 바가 크다”라며 “이번 연구를 통해 단일 원자 촉매 개발의 독보적인 기술을 확보했다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자지원사업, 수소에너지혁신기술개발사업, 기후변화대응기술개발사업, 미래소재디스커버리사업의 지원을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 유사 단일원자 촉매의 수소생산반응 모식도

2019.10.04 조회수 11864

이진우 교수, 백금 활용도 16배 높인 단일 원자 촉매 개발

〈 박진규 박사과정, 이진우 교수 〉

우리 대학 생명화학공학과 이진우 교수 연구팀이 전기화학적 물 분해(이하 수전해) 방식을 통해, 수소를 생산하는 과정에서 쓰이는 백금의 사용을 최소화하면서 뛰어난 성능을 보여 활용도를 16배 높일 수 있는 백금 기반 촉매를 개발했다.

연구팀은 백금의 활용도를 높이기 위해 백금을 단일원자 형태로 텅스텐 산화물 표면에 고분산 시켜 백금이 받는 지지체 효과를 극대화했고, 수소 생산 수전해 촉매에서 높은 성능을 구현했다.

박진규 박사과정과 이성규 박사가 공동 1 저자로 참여한 이번 연구는 세계적 화학지인‘앙게반테 케미(Angewandte Chemie)’ 8월 22일 자에 게재됐다. (논문명 : Investigation of Support Effect in Atomically Dispersed Pt on WO3-x for High Utilization of Pt in Hydrogen Evolution Reaction, 수소 생산 반응에서 백금 활용도를 높이기 위해 백금 유사-단일 원자 촉매를 담지한 텅스텐 산화물 지지체 효과 조사)

백금 기반 촉매들은 성능과 안정성이 높아 다양한 전기화학 촉매 분야에서 활용됐지만, 가격이 높아 상용화에 어려움이 있었다.

단일 원자 촉매는 금속의 원자 하나가 지지체에 고분산된 형태의 촉매로, 모든 금속 단일 원자가 반응에 참여하기 때문에 백금의 사용량을 현저히 낮출 수 있다. 하지만 대부분의 연구가 탄소 기반 지지체에 담지된 단일 원자 촉매를 적용하고 있어 백금 활용성에 한계가 있다.

연구팀은 이번에 백금과 강한 시너지 효과를 낼 수 있는 메조 다공성 텅스텐 산화물을 단일 원자 촉매의 지지체로 사용했다. 이를 통해 백금 단일 원자를 텅스텐 산화물에 담지했을 때, 텅스텐 산화물에서 백금 단일 원자로 전하 이동이 일어나 백금의 전자구조가 변하는 것을 확인했다.

또한, 단일 원자 촉매가 갖는 ‘금속과 지지체간의 경계면 극대화’라는 독특한 특징을 활용해 백금 나노입자를 텅스텐 산화물에 담지한 촉매와 비교 실험을 진행했다.

연구팀은 실험을 통해 백금 표면에서 다른 지지체 표면으로 수소가 넘어가는 현상인 수소 스필오버 (Hydrogen spillover)가 크게 발현됨을 확인했다. 이를 통해 기존 상용 백금 촉매의 사용량을 16분의 1로 현저히 줄일 수 있었다.

해당 연구는 수전해 뿐만 아니라 연료전지 기술과 같은 다양한 전기화학 촉매 분야에 응용될 수 있을 것으로 기대된다고 연구팀은 밝혔다.

이 교수는 “이번에 개발한 촉매는 기존 단일 원자 촉매 연구와 다른 관점에서 접근한 연구로 학술적으로 이바지하는 바가 크다”라며 “이번 연구를 통해 단일 원자 촉매 개발의 독보적인 기술을 확보했다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자지원사업, 수소에너지혁신기술개발사업, 기후변화대응기술개발사업, 미래소재디스커버리사업의 지원을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 유사 단일원자 촉매의 수소생산반응 모식도

2019.10.04 조회수 11864 이성주 교수, 스마트폰으로 사물 두드려 인식하는 노커(Knocker) 기술 개발

〈 왼쪽부터 공태식 박사과정, 조현성 석사과정, 이성주 교수 〉

우리 대학 전산학부 이성주 교수 연구팀이 스마트폰을 사물에 두드리는 것만으로 사물을 인식할 수 있는 ‘노커(Knocker)’ 기술을 개발했다.

이번 연구 결과는 기존 방식과 달리 카메라나 외부 장치를 사용하지 않아 어두운 곳에서도 식별에 전혀 지장이 없고, 추가 장비 없이 스마트폰만으로 사물 인식을 할 수 있어 기존 사물 인식 기술의 문제를 해결할 수 있을 것으로 기대된다.

공태식 박사과정, 조현성 석사과정, 인하대학교 이보원 교수가 참여한 이번 연구 결과는 9월 13일 유비쿼터스 컴퓨팅 분야 국제 최우수학회 ‘ACM 유비콤(ACM UbiComp)’에서 발표됐다. (논문명 : Knocker: Vibroacoustic-based Object Recognition with Smartphones)

기존의 사물 인식 기법은 일반적으로 두 종류로 나뉜다. 첫째는 촬영된 사진을 이용하는 방법으로 카메라를 이용해 사진을 찍어야 한다는 번거로움과 어두운 환경에서는 사용하지 못한다는 단점이 있다. 둘째는 RFID 등의 전자 태그를 부착해 전자신호로 구분하는 방법으로 태그의 가격 부담과 인식하고자 하는 모든 사물에 태그를 부착해야 한다는 비현실성 때문에 상용화에 어려움을 겪었다.

연구팀이 개발한 노커 기술은 카메라와 별도의 기기를 쓰지 않아도 사물을 인식할 수 있다. 노커 기술은 물체에 ‘노크’를 해서 생긴 반응을 스마트폰의 마이크, 가속도계, 자이로스코프로 감지하고, 이 데이터를 기계학습 기술을 통해 분석해 사물을 인식한다.

연구팀은 책, 노트북, 물병, 자전거 등 일상생활에서 흔히 접할 수 있는 23종의 사물로 실험한 결과 혼잡한 도로, 식당 등 잡음이 많은 공간에서는 83%의 사물 인식 정확도를 보였고, 가정 등 실내 공간에서의 사물 인식 정확도는 98%에 달하는 것을 확인했다.

연구팀의 노커 기술은 스마트폰 사용의 새로운 패러다임을 제시했다. 예를 들어 빈 물통을 스마트폰으로 노크하면 자동으로 물을 주문할 수 있고, IoT 기기를 활용하여 취침 전 침대를 노크하면 불을 끄고 알람을 자동 설정하는 등 총 15개의 구체적인 활용 방안을 선보였다.

이성주 교수는 “특별한 센서나 하드웨어 개발 없이 기존 스마트폰의 센서 조합과 기계학습을 활용해 개발한 소프트웨어 기술로, 스마트폰 사용자라면 보편적으로 사용할 수 있어 의미가 있다”라며 “사용자가 자주 이용하는 사물과의 상호 작용을 보다 쉽고 편하게 만들어 주는 기술이다”라고 말했다.

이 연구는 한국연구재단 차세대정보컴퓨팅기술개발사업과 정보통신기획평가원 정보통신․방송 기술개발사업 및 표준화 사업의 지원을 통해 수행됐다.

연구에 대한 설명과 시연은 링크에서 확인할 수 있고, ( https://www.youtube.com/watch?v=SyQn1vr_HeQ&feature=youtu.be ) 자세한 정보는 프로젝트 웹사이트에서 볼 수 있다. ( https://nmsl.kaist.ac.kr/projects/knocker/ )

□ 그림 설명

그림1. 물병에 노크 했을 때의 '노커' 기술 예시

그림2. 23개 사물에 대해 스마트폰 센서로 추출한 노크 고유 반응 시각화

2019.10.01 조회수 10818

이성주 교수, 스마트폰으로 사물 두드려 인식하는 노커(Knocker) 기술 개발

〈 왼쪽부터 공태식 박사과정, 조현성 석사과정, 이성주 교수 〉

우리 대학 전산학부 이성주 교수 연구팀이 스마트폰을 사물에 두드리는 것만으로 사물을 인식할 수 있는 ‘노커(Knocker)’ 기술을 개발했다.

이번 연구 결과는 기존 방식과 달리 카메라나 외부 장치를 사용하지 않아 어두운 곳에서도 식별에 전혀 지장이 없고, 추가 장비 없이 스마트폰만으로 사물 인식을 할 수 있어 기존 사물 인식 기술의 문제를 해결할 수 있을 것으로 기대된다.

공태식 박사과정, 조현성 석사과정, 인하대학교 이보원 교수가 참여한 이번 연구 결과는 9월 13일 유비쿼터스 컴퓨팅 분야 국제 최우수학회 ‘ACM 유비콤(ACM UbiComp)’에서 발표됐다. (논문명 : Knocker: Vibroacoustic-based Object Recognition with Smartphones)

기존의 사물 인식 기법은 일반적으로 두 종류로 나뉜다. 첫째는 촬영된 사진을 이용하는 방법으로 카메라를 이용해 사진을 찍어야 한다는 번거로움과 어두운 환경에서는 사용하지 못한다는 단점이 있다. 둘째는 RFID 등의 전자 태그를 부착해 전자신호로 구분하는 방법으로 태그의 가격 부담과 인식하고자 하는 모든 사물에 태그를 부착해야 한다는 비현실성 때문에 상용화에 어려움을 겪었다.

연구팀이 개발한 노커 기술은 카메라와 별도의 기기를 쓰지 않아도 사물을 인식할 수 있다. 노커 기술은 물체에 ‘노크’를 해서 생긴 반응을 스마트폰의 마이크, 가속도계, 자이로스코프로 감지하고, 이 데이터를 기계학습 기술을 통해 분석해 사물을 인식한다.

연구팀은 책, 노트북, 물병, 자전거 등 일상생활에서 흔히 접할 수 있는 23종의 사물로 실험한 결과 혼잡한 도로, 식당 등 잡음이 많은 공간에서는 83%의 사물 인식 정확도를 보였고, 가정 등 실내 공간에서의 사물 인식 정확도는 98%에 달하는 것을 확인했다.

연구팀의 노커 기술은 스마트폰 사용의 새로운 패러다임을 제시했다. 예를 들어 빈 물통을 스마트폰으로 노크하면 자동으로 물을 주문할 수 있고, IoT 기기를 활용하여 취침 전 침대를 노크하면 불을 끄고 알람을 자동 설정하는 등 총 15개의 구체적인 활용 방안을 선보였다.

이성주 교수는 “특별한 센서나 하드웨어 개발 없이 기존 스마트폰의 센서 조합과 기계학습을 활용해 개발한 소프트웨어 기술로, 스마트폰 사용자라면 보편적으로 사용할 수 있어 의미가 있다”라며 “사용자가 자주 이용하는 사물과의 상호 작용을 보다 쉽고 편하게 만들어 주는 기술이다”라고 말했다.

이 연구는 한국연구재단 차세대정보컴퓨팅기술개발사업과 정보통신기획평가원 정보통신․방송 기술개발사업 및 표준화 사업의 지원을 통해 수행됐다.

연구에 대한 설명과 시연은 링크에서 확인할 수 있고, ( https://www.youtube.com/watch?v=SyQn1vr_HeQ&feature=youtu.be ) 자세한 정보는 프로젝트 웹사이트에서 볼 수 있다. ( https://nmsl.kaist.ac.kr/projects/knocker/ )

□ 그림 설명

그림1. 물병에 노크 했을 때의 '노커' 기술 예시

그림2. 23개 사물에 대해 스마트폰 센서로 추출한 노크 고유 반응 시각화

2019.10.01 조회수 10818 나노종합기술원장에 이조원 한양대 석좌교수 취임

〈 이조원 나노종합기술원장 〉

우리 대학은 지난 8월 30일 임시이사회를 열고 제6대 나노종합기술원장에 이조원 한양대 석좌교수(67)를 선임했고, 16일 취임한다고 밝혔다.

이 신임 원장은 9월 16일부터 임기를 시작해 2022년 9월 15일까지 3년 동안 나노종합기술원을 이끌게 된다.

이 신임 원장은 펜실베니아주립대에서 금속과학 박사학위를 얻었으며 과학기술부 21세기프런티어사업단 테라급나노소자개발사업단장과 한양대학교 나노융합과학과 교수를 역임했다. 또한 국가나노기술종합발전계획 수립에도 참여했다.

공모 과정에서 그의 이러한 경험이 나노분야의 연구개발을 지원하는 나노종합기술원에 적임자로 평가받았다.

이 신임 원장은 “그동안 큰 노력으로 기술원은 나노기술 발전에 크게 이바지하여 왔고 이를 바탕으로 △국내 반도체 소재 기업의 국산화 지원을 위한 12인치 테스트베드 구축, △시스템 반도체 육성을 위한 지원 체계 구축, △미래 나노기술을 이끌 인재 양성 등 현재의 많은 대내외 현안들을 슬기롭게 대응하여 국가의 나노기술 발전에 이바지하는 기술원이 되도록 모든 역량을 다하겠다”라고 말했다.

2019.09.16 조회수 6097

나노종합기술원장에 이조원 한양대 석좌교수 취임

〈 이조원 나노종합기술원장 〉

우리 대학은 지난 8월 30일 임시이사회를 열고 제6대 나노종합기술원장에 이조원 한양대 석좌교수(67)를 선임했고, 16일 취임한다고 밝혔다.

이 신임 원장은 9월 16일부터 임기를 시작해 2022년 9월 15일까지 3년 동안 나노종합기술원을 이끌게 된다.

이 신임 원장은 펜실베니아주립대에서 금속과학 박사학위를 얻었으며 과학기술부 21세기프런티어사업단 테라급나노소자개발사업단장과 한양대학교 나노융합과학과 교수를 역임했다. 또한 국가나노기술종합발전계획 수립에도 참여했다.

공모 과정에서 그의 이러한 경험이 나노분야의 연구개발을 지원하는 나노종합기술원에 적임자로 평가받았다.

이 신임 원장은 “그동안 큰 노력으로 기술원은 나노기술 발전에 크게 이바지하여 왔고 이를 바탕으로 △국내 반도체 소재 기업의 국산화 지원을 위한 12인치 테스트베드 구축, △시스템 반도체 육성을 위한 지원 체계 구축, △미래 나노기술을 이끌 인재 양성 등 현재의 많은 대내외 현안들을 슬기롭게 대응하여 국가의 나노기술 발전에 이바지하는 기술원이 되도록 모든 역량을 다하겠다”라고 말했다.

2019.09.16 조회수 6097 박수형 교수, 중증열성혈소판감소증후군 예방 백신 개발

〈 박수형 교수 〉

우리 대학 의과학대학원 박수형 교수 연구팀이 일명 살인진드기병으로 불리는 중증열성혈소판감소증후군(SFTS) 바이러스 감염을 예방하는 백신을 개발했다.

충북대학교 의과대학 최영기 교수와 진원생명과학(주)이 함께 참여한 공동 연구팀은 개발한 백신이 감염 동물모델 실험을 통해 중증열성혈소판감소증후군 바이러스 감염을 완벽하게 억제할 수 있음을 증명했다.

이번 연구를 통해 예방 백신 도출 및 검증 성과뿐 아니라 면역학적 관점에서 백신의 감염 예방 효능을 극대화할 수 있는 항원을 제시함으로써, 추후 중증열성혈소판감소증후군 바이러스에 대한 대응 전략 확립 및 연구에 기여할 것으로 기대된다.

곽정은 박사과정과 충북대학교 김영일 박사가 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 8월 23일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Development of a SFTSV DNA vaccine that confers complete protection against lethal infection in ferrets)

흔히 살인진드기병으로 알려진 SFTS는 SFTS 바이러스에 감염된 매개 진드기에 물려 발생하는 신종 감염병으로, 최근 발생 빈도 및 지역의 확산으로 WHO에서도 주의해야 할 10대 신, 변종 바이러스 감염병으로 지정한 질병이다.

일반적으로 6~14일의 잠복기 후 고열(38∼40℃)이 3~10일 이어지고, 혈소판 감소 및 백혈구 감소와 구토, 설사 등 소화기 증상이 발생하며, 일부 사례에서는 중증으로 진행돼 사망에 이르기도 한다.

2013년에 한국에서 처음으로 환자가 발생한 이래 발생 건수가 매년 꾸준히 증가하고 있지만, 진드기 접촉 최소화를 통한 예방이 제시될 뿐 현재까지 예방 백신이 개발되지 않았다.

연구팀은 31종의 서로 다른 SFTS 바이러스의 유전자 서열로부터 공통 서열을 도출해 백신 항원을 설계하고, 진원생명과학의 플랫폼을 이용해 DNA 백신을 제작했다.

DNA 백신 기술은 기존 백신과 달리 바이러스 자체가 아닌 유전자만을 사용해 안전하고 기존 백신 대비 광범위한 면역 반응을 유도할 수 있다는 장점이 있다.

연구팀은 감염 동물모델인 패럿에서 백신이 감염을 완벽하게 억제하며 소화기 증상, 혈소판 및 백혈구 감소, 고열, 간 수치 상승 등 감염 환자에서 발생하는 임상 증상들 역시 관찰되지 않음을 확인했다.

특히 연구팀은 해당 바이러스의 전체 유전자에 대한 5종의 백신을 구상해 SFTS 예방 백신 개발에 대한 전략적 접근법을 제시했다.

연구팀은 수동전달 기법(passive transfer)을 통해 바이러스의 당단백질에 대한 항체 면역 반응이 감염억제에 주요한 역할을 함을 규명했다. 또한, 비-당단백질에 대한 T세포 면역 반응 역시 감염 예방에 기여할 수 있음을 밝혔다.

박 교수는 “이번 연구는 SFTS 바이러스 감염을 완벽하게 방어할 수 있는 백신을 최초로 개발하고, 생쥐 모델이 아닌 환자의 임상 증상과 같게 발생하는 패럿 동물모델에서 완벽한 방어효능을 증명했다는 중요한 의의가 있다”라고 말했다.

최 교수는 “이번 SFTS 바이러스 백신 개발 연구 성과는 국제적으로 SFTS 백신 개발을 위한 기술적 우위를 확보했다는 중요한 의의가 있으며, 연구결과를 바탕으로 지속적인 연구를 통해 SFTS 바이러스 백신의 상용화에 기여할 수 있을 것이다”라고 말했다.

향후 임상개발은 이번 연구에 함께 참여한 DNA 백신 개발 전문기업인 진원생명과학(주)을 통해 진행할 계획이다.

이번 연구는 보건복지부 감염병위기대응기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2019.08.28 조회수 12822

박수형 교수, 중증열성혈소판감소증후군 예방 백신 개발

〈 박수형 교수 〉

우리 대학 의과학대학원 박수형 교수 연구팀이 일명 살인진드기병으로 불리는 중증열성혈소판감소증후군(SFTS) 바이러스 감염을 예방하는 백신을 개발했다.

충북대학교 의과대학 최영기 교수와 진원생명과학(주)이 함께 참여한 공동 연구팀은 개발한 백신이 감염 동물모델 실험을 통해 중증열성혈소판감소증후군 바이러스 감염을 완벽하게 억제할 수 있음을 증명했다.

이번 연구를 통해 예방 백신 도출 및 검증 성과뿐 아니라 면역학적 관점에서 백신의 감염 예방 효능을 극대화할 수 있는 항원을 제시함으로써, 추후 중증열성혈소판감소증후군 바이러스에 대한 대응 전략 확립 및 연구에 기여할 것으로 기대된다.

곽정은 박사과정과 충북대학교 김영일 박사가 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 8월 23일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Development of a SFTSV DNA vaccine that confers complete protection against lethal infection in ferrets)

흔히 살인진드기병으로 알려진 SFTS는 SFTS 바이러스에 감염된 매개 진드기에 물려 발생하는 신종 감염병으로, 최근 발생 빈도 및 지역의 확산으로 WHO에서도 주의해야 할 10대 신, 변종 바이러스 감염병으로 지정한 질병이다.

일반적으로 6~14일의 잠복기 후 고열(38∼40℃)이 3~10일 이어지고, 혈소판 감소 및 백혈구 감소와 구토, 설사 등 소화기 증상이 발생하며, 일부 사례에서는 중증으로 진행돼 사망에 이르기도 한다.

2013년에 한국에서 처음으로 환자가 발생한 이래 발생 건수가 매년 꾸준히 증가하고 있지만, 진드기 접촉 최소화를 통한 예방이 제시될 뿐 현재까지 예방 백신이 개발되지 않았다.

연구팀은 31종의 서로 다른 SFTS 바이러스의 유전자 서열로부터 공통 서열을 도출해 백신 항원을 설계하고, 진원생명과학의 플랫폼을 이용해 DNA 백신을 제작했다.

DNA 백신 기술은 기존 백신과 달리 바이러스 자체가 아닌 유전자만을 사용해 안전하고 기존 백신 대비 광범위한 면역 반응을 유도할 수 있다는 장점이 있다.

연구팀은 감염 동물모델인 패럿에서 백신이 감염을 완벽하게 억제하며 소화기 증상, 혈소판 및 백혈구 감소, 고열, 간 수치 상승 등 감염 환자에서 발생하는 임상 증상들 역시 관찰되지 않음을 확인했다.

특히 연구팀은 해당 바이러스의 전체 유전자에 대한 5종의 백신을 구상해 SFTS 예방 백신 개발에 대한 전략적 접근법을 제시했다.

연구팀은 수동전달 기법(passive transfer)을 통해 바이러스의 당단백질에 대한 항체 면역 반응이 감염억제에 주요한 역할을 함을 규명했다. 또한, 비-당단백질에 대한 T세포 면역 반응 역시 감염 예방에 기여할 수 있음을 밝혔다.

박 교수는 “이번 연구는 SFTS 바이러스 감염을 완벽하게 방어할 수 있는 백신을 최초로 개발하고, 생쥐 모델이 아닌 환자의 임상 증상과 같게 발생하는 패럿 동물모델에서 완벽한 방어효능을 증명했다는 중요한 의의가 있다”라고 말했다.

최 교수는 “이번 SFTS 바이러스 백신 개발 연구 성과는 국제적으로 SFTS 백신 개발을 위한 기술적 우위를 확보했다는 중요한 의의가 있으며, 연구결과를 바탕으로 지속적인 연구를 통해 SFTS 바이러스 백신의 상용화에 기여할 수 있을 것이다”라고 말했다.

향후 임상개발은 이번 연구에 함께 참여한 DNA 백신 개발 전문기업인 진원생명과학(주)을 통해 진행할 계획이다.

이번 연구는 보건복지부 감염병위기대응기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2019.08.28 조회수 12822