%EC%A0%84%EA%B8%B0%EB%B0%8F%EC%A0%84%EC%9E%90%EA%B3%B5%ED%95%99%EB%B6%80

-

전기및전자공학부 윤영규 교수팀, 국제의료영상처리학회 젊은과학자상 수상

우리 대학 전기및전자공학부 윤영규 교수팀이 2021년 국제의료영상처리학회(MICCAI)로부터 젊은 과학자 상(Young Scientist Award) 수상자로 선정되었다고 8일 밝혔다.

젊은 과학자 상(Young Scientist Award)은 의료영상처리 분야 저명 국제 학술대회인 국제의료영상학회에 출판된 논문 중 학생 혹은 박사 학위를 받은 지 2년 이내의 주저자에 의해 작성된 가장 우수한 논문에 주어지는 상으로 우리나라에서 이 상을 받기는 처음이다.

전기및전자공학부 신창엽 학생(現 석사과정 학생)과 전기및전자공학부 류현 학생(現 학사과정 학생)이 공동 제1 저자, 전기및전자공학부 조은서 학생(現 박사과정 학생)이 공저자로 저술한 아래 논문으로 상을 수상했다.

“RLP-Net: A Recursive Light Propagation Network for 3-D Virtual Refocusing,”International Conference on Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention (MICCAI), 2021.

이 논문은 두 장의 현미경 이미지만 활용해 3차원 영상을 복원하는 가상 재초점 기술에 관한 것으로, 빛의 전파 과정이 공간적 불변성을 가지는 점에 착안해 빛의 전파 함수를 재귀적 신경망을 활용해 근사함으로써 정확한 가상 재초점이 가능함을 보였다.

시상식은 COVID19 상황으로 인해 가상으로 진행된 2021 MICCAI 학술대회에서 지난 9월 30일 진행됐으며, 수상자 리스트는 영구적으로 MICCAI 학술회 홈페이지에 게시될 예정이다.

2021.10.08 조회수 10236

전기및전자공학부 윤영규 교수팀, 국제의료영상처리학회 젊은과학자상 수상

우리 대학 전기및전자공학부 윤영규 교수팀이 2021년 국제의료영상처리학회(MICCAI)로부터 젊은 과학자 상(Young Scientist Award) 수상자로 선정되었다고 8일 밝혔다.

젊은 과학자 상(Young Scientist Award)은 의료영상처리 분야 저명 국제 학술대회인 국제의료영상학회에 출판된 논문 중 학생 혹은 박사 학위를 받은 지 2년 이내의 주저자에 의해 작성된 가장 우수한 논문에 주어지는 상으로 우리나라에서 이 상을 받기는 처음이다.

전기및전자공학부 신창엽 학생(現 석사과정 학생)과 전기및전자공학부 류현 학생(現 학사과정 학생)이 공동 제1 저자, 전기및전자공학부 조은서 학생(現 박사과정 학생)이 공저자로 저술한 아래 논문으로 상을 수상했다.

“RLP-Net: A Recursive Light Propagation Network for 3-D Virtual Refocusing,”International Conference on Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention (MICCAI), 2021.

이 논문은 두 장의 현미경 이미지만 활용해 3차원 영상을 복원하는 가상 재초점 기술에 관한 것으로, 빛의 전파 과정이 공간적 불변성을 가지는 점에 착안해 빛의 전파 함수를 재귀적 신경망을 활용해 근사함으로써 정확한 가상 재초점이 가능함을 보였다.

시상식은 COVID19 상황으로 인해 가상으로 진행된 2021 MICCAI 학술대회에서 지난 9월 30일 진행됐으며, 수상자 리스트는 영구적으로 MICCAI 학술회 홈페이지에 게시될 예정이다.

2021.10.08 조회수 10236 -

인간의 뇌를 모방한 뉴로모픽 반도체 개발

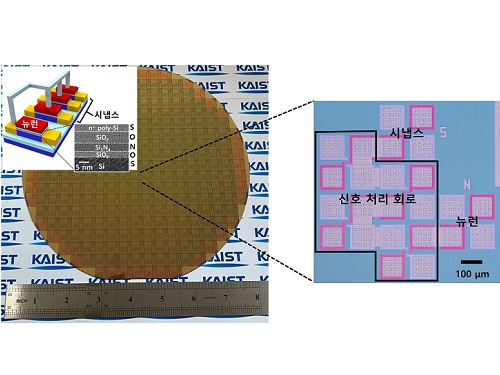

우리 대학 전기및전자공학부 최양규, 최성율 교수 공동연구팀이 인간의 뇌를 모방한 고집적 뉴로모픽 반도체를 개발했다고 5일 밝혔다.

뉴로모픽(neuromorphic) 하드웨어는, 인간의 뇌가 매우 복잡한 기능을 수행하지만 소비하는 에너지는 20와트(W) 밖에 되지 않는다는 것에 착안해, 인간의 뇌를 모방해 인공지능 기능을 하드웨어로 구현하는 방식이다. 뉴로모픽 하드웨어는 기존의 폰 노이만(von Neumann) 방식과 다르게 인공지능 기능을 초저전력으로 수행할 수 있어 많은 주목을 받고 있다.

공동연구팀은 단일 트랜지스터를 이용해 인간의 뇌를 모방한 뉴런과 시냅스로 구성된 뉴로모픽 반도체를 구현했다. 이 반도체는 상용화된 실리콘 표준 공정으로 제작되어, 뉴로모픽 하드웨어 시스템의 상용화 가능성을 획기적으로 높였다.

우리 대학 전기및전자공학부 한준규 박사과정이 제1 저자로, 같은 학부 오정엽 박사과정이 제2 저자로 참여한 이번 연구는 저명 국제 학술지 `사이언스 어드벤시스(Science Advances)' 8월 온라인판에 출판됐다. (논문명 : Co-integration of single transistor neurons and synapses by nanoscale CMOS fabrication for highly scalable neuromorphic hardware).

뉴로모픽 하드웨어를 구현하기 위해서는, 생물학적 뇌와 동일하게 일정 신호가 통합되었을 때 스파이크를 발생하는 뉴런과 두 뉴런 사이의 연결성을 기억하는 시냅스가 필요하다. 하지만, 디지털 또는 아날로그 회로를 기반으로 구성된 뉴런과 시냅스는 큰 면적을 차지하기 때문에 집적도 측면에서 한계가 있다. 인간의 뇌가 약 천억 개(1011)의 뉴런과 백조 개(1014)의 시냅스로 구성된다는 점에서, 실제 모바일 및 사물인터넷(IoT) 장치에 사용되기 위해서는 집적도를 개선할 필요가 있다.

이를 개선하기 위해 다양한 소재 및 구조 기반의 뉴런과 시냅스가 제안되었지만, 대부분 표준 실리콘 미세 공정 기술로 제작될 수 없어 상용화가 어렵고 양산 적용에 문제가 많았다.

연구팀은 문제 해결을 위해 이미 널리 쓰이고 있는 표준 실리콘 미세 공정 기술로 제작될 수 있는 단일 트랜지스터로 생물학적 뉴런과 시냅스의 동작을 모방했으며, 이를 동일 웨이퍼(8 인치) 상에 동시 집적해 뉴로모픽 반도체를 제작했다.

제작된 뉴로모픽 트랜지스터는 현재 양산되고 있는 메모리 및 시스템 반도체용 트랜지스터와 같은 구조로, 트랜지스터가 메모리 기능 및 논리 연산을 수행하는 것은 물론, 새로운 뉴로모픽 동작이 가능함을 실험적으로 보여 준 것에 가장 큰 의미가 있다. 기존 양산 트랜지스터에 새로운 동작원리를 적용해, 구조는 같으나 기능이 전혀 다른 뉴로모픽 트랜지스터를 제작했다. 뉴로모픽 트랜지스터는 마치 동전에 앞면과 뒷면이 동시에 있는 것처럼, 뉴런 기능도 하고 시냅스 기능도 수행하는 야누스(Janus) 구조로 구현 가능함을 세계 최초로 입증했다.

연구팀의 기술은 복잡한 디지털 및 아날로그 회로를 기반으로 구성되던 뉴런을 단일 트랜지스터로 대체 구현해 집적도를 획기적으로 높였고, 더 나아가 같은 구조의 시냅스와 함께 집적해 공정 단순화에 따른 비용 절감을 할 수 있는 신기술이다. 기존 뉴런 회로 구성에 필요한 평면적이 21,000 단위인 반면, 새로 개발된 뉴로모픽 트랜지스터는 6 단위 이하이므로 집적도가 약 3,500 배 이상 높다.

연구팀은 제작된 뉴로모픽 반도체를 바탕으로 증폭 이득 조절, 동시성 판단 등의 뇌의 기능을 일부 모방했고, 글자 이미지 및 얼굴 이미지 인식이 가능함을 보였다.

연구팀이 개발한 뉴로모픽 반도체는 집적도 개선과 비용 절감 등에 이바지하며, 뉴로모픽 하드웨어의 상용화를 앞당길 수 있을 것으로 기대된다.

한준규 박사과정은 "상보성 금속 산화막 반도체(CMOS) 기반 단일 트랜지스터를 이용해 뉴런과 시냅스 동작이 가능함을 보였다ˮ 라며 "상용화된 CMOS 공정을 이용해 뉴런, 시냅스, 그리고 부가적인 신호 처리 회로를 동일 웨이퍼 상에 동시에 집적함으로써, 뉴로모픽 반도체의 집적도를 개선했고, 이는 뉴로모픽 하드웨어의 상용화를 한 단계 앞당길 수 있을 것이다ˮ 라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 차세대지능형반도체기술개발사업, 중견연구사업, 미래반도체사업 및 반도체설계교육센터의 지원을 받아 수행됐다.

2021.08.06 조회수 15369

인간의 뇌를 모방한 뉴로모픽 반도체 개발

우리 대학 전기및전자공학부 최양규, 최성율 교수 공동연구팀이 인간의 뇌를 모방한 고집적 뉴로모픽 반도체를 개발했다고 5일 밝혔다.

뉴로모픽(neuromorphic) 하드웨어는, 인간의 뇌가 매우 복잡한 기능을 수행하지만 소비하는 에너지는 20와트(W) 밖에 되지 않는다는 것에 착안해, 인간의 뇌를 모방해 인공지능 기능을 하드웨어로 구현하는 방식이다. 뉴로모픽 하드웨어는 기존의 폰 노이만(von Neumann) 방식과 다르게 인공지능 기능을 초저전력으로 수행할 수 있어 많은 주목을 받고 있다.

공동연구팀은 단일 트랜지스터를 이용해 인간의 뇌를 모방한 뉴런과 시냅스로 구성된 뉴로모픽 반도체를 구현했다. 이 반도체는 상용화된 실리콘 표준 공정으로 제작되어, 뉴로모픽 하드웨어 시스템의 상용화 가능성을 획기적으로 높였다.

우리 대학 전기및전자공학부 한준규 박사과정이 제1 저자로, 같은 학부 오정엽 박사과정이 제2 저자로 참여한 이번 연구는 저명 국제 학술지 `사이언스 어드벤시스(Science Advances)' 8월 온라인판에 출판됐다. (논문명 : Co-integration of single transistor neurons and synapses by nanoscale CMOS fabrication for highly scalable neuromorphic hardware).

뉴로모픽 하드웨어를 구현하기 위해서는, 생물학적 뇌와 동일하게 일정 신호가 통합되었을 때 스파이크를 발생하는 뉴런과 두 뉴런 사이의 연결성을 기억하는 시냅스가 필요하다. 하지만, 디지털 또는 아날로그 회로를 기반으로 구성된 뉴런과 시냅스는 큰 면적을 차지하기 때문에 집적도 측면에서 한계가 있다. 인간의 뇌가 약 천억 개(1011)의 뉴런과 백조 개(1014)의 시냅스로 구성된다는 점에서, 실제 모바일 및 사물인터넷(IoT) 장치에 사용되기 위해서는 집적도를 개선할 필요가 있다.

이를 개선하기 위해 다양한 소재 및 구조 기반의 뉴런과 시냅스가 제안되었지만, 대부분 표준 실리콘 미세 공정 기술로 제작될 수 없어 상용화가 어렵고 양산 적용에 문제가 많았다.

연구팀은 문제 해결을 위해 이미 널리 쓰이고 있는 표준 실리콘 미세 공정 기술로 제작될 수 있는 단일 트랜지스터로 생물학적 뉴런과 시냅스의 동작을 모방했으며, 이를 동일 웨이퍼(8 인치) 상에 동시 집적해 뉴로모픽 반도체를 제작했다.

제작된 뉴로모픽 트랜지스터는 현재 양산되고 있는 메모리 및 시스템 반도체용 트랜지스터와 같은 구조로, 트랜지스터가 메모리 기능 및 논리 연산을 수행하는 것은 물론, 새로운 뉴로모픽 동작이 가능함을 실험적으로 보여 준 것에 가장 큰 의미가 있다. 기존 양산 트랜지스터에 새로운 동작원리를 적용해, 구조는 같으나 기능이 전혀 다른 뉴로모픽 트랜지스터를 제작했다. 뉴로모픽 트랜지스터는 마치 동전에 앞면과 뒷면이 동시에 있는 것처럼, 뉴런 기능도 하고 시냅스 기능도 수행하는 야누스(Janus) 구조로 구현 가능함을 세계 최초로 입증했다.

연구팀의 기술은 복잡한 디지털 및 아날로그 회로를 기반으로 구성되던 뉴런을 단일 트랜지스터로 대체 구현해 집적도를 획기적으로 높였고, 더 나아가 같은 구조의 시냅스와 함께 집적해 공정 단순화에 따른 비용 절감을 할 수 있는 신기술이다. 기존 뉴런 회로 구성에 필요한 평면적이 21,000 단위인 반면, 새로 개발된 뉴로모픽 트랜지스터는 6 단위 이하이므로 집적도가 약 3,500 배 이상 높다.

연구팀은 제작된 뉴로모픽 반도체를 바탕으로 증폭 이득 조절, 동시성 판단 등의 뇌의 기능을 일부 모방했고, 글자 이미지 및 얼굴 이미지 인식이 가능함을 보였다.

연구팀이 개발한 뉴로모픽 반도체는 집적도 개선과 비용 절감 등에 이바지하며, 뉴로모픽 하드웨어의 상용화를 앞당길 수 있을 것으로 기대된다.

한준규 박사과정은 "상보성 금속 산화막 반도체(CMOS) 기반 단일 트랜지스터를 이용해 뉴런과 시냅스 동작이 가능함을 보였다ˮ 라며 "상용화된 CMOS 공정을 이용해 뉴런, 시냅스, 그리고 부가적인 신호 처리 회로를 동일 웨이퍼 상에 동시에 집적함으로써, 뉴로모픽 반도체의 집적도를 개선했고, 이는 뉴로모픽 하드웨어의 상용화를 한 단계 앞당길 수 있을 것이다ˮ 라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 차세대지능형반도체기술개발사업, 중견연구사업, 미래반도체사업 및 반도체설계교육센터의 지원을 받아 수행됐다.

2021.08.06 조회수 15369 -

광 네트워크 기반 GPU 메모리 시스템 개발

소수의 글로벌 기업 주도하에 개발/생산되던 *GPU(Graphic Processing Unit)의 메모리 시스템을, *이종 메모리와 *광 네트워크를 활용해 용량과 대역폭 모두를 대폭 향상한 기술이 우리 연구진에 의해 개발됐다.

☞ 이종 메모리: 서로 다른 특성을 가진 메모리를 통합한 메모리

☞ 광 네트워크: 빛으로 변환된 신호를 사용하여 정보를 전달하는 통신 수단.

☞ GPU: 여러 프로세스를 병렬적으로 빠르게 처리할 수 있는 연산 장치.

우리 대학 전기및전자공학부 정명수 교수 연구팀(컴퓨터 아키텍처 및 운영체제 연구실)이 *3D XPoint 메모리(이하 XPoint)와 *DRAM 메모리를 통합한 이종 메모리 시스템에서 광 네트워크로 통신하는 `옴-지피유(Ohm-GPU)' 기술 개발에 성공함으로써 기존 DRAM을 단독으로 사용한 *전기 네트워크 기반의 GPU 메모리 시스템 대비 181% 이상의 성능 향상을 성취했다고 2일 밝혔다.

☞ 3D XPoint 메모리: DRAM에 비해 용량이 크지만 데이터 전송 속도가 느린 메모리.

☞ DRAM 메모리: 3D XPoint에 비해 데이터 전송 속도가 빠르지만 용량이 작은 메모리.

☞ 전기 네트워크: 전기적인 신호를 사용해 정보를 전달하는 통신 수단.

기존 GPU는 다수의 연산 장치로 구성되어 있어 연산 속도가 매우 빠르다는 장점이 있으나, DRAM을 단독으로 사용하는 메모리 시스템의 낮은 메모리 용량과 좁은 데이터 전송 대역폭으로 인해 연산 성능을 충분히 활용하지 못한다는 문제가 있다. 용량을 증가시키는 대안으로 DRAM을 XPoint로 대체하는 방법이 있으나, 이때 8배 큰 메모리 용량을 얻을 수 있는 반면 읽기/쓰기의 성능이 4배, 6배로 낮아진다. 또한, 대역폭을 증가시키는 대안으로 *HBM(High Bandwidth Memory) 기술을 활용할 수 있으나, 단일 면적 내 장착할 수 있는 전기 채널(*구리 선) 개수의 한계로 인해 GPU 메모리 시스템이 요구하는 고대역폭을 만족하기 어렵다.

☞ HBM: 3D로 DRAM을 쌓아 고대역폭을 얻을 수 있는 메모리.

☞ 구리 선(Copper wire): 전기 신호가 전달되는 통로.

정 교수팀이 개발한 Ohm-GPU 기술은 대용량 XPoint와 고성능의 DRAM을 통합한 이종 메모리 시스템을 채택함으로써, 기존 메모리 시스템과 동일한 성능을 가지면서도 메모리의 용량을 증가시켰다. 또한, 단일 광 채널(*광섬유)로 서로 다른 파장의 다중 광신호를 전달할 수 있는 광 네트워크의 장점을 활용해 메모리 대역폭을 대폭 넓힘으로써 기존 GPU 메모리 시스템의 한계점들을 전면 개선했다.

☞ 광섬유(Optic fiber): 광 신호가 전달되는 통로.

Ohm-GPU 기술은 GPU 내부에 있는 메모리 컨트롤러 및 인터페이스를 수정해 이종 메모리의 모든 메모리 요청을 광신호로 처리한다. 메모리 요청은 일반적으로 DRAM 캐시 메모리에서 처리되지만, DRAM에 없는 데이터는 XPoint로부터 읽어와야 한다. 이때, 발생하는 이종 메모리 간 데이터 이동의 오버헤드(대기 시간)는 1) 연산을 위한 메모리 접근과 데이터 이동을 위한 메모리 접근의 광 파장을 다르게 설정하고, 2) 메모리 컨트롤러 개입을 최소화하고 XPoint 컨트롤러가 이종 메모리 간 데이터 이동을 수행함으로써 완화했다.

개발된 Ohm-GPU 기술은 기존 DRAM을 단독으로 사용하는 전기 네트워크 기반의 GPU 메모리 시스템 대비 다양한 그래 프처리, 과학응용 실행 등에서 181%의 성능 향상을 달성했다. 이는 인공지능(AI), 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅 등 대용량, 고대역폭의 데이터 전송을 요구하는 고성능 가속기의 메모리 시스템을 대체할 수 있을 것으로 기대된다.

정명수 교수는 "GPU 메모리 시스템 기술은 일부 해외 유수 기업이 주도하고 있지만, 이번 연구성과를 기반으로 GPU 및 GPU와 유사한 모든 고성능 가속기 메모리 시스템 관련 시장에서 우위를 선점할 가능성을 열었다는 점에서 의미가 있다ˮ라고 강조했다.

한편 이번 연구는 올해 10월에 열릴 컴퓨터 구조 분야 최우수 학술대회인 `마이크로(International Symposium on Microarchitecture, MICRO), 2021'에 관련 논문(논문명: Ohm-GPU: Integrating New Optical Network and Heterogeneous Memory into GPU Multi-Processors)으로 발표될 예정이며, 이를 통해 정교수 팀은 스토리지 및 메모리 관련 연구로 2021, 당해, 전 세계 컴퓨터 구조에서 가장 잘 알려진 4개의 최우수 학술대회 모두에서 그 결과를 공유한다. 해당 연구에 대한 자세한 내용은 연구실 웹사이트(http://camelab.org)에서 확인할 수 있다.

2021.08.03 조회수 11657

광 네트워크 기반 GPU 메모리 시스템 개발

소수의 글로벌 기업 주도하에 개발/생산되던 *GPU(Graphic Processing Unit)의 메모리 시스템을, *이종 메모리와 *광 네트워크를 활용해 용량과 대역폭 모두를 대폭 향상한 기술이 우리 연구진에 의해 개발됐다.

☞ 이종 메모리: 서로 다른 특성을 가진 메모리를 통합한 메모리

☞ 광 네트워크: 빛으로 변환된 신호를 사용하여 정보를 전달하는 통신 수단.

☞ GPU: 여러 프로세스를 병렬적으로 빠르게 처리할 수 있는 연산 장치.

우리 대학 전기및전자공학부 정명수 교수 연구팀(컴퓨터 아키텍처 및 운영체제 연구실)이 *3D XPoint 메모리(이하 XPoint)와 *DRAM 메모리를 통합한 이종 메모리 시스템에서 광 네트워크로 통신하는 `옴-지피유(Ohm-GPU)' 기술 개발에 성공함으로써 기존 DRAM을 단독으로 사용한 *전기 네트워크 기반의 GPU 메모리 시스템 대비 181% 이상의 성능 향상을 성취했다고 2일 밝혔다.

☞ 3D XPoint 메모리: DRAM에 비해 용량이 크지만 데이터 전송 속도가 느린 메모리.

☞ DRAM 메모리: 3D XPoint에 비해 데이터 전송 속도가 빠르지만 용량이 작은 메모리.

☞ 전기 네트워크: 전기적인 신호를 사용해 정보를 전달하는 통신 수단.

기존 GPU는 다수의 연산 장치로 구성되어 있어 연산 속도가 매우 빠르다는 장점이 있으나, DRAM을 단독으로 사용하는 메모리 시스템의 낮은 메모리 용량과 좁은 데이터 전송 대역폭으로 인해 연산 성능을 충분히 활용하지 못한다는 문제가 있다. 용량을 증가시키는 대안으로 DRAM을 XPoint로 대체하는 방법이 있으나, 이때 8배 큰 메모리 용량을 얻을 수 있는 반면 읽기/쓰기의 성능이 4배, 6배로 낮아진다. 또한, 대역폭을 증가시키는 대안으로 *HBM(High Bandwidth Memory) 기술을 활용할 수 있으나, 단일 면적 내 장착할 수 있는 전기 채널(*구리 선) 개수의 한계로 인해 GPU 메모리 시스템이 요구하는 고대역폭을 만족하기 어렵다.

☞ HBM: 3D로 DRAM을 쌓아 고대역폭을 얻을 수 있는 메모리.

☞ 구리 선(Copper wire): 전기 신호가 전달되는 통로.

정 교수팀이 개발한 Ohm-GPU 기술은 대용량 XPoint와 고성능의 DRAM을 통합한 이종 메모리 시스템을 채택함으로써, 기존 메모리 시스템과 동일한 성능을 가지면서도 메모리의 용량을 증가시켰다. 또한, 단일 광 채널(*광섬유)로 서로 다른 파장의 다중 광신호를 전달할 수 있는 광 네트워크의 장점을 활용해 메모리 대역폭을 대폭 넓힘으로써 기존 GPU 메모리 시스템의 한계점들을 전면 개선했다.

☞ 광섬유(Optic fiber): 광 신호가 전달되는 통로.

Ohm-GPU 기술은 GPU 내부에 있는 메모리 컨트롤러 및 인터페이스를 수정해 이종 메모리의 모든 메모리 요청을 광신호로 처리한다. 메모리 요청은 일반적으로 DRAM 캐시 메모리에서 처리되지만, DRAM에 없는 데이터는 XPoint로부터 읽어와야 한다. 이때, 발생하는 이종 메모리 간 데이터 이동의 오버헤드(대기 시간)는 1) 연산을 위한 메모리 접근과 데이터 이동을 위한 메모리 접근의 광 파장을 다르게 설정하고, 2) 메모리 컨트롤러 개입을 최소화하고 XPoint 컨트롤러가 이종 메모리 간 데이터 이동을 수행함으로써 완화했다.

개발된 Ohm-GPU 기술은 기존 DRAM을 단독으로 사용하는 전기 네트워크 기반의 GPU 메모리 시스템 대비 다양한 그래 프처리, 과학응용 실행 등에서 181%의 성능 향상을 달성했다. 이는 인공지능(AI), 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅 등 대용량, 고대역폭의 데이터 전송을 요구하는 고성능 가속기의 메모리 시스템을 대체할 수 있을 것으로 기대된다.

정명수 교수는 "GPU 메모리 시스템 기술은 일부 해외 유수 기업이 주도하고 있지만, 이번 연구성과를 기반으로 GPU 및 GPU와 유사한 모든 고성능 가속기 메모리 시스템 관련 시장에서 우위를 선점할 가능성을 열었다는 점에서 의미가 있다ˮ라고 강조했다.

한편 이번 연구는 올해 10월에 열릴 컴퓨터 구조 분야 최우수 학술대회인 `마이크로(International Symposium on Microarchitecture, MICRO), 2021'에 관련 논문(논문명: Ohm-GPU: Integrating New Optical Network and Heterogeneous Memory into GPU Multi-Processors)으로 발표될 예정이며, 이를 통해 정교수 팀은 스토리지 및 메모리 관련 연구로 2021, 당해, 전 세계 컴퓨터 구조에서 가장 잘 알려진 4개의 최우수 학술대회 모두에서 그 결과를 공유한다. 해당 연구에 대한 자세한 내용은 연구실 웹사이트(http://camelab.org)에서 확인할 수 있다.

2021.08.03 조회수 11657 -

서창호 교수, IEEE 정보이론 소사이어티 젊은 과학자상 수상

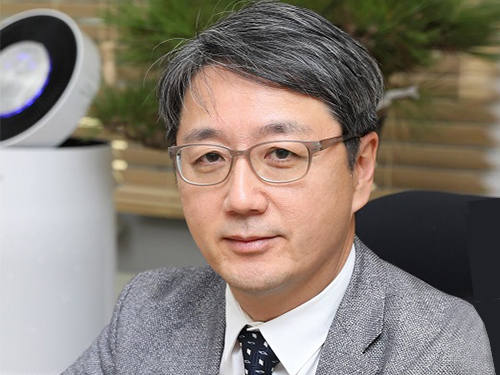

우리 대학 전기전자공학부 서창호 교수가 국제전기전자공학회(IEEE) 정보이론 소사이어티(Information Theory Society)에서 박사학위 취득 후 10년 이내 젊은 학자에게 수여하는 `제임스 매시 연구-교육 상(James L. Massey Research & Teaching Award for Young Scholars)' 상을 받았다.

정보이론 소사이어티 연구-교육 부문 유일한 상이자, 과거 수상자 모두 미국 유수 대학 교수라는 점에서 뜻깊은 상이다. 과거 수상자는 메사추세츠 공과대학(MIT), 스탠포드(Stanford), 코넬(Cornell), 텍사스대학교 오스틴캠퍼스(UT Austin), 서던캘리포니아대학교(USC), 캘리포니아대학교 샌디에이고캠퍼스(UCSD) 교수이고, 미국 대학 이외의 교수로는 최초의 수상이다.

서창호 교수는 정보이론 및 인공지능(AI) 분야에서 활발히 연구 활동을 하고 있으며, 뉴립스(NeurIPS), 국제머신러닝학회(ICML), IEEE 정보이론 트랜잭션(Transactions on Information Theory) 등 유명 국제 학회와 학술지에 꾸준히 논문을 게재했다. 현재에는 신뢰할 수 있는 인공지능(Trustworthy AI)을 개발하는 연구를 진행 중이다.

서창호 교수는 수년간 교내 수업 개발에 기여한 바를 인정받아 KAIST 내에서 주는 교육 부문 대상인 `임형규 링크제네시스 최우수교원상(LINKGENESIS Best Teacher Award)'를 수상한 바가 있다. 또한, 구글 (Google)과의 인공지능 교육과정 공동개발의 일환으로 수업 교재를 자체 개발했고 이는 교과서 텍스트북으로 발간될 예정이다.

수상자가 소개된 국제전기전자공학회(IEEE) 정보이론 소사이어티 공식 홈페이지에는 서창호 교수의 학력과 다양한 수상 기록을 소개하며, 동 학회 부 편집장(Associate Editor) 등 활발한 학회봉사 활동도 소개하고 있다.

우리 대학 동문이며, 전기전자공학부 학부 담당 부학부장이기도 한 서창호 교수는 이번 수상이 학부 및 KAIST 홍보에 조금이라도 도움이 되면 좋겠다는 소감을 밝혔다.

시상식은 7월 13일 온라인으로 개최된 IEEE 국제 정보이론 심포지엄(International Symposium on Information Theory)에서 이뤄졌다.

아래는 공식 수상 소식 및 과거 수상자 목록이 기재된 홈페이지다.

1. https://www.itsoc.org/news/changho-suh-wins-2021-james-l-massey-award

2. https://www.itsoc.org/honors/massey-award

2021.07.27 조회수 11531

서창호 교수, IEEE 정보이론 소사이어티 젊은 과학자상 수상

우리 대학 전기전자공학부 서창호 교수가 국제전기전자공학회(IEEE) 정보이론 소사이어티(Information Theory Society)에서 박사학위 취득 후 10년 이내 젊은 학자에게 수여하는 `제임스 매시 연구-교육 상(James L. Massey Research & Teaching Award for Young Scholars)' 상을 받았다.

정보이론 소사이어티 연구-교육 부문 유일한 상이자, 과거 수상자 모두 미국 유수 대학 교수라는 점에서 뜻깊은 상이다. 과거 수상자는 메사추세츠 공과대학(MIT), 스탠포드(Stanford), 코넬(Cornell), 텍사스대학교 오스틴캠퍼스(UT Austin), 서던캘리포니아대학교(USC), 캘리포니아대학교 샌디에이고캠퍼스(UCSD) 교수이고, 미국 대학 이외의 교수로는 최초의 수상이다.

서창호 교수는 정보이론 및 인공지능(AI) 분야에서 활발히 연구 활동을 하고 있으며, 뉴립스(NeurIPS), 국제머신러닝학회(ICML), IEEE 정보이론 트랜잭션(Transactions on Information Theory) 등 유명 국제 학회와 학술지에 꾸준히 논문을 게재했다. 현재에는 신뢰할 수 있는 인공지능(Trustworthy AI)을 개발하는 연구를 진행 중이다.

서창호 교수는 수년간 교내 수업 개발에 기여한 바를 인정받아 KAIST 내에서 주는 교육 부문 대상인 `임형규 링크제네시스 최우수교원상(LINKGENESIS Best Teacher Award)'를 수상한 바가 있다. 또한, 구글 (Google)과의 인공지능 교육과정 공동개발의 일환으로 수업 교재를 자체 개발했고 이는 교과서 텍스트북으로 발간될 예정이다.

수상자가 소개된 국제전기전자공학회(IEEE) 정보이론 소사이어티 공식 홈페이지에는 서창호 교수의 학력과 다양한 수상 기록을 소개하며, 동 학회 부 편집장(Associate Editor) 등 활발한 학회봉사 활동도 소개하고 있다.

우리 대학 동문이며, 전기전자공학부 학부 담당 부학부장이기도 한 서창호 교수는 이번 수상이 학부 및 KAIST 홍보에 조금이라도 도움이 되면 좋겠다는 소감을 밝혔다.

시상식은 7월 13일 온라인으로 개최된 IEEE 국제 정보이론 심포지엄(International Symposium on Information Theory)에서 이뤄졌다.

아래는 공식 수상 소식 및 과거 수상자 목록이 기재된 홈페이지다.

1. https://www.itsoc.org/news/changho-suh-wins-2021-james-l-massey-award

2. https://www.itsoc.org/honors/massey-award

2021.07.27 조회수 11531 -

전기및전자공학부 최준일 교수, IEEE 닐 세퍼드상 수상

우리 대학 전기및전자공학부 최준일 교수가 2021년 국제전기전자공학회(IEEE) 이동체공학 학술회(Vehicular Technology Society)의 닐 세퍼드 상(Neal Shepherd Memorial Award) 수상자로 선정됐다.

닐 세퍼드 상(Neal Shepherd Memorial Award)은 이동체/이동통신 분야 저명 국제 학술지인 IEEE 이동기술 분과(Transactions on Vehicular Technology) 저널에 출판된 지난 5년간의 통신 채널(Propagation) 관련 논문 중 가장 우수한 논문에 주어지는 최우수 논문상이다.

최준일 교수는 이미 2015년과 2019년에 각각 IEEE 신호처리 학술회(Signal Processing Society)와 IEEE 통신 학술회(Communications Society)에서 최우수 논문상을 수상한 바 있다. 통신 분야에서 한국인이 만 40세 이전에 IEEE 학술회로부터 최우수 논문상을 3번 이상 받은 경우는 최준일 교수가 최초이며, 세계적으로도 매우 드물다.

최준일 교수는 부따 바(Vutha Va) 박사(당시 박사과정 학생, 현재 삼성리서치 아메리카 연구원), 로버트 히스(Robert Heath) 교수 (당시 텍사스대학교 오스틴캠퍼스, 현재 노스캐롤라이나 주립대학교)가 공동으로 저술한 아래 논문으로 이번에 상을 수상했다.

"The Impact of Beamwidth on Temporal Channel Variation in Vehicular Channels and its Implications" IEEE Transactions on Vehicular Technology, vol. 66, no. 6, pp. 5014-5029, Jun. 2017.

이 논문은 밀리미터파를 사용하는 차량 간 통신 환경에서 통신에 사용하는 빔 폭에 따른 무선통신 채널의 특성을 규명한 연구에 관한 것으로 현재 약 150회의 인용 횟수(구글 학술검색 기준)를 기록하고 있다.

일반적으로 밀리미터파는 무선 채널의 변동성으로 차량 간 통신 환경에 적합하지 않다고 알려졌는데, 최준일 교수는 해당 연구를 통해 밀리미터파가 차량 간 통신 시스템에도 사용될 수 있는 것을 최초로 밝혔고, 차량 간 통신에 최적화된 빔 폭을 찾는 방식을 개발했다.

최준일 교수는 "이번에 국제전기전자공학회 이동체공학 학술회의 잭 뉴바우어(Jack Neubaeur) 상을 전기및전자공학부 강준혁 학부장님께서 수상하셨는데, IEEE 이동체공학 학술회 역사상 같은 소속 연구자가 동시에 최우수 논문상을 받은 것은 최고, 최초 연구를 지향하는 KAIST에서도 매우 이례적인 일ˮ이라며 국민들과 KAIST 구성원들에게 감사하다는 소감을 밝혔다.

시상식은 9월에 열리는 국제전기전자공학회 이동체공학 학술회 최대 학회인 이동체공학 학술회의(Vehicular Technology Conference, VTC)에서 개최될 예정이었으나 코로나19 상황으로 개최되지 않는다. 대신 국제전기전자공학회 VTC2021 가을 학회 홈페이지와 이동체공학 학술회 뉴스레터에 수상 소식이 게시되며, 수상자 리스트는 영구적으로 IEEE 이동체공학 학술회 홈페이지에 게시될 예정이다.

2021.07.23 조회수 11463

전기및전자공학부 최준일 교수, IEEE 닐 세퍼드상 수상

우리 대학 전기및전자공학부 최준일 교수가 2021년 국제전기전자공학회(IEEE) 이동체공학 학술회(Vehicular Technology Society)의 닐 세퍼드 상(Neal Shepherd Memorial Award) 수상자로 선정됐다.

닐 세퍼드 상(Neal Shepherd Memorial Award)은 이동체/이동통신 분야 저명 국제 학술지인 IEEE 이동기술 분과(Transactions on Vehicular Technology) 저널에 출판된 지난 5년간의 통신 채널(Propagation) 관련 논문 중 가장 우수한 논문에 주어지는 최우수 논문상이다.

최준일 교수는 이미 2015년과 2019년에 각각 IEEE 신호처리 학술회(Signal Processing Society)와 IEEE 통신 학술회(Communications Society)에서 최우수 논문상을 수상한 바 있다. 통신 분야에서 한국인이 만 40세 이전에 IEEE 학술회로부터 최우수 논문상을 3번 이상 받은 경우는 최준일 교수가 최초이며, 세계적으로도 매우 드물다.

최준일 교수는 부따 바(Vutha Va) 박사(당시 박사과정 학생, 현재 삼성리서치 아메리카 연구원), 로버트 히스(Robert Heath) 교수 (당시 텍사스대학교 오스틴캠퍼스, 현재 노스캐롤라이나 주립대학교)가 공동으로 저술한 아래 논문으로 이번에 상을 수상했다.

"The Impact of Beamwidth on Temporal Channel Variation in Vehicular Channels and its Implications" IEEE Transactions on Vehicular Technology, vol. 66, no. 6, pp. 5014-5029, Jun. 2017.

이 논문은 밀리미터파를 사용하는 차량 간 통신 환경에서 통신에 사용하는 빔 폭에 따른 무선통신 채널의 특성을 규명한 연구에 관한 것으로 현재 약 150회의 인용 횟수(구글 학술검색 기준)를 기록하고 있다.

일반적으로 밀리미터파는 무선 채널의 변동성으로 차량 간 통신 환경에 적합하지 않다고 알려졌는데, 최준일 교수는 해당 연구를 통해 밀리미터파가 차량 간 통신 시스템에도 사용될 수 있는 것을 최초로 밝혔고, 차량 간 통신에 최적화된 빔 폭을 찾는 방식을 개발했다.

최준일 교수는 "이번에 국제전기전자공학회 이동체공학 학술회의 잭 뉴바우어(Jack Neubaeur) 상을 전기및전자공학부 강준혁 학부장님께서 수상하셨는데, IEEE 이동체공학 학술회 역사상 같은 소속 연구자가 동시에 최우수 논문상을 받은 것은 최고, 최초 연구를 지향하는 KAIST에서도 매우 이례적인 일ˮ이라며 국민들과 KAIST 구성원들에게 감사하다는 소감을 밝혔다.

시상식은 9월에 열리는 국제전기전자공학회 이동체공학 학술회 최대 학회인 이동체공학 학술회의(Vehicular Technology Conference, VTC)에서 개최될 예정이었으나 코로나19 상황으로 개최되지 않는다. 대신 국제전기전자공학회 VTC2021 가을 학회 홈페이지와 이동체공학 학술회 뉴스레터에 수상 소식이 게시되며, 수상자 리스트는 영구적으로 IEEE 이동체공학 학술회 홈페이지에 게시될 예정이다.

2021.07.23 조회수 11463 -

강준혁 교수, IEEE 잭 뉴바우어 상 수상

우리 대학 전기및전자공학부 강준혁 교수(전기및전자공학부 학부장)가 2021년 국제전기전자공학회(IEEE) 이동체공학 학술회의(Vehicular Technology Conference, VTS) `잭 뉴바우어 상(Jack Neubauer Memorial Award)'를 수상했다고 2일 밝혔다.

잭 뉴바우어 상(Jack Neubauer Memorial Award)은 이동체/이동통신 분야 저명 국제 학술지인 IEEE 이동기술 분과(Transactions on Vehicular Technology) 저널에 출판된 지난 5년간의 논문 중 가장 우수한 논문에 주어지는 최우수 논문상이다.

강준혁 교수(교신저자)와 우리 대학 박사 졸업생인 정성아 경북대학교 전자공학부 교수(당시 하버드대학 박사후연구원), 그리고 영국 킹스 칼리지 런던(King’s College London) 오스왈도 시메오네(Osvaldo Simeone) 교수가 공동으로 저술한 아래 논문이 최우수 논문으로 선정됐다.

(논문명: Mobile Edge Computing via a UAV-Mounted Cloudlet: Optimization of Bit Allocation and Path Planning, IEEE Transactions on Vehicular Technology, Vol. 67, No. 3, pp. 2049-2063, March 2018.

이 논문은 무인 비행체가 모바일 기기의 계산을 돕기 위한 엣지 컴퓨팅을 수행할 때 자원의 배분과 비행체의 궤적을 최적화하는 연구에 관한 것으로 현재 약 400회의 인용 횟수(구글 스칼라(Google Scholar) 기준)를 기록하고 있다. 수상 소식은 IEEE VTC2021 가을 학회 홈페이지와 IEEE 이동기술 분과 뉴스레터에 게시되며, 수상자 리스트는 영구적으로 IEEE 이동기술 분과 홈페이지에 게시된다.

위 상을 수상한 강준혁 교수는 “최적화 이론을 이용해 무인 비행체를 이용한 엣지 컴퓨팅을 제안하고, 파워 소모를 최소화하는 무인 비행체의 궤적과 자원 활당에 대한 연구를 수행한 결과를 국제적으로 인정받아 매우 기쁘다ˮ며, “앞으로 제안된 기술을 활용해 연합학습에 적용하는 등 인공지능 분야로 연구를 확대 진행할 계획이다ˮ 라고 소감을 밝혔다.

시상식은 원래 이동기술 분과 최대 학회 이동체공학 학술회의(VTC)에서 개최되지만 코로나19 상황으로 올해는 개최되지 않는다.

2021.07.05 조회수 11221

강준혁 교수, IEEE 잭 뉴바우어 상 수상

우리 대학 전기및전자공학부 강준혁 교수(전기및전자공학부 학부장)가 2021년 국제전기전자공학회(IEEE) 이동체공학 학술회의(Vehicular Technology Conference, VTS) `잭 뉴바우어 상(Jack Neubauer Memorial Award)'를 수상했다고 2일 밝혔다.

잭 뉴바우어 상(Jack Neubauer Memorial Award)은 이동체/이동통신 분야 저명 국제 학술지인 IEEE 이동기술 분과(Transactions on Vehicular Technology) 저널에 출판된 지난 5년간의 논문 중 가장 우수한 논문에 주어지는 최우수 논문상이다.

강준혁 교수(교신저자)와 우리 대학 박사 졸업생인 정성아 경북대학교 전자공학부 교수(당시 하버드대학 박사후연구원), 그리고 영국 킹스 칼리지 런던(King’s College London) 오스왈도 시메오네(Osvaldo Simeone) 교수가 공동으로 저술한 아래 논문이 최우수 논문으로 선정됐다.

(논문명: Mobile Edge Computing via a UAV-Mounted Cloudlet: Optimization of Bit Allocation and Path Planning, IEEE Transactions on Vehicular Technology, Vol. 67, No. 3, pp. 2049-2063, March 2018.

이 논문은 무인 비행체가 모바일 기기의 계산을 돕기 위한 엣지 컴퓨팅을 수행할 때 자원의 배분과 비행체의 궤적을 최적화하는 연구에 관한 것으로 현재 약 400회의 인용 횟수(구글 스칼라(Google Scholar) 기준)를 기록하고 있다. 수상 소식은 IEEE VTC2021 가을 학회 홈페이지와 IEEE 이동기술 분과 뉴스레터에 게시되며, 수상자 리스트는 영구적으로 IEEE 이동기술 분과 홈페이지에 게시된다.

위 상을 수상한 강준혁 교수는 “최적화 이론을 이용해 무인 비행체를 이용한 엣지 컴퓨팅을 제안하고, 파워 소모를 최소화하는 무인 비행체의 궤적과 자원 활당에 대한 연구를 수행한 결과를 국제적으로 인정받아 매우 기쁘다ˮ며, “앞으로 제안된 기술을 활용해 연합학습에 적용하는 등 인공지능 분야로 연구를 확대 진행할 계획이다ˮ 라고 소감을 밝혔다.

시상식은 원래 이동기술 분과 최대 학회 이동체공학 학술회의(VTC)에서 개최되지만 코로나19 상황으로 올해는 개최되지 않는다.

2021.07.05 조회수 11221 -

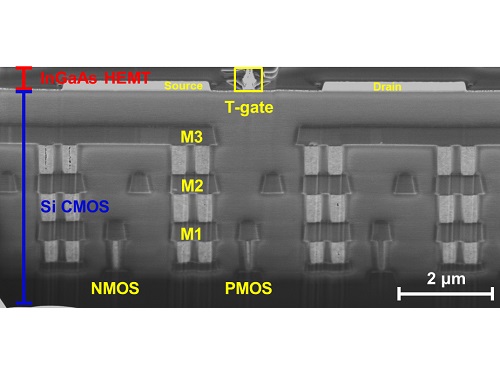

3차원 적층형 화합물 반도체 소자 제작 성공

우리 대학 전기및전자공학부 김상현 교수 연구팀이 *모놀리식 3차원 집적의 장점을 극대화해 기존의 통신 소자의 단점을 극복하는 화합물 반도체 소자 집적 기술을 개발했다고 14일 밝혔다.

☞ 모놀리식 3차원 집적: 하부 소자 공정 후, 상부의 박막층을 형성하고 상부 소자 공정을 순차적으로 진행함으로써 상하부 소자 간의 정렬도를 극대화할 수 있는 기술로 궁극적 3차원 집적 기술로 불린다.

우리 대학 전기및전자공학부 정재용 박사과정이 제1 저자로 주도하고 한국나노기술원 김종민 박사, 광주과학기술원 장재형 교수 연구팀과의 협업으로 진행한 이번 연구는 반도체 올림픽이라 불리는 ‘VLSI 기술 심포지엄(Symposium on VLSI Technology)’에서 발표됐다. (논문명 : High-performance InGaAs-On-Insulator HEMTs on Si CMOS for Substrate Coupling Noise-free Monolithic 3D Mixed-Signal IC).

VLSI 기술 심포지엄은 국제전자소자학회(International Electron Device Meetings, IEDM)와 더불어 대학 논문의 채택비율이 25%가 되지 않는 저명한 반도체 소자 분야 최고 권위 학회다.

반도체 소자는 4차 산업 혁명의 특징인 초연결성 구현을 위한 핵심 통신 소재 및 부품으로서 주목받고 있다.

특히 통신 신호, 양자 신호는 아날로그 형태의 신호이고 신호전달 과정에서 신호의 크기가 약해지거나 잡음이 생겨 신호의 왜곡이 생기기도 한다. 따라서 이러한 신호를 주고받을 때 고속으로 신호의 증폭이 필요한데 이러한 증폭 소자에서는 초고속, 고출력, 저전력, 저잡음 등의 특성이 매우 중요하다. 또한 통신 기술이 발전함에 따라 이를 구성하는 시스템은 점점 더 복잡해져 고집적 소자 제작기술이 매우 중요하다.

통신 소자는 통상적으로 두 가지 방식으로 구현된다. 실리콘(Si)을 사용해 집적도 높은 Si CMOS를 이용해 증폭 소자를 구현하는 방법과 *III-V 화합물 반도체를 증폭 소자로 제작하고 기타 소자들을 Si CMOS로 제작해 패키징 하는 방식이 있다. 그러나 각각의 방식은 단점이 존재한다. 기존의 실리콘(Si) 기술은 물성적 한계로 인해 차단주파수 특성 등 통신 소자에 중요한 소자 성능 향상이 어려우며 기판 커플링 잡음 등 복잡한 신호 간섭에 의한 잡음 증가 문제가 존재한다. 반면, III-V 화합물 반도체 기술은 소자 자체의 잡음 특성은 우수하지만 다른 부품과의 집적/패키징 공정이 복잡하고 이러한 패키징 공정으로 인해 신호의 손실이 발생하는 문제가 존재한다.

☞ III-V 화합물 반도체: 주기율표 III족 원소와 V족 원소가 화합물을 이루고 있는 반도체로 전하 수송 특성 및 광 특성이 매우 우수한 소재

연구팀은 이러한 문제 해결을 위해 증폭 소자 이외의 소자 및 디지털 회로에서 좋은 성능을 낼 수 있는 Si CMOS 기판 위에 아날로그 신호 증폭 성능이 매우 우수한 III-V 화합물 반도체 *HEMT를 3차원 집적해 Si CMOS와 III-V HEMT의 장점을 극대화하는 공정 및 소자 구조를 제시했다. 3층으로 소자를 쌓아나감으로써 같은 기판 위에 집적할 수 있는 방식이다. 이와 동시에 기판 신호 간섭에 의한 잡음을 제거할 수 있음을 증명했다.

☞ HEMT: High-Electron Mobility Transistor

연구팀은 하부 Si CMOS의 성능 저하 방지를 위해 300oC 이하에서 상부 III-V 소자를 집적하는 웨이퍼 본딩 등의 초저온 공정을 활용해 상부 소자 집적 후에도 하부 Si CMOS의 성능을 그대로 유지할 수 있었다.

또한 고성능 상부 III-V 소자 제작을 위해서 InGaAs/InAs/InGaAs의 양자우물 구조를 도입해 높은 전자 수송 특성을 실현했으며 100 나노미터(nm) 노드 공정 수준으로도 세계 최고 수준의 차단 주파수 특성을 달성했다. 이는 10 나노미터(nm) 이하 급의 최첨단 공정을 사용하지 않고도 그 이상의 우수한 성능을 낼 수 있는 융합 기술로 향후 기존과 다른 형태의 파운드리 비즈니스 방식의 도입 가능성을 증명했다고 할 수 있다.

더불어 연구진은 이러한 3차원 집적 형태로 소자를 제작함으로써 기존에 SI CMOS에서 존재하는 기판 간섭에 의한 잡음을 해결할 수 있음을 실험을 통해 최초로 증명했다.

김상현 교수는 “디지털 회로 및 다양한 수동소자 제작에 최적화된 Si CMOS 기판 위에 증폭기 등의 능동소자 특성이 현존하는 어떤 물질보다 우수한 III-V 화합물 반도체 소자를 동시 집적할 가능성을 최초로 입증한 연구로, 향후 통신 소자 등에 응용이 가능할 것으로 생각한다”라며 “이번 기술은 향후 양자 큐빗의 해독 회로에도 응용할 수 있어 그 확장성이 매우 큰 기술이다. 다양한 분야에서 활용할 수 있도록 후속 연구에 힘쓰겠다”라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 지능형반도체기술개발사업, 경기도 시스템반도체 국산화 연구지원 사업 등의 지원을 받아 수행됐다.

2021.06.14 조회수 55313

3차원 적층형 화합물 반도체 소자 제작 성공

우리 대학 전기및전자공학부 김상현 교수 연구팀이 *모놀리식 3차원 집적의 장점을 극대화해 기존의 통신 소자의 단점을 극복하는 화합물 반도체 소자 집적 기술을 개발했다고 14일 밝혔다.

☞ 모놀리식 3차원 집적: 하부 소자 공정 후, 상부의 박막층을 형성하고 상부 소자 공정을 순차적으로 진행함으로써 상하부 소자 간의 정렬도를 극대화할 수 있는 기술로 궁극적 3차원 집적 기술로 불린다.

우리 대학 전기및전자공학부 정재용 박사과정이 제1 저자로 주도하고 한국나노기술원 김종민 박사, 광주과학기술원 장재형 교수 연구팀과의 협업으로 진행한 이번 연구는 반도체 올림픽이라 불리는 ‘VLSI 기술 심포지엄(Symposium on VLSI Technology)’에서 발표됐다. (논문명 : High-performance InGaAs-On-Insulator HEMTs on Si CMOS for Substrate Coupling Noise-free Monolithic 3D Mixed-Signal IC).

VLSI 기술 심포지엄은 국제전자소자학회(International Electron Device Meetings, IEDM)와 더불어 대학 논문의 채택비율이 25%가 되지 않는 저명한 반도체 소자 분야 최고 권위 학회다.

반도체 소자는 4차 산업 혁명의 특징인 초연결성 구현을 위한 핵심 통신 소재 및 부품으로서 주목받고 있다.

특히 통신 신호, 양자 신호는 아날로그 형태의 신호이고 신호전달 과정에서 신호의 크기가 약해지거나 잡음이 생겨 신호의 왜곡이 생기기도 한다. 따라서 이러한 신호를 주고받을 때 고속으로 신호의 증폭이 필요한데 이러한 증폭 소자에서는 초고속, 고출력, 저전력, 저잡음 등의 특성이 매우 중요하다. 또한 통신 기술이 발전함에 따라 이를 구성하는 시스템은 점점 더 복잡해져 고집적 소자 제작기술이 매우 중요하다.

통신 소자는 통상적으로 두 가지 방식으로 구현된다. 실리콘(Si)을 사용해 집적도 높은 Si CMOS를 이용해 증폭 소자를 구현하는 방법과 *III-V 화합물 반도체를 증폭 소자로 제작하고 기타 소자들을 Si CMOS로 제작해 패키징 하는 방식이 있다. 그러나 각각의 방식은 단점이 존재한다. 기존의 실리콘(Si) 기술은 물성적 한계로 인해 차단주파수 특성 등 통신 소자에 중요한 소자 성능 향상이 어려우며 기판 커플링 잡음 등 복잡한 신호 간섭에 의한 잡음 증가 문제가 존재한다. 반면, III-V 화합물 반도체 기술은 소자 자체의 잡음 특성은 우수하지만 다른 부품과의 집적/패키징 공정이 복잡하고 이러한 패키징 공정으로 인해 신호의 손실이 발생하는 문제가 존재한다.

☞ III-V 화합물 반도체: 주기율표 III족 원소와 V족 원소가 화합물을 이루고 있는 반도체로 전하 수송 특성 및 광 특성이 매우 우수한 소재

연구팀은 이러한 문제 해결을 위해 증폭 소자 이외의 소자 및 디지털 회로에서 좋은 성능을 낼 수 있는 Si CMOS 기판 위에 아날로그 신호 증폭 성능이 매우 우수한 III-V 화합물 반도체 *HEMT를 3차원 집적해 Si CMOS와 III-V HEMT의 장점을 극대화하는 공정 및 소자 구조를 제시했다. 3층으로 소자를 쌓아나감으로써 같은 기판 위에 집적할 수 있는 방식이다. 이와 동시에 기판 신호 간섭에 의한 잡음을 제거할 수 있음을 증명했다.

☞ HEMT: High-Electron Mobility Transistor

연구팀은 하부 Si CMOS의 성능 저하 방지를 위해 300oC 이하에서 상부 III-V 소자를 집적하는 웨이퍼 본딩 등의 초저온 공정을 활용해 상부 소자 집적 후에도 하부 Si CMOS의 성능을 그대로 유지할 수 있었다.

또한 고성능 상부 III-V 소자 제작을 위해서 InGaAs/InAs/InGaAs의 양자우물 구조를 도입해 높은 전자 수송 특성을 실현했으며 100 나노미터(nm) 노드 공정 수준으로도 세계 최고 수준의 차단 주파수 특성을 달성했다. 이는 10 나노미터(nm) 이하 급의 최첨단 공정을 사용하지 않고도 그 이상의 우수한 성능을 낼 수 있는 융합 기술로 향후 기존과 다른 형태의 파운드리 비즈니스 방식의 도입 가능성을 증명했다고 할 수 있다.

더불어 연구진은 이러한 3차원 집적 형태로 소자를 제작함으로써 기존에 SI CMOS에서 존재하는 기판 간섭에 의한 잡음을 해결할 수 있음을 실험을 통해 최초로 증명했다.

김상현 교수는 “디지털 회로 및 다양한 수동소자 제작에 최적화된 Si CMOS 기판 위에 증폭기 등의 능동소자 특성이 현존하는 어떤 물질보다 우수한 III-V 화합물 반도체 소자를 동시 집적할 가능성을 최초로 입증한 연구로, 향후 통신 소자 등에 응용이 가능할 것으로 생각한다”라며 “이번 기술은 향후 양자 큐빗의 해독 회로에도 응용할 수 있어 그 확장성이 매우 큰 기술이다. 다양한 분야에서 활용할 수 있도록 후속 연구에 힘쓰겠다”라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 지능형반도체기술개발사업, 경기도 시스템반도체 국산화 연구지원 사업 등의 지원을 받아 수행됐다.

2021.06.14 조회수 55313 -

공학과 미술의 만남(심현철 교수, 국립현대미술관 안정주/전소정 작가 컬래보레이션)

`인공지능(AI)의 눈으로 세상을 보면 어떨까?' 라는 질문의 답이 궁금한 사람은 올여름 국립현대미술관 다원예술 2021 멀티버스관을 방문해보기 바란다.

우리 대학 전기및전자공학부 심현철 교수가 국립현대미술관에 안정주/전소정 작가의 기계속의 유령이라는 작품에 협업해 `AI in EE(Electrical Engineering)' 모델로 공학과 미술이 합쳐진 공간구성을 제시했다. 본 작품은 2021년 5월 14일부터 8월 1일까지 국립현대미술관 서울전시관에 다원예술 2021 : 멀티버스 (MMCA Performing Arts 2021 : Multiverse)관에 전시된다.

⟪국립현대미술관 다원예술 2021: 멀티버스⟫ 세 번째 작품으로 <기계 속의 유령>은 미술관을 무대로 한 영상설치 작품으로 자율주행 기술을 가진 드론이 유령과 같은 시선을 가진 퍼포머로 등장하며, 설치작품 사이를 비행하며 촬영한 이미지를 실시간 송출하여 유튜브를 통해서도 볼 수 있다. (https://www.youtube.com/watch?v=SVjoDC4eDXA&t=2s)

이 기술은 2019, 2020년 AI 그랜드 챌린지에서 제어지능 부분에서 우승한 연구진의 실내비행기술을 활용한 것으로서 과기정통부 인공지능산업원천기술개발사업의 지원으로 진행 중이다.

2021.06.01 조회수 62710

공학과 미술의 만남(심현철 교수, 국립현대미술관 안정주/전소정 작가 컬래보레이션)

`인공지능(AI)의 눈으로 세상을 보면 어떨까?' 라는 질문의 답이 궁금한 사람은 올여름 국립현대미술관 다원예술 2021 멀티버스관을 방문해보기 바란다.

우리 대학 전기및전자공학부 심현철 교수가 국립현대미술관에 안정주/전소정 작가의 기계속의 유령이라는 작품에 협업해 `AI in EE(Electrical Engineering)' 모델로 공학과 미술이 합쳐진 공간구성을 제시했다. 본 작품은 2021년 5월 14일부터 8월 1일까지 국립현대미술관 서울전시관에 다원예술 2021 : 멀티버스 (MMCA Performing Arts 2021 : Multiverse)관에 전시된다.

⟪국립현대미술관 다원예술 2021: 멀티버스⟫ 세 번째 작품으로 <기계 속의 유령>은 미술관을 무대로 한 영상설치 작품으로 자율주행 기술을 가진 드론이 유령과 같은 시선을 가진 퍼포머로 등장하며, 설치작품 사이를 비행하며 촬영한 이미지를 실시간 송출하여 유튜브를 통해서도 볼 수 있다. (https://www.youtube.com/watch?v=SVjoDC4eDXA&t=2s)

이 기술은 2019, 2020년 AI 그랜드 챌린지에서 제어지능 부분에서 우승한 연구진의 실내비행기술을 활용한 것으로서 과기정통부 인공지능산업원천기술개발사업의 지원으로 진행 중이다.

2021.06.01 조회수 62710 -

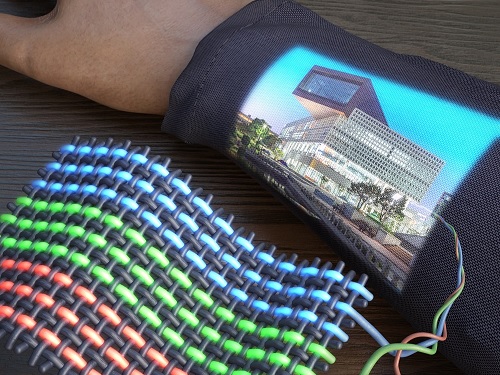

디스플레이 구동 가능한 OLED 전자 섬유 개발

우리 대학 전기및전자공학부 최경철 교수 연구팀이 정보 출력이 가능한 유기발광다이오드(OLED) 전자 섬유를 개발했다고 12일 밝혔다.

전자 섬유는 실제 입을 수 있는 형태의 소자로서 기존 2차원 평면 소자와는 다르게 인체의 다양한 움직임에 순응하고 뛰어난 착용성과 휴대성을 제공할 수 있는 섬유의 1차원 구조 덕분에 차세대 폼 팩터(form-factor)로 주목받고 있다. 특히나 빛을 방출하는 전자 섬유는 패션, 기능성 의류, 의료, 안전, 차량 디자인 등 다양한 응용 잠재력에 많은 주목을 받고 있다.

하지만 지금까지의 발광 전자 섬유 연구는 디스플레이로 활용되기엔 부족한 전기광학적 성능을 보여 왔거나 단순히 소자 단위로만 연구가 진행 또는 종횡비가 긴 2차원 평면 단위에서 연구가 이루어져 응용 기술 개발에 어려움이 있었다.

최경철 교수 연구팀은 OLED 전자 섬유 디스플레이 구현을 위해 높은 전기광학적 성능 구현과 함께 주소 지정 체계 구축에 주목했다. 연구팀은 먼저 300 마이크로미터(µm) 직경의 원통형 섬유 구조에 적합한 RGB 인광 OLED 소자 구조를 설계했고 연구팀이 보유한 원천기술인 딥 코팅 공정을 활용해 평면 OLED 소자에 버금가는 수준의 OLED 전자 섬유를 개발했다.

특히 고효율을 얻을 수 있는 인광 OLED를 섬유에 성공적으로 구현해 최고 1만 cd/m2(칸델라/제곱미터) 수준의 휘도, 60 cd/A(칸델라/암페어) 수준의 높은 전류 효율을 보였다. (이는 기존 기술 대비 약 5배 이상의 전류 효율에 해당하는 수치다.)

연구팀은 아울러 OLED 전자 섬유를 기반으로 안정적인 디스플레이 구동을 위해, OLED 전자 섬유 위에 접촉 영역을 설계해 직조된 주소 지정 체계를 구축했다. 그리고 문자와 같은 정보를 디스플레이 해 실제 입을 수 있는 기능성을 확인했다.

최 교수 연구팀 관계자는 이 전자 섬유가 디스플레이라는 표시 장치 관점에서 반드시 요구되는 밝은 밝기와 낮은 전력 소모를 위한 높은 전류 효율, 낮은 구동 전압, 그리고 주소 지정성을 갖췄다고 밝혔다.

이번 연구를 주도한 최 교수 연구팀의 황용하 박사과정은 "섬유 기반 디스플레이 구현을 위해 필수적으로 요구되는 요소 기술들을 구현하는 데 집중했다ˮ며 "전자 섬유가 가진 뛰어난 착용성과 휴대성을 제공함과 동시에 디스플레이 기능성을 구현해 패션, 기능성 의류 등 다양한 응용 분야에 적할 수 있을 것이라 기대된다ˮ고 말했다.

최경철 교수 연구팀의 황용하 박사과정이 제1 저자로 주도한 이번 연구 결과는 나노 분야의 권위 있는 국제 학술지 `어드밴스드 펑셔널 머터리얼즈(Advanced Functional Materials)' (피인용지수(IF) 16.836) 2월 4일 字로 온라인 게재됐으며, 5월 3일 字로 전면 표지 논문(Front Cover)으로 게재됐다. (논문명: Bright-Multicolor, Highly Efficient, and Addressable Phosphorescent Organic Light-Emitting Fibers: Toward Wearable Textile Information Displays)

한편, 이번 연구는 산업통상자원부 전자부품산업핵심기술개발사업과 LG디스플레이의 지원을 받아 수행됐다.

2021.05.12 조회수 52969

디스플레이 구동 가능한 OLED 전자 섬유 개발

우리 대학 전기및전자공학부 최경철 교수 연구팀이 정보 출력이 가능한 유기발광다이오드(OLED) 전자 섬유를 개발했다고 12일 밝혔다.

전자 섬유는 실제 입을 수 있는 형태의 소자로서 기존 2차원 평면 소자와는 다르게 인체의 다양한 움직임에 순응하고 뛰어난 착용성과 휴대성을 제공할 수 있는 섬유의 1차원 구조 덕분에 차세대 폼 팩터(form-factor)로 주목받고 있다. 특히나 빛을 방출하는 전자 섬유는 패션, 기능성 의류, 의료, 안전, 차량 디자인 등 다양한 응용 잠재력에 많은 주목을 받고 있다.

하지만 지금까지의 발광 전자 섬유 연구는 디스플레이로 활용되기엔 부족한 전기광학적 성능을 보여 왔거나 단순히 소자 단위로만 연구가 진행 또는 종횡비가 긴 2차원 평면 단위에서 연구가 이루어져 응용 기술 개발에 어려움이 있었다.

최경철 교수 연구팀은 OLED 전자 섬유 디스플레이 구현을 위해 높은 전기광학적 성능 구현과 함께 주소 지정 체계 구축에 주목했다. 연구팀은 먼저 300 마이크로미터(µm) 직경의 원통형 섬유 구조에 적합한 RGB 인광 OLED 소자 구조를 설계했고 연구팀이 보유한 원천기술인 딥 코팅 공정을 활용해 평면 OLED 소자에 버금가는 수준의 OLED 전자 섬유를 개발했다.

특히 고효율을 얻을 수 있는 인광 OLED를 섬유에 성공적으로 구현해 최고 1만 cd/m2(칸델라/제곱미터) 수준의 휘도, 60 cd/A(칸델라/암페어) 수준의 높은 전류 효율을 보였다. (이는 기존 기술 대비 약 5배 이상의 전류 효율에 해당하는 수치다.)

연구팀은 아울러 OLED 전자 섬유를 기반으로 안정적인 디스플레이 구동을 위해, OLED 전자 섬유 위에 접촉 영역을 설계해 직조된 주소 지정 체계를 구축했다. 그리고 문자와 같은 정보를 디스플레이 해 실제 입을 수 있는 기능성을 확인했다.

최 교수 연구팀 관계자는 이 전자 섬유가 디스플레이라는 표시 장치 관점에서 반드시 요구되는 밝은 밝기와 낮은 전력 소모를 위한 높은 전류 효율, 낮은 구동 전압, 그리고 주소 지정성을 갖췄다고 밝혔다.

이번 연구를 주도한 최 교수 연구팀의 황용하 박사과정은 "섬유 기반 디스플레이 구현을 위해 필수적으로 요구되는 요소 기술들을 구현하는 데 집중했다ˮ며 "전자 섬유가 가진 뛰어난 착용성과 휴대성을 제공함과 동시에 디스플레이 기능성을 구현해 패션, 기능성 의류 등 다양한 응용 분야에 적할 수 있을 것이라 기대된다ˮ고 말했다.

최경철 교수 연구팀의 황용하 박사과정이 제1 저자로 주도한 이번 연구 결과는 나노 분야의 권위 있는 국제 학술지 `어드밴스드 펑셔널 머터리얼즈(Advanced Functional Materials)' (피인용지수(IF) 16.836) 2월 4일 字로 온라인 게재됐으며, 5월 3일 字로 전면 표지 논문(Front Cover)으로 게재됐다. (논문명: Bright-Multicolor, Highly Efficient, and Addressable Phosphorescent Organic Light-Emitting Fibers: Toward Wearable Textile Information Displays)

한편, 이번 연구는 산업통상자원부 전자부품산업핵심기술개발사업과 LG디스플레이의 지원을 받아 수행됐다.

2021.05.12 조회수 52969 -

땀 검사로 건강 상태를 진단할 수 있는 전자소자 개발

우리 대학 전기및전자공학부 권경하 교수 연구팀이 성균관대학교 화학공학과 김종욱 박사과정 연구원(지도교수:김태일 교수, 성균관대학교 화학공학/고분자 공학부)과 땀의 체적 유량 및 총 손실을 실시간으로 측정하는 무선 전자 패치를 개발했다고 6일 밝혔다.

이 기술은 미국 노스웨스턴대 존 로저스 교수, 보스턴 소재 웨어리파이(Wearifi)사와 특허 출원 진행 중이며, 해당 연구 결과는 국제 학술지 `네이처 일렉트로닉스(Nature Electronics)'에 지난 3월 말 발표됐다. (논문명 : An on-skin platform for wireless monitoring of flow rate, cumulative loss and temperature of sweat in real time)

땀은 비침습적으로 수집할 수 있는 생체 유체로, 침습적인 혈액 채취와 비교해 채취하기가 쉽다는 분명한 이점을 제공한다. 이에 일상에서 실시간으로 땀 수집 및 성분 분석을 제공할 수 있는 웨어러블 기술에 대한 수요가 증가하고 있다.

땀과 화학 시약의 변색 반응을 이용해 다양한 생체 지표 수집이 가능하지만, 정확한 측정(발색)을 하려면 땀의 유량과 총 손실을 실시간으로 측정하는 것이 핵심적으로 요구된다. 이에 연구팀은 땀의 정량적 속도 및 체적 측정이 가능한 웨어러블 무선 전자 패치를 개발했고, 변색 반응을 이용해 땀 성분 분석이 가능한 미세 유체 시스템과 통합했다.

그 결과, 연구팀은 땀 내 염화물, 포도당 및 크레아틴 농도, 수소이온지수(pH) 및 체적 유량을 동시에 측정하는 데 최초로 성공했다. 측정한 지표는 낭포성 섬유증, 당뇨병, 신장 기능 장애, 대사성 알칼리증 진단 등에 활용할 수 있다.

연구팀은 땀이 수집되는 짧고 정교한 미세 유체 채널 외벽에 저전력 열원을 배치해 채널을 통과하는 땀과 열 교환을 유도했다. 땀의 유속이 증가함에 따라 열원의 하류와 상류의 온도 차이가 증가하는 것에 착안, 상·하류 온도 차이와 땀의 배출 속도 간의 정확한 관계를 규명했다. 그 결과, 생리학적으로 유의미하다고 인정되는 0~5마이크로리터/분(μl/min) 범위의 땀 속도를 정확하게 측정하는 데 성공했다. 웨어러블 패치로 측정한 데이터는 블루투스 통신이 가능한 스마트폰 앱을 통해 실시간 확인이 가능하다.

이 패치는 미세 유체 채널을 통과하는 땀과 전자 회로가 완전히 분리되어, 기존 유속 측정 기기들의 유체와의 접촉으로 인한 부식 및 노후화에 취약하다는 단점을 극복했다. 또한, 얇고 유연한 회로 기판 인쇄 기법과 신축성 있는 실리콘 봉합 기술을 접목해 다양한 굴곡을 가진 피부 위에 편안하게 부착할 수 있도록 제작됐다. 땀 배출로 인한 피부 온도 변화를 실시간으로 감지하는 센서도 부착돼 있어 다양한 응용 분야에서 활용이 기대된다.

권경하 교수는 "개발된 무선 전자 패치는 개인별 수분 보충 전략, 탈수 증세 감지 및 기타 건강 관리에 폭넓게 활용할 수 있다ˮ면서 "피부 표면 근처의 혈관에서 혈류 속도를 측정하거나, 약물의 방출 속도를 실시간으로 측정해 정확한 투여량을 계산하는 등 체계화된 약물 전달 시스템에도 활용할 수 있을 것ˮ이라고 말했다.

한편, 이번 연구는 한국연구재단의 뇌과학원천기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.05.06 조회수 30792

땀 검사로 건강 상태를 진단할 수 있는 전자소자 개발

우리 대학 전기및전자공학부 권경하 교수 연구팀이 성균관대학교 화학공학과 김종욱 박사과정 연구원(지도교수:김태일 교수, 성균관대학교 화학공학/고분자 공학부)과 땀의 체적 유량 및 총 손실을 실시간으로 측정하는 무선 전자 패치를 개발했다고 6일 밝혔다.

이 기술은 미국 노스웨스턴대 존 로저스 교수, 보스턴 소재 웨어리파이(Wearifi)사와 특허 출원 진행 중이며, 해당 연구 결과는 국제 학술지 `네이처 일렉트로닉스(Nature Electronics)'에 지난 3월 말 발표됐다. (논문명 : An on-skin platform for wireless monitoring of flow rate, cumulative loss and temperature of sweat in real time)

땀은 비침습적으로 수집할 수 있는 생체 유체로, 침습적인 혈액 채취와 비교해 채취하기가 쉽다는 분명한 이점을 제공한다. 이에 일상에서 실시간으로 땀 수집 및 성분 분석을 제공할 수 있는 웨어러블 기술에 대한 수요가 증가하고 있다.

땀과 화학 시약의 변색 반응을 이용해 다양한 생체 지표 수집이 가능하지만, 정확한 측정(발색)을 하려면 땀의 유량과 총 손실을 실시간으로 측정하는 것이 핵심적으로 요구된다. 이에 연구팀은 땀의 정량적 속도 및 체적 측정이 가능한 웨어러블 무선 전자 패치를 개발했고, 변색 반응을 이용해 땀 성분 분석이 가능한 미세 유체 시스템과 통합했다.

그 결과, 연구팀은 땀 내 염화물, 포도당 및 크레아틴 농도, 수소이온지수(pH) 및 체적 유량을 동시에 측정하는 데 최초로 성공했다. 측정한 지표는 낭포성 섬유증, 당뇨병, 신장 기능 장애, 대사성 알칼리증 진단 등에 활용할 수 있다.

연구팀은 땀이 수집되는 짧고 정교한 미세 유체 채널 외벽에 저전력 열원을 배치해 채널을 통과하는 땀과 열 교환을 유도했다. 땀의 유속이 증가함에 따라 열원의 하류와 상류의 온도 차이가 증가하는 것에 착안, 상·하류 온도 차이와 땀의 배출 속도 간의 정확한 관계를 규명했다. 그 결과, 생리학적으로 유의미하다고 인정되는 0~5마이크로리터/분(μl/min) 범위의 땀 속도를 정확하게 측정하는 데 성공했다. 웨어러블 패치로 측정한 데이터는 블루투스 통신이 가능한 스마트폰 앱을 통해 실시간 확인이 가능하다.

이 패치는 미세 유체 채널을 통과하는 땀과 전자 회로가 완전히 분리되어, 기존 유속 측정 기기들의 유체와의 접촉으로 인한 부식 및 노후화에 취약하다는 단점을 극복했다. 또한, 얇고 유연한 회로 기판 인쇄 기법과 신축성 있는 실리콘 봉합 기술을 접목해 다양한 굴곡을 가진 피부 위에 편안하게 부착할 수 있도록 제작됐다. 땀 배출로 인한 피부 온도 변화를 실시간으로 감지하는 센서도 부착돼 있어 다양한 응용 분야에서 활용이 기대된다.

권경하 교수는 "개발된 무선 전자 패치는 개인별 수분 보충 전략, 탈수 증세 감지 및 기타 건강 관리에 폭넓게 활용할 수 있다ˮ면서 "피부 표면 근처의 혈관에서 혈류 속도를 측정하거나, 약물의 방출 속도를 실시간으로 측정해 정확한 투여량을 계산하는 등 체계화된 약물 전달 시스템에도 활용할 수 있을 것ˮ이라고 말했다.

한편, 이번 연구는 한국연구재단의 뇌과학원천기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.05.06 조회수 30792 -

전기및전자공학부 행정업무용 EE 챗봇 서비스 시범 운영

전기및전자공학부(학부장 강준혁교수)는 질문 빈도가 높은 질문들을 모아 FAQ를 만들고, 사용자가 24시간 접근해 이용할 수 있는 전기및전자공학부 행정팀 챗봇서비스 운영을 시작했다.

전기및전자공학부는 학교내 최대규모의 교수진이 다양한 분야의 최초, 최고의 연구를 수행하고 있으며, 약 1,600명의 학생들에 의한 다양한 교육행정 서비스 수요가 발생하고 있어 작은 카이스트(Little KAIST)라 불릴만하다. 이에 착안해 직원들의 메일과 전화상으로 이루어지는 질문들을 리스트(List)로 모으고, 업체의 챗봇서비스 플랫폼을 활용해 4월 1일부터 서비스를 시범 운영하고 있다.

챗봇서비스 운영을 총괄하고 있는 학부내 혁신디지털부학부장 한동수교수는 작년부터 준비된 챗봇서비스 시범운영을 거쳐 반응이 좋을 경우 본격적인 인공지능형 챗봇 개발을 검토중이라고 밝혔다. 전기및전자공학부를 시작으로 교내의 대학원입학팀도 같은 플랫폼을 이용한 챗봇서비스를 도입해 사용자들로부터 좋은 반응을 얻고 있다.

전기및전자공학부 학부생대표 3학년 정나연 학생은 EE행정팀 직원선생님들과 김상희 담당 선생님이 학생들을 위해 새로운 행정서비스를 시도한 부분에 대해 감사를 표하며, 챗봇서비스 도입으로 학부 학생들이 이전보다 더 편리한 학과생활을 할 수 있게 될 것이라고 기대했다.

강준혁 학부장은 "대학원입학팀과 같이 비슷한 내용의 서비스를 반복 제공하는 교내부서에서 챗봇서비스를 도입할 경우 반복적인 행정수요를 감소시켜 교직원들이 본연의 업무에 매진하게 해 서비스의 질 개선을 통한 고객만족도는 물론 직장만족도를 높이는데도 도움이 될 것"이라고 예상했다.

전기및전자공학부 행정업무용 챗봇 서비스는 학부 홈페이지(ee.kaist.ac.kr) 우측 하단에서 만나볼 수 있다.

2021.04.28 조회수 21521

전기및전자공학부 행정업무용 EE 챗봇 서비스 시범 운영

전기및전자공학부(학부장 강준혁교수)는 질문 빈도가 높은 질문들을 모아 FAQ를 만들고, 사용자가 24시간 접근해 이용할 수 있는 전기및전자공학부 행정팀 챗봇서비스 운영을 시작했다.

전기및전자공학부는 학교내 최대규모의 교수진이 다양한 분야의 최초, 최고의 연구를 수행하고 있으며, 약 1,600명의 학생들에 의한 다양한 교육행정 서비스 수요가 발생하고 있어 작은 카이스트(Little KAIST)라 불릴만하다. 이에 착안해 직원들의 메일과 전화상으로 이루어지는 질문들을 리스트(List)로 모으고, 업체의 챗봇서비스 플랫폼을 활용해 4월 1일부터 서비스를 시범 운영하고 있다.

챗봇서비스 운영을 총괄하고 있는 학부내 혁신디지털부학부장 한동수교수는 작년부터 준비된 챗봇서비스 시범운영을 거쳐 반응이 좋을 경우 본격적인 인공지능형 챗봇 개발을 검토중이라고 밝혔다. 전기및전자공학부를 시작으로 교내의 대학원입학팀도 같은 플랫폼을 이용한 챗봇서비스를 도입해 사용자들로부터 좋은 반응을 얻고 있다.

전기및전자공학부 학부생대표 3학년 정나연 학생은 EE행정팀 직원선생님들과 김상희 담당 선생님이 학생들을 위해 새로운 행정서비스를 시도한 부분에 대해 감사를 표하며, 챗봇서비스 도입으로 학부 학생들이 이전보다 더 편리한 학과생활을 할 수 있게 될 것이라고 기대했다.

강준혁 학부장은 "대학원입학팀과 같이 비슷한 내용의 서비스를 반복 제공하는 교내부서에서 챗봇서비스를 도입할 경우 반복적인 행정수요를 감소시켜 교직원들이 본연의 업무에 매진하게 해 서비스의 질 개선을 통한 고객만족도는 물론 직장만족도를 높이는데도 도움이 될 것"이라고 예상했다.

전기및전자공학부 행정업무용 챗봇 서비스는 학부 홈페이지(ee.kaist.ac.kr) 우측 하단에서 만나볼 수 있다.

2021.04.28 조회수 21521 -

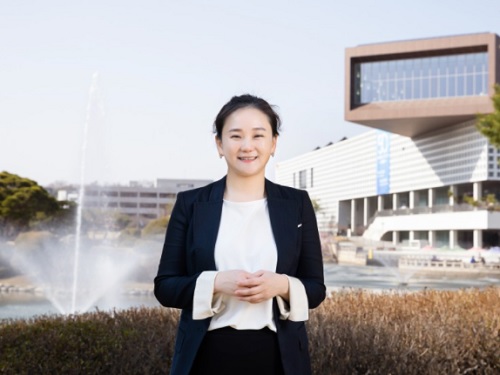

전기및전자공학부 이현주 교수 'SHE DID IT' 캠페인 인터뷰

WISET(한국여성과학기술인지원센터)와 KWSE(대한여성과학기술인회)가 공동으로 추진하는 여성과학인 프로젝트 'SHE DID IT' 캠페인에 우리 대학 전기및전자공학부 이현주 교수가 2021년 캠페인 인물로 선정, 각종 매체에 인터뷰가 실렸다.

이 교수는 2015년 부임한 우리 대학 전기및전자공학부 최초 여성교수로서 전자공학 지식을 바이오메디컬 분야에 적용한 융합 연구를 통해 새로운 지식과 엔지니어링 결과물을 만드는 연구에 매진하고 있다. 2017년 세계경제포럼 젊은 과학자로 선정됐고, Advanced Functional Materials 등에 표지논문을 다수 게재하는 등 활발한 연구활동을 하고있다.

인터뷰 전문은 아래 링크에서 확인할 수 있다.

블로그 https://blog.naver.com/wisetter/222294420520

인스타그램 https://www.instagram.com/p/CNGlnPzH9xb/?igshid=1d4fsahergy83

2021.04.05 조회수 79318

전기및전자공학부 이현주 교수 'SHE DID IT' 캠페인 인터뷰

WISET(한국여성과학기술인지원센터)와 KWSE(대한여성과학기술인회)가 공동으로 추진하는 여성과학인 프로젝트 'SHE DID IT' 캠페인에 우리 대학 전기및전자공학부 이현주 교수가 2021년 캠페인 인물로 선정, 각종 매체에 인터뷰가 실렸다.

이 교수는 2015년 부임한 우리 대학 전기및전자공학부 최초 여성교수로서 전자공학 지식을 바이오메디컬 분야에 적용한 융합 연구를 통해 새로운 지식과 엔지니어링 결과물을 만드는 연구에 매진하고 있다. 2017년 세계경제포럼 젊은 과학자로 선정됐고, Advanced Functional Materials 등에 표지논문을 다수 게재하는 등 활발한 연구활동을 하고있다.

인터뷰 전문은 아래 링크에서 확인할 수 있다.

블로그 https://blog.naver.com/wisetter/222294420520

인스타그램 https://www.instagram.com/p/CNGlnPzH9xb/?igshid=1d4fsahergy83

2021.04.05 조회수 79318