%EC%8B%A0%EC%86%8C%EC%9E%AC%EA%B3%B5%ED%95%99%EA%B3%BC

-

이창섭 학부생, 신소재공학과에 1천80만 원 기부

우리 대학 신소재공학과에 재학 중인 이창섭 학부생이 지난달 30일 1천 80만 원의 발전기금을 소속 학과에 기부했다. "과대표와 학생회장을 역임하며 학과에 대한 애정으로 기부를 결심했다"는 이창섭 학생은 "재학생의 기부 소식이 교수님들이나 동문 선배님들께 알려져 더 많은 기부금 유치로 이어졌으면 좋겠다"라는 바람도 함께 전했다. 이창섭 학생의 기부금은 신소재공학과가 추진 중인 인공지능 기반의 소재연구소인 'MRL KAIST' 신축을 위해 사용될 예정이다.

유년기부터 부모님의 영향을 받아 10년 넘게 구호단체에 기부를 해왔다는 이창섭 학생은 우리 대학에 입학한 뒤 새내기 시절부터 학교를 위한 정기기부를 실천하고 있다.

“제가 한 달에 내는 3만 원은 우리 대학 학생들의 평균적인 과외 시급인데, 한 달 중 한 시간 정도를 KAIST를 위해 투자하고 싶었다”라고 말했다. 또한, 개인적인 정기기부에서 그치지 않고 '학생들이 직접 기금을 모아 학생들의 삶에 가장 필요한 곳, 가장 개선이 시급한 곳에 쓸 수 있다면 학생들의 애교심과 주인의식이 높아질 것'이라는 제안을 학교 측에 전달해 동아리 설립까지 추진했다. KAIST와 Donation을 합친 '카이네이션'이란 이름의 기부 동아리를 만들고 크고 작은 이벤트를 열어 학교와 지역사회에 기부하는 문화를 전파하는 중이다.

이창섭 학생은 "신소재공학과는 학생을 세계 최고의 재료공학자로 길러주는 요람 같은 곳인 만큼 재학생들이 학과 발전을 위해 나중이 아닌 지금부터 조금씩 기부를 시작한다면, 학과와 나의 가치가 함께 올라가는 밑거름이 될 것"이라고 강조했다.

학부 4학년에 재학 중인 이창섭 학생은 "대학원에 진학해 인공지능으로 신소재를 발굴하고, 시뮬레이션으로 그 성능을 예측하며, 로봇이 24시간 실제 합성 실험을 하는 시스템을 구축하고 싶다"라는 포부를 밝히고 "인류가 필요로 하는 에너지 소재·친환경 고효율 촉매 등을 빠르게 만들어 내는 과학자가 되고 싶다"라고 덧붙였다.

이와 함께 "소재를 개발하는 회사를 창업하고 사업가로도 성공해 내가 좋아하고 사랑하는 학과와 학교에 1,000억 원을 기부하는 사람이 되고 싶다는 꿈도 있다"라고 밝혔다.

신병하 신소재공학과장은 "학부생이 거액을 학과에 기부해 줘서 깜짝 놀랐다"라며, "이창섭 학생의 실천이 가져다준 감동이 더 큰 기부의 물꼬를 트는 시작점이 되길 바라며, 모교를 아끼고 도와주는 분들에 보답하고자 학과 구성원 모두가 더욱 노력하겠다"라고 말했다. 한편, 우리 대학 신소재공학과는 '2024년 QS 세계대학평가 전공별 순위'에서 각각 세계 21위와 국내 1위를 차지했다.

2024.05.27 조회수 6458

이창섭 학부생, 신소재공학과에 1천80만 원 기부

우리 대학 신소재공학과에 재학 중인 이창섭 학부생이 지난달 30일 1천 80만 원의 발전기금을 소속 학과에 기부했다. "과대표와 학생회장을 역임하며 학과에 대한 애정으로 기부를 결심했다"는 이창섭 학생은 "재학생의 기부 소식이 교수님들이나 동문 선배님들께 알려져 더 많은 기부금 유치로 이어졌으면 좋겠다"라는 바람도 함께 전했다. 이창섭 학생의 기부금은 신소재공학과가 추진 중인 인공지능 기반의 소재연구소인 'MRL KAIST' 신축을 위해 사용될 예정이다.

유년기부터 부모님의 영향을 받아 10년 넘게 구호단체에 기부를 해왔다는 이창섭 학생은 우리 대학에 입학한 뒤 새내기 시절부터 학교를 위한 정기기부를 실천하고 있다.

“제가 한 달에 내는 3만 원은 우리 대학 학생들의 평균적인 과외 시급인데, 한 달 중 한 시간 정도를 KAIST를 위해 투자하고 싶었다”라고 말했다. 또한, 개인적인 정기기부에서 그치지 않고 '학생들이 직접 기금을 모아 학생들의 삶에 가장 필요한 곳, 가장 개선이 시급한 곳에 쓸 수 있다면 학생들의 애교심과 주인의식이 높아질 것'이라는 제안을 학교 측에 전달해 동아리 설립까지 추진했다. KAIST와 Donation을 합친 '카이네이션'이란 이름의 기부 동아리를 만들고 크고 작은 이벤트를 열어 학교와 지역사회에 기부하는 문화를 전파하는 중이다.

이창섭 학생은 "신소재공학과는 학생을 세계 최고의 재료공학자로 길러주는 요람 같은 곳인 만큼 재학생들이 학과 발전을 위해 나중이 아닌 지금부터 조금씩 기부를 시작한다면, 학과와 나의 가치가 함께 올라가는 밑거름이 될 것"이라고 강조했다.

학부 4학년에 재학 중인 이창섭 학생은 "대학원에 진학해 인공지능으로 신소재를 발굴하고, 시뮬레이션으로 그 성능을 예측하며, 로봇이 24시간 실제 합성 실험을 하는 시스템을 구축하고 싶다"라는 포부를 밝히고 "인류가 필요로 하는 에너지 소재·친환경 고효율 촉매 등을 빠르게 만들어 내는 과학자가 되고 싶다"라고 덧붙였다.

이와 함께 "소재를 개발하는 회사를 창업하고 사업가로도 성공해 내가 좋아하고 사랑하는 학과와 학교에 1,000억 원을 기부하는 사람이 되고 싶다는 꿈도 있다"라고 밝혔다.

신병하 신소재공학과장은 "학부생이 거액을 학과에 기부해 줘서 깜짝 놀랐다"라며, "이창섭 학생의 실천이 가져다준 감동이 더 큰 기부의 물꼬를 트는 시작점이 되길 바라며, 모교를 아끼고 도와주는 분들에 보답하고자 학과 구성원 모두가 더욱 노력하겠다"라고 말했다. 한편, 우리 대학 신소재공학과는 '2024년 QS 세계대학평가 전공별 순위'에서 각각 세계 21위와 국내 1위를 차지했다.

2024.05.27 조회수 6458 -

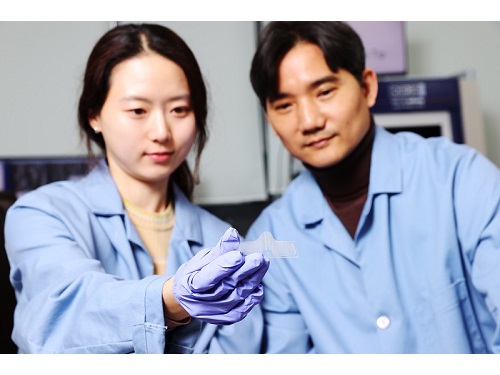

값싸고 40% 향상된 리튬이온전지 만든다

전기자동차, 스마트폰 등에 사용되는 리튬이온전지 원가 중 가장 높은 비율을 차지하는 가장 비싼 재료는 니켈, 코발트와 같은 고가 희귀금속이 다량 포함된 양극재다. 국제공동연구진이 리튬이온전지의 에너지 밀도와 가격 경쟁력을 모두 높이는 새로운 전략을 제시했다.

우리 대학 신소재공학과 서동화 교수 연구팀이 UNIST, 캐나다 맥길대(McGill University)와 공동연구를 통해 리튬이온전지 양극의 핵심 광물인 값비싼 니켈, 코발트 없이도 에너지밀도가 40% 향상된 고성능 차세대 리튬이온전지 양극을 개발했다고 1일 밝혔다.

국제공동연구팀은 망간 기반의 양이온-무질서 암염(Disordered rock-salt, 이하 DRX) 양극재에 주목했다. DRX 양극재는 값싸고 매장량이 풍부한 망간, 철 등을 사용할 수 있으면서 양극재 무게 기준 기존 상용화된 삼원계양극재(약 770Wh/kg)보다 높은 에너지밀도(약 1,000Wh/kg)를 가질 수 있기 때문이다. 무엇보다, 값비싼 니켈과 코발트 없이도 소재를 설계할 수 있다는 장점이 있어 차세대 리튬이온전지 양극재로 주목받고 있다.

그러나 망간 기반 DRX 양극재의 경우 양극재 비율이 90% 이상인 전극으로 전지를 만들면 전지 성능이 매우 낮고 급격하게 열화되는 문제가 있었다. 따라서 DRX 양극재 연구자들은 양극재 비율을 70%로 낮춰 전극을 만들어야 했는데, 이 경우 전극 수준에서 삼원계(약 740Wh/kg)보다 오히려 낮은 에너지밀도(약 700Wh/kg)를 가지게 되는 문제가 있었다.

공동연구팀은 전극 내 망간 기반 DRX 양극재 비율이 높을수록 전자 전달 네트워크가 잘 형성되지 않고, 충·방전 간 부피 변화율이 높을수록 충·방전 동안 네트워크 붕괴가 잘 일어나 전지의 저항이 크게 증가한다는 것을 밝혔다. 고성능 차세대 양극재를 사용하더라도 저항이 크게 걸려 전지가 제 성능을 낼 수 없었던 것이다.

공동연구팀의 연구에 따르면, 망간 기반 DRX 전극 제조 시 다중벽 탄소나노튜브*를 사용하여 DRX 양극재의 낮은 전자전도도를 보완하고 충·방전 간 부피 변화를 견딜 수 있게 되어 전극 내 양극재의 비율을 96%까지 끌어올리더라도 전자 전달 네트워크와 전지 성능이 열화되지 않았다. 이를 통해 니켈, 코발트 없이 전극 무게 기준 약 1,050Wh/kg의 높은 에너지밀도를 보이는 차세대 리튬이온전지 양극을 개발했다. 이는 리튬이온전지 양극 중 세계 최고 수준이며, 상용 삼원계 양극 대비 에너지밀도가 40% 향상된 수준이다.

*다중벽 탄소나노튜브: 여러 개의 농축된 원통형 그래핀 층으로 구성된 나노 스케일의 튜브

또한, DRX 양극재 내 망간 함량이 높을수록 전자전도도는 높지만, 동시에 부피 변화율도 높다는 상관관계를 발견했다. 이러한 이해를 기반으로 망간 함량을 낮춰 부피 변화를 억제하고, 다중벽 탄소 나노튜브를 사용해 낮은 전자전도도를 극복한다는 차세대 리튬이온전지 양극 설계 전략을 연구팀은 제시했다.

서동화 교수는 “상용화를 위해 풀어야 할 문제들이 아직 남아있지만 대 중국 의존도가 높은 니켈, 코발트 광물이 필요 없는 차세대 양극 개발 시 자원 무기화에 대비할 수 있고 리튬 인산철 양극 주도의 저가 이차전지 시장에서 우리 기업의 글로벌 경쟁력이 강화될 것으로 기대된다”라고 말했다.

이번 연구에는 이진혁 맥길대 교수가 공동교신저자로, 이은렬 UC버클리 박사후연구원(연구 당시 UNIST 에너지화학공학과 박사과정), 이대형 KAIST 신소재공학과 박사과정이 공동 제1 저자로 참여했다. 또, KAIST 신소재공학과 박상욱 박사과정, 김호준 석사과정이 공저자로 참여했다. 연구 수행은 한국연구재단의 과학기술분야 기초연구사업, 나노 및 소재 기술개발사업, 원천기술 개발사업 및 산업통상자원부의 에너지인력 양성사업의 지원을 받아 이뤄졌고, 한국과학기술정보연구원의 슈퍼컴퓨터를 지원받아 수행됐다.

연구 결과는 에너지 분야 국제학술지 ‘에너지 및 환경과학(Energy & Environmental Science)’ 지난 3월 27일자로 온라인 공개되었고, 6월호 표지 논문으로 출판될 예정이다. (논문명 : Nearly all-active-material cathodes free of nickel and cobalt for Li-ion batteries).

2024.05.02 조회수 9224

값싸고 40% 향상된 리튬이온전지 만든다

전기자동차, 스마트폰 등에 사용되는 리튬이온전지 원가 중 가장 높은 비율을 차지하는 가장 비싼 재료는 니켈, 코발트와 같은 고가 희귀금속이 다량 포함된 양극재다. 국제공동연구진이 리튬이온전지의 에너지 밀도와 가격 경쟁력을 모두 높이는 새로운 전략을 제시했다.

우리 대학 신소재공학과 서동화 교수 연구팀이 UNIST, 캐나다 맥길대(McGill University)와 공동연구를 통해 리튬이온전지 양극의 핵심 광물인 값비싼 니켈, 코발트 없이도 에너지밀도가 40% 향상된 고성능 차세대 리튬이온전지 양극을 개발했다고 1일 밝혔다.

국제공동연구팀은 망간 기반의 양이온-무질서 암염(Disordered rock-salt, 이하 DRX) 양극재에 주목했다. DRX 양극재는 값싸고 매장량이 풍부한 망간, 철 등을 사용할 수 있으면서 양극재 무게 기준 기존 상용화된 삼원계양극재(약 770Wh/kg)보다 높은 에너지밀도(약 1,000Wh/kg)를 가질 수 있기 때문이다. 무엇보다, 값비싼 니켈과 코발트 없이도 소재를 설계할 수 있다는 장점이 있어 차세대 리튬이온전지 양극재로 주목받고 있다.

그러나 망간 기반 DRX 양극재의 경우 양극재 비율이 90% 이상인 전극으로 전지를 만들면 전지 성능이 매우 낮고 급격하게 열화되는 문제가 있었다. 따라서 DRX 양극재 연구자들은 양극재 비율을 70%로 낮춰 전극을 만들어야 했는데, 이 경우 전극 수준에서 삼원계(약 740Wh/kg)보다 오히려 낮은 에너지밀도(약 700Wh/kg)를 가지게 되는 문제가 있었다.

공동연구팀은 전극 내 망간 기반 DRX 양극재 비율이 높을수록 전자 전달 네트워크가 잘 형성되지 않고, 충·방전 간 부피 변화율이 높을수록 충·방전 동안 네트워크 붕괴가 잘 일어나 전지의 저항이 크게 증가한다는 것을 밝혔다. 고성능 차세대 양극재를 사용하더라도 저항이 크게 걸려 전지가 제 성능을 낼 수 없었던 것이다.

공동연구팀의 연구에 따르면, 망간 기반 DRX 전극 제조 시 다중벽 탄소나노튜브*를 사용하여 DRX 양극재의 낮은 전자전도도를 보완하고 충·방전 간 부피 변화를 견딜 수 있게 되어 전극 내 양극재의 비율을 96%까지 끌어올리더라도 전자 전달 네트워크와 전지 성능이 열화되지 않았다. 이를 통해 니켈, 코발트 없이 전극 무게 기준 약 1,050Wh/kg의 높은 에너지밀도를 보이는 차세대 리튬이온전지 양극을 개발했다. 이는 리튬이온전지 양극 중 세계 최고 수준이며, 상용 삼원계 양극 대비 에너지밀도가 40% 향상된 수준이다.

*다중벽 탄소나노튜브: 여러 개의 농축된 원통형 그래핀 층으로 구성된 나노 스케일의 튜브

또한, DRX 양극재 내 망간 함량이 높을수록 전자전도도는 높지만, 동시에 부피 변화율도 높다는 상관관계를 발견했다. 이러한 이해를 기반으로 망간 함량을 낮춰 부피 변화를 억제하고, 다중벽 탄소 나노튜브를 사용해 낮은 전자전도도를 극복한다는 차세대 리튬이온전지 양극 설계 전략을 연구팀은 제시했다.

서동화 교수는 “상용화를 위해 풀어야 할 문제들이 아직 남아있지만 대 중국 의존도가 높은 니켈, 코발트 광물이 필요 없는 차세대 양극 개발 시 자원 무기화에 대비할 수 있고 리튬 인산철 양극 주도의 저가 이차전지 시장에서 우리 기업의 글로벌 경쟁력이 강화될 것으로 기대된다”라고 말했다.

이번 연구에는 이진혁 맥길대 교수가 공동교신저자로, 이은렬 UC버클리 박사후연구원(연구 당시 UNIST 에너지화학공학과 박사과정), 이대형 KAIST 신소재공학과 박사과정이 공동 제1 저자로 참여했다. 또, KAIST 신소재공학과 박상욱 박사과정, 김호준 석사과정이 공저자로 참여했다. 연구 수행은 한국연구재단의 과학기술분야 기초연구사업, 나노 및 소재 기술개발사업, 원천기술 개발사업 및 산업통상자원부의 에너지인력 양성사업의 지원을 받아 이뤄졌고, 한국과학기술정보연구원의 슈퍼컴퓨터를 지원받아 수행됐다.

연구 결과는 에너지 분야 국제학술지 ‘에너지 및 환경과학(Energy & Environmental Science)’ 지난 3월 27일자로 온라인 공개되었고, 6월호 표지 논문으로 출판될 예정이다. (논문명 : Nearly all-active-material cathodes free of nickel and cobalt for Li-ion batteries).

2024.05.02 조회수 9224 -

수 초 만에도 급속충전 가능 소듐전지 개발

소듐(Na)은 리튬(Li) 대비 지구상에 500배 이상으로 존재하기 때문에 이를 활용한 소듐 이온 배터리는 최근 큰 주목을 받고 있다. 그러나 리튬 이온 배터리에 비해 낮은 출력, 제한된 저장 특성, 긴 충전 시간 등의 근본적인 한계점이 있어 이를 극복하는 차세대 에너지 저장 소재 개발이 필요하다.

우리 대학 신소재공학과 강정구 교수 연구팀이 우수한 성능의 급속 충전이 가능한 고에너지·고출력 하이브리드 소듐 이온 전지를 개발했다고 11일 밝혔다.

최근 활발하게 연구가 진행되고 있는 하이브리드 에너지 저장 시스템은 배터리용 음극과 축전기용 양극을 결합해 높은 저장 용량과 빠른 충·방전 속도를 모두 지닐 수 있는 장점을 가지고 있다. 이는 기존 소듐 이온 배터리의 한계를 극복해 리튬이온 배터리를 대체할 수 있는 차세대 에너지 저장 장치로 주목받고 있다.

하지만 고에너지 및 고출력 밀도의 하이브리드 전지를 구현하기 위해서 배터리용 음극의 상대적으로 느린 에너지 저장 속도를 향상해야 하는 동시에 음극에 비해 상대적으로 낮은 용량을 갖는 축전기용 양극재의 에너지 저장 용량을 끌어 올려야 한다.

이에 강 교수 연구팀은 두 가지 서로 다른 금속-유기 골격체를 활용해 하이브리드 전지에 최적화된 전극 소재의 합성법을 제시했다. 우선 금속-유기 골격체에서 기인한 다공성 탄소 소재에 미세한 활물질을 함유해 속도 특성이 향상된 음극 소재를 개발했다. 고용량 양극 소재를 합성했고, 이를 조합해 양극 간의 에너지 저장 속도 특성의 차이를 최소화하면서도 용량 균형을 최적화한 소듐 이온 에너지 저장 시스템을 개발했다.

연구팀은 개발된 음극과 양극을 완전셀로 구성해 고성능 하이브리드 소듐이온 에너지 저장 소자를 구현했다. 하이브리드 소듐 이온 에너지 저장 소자는 기존 상용화된 리튬이온 배터리를 뛰어넘는 에너지 밀도와 축전기의 출력 밀도 특성을 모두 가짐을 확인했으며, 차세대 에너지 저장 장치로 수 초에서 수 분 만에 급속 충전이 가능해 전기 자동차, 스마트 전자기기, 항공 장치 등에 적용할 수 있을 것으로 예상된다.

강 교수는 "전극 기준으로 높은 에너지 밀도(247 Wh/kg)를 가지며, 고출력 밀도(34,748 W/kg)에 의한 급속 충전이 가능한 하이브리드 소듐 이온 에너지 저장 소자는 현 에너지 저장시스템의 한계를 극복할 수 있는 새로운 돌파구가 될 것이다ˮ라며 "전기 자동차를 포함한 모든 전자기기의 활용 범위를 확대해 적용될 수 있을 것이다ˮ고 말했다.

신소재공학과 최종휘 박사과정과 김동원 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 에너지 저장 소재 분야의 국제 학술지 `에너지 스토리지 머터리얼스(Energy Storage Materials)'에 3월 29일 字 게재됐다. (논문명: Low-crystallinity conductive multivalence iron sulfide-embedded S-doped anode and high-surface area O-doped cathode of 3D porous N-rich graphitic carbon frameworks for high-performance sodium-ion hybrid energy storages)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단의 나노 및 소재기술개발사업 미래기술연구실의 지원을 받아 수행됐다.

2024.04.11 조회수 10176

수 초 만에도 급속충전 가능 소듐전지 개발

소듐(Na)은 리튬(Li) 대비 지구상에 500배 이상으로 존재하기 때문에 이를 활용한 소듐 이온 배터리는 최근 큰 주목을 받고 있다. 그러나 리튬 이온 배터리에 비해 낮은 출력, 제한된 저장 특성, 긴 충전 시간 등의 근본적인 한계점이 있어 이를 극복하는 차세대 에너지 저장 소재 개발이 필요하다.

우리 대학 신소재공학과 강정구 교수 연구팀이 우수한 성능의 급속 충전이 가능한 고에너지·고출력 하이브리드 소듐 이온 전지를 개발했다고 11일 밝혔다.

최근 활발하게 연구가 진행되고 있는 하이브리드 에너지 저장 시스템은 배터리용 음극과 축전기용 양극을 결합해 높은 저장 용량과 빠른 충·방전 속도를 모두 지닐 수 있는 장점을 가지고 있다. 이는 기존 소듐 이온 배터리의 한계를 극복해 리튬이온 배터리를 대체할 수 있는 차세대 에너지 저장 장치로 주목받고 있다.

하지만 고에너지 및 고출력 밀도의 하이브리드 전지를 구현하기 위해서 배터리용 음극의 상대적으로 느린 에너지 저장 속도를 향상해야 하는 동시에 음극에 비해 상대적으로 낮은 용량을 갖는 축전기용 양극재의 에너지 저장 용량을 끌어 올려야 한다.

이에 강 교수 연구팀은 두 가지 서로 다른 금속-유기 골격체를 활용해 하이브리드 전지에 최적화된 전극 소재의 합성법을 제시했다. 우선 금속-유기 골격체에서 기인한 다공성 탄소 소재에 미세한 활물질을 함유해 속도 특성이 향상된 음극 소재를 개발했다. 고용량 양극 소재를 합성했고, 이를 조합해 양극 간의 에너지 저장 속도 특성의 차이를 최소화하면서도 용량 균형을 최적화한 소듐 이온 에너지 저장 시스템을 개발했다.

연구팀은 개발된 음극과 양극을 완전셀로 구성해 고성능 하이브리드 소듐이온 에너지 저장 소자를 구현했다. 하이브리드 소듐 이온 에너지 저장 소자는 기존 상용화된 리튬이온 배터리를 뛰어넘는 에너지 밀도와 축전기의 출력 밀도 특성을 모두 가짐을 확인했으며, 차세대 에너지 저장 장치로 수 초에서 수 분 만에 급속 충전이 가능해 전기 자동차, 스마트 전자기기, 항공 장치 등에 적용할 수 있을 것으로 예상된다.

강 교수는 "전극 기준으로 높은 에너지 밀도(247 Wh/kg)를 가지며, 고출력 밀도(34,748 W/kg)에 의한 급속 충전이 가능한 하이브리드 소듐 이온 에너지 저장 소자는 현 에너지 저장시스템의 한계를 극복할 수 있는 새로운 돌파구가 될 것이다ˮ라며 "전기 자동차를 포함한 모든 전자기기의 활용 범위를 확대해 적용될 수 있을 것이다ˮ고 말했다.

신소재공학과 최종휘 박사과정과 김동원 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 에너지 저장 소재 분야의 국제 학술지 `에너지 스토리지 머터리얼스(Energy Storage Materials)'에 3월 29일 字 게재됐다. (논문명: Low-crystallinity conductive multivalence iron sulfide-embedded S-doped anode and high-surface area O-doped cathode of 3D porous N-rich graphitic carbon frameworks for high-performance sodium-ion hybrid energy storages)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단의 나노 및 소재기술개발사업 미래기술연구실의 지원을 받아 수행됐다.

2024.04.11 조회수 10176 -

차세대 이차원 반도체 핵심 기술 개발

물질 증착, 패터닝, 식각 등 복잡한 과정들이 필요했던 기존 반도체 공정과는 달리, 원하는 영역에서만 선택적으로 물질을 바로 증착하는 기술은 공정을 획기적으로 줄일 수 있는 차세대 기술로 크게 주목받고 있다. 특히, 현재의 실리콘을 대체할 차세대 이차원 반도체에서 이런 선택적 증착 기술 개발이 핵심 요소기술로 중요성이 더욱 커지고 있다.

우리 대학 신소재공학과 강기범 교수 연구팀과 고려대학교 김용주 교수 연구팀이 이차원 반도체의 수평 성장 성질을 이용해 쉽고 간편한 산화물, 금속 등의 10나노미터 이하 미세 패터닝 기술을 공동 개발했다고 28일 밝혔다.

강 교수 연구팀은 차세대 반도체 물질로 주목받는 이차원 전이금속 ‘칼코겐’ 물질의 독특한 결정학적 특징을 패터닝 기술에 접목했다. 일반적인 물질과는 달리 이차원 물질은 성장 시 수평 방향으로만 자랄 수 있기에 서로 다른 이차원 물질을 반복적으로 성장해 10나노미터 이하 수준의 이차원 반도체 선형 패턴을 제작할 수 있다.

이러한 선형 패턴에 다양한 물질(산화물, 금속, 상변화 물질)을 성장할 때 한 영역 위에서만 선택적으로 증착되는 현상을 최초로 발견했다. 해당 기술을 통해 타깃 물질 패턴 크기의 축소와 이차원 반도체의 소자 제작 공정 효율성 증대 등을 기대할 수 있다.

일반적으로 선형 패턴의 크기는 이차원 물질 합성에 사용되는 기체 상태의 분자들의 유입 시간으로 결정된다. 해당 연구에서는 약 1초당 1나노미터의 패턴 크기를 형성할 수 있기에 기존 광 기반 패터닝 기술에 비해 효과적으로 크기를 줄일 수 있다.

연구팀이 개발한 선택 증착 기술은 선폭 10나노미터 수준의 좁은 패턴에서도 원하는 물질이 한 영역 위에서만 선택적으로 증착됐으며, 기존 기술과는 달리 두께 20나노미터 이상에서도 선택적 증착이 가능했다.

연구팀이 개발한 기술은 다양한 물질들에서 적용할 수 있다. 반도체 산업에서 소자 제작에 필수적으로 활용되는 고유전율 절연체(산화 알루미늄, 산화 하프늄)와 전극 금속(루테늄) 등의 선택적 증착을 확인했다. 이러한 뛰어난 물질 확장성은 연구팀이 제시한 새로운 선택 증착 메커니즘에 의해 가능한 것으로 알려졌으며, 추후 더 넓은 응용 기술 개발에 활용할 것으로 기대된다.

연구팀의 기술은 차세대 물질인 이차원 반도체 기반에서 적용되기에 이차원 반도체에 효과적으로 게이트 절연체 및 전극의 형성을 도울 것으로 기대된다. 이는 향후 이차원 반도체가 실리콘을 대체할 때 핵심적인 요소기술로 작용할 것이며, 한국에서 가장 중요한 연구 분야인 반도체 시장에서 활발히 응용될 수 있다.

제1 저자인 박정원 연구원은 "새로운 원리의 선택 증착 기술이자 다양한 물질을 10나노미터 이하의 선폭으로 패터닝할 수 있는 차세대 기술을 개발했다ˮ 라며 "특히 템플릿으로 사용되는 이차원 반도체에 선택 증착을 통해 게이트 산화물과 전극 등으로 직접 이용하면 이 기술의 기대 효과는 더욱 커진다ˮ 라고 말했다.

신소재공학과 박정원 석박사통합과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 3월 15권에 3월 8일 자 출판됐다. (논문명 : Area-selective atomic layer deposition on 2D monolayer lateral superlattices).

한편 이번 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

2024.03.28 조회수 8032

차세대 이차원 반도체 핵심 기술 개발

물질 증착, 패터닝, 식각 등 복잡한 과정들이 필요했던 기존 반도체 공정과는 달리, 원하는 영역에서만 선택적으로 물질을 바로 증착하는 기술은 공정을 획기적으로 줄일 수 있는 차세대 기술로 크게 주목받고 있다. 특히, 현재의 실리콘을 대체할 차세대 이차원 반도체에서 이런 선택적 증착 기술 개발이 핵심 요소기술로 중요성이 더욱 커지고 있다.

우리 대학 신소재공학과 강기범 교수 연구팀과 고려대학교 김용주 교수 연구팀이 이차원 반도체의 수평 성장 성질을 이용해 쉽고 간편한 산화물, 금속 등의 10나노미터 이하 미세 패터닝 기술을 공동 개발했다고 28일 밝혔다.

강 교수 연구팀은 차세대 반도체 물질로 주목받는 이차원 전이금속 ‘칼코겐’ 물질의 독특한 결정학적 특징을 패터닝 기술에 접목했다. 일반적인 물질과는 달리 이차원 물질은 성장 시 수평 방향으로만 자랄 수 있기에 서로 다른 이차원 물질을 반복적으로 성장해 10나노미터 이하 수준의 이차원 반도체 선형 패턴을 제작할 수 있다.

이러한 선형 패턴에 다양한 물질(산화물, 금속, 상변화 물질)을 성장할 때 한 영역 위에서만 선택적으로 증착되는 현상을 최초로 발견했다. 해당 기술을 통해 타깃 물질 패턴 크기의 축소와 이차원 반도체의 소자 제작 공정 효율성 증대 등을 기대할 수 있다.

일반적으로 선형 패턴의 크기는 이차원 물질 합성에 사용되는 기체 상태의 분자들의 유입 시간으로 결정된다. 해당 연구에서는 약 1초당 1나노미터의 패턴 크기를 형성할 수 있기에 기존 광 기반 패터닝 기술에 비해 효과적으로 크기를 줄일 수 있다.

연구팀이 개발한 선택 증착 기술은 선폭 10나노미터 수준의 좁은 패턴에서도 원하는 물질이 한 영역 위에서만 선택적으로 증착됐으며, 기존 기술과는 달리 두께 20나노미터 이상에서도 선택적 증착이 가능했다.

연구팀이 개발한 기술은 다양한 물질들에서 적용할 수 있다. 반도체 산업에서 소자 제작에 필수적으로 활용되는 고유전율 절연체(산화 알루미늄, 산화 하프늄)와 전극 금속(루테늄) 등의 선택적 증착을 확인했다. 이러한 뛰어난 물질 확장성은 연구팀이 제시한 새로운 선택 증착 메커니즘에 의해 가능한 것으로 알려졌으며, 추후 더 넓은 응용 기술 개발에 활용할 것으로 기대된다.

연구팀의 기술은 차세대 물질인 이차원 반도체 기반에서 적용되기에 이차원 반도체에 효과적으로 게이트 절연체 및 전극의 형성을 도울 것으로 기대된다. 이는 향후 이차원 반도체가 실리콘을 대체할 때 핵심적인 요소기술로 작용할 것이며, 한국에서 가장 중요한 연구 분야인 반도체 시장에서 활발히 응용될 수 있다.

제1 저자인 박정원 연구원은 "새로운 원리의 선택 증착 기술이자 다양한 물질을 10나노미터 이하의 선폭으로 패터닝할 수 있는 차세대 기술을 개발했다ˮ 라며 "특히 템플릿으로 사용되는 이차원 반도체에 선택 증착을 통해 게이트 산화물과 전극 등으로 직접 이용하면 이 기술의 기대 효과는 더욱 커진다ˮ 라고 말했다.

신소재공학과 박정원 석박사통합과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 3월 15권에 3월 8일 자 출판됐다. (논문명 : Area-selective atomic layer deposition on 2D monolayer lateral superlattices).

한편 이번 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

2024.03.28 조회수 8032 -

화학물질 없이 식각하는 반도체 기술 최초 개발

차세대 반도체 메모리의 소재로 주목을 받고 있는 강유전체는 차세대 메모리 소자 혹은 작은 물리적 변화를 감지하는 센서로 활용되는 등 그 중요성이 커지고 있다. 이에 반도체의 핵심 소자가 되는 강유전체를 화학물질없이 식각할 수 있는 연구를 성공해 화제다.

우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수가 제네바 대학교와 국제공동연구를 통해 강유전체 표면의 비대칭 마멸* 현상을 세계 최초로 관찰 및 규명했고, 이를 활용해 혁신적인 나노 패터닝 기술**을 개발했다고 26일 밝혔다.

*마멸: 물체 표면의 재료가 점진적으로 손실 또는 제거되는 현상

**나노 패터닝 기술: 나노스케일로 소재의 표면에 정밀한 패턴을 생성하여 다양한 첨단 기술 분야에서 제품 성능을 향상시키는데 사용되는 기술

연구팀은 강유전체 소재의 표면 특성에 관한 연구에 집중했다. 이들은 원자간력 현미경(Atomic Force Microscopy)을 활용해 다양한 강유전체의 트라이볼로지(Tribology, 마찰 및 마모) 현상을 관찰했고, 강유전체의 전기적인 분극* 방향에 따라 마찰되거나 마모되는 특성이 다르다는 것을 세계 최초로 발견했다. (그림 1) 아울러, 이러한 분극 방향에 따라 달라지는 트라이볼로지의 원인으로 변전 효과(Flexoelectric effect)*에 주목했다.

*전기적 분극(electric dipole): 자석의 북극과 남극처럼 전기적으로 양극과 음극이 있는 것을 의미함

*변전 효과: 물질이 휘어졌을 때 분극이 발생하는 현상이지만, 거시 규모에서 물질을 구부렸을 때 유도되는 분극의 크기가 매우 작아 그동안 큰 주목을 받지 못했다. 그러나 2010년대 들어서 물질이 나노스케일로 미세화될 경우, 매우 큰 변전 효과가 발생할 수 있다는 연구 결과가 나오면서 많은 연구자의 주목을 받기 시작했다.

연구진은 강유전체의 트라이볼로지 특성이 나노 단위에서 강한 응력이 가해질 때 발생하는 변전 효과로 인해 강유전체 내부의 분극 방향에 따른 상호작용으로 트라이볼로지 특성이 바뀌게 된다는 것을 발견했다. 또한 이러한 새로운 강유전체 트라이볼로지 현상을 소재의 나노 패터닝에 응용했다.

이러한 패터닝 방식은 기존의 반도체 패터닝 방식과는 다르게 화학 물질 및 고비용의 리소그래피 장비가 필요하지 않고, 기존 공정 대비 매우 빠르게 나노 구조를 제작할 수 있는 장점이 있다.

이번 연구의 제1 저자인 신소재공학과 졸업생 조성우 박사는 “이번 연구는 세계 최초로 강유전체 비대칭 트라이볼로지를 관찰하고 규명한 데 의의가 있고, 이러한 분극에 민감한 트라이볼로지 비대칭성이 다양한 화학적 구성 및 결정 구조를 가진 강유전체에서 널리 적용될 수 있어 많은 후속 연구를 기대할 수 있다”고 밝혔다.

공동교신저자로 본 연구를 공동 지도한 제네바 대학교 파루치(Paruch) 교수는 “변전 효과를 통해 강유전체의 도메인이 분극 방향에 따라 서로 다른 표면 특성을 나타내는 것을 활용함으로써, 다양하고 유용한 기술들을 개발할 수 있을 것이다”며 이번 연구가 앞으로 뻗어나갈 분야에 대한 강한 자신감을 피력했다.

연구를 이끈 홍승범 교수는 “이번 연구에서 개발된 패터닝 기술은 기존 반도체 공정에서 쓰이는 패터닝 공정과 달리 화학 물질을 사용하지 않고, 매우 낮은 비용으로 대면적 나노 구조를 만들 수 있어 산업적으로 활용될 수 있는 잠재력을 가지고 있다”고 전망했다.

한편, 이번 연구는 한국연구재단(2020R1A2C2012078, NRF-2022K1A4A7A04095892, RS-2023-00247245), KAIST 글로벌특이점 사업의 지원 및 스위스, 스페인 연구진과의 국제공동연구를 통해 수행됐으며, 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’에 1월 9일 자 출판됐다. (논문 제목: Switchable tribology of ferroelectrics)

2024.03.26 조회수 9283

화학물질 없이 식각하는 반도체 기술 최초 개발

차세대 반도체 메모리의 소재로 주목을 받고 있는 강유전체는 차세대 메모리 소자 혹은 작은 물리적 변화를 감지하는 센서로 활용되는 등 그 중요성이 커지고 있다. 이에 반도체의 핵심 소자가 되는 강유전체를 화학물질없이 식각할 수 있는 연구를 성공해 화제다.

우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수가 제네바 대학교와 국제공동연구를 통해 강유전체 표면의 비대칭 마멸* 현상을 세계 최초로 관찰 및 규명했고, 이를 활용해 혁신적인 나노 패터닝 기술**을 개발했다고 26일 밝혔다.

*마멸: 물체 표면의 재료가 점진적으로 손실 또는 제거되는 현상

**나노 패터닝 기술: 나노스케일로 소재의 표면에 정밀한 패턴을 생성하여 다양한 첨단 기술 분야에서 제품 성능을 향상시키는데 사용되는 기술

연구팀은 강유전체 소재의 표면 특성에 관한 연구에 집중했다. 이들은 원자간력 현미경(Atomic Force Microscopy)을 활용해 다양한 강유전체의 트라이볼로지(Tribology, 마찰 및 마모) 현상을 관찰했고, 강유전체의 전기적인 분극* 방향에 따라 마찰되거나 마모되는 특성이 다르다는 것을 세계 최초로 발견했다. (그림 1) 아울러, 이러한 분극 방향에 따라 달라지는 트라이볼로지의 원인으로 변전 효과(Flexoelectric effect)*에 주목했다.

*전기적 분극(electric dipole): 자석의 북극과 남극처럼 전기적으로 양극과 음극이 있는 것을 의미함

*변전 효과: 물질이 휘어졌을 때 분극이 발생하는 현상이지만, 거시 규모에서 물질을 구부렸을 때 유도되는 분극의 크기가 매우 작아 그동안 큰 주목을 받지 못했다. 그러나 2010년대 들어서 물질이 나노스케일로 미세화될 경우, 매우 큰 변전 효과가 발생할 수 있다는 연구 결과가 나오면서 많은 연구자의 주목을 받기 시작했다.

연구진은 강유전체의 트라이볼로지 특성이 나노 단위에서 강한 응력이 가해질 때 발생하는 변전 효과로 인해 강유전체 내부의 분극 방향에 따른 상호작용으로 트라이볼로지 특성이 바뀌게 된다는 것을 발견했다. 또한 이러한 새로운 강유전체 트라이볼로지 현상을 소재의 나노 패터닝에 응용했다.

이러한 패터닝 방식은 기존의 반도체 패터닝 방식과는 다르게 화학 물질 및 고비용의 리소그래피 장비가 필요하지 않고, 기존 공정 대비 매우 빠르게 나노 구조를 제작할 수 있는 장점이 있다.

이번 연구의 제1 저자인 신소재공학과 졸업생 조성우 박사는 “이번 연구는 세계 최초로 강유전체 비대칭 트라이볼로지를 관찰하고 규명한 데 의의가 있고, 이러한 분극에 민감한 트라이볼로지 비대칭성이 다양한 화학적 구성 및 결정 구조를 가진 강유전체에서 널리 적용될 수 있어 많은 후속 연구를 기대할 수 있다”고 밝혔다.

공동교신저자로 본 연구를 공동 지도한 제네바 대학교 파루치(Paruch) 교수는 “변전 효과를 통해 강유전체의 도메인이 분극 방향에 따라 서로 다른 표면 특성을 나타내는 것을 활용함으로써, 다양하고 유용한 기술들을 개발할 수 있을 것이다”며 이번 연구가 앞으로 뻗어나갈 분야에 대한 강한 자신감을 피력했다.

연구를 이끈 홍승범 교수는 “이번 연구에서 개발된 패터닝 기술은 기존 반도체 공정에서 쓰이는 패터닝 공정과 달리 화학 물질을 사용하지 않고, 매우 낮은 비용으로 대면적 나노 구조를 만들 수 있어 산업적으로 활용될 수 있는 잠재력을 가지고 있다”고 전망했다.

한편, 이번 연구는 한국연구재단(2020R1A2C2012078, NRF-2022K1A4A7A04095892, RS-2023-00247245), KAIST 글로벌특이점 사업의 지원 및 스위스, 스페인 연구진과의 국제공동연구를 통해 수행됐으며, 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’에 1월 9일 자 출판됐다. (논문 제목: Switchable tribology of ferroelectrics)

2024.03.26 조회수 9283 -

설명해주는 인공지능 구현을 위한 초저전력 하드웨어 기술 개발

우리 대학 신소재공학과 김경민 교수 연구팀이 다양한 멤리스터* 소자를 이용한 설명 가능한 인공지능 (XAI) 시스템을 구현하는데 성공했다고 25일 밝혔다.

*멤리스터 (Memristor): 메모리 (Memory)와 저항 (Resistor)의 합성어로, 입력 신호에 따라 소자의 저항 상태가 변하는 소자

최근 인공지능 (AI) 기술의 급속한 발전이 다양한 분야에서 성과를 이루고 있다. 이미지 인식, 음성 인식, 자연어 처리 등에서 AI의 적용 범위가 확대되며 우리의 일상생활에 깊숙이 자리 잡고 있다.

AI는 인간의 뉴런 구조를 모방해 만든 ‘인공신경망’을 기반으로, 적게는 수백만 개에서 많게는 수조 개에 달하는 매개변수를 통해 데이터를 분석하고 의사 결정을 내린다. 그러나 이 많은 매개변수로 인해 AI 모델의 동작 원리를 정확하게 이해하기 어렵고, 이는 통상적으로 블랙박스에 비유되곤 한다. AI가 어떤 기준으로 결정을 내는지 알 수 없다면, AI에 결함이나 오작동이 발생했을 때 이를 해결하기 어렵고, 이로 인해 AI가 적용되는 다양한 산업 분야에서 문제가 발생할 수 있다.

이에 대한 해답으로 제시된 것이 바로 설명 가능한 인공지능 (XAI)이다. XAI는 AI가 어떠한 결정을 내렸을 때, 그 근거가 무엇인지를 사람이 이해할 수 있도록 만드는 기술이다. <그림1> 생성형 AI 등 점점 더 복잡해지는 AI 기술의 등장으로 개발자, 사용자, 규제 기관 모두에게 XAI 시스템의 필요성이 강조되고 있다. 하지만, XAI는 일반적으로 엄청난 양의 데이터 처리를 요구하기 때문에, 이를 보다 효율적으로 동작할 수 있는 하드웨어 개발이 필요한 상황이다.

김경민 교수 연구팀은 교란(Perturbation) 기반 XAI 시스템을 서로 다른 멤리스터 소자를 이용해 하드웨어로 구현하는데 성공하였다. 세 가지 멤리스터 소자는 각각 휘발성 저항변화 특성, 아날로그 비휘발성 저항변화 특성, 아날로그 휘발성 저항변화 특성을 가지며 <그림 2>, 각 소자는 교란 기반 XAI 시스템의 필수적인 기능인 입력 데이터 교란, 벡터곱 연산, 그리고 신호 통합 기능을 수행한다.

연구팀은 개발된 XAI 하드웨어를 평가하기 위해, 흑백 패턴을 인식하는 신경망을 설계하였다. 여기에 개발한 XAI 하드웨어 시스템으로 설계한 신경망이 흑백 패턴을 인식하는 근거를 설명하였다. <그림3> 그 결과 기존 CMOS 기술 기반 시스템 대비 에너지 소비를 24배 감소하여 AI 판단의 이유를 제공하는 것을 확인하였다. <그림4>

KAIST 김경민 교수는 “AI 기술이 일상화되면서 AI 동작의 투명성 및 해석가능성이 중요해지고 있는데, 이번 연구는 다양한 종류의 멤리스터 소자를 이용해 AI 판단에 대한 근거를 제공하는 XAI 하드웨어 시스템을 구현할 수 있었다는 점에 큰 의의가 있다”며 “이 연구는 AI 의사 결정에 도달하는 과정을 이해하기 쉽게 설명을 제공함으로써 AI 시스템의 신뢰성 향상에 기여할 수 있어, 향후 의료, 금융, 법률 등 민감한 정보를 다루는 AI 기반 서비스에 적용될 수 있을 것으로 기대된다”고 밝혔다.

이번 연구는 KAIST 신소재공학과 송한찬 박사과정, 박우준 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여했으며, 국제 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼즈(Advanced Materials, IF: 29.4)’에 03월 20일 字 온라인 게재됐으며, 한국연구재단 중견연구사업, 차세대지능형반도체기술개발사업, PIM인공지능반도체핵심기술개발사업, 나노종합기술원 및 KAIST 도약연구사업의 지원을 받아 수행됐다. (논문명: Memristive Explainable Artificial Intelligence Hardware, 논문링크: https://doi.org/10.1002/adma.202400977)

2024.03.25 조회수 7499

설명해주는 인공지능 구현을 위한 초저전력 하드웨어 기술 개발

우리 대학 신소재공학과 김경민 교수 연구팀이 다양한 멤리스터* 소자를 이용한 설명 가능한 인공지능 (XAI) 시스템을 구현하는데 성공했다고 25일 밝혔다.

*멤리스터 (Memristor): 메모리 (Memory)와 저항 (Resistor)의 합성어로, 입력 신호에 따라 소자의 저항 상태가 변하는 소자

최근 인공지능 (AI) 기술의 급속한 발전이 다양한 분야에서 성과를 이루고 있다. 이미지 인식, 음성 인식, 자연어 처리 등에서 AI의 적용 범위가 확대되며 우리의 일상생활에 깊숙이 자리 잡고 있다.

AI는 인간의 뉴런 구조를 모방해 만든 ‘인공신경망’을 기반으로, 적게는 수백만 개에서 많게는 수조 개에 달하는 매개변수를 통해 데이터를 분석하고 의사 결정을 내린다. 그러나 이 많은 매개변수로 인해 AI 모델의 동작 원리를 정확하게 이해하기 어렵고, 이는 통상적으로 블랙박스에 비유되곤 한다. AI가 어떤 기준으로 결정을 내는지 알 수 없다면, AI에 결함이나 오작동이 발생했을 때 이를 해결하기 어렵고, 이로 인해 AI가 적용되는 다양한 산업 분야에서 문제가 발생할 수 있다.

이에 대한 해답으로 제시된 것이 바로 설명 가능한 인공지능 (XAI)이다. XAI는 AI가 어떠한 결정을 내렸을 때, 그 근거가 무엇인지를 사람이 이해할 수 있도록 만드는 기술이다. <그림1> 생성형 AI 등 점점 더 복잡해지는 AI 기술의 등장으로 개발자, 사용자, 규제 기관 모두에게 XAI 시스템의 필요성이 강조되고 있다. 하지만, XAI는 일반적으로 엄청난 양의 데이터 처리를 요구하기 때문에, 이를 보다 효율적으로 동작할 수 있는 하드웨어 개발이 필요한 상황이다.

김경민 교수 연구팀은 교란(Perturbation) 기반 XAI 시스템을 서로 다른 멤리스터 소자를 이용해 하드웨어로 구현하는데 성공하였다. 세 가지 멤리스터 소자는 각각 휘발성 저항변화 특성, 아날로그 비휘발성 저항변화 특성, 아날로그 휘발성 저항변화 특성을 가지며 <그림 2>, 각 소자는 교란 기반 XAI 시스템의 필수적인 기능인 입력 데이터 교란, 벡터곱 연산, 그리고 신호 통합 기능을 수행한다.

연구팀은 개발된 XAI 하드웨어를 평가하기 위해, 흑백 패턴을 인식하는 신경망을 설계하였다. 여기에 개발한 XAI 하드웨어 시스템으로 설계한 신경망이 흑백 패턴을 인식하는 근거를 설명하였다. <그림3> 그 결과 기존 CMOS 기술 기반 시스템 대비 에너지 소비를 24배 감소하여 AI 판단의 이유를 제공하는 것을 확인하였다. <그림4>

KAIST 김경민 교수는 “AI 기술이 일상화되면서 AI 동작의 투명성 및 해석가능성이 중요해지고 있는데, 이번 연구는 다양한 종류의 멤리스터 소자를 이용해 AI 판단에 대한 근거를 제공하는 XAI 하드웨어 시스템을 구현할 수 있었다는 점에 큰 의의가 있다”며 “이 연구는 AI 의사 결정에 도달하는 과정을 이해하기 쉽게 설명을 제공함으로써 AI 시스템의 신뢰성 향상에 기여할 수 있어, 향후 의료, 금융, 법률 등 민감한 정보를 다루는 AI 기반 서비스에 적용될 수 있을 것으로 기대된다”고 밝혔다.

이번 연구는 KAIST 신소재공학과 송한찬 박사과정, 박우준 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여했으며, 국제 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼즈(Advanced Materials, IF: 29.4)’에 03월 20일 字 온라인 게재됐으며, 한국연구재단 중견연구사업, 차세대지능형반도체기술개발사업, PIM인공지능반도체핵심기술개발사업, 나노종합기술원 및 KAIST 도약연구사업의 지원을 받아 수행됐다. (논문명: Memristive Explainable Artificial Intelligence Hardware, 논문링크: https://doi.org/10.1002/adma.202400977)

2024.03.25 조회수 7499 -

인공지능을 위한 신소재 혁신방향 제시

최근 ‘스타링크’와 같은 초연결 인터넷망과 빠른 통신이 가능한 6G 기술, 초고속 연산장치들이 개발됨에 따라, 이들과 쉽게 융합될 수 있는 초소형 고성능 장치들이 요구되고 있다. 이를 위해 감도가 좋은 센서 소재, 외부 자극을 감지할 수 있는 스마트 소재, 해킹이 불가능한 보안 소재 등 혁신적인 신소재 기술의 중요성이 날로 커지고 있다.

우리 대학 신소재공학과 김상욱 교수 연구팀이 생명화학공학과 리 섕 교수, 전기및전자공학부 권경하 교수, DGIST 로봇 및 기계전자공학과 김봉훈 교수와 함께 4차 산업혁명의 핵심 분야인 사물인터넷(IoT)을 크게 혁신할 수 있는 핵심 신소재를 소개하는 초청 논문을 발표했다고 22일 밝혔다.

김상욱 교수 연구팀은 그간 초미세 반도체회로 구현을 위한 블록공중합체 자기조립 제어(Directed Self-Assembly; DSA) 연구 분야를 세계 최초로 개척했고, 이를 실제 반도체 리소그라피 공정과 융합하는 데 성공해 국제 반도체 로드맵에 등록시켰다.

최근까지도 이 나노소재 기술을 반도체뿐만이 아니라 보안소자, 센서, 유저 인터페이스 등에 다양하게 적용하는 연구 방향을 제시해 국제적으로 선도해왔고, 이번에 그 중요성과 과학기술적 기여도를 인정받아 세계적인 학술지 `네이처 리뷰 일렉트리칼 엔지니어링(Nature Review Electrical Engineering)' 에 퍼스펙티브(perspective) 논문을 초청받아 표지논문으로 발표했다.

김상욱 교수는 “포스트 인공지능 시대의 사물인터넷 시스템은 신소재 기반의 저비용, 저전력, 소형화, 및 지속가능성이 강화된 소자기술의 혁신이 중요한데 자기조립 나노패턴 소재가 매우 중요한 역할을 할 것으로 기대된다”고 밝혔다.

`네이처 리뷰 일렉트리칼 엔지니어링' 은 세계적으로 권위를 인정받는 네이처 저널에서 올해부터 새로 발간한 인공지능 기술등 전기전자 분야 리뷰 전문 학술지로서 관련분야의 세계적인 석학들을 엄격한 기준에 따라 선정하여 논문을 초청한다. 특히 특정 연구 분야를 객관적인 시각으로 소개하는 일반 리뷰(review)와는 달리 저자의 선구적이고 독창적인 시각을 제시하는 퍼스펙티브(perspective) 논문은 극히 소수의 학계 권위자에게만 의뢰하는 것으로 알려져 있으며, 이번 논문은 그 우수성을 인정받아 해당 호의 표지 논문으로 선정되었다. 한편 이번 논문연구는 한국연구재단의 리더연구자 지원사업인 다차원 나노조립제어 창의연구단의 지원을 받아 수행됐다.

*논문명: Intelligent block copolymer self-assembly towards IoT hardware components

2024.02.22 조회수 8707

인공지능을 위한 신소재 혁신방향 제시

최근 ‘스타링크’와 같은 초연결 인터넷망과 빠른 통신이 가능한 6G 기술, 초고속 연산장치들이 개발됨에 따라, 이들과 쉽게 융합될 수 있는 초소형 고성능 장치들이 요구되고 있다. 이를 위해 감도가 좋은 센서 소재, 외부 자극을 감지할 수 있는 스마트 소재, 해킹이 불가능한 보안 소재 등 혁신적인 신소재 기술의 중요성이 날로 커지고 있다.

우리 대학 신소재공학과 김상욱 교수 연구팀이 생명화학공학과 리 섕 교수, 전기및전자공학부 권경하 교수, DGIST 로봇 및 기계전자공학과 김봉훈 교수와 함께 4차 산업혁명의 핵심 분야인 사물인터넷(IoT)을 크게 혁신할 수 있는 핵심 신소재를 소개하는 초청 논문을 발표했다고 22일 밝혔다.

김상욱 교수 연구팀은 그간 초미세 반도체회로 구현을 위한 블록공중합체 자기조립 제어(Directed Self-Assembly; DSA) 연구 분야를 세계 최초로 개척했고, 이를 실제 반도체 리소그라피 공정과 융합하는 데 성공해 국제 반도체 로드맵에 등록시켰다.

최근까지도 이 나노소재 기술을 반도체뿐만이 아니라 보안소자, 센서, 유저 인터페이스 등에 다양하게 적용하는 연구 방향을 제시해 국제적으로 선도해왔고, 이번에 그 중요성과 과학기술적 기여도를 인정받아 세계적인 학술지 `네이처 리뷰 일렉트리칼 엔지니어링(Nature Review Electrical Engineering)' 에 퍼스펙티브(perspective) 논문을 초청받아 표지논문으로 발표했다.

김상욱 교수는 “포스트 인공지능 시대의 사물인터넷 시스템은 신소재 기반의 저비용, 저전력, 소형화, 및 지속가능성이 강화된 소자기술의 혁신이 중요한데 자기조립 나노패턴 소재가 매우 중요한 역할을 할 것으로 기대된다”고 밝혔다.

`네이처 리뷰 일렉트리칼 엔지니어링' 은 세계적으로 권위를 인정받는 네이처 저널에서 올해부터 새로 발간한 인공지능 기술등 전기전자 분야 리뷰 전문 학술지로서 관련분야의 세계적인 석학들을 엄격한 기준에 따라 선정하여 논문을 초청한다. 특히 특정 연구 분야를 객관적인 시각으로 소개하는 일반 리뷰(review)와는 달리 저자의 선구적이고 독창적인 시각을 제시하는 퍼스펙티브(perspective) 논문은 극히 소수의 학계 권위자에게만 의뢰하는 것으로 알려져 있으며, 이번 논문은 그 우수성을 인정받아 해당 호의 표지 논문으로 선정되었다. 한편 이번 논문연구는 한국연구재단의 리더연구자 지원사업인 다차원 나노조립제어 창의연구단의 지원을 받아 수행됐다.

*논문명: Intelligent block copolymer self-assembly towards IoT hardware components

2024.02.22 조회수 8707 -

반도체가 곤충처럼 사물 움직임 감지한다

곤충의 시신경계를 모방하여 초고속, 저전력 동작이 가능한 신개념 ‘지능형 센서’ 반도체의 개발로 다양한 혁신적 기술로 확장가능한 기술이 개발되었다. 이 기술은 교통, 안전, 보안 시스템 등 다양한 분야에 응용되어 산업과 사회에 기여할 것으로 보인다.

우리 대학 신소재공학과 김경민 교수 연구팀이 다양한 멤리스터* 소자를 융합해 곤충의 시신경에서의 시각 지능*을 모사하는 지능형 동작인식 소자를 개발하는데 성공했다고 19일 밝혔다.

*멤리스터 (Memristor): 메모리(Memory)와 저항(Resistor)의 합성어로, 입력 신호에 따라 소자의 저항 상태가 변하는 전자소자.

*시각 지능 (Visual Intelligence): 시신경 내에서 시각 정보를 해석하고 연산을 수행하는 기능.

최근 인공지능(AI) 기술의 발전과 함께, 비전 시스템은 이미지 인식, 객체 탐지 및 동작 분석과 같은 다양한 작업에서 AI를 활용해 핵심적인 역할을 수행하고 있다. 하지만 기존 비전 시스템은 이미지 센서에서 수신된 신호를 복잡한 알고리즘을 이용해 물체와 그 동작을 인식하는 것이 일반적이다. 이러한 방식은 상당한 양의 데이터 트래픽과 높은 전력 소모가 필요하여 모바일 또는 사물인터넷 장치에 적용되기 어렵다.

한편, 곤충은 기본 동작 감지기(Elementary Motion Detector) 라는 시신경 회로를 통해 시각 정보를 효과적으로 처리해 물체를 탐지하고 그 동작을 인식하는데 탁월한 능력을 보인다. <그림1> 이를 구현하는 데 있어 기존 실리콘 집적회로(CMOS) 기술에서는 복잡한 회로가 요구되기 때문에, 실제 소자로 제작하기 어려운 한계가 있었다.

김경민 교수 연구팀은 다양한 기능의 멤리스터 소자들을 집적하여 고효율⋅초고속 동작 인식이 가능한 지능형 동작인식 소자를 개발했다. 동작인식 소자는 자체 개발한 두 종류의 멤리스터 소자와 저항 만으로 구성된 단순한 구조를 가지고 있다. 두 종류의 서로 다른 멤리스터는 각각 신호 지연 기능과 신호 통합 및 발화 기능을 수행하며, 이를 통해 곤충의 시신경을 직접 모사하여 사물의 움직임을 판단할 수 있음을 확인했다. <그림2>

연구팀은 개발된 동작인식 소자의 실질적인 활용에 대한 가능성을 입증하기 위해 차량 경로를 예측하는 뉴로모픽 컴퓨팅 시스템을 설계하였으며, 여기에 개발한 동작인식 소자를 적용하였다. <그림3> 그 결과 기존 기술 대비 에너지 소비를 92.9 % 감소하여 더 정확히 사물의 움직임을 예측할 수 있음을 검증하였다.

신소재공학과 김경민 교수는 “곤충은 매우 간단한 시각 지능을 활용해 놀랍도록 민첩하게 물체의 동작을 인지하는데, 이번 연구는 신경의 기능을 재현할 수 있는 멤리스터 소자를 활용해 이를 구현할 수 있었다는 점에 큰 의의가 있다”며, “최근 AI가 탑재된 휴대폰과 같이 에지(edge)형 인공지능 소자의 중요성이 매우 커지고 있는데, 이 연구는 동작 인식을 위한 효율적인 비전 시스템 구현에 기여할 수 있어, 향후 자율주행 자동차, 차량 운송 시스템, 로봇, 머신 비전 등과 같은 다양한 분야에 적용될 수 있을 것으로 기대된다”고 밝혔다.

이번 연구는 신소재공학과 송한찬 박사과정, 이민구 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여했으며, 국제 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼즈(Advanced Materials, IF: 29.4)’에 지난 1월 29일 字 온라인 게재됐다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 중견연구사업, 차세대지능형반도체기술개발사업, PIM인공지능반도체핵심기술개발사업, 나노종합기술원 및 KAIST 도약연구사업의 지원을 받아 수행됐다. (논문명: Fully Memristive Elementary Motion Detectors for A Maneuver Prediction, 논문링크: https://doi.org/10.1002/adma.202309708)

2024.02.19 조회수 8092

반도체가 곤충처럼 사물 움직임 감지한다

곤충의 시신경계를 모방하여 초고속, 저전력 동작이 가능한 신개념 ‘지능형 센서’ 반도체의 개발로 다양한 혁신적 기술로 확장가능한 기술이 개발되었다. 이 기술은 교통, 안전, 보안 시스템 등 다양한 분야에 응용되어 산업과 사회에 기여할 것으로 보인다.

우리 대학 신소재공학과 김경민 교수 연구팀이 다양한 멤리스터* 소자를 융합해 곤충의 시신경에서의 시각 지능*을 모사하는 지능형 동작인식 소자를 개발하는데 성공했다고 19일 밝혔다.

*멤리스터 (Memristor): 메모리(Memory)와 저항(Resistor)의 합성어로, 입력 신호에 따라 소자의 저항 상태가 변하는 전자소자.

*시각 지능 (Visual Intelligence): 시신경 내에서 시각 정보를 해석하고 연산을 수행하는 기능.

최근 인공지능(AI) 기술의 발전과 함께, 비전 시스템은 이미지 인식, 객체 탐지 및 동작 분석과 같은 다양한 작업에서 AI를 활용해 핵심적인 역할을 수행하고 있다. 하지만 기존 비전 시스템은 이미지 센서에서 수신된 신호를 복잡한 알고리즘을 이용해 물체와 그 동작을 인식하는 것이 일반적이다. 이러한 방식은 상당한 양의 데이터 트래픽과 높은 전력 소모가 필요하여 모바일 또는 사물인터넷 장치에 적용되기 어렵다.

한편, 곤충은 기본 동작 감지기(Elementary Motion Detector) 라는 시신경 회로를 통해 시각 정보를 효과적으로 처리해 물체를 탐지하고 그 동작을 인식하는데 탁월한 능력을 보인다. <그림1> 이를 구현하는 데 있어 기존 실리콘 집적회로(CMOS) 기술에서는 복잡한 회로가 요구되기 때문에, 실제 소자로 제작하기 어려운 한계가 있었다.

김경민 교수 연구팀은 다양한 기능의 멤리스터 소자들을 집적하여 고효율⋅초고속 동작 인식이 가능한 지능형 동작인식 소자를 개발했다. 동작인식 소자는 자체 개발한 두 종류의 멤리스터 소자와 저항 만으로 구성된 단순한 구조를 가지고 있다. 두 종류의 서로 다른 멤리스터는 각각 신호 지연 기능과 신호 통합 및 발화 기능을 수행하며, 이를 통해 곤충의 시신경을 직접 모사하여 사물의 움직임을 판단할 수 있음을 확인했다. <그림2>

연구팀은 개발된 동작인식 소자의 실질적인 활용에 대한 가능성을 입증하기 위해 차량 경로를 예측하는 뉴로모픽 컴퓨팅 시스템을 설계하였으며, 여기에 개발한 동작인식 소자를 적용하였다. <그림3> 그 결과 기존 기술 대비 에너지 소비를 92.9 % 감소하여 더 정확히 사물의 움직임을 예측할 수 있음을 검증하였다.

신소재공학과 김경민 교수는 “곤충은 매우 간단한 시각 지능을 활용해 놀랍도록 민첩하게 물체의 동작을 인지하는데, 이번 연구는 신경의 기능을 재현할 수 있는 멤리스터 소자를 활용해 이를 구현할 수 있었다는 점에 큰 의의가 있다”며, “최근 AI가 탑재된 휴대폰과 같이 에지(edge)형 인공지능 소자의 중요성이 매우 커지고 있는데, 이 연구는 동작 인식을 위한 효율적인 비전 시스템 구현에 기여할 수 있어, 향후 자율주행 자동차, 차량 운송 시스템, 로봇, 머신 비전 등과 같은 다양한 분야에 적용될 수 있을 것으로 기대된다”고 밝혔다.

이번 연구는 신소재공학과 송한찬 박사과정, 이민구 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여했으며, 국제 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼즈(Advanced Materials, IF: 29.4)’에 지난 1월 29일 字 온라인 게재됐다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 중견연구사업, 차세대지능형반도체기술개발사업, PIM인공지능반도체핵심기술개발사업, 나노종합기술원 및 KAIST 도약연구사업의 지원을 받아 수행됐다. (논문명: Fully Memristive Elementary Motion Detectors for A Maneuver Prediction, 논문링크: https://doi.org/10.1002/adma.202309708)

2024.02.19 조회수 8092 -

알츠하이머 발병 과정을 관찰하다

퇴행성 질환을 유발하는 아밀로이드 섬유 단백질의 초기 불안정한 움직임과 같은 생명 현상을 분자 수준에서 실시간 관찰이 가능한 기술이 개발되었다. 이를 통해 알츠하이머나 파킨슨 병과 같은 퇴행성 질환의 발병 과정에 대한 실마리를 제공할 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학 신소재공학과 육종민 교수 연구팀이 한국기초과학지원연구원, 포항산업과학연구원, 성균관대학교 약학대학 연구팀과 함께 그래핀을 이용해 알츠하이머 질병을 유발한다고 알려진 아밀로이드 섬유 단백질의 실시간 거동을 관찰할 수 있는 새로운 단분자 관찰 기술(single-molecule technique)을 개발했다고 30일 밝혔다.

단분자 관찰 기술은 단일 분자 수준에서 발생하는 현상을 관찰할 수 있는 기법을 말한다. 생체 과정에서 수반되는 단백질 간의 상호작용, 접힘, 조립 과정 등을 이해하는 데 핵심적인 기술이다. 현재까지 단분자 관찰 기술로는 특정 분자를 식별하기 위한 형광 현미경을 이용해 관찰하거나, 단백질을 급속 냉동시켜 움직임을 고정해 분자 구조를 해석하는 초저온 전자현미경 기법이 활용 돼왔다.

하지만, 자연 그대로의 단백질을 특별한 전처리 없이 분자 단위에서 실시간으로 관찰할 수 있는 기술은 여전히 부재한 상황이었다.

최근 이에 대한 대안으로 물질을 얼리지 않고 상온 상태에서 관찰하는 액상 전자현미경 기술이 최근 주목을 받고 있다. 이 기술은 얇은 투과막을 이용해 액체를 감싸 전자현미경 내에서 물질의 변화를 관찰할 수 있는 기술이지만, 두꺼운 투과 막에 의한 분해능 저하와 전자빔에 의한 단백질 변성은 해결해야 하는 숙제였다.

육종민 교수 연구팀은 차세대 소재로 주목받고 있는 그래핀을 이용해 막에 의한 분해능 저하와 전자빔에 의한 단백질 변성 문제를 해결하며, 단백질의 거동을 실시간 관찰할 수 있는 단분자 그래핀 액상 셀 전자현미경 기술을 개발했다. [그림 1]

이번 연구에서 투과 막으로 이용한 그래핀은 원자 단위의 두께를 가지고 있어 분자 수준 관찰을 가능하게 할 뿐만 아니라, 전자빔에 의한 단백질의 산화를 방지하는 산화 방지 역할을 해 기존 대비 40배 가량 변성을 억제해 단백질의 거동을 실시간으로 관찰할 수 있게 했다.

연구팀은 개발한 전자현미경 기술을 활용해, 알츠하이머 질병을 유발한다고 알려진 아밀로이드 베타 섬유의 초기 성장 과정에서 발현되는 분자 불안정성을 세계 최초로 관찰했다. [그림 2]

이 전자현미경 기술은 온전한 단백질의 다양한 거동들을 분자 수준에서 관찰을 가능하게 하므로, 코로나19와 같은 바이러스성 단백질의 감염 과정, 퇴행성 질환을 일으키는 아밀로이드성 단백질의 섬유화/응집 거동 등과 같이 단백질의 상호작용에 의한 생명 현상을 이해하는 데 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

육 교수는 "현미경 기술의 발전은 생명과학 및 공학 기술 발전의 토대가 되는 것으로, 분자 단위의 현상을 관찰할 수 있다면 단백질들의 상호작용을 이해하고 조절할 수 있는 실마리를 제공할 수 있으며, 이를 통해 알츠하이머와 같은 퇴행성 질환의 신약 개발에 도움을 줄 수 있을 것으로 기대한다ˮ 라고 말했다.

우리 대학 신소재공학과 졸업생 박정재 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스드 머티리얼스(Advanced Materials)' 지난 11월 온라인으로 발표됐다. (논문명 : Single-Molecule Graphene Liquid Cell Electron Microscopy for Instability of Intermediate Amyloid Fibrils).

이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자지원사업(MIST) (NRF-2022R1A2C2008929)과 나노 및 소재 기술개발사업(MIST)(NRF-2021M3H4A6A02050365)의 지원을 받아 수행됐다.

2024.01.30 조회수 8098

알츠하이머 발병 과정을 관찰하다

퇴행성 질환을 유발하는 아밀로이드 섬유 단백질의 초기 불안정한 움직임과 같은 생명 현상을 분자 수준에서 실시간 관찰이 가능한 기술이 개발되었다. 이를 통해 알츠하이머나 파킨슨 병과 같은 퇴행성 질환의 발병 과정에 대한 실마리를 제공할 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학 신소재공학과 육종민 교수 연구팀이 한국기초과학지원연구원, 포항산업과학연구원, 성균관대학교 약학대학 연구팀과 함께 그래핀을 이용해 알츠하이머 질병을 유발한다고 알려진 아밀로이드 섬유 단백질의 실시간 거동을 관찰할 수 있는 새로운 단분자 관찰 기술(single-molecule technique)을 개발했다고 30일 밝혔다.

단분자 관찰 기술은 단일 분자 수준에서 발생하는 현상을 관찰할 수 있는 기법을 말한다. 생체 과정에서 수반되는 단백질 간의 상호작용, 접힘, 조립 과정 등을 이해하는 데 핵심적인 기술이다. 현재까지 단분자 관찰 기술로는 특정 분자를 식별하기 위한 형광 현미경을 이용해 관찰하거나, 단백질을 급속 냉동시켜 움직임을 고정해 분자 구조를 해석하는 초저온 전자현미경 기법이 활용 돼왔다.

하지만, 자연 그대로의 단백질을 특별한 전처리 없이 분자 단위에서 실시간으로 관찰할 수 있는 기술은 여전히 부재한 상황이었다.

최근 이에 대한 대안으로 물질을 얼리지 않고 상온 상태에서 관찰하는 액상 전자현미경 기술이 최근 주목을 받고 있다. 이 기술은 얇은 투과막을 이용해 액체를 감싸 전자현미경 내에서 물질의 변화를 관찰할 수 있는 기술이지만, 두꺼운 투과 막에 의한 분해능 저하와 전자빔에 의한 단백질 변성은 해결해야 하는 숙제였다.

육종민 교수 연구팀은 차세대 소재로 주목받고 있는 그래핀을 이용해 막에 의한 분해능 저하와 전자빔에 의한 단백질 변성 문제를 해결하며, 단백질의 거동을 실시간 관찰할 수 있는 단분자 그래핀 액상 셀 전자현미경 기술을 개발했다. [그림 1]

이번 연구에서 투과 막으로 이용한 그래핀은 원자 단위의 두께를 가지고 있어 분자 수준 관찰을 가능하게 할 뿐만 아니라, 전자빔에 의한 단백질의 산화를 방지하는 산화 방지 역할을 해 기존 대비 40배 가량 변성을 억제해 단백질의 거동을 실시간으로 관찰할 수 있게 했다.

연구팀은 개발한 전자현미경 기술을 활용해, 알츠하이머 질병을 유발한다고 알려진 아밀로이드 베타 섬유의 초기 성장 과정에서 발현되는 분자 불안정성을 세계 최초로 관찰했다. [그림 2]

이 전자현미경 기술은 온전한 단백질의 다양한 거동들을 분자 수준에서 관찰을 가능하게 하므로, 코로나19와 같은 바이러스성 단백질의 감염 과정, 퇴행성 질환을 일으키는 아밀로이드성 단백질의 섬유화/응집 거동 등과 같이 단백질의 상호작용에 의한 생명 현상을 이해하는 데 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

육 교수는 "현미경 기술의 발전은 생명과학 및 공학 기술 발전의 토대가 되는 것으로, 분자 단위의 현상을 관찰할 수 있다면 단백질들의 상호작용을 이해하고 조절할 수 있는 실마리를 제공할 수 있으며, 이를 통해 알츠하이머와 같은 퇴행성 질환의 신약 개발에 도움을 줄 수 있을 것으로 기대한다ˮ 라고 말했다.

우리 대학 신소재공학과 졸업생 박정재 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스드 머티리얼스(Advanced Materials)' 지난 11월 온라인으로 발표됐다. (논문명 : Single-Molecule Graphene Liquid Cell Electron Microscopy for Instability of Intermediate Amyloid Fibrils).

이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자지원사업(MIST) (NRF-2022R1A2C2008929)과 나노 및 소재 기술개발사업(MIST)(NRF-2021M3H4A6A02050365)의 지원을 받아 수행됐다.

2024.01.30 조회수 8098 -

금이 간 뼈에 ‘뼈 반창고’ 신소재 개발

뼈 재생은 복잡하며 기존의 골 이식 및 성장 인자 전달 등과 같은 재생을 할 경우 높은 단가 발생 등의 한계가 있었는데 뼈조직의 성장을 촉진하기 위한 압전 물질이 개발되었다.

우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수 연구팀이 전남대학교 융합바이오시스템기계공학과 김장호 교수 연구팀과 협업을 통해 하이드록시아파타이트(HAp)의 고유한 골 형성 능력을 활용하여 압력을 가했을 때 전기적 신호가 발생하는 생체 모방 지지체를 개발했다고 25일 밝혔다.

하이드록시아파타이트(HAp)란 뼈나 치아에서 발견되는 염기성 인산칼슘으로 생체 친화적인 특징이 있으며, 충치를 예방하는 특성이 있어 치약에도 쓰이는 미네랄 물질이다.

이전의 압전 지지체 관련 연구들은 압전성이 뼈 재생을 촉진하고 골 융합을 향상하는 효과를 다양한 고분자 기반 소재에서 확인했지만, 최적의 골조직 재생에 필요한 복잡한 세포 환경을 모사하는 데 한계가 있었다. 그러나 이번 연구는 하이드록시아파타이트(HAp) 고유의 골 형성 능력을 활용해 생체의 골조직 환경을 모방하는 소재를 개발한 것으로, 연구팀은 새로운 방법을 제시했다.

연구팀은 하이드록시아파타이트(HAp)를 고분자 필름과 융합하는 제조 공정을 개발했다. 이 공정으로 제작된 유연하고 독립적인 지지체는 실험 쥐를 대상으로 한 체외 및 체내 실험에서 뼈 재생을 가속하는 놀라운 잠재력을 입증했다.

또한, 연구팀은 동 지지체의 골 재생 효과의 원인을 다각도로 밝혀냈다. 원자간력 현미경(AFM) 분석을 통해 지지체의 전기적 특성을 조사했으며, 세포 모양과 세포 골격 단백질 형성에 대한 상세한 표면 특성 평가를 진행했다. 또한, 압전 및 표면적 요소가 성장 인자 발현에 어떤 영향을 미치는지 조사했다.

신소재공학과 홍승범 교수는 "뼈의 재생 속도를 가속화시키는 효과를 통해 `뼈 반창고' 같은 역할을 하는 하이드록시아파타이트(HAp) 융합 압전성 복합소재를 개발했다ˮ며, "이번 연구는 생체 재료 설계에 새로운 방향성을 제시하는 데에 그치지 않고, 압전성과 표면적 특성이 뼈 재생에 미치는 영향을 탐구한 데에 의의가 있다ˮ 라고 강조했다.

홍승범 교수 연구팀 소속 주소연 박사과정 학생, 김소연 석사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 2024년 1월 4일 국제학술지 `ACS Applied Materials & Interfaces'에 게재됐다. 또한, 김장호 교수팀의 권용현 박사과정 학생이 공동 제1 저자로, 김장호 교수가 공동교신저자로 기여했다. (논문 제목: Piezoelectrically and Topographically Engineered Scaffolds for Accelerating Bone Regeneration).

해당 연구는 KAIST 연구진흥팀, KUSTAR-KAIST 공동연구센터, KAIST의 글로벌 특이점 사업과 정부의 재원으로 한국연구재단 기초연구사업(NRF2022M3A9E4017151, NRF-2022K1A4A7A04095892, RS2023-00247245, NRF-2021R1A4A3025206)의 지원을 받아 수행됐다.

2024.01.25 조회수 8906

금이 간 뼈에 ‘뼈 반창고’ 신소재 개발

뼈 재생은 복잡하며 기존의 골 이식 및 성장 인자 전달 등과 같은 재생을 할 경우 높은 단가 발생 등의 한계가 있었는데 뼈조직의 성장을 촉진하기 위한 압전 물질이 개발되었다.

우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수 연구팀이 전남대학교 융합바이오시스템기계공학과 김장호 교수 연구팀과 협업을 통해 하이드록시아파타이트(HAp)의 고유한 골 형성 능력을 활용하여 압력을 가했을 때 전기적 신호가 발생하는 생체 모방 지지체를 개발했다고 25일 밝혔다.

하이드록시아파타이트(HAp)란 뼈나 치아에서 발견되는 염기성 인산칼슘으로 생체 친화적인 특징이 있으며, 충치를 예방하는 특성이 있어 치약에도 쓰이는 미네랄 물질이다.

이전의 압전 지지체 관련 연구들은 압전성이 뼈 재생을 촉진하고 골 융합을 향상하는 효과를 다양한 고분자 기반 소재에서 확인했지만, 최적의 골조직 재생에 필요한 복잡한 세포 환경을 모사하는 데 한계가 있었다. 그러나 이번 연구는 하이드록시아파타이트(HAp) 고유의 골 형성 능력을 활용해 생체의 골조직 환경을 모방하는 소재를 개발한 것으로, 연구팀은 새로운 방법을 제시했다.

연구팀은 하이드록시아파타이트(HAp)를 고분자 필름과 융합하는 제조 공정을 개발했다. 이 공정으로 제작된 유연하고 독립적인 지지체는 실험 쥐를 대상으로 한 체외 및 체내 실험에서 뼈 재생을 가속하는 놀라운 잠재력을 입증했다.

또한, 연구팀은 동 지지체의 골 재생 효과의 원인을 다각도로 밝혀냈다. 원자간력 현미경(AFM) 분석을 통해 지지체의 전기적 특성을 조사했으며, 세포 모양과 세포 골격 단백질 형성에 대한 상세한 표면 특성 평가를 진행했다. 또한, 압전 및 표면적 요소가 성장 인자 발현에 어떤 영향을 미치는지 조사했다.

신소재공학과 홍승범 교수는 "뼈의 재생 속도를 가속화시키는 효과를 통해 `뼈 반창고' 같은 역할을 하는 하이드록시아파타이트(HAp) 융합 압전성 복합소재를 개발했다ˮ며, "이번 연구는 생체 재료 설계에 새로운 방향성을 제시하는 데에 그치지 않고, 압전성과 표면적 특성이 뼈 재생에 미치는 영향을 탐구한 데에 의의가 있다ˮ 라고 강조했다.

홍승범 교수 연구팀 소속 주소연 박사과정 학생, 김소연 석사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 2024년 1월 4일 국제학술지 `ACS Applied Materials & Interfaces'에 게재됐다. 또한, 김장호 교수팀의 권용현 박사과정 학생이 공동 제1 저자로, 김장호 교수가 공동교신저자로 기여했다. (논문 제목: Piezoelectrically and Topographically Engineered Scaffolds for Accelerating Bone Regeneration).

해당 연구는 KAIST 연구진흥팀, KUSTAR-KAIST 공동연구센터, KAIST의 글로벌 특이점 사업과 정부의 재원으로 한국연구재단 기초연구사업(NRF2022M3A9E4017151, NRF-2022K1A4A7A04095892, RS2023-00247245, NRF-2021R1A4A3025206)의 지원을 받아 수행됐다.

2024.01.25 조회수 8906 -

헤라클레스 인공근육, 2023년 10대 기술 선정

우리 대학 신소재공학과 김상욱 교수 연구팀이 2022년 개발한 헤라클레스 인공근육 기술이 세계 최대 화학/소재분야 학술기관인 국제화학연합(IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry)에서 ‘2023년 10대 유망기술’로 선정되었다고 5일 밝혔다. (그림 1)

IUPAC은 전 세계 화학/소재 관련 연구자들의 국제적인 협력과 정보교환을 위해 1919년에 설립된 세계 최대 조직기구로서, 2019년부터 매년 인류가 직면하고 있는 다원적 위기에 대한 해결책을 제시하는 10대 유망기술을 선정해 오고 있다. 인공 근육 기술이 이번에 10대 유망기술로 선정된 것은 사회의 지속가능성을 위한 과학기술적 중요성을 인정받은 것이다.

헤라클레스 인공 근육은 국내에서도 그 중요성을 인정받아 과학기술정보통신부와 나노기술연구협의회가 수여하는 2023년 10대 나노기술에도 선정됐다. (기술명: 그래핀 나노 복합소재를 통해 인간 근육보다 17배 강한 헤라클레스 인공근육 개발 기술, 그림 4) 또한 과학기술정보통신부의 2023년 기계·소재 부문 국가연구개발 우수성과 100선에도 선정된 바 있다. (기술명: 그래핀-액정탄성체 복합소재 개발로 인간 근육보다 17배 강한 헤라클레스 인공 근육 세계 최초 구현)

인공 근육에 대한 개념은 17세기 영국 과학자 로버트 훅(Robert Hooke)의 실험에서 최초로 시작됐으나 현실적으로 의미 있는 높은 수축률과 기계적 강도의 실현이 쉽지 않아 그 실용적인 가능성은 최근 30년 전에야 제시되기 시작했다. 또한 합성소재인 인공 근육을 생명체의 생체조직과 어떻게 서로 조화시킬 것인가에 대한 문제 역시 풀리지 않는 난제로 남아있었다.

김상욱 교수 연구팀은 인간 근육을 모방한 구조를 가지면서도 높은 기계적 물성과 구동 성능을 가지는 인공 근육 기술을 개발하는 데 성공했다. 그래핀 소재와 액정섬유를 결합한 복합소재를 통해 가역적인 근육운동이 가능하면서도 근육운동의 다양한 물성값들이 인간 근육을 크게 능가하는 인공 근육을 세계 최초로 개발한 것이다. 이 섬유 형태의 인공 근육은 인간의 근육과 매우 유사한 거동을 해 노약자/장애인을 위한 웨어러블 신체 보조장치나 우주, 심해, 재난환경 등 극한 환경에서도 운동능력을 유지할 수 있는 생체 모방로봇 등에 응용이 가능하다. (그림 2) 이 연구 결과는 세계적인 과학기술 학술지인 ‘네이처 나노테크놀로지(Nature Nanotechnology, IF: 40.5)’에 표지 논문으로 발표된 바 있다. (그림 3)

연구를 주도한 김상욱 교수는 “우리 인공근육 기술이 전 세계의 과학자들이 주목하는 IUPAC 10대 유망기술 및 국내 10대 나노 기술로 선정된 것은 인공 근육 기술의 중요성과 그 의미를 대외적으로 인정받은 것”이라며 “4차 산업 혁명과 같이 향후 미래 사회에 대두될 과학기술 분야에서도 큰 역할을 할 것으로 기대된다”라고 말했다.

한편, 2023년 IUPAC 10대 유망기술에는 김 교수팀의 인공 근육 기술 외에 생물학적 재활용 PET 플라스틱, 바닷물 CO2 제거, 고분자 분해 반응, 화학을 위한 GPT 모델, 광촉매 수소, 웨어러블 센서, 저당도 백신, 박테리아 치료제, 합성 전기화학 등이 선정됐다.

2024.01.05 조회수 13108

헤라클레스 인공근육, 2023년 10대 기술 선정

우리 대학 신소재공학과 김상욱 교수 연구팀이 2022년 개발한 헤라클레스 인공근육 기술이 세계 최대 화학/소재분야 학술기관인 국제화학연합(IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry)에서 ‘2023년 10대 유망기술’로 선정되었다고 5일 밝혔다. (그림 1)

IUPAC은 전 세계 화학/소재 관련 연구자들의 국제적인 협력과 정보교환을 위해 1919년에 설립된 세계 최대 조직기구로서, 2019년부터 매년 인류가 직면하고 있는 다원적 위기에 대한 해결책을 제시하는 10대 유망기술을 선정해 오고 있다. 인공 근육 기술이 이번에 10대 유망기술로 선정된 것은 사회의 지속가능성을 위한 과학기술적 중요성을 인정받은 것이다.

헤라클레스 인공 근육은 국내에서도 그 중요성을 인정받아 과학기술정보통신부와 나노기술연구협의회가 수여하는 2023년 10대 나노기술에도 선정됐다. (기술명: 그래핀 나노 복합소재를 통해 인간 근육보다 17배 강한 헤라클레스 인공근육 개발 기술, 그림 4) 또한 과학기술정보통신부의 2023년 기계·소재 부문 국가연구개발 우수성과 100선에도 선정된 바 있다. (기술명: 그래핀-액정탄성체 복합소재 개발로 인간 근육보다 17배 강한 헤라클레스 인공 근육 세계 최초 구현)

인공 근육에 대한 개념은 17세기 영국 과학자 로버트 훅(Robert Hooke)의 실험에서 최초로 시작됐으나 현실적으로 의미 있는 높은 수축률과 기계적 강도의 실현이 쉽지 않아 그 실용적인 가능성은 최근 30년 전에야 제시되기 시작했다. 또한 합성소재인 인공 근육을 생명체의 생체조직과 어떻게 서로 조화시킬 것인가에 대한 문제 역시 풀리지 않는 난제로 남아있었다.

김상욱 교수 연구팀은 인간 근육을 모방한 구조를 가지면서도 높은 기계적 물성과 구동 성능을 가지는 인공 근육 기술을 개발하는 데 성공했다. 그래핀 소재와 액정섬유를 결합한 복합소재를 통해 가역적인 근육운동이 가능하면서도 근육운동의 다양한 물성값들이 인간 근육을 크게 능가하는 인공 근육을 세계 최초로 개발한 것이다. 이 섬유 형태의 인공 근육은 인간의 근육과 매우 유사한 거동을 해 노약자/장애인을 위한 웨어러블 신체 보조장치나 우주, 심해, 재난환경 등 극한 환경에서도 운동능력을 유지할 수 있는 생체 모방로봇 등에 응용이 가능하다. (그림 2) 이 연구 결과는 세계적인 과학기술 학술지인 ‘네이처 나노테크놀로지(Nature Nanotechnology, IF: 40.5)’에 표지 논문으로 발표된 바 있다. (그림 3)

연구를 주도한 김상욱 교수는 “우리 인공근육 기술이 전 세계의 과학자들이 주목하는 IUPAC 10대 유망기술 및 국내 10대 나노 기술로 선정된 것은 인공 근육 기술의 중요성과 그 의미를 대외적으로 인정받은 것”이라며 “4차 산업 혁명과 같이 향후 미래 사회에 대두될 과학기술 분야에서도 큰 역할을 할 것으로 기대된다”라고 말했다.

한편, 2023년 IUPAC 10대 유망기술에는 김 교수팀의 인공 근육 기술 외에 생물학적 재활용 PET 플라스틱, 바닷물 CO2 제거, 고분자 분해 반응, 화학을 위한 GPT 모델, 광촉매 수소, 웨어러블 센서, 저당도 백신, 박테리아 치료제, 합성 전기화학 등이 선정됐다.

2024.01.05 조회수 13108 -

원하는 색깔의 마이크로 LED 전사 기술 개발

기존 OLED 등과 비해 전기적·광학적 특성이 우수한 마이크로 LED는 머리카락 두께인 100마이크로미터(μm) 이하 크기의 무기물 LED 칩을 활용하는 차세대 디스플레이용 광원이다. 마이크로 LED의 상용화를 위해선 성장 기판에 배열된 대량의 마이크로 LED 칩을 최종 기판의 정확한 위치에 원하는 배열로 옮기는 ‘전사 공정’이 가장 중요한 핵심기술이지만, 기존 전사 기술들은 별도의 접착제 사용, 정렬 오차, 낮은 수율, 칩 손상 등으로 마이크로 LED 상용화에 많은 어려움이 존재했다.

우리 대학 신소재공학과 이건재 교수 연구팀이 마이크로진공 흡입력을 조절해 대량의 마이크로 LED 칩을 색깔별 원하는 칩들만 선택적으로 전사하는 기술을 개발했다고 19일 밝혔다.

이 교수팀은 레이저빔 조사시 물질 특성을 조정하여 식각하는 레이저 유도 에칭(Laser-induced etching, LIE) 기술을 활용해 미세 관통홀을 유리 기판에 초당 7,000개 속도로 형성했고, 이를 진공 채널에 연결해 미세진공 흡입력을 발생시켜 마이크로 LED를 전사하는 데 성공했다. 이 기술은 기존 전사 기술 대비 뛰어난 접착력 전환성을 달성하였으며, 다수의 진공 채널별 독립적인 진공 조절을 통해 대량의 마이크로 LED 칩을 선택적으로 전사하였다. 또한 다양한 재료, 크기, 모양, 두께를 지닌 초소형 반도체 칩들을 칩 손상 없이 임의의 기판에 높은 수율로 전사할 수 있었다.

이건재 교수는 “이번에 개발된 마이크로진공 전사 기술은 가파르게 성장하는 마이크로 LED 시장에서 높은 생산 원가를 절감하고 중저가 마이크로 LED 제품 양산화의 핵심 기술로 활용될 것이 기대된다”면서, “현재 얇은 핀으로 칩을 들어 올리는 이젝터 시스템을 적용해 대량의 상용 마이크로 LED를 전사하고, 이를 통해 차세대 디스플레이(대형 TV, 유연․신축성 기기 등) 뿐만 아니라 광-바이오 융합형 미용 면발광 패치 상용화를 진행 중이다”라고 말했다.

한편 이번 연구는 웨어러블플랫폼 소재기술 센터, 중견연구자지원사업, 소부장 전략협력 기술개발사업의 지원을 받아 수행됐으며, 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)'에 11월 26일 자 출판됐다.

2023.12.19 조회수 9566

원하는 색깔의 마이크로 LED 전사 기술 개발

기존 OLED 등과 비해 전기적·광학적 특성이 우수한 마이크로 LED는 머리카락 두께인 100마이크로미터(μm) 이하 크기의 무기물 LED 칩을 활용하는 차세대 디스플레이용 광원이다. 마이크로 LED의 상용화를 위해선 성장 기판에 배열된 대량의 마이크로 LED 칩을 최종 기판의 정확한 위치에 원하는 배열로 옮기는 ‘전사 공정’이 가장 중요한 핵심기술이지만, 기존 전사 기술들은 별도의 접착제 사용, 정렬 오차, 낮은 수율, 칩 손상 등으로 마이크로 LED 상용화에 많은 어려움이 존재했다.

우리 대학 신소재공학과 이건재 교수 연구팀이 마이크로진공 흡입력을 조절해 대량의 마이크로 LED 칩을 색깔별 원하는 칩들만 선택적으로 전사하는 기술을 개발했다고 19일 밝혔다.

이 교수팀은 레이저빔 조사시 물질 특성을 조정하여 식각하는 레이저 유도 에칭(Laser-induced etching, LIE) 기술을 활용해 미세 관통홀을 유리 기판에 초당 7,000개 속도로 형성했고, 이를 진공 채널에 연결해 미세진공 흡입력을 발생시켜 마이크로 LED를 전사하는 데 성공했다. 이 기술은 기존 전사 기술 대비 뛰어난 접착력 전환성을 달성하였으며, 다수의 진공 채널별 독립적인 진공 조절을 통해 대량의 마이크로 LED 칩을 선택적으로 전사하였다. 또한 다양한 재료, 크기, 모양, 두께를 지닌 초소형 반도체 칩들을 칩 손상 없이 임의의 기판에 높은 수율로 전사할 수 있었다.

이건재 교수는 “이번에 개발된 마이크로진공 전사 기술은 가파르게 성장하는 마이크로 LED 시장에서 높은 생산 원가를 절감하고 중저가 마이크로 LED 제품 양산화의 핵심 기술로 활용될 것이 기대된다”면서, “현재 얇은 핀으로 칩을 들어 올리는 이젝터 시스템을 적용해 대량의 상용 마이크로 LED를 전사하고, 이를 통해 차세대 디스플레이(대형 TV, 유연․신축성 기기 등) 뿐만 아니라 광-바이오 융합형 미용 면발광 패치 상용화를 진행 중이다”라고 말했다.

한편 이번 연구는 웨어러블플랫폼 소재기술 센터, 중견연구자지원사업, 소부장 전략협력 기술개발사업의 지원을 받아 수행됐으며, 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)'에 11월 26일 자 출판됐다.

2023.12.19 조회수 9566