%EC%83%9D%EB%AA%85%ED%99%94%ED%95%99%EA%B3%B5%ED%95%99

-

살아있는 미생물 내 바이오 플라스틱 생성 관찰 최초 성공

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수(연구부총장)와 물리학과 박용근 석좌교수 공동연구팀이 ‘3차원 홀로그래픽 현미경 기술을 통한 미생물의 바이오 플라스틱 과립 생산 특징 규명’에 성공했다고 27일 밝혔다.

이번 연구 결과는 국제 학술지인 ‘미국국립과학원회보(PNAS)'에 7월 27일 字 온라인 게재됐다.

※ 논문명 : Three-dimensional label-free visualization and quantification of polyhydroxyalkanoates in individual bacterial cell in its native state

※ 저자 정보 : 이상엽(KAIST, 교신저자), 박용근(KAIST, 교신저자), 최소영(KAIST, 공동 제1 저자), 오정훈(KAIST, 공동 제1저자), 정재황(KAIST, 공동 제1저자) - 총 5명

전 세계적으로 폐플라스틱으로 인한 환경오염 및 생태계 파괴, 미세 플라스틱의 인류 보건 위협 등의 문제가 심각해짐에 따라 다양한 규제 및 대안 기술들이 연구되고 있다. 그중 미생물로부터 만들어지는 폴리에스테르인 폴리하이드록시알카노에이트 (polyhydroxyalkanoate, 이하 PHA)가 기존 합성 플라스틱을 대체할 친환경 바이오 플라스틱으로 많은 관심을 받고 있다.

PHA는 폴리에틸렌이나 폴리프로필렌과 같은 범용 플라스틱과 유사한 물성을 가지고 있어 용기 포장재, 비닐, 일회용품 등의 다양한 활용이 가능하며, 토양이나 해양 환경에서 생분해가 가능한 고분자라는 가장 중요한 장점을 갖고 있다.

PHA는 몇몇 미생물 내에 불용성의 과립(granule) 형태로 발견되는 고분자 물질로, 미생물이 환경 변화 및 세포 상태에 따라 탄소원, 에너지원으로 세포 내에 축적하게 된다. PHA가 세포 내에 축적되는 원리를 관찰하기 위해 여러 연구가 진행돼왔다.

형광 현미경, 투과전자현미경, 전자 저온 촬영 등의 기술이 이용됐는데, 이는 2차원상의 이미지만을 제시하거나 형광 물질과 같은 별도의 표식이나 세포의 고정/절편 제작 과정이 있어야 하여, 세포 원래 그대로의 상태에서의 관측이 어려웠다. 따라서 기술적 한계로 인해 세포 내에서 PHA 과립 형성에 대한 완전한 이해가 어려웠고, 관측 결과에 기반을 둔 여러 형성 메커니즘 모델만이 제안돼왔다.

이에 이상엽 특훈교수와 박용근 석좌교수 공동연구팀은 최근 떠오르고 있는 *3차원 홀로그래픽 현미경 기술을 통해 PHA 생산 박테리아의 심층 관찰 및 정량/정성 분석 연구를 수행했다.

*3차원 홀로그래픽 현미경 기술은 물질의 굴절률(refractive index)을 활용하는 이미징 방법으로, 염색 등 준비 과정을 필요로 하지 않기 때문에 살아 있는 세포의 3차원 정보를 정량적으로 측정 가능하다.

연구팀은 PHA의 한 종류인 *PHB 생산 미생물로 잘 알려진 쿠프리아비두스 네카토르(Cupriavidus necator)와 이 미생물의 PHB 합성 대사회로 유전자를 가진 재조합 대장균을 이용해 비교·분석을 수행했다.

*PHA는 현재까지 약 150여 가지의 하이드록시산 화합물들이 단량체로 보고되었으며, PHA 중 가장 대표적이며 많은 연구가 이루어진 것이 poly(3-hydroxybutyrate) [PHB]임

연구팀은 재구성된 세포의 3차원 굴절률 분포로 단일세포 수준에서 세포와 세포 내 과립의 3차원 시각화 및 이를 통한 부피, 질량, 밀도, 분포 등의 정량 분석에 성공했다. 수백 개의 단일 세포들과 세포 내의 PHA 과립에 대한 정량 및 이의 통계 분석을 통해 두 미생물에서의 PHA 과립 형성의 차이점을 도출해냈다.

특히, 단일세포 내의 PHA 과립의 밀도의 개념을 새롭게 제시했으며, 두 미생물에서의 PHA 과립의 밀도의 차이 및 세포 내 분포 형태 및 위치에 대한 특이적인 차이를 발견했다. 더 나아가서, 두 미생물의 PHA 과립 형성의 차이를 나타내게 하는 핵심 단백질을 규명해, 재조합 대장균의 PHA 과립 형성의 양상을 쿠프리아비두스 네카토르와 유사하게 변화시킬 수 있었다.

또한, 실시간 모니터링을 통해 최대 약 8시간 동안의 세포와 세포 내 PHA 과립의 성장 과정을 보여주는 3차원 영상을 제작할 수 있었다. 이는 미생물이 살아있는 상태에서 별도의 처리 과정이 없는 자연 상태 조건 하에, 세포 내 PHA 과립의 형성과 세포 분열과 연계된 이동을 3차원에서 실시간으로 관측한 세계 최초의 결과라는 데 큰 의의가 있다.

이상엽 특훈교수는 “이번 연구를 통해 미생물의 PHA 생산 원리에 대해 더욱 깊은 이해가 가능해졌고, 이는 생물학과 물리학의 융합 연구로서 이뤄진 성과라는 데에 큰 의의가 있으며, 향후 다양한 바이오 플라스틱 생산 공정 개발에 큰 도움이 될 것”이라고 말했다.

한편 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 기후변화대응기술개발사업과 바이오·의료기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.07.28 조회수 17072

살아있는 미생물 내 바이오 플라스틱 생성 관찰 최초 성공

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수(연구부총장)와 물리학과 박용근 석좌교수 공동연구팀이 ‘3차원 홀로그래픽 현미경 기술을 통한 미생물의 바이오 플라스틱 과립 생산 특징 규명’에 성공했다고 27일 밝혔다.

이번 연구 결과는 국제 학술지인 ‘미국국립과학원회보(PNAS)'에 7월 27일 字 온라인 게재됐다.

※ 논문명 : Three-dimensional label-free visualization and quantification of polyhydroxyalkanoates in individual bacterial cell in its native state

※ 저자 정보 : 이상엽(KAIST, 교신저자), 박용근(KAIST, 교신저자), 최소영(KAIST, 공동 제1 저자), 오정훈(KAIST, 공동 제1저자), 정재황(KAIST, 공동 제1저자) - 총 5명

전 세계적으로 폐플라스틱으로 인한 환경오염 및 생태계 파괴, 미세 플라스틱의 인류 보건 위협 등의 문제가 심각해짐에 따라 다양한 규제 및 대안 기술들이 연구되고 있다. 그중 미생물로부터 만들어지는 폴리에스테르인 폴리하이드록시알카노에이트 (polyhydroxyalkanoate, 이하 PHA)가 기존 합성 플라스틱을 대체할 친환경 바이오 플라스틱으로 많은 관심을 받고 있다.

PHA는 폴리에틸렌이나 폴리프로필렌과 같은 범용 플라스틱과 유사한 물성을 가지고 있어 용기 포장재, 비닐, 일회용품 등의 다양한 활용이 가능하며, 토양이나 해양 환경에서 생분해가 가능한 고분자라는 가장 중요한 장점을 갖고 있다.

PHA는 몇몇 미생물 내에 불용성의 과립(granule) 형태로 발견되는 고분자 물질로, 미생물이 환경 변화 및 세포 상태에 따라 탄소원, 에너지원으로 세포 내에 축적하게 된다. PHA가 세포 내에 축적되는 원리를 관찰하기 위해 여러 연구가 진행돼왔다.

형광 현미경, 투과전자현미경, 전자 저온 촬영 등의 기술이 이용됐는데, 이는 2차원상의 이미지만을 제시하거나 형광 물질과 같은 별도의 표식이나 세포의 고정/절편 제작 과정이 있어야 하여, 세포 원래 그대로의 상태에서의 관측이 어려웠다. 따라서 기술적 한계로 인해 세포 내에서 PHA 과립 형성에 대한 완전한 이해가 어려웠고, 관측 결과에 기반을 둔 여러 형성 메커니즘 모델만이 제안돼왔다.

이에 이상엽 특훈교수와 박용근 석좌교수 공동연구팀은 최근 떠오르고 있는 *3차원 홀로그래픽 현미경 기술을 통해 PHA 생산 박테리아의 심층 관찰 및 정량/정성 분석 연구를 수행했다.

*3차원 홀로그래픽 현미경 기술은 물질의 굴절률(refractive index)을 활용하는 이미징 방법으로, 염색 등 준비 과정을 필요로 하지 않기 때문에 살아 있는 세포의 3차원 정보를 정량적으로 측정 가능하다.

연구팀은 PHA의 한 종류인 *PHB 생산 미생물로 잘 알려진 쿠프리아비두스 네카토르(Cupriavidus necator)와 이 미생물의 PHB 합성 대사회로 유전자를 가진 재조합 대장균을 이용해 비교·분석을 수행했다.

*PHA는 현재까지 약 150여 가지의 하이드록시산 화합물들이 단량체로 보고되었으며, PHA 중 가장 대표적이며 많은 연구가 이루어진 것이 poly(3-hydroxybutyrate) [PHB]임

연구팀은 재구성된 세포의 3차원 굴절률 분포로 단일세포 수준에서 세포와 세포 내 과립의 3차원 시각화 및 이를 통한 부피, 질량, 밀도, 분포 등의 정량 분석에 성공했다. 수백 개의 단일 세포들과 세포 내의 PHA 과립에 대한 정량 및 이의 통계 분석을 통해 두 미생물에서의 PHA 과립 형성의 차이점을 도출해냈다.

특히, 단일세포 내의 PHA 과립의 밀도의 개념을 새롭게 제시했으며, 두 미생물에서의 PHA 과립의 밀도의 차이 및 세포 내 분포 형태 및 위치에 대한 특이적인 차이를 발견했다. 더 나아가서, 두 미생물의 PHA 과립 형성의 차이를 나타내게 하는 핵심 단백질을 규명해, 재조합 대장균의 PHA 과립 형성의 양상을 쿠프리아비두스 네카토르와 유사하게 변화시킬 수 있었다.

또한, 실시간 모니터링을 통해 최대 약 8시간 동안의 세포와 세포 내 PHA 과립의 성장 과정을 보여주는 3차원 영상을 제작할 수 있었다. 이는 미생물이 살아있는 상태에서 별도의 처리 과정이 없는 자연 상태 조건 하에, 세포 내 PHA 과립의 형성과 세포 분열과 연계된 이동을 3차원에서 실시간으로 관측한 세계 최초의 결과라는 데 큰 의의가 있다.

이상엽 특훈교수는 “이번 연구를 통해 미생물의 PHA 생산 원리에 대해 더욱 깊은 이해가 가능해졌고, 이는 생물학과 물리학의 융합 연구로서 이뤄진 성과라는 데에 큰 의의가 있으며, 향후 다양한 바이오 플라스틱 생산 공정 개발에 큰 도움이 될 것”이라고 말했다.

한편 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 기후변화대응기술개발사업과 바이오·의료기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.07.28 조회수 17072 -

제18회 이산화탄소 활용에 관한 국제학술대회 개최

우리 대학은 7월 18일(일)부터 22일(목)까지 5일간 `제18회 이산화탄소 활용에 관한 국제학술대회(18th International Conference on Carbon Dioxide Utilization, 이하 ICCDU 2021)'를 개최한다.

기후변화에 대응하기 위한 ‘이산화탄소의 포집 및 활용 기술’을 주제로 열리는 이번 학술대회에는 미국 공학한림원 회원인 이산화탄소 전환 부분의 세계적인 학자인 량시판(L.S. Fan) 오하이오 주립대학 교수와 이상엽 우리 대학 연구부총장을 포함해 재료공학·화학·생명화학공학 분야의 세계적인 석학 31명이 강연자로 참여하며, 온라인 화상회의 프로그램인 줌(Zoom)을 통해 진행된다.

이산화탄소 활용에 관한 국제학술 대회 (ICCDU)는 탄소 포집, 저장 및 활용에 관한 연구를 위해 1991년 설립되어 국·내외 저명한 석학들이 참하는 정보 교류의 장으로 자리매김했다. 이번 국제학술대회에는 전 세계 250여명의 연구자들이 참여한다. 또한, ▴이산화탄소의 열적/촉매 전환(Thermal and catalytic conversion) ▴전기화학적/광화학적 전환(Electrochemical and Photochemical conversion) ▴생명공학공정 ▴이산화탄소 포집 공정 기술, ▴이산화탄소 활용 기술의 전 과정 평가(Life-cycle assessment) 및 기술 경제성 분석 (Techno-economic analysis) 등 크게 5개의 주제를 아우르는 재료공학·화학·화학공학 분야에서 130여 편에 달하는 혁신적인 기술과 최신 성과들이 제공될 예정이다.

미국과 영연방 소속이 아닌 과학자 중 유일하게 세계 3대 아카데미(미국공학한림원, 미국국립과학원, 영국왕립학회) 회원에 동시에 선임된 석학인 이상엽 KAIST 교수, 엘스비어가 발행하는 미립자 분야 대표적 학술지인 미립자기술학술지(Powder Technology) 편집장 량시판(Liang-Shih Fan) 오하이오 주립대학 교수, 국제플라즈마화학학회(International Plasma Chemistry Society) 이사회 이사 및 부회장을 맡은 안네미 보가츠(Annemie Bogaerts) 앤트워프 대학 교수, 중국촉매학술지 부편집장 타오 장(Tao Zhang) 중국과학원 교수, SK이노베이션 최고기술경영자인 이성준 환경과학기술원장, 미국화학회가 발행하는 촉매분야 대표적 학술지인 촉매학술지(ACS Catalysis) 편집장을 역임하고 현재는 오픈어세스 미국화학회지(JACS Au) 편집장을 맡은 크리스토퍼 존스(Christopher W. Jones.) 조지아 공과대학 교수 등 국·내외를 아우르는 세계적인 석학들이 학계에서 새롭게 떠오르는 유망 이산화탄소 활용 연구 현황을 발표한다.

이를 위해, 세계적 학술 출판사 엘스비어(Elsevier)가 발행하는 이산화탄소 활용 분야 대표적 학술지인 이산화탄소 활용 학술지(Journal of CO2 Utilization, 편집장: 박상언 인하대 교수, Impact factor: 7.132)와 한국화학공학 학술지(Korean Journal of Chemical Engineering, 편집장: 이재형 우리 대학 교수, Impact factor: 3.309)에서는 이산화탄소 발생 저감과 지속 가능한 사회 설립을 위한 첨단 공학 분야의 성과를 공유하기 위해 특별호를 발간할 예정이다.

매년 세계 다른 지역에서 개최되어 온 ICCDU는 코로나19로 인해 올해는 학술대회 역사상 최초로 온라인으로 개최되며, 우리 대학 생명화학공학과와 한국화학공학회가 행사를 주관한다. 이번 행사의 총괄을 맡은 이재우 교수(생명화학공학과 학과장, Journal of CO2 Utilization 편집위원)는 "ICCDU 2021의 개최는 인류가 직면한 기후 변화를 해결하기 위해 전 세계 석학들이 학술교류 및 네트워킹의 장을 형성할 수 있는 소중한 기회가 될 것”이라고 강조했다.

이번 행사와 관련한 자세한 정보와 등록은 홈페이지(http://iccdu2021.org/)에서 확인할 수 있다.

2021.07.19 조회수 13202

제18회 이산화탄소 활용에 관한 국제학술대회 개최

우리 대학은 7월 18일(일)부터 22일(목)까지 5일간 `제18회 이산화탄소 활용에 관한 국제학술대회(18th International Conference on Carbon Dioxide Utilization, 이하 ICCDU 2021)'를 개최한다.

기후변화에 대응하기 위한 ‘이산화탄소의 포집 및 활용 기술’을 주제로 열리는 이번 학술대회에는 미국 공학한림원 회원인 이산화탄소 전환 부분의 세계적인 학자인 량시판(L.S. Fan) 오하이오 주립대학 교수와 이상엽 우리 대학 연구부총장을 포함해 재료공학·화학·생명화학공학 분야의 세계적인 석학 31명이 강연자로 참여하며, 온라인 화상회의 프로그램인 줌(Zoom)을 통해 진행된다.

이산화탄소 활용에 관한 국제학술 대회 (ICCDU)는 탄소 포집, 저장 및 활용에 관한 연구를 위해 1991년 설립되어 국·내외 저명한 석학들이 참하는 정보 교류의 장으로 자리매김했다. 이번 국제학술대회에는 전 세계 250여명의 연구자들이 참여한다. 또한, ▴이산화탄소의 열적/촉매 전환(Thermal and catalytic conversion) ▴전기화학적/광화학적 전환(Electrochemical and Photochemical conversion) ▴생명공학공정 ▴이산화탄소 포집 공정 기술, ▴이산화탄소 활용 기술의 전 과정 평가(Life-cycle assessment) 및 기술 경제성 분석 (Techno-economic analysis) 등 크게 5개의 주제를 아우르는 재료공학·화학·화학공학 분야에서 130여 편에 달하는 혁신적인 기술과 최신 성과들이 제공될 예정이다.

미국과 영연방 소속이 아닌 과학자 중 유일하게 세계 3대 아카데미(미국공학한림원, 미국국립과학원, 영국왕립학회) 회원에 동시에 선임된 석학인 이상엽 KAIST 교수, 엘스비어가 발행하는 미립자 분야 대표적 학술지인 미립자기술학술지(Powder Technology) 편집장 량시판(Liang-Shih Fan) 오하이오 주립대학 교수, 국제플라즈마화학학회(International Plasma Chemistry Society) 이사회 이사 및 부회장을 맡은 안네미 보가츠(Annemie Bogaerts) 앤트워프 대학 교수, 중국촉매학술지 부편집장 타오 장(Tao Zhang) 중국과학원 교수, SK이노베이션 최고기술경영자인 이성준 환경과학기술원장, 미국화학회가 발행하는 촉매분야 대표적 학술지인 촉매학술지(ACS Catalysis) 편집장을 역임하고 현재는 오픈어세스 미국화학회지(JACS Au) 편집장을 맡은 크리스토퍼 존스(Christopher W. Jones.) 조지아 공과대학 교수 등 국·내외를 아우르는 세계적인 석학들이 학계에서 새롭게 떠오르는 유망 이산화탄소 활용 연구 현황을 발표한다.

이를 위해, 세계적 학술 출판사 엘스비어(Elsevier)가 발행하는 이산화탄소 활용 분야 대표적 학술지인 이산화탄소 활용 학술지(Journal of CO2 Utilization, 편집장: 박상언 인하대 교수, Impact factor: 7.132)와 한국화학공학 학술지(Korean Journal of Chemical Engineering, 편집장: 이재형 우리 대학 교수, Impact factor: 3.309)에서는 이산화탄소 발생 저감과 지속 가능한 사회 설립을 위한 첨단 공학 분야의 성과를 공유하기 위해 특별호를 발간할 예정이다.

매년 세계 다른 지역에서 개최되어 온 ICCDU는 코로나19로 인해 올해는 학술대회 역사상 최초로 온라인으로 개최되며, 우리 대학 생명화학공학과와 한국화학공학회가 행사를 주관한다. 이번 행사의 총괄을 맡은 이재우 교수(생명화학공학과 학과장, Journal of CO2 Utilization 편집위원)는 "ICCDU 2021의 개최는 인류가 직면한 기후 변화를 해결하기 위해 전 세계 석학들이 학술교류 및 네트워킹의 장을 형성할 수 있는 소중한 기회가 될 것”이라고 강조했다.

이번 행사와 관련한 자세한 정보와 등록은 홈페이지(http://iccdu2021.org/)에서 확인할 수 있다.

2021.07.19 조회수 13202 -

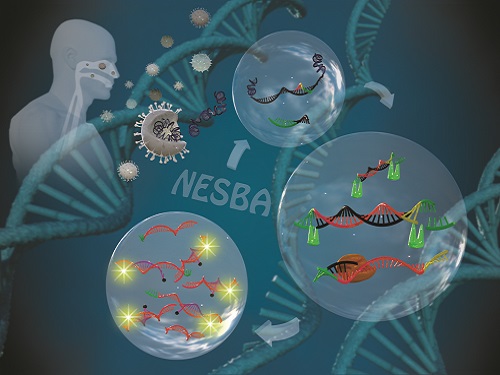

RNA 바이러스 초고감도 검출 기술 개발

우리 대학 생명화학공학과 박현규 교수 연구팀이 핵산의 절단 및 중합 연쇄반응 시스템을 활용해 RNA 바이러스의 표적 RNA를 초고감도로 검출하는 새로운 등온 핵산 증폭(NESBA, Nicking and Extension chain reaction System-Based Amplification) 기술을 개발했다고 15일 밝혔다.

생명화학공학과 주용 박사과정, 김효용 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 영국 왕립화학회가 발행하는 국제학술지 `나노스케일 (Nanoscale)'에 2021년도 24호 표지(Front cover) 논문으로 지난달 16일 선정됐다. (논문명: Ultrasensitive version of nucleic acid sequence-based amplification (NASBA) utilizing nicking and extension chain reaction system)

현재 전 세계적으로 팬데믹 (Pandemic)을 일으키고 있는 코로나19 바이러스와 같은 RNA 바이러스를 검출하기 위한 표준 진단 방법은 역전사 중합효소 연쇄반응(qRT-PCR)이다. 이러한 표준 분자진단 방법은 면역진단 방법과 비교해 진단의 정확도는 매우 우수하지만 정교한 온도 조절 장치가 필요하고 진단에 드는 시간이 길어 장비의 소형화에 제약이 있으며 전문 진단 설비가 갖추어진 대형 병원 또는 전문 임상검사실에서만 제한적으로 사용된다는 단점이 있다.

연구팀은 이러한 현행 기술의 한계를 극복하기 위해 핵산의 절단 및 중합 연쇄반응 시스템에 의해 구동되는 초고감도의 신개념 등온 핵산 증폭 기술을 개발했으며, 이를 통해 별도의 온도 변환 과정 없이 동일 온도에서 표적 바이러스의 RNA를 초고감도로(검출 한계: 1 아토 몰 (aM)) 매우 신속하게(20분 이내) 검출하는 데 성공했다.

연구팀은 기존 나스바(NASBA, Nucleic Acid Sequence-Based Amplification) 등온 증폭 기술에 절단효소 인식 염기서열이 수식된 프라이머를 도입함으로써, 절단효소 및 DNA 중합효소 활성을 기반으로 T7 프로모터를 포함하는 이중가닥 DNA를 지수함수적으로 증폭할 수 있었고, 최종적으로 표적 RNA를 기존의 NASBA 기술에 비해 100배 이상 향상된 민감도로 검출할 수 있었다.

연구팀은 이 기술을 통해서, 호흡기 세포 융합 바이러스(RSV)의 유전 RNA(genomic RNA)를 별도의 전처리 없이 매우 신속하고 고감도로 검출함으로써, 기술의 실용성을 증명함과 동시에 현장 검사(POCT) 기술로서의 높은 활용 가능성을 입증했다.

박현규 교수는 "이번 신개념 등온 핵산 증폭 기술은 현재 대유행하고 있는 코로나19 바이러스와 같은 RNA 바이러스들을 신속하게 조기 진단 할 수 있는 분자진단 시스템에 활용될 가능성이 매우 큰 기술ˮ이라고 이번 연구의 의의를 설명했으며, 현재 코로나19의 임상 샘플 테스트에서도 매우 좋은 결과를 얻었다고 언급했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 글로벌 프런티어사업과 경남제약(주)의 연구비 지원으로 수행됐다.

2021.07.15 조회수 14568

RNA 바이러스 초고감도 검출 기술 개발

우리 대학 생명화학공학과 박현규 교수 연구팀이 핵산의 절단 및 중합 연쇄반응 시스템을 활용해 RNA 바이러스의 표적 RNA를 초고감도로 검출하는 새로운 등온 핵산 증폭(NESBA, Nicking and Extension chain reaction System-Based Amplification) 기술을 개발했다고 15일 밝혔다.

생명화학공학과 주용 박사과정, 김효용 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 영국 왕립화학회가 발행하는 국제학술지 `나노스케일 (Nanoscale)'에 2021년도 24호 표지(Front cover) 논문으로 지난달 16일 선정됐다. (논문명: Ultrasensitive version of nucleic acid sequence-based amplification (NASBA) utilizing nicking and extension chain reaction system)

현재 전 세계적으로 팬데믹 (Pandemic)을 일으키고 있는 코로나19 바이러스와 같은 RNA 바이러스를 검출하기 위한 표준 진단 방법은 역전사 중합효소 연쇄반응(qRT-PCR)이다. 이러한 표준 분자진단 방법은 면역진단 방법과 비교해 진단의 정확도는 매우 우수하지만 정교한 온도 조절 장치가 필요하고 진단에 드는 시간이 길어 장비의 소형화에 제약이 있으며 전문 진단 설비가 갖추어진 대형 병원 또는 전문 임상검사실에서만 제한적으로 사용된다는 단점이 있다.

연구팀은 이러한 현행 기술의 한계를 극복하기 위해 핵산의 절단 및 중합 연쇄반응 시스템에 의해 구동되는 초고감도의 신개념 등온 핵산 증폭 기술을 개발했으며, 이를 통해 별도의 온도 변환 과정 없이 동일 온도에서 표적 바이러스의 RNA를 초고감도로(검출 한계: 1 아토 몰 (aM)) 매우 신속하게(20분 이내) 검출하는 데 성공했다.

연구팀은 기존 나스바(NASBA, Nucleic Acid Sequence-Based Amplification) 등온 증폭 기술에 절단효소 인식 염기서열이 수식된 프라이머를 도입함으로써, 절단효소 및 DNA 중합효소 활성을 기반으로 T7 프로모터를 포함하는 이중가닥 DNA를 지수함수적으로 증폭할 수 있었고, 최종적으로 표적 RNA를 기존의 NASBA 기술에 비해 100배 이상 향상된 민감도로 검출할 수 있었다.

연구팀은 이 기술을 통해서, 호흡기 세포 융합 바이러스(RSV)의 유전 RNA(genomic RNA)를 별도의 전처리 없이 매우 신속하고 고감도로 검출함으로써, 기술의 실용성을 증명함과 동시에 현장 검사(POCT) 기술로서의 높은 활용 가능성을 입증했다.

박현규 교수는 "이번 신개념 등온 핵산 증폭 기술은 현재 대유행하고 있는 코로나19 바이러스와 같은 RNA 바이러스들을 신속하게 조기 진단 할 수 있는 분자진단 시스템에 활용될 가능성이 매우 큰 기술ˮ이라고 이번 연구의 의의를 설명했으며, 현재 코로나19의 임상 샘플 테스트에서도 매우 좋은 결과를 얻었다고 언급했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 글로벌 프런티어사업과 경남제약(주)의 연구비 지원으로 수행됐다.

2021.07.15 조회수 14568 -

약물 가상 스크리닝 기술로 코로나19 치료제 후보 발굴

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수(연구부총장)와 한국파스퇴르연구소 김승택 박사 공동연구팀이 ‘약물 가상 스크리닝 기술을 이용한 코로나19 치료제 개발’에 성공했다고 8일 밝혔다.

이번 연구 결과는 국제 학술지인 ‘미국국립과학원회보(PNAS)'에 7월 7일 字 온라인 게재됐다.

※ 논문명 : Drugs repurposed for COVID-19 by virtual screening of 6,218 drugs and cell-based assay

※ 저자 정보 : 이상엽(한국과학기술원, 교신저자), 김승택(한국파스퇴르연구소, 교신저자), 장우대(한국과학기술원, 제1저자), 전상은(한국파스퇴르연구소, 제2저자), 포함 총 4명

코로나바이러스감염증-19(이하 코로나19)는 글로벌 팬데믹으로 전개되고 있으며 현재 인류 보건을 심각하게 위협하는 상황이다. 코로나19 치료 목적으로 미국식품의약국(FDA)에서 정식 승인을 받은 렘데시비르(상품명 베클러리)가 현재 임상에서 사용 중이지만, 사망률은 감소시키지 못하고 회복 기간을 5일 정도 단축함으로써 치료 효과가 기대에 미치지 못하는 것으로 알려졌다. 또한 렘데시비르는 정맥 주사제여서 의료기관에서 입원을 통해 수일 동안 투여받아야 하므로 팬데믹 상황에 적합하지 않은 약물이다. 따라서 코로나19로 인한 사망률을 획기적으로 감소시키고, 치료 기간을 단축시키는 경구용 치료제 개발이 시급한 상황이었다.

이에 이상엽 특훈교수와 한국파스퇴르연구소 김승택 박사 공동연구팀은 약물 가상 스크리닝 기술을 이용한 약물 재창출 전략으로 코로나19 치료제 개발 연구를 수행했다.

연구팀은 팬데믹 상황에 대응한 신속한 치료제 개발을 위해 가상 스크리닝 기술을 이용한 약물 재창출 전략을 수립했다. 약물 재창출은 이미 안전성이 검증된 FDA 승인 약물 또는 임상 진행 중인 약물을 대상으로 새로운 적응증을 찾는 방식이다. 이 전략은 신약 개발 과정에 소요되는 시간을 단축시킬 수 있어 코로나19와 같은 팬데믹 상황에 적합한 신약 개발 전략이다.

우리 대학 생명화학공학과 장우대 박사는 우선 FDA 승인 약물 또는 임상 진행 중인 약물을 데이터베이스에서 수집해 6,218종의 약물 가상 라이브러리를 구축했다. 실험으로 이 약물들을 모두 검증하기에는 시간과 비용이 많이 소요되기 때문에 바이러스 치료제로 가능성이 있는 약물만 신속하게 선별할 수 있는 컴퓨터 기반 가상 스크리닝 기술을 도입했다.

기존의 도킹 시뮬레이션 기반의 가상 스크리닝 기술은 높은 위양성률(false positive rate)로 인해 유효물질 도출 비율(hit rate)이 매우 낮은 것이 문제점인 상황이었다. 연구팀은 구조 유사도 분석 모듈과 상호작용 유사도 분석 모듈을 도킹 전후에 도입하여 가상 스크리닝의 정확도를 높이는 데 성공했다. 이번 연구를 통해 개발된 가상 스크리닝 기술은 단백질-약물 복합체 구조 정보를 이용하여 다양한 후보 약물을 빠르고 정확하게 스크리닝할 수 있는 것이 특징이다.

연구팀은 또한 바이러스 치료제로 주로 사용되는 핵산 유사체(nucleotide analogues) 기반 전구약물(prodrug)의 활성형 구조를 자동으로 생성하는 알고리즘을 개발했다. 전구약물은 그 자체로는 약효가 없고 체내 대사를 통해 활성형 구조로 변환되어야만 약효를 나타낸다. 따라서 전구약물은 활성형으로 구조변환 후, 도킹 시뮬레이션을 수행하는 것이 중요하다. 연구팀은 렘데시비르를 포함한 여러 핵산유사체 기반 전구약물들의 활성형 구조를 자동으로 생성하는 데 성공하였고, 도킹 시뮬레이션의 정확도를 향상시킬 수 있었다.

연구팀은 가상 스크리닝 플랫폼으로 사스-코로나바이러스-2(SARS-CoV-2)의 복제와 증식에 필수적인 역할을 하는 단백질 가수분해 효소(3CL hydrolase, Mpro)와 RNA 중합효소(RNA-dependent RNA polymerase, RdRp)를 저해할 수 있는 후보 화합물을 15종과 23종으로 각각 선별했다.

그 후, 가상 스크리닝으로 선별된 38종의 약물에 대해 한국파스퇴르연구소의 생물안전 3등급(BSL-3) 실험실에서 세포 이미지 기반 항바이러스 활성 분석 플랫폼을 활용해 약효를 검증했다.

먼저 사스-코로나바이러스-2를 감염시킨 원숭이 신장세포(Vero cell)를 이용한 시험관 내(in vitro) 실험을 수행한 결과, 38종의 약물 중 7종의 약물에서 항바이러스 활성이 확인됐다.

또한, 검증된 7종의 약물에 대해 인간 폐 세포(Calu-3 cell)에서 추가적인 검증 실험을 수행했고, 3종의 약물에서 항바이러스 활성이 확인됐다. 후보 약물에는 암 및 특발성 폐섬유증(idiopathic pulmonary fibrosis)으로 임상이 진행 중인 오미팔리십(omipalisib), 암 및 조로증(progeria)으로 임상이 진행 중인 티피파닙(tipifarnib), 식물 추출물로써 항암제로 임상이 진행 중인 에모딘(emodin)이 있다. 특히 오미팔리십은 현재 코로나19 표준 치료제인 렘데시비르 대비 항바이러스 활성이 약 200배 이상 높은 것으로 확인됐고, 티피파닙은 렘데시비르와 유사한 수준으로 항바이러스 활성이 확인됐다.

세포 수준에서 항바이러스 효과가 확인된 약물은 바이러스 감염 동물모델을 이용한 전임상시험이 필요하다. 이에 연구팀은 과기정통부의 코로나 치료제 전임상 지원사업을 통해 후보 약물 중 하나의 약물에 대해 약효를 평가했다. 그러나 이 과정에서 동물에 대한 약물 독성이 나타났다. 약물의 독성을 최소화하면서 치료 유효 농도에 도달할 수 있는 최적의 약물 농도를 찾기 위해 추가적인 전임상시험을 진행할 예정이다. 또한, 나머지 후보 약물들에 대해서도 전임상시험을 계획 중이다.

연구팀 관계자는 이번 연구를 통해 예측 성능이 우수한 약물 가상 스크리닝 플랫폼을 구축했고, 이를 통해 코로나19 치료제로 유망한 후보물질을 단기간에 발견할 수 있었다고 설명했다.

이상엽 특훈교수는 “이번 연구를 통해 신종 바이러스 출현 시 신속하게 대응할 수 있는 기반 기술을 마련했다는 데에 의의가 있으며, 이를 통해 향후 코로나바이러스 계열의 유사한 바이러스나 신종 바이러스 출현 시에도 적용할 수 있는 기술을 개발하고자 한다”라고 밝혔다.

한편 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 KAIST 코로나대응 과학기술 뉴딜사업과 바이오·의료기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.07.08 조회수 18072

약물 가상 스크리닝 기술로 코로나19 치료제 후보 발굴

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수(연구부총장)와 한국파스퇴르연구소 김승택 박사 공동연구팀이 ‘약물 가상 스크리닝 기술을 이용한 코로나19 치료제 개발’에 성공했다고 8일 밝혔다.

이번 연구 결과는 국제 학술지인 ‘미국국립과학원회보(PNAS)'에 7월 7일 字 온라인 게재됐다.

※ 논문명 : Drugs repurposed for COVID-19 by virtual screening of 6,218 drugs and cell-based assay

※ 저자 정보 : 이상엽(한국과학기술원, 교신저자), 김승택(한국파스퇴르연구소, 교신저자), 장우대(한국과학기술원, 제1저자), 전상은(한국파스퇴르연구소, 제2저자), 포함 총 4명

코로나바이러스감염증-19(이하 코로나19)는 글로벌 팬데믹으로 전개되고 있으며 현재 인류 보건을 심각하게 위협하는 상황이다. 코로나19 치료 목적으로 미국식품의약국(FDA)에서 정식 승인을 받은 렘데시비르(상품명 베클러리)가 현재 임상에서 사용 중이지만, 사망률은 감소시키지 못하고 회복 기간을 5일 정도 단축함으로써 치료 효과가 기대에 미치지 못하는 것으로 알려졌다. 또한 렘데시비르는 정맥 주사제여서 의료기관에서 입원을 통해 수일 동안 투여받아야 하므로 팬데믹 상황에 적합하지 않은 약물이다. 따라서 코로나19로 인한 사망률을 획기적으로 감소시키고, 치료 기간을 단축시키는 경구용 치료제 개발이 시급한 상황이었다.

이에 이상엽 특훈교수와 한국파스퇴르연구소 김승택 박사 공동연구팀은 약물 가상 스크리닝 기술을 이용한 약물 재창출 전략으로 코로나19 치료제 개발 연구를 수행했다.

연구팀은 팬데믹 상황에 대응한 신속한 치료제 개발을 위해 가상 스크리닝 기술을 이용한 약물 재창출 전략을 수립했다. 약물 재창출은 이미 안전성이 검증된 FDA 승인 약물 또는 임상 진행 중인 약물을 대상으로 새로운 적응증을 찾는 방식이다. 이 전략은 신약 개발 과정에 소요되는 시간을 단축시킬 수 있어 코로나19와 같은 팬데믹 상황에 적합한 신약 개발 전략이다.

우리 대학 생명화학공학과 장우대 박사는 우선 FDA 승인 약물 또는 임상 진행 중인 약물을 데이터베이스에서 수집해 6,218종의 약물 가상 라이브러리를 구축했다. 실험으로 이 약물들을 모두 검증하기에는 시간과 비용이 많이 소요되기 때문에 바이러스 치료제로 가능성이 있는 약물만 신속하게 선별할 수 있는 컴퓨터 기반 가상 스크리닝 기술을 도입했다.

기존의 도킹 시뮬레이션 기반의 가상 스크리닝 기술은 높은 위양성률(false positive rate)로 인해 유효물질 도출 비율(hit rate)이 매우 낮은 것이 문제점인 상황이었다. 연구팀은 구조 유사도 분석 모듈과 상호작용 유사도 분석 모듈을 도킹 전후에 도입하여 가상 스크리닝의 정확도를 높이는 데 성공했다. 이번 연구를 통해 개발된 가상 스크리닝 기술은 단백질-약물 복합체 구조 정보를 이용하여 다양한 후보 약물을 빠르고 정확하게 스크리닝할 수 있는 것이 특징이다.

연구팀은 또한 바이러스 치료제로 주로 사용되는 핵산 유사체(nucleotide analogues) 기반 전구약물(prodrug)의 활성형 구조를 자동으로 생성하는 알고리즘을 개발했다. 전구약물은 그 자체로는 약효가 없고 체내 대사를 통해 활성형 구조로 변환되어야만 약효를 나타낸다. 따라서 전구약물은 활성형으로 구조변환 후, 도킹 시뮬레이션을 수행하는 것이 중요하다. 연구팀은 렘데시비르를 포함한 여러 핵산유사체 기반 전구약물들의 활성형 구조를 자동으로 생성하는 데 성공하였고, 도킹 시뮬레이션의 정확도를 향상시킬 수 있었다.

연구팀은 가상 스크리닝 플랫폼으로 사스-코로나바이러스-2(SARS-CoV-2)의 복제와 증식에 필수적인 역할을 하는 단백질 가수분해 효소(3CL hydrolase, Mpro)와 RNA 중합효소(RNA-dependent RNA polymerase, RdRp)를 저해할 수 있는 후보 화합물을 15종과 23종으로 각각 선별했다.

그 후, 가상 스크리닝으로 선별된 38종의 약물에 대해 한국파스퇴르연구소의 생물안전 3등급(BSL-3) 실험실에서 세포 이미지 기반 항바이러스 활성 분석 플랫폼을 활용해 약효를 검증했다.

먼저 사스-코로나바이러스-2를 감염시킨 원숭이 신장세포(Vero cell)를 이용한 시험관 내(in vitro) 실험을 수행한 결과, 38종의 약물 중 7종의 약물에서 항바이러스 활성이 확인됐다.

또한, 검증된 7종의 약물에 대해 인간 폐 세포(Calu-3 cell)에서 추가적인 검증 실험을 수행했고, 3종의 약물에서 항바이러스 활성이 확인됐다. 후보 약물에는 암 및 특발성 폐섬유증(idiopathic pulmonary fibrosis)으로 임상이 진행 중인 오미팔리십(omipalisib), 암 및 조로증(progeria)으로 임상이 진행 중인 티피파닙(tipifarnib), 식물 추출물로써 항암제로 임상이 진행 중인 에모딘(emodin)이 있다. 특히 오미팔리십은 현재 코로나19 표준 치료제인 렘데시비르 대비 항바이러스 활성이 약 200배 이상 높은 것으로 확인됐고, 티피파닙은 렘데시비르와 유사한 수준으로 항바이러스 활성이 확인됐다.

세포 수준에서 항바이러스 효과가 확인된 약물은 바이러스 감염 동물모델을 이용한 전임상시험이 필요하다. 이에 연구팀은 과기정통부의 코로나 치료제 전임상 지원사업을 통해 후보 약물 중 하나의 약물에 대해 약효를 평가했다. 그러나 이 과정에서 동물에 대한 약물 독성이 나타났다. 약물의 독성을 최소화하면서 치료 유효 농도에 도달할 수 있는 최적의 약물 농도를 찾기 위해 추가적인 전임상시험을 진행할 예정이다. 또한, 나머지 후보 약물들에 대해서도 전임상시험을 계획 중이다.

연구팀 관계자는 이번 연구를 통해 예측 성능이 우수한 약물 가상 스크리닝 플랫폼을 구축했고, 이를 통해 코로나19 치료제로 유망한 후보물질을 단기간에 발견할 수 있었다고 설명했다.

이상엽 특훈교수는 “이번 연구를 통해 신종 바이러스 출현 시 신속하게 대응할 수 있는 기반 기술을 마련했다는 데에 의의가 있으며, 이를 통해 향후 코로나바이러스 계열의 유사한 바이러스나 신종 바이러스 출현 시에도 적용할 수 있는 기술을 개발하고자 한다”라고 밝혔다.

한편 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 KAIST 코로나대응 과학기술 뉴딜사업과 바이오·의료기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.07.08 조회수 18072 -

정유성 교수, 제4회 한성과학상 수상

한성손재한장학회(이사장 손명아)와 한성과학상 심사위원회는 우리 대학 생명화학공학과 정유성 교수를 제4회 한성과학상 화학분야 수상자로 선정했다고 24일 밝혔다.

정유성 교수는 신물질 발견과 그 합성 가능성을 알고리즘이 학습을 통해 예측하는 인공지능 (AI) 역설계 기법을 독자적으로 개발함으로써, 데이터 기반의 소재 및 분자 설계의 새로운 연구 방향을 제시하였다. 기존의 신물질 발견 과정은 전문가의 직관이나 실험적 시행착오를 통해 후보 물질을 제시하고 합성한 후 물성을 측정함으로써 응용 목적에 맞는 후보 물질을 발굴하는 직접 설계 방법이 주를 이루었으나, 많은 시간이 소요되거나 전문가의 직관에서 벗어나는 획기적인 물질의 발견이 더뎠다.

정유성 교수가 독창적으로 구현한 AI 소재 역설계 기법은, 원하는 물성을 갖는 결정구조를 전문가의 직관이나 편견 없이 데이터와 인공지능 알고리즘을 통하여 역으로 찾는 방법으로 신 물질 발견의 시간을 크게 줄여주었고, 화합물의 합성 가능성을 실험에 앞서 미리 예측할 수 있는 AI 알고리즘을 개발하여 실용적인 소재 설계의 가능성을 높였다.

정유성 교수는 “AI 역설계 기술을 통해 신소재 및 신약 개발을 가속화할 수 있다”며 “사람의 개입 없이 데이터와 알고리즘 그리고 로봇에 의해 구현되는 미래 자율 실험실의 알고리즘으로 활용될 수 있을 것"이라고 말했다. 그리고 "무엇보다 연구 성과들을 열정과 노력으로 만들어낸 연구실 멤버들에게 감사드린다"고 소감을 전했다.

한성과학상은 한국의 노벨상 수상자 배출을 위해 손재한 월드타워 회장이 제정했다. 2018년부터 물리학, 화학, 생명과학 3개 분야에서 독창적인 성과를 낸 젊은 과학자를 선정하고, 수상자에게는 상패와 상금 5,000만 원이 수여된다.

2021.06.30 조회수 12148

정유성 교수, 제4회 한성과학상 수상

한성손재한장학회(이사장 손명아)와 한성과학상 심사위원회는 우리 대학 생명화학공학과 정유성 교수를 제4회 한성과학상 화학분야 수상자로 선정했다고 24일 밝혔다.

정유성 교수는 신물질 발견과 그 합성 가능성을 알고리즘이 학습을 통해 예측하는 인공지능 (AI) 역설계 기법을 독자적으로 개발함으로써, 데이터 기반의 소재 및 분자 설계의 새로운 연구 방향을 제시하였다. 기존의 신물질 발견 과정은 전문가의 직관이나 실험적 시행착오를 통해 후보 물질을 제시하고 합성한 후 물성을 측정함으로써 응용 목적에 맞는 후보 물질을 발굴하는 직접 설계 방법이 주를 이루었으나, 많은 시간이 소요되거나 전문가의 직관에서 벗어나는 획기적인 물질의 발견이 더뎠다.

정유성 교수가 독창적으로 구현한 AI 소재 역설계 기법은, 원하는 물성을 갖는 결정구조를 전문가의 직관이나 편견 없이 데이터와 인공지능 알고리즘을 통하여 역으로 찾는 방법으로 신 물질 발견의 시간을 크게 줄여주었고, 화합물의 합성 가능성을 실험에 앞서 미리 예측할 수 있는 AI 알고리즘을 개발하여 실용적인 소재 설계의 가능성을 높였다.

정유성 교수는 “AI 역설계 기술을 통해 신소재 및 신약 개발을 가속화할 수 있다”며 “사람의 개입 없이 데이터와 알고리즘 그리고 로봇에 의해 구현되는 미래 자율 실험실의 알고리즘으로 활용될 수 있을 것"이라고 말했다. 그리고 "무엇보다 연구 성과들을 열정과 노력으로 만들어낸 연구실 멤버들에게 감사드린다"고 소감을 전했다.

한성과학상은 한국의 노벨상 수상자 배출을 위해 손재한 월드타워 회장이 제정했다. 2018년부터 물리학, 화학, 생명과학 3개 분야에서 독창적인 성과를 낸 젊은 과학자를 선정하고, 수상자에게는 상패와 상금 5,000만 원이 수여된다.

2021.06.30 조회수 12148 -

자연계 효소 원리를 이용한 신개념 산업용 촉매 개발

우리 대학 생명화학공학과 최민기 교수 연구팀이 자연계 효소와 같이 원하는 반응물만 선택적으로 전환할 수 있는 신개념의 고성능 산업 촉매를 개발했다고 9일 밝혔다.

촉매는 기초 유분 생산에서부터 다양한 화학 제품 제조까지 대부분의 석유화학 공정에서 사용되는 물질로 공정의 경제성과 친환경성을 높이기 위해서 원하는 생성물만 만들어지는 높은 선택성을 갖는 촉매 개발이 필수적이다.

지구상에 존재하는 촉매 중 가장 높은 선택성을 보이는 촉매는 효소다. 효소는 천연 고분자인 단백질이 반응이 일어나는 활성점을 3차원적으로 둘러싸고 있는 구조를 갖는데, 단백질의 구조 및 활성점과의 상호작용에 따라 특정 반응물만 선택적으로 접근할 수 있도록 조절해 높은 선택성을 갖는다. 연구팀은 이번 연구에서 효소의 단백질과 유사한 고분자를 이용해 금속 활성점과의 상호작용을 조절한 새로운 개념의 촉매 설계 방법을 제시했다.

고분자는 일정 단위체의 반복적인 화학 결합을 통해 만들어지는 높은 분자량의 거대분자이며 합성에 사용한 단위체에 따라 고분자의 작용기를 쉽게 조절할 수 있다. 연구팀은 금속과 상호작용을 할 수 있는 작용기를 포함한 고분자를 합성하고 팔라듐 금속 입자를 포함한 촉매를 만들었다. 금속과 강하게 상호작용을 하는 고분자는 효소와 같이 금속 주위를 고분자가 3차원적으로 둘러싸는 형태를 보이는 한편 약하게 상호작용하는 고분자는 금속을 둘러싸지 못하고 금속 표면이 노출된 형태가 됐다.

연구팀은 이렇게 합성된 촉매를 이용해 석유화학의 에틸렌 생산 공정에서 매우 중요한 아세틸렌 부분 수소화 반응에 적용했다. 에틸렌은 플라스틱, 비닐, 접착제 등 다양한 제품을 만드는 데 이용하는 기본 핵심 원료이며 현재 우리나라에서는 주로 나프타를 분해하여 생산한다.

나프타분해시설에서 생산되는 에틸렌에는 불순물인 미량의 아세틸렌이 함께 포함돼 있는데, 이 아세틸렌이 화학 제품을 만드는 데 사용되는 촉매에 치명적으로 작용하기 때문에 수소화 반응을 통해 제거해 주는 공정이 필수적이다. 이 공정에서 핵심은 99% 이상의 에틸렌은 소모하지 않으면서 1% 미만의 아세틸렌만 선택적으로 제거하는 것이다.

연구진이 개발한 신규 촉매를 이 공정에 적용한 결과, 강하게 상호작용해 3차원 구조를 형성한 촉매는 고분자가 아세틸렌에만 접근해 높은 선택도를 보였다. 하지만 약한 상호작용으로 인해 고분자가 금속 표면을 덮지 못한 촉매에서는 아세틸렌과 에틸렌에 모두 접근해 낮은 선택도를 보였다.

또한 강하게 상호작용을 하는 고분자일수록 비활성화를 일으키는 탄소 침적물인 코크의 생성을 차단하고 금속 입자의 뭉침 현상을 억제해 장기간 반응에서도 높은 활성과 선택도를 유지했다.

연구를 주도한 최민기 교수는 "자연계 효소의 원리를 모방해 고분자와 금속 사이의 상호작용을 조절하고 원하는 반응물만 선택적으로 전환할 수 있으면서도 매우 우수한 안정성을 가지는 촉매 설계 방법은 세계적으로 보고된 바가 없던 새로운 개념이다ˮ라며, "향후 높은 선택도가 필요한 다양한 화학반응에 폭넓게 응용 및 적용될 수 있을 것이다ˮ라고 말했다.

우리 대학 생명화학공학과 현경림 박사과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `앙게반테 케미(Angewandte chemi)'에 지난 5월 17일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: Tailoring a Dynamic Metal-Polymer Interaction to Improve Catalyst Selectivity and Longevity in Hydrogenation),

한편 이번 연구는 한국연구재단 중견연구자 지원사업과 LG화학의 지원을 받아 수행됐다.

2021.06.09 조회수 74967

자연계 효소 원리를 이용한 신개념 산업용 촉매 개발

우리 대학 생명화학공학과 최민기 교수 연구팀이 자연계 효소와 같이 원하는 반응물만 선택적으로 전환할 수 있는 신개념의 고성능 산업 촉매를 개발했다고 9일 밝혔다.

촉매는 기초 유분 생산에서부터 다양한 화학 제품 제조까지 대부분의 석유화학 공정에서 사용되는 물질로 공정의 경제성과 친환경성을 높이기 위해서 원하는 생성물만 만들어지는 높은 선택성을 갖는 촉매 개발이 필수적이다.

지구상에 존재하는 촉매 중 가장 높은 선택성을 보이는 촉매는 효소다. 효소는 천연 고분자인 단백질이 반응이 일어나는 활성점을 3차원적으로 둘러싸고 있는 구조를 갖는데, 단백질의 구조 및 활성점과의 상호작용에 따라 특정 반응물만 선택적으로 접근할 수 있도록 조절해 높은 선택성을 갖는다. 연구팀은 이번 연구에서 효소의 단백질과 유사한 고분자를 이용해 금속 활성점과의 상호작용을 조절한 새로운 개념의 촉매 설계 방법을 제시했다.

고분자는 일정 단위체의 반복적인 화학 결합을 통해 만들어지는 높은 분자량의 거대분자이며 합성에 사용한 단위체에 따라 고분자의 작용기를 쉽게 조절할 수 있다. 연구팀은 금속과 상호작용을 할 수 있는 작용기를 포함한 고분자를 합성하고 팔라듐 금속 입자를 포함한 촉매를 만들었다. 금속과 강하게 상호작용을 하는 고분자는 효소와 같이 금속 주위를 고분자가 3차원적으로 둘러싸는 형태를 보이는 한편 약하게 상호작용하는 고분자는 금속을 둘러싸지 못하고 금속 표면이 노출된 형태가 됐다.

연구팀은 이렇게 합성된 촉매를 이용해 석유화학의 에틸렌 생산 공정에서 매우 중요한 아세틸렌 부분 수소화 반응에 적용했다. 에틸렌은 플라스틱, 비닐, 접착제 등 다양한 제품을 만드는 데 이용하는 기본 핵심 원료이며 현재 우리나라에서는 주로 나프타를 분해하여 생산한다.

나프타분해시설에서 생산되는 에틸렌에는 불순물인 미량의 아세틸렌이 함께 포함돼 있는데, 이 아세틸렌이 화학 제품을 만드는 데 사용되는 촉매에 치명적으로 작용하기 때문에 수소화 반응을 통해 제거해 주는 공정이 필수적이다. 이 공정에서 핵심은 99% 이상의 에틸렌은 소모하지 않으면서 1% 미만의 아세틸렌만 선택적으로 제거하는 것이다.

연구진이 개발한 신규 촉매를 이 공정에 적용한 결과, 강하게 상호작용해 3차원 구조를 형성한 촉매는 고분자가 아세틸렌에만 접근해 높은 선택도를 보였다. 하지만 약한 상호작용으로 인해 고분자가 금속 표면을 덮지 못한 촉매에서는 아세틸렌과 에틸렌에 모두 접근해 낮은 선택도를 보였다.

또한 강하게 상호작용을 하는 고분자일수록 비활성화를 일으키는 탄소 침적물인 코크의 생성을 차단하고 금속 입자의 뭉침 현상을 억제해 장기간 반응에서도 높은 활성과 선택도를 유지했다.

연구를 주도한 최민기 교수는 "자연계 효소의 원리를 모방해 고분자와 금속 사이의 상호작용을 조절하고 원하는 반응물만 선택적으로 전환할 수 있으면서도 매우 우수한 안정성을 가지는 촉매 설계 방법은 세계적으로 보고된 바가 없던 새로운 개념이다ˮ라며, "향후 높은 선택도가 필요한 다양한 화학반응에 폭넓게 응용 및 적용될 수 있을 것이다ˮ라고 말했다.

우리 대학 생명화학공학과 현경림 박사과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `앙게반테 케미(Angewandte chemi)'에 지난 5월 17일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: Tailoring a Dynamic Metal-Polymer Interaction to Improve Catalyst Selectivity and Longevity in Hydrogenation),

한편 이번 연구는 한국연구재단 중견연구자 지원사업과 LG화학의 지원을 받아 수행됐다.

2021.06.09 조회수 74967 -

미생물 이용한 천연 무지개 색소 생산기술 최초 개발

우리 대학 생명화학공학과 양동수 박사와 박선영 박사를 포함한 이상엽 특훈교수 연구팀이 `일곱 빛깔의 천연 무지개 색소를 생산하는 미생물 균주 개발'에 성공했다고 8일 밝혔다.

이번 연구결과는 국제 학술지인 `어드밴스드 사이언스(Advanced Science)'에 지난 5월 25일 字 온라인 출판됐으며, 표지논문으로 선정됐다.

※ 논문명 : Production of rainbow colorants by metabolically engineered Escherichia coli

※ 저자 정보 : 이상엽(한국과학기술원, 교신저자), 양동수(한국과학기술원, 공동 제1저자), 박선영(한국과학기술원, 공동 제1저자, 현 큐티스바이오), 포함 총 3명

우리 생활에서 널리 활용되고 있는 각종 색소는 식품과 같이 직접 섭취되거나 화장품과 같이 피부에서 흡수되기 때문에 건강과 밀접한 관계를 갖는다. 하지만 색소 중 대부분은 석유 화합물로부터 생산되는 합성 색소이며, 색소의 사용이 실생활에 널리 활용되는 만큼 건강에 악영향을 미칠 수 있다. 그뿐만 아니라 합성 색소를 이용해 각종 옷감을 염색하면서 발생하는 폐수가 전체 산업용 폐수의 17~20%를 차지한다는 보고가 있을 정도로, 합성 색소는 수질오염에도 지대한 영향을 미치고 있다.

이러한 건강 문제 및 환경 오염 문제를 해결하기 위해 미생물을 이용해 천연색소를 생산해야 한다는 필요성이 제기됐으나, 값비싼 생산 공정 및 낮은 수율로 인해 산업화가 실현되기 어려운 상황이었다. 또한, 현재까지 빨강, 주황, 노랑, 파랑, 보라 등의 천연색소는 낮은 효율로 생산된 바 있으나, 초록 및 남색 천연색소 생산은 보고된 바가 없었다.

이에 이상엽 특훈교수 연구팀은 농촌진흥청이 지원하는 농업미생물사업단 (단장 장판식)의 ‘카로티노이드 생산 미생물 세포공장 개발’ 과제(과제책임자 국립농업과학원 김수진 박사)의 지원을 받아 효율적인 빨강, 주황, 노랑 3색의 카로테노이드 생산과 이를 확장한 7가지 무지개색을 모두 생산할 수 있는 기술 개발에 성공했다.

다양한 특성의 천연색소 중 연구팀은 지용성 식품과 의류 염색 등에 활용되는 소수성 천연색소에 주목했다. 연구팀은 미생물의 대사회로를 조작하는 기술인 대사공학을 이용해 카로티노이드 계열 색소인 ▲아스타잔틴(빨강), ▲베타-카로틴(주황), ▲제아잔틴(노랑)과 비올라세인 유도체 계열 색소인 ▲프로비올라세인(초록), ▲프로디옥시비올라세인(파랑), ▲비올라세인(남색), ▲디옥시비올라세인(보라)을 생산하는 대장균들을 개발하였다. 이로써 연구팀은 포도당이나 글리세롤을 먹이로 개발한 대장균을 배양함으로서 일곱 빛깔의 천연 무지개 색소를 모두 생산할 수 있게 됐다.

미생물에서 소수성 색소가 생산되면 이는 세포 밖으로 배출되지 않고 세포 내부에 축적된다. 색소가 축적될 수 있는 세포의 수용력에는 한계가 있으므로, 그동안 소수성 색소를 특정량 이상으로 생산할 수 없었다. 이에 연구팀은 세포의 모양을 변화시키거나 세포 내 소낭을 형성해 미생물 내부의 소수성 천연색소 축적량을 증가시키고자 했다. 또한, 색소 생산량을 더욱 증가시키기 위해 연구팀은 세포 외 소낭을 형성해 미생물 밖으로 소수성 천연색소를 분비해 무지개 색소를 고효율로 생산하는 데 성공했다.

이번 연구를 통해 폐목재, 잡초 등 지구상에서 가장 풍부한 바이오매스의 주원료인 포도당 또는 산업공정의 부산물로 생산되는 값싼 바이오매스인 글리세롤을 단일 탄소원으로 사용해 일곱 빛깔의 천연 무지개 색소를 생산하는 대장균 균주를 최초로 개발했다고 연구팀 관계자는 설명했다.

연구에 참여한 양동수 박사는 “석유 화합물 기반의 합성 색소를 대체할 수 있는 일곱 빛깔의 천연 무지개 색소를 세계 최초로 생산했으며, 이번 연구는 특히 색소를 비롯한 천연물을 고효율로 생산할 수 있는 범용 대사공학적 전략을 개발했다는 점에 의의가 있다”며 “이번 기술을 활용해 색소뿐만 아니라 의약품, 영양보조제 등의 다양한 친환경 물질을 고효율로 생산할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

2021.06.08 조회수 73958

미생물 이용한 천연 무지개 색소 생산기술 최초 개발

우리 대학 생명화학공학과 양동수 박사와 박선영 박사를 포함한 이상엽 특훈교수 연구팀이 `일곱 빛깔의 천연 무지개 색소를 생산하는 미생물 균주 개발'에 성공했다고 8일 밝혔다.

이번 연구결과는 국제 학술지인 `어드밴스드 사이언스(Advanced Science)'에 지난 5월 25일 字 온라인 출판됐으며, 표지논문으로 선정됐다.

※ 논문명 : Production of rainbow colorants by metabolically engineered Escherichia coli

※ 저자 정보 : 이상엽(한국과학기술원, 교신저자), 양동수(한국과학기술원, 공동 제1저자), 박선영(한국과학기술원, 공동 제1저자, 현 큐티스바이오), 포함 총 3명

우리 생활에서 널리 활용되고 있는 각종 색소는 식품과 같이 직접 섭취되거나 화장품과 같이 피부에서 흡수되기 때문에 건강과 밀접한 관계를 갖는다. 하지만 색소 중 대부분은 석유 화합물로부터 생산되는 합성 색소이며, 색소의 사용이 실생활에 널리 활용되는 만큼 건강에 악영향을 미칠 수 있다. 그뿐만 아니라 합성 색소를 이용해 각종 옷감을 염색하면서 발생하는 폐수가 전체 산업용 폐수의 17~20%를 차지한다는 보고가 있을 정도로, 합성 색소는 수질오염에도 지대한 영향을 미치고 있다.

이러한 건강 문제 및 환경 오염 문제를 해결하기 위해 미생물을 이용해 천연색소를 생산해야 한다는 필요성이 제기됐으나, 값비싼 생산 공정 및 낮은 수율로 인해 산업화가 실현되기 어려운 상황이었다. 또한, 현재까지 빨강, 주황, 노랑, 파랑, 보라 등의 천연색소는 낮은 효율로 생산된 바 있으나, 초록 및 남색 천연색소 생산은 보고된 바가 없었다.

이에 이상엽 특훈교수 연구팀은 농촌진흥청이 지원하는 농업미생물사업단 (단장 장판식)의 ‘카로티노이드 생산 미생물 세포공장 개발’ 과제(과제책임자 국립농업과학원 김수진 박사)의 지원을 받아 효율적인 빨강, 주황, 노랑 3색의 카로테노이드 생산과 이를 확장한 7가지 무지개색을 모두 생산할 수 있는 기술 개발에 성공했다.

다양한 특성의 천연색소 중 연구팀은 지용성 식품과 의류 염색 등에 활용되는 소수성 천연색소에 주목했다. 연구팀은 미생물의 대사회로를 조작하는 기술인 대사공학을 이용해 카로티노이드 계열 색소인 ▲아스타잔틴(빨강), ▲베타-카로틴(주황), ▲제아잔틴(노랑)과 비올라세인 유도체 계열 색소인 ▲프로비올라세인(초록), ▲프로디옥시비올라세인(파랑), ▲비올라세인(남색), ▲디옥시비올라세인(보라)을 생산하는 대장균들을 개발하였다. 이로써 연구팀은 포도당이나 글리세롤을 먹이로 개발한 대장균을 배양함으로서 일곱 빛깔의 천연 무지개 색소를 모두 생산할 수 있게 됐다.

미생물에서 소수성 색소가 생산되면 이는 세포 밖으로 배출되지 않고 세포 내부에 축적된다. 색소가 축적될 수 있는 세포의 수용력에는 한계가 있으므로, 그동안 소수성 색소를 특정량 이상으로 생산할 수 없었다. 이에 연구팀은 세포의 모양을 변화시키거나 세포 내 소낭을 형성해 미생물 내부의 소수성 천연색소 축적량을 증가시키고자 했다. 또한, 색소 생산량을 더욱 증가시키기 위해 연구팀은 세포 외 소낭을 형성해 미생물 밖으로 소수성 천연색소를 분비해 무지개 색소를 고효율로 생산하는 데 성공했다.

이번 연구를 통해 폐목재, 잡초 등 지구상에서 가장 풍부한 바이오매스의 주원료인 포도당 또는 산업공정의 부산물로 생산되는 값싼 바이오매스인 글리세롤을 단일 탄소원으로 사용해 일곱 빛깔의 천연 무지개 색소를 생산하는 대장균 균주를 최초로 개발했다고 연구팀 관계자는 설명했다.

연구에 참여한 양동수 박사는 “석유 화합물 기반의 합성 색소를 대체할 수 있는 일곱 빛깔의 천연 무지개 색소를 세계 최초로 생산했으며, 이번 연구는 특히 색소를 비롯한 천연물을 고효율로 생산할 수 있는 범용 대사공학적 전략을 개발했다는 점에 의의가 있다”며 “이번 기술을 활용해 색소뿐만 아니라 의약품, 영양보조제 등의 다양한 친환경 물질을 고효율로 생산할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

2021.06.08 조회수 73958 -

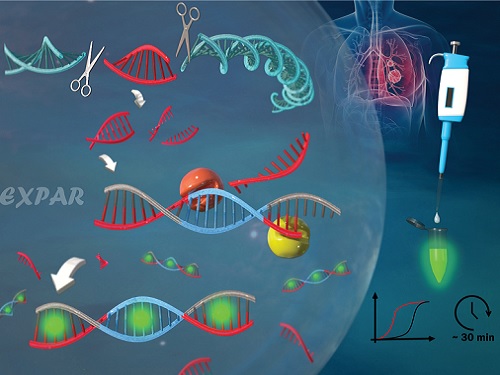

유전자 가위를 이용한 새로운 유전자 돌연변이 검출 기술 개발

우리 대학 생명화학공학과 박현규 교수 연구팀이 유전자 가위로 불리는 *크리스퍼(CRISPR-Cas9) 시스템에 의해서 구동되는 *EXPAR 반응을 이용해 유전자 돌연변이를 검출하는 신기술을 개발했다고 11일 밝혔다.

☞ 크리스퍼 (CRISPR-Cas9): 유전자 편집 기술로 DNA를 가위로 자르듯이 특정 부위를 자를 수 있으며, 가이드 RNA(guideRNA)와 Cas9 단백질로 구성된다. 안내자 역할을 하는 guideRNA가 특정 유전자의 위치를 찾아가는 역할을 하고, Cas9 단백질이 유전자를 잘라내는 가위 역할을 한다.

☞ EXPAR: 엑스파(Exponential amplification reaction, EXPAR) 기술은 약 30분의 짧은 반응 시간 내 최대 1억(108)배의 표적 핵산 증폭 효율을 구현함으로써, 높은 활용 가능성을 보유한 기술이다. 구체적으로, EXPAR 기술은 절단 효소 인식 염기서열(템플릿의 중심)과 표적 핵산 상보 염기서열(템플릿의 양 말단)이 수식된 템플릿과 표적 핵산의 혼성화 반응 후, 절단 효소와 DNA 중합 효소의 작용으로 인해 이중가닥 DNA 산물이 지수함수적으로 증폭되는 기술이다.

우리 대학 생명화학공학과 송자연, 김수현 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 영국왕립화학회가 발행하는 국제학술지 `나노스케일 (Nanoscale)'에 2021년도 15호 표지(Back cover) 논문으로 지난달 14일 선정됐다. (논문명: A novel method to detect mutation in DNA by utilizing exponential amplification reaction triggered by the CRISPR-Cas9 system)

일반적으로 유전자 돌연변이를 검출하기 위해 중합 효소 연쇄 반응(PCR)을 이용한다. 하지만, 현재까지 개발된 유전자 돌연변이 검출기술들은 낮은 특이도, 낮은 검출 성능, 복잡한 검출 방법, 긴 검출 시간 등의 단점들을 지니고 있다.

연구팀은 이러한 현행 기술의 한계를 극복하기 위해서, 크리스퍼 (CRISPR-Cas9) 시스템을 활용해 검출 특이도를 높이고 EXPAR 등온 증폭 반응을 통해 검출 민감도를 크게 향상시켜서 표적 유전자 돌연변이를 고감도로(검출 한계: 437 aM (아토몰라, Attomolar)) 30분 이내에 검출하는 데 성공했다. 이는 기존 기술 대비 증폭효율 약 10만 배 증가, 검출 시간 약 50% 감소에 해당하는 수치다.

연구팀은 2개의 Cas9/sgRNA 복합체로 구성된 크리스퍼(CRISPR-Cas9) 시스템으로 유전자 돌연변이의 양 끝단을 절단했다. 절단된 짧은 이중 나선 유전자 돌연변이가 EXPAR 반응을 구동시키고 EXPAR 반응 생성물을 통해서 형광 신호가 발생하도록 설계함으로써 표적 유전자 돌연변이를 고감도로 매우 정확하게 검출했다.

연구팀은 이 기술을 통해서, 염색체 DNA 내 HER2와 EGFR 유전자 돌연변이를 성공적으로 검출할 수 있었다. 이러한 유전자 돌연변이는 유방암 및 폐암의 발생에 관여할 뿐만 아니라 특정 치료 약제에 대한 반응을 예측하기 위해서 대표적으로 활용되는 중요한 바이오 마커다.

박현규 교수는 "이번 기술은 CRISPR-Cas9 시스템에 크리스퍼 (CRISPR-Cas9) 시스템에 의해서 구동되는 EXPAR 반응을 이용하여 암 등 다양한 질병에 관여되는 유전자 돌연변이를 고감도로 검출함으로써, 다양한 질병을 조기 진단하고 환자 맞춤형 치료를 구현하는 데 크게 활용될 수 있다ˮ라고 이번 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 중견연구자지원사업과 글로벌 프런티어지원사업의 일환으로 수행됐다.

2021.05.11 조회수 33884

유전자 가위를 이용한 새로운 유전자 돌연변이 검출 기술 개발

우리 대학 생명화학공학과 박현규 교수 연구팀이 유전자 가위로 불리는 *크리스퍼(CRISPR-Cas9) 시스템에 의해서 구동되는 *EXPAR 반응을 이용해 유전자 돌연변이를 검출하는 신기술을 개발했다고 11일 밝혔다.

☞ 크리스퍼 (CRISPR-Cas9): 유전자 편집 기술로 DNA를 가위로 자르듯이 특정 부위를 자를 수 있으며, 가이드 RNA(guideRNA)와 Cas9 단백질로 구성된다. 안내자 역할을 하는 guideRNA가 특정 유전자의 위치를 찾아가는 역할을 하고, Cas9 단백질이 유전자를 잘라내는 가위 역할을 한다.

☞ EXPAR: 엑스파(Exponential amplification reaction, EXPAR) 기술은 약 30분의 짧은 반응 시간 내 최대 1억(108)배의 표적 핵산 증폭 효율을 구현함으로써, 높은 활용 가능성을 보유한 기술이다. 구체적으로, EXPAR 기술은 절단 효소 인식 염기서열(템플릿의 중심)과 표적 핵산 상보 염기서열(템플릿의 양 말단)이 수식된 템플릿과 표적 핵산의 혼성화 반응 후, 절단 효소와 DNA 중합 효소의 작용으로 인해 이중가닥 DNA 산물이 지수함수적으로 증폭되는 기술이다.

우리 대학 생명화학공학과 송자연, 김수현 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 영국왕립화학회가 발행하는 국제학술지 `나노스케일 (Nanoscale)'에 2021년도 15호 표지(Back cover) 논문으로 지난달 14일 선정됐다. (논문명: A novel method to detect mutation in DNA by utilizing exponential amplification reaction triggered by the CRISPR-Cas9 system)

일반적으로 유전자 돌연변이를 검출하기 위해 중합 효소 연쇄 반응(PCR)을 이용한다. 하지만, 현재까지 개발된 유전자 돌연변이 검출기술들은 낮은 특이도, 낮은 검출 성능, 복잡한 검출 방법, 긴 검출 시간 등의 단점들을 지니고 있다.

연구팀은 이러한 현행 기술의 한계를 극복하기 위해서, 크리스퍼 (CRISPR-Cas9) 시스템을 활용해 검출 특이도를 높이고 EXPAR 등온 증폭 반응을 통해 검출 민감도를 크게 향상시켜서 표적 유전자 돌연변이를 고감도로(검출 한계: 437 aM (아토몰라, Attomolar)) 30분 이내에 검출하는 데 성공했다. 이는 기존 기술 대비 증폭효율 약 10만 배 증가, 검출 시간 약 50% 감소에 해당하는 수치다.

연구팀은 2개의 Cas9/sgRNA 복합체로 구성된 크리스퍼(CRISPR-Cas9) 시스템으로 유전자 돌연변이의 양 끝단을 절단했다. 절단된 짧은 이중 나선 유전자 돌연변이가 EXPAR 반응을 구동시키고 EXPAR 반응 생성물을 통해서 형광 신호가 발생하도록 설계함으로써 표적 유전자 돌연변이를 고감도로 매우 정확하게 검출했다.

연구팀은 이 기술을 통해서, 염색체 DNA 내 HER2와 EGFR 유전자 돌연변이를 성공적으로 검출할 수 있었다. 이러한 유전자 돌연변이는 유방암 및 폐암의 발생에 관여할 뿐만 아니라 특정 치료 약제에 대한 반응을 예측하기 위해서 대표적으로 활용되는 중요한 바이오 마커다.

박현규 교수는 "이번 기술은 CRISPR-Cas9 시스템에 크리스퍼 (CRISPR-Cas9) 시스템에 의해서 구동되는 EXPAR 반응을 이용하여 암 등 다양한 질병에 관여되는 유전자 돌연변이를 고감도로 검출함으로써, 다양한 질병을 조기 진단하고 환자 맞춤형 치료를 구현하는 데 크게 활용될 수 있다ˮ라고 이번 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 중견연구자지원사업과 글로벌 프런티어지원사업의 일환으로 수행됐다.

2021.05.11 조회수 33884 -

이상엽 특훈교수, 영국 왕립학회 회원 한국인 최초로 선정

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수(연구부총장)가 영국 왕립학회(Royal Society)의 외국 회원으로 선임됐다고 7일 밝혔다. 이는 서울대학교 생명과학부 김빛내리 석좌교수와 함께 공동으로 한국인 최초 선임이다.

영국 왕립학회(자연과학 진흥을 위한 런던왕립학회)는 1660년 영국에서 설립된 세계 최고 권위의 학술단체로, 아이작 뉴턴, 찰스 다윈, 알베르트 아인슈타인 등 저명 과학자들이 회원으로 활동했고, 노벨상 수상자만 현재까지 280여 명을 배출했다.

영국 왕립학회는 매년 ‘자연 지식의 개선에 대한 심대한 기여’를 기준으로 엄격한 심사를 거쳐 전 세계에서 한 해에 영연방 소속 회원 최대 52명까지, 외국인 회원은 최대 10명까지 선발한다.

이상엽 특훈교수는 시스템 대사공학을 창시해 다수의 미생물 세포공장 개발을 위한 전략과 방법에 관한 원천기술들을 개발했다. 이를 이용해 가솔린, 디젤, 생분해성 플라스틱, 그리고 고분자의 원료가 되는 다양한 단량체들, 천연 활성물질 등 다수의 제품을 세계 최초 혹은 세계 최고의 효율로 생산하는 기술들을 개발했다.

최근에도 폴리에스터의 원료가 되는 숙신산, 글루타릭산의 고효율 생산 균주와 발효공정을 개발했고, 천연물 중 빨간색의 식용색소인 카르민산을 세계 최초로 생산한 바 있다.

또한 이상엽 특훈교수는 미국과학기술진흥협회(American Association for the Advancement of Science), 미국발명아카데미(National Academy of Inventors), 미국미생물학술원(American Academy of Microbiology)등 다수 학술원의 펠로우로 선임된 바 있으며, 미국공학한림원(National Academy of Engineering)과 미국국립과학원(National Academy of Sciences)의 외국 회원(International Member)으로 동시에 선임된 전 세계 13명 중의 한 명이다.

이번에 영국왕립학회 외국 회원으로 선임됨으로써 이상엽 특훈교수는 미국과 영연방 과학자가 아닌 사람으로 세계 3대 아카데미인 미국공학한림원, 미국국립과학원, 영국왕립학회에 동시에 외국 회원인 전 세계 유일한 과학자가 됐다.

※ 왕립학회 관련 사이트 : https://royalsociety.org/people/sang%20yup-lee-35046/

2021.05.07 조회수 28126

이상엽 특훈교수, 영국 왕립학회 회원 한국인 최초로 선정

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수(연구부총장)가 영국 왕립학회(Royal Society)의 외국 회원으로 선임됐다고 7일 밝혔다. 이는 서울대학교 생명과학부 김빛내리 석좌교수와 함께 공동으로 한국인 최초 선임이다.

영국 왕립학회(자연과학 진흥을 위한 런던왕립학회)는 1660년 영국에서 설립된 세계 최고 권위의 학술단체로, 아이작 뉴턴, 찰스 다윈, 알베르트 아인슈타인 등 저명 과학자들이 회원으로 활동했고, 노벨상 수상자만 현재까지 280여 명을 배출했다.

영국 왕립학회는 매년 ‘자연 지식의 개선에 대한 심대한 기여’를 기준으로 엄격한 심사를 거쳐 전 세계에서 한 해에 영연방 소속 회원 최대 52명까지, 외국인 회원은 최대 10명까지 선발한다.

이상엽 특훈교수는 시스템 대사공학을 창시해 다수의 미생물 세포공장 개발을 위한 전략과 방법에 관한 원천기술들을 개발했다. 이를 이용해 가솔린, 디젤, 생분해성 플라스틱, 그리고 고분자의 원료가 되는 다양한 단량체들, 천연 활성물질 등 다수의 제품을 세계 최초 혹은 세계 최고의 효율로 생산하는 기술들을 개발했다.

최근에도 폴리에스터의 원료가 되는 숙신산, 글루타릭산의 고효율 생산 균주와 발효공정을 개발했고, 천연물 중 빨간색의 식용색소인 카르민산을 세계 최초로 생산한 바 있다.

또한 이상엽 특훈교수는 미국과학기술진흥협회(American Association for the Advancement of Science), 미국발명아카데미(National Academy of Inventors), 미국미생물학술원(American Academy of Microbiology)등 다수 학술원의 펠로우로 선임된 바 있으며, 미국공학한림원(National Academy of Engineering)과 미국국립과학원(National Academy of Sciences)의 외국 회원(International Member)으로 동시에 선임된 전 세계 13명 중의 한 명이다.

이번에 영국왕립학회 외국 회원으로 선임됨으로써 이상엽 특훈교수는 미국과 영연방 과학자가 아닌 사람으로 세계 3대 아카데미인 미국공학한림원, 미국국립과학원, 영국왕립학회에 동시에 외국 회원인 전 세계 유일한 과학자가 됐다.

※ 왕립학회 관련 사이트 : https://royalsociety.org/people/sang%20yup-lee-35046/

2021.05.07 조회수 28126 -

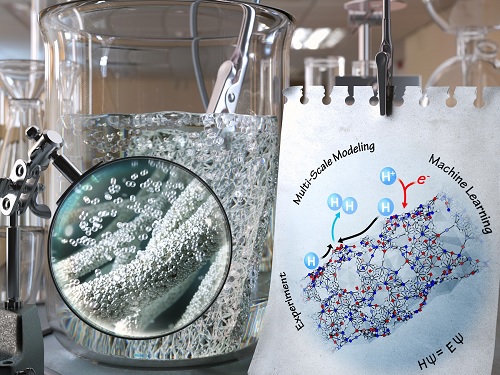

딥러닝 통해 수소 발생 메커니즘 규명

우리 대학 생명화학공학과 정유성 교수 연구팀이 심층 학습(딥러닝)을 통해 고활성 백금 와이어의 수소 발생 메커니즘을 규명하는 데 성공했다고 29일 밝혔다.

백금은 전기차 등에 사용되는 연료 전지에 쓰이거나, 물의 전기 분해를 통해 수소를 얻는 데 사용되는 중요한 촉매이지만 가격이 비싸 기술 보급에 걸림돌이 되고 있다. 이를 해결하는 방법의 하나로 최근 백금을 톱니 와이어 모양으로 합성해 백금의 양을 10배 정도 절약하는 연구들이 발표돼 큰 파장을 불러일으켰지만, 아직 그 메커니즘이 규명되지 않았다.

정유성 교수 연구팀은 복잡한 촉매 표면의 성질을 빠르게 예측하는 딥러닝 방법들을 고안했는데, 이번에 이를 톱니 백금 와이어에 적용해 해당 촉매의 높은 수소 활성 메커니즘을 규명할 수 있었다.

연구팀이 규명한 톱니 백금 와이어에서의 수소 발생 메커니즘은 기존에 알려진 촉매 직관을 깨는 새로운 메커니즘인 것으로 밝혀졌다. 수소 발생은 물에서 양성자를 받아 수소를 흡착시키는 흡착반응과 흡착된 수소 원자들이 결합해 수소 분자가 형성되는 짝지음 반응의 2단계를 거쳐 일어나는데, 이 두 반응은 일반적으로 같은 반응 자리(reaction site)에서 일어난다.

하지만, 이번에 새롭게 발견된 메커니즘에 의하면, 톱니 백금 표면에서는 울퉁불퉁한 구조로 인해 흡착반응이 잘 일으키는 반응 자리와 짝지음 반응을 잘 일으키는 반응 자리가 따로 존재하고, 이 두 자리의 상승 작용으로 인해 촉매 활성이 400% 이상 증가한다. 마치 분업화를 통해 일의 효율을 높이는 것과 같은 개념이 분자 세계에서도 존재하는 것이다.

정유성 교수는 "분자 수준에서 분업을 통해 전체 반응 효율을 높이는 개념들이 기존에도 있긴 했지만, 단일성분인 백금에서 구조에 따른 분업 현상이 규명된 것은 이번이 처음ˮ이라면서, "단일성분 촉매의 구조를 변화시킴으로써 촉매의 효율을 높일 수 있는 새로운 관점과 설계원리를 제시했다는 점에서 의미가 있다ˮ고 했다.

우리 대학 구근호 박사후연구원이 제1 저자로 참여하고, 톱니 백금 와이어를 합성한 캘리포니아대학교 로스엔젤리스(UCLA)의 듀안 교수 연구팀과 캘리포니아 공과대학교(Caltech)의 고다드 교수 연구팀이 함께 참여한 이번 연구성과는 미국화학회가 발행하는 국제학술지 미국화학회지(Journal of the American Chemical Society) 온라인 3월 17일 字에 실렸다. (논문명: Autobifunctional Mechanism of Jagged Pt Nanowires for Hydrogen Evolution Kinetics via End-to-End Simulation)

이번 연구는 과학기술정보통신부 산하 한국연구재단의 중견연구자 기초연구사업과 PEMWE용 저가의 고성능 수소 발생반응 촉매 개발 사업의 지원을 받아 수행됐고, KISTI의 슈퍼컴퓨터 자원이 활용됐다.

2021.04.29 조회수 29920

딥러닝 통해 수소 발생 메커니즘 규명

우리 대학 생명화학공학과 정유성 교수 연구팀이 심층 학습(딥러닝)을 통해 고활성 백금 와이어의 수소 발생 메커니즘을 규명하는 데 성공했다고 29일 밝혔다.

백금은 전기차 등에 사용되는 연료 전지에 쓰이거나, 물의 전기 분해를 통해 수소를 얻는 데 사용되는 중요한 촉매이지만 가격이 비싸 기술 보급에 걸림돌이 되고 있다. 이를 해결하는 방법의 하나로 최근 백금을 톱니 와이어 모양으로 합성해 백금의 양을 10배 정도 절약하는 연구들이 발표돼 큰 파장을 불러일으켰지만, 아직 그 메커니즘이 규명되지 않았다.

정유성 교수 연구팀은 복잡한 촉매 표면의 성질을 빠르게 예측하는 딥러닝 방법들을 고안했는데, 이번에 이를 톱니 백금 와이어에 적용해 해당 촉매의 높은 수소 활성 메커니즘을 규명할 수 있었다.

연구팀이 규명한 톱니 백금 와이어에서의 수소 발생 메커니즘은 기존에 알려진 촉매 직관을 깨는 새로운 메커니즘인 것으로 밝혀졌다. 수소 발생은 물에서 양성자를 받아 수소를 흡착시키는 흡착반응과 흡착된 수소 원자들이 결합해 수소 분자가 형성되는 짝지음 반응의 2단계를 거쳐 일어나는데, 이 두 반응은 일반적으로 같은 반응 자리(reaction site)에서 일어난다.

하지만, 이번에 새롭게 발견된 메커니즘에 의하면, 톱니 백금 표면에서는 울퉁불퉁한 구조로 인해 흡착반응이 잘 일으키는 반응 자리와 짝지음 반응을 잘 일으키는 반응 자리가 따로 존재하고, 이 두 자리의 상승 작용으로 인해 촉매 활성이 400% 이상 증가한다. 마치 분업화를 통해 일의 효율을 높이는 것과 같은 개념이 분자 세계에서도 존재하는 것이다.

정유성 교수는 "분자 수준에서 분업을 통해 전체 반응 효율을 높이는 개념들이 기존에도 있긴 했지만, 단일성분인 백금에서 구조에 따른 분업 현상이 규명된 것은 이번이 처음ˮ이라면서, "단일성분 촉매의 구조를 변화시킴으로써 촉매의 효율을 높일 수 있는 새로운 관점과 설계원리를 제시했다는 점에서 의미가 있다ˮ고 했다.

우리 대학 구근호 박사후연구원이 제1 저자로 참여하고, 톱니 백금 와이어를 합성한 캘리포니아대학교 로스엔젤리스(UCLA)의 듀안 교수 연구팀과 캘리포니아 공과대학교(Caltech)의 고다드 교수 연구팀이 함께 참여한 이번 연구성과는 미국화학회가 발행하는 국제학술지 미국화학회지(Journal of the American Chemical Society) 온라인 3월 17일 字에 실렸다. (논문명: Autobifunctional Mechanism of Jagged Pt Nanowires for Hydrogen Evolution Kinetics via End-to-End Simulation)

이번 연구는 과학기술정보통신부 산하 한국연구재단의 중견연구자 기초연구사업과 PEMWE용 저가의 고성능 수소 발생반응 촉매 개발 사업의 지원을 받아 수행됐고, KISTI의 슈퍼컴퓨터 자원이 활용됐다.

2021.04.29 조회수 29920 -

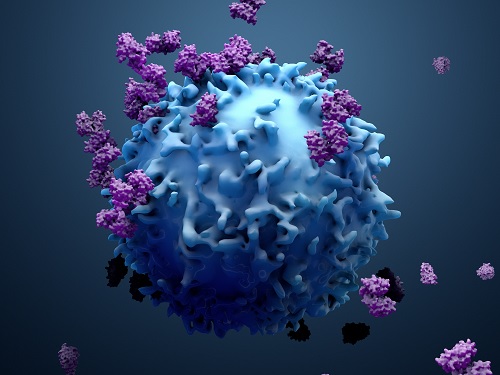

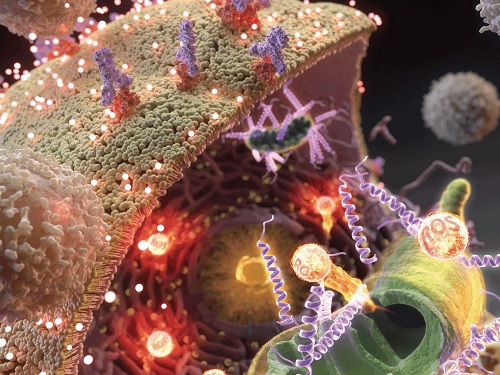

암 면역치료를 위한 새로운 세포사멸 유도체 개발

우리 대학 생명화학공학과 김유천 교수와 한양대학교 생명공학과 윤채옥 교수 공동연구팀이 암 치료에 이용되는 면역항암제인 면역관문억제제와 협력 효과를 내는 *펩타이드 기반의 면역원성 세포사멸 유도체를 개발했다고 27일 밝혔다.

☞ 펩타이드(peptide): 아미노산이 2~50개 정도 결합된 물질을 뜻하며, 아미노산이 50개 이상 결합된 물질이 단백질이다.

연구팀이 개발한 펩타이드는 암세포 내의 미토콘드리아 외막을 붕괴시켜 활성산소 농도를 높이고, 이를 통해 형성된 산화적 스트레스가 소포체를 자극해 면역원성 세포사멸을 유도한다.

우리 대학 생명화학공학과 정성동 박사와 한양대학교 생명공학과 정보경 박사가 공동 제1 저자로 참여하고, 한양대학교 생명공학과 윤채옥 교수가 공동 교신저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `어드밴스드 사이언스 (Advanced Science)' 4월 7일 字 표지논문(Back cover)으로 게재됐다. (논문명 : Immunogenic Cell Death Inducing Fluorinated Mitochondria-Disrupting Helical Polypeptide Synergizes with PD-L1 Immune Checkpoint Blockade).

면역관문억제제는 T세포(CTLA-4, PD-1)나 암세포(PD-L1)에 발현된 면역세포의 활성을 저해하는 면역관문을 차단해서 면역세포의 작용을 활발하게 하는 치료제다. 2011년 미국 식품 의약국에 최초로 승인을 받은 후, 다양한 면역관문억제제가 환자들에게 이용되고 있다.

하지만 면역관문억제제도 몇 가지 한계점을 가지고 있다. 먼저 이 치료법은 모든 환자에게 효과가 있는 것이 아니라 10~40% 정도의 환자에게만 효과가 있다. 그리고 기존에 존재하는 항암 능력을 갖춘 T세포가 필요하다는 단점이 있다.

연구팀은 이러한 문제점들을 해결하기 위해 항암 면역반응을 유도하는 면역원성 세포사멸 유도체와 면역관문억제제를 병용투여 해 문제점을 해결하고자 했다.

연구팀은 펩타이드 기반의 면역원성 세포사멸 유도체가 미토콘드리아 외막 붕괴를 통해 세포 내의 활성산소를 과잉생산하고, 이렇게 생성된 산화적 스트레스가 소포체를 자극해 최종적으로 면역원성 세포사멸을 유도하는 것을 검증했다.

또한, 동물실험을 통해 펩타이드와 면역관문억제제인 anti-PD-L1을 병용 투여했을 때, 단독 투여에 비해 종양 억제 능력이 향상되고, 활성화된 면역반응을 통해 폐로의 전이가 줄어드는 것을 확인했다.

연구를 주도한 김유천 교수는 "이번 새로운 면역원성 세포사멸 유도체 개발을 통해, 기존 면역관문억제제의 낮은 반응률을 보이는 암에서 치료 효과를 높일 수 있는 다양한 방법을 제시할 것으로 기대한다ˮ고 말했다.

한편, 이번 연구는 한국연구재단 중견연구자사업과 기초연구실 사업을 통해 수행됐다.

2021.04.27 조회수 32320

암 면역치료를 위한 새로운 세포사멸 유도체 개발

우리 대학 생명화학공학과 김유천 교수와 한양대학교 생명공학과 윤채옥 교수 공동연구팀이 암 치료에 이용되는 면역항암제인 면역관문억제제와 협력 효과를 내는 *펩타이드 기반의 면역원성 세포사멸 유도체를 개발했다고 27일 밝혔다.

☞ 펩타이드(peptide): 아미노산이 2~50개 정도 결합된 물질을 뜻하며, 아미노산이 50개 이상 결합된 물질이 단백질이다.

연구팀이 개발한 펩타이드는 암세포 내의 미토콘드리아 외막을 붕괴시켜 활성산소 농도를 높이고, 이를 통해 형성된 산화적 스트레스가 소포체를 자극해 면역원성 세포사멸을 유도한다.

우리 대학 생명화학공학과 정성동 박사와 한양대학교 생명공학과 정보경 박사가 공동 제1 저자로 참여하고, 한양대학교 생명공학과 윤채옥 교수가 공동 교신저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `어드밴스드 사이언스 (Advanced Science)' 4월 7일 字 표지논문(Back cover)으로 게재됐다. (논문명 : Immunogenic Cell Death Inducing Fluorinated Mitochondria-Disrupting Helical Polypeptide Synergizes with PD-L1 Immune Checkpoint Blockade).

면역관문억제제는 T세포(CTLA-4, PD-1)나 암세포(PD-L1)에 발현된 면역세포의 활성을 저해하는 면역관문을 차단해서 면역세포의 작용을 활발하게 하는 치료제다. 2011년 미국 식품 의약국에 최초로 승인을 받은 후, 다양한 면역관문억제제가 환자들에게 이용되고 있다.

하지만 면역관문억제제도 몇 가지 한계점을 가지고 있다. 먼저 이 치료법은 모든 환자에게 효과가 있는 것이 아니라 10~40% 정도의 환자에게만 효과가 있다. 그리고 기존에 존재하는 항암 능력을 갖춘 T세포가 필요하다는 단점이 있다.

연구팀은 이러한 문제점들을 해결하기 위해 항암 면역반응을 유도하는 면역원성 세포사멸 유도체와 면역관문억제제를 병용투여 해 문제점을 해결하고자 했다.

연구팀은 펩타이드 기반의 면역원성 세포사멸 유도체가 미토콘드리아 외막 붕괴를 통해 세포 내의 활성산소를 과잉생산하고, 이렇게 생성된 산화적 스트레스가 소포체를 자극해 최종적으로 면역원성 세포사멸을 유도하는 것을 검증했다.

또한, 동물실험을 통해 펩타이드와 면역관문억제제인 anti-PD-L1을 병용 투여했을 때, 단독 투여에 비해 종양 억제 능력이 향상되고, 활성화된 면역반응을 통해 폐로의 전이가 줄어드는 것을 확인했다.

연구를 주도한 김유천 교수는 "이번 새로운 면역원성 세포사멸 유도체 개발을 통해, 기존 면역관문억제제의 낮은 반응률을 보이는 암에서 치료 효과를 높일 수 있는 다양한 방법을 제시할 것으로 기대한다ˮ고 말했다.

한편, 이번 연구는 한국연구재단 중견연구자사업과 기초연구실 사업을 통해 수행됐다.

2021.04.27 조회수 32320 -

이상엽 특훈교수, 미국 산업 미생물 생명공학회 찰스 스콧상 아시아인 최초 수상

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수(연구부총장)이 2021년도 미국 산업미생물생명공학회(Society for Industrial Microbiology and Biotechnology; SIMB)가 수여하는 찰스 스콧상(Charles D. Scott Award)를 아시아인으로서는 최초로 수상한다고 26일 밝혔다.

이상엽 특훈교수는 시스템 대사공학을 창시해 다수의 미생물 세포공장 개발을 위한 전략과 방법에 관한 원천기술들을 개발했다. 이를 이용해 가솔린, 디젤, 생분해성 플라스틱, 그리고 고분자의 원료가 되는 다양한 단량체들, 천연 활성물질 등 다수의 제품을 세계 최초 혹은 세계 최고의 효율로 생산하는 기술들을 개발했다.

최근에도 폴리에스터의 원료가 되는 숙신산, 글루타릭산의 고효율 생산 균주와 발효공정을 개발했고, 천연물 중 빨간색의 식용색소인 카르민산을 세계 최초로 생산한 바 있다.

찰스 스콧상은 미국 산업 미생물 생명공학회에서 1995년에 시상하기 시작한 권위 있는 상으로서, 생명공학 기술을 이용해 연료와 화학물질을 생산하는 데 있어 가장 크게 이바지한 사람에게 수여하는 상이다. 그간 미국, 유럽 등 서구에서만 수상자가 나왔었다.

시상식은 4월 26일부터 28일까지 온라인으로 개최되는 제43차 바이오물질, 연료 및 화학물질 심포지움(Symposium on Biomaterials, Fuels and Chemicals)에서 있을 예정이다.

※관련 사이트: https://www.simbhq.org/sbfc/sciprogram/awards/cdscott/

2021.04.26 조회수 26545

이상엽 특훈교수, 미국 산업 미생물 생명공학회 찰스 스콧상 아시아인 최초 수상

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수(연구부총장)이 2021년도 미국 산업미생물생명공학회(Society for Industrial Microbiology and Biotechnology; SIMB)가 수여하는 찰스 스콧상(Charles D. Scott Award)를 아시아인으로서는 최초로 수상한다고 26일 밝혔다.

이상엽 특훈교수는 시스템 대사공학을 창시해 다수의 미생물 세포공장 개발을 위한 전략과 방법에 관한 원천기술들을 개발했다. 이를 이용해 가솔린, 디젤, 생분해성 플라스틱, 그리고 고분자의 원료가 되는 다양한 단량체들, 천연 활성물질 등 다수의 제품을 세계 최초 혹은 세계 최고의 효율로 생산하는 기술들을 개발했다.

최근에도 폴리에스터의 원료가 되는 숙신산, 글루타릭산의 고효율 생산 균주와 발효공정을 개발했고, 천연물 중 빨간색의 식용색소인 카르민산을 세계 최초로 생산한 바 있다.

찰스 스콧상은 미국 산업 미생물 생명공학회에서 1995년에 시상하기 시작한 권위 있는 상으로서, 생명공학 기술을 이용해 연료와 화학물질을 생산하는 데 있어 가장 크게 이바지한 사람에게 수여하는 상이다. 그간 미국, 유럽 등 서구에서만 수상자가 나왔었다.

시상식은 4월 26일부터 28일까지 온라인으로 개최되는 제43차 바이오물질, 연료 및 화학물질 심포지움(Symposium on Biomaterials, Fuels and Chemicals)에서 있을 예정이다.

※관련 사이트: https://www.simbhq.org/sbfc/sciprogram/awards/cdscott/

2021.04.26 조회수 26545