%EC%83%9D%EB%AA%85%ED%99%94%ED%95%99%EA%B3%B5%ED%95%99%EA%B3%BC

-

고화질 초고속 차세대 디스플레이 개발 가능성 열어

- 세계 최고 ‘네이처’ 자매지 발표,“투명전극 나노패턴을 이용한 무배향막 액정 배향”-

기존의 LCD(액정디스플레이)와는 달리 고분자 배향막*이 필요 없는 신개념 LCD기술이 국내 연구진에 의해 개발되어, 더욱 얇으면서 화질이 뛰어나고 속도도 빠른 차세대 디스플레이 개발에 새로운 가능성을 열었다. ※ 고분자 배향막 : 액정 배향(配向)을 위해 투명전극위에 도포하는 얇은 고분자 필름

우리 학교 생명화학공학과 정희태 석좌교수 가 주도하고 정현수, 전환진 박사과정생(공동1저자), 한국화학연구원 김윤호 박사와 전북대학교 강신웅 교수(공동 교신저자) 연구팀이 참여한 이번 연구는 교육과학기술부(장관 이주호)와 한국연구재단(이사장 이승종)이 추진하는 WCU(세계수준의 연구중심대학)육성사업과 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행되었고, 연구결과는 세계 최고 권위의 학술지인 ‘네이처’의 자매지 ‘Nature Asia Materials(NPG Asia Materials)’ 온라인 속보(2월 17일)에 게재되었다.

평판 디스플레이 산업은 21세기 정보화 산업을 주도하는 핵심 산업으로 LCD를 중심으로 활발히 연구되고 있고, 특히 우리나라가 세계시장의 50%이상을 점유하고 있는 세계선도 산업 중 하나이다. LCD에는 전기광학소자로서 액정을 구동시키기 위해 여러 기술이 집약되는데, 특히 표시 소자*의 품질과 기능을 좌우하는 가장 기본적이면서 핵심적인 기술은 LCD를 구동하기 위해 사용하는 액정(Liquid Crystal)을 한쪽 방향으로 정렬하는 액정배향기술이다.

※ 표시 소자(indicating element) : 부호나 문자, 도형, 화상 등 또는 그 조합된 정보를 입력에 대응하여 표시하기 위한 소자현재 모든 LCD 제품의 액정배향기술은 얇은 고분자 필름 표면에 일정한 방향으로 기계적으로 홈을 파고 그 홈을 따라 액정 물질을 배향시키는 기법을 적용하고 있다. 그러나 고분자 배향막은 고분자 설계․합성부터 후처리까지 많은 시간과 비용이 소비되고, 고분자 안정화를 위한 고온공정은 자유롭게 기판을 선택할 수 없게 하여 자유자재로 휘어지는(flexible) 디스플레이와 같은 차세대 디스플레이에 활용하기 힘든 기술적 한계가 있었다.

정희태 교수 연구팀은 고분자 배향막 없이 LCD에 사용되는 투명한 전극용 유리막(ITO)만을 이용해 액정을 배향시키는 무배향막(배향막이 필요 없는) 기술을 개발하는데 성공하였다. 정 교수팀의 원천기술인 신개념 방식의 패턴기법을 전극용 유리막에 적용하여 높은 분해능(20nm)과 높은 종횡비를 갖는 패턴을 형성한 후에도 투명전극의 고유 성질인 전도도와 투과도가 변함없이 유지되어, 배향막과 투명전극의 기능을 동시에 수행할 수 있음이 확인되었다.

연구팀이 개발한 기술은 고분자 배향막 없이 투명전극 패턴만을 이용하여 액정의 수평(혹은 수직) 배향 모두 가능하다. 따라서 제조공정이 기존의 배향막 공정시간만큼 단축되었을 뿐만 아니라, 현재 사용하고 있는 LCD보다 수 마이크로미터에서 센티미터까지 더욱 얇게 LCD를 만들 수 있다. 또한 현재 LCD보다 더욱 낮은 구동전압과 빠른 응답속도 등의 특성을 보여 배터리 수명도 길고 화질이 좋으면서 속도도 빠른, 고화질 초고속 화면 디스플레이 개발에 가능성을 열었다. 아울러 이 기술은 어떠한 기판에도 적용할 수 있고, 나노미터 단위로 미세조절이 가능해 액정 기반의 플렉시블 및 멀티도메인 모드와 같은 차세대 디스플레이에도 적용할 수 있는 기술로 평가 된다.

또한 연구팀이 개발한 투명전극 패턴기술은 디스플레이 분야뿐만 아니라 투명전극 기판이 쓰이는 터치패널 분야에도 활용될 수 있어 민감도가 크게 향상된 터치패널도 만들 수 있게 된다.

정희태 석좌교수는 “LCD에 꼭 필요한 고분자 배향막을 대체하기 위한 기술은 학계와 산업계의 숙원이었는데, 이번에 개발한 기술은 고분자 배향막이 필요 없고, LCD에 사용했던 기판을 그대로 활용하여 구동할 수 있다는 점에서 산업적 의의가 매우 크다. 또한 이 기술을 스마트폰과 태블릿 PC에 적용하면, 기존 제품보다 터치패널의 민감도를 크게 향상시킬 수 있는 등 미래 전자제품 원천기술로서 다각적으로 활용될 것으로 기대한다”고 연구의의를 밝혔다.

(좌) 초고분해능(폭 20nm, 높이 200nm)과 고종횡비를 가지는 ITO 패턴의 모습 (우) ITO 패턴 (노란 점선)만을 이용한 액정 배향 편광현미경 사진

(사진설명) 장성우 연구원, 전환진 연구원, 이은형 연구원(왼쪽부터)이 ITO 패턴 제작을 위한 ion-bombardment 공정장비의 상태를 점검하고 있다.

2012.02.27 조회수 25754

고화질 초고속 차세대 디스플레이 개발 가능성 열어

- 세계 최고 ‘네이처’ 자매지 발표,“투명전극 나노패턴을 이용한 무배향막 액정 배향”-

기존의 LCD(액정디스플레이)와는 달리 고분자 배향막*이 필요 없는 신개념 LCD기술이 국내 연구진에 의해 개발되어, 더욱 얇으면서 화질이 뛰어나고 속도도 빠른 차세대 디스플레이 개발에 새로운 가능성을 열었다. ※ 고분자 배향막 : 액정 배향(配向)을 위해 투명전극위에 도포하는 얇은 고분자 필름

우리 학교 생명화학공학과 정희태 석좌교수 가 주도하고 정현수, 전환진 박사과정생(공동1저자), 한국화학연구원 김윤호 박사와 전북대학교 강신웅 교수(공동 교신저자) 연구팀이 참여한 이번 연구는 교육과학기술부(장관 이주호)와 한국연구재단(이사장 이승종)이 추진하는 WCU(세계수준의 연구중심대학)육성사업과 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행되었고, 연구결과는 세계 최고 권위의 학술지인 ‘네이처’의 자매지 ‘Nature Asia Materials(NPG Asia Materials)’ 온라인 속보(2월 17일)에 게재되었다.

평판 디스플레이 산업은 21세기 정보화 산업을 주도하는 핵심 산업으로 LCD를 중심으로 활발히 연구되고 있고, 특히 우리나라가 세계시장의 50%이상을 점유하고 있는 세계선도 산업 중 하나이다. LCD에는 전기광학소자로서 액정을 구동시키기 위해 여러 기술이 집약되는데, 특히 표시 소자*의 품질과 기능을 좌우하는 가장 기본적이면서 핵심적인 기술은 LCD를 구동하기 위해 사용하는 액정(Liquid Crystal)을 한쪽 방향으로 정렬하는 액정배향기술이다.

※ 표시 소자(indicating element) : 부호나 문자, 도형, 화상 등 또는 그 조합된 정보를 입력에 대응하여 표시하기 위한 소자현재 모든 LCD 제품의 액정배향기술은 얇은 고분자 필름 표면에 일정한 방향으로 기계적으로 홈을 파고 그 홈을 따라 액정 물질을 배향시키는 기법을 적용하고 있다. 그러나 고분자 배향막은 고분자 설계․합성부터 후처리까지 많은 시간과 비용이 소비되고, 고분자 안정화를 위한 고온공정은 자유롭게 기판을 선택할 수 없게 하여 자유자재로 휘어지는(flexible) 디스플레이와 같은 차세대 디스플레이에 활용하기 힘든 기술적 한계가 있었다.

정희태 교수 연구팀은 고분자 배향막 없이 LCD에 사용되는 투명한 전극용 유리막(ITO)만을 이용해 액정을 배향시키는 무배향막(배향막이 필요 없는) 기술을 개발하는데 성공하였다. 정 교수팀의 원천기술인 신개념 방식의 패턴기법을 전극용 유리막에 적용하여 높은 분해능(20nm)과 높은 종횡비를 갖는 패턴을 형성한 후에도 투명전극의 고유 성질인 전도도와 투과도가 변함없이 유지되어, 배향막과 투명전극의 기능을 동시에 수행할 수 있음이 확인되었다.

연구팀이 개발한 기술은 고분자 배향막 없이 투명전극 패턴만을 이용하여 액정의 수평(혹은 수직) 배향 모두 가능하다. 따라서 제조공정이 기존의 배향막 공정시간만큼 단축되었을 뿐만 아니라, 현재 사용하고 있는 LCD보다 수 마이크로미터에서 센티미터까지 더욱 얇게 LCD를 만들 수 있다. 또한 현재 LCD보다 더욱 낮은 구동전압과 빠른 응답속도 등의 특성을 보여 배터리 수명도 길고 화질이 좋으면서 속도도 빠른, 고화질 초고속 화면 디스플레이 개발에 가능성을 열었다. 아울러 이 기술은 어떠한 기판에도 적용할 수 있고, 나노미터 단위로 미세조절이 가능해 액정 기반의 플렉시블 및 멀티도메인 모드와 같은 차세대 디스플레이에도 적용할 수 있는 기술로 평가 된다.

또한 연구팀이 개발한 투명전극 패턴기술은 디스플레이 분야뿐만 아니라 투명전극 기판이 쓰이는 터치패널 분야에도 활용될 수 있어 민감도가 크게 향상된 터치패널도 만들 수 있게 된다.

정희태 석좌교수는 “LCD에 꼭 필요한 고분자 배향막을 대체하기 위한 기술은 학계와 산업계의 숙원이었는데, 이번에 개발한 기술은 고분자 배향막이 필요 없고, LCD에 사용했던 기판을 그대로 활용하여 구동할 수 있다는 점에서 산업적 의의가 매우 크다. 또한 이 기술을 스마트폰과 태블릿 PC에 적용하면, 기존 제품보다 터치패널의 민감도를 크게 향상시킬 수 있는 등 미래 전자제품 원천기술로서 다각적으로 활용될 것으로 기대한다”고 연구의의를 밝혔다.

(좌) 초고분해능(폭 20nm, 높이 200nm)과 고종횡비를 가지는 ITO 패턴의 모습 (우) ITO 패턴 (노란 점선)만을 이용한 액정 배향 편광현미경 사진

(사진설명) 장성우 연구원, 전환진 연구원, 이은형 연구원(왼쪽부터)이 ITO 패턴 제작을 위한 ion-bombardment 공정장비의 상태를 점검하고 있다.

2012.02.27 조회수 25754 -

이상엽 특훈교수, 미국 명문대초청 특별강연

우리대학 생명화학공학과 이상엽(생명과학기술대학 학장) 특훈교수가 미국대학에서 초청받아 네임드렉처(Named Lecture) 특별 기념강연을 한다.

네임드렉처 강연은 미국 명문대학에서 일 년에 한 번씩 그 분야 세계 최고 석학을 초빙해 강의를 듣는 특별 강연 프로그램이다.

이상엽 특훈교수는 ‘시스템 대사공학’ 분야 창시자로 미생물의 대사회로를 시스템 수준에서 조작해 다양한 원유 유래 화학물질을 바이오기반에서 친환경적으로 만드는 연구를 진행 중인데, 관련분야에서 큰 연구 성과를 내고 있는 점을 인정해 미국 3개 대학에서 초청했다.

이 교수는 오는 ▲1월 31일 텍사스 오스틴 주립대 화학공학과에서 “미생물 시스템 대사공학에 의한 화학물질의 생산”을 주제로 또 ▲ 2월 1일에는 라이스(Rice)대학 화학 및 생명분자 공학과에서 “시스템 대사공학의 전략과 응용”을 주제로 각각 진행된다. 이밖에 ▲ 2월 6일에는 펜실베니아주립대 화학공학과에서 “시스템 대사공학”을 주제로 강의한다.

이상엽 교수는 “네임드렉처 초청은 과학자나 공학자로서 학문적 기여를 인정받는 것”이라며 “이번 초청은 KAIST뿐만 아니라 개인적으로도 매우 영광스런 일이다”라고 말했다.

이 교수는 현재 교육과학기술부 시스템생물학 연구개발사업과 글로벌 프론티어 바이오매스 사업단 사업, 글로벌 프론티어 지능형합성생물학 사업단에 참여해 연구를 수행중이며, 이를 통해 바이오 화학산업에 필수적인 대사공학 원천기술을 개발하고 있다.

2012.01.25 조회수 12851

이상엽 특훈교수, 미국 명문대초청 특별강연

우리대학 생명화학공학과 이상엽(생명과학기술대학 학장) 특훈교수가 미국대학에서 초청받아 네임드렉처(Named Lecture) 특별 기념강연을 한다.

네임드렉처 강연은 미국 명문대학에서 일 년에 한 번씩 그 분야 세계 최고 석학을 초빙해 강의를 듣는 특별 강연 프로그램이다.

이상엽 특훈교수는 ‘시스템 대사공학’ 분야 창시자로 미생물의 대사회로를 시스템 수준에서 조작해 다양한 원유 유래 화학물질을 바이오기반에서 친환경적으로 만드는 연구를 진행 중인데, 관련분야에서 큰 연구 성과를 내고 있는 점을 인정해 미국 3개 대학에서 초청했다.

이 교수는 오는 ▲1월 31일 텍사스 오스틴 주립대 화학공학과에서 “미생물 시스템 대사공학에 의한 화학물질의 생산”을 주제로 또 ▲ 2월 1일에는 라이스(Rice)대학 화학 및 생명분자 공학과에서 “시스템 대사공학의 전략과 응용”을 주제로 각각 진행된다. 이밖에 ▲ 2월 6일에는 펜실베니아주립대 화학공학과에서 “시스템 대사공학”을 주제로 강의한다.

이상엽 교수는 “네임드렉처 초청은 과학자나 공학자로서 학문적 기여를 인정받는 것”이라며 “이번 초청은 KAIST뿐만 아니라 개인적으로도 매우 영광스런 일이다”라고 말했다.

이 교수는 현재 교육과학기술부 시스템생물학 연구개발사업과 글로벌 프론티어 바이오매스 사업단 사업, 글로벌 프론티어 지능형합성생물학 사업단에 참여해 연구를 수행중이며, 이를 통해 바이오 화학산업에 필수적인 대사공학 원천기술을 개발하고 있다.

2012.01.25 조회수 12851 -

이상엽 특훈교수, 스위스 다보스포럼 참석

- 세계 10대 미래기술 선정, 화학 산업의 미래 논의 -

우리 학교 생명화학공학과 이상엽(생명과학기술대학 학장) 특훈교수가 오는 25일부터 29일까지 스위스 다보스에서 열리는 세계경제포럼(World Economic Forum, WEF) 연례총회(다보스포럼)에 참석한다.

이 교수는 26일 다보스 선스타파크호텔에서 개최되는 세계 화학산업 최고경영자 회의에 참석해 화학산업의 미래와 바이오기반의 친환경 화학물질 및 에너지 생산에 관한 토론을 벌이며, 27일에는 다보스포럼의 ‘알려진 모든 항생제가 효력이 없어진다면?’이라는 세션에서 패널을 맡아 주제발표와 토론을 하게 된다.

이와 함께 세계경제포럼의 미래기술 글로벌 아젠다 카운슬(Global Agenda Council on Emerging Technologies) 의장을 맡고 있는 이 교수는 다보스포럼 기간 중 카운슬 멤버들과 전 세계 리더들의 의견을 종합해 앞으로 인류와 지구환경 문제를 해결하는데 가장 중요한 ‘세계 10대 미래기술’을 선정할 예정이다. 이들이 선정한 10대 기술은 오는 2월 중순께 발표될 예정이다.

이상엽 특훈교수는 시스템대사공학 분야를 창시한 세계적인 학자인데 미생물의 대사회로를 시스템 수준에서 조작해 다양한 원유 유래 화학물질을 바이오기반으로 친환경적으로 만드는 연구에서 큰 업적을 내고 있다. 최근에는 암젠 기조강연상, 미국 대통령 녹색도전기술상 등을 수상하기도 했다.

매년 스위스에서 약 1주일간 개최되는 다보스포럼에는 세계 각국의 정계와 관계, 재계의 수뇌들이 모여 정치와 경제, 문화에 이르는 폭넓은 분야에 걸쳐 각종 정보를 교환하고 세계경제 발전방안 등을 논의한다.

2012.01.19 조회수 17035

이상엽 특훈교수, 스위스 다보스포럼 참석

- 세계 10대 미래기술 선정, 화학 산업의 미래 논의 -

우리 학교 생명화학공학과 이상엽(생명과학기술대학 학장) 특훈교수가 오는 25일부터 29일까지 스위스 다보스에서 열리는 세계경제포럼(World Economic Forum, WEF) 연례총회(다보스포럼)에 참석한다.

이 교수는 26일 다보스 선스타파크호텔에서 개최되는 세계 화학산업 최고경영자 회의에 참석해 화학산업의 미래와 바이오기반의 친환경 화학물질 및 에너지 생산에 관한 토론을 벌이며, 27일에는 다보스포럼의 ‘알려진 모든 항생제가 효력이 없어진다면?’이라는 세션에서 패널을 맡아 주제발표와 토론을 하게 된다.

이와 함께 세계경제포럼의 미래기술 글로벌 아젠다 카운슬(Global Agenda Council on Emerging Technologies) 의장을 맡고 있는 이 교수는 다보스포럼 기간 중 카운슬 멤버들과 전 세계 리더들의 의견을 종합해 앞으로 인류와 지구환경 문제를 해결하는데 가장 중요한 ‘세계 10대 미래기술’을 선정할 예정이다. 이들이 선정한 10대 기술은 오는 2월 중순께 발표될 예정이다.

이상엽 특훈교수는 시스템대사공학 분야를 창시한 세계적인 학자인데 미생물의 대사회로를 시스템 수준에서 조작해 다양한 원유 유래 화학물질을 바이오기반으로 친환경적으로 만드는 연구에서 큰 업적을 내고 있다. 최근에는 암젠 기조강연상, 미국 대통령 녹색도전기술상 등을 수상하기도 했다.

매년 스위스에서 약 1주일간 개최되는 다보스포럼에는 세계 각국의 정계와 관계, 재계의 수뇌들이 모여 정치와 경제, 문화에 이르는 폭넓은 분야에 걸쳐 각종 정보를 교환하고 세계경제 발전방안 등을 논의한다.

2012.01.19 조회수 17035 -

스마트폰 질병진단 원천기술 개발

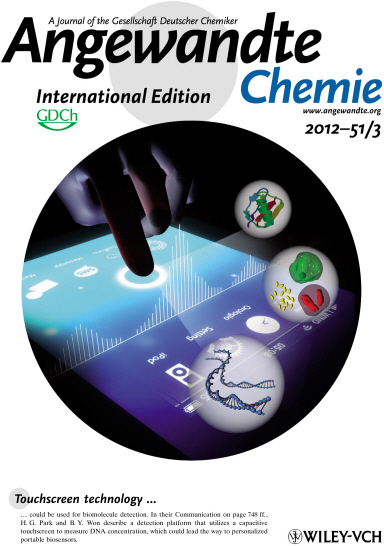

- 신개념의 생체분자 검출기술로 휴대용 체외진단 분야에 획기적 원천기술- 화학분야 세계적 학술지 ‘앙게반테 케미’ 1월호(16일자) 표지논문 선정

스마트폰으로도 질병을 진단하는 원천기술이 국내 연구진에 의해 개발됐다.

우리 학교 생명화학공학과 박현규 교수 연구팀이 스마트폰을 비롯한 휴대용 개인기기에 널리 이용되고 있는 정전기방식의 터치스크린을 이용해 생체분자를 검출하는 원천기술을 세계 최초로 개발하는 데 성공했다.

앞으로 병원에 가지 않고도 스마트폰을 가지고 간단한 질병을 진단하는 시대가 열릴 것으로 기대된다.

최근 스마트폰과 같은 휴대용 전자기기에 적용되는 정전기방식의 터치스크린은 일반적으로 손가락의 접촉을 통해 발생하는 터치스크린 표면의 정전용량 변화를 감지해 작업을 수행하도록 설계돼 있다.

연구팀은 DNA가 자체의 정전용량을 가지고 있으며, 농도에 따라 정전용량이 변화한다는 사실에 착안해 정전기방식의 터치스크린을 생체분자 검출에 활용할 수 있을 것이라고 예상했다.

이를 규명하기 위해 연구팀은 대표적인 생체분자인 DNA를 터치스크린 위에 가하고 정전용량 변화량을 감지했다. 실험결과 터치스크린을 이용해 DNA의 유무와 농도를 정확하게 검출할 수 있었다.이 결과에 따라 DNA뿐만 아니라 세포, 단백질, 핵산, 등 대부분의 생체분자가 정전용량을 갖고 있기 때문에 다양한 생체물질의 검출에도 활용될 수 있다는 가능성을 제시했다는 게 이 기술의 큰 특징이다.

박현규 교수는 “모바일 기기 등에 입력장치로만 이용해 왔던 터치스크린으로 생체 분자 등의 분석에 이용할 수 있음을 세계 최초로 입증한 결과”라며 “이 원천기술을 이용해 앞으로 터치스크린 기반의 스마트폰 또는 태블릿 PC 등을 이용해 개인이 질병을 진단하는 시대가 올 것”이라고 말했다.

이와 함께 논문의 제1저자인 원병연 연구조교수는 “현재는 생체분자의 유무 또는 농도만 측정 가능한 단계이며, 앞으로 특정 생체분자를 선택적으로 검출할 수 있는 기술을 개발해 가까운 시일 내에 상용화에 주력할 것”이라고 덧붙였다.

한편, 이번 연구는 지식경제부가 시행하는 ‘산업원천기술개발사업’으로 수행됐으며, 연구의 중요성을 인정받아 화학 분야의 세계적 학술지 ‘앙게반테 케미(Angewandte Chemie International Edition)’ 1월호(16일자) 표지논문으로 선정됐다.

그림1. 터치스크린을 이용한 생체 분자 검출 시스템 모식도 (앙게반테 케미 논문 표지). 휴대용 모바일 기기의 입력장치인 터치스크린 위에서 세포, 단백실, 핵산, 소분자 등의 생체 분자를 검출할 수 있다.

그림2. 정전용량 터치스크린 방식의 한가지인 surface capacitive touchscreen을 이용한 시스템 모식도. 여러 지점을 동시에 접촉했을 때 접촉점의 시료 농도에 따라 터치 신호의 위치가 변하는 원리를 이용한 방법. 동시에 두 개의 미지 시료의 농도를 측정할 수 있다.

그림3. 정전용량 터치스크린 방식의 한가지인 projected capacitive touchscreen을 이용한 시스템 모식도. 현재 스마트폰 등에 쓰이는 터치스크린 방식으로서, 터치스크린 표면 내부에 여러 라인의 전극이 패턴되어 있어, 각 전극의 정전용량 변화를 각각 측정함으로써 여러 접촉 시료의 농도를 동시에 검출할 수 있다.

2012.01.16 조회수 21678

스마트폰 질병진단 원천기술 개발

- 신개념의 생체분자 검출기술로 휴대용 체외진단 분야에 획기적 원천기술- 화학분야 세계적 학술지 ‘앙게반테 케미’ 1월호(16일자) 표지논문 선정

스마트폰으로도 질병을 진단하는 원천기술이 국내 연구진에 의해 개발됐다.

우리 학교 생명화학공학과 박현규 교수 연구팀이 스마트폰을 비롯한 휴대용 개인기기에 널리 이용되고 있는 정전기방식의 터치스크린을 이용해 생체분자를 검출하는 원천기술을 세계 최초로 개발하는 데 성공했다.

앞으로 병원에 가지 않고도 스마트폰을 가지고 간단한 질병을 진단하는 시대가 열릴 것으로 기대된다.

최근 스마트폰과 같은 휴대용 전자기기에 적용되는 정전기방식의 터치스크린은 일반적으로 손가락의 접촉을 통해 발생하는 터치스크린 표면의 정전용량 변화를 감지해 작업을 수행하도록 설계돼 있다.

연구팀은 DNA가 자체의 정전용량을 가지고 있으며, 농도에 따라 정전용량이 변화한다는 사실에 착안해 정전기방식의 터치스크린을 생체분자 검출에 활용할 수 있을 것이라고 예상했다.

이를 규명하기 위해 연구팀은 대표적인 생체분자인 DNA를 터치스크린 위에 가하고 정전용량 변화량을 감지했다. 실험결과 터치스크린을 이용해 DNA의 유무와 농도를 정확하게 검출할 수 있었다.이 결과에 따라 DNA뿐만 아니라 세포, 단백질, 핵산, 등 대부분의 생체분자가 정전용량을 갖고 있기 때문에 다양한 생체물질의 검출에도 활용될 수 있다는 가능성을 제시했다는 게 이 기술의 큰 특징이다.

박현규 교수는 “모바일 기기 등에 입력장치로만 이용해 왔던 터치스크린으로 생체 분자 등의 분석에 이용할 수 있음을 세계 최초로 입증한 결과”라며 “이 원천기술을 이용해 앞으로 터치스크린 기반의 스마트폰 또는 태블릿 PC 등을 이용해 개인이 질병을 진단하는 시대가 올 것”이라고 말했다.

이와 함께 논문의 제1저자인 원병연 연구조교수는 “현재는 생체분자의 유무 또는 농도만 측정 가능한 단계이며, 앞으로 특정 생체분자를 선택적으로 검출할 수 있는 기술을 개발해 가까운 시일 내에 상용화에 주력할 것”이라고 덧붙였다.

한편, 이번 연구는 지식경제부가 시행하는 ‘산업원천기술개발사업’으로 수행됐으며, 연구의 중요성을 인정받아 화학 분야의 세계적 학술지 ‘앙게반테 케미(Angewandte Chemie International Edition)’ 1월호(16일자) 표지논문으로 선정됐다.

그림1. 터치스크린을 이용한 생체 분자 검출 시스템 모식도 (앙게반테 케미 논문 표지). 휴대용 모바일 기기의 입력장치인 터치스크린 위에서 세포, 단백실, 핵산, 소분자 등의 생체 분자를 검출할 수 있다.

그림2. 정전용량 터치스크린 방식의 한가지인 surface capacitive touchscreen을 이용한 시스템 모식도. 여러 지점을 동시에 접촉했을 때 접촉점의 시료 농도에 따라 터치 신호의 위치가 변하는 원리를 이용한 방법. 동시에 두 개의 미지 시료의 농도를 측정할 수 있다.

그림3. 정전용량 터치스크린 방식의 한가지인 projected capacitive touchscreen을 이용한 시스템 모식도. 현재 스마트폰 등에 쓰이는 터치스크린 방식으로서, 터치스크린 표면 내부에 여러 라인의 전극이 패턴되어 있어, 각 전극의 정전용량 변화를 각각 측정함으로써 여러 접촉 시료의 농도를 동시에 검출할 수 있다.

2012.01.16 조회수 21678 -

이상엽 칼럼, 바이오연료 강국을 기대하며

이상엽 생명화학공학과 특훈교수가

매일경제 2012년 1월 11일(수)자 칼럼을 실었다.

제목: 바이오연료 강국을 기대하며

신문: 매일경제

저자: 이상엽 생명화학공학과 특훈교수

일시: 2012년 1월 11일(수)

기사보기 : 바이오연료 강국을 기대하며

2012.01.11 조회수 8394

이상엽 칼럼, 바이오연료 강국을 기대하며

이상엽 생명화학공학과 특훈교수가

매일경제 2012년 1월 11일(수)자 칼럼을 실었다.

제목: 바이오연료 강국을 기대하며

신문: 매일경제

저자: 이상엽 생명화학공학과 특훈교수

일시: 2012년 1월 11일(수)

기사보기 : 바이오연료 강국을 기대하며

2012.01.11 조회수 8394 -

이상엽 특훈교수, ‘2011 중국 바이오리파이너리 서밋’기조강연

우리 학교 생명화학공학과 이상엽 특훈교수가 세계경제포럼이 주관해 14일 중국 베이징 장안클럽에서 열린 ‘2011 중국 바이오리파이너리 서밋’에 참석해 기조강연을 했다.

이날 이 교수는 ‘바이오리파이너리(Biorefinery)’라 불리는 ‘화석원료 기반의 석유화학산업을 대체할 바이오기반 화학 산업’의 활성화전략에 대해 강연을 실시했다.

이상엽 교수는 “바이오리파이너리의 성공적 구축을 위해서는 ▲바이오매스의 확보 및 유통 ▲바이오매스를 유용 화학물질과 연료 등으로 효율적으로 전환하기 위한 균주개발 및 발효분리공정 개발 ▲바이오화학제품의 수송 및 마케팅 등이 총체적으로 최적화돼야 한다”며 “바이오매스 생산자, 바이오리파이너리 기업, 소비자, 정부 등 정책과 가치사슬에 관여된 모든 사람들의 혁신이 요구된다”고 말했다.

이번 서밋에는 중국의 정치, 경제 분야 고위 관료들과 다국적기업, 중국기업들의 임원들이 참여하며, 우리나라에서는 승도영 GS칼텍스 기술연구소장과 노항덕 SK케미칼 연구소장이 패널리스트로 참가했다.

전 세계 경제, 정치, 정책 등 전 분야 리더와 씽크탱크들의 모임인 세계경제포럼은 인류와 지구환경의 지속성장을 위하여 필요한 주제에 대하여 글로벌 아젠다 카운슬을 만들어 문제 해결을 위한 전략들을 제시해 오고 있다. 이 교수는 세계경제포럼의 ‘미래기술(Emerging Technologies) 글로벌 아젠다 카운슬(Global Agenda Council; GAC)’ 의장을 맡고 있다.

이상엽 교수는 시스템대사공학 분야를 창시해 미생물의 대사회로를 시스템 수준에서 조작해 다양한 원유 유래 화학물질을 바이오기반으로 친 환경적으로 만드는 연구에서 세계적인 업적을 내고 있다.

현재 교육과학기술부 시스템생물학 연구개발사업과 글로벌프론티어 바이오매스 사업단 사업, 글로벌프론티어 지능형 바이오시스템 설계 및 합성 과제를 통해 바이오 화학 산업에 필수적인 대사공학 원천기술을 개발 중이다. 또 세계경제포럼, 국제 학회, 포럼 등에서 우리나라 녹색성장 관련 기술과 추진 전략의 우수성을 알리고 있다.

한편, 이상엽 교수는 15일 중국의 최고의 명문대학인 칭화대학에 초정돼 ‘시스템대사공학’을 주제로 특별강연을 할 예정이다.

2011.12.14 조회수 14834

이상엽 특훈교수, ‘2011 중국 바이오리파이너리 서밋’기조강연

우리 학교 생명화학공학과 이상엽 특훈교수가 세계경제포럼이 주관해 14일 중국 베이징 장안클럽에서 열린 ‘2011 중국 바이오리파이너리 서밋’에 참석해 기조강연을 했다.

이날 이 교수는 ‘바이오리파이너리(Biorefinery)’라 불리는 ‘화석원료 기반의 석유화학산업을 대체할 바이오기반 화학 산업’의 활성화전략에 대해 강연을 실시했다.

이상엽 교수는 “바이오리파이너리의 성공적 구축을 위해서는 ▲바이오매스의 확보 및 유통 ▲바이오매스를 유용 화학물질과 연료 등으로 효율적으로 전환하기 위한 균주개발 및 발효분리공정 개발 ▲바이오화학제품의 수송 및 마케팅 등이 총체적으로 최적화돼야 한다”며 “바이오매스 생산자, 바이오리파이너리 기업, 소비자, 정부 등 정책과 가치사슬에 관여된 모든 사람들의 혁신이 요구된다”고 말했다.

이번 서밋에는 중국의 정치, 경제 분야 고위 관료들과 다국적기업, 중국기업들의 임원들이 참여하며, 우리나라에서는 승도영 GS칼텍스 기술연구소장과 노항덕 SK케미칼 연구소장이 패널리스트로 참가했다.

전 세계 경제, 정치, 정책 등 전 분야 리더와 씽크탱크들의 모임인 세계경제포럼은 인류와 지구환경의 지속성장을 위하여 필요한 주제에 대하여 글로벌 아젠다 카운슬을 만들어 문제 해결을 위한 전략들을 제시해 오고 있다. 이 교수는 세계경제포럼의 ‘미래기술(Emerging Technologies) 글로벌 아젠다 카운슬(Global Agenda Council; GAC)’ 의장을 맡고 있다.

이상엽 교수는 시스템대사공학 분야를 창시해 미생물의 대사회로를 시스템 수준에서 조작해 다양한 원유 유래 화학물질을 바이오기반으로 친 환경적으로 만드는 연구에서 세계적인 업적을 내고 있다.

현재 교육과학기술부 시스템생물학 연구개발사업과 글로벌프론티어 바이오매스 사업단 사업, 글로벌프론티어 지능형 바이오시스템 설계 및 합성 과제를 통해 바이오 화학 산업에 필수적인 대사공학 원천기술을 개발 중이다. 또 세계경제포럼, 국제 학회, 포럼 등에서 우리나라 녹색성장 관련 기술과 추진 전략의 우수성을 알리고 있다.

한편, 이상엽 교수는 15일 중국의 최고의 명문대학인 칭화대학에 초정돼 ‘시스템대사공학’을 주제로 특별강연을 할 예정이다.

2011.12.14 조회수 14834 -

꿈의 신소재인 그래핀의 결정면 관찰 신기술 개발

(왼쪽부터) 정현수 박사과정생, 김윤호 박사, 김대우 박사과정생

- 네이처 나노테크놀로지誌 발표,“그래핀 상업화를 위한 핵심 난점 해결”-

꿈의 신소재로 잘 알려진 그래핀의 결정면*을 간편하면서도 더 넓게(대면적으로) 관찰할 수 있는 새로운 기술이 국내 연구진에 의해 개발되었다.

※ 결정면(crystal face) : 결정의 외형을 나타내는 평면으로 격자면과 평행인 면

정희태 석좌교수(한국과학기술원, 교신저자)가 주도하고 김대우 박사과정생, 김윤호 박사(공동1저자), 정현수 박사과정생(제3저자)이 참여한 이번 연구는 교육과학기술부와 한국연구재단이 추진하는 WCU(세계수준의 연구중심대학)육성사업과 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행되었고, 연구결과는 나노과학 분야의 권위 있는 학술지인 ‘Nature Nanotechnology’ 온라인 속보(11월 20일)에 게재되었다. (논문명: Direct visualization of large-area graphene domains and boundaries by optical birefringency)

정희태 교수 연구팀은 LCD에 사용되는 액정의 광학적 특성*을 이용해, 그래핀 단결정의 크기와 모양을 대면적에 걸쳐 쉽고 빠르게 시각화할 수 있는 기법을 개발하였다. 특히 그래핀의 단결정을 시각화함으로써, 단결정에서 얻을 수 있는 이론값에 가장 가까운 전기전도도를 직접 측정하는 쾌거를 이루었다.

※ 광학적 특성 : 어느 물질에 빛을 통과시키거나 반사시킬 때 생기는 특성

그래핀은 가장 우수한 전기적 특성이 있으면서 투명하고, 기계적으로도 안정하면서 자유자재로 휘어지는 차세대 전자소재이다. 그러나 현재 제조되고 있는 그래핀은 다결정성을 지니고 있어, 단결정일 때보다 상당히 낮은 전기적․기계적 특성을 보인다. 이것은 그래핀의 특성이 결정면의 크기와 경계구조에 큰 영향을 받기 때문인 것으로 알려져 왔다.

따라서 우수한 특성을 갖는 그래핀을 제조하기 위해서는 그래핀 결정면의 영역(도메인)과 경계를 쉽고 빠르게 관찰하는 것이 향후 그래핀의 물성을 크게 향상하고 상업화하기 위해 꼭 필요한 핵심기술이다.

연구팀은 그래핀을 쉽게 대면적에서 관찰할 수 있는 기법을 개발하여 그래핀 상용화분야에서 원천기술을 획득하게 되었고, 그래핀을 이용한 투명전극, 플렉시블 디스플레이, 태양전지와 같은 전자소자 응용연구에도 한 걸음 다가설 수 있게 되었다.

정희태 석좌교수는 “이번 연구는 우리나라가 보유한 세계 최고의 액정배향제어기술*을 토대로, 대면적에 걸쳐 그래핀의 결정면을 누구나 쉽게 관찰할 수 있는 방법을 제시하였다는 점에서 큰 의미가 있다.

이것은 학계와 산업계의 가장 난제 중 하나인 대면적에서의 그래핀 특성평가에 큰 전환점이 되어 양질의 그래핀 제조에 큰 도움을 줄 것이고, 그래핀을 이용한 미래형 전자소자 개발에 한걸음 다가갈 수 있을 것”이라고 연구의의를 밝혔다. ※ 액정배향제어기술 : 액정의 방향을 일정하게 만드는 기술

(좌) 그래핀 결정면을 따라 배향된 액정분자 배향 모식도 (우) 편광현미경으로 관찰된 실제 그래핀 결정면의 모습

2011.11.28 조회수 24669

꿈의 신소재인 그래핀의 결정면 관찰 신기술 개발

(왼쪽부터) 정현수 박사과정생, 김윤호 박사, 김대우 박사과정생

- 네이처 나노테크놀로지誌 발표,“그래핀 상업화를 위한 핵심 난점 해결”-

꿈의 신소재로 잘 알려진 그래핀의 결정면*을 간편하면서도 더 넓게(대면적으로) 관찰할 수 있는 새로운 기술이 국내 연구진에 의해 개발되었다.

※ 결정면(crystal face) : 결정의 외형을 나타내는 평면으로 격자면과 평행인 면

정희태 석좌교수(한국과학기술원, 교신저자)가 주도하고 김대우 박사과정생, 김윤호 박사(공동1저자), 정현수 박사과정생(제3저자)이 참여한 이번 연구는 교육과학기술부와 한국연구재단이 추진하는 WCU(세계수준의 연구중심대학)육성사업과 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행되었고, 연구결과는 나노과학 분야의 권위 있는 학술지인 ‘Nature Nanotechnology’ 온라인 속보(11월 20일)에 게재되었다. (논문명: Direct visualization of large-area graphene domains and boundaries by optical birefringency)

정희태 교수 연구팀은 LCD에 사용되는 액정의 광학적 특성*을 이용해, 그래핀 단결정의 크기와 모양을 대면적에 걸쳐 쉽고 빠르게 시각화할 수 있는 기법을 개발하였다. 특히 그래핀의 단결정을 시각화함으로써, 단결정에서 얻을 수 있는 이론값에 가장 가까운 전기전도도를 직접 측정하는 쾌거를 이루었다.

※ 광학적 특성 : 어느 물질에 빛을 통과시키거나 반사시킬 때 생기는 특성

그래핀은 가장 우수한 전기적 특성이 있으면서 투명하고, 기계적으로도 안정하면서 자유자재로 휘어지는 차세대 전자소재이다. 그러나 현재 제조되고 있는 그래핀은 다결정성을 지니고 있어, 단결정일 때보다 상당히 낮은 전기적․기계적 특성을 보인다. 이것은 그래핀의 특성이 결정면의 크기와 경계구조에 큰 영향을 받기 때문인 것으로 알려져 왔다.

따라서 우수한 특성을 갖는 그래핀을 제조하기 위해서는 그래핀 결정면의 영역(도메인)과 경계를 쉽고 빠르게 관찰하는 것이 향후 그래핀의 물성을 크게 향상하고 상업화하기 위해 꼭 필요한 핵심기술이다.

연구팀은 그래핀을 쉽게 대면적에서 관찰할 수 있는 기법을 개발하여 그래핀 상용화분야에서 원천기술을 획득하게 되었고, 그래핀을 이용한 투명전극, 플렉시블 디스플레이, 태양전지와 같은 전자소자 응용연구에도 한 걸음 다가설 수 있게 되었다.

정희태 석좌교수는 “이번 연구는 우리나라가 보유한 세계 최고의 액정배향제어기술*을 토대로, 대면적에 걸쳐 그래핀의 결정면을 누구나 쉽게 관찰할 수 있는 방법을 제시하였다는 점에서 큰 의미가 있다.

이것은 학계와 산업계의 가장 난제 중 하나인 대면적에서의 그래핀 특성평가에 큰 전환점이 되어 양질의 그래핀 제조에 큰 도움을 줄 것이고, 그래핀을 이용한 미래형 전자소자 개발에 한걸음 다가갈 수 있을 것”이라고 연구의의를 밝혔다. ※ 액정배향제어기술 : 액정의 방향을 일정하게 만드는 기술

(좌) 그래핀 결정면을 따라 배향된 액정분자 배향 모식도 (우) 편광현미경으로 관찰된 실제 그래핀 결정면의 모습

2011.11.28 조회수 24669 -

이상엽 특훈교수, ‘합성생물학’ 부편집인으로 선임

- ‘12년 발간, 합성생물학 분야 논문심사 및 편집방향 설정 -

우리 학교 생명화학공학과 이상엽(47) 특훈교수가 미국 화학회 (American Chemical Society, ACS)에서 2012년부터 발간하는 학술지인 ‘합성생물학(Synthetic Biology)’지의 부편집인(Associate Editor)로 최근 선임됐다고 31일 밝혔다.

임기는 2011년 10월 1일부터 2012년 12월 31일까지다.

이상엽 특훈교수는 미국 캘리포니아 주립대학의 제프 해스티(Jeff Hasty) 교수와 함께 부편집인으로 논문의 심사, 편집방향 설정 등을 수행하게 되고, 편집장은 미국 MIT 크리스 보잇(Chris Voigt) 교수가 맡았다.

합성생물학은 세포나 생물시스템을 DNA수준에서 합성, 조절, 최적화해 새로운 대사회로나 조절회로를 만들고, 이를 이용해 신약을 개발하거나 바이오기반 화학물질을 환경 친화적으로 생산해 삶의 질을 높이고 환경을 보호하는 데 기여를 할 것으로 기대되는 신학문이다.

최근 우리나라에서도 이 분야의 중요성을 인식해 교육과학기술부의 글로벌프론티어사업단의 하나로 합성생물학을 연구 주제로 하는 ‘지능형 바이오디자인사업단’이 올 9월 출범하기도 했다.

이상엽 교수는 “미국 화학회에서 발간하는 학술지는 해당 학문분야에서 영향력이 매우 크다”며 “앞으로 우리나라 연구자들이 합성생물학 분야에서 훌륭한 연구결과를 많이 내고 그 결과들이 이 학술지에 많이 실리는 데 기여하고 싶다”고 포부를 밝혔다.

이 교수는 시스템대사공학을 창시하고 이 분야에서 380여편의 논문을 집필한 세계적 석학이다.

최근에는 가상세포 상용화를 주도하는 미국 제노마티카사와 공동으로 ‘원유로부터 생산되는 부탄다이올을 생물학적으로 생산하는 기술’을 개발해 네이처 케미컬 바이올로지(Nature Chemical Biology) 표지논문으로 선정되기도 했다.

또 ‘2011년 미국 대통령 녹색화학 도전상(2011 Presidential Green Chemistry Challenge Award)’을 수상해 세계적으로 인정받았으며, 미국 산업미생물학회 암젠기조강연과 미국 화학공학회 대사공학 20주년기념 심포지엄 기조강연을 하는 등 활발한 활동을 하고 있다.

2011.10.31 조회수 18415

이상엽 특훈교수, ‘합성생물학’ 부편집인으로 선임

- ‘12년 발간, 합성생물학 분야 논문심사 및 편집방향 설정 -

우리 학교 생명화학공학과 이상엽(47) 특훈교수가 미국 화학회 (American Chemical Society, ACS)에서 2012년부터 발간하는 학술지인 ‘합성생물학(Synthetic Biology)’지의 부편집인(Associate Editor)로 최근 선임됐다고 31일 밝혔다.

임기는 2011년 10월 1일부터 2012년 12월 31일까지다.

이상엽 특훈교수는 미국 캘리포니아 주립대학의 제프 해스티(Jeff Hasty) 교수와 함께 부편집인으로 논문의 심사, 편집방향 설정 등을 수행하게 되고, 편집장은 미국 MIT 크리스 보잇(Chris Voigt) 교수가 맡았다.

합성생물학은 세포나 생물시스템을 DNA수준에서 합성, 조절, 최적화해 새로운 대사회로나 조절회로를 만들고, 이를 이용해 신약을 개발하거나 바이오기반 화학물질을 환경 친화적으로 생산해 삶의 질을 높이고 환경을 보호하는 데 기여를 할 것으로 기대되는 신학문이다.

최근 우리나라에서도 이 분야의 중요성을 인식해 교육과학기술부의 글로벌프론티어사업단의 하나로 합성생물학을 연구 주제로 하는 ‘지능형 바이오디자인사업단’이 올 9월 출범하기도 했다.

이상엽 교수는 “미국 화학회에서 발간하는 학술지는 해당 학문분야에서 영향력이 매우 크다”며 “앞으로 우리나라 연구자들이 합성생물학 분야에서 훌륭한 연구결과를 많이 내고 그 결과들이 이 학술지에 많이 실리는 데 기여하고 싶다”고 포부를 밝혔다.

이 교수는 시스템대사공학을 창시하고 이 분야에서 380여편의 논문을 집필한 세계적 석학이다.

최근에는 가상세포 상용화를 주도하는 미국 제노마티카사와 공동으로 ‘원유로부터 생산되는 부탄다이올을 생물학적으로 생산하는 기술’을 개발해 네이처 케미컬 바이올로지(Nature Chemical Biology) 표지논문으로 선정되기도 했다.

또 ‘2011년 미국 대통령 녹색화학 도전상(2011 Presidential Green Chemistry Challenge Award)’을 수상해 세계적으로 인정받았으며, 미국 산업미생물학회 암젠기조강연과 미국 화학공학회 대사공학 20주년기념 심포지엄 기조강연을 하는 등 활발한 활동을 하고 있다.

2011.10.31 조회수 18415 -

일반인을 위한 ‘See-KAIST 2011’ 개최

- 11월 2일부터 4일까지 교내 스포츠 콤플렉스에서 개최 -

- KAIST·과학고·기업체 연구성과 전시 -- ‘생각하는 기계의 출연’ 등 미래 연구방향 한눈에 -

우리 학교는 오는 11월 2일부터 4일까지 사흘 동안 KAIST 스포츠 콤플렉스에서 개교 40주년 기념 ‘See-KAIST 2011’ 행사를 개최한다고 25일 밝혔다.

지난 92년 첫 행사를 시작으로 ‘Open-KAIST’와 번갈아 격년제로 실시해 온 ‘See-KAIST’는 KAIST 연구성과, 과학고 탐구성과, 산업체 연구개발 제품을 전시하는 KAIST의 대표적 과학문화 대중화 행사다.

과학기술에 관심 있으면 누구나 KAIST 연구성과를 직접 보고 체험할 수 있고 미래 과학기술의 흐름을 살피는 기회가 될 이번 전시회는 과학기술대학 중 KAIST만 개최한다.

이번 전시회에는 교내 12개학과 28개 랩과 5개 연구센터가 참여한다. ▲공과대학의 ‘인공대장을 내시경으로 관찰 할 수 있는 시뮬레이터 장치’ 등 14개 분야 ▲정보과학기술대학의 ‘생각하는 기계의 출현’ 등 6개 분야 ▲생명과학대학의 ‘뇌를 디자인하라’ 등 4개 분야 ▲자연과학대학의 ‘극저온에서 일어나는 상전이 현상·초고체 등 4개 분야 ▲ 연구센터의 ’인공위성 연구센터와 우주개발‘ 등 5개 분야의 연구성과물이 전시된다.

특히, 정보과학기술대학의 ‘생각하는 기계의 출연’ 연구팀은 인간처럼 사고하고 행동하는 기계인 ‘로봇 아바타’와 인간을 대신해 어린이들을 돌봐 줄 ‘인간형 로봇 유치원’을 가상공간에서 체험할 기회도 제공한다.

▲한국과학영재학교의 ‘경이로운 마우스 모바일’ 등 2개 분야 ▲경기과학고의 ‘역학적 평형을 고려한 태풍발생 장치’ ▲대전과학고의 ‘대전지방의 산성비 연구’ ▲충북과학고의 ‘진경산수화를 이용한 풍화침식 작용에 대한 탐구’ 등의 연구 성과물도 전시한다.

사전예약은 필요 없으며 매일 오전 10시부터 17시까지 관람 할 수 있다

이번 행사를 주관하는 박승빈 공과대학장은 “미래 청소년들이 KAIST의 우수 연구성과는 물론 미래 연구흐름을 한눈에 볼 수 있는 소중한 기회가 될 것”이라고 말했다.

이번 행사의 세부 프로그램은 전시회 홈페이지(http://so-kaist.ac.kr)를 방문하면 상세히 알 수 있다.

2011.10.25 조회수 16897

일반인을 위한 ‘See-KAIST 2011’ 개최

- 11월 2일부터 4일까지 교내 스포츠 콤플렉스에서 개최 -

- KAIST·과학고·기업체 연구성과 전시 -- ‘생각하는 기계의 출연’ 등 미래 연구방향 한눈에 -

우리 학교는 오는 11월 2일부터 4일까지 사흘 동안 KAIST 스포츠 콤플렉스에서 개교 40주년 기념 ‘See-KAIST 2011’ 행사를 개최한다고 25일 밝혔다.

지난 92년 첫 행사를 시작으로 ‘Open-KAIST’와 번갈아 격년제로 실시해 온 ‘See-KAIST’는 KAIST 연구성과, 과학고 탐구성과, 산업체 연구개발 제품을 전시하는 KAIST의 대표적 과학문화 대중화 행사다.

과학기술에 관심 있으면 누구나 KAIST 연구성과를 직접 보고 체험할 수 있고 미래 과학기술의 흐름을 살피는 기회가 될 이번 전시회는 과학기술대학 중 KAIST만 개최한다.

이번 전시회에는 교내 12개학과 28개 랩과 5개 연구센터가 참여한다. ▲공과대학의 ‘인공대장을 내시경으로 관찰 할 수 있는 시뮬레이터 장치’ 등 14개 분야 ▲정보과학기술대학의 ‘생각하는 기계의 출현’ 등 6개 분야 ▲생명과학대학의 ‘뇌를 디자인하라’ 등 4개 분야 ▲자연과학대학의 ‘극저온에서 일어나는 상전이 현상·초고체 등 4개 분야 ▲ 연구센터의 ’인공위성 연구센터와 우주개발‘ 등 5개 분야의 연구성과물이 전시된다.

특히, 정보과학기술대학의 ‘생각하는 기계의 출연’ 연구팀은 인간처럼 사고하고 행동하는 기계인 ‘로봇 아바타’와 인간을 대신해 어린이들을 돌봐 줄 ‘인간형 로봇 유치원’을 가상공간에서 체험할 기회도 제공한다.

▲한국과학영재학교의 ‘경이로운 마우스 모바일’ 등 2개 분야 ▲경기과학고의 ‘역학적 평형을 고려한 태풍발생 장치’ ▲대전과학고의 ‘대전지방의 산성비 연구’ ▲충북과학고의 ‘진경산수화를 이용한 풍화침식 작용에 대한 탐구’ 등의 연구 성과물도 전시한다.

사전예약은 필요 없으며 매일 오전 10시부터 17시까지 관람 할 수 있다

이번 행사를 주관하는 박승빈 공과대학장은 “미래 청소년들이 KAIST의 우수 연구성과는 물론 미래 연구흐름을 한눈에 볼 수 있는 소중한 기회가 될 것”이라고 말했다.

이번 행사의 세부 프로그램은 전시회 홈페이지(http://so-kaist.ac.kr)를 방문하면 상세히 알 수 있다.

2011.10.25 조회수 16897 -

박현규 교수, 한국생물공학회 '2011 담연학술상' 수상

우리 학교 생명화학공학과 박현규 교수가 한국생물공학회에서 주관하는 "2011 담연학술상" 수상자로 선정됐다.

박 교수는 국제학술지에 61편의 논문 게재, 25편의 국내외 특허출원을 하는 등 핵산공학 분야에서 세계적인 업적을 이뤘다.

담연학술상은 한국생물공학회가 45세 이하 생물공학분야 연구자를 대상으로 연구업적을 심사해 선정하는 상으로 2005년 부터 시상해 왔으며 올해로 7회째를 맞았다.

시상식은 10월 6일 인천 송도컨벤시아에서 개최된 제2차 한국생물공학회 총회에서 열렸다.

2011.10.14 조회수 10538

박현규 교수, 한국생물공학회 '2011 담연학술상' 수상

우리 학교 생명화학공학과 박현규 교수가 한국생물공학회에서 주관하는 "2011 담연학술상" 수상자로 선정됐다.

박 교수는 국제학술지에 61편의 논문 게재, 25편의 국내외 특허출원을 하는 등 핵산공학 분야에서 세계적인 업적을 이뤘다.

담연학술상은 한국생물공학회가 45세 이하 생물공학분야 연구자를 대상으로 연구업적을 심사해 선정하는 상으로 2005년 부터 시상해 왔으며 올해로 7회째를 맞았다.

시상식은 10월 6일 인천 송도컨벤시아에서 개최된 제2차 한국생물공학회 총회에서 열렸다.

2011.10.14 조회수 10538 -

이상엽 칼럼, 미래의 질환을 알고 예방한다

이상엽 생명화학공학과 특훈교수가

매일경제 2011년 10월 5일(수)자 칼럼을 실었다.

제목: 미래의 질환을 알고 예방한다

신문: 매일경제

저자: 이상엽 생명화학공학과 특훈교수

일시: 2011년 10월 5일(수)

기사보기: 미래의 질환을 알고 예방한다

2011.10.05 조회수 7837

이상엽 칼럼, 미래의 질환을 알고 예방한다

이상엽 생명화학공학과 특훈교수가

매일경제 2011년 10월 5일(수)자 칼럼을 실었다.

제목: 미래의 질환을 알고 예방한다

신문: 매일경제

저자: 이상엽 생명화학공학과 특훈교수

일시: 2011년 10월 5일(수)

기사보기: 미래의 질환을 알고 예방한다

2011.10.05 조회수 7837 -

이상엽 특훈교수, 세계경제포럼 ‘미래기술 글로벌 아젠다 위원회’ 의장 선임

우리 학교 생명화학공학과 이상엽(생명과학기술대학 학장) 특훈교수가 세계경제포럼(World Economic Forum)의 ‘미래기술(Emerging Technologies) 글로벌 아젠다 위원회(GAC, Global Agenda Council)’ 의장으로 선임됐다.

임기는 2011년 9월 1일부터 2012년 8월 31일까지 1년이다.

세계경제포럼(WEF)은 경제, 정치, 정책 등의 분야에서 세계적인 리더와 씽크탱크들의 모임으로 인류와 지구환경의 지속성장을 위해 필요한 주제에 대해 ‘글로벌 아젠다 위원회’를 만들어 문제 해결을 위한 비전과 전략을 제시하고 있다.

이 교수가 의장을 맡게 된 ‘미래기술 글로벌 아젠다 위원회’는 생명공학·나노기술· IT 등 미래기술의 발전방향을 모색하고 이들 기술이 인류 사회에 미칠 영향을

논의하게 된다.

이상엽 특훈교수는 “세계적인 리더들의 모임인 세계경제포럼의 미래기술 글로벌 아젠다 위원회 의장으로 선임돼 기쁘다”며 “우수한 우리나라 과학기술과 관련 정책을 전 세계에 잘 알려 우리나라의 위상을 높이는 계기를 만들 것”이라고 포부를 밝혔다.

이 교수는 시스템대사공학 분야를 창시한 세계적인 석학이다. 미생물의 대사회로를 시스템 수준에서 조작하고 다양한 원유 유래 화학물질을 바이오기반으로 친 환경적으로 만드는 연구에서 세계적인 업적을 내고 있다.

이 교수는 현재 교육과학기술부 시스템생물학 연구개발사업과 글로벌 프론티어 바이오매스 사업단 과제를 통해 바이오화학 산업에 필수적인 대사공학 원천기술을 개발하고 있다. 또 대통령 직속 녹색성장위원회 민간위원으로 활동 중이며 세계경제포럼, 국제 학회 등에서 우리나라 녹색성장 관련 기술개발과 연구추진 사례 및 성과의 우수성을 알리고 있다.

2011.09.07 조회수 14855

이상엽 특훈교수, 세계경제포럼 ‘미래기술 글로벌 아젠다 위원회’ 의장 선임

우리 학교 생명화학공학과 이상엽(생명과학기술대학 학장) 특훈교수가 세계경제포럼(World Economic Forum)의 ‘미래기술(Emerging Technologies) 글로벌 아젠다 위원회(GAC, Global Agenda Council)’ 의장으로 선임됐다.

임기는 2011년 9월 1일부터 2012년 8월 31일까지 1년이다.

세계경제포럼(WEF)은 경제, 정치, 정책 등의 분야에서 세계적인 리더와 씽크탱크들의 모임으로 인류와 지구환경의 지속성장을 위해 필요한 주제에 대해 ‘글로벌 아젠다 위원회’를 만들어 문제 해결을 위한 비전과 전략을 제시하고 있다.

이 교수가 의장을 맡게 된 ‘미래기술 글로벌 아젠다 위원회’는 생명공학·나노기술· IT 등 미래기술의 발전방향을 모색하고 이들 기술이 인류 사회에 미칠 영향을

논의하게 된다.

이상엽 특훈교수는 “세계적인 리더들의 모임인 세계경제포럼의 미래기술 글로벌 아젠다 위원회 의장으로 선임돼 기쁘다”며 “우수한 우리나라 과학기술과 관련 정책을 전 세계에 잘 알려 우리나라의 위상을 높이는 계기를 만들 것”이라고 포부를 밝혔다.

이 교수는 시스템대사공학 분야를 창시한 세계적인 석학이다. 미생물의 대사회로를 시스템 수준에서 조작하고 다양한 원유 유래 화학물질을 바이오기반으로 친 환경적으로 만드는 연구에서 세계적인 업적을 내고 있다.

이 교수는 현재 교육과학기술부 시스템생물학 연구개발사업과 글로벌 프론티어 바이오매스 사업단 과제를 통해 바이오화학 산업에 필수적인 대사공학 원천기술을 개발하고 있다. 또 대통령 직속 녹색성장위원회 민간위원으로 활동 중이며 세계경제포럼, 국제 학회 등에서 우리나라 녹색성장 관련 기술개발과 연구추진 사례 및 성과의 우수성을 알리고 있다.

2011.09.07 조회수 14855