%EB%AC%B8%ED%99%94%EA%B8%B0%EC%88%A0%EB%8C%80%ED%95%99%EC%9B%90

-

내러티브 게임에서 플레이어와 캐릭터 관계 연구결과 발표

2020년 출시된 액션 어드밴처 게임 `더 라스트 오브 어스 파트 2(The Last of Us Part Ⅱ)'는 7년 전 출시된 전작의 세계적인 성공과 함께 큰 기대를 불러 모았으나, 결과적으로 플레이어의 반응은 극단적으로 갈렸다. 게임의 스토리텔링을 다른 경지에 끌어올린 걸작이라는 평과, 플레이어를 가르치려고 하는 것 같아 불쾌하다는 평이 공존하며 극명한 대립을 이뤘다. 이러한 논란과 관련해, `더 라스트 오브 어스 파트 2(The Last of Us Part Ⅱ)'와 같은 *내러티브 중심 게임에서 플레이어의 반응이 사람마다 달라지는 이유에 대해 학술적으로 분석한 연구가 나왔다.

☞ 내러티브: 스토리텔링과 유사한 의미를 가지며 실화나 허구의 사건들을 묘사하는 것뿐만 아니라, 이야기를 조직하고 전개하기 위해 이용되는 전략이나 형식 등을 포괄하기도 한다.

우리 대학 문화기술대학원 도영임 초빙교수가 내러티브 게임에서 플레이어-캐릭터 간의 관계와 게임 만족도에 대한 연구 결과를 발표했다고 9일 밝혔다. 연구팀은 `더 라스트 오브 어스 파트 2(The Last of Us Part Ⅱ)' 게임을 플레이했던 12명의 플레이어를 심층 인터뷰해, 이 게임의 호불호가 갈렸던 이유를 플레이어-캐릭터 간의 관계에서 밝혀냈다. 인터뷰에는 이 게임에 만족한 사람과 불만족한 사람이 두루 참여했으며, 한국, 스위스, 미국, 필리핀, 에콰도르 등 다양한 국적의 플레이어가 참가했다.

연구자들은 플레이어와 게임 캐릭터의 관계에서 중요한 심리적인 요인 3가지를 밝혀냈으며, 이 요인들이 복합적으로 작용하여 게임의 만족도 차이를 불러온 것으로 분석했다.

첫 번째는, `강제적인 캐릭터 전환에 대한 관용성'이다. 이는 컨트롤하는 게임 캐릭터가 강제로 다른 캐릭터로 전환되었을 때의 저항감의 정도 차이를 말한다. 게임에 불만족한 플레이어는 컨트롤하는 캐릭터가 강제적으로 바뀐 것에 대해 플레이어로서의 권한을 빼앗겼다는 인식을 가진 반면, 게임에 만족한 플레이어는 이를 스토리를 이어가는 대담하고 효과적인 방식으로 받아들였다.

두 번째는, `캐릭터 애착 형성의 유연성'으로서, 기존에 캐릭터와의 애착을 넘어 다른 캐릭터와 추가로 애착을 형성할 수 있는지 여부를 의미한다. 이 게임에 불만족했던 플레이어들은 전작에서 강한 애착을 형성한 캐릭터들을 자신의 분신처럼 여기고, 새롭게 등장해 적대적인 위치에 있는 캐릭터를 끝까지 거부하는 경향을 보였다. 반면, 게임에 만족했던 플레이어는 새로운 캐릭터와도 애착을 형성하며, 한 캐릭터에 대해 자신의 감정이 변화하는 것을 의미 있는 경험으로 받아들였다.

마지막으로, `캐릭터 이미지의 변화 수용성'이었다. 불만족한 플레이어는 자신이 인식한 캐릭터 이미지에 반하는 새로운 정보나 행동을 비논리적이라고 여기고 이를 받아들이지 않았다. 그러나 만족한 플레이어는 새로운 정보들과 캐릭터 행동을 스스로 해석해서 캐릭터의 이미지를 새롭게 변화시키고 이해하려는 경향을 보였다.

내러티브 게임과 관련한 기존 연구들은 플레이어의 경험보다는 게임의 디자인에 더 초점을 맞춤으로써, 플레이어들이 느끼는 심리적인 변화나 감정, 개인 차이에 대한 이해가 부족했다. 이 연구의 결과는 플레이어와 게임 캐릭터가 관계를 맺는 방식이 사람마다 다를 수 있다는 것을 보여줬다. 연구진은 게임 개발자들이 모든 플레이어를 만족시키려고 하기보다는, 적절한 플레이어 그룹을 목표로 의미 있는 경험을 선사하기 위한 노력이 필요하다고 덧붙였다.

문화기술대학원 도영임 초빙교수는 "게임의 경우 책이나 영화와 달리, 플레이어가 캐릭터를 직접 움직이면서 캐릭터의 감정에 깊이 몰입할 수 있다ˮ며, "이러한 특성을 잘 활용한다면, 게임은 내러티브 경험의 효과적인 전달 매체로서 앞으로 사회문화적, 예술적인 영향력을 더욱 확대할 수 있을 것으로 기대한다ˮ고 밝혔다.

우리 대학 문화기술대학원 발레리 에르브(Valérie Erb) 석사과정 학생과 이세연 박사후연구원이 각각 제1, 제2 저자로 참여한 이 논문은 국제학술지 `프론티어즈 인 사이컬러지(Frontiers in Psychology)' 9월 27일 字에 실렸다. (논문명 : Player-Character Relationship and Game Satisfaction in Narrative Game: Focus on Player Experience of Character Switch in The Last of Us Part II. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.709926)

이번 연구는 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원의 <2020년 문화콘텐츠 R&D 전문인력 양성(문화기술 선도 대학원): 게임 이머징 테크놀로지 R&D 전문인력 양성> 과제의 지원을 받아 수행됐다.

2021.11.09 조회수 8607

내러티브 게임에서 플레이어와 캐릭터 관계 연구결과 발표

2020년 출시된 액션 어드밴처 게임 `더 라스트 오브 어스 파트 2(The Last of Us Part Ⅱ)'는 7년 전 출시된 전작의 세계적인 성공과 함께 큰 기대를 불러 모았으나, 결과적으로 플레이어의 반응은 극단적으로 갈렸다. 게임의 스토리텔링을 다른 경지에 끌어올린 걸작이라는 평과, 플레이어를 가르치려고 하는 것 같아 불쾌하다는 평이 공존하며 극명한 대립을 이뤘다. 이러한 논란과 관련해, `더 라스트 오브 어스 파트 2(The Last of Us Part Ⅱ)'와 같은 *내러티브 중심 게임에서 플레이어의 반응이 사람마다 달라지는 이유에 대해 학술적으로 분석한 연구가 나왔다.

☞ 내러티브: 스토리텔링과 유사한 의미를 가지며 실화나 허구의 사건들을 묘사하는 것뿐만 아니라, 이야기를 조직하고 전개하기 위해 이용되는 전략이나 형식 등을 포괄하기도 한다.

우리 대학 문화기술대학원 도영임 초빙교수가 내러티브 게임에서 플레이어-캐릭터 간의 관계와 게임 만족도에 대한 연구 결과를 발표했다고 9일 밝혔다. 연구팀은 `더 라스트 오브 어스 파트 2(The Last of Us Part Ⅱ)' 게임을 플레이했던 12명의 플레이어를 심층 인터뷰해, 이 게임의 호불호가 갈렸던 이유를 플레이어-캐릭터 간의 관계에서 밝혀냈다. 인터뷰에는 이 게임에 만족한 사람과 불만족한 사람이 두루 참여했으며, 한국, 스위스, 미국, 필리핀, 에콰도르 등 다양한 국적의 플레이어가 참가했다.

연구자들은 플레이어와 게임 캐릭터의 관계에서 중요한 심리적인 요인 3가지를 밝혀냈으며, 이 요인들이 복합적으로 작용하여 게임의 만족도 차이를 불러온 것으로 분석했다.

첫 번째는, `강제적인 캐릭터 전환에 대한 관용성'이다. 이는 컨트롤하는 게임 캐릭터가 강제로 다른 캐릭터로 전환되었을 때의 저항감의 정도 차이를 말한다. 게임에 불만족한 플레이어는 컨트롤하는 캐릭터가 강제적으로 바뀐 것에 대해 플레이어로서의 권한을 빼앗겼다는 인식을 가진 반면, 게임에 만족한 플레이어는 이를 스토리를 이어가는 대담하고 효과적인 방식으로 받아들였다.

두 번째는, `캐릭터 애착 형성의 유연성'으로서, 기존에 캐릭터와의 애착을 넘어 다른 캐릭터와 추가로 애착을 형성할 수 있는지 여부를 의미한다. 이 게임에 불만족했던 플레이어들은 전작에서 강한 애착을 형성한 캐릭터들을 자신의 분신처럼 여기고, 새롭게 등장해 적대적인 위치에 있는 캐릭터를 끝까지 거부하는 경향을 보였다. 반면, 게임에 만족했던 플레이어는 새로운 캐릭터와도 애착을 형성하며, 한 캐릭터에 대해 자신의 감정이 변화하는 것을 의미 있는 경험으로 받아들였다.

마지막으로, `캐릭터 이미지의 변화 수용성'이었다. 불만족한 플레이어는 자신이 인식한 캐릭터 이미지에 반하는 새로운 정보나 행동을 비논리적이라고 여기고 이를 받아들이지 않았다. 그러나 만족한 플레이어는 새로운 정보들과 캐릭터 행동을 스스로 해석해서 캐릭터의 이미지를 새롭게 변화시키고 이해하려는 경향을 보였다.

내러티브 게임과 관련한 기존 연구들은 플레이어의 경험보다는 게임의 디자인에 더 초점을 맞춤으로써, 플레이어들이 느끼는 심리적인 변화나 감정, 개인 차이에 대한 이해가 부족했다. 이 연구의 결과는 플레이어와 게임 캐릭터가 관계를 맺는 방식이 사람마다 다를 수 있다는 것을 보여줬다. 연구진은 게임 개발자들이 모든 플레이어를 만족시키려고 하기보다는, 적절한 플레이어 그룹을 목표로 의미 있는 경험을 선사하기 위한 노력이 필요하다고 덧붙였다.

문화기술대학원 도영임 초빙교수는 "게임의 경우 책이나 영화와 달리, 플레이어가 캐릭터를 직접 움직이면서 캐릭터의 감정에 깊이 몰입할 수 있다ˮ며, "이러한 특성을 잘 활용한다면, 게임은 내러티브 경험의 효과적인 전달 매체로서 앞으로 사회문화적, 예술적인 영향력을 더욱 확대할 수 있을 것으로 기대한다ˮ고 밝혔다.

우리 대학 문화기술대학원 발레리 에르브(Valérie Erb) 석사과정 학생과 이세연 박사후연구원이 각각 제1, 제2 저자로 참여한 이 논문은 국제학술지 `프론티어즈 인 사이컬러지(Frontiers in Psychology)' 9월 27일 字에 실렸다. (논문명 : Player-Character Relationship and Game Satisfaction in Narrative Game: Focus on Player Experience of Character Switch in The Last of Us Part II. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.709926)

이번 연구는 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원의 <2020년 문화콘텐츠 R&D 전문인력 양성(문화기술 선도 대학원): 게임 이머징 테크놀로지 R&D 전문인력 양성> 과제의 지원을 받아 수행됐다.

2021.11.09 조회수 8607 -

소프라노 조수미, CT 대학원 초빙석학교수로 임명

우리 대학이 소프라노 조수미 씨를 문화기술대학원 초빙석학교수에 임명했다.

이번 임용은 세계 정상의 음악가를 교수로 초빙해 KAIST 구성원들이 문화예술을 향유하는 시야를 넓히고 관련 소양을 쌓을 수 있는 저변을 확대하기 위해 추진됐다. 또한, 이광형 총장이 취임 초부터 강조해온 인문학 강화 정책, 미술관 건립 등의 행보와도 맥을 같이 한다.

조수미 교수는 2022년 1학기부터 학부생 및 대학원생을 대상으로 하는 리더십 특강을 맡는다. 또한, 문화기술대학원 남주한 교수와 공동으로 인공 지능을 활용한 음악 연주 분석 및 생성에 관한 기초 연구와 미래의 공연 제작 및 무대 연출 기술에 관한 응용 연구를 진행한다.

특히, ʻ조수미 공연예술 연구센터ʼ를 문화기술대학원 내에 설립해 KAIST 교수 및 외부 전문가들과 함께 융합 연구를 추진한다. ▴아바타·홀로그램·혼합현실 등 가상 연주자를 실감 나게 표현하기 위한 영상기술 및 사운드와의 통합 기술, ▴가상 연주자와 인간 연주자의 소통을 위한 인터렉션 기술, ▴메타버스, 대체 불가 토큰(Non Fungible Token, NFT) 등 미래 공연 산업 플랫폼 및 저작권 연구 분야에서 조 교수의 경험을 바탕으로 한 풍부한 자문을 제공할 예정이다. 이와 함께 KAIST가 1986년부터 꾸준히 개최하고 있는 문화행사 무대에서 올해 12월 특별 공연을 개최해 학생들과 대화의 시간을 갖는 것은 물론 창의적이고 융합적인 인재로 성장하는데 필요한 예술적 경험을 제공할 예정이다.

14일 오후 KAIST 학술문화관 양승택 오디토리움에서 열린 조 교수의 임명장 수여식은 온라인 플랫폼을 이용한 비대면 실시간 행사로 진행됐다. 현장에는 포르투갈에 체류 중인 조 교수를 대신해 소속사인 SMI 엔터테인먼트의 조영준 대표가 참석해 임명장을 받았다.

조수미 교수는 화상 연결을 통해 "우리나라 과학기술의 산실인 KAIST의 초빙석학교수로 학생들을 만나 문화와 기술의 융합에 대하여 생각해 볼 수 있는 기회를 주신 것에 대해 진심으로 감사드린다ˮ라고 소감을 밝혔다. 이어 조 교수는, "급격하게 변화하는 환경 속에서 과학기술을 접목한 예술로 우리의 삶의 질을 높이는 중요한 연구과정에 최선을 다해 동참하겠다ˮ라고 덧붙였다.

이광형 총장은 "역경을 극복하고 세계 최고의 자리에 오른 조수미 교수의 경험과 정신을 배우는 것이 초일류 대학을 지향하는 KAIST 구성원들에게 큰 자산이 될 것ˮ이라고 기대감을 밝혔다.

조 교수의 임용 기간은 올해 10월 1일부터 2024년 9월까지 3년이다. 한편, 조수미 교수는 1986년 오페라 <리골레토>의 질다 역으로 데뷔했다. 이후 헤르베르트 폰 카라얀(Herbert von Karajan), 게오르그 솔티Georg Solti), 주빈 메타(Zubin Mehta), 제임스 레바인(James Levine) 등의 세계 최상급 지휘자들과 무대를 함께했다. 40여 장의 정규 앨범을 발매했으며, 영화음악·가요·뮤지컬 등 목소리로 할 수 있는 모든 영역에서 빛나는 활동을 이어오고 있다.

2021.10.15 조회수 9704

소프라노 조수미, CT 대학원 초빙석학교수로 임명

우리 대학이 소프라노 조수미 씨를 문화기술대학원 초빙석학교수에 임명했다.

이번 임용은 세계 정상의 음악가를 교수로 초빙해 KAIST 구성원들이 문화예술을 향유하는 시야를 넓히고 관련 소양을 쌓을 수 있는 저변을 확대하기 위해 추진됐다. 또한, 이광형 총장이 취임 초부터 강조해온 인문학 강화 정책, 미술관 건립 등의 행보와도 맥을 같이 한다.

조수미 교수는 2022년 1학기부터 학부생 및 대학원생을 대상으로 하는 리더십 특강을 맡는다. 또한, 문화기술대학원 남주한 교수와 공동으로 인공 지능을 활용한 음악 연주 분석 및 생성에 관한 기초 연구와 미래의 공연 제작 및 무대 연출 기술에 관한 응용 연구를 진행한다.

특히, ʻ조수미 공연예술 연구센터ʼ를 문화기술대학원 내에 설립해 KAIST 교수 및 외부 전문가들과 함께 융합 연구를 추진한다. ▴아바타·홀로그램·혼합현실 등 가상 연주자를 실감 나게 표현하기 위한 영상기술 및 사운드와의 통합 기술, ▴가상 연주자와 인간 연주자의 소통을 위한 인터렉션 기술, ▴메타버스, 대체 불가 토큰(Non Fungible Token, NFT) 등 미래 공연 산업 플랫폼 및 저작권 연구 분야에서 조 교수의 경험을 바탕으로 한 풍부한 자문을 제공할 예정이다. 이와 함께 KAIST가 1986년부터 꾸준히 개최하고 있는 문화행사 무대에서 올해 12월 특별 공연을 개최해 학생들과 대화의 시간을 갖는 것은 물론 창의적이고 융합적인 인재로 성장하는데 필요한 예술적 경험을 제공할 예정이다.

14일 오후 KAIST 학술문화관 양승택 오디토리움에서 열린 조 교수의 임명장 수여식은 온라인 플랫폼을 이용한 비대면 실시간 행사로 진행됐다. 현장에는 포르투갈에 체류 중인 조 교수를 대신해 소속사인 SMI 엔터테인먼트의 조영준 대표가 참석해 임명장을 받았다.

조수미 교수는 화상 연결을 통해 "우리나라 과학기술의 산실인 KAIST의 초빙석학교수로 학생들을 만나 문화와 기술의 융합에 대하여 생각해 볼 수 있는 기회를 주신 것에 대해 진심으로 감사드린다ˮ라고 소감을 밝혔다. 이어 조 교수는, "급격하게 변화하는 환경 속에서 과학기술을 접목한 예술로 우리의 삶의 질을 높이는 중요한 연구과정에 최선을 다해 동참하겠다ˮ라고 덧붙였다.

이광형 총장은 "역경을 극복하고 세계 최고의 자리에 오른 조수미 교수의 경험과 정신을 배우는 것이 초일류 대학을 지향하는 KAIST 구성원들에게 큰 자산이 될 것ˮ이라고 기대감을 밝혔다.

조 교수의 임용 기간은 올해 10월 1일부터 2024년 9월까지 3년이다. 한편, 조수미 교수는 1986년 오페라 <리골레토>의 질다 역으로 데뷔했다. 이후 헤르베르트 폰 카라얀(Herbert von Karajan), 게오르그 솔티Georg Solti), 주빈 메타(Zubin Mehta), 제임스 레바인(James Levine) 등의 세계 최상급 지휘자들과 무대를 함께했다. 40여 장의 정규 앨범을 발매했으며, 영화음악·가요·뮤지컬 등 목소리로 할 수 있는 모든 영역에서 빛나는 활동을 이어오고 있다.

2021.10.15 조회수 9704 -

유명 DJ들의 플레이리스트로 일렉트로닉 음악 시장 분석

우리 대학 문화기술대학원 이원재 교수, 위형석 박사 연구팀이 일렉트로닉 음악 페스티벌(Electronic Music Festival) 에서 활동하고 있는 유명 DJ들의 시장 성공을 위한 사회적 역할을 그들의 플레이리스트(Playlist) 분석을 통해 밝혔다고 9일 밝혔다.

문화기술대학원 위형석 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `플로스 원(PLOS ONE)' 최신호에 출판됐다. (논문명 : Stars inside have reached outside: The effects of electronic dance music DJs’ social standing and musical identity on track success)

연구팀은 EDM(Electronic Dance Music)과 같은 신흥 장르의 음악 시장에서 DJ들의 사회적 명성을 그들의 예술 작품의 품질을 보장하는 효과적인 수단으로 보고, 특히 음악적 정체성과 아티스트의 집단 내 사회적 위치가 명성에 영향을 미치는 두 가지 중요한 요소임을 밝혔다.

연구팀은 2013년부터 2016년까지 전 세계 각지에서 개최한 9개의 페스티벌에서 공연했던 815명의 DJ들의 3,164개의 플레이리스트 데이터를 DJ들 간 일종의 인용 관계(Citation network)로 분석해 다른 DJ들로부터 인용 횟수가 많은 DJ를 사회적 명성이 높은 것으로 간주했다.

또한 이와 함께, 이들이 해당 기간 발매한 음원들의 장르, BPM(beats per minute)와 키 스케일(Key Scale) 데이터를 분석해 음악적 정체성과 연관성을 분석했다.

첫째로, DJ들이 발매한 음원 데이터를 분석한 결과 명성이 높은 스타 DJ일수록 일관되고 확고한 음악적 정체성을 표방하는 것으로 나타났다. 즉, 새로운 스타일과 장르가 끊임없이 탄생하는 음악 시장에서 자신만의 영역을 개척하고 가치 기준을 설정하는 것이 사회적 명성을 얻는데 중요한 요소로서 작동함을 연구진은 밝혔다.

둘째로, DJ들이 공연했던 플레이리스트 데이터를 기반으로 네트워크 분석을 한 결과, 사회적 명성이 높은 DJ일수록 서로 다른 집단을 연결하는 중개적 위치(brokerage position)와 한 집단 내 응집력이 높은 위치(Cohesive position)가 결합된 하이브리드 형태(Hybrid position)의 위치에 있는 것을 확인할 수 있었다. 이러한 하이브리드 위치는 새로운 기회와 자원의 유입을 컨트롤할 수 있는 가장 유리한 위치로서, 두 입장이 가진 장점을 이분법으로 나누는 기존의 연구들과는 달리, 두 입장이 상호 보완적으로 시너지를 낼 수 있음을 밝히고 있다.

연구팀은 이러한 독특한 현상이 EDM DJ들 사이의 리믹스(Remix) 문화에서 비롯된 것으로 보고 있다. 자신만의 음악적 정체성으로 다양한 트랙을 결합하여 플레이리스트를 구성하는 방식이 바로 DJ들의 예술적 창의성을 보여주는 방법이기 때문이다. 따라서 스타 DJ들은 자신의 리믹스 실력을 보여주기 위해 다른 장르에서 명성이 높은 DJ의 음악을 선택해 새롭게 재해석함으로써 리더로서 자신이 속한 장르 집단의 위상을 높임과 동시에 장르 간 크로스오버 형태의 협업을 진행하는 선구자적 역할을 맡고 있다.

그럼에도 불구하고, 연구팀은 EDM 내 대부분의 장르와는 달리 테크노(Techno) DJ들은 오히려 장르 간 크로스오버를 지양하고 자신들만의 음악적 정체성만을 고수해 갈라파고스화돼 있다는 결과 또한 독특한 현상임을 지적하고 있다.

이원재 교수는 "최근 음악의 인용과 추천이라는 방식으로 새롭게 주목받고 있는 DJ와 같은 차세대 아티스트들의 플레이리스트 분석을 통해 음악적 요소뿐 아니라 그들 집단 내 사회적 관계를 함께 분석했다ˮ며, "큐레이션(Curation)과 추천(Recommendation)으로 변화하는 최근 음악 소비 트렌드에 맞춰 이와 같은 접근법이 다양하게 활용될 수 있을 것ˮ이라고 말했다.

한편 이번 연구는 BK21 플러스 콘텐츠 사이언스 사업단의 지원을 받아 수행됐다.

2021.09.09 조회수 10051

유명 DJ들의 플레이리스트로 일렉트로닉 음악 시장 분석

우리 대학 문화기술대학원 이원재 교수, 위형석 박사 연구팀이 일렉트로닉 음악 페스티벌(Electronic Music Festival) 에서 활동하고 있는 유명 DJ들의 시장 성공을 위한 사회적 역할을 그들의 플레이리스트(Playlist) 분석을 통해 밝혔다고 9일 밝혔다.

문화기술대학원 위형석 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `플로스 원(PLOS ONE)' 최신호에 출판됐다. (논문명 : Stars inside have reached outside: The effects of electronic dance music DJs’ social standing and musical identity on track success)

연구팀은 EDM(Electronic Dance Music)과 같은 신흥 장르의 음악 시장에서 DJ들의 사회적 명성을 그들의 예술 작품의 품질을 보장하는 효과적인 수단으로 보고, 특히 음악적 정체성과 아티스트의 집단 내 사회적 위치가 명성에 영향을 미치는 두 가지 중요한 요소임을 밝혔다.

연구팀은 2013년부터 2016년까지 전 세계 각지에서 개최한 9개의 페스티벌에서 공연했던 815명의 DJ들의 3,164개의 플레이리스트 데이터를 DJ들 간 일종의 인용 관계(Citation network)로 분석해 다른 DJ들로부터 인용 횟수가 많은 DJ를 사회적 명성이 높은 것으로 간주했다.

또한 이와 함께, 이들이 해당 기간 발매한 음원들의 장르, BPM(beats per minute)와 키 스케일(Key Scale) 데이터를 분석해 음악적 정체성과 연관성을 분석했다.

첫째로, DJ들이 발매한 음원 데이터를 분석한 결과 명성이 높은 스타 DJ일수록 일관되고 확고한 음악적 정체성을 표방하는 것으로 나타났다. 즉, 새로운 스타일과 장르가 끊임없이 탄생하는 음악 시장에서 자신만의 영역을 개척하고 가치 기준을 설정하는 것이 사회적 명성을 얻는데 중요한 요소로서 작동함을 연구진은 밝혔다.

둘째로, DJ들이 공연했던 플레이리스트 데이터를 기반으로 네트워크 분석을 한 결과, 사회적 명성이 높은 DJ일수록 서로 다른 집단을 연결하는 중개적 위치(brokerage position)와 한 집단 내 응집력이 높은 위치(Cohesive position)가 결합된 하이브리드 형태(Hybrid position)의 위치에 있는 것을 확인할 수 있었다. 이러한 하이브리드 위치는 새로운 기회와 자원의 유입을 컨트롤할 수 있는 가장 유리한 위치로서, 두 입장이 가진 장점을 이분법으로 나누는 기존의 연구들과는 달리, 두 입장이 상호 보완적으로 시너지를 낼 수 있음을 밝히고 있다.

연구팀은 이러한 독특한 현상이 EDM DJ들 사이의 리믹스(Remix) 문화에서 비롯된 것으로 보고 있다. 자신만의 음악적 정체성으로 다양한 트랙을 결합하여 플레이리스트를 구성하는 방식이 바로 DJ들의 예술적 창의성을 보여주는 방법이기 때문이다. 따라서 스타 DJ들은 자신의 리믹스 실력을 보여주기 위해 다른 장르에서 명성이 높은 DJ의 음악을 선택해 새롭게 재해석함으로써 리더로서 자신이 속한 장르 집단의 위상을 높임과 동시에 장르 간 크로스오버 형태의 협업을 진행하는 선구자적 역할을 맡고 있다.

그럼에도 불구하고, 연구팀은 EDM 내 대부분의 장르와는 달리 테크노(Techno) DJ들은 오히려 장르 간 크로스오버를 지양하고 자신들만의 음악적 정체성만을 고수해 갈라파고스화돼 있다는 결과 또한 독특한 현상임을 지적하고 있다.

이원재 교수는 "최근 음악의 인용과 추천이라는 방식으로 새롭게 주목받고 있는 DJ와 같은 차세대 아티스트들의 플레이리스트 분석을 통해 음악적 요소뿐 아니라 그들 집단 내 사회적 관계를 함께 분석했다ˮ며, "큐레이션(Curation)과 추천(Recommendation)으로 변화하는 최근 음악 소비 트렌드에 맞춰 이와 같은 접근법이 다양하게 활용될 수 있을 것ˮ이라고 말했다.

한편 이번 연구는 BK21 플러스 콘텐츠 사이언스 사업단의 지원을 받아 수행됐다.

2021.09.09 조회수 10051 -

KBS와 함께 뉴스 영상 인공지능 데이터베이스와 한국형 메타데이터 구축한다

우리 대학은 KBS(사장 양승동)와 함께 한국형 보도영상 인공지능(AI) 데이터베이스와 메타데이터 구축에 나선다고 20일 밝혔다.

문화기술대학원 박주용(과제총괄책임), 이원재, 노준용 교수 연구팀이 주도하는 컨소시엄은 인공지능을 이용해 영상 정보 추출과 편집을 손쉽게 하는 기술 개발에 착수했다. 이와 함께 수행기관인 KBS가 보유한 방대한 뉴스 영상 데이터를 결합해 포스트 코로나 시대 인공지능 기반 영상 콘텐츠 산업 창출에 적극적으로 나설 계획이라고 밝혔다.

현재 인공지능은 질병 진단과 자율운전 등 인간의 기계적인 움직임과 판단력을 보완하는 영역을 벗어나 미디어 콘텐츠 제작과 같은 창의적 분야까지 급속히 확장하고 있다. 하지만 비전문가 누구라도 말을 통해 손쉽게 콘텐츠를 만들고 편집할 수 있게 하는 인공지능 기술은 아직 많은 발전이 필요하며 우리나라에서는 특히 한국어 기반 데이터 세트의 부족이 큰 걸림돌이 되고 있다고 전문가들은 입을 모으고 있다.

우리 대학은 KBS와 함께 인공지능 모델 학습을 위한 고품질의 영상 데이터를 구축하고 ‘한국형 뉴스 영상 메타데이터 표준 모델’ 개발을 목표로 하고 있다. 메타데이터 기반 공공개방형 뉴스 아카이브 분야는 현재 미국의 AP와 영국의 BBC가 주도하고 있는데, 박주용 교수는 “이 프로젝트를 통해 저작권 문제와 범용성 메타데이터의 부족으로 연구 개발에 어려움을 겪던 연구자들과 관련 스타트업들의 숨통이 트일 것으로 기대한다”며 “더 나아가 한국형 콘텐츠 플랫폼의 틀을 다지게 될 것”이라고 밝혔다.

과기정통부(장관 임혜숙)와 한국지능정보사회진흥원(원장 문용식)의 `2021년도 인공지능 학습용 데이터 구축' 사업 예산 및 KAIST가 주도하는 컨소시엄의 민간투자금 등 모두 42억 원의 재원으로 운용되는 이 과제는 우리 대학 문화기술대학원이 주관하고 KBS, 메트릭스리서치(대표 나윤정), 액션파워(공동대표 조홍식/이지화), 소리자바(대표이사 안상현), 데이터메이커(대표이사 김태헌), 미소정보기술(대표이사 안동욱), 인터마인즈(대표이사 김종진)가 공동연구기관으로 참여한다. 이 프로젝트에서 개발되는 데이터베이스, 인공지능 학습모델, 프로그래밍 코드 등 모든 연구 결과는 공공재이기 때문에 누구나 연구와 사업에 사용할 수 있다.

2021.07.20 조회수 11712

KBS와 함께 뉴스 영상 인공지능 데이터베이스와 한국형 메타데이터 구축한다

우리 대학은 KBS(사장 양승동)와 함께 한국형 보도영상 인공지능(AI) 데이터베이스와 메타데이터 구축에 나선다고 20일 밝혔다.

문화기술대학원 박주용(과제총괄책임), 이원재, 노준용 교수 연구팀이 주도하는 컨소시엄은 인공지능을 이용해 영상 정보 추출과 편집을 손쉽게 하는 기술 개발에 착수했다. 이와 함께 수행기관인 KBS가 보유한 방대한 뉴스 영상 데이터를 결합해 포스트 코로나 시대 인공지능 기반 영상 콘텐츠 산업 창출에 적극적으로 나설 계획이라고 밝혔다.

현재 인공지능은 질병 진단과 자율운전 등 인간의 기계적인 움직임과 판단력을 보완하는 영역을 벗어나 미디어 콘텐츠 제작과 같은 창의적 분야까지 급속히 확장하고 있다. 하지만 비전문가 누구라도 말을 통해 손쉽게 콘텐츠를 만들고 편집할 수 있게 하는 인공지능 기술은 아직 많은 발전이 필요하며 우리나라에서는 특히 한국어 기반 데이터 세트의 부족이 큰 걸림돌이 되고 있다고 전문가들은 입을 모으고 있다.

우리 대학은 KBS와 함께 인공지능 모델 학습을 위한 고품질의 영상 데이터를 구축하고 ‘한국형 뉴스 영상 메타데이터 표준 모델’ 개발을 목표로 하고 있다. 메타데이터 기반 공공개방형 뉴스 아카이브 분야는 현재 미국의 AP와 영국의 BBC가 주도하고 있는데, 박주용 교수는 “이 프로젝트를 통해 저작권 문제와 범용성 메타데이터의 부족으로 연구 개발에 어려움을 겪던 연구자들과 관련 스타트업들의 숨통이 트일 것으로 기대한다”며 “더 나아가 한국형 콘텐츠 플랫폼의 틀을 다지게 될 것”이라고 밝혔다.

과기정통부(장관 임혜숙)와 한국지능정보사회진흥원(원장 문용식)의 `2021년도 인공지능 학습용 데이터 구축' 사업 예산 및 KAIST가 주도하는 컨소시엄의 민간투자금 등 모두 42억 원의 재원으로 운용되는 이 과제는 우리 대학 문화기술대학원이 주관하고 KBS, 메트릭스리서치(대표 나윤정), 액션파워(공동대표 조홍식/이지화), 소리자바(대표이사 안상현), 데이터메이커(대표이사 김태헌), 미소정보기술(대표이사 안동욱), 인터마인즈(대표이사 김종진)가 공동연구기관으로 참여한다. 이 프로젝트에서 개발되는 데이터베이스, 인공지능 학습모델, 프로그래밍 코드 등 모든 연구 결과는 공공재이기 때문에 누구나 연구와 사업에 사용할 수 있다.

2021.07.20 조회수 11712 -

문화기술대학원, ‘게임과 예술: 환상의 전조’ 특별전 참여

우리 대학이 대전시립미술관(관장 선승혜)에서 오는 6월 8일부터 9월 5일까지 개최하는 과학예술융복합 특별전 ‘게임과 예술: 환상의 전조(Game & Art: Auguries of Fantasy)’에 참여한다.

특별전 <게임과 예술: 환상의 전조>에서는 대전시립미술관, 우리 대학 문화기술대학원, 엔씨소프트가 함께 메타버스세계에서 환상현실(Fantasy Reality)이 어떻게 펼쳐질 지에 관해 게임과 예술을 수단으로 한 미래판을 선보인다.

이번 전시는 문화체육관광부 및 한국콘텐츠진흥원의 2020년도 문화기술 연구개발지원사업(문화콘텐츠 R&D 전문인력 양성-문화기술 선도 대학원)의 일환으로 개최된다. 대전시립미술관, 우리 대학 문화기술대학원, 엔씨소프트가 정부-대학-기업의 경계를 넘어서서 R&D로 협업한 선도적 모범사례다. 또한, 게임과 예술의 결합으로 차세대 인재를 발탁해 양성하는 선도적 미래 문화프로젝트로서의 의미가 크다. 뿐만 아니라, 대전시립미술관이 KAIST와 엔씨소프트가 함께 창작센터에서 전시해 대전 원도심의 활성화에 기여하는 사회 가치 실현에 공헌했다는 점에서도 높은 평가를 받았다.

대전 창작센터에 마련된 전시 공간은 게임과 예술이 만들어낸 환상현실을 주제로 시공간의 제약을 초월한 자유로움을 관객에게 선사하기 위해 구성됐다.

과거, 현재, 미래가 자유롭게 연결되는‘무시간성(timeless)’과‘무공간성(spaceless)’이 특징으로 ‘무시간성’이란 환상현실에서 경험한 즐거움의 감정이 시간이 흘러도 기억에 남아있다는 뜻이 내포되어 있으며, ‘무공간성’이란 디지털세계에서 공간이 제약이 없이 무한히 확장된다는 의미다.

특히, 우리대학 문화기술대학원 출신으로 과학기술과 문화예술을 연결한 MZ세대의 선도적 인재들이 새롭게 제작한 신작을 선보인다.

이번 <게임과 예술> 프로젝트를 이끄는 남주한 문화기술대학원 교수는 “1980년대부터 국내에서 본격적으로 시작된 컴퓨터 게임은 여러 세대를 아우르는 문화 콘텐츠로 자리 잡았고 이제 게임은 컴퓨터 그래픽스, 사운드, 인간-컴퓨터 상호작용, 빅 데이터, 그리고 인공 지능까지 최첨단 기술이 통합되는 장이자, 기술에 인간의 상상력을 더해 예술적 창의성을 발휘할 수 있는 최고의 플랫폼이기도 하다"라고 말했다.

이어, 남 교수는 "KAIST 문화기술대학원 출신 작가들이 게임을 매개로 과거, 현재, 미래를 넘나드는 작품을 통해 우리 사회에 다양한 메시지를 전달하고자 한다” 라고 전했다.

오주영의 <기대치 않은 풍경 ver2>(2021)와 <쥐들에게 희망을 ver.2>(2021) 게임 두 작품은 여러 과학적 성과 뒤에 감춰져 있던 몰이해, 우연한 성과로 발전되어 온 역사, 새로운 편리함의 부작용 등 기술을 둘러싼 이슈들을 제기하는 게임형 미디어 작업을 선보인다.

김태완의 (2021)은 ‘치유’가 주제다. 치유를 ‘차이에서 빛남’으로 풀어낸다. 김태완 작가는 기술적으로 인트라스페이스 내에서 디지털 데이터로 기록되는 사람의 움직임을 따라 실시간으로 변주되는 입자의 움직임과 앰비언트 사운드, 그리고 4개의 소주제로 제작된 향(香)을 병치했다. 전시 공간에서 메타 데이터가 센서로 수집되고, 유영하는 입자 형태를 오디오 비주얼 반응에 따라 추상적인 그래픽 디자인으로 진화시킨다.

<SOS>(2021)는 KAIST 연구자 6명(염인화, 이승언, 전성진, 홍진석, 윤형석, 이상민)의 공동작업이다. SOS는 동시대의 자연 자원을 둘러싼 조건, 시스템, 현상을 다각도에서 관찰, 공동 작성한 사변적 시나리오 한 편을 근간에 둔다. 관객-주인공은 작품 환경을 구성하는 다양한 매체-요소 사이를 게임화된 동선을 따라 오간다. 이 과정을 통해 ‘간-행성 네트워크 관리’ 노동을 수행하거나, 호기심, 의심, 회복 등의 다양한 감정을 경험할 수 있도록 구성되었다.

김성현의 <다양체>(2021)는 손과 손가락의 변형을 인식하는 장치를 통해 관객에게 심층 신경망이 학습한 게임 플레이 이미지의 잠재 공간을 탐험하는 경험을 제공한다. 신경망이 생성한 이미지 볼륨은 물리 기반의 3차원 볼륨 렌더링 알고리즘을 통해 시각화되며, 일련의 과정은 직접 작성한 코드를 바탕으로 구현된다.

또한, 엔씨소프트도 이번 전시를 후원하면서, 아티스트로 참가한다. 엔씨소프트의 게임을 구성하는 기반 요소들과 기술을 활용하여 타 장르와의 결합을 시도한 프로젝트로 ‘게임 구축을 위한 데이터’, 세계관을 형성하는 시나리오, 게임 아트 및 사운드 등을 예술과 접목하여 재창작 된 작품들이다. 모든 컨텐츠는 오프라인의 물리적 공간 뿐 아니라, 가상의 공간인 온라인에서도 경험이 가능하며, 개인 디바이스를 통해 쉽게 접속할 수 있도록 장치됐다.

이광형 총장은 “초일류에 도전하는 KAIST 졸업생과 재학생이 주도적으로 참가했다는 점에서 의미가 크다"라고 전했다. 이어, 이 총장은 "이는 KAIST 문화기술대학원이 초일류로 가는 인재를 양성하고, 엔씨소프트와 협력하여 대학-기업을 연결하고, 대전시립미술관과 협력하여 지역사회의 문화에 기여하는 사회적 가치를 보여주는 전시”라고 강조했다. 한편, 이번 전시는 무료로 관람가능하며, 2021년 6월 8일(화) 대전시립미술관 대전창작센터에서 개막 예정이다.

2021.05.25 조회수 56068

문화기술대학원, ‘게임과 예술: 환상의 전조’ 특별전 참여

우리 대학이 대전시립미술관(관장 선승혜)에서 오는 6월 8일부터 9월 5일까지 개최하는 과학예술융복합 특별전 ‘게임과 예술: 환상의 전조(Game & Art: Auguries of Fantasy)’에 참여한다.

특별전 <게임과 예술: 환상의 전조>에서는 대전시립미술관, 우리 대학 문화기술대학원, 엔씨소프트가 함께 메타버스세계에서 환상현실(Fantasy Reality)이 어떻게 펼쳐질 지에 관해 게임과 예술을 수단으로 한 미래판을 선보인다.

이번 전시는 문화체육관광부 및 한국콘텐츠진흥원의 2020년도 문화기술 연구개발지원사업(문화콘텐츠 R&D 전문인력 양성-문화기술 선도 대학원)의 일환으로 개최된다. 대전시립미술관, 우리 대학 문화기술대학원, 엔씨소프트가 정부-대학-기업의 경계를 넘어서서 R&D로 협업한 선도적 모범사례다. 또한, 게임과 예술의 결합으로 차세대 인재를 발탁해 양성하는 선도적 미래 문화프로젝트로서의 의미가 크다. 뿐만 아니라, 대전시립미술관이 KAIST와 엔씨소프트가 함께 창작센터에서 전시해 대전 원도심의 활성화에 기여하는 사회 가치 실현에 공헌했다는 점에서도 높은 평가를 받았다.

대전 창작센터에 마련된 전시 공간은 게임과 예술이 만들어낸 환상현실을 주제로 시공간의 제약을 초월한 자유로움을 관객에게 선사하기 위해 구성됐다.

과거, 현재, 미래가 자유롭게 연결되는‘무시간성(timeless)’과‘무공간성(spaceless)’이 특징으로 ‘무시간성’이란 환상현실에서 경험한 즐거움의 감정이 시간이 흘러도 기억에 남아있다는 뜻이 내포되어 있으며, ‘무공간성’이란 디지털세계에서 공간이 제약이 없이 무한히 확장된다는 의미다.

특히, 우리대학 문화기술대학원 출신으로 과학기술과 문화예술을 연결한 MZ세대의 선도적 인재들이 새롭게 제작한 신작을 선보인다.

이번 <게임과 예술> 프로젝트를 이끄는 남주한 문화기술대학원 교수는 “1980년대부터 국내에서 본격적으로 시작된 컴퓨터 게임은 여러 세대를 아우르는 문화 콘텐츠로 자리 잡았고 이제 게임은 컴퓨터 그래픽스, 사운드, 인간-컴퓨터 상호작용, 빅 데이터, 그리고 인공 지능까지 최첨단 기술이 통합되는 장이자, 기술에 인간의 상상력을 더해 예술적 창의성을 발휘할 수 있는 최고의 플랫폼이기도 하다"라고 말했다.

이어, 남 교수는 "KAIST 문화기술대학원 출신 작가들이 게임을 매개로 과거, 현재, 미래를 넘나드는 작품을 통해 우리 사회에 다양한 메시지를 전달하고자 한다” 라고 전했다.

오주영의 <기대치 않은 풍경 ver2>(2021)와 <쥐들에게 희망을 ver.2>(2021) 게임 두 작품은 여러 과학적 성과 뒤에 감춰져 있던 몰이해, 우연한 성과로 발전되어 온 역사, 새로운 편리함의 부작용 등 기술을 둘러싼 이슈들을 제기하는 게임형 미디어 작업을 선보인다.

김태완의 (2021)은 ‘치유’가 주제다. 치유를 ‘차이에서 빛남’으로 풀어낸다. 김태완 작가는 기술적으로 인트라스페이스 내에서 디지털 데이터로 기록되는 사람의 움직임을 따라 실시간으로 변주되는 입자의 움직임과 앰비언트 사운드, 그리고 4개의 소주제로 제작된 향(香)을 병치했다. 전시 공간에서 메타 데이터가 센서로 수집되고, 유영하는 입자 형태를 오디오 비주얼 반응에 따라 추상적인 그래픽 디자인으로 진화시킨다.

<SOS>(2021)는 KAIST 연구자 6명(염인화, 이승언, 전성진, 홍진석, 윤형석, 이상민)의 공동작업이다. SOS는 동시대의 자연 자원을 둘러싼 조건, 시스템, 현상을 다각도에서 관찰, 공동 작성한 사변적 시나리오 한 편을 근간에 둔다. 관객-주인공은 작품 환경을 구성하는 다양한 매체-요소 사이를 게임화된 동선을 따라 오간다. 이 과정을 통해 ‘간-행성 네트워크 관리’ 노동을 수행하거나, 호기심, 의심, 회복 등의 다양한 감정을 경험할 수 있도록 구성되었다.

김성현의 <다양체>(2021)는 손과 손가락의 변형을 인식하는 장치를 통해 관객에게 심층 신경망이 학습한 게임 플레이 이미지의 잠재 공간을 탐험하는 경험을 제공한다. 신경망이 생성한 이미지 볼륨은 물리 기반의 3차원 볼륨 렌더링 알고리즘을 통해 시각화되며, 일련의 과정은 직접 작성한 코드를 바탕으로 구현된다.

또한, 엔씨소프트도 이번 전시를 후원하면서, 아티스트로 참가한다. 엔씨소프트의 게임을 구성하는 기반 요소들과 기술을 활용하여 타 장르와의 결합을 시도한 프로젝트로 ‘게임 구축을 위한 데이터’, 세계관을 형성하는 시나리오, 게임 아트 및 사운드 등을 예술과 접목하여 재창작 된 작품들이다. 모든 컨텐츠는 오프라인의 물리적 공간 뿐 아니라, 가상의 공간인 온라인에서도 경험이 가능하며, 개인 디바이스를 통해 쉽게 접속할 수 있도록 장치됐다.

이광형 총장은 “초일류에 도전하는 KAIST 졸업생과 재학생이 주도적으로 참가했다는 점에서 의미가 크다"라고 전했다. 이어, 이 총장은 "이는 KAIST 문화기술대학원이 초일류로 가는 인재를 양성하고, 엔씨소프트와 협력하여 대학-기업을 연결하고, 대전시립미술관과 협력하여 지역사회의 문화에 기여하는 사회적 가치를 보여주는 전시”라고 강조했다. 한편, 이번 전시는 무료로 관람가능하며, 2021년 6월 8일(화) 대전시립미술관 대전창작센터에서 개막 예정이다.

2021.05.25 조회수 56068 -

다른 사람들과 디지털 게임을 하는 중장년층, 웰빙 지수 높아

중장년층이 다른 사람과 함께 디지털 게임을 하는 것이 웰빙 지수, 사회적 지지 만족도와 연관돼 있다는 연구 결과가 나왔다. 이번 연구는 우리나라에서 진행된 설문 연구지만, 그동안 게임 연구에서 주목받지 못했던 중장년층 게이머들의 삶의 만족도를 살펴봤다는 점에서 좋은 평가를 받아 국제 학술지에 게재됐다.

우리 대학 문화기술대학원 도영임 초빙교수가 50~60대 중장년층 190명을 대상으로 한 온라인 설문 연구 결과를 발표했다고 18일 밝혔다. 연구팀은 게임을 다른 사람과 함께 플레이하는 그룹, 게임을 혼자 플레이하는 그룹, 게임을 하지 않는 그룹으로 나눠 웰빙 지수, 사회적 지지 만족도, 게임에 대한 인식에 차이가 있는지 알아봤다. 그 결과, 디지털 게임이 사람들을 고립시킨다는 일반적인 고정관념과는 정반대의 결과가 나왔다.

중장년층에서 게임을 누군가와 함께 플레이하는 사람이 게임을 혼자 플레이하는 사람, 그리고 게임을 하지 않는 사람보다 웰빙 지수와 사회적 지지 만족도가 높았다. 또한, 게임을 혼자 플레이하더라도 게임을 전혀 하지 않는 사람보다 사회적 지지 만족도가 높다는 흥미로운 결과가 나왔다.

그뿐만 아니라, 중장년 게임 이용자들은 비 이용자들에 비해 `게임은 창의성이나 집중력 향상, 두뇌 계발 등에 도움이 된다', `게임 활동을 통해 새롭고 다양한 활동과 도전을 경험해 볼 수 있다', `가족이 같이 게임을 즐기면 관계에 오히려 도움이 될 수 있다'와 같은 긍정적인 인식에 더 동의했다.

이 결과는 중장년층에서 게임을 하면 웰빙 지수가 높아진다는 인과관계를 증명하는 것은 아니지만, 그동안 게임 문화 참여자로 주목하지 않았던 중장년층 게이머와 그들이 경험하는 게임의 긍정적인 사회 정서적 역할을 조망하였다는 데 의의가 있다.

한편, 중장년층이 주로 하는 게임 장르는 애니팡, 테트리스와 같은 퍼즐 게임과 고스톱, 바둑과 같은 온라인 보드게임이 대다수를 차지했다. 연구팀은 시니어들이 즐길 수 있는 상용 게임이 제한돼 있어 이러한 편중이 일어날 수 있다고 봤다.

2020년 한국콘텐츠진흥원의 게임 이용자 실태 조사에 따르면, 50대의 56.8%, 60~65세의 35%가 게임을 플레이하는 것으로 나타났다. 연구팀은 기존 게임들이 주로 젊은 게이머들을 대상으로 서비스했지만, 앞으로 고령(시니어) 세대가 함께 즐길 수 있는 다양한 게임을 제작하고, 이들에게 게임에 대한 정보를 제공할 필요가 있다고 설명했다. 또한, 게임 시장의 새로운 수요층으로 떠오르는 시니어 게이머에 대한 지속적인 심화 연구가 필요하다고 강조했다.

문화기술대학원 이세연 박사과정 학생과 시정곤 교수가 각각 제1, 제2 저자로 참여한 이 논문은 국제학술지 `엔터테인먼트 컴퓨팅(Entertainment Computing)' 2월 27일 字에 실렸다. (논문명 : The relationship between co-playing and socioemotional status among older-adult game players, https://doi.org/10.1016/j.entcom.2021.100414)

한편 이번 연구는 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원의 <시니어 게임 플레이 지원 기술 및 게임 서비스 모델 개발> 과제의 지원을 받아 수행했다.

2021.03.18 조회수 104801

다른 사람들과 디지털 게임을 하는 중장년층, 웰빙 지수 높아

중장년층이 다른 사람과 함께 디지털 게임을 하는 것이 웰빙 지수, 사회적 지지 만족도와 연관돼 있다는 연구 결과가 나왔다. 이번 연구는 우리나라에서 진행된 설문 연구지만, 그동안 게임 연구에서 주목받지 못했던 중장년층 게이머들의 삶의 만족도를 살펴봤다는 점에서 좋은 평가를 받아 국제 학술지에 게재됐다.

우리 대학 문화기술대학원 도영임 초빙교수가 50~60대 중장년층 190명을 대상으로 한 온라인 설문 연구 결과를 발표했다고 18일 밝혔다. 연구팀은 게임을 다른 사람과 함께 플레이하는 그룹, 게임을 혼자 플레이하는 그룹, 게임을 하지 않는 그룹으로 나눠 웰빙 지수, 사회적 지지 만족도, 게임에 대한 인식에 차이가 있는지 알아봤다. 그 결과, 디지털 게임이 사람들을 고립시킨다는 일반적인 고정관념과는 정반대의 결과가 나왔다.

중장년층에서 게임을 누군가와 함께 플레이하는 사람이 게임을 혼자 플레이하는 사람, 그리고 게임을 하지 않는 사람보다 웰빙 지수와 사회적 지지 만족도가 높았다. 또한, 게임을 혼자 플레이하더라도 게임을 전혀 하지 않는 사람보다 사회적 지지 만족도가 높다는 흥미로운 결과가 나왔다.

그뿐만 아니라, 중장년 게임 이용자들은 비 이용자들에 비해 `게임은 창의성이나 집중력 향상, 두뇌 계발 등에 도움이 된다', `게임 활동을 통해 새롭고 다양한 활동과 도전을 경험해 볼 수 있다', `가족이 같이 게임을 즐기면 관계에 오히려 도움이 될 수 있다'와 같은 긍정적인 인식에 더 동의했다.

이 결과는 중장년층에서 게임을 하면 웰빙 지수가 높아진다는 인과관계를 증명하는 것은 아니지만, 그동안 게임 문화 참여자로 주목하지 않았던 중장년층 게이머와 그들이 경험하는 게임의 긍정적인 사회 정서적 역할을 조망하였다는 데 의의가 있다.

한편, 중장년층이 주로 하는 게임 장르는 애니팡, 테트리스와 같은 퍼즐 게임과 고스톱, 바둑과 같은 온라인 보드게임이 대다수를 차지했다. 연구팀은 시니어들이 즐길 수 있는 상용 게임이 제한돼 있어 이러한 편중이 일어날 수 있다고 봤다.

2020년 한국콘텐츠진흥원의 게임 이용자 실태 조사에 따르면, 50대의 56.8%, 60~65세의 35%가 게임을 플레이하는 것으로 나타났다. 연구팀은 기존 게임들이 주로 젊은 게이머들을 대상으로 서비스했지만, 앞으로 고령(시니어) 세대가 함께 즐길 수 있는 다양한 게임을 제작하고, 이들에게 게임에 대한 정보를 제공할 필요가 있다고 설명했다. 또한, 게임 시장의 새로운 수요층으로 떠오르는 시니어 게이머에 대한 지속적인 심화 연구가 필요하다고 강조했다.

문화기술대학원 이세연 박사과정 학생과 시정곤 교수가 각각 제1, 제2 저자로 참여한 이 논문은 국제학술지 `엔터테인먼트 컴퓨팅(Entertainment Computing)' 2월 27일 字에 실렸다. (논문명 : The relationship between co-playing and socioemotional status among older-adult game players, https://doi.org/10.1016/j.entcom.2021.100414)

한편 이번 연구는 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원의 <시니어 게임 플레이 지원 기술 및 게임 서비스 모델 개발> 과제의 지원을 받아 수행했다.

2021.03.18 조회수 104801 -

한국인의 자연스러운 감성 인식 인공지능을 위한 공공 DB 구축

기계적 인공지능을 뛰어넘는 감성 지능기술 기반의 미래산업 창출과 효율적인 동영상 요약 서비스 개발을 위한 공공 데이터베이스 구축 사업에 대학이 주도적으로 나선다.

문화기술대학원 박주용 교수 연구팀은 한국인의 감정을 인지할 수 있는 감성 기술과 지능형 영상 요약기술 개발을 위한 인공지능 빅데이터 구축 사업을 통해 코로나 이후 새로운 인공지능산업 창출에 적극적으로 나설 계획이라고 24일 밝혔다.

현재 인공지능은 질병 진단과 자율운전 등 인간의 기계적인 움직임과 판단력을 보완하는 영역에서 활용 폭을 넓히고 있다. 그러나 사람들의 미묘한 감정 표현 인식처럼 기계적으로 판단하기 어려운 문제를 해결하는 '감성 지능' 기술의 국내 수준은 아직 걸음마 단계라고 평가받고 있다. 미국이나 일본과 같은 선진국에서 '험인텔(Humintell)'과 같은 감성 인식 기술기반 서비스가 두각을 보이는 상황에서 이제 우리나라도 사람의 감정을 인지할 수 있는 인공지능 기술 개발을 위해 고품질의 한국인 고유의 감정 표현과 관련된 데이터 수집하고, 또 다양한 응용 서비스 개발에도 더욱 박차를 가해야 한다는 목소리가 커지고 있다.

박주용 교수 연구팀의 '감성 인식 인공지능 공공DB 구축사업'은 COVID-19로 인한 경기침체를 극복하고 코로나19 종식 이후 디지털 시대의 신산업 창출을 위해 과기정통부(장관 최기영)와 한국정보화진흥원(원장 문용식)의 '인공지능 학습용 데이터 구축(2차)' 사업 예산 및 KAIST가 주도하는 컨소시엄의 민간투자금 등 모두 46억 원의 재원으로 운용된다. 이를 위해 일반인과 전문배우 등 약 2,500명의 자발적 참여자로부터 감정 학습을 위한 얼굴 데이터 수집과 함께, K-pop과 K-드라마 등의 세계적 성공으로 수요가 급증하고 있는 환경에서 다양한 동영상 콘텐츠의 효과적인 영상 요약과 맞춤형 마케팅을 가능케 하는 영상 데이터 확보에 나선다.

이 사업은 우리 대학 문화기술대학원이 주관하고 메트릭스리서치(대표 나윤정), 액션파워(공동대표 조홍식/이지화), 소리자바(대표이사 안상현), 데이터헌트(대표이사 김태헌), 아트센터 나비미술관(관장 노소영), 리콘랩스(대표이사 반성훈)가 공동연구기관으로, 그리고 대홍기획(대표이사 홍성현)이 수요기관으로 참여한다. 이밖에 한국 소비자 광고심리학회가 자문하는 이 프로젝트에서 개발되는 데이터베이스, 인공지능 학습모델, 프로그래밍 코드 등 모든 연구결과는 공공재이기 때문에 누구나 연구와 사업에 사용이 가능하다.

특히 문화기술대학원 박주용, 이원재, 남주한 교수팀과 리콘랩스, 아트센터 나비미술관은 사용자의 심리적 건강을 추적할 수 있는 심리 일기장, 음악 영상의 하이라이트 생성을 위한 알고리즘, 서비스 사용자의 반응을 감지할 수 있는 앱 등 이번 사업을 통해 구축예정인 공공 데이터베이스를 활용하는 각종 응용 서비스를 설계하고 실험할 계획이다.

박주용 교수는 "인간을 감정을 이해하는 미래 인공지능 기술발전을 위해서는 고품질의 공공데이터 확보가 필수ˮ라고 전제하면서 "일상 사진을 공유하며 공감대를 찾는 소셜미디어 시대의 문화에 힘입어 새로운 산업을 창출하고 세계적 팬데믹으로 인한 위기 극복에 주도적인 역할을 하는 것은 KAIST의 당연한 책무"라고 강조했다.

2020.09.24 조회수 26442

한국인의 자연스러운 감성 인식 인공지능을 위한 공공 DB 구축

기계적 인공지능을 뛰어넘는 감성 지능기술 기반의 미래산업 창출과 효율적인 동영상 요약 서비스 개발을 위한 공공 데이터베이스 구축 사업에 대학이 주도적으로 나선다.

문화기술대학원 박주용 교수 연구팀은 한국인의 감정을 인지할 수 있는 감성 기술과 지능형 영상 요약기술 개발을 위한 인공지능 빅데이터 구축 사업을 통해 코로나 이후 새로운 인공지능산업 창출에 적극적으로 나설 계획이라고 24일 밝혔다.

현재 인공지능은 질병 진단과 자율운전 등 인간의 기계적인 움직임과 판단력을 보완하는 영역에서 활용 폭을 넓히고 있다. 그러나 사람들의 미묘한 감정 표현 인식처럼 기계적으로 판단하기 어려운 문제를 해결하는 '감성 지능' 기술의 국내 수준은 아직 걸음마 단계라고 평가받고 있다. 미국이나 일본과 같은 선진국에서 '험인텔(Humintell)'과 같은 감성 인식 기술기반 서비스가 두각을 보이는 상황에서 이제 우리나라도 사람의 감정을 인지할 수 있는 인공지능 기술 개발을 위해 고품질의 한국인 고유의 감정 표현과 관련된 데이터 수집하고, 또 다양한 응용 서비스 개발에도 더욱 박차를 가해야 한다는 목소리가 커지고 있다.

박주용 교수 연구팀의 '감성 인식 인공지능 공공DB 구축사업'은 COVID-19로 인한 경기침체를 극복하고 코로나19 종식 이후 디지털 시대의 신산업 창출을 위해 과기정통부(장관 최기영)와 한국정보화진흥원(원장 문용식)의 '인공지능 학습용 데이터 구축(2차)' 사업 예산 및 KAIST가 주도하는 컨소시엄의 민간투자금 등 모두 46억 원의 재원으로 운용된다. 이를 위해 일반인과 전문배우 등 약 2,500명의 자발적 참여자로부터 감정 학습을 위한 얼굴 데이터 수집과 함께, K-pop과 K-드라마 등의 세계적 성공으로 수요가 급증하고 있는 환경에서 다양한 동영상 콘텐츠의 효과적인 영상 요약과 맞춤형 마케팅을 가능케 하는 영상 데이터 확보에 나선다.

이 사업은 우리 대학 문화기술대학원이 주관하고 메트릭스리서치(대표 나윤정), 액션파워(공동대표 조홍식/이지화), 소리자바(대표이사 안상현), 데이터헌트(대표이사 김태헌), 아트센터 나비미술관(관장 노소영), 리콘랩스(대표이사 반성훈)가 공동연구기관으로, 그리고 대홍기획(대표이사 홍성현)이 수요기관으로 참여한다. 이밖에 한국 소비자 광고심리학회가 자문하는 이 프로젝트에서 개발되는 데이터베이스, 인공지능 학습모델, 프로그래밍 코드 등 모든 연구결과는 공공재이기 때문에 누구나 연구와 사업에 사용이 가능하다.

특히 문화기술대학원 박주용, 이원재, 남주한 교수팀과 리콘랩스, 아트센터 나비미술관은 사용자의 심리적 건강을 추적할 수 있는 심리 일기장, 음악 영상의 하이라이트 생성을 위한 알고리즘, 서비스 사용자의 반응을 감지할 수 있는 앱 등 이번 사업을 통해 구축예정인 공공 데이터베이스를 활용하는 각종 응용 서비스를 설계하고 실험할 계획이다.

박주용 교수는 "인간을 감정을 이해하는 미래 인공지능 기술발전을 위해서는 고품질의 공공데이터 확보가 필수ˮ라고 전제하면서 "일상 사진을 공유하며 공감대를 찾는 소셜미디어 시대의 문화에 힘입어 새로운 산업을 창출하고 세계적 팬데믹으로 인한 위기 극복에 주도적인 역할을 하는 것은 KAIST의 당연한 책무"라고 강조했다.

2020.09.24 조회수 26442 -

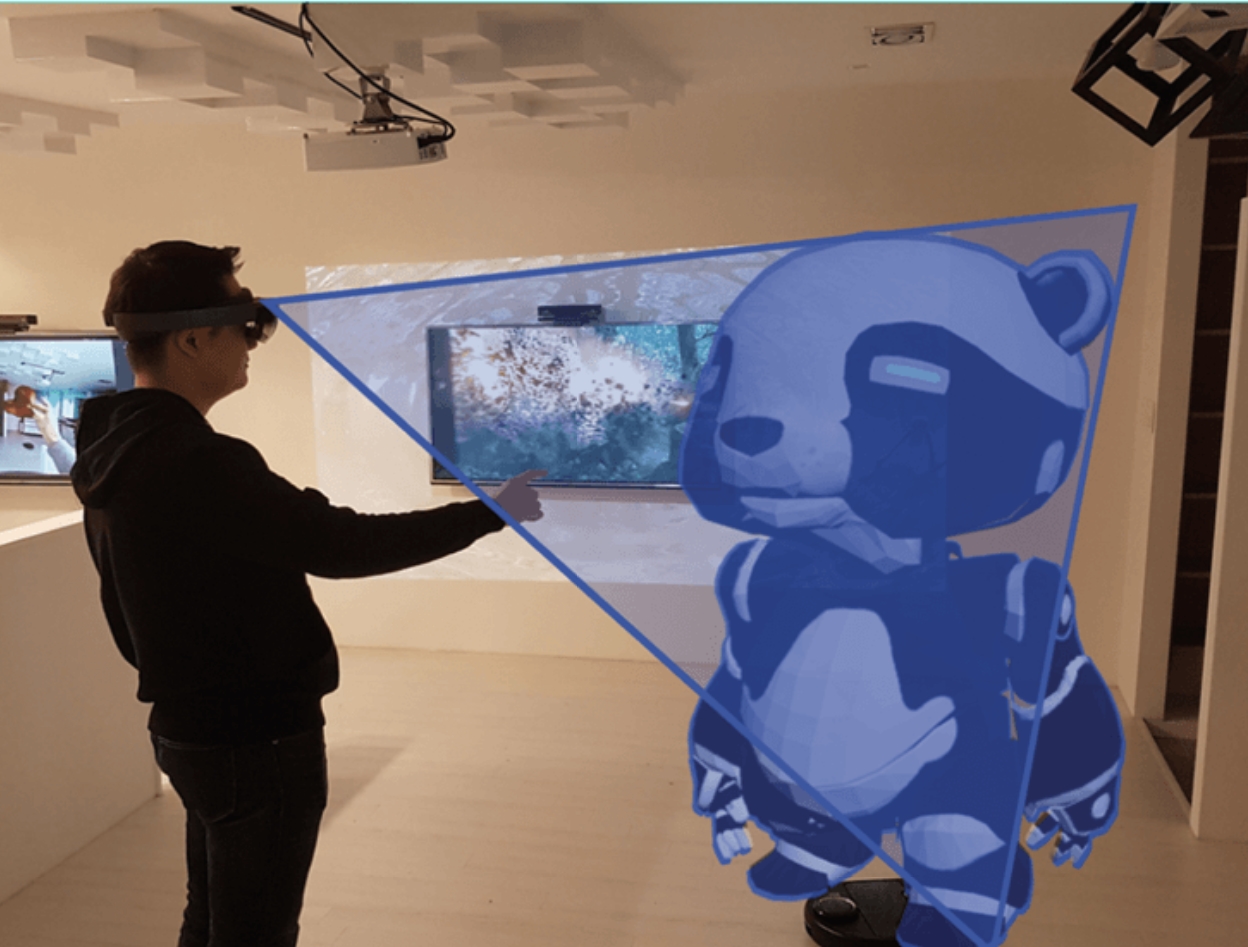

KAIST, 가상증강현실 전문 인력 양성

우리대학이 증강현실 소프트웨어와 플랫폼 분야 전문 인력 양성에 나선다.

KAIST 증강현실연구센터(센터장 우운택)는 산업통상자원부가 지원하고 한국산업기술진흥원(KIAT)이 전담하는 산업 혁신 인재 성장 지원 사업을 통해 `가상증강현실 전문 인력 양성 사업'을 운영한다.

해당 사업은 미래 신산업 육성 및 주력 산업 분야 석·박사급 전문 인력 양성을 목표로 한국전자정보통신산업진흥회(KEA)가 주관하고 KAIST(증강현실 소프트웨어 및 플랫폼)와 서강대(가상현실 응용서비스)·서울대(증강현실 하드웨어)가 사업단을 구성했다. 각 대학의 특화 분야 인력 양성을 위해 정부가 66.5억 원을 지원하고 참여 기관 및 기업의 예산을 더해 5년간 총 84억 원이 투입될 예정이다.

가상증강현실 분야는 4차 산업혁명의 핵심 사용자 인터페이스로 주목받는 분야다. 특히, 현실의 정보를 가상으로 옮긴 디지털트윈을 통해 정보를 분석해 가시화하거나 축적된 데이터를 기반으로 미래를 예측하고 가상현실로 체험하게 하거나 현실에서 증강현실로 활용하게 하는 기술은 4차 산업혁명을 촉발시킬 핵심 기술로 주목받고 있다.

이에, 우리대학은 문화기술대학원(학과장 노준용)에 `증강현실 프로그램'을 신설하고 올해 상반기에 신입생을 선발해 2020년 가을 학기부터 향후 5년간 증강현실 실무 역량을 갖춘 융합인재 양성에 나선다.

`KAIST CT-AR 프로그램'으로 신설된 대학원 과정은 이달 3일부터 오는 13일까지 신입생을 모집한다. 매년 10여 명의 석·박사 과정 학생을 선발해 디지털 트윈, 환경인식·추적, 실감증강, 지능형 정보증강, 3차원 상호 작용 등 본격적인 증강현실 소프트웨어 및 플랫폼 등을 교육해 관련 분야의 핵심 기술을 선도할 인재를 육성할 계획이다.

선발된 학생들에게는 등록금과 학업 장려금을 지원하고 국내·외 관련 기업과의 공동 연구와 국제학회 참여 기회를 제공한다. 산업 현장에서의 경험과 국제적인 리더십을 고루 갖춘 AR R&D 인력으로 성장할 수 있는 발판을 마련해주기 위해서다.

특히, 산업 현장의 실질적인 요구에 대응하는 실무 역량을 강화하기 위해 기획된 프로젝트 수업에는 (주)버넥트, (주)포스트미디어, (주)맥스트, (주)익스트리플, (주)에이에스티, (주)빅토리아 프로덕션 등 KAIST 산학협력 기업이 함께 참여한다. 학생들은 이들과 함께 현장의 문제를 파악하고 분석하여 해결하는 수업을 전공 필수로 이수해야 한다.

대전시(시장 허태정)도 본 사업과 연계하여 지역 밀착형 인재 양성을 위해 향후 5년간 대응 자금 지원해 KAIST에 개방형 산학협력플랫폼인 `산학협력실'을 신설한다. 새롭게 마련될 공간은 프로젝트 기획 수업 참여자들과 참여 기업이 가상증강현실 분야의 다양한 협력 연구를 시도하는 개방형 실험실로 사용된다.

KAIST는 이번 인력 양성 사업을 통해 국내 관련 기업들이 가상증강현실 분야를 선도하고 새로운 시장을 선점할 수 있도록 지원할 예정이다. 특히, 가상스튜디오, 가상 원격협업실, 가상 교실 등 다양한 테스트 베드를 구축하고 산학협력을 통해 가상증강현실 인력 양성 사업을 적극 지원할 계획이다.

전공 책임을 맡은 우운택 KAIST 문화기술대학원 교수는 "지난 20년간의 경험과 성과를 바탕으로 증강현실 분야의 우수 연구 개발 인력을 양성하기 위해 힘쓸 예정이다ˮ라고 강조했다. 이어, 우 교수는 "앞으로 5년 동안 참여 기업과 더불어 디지털트윈 기반 가상증강현실 시대를 대비할 것ˮ 이라고 포부를 밝혔다.

한편, 이번 `KAIST CT-AR 프로그램' 신입생 모집에 관한 자세한 내용은 문화기술대학원 홈페이지(https://ct.kaist.ac.kr)에서 확인할 수 있다.

2020.04.07 조회수 27615

KAIST, 가상증강현실 전문 인력 양성

우리대학이 증강현실 소프트웨어와 플랫폼 분야 전문 인력 양성에 나선다.

KAIST 증강현실연구센터(센터장 우운택)는 산업통상자원부가 지원하고 한국산업기술진흥원(KIAT)이 전담하는 산업 혁신 인재 성장 지원 사업을 통해 `가상증강현실 전문 인력 양성 사업'을 운영한다.

해당 사업은 미래 신산업 육성 및 주력 산업 분야 석·박사급 전문 인력 양성을 목표로 한국전자정보통신산업진흥회(KEA)가 주관하고 KAIST(증강현실 소프트웨어 및 플랫폼)와 서강대(가상현실 응용서비스)·서울대(증강현실 하드웨어)가 사업단을 구성했다. 각 대학의 특화 분야 인력 양성을 위해 정부가 66.5억 원을 지원하고 참여 기관 및 기업의 예산을 더해 5년간 총 84억 원이 투입될 예정이다.

가상증강현실 분야는 4차 산업혁명의 핵심 사용자 인터페이스로 주목받는 분야다. 특히, 현실의 정보를 가상으로 옮긴 디지털트윈을 통해 정보를 분석해 가시화하거나 축적된 데이터를 기반으로 미래를 예측하고 가상현실로 체험하게 하거나 현실에서 증강현실로 활용하게 하는 기술은 4차 산업혁명을 촉발시킬 핵심 기술로 주목받고 있다.

이에, 우리대학은 문화기술대학원(학과장 노준용)에 `증강현실 프로그램'을 신설하고 올해 상반기에 신입생을 선발해 2020년 가을 학기부터 향후 5년간 증강현실 실무 역량을 갖춘 융합인재 양성에 나선다.

`KAIST CT-AR 프로그램'으로 신설된 대학원 과정은 이달 3일부터 오는 13일까지 신입생을 모집한다. 매년 10여 명의 석·박사 과정 학생을 선발해 디지털 트윈, 환경인식·추적, 실감증강, 지능형 정보증강, 3차원 상호 작용 등 본격적인 증강현실 소프트웨어 및 플랫폼 등을 교육해 관련 분야의 핵심 기술을 선도할 인재를 육성할 계획이다.

선발된 학생들에게는 등록금과 학업 장려금을 지원하고 국내·외 관련 기업과의 공동 연구와 국제학회 참여 기회를 제공한다. 산업 현장에서의 경험과 국제적인 리더십을 고루 갖춘 AR R&D 인력으로 성장할 수 있는 발판을 마련해주기 위해서다.

특히, 산업 현장의 실질적인 요구에 대응하는 실무 역량을 강화하기 위해 기획된 프로젝트 수업에는 (주)버넥트, (주)포스트미디어, (주)맥스트, (주)익스트리플, (주)에이에스티, (주)빅토리아 프로덕션 등 KAIST 산학협력 기업이 함께 참여한다. 학생들은 이들과 함께 현장의 문제를 파악하고 분석하여 해결하는 수업을 전공 필수로 이수해야 한다.

대전시(시장 허태정)도 본 사업과 연계하여 지역 밀착형 인재 양성을 위해 향후 5년간 대응 자금 지원해 KAIST에 개방형 산학협력플랫폼인 `산학협력실'을 신설한다. 새롭게 마련될 공간은 프로젝트 기획 수업 참여자들과 참여 기업이 가상증강현실 분야의 다양한 협력 연구를 시도하는 개방형 실험실로 사용된다.

KAIST는 이번 인력 양성 사업을 통해 국내 관련 기업들이 가상증강현실 분야를 선도하고 새로운 시장을 선점할 수 있도록 지원할 예정이다. 특히, 가상스튜디오, 가상 원격협업실, 가상 교실 등 다양한 테스트 베드를 구축하고 산학협력을 통해 가상증강현실 인력 양성 사업을 적극 지원할 계획이다.

전공 책임을 맡은 우운택 KAIST 문화기술대학원 교수는 "지난 20년간의 경험과 성과를 바탕으로 증강현실 분야의 우수 연구 개발 인력을 양성하기 위해 힘쓸 예정이다ˮ라고 강조했다. 이어, 우 교수는 "앞으로 5년 동안 참여 기업과 더불어 디지털트윈 기반 가상증강현실 시대를 대비할 것ˮ 이라고 포부를 밝혔다.

한편, 이번 `KAIST CT-AR 프로그램' 신입생 모집에 관한 자세한 내용은 문화기술대학원 홈페이지(https://ct.kaist.ac.kr)에서 확인할 수 있다.

2020.04.07 조회수 27615 -

빅데이터로 인간의 창의성·혁신성을 계산하다

우리 대학 문화기술대학원의 박주용 교수 연구팀이 네트워크 과학과 빅데이터에 기반해 인간의 문화⋅예술 창작물의 혁신성과 영향력을 계산하는 이론물리학 알고리즘을 개발했다.

연구팀은 이 알고리즘을 통해 클래식 음악가들의 창작물의 창의성, 혁신성을 계산함으로써 음악의 발전에 베토벤이 끼친 영향력을 수치적으로 규명하고, 후기 낭만파 시대의 거장인 세르게이 라흐마니노프가 끊임없이 혁신을 시도한 대표적 예술가임을 밝혀냈다.

연구팀의 알고리즘은 예술 작품의 빅데이터로부터 창의성을 직접 계산함으로써 빠르게 증가하고 있는 창작 콘텐츠의 우수성을 효율적으로 판단할 수 있을 것으로 기대된다.

박도흠 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구는 스프링어-네이처(Springer Nature) 그룹의 데이터 과학 전문 학술지인 ‘EPJ 데이터 사이언스(EPJ Data Science)’ 1월 30일 자 온라인판에 게제됐다. (논문명: Probabilistic Influence Networks and Quantifying Patterns of Advances in Works)

인간 고유의 영역으로 알려진 문화예술 창작에서도 인공지능 등의 컴퓨터 알고리즘이 널리 활용되며 예술 작품의 창의성을 과학적으로 평가하는 방법의 필요성이 커지고 있다.

그동안 인간 창의성의 산물인 문화예술은 수치적인 평가가 어려워 인공지능을 한 단계 발전시킨 ‘인공창의성’ 연구에 큰 장벽이 되어왔다. 개별 창작품들에 대한 사람들의 심리적 반응을 측정하는 시도는 종종 있었지만, 대규모의 객관적 실험을 수행하기에는 한계가 있다.

위와 같은 문제 해결을 위해 창작품 자체를 빅데이터화 한 뒤 그로부터 창의성을 평가하는 과학적 방법론 개발의 필요성이 커지고 있다.

연구팀은 1700년~1900년 사이에 작곡된 서양 피아노 악보로부터 동시에 연주되는 음정으로 만들어진 ‘코드워드(codeword)’를 추출하고 이론물리학의 한 분야인 네트워크 과학을 적용했다.

그리고 난 뒤 작품들 사이의 유사도를 측정해 작품들이 서로 얼마나 영향을 주고받았는지를 나타내는 네트워크를 만들어 각 작품이 얼마나 혁신적인지, 또한 후대의 작품에 얼마나 큰 영향을 끼쳤는지를 통해 창의성을 평가했다.

연구팀은 현대에도 큰 영향을 끼치고 있는 핵심적 음악 스타일이 확립된 200년에 걸쳐 음악 창작의 패러다임이 어떻게 변화해왔는지 이해했다고 밝혔다.

이 연구에서는 바로크⋅고전기(1710-1800년)의 대표 작곡가인 핸델과 하이든, 모차르트를 거쳐 고전-낭만 전환기(1800-1820년) 이후 베토벤이 최고의 영향력을 가진 작곡자로 떠오르고, 베토벤의 영향을 받아 리스트와 쇼팽 등 낭만기(1820-1910년)의 거장들이 등장하는 과정을 규명하였다. 올해로 탄생 250주년을 맞은 베토벤은 사후에도 100년 가까이 최고의 영향력을 유지한 것으로 밝혀졌다.

또한, 연구팀은 후기 낭만파의 거장인 라흐마니노프가 과거의 관습은 물론 자신의 작품으로부터 차별화를 끊임없이 시도한 최고의 혁신적 작곡가였음을 밝혀냈다.

코드워드에 기반한 네트워크로부터 음악의 창의성을 계산해내는 이 알고리즘은 낱말, 문장, 색상, 무늬 등으로 만들어진 문학 작품이나 그림, 건축, 디자인 등의 시각 예술의 창의성 연구에도 적용할 수 있을 것으로 보인다.

박주용 교수는 “문화예술 창작물의 과학적 연구에 장벽이 되어온 창의성 평가라는 난제를 네트워크 과학과 빅데이터를 활용해 해결할 수 있음을 보였다”라며 “특히 문화예술 창작 영역에서 컴퓨터의 활약이 커지는 상황에서 인간의 단순 계산력만을 따라하는 인공지능의 한계를 극복함으로써, 인간 창의성과 미적 감각의 잠재력을 극대화하는 인공창의성 발전에 큰 도움이 될 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 국제연구네트워크(GRN)와 한국사회과학연구지원(SSK) 사업, BK21 플러스사업의 지원을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1.시대별 작곡가들 사이의 영향력을 나타내는 네트워크

그림2. 연도별 대표적 작곡가들의 영향력 변천사

2020.02.04 조회수 15511

빅데이터로 인간의 창의성·혁신성을 계산하다

우리 대학 문화기술대학원의 박주용 교수 연구팀이 네트워크 과학과 빅데이터에 기반해 인간의 문화⋅예술 창작물의 혁신성과 영향력을 계산하는 이론물리학 알고리즘을 개발했다.

연구팀은 이 알고리즘을 통해 클래식 음악가들의 창작물의 창의성, 혁신성을 계산함으로써 음악의 발전에 베토벤이 끼친 영향력을 수치적으로 규명하고, 후기 낭만파 시대의 거장인 세르게이 라흐마니노프가 끊임없이 혁신을 시도한 대표적 예술가임을 밝혀냈다.

연구팀의 알고리즘은 예술 작품의 빅데이터로부터 창의성을 직접 계산함으로써 빠르게 증가하고 있는 창작 콘텐츠의 우수성을 효율적으로 판단할 수 있을 것으로 기대된다.

박도흠 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구는 스프링어-네이처(Springer Nature) 그룹의 데이터 과학 전문 학술지인 ‘EPJ 데이터 사이언스(EPJ Data Science)’ 1월 30일 자 온라인판에 게제됐다. (논문명: Probabilistic Influence Networks and Quantifying Patterns of Advances in Works)

인간 고유의 영역으로 알려진 문화예술 창작에서도 인공지능 등의 컴퓨터 알고리즘이 널리 활용되며 예술 작품의 창의성을 과학적으로 평가하는 방법의 필요성이 커지고 있다.

그동안 인간 창의성의 산물인 문화예술은 수치적인 평가가 어려워 인공지능을 한 단계 발전시킨 ‘인공창의성’ 연구에 큰 장벽이 되어왔다. 개별 창작품들에 대한 사람들의 심리적 반응을 측정하는 시도는 종종 있었지만, 대규모의 객관적 실험을 수행하기에는 한계가 있다.

위와 같은 문제 해결을 위해 창작품 자체를 빅데이터화 한 뒤 그로부터 창의성을 평가하는 과학적 방법론 개발의 필요성이 커지고 있다.

연구팀은 1700년~1900년 사이에 작곡된 서양 피아노 악보로부터 동시에 연주되는 음정으로 만들어진 ‘코드워드(codeword)’를 추출하고 이론물리학의 한 분야인 네트워크 과학을 적용했다.

그리고 난 뒤 작품들 사이의 유사도를 측정해 작품들이 서로 얼마나 영향을 주고받았는지를 나타내는 네트워크를 만들어 각 작품이 얼마나 혁신적인지, 또한 후대의 작품에 얼마나 큰 영향을 끼쳤는지를 통해 창의성을 평가했다.

연구팀은 현대에도 큰 영향을 끼치고 있는 핵심적 음악 스타일이 확립된 200년에 걸쳐 음악 창작의 패러다임이 어떻게 변화해왔는지 이해했다고 밝혔다.

이 연구에서는 바로크⋅고전기(1710-1800년)의 대표 작곡가인 핸델과 하이든, 모차르트를 거쳐 고전-낭만 전환기(1800-1820년) 이후 베토벤이 최고의 영향력을 가진 작곡자로 떠오르고, 베토벤의 영향을 받아 리스트와 쇼팽 등 낭만기(1820-1910년)의 거장들이 등장하는 과정을 규명하였다. 올해로 탄생 250주년을 맞은 베토벤은 사후에도 100년 가까이 최고의 영향력을 유지한 것으로 밝혀졌다.

또한, 연구팀은 후기 낭만파의 거장인 라흐마니노프가 과거의 관습은 물론 자신의 작품으로부터 차별화를 끊임없이 시도한 최고의 혁신적 작곡가였음을 밝혀냈다.

코드워드에 기반한 네트워크로부터 음악의 창의성을 계산해내는 이 알고리즘은 낱말, 문장, 색상, 무늬 등으로 만들어진 문학 작품이나 그림, 건축, 디자인 등의 시각 예술의 창의성 연구에도 적용할 수 있을 것으로 보인다.

박주용 교수는 “문화예술 창작물의 과학적 연구에 장벽이 되어온 창의성 평가라는 난제를 네트워크 과학과 빅데이터를 활용해 해결할 수 있음을 보였다”라며 “특히 문화예술 창작 영역에서 컴퓨터의 활약이 커지는 상황에서 인간의 단순 계산력만을 따라하는 인공지능의 한계를 극복함으로써, 인간 창의성과 미적 감각의 잠재력을 극대화하는 인공창의성 발전에 큰 도움이 될 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 국제연구네트워크(GRN)와 한국사회과학연구지원(SSK) 사업, BK21 플러스사업의 지원을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1.시대별 작곡가들 사이의 영향력을 나타내는 네트워크

그림2. 연도별 대표적 작곡가들의 영향력 변천사

2020.02.04 조회수 15511 -

이병주 교수, 영화 속 남녀 캐릭터 묘사 편향성 분석

<이병주 교수>

KAIST(총장 신성철) 문화기술대학원 이병주 교수 연구팀이 컴퓨터 비전 기술을 통해 상업 영화에서 남성과 여성 성별 간 캐릭터 묘사의 편향성을 정량적으로 분석하는 데 성공했다.

장지윤, 이상윤 석사과정이 주도한 이번 연구 결과는 소셜 컴퓨팅 분야 최고 권위 학회인 ‘컴퓨터 기반 협업 및 소셜 컴퓨팅 학회(CSCW, Computer-Supported Cooperative Work and Social Computing)’ 11월 11일 자로 발표될 예정이다. (논문명: Quantification of Gender Representation Bias in Commercial Films based on Image Analysis)

최근 영화가 다루는 소재와 연출 방식이 사람들의 성 의식에 어떤 영향을 미치는지에 대한 논의가 활발하게 진행되고 있다. 할리우드 역시 영화의 묘사가 관객에게 미치는 영향에 관한 연구를 진행해 적극적으로 제작에 반영하고 있다. 근래 개봉한 할리우드 영화에서도 다양한 젠더와 인종의 등장을 쉽게 발견할 수 있지만 우리나라는 관련 연구가 부족한 상황이다.

일반적으로 영화에서는 여성 캐릭터의 성별 묘사 편향성을 벡델 테스트(Bechdel Test)를 통해 평가하고 있다. 벡델 테스트는 미국의 여성 만화가 앨리슨 벡델(Alison Bechdel)이 고안한 개념으로 균형적인 성별 묘사를 위한 최소한의 요소가 영화에 반영돼 있는지를 판단하는 지표이다. 벡델 테스트에 통과하기 위해서는 ▲영화에 이름을 가진 여성 캐릭터가 두 명 이상 등장하며 ▲그 여성들이 서로 대화를 나누고 ▲여성 캐릭터들의 대화 주제가 남성 캐릭터와 관련이 없어야 한다는 조건을 갖춰야 한다.

그러나 벡델 테스트는 여성 캐릭터의 대사만으로 판별하기 때문에 캐릭터의 시각적인 묘사를 고려할 수 없으며 여성 캐릭터 혼자 극을 이끄는 영화들에 적용이 어렵다.

또한, 여성 캐릭터만을 평가하기 때문에 상대적으로 남성 캐릭터와 어느 정도 차이가 있는지를 알 수 없으며, 테스트에 통과하거나 하지 못하는 이분법적 잣대만을 제공하기 때문에 성별 묘사가 가질 수 있는 다양한 스펙트럼을 충분히 대변하기 어렵다. 그리고 평가자가 영화를 보고 주관적으로 판단하기 때문에 오류 발생 가능성이 있다.

이병주 교수 연구팀은 영화의 시간적, 시각적 특성을 반영해 성별 묘사 편향성을 측정하기 위해 이미지 분석 시스템을 도입했다. 효과적 분석을 위해 24프레임(fps) 영화를 3프레임으로 다운 샘플링한 뒤, 마이크로소프트(Microsoft)의 얼굴 감지 기술(Face API)로 영화 캐릭터의 젠더, 감정, 나이, 크기, 위치 등을 확인했다. 그리고 사물 감지 기술(YOLO 9000)로 영화 캐릭터와 함께 등장한 사물의 종류와 위치를 확인했다.

연구팀은 2017년과 2018년 개봉한 할리우드 영화와 우리나라 영화 40편을 대상으로 이미지 분석 시스템을 통해 여덟 가지 새로운 지표들을 제시하고 분석해 상업 영화 내에서의 성별 묘사의 편향성을 밝혀냈다.

여기서 여덟 가지 지표란 과거 다양한 매체들을 대상으로 이뤄진 성별 묘사 편향성에 관한 연구 결과에 기반해 영화 내 편향성을 판별할 수 있는 정량적 지표로 ▲감정적 다양성(Emotional Diversity) ▲공간적 역동성(Spatial Staticity) ▲공간적 점유도(Spatial Occupancy) ▲시간적 점유도(Temporal Occupancy) ▲평균 연령(Mean Age) ▲지적 이미지(Intellectual Image) ▲외양 강조도(Emphasis on Appearance) ▲주변 물체의 빈도와 종류(Type and Frequency of Surrounding Objects)를 연구팀은 제시했다.

연구팀은 벡델 테스트(Bechdel Test) 통과 여부를 막론하고 여덟 가지 지표를 통해 영화 대부분이 여성을 편향적으로 묘사하고 있음을 정량적으로 밝혀냈다.

감정적 다양성(Emotional Diversity) 지표에 따르면 여성 캐릭터는 남성 캐릭터에 비해 더 획일화된 감정표현을 보였다. 특히 여성 캐릭터는 슬픔, 공포, 놀람 등의 수동적인 감정을 더 표현하는 반면, 남성 캐릭터는 분노, 싫음 등의 능동적인 감정을 더 표현했다.

주변 물체의 빈도와 종류(Type and Frequency of Surrounding Objects) 지표에 따르면 여성 캐릭터가 자동차와 함께 나오는 비율은 남성 캐릭터 대비 55.7%밖에 되지 않았던 반면, 가구와 함께 나오는 비율은 123.9%를 보였다.

여성 캐릭터의 시간적 점유도(Temporal Occupancy)는 남성 캐릭터 대비 56% 정도로 낮았으며, 평균 연령(Mean Age)은 79.1% 정도로 어리게 나왔다. 특히 앞서 언급한 두 지표는 우리나라 영화에서 두드러지게 관찰됐다.

이병주 교수는 “우리나라에선 1인당 연간 평균 영화관람 횟수가 4.25회에 이를 정도로 많은 사람이 영화를 즐겨보는데, 이는 영화라는 매체가 우리나라 대중들의 잠재의식에 큰 영향력을 행사할 수 있음을 뜻한다”라며 “따라서 영화 내 묘사가 관객들의 생각에 미치는 영향에 관한 연구가 보다 활발하게 진행돼야 하며, 이를 바탕으로 영화는 더욱 신중하게 제작돼야 한다”라고 말했다.

이 연구는 KAIST 인문사회융합과학대학에서 추진한 석박사모험연구과제의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림 1. 이미지 분석 시스템

그림 2. 연구진이 분석 영화 40편

그림 3. 캐릭터 성별에 따른 안경 착용률 및 연관 물체의 종류

2019.10.14 조회수 16768

이병주 교수, 영화 속 남녀 캐릭터 묘사 편향성 분석

<이병주 교수>

KAIST(총장 신성철) 문화기술대학원 이병주 교수 연구팀이 컴퓨터 비전 기술을 통해 상업 영화에서 남성과 여성 성별 간 캐릭터 묘사의 편향성을 정량적으로 분석하는 데 성공했다.

장지윤, 이상윤 석사과정이 주도한 이번 연구 결과는 소셜 컴퓨팅 분야 최고 권위 학회인 ‘컴퓨터 기반 협업 및 소셜 컴퓨팅 학회(CSCW, Computer-Supported Cooperative Work and Social Computing)’ 11월 11일 자로 발표될 예정이다. (논문명: Quantification of Gender Representation Bias in Commercial Films based on Image Analysis)

최근 영화가 다루는 소재와 연출 방식이 사람들의 성 의식에 어떤 영향을 미치는지에 대한 논의가 활발하게 진행되고 있다. 할리우드 역시 영화의 묘사가 관객에게 미치는 영향에 관한 연구를 진행해 적극적으로 제작에 반영하고 있다. 근래 개봉한 할리우드 영화에서도 다양한 젠더와 인종의 등장을 쉽게 발견할 수 있지만 우리나라는 관련 연구가 부족한 상황이다.

일반적으로 영화에서는 여성 캐릭터의 성별 묘사 편향성을 벡델 테스트(Bechdel Test)를 통해 평가하고 있다. 벡델 테스트는 미국의 여성 만화가 앨리슨 벡델(Alison Bechdel)이 고안한 개념으로 균형적인 성별 묘사를 위한 최소한의 요소가 영화에 반영돼 있는지를 판단하는 지표이다. 벡델 테스트에 통과하기 위해서는 ▲영화에 이름을 가진 여성 캐릭터가 두 명 이상 등장하며 ▲그 여성들이 서로 대화를 나누고 ▲여성 캐릭터들의 대화 주제가 남성 캐릭터와 관련이 없어야 한다는 조건을 갖춰야 한다.

그러나 벡델 테스트는 여성 캐릭터의 대사만으로 판별하기 때문에 캐릭터의 시각적인 묘사를 고려할 수 없으며 여성 캐릭터 혼자 극을 이끄는 영화들에 적용이 어렵다.

또한, 여성 캐릭터만을 평가하기 때문에 상대적으로 남성 캐릭터와 어느 정도 차이가 있는지를 알 수 없으며, 테스트에 통과하거나 하지 못하는 이분법적 잣대만을 제공하기 때문에 성별 묘사가 가질 수 있는 다양한 스펙트럼을 충분히 대변하기 어렵다. 그리고 평가자가 영화를 보고 주관적으로 판단하기 때문에 오류 발생 가능성이 있다.

이병주 교수 연구팀은 영화의 시간적, 시각적 특성을 반영해 성별 묘사 편향성을 측정하기 위해 이미지 분석 시스템을 도입했다. 효과적 분석을 위해 24프레임(fps) 영화를 3프레임으로 다운 샘플링한 뒤, 마이크로소프트(Microsoft)의 얼굴 감지 기술(Face API)로 영화 캐릭터의 젠더, 감정, 나이, 크기, 위치 등을 확인했다. 그리고 사물 감지 기술(YOLO 9000)로 영화 캐릭터와 함께 등장한 사물의 종류와 위치를 확인했다.

연구팀은 2017년과 2018년 개봉한 할리우드 영화와 우리나라 영화 40편을 대상으로 이미지 분석 시스템을 통해 여덟 가지 새로운 지표들을 제시하고 분석해 상업 영화 내에서의 성별 묘사의 편향성을 밝혀냈다.

여기서 여덟 가지 지표란 과거 다양한 매체들을 대상으로 이뤄진 성별 묘사 편향성에 관한 연구 결과에 기반해 영화 내 편향성을 판별할 수 있는 정량적 지표로 ▲감정적 다양성(Emotional Diversity) ▲공간적 역동성(Spatial Staticity) ▲공간적 점유도(Spatial Occupancy) ▲시간적 점유도(Temporal Occupancy) ▲평균 연령(Mean Age) ▲지적 이미지(Intellectual Image) ▲외양 강조도(Emphasis on Appearance) ▲주변 물체의 빈도와 종류(Type and Frequency of Surrounding Objects)를 연구팀은 제시했다.

연구팀은 벡델 테스트(Bechdel Test) 통과 여부를 막론하고 여덟 가지 지표를 통해 영화 대부분이 여성을 편향적으로 묘사하고 있음을 정량적으로 밝혀냈다.

감정적 다양성(Emotional Diversity) 지표에 따르면 여성 캐릭터는 남성 캐릭터에 비해 더 획일화된 감정표현을 보였다. 특히 여성 캐릭터는 슬픔, 공포, 놀람 등의 수동적인 감정을 더 표현하는 반면, 남성 캐릭터는 분노, 싫음 등의 능동적인 감정을 더 표현했다.

주변 물체의 빈도와 종류(Type and Frequency of Surrounding Objects) 지표에 따르면 여성 캐릭터가 자동차와 함께 나오는 비율은 남성 캐릭터 대비 55.7%밖에 되지 않았던 반면, 가구와 함께 나오는 비율은 123.9%를 보였다.

여성 캐릭터의 시간적 점유도(Temporal Occupancy)는 남성 캐릭터 대비 56% 정도로 낮았으며, 평균 연령(Mean Age)은 79.1% 정도로 어리게 나왔다. 특히 앞서 언급한 두 지표는 우리나라 영화에서 두드러지게 관찰됐다.

이병주 교수는 “우리나라에선 1인당 연간 평균 영화관람 횟수가 4.25회에 이를 정도로 많은 사람이 영화를 즐겨보는데, 이는 영화라는 매체가 우리나라 대중들의 잠재의식에 큰 영향력을 행사할 수 있음을 뜻한다”라며 “따라서 영화 내 묘사가 관객들의 생각에 미치는 영향에 관한 연구가 보다 활발하게 진행돼야 하며, 이를 바탕으로 영화는 더욱 신중하게 제작돼야 한다”라고 말했다.

이 연구는 KAIST 인문사회융합과학대학에서 추진한 석박사모험연구과제의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림 1. 이미지 분석 시스템

그림 2. 연구진이 분석 영화 40편

그림 3. 캐릭터 성별에 따른 안경 착용률 및 연관 물체의 종류

2019.10.14 조회수 16768 -

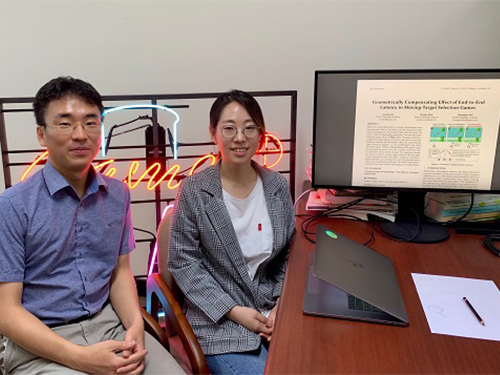

이병주 교수, 게임의 랙 현상 해소 기술 개발

〈 이병주 교수, 이인정 박사과정 〉

우리 대학 문화기술대학원 이병주 교수와 핀란드 알토 대학교(Aalto Univ) 공동 연구팀이 게임의 겉보기 형태를 변화시켜 게임 내 레이턴시 효과, 일명 랙(lag)을 없앨 수 있는 기술을 개발했다.

이인정 박사과정이 1 저자로 참여하고 알토대학교 김선준 연구원이 공동으로 개발한 이번 연구는 지난 5월 4일 열린 인간-컴퓨터 상호작용 분야 최고권위 국제 학술대회 CHI 2019(The ACM CHI Conference on Human Factors in Computing Systems)에서 풀 페이퍼로 발표됐다. (논문명 : Geometrically Compensating Effects of End-to-End Latency in Moving-Target Selection Games)

레이턴시는 장치, 네트워크, 프로세싱 등 다양한 이유로 인해 발생하는 지연(delay) 현상을 말한다. 사용자가 명령을 입력했을 때부터 출력 결과가 모니터 화면에 나타날 때까지 걸리는 지연을 엔드-투-엔드 레이턴시(end-to-end latency)라 한다.

상호작용의 실시간성이 중요한 요소인 게임 환경에서는 이러한 현상이 플레이어의 능력에 부정적 영향을 미치는 것으로 알려져 있다.

연구팀은 레이턴시가 있는 게임 환경에서도 플레이어의 본래 실력으로 게임을 할 수 있도록 돕는 레이턴시 보정 기술을 개발했다. 이 기술은 레이턴시의 양에 따라 게임의 디자인 요소, 즉 장애물의 크기 등의 형태를 변화시킴으로써, 레이턴시가 있음에도 레이턴시가 없는 것처럼 느껴지는 환경에서 플레이할 수 있다.

연구팀은 레이턴시가 플레이어에 미치는 영향을 분석해 플레이어의 행동을 예측하는 수학적 모델을 제시했다. 시간제한이 있는 상황에서 게임 플레이를 위해 버튼 입력을 해야 하는 ‘움직이는 타겟 선택’ 과업에 레이턴시가 있을 때 사용자의 성공률을 예측할 수 있는 인지 모델이다.

이후에는 이 모델을 활용해 게임 환경에 레이턴시가 발생할 경우의 플레이어 과업 성공률을 예측한다. 이를 통해 레이턴시가 없는 환경에서의 플레이어 성공률과 비슷한 수준으로 만들기 위해 게임의 디자인 요소를 변형한다.

연구팀은 ‘플래피 버드(Flappy Bird)’라는 게임에서 기둥의 높이를 변형해 레이턴시가 추가됐음에도 기존 환경에서의 플레이 실력을 유지함을 확인했다. 연구팀은 후속 연구를 통해 게임 속 장애물 등의 크기를 변형함으로써 레이턴시를 없애는 등의 확장 연구를 기대하고 있다.

이 교수는 “이번 기술은 비 간섭적 레이턴시의 보정 기술로, 레이턴시의 양만큼 게임 시계를 되돌려 보상하는 기존의 랙 보상 방법과는 다르게 플레이어의 게임 흐름을 방해하지 않는 장점이 있다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 신진연구자지원사업(프로게이머 역량 극대화를 위한 게임 입력장치의 설계 최적화) 및 KAIST 자체 연구사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 게임의 겉보기 형태를 변화시킴으로써, 플레이어가 제로 레이턴시 환경과 레이턴시가 있는 환경에서 같은 실력을 유지

2019.07.02 조회수 22709

이병주 교수, 게임의 랙 현상 해소 기술 개발

〈 이병주 교수, 이인정 박사과정 〉

우리 대학 문화기술대학원 이병주 교수와 핀란드 알토 대학교(Aalto Univ) 공동 연구팀이 게임의 겉보기 형태를 변화시켜 게임 내 레이턴시 효과, 일명 랙(lag)을 없앨 수 있는 기술을 개발했다.

이인정 박사과정이 1 저자로 참여하고 알토대학교 김선준 연구원이 공동으로 개발한 이번 연구는 지난 5월 4일 열린 인간-컴퓨터 상호작용 분야 최고권위 국제 학술대회 CHI 2019(The ACM CHI Conference on Human Factors in Computing Systems)에서 풀 페이퍼로 발표됐다. (논문명 : Geometrically Compensating Effects of End-to-End Latency in Moving-Target Selection Games)

레이턴시는 장치, 네트워크, 프로세싱 등 다양한 이유로 인해 발생하는 지연(delay) 현상을 말한다. 사용자가 명령을 입력했을 때부터 출력 결과가 모니터 화면에 나타날 때까지 걸리는 지연을 엔드-투-엔드 레이턴시(end-to-end latency)라 한다.

상호작용의 실시간성이 중요한 요소인 게임 환경에서는 이러한 현상이 플레이어의 능력에 부정적 영향을 미치는 것으로 알려져 있다.

연구팀은 레이턴시가 있는 게임 환경에서도 플레이어의 본래 실력으로 게임을 할 수 있도록 돕는 레이턴시 보정 기술을 개발했다. 이 기술은 레이턴시의 양에 따라 게임의 디자인 요소, 즉 장애물의 크기 등의 형태를 변화시킴으로써, 레이턴시가 있음에도 레이턴시가 없는 것처럼 느껴지는 환경에서 플레이할 수 있다.

연구팀은 레이턴시가 플레이어에 미치는 영향을 분석해 플레이어의 행동을 예측하는 수학적 모델을 제시했다. 시간제한이 있는 상황에서 게임 플레이를 위해 버튼 입력을 해야 하는 ‘움직이는 타겟 선택’ 과업에 레이턴시가 있을 때 사용자의 성공률을 예측할 수 있는 인지 모델이다.

이후에는 이 모델을 활용해 게임 환경에 레이턴시가 발생할 경우의 플레이어 과업 성공률을 예측한다. 이를 통해 레이턴시가 없는 환경에서의 플레이어 성공률과 비슷한 수준으로 만들기 위해 게임의 디자인 요소를 변형한다.

연구팀은 ‘플래피 버드(Flappy Bird)’라는 게임에서 기둥의 높이를 변형해 레이턴시가 추가됐음에도 기존 환경에서의 플레이 실력을 유지함을 확인했다. 연구팀은 후속 연구를 통해 게임 속 장애물 등의 크기를 변형함으로써 레이턴시를 없애는 등의 확장 연구를 기대하고 있다.

이 교수는 “이번 기술은 비 간섭적 레이턴시의 보정 기술로, 레이턴시의 양만큼 게임 시계를 되돌려 보상하는 기존의 랙 보상 방법과는 다르게 플레이어의 게임 흐름을 방해하지 않는 장점이 있다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 신진연구자지원사업(프로게이머 역량 극대화를 위한 게임 입력장치의 설계 최적화) 및 KAIST 자체 연구사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 게임의 겉보기 형태를 변화시킴으로써, 플레이어가 제로 레이턴시 환경과 레이턴시가 있는 환경에서 같은 실력을 유지

2019.07.02 조회수 22709 -

이지현 교수, CAADRIA 학회 사사다 상 수상

〈 이지현 교수 〉

우리 대학 문화기술대학원 이지현 교수가 15일 뉴질랜드 웰링턴에서 열린 컴퓨터 기반 건축 디자인 분야 국제학회 ‘CAADRIA 2019(the 24th Annual Conference of the Association for Computer-Aided Architectural Design Research in Asia)’에서 사사다 상(Sasada Prize)을 받았다.

건축 디자인 관련 세계 최고 학회 중 하나인 CAADRIA가 2007년 츠요시 사사다(Tsuyoshi Sasada, 1941-2005) 교수를 기리기 위해 제정한 사사다 상(Sasada Award)은 컴퓨터 보조 설계 차세대 연구자들을 지원하기 위한 CAADRIA의 미션 중 하나이다. 해당 분야 커뮤니티에 지속적인 공헌을 하고 탁월한 연구 성과를 낸 연구자에게 수여된다.

수상자인 이지현 교수는 최민규, 김미래 석사과정, 이태하 박사과정과 함께 연구한 ‘사례기반추론을 통한 부동산 지가 예측 시스템 (Land Price Prediction System Using Case-based Reasoning)’ 연구를 기반으로 그동안 CAAD (Computer-Aided Architectural Design) 분야에 기여한 점을 인정받아 2019년 수상자로 선정됐다.

이지현 교수는 해당 연구를 통해 서울특별시와 울산광역시를 제외한 6대 광역시로부터 40여 개 변수를 행정동 단위로 수집한 후 사례기반 추론 방법을 적용해 행정동 내의 평균 평당 아파트 가격을 예측하는 모델을 제시했다. 연구팀이 도출한 모델의 후속연구가 수행되면 기존의 전문가 판단을 대체할 수 있을 것이라는 가능성을 보여줬다.

이지현 교수는 수상 관련 연구 내용인 추천과 예측을 할 수 있는 인공지능의 한 분야인 사례기반추론(Case Based Reasoning)관련 2002년 졸업논문부터 근 20년간 꾸준하게 연구를 진행해 왔으며, CBR 관련 국내외 논문 40여 편을 발표한 바 있다.

이지현 교수는 “CAAD 관련 연구자에게 자랑스러운 상을 받게 돼 개인적으로는 매우 큰 영광이라 생각하지만 지난 수상자들을 볼 때 과분하다는 생각도 든다”라며 “6월 KAIST에서 열리는 ‘CAAD Futures 2019’가 성공적으로 이뤄질 수 있도록 준비함과 동시에 앞으로도 꾸준하게 CAAD 및 컴퓨테이셔널 디자인 연구를 선보여 국내외에서 KAIST의 위상을 높이는데 기여하겠다”라고 말했다.

2019.04.19 조회수 16267

이지현 교수, CAADRIA 학회 사사다 상 수상

〈 이지현 교수 〉

우리 대학 문화기술대학원 이지현 교수가 15일 뉴질랜드 웰링턴에서 열린 컴퓨터 기반 건축 디자인 분야 국제학회 ‘CAADRIA 2019(the 24th Annual Conference of the Association for Computer-Aided Architectural Design Research in Asia)’에서 사사다 상(Sasada Prize)을 받았다.

건축 디자인 관련 세계 최고 학회 중 하나인 CAADRIA가 2007년 츠요시 사사다(Tsuyoshi Sasada, 1941-2005) 교수를 기리기 위해 제정한 사사다 상(Sasada Award)은 컴퓨터 보조 설계 차세대 연구자들을 지원하기 위한 CAADRIA의 미션 중 하나이다. 해당 분야 커뮤니티에 지속적인 공헌을 하고 탁월한 연구 성과를 낸 연구자에게 수여된다.

수상자인 이지현 교수는 최민규, 김미래 석사과정, 이태하 박사과정과 함께 연구한 ‘사례기반추론을 통한 부동산 지가 예측 시스템 (Land Price Prediction System Using Case-based Reasoning)’ 연구를 기반으로 그동안 CAAD (Computer-Aided Architectural Design) 분야에 기여한 점을 인정받아 2019년 수상자로 선정됐다.

이지현 교수는 해당 연구를 통해 서울특별시와 울산광역시를 제외한 6대 광역시로부터 40여 개 변수를 행정동 단위로 수집한 후 사례기반 추론 방법을 적용해 행정동 내의 평균 평당 아파트 가격을 예측하는 모델을 제시했다. 연구팀이 도출한 모델의 후속연구가 수행되면 기존의 전문가 판단을 대체할 수 있을 것이라는 가능성을 보여줬다.

이지현 교수는 수상 관련 연구 내용인 추천과 예측을 할 수 있는 인공지능의 한 분야인 사례기반추론(Case Based Reasoning)관련 2002년 졸업논문부터 근 20년간 꾸준하게 연구를 진행해 왔으며, CBR 관련 국내외 논문 40여 편을 발표한 바 있다.

이지현 교수는 “CAAD 관련 연구자에게 자랑스러운 상을 받게 돼 개인적으로는 매우 큰 영광이라 생각하지만 지난 수상자들을 볼 때 과분하다는 생각도 든다”라며 “6월 KAIST에서 열리는 ‘CAAD Futures 2019’가 성공적으로 이뤄질 수 있도록 준비함과 동시에 앞으로도 꾸준하게 CAAD 및 컴퓨테이셔널 디자인 연구를 선보여 국내외에서 KAIST의 위상을 높이는데 기여하겠다”라고 말했다.

2019.04.19 조회수 16267