%EA%B3%B5%EA%B3%BC%EB%8C%80%ED%95%99

-

62% 향상 수명연장 수소 연료전지 촉매 개발

수소 연료전지는 미래의 친환경 에너지 시스템으로 주목받고 있지만 귀금속인 백금이 다량 사용되고 연료전지 구동 과정에서 탄소 지지체가 부식돼 백금 입자끼리 뭉치면서 연료전지 성능이 저하되는 문제를 가지고 있다. KAIST 연구진이 개발한 수소 연료전지 촉매로 고강도 내구성 평가 이후에도 기존 상용 촉매 대비 약 62% 이상의 전류 밀도를 유지시켜 수소 연료전지 수명을 획기적으로 연장시키는데 성공했다.

우리 대학 신소재공학과 정연식 교수, 조은애 교수 공동연구팀이 수소전기차의 핵심 부품인 연료전지 장치에 활용될 수 있는 고내구성 촉매 소재를 개발했다고 4일 밝혔다.

이번에 개발된 촉매는 실제 구동 환경에서 수천 시간에 맞먹는 강도의 2만 사이클 내구성 평가를 거친 후에도 초기 성능에 가까운 수준을 유지할 만큼 높은 내구성을 갖추고 있어 기존 연료전지에서 가장 큰 걸림돌로 지적됐던 수명 문제를 해결하는 성과로 평가된다.

연구팀은 ‘3차원 자이로이드 나노구조체 기반 촉매 플랫폼’을 개발하는 데 성공했다. 자이로이드 나노구조체는 3차원적으로 길게 연결된 구조로 인해 전기적 연결성이 우수하고 이온이나 기체의 이동이 이동할 수 있는 빈 통로가 많은 장점이 있어 차세대 에너지 소재로 유망하다.

연구팀은 자기조립 특성이 있는 고분자를 활용해 3차원 자이로이드를 합성하고 백금 입자를 강한 결합으로 탑재해 연료전지 구동 시에도 백금 입자의 이동을 원천 차단하고자 했다.

또한, 자이로이드 내부에 증기압을 발생시켜 자이로이드 내부 공간까지 비움으로써 전해질이 더 원활하게 출입할 수 있도록 설계했다.

이를 통해, 내부가 차 있는 일반 자이로이드 구조체 대비 약 3.6배 넓은 촉매 표면적을 확보했다. 그뿐만 아니라 자기조립 고분자에 자체 포함된 피리딘을 이용한 질소 도핑을 통해, 우수한 전기전도성, 촉매 활성도 및 내구성 역시 확보할 수 있었다.

실제 연료전지 구동 환경과 유사한 환경에서 2만 사이클의 고강도 내구성 평가 이후 상용 촉매 대비 약 62% 이상의 출력 밀도 향상을 보였다.

정연식 교수는 “이번 연구는 정밀한 고분자 자기조립 제어 기술을 기반으로 기계적, 화학적으로 견고하고 물질 전달 능력이 탁월한 신규 지지체 소재를 설계해, 촉매의 수명과 활성도를 획기적으로 개선할 수 있음을 입증한 성과”라고 말했으며, “이 기술은 차세대 에너지 전환 기술에 있어 귀금속 촉매 지지체 소재 개발 방향성을 제시하는 중요한 역할을 할 것으로 기대된다”라고 덧붙였다.

신소재공학과 최성수 박사과정 학생, 양현우 박사과정 학생, 이건호 박사 등이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지‘어드밴스드 머티리얼즈 (Advanced Materials)’11월 21일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: Self-assembled Hollow Gyroids with Bicontinuous Mesostructures: A Highly Robust Electrocatalyst Fixation Platform)

DOI: https://doi.org/10.1002/adma.202412525

한편 이번 연구는 한국 정부(산업통상자원부)가 지원하는 한국에너지기술평가원(KETEP)의 지원 및 과학기술정보통신부가 지원하는 한국연구재단(NRF)의 나노-소재기술개발사업의 지원을 받아 수행되었다.

2024.12.04 조회수 5016

62% 향상 수명연장 수소 연료전지 촉매 개발

수소 연료전지는 미래의 친환경 에너지 시스템으로 주목받고 있지만 귀금속인 백금이 다량 사용되고 연료전지 구동 과정에서 탄소 지지체가 부식돼 백금 입자끼리 뭉치면서 연료전지 성능이 저하되는 문제를 가지고 있다. KAIST 연구진이 개발한 수소 연료전지 촉매로 고강도 내구성 평가 이후에도 기존 상용 촉매 대비 약 62% 이상의 전류 밀도를 유지시켜 수소 연료전지 수명을 획기적으로 연장시키는데 성공했다.

우리 대학 신소재공학과 정연식 교수, 조은애 교수 공동연구팀이 수소전기차의 핵심 부품인 연료전지 장치에 활용될 수 있는 고내구성 촉매 소재를 개발했다고 4일 밝혔다.

이번에 개발된 촉매는 실제 구동 환경에서 수천 시간에 맞먹는 강도의 2만 사이클 내구성 평가를 거친 후에도 초기 성능에 가까운 수준을 유지할 만큼 높은 내구성을 갖추고 있어 기존 연료전지에서 가장 큰 걸림돌로 지적됐던 수명 문제를 해결하는 성과로 평가된다.

연구팀은 ‘3차원 자이로이드 나노구조체 기반 촉매 플랫폼’을 개발하는 데 성공했다. 자이로이드 나노구조체는 3차원적으로 길게 연결된 구조로 인해 전기적 연결성이 우수하고 이온이나 기체의 이동이 이동할 수 있는 빈 통로가 많은 장점이 있어 차세대 에너지 소재로 유망하다.

연구팀은 자기조립 특성이 있는 고분자를 활용해 3차원 자이로이드를 합성하고 백금 입자를 강한 결합으로 탑재해 연료전지 구동 시에도 백금 입자의 이동을 원천 차단하고자 했다.

또한, 자이로이드 내부에 증기압을 발생시켜 자이로이드 내부 공간까지 비움으로써 전해질이 더 원활하게 출입할 수 있도록 설계했다.

이를 통해, 내부가 차 있는 일반 자이로이드 구조체 대비 약 3.6배 넓은 촉매 표면적을 확보했다. 그뿐만 아니라 자기조립 고분자에 자체 포함된 피리딘을 이용한 질소 도핑을 통해, 우수한 전기전도성, 촉매 활성도 및 내구성 역시 확보할 수 있었다.

실제 연료전지 구동 환경과 유사한 환경에서 2만 사이클의 고강도 내구성 평가 이후 상용 촉매 대비 약 62% 이상의 출력 밀도 향상을 보였다.

정연식 교수는 “이번 연구는 정밀한 고분자 자기조립 제어 기술을 기반으로 기계적, 화학적으로 견고하고 물질 전달 능력이 탁월한 신규 지지체 소재를 설계해, 촉매의 수명과 활성도를 획기적으로 개선할 수 있음을 입증한 성과”라고 말했으며, “이 기술은 차세대 에너지 전환 기술에 있어 귀금속 촉매 지지체 소재 개발 방향성을 제시하는 중요한 역할을 할 것으로 기대된다”라고 덧붙였다.

신소재공학과 최성수 박사과정 학생, 양현우 박사과정 학생, 이건호 박사 등이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지‘어드밴스드 머티리얼즈 (Advanced Materials)’11월 21일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: Self-assembled Hollow Gyroids with Bicontinuous Mesostructures: A Highly Robust Electrocatalyst Fixation Platform)

DOI: https://doi.org/10.1002/adma.202412525

한편 이번 연구는 한국 정부(산업통상자원부)가 지원하는 한국에너지기술평가원(KETEP)의 지원 및 과학기술정보통신부가 지원하는 한국연구재단(NRF)의 나노-소재기술개발사업의 지원을 받아 수행되었다.

2024.12.04 조회수 5016 -

기계공학과 김충기 동문, 육군 준장 진급

우리 대학 기계공학과 김충기 동문(학사·석사 졸업, 학사장교 28기)가 준장 진급 예정자로 선정됐다. 김충기 동문은 기계공학과 학사 및 석사 과정까지 마치고 1996년 학사 장교로 임관한 뒤 군에서 탁월한 리더십과 전문성을 발휘하며 다양한 보직을 성공적으로 수행해왔다. 그의 이번 진급은 뛰어난 역량과 헌신적인 노력을 인정받은 결과로, 기계공학과와 동문들에게 큰 자부심을 안겨주고 있다.

특히 우리대학과 기계공학과를 졸업한 김충기 동문은 육군 1사단장을 역임한 아버지 김을권 예비역 소장(육사 13기)의 뒤를 이어 장군으로서의 길을 걷게 되어 그 의미가 크다. 학문과 연구의 길이 아닌 색다른 진로를 걸으며, 후배들에게 다양한 가능성과 영감을 제시한 김충기 동문의 행보가 더욱 주목받고 있다.

2024.12.02 조회수 3408

기계공학과 김충기 동문, 육군 준장 진급

우리 대학 기계공학과 김충기 동문(학사·석사 졸업, 학사장교 28기)가 준장 진급 예정자로 선정됐다. 김충기 동문은 기계공학과 학사 및 석사 과정까지 마치고 1996년 학사 장교로 임관한 뒤 군에서 탁월한 리더십과 전문성을 발휘하며 다양한 보직을 성공적으로 수행해왔다. 그의 이번 진급은 뛰어난 역량과 헌신적인 노력을 인정받은 결과로, 기계공학과와 동문들에게 큰 자부심을 안겨주고 있다.

특히 우리대학과 기계공학과를 졸업한 김충기 동문은 육군 1사단장을 역임한 아버지 김을권 예비역 소장(육사 13기)의 뒤를 이어 장군으로서의 길을 걷게 되어 그 의미가 크다. 학문과 연구의 길이 아닌 색다른 진로를 걸으며, 후배들에게 다양한 가능성과 영감을 제시한 김충기 동문의 행보가 더욱 주목받고 있다.

2024.12.02 조회수 3408 -

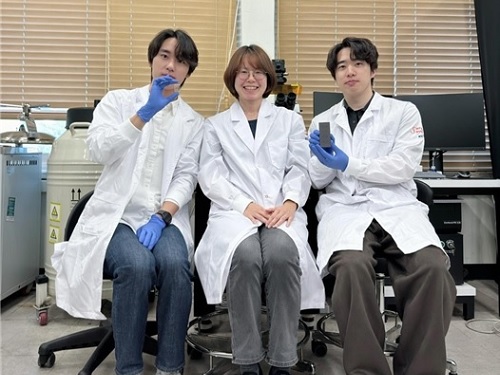

물로 차세대 리튬금속전지 750% 수명 연장시켜

리튬금속은 기존 상용 배터리의 성능 한계를 극복할 수 있는 차세대 음극으로 주목받아 왔다. 하지만, 리튬금속 자체 문제로 배터리의 수명을 단축하고 화재 위험을 초래하는 문제를 보여왔다. KAIST 연구진이 물만을 사용해서 기존 리튬금속 음극보다 수명이 약 750% 향상시키는 세계 최고 수준의 연구에 성공했다.

우리 대학 신소재공학과 김일두 교수 연구진이 아주대 이지영 교수와 협력하여 친환경 공법으로 제조한 중공 나노섬유를 리튬금속보호막으로 사용해, 리튬의 성장을 안정화하고 차세대 ‘리튬금속전지’의 수명을 획기적으로 늘리는 데 성공했다고 2일 밝혔다.

리튬 금속 표면에 보호막을 적용해 리튬금속과 전해액간의 계면을 인공적으로 조성하는 기존의 보호막 기술은 인체에 유해한 공정과 원가가 높은 재료를 필요로 하며 리튬금속음극의 수명을 높이는 데 한계가 있어왔다.

김일두 교수 연구진은 이 문제를 해결하기 위해 ‘리튬이온 성장을 물리적·화학적 방법으로 제어할 수 있는 중공 나노섬유 보호막’을 제시했다.

이 보호막은 식물에서 추출한 친환경 고분자인 구아검(Guar gum)*을 주재료로 해, 물 만을 사용한 친환경적인 전기방사 공법**으로 제조됐다.

*구아검: 구아검은 구아콩에서 얻어낸 천연 고분자 화합물로 다량의 단당류로 이루어진 구조를 가지고 있다. 단당류에 있는 산화관능기가 리튬이온과의 반응을 제어한다.

**전기방사 공법: 전기방사는 고분자 용액에 전기장을 가하여 약 수십 나노미터에서 수 마이크로미터 사이의 직경을 가지는 고분자 섬유를 연속생산하는 공정이다.

특히, 나노섬유 보호막을 적용해 전해액과 리튬 이온 간의 가역적인 화학 반응을 효과적으로 제어했다. 또한 섬유 내부의 빈 공간을 활용해서 리튬이온이 금속 표면에 무작위로 쌓이는 것을 억제함으로써 리튬금속 표면과 전해액 사이의 계면 안정화를 동시에 달성했다.

이 보호막을 적용한 리튬금속 음극은 연구 결과, 기존 리튬금속 음극보다 수명이 약 750% 향상됐으며, 300회의 반복적인 충·방전에도 약 93.3%의 용량을 안정적으로 유지하는 세계 최고 수준의 성능을 달성했다.

연구진은 자연에서 얻어진 이 보호막이 흙에서 약 한 달 내에 완전히 분해됨을 입증해, 보호막의 제조에서 폐기에 이르기까지 전 과정이 친환경적인 특성을 증명했다.

신소재공학과 김일두 교수는 “물리적·화학적 보호막 기능을 모두 활용했기 때문에 더욱 효과적으로 리튬금속과 전해액 간의 가역적인 반응을 유도하고 수지상 결정 성장을 억제해 획기적인 수명 특성을 가진 리튬금속음극을 개발할 수 있었다”고 밝혔다.

이어, “급증하는 배터리 수요로 인해 배터리 제조와 폐기로 인한 환경부하 문제가 심각하게 대두되고 있는 상황에서, 물만을 사용한 친환경적인 제조 방법과 자연 분해되는 특성은 차세대 친환경 배터리의 상용화에 큰 기여를 할 것이다”고 말했다.

이번 연구 결과는 KAIST 신소재공학과 졸업생 이지영 박사(現 아주대학교 화학공학과 교수), 송현섭 박사(現 삼성전자)가 공동 제1 저자로 참여했으며, 국제 학술지 `어드밴스드 머티리얼즈(Advanced Materials)' 11월 21일 36권 47호에 표지논문(Front Cover)으로 선정됐다. (논문명 : Overcoming Chemical and Mechanical Instabilities in Lithium Metal Anodes with Sustainable and Eco-Friendly Artificial SEI Layer)

한편 이번 연구는 KAIST-LG에너지솔루션 프론티어 리서치 랩 (Frontier Research Lab, FRL), 산업통상자원부의 알케미스트 사업과 과학기술정보통신부의 탑-티어 연구지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.12.02 조회수 4553

물로 차세대 리튬금속전지 750% 수명 연장시켜

리튬금속은 기존 상용 배터리의 성능 한계를 극복할 수 있는 차세대 음극으로 주목받아 왔다. 하지만, 리튬금속 자체 문제로 배터리의 수명을 단축하고 화재 위험을 초래하는 문제를 보여왔다. KAIST 연구진이 물만을 사용해서 기존 리튬금속 음극보다 수명이 약 750% 향상시키는 세계 최고 수준의 연구에 성공했다.

우리 대학 신소재공학과 김일두 교수 연구진이 아주대 이지영 교수와 협력하여 친환경 공법으로 제조한 중공 나노섬유를 리튬금속보호막으로 사용해, 리튬의 성장을 안정화하고 차세대 ‘리튬금속전지’의 수명을 획기적으로 늘리는 데 성공했다고 2일 밝혔다.

리튬 금속 표면에 보호막을 적용해 리튬금속과 전해액간의 계면을 인공적으로 조성하는 기존의 보호막 기술은 인체에 유해한 공정과 원가가 높은 재료를 필요로 하며 리튬금속음극의 수명을 높이는 데 한계가 있어왔다.

김일두 교수 연구진은 이 문제를 해결하기 위해 ‘리튬이온 성장을 물리적·화학적 방법으로 제어할 수 있는 중공 나노섬유 보호막’을 제시했다.

이 보호막은 식물에서 추출한 친환경 고분자인 구아검(Guar gum)*을 주재료로 해, 물 만을 사용한 친환경적인 전기방사 공법**으로 제조됐다.

*구아검: 구아검은 구아콩에서 얻어낸 천연 고분자 화합물로 다량의 단당류로 이루어진 구조를 가지고 있다. 단당류에 있는 산화관능기가 리튬이온과의 반응을 제어한다.

**전기방사 공법: 전기방사는 고분자 용액에 전기장을 가하여 약 수십 나노미터에서 수 마이크로미터 사이의 직경을 가지는 고분자 섬유를 연속생산하는 공정이다.

특히, 나노섬유 보호막을 적용해 전해액과 리튬 이온 간의 가역적인 화학 반응을 효과적으로 제어했다. 또한 섬유 내부의 빈 공간을 활용해서 리튬이온이 금속 표면에 무작위로 쌓이는 것을 억제함으로써 리튬금속 표면과 전해액 사이의 계면 안정화를 동시에 달성했다.

이 보호막을 적용한 리튬금속 음극은 연구 결과, 기존 리튬금속 음극보다 수명이 약 750% 향상됐으며, 300회의 반복적인 충·방전에도 약 93.3%의 용량을 안정적으로 유지하는 세계 최고 수준의 성능을 달성했다.

연구진은 자연에서 얻어진 이 보호막이 흙에서 약 한 달 내에 완전히 분해됨을 입증해, 보호막의 제조에서 폐기에 이르기까지 전 과정이 친환경적인 특성을 증명했다.

신소재공학과 김일두 교수는 “물리적·화학적 보호막 기능을 모두 활용했기 때문에 더욱 효과적으로 리튬금속과 전해액 간의 가역적인 반응을 유도하고 수지상 결정 성장을 억제해 획기적인 수명 특성을 가진 리튬금속음극을 개발할 수 있었다”고 밝혔다.

이어, “급증하는 배터리 수요로 인해 배터리 제조와 폐기로 인한 환경부하 문제가 심각하게 대두되고 있는 상황에서, 물만을 사용한 친환경적인 제조 방법과 자연 분해되는 특성은 차세대 친환경 배터리의 상용화에 큰 기여를 할 것이다”고 말했다.

이번 연구 결과는 KAIST 신소재공학과 졸업생 이지영 박사(現 아주대학교 화학공학과 교수), 송현섭 박사(現 삼성전자)가 공동 제1 저자로 참여했으며, 국제 학술지 `어드밴스드 머티리얼즈(Advanced Materials)' 11월 21일 36권 47호에 표지논문(Front Cover)으로 선정됐다. (논문명 : Overcoming Chemical and Mechanical Instabilities in Lithium Metal Anodes with Sustainable and Eco-Friendly Artificial SEI Layer)

한편 이번 연구는 KAIST-LG에너지솔루션 프론티어 리서치 랩 (Frontier Research Lab, FRL), 산업통상자원부의 알케미스트 사업과 과학기술정보통신부의 탑-티어 연구지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.12.02 조회수 4553 -

권영진·신인식 교수팀, 세계 최고 학회 아시아 최초 최우수논문상 2회 수상

우리 대학 전산학부 권영진⦁신인식 교수 연구팀이 서울대 이병영 교수와 협력하여 세계 최대 컴퓨터 학회 ACM(Association for Computing Machinery)의 운영체제 분야 최고 학회인 ACM 운영체제 원리 심포지움(Symposium on Operating Systems Principles, SOSP)에서 아시아 최초 최우수 논문상을 2회 수상했다고 29일 밝혔다.

연구팀은 세계 최초로 애플(Apple)의 프로세서를 탑재한 모든 장치를 비롯해 실제 물리적인 현대 고성능 프로세서(CPU) 없이도 운영체제 시스템을 해킹하거나 중단시킬 수 있는 동시성 버그를 탐지하는 기술을 개발했다.

ACM SOSP는 컴퓨터 시스템 분야 세계 최고 권위의 학술대회로, 지난 30년간 국내에서 단 4편의 논문만 게재될 정도로 높은 기준을 요구한다. 이번 최우수 논문상 수상은 국내 운영체제 연구 역량이 세계적 수준에 도달했음을 보여주는 중요한 성과다.

특히, 권영진 교수는 2021년에 ACM SOSP에서 아시아 학교에서는 최초로 최우수 논문상을 수상하였으며, 이번 수상을 포함해 ACM SOSP에서 최우수 논문상을 두 차례 수상하며 연구의 탁월성을 다시 한번 입증했다.

KAIST 정대룡 박사, 최예원 박사과정, 서울대 이병영 교수와 함께 구성된 권영진⦁신인식 교수 연구팀은 애플(Apple)의 M3 프로세서를 탑재한 모든 장치를 비롯해 실제 물리적인 CPU 없이도 비순차적 실행에 의한 동시성 버그*를 발견하고 그 원인을 규명하도록 돕는 운영체제 버그 탐지 프레임워크를 개발했다.

*비순차적 실행에 의한 동시성 버그: 전문 개발자가 몇 년이 지나도 찾지 못할 정도로 개발자의 직관이나 단순 테스팅을 통해 발견하기는 매우 어려운 버그임. 이러한 버그를 공격자가 악용할 경우 시스템이 해킹당하거나 작동을 멈출 수 있는 결과를 초래할 수 있음

권영진⦁신인식 교수팀은 실제 물리적인 CPU 없이도 정확하고 빠르게 소프트웨어만으로 에뮬레이션*하는 방법을 고안해 리눅스 커널 운영체제를 에뮬레이션 환경에서 구동할 수 있도록 하는 기법을 개발했다.

*에뮬레이션: 하드웨어에 수행되는 작업을 소프트웨어를 활용해 처리함

또한 연구팀은 퍼징(fuzzing)기법*을 활용하여 범용 운영체제인 리눅스 커널에서 11개의 새로운 버그를 발견하여 보고하였고, 리눅스 커널 개발자들에게 보안 패치를 제공하였다.

*퍼징기법: 입력값을 무작위로 대입하여 그 과정에서 발생하는 버그나 에러를 발견하는 기법

발견된 버그들은 암호화된 네트워크에 사용하는 TLS 코드를 비롯해 보안에 위협이 되는 중요한 커널 요소에서 곳곳에서 발견됐다.

연구팀이 개발한 기술은 리눅스뿐만 아니라 핸드폰에 사용되는 안드로이드 운영체제나 윈도우에도 적용할 수 있는 기술로, 앞으로 그 응용 사례가 계속 확대될 전망이다. 연구 결과물은 오픈소스로 공개돼 있다.

https://github.com/casys-kaist/ozz

권영진 교수는 “오랜 기간 앞을 모르는 결과를 위해 시행착오를 감수하고 끈기있게 연구를 진행한 학생 연구원의 의지에 감사하며, 훌륭한 조언을 아끼지 않았던 동료 교수님께 다시 한번 감사드린다”라고 수상 소감을 밝혔다.

한편 이번 연구는 한국연구재단, 정보통신기획평가원, 한국과학기술정보연구원, K-Startup, 그리고 삼성전자의 지원을 받아 수행됐다.

2024.12.02 조회수 3604

권영진·신인식 교수팀, 세계 최고 학회 아시아 최초 최우수논문상 2회 수상

우리 대학 전산학부 권영진⦁신인식 교수 연구팀이 서울대 이병영 교수와 협력하여 세계 최대 컴퓨터 학회 ACM(Association for Computing Machinery)의 운영체제 분야 최고 학회인 ACM 운영체제 원리 심포지움(Symposium on Operating Systems Principles, SOSP)에서 아시아 최초 최우수 논문상을 2회 수상했다고 29일 밝혔다.

연구팀은 세계 최초로 애플(Apple)의 프로세서를 탑재한 모든 장치를 비롯해 실제 물리적인 현대 고성능 프로세서(CPU) 없이도 운영체제 시스템을 해킹하거나 중단시킬 수 있는 동시성 버그를 탐지하는 기술을 개발했다.

ACM SOSP는 컴퓨터 시스템 분야 세계 최고 권위의 학술대회로, 지난 30년간 국내에서 단 4편의 논문만 게재될 정도로 높은 기준을 요구한다. 이번 최우수 논문상 수상은 국내 운영체제 연구 역량이 세계적 수준에 도달했음을 보여주는 중요한 성과다.

특히, 권영진 교수는 2021년에 ACM SOSP에서 아시아 학교에서는 최초로 최우수 논문상을 수상하였으며, 이번 수상을 포함해 ACM SOSP에서 최우수 논문상을 두 차례 수상하며 연구의 탁월성을 다시 한번 입증했다.

KAIST 정대룡 박사, 최예원 박사과정, 서울대 이병영 교수와 함께 구성된 권영진⦁신인식 교수 연구팀은 애플(Apple)의 M3 프로세서를 탑재한 모든 장치를 비롯해 실제 물리적인 CPU 없이도 비순차적 실행에 의한 동시성 버그*를 발견하고 그 원인을 규명하도록 돕는 운영체제 버그 탐지 프레임워크를 개발했다.

*비순차적 실행에 의한 동시성 버그: 전문 개발자가 몇 년이 지나도 찾지 못할 정도로 개발자의 직관이나 단순 테스팅을 통해 발견하기는 매우 어려운 버그임. 이러한 버그를 공격자가 악용할 경우 시스템이 해킹당하거나 작동을 멈출 수 있는 결과를 초래할 수 있음

권영진⦁신인식 교수팀은 실제 물리적인 CPU 없이도 정확하고 빠르게 소프트웨어만으로 에뮬레이션*하는 방법을 고안해 리눅스 커널 운영체제를 에뮬레이션 환경에서 구동할 수 있도록 하는 기법을 개발했다.

*에뮬레이션: 하드웨어에 수행되는 작업을 소프트웨어를 활용해 처리함

또한 연구팀은 퍼징(fuzzing)기법*을 활용하여 범용 운영체제인 리눅스 커널에서 11개의 새로운 버그를 발견하여 보고하였고, 리눅스 커널 개발자들에게 보안 패치를 제공하였다.

*퍼징기법: 입력값을 무작위로 대입하여 그 과정에서 발생하는 버그나 에러를 발견하는 기법

발견된 버그들은 암호화된 네트워크에 사용하는 TLS 코드를 비롯해 보안에 위협이 되는 중요한 커널 요소에서 곳곳에서 발견됐다.

연구팀이 개발한 기술은 리눅스뿐만 아니라 핸드폰에 사용되는 안드로이드 운영체제나 윈도우에도 적용할 수 있는 기술로, 앞으로 그 응용 사례가 계속 확대될 전망이다. 연구 결과물은 오픈소스로 공개돼 있다.

https://github.com/casys-kaist/ozz

권영진 교수는 “오랜 기간 앞을 모르는 결과를 위해 시행착오를 감수하고 끈기있게 연구를 진행한 학생 연구원의 의지에 감사하며, 훌륭한 조언을 아끼지 않았던 동료 교수님께 다시 한번 감사드린다”라고 수상 소감을 밝혔다.

한편 이번 연구는 한국연구재단, 정보통신기획평가원, 한국과학기술정보연구원, K-Startup, 그리고 삼성전자의 지원을 받아 수행됐다.

2024.12.02 조회수 3604 -

KAIST 설명가능 인공지능연구센터, 2024 XAI 튜토리얼 시리즈 성황리 종료

국내 최대의 설명가능 인공지능(XAI) 연구조직인 KAIST 설명가능 인공지능연구센터(센터장 KAIST 최재식 교수)는 11월 5일부터 22일까지 7회에 걸쳐 설명가능 인공지능 튜토리얼 시리즈를 성공적으로 개최했다. 이번 튜토리얼에는 학생, 연구자, 기업 실무자 등 누적인원 총 530여 명이 참여하여 설명가능 인공지능 기술에 대한 높은 관심과 수요를 보여주었다.

행사는 XAI의 주요 알고리즘부터 최신 연구 주제까지, 총 16개 세션 발표로 진행되었다. 개회 강연으로 ‘설명가능 인공지능 최신 연구 동향’에 대해 최재식 교수가 발표하였고, 이어서 KAIST 설명가능 인공지능연구센터 소속 석·박사 과정 연구원들이 △주요 XAI 알고리즘 △XAI 알고리즘의 평가기법 △거대 언어모델(LLM), 이미지 생성모델, 시계열 데이터에 대한 설명성 △ XAI Framework, 의료 도메인 적용 사례를 주제로 발표했다. 튜토리얼 마지막날에는 독일 Fraunhofer HHI(Heinrich Hertz Institute) 소속 연구원들이 개념 기반 설명(Concept-based Explanations)을 주제로 최신 연구 결과를 공유했다. 또한 이강혜 변호사(법무법인(유) 태평양)가 AI의 신뢰성과 안전성을 확보하기 위한 국내외 AI규제 동향에 대해 초청강연을 했다.

행사를 주관한 최재식 교수는 “최근 국내외에서 AI규제와 입법화가 본격화되면서, AI시스템의 신뢰성, 안전성, 설명성 등이 필수적으로 요구되는 상황에서 학계와 산업계에 관련 기술 교육 프로그램을 폭넓게 제공하고자 했다”고 말했다. 특히 이번 행사는 KAIST 김재철 AI대학원 성남연구센터와 공동으로 주최해 성남시 소재 유관 기업들의 적극적인 참여를 이끌어냈다.

튜토리얼의 발표자료와 녹화영상은 행사 홈페이지에서 제공된다.

(https://xai.kaist.ac.kr/Tutorial/2024/)

KAIST 설명가능 인공지능연구센터는 AI 모델의 내부 구조를 해석하고, 모델의 의사결정 과정을 설명할 수 있는 알고리즘을 연구하며, 이를 의료, 금융, 제조 등 다양한 실제 도메인에 적용하는 산학 공동연구를 활발히 수행하고 있다. 본 연구센터는 사람중심인공지능 핵심원천기술개발사업의 일환으로 과학기술정보통신부와 정보통신기획평가원(IITP)의 지원을 받아 설립되었으며, 현재 KAIST 김재철AI대학원 성남연구센터에 위치하고 있다.

2024.11.29 조회수 4060

KAIST 설명가능 인공지능연구센터, 2024 XAI 튜토리얼 시리즈 성황리 종료

국내 최대의 설명가능 인공지능(XAI) 연구조직인 KAIST 설명가능 인공지능연구센터(센터장 KAIST 최재식 교수)는 11월 5일부터 22일까지 7회에 걸쳐 설명가능 인공지능 튜토리얼 시리즈를 성공적으로 개최했다. 이번 튜토리얼에는 학생, 연구자, 기업 실무자 등 누적인원 총 530여 명이 참여하여 설명가능 인공지능 기술에 대한 높은 관심과 수요를 보여주었다.

행사는 XAI의 주요 알고리즘부터 최신 연구 주제까지, 총 16개 세션 발표로 진행되었다. 개회 강연으로 ‘설명가능 인공지능 최신 연구 동향’에 대해 최재식 교수가 발표하였고, 이어서 KAIST 설명가능 인공지능연구센터 소속 석·박사 과정 연구원들이 △주요 XAI 알고리즘 △XAI 알고리즘의 평가기법 △거대 언어모델(LLM), 이미지 생성모델, 시계열 데이터에 대한 설명성 △ XAI Framework, 의료 도메인 적용 사례를 주제로 발표했다. 튜토리얼 마지막날에는 독일 Fraunhofer HHI(Heinrich Hertz Institute) 소속 연구원들이 개념 기반 설명(Concept-based Explanations)을 주제로 최신 연구 결과를 공유했다. 또한 이강혜 변호사(법무법인(유) 태평양)가 AI의 신뢰성과 안전성을 확보하기 위한 국내외 AI규제 동향에 대해 초청강연을 했다.

행사를 주관한 최재식 교수는 “최근 국내외에서 AI규제와 입법화가 본격화되면서, AI시스템의 신뢰성, 안전성, 설명성 등이 필수적으로 요구되는 상황에서 학계와 산업계에 관련 기술 교육 프로그램을 폭넓게 제공하고자 했다”고 말했다. 특히 이번 행사는 KAIST 김재철 AI대학원 성남연구센터와 공동으로 주최해 성남시 소재 유관 기업들의 적극적인 참여를 이끌어냈다.

튜토리얼의 발표자료와 녹화영상은 행사 홈페이지에서 제공된다.

(https://xai.kaist.ac.kr/Tutorial/2024/)

KAIST 설명가능 인공지능연구센터는 AI 모델의 내부 구조를 해석하고, 모델의 의사결정 과정을 설명할 수 있는 알고리즘을 연구하며, 이를 의료, 금융, 제조 등 다양한 실제 도메인에 적용하는 산학 공동연구를 활발히 수행하고 있다. 본 연구센터는 사람중심인공지능 핵심원천기술개발사업의 일환으로 과학기술정보통신부와 정보통신기획평가원(IITP)의 지원을 받아 설립되었으며, 현재 KAIST 김재철AI대학원 성남연구센터에 위치하고 있다.

2024.11.29 조회수 4060 -

전산학부 구주일 박사과정 학생, 삼성전자 DS부문 산학협력 교류회 최우수논문상 수상

우리 대학 전산학부 구주일(지도교수: 성민혁) 박사과정 학생은 지난 8월 29일 삼성전자 DS부문 산학협력 교류회에서 최우수 논문상을 수상했다. 해당 시상식은 매년 삼성전자와 국내 주요 대학 간 산학협력 성과를 공유하고, 반도체, 인공지능, 바이오, 생명화학공학, 로봇공학 등 다양한 첨단 분야에서 혁신적인 연구를 수행한 연구자들을 격려하기 위해 열린다.

구주일 학생이 최우수 논문상으로 수상한 “Posterior Distillation Sampling” 논문은 세계 최고 권위의 컴퓨터 비전 학회인 Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR 2024)에 게재되었으며, 해당 학회에서 열린 6개의 워크숍에서도 우수성을 인정받아 발표되었다.

본 연구는 텍스트 기반 2D 이미지 생성 모델을 활용해 3D 데이터 (NeRF, 3D Gaussian Splatting)와 벡터기반이미지(SVG) 같은 다양한 비주얼 컨텐츠를 텍스트만으로 변형할 수 있는 새로운 방법론을 제시한다. 해당 방법론은 픽셀기반의 이미지만 변형이 가능하던 기존 방법론들의 한계를 벗어나, 사용자가 텍스트 입력만으로 다양한 비주얼 컨텐츠를 유연하게 변형할 수 있는 가능성을 연다. 이러한 기술을 통해 메타버스와 같은 차세대 컨텐츠 플랫폼에서 컨텐츠 제작 및 변형의 효율성을 크게 향상시킬 수 있을 것으로 기대된다.

수상 논문 5분 설명 영상: https://www.youtube.com/watch?v=GNqJYk949pY

2024.11.29 조회수 3214

전산학부 구주일 박사과정 학생, 삼성전자 DS부문 산학협력 교류회 최우수논문상 수상

우리 대학 전산학부 구주일(지도교수: 성민혁) 박사과정 학생은 지난 8월 29일 삼성전자 DS부문 산학협력 교류회에서 최우수 논문상을 수상했다. 해당 시상식은 매년 삼성전자와 국내 주요 대학 간 산학협력 성과를 공유하고, 반도체, 인공지능, 바이오, 생명화학공학, 로봇공학 등 다양한 첨단 분야에서 혁신적인 연구를 수행한 연구자들을 격려하기 위해 열린다.

구주일 학생이 최우수 논문상으로 수상한 “Posterior Distillation Sampling” 논문은 세계 최고 권위의 컴퓨터 비전 학회인 Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR 2024)에 게재되었으며, 해당 학회에서 열린 6개의 워크숍에서도 우수성을 인정받아 발표되었다.

본 연구는 텍스트 기반 2D 이미지 생성 모델을 활용해 3D 데이터 (NeRF, 3D Gaussian Splatting)와 벡터기반이미지(SVG) 같은 다양한 비주얼 컨텐츠를 텍스트만으로 변형할 수 있는 새로운 방법론을 제시한다. 해당 방법론은 픽셀기반의 이미지만 변형이 가능하던 기존 방법론들의 한계를 벗어나, 사용자가 텍스트 입력만으로 다양한 비주얼 컨텐츠를 유연하게 변형할 수 있는 가능성을 연다. 이러한 기술을 통해 메타버스와 같은 차세대 컨텐츠 플랫폼에서 컨텐츠 제작 및 변형의 효율성을 크게 향상시킬 수 있을 것으로 기대된다.

수상 논문 5분 설명 영상: https://www.youtube.com/watch?v=GNqJYk949pY

2024.11.29 조회수 3214 -

바이오 경로 이미지 분석하는 AI 최초 개발

유전자, 단백질, 대사물질 등 복잡한 정보를 표현하는 바이오 경로 이미지는 중요한 연구 결과를 내포하고 있지만, 이미지 기반 정보 추출에 대해 그동안 충분한 연구가 이뤄지지 않았다. 이에 우리 연구진은 바이오 경로 정보를 자동으로 추출할 수 있는 인공지능 프레임워크를 개발했다.

우리 대학 생명화학공학과 김현욱 교수 연구팀이 바이오 경로 이미지에서 유전자와 대사물질 정보를 자동으로 추출하는 기계학습 기반의 ‘바이오 경로 정보 추출 프레임워크(이하 EBPI, Extraction of Biological Pathway Information)’를 개발했다고 28일 밝혔다.

연구팀이 개발한 EBPI는 문헌에서 추출한 이미지 속의 화살표와 텍스트를 인식하고, 이를 기반으로 바이오 경로를 편집 가능한 표의 형태로 재구성한다. 객체 감지 모델 등의 기계학습을 사용해 경로 이미지 내 화살표의 위치와 방향을 감지하고, 이미지 속 텍스트를 유전자, 단백질, 대사물질로 분류한다. 그 후 추출된 정보를 통합해 경로 정보를 표 형식으로 제공한다.

연구팀은 74,853편의 논문에서 추출한 바이오 경로 이미지와 기존 수작업으로 작성된 경로 지도를 비교하며 EBPI의 성능을 검증했다. 그 결과, 높은 정확도로 바이오 경로 정보가 자동으로 추출됐음을 확인했다.

EBPI를 사용해 대표적인 바이오 경로 데이터베이스에 포함되지 않은 생화학 반응 정보를 대량의 문헌 내 바이오 경로 이미지로부터 추출하는 데에도 성공했다.

다양한 산업적 가치를 지닌 대사물질들의 생합성 관련 문헌을 EBPI로 분석한 결과, 문헌에서는 보고가 됐지만, 기존 데이터베이스에서는 누락된 생화학 반응들이 확인된 것이다. 화학산업에서 다양한 응용분야를 갖는 1,4-부탄디올, 2-메틸부티르산, 하이드록시티로솔, 레불린산 및 발레로락탐의 생합성 경로를 예시로 이러한 발견을 제시했다.

연구를 총괄한 김현욱 교수는 “이번 연구에서 개발된 EBPI는 대규모 문헌 데이터 분석에 있어 중요한 도구가 될 것이며 생명공학, 대사공학 및 합성생물학 분야에서 바이오 경로 이미지를 AI로 분석하는 최초의 사례로, 관련 연구의 실험 디자인 및 분석 시 유용하게 활용될 수 있을 것”이라고 밝혔다.

생명화학공학과 권문수 박사과정생과 이준규 박사과정생이 공동 제1 저자인 이번 연구는 대사공학 및 합성생물학 분야의 대표적 국제학술지인 대사공학(Metabolic Engineering, JCR 분야 상위 10% 이내)에 11월호에 게재됐다.

※ 논문명 : A machine learning framework for extracting information from biological pathway images in the literature

※ 저자 정보 : 권문수(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 이준규(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 김현욱(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 3명

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단 및 농촌진흥청의 농업미생물사업단의 지원을 받아 수행됐다.

2024.11.28 조회수 5264

바이오 경로 이미지 분석하는 AI 최초 개발

유전자, 단백질, 대사물질 등 복잡한 정보를 표현하는 바이오 경로 이미지는 중요한 연구 결과를 내포하고 있지만, 이미지 기반 정보 추출에 대해 그동안 충분한 연구가 이뤄지지 않았다. 이에 우리 연구진은 바이오 경로 정보를 자동으로 추출할 수 있는 인공지능 프레임워크를 개발했다.

우리 대학 생명화학공학과 김현욱 교수 연구팀이 바이오 경로 이미지에서 유전자와 대사물질 정보를 자동으로 추출하는 기계학습 기반의 ‘바이오 경로 정보 추출 프레임워크(이하 EBPI, Extraction of Biological Pathway Information)’를 개발했다고 28일 밝혔다.

연구팀이 개발한 EBPI는 문헌에서 추출한 이미지 속의 화살표와 텍스트를 인식하고, 이를 기반으로 바이오 경로를 편집 가능한 표의 형태로 재구성한다. 객체 감지 모델 등의 기계학습을 사용해 경로 이미지 내 화살표의 위치와 방향을 감지하고, 이미지 속 텍스트를 유전자, 단백질, 대사물질로 분류한다. 그 후 추출된 정보를 통합해 경로 정보를 표 형식으로 제공한다.

연구팀은 74,853편의 논문에서 추출한 바이오 경로 이미지와 기존 수작업으로 작성된 경로 지도를 비교하며 EBPI의 성능을 검증했다. 그 결과, 높은 정확도로 바이오 경로 정보가 자동으로 추출됐음을 확인했다.

EBPI를 사용해 대표적인 바이오 경로 데이터베이스에 포함되지 않은 생화학 반응 정보를 대량의 문헌 내 바이오 경로 이미지로부터 추출하는 데에도 성공했다.

다양한 산업적 가치를 지닌 대사물질들의 생합성 관련 문헌을 EBPI로 분석한 결과, 문헌에서는 보고가 됐지만, 기존 데이터베이스에서는 누락된 생화학 반응들이 확인된 것이다. 화학산업에서 다양한 응용분야를 갖는 1,4-부탄디올, 2-메틸부티르산, 하이드록시티로솔, 레불린산 및 발레로락탐의 생합성 경로를 예시로 이러한 발견을 제시했다.

연구를 총괄한 김현욱 교수는 “이번 연구에서 개발된 EBPI는 대규모 문헌 데이터 분석에 있어 중요한 도구가 될 것이며 생명공학, 대사공학 및 합성생물학 분야에서 바이오 경로 이미지를 AI로 분석하는 최초의 사례로, 관련 연구의 실험 디자인 및 분석 시 유용하게 활용될 수 있을 것”이라고 밝혔다.

생명화학공학과 권문수 박사과정생과 이준규 박사과정생이 공동 제1 저자인 이번 연구는 대사공학 및 합성생물학 분야의 대표적 국제학술지인 대사공학(Metabolic Engineering, JCR 분야 상위 10% 이내)에 11월호에 게재됐다.

※ 논문명 : A machine learning framework for extracting information from biological pathway images in the literature

※ 저자 정보 : 권문수(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 이준규(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 김현욱(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 3명

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단 및 농촌진흥청의 농업미생물사업단의 지원을 받아 수행됐다.

2024.11.28 조회수 5264 -

이제 골격근도 제작 가능하다

인체의 상당 부분을 차지하는 골격근을 이제 우리 연구진에 의해 랩온어칩과 같은 첨단 바이오 제조 기술을 적용해 안정적인 제작이 가능하게 됐다.

우리 대학 기계공학과 바이오미세유체 연구실 전성윤 교수 연구팀이 기계공학과 심기동 교수팀과 공동 연구를 통해, 체외 삼차원 환경에서 골격근 조직을 제작하는 바이오 미세유체시스템(Biomicrofluidic system)*을 개발했다고 27일 밝혔다.

*바이오 미세유체시스템: 반도체 회로 제조 등에 사용되는 포토리소그래피(Photolithography) 공정 등을 기반으로 제작되는 마이크로 스케일의 시스템으로, 세포 및 생체조직 배양, 유동 생성 및 제어 등에 활용됨

연구팀은 해당 연구에서 자체 개발한 미세유체시스템을 사용해 골격근 조직 배양에 있어 큰 비중을 차지하는 하이드로겔의 구성 성분, 겔화 시간, 세포의 농도를 조절해 다양한 조건에서 삼차원 근육 밴드를 제작했다.

또한, 제작된 골격근 조직에 대해 근육의 수축력 및 반응 속도 측정과 함께 조직 형태, 기계적 특성, 골격근 성장 및 분화와 관련된 유전자 발현 비교 등 다양한 분석을 진행했다. 그리고 결과 분석을 통해 최적의 근육 조직 제작법을 확립했으며, 이러한 최적의 제작법으로 배양했을 때 견고한 골격근 조직이 제작된 것을 확인했다.

조직공학 및 배양 시스템 설계의 중요성을 강조한 이번 연구에서는, 하이드로젤 특성이 3D 근골격계 조직 발달에 미치는 영향을 조사했다. 주요 연구 결과에 따르면 하이드로젤의 기계적 특성은 세포 분화와 조직 기능을 높인다.

전성윤 교수는 “이번 연구는 인공 골격근 조직 배양에 있어 세포가 함유된 하이드로젤 제조에 대한 조건의 영향을 탐구함으로써 기존의 균일하지 못한 배양 방식에 가이드라인을 제시하고, 치료 응용 및 질병 모델링을 위한 조직 공학 최적화를 위한 필수 인사이트를 제공한다. 그리고 향후 골격근뿐 아니라 심장이나 골수와 같은 인공 생체 조직 제작에 도움을 주고 본 플랫폼은 노화나 우주 미세중력등에 의한 근감소증을 비롯한 여러 근골격계 질병 연구에 활용 될 것을 기대한다”고 말했다.

기계공학과 김재상 박사 및 김인우 박사과정 학생이 공동으로 진행한 이번 연구는, 국제 학술지인 ‘어드밴스드 펑셔널 머터리얼즈(Advanced functional materials)’에 2024년 10월 7일자로 게제됐다.(논문명 : Strategic Approaches in Generation of Robust Microphysiological 3D Musculoskeletal Tissue System. https://doi.org/10.1002/adfm.202410872)

한편 이번 연구는 한국연구재단 및 BK21 사업의 지원으로 수행되었다.

2024.11.27 조회수 5837

이제 골격근도 제작 가능하다

인체의 상당 부분을 차지하는 골격근을 이제 우리 연구진에 의해 랩온어칩과 같은 첨단 바이오 제조 기술을 적용해 안정적인 제작이 가능하게 됐다.

우리 대학 기계공학과 바이오미세유체 연구실 전성윤 교수 연구팀이 기계공학과 심기동 교수팀과 공동 연구를 통해, 체외 삼차원 환경에서 골격근 조직을 제작하는 바이오 미세유체시스템(Biomicrofluidic system)*을 개발했다고 27일 밝혔다.

*바이오 미세유체시스템: 반도체 회로 제조 등에 사용되는 포토리소그래피(Photolithography) 공정 등을 기반으로 제작되는 마이크로 스케일의 시스템으로, 세포 및 생체조직 배양, 유동 생성 및 제어 등에 활용됨

연구팀은 해당 연구에서 자체 개발한 미세유체시스템을 사용해 골격근 조직 배양에 있어 큰 비중을 차지하는 하이드로겔의 구성 성분, 겔화 시간, 세포의 농도를 조절해 다양한 조건에서 삼차원 근육 밴드를 제작했다.

또한, 제작된 골격근 조직에 대해 근육의 수축력 및 반응 속도 측정과 함께 조직 형태, 기계적 특성, 골격근 성장 및 분화와 관련된 유전자 발현 비교 등 다양한 분석을 진행했다. 그리고 결과 분석을 통해 최적의 근육 조직 제작법을 확립했으며, 이러한 최적의 제작법으로 배양했을 때 견고한 골격근 조직이 제작된 것을 확인했다.

조직공학 및 배양 시스템 설계의 중요성을 강조한 이번 연구에서는, 하이드로젤 특성이 3D 근골격계 조직 발달에 미치는 영향을 조사했다. 주요 연구 결과에 따르면 하이드로젤의 기계적 특성은 세포 분화와 조직 기능을 높인다.

전성윤 교수는 “이번 연구는 인공 골격근 조직 배양에 있어 세포가 함유된 하이드로젤 제조에 대한 조건의 영향을 탐구함으로써 기존의 균일하지 못한 배양 방식에 가이드라인을 제시하고, 치료 응용 및 질병 모델링을 위한 조직 공학 최적화를 위한 필수 인사이트를 제공한다. 그리고 향후 골격근뿐 아니라 심장이나 골수와 같은 인공 생체 조직 제작에 도움을 주고 본 플랫폼은 노화나 우주 미세중력등에 의한 근감소증을 비롯한 여러 근골격계 질병 연구에 활용 될 것을 기대한다”고 말했다.

기계공학과 김재상 박사 및 김인우 박사과정 학생이 공동으로 진행한 이번 연구는, 국제 학술지인 ‘어드밴스드 펑셔널 머터리얼즈(Advanced functional materials)’에 2024년 10월 7일자로 게제됐다.(논문명 : Strategic Approaches in Generation of Robust Microphysiological 3D Musculoskeletal Tissue System. https://doi.org/10.1002/adfm.202410872)

한편 이번 연구는 한국연구재단 및 BK21 사업의 지원으로 수행되었다.

2024.11.27 조회수 5837 -

전기및전자공학부 이현주 교수, 대한치료초음파학회 젊은 연구자상 수상

우리 대학 전기및전자공학부의 이현주 교수가 2024년 대한치료초음파학회에서 ‘젊은 연구자상’을 수상했다. 이 상은 치료 초음파 분야에서 우수한 연구 성과를 이룬 젊은 연구자를 격려하기 위해 제정된 상으로, 만 43세 이하 연구자 중 한 명에게 수여된다.

대한치료초음파학회는 치료 초음파 기술의 학문적 발전과 기술 혁신을 목표로 설립된 학술 단체다. 초음파를 활용한 진단 및 치료 기술의 연구와 임상 적용을 활성화하고, 관련 학문 분야 간의 융합과 교류를 촉진하기 위해 다양한 활동을 펼치고 있다. 특히, 치료 초음파는 초음파 에너지를 이용해 조직을 자극하거나 병변을 치료하는 기술로, 암 치료, 신경 자극, 혈전 용해 등 다양한 의학적 분야에서 혁신적인 해결책을 제시하며 주목받고 있다. 학회는 이러한 치료 초음파 기술의 학문적 기반을 강화하고, 연구자와 의료진 간의 협력을 지원함으로써 의료 기술의 발전과 환자 삶의 질 향상에 기여하고자 한다.

이현주 교수는 신경 인터페이스와 뇌-컴퓨터 인터페이스 연구를 수행하며, 양방향 신경 인터페이스 및 뇌질환 치료를 위한 비침습적 뇌 자극 기술을 초음파로 개발하는 데 주력해왔다. 이번 수상을 통해 이 교수는 치료 초음파 분야에서의 연구 성과를 인정받았으며, 차세대 리더로서의 역할이 기대되고 있다.

2024.11.27 조회수 3225

전기및전자공학부 이현주 교수, 대한치료초음파학회 젊은 연구자상 수상

우리 대학 전기및전자공학부의 이현주 교수가 2024년 대한치료초음파학회에서 ‘젊은 연구자상’을 수상했다. 이 상은 치료 초음파 분야에서 우수한 연구 성과를 이룬 젊은 연구자를 격려하기 위해 제정된 상으로, 만 43세 이하 연구자 중 한 명에게 수여된다.

대한치료초음파학회는 치료 초음파 기술의 학문적 발전과 기술 혁신을 목표로 설립된 학술 단체다. 초음파를 활용한 진단 및 치료 기술의 연구와 임상 적용을 활성화하고, 관련 학문 분야 간의 융합과 교류를 촉진하기 위해 다양한 활동을 펼치고 있다. 특히, 치료 초음파는 초음파 에너지를 이용해 조직을 자극하거나 병변을 치료하는 기술로, 암 치료, 신경 자극, 혈전 용해 등 다양한 의학적 분야에서 혁신적인 해결책을 제시하며 주목받고 있다. 학회는 이러한 치료 초음파 기술의 학문적 기반을 강화하고, 연구자와 의료진 간의 협력을 지원함으로써 의료 기술의 발전과 환자 삶의 질 향상에 기여하고자 한다.

이현주 교수는 신경 인터페이스와 뇌-컴퓨터 인터페이스 연구를 수행하며, 양방향 신경 인터페이스 및 뇌질환 치료를 위한 비침습적 뇌 자극 기술을 초음파로 개발하는 데 주력해왔다. 이번 수상을 통해 이 교수는 치료 초음파 분야에서의 연구 성과를 인정받았으며, 차세대 리더로서의 역할이 기대되고 있다.

2024.11.27 조회수 3225 -

반도체 정밀 공정 흐린 영상 복원 가능하다

생물학 연구에 사용되는 형광 현미경이나 반도체 산업에 사용되는 주사전자현미경의 공통점은 불안정성으로 인해 흐려진 영상(블러, blur)을 보정하는 과정이 반드시 필요하다는 점이다. 우리 연구진이 굉장히 강한 잡음에 의해 손상된 왜곡 영상에 대해 적응형 필터와 생성형 인공지능 모델을 융합해 영상을 복원하는 데 성공했다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 장무석 교수 연구팀이 삼성전자 DS부문 반도체연구소 차세대공정개발실과 공동 연구를 통해 왜곡 및 강한 잡음이 존재하는 의료·산업 영상을 복원하는 기술을 개발했다고 26일 밝혔다.

스마트폰 카메라 사진에 영상의 흐림·왜곡이 생겼을 때 보정하는 문제를 디컨볼루션(deconvolution) 또는 디블러링(deblurring)이라고 하며, 흐려진 영상 정보만 이용해 선명한 영상을 복원하는 기술을 블라인드 디컨볼루션(blind deconvolution)이라고 한다. 흥미롭게도 디컨볼루션 문제는 일상뿐만 아니라 생물학 연구, 반도체 산업 등 다양한 분야에서 공통적으로 발생한다.

예를 들어, 형광 현미경은 세포와 분자 수준의 미세 구조를 시각화하기 때문에 측정된 형광 신호는 산란이나 회절, 수차 등의 효과로 인해 흐려지기 때문에 디컨볼루션 기법을 통해 보정하는 과정이 반드시 필요하다.

또한, 반도체 산업에서는 수천 개의 생산 공정 중간에 검사·계측 기술을 통해 발생할 수 있는 미세 공정 오류를 감지하고, 공정 수율 개선을 위한 프로세스 개선 과정에 사용되는 주사전자현미경이 전자 빔의 불안정성으로 인해 영상이 흐려지기 쉬우며, 이를 보정하는 과정이 반드시 필요하다.

연구팀은 이처럼 영상이 흐려지는 원인은 움직임, 빛의 산란, 전자의 불안정성 등과 같이 다양하지만, 공통적으로 ‘영상의 흐려짐을 없앤다’라는 점에서 수학적으로 동일한 접근 방법이 활용될 수 있다고 생각했다.

특히 잡음 수준이 높은 영상의 경우, 영상의 잡음을 효과적으로 억제함과 동시에 블러 효과가 제거된 선명한 영상을 복원하는 과정의 균형을 맞추는 것이 매우 중요하다는 점을 착안했다.

연구팀은 위너 디컨볼루션*을 기반으로 영상을 복원하는 접근법을 개발했다. 이를 적응형 잡음 억제 변수, 영상 생성형 인공지능 모델과 결합해 영상 복원 과정에서 발생할 수 있는 잡음을 억제하고 영상 선명도도 높였다.

*위너 디컨볼루션(Wiener deconvolution)은 왜곡된 영상을 역 필터(inverse filter)를 기반으로 깨끗한 영상으로 복원하는 전통적인 방식임.

연구팀은 잡음 민감도가 높은 주사전자현미경으로부터 측정된 왜곡된 영상으로부터 깨끗하고 초점이 맞는 나노미터 단위의 반도체 구조에 대한 영상을 성공적으로 복원해 냄으로써 반도체 검사·계측에 매우 효과적으로 적용할 수 있음을 실험적으로 증명했다.

바이오및뇌공학과 이찬석 연구원은 “이번 연구를 통해 강한 잡음 속에서 왜곡된 영상을 복원하는 난제를 해결했다ˮ며, 이어 "이번 연구에서는 무작위적 잡음을 극복하는 영상 복원 기술을 개발하는 데에 집중했고, 향후 비균일 영상 복원 및 다양한 손상 형태를 극복하는 영상 복원 기술 개발에 주력할 것이다ˮ라고 밝혔다.

바이오및뇌공학과 이찬석 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 컴퓨터 비전 분야 최고 학회인 ‘제18회 유럽 컴퓨터 비전 학회(The 18th European Conference on Computer Vision)’ 에서 지난 10월 1일에 이탈리아 밀란에서 발표됐고, Springer Nature에서 출판하는 Lecture Notes in Computer Science의 ECCV 2024 프로시딩 집에 게재될 예정이다. (논문명: Blind image deblurring with noise-robust kernel estimation).

2024.11.26 조회수 4030

반도체 정밀 공정 흐린 영상 복원 가능하다

생물학 연구에 사용되는 형광 현미경이나 반도체 산업에 사용되는 주사전자현미경의 공통점은 불안정성으로 인해 흐려진 영상(블러, blur)을 보정하는 과정이 반드시 필요하다는 점이다. 우리 연구진이 굉장히 강한 잡음에 의해 손상된 왜곡 영상에 대해 적응형 필터와 생성형 인공지능 모델을 융합해 영상을 복원하는 데 성공했다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 장무석 교수 연구팀이 삼성전자 DS부문 반도체연구소 차세대공정개발실과 공동 연구를 통해 왜곡 및 강한 잡음이 존재하는 의료·산업 영상을 복원하는 기술을 개발했다고 26일 밝혔다.

스마트폰 카메라 사진에 영상의 흐림·왜곡이 생겼을 때 보정하는 문제를 디컨볼루션(deconvolution) 또는 디블러링(deblurring)이라고 하며, 흐려진 영상 정보만 이용해 선명한 영상을 복원하는 기술을 블라인드 디컨볼루션(blind deconvolution)이라고 한다. 흥미롭게도 디컨볼루션 문제는 일상뿐만 아니라 생물학 연구, 반도체 산업 등 다양한 분야에서 공통적으로 발생한다.

예를 들어, 형광 현미경은 세포와 분자 수준의 미세 구조를 시각화하기 때문에 측정된 형광 신호는 산란이나 회절, 수차 등의 효과로 인해 흐려지기 때문에 디컨볼루션 기법을 통해 보정하는 과정이 반드시 필요하다.

또한, 반도체 산업에서는 수천 개의 생산 공정 중간에 검사·계측 기술을 통해 발생할 수 있는 미세 공정 오류를 감지하고, 공정 수율 개선을 위한 프로세스 개선 과정에 사용되는 주사전자현미경이 전자 빔의 불안정성으로 인해 영상이 흐려지기 쉬우며, 이를 보정하는 과정이 반드시 필요하다.

연구팀은 이처럼 영상이 흐려지는 원인은 움직임, 빛의 산란, 전자의 불안정성 등과 같이 다양하지만, 공통적으로 ‘영상의 흐려짐을 없앤다’라는 점에서 수학적으로 동일한 접근 방법이 활용될 수 있다고 생각했다.

특히 잡음 수준이 높은 영상의 경우, 영상의 잡음을 효과적으로 억제함과 동시에 블러 효과가 제거된 선명한 영상을 복원하는 과정의 균형을 맞추는 것이 매우 중요하다는 점을 착안했다.

연구팀은 위너 디컨볼루션*을 기반으로 영상을 복원하는 접근법을 개발했다. 이를 적응형 잡음 억제 변수, 영상 생성형 인공지능 모델과 결합해 영상 복원 과정에서 발생할 수 있는 잡음을 억제하고 영상 선명도도 높였다.

*위너 디컨볼루션(Wiener deconvolution)은 왜곡된 영상을 역 필터(inverse filter)를 기반으로 깨끗한 영상으로 복원하는 전통적인 방식임.

연구팀은 잡음 민감도가 높은 주사전자현미경으로부터 측정된 왜곡된 영상으로부터 깨끗하고 초점이 맞는 나노미터 단위의 반도체 구조에 대한 영상을 성공적으로 복원해 냄으로써 반도체 검사·계측에 매우 효과적으로 적용할 수 있음을 실험적으로 증명했다.

바이오및뇌공학과 이찬석 연구원은 “이번 연구를 통해 강한 잡음 속에서 왜곡된 영상을 복원하는 난제를 해결했다ˮ며, 이어 "이번 연구에서는 무작위적 잡음을 극복하는 영상 복원 기술을 개발하는 데에 집중했고, 향후 비균일 영상 복원 및 다양한 손상 형태를 극복하는 영상 복원 기술 개발에 주력할 것이다ˮ라고 밝혔다.

바이오및뇌공학과 이찬석 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 컴퓨터 비전 분야 최고 학회인 ‘제18회 유럽 컴퓨터 비전 학회(The 18th European Conference on Computer Vision)’ 에서 지난 10월 1일에 이탈리아 밀란에서 발표됐고, Springer Nature에서 출판하는 Lecture Notes in Computer Science의 ECCV 2024 프로시딩 집에 게재될 예정이다. (논문명: Blind image deblurring with noise-robust kernel estimation).

2024.11.26 조회수 4030 -

전산학부 성민혁 교수, 아시아그래픽스 젊은 연구자상 수상

우리 대학 전산학부 성민혁 교수가 2024 아시아그래픽스(Asiagraphics) 젊은 연구자상(Young Researcher Award)을 수상했다. 이 상은 컴퓨터 그래픽스 분야에서 뛰어난 연구 성과를 낸 젊은 연구자를 인정하기 위해 수여되며, 박사 학위를 취득한 후 6년 이내의 연구자들 중에서 한 명에게 주어진다. 성민혁 교수는 이번 수상자로 선정되어, 그동안의 기하학 처리 분야에서의 중요한 기여가 큰 평가를 받았다. 아시아그래픽스 젊은 연구자상은 2018년부터 수상을 하였으며, 성민혁 교수의 수상은 한국인 최초이다.

성민혁 교수는 2019년 스탠포드대학교에서 박사 학위를 받은 후, Adobe Research에서 연구 과학자로 활동한 뒤 2021년도에 KAIST에 교수로 부임했다. 그의 연구는 주로 기하학 처리에서 기계학습을 활용하는 분야에 집중되며, 3D 객체의 구성적 구조를 이해하고 이를 다양한 기하학 처리 작업에 적용하는 방법에 대해 선도적인 연구를 해왔다. 특히, 성 교수는 3D 객체 분할, 생성/완성, 그리고 복원 등 여러 분야에서 주요한 연구 성과를 이끌어냈다. 성민혁 교수의 연구는 또한 3D 객체의 변형 가능성을 학습하고 이를 3D 객체 검색 및 편집에 적용하는 데 중요한 기여를 했다. 최근 성 교수는 3D 생성 모델, 이미지 생성 모델, 그리고 메시(Mesh)와 NeRF/Gaussian Splats 편집 등 다양한 시각적 콘텐츠에 대한 생성 모델 기법을 확장하고 있다.

성민혁 교수는 SIGGRAPH Asia (2022, 2023), Pacific Graphics (2023), Eurographics (2022, 2024, 2025), ICLR (2025) 등의 주요 학술대회에서 기술 프로그램 위원으로 활동하며, Graphics Models 저널에서는 2022년부터 부편집장으로 활동하고 있다. 또한, Asiagraphs Webinar의 워킹 팀에서도 활동 중이다.

성 교수는 이번 아시아그래픽스 젊은 연구자상 수상으로 그동안의 탁월한 연구 업적을 인정받았으며, 기하학 처리 및 컴퓨터 그래픽스 분야에서의 미래의 연구 리더로서 기대를 모은다.

2024.11.26 조회수 3152

전산학부 성민혁 교수, 아시아그래픽스 젊은 연구자상 수상

우리 대학 전산학부 성민혁 교수가 2024 아시아그래픽스(Asiagraphics) 젊은 연구자상(Young Researcher Award)을 수상했다. 이 상은 컴퓨터 그래픽스 분야에서 뛰어난 연구 성과를 낸 젊은 연구자를 인정하기 위해 수여되며, 박사 학위를 취득한 후 6년 이내의 연구자들 중에서 한 명에게 주어진다. 성민혁 교수는 이번 수상자로 선정되어, 그동안의 기하학 처리 분야에서의 중요한 기여가 큰 평가를 받았다. 아시아그래픽스 젊은 연구자상은 2018년부터 수상을 하였으며, 성민혁 교수의 수상은 한국인 최초이다.

성민혁 교수는 2019년 스탠포드대학교에서 박사 학위를 받은 후, Adobe Research에서 연구 과학자로 활동한 뒤 2021년도에 KAIST에 교수로 부임했다. 그의 연구는 주로 기하학 처리에서 기계학습을 활용하는 분야에 집중되며, 3D 객체의 구성적 구조를 이해하고 이를 다양한 기하학 처리 작업에 적용하는 방법에 대해 선도적인 연구를 해왔다. 특히, 성 교수는 3D 객체 분할, 생성/완성, 그리고 복원 등 여러 분야에서 주요한 연구 성과를 이끌어냈다. 성민혁 교수의 연구는 또한 3D 객체의 변형 가능성을 학습하고 이를 3D 객체 검색 및 편집에 적용하는 데 중요한 기여를 했다. 최근 성 교수는 3D 생성 모델, 이미지 생성 모델, 그리고 메시(Mesh)와 NeRF/Gaussian Splats 편집 등 다양한 시각적 콘텐츠에 대한 생성 모델 기법을 확장하고 있다.

성민혁 교수는 SIGGRAPH Asia (2022, 2023), Pacific Graphics (2023), Eurographics (2022, 2024, 2025), ICLR (2025) 등의 주요 학술대회에서 기술 프로그램 위원으로 활동하며, Graphics Models 저널에서는 2022년부터 부편집장으로 활동하고 있다. 또한, Asiagraphs Webinar의 워킹 팀에서도 활동 중이다.

성 교수는 이번 아시아그래픽스 젊은 연구자상 수상으로 그동안의 탁월한 연구 업적을 인정받았으며, 기하학 처리 및 컴퓨터 그래픽스 분야에서의 미래의 연구 리더로서 기대를 모은다.

2024.11.26 조회수 3152 -

유지환 교수, 세계 최고 햅틱스 저널 편집장으로 우리나라 최초 선임

우리 대학 건설및환경공학과 유지환 교수가 세계적인 학술 저널인 미국전기전자학회(Institute of Electrical and Electronics Engineers, 이하 IEEE) 로봇 및 자동화 분과(Robotics and Automation Society)에서 출판하는 햅틱스(IEEE Transactions on Haptics, ToH) 저널에 편집장(Editor-in-Chief, EiC)으로 선임돼 2025년 1월부터 활동하게 되었음을 22일 밝혔다.

IEEE ToH의 편집장 선임은 우리나라에서는 최초이며, IEEE 로봇 및 자동화 분과 전체 저널 중에서도 우리나라 연구자가 편집장에 선임되는 것은 두 번째 사례로, 그만큼 세계적으로도 드문 일이다.

유지환 교수는 햅틱스 및 원격제어 분야에서 난제로 여겨졌던 안정성 확보와 시간지연 문제를 해결한 세계적인 석학이다. 유 교수는 높은 인용 수를 기록하는 다수의 논문 발표와 국제 특허를 통해 햅틱 인터페이스 및 원격 로봇 분야에 기여해 왔다.

특히 국제학회 ‘아시아햅틱스(AsiaHaptics) 2018’에서 총괄 의장(General Chair)을, ‘세계 햅틱스 학회(World Haptics Conference)에서 편집장(EiC)을 역임하며 국제적으로 햅틱스 분야의 전문가적 리더십을 인정받아 IEEE ToH의 편집장으로 선임됐다.

이에 대해 유지환 교수는 “학술지 발전을 통해 햅틱스 분야의 세계적 성장을 촉진하고, 이를 로봇 기술과 융합해 인류에 실질적으로 도움이 되는 기술을 제공하는 데 기여하고 싶다”라는 포부를 밝혔다.

한편, 햅틱스(Haptics) 분야 세계 최고 권위의 학술지인 IEEE ToH는 촉각을 통한 정보 획득 및 객체 조작과 관련된 과학, 기술, 응용을 다루는 학술지다.

이 저널은 인간과 기계가 실제, 가상, 원격, 네트워크 환경에서 상호작용하는 촉각 탐색 및 조작을 포함해 인간의 촉각 인식과 운동 제어, 촉각 기기 및 렌더링, 인간-기계 상호작용, 교육, 재활, 의료, 디자인, 훈련 등 응용 분야까지의 최신 연구 성과를 폭넓게 다루고 있다.

유지환 교수는 KAIST에서 기계공학 석박사 학위를 취득했으며, 미국 워싱턴대학교, 독일 항공우주연구원 박사후연구원을 거쳐 2019년부터 KAIST 건설 및 환경공학과 교수로 재직 중이다. 현재는 KAIST 로봇학제전공 주임교수를 겸임하고 있다.

2024.11.22 조회수 2873

유지환 교수, 세계 최고 햅틱스 저널 편집장으로 우리나라 최초 선임

우리 대학 건설및환경공학과 유지환 교수가 세계적인 학술 저널인 미국전기전자학회(Institute of Electrical and Electronics Engineers, 이하 IEEE) 로봇 및 자동화 분과(Robotics and Automation Society)에서 출판하는 햅틱스(IEEE Transactions on Haptics, ToH) 저널에 편집장(Editor-in-Chief, EiC)으로 선임돼 2025년 1월부터 활동하게 되었음을 22일 밝혔다.

IEEE ToH의 편집장 선임은 우리나라에서는 최초이며, IEEE 로봇 및 자동화 분과 전체 저널 중에서도 우리나라 연구자가 편집장에 선임되는 것은 두 번째 사례로, 그만큼 세계적으로도 드문 일이다.

유지환 교수는 햅틱스 및 원격제어 분야에서 난제로 여겨졌던 안정성 확보와 시간지연 문제를 해결한 세계적인 석학이다. 유 교수는 높은 인용 수를 기록하는 다수의 논문 발표와 국제 특허를 통해 햅틱 인터페이스 및 원격 로봇 분야에 기여해 왔다.

특히 국제학회 ‘아시아햅틱스(AsiaHaptics) 2018’에서 총괄 의장(General Chair)을, ‘세계 햅틱스 학회(World Haptics Conference)에서 편집장(EiC)을 역임하며 국제적으로 햅틱스 분야의 전문가적 리더십을 인정받아 IEEE ToH의 편집장으로 선임됐다.

이에 대해 유지환 교수는 “학술지 발전을 통해 햅틱스 분야의 세계적 성장을 촉진하고, 이를 로봇 기술과 융합해 인류에 실질적으로 도움이 되는 기술을 제공하는 데 기여하고 싶다”라는 포부를 밝혔다.

한편, 햅틱스(Haptics) 분야 세계 최고 권위의 학술지인 IEEE ToH는 촉각을 통한 정보 획득 및 객체 조작과 관련된 과학, 기술, 응용을 다루는 학술지다.

이 저널은 인간과 기계가 실제, 가상, 원격, 네트워크 환경에서 상호작용하는 촉각 탐색 및 조작을 포함해 인간의 촉각 인식과 운동 제어, 촉각 기기 및 렌더링, 인간-기계 상호작용, 교육, 재활, 의료, 디자인, 훈련 등 응용 분야까지의 최신 연구 성과를 폭넓게 다루고 있다.

유지환 교수는 KAIST에서 기계공학 석박사 학위를 취득했으며, 미국 워싱턴대학교, 독일 항공우주연구원 박사후연구원을 거쳐 2019년부터 KAIST 건설 및 환경공학과 교수로 재직 중이다. 현재는 KAIST 로봇학제전공 주임교수를 겸임하고 있다.

2024.11.22 조회수 2873