-

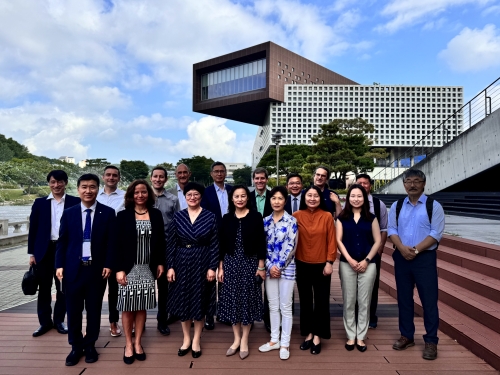

신성철 전 KAIST 총장, 과학기술 협력 위해 파키스탄 정부 초청 방문

신성철 전 총장이 외교부 대한민국 과학기술협력대사의 자격으로 지난달 24일부터 4일간 파키스탄을 방문해 양국 과학기술 분야 협력 방안을 모색했다.

신 전 총장은 25일 무하마드 시러스 사자드 콰지(Muhammad Syrus Sajjad Qazi) 파키스탄 외교부 차관을 만나 양국 과학기술특성화대학 교류를 포함한 양국의 공동연구 및 연구인력 교류 등 양자과학기술협력 방안 등을 주제로 면담했다.

27일에는 '파키스탄 대학 부총장 심포지엄'에 기조발제자로 참여해 ‘과학기술로 견인된 대한민국의 기적(Korea’s Miracle driven by Science and Technoloy)‘을 주제로 강연했다. 60여 년 전 세계 최빈국에서 경제 10위권 국가로 도약한 한국의 성장 동인을 다방면으로 분석하고 1971년 KAIST를 설립해 두뇌 유출을 막고 산업화에 필요한 이공계 우수 인재를 양성한 사례를 롤모델로 제시했다.

이와 함께, 한국의 새로운 도약을 위한 국가 연구개발 정책, 과학기술 전략, 21세기 대변혁 시대 대학의 혁신과 인재 양성의 새로운 방향을 소개하며 "파키스탄이 풍부한 인적 자원 및 천연자원을 혁신적 과학기술 정책에 접목한다면 한국과 같은 성공 스토리를 만들 수 있을 것"이라고 제언했다.이날 심포지엄에는 외교부, 과기부, 교육부 차관급 고위 공무원, 주요 대학 및 국가 연구소의 기관 책임자 등 100여 명이 참석했으며, 강연 후 양국의 과학기술 분야 협력을 위한 저변 확대 방안을 장시간에 걸쳐 활발하게 토론했다.

또한, 신 전 총장은 이번 방문에서 우리 대학 동문과의 환담 시간도 가졌다. 사히드 아티크(Shahid Atiq) 펀자브 대학 교수를 포함한 7명의 졸업생을 만나 "KAIST 파키스탄 동문회를 만들어 양국 과학기술 협력의 교량 역할을 맡는 것은 물론 KAIST의 한국인 졸업생들이 대한민국의 놀라운 발전에 크게 기여한 것처럼 파키스탄 졸업생들이 자국 발전에 중추적 역할을 해주길 기대한다"라고 당부했다. 우리 대학은 81명의 박사를 포함해 263명의 파키스탄 졸업생을 배출했고, 46명의 학생을 현재 교육 중이다.

이번 방문은 파키스탄 외교부의 공식 초청으로 추진되었으며, 신성철 전 총장과 뭄타즈 자라 발로치(Mumtaz Zahra Baloch) 현 파키스탄 외교부 대변인의 인연으로 시작됐다.

발로치 대변인은 신 전 총장의 우리 대학 재임 시기에 주한 파키스탄 대사직을 수행하며, 대전 본원을 방문한 바 있다. 이후, 파키스탄에 방문해 정부 주요 인사들을 대상으로 '한국의 발전에 기여한 과학기술 및 KAIST의 역할'을 주제로 강연을 요청했으며, 업무를 이어받은 나빌 무니르(Nabeel Munir) 현 주한 파키스탄 대사의 지속적인 추진으로 성사됐다. 뭄타즈 자라 발로치 파키스탄 외교부 대변인은 "파키스탄 과학기술 육성 및 경제성장을 위해 파키스탄판 KAIST 설립의 중요성과 더불어 두 나라의 기초과학 분야 공동연구 및 인적교류를 증진하는 것이 필요하다"라고 강조했다. 신성철 전 총장은 "파키스탄은 6.25 전쟁 당시 38만 불 규모의 의약품과 식량을 우리나라에 제공한 국가이며, 1962년 시작된 우리나라의 경제개발 5개년 계획은 당시 파키스탄의 뛰어난 젊은 경제학자인 마붑 울 하크(Mahbub ul Haq) 박사의 자문으로 시작되었다"라고 설명했다.이어, 신 전 총장은 "두 나라 사이에 있던 먼 인연에 보은하는 마음으로 찾은 이번 파키스탄 방문에서 정부, 학계, 과기계 주요 인사들과 면담하고 국립과학기술대학(NUST: National U. of S&T) 등 주요 기관을 돌아보며, 초청 강연 및 토론하는 일정을 통해 한국의 성공적인 경험을 공유하고 자문해 향후 양국 발전을 위한 협력의 교량을 놓는 계기가 된 것 같아 뜻깊다"라고 밝혔다.

신성철 전 KAIST 총장, 과학기술 협력 위해 파키스탄 정부 초청 방문

신성철 전 총장이 외교부 대한민국 과학기술협력대사의 자격으로 지난달 24일부터 4일간 파키스탄을 방문해 양국 과학기술 분야 협력 방안을 모색했다.

신 전 총장은 25일 무하마드 시러스 사자드 콰지(Muhammad Syrus Sajjad Qazi) 파키스탄 외교부 차관을 만나 양국 과학기술특성화대학 교류를 포함한 양국의 공동연구 및 연구인력 교류 등 양자과학기술협력 방안 등을 주제로 면담했다.

27일에는 '파키스탄 대학 부총장 심포지엄'에 기조발제자로 참여해 ‘과학기술로 견인된 대한민국의 기적(Korea’s Miracle driven by Science and Technoloy)‘을 주제로 강연했다. 60여 년 전 세계 최빈국에서 경제 10위권 국가로 도약한 한국의 성장 동인을 다방면으로 분석하고 1971년 KAIST를 설립해 두뇌 유출을 막고 산업화에 필요한 이공계 우수 인재를 양성한 사례를 롤모델로 제시했다.

이와 함께, 한국의 새로운 도약을 위한 국가 연구개발 정책, 과학기술 전략, 21세기 대변혁 시대 대학의 혁신과 인재 양성의 새로운 방향을 소개하며 "파키스탄이 풍부한 인적 자원 및 천연자원을 혁신적 과학기술 정책에 접목한다면 한국과 같은 성공 스토리를 만들 수 있을 것"이라고 제언했다.이날 심포지엄에는 외교부, 과기부, 교육부 차관급 고위 공무원, 주요 대학 및 국가 연구소의 기관 책임자 등 100여 명이 참석했으며, 강연 후 양국의 과학기술 분야 협력을 위한 저변 확대 방안을 장시간에 걸쳐 활발하게 토론했다.

또한, 신 전 총장은 이번 방문에서 우리 대학 동문과의 환담 시간도 가졌다. 사히드 아티크(Shahid Atiq) 펀자브 대학 교수를 포함한 7명의 졸업생을 만나 "KAIST 파키스탄 동문회를 만들어 양국 과학기술 협력의 교량 역할을 맡는 것은 물론 KAIST의 한국인 졸업생들이 대한민국의 놀라운 발전에 크게 기여한 것처럼 파키스탄 졸업생들이 자국 발전에 중추적 역할을 해주길 기대한다"라고 당부했다. 우리 대학은 81명의 박사를 포함해 263명의 파키스탄 졸업생을 배출했고, 46명의 학생을 현재 교육 중이다.

이번 방문은 파키스탄 외교부의 공식 초청으로 추진되었으며, 신성철 전 총장과 뭄타즈 자라 발로치(Mumtaz Zahra Baloch) 현 파키스탄 외교부 대변인의 인연으로 시작됐다.

발로치 대변인은 신 전 총장의 우리 대학 재임 시기에 주한 파키스탄 대사직을 수행하며, 대전 본원을 방문한 바 있다. 이후, 파키스탄에 방문해 정부 주요 인사들을 대상으로 '한국의 발전에 기여한 과학기술 및 KAIST의 역할'을 주제로 강연을 요청했으며, 업무를 이어받은 나빌 무니르(Nabeel Munir) 현 주한 파키스탄 대사의 지속적인 추진으로 성사됐다. 뭄타즈 자라 발로치 파키스탄 외교부 대변인은 "파키스탄 과학기술 육성 및 경제성장을 위해 파키스탄판 KAIST 설립의 중요성과 더불어 두 나라의 기초과학 분야 공동연구 및 인적교류를 증진하는 것이 필요하다"라고 강조했다. 신성철 전 총장은 "파키스탄은 6.25 전쟁 당시 38만 불 규모의 의약품과 식량을 우리나라에 제공한 국가이며, 1962년 시작된 우리나라의 경제개발 5개년 계획은 당시 파키스탄의 뛰어난 젊은 경제학자인 마붑 울 하크(Mahbub ul Haq) 박사의 자문으로 시작되었다"라고 설명했다.이어, 신 전 총장은 "두 나라 사이에 있던 먼 인연에 보은하는 마음으로 찾은 이번 파키스탄 방문에서 정부, 학계, 과기계 주요 인사들과 면담하고 국립과학기술대학(NUST: National U. of S&T) 등 주요 기관을 돌아보며, 초청 강연 및 토론하는 일정을 통해 한국의 성공적인 경험을 공유하고 자문해 향후 양국 발전을 위한 협력의 교량을 놓는 계기가 된 것 같아 뜻깊다"라고 밝혔다.

2024.07.05

조회수 1004

-

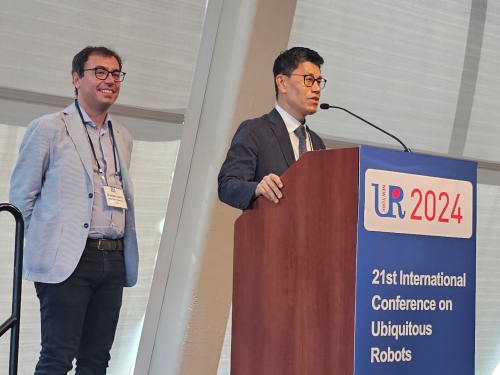

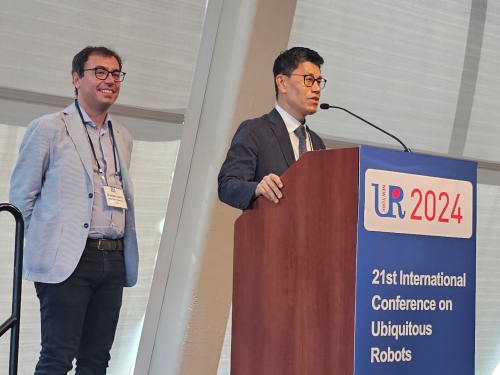

제21회 Ubiquitous Robots 2024 국제학술대회 개최

우리 대학이 한국로봇학회, 뉴욕대학교(이하 NYU)와 공동으로 '제21회 Ubiquitous Robots 2024 국제학술대회'를 지난달 24일부터 4일간 개최했다. 'KAIST-NYU 로보틱스 연구센터'의 주관으로 NYU 킴멜센터에서 열린 이번 학술대회는 유지환 건설및환경공학과 교수와 주세피 로이아노(Giuseppe Loianno) NYU 전기및컴퓨터공학과 교수가 공동조직위원장을 맡고 경기욱 기계공학과 교수와 파록 아타시자(Farokh Atashzar) NYU 기계공학과·전기및컴퓨터공학과 교수가 공동프로그램 위원장을 맡았다. 명예 조직위원장인 린다 밀스(LInda G. Mills) NYU 총장은 축사를 통해 대한민국 및 KAIST와 협력하는 파트너십의 중요성을 역설했다.

학술대회가 열린 나흘 동안 7개의 워크숍이 열려 4명의 기조 연사 발표와 더불어 200여 편의 연구자 논문 발표가 이루어졌다.

자데브 드사이(Jaydev P. Desai), 조지아텍 교수는 '로봇 공학이 경피적 및 혈관 내 시술 분야에서 직면하고 있는 어려움과 가능성(Challenges and Opportunities in Robotics for Transcatheter and Endovascular Interventions)'을 주제로 심장 판막 질환인 승모판 역류를 해결하기 위해 승모판 삽입물을 전달하는 로봇 솔루션 개발 및 로봇으로 조종할 수 있는 가이드와이어 개발에 대하여 발표했다.

사미 하다딘(Sami Haddadin), 뮌헨공대 교수는 '스스로 학습하며 환경과 상호작용 하는 로봇 개발(building the machine and learning the self)'을 주제로 발표했다. 로봇이 환경과 상호작용하며 물체를 조작할 수 있도록 만드는 것이 로봇공학 분야에서 매우 중요한 과제이지만, 여전히 많은 부분 해결되지 않았다는 점을 강조하고 스스로 학습해 주변 환경과 상호작용하는 로봇시스템 개발을 소개했다.

카차 몸바우(Katja Mombaur) 카스루공대 교수는 '인간형로봇의 실세계에서의 행동지능 (Motion intelligence for humanoid robots in the real world: the roles of bio-inspiration and computational methods)'을 주제로 인간 운동의 일반 원칙을 수학적으로 모델링하고, 모델에 기반한 방법과 모델 자유 접근 방식을 결합하여 설계된 인간형 로봇의 적응형 동작 제어 방법을 강연했다.

정순조 캘리포니아 공과대학교 교수는 '로봇 학습에서 컨트랙션의 중요성(Contraction is all you need in Robot learning)' 강연을 통해 실험실에서 직접 개발한 세계 최초의 날 수 있는 휴머노이드 로봇을 비롯해 새로운 개념의 학습 기반 계층적 최적제어 방법을 적용한 다양한 실용적 비행로봇 시스템에 관해 이야기했다.

학회 마지막 날에는 참가자들이 NYU의 로봇 관련 연구실을 둘러보는 테크 투어 프로그램이 진행돼 ▴ 수술로봇·햅틱 및 상호작용 로봇·뇌파기판 인터페이스 등을 연구하는 파록 아타시자 교수의 '메디컬 및 상호작용 지능로봇 실험실(Medical Robotics and Interactive Intelligent Technologies Lab)' ▴ 변화하는 주변 환경에 민첩하게 대응할 수 있는 다중로봇의 자율성 개발 분야 연구를 수행하는 주세피 로이아노 교수의 '민첩한 로봇 및 인지 실험실(Agile Robotics and Perception Lab)' ▴ 제어, 네트워크, 비선형 동역학에 기반을 둔 물리시스템의 모델링, 해석, 그리고 소프트로봇 응용시스템을 개발하는 마우리지오 포리리(Maurizio Porfiri) 교수의 '동역학 실험실 (Dynamical Systems Lab)' 등을 방문했다.

이번 학술대회에는 한국로봇학회 차기회장으로 선출된 김정 기계공학과 학과장을 포함해 박형순, 김진환, 박해원 기계공학과 교수와 명현 전기및전자공학부 교수, 이동만 전산학부 교수 등 로봇 분야를 연구하는 다수의 우리 대학 교수와 NYU의 로봇 및 제어 관련 분야 교수도 전원 참석해 뜻깊은 학술교류의 시간을 가졌다.

이와 함께, 김정 기계공학과 학과장은 카츠오 쿠라바야시(Katsuo Kurabayashi) NYU 기계항공공학과 학과장과 양 학과의 협력을 논의하는 등 우리 대학과 NYU의 가시적인 협력의 성과를 확인할 수 있는 의미 있는 행사로 평가됐다. 공동조직위원장으로 행사를 총괄한 유지환 건설및환경공학과 교수는 "KAIST-NYU 로봇연구센터가 주관한 이번 학술대회를 뉴욕에서 성공적으로 개최하게 되어 기쁘게 생각하고, 이를 기반으로 유비쿼터스 로봇 학회가 로봇 분야 중·소규모 학술대회로서 세계적인 입지를 확실하게 다지는 계기를 마련할 것"이라고 밝혔다.

제21회 Ubiquitous Robots 2024 국제학술대회 개최

우리 대학이 한국로봇학회, 뉴욕대학교(이하 NYU)와 공동으로 '제21회 Ubiquitous Robots 2024 국제학술대회'를 지난달 24일부터 4일간 개최했다. 'KAIST-NYU 로보틱스 연구센터'의 주관으로 NYU 킴멜센터에서 열린 이번 학술대회는 유지환 건설및환경공학과 교수와 주세피 로이아노(Giuseppe Loianno) NYU 전기및컴퓨터공학과 교수가 공동조직위원장을 맡고 경기욱 기계공학과 교수와 파록 아타시자(Farokh Atashzar) NYU 기계공학과·전기및컴퓨터공학과 교수가 공동프로그램 위원장을 맡았다. 명예 조직위원장인 린다 밀스(LInda G. Mills) NYU 총장은 축사를 통해 대한민국 및 KAIST와 협력하는 파트너십의 중요성을 역설했다.

학술대회가 열린 나흘 동안 7개의 워크숍이 열려 4명의 기조 연사 발표와 더불어 200여 편의 연구자 논문 발표가 이루어졌다.

자데브 드사이(Jaydev P. Desai), 조지아텍 교수는 '로봇 공학이 경피적 및 혈관 내 시술 분야에서 직면하고 있는 어려움과 가능성(Challenges and Opportunities in Robotics for Transcatheter and Endovascular Interventions)'을 주제로 심장 판막 질환인 승모판 역류를 해결하기 위해 승모판 삽입물을 전달하는 로봇 솔루션 개발 및 로봇으로 조종할 수 있는 가이드와이어 개발에 대하여 발표했다.

사미 하다딘(Sami Haddadin), 뮌헨공대 교수는 '스스로 학습하며 환경과 상호작용 하는 로봇 개발(building the machine and learning the self)'을 주제로 발표했다. 로봇이 환경과 상호작용하며 물체를 조작할 수 있도록 만드는 것이 로봇공학 분야에서 매우 중요한 과제이지만, 여전히 많은 부분 해결되지 않았다는 점을 강조하고 스스로 학습해 주변 환경과 상호작용하는 로봇시스템 개발을 소개했다.

카차 몸바우(Katja Mombaur) 카스루공대 교수는 '인간형로봇의 실세계에서의 행동지능 (Motion intelligence for humanoid robots in the real world: the roles of bio-inspiration and computational methods)'을 주제로 인간 운동의 일반 원칙을 수학적으로 모델링하고, 모델에 기반한 방법과 모델 자유 접근 방식을 결합하여 설계된 인간형 로봇의 적응형 동작 제어 방법을 강연했다.

정순조 캘리포니아 공과대학교 교수는 '로봇 학습에서 컨트랙션의 중요성(Contraction is all you need in Robot learning)' 강연을 통해 실험실에서 직접 개발한 세계 최초의 날 수 있는 휴머노이드 로봇을 비롯해 새로운 개념의 학습 기반 계층적 최적제어 방법을 적용한 다양한 실용적 비행로봇 시스템에 관해 이야기했다.

학회 마지막 날에는 참가자들이 NYU의 로봇 관련 연구실을 둘러보는 테크 투어 프로그램이 진행돼 ▴ 수술로봇·햅틱 및 상호작용 로봇·뇌파기판 인터페이스 등을 연구하는 파록 아타시자 교수의 '메디컬 및 상호작용 지능로봇 실험실(Medical Robotics and Interactive Intelligent Technologies Lab)' ▴ 변화하는 주변 환경에 민첩하게 대응할 수 있는 다중로봇의 자율성 개발 분야 연구를 수행하는 주세피 로이아노 교수의 '민첩한 로봇 및 인지 실험실(Agile Robotics and Perception Lab)' ▴ 제어, 네트워크, 비선형 동역학에 기반을 둔 물리시스템의 모델링, 해석, 그리고 소프트로봇 응용시스템을 개발하는 마우리지오 포리리(Maurizio Porfiri) 교수의 '동역학 실험실 (Dynamical Systems Lab)' 등을 방문했다.

이번 학술대회에는 한국로봇학회 차기회장으로 선출된 김정 기계공학과 학과장을 포함해 박형순, 김진환, 박해원 기계공학과 교수와 명현 전기및전자공학부 교수, 이동만 전산학부 교수 등 로봇 분야를 연구하는 다수의 우리 대학 교수와 NYU의 로봇 및 제어 관련 분야 교수도 전원 참석해 뜻깊은 학술교류의 시간을 가졌다.

이와 함께, 김정 기계공학과 학과장은 카츠오 쿠라바야시(Katsuo Kurabayashi) NYU 기계항공공학과 학과장과 양 학과의 협력을 논의하는 등 우리 대학과 NYU의 가시적인 협력의 성과를 확인할 수 있는 의미 있는 행사로 평가됐다. 공동조직위원장으로 행사를 총괄한 유지환 건설및환경공학과 교수는 "KAIST-NYU 로봇연구센터가 주관한 이번 학술대회를 뉴욕에서 성공적으로 개최하게 되어 기쁘게 생각하고, 이를 기반으로 유비쿼터스 로봇 학회가 로봇 분야 중·소규모 학술대회로서 세계적인 입지를 확실하게 다지는 계기를 마련할 것"이라고 밝혔다.

2024.07.05

조회수 452

-

군인을 위한 과학적 온라인 명상프로그램 도입

우리 대학은 명상과학연구소 김은미 교수 연구팀이 군인들의 스트레스와 불안을 감소시켜 군의 전투력을 보장하고 군인(학생)들의 정신적 건강과 학업 지속성을 위한 과학적 명상프로그램을 개발하여 1년 동안 성공적으로 운영해왔으며, 미 해군 참모대학과 공동으로 수강생 데이터를 심층 분석하여 국제 학술대회에 발표하였다고 밝혔다.

해당 명상 프로그램은 2023년 가을학기부터 군복무 중인 학부생들을 대상으로 온라인 명상 수업을 도입하여, 학생들의 정신적 건강과 학업 성취를 지원하고 있다. 해당 강의는 비실시간 온라인 강의영상과 과제로 구성되어 있으며, 수강생들의 스트레스 완화, 대인관계 개선, 전역 후 진로 결정에 도움을 주는 것을 목적으로 설계되었다. 김 교수 연구팀은 이외에도 세계적인 온라인 교육 플랫폼인 Coursera에서 명상 프로그램을 운영하는 등 콘텐츠를 추가 및 개선해오고 있다.

명상과학은 최근 몇 년간 마인드풀니스(Mindfulness)라는 용어로 각광받아왔다. 명상과학은 미국의 아이비리그 중심으로 의학, 뇌과학, 심리학 분야에서 꾸준히 성장하고 있는 융합학문 분야이다. 또한, 명상과학의 시장규모는 7조 원으로 평가받으며(2022년 기준), 꾸준한 성장이 예상된다.

KAIST 명상과학연구소 김은미 교수와 美해군참모대학 리더십학부 리앤 페리, 리사 커 교수가 참여한 이번 연구는 국제 학술대회 `International Society for Contemplative Reserach' 에 발표되었다. (발표명 : Online Mindfulness in the Military : A Korean Pilot Study)

해당 연구는 미국 해군참모대학교의 리앤 페리 교수와 리사 커 교수와의 국제공동 연구로 명상이 군복무 중인 학생들의 정신적, 정서적 안정에 미치는 긍정적인 영향을 체계적으로 검증했다. 이를 통해 학생들이 보다 건강한 군 생활을 할 수 있도록 지원한다.

우리 대학은 명상이 학업 스트레스와 군 생활의 어려움을 겪고 있는 학생들에게 유익한 도구가 될 수 있음을 인식하고, 병영환경 내에서 축적된 양질의 데이터를 통해 명상과학 연구를 고도화하고자 한다. 이를 통해 휴전국가이며, 고도의 과학성장을 하고 있는 대한민국에서의 유의미한 연구성과를 도출할 것으로 기대된다.

김은미 연구부교수와 함께 연구에 참여하고 있는 박규순 소령, 박기웅 소령, 김현준 대위, 김상성 학생은 "이번 온라인 명상 수업이 군 복무 중인 학부생들의 정신적 건강을 증진하고, 보다 나은 학업 성취를 이룰 수 있도록 도와줄 것"이라며 "앞으로도 군복무 학생들의 복지와 학업 지원을 위해 더 많은 명상 수업 보급을 희망한다"라고 밝혔다.

군인을 위한 과학적 온라인 명상프로그램 도입

우리 대학은 명상과학연구소 김은미 교수 연구팀이 군인들의 스트레스와 불안을 감소시켜 군의 전투력을 보장하고 군인(학생)들의 정신적 건강과 학업 지속성을 위한 과학적 명상프로그램을 개발하여 1년 동안 성공적으로 운영해왔으며, 미 해군 참모대학과 공동으로 수강생 데이터를 심층 분석하여 국제 학술대회에 발표하였다고 밝혔다.

해당 명상 프로그램은 2023년 가을학기부터 군복무 중인 학부생들을 대상으로 온라인 명상 수업을 도입하여, 학생들의 정신적 건강과 학업 성취를 지원하고 있다. 해당 강의는 비실시간 온라인 강의영상과 과제로 구성되어 있으며, 수강생들의 스트레스 완화, 대인관계 개선, 전역 후 진로 결정에 도움을 주는 것을 목적으로 설계되었다. 김 교수 연구팀은 이외에도 세계적인 온라인 교육 플랫폼인 Coursera에서 명상 프로그램을 운영하는 등 콘텐츠를 추가 및 개선해오고 있다.

명상과학은 최근 몇 년간 마인드풀니스(Mindfulness)라는 용어로 각광받아왔다. 명상과학은 미국의 아이비리그 중심으로 의학, 뇌과학, 심리학 분야에서 꾸준히 성장하고 있는 융합학문 분야이다. 또한, 명상과학의 시장규모는 7조 원으로 평가받으며(2022년 기준), 꾸준한 성장이 예상된다.

KAIST 명상과학연구소 김은미 교수와 美해군참모대학 리더십학부 리앤 페리, 리사 커 교수가 참여한 이번 연구는 국제 학술대회 `International Society for Contemplative Reserach' 에 발표되었다. (발표명 : Online Mindfulness in the Military : A Korean Pilot Study)

해당 연구는 미국 해군참모대학교의 리앤 페리 교수와 리사 커 교수와의 국제공동 연구로 명상이 군복무 중인 학생들의 정신적, 정서적 안정에 미치는 긍정적인 영향을 체계적으로 검증했다. 이를 통해 학생들이 보다 건강한 군 생활을 할 수 있도록 지원한다.

우리 대학은 명상이 학업 스트레스와 군 생활의 어려움을 겪고 있는 학생들에게 유익한 도구가 될 수 있음을 인식하고, 병영환경 내에서 축적된 양질의 데이터를 통해 명상과학 연구를 고도화하고자 한다. 이를 통해 휴전국가이며, 고도의 과학성장을 하고 있는 대한민국에서의 유의미한 연구성과를 도출할 것으로 기대된다.

김은미 연구부교수와 함께 연구에 참여하고 있는 박규순 소령, 박기웅 소령, 김현준 대위, 김상성 학생은 "이번 온라인 명상 수업이 군 복무 중인 학부생들의 정신적 건강을 증진하고, 보다 나은 학업 성취를 이룰 수 있도록 도와줄 것"이라며 "앞으로도 군복무 학생들의 복지와 학업 지원을 위해 더 많은 명상 수업 보급을 희망한다"라고 밝혔다.

2024.07.05

조회수 700

-

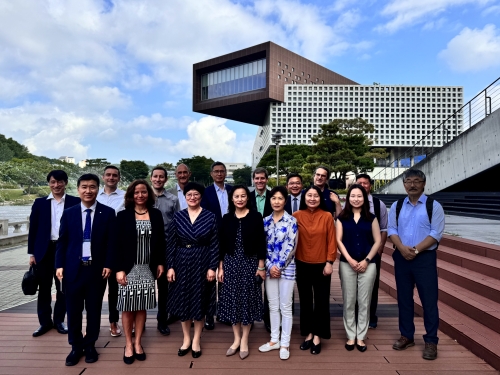

2024 제3회 실리콘밸리 글로벌 기업가정신 써머스쿨(GESS) 성료

우리 대학 국제협력처 글로벌전략사업추진단(단장 임만성)이 올해 세 번째로 개최한 '2024 글로벌 기업가정신 써머스쿨(GESS; Global Entrepreneurship Summer School, 이하 2024 KAIST GESS)'가 성료됐다. KAIST GESS는 학생들이 세계적인 창업 허브인 실리콘밸리 지역을 방문해 창업 생태계를 직접 경험하고, 글로벌 진출을 위한 역량을 함양할 수 있도록 기획된 프로그램이다. 서류, 면접 및 발표 심사, 멘토링 및 동료 평가를 거쳐 선발된 20명과 우리 대학 경영대학 소속 임팩트(Impact) MBA 교육과정생 17명 등 총 37명이 참가했다. 참가자들은 지난 5월부터 약 2개월간 우리 대학에 재학 중인 선배 창업가로부터 비즈니스 모델 개발 및 투자발표에 대한 멘토링을 받은 후 대전 본원 캠퍼스에서 팀별 사업 아이템을 발전시켰다.

이후 지난달 23일부터 7일간 미국 현지 코트라 실리콘밸리 무역관, 제이피 모건(JP Morgan), 플러그앤플레이 테크센터(Plug and play Tech Center)에서 ▴글로벌기업가정신 ▴실패를 통한 배움 ▴자본과 네트워크 ▴스타트업 문화 등을 주제로 진행된 글로벌 창업 교육을 이수했다.

또한, 베어로보틱스(Bear Robotics, 대표 하정우), 사운더블헬스(Soundable Health, 대표 송지영), 임프리메드(ImpriMed, 대표 임성원), 팬텀 에이아이(Phantom AI, 대표 조형기), 비가라지(B Garage, 대표 김영준), 심플스텝스(Simple Steps, 대표 김도연)사 등 현지 기업을 방문해 글로벌 기술 창업의 현장을 경험하고 실리콘밸리 대표들의 생생한 경험담을 공유하는 강연도 진행됐다.

실리콘밸리에 이주한 한국 이민 여성의 경력단절을 막고 유능한 이민 여성들이 사회에서 능력을 발휘할 수 있도록 지원하는 심플스텝스 김도연 대표는 "KAIST 동문 기업인으로서 글로벌창업을 꿈꾸는 후배들과 미국에서 사회적 기업을 운영하게 된 경험을 공유할 수 있어 뜻깊었다"라고 전했다.

올해는 특별히 반도체 및 인프라 소프트웨어 기술 분야에서 세계적으로 손꼽히는 기업인 브로드컴(Broadcom)이 참가자들을 초청해 혹탄(Hock Tan) 회장의 강연을 듣고 질의응답을 진행하는 프로그램이 마련됐다. 지난 2월 우리 대학에서 명예 공학박사 학위를 받은 혹탄 회장은 "글로벌기업가로 성장하기 위해서는 실패를 경험하는 것과 오랜 기간 꾸준히 노력하는 것이 무엇보다 중요하며, 글로벌 시장에 영향을 미치는 기술은 세대를 거쳐 진화하고 있다"라고 역설했다.

또한, 실리콘밸리 써니베일 지역사회 및 풋힐 칼리지(Foothill College)와 함께 '인공지능 기술아 놀자 (Let’s play with AI+ Tech)'라는 봉사활동 프로그램을 진행했다. 우리 대학 학생들이 주도하는 챗봇(Chatbot) 교육에 써니베일 지역의 저소득층 초등학생과 학부모가 함께 참여해 미국 지역사회와 소통하는 시간을 가졌다.

2024 KAIST GESS 하이라이트인 최종 피칭에서는 실리콘밸리 전문 엑셀러레이터로부터 지속적인 대면 멘토링으로 조언을 받으며 각자의 비즈니스 모델을 발전시킨 참가자들이 실리콘밸리 현지 벤처 투자자로 구성된 심사단의 평가를 받았다.

최종 피칭에서 우승한 케이 브릿지(K-Bridge)팀의 한수민(전산학부 박사과정) 학생은 "2024 KAIST GESS는 제가 학사 과정에 입학했을 때부터 꿈꿔왔던 글로벌창업가로서의 길을 안내해 준 프로그램이다"라고 소감을 밝혔다.

2위를 차지한 KAIST 인에이블러스(KAIST Enablers)팀의 강승욱(화학과 학사과정) 학생은 "이번 경험을 잊지 않고 글로벌 창업가로 성장해 향후 GESS 프로그램에 연사로 초청받고 싶다"라는 포부를 밝히기도 했다.

임팩트 MBA 최종피칭 세션에서 우승한 캥스터즈 주식회사(대표 김강)는 GESS 최종피칭을 통해 현지 투자사와의 미팅이 성사되는 성과를 거뒀다.

행사를 주관한 임만성 글로벌전략사업추진단장은 "KAIST 학생들이 글로벌 영향력을 갖춘 리더로 성장하고, 글로벌 가치를 창출해 국제 사회에 기여하고 동시에 우리 대학의 국제적 위상을 높이길 기대한다”고 말했다.

또한, 17명의 임팩트 MBA 교육과정생을 이끈 박상찬 교수는 “글로벌시장을 선도하고 있는 기업가들과의 만남과 실리콘밸리 현지에서 바라보는 창업 문화는 글로벌 창업을 목표로 하는 학생들에게 소중한 배움의 시간이 되었다"라고 의의를 강조했다.2024 KAIST GESS는 우리 대학 국제협력처, 경영대학, 창업원의 협력으로 추진되었으며, 글로벌창업교육 프로그램을 앞으로도 지속적으로 추진해 글로벌 리더의 덕목을 갖춘 창업가를 양성할 계획이다.

2024 제3회 실리콘밸리 글로벌 기업가정신 써머스쿨(GESS) 성료

우리 대학 국제협력처 글로벌전략사업추진단(단장 임만성)이 올해 세 번째로 개최한 '2024 글로벌 기업가정신 써머스쿨(GESS; Global Entrepreneurship Summer School, 이하 2024 KAIST GESS)'가 성료됐다. KAIST GESS는 학생들이 세계적인 창업 허브인 실리콘밸리 지역을 방문해 창업 생태계를 직접 경험하고, 글로벌 진출을 위한 역량을 함양할 수 있도록 기획된 프로그램이다. 서류, 면접 및 발표 심사, 멘토링 및 동료 평가를 거쳐 선발된 20명과 우리 대학 경영대학 소속 임팩트(Impact) MBA 교육과정생 17명 등 총 37명이 참가했다. 참가자들은 지난 5월부터 약 2개월간 우리 대학에 재학 중인 선배 창업가로부터 비즈니스 모델 개발 및 투자발표에 대한 멘토링을 받은 후 대전 본원 캠퍼스에서 팀별 사업 아이템을 발전시켰다.

이후 지난달 23일부터 7일간 미국 현지 코트라 실리콘밸리 무역관, 제이피 모건(JP Morgan), 플러그앤플레이 테크센터(Plug and play Tech Center)에서 ▴글로벌기업가정신 ▴실패를 통한 배움 ▴자본과 네트워크 ▴스타트업 문화 등을 주제로 진행된 글로벌 창업 교육을 이수했다.

또한, 베어로보틱스(Bear Robotics, 대표 하정우), 사운더블헬스(Soundable Health, 대표 송지영), 임프리메드(ImpriMed, 대표 임성원), 팬텀 에이아이(Phantom AI, 대표 조형기), 비가라지(B Garage, 대표 김영준), 심플스텝스(Simple Steps, 대표 김도연)사 등 현지 기업을 방문해 글로벌 기술 창업의 현장을 경험하고 실리콘밸리 대표들의 생생한 경험담을 공유하는 강연도 진행됐다.

실리콘밸리에 이주한 한국 이민 여성의 경력단절을 막고 유능한 이민 여성들이 사회에서 능력을 발휘할 수 있도록 지원하는 심플스텝스 김도연 대표는 "KAIST 동문 기업인으로서 글로벌창업을 꿈꾸는 후배들과 미국에서 사회적 기업을 운영하게 된 경험을 공유할 수 있어 뜻깊었다"라고 전했다.

올해는 특별히 반도체 및 인프라 소프트웨어 기술 분야에서 세계적으로 손꼽히는 기업인 브로드컴(Broadcom)이 참가자들을 초청해 혹탄(Hock Tan) 회장의 강연을 듣고 질의응답을 진행하는 프로그램이 마련됐다. 지난 2월 우리 대학에서 명예 공학박사 학위를 받은 혹탄 회장은 "글로벌기업가로 성장하기 위해서는 실패를 경험하는 것과 오랜 기간 꾸준히 노력하는 것이 무엇보다 중요하며, 글로벌 시장에 영향을 미치는 기술은 세대를 거쳐 진화하고 있다"라고 역설했다.

또한, 실리콘밸리 써니베일 지역사회 및 풋힐 칼리지(Foothill College)와 함께 '인공지능 기술아 놀자 (Let’s play with AI+ Tech)'라는 봉사활동 프로그램을 진행했다. 우리 대학 학생들이 주도하는 챗봇(Chatbot) 교육에 써니베일 지역의 저소득층 초등학생과 학부모가 함께 참여해 미국 지역사회와 소통하는 시간을 가졌다.

2024 KAIST GESS 하이라이트인 최종 피칭에서는 실리콘밸리 전문 엑셀러레이터로부터 지속적인 대면 멘토링으로 조언을 받으며 각자의 비즈니스 모델을 발전시킨 참가자들이 실리콘밸리 현지 벤처 투자자로 구성된 심사단의 평가를 받았다.

최종 피칭에서 우승한 케이 브릿지(K-Bridge)팀의 한수민(전산학부 박사과정) 학생은 "2024 KAIST GESS는 제가 학사 과정에 입학했을 때부터 꿈꿔왔던 글로벌창업가로서의 길을 안내해 준 프로그램이다"라고 소감을 밝혔다.

2위를 차지한 KAIST 인에이블러스(KAIST Enablers)팀의 강승욱(화학과 학사과정) 학생은 "이번 경험을 잊지 않고 글로벌 창업가로 성장해 향후 GESS 프로그램에 연사로 초청받고 싶다"라는 포부를 밝히기도 했다.

임팩트 MBA 최종피칭 세션에서 우승한 캥스터즈 주식회사(대표 김강)는 GESS 최종피칭을 통해 현지 투자사와의 미팅이 성사되는 성과를 거뒀다.

행사를 주관한 임만성 글로벌전략사업추진단장은 "KAIST 학생들이 글로벌 영향력을 갖춘 리더로 성장하고, 글로벌 가치를 창출해 국제 사회에 기여하고 동시에 우리 대학의 국제적 위상을 높이길 기대한다”고 말했다.

또한, 17명의 임팩트 MBA 교육과정생을 이끈 박상찬 교수는 “글로벌시장을 선도하고 있는 기업가들과의 만남과 실리콘밸리 현지에서 바라보는 창업 문화는 글로벌 창업을 목표로 하는 학생들에게 소중한 배움의 시간이 되었다"라고 의의를 강조했다.2024 KAIST GESS는 우리 대학 국제협력처, 경영대학, 창업원의 협력으로 추진되었으며, 글로벌창업교육 프로그램을 앞으로도 지속적으로 추진해 글로벌 리더의 덕목을 갖춘 창업가를 양성할 계획이다.

2024.07.05

조회수 406

-

김성민 교수팀, 모바일 최고 국제학회 최우수논문상 다회 수상 쾌거

우리 대학 전기및전자공학부 김성민 교수 연구팀이 스마트 팩토리에서 사각지대 없이 정밀한 위치를 추적하는 기술을 세계 최초로 개발했다고 5일 밝혔다. 목표물에 무전원 태그를 부착해, 장애물에 가려진 상황에서도 센티미터(cm) 이하의 정확도로 3차원 위치를 추적할 수 있는 기술이다.

해당 연구를 통해 연구팀은 모바일 컴퓨팅 분야 최고 권위 국제 학술대회인 ACM 모비시스(ACM MobiSys)에서 2022 최우수논문상에 이어 2024 최우수논문상을 수상하는 쾌거를 이뤘다. 해당 학회에서 최우수논문상을 다회 수상한 연구팀은 김성민 교수 연구팀과, 미국 미시간대, 그리고 예일대 뿐이다(주 저자 기준).

(논문명: SuperSight: Sub-cm NLOS Localization for mmWave Backscatter)

연구팀이 최초 개발한 무선 태그는, 기존 기술(UWB, Ultra Wide Band) 대비 반사성이 10배 이상 높은 밀리미터파(mmWave)*를 활용, 장애물을 우회하는 반사 신호를 확보해 사각지대 없는 위치추적이 가능하다. 반사의 방향에 따라 고유한 신호를 발생시키는 태그가 각 신호의 전파 경로를 파악하여 목표물의 위치를 추적하는 원리다.

*밀리미터파: 30~300기가헤르츠(GHz)의 주파수를 갖는 전파로 5G/6G 등 차세대 표준에서 도입을 준비 중인 대역이다.

이 기술은 가구, 전자제품 등 다양한 실내 장애물에 막혀 작동 범위가 제한되는 기존 기술의 문제점을 해결하고, 더불어 15배 이상 높은 3차원 위치 정확도(8.3mm)를 갖는다. 즉, 잦은 연결 장애를 겪는 현재에 비해 안정적으로 실내 목표물의 정확한 위치를 추적할 수 있어, 스마트 팩토리 및 증강 현실(AR) 등 광범위한 위치 기반 서비스에 활용될 수 있다.

무선 태그는 스스로 무선 신호를 생성하는 대신, 주변의 신호를 반사하는 방식으로 작동한다. 주변 빛을 반사하는 거울과 같이, 신호 생성에 필요한 전력을 아낄 수 있어 초저전력으로 동작한다. 이에 태양전지 등 무전원으로 동작하거나 코인 전지 하나로 40년 이상 구동할 수 있어, 대량 운용에 적합하다.

김성민 교수는 “태그는 천장 타일이나 컴퓨터 본체 등 주변 사물을 반사체로 이용해 임의의 실내 환경에서 사각지대 없이 작동한다”며 “실내 위치추적의 안정성 문제를 해결함으로써, 포괄적인 위치 기반 서비스의 보급을 기대한다”고 말했다.

한편 이번 연구는 정보통신기획평가원 ITRC 혁신도약형과제와 삼성미래기술육성사업의 지원을 받아 수행됐다.

김성민 교수팀, 모바일 최고 국제학회 최우수논문상 다회 수상 쾌거

우리 대학 전기및전자공학부 김성민 교수 연구팀이 스마트 팩토리에서 사각지대 없이 정밀한 위치를 추적하는 기술을 세계 최초로 개발했다고 5일 밝혔다. 목표물에 무전원 태그를 부착해, 장애물에 가려진 상황에서도 센티미터(cm) 이하의 정확도로 3차원 위치를 추적할 수 있는 기술이다.

해당 연구를 통해 연구팀은 모바일 컴퓨팅 분야 최고 권위 국제 학술대회인 ACM 모비시스(ACM MobiSys)에서 2022 최우수논문상에 이어 2024 최우수논문상을 수상하는 쾌거를 이뤘다. 해당 학회에서 최우수논문상을 다회 수상한 연구팀은 김성민 교수 연구팀과, 미국 미시간대, 그리고 예일대 뿐이다(주 저자 기준).

(논문명: SuperSight: Sub-cm NLOS Localization for mmWave Backscatter)

연구팀이 최초 개발한 무선 태그는, 기존 기술(UWB, Ultra Wide Band) 대비 반사성이 10배 이상 높은 밀리미터파(mmWave)*를 활용, 장애물을 우회하는 반사 신호를 확보해 사각지대 없는 위치추적이 가능하다. 반사의 방향에 따라 고유한 신호를 발생시키는 태그가 각 신호의 전파 경로를 파악하여 목표물의 위치를 추적하는 원리다.

*밀리미터파: 30~300기가헤르츠(GHz)의 주파수를 갖는 전파로 5G/6G 등 차세대 표준에서 도입을 준비 중인 대역이다.

이 기술은 가구, 전자제품 등 다양한 실내 장애물에 막혀 작동 범위가 제한되는 기존 기술의 문제점을 해결하고, 더불어 15배 이상 높은 3차원 위치 정확도(8.3mm)를 갖는다. 즉, 잦은 연결 장애를 겪는 현재에 비해 안정적으로 실내 목표물의 정확한 위치를 추적할 수 있어, 스마트 팩토리 및 증강 현실(AR) 등 광범위한 위치 기반 서비스에 활용될 수 있다.

무선 태그는 스스로 무선 신호를 생성하는 대신, 주변의 신호를 반사하는 방식으로 작동한다. 주변 빛을 반사하는 거울과 같이, 신호 생성에 필요한 전력을 아낄 수 있어 초저전력으로 동작한다. 이에 태양전지 등 무전원으로 동작하거나 코인 전지 하나로 40년 이상 구동할 수 있어, 대량 운용에 적합하다.

김성민 교수는 “태그는 천장 타일이나 컴퓨터 본체 등 주변 사물을 반사체로 이용해 임의의 실내 환경에서 사각지대 없이 작동한다”며 “실내 위치추적의 안정성 문제를 해결함으로써, 포괄적인 위치 기반 서비스의 보급을 기대한다”고 말했다.

한편 이번 연구는 정보통신기획평가원 ITRC 혁신도약형과제와 삼성미래기술육성사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.07.05

조회수 602

-

기계공학과 윤국진 교수 연구팀, CVPR 2024에 9편 논문 발표하며 세계적 성과 달성

우리 대학 기계공학과 윤국진 교수 연구팀이 컴퓨터비전 및 패턴인식 국제학술대회인 CVPR 2024(IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 2024)에서 구두 발표 논문 1편과 하이라이트 논문 1편을 비롯한 9편의 논문을 발표하여, 컴퓨터비전 분야에서 세계적인 연구 성과를 인정받았다.

1983년부터 개최된 CVPR 학술대회는 매년 열리는 컴퓨터비전과 패턴인식 분야의 최고 권위의 학술 대회로, 구글 Scholar에 따르면 CVPR은 H5-색인 422를 기록하여 공학 및 컴퓨터과학 (Engineering & Computer Science) 전분야에서 1위를 차지한 학술대회이다.

CVPR 2024는 지난 2024년 6월 17일부터 21일까지 미국 시애틀 컨벤션 센터에서 개최되었는데, 올해는 11,532편의 논문이 제출되었고, 그 중 총 2,719편의 논문이 채택되어 23.6%의 채택율을 기록하였다. 특히, 324편의 논문은 하이라이트 논문으로 선정되어 2.81%의 채택율을 기록하였고, 90편의 논문은 구두 발표 논문으로 선정되어 0.78%의 채택율을 기록할 정도로 낮은 채택율을 기록하였다.

윤국진 교수 연구팀은 컴퓨터비전 분야 중에서도 특히 3차원 객체인식, 인체 자세 예측, 비디오 품질 개선, 다중 작업 최적화, 에이전트 경로 예측, 약지도 의미론적 분할 등 최근 많은 주목을 받고 있는 주제에 대해 9편의 논문을 발표하여 학계는 물론 산업계의 주목을 받았다.

특히, 발표된 논문들 중 권혁준 박사과정의 논문은 전체 논문 중 상위 0.78%에 해당하는 구두 발표 논문으로 선정되었으며, 정재우 박사과정과 박대희 박사과정의 논문은전체 논문 중 상위 2.81%에 해당하는 하이라이트 논문 선정되어, 윤국진 교수 연구팀의 연구가 컴퓨터비전 분야에서 매우 높은 학문적 가치를 지닌 것으로 평가받았음을 보여주었다. 또한 윤국진 교수 연구팀의 이번 성과는 단일 연구실에서 다수의 논문이 동일 학회에 채택되는 것이 매우 드문 일임을 고려할 때 더욱 의미있는 성과로 주목 받았다.

윤국진 교수 연구팀의 뛰어난 연구 성과는 인공지능과 컴퓨터비전 분야에서 향후 유사한 연구 분야에서의 새로운 기술 개발과 학문적 발전에 큰 기여를 할 것으로 기대된다. 윤국진 교수 연구팀은 이번 성과를 발판 삼아 앞으로도 컴퓨터 비전의 다양한 연구 주제들을 다뤄가며, 학계에 잔존하는 문제들을 해결하고자 한다.

기계공학과 윤국진 교수 연구팀, CVPR 2024에 9편 논문 발표하며 세계적 성과 달성

우리 대학 기계공학과 윤국진 교수 연구팀이 컴퓨터비전 및 패턴인식 국제학술대회인 CVPR 2024(IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 2024)에서 구두 발표 논문 1편과 하이라이트 논문 1편을 비롯한 9편의 논문을 발표하여, 컴퓨터비전 분야에서 세계적인 연구 성과를 인정받았다.

1983년부터 개최된 CVPR 학술대회는 매년 열리는 컴퓨터비전과 패턴인식 분야의 최고 권위의 학술 대회로, 구글 Scholar에 따르면 CVPR은 H5-색인 422를 기록하여 공학 및 컴퓨터과학 (Engineering & Computer Science) 전분야에서 1위를 차지한 학술대회이다.

CVPR 2024는 지난 2024년 6월 17일부터 21일까지 미국 시애틀 컨벤션 센터에서 개최되었는데, 올해는 11,532편의 논문이 제출되었고, 그 중 총 2,719편의 논문이 채택되어 23.6%의 채택율을 기록하였다. 특히, 324편의 논문은 하이라이트 논문으로 선정되어 2.81%의 채택율을 기록하였고, 90편의 논문은 구두 발표 논문으로 선정되어 0.78%의 채택율을 기록할 정도로 낮은 채택율을 기록하였다.

윤국진 교수 연구팀은 컴퓨터비전 분야 중에서도 특히 3차원 객체인식, 인체 자세 예측, 비디오 품질 개선, 다중 작업 최적화, 에이전트 경로 예측, 약지도 의미론적 분할 등 최근 많은 주목을 받고 있는 주제에 대해 9편의 논문을 발표하여 학계는 물론 산업계의 주목을 받았다.

특히, 발표된 논문들 중 권혁준 박사과정의 논문은 전체 논문 중 상위 0.78%에 해당하는 구두 발표 논문으로 선정되었으며, 정재우 박사과정과 박대희 박사과정의 논문은전체 논문 중 상위 2.81%에 해당하는 하이라이트 논문 선정되어, 윤국진 교수 연구팀의 연구가 컴퓨터비전 분야에서 매우 높은 학문적 가치를 지닌 것으로 평가받았음을 보여주었다. 또한 윤국진 교수 연구팀의 이번 성과는 단일 연구실에서 다수의 논문이 동일 학회에 채택되는 것이 매우 드문 일임을 고려할 때 더욱 의미있는 성과로 주목 받았다.

윤국진 교수 연구팀의 뛰어난 연구 성과는 인공지능과 컴퓨터비전 분야에서 향후 유사한 연구 분야에서의 새로운 기술 개발과 학문적 발전에 큰 기여를 할 것으로 기대된다. 윤국진 교수 연구팀은 이번 성과를 발판 삼아 앞으로도 컴퓨터 비전의 다양한 연구 주제들을 다뤄가며, 학계에 잔존하는 문제들을 해결하고자 한다.

2024.07.04

조회수 854

-

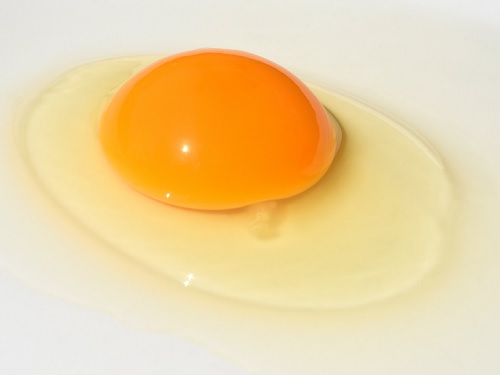

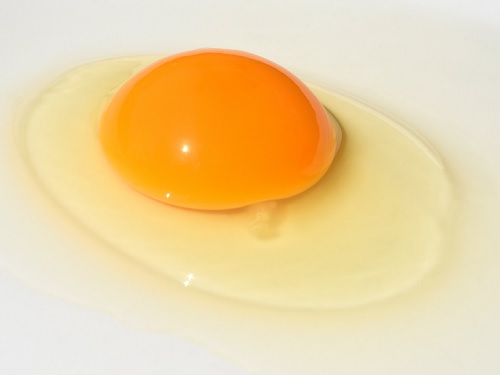

미생물로 계란을 만든다고?

우리 연구진이 미생물로 계란의 대체제를 개발하는 논문을 발표해서 화제다. 비동물성 원료를 활용한 계란 대체제 개발을 통해 온실가스 배출 및 폐기물 문제 등을 가져오는 공장식 축산의 문제를 해결하고 손쉽게 단백질 섭취가 가능한 지속가능한 식량 체계 구축에 기여할 수 있을 것으로 기대한다.

우리 대학 생물공정연구센터 최경록 연구교수와 생명화학공학과 이상엽 특훈교수가 ‘미생물 유래 친환경 액상 계란 대체물 개발’논문을 발표했다고 4일 밝혔다.

연구진은 미생물 용해물의 가열을 통해 형성된 젤이 삶은 계란과 유사한 미시적 구조와 물리적인 특성을 가지는 것을 확인하였고, 미생물 유래의 식용 효소나 식물성 재료를 첨가하여 다양한 식감을 구현할 수 있음을 밝혔다. 더 나아가, 액체 상태인 용해물을 이용하여 머랭 쿠키를 굽는 등, 미생물 용해물이 난액을 기능적으로 대체할 수 있음을 규명하였다.

현재까지 비동물성 단백질을 기반으로 한 계란 대체제 개발이 진행돼왔으나, 계란의 온전한 영양을 제공하는 동시에 젤화, 거품 형성 등 난액(卵液)이 요리 재료로서 지니는 중요한 핵심 기능적 특성을 함께 구현하는 대체제는 개발되지 못했다. 이러한 배경에서, 연구진은 단위 건조 질량당 단백질 함량이 육류에 비견될 정도로 많은 미생물 바이오매스를 난액 대체제로 개발하고자 했다.

특히, 인류의 오랜 섭취 경험을 통해 효모, 고초균, 유산균 및 기타 프로바이오틱스 균주 등 다양한 미생물들의 안정성이 검증됐고, 미생물 바이오매스는 생산 시 발생하는 이산화탄소뿐만 아니라 물, 토지 등 요구되는 자원이 적으면서도 고품질의 영양성분을 가지고 있기에, 연구진은 미생물 바이오매스를 대체 난액으로 활용하는 기술을 개발할 수 있다면 지속 가능한 미래 식량자원의 확보에 기여할 수 있을 것으로 기대했다.

하지만 미생물 배양을 통해 회수한 반고체 상태의 미생물 바이오매스를 가열하면 난액과 달리 액상으로 변하는 것이 관찰됐다. 이에 연구진은 계란찜을 만들기 위해선 먼저 계란의 껍데기[난각(卵殼)]를 깨트리고 난액을 모아야 한다는 사실에 착안해 미생물의 세포 구조 중 난각에 상응하는 세포벽과 세포막을 파쇄해 미생물 용해물을 제조했고, 이를 가열할 경우 난액처럼 단백질이 응고돼 젤 형태로 변하는 것을 확인했다.

이상엽 특훈교수는 “영양 측면에서도 우수한 성분들을 갖추고 있어 평소 식량에도 사용될 수 있지만, 특히 미래 장거리 우주여행 식량, 전시 상황 등 긴급 상황 시의 대비를 위한 비상식량 등으로도 활용할 수 있으며, 무엇보다 지속 가능한 식량 체계 확보에 도움이 된다”고 말했다.

이번 논문은 네이처(Nature) 誌가 발행하는 'npj 식품 과학(npj Science of Food)'에 6월 19일자 온라인 게재됐다.

※ 논문명 : Microbial lysates repurposed as liquid egg substitutes

※ 저자 정보 : 최경록(한국과학기술원, 제1 저자), 안다희(한국과학기술원, 제2 저자), 정석영(한국과학기술원, 제3 저자), 이유현(한국과학기술원, 제4 저자) 및 이상엽(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 5명

이번 연구는 과기정통부가 지원하는 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 ‘바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발’ 과제 (과제책임자 KAIST 이상엽 특훈교수)와 농촌진흥청이 지원하는 농업미생물사업단(단장 장판식 교수)의 ‘미생물 대사시스템 제어를 통한 무기물로부터의 단백질 생산 기술 개발’ 과제 (과제책임자 KAIST 최경록 연구교수) 및 의 지원을 받아 수행됐다.

미생물로 계란을 만든다고?

우리 연구진이 미생물로 계란의 대체제를 개발하는 논문을 발표해서 화제다. 비동물성 원료를 활용한 계란 대체제 개발을 통해 온실가스 배출 및 폐기물 문제 등을 가져오는 공장식 축산의 문제를 해결하고 손쉽게 단백질 섭취가 가능한 지속가능한 식량 체계 구축에 기여할 수 있을 것으로 기대한다.

우리 대학 생물공정연구센터 최경록 연구교수와 생명화학공학과 이상엽 특훈교수가 ‘미생물 유래 친환경 액상 계란 대체물 개발’논문을 발표했다고 4일 밝혔다.

연구진은 미생물 용해물의 가열을 통해 형성된 젤이 삶은 계란과 유사한 미시적 구조와 물리적인 특성을 가지는 것을 확인하였고, 미생물 유래의 식용 효소나 식물성 재료를 첨가하여 다양한 식감을 구현할 수 있음을 밝혔다. 더 나아가, 액체 상태인 용해물을 이용하여 머랭 쿠키를 굽는 등, 미생물 용해물이 난액을 기능적으로 대체할 수 있음을 규명하였다.

현재까지 비동물성 단백질을 기반으로 한 계란 대체제 개발이 진행돼왔으나, 계란의 온전한 영양을 제공하는 동시에 젤화, 거품 형성 등 난액(卵液)이 요리 재료로서 지니는 중요한 핵심 기능적 특성을 함께 구현하는 대체제는 개발되지 못했다. 이러한 배경에서, 연구진은 단위 건조 질량당 단백질 함량이 육류에 비견될 정도로 많은 미생물 바이오매스를 난액 대체제로 개발하고자 했다.

특히, 인류의 오랜 섭취 경험을 통해 효모, 고초균, 유산균 및 기타 프로바이오틱스 균주 등 다양한 미생물들의 안정성이 검증됐고, 미생물 바이오매스는 생산 시 발생하는 이산화탄소뿐만 아니라 물, 토지 등 요구되는 자원이 적으면서도 고품질의 영양성분을 가지고 있기에, 연구진은 미생물 바이오매스를 대체 난액으로 활용하는 기술을 개발할 수 있다면 지속 가능한 미래 식량자원의 확보에 기여할 수 있을 것으로 기대했다.

하지만 미생물 배양을 통해 회수한 반고체 상태의 미생물 바이오매스를 가열하면 난액과 달리 액상으로 변하는 것이 관찰됐다. 이에 연구진은 계란찜을 만들기 위해선 먼저 계란의 껍데기[난각(卵殼)]를 깨트리고 난액을 모아야 한다는 사실에 착안해 미생물의 세포 구조 중 난각에 상응하는 세포벽과 세포막을 파쇄해 미생물 용해물을 제조했고, 이를 가열할 경우 난액처럼 단백질이 응고돼 젤 형태로 변하는 것을 확인했다.

이상엽 특훈교수는 “영양 측면에서도 우수한 성분들을 갖추고 있어 평소 식량에도 사용될 수 있지만, 특히 미래 장거리 우주여행 식량, 전시 상황 등 긴급 상황 시의 대비를 위한 비상식량 등으로도 활용할 수 있으며, 무엇보다 지속 가능한 식량 체계 확보에 도움이 된다”고 말했다.

이번 논문은 네이처(Nature) 誌가 발행하는 'npj 식품 과학(npj Science of Food)'에 6월 19일자 온라인 게재됐다.

※ 논문명 : Microbial lysates repurposed as liquid egg substitutes

※ 저자 정보 : 최경록(한국과학기술원, 제1 저자), 안다희(한국과학기술원, 제2 저자), 정석영(한국과학기술원, 제3 저자), 이유현(한국과학기술원, 제4 저자) 및 이상엽(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 5명

이번 연구는 과기정통부가 지원하는 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 ‘바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발’ 과제 (과제책임자 KAIST 이상엽 특훈교수)와 농촌진흥청이 지원하는 농업미생물사업단(단장 장판식 교수)의 ‘미생물 대사시스템 제어를 통한 무기물로부터의 단백질 생산 기술 개발’ 과제 (과제책임자 KAIST 최경록 연구교수) 및 의 지원을 받아 수행됐다.

2024.07.04

조회수 965

-

세계 최대 컴퓨터학회에서 처음 5편 논문 발표

세계 최대 컴퓨터 학회에서 주간한 학술대회(PLDI)에서 2012년에 한국에서 처음 논문을 발표한 이래, KAIST 연구진이 처음으로 3편 이상의 논문을 발표하여 화제다.

우리 대학 전산학부 강지훈 교수, 류석영 교수 연구팀이 프로그래밍 언어 분야 최고 권위 학술대회인 PLDI에서 올해 발표될 89편의 논문 중 6.7%인 5편의 논문을 발표했다고 3일 밝혔다.

PLDI(Programming Language Design and Implementation)는 세계 최대 컴퓨터 학회인 ACM(Association for Computing Machinery)이 주관하는 학술대회로, 지난 45년간 전산학 전체에 깊은 영향을 미치는 중요한 논문이 다수 발표된 유서 깊은 학술대회다. 프로그래밍 언어와 컴파일러 등 소프트웨어 전반의 기초가 되는 핵심 기술을 발표하고 있다.

이번 학회에 발표되는 5개의 논문은 아래와 같다.

1) 멀티코어 컴퓨팅 시스템에서 동작하는 고성능 병렬 자료구조가 사용을 마친 메모리를 수집하기 위해 다양한 기법을 제안 2) 멀티코어 컴퓨팅 시스템에서 성능을 높이기 위해 운영체제, 데이터베이스 등 고성능 시스템 소프트웨어의 안전성을 현실적으로 증명할 수 있는 토대 마련 3) 시스템 반도체의 논리적인 청사진이라 할 수 있는 RTL(register-transfer level) 설계 및 검증비용을 획기적으로 줄일 수 있는 프로그래밍 언어 개발 4) 빠르지만 안정성이 취약한 C 언어로 작성된 프로그램을 더 안전한 러스트(Rust) 언어로 작성된 프로그램으로 자동 변환하는 연구 5) 산업계에서 가장 널리 사용하는 자바스크립트 프로그래밍 언어의 공식 개발 과정에 적용한 기술(https://www.kaist.ac.kr/news/html/news/?mode=V&mng_no=36610)을 기반으로 웹어셈블리 언어에 특화한 연구

강지훈 교수는 “5편의 논문은 각각 학생들이 오랫동안 정성껏 연구한 결과를 담아 뛰어난 독창성과 실용성을 동시에 갖춘 우수한 논문들”이라면서 “이 논문들이 앞으로 지속적으로 프로그래밍 언어와 인접 전산학 분야, 그리고 더 나아가서 산업계에 깊은 영향을 미칠 수 있도록 후속 연구에 정진할 것”이라고 포부를 밝혔다.

류석영 교수는 “반도체, 운영체제, 클라우드 등 인프라부터 사용자에게 제공하는 서비스까지 모두를 아우르는 풀 스택 소프트웨어를 안전하고 올바르게 동작하도록 설계하고 개발하는 세계적인 기술을 선보인 결과”라며, “소프트웨어가 이끄는 세상에서 더 안전하고 올바르게 동작하는 소프트웨어를 사용할 수 있기를 기대한다”고 말했다.

5편의 논문은 한국 시각으로 6월 21일에 PACMPL(Proceedings of the ACM on Programming Languages) 저널에 게재됐고 6월 25일부터 27일 사이에 진행된 PLDI 2024 학술대회에서 발표됐다.

(논문 제목: ① Concurrent Immediate Reference Counting, ② A Proof Recipe for Linearizability in Relaxed Memory Separation Logic, ③ Modular Hardware Design of Pipelined Circuits with Hazards, ④ Don't Write, but Return: Replacing Output Parameters with Algebraic Data Types in C-to-Rust Translation, ⑤ Bringing the WebAssembly Standard up to Speed with SpecTac)

한편 이번 연구는 한국연구재단 선도연구센터, 중견연구자지원사업 및 우수신진연구자지원사업, 정보통신기획평가원(IITP), 삼성전자 미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐다.

세계 최대 컴퓨터학회에서 처음 5편 논문 발표

세계 최대 컴퓨터 학회에서 주간한 학술대회(PLDI)에서 2012년에 한국에서 처음 논문을 발표한 이래, KAIST 연구진이 처음으로 3편 이상의 논문을 발표하여 화제다.

우리 대학 전산학부 강지훈 교수, 류석영 교수 연구팀이 프로그래밍 언어 분야 최고 권위 학술대회인 PLDI에서 올해 발표될 89편의 논문 중 6.7%인 5편의 논문을 발표했다고 3일 밝혔다.

PLDI(Programming Language Design and Implementation)는 세계 최대 컴퓨터 학회인 ACM(Association for Computing Machinery)이 주관하는 학술대회로, 지난 45년간 전산학 전체에 깊은 영향을 미치는 중요한 논문이 다수 발표된 유서 깊은 학술대회다. 프로그래밍 언어와 컴파일러 등 소프트웨어 전반의 기초가 되는 핵심 기술을 발표하고 있다.

이번 학회에 발표되는 5개의 논문은 아래와 같다.

1) 멀티코어 컴퓨팅 시스템에서 동작하는 고성능 병렬 자료구조가 사용을 마친 메모리를 수집하기 위해 다양한 기법을 제안 2) 멀티코어 컴퓨팅 시스템에서 성능을 높이기 위해 운영체제, 데이터베이스 등 고성능 시스템 소프트웨어의 안전성을 현실적으로 증명할 수 있는 토대 마련 3) 시스템 반도체의 논리적인 청사진이라 할 수 있는 RTL(register-transfer level) 설계 및 검증비용을 획기적으로 줄일 수 있는 프로그래밍 언어 개발 4) 빠르지만 안정성이 취약한 C 언어로 작성된 프로그램을 더 안전한 러스트(Rust) 언어로 작성된 프로그램으로 자동 변환하는 연구 5) 산업계에서 가장 널리 사용하는 자바스크립트 프로그래밍 언어의 공식 개발 과정에 적용한 기술(https://www.kaist.ac.kr/news/html/news/?mode=V&mng_no=36610)을 기반으로 웹어셈블리 언어에 특화한 연구

강지훈 교수는 “5편의 논문은 각각 학생들이 오랫동안 정성껏 연구한 결과를 담아 뛰어난 독창성과 실용성을 동시에 갖춘 우수한 논문들”이라면서 “이 논문들이 앞으로 지속적으로 프로그래밍 언어와 인접 전산학 분야, 그리고 더 나아가서 산업계에 깊은 영향을 미칠 수 있도록 후속 연구에 정진할 것”이라고 포부를 밝혔다.

류석영 교수는 “반도체, 운영체제, 클라우드 등 인프라부터 사용자에게 제공하는 서비스까지 모두를 아우르는 풀 스택 소프트웨어를 안전하고 올바르게 동작하도록 설계하고 개발하는 세계적인 기술을 선보인 결과”라며, “소프트웨어가 이끄는 세상에서 더 안전하고 올바르게 동작하는 소프트웨어를 사용할 수 있기를 기대한다”고 말했다.

5편의 논문은 한국 시각으로 6월 21일에 PACMPL(Proceedings of the ACM on Programming Languages) 저널에 게재됐고 6월 25일부터 27일 사이에 진행된 PLDI 2024 학술대회에서 발표됐다.

(논문 제목: ① Concurrent Immediate Reference Counting, ② A Proof Recipe for Linearizability in Relaxed Memory Separation Logic, ③ Modular Hardware Design of Pipelined Circuits with Hazards, ④ Don't Write, but Return: Replacing Output Parameters with Algebraic Data Types in C-to-Rust Translation, ⑤ Bringing the WebAssembly Standard up to Speed with SpecTac)

한편 이번 연구는 한국연구재단 선도연구센터, 중견연구자지원사업 및 우수신진연구자지원사업, 정보통신기획평가원(IITP), 삼성전자 미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐다.

2024.07.03

조회수 1205

-

김이섭 교수 연구실 박준영 석사졸업생, 국제 반도체 설계 자동화 학회 최우수논문상 수상

우리 대학 전기및전자공학부 김이섭 교수 연구실의 박준영 석사졸업생이 6월 23일 ~ 6월 27일, 미국 샌프란시스코에서 개최된 국제 반도체 설계 자동화 학회 (Design Automation Conference, 이하 DAC) 에서 최우수 논문상(Best Paper Award)을 수상하는 성과를 거두었다. DAC은 1964년에 설립돼 올해 61회째를 맞은, 반도체설계자동화, 인공지능 알고리즘과 칩 설계 등을 포함하는 국제학술대회로서, 제출된 논문 중 상위 20퍼센트 정도만 선정하는, 관련 분야 최고 권위의 학회이다.

수상한 연구는 우리 대학 전기및전자공학부 졸업생 박준영 씨의 석사과정 졸업 논문에 기반한 것으로서, Large Language Model 모델 추론의 문제점이 되는 KV 캐싱의 메모리 전송을 줄이는 알고리즘 근사 기법과 하드웨어 아키텍처를 제안하였으며, 학회 best paper award 선정 위원회로부터 그 우수성을 인정받아 발표논문 337편 중 (제출논문 1,545편) 선정된 4편의 후보 논문중에서 최종 best paper award 수상논문으로 선정되었다.

자세한 내용은 다음과 같다.

– 학 회 명 : 2024 61st IEEE/ACM Design Automation Conference (DAC)

– 개최기간 : 2024년 6월 23일 ~ 27일

– 수 상 명 : Best Paper Award

– 저 자 : 박준영, 강명구, 한윤기, 김양곤, 신재강, 김이섭(지도교수)

– 논 문 명 : Token-Picker : Accelerating Attention in Text Generation with Minimized Memory Transfer via Probability Estimation

김이섭 교수 연구실 박준영 석사졸업생, 국제 반도체 설계 자동화 학회 최우수논문상 수상

우리 대학 전기및전자공학부 김이섭 교수 연구실의 박준영 석사졸업생이 6월 23일 ~ 6월 27일, 미국 샌프란시스코에서 개최된 국제 반도체 설계 자동화 학회 (Design Automation Conference, 이하 DAC) 에서 최우수 논문상(Best Paper Award)을 수상하는 성과를 거두었다. DAC은 1964년에 설립돼 올해 61회째를 맞은, 반도체설계자동화, 인공지능 알고리즘과 칩 설계 등을 포함하는 국제학술대회로서, 제출된 논문 중 상위 20퍼센트 정도만 선정하는, 관련 분야 최고 권위의 학회이다.

수상한 연구는 우리 대학 전기및전자공학부 졸업생 박준영 씨의 석사과정 졸업 논문에 기반한 것으로서, Large Language Model 모델 추론의 문제점이 되는 KV 캐싱의 메모리 전송을 줄이는 알고리즘 근사 기법과 하드웨어 아키텍처를 제안하였으며, 학회 best paper award 선정 위원회로부터 그 우수성을 인정받아 발표논문 337편 중 (제출논문 1,545편) 선정된 4편의 후보 논문중에서 최종 best paper award 수상논문으로 선정되었다.

자세한 내용은 다음과 같다.

– 학 회 명 : 2024 61st IEEE/ACM Design Automation Conference (DAC)

– 개최기간 : 2024년 6월 23일 ~ 27일

– 수 상 명 : Best Paper Award

– 저 자 : 박준영, 강명구, 한윤기, 김양곤, 신재강, 김이섭(지도교수)

– 논 문 명 : Token-Picker : Accelerating Attention in Text Generation with Minimized Memory Transfer via Probability Estimation

2024.07.02

조회수 1007

-

법대생이 제안한 ‘유산위험 측정기’ KAIST 아이디어 공모전 대상

"저출산 문제를 해결하려면 출산율뿐만 아니라 유산율도 주의 깊게 봐야 합니다"우리 대학이 'KAIST Crazy Day 아이디어 공모전' 시상식을 1일 오후 대전 본원에서 개최했다. 'KAIST Crazy Day 아이디어 공모전(이하 공모전)'은 인구 위기를 극복할 과학기술 아이디어를 찾기 위해 3월부터 진행한 대국민 공모전이다.

약 한 달간 제안서를 접수한 결과 254개의 아이디어가 접수되었고 2단계 서류 심사를 통과한 5개 팀이 지난달 말 대전 본원에서 열린 공개 발표심사에 참여했다.

대상은 '유산율 감소를 위한 휴대용 AI 태아측정기 개발'을 제안한 박인아·이다은·허한나 팀이 차지했다. 2002년생 동갑내기로 동국대학교 법학과에 재학 중인 이들은 인구 위기를 극복할 해법을 찾기 위해 최근 10년간 급증하는 유산율에 주목했다.

국민건강보험공단의 통계에 따르면 2013년부터 2022년까지 10년간 유산된 태아는 총 146만여 명에 달한다. 같은 기간 출생아 수는 348만여 명이다. 출산 대비 유산 비율도 지속해서 증가해 2013년 37.5%에서 2022년 49.4%까지 치솟았다. 이들은 잉태된 생명을 건강하게 지키는 것이 임신과 출산을 장려하는 것만큼 출산율 증가에 중요한 해법이란 전제 아래 24시간 태아의 상태를 관찰할 수 있는 초박형 기기를 제안했다. 최근 혈당 측정을 위해 널리 활용되고 있는 부착형 패치보다 더 얇게 제작된 초박형 패치를 산모에게 장착한 뒤 딥러닝 인공지능 기술을 활용해 태아의 안정성을 관찰하는 방식이다. 측정된 결과는 휴대전화 애플리케이션에서 언제든지 확인하고 이상 신호가 감지되면 기기가 산모와 의료기관에 실시간으로 통지해 위기 상황을 사전에 대비하는 것이 핵심이다. 또한, 수도권보다는 지방에 거주하는 여성의 유산율이 높은 문제를 해결하기 위해 분만 취약지 권역 의료시설과의 연계 방안도 함께 제안했다.

심사위원단은 "대상 팀의 아이디어는 임신 여성 3명 중 1명이 유산을 겪고 있는 상황에서 유산율을 절반으로만 떨어뜨려도 우리나라 출산율 제고에 큰 도움이 될 수 있는 제안"이라고 평가했다.

아이디어를 제안한 박인아 씨는 "인구문제 해결에 있어서 출산율뿐만 아니라 유산율이라는 새로운 시각의 접근을 긍정적으로 생각해 주시고 큰 상까지 주셔서 감사하다"라며, "인구문제는 복잡하고 어려운 도전이지만, 더 많은 사람이 이러한 문제에 관심을 가지고 함께 해결해 나갔으면 좋겠다"라고 소감을 밝혔다.

이와 함께, 할머니·할아버지가 알려주는 마을 여행 컨셉에 GPS· 3D 거리뷰 기술을 적용한 관광 안내 서비스 ‘할말’을 제안한 윤민지·안규리·이승민(충남대 재학생) 팀이 최우수상을 차지했다. 노인의 지적자산을 관광산업에 적용해 고령층을 생산 가능 인구로 전환하는 것이 핵심이다.

우수상은 '행복한 감정을 키우는 행복루틴 앱 챌린지'를 통해 형성한 행복한 습관이 출산율 증가와 인구 위기의 근본적 문제를 해결할 것이라고 제안한 유인근(인천 도담초 교사) 씨가 받았다.

송태오, 김은결(베트남 호치민 국제고 재학생) 팀은 온라인으로 최종 심사에 참여해 인공지능을 활용해 치명적 질병의 초기 증상을 발견하고 사용자에게 알리는 교류형 시스템 '하우스피탈(House+Hospital)'을 제안했다. 노인의 건강수명을 연장하고 청년층의 경제적 부담을 완화하는 아이디어를 높게 평가받아 우수상으로 선정됐다.

1일 오후 대전 본원에서 열린 시상식에서 대상 500만 원, 최우수상 300만 원, 우수상 각 100만 원의 상금과 총장상이 수여됐다.공모전을 총괄한 서용석 국가미래전략기술 정책연구소장은 "이번 공모에는 인구 위기와 관련해 전문가들이 간과하거나 놓치고 있었던 문제에 대한 다양한 아이디어와 해결 방안이 제시된 것은 물론 청년 세대들이 고령 세대와의 연대와 상생을 고민하고 있다는 점이 인상적이었다"라고 평가했다. 서 소장은 이어 "이번에 제시된 아이디어들이 실제 R&D로 추진될 수 있도록 과기부나 보건복지부에 제안할 예정"이라고 덧붙였다.

법대생이 제안한 ‘유산위험 측정기’ KAIST 아이디어 공모전 대상

"저출산 문제를 해결하려면 출산율뿐만 아니라 유산율도 주의 깊게 봐야 합니다"우리 대학이 'KAIST Crazy Day 아이디어 공모전' 시상식을 1일 오후 대전 본원에서 개최했다. 'KAIST Crazy Day 아이디어 공모전(이하 공모전)'은 인구 위기를 극복할 과학기술 아이디어를 찾기 위해 3월부터 진행한 대국민 공모전이다.

약 한 달간 제안서를 접수한 결과 254개의 아이디어가 접수되었고 2단계 서류 심사를 통과한 5개 팀이 지난달 말 대전 본원에서 열린 공개 발표심사에 참여했다.

대상은 '유산율 감소를 위한 휴대용 AI 태아측정기 개발'을 제안한 박인아·이다은·허한나 팀이 차지했다. 2002년생 동갑내기로 동국대학교 법학과에 재학 중인 이들은 인구 위기를 극복할 해법을 찾기 위해 최근 10년간 급증하는 유산율에 주목했다.

국민건강보험공단의 통계에 따르면 2013년부터 2022년까지 10년간 유산된 태아는 총 146만여 명에 달한다. 같은 기간 출생아 수는 348만여 명이다. 출산 대비 유산 비율도 지속해서 증가해 2013년 37.5%에서 2022년 49.4%까지 치솟았다. 이들은 잉태된 생명을 건강하게 지키는 것이 임신과 출산을 장려하는 것만큼 출산율 증가에 중요한 해법이란 전제 아래 24시간 태아의 상태를 관찰할 수 있는 초박형 기기를 제안했다. 최근 혈당 측정을 위해 널리 활용되고 있는 부착형 패치보다 더 얇게 제작된 초박형 패치를 산모에게 장착한 뒤 딥러닝 인공지능 기술을 활용해 태아의 안정성을 관찰하는 방식이다. 측정된 결과는 휴대전화 애플리케이션에서 언제든지 확인하고 이상 신호가 감지되면 기기가 산모와 의료기관에 실시간으로 통지해 위기 상황을 사전에 대비하는 것이 핵심이다. 또한, 수도권보다는 지방에 거주하는 여성의 유산율이 높은 문제를 해결하기 위해 분만 취약지 권역 의료시설과의 연계 방안도 함께 제안했다.

심사위원단은 "대상 팀의 아이디어는 임신 여성 3명 중 1명이 유산을 겪고 있는 상황에서 유산율을 절반으로만 떨어뜨려도 우리나라 출산율 제고에 큰 도움이 될 수 있는 제안"이라고 평가했다.

아이디어를 제안한 박인아 씨는 "인구문제 해결에 있어서 출산율뿐만 아니라 유산율이라는 새로운 시각의 접근을 긍정적으로 생각해 주시고 큰 상까지 주셔서 감사하다"라며, "인구문제는 복잡하고 어려운 도전이지만, 더 많은 사람이 이러한 문제에 관심을 가지고 함께 해결해 나갔으면 좋겠다"라고 소감을 밝혔다.

이와 함께, 할머니·할아버지가 알려주는 마을 여행 컨셉에 GPS· 3D 거리뷰 기술을 적용한 관광 안내 서비스 ‘할말’을 제안한 윤민지·안규리·이승민(충남대 재학생) 팀이 최우수상을 차지했다. 노인의 지적자산을 관광산업에 적용해 고령층을 생산 가능 인구로 전환하는 것이 핵심이다.

우수상은 '행복한 감정을 키우는 행복루틴 앱 챌린지'를 통해 형성한 행복한 습관이 출산율 증가와 인구 위기의 근본적 문제를 해결할 것이라고 제안한 유인근(인천 도담초 교사) 씨가 받았다.

송태오, 김은결(베트남 호치민 국제고 재학생) 팀은 온라인으로 최종 심사에 참여해 인공지능을 활용해 치명적 질병의 초기 증상을 발견하고 사용자에게 알리는 교류형 시스템 '하우스피탈(House+Hospital)'을 제안했다. 노인의 건강수명을 연장하고 청년층의 경제적 부담을 완화하는 아이디어를 높게 평가받아 우수상으로 선정됐다.

1일 오후 대전 본원에서 열린 시상식에서 대상 500만 원, 최우수상 300만 원, 우수상 각 100만 원의 상금과 총장상이 수여됐다.공모전을 총괄한 서용석 국가미래전략기술 정책연구소장은 "이번 공모에는 인구 위기와 관련해 전문가들이 간과하거나 놓치고 있었던 문제에 대한 다양한 아이디어와 해결 방안이 제시된 것은 물론 청년 세대들이 고령 세대와의 연대와 상생을 고민하고 있다는 점이 인상적이었다"라고 평가했다. 서 소장은 이어 "이번에 제시된 아이디어들이 실제 R&D로 추진될 수 있도록 과기부나 보건복지부에 제안할 예정"이라고 덧붙였다.

2024.07.02

조회수 883

-

세계적 나노 석학들과 ‘ACS 나노 서밋 2024’ 개최

우리 대학이 최근 각광 받는 뉴로모픽 컴퓨팅, 차세대 이차전지, 고효율 태양전지, 광촉매, CO2 전환 기술을 포함한 미래 유망 나노 소재의 최신 연구 동향을 알아보고 비전을 전망하는 'ACS 나노 서밋 2024를 개최했다.7월 1일부터 이틀간 대전 본원에서 열린 이번 행사에는 나노재료과학 분야의 권위 있는 학술지인 'ACS 나노'의 편집위원단 18인이 대거 참여했다.

우리 대학 신소재공학과는 2020년부터 차세대 유망 소재 분야의 세계적인 석학들을 초청해 혁신적인 성과를 공유하는 '이머징 소재 심포지엄'을 매년 개최해 국내·외 학계에서 명성을 얻어왔다. 올해는 'ACS 나노'의 서밋 행사와 협력해 유망 나노 소재 최신 연구를 생생히 전달했다.

특히, 행사 첫날인 1일 오전에는 플렉서블 및 나노바이오 소재 분야의 글로벌 석학으로 손꼽히는 시아오동 첸(Xiadong Chen) 난양공대 교수가 '고신뢰성 유연 소자 제조'를 주제로 강연했다.

이와 함께, 17인의 'ACS 나노' 편집장이 ▴인간의 오감 모사를 위한 나노 소재의 생체 적용 방안을 다룬 나노기술 및 웨어러블·뉴로모픽 전자소자 세션 ▴차세대 나노 신소재의 활용을 다룬 바이오 및 나노 소재 세션 ▴이차전지 및 태양전지 분야를 선도할 나노 신소재 개발에 대한 이머징 기능성 소재 세션 ▴에너지 소재 혁신 세션 등 총 4개 세션에서 강연하고, 9인의 우리 대학 신소재공학과 교수가 교내에서 연구 중인 나노 신기술을 청중과 공유했다. 대학원생들의 우수한 연구 성과를 알리는 포스터 세션 및 우수 발표 시상을 준비해 학생들이 국제학술지 편집장들과 적극적으로 교류할 수 있는 자리도 마련되었다.

행사 총괄을 맡은 김일두 신소재공학과 교수(ACS Nano 총괄 편집장)는 "이번 서밋은 이틀간 현장과 온라인을 합해 8만 7천명 이상의 국내·외 유수 연구진이 참여했다"라며, "최신 연구에 대한 강연과 토론을 자양분 삼아 나노과학 분야의 발전과 활발한 국제 공동연구를 도모하는 것은 물론, 우리 대학이 가진 신흥 유망 소재 분야 연구의 저력을 널리 알려 학교의 국제적 위상이 함께 높아진 행사였다"라고 전했다.'ACS 나노 서밋 2024'는 화학, 물리학, 생물학, 재료과학 관련 공학 분야의 최신 연구 동향에 관심이 있는 연구자라면 누구나 참석할 수 있는 무료 행사로 ACS 유튜브 채널에서 전 세계 실시간 중계됐다.

'ACS 나노'는 미국화학회(American Chemical Society, ACS)에서 2007년부터 발간하고 있는 나노분야 월간 학술지다. 나노구조 합성, 나노과학 이론, 나노 생명공학 및 나노물질 설계 관련 혁신적인 최신 연구를 폭넓게 소개하고 있다. 연간 2000편의 논문 발표, 총 인용 수 22만여 회, 논문 다운로드 횟수 약 1천 4백만 회, 저널 임팩트 팩터(Journal Impact factor: 학술지에 출판된 논문의 연간 평균 인용 수) 15.8을 기록해 나노과학 및 나노기술 분야에서 1위로 꼽히는 국제적인 권위 학술지다.한편, 우리 대학 신소재공학과는 '2024 QS 세계대학평가 학과별 순위'에서 전 세계 대학 중 21위, 국내 대학 1위를 차지한 바 있다.

세계적 나노 석학들과 ‘ACS 나노 서밋 2024’ 개최

우리 대학이 최근 각광 받는 뉴로모픽 컴퓨팅, 차세대 이차전지, 고효율 태양전지, 광촉매, CO2 전환 기술을 포함한 미래 유망 나노 소재의 최신 연구 동향을 알아보고 비전을 전망하는 'ACS 나노 서밋 2024를 개최했다.7월 1일부터 이틀간 대전 본원에서 열린 이번 행사에는 나노재료과학 분야의 권위 있는 학술지인 'ACS 나노'의 편집위원단 18인이 대거 참여했다.

우리 대학 신소재공학과는 2020년부터 차세대 유망 소재 분야의 세계적인 석학들을 초청해 혁신적인 성과를 공유하는 '이머징 소재 심포지엄'을 매년 개최해 국내·외 학계에서 명성을 얻어왔다. 올해는 'ACS 나노'의 서밋 행사와 협력해 유망 나노 소재 최신 연구를 생생히 전달했다.

특히, 행사 첫날인 1일 오전에는 플렉서블 및 나노바이오 소재 분야의 글로벌 석학으로 손꼽히는 시아오동 첸(Xiadong Chen) 난양공대 교수가 '고신뢰성 유연 소자 제조'를 주제로 강연했다.

이와 함께, 17인의 'ACS 나노' 편집장이 ▴인간의 오감 모사를 위한 나노 소재의 생체 적용 방안을 다룬 나노기술 및 웨어러블·뉴로모픽 전자소자 세션 ▴차세대 나노 신소재의 활용을 다룬 바이오 및 나노 소재 세션 ▴이차전지 및 태양전지 분야를 선도할 나노 신소재 개발에 대한 이머징 기능성 소재 세션 ▴에너지 소재 혁신 세션 등 총 4개 세션에서 강연하고, 9인의 우리 대학 신소재공학과 교수가 교내에서 연구 중인 나노 신기술을 청중과 공유했다. 대학원생들의 우수한 연구 성과를 알리는 포스터 세션 및 우수 발표 시상을 준비해 학생들이 국제학술지 편집장들과 적극적으로 교류할 수 있는 자리도 마련되었다.

행사 총괄을 맡은 김일두 신소재공학과 교수(ACS Nano 총괄 편집장)는 "이번 서밋은 이틀간 현장과 온라인을 합해 8만 7천명 이상의 국내·외 유수 연구진이 참여했다"라며, "최신 연구에 대한 강연과 토론을 자양분 삼아 나노과학 분야의 발전과 활발한 국제 공동연구를 도모하는 것은 물론, 우리 대학이 가진 신흥 유망 소재 분야 연구의 저력을 널리 알려 학교의 국제적 위상이 함께 높아진 행사였다"라고 전했다.'ACS 나노 서밋 2024'는 화학, 물리학, 생물학, 재료과학 관련 공학 분야의 최신 연구 동향에 관심이 있는 연구자라면 누구나 참석할 수 있는 무료 행사로 ACS 유튜브 채널에서 전 세계 실시간 중계됐다.

'ACS 나노'는 미국화학회(American Chemical Society, ACS)에서 2007년부터 발간하고 있는 나노분야 월간 학술지다. 나노구조 합성, 나노과학 이론, 나노 생명공학 및 나노물질 설계 관련 혁신적인 최신 연구를 폭넓게 소개하고 있다. 연간 2000편의 논문 발표, 총 인용 수 22만여 회, 논문 다운로드 횟수 약 1천 4백만 회, 저널 임팩트 팩터(Journal Impact factor: 학술지에 출판된 논문의 연간 평균 인용 수) 15.8을 기록해 나노과학 및 나노기술 분야에서 1위로 꼽히는 국제적인 권위 학술지다.한편, 우리 대학 신소재공학과는 '2024 QS 세계대학평가 학과별 순위'에서 전 세계 대학 중 21위, 국내 대학 1위를 차지한 바 있다.

2024.07.02

조회수 731

-

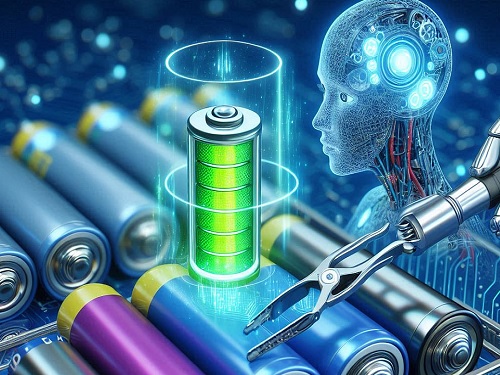

인공지능으로 배터리 원소, 충방전 상태 인식

국제공동연구진이 인공지능 학습을 통해 배터리의 표면 형상만 보고 각 원소의 함량 그리고 충·방전 횟수에 대한 정보를 높은 정확도로 알아내는 영상인식 기술을 개발하여 화제다.

우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수가 한국전자통신연구원(ETRI), 미국 드렉셀대학과 공동연구를 통해 다양한 조성과 각기 다른 충·방전 사이클의 NCM 양극재 주사전자현미경 사진을 합성곱 신경망* 기반 인공지능에 학습시켜 주요 원소 함량과 충·방전 상태를 99.6%의 높은 정확도로 맞추는 방법론을 세계 최초로 개발했다고 2일 밝혔다.

*합성곱 신경망(콘볼루션 신경망, Convolutional Neural Network, CNN): 시각적 영상을 분석하는 데 사용되는 다층의 피드-포워드적인 인공신경망의 한 종류이다.

연구팀은 반도체 공정에서는 웨이퍼의 불량 검수를 위해 주사전자현미경(SEM)을 사용하는 반면 배터리 공정에서는 그런 경우가 드물고 연구 현장에서만 입자의 크기 분석을 위해 SEM을 활용하고, 열화된 배터리 소재의 경우 입자가 깨지고 부서지는 형상으로부터 신뢰성을 예측하는 것에 착안했다. 연구팀은 반도체 공정에서와 같이 배터리 공정도 자동화된 SEM으로 양극재 표면을 검수해서 원하는 조성대로 합성이 되었는지 수명은 신뢰성 있게 나올 것인지를 확인해 불량률을 줄일 수 있다면 획기적일 것으로 판단했다.

연구진은 자율주행차에 적용가능한 합성곱 신경망 기반 인공지능에 배터리 소재의 표면 영상을 학습시켜서 양극재의 주 원소 함량과 충·방전 사이클 상태를 예측할 수 있게 했다. 이런 방법론이 첨가제가 들어간 양극재에도 적용가능한 지 확인한 결과 함량은 상당히 정확하게 예측하는 반면 충·방전 상태는 정확도가 낮다는 단점을 알게 됐다. 이에 연구팀은 향후 다양한 공정을 통해서 만든 배터리 소재의 형상을 학습시켜 차세대 배터리의 조성 균일성 검수 및 수명 예측에 활용할 계획이다.

연구를 이끈 홍승범 교수는 “이번 연구는 세계 최초로 마이크론 스케일의 주사전자현미경 사진의 소재 구조 데이터를 통해 주 원소 함량과 충·방전 상태를 빠르고 정확하게 예측할 수 있는 인공지능 기반 방법론을 개발한 데 의의가 있고 이번 연구에서 개발된 현미경 영상 기반 배터리 소재의 함량 및 상태 감별 방법론은 향후 배터리 소재의 성능과 품질을 향상하는 데 중요한 역할을 하게 될 것으로 기대된다”고 전망했다.

한편, 이번 연구는 공동 제1 저자인 신소재공학과 졸업생 오지민 박사와 염지원 박사와 공동저자인 ETRI 김광만 박사와 미국 드렉셀 대학교 아가르(Agar) 교수가 참여하였고, 한국연구재단(2020M3H4A3081880, RS-2023-00247245), KAIST 글로벌특이점 사업의 지원 및 미국 연구진과의 국제공동연구를 통해 수행됐으며, 국제 학술지 ‘엔피제이 컴퓨테이셔날 머티리얼즈(npj computational materials)’에 지난 5월 4일 자 출판됐다. (논문 제목: Composition and state prediction of lithium-ion cathode via convolutional neural network trained on scanning electron microscopy images)

인공지능으로 배터리 원소, 충방전 상태 인식

국제공동연구진이 인공지능 학습을 통해 배터리의 표면 형상만 보고 각 원소의 함량 그리고 충·방전 횟수에 대한 정보를 높은 정확도로 알아내는 영상인식 기술을 개발하여 화제다.

우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수가 한국전자통신연구원(ETRI), 미국 드렉셀대학과 공동연구를 통해 다양한 조성과 각기 다른 충·방전 사이클의 NCM 양극재 주사전자현미경 사진을 합성곱 신경망* 기반 인공지능에 학습시켜 주요 원소 함량과 충·방전 상태를 99.6%의 높은 정확도로 맞추는 방법론을 세계 최초로 개발했다고 2일 밝혔다.

*합성곱 신경망(콘볼루션 신경망, Convolutional Neural Network, CNN): 시각적 영상을 분석하는 데 사용되는 다층의 피드-포워드적인 인공신경망의 한 종류이다.

연구팀은 반도체 공정에서는 웨이퍼의 불량 검수를 위해 주사전자현미경(SEM)을 사용하는 반면 배터리 공정에서는 그런 경우가 드물고 연구 현장에서만 입자의 크기 분석을 위해 SEM을 활용하고, 열화된 배터리 소재의 경우 입자가 깨지고 부서지는 형상으로부터 신뢰성을 예측하는 것에 착안했다. 연구팀은 반도체 공정에서와 같이 배터리 공정도 자동화된 SEM으로 양극재 표면을 검수해서 원하는 조성대로 합성이 되었는지 수명은 신뢰성 있게 나올 것인지를 확인해 불량률을 줄일 수 있다면 획기적일 것으로 판단했다.

연구진은 자율주행차에 적용가능한 합성곱 신경망 기반 인공지능에 배터리 소재의 표면 영상을 학습시켜서 양극재의 주 원소 함량과 충·방전 사이클 상태를 예측할 수 있게 했다. 이런 방법론이 첨가제가 들어간 양극재에도 적용가능한 지 확인한 결과 함량은 상당히 정확하게 예측하는 반면 충·방전 상태는 정확도가 낮다는 단점을 알게 됐다. 이에 연구팀은 향후 다양한 공정을 통해서 만든 배터리 소재의 형상을 학습시켜 차세대 배터리의 조성 균일성 검수 및 수명 예측에 활용할 계획이다.

연구를 이끈 홍승범 교수는 “이번 연구는 세계 최초로 마이크론 스케일의 주사전자현미경 사진의 소재 구조 데이터를 통해 주 원소 함량과 충·방전 상태를 빠르고 정확하게 예측할 수 있는 인공지능 기반 방법론을 개발한 데 의의가 있고 이번 연구에서 개발된 현미경 영상 기반 배터리 소재의 함량 및 상태 감별 방법론은 향후 배터리 소재의 성능과 품질을 향상하는 데 중요한 역할을 하게 될 것으로 기대된다”고 전망했다.

한편, 이번 연구는 공동 제1 저자인 신소재공학과 졸업생 오지민 박사와 염지원 박사와 공동저자인 ETRI 김광만 박사와 미국 드렉셀 대학교 아가르(Agar) 교수가 참여하였고, 한국연구재단(2020M3H4A3081880, RS-2023-00247245), KAIST 글로벌특이점 사업의 지원 및 미국 연구진과의 국제공동연구를 통해 수행됐으며, 국제 학술지 ‘엔피제이 컴퓨테이셔날 머티리얼즈(npj computational materials)’에 지난 5월 4일 자 출판됐다. (논문 제목: Composition and state prediction of lithium-ion cathode via convolutional neural network trained on scanning electron microscopy images)

2024.07.02

조회수 691

신성철 전 KAIST 총장, 과학기술 협력 위해 파키스탄 정부 초청 방문

신성철 전 총장이 외교부 대한민국 과학기술협력대사의 자격으로 지난달 24일부터 4일간 파키스탄을 방문해 양국 과학기술 분야 협력 방안을 모색했다.

신 전 총장은 25일 무하마드 시러스 사자드 콰지(Muhammad Syrus Sajjad Qazi) 파키스탄 외교부 차관을 만나 양국 과학기술특성화대학 교류를 포함한 양국의 공동연구 및 연구인력 교류 등 양자과학기술협력 방안 등을 주제로 면담했다.

27일에는 '파키스탄 대학 부총장 심포지엄'에 기조발제자로 참여해 ‘과학기술로 견인된 대한민국의 기적(Korea’s Miracle driven by Science and Technoloy)‘을 주제로 강연했다. 60여 년 전 세계 최빈국에서 경제 10위권 국가로 도약한 한국의 성장 동인을 다방면으로 분석하고 1971년 KAIST를 설립해 두뇌 유출을 막고 산업화에 필요한 이공계 우수 인재를 양성한 사례를 롤모델로 제시했다.

이와 함께, 한국의 새로운 도약을 위한 국가 연구개발 정책, 과학기술 전략, 21세기 대변혁 시대 대학의 혁신과 인재 양성의 새로운 방향을 소개하며 "파키스탄이 풍부한 인적 자원 및 천연자원을 혁신적 과학기술 정책에 접목한다면 한국과 같은 성공 스토리를 만들 수 있을 것"이라고 제언했다.이날 심포지엄에는 외교부, 과기부, 교육부 차관급 고위 공무원, 주요 대학 및 국가 연구소의 기관 책임자 등 100여 명이 참석했으며, 강연 후 양국의 과학기술 분야 협력을 위한 저변 확대 방안을 장시간에 걸쳐 활발하게 토론했다.

또한, 신 전 총장은 이번 방문에서 우리 대학 동문과의 환담 시간도 가졌다. 사히드 아티크(Shahid Atiq) 펀자브 대학 교수를 포함한 7명의 졸업생을 만나 "KAIST 파키스탄 동문회를 만들어 양국 과학기술 협력의 교량 역할을 맡는 것은 물론 KAIST의 한국인 졸업생들이 대한민국의 놀라운 발전에 크게 기여한 것처럼 파키스탄 졸업생들이 자국 발전에 중추적 역할을 해주길 기대한다"라고 당부했다. 우리 대학은 81명의 박사를 포함해 263명의 파키스탄 졸업생을 배출했고, 46명의 학생을 현재 교육 중이다.

이번 방문은 파키스탄 외교부의 공식 초청으로 추진되었으며, 신성철 전 총장과 뭄타즈 자라 발로치(Mumtaz Zahra Baloch) 현 파키스탄 외교부 대변인의 인연으로 시작됐다.

발로치 대변인은 신 전 총장의 우리 대학 재임 시기에 주한 파키스탄 대사직을 수행하며, 대전 본원을 방문한 바 있다. 이후, 파키스탄에 방문해 정부 주요 인사들을 대상으로 '한국의 발전에 기여한 과학기술 및 KAIST의 역할'을 주제로 강연을 요청했으며, 업무를 이어받은 나빌 무니르(Nabeel Munir) 현 주한 파키스탄 대사의 지속적인 추진으로 성사됐다. 뭄타즈 자라 발로치 파키스탄 외교부 대변인은 "파키스탄 과학기술 육성 및 경제성장을 위해 파키스탄판 KAIST 설립의 중요성과 더불어 두 나라의 기초과학 분야 공동연구 및 인적교류를 증진하는 것이 필요하다"라고 강조했다. 신성철 전 총장은 "파키스탄은 6.25 전쟁 당시 38만 불 규모의 의약품과 식량을 우리나라에 제공한 국가이며, 1962년 시작된 우리나라의 경제개발 5개년 계획은 당시 파키스탄의 뛰어난 젊은 경제학자인 마붑 울 하크(Mahbub ul Haq) 박사의 자문으로 시작되었다"라고 설명했다.이어, 신 전 총장은 "두 나라 사이에 있던 먼 인연에 보은하는 마음으로 찾은 이번 파키스탄 방문에서 정부, 학계, 과기계 주요 인사들과 면담하고 국립과학기술대학(NUST: National U. of S&T) 등 주요 기관을 돌아보며, 초청 강연 및 토론하는 일정을 통해 한국의 성공적인 경험을 공유하고 자문해 향후 양국 발전을 위한 협력의 교량을 놓는 계기가 된 것 같아 뜻깊다"라고 밝혔다.

2024.07.05 조회수 1004

신성철 전 KAIST 총장, 과학기술 협력 위해 파키스탄 정부 초청 방문

신성철 전 총장이 외교부 대한민국 과학기술협력대사의 자격으로 지난달 24일부터 4일간 파키스탄을 방문해 양국 과학기술 분야 협력 방안을 모색했다.

신 전 총장은 25일 무하마드 시러스 사자드 콰지(Muhammad Syrus Sajjad Qazi) 파키스탄 외교부 차관을 만나 양국 과학기술특성화대학 교류를 포함한 양국의 공동연구 및 연구인력 교류 등 양자과학기술협력 방안 등을 주제로 면담했다.

27일에는 '파키스탄 대학 부총장 심포지엄'에 기조발제자로 참여해 ‘과학기술로 견인된 대한민국의 기적(Korea’s Miracle driven by Science and Technoloy)‘을 주제로 강연했다. 60여 년 전 세계 최빈국에서 경제 10위권 국가로 도약한 한국의 성장 동인을 다방면으로 분석하고 1971년 KAIST를 설립해 두뇌 유출을 막고 산업화에 필요한 이공계 우수 인재를 양성한 사례를 롤모델로 제시했다.

이와 함께, 한국의 새로운 도약을 위한 국가 연구개발 정책, 과학기술 전략, 21세기 대변혁 시대 대학의 혁신과 인재 양성의 새로운 방향을 소개하며 "파키스탄이 풍부한 인적 자원 및 천연자원을 혁신적 과학기술 정책에 접목한다면 한국과 같은 성공 스토리를 만들 수 있을 것"이라고 제언했다.이날 심포지엄에는 외교부, 과기부, 교육부 차관급 고위 공무원, 주요 대학 및 국가 연구소의 기관 책임자 등 100여 명이 참석했으며, 강연 후 양국의 과학기술 분야 협력을 위한 저변 확대 방안을 장시간에 걸쳐 활발하게 토론했다.

또한, 신 전 총장은 이번 방문에서 우리 대학 동문과의 환담 시간도 가졌다. 사히드 아티크(Shahid Atiq) 펀자브 대학 교수를 포함한 7명의 졸업생을 만나 "KAIST 파키스탄 동문회를 만들어 양국 과학기술 협력의 교량 역할을 맡는 것은 물론 KAIST의 한국인 졸업생들이 대한민국의 놀라운 발전에 크게 기여한 것처럼 파키스탄 졸업생들이 자국 발전에 중추적 역할을 해주길 기대한다"라고 당부했다. 우리 대학은 81명의 박사를 포함해 263명의 파키스탄 졸업생을 배출했고, 46명의 학생을 현재 교육 중이다.

이번 방문은 파키스탄 외교부의 공식 초청으로 추진되었으며, 신성철 전 총장과 뭄타즈 자라 발로치(Mumtaz Zahra Baloch) 현 파키스탄 외교부 대변인의 인연으로 시작됐다.

발로치 대변인은 신 전 총장의 우리 대학 재임 시기에 주한 파키스탄 대사직을 수행하며, 대전 본원을 방문한 바 있다. 이후, 파키스탄에 방문해 정부 주요 인사들을 대상으로 '한국의 발전에 기여한 과학기술 및 KAIST의 역할'을 주제로 강연을 요청했으며, 업무를 이어받은 나빌 무니르(Nabeel Munir) 현 주한 파키스탄 대사의 지속적인 추진으로 성사됐다. 뭄타즈 자라 발로치 파키스탄 외교부 대변인은 "파키스탄 과학기술 육성 및 경제성장을 위해 파키스탄판 KAIST 설립의 중요성과 더불어 두 나라의 기초과학 분야 공동연구 및 인적교류를 증진하는 것이 필요하다"라고 강조했다. 신성철 전 총장은 "파키스탄은 6.25 전쟁 당시 38만 불 규모의 의약품과 식량을 우리나라에 제공한 국가이며, 1962년 시작된 우리나라의 경제개발 5개년 계획은 당시 파키스탄의 뛰어난 젊은 경제학자인 마붑 울 하크(Mahbub ul Haq) 박사의 자문으로 시작되었다"라고 설명했다.이어, 신 전 총장은 "두 나라 사이에 있던 먼 인연에 보은하는 마음으로 찾은 이번 파키스탄 방문에서 정부, 학계, 과기계 주요 인사들과 면담하고 국립과학기술대학(NUST: National U. of S&T) 등 주요 기관을 돌아보며, 초청 강연 및 토론하는 일정을 통해 한국의 성공적인 경험을 공유하고 자문해 향후 양국 발전을 위한 협력의 교량을 놓는 계기가 된 것 같아 뜻깊다"라고 밝혔다.

2024.07.05 조회수 1004 제21회 Ubiquitous Robots 2024 국제학술대회 개최

우리 대학이 한국로봇학회, 뉴욕대학교(이하 NYU)와 공동으로 '제21회 Ubiquitous Robots 2024 국제학술대회'를 지난달 24일부터 4일간 개최했다. 'KAIST-NYU 로보틱스 연구센터'의 주관으로 NYU 킴멜센터에서 열린 이번 학술대회는 유지환 건설및환경공학과 교수와 주세피 로이아노(Giuseppe Loianno) NYU 전기및컴퓨터공학과 교수가 공동조직위원장을 맡고 경기욱 기계공학과 교수와 파록 아타시자(Farokh Atashzar) NYU 기계공학과·전기및컴퓨터공학과 교수가 공동프로그램 위원장을 맡았다. 명예 조직위원장인 린다 밀스(LInda G. Mills) NYU 총장은 축사를 통해 대한민국 및 KAIST와 협력하는 파트너십의 중요성을 역설했다.

학술대회가 열린 나흘 동안 7개의 워크숍이 열려 4명의 기조 연사 발표와 더불어 200여 편의 연구자 논문 발표가 이루어졌다.

자데브 드사이(Jaydev P. Desai), 조지아텍 교수는 '로봇 공학이 경피적 및 혈관 내 시술 분야에서 직면하고 있는 어려움과 가능성(Challenges and Opportunities in Robotics for Transcatheter and Endovascular Interventions)'을 주제로 심장 판막 질환인 승모판 역류를 해결하기 위해 승모판 삽입물을 전달하는 로봇 솔루션 개발 및 로봇으로 조종할 수 있는 가이드와이어 개발에 대하여 발표했다.

사미 하다딘(Sami Haddadin), 뮌헨공대 교수는 '스스로 학습하며 환경과 상호작용 하는 로봇 개발(building the machine and learning the self)'을 주제로 발표했다. 로봇이 환경과 상호작용하며 물체를 조작할 수 있도록 만드는 것이 로봇공학 분야에서 매우 중요한 과제이지만, 여전히 많은 부분 해결되지 않았다는 점을 강조하고 스스로 학습해 주변 환경과 상호작용하는 로봇시스템 개발을 소개했다.

카차 몸바우(Katja Mombaur) 카스루공대 교수는 '인간형로봇의 실세계에서의 행동지능 (Motion intelligence for humanoid robots in the real world: the roles of bio-inspiration and computational methods)'을 주제로 인간 운동의 일반 원칙을 수학적으로 모델링하고, 모델에 기반한 방법과 모델 자유 접근 방식을 결합하여 설계된 인간형 로봇의 적응형 동작 제어 방법을 강연했다.

정순조 캘리포니아 공과대학교 교수는 '로봇 학습에서 컨트랙션의 중요성(Contraction is all you need in Robot learning)' 강연을 통해 실험실에서 직접 개발한 세계 최초의 날 수 있는 휴머노이드 로봇을 비롯해 새로운 개념의 학습 기반 계층적 최적제어 방법을 적용한 다양한 실용적 비행로봇 시스템에 관해 이야기했다.

학회 마지막 날에는 참가자들이 NYU의 로봇 관련 연구실을 둘러보는 테크 투어 프로그램이 진행돼 ▴ 수술로봇·햅틱 및 상호작용 로봇·뇌파기판 인터페이스 등을 연구하는 파록 아타시자 교수의 '메디컬 및 상호작용 지능로봇 실험실(Medical Robotics and Interactive Intelligent Technologies Lab)' ▴ 변화하는 주변 환경에 민첩하게 대응할 수 있는 다중로봇의 자율성 개발 분야 연구를 수행하는 주세피 로이아노 교수의 '민첩한 로봇 및 인지 실험실(Agile Robotics and Perception Lab)' ▴ 제어, 네트워크, 비선형 동역학에 기반을 둔 물리시스템의 모델링, 해석, 그리고 소프트로봇 응용시스템을 개발하는 마우리지오 포리리(Maurizio Porfiri) 교수의 '동역학 실험실 (Dynamical Systems Lab)' 등을 방문했다.

이번 학술대회에는 한국로봇학회 차기회장으로 선출된 김정 기계공학과 학과장을 포함해 박형순, 김진환, 박해원 기계공학과 교수와 명현 전기및전자공학부 교수, 이동만 전산학부 교수 등 로봇 분야를 연구하는 다수의 우리 대학 교수와 NYU의 로봇 및 제어 관련 분야 교수도 전원 참석해 뜻깊은 학술교류의 시간을 가졌다.

이와 함께, 김정 기계공학과 학과장은 카츠오 쿠라바야시(Katsuo Kurabayashi) NYU 기계항공공학과 학과장과 양 학과의 협력을 논의하는 등 우리 대학과 NYU의 가시적인 협력의 성과를 확인할 수 있는 의미 있는 행사로 평가됐다. 공동조직위원장으로 행사를 총괄한 유지환 건설및환경공학과 교수는 "KAIST-NYU 로봇연구센터가 주관한 이번 학술대회를 뉴욕에서 성공적으로 개최하게 되어 기쁘게 생각하고, 이를 기반으로 유비쿼터스 로봇 학회가 로봇 분야 중·소규모 학술대회로서 세계적인 입지를 확실하게 다지는 계기를 마련할 것"이라고 밝혔다.

2024.07.05 조회수 452

제21회 Ubiquitous Robots 2024 국제학술대회 개최

우리 대학이 한국로봇학회, 뉴욕대학교(이하 NYU)와 공동으로 '제21회 Ubiquitous Robots 2024 국제학술대회'를 지난달 24일부터 4일간 개최했다. 'KAIST-NYU 로보틱스 연구센터'의 주관으로 NYU 킴멜센터에서 열린 이번 학술대회는 유지환 건설및환경공학과 교수와 주세피 로이아노(Giuseppe Loianno) NYU 전기및컴퓨터공학과 교수가 공동조직위원장을 맡고 경기욱 기계공학과 교수와 파록 아타시자(Farokh Atashzar) NYU 기계공학과·전기및컴퓨터공학과 교수가 공동프로그램 위원장을 맡았다. 명예 조직위원장인 린다 밀스(LInda G. Mills) NYU 총장은 축사를 통해 대한민국 및 KAIST와 협력하는 파트너십의 중요성을 역설했다.

학술대회가 열린 나흘 동안 7개의 워크숍이 열려 4명의 기조 연사 발표와 더불어 200여 편의 연구자 논문 발표가 이루어졌다.

자데브 드사이(Jaydev P. Desai), 조지아텍 교수는 '로봇 공학이 경피적 및 혈관 내 시술 분야에서 직면하고 있는 어려움과 가능성(Challenges and Opportunities in Robotics for Transcatheter and Endovascular Interventions)'을 주제로 심장 판막 질환인 승모판 역류를 해결하기 위해 승모판 삽입물을 전달하는 로봇 솔루션 개발 및 로봇으로 조종할 수 있는 가이드와이어 개발에 대하여 발표했다.

사미 하다딘(Sami Haddadin), 뮌헨공대 교수는 '스스로 학습하며 환경과 상호작용 하는 로봇 개발(building the machine and learning the self)'을 주제로 발표했다. 로봇이 환경과 상호작용하며 물체를 조작할 수 있도록 만드는 것이 로봇공학 분야에서 매우 중요한 과제이지만, 여전히 많은 부분 해결되지 않았다는 점을 강조하고 스스로 학습해 주변 환경과 상호작용하는 로봇시스템 개발을 소개했다.

카차 몸바우(Katja Mombaur) 카스루공대 교수는 '인간형로봇의 실세계에서의 행동지능 (Motion intelligence for humanoid robots in the real world: the roles of bio-inspiration and computational methods)'을 주제로 인간 운동의 일반 원칙을 수학적으로 모델링하고, 모델에 기반한 방법과 모델 자유 접근 방식을 결합하여 설계된 인간형 로봇의 적응형 동작 제어 방법을 강연했다.

정순조 캘리포니아 공과대학교 교수는 '로봇 학습에서 컨트랙션의 중요성(Contraction is all you need in Robot learning)' 강연을 통해 실험실에서 직접 개발한 세계 최초의 날 수 있는 휴머노이드 로봇을 비롯해 새로운 개념의 학습 기반 계층적 최적제어 방법을 적용한 다양한 실용적 비행로봇 시스템에 관해 이야기했다.

학회 마지막 날에는 참가자들이 NYU의 로봇 관련 연구실을 둘러보는 테크 투어 프로그램이 진행돼 ▴ 수술로봇·햅틱 및 상호작용 로봇·뇌파기판 인터페이스 등을 연구하는 파록 아타시자 교수의 '메디컬 및 상호작용 지능로봇 실험실(Medical Robotics and Interactive Intelligent Technologies Lab)' ▴ 변화하는 주변 환경에 민첩하게 대응할 수 있는 다중로봇의 자율성 개발 분야 연구를 수행하는 주세피 로이아노 교수의 '민첩한 로봇 및 인지 실험실(Agile Robotics and Perception Lab)' ▴ 제어, 네트워크, 비선형 동역학에 기반을 둔 물리시스템의 모델링, 해석, 그리고 소프트로봇 응용시스템을 개발하는 마우리지오 포리리(Maurizio Porfiri) 교수의 '동역학 실험실 (Dynamical Systems Lab)' 등을 방문했다.

이번 학술대회에는 한국로봇학회 차기회장으로 선출된 김정 기계공학과 학과장을 포함해 박형순, 김진환, 박해원 기계공학과 교수와 명현 전기및전자공학부 교수, 이동만 전산학부 교수 등 로봇 분야를 연구하는 다수의 우리 대학 교수와 NYU의 로봇 및 제어 관련 분야 교수도 전원 참석해 뜻깊은 학술교류의 시간을 가졌다.

이와 함께, 김정 기계공학과 학과장은 카츠오 쿠라바야시(Katsuo Kurabayashi) NYU 기계항공공학과 학과장과 양 학과의 협력을 논의하는 등 우리 대학과 NYU의 가시적인 협력의 성과를 확인할 수 있는 의미 있는 행사로 평가됐다. 공동조직위원장으로 행사를 총괄한 유지환 건설및환경공학과 교수는 "KAIST-NYU 로봇연구센터가 주관한 이번 학술대회를 뉴욕에서 성공적으로 개최하게 되어 기쁘게 생각하고, 이를 기반으로 유비쿼터스 로봇 학회가 로봇 분야 중·소규모 학술대회로서 세계적인 입지를 확실하게 다지는 계기를 마련할 것"이라고 밝혔다.

2024.07.05 조회수 452 군인을 위한 과학적 온라인 명상프로그램 도입

우리 대학은 명상과학연구소 김은미 교수 연구팀이 군인들의 스트레스와 불안을 감소시켜 군의 전투력을 보장하고 군인(학생)들의 정신적 건강과 학업 지속성을 위한 과학적 명상프로그램을 개발하여 1년 동안 성공적으로 운영해왔으며, 미 해군 참모대학과 공동으로 수강생 데이터를 심층 분석하여 국제 학술대회에 발표하였다고 밝혔다.

해당 명상 프로그램은 2023년 가을학기부터 군복무 중인 학부생들을 대상으로 온라인 명상 수업을 도입하여, 학생들의 정신적 건강과 학업 성취를 지원하고 있다. 해당 강의는 비실시간 온라인 강의영상과 과제로 구성되어 있으며, 수강생들의 스트레스 완화, 대인관계 개선, 전역 후 진로 결정에 도움을 주는 것을 목적으로 설계되었다. 김 교수 연구팀은 이외에도 세계적인 온라인 교육 플랫폼인 Coursera에서 명상 프로그램을 운영하는 등 콘텐츠를 추가 및 개선해오고 있다.

명상과학은 최근 몇 년간 마인드풀니스(Mindfulness)라는 용어로 각광받아왔다. 명상과학은 미국의 아이비리그 중심으로 의학, 뇌과학, 심리학 분야에서 꾸준히 성장하고 있는 융합학문 분야이다. 또한, 명상과학의 시장규모는 7조 원으로 평가받으며(2022년 기준), 꾸준한 성장이 예상된다.

KAIST 명상과학연구소 김은미 교수와 美해군참모대학 리더십학부 리앤 페리, 리사 커 교수가 참여한 이번 연구는 국제 학술대회 `International Society for Contemplative Reserach' 에 발표되었다. (발표명 : Online Mindfulness in the Military : A Korean Pilot Study)

해당 연구는 미국 해군참모대학교의 리앤 페리 교수와 리사 커 교수와의 국제공동 연구로 명상이 군복무 중인 학생들의 정신적, 정서적 안정에 미치는 긍정적인 영향을 체계적으로 검증했다. 이를 통해 학생들이 보다 건강한 군 생활을 할 수 있도록 지원한다.

우리 대학은 명상이 학업 스트레스와 군 생활의 어려움을 겪고 있는 학생들에게 유익한 도구가 될 수 있음을 인식하고, 병영환경 내에서 축적된 양질의 데이터를 통해 명상과학 연구를 고도화하고자 한다. 이를 통해 휴전국가이며, 고도의 과학성장을 하고 있는 대한민국에서의 유의미한 연구성과를 도출할 것으로 기대된다.

김은미 연구부교수와 함께 연구에 참여하고 있는 박규순 소령, 박기웅 소령, 김현준 대위, 김상성 학생은 "이번 온라인 명상 수업이 군 복무 중인 학부생들의 정신적 건강을 증진하고, 보다 나은 학업 성취를 이룰 수 있도록 도와줄 것"이라며 "앞으로도 군복무 학생들의 복지와 학업 지원을 위해 더 많은 명상 수업 보급을 희망한다"라고 밝혔다.

2024.07.05 조회수 700

군인을 위한 과학적 온라인 명상프로그램 도입

우리 대학은 명상과학연구소 김은미 교수 연구팀이 군인들의 스트레스와 불안을 감소시켜 군의 전투력을 보장하고 군인(학생)들의 정신적 건강과 학업 지속성을 위한 과학적 명상프로그램을 개발하여 1년 동안 성공적으로 운영해왔으며, 미 해군 참모대학과 공동으로 수강생 데이터를 심층 분석하여 국제 학술대회에 발표하였다고 밝혔다.

해당 명상 프로그램은 2023년 가을학기부터 군복무 중인 학부생들을 대상으로 온라인 명상 수업을 도입하여, 학생들의 정신적 건강과 학업 성취를 지원하고 있다. 해당 강의는 비실시간 온라인 강의영상과 과제로 구성되어 있으며, 수강생들의 스트레스 완화, 대인관계 개선, 전역 후 진로 결정에 도움을 주는 것을 목적으로 설계되었다. 김 교수 연구팀은 이외에도 세계적인 온라인 교육 플랫폼인 Coursera에서 명상 프로그램을 운영하는 등 콘텐츠를 추가 및 개선해오고 있다.

명상과학은 최근 몇 년간 마인드풀니스(Mindfulness)라는 용어로 각광받아왔다. 명상과학은 미국의 아이비리그 중심으로 의학, 뇌과학, 심리학 분야에서 꾸준히 성장하고 있는 융합학문 분야이다. 또한, 명상과학의 시장규모는 7조 원으로 평가받으며(2022년 기준), 꾸준한 성장이 예상된다.

KAIST 명상과학연구소 김은미 교수와 美해군참모대학 리더십학부 리앤 페리, 리사 커 교수가 참여한 이번 연구는 국제 학술대회 `International Society for Contemplative Reserach' 에 발표되었다. (발표명 : Online Mindfulness in the Military : A Korean Pilot Study)

해당 연구는 미국 해군참모대학교의 리앤 페리 교수와 리사 커 교수와의 국제공동 연구로 명상이 군복무 중인 학생들의 정신적, 정서적 안정에 미치는 긍정적인 영향을 체계적으로 검증했다. 이를 통해 학생들이 보다 건강한 군 생활을 할 수 있도록 지원한다.

우리 대학은 명상이 학업 스트레스와 군 생활의 어려움을 겪고 있는 학생들에게 유익한 도구가 될 수 있음을 인식하고, 병영환경 내에서 축적된 양질의 데이터를 통해 명상과학 연구를 고도화하고자 한다. 이를 통해 휴전국가이며, 고도의 과학성장을 하고 있는 대한민국에서의 유의미한 연구성과를 도출할 것으로 기대된다.

김은미 연구부교수와 함께 연구에 참여하고 있는 박규순 소령, 박기웅 소령, 김현준 대위, 김상성 학생은 "이번 온라인 명상 수업이 군 복무 중인 학부생들의 정신적 건강을 증진하고, 보다 나은 학업 성취를 이룰 수 있도록 도와줄 것"이라며 "앞으로도 군복무 학생들의 복지와 학업 지원을 위해 더 많은 명상 수업 보급을 희망한다"라고 밝혔다.

2024.07.05 조회수 700 2024 제3회 실리콘밸리 글로벌 기업가정신 써머스쿨(GESS) 성료

우리 대학 국제협력처 글로벌전략사업추진단(단장 임만성)이 올해 세 번째로 개최한 '2024 글로벌 기업가정신 써머스쿨(GESS; Global Entrepreneurship Summer School, 이하 2024 KAIST GESS)'가 성료됐다. KAIST GESS는 학생들이 세계적인 창업 허브인 실리콘밸리 지역을 방문해 창업 생태계를 직접 경험하고, 글로벌 진출을 위한 역량을 함양할 수 있도록 기획된 프로그램이다. 서류, 면접 및 발표 심사, 멘토링 및 동료 평가를 거쳐 선발된 20명과 우리 대학 경영대학 소속 임팩트(Impact) MBA 교육과정생 17명 등 총 37명이 참가했다. 참가자들은 지난 5월부터 약 2개월간 우리 대학에 재학 중인 선배 창업가로부터 비즈니스 모델 개발 및 투자발표에 대한 멘토링을 받은 후 대전 본원 캠퍼스에서 팀별 사업 아이템을 발전시켰다.

이후 지난달 23일부터 7일간 미국 현지 코트라 실리콘밸리 무역관, 제이피 모건(JP Morgan), 플러그앤플레이 테크센터(Plug and play Tech Center)에서 ▴글로벌기업가정신 ▴실패를 통한 배움 ▴자본과 네트워크 ▴스타트업 문화 등을 주제로 진행된 글로벌 창업 교육을 이수했다.

또한, 베어로보틱스(Bear Robotics, 대표 하정우), 사운더블헬스(Soundable Health, 대표 송지영), 임프리메드(ImpriMed, 대표 임성원), 팬텀 에이아이(Phantom AI, 대표 조형기), 비가라지(B Garage, 대표 김영준), 심플스텝스(Simple Steps, 대표 김도연)사 등 현지 기업을 방문해 글로벌 기술 창업의 현장을 경험하고 실리콘밸리 대표들의 생생한 경험담을 공유하는 강연도 진행됐다.

실리콘밸리에 이주한 한국 이민 여성의 경력단절을 막고 유능한 이민 여성들이 사회에서 능력을 발휘할 수 있도록 지원하는 심플스텝스 김도연 대표는 "KAIST 동문 기업인으로서 글로벌창업을 꿈꾸는 후배들과 미국에서 사회적 기업을 운영하게 된 경험을 공유할 수 있어 뜻깊었다"라고 전했다.

올해는 특별히 반도체 및 인프라 소프트웨어 기술 분야에서 세계적으로 손꼽히는 기업인 브로드컴(Broadcom)이 참가자들을 초청해 혹탄(Hock Tan) 회장의 강연을 듣고 질의응답을 진행하는 프로그램이 마련됐다. 지난 2월 우리 대학에서 명예 공학박사 학위를 받은 혹탄 회장은 "글로벌기업가로 성장하기 위해서는 실패를 경험하는 것과 오랜 기간 꾸준히 노력하는 것이 무엇보다 중요하며, 글로벌 시장에 영향을 미치는 기술은 세대를 거쳐 진화하고 있다"라고 역설했다.

또한, 실리콘밸리 써니베일 지역사회 및 풋힐 칼리지(Foothill College)와 함께 '인공지능 기술아 놀자 (Let’s play with AI+ Tech)'라는 봉사활동 프로그램을 진행했다. 우리 대학 학생들이 주도하는 챗봇(Chatbot) 교육에 써니베일 지역의 저소득층 초등학생과 학부모가 함께 참여해 미국 지역사회와 소통하는 시간을 가졌다.

2024 KAIST GESS 하이라이트인 최종 피칭에서는 실리콘밸리 전문 엑셀러레이터로부터 지속적인 대면 멘토링으로 조언을 받으며 각자의 비즈니스 모델을 발전시킨 참가자들이 실리콘밸리 현지 벤처 투자자로 구성된 심사단의 평가를 받았다.

최종 피칭에서 우승한 케이 브릿지(K-Bridge)팀의 한수민(전산학부 박사과정) 학생은 "2024 KAIST GESS는 제가 학사 과정에 입학했을 때부터 꿈꿔왔던 글로벌창업가로서의 길을 안내해 준 프로그램이다"라고 소감을 밝혔다.

2위를 차지한 KAIST 인에이블러스(KAIST Enablers)팀의 강승욱(화학과 학사과정) 학생은 "이번 경험을 잊지 않고 글로벌 창업가로 성장해 향후 GESS 프로그램에 연사로 초청받고 싶다"라는 포부를 밝히기도 했다.

임팩트 MBA 최종피칭 세션에서 우승한 캥스터즈 주식회사(대표 김강)는 GESS 최종피칭을 통해 현지 투자사와의 미팅이 성사되는 성과를 거뒀다.

행사를 주관한 임만성 글로벌전략사업추진단장은 "KAIST 학생들이 글로벌 영향력을 갖춘 리더로 성장하고, 글로벌 가치를 창출해 국제 사회에 기여하고 동시에 우리 대학의 국제적 위상을 높이길 기대한다”고 말했다.

또한, 17명의 임팩트 MBA 교육과정생을 이끈 박상찬 교수는 “글로벌시장을 선도하고 있는 기업가들과의 만남과 실리콘밸리 현지에서 바라보는 창업 문화는 글로벌 창업을 목표로 하는 학생들에게 소중한 배움의 시간이 되었다"라고 의의를 강조했다.2024 KAIST GESS는 우리 대학 국제협력처, 경영대학, 창업원의 협력으로 추진되었으며, 글로벌창업교육 프로그램을 앞으로도 지속적으로 추진해 글로벌 리더의 덕목을 갖춘 창업가를 양성할 계획이다.

2024.07.05 조회수 406

2024 제3회 실리콘밸리 글로벌 기업가정신 써머스쿨(GESS) 성료

우리 대학 국제협력처 글로벌전략사업추진단(단장 임만성)이 올해 세 번째로 개최한 '2024 글로벌 기업가정신 써머스쿨(GESS; Global Entrepreneurship Summer School, 이하 2024 KAIST GESS)'가 성료됐다. KAIST GESS는 학생들이 세계적인 창업 허브인 실리콘밸리 지역을 방문해 창업 생태계를 직접 경험하고, 글로벌 진출을 위한 역량을 함양할 수 있도록 기획된 프로그램이다. 서류, 면접 및 발표 심사, 멘토링 및 동료 평가를 거쳐 선발된 20명과 우리 대학 경영대학 소속 임팩트(Impact) MBA 교육과정생 17명 등 총 37명이 참가했다. 참가자들은 지난 5월부터 약 2개월간 우리 대학에 재학 중인 선배 창업가로부터 비즈니스 모델 개발 및 투자발표에 대한 멘토링을 받은 후 대전 본원 캠퍼스에서 팀별 사업 아이템을 발전시켰다.

이후 지난달 23일부터 7일간 미국 현지 코트라 실리콘밸리 무역관, 제이피 모건(JP Morgan), 플러그앤플레이 테크센터(Plug and play Tech Center)에서 ▴글로벌기업가정신 ▴실패를 통한 배움 ▴자본과 네트워크 ▴스타트업 문화 등을 주제로 진행된 글로벌 창업 교육을 이수했다.

또한, 베어로보틱스(Bear Robotics, 대표 하정우), 사운더블헬스(Soundable Health, 대표 송지영), 임프리메드(ImpriMed, 대표 임성원), 팬텀 에이아이(Phantom AI, 대표 조형기), 비가라지(B Garage, 대표 김영준), 심플스텝스(Simple Steps, 대표 김도연)사 등 현지 기업을 방문해 글로벌 기술 창업의 현장을 경험하고 실리콘밸리 대표들의 생생한 경험담을 공유하는 강연도 진행됐다.

실리콘밸리에 이주한 한국 이민 여성의 경력단절을 막고 유능한 이민 여성들이 사회에서 능력을 발휘할 수 있도록 지원하는 심플스텝스 김도연 대표는 "KAIST 동문 기업인으로서 글로벌창업을 꿈꾸는 후배들과 미국에서 사회적 기업을 운영하게 된 경험을 공유할 수 있어 뜻깊었다"라고 전했다.

올해는 특별히 반도체 및 인프라 소프트웨어 기술 분야에서 세계적으로 손꼽히는 기업인 브로드컴(Broadcom)이 참가자들을 초청해 혹탄(Hock Tan) 회장의 강연을 듣고 질의응답을 진행하는 프로그램이 마련됐다. 지난 2월 우리 대학에서 명예 공학박사 학위를 받은 혹탄 회장은 "글로벌기업가로 성장하기 위해서는 실패를 경험하는 것과 오랜 기간 꾸준히 노력하는 것이 무엇보다 중요하며, 글로벌 시장에 영향을 미치는 기술은 세대를 거쳐 진화하고 있다"라고 역설했다.

또한, 실리콘밸리 써니베일 지역사회 및 풋힐 칼리지(Foothill College)와 함께 '인공지능 기술아 놀자 (Let’s play with AI+ Tech)'라는 봉사활동 프로그램을 진행했다. 우리 대학 학생들이 주도하는 챗봇(Chatbot) 교육에 써니베일 지역의 저소득층 초등학생과 학부모가 함께 참여해 미국 지역사회와 소통하는 시간을 가졌다.

2024 KAIST GESS 하이라이트인 최종 피칭에서는 실리콘밸리 전문 엑셀러레이터로부터 지속적인 대면 멘토링으로 조언을 받으며 각자의 비즈니스 모델을 발전시킨 참가자들이 실리콘밸리 현지 벤처 투자자로 구성된 심사단의 평가를 받았다.

최종 피칭에서 우승한 케이 브릿지(K-Bridge)팀의 한수민(전산학부 박사과정) 학생은 "2024 KAIST GESS는 제가 학사 과정에 입학했을 때부터 꿈꿔왔던 글로벌창업가로서의 길을 안내해 준 프로그램이다"라고 소감을 밝혔다.

2위를 차지한 KAIST 인에이블러스(KAIST Enablers)팀의 강승욱(화학과 학사과정) 학생은 "이번 경험을 잊지 않고 글로벌 창업가로 성장해 향후 GESS 프로그램에 연사로 초청받고 싶다"라는 포부를 밝히기도 했다.

임팩트 MBA 최종피칭 세션에서 우승한 캥스터즈 주식회사(대표 김강)는 GESS 최종피칭을 통해 현지 투자사와의 미팅이 성사되는 성과를 거뒀다.

행사를 주관한 임만성 글로벌전략사업추진단장은 "KAIST 학생들이 글로벌 영향력을 갖춘 리더로 성장하고, 글로벌 가치를 창출해 국제 사회에 기여하고 동시에 우리 대학의 국제적 위상을 높이길 기대한다”고 말했다.

또한, 17명의 임팩트 MBA 교육과정생을 이끈 박상찬 교수는 “글로벌시장을 선도하고 있는 기업가들과의 만남과 실리콘밸리 현지에서 바라보는 창업 문화는 글로벌 창업을 목표로 하는 학생들에게 소중한 배움의 시간이 되었다"라고 의의를 강조했다.2024 KAIST GESS는 우리 대학 국제협력처, 경영대학, 창업원의 협력으로 추진되었으며, 글로벌창업교육 프로그램을 앞으로도 지속적으로 추진해 글로벌 리더의 덕목을 갖춘 창업가를 양성할 계획이다.

2024.07.05 조회수 406 김성민 교수팀, 모바일 최고 국제학회 최우수논문상 다회 수상 쾌거

우리 대학 전기및전자공학부 김성민 교수 연구팀이 스마트 팩토리에서 사각지대 없이 정밀한 위치를 추적하는 기술을 세계 최초로 개발했다고 5일 밝혔다. 목표물에 무전원 태그를 부착해, 장애물에 가려진 상황에서도 센티미터(cm) 이하의 정확도로 3차원 위치를 추적할 수 있는 기술이다.

해당 연구를 통해 연구팀은 모바일 컴퓨팅 분야 최고 권위 국제 학술대회인 ACM 모비시스(ACM MobiSys)에서 2022 최우수논문상에 이어 2024 최우수논문상을 수상하는 쾌거를 이뤘다. 해당 학회에서 최우수논문상을 다회 수상한 연구팀은 김성민 교수 연구팀과, 미국 미시간대, 그리고 예일대 뿐이다(주 저자 기준).

(논문명: SuperSight: Sub-cm NLOS Localization for mmWave Backscatter)

연구팀이 최초 개발한 무선 태그는, 기존 기술(UWB, Ultra Wide Band) 대비 반사성이 10배 이상 높은 밀리미터파(mmWave)*를 활용, 장애물을 우회하는 반사 신호를 확보해 사각지대 없는 위치추적이 가능하다. 반사의 방향에 따라 고유한 신호를 발생시키는 태그가 각 신호의 전파 경로를 파악하여 목표물의 위치를 추적하는 원리다.

*밀리미터파: 30~300기가헤르츠(GHz)의 주파수를 갖는 전파로 5G/6G 등 차세대 표준에서 도입을 준비 중인 대역이다.

이 기술은 가구, 전자제품 등 다양한 실내 장애물에 막혀 작동 범위가 제한되는 기존 기술의 문제점을 해결하고, 더불어 15배 이상 높은 3차원 위치 정확도(8.3mm)를 갖는다. 즉, 잦은 연결 장애를 겪는 현재에 비해 안정적으로 실내 목표물의 정확한 위치를 추적할 수 있어, 스마트 팩토리 및 증강 현실(AR) 등 광범위한 위치 기반 서비스에 활용될 수 있다.

무선 태그는 스스로 무선 신호를 생성하는 대신, 주변의 신호를 반사하는 방식으로 작동한다. 주변 빛을 반사하는 거울과 같이, 신호 생성에 필요한 전력을 아낄 수 있어 초저전력으로 동작한다. 이에 태양전지 등 무전원으로 동작하거나 코인 전지 하나로 40년 이상 구동할 수 있어, 대량 운용에 적합하다.

김성민 교수는 “태그는 천장 타일이나 컴퓨터 본체 등 주변 사물을 반사체로 이용해 임의의 실내 환경에서 사각지대 없이 작동한다”며 “실내 위치추적의 안정성 문제를 해결함으로써, 포괄적인 위치 기반 서비스의 보급을 기대한다”고 말했다.

한편 이번 연구는 정보통신기획평가원 ITRC 혁신도약형과제와 삼성미래기술육성사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.07.05 조회수 602

김성민 교수팀, 모바일 최고 국제학회 최우수논문상 다회 수상 쾌거

우리 대학 전기및전자공학부 김성민 교수 연구팀이 스마트 팩토리에서 사각지대 없이 정밀한 위치를 추적하는 기술을 세계 최초로 개발했다고 5일 밝혔다. 목표물에 무전원 태그를 부착해, 장애물에 가려진 상황에서도 센티미터(cm) 이하의 정확도로 3차원 위치를 추적할 수 있는 기술이다.

해당 연구를 통해 연구팀은 모바일 컴퓨팅 분야 최고 권위 국제 학술대회인 ACM 모비시스(ACM MobiSys)에서 2022 최우수논문상에 이어 2024 최우수논문상을 수상하는 쾌거를 이뤘다. 해당 학회에서 최우수논문상을 다회 수상한 연구팀은 김성민 교수 연구팀과, 미국 미시간대, 그리고 예일대 뿐이다(주 저자 기준).

(논문명: SuperSight: Sub-cm NLOS Localization for mmWave Backscatter)

연구팀이 최초 개발한 무선 태그는, 기존 기술(UWB, Ultra Wide Band) 대비 반사성이 10배 이상 높은 밀리미터파(mmWave)*를 활용, 장애물을 우회하는 반사 신호를 확보해 사각지대 없는 위치추적이 가능하다. 반사의 방향에 따라 고유한 신호를 발생시키는 태그가 각 신호의 전파 경로를 파악하여 목표물의 위치를 추적하는 원리다.

*밀리미터파: 30~300기가헤르츠(GHz)의 주파수를 갖는 전파로 5G/6G 등 차세대 표준에서 도입을 준비 중인 대역이다.

이 기술은 가구, 전자제품 등 다양한 실내 장애물에 막혀 작동 범위가 제한되는 기존 기술의 문제점을 해결하고, 더불어 15배 이상 높은 3차원 위치 정확도(8.3mm)를 갖는다. 즉, 잦은 연결 장애를 겪는 현재에 비해 안정적으로 실내 목표물의 정확한 위치를 추적할 수 있어, 스마트 팩토리 및 증강 현실(AR) 등 광범위한 위치 기반 서비스에 활용될 수 있다.

무선 태그는 스스로 무선 신호를 생성하는 대신, 주변의 신호를 반사하는 방식으로 작동한다. 주변 빛을 반사하는 거울과 같이, 신호 생성에 필요한 전력을 아낄 수 있어 초저전력으로 동작한다. 이에 태양전지 등 무전원으로 동작하거나 코인 전지 하나로 40년 이상 구동할 수 있어, 대량 운용에 적합하다.

김성민 교수는 “태그는 천장 타일이나 컴퓨터 본체 등 주변 사물을 반사체로 이용해 임의의 실내 환경에서 사각지대 없이 작동한다”며 “실내 위치추적의 안정성 문제를 해결함으로써, 포괄적인 위치 기반 서비스의 보급을 기대한다”고 말했다.

한편 이번 연구는 정보통신기획평가원 ITRC 혁신도약형과제와 삼성미래기술육성사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.07.05 조회수 602 기계공학과 윤국진 교수 연구팀, CVPR 2024에 9편 논문 발표하며 세계적 성과 달성

우리 대학 기계공학과 윤국진 교수 연구팀이 컴퓨터비전 및 패턴인식 국제학술대회인 CVPR 2024(IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 2024)에서 구두 발표 논문 1편과 하이라이트 논문 1편을 비롯한 9편의 논문을 발표하여, 컴퓨터비전 분야에서 세계적인 연구 성과를 인정받았다.

1983년부터 개최된 CVPR 학술대회는 매년 열리는 컴퓨터비전과 패턴인식 분야의 최고 권위의 학술 대회로, 구글 Scholar에 따르면 CVPR은 H5-색인 422를 기록하여 공학 및 컴퓨터과학 (Engineering & Computer Science) 전분야에서 1위를 차지한 학술대회이다.

CVPR 2024는 지난 2024년 6월 17일부터 21일까지 미국 시애틀 컨벤션 센터에서 개최되었는데, 올해는 11,532편의 논문이 제출되었고, 그 중 총 2,719편의 논문이 채택되어 23.6%의 채택율을 기록하였다. 특히, 324편의 논문은 하이라이트 논문으로 선정되어 2.81%의 채택율을 기록하였고, 90편의 논문은 구두 발표 논문으로 선정되어 0.78%의 채택율을 기록할 정도로 낮은 채택율을 기록하였다.

윤국진 교수 연구팀은 컴퓨터비전 분야 중에서도 특히 3차원 객체인식, 인체 자세 예측, 비디오 품질 개선, 다중 작업 최적화, 에이전트 경로 예측, 약지도 의미론적 분할 등 최근 많은 주목을 받고 있는 주제에 대해 9편의 논문을 발표하여 학계는 물론 산업계의 주목을 받았다.

특히, 발표된 논문들 중 권혁준 박사과정의 논문은 전체 논문 중 상위 0.78%에 해당하는 구두 발표 논문으로 선정되었으며, 정재우 박사과정과 박대희 박사과정의 논문은전체 논문 중 상위 2.81%에 해당하는 하이라이트 논문 선정되어, 윤국진 교수 연구팀의 연구가 컴퓨터비전 분야에서 매우 높은 학문적 가치를 지닌 것으로 평가받았음을 보여주었다. 또한 윤국진 교수 연구팀의 이번 성과는 단일 연구실에서 다수의 논문이 동일 학회에 채택되는 것이 매우 드문 일임을 고려할 때 더욱 의미있는 성과로 주목 받았다.

윤국진 교수 연구팀의 뛰어난 연구 성과는 인공지능과 컴퓨터비전 분야에서 향후 유사한 연구 분야에서의 새로운 기술 개발과 학문적 발전에 큰 기여를 할 것으로 기대된다. 윤국진 교수 연구팀은 이번 성과를 발판 삼아 앞으로도 컴퓨터 비전의 다양한 연구 주제들을 다뤄가며, 학계에 잔존하는 문제들을 해결하고자 한다.

2024.07.04 조회수 854

기계공학과 윤국진 교수 연구팀, CVPR 2024에 9편 논문 발표하며 세계적 성과 달성

우리 대학 기계공학과 윤국진 교수 연구팀이 컴퓨터비전 및 패턴인식 국제학술대회인 CVPR 2024(IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 2024)에서 구두 발표 논문 1편과 하이라이트 논문 1편을 비롯한 9편의 논문을 발표하여, 컴퓨터비전 분야에서 세계적인 연구 성과를 인정받았다.

1983년부터 개최된 CVPR 학술대회는 매년 열리는 컴퓨터비전과 패턴인식 분야의 최고 권위의 학술 대회로, 구글 Scholar에 따르면 CVPR은 H5-색인 422를 기록하여 공학 및 컴퓨터과학 (Engineering & Computer Science) 전분야에서 1위를 차지한 학술대회이다.

CVPR 2024는 지난 2024년 6월 17일부터 21일까지 미국 시애틀 컨벤션 센터에서 개최되었는데, 올해는 11,532편의 논문이 제출되었고, 그 중 총 2,719편의 논문이 채택되어 23.6%의 채택율을 기록하였다. 특히, 324편의 논문은 하이라이트 논문으로 선정되어 2.81%의 채택율을 기록하였고, 90편의 논문은 구두 발표 논문으로 선정되어 0.78%의 채택율을 기록할 정도로 낮은 채택율을 기록하였다.

윤국진 교수 연구팀은 컴퓨터비전 분야 중에서도 특히 3차원 객체인식, 인체 자세 예측, 비디오 품질 개선, 다중 작업 최적화, 에이전트 경로 예측, 약지도 의미론적 분할 등 최근 많은 주목을 받고 있는 주제에 대해 9편의 논문을 발표하여 학계는 물론 산업계의 주목을 받았다.

특히, 발표된 논문들 중 권혁준 박사과정의 논문은 전체 논문 중 상위 0.78%에 해당하는 구두 발표 논문으로 선정되었으며, 정재우 박사과정과 박대희 박사과정의 논문은전체 논문 중 상위 2.81%에 해당하는 하이라이트 논문 선정되어, 윤국진 교수 연구팀의 연구가 컴퓨터비전 분야에서 매우 높은 학문적 가치를 지닌 것으로 평가받았음을 보여주었다. 또한 윤국진 교수 연구팀의 이번 성과는 단일 연구실에서 다수의 논문이 동일 학회에 채택되는 것이 매우 드문 일임을 고려할 때 더욱 의미있는 성과로 주목 받았다.

윤국진 교수 연구팀의 뛰어난 연구 성과는 인공지능과 컴퓨터비전 분야에서 향후 유사한 연구 분야에서의 새로운 기술 개발과 학문적 발전에 큰 기여를 할 것으로 기대된다. 윤국진 교수 연구팀은 이번 성과를 발판 삼아 앞으로도 컴퓨터 비전의 다양한 연구 주제들을 다뤄가며, 학계에 잔존하는 문제들을 해결하고자 한다.

2024.07.04 조회수 854 미생물로 계란을 만든다고?

우리 연구진이 미생물로 계란의 대체제를 개발하는 논문을 발표해서 화제다. 비동물성 원료를 활용한 계란 대체제 개발을 통해 온실가스 배출 및 폐기물 문제 등을 가져오는 공장식 축산의 문제를 해결하고 손쉽게 단백질 섭취가 가능한 지속가능한 식량 체계 구축에 기여할 수 있을 것으로 기대한다.

우리 대학 생물공정연구센터 최경록 연구교수와 생명화학공학과 이상엽 특훈교수가 ‘미생물 유래 친환경 액상 계란 대체물 개발’논문을 발표했다고 4일 밝혔다.

연구진은 미생물 용해물의 가열을 통해 형성된 젤이 삶은 계란과 유사한 미시적 구조와 물리적인 특성을 가지는 것을 확인하였고, 미생물 유래의 식용 효소나 식물성 재료를 첨가하여 다양한 식감을 구현할 수 있음을 밝혔다. 더 나아가, 액체 상태인 용해물을 이용하여 머랭 쿠키를 굽는 등, 미생물 용해물이 난액을 기능적으로 대체할 수 있음을 규명하였다.

현재까지 비동물성 단백질을 기반으로 한 계란 대체제 개발이 진행돼왔으나, 계란의 온전한 영양을 제공하는 동시에 젤화, 거품 형성 등 난액(卵液)이 요리 재료로서 지니는 중요한 핵심 기능적 특성을 함께 구현하는 대체제는 개발되지 못했다. 이러한 배경에서, 연구진은 단위 건조 질량당 단백질 함량이 육류에 비견될 정도로 많은 미생물 바이오매스를 난액 대체제로 개발하고자 했다.

특히, 인류의 오랜 섭취 경험을 통해 효모, 고초균, 유산균 및 기타 프로바이오틱스 균주 등 다양한 미생물들의 안정성이 검증됐고, 미생물 바이오매스는 생산 시 발생하는 이산화탄소뿐만 아니라 물, 토지 등 요구되는 자원이 적으면서도 고품질의 영양성분을 가지고 있기에, 연구진은 미생물 바이오매스를 대체 난액으로 활용하는 기술을 개발할 수 있다면 지속 가능한 미래 식량자원의 확보에 기여할 수 있을 것으로 기대했다.

하지만 미생물 배양을 통해 회수한 반고체 상태의 미생물 바이오매스를 가열하면 난액과 달리 액상으로 변하는 것이 관찰됐다. 이에 연구진은 계란찜을 만들기 위해선 먼저 계란의 껍데기[난각(卵殼)]를 깨트리고 난액을 모아야 한다는 사실에 착안해 미생물의 세포 구조 중 난각에 상응하는 세포벽과 세포막을 파쇄해 미생물 용해물을 제조했고, 이를 가열할 경우 난액처럼 단백질이 응고돼 젤 형태로 변하는 것을 확인했다.

이상엽 특훈교수는 “영양 측면에서도 우수한 성분들을 갖추고 있어 평소 식량에도 사용될 수 있지만, 특히 미래 장거리 우주여행 식량, 전시 상황 등 긴급 상황 시의 대비를 위한 비상식량 등으로도 활용할 수 있으며, 무엇보다 지속 가능한 식량 체계 확보에 도움이 된다”고 말했다.

이번 논문은 네이처(Nature) 誌가 발행하는 'npj 식품 과학(npj Science of Food)'에 6월 19일자 온라인 게재됐다.

※ 논문명 : Microbial lysates repurposed as liquid egg substitutes

※ 저자 정보 : 최경록(한국과학기술원, 제1 저자), 안다희(한국과학기술원, 제2 저자), 정석영(한국과학기술원, 제3 저자), 이유현(한국과학기술원, 제4 저자) 및 이상엽(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 5명

이번 연구는 과기정통부가 지원하는 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 ‘바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발’ 과제 (과제책임자 KAIST 이상엽 특훈교수)와 농촌진흥청이 지원하는 농업미생물사업단(단장 장판식 교수)의 ‘미생물 대사시스템 제어를 통한 무기물로부터의 단백질 생산 기술 개발’ 과제 (과제책임자 KAIST 최경록 연구교수) 및 의 지원을 받아 수행됐다.

2024.07.04 조회수 965

미생물로 계란을 만든다고?

우리 연구진이 미생물로 계란의 대체제를 개발하는 논문을 발표해서 화제다. 비동물성 원료를 활용한 계란 대체제 개발을 통해 온실가스 배출 및 폐기물 문제 등을 가져오는 공장식 축산의 문제를 해결하고 손쉽게 단백질 섭취가 가능한 지속가능한 식량 체계 구축에 기여할 수 있을 것으로 기대한다.

우리 대학 생물공정연구센터 최경록 연구교수와 생명화학공학과 이상엽 특훈교수가 ‘미생물 유래 친환경 액상 계란 대체물 개발’논문을 발표했다고 4일 밝혔다.

연구진은 미생물 용해물의 가열을 통해 형성된 젤이 삶은 계란과 유사한 미시적 구조와 물리적인 특성을 가지는 것을 확인하였고, 미생물 유래의 식용 효소나 식물성 재료를 첨가하여 다양한 식감을 구현할 수 있음을 밝혔다. 더 나아가, 액체 상태인 용해물을 이용하여 머랭 쿠키를 굽는 등, 미생물 용해물이 난액을 기능적으로 대체할 수 있음을 규명하였다.

현재까지 비동물성 단백질을 기반으로 한 계란 대체제 개발이 진행돼왔으나, 계란의 온전한 영양을 제공하는 동시에 젤화, 거품 형성 등 난액(卵液)이 요리 재료로서 지니는 중요한 핵심 기능적 특성을 함께 구현하는 대체제는 개발되지 못했다. 이러한 배경에서, 연구진은 단위 건조 질량당 단백질 함량이 육류에 비견될 정도로 많은 미생물 바이오매스를 난액 대체제로 개발하고자 했다.

특히, 인류의 오랜 섭취 경험을 통해 효모, 고초균, 유산균 및 기타 프로바이오틱스 균주 등 다양한 미생물들의 안정성이 검증됐고, 미생물 바이오매스는 생산 시 발생하는 이산화탄소뿐만 아니라 물, 토지 등 요구되는 자원이 적으면서도 고품질의 영양성분을 가지고 있기에, 연구진은 미생물 바이오매스를 대체 난액으로 활용하는 기술을 개발할 수 있다면 지속 가능한 미래 식량자원의 확보에 기여할 수 있을 것으로 기대했다.

하지만 미생물 배양을 통해 회수한 반고체 상태의 미생물 바이오매스를 가열하면 난액과 달리 액상으로 변하는 것이 관찰됐다. 이에 연구진은 계란찜을 만들기 위해선 먼저 계란의 껍데기[난각(卵殼)]를 깨트리고 난액을 모아야 한다는 사실에 착안해 미생물의 세포 구조 중 난각에 상응하는 세포벽과 세포막을 파쇄해 미생물 용해물을 제조했고, 이를 가열할 경우 난액처럼 단백질이 응고돼 젤 형태로 변하는 것을 확인했다.

이상엽 특훈교수는 “영양 측면에서도 우수한 성분들을 갖추고 있어 평소 식량에도 사용될 수 있지만, 특히 미래 장거리 우주여행 식량, 전시 상황 등 긴급 상황 시의 대비를 위한 비상식량 등으로도 활용할 수 있으며, 무엇보다 지속 가능한 식량 체계 확보에 도움이 된다”고 말했다.

이번 논문은 네이처(Nature) 誌가 발행하는 'npj 식품 과학(npj Science of Food)'에 6월 19일자 온라인 게재됐다.

※ 논문명 : Microbial lysates repurposed as liquid egg substitutes

※ 저자 정보 : 최경록(한국과학기술원, 제1 저자), 안다희(한국과학기술원, 제2 저자), 정석영(한국과학기술원, 제3 저자), 이유현(한국과학기술원, 제4 저자) 및 이상엽(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 5명

이번 연구는 과기정통부가 지원하는 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 ‘바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발’ 과제 (과제책임자 KAIST 이상엽 특훈교수)와 농촌진흥청이 지원하는 농업미생물사업단(단장 장판식 교수)의 ‘미생물 대사시스템 제어를 통한 무기물로부터의 단백질 생산 기술 개발’ 과제 (과제책임자 KAIST 최경록 연구교수) 및 의 지원을 받아 수행됐다.

2024.07.04 조회수 965 세계 최대 컴퓨터학회에서 처음 5편 논문 발표

세계 최대 컴퓨터 학회에서 주간한 학술대회(PLDI)에서 2012년에 한국에서 처음 논문을 발표한 이래, KAIST 연구진이 처음으로 3편 이상의 논문을 발표하여 화제다.

우리 대학 전산학부 강지훈 교수, 류석영 교수 연구팀이 프로그래밍 언어 분야 최고 권위 학술대회인 PLDI에서 올해 발표될 89편의 논문 중 6.7%인 5편의 논문을 발표했다고 3일 밝혔다.

PLDI(Programming Language Design and Implementation)는 세계 최대 컴퓨터 학회인 ACM(Association for Computing Machinery)이 주관하는 학술대회로, 지난 45년간 전산학 전체에 깊은 영향을 미치는 중요한 논문이 다수 발표된 유서 깊은 학술대회다. 프로그래밍 언어와 컴파일러 등 소프트웨어 전반의 기초가 되는 핵심 기술을 발표하고 있다.

이번 학회에 발표되는 5개의 논문은 아래와 같다.

1) 멀티코어 컴퓨팅 시스템에서 동작하는 고성능 병렬 자료구조가 사용을 마친 메모리를 수집하기 위해 다양한 기법을 제안 2) 멀티코어 컴퓨팅 시스템에서 성능을 높이기 위해 운영체제, 데이터베이스 등 고성능 시스템 소프트웨어의 안전성을 현실적으로 증명할 수 있는 토대 마련 3) 시스템 반도체의 논리적인 청사진이라 할 수 있는 RTL(register-transfer level) 설계 및 검증비용을 획기적으로 줄일 수 있는 프로그래밍 언어 개발 4) 빠르지만 안정성이 취약한 C 언어로 작성된 프로그램을 더 안전한 러스트(Rust) 언어로 작성된 프로그램으로 자동 변환하는 연구 5) 산업계에서 가장 널리 사용하는 자바스크립트 프로그래밍 언어의 공식 개발 과정에 적용한 기술(https://www.kaist.ac.kr/news/html/news/?mode=V&mng_no=36610)을 기반으로 웹어셈블리 언어에 특화한 연구

강지훈 교수는 “5편의 논문은 각각 학생들이 오랫동안 정성껏 연구한 결과를 담아 뛰어난 독창성과 실용성을 동시에 갖춘 우수한 논문들”이라면서 “이 논문들이 앞으로 지속적으로 프로그래밍 언어와 인접 전산학 분야, 그리고 더 나아가서 산업계에 깊은 영향을 미칠 수 있도록 후속 연구에 정진할 것”이라고 포부를 밝혔다.

류석영 교수는 “반도체, 운영체제, 클라우드 등 인프라부터 사용자에게 제공하는 서비스까지 모두를 아우르는 풀 스택 소프트웨어를 안전하고 올바르게 동작하도록 설계하고 개발하는 세계적인 기술을 선보인 결과”라며, “소프트웨어가 이끄는 세상에서 더 안전하고 올바르게 동작하는 소프트웨어를 사용할 수 있기를 기대한다”고 말했다.

5편의 논문은 한국 시각으로 6월 21일에 PACMPL(Proceedings of the ACM on Programming Languages) 저널에 게재됐고 6월 25일부터 27일 사이에 진행된 PLDI 2024 학술대회에서 발표됐다.

(논문 제목: ① Concurrent Immediate Reference Counting, ② A Proof Recipe for Linearizability in Relaxed Memory Separation Logic, ③ Modular Hardware Design of Pipelined Circuits with Hazards, ④ Don't Write, but Return: Replacing Output Parameters with Algebraic Data Types in C-to-Rust Translation, ⑤ Bringing the WebAssembly Standard up to Speed with SpecTac)

한편 이번 연구는 한국연구재단 선도연구센터, 중견연구자지원사업 및 우수신진연구자지원사업, 정보통신기획평가원(IITP), 삼성전자 미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐다.

2024.07.03 조회수 1205

세계 최대 컴퓨터학회에서 처음 5편 논문 발표

세계 최대 컴퓨터 학회에서 주간한 학술대회(PLDI)에서 2012년에 한국에서 처음 논문을 발표한 이래, KAIST 연구진이 처음으로 3편 이상의 논문을 발표하여 화제다.

우리 대학 전산학부 강지훈 교수, 류석영 교수 연구팀이 프로그래밍 언어 분야 최고 권위 학술대회인 PLDI에서 올해 발표될 89편의 논문 중 6.7%인 5편의 논문을 발표했다고 3일 밝혔다.

PLDI(Programming Language Design and Implementation)는 세계 최대 컴퓨터 학회인 ACM(Association for Computing Machinery)이 주관하는 학술대회로, 지난 45년간 전산학 전체에 깊은 영향을 미치는 중요한 논문이 다수 발표된 유서 깊은 학술대회다. 프로그래밍 언어와 컴파일러 등 소프트웨어 전반의 기초가 되는 핵심 기술을 발표하고 있다.

이번 학회에 발표되는 5개의 논문은 아래와 같다.

1) 멀티코어 컴퓨팅 시스템에서 동작하는 고성능 병렬 자료구조가 사용을 마친 메모리를 수집하기 위해 다양한 기법을 제안 2) 멀티코어 컴퓨팅 시스템에서 성능을 높이기 위해 운영체제, 데이터베이스 등 고성능 시스템 소프트웨어의 안전성을 현실적으로 증명할 수 있는 토대 마련 3) 시스템 반도체의 논리적인 청사진이라 할 수 있는 RTL(register-transfer level) 설계 및 검증비용을 획기적으로 줄일 수 있는 프로그래밍 언어 개발 4) 빠르지만 안정성이 취약한 C 언어로 작성된 프로그램을 더 안전한 러스트(Rust) 언어로 작성된 프로그램으로 자동 변환하는 연구 5) 산업계에서 가장 널리 사용하는 자바스크립트 프로그래밍 언어의 공식 개발 과정에 적용한 기술(https://www.kaist.ac.kr/news/html/news/?mode=V&mng_no=36610)을 기반으로 웹어셈블리 언어에 특화한 연구

강지훈 교수는 “5편의 논문은 각각 학생들이 오랫동안 정성껏 연구한 결과를 담아 뛰어난 독창성과 실용성을 동시에 갖춘 우수한 논문들”이라면서 “이 논문들이 앞으로 지속적으로 프로그래밍 언어와 인접 전산학 분야, 그리고 더 나아가서 산업계에 깊은 영향을 미칠 수 있도록 후속 연구에 정진할 것”이라고 포부를 밝혔다.

류석영 교수는 “반도체, 운영체제, 클라우드 등 인프라부터 사용자에게 제공하는 서비스까지 모두를 아우르는 풀 스택 소프트웨어를 안전하고 올바르게 동작하도록 설계하고 개발하는 세계적인 기술을 선보인 결과”라며, “소프트웨어가 이끄는 세상에서 더 안전하고 올바르게 동작하는 소프트웨어를 사용할 수 있기를 기대한다”고 말했다.

5편의 논문은 한국 시각으로 6월 21일에 PACMPL(Proceedings of the ACM on Programming Languages) 저널에 게재됐고 6월 25일부터 27일 사이에 진행된 PLDI 2024 학술대회에서 발표됐다.

(논문 제목: ① Concurrent Immediate Reference Counting, ② A Proof Recipe for Linearizability in Relaxed Memory Separation Logic, ③ Modular Hardware Design of Pipelined Circuits with Hazards, ④ Don't Write, but Return: Replacing Output Parameters with Algebraic Data Types in C-to-Rust Translation, ⑤ Bringing the WebAssembly Standard up to Speed with SpecTac)

한편 이번 연구는 한국연구재단 선도연구센터, 중견연구자지원사업 및 우수신진연구자지원사업, 정보통신기획평가원(IITP), 삼성전자 미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐다.

2024.07.03 조회수 1205 김이섭 교수 연구실 박준영 석사졸업생, 국제 반도체 설계 자동화 학회 최우수논문상 수상

우리 대학 전기및전자공학부 김이섭 교수 연구실의 박준영 석사졸업생이 6월 23일 ~ 6월 27일, 미국 샌프란시스코에서 개최된 국제 반도체 설계 자동화 학회 (Design Automation Conference, 이하 DAC) 에서 최우수 논문상(Best Paper Award)을 수상하는 성과를 거두었다. DAC은 1964년에 설립돼 올해 61회째를 맞은, 반도체설계자동화, 인공지능 알고리즘과 칩 설계 등을 포함하는 국제학술대회로서, 제출된 논문 중 상위 20퍼센트 정도만 선정하는, 관련 분야 최고 권위의 학회이다.

수상한 연구는 우리 대학 전기및전자공학부 졸업생 박준영 씨의 석사과정 졸업 논문에 기반한 것으로서, Large Language Model 모델 추론의 문제점이 되는 KV 캐싱의 메모리 전송을 줄이는 알고리즘 근사 기법과 하드웨어 아키텍처를 제안하였으며, 학회 best paper award 선정 위원회로부터 그 우수성을 인정받아 발표논문 337편 중 (제출논문 1,545편) 선정된 4편의 후보 논문중에서 최종 best paper award 수상논문으로 선정되었다.

자세한 내용은 다음과 같다.

– 학 회 명 : 2024 61st IEEE/ACM Design Automation Conference (DAC)

– 개최기간 : 2024년 6월 23일 ~ 27일

– 수 상 명 : Best Paper Award

– 저 자 : 박준영, 강명구, 한윤기, 김양곤, 신재강, 김이섭(지도교수)

– 논 문 명 : Token-Picker : Accelerating Attention in Text Generation with Minimized Memory Transfer via Probability Estimation

2024.07.02 조회수 1007

김이섭 교수 연구실 박준영 석사졸업생, 국제 반도체 설계 자동화 학회 최우수논문상 수상

우리 대학 전기및전자공학부 김이섭 교수 연구실의 박준영 석사졸업생이 6월 23일 ~ 6월 27일, 미국 샌프란시스코에서 개최된 국제 반도체 설계 자동화 학회 (Design Automation Conference, 이하 DAC) 에서 최우수 논문상(Best Paper Award)을 수상하는 성과를 거두었다. DAC은 1964년에 설립돼 올해 61회째를 맞은, 반도체설계자동화, 인공지능 알고리즘과 칩 설계 등을 포함하는 국제학술대회로서, 제출된 논문 중 상위 20퍼센트 정도만 선정하는, 관련 분야 최고 권위의 학회이다.

수상한 연구는 우리 대학 전기및전자공학부 졸업생 박준영 씨의 석사과정 졸업 논문에 기반한 것으로서, Large Language Model 모델 추론의 문제점이 되는 KV 캐싱의 메모리 전송을 줄이는 알고리즘 근사 기법과 하드웨어 아키텍처를 제안하였으며, 학회 best paper award 선정 위원회로부터 그 우수성을 인정받아 발표논문 337편 중 (제출논문 1,545편) 선정된 4편의 후보 논문중에서 최종 best paper award 수상논문으로 선정되었다.

자세한 내용은 다음과 같다.

– 학 회 명 : 2024 61st IEEE/ACM Design Automation Conference (DAC)

– 개최기간 : 2024년 6월 23일 ~ 27일

– 수 상 명 : Best Paper Award

– 저 자 : 박준영, 강명구, 한윤기, 김양곤, 신재강, 김이섭(지도교수)

– 논 문 명 : Token-Picker : Accelerating Attention in Text Generation with Minimized Memory Transfer via Probability Estimation

2024.07.02 조회수 1007 법대생이 제안한 ‘유산위험 측정기’ KAIST 아이디어 공모전 대상

"저출산 문제를 해결하려면 출산율뿐만 아니라 유산율도 주의 깊게 봐야 합니다"우리 대학이 'KAIST Crazy Day 아이디어 공모전' 시상식을 1일 오후 대전 본원에서 개최했다. 'KAIST Crazy Day 아이디어 공모전(이하 공모전)'은 인구 위기를 극복할 과학기술 아이디어를 찾기 위해 3월부터 진행한 대국민 공모전이다.

약 한 달간 제안서를 접수한 결과 254개의 아이디어가 접수되었고 2단계 서류 심사를 통과한 5개 팀이 지난달 말 대전 본원에서 열린 공개 발표심사에 참여했다.

대상은 '유산율 감소를 위한 휴대용 AI 태아측정기 개발'을 제안한 박인아·이다은·허한나 팀이 차지했다. 2002년생 동갑내기로 동국대학교 법학과에 재학 중인 이들은 인구 위기를 극복할 해법을 찾기 위해 최근 10년간 급증하는 유산율에 주목했다.

국민건강보험공단의 통계에 따르면 2013년부터 2022년까지 10년간 유산된 태아는 총 146만여 명에 달한다. 같은 기간 출생아 수는 348만여 명이다. 출산 대비 유산 비율도 지속해서 증가해 2013년 37.5%에서 2022년 49.4%까지 치솟았다. 이들은 잉태된 생명을 건강하게 지키는 것이 임신과 출산을 장려하는 것만큼 출산율 증가에 중요한 해법이란 전제 아래 24시간 태아의 상태를 관찰할 수 있는 초박형 기기를 제안했다. 최근 혈당 측정을 위해 널리 활용되고 있는 부착형 패치보다 더 얇게 제작된 초박형 패치를 산모에게 장착한 뒤 딥러닝 인공지능 기술을 활용해 태아의 안정성을 관찰하는 방식이다. 측정된 결과는 휴대전화 애플리케이션에서 언제든지 확인하고 이상 신호가 감지되면 기기가 산모와 의료기관에 실시간으로 통지해 위기 상황을 사전에 대비하는 것이 핵심이다. 또한, 수도권보다는 지방에 거주하는 여성의 유산율이 높은 문제를 해결하기 위해 분만 취약지 권역 의료시설과의 연계 방안도 함께 제안했다.

심사위원단은 "대상 팀의 아이디어는 임신 여성 3명 중 1명이 유산을 겪고 있는 상황에서 유산율을 절반으로만 떨어뜨려도 우리나라 출산율 제고에 큰 도움이 될 수 있는 제안"이라고 평가했다.

아이디어를 제안한 박인아 씨는 "인구문제 해결에 있어서 출산율뿐만 아니라 유산율이라는 새로운 시각의 접근을 긍정적으로 생각해 주시고 큰 상까지 주셔서 감사하다"라며, "인구문제는 복잡하고 어려운 도전이지만, 더 많은 사람이 이러한 문제에 관심을 가지고 함께 해결해 나갔으면 좋겠다"라고 소감을 밝혔다.

이와 함께, 할머니·할아버지가 알려주는 마을 여행 컨셉에 GPS· 3D 거리뷰 기술을 적용한 관광 안내 서비스 ‘할말’을 제안한 윤민지·안규리·이승민(충남대 재학생) 팀이 최우수상을 차지했다. 노인의 지적자산을 관광산업에 적용해 고령층을 생산 가능 인구로 전환하는 것이 핵심이다.

우수상은 '행복한 감정을 키우는 행복루틴 앱 챌린지'를 통해 형성한 행복한 습관이 출산율 증가와 인구 위기의 근본적 문제를 해결할 것이라고 제안한 유인근(인천 도담초 교사) 씨가 받았다.

송태오, 김은결(베트남 호치민 국제고 재학생) 팀은 온라인으로 최종 심사에 참여해 인공지능을 활용해 치명적 질병의 초기 증상을 발견하고 사용자에게 알리는 교류형 시스템 '하우스피탈(House+Hospital)'을 제안했다. 노인의 건강수명을 연장하고 청년층의 경제적 부담을 완화하는 아이디어를 높게 평가받아 우수상으로 선정됐다.

1일 오후 대전 본원에서 열린 시상식에서 대상 500만 원, 최우수상 300만 원, 우수상 각 100만 원의 상금과 총장상이 수여됐다.공모전을 총괄한 서용석 국가미래전략기술 정책연구소장은 "이번 공모에는 인구 위기와 관련해 전문가들이 간과하거나 놓치고 있었던 문제에 대한 다양한 아이디어와 해결 방안이 제시된 것은 물론 청년 세대들이 고령 세대와의 연대와 상생을 고민하고 있다는 점이 인상적이었다"라고 평가했다. 서 소장은 이어 "이번에 제시된 아이디어들이 실제 R&D로 추진될 수 있도록 과기부나 보건복지부에 제안할 예정"이라고 덧붙였다.

2024.07.02 조회수 883

법대생이 제안한 ‘유산위험 측정기’ KAIST 아이디어 공모전 대상

"저출산 문제를 해결하려면 출산율뿐만 아니라 유산율도 주의 깊게 봐야 합니다"우리 대학이 'KAIST Crazy Day 아이디어 공모전' 시상식을 1일 오후 대전 본원에서 개최했다. 'KAIST Crazy Day 아이디어 공모전(이하 공모전)'은 인구 위기를 극복할 과학기술 아이디어를 찾기 위해 3월부터 진행한 대국민 공모전이다.

약 한 달간 제안서를 접수한 결과 254개의 아이디어가 접수되었고 2단계 서류 심사를 통과한 5개 팀이 지난달 말 대전 본원에서 열린 공개 발표심사에 참여했다.

대상은 '유산율 감소를 위한 휴대용 AI 태아측정기 개발'을 제안한 박인아·이다은·허한나 팀이 차지했다. 2002년생 동갑내기로 동국대학교 법학과에 재학 중인 이들은 인구 위기를 극복할 해법을 찾기 위해 최근 10년간 급증하는 유산율에 주목했다.

국민건강보험공단의 통계에 따르면 2013년부터 2022년까지 10년간 유산된 태아는 총 146만여 명에 달한다. 같은 기간 출생아 수는 348만여 명이다. 출산 대비 유산 비율도 지속해서 증가해 2013년 37.5%에서 2022년 49.4%까지 치솟았다. 이들은 잉태된 생명을 건강하게 지키는 것이 임신과 출산을 장려하는 것만큼 출산율 증가에 중요한 해법이란 전제 아래 24시간 태아의 상태를 관찰할 수 있는 초박형 기기를 제안했다. 최근 혈당 측정을 위해 널리 활용되고 있는 부착형 패치보다 더 얇게 제작된 초박형 패치를 산모에게 장착한 뒤 딥러닝 인공지능 기술을 활용해 태아의 안정성을 관찰하는 방식이다. 측정된 결과는 휴대전화 애플리케이션에서 언제든지 확인하고 이상 신호가 감지되면 기기가 산모와 의료기관에 실시간으로 통지해 위기 상황을 사전에 대비하는 것이 핵심이다. 또한, 수도권보다는 지방에 거주하는 여성의 유산율이 높은 문제를 해결하기 위해 분만 취약지 권역 의료시설과의 연계 방안도 함께 제안했다.

심사위원단은 "대상 팀의 아이디어는 임신 여성 3명 중 1명이 유산을 겪고 있는 상황에서 유산율을 절반으로만 떨어뜨려도 우리나라 출산율 제고에 큰 도움이 될 수 있는 제안"이라고 평가했다.

아이디어를 제안한 박인아 씨는 "인구문제 해결에 있어서 출산율뿐만 아니라 유산율이라는 새로운 시각의 접근을 긍정적으로 생각해 주시고 큰 상까지 주셔서 감사하다"라며, "인구문제는 복잡하고 어려운 도전이지만, 더 많은 사람이 이러한 문제에 관심을 가지고 함께 해결해 나갔으면 좋겠다"라고 소감을 밝혔다.

이와 함께, 할머니·할아버지가 알려주는 마을 여행 컨셉에 GPS· 3D 거리뷰 기술을 적용한 관광 안내 서비스 ‘할말’을 제안한 윤민지·안규리·이승민(충남대 재학생) 팀이 최우수상을 차지했다. 노인의 지적자산을 관광산업에 적용해 고령층을 생산 가능 인구로 전환하는 것이 핵심이다.

우수상은 '행복한 감정을 키우는 행복루틴 앱 챌린지'를 통해 형성한 행복한 습관이 출산율 증가와 인구 위기의 근본적 문제를 해결할 것이라고 제안한 유인근(인천 도담초 교사) 씨가 받았다.

송태오, 김은결(베트남 호치민 국제고 재학생) 팀은 온라인으로 최종 심사에 참여해 인공지능을 활용해 치명적 질병의 초기 증상을 발견하고 사용자에게 알리는 교류형 시스템 '하우스피탈(House+Hospital)'을 제안했다. 노인의 건강수명을 연장하고 청년층의 경제적 부담을 완화하는 아이디어를 높게 평가받아 우수상으로 선정됐다.

1일 오후 대전 본원에서 열린 시상식에서 대상 500만 원, 최우수상 300만 원, 우수상 각 100만 원의 상금과 총장상이 수여됐다.공모전을 총괄한 서용석 국가미래전략기술 정책연구소장은 "이번 공모에는 인구 위기와 관련해 전문가들이 간과하거나 놓치고 있었던 문제에 대한 다양한 아이디어와 해결 방안이 제시된 것은 물론 청년 세대들이 고령 세대와의 연대와 상생을 고민하고 있다는 점이 인상적이었다"라고 평가했다. 서 소장은 이어 "이번에 제시된 아이디어들이 실제 R&D로 추진될 수 있도록 과기부나 보건복지부에 제안할 예정"이라고 덧붙였다.

2024.07.02 조회수 883 세계적 나노 석학들과 ‘ACS 나노 서밋 2024’ 개최

우리 대학이 최근 각광 받는 뉴로모픽 컴퓨팅, 차세대 이차전지, 고효율 태양전지, 광촉매, CO2 전환 기술을 포함한 미래 유망 나노 소재의 최신 연구 동향을 알아보고 비전을 전망하는 'ACS 나노 서밋 2024를 개최했다.7월 1일부터 이틀간 대전 본원에서 열린 이번 행사에는 나노재료과학 분야의 권위 있는 학술지인 'ACS 나노'의 편집위원단 18인이 대거 참여했다.

우리 대학 신소재공학과는 2020년부터 차세대 유망 소재 분야의 세계적인 석학들을 초청해 혁신적인 성과를 공유하는 '이머징 소재 심포지엄'을 매년 개최해 국내·외 학계에서 명성을 얻어왔다. 올해는 'ACS 나노'의 서밋 행사와 협력해 유망 나노 소재 최신 연구를 생생히 전달했다.

특히, 행사 첫날인 1일 오전에는 플렉서블 및 나노바이오 소재 분야의 글로벌 석학으로 손꼽히는 시아오동 첸(Xiadong Chen) 난양공대 교수가 '고신뢰성 유연 소자 제조'를 주제로 강연했다.

이와 함께, 17인의 'ACS 나노' 편집장이 ▴인간의 오감 모사를 위한 나노 소재의 생체 적용 방안을 다룬 나노기술 및 웨어러블·뉴로모픽 전자소자 세션 ▴차세대 나노 신소재의 활용을 다룬 바이오 및 나노 소재 세션 ▴이차전지 및 태양전지 분야를 선도할 나노 신소재 개발에 대한 이머징 기능성 소재 세션 ▴에너지 소재 혁신 세션 등 총 4개 세션에서 강연하고, 9인의 우리 대학 신소재공학과 교수가 교내에서 연구 중인 나노 신기술을 청중과 공유했다. 대학원생들의 우수한 연구 성과를 알리는 포스터 세션 및 우수 발표 시상을 준비해 학생들이 국제학술지 편집장들과 적극적으로 교류할 수 있는 자리도 마련되었다.

행사 총괄을 맡은 김일두 신소재공학과 교수(ACS Nano 총괄 편집장)는 "이번 서밋은 이틀간 현장과 온라인을 합해 8만 7천명 이상의 국내·외 유수 연구진이 참여했다"라며, "최신 연구에 대한 강연과 토론을 자양분 삼아 나노과학 분야의 발전과 활발한 국제 공동연구를 도모하는 것은 물론, 우리 대학이 가진 신흥 유망 소재 분야 연구의 저력을 널리 알려 학교의 국제적 위상이 함께 높아진 행사였다"라고 전했다.'ACS 나노 서밋 2024'는 화학, 물리학, 생물학, 재료과학 관련 공학 분야의 최신 연구 동향에 관심이 있는 연구자라면 누구나 참석할 수 있는 무료 행사로 ACS 유튜브 채널에서 전 세계 실시간 중계됐다.

'ACS 나노'는 미국화학회(American Chemical Society, ACS)에서 2007년부터 발간하고 있는 나노분야 월간 학술지다. 나노구조 합성, 나노과학 이론, 나노 생명공학 및 나노물질 설계 관련 혁신적인 최신 연구를 폭넓게 소개하고 있다. 연간 2000편의 논문 발표, 총 인용 수 22만여 회, 논문 다운로드 횟수 약 1천 4백만 회, 저널 임팩트 팩터(Journal Impact factor: 학술지에 출판된 논문의 연간 평균 인용 수) 15.8을 기록해 나노과학 및 나노기술 분야에서 1위로 꼽히는 국제적인 권위 학술지다.한편, 우리 대학 신소재공학과는 '2024 QS 세계대학평가 학과별 순위'에서 전 세계 대학 중 21위, 국내 대학 1위를 차지한 바 있다.

2024.07.02 조회수 731

세계적 나노 석학들과 ‘ACS 나노 서밋 2024’ 개최

우리 대학이 최근 각광 받는 뉴로모픽 컴퓨팅, 차세대 이차전지, 고효율 태양전지, 광촉매, CO2 전환 기술을 포함한 미래 유망 나노 소재의 최신 연구 동향을 알아보고 비전을 전망하는 'ACS 나노 서밋 2024를 개최했다.7월 1일부터 이틀간 대전 본원에서 열린 이번 행사에는 나노재료과학 분야의 권위 있는 학술지인 'ACS 나노'의 편집위원단 18인이 대거 참여했다.

우리 대학 신소재공학과는 2020년부터 차세대 유망 소재 분야의 세계적인 석학들을 초청해 혁신적인 성과를 공유하는 '이머징 소재 심포지엄'을 매년 개최해 국내·외 학계에서 명성을 얻어왔다. 올해는 'ACS 나노'의 서밋 행사와 협력해 유망 나노 소재 최신 연구를 생생히 전달했다.

특히, 행사 첫날인 1일 오전에는 플렉서블 및 나노바이오 소재 분야의 글로벌 석학으로 손꼽히는 시아오동 첸(Xiadong Chen) 난양공대 교수가 '고신뢰성 유연 소자 제조'를 주제로 강연했다.