%EB%B0%95%EC%9A%A9%EA%B7%BC

-

인공지능 결합한 홀로그래픽 현미경 기술 총망라

의생명공학 연구에 일반적으로 사용되는 현미경 기술들은 염색이나 유전자 조작을 해야만 관찰할 수 있다는 한계가 있다. 하지만 염색이 된 세포들은 치료 목적으로 활용할 수 없어 세포나 조직을 살아있는 상태 그대로 관찰할 수 있는 홀로그래픽 현미경과 이를 체계적으로 분석할 수 있는 인공지능을 결합한 의생명공학 연구의 활용 방안 및 문제점에 대한 분석이 필요하다.

우리 대학 물리학과 박용근 교수 연구팀이 국제 학술지 `네이처 메소드(Nature Methods)'에 홀로그래픽 현미경과 인공지능 융합 연구 방법론을 조망한 견해 (perspective)를 게재했다고 14일 전했다.

연구팀은 기존 현미경 기술 대비 홀로그래픽 현미경의 이미지 복원 기술이 시간을 많이 필요하고 전처리 없이 세포나 조직을 찍을 수 있다는 장점이 있지만, 대신에 그만큼 결과물 분석에 많은 시간과 노력을 들여야 한다고도 분석했다.

박용근 교수 연구팀은 이런 문제점을 홀로그래픽 현미경과 인공지능과의 통합을 통해 해결할 수 있다는 방법론을 제시했다. 지난 수년간, 홀로그래픽 현미경과 인공지능을 결합해 의생명공학 연구에 혁신을 일으킨 내용들이 잇달아 국제 학술지에 발표됐다. 인공지능을 통해 홀로그래픽 이미지를 복원하고, 세포의 종류와 상태를 구분하고, 염색 없이 측정된 결과물에 가상으로 염색 정보를 재생산 해내는 등의 연구를 통해 연구팀은 기존의 홀로그래픽 현미경 기술의 효율을 극대화했다.

홀로그래픽 현미경 기술 소개에 더불어 인공지능의 결합이 광범위한 의생명공학 연구에 활용돼 온 내용을 총망라한 이번 리뷰 논문은 제시된 방법론의 혁신성을 인정받아 생명과학 분야의 권위 학술지인 `네이처 메소드(Nature Methods)'에 지난 10월 24일 자 출판됐다. (논문명: Artificial intelligence-enabled Quantitative Phase Imaging Methods for Life Sciences)

제1 저자인 물리학과 박주연 학생은 "홀로그래픽 현미경에 인공지능을 결합하면, 의생명공학 연구의 효율을 기하급수적으로 높일 수 있다ˮ며, "이번 리뷰 논문을 통해 이 융합 기술이 더욱 활발하게 개발됨과 동시에 더욱 다양한 의생명공학 연구에 활용될 것ˮ이라고 기대했다.

한편 이번 논문은 캘리포니아대학교 로스앤젤레스(UCLA) 아이도간 오즈칸(Aydogan Ozcan) 교수팀, 토모큐브(Tomocube) 인공지능 연구팀과 공동 집필했으며, 연구재단의 리더연구사업, 과학기술정보통신부의 홀로그램핵심기술지원사업, 나노 및 소재 기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.11.14 조회수 1715

인공지능 결합한 홀로그래픽 현미경 기술 총망라

의생명공학 연구에 일반적으로 사용되는 현미경 기술들은 염색이나 유전자 조작을 해야만 관찰할 수 있다는 한계가 있다. 하지만 염색이 된 세포들은 치료 목적으로 활용할 수 없어 세포나 조직을 살아있는 상태 그대로 관찰할 수 있는 홀로그래픽 현미경과 이를 체계적으로 분석할 수 있는 인공지능을 결합한 의생명공학 연구의 활용 방안 및 문제점에 대한 분석이 필요하다.

우리 대학 물리학과 박용근 교수 연구팀이 국제 학술지 `네이처 메소드(Nature Methods)'에 홀로그래픽 현미경과 인공지능 융합 연구 방법론을 조망한 견해 (perspective)를 게재했다고 14일 전했다.

연구팀은 기존 현미경 기술 대비 홀로그래픽 현미경의 이미지 복원 기술이 시간을 많이 필요하고 전처리 없이 세포나 조직을 찍을 수 있다는 장점이 있지만, 대신에 그만큼 결과물 분석에 많은 시간과 노력을 들여야 한다고도 분석했다.

박용근 교수 연구팀은 이런 문제점을 홀로그래픽 현미경과 인공지능과의 통합을 통해 해결할 수 있다는 방법론을 제시했다. 지난 수년간, 홀로그래픽 현미경과 인공지능을 결합해 의생명공학 연구에 혁신을 일으킨 내용들이 잇달아 국제 학술지에 발표됐다. 인공지능을 통해 홀로그래픽 이미지를 복원하고, 세포의 종류와 상태를 구분하고, 염색 없이 측정된 결과물에 가상으로 염색 정보를 재생산 해내는 등의 연구를 통해 연구팀은 기존의 홀로그래픽 현미경 기술의 효율을 극대화했다.

홀로그래픽 현미경 기술 소개에 더불어 인공지능의 결합이 광범위한 의생명공학 연구에 활용돼 온 내용을 총망라한 이번 리뷰 논문은 제시된 방법론의 혁신성을 인정받아 생명과학 분야의 권위 학술지인 `네이처 메소드(Nature Methods)'에 지난 10월 24일 자 출판됐다. (논문명: Artificial intelligence-enabled Quantitative Phase Imaging Methods for Life Sciences)

제1 저자인 물리학과 박주연 학생은 "홀로그래픽 현미경에 인공지능을 결합하면, 의생명공학 연구의 효율을 기하급수적으로 높일 수 있다ˮ며, "이번 리뷰 논문을 통해 이 융합 기술이 더욱 활발하게 개발됨과 동시에 더욱 다양한 의생명공학 연구에 활용될 것ˮ이라고 기대했다.

한편 이번 논문은 캘리포니아대학교 로스앤젤레스(UCLA) 아이도간 오즈칸(Aydogan Ozcan) 교수팀, 토모큐브(Tomocube) 인공지능 연구팀과 공동 집필했으며, 연구재단의 리더연구사업, 과학기술정보통신부의 홀로그램핵심기술지원사업, 나노 및 소재 기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.11.14 조회수 1715 -

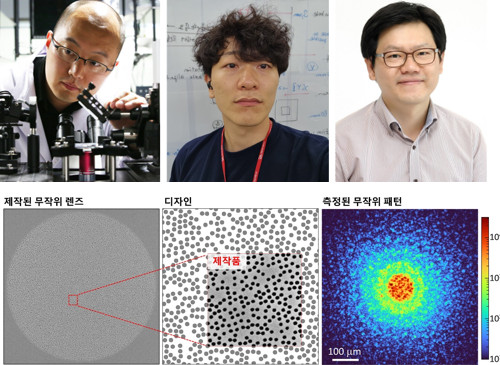

마스크 하나로 선명한 3D 홀로그래픽 센서 구현

일반카메라에 비해 홀로그래픽 카메라는 물체의 3D 정보를 획득하는 능력 덕분에 현실감 있는 영상을 제공한다. 하지만 기존 홀로그래픽 카메라 기술은 광파(光波)의 간섭 현상을 이용하여 빛의 파장·굴절률 등을 측정하는 장치인 간섭계를 사용하여 복잡하고 주변 환경에 민감한 단점이 있다.

우리 대학 물리학과 박용근 교수 연구팀이 3차원 홀로그래피 이미징 센서 기술의 새로운 도약을 이뤘다고 23일 발표했다.

연구팀은 복잡한 간섭계를 사용하지 않는 혁신적인 홀로그래피 카메라 기술을 발표했다. 이 기술은 마스크를 이용해 빛의 위상 정보를 정밀하게 측정하며, 이에 따라 물체의 3D 정보를 더욱 정확하게 재구성할 수 있다.

연구팀은 제시한 혁신적인 방법은 수학적으로 특정 조건을 만족하는 마스크를 일반 카메라에 추가하고, 이를 통해 측정한 레이저 산란광을 컴퓨터 상에서 분석하는 방식이다. 복잡한 간섭계가 필요하지 않고, 더욱 단순화된 광학 시스템을 통해 빛의 위상 정보를 효과적으로 획득한다. 이 기술에서는 물체 뒤 위치한 두 렌즈 사이의 특별한 마스크가 중요한 역할을 한다. 이 마스크는 빛의 특정 부분을 선별적으로 필터링하며, 렌즈를 통과하는 빛의 강도는 일반적인 상업용 카메라로 측정될 수 있다. 이 기술은 카메라로부터 받아온 이미지 데이터와 마스크의 독특한 패턴을 결합해, 알고리즘 처리를 통해 물체의 세밀한 3D 정보를 복원한다.

이러한 방식은 어떤 위치의 물체든 선명하게 3차원으로 촬영하는 능력을 갖추고 있다. 실제 구현을 위해서는, 일반적인 이미지 센서에 단순한 디자인의 마스크를 추가하는 것으로 레이저 홀로그래피 3D 이미지 센서 구현이 가능하다. 이에 따라 광학 시스템의 설계와 제작이 더욱 간편해진다. 특히 이 새로운 기술은 빠른 움직임의 물체에도 선명한 홀로그래픽 이미지 촬영이 가능해 활용 범위가 넓어질 것으로 예상된다.

물리학과 오정훈 박사가 제1 저자로 참여한 이 연구 결과는 국제적인 학술지 '네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications)' 8월 12일 字에 출판됐다. (논문명: Non-interferometric stand-alone single-shot holographic camera using reciprocal diffractive imaging)

제1 저자인 물리학과 오정훈 박사는 “제안하는 홀로그래픽 카메라의 모듈은 일반 카메라에 필터를 추가하는 방식으로 구현될 수 있으므로, 실용화된다면 일상생활에서 비전문가가 손쉽게 사용할 수 있을 것이다”라며, “특히 기존의 원격 감지 기술들을 대체할 수 있다는 높은 잠재력을 가지고 있다”라고 말했다.

한편 이번 연구는 연구재단의 리더연구사업, 과학기술정보통신부의 홀로그램핵심기술지원사업, 나노 및 소재 기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.08.23 조회수 2325

마스크 하나로 선명한 3D 홀로그래픽 센서 구현

일반카메라에 비해 홀로그래픽 카메라는 물체의 3D 정보를 획득하는 능력 덕분에 현실감 있는 영상을 제공한다. 하지만 기존 홀로그래픽 카메라 기술은 광파(光波)의 간섭 현상을 이용하여 빛의 파장·굴절률 등을 측정하는 장치인 간섭계를 사용하여 복잡하고 주변 환경에 민감한 단점이 있다.

우리 대학 물리학과 박용근 교수 연구팀이 3차원 홀로그래피 이미징 센서 기술의 새로운 도약을 이뤘다고 23일 발표했다.

연구팀은 복잡한 간섭계를 사용하지 않는 혁신적인 홀로그래피 카메라 기술을 발표했다. 이 기술은 마스크를 이용해 빛의 위상 정보를 정밀하게 측정하며, 이에 따라 물체의 3D 정보를 더욱 정확하게 재구성할 수 있다.

연구팀은 제시한 혁신적인 방법은 수학적으로 특정 조건을 만족하는 마스크를 일반 카메라에 추가하고, 이를 통해 측정한 레이저 산란광을 컴퓨터 상에서 분석하는 방식이다. 복잡한 간섭계가 필요하지 않고, 더욱 단순화된 광학 시스템을 통해 빛의 위상 정보를 효과적으로 획득한다. 이 기술에서는 물체 뒤 위치한 두 렌즈 사이의 특별한 마스크가 중요한 역할을 한다. 이 마스크는 빛의 특정 부분을 선별적으로 필터링하며, 렌즈를 통과하는 빛의 강도는 일반적인 상업용 카메라로 측정될 수 있다. 이 기술은 카메라로부터 받아온 이미지 데이터와 마스크의 독특한 패턴을 결합해, 알고리즘 처리를 통해 물체의 세밀한 3D 정보를 복원한다.

이러한 방식은 어떤 위치의 물체든 선명하게 3차원으로 촬영하는 능력을 갖추고 있다. 실제 구현을 위해서는, 일반적인 이미지 센서에 단순한 디자인의 마스크를 추가하는 것으로 레이저 홀로그래피 3D 이미지 센서 구현이 가능하다. 이에 따라 광학 시스템의 설계와 제작이 더욱 간편해진다. 특히 이 새로운 기술은 빠른 움직임의 물체에도 선명한 홀로그래픽 이미지 촬영이 가능해 활용 범위가 넓어질 것으로 예상된다.

물리학과 오정훈 박사가 제1 저자로 참여한 이 연구 결과는 국제적인 학술지 '네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications)' 8월 12일 字에 출판됐다. (논문명: Non-interferometric stand-alone single-shot holographic camera using reciprocal diffractive imaging)

제1 저자인 물리학과 오정훈 박사는 “제안하는 홀로그래픽 카메라의 모듈은 일반 카메라에 필터를 추가하는 방식으로 구현될 수 있으므로, 실용화된다면 일상생활에서 비전문가가 손쉽게 사용할 수 있을 것이다”라며, “특히 기존의 원격 감지 기술들을 대체할 수 있다는 높은 잠재력을 가지고 있다”라고 말했다.

한편 이번 연구는 연구재단의 리더연구사업, 과학기술정보통신부의 홀로그램핵심기술지원사업, 나노 및 소재 기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.08.23 조회수 2325 -

엑스선 현미경 해상도 한계 극복

엑스선 현미경은 대부분 물질을 투과하는 장점이 있어 흉부 엑스선이나 CT 촬영을 통해 신체 내부 장기와 골격을 비침습적으로 관찰할 수 있다. 최근에는 반도체, 배터리의 내부 구조를 나노스케일에서 정밀하게 관찰하기 위해 엑스선 영상 기술의 해상도를 높이려는 연구들이 활발하게 진행되고 있다.

우리 대학 물리학과 박용근 교수 연구팀이 포항가속기연구소 임준 박사 연구팀과 공동연구를 통해 기존 엑스선 현미경의 해상도 한계를 극복할 수 있는 원천 기술 개발에 성공했다고 12일(수) 밝혔다.

물리학과 이겨레 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 광학 및 광자학의 세계적인 학술지인 `라이트: 사이언스 앤 어플리케이션 (Light: Science and Application)' 4월 7일 字에 출판됐다. (논문명: Direct high-resolution X-ray imaging exploiting pseudorandomness).

엑스선 나노 현미경은 굴절 렌즈가 없어 렌즈 대용으로 동심원 회절판(zone plate)이라 불리는 원형 모양의 격자를 사용한다. 동심원 회절판을 사용하여 얻어지는 영상의 해상도는 회절판 나노구조의 제작 품질에 의해 결정된다. 이러한 나노구조를 제작하고 유지하는 것은 여러 가지 어려움이 있으며, 이러한 한계가 엑스선 현미경의 해상도 한계를 결정했다.

연구팀은 이 문제를 극복하기 위해 새로운 엑스선 나노 현미경 기술을 개발했다. 연구팀이 제안한 엑스선 렌즈는 얇은 텅스텐 필름에 수많은 구멍을 뚫은 형태로, 입사되는 엑스선을 회절시켜 무작위적인 회절 패턴을 생성한다. 연구팀은 역설적이게도 이러한 무작위적 회절 패턴 속에 시료의 고해상도 정보가 온전히 들어있음을 수학적으로 규명하였으며, 실제 그 시료 정보를 추출하여 영상화하는데 성공하였다.

이러한 무작위 회절의 수학적 성질을 활용한 영상기법은 지난 2016년 이겨레 박사와 박용근 교수가 세계 최초로 제안하고 가시광 대역에서 구현한 기술로서, 당시 네이처 커뮤니케이션즈紙 Lee, KyeoReh, and YongKeun Park. "Exploiting the speckle-correlation scattering matrix for a compact reference-free holographic image sensor." Nature communications 7.1 (2016): 13359. 에 보고된 바 있다. 이번 연구는 해당 선행연구 결과를 엑스선 영역의 난제를 푸는 데 활용한 것이다.

구성된 시료의 영상의 해상도는 사용한 무작위 렌즈에 식각된 패턴의 크기와 직접적인 상관이 없다. 이러한 아이디어를 바탕으로 연구팀은 300 나노미터(nm) 지름의 원형 패턴으로 제작한 무작위 렌즈를 활용해 14 나노미터(nm) 해상도(대략 코로나 바이러스의 7분의 1 크기)의 영상을 취득하는 데 성공했다.

연구팀이 개발한 영상기술은 기존 동심원 회절판 제작상의 문제에 가로막혀 있던 엑스선 나노 현미경 해상도를 그 이상으로 끌어 올릴 수 있는 핵심 기반 기술이다.

제1 저자이자 공동교신저자인 우리 대학 물리학과 이겨레 박사는 “이번 연구에서는 14 나노미터(nm) 해상도에 그쳤지만, 차세대 엑스선 광원과 고성능 엑스선 검출기를 활용한다면, 기존 엑스선 나노 영상의 해상도를 넘어서 전자현미경의 해상도 수준인 1 나노미터 부근까지 근접할 수 있을 것이라 예상한다”라며“전자현미경과는 달리 엑스선은 시료를 훼손하지 않으면서 내부 구조를 관찰할 수 있으므로, 반도체 검수와 같은 비침습적 나노구조 관찰에 새로운 표준을 제시할 수 있을 것이다”라고 말했다.

공동교신저자인 포항가속기연구소 임준 박사는 “같은 맥락에서, 개발된 영상기술은 충북 오창에 신설되는 4세대 다목적방사광가속기에서 크게 성능이 증대될 수 있을 것으로 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 리더연구사업과 세종과학펠로우십의 지원을 받아 수행됐다.

2023.04.12 조회수 3208

엑스선 현미경 해상도 한계 극복

엑스선 현미경은 대부분 물질을 투과하는 장점이 있어 흉부 엑스선이나 CT 촬영을 통해 신체 내부 장기와 골격을 비침습적으로 관찰할 수 있다. 최근에는 반도체, 배터리의 내부 구조를 나노스케일에서 정밀하게 관찰하기 위해 엑스선 영상 기술의 해상도를 높이려는 연구들이 활발하게 진행되고 있다.

우리 대학 물리학과 박용근 교수 연구팀이 포항가속기연구소 임준 박사 연구팀과 공동연구를 통해 기존 엑스선 현미경의 해상도 한계를 극복할 수 있는 원천 기술 개발에 성공했다고 12일(수) 밝혔다.

물리학과 이겨레 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 광학 및 광자학의 세계적인 학술지인 `라이트: 사이언스 앤 어플리케이션 (Light: Science and Application)' 4월 7일 字에 출판됐다. (논문명: Direct high-resolution X-ray imaging exploiting pseudorandomness).

엑스선 나노 현미경은 굴절 렌즈가 없어 렌즈 대용으로 동심원 회절판(zone plate)이라 불리는 원형 모양의 격자를 사용한다. 동심원 회절판을 사용하여 얻어지는 영상의 해상도는 회절판 나노구조의 제작 품질에 의해 결정된다. 이러한 나노구조를 제작하고 유지하는 것은 여러 가지 어려움이 있으며, 이러한 한계가 엑스선 현미경의 해상도 한계를 결정했다.

연구팀은 이 문제를 극복하기 위해 새로운 엑스선 나노 현미경 기술을 개발했다. 연구팀이 제안한 엑스선 렌즈는 얇은 텅스텐 필름에 수많은 구멍을 뚫은 형태로, 입사되는 엑스선을 회절시켜 무작위적인 회절 패턴을 생성한다. 연구팀은 역설적이게도 이러한 무작위적 회절 패턴 속에 시료의 고해상도 정보가 온전히 들어있음을 수학적으로 규명하였으며, 실제 그 시료 정보를 추출하여 영상화하는데 성공하였다.

이러한 무작위 회절의 수학적 성질을 활용한 영상기법은 지난 2016년 이겨레 박사와 박용근 교수가 세계 최초로 제안하고 가시광 대역에서 구현한 기술로서, 당시 네이처 커뮤니케이션즈紙 Lee, KyeoReh, and YongKeun Park. "Exploiting the speckle-correlation scattering matrix for a compact reference-free holographic image sensor." Nature communications 7.1 (2016): 13359. 에 보고된 바 있다. 이번 연구는 해당 선행연구 결과를 엑스선 영역의 난제를 푸는 데 활용한 것이다.

구성된 시료의 영상의 해상도는 사용한 무작위 렌즈에 식각된 패턴의 크기와 직접적인 상관이 없다. 이러한 아이디어를 바탕으로 연구팀은 300 나노미터(nm) 지름의 원형 패턴으로 제작한 무작위 렌즈를 활용해 14 나노미터(nm) 해상도(대략 코로나 바이러스의 7분의 1 크기)의 영상을 취득하는 데 성공했다.

연구팀이 개발한 영상기술은 기존 동심원 회절판 제작상의 문제에 가로막혀 있던 엑스선 나노 현미경 해상도를 그 이상으로 끌어 올릴 수 있는 핵심 기반 기술이다.

제1 저자이자 공동교신저자인 우리 대학 물리학과 이겨레 박사는 “이번 연구에서는 14 나노미터(nm) 해상도에 그쳤지만, 차세대 엑스선 광원과 고성능 엑스선 검출기를 활용한다면, 기존 엑스선 나노 영상의 해상도를 넘어서 전자현미경의 해상도 수준인 1 나노미터 부근까지 근접할 수 있을 것이라 예상한다”라며“전자현미경과는 달리 엑스선은 시료를 훼손하지 않으면서 내부 구조를 관찰할 수 있으므로, 반도체 검수와 같은 비침습적 나노구조 관찰에 새로운 표준을 제시할 수 있을 것이다”라고 말했다.

공동교신저자인 포항가속기연구소 임준 박사는 “같은 맥락에서, 개발된 영상기술은 충북 오창에 신설되는 4세대 다목적방사광가속기에서 크게 성능이 증대될 수 있을 것으로 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 리더연구사업과 세종과학펠로우십의 지원을 받아 수행됐다.

2023.04.12 조회수 3208 -

인공지능 이용해 3차원 홀로그래피 현미경의 박테리아 신속 식별 기술 개발

우리 대학 물리학과 박용근 교수 연구팀이 홀로그래피 현미경과 인공지능을 이용한 신속 박테리아 병원균 식별 기술을 개발했다고 27일 밝혔다.

병원균의 조기 식별은 감염질환 치료에 필수적이다. 치명적인 상태로 진행되기 전에 감염균에 맞는 효과적인 항생제의 선택과 투여가 가능해지기 때문이다. 하지만 현재의 일상적 병원균 식별은 통상 수일이 소요된다. 이로 인해 감염 초기 식별 결과 없이 실증적인 처방으로 항생제를 투여하는 사례가 빈번하며, 이로 인해 패혈증의 경우 치명률이 50%에 달하며 항생제 남용으로 인한 슈퍼박테리아 문제도 발생한다.

기존 방법으로 병원균 식별이 오래 걸리는 원인은 긴 박테리아 배양 시간이다. 질량 분석기로 대표되는 식별 기술들은 일정량 이상의 박테리아 표본이 확보되어야 균종과 관련된 분자적 신호를 검출할 수 있다. 이로 인해, 환자에서 추출한 시편을 하루 이상 배양해야만 검출이 될 정도의 박테리아 개수가 확보된다.

광학 분야의 저명 학술지인 `빛: 과학과 응용(Light: Science & Applications), (IF = 17.782)'에 게재된 이번 연구(논문명: Rapid species identification of pathogenic bacteria from a minute quantity exploiting three-dimensional quantitative phase imaging and artificial neural network)에서 박용근 교수 연구팀은 3차원 홀로그래피 현미경과 인공지능 알고리즘을 활용해서 단일 세포 수준의 표본으로도 병원균의 균종을 정확히 알아낼 수 있음을 입증했다.

홀로그래피 현미경으로 측정되는 3차원 굴절률 영상 정보에 내재된 균종과 관련된 특성을 인공지능 알고리즘으로 학습해 종을 구분하는 것이 핵심 아이디어다. 연구팀은 종별로 500개 이상의 박테리아의 3차원 굴절률 영상을 측정했고, 이를 인공지능 신경망을 통해 학습시켰다.

연구팀은 개발한 방법을 이용해 주요한 혈액 감염균을 신속하게 식별함으로써 실제 진단에도 응용될 가능성을 검증했다. 구체적으로 그람 음성 및 양성, 구균 및 간균을 모두 포함한 총 19가지 균종으로 혈액 감염 사례의 90% 이상의 원인이 되는 균들이다. 한 개의 병원균 혹은 병원균 덩어리를 측정한 단일 3차원 굴절률 영상에서는 약 82.5%의 정확도로 균종 판별이 가능했다. 연구팀은 또한 여러 영상을 확보할 수 있을 때 정확도가 증가해, 7개의 박테리아 영상이 확보된다면 99.9%의 정확도를 얻을 수 있었다.

연구진의 책임자이자 논문의 교신저자인 박용근 교수는 "홀로그래피 현미경의 세포 감별 능력을 인공지능으로 극대화해 감염 진단 기술로서의 가능성을 확인한 것이 의미ˮ라고 말했다. 제1 저자인 물리학과 김건 박사과정 학생은 "100,000분의 1 수준의 표본량으로도 질량 분석기의 균종 검출률과 비슷한 정확도를 얻었고 환자 시편에서 다양한 병원균을 식별하는 플랫폼 기술이 될 것으로 기대된다ˮ라고 덧붙였다.

이번 연구는 KAIST-삼성서울병원-토모큐브 팀의 수년간의 공동 연구를 통해 진행됐다. 물리학과 박용근 교수 연구팀의 기술에 다양한 기관의 경험과 비전을 반영함으로써 완성할 수 있었다. 삼성서울병원 진단검사의학과 이남용 교수, 진단검사의학과 허희재 교수, 감염내과 정두련 교수 연구팀, 서울성모병원 진단검사의학과 유인영 교수, 분당 차병원 응급의학과 김규석 교수, 우리 대학 나노과학기술대학원 정현정 교수 등 다양한 분야와 기관이 모여, 실험적 검증을 효과적으로 진행할 수 있었다. 또한 KAIST 교원 창업 기업인 ㈜토모큐브의 3차원 홀로그래피 기술 지원도 필수적인 역할을 했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 창의연구사업, 과학기술일자리진흥원의 지원을 받아 수행됐다.

2022.06.27 조회수 4802

인공지능 이용해 3차원 홀로그래피 현미경의 박테리아 신속 식별 기술 개발

우리 대학 물리학과 박용근 교수 연구팀이 홀로그래피 현미경과 인공지능을 이용한 신속 박테리아 병원균 식별 기술을 개발했다고 27일 밝혔다.

병원균의 조기 식별은 감염질환 치료에 필수적이다. 치명적인 상태로 진행되기 전에 감염균에 맞는 효과적인 항생제의 선택과 투여가 가능해지기 때문이다. 하지만 현재의 일상적 병원균 식별은 통상 수일이 소요된다. 이로 인해 감염 초기 식별 결과 없이 실증적인 처방으로 항생제를 투여하는 사례가 빈번하며, 이로 인해 패혈증의 경우 치명률이 50%에 달하며 항생제 남용으로 인한 슈퍼박테리아 문제도 발생한다.

기존 방법으로 병원균 식별이 오래 걸리는 원인은 긴 박테리아 배양 시간이다. 질량 분석기로 대표되는 식별 기술들은 일정량 이상의 박테리아 표본이 확보되어야 균종과 관련된 분자적 신호를 검출할 수 있다. 이로 인해, 환자에서 추출한 시편을 하루 이상 배양해야만 검출이 될 정도의 박테리아 개수가 확보된다.

광학 분야의 저명 학술지인 `빛: 과학과 응용(Light: Science & Applications), (IF = 17.782)'에 게재된 이번 연구(논문명: Rapid species identification of pathogenic bacteria from a minute quantity exploiting three-dimensional quantitative phase imaging and artificial neural network)에서 박용근 교수 연구팀은 3차원 홀로그래피 현미경과 인공지능 알고리즘을 활용해서 단일 세포 수준의 표본으로도 병원균의 균종을 정확히 알아낼 수 있음을 입증했다.

홀로그래피 현미경으로 측정되는 3차원 굴절률 영상 정보에 내재된 균종과 관련된 특성을 인공지능 알고리즘으로 학습해 종을 구분하는 것이 핵심 아이디어다. 연구팀은 종별로 500개 이상의 박테리아의 3차원 굴절률 영상을 측정했고, 이를 인공지능 신경망을 통해 학습시켰다.

연구팀은 개발한 방법을 이용해 주요한 혈액 감염균을 신속하게 식별함으로써 실제 진단에도 응용될 가능성을 검증했다. 구체적으로 그람 음성 및 양성, 구균 및 간균을 모두 포함한 총 19가지 균종으로 혈액 감염 사례의 90% 이상의 원인이 되는 균들이다. 한 개의 병원균 혹은 병원균 덩어리를 측정한 단일 3차원 굴절률 영상에서는 약 82.5%의 정확도로 균종 판별이 가능했다. 연구팀은 또한 여러 영상을 확보할 수 있을 때 정확도가 증가해, 7개의 박테리아 영상이 확보된다면 99.9%의 정확도를 얻을 수 있었다.

연구진의 책임자이자 논문의 교신저자인 박용근 교수는 "홀로그래피 현미경의 세포 감별 능력을 인공지능으로 극대화해 감염 진단 기술로서의 가능성을 확인한 것이 의미ˮ라고 말했다. 제1 저자인 물리학과 김건 박사과정 학생은 "100,000분의 1 수준의 표본량으로도 질량 분석기의 균종 검출률과 비슷한 정확도를 얻었고 환자 시편에서 다양한 병원균을 식별하는 플랫폼 기술이 될 것으로 기대된다ˮ라고 덧붙였다.

이번 연구는 KAIST-삼성서울병원-토모큐브 팀의 수년간의 공동 연구를 통해 진행됐다. 물리학과 박용근 교수 연구팀의 기술에 다양한 기관의 경험과 비전을 반영함으로써 완성할 수 있었다. 삼성서울병원 진단검사의학과 이남용 교수, 진단검사의학과 허희재 교수, 감염내과 정두련 교수 연구팀, 서울성모병원 진단검사의학과 유인영 교수, 분당 차병원 응급의학과 김규석 교수, 우리 대학 나노과학기술대학원 정현정 교수 등 다양한 분야와 기관이 모여, 실험적 검증을 효과적으로 진행할 수 있었다. 또한 KAIST 교원 창업 기업인 ㈜토모큐브의 3차원 홀로그래피 기술 지원도 필수적인 역할을 했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 창의연구사업, 과학기술일자리진흥원의 지원을 받아 수행됐다.

2022.06.27 조회수 4802 -

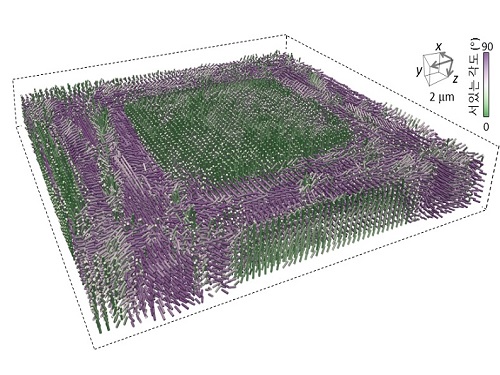

물리학 난제였던 유전율 텐서 측정 구현

우리 대학 물리학과 박용근 교수 연구팀이 기존에는 이론조차 존재하지 않았던 물리학 난제 중 하나인 유전율 텐서의 3차원 단층 촬영 방법을 개발했다고 4일 밝혔다.

유전율 텐서는 빛과 물질의 상호작용을 근본적으로 기술하는, 물질의 광학적 이방성(異方性, 방향에 따라 달라 보이는 특성)을 정량적으로 표현할 수 있는 중요한 물리량이다. 유전율은 고등학교 물리학에서도 다루는 기본적인 개념이지만, 지금까지 3차원 유전율 텐서를 실험적으로 측정할 수 있는 방법이 존재하지 않았다. 병리학, 재료과학, 연성물질 과학, 또는 디스플레이 등 다양한 분야에서 갖는 중요성에도 불구하고, 직접적으로 측정할 방법이 없다는 한계가 있었다. 현재까지도 3차원 광학적 이방성은 2차원 편광현미경 측정 및 시뮬레이션을 통해 부정확하게 추정할 수밖에 없다.

3차원 유전율 텐서의 측정은 물리학, 광학 분야의 오래된 난제 중 하나였다. 1967년 광학적 이방성을 무시하고 유전율 텐서를 3차원 굴절률 수치로 단순화하여 측정하는 기술이 발명돼 지난 50여 년간 빠르게 성장하고 상용화까지 성공했지만, 여전히 3차원 유전율 텐서를 측정하는 방법은 개발되지 못했다.

여태껏 이 문제가 풀리지 못했던 까닭은, 3개의 고유치를 가지는 유전율 텐서를 측정하기에는 빛의 편광 방향 자유도가 2개로 제한되기 때문이다.

재료과학 분야 최고 권위지인 `네이처 머티리얼즈(Nature Materials, IF 43.84)'에 3일 발표된 이번 연구(논문명: Tomographic measurements of dielectric tensors at optical frequency)에서 연구팀은 이러한 한계를 극복하고 광학적 이방성 구조의 3차원 유전율 텐서 단층 촬영 이론을 개발해 구현하는 데 성공했다.

기존의 고정관념에서 벗어나, 빛의 방향을 살짝 틀어주어 중첩된 정보를 활용하면, 편광 방향 자유도를 3개로 늘려서 유전율 텐서의 3개 고유치를 모두 구할 수 있다는 점에 착안한 것이 연구진의 핵심 아이디어다. 이렇게 3개의 편광 자유도를 제어하는 것과 동시에, 병원에서 사용하는 엑스레이, 컴퓨터단층(CT) 촬영처럼, 여러 각도에서 광학적 이방성 구조를 홀로그래피 현미경을 개발하여 촬영함으로써 3차원 유전율 텐서를 직접적으로 측정했다.

연구팀은 개발된 방법을 이용해 뒤틀린 네마틱 (twisted nematic) 액정과 같은 잘 알려진 3차원 광학적 이방체의 3차원 유전율 텐서를 성공적으로 측정함으로써 기술의 구현을 입증했다. 더 나아가 열적 비평형 상태로 성장-소멸-융합하는 액정 동역학, 반복되는 위상학적 특이점 구조의 액정 네트워크 등 기존의 방법들로 추정하기 어려웠던 3차원 유전율 텐서를 실험적으로 최초 측정하는 성과를 거뒀다.

제1 저자인 물리학과 신승우 박사는 "지금까지 직접 볼 수 없던 유전율 텐서를 실제로 측정할 수 있는 방법론을 처음으로 개발한 것이 큰 의미ˮ라며 "액정, 카이랄 물질, 암조직과 같은 병리 조직 내부의 콜라겐 파이버 등과 같은 광학적 방향성을 보이는 다양한 물질들의 3차원 구조를 정량적이고 비침습적으로 직접 관측할 수 있기에 여러 분야에 범용적, 필수적으로 사용할 수 있는 도구로 기대한다ˮ라고 말했다.

이번 연구는 박용근 교수 연구팀의 기술 개발 이외에도 다학제적 접근을 통해 결실을 볼 수 있었다. UNIST 물리학과 정준우 교수, 우리 대학 생명화학공학과 김신현 교수, 우리 대학 화학과 윤동기 교수 연구팀들이 오랜 기간 발전시켜온 액정 구조체 제작 기술 덕분에, 다양한 액정 구조체를 통해 기술의 실험적 검증을 효과적으로 진행할 수 있었다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 정보통신기획평가원, 한국연구재단 창의연구사업 및 G-CORE 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.03.04 조회수 7035

물리학 난제였던 유전율 텐서 측정 구현

우리 대학 물리학과 박용근 교수 연구팀이 기존에는 이론조차 존재하지 않았던 물리학 난제 중 하나인 유전율 텐서의 3차원 단층 촬영 방법을 개발했다고 4일 밝혔다.

유전율 텐서는 빛과 물질의 상호작용을 근본적으로 기술하는, 물질의 광학적 이방성(異方性, 방향에 따라 달라 보이는 특성)을 정량적으로 표현할 수 있는 중요한 물리량이다. 유전율은 고등학교 물리학에서도 다루는 기본적인 개념이지만, 지금까지 3차원 유전율 텐서를 실험적으로 측정할 수 있는 방법이 존재하지 않았다. 병리학, 재료과학, 연성물질 과학, 또는 디스플레이 등 다양한 분야에서 갖는 중요성에도 불구하고, 직접적으로 측정할 방법이 없다는 한계가 있었다. 현재까지도 3차원 광학적 이방성은 2차원 편광현미경 측정 및 시뮬레이션을 통해 부정확하게 추정할 수밖에 없다.

3차원 유전율 텐서의 측정은 물리학, 광학 분야의 오래된 난제 중 하나였다. 1967년 광학적 이방성을 무시하고 유전율 텐서를 3차원 굴절률 수치로 단순화하여 측정하는 기술이 발명돼 지난 50여 년간 빠르게 성장하고 상용화까지 성공했지만, 여전히 3차원 유전율 텐서를 측정하는 방법은 개발되지 못했다.

여태껏 이 문제가 풀리지 못했던 까닭은, 3개의 고유치를 가지는 유전율 텐서를 측정하기에는 빛의 편광 방향 자유도가 2개로 제한되기 때문이다.

재료과학 분야 최고 권위지인 `네이처 머티리얼즈(Nature Materials, IF 43.84)'에 3일 발표된 이번 연구(논문명: Tomographic measurements of dielectric tensors at optical frequency)에서 연구팀은 이러한 한계를 극복하고 광학적 이방성 구조의 3차원 유전율 텐서 단층 촬영 이론을 개발해 구현하는 데 성공했다.

기존의 고정관념에서 벗어나, 빛의 방향을 살짝 틀어주어 중첩된 정보를 활용하면, 편광 방향 자유도를 3개로 늘려서 유전율 텐서의 3개 고유치를 모두 구할 수 있다는 점에 착안한 것이 연구진의 핵심 아이디어다. 이렇게 3개의 편광 자유도를 제어하는 것과 동시에, 병원에서 사용하는 엑스레이, 컴퓨터단층(CT) 촬영처럼, 여러 각도에서 광학적 이방성 구조를 홀로그래피 현미경을 개발하여 촬영함으로써 3차원 유전율 텐서를 직접적으로 측정했다.

연구팀은 개발된 방법을 이용해 뒤틀린 네마틱 (twisted nematic) 액정과 같은 잘 알려진 3차원 광학적 이방체의 3차원 유전율 텐서를 성공적으로 측정함으로써 기술의 구현을 입증했다. 더 나아가 열적 비평형 상태로 성장-소멸-융합하는 액정 동역학, 반복되는 위상학적 특이점 구조의 액정 네트워크 등 기존의 방법들로 추정하기 어려웠던 3차원 유전율 텐서를 실험적으로 최초 측정하는 성과를 거뒀다.

제1 저자인 물리학과 신승우 박사는 "지금까지 직접 볼 수 없던 유전율 텐서를 실제로 측정할 수 있는 방법론을 처음으로 개발한 것이 큰 의미ˮ라며 "액정, 카이랄 물질, 암조직과 같은 병리 조직 내부의 콜라겐 파이버 등과 같은 광학적 방향성을 보이는 다양한 물질들의 3차원 구조를 정량적이고 비침습적으로 직접 관측할 수 있기에 여러 분야에 범용적, 필수적으로 사용할 수 있는 도구로 기대한다ˮ라고 말했다.

이번 연구는 박용근 교수 연구팀의 기술 개발 이외에도 다학제적 접근을 통해 결실을 볼 수 있었다. UNIST 물리학과 정준우 교수, 우리 대학 생명화학공학과 김신현 교수, 우리 대학 화학과 윤동기 교수 연구팀들이 오랜 기간 발전시켜온 액정 구조체 제작 기술 덕분에, 다양한 액정 구조체를 통해 기술의 실험적 검증을 효과적으로 진행할 수 있었다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 정보통신기획평가원, 한국연구재단 창의연구사업 및 G-CORE 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.03.04 조회수 7035 -

인공지능 이용 면역항암 세포 3차원 분석기술 개발

우리 대학 물리학과 박용근, 생명과학과 김찬혁 교수 공동연구팀이 면역항암 세포의 활동을 정밀하게 측정하고 분석할 수 있는 새로운 3차원 인공지능 분석기술을 개발했다고 28일 밝혔다.

체내에서 면역세포를 추출한 후, 외부에서 면역 능력을 강화시키고 다시 환자에게 주입해 암을 치료하는 방식을 `입양전달 면역세포 치료(adoptive immune cell therapy)'라고 부른다. 이 치료방식은 면역세포 치료법 중 가장 많은 주목을 받는 기술이다. `키메릭 항원 수용체' 또는 `CAR(Chimeric Antigen Receptor)'라고도 불리는 데 유전자 재조합기술을 이용해 T세포와 같은 면역세포를 변형해 암세포와의 반응을 유도해 사멸시키는 치료 방법이다.

특히 CAR-T세포 치료는 높은 치료 효과를 보여 차세대 암 치료제로 급부상하고 있다. 2017년 난치성 B세포 급성 림프구성 백혈병 치료제 판매 승인을 시작으로 현재 3종의 CAR-T 치료제가 판매 승인을 받았으며, 전 세계적으로 약 1,000건 이상의 임상 시험이 진행 중이다. 그러나 아직 우리나라에서는 진행 중인 임상 시험이 전무한 실정이다.

CAR-T 기술을 이용한 암 치료 방법들이 속속 개발되고 있지만, CAR-T세포에 대한 세포‧분자 생물학적 메커니즘은 아직 많은 부분이 알려지지 않았다. 특히, CAR-T세포가 표적 암세포를 인지해 결합한 후 `면역 시냅스 (immunological synapse, 이하 IS)'를 형성해 물질을 전달하고 암세포의 사멸을 유도하는데, 두 세포 간의 거리와 같은 IS의 형태 정보는 T세포 활성화 유도와 관련이 높다고 알려져 있지만 구체적인 내용을 파악하기 어렵기 때문에 이에 대한 연구가 활발히 진행 중이다.

우리 대학 물리학과 박용근, 생명과학과 김찬혁 교수 공동연구팀은 CAR-T세포의 IS를 정밀하고 체계적으로 연구할 수 있는 새로운 기술을 개발했다. 3D 홀로그래피 현미경 기술을 이용해, 염색이나 전처리 없이 살아있는 상태의 CAR-T세포와 표적 암세포 간의 상호작용을 고속으로 측정하고 기존에는 관찰하기 어려운 CAR-T와 암세포 간의 IS를 고해상도로 실시간 측정했다. 또한 이렇게 측정한 3D 세포 영상을 인공지능 신경망(Convolutional Neural Network, CNN)을 이용해 분석하고, 3차원 공간에서 정확하게 IS 정보를 정량적으로 추출할 수 있는 기술을 자체 개발했다.

공동연구팀은 또 이 기술을 활용해 빠른 CAR-T 면역 관문 형성 메커니즘을 추적할 수 있었을 뿐만 아니라, IS의 형태학적 특성이 CAR-T의 항암 효능과 연관이 있음을 확인했다. 연구팀은 3차원 IS 정보가 새로운 표적 항암 치료제의 초기 연구에 필요한 정량적 지표를 제공할 것이라고 기대하고 있다.

이번 연구에는 우리 대학 기술을 바탕으로 창업한 2개 기업이 공동으로 참여했다. 3차원 홀로그래픽 현미경을 상업화한 토모큐브 社의 현미경 장비를 이용해 면역세포를 측정하는 한편 토모큐브 社의 인공지능 연구팀이 알고리즘 개발에 참여했다. 이밖에 국내 최초 CAR-T 기반 치료제 기업인 ㈜큐로셀도 연구에 함께 참여해 이 같은 성과를 거두는 데 성공했다.

물리학과 이무성 박사과정 학생, 생명과학과 이영호 박사, 물리학과 송진엽 학부생 (現 메사추세츠 공과대학(MIT) 물리학과 박사과정)이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제적으로 권위를 인정받는 생물학술지인 `이라이프(eLife)' 12월 17일 字 온라인판을 통해 공개됐으며 지난 21일 字에 공식 게재됐다.

(논문명 : Deep-learning based three-dimensional label-free tracking and analysis of immunological synapses of CAR-T cells)

한편 이번 연구는 한국연구재단 리더연구사업, 바이오·의료기술개발사업, 중견연구자지원사업, KAIST Up program의 지원을 받아 수행됐다.

2021.01.29 조회수 71266

인공지능 이용 면역항암 세포 3차원 분석기술 개발

우리 대학 물리학과 박용근, 생명과학과 김찬혁 교수 공동연구팀이 면역항암 세포의 활동을 정밀하게 측정하고 분석할 수 있는 새로운 3차원 인공지능 분석기술을 개발했다고 28일 밝혔다.

체내에서 면역세포를 추출한 후, 외부에서 면역 능력을 강화시키고 다시 환자에게 주입해 암을 치료하는 방식을 `입양전달 면역세포 치료(adoptive immune cell therapy)'라고 부른다. 이 치료방식은 면역세포 치료법 중 가장 많은 주목을 받는 기술이다. `키메릭 항원 수용체' 또는 `CAR(Chimeric Antigen Receptor)'라고도 불리는 데 유전자 재조합기술을 이용해 T세포와 같은 면역세포를 변형해 암세포와의 반응을 유도해 사멸시키는 치료 방법이다.

특히 CAR-T세포 치료는 높은 치료 효과를 보여 차세대 암 치료제로 급부상하고 있다. 2017년 난치성 B세포 급성 림프구성 백혈병 치료제 판매 승인을 시작으로 현재 3종의 CAR-T 치료제가 판매 승인을 받았으며, 전 세계적으로 약 1,000건 이상의 임상 시험이 진행 중이다. 그러나 아직 우리나라에서는 진행 중인 임상 시험이 전무한 실정이다.

CAR-T 기술을 이용한 암 치료 방법들이 속속 개발되고 있지만, CAR-T세포에 대한 세포‧분자 생물학적 메커니즘은 아직 많은 부분이 알려지지 않았다. 특히, CAR-T세포가 표적 암세포를 인지해 결합한 후 `면역 시냅스 (immunological synapse, 이하 IS)'를 형성해 물질을 전달하고 암세포의 사멸을 유도하는데, 두 세포 간의 거리와 같은 IS의 형태 정보는 T세포 활성화 유도와 관련이 높다고 알려져 있지만 구체적인 내용을 파악하기 어렵기 때문에 이에 대한 연구가 활발히 진행 중이다.

우리 대학 물리학과 박용근, 생명과학과 김찬혁 교수 공동연구팀은 CAR-T세포의 IS를 정밀하고 체계적으로 연구할 수 있는 새로운 기술을 개발했다. 3D 홀로그래피 현미경 기술을 이용해, 염색이나 전처리 없이 살아있는 상태의 CAR-T세포와 표적 암세포 간의 상호작용을 고속으로 측정하고 기존에는 관찰하기 어려운 CAR-T와 암세포 간의 IS를 고해상도로 실시간 측정했다. 또한 이렇게 측정한 3D 세포 영상을 인공지능 신경망(Convolutional Neural Network, CNN)을 이용해 분석하고, 3차원 공간에서 정확하게 IS 정보를 정량적으로 추출할 수 있는 기술을 자체 개발했다.

공동연구팀은 또 이 기술을 활용해 빠른 CAR-T 면역 관문 형성 메커니즘을 추적할 수 있었을 뿐만 아니라, IS의 형태학적 특성이 CAR-T의 항암 효능과 연관이 있음을 확인했다. 연구팀은 3차원 IS 정보가 새로운 표적 항암 치료제의 초기 연구에 필요한 정량적 지표를 제공할 것이라고 기대하고 있다.

이번 연구에는 우리 대학 기술을 바탕으로 창업한 2개 기업이 공동으로 참여했다. 3차원 홀로그래픽 현미경을 상업화한 토모큐브 社의 현미경 장비를 이용해 면역세포를 측정하는 한편 토모큐브 社의 인공지능 연구팀이 알고리즘 개발에 참여했다. 이밖에 국내 최초 CAR-T 기반 치료제 기업인 ㈜큐로셀도 연구에 함께 참여해 이 같은 성과를 거두는 데 성공했다.

물리학과 이무성 박사과정 학생, 생명과학과 이영호 박사, 물리학과 송진엽 학부생 (現 메사추세츠 공과대학(MIT) 물리학과 박사과정)이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제적으로 권위를 인정받는 생물학술지인 `이라이프(eLife)' 12월 17일 字 온라인판을 통해 공개됐으며 지난 21일 字에 공식 게재됐다.

(논문명 : Deep-learning based three-dimensional label-free tracking and analysis of immunological synapses of CAR-T cells)

한편 이번 연구는 한국연구재단 리더연구사업, 바이오·의료기술개발사업, 중견연구자지원사업, KAIST Up program의 지원을 받아 수행됐다.

2021.01.29 조회수 71266 -

신소재 레이저 제작기술 개발

우리 대학 물리학과 박용근 교수, 이상민 교수, 신소재공학과 김도경 교수 공동연구팀이 기존에는 활용할 수 없었던 소자와 재료로 레이저를 구현할 수 있는 새로운 비공진 방식의 레이저 제작기술을 개발했다고 12일 밝혔다.

일반적인 레이저는 거울 등을 이용해 빛을 가두는 구조(공진기) 내부에 빛을 증폭시키는 레이저 소재(이득 물질)을 배치하는 방식이다. 하지만 공진기 내부에서 빛의 경로가 일정하게 유지돼야 레이저가 작동하기 때문에, 매우 투명한 크리스탈 구조의 이득 물질에서만 레이저가 구현될 수 있었다. 따라서 자연계에 존재하는 많은 재료 중에 투명한 크리스탈로 제작할 수 있는 특수한 레이저 소재들만 활용됐다.

연구팀은 불투명한 이득 물질에서도 빛을 가둘 수 있는 공진기 구조를 내부에 만드는 새로운 방식의 레이저를 개발했다. 마치 `통발' 형태의 공간에서 빛이 갇힌 채로 주변 이득 물질에 의해 계속 산란되면서 증폭되는 원리다. 이 새로운 레이저는 이득 물질이 꼭 투명할 필요가 없으므로 기존에 이득 물질로 사용되지 못했던 다양한 불투명 소재들을 활용해 새로운 레이저를 만들 수 있다.

우리 대학 물리학과 이겨레 박사, 신소재공학과 마호진 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 1월 4일 字 출판됐다. (논문명 : Non-resonant power-efficient directional Nd:YAG ceramic laser using a scattering cavity).

박용근 교수 연구팀은 크리스탈 구조로 만들 수 없는 소재로 레이저를 구현하기 위해 공진기 사방을 모두 산란체로 막는 아이디어를 구상했다. 물고기 통발의 구조처럼 산란체로 사방이 막혀있고 좁은 입구를 가진 `빛 통발' 형태의 텅 빈 공간을 공진기로 활용하는 아이디어다.

연구팀은 불투명한 이득 물질로 제작된 산란체 내부에 작은 공간을 파내어 레이저 공진 공간을 만들었다. 이렇게 만들어진 구형 공간의 벽면에서 빛이 반사될 때마다 증폭하도록 만들어졌다.

연구팀은 제안한 형태의 `빛 통발'에서 성공적인 레이저 발진을 구현하는 데 성공했다. 3차원 공간에서 무작위로 형성되는 공동 내 빛의 경로 때문에, 구현된 레이저는 일반적인 공진(resonant) 기반 레이저와 다르게 비공진(non-resonant) 형태로 발진 됐다.

연구팀이 개발한 레이저의 가장 큰 특징은 투명한 이득 물질을 필요로 하지 않는다는 점이다. 불투명한 성질 때문에 기존 레이저 이득 물질로 활용되지 못했던 소재들을 활용해 더욱 다양한 레이저 개발이 가능할 것으로 기대된다. 기존에 활용되지 못하던 새로운 소재를 레이저 이득 물질로 활용할 수 있으므로 레이저에서 나오는 빛의 파장을 크게 확장할 수 있고, 국방 목적과 같은 고출력 레이저로도 활용될 수 있다.

공동 제1 저자이자 교신저자인 물리학과 이겨레 박사는 "구현한 레이저는 비공진 레이저이면서 동시에 높은 에너지 효율과 방향성을 가지는 것이 장점이다. 또한, 고된 소재의 결정화 과정 없이도 효율적인 레이저를 제작할 수 있다면 이득 물질로 사용될 수 있는 소재의 폭이 월등히 넓어질 것ˮ이라며 "기존에는 레이저로 활용하지 못했던 새로운 재료로 레이저를 발진시킬 수 있어 다양한 파장과 광 특성을 가진 새로운 레이저 소자 개발이 가능하고 이를 활용하면 의료, 생명과학, 산업기술, 국방 등 여러 분야로 적용이 가능할 것으로 기대한다ˮ라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 리더연구사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.01.12 조회수 56588

신소재 레이저 제작기술 개발

우리 대학 물리학과 박용근 교수, 이상민 교수, 신소재공학과 김도경 교수 공동연구팀이 기존에는 활용할 수 없었던 소자와 재료로 레이저를 구현할 수 있는 새로운 비공진 방식의 레이저 제작기술을 개발했다고 12일 밝혔다.

일반적인 레이저는 거울 등을 이용해 빛을 가두는 구조(공진기) 내부에 빛을 증폭시키는 레이저 소재(이득 물질)을 배치하는 방식이다. 하지만 공진기 내부에서 빛의 경로가 일정하게 유지돼야 레이저가 작동하기 때문에, 매우 투명한 크리스탈 구조의 이득 물질에서만 레이저가 구현될 수 있었다. 따라서 자연계에 존재하는 많은 재료 중에 투명한 크리스탈로 제작할 수 있는 특수한 레이저 소재들만 활용됐다.

연구팀은 불투명한 이득 물질에서도 빛을 가둘 수 있는 공진기 구조를 내부에 만드는 새로운 방식의 레이저를 개발했다. 마치 `통발' 형태의 공간에서 빛이 갇힌 채로 주변 이득 물질에 의해 계속 산란되면서 증폭되는 원리다. 이 새로운 레이저는 이득 물질이 꼭 투명할 필요가 없으므로 기존에 이득 물질로 사용되지 못했던 다양한 불투명 소재들을 활용해 새로운 레이저를 만들 수 있다.

우리 대학 물리학과 이겨레 박사, 신소재공학과 마호진 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 1월 4일 字 출판됐다. (논문명 : Non-resonant power-efficient directional Nd:YAG ceramic laser using a scattering cavity).

박용근 교수 연구팀은 크리스탈 구조로 만들 수 없는 소재로 레이저를 구현하기 위해 공진기 사방을 모두 산란체로 막는 아이디어를 구상했다. 물고기 통발의 구조처럼 산란체로 사방이 막혀있고 좁은 입구를 가진 `빛 통발' 형태의 텅 빈 공간을 공진기로 활용하는 아이디어다.

연구팀은 불투명한 이득 물질로 제작된 산란체 내부에 작은 공간을 파내어 레이저 공진 공간을 만들었다. 이렇게 만들어진 구형 공간의 벽면에서 빛이 반사될 때마다 증폭하도록 만들어졌다.

연구팀은 제안한 형태의 `빛 통발'에서 성공적인 레이저 발진을 구현하는 데 성공했다. 3차원 공간에서 무작위로 형성되는 공동 내 빛의 경로 때문에, 구현된 레이저는 일반적인 공진(resonant) 기반 레이저와 다르게 비공진(non-resonant) 형태로 발진 됐다.

연구팀이 개발한 레이저의 가장 큰 특징은 투명한 이득 물질을 필요로 하지 않는다는 점이다. 불투명한 성질 때문에 기존 레이저 이득 물질로 활용되지 못했던 소재들을 활용해 더욱 다양한 레이저 개발이 가능할 것으로 기대된다. 기존에 활용되지 못하던 새로운 소재를 레이저 이득 물질로 활용할 수 있으므로 레이저에서 나오는 빛의 파장을 크게 확장할 수 있고, 국방 목적과 같은 고출력 레이저로도 활용될 수 있다.

공동 제1 저자이자 교신저자인 물리학과 이겨레 박사는 "구현한 레이저는 비공진 레이저이면서 동시에 높은 에너지 효율과 방향성을 가지는 것이 장점이다. 또한, 고된 소재의 결정화 과정 없이도 효율적인 레이저를 제작할 수 있다면 이득 물질로 사용될 수 있는 소재의 폭이 월등히 넓어질 것ˮ이라며 "기존에는 레이저로 활용하지 못했던 새로운 재료로 레이저를 발진시킬 수 있어 다양한 파장과 광 특성을 가진 새로운 레이저 소자 개발이 가능하고 이를 활용하면 의료, 생명과학, 산업기술, 국방 등 여러 분야로 적용이 가능할 것으로 기대한다ˮ라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 리더연구사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.01.12 조회수 56588 -

박용근·신종화·유홍기 교수, 김세정 박사, 한국광학회 스타 연구자 30인 선정

우리 대학 물리학과 박용근 교수, 신소재공학과 신종화 교수, 기계공학과 유홍기 교수, 물리학과 졸업생 김세정 박사가 한국광학회(OSK) 창립 30주년을 기념해 제정된 한국광학회 라이징 스타 30에 선정됐다.

한국광학회는 설립 30주년을 기념하고 광학발전에 활력을 불어넣기 위해 한국광학 및 광산업의 미래를 책임질 떠오르는 스타 연구자를 발굴해, 이들을 격려하고 참신한 비전을 세상에 널리 알리고자 만 40세 이하 국내 과학자중 총 27인을 선정했다.

수상자는 만 40세 이하의 국내 광학 및 광산업 분야 연구자를 대상으로 연구업적의 우수성, 국내 광학 및 광산업 진흥에 대한 기여도 등을 평가해 선정했다.

박용근 교수는 미국광학회(OSA)와 국제광전자공학회(SPIE) 석학회원으로 국제적으로도 촉망받는 과학자이다. 무작위적인 광 산란을 이용해 3차원 영상을 측정하고 재현하는 새로운 기술을 개발 중으로, 기초연구 성과를 바탕으로 ‘토모큐브’를 설립해 살아있는 세포를 3차원 입체영상으로 관찰이 가능한 레이저 홀로그래피 현미경을 출시하는데 성공, 현재 미국·일본을 비롯한 여러 국가에 수출 중이다.

신종화 교수는 광대역 메타물질 분야를 개척한 공로를 인정받았다. 신 교수는 우수한 연구성과를 인정받아 교내 융합연구상을 수상하기도 했다.

한국공학한림원 대한민국을 이끌 미래 10대 기술 주역으로도 선정된 바 있는 유홍기 교수의 연구는 심혈관 질환 진단에 큰 파급 효과를 창출할 것으로 기대된다.

김세정 박사는 2차원 물질을 활용한 광소자 연구와 활발한 국제 학술활동의 공로를 인정받았다.

2020.03.17 조회수 10422

박용근·신종화·유홍기 교수, 김세정 박사, 한국광학회 스타 연구자 30인 선정

우리 대학 물리학과 박용근 교수, 신소재공학과 신종화 교수, 기계공학과 유홍기 교수, 물리학과 졸업생 김세정 박사가 한국광학회(OSK) 창립 30주년을 기념해 제정된 한국광학회 라이징 스타 30에 선정됐다.

한국광학회는 설립 30주년을 기념하고 광학발전에 활력을 불어넣기 위해 한국광학 및 광산업의 미래를 책임질 떠오르는 스타 연구자를 발굴해, 이들을 격려하고 참신한 비전을 세상에 널리 알리고자 만 40세 이하 국내 과학자중 총 27인을 선정했다.

수상자는 만 40세 이하의 국내 광학 및 광산업 분야 연구자를 대상으로 연구업적의 우수성, 국내 광학 및 광산업 진흥에 대한 기여도 등을 평가해 선정했다.

박용근 교수는 미국광학회(OSA)와 국제광전자공학회(SPIE) 석학회원으로 국제적으로도 촉망받는 과학자이다. 무작위적인 광 산란을 이용해 3차원 영상을 측정하고 재현하는 새로운 기술을 개발 중으로, 기초연구 성과를 바탕으로 ‘토모큐브’를 설립해 살아있는 세포를 3차원 입체영상으로 관찰이 가능한 레이저 홀로그래피 현미경을 출시하는데 성공, 현재 미국·일본을 비롯한 여러 국가에 수출 중이다.

신종화 교수는 광대역 메타물질 분야를 개척한 공로를 인정받았다. 신 교수는 우수한 연구성과를 인정받아 교내 융합연구상을 수상하기도 했다.

한국공학한림원 대한민국을 이끌 미래 10대 기술 주역으로도 선정된 바 있는 유홍기 교수의 연구는 심혈관 질환 진단에 큰 파급 효과를 창출할 것으로 기대된다.

김세정 박사는 2차원 물질을 활용한 광소자 연구와 활발한 국제 학술활동의 공로를 인정받았다.

2020.03.17 조회수 10422 -

박용근 교수, 안경 없이 3차원 홀로그래픽 디스플레이 재생기술 개발

〈 박용근 교수 〉

우리 대학 물리학과 박용근 교수 연구팀이 안경 없이도 3차원 홀로그래픽 디스플레이를 재생할 수 있는 기술을 개발했다. 특히, 연구팀의 기술은 초박형 구조로 기존 디스플레이 생산 공정과 호환 가능하며, 대면적 광시야각을 확보해 3차원 디스플레이 기술을 한 단계 진보시켰다.

박종찬 박사(前 KAIST 물리학과 연구원, 現 미국 일리노이 대학교 연구원)가 1저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 3월 21일 자 온라인판에 게재됐다.

특별한 안경 없이 실감 나는 3차원 영상을 재생할 수 있는 홀로그래픽 디스플레이는 오랫동안 꿈의 기술로 여겨져 왔다. 그러나 현재 기술로는 구현할 수 있는 3차원 영상은 크기가 매우 작고 시야각 또한 크게 제한돼 현실적으로 구현이 어렵다.

3차원 홀로그램을 만들기 위해서는 빛의 세기와 빛이 진행하는 방향 모두 정밀하게 변조해야 한다. 빛 진행 방향의 정밀한 변조는 공간광파면 조절기에 의해 이뤄진다.

이때 빛이 진행하는 방향을 넓은 각도에서 정밀하게 제어하기 위해서는 공간광파면 조절기가 많은 픽셀로 이뤄져야 한다. 하지만 현재의 공간광파면 조절기의 픽셀 개수는 실감 나는 3차원 영상을 만들기에 턱없이 부족하다. 즉 빛을 매우 한정된 각도 내에서만 변조할 수 있는 것이다.

이런 조건에서 현재의 기술로 만들 수 있는 3차원 영상은 크기는 약 1센티미터(cm), 시청 가능한 시야각은 약 3도 이내로 제한돼 사실상 실용화가 불가능하다.

오랫동안 과학자들은 실용적인 홀로그램을 만들기 위해 여러 개의 공간광파면 조절기를 합쳐서 이용하거나, 사람이 인식할 수 있는 속도보다 훨씬 빠른 속도로 다량의 홀로그램 이미지들을 조합해 3차원 이미지를 만들었다. 하지만 이러한 방식은 복잡한 시스템을 뒷받침할 수 있는 연구실 환경에서만 구현됐다.

연구팀은 복잡한 광학계를 구성하는 대신 LCD패널과 비주기적으로 설계된 박막을 추가함으로써 기존 방식에 비해 성능이 크게 향상된 3차원 영상을 개발했다. 박막은 비주기적으로 배열된 수많은 구멍(핀홀)으로 구성되는데 핀홀은 빛을 넓은 각도로 퍼뜨리기 때문에 형성된 3차원 영상을 넓은 각도에서 볼 수 있다.

연구팀은 이론에 따라 설계된 박막을 기존 디스플레이의 LCD패널에 부착했고, 실험을 통해 약 3cm×3cm의 화면에서 약 30도의 시야각을 가지는 3차원 홀로그램 영상을 구현하는 데 성공했다.

이는 기존의 Full HD 홀로그래픽 디스플레이로 표현할 수 있는 공간대역폭 보다 약 400배 이상 향상된 결과이다. 또한 3가지 색(적색, 녹색, 청색)을 나타내며 60Hz로 작동하는 동적 홀로그램 역시 구현했다.

박용근 교수 연구팀이 지난 2016년 Nature Photonics지에 보고했던 기술은 산란을 이용해 홀로그래픽 디스플레이 품질을 향상시켰지만, 복잡한 계산과 큰 부피의 장비가 필요했었다. 이후 지속적인 기술 개발을 통해 본 연구에서는 일반 LCD 패널에 비주기적인 박막만 추가하면 제작할 수 있기 때문에, 기존 제조공정에 한 단계를 추가함으로써 상용화에 적합한 기술로 기대된다.

1 저자인 박종찬 박사는 “홀로그래픽 디스플레이의 상용화를 위해서는 넓은 시야각과 큰 영상 크기뿐 아니라 소형 폼팩터를 유지해야 한다. 이번 연구에서는 평면형 디스플레이에서 대면적 광시야각 홀로그래픽 디스플레이를 구현했다”라며 “스마트폰이나 태블릿 등 휴대용 기기에서 홀로그래픽 디스플레이를 구현하는 기반기술이 될 것으로 기대한다”라고 말했다.

□ 그림 설명

그림1. 실제 구현된 3차원 홀로그래픽 디스플레이와 전자현미경 이미지

그림2. 60 Hz로 동작하는 3차원 동적 컬러 홀로그램

2019.03.25 조회수 9894

박용근 교수, 안경 없이 3차원 홀로그래픽 디스플레이 재생기술 개발

〈 박용근 교수 〉

우리 대학 물리학과 박용근 교수 연구팀이 안경 없이도 3차원 홀로그래픽 디스플레이를 재생할 수 있는 기술을 개발했다. 특히, 연구팀의 기술은 초박형 구조로 기존 디스플레이 생산 공정과 호환 가능하며, 대면적 광시야각을 확보해 3차원 디스플레이 기술을 한 단계 진보시켰다.

박종찬 박사(前 KAIST 물리학과 연구원, 現 미국 일리노이 대학교 연구원)가 1저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 3월 21일 자 온라인판에 게재됐다.

특별한 안경 없이 실감 나는 3차원 영상을 재생할 수 있는 홀로그래픽 디스플레이는 오랫동안 꿈의 기술로 여겨져 왔다. 그러나 현재 기술로는 구현할 수 있는 3차원 영상은 크기가 매우 작고 시야각 또한 크게 제한돼 현실적으로 구현이 어렵다.

3차원 홀로그램을 만들기 위해서는 빛의 세기와 빛이 진행하는 방향 모두 정밀하게 변조해야 한다. 빛 진행 방향의 정밀한 변조는 공간광파면 조절기에 의해 이뤄진다.

이때 빛이 진행하는 방향을 넓은 각도에서 정밀하게 제어하기 위해서는 공간광파면 조절기가 많은 픽셀로 이뤄져야 한다. 하지만 현재의 공간광파면 조절기의 픽셀 개수는 실감 나는 3차원 영상을 만들기에 턱없이 부족하다. 즉 빛을 매우 한정된 각도 내에서만 변조할 수 있는 것이다.

이런 조건에서 현재의 기술로 만들 수 있는 3차원 영상은 크기는 약 1센티미터(cm), 시청 가능한 시야각은 약 3도 이내로 제한돼 사실상 실용화가 불가능하다.

오랫동안 과학자들은 실용적인 홀로그램을 만들기 위해 여러 개의 공간광파면 조절기를 합쳐서 이용하거나, 사람이 인식할 수 있는 속도보다 훨씬 빠른 속도로 다량의 홀로그램 이미지들을 조합해 3차원 이미지를 만들었다. 하지만 이러한 방식은 복잡한 시스템을 뒷받침할 수 있는 연구실 환경에서만 구현됐다.

연구팀은 복잡한 광학계를 구성하는 대신 LCD패널과 비주기적으로 설계된 박막을 추가함으로써 기존 방식에 비해 성능이 크게 향상된 3차원 영상을 개발했다. 박막은 비주기적으로 배열된 수많은 구멍(핀홀)으로 구성되는데 핀홀은 빛을 넓은 각도로 퍼뜨리기 때문에 형성된 3차원 영상을 넓은 각도에서 볼 수 있다.

연구팀은 이론에 따라 설계된 박막을 기존 디스플레이의 LCD패널에 부착했고, 실험을 통해 약 3cm×3cm의 화면에서 약 30도의 시야각을 가지는 3차원 홀로그램 영상을 구현하는 데 성공했다.

이는 기존의 Full HD 홀로그래픽 디스플레이로 표현할 수 있는 공간대역폭 보다 약 400배 이상 향상된 결과이다. 또한 3가지 색(적색, 녹색, 청색)을 나타내며 60Hz로 작동하는 동적 홀로그램 역시 구현했다.

박용근 교수 연구팀이 지난 2016년 Nature Photonics지에 보고했던 기술은 산란을 이용해 홀로그래픽 디스플레이 품질을 향상시켰지만, 복잡한 계산과 큰 부피의 장비가 필요했었다. 이후 지속적인 기술 개발을 통해 본 연구에서는 일반 LCD 패널에 비주기적인 박막만 추가하면 제작할 수 있기 때문에, 기존 제조공정에 한 단계를 추가함으로써 상용화에 적합한 기술로 기대된다.

1 저자인 박종찬 박사는 “홀로그래픽 디스플레이의 상용화를 위해서는 넓은 시야각과 큰 영상 크기뿐 아니라 소형 폼팩터를 유지해야 한다. 이번 연구에서는 평면형 디스플레이에서 대면적 광시야각 홀로그래픽 디스플레이를 구현했다”라며 “스마트폰이나 태블릿 등 휴대용 기기에서 홀로그래픽 디스플레이를 구현하는 기반기술이 될 것으로 기대한다”라고 말했다.

□ 그림 설명

그림1. 실제 구현된 3차원 홀로그래픽 디스플레이와 전자현미경 이미지

그림2. 60 Hz로 동작하는 3차원 동적 컬러 홀로그램

2019.03.25 조회수 9894 -

박용근 교수, 〈네이처 포토닉스〉 초청리뷰논문 게재

〈 박 용 근 교수 〉

우리 대학 물리학과 박용근 교수가 광학 분야의 권위 있는 국제 학술지 ‘네이처 포토닉스 (Nature Photonics)’ 10월 호에 초청 리뷰 논문을 게재했다.

초청 리뷰는 학술지 편집장으로부터 초청받은 세계적 석학들이 해당 분야의 전반적인 내용을 총정리 하는 논문이다. 그 중 ‘네이처 포토닉스’는 광학 분야의 최고 학술지 중 하나로 불린다.

박용근 교수는 지난 15년간 홀로그래픽 현미경 기술 개발과 이를 이용한 다양한 의, 생명 분야 적용 연구를 해왔다.

특히 최근에는 홀로그래픽 현미경의 확산을 위해 토모큐브(Tomocube)라는 회사를 창업해 3차원 홀로그래피 현미경을 전 세계 시장에 공급하기도 했다. 이러한 공로를 인정받아 박 교수는 초청 리뷰 논문을 게재했다.

세포와 조직을 관찰하기 위해서는 일반적으로 현미경을 사용하는데 기존 현미경 기술들은 투명한 세포를 직접 관찰하기 어렵거나 염색이나 조작을 해야만 세포를 관찰 수 있다는 한계가 있었다. 하지만 이런 전처리 과정은 시간이 많이 소요되고 살아있는 세포를 있는 그대로 관찰하기 어렵다는 문제가 있었다.

이러한 문제를 해결하기 위해 홀로그래피 현미경 기술이 개발됐다. 일반적인 현미경로는 투명한 세포를 볼 수 없지만 홀로그래피 기술을 적용하면 세포에서 빛이 굴절되는 정보를 측정할 수 있기 때문에 염색이나 조작 없이 세포를 신속하게 정학하게 측정할 수 있다.

박 교수는 “지난 수 년 간, 홀로그래피 현미경 기술은 크게 성장했다. 10년 전 초창기에는 물리학과나 전자공학과 연구실에서 작동 원리를 보이는 연구가 주를 이뤘지만 최근에는 병원과 다양한 생명과학 연구실에서 폭넓게 기술이 활용되고 있다”며“앞으로도 관련 기술이 더 실생활, 특히 질병 진단에 활용될 수 있도록 연구 개발에 정진하겠다”고 말했다.

2018.10.04 조회수 6612

박용근 교수, 〈네이처 포토닉스〉 초청리뷰논문 게재

〈 박 용 근 교수 〉

우리 대학 물리학과 박용근 교수가 광학 분야의 권위 있는 국제 학술지 ‘네이처 포토닉스 (Nature Photonics)’ 10월 호에 초청 리뷰 논문을 게재했다.

초청 리뷰는 학술지 편집장으로부터 초청받은 세계적 석학들이 해당 분야의 전반적인 내용을 총정리 하는 논문이다. 그 중 ‘네이처 포토닉스’는 광학 분야의 최고 학술지 중 하나로 불린다.

박용근 교수는 지난 15년간 홀로그래픽 현미경 기술 개발과 이를 이용한 다양한 의, 생명 분야 적용 연구를 해왔다.

특히 최근에는 홀로그래픽 현미경의 확산을 위해 토모큐브(Tomocube)라는 회사를 창업해 3차원 홀로그래피 현미경을 전 세계 시장에 공급하기도 했다. 이러한 공로를 인정받아 박 교수는 초청 리뷰 논문을 게재했다.

세포와 조직을 관찰하기 위해서는 일반적으로 현미경을 사용하는데 기존 현미경 기술들은 투명한 세포를 직접 관찰하기 어렵거나 염색이나 조작을 해야만 세포를 관찰 수 있다는 한계가 있었다. 하지만 이런 전처리 과정은 시간이 많이 소요되고 살아있는 세포를 있는 그대로 관찰하기 어렵다는 문제가 있었다.

이러한 문제를 해결하기 위해 홀로그래피 현미경 기술이 개발됐다. 일반적인 현미경로는 투명한 세포를 볼 수 없지만 홀로그래피 기술을 적용하면 세포에서 빛이 굴절되는 정보를 측정할 수 있기 때문에 염색이나 조작 없이 세포를 신속하게 정학하게 측정할 수 있다.

박 교수는 “지난 수 년 간, 홀로그래피 현미경 기술은 크게 성장했다. 10년 전 초창기에는 물리학과나 전자공학과 연구실에서 작동 원리를 보이는 연구가 주를 이뤘지만 최근에는 병원과 다양한 생명과학 연구실에서 폭넓게 기술이 활용되고 있다”며“앞으로도 관련 기술이 더 실생활, 특히 질병 진단에 활용될 수 있도록 연구 개발에 정진하겠다”고 말했다.

2018.10.04 조회수 6612 -

박용근 교수 연구팀, 후미오 오카노 상 수상

〈 박 용 근 교수 〉

우리대학 물리학과 박용근 교수 연구팀이 3차원 디스플레이 분야 기술개발에 기여한 공로를 인정받아 미국 플로리다 주 올랜도에서 열린 국제광자공학회(SPIE) 연차총회에서‘2018년도 후미오 오카노(Fumio Okano) 상’을 수상했다.

고해상도 디스플레이와 3차원 디스플레이 분야의 선구자였던 일본의 故 후미오 오카노 박사를 기리기 위해 제정된 ‘후미오 오카노(Fumio Okano)상’은 디스플레이 분야 발전에 공헌한 연구자에게 수여된다.

일본 NHK의 후원으로 이 분야 세계 최대 규모의 국제적인 학술단체인 국제광자공학회(SPIE) 3D 영상학회가 매년 3차원 디스플레이 관련분야 우수 논문을 선정해 수여한다.

박용근 교수 연구팀은 무작위적인 광 산란을 이용해 3차원 영상을 측정하고 재현하는 새로운 기술을 개발 중이다. 박 교수 팀은 지난 2016년 국제학술지인 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’에 3차원 홀로그래픽 카메라기술, ‘네이처 포토닉스(Nature Photonics)’에 3차원 홀로그래픽 디스플레이 성능의 3천 배 향상 기술 관련 연구 성과를 각각 발표해 뉴스위크(NewsWeek)와 포브스(Forbes) 등 다수의 해외 유명 언론으로부터 주목을 받았다.

박 교수는 또 이 같은 기초연구 성과를 바탕으로 벤처기업인 ‘토모큐브(Tomocube)’를 설립해 살아있는 세포를 3차원 입체영상으로 관찰이 가능한 레이저 홀로그래피 현미경을 출시하는데 성공, 현재 미국·일본을 비롯한 여러 국가에 수출 중이다.

박 교수는 이밖에 스타트업 ‘더웨이브톡(THE WAVE TALK)’의 공동창업자로서 신 성장 동력기반을 확보하는 등 맹활약을 펼쳐 올 4월 제51회 과학의 날에는 과학기술포장을, 5월에는 (재)유민문화재단(이사장 이홍구)로부터‘홍진기 창조인상’을 각각 수상했다.

박용근 교수는“3차원 홀로그래피 분야는 성장 가능성이 매우 크고, 실생활에 밀접한 영향을 줄 수 있다”며 “하지만 현재 기술이 공상과학 영화에서 제시하는 수준에는 미치고 못하고 있는데 수 년 내에 상용화가 가능한 수준으로 발전할 것으로 기대하고 있다”며 수상소감을 밝혔다.

2018.05.31 조회수 9233

박용근 교수 연구팀, 후미오 오카노 상 수상

〈 박 용 근 교수 〉

우리대학 물리학과 박용근 교수 연구팀이 3차원 디스플레이 분야 기술개발에 기여한 공로를 인정받아 미국 플로리다 주 올랜도에서 열린 국제광자공학회(SPIE) 연차총회에서‘2018년도 후미오 오카노(Fumio Okano) 상’을 수상했다.

고해상도 디스플레이와 3차원 디스플레이 분야의 선구자였던 일본의 故 후미오 오카노 박사를 기리기 위해 제정된 ‘후미오 오카노(Fumio Okano)상’은 디스플레이 분야 발전에 공헌한 연구자에게 수여된다.

일본 NHK의 후원으로 이 분야 세계 최대 규모의 국제적인 학술단체인 국제광자공학회(SPIE) 3D 영상학회가 매년 3차원 디스플레이 관련분야 우수 논문을 선정해 수여한다.

박용근 교수 연구팀은 무작위적인 광 산란을 이용해 3차원 영상을 측정하고 재현하는 새로운 기술을 개발 중이다. 박 교수 팀은 지난 2016년 국제학술지인 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’에 3차원 홀로그래픽 카메라기술, ‘네이처 포토닉스(Nature Photonics)’에 3차원 홀로그래픽 디스플레이 성능의 3천 배 향상 기술 관련 연구 성과를 각각 발표해 뉴스위크(NewsWeek)와 포브스(Forbes) 등 다수의 해외 유명 언론으로부터 주목을 받았다.

박 교수는 또 이 같은 기초연구 성과를 바탕으로 벤처기업인 ‘토모큐브(Tomocube)’를 설립해 살아있는 세포를 3차원 입체영상으로 관찰이 가능한 레이저 홀로그래피 현미경을 출시하는데 성공, 현재 미국·일본을 비롯한 여러 국가에 수출 중이다.

박 교수는 이밖에 스타트업 ‘더웨이브톡(THE WAVE TALK)’의 공동창업자로서 신 성장 동력기반을 확보하는 등 맹활약을 펼쳐 올 4월 제51회 과학의 날에는 과학기술포장을, 5월에는 (재)유민문화재단(이사장 이홍구)로부터‘홍진기 창조인상’을 각각 수상했다.

박용근 교수는“3차원 홀로그래피 분야는 성장 가능성이 매우 크고, 실생활에 밀접한 영향을 줄 수 있다”며 “하지만 현재 기술이 공상과학 영화에서 제시하는 수준에는 미치고 못하고 있는데 수 년 내에 상용화가 가능한 수준으로 발전할 것으로 기대하고 있다”며 수상소감을 밝혔다.

2018.05.31 조회수 9233 -

박용근, 김범준, 이건재, 주영석 교수, 차세대 한림원 신입회원 선출

박용근 교수(물리학과), 김범준 교수(생명화학공학과), 이건재 교수(신소재공학과), 주영석 교수(의과학대학원) 등 우리대학 교수 4명이 '한국차세대과학기술한림원(Y-KAST)' 신입회원으로 선출됐다.

과학기술분야의 석학모임인 한국과학기술한림원(원장 이명철)이 지난 2월 22일 만 43세 이하의 전도유망한 과학자로 뽑은 Y-KAST 회원 26명 중 우리대학 교수 4명이 포함된 것이다.

연구 분야별로는 △정책학부 오채운(녹색기술센터) △이학부 김덕진(서울대)·김상현(서울대)·박용근(KAIST)·배명진(포스텍)·백대현(서울대)·조승환(포스텍) △공학부 김순현(DGIST)·김범준(KAIST)·김상현(연세대)·김성재(서울대)·김수영(중앙대)·오준학(포스텍)·이건재(KAIST)·장호원(서울대)·조정호(성균관대) △농수산학부 손기훈(포스텍)·이대희(한국생명공학연구원)·이정은(서울대) △의약학부 김진성(연세대)·박상민(서울대)·신애선(서울대)·이혁진(이화여대)·주영석(KAIST)·최무림(서울대)·최승홍(서울대) 박사가 꼽혔다.

신입 회원패 수여식은 2월 26일 한국프레스센터 내셔널프레스클럽에서 열린다.

2018.02.23 조회수 9715

박용근, 김범준, 이건재, 주영석 교수, 차세대 한림원 신입회원 선출

박용근 교수(물리학과), 김범준 교수(생명화학공학과), 이건재 교수(신소재공학과), 주영석 교수(의과학대학원) 등 우리대학 교수 4명이 '한국차세대과학기술한림원(Y-KAST)' 신입회원으로 선출됐다.

과학기술분야의 석학모임인 한국과학기술한림원(원장 이명철)이 지난 2월 22일 만 43세 이하의 전도유망한 과학자로 뽑은 Y-KAST 회원 26명 중 우리대학 교수 4명이 포함된 것이다.

연구 분야별로는 △정책학부 오채운(녹색기술센터) △이학부 김덕진(서울대)·김상현(서울대)·박용근(KAIST)·배명진(포스텍)·백대현(서울대)·조승환(포스텍) △공학부 김순현(DGIST)·김범준(KAIST)·김상현(연세대)·김성재(서울대)·김수영(중앙대)·오준학(포스텍)·이건재(KAIST)·장호원(서울대)·조정호(성균관대) △농수산학부 손기훈(포스텍)·이대희(한국생명공학연구원)·이정은(서울대) △의약학부 김진성(연세대)·박상민(서울대)·신애선(서울대)·이혁진(이화여대)·주영석(KAIST)·최무림(서울대)·최승홍(서울대) 박사가 꼽혔다.

신입 회원패 수여식은 2월 26일 한국프레스센터 내셔널프레스클럽에서 열린다.

2018.02.23 조회수 9715