-

수 초 만에도 급속충전 가능 소듐전지 개발

소듐(Na)은 리튬(Li) 대비 지구상에 500배 이상으로 존재하기 때문에 이를 활용한 소듐 이온 배터리는 최근 큰 주목을 받고 있다. 그러나 리튬 이온 배터리에 비해 낮은 출력, 제한된 저장 특성, 긴 충전 시간 등의 근본적인 한계점이 있어 이를 극복하는 차세대 에너지 저장 소재 개발이 필요하다.

우리 대학 신소재공학과 강정구 교수 연구팀이 우수한 성능의 급속 충전이 가능한 고에너지·고출력 하이브리드 소듐 이온 전지를 개발했다고 11일 밝혔다.

최근 활발하게 연구가 진행되고 있는 하이브리드 에너지 저장 시스템은 배터리용 음극과 축전기용 양극을 결합해 높은 저장 용량과 빠른 충·방전 속도를 모두 지닐 수 있는 장점을 가지고 있다. 이는 기존 소듐 이온 배터리의 한계를 극복해 리튬이온 배터리를 대체할 수 있는 차세대 에너지 저장 장치로 주목받고 있다.

하지만 고에너지 및 고출력 밀도의 하이브리드 전지를 구현하기 위해서 배터리용 음극의 상대적으로 느린 에너지 저장 속도를 향상해야 하는 동시에 음극에 비해 상대적으로 낮은 용량을 갖는 축전기용 양극재의 에너지 저장 용량을 끌어 올려야 한다.

이에 강 교수 연구팀은 두 가지 서로 다른 금속-유기 골격체를 활용해 하이브리드 전지에 최적화된 전극 소재의 합성법을 제시했다. 우선 금속-유기 골격체에서 기인한 다공성 탄소 소재에 미세한 활물질을 함유해 속도 특성이 향상된 음극 소재를 개발했다. 고용량 양극 소재를 합성했고, 이를 조합해 양극 간의 에너지 저장 속도 특성의 차이를 최소화하면서도 용량 균형을 최적화한 소듐 이온 에너지 저장 시스템을 개발했다.

연구팀은 개발된 음극과 양극을 완전셀로 구성해 고성능 하이브리드 소듐이온 에너지 저장 소자를 구현했다. 하이브리드 소듐 이온 에너지 저장 소자는 기존 상용화된 리튬이온 배터리를 뛰어넘는 에너지 밀도와 축전기의 출력 밀도 특성을 모두 가짐을 확인했으며, 차세대 에너지 저장 장치로 수 초에서 수 분 만에 급속 충전이 가능해 전기 자동차, 스마트 전자기기, 항공 장치 등에 적용할 수 있을 것으로 예상된다.

강 교수는 "전극 기준으로 높은 에너지 밀도(247 Wh/kg)를 가지며, 고출력 밀도(34,748 W/kg)에 의한 급속 충전이 가능한 하이브리드 소듐 이온 에너지 저장 소자는 현 에너지 저장시스템의 한계를 극복할 수 있는 새로운 돌파구가 될 것이다ˮ라며 "전기 자동차를 포함한 모든 전자기기의 활용 범위를 확대해 적용될 수 있을 것이다ˮ고 말했다.

신소재공학과 최종휘 박사과정과 김동원 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 에너지 저장 소재 분야의 국제 학술지 `에너지 스토리지 머터리얼스(Energy Storage Materials)'에 3월 29일 字 게재됐다. (논문명: Low-crystallinity conductive multivalence iron sulfide-embedded S-doped anode and high-surface area O-doped cathode of 3D porous N-rich graphitic carbon frameworks for high-performance sodium-ion hybrid energy storages)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단의 나노 및 소재기술개발사업 미래기술연구실의 지원을 받아 수행됐다.

수 초 만에도 급속충전 가능 소듐전지 개발

소듐(Na)은 리튬(Li) 대비 지구상에 500배 이상으로 존재하기 때문에 이를 활용한 소듐 이온 배터리는 최근 큰 주목을 받고 있다. 그러나 리튬 이온 배터리에 비해 낮은 출력, 제한된 저장 특성, 긴 충전 시간 등의 근본적인 한계점이 있어 이를 극복하는 차세대 에너지 저장 소재 개발이 필요하다.

우리 대학 신소재공학과 강정구 교수 연구팀이 우수한 성능의 급속 충전이 가능한 고에너지·고출력 하이브리드 소듐 이온 전지를 개발했다고 11일 밝혔다.

최근 활발하게 연구가 진행되고 있는 하이브리드 에너지 저장 시스템은 배터리용 음극과 축전기용 양극을 결합해 높은 저장 용량과 빠른 충·방전 속도를 모두 지닐 수 있는 장점을 가지고 있다. 이는 기존 소듐 이온 배터리의 한계를 극복해 리튬이온 배터리를 대체할 수 있는 차세대 에너지 저장 장치로 주목받고 있다.

하지만 고에너지 및 고출력 밀도의 하이브리드 전지를 구현하기 위해서 배터리용 음극의 상대적으로 느린 에너지 저장 속도를 향상해야 하는 동시에 음극에 비해 상대적으로 낮은 용량을 갖는 축전기용 양극재의 에너지 저장 용량을 끌어 올려야 한다.

이에 강 교수 연구팀은 두 가지 서로 다른 금속-유기 골격체를 활용해 하이브리드 전지에 최적화된 전극 소재의 합성법을 제시했다. 우선 금속-유기 골격체에서 기인한 다공성 탄소 소재에 미세한 활물질을 함유해 속도 특성이 향상된 음극 소재를 개발했다. 고용량 양극 소재를 합성했고, 이를 조합해 양극 간의 에너지 저장 속도 특성의 차이를 최소화하면서도 용량 균형을 최적화한 소듐 이온 에너지 저장 시스템을 개발했다.

연구팀은 개발된 음극과 양극을 완전셀로 구성해 고성능 하이브리드 소듐이온 에너지 저장 소자를 구현했다. 하이브리드 소듐 이온 에너지 저장 소자는 기존 상용화된 리튬이온 배터리를 뛰어넘는 에너지 밀도와 축전기의 출력 밀도 특성을 모두 가짐을 확인했으며, 차세대 에너지 저장 장치로 수 초에서 수 분 만에 급속 충전이 가능해 전기 자동차, 스마트 전자기기, 항공 장치 등에 적용할 수 있을 것으로 예상된다.

강 교수는 "전극 기준으로 높은 에너지 밀도(247 Wh/kg)를 가지며, 고출력 밀도(34,748 W/kg)에 의한 급속 충전이 가능한 하이브리드 소듐 이온 에너지 저장 소자는 현 에너지 저장시스템의 한계를 극복할 수 있는 새로운 돌파구가 될 것이다ˮ라며 "전기 자동차를 포함한 모든 전자기기의 활용 범위를 확대해 적용될 수 있을 것이다ˮ고 말했다.

신소재공학과 최종휘 박사과정과 김동원 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 에너지 저장 소재 분야의 국제 학술지 `에너지 스토리지 머터리얼스(Energy Storage Materials)'에 3월 29일 字 게재됐다. (논문명: Low-crystallinity conductive multivalence iron sulfide-embedded S-doped anode and high-surface area O-doped cathode of 3D porous N-rich graphitic carbon frameworks for high-performance sodium-ion hybrid energy storages)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단의 나노 및 소재기술개발사업 미래기술연구실의 지원을 받아 수행됐다.

2024.04.11

조회수 1052

-

비알콜성 지방간염은 이제 MRI로 진단하세요

간 건강을 위협하는 질환인 비알콜성 지방간 질환과 그 진행 형태인 비알콜성 지방간염의 현재 표준 진단 방법은 주로 간 조직을 채취하는 간 생검에 의존하고 있어 환자의 위험 부담이 크며, 질병의 진행 단계를 추적하는 데 어려움이 있었다.

우리 대학 생명과학과 전상용 교수와 바이오및뇌공학과 박성홍 교수 공동연구팀이 활성산소에 반응해 자기공명영상(MRI) 신호가 증강되는 MRI 영상 조영제를 개발했고 한 번의 MRI 촬영으로 손쉽게 비알콜성 지방간염의 진행 정도를 모니터링하고 진단하는 기술을 세계 최초로 개발했다고 2일 밝혔다.

비알콜성 지방간염은 간세포 손상, 염증, 그리고 최종적으로 간경화로 진행될 수 있는 질환으로, 간 내 활성산소 수준의 증가와 밀접한 관련이 있다. 활성산소는 간세포의 산화 스트레스를 유발하고, 비알콜성 지방간염의 진행을 촉진하는 주요 요인 중 하나로 알려져 있다.

이에 착안해 연구팀은 비알콜성 지방간염의 진행을 비침습적으로 모니터링할 수 있는 새로운 방법을 모색하고자 했다. 특히, 간 내 활성산소 양 변화에 반응해 MRI 신호를 강화할 수 있는 망간 이온 결합 빌리루빈 나노입자를 개발하고, 이를 활용하여 비알콜성 지방간염의 진행 상태를 정밀하게 추적할 수 있는 기술을 연구했다.

망간 이온 결합 빌리루빈 나노입자는 간 내 활성산소 증가에 따라 MRI 신호를 증폭했고 연구팀은‘유사 3-구획 모델’을 통해 한 번의 MRI 촬영으로 비알콜성 지방간염의 진행 정도를 결정할 수 있었다. 이를 통해 비알콜성 지방간염의 초기 단계부터 간경화에 이르기까지 간 질환의 진행 상태를 연속적으로 모니터링 할 수 있었다.

연구팀은 다양한 실험을 통해 망간 이온 결합 빌리루빈 나노입자가 간 질환 모델 마우스에서 활성산소 양의 변화에 민감하게 반응해 MRI 신호의 강도를 조절하는 것을 확인했다. 이러한 발견은 간 질환의 진행 상태를 정밀하게 파악할 수 있게 함으로써, 환자 개개인에 맞춘 맞춤형 치료 전략 수립에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대된다. 더 나아가, 이 기술은 비침습적이라는 점에서 환자의 부담을 크게 줄여주며, 장기적으로는 간 질환 관리 및 치료의 효율성을 높일 수 있을 것으로 전망된다.

전상용 교수는 “이번 연구를 통해 개발된 새로운 MRI 조영제와 영상해석 모델을 사용함으로써 기존에 표준 진단으로 사용하던 환자들에게 위험한 간 생검을 대체할 수 있을 것으로 기대한다”며, “또한, 병원에서 쉽게 접할 수 있는 대표적인 영상 장비인 MRI로 비알콜성 지방간염의 진행 상태 및 간경화로의 전이되는 단계를 손쉽게 진단할 수 있어 지방간염 약물의 효능을 평가하는 데 필수적인 진단 장비가 될 수 있을 것이므로 효율적인 지방간염 치료제 개발에 기여할 수 있을 것으로 기대한다”라고 말했다.

우리 대학 생명과학과 정원식 박사 및 바이오및뇌공학과 무하메드 아사두딘(Muhammad Asaduddin) 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 재료과학 분야 최정상급 학술지인 `어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials, ISSN: 0935-9648 print, 1521-4095 online, Impact Factor: 32)' 온라인판에 지난 3월 9일 字 게재됐다.

(https://doi.org/10.1002/adma.202305830 논문명: Longitudinal Magnetic Resonance Imaging with ROS-Responsive Bilirubin Nanoparticles Enables Monitoring of Non-Alcoholic Steatohepatitis Progression to Cirrhosis).

한편 이번 연구는 한국연구재단의 리더연구사업(종양/염증 미세환경 표적 및 감응형 정밀 바이오-나노메디신 연구단) 및 기초연구실지원사업(뇌척수액 순환 기반 뇌인지기능 기초연구실)의 지원을 받아 수행됐다.

비알콜성 지방간염은 이제 MRI로 진단하세요

간 건강을 위협하는 질환인 비알콜성 지방간 질환과 그 진행 형태인 비알콜성 지방간염의 현재 표준 진단 방법은 주로 간 조직을 채취하는 간 생검에 의존하고 있어 환자의 위험 부담이 크며, 질병의 진행 단계를 추적하는 데 어려움이 있었다.

우리 대학 생명과학과 전상용 교수와 바이오및뇌공학과 박성홍 교수 공동연구팀이 활성산소에 반응해 자기공명영상(MRI) 신호가 증강되는 MRI 영상 조영제를 개발했고 한 번의 MRI 촬영으로 손쉽게 비알콜성 지방간염의 진행 정도를 모니터링하고 진단하는 기술을 세계 최초로 개발했다고 2일 밝혔다.

비알콜성 지방간염은 간세포 손상, 염증, 그리고 최종적으로 간경화로 진행될 수 있는 질환으로, 간 내 활성산소 수준의 증가와 밀접한 관련이 있다. 활성산소는 간세포의 산화 스트레스를 유발하고, 비알콜성 지방간염의 진행을 촉진하는 주요 요인 중 하나로 알려져 있다.

이에 착안해 연구팀은 비알콜성 지방간염의 진행을 비침습적으로 모니터링할 수 있는 새로운 방법을 모색하고자 했다. 특히, 간 내 활성산소 양 변화에 반응해 MRI 신호를 강화할 수 있는 망간 이온 결합 빌리루빈 나노입자를 개발하고, 이를 활용하여 비알콜성 지방간염의 진행 상태를 정밀하게 추적할 수 있는 기술을 연구했다.

망간 이온 결합 빌리루빈 나노입자는 간 내 활성산소 증가에 따라 MRI 신호를 증폭했고 연구팀은‘유사 3-구획 모델’을 통해 한 번의 MRI 촬영으로 비알콜성 지방간염의 진행 정도를 결정할 수 있었다. 이를 통해 비알콜성 지방간염의 초기 단계부터 간경화에 이르기까지 간 질환의 진행 상태를 연속적으로 모니터링 할 수 있었다.

연구팀은 다양한 실험을 통해 망간 이온 결합 빌리루빈 나노입자가 간 질환 모델 마우스에서 활성산소 양의 변화에 민감하게 반응해 MRI 신호의 강도를 조절하는 것을 확인했다. 이러한 발견은 간 질환의 진행 상태를 정밀하게 파악할 수 있게 함으로써, 환자 개개인에 맞춘 맞춤형 치료 전략 수립에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대된다. 더 나아가, 이 기술은 비침습적이라는 점에서 환자의 부담을 크게 줄여주며, 장기적으로는 간 질환 관리 및 치료의 효율성을 높일 수 있을 것으로 전망된다.

전상용 교수는 “이번 연구를 통해 개발된 새로운 MRI 조영제와 영상해석 모델을 사용함으로써 기존에 표준 진단으로 사용하던 환자들에게 위험한 간 생검을 대체할 수 있을 것으로 기대한다”며, “또한, 병원에서 쉽게 접할 수 있는 대표적인 영상 장비인 MRI로 비알콜성 지방간염의 진행 상태 및 간경화로의 전이되는 단계를 손쉽게 진단할 수 있어 지방간염 약물의 효능을 평가하는 데 필수적인 진단 장비가 될 수 있을 것이므로 효율적인 지방간염 치료제 개발에 기여할 수 있을 것으로 기대한다”라고 말했다.

우리 대학 생명과학과 정원식 박사 및 바이오및뇌공학과 무하메드 아사두딘(Muhammad Asaduddin) 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 재료과학 분야 최정상급 학술지인 `어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials, ISSN: 0935-9648 print, 1521-4095 online, Impact Factor: 32)' 온라인판에 지난 3월 9일 字 게재됐다.

(https://doi.org/10.1002/adma.202305830 논문명: Longitudinal Magnetic Resonance Imaging with ROS-Responsive Bilirubin Nanoparticles Enables Monitoring of Non-Alcoholic Steatohepatitis Progression to Cirrhosis).

한편 이번 연구는 한국연구재단의 리더연구사업(종양/염증 미세환경 표적 및 감응형 정밀 바이오-나노메디신 연구단) 및 기초연구실지원사업(뇌척수액 순환 기반 뇌인지기능 기초연구실)의 지원을 받아 수행됐다.

2024.04.02

조회수 866

-

가뭄현상이 DNA에 적용되면?

한미 공동연구진이 가뭄이 들면 논바닥이 쩍쩍 갈라지는 현상에 착안해서 물을 품고 있는 DNA 박막 위에 탈수 반응을 일으킬 수 있는 유기 용매를 뿌려 DNA 균열을 원하는 대로 만들어 낼 수 있는 기술을 개발했다. 이를 통해 만들어진 균열 구조 안에 친환경 온열소재, 적외선 발광체 등을 넣어 기능성 바이오 소재를 제작, 스마트 헬스케어 분야에 활용할 수 있을 것으로 보인다.

우리 대학 화학과 윤동기 교수, 기계공학과 유승화 교수, 미국 코넬대 화학공학과 박순모 박사 연구팀이 DNA 박막의 탈수 현상에 기반한 미세구조 균열을 제작했다고 29일 밝혔다.

본래 유전 정보를 저장하는 기능을 하는 DNA는 두 가닥이 서로 꼬여있는 이중나선 사슬 구조, 사슬과 사슬 사이는 2~4 나노미터*(1나노미터는 10억분의 1미터) 주기의 규칙적인 모양을 갖는 등 일반적인 합성 방법으로는 구현하기 힘든 정밀한 구조재료로 구성되어 있다. 이 구조를 변경하기 위해서 DNA를 빌딩블록으로 사용하여 정밀하게 합성하거나 오리가미(종이접기) 기술을 이용해 구현해 왔지만 매우 복잡한 설계과정이 필요하고, 특히 염기서열이 조절된 값비싼 DNA를 이용해야 하는 단점이 있었다.

*수분이 있으면 DNA 사슬 지름이 2 나노미터, 수분이 없으면 4 나노미터가 됨.

연구팀은 이를 극복하기 위해, 연어에서 추출한 DNA 물질을 이용해 기존보다 천 배 이상 저렴한 비용으로 화장용 붓을 이용해 마치 DNA를 수채화 물감과 같이 사용해 그림을 그리듯이 정렬시켰다. 그리고 3D 프린터를 이용해 지름이 2나노미터인 DNA 분자들을 원하는 방향으로 정렬시키면서 말려 얇은 막을 만들었다.

여기에 유기 용매(예: 테트라하이드로퓨란, THF) 방울을 떨어뜨리면 끓는점이 낮은 유기 용매가 DNA내의 수분을 빼앗아 가면서 크랙이 형성되는 현상을 연구팀은 관찰했다. 이때 DNA의 사슬 옆면이 사슬 끝부분에 비해, 물을 상대적으로 많이 포함하고 있어 더 많은 수축이 일어나 결국 DNA 사슬 방향으로 크랙이 형성됐고, DNA 사슬 방향을 원하는 방향으로 조절할 수 있기에 연구팀은 이 크랙도 원하는 방향으로 조절할 수 있는 결과를 얻었다.

연구팀이 개발한 DNA 기반 미세 균열(크랙) 구조 형성 및 제어 기술은 생체 친화적 소재인 DNA로 이루어진 수십-수백 나노미터의 박막에 DNA 사슬방향으로 생긴 크랙(균열)에 다양한 기능성 소재를 채워 넣는 공정이 가능하다. 예로, 온열 소재의 경우 겨울에 따뜻하게 하고 적외선 발광체를 넣으면 탈모나 피부케어 등에 응용되는 등, 생체친화적인 패턴을 바탕으로 기능성을 부여함으로써, 향후 다양한 기능성 바이오 소재 및 헬스케어 분야에 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

윤동기 교수는 “DNA 미세 크랙 패터닝은 코끼리 피부가 갈라지는 현상이 체온을 유지하기 위한 한 방법이고, 극심한 가뭄에, 땅이 갈라지는 일은 비가 많이 올 때 더 많은 물을 흡수하기 위함이라는 자연의 현상을 그대로 따라 구현했다”며, “이번 연구는 반도체 패턴만큼이나 작은 DNA 빌딩블록 기반의 미세구조 패턴을 제조한 것으로 환경친화적인 면을 고려할 때 그 의의가 더 크다고 할 수 있다”라고 언급했다.

한편 유승화 교수는 “이번 연구를 통해 DNA 필름의 수축 과정에서 발생하는 균열과 DNA의 배열 패턴 사이의 관계를 고체역학 이론에 기반한 시뮬레이션으로 명확하게 분석하고 예측할 수 있었다”며, “DNA 필름에 국한되지 않은 다양한 이방성 소재에서의 균열 제어와 패터닝 기술 발전에 기여할 수 있는 토대를 마련했다고 생각한다”고 의견을 덧붙였다.

화학과 이소은 석사과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘어드밴스드 머터리얼즈 (Advanced Materials)’ 3월 15일 자 온라인 판에 게재됐다. (논문명 : On-demand Crack Formation on DNA Film via Organic Solvent-induced Dehydration)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부-한국연구재단의 멀티스케일 카이랄 구조체 연구센터, 중견연구 과제의 지원을 받아 수행됐다.

가뭄현상이 DNA에 적용되면?

한미 공동연구진이 가뭄이 들면 논바닥이 쩍쩍 갈라지는 현상에 착안해서 물을 품고 있는 DNA 박막 위에 탈수 반응을 일으킬 수 있는 유기 용매를 뿌려 DNA 균열을 원하는 대로 만들어 낼 수 있는 기술을 개발했다. 이를 통해 만들어진 균열 구조 안에 친환경 온열소재, 적외선 발광체 등을 넣어 기능성 바이오 소재를 제작, 스마트 헬스케어 분야에 활용할 수 있을 것으로 보인다.

우리 대학 화학과 윤동기 교수, 기계공학과 유승화 교수, 미국 코넬대 화학공학과 박순모 박사 연구팀이 DNA 박막의 탈수 현상에 기반한 미세구조 균열을 제작했다고 29일 밝혔다.

본래 유전 정보를 저장하는 기능을 하는 DNA는 두 가닥이 서로 꼬여있는 이중나선 사슬 구조, 사슬과 사슬 사이는 2~4 나노미터*(1나노미터는 10억분의 1미터) 주기의 규칙적인 모양을 갖는 등 일반적인 합성 방법으로는 구현하기 힘든 정밀한 구조재료로 구성되어 있다. 이 구조를 변경하기 위해서 DNA를 빌딩블록으로 사용하여 정밀하게 합성하거나 오리가미(종이접기) 기술을 이용해 구현해 왔지만 매우 복잡한 설계과정이 필요하고, 특히 염기서열이 조절된 값비싼 DNA를 이용해야 하는 단점이 있었다.

*수분이 있으면 DNA 사슬 지름이 2 나노미터, 수분이 없으면 4 나노미터가 됨.

연구팀은 이를 극복하기 위해, 연어에서 추출한 DNA 물질을 이용해 기존보다 천 배 이상 저렴한 비용으로 화장용 붓을 이용해 마치 DNA를 수채화 물감과 같이 사용해 그림을 그리듯이 정렬시켰다. 그리고 3D 프린터를 이용해 지름이 2나노미터인 DNA 분자들을 원하는 방향으로 정렬시키면서 말려 얇은 막을 만들었다.

여기에 유기 용매(예: 테트라하이드로퓨란, THF) 방울을 떨어뜨리면 끓는점이 낮은 유기 용매가 DNA내의 수분을 빼앗아 가면서 크랙이 형성되는 현상을 연구팀은 관찰했다. 이때 DNA의 사슬 옆면이 사슬 끝부분에 비해, 물을 상대적으로 많이 포함하고 있어 더 많은 수축이 일어나 결국 DNA 사슬 방향으로 크랙이 형성됐고, DNA 사슬 방향을 원하는 방향으로 조절할 수 있기에 연구팀은 이 크랙도 원하는 방향으로 조절할 수 있는 결과를 얻었다.

연구팀이 개발한 DNA 기반 미세 균열(크랙) 구조 형성 및 제어 기술은 생체 친화적 소재인 DNA로 이루어진 수십-수백 나노미터의 박막에 DNA 사슬방향으로 생긴 크랙(균열)에 다양한 기능성 소재를 채워 넣는 공정이 가능하다. 예로, 온열 소재의 경우 겨울에 따뜻하게 하고 적외선 발광체를 넣으면 탈모나 피부케어 등에 응용되는 등, 생체친화적인 패턴을 바탕으로 기능성을 부여함으로써, 향후 다양한 기능성 바이오 소재 및 헬스케어 분야에 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

윤동기 교수는 “DNA 미세 크랙 패터닝은 코끼리 피부가 갈라지는 현상이 체온을 유지하기 위한 한 방법이고, 극심한 가뭄에, 땅이 갈라지는 일은 비가 많이 올 때 더 많은 물을 흡수하기 위함이라는 자연의 현상을 그대로 따라 구현했다”며, “이번 연구는 반도체 패턴만큼이나 작은 DNA 빌딩블록 기반의 미세구조 패턴을 제조한 것으로 환경친화적인 면을 고려할 때 그 의의가 더 크다고 할 수 있다”라고 언급했다.

한편 유승화 교수는 “이번 연구를 통해 DNA 필름의 수축 과정에서 발생하는 균열과 DNA의 배열 패턴 사이의 관계를 고체역학 이론에 기반한 시뮬레이션으로 명확하게 분석하고 예측할 수 있었다”며, “DNA 필름에 국한되지 않은 다양한 이방성 소재에서의 균열 제어와 패터닝 기술 발전에 기여할 수 있는 토대를 마련했다고 생각한다”고 의견을 덧붙였다.

화학과 이소은 석사과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘어드밴스드 머터리얼즈 (Advanced Materials)’ 3월 15일 자 온라인 판에 게재됐다. (논문명 : On-demand Crack Formation on DNA Film via Organic Solvent-induced Dehydration)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부-한국연구재단의 멀티스케일 카이랄 구조체 연구센터, 중견연구 과제의 지원을 받아 수행됐다.

2024.03.29

조회수 726

-

세계 최고 수준 리튬 금속배터리 용매 개발

휴대용 전자기기 및 전기차 등에 적용해 1회 충전에 많은 에너지를 저장하고 오래 사용할 수 있는 고 에너지밀도 이차전지 개발의 중요도가 커지고 있다. 한국 연구진이 리튬 이차전지의 에너지 밀도를 높이고 고전압 구동시 안정성을 높여줄 용매를 개발하여 화제다.

우리 대학 생명화학공학과 최남순 교수팀이 UNIST 화학과 홍성유 교수팀, 서울대 화학생물공학부 이규태 교수팀, 고려대 화공생명공학과 곽상규 교수팀, 경상국립대 나노·신소재공학부 고분자공학전공 이태경 교수와 공동연구를 통해 4.4V의 높은 충전 전압에서 리튬 금속전지의 효율과 에너지를 유지하는 세계 최고 수준의 전해액 조성 기술을 개발했다고 19일 밝혔다.

공동연구팀은 기존에 보고되지 않은 용매를 새롭게 디자인하고 합성해 전해액 주 용매로 사용했으며 전극-전해액 계면을 안정화하는 첨가제 기술과의 조합을 통해 리튬 금속전지의 고전압 수명 성능 및 고속 충전 특성을 획기적으로 높이는 데 성공했다.

리튬 금속전지를 오랜 시간 사용하기 위해서는 전해액의 이온 전달 성능뿐만 아니라 전극 표면을 보호하는 것이 필수적이다. 전자를 주는 성질이 강한 리튬금속 음극과 전자를 빼앗으려는 고전압 양극에 접촉하고 있는 전해액이 분해되지 않도록 전극과 전해액 사이에 보호층을 형성시켜야 한다.

최남순 교수 연구팀은 구동할 수 있는 상한 전압의 한계가 있는 용매들과는 달리 높은 충전 전압에서 안정적으로 사용할 수 있는 새로운 용매를 합성하는 데 성공했으며 이를 첨가제 기술과 접목해 현저하게 향상된 *가역 효율(상온 200회 99.9%)을 달성했다. 또한, 완전 충전-완전 방전 조건에서 첫 사이클 방전용량 대비 200사이클의 방전용량으로 용량 유지율을 측정하는데 개발된 전해액 기술은 리튬 대비 4.4V 높은 충전 전압 조건에서 다른 전해액보다 약 5% 정도 높은 75.0%의 높은 방전용량 유지율을 보였다.

☞ 가역 효율: 매 사이클마다 전지의 방전용량을 충전용량으로 나누어 백분율로 나타낸 값으로 배터리의 가역성을 의미함. 가역 효율이 높을수록 매 사이클마다 배터리 용량 손실이 적음을 의미함. 아무리 높은 용량을 구현하는 배터리라도 가역성이 높지 않다면 실용화가 어려움.

연구팀이 이번 연구에서 세계 최초로 합성 및 보고한 *환형 설폰아마이드 계열 용매인 TFSPP(1-(trifluoromethyl)sulfonyl)piperidine)는 기존에 사용되는 용매보다 우수한 고전압 안정성을 가져 전지 내부 가스 발생을 억제할 수 있음을 확인했다.

☞ 환형 설폰아마이드 용매: 질소원자 1개원 탄소원자 5개로 구성된 6원자 고리구조와 리튬염 구조를 모방한 작용기를 연결하여 제조되었으며 기존 에테르계 유기용매와 비교하여 3배 이상 높은 열안정성을 가짐. 또한, 상온에서 액체상태이며 리튬염을 녹일수 있는 용매임. 불에 잘 타는 일반적인 유기용매와는 달리 불에 타는 성질이 낮은 리튬염의 음이온 구조가 포함되어 있어 전해액의 발화 가능성을 낮출 것으로 기대됨.

또한, 연구팀은 두 가지 이온성 첨가제를 도입하여 리튬 금속 음극에 형성된 보호층이 부피 변화를 견디도록 설계했다. 이에 더해, 연구팀은 전자 방출 경향성이 높은 첨가제를 적용해 양극 표면에 보호층을 형성해 양극의 구조 안정성을 향상시켰다. 개발된 새로운 구조의 고전압 용매는 전극을 보호하는 첨가제와 함께 시너지 효과를 이끌어 고전압 리튬 금속전지 성능을 극대화했다는 점에서 그 의미가 크다.

이번 논문의 공동 제1 저자인 우리 대학 생명화학공학과 김세훈 박사과정은 “용매와 첨가제의 조합 기술을 통해 실용화가 가능한 리튬 금속전지용 용매 조성 프레임을 개발했으며 전지의 사용기간을 연장하는, 보다 안정적인 전극-전해액 계면층을 형성하는 새로운 전해액 조성 기술을 개발했다”라고 말했다.

최남순 교수는 “새로운 구조로 디자인된 TFSPP 용매는 기존 용매에 비해 열적 및 고전압 안정성이 매우 우수하고 전지 구동 중 전해액 분해를 최소화해 전지 내압 상승요인인 가스 발생을 억제하는 전해액 용매”임을 강조하며 “TFSPP를 주 용매로 사용해 전지의 고온 안정성을 개선했으며 본 연구팀 고유기술인 다중층 전극-전해액 보호층 형성을 통해 안정화함으로써 고전압 리튬 금속전지 실용화를 위한 전해액 설계에 있어서 새로운 이정표를 제시했다”라고 연구의 의미를 덧붙였다.

우리 대학 생명화학공학과 최남순 교수, 김세훈, 송채은, 이동현 연구원과 UNIST 화학과 홍성유 교수, 전지환 연구원, 서울대 화학생물공학부 이규태 교수, 박교빈, 송가원 연구원, 고려대 화공생명공학과 곽상규 교수, 권성현 연구원, 유승호 교수, 현재환 연구원, 그리고 경상국립대 나노·신소재공학부 고분자공학전공 이태경 교수가 진행한 이번 연구는 국제 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼즈 (Advanced Materials)’에 3월 6일 字로 온라인 공개됐다. (논문명 : Electrolyte Design for High-Voltage Lithium-Metal Batteries with Synthetic Sulfonamide-Based Solvent and Electrochemically Active Additives)

한편 이번 연구는 한국연구재단의 단계도약형 탄소중립 기술개발사업과 한국산업기술평가관리원의 산업기술 혁신사업의 지원을 받아 수행됐다.

세계 최고 수준 리튬 금속배터리 용매 개발

휴대용 전자기기 및 전기차 등에 적용해 1회 충전에 많은 에너지를 저장하고 오래 사용할 수 있는 고 에너지밀도 이차전지 개발의 중요도가 커지고 있다. 한국 연구진이 리튬 이차전지의 에너지 밀도를 높이고 고전압 구동시 안정성을 높여줄 용매를 개발하여 화제다.

우리 대학 생명화학공학과 최남순 교수팀이 UNIST 화학과 홍성유 교수팀, 서울대 화학생물공학부 이규태 교수팀, 고려대 화공생명공학과 곽상규 교수팀, 경상국립대 나노·신소재공학부 고분자공학전공 이태경 교수와 공동연구를 통해 4.4V의 높은 충전 전압에서 리튬 금속전지의 효율과 에너지를 유지하는 세계 최고 수준의 전해액 조성 기술을 개발했다고 19일 밝혔다.

공동연구팀은 기존에 보고되지 않은 용매를 새롭게 디자인하고 합성해 전해액 주 용매로 사용했으며 전극-전해액 계면을 안정화하는 첨가제 기술과의 조합을 통해 리튬 금속전지의 고전압 수명 성능 및 고속 충전 특성을 획기적으로 높이는 데 성공했다.

리튬 금속전지를 오랜 시간 사용하기 위해서는 전해액의 이온 전달 성능뿐만 아니라 전극 표면을 보호하는 것이 필수적이다. 전자를 주는 성질이 강한 리튬금속 음극과 전자를 빼앗으려는 고전압 양극에 접촉하고 있는 전해액이 분해되지 않도록 전극과 전해액 사이에 보호층을 형성시켜야 한다.

최남순 교수 연구팀은 구동할 수 있는 상한 전압의 한계가 있는 용매들과는 달리 높은 충전 전압에서 안정적으로 사용할 수 있는 새로운 용매를 합성하는 데 성공했으며 이를 첨가제 기술과 접목해 현저하게 향상된 *가역 효율(상온 200회 99.9%)을 달성했다. 또한, 완전 충전-완전 방전 조건에서 첫 사이클 방전용량 대비 200사이클의 방전용량으로 용량 유지율을 측정하는데 개발된 전해액 기술은 리튬 대비 4.4V 높은 충전 전압 조건에서 다른 전해액보다 약 5% 정도 높은 75.0%의 높은 방전용량 유지율을 보였다.

☞ 가역 효율: 매 사이클마다 전지의 방전용량을 충전용량으로 나누어 백분율로 나타낸 값으로 배터리의 가역성을 의미함. 가역 효율이 높을수록 매 사이클마다 배터리 용량 손실이 적음을 의미함. 아무리 높은 용량을 구현하는 배터리라도 가역성이 높지 않다면 실용화가 어려움.

연구팀이 이번 연구에서 세계 최초로 합성 및 보고한 *환형 설폰아마이드 계열 용매인 TFSPP(1-(trifluoromethyl)sulfonyl)piperidine)는 기존에 사용되는 용매보다 우수한 고전압 안정성을 가져 전지 내부 가스 발생을 억제할 수 있음을 확인했다.

☞ 환형 설폰아마이드 용매: 질소원자 1개원 탄소원자 5개로 구성된 6원자 고리구조와 리튬염 구조를 모방한 작용기를 연결하여 제조되었으며 기존 에테르계 유기용매와 비교하여 3배 이상 높은 열안정성을 가짐. 또한, 상온에서 액체상태이며 리튬염을 녹일수 있는 용매임. 불에 잘 타는 일반적인 유기용매와는 달리 불에 타는 성질이 낮은 리튬염의 음이온 구조가 포함되어 있어 전해액의 발화 가능성을 낮출 것으로 기대됨.

또한, 연구팀은 두 가지 이온성 첨가제를 도입하여 리튬 금속 음극에 형성된 보호층이 부피 변화를 견디도록 설계했다. 이에 더해, 연구팀은 전자 방출 경향성이 높은 첨가제를 적용해 양극 표면에 보호층을 형성해 양극의 구조 안정성을 향상시켰다. 개발된 새로운 구조의 고전압 용매는 전극을 보호하는 첨가제와 함께 시너지 효과를 이끌어 고전압 리튬 금속전지 성능을 극대화했다는 점에서 그 의미가 크다.

이번 논문의 공동 제1 저자인 우리 대학 생명화학공학과 김세훈 박사과정은 “용매와 첨가제의 조합 기술을 통해 실용화가 가능한 리튬 금속전지용 용매 조성 프레임을 개발했으며 전지의 사용기간을 연장하는, 보다 안정적인 전극-전해액 계면층을 형성하는 새로운 전해액 조성 기술을 개발했다”라고 말했다.

최남순 교수는 “새로운 구조로 디자인된 TFSPP 용매는 기존 용매에 비해 열적 및 고전압 안정성이 매우 우수하고 전지 구동 중 전해액 분해를 최소화해 전지 내압 상승요인인 가스 발생을 억제하는 전해액 용매”임을 강조하며 “TFSPP를 주 용매로 사용해 전지의 고온 안정성을 개선했으며 본 연구팀 고유기술인 다중층 전극-전해액 보호층 형성을 통해 안정화함으로써 고전압 리튬 금속전지 실용화를 위한 전해액 설계에 있어서 새로운 이정표를 제시했다”라고 연구의 의미를 덧붙였다.

우리 대학 생명화학공학과 최남순 교수, 김세훈, 송채은, 이동현 연구원과 UNIST 화학과 홍성유 교수, 전지환 연구원, 서울대 화학생물공학부 이규태 교수, 박교빈, 송가원 연구원, 고려대 화공생명공학과 곽상규 교수, 권성현 연구원, 유승호 교수, 현재환 연구원, 그리고 경상국립대 나노·신소재공학부 고분자공학전공 이태경 교수가 진행한 이번 연구는 국제 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼즈 (Advanced Materials)’에 3월 6일 字로 온라인 공개됐다. (논문명 : Electrolyte Design for High-Voltage Lithium-Metal Batteries with Synthetic Sulfonamide-Based Solvent and Electrochemically Active Additives)

한편 이번 연구는 한국연구재단의 단계도약형 탄소중립 기술개발사업과 한국산업기술평가관리원의 산업기술 혁신사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.03.19

조회수 1431

-

반도체가 곤충처럼 사물 움직임 감지한다

곤충의 시신경계를 모방하여 초고속, 저전력 동작이 가능한 신개념 ‘지능형 센서’ 반도체의 개발로 다양한 혁신적 기술로 확장가능한 기술이 개발되었다. 이 기술은 교통, 안전, 보안 시스템 등 다양한 분야에 응용되어 산업과 사회에 기여할 것으로 보인다.

우리 대학 신소재공학과 김경민 교수 연구팀이 다양한 멤리스터* 소자를 융합해 곤충의 시신경에서의 시각 지능*을 모사하는 지능형 동작인식 소자를 개발하는데 성공했다고 19일 밝혔다.

*멤리스터 (Memristor): 메모리(Memory)와 저항(Resistor)의 합성어로, 입력 신호에 따라 소자의 저항 상태가 변하는 전자소자.

*시각 지능 (Visual Intelligence): 시신경 내에서 시각 정보를 해석하고 연산을 수행하는 기능.

최근 인공지능(AI) 기술의 발전과 함께, 비전 시스템은 이미지 인식, 객체 탐지 및 동작 분석과 같은 다양한 작업에서 AI를 활용해 핵심적인 역할을 수행하고 있다. 하지만 기존 비전 시스템은 이미지 센서에서 수신된 신호를 복잡한 알고리즘을 이용해 물체와 그 동작을 인식하는 것이 일반적이다. 이러한 방식은 상당한 양의 데이터 트래픽과 높은 전력 소모가 필요하여 모바일 또는 사물인터넷 장치에 적용되기 어렵다.

한편, 곤충은 기본 동작 감지기(Elementary Motion Detector) 라는 시신경 회로를 통해 시각 정보를 효과적으로 처리해 물체를 탐지하고 그 동작을 인식하는데 탁월한 능력을 보인다. <그림1> 이를 구현하는 데 있어 기존 실리콘 집적회로(CMOS) 기술에서는 복잡한 회로가 요구되기 때문에, 실제 소자로 제작하기 어려운 한계가 있었다.

김경민 교수 연구팀은 다양한 기능의 멤리스터 소자들을 집적하여 고효율⋅초고속 동작 인식이 가능한 지능형 동작인식 소자를 개발했다. 동작인식 소자는 자체 개발한 두 종류의 멤리스터 소자와 저항 만으로 구성된 단순한 구조를 가지고 있다. 두 종류의 서로 다른 멤리스터는 각각 신호 지연 기능과 신호 통합 및 발화 기능을 수행하며, 이를 통해 곤충의 시신경을 직접 모사하여 사물의 움직임을 판단할 수 있음을 확인했다. <그림2>

연구팀은 개발된 동작인식 소자의 실질적인 활용에 대한 가능성을 입증하기 위해 차량 경로를 예측하는 뉴로모픽 컴퓨팅 시스템을 설계하였으며, 여기에 개발한 동작인식 소자를 적용하였다. <그림3> 그 결과 기존 기술 대비 에너지 소비를 92.9 % 감소하여 더 정확히 사물의 움직임을 예측할 수 있음을 검증하였다.

신소재공학과 김경민 교수는 “곤충은 매우 간단한 시각 지능을 활용해 놀랍도록 민첩하게 물체의 동작을 인지하는데, 이번 연구는 신경의 기능을 재현할 수 있는 멤리스터 소자를 활용해 이를 구현할 수 있었다는 점에 큰 의의가 있다”며, “최근 AI가 탑재된 휴대폰과 같이 에지(edge)형 인공지능 소자의 중요성이 매우 커지고 있는데, 이 연구는 동작 인식을 위한 효율적인 비전 시스템 구현에 기여할 수 있어, 향후 자율주행 자동차, 차량 운송 시스템, 로봇, 머신 비전 등과 같은 다양한 분야에 적용될 수 있을 것으로 기대된다”고 밝혔다.

이번 연구는 신소재공학과 송한찬 박사과정, 이민구 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여했으며, 국제 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼즈(Advanced Materials, IF: 29.4)’에 지난 1월 29일 字 온라인 게재됐다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 중견연구사업, 차세대지능형반도체기술개발사업, PIM인공지능반도체핵심기술개발사업, 나노종합기술원 및 KAIST 도약연구사업의 지원을 받아 수행됐다. (논문명: Fully Memristive Elementary Motion Detectors for A Maneuver Prediction, 논문링크: https://doi.org/10.1002/adma.202309708)

반도체가 곤충처럼 사물 움직임 감지한다

곤충의 시신경계를 모방하여 초고속, 저전력 동작이 가능한 신개념 ‘지능형 센서’ 반도체의 개발로 다양한 혁신적 기술로 확장가능한 기술이 개발되었다. 이 기술은 교통, 안전, 보안 시스템 등 다양한 분야에 응용되어 산업과 사회에 기여할 것으로 보인다.

우리 대학 신소재공학과 김경민 교수 연구팀이 다양한 멤리스터* 소자를 융합해 곤충의 시신경에서의 시각 지능*을 모사하는 지능형 동작인식 소자를 개발하는데 성공했다고 19일 밝혔다.

*멤리스터 (Memristor): 메모리(Memory)와 저항(Resistor)의 합성어로, 입력 신호에 따라 소자의 저항 상태가 변하는 전자소자.

*시각 지능 (Visual Intelligence): 시신경 내에서 시각 정보를 해석하고 연산을 수행하는 기능.

최근 인공지능(AI) 기술의 발전과 함께, 비전 시스템은 이미지 인식, 객체 탐지 및 동작 분석과 같은 다양한 작업에서 AI를 활용해 핵심적인 역할을 수행하고 있다. 하지만 기존 비전 시스템은 이미지 센서에서 수신된 신호를 복잡한 알고리즘을 이용해 물체와 그 동작을 인식하는 것이 일반적이다. 이러한 방식은 상당한 양의 데이터 트래픽과 높은 전력 소모가 필요하여 모바일 또는 사물인터넷 장치에 적용되기 어렵다.

한편, 곤충은 기본 동작 감지기(Elementary Motion Detector) 라는 시신경 회로를 통해 시각 정보를 효과적으로 처리해 물체를 탐지하고 그 동작을 인식하는데 탁월한 능력을 보인다. <그림1> 이를 구현하는 데 있어 기존 실리콘 집적회로(CMOS) 기술에서는 복잡한 회로가 요구되기 때문에, 실제 소자로 제작하기 어려운 한계가 있었다.

김경민 교수 연구팀은 다양한 기능의 멤리스터 소자들을 집적하여 고효율⋅초고속 동작 인식이 가능한 지능형 동작인식 소자를 개발했다. 동작인식 소자는 자체 개발한 두 종류의 멤리스터 소자와 저항 만으로 구성된 단순한 구조를 가지고 있다. 두 종류의 서로 다른 멤리스터는 각각 신호 지연 기능과 신호 통합 및 발화 기능을 수행하며, 이를 통해 곤충의 시신경을 직접 모사하여 사물의 움직임을 판단할 수 있음을 확인했다. <그림2>

연구팀은 개발된 동작인식 소자의 실질적인 활용에 대한 가능성을 입증하기 위해 차량 경로를 예측하는 뉴로모픽 컴퓨팅 시스템을 설계하였으며, 여기에 개발한 동작인식 소자를 적용하였다. <그림3> 그 결과 기존 기술 대비 에너지 소비를 92.9 % 감소하여 더 정확히 사물의 움직임을 예측할 수 있음을 검증하였다.

신소재공학과 김경민 교수는 “곤충은 매우 간단한 시각 지능을 활용해 놀랍도록 민첩하게 물체의 동작을 인지하는데, 이번 연구는 신경의 기능을 재현할 수 있는 멤리스터 소자를 활용해 이를 구현할 수 있었다는 점에 큰 의의가 있다”며, “최근 AI가 탑재된 휴대폰과 같이 에지(edge)형 인공지능 소자의 중요성이 매우 커지고 있는데, 이 연구는 동작 인식을 위한 효율적인 비전 시스템 구현에 기여할 수 있어, 향후 자율주행 자동차, 차량 운송 시스템, 로봇, 머신 비전 등과 같은 다양한 분야에 적용될 수 있을 것으로 기대된다”고 밝혔다.

이번 연구는 신소재공학과 송한찬 박사과정, 이민구 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여했으며, 국제 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼즈(Advanced Materials, IF: 29.4)’에 지난 1월 29일 字 온라인 게재됐다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 중견연구사업, 차세대지능형반도체기술개발사업, PIM인공지능반도체핵심기술개발사업, 나노종합기술원 및 KAIST 도약연구사업의 지원을 받아 수행됐다. (논문명: Fully Memristive Elementary Motion Detectors for A Maneuver Prediction, 논문링크: https://doi.org/10.1002/adma.202309708)

2024.02.19

조회수 1502

-

알츠하이머 발병 과정을 관찰하다

퇴행성 질환을 유발하는 아밀로이드 섬유 단백질의 초기 불안정한 움직임과 같은 생명 현상을 분자 수준에서 실시간 관찰이 가능한 기술이 개발되었다. 이를 통해 알츠하이머나 파킨슨 병과 같은 퇴행성 질환의 발병 과정에 대한 실마리를 제공할 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학 신소재공학과 육종민 교수 연구팀이 한국기초과학지원연구원, 포항산업과학연구원, 성균관대학교 약학대학 연구팀과 함께 그래핀을 이용해 알츠하이머 질병을 유발한다고 알려진 아밀로이드 섬유 단백질의 실시간 거동을 관찰할 수 있는 새로운 단분자 관찰 기술(single-molecule technique)을 개발했다고 30일 밝혔다.

단분자 관찰 기술은 단일 분자 수준에서 발생하는 현상을 관찰할 수 있는 기법을 말한다. 생체 과정에서 수반되는 단백질 간의 상호작용, 접힘, 조립 과정 등을 이해하는 데 핵심적인 기술이다. 현재까지 단분자 관찰 기술로는 특정 분자를 식별하기 위한 형광 현미경을 이용해 관찰하거나, 단백질을 급속 냉동시켜 움직임을 고정해 분자 구조를 해석하는 초저온 전자현미경 기법이 활용 돼왔다.

하지만, 자연 그대로의 단백질을 특별한 전처리 없이 분자 단위에서 실시간으로 관찰할 수 있는 기술은 여전히 부재한 상황이었다.

최근 이에 대한 대안으로 물질을 얼리지 않고 상온 상태에서 관찰하는 액상 전자현미경 기술이 최근 주목을 받고 있다. 이 기술은 얇은 투과막을 이용해 액체를 감싸 전자현미경 내에서 물질의 변화를 관찰할 수 있는 기술이지만, 두꺼운 투과 막에 의한 분해능 저하와 전자빔에 의한 단백질 변성은 해결해야 하는 숙제였다.

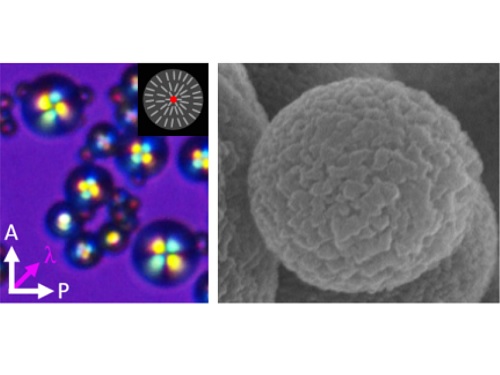

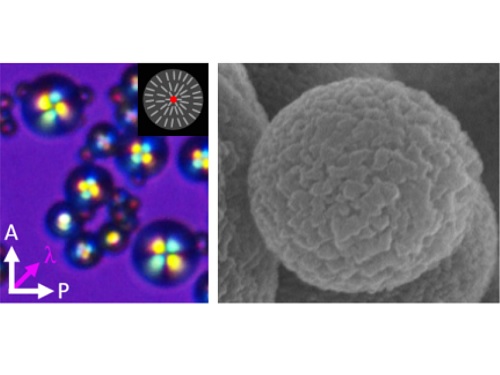

육종민 교수 연구팀은 차세대 소재로 주목받고 있는 그래핀을 이용해 막에 의한 분해능 저하와 전자빔에 의한 단백질 변성 문제를 해결하며, 단백질의 거동을 실시간 관찰할 수 있는 단분자 그래핀 액상 셀 전자현미경 기술을 개발했다. [그림 1]

이번 연구에서 투과 막으로 이용한 그래핀은 원자 단위의 두께를 가지고 있어 분자 수준 관찰을 가능하게 할 뿐만 아니라, 전자빔에 의한 단백질의 산화를 방지하는 산화 방지 역할을 해 기존 대비 40배 가량 변성을 억제해 단백질의 거동을 실시간으로 관찰할 수 있게 했다.

연구팀은 개발한 전자현미경 기술을 활용해, 알츠하이머 질병을 유발한다고 알려진 아밀로이드 베타 섬유의 초기 성장 과정에서 발현되는 분자 불안정성을 세계 최초로 관찰했다. [그림 2]

이 전자현미경 기술은 온전한 단백질의 다양한 거동들을 분자 수준에서 관찰을 가능하게 하므로, 코로나19와 같은 바이러스성 단백질의 감염 과정, 퇴행성 질환을 일으키는 아밀로이드성 단백질의 섬유화/응집 거동 등과 같이 단백질의 상호작용에 의한 생명 현상을 이해하는 데 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

육 교수는 "현미경 기술의 발전은 생명과학 및 공학 기술 발전의 토대가 되는 것으로, 분자 단위의 현상을 관찰할 수 있다면 단백질들의 상호작용을 이해하고 조절할 수 있는 실마리를 제공할 수 있으며, 이를 통해 알츠하이머와 같은 퇴행성 질환의 신약 개발에 도움을 줄 수 있을 것으로 기대한다ˮ 라고 말했다.

우리 대학 신소재공학과 졸업생 박정재 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스드 머티리얼스(Advanced Materials)' 지난 11월 온라인으로 발표됐다. (논문명 : Single-Molecule Graphene Liquid Cell Electron Microscopy for Instability of Intermediate Amyloid Fibrils).

이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자지원사업(MIST) (NRF-2022R1A2C2008929)과 나노 및 소재 기술개발사업(MIST)(NRF-2021M3H4A6A02050365)의 지원을 받아 수행됐다.

알츠하이머 발병 과정을 관찰하다

퇴행성 질환을 유발하는 아밀로이드 섬유 단백질의 초기 불안정한 움직임과 같은 생명 현상을 분자 수준에서 실시간 관찰이 가능한 기술이 개발되었다. 이를 통해 알츠하이머나 파킨슨 병과 같은 퇴행성 질환의 발병 과정에 대한 실마리를 제공할 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학 신소재공학과 육종민 교수 연구팀이 한국기초과학지원연구원, 포항산업과학연구원, 성균관대학교 약학대학 연구팀과 함께 그래핀을 이용해 알츠하이머 질병을 유발한다고 알려진 아밀로이드 섬유 단백질의 실시간 거동을 관찰할 수 있는 새로운 단분자 관찰 기술(single-molecule technique)을 개발했다고 30일 밝혔다.

단분자 관찰 기술은 단일 분자 수준에서 발생하는 현상을 관찰할 수 있는 기법을 말한다. 생체 과정에서 수반되는 단백질 간의 상호작용, 접힘, 조립 과정 등을 이해하는 데 핵심적인 기술이다. 현재까지 단분자 관찰 기술로는 특정 분자를 식별하기 위한 형광 현미경을 이용해 관찰하거나, 단백질을 급속 냉동시켜 움직임을 고정해 분자 구조를 해석하는 초저온 전자현미경 기법이 활용 돼왔다.

하지만, 자연 그대로의 단백질을 특별한 전처리 없이 분자 단위에서 실시간으로 관찰할 수 있는 기술은 여전히 부재한 상황이었다.

최근 이에 대한 대안으로 물질을 얼리지 않고 상온 상태에서 관찰하는 액상 전자현미경 기술이 최근 주목을 받고 있다. 이 기술은 얇은 투과막을 이용해 액체를 감싸 전자현미경 내에서 물질의 변화를 관찰할 수 있는 기술이지만, 두꺼운 투과 막에 의한 분해능 저하와 전자빔에 의한 단백질 변성은 해결해야 하는 숙제였다.

육종민 교수 연구팀은 차세대 소재로 주목받고 있는 그래핀을 이용해 막에 의한 분해능 저하와 전자빔에 의한 단백질 변성 문제를 해결하며, 단백질의 거동을 실시간 관찰할 수 있는 단분자 그래핀 액상 셀 전자현미경 기술을 개발했다. [그림 1]

이번 연구에서 투과 막으로 이용한 그래핀은 원자 단위의 두께를 가지고 있어 분자 수준 관찰을 가능하게 할 뿐만 아니라, 전자빔에 의한 단백질의 산화를 방지하는 산화 방지 역할을 해 기존 대비 40배 가량 변성을 억제해 단백질의 거동을 실시간으로 관찰할 수 있게 했다.

연구팀은 개발한 전자현미경 기술을 활용해, 알츠하이머 질병을 유발한다고 알려진 아밀로이드 베타 섬유의 초기 성장 과정에서 발현되는 분자 불안정성을 세계 최초로 관찰했다. [그림 2]

이 전자현미경 기술은 온전한 단백질의 다양한 거동들을 분자 수준에서 관찰을 가능하게 하므로, 코로나19와 같은 바이러스성 단백질의 감염 과정, 퇴행성 질환을 일으키는 아밀로이드성 단백질의 섬유화/응집 거동 등과 같이 단백질의 상호작용에 의한 생명 현상을 이해하는 데 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

육 교수는 "현미경 기술의 발전은 생명과학 및 공학 기술 발전의 토대가 되는 것으로, 분자 단위의 현상을 관찰할 수 있다면 단백질들의 상호작용을 이해하고 조절할 수 있는 실마리를 제공할 수 있으며, 이를 통해 알츠하이머와 같은 퇴행성 질환의 신약 개발에 도움을 줄 수 있을 것으로 기대한다ˮ 라고 말했다.

우리 대학 신소재공학과 졸업생 박정재 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스드 머티리얼스(Advanced Materials)' 지난 11월 온라인으로 발표됐다. (논문명 : Single-Molecule Graphene Liquid Cell Electron Microscopy for Instability of Intermediate Amyloid Fibrils).

이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자지원사업(MIST) (NRF-2022R1A2C2008929)과 나노 및 소재 기술개발사업(MIST)(NRF-2021M3H4A6A02050365)의 지원을 받아 수행됐다.

2024.01.30

조회수 1378

-

금이 간 뼈에 ‘뼈 반창고’ 신소재 개발

뼈 재생은 복잡하며 기존의 골 이식 및 성장 인자 전달 등과 같은 재생을 할 경우 높은 단가 발생 등의 한계가 있었는데 뼈조직의 성장을 촉진하기 위한 압전 물질이 개발되었다.

우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수 연구팀이 전남대학교 융합바이오시스템기계공학과 김장호 교수 연구팀과 협업을 통해 하이드록시아파타이트(HAp)의 고유한 골 형성 능력을 활용하여 압력을 가했을 때 전기적 신호가 발생하는 생체 모방 지지체를 개발했다고 25일 밝혔다.

하이드록시아파타이트(HAp)란 뼈나 치아에서 발견되는 염기성 인산칼슘으로 생체 친화적인 특징이 있으며, 충치를 예방하는 특성이 있어 치약에도 쓰이는 미네랄 물질이다.

이전의 압전 지지체 관련 연구들은 압전성이 뼈 재생을 촉진하고 골 융합을 향상하는 효과를 다양한 고분자 기반 소재에서 확인했지만, 최적의 골조직 재생에 필요한 복잡한 세포 환경을 모사하는 데 한계가 있었다. 그러나 이번 연구는 하이드록시아파타이트(HAp) 고유의 골 형성 능력을 활용해 생체의 골조직 환경을 모방하는 소재를 개발한 것으로, 연구팀은 새로운 방법을 제시했다.

연구팀은 하이드록시아파타이트(HAp)를 고분자 필름과 융합하는 제조 공정을 개발했다. 이 공정으로 제작된 유연하고 독립적인 지지체는 실험 쥐를 대상으로 한 체외 및 체내 실험에서 뼈 재생을 가속하는 놀라운 잠재력을 입증했다.

또한, 연구팀은 동 지지체의 골 재생 효과의 원인을 다각도로 밝혀냈다. 원자간력 현미경(AFM) 분석을 통해 지지체의 전기적 특성을 조사했으며, 세포 모양과 세포 골격 단백질 형성에 대한 상세한 표면 특성 평가를 진행했다. 또한, 압전 및 표면적 요소가 성장 인자 발현에 어떤 영향을 미치는지 조사했다.

신소재공학과 홍승범 교수는 "뼈의 재생 속도를 가속화시키는 효과를 통해 `뼈 반창고' 같은 역할을 하는 하이드록시아파타이트(HAp) 융합 압전성 복합소재를 개발했다ˮ며, "이번 연구는 생체 재료 설계에 새로운 방향성을 제시하는 데에 그치지 않고, 압전성과 표면적 특성이 뼈 재생에 미치는 영향을 탐구한 데에 의의가 있다ˮ 라고 강조했다.

홍승범 교수 연구팀 소속 주소연 박사과정 학생, 김소연 석사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 2024년 1월 4일 국제학술지 `ACS Applied Materials & Interfaces'에 게재됐다. 또한, 김장호 교수팀의 권용현 박사과정 학생이 공동 제1 저자로, 김장호 교수가 공동교신저자로 기여했다. (논문 제목: Piezoelectrically and Topographically Engineered Scaffolds for Accelerating Bone Regeneration).

해당 연구는 KAIST 연구진흥팀, KUSTAR-KAIST 공동연구센터, KAIST의 글로벌 특이점 사업과 정부의 재원으로 한국연구재단 기초연구사업(NRF2022M3A9E4017151, NRF-2022K1A4A7A04095892, RS2023-00247245, NRF-2021R1A4A3025206)의 지원을 받아 수행됐다.

금이 간 뼈에 ‘뼈 반창고’ 신소재 개발

뼈 재생은 복잡하며 기존의 골 이식 및 성장 인자 전달 등과 같은 재생을 할 경우 높은 단가 발생 등의 한계가 있었는데 뼈조직의 성장을 촉진하기 위한 압전 물질이 개발되었다.

우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수 연구팀이 전남대학교 융합바이오시스템기계공학과 김장호 교수 연구팀과 협업을 통해 하이드록시아파타이트(HAp)의 고유한 골 형성 능력을 활용하여 압력을 가했을 때 전기적 신호가 발생하는 생체 모방 지지체를 개발했다고 25일 밝혔다.

하이드록시아파타이트(HAp)란 뼈나 치아에서 발견되는 염기성 인산칼슘으로 생체 친화적인 특징이 있으며, 충치를 예방하는 특성이 있어 치약에도 쓰이는 미네랄 물질이다.

이전의 압전 지지체 관련 연구들은 압전성이 뼈 재생을 촉진하고 골 융합을 향상하는 효과를 다양한 고분자 기반 소재에서 확인했지만, 최적의 골조직 재생에 필요한 복잡한 세포 환경을 모사하는 데 한계가 있었다. 그러나 이번 연구는 하이드록시아파타이트(HAp) 고유의 골 형성 능력을 활용해 생체의 골조직 환경을 모방하는 소재를 개발한 것으로, 연구팀은 새로운 방법을 제시했다.

연구팀은 하이드록시아파타이트(HAp)를 고분자 필름과 융합하는 제조 공정을 개발했다. 이 공정으로 제작된 유연하고 독립적인 지지체는 실험 쥐를 대상으로 한 체외 및 체내 실험에서 뼈 재생을 가속하는 놀라운 잠재력을 입증했다.

또한, 연구팀은 동 지지체의 골 재생 효과의 원인을 다각도로 밝혀냈다. 원자간력 현미경(AFM) 분석을 통해 지지체의 전기적 특성을 조사했으며, 세포 모양과 세포 골격 단백질 형성에 대한 상세한 표면 특성 평가를 진행했다. 또한, 압전 및 표면적 요소가 성장 인자 발현에 어떤 영향을 미치는지 조사했다.

신소재공학과 홍승범 교수는 "뼈의 재생 속도를 가속화시키는 효과를 통해 `뼈 반창고' 같은 역할을 하는 하이드록시아파타이트(HAp) 융합 압전성 복합소재를 개발했다ˮ며, "이번 연구는 생체 재료 설계에 새로운 방향성을 제시하는 데에 그치지 않고, 압전성과 표면적 특성이 뼈 재생에 미치는 영향을 탐구한 데에 의의가 있다ˮ 라고 강조했다.

홍승범 교수 연구팀 소속 주소연 박사과정 학생, 김소연 석사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 2024년 1월 4일 국제학술지 `ACS Applied Materials & Interfaces'에 게재됐다. 또한, 김장호 교수팀의 권용현 박사과정 학생이 공동 제1 저자로, 김장호 교수가 공동교신저자로 기여했다. (논문 제목: Piezoelectrically and Topographically Engineered Scaffolds for Accelerating Bone Regeneration).

해당 연구는 KAIST 연구진흥팀, KUSTAR-KAIST 공동연구센터, KAIST의 글로벌 특이점 사업과 정부의 재원으로 한국연구재단 기초연구사업(NRF2022M3A9E4017151, NRF-2022K1A4A7A04095892, RS2023-00247245, NRF-2021R1A4A3025206)의 지원을 받아 수행됐다.

2024.01.25

조회수 2086

-

햇빛만으로 결빙 방지되는 필름 개발

열선, 스프레이 및 오일 주기적 도포, 기판 디자인 변경 등 없이도 금나노입자의 광열 효과를 산업현장에 적용할 수 있는 방빙/제빙 필름 코팅 기술이 개발되었다.

우리 대학 기계공학과 김형수 교수 연구팀(유체 및 계면 연구실)과 화학과 윤동기 교수 연구팀(연성 물질 나노조립 연구실)의 공동융합연구를 통해 단순 증발만으로 금 나노막대 입자를 사분면으로 균일하게 패터닝 할 수 있는 원천 기술을 확보하고, 이를 이용해 결빙 방지 및 제빙 표면을 개발했다고 3일 밝혔다.

최근 다양한 코팅 기법을 이용해 목표물 표면의 성질을 제어하려는 연구가 많이 진행되고 있으며, 특히, 기능성 나노 재료 패터닝을 통한 방식이 큰 주목을 받고 있다. 이 중에서도 금 나노 막대(GNR)는 생체 적합성, 화학적 안정성, 비교적 쉬운 합성, 표면 플라즈몬 공명이라는 안정적이면서도 독특한 특성으로 인해 유망한 나노물질 중 하나로 여겨지고 있다. 이때, 금 나노 막대의 성능을 극대화하려면 높은 수준의 증착 필름의 균일도와 금 나노 막대의 정렬도를 획득하는 것이 매우 중요하며, 현재 이를 구현하는 것은 여전히 해결해야 할 큰 문제다.

이를 해결하고자, 공동연구팀은 자연계에서 쉽게 추출이 가능한 차세대 기능성 나노 물질인 셀룰로오스 나노크리스탈(CNC)를 활용했다. 셀룰로오스 나노크리스탈 사분면 템플릿에 금 나노 막대를 공동 자가 조립해 균일하게 건조되면서 코팅 전체 면적에 환형으로 균일하게 정렬된 금 나노막대 필름을 개발하는 데 성공했다. 이번 연구에서 획득한 높은 균일도와 정렬도를 갖는 금 나노막대 필름은 기존 커피링 필름과 비교해 향상된 플라즈모닉 광학/광열 성능을 보였으며, 이는 가시광선 파장 영역대의 빛 조사만으로 방빙/제빙 역할을 해낼 수 있음을 연구팀은 실험적으로 증명했다.

기계공학과 김형수 교수는 “이 기술은 플라스틱 및 유연 표면 위에도 제작이 가능해 이를 외장재 및 필름에 활용하면 자체적으로 열에너지를 발생시킬 수 있어, 겨울철에 큰 문제가 되는 자동차 성에, 항공기 제빙, 주거/상용 공간의 유리창 등 다양한 분야에서 자발적 열에너지 하베스팅 효과를 통해 에너지 절약 효과를 가져다 줄 수 있을 것으로 기대한다”고 언급했다. 한편 화학과 윤동기 교수는 “필름화하기 힘들었던 나노셀룰로오스-금입자 복합체를 대면적에서 자유롭게 패터닝해 결빙 소재로 사용할 수 있고, 금의 플라즈모닉 성질을 이용한다면 마치 유리를 장식하는 스테인드 글래스처럼 사용할 수 있다는 점에서 의미가 있다”고 언급했다.

해당 연구 결과는 기계공학과 편정수 박사과정, 박순모 박사(KAIST졸업, 現 코넬 대학교 박사 후 연구원)가 공동 제1 저자로 참여했으며, 국제학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 2023년 12월 8일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Plasmonic Metasurfaces of Cellulose Nanocrystal Matrices with Quadrants of Aligned Gold Nanorods for Photothermal Anti-Icing, https://doi.org/10.1038/s41467-023-43511-9) 그리고, 연구의 우수성을 인정받아 국제 저널‘재료과학과 화학(Materials Science and Chemistry)’ 과 ‘무기 물리화학(Inorganic and Physical Chemistry)’ 두 편집자 하이라이트(Editors’ Highlights) 페이지에 선정됐다.

이번 연구는 한국연구재단의 개인기초 중견 연구(MIST: 2021R1A2C2007835)와 멀티스케일 카이랄 구조체 연구센터 (MSIT: 2018R1A5A1025208) 지원을 받아 수행됐다.

햇빛만으로 결빙 방지되는 필름 개발

열선, 스프레이 및 오일 주기적 도포, 기판 디자인 변경 등 없이도 금나노입자의 광열 효과를 산업현장에 적용할 수 있는 방빙/제빙 필름 코팅 기술이 개발되었다.

우리 대학 기계공학과 김형수 교수 연구팀(유체 및 계면 연구실)과 화학과 윤동기 교수 연구팀(연성 물질 나노조립 연구실)의 공동융합연구를 통해 단순 증발만으로 금 나노막대 입자를 사분면으로 균일하게 패터닝 할 수 있는 원천 기술을 확보하고, 이를 이용해 결빙 방지 및 제빙 표면을 개발했다고 3일 밝혔다.

최근 다양한 코팅 기법을 이용해 목표물 표면의 성질을 제어하려는 연구가 많이 진행되고 있으며, 특히, 기능성 나노 재료 패터닝을 통한 방식이 큰 주목을 받고 있다. 이 중에서도 금 나노 막대(GNR)는 생체 적합성, 화학적 안정성, 비교적 쉬운 합성, 표면 플라즈몬 공명이라는 안정적이면서도 독특한 특성으로 인해 유망한 나노물질 중 하나로 여겨지고 있다. 이때, 금 나노 막대의 성능을 극대화하려면 높은 수준의 증착 필름의 균일도와 금 나노 막대의 정렬도를 획득하는 것이 매우 중요하며, 현재 이를 구현하는 것은 여전히 해결해야 할 큰 문제다.

이를 해결하고자, 공동연구팀은 자연계에서 쉽게 추출이 가능한 차세대 기능성 나노 물질인 셀룰로오스 나노크리스탈(CNC)를 활용했다. 셀룰로오스 나노크리스탈 사분면 템플릿에 금 나노 막대를 공동 자가 조립해 균일하게 건조되면서 코팅 전체 면적에 환형으로 균일하게 정렬된 금 나노막대 필름을 개발하는 데 성공했다. 이번 연구에서 획득한 높은 균일도와 정렬도를 갖는 금 나노막대 필름은 기존 커피링 필름과 비교해 향상된 플라즈모닉 광학/광열 성능을 보였으며, 이는 가시광선 파장 영역대의 빛 조사만으로 방빙/제빙 역할을 해낼 수 있음을 연구팀은 실험적으로 증명했다.

기계공학과 김형수 교수는 “이 기술은 플라스틱 및 유연 표면 위에도 제작이 가능해 이를 외장재 및 필름에 활용하면 자체적으로 열에너지를 발생시킬 수 있어, 겨울철에 큰 문제가 되는 자동차 성에, 항공기 제빙, 주거/상용 공간의 유리창 등 다양한 분야에서 자발적 열에너지 하베스팅 효과를 통해 에너지 절약 효과를 가져다 줄 수 있을 것으로 기대한다”고 언급했다. 한편 화학과 윤동기 교수는 “필름화하기 힘들었던 나노셀룰로오스-금입자 복합체를 대면적에서 자유롭게 패터닝해 결빙 소재로 사용할 수 있고, 금의 플라즈모닉 성질을 이용한다면 마치 유리를 장식하는 스테인드 글래스처럼 사용할 수 있다는 점에서 의미가 있다”고 언급했다.

해당 연구 결과는 기계공학과 편정수 박사과정, 박순모 박사(KAIST졸업, 現 코넬 대학교 박사 후 연구원)가 공동 제1 저자로 참여했으며, 국제학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 2023년 12월 8일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Plasmonic Metasurfaces of Cellulose Nanocrystal Matrices with Quadrants of Aligned Gold Nanorods for Photothermal Anti-Icing, https://doi.org/10.1038/s41467-023-43511-9) 그리고, 연구의 우수성을 인정받아 국제 저널‘재료과학과 화학(Materials Science and Chemistry)’ 과 ‘무기 물리화학(Inorganic and Physical Chemistry)’ 두 편집자 하이라이트(Editors’ Highlights) 페이지에 선정됐다.

이번 연구는 한국연구재단의 개인기초 중견 연구(MIST: 2021R1A2C2007835)와 멀티스케일 카이랄 구조체 연구센터 (MSIT: 2018R1A5A1025208) 지원을 받아 수행됐다.

2024.01.03

조회수 5048

-

액정 고분자를 통해 ‘올인원 솔루션’ 기술 개발

액정 고분자는 녹아있는 상태에서 액정성을 나타낸 고분자로 높은 내열성과 강도를 가지고 있어서 기존에는 광학 필름이나 코팅 소재로 응용되었지만, 최근에는 가스 및 액체 흡착, 약물 전달, 센서 기술 등의 분야에서 광범위하게 효율적 활용이 가능하다는 연구가 보고되고 있다.

우리 대학 화학과 윤동기 교수 연구팀이 연성 소재(soft material)중 하나인 액정 고분자의 자기조립(self-assembly)을 활용해 다공성 액정 고분자 구조체를 제작하고, 다양한 기능성 나노 입자를 도입해 복합체를 형성할 수 있는 원천기술을 개발했다고 20일 밝혔다.

이번 연구에서 윤 교수팀은 다양한 모양에 조립을 유도할 수 있는 분자 형태로 이루어져 있어 표면 개질, 공간적 한정, 빛, 전기장에 의해 배향이 쉽게 조절되는 특성을 가진 액정의 배향 제어를 기반으로 액정 고분자 기반의 다공성 구조체를 제작했고, 이를 매트릭스로 하여 페로브스카이트(perovksite), 금속유기골격체 (metal-organic framework), 퀀텀닷(quantum dot) 등과 같은 다양한 기능성 나노 입자 도입을 통해 유-무기 복합체(organic-inorganic composite)를 제작하는 것에 집중했다.

연구팀은 매트릭스의 기공에서 나노 입자들을 직접 성장시키거나 이미 제작된 나노 입자들을 도입하는 서로 다른 전략을 개발했다. 이를 통해 도입하고자 하는 기능성 나노 입자의 선택성을 넓혀 범용적인 복합체 제작이 가능하다는 것을 보였다. (그림 1)

연구팀은 또한 두 가지 이상의 나노 입자들을 도입하는 전략을 제시해 다기능성 복합체 제작이 가능하다는 것을 보였다. 기존의 다공성 고분자 기반의 복합체 제작 연구의 경우 하나의 기능성 입자를 도입하고자 하는 것에 초점이 맞추어져 있고, 두 가지 이상의 기능성 도입을 위한 자세한 연구는 부족하다. 연구팀이 이번 연구에서 제안한 다기능성 복합체의 경우 서로 다른 나노 입자들의 기능성을 동시에 가질 수 있어, 기존 기능성 입자들의 활용 범위를 더욱 넓힐 수 있다는 것을 보였다.

화학과 윤동기 교수는 “이 기술은 기존에 알려진 대표적인 무기 입자들을 액정 고분자를 통해 한 번에 제조, 포함할 수 있는 `올인원 솔루션'으로 오염물질 제거, 안정된 디스플레이 소자 개발, 차세대 통신용 인쇄 회로 기판 제조 등에 다기능성을 부여할 수 있다는 점에서 획기적인 기술이라고 할 수 있다”고 언급했다.

이번 연구는 국제 학술지 어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials)에 “Universal Strategy for Inorganic Nanoparticle Incorporation into Mesoporous Liquid Crystal Polymer Particles”의 이름으로 지난 11월 22일 자에 게재됐다.

이근중†, 박건형†, 박계현, 박영서, 이창재, 윤동기* : 공동 제1 저자, * 교신저자.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부-한국연구재단의 지원을 받은 중견연구자 지원사업, 함께달리기사업의 지원을 받아 수행됐다.

액정 고분자를 통해 ‘올인원 솔루션’ 기술 개발

액정 고분자는 녹아있는 상태에서 액정성을 나타낸 고분자로 높은 내열성과 강도를 가지고 있어서 기존에는 광학 필름이나 코팅 소재로 응용되었지만, 최근에는 가스 및 액체 흡착, 약물 전달, 센서 기술 등의 분야에서 광범위하게 효율적 활용이 가능하다는 연구가 보고되고 있다.

우리 대학 화학과 윤동기 교수 연구팀이 연성 소재(soft material)중 하나인 액정 고분자의 자기조립(self-assembly)을 활용해 다공성 액정 고분자 구조체를 제작하고, 다양한 기능성 나노 입자를 도입해 복합체를 형성할 수 있는 원천기술을 개발했다고 20일 밝혔다.

이번 연구에서 윤 교수팀은 다양한 모양에 조립을 유도할 수 있는 분자 형태로 이루어져 있어 표면 개질, 공간적 한정, 빛, 전기장에 의해 배향이 쉽게 조절되는 특성을 가진 액정의 배향 제어를 기반으로 액정 고분자 기반의 다공성 구조체를 제작했고, 이를 매트릭스로 하여 페로브스카이트(perovksite), 금속유기골격체 (metal-organic framework), 퀀텀닷(quantum dot) 등과 같은 다양한 기능성 나노 입자 도입을 통해 유-무기 복합체(organic-inorganic composite)를 제작하는 것에 집중했다.

연구팀은 매트릭스의 기공에서 나노 입자들을 직접 성장시키거나 이미 제작된 나노 입자들을 도입하는 서로 다른 전략을 개발했다. 이를 통해 도입하고자 하는 기능성 나노 입자의 선택성을 넓혀 범용적인 복합체 제작이 가능하다는 것을 보였다. (그림 1)

연구팀은 또한 두 가지 이상의 나노 입자들을 도입하는 전략을 제시해 다기능성 복합체 제작이 가능하다는 것을 보였다. 기존의 다공성 고분자 기반의 복합체 제작 연구의 경우 하나의 기능성 입자를 도입하고자 하는 것에 초점이 맞추어져 있고, 두 가지 이상의 기능성 도입을 위한 자세한 연구는 부족하다. 연구팀이 이번 연구에서 제안한 다기능성 복합체의 경우 서로 다른 나노 입자들의 기능성을 동시에 가질 수 있어, 기존 기능성 입자들의 활용 범위를 더욱 넓힐 수 있다는 것을 보였다.

화학과 윤동기 교수는 “이 기술은 기존에 알려진 대표적인 무기 입자들을 액정 고분자를 통해 한 번에 제조, 포함할 수 있는 `올인원 솔루션'으로 오염물질 제거, 안정된 디스플레이 소자 개발, 차세대 통신용 인쇄 회로 기판 제조 등에 다기능성을 부여할 수 있다는 점에서 획기적인 기술이라고 할 수 있다”고 언급했다.

이번 연구는 국제 학술지 어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials)에 “Universal Strategy for Inorganic Nanoparticle Incorporation into Mesoporous Liquid Crystal Polymer Particles”의 이름으로 지난 11월 22일 자에 게재됐다.

이근중†, 박건형†, 박계현, 박영서, 이창재, 윤동기* : 공동 제1 저자, * 교신저자.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부-한국연구재단의 지원을 받은 중견연구자 지원사업, 함께달리기사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.12.20

조회수 1759

-

강한 빛에서 0.02초 내에 새로운 촉매를 합성하다

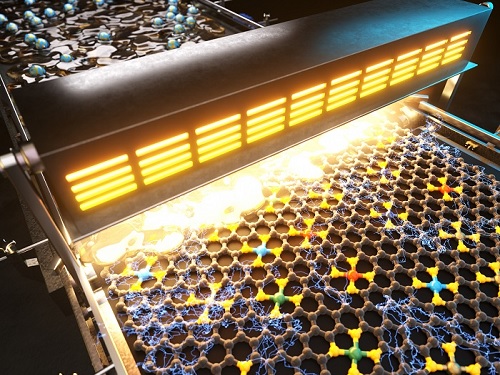

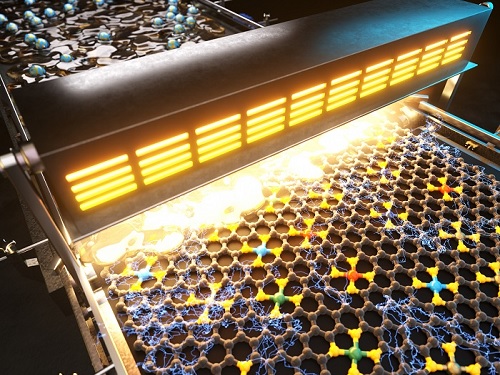

대면적의 빛을 활용하고 대기 중의 환경에서 0.02초 이내에 연료전지 등 차세대 에너지 저장 및 발전에 광범위하게 적용되는 고엔트로피 촉매 및 단일원자 촉매의 합성을 세계 최초로 구현했다.

우리 대학 전기및전자공학부 최성율 교수 연구팀과 신소재공학과 김일두 교수 연구팀이 공동연구를 통해 강한 빛을 다양한 탄소 기반 소재에 조사해, 0.02초 이내에 나노입자 촉매와 단일원자(single atom) 촉매를 진공 시설이 없는 대기 조건에서 합성하고 우수한 촉매 성능을 구현하는데 성공했다고 6일 밝혔다.

연구팀은 2022년 4월 제논 램프 빛을 조사해 금속산화물의 상(phase) 변화와 표면에 촉매 입자가 생성될 수 있음을 최초로 밝혔고 그 후속으로 소재의 광열효과를 유도하는 합성법에 대한 연구를 진행했다. 이에 초고온(1,800~3,000oC)과 빠른 승/하온 속도(105 oC/초)를 통해 기존의 합성법으로는 구현할 수 없는 촉매 입자를 합성하는 데 성공했다.

이번 기술은 대면적의 빛을 활용하고 대기 중의 환경에서 매우 빠른 시간(0.02초 이내)에 고엔트로피 촉매 및 단일원자 촉매의 합성을 세계 최초로 구현한 기술이다. 광열효과가 뛰어난 소재(탄소 나노섬유, 그래핀 산화물, 맥신(Mxene))에 다종 금속 염을 고르게 섞어주고 빛을 가하게 되면 초고온 및 매우 빠른 승/하온 속도를 기반으로 최대 9성분계의 합금 촉매를 합성할 수 있음을 밝혔다. 합금 촉매는 연료전지, 리튬-황전지, 공기 전지, 물 분해 수소 생산 등 저장 및 발전에 광범위하게 적용되며, 비싼 백금의 사용량을 획기적으로 줄이는데 유리하다.

연구팀은 광열효과를 통해 단일원자 촉매의 신규 합성법에도 성공했다. 그래핀 산화물에 멜라민 및 금속염을 동시에 혼합하여 빛을 조사하게 되면 단일원자 촉매가 결합된 질소 도핑 그래핀을 합성할 수 있음을 최초로 밝혔다. 백금, 코발트, 니켈 등의 다양한 단일원자 촉매가 고밀도로 결착되어 다양한 촉매 응용 분야에 활용할 수 있다.

최성율 교수와 김일두 교수는 "강한 빛을 소재에 짧게(0.02초 이내) 조사하는 간편한 합성기법을 통해 단일 원소 촉매부터 다성분계 금속 나노입자 촉매의 초고속, 대면적 합성을 가능하게 하는 새로운 촉매 합성 공정 플랫폼이 될 것으로 기대된다ˮ고 밝혔다. 특히, "매우 빠른 승/하온 속도를 기반으로 기존에 합성하기 어려웠던 고엔트로피 다성분계 촉매 입자를 대기 중 조건에서 균일하게 합성해 고성능 물 분해 촉매로 응용했다는 점에서 매우 의미있는 연구 결과이며, 응용 분야에 따라 촉매 원소의 크기와 조성을 자유롭게 조절해 제작할 수 있는 신개념 광 기반 복합 촉매 소재 합성 플랫폼을 구축했다ˮ고 밝혔다.

고엔트로피 촉매 제조 관련 연구는 공동 제1 저자인 차준회 박사(KAIST 전기및전자공학부, 現 SK하이닉스 미래기술연구원), 조수호 박사(KAIST 신소재, 現 나노펩 선임연구원), 김동하 박사(KAIST 신소재, 현 MIT 박사후 연구원, 한양대학교 ERICA 재료화학공학과 교수 임용)의 주도하에 진행됐으며, 최성율 교수(KAIST 전기및전자공학부), 김일두 교수(KAIST 신소재), 정지원 교수(KAIST 신소재, 現 울산대학교 신소재 교수)가 교신저자로 참여했다.

단일원자 촉매 제조 관련 연구는 공동 제1 저자인 김동하 박사와 차준회 박사의 주도하에 진행됐으며, 김일두 교수, 최성율 교수가 교신저자로 참여했다.

이번 연구 결과는 나노 분야의 권위적인 학술지인 `어드밴스드 매트리얼즈(Advanced Materials)' 11월호에 속표지 논문으로 선정되었으며, `에이씨에스 나노(ACS Nano)' 12월호에 속표지 논문으로 출간 예정이다.

한편 연구는 한국연구재단 중견연구자지원 사업, 과학기술정보통신부와 산업통상자원부 사업, 한국연구재단 미래소재디스커버리 사업의 지원, 과학기술정보통신부 반도체-이차전지 인터페이싱(InterFacing) 플랫폼 기술개발사업을 받아 수행됐다.

강한 빛에서 0.02초 내에 새로운 촉매를 합성하다

대면적의 빛을 활용하고 대기 중의 환경에서 0.02초 이내에 연료전지 등 차세대 에너지 저장 및 발전에 광범위하게 적용되는 고엔트로피 촉매 및 단일원자 촉매의 합성을 세계 최초로 구현했다.

우리 대학 전기및전자공학부 최성율 교수 연구팀과 신소재공학과 김일두 교수 연구팀이 공동연구를 통해 강한 빛을 다양한 탄소 기반 소재에 조사해, 0.02초 이내에 나노입자 촉매와 단일원자(single atom) 촉매를 진공 시설이 없는 대기 조건에서 합성하고 우수한 촉매 성능을 구현하는데 성공했다고 6일 밝혔다.

연구팀은 2022년 4월 제논 램프 빛을 조사해 금속산화물의 상(phase) 변화와 표면에 촉매 입자가 생성될 수 있음을 최초로 밝혔고 그 후속으로 소재의 광열효과를 유도하는 합성법에 대한 연구를 진행했다. 이에 초고온(1,800~3,000oC)과 빠른 승/하온 속도(105 oC/초)를 통해 기존의 합성법으로는 구현할 수 없는 촉매 입자를 합성하는 데 성공했다.

이번 기술은 대면적의 빛을 활용하고 대기 중의 환경에서 매우 빠른 시간(0.02초 이내)에 고엔트로피 촉매 및 단일원자 촉매의 합성을 세계 최초로 구현한 기술이다. 광열효과가 뛰어난 소재(탄소 나노섬유, 그래핀 산화물, 맥신(Mxene))에 다종 금속 염을 고르게 섞어주고 빛을 가하게 되면 초고온 및 매우 빠른 승/하온 속도를 기반으로 최대 9성분계의 합금 촉매를 합성할 수 있음을 밝혔다. 합금 촉매는 연료전지, 리튬-황전지, 공기 전지, 물 분해 수소 생산 등 저장 및 발전에 광범위하게 적용되며, 비싼 백금의 사용량을 획기적으로 줄이는데 유리하다.

연구팀은 광열효과를 통해 단일원자 촉매의 신규 합성법에도 성공했다. 그래핀 산화물에 멜라민 및 금속염을 동시에 혼합하여 빛을 조사하게 되면 단일원자 촉매가 결합된 질소 도핑 그래핀을 합성할 수 있음을 최초로 밝혔다. 백금, 코발트, 니켈 등의 다양한 단일원자 촉매가 고밀도로 결착되어 다양한 촉매 응용 분야에 활용할 수 있다.

최성율 교수와 김일두 교수는 "강한 빛을 소재에 짧게(0.02초 이내) 조사하는 간편한 합성기법을 통해 단일 원소 촉매부터 다성분계 금속 나노입자 촉매의 초고속, 대면적 합성을 가능하게 하는 새로운 촉매 합성 공정 플랫폼이 될 것으로 기대된다ˮ고 밝혔다. 특히, "매우 빠른 승/하온 속도를 기반으로 기존에 합성하기 어려웠던 고엔트로피 다성분계 촉매 입자를 대기 중 조건에서 균일하게 합성해 고성능 물 분해 촉매로 응용했다는 점에서 매우 의미있는 연구 결과이며, 응용 분야에 따라 촉매 원소의 크기와 조성을 자유롭게 조절해 제작할 수 있는 신개념 광 기반 복합 촉매 소재 합성 플랫폼을 구축했다ˮ고 밝혔다.

고엔트로피 촉매 제조 관련 연구는 공동 제1 저자인 차준회 박사(KAIST 전기및전자공학부, 現 SK하이닉스 미래기술연구원), 조수호 박사(KAIST 신소재, 現 나노펩 선임연구원), 김동하 박사(KAIST 신소재, 현 MIT 박사후 연구원, 한양대학교 ERICA 재료화학공학과 교수 임용)의 주도하에 진행됐으며, 최성율 교수(KAIST 전기및전자공학부), 김일두 교수(KAIST 신소재), 정지원 교수(KAIST 신소재, 現 울산대학교 신소재 교수)가 교신저자로 참여했다.

단일원자 촉매 제조 관련 연구는 공동 제1 저자인 김동하 박사와 차준회 박사의 주도하에 진행됐으며, 김일두 교수, 최성율 교수가 교신저자로 참여했다.

이번 연구 결과는 나노 분야의 권위적인 학술지인 `어드밴스드 매트리얼즈(Advanced Materials)' 11월호에 속표지 논문으로 선정되었으며, `에이씨에스 나노(ACS Nano)' 12월호에 속표지 논문으로 출간 예정이다.

한편 연구는 한국연구재단 중견연구자지원 사업, 과학기술정보통신부와 산업통상자원부 사업, 한국연구재단 미래소재디스커버리 사업의 지원, 과학기술정보통신부 반도체-이차전지 인터페이싱(InterFacing) 플랫폼 기술개발사업을 받아 수행됐다.

2023.12.06

조회수 2951

-

스파이더맨 슈트처럼 내 몸에 착 맞춰지는 옷감형 웨어러블 햅틱 개발

우리 대학 기계공학과 오일권 교수 연구팀이 형상기억합금 와이어를 오그제틱(auxetic) 메타구조로 매듭지어 형상 적응이 가능한 옷감 형태의 착용형 '햅틱(haptic) 인터페이스'를 개발했다고 28일 밝혔다.

착용형 햅틱 인터페이스 기술은 시·청각 기반의 플랫폼의 한계를 벗어나, 피부 표면으로 전해지는 직관적인 촉감으로 메타버스 속 상호작용 몰입도를 높이는 역할을 한다.

하지만 일반적인 햅틱 인터페이스는 피부에 부착하거나 별도의 고정 장치를 착용하는 착용(부착)형으로, 이러한 햅틱 인터페이스는 장시간 사용 시 피부 발진의 위험과 고정 방식은 일상 움직임에서 불편함을 초래할 수 있다. 또 수십 개의 촉각 전달 소자를 장착해 촉감을 모방하는 기존의 제작 방식 역시 장치의 무게·부피 증가로 이어지는 한계를 보이고 있다.

우선 연구팀은 가볍고 편하게 착용할 수 있는 햅틱 인터페이스 개발을 위해 형상기억합금 와이어를 핵심 소재로 선택했다. 형상기억합금 와이어란 상온에서 모양이 쉽게 변형되고, 특정 온도에 도달하면 미리 기억된 형태로 되돌아가는 특징을 갖는 형상기억합금을 철사처럼 가늘고 길게 제작한 것이다. 이러한 형상기억합금 와이어를 기존의 천 제작 방식을 활용해 매듭지어 옷감처럼 제작하는 방식을 활용하였다. 특히, 연구팀은 형상기억합금 와이어를 오그제틱(auxetic) 구조로 매듭지어, 일반 구조에서는 볼 수 없는 3D 방향으로 구조 전체가 동시에 수축 및 이완하는 특성을 구현해 내었고, 이를 통해 착용자의 신체 형상에 순응하며 사이즈가 자동으로 조절되는 옷감형 액추에이터를 개발했다.

또한 연구팀은 8개의 영역을 개별 수축 제어할 수 있도록 설계해 총 아홉 가지 방향과 타이밍에 대한 정보를 사용자에게 촉감 피드백으로 전달할 수 있게 제작했다.

예로 팔목에 착용 시, 사용자는 방향 및 타이밍에 관한 정보를 촉각적으로 인지할 수 있고, 반면 팔꿈치에 착용할 때는 옷감형 액추에이터의 가변강성 기능을 활용해 팔꿈치의 굽힘각도에 따른 피드백을 제공하는 멀티모달(두 가지 이상의 피드백 형태로 정보를 전달) 햅틱 인터페이스로서 개발했다.

이처럼 옷감형 액추에이터를 팔목에 착용한 사용자가 가상현실 속 모빌리티 로봇 주변의 위치정보를 파악하고, 시각과 청각 정보가 제한될 때 장애물을 피해 로봇을 안정적으로 주행하는 실증에도 성공했다.

오일권 교수는 이번 연구성과를 통한 실용화 시 활용에 대해 "착용형 햅틱 인터페이스는 촉각 정보를 활용한 로봇, 무인기 제어와 메타버스가 접목된 의료·교육 등에도 활용할 수 있다"고 말했다.

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부(장관 이종호)와 한국연구재단이 추진하는 리더연구자(창의연구) 지원 사업으로 수행됐다. 연구 성과는 첨단 소재 분야 국제학술지 <어드밴스드 머티리얼스(Advanced Materials)>에 9월 19일 게재됐고, 연구의 우수성을 인정받아 학술지 표지 논문으로 선정됐다. (논문명: Easy-To-Wear Auxetic SMA Knot-Architecture for Spatiotemporal and Multimodal Haptic Feedbacks)

스파이더맨 슈트처럼 내 몸에 착 맞춰지는 옷감형 웨어러블 햅틱 개발

우리 대학 기계공학과 오일권 교수 연구팀이 형상기억합금 와이어를 오그제틱(auxetic) 메타구조로 매듭지어 형상 적응이 가능한 옷감 형태의 착용형 '햅틱(haptic) 인터페이스'를 개발했다고 28일 밝혔다.

착용형 햅틱 인터페이스 기술은 시·청각 기반의 플랫폼의 한계를 벗어나, 피부 표면으로 전해지는 직관적인 촉감으로 메타버스 속 상호작용 몰입도를 높이는 역할을 한다.

하지만 일반적인 햅틱 인터페이스는 피부에 부착하거나 별도의 고정 장치를 착용하는 착용(부착)형으로, 이러한 햅틱 인터페이스는 장시간 사용 시 피부 발진의 위험과 고정 방식은 일상 움직임에서 불편함을 초래할 수 있다. 또 수십 개의 촉각 전달 소자를 장착해 촉감을 모방하는 기존의 제작 방식 역시 장치의 무게·부피 증가로 이어지는 한계를 보이고 있다.

우선 연구팀은 가볍고 편하게 착용할 수 있는 햅틱 인터페이스 개발을 위해 형상기억합금 와이어를 핵심 소재로 선택했다. 형상기억합금 와이어란 상온에서 모양이 쉽게 변형되고, 특정 온도에 도달하면 미리 기억된 형태로 되돌아가는 특징을 갖는 형상기억합금을 철사처럼 가늘고 길게 제작한 것이다. 이러한 형상기억합금 와이어를 기존의 천 제작 방식을 활용해 매듭지어 옷감처럼 제작하는 방식을 활용하였다. 특히, 연구팀은 형상기억합금 와이어를 오그제틱(auxetic) 구조로 매듭지어, 일반 구조에서는 볼 수 없는 3D 방향으로 구조 전체가 동시에 수축 및 이완하는 특성을 구현해 내었고, 이를 통해 착용자의 신체 형상에 순응하며 사이즈가 자동으로 조절되는 옷감형 액추에이터를 개발했다.

또한 연구팀은 8개의 영역을 개별 수축 제어할 수 있도록 설계해 총 아홉 가지 방향과 타이밍에 대한 정보를 사용자에게 촉감 피드백으로 전달할 수 있게 제작했다.

예로 팔목에 착용 시, 사용자는 방향 및 타이밍에 관한 정보를 촉각적으로 인지할 수 있고, 반면 팔꿈치에 착용할 때는 옷감형 액추에이터의 가변강성 기능을 활용해 팔꿈치의 굽힘각도에 따른 피드백을 제공하는 멀티모달(두 가지 이상의 피드백 형태로 정보를 전달) 햅틱 인터페이스로서 개발했다.

이처럼 옷감형 액추에이터를 팔목에 착용한 사용자가 가상현실 속 모빌리티 로봇 주변의 위치정보를 파악하고, 시각과 청각 정보가 제한될 때 장애물을 피해 로봇을 안정적으로 주행하는 실증에도 성공했다.

오일권 교수는 이번 연구성과를 통한 실용화 시 활용에 대해 "착용형 햅틱 인터페이스는 촉각 정보를 활용한 로봇, 무인기 제어와 메타버스가 접목된 의료·교육 등에도 활용할 수 있다"고 말했다.

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부(장관 이종호)와 한국연구재단이 추진하는 리더연구자(창의연구) 지원 사업으로 수행됐다. 연구 성과는 첨단 소재 분야 국제학술지 <어드밴스드 머티리얼스(Advanced Materials)>에 9월 19일 게재됐고, 연구의 우수성을 인정받아 학술지 표지 논문으로 선정됐다. (논문명: Easy-To-Wear Auxetic SMA Knot-Architecture for Spatiotemporal and Multimodal Haptic Feedbacks)

2023.11.30

조회수 1635

-

제4회 KAIST 국제 이머징 소재 심포지엄 개최 - 국제 저명 학술지 편집장 등 석학 15인 참여

우리 대학은 지난 11월 15일(수), 본교 학술문화관 5층 정근모 컨퍼런스홀에서 `제4회 KAIST 국제 이머징 소재 심포지엄(4th KAIST Emerging Materials Symposium)'을 성공적으로 개최했다. `차세대 소재 개발의 빅아이디어 탐색'을 주제로 열린 이번 심포지엄에는 미국화학회가 발간하는 화학 분야 권위 학술지 Chemical Reviews(Impact Factor = 62.1)의 편집위원장(Editor-in-chief)인 샤론 해머스 쉬퍼(Sharon Hammes-Schiffer) 교수를 포함해 재료공학·화학·화학공학·응용물리학 분야의 석학 15명이 강연자로 참여했다.

이번 심포지엄은 재료공학·화학·화학공학·응용물리학 분야의 빅아이디어를 소개하고, 나노공학의 차세대 응용을 위한 최신 성과를 공유하기 위하여 기획되었다. 최신 나노소재 응용, 화학·재료공학 연구의 방향성, 혁신 소재 기반 사업화 사회공헌과 관련하여 크게 3개의 주제를 아우르는 아이디어와 주요 이슈를 공유하는 열띤 토론의 시간을 가졌다. 이를 위해 미국 화학회가 발행하는 Chemical Review의 편집장인 샤론 해머스 쉬퍼(Sharon Hammes-Schiffer) 예일대학 교수, SmartMat 학술지 편집장 후아 장(Hua Zhang) 홍콩 성시대학 교수, ACS Nano 학술지의 부편집장인 츠요시 세키타니 (Tsuyoshi Sekitani) 오사카대학 교수, Accounts of Material Research 학술지의 편집장인 지아싱 후앙(Jiaxing Huang) Westlake 대학 교수, EcoMat 학술지의 편집장인 지지안 정(Zijian Zheng) 홍콩 이공대학 교수, Science Advances 학술지의 부편집장인 웨이 가오(Wei Gao) 캘리포니아 공과대학 교수, ACS Sensors 학술지의 부편집장인 정희태 우리 대학 교수 등, 총 7명의 저명 학술지 편집장들과 더불어 KAIST를 대표하는 신진 연구 교수 4명이 참여하여 신흥 유망 소재 분야의 연구 현황을 발표하고 패널 토론을 통해 국제학술지의 나아갈 방향에 대해 논의하였다.

심포지엄의 첫 강연에서는 샤론 해머스 쉬퍼 예일대 교수가 양자 연결된 전자전달에 관한 강연을 진행하였다. 양자에 대한 이론적인 연구와 계산 연구에 대한 공로로 미국 예술 과학 아카데미(AAAS)의 회원인 그녀는 양자 연결 전자 전달에 관한 연구의 대가로 알려져 있다. 양자 연결된 전자 전달은 전기화학 반응을 통해 일어나는 전자와 양성자의 전달을 양자 역학 관점으로 설명하고 이론적인 접근을 통하여 최근 각광받는 전기화학 촉매와 에너지 전환 장치에 활용되는 소재 개발로 적용할 수 있다.

최근 사회적인 문제로 부각되는 탄소 발생을 저감할 수 있는 방법으로, 촉매를 활용한 수소/고부가가치 화합물 생산과 생산된 에너지를 전환 및 저장할 수 있는 에너지 저장 소재들이 각광받고 있다. 이번 심포지엄을 통하여 세계 석학 교수들은 해외 우수 연구진들의 연구 현황 및 연구 방향성에 대해 토의하고, 차세대 소재 개발을 위한 빅아이디어 탐색을 위한 강연을 하였다. 이외에도, 혁신 소재 기반 기술을 바탕으로 새롭게 창업하여 과학기술 발전과 관련 산업 분야 육성에 이바지를 통해 사회공헌에 앞장서고 있는 김일두(IDKLab Inc., 아이디케이랩), 박용근(Tomocube, 토모큐브), 스티브 박(Aldaver, 알데바), 정연식(Artificial Photosynthesis Lab, 인공광합성연구소) KAIST 교수가 첨단기술 기반 창업에 대한 강연을 진행하였다. KAIST를 대표하는 교원창업 교수진은 자신들이 겪은 경험을 토대로 첨단 소재 기술이 가지는 가치·미래산업에 대응하는 연구자의 자세·미래 산업 육성을 위한 KAIST의 노력 등의 내용을 생생하게 전달하였다.

이번 국제 심포지엄은 ▴나노과학 ▴KAIST 기술창업 ▴신진연구자 ▴나노 신소재 학술지 편집장 세션 등 신소재 선도 분야 및 최신 나노연구 관련 4개의 세션에서 열띤 강연이 진행되었다. 특히, 신소재공학과의 젊은 라이징 스타 교수(정우철, 강기범, 조힘찬, 서동화) 들의 첨단 신소재강연과 함께 웨이 가오(Wei Gao) 캘리포니아 공과대학 교수가 함께 참여하여 웨어러블 센서와 바이오 센서에 관한 열정적인 강연을 선보였다. 또한 홍승범 교수(신소재공학과 학과장)는 학과의 국제화 관련 주요 성과들과 글로벌 Top 10 진입을 위한 학과 비전에 대해 소개하는 시간을 가졌다.

행사의 총괄을 맡은 김일두 교수(우리 대학 신소재공학과, ACS Nano Executive Editor)는 "작년에 성공적으로 개최된 제3회 KAIST 이머징 소재 심포지엄에 이어, 이번 기회를 통해 재차 국·내외 저명한 석학들과 정보 교류를 강화하고 공동 연구를 실시해 대한민국의 과학기술 발전과 더 나아가 전 세계적으로 가치를 창출하는 기회로 활용하고자 이번 심포지엄을 개최했다ˮ고 개최 배경을 밝혔다. 이어, 김 교수는 "재료 및 화학, 생명공학, 응용물리학 분야 저명한 석학들이 한자리에 모이는 국제학술 교류의 장을 마련한 만큼 나노 신소재·차세대 에너지 저장 및 발전기술·첨단 전자소자 및 바이오 소재 등 최신 미래 기술을 배울 수 있는 소중한 기회가 되었을 것ˮ이라고 강조했다.

이번 행사는 한국과학기술원 학술문화관 5층 정근모 컨퍼런스홀에서 개최되었으며, 신소재, 화학, 물리, 바이오, 그리고 화학공학 분야의 최신 연구 동향에 관심이 있는 연구자라면 누구나 무료로 참석이 가능한 열린 심포지엄이었다. 이 행사를 통해 세계적으로 유명한 전문가들과 직접 만나 귀중한 인사이트를 얻을 수 있을 뿐 아니라, 토론의 장을 통해 혁신적인 공동연구와 교류의 기회도 얻을 수 있었다. 또한, 이번 심포지엄을 통해 이 곳 KAIST에 해외의 여러 과학계 유명 인사들을 초청하고, 저명 학술지 편집장들과 함께 활발한 연구 및 교류의 기회를 얻었다. 특히, 행사 이후에는 미국 화학회가 발행하는 학술지인 Accounts of Material Research의 편집장인 지아싱 후앙(Jiaxing Huang) 교수로부터 특별 리뷰 논문집을 초청 받았으며, 친환경 소재 연구에 관한 유명 학술지 Ecomat의 지지안 정(Zijian Zheng) 교수 또한 KAIST 특별 리뷰집을 초청하여 KAIST 연구자에 대한 특별한 애정과 관심을 보였다. 한편, 우리 대학 신소재공학과는 `2023 QS 세계대학평가 학과별 순위'에서 전 세계 대학 중 18위, 국내 대학 1위를 차지한 바 있다.

제4회 KAIST 국제 이머징 소재 심포지엄 개최 - 국제 저명 학술지 편집장 등 석학 15인 참여

우리 대학은 지난 11월 15일(수), 본교 학술문화관 5층 정근모 컨퍼런스홀에서 `제4회 KAIST 국제 이머징 소재 심포지엄(4th KAIST Emerging Materials Symposium)'을 성공적으로 개최했다. `차세대 소재 개발의 빅아이디어 탐색'을 주제로 열린 이번 심포지엄에는 미국화학회가 발간하는 화학 분야 권위 학술지 Chemical Reviews(Impact Factor = 62.1)의 편집위원장(Editor-in-chief)인 샤론 해머스 쉬퍼(Sharon Hammes-Schiffer) 교수를 포함해 재료공학·화학·화학공학·응용물리학 분야의 석학 15명이 강연자로 참여했다.

이번 심포지엄은 재료공학·화학·화학공학·응용물리학 분야의 빅아이디어를 소개하고, 나노공학의 차세대 응용을 위한 최신 성과를 공유하기 위하여 기획되었다. 최신 나노소재 응용, 화학·재료공학 연구의 방향성, 혁신 소재 기반 사업화 사회공헌과 관련하여 크게 3개의 주제를 아우르는 아이디어와 주요 이슈를 공유하는 열띤 토론의 시간을 가졌다. 이를 위해 미국 화학회가 발행하는 Chemical Review의 편집장인 샤론 해머스 쉬퍼(Sharon Hammes-Schiffer) 예일대학 교수, SmartMat 학술지 편집장 후아 장(Hua Zhang) 홍콩 성시대학 교수, ACS Nano 학술지의 부편집장인 츠요시 세키타니 (Tsuyoshi Sekitani) 오사카대학 교수, Accounts of Material Research 학술지의 편집장인 지아싱 후앙(Jiaxing Huang) Westlake 대학 교수, EcoMat 학술지의 편집장인 지지안 정(Zijian Zheng) 홍콩 이공대학 교수, Science Advances 학술지의 부편집장인 웨이 가오(Wei Gao) 캘리포니아 공과대학 교수, ACS Sensors 학술지의 부편집장인 정희태 우리 대학 교수 등, 총 7명의 저명 학술지 편집장들과 더불어 KAIST를 대표하는 신진 연구 교수 4명이 참여하여 신흥 유망 소재 분야의 연구 현황을 발표하고 패널 토론을 통해 국제학술지의 나아갈 방향에 대해 논의하였다.

심포지엄의 첫 강연에서는 샤론 해머스 쉬퍼 예일대 교수가 양자 연결된 전자전달에 관한 강연을 진행하였다. 양자에 대한 이론적인 연구와 계산 연구에 대한 공로로 미국 예술 과학 아카데미(AAAS)의 회원인 그녀는 양자 연결 전자 전달에 관한 연구의 대가로 알려져 있다. 양자 연결된 전자 전달은 전기화학 반응을 통해 일어나는 전자와 양성자의 전달을 양자 역학 관점으로 설명하고 이론적인 접근을 통하여 최근 각광받는 전기화학 촉매와 에너지 전환 장치에 활용되는 소재 개발로 적용할 수 있다.

최근 사회적인 문제로 부각되는 탄소 발생을 저감할 수 있는 방법으로, 촉매를 활용한 수소/고부가가치 화합물 생산과 생산된 에너지를 전환 및 저장할 수 있는 에너지 저장 소재들이 각광받고 있다. 이번 심포지엄을 통하여 세계 석학 교수들은 해외 우수 연구진들의 연구 현황 및 연구 방향성에 대해 토의하고, 차세대 소재 개발을 위한 빅아이디어 탐색을 위한 강연을 하였다. 이외에도, 혁신 소재 기반 기술을 바탕으로 새롭게 창업하여 과학기술 발전과 관련 산업 분야 육성에 이바지를 통해 사회공헌에 앞장서고 있는 김일두(IDKLab Inc., 아이디케이랩), 박용근(Tomocube, 토모큐브), 스티브 박(Aldaver, 알데바), 정연식(Artificial Photosynthesis Lab, 인공광합성연구소) KAIST 교수가 첨단기술 기반 창업에 대한 강연을 진행하였다. KAIST를 대표하는 교원창업 교수진은 자신들이 겪은 경험을 토대로 첨단 소재 기술이 가지는 가치·미래산업에 대응하는 연구자의 자세·미래 산업 육성을 위한 KAIST의 노력 등의 내용을 생생하게 전달하였다.

이번 국제 심포지엄은 ▴나노과학 ▴KAIST 기술창업 ▴신진연구자 ▴나노 신소재 학술지 편집장 세션 등 신소재 선도 분야 및 최신 나노연구 관련 4개의 세션에서 열띤 강연이 진행되었다. 특히, 신소재공학과의 젊은 라이징 스타 교수(정우철, 강기범, 조힘찬, 서동화) 들의 첨단 신소재강연과 함께 웨이 가오(Wei Gao) 캘리포니아 공과대학 교수가 함께 참여하여 웨어러블 센서와 바이오 센서에 관한 열정적인 강연을 선보였다. 또한 홍승범 교수(신소재공학과 학과장)는 학과의 국제화 관련 주요 성과들과 글로벌 Top 10 진입을 위한 학과 비전에 대해 소개하는 시간을 가졌다.

행사의 총괄을 맡은 김일두 교수(우리 대학 신소재공학과, ACS Nano Executive Editor)는 "작년에 성공적으로 개최된 제3회 KAIST 이머징 소재 심포지엄에 이어, 이번 기회를 통해 재차 국·내외 저명한 석학들과 정보 교류를 강화하고 공동 연구를 실시해 대한민국의 과학기술 발전과 더 나아가 전 세계적으로 가치를 창출하는 기회로 활용하고자 이번 심포지엄을 개최했다ˮ고 개최 배경을 밝혔다. 이어, 김 교수는 "재료 및 화학, 생명공학, 응용물리학 분야 저명한 석학들이 한자리에 모이는 국제학술 교류의 장을 마련한 만큼 나노 신소재·차세대 에너지 저장 및 발전기술·첨단 전자소자 및 바이오 소재 등 최신 미래 기술을 배울 수 있는 소중한 기회가 되었을 것ˮ이라고 강조했다.

이번 행사는 한국과학기술원 학술문화관 5층 정근모 컨퍼런스홀에서 개최되었으며, 신소재, 화학, 물리, 바이오, 그리고 화학공학 분야의 최신 연구 동향에 관심이 있는 연구자라면 누구나 무료로 참석이 가능한 열린 심포지엄이었다. 이 행사를 통해 세계적으로 유명한 전문가들과 직접 만나 귀중한 인사이트를 얻을 수 있을 뿐 아니라, 토론의 장을 통해 혁신적인 공동연구와 교류의 기회도 얻을 수 있었다. 또한, 이번 심포지엄을 통해 이 곳 KAIST에 해외의 여러 과학계 유명 인사들을 초청하고, 저명 학술지 편집장들과 함께 활발한 연구 및 교류의 기회를 얻었다. 특히, 행사 이후에는 미국 화학회가 발행하는 학술지인 Accounts of Material Research의 편집장인 지아싱 후앙(Jiaxing Huang) 교수로부터 특별 리뷰 논문집을 초청 받았으며, 친환경 소재 연구에 관한 유명 학술지 Ecomat의 지지안 정(Zijian Zheng) 교수 또한 KAIST 특별 리뷰집을 초청하여 KAIST 연구자에 대한 특별한 애정과 관심을 보였다. 한편, 우리 대학 신소재공학과는 `2023 QS 세계대학평가 학과별 순위'에서 전 세계 대학 중 18위, 국내 대학 1위를 차지한 바 있다.

2023.11.22

조회수 1685

수 초 만에도 급속충전 가능 소듐전지 개발

소듐(Na)은 리튬(Li) 대비 지구상에 500배 이상으로 존재하기 때문에 이를 활용한 소듐 이온 배터리는 최근 큰 주목을 받고 있다. 그러나 리튬 이온 배터리에 비해 낮은 출력, 제한된 저장 특성, 긴 충전 시간 등의 근본적인 한계점이 있어 이를 극복하는 차세대 에너지 저장 소재 개발이 필요하다.

우리 대학 신소재공학과 강정구 교수 연구팀이 우수한 성능의 급속 충전이 가능한 고에너지·고출력 하이브리드 소듐 이온 전지를 개발했다고 11일 밝혔다.

최근 활발하게 연구가 진행되고 있는 하이브리드 에너지 저장 시스템은 배터리용 음극과 축전기용 양극을 결합해 높은 저장 용량과 빠른 충·방전 속도를 모두 지닐 수 있는 장점을 가지고 있다. 이는 기존 소듐 이온 배터리의 한계를 극복해 리튬이온 배터리를 대체할 수 있는 차세대 에너지 저장 장치로 주목받고 있다.

하지만 고에너지 및 고출력 밀도의 하이브리드 전지를 구현하기 위해서 배터리용 음극의 상대적으로 느린 에너지 저장 속도를 향상해야 하는 동시에 음극에 비해 상대적으로 낮은 용량을 갖는 축전기용 양극재의 에너지 저장 용량을 끌어 올려야 한다.

이에 강 교수 연구팀은 두 가지 서로 다른 금속-유기 골격체를 활용해 하이브리드 전지에 최적화된 전극 소재의 합성법을 제시했다. 우선 금속-유기 골격체에서 기인한 다공성 탄소 소재에 미세한 활물질을 함유해 속도 특성이 향상된 음극 소재를 개발했다. 고용량 양극 소재를 합성했고, 이를 조합해 양극 간의 에너지 저장 속도 특성의 차이를 최소화하면서도 용량 균형을 최적화한 소듐 이온 에너지 저장 시스템을 개발했다.

연구팀은 개발된 음극과 양극을 완전셀로 구성해 고성능 하이브리드 소듐이온 에너지 저장 소자를 구현했다. 하이브리드 소듐 이온 에너지 저장 소자는 기존 상용화된 리튬이온 배터리를 뛰어넘는 에너지 밀도와 축전기의 출력 밀도 특성을 모두 가짐을 확인했으며, 차세대 에너지 저장 장치로 수 초에서 수 분 만에 급속 충전이 가능해 전기 자동차, 스마트 전자기기, 항공 장치 등에 적용할 수 있을 것으로 예상된다.

강 교수는 "전극 기준으로 높은 에너지 밀도(247 Wh/kg)를 가지며, 고출력 밀도(34,748 W/kg)에 의한 급속 충전이 가능한 하이브리드 소듐 이온 에너지 저장 소자는 현 에너지 저장시스템의 한계를 극복할 수 있는 새로운 돌파구가 될 것이다ˮ라며 "전기 자동차를 포함한 모든 전자기기의 활용 범위를 확대해 적용될 수 있을 것이다ˮ고 말했다.

신소재공학과 최종휘 박사과정과 김동원 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 에너지 저장 소재 분야의 국제 학술지 `에너지 스토리지 머터리얼스(Energy Storage Materials)'에 3월 29일 字 게재됐다. (논문명: Low-crystallinity conductive multivalence iron sulfide-embedded S-doped anode and high-surface area O-doped cathode of 3D porous N-rich graphitic carbon frameworks for high-performance sodium-ion hybrid energy storages)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단의 나노 및 소재기술개발사업 미래기술연구실의 지원을 받아 수행됐다.

2024.04.11 조회수 1052

수 초 만에도 급속충전 가능 소듐전지 개발

소듐(Na)은 리튬(Li) 대비 지구상에 500배 이상으로 존재하기 때문에 이를 활용한 소듐 이온 배터리는 최근 큰 주목을 받고 있다. 그러나 리튬 이온 배터리에 비해 낮은 출력, 제한된 저장 특성, 긴 충전 시간 등의 근본적인 한계점이 있어 이를 극복하는 차세대 에너지 저장 소재 개발이 필요하다.

우리 대학 신소재공학과 강정구 교수 연구팀이 우수한 성능의 급속 충전이 가능한 고에너지·고출력 하이브리드 소듐 이온 전지를 개발했다고 11일 밝혔다.

최근 활발하게 연구가 진행되고 있는 하이브리드 에너지 저장 시스템은 배터리용 음극과 축전기용 양극을 결합해 높은 저장 용량과 빠른 충·방전 속도를 모두 지닐 수 있는 장점을 가지고 있다. 이는 기존 소듐 이온 배터리의 한계를 극복해 리튬이온 배터리를 대체할 수 있는 차세대 에너지 저장 장치로 주목받고 있다.

하지만 고에너지 및 고출력 밀도의 하이브리드 전지를 구현하기 위해서 배터리용 음극의 상대적으로 느린 에너지 저장 속도를 향상해야 하는 동시에 음극에 비해 상대적으로 낮은 용량을 갖는 축전기용 양극재의 에너지 저장 용량을 끌어 올려야 한다.

이에 강 교수 연구팀은 두 가지 서로 다른 금속-유기 골격체를 활용해 하이브리드 전지에 최적화된 전극 소재의 합성법을 제시했다. 우선 금속-유기 골격체에서 기인한 다공성 탄소 소재에 미세한 활물질을 함유해 속도 특성이 향상된 음극 소재를 개발했다. 고용량 양극 소재를 합성했고, 이를 조합해 양극 간의 에너지 저장 속도 특성의 차이를 최소화하면서도 용량 균형을 최적화한 소듐 이온 에너지 저장 시스템을 개발했다.

연구팀은 개발된 음극과 양극을 완전셀로 구성해 고성능 하이브리드 소듐이온 에너지 저장 소자를 구현했다. 하이브리드 소듐 이온 에너지 저장 소자는 기존 상용화된 리튬이온 배터리를 뛰어넘는 에너지 밀도와 축전기의 출력 밀도 특성을 모두 가짐을 확인했으며, 차세대 에너지 저장 장치로 수 초에서 수 분 만에 급속 충전이 가능해 전기 자동차, 스마트 전자기기, 항공 장치 등에 적용할 수 있을 것으로 예상된다.

강 교수는 "전극 기준으로 높은 에너지 밀도(247 Wh/kg)를 가지며, 고출력 밀도(34,748 W/kg)에 의한 급속 충전이 가능한 하이브리드 소듐 이온 에너지 저장 소자는 현 에너지 저장시스템의 한계를 극복할 수 있는 새로운 돌파구가 될 것이다ˮ라며 "전기 자동차를 포함한 모든 전자기기의 활용 범위를 확대해 적용될 수 있을 것이다ˮ고 말했다.

신소재공학과 최종휘 박사과정과 김동원 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 에너지 저장 소재 분야의 국제 학술지 `에너지 스토리지 머터리얼스(Energy Storage Materials)'에 3월 29일 字 게재됐다. (논문명: Low-crystallinity conductive multivalence iron sulfide-embedded S-doped anode and high-surface area O-doped cathode of 3D porous N-rich graphitic carbon frameworks for high-performance sodium-ion hybrid energy storages)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단의 나노 및 소재기술개발사업 미래기술연구실의 지원을 받아 수행됐다.

2024.04.11 조회수 1052 비알콜성 지방간염은 이제 MRI로 진단하세요

간 건강을 위협하는 질환인 비알콜성 지방간 질환과 그 진행 형태인 비알콜성 지방간염의 현재 표준 진단 방법은 주로 간 조직을 채취하는 간 생검에 의존하고 있어 환자의 위험 부담이 크며, 질병의 진행 단계를 추적하는 데 어려움이 있었다.

우리 대학 생명과학과 전상용 교수와 바이오및뇌공학과 박성홍 교수 공동연구팀이 활성산소에 반응해 자기공명영상(MRI) 신호가 증강되는 MRI 영상 조영제를 개발했고 한 번의 MRI 촬영으로 손쉽게 비알콜성 지방간염의 진행 정도를 모니터링하고 진단하는 기술을 세계 최초로 개발했다고 2일 밝혔다.

비알콜성 지방간염은 간세포 손상, 염증, 그리고 최종적으로 간경화로 진행될 수 있는 질환으로, 간 내 활성산소 수준의 증가와 밀접한 관련이 있다. 활성산소는 간세포의 산화 스트레스를 유발하고, 비알콜성 지방간염의 진행을 촉진하는 주요 요인 중 하나로 알려져 있다.

이에 착안해 연구팀은 비알콜성 지방간염의 진행을 비침습적으로 모니터링할 수 있는 새로운 방법을 모색하고자 했다. 특히, 간 내 활성산소 양 변화에 반응해 MRI 신호를 강화할 수 있는 망간 이온 결합 빌리루빈 나노입자를 개발하고, 이를 활용하여 비알콜성 지방간염의 진행 상태를 정밀하게 추적할 수 있는 기술을 연구했다.

망간 이온 결합 빌리루빈 나노입자는 간 내 활성산소 증가에 따라 MRI 신호를 증폭했고 연구팀은‘유사 3-구획 모델’을 통해 한 번의 MRI 촬영으로 비알콜성 지방간염의 진행 정도를 결정할 수 있었다. 이를 통해 비알콜성 지방간염의 초기 단계부터 간경화에 이르기까지 간 질환의 진행 상태를 연속적으로 모니터링 할 수 있었다.

연구팀은 다양한 실험을 통해 망간 이온 결합 빌리루빈 나노입자가 간 질환 모델 마우스에서 활성산소 양의 변화에 민감하게 반응해 MRI 신호의 강도를 조절하는 것을 확인했다. 이러한 발견은 간 질환의 진행 상태를 정밀하게 파악할 수 있게 함으로써, 환자 개개인에 맞춘 맞춤형 치료 전략 수립에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대된다. 더 나아가, 이 기술은 비침습적이라는 점에서 환자의 부담을 크게 줄여주며, 장기적으로는 간 질환 관리 및 치료의 효율성을 높일 수 있을 것으로 전망된다.

전상용 교수는 “이번 연구를 통해 개발된 새로운 MRI 조영제와 영상해석 모델을 사용함으로써 기존에 표준 진단으로 사용하던 환자들에게 위험한 간 생검을 대체할 수 있을 것으로 기대한다”며, “또한, 병원에서 쉽게 접할 수 있는 대표적인 영상 장비인 MRI로 비알콜성 지방간염의 진행 상태 및 간경화로의 전이되는 단계를 손쉽게 진단할 수 있어 지방간염 약물의 효능을 평가하는 데 필수적인 진단 장비가 될 수 있을 것이므로 효율적인 지방간염 치료제 개발에 기여할 수 있을 것으로 기대한다”라고 말했다.

우리 대학 생명과학과 정원식 박사 및 바이오및뇌공학과 무하메드 아사두딘(Muhammad Asaduddin) 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 재료과학 분야 최정상급 학술지인 `어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials, ISSN: 0935-9648 print, 1521-4095 online, Impact Factor: 32)' 온라인판에 지난 3월 9일 字 게재됐다.

(https://doi.org/10.1002/adma.202305830 논문명: Longitudinal Magnetic Resonance Imaging with ROS-Responsive Bilirubin Nanoparticles Enables Monitoring of Non-Alcoholic Steatohepatitis Progression to Cirrhosis).

한편 이번 연구는 한국연구재단의 리더연구사업(종양/염증 미세환경 표적 및 감응형 정밀 바이오-나노메디신 연구단) 및 기초연구실지원사업(뇌척수액 순환 기반 뇌인지기능 기초연구실)의 지원을 받아 수행됐다.

2024.04.02 조회수 866

비알콜성 지방간염은 이제 MRI로 진단하세요

간 건강을 위협하는 질환인 비알콜성 지방간 질환과 그 진행 형태인 비알콜성 지방간염의 현재 표준 진단 방법은 주로 간 조직을 채취하는 간 생검에 의존하고 있어 환자의 위험 부담이 크며, 질병의 진행 단계를 추적하는 데 어려움이 있었다.

우리 대학 생명과학과 전상용 교수와 바이오및뇌공학과 박성홍 교수 공동연구팀이 활성산소에 반응해 자기공명영상(MRI) 신호가 증강되는 MRI 영상 조영제를 개발했고 한 번의 MRI 촬영으로 손쉽게 비알콜성 지방간염의 진행 정도를 모니터링하고 진단하는 기술을 세계 최초로 개발했다고 2일 밝혔다.

비알콜성 지방간염은 간세포 손상, 염증, 그리고 최종적으로 간경화로 진행될 수 있는 질환으로, 간 내 활성산소 수준의 증가와 밀접한 관련이 있다. 활성산소는 간세포의 산화 스트레스를 유발하고, 비알콜성 지방간염의 진행을 촉진하는 주요 요인 중 하나로 알려져 있다.

이에 착안해 연구팀은 비알콜성 지방간염의 진행을 비침습적으로 모니터링할 수 있는 새로운 방법을 모색하고자 했다. 특히, 간 내 활성산소 양 변화에 반응해 MRI 신호를 강화할 수 있는 망간 이온 결합 빌리루빈 나노입자를 개발하고, 이를 활용하여 비알콜성 지방간염의 진행 상태를 정밀하게 추적할 수 있는 기술을 연구했다.

망간 이온 결합 빌리루빈 나노입자는 간 내 활성산소 증가에 따라 MRI 신호를 증폭했고 연구팀은‘유사 3-구획 모델’을 통해 한 번의 MRI 촬영으로 비알콜성 지방간염의 진행 정도를 결정할 수 있었다. 이를 통해 비알콜성 지방간염의 초기 단계부터 간경화에 이르기까지 간 질환의 진행 상태를 연속적으로 모니터링 할 수 있었다.

연구팀은 다양한 실험을 통해 망간 이온 결합 빌리루빈 나노입자가 간 질환 모델 마우스에서 활성산소 양의 변화에 민감하게 반응해 MRI 신호의 강도를 조절하는 것을 확인했다. 이러한 발견은 간 질환의 진행 상태를 정밀하게 파악할 수 있게 함으로써, 환자 개개인에 맞춘 맞춤형 치료 전략 수립에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대된다. 더 나아가, 이 기술은 비침습적이라는 점에서 환자의 부담을 크게 줄여주며, 장기적으로는 간 질환 관리 및 치료의 효율성을 높일 수 있을 것으로 전망된다.

전상용 교수는 “이번 연구를 통해 개발된 새로운 MRI 조영제와 영상해석 모델을 사용함으로써 기존에 표준 진단으로 사용하던 환자들에게 위험한 간 생검을 대체할 수 있을 것으로 기대한다”며, “또한, 병원에서 쉽게 접할 수 있는 대표적인 영상 장비인 MRI로 비알콜성 지방간염의 진행 상태 및 간경화로의 전이되는 단계를 손쉽게 진단할 수 있어 지방간염 약물의 효능을 평가하는 데 필수적인 진단 장비가 될 수 있을 것이므로 효율적인 지방간염 치료제 개발에 기여할 수 있을 것으로 기대한다”라고 말했다.

우리 대학 생명과학과 정원식 박사 및 바이오및뇌공학과 무하메드 아사두딘(Muhammad Asaduddin) 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 재료과학 분야 최정상급 학술지인 `어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials, ISSN: 0935-9648 print, 1521-4095 online, Impact Factor: 32)' 온라인판에 지난 3월 9일 字 게재됐다.

(https://doi.org/10.1002/adma.202305830 논문명: Longitudinal Magnetic Resonance Imaging with ROS-Responsive Bilirubin Nanoparticles Enables Monitoring of Non-Alcoholic Steatohepatitis Progression to Cirrhosis).

한편 이번 연구는 한국연구재단의 리더연구사업(종양/염증 미세환경 표적 및 감응형 정밀 바이오-나노메디신 연구단) 및 기초연구실지원사업(뇌척수액 순환 기반 뇌인지기능 기초연구실)의 지원을 받아 수행됐다.

2024.04.02 조회수 866 가뭄현상이 DNA에 적용되면?

한미 공동연구진이 가뭄이 들면 논바닥이 쩍쩍 갈라지는 현상에 착안해서 물을 품고 있는 DNA 박막 위에 탈수 반응을 일으킬 수 있는 유기 용매를 뿌려 DNA 균열을 원하는 대로 만들어 낼 수 있는 기술을 개발했다. 이를 통해 만들어진 균열 구조 안에 친환경 온열소재, 적외선 발광체 등을 넣어 기능성 바이오 소재를 제작, 스마트 헬스케어 분야에 활용할 수 있을 것으로 보인다.

우리 대학 화학과 윤동기 교수, 기계공학과 유승화 교수, 미국 코넬대 화학공학과 박순모 박사 연구팀이 DNA 박막의 탈수 현상에 기반한 미세구조 균열을 제작했다고 29일 밝혔다.

본래 유전 정보를 저장하는 기능을 하는 DNA는 두 가닥이 서로 꼬여있는 이중나선 사슬 구조, 사슬과 사슬 사이는 2~4 나노미터*(1나노미터는 10억분의 1미터) 주기의 규칙적인 모양을 갖는 등 일반적인 합성 방법으로는 구현하기 힘든 정밀한 구조재료로 구성되어 있다. 이 구조를 변경하기 위해서 DNA를 빌딩블록으로 사용하여 정밀하게 합성하거나 오리가미(종이접기) 기술을 이용해 구현해 왔지만 매우 복잡한 설계과정이 필요하고, 특히 염기서열이 조절된 값비싼 DNA를 이용해야 하는 단점이 있었다.

*수분이 있으면 DNA 사슬 지름이 2 나노미터, 수분이 없으면 4 나노미터가 됨.

연구팀은 이를 극복하기 위해, 연어에서 추출한 DNA 물질을 이용해 기존보다 천 배 이상 저렴한 비용으로 화장용 붓을 이용해 마치 DNA를 수채화 물감과 같이 사용해 그림을 그리듯이 정렬시켰다. 그리고 3D 프린터를 이용해 지름이 2나노미터인 DNA 분자들을 원하는 방향으로 정렬시키면서 말려 얇은 막을 만들었다.

여기에 유기 용매(예: 테트라하이드로퓨란, THF) 방울을 떨어뜨리면 끓는점이 낮은 유기 용매가 DNA내의 수분을 빼앗아 가면서 크랙이 형성되는 현상을 연구팀은 관찰했다. 이때 DNA의 사슬 옆면이 사슬 끝부분에 비해, 물을 상대적으로 많이 포함하고 있어 더 많은 수축이 일어나 결국 DNA 사슬 방향으로 크랙이 형성됐고, DNA 사슬 방향을 원하는 방향으로 조절할 수 있기에 연구팀은 이 크랙도 원하는 방향으로 조절할 수 있는 결과를 얻었다.

연구팀이 개발한 DNA 기반 미세 균열(크랙) 구조 형성 및 제어 기술은 생체 친화적 소재인 DNA로 이루어진 수십-수백 나노미터의 박막에 DNA 사슬방향으로 생긴 크랙(균열)에 다양한 기능성 소재를 채워 넣는 공정이 가능하다. 예로, 온열 소재의 경우 겨울에 따뜻하게 하고 적외선 발광체를 넣으면 탈모나 피부케어 등에 응용되는 등, 생체친화적인 패턴을 바탕으로 기능성을 부여함으로써, 향후 다양한 기능성 바이오 소재 및 헬스케어 분야에 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

윤동기 교수는 “DNA 미세 크랙 패터닝은 코끼리 피부가 갈라지는 현상이 체온을 유지하기 위한 한 방법이고, 극심한 가뭄에, 땅이 갈라지는 일은 비가 많이 올 때 더 많은 물을 흡수하기 위함이라는 자연의 현상을 그대로 따라 구현했다”며, “이번 연구는 반도체 패턴만큼이나 작은 DNA 빌딩블록 기반의 미세구조 패턴을 제조한 것으로 환경친화적인 면을 고려할 때 그 의의가 더 크다고 할 수 있다”라고 언급했다.

한편 유승화 교수는 “이번 연구를 통해 DNA 필름의 수축 과정에서 발생하는 균열과 DNA의 배열 패턴 사이의 관계를 고체역학 이론에 기반한 시뮬레이션으로 명확하게 분석하고 예측할 수 있었다”며, “DNA 필름에 국한되지 않은 다양한 이방성 소재에서의 균열 제어와 패터닝 기술 발전에 기여할 수 있는 토대를 마련했다고 생각한다”고 의견을 덧붙였다.

화학과 이소은 석사과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘어드밴스드 머터리얼즈 (Advanced Materials)’ 3월 15일 자 온라인 판에 게재됐다. (논문명 : On-demand Crack Formation on DNA Film via Organic Solvent-induced Dehydration)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부-한국연구재단의 멀티스케일 카이랄 구조체 연구센터, 중견연구 과제의 지원을 받아 수행됐다.

2024.03.29 조회수 726

가뭄현상이 DNA에 적용되면?

한미 공동연구진이 가뭄이 들면 논바닥이 쩍쩍 갈라지는 현상에 착안해서 물을 품고 있는 DNA 박막 위에 탈수 반응을 일으킬 수 있는 유기 용매를 뿌려 DNA 균열을 원하는 대로 만들어 낼 수 있는 기술을 개발했다. 이를 통해 만들어진 균열 구조 안에 친환경 온열소재, 적외선 발광체 등을 넣어 기능성 바이오 소재를 제작, 스마트 헬스케어 분야에 활용할 수 있을 것으로 보인다.

우리 대학 화학과 윤동기 교수, 기계공학과 유승화 교수, 미국 코넬대 화학공학과 박순모 박사 연구팀이 DNA 박막의 탈수 현상에 기반한 미세구조 균열을 제작했다고 29일 밝혔다.

본래 유전 정보를 저장하는 기능을 하는 DNA는 두 가닥이 서로 꼬여있는 이중나선 사슬 구조, 사슬과 사슬 사이는 2~4 나노미터*(1나노미터는 10억분의 1미터) 주기의 규칙적인 모양을 갖는 등 일반적인 합성 방법으로는 구현하기 힘든 정밀한 구조재료로 구성되어 있다. 이 구조를 변경하기 위해서 DNA를 빌딩블록으로 사용하여 정밀하게 합성하거나 오리가미(종이접기) 기술을 이용해 구현해 왔지만 매우 복잡한 설계과정이 필요하고, 특히 염기서열이 조절된 값비싼 DNA를 이용해야 하는 단점이 있었다.

*수분이 있으면 DNA 사슬 지름이 2 나노미터, 수분이 없으면 4 나노미터가 됨.

연구팀은 이를 극복하기 위해, 연어에서 추출한 DNA 물질을 이용해 기존보다 천 배 이상 저렴한 비용으로 화장용 붓을 이용해 마치 DNA를 수채화 물감과 같이 사용해 그림을 그리듯이 정렬시켰다. 그리고 3D 프린터를 이용해 지름이 2나노미터인 DNA 분자들을 원하는 방향으로 정렬시키면서 말려 얇은 막을 만들었다.

여기에 유기 용매(예: 테트라하이드로퓨란, THF) 방울을 떨어뜨리면 끓는점이 낮은 유기 용매가 DNA내의 수분을 빼앗아 가면서 크랙이 형성되는 현상을 연구팀은 관찰했다. 이때 DNA의 사슬 옆면이 사슬 끝부분에 비해, 물을 상대적으로 많이 포함하고 있어 더 많은 수축이 일어나 결국 DNA 사슬 방향으로 크랙이 형성됐고, DNA 사슬 방향을 원하는 방향으로 조절할 수 있기에 연구팀은 이 크랙도 원하는 방향으로 조절할 수 있는 결과를 얻었다.

연구팀이 개발한 DNA 기반 미세 균열(크랙) 구조 형성 및 제어 기술은 생체 친화적 소재인 DNA로 이루어진 수십-수백 나노미터의 박막에 DNA 사슬방향으로 생긴 크랙(균열)에 다양한 기능성 소재를 채워 넣는 공정이 가능하다. 예로, 온열 소재의 경우 겨울에 따뜻하게 하고 적외선 발광체를 넣으면 탈모나 피부케어 등에 응용되는 등, 생체친화적인 패턴을 바탕으로 기능성을 부여함으로써, 향후 다양한 기능성 바이오 소재 및 헬스케어 분야에 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

윤동기 교수는 “DNA 미세 크랙 패터닝은 코끼리 피부가 갈라지는 현상이 체온을 유지하기 위한 한 방법이고, 극심한 가뭄에, 땅이 갈라지는 일은 비가 많이 올 때 더 많은 물을 흡수하기 위함이라는 자연의 현상을 그대로 따라 구현했다”며, “이번 연구는 반도체 패턴만큼이나 작은 DNA 빌딩블록 기반의 미세구조 패턴을 제조한 것으로 환경친화적인 면을 고려할 때 그 의의가 더 크다고 할 수 있다”라고 언급했다.

한편 유승화 교수는 “이번 연구를 통해 DNA 필름의 수축 과정에서 발생하는 균열과 DNA의 배열 패턴 사이의 관계를 고체역학 이론에 기반한 시뮬레이션으로 명확하게 분석하고 예측할 수 있었다”며, “DNA 필름에 국한되지 않은 다양한 이방성 소재에서의 균열 제어와 패터닝 기술 발전에 기여할 수 있는 토대를 마련했다고 생각한다”고 의견을 덧붙였다.

화학과 이소은 석사과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘어드밴스드 머터리얼즈 (Advanced Materials)’ 3월 15일 자 온라인 판에 게재됐다. (논문명 : On-demand Crack Formation on DNA Film via Organic Solvent-induced Dehydration)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부-한국연구재단의 멀티스케일 카이랄 구조체 연구센터, 중견연구 과제의 지원을 받아 수행됐다.

2024.03.29 조회수 726 세계 최고 수준 리튬 금속배터리 용매 개발

휴대용 전자기기 및 전기차 등에 적용해 1회 충전에 많은 에너지를 저장하고 오래 사용할 수 있는 고 에너지밀도 이차전지 개발의 중요도가 커지고 있다. 한국 연구진이 리튬 이차전지의 에너지 밀도를 높이고 고전압 구동시 안정성을 높여줄 용매를 개발하여 화제다.

우리 대학 생명화학공학과 최남순 교수팀이 UNIST 화학과 홍성유 교수팀, 서울대 화학생물공학부 이규태 교수팀, 고려대 화공생명공학과 곽상규 교수팀, 경상국립대 나노·신소재공학부 고분자공학전공 이태경 교수와 공동연구를 통해 4.4V의 높은 충전 전압에서 리튬 금속전지의 효율과 에너지를 유지하는 세계 최고 수준의 전해액 조성 기술을 개발했다고 19일 밝혔다.

공동연구팀은 기존에 보고되지 않은 용매를 새롭게 디자인하고 합성해 전해액 주 용매로 사용했으며 전극-전해액 계면을 안정화하는 첨가제 기술과의 조합을 통해 리튬 금속전지의 고전압 수명 성능 및 고속 충전 특성을 획기적으로 높이는 데 성공했다.

리튬 금속전지를 오랜 시간 사용하기 위해서는 전해액의 이온 전달 성능뿐만 아니라 전극 표면을 보호하는 것이 필수적이다. 전자를 주는 성질이 강한 리튬금속 음극과 전자를 빼앗으려는 고전압 양극에 접촉하고 있는 전해액이 분해되지 않도록 전극과 전해액 사이에 보호층을 형성시켜야 한다.

최남순 교수 연구팀은 구동할 수 있는 상한 전압의 한계가 있는 용매들과는 달리 높은 충전 전압에서 안정적으로 사용할 수 있는 새로운 용매를 합성하는 데 성공했으며 이를 첨가제 기술과 접목해 현저하게 향상된 *가역 효율(상온 200회 99.9%)을 달성했다. 또한, 완전 충전-완전 방전 조건에서 첫 사이클 방전용량 대비 200사이클의 방전용량으로 용량 유지율을 측정하는데 개발된 전해액 기술은 리튬 대비 4.4V 높은 충전 전압 조건에서 다른 전해액보다 약 5% 정도 높은 75.0%의 높은 방전용량 유지율을 보였다.

☞ 가역 효율: 매 사이클마다 전지의 방전용량을 충전용량으로 나누어 백분율로 나타낸 값으로 배터리의 가역성을 의미함. 가역 효율이 높을수록 매 사이클마다 배터리 용량 손실이 적음을 의미함. 아무리 높은 용량을 구현하는 배터리라도 가역성이 높지 않다면 실용화가 어려움.

연구팀이 이번 연구에서 세계 최초로 합성 및 보고한 *환형 설폰아마이드 계열 용매인 TFSPP(1-(trifluoromethyl)sulfonyl)piperidine)는 기존에 사용되는 용매보다 우수한 고전압 안정성을 가져 전지 내부 가스 발생을 억제할 수 있음을 확인했다.

☞ 환형 설폰아마이드 용매: 질소원자 1개원 탄소원자 5개로 구성된 6원자 고리구조와 리튬염 구조를 모방한 작용기를 연결하여 제조되었으며 기존 에테르계 유기용매와 비교하여 3배 이상 높은 열안정성을 가짐. 또한, 상온에서 액체상태이며 리튬염을 녹일수 있는 용매임. 불에 잘 타는 일반적인 유기용매와는 달리 불에 타는 성질이 낮은 리튬염의 음이온 구조가 포함되어 있어 전해액의 발화 가능성을 낮출 것으로 기대됨.

또한, 연구팀은 두 가지 이온성 첨가제를 도입하여 리튬 금속 음극에 형성된 보호층이 부피 변화를 견디도록 설계했다. 이에 더해, 연구팀은 전자 방출 경향성이 높은 첨가제를 적용해 양극 표면에 보호층을 형성해 양극의 구조 안정성을 향상시켰다. 개발된 새로운 구조의 고전압 용매는 전극을 보호하는 첨가제와 함께 시너지 효과를 이끌어 고전압 리튬 금속전지 성능을 극대화했다는 점에서 그 의미가 크다.

이번 논문의 공동 제1 저자인 우리 대학 생명화학공학과 김세훈 박사과정은 “용매와 첨가제의 조합 기술을 통해 실용화가 가능한 리튬 금속전지용 용매 조성 프레임을 개발했으며 전지의 사용기간을 연장하는, 보다 안정적인 전극-전해액 계면층을 형성하는 새로운 전해액 조성 기술을 개발했다”라고 말했다.

최남순 교수는 “새로운 구조로 디자인된 TFSPP 용매는 기존 용매에 비해 열적 및 고전압 안정성이 매우 우수하고 전지 구동 중 전해액 분해를 최소화해 전지 내압 상승요인인 가스 발생을 억제하는 전해액 용매”임을 강조하며 “TFSPP를 주 용매로 사용해 전지의 고온 안정성을 개선했으며 본 연구팀 고유기술인 다중층 전극-전해액 보호층 형성을 통해 안정화함으로써 고전압 리튬 금속전지 실용화를 위한 전해액 설계에 있어서 새로운 이정표를 제시했다”라고 연구의 의미를 덧붙였다.

우리 대학 생명화학공학과 최남순 교수, 김세훈, 송채은, 이동현 연구원과 UNIST 화학과 홍성유 교수, 전지환 연구원, 서울대 화학생물공학부 이규태 교수, 박교빈, 송가원 연구원, 고려대 화공생명공학과 곽상규 교수, 권성현 연구원, 유승호 교수, 현재환 연구원, 그리고 경상국립대 나노·신소재공학부 고분자공학전공 이태경 교수가 진행한 이번 연구는 국제 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼즈 (Advanced Materials)’에 3월 6일 字로 온라인 공개됐다. (논문명 : Electrolyte Design for High-Voltage Lithium-Metal Batteries with Synthetic Sulfonamide-Based Solvent and Electrochemically Active Additives)

한편 이번 연구는 한국연구재단의 단계도약형 탄소중립 기술개발사업과 한국산업기술평가관리원의 산업기술 혁신사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.03.19 조회수 1431

세계 최고 수준 리튬 금속배터리 용매 개발

휴대용 전자기기 및 전기차 등에 적용해 1회 충전에 많은 에너지를 저장하고 오래 사용할 수 있는 고 에너지밀도 이차전지 개발의 중요도가 커지고 있다. 한국 연구진이 리튬 이차전지의 에너지 밀도를 높이고 고전압 구동시 안정성을 높여줄 용매를 개발하여 화제다.

우리 대학 생명화학공학과 최남순 교수팀이 UNIST 화학과 홍성유 교수팀, 서울대 화학생물공학부 이규태 교수팀, 고려대 화공생명공학과 곽상규 교수팀, 경상국립대 나노·신소재공학부 고분자공학전공 이태경 교수와 공동연구를 통해 4.4V의 높은 충전 전압에서 리튬 금속전지의 효율과 에너지를 유지하는 세계 최고 수준의 전해액 조성 기술을 개발했다고 19일 밝혔다.

공동연구팀은 기존에 보고되지 않은 용매를 새롭게 디자인하고 합성해 전해액 주 용매로 사용했으며 전극-전해액 계면을 안정화하는 첨가제 기술과의 조합을 통해 리튬 금속전지의 고전압 수명 성능 및 고속 충전 특성을 획기적으로 높이는 데 성공했다.

리튬 금속전지를 오랜 시간 사용하기 위해서는 전해액의 이온 전달 성능뿐만 아니라 전극 표면을 보호하는 것이 필수적이다. 전자를 주는 성질이 강한 리튬금속 음극과 전자를 빼앗으려는 고전압 양극에 접촉하고 있는 전해액이 분해되지 않도록 전극과 전해액 사이에 보호층을 형성시켜야 한다.

최남순 교수 연구팀은 구동할 수 있는 상한 전압의 한계가 있는 용매들과는 달리 높은 충전 전압에서 안정적으로 사용할 수 있는 새로운 용매를 합성하는 데 성공했으며 이를 첨가제 기술과 접목해 현저하게 향상된 *가역 효율(상온 200회 99.9%)을 달성했다. 또한, 완전 충전-완전 방전 조건에서 첫 사이클 방전용량 대비 200사이클의 방전용량으로 용량 유지율을 측정하는데 개발된 전해액 기술은 리튬 대비 4.4V 높은 충전 전압 조건에서 다른 전해액보다 약 5% 정도 높은 75.0%의 높은 방전용량 유지율을 보였다.

☞ 가역 효율: 매 사이클마다 전지의 방전용량을 충전용량으로 나누어 백분율로 나타낸 값으로 배터리의 가역성을 의미함. 가역 효율이 높을수록 매 사이클마다 배터리 용량 손실이 적음을 의미함. 아무리 높은 용량을 구현하는 배터리라도 가역성이 높지 않다면 실용화가 어려움.

연구팀이 이번 연구에서 세계 최초로 합성 및 보고한 *환형 설폰아마이드 계열 용매인 TFSPP(1-(trifluoromethyl)sulfonyl)piperidine)는 기존에 사용되는 용매보다 우수한 고전압 안정성을 가져 전지 내부 가스 발생을 억제할 수 있음을 확인했다.

☞ 환형 설폰아마이드 용매: 질소원자 1개원 탄소원자 5개로 구성된 6원자 고리구조와 리튬염 구조를 모방한 작용기를 연결하여 제조되었으며 기존 에테르계 유기용매와 비교하여 3배 이상 높은 열안정성을 가짐. 또한, 상온에서 액체상태이며 리튬염을 녹일수 있는 용매임. 불에 잘 타는 일반적인 유기용매와는 달리 불에 타는 성질이 낮은 리튬염의 음이온 구조가 포함되어 있어 전해액의 발화 가능성을 낮출 것으로 기대됨.

또한, 연구팀은 두 가지 이온성 첨가제를 도입하여 리튬 금속 음극에 형성된 보호층이 부피 변화를 견디도록 설계했다. 이에 더해, 연구팀은 전자 방출 경향성이 높은 첨가제를 적용해 양극 표면에 보호층을 형성해 양극의 구조 안정성을 향상시켰다. 개발된 새로운 구조의 고전압 용매는 전극을 보호하는 첨가제와 함께 시너지 효과를 이끌어 고전압 리튬 금속전지 성능을 극대화했다는 점에서 그 의미가 크다.

이번 논문의 공동 제1 저자인 우리 대학 생명화학공학과 김세훈 박사과정은 “용매와 첨가제의 조합 기술을 통해 실용화가 가능한 리튬 금속전지용 용매 조성 프레임을 개발했으며 전지의 사용기간을 연장하는, 보다 안정적인 전극-전해액 계면층을 형성하는 새로운 전해액 조성 기술을 개발했다”라고 말했다.

최남순 교수는 “새로운 구조로 디자인된 TFSPP 용매는 기존 용매에 비해 열적 및 고전압 안정성이 매우 우수하고 전지 구동 중 전해액 분해를 최소화해 전지 내압 상승요인인 가스 발생을 억제하는 전해액 용매”임을 강조하며 “TFSPP를 주 용매로 사용해 전지의 고온 안정성을 개선했으며 본 연구팀 고유기술인 다중층 전극-전해액 보호층 형성을 통해 안정화함으로써 고전압 리튬 금속전지 실용화를 위한 전해액 설계에 있어서 새로운 이정표를 제시했다”라고 연구의 의미를 덧붙였다.

우리 대학 생명화학공학과 최남순 교수, 김세훈, 송채은, 이동현 연구원과 UNIST 화학과 홍성유 교수, 전지환 연구원, 서울대 화학생물공학부 이규태 교수, 박교빈, 송가원 연구원, 고려대 화공생명공학과 곽상규 교수, 권성현 연구원, 유승호 교수, 현재환 연구원, 그리고 경상국립대 나노·신소재공학부 고분자공학전공 이태경 교수가 진행한 이번 연구는 국제 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼즈 (Advanced Materials)’에 3월 6일 字로 온라인 공개됐다. (논문명 : Electrolyte Design for High-Voltage Lithium-Metal Batteries with Synthetic Sulfonamide-Based Solvent and Electrochemically Active Additives)

한편 이번 연구는 한국연구재단의 단계도약형 탄소중립 기술개발사업과 한국산업기술평가관리원의 산업기술 혁신사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.03.19 조회수 1431 반도체가 곤충처럼 사물 움직임 감지한다

곤충의 시신경계를 모방하여 초고속, 저전력 동작이 가능한 신개념 ‘지능형 센서’ 반도체의 개발로 다양한 혁신적 기술로 확장가능한 기술이 개발되었다. 이 기술은 교통, 안전, 보안 시스템 등 다양한 분야에 응용되어 산업과 사회에 기여할 것으로 보인다.

우리 대학 신소재공학과 김경민 교수 연구팀이 다양한 멤리스터* 소자를 융합해 곤충의 시신경에서의 시각 지능*을 모사하는 지능형 동작인식 소자를 개발하는데 성공했다고 19일 밝혔다.

*멤리스터 (Memristor): 메모리(Memory)와 저항(Resistor)의 합성어로, 입력 신호에 따라 소자의 저항 상태가 변하는 전자소자.

*시각 지능 (Visual Intelligence): 시신경 내에서 시각 정보를 해석하고 연산을 수행하는 기능.

최근 인공지능(AI) 기술의 발전과 함께, 비전 시스템은 이미지 인식, 객체 탐지 및 동작 분석과 같은 다양한 작업에서 AI를 활용해 핵심적인 역할을 수행하고 있다. 하지만 기존 비전 시스템은 이미지 센서에서 수신된 신호를 복잡한 알고리즘을 이용해 물체와 그 동작을 인식하는 것이 일반적이다. 이러한 방식은 상당한 양의 데이터 트래픽과 높은 전력 소모가 필요하여 모바일 또는 사물인터넷 장치에 적용되기 어렵다.

한편, 곤충은 기본 동작 감지기(Elementary Motion Detector) 라는 시신경 회로를 통해 시각 정보를 효과적으로 처리해 물체를 탐지하고 그 동작을 인식하는데 탁월한 능력을 보인다. <그림1> 이를 구현하는 데 있어 기존 실리콘 집적회로(CMOS) 기술에서는 복잡한 회로가 요구되기 때문에, 실제 소자로 제작하기 어려운 한계가 있었다.

김경민 교수 연구팀은 다양한 기능의 멤리스터 소자들을 집적하여 고효율⋅초고속 동작 인식이 가능한 지능형 동작인식 소자를 개발했다. 동작인식 소자는 자체 개발한 두 종류의 멤리스터 소자와 저항 만으로 구성된 단순한 구조를 가지고 있다. 두 종류의 서로 다른 멤리스터는 각각 신호 지연 기능과 신호 통합 및 발화 기능을 수행하며, 이를 통해 곤충의 시신경을 직접 모사하여 사물의 움직임을 판단할 수 있음을 확인했다. <그림2>

연구팀은 개발된 동작인식 소자의 실질적인 활용에 대한 가능성을 입증하기 위해 차량 경로를 예측하는 뉴로모픽 컴퓨팅 시스템을 설계하였으며, 여기에 개발한 동작인식 소자를 적용하였다. <그림3> 그 결과 기존 기술 대비 에너지 소비를 92.9 % 감소하여 더 정확히 사물의 움직임을 예측할 수 있음을 검증하였다.

신소재공학과 김경민 교수는 “곤충은 매우 간단한 시각 지능을 활용해 놀랍도록 민첩하게 물체의 동작을 인지하는데, 이번 연구는 신경의 기능을 재현할 수 있는 멤리스터 소자를 활용해 이를 구현할 수 있었다는 점에 큰 의의가 있다”며, “최근 AI가 탑재된 휴대폰과 같이 에지(edge)형 인공지능 소자의 중요성이 매우 커지고 있는데, 이 연구는 동작 인식을 위한 효율적인 비전 시스템 구현에 기여할 수 있어, 향후 자율주행 자동차, 차량 운송 시스템, 로봇, 머신 비전 등과 같은 다양한 분야에 적용될 수 있을 것으로 기대된다”고 밝혔다.

이번 연구는 신소재공학과 송한찬 박사과정, 이민구 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여했으며, 국제 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼즈(Advanced Materials, IF: 29.4)’에 지난 1월 29일 字 온라인 게재됐다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 중견연구사업, 차세대지능형반도체기술개발사업, PIM인공지능반도체핵심기술개발사업, 나노종합기술원 및 KAIST 도약연구사업의 지원을 받아 수행됐다. (논문명: Fully Memristive Elementary Motion Detectors for A Maneuver Prediction, 논문링크: https://doi.org/10.1002/adma.202309708)

2024.02.19 조회수 1502

반도체가 곤충처럼 사물 움직임 감지한다

곤충의 시신경계를 모방하여 초고속, 저전력 동작이 가능한 신개념 ‘지능형 센서’ 반도체의 개발로 다양한 혁신적 기술로 확장가능한 기술이 개발되었다. 이 기술은 교통, 안전, 보안 시스템 등 다양한 분야에 응용되어 산업과 사회에 기여할 것으로 보인다.

우리 대학 신소재공학과 김경민 교수 연구팀이 다양한 멤리스터* 소자를 융합해 곤충의 시신경에서의 시각 지능*을 모사하는 지능형 동작인식 소자를 개발하는데 성공했다고 19일 밝혔다.

*멤리스터 (Memristor): 메모리(Memory)와 저항(Resistor)의 합성어로, 입력 신호에 따라 소자의 저항 상태가 변하는 전자소자.

*시각 지능 (Visual Intelligence): 시신경 내에서 시각 정보를 해석하고 연산을 수행하는 기능.

최근 인공지능(AI) 기술의 발전과 함께, 비전 시스템은 이미지 인식, 객체 탐지 및 동작 분석과 같은 다양한 작업에서 AI를 활용해 핵심적인 역할을 수행하고 있다. 하지만 기존 비전 시스템은 이미지 센서에서 수신된 신호를 복잡한 알고리즘을 이용해 물체와 그 동작을 인식하는 것이 일반적이다. 이러한 방식은 상당한 양의 데이터 트래픽과 높은 전력 소모가 필요하여 모바일 또는 사물인터넷 장치에 적용되기 어렵다.

한편, 곤충은 기본 동작 감지기(Elementary Motion Detector) 라는 시신경 회로를 통해 시각 정보를 효과적으로 처리해 물체를 탐지하고 그 동작을 인식하는데 탁월한 능력을 보인다. <그림1> 이를 구현하는 데 있어 기존 실리콘 집적회로(CMOS) 기술에서는 복잡한 회로가 요구되기 때문에, 실제 소자로 제작하기 어려운 한계가 있었다.

김경민 교수 연구팀은 다양한 기능의 멤리스터 소자들을 집적하여 고효율⋅초고속 동작 인식이 가능한 지능형 동작인식 소자를 개발했다. 동작인식 소자는 자체 개발한 두 종류의 멤리스터 소자와 저항 만으로 구성된 단순한 구조를 가지고 있다. 두 종류의 서로 다른 멤리스터는 각각 신호 지연 기능과 신호 통합 및 발화 기능을 수행하며, 이를 통해 곤충의 시신경을 직접 모사하여 사물의 움직임을 판단할 수 있음을 확인했다. <그림2>

연구팀은 개발된 동작인식 소자의 실질적인 활용에 대한 가능성을 입증하기 위해 차량 경로를 예측하는 뉴로모픽 컴퓨팅 시스템을 설계하였으며, 여기에 개발한 동작인식 소자를 적용하였다. <그림3> 그 결과 기존 기술 대비 에너지 소비를 92.9 % 감소하여 더 정확히 사물의 움직임을 예측할 수 있음을 검증하였다.

신소재공학과 김경민 교수는 “곤충은 매우 간단한 시각 지능을 활용해 놀랍도록 민첩하게 물체의 동작을 인지하는데, 이번 연구는 신경의 기능을 재현할 수 있는 멤리스터 소자를 활용해 이를 구현할 수 있었다는 점에 큰 의의가 있다”며, “최근 AI가 탑재된 휴대폰과 같이 에지(edge)형 인공지능 소자의 중요성이 매우 커지고 있는데, 이 연구는 동작 인식을 위한 효율적인 비전 시스템 구현에 기여할 수 있어, 향후 자율주행 자동차, 차량 운송 시스템, 로봇, 머신 비전 등과 같은 다양한 분야에 적용될 수 있을 것으로 기대된다”고 밝혔다.

이번 연구는 신소재공학과 송한찬 박사과정, 이민구 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여했으며, 국제 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼즈(Advanced Materials, IF: 29.4)’에 지난 1월 29일 字 온라인 게재됐다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 중견연구사업, 차세대지능형반도체기술개발사업, PIM인공지능반도체핵심기술개발사업, 나노종합기술원 및 KAIST 도약연구사업의 지원을 받아 수행됐다. (논문명: Fully Memristive Elementary Motion Detectors for A Maneuver Prediction, 논문링크: https://doi.org/10.1002/adma.202309708)

2024.02.19 조회수 1502 알츠하이머 발병 과정을 관찰하다

퇴행성 질환을 유발하는 아밀로이드 섬유 단백질의 초기 불안정한 움직임과 같은 생명 현상을 분자 수준에서 실시간 관찰이 가능한 기술이 개발되었다. 이를 통해 알츠하이머나 파킨슨 병과 같은 퇴행성 질환의 발병 과정에 대한 실마리를 제공할 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학 신소재공학과 육종민 교수 연구팀이 한국기초과학지원연구원, 포항산업과학연구원, 성균관대학교 약학대학 연구팀과 함께 그래핀을 이용해 알츠하이머 질병을 유발한다고 알려진 아밀로이드 섬유 단백질의 실시간 거동을 관찰할 수 있는 새로운 단분자 관찰 기술(single-molecule technique)을 개발했다고 30일 밝혔다.

단분자 관찰 기술은 단일 분자 수준에서 발생하는 현상을 관찰할 수 있는 기법을 말한다. 생체 과정에서 수반되는 단백질 간의 상호작용, 접힘, 조립 과정 등을 이해하는 데 핵심적인 기술이다. 현재까지 단분자 관찰 기술로는 특정 분자를 식별하기 위한 형광 현미경을 이용해 관찰하거나, 단백질을 급속 냉동시켜 움직임을 고정해 분자 구조를 해석하는 초저온 전자현미경 기법이 활용 돼왔다.

하지만, 자연 그대로의 단백질을 특별한 전처리 없이 분자 단위에서 실시간으로 관찰할 수 있는 기술은 여전히 부재한 상황이었다.

최근 이에 대한 대안으로 물질을 얼리지 않고 상온 상태에서 관찰하는 액상 전자현미경 기술이 최근 주목을 받고 있다. 이 기술은 얇은 투과막을 이용해 액체를 감싸 전자현미경 내에서 물질의 변화를 관찰할 수 있는 기술이지만, 두꺼운 투과 막에 의한 분해능 저하와 전자빔에 의한 단백질 변성은 해결해야 하는 숙제였다.

육종민 교수 연구팀은 차세대 소재로 주목받고 있는 그래핀을 이용해 막에 의한 분해능 저하와 전자빔에 의한 단백질 변성 문제를 해결하며, 단백질의 거동을 실시간 관찰할 수 있는 단분자 그래핀 액상 셀 전자현미경 기술을 개발했다. [그림 1]

이번 연구에서 투과 막으로 이용한 그래핀은 원자 단위의 두께를 가지고 있어 분자 수준 관찰을 가능하게 할 뿐만 아니라, 전자빔에 의한 단백질의 산화를 방지하는 산화 방지 역할을 해 기존 대비 40배 가량 변성을 억제해 단백질의 거동을 실시간으로 관찰할 수 있게 했다.

연구팀은 개발한 전자현미경 기술을 활용해, 알츠하이머 질병을 유발한다고 알려진 아밀로이드 베타 섬유의 초기 성장 과정에서 발현되는 분자 불안정성을 세계 최초로 관찰했다. [그림 2]

이 전자현미경 기술은 온전한 단백질의 다양한 거동들을 분자 수준에서 관찰을 가능하게 하므로, 코로나19와 같은 바이러스성 단백질의 감염 과정, 퇴행성 질환을 일으키는 아밀로이드성 단백질의 섬유화/응집 거동 등과 같이 단백질의 상호작용에 의한 생명 현상을 이해하는 데 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

육 교수는 "현미경 기술의 발전은 생명과학 및 공학 기술 발전의 토대가 되는 것으로, 분자 단위의 현상을 관찰할 수 있다면 단백질들의 상호작용을 이해하고 조절할 수 있는 실마리를 제공할 수 있으며, 이를 통해 알츠하이머와 같은 퇴행성 질환의 신약 개발에 도움을 줄 수 있을 것으로 기대한다ˮ 라고 말했다.

우리 대학 신소재공학과 졸업생 박정재 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스드 머티리얼스(Advanced Materials)' 지난 11월 온라인으로 발표됐다. (논문명 : Single-Molecule Graphene Liquid Cell Electron Microscopy for Instability of Intermediate Amyloid Fibrils).

이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자지원사업(MIST) (NRF-2022R1A2C2008929)과 나노 및 소재 기술개발사업(MIST)(NRF-2021M3H4A6A02050365)의 지원을 받아 수행됐다.

2024.01.30 조회수 1378

알츠하이머 발병 과정을 관찰하다

퇴행성 질환을 유발하는 아밀로이드 섬유 단백질의 초기 불안정한 움직임과 같은 생명 현상을 분자 수준에서 실시간 관찰이 가능한 기술이 개발되었다. 이를 통해 알츠하이머나 파킨슨 병과 같은 퇴행성 질환의 발병 과정에 대한 실마리를 제공할 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학 신소재공학과 육종민 교수 연구팀이 한국기초과학지원연구원, 포항산업과학연구원, 성균관대학교 약학대학 연구팀과 함께 그래핀을 이용해 알츠하이머 질병을 유발한다고 알려진 아밀로이드 섬유 단백질의 실시간 거동을 관찰할 수 있는 새로운 단분자 관찰 기술(single-molecule technique)을 개발했다고 30일 밝혔다.

단분자 관찰 기술은 단일 분자 수준에서 발생하는 현상을 관찰할 수 있는 기법을 말한다. 생체 과정에서 수반되는 단백질 간의 상호작용, 접힘, 조립 과정 등을 이해하는 데 핵심적인 기술이다. 현재까지 단분자 관찰 기술로는 특정 분자를 식별하기 위한 형광 현미경을 이용해 관찰하거나, 단백질을 급속 냉동시켜 움직임을 고정해 분자 구조를 해석하는 초저온 전자현미경 기법이 활용 돼왔다.

하지만, 자연 그대로의 단백질을 특별한 전처리 없이 분자 단위에서 실시간으로 관찰할 수 있는 기술은 여전히 부재한 상황이었다.

최근 이에 대한 대안으로 물질을 얼리지 않고 상온 상태에서 관찰하는 액상 전자현미경 기술이 최근 주목을 받고 있다. 이 기술은 얇은 투과막을 이용해 액체를 감싸 전자현미경 내에서 물질의 변화를 관찰할 수 있는 기술이지만, 두꺼운 투과 막에 의한 분해능 저하와 전자빔에 의한 단백질 변성은 해결해야 하는 숙제였다.

육종민 교수 연구팀은 차세대 소재로 주목받고 있는 그래핀을 이용해 막에 의한 분해능 저하와 전자빔에 의한 단백질 변성 문제를 해결하며, 단백질의 거동을 실시간 관찰할 수 있는 단분자 그래핀 액상 셀 전자현미경 기술을 개발했다. [그림 1]

이번 연구에서 투과 막으로 이용한 그래핀은 원자 단위의 두께를 가지고 있어 분자 수준 관찰을 가능하게 할 뿐만 아니라, 전자빔에 의한 단백질의 산화를 방지하는 산화 방지 역할을 해 기존 대비 40배 가량 변성을 억제해 단백질의 거동을 실시간으로 관찰할 수 있게 했다.

연구팀은 개발한 전자현미경 기술을 활용해, 알츠하이머 질병을 유발한다고 알려진 아밀로이드 베타 섬유의 초기 성장 과정에서 발현되는 분자 불안정성을 세계 최초로 관찰했다. [그림 2]

이 전자현미경 기술은 온전한 단백질의 다양한 거동들을 분자 수준에서 관찰을 가능하게 하므로, 코로나19와 같은 바이러스성 단백질의 감염 과정, 퇴행성 질환을 일으키는 아밀로이드성 단백질의 섬유화/응집 거동 등과 같이 단백질의 상호작용에 의한 생명 현상을 이해하는 데 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

육 교수는 "현미경 기술의 발전은 생명과학 및 공학 기술 발전의 토대가 되는 것으로, 분자 단위의 현상을 관찰할 수 있다면 단백질들의 상호작용을 이해하고 조절할 수 있는 실마리를 제공할 수 있으며, 이를 통해 알츠하이머와 같은 퇴행성 질환의 신약 개발에 도움을 줄 수 있을 것으로 기대한다ˮ 라고 말했다.

우리 대학 신소재공학과 졸업생 박정재 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스드 머티리얼스(Advanced Materials)' 지난 11월 온라인으로 발표됐다. (논문명 : Single-Molecule Graphene Liquid Cell Electron Microscopy for Instability of Intermediate Amyloid Fibrils).

이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자지원사업(MIST) (NRF-2022R1A2C2008929)과 나노 및 소재 기술개발사업(MIST)(NRF-2021M3H4A6A02050365)의 지원을 받아 수행됐다.

2024.01.30 조회수 1378 금이 간 뼈에 ‘뼈 반창고’ 신소재 개발

뼈 재생은 복잡하며 기존의 골 이식 및 성장 인자 전달 등과 같은 재생을 할 경우 높은 단가 발생 등의 한계가 있었는데 뼈조직의 성장을 촉진하기 위한 압전 물질이 개발되었다.

우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수 연구팀이 전남대학교 융합바이오시스템기계공학과 김장호 교수 연구팀과 협업을 통해 하이드록시아파타이트(HAp)의 고유한 골 형성 능력을 활용하여 압력을 가했을 때 전기적 신호가 발생하는 생체 모방 지지체를 개발했다고 25일 밝혔다.

하이드록시아파타이트(HAp)란 뼈나 치아에서 발견되는 염기성 인산칼슘으로 생체 친화적인 특징이 있으며, 충치를 예방하는 특성이 있어 치약에도 쓰이는 미네랄 물질이다.

이전의 압전 지지체 관련 연구들은 압전성이 뼈 재생을 촉진하고 골 융합을 향상하는 효과를 다양한 고분자 기반 소재에서 확인했지만, 최적의 골조직 재생에 필요한 복잡한 세포 환경을 모사하는 데 한계가 있었다. 그러나 이번 연구는 하이드록시아파타이트(HAp) 고유의 골 형성 능력을 활용해 생체의 골조직 환경을 모방하는 소재를 개발한 것으로, 연구팀은 새로운 방법을 제시했다.

연구팀은 하이드록시아파타이트(HAp)를 고분자 필름과 융합하는 제조 공정을 개발했다. 이 공정으로 제작된 유연하고 독립적인 지지체는 실험 쥐를 대상으로 한 체외 및 체내 실험에서 뼈 재생을 가속하는 놀라운 잠재력을 입증했다.

또한, 연구팀은 동 지지체의 골 재생 효과의 원인을 다각도로 밝혀냈다. 원자간력 현미경(AFM) 분석을 통해 지지체의 전기적 특성을 조사했으며, 세포 모양과 세포 골격 단백질 형성에 대한 상세한 표면 특성 평가를 진행했다. 또한, 압전 및 표면적 요소가 성장 인자 발현에 어떤 영향을 미치는지 조사했다.

신소재공학과 홍승범 교수는 "뼈의 재생 속도를 가속화시키는 효과를 통해 `뼈 반창고' 같은 역할을 하는 하이드록시아파타이트(HAp) 융합 압전성 복합소재를 개발했다ˮ며, "이번 연구는 생체 재료 설계에 새로운 방향성을 제시하는 데에 그치지 않고, 압전성과 표면적 특성이 뼈 재생에 미치는 영향을 탐구한 데에 의의가 있다ˮ 라고 강조했다.

홍승범 교수 연구팀 소속 주소연 박사과정 학생, 김소연 석사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 2024년 1월 4일 국제학술지 `ACS Applied Materials & Interfaces'에 게재됐다. 또한, 김장호 교수팀의 권용현 박사과정 학생이 공동 제1 저자로, 김장호 교수가 공동교신저자로 기여했다. (논문 제목: Piezoelectrically and Topographically Engineered Scaffolds for Accelerating Bone Regeneration).

해당 연구는 KAIST 연구진흥팀, KUSTAR-KAIST 공동연구센터, KAIST의 글로벌 특이점 사업과 정부의 재원으로 한국연구재단 기초연구사업(NRF2022M3A9E4017151, NRF-2022K1A4A7A04095892, RS2023-00247245, NRF-2021R1A4A3025206)의 지원을 받아 수행됐다.

2024.01.25 조회수 2086

금이 간 뼈에 ‘뼈 반창고’ 신소재 개발

뼈 재생은 복잡하며 기존의 골 이식 및 성장 인자 전달 등과 같은 재생을 할 경우 높은 단가 발생 등의 한계가 있었는데 뼈조직의 성장을 촉진하기 위한 압전 물질이 개발되었다.

우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수 연구팀이 전남대학교 융합바이오시스템기계공학과 김장호 교수 연구팀과 협업을 통해 하이드록시아파타이트(HAp)의 고유한 골 형성 능력을 활용하여 압력을 가했을 때 전기적 신호가 발생하는 생체 모방 지지체를 개발했다고 25일 밝혔다.

하이드록시아파타이트(HAp)란 뼈나 치아에서 발견되는 염기성 인산칼슘으로 생체 친화적인 특징이 있으며, 충치를 예방하는 특성이 있어 치약에도 쓰이는 미네랄 물질이다.

이전의 압전 지지체 관련 연구들은 압전성이 뼈 재생을 촉진하고 골 융합을 향상하는 효과를 다양한 고분자 기반 소재에서 확인했지만, 최적의 골조직 재생에 필요한 복잡한 세포 환경을 모사하는 데 한계가 있었다. 그러나 이번 연구는 하이드록시아파타이트(HAp) 고유의 골 형성 능력을 활용해 생체의 골조직 환경을 모방하는 소재를 개발한 것으로, 연구팀은 새로운 방법을 제시했다.

연구팀은 하이드록시아파타이트(HAp)를 고분자 필름과 융합하는 제조 공정을 개발했다. 이 공정으로 제작된 유연하고 독립적인 지지체는 실험 쥐를 대상으로 한 체외 및 체내 실험에서 뼈 재생을 가속하는 놀라운 잠재력을 입증했다.

또한, 연구팀은 동 지지체의 골 재생 효과의 원인을 다각도로 밝혀냈다. 원자간력 현미경(AFM) 분석을 통해 지지체의 전기적 특성을 조사했으며, 세포 모양과 세포 골격 단백질 형성에 대한 상세한 표면 특성 평가를 진행했다. 또한, 압전 및 표면적 요소가 성장 인자 발현에 어떤 영향을 미치는지 조사했다.

신소재공학과 홍승범 교수는 "뼈의 재생 속도를 가속화시키는 효과를 통해 `뼈 반창고' 같은 역할을 하는 하이드록시아파타이트(HAp) 융합 압전성 복합소재를 개발했다ˮ며, "이번 연구는 생체 재료 설계에 새로운 방향성을 제시하는 데에 그치지 않고, 압전성과 표면적 특성이 뼈 재생에 미치는 영향을 탐구한 데에 의의가 있다ˮ 라고 강조했다.

홍승범 교수 연구팀 소속 주소연 박사과정 학생, 김소연 석사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 2024년 1월 4일 국제학술지 `ACS Applied Materials & Interfaces'에 게재됐다. 또한, 김장호 교수팀의 권용현 박사과정 학생이 공동 제1 저자로, 김장호 교수가 공동교신저자로 기여했다. (논문 제목: Piezoelectrically and Topographically Engineered Scaffolds for Accelerating Bone Regeneration).

해당 연구는 KAIST 연구진흥팀, KUSTAR-KAIST 공동연구센터, KAIST의 글로벌 특이점 사업과 정부의 재원으로 한국연구재단 기초연구사업(NRF2022M3A9E4017151, NRF-2022K1A4A7A04095892, RS2023-00247245, NRF-2021R1A4A3025206)의 지원을 받아 수행됐다.

2024.01.25 조회수 2086 햇빛만으로 결빙 방지되는 필름 개발

열선, 스프레이 및 오일 주기적 도포, 기판 디자인 변경 등 없이도 금나노입자의 광열 효과를 산업현장에 적용할 수 있는 방빙/제빙 필름 코팅 기술이 개발되었다.

우리 대학 기계공학과 김형수 교수 연구팀(유체 및 계면 연구실)과 화학과 윤동기 교수 연구팀(연성 물질 나노조립 연구실)의 공동융합연구를 통해 단순 증발만으로 금 나노막대 입자를 사분면으로 균일하게 패터닝 할 수 있는 원천 기술을 확보하고, 이를 이용해 결빙 방지 및 제빙 표면을 개발했다고 3일 밝혔다.

최근 다양한 코팅 기법을 이용해 목표물 표면의 성질을 제어하려는 연구가 많이 진행되고 있으며, 특히, 기능성 나노 재료 패터닝을 통한 방식이 큰 주목을 받고 있다. 이 중에서도 금 나노 막대(GNR)는 생체 적합성, 화학적 안정성, 비교적 쉬운 합성, 표면 플라즈몬 공명이라는 안정적이면서도 독특한 특성으로 인해 유망한 나노물질 중 하나로 여겨지고 있다. 이때, 금 나노 막대의 성능을 극대화하려면 높은 수준의 증착 필름의 균일도와 금 나노 막대의 정렬도를 획득하는 것이 매우 중요하며, 현재 이를 구현하는 것은 여전히 해결해야 할 큰 문제다.

이를 해결하고자, 공동연구팀은 자연계에서 쉽게 추출이 가능한 차세대 기능성 나노 물질인 셀룰로오스 나노크리스탈(CNC)를 활용했다. 셀룰로오스 나노크리스탈 사분면 템플릿에 금 나노 막대를 공동 자가 조립해 균일하게 건조되면서 코팅 전체 면적에 환형으로 균일하게 정렬된 금 나노막대 필름을 개발하는 데 성공했다. 이번 연구에서 획득한 높은 균일도와 정렬도를 갖는 금 나노막대 필름은 기존 커피링 필름과 비교해 향상된 플라즈모닉 광학/광열 성능을 보였으며, 이는 가시광선 파장 영역대의 빛 조사만으로 방빙/제빙 역할을 해낼 수 있음을 연구팀은 실험적으로 증명했다.

기계공학과 김형수 교수는 “이 기술은 플라스틱 및 유연 표면 위에도 제작이 가능해 이를 외장재 및 필름에 활용하면 자체적으로 열에너지를 발생시킬 수 있어, 겨울철에 큰 문제가 되는 자동차 성에, 항공기 제빙, 주거/상용 공간의 유리창 등 다양한 분야에서 자발적 열에너지 하베스팅 효과를 통해 에너지 절약 효과를 가져다 줄 수 있을 것으로 기대한다”고 언급했다. 한편 화학과 윤동기 교수는 “필름화하기 힘들었던 나노셀룰로오스-금입자 복합체를 대면적에서 자유롭게 패터닝해 결빙 소재로 사용할 수 있고, 금의 플라즈모닉 성질을 이용한다면 마치 유리를 장식하는 스테인드 글래스처럼 사용할 수 있다는 점에서 의미가 있다”고 언급했다.

해당 연구 결과는 기계공학과 편정수 박사과정, 박순모 박사(KAIST졸업, 現 코넬 대학교 박사 후 연구원)가 공동 제1 저자로 참여했으며, 국제학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 2023년 12월 8일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Plasmonic Metasurfaces of Cellulose Nanocrystal Matrices with Quadrants of Aligned Gold Nanorods for Photothermal Anti-Icing, https://doi.org/10.1038/s41467-023-43511-9) 그리고, 연구의 우수성을 인정받아 국제 저널‘재료과학과 화학(Materials Science and Chemistry)’ 과 ‘무기 물리화학(Inorganic and Physical Chemistry)’ 두 편집자 하이라이트(Editors’ Highlights) 페이지에 선정됐다.

이번 연구는 한국연구재단의 개인기초 중견 연구(MIST: 2021R1A2C2007835)와 멀티스케일 카이랄 구조체 연구센터 (MSIT: 2018R1A5A1025208) 지원을 받아 수행됐다.

2024.01.03 조회수 5048

햇빛만으로 결빙 방지되는 필름 개발

열선, 스프레이 및 오일 주기적 도포, 기판 디자인 변경 등 없이도 금나노입자의 광열 효과를 산업현장에 적용할 수 있는 방빙/제빙 필름 코팅 기술이 개발되었다.

우리 대학 기계공학과 김형수 교수 연구팀(유체 및 계면 연구실)과 화학과 윤동기 교수 연구팀(연성 물질 나노조립 연구실)의 공동융합연구를 통해 단순 증발만으로 금 나노막대 입자를 사분면으로 균일하게 패터닝 할 수 있는 원천 기술을 확보하고, 이를 이용해 결빙 방지 및 제빙 표면을 개발했다고 3일 밝혔다.