-

미래 식량인 미생물 식품 생산 전략 밝혀

가파른 인구 증가와 기후 변화로 인한 식량 생산성 저하로 인해 전 세계 식량 위기가 고조되고 있다. 더욱이 오늘날의 식량 생산 및 공급 시스템은 인류가 배출하는 총량의 30%에 달할 정도로 막대한 양의 이산화탄소를 배출하며 기후 변화를 가중시키고 있다. 이러한 난국을 타개할 열쇠로서 지속 가능하면서도 영양이 풍부한 미생물 식품이 주목받고 있다.

우리 대학 생물공정연구센터 최경록 연구교수와 생명화학공학과 이상엽 특훈교수가 ‘지속 가능한 원료로부터의 미생물 식품 생산’연구의 방향을 제시하는 논문을 게재했다고 12일 밝혔다.

미생물 식품은 미생물을 이용해 생산되는 각종 식품과 식품 원료를 가리킨다. 미생물의 바이오매스에는 단위 건조 질량당 단백질 함량이 육류에 비견될 정도로 많은 양의 단백질을 함유하고 있으며, 각종 가축이나 어패류, 농작물과 비교해 단위 질량을 생산하는 데 가장 적은 양의 이산화탄소를 배출하고, 필요로 하는 물의 양과 토지 면적 또한 적기 때문에 친환경적이고 지속 가능한 고영양 식량자원이 될 수 있다.

우리 주변에서 가장 쉽게 접할 수 있는 미생물 식품으로는 발효식품을 꼽을 수 있다. 비록 발효식품 내 미생물 바이오매스가 차지하는 비중은 적지만 발효 과정 중 탄수화물과 같이 비교적 영양학적 가치가 낮은 화합물을 소비하며 미생물이 증식함에 따라 단백질이나 비타민 등과 같이 보다 높은 영양학적 가치를 지니는 영양소의 함량이 증진된다.

미생물 배양을 통해 얻은 바이오매스나 배양액으로부터 분리·정제한 각종 식품 화합물 또한 미생물 식품의 한 갈래다. 주변에서 찾아볼 수 있는 예로는 글루탐산나트륨을 비롯한 각종 아미노산과 식품용 단백질·효소, 풍미 화합물, 색소, 생리활성 물질 등이 있다.

마지막으로, 가장 궁극적이며 근본적인 형태의 미생물 식품은 미생물 배양을 통해 생산된 미생물 바이오매스나 추출물 및 이를 이용해 조리한 식품이라고 할 수 있다. 미생물의 바이오매스나 이로부터 추출한 미생물 단백질을 총칭하는 단세포단백질이 대표적인 예라 할 수 있다.

연구진은 이번 논문을 통해 미생물 식품을 보다 지속 가능한 방식으로 생산하는 데 사용할 수 있는 각종 비식용 원료와 이들의 활용 전략을 총망라했다. 더 나아가 해당 원료를 활용해 산업에서 실제로 생산되고 있는 각종 미생물 식품 및 이들의 특징과 함께 지속 가능한 미생물 식품의 생산 및 대중화에 대한 전망 등을 다뤘다.

이번 논문의 제1 저자인 최경록 연구교수는 “여러 지속 가능한 원료로부터 생산된 미생물 식품은 머지않아 우리 식탁에서 흔하게 접하게 될 것”이라고 말했다. 제2 저자인 정석영 박사과정생 역시 “미래의 미생물 식품은 환경에 대한 의무감으로만 소비되는 제한적인 식품이 아닌, 영양과 맛까지 갖춰 소비자들의 선택을 받는 완전식품이 될 것”이라고 말했다. 또한 이상엽 특훈교수는 “우리 자신은 물론 후손들을 위한 지속 가능한 사회를 만들어 나가기 위해 보다 다양한 미생물 식품이 개발되고 대중화될 수 있도록 산·학은 물론 민·관이 더욱 긴밀하게 협력해야 할 때”라고 밝혔다.

이번 논문은 네이처(Nature) 誌가 발행하는 ‘네이처 미생물학(Nature Microbiology)’에 4월 9일 자 온라인 게재됐다.

※ 논문명 : From sustainable feedstocks to microbial foods

※ 저자 정보 : 최경록(한국과학기술원, 제1 저자), 정석영(한국과학기술원, 제2 저자) 및 이상엽(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 3명

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 ‘바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발’ 과제 (과제책임자 KAIST 이상엽 특훈교수) 및 농촌진흥청이 지원하는 농업미생물사업단(단장 장판식 교수)의 ‘미생물 대사시스템 제어를 통한 무기물로부터의 단백질 생산 기술 개발’ 과제 (과제책임자 KAIST 최경록 연구교수)의 지원을 받아 수행됐다.

미래 식량인 미생물 식품 생산 전략 밝혀

가파른 인구 증가와 기후 변화로 인한 식량 생산성 저하로 인해 전 세계 식량 위기가 고조되고 있다. 더욱이 오늘날의 식량 생산 및 공급 시스템은 인류가 배출하는 총량의 30%에 달할 정도로 막대한 양의 이산화탄소를 배출하며 기후 변화를 가중시키고 있다. 이러한 난국을 타개할 열쇠로서 지속 가능하면서도 영양이 풍부한 미생물 식품이 주목받고 있다.

우리 대학 생물공정연구센터 최경록 연구교수와 생명화학공학과 이상엽 특훈교수가 ‘지속 가능한 원료로부터의 미생물 식품 생산’연구의 방향을 제시하는 논문을 게재했다고 12일 밝혔다.

미생물 식품은 미생물을 이용해 생산되는 각종 식품과 식품 원료를 가리킨다. 미생물의 바이오매스에는 단위 건조 질량당 단백질 함량이 육류에 비견될 정도로 많은 양의 단백질을 함유하고 있으며, 각종 가축이나 어패류, 농작물과 비교해 단위 질량을 생산하는 데 가장 적은 양의 이산화탄소를 배출하고, 필요로 하는 물의 양과 토지 면적 또한 적기 때문에 친환경적이고 지속 가능한 고영양 식량자원이 될 수 있다.

우리 주변에서 가장 쉽게 접할 수 있는 미생물 식품으로는 발효식품을 꼽을 수 있다. 비록 발효식품 내 미생물 바이오매스가 차지하는 비중은 적지만 발효 과정 중 탄수화물과 같이 비교적 영양학적 가치가 낮은 화합물을 소비하며 미생물이 증식함에 따라 단백질이나 비타민 등과 같이 보다 높은 영양학적 가치를 지니는 영양소의 함량이 증진된다.

미생물 배양을 통해 얻은 바이오매스나 배양액으로부터 분리·정제한 각종 식품 화합물 또한 미생물 식품의 한 갈래다. 주변에서 찾아볼 수 있는 예로는 글루탐산나트륨을 비롯한 각종 아미노산과 식품용 단백질·효소, 풍미 화합물, 색소, 생리활성 물질 등이 있다.

마지막으로, 가장 궁극적이며 근본적인 형태의 미생물 식품은 미생물 배양을 통해 생산된 미생물 바이오매스나 추출물 및 이를 이용해 조리한 식품이라고 할 수 있다. 미생물의 바이오매스나 이로부터 추출한 미생물 단백질을 총칭하는 단세포단백질이 대표적인 예라 할 수 있다.

연구진은 이번 논문을 통해 미생물 식품을 보다 지속 가능한 방식으로 생산하는 데 사용할 수 있는 각종 비식용 원료와 이들의 활용 전략을 총망라했다. 더 나아가 해당 원료를 활용해 산업에서 실제로 생산되고 있는 각종 미생물 식품 및 이들의 특징과 함께 지속 가능한 미생물 식품의 생산 및 대중화에 대한 전망 등을 다뤘다.

이번 논문의 제1 저자인 최경록 연구교수는 “여러 지속 가능한 원료로부터 생산된 미생물 식품은 머지않아 우리 식탁에서 흔하게 접하게 될 것”이라고 말했다. 제2 저자인 정석영 박사과정생 역시 “미래의 미생물 식품은 환경에 대한 의무감으로만 소비되는 제한적인 식품이 아닌, 영양과 맛까지 갖춰 소비자들의 선택을 받는 완전식품이 될 것”이라고 말했다. 또한 이상엽 특훈교수는 “우리 자신은 물론 후손들을 위한 지속 가능한 사회를 만들어 나가기 위해 보다 다양한 미생물 식품이 개발되고 대중화될 수 있도록 산·학은 물론 민·관이 더욱 긴밀하게 협력해야 할 때”라고 밝혔다.

이번 논문은 네이처(Nature) 誌가 발행하는 ‘네이처 미생물학(Nature Microbiology)’에 4월 9일 자 온라인 게재됐다.

※ 논문명 : From sustainable feedstocks to microbial foods

※ 저자 정보 : 최경록(한국과학기술원, 제1 저자), 정석영(한국과학기술원, 제2 저자) 및 이상엽(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 3명

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 ‘바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발’ 과제 (과제책임자 KAIST 이상엽 특훈교수) 및 농촌진흥청이 지원하는 농업미생물사업단(단장 장판식 교수)의 ‘미생물 대사시스템 제어를 통한 무기물로부터의 단백질 생산 기술 개발’ 과제 (과제책임자 KAIST 최경록 연구교수)의 지원을 받아 수행됐다.

2024.04.12

조회수 550

-

암 유발 물질 컴퓨터로 예측하다

암은 정상세포와 다르게 세포 내 비정상적인 축적을 통해 유발되는 대사 반응을 하며, 암의 치료 및 진단을 목적으로 이런 암 대사반응에 대해 다방면으로 연구되고 있다. 이에 우리 대학 연구진이 컴퓨터를 통해 24개 암종에 해당하는 1,043명의 암 환자에 대한 대사 모델 구축에 성공했다.

우리 대학 생명화학공학과 김현욱 교수, 이상엽 특훈교수 연구팀이 서울대학교병원 고영일 교수, 윤홍석 교수 및 정창욱 교수 연구팀과의 공동연구를 통해, 암 체세포 유전자 돌연변이와 연관된 새로운 대사물질 및 대사경로를 예측하는 컴퓨터 방법론을 개발했다고 18일 밝혔다.

최근 암 유발 대사물질(oncometabolite)*의 발견과 이를 표적으로 하는 신약들이 미국식품의약국(FDA)의 승인을 받으며 주목받고 있는데, 이에는 급성 골수성 백혈병의 치료제로 사용되고 있는 ‘팁소보(성분명: 아이보시데닙)’ 및 약물 ‘아이드하이파(성분명: 에나시데닙)’가 포함된다.

*암 유발 대사물질 (oncometabolite): 세포 내 비정상적인 축적을 통해 암을 유발하는 대사물질. 이러한 대사물질들은 특정 유전자 돌연변이의 영향으로 대사 과정 중에 비정상적으로 높은 농도로 축적되며, 이러한 축적은 암세포의 성장과 생존을 촉진함. 기존 연구에서 확인된 주요 암 유발 대사물질로는 2-하이드록시글루타레이트(2-hydroxyglutarate), 숙시네이트(succinate), 푸마레이트(fumarate) 등이 보고됨.

하지만, 암 대사 연구와 새로운 암 유발 대사물질 발굴에는 대사체학 등의 방법론이 필요하며, 이를 대규모 환자 샘플에 적용하기 위해서는 상당한 시간과 비용이 소요된다. 이러한 이유로, 암과 관련된 많은 유전자 돌연변이들이 밝혀졌음에도, 그에 상응하는 암 유발 대사물질은 극소수만 알려져 있다.

김현욱 교수 공동연구팀은 세포 대사 정보를 예측할 수 있는 게놈 수준의 대사 모델*에 국제 암 연구 컨소시엄에서 공개하고 있는 암 환자들의 전사체 데이터를 통합해, 24개 암종에 해당하는 1,043명의 암 환자에 대한 대사 모델을 성공적으로 구축했다.

*게놈 수준의 대사모델: 세포의 전체 대사 네트워크를 다루는 컴퓨터 모델로서, 세포 내 모든 대사반응에 대한 정보가 담겨 있으며, 다양한 조건에서 세포의 대사 활성을 예측하는 것이 가능

공동연구팀은 1,043명의 암 환자 특이 대사 모델과 동일 환자들의 암 체세포 돌연변이 데이터를 활용해, 다음의 4단계로 구성된 컴퓨터 방법론을 개발했다 (그림 1). 첫 단계에서는 암 환자 특이 대사 모델을 시뮬레이션해, 환자 별로 모든 대사물질들의 활성을 예측한다. 두 번째 단계로는 특정 유전자 돌연변이가 앞서 예측된 대사물질의 활성에 유의한 차이를 일으키는 짝을 선별한다. 세 번째 단계로, 특정 유전자 돌연변이와 연결된 대사물질들을 대상으로, 이들과 유의하게 연관된 대사경로를 추가로 선별한다. 마지막 단계로서, ‘유전자-대사물질-대사경로’ 조합을 완성해, 컴퓨터 방법론 결과로써 도출하게 된다.

이번 논문의 공동 제1 저자인 이가령 박사(現 다나파버 암센터 및 하버드 의과대학 박사후연구원)와 이상미 박사(現 하버드 의과대학 박사후연구원)는 “이번 연구에서 개발된 방법론은 암 환자 코호트의 돌연변이 및 전사체 데이터를 토대로 다른 암종에 대해서도 쉽게 적용될 수 있으며, 유전자 돌연변이가 대사경로를 통해 어떻게 세포대사에 변화를 일으키는지 체계적으로 예측할 수 있는 최초의 컴퓨터 방법론이라는 데 큰 의의가 있다” 한다고 말했다.

또한 김현욱 교수는 “이번 공동연구의 결과는 향후 암 대사 및 암 유발 대사물질 연구에서 중요한 참고 자료로 활용될 수 있을 것”이라고 강조했다.

한편 이번 논문은 바이오메드 센트럴(BioMed Central) 社가 발행하며, 생명공학 및 유전학 분야의 대표적 국제학술지인 게놈 바이올로지(Genome Biology, JCR 분야 상위 5% 이내)에 게재됐다.

※ 논문명 : Prediction of metabolites associated with somatic mutations in cancers by using genome-scale metabolic models and mutation data

※ 저자 정보 : 이가령(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 이상미(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 이성영(서울대학교병원, 공동저자), 정창욱(서울대학교병원, 공동저자), 송효진(서울대학교병원, 공동저자), 이상엽(한국과학기술원, 공동저자), 윤홍석(서울대학교병원, 교신저자), 고영일(서울대학교병원, 교신저자), 김현욱(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 9명

이번 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

암 유발 물질 컴퓨터로 예측하다

암은 정상세포와 다르게 세포 내 비정상적인 축적을 통해 유발되는 대사 반응을 하며, 암의 치료 및 진단을 목적으로 이런 암 대사반응에 대해 다방면으로 연구되고 있다. 이에 우리 대학 연구진이 컴퓨터를 통해 24개 암종에 해당하는 1,043명의 암 환자에 대한 대사 모델 구축에 성공했다.

우리 대학 생명화학공학과 김현욱 교수, 이상엽 특훈교수 연구팀이 서울대학교병원 고영일 교수, 윤홍석 교수 및 정창욱 교수 연구팀과의 공동연구를 통해, 암 체세포 유전자 돌연변이와 연관된 새로운 대사물질 및 대사경로를 예측하는 컴퓨터 방법론을 개발했다고 18일 밝혔다.

최근 암 유발 대사물질(oncometabolite)*의 발견과 이를 표적으로 하는 신약들이 미국식품의약국(FDA)의 승인을 받으며 주목받고 있는데, 이에는 급성 골수성 백혈병의 치료제로 사용되고 있는 ‘팁소보(성분명: 아이보시데닙)’ 및 약물 ‘아이드하이파(성분명: 에나시데닙)’가 포함된다.

*암 유발 대사물질 (oncometabolite): 세포 내 비정상적인 축적을 통해 암을 유발하는 대사물질. 이러한 대사물질들은 특정 유전자 돌연변이의 영향으로 대사 과정 중에 비정상적으로 높은 농도로 축적되며, 이러한 축적은 암세포의 성장과 생존을 촉진함. 기존 연구에서 확인된 주요 암 유발 대사물질로는 2-하이드록시글루타레이트(2-hydroxyglutarate), 숙시네이트(succinate), 푸마레이트(fumarate) 등이 보고됨.

하지만, 암 대사 연구와 새로운 암 유발 대사물질 발굴에는 대사체학 등의 방법론이 필요하며, 이를 대규모 환자 샘플에 적용하기 위해서는 상당한 시간과 비용이 소요된다. 이러한 이유로, 암과 관련된 많은 유전자 돌연변이들이 밝혀졌음에도, 그에 상응하는 암 유발 대사물질은 극소수만 알려져 있다.

김현욱 교수 공동연구팀은 세포 대사 정보를 예측할 수 있는 게놈 수준의 대사 모델*에 국제 암 연구 컨소시엄에서 공개하고 있는 암 환자들의 전사체 데이터를 통합해, 24개 암종에 해당하는 1,043명의 암 환자에 대한 대사 모델을 성공적으로 구축했다.

*게놈 수준의 대사모델: 세포의 전체 대사 네트워크를 다루는 컴퓨터 모델로서, 세포 내 모든 대사반응에 대한 정보가 담겨 있으며, 다양한 조건에서 세포의 대사 활성을 예측하는 것이 가능

공동연구팀은 1,043명의 암 환자 특이 대사 모델과 동일 환자들의 암 체세포 돌연변이 데이터를 활용해, 다음의 4단계로 구성된 컴퓨터 방법론을 개발했다 (그림 1). 첫 단계에서는 암 환자 특이 대사 모델을 시뮬레이션해, 환자 별로 모든 대사물질들의 활성을 예측한다. 두 번째 단계로는 특정 유전자 돌연변이가 앞서 예측된 대사물질의 활성에 유의한 차이를 일으키는 짝을 선별한다. 세 번째 단계로, 특정 유전자 돌연변이와 연결된 대사물질들을 대상으로, 이들과 유의하게 연관된 대사경로를 추가로 선별한다. 마지막 단계로서, ‘유전자-대사물질-대사경로’ 조합을 완성해, 컴퓨터 방법론 결과로써 도출하게 된다.

이번 논문의 공동 제1 저자인 이가령 박사(現 다나파버 암센터 및 하버드 의과대학 박사후연구원)와 이상미 박사(現 하버드 의과대학 박사후연구원)는 “이번 연구에서 개발된 방법론은 암 환자 코호트의 돌연변이 및 전사체 데이터를 토대로 다른 암종에 대해서도 쉽게 적용될 수 있으며, 유전자 돌연변이가 대사경로를 통해 어떻게 세포대사에 변화를 일으키는지 체계적으로 예측할 수 있는 최초의 컴퓨터 방법론이라는 데 큰 의의가 있다” 한다고 말했다.

또한 김현욱 교수는 “이번 공동연구의 결과는 향후 암 대사 및 암 유발 대사물질 연구에서 중요한 참고 자료로 활용될 수 있을 것”이라고 강조했다.

한편 이번 논문은 바이오메드 센트럴(BioMed Central) 社가 발행하며, 생명공학 및 유전학 분야의 대표적 국제학술지인 게놈 바이올로지(Genome Biology, JCR 분야 상위 5% 이내)에 게재됐다.

※ 논문명 : Prediction of metabolites associated with somatic mutations in cancers by using genome-scale metabolic models and mutation data

※ 저자 정보 : 이가령(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 이상미(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 이성영(서울대학교병원, 공동저자), 정창욱(서울대학교병원, 공동저자), 송효진(서울대학교병원, 공동저자), 이상엽(한국과학기술원, 공동저자), 윤홍석(서울대학교병원, 교신저자), 고영일(서울대학교병원, 교신저자), 김현욱(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 9명

이번 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

2024.03.18

조회수 1063

-

단백질 ‘생산 설계도’ 보호하는 RNA 조절 기전 찾았다

생명체는 DNA, RNA, 단백질과 같은 바이오분자들의 조절 작용으로 다양한 생물학적 기능을 수행한다. 바이오분자들의 조절로 유전 정보가 전달되고, 잘못 전달된 정보는 유전자 변형이나 감염성 질병의 원인이 된다. 따라서 분자생물학적 조절 연구는 유전자 치료제와 첨단 백신 개발에 중요하다. 특히, 2023년 코로나 mRNA 백신 기술을 개발한 과학자들이 노벨 생리의학상을 수상하면서 RNA 조절 연구에 기반한 첨단신약, 바이오공학 기술이 크게 주목받고 있다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 이영석 교수 연구팀이 기초과학연구원(IBS) RNA 연구단 김빛내리 단장(서울대 생명과학부 석좌교수), 미국 국립암연구소 유진 발코프(Eugene Valkov) 박사팀과 공동연구를 통해 자체 개발한 단일핵산 분석법을 적용해 전령 RNA(messenger RNA, 이하 mRNA) 분해의 새로운 조절 기전을 찾았다고 밝혔다.

mRNA는 긴 단일 가닥 RNA 분자로, DNA에 보관된 유전 정보를 단백질에 전달하는 매개체로서 마치 단백질의 ‘생산 설계도’와 같다. 예를 들어, 코로나 mRNA 백신은 약 4,000개의 RNA 분자로 이루어져 있으며, 코로나 스파이크 단백질의 유전 정보와 다양한 RNA 변형을 활용해 스파이크 단백질 생산을 조절하도록 설계되어 있다. 결국 RNA 기능과 조절에 따라 유전자 치료제 및 mRNA 백신의 효능이 결정된다.

연구진은 다양한 RNA 조절 인자 중 특히 mRNA 꼬리에 주목해 왔다. mRNA는 말단에 50-150개의 아데닌 염기로 구성된 긴 꼬리를 갖는데, mRNA를 보호하고 단백질 합성을 촉진하는 역할을 한다. 그동안 이 꼬리는 아데닌으로만 구성된 것으로 알려졌지만, 연구진은 지난 연구에서 비(非) 아데닌 염기가 추가된 ‘혼합 꼬리(Mixed tail)’가 존재한다는 사실을 보고하였고, 이 혼합 꼬리가 mRNA의 분해를 막는 역할을 하여 유전자 활성을 높이는 데 기여함을 밝힌 바 있다.

그러나 RNA 변형의 결과인 mRNA 꼬리는 그 변형의 특이적인 행태로 인해 생화학 실험과 정량적 분석에 어려움이 있었다. 또한, 50-150개 RNA 분자의 연속적인 변형에 대한 단일염기 분석이 필요하여 mRNA 혼합 꼬리 조절 기전 연구에 제한이 있었다.

이를 해결하기 위해 연구진은 미국 국립암연구소 유진 발코프 박사 연구팀과 함께 mRNA 꼬리 조절 연구를 위한 단일핵산 분석법을 개발했다. 이어 이 분석법을 활용하여 세계 최초로 mRNA 꼬리가 분해되는 속도를 단일핵산 단위로 측정하는데 성공, mRNA 꼬리의 새로운 분해 기전을 규명했다.

연구진은 mRNA 분해를 유도하는 탈아데닐 복합체(CCR4-NOT)를 이용한 탈아데닐화 시스템을 개발하고 단일 염기 단위의 분해 반응을 수학적으로 모델링하여 혼합 꼬리 분해 효과를 정량화했다. 그 결과, 탈아데닐 복합체의 진행이 지연되는 위치를 확인할 수 있었으며, 복합체의 구성 요소들이 비 아데닌 염기에 의해 특정 위치에서 막혀 분해 속도가 조절되는 것을 밝혔다. 즉, 비 아데닌 염기가 일종의 ‘과속 방지턱’ 역할을 한다는 것을 입증한 것이다.

김빛내리 단장은 “mRNA 혼합 꼬리 조절에 대한 이해를 확장해 mRNA 안정성 조절과 유전자 발현 메커니즘에 대한 새로운 통찰을 제공했다”라며, “혼합 꼬리에 기반한 다양한 유전자 치료법 연구와 RNA 첨단 신약 개발에 기여할 것”이라고 말했다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 이영석 교수는 “이번 연구는 분자생물학, 생화학 및 수학 분야가 만나 이룬 융합 연구의 결실”이라며, “미래 바이오공학 및 첨단바이오 분야 발전을 위한 공동연구의 중요성을 시사한다”라고 연구의 의의를 밝혔다.

이번 연구결과는 국제 학술지 ‘네이처 구조 분자생물학(Nature Structural & Molecular Biology, IF=16.8)’에 지난 2월 19일 게재됐다.

단백질 ‘생산 설계도’ 보호하는 RNA 조절 기전 찾았다

생명체는 DNA, RNA, 단백질과 같은 바이오분자들의 조절 작용으로 다양한 생물학적 기능을 수행한다. 바이오분자들의 조절로 유전 정보가 전달되고, 잘못 전달된 정보는 유전자 변형이나 감염성 질병의 원인이 된다. 따라서 분자생물학적 조절 연구는 유전자 치료제와 첨단 백신 개발에 중요하다. 특히, 2023년 코로나 mRNA 백신 기술을 개발한 과학자들이 노벨 생리의학상을 수상하면서 RNA 조절 연구에 기반한 첨단신약, 바이오공학 기술이 크게 주목받고 있다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 이영석 교수 연구팀이 기초과학연구원(IBS) RNA 연구단 김빛내리 단장(서울대 생명과학부 석좌교수), 미국 국립암연구소 유진 발코프(Eugene Valkov) 박사팀과 공동연구를 통해 자체 개발한 단일핵산 분석법을 적용해 전령 RNA(messenger RNA, 이하 mRNA) 분해의 새로운 조절 기전을 찾았다고 밝혔다.

mRNA는 긴 단일 가닥 RNA 분자로, DNA에 보관된 유전 정보를 단백질에 전달하는 매개체로서 마치 단백질의 ‘생산 설계도’와 같다. 예를 들어, 코로나 mRNA 백신은 약 4,000개의 RNA 분자로 이루어져 있으며, 코로나 스파이크 단백질의 유전 정보와 다양한 RNA 변형을 활용해 스파이크 단백질 생산을 조절하도록 설계되어 있다. 결국 RNA 기능과 조절에 따라 유전자 치료제 및 mRNA 백신의 효능이 결정된다.

연구진은 다양한 RNA 조절 인자 중 특히 mRNA 꼬리에 주목해 왔다. mRNA는 말단에 50-150개의 아데닌 염기로 구성된 긴 꼬리를 갖는데, mRNA를 보호하고 단백질 합성을 촉진하는 역할을 한다. 그동안 이 꼬리는 아데닌으로만 구성된 것으로 알려졌지만, 연구진은 지난 연구에서 비(非) 아데닌 염기가 추가된 ‘혼합 꼬리(Mixed tail)’가 존재한다는 사실을 보고하였고, 이 혼합 꼬리가 mRNA의 분해를 막는 역할을 하여 유전자 활성을 높이는 데 기여함을 밝힌 바 있다.

그러나 RNA 변형의 결과인 mRNA 꼬리는 그 변형의 특이적인 행태로 인해 생화학 실험과 정량적 분석에 어려움이 있었다. 또한, 50-150개 RNA 분자의 연속적인 변형에 대한 단일염기 분석이 필요하여 mRNA 혼합 꼬리 조절 기전 연구에 제한이 있었다.

이를 해결하기 위해 연구진은 미국 국립암연구소 유진 발코프 박사 연구팀과 함께 mRNA 꼬리 조절 연구를 위한 단일핵산 분석법을 개발했다. 이어 이 분석법을 활용하여 세계 최초로 mRNA 꼬리가 분해되는 속도를 단일핵산 단위로 측정하는데 성공, mRNA 꼬리의 새로운 분해 기전을 규명했다.

연구진은 mRNA 분해를 유도하는 탈아데닐 복합체(CCR4-NOT)를 이용한 탈아데닐화 시스템을 개발하고 단일 염기 단위의 분해 반응을 수학적으로 모델링하여 혼합 꼬리 분해 효과를 정량화했다. 그 결과, 탈아데닐 복합체의 진행이 지연되는 위치를 확인할 수 있었으며, 복합체의 구성 요소들이 비 아데닌 염기에 의해 특정 위치에서 막혀 분해 속도가 조절되는 것을 밝혔다. 즉, 비 아데닌 염기가 일종의 ‘과속 방지턱’ 역할을 한다는 것을 입증한 것이다.

김빛내리 단장은 “mRNA 혼합 꼬리 조절에 대한 이해를 확장해 mRNA 안정성 조절과 유전자 발현 메커니즘에 대한 새로운 통찰을 제공했다”라며, “혼합 꼬리에 기반한 다양한 유전자 치료법 연구와 RNA 첨단 신약 개발에 기여할 것”이라고 말했다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 이영석 교수는 “이번 연구는 분자생물학, 생화학 및 수학 분야가 만나 이룬 융합 연구의 결실”이라며, “미래 바이오공학 및 첨단바이오 분야 발전을 위한 공동연구의 중요성을 시사한다”라고 연구의 의의를 밝혔다.

이번 연구결과는 국제 학술지 ‘네이처 구조 분자생물학(Nature Structural & Molecular Biology, IF=16.8)’에 지난 2월 19일 게재됐다.

2024.02.28

조회수 1126

-

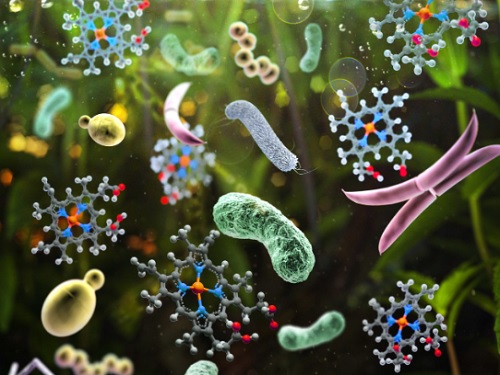

플라스틱 생산부터 생분해까지 친환경 기술 소개

플라스틱은 연간 약 4억 6천만 톤이 생산되며, 2060년에는 약 12억 3천만 톤이 생산될 것으로 예측되는 현대 사회에서 중요한 소재 중 하나다. 하지만 1950년부터 63억 톤 이상의 막대한 양의 플라스틱 폐기물이 발생했고, 이 중 1억 4천만 톤 이상의 플라스틱 폐기물이 수중 환경에 축적된 것으로 파악된다. 최근에는 미세플라스틱 오염의 심각성까지 대두되어 해양 생태계 및 인간 건강에 위험을 초래할 뿐만 아니라 지구의 이산화탄소 농도를 낮추는 데 중요한 역할을 하는 해양 플랑크톤의 활동을 저해해 지구 온난화를 더욱 악화시키고 있다.

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 미생물을 활용해 플라스틱을 생산하고, 폐플라스틱을 친환경적으로 처리하는 최신 기술을 총망라한 ‘미생물을 이용한 플라스틱의 지속 가능한 생산 및 분해’ 논문을 발표했다고 11일 밝혔다.

이러한 플라스틱 문제 해결을 위한 국제사회의 움직임으로 유엔을 중심으로 2024년까지 175개국이 참여해 플라스틱 오염 종식을 목표로 법적 협약을 체결하기로 하는 등 다양한 노력이 이뤄지고 있다. 지속 가능한 플라스틱 생산 및 처리를 위해 다양한 기술들이 개발되고 있는데, 그중 미생물을 이용한 생명공학 기술이 주목받고 있다.

미생물은 자연적으로 특정 화합물을 생산하거나 분해할 수 있는 능력이 있는데, 이러한 능력을 대사공학 및 효소공학 기술과 같은 생명공학 기술을 통해 극대화하여 화석원료 대신 재생 가능한 바이오매스 자원으로부터 플라스틱을 생산하고 폐플라스틱을 분해하는 기술 개발이 활발히 이루어지고 있다.

이에 연구팀은 플라스틱의 지속 가능한 생산과 분해에 관한 미생물 기반의 최신 기술들을 총망라하여 실질적으로 플라스틱 문제 해결에 어떻게 기여하는지 분석했고, 이를 토대로 기술들의 한계점, 전망 및 연구 방향을 제시해 플라스틱 순환경제 달성을 위한 청사진을 제공했다.

널리 사용되고 있는 폴리에틸렌(polyethylene, PE)과 같은 합성 플라스틱부터 자연환경에서 완전히 생분해되어 미세플라스틱 발생의 우려가 없는 미생물 유래 천연 고분자(polyhydroxyalkanoate, PHA) 등의 유망 바이오 플라스틱까지 다양한 플라스틱에 대한 미생물 기반 기술의 상용화 현황 및 최신 기술에 대해 논의했다. 또한, 이러한 플라스틱들을 미생물과 미생물이 가진 효소를 이용해 분해하는 기술과 분해 후 다른 유용화합물로 전환하는 업사이클링 기술도 소개해 미생물을 이용한 기술의 경쟁력 및 잠재력을 조명했다.

제1 저자인 KAIST 생명화학공학과 최소영 연구조교수는 “앞으로 미생물을 통해 만든 친환경 플라스틱을 우리 주위에서 더욱 더 쉽게 찾아볼 수 있을 것”이라고 말했으며, 교신저자인 이상엽 특훈교수는 “플라스틱을 더 지속가능하고 책임감 있게 사용해 환경을 보호하고 신플라스틱 산업을 통해 경제사회 발전을 동시에 이루는 것이 중요하며 이에 미생물 대사공학 기술의 활약이 기대된다”라고 밝혔다.

이번 논문은 네이처 마이크로바이올로지(Nature Microbiology) 온라인판에 지난달 30일 게재됐다.

※ 논문명 : Sustainable production and degradation of plastics using microbes

※ 저자 정보 : 최소영(KAIST, 공동 제1 저자), 이영준(KAIST, 공동 제1 저자), 유혜은(KAIST), 조인진(KAIST), 강민주(KAIST), 이상엽(KAIST, 교신저자) 총 6명

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발 과제 및 미생물 세포공장 기반 신규 방향족 바이오플라스틱의 원스텝-원팟 생산 원천기술 개발 과제의 지원을 받아 수행됐다.

플라스틱 생산부터 생분해까지 친환경 기술 소개

플라스틱은 연간 약 4억 6천만 톤이 생산되며, 2060년에는 약 12억 3천만 톤이 생산될 것으로 예측되는 현대 사회에서 중요한 소재 중 하나다. 하지만 1950년부터 63억 톤 이상의 막대한 양의 플라스틱 폐기물이 발생했고, 이 중 1억 4천만 톤 이상의 플라스틱 폐기물이 수중 환경에 축적된 것으로 파악된다. 최근에는 미세플라스틱 오염의 심각성까지 대두되어 해양 생태계 및 인간 건강에 위험을 초래할 뿐만 아니라 지구의 이산화탄소 농도를 낮추는 데 중요한 역할을 하는 해양 플랑크톤의 활동을 저해해 지구 온난화를 더욱 악화시키고 있다.

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 미생물을 활용해 플라스틱을 생산하고, 폐플라스틱을 친환경적으로 처리하는 최신 기술을 총망라한 ‘미생물을 이용한 플라스틱의 지속 가능한 생산 및 분해’ 논문을 발표했다고 11일 밝혔다.

이러한 플라스틱 문제 해결을 위한 국제사회의 움직임으로 유엔을 중심으로 2024년까지 175개국이 참여해 플라스틱 오염 종식을 목표로 법적 협약을 체결하기로 하는 등 다양한 노력이 이뤄지고 있다. 지속 가능한 플라스틱 생산 및 처리를 위해 다양한 기술들이 개발되고 있는데, 그중 미생물을 이용한 생명공학 기술이 주목받고 있다.

미생물은 자연적으로 특정 화합물을 생산하거나 분해할 수 있는 능력이 있는데, 이러한 능력을 대사공학 및 효소공학 기술과 같은 생명공학 기술을 통해 극대화하여 화석원료 대신 재생 가능한 바이오매스 자원으로부터 플라스틱을 생산하고 폐플라스틱을 분해하는 기술 개발이 활발히 이루어지고 있다.

이에 연구팀은 플라스틱의 지속 가능한 생산과 분해에 관한 미생물 기반의 최신 기술들을 총망라하여 실질적으로 플라스틱 문제 해결에 어떻게 기여하는지 분석했고, 이를 토대로 기술들의 한계점, 전망 및 연구 방향을 제시해 플라스틱 순환경제 달성을 위한 청사진을 제공했다.

널리 사용되고 있는 폴리에틸렌(polyethylene, PE)과 같은 합성 플라스틱부터 자연환경에서 완전히 생분해되어 미세플라스틱 발생의 우려가 없는 미생물 유래 천연 고분자(polyhydroxyalkanoate, PHA) 등의 유망 바이오 플라스틱까지 다양한 플라스틱에 대한 미생물 기반 기술의 상용화 현황 및 최신 기술에 대해 논의했다. 또한, 이러한 플라스틱들을 미생물과 미생물이 가진 효소를 이용해 분해하는 기술과 분해 후 다른 유용화합물로 전환하는 업사이클링 기술도 소개해 미생물을 이용한 기술의 경쟁력 및 잠재력을 조명했다.

제1 저자인 KAIST 생명화학공학과 최소영 연구조교수는 “앞으로 미생물을 통해 만든 친환경 플라스틱을 우리 주위에서 더욱 더 쉽게 찾아볼 수 있을 것”이라고 말했으며, 교신저자인 이상엽 특훈교수는 “플라스틱을 더 지속가능하고 책임감 있게 사용해 환경을 보호하고 신플라스틱 산업을 통해 경제사회 발전을 동시에 이루는 것이 중요하며 이에 미생물 대사공학 기술의 활약이 기대된다”라고 밝혔다.

이번 논문은 네이처 마이크로바이올로지(Nature Microbiology) 온라인판에 지난달 30일 게재됐다.

※ 논문명 : Sustainable production and degradation of plastics using microbes

※ 저자 정보 : 최소영(KAIST, 공동 제1 저자), 이영준(KAIST, 공동 제1 저자), 유혜은(KAIST), 조인진(KAIST), 강민주(KAIST), 이상엽(KAIST, 교신저자) 총 6명

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발 과제 및 미생물 세포공장 기반 신규 방향족 바이오플라스틱의 원스텝-원팟 생산 원천기술 개발 과제의 지원을 받아 수행됐다.

2023.12.11

조회수 1625

-

뇌 속 자명종 신경회로 발견

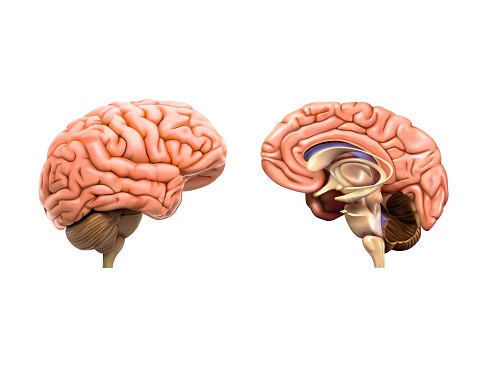

우리 대학 생명과학과 김대수 교수 연구팀이 한국과학기술연구원(KIST) 김정진 박사팀과 공동연구를 통해 동물이 잠을 자는 동안에도 소리에 반응해 각성하는 원리를 규명했다고 20일 밝혔다.

수면은 뇌의 활동을 정비하고 건강을 유지하는 매우 중요한 생리작용이다. 잠을 자는 동안 감각신경의 작용이 차단되므로 주변의 위험을 감지하는 능력이 감소하게 된다. 그러나 많은 동물은 잠자는 동안에도 포식자의 접근을 감지하고 반응한다. 과학자들은 동물이 깊은 잠과 낮은 잠을 번갈아 자면서 언제 있을지 모를 위험에 대비한다고 생각했다.

김대수 교수 연구팀은 깊은 잠을 자는 동안에도 동물이 소리에 반응하는 신경회로가 있다는 사실을 발견했다. 깨어 있을 때는 청각 시상핵 (Medial geniculate thalamus)이 소리에 반응하지만 깊은 잠 즉 비 램수면 (Non-REM) 동안에는 배내측 시상핵(Mediodorsal thalamus)이 소리에 반응해 뇌를 깨운다는 사실을 밝혔다.

연구 결과 쥐가 깊은 잠에 빠졌을 때 청각 시상핵 신경도 잠을 자고 있었지만 배내측 시상핵 신경은 깨어 있어 소리를 들려주자 곧바로 반응했다. 또한 배내측 시상핵을 억제하면 소리를 들려줘도 쥐가 잠에서 깨어나지 못했으며 배내측 시상핵을 자극하면 소리 없이도 쥐가 수초 이내에 잠에서 깨어나는 것을 관찰할 수 있었다.

이것은 수면상태와 각성상태가 서로 다른 신경회로를 통해 청각신호를 전달 할 수 있다는 최초의 연구로서 국제 학술지 ‘커런트 바이올로지 (Current Biology)’에 2월 7일자로 보고됐으며 (https://www.nature.com/articles/d41586-023-00354-0) 국제학술지 네이처에 하이라이트 되었다. ( https://www.nature.com/articles/d41586-023-00354-0)

김대수 교수는 “이번 연구를 통해 수면 질환 등 다양한 뇌 질환에서 보이는 각성 및 감각장애에 대한 이해를 증진하고 향후 감각을 조절할 수 있는 디지털 헬스케어 개발 등 다양한 분야로 활용이 가능하다”라고 설명했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 중견연구재단 과제로 지원됐다.

뇌 속 자명종 신경회로 발견

우리 대학 생명과학과 김대수 교수 연구팀이 한국과학기술연구원(KIST) 김정진 박사팀과 공동연구를 통해 동물이 잠을 자는 동안에도 소리에 반응해 각성하는 원리를 규명했다고 20일 밝혔다.

수면은 뇌의 활동을 정비하고 건강을 유지하는 매우 중요한 생리작용이다. 잠을 자는 동안 감각신경의 작용이 차단되므로 주변의 위험을 감지하는 능력이 감소하게 된다. 그러나 많은 동물은 잠자는 동안에도 포식자의 접근을 감지하고 반응한다. 과학자들은 동물이 깊은 잠과 낮은 잠을 번갈아 자면서 언제 있을지 모를 위험에 대비한다고 생각했다.

김대수 교수 연구팀은 깊은 잠을 자는 동안에도 동물이 소리에 반응하는 신경회로가 있다는 사실을 발견했다. 깨어 있을 때는 청각 시상핵 (Medial geniculate thalamus)이 소리에 반응하지만 깊은 잠 즉 비 램수면 (Non-REM) 동안에는 배내측 시상핵(Mediodorsal thalamus)이 소리에 반응해 뇌를 깨운다는 사실을 밝혔다.

연구 결과 쥐가 깊은 잠에 빠졌을 때 청각 시상핵 신경도 잠을 자고 있었지만 배내측 시상핵 신경은 깨어 있어 소리를 들려주자 곧바로 반응했다. 또한 배내측 시상핵을 억제하면 소리를 들려줘도 쥐가 잠에서 깨어나지 못했으며 배내측 시상핵을 자극하면 소리 없이도 쥐가 수초 이내에 잠에서 깨어나는 것을 관찰할 수 있었다.

이것은 수면상태와 각성상태가 서로 다른 신경회로를 통해 청각신호를 전달 할 수 있다는 최초의 연구로서 국제 학술지 ‘커런트 바이올로지 (Current Biology)’에 2월 7일자로 보고됐으며 (https://www.nature.com/articles/d41586-023-00354-0) 국제학술지 네이처에 하이라이트 되었다. ( https://www.nature.com/articles/d41586-023-00354-0)

김대수 교수는 “이번 연구를 통해 수면 질환 등 다양한 뇌 질환에서 보이는 각성 및 감각장애에 대한 이해를 증진하고 향후 감각을 조절할 수 있는 디지털 헬스케어 개발 등 다양한 분야로 활용이 가능하다”라고 설명했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 중견연구재단 과제로 지원됐다.

2023.02.20

조회수 3482

-

KAIST-생명연, 합성생물학 연구 및 바이오파운드리 구축 위해 협력

우리 대학과 한국생명공학연구원(원장 김장성, 이하 생명연)이 합성생물학과 바이오파운드리 분야의 발전을 위한 본격적인 협력에 나선다. 합성생물학(synthetic biology)은 공학 기술을 활용해 생명체가 가진 특성을 변화시키거나, 자연적으로 존재하지 않는 특성을 새롭게 설계하고 제작하는 연구 분야다. 자연에서 유래한 생명체는 저마다 고유하고 복잡한 시스템으로 이루어져 있어서 인간이 구조 그대로를 재현해내기 어렵다. 또한, 생물학 연구는 방법이 매우 복잡해 연구개발 속도가 느리다는 것이 기존 바이오 분야가 봉착한 기술적 한계였다. 합성생물학은 인공지능과 자동화된 설비, 표준화된 부품과 모듈을 사용해 연구개발의 속도와 효율을 동시에 개선할 수 있어 미래 바이오산업을 이끌어갈 핵심기술로 주목받고 있다. 미국, 영국, 일본, 중국 등의 국가들은 정부의 투자를 발판삼아 합성생물학에 인공지능, 로봇 기술 등을 적용해 제조공정을 자동화하는 바이오파운드리를 일찌감치 구축하고 기술 주도권 확보를 위한 경쟁을 가속화하고 있다. 두 기관은 주요 과학기술 강국들을 추격해 기술격차를 좁히고 관련 핵심기술을 선제적으로 확보해야 한다는 공감대를 바탕으로 이번 협력을 도모했다. 또한, 국내 열악한 바이오파운드리 환경을 개선하기 위해서는 지속적이면서도 안정적인 서비스 제공할 수 있으며, 기술 수요자들이 쉽게 접근할 수 있도록 공공인프라를 구축해야 한다는 공동의 목표를 추진하고 있다. 이를 위해 두 기관은 지난 6일 '합성생물학 연구 및 바이오파운드리 공동 구축을 위한 업무 협약' 체결을 완료했다. KAIST는 20여 년 전부터 합성생물학과 학문적 배경이 유사한 시스템생명공학과 시스템대사공학 분야를 개척해왔다. 세계 최초이자 최고효율을 내는 다양한 세포공장 개발하는 등 세계적 수준의 연구역량을 보유하고 있으며, 합성생물학 분야 인력양성을 위한 프로그램 확충 등을 추진하고 있다.생명연은 10여 년 전부터 합성생물학 전문 연구조직인 '합성생물학전문연구단'을 운영해 관련 원천기술을 확보해왔으며, 최근 ‘합성생물학연구소’로 조직을 확대 개편했다. 파일럿 규모의 연구용 바이오파운드리를 구축하는 등 미생물 세포공장, 산업용 효소, 생분해성 플라스틱 소재 등을 개발하는 연구를 진행하고 있다. 두 기관은 글로벌파운드리연맹(global biofoundries alliance, GBA)에도 함께 참여하는 등 우리나라 바이오파운드리 분야의 구심점 역할을 수행하고 있다.

이번 협력은 정부가 추진 중인 바이오파운드리 사업을 유치하기 위한 계획 수립은 물론 공동 연구 인프라 조성과 향후 원활한 사업 운영 및 활용까지 두 기관이 전방위로 긴밀한 유대를 맺는 교두보가 될 전망이다.

이광형 KAIST 총장은 "합성생물학의 속도와 규모, 경제성을 극대화하는 바이오파운드리 구축은 바이오산업 시대에 우리나라가 국제적인 리더십을 확보하는 가장 확실한 전략"이라고 강조했다. 이어, "국내 바이오 분야의 첨단 연구개발을 이끄는 두 기관이 손을 잡고 국가의 미래 경쟁력을 좌우할 핵심 인프라를 구축하는 일에 우수한 역량을 보탤 수 있길 기대한다"라고 밝혔다.

김장성 생명연 원장 또한 "바이오가 직면한 기술적 한계 극복과 미래 바이오로의 패러다임 전환에 핵심기술로 여겨지는 합성생물학 기술의 성패는 세계적인 경쟁력을 가진 바이오파운드리의 구축에 달려있다"라며, "관련 분야의 우리나라 대표 연구 주체인 KAIST와 생명연의 협력으로 바이오경제 실현에 한 걸음 내딛을 수 있기를 바란다"라고 전했다. 한편, 지난해 우리 정부는 다양한 기관과 기업이 연구에 활용할 수 있도록 바이오파운드리를 국가 핵심 인프라로 구축하겠다는 계획을 밝혔다. 또한, 바이오 제조 혁신을 위한 합성생물학 생태계 조성 및 지원 계획도 수립된 상태다. 현재, 바이오파운드리 구축 및 활용기술 개발 사업은 예비타당성조사가 진행 중이다.

KAIST-생명연, 합성생물학 연구 및 바이오파운드리 구축 위해 협력

우리 대학과 한국생명공학연구원(원장 김장성, 이하 생명연)이 합성생물학과 바이오파운드리 분야의 발전을 위한 본격적인 협력에 나선다. 합성생물학(synthetic biology)은 공학 기술을 활용해 생명체가 가진 특성을 변화시키거나, 자연적으로 존재하지 않는 특성을 새롭게 설계하고 제작하는 연구 분야다. 자연에서 유래한 생명체는 저마다 고유하고 복잡한 시스템으로 이루어져 있어서 인간이 구조 그대로를 재현해내기 어렵다. 또한, 생물학 연구는 방법이 매우 복잡해 연구개발 속도가 느리다는 것이 기존 바이오 분야가 봉착한 기술적 한계였다. 합성생물학은 인공지능과 자동화된 설비, 표준화된 부품과 모듈을 사용해 연구개발의 속도와 효율을 동시에 개선할 수 있어 미래 바이오산업을 이끌어갈 핵심기술로 주목받고 있다. 미국, 영국, 일본, 중국 등의 국가들은 정부의 투자를 발판삼아 합성생물학에 인공지능, 로봇 기술 등을 적용해 제조공정을 자동화하는 바이오파운드리를 일찌감치 구축하고 기술 주도권 확보를 위한 경쟁을 가속화하고 있다. 두 기관은 주요 과학기술 강국들을 추격해 기술격차를 좁히고 관련 핵심기술을 선제적으로 확보해야 한다는 공감대를 바탕으로 이번 협력을 도모했다. 또한, 국내 열악한 바이오파운드리 환경을 개선하기 위해서는 지속적이면서도 안정적인 서비스 제공할 수 있으며, 기술 수요자들이 쉽게 접근할 수 있도록 공공인프라를 구축해야 한다는 공동의 목표를 추진하고 있다. 이를 위해 두 기관은 지난 6일 '합성생물학 연구 및 바이오파운드리 공동 구축을 위한 업무 협약' 체결을 완료했다. KAIST는 20여 년 전부터 합성생물학과 학문적 배경이 유사한 시스템생명공학과 시스템대사공학 분야를 개척해왔다. 세계 최초이자 최고효율을 내는 다양한 세포공장 개발하는 등 세계적 수준의 연구역량을 보유하고 있으며, 합성생물학 분야 인력양성을 위한 프로그램 확충 등을 추진하고 있다.생명연은 10여 년 전부터 합성생물학 전문 연구조직인 '합성생물학전문연구단'을 운영해 관련 원천기술을 확보해왔으며, 최근 ‘합성생물학연구소’로 조직을 확대 개편했다. 파일럿 규모의 연구용 바이오파운드리를 구축하는 등 미생물 세포공장, 산업용 효소, 생분해성 플라스틱 소재 등을 개발하는 연구를 진행하고 있다. 두 기관은 글로벌파운드리연맹(global biofoundries alliance, GBA)에도 함께 참여하는 등 우리나라 바이오파운드리 분야의 구심점 역할을 수행하고 있다.

이번 협력은 정부가 추진 중인 바이오파운드리 사업을 유치하기 위한 계획 수립은 물론 공동 연구 인프라 조성과 향후 원활한 사업 운영 및 활용까지 두 기관이 전방위로 긴밀한 유대를 맺는 교두보가 될 전망이다.

이광형 KAIST 총장은 "합성생물학의 속도와 규모, 경제성을 극대화하는 바이오파운드리 구축은 바이오산업 시대에 우리나라가 국제적인 리더십을 확보하는 가장 확실한 전략"이라고 강조했다. 이어, "국내 바이오 분야의 첨단 연구개발을 이끄는 두 기관이 손을 잡고 국가의 미래 경쟁력을 좌우할 핵심 인프라를 구축하는 일에 우수한 역량을 보탤 수 있길 기대한다"라고 밝혔다.

김장성 생명연 원장 또한 "바이오가 직면한 기술적 한계 극복과 미래 바이오로의 패러다임 전환에 핵심기술로 여겨지는 합성생물학 기술의 성패는 세계적인 경쟁력을 가진 바이오파운드리의 구축에 달려있다"라며, "관련 분야의 우리나라 대표 연구 주체인 KAIST와 생명연의 협력으로 바이오경제 실현에 한 걸음 내딛을 수 있기를 바란다"라고 전했다. 한편, 지난해 우리 정부는 다양한 기관과 기업이 연구에 활용할 수 있도록 바이오파운드리를 국가 핵심 인프라로 구축하겠다는 계획을 밝혔다. 또한, 바이오 제조 혁신을 위한 합성생물학 생태계 조성 및 지원 계획도 수립된 상태다. 현재, 바이오파운드리 구축 및 활용기술 개발 사업은 예비타당성조사가 진행 중이다.

2022.07.14

조회수 4569

-

형광 염색 없이 분자 정보를 보는 AI 현미경 개발

우리 대학 물리학과 박용근 석좌교수 연구팀이 형광 염색 없이 세포의 분자 정보를 볼 수 있는 인공지능 현미경 기술을 개발했다고 20일 밝혔다.

광학 현미경은 수백 년 전부터 현재에 이르기까지 생물학 및 의학에서 가장 중요하게 쓰이는 기술 중 하나로, 이미지 형성 원리에 따라 여러 형태로 발전해왔다. 최근 수십 년간 분자생물학이 눈부시게 발전하면서 세포 내의 특정 구조를 형광(fluorescence) 으로 표지하는 것이 가능해졌고, 이처럼 높은 생화학적 특이성(biochemical specificity) 덕분에 형광 현미경은 현재 가장 폭넓게 쓰이는 광학 현미경 기술이 됐다.

그러나 형광 현미경은 형광 표지 자체가 세포를 변형하는 것이기 때문에 세포에 부담을 주게 되고, 밝기와 세포독성, 안정성 문제 때문에 초고속 또는 장기간 측정이 힘들며, 제한된 색깔로 인해 다양한 구조를 동시에 보는 것이 어려운 근본적인 한계가 있다.

이와는 대조적으로, 각 물질과 빛의 상호작용을 결정하는 근본적인 특성인 굴절률(refractive index)을 이용해 아무런 염색을 하지 않아도 되는 현미경 기술 또한 꾸준히 발전해왔다. 굴절률로부터 파생되는 빛의 흡수, 위상차 등을 이용한 전통적인 현미경은 물론, 최근에는 굴절률 자체를 3차원 상에서 정량적으로 측정하는 다양한 홀로그래픽 현미경(holographic microscopy) 기술이 박용근 교수 연구팀에서 개발돼 상용화된 바 있다. 이러한 비표지(label-free) 현미경 기술은 형광 현미경과 비교해 여러 가지 장점을 갖고 있지만, 굴절률과 세포 내 구조들의 관계가 명확하지 않아 분자 특이성이 떨어진다는 단점이 있었다.

박용근 교수 연구팀에서는 2012년 초부터 조영주 졸업생(제1 저자, 물리학과·수리과학과 학사 11학번·KAIST 총장 장학생, 現 스탠퍼드대학교 응용물리학과 박사과정) 주도로 홀로그래픽 현미경 분야에 인공지능을 도입해 특이성 문제를 해결하려는 일련의 연구가 시작됐다.

우선 형태적으로는 비슷하나 생화학적인 구성에 차이가 있는 시료(여러 종의 박테리아, 다양한 분류의 백혈구 등)의 굴절률 영상은 사람 눈에는 비슷하게 보이는데, 흥미롭게도 인공지능은 이를 높은 정확도로 분류할 수 있음을 보였다(2013-2014년 KAIST 학부연구프로그램(URP) 이후, 2015년 Optics Express, 2017년 Science Advances, 2020년 ACS Nano 등 게재). 이러한 결과는 매우 다양한 생체 시료에서 일관되게 관찰됐고, 따라서 연구팀은 생화학적 특이성이 높은 정보가 굴절률의 공간 분포에 숨겨져 있다는 가설을 세웠다.

세포생물학 분야 최고 권위지인 `네이처 셀 바이올로지(Nature Cell Biology, IF 28.82)'에 12월 7일 발표된 이번 연구(논문명: Label-free multiplexed microtomography of endogenous subcellular dynamics using generalizable deep learning)에서, 연구팀은 홀로그래픽 현미경 영상으로부터 형광 현미경 영상을 직접 예측할 수 있음을 보임으로써 이 가설을 증명했다. 인공지능이 찾아낸 굴절률 공간 분포와 세포 내 주요 구조 간의 정량적인 관계를 이용해 굴절률의 공간 분포 해독이 가능해졌고, 놀랍게도 이러한 관계는 세포 종류와 관계없이 보존돼 있음을 확인했다.

이 과정에서 만들어진 `인공지능 현미경'은 홀로그래픽 현미경과 형광 현미경의 장점만을 갖는다. 즉, 형광 표지 없이 형광 현미경의 특이적인 영상을 얻을 수 있다. 따라서 자연 상태 그대로의 세포에서 동시에 수많은 종류의 구조를 3차원으로 볼 수 있으며, 밀리초(ms) 수준의 초고속 측정과 수십 일 수준의 장기간 측정이 가능해졌다. 더욱이 기존 데이터에 포함되지 않은 새로운 종류의 세포에도 즉시 적용이 가능하기에, 다양한 생물학 및 의학 연구에 응용이 가능할 것으로 기대된다.

이번 연구는 조영주 박사과정과 박용근 교수가 지난 10여 년간 발전시켜온 광학 및 인공지능 기술력 이외에도, 다학제적 접근과 KAIST 기술을 바탕으로 한 창업 덕분에 가능했다. 생명과학과 허원도 교수(공동 교신저자)와 박외선 박사(공동 제1 저자)가 오랜 기간 발전시켜온 분자생물학 및 형광 현미경 기술 덕분에 인공지능 학습에 필요한 데이터를 얻을 수 있었으며, 조영주 박사과정이 허원도 교수 연구팀에서 2015년 1년간 연구했던 경험 덕분에 구체적인 아이디어가 나오게 됐다.

또한 박용근 교수 연구팀 홀로그래픽 현미경 기술로 창업한 ㈜토모큐브를 통해 현미경 및 데이터 형식이 규격화돼 대규모 인공지능 학습이 용이했고, 이를 바탕으로 ㈜토모큐브 조형주 연구원(공동 제1 저자) 및 민현석 연구원(공동 교신저자) 등 인공지능 전문 인력이 합류하면서 최신 인공지능 기법들의 빠른 도입이 가능했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 창의연구사업, 과학기술정보통신부의 정보통신방송 기술개발사업 (홀로그램핵심기술), 일자리진흥원의 연구장비개발 및 고도화지원사업, 한국보건산업진흥원의 보건의료기술 연구개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

형광 염색 없이 분자 정보를 보는 AI 현미경 개발

우리 대학 물리학과 박용근 석좌교수 연구팀이 형광 염색 없이 세포의 분자 정보를 볼 수 있는 인공지능 현미경 기술을 개발했다고 20일 밝혔다.

광학 현미경은 수백 년 전부터 현재에 이르기까지 생물학 및 의학에서 가장 중요하게 쓰이는 기술 중 하나로, 이미지 형성 원리에 따라 여러 형태로 발전해왔다. 최근 수십 년간 분자생물학이 눈부시게 발전하면서 세포 내의 특정 구조를 형광(fluorescence) 으로 표지하는 것이 가능해졌고, 이처럼 높은 생화학적 특이성(biochemical specificity) 덕분에 형광 현미경은 현재 가장 폭넓게 쓰이는 광학 현미경 기술이 됐다.

그러나 형광 현미경은 형광 표지 자체가 세포를 변형하는 것이기 때문에 세포에 부담을 주게 되고, 밝기와 세포독성, 안정성 문제 때문에 초고속 또는 장기간 측정이 힘들며, 제한된 색깔로 인해 다양한 구조를 동시에 보는 것이 어려운 근본적인 한계가 있다.

이와는 대조적으로, 각 물질과 빛의 상호작용을 결정하는 근본적인 특성인 굴절률(refractive index)을 이용해 아무런 염색을 하지 않아도 되는 현미경 기술 또한 꾸준히 발전해왔다. 굴절률로부터 파생되는 빛의 흡수, 위상차 등을 이용한 전통적인 현미경은 물론, 최근에는 굴절률 자체를 3차원 상에서 정량적으로 측정하는 다양한 홀로그래픽 현미경(holographic microscopy) 기술이 박용근 교수 연구팀에서 개발돼 상용화된 바 있다. 이러한 비표지(label-free) 현미경 기술은 형광 현미경과 비교해 여러 가지 장점을 갖고 있지만, 굴절률과 세포 내 구조들의 관계가 명확하지 않아 분자 특이성이 떨어진다는 단점이 있었다.

박용근 교수 연구팀에서는 2012년 초부터 조영주 졸업생(제1 저자, 물리학과·수리과학과 학사 11학번·KAIST 총장 장학생, 現 스탠퍼드대학교 응용물리학과 박사과정) 주도로 홀로그래픽 현미경 분야에 인공지능을 도입해 특이성 문제를 해결하려는 일련의 연구가 시작됐다.

우선 형태적으로는 비슷하나 생화학적인 구성에 차이가 있는 시료(여러 종의 박테리아, 다양한 분류의 백혈구 등)의 굴절률 영상은 사람 눈에는 비슷하게 보이는데, 흥미롭게도 인공지능은 이를 높은 정확도로 분류할 수 있음을 보였다(2013-2014년 KAIST 학부연구프로그램(URP) 이후, 2015년 Optics Express, 2017년 Science Advances, 2020년 ACS Nano 등 게재). 이러한 결과는 매우 다양한 생체 시료에서 일관되게 관찰됐고, 따라서 연구팀은 생화학적 특이성이 높은 정보가 굴절률의 공간 분포에 숨겨져 있다는 가설을 세웠다.

세포생물학 분야 최고 권위지인 `네이처 셀 바이올로지(Nature Cell Biology, IF 28.82)'에 12월 7일 발표된 이번 연구(논문명: Label-free multiplexed microtomography of endogenous subcellular dynamics using generalizable deep learning)에서, 연구팀은 홀로그래픽 현미경 영상으로부터 형광 현미경 영상을 직접 예측할 수 있음을 보임으로써 이 가설을 증명했다. 인공지능이 찾아낸 굴절률 공간 분포와 세포 내 주요 구조 간의 정량적인 관계를 이용해 굴절률의 공간 분포 해독이 가능해졌고, 놀랍게도 이러한 관계는 세포 종류와 관계없이 보존돼 있음을 확인했다.

이 과정에서 만들어진 `인공지능 현미경'은 홀로그래픽 현미경과 형광 현미경의 장점만을 갖는다. 즉, 형광 표지 없이 형광 현미경의 특이적인 영상을 얻을 수 있다. 따라서 자연 상태 그대로의 세포에서 동시에 수많은 종류의 구조를 3차원으로 볼 수 있으며, 밀리초(ms) 수준의 초고속 측정과 수십 일 수준의 장기간 측정이 가능해졌다. 더욱이 기존 데이터에 포함되지 않은 새로운 종류의 세포에도 즉시 적용이 가능하기에, 다양한 생물학 및 의학 연구에 응용이 가능할 것으로 기대된다.

이번 연구는 조영주 박사과정과 박용근 교수가 지난 10여 년간 발전시켜온 광학 및 인공지능 기술력 이외에도, 다학제적 접근과 KAIST 기술을 바탕으로 한 창업 덕분에 가능했다. 생명과학과 허원도 교수(공동 교신저자)와 박외선 박사(공동 제1 저자)가 오랜 기간 발전시켜온 분자생물학 및 형광 현미경 기술 덕분에 인공지능 학습에 필요한 데이터를 얻을 수 있었으며, 조영주 박사과정이 허원도 교수 연구팀에서 2015년 1년간 연구했던 경험 덕분에 구체적인 아이디어가 나오게 됐다.

또한 박용근 교수 연구팀 홀로그래픽 현미경 기술로 창업한 ㈜토모큐브를 통해 현미경 및 데이터 형식이 규격화돼 대규모 인공지능 학습이 용이했고, 이를 바탕으로 ㈜토모큐브 조형주 연구원(공동 제1 저자) 및 민현석 연구원(공동 교신저자) 등 인공지능 전문 인력이 합류하면서 최신 인공지능 기법들의 빠른 도입이 가능했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 창의연구사업, 과학기술정보통신부의 정보통신방송 기술개발사업 (홀로그램핵심기술), 일자리진흥원의 연구장비개발 및 고도화지원사업, 한국보건산업진흥원의 보건의료기술 연구개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.12.20

조회수 6691

-

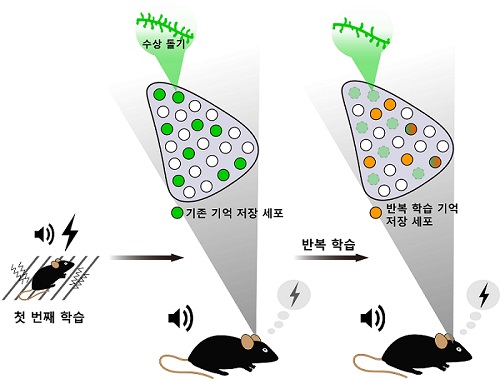

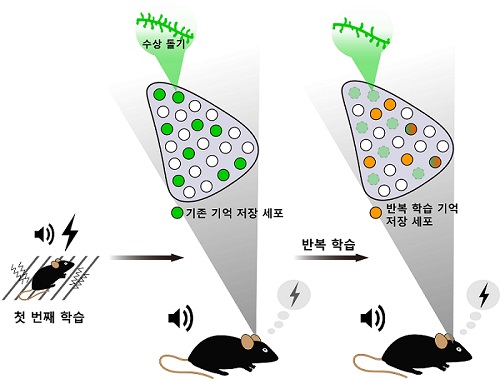

뉴런 교체에 의한 기억 저장 규명

우리 대학 생명과학과 한진희 교수 연구팀이 살아있는 생쥐 뇌에서 기억저장 뉴런(신경 세포)을 표지하고 추적, 관찰할 수 있는 기술을 이용해 같은 경험을 다시 할 때 원래 존재하던 오래된 기억 뉴런이 새로운 뉴런으로 교체됨을 규명했다고 3일 밝혔다.

연구팀은 `뉴런 스위칭'을 가능하게 하는 기작으로 기초과학연구원(IBS) 김은준 교수 연구팀과의 공동연구를 통해 이전에 경험했던 학습을 다시 하면 기존 기억 뉴런에서 시냅스 연결이 감소하는 반면, 새로 참여하는 뉴런에서는 시냅스 연결이 증가함을 규명했다.

이번 연구는 같은 기억은 같은 뉴런에 계속 저장됨으로써 경험이 누적될 수 있을 것이라는 기존의 통념과 달리, 같은 경험을 다시 할 때 뇌에서 오히려 뉴런들이 다이내믹하게 새로 교체됨을 처음으로 증명했다는 점에서 기존의 패러다임을 전환하는 중요한 학문적 의미가 있다.

뉴런 교체는 기억 업데이트의 중요한 기작으로 생각되며 노화, 퇴행성 뇌질환에서 기억상실을 해결할 수 있는 기술 개발에 대한 새로운 아이디어를 제시한다.

생명과학과 조혜연 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 셀 프레스(Cell Press) 그룹의 오픈 액세스(Open-access) 학술지 `커런트 바이올로지(Current Biology)'에 10월 22일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: Turnover of fear engram cells by repeated experience)

경험은 기억이라는 형태로 뇌에 저장되고 나중에 회상된다. 또 대부분의 기억은 반복적인 경험을 통해 뇌에서 유지되고 업데이트된다. 뇌에서 기억을 표상하는 물리적 단위가 존재하며 특정 신경 세포 집단(기억 엔그램) 이 기억을 인코딩한다는 사실이 많은 연구를 통해 밝혀졌다.

그렇다면 반복된 경험에 노출되었을 경우 기억을 저장하는 뉴런들에서 어떤 변화가 일어날까? 기존 연구를 통해 같은 학습의 반복으로 형성된 기억은 같은 신경 세포 집단을 통해 계속 저장되고 강화될 것으로 추측돼왔다. 하지만 실제로 신경 세포 수준에서 어떤 변화가 일어나는지 명확히 밝혀진 바가 없었다.

연구팀은 이번 연구에서 생쥐 뇌 편도체(amygdala) 영역에서 기억저장 세포를 표지하고 광유전학 기법으로 조절하는 기술을 이용해 기존의 통념과 달리 첫 학습 하루 후에 같은 학습을 반복했을 때 `같은' 기억이 전혀 다른 세포들을 통해 다시 저장되고 회상되는 현상을 발견했다. 반복 학습된 기억이 첫 번째 학습으로 형성된 기억 엔그램을 억제하는 동안에도 정상적으로 발현되는 것을 확인한 것이다.

반복 학습 후에 기존 엔그램에서 *시냅스 가소성이 감소한 것으로 보아, 경험이 반복되면 기존의 기억 엔그램이 기억 회로상에서 연결이 약해지기 때문에 기억 발현에 관여하지 않는다는 것을 알 수 있었다.

☞ 시냅스 가소성(Synaptic plasticity): 시냅스는 신경 세포 간의 정보가 전달되는 구조적인 장소를 말하는데, 시냅스는 그 활성 정도에 따라 구조와 기능이 지속적으로 변화 가능하며 이를 시냅스 가소성이라 부른다.

이처럼 기존 기억 엔그램이 반복 학습된 공포 기억에 필요하지는 않았지만 흥미롭게도 기존 기억 엔그램을 광유전학 기법으로 자극했을 땐 공포 반응이 나타났다. 기존 기억 엔그램의 연결이 약해졌음에도 불구하고 여전히 기억 정보를 간직한 채 `휴면 엔그램 (silent engram)'으로 존재한다는 것을 확인한 결과였다.

또한 연구팀은 반복 학습된 공포 기억이 두 번째 학습 때 활성화된 편도체 뉴런들에 새로 저장된다는 것을 보임으로써 같은 경험의 기억이 처음과 다른 세포 집단에 인코딩된다는 사실을 추가로 입증했다.

한진희 교수는 "이번 연구 결과는 기억은 고정돼 있는 것처럼 보이지만 뇌에서 그 기억을 저장하는 세포들은 다이내믹하게 스위칭 된다는 새로운 패러다임을 제시하는 중요한 발견이다ˮ며, "앞으로 기억 뉴런을 표적으로 해서 원하지 않는 기억 삭제 및 퇴행성 뇌질환에서 기억상실 억제, 복원을 가능하게 하는 미래 기억제어 기술 개발에 도움을 줄 것ˮ이라고 말했다.

한편, 이번 연구는 삼성미래기술육성재단의 지원을 받아 수행됐다.

뉴런 교체에 의한 기억 저장 규명

우리 대학 생명과학과 한진희 교수 연구팀이 살아있는 생쥐 뇌에서 기억저장 뉴런(신경 세포)을 표지하고 추적, 관찰할 수 있는 기술을 이용해 같은 경험을 다시 할 때 원래 존재하던 오래된 기억 뉴런이 새로운 뉴런으로 교체됨을 규명했다고 3일 밝혔다.

연구팀은 `뉴런 스위칭'을 가능하게 하는 기작으로 기초과학연구원(IBS) 김은준 교수 연구팀과의 공동연구를 통해 이전에 경험했던 학습을 다시 하면 기존 기억 뉴런에서 시냅스 연결이 감소하는 반면, 새로 참여하는 뉴런에서는 시냅스 연결이 증가함을 규명했다.

이번 연구는 같은 기억은 같은 뉴런에 계속 저장됨으로써 경험이 누적될 수 있을 것이라는 기존의 통념과 달리, 같은 경험을 다시 할 때 뇌에서 오히려 뉴런들이 다이내믹하게 새로 교체됨을 처음으로 증명했다는 점에서 기존의 패러다임을 전환하는 중요한 학문적 의미가 있다.

뉴런 교체는 기억 업데이트의 중요한 기작으로 생각되며 노화, 퇴행성 뇌질환에서 기억상실을 해결할 수 있는 기술 개발에 대한 새로운 아이디어를 제시한다.

생명과학과 조혜연 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 셀 프레스(Cell Press) 그룹의 오픈 액세스(Open-access) 학술지 `커런트 바이올로지(Current Biology)'에 10월 22일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: Turnover of fear engram cells by repeated experience)

경험은 기억이라는 형태로 뇌에 저장되고 나중에 회상된다. 또 대부분의 기억은 반복적인 경험을 통해 뇌에서 유지되고 업데이트된다. 뇌에서 기억을 표상하는 물리적 단위가 존재하며 특정 신경 세포 집단(기억 엔그램) 이 기억을 인코딩한다는 사실이 많은 연구를 통해 밝혀졌다.

그렇다면 반복된 경험에 노출되었을 경우 기억을 저장하는 뉴런들에서 어떤 변화가 일어날까? 기존 연구를 통해 같은 학습의 반복으로 형성된 기억은 같은 신경 세포 집단을 통해 계속 저장되고 강화될 것으로 추측돼왔다. 하지만 실제로 신경 세포 수준에서 어떤 변화가 일어나는지 명확히 밝혀진 바가 없었다.

연구팀은 이번 연구에서 생쥐 뇌 편도체(amygdala) 영역에서 기억저장 세포를 표지하고 광유전학 기법으로 조절하는 기술을 이용해 기존의 통념과 달리 첫 학습 하루 후에 같은 학습을 반복했을 때 `같은' 기억이 전혀 다른 세포들을 통해 다시 저장되고 회상되는 현상을 발견했다. 반복 학습된 기억이 첫 번째 학습으로 형성된 기억 엔그램을 억제하는 동안에도 정상적으로 발현되는 것을 확인한 것이다.

반복 학습 후에 기존 엔그램에서 *시냅스 가소성이 감소한 것으로 보아, 경험이 반복되면 기존의 기억 엔그램이 기억 회로상에서 연결이 약해지기 때문에 기억 발현에 관여하지 않는다는 것을 알 수 있었다.

☞ 시냅스 가소성(Synaptic plasticity): 시냅스는 신경 세포 간의 정보가 전달되는 구조적인 장소를 말하는데, 시냅스는 그 활성 정도에 따라 구조와 기능이 지속적으로 변화 가능하며 이를 시냅스 가소성이라 부른다.

이처럼 기존 기억 엔그램이 반복 학습된 공포 기억에 필요하지는 않았지만 흥미롭게도 기존 기억 엔그램을 광유전학 기법으로 자극했을 땐 공포 반응이 나타났다. 기존 기억 엔그램의 연결이 약해졌음에도 불구하고 여전히 기억 정보를 간직한 채 `휴면 엔그램 (silent engram)'으로 존재한다는 것을 확인한 결과였다.

또한 연구팀은 반복 학습된 공포 기억이 두 번째 학습 때 활성화된 편도체 뉴런들에 새로 저장된다는 것을 보임으로써 같은 경험의 기억이 처음과 다른 세포 집단에 인코딩된다는 사실을 추가로 입증했다.

한진희 교수는 "이번 연구 결과는 기억은 고정돼 있는 것처럼 보이지만 뇌에서 그 기억을 저장하는 세포들은 다이내믹하게 스위칭 된다는 새로운 패러다임을 제시하는 중요한 발견이다ˮ며, "앞으로 기억 뉴런을 표적으로 해서 원하지 않는 기억 삭제 및 퇴행성 뇌질환에서 기억상실 억제, 복원을 가능하게 하는 미래 기억제어 기술 개발에 도움을 줄 것ˮ이라고 말했다.

한편, 이번 연구는 삼성미래기술육성재단의 지원을 받아 수행됐다.

2021.11.03

조회수 5043

-

이승재 교수, 올리브유의 노화 방지 및 장수 효과 입증

〈 이승재 교수 〉

우리 대학 생명과학과 이승재 교수 연구팀이 올리브유에 함유된 올레산이 노화 방지 및 장수에 중요한 역할을 한다는 사실을 밝혔다.

이동엽, 안선우 박사, 정윤지 박사과정이 공동 1 저자로 참여한 이번 연구결과는 저명 국제 학술지 ‘플로스 바이올로지(PLOS Biology)’ 8월 13일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: MDT-15/MED15 permits longevity at low temperature via enhancing lipidostasis and proteostasis)

지난 30여 년간 과학자들은 건강한 장수를 위한 인체 원리 연구를 지속해왔다. 흔히 생활 습관, 유전적 변화 등이 노화와 장수에 막대한 영향을 미치는 것으로 알려졌으나 음식 섭취에 따른 물질대사가 수명을 조절하는 원리는 잘 알려지지 않았다.

생명체의 수명은 유전적 환경적 요인에 의해 큰 영향을 받는다. 그중 상대적으로 저온에서 사는 생명체, 특히 변온 동물이 고온에서 사는 생명체보다 수명이 긴 경향이 있는데, 어떤 원리로 낮은 온도에서 장수 효과가 나타나는지는 잘 알려지지 않았다.

이승재 교수 연구팀은 수명이 3주에 불과해 장수 조절 연구에 적합한 예쁜꼬마선충을 이용해 실험을 진행했다. 예쁜꼬마선충은 고온(25℃)보다 저온(15℃)에서 2배가량 이상 수명이 길어진다.

연구팀은 실험을 통해 낮은 온도에서 장수하기 위해서는 ‘메디에이터 15(Mediator 15)’라 불리는 단백질을 통해 올레산의 양을 유지해주는 것이 필수적이라는 사실을 밝혔다. 즉, 올레산이 부족하면 낮은 온도에서도 수명이 길어지지 못하는 것이다.

메디에이터 15는 불포화 지방산을 만드는 효소의 양을 증가시켜 예쁜꼬마선충이 낮은 온도에 적응하는 데 도움을 준다. 메디에이터 15가 발현한 불포화 지방산 합성 효소는 불포화 지방산, 특히 올레산 (oleic acid)의 양을 증가시키고 올레산은 체내 단백질의 품질을 높여 건강한 장수를 유도하는 것이다.

불포화 지방산 중 하나인 올레산은 메디에이터 15가 가장 많이 발현하는 물질로, 올리브유의 55~85%가 올레산으로 구성돼 있다. 연구팀은 이 결과를 통해 올레산의 섭취가 낮은 온도에서 건강하게 장수할 수 있는 요소임을 증명했다.

이번 연구는 외부의 기온 변화에 적응하기 위해 적절히 조절되는 지방 대사가 장수를 유도할 수 있다는 사실과 특정 지방산 섭취가 건강에 큰 영향을 끼친다는 점을 밝혔다는 의의가 있다.

특히 일상적으로 섭취하는 불포화지방산인 올레산의 장수 효과를 직접 확인함으로써 향후 노화 방지 및 장수를 위한 연구에 다양한 이바지할 것으로 기대된다.

이승재 교수는 "외부 온도와 같은 중요 환경 요인이 생체 내의 지질 및 단백질 항상성을 조절해 생명체의 노화 및 장수에 큰 영향을 준다는 사실을 밝혔다"라고 말했다.

□ 그림 설명

그림1. 연구팀의 장수 효과 실험에 활용된 예쁜꼬마선충

이승재 교수, 올리브유의 노화 방지 및 장수 효과 입증

〈 이승재 교수 〉

우리 대학 생명과학과 이승재 교수 연구팀이 올리브유에 함유된 올레산이 노화 방지 및 장수에 중요한 역할을 한다는 사실을 밝혔다.

이동엽, 안선우 박사, 정윤지 박사과정이 공동 1 저자로 참여한 이번 연구결과는 저명 국제 학술지 ‘플로스 바이올로지(PLOS Biology)’ 8월 13일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: MDT-15/MED15 permits longevity at low temperature via enhancing lipidostasis and proteostasis)

지난 30여 년간 과학자들은 건강한 장수를 위한 인체 원리 연구를 지속해왔다. 흔히 생활 습관, 유전적 변화 등이 노화와 장수에 막대한 영향을 미치는 것으로 알려졌으나 음식 섭취에 따른 물질대사가 수명을 조절하는 원리는 잘 알려지지 않았다.

생명체의 수명은 유전적 환경적 요인에 의해 큰 영향을 받는다. 그중 상대적으로 저온에서 사는 생명체, 특히 변온 동물이 고온에서 사는 생명체보다 수명이 긴 경향이 있는데, 어떤 원리로 낮은 온도에서 장수 효과가 나타나는지는 잘 알려지지 않았다.

이승재 교수 연구팀은 수명이 3주에 불과해 장수 조절 연구에 적합한 예쁜꼬마선충을 이용해 실험을 진행했다. 예쁜꼬마선충은 고온(25℃)보다 저온(15℃)에서 2배가량 이상 수명이 길어진다.

연구팀은 실험을 통해 낮은 온도에서 장수하기 위해서는 ‘메디에이터 15(Mediator 15)’라 불리는 단백질을 통해 올레산의 양을 유지해주는 것이 필수적이라는 사실을 밝혔다. 즉, 올레산이 부족하면 낮은 온도에서도 수명이 길어지지 못하는 것이다.

메디에이터 15는 불포화 지방산을 만드는 효소의 양을 증가시켜 예쁜꼬마선충이 낮은 온도에 적응하는 데 도움을 준다. 메디에이터 15가 발현한 불포화 지방산 합성 효소는 불포화 지방산, 특히 올레산 (oleic acid)의 양을 증가시키고 올레산은 체내 단백질의 품질을 높여 건강한 장수를 유도하는 것이다.

불포화 지방산 중 하나인 올레산은 메디에이터 15가 가장 많이 발현하는 물질로, 올리브유의 55~85%가 올레산으로 구성돼 있다. 연구팀은 이 결과를 통해 올레산의 섭취가 낮은 온도에서 건강하게 장수할 수 있는 요소임을 증명했다.

이번 연구는 외부의 기온 변화에 적응하기 위해 적절히 조절되는 지방 대사가 장수를 유도할 수 있다는 사실과 특정 지방산 섭취가 건강에 큰 영향을 끼친다는 점을 밝혔다는 의의가 있다.

특히 일상적으로 섭취하는 불포화지방산인 올레산의 장수 효과를 직접 확인함으로써 향후 노화 방지 및 장수를 위한 연구에 다양한 이바지할 것으로 기대된다.

이승재 교수는 "외부 온도와 같은 중요 환경 요인이 생체 내의 지질 및 단백질 항상성을 조절해 생명체의 노화 및 장수에 큰 영향을 준다는 사실을 밝혔다"라고 말했다.

□ 그림 설명

그림1. 연구팀의 장수 효과 실험에 활용된 예쁜꼬마선충

2019.08.21

조회수 6457

-

김재경 교수, 수학적 모델링 통해 신약 개발 걸림돌 해소

〈 김대욱 박사과정, 김재경 교수 〉

우리 대학 수리과학과 김재경 교수와 글로벌 제약회사 화이자(Pfizer)의 장 청(Cheng Chang) 박사 공동연구팀이 수학적 모델을 기반으로 동물 실험과 임상 시험 간 차이가 발생하는 원인을 밝히고 그 해결책을 제시했다.

연구팀은 일주기 리듬 수면 장애 신약을 개발하는 과정에서 동물 실험과 임상 시험 간 발생하는 차이 문제를 수학적 모델을 이용해 해결함으로써 신약 개발의 가능성을 높였다. 또한, 동물과 사람 간 차이 뿐 아니라 사람마다 발생하는 약효의 차이 발생 원인도 밝혀냈다.

김대욱 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구결과는 국제 학술지 ‘분자 시스템 생물학 (Molecular Systems Biology)’ 7월 8일자 온라인판에 게재됐고, 우수성을 인정받아 7월호 표지논문으로 선정됐다. (논문명 : Systems approach reveals photosensitivity and PER2 level as determinants of clock-modulator efficacy)

신약을 개발하기 위해 임상 시험 전 단계로 쥐 등의 동물을 대상으로 전임상 실험을 하게 된다. 이 과정에서 동물에서 보였던 효과가 사람에게선 보이지 않을 때가 종종 있고 사람마다 효과가 다르게 나타나기도 한다. 이러한 약효의 차이가 발생하는 원인을 찾지 못하면 신약 개발에 큰 걸림돌이 된다.

수면 장애는 맞춤형 치료 분야에서 개발이 가장 더딘 질병 중 하나이다. 쥐는 사람과 달리 수면시간이 반대인 야행성 동물이다 보니 수면시간을 조절할 수 있는 치료제가 실험 쥐에게는 효과가 있어도 사람에게는 무효한 경우가 많았다. 하지만 그 원인이 알려지지 않아 신약 개발에 어려움이 있었다.

연구팀은 이러한 차이의 원인을 미분방정식을 이용한 가상실험과 실제 실험을 결합해 연구했고, 주행성인 사람은 야행성인 쥐에 비해 빛 노출 때문에 약효가 더 많이 반감되는 것이 원인임을 밝혔다. 이는 빛 노출 조절을 통해 그동안 사람에게 보이지 않던 약효가 발현되게 할 수 있음을 뜻한다.

수면 장애 치료 약물의 약효가 사람마다 큰 차이를 보이는 것도 신약 개발의 걸림돌이었다. 연구팀은 증상이 비슷해도 환자마다 약효 차이가 나타나는 원인을 밝히기 위해 수리 모델링을 이용한 가상환자를 이용했다.

이를 통해 약효가 달라지는 원인은 수면시간을 결정하는 핵심 역할을 하는 생체시계 단백질인 PER2의 발현량이 달라서임을 규명했다.

또한, PER2의 양이 낮에는 증가하고 밤에는 감소하기 때문에 하루 중 언제 투약하느냐에 따라 약효가 바뀜을 이용해 환자마다 적절한 투약 시간을 찾아 최적의 치료 효과를 가져오는 시간요법(Chronotherapy)를 개발했다.

김재경 교수는 “수학이 실제 의약학 분야에 이바지해 우리가 좀 더 건강하고 행복한 삶을 살 수 있는데 도울 수 있어 행복한 연구였다”라며 “이번 성과를 통해 국내에선 아직은 부족한 의약학과 수학의 교류가 활발해지길 기대한다”라고 말했다.

□ 그림 설명

그림1. 김재경 교수 연구팀 성과 개념도

그림2. 맞춤형 시간 치료법 (Chronotherapy) 개념도

김재경 교수, 수학적 모델링 통해 신약 개발 걸림돌 해소

〈 김대욱 박사과정, 김재경 교수 〉

우리 대학 수리과학과 김재경 교수와 글로벌 제약회사 화이자(Pfizer)의 장 청(Cheng Chang) 박사 공동연구팀이 수학적 모델을 기반으로 동물 실험과 임상 시험 간 차이가 발생하는 원인을 밝히고 그 해결책을 제시했다.

연구팀은 일주기 리듬 수면 장애 신약을 개발하는 과정에서 동물 실험과 임상 시험 간 발생하는 차이 문제를 수학적 모델을 이용해 해결함으로써 신약 개발의 가능성을 높였다. 또한, 동물과 사람 간 차이 뿐 아니라 사람마다 발생하는 약효의 차이 발생 원인도 밝혀냈다.

김대욱 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구결과는 국제 학술지 ‘분자 시스템 생물학 (Molecular Systems Biology)’ 7월 8일자 온라인판에 게재됐고, 우수성을 인정받아 7월호 표지논문으로 선정됐다. (논문명 : Systems approach reveals photosensitivity and PER2 level as determinants of clock-modulator efficacy)

신약을 개발하기 위해 임상 시험 전 단계로 쥐 등의 동물을 대상으로 전임상 실험을 하게 된다. 이 과정에서 동물에서 보였던 효과가 사람에게선 보이지 않을 때가 종종 있고 사람마다 효과가 다르게 나타나기도 한다. 이러한 약효의 차이가 발생하는 원인을 찾지 못하면 신약 개발에 큰 걸림돌이 된다.

수면 장애는 맞춤형 치료 분야에서 개발이 가장 더딘 질병 중 하나이다. 쥐는 사람과 달리 수면시간이 반대인 야행성 동물이다 보니 수면시간을 조절할 수 있는 치료제가 실험 쥐에게는 효과가 있어도 사람에게는 무효한 경우가 많았다. 하지만 그 원인이 알려지지 않아 신약 개발에 어려움이 있었다.

연구팀은 이러한 차이의 원인을 미분방정식을 이용한 가상실험과 실제 실험을 결합해 연구했고, 주행성인 사람은 야행성인 쥐에 비해 빛 노출 때문에 약효가 더 많이 반감되는 것이 원인임을 밝혔다. 이는 빛 노출 조절을 통해 그동안 사람에게 보이지 않던 약효가 발현되게 할 수 있음을 뜻한다.

수면 장애 치료 약물의 약효가 사람마다 큰 차이를 보이는 것도 신약 개발의 걸림돌이었다. 연구팀은 증상이 비슷해도 환자마다 약효 차이가 나타나는 원인을 밝히기 위해 수리 모델링을 이용한 가상환자를 이용했다.

이를 통해 약효가 달라지는 원인은 수면시간을 결정하는 핵심 역할을 하는 생체시계 단백질인 PER2의 발현량이 달라서임을 규명했다.

또한, PER2의 양이 낮에는 증가하고 밤에는 감소하기 때문에 하루 중 언제 투약하느냐에 따라 약효가 바뀜을 이용해 환자마다 적절한 투약 시간을 찾아 최적의 치료 효과를 가져오는 시간요법(Chronotherapy)를 개발했다.

김재경 교수는 “수학이 실제 의약학 분야에 이바지해 우리가 좀 더 건강하고 행복한 삶을 살 수 있는데 도울 수 있어 행복한 연구였다”라며 “이번 성과를 통해 국내에선 아직은 부족한 의약학과 수학의 교류가 활발해지길 기대한다”라고 말했다.

□ 그림 설명

그림1. 김재경 교수 연구팀 성과 개념도

그림2. 맞춤형 시간 치료법 (Chronotherapy) 개념도

2019.07.09

조회수 16070

-

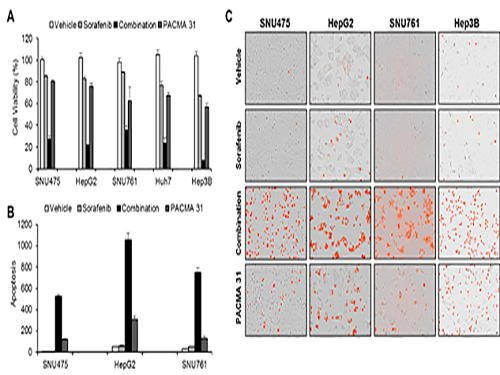

조광현 교수, 간암 표적 치료제 내성 극복 위한 최적 약물조합 발견

〈 조 광 현 교수 〉

우리 대학 바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀이 간암 약물 치료의 효과를 높이는 새로운 방법을 찾아냈다. 특히 이번 연구는 바이오분야의 4차 산업혁명을 견인하고 있는 IT와 BT의 융합연구인 시스템생물학(Systems Biology) 연구로 이뤄졌다.

서울대병원 내과 윤정환 교수팀과 공동연구를 통해 이루어낸 이번 연구 결과는 국제 간 전문지인 헤파톨로지(Hepatology)에 게재됐다.

이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 바이오의료기술개발사업과 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

간암은 전 세계적으로 남성에게는 다섯 번째, 여성에게는 일곱 번째로 발생률이 높은 암이며 암 사망원인의 두 번째를 차지한다. 특히 우리나라의 간암 사망률은 인구 10만 명 당 28.4명으로 경제협력개발기구(OECD) 국가 중 압도적인 1위이며 2위인 일본의 2배에 이르고 있다.

우리나라에서만 간암 환자가 매년 평균 1만 6000명이 새로 발생하고 있지만 5년 생존율이 12%에 미치지 못한다. 국가암정보센터에 따르면 지난해 암으로 사망한 사람 가운데 폐암이 1만 7399명으로 가장 많았고 간암은 1만 1311명으로 그 뒤를 이었다.

간암은 우리나라의 암 가운데 사회적 비용이 1위인 암이다. 그 이유는 다른 암에 비해 사망자가 많고 더 젊은 나이(40, 50대)에 사망하기 때문이다. 이에 부작용이 적고 생존율을 높여줄 수 있는 새로운 치료법 개발이 시급한 실정이다.

간암의 치료로는 수술 및 색전술, 약물 치료가 있지만 수술이 어려운 진행성 간암에서는 치료 방법이 극히 제한적이다.

진행성 간암의 표적 항암제로 소라페닙(Sorafenib)이 유일하게 승인돼 임상에서 쓰이고 있는데 국내에서만 매년 200억 원 이상 처방되고 있지만 일부 환자에서만 효능을 나타내며 또한 대부분의 경우 약제 내성이 발생한다.

소라페닙은 말기 간암 환자의 생존 기간을 약 3개월 정도 밖에 늘리지 못하지만 다국적 제약회사에 의해 개발된 많은 후발주자 약물들이 그 효과를 뛰어 넘는데 실패했다.

소라페닙은 다중타겟을 치료표적으로 하여 그 작용 기전이 모호하고 따라서 약제의 내성기전 또한 아직 잘 알려져 있지 않다.

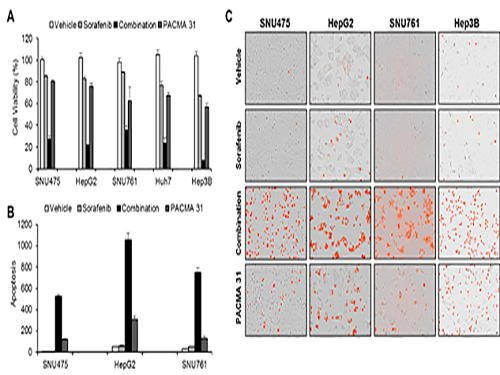

조광현 교수가 이끈 융합 연구팀은 소라페닙 작용 및 내성 기전을 규명하기 위해 소라페닙을 간암 세포에 처리하였을 때 세포내 분자 발현이 변화하는 것을 분석했다.

이를 통해 암세포가 소라페닙에 대항하는 기전을 알아냈고 시스템생물학적 분석을 실시하여 암세포내 단백질 이황화 이성질화 효소(protein disulfide isomerase, PDI)가 암세포가 소라페닙에 대항하는데 핵심적 역할을 하는 것을 발견했으며 이 효소를 차단했을 때 소라페닙의 효능이 훨씬 증가함을 관찰했다.

공동연구를 수행한 서울대병원 내과 윤정환 교수 연구팀은 쥐를 이용한 동물실험에서 소라페닙과 단백질 이황화 이성질화 효소 차단제를 같이 처리하면 간암 증식 억제에 시너지가 있음을 관찰하였고 소라페닙에 저항성을 가진 간암 환자의 조직에서 이 효소가 증가되어 있음을 관찰하여, 향후 임상 적용을 위한 가능성을 확인하였다.

조광현 교수는 “세포내 중요한 역할을 담당하는 분자들은 대부분 복잡한 조절관계 속에 놓여있기 때문에 기존의 직관적인 생물학 연구로 그 원리를 밝히는 것은 근본적인 한계가 있다. 이번 연구는 IT와 BT의 융합연구인 시스템생물학으로 그 한계를 극복할 수 있음을 보여주는 대표적인 사례로, 특히 암에 대한 표적 치료제 작용을 네트워크 차원에서 분석하여 내성을 극복할 수 있는 새로운 치료법을 개발할 수 있는 가능성을 제시하였다”고 말했다.

□ 사진 설명

사진1. 간암세포를 이용한 세포실험을 이용해 시뮬레이션 결과를 확인

사진2. 구축된 ER stress 네트워크를 이용한 네트워크 분석 및 컴퓨터 시뮬레이션 결과

사진3. 간암 세포가 소라페닙에 반응할 때 전사체 변화를 분석하여 ER stress 반응이 주요하게 나타남을 발견하게 된 ER stress 네트워크 모델

조광현 교수, 간암 표적 치료제 내성 극복 위한 최적 약물조합 발견

〈 조 광 현 교수 〉

우리 대학 바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀이 간암 약물 치료의 효과를 높이는 새로운 방법을 찾아냈다. 특히 이번 연구는 바이오분야의 4차 산업혁명을 견인하고 있는 IT와 BT의 융합연구인 시스템생물학(Systems Biology) 연구로 이뤄졌다.

서울대병원 내과 윤정환 교수팀과 공동연구를 통해 이루어낸 이번 연구 결과는 국제 간 전문지인 헤파톨로지(Hepatology)에 게재됐다.

이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 바이오의료기술개발사업과 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

간암은 전 세계적으로 남성에게는 다섯 번째, 여성에게는 일곱 번째로 발생률이 높은 암이며 암 사망원인의 두 번째를 차지한다. 특히 우리나라의 간암 사망률은 인구 10만 명 당 28.4명으로 경제협력개발기구(OECD) 국가 중 압도적인 1위이며 2위인 일본의 2배에 이르고 있다.

우리나라에서만 간암 환자가 매년 평균 1만 6000명이 새로 발생하고 있지만 5년 생존율이 12%에 미치지 못한다. 국가암정보센터에 따르면 지난해 암으로 사망한 사람 가운데 폐암이 1만 7399명으로 가장 많았고 간암은 1만 1311명으로 그 뒤를 이었다.

간암은 우리나라의 암 가운데 사회적 비용이 1위인 암이다. 그 이유는 다른 암에 비해 사망자가 많고 더 젊은 나이(40, 50대)에 사망하기 때문이다. 이에 부작용이 적고 생존율을 높여줄 수 있는 새로운 치료법 개발이 시급한 실정이다.

간암의 치료로는 수술 및 색전술, 약물 치료가 있지만 수술이 어려운 진행성 간암에서는 치료 방법이 극히 제한적이다.

진행성 간암의 표적 항암제로 소라페닙(Sorafenib)이 유일하게 승인돼 임상에서 쓰이고 있는데 국내에서만 매년 200억 원 이상 처방되고 있지만 일부 환자에서만 효능을 나타내며 또한 대부분의 경우 약제 내성이 발생한다.

소라페닙은 말기 간암 환자의 생존 기간을 약 3개월 정도 밖에 늘리지 못하지만 다국적 제약회사에 의해 개발된 많은 후발주자 약물들이 그 효과를 뛰어 넘는데 실패했다.

소라페닙은 다중타겟을 치료표적으로 하여 그 작용 기전이 모호하고 따라서 약제의 내성기전 또한 아직 잘 알려져 있지 않다.

조광현 교수가 이끈 융합 연구팀은 소라페닙 작용 및 내성 기전을 규명하기 위해 소라페닙을 간암 세포에 처리하였을 때 세포내 분자 발현이 변화하는 것을 분석했다.

이를 통해 암세포가 소라페닙에 대항하는 기전을 알아냈고 시스템생물학적 분석을 실시하여 암세포내 단백질 이황화 이성질화 효소(protein disulfide isomerase, PDI)가 암세포가 소라페닙에 대항하는데 핵심적 역할을 하는 것을 발견했으며 이 효소를 차단했을 때 소라페닙의 효능이 훨씬 증가함을 관찰했다.

공동연구를 수행한 서울대병원 내과 윤정환 교수 연구팀은 쥐를 이용한 동물실험에서 소라페닙과 단백질 이황화 이성질화 효소 차단제를 같이 처리하면 간암 증식 억제에 시너지가 있음을 관찰하였고 소라페닙에 저항성을 가진 간암 환자의 조직에서 이 효소가 증가되어 있음을 관찰하여, 향후 임상 적용을 위한 가능성을 확인하였다.

조광현 교수는 “세포내 중요한 역할을 담당하는 분자들은 대부분 복잡한 조절관계 속에 놓여있기 때문에 기존의 직관적인 생물학 연구로 그 원리를 밝히는 것은 근본적인 한계가 있다. 이번 연구는 IT와 BT의 융합연구인 시스템생물학으로 그 한계를 극복할 수 있음을 보여주는 대표적인 사례로, 특히 암에 대한 표적 치료제 작용을 네트워크 차원에서 분석하여 내성을 극복할 수 있는 새로운 치료법을 개발할 수 있는 가능성을 제시하였다”고 말했다.

□ 사진 설명

사진1. 간암세포를 이용한 세포실험을 이용해 시뮬레이션 결과를 확인

사진2. 구축된 ER stress 네트워크를 이용한 네트워크 분석 및 컴퓨터 시뮬레이션 결과

사진3. 간암 세포가 소라페닙에 반응할 때 전사체 변화를 분석하여 ER stress 반응이 주요하게 나타남을 발견하게 된 ER stress 네트워크 모델

2017.08.24

조회수 14378

-

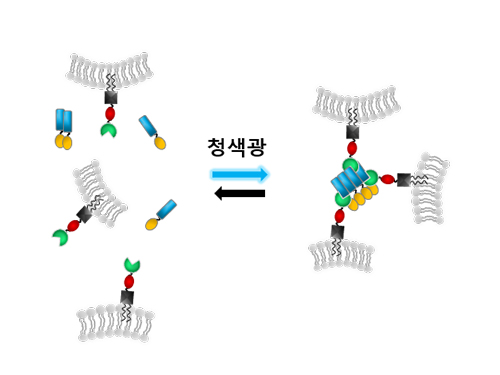

허원도 교수, 빛을 통해 세포내 물질 이동 제어 기술 개발

〈 허 원 도 교수 〉

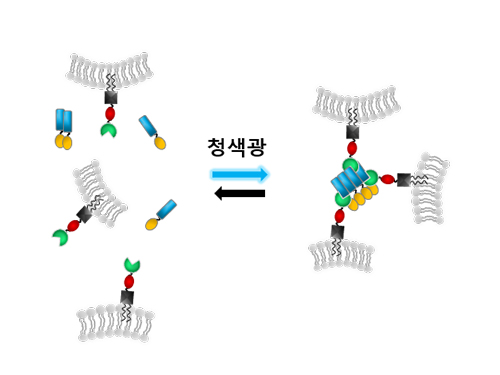

우리 대학 생명과학과 허원도 교수 연구팀이 막으로 이루어진 세포내 소기관들의 이동을 빛으로 자유롭게 제어하는데 성공했다. 이로써 세포내 물질 수송의 단계별 메커니즘을 규명해 암과 신경질환 치료에 새로운 해법을 제시할 수 있을 것으로 기대된다.

연구팀은 세포내 물질 수송을 조절하는 새로운 광유전학 기술인 생체막 올가미(IM-LARIAT; Light-Activated Reversible Inhibition by Assembled Trap of Intracellular Membrane) 기술을 개발했다.

세포 내에는 엔도좀(endosome)이나 리소좀(lysosome), 엑소좀(exosome) 등 막으로 이루어진 다양한 막 구조 세포 소기관2)(intracellular membranes)들이 존재한다. 막 구조 세포 소기관들은 세포의 성장과 분열에 밀접한 세포의 기본 기능인 물질 수송과 물질 분비, 신호전달과정 등에 관여한다.

세포내 물질 수송은 매우 역동적으로 움직이는 세포 소기관들에 의해 이루어지는데, 복잡한 움직임을 제어할 방법이 거의 없어 세포 관련 연구가 제한돼 왔다.

이에 허원도 교수는 생체막 올가미 기술을 개발, 빛을 통해 세포 소기관들의 이동을 원하는 때, 원하는 위치에서 일시 정지시켜 세포 소기관들의 이동 메커니즘을 실시간으로 연구하는데 성공했다.

허원도 교수팀은 청색 빛에 반응하는 식물의 청색광 수용 단백질에, 세포 소기관들의 생체막에 존재하는 랩 단백질(Rab small GTPase)을 결합시킨 융합단백질을 개발했다. 이 융합단백질을 실험동물의 암세포와 신경세포에 발현시킨 뒤 청색 빛을 비춘 결과, 많은 막 구조 세포 소기관들이 서로 응집하여 이동이 일시 정지되는 현상을 확인했다.

특히 생체막 올가미 기술을 신경세포에 적용, 엔도좀들의 이동을 일시 정지 시켜, 뇌 신경 세포 성장원추(growth cone)의 성장을 제어하는데 성공했다. 청색 빛을 비추자 일시적으로 성장이 멈췄던 신경세포가, 빛을 끄자 다시 빠르게 자라나는 것을 추가로 확인했다.

이번 연구는 약물이나 전기 자극이 아닌 빛을 비추는 비 침습적(non-invasive) 방식을 고안, 최소 자극으로 막 구조 세포 소기관들의 이동을 제어할 수 있게 된 데 의의가 있다. 신경세포의 분화 및 암세포의 물질 수송을 빛으로 정지시킬 수 있는 생체막 올가미 기술을 응용하면, 다양한 암과 신경질환의 치료 해법을 제시할 수 있을 것으로 기대된다.

허원도 교수는 “이번 연구는 살아있는 세포내에 존재하는 다양한 세포 소기관들을 빛으로 제어한 연구로, 적외선이나 소형 광원을 이용한 생체막 관련 질환 치료법이나 신경세포재생연구로 발전시킬 수 있을 것”이라며 “특히 뇌 신경세포 내 소기관들의 이동과 물질 수송 연구는 기억과 학습 관련 연구 분야에도 새 장을 열어줄 것”이라고 말했다.

이번 연구결과는 생명과학 분야 세계적 학술지인 네이처 케미컬 바이올로지(Nature Chemical Biology, IF 12.996) 온라인판 4월 12일자에 게재됐다.

허원도 교수는 지난 3년 동안 유명학술지에 독자적으로 개발한 광유전학기술들을 연속적으로 발표하고 있으며 현재 수편의 논문들도 해외유명저널에서 심사 중이다. 2014년에 Nature Methods, Nature Communications, Cell 자매지인 Chemistry & Biology 표지논문으로 발표를 시작했다. 2015년 Nature Biotechnology 표지논문에 이어, 이번에는 Nature Chemical Biology에 발표하는 등 세계적으로 광유전학분야를 선도하고 있다.

□ 그림 설명

그림1. 세포 내 물질 수송의 과정

허원도 교수, 빛을 통해 세포내 물질 이동 제어 기술 개발

〈 허 원 도 교수 〉

우리 대학 생명과학과 허원도 교수 연구팀이 막으로 이루어진 세포내 소기관들의 이동을 빛으로 자유롭게 제어하는데 성공했다. 이로써 세포내 물질 수송의 단계별 메커니즘을 규명해 암과 신경질환 치료에 새로운 해법을 제시할 수 있을 것으로 기대된다.

연구팀은 세포내 물질 수송을 조절하는 새로운 광유전학 기술인 생체막 올가미(IM-LARIAT; Light-Activated Reversible Inhibition by Assembled Trap of Intracellular Membrane) 기술을 개발했다.

세포 내에는 엔도좀(endosome)이나 리소좀(lysosome), 엑소좀(exosome) 등 막으로 이루어진 다양한 막 구조 세포 소기관2)(intracellular membranes)들이 존재한다. 막 구조 세포 소기관들은 세포의 성장과 분열에 밀접한 세포의 기본 기능인 물질 수송과 물질 분비, 신호전달과정 등에 관여한다.

세포내 물질 수송은 매우 역동적으로 움직이는 세포 소기관들에 의해 이루어지는데, 복잡한 움직임을 제어할 방법이 거의 없어 세포 관련 연구가 제한돼 왔다.

이에 허원도 교수는 생체막 올가미 기술을 개발, 빛을 통해 세포 소기관들의 이동을 원하는 때, 원하는 위치에서 일시 정지시켜 세포 소기관들의 이동 메커니즘을 실시간으로 연구하는데 성공했다.

허원도 교수팀은 청색 빛에 반응하는 식물의 청색광 수용 단백질에, 세포 소기관들의 생체막에 존재하는 랩 단백질(Rab small GTPase)을 결합시킨 융합단백질을 개발했다. 이 융합단백질을 실험동물의 암세포와 신경세포에 발현시킨 뒤 청색 빛을 비춘 결과, 많은 막 구조 세포 소기관들이 서로 응집하여 이동이 일시 정지되는 현상을 확인했다.

특히 생체막 올가미 기술을 신경세포에 적용, 엔도좀들의 이동을 일시 정지 시켜, 뇌 신경 세포 성장원추(growth cone)의 성장을 제어하는데 성공했다. 청색 빛을 비추자 일시적으로 성장이 멈췄던 신경세포가, 빛을 끄자 다시 빠르게 자라나는 것을 추가로 확인했다.

이번 연구는 약물이나 전기 자극이 아닌 빛을 비추는 비 침습적(non-invasive) 방식을 고안, 최소 자극으로 막 구조 세포 소기관들의 이동을 제어할 수 있게 된 데 의의가 있다. 신경세포의 분화 및 암세포의 물질 수송을 빛으로 정지시킬 수 있는 생체막 올가미 기술을 응용하면, 다양한 암과 신경질환의 치료 해법을 제시할 수 있을 것으로 기대된다.

허원도 교수는 “이번 연구는 살아있는 세포내에 존재하는 다양한 세포 소기관들을 빛으로 제어한 연구로, 적외선이나 소형 광원을 이용한 생체막 관련 질환 치료법이나 신경세포재생연구로 발전시킬 수 있을 것”이라며 “특히 뇌 신경세포 내 소기관들의 이동과 물질 수송 연구는 기억과 학습 관련 연구 분야에도 새 장을 열어줄 것”이라고 말했다.

이번 연구결과는 생명과학 분야 세계적 학술지인 네이처 케미컬 바이올로지(Nature Chemical Biology, IF 12.996) 온라인판 4월 12일자에 게재됐다.

허원도 교수는 지난 3년 동안 유명학술지에 독자적으로 개발한 광유전학기술들을 연속적으로 발표하고 있으며 현재 수편의 논문들도 해외유명저널에서 심사 중이다. 2014년에 Nature Methods, Nature Communications, Cell 자매지인 Chemistry & Biology 표지논문으로 발표를 시작했다. 2015년 Nature Biotechnology 표지논문에 이어, 이번에는 Nature Chemical Biology에 발표하는 등 세계적으로 광유전학분야를 선도하고 있다.

□ 그림 설명

그림1. 세포 내 물질 수송의 과정

2016.04.18

조회수 12681

미래 식량인 미생물 식품 생산 전략 밝혀

가파른 인구 증가와 기후 변화로 인한 식량 생산성 저하로 인해 전 세계 식량 위기가 고조되고 있다. 더욱이 오늘날의 식량 생산 및 공급 시스템은 인류가 배출하는 총량의 30%에 달할 정도로 막대한 양의 이산화탄소를 배출하며 기후 변화를 가중시키고 있다. 이러한 난국을 타개할 열쇠로서 지속 가능하면서도 영양이 풍부한 미생물 식품이 주목받고 있다.

우리 대학 생물공정연구센터 최경록 연구교수와 생명화학공학과 이상엽 특훈교수가 ‘지속 가능한 원료로부터의 미생물 식품 생산’연구의 방향을 제시하는 논문을 게재했다고 12일 밝혔다.

미생물 식품은 미생물을 이용해 생산되는 각종 식품과 식품 원료를 가리킨다. 미생물의 바이오매스에는 단위 건조 질량당 단백질 함량이 육류에 비견될 정도로 많은 양의 단백질을 함유하고 있으며, 각종 가축이나 어패류, 농작물과 비교해 단위 질량을 생산하는 데 가장 적은 양의 이산화탄소를 배출하고, 필요로 하는 물의 양과 토지 면적 또한 적기 때문에 친환경적이고 지속 가능한 고영양 식량자원이 될 수 있다.

우리 주변에서 가장 쉽게 접할 수 있는 미생물 식품으로는 발효식품을 꼽을 수 있다. 비록 발효식품 내 미생물 바이오매스가 차지하는 비중은 적지만 발효 과정 중 탄수화물과 같이 비교적 영양학적 가치가 낮은 화합물을 소비하며 미생물이 증식함에 따라 단백질이나 비타민 등과 같이 보다 높은 영양학적 가치를 지니는 영양소의 함량이 증진된다.

미생물 배양을 통해 얻은 바이오매스나 배양액으로부터 분리·정제한 각종 식품 화합물 또한 미생물 식품의 한 갈래다. 주변에서 찾아볼 수 있는 예로는 글루탐산나트륨을 비롯한 각종 아미노산과 식품용 단백질·효소, 풍미 화합물, 색소, 생리활성 물질 등이 있다.

마지막으로, 가장 궁극적이며 근본적인 형태의 미생물 식품은 미생물 배양을 통해 생산된 미생물 바이오매스나 추출물 및 이를 이용해 조리한 식품이라고 할 수 있다. 미생물의 바이오매스나 이로부터 추출한 미생물 단백질을 총칭하는 단세포단백질이 대표적인 예라 할 수 있다.

연구진은 이번 논문을 통해 미생물 식품을 보다 지속 가능한 방식으로 생산하는 데 사용할 수 있는 각종 비식용 원료와 이들의 활용 전략을 총망라했다. 더 나아가 해당 원료를 활용해 산업에서 실제로 생산되고 있는 각종 미생물 식품 및 이들의 특징과 함께 지속 가능한 미생물 식품의 생산 및 대중화에 대한 전망 등을 다뤘다.

이번 논문의 제1 저자인 최경록 연구교수는 “여러 지속 가능한 원료로부터 생산된 미생물 식품은 머지않아 우리 식탁에서 흔하게 접하게 될 것”이라고 말했다. 제2 저자인 정석영 박사과정생 역시 “미래의 미생물 식품은 환경에 대한 의무감으로만 소비되는 제한적인 식품이 아닌, 영양과 맛까지 갖춰 소비자들의 선택을 받는 완전식품이 될 것”이라고 말했다. 또한 이상엽 특훈교수는 “우리 자신은 물론 후손들을 위한 지속 가능한 사회를 만들어 나가기 위해 보다 다양한 미생물 식품이 개발되고 대중화될 수 있도록 산·학은 물론 민·관이 더욱 긴밀하게 협력해야 할 때”라고 밝혔다.

이번 논문은 네이처(Nature) 誌가 발행하는 ‘네이처 미생물학(Nature Microbiology)’에 4월 9일 자 온라인 게재됐다.

※ 논문명 : From sustainable feedstocks to microbial foods

※ 저자 정보 : 최경록(한국과학기술원, 제1 저자), 정석영(한국과학기술원, 제2 저자) 및 이상엽(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 3명

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 ‘바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발’ 과제 (과제책임자 KAIST 이상엽 특훈교수) 및 농촌진흥청이 지원하는 농업미생물사업단(단장 장판식 교수)의 ‘미생물 대사시스템 제어를 통한 무기물로부터의 단백질 생산 기술 개발’ 과제 (과제책임자 KAIST 최경록 연구교수)의 지원을 받아 수행됐다.

2024.04.12 조회수 550

미래 식량인 미생물 식품 생산 전략 밝혀

가파른 인구 증가와 기후 변화로 인한 식량 생산성 저하로 인해 전 세계 식량 위기가 고조되고 있다. 더욱이 오늘날의 식량 생산 및 공급 시스템은 인류가 배출하는 총량의 30%에 달할 정도로 막대한 양의 이산화탄소를 배출하며 기후 변화를 가중시키고 있다. 이러한 난국을 타개할 열쇠로서 지속 가능하면서도 영양이 풍부한 미생물 식품이 주목받고 있다.

우리 대학 생물공정연구센터 최경록 연구교수와 생명화학공학과 이상엽 특훈교수가 ‘지속 가능한 원료로부터의 미생물 식품 생산’연구의 방향을 제시하는 논문을 게재했다고 12일 밝혔다.

미생물 식품은 미생물을 이용해 생산되는 각종 식품과 식품 원료를 가리킨다. 미생물의 바이오매스에는 단위 건조 질량당 단백질 함량이 육류에 비견될 정도로 많은 양의 단백질을 함유하고 있으며, 각종 가축이나 어패류, 농작물과 비교해 단위 질량을 생산하는 데 가장 적은 양의 이산화탄소를 배출하고, 필요로 하는 물의 양과 토지 면적 또한 적기 때문에 친환경적이고 지속 가능한 고영양 식량자원이 될 수 있다.

우리 주변에서 가장 쉽게 접할 수 있는 미생물 식품으로는 발효식품을 꼽을 수 있다. 비록 발효식품 내 미생물 바이오매스가 차지하는 비중은 적지만 발효 과정 중 탄수화물과 같이 비교적 영양학적 가치가 낮은 화합물을 소비하며 미생물이 증식함에 따라 단백질이나 비타민 등과 같이 보다 높은 영양학적 가치를 지니는 영양소의 함량이 증진된다.

미생물 배양을 통해 얻은 바이오매스나 배양액으로부터 분리·정제한 각종 식품 화합물 또한 미생물 식품의 한 갈래다. 주변에서 찾아볼 수 있는 예로는 글루탐산나트륨을 비롯한 각종 아미노산과 식품용 단백질·효소, 풍미 화합물, 색소, 생리활성 물질 등이 있다.

마지막으로, 가장 궁극적이며 근본적인 형태의 미생물 식품은 미생물 배양을 통해 생산된 미생물 바이오매스나 추출물 및 이를 이용해 조리한 식품이라고 할 수 있다. 미생물의 바이오매스나 이로부터 추출한 미생물 단백질을 총칭하는 단세포단백질이 대표적인 예라 할 수 있다.

연구진은 이번 논문을 통해 미생물 식품을 보다 지속 가능한 방식으로 생산하는 데 사용할 수 있는 각종 비식용 원료와 이들의 활용 전략을 총망라했다. 더 나아가 해당 원료를 활용해 산업에서 실제로 생산되고 있는 각종 미생물 식품 및 이들의 특징과 함께 지속 가능한 미생물 식품의 생산 및 대중화에 대한 전망 등을 다뤘다.

이번 논문의 제1 저자인 최경록 연구교수는 “여러 지속 가능한 원료로부터 생산된 미생물 식품은 머지않아 우리 식탁에서 흔하게 접하게 될 것”이라고 말했다. 제2 저자인 정석영 박사과정생 역시 “미래의 미생물 식품은 환경에 대한 의무감으로만 소비되는 제한적인 식품이 아닌, 영양과 맛까지 갖춰 소비자들의 선택을 받는 완전식품이 될 것”이라고 말했다. 또한 이상엽 특훈교수는 “우리 자신은 물론 후손들을 위한 지속 가능한 사회를 만들어 나가기 위해 보다 다양한 미생물 식품이 개발되고 대중화될 수 있도록 산·학은 물론 민·관이 더욱 긴밀하게 협력해야 할 때”라고 밝혔다.

이번 논문은 네이처(Nature) 誌가 발행하는 ‘네이처 미생물학(Nature Microbiology)’에 4월 9일 자 온라인 게재됐다.

※ 논문명 : From sustainable feedstocks to microbial foods

※ 저자 정보 : 최경록(한국과학기술원, 제1 저자), 정석영(한국과학기술원, 제2 저자) 및 이상엽(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 3명

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 ‘바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발’ 과제 (과제책임자 KAIST 이상엽 특훈교수) 및 농촌진흥청이 지원하는 농업미생물사업단(단장 장판식 교수)의 ‘미생물 대사시스템 제어를 통한 무기물로부터의 단백질 생산 기술 개발’ 과제 (과제책임자 KAIST 최경록 연구교수)의 지원을 받아 수행됐다.

2024.04.12 조회수 550 암 유발 물질 컴퓨터로 예측하다

암은 정상세포와 다르게 세포 내 비정상적인 축적을 통해 유발되는 대사 반응을 하며, 암의 치료 및 진단을 목적으로 이런 암 대사반응에 대해 다방면으로 연구되고 있다. 이에 우리 대학 연구진이 컴퓨터를 통해 24개 암종에 해당하는 1,043명의 암 환자에 대한 대사 모델 구축에 성공했다.

우리 대학 생명화학공학과 김현욱 교수, 이상엽 특훈교수 연구팀이 서울대학교병원 고영일 교수, 윤홍석 교수 및 정창욱 교수 연구팀과의 공동연구를 통해, 암 체세포 유전자 돌연변이와 연관된 새로운 대사물질 및 대사경로를 예측하는 컴퓨터 방법론을 개발했다고 18일 밝혔다.

최근 암 유발 대사물질(oncometabolite)*의 발견과 이를 표적으로 하는 신약들이 미국식품의약국(FDA)의 승인을 받으며 주목받고 있는데, 이에는 급성 골수성 백혈병의 치료제로 사용되고 있는 ‘팁소보(성분명: 아이보시데닙)’ 및 약물 ‘아이드하이파(성분명: 에나시데닙)’가 포함된다.

*암 유발 대사물질 (oncometabolite): 세포 내 비정상적인 축적을 통해 암을 유발하는 대사물질. 이러한 대사물질들은 특정 유전자 돌연변이의 영향으로 대사 과정 중에 비정상적으로 높은 농도로 축적되며, 이러한 축적은 암세포의 성장과 생존을 촉진함. 기존 연구에서 확인된 주요 암 유발 대사물질로는 2-하이드록시글루타레이트(2-hydroxyglutarate), 숙시네이트(succinate), 푸마레이트(fumarate) 등이 보고됨.

하지만, 암 대사 연구와 새로운 암 유발 대사물질 발굴에는 대사체학 등의 방법론이 필요하며, 이를 대규모 환자 샘플에 적용하기 위해서는 상당한 시간과 비용이 소요된다. 이러한 이유로, 암과 관련된 많은 유전자 돌연변이들이 밝혀졌음에도, 그에 상응하는 암 유발 대사물질은 극소수만 알려져 있다.

김현욱 교수 공동연구팀은 세포 대사 정보를 예측할 수 있는 게놈 수준의 대사 모델*에 국제 암 연구 컨소시엄에서 공개하고 있는 암 환자들의 전사체 데이터를 통합해, 24개 암종에 해당하는 1,043명의 암 환자에 대한 대사 모델을 성공적으로 구축했다.

*게놈 수준의 대사모델: 세포의 전체 대사 네트워크를 다루는 컴퓨터 모델로서, 세포 내 모든 대사반응에 대한 정보가 담겨 있으며, 다양한 조건에서 세포의 대사 활성을 예측하는 것이 가능

공동연구팀은 1,043명의 암 환자 특이 대사 모델과 동일 환자들의 암 체세포 돌연변이 데이터를 활용해, 다음의 4단계로 구성된 컴퓨터 방법론을 개발했다 (그림 1). 첫 단계에서는 암 환자 특이 대사 모델을 시뮬레이션해, 환자 별로 모든 대사물질들의 활성을 예측한다. 두 번째 단계로는 특정 유전자 돌연변이가 앞서 예측된 대사물질의 활성에 유의한 차이를 일으키는 짝을 선별한다. 세 번째 단계로, 특정 유전자 돌연변이와 연결된 대사물질들을 대상으로, 이들과 유의하게 연관된 대사경로를 추가로 선별한다. 마지막 단계로서, ‘유전자-대사물질-대사경로’ 조합을 완성해, 컴퓨터 방법론 결과로써 도출하게 된다.

이번 논문의 공동 제1 저자인 이가령 박사(現 다나파버 암센터 및 하버드 의과대학 박사후연구원)와 이상미 박사(現 하버드 의과대학 박사후연구원)는 “이번 연구에서 개발된 방법론은 암 환자 코호트의 돌연변이 및 전사체 데이터를 토대로 다른 암종에 대해서도 쉽게 적용될 수 있으며, 유전자 돌연변이가 대사경로를 통해 어떻게 세포대사에 변화를 일으키는지 체계적으로 예측할 수 있는 최초의 컴퓨터 방법론이라는 데 큰 의의가 있다” 한다고 말했다.

또한 김현욱 교수는 “이번 공동연구의 결과는 향후 암 대사 및 암 유발 대사물질 연구에서 중요한 참고 자료로 활용될 수 있을 것”이라고 강조했다.

한편 이번 논문은 바이오메드 센트럴(BioMed Central) 社가 발행하며, 생명공학 및 유전학 분야의 대표적 국제학술지인 게놈 바이올로지(Genome Biology, JCR 분야 상위 5% 이내)에 게재됐다.

※ 논문명 : Prediction of metabolites associated with somatic mutations in cancers by using genome-scale metabolic models and mutation data

※ 저자 정보 : 이가령(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 이상미(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 이성영(서울대학교병원, 공동저자), 정창욱(서울대학교병원, 공동저자), 송효진(서울대학교병원, 공동저자), 이상엽(한국과학기술원, 공동저자), 윤홍석(서울대학교병원, 교신저자), 고영일(서울대학교병원, 교신저자), 김현욱(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 9명

이번 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

2024.03.18 조회수 1063

암 유발 물질 컴퓨터로 예측하다

암은 정상세포와 다르게 세포 내 비정상적인 축적을 통해 유발되는 대사 반응을 하며, 암의 치료 및 진단을 목적으로 이런 암 대사반응에 대해 다방면으로 연구되고 있다. 이에 우리 대학 연구진이 컴퓨터를 통해 24개 암종에 해당하는 1,043명의 암 환자에 대한 대사 모델 구축에 성공했다.

우리 대학 생명화학공학과 김현욱 교수, 이상엽 특훈교수 연구팀이 서울대학교병원 고영일 교수, 윤홍석 교수 및 정창욱 교수 연구팀과의 공동연구를 통해, 암 체세포 유전자 돌연변이와 연관된 새로운 대사물질 및 대사경로를 예측하는 컴퓨터 방법론을 개발했다고 18일 밝혔다.

최근 암 유발 대사물질(oncometabolite)*의 발견과 이를 표적으로 하는 신약들이 미국식품의약국(FDA)의 승인을 받으며 주목받고 있는데, 이에는 급성 골수성 백혈병의 치료제로 사용되고 있는 ‘팁소보(성분명: 아이보시데닙)’ 및 약물 ‘아이드하이파(성분명: 에나시데닙)’가 포함된다.

*암 유발 대사물질 (oncometabolite): 세포 내 비정상적인 축적을 통해 암을 유발하는 대사물질. 이러한 대사물질들은 특정 유전자 돌연변이의 영향으로 대사 과정 중에 비정상적으로 높은 농도로 축적되며, 이러한 축적은 암세포의 성장과 생존을 촉진함. 기존 연구에서 확인된 주요 암 유발 대사물질로는 2-하이드록시글루타레이트(2-hydroxyglutarate), 숙시네이트(succinate), 푸마레이트(fumarate) 등이 보고됨.

하지만, 암 대사 연구와 새로운 암 유발 대사물질 발굴에는 대사체학 등의 방법론이 필요하며, 이를 대규모 환자 샘플에 적용하기 위해서는 상당한 시간과 비용이 소요된다. 이러한 이유로, 암과 관련된 많은 유전자 돌연변이들이 밝혀졌음에도, 그에 상응하는 암 유발 대사물질은 극소수만 알려져 있다.

김현욱 교수 공동연구팀은 세포 대사 정보를 예측할 수 있는 게놈 수준의 대사 모델*에 국제 암 연구 컨소시엄에서 공개하고 있는 암 환자들의 전사체 데이터를 통합해, 24개 암종에 해당하는 1,043명의 암 환자에 대한 대사 모델을 성공적으로 구축했다.

*게놈 수준의 대사모델: 세포의 전체 대사 네트워크를 다루는 컴퓨터 모델로서, 세포 내 모든 대사반응에 대한 정보가 담겨 있으며, 다양한 조건에서 세포의 대사 활성을 예측하는 것이 가능

공동연구팀은 1,043명의 암 환자 특이 대사 모델과 동일 환자들의 암 체세포 돌연변이 데이터를 활용해, 다음의 4단계로 구성된 컴퓨터 방법론을 개발했다 (그림 1). 첫 단계에서는 암 환자 특이 대사 모델을 시뮬레이션해, 환자 별로 모든 대사물질들의 활성을 예측한다. 두 번째 단계로는 특정 유전자 돌연변이가 앞서 예측된 대사물질의 활성에 유의한 차이를 일으키는 짝을 선별한다. 세 번째 단계로, 특정 유전자 돌연변이와 연결된 대사물질들을 대상으로, 이들과 유의하게 연관된 대사경로를 추가로 선별한다. 마지막 단계로서, ‘유전자-대사물질-대사경로’ 조합을 완성해, 컴퓨터 방법론 결과로써 도출하게 된다.

이번 논문의 공동 제1 저자인 이가령 박사(現 다나파버 암센터 및 하버드 의과대학 박사후연구원)와 이상미 박사(現 하버드 의과대학 박사후연구원)는 “이번 연구에서 개발된 방법론은 암 환자 코호트의 돌연변이 및 전사체 데이터를 토대로 다른 암종에 대해서도 쉽게 적용될 수 있으며, 유전자 돌연변이가 대사경로를 통해 어떻게 세포대사에 변화를 일으키는지 체계적으로 예측할 수 있는 최초의 컴퓨터 방법론이라는 데 큰 의의가 있다” 한다고 말했다.

또한 김현욱 교수는 “이번 공동연구의 결과는 향후 암 대사 및 암 유발 대사물질 연구에서 중요한 참고 자료로 활용될 수 있을 것”이라고 강조했다.

한편 이번 논문은 바이오메드 센트럴(BioMed Central) 社가 발행하며, 생명공학 및 유전학 분야의 대표적 국제학술지인 게놈 바이올로지(Genome Biology, JCR 분야 상위 5% 이내)에 게재됐다.

※ 논문명 : Prediction of metabolites associated with somatic mutations in cancers by using genome-scale metabolic models and mutation data

※ 저자 정보 : 이가령(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 이상미(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 이성영(서울대학교병원, 공동저자), 정창욱(서울대학교병원, 공동저자), 송효진(서울대학교병원, 공동저자), 이상엽(한국과학기술원, 공동저자), 윤홍석(서울대학교병원, 교신저자), 고영일(서울대학교병원, 교신저자), 김현욱(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 9명

이번 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

2024.03.18 조회수 1063 단백질 ‘생산 설계도’ 보호하는 RNA 조절 기전 찾았다

생명체는 DNA, RNA, 단백질과 같은 바이오분자들의 조절 작용으로 다양한 생물학적 기능을 수행한다. 바이오분자들의 조절로 유전 정보가 전달되고, 잘못 전달된 정보는 유전자 변형이나 감염성 질병의 원인이 된다. 따라서 분자생물학적 조절 연구는 유전자 치료제와 첨단 백신 개발에 중요하다. 특히, 2023년 코로나 mRNA 백신 기술을 개발한 과학자들이 노벨 생리의학상을 수상하면서 RNA 조절 연구에 기반한 첨단신약, 바이오공학 기술이 크게 주목받고 있다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 이영석 교수 연구팀이 기초과학연구원(IBS) RNA 연구단 김빛내리 단장(서울대 생명과학부 석좌교수), 미국 국립암연구소 유진 발코프(Eugene Valkov) 박사팀과 공동연구를 통해 자체 개발한 단일핵산 분석법을 적용해 전령 RNA(messenger RNA, 이하 mRNA) 분해의 새로운 조절 기전을 찾았다고 밝혔다.

mRNA는 긴 단일 가닥 RNA 분자로, DNA에 보관된 유전 정보를 단백질에 전달하는 매개체로서 마치 단백질의 ‘생산 설계도’와 같다. 예를 들어, 코로나 mRNA 백신은 약 4,000개의 RNA 분자로 이루어져 있으며, 코로나 스파이크 단백질의 유전 정보와 다양한 RNA 변형을 활용해 스파이크 단백질 생산을 조절하도록 설계되어 있다. 결국 RNA 기능과 조절에 따라 유전자 치료제 및 mRNA 백신의 효능이 결정된다.

연구진은 다양한 RNA 조절 인자 중 특히 mRNA 꼬리에 주목해 왔다. mRNA는 말단에 50-150개의 아데닌 염기로 구성된 긴 꼬리를 갖는데, mRNA를 보호하고 단백질 합성을 촉진하는 역할을 한다. 그동안 이 꼬리는 아데닌으로만 구성된 것으로 알려졌지만, 연구진은 지난 연구에서 비(非) 아데닌 염기가 추가된 ‘혼합 꼬리(Mixed tail)’가 존재한다는 사실을 보고하였고, 이 혼합 꼬리가 mRNA의 분해를 막는 역할을 하여 유전자 활성을 높이는 데 기여함을 밝힌 바 있다.

그러나 RNA 변형의 결과인 mRNA 꼬리는 그 변형의 특이적인 행태로 인해 생화학 실험과 정량적 분석에 어려움이 있었다. 또한, 50-150개 RNA 분자의 연속적인 변형에 대한 단일염기 분석이 필요하여 mRNA 혼합 꼬리 조절 기전 연구에 제한이 있었다.

이를 해결하기 위해 연구진은 미국 국립암연구소 유진 발코프 박사 연구팀과 함께 mRNA 꼬리 조절 연구를 위한 단일핵산 분석법을 개발했다. 이어 이 분석법을 활용하여 세계 최초로 mRNA 꼬리가 분해되는 속도를 단일핵산 단위로 측정하는데 성공, mRNA 꼬리의 새로운 분해 기전을 규명했다.

연구진은 mRNA 분해를 유도하는 탈아데닐 복합체(CCR4-NOT)를 이용한 탈아데닐화 시스템을 개발하고 단일 염기 단위의 분해 반응을 수학적으로 모델링하여 혼합 꼬리 분해 효과를 정량화했다. 그 결과, 탈아데닐 복합체의 진행이 지연되는 위치를 확인할 수 있었으며, 복합체의 구성 요소들이 비 아데닌 염기에 의해 특정 위치에서 막혀 분해 속도가 조절되는 것을 밝혔다. 즉, 비 아데닌 염기가 일종의 ‘과속 방지턱’ 역할을 한다는 것을 입증한 것이다.

김빛내리 단장은 “mRNA 혼합 꼬리 조절에 대한 이해를 확장해 mRNA 안정성 조절과 유전자 발현 메커니즘에 대한 새로운 통찰을 제공했다”라며, “혼합 꼬리에 기반한 다양한 유전자 치료법 연구와 RNA 첨단 신약 개발에 기여할 것”이라고 말했다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 이영석 교수는 “이번 연구는 분자생물학, 생화학 및 수학 분야가 만나 이룬 융합 연구의 결실”이라며, “미래 바이오공학 및 첨단바이오 분야 발전을 위한 공동연구의 중요성을 시사한다”라고 연구의 의의를 밝혔다.

이번 연구결과는 국제 학술지 ‘네이처 구조 분자생물학(Nature Structural & Molecular Biology, IF=16.8)’에 지난 2월 19일 게재됐다.

2024.02.28 조회수 1126

단백질 ‘생산 설계도’ 보호하는 RNA 조절 기전 찾았다

생명체는 DNA, RNA, 단백질과 같은 바이오분자들의 조절 작용으로 다양한 생물학적 기능을 수행한다. 바이오분자들의 조절로 유전 정보가 전달되고, 잘못 전달된 정보는 유전자 변형이나 감염성 질병의 원인이 된다. 따라서 분자생물학적 조절 연구는 유전자 치료제와 첨단 백신 개발에 중요하다. 특히, 2023년 코로나 mRNA 백신 기술을 개발한 과학자들이 노벨 생리의학상을 수상하면서 RNA 조절 연구에 기반한 첨단신약, 바이오공학 기술이 크게 주목받고 있다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 이영석 교수 연구팀이 기초과학연구원(IBS) RNA 연구단 김빛내리 단장(서울대 생명과학부 석좌교수), 미국 국립암연구소 유진 발코프(Eugene Valkov) 박사팀과 공동연구를 통해 자체 개발한 단일핵산 분석법을 적용해 전령 RNA(messenger RNA, 이하 mRNA) 분해의 새로운 조절 기전을 찾았다고 밝혔다.

mRNA는 긴 단일 가닥 RNA 분자로, DNA에 보관된 유전 정보를 단백질에 전달하는 매개체로서 마치 단백질의 ‘생산 설계도’와 같다. 예를 들어, 코로나 mRNA 백신은 약 4,000개의 RNA 분자로 이루어져 있으며, 코로나 스파이크 단백질의 유전 정보와 다양한 RNA 변형을 활용해 스파이크 단백질 생산을 조절하도록 설계되어 있다. 결국 RNA 기능과 조절에 따라 유전자 치료제 및 mRNA 백신의 효능이 결정된다.

연구진은 다양한 RNA 조절 인자 중 특히 mRNA 꼬리에 주목해 왔다. mRNA는 말단에 50-150개의 아데닌 염기로 구성된 긴 꼬리를 갖는데, mRNA를 보호하고 단백질 합성을 촉진하는 역할을 한다. 그동안 이 꼬리는 아데닌으로만 구성된 것으로 알려졌지만, 연구진은 지난 연구에서 비(非) 아데닌 염기가 추가된 ‘혼합 꼬리(Mixed tail)’가 존재한다는 사실을 보고하였고, 이 혼합 꼬리가 mRNA의 분해를 막는 역할을 하여 유전자 활성을 높이는 데 기여함을 밝힌 바 있다.

그러나 RNA 변형의 결과인 mRNA 꼬리는 그 변형의 특이적인 행태로 인해 생화학 실험과 정량적 분석에 어려움이 있었다. 또한, 50-150개 RNA 분자의 연속적인 변형에 대한 단일염기 분석이 필요하여 mRNA 혼합 꼬리 조절 기전 연구에 제한이 있었다.

이를 해결하기 위해 연구진은 미국 국립암연구소 유진 발코프 박사 연구팀과 함께 mRNA 꼬리 조절 연구를 위한 단일핵산 분석법을 개발했다. 이어 이 분석법을 활용하여 세계 최초로 mRNA 꼬리가 분해되는 속도를 단일핵산 단위로 측정하는데 성공, mRNA 꼬리의 새로운 분해 기전을 규명했다.

연구진은 mRNA 분해를 유도하는 탈아데닐 복합체(CCR4-NOT)를 이용한 탈아데닐화 시스템을 개발하고 단일 염기 단위의 분해 반응을 수학적으로 모델링하여 혼합 꼬리 분해 효과를 정량화했다. 그 결과, 탈아데닐 복합체의 진행이 지연되는 위치를 확인할 수 있었으며, 복합체의 구성 요소들이 비 아데닌 염기에 의해 특정 위치에서 막혀 분해 속도가 조절되는 것을 밝혔다. 즉, 비 아데닌 염기가 일종의 ‘과속 방지턱’ 역할을 한다는 것을 입증한 것이다.

김빛내리 단장은 “mRNA 혼합 꼬리 조절에 대한 이해를 확장해 mRNA 안정성 조절과 유전자 발현 메커니즘에 대한 새로운 통찰을 제공했다”라며, “혼합 꼬리에 기반한 다양한 유전자 치료법 연구와 RNA 첨단 신약 개발에 기여할 것”이라고 말했다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 이영석 교수는 “이번 연구는 분자생물학, 생화학 및 수학 분야가 만나 이룬 융합 연구의 결실”이라며, “미래 바이오공학 및 첨단바이오 분야 발전을 위한 공동연구의 중요성을 시사한다”라고 연구의 의의를 밝혔다.

이번 연구결과는 국제 학술지 ‘네이처 구조 분자생물학(Nature Structural & Molecular Biology, IF=16.8)’에 지난 2월 19일 게재됐다.

2024.02.28 조회수 1126 플라스틱 생산부터 생분해까지 친환경 기술 소개

플라스틱은 연간 약 4억 6천만 톤이 생산되며, 2060년에는 약 12억 3천만 톤이 생산될 것으로 예측되는 현대 사회에서 중요한 소재 중 하나다. 하지만 1950년부터 63억 톤 이상의 막대한 양의 플라스틱 폐기물이 발생했고, 이 중 1억 4천만 톤 이상의 플라스틱 폐기물이 수중 환경에 축적된 것으로 파악된다. 최근에는 미세플라스틱 오염의 심각성까지 대두되어 해양 생태계 및 인간 건강에 위험을 초래할 뿐만 아니라 지구의 이산화탄소 농도를 낮추는 데 중요한 역할을 하는 해양 플랑크톤의 활동을 저해해 지구 온난화를 더욱 악화시키고 있다.

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 미생물을 활용해 플라스틱을 생산하고, 폐플라스틱을 친환경적으로 처리하는 최신 기술을 총망라한 ‘미생물을 이용한 플라스틱의 지속 가능한 생산 및 분해’ 논문을 발표했다고 11일 밝혔다.

이러한 플라스틱 문제 해결을 위한 국제사회의 움직임으로 유엔을 중심으로 2024년까지 175개국이 참여해 플라스틱 오염 종식을 목표로 법적 협약을 체결하기로 하는 등 다양한 노력이 이뤄지고 있다. 지속 가능한 플라스틱 생산 및 처리를 위해 다양한 기술들이 개발되고 있는데, 그중 미생물을 이용한 생명공학 기술이 주목받고 있다.

미생물은 자연적으로 특정 화합물을 생산하거나 분해할 수 있는 능력이 있는데, 이러한 능력을 대사공학 및 효소공학 기술과 같은 생명공학 기술을 통해 극대화하여 화석원료 대신 재생 가능한 바이오매스 자원으로부터 플라스틱을 생산하고 폐플라스틱을 분해하는 기술 개발이 활발히 이루어지고 있다.

이에 연구팀은 플라스틱의 지속 가능한 생산과 분해에 관한 미생물 기반의 최신 기술들을 총망라하여 실질적으로 플라스틱 문제 해결에 어떻게 기여하는지 분석했고, 이를 토대로 기술들의 한계점, 전망 및 연구 방향을 제시해 플라스틱 순환경제 달성을 위한 청사진을 제공했다.

널리 사용되고 있는 폴리에틸렌(polyethylene, PE)과 같은 합성 플라스틱부터 자연환경에서 완전히 생분해되어 미세플라스틱 발생의 우려가 없는 미생물 유래 천연 고분자(polyhydroxyalkanoate, PHA) 등의 유망 바이오 플라스틱까지 다양한 플라스틱에 대한 미생물 기반 기술의 상용화 현황 및 최신 기술에 대해 논의했다. 또한, 이러한 플라스틱들을 미생물과 미생물이 가진 효소를 이용해 분해하는 기술과 분해 후 다른 유용화합물로 전환하는 업사이클링 기술도 소개해 미생물을 이용한 기술의 경쟁력 및 잠재력을 조명했다.

제1 저자인 KAIST 생명화학공학과 최소영 연구조교수는 “앞으로 미생물을 통해 만든 친환경 플라스틱을 우리 주위에서 더욱 더 쉽게 찾아볼 수 있을 것”이라고 말했으며, 교신저자인 이상엽 특훈교수는 “플라스틱을 더 지속가능하고 책임감 있게 사용해 환경을 보호하고 신플라스틱 산업을 통해 경제사회 발전을 동시에 이루는 것이 중요하며 이에 미생물 대사공학 기술의 활약이 기대된다”라고 밝혔다.

이번 논문은 네이처 마이크로바이올로지(Nature Microbiology) 온라인판에 지난달 30일 게재됐다.

※ 논문명 : Sustainable production and degradation of plastics using microbes

※ 저자 정보 : 최소영(KAIST, 공동 제1 저자), 이영준(KAIST, 공동 제1 저자), 유혜은(KAIST), 조인진(KAIST), 강민주(KAIST), 이상엽(KAIST, 교신저자) 총 6명

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발 과제 및 미생물 세포공장 기반 신규 방향족 바이오플라스틱의 원스텝-원팟 생산 원천기술 개발 과제의 지원을 받아 수행됐다.

2023.12.11 조회수 1625

플라스틱 생산부터 생분해까지 친환경 기술 소개

플라스틱은 연간 약 4억 6천만 톤이 생산되며, 2060년에는 약 12억 3천만 톤이 생산될 것으로 예측되는 현대 사회에서 중요한 소재 중 하나다. 하지만 1950년부터 63억 톤 이상의 막대한 양의 플라스틱 폐기물이 발생했고, 이 중 1억 4천만 톤 이상의 플라스틱 폐기물이 수중 환경에 축적된 것으로 파악된다. 최근에는 미세플라스틱 오염의 심각성까지 대두되어 해양 생태계 및 인간 건강에 위험을 초래할 뿐만 아니라 지구의 이산화탄소 농도를 낮추는 데 중요한 역할을 하는 해양 플랑크톤의 활동을 저해해 지구 온난화를 더욱 악화시키고 있다.

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 미생물을 활용해 플라스틱을 생산하고, 폐플라스틱을 친환경적으로 처리하는 최신 기술을 총망라한 ‘미생물을 이용한 플라스틱의 지속 가능한 생산 및 분해’ 논문을 발표했다고 11일 밝혔다.

이러한 플라스틱 문제 해결을 위한 국제사회의 움직임으로 유엔을 중심으로 2024년까지 175개국이 참여해 플라스틱 오염 종식을 목표로 법적 협약을 체결하기로 하는 등 다양한 노력이 이뤄지고 있다. 지속 가능한 플라스틱 생산 및 처리를 위해 다양한 기술들이 개발되고 있는데, 그중 미생물을 이용한 생명공학 기술이 주목받고 있다.

미생물은 자연적으로 특정 화합물을 생산하거나 분해할 수 있는 능력이 있는데, 이러한 능력을 대사공학 및 효소공학 기술과 같은 생명공학 기술을 통해 극대화하여 화석원료 대신 재생 가능한 바이오매스 자원으로부터 플라스틱을 생산하고 폐플라스틱을 분해하는 기술 개발이 활발히 이루어지고 있다.

이에 연구팀은 플라스틱의 지속 가능한 생산과 분해에 관한 미생물 기반의 최신 기술들을 총망라하여 실질적으로 플라스틱 문제 해결에 어떻게 기여하는지 분석했고, 이를 토대로 기술들의 한계점, 전망 및 연구 방향을 제시해 플라스틱 순환경제 달성을 위한 청사진을 제공했다.

널리 사용되고 있는 폴리에틸렌(polyethylene, PE)과 같은 합성 플라스틱부터 자연환경에서 완전히 생분해되어 미세플라스틱 발생의 우려가 없는 미생물 유래 천연 고분자(polyhydroxyalkanoate, PHA) 등의 유망 바이오 플라스틱까지 다양한 플라스틱에 대한 미생물 기반 기술의 상용화 현황 및 최신 기술에 대해 논의했다. 또한, 이러한 플라스틱들을 미생물과 미생물이 가진 효소를 이용해 분해하는 기술과 분해 후 다른 유용화합물로 전환하는 업사이클링 기술도 소개해 미생물을 이용한 기술의 경쟁력 및 잠재력을 조명했다.

제1 저자인 KAIST 생명화학공학과 최소영 연구조교수는 “앞으로 미생물을 통해 만든 친환경 플라스틱을 우리 주위에서 더욱 더 쉽게 찾아볼 수 있을 것”이라고 말했으며, 교신저자인 이상엽 특훈교수는 “플라스틱을 더 지속가능하고 책임감 있게 사용해 환경을 보호하고 신플라스틱 산업을 통해 경제사회 발전을 동시에 이루는 것이 중요하며 이에 미생물 대사공학 기술의 활약이 기대된다”라고 밝혔다.

이번 논문은 네이처 마이크로바이올로지(Nature Microbiology) 온라인판에 지난달 30일 게재됐다.

※ 논문명 : Sustainable production and degradation of plastics using microbes

※ 저자 정보 : 최소영(KAIST, 공동 제1 저자), 이영준(KAIST, 공동 제1 저자), 유혜은(KAIST), 조인진(KAIST), 강민주(KAIST), 이상엽(KAIST, 교신저자) 총 6명

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발 과제 및 미생물 세포공장 기반 신규 방향족 바이오플라스틱의 원스텝-원팟 생산 원천기술 개발 과제의 지원을 받아 수행됐다.

2023.12.11 조회수 1625 뇌 속 자명종 신경회로 발견

우리 대학 생명과학과 김대수 교수 연구팀이 한국과학기술연구원(KIST) 김정진 박사팀과 공동연구를 통해 동물이 잠을 자는 동안에도 소리에 반응해 각성하는 원리를 규명했다고 20일 밝혔다.

수면은 뇌의 활동을 정비하고 건강을 유지하는 매우 중요한 생리작용이다. 잠을 자는 동안 감각신경의 작용이 차단되므로 주변의 위험을 감지하는 능력이 감소하게 된다. 그러나 많은 동물은 잠자는 동안에도 포식자의 접근을 감지하고 반응한다. 과학자들은 동물이 깊은 잠과 낮은 잠을 번갈아 자면서 언제 있을지 모를 위험에 대비한다고 생각했다.

김대수 교수 연구팀은 깊은 잠을 자는 동안에도 동물이 소리에 반응하는 신경회로가 있다는 사실을 발견했다. 깨어 있을 때는 청각 시상핵 (Medial geniculate thalamus)이 소리에 반응하지만 깊은 잠 즉 비 램수면 (Non-REM) 동안에는 배내측 시상핵(Mediodorsal thalamus)이 소리에 반응해 뇌를 깨운다는 사실을 밝혔다.

연구 결과 쥐가 깊은 잠에 빠졌을 때 청각 시상핵 신경도 잠을 자고 있었지만 배내측 시상핵 신경은 깨어 있어 소리를 들려주자 곧바로 반응했다. 또한 배내측 시상핵을 억제하면 소리를 들려줘도 쥐가 잠에서 깨어나지 못했으며 배내측 시상핵을 자극하면 소리 없이도 쥐가 수초 이내에 잠에서 깨어나는 것을 관찰할 수 있었다.

이것은 수면상태와 각성상태가 서로 다른 신경회로를 통해 청각신호를 전달 할 수 있다는 최초의 연구로서 국제 학술지 ‘커런트 바이올로지 (Current Biology)’에 2월 7일자로 보고됐으며 (https://www.nature.com/articles/d41586-023-00354-0) 국제학술지 네이처에 하이라이트 되었다. ( https://www.nature.com/articles/d41586-023-00354-0)

김대수 교수는 “이번 연구를 통해 수면 질환 등 다양한 뇌 질환에서 보이는 각성 및 감각장애에 대한 이해를 증진하고 향후 감각을 조절할 수 있는 디지털 헬스케어 개발 등 다양한 분야로 활용이 가능하다”라고 설명했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 중견연구재단 과제로 지원됐다.

2023.02.20 조회수 3482

뇌 속 자명종 신경회로 발견

우리 대학 생명과학과 김대수 교수 연구팀이 한국과학기술연구원(KIST) 김정진 박사팀과 공동연구를 통해 동물이 잠을 자는 동안에도 소리에 반응해 각성하는 원리를 규명했다고 20일 밝혔다.

수면은 뇌의 활동을 정비하고 건강을 유지하는 매우 중요한 생리작용이다. 잠을 자는 동안 감각신경의 작용이 차단되므로 주변의 위험을 감지하는 능력이 감소하게 된다. 그러나 많은 동물은 잠자는 동안에도 포식자의 접근을 감지하고 반응한다. 과학자들은 동물이 깊은 잠과 낮은 잠을 번갈아 자면서 언제 있을지 모를 위험에 대비한다고 생각했다.

김대수 교수 연구팀은 깊은 잠을 자는 동안에도 동물이 소리에 반응하는 신경회로가 있다는 사실을 발견했다. 깨어 있을 때는 청각 시상핵 (Medial geniculate thalamus)이 소리에 반응하지만 깊은 잠 즉 비 램수면 (Non-REM) 동안에는 배내측 시상핵(Mediodorsal thalamus)이 소리에 반응해 뇌를 깨운다는 사실을 밝혔다.

연구 결과 쥐가 깊은 잠에 빠졌을 때 청각 시상핵 신경도 잠을 자고 있었지만 배내측 시상핵 신경은 깨어 있어 소리를 들려주자 곧바로 반응했다. 또한 배내측 시상핵을 억제하면 소리를 들려줘도 쥐가 잠에서 깨어나지 못했으며 배내측 시상핵을 자극하면 소리 없이도 쥐가 수초 이내에 잠에서 깨어나는 것을 관찰할 수 있었다.

이것은 수면상태와 각성상태가 서로 다른 신경회로를 통해 청각신호를 전달 할 수 있다는 최초의 연구로서 국제 학술지 ‘커런트 바이올로지 (Current Biology)’에 2월 7일자로 보고됐으며 (https://www.nature.com/articles/d41586-023-00354-0) 국제학술지 네이처에 하이라이트 되었다. ( https://www.nature.com/articles/d41586-023-00354-0)

김대수 교수는 “이번 연구를 통해 수면 질환 등 다양한 뇌 질환에서 보이는 각성 및 감각장애에 대한 이해를 증진하고 향후 감각을 조절할 수 있는 디지털 헬스케어 개발 등 다양한 분야로 활용이 가능하다”라고 설명했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 중견연구재단 과제로 지원됐다.

2023.02.20 조회수 3482 KAIST-생명연, 합성생물학 연구 및 바이오파운드리 구축 위해 협력

우리 대학과 한국생명공학연구원(원장 김장성, 이하 생명연)이 합성생물학과 바이오파운드리 분야의 발전을 위한 본격적인 협력에 나선다. 합성생물학(synthetic biology)은 공학 기술을 활용해 생명체가 가진 특성을 변화시키거나, 자연적으로 존재하지 않는 특성을 새롭게 설계하고 제작하는 연구 분야다. 자연에서 유래한 생명체는 저마다 고유하고 복잡한 시스템으로 이루어져 있어서 인간이 구조 그대로를 재현해내기 어렵다. 또한, 생물학 연구는 방법이 매우 복잡해 연구개발 속도가 느리다는 것이 기존 바이오 분야가 봉착한 기술적 한계였다. 합성생물학은 인공지능과 자동화된 설비, 표준화된 부품과 모듈을 사용해 연구개발의 속도와 효율을 동시에 개선할 수 있어 미래 바이오산업을 이끌어갈 핵심기술로 주목받고 있다. 미국, 영국, 일본, 중국 등의 국가들은 정부의 투자를 발판삼아 합성생물학에 인공지능, 로봇 기술 등을 적용해 제조공정을 자동화하는 바이오파운드리를 일찌감치 구축하고 기술 주도권 확보를 위한 경쟁을 가속화하고 있다. 두 기관은 주요 과학기술 강국들을 추격해 기술격차를 좁히고 관련 핵심기술을 선제적으로 확보해야 한다는 공감대를 바탕으로 이번 협력을 도모했다. 또한, 국내 열악한 바이오파운드리 환경을 개선하기 위해서는 지속적이면서도 안정적인 서비스 제공할 수 있으며, 기술 수요자들이 쉽게 접근할 수 있도록 공공인프라를 구축해야 한다는 공동의 목표를 추진하고 있다. 이를 위해 두 기관은 지난 6일 '합성생물학 연구 및 바이오파운드리 공동 구축을 위한 업무 협약' 체결을 완료했다. KAIST는 20여 년 전부터 합성생물학과 학문적 배경이 유사한 시스템생명공학과 시스템대사공학 분야를 개척해왔다. 세계 최초이자 최고효율을 내는 다양한 세포공장 개발하는 등 세계적 수준의 연구역량을 보유하고 있으며, 합성생물학 분야 인력양성을 위한 프로그램 확충 등을 추진하고 있다.생명연은 10여 년 전부터 합성생물학 전문 연구조직인 '합성생물학전문연구단'을 운영해 관련 원천기술을 확보해왔으며, 최근 ‘합성생물학연구소’로 조직을 확대 개편했다. 파일럿 규모의 연구용 바이오파운드리를 구축하는 등 미생물 세포공장, 산업용 효소, 생분해성 플라스틱 소재 등을 개발하는 연구를 진행하고 있다. 두 기관은 글로벌파운드리연맹(global biofoundries alliance, GBA)에도 함께 참여하는 등 우리나라 바이오파운드리 분야의 구심점 역할을 수행하고 있다.

이번 협력은 정부가 추진 중인 바이오파운드리 사업을 유치하기 위한 계획 수립은 물론 공동 연구 인프라 조성과 향후 원활한 사업 운영 및 활용까지 두 기관이 전방위로 긴밀한 유대를 맺는 교두보가 될 전망이다.

이광형 KAIST 총장은 "합성생물학의 속도와 규모, 경제성을 극대화하는 바이오파운드리 구축은 바이오산업 시대에 우리나라가 국제적인 리더십을 확보하는 가장 확실한 전략"이라고 강조했다. 이어, "국내 바이오 분야의 첨단 연구개발을 이끄는 두 기관이 손을 잡고 국가의 미래 경쟁력을 좌우할 핵심 인프라를 구축하는 일에 우수한 역량을 보탤 수 있길 기대한다"라고 밝혔다.

김장성 생명연 원장 또한 "바이오가 직면한 기술적 한계 극복과 미래 바이오로의 패러다임 전환에 핵심기술로 여겨지는 합성생물학 기술의 성패는 세계적인 경쟁력을 가진 바이오파운드리의 구축에 달려있다"라며, "관련 분야의 우리나라 대표 연구 주체인 KAIST와 생명연의 협력으로 바이오경제 실현에 한 걸음 내딛을 수 있기를 바란다"라고 전했다. 한편, 지난해 우리 정부는 다양한 기관과 기업이 연구에 활용할 수 있도록 바이오파운드리를 국가 핵심 인프라로 구축하겠다는 계획을 밝혔다. 또한, 바이오 제조 혁신을 위한 합성생물학 생태계 조성 및 지원 계획도 수립된 상태다. 현재, 바이오파운드리 구축 및 활용기술 개발 사업은 예비타당성조사가 진행 중이다.

2022.07.14 조회수 4569

KAIST-생명연, 합성생물학 연구 및 바이오파운드리 구축 위해 협력

우리 대학과 한국생명공학연구원(원장 김장성, 이하 생명연)이 합성생물학과 바이오파운드리 분야의 발전을 위한 본격적인 협력에 나선다. 합성생물학(synthetic biology)은 공학 기술을 활용해 생명체가 가진 특성을 변화시키거나, 자연적으로 존재하지 않는 특성을 새롭게 설계하고 제작하는 연구 분야다. 자연에서 유래한 생명체는 저마다 고유하고 복잡한 시스템으로 이루어져 있어서 인간이 구조 그대로를 재현해내기 어렵다. 또한, 생물학 연구는 방법이 매우 복잡해 연구개발 속도가 느리다는 것이 기존 바이오 분야가 봉착한 기술적 한계였다. 합성생물학은 인공지능과 자동화된 설비, 표준화된 부품과 모듈을 사용해 연구개발의 속도와 효율을 동시에 개선할 수 있어 미래 바이오산업을 이끌어갈 핵심기술로 주목받고 있다. 미국, 영국, 일본, 중국 등의 국가들은 정부의 투자를 발판삼아 합성생물학에 인공지능, 로봇 기술 등을 적용해 제조공정을 자동화하는 바이오파운드리를 일찌감치 구축하고 기술 주도권 확보를 위한 경쟁을 가속화하고 있다. 두 기관은 주요 과학기술 강국들을 추격해 기술격차를 좁히고 관련 핵심기술을 선제적으로 확보해야 한다는 공감대를 바탕으로 이번 협력을 도모했다. 또한, 국내 열악한 바이오파운드리 환경을 개선하기 위해서는 지속적이면서도 안정적인 서비스 제공할 수 있으며, 기술 수요자들이 쉽게 접근할 수 있도록 공공인프라를 구축해야 한다는 공동의 목표를 추진하고 있다. 이를 위해 두 기관은 지난 6일 '합성생물학 연구 및 바이오파운드리 공동 구축을 위한 업무 협약' 체결을 완료했다. KAIST는 20여 년 전부터 합성생물학과 학문적 배경이 유사한 시스템생명공학과 시스템대사공학 분야를 개척해왔다. 세계 최초이자 최고효율을 내는 다양한 세포공장 개발하는 등 세계적 수준의 연구역량을 보유하고 있으며, 합성생물학 분야 인력양성을 위한 프로그램 확충 등을 추진하고 있다.생명연은 10여 년 전부터 합성생물학 전문 연구조직인 '합성생물학전문연구단'을 운영해 관련 원천기술을 확보해왔으며, 최근 ‘합성생물학연구소’로 조직을 확대 개편했다. 파일럿 규모의 연구용 바이오파운드리를 구축하는 등 미생물 세포공장, 산업용 효소, 생분해성 플라스틱 소재 등을 개발하는 연구를 진행하고 있다. 두 기관은 글로벌파운드리연맹(global biofoundries alliance, GBA)에도 함께 참여하는 등 우리나라 바이오파운드리 분야의 구심점 역할을 수행하고 있다.

이번 협력은 정부가 추진 중인 바이오파운드리 사업을 유치하기 위한 계획 수립은 물론 공동 연구 인프라 조성과 향후 원활한 사업 운영 및 활용까지 두 기관이 전방위로 긴밀한 유대를 맺는 교두보가 될 전망이다.

이광형 KAIST 총장은 "합성생물학의 속도와 규모, 경제성을 극대화하는 바이오파운드리 구축은 바이오산업 시대에 우리나라가 국제적인 리더십을 확보하는 가장 확실한 전략"이라고 강조했다. 이어, "국내 바이오 분야의 첨단 연구개발을 이끄는 두 기관이 손을 잡고 국가의 미래 경쟁력을 좌우할 핵심 인프라를 구축하는 일에 우수한 역량을 보탤 수 있길 기대한다"라고 밝혔다.

김장성 생명연 원장 또한 "바이오가 직면한 기술적 한계 극복과 미래 바이오로의 패러다임 전환에 핵심기술로 여겨지는 합성생물학 기술의 성패는 세계적인 경쟁력을 가진 바이오파운드리의 구축에 달려있다"라며, "관련 분야의 우리나라 대표 연구 주체인 KAIST와 생명연의 협력으로 바이오경제 실현에 한 걸음 내딛을 수 있기를 바란다"라고 전했다. 한편, 지난해 우리 정부는 다양한 기관과 기업이 연구에 활용할 수 있도록 바이오파운드리를 국가 핵심 인프라로 구축하겠다는 계획을 밝혔다. 또한, 바이오 제조 혁신을 위한 합성생물학 생태계 조성 및 지원 계획도 수립된 상태다. 현재, 바이오파운드리 구축 및 활용기술 개발 사업은 예비타당성조사가 진행 중이다.

2022.07.14 조회수 4569 형광 염색 없이 분자 정보를 보는 AI 현미경 개발

우리 대학 물리학과 박용근 석좌교수 연구팀이 형광 염색 없이 세포의 분자 정보를 볼 수 있는 인공지능 현미경 기술을 개발했다고 20일 밝혔다.

광학 현미경은 수백 년 전부터 현재에 이르기까지 생물학 및 의학에서 가장 중요하게 쓰이는 기술 중 하나로, 이미지 형성 원리에 따라 여러 형태로 발전해왔다. 최근 수십 년간 분자생물학이 눈부시게 발전하면서 세포 내의 특정 구조를 형광(fluorescence) 으로 표지하는 것이 가능해졌고, 이처럼 높은 생화학적 특이성(biochemical specificity) 덕분에 형광 현미경은 현재 가장 폭넓게 쓰이는 광학 현미경 기술이 됐다.

그러나 형광 현미경은 형광 표지 자체가 세포를 변형하는 것이기 때문에 세포에 부담을 주게 되고, 밝기와 세포독성, 안정성 문제 때문에 초고속 또는 장기간 측정이 힘들며, 제한된 색깔로 인해 다양한 구조를 동시에 보는 것이 어려운 근본적인 한계가 있다.

이와는 대조적으로, 각 물질과 빛의 상호작용을 결정하는 근본적인 특성인 굴절률(refractive index)을 이용해 아무런 염색을 하지 않아도 되는 현미경 기술 또한 꾸준히 발전해왔다. 굴절률로부터 파생되는 빛의 흡수, 위상차 등을 이용한 전통적인 현미경은 물론, 최근에는 굴절률 자체를 3차원 상에서 정량적으로 측정하는 다양한 홀로그래픽 현미경(holographic microscopy) 기술이 박용근 교수 연구팀에서 개발돼 상용화된 바 있다. 이러한 비표지(label-free) 현미경 기술은 형광 현미경과 비교해 여러 가지 장점을 갖고 있지만, 굴절률과 세포 내 구조들의 관계가 명확하지 않아 분자 특이성이 떨어진다는 단점이 있었다.

박용근 교수 연구팀에서는 2012년 초부터 조영주 졸업생(제1 저자, 물리학과·수리과학과 학사 11학번·KAIST 총장 장학생, 現 스탠퍼드대학교 응용물리학과 박사과정) 주도로 홀로그래픽 현미경 분야에 인공지능을 도입해 특이성 문제를 해결하려는 일련의 연구가 시작됐다.

우선 형태적으로는 비슷하나 생화학적인 구성에 차이가 있는 시료(여러 종의 박테리아, 다양한 분류의 백혈구 등)의 굴절률 영상은 사람 눈에는 비슷하게 보이는데, 흥미롭게도 인공지능은 이를 높은 정확도로 분류할 수 있음을 보였다(2013-2014년 KAIST 학부연구프로그램(URP) 이후, 2015년 Optics Express, 2017년 Science Advances, 2020년 ACS Nano 등 게재). 이러한 결과는 매우 다양한 생체 시료에서 일관되게 관찰됐고, 따라서 연구팀은 생화학적 특이성이 높은 정보가 굴절률의 공간 분포에 숨겨져 있다는 가설을 세웠다.

세포생물학 분야 최고 권위지인 `네이처 셀 바이올로지(Nature Cell Biology, IF 28.82)'에 12월 7일 발표된 이번 연구(논문명: Label-free multiplexed microtomography of endogenous subcellular dynamics using generalizable deep learning)에서, 연구팀은 홀로그래픽 현미경 영상으로부터 형광 현미경 영상을 직접 예측할 수 있음을 보임으로써 이 가설을 증명했다. 인공지능이 찾아낸 굴절률 공간 분포와 세포 내 주요 구조 간의 정량적인 관계를 이용해 굴절률의 공간 분포 해독이 가능해졌고, 놀랍게도 이러한 관계는 세포 종류와 관계없이 보존돼 있음을 확인했다.

이 과정에서 만들어진 `인공지능 현미경'은 홀로그래픽 현미경과 형광 현미경의 장점만을 갖는다. 즉, 형광 표지 없이 형광 현미경의 특이적인 영상을 얻을 수 있다. 따라서 자연 상태 그대로의 세포에서 동시에 수많은 종류의 구조를 3차원으로 볼 수 있으며, 밀리초(ms) 수준의 초고속 측정과 수십 일 수준의 장기간 측정이 가능해졌다. 더욱이 기존 데이터에 포함되지 않은 새로운 종류의 세포에도 즉시 적용이 가능하기에, 다양한 생물학 및 의학 연구에 응용이 가능할 것으로 기대된다.

이번 연구는 조영주 박사과정과 박용근 교수가 지난 10여 년간 발전시켜온 광학 및 인공지능 기술력 이외에도, 다학제적 접근과 KAIST 기술을 바탕으로 한 창업 덕분에 가능했다. 생명과학과 허원도 교수(공동 교신저자)와 박외선 박사(공동 제1 저자)가 오랜 기간 발전시켜온 분자생물학 및 형광 현미경 기술 덕분에 인공지능 학습에 필요한 데이터를 얻을 수 있었으며, 조영주 박사과정이 허원도 교수 연구팀에서 2015년 1년간 연구했던 경험 덕분에 구체적인 아이디어가 나오게 됐다.

또한 박용근 교수 연구팀 홀로그래픽 현미경 기술로 창업한 ㈜토모큐브를 통해 현미경 및 데이터 형식이 규격화돼 대규모 인공지능 학습이 용이했고, 이를 바탕으로 ㈜토모큐브 조형주 연구원(공동 제1 저자) 및 민현석 연구원(공동 교신저자) 등 인공지능 전문 인력이 합류하면서 최신 인공지능 기법들의 빠른 도입이 가능했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 창의연구사업, 과학기술정보통신부의 정보통신방송 기술개발사업 (홀로그램핵심기술), 일자리진흥원의 연구장비개발 및 고도화지원사업, 한국보건산업진흥원의 보건의료기술 연구개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.12.20 조회수 6691

형광 염색 없이 분자 정보를 보는 AI 현미경 개발

우리 대학 물리학과 박용근 석좌교수 연구팀이 형광 염색 없이 세포의 분자 정보를 볼 수 있는 인공지능 현미경 기술을 개발했다고 20일 밝혔다.

광학 현미경은 수백 년 전부터 현재에 이르기까지 생물학 및 의학에서 가장 중요하게 쓰이는 기술 중 하나로, 이미지 형성 원리에 따라 여러 형태로 발전해왔다. 최근 수십 년간 분자생물학이 눈부시게 발전하면서 세포 내의 특정 구조를 형광(fluorescence) 으로 표지하는 것이 가능해졌고, 이처럼 높은 생화학적 특이성(biochemical specificity) 덕분에 형광 현미경은 현재 가장 폭넓게 쓰이는 광학 현미경 기술이 됐다.

그러나 형광 현미경은 형광 표지 자체가 세포를 변형하는 것이기 때문에 세포에 부담을 주게 되고, 밝기와 세포독성, 안정성 문제 때문에 초고속 또는 장기간 측정이 힘들며, 제한된 색깔로 인해 다양한 구조를 동시에 보는 것이 어려운 근본적인 한계가 있다.

이와는 대조적으로, 각 물질과 빛의 상호작용을 결정하는 근본적인 특성인 굴절률(refractive index)을 이용해 아무런 염색을 하지 않아도 되는 현미경 기술 또한 꾸준히 발전해왔다. 굴절률로부터 파생되는 빛의 흡수, 위상차 등을 이용한 전통적인 현미경은 물론, 최근에는 굴절률 자체를 3차원 상에서 정량적으로 측정하는 다양한 홀로그래픽 현미경(holographic microscopy) 기술이 박용근 교수 연구팀에서 개발돼 상용화된 바 있다. 이러한 비표지(label-free) 현미경 기술은 형광 현미경과 비교해 여러 가지 장점을 갖고 있지만, 굴절률과 세포 내 구조들의 관계가 명확하지 않아 분자 특이성이 떨어진다는 단점이 있었다.

박용근 교수 연구팀에서는 2012년 초부터 조영주 졸업생(제1 저자, 물리학과·수리과학과 학사 11학번·KAIST 총장 장학생, 現 스탠퍼드대학교 응용물리학과 박사과정) 주도로 홀로그래픽 현미경 분야에 인공지능을 도입해 특이성 문제를 해결하려는 일련의 연구가 시작됐다.

우선 형태적으로는 비슷하나 생화학적인 구성에 차이가 있는 시료(여러 종의 박테리아, 다양한 분류의 백혈구 등)의 굴절률 영상은 사람 눈에는 비슷하게 보이는데, 흥미롭게도 인공지능은 이를 높은 정확도로 분류할 수 있음을 보였다(2013-2014년 KAIST 학부연구프로그램(URP) 이후, 2015년 Optics Express, 2017년 Science Advances, 2020년 ACS Nano 등 게재). 이러한 결과는 매우 다양한 생체 시료에서 일관되게 관찰됐고, 따라서 연구팀은 생화학적 특이성이 높은 정보가 굴절률의 공간 분포에 숨겨져 있다는 가설을 세웠다.

세포생물학 분야 최고 권위지인 `네이처 셀 바이올로지(Nature Cell Biology, IF 28.82)'에 12월 7일 발표된 이번 연구(논문명: Label-free multiplexed microtomography of endogenous subcellular dynamics using generalizable deep learning)에서, 연구팀은 홀로그래픽 현미경 영상으로부터 형광 현미경 영상을 직접 예측할 수 있음을 보임으로써 이 가설을 증명했다. 인공지능이 찾아낸 굴절률 공간 분포와 세포 내 주요 구조 간의 정량적인 관계를 이용해 굴절률의 공간 분포 해독이 가능해졌고, 놀랍게도 이러한 관계는 세포 종류와 관계없이 보존돼 있음을 확인했다.

이 과정에서 만들어진 `인공지능 현미경'은 홀로그래픽 현미경과 형광 현미경의 장점만을 갖는다. 즉, 형광 표지 없이 형광 현미경의 특이적인 영상을 얻을 수 있다. 따라서 자연 상태 그대로의 세포에서 동시에 수많은 종류의 구조를 3차원으로 볼 수 있으며, 밀리초(ms) 수준의 초고속 측정과 수십 일 수준의 장기간 측정이 가능해졌다. 더욱이 기존 데이터에 포함되지 않은 새로운 종류의 세포에도 즉시 적용이 가능하기에, 다양한 생물학 및 의학 연구에 응용이 가능할 것으로 기대된다.

이번 연구는 조영주 박사과정과 박용근 교수가 지난 10여 년간 발전시켜온 광학 및 인공지능 기술력 이외에도, 다학제적 접근과 KAIST 기술을 바탕으로 한 창업 덕분에 가능했다. 생명과학과 허원도 교수(공동 교신저자)와 박외선 박사(공동 제1 저자)가 오랜 기간 발전시켜온 분자생물학 및 형광 현미경 기술 덕분에 인공지능 학습에 필요한 데이터를 얻을 수 있었으며, 조영주 박사과정이 허원도 교수 연구팀에서 2015년 1년간 연구했던 경험 덕분에 구체적인 아이디어가 나오게 됐다.

또한 박용근 교수 연구팀 홀로그래픽 현미경 기술로 창업한 ㈜토모큐브를 통해 현미경 및 데이터 형식이 규격화돼 대규모 인공지능 학습이 용이했고, 이를 바탕으로 ㈜토모큐브 조형주 연구원(공동 제1 저자) 및 민현석 연구원(공동 교신저자) 등 인공지능 전문 인력이 합류하면서 최신 인공지능 기법들의 빠른 도입이 가능했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 창의연구사업, 과학기술정보통신부의 정보통신방송 기술개발사업 (홀로그램핵심기술), 일자리진흥원의 연구장비개발 및 고도화지원사업, 한국보건산업진흥원의 보건의료기술 연구개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.12.20 조회수 6691 뉴런 교체에 의한 기억 저장 규명

우리 대학 생명과학과 한진희 교수 연구팀이 살아있는 생쥐 뇌에서 기억저장 뉴런(신경 세포)을 표지하고 추적, 관찰할 수 있는 기술을 이용해 같은 경험을 다시 할 때 원래 존재하던 오래된 기억 뉴런이 새로운 뉴런으로 교체됨을 규명했다고 3일 밝혔다.

연구팀은 `뉴런 스위칭'을 가능하게 하는 기작으로 기초과학연구원(IBS) 김은준 교수 연구팀과의 공동연구를 통해 이전에 경험했던 학습을 다시 하면 기존 기억 뉴런에서 시냅스 연결이 감소하는 반면, 새로 참여하는 뉴런에서는 시냅스 연결이 증가함을 규명했다.

이번 연구는 같은 기억은 같은 뉴런에 계속 저장됨으로써 경험이 누적될 수 있을 것이라는 기존의 통념과 달리, 같은 경험을 다시 할 때 뇌에서 오히려 뉴런들이 다이내믹하게 새로 교체됨을 처음으로 증명했다는 점에서 기존의 패러다임을 전환하는 중요한 학문적 의미가 있다.

뉴런 교체는 기억 업데이트의 중요한 기작으로 생각되며 노화, 퇴행성 뇌질환에서 기억상실을 해결할 수 있는 기술 개발에 대한 새로운 아이디어를 제시한다.

생명과학과 조혜연 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 셀 프레스(Cell Press) 그룹의 오픈 액세스(Open-access) 학술지 `커런트 바이올로지(Current Biology)'에 10월 22일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: Turnover of fear engram cells by repeated experience)

경험은 기억이라는 형태로 뇌에 저장되고 나중에 회상된다. 또 대부분의 기억은 반복적인 경험을 통해 뇌에서 유지되고 업데이트된다. 뇌에서 기억을 표상하는 물리적 단위가 존재하며 특정 신경 세포 집단(기억 엔그램) 이 기억을 인코딩한다는 사실이 많은 연구를 통해 밝혀졌다.

그렇다면 반복된 경험에 노출되었을 경우 기억을 저장하는 뉴런들에서 어떤 변화가 일어날까? 기존 연구를 통해 같은 학습의 반복으로 형성된 기억은 같은 신경 세포 집단을 통해 계속 저장되고 강화될 것으로 추측돼왔다. 하지만 실제로 신경 세포 수준에서 어떤 변화가 일어나는지 명확히 밝혀진 바가 없었다.

연구팀은 이번 연구에서 생쥐 뇌 편도체(amygdala) 영역에서 기억저장 세포를 표지하고 광유전학 기법으로 조절하는 기술을 이용해 기존의 통념과 달리 첫 학습 하루 후에 같은 학습을 반복했을 때 `같은' 기억이 전혀 다른 세포들을 통해 다시 저장되고 회상되는 현상을 발견했다. 반복 학습된 기억이 첫 번째 학습으로 형성된 기억 엔그램을 억제하는 동안에도 정상적으로 발현되는 것을 확인한 것이다.

반복 학습 후에 기존 엔그램에서 *시냅스 가소성이 감소한 것으로 보아, 경험이 반복되면 기존의 기억 엔그램이 기억 회로상에서 연결이 약해지기 때문에 기억 발현에 관여하지 않는다는 것을 알 수 있었다.

☞ 시냅스 가소성(Synaptic plasticity): 시냅스는 신경 세포 간의 정보가 전달되는 구조적인 장소를 말하는데, 시냅스는 그 활성 정도에 따라 구조와 기능이 지속적으로 변화 가능하며 이를 시냅스 가소성이라 부른다.

이처럼 기존 기억 엔그램이 반복 학습된 공포 기억에 필요하지는 않았지만 흥미롭게도 기존 기억 엔그램을 광유전학 기법으로 자극했을 땐 공포 반응이 나타났다. 기존 기억 엔그램의 연결이 약해졌음에도 불구하고 여전히 기억 정보를 간직한 채 `휴면 엔그램 (silent engram)'으로 존재한다는 것을 확인한 결과였다.

또한 연구팀은 반복 학습된 공포 기억이 두 번째 학습 때 활성화된 편도체 뉴런들에 새로 저장된다는 것을 보임으로써 같은 경험의 기억이 처음과 다른 세포 집단에 인코딩된다는 사실을 추가로 입증했다.

한진희 교수는 "이번 연구 결과는 기억은 고정돼 있는 것처럼 보이지만 뇌에서 그 기억을 저장하는 세포들은 다이내믹하게 스위칭 된다는 새로운 패러다임을 제시하는 중요한 발견이다ˮ며, "앞으로 기억 뉴런을 표적으로 해서 원하지 않는 기억 삭제 및 퇴행성 뇌질환에서 기억상실 억제, 복원을 가능하게 하는 미래 기억제어 기술 개발에 도움을 줄 것ˮ이라고 말했다.

한편, 이번 연구는 삼성미래기술육성재단의 지원을 받아 수행됐다.

2021.11.03 조회수 5043

뉴런 교체에 의한 기억 저장 규명

우리 대학 생명과학과 한진희 교수 연구팀이 살아있는 생쥐 뇌에서 기억저장 뉴런(신경 세포)을 표지하고 추적, 관찰할 수 있는 기술을 이용해 같은 경험을 다시 할 때 원래 존재하던 오래된 기억 뉴런이 새로운 뉴런으로 교체됨을 규명했다고 3일 밝혔다.

연구팀은 `뉴런 스위칭'을 가능하게 하는 기작으로 기초과학연구원(IBS) 김은준 교수 연구팀과의 공동연구를 통해 이전에 경험했던 학습을 다시 하면 기존 기억 뉴런에서 시냅스 연결이 감소하는 반면, 새로 참여하는 뉴런에서는 시냅스 연결이 증가함을 규명했다.

이번 연구는 같은 기억은 같은 뉴런에 계속 저장됨으로써 경험이 누적될 수 있을 것이라는 기존의 통념과 달리, 같은 경험을 다시 할 때 뇌에서 오히려 뉴런들이 다이내믹하게 새로 교체됨을 처음으로 증명했다는 점에서 기존의 패러다임을 전환하는 중요한 학문적 의미가 있다.

뉴런 교체는 기억 업데이트의 중요한 기작으로 생각되며 노화, 퇴행성 뇌질환에서 기억상실을 해결할 수 있는 기술 개발에 대한 새로운 아이디어를 제시한다.

생명과학과 조혜연 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 셀 프레스(Cell Press) 그룹의 오픈 액세스(Open-access) 학술지 `커런트 바이올로지(Current Biology)'에 10월 22일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: Turnover of fear engram cells by repeated experience)

경험은 기억이라는 형태로 뇌에 저장되고 나중에 회상된다. 또 대부분의 기억은 반복적인 경험을 통해 뇌에서 유지되고 업데이트된다. 뇌에서 기억을 표상하는 물리적 단위가 존재하며 특정 신경 세포 집단(기억 엔그램) 이 기억을 인코딩한다는 사실이 많은 연구를 통해 밝혀졌다.

그렇다면 반복된 경험에 노출되었을 경우 기억을 저장하는 뉴런들에서 어떤 변화가 일어날까? 기존 연구를 통해 같은 학습의 반복으로 형성된 기억은 같은 신경 세포 집단을 통해 계속 저장되고 강화될 것으로 추측돼왔다. 하지만 실제로 신경 세포 수준에서 어떤 변화가 일어나는지 명확히 밝혀진 바가 없었다.

연구팀은 이번 연구에서 생쥐 뇌 편도체(amygdala) 영역에서 기억저장 세포를 표지하고 광유전학 기법으로 조절하는 기술을 이용해 기존의 통념과 달리 첫 학습 하루 후에 같은 학습을 반복했을 때 `같은' 기억이 전혀 다른 세포들을 통해 다시 저장되고 회상되는 현상을 발견했다. 반복 학습된 기억이 첫 번째 학습으로 형성된 기억 엔그램을 억제하는 동안에도 정상적으로 발현되는 것을 확인한 것이다.

반복 학습 후에 기존 엔그램에서 *시냅스 가소성이 감소한 것으로 보아, 경험이 반복되면 기존의 기억 엔그램이 기억 회로상에서 연결이 약해지기 때문에 기억 발현에 관여하지 않는다는 것을 알 수 있었다.

☞ 시냅스 가소성(Synaptic plasticity): 시냅스는 신경 세포 간의 정보가 전달되는 구조적인 장소를 말하는데, 시냅스는 그 활성 정도에 따라 구조와 기능이 지속적으로 변화 가능하며 이를 시냅스 가소성이라 부른다.

이처럼 기존 기억 엔그램이 반복 학습된 공포 기억에 필요하지는 않았지만 흥미롭게도 기존 기억 엔그램을 광유전학 기법으로 자극했을 땐 공포 반응이 나타났다. 기존 기억 엔그램의 연결이 약해졌음에도 불구하고 여전히 기억 정보를 간직한 채 `휴면 엔그램 (silent engram)'으로 존재한다는 것을 확인한 결과였다.

또한 연구팀은 반복 학습된 공포 기억이 두 번째 학습 때 활성화된 편도체 뉴런들에 새로 저장된다는 것을 보임으로써 같은 경험의 기억이 처음과 다른 세포 집단에 인코딩된다는 사실을 추가로 입증했다.

한진희 교수는 "이번 연구 결과는 기억은 고정돼 있는 것처럼 보이지만 뇌에서 그 기억을 저장하는 세포들은 다이내믹하게 스위칭 된다는 새로운 패러다임을 제시하는 중요한 발견이다ˮ며, "앞으로 기억 뉴런을 표적으로 해서 원하지 않는 기억 삭제 및 퇴행성 뇌질환에서 기억상실 억제, 복원을 가능하게 하는 미래 기억제어 기술 개발에 도움을 줄 것ˮ이라고 말했다.

한편, 이번 연구는 삼성미래기술육성재단의 지원을 받아 수행됐다.

2021.11.03 조회수 5043 이승재 교수, 올리브유의 노화 방지 및 장수 효과 입증

〈 이승재 교수 〉