-

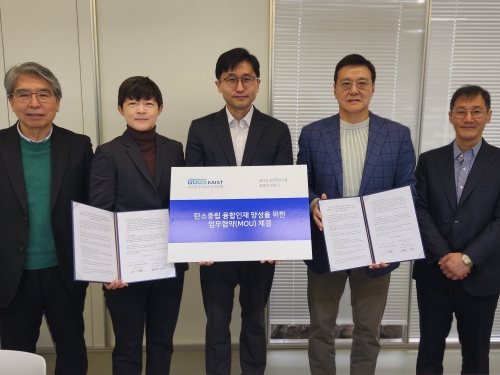

녹색성장지속가능대학원-인비저닝파트너스 업무협약 체결

우리 대학 녹색성장지속가능대학원(원장 엄지용)이 22일 인비저닝 파트너스(대표 제현주, 김용현)과 기후테크(climate tech) 생태계 구축과 탄소중립 융합인재 양성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

이번 업무협약 체결을 통해 양 기관은 ▴한계돌파형 기후테크의 도약생태계 구축과 글로벌 확장, ▴탄소중립 시대가 요구하는 융합인재를 양성하기 위한 녹색성장지속가능대학원 교육의 고도화 ▴기후테크 스타트업의 창업보육 및 육성 ▴기후위기 대응과 관련하여 양 기관이 보유하고 있는 지식의 공유 및 확산 등에 협력할 계획이다.

우리 대학 녹색성장지속가능대학원은 탄소중립을 선도할 융합인재를 양성해 글로벌 기후위기 대응과 녹색성장에 기여하고자 2023년에 출범했으며, 매해 30여명의 석사·박사 과정생을 선발해 탄소중립 융합인재를 양성하고 있다. 현재 16개 학과 50여명의 교수진이 탄소중립 과학기술과 정책/금융을 통합한 혁신적인 교육과 연구로, 탄소중립 기술 솔루션 도출로 임팩트를 구현하는 동시에 글로벌 녹색성장 가치확산을 주도하고 있다.

이번 업무협약식은 서울 성동구 소재 인비저닝 파트너스에서 녹색성장지속가능대학원 엄지용 대학원장 및 인비저닝 파트너스 제현주, 김용현 대표를 비롯한 양기관 임직원들이 참석한 가운데 진행되었다.

인비저닝 파트너스 제현주, 김용현 대표는 "기후테크는 다제적, 다자간 협력이 무엇보다 중요한 분야"라며, "역량있는 연구자들이 탄소중립 전환을 반드시 풀어야 할 문제이자 기회로 인식하고 유의미한 해결책을 모색하는 환경을 만드는데 힘을 보탤 것"이라고 말했다.엄지용 대학원장은 "2023년 초에 설립된 우리 대학원은 기후위기 대응 및 탄소중립 문제 해결, 지속가능한 녹색성장을 위한 초학제적 교육, 연구 혁신과 기술 수요처와의 긴밀한 협력으로 한계돌파형 기후테크 생태계를 구축하고, 이를 세계로 확장하는데 인비저닝 파트너스와의 협력이 중추적인 역할을 할 것으로 기대한다"고 전했다.

녹색성장지속가능대학원-인비저닝파트너스 업무협약 체결

우리 대학 녹색성장지속가능대학원(원장 엄지용)이 22일 인비저닝 파트너스(대표 제현주, 김용현)과 기후테크(climate tech) 생태계 구축과 탄소중립 융합인재 양성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

이번 업무협약 체결을 통해 양 기관은 ▴한계돌파형 기후테크의 도약생태계 구축과 글로벌 확장, ▴탄소중립 시대가 요구하는 융합인재를 양성하기 위한 녹색성장지속가능대학원 교육의 고도화 ▴기후테크 스타트업의 창업보육 및 육성 ▴기후위기 대응과 관련하여 양 기관이 보유하고 있는 지식의 공유 및 확산 등에 협력할 계획이다.

우리 대학 녹색성장지속가능대학원은 탄소중립을 선도할 융합인재를 양성해 글로벌 기후위기 대응과 녹색성장에 기여하고자 2023년에 출범했으며, 매해 30여명의 석사·박사 과정생을 선발해 탄소중립 융합인재를 양성하고 있다. 현재 16개 학과 50여명의 교수진이 탄소중립 과학기술과 정책/금융을 통합한 혁신적인 교육과 연구로, 탄소중립 기술 솔루션 도출로 임팩트를 구현하는 동시에 글로벌 녹색성장 가치확산을 주도하고 있다.

이번 업무협약식은 서울 성동구 소재 인비저닝 파트너스에서 녹색성장지속가능대학원 엄지용 대학원장 및 인비저닝 파트너스 제현주, 김용현 대표를 비롯한 양기관 임직원들이 참석한 가운데 진행되었다.

인비저닝 파트너스 제현주, 김용현 대표는 "기후테크는 다제적, 다자간 협력이 무엇보다 중요한 분야"라며, "역량있는 연구자들이 탄소중립 전환을 반드시 풀어야 할 문제이자 기회로 인식하고 유의미한 해결책을 모색하는 환경을 만드는데 힘을 보탤 것"이라고 말했다.엄지용 대학원장은 "2023년 초에 설립된 우리 대학원은 기후위기 대응 및 탄소중립 문제 해결, 지속가능한 녹색성장을 위한 초학제적 교육, 연구 혁신과 기술 수요처와의 긴밀한 협력으로 한계돌파형 기후테크 생태계를 구축하고, 이를 세계로 확장하는데 인비저닝 파트너스와의 협력이 중추적인 역할을 할 것으로 기대한다"고 전했다.

2024.01.24

조회수 935

-

이산화탄소 분해 과정 원자 수준에서 관찰하다

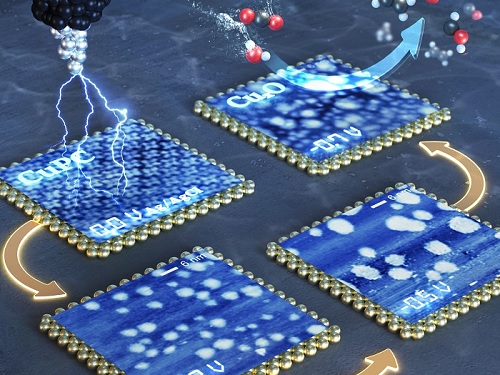

대기 중의 온실가스를 제거하고 미래 청정 원료를 생산하기 위해 신재생에너지를 활용한 전기화학적 전환 기술은 탄소중립 달성을 위한 산업계 체제 전환 대응 핵심 기술로 주목받고 있다. 하지만, 이산화탄소를 산업적으로 분해/활용하기 위해서 최근 단원자 전이 금속 촉매가 이산화탄소를 분해하는 차세대 촉매로 큰 기대를 모으고 있으나 아직 이 화학반응 메커니즘 및 촉매 활성 부위가 명확히 밝혀지지 않아 고성능 촉매를 개발하는데 여전한 큰 걸림돌이 돼 왔다.

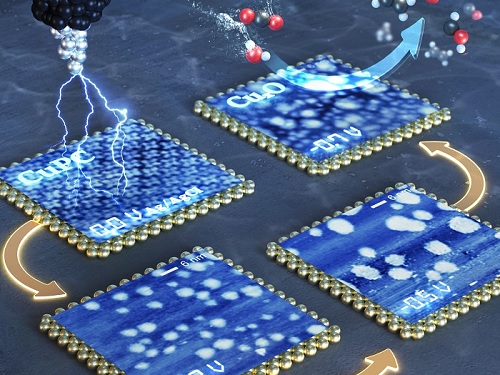

우리 대학 화학과 박정영 교수 연구팀이 이산화탄소(CO2) 전기환원 과정에서 단원자 구리(Cu) 금속 촉매가 분해되는 과정을 실시간 원자단위로 관찰하고, 주된 반응 활성자리임을 규명하는 데 성공했다고 28일 밝혔다.

전기화학 반응을 이용한 이산화탄소 전환 기술은 공정과 반응 조건이 비교적 간단하면서도 특히 구리 기반 촉매를 사용하면 열역학적 방법으로는 불가능한 고부가가치 화합물을 생산할 수 있어 연구활용 가치 기대가 매우 높다. 하지만, 이산화탄소의 환원반응은 일산화탄소(CO), 메탄(CH4), 에탄올(C2H5OH), 수소(H2) 등의 다양한 생성물들을 함께 만들어 낼 뿐만 아니라 촉매 표면 구조의 변화를 일으킨다는 문제점이 함께 한다. 따라서, 이를 해결하기 위해 전극 표면에서 일어나는 이산화탄소의 환원반응 경로 규명 및 표면 구조 거동 분석이 매우 중요해지고 있으나 액체 전해질 환경에서 반응이 이루어지는 탓에 분석에 어려움을 겪고 있다.

박 교수 연구팀은 전기화학 주사 터널링 현미경(EC-STM) 분석법을 적용해 단원자 구리금속 촉매 표면에서 일어나는 이산화탄소 환원반응을 관찰하고, 이때 표면에 형성되는 산화구리 나노 복합체가 주된 반응 활성자리임을 시각적 증거로 처음 제시했다. 연구진은 구리 전극 표면이 이산화탄소 전환과정에서 환원되며 반응 활성도 및 촉매 표면 구조가 달라진다는 점에 착안, 액체-고체 계면에서 단원자 구리금속 촉매 전극과 반응하는 이산화탄소 분자의 분해 과정을 실시간 원자단위로 포착했다.

우리 대학 박정영 교수는 “이번 연구는 액체-고체 계면 분석에 난항을 겪고 있는 상황에서 단원자 구리금속 기반 촉매 표면의 이산화탄소 전기환원 반응 현상을 원자수준으로 관찰할 수 있었고, 이를 통해 촉매 물질의 활성자리를 결정하고 정밀한 화학반응 경로 설계가 가능하다. 이러한 기술성과는 차후에 이산화탄소의 전기화학적 전환 연구 외에도 탄소중립 정책을 위한 다양한 촉매 소재 연구개발에 기여할 것으로 기대한다”고 말했다.

한편, 기초과학연구원, 한국과학기술연구원(KIST), 한국산업통상자원부 그리고 한국연구재단(NRF)의 지원을 받은 이번 연구성과는 국제학술지 ‘어드밴스드 사이언스(Advanced Science IF 17.5)’내부 표지 논문으로 최근 선정됐으며 11월 29일 자로 온라인 게재됐다. (논문 제목: In Situ Probing of CO2 Reduction on Cu-Phthalocyanine-Derived CuxO Complex)

이산화탄소 분해 과정 원자 수준에서 관찰하다

대기 중의 온실가스를 제거하고 미래 청정 원료를 생산하기 위해 신재생에너지를 활용한 전기화학적 전환 기술은 탄소중립 달성을 위한 산업계 체제 전환 대응 핵심 기술로 주목받고 있다. 하지만, 이산화탄소를 산업적으로 분해/활용하기 위해서 최근 단원자 전이 금속 촉매가 이산화탄소를 분해하는 차세대 촉매로 큰 기대를 모으고 있으나 아직 이 화학반응 메커니즘 및 촉매 활성 부위가 명확히 밝혀지지 않아 고성능 촉매를 개발하는데 여전한 큰 걸림돌이 돼 왔다.

우리 대학 화학과 박정영 교수 연구팀이 이산화탄소(CO2) 전기환원 과정에서 단원자 구리(Cu) 금속 촉매가 분해되는 과정을 실시간 원자단위로 관찰하고, 주된 반응 활성자리임을 규명하는 데 성공했다고 28일 밝혔다.

전기화학 반응을 이용한 이산화탄소 전환 기술은 공정과 반응 조건이 비교적 간단하면서도 특히 구리 기반 촉매를 사용하면 열역학적 방법으로는 불가능한 고부가가치 화합물을 생산할 수 있어 연구활용 가치 기대가 매우 높다. 하지만, 이산화탄소의 환원반응은 일산화탄소(CO), 메탄(CH4), 에탄올(C2H5OH), 수소(H2) 등의 다양한 생성물들을 함께 만들어 낼 뿐만 아니라 촉매 표면 구조의 변화를 일으킨다는 문제점이 함께 한다. 따라서, 이를 해결하기 위해 전극 표면에서 일어나는 이산화탄소의 환원반응 경로 규명 및 표면 구조 거동 분석이 매우 중요해지고 있으나 액체 전해질 환경에서 반응이 이루어지는 탓에 분석에 어려움을 겪고 있다.

박 교수 연구팀은 전기화학 주사 터널링 현미경(EC-STM) 분석법을 적용해 단원자 구리금속 촉매 표면에서 일어나는 이산화탄소 환원반응을 관찰하고, 이때 표면에 형성되는 산화구리 나노 복합체가 주된 반응 활성자리임을 시각적 증거로 처음 제시했다. 연구진은 구리 전극 표면이 이산화탄소 전환과정에서 환원되며 반응 활성도 및 촉매 표면 구조가 달라진다는 점에 착안, 액체-고체 계면에서 단원자 구리금속 촉매 전극과 반응하는 이산화탄소 분자의 분해 과정을 실시간 원자단위로 포착했다.

우리 대학 박정영 교수는 “이번 연구는 액체-고체 계면 분석에 난항을 겪고 있는 상황에서 단원자 구리금속 기반 촉매 표면의 이산화탄소 전기환원 반응 현상을 원자수준으로 관찰할 수 있었고, 이를 통해 촉매 물질의 활성자리를 결정하고 정밀한 화학반응 경로 설계가 가능하다. 이러한 기술성과는 차후에 이산화탄소의 전기화학적 전환 연구 외에도 탄소중립 정책을 위한 다양한 촉매 소재 연구개발에 기여할 것으로 기대한다”고 말했다.

한편, 기초과학연구원, 한국과학기술연구원(KIST), 한국산업통상자원부 그리고 한국연구재단(NRF)의 지원을 받은 이번 연구성과는 국제학술지 ‘어드밴스드 사이언스(Advanced Science IF 17.5)’내부 표지 논문으로 최근 선정됐으며 11월 29일 자로 온라인 게재됐다. (논문 제목: In Situ Probing of CO2 Reduction on Cu-Phthalocyanine-Derived CuxO Complex)

2023.12.28

조회수 1462

-

배충식 교수, 탄소중립 연료기술 국제 심포지엄 개최

지난 10월 27일, 서울특별시 페럼홀에서 우리 대학 기계공학과 배충식 교수 주관 하에 탄소중립연료기술 국제 심포지엄이 성황리에 개최됐다. 이번 심포지엄에는 자동차 분야의 세계적인 전문가인 독일 KIT공대의 Thomas Kohr 교수와 일본 Japan Petroleum Energy Center의 Kenichi Okamoto 박사 등이 연사로 참여하였다.

이 행사는 수송동력 분야의 탄소 중립을 주제로, 탄소 중립 연료 기술의 활용 방안 및 현 수송 분야 탄소 중립 정책의 문제점에 대한 심도 있는 토론의 장을 마련했다. 김상협 탄소중립녹색성장위원장과 나승식 자동차연구원장이 기조연설을 통해 행사의 의미를 더했다. 약 200명의 자동차 분야 전문가 및 연구원이 참가한 이번 행사는 탄소중립연료에 대한 높은 관심과 열기를 반영하는 자리가 되었다.

배충식 교수, 탄소중립 연료기술 국제 심포지엄 개최

지난 10월 27일, 서울특별시 페럼홀에서 우리 대학 기계공학과 배충식 교수 주관 하에 탄소중립연료기술 국제 심포지엄이 성황리에 개최됐다. 이번 심포지엄에는 자동차 분야의 세계적인 전문가인 독일 KIT공대의 Thomas Kohr 교수와 일본 Japan Petroleum Energy Center의 Kenichi Okamoto 박사 등이 연사로 참여하였다.

이 행사는 수송동력 분야의 탄소 중립을 주제로, 탄소 중립 연료 기술의 활용 방안 및 현 수송 분야 탄소 중립 정책의 문제점에 대한 심도 있는 토론의 장을 마련했다. 김상협 탄소중립녹색성장위원장과 나승식 자동차연구원장이 기조연설을 통해 행사의 의미를 더했다. 약 200명의 자동차 분야 전문가 및 연구원이 참가한 이번 행사는 탄소중립연료에 대한 높은 관심과 열기를 반영하는 자리가 되었다.

2023.12.13

조회수 1110

-

고용량 배터리 수명 증대 영상화하다

전기자동차에서 볼 수 있는 고용량 배터리에 사용되고 있는 실리콘 활물질은 기존 음극 활물질인 흑연 대비 높은 용량 값(4200 mAh/g)을 갖고 있으나, 충전 및 방전 간 400%에 달하는 높은 부피 팽창/수축률이 배터리 수명에 악영향을 미치고 있다. 이를 해결하기 위해서 단일벽 탄소나노튜브를 소량 첨가해 수명 특성이 향상되는 결과를 얻었는데, 이런 향상이 어떻게 가능한지 나노스케일에서 영상화한 연구 결과가 공개됐다.

우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수 연구팀이 LG에너지솔루션과 협업해 배터리의 수명 특성 향상 메커니즘 영상화 결과를 국제학술지‘에이씨에스 에너지 레터스(ACS Energy Letters, Impact Factor: 22)’에 게재했다고 19일 밝혔다. (논문명: Spatially Uniform Lithiation Enabled by Single-Walled Carbon Nanotubes)

연구팀은 이전에는 실리콘 활물질이 충·방전을 거치면서 전자 전도 네트워크가 열화되는 과정을 영상화하였는데, 이번 연구에서는 단일벽 탄소나노튜브의 존재로 인해서 그 형태를 유지하고 있는 전자전도 네트워크가 활물질 내에 균일한 충·방전이 가능하도록 기능하고 있음을 보여 수명 증대 메커니즘을 검증했다.

구체적으로 연구팀은 원자간력 현미경(Atomic Force Microscopy) 기반의 켈빈 프루브 현미경(Kelvin Probe Force Microscopy)를 이용해 1회 및 90회 충·방전 싸이클 후의 전극 내 천연흑연과 실리콘 산화물 입자에서의 표면 전위를 측정 및 영상화했다. 이를 통해 단일벽 탄소나노튜브(Single-Walled Carbon Nanotube, SW-CNT)가 첨가된 전극에서는 활물질 내 표면 전위가 균일하게 분포하고 있는 반면, 첨가되지 않은 기존 전극의 경우에는 90회 충·방전 후에 불균일한 표면전위를 보여, 전자 전도 네트워크가 제대로 기능을 발휘하지 않아 불균일한 충·방전이 됨을 연구팀은 확인했다.

이처럼 활물질 내부의 표면 전하를 영상화할 수 있는 기술은 실리콘 활물질 뿐만 아니라, 다양한 전극 시스템에 적용될 수 있으며, 향후 배터리 충전 및 방전 상태 균일성을 확인하고 수명 향상 연구로 발전할 수 있다.

이번 연구의 제1 저자인 신소재공학과 박건 연구원은 “충·방전 시 수반되는 실리콘 계열 활물질의 급격한 부피 변화에도 불구하고 가느다란 탄소나노튜브가 전자 전도 채널을 유지하고 이로 인해 전극 내에 균일한 충·방전을 가능케하는 것이 매우 신기한 일이었는데, 이를 나노스케일에서 직접 영상화해 그 역할을 미시세계에서 이해할 수 있었던 것이 큰 의미가 있다”라고 말했다. 교신 저자인 홍승범 교수는 “원자간력 현미경을 활용해서 나노스케일에서 일어나는 전기화학적인 현상을 영상화하고 이를 통해서 배터리 성능 및 수명을 향상할 수 있는 혁신적인 아이디어를 창출할 수 있게 되어 매우 기쁘다”라고 말했다.

이번 연구는 LG에너지솔루션, LG에너지솔루션-KAIST Frontier Research Lab.과 KAIST 글로벌 특이점 사업의 지원을 받아 수행됐다.

고용량 배터리 수명 증대 영상화하다

전기자동차에서 볼 수 있는 고용량 배터리에 사용되고 있는 실리콘 활물질은 기존 음극 활물질인 흑연 대비 높은 용량 값(4200 mAh/g)을 갖고 있으나, 충전 및 방전 간 400%에 달하는 높은 부피 팽창/수축률이 배터리 수명에 악영향을 미치고 있다. 이를 해결하기 위해서 단일벽 탄소나노튜브를 소량 첨가해 수명 특성이 향상되는 결과를 얻었는데, 이런 향상이 어떻게 가능한지 나노스케일에서 영상화한 연구 결과가 공개됐다.

우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수 연구팀이 LG에너지솔루션과 협업해 배터리의 수명 특성 향상 메커니즘 영상화 결과를 국제학술지‘에이씨에스 에너지 레터스(ACS Energy Letters, Impact Factor: 22)’에 게재했다고 19일 밝혔다. (논문명: Spatially Uniform Lithiation Enabled by Single-Walled Carbon Nanotubes)

연구팀은 이전에는 실리콘 활물질이 충·방전을 거치면서 전자 전도 네트워크가 열화되는 과정을 영상화하였는데, 이번 연구에서는 단일벽 탄소나노튜브의 존재로 인해서 그 형태를 유지하고 있는 전자전도 네트워크가 활물질 내에 균일한 충·방전이 가능하도록 기능하고 있음을 보여 수명 증대 메커니즘을 검증했다.

구체적으로 연구팀은 원자간력 현미경(Atomic Force Microscopy) 기반의 켈빈 프루브 현미경(Kelvin Probe Force Microscopy)를 이용해 1회 및 90회 충·방전 싸이클 후의 전극 내 천연흑연과 실리콘 산화물 입자에서의 표면 전위를 측정 및 영상화했다. 이를 통해 단일벽 탄소나노튜브(Single-Walled Carbon Nanotube, SW-CNT)가 첨가된 전극에서는 활물질 내 표면 전위가 균일하게 분포하고 있는 반면, 첨가되지 않은 기존 전극의 경우에는 90회 충·방전 후에 불균일한 표면전위를 보여, 전자 전도 네트워크가 제대로 기능을 발휘하지 않아 불균일한 충·방전이 됨을 연구팀은 확인했다.

이처럼 활물질 내부의 표면 전하를 영상화할 수 있는 기술은 실리콘 활물질 뿐만 아니라, 다양한 전극 시스템에 적용될 수 있으며, 향후 배터리 충전 및 방전 상태 균일성을 확인하고 수명 향상 연구로 발전할 수 있다.

이번 연구의 제1 저자인 신소재공학과 박건 연구원은 “충·방전 시 수반되는 실리콘 계열 활물질의 급격한 부피 변화에도 불구하고 가느다란 탄소나노튜브가 전자 전도 채널을 유지하고 이로 인해 전극 내에 균일한 충·방전을 가능케하는 것이 매우 신기한 일이었는데, 이를 나노스케일에서 직접 영상화해 그 역할을 미시세계에서 이해할 수 있었던 것이 큰 의미가 있다”라고 말했다. 교신 저자인 홍승범 교수는 “원자간력 현미경을 활용해서 나노스케일에서 일어나는 전기화학적인 현상을 영상화하고 이를 통해서 배터리 성능 및 수명을 향상할 수 있는 혁신적인 아이디어를 창출할 수 있게 되어 매우 기쁘다”라고 말했다.

이번 연구는 LG에너지솔루션, LG에너지솔루션-KAIST Frontier Research Lab.과 KAIST 글로벌 특이점 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.09.19

조회수 2091

-

150% 쭉쭉 늘어나는 전자 섬유 개발

전자 섬유는 최근 각광받고 있는 사용자 친화 웨어러블 소자, 헬스케어 소자, 최소 침습형 임플란터블 전자소자에 핵심 요소로 여겨져 활발하게 연구가 진행되고 있다. 하지만 고체 금속 전도체 필러(Conductive filler)를 사용한 전자 섬유를 늘려서 사용하려 할 경우, 전기전도성이 급격하게 감소해 전기적 성질이 망가진다는 단점이 있다.

우리 대학 신소재공학과 스티브 박, 전기및전자공학부 정재웅, 바이오및뇌공학과 박성준 교수 공동 연구팀이 높은 전도도와 내구성을 가지는 액체금속 복합체를 이용해 신축성이 우수한 전자 섬유를 개발했다고 25일 밝혔다.

전자 섬유의 늘어나지 않는 단점을 해결하기 위해 연구팀은 고체처럼 형상이 고정된 것이 아닌 기계적 변형에 맞춰 형태가 변형될 수 있는 액체금속 입자 기반의 전도체 필러를 제시했다. 액체금속 마이크로 입자는 인장이 가해질 경우에 그 형태가 타원형으로 늘어나면서 전기 저항 변화를 최소화할 수 있다. 하지만 그 크기가 수 마이크로미터이기 때문에, 기존에 이용된 딥-코팅(dip-coating)과 같은 단순한 방법으로 실에 코팅하는 것이 불가능하다. 연구진은 액체금속 입자가 높은 밀도로 실 위에 전달될 수 있고, 블레이드와 기판 사이에서 현탁액의 조성을 실시간으로 바꾸면서 화학적 변성을 통해 액체금속 입자를 실과 접착시킬 수 있는 새로운 방법인 현탁액 전단(suspension shearing) 방법을 통해 이를 해결했다. 추가로 기계적 안정성이 우수한 탄소나노튜브(CNT)가 포함된 액체금속 입자를 한층 더 코팅하는 방식으로, 액체금속 복합체의 기계적 안정성도 확보할 수 있었다.

제작된 신축성 전자 섬유는 추가적인 공정이 필요 없이 우수한 초기전도성을 보였고(2.2x10^6 S/m), 기존의 고체 금속 전도체 기반 섬유들과는 다르게 150% 늘려도 전기저항 변화가 거의 없다. 기계적 안정성도 우수해 반복되는 변형 실험에도 전기적 성질을 유지할 수 있었고, 다양한 전자 부품들과 쉽게 통합될 수 있다. 연구팀은 이를 이용해 실제 상용화된 옷에 다양한 전자회로를 구현했다.

나아가서 연구팀은 액체금속 복합체를 코팅하는 방법이 다양한 실에 호환 가능하고, 재료의 생친화성이 우수하기 때문에, 이를 이용해 신경과학 연구에 사용할 수 있는 섬유형 바이오 전자 섬유를 구현했다. 연구팀은 제안된 코팅 방법을 이용해 기계적 변형에 영향을 받지 않는 뇌 활동 전극, 신경 자극 전극, 다기능성 옵토지네틱 프로브를 제작해 넓은 범용성과 높은 공정 신뢰성을 갖는다는 것을 보였다.

우리 대학 이건희 박사, 이도훈 박사과정, 전우진 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이쳐 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 온라인 판에 7월 13일자 출판됐다. (논문명: Conductance stable and mechanically durable bi-layer EGaIn composite-coated stretchable fiber for 1D bioelectronics)

스티브박 교수는 "옷에 다양한 전자 공학적인 기능을 웨어러블 형태로 구현하는 가능성을 보여준 연구로 최근에 각광받고 있는 환자 편의성을 높인 웨어러블 헬스케어 소자나 최소침습형 임플란터블 전자소자 개발의 새로운 방향성을 제시한 의미있는 결과ˮ 라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단, KAIST의 지원을 받아 수행됐다. 이건희 박사는 포스코청압재단의 지원을 받고 있다.

150% 쭉쭉 늘어나는 전자 섬유 개발

전자 섬유는 최근 각광받고 있는 사용자 친화 웨어러블 소자, 헬스케어 소자, 최소 침습형 임플란터블 전자소자에 핵심 요소로 여겨져 활발하게 연구가 진행되고 있다. 하지만 고체 금속 전도체 필러(Conductive filler)를 사용한 전자 섬유를 늘려서 사용하려 할 경우, 전기전도성이 급격하게 감소해 전기적 성질이 망가진다는 단점이 있다.

우리 대학 신소재공학과 스티브 박, 전기및전자공학부 정재웅, 바이오및뇌공학과 박성준 교수 공동 연구팀이 높은 전도도와 내구성을 가지는 액체금속 복합체를 이용해 신축성이 우수한 전자 섬유를 개발했다고 25일 밝혔다.

전자 섬유의 늘어나지 않는 단점을 해결하기 위해 연구팀은 고체처럼 형상이 고정된 것이 아닌 기계적 변형에 맞춰 형태가 변형될 수 있는 액체금속 입자 기반의 전도체 필러를 제시했다. 액체금속 마이크로 입자는 인장이 가해질 경우에 그 형태가 타원형으로 늘어나면서 전기 저항 변화를 최소화할 수 있다. 하지만 그 크기가 수 마이크로미터이기 때문에, 기존에 이용된 딥-코팅(dip-coating)과 같은 단순한 방법으로 실에 코팅하는 것이 불가능하다. 연구진은 액체금속 입자가 높은 밀도로 실 위에 전달될 수 있고, 블레이드와 기판 사이에서 현탁액의 조성을 실시간으로 바꾸면서 화학적 변성을 통해 액체금속 입자를 실과 접착시킬 수 있는 새로운 방법인 현탁액 전단(suspension shearing) 방법을 통해 이를 해결했다. 추가로 기계적 안정성이 우수한 탄소나노튜브(CNT)가 포함된 액체금속 입자를 한층 더 코팅하는 방식으로, 액체금속 복합체의 기계적 안정성도 확보할 수 있었다.

제작된 신축성 전자 섬유는 추가적인 공정이 필요 없이 우수한 초기전도성을 보였고(2.2x10^6 S/m), 기존의 고체 금속 전도체 기반 섬유들과는 다르게 150% 늘려도 전기저항 변화가 거의 없다. 기계적 안정성도 우수해 반복되는 변형 실험에도 전기적 성질을 유지할 수 있었고, 다양한 전자 부품들과 쉽게 통합될 수 있다. 연구팀은 이를 이용해 실제 상용화된 옷에 다양한 전자회로를 구현했다.

나아가서 연구팀은 액체금속 복합체를 코팅하는 방법이 다양한 실에 호환 가능하고, 재료의 생친화성이 우수하기 때문에, 이를 이용해 신경과학 연구에 사용할 수 있는 섬유형 바이오 전자 섬유를 구현했다. 연구팀은 제안된 코팅 방법을 이용해 기계적 변형에 영향을 받지 않는 뇌 활동 전극, 신경 자극 전극, 다기능성 옵토지네틱 프로브를 제작해 넓은 범용성과 높은 공정 신뢰성을 갖는다는 것을 보였다.

우리 대학 이건희 박사, 이도훈 박사과정, 전우진 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이쳐 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 온라인 판에 7월 13일자 출판됐다. (논문명: Conductance stable and mechanically durable bi-layer EGaIn composite-coated stretchable fiber for 1D bioelectronics)

스티브박 교수는 "옷에 다양한 전자 공학적인 기능을 웨어러블 형태로 구현하는 가능성을 보여준 연구로 최근에 각광받고 있는 환자 편의성을 높인 웨어러블 헬스케어 소자나 최소침습형 임플란터블 전자소자 개발의 새로운 방향성을 제시한 의미있는 결과ˮ 라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단, KAIST의 지원을 받아 수행됐다. 이건희 박사는 포스코청압재단의 지원을 받고 있다.

2023.07.25

조회수 3068

-

상온에서 쉽게 이산화탄소 실시간 분해하다

기후변화를 포함한 환경 및 에너지 문제에 직접 맞닿아 있는 온실가스 전환 기술은 주로 G7 국가를 비롯한 OECD 회원국들을 중심으로 최근 많은 논의가 이뤄지고 있으며, 대한민국 역시 2050년까지 탄소중립 글로벌 스탠다드 달성을 위해 산・학・연 및 민・관 협력 연구를 활발히 촉진하고 있다. 대기 중의 온실가스를 제거함과 동시에, 미래 청정 연료로 주목받는 메탄올 합성에 필요한 이산화탄소 분해 반응은 탄소중립 달성을 위한 산업계 패러다임 전환 대응에 필요한 핵심 기술이지만, 이산화탄소 분자가 화학적으로 매우 안정된 탓에 공업적으로 유용한 화학 물질로의 전환은 여전히 난제로 여겨진다.

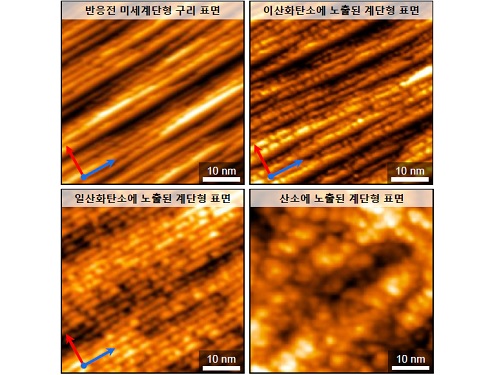

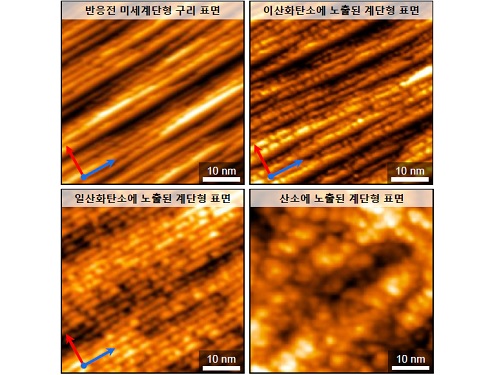

우리 대학 화학과 박정영 교수 연구팀이 광주과학기술원 (GIST) 물리·광과학과 문봉진 교수 연구팀과 공동연구를 통해 초미세 계단형 구리(Cu) 촉매 표면이 이산화탄소(CO2) 분자를 보다 효과적으로 분해할 수 있음을 입증했다고 26일 밝혔다.

포집된 온실가스의 전환은 일반적으로 고온・고압의 촉매 화학반응 환경에서 이뤄지고 있다. 보통 구리 기반 촉매물질을 이용하여 이산화탄소 분자가 일산화탄소(CO) 및 산소 원자(O)로 분해할 때 수십 기압에 이르는 고압 반응환경이 요구된다. 따라서, 기존의 촉매 물질을 개선하고 최적의 이산화탄소 전환 반응을 유도함으로써 온실가스의 전환 효율을 획기적으로 높일 수 있는 새로운 촉매의 개발이 필요한 실정이다.

상압 전자터널링 현미경(AP-STM) 기술을 활용해 직접 관찰된 연구팀의 이번 연구 결과는, 머리카락 두께의 10만 분의 1 크기의 계단형 표면 구조가 온실가스의 분해 반응 향상에 크게 기여한다는 시각적 증거를 처음으로 제시했다. 연구진은 그 크기가 수 옹스트롬(Å·100억 분의 1 미터)에 불과한 이산화탄소 분자는 촉매 물질의 표면 구조에 따라서 반응 활성도가 달라질 수 있다는 점에 착안, 머리카락 두께의 10만 분의 1에 불과한 계단형 초미세 구리 표면과 반응하는 이산화탄소 분자의 분해 과정을 실시간 포착했다.

초미세 계단형 구조를 갖는 구리 원자의 표면 배열은 평평한 구조를 갖는 넓은 구리 표면 구조에 비해 훨씬 낮은 활성화 에너지를 필요로 하기 때문에 온실가스의 분해가 상대적으로 용이하다. 연구진은 관찰 결과, 구리 촉매 표면의 계단 위치와 충돌한 이산화탄소 분자가 상온에서도 쉽게 분해됐고, 더 나아가 분해된 일산화탄소 분자와 산소 원자가 표면의 구조변화를 동시에 유도함으로써 촉매반응 경로에 영향을 끼칠 수 있음을 발견했다.

박정영 교수는 “이번 연구는 기존에 진행된 구리 표면에서의 이산화탄소 촉매 현상의 이해를 뛰어넘는 새로운 발견이며, 이를 통해 고효율 이산화탄소 촉매의 개발을 통해 인류의 가장 시급한 문제 중의 하나인 지구온난화 및 지속가능성 문제 해결에 기여할 것이다”라고 밝혔다.

한국연구재단(NRF) 중견연구자지원사업, 과학기술분야 기초연구사업과 한-프랑스 협력기반조성사업(STAR) 등의 지원을 받은 이번 연구성과는 국제학술지 네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications IF 17.694) 온라인판에 6월 6일 자 게재됐다. (논문제목: Revealing CO2 dissociation pathways at vicinal copper (997) interfaces)

상온에서 쉽게 이산화탄소 실시간 분해하다

기후변화를 포함한 환경 및 에너지 문제에 직접 맞닿아 있는 온실가스 전환 기술은 주로 G7 국가를 비롯한 OECD 회원국들을 중심으로 최근 많은 논의가 이뤄지고 있으며, 대한민국 역시 2050년까지 탄소중립 글로벌 스탠다드 달성을 위해 산・학・연 및 민・관 협력 연구를 활발히 촉진하고 있다. 대기 중의 온실가스를 제거함과 동시에, 미래 청정 연료로 주목받는 메탄올 합성에 필요한 이산화탄소 분해 반응은 탄소중립 달성을 위한 산업계 패러다임 전환 대응에 필요한 핵심 기술이지만, 이산화탄소 분자가 화학적으로 매우 안정된 탓에 공업적으로 유용한 화학 물질로의 전환은 여전히 난제로 여겨진다.

우리 대학 화학과 박정영 교수 연구팀이 광주과학기술원 (GIST) 물리·광과학과 문봉진 교수 연구팀과 공동연구를 통해 초미세 계단형 구리(Cu) 촉매 표면이 이산화탄소(CO2) 분자를 보다 효과적으로 분해할 수 있음을 입증했다고 26일 밝혔다.

포집된 온실가스의 전환은 일반적으로 고온・고압의 촉매 화학반응 환경에서 이뤄지고 있다. 보통 구리 기반 촉매물질을 이용하여 이산화탄소 분자가 일산화탄소(CO) 및 산소 원자(O)로 분해할 때 수십 기압에 이르는 고압 반응환경이 요구된다. 따라서, 기존의 촉매 물질을 개선하고 최적의 이산화탄소 전환 반응을 유도함으로써 온실가스의 전환 효율을 획기적으로 높일 수 있는 새로운 촉매의 개발이 필요한 실정이다.

상압 전자터널링 현미경(AP-STM) 기술을 활용해 직접 관찰된 연구팀의 이번 연구 결과는, 머리카락 두께의 10만 분의 1 크기의 계단형 표면 구조가 온실가스의 분해 반응 향상에 크게 기여한다는 시각적 증거를 처음으로 제시했다. 연구진은 그 크기가 수 옹스트롬(Å·100억 분의 1 미터)에 불과한 이산화탄소 분자는 촉매 물질의 표면 구조에 따라서 반응 활성도가 달라질 수 있다는 점에 착안, 머리카락 두께의 10만 분의 1에 불과한 계단형 초미세 구리 표면과 반응하는 이산화탄소 분자의 분해 과정을 실시간 포착했다.

초미세 계단형 구조를 갖는 구리 원자의 표면 배열은 평평한 구조를 갖는 넓은 구리 표면 구조에 비해 훨씬 낮은 활성화 에너지를 필요로 하기 때문에 온실가스의 분해가 상대적으로 용이하다. 연구진은 관찰 결과, 구리 촉매 표면의 계단 위치와 충돌한 이산화탄소 분자가 상온에서도 쉽게 분해됐고, 더 나아가 분해된 일산화탄소 분자와 산소 원자가 표면의 구조변화를 동시에 유도함으로써 촉매반응 경로에 영향을 끼칠 수 있음을 발견했다.

박정영 교수는 “이번 연구는 기존에 진행된 구리 표면에서의 이산화탄소 촉매 현상의 이해를 뛰어넘는 새로운 발견이며, 이를 통해 고효율 이산화탄소 촉매의 개발을 통해 인류의 가장 시급한 문제 중의 하나인 지구온난화 및 지속가능성 문제 해결에 기여할 것이다”라고 밝혔다.

한국연구재단(NRF) 중견연구자지원사업, 과학기술분야 기초연구사업과 한-프랑스 협력기반조성사업(STAR) 등의 지원을 받은 이번 연구성과는 국제학술지 네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications IF 17.694) 온라인판에 6월 6일 자 게재됐다. (논문제목: Revealing CO2 dissociation pathways at vicinal copper (997) interfaces)

2023.06.26

조회수 2310

-

KAIST-서울대, 탄소중립 혁신기술 인재양성 공동 포럼 개최

우리 대학은 19일(금) 서울시 강남구 과학기술회관에서 「탄소중립 혁신기술 인재양성 공동 포럼」(이하 ‘기술-인재 공동 포럼’)을 서울대학교(총장 유홍림)와 공동 개최한다. 2050 탄소중립녹색성장위원회(공동위원장: 한덕수 국무총리, 김상협 부총장, 이하 '탄녹위') 가 후원한다. 이번 공동 포럼은 두 대학 총장이 탄소중립을 위해 벽을 허물고 힘을 모아야 한다는 점에 인식을 같이한 결과로, 두 대학의 주요 교수 16명이 참여해 '탄소중립 혁신기술'과 '탄소중립 미래인재'에 대한 심도 있는 발표와 토론을 한다. 아울러 이 자리에는 원희룡 국토부 장관과 주영창 과학기술혁신본부장이 '지속가능한 국가 인프라'와 '탄소중립 R&D'를 주제로 기조사를 하며, 삼성전자, 현대자동차, LG화학, SK E&S의 최고경영자들이 종합토론에 참여한다. 공동 포럼의 1부는 이재우 KAIST 교수의 사회로 「탄소중립 혁신과학기술」을 주제로 진행되고 , 2부는 윤재용 서울대 교수의 진행으로「탄소중립 미래인재」에 대해 논의한다. 1부에서는 재생에너지분야 기술인 '태양전지'에 대해 서울대 김진영 교수가 발표하고, 미래 탄소중립에 있어 매우 중요한 분야 중 하나인 '탄소 제거 분야에 대한 KAIST 고동연 교수의 발제가 있다.

2부에서는 조홍식 서울대 교수가 '인재양성을 위한 제도 기반'에 대해 발표하고, 서용석 KAIST 교수는 '기초과학기술 분야 인재양성 중요성'에 대해 발표한다. 또한, 정부측에서는 인재정책을 총괄하는 교육부 이정규 서기관과 과학기술정보통신부 임채권 서기관이 '교육과 과학기술 분야 인력양성'에 대한 정부의 미래 인력양성 정책을 소개한다.

3부 종합세션에서는 김상협 탄녹위 공동위원장이 좌장을 맡아, 반기문 제8대 UN사무초장의 축사에 이어 이광형 KAIST 총장, 유홍림 서울대 총장, 원희룡 국토교통부장관, 주영창 과학기술혁신본부장이 참여하는 기조사가 발표된다.

'지속가능한 미래'를 주제로 한 종합토론에서 이상엽 KAIST 부총장은 기후변화 대응을 위한 파괴적 도전 기술을, 남기태 서울대 교수는 탄소중립 미래인재 양성방안을 논의하고 신학철(LG화학 부회장), 추형욱(SK E&S 사장), 남석우(삼성전자 반도체 제조부분 사장), 김동욱(현대자동차 전략기획 부사장)는 '기업과 정부, 대학의 역할'에 대해 집중 토론한다

이광형 총장은 기조사에서 "KAIST는 탄소중립을 실현하기 위한 혁신 과학기술과 이를 이끌어나갈 미래 인재를 양성하는 일에 매진하고 있다"라며, "이번 공동포럼은 탄소중립 사회를 구현하기 위해 두 대학은 물론 정부와 산업계까지 유기적으로 힘을 합쳐 대응해나가는 유의미한 계기가 될 것"이라고 말했다.

반기문 사무총장은 이와 관련, "자원 하나 없는 한국이 여기까지 온 것은 사람을 키웠기 때문"이라며, "탄소중립 녹색성장 시대에는 한국은 물론 글로벌 무대에서 새로운 사고, 새로운 지식, 새로운 기술로 세상을 변화시킬 인재가 절대적으로 필요"하다며 이번 공동포럼의 의미를 평가했다.

김상협 탄녹위 공동위원장은 "미국 스탠퍼드와 하버드를 비롯, 선진국의 주요 대학들이 경쟁적으로 녹색 기술개발과 인재 육성에 나서고 있다"며 "이번 서울대와 KAIST의 공동포럼을 계기로 대한민국 대학가 전반에도 새로운 혁신의 바람이 불기를 기대한다"고 말했다. 탄녹위는 이와 관련, 관련 부처 및 산업계와 함께 지속 가능한 발전에 관심을 갖는 국내외 대학과 협력을 확대해 나갈 방침이다. 우리 대학은 2013년 녹색성장 분야의 기술과 정책·금융을 융합한 인재 양성을 위해 녹색성장대학원을 설립했는데, 최근 탄소중립 시대에 적극 부응하기 위해 대전 본부를 중심으로 이를 격상시킨 ‘녹색성장지속가능대학원’을 발족, 40여 명의 교수진을 구축했다.

KAIST-서울대, 탄소중립 혁신기술 인재양성 공동 포럼 개최

우리 대학은 19일(금) 서울시 강남구 과학기술회관에서 「탄소중립 혁신기술 인재양성 공동 포럼」(이하 ‘기술-인재 공동 포럼’)을 서울대학교(총장 유홍림)와 공동 개최한다. 2050 탄소중립녹색성장위원회(공동위원장: 한덕수 국무총리, 김상협 부총장, 이하 '탄녹위') 가 후원한다. 이번 공동 포럼은 두 대학 총장이 탄소중립을 위해 벽을 허물고 힘을 모아야 한다는 점에 인식을 같이한 결과로, 두 대학의 주요 교수 16명이 참여해 '탄소중립 혁신기술'과 '탄소중립 미래인재'에 대한 심도 있는 발표와 토론을 한다. 아울러 이 자리에는 원희룡 국토부 장관과 주영창 과학기술혁신본부장이 '지속가능한 국가 인프라'와 '탄소중립 R&D'를 주제로 기조사를 하며, 삼성전자, 현대자동차, LG화학, SK E&S의 최고경영자들이 종합토론에 참여한다. 공동 포럼의 1부는 이재우 KAIST 교수의 사회로 「탄소중립 혁신과학기술」을 주제로 진행되고 , 2부는 윤재용 서울대 교수의 진행으로「탄소중립 미래인재」에 대해 논의한다. 1부에서는 재생에너지분야 기술인 '태양전지'에 대해 서울대 김진영 교수가 발표하고, 미래 탄소중립에 있어 매우 중요한 분야 중 하나인 '탄소 제거 분야에 대한 KAIST 고동연 교수의 발제가 있다.

2부에서는 조홍식 서울대 교수가 '인재양성을 위한 제도 기반'에 대해 발표하고, 서용석 KAIST 교수는 '기초과학기술 분야 인재양성 중요성'에 대해 발표한다. 또한, 정부측에서는 인재정책을 총괄하는 교육부 이정규 서기관과 과학기술정보통신부 임채권 서기관이 '교육과 과학기술 분야 인력양성'에 대한 정부의 미래 인력양성 정책을 소개한다.

3부 종합세션에서는 김상협 탄녹위 공동위원장이 좌장을 맡아, 반기문 제8대 UN사무초장의 축사에 이어 이광형 KAIST 총장, 유홍림 서울대 총장, 원희룡 국토교통부장관, 주영창 과학기술혁신본부장이 참여하는 기조사가 발표된다.

'지속가능한 미래'를 주제로 한 종합토론에서 이상엽 KAIST 부총장은 기후변화 대응을 위한 파괴적 도전 기술을, 남기태 서울대 교수는 탄소중립 미래인재 양성방안을 논의하고 신학철(LG화학 부회장), 추형욱(SK E&S 사장), 남석우(삼성전자 반도체 제조부분 사장), 김동욱(현대자동차 전략기획 부사장)는 '기업과 정부, 대학의 역할'에 대해 집중 토론한다

이광형 총장은 기조사에서 "KAIST는 탄소중립을 실현하기 위한 혁신 과학기술과 이를 이끌어나갈 미래 인재를 양성하는 일에 매진하고 있다"라며, "이번 공동포럼은 탄소중립 사회를 구현하기 위해 두 대학은 물론 정부와 산업계까지 유기적으로 힘을 합쳐 대응해나가는 유의미한 계기가 될 것"이라고 말했다.

반기문 사무총장은 이와 관련, "자원 하나 없는 한국이 여기까지 온 것은 사람을 키웠기 때문"이라며, "탄소중립 녹색성장 시대에는 한국은 물론 글로벌 무대에서 새로운 사고, 새로운 지식, 새로운 기술로 세상을 변화시킬 인재가 절대적으로 필요"하다며 이번 공동포럼의 의미를 평가했다.

김상협 탄녹위 공동위원장은 "미국 스탠퍼드와 하버드를 비롯, 선진국의 주요 대학들이 경쟁적으로 녹색 기술개발과 인재 육성에 나서고 있다"며 "이번 서울대와 KAIST의 공동포럼을 계기로 대한민국 대학가 전반에도 새로운 혁신의 바람이 불기를 기대한다"고 말했다. 탄녹위는 이와 관련, 관련 부처 및 산업계와 함께 지속 가능한 발전에 관심을 갖는 국내외 대학과 협력을 확대해 나갈 방침이다. 우리 대학은 2013년 녹색성장 분야의 기술과 정책·금융을 융합한 인재 양성을 위해 녹색성장대학원을 설립했는데, 최근 탄소중립 시대에 적극 부응하기 위해 대전 본부를 중심으로 이를 격상시킨 ‘녹색성장지속가능대학원’을 발족, 40여 명의 교수진을 구축했다.

2023.05.18

조회수 2927

-

기계공학과 배충식 교수, 2023 탄소중립연료 기술 심포지움 주최

2023년 4월 14일, 기계공학과 배충식 교수가 조직위원장으로서 KAIST와 산업통상자원부가 주최하고, 한국과학기술원 연소기술연구센터와 한국자동차공학회 모빌리티 동력 및 구동시스템 부문이 주관하는 탄소중립연료의 생산과 활용 기술에 대한 심포지움이 부산 BEXCO 제1전시장 회의실에서 개최됐다.

이번 탄소중립연료 기술 심포지움은 52개 산업체에서 참가한 185명을 비롯해 산, 학, 연, 관, 언론 등 285명이 참가하는 열띤 사회적 반향을 일으켰다. 행사는 탄소중립녹색성장위원회, 한국자동차연구원, 한국항공우주학회, KAIST BK21 기계사업단, 한국연소학회, 한국분무공학회, 한국마린엔지니어링학회, 한국에너지기술평가원의 후원으로 진행됐으며, 주제발표 전 김상협 탄소중립녹색성장위원회 위원장, 나승식 한국자동차연구원 원장, 민경덕 한국자동차공학회 회장의 축사가 이뤄졌다.

2023 탄소중립연료 기술 심포지움은 다양한 재생합성연료를 포괄하는 고에너지밀도 액체연료의 기술개발과 공급망 형성을 위한 여러 분야의 전망을 한 자리에서 공유하여 서로의 노력이 상승 작용을 이루 수 있도록, 생산과 다양한 활용처에서의 기술 개발 현황을 들어볼 수 있는 자리로 마련됐다.

우리 대학 배충식 교수는 ‘IEA 전망으로 본 탄소중립 시나리오’에 대한 주제발표를 통해, 국제에너지기구 (IEA)에서 제시하고 있는 전세계 탄소중립을 위한 NZE (Net Zero Emission) 시나리오에 대해 소개했으며, 수송부문에 있어서의 e-Fuel에 대한 정의와 가능성, 그리고 국.내외 기술 및 정책 동향에 대한 내용을 발표했다.

또한, 수송부문 탄소 중립에 있어서 “고 에너지밀도 수송동력 연료로서 탄소중립연료(e-Fuel)는 필수적이며, 신재생에너지자원의 편중을 극복할 에너지 분배 이송 매체로서 에너지 안보에 필수불가결한 연료”라고 언급하면서 “e-Fuel 기술을 선도하기 위한 인프라개선, 신규산업 육성, 산업생태계 구축을 위해 모든 분야가 공조하고 국가적 차원에서 지원해야 한다”고 강조했다.

이외에도 이성영 Michigan Technological University 교수의 “수소 공급망 전망(IEA),”문석수 인하대학교 교수의 “일본의 e-Fuel 정책 및 연구 동향,”등의 미래 전망에 대한 발표와 더불어, 천동현 한국에너지기술연구원 실장의 e-Fuel 생산기술, 서민혜 고등기술연구원 책임연구원과 고동연 한국과학기술원 교수의 탄소포집기술, 정재우 한국자동차연구원 수석연구원, 김재헌 현대자동차 책임연구원, 박현춘 HD현대중공업 책임연구원, 유덕근 HD현대인프라코어 수석연구원의 수소, 메탄올 및 암모니아 등 다양한 탄소중립연료 활용기술, 김대식 강릉원주대 교수와 이동훈 두산에너빌리티 책임연구원의 터빈 발전 기술 개발 동향 및 사례에 대한 발표가 진행됐다.

12개의 분야 별 주제 발표 이후 배충식 한국과학기술원 교수의 주재로 최보선 산업통상자원부 자동차과장, 한동희 현대자동차 수석연구위원, 손정호 HD현대중공업 전무, 정욱 HD현대인프라코어 상무, 박희호 한화에어로스페이스 상무 등이 토론자로 참석한 패널토론이 진행됐다.

조직위원장인 배충식 교수는 "이번 행사를 통해 탄소중립연료 생산과 자동차, 선박, 항공, 발전 분야의 활용기술에 대한 기술개발 방향에 대하여 나누고 탄소중립 실현에 기여할 수 있는 소중한 자리가 되었으면 한다"고 밝혔다.

기계공학과 배충식 교수, 2023 탄소중립연료 기술 심포지움 주최

2023년 4월 14일, 기계공학과 배충식 교수가 조직위원장으로서 KAIST와 산업통상자원부가 주최하고, 한국과학기술원 연소기술연구센터와 한국자동차공학회 모빌리티 동력 및 구동시스템 부문이 주관하는 탄소중립연료의 생산과 활용 기술에 대한 심포지움이 부산 BEXCO 제1전시장 회의실에서 개최됐다.

이번 탄소중립연료 기술 심포지움은 52개 산업체에서 참가한 185명을 비롯해 산, 학, 연, 관, 언론 등 285명이 참가하는 열띤 사회적 반향을 일으켰다. 행사는 탄소중립녹색성장위원회, 한국자동차연구원, 한국항공우주학회, KAIST BK21 기계사업단, 한국연소학회, 한국분무공학회, 한국마린엔지니어링학회, 한국에너지기술평가원의 후원으로 진행됐으며, 주제발표 전 김상협 탄소중립녹색성장위원회 위원장, 나승식 한국자동차연구원 원장, 민경덕 한국자동차공학회 회장의 축사가 이뤄졌다.

2023 탄소중립연료 기술 심포지움은 다양한 재생합성연료를 포괄하는 고에너지밀도 액체연료의 기술개발과 공급망 형성을 위한 여러 분야의 전망을 한 자리에서 공유하여 서로의 노력이 상승 작용을 이루 수 있도록, 생산과 다양한 활용처에서의 기술 개발 현황을 들어볼 수 있는 자리로 마련됐다.

우리 대학 배충식 교수는 ‘IEA 전망으로 본 탄소중립 시나리오’에 대한 주제발표를 통해, 국제에너지기구 (IEA)에서 제시하고 있는 전세계 탄소중립을 위한 NZE (Net Zero Emission) 시나리오에 대해 소개했으며, 수송부문에 있어서의 e-Fuel에 대한 정의와 가능성, 그리고 국.내외 기술 및 정책 동향에 대한 내용을 발표했다.

또한, 수송부문 탄소 중립에 있어서 “고 에너지밀도 수송동력 연료로서 탄소중립연료(e-Fuel)는 필수적이며, 신재생에너지자원의 편중을 극복할 에너지 분배 이송 매체로서 에너지 안보에 필수불가결한 연료”라고 언급하면서 “e-Fuel 기술을 선도하기 위한 인프라개선, 신규산업 육성, 산업생태계 구축을 위해 모든 분야가 공조하고 국가적 차원에서 지원해야 한다”고 강조했다.

이외에도 이성영 Michigan Technological University 교수의 “수소 공급망 전망(IEA),”문석수 인하대학교 교수의 “일본의 e-Fuel 정책 및 연구 동향,”등의 미래 전망에 대한 발표와 더불어, 천동현 한국에너지기술연구원 실장의 e-Fuel 생산기술, 서민혜 고등기술연구원 책임연구원과 고동연 한국과학기술원 교수의 탄소포집기술, 정재우 한국자동차연구원 수석연구원, 김재헌 현대자동차 책임연구원, 박현춘 HD현대중공업 책임연구원, 유덕근 HD현대인프라코어 수석연구원의 수소, 메탄올 및 암모니아 등 다양한 탄소중립연료 활용기술, 김대식 강릉원주대 교수와 이동훈 두산에너빌리티 책임연구원의 터빈 발전 기술 개발 동향 및 사례에 대한 발표가 진행됐다.

12개의 분야 별 주제 발표 이후 배충식 한국과학기술원 교수의 주재로 최보선 산업통상자원부 자동차과장, 한동희 현대자동차 수석연구위원, 손정호 HD현대중공업 전무, 정욱 HD현대인프라코어 상무, 박희호 한화에어로스페이스 상무 등이 토론자로 참석한 패널토론이 진행됐다.

조직위원장인 배충식 교수는 "이번 행사를 통해 탄소중립연료 생산과 자동차, 선박, 항공, 발전 분야의 활용기술에 대한 기술개발 방향에 대하여 나누고 탄소중립 실현에 기여할 수 있는 소중한 자리가 되었으면 한다"고 밝혔다.

2023.05.04

조회수 2934

-

양용수 물리학과 교수, 권태혁 건설및환경공학과 교수 제56회 과학의날 기념 과기부 장관표창 수상

제56회 과학의 날을 맞아 우리 대학 양용수 물리학과 교수, 권태혁 건설및환경공학과 교수가 과학기술정통부 장관 표창 대상자로 선정됐다.

양용수 물리학과 교수는 2차원에 머무르던 투과전자현미경 기술을 3차원으로 확장시켜 3차원적 물질 내부를 단일 원자 단위로 볼 수 있는 기술을 최초 개발했다. 이 기술을 통해 3차원과 시간이 결합된 4차원에서의 원자들의 위치와 움직임도 눈으로 직접 볼 수 있다.

또한, 양 교수는 준안정상태 물질 즉, 다이아몬드와 같은 특수 환경에서만 생성이 가능한 신물질의 생성 과정 및 이를 인위적으로 생성하는 방법 또한 최초로 규명한 공로를 인정받았다.

권태혁 건설및환경공학과 교수는 미생물을 이용한 친환경 지반개량기술, 이산화탄소 지중저장 및 재이용 기술 등을 개발해 지속가능한 저탄소사회로의 전환을 선도한 공로를 인정받았다.

또한, 산사태 재해를 예측하는 기술을 개발하였으며 실제 지방자치단체 재난 예보 시스템에 이를 적용하였다. 이에, 기후변화와 자연재해에 강하고 뛰어난 회복력을 지닌 도시를 구축하는 데에 크게 기여했다.

두 교수는 “선정 연구들은 혼자 수행한 것이 아닌 수많은 학생, 연구원, 동료의 합심으로 만들어낸 성과라고 할 수 있다. 앞으로도 새로운 연구로 대한민국 기술 발전에 이바지할 것”이라고 소감을 전했다.

양용수 물리학과 교수, 권태혁 건설및환경공학과 교수 제56회 과학의날 기념 과기부 장관표창 수상

제56회 과학의 날을 맞아 우리 대학 양용수 물리학과 교수, 권태혁 건설및환경공학과 교수가 과학기술정통부 장관 표창 대상자로 선정됐다.

양용수 물리학과 교수는 2차원에 머무르던 투과전자현미경 기술을 3차원으로 확장시켜 3차원적 물질 내부를 단일 원자 단위로 볼 수 있는 기술을 최초 개발했다. 이 기술을 통해 3차원과 시간이 결합된 4차원에서의 원자들의 위치와 움직임도 눈으로 직접 볼 수 있다.

또한, 양 교수는 준안정상태 물질 즉, 다이아몬드와 같은 특수 환경에서만 생성이 가능한 신물질의 생성 과정 및 이를 인위적으로 생성하는 방법 또한 최초로 규명한 공로를 인정받았다.

권태혁 건설및환경공학과 교수는 미생물을 이용한 친환경 지반개량기술, 이산화탄소 지중저장 및 재이용 기술 등을 개발해 지속가능한 저탄소사회로의 전환을 선도한 공로를 인정받았다.

또한, 산사태 재해를 예측하는 기술을 개발하였으며 실제 지방자치단체 재난 예보 시스템에 이를 적용하였다. 이에, 기후변화와 자연재해에 강하고 뛰어난 회복력을 지닌 도시를 구축하는 데에 크게 기여했다.

두 교수는 “선정 연구들은 혼자 수행한 것이 아닌 수많은 학생, 연구원, 동료의 합심으로 만들어낸 성과라고 할 수 있다. 앞으로도 새로운 연구로 대한민국 기술 발전에 이바지할 것”이라고 소감을 전했다.

2023.04.21

조회수 2611

-

이산화탄소에서 바이오 플라스틱 20배 이상 뽑아내다

전 세계적으로 기후변화 문제가 심각해짐에 따라 이를 기후 위기로 인식하고 이에 대응하는 적극적인 관심과 노력이 요구되고 있다. 그중 이산화탄소를 활용해 재자원화하는 여러 방법 중에서 전기화학적 이산화탄소 전환 기술은 전기에너지를 이용해 이산화탄소를 유용한 화학물질로 전환할 수 있는 기술이다. 이는 설비 운용이 용이하고, 태양 전지나 풍력에 의해 생산된 재생 가능한 전기에너지를 이용할 수 있으므로 온실가스 감축 및 탄소 중립 달성에 기여하는 친환경 기술로 많은 관심을 받고 있다.

우리 대학 생명화학공학과 이현주 교수와 이상엽 특훈교수 공동연구팀이 전기화학적 이산화탄소 전환과 미생물 기반의 바이오 전환을 연계한 하이브리드 시스템을 개발해 이산화탄소로부터 높은 효율로 바이오 플라스틱을 생산하는 기술 개발에 성공했다고 30일 밝혔다. 유사한 시스템 대비 20배 이상의 세계 최고 생산성을 보여준 해당 연구 결과는 국제 학술지인 ‘미국국립과학원회보(PNAS)'에 3월 27일 字 온라인 게재됐다.

※ 논문명 : Biohybrid CO2 electrolysis for the direct synthesis of polyesters from CO2

※ 저자 정보 : 이현주 (한국과학기술원, 교신저자), 이상엽(한국과학기술원, 교신저자), 임진규(한국과학기술원, 현 소속 기관 Stanford Linear Accelerator Center, 공동 제1저자), 최소영(한국과학기술원, 공동 제1저자), 이재원(한국과학기술원, 공동 제1저자) - 총 5명

이산화탄소의 효율적인 전환을 위해 고효율 전극 촉매 및 시스템 개발이 활발히 진행되고 있는데, 전환생성물로는 주로 탄소 1~3개의 화합물만이 제한적으로 생산되고 있다. 일산화탄소, 포름산, 에틸렌과 같은 탄소 1개의 화합물이 비교적 높은 효율로 생산되며, 이 밖에 에탄올, 아세트산, 프로판올과 같은 여러 개 탄소의 액상 화합물도 만들어질 수 있으나 이는 더 많은 전자를 필요로 하는 화학반응 특성상 전환 효율 및 생성물 선택성이 크게 낮다는 한계점이 있다.

이에 우리 대학 생명화학공학과 이현주 교수와 이상엽 특훈교수 공동연구팀은 전기화학적 이산화탄소 전환 기술과 미생물을 이용한 바이오 전환 기술을 연계해 이산화탄소로부터 바이오 플라스틱을 생산하는 기술을 개발했다. 이 전기화학-바이오 하이브리드 시스템은 전기화학 전환반응이 일어나는 전해조와 미생물 배양이 이루어지는 발효조가 연결된 형태로, 전해조에서 이산화탄소가 포름산으로 전환되면, 이 포름산을 발효조에 공급해 커프리아비더스 네케이터(Cupriavidus necator)라는 미생물이 탄소원으로 섭취해 미생물 유래 바이오 플라스틱인 폴리하이드록시알카노에이트(polyhydroxyalkanoate, PHA)를 생산한다.

기존 이러한 하이브리드 콘셉트의 연구 결과에 따르면, 전기화학 반응의 낮은 효율 및 미생물 배양 조건과의 차이 등의 문제로 생산성이 매우 낮거나 비연속적 공정에 그친다는 단점이 있었다.

이를 극복하기 위해 공동연구팀은 기체 상태의 이산화탄소를 이용한 기체 확산 전극(gas diffusion electrode)으로 포름산을 만들었다. 그리고 미생물의 생장을 저해하지 않으면서도 전기화학 반응이 충분히 잘 일어나도록 하는 전해액이자 동시에 미생물 배양 배지로 이용할 수 있는 ‘생리적 호환 가능한 양극 전해액(physiologically compatible catholyte)’을 개발하여 별도의 분리 및 정제과정 없이 바로 미생물에게 공급하도록 했다. 이를 통해 이산화탄소로부터 만들어진 포름산을 포함하고 있는 전해액이 발효조로 들어가 미생물 배양에 쓰이고, 전해조로 들어가 순환되도록 하여 전해액과 남은 포름산의 활용을 극대화했다. 또한, 이 과정에서 필터를 설치해 전극 반응에 영향을 줄 수 있는 미생물이 걸러진 전해액만이 전해조로 공급되고 미생물은 발효조 안에만 존재하도록 하는 두 시스템이 잘 연계되면서도 효율적으로 작동되도록 설계했다.

개발한 하이브리드 시스템을 통해 이산화탄소로부터 세포 건조 중량의 83%에 달하는 높은 함량의 바이오 플라스틱(PHB)를 생산했으며, 이는 4 cm2 전극에서 1.38g의 PHB를 생산한 결과로 세계 최초 그램(g) 수준의 생산이며 기존 연구 대비 20배 이상의 생산성이다. 또한 해당 하이브리드 시스템은 연속 배양(continuous culture)의 가능성을 보여줌으로써 추후 다양한 산업공정으로의 응용 또한 기대된다.

교신저자인 이현주 교수와 이상엽 특훈교수는 “이번 연구 결과는 바이오 플라스틱뿐만 아니라 다양한 화학물질 생산에 응용될 수 있는 기술로서 앞으로 탄소 중립을 위한 핵심 기술로 많은 활용이 기대된다”라고 밝혔다.

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 이산화탄소 저감 촉매 및 에너지 소자 기술 개발 과제, 불균일계 원자 촉매 제어 과제와 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발 과제의 지원을 받아 수행됐다.

이산화탄소에서 바이오 플라스틱 20배 이상 뽑아내다

전 세계적으로 기후변화 문제가 심각해짐에 따라 이를 기후 위기로 인식하고 이에 대응하는 적극적인 관심과 노력이 요구되고 있다. 그중 이산화탄소를 활용해 재자원화하는 여러 방법 중에서 전기화학적 이산화탄소 전환 기술은 전기에너지를 이용해 이산화탄소를 유용한 화학물질로 전환할 수 있는 기술이다. 이는 설비 운용이 용이하고, 태양 전지나 풍력에 의해 생산된 재생 가능한 전기에너지를 이용할 수 있으므로 온실가스 감축 및 탄소 중립 달성에 기여하는 친환경 기술로 많은 관심을 받고 있다.

우리 대학 생명화학공학과 이현주 교수와 이상엽 특훈교수 공동연구팀이 전기화학적 이산화탄소 전환과 미생물 기반의 바이오 전환을 연계한 하이브리드 시스템을 개발해 이산화탄소로부터 높은 효율로 바이오 플라스틱을 생산하는 기술 개발에 성공했다고 30일 밝혔다. 유사한 시스템 대비 20배 이상의 세계 최고 생산성을 보여준 해당 연구 결과는 국제 학술지인 ‘미국국립과학원회보(PNAS)'에 3월 27일 字 온라인 게재됐다.

※ 논문명 : Biohybrid CO2 electrolysis for the direct synthesis of polyesters from CO2

※ 저자 정보 : 이현주 (한국과학기술원, 교신저자), 이상엽(한국과학기술원, 교신저자), 임진규(한국과학기술원, 현 소속 기관 Stanford Linear Accelerator Center, 공동 제1저자), 최소영(한국과학기술원, 공동 제1저자), 이재원(한국과학기술원, 공동 제1저자) - 총 5명

이산화탄소의 효율적인 전환을 위해 고효율 전극 촉매 및 시스템 개발이 활발히 진행되고 있는데, 전환생성물로는 주로 탄소 1~3개의 화합물만이 제한적으로 생산되고 있다. 일산화탄소, 포름산, 에틸렌과 같은 탄소 1개의 화합물이 비교적 높은 효율로 생산되며, 이 밖에 에탄올, 아세트산, 프로판올과 같은 여러 개 탄소의 액상 화합물도 만들어질 수 있으나 이는 더 많은 전자를 필요로 하는 화학반응 특성상 전환 효율 및 생성물 선택성이 크게 낮다는 한계점이 있다.

이에 우리 대학 생명화학공학과 이현주 교수와 이상엽 특훈교수 공동연구팀은 전기화학적 이산화탄소 전환 기술과 미생물을 이용한 바이오 전환 기술을 연계해 이산화탄소로부터 바이오 플라스틱을 생산하는 기술을 개발했다. 이 전기화학-바이오 하이브리드 시스템은 전기화학 전환반응이 일어나는 전해조와 미생물 배양이 이루어지는 발효조가 연결된 형태로, 전해조에서 이산화탄소가 포름산으로 전환되면, 이 포름산을 발효조에 공급해 커프리아비더스 네케이터(Cupriavidus necator)라는 미생물이 탄소원으로 섭취해 미생물 유래 바이오 플라스틱인 폴리하이드록시알카노에이트(polyhydroxyalkanoate, PHA)를 생산한다.

기존 이러한 하이브리드 콘셉트의 연구 결과에 따르면, 전기화학 반응의 낮은 효율 및 미생물 배양 조건과의 차이 등의 문제로 생산성이 매우 낮거나 비연속적 공정에 그친다는 단점이 있었다.

이를 극복하기 위해 공동연구팀은 기체 상태의 이산화탄소를 이용한 기체 확산 전극(gas diffusion electrode)으로 포름산을 만들었다. 그리고 미생물의 생장을 저해하지 않으면서도 전기화학 반응이 충분히 잘 일어나도록 하는 전해액이자 동시에 미생물 배양 배지로 이용할 수 있는 ‘생리적 호환 가능한 양극 전해액(physiologically compatible catholyte)’을 개발하여 별도의 분리 및 정제과정 없이 바로 미생물에게 공급하도록 했다. 이를 통해 이산화탄소로부터 만들어진 포름산을 포함하고 있는 전해액이 발효조로 들어가 미생물 배양에 쓰이고, 전해조로 들어가 순환되도록 하여 전해액과 남은 포름산의 활용을 극대화했다. 또한, 이 과정에서 필터를 설치해 전극 반응에 영향을 줄 수 있는 미생물이 걸러진 전해액만이 전해조로 공급되고 미생물은 발효조 안에만 존재하도록 하는 두 시스템이 잘 연계되면서도 효율적으로 작동되도록 설계했다.

개발한 하이브리드 시스템을 통해 이산화탄소로부터 세포 건조 중량의 83%에 달하는 높은 함량의 바이오 플라스틱(PHB)를 생산했으며, 이는 4 cm2 전극에서 1.38g의 PHB를 생산한 결과로 세계 최초 그램(g) 수준의 생산이며 기존 연구 대비 20배 이상의 생산성이다. 또한 해당 하이브리드 시스템은 연속 배양(continuous culture)의 가능성을 보여줌으로써 추후 다양한 산업공정으로의 응용 또한 기대된다.

교신저자인 이현주 교수와 이상엽 특훈교수는 “이번 연구 결과는 바이오 플라스틱뿐만 아니라 다양한 화학물질 생산에 응용될 수 있는 기술로서 앞으로 탄소 중립을 위한 핵심 기술로 많은 활용이 기대된다”라고 밝혔다.

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 이산화탄소 저감 촉매 및 에너지 소자 기술 개발 과제, 불균일계 원자 촉매 제어 과제와 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발 과제의 지원을 받아 수행됐다.

2023.03.30

조회수 4498

-

탄소중립을 실현할 인재 양성 본격화

세계적 난제인 탄소중립과 녹색 성장의 실현을 위해 국가 핵심 인재를 양성하고, 사회·경제·환경 분야의 지속가능성 문제를 해결할 연구 수행을 하기 위해 KAIST가 적극적으로 나섰다.

우리 대학 탄소중립 혁신기술 개발 및 혁신 기후기술 실현을 선도해 나가기 위해 녹색성장지속가능대학원(Graduate School of Green Growth & Sustainability)을 설립했고 올해 가을학기부터 신입생을 선발할 것이라고 20일 밝혔다.

녹색성장지속가능대학원은 기후 위기에 대응하는 과학기술과 정책·금융을 융합한 국가 핵심 인재를 양성하고, 탄소중립산업을 육성하기 위한 다양한 혁신연구를 통해 산업 및 공공부문의 리더와 창업가를 키우기 위해 올해 3월 설립된 석·박사 대학원 과정이다.

탄소중립 혁신기술 개발을 위해 이종 학문 분야 융복합을 지향하는 동 대학원은, 공과대학 및 인문사회경영 분야 15개 학과의 43명의 교수진이 `탄소중립이행평가', `탄소중립기술시스템', `에너지기술시스템', `자원순환기술시스템'이란 4대 중점분야에서 교육과 연구를 수행한다. 대학원을 졸업하면 국내·외 에너지·기후분야 융합대학 및 연구기관에서 교수나 연구자로 활동하거나, 국제기구와 민간기업, 투자사 등에서 지속가능·ESG 분야 사업개발자 및 컨설턴트로, 나아가 기후기술 분야의 창업가로 활동하면서 탄소중립을 선도하게 된다.

엄지용 책임교수는 “미국의 스탠퍼드 대학이나 콜롬비아 대학 등 세계 정상급 교육 및 연구기관에서 기후 기술 개발에 역량을 집중하고 있는 가운데, KAIST는 2050 탄소중립의 시급성과 기후 위기 대응을 위해 학문 분야 간 높은 장벽을 과감히 허물고, 탄소배출 난감축(hard-to-abate) 부문의 도전적인 기후 기술 시스템을 구축하고 실증하기 위해 기존의 교육과 연구의 체계를 혁신하고 있다”면서 “특히, 한계 돌파형 기후 기술 개발로 새로운 시장 기회를 창출하고 탄소중립의 실현 가능성을 높이려면 정책 및 금융 측면의 평가와 분석이 수반되어야 하는데, 이 같은 초학제적 시도는 KAIST가 유일하다”고 전했다.

입학에 관한 내용은 KAIST 입학 홈페이지(https://admission.kaist.ac.kr/) 또는 녹색성장지속가능대학원 홈페이지(http://gggs.kaist.ac.kr/) 에서 확인할 수 있으며, 3월 23일 19시 대학원 입시설명회 사전등록링크는 다음과 같다. (https://forms.gle/5LthKGBnXUadREBx9)

탄소중립을 실현할 인재 양성 본격화

세계적 난제인 탄소중립과 녹색 성장의 실현을 위해 국가 핵심 인재를 양성하고, 사회·경제·환경 분야의 지속가능성 문제를 해결할 연구 수행을 하기 위해 KAIST가 적극적으로 나섰다.

우리 대학 탄소중립 혁신기술 개발 및 혁신 기후기술 실현을 선도해 나가기 위해 녹색성장지속가능대학원(Graduate School of Green Growth & Sustainability)을 설립했고 올해 가을학기부터 신입생을 선발할 것이라고 20일 밝혔다.

녹색성장지속가능대학원은 기후 위기에 대응하는 과학기술과 정책·금융을 융합한 국가 핵심 인재를 양성하고, 탄소중립산업을 육성하기 위한 다양한 혁신연구를 통해 산업 및 공공부문의 리더와 창업가를 키우기 위해 올해 3월 설립된 석·박사 대학원 과정이다.

탄소중립 혁신기술 개발을 위해 이종 학문 분야 융복합을 지향하는 동 대학원은, 공과대학 및 인문사회경영 분야 15개 학과의 43명의 교수진이 `탄소중립이행평가', `탄소중립기술시스템', `에너지기술시스템', `자원순환기술시스템'이란 4대 중점분야에서 교육과 연구를 수행한다. 대학원을 졸업하면 국내·외 에너지·기후분야 융합대학 및 연구기관에서 교수나 연구자로 활동하거나, 국제기구와 민간기업, 투자사 등에서 지속가능·ESG 분야 사업개발자 및 컨설턴트로, 나아가 기후기술 분야의 창업가로 활동하면서 탄소중립을 선도하게 된다.

엄지용 책임교수는 “미국의 스탠퍼드 대학이나 콜롬비아 대학 등 세계 정상급 교육 및 연구기관에서 기후 기술 개발에 역량을 집중하고 있는 가운데, KAIST는 2050 탄소중립의 시급성과 기후 위기 대응을 위해 학문 분야 간 높은 장벽을 과감히 허물고, 탄소배출 난감축(hard-to-abate) 부문의 도전적인 기후 기술 시스템을 구축하고 실증하기 위해 기존의 교육과 연구의 체계를 혁신하고 있다”면서 “특히, 한계 돌파형 기후 기술 개발로 새로운 시장 기회를 창출하고 탄소중립의 실현 가능성을 높이려면 정책 및 금융 측면의 평가와 분석이 수반되어야 하는데, 이 같은 초학제적 시도는 KAIST가 유일하다”고 전했다.

입학에 관한 내용은 KAIST 입학 홈페이지(https://admission.kaist.ac.kr/) 또는 녹색성장지속가능대학원 홈페이지(http://gggs.kaist.ac.kr/) 에서 확인할 수 있으며, 3월 23일 19시 대학원 입시설명회 사전등록링크는 다음과 같다. (https://forms.gle/5LthKGBnXUadREBx9)

2023.03.20

조회수 3895

-

생명화학공학과 이재우 교수, 미국화학공학회 석학회원(AIChE Fellow) 선임

우리 대학 생명화학공학과 이재우 교수가 미국화학공학회 (AIChE) 2023년 석학회원 (Fellow)으로 선임됐다고 10일 밝혔다.

미국화학공학회(AIChE)는 세계 최고 권위의 화학 및 생물공학, 소재, 공정, 환경, 에너지 분야 학회다. 110여 개국에서 6만 명에 이르는 회원을 보유하고 있다. 이중 석학회원(Fellow)은 대부분이 미국의 저명한 학자들과 소수의 외국기관 회원으로 구성되며 탁월한 개인 연구업적 및 봉사 실적, 전문 분야 총괄 경력 등 4개 이상의 평가 기준 심사를 거쳐 선정한다.

우리 대학 생명화학공학과 소속으로 2012년 이상엽 연구부총장이, 2013년 이재형 겸직교수(現 USC 석좌교수)가 AIChE 석학회원으로 선임된 후 10년 만에 이재우 교수가 2023년 AIChE 석학회원으로 선임됐다. 따라서 현재 국내에 AIChE 석학회원으로는 3명의 KAIST 교수들이 선임되어 있다.

이재우 교수는 최근 1기압 이하의 이산화탄소가 포함된 배출가스를 부가가치 높은 탄소 재료로 전환하는 공정기술과 케미컬 루핑 공정을 통한 이산화탄소 활용 및 수소생산기술, 반응/분리 공정 직접화 기술들을 개발한 공로를 인정받아 석학회원으로 선정됐다.

이 교수는 서울대학교 화학공학과에서 학사/석사학위를 마치고, 쌍용정유(現 에스오일)에서 공정 디자인 연구자로 다양한 현장경험을 거친 후 미국 카네기 멜론(Carnegie Mellon) 대학 화학공학과에서 박사를 취득했다. 그 이후 독일 아헨공대에서 알렉산더 본 홈볼트 리서치 펠로우(Alexander von Humboldt Research Fellow)로 연구를 수행한 후 뉴욕시립대학(CCNY, CUNY)에 2001년에 조교수로 부임해 2010년 정교수로 승진했고 2012년부터 KAIST 생명화학공학과 교수로 부임해 후학들을 지도하며 탄소중립 및 에너지 시스템에 관련된 연구를 지속해오고 있다.

주요 수상으로는 ‘석명우수화공인상’(2016년)과 공학한림원 ‘2025년 미래 100대 기술’선정(2017년), 과학기술정보통신부 국가연구개발 우수성과 100선(2018년), ‘이수영 교수학습혁신 우수상’(2019년), 리서치 임팩트 어워드(Research Impact Award) (2022년), 그 외 기술혁신상 및 KAIST 공로상 등을 다수 수상한 바 있다.

현재는 기후변화에 대처하는 중요한 탄소중립 연구로 기초적인 원천기술 개발을 목적으로 한 분산형저탄소수소생산 선도연구센터(2022 과기정통부 ERC 선정)와 산업체 응용 부분에 관련된 기술을 개발하는 롯데케미칼-KAIST 탄소중립연구센터 소장으로 핵심 관련분야 연구를 이끌고 있다.

이재우 교수는 이산화탄소 및 다양한 온실가스를 유용한 화학제품으로 전환하는 공정기술에 관련된 연구를 수행할 예정이며, 이와 함께 저탄소 에너지 생산/공급하는 에너지 시스템 개발 및 에너지 소비와 공정 장치의 수를 대폭 줄일 수 있는 공정 집적화 연구를 수행해 지속가능한 산업 및 사회구현에 이바지할 계획이다.

생명화학공학과 이재우 교수, 미국화학공학회 석학회원(AIChE Fellow) 선임

우리 대학 생명화학공학과 이재우 교수가 미국화학공학회 (AIChE) 2023년 석학회원 (Fellow)으로 선임됐다고 10일 밝혔다.

미국화학공학회(AIChE)는 세계 최고 권위의 화학 및 생물공학, 소재, 공정, 환경, 에너지 분야 학회다. 110여 개국에서 6만 명에 이르는 회원을 보유하고 있다. 이중 석학회원(Fellow)은 대부분이 미국의 저명한 학자들과 소수의 외국기관 회원으로 구성되며 탁월한 개인 연구업적 및 봉사 실적, 전문 분야 총괄 경력 등 4개 이상의 평가 기준 심사를 거쳐 선정한다.

우리 대학 생명화학공학과 소속으로 2012년 이상엽 연구부총장이, 2013년 이재형 겸직교수(現 USC 석좌교수)가 AIChE 석학회원으로 선임된 후 10년 만에 이재우 교수가 2023년 AIChE 석학회원으로 선임됐다. 따라서 현재 국내에 AIChE 석학회원으로는 3명의 KAIST 교수들이 선임되어 있다.

이재우 교수는 최근 1기압 이하의 이산화탄소가 포함된 배출가스를 부가가치 높은 탄소 재료로 전환하는 공정기술과 케미컬 루핑 공정을 통한 이산화탄소 활용 및 수소생산기술, 반응/분리 공정 직접화 기술들을 개발한 공로를 인정받아 석학회원으로 선정됐다.

이 교수는 서울대학교 화학공학과에서 학사/석사학위를 마치고, 쌍용정유(現 에스오일)에서 공정 디자인 연구자로 다양한 현장경험을 거친 후 미국 카네기 멜론(Carnegie Mellon) 대학 화학공학과에서 박사를 취득했다. 그 이후 독일 아헨공대에서 알렉산더 본 홈볼트 리서치 펠로우(Alexander von Humboldt Research Fellow)로 연구를 수행한 후 뉴욕시립대학(CCNY, CUNY)에 2001년에 조교수로 부임해 2010년 정교수로 승진했고 2012년부터 KAIST 생명화학공학과 교수로 부임해 후학들을 지도하며 탄소중립 및 에너지 시스템에 관련된 연구를 지속해오고 있다.

주요 수상으로는 ‘석명우수화공인상’(2016년)과 공학한림원 ‘2025년 미래 100대 기술’선정(2017년), 과학기술정보통신부 국가연구개발 우수성과 100선(2018년), ‘이수영 교수학습혁신 우수상’(2019년), 리서치 임팩트 어워드(Research Impact Award) (2022년), 그 외 기술혁신상 및 KAIST 공로상 등을 다수 수상한 바 있다.

현재는 기후변화에 대처하는 중요한 탄소중립 연구로 기초적인 원천기술 개발을 목적으로 한 분산형저탄소수소생산 선도연구센터(2022 과기정통부 ERC 선정)와 산업체 응용 부분에 관련된 기술을 개발하는 롯데케미칼-KAIST 탄소중립연구센터 소장으로 핵심 관련분야 연구를 이끌고 있다.

이재우 교수는 이산화탄소 및 다양한 온실가스를 유용한 화학제품으로 전환하는 공정기술에 관련된 연구를 수행할 예정이며, 이와 함께 저탄소 에너지 생산/공급하는 에너지 시스템 개발 및 에너지 소비와 공정 장치의 수를 대폭 줄일 수 있는 공정 집적화 연구를 수행해 지속가능한 산업 및 사회구현에 이바지할 계획이다.

2023.03.10

조회수 3898

녹색성장지속가능대학원-인비저닝파트너스 업무협약 체결

우리 대학 녹색성장지속가능대학원(원장 엄지용)이 22일 인비저닝 파트너스(대표 제현주, 김용현)과 기후테크(climate tech) 생태계 구축과 탄소중립 융합인재 양성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

이번 업무협약 체결을 통해 양 기관은 ▴한계돌파형 기후테크의 도약생태계 구축과 글로벌 확장, ▴탄소중립 시대가 요구하는 융합인재를 양성하기 위한 녹색성장지속가능대학원 교육의 고도화 ▴기후테크 스타트업의 창업보육 및 육성 ▴기후위기 대응과 관련하여 양 기관이 보유하고 있는 지식의 공유 및 확산 등에 협력할 계획이다.

우리 대학 녹색성장지속가능대학원은 탄소중립을 선도할 융합인재를 양성해 글로벌 기후위기 대응과 녹색성장에 기여하고자 2023년에 출범했으며, 매해 30여명의 석사·박사 과정생을 선발해 탄소중립 융합인재를 양성하고 있다. 현재 16개 학과 50여명의 교수진이 탄소중립 과학기술과 정책/금융을 통합한 혁신적인 교육과 연구로, 탄소중립 기술 솔루션 도출로 임팩트를 구현하는 동시에 글로벌 녹색성장 가치확산을 주도하고 있다.

이번 업무협약식은 서울 성동구 소재 인비저닝 파트너스에서 녹색성장지속가능대학원 엄지용 대학원장 및 인비저닝 파트너스 제현주, 김용현 대표를 비롯한 양기관 임직원들이 참석한 가운데 진행되었다.

인비저닝 파트너스 제현주, 김용현 대표는 "기후테크는 다제적, 다자간 협력이 무엇보다 중요한 분야"라며, "역량있는 연구자들이 탄소중립 전환을 반드시 풀어야 할 문제이자 기회로 인식하고 유의미한 해결책을 모색하는 환경을 만드는데 힘을 보탤 것"이라고 말했다.엄지용 대학원장은 "2023년 초에 설립된 우리 대학원은 기후위기 대응 및 탄소중립 문제 해결, 지속가능한 녹색성장을 위한 초학제적 교육, 연구 혁신과 기술 수요처와의 긴밀한 협력으로 한계돌파형 기후테크 생태계를 구축하고, 이를 세계로 확장하는데 인비저닝 파트너스와의 협력이 중추적인 역할을 할 것으로 기대한다"고 전했다.

2024.01.24 조회수 935

녹색성장지속가능대학원-인비저닝파트너스 업무협약 체결

우리 대학 녹색성장지속가능대학원(원장 엄지용)이 22일 인비저닝 파트너스(대표 제현주, 김용현)과 기후테크(climate tech) 생태계 구축과 탄소중립 융합인재 양성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

이번 업무협약 체결을 통해 양 기관은 ▴한계돌파형 기후테크의 도약생태계 구축과 글로벌 확장, ▴탄소중립 시대가 요구하는 융합인재를 양성하기 위한 녹색성장지속가능대학원 교육의 고도화 ▴기후테크 스타트업의 창업보육 및 육성 ▴기후위기 대응과 관련하여 양 기관이 보유하고 있는 지식의 공유 및 확산 등에 협력할 계획이다.

우리 대학 녹색성장지속가능대학원은 탄소중립을 선도할 융합인재를 양성해 글로벌 기후위기 대응과 녹색성장에 기여하고자 2023년에 출범했으며, 매해 30여명의 석사·박사 과정생을 선발해 탄소중립 융합인재를 양성하고 있다. 현재 16개 학과 50여명의 교수진이 탄소중립 과학기술과 정책/금융을 통합한 혁신적인 교육과 연구로, 탄소중립 기술 솔루션 도출로 임팩트를 구현하는 동시에 글로벌 녹색성장 가치확산을 주도하고 있다.

이번 업무협약식은 서울 성동구 소재 인비저닝 파트너스에서 녹색성장지속가능대학원 엄지용 대학원장 및 인비저닝 파트너스 제현주, 김용현 대표를 비롯한 양기관 임직원들이 참석한 가운데 진행되었다.

인비저닝 파트너스 제현주, 김용현 대표는 "기후테크는 다제적, 다자간 협력이 무엇보다 중요한 분야"라며, "역량있는 연구자들이 탄소중립 전환을 반드시 풀어야 할 문제이자 기회로 인식하고 유의미한 해결책을 모색하는 환경을 만드는데 힘을 보탤 것"이라고 말했다.엄지용 대학원장은 "2023년 초에 설립된 우리 대학원은 기후위기 대응 및 탄소중립 문제 해결, 지속가능한 녹색성장을 위한 초학제적 교육, 연구 혁신과 기술 수요처와의 긴밀한 협력으로 한계돌파형 기후테크 생태계를 구축하고, 이를 세계로 확장하는데 인비저닝 파트너스와의 협력이 중추적인 역할을 할 것으로 기대한다"고 전했다.

2024.01.24 조회수 935 이산화탄소 분해 과정 원자 수준에서 관찰하다

대기 중의 온실가스를 제거하고 미래 청정 원료를 생산하기 위해 신재생에너지를 활용한 전기화학적 전환 기술은 탄소중립 달성을 위한 산업계 체제 전환 대응 핵심 기술로 주목받고 있다. 하지만, 이산화탄소를 산업적으로 분해/활용하기 위해서 최근 단원자 전이 금속 촉매가 이산화탄소를 분해하는 차세대 촉매로 큰 기대를 모으고 있으나 아직 이 화학반응 메커니즘 및 촉매 활성 부위가 명확히 밝혀지지 않아 고성능 촉매를 개발하는데 여전한 큰 걸림돌이 돼 왔다.

우리 대학 화학과 박정영 교수 연구팀이 이산화탄소(CO2) 전기환원 과정에서 단원자 구리(Cu) 금속 촉매가 분해되는 과정을 실시간 원자단위로 관찰하고, 주된 반응 활성자리임을 규명하는 데 성공했다고 28일 밝혔다.

전기화학 반응을 이용한 이산화탄소 전환 기술은 공정과 반응 조건이 비교적 간단하면서도 특히 구리 기반 촉매를 사용하면 열역학적 방법으로는 불가능한 고부가가치 화합물을 생산할 수 있어 연구활용 가치 기대가 매우 높다. 하지만, 이산화탄소의 환원반응은 일산화탄소(CO), 메탄(CH4), 에탄올(C2H5OH), 수소(H2) 등의 다양한 생성물들을 함께 만들어 낼 뿐만 아니라 촉매 표면 구조의 변화를 일으킨다는 문제점이 함께 한다. 따라서, 이를 해결하기 위해 전극 표면에서 일어나는 이산화탄소의 환원반응 경로 규명 및 표면 구조 거동 분석이 매우 중요해지고 있으나 액체 전해질 환경에서 반응이 이루어지는 탓에 분석에 어려움을 겪고 있다.

박 교수 연구팀은 전기화학 주사 터널링 현미경(EC-STM) 분석법을 적용해 단원자 구리금속 촉매 표면에서 일어나는 이산화탄소 환원반응을 관찰하고, 이때 표면에 형성되는 산화구리 나노 복합체가 주된 반응 활성자리임을 시각적 증거로 처음 제시했다. 연구진은 구리 전극 표면이 이산화탄소 전환과정에서 환원되며 반응 활성도 및 촉매 표면 구조가 달라진다는 점에 착안, 액체-고체 계면에서 단원자 구리금속 촉매 전극과 반응하는 이산화탄소 분자의 분해 과정을 실시간 원자단위로 포착했다.

우리 대학 박정영 교수는 “이번 연구는 액체-고체 계면 분석에 난항을 겪고 있는 상황에서 단원자 구리금속 기반 촉매 표면의 이산화탄소 전기환원 반응 현상을 원자수준으로 관찰할 수 있었고, 이를 통해 촉매 물질의 활성자리를 결정하고 정밀한 화학반응 경로 설계가 가능하다. 이러한 기술성과는 차후에 이산화탄소의 전기화학적 전환 연구 외에도 탄소중립 정책을 위한 다양한 촉매 소재 연구개발에 기여할 것으로 기대한다”고 말했다.

한편, 기초과학연구원, 한국과학기술연구원(KIST), 한국산업통상자원부 그리고 한국연구재단(NRF)의 지원을 받은 이번 연구성과는 국제학술지 ‘어드밴스드 사이언스(Advanced Science IF 17.5)’내부 표지 논문으로 최근 선정됐으며 11월 29일 자로 온라인 게재됐다. (논문 제목: In Situ Probing of CO2 Reduction on Cu-Phthalocyanine-Derived CuxO Complex)

2023.12.28 조회수 1462

이산화탄소 분해 과정 원자 수준에서 관찰하다

대기 중의 온실가스를 제거하고 미래 청정 원료를 생산하기 위해 신재생에너지를 활용한 전기화학적 전환 기술은 탄소중립 달성을 위한 산업계 체제 전환 대응 핵심 기술로 주목받고 있다. 하지만, 이산화탄소를 산업적으로 분해/활용하기 위해서 최근 단원자 전이 금속 촉매가 이산화탄소를 분해하는 차세대 촉매로 큰 기대를 모으고 있으나 아직 이 화학반응 메커니즘 및 촉매 활성 부위가 명확히 밝혀지지 않아 고성능 촉매를 개발하는데 여전한 큰 걸림돌이 돼 왔다.

우리 대학 화학과 박정영 교수 연구팀이 이산화탄소(CO2) 전기환원 과정에서 단원자 구리(Cu) 금속 촉매가 분해되는 과정을 실시간 원자단위로 관찰하고, 주된 반응 활성자리임을 규명하는 데 성공했다고 28일 밝혔다.

전기화학 반응을 이용한 이산화탄소 전환 기술은 공정과 반응 조건이 비교적 간단하면서도 특히 구리 기반 촉매를 사용하면 열역학적 방법으로는 불가능한 고부가가치 화합물을 생산할 수 있어 연구활용 가치 기대가 매우 높다. 하지만, 이산화탄소의 환원반응은 일산화탄소(CO), 메탄(CH4), 에탄올(C2H5OH), 수소(H2) 등의 다양한 생성물들을 함께 만들어 낼 뿐만 아니라 촉매 표면 구조의 변화를 일으킨다는 문제점이 함께 한다. 따라서, 이를 해결하기 위해 전극 표면에서 일어나는 이산화탄소의 환원반응 경로 규명 및 표면 구조 거동 분석이 매우 중요해지고 있으나 액체 전해질 환경에서 반응이 이루어지는 탓에 분석에 어려움을 겪고 있다.

박 교수 연구팀은 전기화학 주사 터널링 현미경(EC-STM) 분석법을 적용해 단원자 구리금속 촉매 표면에서 일어나는 이산화탄소 환원반응을 관찰하고, 이때 표면에 형성되는 산화구리 나노 복합체가 주된 반응 활성자리임을 시각적 증거로 처음 제시했다. 연구진은 구리 전극 표면이 이산화탄소 전환과정에서 환원되며 반응 활성도 및 촉매 표면 구조가 달라진다는 점에 착안, 액체-고체 계면에서 단원자 구리금속 촉매 전극과 반응하는 이산화탄소 분자의 분해 과정을 실시간 원자단위로 포착했다.

우리 대학 박정영 교수는 “이번 연구는 액체-고체 계면 분석에 난항을 겪고 있는 상황에서 단원자 구리금속 기반 촉매 표면의 이산화탄소 전기환원 반응 현상을 원자수준으로 관찰할 수 있었고, 이를 통해 촉매 물질의 활성자리를 결정하고 정밀한 화학반응 경로 설계가 가능하다. 이러한 기술성과는 차후에 이산화탄소의 전기화학적 전환 연구 외에도 탄소중립 정책을 위한 다양한 촉매 소재 연구개발에 기여할 것으로 기대한다”고 말했다.

한편, 기초과학연구원, 한국과학기술연구원(KIST), 한국산업통상자원부 그리고 한국연구재단(NRF)의 지원을 받은 이번 연구성과는 국제학술지 ‘어드밴스드 사이언스(Advanced Science IF 17.5)’내부 표지 논문으로 최근 선정됐으며 11월 29일 자로 온라인 게재됐다. (논문 제목: In Situ Probing of CO2 Reduction on Cu-Phthalocyanine-Derived CuxO Complex)

2023.12.28 조회수 1462 배충식 교수, 탄소중립 연료기술 국제 심포지엄 개최

지난 10월 27일, 서울특별시 페럼홀에서 우리 대학 기계공학과 배충식 교수 주관 하에 탄소중립연료기술 국제 심포지엄이 성황리에 개최됐다. 이번 심포지엄에는 자동차 분야의 세계적인 전문가인 독일 KIT공대의 Thomas Kohr 교수와 일본 Japan Petroleum Energy Center의 Kenichi Okamoto 박사 등이 연사로 참여하였다.

이 행사는 수송동력 분야의 탄소 중립을 주제로, 탄소 중립 연료 기술의 활용 방안 및 현 수송 분야 탄소 중립 정책의 문제점에 대한 심도 있는 토론의 장을 마련했다. 김상협 탄소중립녹색성장위원장과 나승식 자동차연구원장이 기조연설을 통해 행사의 의미를 더했다. 약 200명의 자동차 분야 전문가 및 연구원이 참가한 이번 행사는 탄소중립연료에 대한 높은 관심과 열기를 반영하는 자리가 되었다.

2023.12.13 조회수 1110

배충식 교수, 탄소중립 연료기술 국제 심포지엄 개최

지난 10월 27일, 서울특별시 페럼홀에서 우리 대학 기계공학과 배충식 교수 주관 하에 탄소중립연료기술 국제 심포지엄이 성황리에 개최됐다. 이번 심포지엄에는 자동차 분야의 세계적인 전문가인 독일 KIT공대의 Thomas Kohr 교수와 일본 Japan Petroleum Energy Center의 Kenichi Okamoto 박사 등이 연사로 참여하였다.

이 행사는 수송동력 분야의 탄소 중립을 주제로, 탄소 중립 연료 기술의 활용 방안 및 현 수송 분야 탄소 중립 정책의 문제점에 대한 심도 있는 토론의 장을 마련했다. 김상협 탄소중립녹색성장위원장과 나승식 자동차연구원장이 기조연설을 통해 행사의 의미를 더했다. 약 200명의 자동차 분야 전문가 및 연구원이 참가한 이번 행사는 탄소중립연료에 대한 높은 관심과 열기를 반영하는 자리가 되었다.

2023.12.13 조회수 1110 고용량 배터리 수명 증대 영상화하다

전기자동차에서 볼 수 있는 고용량 배터리에 사용되고 있는 실리콘 활물질은 기존 음극 활물질인 흑연 대비 높은 용량 값(4200 mAh/g)을 갖고 있으나, 충전 및 방전 간 400%에 달하는 높은 부피 팽창/수축률이 배터리 수명에 악영향을 미치고 있다. 이를 해결하기 위해서 단일벽 탄소나노튜브를 소량 첨가해 수명 특성이 향상되는 결과를 얻었는데, 이런 향상이 어떻게 가능한지 나노스케일에서 영상화한 연구 결과가 공개됐다.

우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수 연구팀이 LG에너지솔루션과 협업해 배터리의 수명 특성 향상 메커니즘 영상화 결과를 국제학술지‘에이씨에스 에너지 레터스(ACS Energy Letters, Impact Factor: 22)’에 게재했다고 19일 밝혔다. (논문명: Spatially Uniform Lithiation Enabled by Single-Walled Carbon Nanotubes)

연구팀은 이전에는 실리콘 활물질이 충·방전을 거치면서 전자 전도 네트워크가 열화되는 과정을 영상화하였는데, 이번 연구에서는 단일벽 탄소나노튜브의 존재로 인해서 그 형태를 유지하고 있는 전자전도 네트워크가 활물질 내에 균일한 충·방전이 가능하도록 기능하고 있음을 보여 수명 증대 메커니즘을 검증했다.

구체적으로 연구팀은 원자간력 현미경(Atomic Force Microscopy) 기반의 켈빈 프루브 현미경(Kelvin Probe Force Microscopy)를 이용해 1회 및 90회 충·방전 싸이클 후의 전극 내 천연흑연과 실리콘 산화물 입자에서의 표면 전위를 측정 및 영상화했다. 이를 통해 단일벽 탄소나노튜브(Single-Walled Carbon Nanotube, SW-CNT)가 첨가된 전극에서는 활물질 내 표면 전위가 균일하게 분포하고 있는 반면, 첨가되지 않은 기존 전극의 경우에는 90회 충·방전 후에 불균일한 표면전위를 보여, 전자 전도 네트워크가 제대로 기능을 발휘하지 않아 불균일한 충·방전이 됨을 연구팀은 확인했다.

이처럼 활물질 내부의 표면 전하를 영상화할 수 있는 기술은 실리콘 활물질 뿐만 아니라, 다양한 전극 시스템에 적용될 수 있으며, 향후 배터리 충전 및 방전 상태 균일성을 확인하고 수명 향상 연구로 발전할 수 있다.

이번 연구의 제1 저자인 신소재공학과 박건 연구원은 “충·방전 시 수반되는 실리콘 계열 활물질의 급격한 부피 변화에도 불구하고 가느다란 탄소나노튜브가 전자 전도 채널을 유지하고 이로 인해 전극 내에 균일한 충·방전을 가능케하는 것이 매우 신기한 일이었는데, 이를 나노스케일에서 직접 영상화해 그 역할을 미시세계에서 이해할 수 있었던 것이 큰 의미가 있다”라고 말했다. 교신 저자인 홍승범 교수는 “원자간력 현미경을 활용해서 나노스케일에서 일어나는 전기화학적인 현상을 영상화하고 이를 통해서 배터리 성능 및 수명을 향상할 수 있는 혁신적인 아이디어를 창출할 수 있게 되어 매우 기쁘다”라고 말했다.

이번 연구는 LG에너지솔루션, LG에너지솔루션-KAIST Frontier Research Lab.과 KAIST 글로벌 특이점 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.09.19 조회수 2091

고용량 배터리 수명 증대 영상화하다

전기자동차에서 볼 수 있는 고용량 배터리에 사용되고 있는 실리콘 활물질은 기존 음극 활물질인 흑연 대비 높은 용량 값(4200 mAh/g)을 갖고 있으나, 충전 및 방전 간 400%에 달하는 높은 부피 팽창/수축률이 배터리 수명에 악영향을 미치고 있다. 이를 해결하기 위해서 단일벽 탄소나노튜브를 소량 첨가해 수명 특성이 향상되는 결과를 얻었는데, 이런 향상이 어떻게 가능한지 나노스케일에서 영상화한 연구 결과가 공개됐다.

우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수 연구팀이 LG에너지솔루션과 협업해 배터리의 수명 특성 향상 메커니즘 영상화 결과를 국제학술지‘에이씨에스 에너지 레터스(ACS Energy Letters, Impact Factor: 22)’에 게재했다고 19일 밝혔다. (논문명: Spatially Uniform Lithiation Enabled by Single-Walled Carbon Nanotubes)

연구팀은 이전에는 실리콘 활물질이 충·방전을 거치면서 전자 전도 네트워크가 열화되는 과정을 영상화하였는데, 이번 연구에서는 단일벽 탄소나노튜브의 존재로 인해서 그 형태를 유지하고 있는 전자전도 네트워크가 활물질 내에 균일한 충·방전이 가능하도록 기능하고 있음을 보여 수명 증대 메커니즘을 검증했다.

구체적으로 연구팀은 원자간력 현미경(Atomic Force Microscopy) 기반의 켈빈 프루브 현미경(Kelvin Probe Force Microscopy)를 이용해 1회 및 90회 충·방전 싸이클 후의 전극 내 천연흑연과 실리콘 산화물 입자에서의 표면 전위를 측정 및 영상화했다. 이를 통해 단일벽 탄소나노튜브(Single-Walled Carbon Nanotube, SW-CNT)가 첨가된 전극에서는 활물질 내 표면 전위가 균일하게 분포하고 있는 반면, 첨가되지 않은 기존 전극의 경우에는 90회 충·방전 후에 불균일한 표면전위를 보여, 전자 전도 네트워크가 제대로 기능을 발휘하지 않아 불균일한 충·방전이 됨을 연구팀은 확인했다.

이처럼 활물질 내부의 표면 전하를 영상화할 수 있는 기술은 실리콘 활물질 뿐만 아니라, 다양한 전극 시스템에 적용될 수 있으며, 향후 배터리 충전 및 방전 상태 균일성을 확인하고 수명 향상 연구로 발전할 수 있다.

이번 연구의 제1 저자인 신소재공학과 박건 연구원은 “충·방전 시 수반되는 실리콘 계열 활물질의 급격한 부피 변화에도 불구하고 가느다란 탄소나노튜브가 전자 전도 채널을 유지하고 이로 인해 전극 내에 균일한 충·방전을 가능케하는 것이 매우 신기한 일이었는데, 이를 나노스케일에서 직접 영상화해 그 역할을 미시세계에서 이해할 수 있었던 것이 큰 의미가 있다”라고 말했다. 교신 저자인 홍승범 교수는 “원자간력 현미경을 활용해서 나노스케일에서 일어나는 전기화학적인 현상을 영상화하고 이를 통해서 배터리 성능 및 수명을 향상할 수 있는 혁신적인 아이디어를 창출할 수 있게 되어 매우 기쁘다”라고 말했다.

이번 연구는 LG에너지솔루션, LG에너지솔루션-KAIST Frontier Research Lab.과 KAIST 글로벌 특이점 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.09.19 조회수 2091 150% 쭉쭉 늘어나는 전자 섬유 개발

전자 섬유는 최근 각광받고 있는 사용자 친화 웨어러블 소자, 헬스케어 소자, 최소 침습형 임플란터블 전자소자에 핵심 요소로 여겨져 활발하게 연구가 진행되고 있다. 하지만 고체 금속 전도체 필러(Conductive filler)를 사용한 전자 섬유를 늘려서 사용하려 할 경우, 전기전도성이 급격하게 감소해 전기적 성질이 망가진다는 단점이 있다.

우리 대학 신소재공학과 스티브 박, 전기및전자공학부 정재웅, 바이오및뇌공학과 박성준 교수 공동 연구팀이 높은 전도도와 내구성을 가지는 액체금속 복합체를 이용해 신축성이 우수한 전자 섬유를 개발했다고 25일 밝혔다.

전자 섬유의 늘어나지 않는 단점을 해결하기 위해 연구팀은 고체처럼 형상이 고정된 것이 아닌 기계적 변형에 맞춰 형태가 변형될 수 있는 액체금속 입자 기반의 전도체 필러를 제시했다. 액체금속 마이크로 입자는 인장이 가해질 경우에 그 형태가 타원형으로 늘어나면서 전기 저항 변화를 최소화할 수 있다. 하지만 그 크기가 수 마이크로미터이기 때문에, 기존에 이용된 딥-코팅(dip-coating)과 같은 단순한 방법으로 실에 코팅하는 것이 불가능하다. 연구진은 액체금속 입자가 높은 밀도로 실 위에 전달될 수 있고, 블레이드와 기판 사이에서 현탁액의 조성을 실시간으로 바꾸면서 화학적 변성을 통해 액체금속 입자를 실과 접착시킬 수 있는 새로운 방법인 현탁액 전단(suspension shearing) 방법을 통해 이를 해결했다. 추가로 기계적 안정성이 우수한 탄소나노튜브(CNT)가 포함된 액체금속 입자를 한층 더 코팅하는 방식으로, 액체금속 복합체의 기계적 안정성도 확보할 수 있었다.

제작된 신축성 전자 섬유는 추가적인 공정이 필요 없이 우수한 초기전도성을 보였고(2.2x10^6 S/m), 기존의 고체 금속 전도체 기반 섬유들과는 다르게 150% 늘려도 전기저항 변화가 거의 없다. 기계적 안정성도 우수해 반복되는 변형 실험에도 전기적 성질을 유지할 수 있었고, 다양한 전자 부품들과 쉽게 통합될 수 있다. 연구팀은 이를 이용해 실제 상용화된 옷에 다양한 전자회로를 구현했다.

나아가서 연구팀은 액체금속 복합체를 코팅하는 방법이 다양한 실에 호환 가능하고, 재료의 생친화성이 우수하기 때문에, 이를 이용해 신경과학 연구에 사용할 수 있는 섬유형 바이오 전자 섬유를 구현했다. 연구팀은 제안된 코팅 방법을 이용해 기계적 변형에 영향을 받지 않는 뇌 활동 전극, 신경 자극 전극, 다기능성 옵토지네틱 프로브를 제작해 넓은 범용성과 높은 공정 신뢰성을 갖는다는 것을 보였다.

우리 대학 이건희 박사, 이도훈 박사과정, 전우진 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이쳐 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 온라인 판에 7월 13일자 출판됐다. (논문명: Conductance stable and mechanically durable bi-layer EGaIn composite-coated stretchable fiber for 1D bioelectronics)

스티브박 교수는 "옷에 다양한 전자 공학적인 기능을 웨어러블 형태로 구현하는 가능성을 보여준 연구로 최근에 각광받고 있는 환자 편의성을 높인 웨어러블 헬스케어 소자나 최소침습형 임플란터블 전자소자 개발의 새로운 방향성을 제시한 의미있는 결과ˮ 라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단, KAIST의 지원을 받아 수행됐다. 이건희 박사는 포스코청압재단의 지원을 받고 있다.

2023.07.25 조회수 3068

150% 쭉쭉 늘어나는 전자 섬유 개발

전자 섬유는 최근 각광받고 있는 사용자 친화 웨어러블 소자, 헬스케어 소자, 최소 침습형 임플란터블 전자소자에 핵심 요소로 여겨져 활발하게 연구가 진행되고 있다. 하지만 고체 금속 전도체 필러(Conductive filler)를 사용한 전자 섬유를 늘려서 사용하려 할 경우, 전기전도성이 급격하게 감소해 전기적 성질이 망가진다는 단점이 있다.

우리 대학 신소재공학과 스티브 박, 전기및전자공학부 정재웅, 바이오및뇌공학과 박성준 교수 공동 연구팀이 높은 전도도와 내구성을 가지는 액체금속 복합체를 이용해 신축성이 우수한 전자 섬유를 개발했다고 25일 밝혔다.

전자 섬유의 늘어나지 않는 단점을 해결하기 위해 연구팀은 고체처럼 형상이 고정된 것이 아닌 기계적 변형에 맞춰 형태가 변형될 수 있는 액체금속 입자 기반의 전도체 필러를 제시했다. 액체금속 마이크로 입자는 인장이 가해질 경우에 그 형태가 타원형으로 늘어나면서 전기 저항 변화를 최소화할 수 있다. 하지만 그 크기가 수 마이크로미터이기 때문에, 기존에 이용된 딥-코팅(dip-coating)과 같은 단순한 방법으로 실에 코팅하는 것이 불가능하다. 연구진은 액체금속 입자가 높은 밀도로 실 위에 전달될 수 있고, 블레이드와 기판 사이에서 현탁액의 조성을 실시간으로 바꾸면서 화학적 변성을 통해 액체금속 입자를 실과 접착시킬 수 있는 새로운 방법인 현탁액 전단(suspension shearing) 방법을 통해 이를 해결했다. 추가로 기계적 안정성이 우수한 탄소나노튜브(CNT)가 포함된 액체금속 입자를 한층 더 코팅하는 방식으로, 액체금속 복합체의 기계적 안정성도 확보할 수 있었다.

제작된 신축성 전자 섬유는 추가적인 공정이 필요 없이 우수한 초기전도성을 보였고(2.2x10^6 S/m), 기존의 고체 금속 전도체 기반 섬유들과는 다르게 150% 늘려도 전기저항 변화가 거의 없다. 기계적 안정성도 우수해 반복되는 변형 실험에도 전기적 성질을 유지할 수 있었고, 다양한 전자 부품들과 쉽게 통합될 수 있다. 연구팀은 이를 이용해 실제 상용화된 옷에 다양한 전자회로를 구현했다.

나아가서 연구팀은 액체금속 복합체를 코팅하는 방법이 다양한 실에 호환 가능하고, 재료의 생친화성이 우수하기 때문에, 이를 이용해 신경과학 연구에 사용할 수 있는 섬유형 바이오 전자 섬유를 구현했다. 연구팀은 제안된 코팅 방법을 이용해 기계적 변형에 영향을 받지 않는 뇌 활동 전극, 신경 자극 전극, 다기능성 옵토지네틱 프로브를 제작해 넓은 범용성과 높은 공정 신뢰성을 갖는다는 것을 보였다.

우리 대학 이건희 박사, 이도훈 박사과정, 전우진 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이쳐 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 온라인 판에 7월 13일자 출판됐다. (논문명: Conductance stable and mechanically durable bi-layer EGaIn composite-coated stretchable fiber for 1D bioelectronics)

스티브박 교수는 "옷에 다양한 전자 공학적인 기능을 웨어러블 형태로 구현하는 가능성을 보여준 연구로 최근에 각광받고 있는 환자 편의성을 높인 웨어러블 헬스케어 소자나 최소침습형 임플란터블 전자소자 개발의 새로운 방향성을 제시한 의미있는 결과ˮ 라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단, KAIST의 지원을 받아 수행됐다. 이건희 박사는 포스코청압재단의 지원을 받고 있다.

2023.07.25 조회수 3068 상온에서 쉽게 이산화탄소 실시간 분해하다

기후변화를 포함한 환경 및 에너지 문제에 직접 맞닿아 있는 온실가스 전환 기술은 주로 G7 국가를 비롯한 OECD 회원국들을 중심으로 최근 많은 논의가 이뤄지고 있으며, 대한민국 역시 2050년까지 탄소중립 글로벌 스탠다드 달성을 위해 산・학・연 및 민・관 협력 연구를 활발히 촉진하고 있다. 대기 중의 온실가스를 제거함과 동시에, 미래 청정 연료로 주목받는 메탄올 합성에 필요한 이산화탄소 분해 반응은 탄소중립 달성을 위한 산업계 패러다임 전환 대응에 필요한 핵심 기술이지만, 이산화탄소 분자가 화학적으로 매우 안정된 탓에 공업적으로 유용한 화학 물질로의 전환은 여전히 난제로 여겨진다.

우리 대학 화학과 박정영 교수 연구팀이 광주과학기술원 (GIST) 물리·광과학과 문봉진 교수 연구팀과 공동연구를 통해 초미세 계단형 구리(Cu) 촉매 표면이 이산화탄소(CO2) 분자를 보다 효과적으로 분해할 수 있음을 입증했다고 26일 밝혔다.

포집된 온실가스의 전환은 일반적으로 고온・고압의 촉매 화학반응 환경에서 이뤄지고 있다. 보통 구리 기반 촉매물질을 이용하여 이산화탄소 분자가 일산화탄소(CO) 및 산소 원자(O)로 분해할 때 수십 기압에 이르는 고압 반응환경이 요구된다. 따라서, 기존의 촉매 물질을 개선하고 최적의 이산화탄소 전환 반응을 유도함으로써 온실가스의 전환 효율을 획기적으로 높일 수 있는 새로운 촉매의 개발이 필요한 실정이다.

상압 전자터널링 현미경(AP-STM) 기술을 활용해 직접 관찰된 연구팀의 이번 연구 결과는, 머리카락 두께의 10만 분의 1 크기의 계단형 표면 구조가 온실가스의 분해 반응 향상에 크게 기여한다는 시각적 증거를 처음으로 제시했다. 연구진은 그 크기가 수 옹스트롬(Å·100억 분의 1 미터)에 불과한 이산화탄소 분자는 촉매 물질의 표면 구조에 따라서 반응 활성도가 달라질 수 있다는 점에 착안, 머리카락 두께의 10만 분의 1에 불과한 계단형 초미세 구리 표면과 반응하는 이산화탄소 분자의 분해 과정을 실시간 포착했다.

초미세 계단형 구조를 갖는 구리 원자의 표면 배열은 평평한 구조를 갖는 넓은 구리 표면 구조에 비해 훨씬 낮은 활성화 에너지를 필요로 하기 때문에 온실가스의 분해가 상대적으로 용이하다. 연구진은 관찰 결과, 구리 촉매 표면의 계단 위치와 충돌한 이산화탄소 분자가 상온에서도 쉽게 분해됐고, 더 나아가 분해된 일산화탄소 분자와 산소 원자가 표면의 구조변화를 동시에 유도함으로써 촉매반응 경로에 영향을 끼칠 수 있음을 발견했다.

박정영 교수는 “이번 연구는 기존에 진행된 구리 표면에서의 이산화탄소 촉매 현상의 이해를 뛰어넘는 새로운 발견이며, 이를 통해 고효율 이산화탄소 촉매의 개발을 통해 인류의 가장 시급한 문제 중의 하나인 지구온난화 및 지속가능성 문제 해결에 기여할 것이다”라고 밝혔다.

한국연구재단(NRF) 중견연구자지원사업, 과학기술분야 기초연구사업과 한-프랑스 협력기반조성사업(STAR) 등의 지원을 받은 이번 연구성과는 국제학술지 네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications IF 17.694) 온라인판에 6월 6일 자 게재됐다. (논문제목: Revealing CO2 dissociation pathways at vicinal copper (997) interfaces)

2023.06.26 조회수 2310

상온에서 쉽게 이산화탄소 실시간 분해하다

기후변화를 포함한 환경 및 에너지 문제에 직접 맞닿아 있는 온실가스 전환 기술은 주로 G7 국가를 비롯한 OECD 회원국들을 중심으로 최근 많은 논의가 이뤄지고 있으며, 대한민국 역시 2050년까지 탄소중립 글로벌 스탠다드 달성을 위해 산・학・연 및 민・관 협력 연구를 활발히 촉진하고 있다. 대기 중의 온실가스를 제거함과 동시에, 미래 청정 연료로 주목받는 메탄올 합성에 필요한 이산화탄소 분해 반응은 탄소중립 달성을 위한 산업계 패러다임 전환 대응에 필요한 핵심 기술이지만, 이산화탄소 분자가 화학적으로 매우 안정된 탓에 공업적으로 유용한 화학 물질로의 전환은 여전히 난제로 여겨진다.

우리 대학 화학과 박정영 교수 연구팀이 광주과학기술원 (GIST) 물리·광과학과 문봉진 교수 연구팀과 공동연구를 통해 초미세 계단형 구리(Cu) 촉매 표면이 이산화탄소(CO2) 분자를 보다 효과적으로 분해할 수 있음을 입증했다고 26일 밝혔다.

포집된 온실가스의 전환은 일반적으로 고온・고압의 촉매 화학반응 환경에서 이뤄지고 있다. 보통 구리 기반 촉매물질을 이용하여 이산화탄소 분자가 일산화탄소(CO) 및 산소 원자(O)로 분해할 때 수십 기압에 이르는 고압 반응환경이 요구된다. 따라서, 기존의 촉매 물질을 개선하고 최적의 이산화탄소 전환 반응을 유도함으로써 온실가스의 전환 효율을 획기적으로 높일 수 있는 새로운 촉매의 개발이 필요한 실정이다.

상압 전자터널링 현미경(AP-STM) 기술을 활용해 직접 관찰된 연구팀의 이번 연구 결과는, 머리카락 두께의 10만 분의 1 크기의 계단형 표면 구조가 온실가스의 분해 반응 향상에 크게 기여한다는 시각적 증거를 처음으로 제시했다. 연구진은 그 크기가 수 옹스트롬(Å·100억 분의 1 미터)에 불과한 이산화탄소 분자는 촉매 물질의 표면 구조에 따라서 반응 활성도가 달라질 수 있다는 점에 착안, 머리카락 두께의 10만 분의 1에 불과한 계단형 초미세 구리 표면과 반응하는 이산화탄소 분자의 분해 과정을 실시간 포착했다.

초미세 계단형 구조를 갖는 구리 원자의 표면 배열은 평평한 구조를 갖는 넓은 구리 표면 구조에 비해 훨씬 낮은 활성화 에너지를 필요로 하기 때문에 온실가스의 분해가 상대적으로 용이하다. 연구진은 관찰 결과, 구리 촉매 표면의 계단 위치와 충돌한 이산화탄소 분자가 상온에서도 쉽게 분해됐고, 더 나아가 분해된 일산화탄소 분자와 산소 원자가 표면의 구조변화를 동시에 유도함으로써 촉매반응 경로에 영향을 끼칠 수 있음을 발견했다.

박정영 교수는 “이번 연구는 기존에 진행된 구리 표면에서의 이산화탄소 촉매 현상의 이해를 뛰어넘는 새로운 발견이며, 이를 통해 고효율 이산화탄소 촉매의 개발을 통해 인류의 가장 시급한 문제 중의 하나인 지구온난화 및 지속가능성 문제 해결에 기여할 것이다”라고 밝혔다.

한국연구재단(NRF) 중견연구자지원사업, 과학기술분야 기초연구사업과 한-프랑스 협력기반조성사업(STAR) 등의 지원을 받은 이번 연구성과는 국제학술지 네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications IF 17.694) 온라인판에 6월 6일 자 게재됐다. (논문제목: Revealing CO2 dissociation pathways at vicinal copper (997) interfaces)

2023.06.26 조회수 2310 KAIST-서울대, 탄소중립 혁신기술 인재양성 공동 포럼 개최

우리 대학은 19일(금) 서울시 강남구 과학기술회관에서 「탄소중립 혁신기술 인재양성 공동 포럼」(이하 ‘기술-인재 공동 포럼’)을 서울대학교(총장 유홍림)와 공동 개최한다. 2050 탄소중립녹색성장위원회(공동위원장: 한덕수 국무총리, 김상협 부총장, 이하 '탄녹위') 가 후원한다. 이번 공동 포럼은 두 대학 총장이 탄소중립을 위해 벽을 허물고 힘을 모아야 한다는 점에 인식을 같이한 결과로, 두 대학의 주요 교수 16명이 참여해 '탄소중립 혁신기술'과 '탄소중립 미래인재'에 대한 심도 있는 발표와 토론을 한다. 아울러 이 자리에는 원희룡 국토부 장관과 주영창 과학기술혁신본부장이 '지속가능한 국가 인프라'와 '탄소중립 R&D'를 주제로 기조사를 하며, 삼성전자, 현대자동차, LG화학, SK E&S의 최고경영자들이 종합토론에 참여한다. 공동 포럼의 1부는 이재우 KAIST 교수의 사회로 「탄소중립 혁신과학기술」을 주제로 진행되고 , 2부는 윤재용 서울대 교수의 진행으로「탄소중립 미래인재」에 대해 논의한다. 1부에서는 재생에너지분야 기술인 '태양전지'에 대해 서울대 김진영 교수가 발표하고, 미래 탄소중립에 있어 매우 중요한 분야 중 하나인 '탄소 제거 분야에 대한 KAIST 고동연 교수의 발제가 있다.

2부에서는 조홍식 서울대 교수가 '인재양성을 위한 제도 기반'에 대해 발표하고, 서용석 KAIST 교수는 '기초과학기술 분야 인재양성 중요성'에 대해 발표한다. 또한, 정부측에서는 인재정책을 총괄하는 교육부 이정규 서기관과 과학기술정보통신부 임채권 서기관이 '교육과 과학기술 분야 인력양성'에 대한 정부의 미래 인력양성 정책을 소개한다.

3부 종합세션에서는 김상협 탄녹위 공동위원장이 좌장을 맡아, 반기문 제8대 UN사무초장의 축사에 이어 이광형 KAIST 총장, 유홍림 서울대 총장, 원희룡 국토교통부장관, 주영창 과학기술혁신본부장이 참여하는 기조사가 발표된다.

'지속가능한 미래'를 주제로 한 종합토론에서 이상엽 KAIST 부총장은 기후변화 대응을 위한 파괴적 도전 기술을, 남기태 서울대 교수는 탄소중립 미래인재 양성방안을 논의하고 신학철(LG화학 부회장), 추형욱(SK E&S 사장), 남석우(삼성전자 반도체 제조부분 사장), 김동욱(현대자동차 전략기획 부사장)는 '기업과 정부, 대학의 역할'에 대해 집중 토론한다

이광형 총장은 기조사에서 "KAIST는 탄소중립을 실현하기 위한 혁신 과학기술과 이를 이끌어나갈 미래 인재를 양성하는 일에 매진하고 있다"라며, "이번 공동포럼은 탄소중립 사회를 구현하기 위해 두 대학은 물론 정부와 산업계까지 유기적으로 힘을 합쳐 대응해나가는 유의미한 계기가 될 것"이라고 말했다.

반기문 사무총장은 이와 관련, "자원 하나 없는 한국이 여기까지 온 것은 사람을 키웠기 때문"이라며, "탄소중립 녹색성장 시대에는 한국은 물론 글로벌 무대에서 새로운 사고, 새로운 지식, 새로운 기술로 세상을 변화시킬 인재가 절대적으로 필요"하다며 이번 공동포럼의 의미를 평가했다.

김상협 탄녹위 공동위원장은 "미국 스탠퍼드와 하버드를 비롯, 선진국의 주요 대학들이 경쟁적으로 녹색 기술개발과 인재 육성에 나서고 있다"며 "이번 서울대와 KAIST의 공동포럼을 계기로 대한민국 대학가 전반에도 새로운 혁신의 바람이 불기를 기대한다"고 말했다. 탄녹위는 이와 관련, 관련 부처 및 산업계와 함께 지속 가능한 발전에 관심을 갖는 국내외 대학과 협력을 확대해 나갈 방침이다. 우리 대학은 2013년 녹색성장 분야의 기술과 정책·금융을 융합한 인재 양성을 위해 녹색성장대학원을 설립했는데, 최근 탄소중립 시대에 적극 부응하기 위해 대전 본부를 중심으로 이를 격상시킨 ‘녹색성장지속가능대학원’을 발족, 40여 명의 교수진을 구축했다.

2023.05.18 조회수 2927

KAIST-서울대, 탄소중립 혁신기술 인재양성 공동 포럼 개최

우리 대학은 19일(금) 서울시 강남구 과학기술회관에서 「탄소중립 혁신기술 인재양성 공동 포럼」(이하 ‘기술-인재 공동 포럼’)을 서울대학교(총장 유홍림)와 공동 개최한다. 2050 탄소중립녹색성장위원회(공동위원장: 한덕수 국무총리, 김상협 부총장, 이하 '탄녹위') 가 후원한다. 이번 공동 포럼은 두 대학 총장이 탄소중립을 위해 벽을 허물고 힘을 모아야 한다는 점에 인식을 같이한 결과로, 두 대학의 주요 교수 16명이 참여해 '탄소중립 혁신기술'과 '탄소중립 미래인재'에 대한 심도 있는 발표와 토론을 한다. 아울러 이 자리에는 원희룡 국토부 장관과 주영창 과학기술혁신본부장이 '지속가능한 국가 인프라'와 '탄소중립 R&D'를 주제로 기조사를 하며, 삼성전자, 현대자동차, LG화학, SK E&S의 최고경영자들이 종합토론에 참여한다. 공동 포럼의 1부는 이재우 KAIST 교수의 사회로 「탄소중립 혁신과학기술」을 주제로 진행되고 , 2부는 윤재용 서울대 교수의 진행으로「탄소중립 미래인재」에 대해 논의한다. 1부에서는 재생에너지분야 기술인 '태양전지'에 대해 서울대 김진영 교수가 발표하고, 미래 탄소중립에 있어 매우 중요한 분야 중 하나인 '탄소 제거 분야에 대한 KAIST 고동연 교수의 발제가 있다.

2부에서는 조홍식 서울대 교수가 '인재양성을 위한 제도 기반'에 대해 발표하고, 서용석 KAIST 교수는 '기초과학기술 분야 인재양성 중요성'에 대해 발표한다. 또한, 정부측에서는 인재정책을 총괄하는 교육부 이정규 서기관과 과학기술정보통신부 임채권 서기관이 '교육과 과학기술 분야 인력양성'에 대한 정부의 미래 인력양성 정책을 소개한다.

3부 종합세션에서는 김상협 탄녹위 공동위원장이 좌장을 맡아, 반기문 제8대 UN사무초장의 축사에 이어 이광형 KAIST 총장, 유홍림 서울대 총장, 원희룡 국토교통부장관, 주영창 과학기술혁신본부장이 참여하는 기조사가 발표된다.

'지속가능한 미래'를 주제로 한 종합토론에서 이상엽 KAIST 부총장은 기후변화 대응을 위한 파괴적 도전 기술을, 남기태 서울대 교수는 탄소중립 미래인재 양성방안을 논의하고 신학철(LG화학 부회장), 추형욱(SK E&S 사장), 남석우(삼성전자 반도체 제조부분 사장), 김동욱(현대자동차 전략기획 부사장)는 '기업과 정부, 대학의 역할'에 대해 집중 토론한다

이광형 총장은 기조사에서 "KAIST는 탄소중립을 실현하기 위한 혁신 과학기술과 이를 이끌어나갈 미래 인재를 양성하는 일에 매진하고 있다"라며, "이번 공동포럼은 탄소중립 사회를 구현하기 위해 두 대학은 물론 정부와 산업계까지 유기적으로 힘을 합쳐 대응해나가는 유의미한 계기가 될 것"이라고 말했다.

반기문 사무총장은 이와 관련, "자원 하나 없는 한국이 여기까지 온 것은 사람을 키웠기 때문"이라며, "탄소중립 녹색성장 시대에는 한국은 물론 글로벌 무대에서 새로운 사고, 새로운 지식, 새로운 기술로 세상을 변화시킬 인재가 절대적으로 필요"하다며 이번 공동포럼의 의미를 평가했다.

김상협 탄녹위 공동위원장은 "미국 스탠퍼드와 하버드를 비롯, 선진국의 주요 대학들이 경쟁적으로 녹색 기술개발과 인재 육성에 나서고 있다"며 "이번 서울대와 KAIST의 공동포럼을 계기로 대한민국 대학가 전반에도 새로운 혁신의 바람이 불기를 기대한다"고 말했다. 탄녹위는 이와 관련, 관련 부처 및 산업계와 함께 지속 가능한 발전에 관심을 갖는 국내외 대학과 협력을 확대해 나갈 방침이다. 우리 대학은 2013년 녹색성장 분야의 기술과 정책·금융을 융합한 인재 양성을 위해 녹색성장대학원을 설립했는데, 최근 탄소중립 시대에 적극 부응하기 위해 대전 본부를 중심으로 이를 격상시킨 ‘녹색성장지속가능대학원’을 발족, 40여 명의 교수진을 구축했다.

2023.05.18 조회수 2927 기계공학과 배충식 교수, 2023 탄소중립연료 기술 심포지움 주최

2023년 4월 14일, 기계공학과 배충식 교수가 조직위원장으로서 KAIST와 산업통상자원부가 주최하고, 한국과학기술원 연소기술연구센터와 한국자동차공학회 모빌리티 동력 및 구동시스템 부문이 주관하는 탄소중립연료의 생산과 활용 기술에 대한 심포지움이 부산 BEXCO 제1전시장 회의실에서 개최됐다.

이번 탄소중립연료 기술 심포지움은 52개 산업체에서 참가한 185명을 비롯해 산, 학, 연, 관, 언론 등 285명이 참가하는 열띤 사회적 반향을 일으켰다. 행사는 탄소중립녹색성장위원회, 한국자동차연구원, 한국항공우주학회, KAIST BK21 기계사업단, 한국연소학회, 한국분무공학회, 한국마린엔지니어링학회, 한국에너지기술평가원의 후원으로 진행됐으며, 주제발표 전 김상협 탄소중립녹색성장위원회 위원장, 나승식 한국자동차연구원 원장, 민경덕 한국자동차공학회 회장의 축사가 이뤄졌다.

2023 탄소중립연료 기술 심포지움은 다양한 재생합성연료를 포괄하는 고에너지밀도 액체연료의 기술개발과 공급망 형성을 위한 여러 분야의 전망을 한 자리에서 공유하여 서로의 노력이 상승 작용을 이루 수 있도록, 생산과 다양한 활용처에서의 기술 개발 현황을 들어볼 수 있는 자리로 마련됐다.

우리 대학 배충식 교수는 ‘IEA 전망으로 본 탄소중립 시나리오’에 대한 주제발표를 통해, 국제에너지기구 (IEA)에서 제시하고 있는 전세계 탄소중립을 위한 NZE (Net Zero Emission) 시나리오에 대해 소개했으며, 수송부문에 있어서의 e-Fuel에 대한 정의와 가능성, 그리고 국.내외 기술 및 정책 동향에 대한 내용을 발표했다.

또한, 수송부문 탄소 중립에 있어서 “고 에너지밀도 수송동력 연료로서 탄소중립연료(e-Fuel)는 필수적이며, 신재생에너지자원의 편중을 극복할 에너지 분배 이송 매체로서 에너지 안보에 필수불가결한 연료”라고 언급하면서 “e-Fuel 기술을 선도하기 위한 인프라개선, 신규산업 육성, 산업생태계 구축을 위해 모든 분야가 공조하고 국가적 차원에서 지원해야 한다”고 강조했다.

이외에도 이성영 Michigan Technological University 교수의 “수소 공급망 전망(IEA),”문석수 인하대학교 교수의 “일본의 e-Fuel 정책 및 연구 동향,”등의 미래 전망에 대한 발표와 더불어, 천동현 한국에너지기술연구원 실장의 e-Fuel 생산기술, 서민혜 고등기술연구원 책임연구원과 고동연 한국과학기술원 교수의 탄소포집기술, 정재우 한국자동차연구원 수석연구원, 김재헌 현대자동차 책임연구원, 박현춘 HD현대중공업 책임연구원, 유덕근 HD현대인프라코어 수석연구원의 수소, 메탄올 및 암모니아 등 다양한 탄소중립연료 활용기술, 김대식 강릉원주대 교수와 이동훈 두산에너빌리티 책임연구원의 터빈 발전 기술 개발 동향 및 사례에 대한 발표가 진행됐다.

12개의 분야 별 주제 발표 이후 배충식 한국과학기술원 교수의 주재로 최보선 산업통상자원부 자동차과장, 한동희 현대자동차 수석연구위원, 손정호 HD현대중공업 전무, 정욱 HD현대인프라코어 상무, 박희호 한화에어로스페이스 상무 등이 토론자로 참석한 패널토론이 진행됐다.

조직위원장인 배충식 교수는 "이번 행사를 통해 탄소중립연료 생산과 자동차, 선박, 항공, 발전 분야의 활용기술에 대한 기술개발 방향에 대하여 나누고 탄소중립 실현에 기여할 수 있는 소중한 자리가 되었으면 한다"고 밝혔다.

2023.05.04 조회수 2934

기계공학과 배충식 교수, 2023 탄소중립연료 기술 심포지움 주최

2023년 4월 14일, 기계공학과 배충식 교수가 조직위원장으로서 KAIST와 산업통상자원부가 주최하고, 한국과학기술원 연소기술연구센터와 한국자동차공학회 모빌리티 동력 및 구동시스템 부문이 주관하는 탄소중립연료의 생산과 활용 기술에 대한 심포지움이 부산 BEXCO 제1전시장 회의실에서 개최됐다.

이번 탄소중립연료 기술 심포지움은 52개 산업체에서 참가한 185명을 비롯해 산, 학, 연, 관, 언론 등 285명이 참가하는 열띤 사회적 반향을 일으켰다. 행사는 탄소중립녹색성장위원회, 한국자동차연구원, 한국항공우주학회, KAIST BK21 기계사업단, 한국연소학회, 한국분무공학회, 한국마린엔지니어링학회, 한국에너지기술평가원의 후원으로 진행됐으며, 주제발표 전 김상협 탄소중립녹색성장위원회 위원장, 나승식 한국자동차연구원 원장, 민경덕 한국자동차공학회 회장의 축사가 이뤄졌다.

2023 탄소중립연료 기술 심포지움은 다양한 재생합성연료를 포괄하는 고에너지밀도 액체연료의 기술개발과 공급망 형성을 위한 여러 분야의 전망을 한 자리에서 공유하여 서로의 노력이 상승 작용을 이루 수 있도록, 생산과 다양한 활용처에서의 기술 개발 현황을 들어볼 수 있는 자리로 마련됐다.

우리 대학 배충식 교수는 ‘IEA 전망으로 본 탄소중립 시나리오’에 대한 주제발표를 통해, 국제에너지기구 (IEA)에서 제시하고 있는 전세계 탄소중립을 위한 NZE (Net Zero Emission) 시나리오에 대해 소개했으며, 수송부문에 있어서의 e-Fuel에 대한 정의와 가능성, 그리고 국.내외 기술 및 정책 동향에 대한 내용을 발표했다.

또한, 수송부문 탄소 중립에 있어서 “고 에너지밀도 수송동력 연료로서 탄소중립연료(e-Fuel)는 필수적이며, 신재생에너지자원의 편중을 극복할 에너지 분배 이송 매체로서 에너지 안보에 필수불가결한 연료”라고 언급하면서 “e-Fuel 기술을 선도하기 위한 인프라개선, 신규산업 육성, 산업생태계 구축을 위해 모든 분야가 공조하고 국가적 차원에서 지원해야 한다”고 강조했다.

이외에도 이성영 Michigan Technological University 교수의 “수소 공급망 전망(IEA),”문석수 인하대학교 교수의 “일본의 e-Fuel 정책 및 연구 동향,”등의 미래 전망에 대한 발표와 더불어, 천동현 한국에너지기술연구원 실장의 e-Fuel 생산기술, 서민혜 고등기술연구원 책임연구원과 고동연 한국과학기술원 교수의 탄소포집기술, 정재우 한국자동차연구원 수석연구원, 김재헌 현대자동차 책임연구원, 박현춘 HD현대중공업 책임연구원, 유덕근 HD현대인프라코어 수석연구원의 수소, 메탄올 및 암모니아 등 다양한 탄소중립연료 활용기술, 김대식 강릉원주대 교수와 이동훈 두산에너빌리티 책임연구원의 터빈 발전 기술 개발 동향 및 사례에 대한 발표가 진행됐다.

12개의 분야 별 주제 발표 이후 배충식 한국과학기술원 교수의 주재로 최보선 산업통상자원부 자동차과장, 한동희 현대자동차 수석연구위원, 손정호 HD현대중공업 전무, 정욱 HD현대인프라코어 상무, 박희호 한화에어로스페이스 상무 등이 토론자로 참석한 패널토론이 진행됐다.

조직위원장인 배충식 교수는 "이번 행사를 통해 탄소중립연료 생산과 자동차, 선박, 항공, 발전 분야의 활용기술에 대한 기술개발 방향에 대하여 나누고 탄소중립 실현에 기여할 수 있는 소중한 자리가 되었으면 한다"고 밝혔다.

2023.05.04 조회수 2934 양용수 물리학과 교수, 권태혁 건설및환경공학과 교수 제56회 과학의날 기념 과기부 장관표창 수상

제56회 과학의 날을 맞아 우리 대학 양용수 물리학과 교수, 권태혁 건설및환경공학과 교수가 과학기술정통부 장관 표창 대상자로 선정됐다.

양용수 물리학과 교수는 2차원에 머무르던 투과전자현미경 기술을 3차원으로 확장시켜 3차원적 물질 내부를 단일 원자 단위로 볼 수 있는 기술을 최초 개발했다. 이 기술을 통해 3차원과 시간이 결합된 4차원에서의 원자들의 위치와 움직임도 눈으로 직접 볼 수 있다.

또한, 양 교수는 준안정상태 물질 즉, 다이아몬드와 같은 특수 환경에서만 생성이 가능한 신물질의 생성 과정 및 이를 인위적으로 생성하는 방법 또한 최초로 규명한 공로를 인정받았다.

권태혁 건설및환경공학과 교수는 미생물을 이용한 친환경 지반개량기술, 이산화탄소 지중저장 및 재이용 기술 등을 개발해 지속가능한 저탄소사회로의 전환을 선도한 공로를 인정받았다.

또한, 산사태 재해를 예측하는 기술을 개발하였으며 실제 지방자치단체 재난 예보 시스템에 이를 적용하였다. 이에, 기후변화와 자연재해에 강하고 뛰어난 회복력을 지닌 도시를 구축하는 데에 크게 기여했다.

두 교수는 “선정 연구들은 혼자 수행한 것이 아닌 수많은 학생, 연구원, 동료의 합심으로 만들어낸 성과라고 할 수 있다. 앞으로도 새로운 연구로 대한민국 기술 발전에 이바지할 것”이라고 소감을 전했다.

2023.04.21 조회수 2611

양용수 물리학과 교수, 권태혁 건설및환경공학과 교수 제56회 과학의날 기념 과기부 장관표창 수상

제56회 과학의 날을 맞아 우리 대학 양용수 물리학과 교수, 권태혁 건설및환경공학과 교수가 과학기술정통부 장관 표창 대상자로 선정됐다.

양용수 물리학과 교수는 2차원에 머무르던 투과전자현미경 기술을 3차원으로 확장시켜 3차원적 물질 내부를 단일 원자 단위로 볼 수 있는 기술을 최초 개발했다. 이 기술을 통해 3차원과 시간이 결합된 4차원에서의 원자들의 위치와 움직임도 눈으로 직접 볼 수 있다.

또한, 양 교수는 준안정상태 물질 즉, 다이아몬드와 같은 특수 환경에서만 생성이 가능한 신물질의 생성 과정 및 이를 인위적으로 생성하는 방법 또한 최초로 규명한 공로를 인정받았다.

권태혁 건설및환경공학과 교수는 미생물을 이용한 친환경 지반개량기술, 이산화탄소 지중저장 및 재이용 기술 등을 개발해 지속가능한 저탄소사회로의 전환을 선도한 공로를 인정받았다.

또한, 산사태 재해를 예측하는 기술을 개발하였으며 실제 지방자치단체 재난 예보 시스템에 이를 적용하였다. 이에, 기후변화와 자연재해에 강하고 뛰어난 회복력을 지닌 도시를 구축하는 데에 크게 기여했다.

두 교수는 “선정 연구들은 혼자 수행한 것이 아닌 수많은 학생, 연구원, 동료의 합심으로 만들어낸 성과라고 할 수 있다. 앞으로도 새로운 연구로 대한민국 기술 발전에 이바지할 것”이라고 소감을 전했다.

2023.04.21 조회수 2611 이산화탄소에서 바이오 플라스틱 20배 이상 뽑아내다

전 세계적으로 기후변화 문제가 심각해짐에 따라 이를 기후 위기로 인식하고 이에 대응하는 적극적인 관심과 노력이 요구되고 있다. 그중 이산화탄소를 활용해 재자원화하는 여러 방법 중에서 전기화학적 이산화탄소 전환 기술은 전기에너지를 이용해 이산화탄소를 유용한 화학물질로 전환할 수 있는 기술이다. 이는 설비 운용이 용이하고, 태양 전지나 풍력에 의해 생산된 재생 가능한 전기에너지를 이용할 수 있으므로 온실가스 감축 및 탄소 중립 달성에 기여하는 친환경 기술로 많은 관심을 받고 있다.

우리 대학 생명화학공학과 이현주 교수와 이상엽 특훈교수 공동연구팀이 전기화학적 이산화탄소 전환과 미생물 기반의 바이오 전환을 연계한 하이브리드 시스템을 개발해 이산화탄소로부터 높은 효율로 바이오 플라스틱을 생산하는 기술 개발에 성공했다고 30일 밝혔다. 유사한 시스템 대비 20배 이상의 세계 최고 생산성을 보여준 해당 연구 결과는 국제 학술지인 ‘미국국립과학원회보(PNAS)'에 3월 27일 字 온라인 게재됐다.

※ 논문명 : Biohybrid CO2 electrolysis for the direct synthesis of polyesters from CO2

※ 저자 정보 : 이현주 (한국과학기술원, 교신저자), 이상엽(한국과학기술원, 교신저자), 임진규(한국과학기술원, 현 소속 기관 Stanford Linear Accelerator Center, 공동 제1저자), 최소영(한국과학기술원, 공동 제1저자), 이재원(한국과학기술원, 공동 제1저자) - 총 5명

이산화탄소의 효율적인 전환을 위해 고효율 전극 촉매 및 시스템 개발이 활발히 진행되고 있는데, 전환생성물로는 주로 탄소 1~3개의 화합물만이 제한적으로 생산되고 있다. 일산화탄소, 포름산, 에틸렌과 같은 탄소 1개의 화합물이 비교적 높은 효율로 생산되며, 이 밖에 에탄올, 아세트산, 프로판올과 같은 여러 개 탄소의 액상 화합물도 만들어질 수 있으나 이는 더 많은 전자를 필요로 하는 화학반응 특성상 전환 효율 및 생성물 선택성이 크게 낮다는 한계점이 있다.

이에 우리 대학 생명화학공학과 이현주 교수와 이상엽 특훈교수 공동연구팀은 전기화학적 이산화탄소 전환 기술과 미생물을 이용한 바이오 전환 기술을 연계해 이산화탄소로부터 바이오 플라스틱을 생산하는 기술을 개발했다. 이 전기화학-바이오 하이브리드 시스템은 전기화학 전환반응이 일어나는 전해조와 미생물 배양이 이루어지는 발효조가 연결된 형태로, 전해조에서 이산화탄소가 포름산으로 전환되면, 이 포름산을 발효조에 공급해 커프리아비더스 네케이터(Cupriavidus necator)라는 미생물이 탄소원으로 섭취해 미생물 유래 바이오 플라스틱인 폴리하이드록시알카노에이트(polyhydroxyalkanoate, PHA)를 생산한다.

기존 이러한 하이브리드 콘셉트의 연구 결과에 따르면, 전기화학 반응의 낮은 효율 및 미생물 배양 조건과의 차이 등의 문제로 생산성이 매우 낮거나 비연속적 공정에 그친다는 단점이 있었다.

이를 극복하기 위해 공동연구팀은 기체 상태의 이산화탄소를 이용한 기체 확산 전극(gas diffusion electrode)으로 포름산을 만들었다. 그리고 미생물의 생장을 저해하지 않으면서도 전기화학 반응이 충분히 잘 일어나도록 하는 전해액이자 동시에 미생물 배양 배지로 이용할 수 있는 ‘생리적 호환 가능한 양극 전해액(physiologically compatible catholyte)’을 개발하여 별도의 분리 및 정제과정 없이 바로 미생물에게 공급하도록 했다. 이를 통해 이산화탄소로부터 만들어진 포름산을 포함하고 있는 전해액이 발효조로 들어가 미생물 배양에 쓰이고, 전해조로 들어가 순환되도록 하여 전해액과 남은 포름산의 활용을 극대화했다. 또한, 이 과정에서 필터를 설치해 전극 반응에 영향을 줄 수 있는 미생물이 걸러진 전해액만이 전해조로 공급되고 미생물은 발효조 안에만 존재하도록 하는 두 시스템이 잘 연계되면서도 효율적으로 작동되도록 설계했다.

개발한 하이브리드 시스템을 통해 이산화탄소로부터 세포 건조 중량의 83%에 달하는 높은 함량의 바이오 플라스틱(PHB)를 생산했으며, 이는 4 cm2 전극에서 1.38g의 PHB를 생산한 결과로 세계 최초 그램(g) 수준의 생산이며 기존 연구 대비 20배 이상의 생산성이다. 또한 해당 하이브리드 시스템은 연속 배양(continuous culture)의 가능성을 보여줌으로써 추후 다양한 산업공정으로의 응용 또한 기대된다.

교신저자인 이현주 교수와 이상엽 특훈교수는 “이번 연구 결과는 바이오 플라스틱뿐만 아니라 다양한 화학물질 생산에 응용될 수 있는 기술로서 앞으로 탄소 중립을 위한 핵심 기술로 많은 활용이 기대된다”라고 밝혔다.

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 이산화탄소 저감 촉매 및 에너지 소자 기술 개발 과제, 불균일계 원자 촉매 제어 과제와 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발 과제의 지원을 받아 수행됐다.

2023.03.30 조회수 4498

이산화탄소에서 바이오 플라스틱 20배 이상 뽑아내다

전 세계적으로 기후변화 문제가 심각해짐에 따라 이를 기후 위기로 인식하고 이에 대응하는 적극적인 관심과 노력이 요구되고 있다. 그중 이산화탄소를 활용해 재자원화하는 여러 방법 중에서 전기화학적 이산화탄소 전환 기술은 전기에너지를 이용해 이산화탄소를 유용한 화학물질로 전환할 수 있는 기술이다. 이는 설비 운용이 용이하고, 태양 전지나 풍력에 의해 생산된 재생 가능한 전기에너지를 이용할 수 있으므로 온실가스 감축 및 탄소 중립 달성에 기여하는 친환경 기술로 많은 관심을 받고 있다.

우리 대학 생명화학공학과 이현주 교수와 이상엽 특훈교수 공동연구팀이 전기화학적 이산화탄소 전환과 미생물 기반의 바이오 전환을 연계한 하이브리드 시스템을 개발해 이산화탄소로부터 높은 효율로 바이오 플라스틱을 생산하는 기술 개발에 성공했다고 30일 밝혔다. 유사한 시스템 대비 20배 이상의 세계 최고 생산성을 보여준 해당 연구 결과는 국제 학술지인 ‘미국국립과학원회보(PNAS)'에 3월 27일 字 온라인 게재됐다.

※ 논문명 : Biohybrid CO2 electrolysis for the direct synthesis of polyesters from CO2

※ 저자 정보 : 이현주 (한국과학기술원, 교신저자), 이상엽(한국과학기술원, 교신저자), 임진규(한국과학기술원, 현 소속 기관 Stanford Linear Accelerator Center, 공동 제1저자), 최소영(한국과학기술원, 공동 제1저자), 이재원(한국과학기술원, 공동 제1저자) - 총 5명

이산화탄소의 효율적인 전환을 위해 고효율 전극 촉매 및 시스템 개발이 활발히 진행되고 있는데, 전환생성물로는 주로 탄소 1~3개의 화합물만이 제한적으로 생산되고 있다. 일산화탄소, 포름산, 에틸렌과 같은 탄소 1개의 화합물이 비교적 높은 효율로 생산되며, 이 밖에 에탄올, 아세트산, 프로판올과 같은 여러 개 탄소의 액상 화합물도 만들어질 수 있으나 이는 더 많은 전자를 필요로 하는 화학반응 특성상 전환 효율 및 생성물 선택성이 크게 낮다는 한계점이 있다.

이에 우리 대학 생명화학공학과 이현주 교수와 이상엽 특훈교수 공동연구팀은 전기화학적 이산화탄소 전환 기술과 미생물을 이용한 바이오 전환 기술을 연계해 이산화탄소로부터 바이오 플라스틱을 생산하는 기술을 개발했다. 이 전기화학-바이오 하이브리드 시스템은 전기화학 전환반응이 일어나는 전해조와 미생물 배양이 이루어지는 발효조가 연결된 형태로, 전해조에서 이산화탄소가 포름산으로 전환되면, 이 포름산을 발효조에 공급해 커프리아비더스 네케이터(Cupriavidus necator)라는 미생물이 탄소원으로 섭취해 미생물 유래 바이오 플라스틱인 폴리하이드록시알카노에이트(polyhydroxyalkanoate, PHA)를 생산한다.

기존 이러한 하이브리드 콘셉트의 연구 결과에 따르면, 전기화학 반응의 낮은 효율 및 미생물 배양 조건과의 차이 등의 문제로 생산성이 매우 낮거나 비연속적 공정에 그친다는 단점이 있었다.

이를 극복하기 위해 공동연구팀은 기체 상태의 이산화탄소를 이용한 기체 확산 전극(gas diffusion electrode)으로 포름산을 만들었다. 그리고 미생물의 생장을 저해하지 않으면서도 전기화학 반응이 충분히 잘 일어나도록 하는 전해액이자 동시에 미생물 배양 배지로 이용할 수 있는 ‘생리적 호환 가능한 양극 전해액(physiologically compatible catholyte)’을 개발하여 별도의 분리 및 정제과정 없이 바로 미생물에게 공급하도록 했다. 이를 통해 이산화탄소로부터 만들어진 포름산을 포함하고 있는 전해액이 발효조로 들어가 미생물 배양에 쓰이고, 전해조로 들어가 순환되도록 하여 전해액과 남은 포름산의 활용을 극대화했다. 또한, 이 과정에서 필터를 설치해 전극 반응에 영향을 줄 수 있는 미생물이 걸러진 전해액만이 전해조로 공급되고 미생물은 발효조 안에만 존재하도록 하는 두 시스템이 잘 연계되면서도 효율적으로 작동되도록 설계했다.

개발한 하이브리드 시스템을 통해 이산화탄소로부터 세포 건조 중량의 83%에 달하는 높은 함량의 바이오 플라스틱(PHB)를 생산했으며, 이는 4 cm2 전극에서 1.38g의 PHB를 생산한 결과로 세계 최초 그램(g) 수준의 생산이며 기존 연구 대비 20배 이상의 생산성이다. 또한 해당 하이브리드 시스템은 연속 배양(continuous culture)의 가능성을 보여줌으로써 추후 다양한 산업공정으로의 응용 또한 기대된다.

교신저자인 이현주 교수와 이상엽 특훈교수는 “이번 연구 결과는 바이오 플라스틱뿐만 아니라 다양한 화학물질 생산에 응용될 수 있는 기술로서 앞으로 탄소 중립을 위한 핵심 기술로 많은 활용이 기대된다”라고 밝혔다.

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 이산화탄소 저감 촉매 및 에너지 소자 기술 개발 과제, 불균일계 원자 촉매 제어 과제와 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발 과제의 지원을 받아 수행됐다.

2023.03.30 조회수 4498 탄소중립을 실현할 인재 양성 본격화

세계적 난제인 탄소중립과 녹색 성장의 실현을 위해 국가 핵심 인재를 양성하고, 사회·경제·환경 분야의 지속가능성 문제를 해결할 연구 수행을 하기 위해 KAIST가 적극적으로 나섰다.

우리 대학 탄소중립 혁신기술 개발 및 혁신 기후기술 실현을 선도해 나가기 위해 녹색성장지속가능대학원(Graduate School of Green Growth & Sustainability)을 설립했고 올해 가을학기부터 신입생을 선발할 것이라고 20일 밝혔다.

녹색성장지속가능대학원은 기후 위기에 대응하는 과학기술과 정책·금융을 융합한 국가 핵심 인재를 양성하고, 탄소중립산업을 육성하기 위한 다양한 혁신연구를 통해 산업 및 공공부문의 리더와 창업가를 키우기 위해 올해 3월 설립된 석·박사 대학원 과정이다.

탄소중립 혁신기술 개발을 위해 이종 학문 분야 융복합을 지향하는 동 대학원은, 공과대학 및 인문사회경영 분야 15개 학과의 43명의 교수진이 `탄소중립이행평가', `탄소중립기술시스템', `에너지기술시스템', `자원순환기술시스템'이란 4대 중점분야에서 교육과 연구를 수행한다. 대학원을 졸업하면 국내·외 에너지·기후분야 융합대학 및 연구기관에서 교수나 연구자로 활동하거나, 국제기구와 민간기업, 투자사 등에서 지속가능·ESG 분야 사업개발자 및 컨설턴트로, 나아가 기후기술 분야의 창업가로 활동하면서 탄소중립을 선도하게 된다.

엄지용 책임교수는 “미국의 스탠퍼드 대학이나 콜롬비아 대학 등 세계 정상급 교육 및 연구기관에서 기후 기술 개발에 역량을 집중하고 있는 가운데, KAIST는 2050 탄소중립의 시급성과 기후 위기 대응을 위해 학문 분야 간 높은 장벽을 과감히 허물고, 탄소배출 난감축(hard-to-abate) 부문의 도전적인 기후 기술 시스템을 구축하고 실증하기 위해 기존의 교육과 연구의 체계를 혁신하고 있다”면서 “특히, 한계 돌파형 기후 기술 개발로 새로운 시장 기회를 창출하고 탄소중립의 실현 가능성을 높이려면 정책 및 금융 측면의 평가와 분석이 수반되어야 하는데, 이 같은 초학제적 시도는 KAIST가 유일하다”고 전했다.

입학에 관한 내용은 KAIST 입학 홈페이지(https://admission.kaist.ac.kr/) 또는 녹색성장지속가능대학원 홈페이지(http://gggs.kaist.ac.kr/) 에서 확인할 수 있으며, 3월 23일 19시 대학원 입시설명회 사전등록링크는 다음과 같다. (https://forms.gle/5LthKGBnXUadREBx9)

2023.03.20 조회수 3895

탄소중립을 실현할 인재 양성 본격화

세계적 난제인 탄소중립과 녹색 성장의 실현을 위해 국가 핵심 인재를 양성하고, 사회·경제·환경 분야의 지속가능성 문제를 해결할 연구 수행을 하기 위해 KAIST가 적극적으로 나섰다.

우리 대학 탄소중립 혁신기술 개발 및 혁신 기후기술 실현을 선도해 나가기 위해 녹색성장지속가능대학원(Graduate School of Green Growth & Sustainability)을 설립했고 올해 가을학기부터 신입생을 선발할 것이라고 20일 밝혔다.

녹색성장지속가능대학원은 기후 위기에 대응하는 과학기술과 정책·금융을 융합한 국가 핵심 인재를 양성하고, 탄소중립산업을 육성하기 위한 다양한 혁신연구를 통해 산업 및 공공부문의 리더와 창업가를 키우기 위해 올해 3월 설립된 석·박사 대학원 과정이다.

탄소중립 혁신기술 개발을 위해 이종 학문 분야 융복합을 지향하는 동 대학원은, 공과대학 및 인문사회경영 분야 15개 학과의 43명의 교수진이 `탄소중립이행평가', `탄소중립기술시스템', `에너지기술시스템', `자원순환기술시스템'이란 4대 중점분야에서 교육과 연구를 수행한다. 대학원을 졸업하면 국내·외 에너지·기후분야 융합대학 및 연구기관에서 교수나 연구자로 활동하거나, 국제기구와 민간기업, 투자사 등에서 지속가능·ESG 분야 사업개발자 및 컨설턴트로, 나아가 기후기술 분야의 창업가로 활동하면서 탄소중립을 선도하게 된다.

엄지용 책임교수는 “미국의 스탠퍼드 대학이나 콜롬비아 대학 등 세계 정상급 교육 및 연구기관에서 기후 기술 개발에 역량을 집중하고 있는 가운데, KAIST는 2050 탄소중립의 시급성과 기후 위기 대응을 위해 학문 분야 간 높은 장벽을 과감히 허물고, 탄소배출 난감축(hard-to-abate) 부문의 도전적인 기후 기술 시스템을 구축하고 실증하기 위해 기존의 교육과 연구의 체계를 혁신하고 있다”면서 “특히, 한계 돌파형 기후 기술 개발로 새로운 시장 기회를 창출하고 탄소중립의 실현 가능성을 높이려면 정책 및 금융 측면의 평가와 분석이 수반되어야 하는데, 이 같은 초학제적 시도는 KAIST가 유일하다”고 전했다.

입학에 관한 내용은 KAIST 입학 홈페이지(https://admission.kaist.ac.kr/) 또는 녹색성장지속가능대학원 홈페이지(http://gggs.kaist.ac.kr/) 에서 확인할 수 있으며, 3월 23일 19시 대학원 입시설명회 사전등록링크는 다음과 같다. (https://forms.gle/5LthKGBnXUadREBx9)

2023.03.20 조회수 3895 생명화학공학과 이재우 교수, 미국화학공학회 석학회원(AIChE Fellow) 선임

우리 대학 생명화학공학과 이재우 교수가 미국화학공학회 (AIChE) 2023년 석학회원 (Fellow)으로 선임됐다고 10일 밝혔다.

미국화학공학회(AIChE)는 세계 최고 권위의 화학 및 생물공학, 소재, 공정, 환경, 에너지 분야 학회다. 110여 개국에서 6만 명에 이르는 회원을 보유하고 있다. 이중 석학회원(Fellow)은 대부분이 미국의 저명한 학자들과 소수의 외국기관 회원으로 구성되며 탁월한 개인 연구업적 및 봉사 실적, 전문 분야 총괄 경력 등 4개 이상의 평가 기준 심사를 거쳐 선정한다.

우리 대학 생명화학공학과 소속으로 2012년 이상엽 연구부총장이, 2013년 이재형 겸직교수(現 USC 석좌교수)가 AIChE 석학회원으로 선임된 후 10년 만에 이재우 교수가 2023년 AIChE 석학회원으로 선임됐다. 따라서 현재 국내에 AIChE 석학회원으로는 3명의 KAIST 교수들이 선임되어 있다.

이재우 교수는 최근 1기압 이하의 이산화탄소가 포함된 배출가스를 부가가치 높은 탄소 재료로 전환하는 공정기술과 케미컬 루핑 공정을 통한 이산화탄소 활용 및 수소생산기술, 반응/분리 공정 직접화 기술들을 개발한 공로를 인정받아 석학회원으로 선정됐다.

이 교수는 서울대학교 화학공학과에서 학사/석사학위를 마치고, 쌍용정유(現 에스오일)에서 공정 디자인 연구자로 다양한 현장경험을 거친 후 미국 카네기 멜론(Carnegie Mellon) 대학 화학공학과에서 박사를 취득했다. 그 이후 독일 아헨공대에서 알렉산더 본 홈볼트 리서치 펠로우(Alexander von Humboldt Research Fellow)로 연구를 수행한 후 뉴욕시립대학(CCNY, CUNY)에 2001년에 조교수로 부임해 2010년 정교수로 승진했고 2012년부터 KAIST 생명화학공학과 교수로 부임해 후학들을 지도하며 탄소중립 및 에너지 시스템에 관련된 연구를 지속해오고 있다.

주요 수상으로는 ‘석명우수화공인상’(2016년)과 공학한림원 ‘2025년 미래 100대 기술’선정(2017년), 과학기술정보통신부 국가연구개발 우수성과 100선(2018년), ‘이수영 교수학습혁신 우수상’(2019년), 리서치 임팩트 어워드(Research Impact Award) (2022년), 그 외 기술혁신상 및 KAIST 공로상 등을 다수 수상한 바 있다.

현재는 기후변화에 대처하는 중요한 탄소중립 연구로 기초적인 원천기술 개발을 목적으로 한 분산형저탄소수소생산 선도연구센터(2022 과기정통부 ERC 선정)와 산업체 응용 부분에 관련된 기술을 개발하는 롯데케미칼-KAIST 탄소중립연구센터 소장으로 핵심 관련분야 연구를 이끌고 있다.

이재우 교수는 이산화탄소 및 다양한 온실가스를 유용한 화학제품으로 전환하는 공정기술에 관련된 연구를 수행할 예정이며, 이와 함께 저탄소 에너지 생산/공급하는 에너지 시스템 개발 및 에너지 소비와 공정 장치의 수를 대폭 줄일 수 있는 공정 집적화 연구를 수행해 지속가능한 산업 및 사회구현에 이바지할 계획이다.

2023.03.10 조회수 3898

생명화학공학과 이재우 교수, 미국화학공학회 석학회원(AIChE Fellow) 선임

우리 대학 생명화학공학과 이재우 교수가 미국화학공학회 (AIChE) 2023년 석학회원 (Fellow)으로 선임됐다고 10일 밝혔다.

미국화학공학회(AIChE)는 세계 최고 권위의 화학 및 생물공학, 소재, 공정, 환경, 에너지 분야 학회다. 110여 개국에서 6만 명에 이르는 회원을 보유하고 있다. 이중 석학회원(Fellow)은 대부분이 미국의 저명한 학자들과 소수의 외국기관 회원으로 구성되며 탁월한 개인 연구업적 및 봉사 실적, 전문 분야 총괄 경력 등 4개 이상의 평가 기준 심사를 거쳐 선정한다.

우리 대학 생명화학공학과 소속으로 2012년 이상엽 연구부총장이, 2013년 이재형 겸직교수(現 USC 석좌교수)가 AIChE 석학회원으로 선임된 후 10년 만에 이재우 교수가 2023년 AIChE 석학회원으로 선임됐다. 따라서 현재 국내에 AIChE 석학회원으로는 3명의 KAIST 교수들이 선임되어 있다.

이재우 교수는 최근 1기압 이하의 이산화탄소가 포함된 배출가스를 부가가치 높은 탄소 재료로 전환하는 공정기술과 케미컬 루핑 공정을 통한 이산화탄소 활용 및 수소생산기술, 반응/분리 공정 직접화 기술들을 개발한 공로를 인정받아 석학회원으로 선정됐다.

이 교수는 서울대학교 화학공학과에서 학사/석사학위를 마치고, 쌍용정유(現 에스오일)에서 공정 디자인 연구자로 다양한 현장경험을 거친 후 미국 카네기 멜론(Carnegie Mellon) 대학 화학공학과에서 박사를 취득했다. 그 이후 독일 아헨공대에서 알렉산더 본 홈볼트 리서치 펠로우(Alexander von Humboldt Research Fellow)로 연구를 수행한 후 뉴욕시립대학(CCNY, CUNY)에 2001년에 조교수로 부임해 2010년 정교수로 승진했고 2012년부터 KAIST 생명화학공학과 교수로 부임해 후학들을 지도하며 탄소중립 및 에너지 시스템에 관련된 연구를 지속해오고 있다.

주요 수상으로는 ‘석명우수화공인상’(2016년)과 공학한림원 ‘2025년 미래 100대 기술’선정(2017년), 과학기술정보통신부 국가연구개발 우수성과 100선(2018년), ‘이수영 교수학습혁신 우수상’(2019년), 리서치 임팩트 어워드(Research Impact Award) (2022년), 그 외 기술혁신상 및 KAIST 공로상 등을 다수 수상한 바 있다.

현재는 기후변화에 대처하는 중요한 탄소중립 연구로 기초적인 원천기술 개발을 목적으로 한 분산형저탄소수소생산 선도연구센터(2022 과기정통부 ERC 선정)와 산업체 응용 부분에 관련된 기술을 개발하는 롯데케미칼-KAIST 탄소중립연구센터 소장으로 핵심 관련분야 연구를 이끌고 있다.

이재우 교수는 이산화탄소 및 다양한 온실가스를 유용한 화학제품으로 전환하는 공정기술에 관련된 연구를 수행할 예정이며, 이와 함께 저탄소 에너지 생산/공급하는 에너지 시스템 개발 및 에너지 소비와 공정 장치의 수를 대폭 줄일 수 있는 공정 집적화 연구를 수행해 지속가능한 산업 및 사회구현에 이바지할 계획이다.

2023.03.10 조회수 3898