연구

< (왼쪽부터) 전기및전자공학부 김성민 교수, 이융 교수, 정진환 박사과정 >

우리 대학 연구진이 초저전력, 저비용으로 우리 생활의 모든 사물을 연결하는 사물인터넷(IoT, Internet of Things) 서비스를 광범위하게 제공하는 핵심 기술을 개발해 초연결 사회 구현을 한층 앞당길 수 있을 것으로 기대된다. 사물인터넷이란 각종 사물이 센서와 통신기기를 통해 서로 연결돼 양방향으로 소통함으로써 개별 객체로는 제공하지 못했던 서비스를 제공하는 기술이다.

전기및전자공학부 김성민, 이융 교수와 정진환 박사과정, 한국뉴욕주립대 류지훈 교수(컴퓨터과학과)가 참여한 공동 연구팀은 후방산란(Backscattering) 기술을 이용한 무전원 사물인터넷 게이트웨이 개발에 성공했다고 13일 밝혔다.

후방산란 기술이란 기기의 무선 신호를 직접 만들어내지 않고, 공중에 존재하는 방사된 신호를 반사해 정보를 전달하는 방식의 기술이다. 무선 신호를 생성하는데 전력을 소모하지 않아 초저전력으로 통신을 가능케 하는 기술이다.

김성민 교수 연구팀은 이러한 초저전력 후방산란 기술을 이용해 사물인터넷 기기들이 방사하는 무선 사물인터넷 신호가 와이파이(WiFi) 신호로 공중에서 변조되도록 설계했다. 후방산란 기술 기반의 무전원 게이트웨이를 이용하면 사물인터넷 기기를 와이파이 네트워크에 쉽게 연결할 수 있기 때문에 인터넷 연결성의 범위가 크게 확장될 것으로 기대된다.

전기및전자공학부 정진환 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 지난 6월 캐나다 토론토에서 열린 모바일 컴퓨팅 분야의 최고 권위 학술대회 `ACM 모비시스(ACM MobiSys) 2020'에서 발표됐다. (논문명 : Gateway over the air: Towards Pervasive Internet Connectivity for Commodity IoT).

5G 네트워크의 핵심 구성요소 중 하나인 사물인터넷은 각종 사물인터넷 기기들이 인터넷에 연결돼야만 다양한 서비스를 제공할 수 있는 구조로 돼 있다. 사물인터넷 기기들을 인터넷에 연결하기 위해서는 사물인터넷 게이트웨이라는 다수의 무선 송수신 장치를 장착하고 있는 기기가 꼭 필요하다.

사물인터넷 게이트웨이는 다수의 무선 송수신 장치에서 발생하는 전력소모량이 크기 때문에 유선 전원공급장치가 필요하다. 따라서 자유로운 설치가 제한될 수밖에 없어 광범위한 인터넷 연결성을 제공하는데 많은 제약이 따른다.

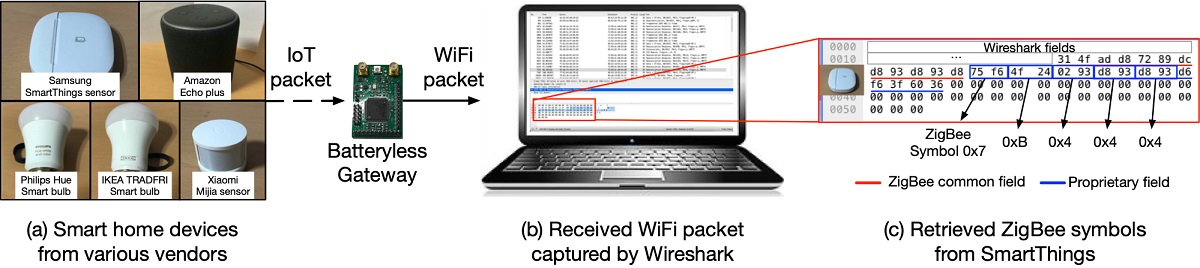

연구팀은 문제 해결을 위해 후방산란 기술을 활용해 사물인터넷 기기들이 주로 사용하는 지그비(ZigBee, 저전력 무선망 기술) 또는 BLE(Bluetooth Low Energy, 저전력 블루투스 기술) 통신 규격을 따르는 무선 신호를 최적의 패턴으로 반사해 와이파이 신호로 변조시키는 기술을 개발했다. 이 기술을 이용해 사물인터넷 기기들을 사용자 주변에 흔히 볼 수 있는 와이파이 기기에 연결함으로써 인터넷 연결성을 제공하는 무전원 사물인터넷 게이트웨이를 제작했다.

연구팀이 개발한 무전원 사물인터넷 게이트웨이 기술은 후방산란 기술을 활용해 에너지 수확(Energy harvesting)을 통해 무전원으로 동작할 수 있어 설치비용과 유지·보수 비용을 크게 줄일 수 있다. 또 후방산란의 특성상 공중에 방사된 무선 신호를 반사하면서 물리적으로 변조하므로 동일한 통신 규격을 사용하는 모든 사물인터넷 기기에 보편적으로 적용할 수 있다는 장점이 있다.

연구팀은 저전력 통신 규격인 지그비와 BLE 신호를 무전원 사물인터넷 게이트웨이를 통해 와이파이 신호로 변조해 상용 노트북에서 수신됨을 확인했다. 이와 함께 다양한 제작사에서 판매하는 상용 스마트홈 기기(스마트 전구, 스마트 스피커 등)가 사물인터넷 게이트웨이를 통해 와이파이 기기에 상호 연결되는 현상을 실험을 통해 입증함으로써 통합형 사물인터넷 게이트웨이로서의 가능성도 확인했다.

< 그림 1. 상용 사물인터넷 기기가 송신한 신호가 무전원 게이트웨이(시제품)를 통해 Wi-Fi 네트워크에 연결되는 과정을 보여주는 모식도. 상용 사물인터넷 기기가 송신한 신호가 후방산란 기술을 통해 공중에서 Wi-Fi 신호로 변조되어, Wi-Fi 노트북에서 수신되고, 수신된 Wi-Fi 신호로부터 사물인터넷 기기가 보낸 신호를 그대로 복원해냄으로써, 무전원 사물인터넷 게이트웨이로 동작하는 것을 보여준다. >

제1 저자인 정진환 연구원은 "후방산란이라는 초저전력 통신 기술을 통해 상용 사물인터넷 기기들이 매우 적은 비용으로 와이파이를 통해 인터넷에 연결될 수 있다는 점을 확인했다ˮ면서 "값비싸고 전력소모량이 큰 기존의 사물인터넷 게이트웨이의 한계를 무전원 사물인터넷 게이트웨이로 극복할 수 있다는 점을 확인한 게 이번 연구의 성과ˮ라고 설명했다.

정 연구원은 이어 "향후 끊임없이 규모가 커질 사물인터넷에 대해 효율적으로 인터넷 연결성을 확대, 제공하는 방향으로 활용이 가능할 것으로 기대가 크다ˮ고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단과 정보통신기획평가원의 지원을 받아 수행됐다.

-

연구 해킹 공격 막는 암호 반도체 최초 개발

사물인터넷(IoT), 자율 주행 등 5G/6G 시대 소자 또는 기기 간의 상호 정보 교환이 급증함에 따라 해킹 공격이 고도화되고 있다. 이에 따라, 기기에서 데이터를 안전하게 전송하기 위해서는 보안 기능 강화가 필수적이다. 우리 대학 전기및전자공학부 최양규 교수와 류승탁 교수 공동연구팀이 ‘해킹 막는 세계 최초 보안용 암호 반도체’를 개발하는 데 성공했다고 29일 밝혔다. 연구팀은 100% 실리콘 호환 공정으로 제작된 핀펫(FinFET) 기반 보안용 암호반도체 크립토그래픽 트랜지스터(cryptographic transistor, 이하 크립토리스터(cryptoristor))를 세계 최초로 개발했다. 이는 트랜지스터 하나로 이루어진 독창적 구조를 갖고 있을 뿐만 아니라, 동작 방식 또한 독특해 유일무이한 특성을 구비한 난수발생기다. 인공지능 등의 모든 보안 환경에서 가장 중요한 요소는 난수발생기이다. 가장 널리 사용되는 보안 칩인 ‘고급 암

2024-02-29 -

연구 인공지능을 위한 신소재 혁신방향 제시

최근 ‘스타링크’와 같은 초연결 인터넷망과 빠른 통신이 가능한 6G 기술, 초고속 연산장치들이 개발됨에 따라, 이들과 쉽게 융합될 수 있는 초소형 고성능 장치들이 요구되고 있다. 이를 위해 감도가 좋은 센서 소재, 외부 자극을 감지할 수 있는 스마트 소재, 해킹이 불가능한 보안 소재 등 혁신적인 신소재 기술의 중요성이 날로 커지고 있다. 우리 대학 신소재공학과 김상욱 교수 연구팀이 생명화학공학과 리 섕 교수, 전기및전자공학부 권경하 교수, DGIST 로봇 및 기계전자공학과 김봉훈 교수와 함께 4차 산업혁명의 핵심 분야인 사물인터넷(IoT)을 크게 혁신할 수 있는 핵심 신소재를 소개하는 초청 논문을 발표했다고 22일 밝혔다. 김상욱 교수 연구팀은 그간 초미세 반도체회로 구현을 위한 블록공중합체 자기조립 제어(Directed Self-Assembly; DSA) 연구 분야를 세계 최초로 개척했고, 이를 실제 반도체 리소그라피 공정과 융합하는 데 성공해 국

2024-02-22 -

연구 포스트 AI 시대 핵심 신소재는?

우리 대학 신소재공학과 김상욱 교수 연구팀이 인공지능(Artificial Intelligence, 이하 AI)이 불러온 4차 산업혁명 이후를 뜻하는 포스트 AI시대의 핵심 신소재를 전망하는 초청논문을 발표했다고 6일 밝혔다. 대화형 AI인 `챗GPT(ChatGPT)'가 월간 사용자 1억 명을 두 달 만에 달성하는 등 AI는 우리 생활에 한층 가까이 다가왔다. 4차 산업혁명의 핵심 기술인 AI는 인간의 지능을 모사해 데이터를 학습하고 이에 따라 합리적인 의사결정을 내릴 수 있다. 단순 반복적인 작업을 대체하는데 머물렀던 과거 인공지능 기술들과 달리, 더욱 어렵고 복잡한 작업을 효율적으로 수행할 수 있어 의료, 자율 주행 자동차, 로보틱스 등의 분야에서 새로운 기술 혁신을 이루고 있다. 최근에는 사물인터넷(IoT) 기술의 발전과 함께 현실 세계의 다양한 사물과 개체들이 인터넷을 통해 연결된 초연결 시대가 도래하고 있다. 포스트 AI 시대에는 AI가 다양한 기기들과 결합해 우리

2023-11-06 -

연구 ‘일기 쓰는 공기청정기’, ACM DIS 우수 픽토리얼상 수상

인공지능의 발달로 의식, 생각, 감정과 같은 속성이 있다고 여겨지는 스마트 사물이 등장하고 있다. 그러나 그러한 속성이 사물에서는 어떤 방식으로 포함되고 드러나며 사람들에게 어떤 영향을 주는지에 관한 연구는 세계적으로 미비하다. 우리 대학 산업디자인학과 남택진 교수팀의 일기 쓰는 공기청정기 개발 논문이 국제학술대회인‘ACM DIS(Designing Interactive Systems) 2023’에서 국내 최초로 우수 픽토리얼상(Honorable Mention Award)을 수상했다고 16일 밝혔다. ACM DIS 학술대회는 인간-컴퓨터 상호작용 분야의 최우수 학술대회 중 하나로 올해는 7월 10일부터 14일까지 미국 피츠버그 카네기멜론 대학에서 개최됐다. 이 학술대회의 픽토리얼이란, 글과 수식만이 아닌 주석이 있는 그림이나 사진과 같은 시각 자료를 충분히 활용해 지식을 전달하는 새로운 형식의 논문을 말한다. 남택진 교수팀은 2021년 아날로그 제품

2023-08-16 -

연구 차세대 XR 초정밀 위치 인식기술 최초 개발

초정밀 위치 인식기술로 사물인터넷 기기와 로봇의 미세한 움직임을 조종하고, 나아가서는 초실감형 XR 및 초정밀 스마트 팩토리 등 가상 세계에서 현실과 연결을 시키게 하는 인식기술을 세계 최초로 개발해서 화제다. 우리 대학 전기및전자공학부 김성민 교수 연구팀이 무전원 태그를 통해 세계 최초로 160m 장거리에서 7mm(5m 단거리 0.35mm)의 정확도와 1,000개 이상의 위치를 동시 인식하는 초정밀·대규모 사물인터넷(IoT) 위치인식 시스템을 개발했다고 8일 밝혔다. 연구진이 최초 개발한 무선 태그는, 그 신호가 방해 신호와 주파수 영역에서 완전히 분리되어 신호의 질을 100만 배 이상 향상시킨다. 이를 이용하여 초정밀 위치 인식이 가능해지는 원리다. 해당 기술을 접목하면 XR에서 다량의 사물인터넷을 손가락의 미세한 움직임만으로 쉽게 제어할 수 있는 등, 몰입감을 크게 높일 수 있다. 또한 1,000개 이상의 태그를 0.5초 이하에 동시 인식할 수 있어, 수

2023-08-08