연구

- 나노 피라미드 반도체에서 복합 에너지 구조가 형성됨을 규명 -

- 형광체 없는 단일 칩 다중 파장 LED 개발 길 열어 -

- ‘어드밴스드 머티리얼스’ 12월호 표지논문 선정 -

우리 학교 물리학과 조용훈 교수팀이 나노미터 크기의 육각 피라미드 구조를 적용한 LED 소자에서 다양한 색깔의 빛을 낼 수 있는 현상을 규명했다.

빛의 혁명을 주도하고 있는 LED(발광다이오드)는 반도체에 전류를 흘려주면 빛을 내는 성질을 이용한 반도체 발광 소자로 조명, TV, 각종 표시장치 등에 널리 활용되고 있다.

일반적으로 조명에 주로 사용되는 백색 LED는 청색 LED칩 위에 노란색 형광체를 도포하거나 또는 복잡한 회로를 이용해 여러 개의 LED칩을 동시에 구동해야 백색 빛을 낼 수 있다.

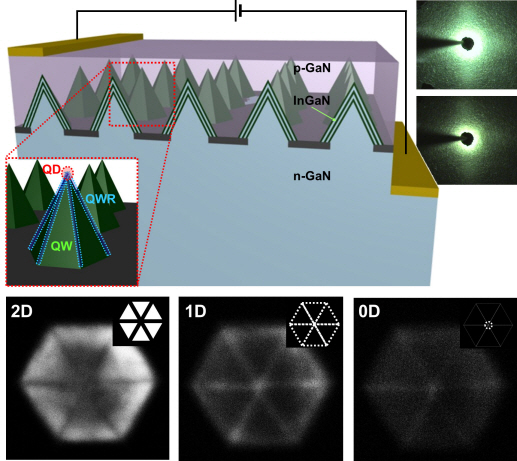

조용훈 교수 연구팀은 반도체에 매우 작은 육각 피라미드 구조를 만들고 LED 소자를 구현해 전류를 흘려주면 육각 피라미드의 면, 모서리, 꼭지점에서 각각 다른 에너지 크기를 갖는 복합구조가 형성된다는 현상을 발견했다.

위치에 따른 에너지 차이로 인해 피라미드의 면, 모서리, 꼭지점에서 각각 청녹색, 노란색, 주황색의 빛이 발생했는데 이러한 특성은 백색 LED 뿐만 아니라 다양한 빛을 낼 수 있는 가능성을 보여준 것이다.

[그림 1] (상) 전류 구동에 의해 발광하는 나노 피라미드 LED 개념도 및 LED 발광 사진. (하) 나노 피라미드의 위치에 따라 서로 다른 차원을 갖는 양자 구조에서 다른 파장의 빛이 방출됨을 보이는 고해상도 발광 이미지.

따라서 LED에 나노 피라미드 구조를 적용하면 일반적인 넓은 파장대역을 갖는 발광이 전류 구동만을 통해서도 가능해지기 때문에 형광체를 사용하지 않으면서도 단일 LED칩에서 다양한 색상의 빛을 낼 수 있는 새로운 개념의 발광소자 개발이 가능할 것으로 기대된다.

또한, 기존 LED는 다양한 색을 내기 위해 형광체를 칩 위에 도포하는 구조적 특성으로 인해 빛의 에너지 효율에 제약이 있었으나, 형광체가 필요 없는 나노 피라미드구조는 이러한 단점을 극복해 더욱 밝은 빛을 낼 수 있을 것으로 예상된다.

조용훈 교수는 “나노미터 크기의 피라미드 반도체 안에서 위치에 따라 서로 다른 에너지를 갖는 흥미로운 현상을 이용하면, 형광체를 사용하지 않는 단일 칩 백색 LED와 함께 신개념의 나노 광원을 개발하는데 응용될 수 있을 것”이라고 말했다.

이번 연구결과는 재료 분야의 세계적 학술지인 "어드밴스드 머티리얼즈(Advanced Materials)" 12월호(1일자) 표지 논문으로 선정됐다.

KAIST 물리학과의 고영호 (1저자)와 김제형 (2저자) 박사과정 학생이 주도적으로 참여한 이번 연구는 교육과학기술부와 한국연구재단이 추진하는 WCU(세계수준의 연구중심대학) 육성사업 등의 지원을 받아 수행됐다.

연구자사진

[그림 2] 복합 양자구조를 가지고 있는 나노 피라미드 LED가 전류 구동으로 발광되는 개념도. (12월 1일자 Advanced Materials 표지 논문 그림)

-

행사 빛의 화가 김인중 신부 ‘빛의 소명’ 특별 전시 개최

우리 대학이 세계적인 스테인드글라스 거장인 김인중 신부(베드로·도미니코 수도회)의 특별전시 '빛의 소명(召命) La Vocation de Lumière' 展을 18일부터 개최한다. 대전 본원 학술문화관 4층 김인중홀에서 열리는 이번 전시에서는 산업디자인학과 초빙석학교수로 임용된 김인중 신부가 제작한 가로 10.12m, 세로 7.33m 크기의 천장 스테인드글라스 작품이 공개된다. 우리 대학의 지원을 받아 제작된 이 작품은 김인중 신부가 채색한 도안을 유리판에 세라믹 컬러 페인트로 정교하게 옮긴 후 630℃에 구워 완성됐다. 전체 면적 68.06㎡로 총 53점의 유리판으로 구성됐다. 일반 벽면이 아닌 20m 높이의 천창에 설치된 작품은 투과되는 빛에 따라 다양한 입체감으로 색을 드리운다. 김인중 신부 고유의 붓 터치와 색감에 시간과 계절이라는 자연의 변화가 더해져 매일 다른 빛의 형상을 감상할 수 있는 것이 특징이다. 김 신부는 지난해 4월부터

2023-09-18 -

연구 세계 최초로 체내 OLED 빛치료 구현

빛 치료는 외과적 혹은 약물적 개입 없이도 다양한 긍정적 효과를 불러일으킬 수 있어 최근 꾸준히 주목받고 있다. 하지만 피부 내에서 빛의 흡수 및 산란 등의 한계로 인해 보통 피부 표면 등 체외 활용에 국한되며 내과적 중요성이 있는 체내 장기에는 적용하기 어려운 문제가 있었다. 우리 대학 전기및전자공학부 유승협 교수, 서울아산병원 소화기내과 박도현 교수, 그리고 한국전자통신연구원 실감소자연구본부로 이루어진 공동연구팀이 유기발광다이오드(organic light-emitting diode, OLED) 기반 *카테터를 세계 최초로 구현해, 빛 치료를 체내 장기에도 적용할 수 있는 길을 열었다고 13일 밝혔다. ☞ 카테터(catheter): 주로 환자의 소화관이나 기관지, 혈관의 내용물을 떼어 내거나 약제나 세정제 등을 신체 내부로 주입하는 등에 쓰이는 고무 또는 금속 재질의 가는 관. 공동연구팀은 카테터 형태의 OLED 플랫폼을 개발해 십이지장과 같은 튜브 형태의 장기에 직접

2023-09-13 -

연구 생생한 가상현실 구현 패터닝 기술 개발

디스플레이 패널에 들어가는 수많은 픽셀은 빛을 낼 수 있는 발광 소재들을 고해상도로 패터닝(patterning) 함으로써 얻어진다. 특히, 증강현실/가상현실용 근안(near-eye) 디스플레이의 경우 우수한 화질을 얻기 위해서는 기존 디스플레이 이상의 초고해상도 픽셀 패턴이 반드시 필요하다. 우리 대학 신소재공학과 조힘찬 교수 연구팀(공동저자 강정구 교수 연구팀)이 발광성 나노소재의 높은 발광 효율을 유지하며 초고해상도 패턴을 제작하는 패터닝 기술을 개발했다고 17일 밝혔다. 높은 색 순도와 발광 효율로 인해 차세대 발광체로 주목받고 있는 양자점(퀀텀닷)이나 페로브스카이트 나노결정과 같은 용액공정용 나노소재들의 경우, 고유의 우수한 광학적 특성을 유지하면서 균일한 초고해상도 패턴을 제작하는 것이 어렵기 때문에 이를 극복할 수 있는 새로운 소재 및 공정 기술을 개발하는 것이 차세대 디스플레이 구현에 있어서의 필수 요소라고 할 수 있다. 조 교수 연구팀은 양자점과 페

2023-08-17 -

행사 김인중 초빙석학교수 초대전시 빛의 전언(傳言) 개최

우리 대학이 스테인드글라스의 세계적 거장이자 산업디자인학과 초빙석학교수로 재직 중인 김인중(金寅中, 1940~) 신부(베드로·도미니코 수도회)의 초대 전시 '빛의 전언(傳言)을 서울 경영대서 개최 중이다. 지난 16일(목) 시작된 이번 전시는 다양한 사회구성원이 유기적으로 연계되어있는 캠퍼스를 전시 공간으로 활용하는 ‘캠퍼스 갤러리’ 추진 계획의 일환으로 기획되었다. KAIST 경영대학과 미술관이 공동 주최하는 이번 전시는 김인중 교수가 신부이자 예술가로 활동해온 60여 년의 작품세계를 선보인다. 우리 대학 초빙석학교수로 재직하며 제작한 작품을 포함해 회화, LED 조명작업, 도자기 등 60여 점의 작품을 전시하고 형상을 떠난 자유로움과 원초적인 아름다움에 대한 깊이를 관람객들에게 전달한다. 김인중 교수는 서울대 미술대학 회화과와 동대학원을 졸업한 뒤 1969년 스위스 프리부르(Fribourg)대학으로 떠나 도미니코 수도회에 입회해 사제가 되었다

2023-03-24 -

연구 빛을 완전히 조절할 수 있는 메타렌즈 개발

우리 대학 신소재공학과 신종화 교수 연구팀이 빛의 세 가지 주요 특성인 세기, 위상, 편광을 동시에 모두 조절할 수 있는 유니버설 메타표면(universal metasurface)을 개발했다고 2일 밝혔다. 단일 소자로 빛의 세기, 위상, 편광을 모두 자유로이 조절할 수 있는 기술은 갈릴레이가 망원경으로 목성의 위성을 관측했던 광학 분야의 시초부터 제임스웹 망원경으로 130억 년 전 우주를 볼 수 있게 된 현재까지 풀리지 않는 난제로 남아있었다. 최근, 마이크로미터 이하 크기의 인공적인 구조체들을 유리 등 기존 소재 표면을 따라 배열해 빛의 특성을 높은 자유도로 조절할 수 있는 메타표면이 이러한 난제를 해결할 수 있는 기술이 될 수 있다는 기대감으로 관련 연구가 세계 여러 대학과 연구소, 기업에서 경쟁적으로 이뤄지고 있다. 이러한 메타표면은 현재 안경 두께의 천 분의 일인 수 마이크로미터 수준의 얇은 두께만으로도 렌즈의 역할을 할 수 있을 뿐만 아니라, 편광판, 컬러필터 등

2022-12-02