연구

< (왼쪽부터) 신소재공학과 스티브 박 교수, 전기및전자공학부 정재웅 교수, 신소재공학과 이건희 박사과정, 신소재공학과 이예림 박사과정 >

우리 대학 신소재공학과 스티브 박, 전기및전자공학부 정재웅 교수 공동 연구팀이 안정적인 형태의 액체금속을 고해상도로 프린팅할 수 있는 기술을 개발했다고 25일 밝혔다.

액체금속은 높은 전기전도성과 액체와 같은 변형성으로 인해 유연 및 신축성 전자소자에 다양하게 적용돼왔다. 하지만 액체 상태가 갖는 불안정성과 높은 표면장력으로 인해 직접적인 접촉을 요구하는 전극이나 고해상도를 요구하는 전자소자의 배선으로 사용하는 것에는 한계가 있었다.

이를 극복하기 위해 액체금속을 6~10㎛ (마이크로미터) 크기의 입자 형태로 분쇄해 안정적인 형태로 만들어 전자소자에 적용하는 연구가 진행돼왔지만, 이 경우에는 표면에 일어난 산화로 인해 기존의 높은 전기전도성을 상실한다는 단점이 존재했다. 이러한 액체금속 입자를 전기소자에 사용되기 위해서는 기계적, 화학적 변성을 통해 표면에 존재하는 산화막을 제거해 전기전도성을 다시 확보하는 과정이 필요했다.

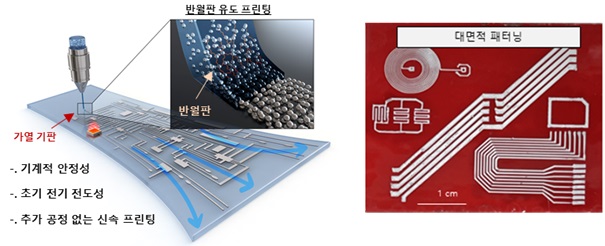

이 문제를 해결하기 위해 연구팀은 프린팅 과정에서 노즐과 기판 사이에서 유도된 반월판(meniscus)에서 촉진된 증발로 현탁액(suspension)의 조성을 바꾸면서 화학적 변성을 유도할 수 있는 시스템을 개발했다. 먼저 프린팅에 사용되는 현탁액을 물과 물보다 끓는점이 높은 약산(아세트산)을 이용해 증발함에 따라 점점 강한 산성을 보이게 만들었다. 추가로 연구팀은 기판에 약 60℃의 열을 가해, 잉크의 증발과 산의 활성 및 화학적 변성을 촉진했다. 이를 통해 프린팅된 액체금속 입자 배선의 경우에는 별도의 전기적 활성 과정 없이 금속과 비슷한 수준의 높은 전기전도도(1.5x10^6 S/m)를 보이는 것을 확인했다.

< 그림 1. 반월판 프린팅을 이용한 액체금속 현탁액 프린팅 개략도 및 사진 >

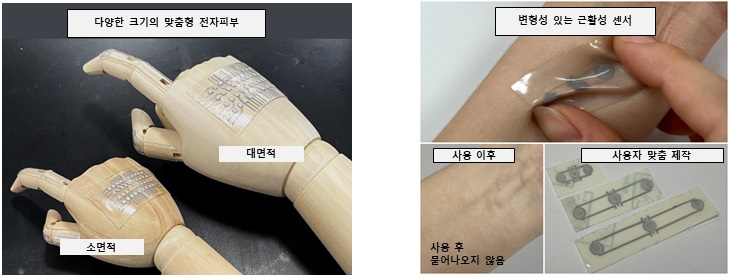

< 그림 2. 프린팅을 통해 제작된 액체금속기반 맞춤형 유연 전자피부와 근육 활성도 센서 >

연구팀은 액체금속 입자의 표면에 전해질을 붙여 기계적, 화학적 안정성을 향상해 프린팅 과정에서 발생할 수 있는 막힘(clogging) 현상을 방지하고, 액체금속 입자 간에 연결(bridging)을 통한 신축성을 부여했다. 프린팅된 액체금속 입자 기반 배선은 약 500%까지 늘려도 저항이 크게 변하지 않아 다양한 신축성 소자에 사용될 수 있는 것으로 기대된다.

프린팅을 통해 다양한 기판에 여러 형태로 빠르게 증착할 수 있어 여러 맞춤형 소자에 적용될 수 있다. 특히 프린팅된 액체금속 입자의 기계적, 화학적 안정성으로 인해 기존 액체금속으로는 불가능했던 전극으로서의 사용이 가능함을 보였다.

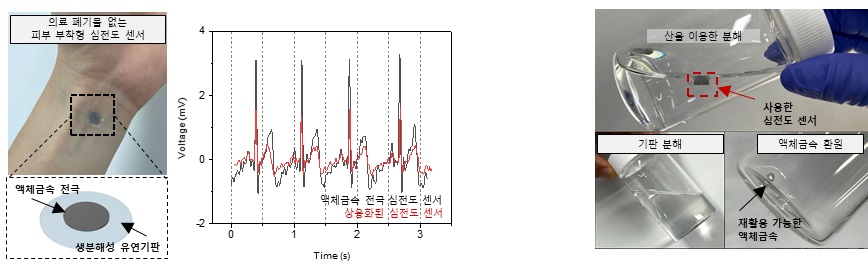

또 전해질이 부착된 액체금속은 생체 친화성이 우수해, 피부와 직접 닿을 수 있는 생체전극으로도 사용될 수 있다. 연구팀은 액체금속을 상용화된 의료용 테이프 위에 증착해, 사용자의 신체에 맞춰 최적화된 EMG 센서(근육 움직임으로 인한 미세한 전기신호를 감지하는 센서)를 제작했다. 나아가서 생분해성 기판 위에 액체금속 전극을 증착해 사용 이후에 의료용 폐기물이 나오지 않는 ECG 센서(심전도 센서)로의 응용 가능성도 제시했다.

< 그림 3. 액체금속을 이용한 의료폐기물 없는 심전도 센서 >

신소재공학과 이건희(스티브 박, 정재웅 교수 공동 지도), 이예림 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications)' 온라인 버전에 5월 12일 字 출판됐다. (논문명 : Rapid meniscus-guided printing of stable semi-solid-state liquid metal microgranular-particle for soft electronics)

스티브 박 교수는 "최근 주목받고 있는 액체금속 입자 기반 현탁액의 새로운 적용 가능성을 보여준 의미 있는 결과ˮ라고 말했다. 정재웅 교수는 "헬스케어를 위한 웨어러블, 임플란터블 모니터링 전자소자를 포함한 다양한 유연 및 신축성 전자소자에 핵심 기술로 활용될 수 있을 것으로 기대된다ˮ 라고 말했다.

-

연구 체온으로 부드러워지는 전자잉크 최초 개발

차세대 웨어러블 및 임플란터블 기기, 의료기기, 로보틱스 등 다양한 분야에 활용될 체온에 따라 부드럽게 변할 수 있는 전자잉크를 최초로 개발하였다. 우리 대학은 전기및전자공학부 정재웅 교수 연구팀이 신소재공학과 스티브박 교수 연구팀과 공동연구를 통해 작은 노즐을 통한 직접 잉크 쓰기 방식으로 고해상도 프린팅이 가능하고 체온에 의해 부드러워져 인체 친화적 바이오 전자소자 구현을 가능하게 하는 액체금속 기반 전자잉크를 최초로 개발했다고 6일 밝혔다. 최근 웨어러블 및 임플란터블 생체 소자와 소프트 로보틱스 분야에서는 부드러운 사람 피부나 조직에 적용돼 건강 상태를 모니터링하고 질환을 치료하는 기술이 활발히 연구되고 있다. 기존 의료기기 예를 들어보면, 딱딱한 형태의 의료기기인 경우 부드러운 피부와의 강성도 차이로 인해 피부 부착 시 불편함을 야기하거나 조직 삽입 시 염증 반응을 유발할 수 있다. 반면, 피부처럼 부드러운 유연한 의료기기는 피부나 조직에 적용 시 우리 몸

2024-03-06 -

연구 150% 쭉쭉 늘어나는 전자 섬유 개발

전자 섬유는 최근 각광받고 있는 사용자 친화 웨어러블 소자, 헬스케어 소자, 최소 침습형 임플란터블 전자소자에 핵심 요소로 여겨져 활발하게 연구가 진행되고 있다. 하지만 고체 금속 전도체 필러(Conductive filler)를 사용한 전자 섬유를 늘려서 사용하려 할 경우, 전기전도성이 급격하게 감소해 전기적 성질이 망가진다는 단점이 있다. 우리 대학 신소재공학과 스티브 박, 전기및전자공학부 정재웅, 바이오및뇌공학과 박성준 교수 공동 연구팀이 높은 전도도와 내구성을 가지는 액체금속 복합체를 이용해 신축성이 우수한 전자 섬유를 개발했다고 25일 밝혔다. 전자 섬유의 늘어나지 않는 단점을 해결하기 위해 연구팀은 고체처럼 형상이 고정된 것이 아닌 기계적 변형에 맞춰 형태가 변형될 수 있는 액체금속 입자 기반의 전도체 필러를 제시했다. 액체금속 마이크로 입자는 인장이 가해질 경우에 그 형태가 타원형으로 늘어나면서 전기 저항 변화를 최소화할 수 있다. 하지만 그 크기가 수 마이크로

2023-07-25 -

연구 기존 반도체 전자소자 공정과 호환되는 신축성 전도체 포토패터닝 방법 개발

우리 대학 신소재공학과 스티브 박, 전기및전자공학부 정재웅 교수 공동 연구팀이 기존의 반도체공정을 이용하여 고해상도로 패터닝할 수 있는 초기전도성이 확보된 액체금속 기반의 신축성 전도체 필름 제작 방법을 개발했다고 밝혔다. 신축성 전도체는 최근 각광받고 있는 사용자 친화형 웨어러블 소자, 신축성 디스플레이, 소프트 로봇의 전자 피부 개발에 핵심 요소로 여겨져 활발하게 연구가 진행되어왔다. 최근 신축성 전도체 중 하나로 높은 전기전도성과 신축성, 낮은 기계적 강성을 동시에 만족하고 안정성도 어느정도 확보가 된 갈륨기반의 액체금속 입자가 전도성 필러로 각광받고 있다. 하지만 액체금속 입자의 경우에는 기계적 불안정성으로 인하여 제한된 형태의 용액공정으로만 사용이 가능했기 때문에, 기존의 금속을 전자소자에 통합하는 방법인 반도체 공정을 이용하는 것이 어려웠다. 이런 이유로, 액체금속 입자 기반의 전자소자는 지금까지 연구실 수준에서 노즐 프린팅, 스크린 프린팅과 같은 제한된 방법으로

2023-07-17 -

연구 형태 변형 및 유지가 가능한 3차원 디스플레이 기술 개발

우리 대학 전기및전자공학부 정재웅 교수와 신소재공학과 강지형 교수 공동 연구팀이 단단한 평판 디스플레이를 비롯하여 유연/신축성 디스플레이를 모두 아우를 수 있는 새로운 유형의 3차원 디스플레이 폼팩터를 개발했다고 밝혔다. 디스플레이 폼팩터 혁신은 사용자들의 이동성 증대 및 기기 간의 기술 융합에 따라 다양한 웨어러블 모바일 기기, 차량 분야에 접목되며 중요하게 대두되고 있다. 현재 디스플레이 산업 분야에서는 단단한 평판 디스플레이를 넘어서 차세대 유연/신축성 디스플레이로 나아가고 있다. 하지만 기존 디스플레이 폼팩터는 기판 소재의 고정된 기계적 물성으로 인해 특정 사용 목적으로만 활용 가능한 문제점을 보인다. 단단한 평판 디스플레이의 경우, 딱딱한 특성으로 인해 거치용이나 손에 쥐고 사용하기에 적합하지만 기계적 유동성이 떨어져 웨어러블 기기로 사용하기 어렵다. 이와 반대로 유연/신축성 디스플레이의 경우, 우수한 유연성으로 웨어러블 용도로 주로 사용되지만 기기 조작 측면에서

2023-06-27 -

연구 3D프린팅 가능한 금속복합재 분말 개발

3D프린팅으로 제작이 어려웠던 금속복합재 분말을 개발해 우주항공, 자동차, 국방 등의 첨단소재 기술로 적용할 수 있게 되어 화제다. 기존 기술로 금속복합재용 분말을 제조할 때는 투입된 분말들이 파쇄되어 가치가 떨어지는 불규칙한 형상의 분말이 생산됐다. 하지만 연구팀이 개발한 기술은 세라믹, 고분자, 금속과 관계없이 이식할 수 있어, 다양한 분말 기반 첨단 산업(금속 3D 프린팅, 우주항공, 모빌리티용 첨단합금)에 모두 적용이 가능한 혁신적 분말 제조 기술이다. 우리 대학 원자력및양자공학과 류호진 교수 연구팀이 신소재 합금 및 금속복합재 개발에 필요한 고부가가치 분말을 생산하는 분말 표면 제어 및 강화 이식 기술*을 개발했다고 밝혔다. 이번 연구에는 류호진 교수 연구팀과 한국원자력연구원(김재준 박사), 한국재료연구원(김정환 박사, 이동현 박사)이 참여했다. ※ 분말 표면 제어 및 강화 이식 기술: SMART – Surface Modification And Rein

2023-06-13