연구

우리 대학 생명과학과 전상용 교수와 생명화학공학과 임성갑 교수 공동 연구팀이 신경세포를 장기적, 안정적으로 배양할 수 있는 아세틸콜린 유사 고분자 박막 소재를 개발했다.

특히 이 연구는 KAIST의 ‘학부생 연구 참여 프로그램(URP : Undergraduate research program)’을 통해 유승윤 학부생이 참여해 더욱 큰 의미를 갖는다.

유승윤 학부생을 포함해 백지응 박사과정, 최민석 박사가 공동 1저자로 참여한 이번 연구 성과는 나노분야 학술지 ‘에이시에스 나노(ACS Nano)’ 10월 28일자 온라인 판에 게재됐다.

신경세포는 알츠하이머, 파킨슨병, 헌팅턴병 등의 신경퇴행성 질환 및 신경 기반 바이오센서 등 전반적인 신경관련 응용연구에 꼭 필요한 요소이다.

대부분의 신경 질환이 노인성, 퇴행성이기 때문에 신경세포가 오래됐을 때 어떤 현상이 발생하는지 관찰할 수 있어야 한다. 하지만 신경세포는 장기 배양이 어려워 퇴행 상태가 되기 전에 세포가 죽게 돼 관찰이 어려웠다.

기존에는 특정 수용성 고분자(PLL)를 배양접시 위에 코팅하는 방법을 통해 신경세포를 배양했다. 그러나 이 방법은 장기적, 안정적인 세포 배양이 불가능하기 때문에 신경세포를 안정적으로 장기 배양할 수 있는 새로운 플랫폼이 필요하다.

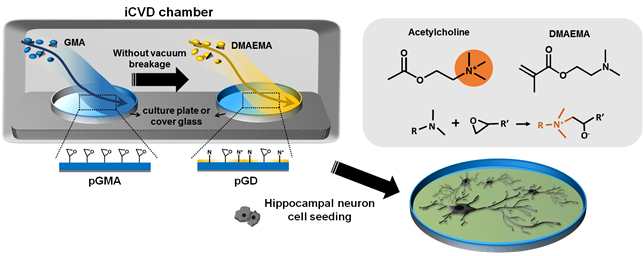

연구팀은 문제 해결을 위해 ‘개시제를 이용한 화학 기상 증착법(iCVD : initiated chemical vapor deposition)’을 이용했다. iCVD는 기체 상태의 반응물을 이용해 고분자를 박막 형태로 합성하는 방법으로, 기존 세포 배양 기판 위에 손쉽게 얇고 안정적인 박막을 형성시킬 수 있다.

연구팀은 이러한 기체상 공정의 장점을 이용해 신경세포를 장기적으로 배양할 수 있는 기능을 가진 공중합체 고분자 박막을 합성하는 데 성공했다. 새로 합성된 이 고분자 박막은 신경전달물질로 알려진 아세틸콜린과 유사한 물질로 이뤄져 있다.

또한 신경세포가 고분자 박막에서 배양될 수 있는 최적화된 조건을 발견했고, 이 조건에서 생존에 관여하는 여러 신경관련 유전자를 확인했다.

연구팀은 생명과학과 손종우 교수 연구팀의 도움을 통해 새로 배양된 신경세포가 기존의 신경세포보다 전기생리학적 측면 및 신경전달 기능적 측면에서 안정화됨을 확인했다.

연구팀은 “신경세포를 장기적으로 배양할 수 있는 이 기술은 향후 신경세포를 이용한 바이오센서와 신경세포 칩 개발의 핵심 소재로 활용될 것이다”며 “다양한 신경 관련 질병의 원리를 이해할 수 있는 역할을 할 것으로 기대된다”고 말했다.

이번 연구는 한국보건산업진흥원과 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

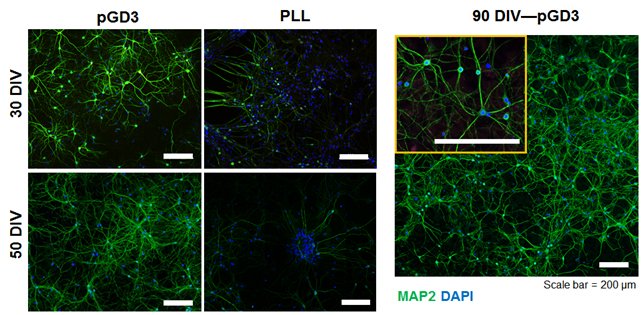

그림1. 본 연구에서 개발된 표면(pGD3) 및 폴리라이신 코팅 위에서 장시간 배양된 신경세포

그림2. 신경전달물질 유사 작용기를 도입한 표면 형성 과정

-

연구 기억하고 인지하는 과정을 실시간 관찰하다

우리 뇌 속에는 약 860억 개의 신경세포와 신경세포 간의 신호를 주고받아 우리의 인지, 감정, 기억 등과 같은 다양한 뇌 기능을 조절하도록 돕는 600조 개에 달하는 시냅스가 존재한다. 흥미롭게도 노화나 알츠하이머병과 같은 질병 상황에서 시냅스는 감소하는 것으로 알려져, 시냅스에 관한 연구가 주목받고 있지만 아직 시냅스의 구조 변화를 실시간으로 관찰하는 데에는 한계가 있다. 우리 대학 생명과학과 허원도 교수 연구팀이 세계 최초로 시냅스의 형성과 소멸 및 변화를 실시간으로 관찰할 수 있는 기술 개발에 성공했다고 9일 밝혔다. 허원도 교수 연구팀은 형광 단백질(dimerization-dependent fluorescent protein, ddFP)을 시냅스와 결합시켜 신경세포 간의 시냅스 연결 과정을 실시간으로 관찰할 수 있는 기술을 개발했다. 이 기술을 시냅스(Synapse)와 스냅샷 (Snapshot)을 조합한 시냅샷(SynapShot)이라고 이름 지었고 기존에는 구현하

2024-01-09 -

연구 동물의 과식을 억제하는 원리 규명

장면 하나, 영국의 전설적인 코미디 그룹인 몬티 파이선(Monthy Phython) 의 '삶의 의미(The meaning of life) (1983)'라는 영화에서는 영화사에 손꼽히는 충격적 장면이 등장한다. 배가 잔뜩 불러 레스토랑에 들어온 크레오소트 씨는 웨이터가 권하는 음식을 끊임없이 먹다가 결국 배가 터져버린다. 이로 인해 배 속에 있던 음식물이 레스토랑 전체로 흩뿌려지는 장면은 관객들에게 하여금 매우 불쾌한 감정을 느끼게 한다. 장면 둘, 오스트레일리아 빅토리아주 멜버른 대학교에서 모기를 연구하는 페란 로즈 박사가 공개한 영상이 화제가 되고 있다. 이 영상에서는 인간의 피를 탐욕스럽게 빨다가 결국 배가 터져버리는 모기의 충격적인 모습을 보여주고 있다. 본격적으로 시작되는 초여름 더위와 함께 찾아온 모기들 때문에 밤잠을 설친 사람이라면 약간의 통쾌함을 느낄 수도 있는 장면일 수도 있겠다. 앞서 제시한 두 가지의 충격적이고 약간은 괴기스러운 장면들은 실제 자연 상태에

2021-06-15 -

연구 신경세포의 흥분성 증가로 인한 뇌 질환 기제 규명

관련 유튜브 영상 링크 : https://www.youtube.com/watch?v=dwV_Xs7tHEY&t=13s 우리 연구진이 뇌 신경세포의 흥분과 억제 불균형을 일으키는 새로운 기전을 규명했다. 이는 발작과 같은 다양한 뇌 신경질환의 원인과 연결되며, 뇌 질환 치료에 활용이 기대된다. 우리 대학 생명과학과 정원석 교수와 박정주 박사과정 연구팀이 억제성 시냅스가 *미세아교세포에 의해 제거되는 분자 기전을 처음으로 밝히고, 이 현상이 과도하게 일어날 때 신경세포의 흥분성 증가로 발작과 같은 뇌 질환이 일어날 수 있음을 증명해 국제학술지 `엠보저널(EMBO Journal)'에 공개했다고 2일 밝혔다. ☞ 미세아교세포(microgila): 뇌에서 면역기능을 담당하는 신경세포의 일종이다. 뇌와 척추 전역에 분포돼 있으며, 정상적인 뇌 기능을 수행하도록 핵심적인 역할을 한다. *시냅스는 뇌 발달 및 학습 시에 생성과 제거가 반복되는 변화를 겪는다. 정원석 교수 연구팀

2021-06-03 -

연구 서성배 교수 연구팀, 동물의 식습관을 조절하는 원리 규명해 네이처 게재

우리 대학 생명과학과 서성배 교수 연구팀이 서울대학교 생명과학부 이원재 교수 연구팀과 공동연구를 통해 체내 단백질, 필수아미노산 부족을 감지하는 장 세포와 필수아미노산을 섭취하도록 섭식행동을 조절하는 구체적인 원리를 규명했다고 7일 밝혔다. 그뿐만 아니라, 공동연구팀은 필수아미노산을 생산하는 장내미생물이 이러한 메커니즘에 어떠한 영향을 미치는 지도 규명했다. 사람이든 동물이든 수분이 부족하면 갈증을 느끼고 물을 마시고, 혈당량이 떨어지면 당을 찾아 먹는다. 필수 영양소가 부족하면 자연스럽게 이를 섭취하기 위한 행동 변화가 있다는 것은 누구나 경험적으로 쉽게 알 수 있는 사실이다. 과학자들은 수분이나 당분뿐만 아니라 필수아미노산과 같은 영양소에 대해서도 동물들이 결핍을 인지하여 항상성을 유지하는 메커니즘을 가지고 있을 것이라 오랫동안 예상해 왔지만, 그동안 이를 구체적으로 밝힌 연구는 없었다. 필수아미노산 항상성은 수분 항상성보다 복잡한 메커니즘을 가질 수밖에 없다. 장내미

2021-05-07 -

연구 무선 충전 가능한 부드러운 뇌 이식 장치 개발

우리 연구진이 무선 충전 가능한 뇌 이식 장치를 개발했다. 이 장치는 이식 후 생체 내에서 장기간에 걸쳐 배터리 교체 없이 스마트폰을 이용해 빛으로 뇌의 신경회로를 정교하게 조절할 수 있다. 우리 대학 전기및전자공학부 정재웅 교수 연구팀이 연세대 의대 김정훈 교수팀과 공동 연구를 통해 뇌 완전 이식형 무선 광유전학 기기를 개발했다고 26일 밝혔다. 이번 개발 기술은 장기간에 걸친 동물 실험이 필요한 뇌 기능 연구뿐 아니라 향후 인체에 적용돼 중독과 같은 정신질환 및 파킨슨병과 같은 퇴행성 뇌 질환 치료에도 적용될 수 있을 것으로 기대된다. 우리 대학 전기및전자공학부 김충연 박사과정, 연세대 의대 구민정 박사과정 연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 1월 22일 字에 게재됐다. (논문명 : Soft subdermal implant capable of wireless battery char

2021-01-26