연구

〈 유 승 협 교수 〉

우리 대학 전기 및 전자공학부 유승협 교수와 성균관대 화학공학부 박남규 교수 공동 연구팀이 열을 차단하는 동시에 전기도 생산할 수 있는 반투명 태양전지 기술을 개발했다.

이는 다층 금속 박막 기반의 투명전극을 이용한 기술로써 가시광선은 투과하고 적외선(열선)은 선택적으로 반사한다. 동시에 전기도 생산하기 때문에 에너지를 효율적으로 사용하면서 낮은 실내 온도를 유지할 수 있다. 자동차 선팅이나 건물 창호 등에 다방면으로 이용 가능할 것으로 기대된다.

이번 연구 성과는 에너지 분야 학술지 ‘어드밴스드 에너지 머티리얼즈(Advanced Energy Materials)’ 7월 20일자 표지 논문으로 선정됐다.(논문명: Empowering Semi-Transparent Solar Cells with Thermal-Mirror Functionality)

태양전지는 지붕 위에 설치하는 청색의 사각 패널 뿐 아니라 건물이나 차량 유리창에 적용할 수 있는 반투명 모양으로도 발전될 수 있다.

하지만 빛을 흡수해 전기를 생산하는 태양전지의 속성 상 빛을 투과시키는 태양전지의 반투명한 특성은 효율을 감소시킬 수밖에 없다. 또한 기존의 상용화된 결정질 실리콘 기반의 태양전지는 반투명하게 제작이 어렵다는 한계를 갖는다.

연구팀은 문제 해결을 위해 차세대 태양전지 재료로 주목받는 유, 무기 복합물로 이뤄진 페로브스카이트를 광전변환 재료로 이용했다.

그리고 양면에 투명 전극을 사용해 반투명한 태양전지를 구현했다. 이 때 한쪽 면의 투명 전극은 연구팀이 수년 간 전자소자에 적용해온 ‘절연층-금속-절연층’ 구조의 금속 기반 다층 박막을 사용했다.

금속은 통상적으로 빛이 투과되기 어렵다. 하지만 연구팀은 수십 나노미터 두께의 얇은 박막으로 제작한 뒤 그 위에 반사를 줄이는 굴절률이 높은 절연층을 적층하는 방법으로 투명한 전극을 구현했다.

또한 투명 전극 각 층의 두께를 세밀하게 조절해 사람의 눈에 보이는 가시광선 대역의 빛은 투과시키고, 눈에 보이지 않는 대역의 빛은 반사되도록 설계했다. 이를 통해 차량용 선팅 필름과 비슷한 수준인 7.4% 평균 가시광선 투과율을 갖는 동시에 13.3%의 광전변환효율을 보이는 반투명 태양전지 제작에 성공했다.

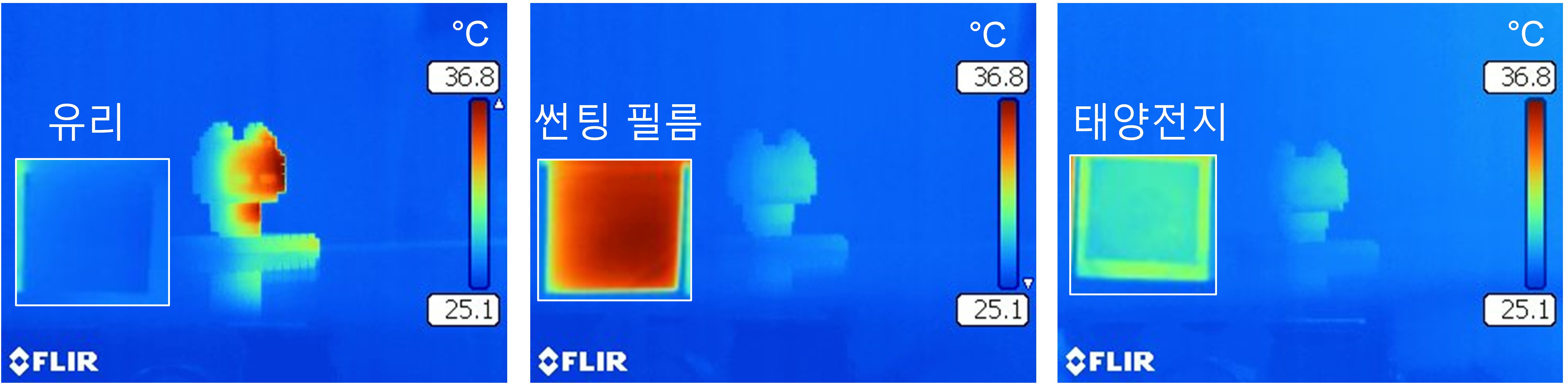

연구팀은 적외선 반사를 최대화해 태양광의 열선을 효과적으로 반사시키는 기능을 더했다. 선팅 필름 제품의 태양열차단 성능은 총태양열에너지차단율(Total Solar Energy Rejection : TSER) 지수로 평가되는데 연구팀의 반투명 태양전지는 고가 선팅 필름 제품과 동등한 수준인 89.6%의 우수한 TSER 값을 보였다.

다수의 선팅 필름 제품들이 흡수를 통해 태양빛을 차단하기 때문에 태양빛에 노출 시 필름 자체의 온도가 올라간다. 반면 연구팀의 태양전지는 반사를 통해 열을 차단해 빛에 노출돼도 온도가 거의 올라가지 않아 태양전지의 안정성 향상 측면에서도 유리할 것으로 기대된다.

유 교수는 “열 차단 기능성 반투명 태양전지는 추가적 광학 설계를 통해 색 조절도 가능하고 궁극적으로는 필름형으로도 제작 가능해 기존 차량 및 건물의 유리창을 멋있고 스마트하게 업그레이드할 수 있을 것이다”며 “태양전지가 친환경 에너지를 생산하는 것에서 더 나아가 새로운 부가가치를 갖출 때 기존보다 더 큰 시장을 개척할 수 있을 것이다”고 말했다.

김호연, 하재원 박사과정 학생과 성균관대 김희선 학생이 공동으로 참여한 이번 연구는 KAIST 기후변화연구허브 사업 등의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 게재된 저널의 표지논문 그림

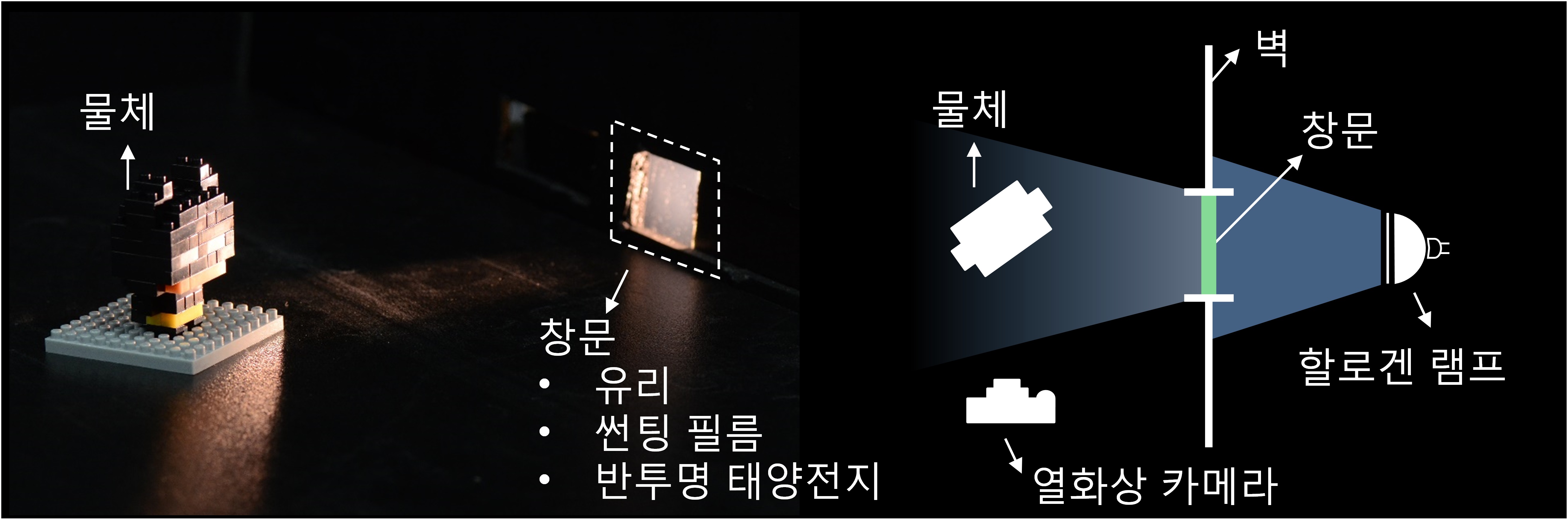

그림2. 태양전지 사진

그림3. 열화상 사진

그림4. 모식도

-

연구 초장기간 작동 뇌-기계 인터페이스 개발

수술이 불가피한 삽입형 신경 인터페이스의 경우, 한 번의 수술로도 최대한 많은 정보를 얻을 수 있고 장기간 사용가능한 디바이스의 개발이 필요하다. 한국 연구진이 1년 이상 사용가능한 다기능성 신경 인터페이스를 개발하여 향후 뇌 지도, 질환 연구 및 치료에 획기적인 발전을 가져올 것으로 기대한다. 우리 대학 바이오및뇌공학과 박성준 교수 연구팀과 한양대학교(총장 이기정) 바이오메디컬공학과 최창순 교수 연구팀이, 열 인발공정(Thermal Drawing Process, TDP)*과 탄소나노튜브 시트를 병합해 장기간 사용 가능한 다기능성 섬유형 신경 인터페이스를 개발했다고 24일 밝혔다. ☞ 열 인발공정 : 열을 가해 큰 구조체의 복잡한 구조체를 빠른 속도로 당겨 같은 모양 및 기능을 갖춘 섬유를 뽑아내는 일 또는 가공. 뇌신경 시스템 탐구를 위한 삽입형 인터페이스는 생체 시스템의 면역 반응을 줄이기 위해 생체 친화적이며 부드러운 물질을 사용하면서도, 다양한 기능을 병합하는 방

2024-04-24 -

연구 수 초 만에도 급속충전 가능 소듐전지 개발

소듐(Na)은 리튬(Li) 대비 지구상에 500배 이상으로 존재하기 때문에 이를 활용한 소듐 이온 배터리는 최근 큰 주목을 받고 있다. 그러나 리튬 이온 배터리에 비해 낮은 출력, 제한된 저장 특성, 긴 충전 시간 등의 근본적인 한계점이 있어 이를 극복하는 차세대 에너지 저장 소재 개발이 필요하다. 우리 대학 신소재공학과 강정구 교수 연구팀이 우수한 성능의 급속 충전이 가능한 고에너지·고출력 하이브리드 소듐 이온 전지를 개발했다고 11일 밝혔다. 최근 활발하게 연구가 진행되고 있는 하이브리드 에너지 저장 시스템은 배터리용 음극과 축전기용 양극을 결합해 높은 저장 용량과 빠른 충·방전 속도를 모두 지닐 수 있는 장점을 가지고 있다. 이는 기존 소듐 이온 배터리의 한계를 극복해 리튬이온 배터리를 대체할 수 있는 차세대 에너지 저장 장치로 주목받고 있다. 하지만 고에너지 및 고출력 밀도의 하이브리드 전지를 구현하기 위해서 배터리용 음극의 상대적으로

2024-04-11 -

연구 암세포만 골라 유전자 교정 치료하는 신약 개발

최근 크리스퍼(유전자 가위) 기술을 활용한 유전자 교정 치료제 연구가 활발하다. 기존 화학적 항암치료제와는 달리 크리스퍼 기술 기반 유전자 교정 치료제는 질병 표적 유전자를 영구적으로 교정할 수 있어 암 및 유전 질환 치료제로 각광받고 있지만, 생체 내에서 암 조직으로 낮은 전달 효율과 낮은 효능으로 어려움을 겪고 있다. 우리 대학 생명과학과 정현정 교수 연구팀이 크리스퍼 기반 표적 치료제로 항체를 이용한 크리스퍼 단백질을 생체 내 표적 조직에 특이적으로 전달하는 항암 신약을 개발해 암세포 선택적 유전자 교정 및 항암 효능을 보였다고 8일 밝혔다. 유전자 치료에 사용하는 바이러스 기반 전달 방법은 인체 내 면역 부작용, 발암성 등 한계점을 가지고 있다. 이에 선호되는 비 바이러스성 전달 방법으로 단백질 기반의 크리스퍼 기술 전달은 본래의 표적과는 다른 분자를 저해 혹은 활성화하는 효과를 가져오는 오프타깃 효과가 최소화되며 보다 높은 안전성으로 치료제로서 개발이 적합하다.

2024-04-08 -

연구 비알콜성 지방간염은 이제 MRI로 진단하세요

간 건강을 위협하는 질환인 비알콜성 지방간 질환과 그 진행 형태인 비알콜성 지방간염의 현재 표준 진단 방법은 주로 간 조직을 채취하는 간 생검에 의존하고 있어 환자의 위험 부담이 크며, 질병의 진행 단계를 추적하는 데 어려움이 있었다. 우리 대학 생명과학과 전상용 교수와 바이오및뇌공학과 박성홍 교수 공동연구팀이 활성산소에 반응해 자기공명영상(MRI) 신호가 증강되는 MRI 영상 조영제를 개발했고 한 번의 MRI 촬영으로 손쉽게 비알콜성 지방간염의 진행 정도를 모니터링하고 진단하는 기술을 세계 최초로 개발했다고 2일 밝혔다. 비알콜성 지방간염은 간세포 손상, 염증, 그리고 최종적으로 간경화로 진행될 수 있는 질환으로, 간 내 활성산소 수준의 증가와 밀접한 관련이 있다. 활성산소는 간세포의 산화 스트레스를 유발하고, 비알콜성 지방간염의 진행을 촉진하는 주요 요인 중 하나로 알려져 있다. 이에 착안해 연구팀은 비알콜성 지방간염의 진행을 비침습적으로 모니터링할 수 있는 새로운

2024-04-02 -

연구 가뭄현상이 DNA에 적용되면?

한미 공동연구진이 가뭄이 들면 논바닥이 쩍쩍 갈라지는 현상에 착안해서 물을 품고 있는 DNA 박막 위에 탈수 반응을 일으킬 수 있는 유기 용매를 뿌려 DNA 균열을 원하는 대로 만들어 낼 수 있는 기술을 개발했다. 이를 통해 만들어진 균열 구조 안에 친환경 온열소재, 적외선 발광체 등을 넣어 기능성 바이오 소재를 제작, 스마트 헬스케어 분야에 활용할 수 있을 것으로 보인다. 우리 대학 화학과 윤동기 교수, 기계공학과 유승화 교수, 미국 코넬대 화학공학과 박순모 박사 연구팀이 DNA 박막의 탈수 현상에 기반한 미세구조 균열을 제작했다고 29일 밝혔다. 본래 유전 정보를 저장하는 기능을 하는 DNA는 두 가닥이 서로 꼬여있는 이중나선 사슬 구조, 사슬과 사슬 사이는 2~4 나노미터*(1나노미터는 10억분의 1미터) 주기의 규칙적인 모양을 갖는 등 일반적인 합성 방법으로는 구현하기 힘든 정밀한 구조재료로 구성되어 있다. 이 구조를 변경하기 위해서 DNA를 빌딩블록으로 사용하여

2024-03-29