연구

< (왼쪽부터) 전기및전자공학부 정명수 교수, 장지에 박사, 권미령 박사과정, 국동현 박사과정 >

*비휘발성 메모리(이하 NVDIMM)와 *초저지연 SSD(반도체 저장장치)가 하나의 메모리로 통합돼, 소수의 글로벌 기업만이 주도하고 있는 미래 *영구 메모리(Persistent Memory)보다 성능과 용량이 대폭 향상된 메모리 기술이 우리 연구진에 의해 개발됐다.

☞ 비휘발성 메모리(NVDIMM; Non-Volatile DIMM): 기존 D램(DRAM)에 플래시 메모리와 슈퍼 커패시터를 추가해 정전 때에도 데이터를 유지할 수 있는 메모리.

☞ 초저지연 SSD(Ultra Low Latency SSD): 기존 SSD를 개선해, 매우 낮은 지연시간을 갖는 SSD.

☞ 영구 메모리(Persistent Memory): 데이터의 보존성을 가지는 메모리.

우리 대학 전기및전자공학부 정명수 교수 연구팀(컴퓨터 아키텍처 및 운영체제 연구실)이 비휘발성 메모리와 초저지연 SSD를 하나의 메모리 공간으로 통합하는 메모리-오버-스토리지(Memory-over-Storage, 이하 MoS) 기술 개발에 성공했다고 16일 밝혔다.

정 교수팀이 새롭게 개발한 이 기술은 기존 스토리지 기술을 재사용하는 데 인텔 옵테인 대비, 메모리 슬롯당 4배 이상인 테라바이트(TB=1,024GB) 수준의 저장 용량을 제공하면서도 휘발성 메모리(D램)과 유사한 사용자 수준의 데이터 처리 속도를 낼 수 있다.

기존 NVDIMM은 운영체제의 도움 없이 CPU가 직접 비휘발성 메모리에 접근할 수 있다는 장점이 있다. 반면 NVDIMM은 D램을 그대로 활용하고 배터리 크기를 무한히 키울 수 없기 때문에 대용량 데이터를 처리할 수 없다는 게 문제다. 이를 해결하기 위한 대안으로는 인텔의 옵테인 메모리 (Intel Optane DC PMM)와 메모리 드라이브 기술(Intel Memory Drive Technology) 등이 있다. 그러나 이러한 기술들은 비휘발성 메모리에 접근할 때마다 운영체제의 도움이 필요해 NVDIMM에 비해 50% 수준으로 읽기/쓰기 속도가 떨어진다.

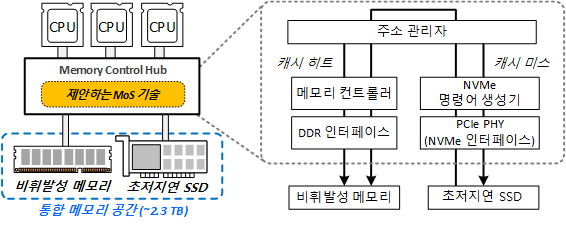

정 교수팀이 제안한 MoS 기술은 초저지연 SSD를 주 메모리로 활용하고, NVDIMM을 *캐시메모리로 활용한다. 이 결과, SSD 대용량의 저장 공간을 사용자에게 메모리로 사용하게 해줌과 동시에 NVDIMM 단독 사용 시와 유사한 성능을 얻게 함으로써 미래 영구 메모리 기술들이 가지는 한계점을 전면 개선했다.

☞ 캐시: 자주 사용되는 데이터에 빨리 접근할 수 있도록 느린 메모리에 저장된 데이터를 빠른 메모리에 복사해 두는 기법.

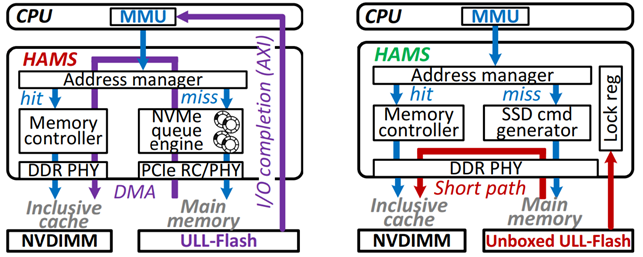

MoS 기술은 메인보드나 CPU 내부에 있는 *메모리 컨트롤러 허브(이하 MCH)에 적용돼 사용자의 모든 메모리 요청을 처리한다. 사용자 요청은 일반적으로 NVDIMM 캐시 메모리에서 처리되지만 NVDIMM에 저장되지 않은 데이터의 경우 초저지연 SSD에서 데이터를 읽어와야 한다. 기존 기술들은 운영체제가 이러한 SSD 읽기를 처리하는 반면, 개발된 MoS 기술은 MCH 내부에서 하드웨어가 SSD 입출력을 직접 처리함으로써 초저지연 SSD에 접근 시 발생하는 운영체제(OS)의 입출력 오버헤드(추가로 요구되는 시간)를 완화하는 한편 SSD의 큰 용량을 일반 메모리처럼 사용할 수 있게 해준다.

☞ 메모리 컨트롤러 허브: 일반적으로 노스 브릿지(North Bridge)로 알려져 있으며, CPU가 메모리(DRAM)나 그래픽 처리장치(GPU)와 같은 고대역폭 장치에 접근할 수 있도록 도와주는 하드웨어.

정 교수가 이번에 개발한 MoS 기술은 소프트웨어 기반 메모리 드라이브나 옵테인 영구 메모리 기술 대비 45% 절감된 에너지 소모량으로 110%의 데이터 읽기/쓰기 속도 향상을 달성했다. 결과적으로 대용량의 메모리가 필요하고 정전으로 인한 시스템 장애에 민감한 데이터 센터, 슈퍼컴퓨터 등에 사용되는 기존 메모리/미래 영구 메모리를 대체할 수 있을 것으로 기대된다.

< 그림 1. 연구팀이 제안하는 MoS 기술의 로고 >

< 그림 2. 연구팀이 제안하는 MoS 기술의 개요 >

< 그림 3.(세부) 기본형 MoS와 최적화형 MoS >

정명수 교수는 "미래 영구 메모리 기술은 일부 해외 유수 기업이 주도하고 있지만, 이번 연구성과를 기반으로 국내 기술과 기존 스토리 및 메모리 기술을 통해 관련 시장에서 우위를 선점할 수 있는 가능성을 열었다는 점에서 의미가 있다"고 강조했다.

이번 연구는 올해 6월에 열릴 컴퓨터 구조 분야 최우수 학술대회인 '이스카(ISCA, International Symposium on Computer Architecture), 2021'에 관련 논문(논문명: Revamping Storage Class Memory With Hardware Automated Memory-Over-Storage Solution)으로 발표될 예정이다. 또 해당 연구에 대한 자세한 내용은 연구실 웹사이트(http://camelab.org)에서 확인할 수 있다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 우수신진(중견연계) 사업, KAIST 정착연구사업 등의 지원을 받아 수행됐다.

-

행사 문화기술대학원, 제4회 디지털유산 국제심포지엄 개최

우리 대학이 23일(목)부터 이틀간 '제4회 디지털유산 국제심포지엄 개최(The 4th International Symposium on Digital Heritage; ISDH)'을 학술문화관 양승택 오디토리움에서 개최한다.'데이터로서의 문화유산: 유산 보존 관리 및 활용을 위한 디지털 방법론 개발을 선도하는 데이터 중심의 접근 전략'을 주제로 열리는 이번 심포지엄은 문화재청이 주최하고 우리 대학 문화기술대학원이 주관해 디지털헤리티지랩(안재홍, 심혜승)에서 총괄을 맡았다. 특히 이번 행사는 2025년 CIPA 심포지엄*을 우리 대학이 문화재청과 함께 한국에 유치한 것을 기념하기 위해 기획됐다. *CIPA(International Committee of Architectural Photogrammetry) 심포지엄: 1971년 시작되어 현재 2년마다 개최되는 학술대회로, 고고학, 건축학, 보존과학, 디지털 유산 등에서 최신 연구와 기술을 공유하기 위해 다양한 국가와 전문가들이 참여

2023-11-23 -

연구 방사선에도 문제없는 초저에너지 메모리 최초 개발

지상에서 잘 동작하던 반도체 메모리가 우주나 비행기 안에서 갑자기 오동작을 일으키는 일이 있는데, 이는 고고도에 존재하는 방사선 때문이다. 이 뿐만 아니라, 최근 자율 주행 운송 수단과 같이 사람의 안전이 중요한 장치에 사용되는 반도체 메모리도 대기 방사선에 의해 오동작할 확률이 있다는 연구 결과들이 보고되면서 방사선에 대해 높은 안정성을 갖는 메모리 소자의 중요성이 점차 증가하고 있다. 우리 대학 전기및전자공학부 윤준보 교수 연구팀이 나노종합기술원(원장 이조원) 강민호 박사와의 협업을 통해 우주 부품 수준의 내방사선 특성을 가지면서도 일반적인 비휘발성 플래시 메모리보다 30,000배 이상 프로그래밍 에너지가 낮은 나노 전자 기계식 비휘발성 메모리 소자를 세계 최초로 개발했다고 28일 밝혔다. 전기및전자공학부 이용복 박사과정이 제1 저자로 수행한 이번 연구는 저명 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications)' 2023년 1월호에 출판됐다.

2023-02-28 -

연구 ‘컴퓨터의 시간을 멈춘다’, 전원 공급 없이도 모든 정보가 복원, 작동되는 비휘발성 컴퓨터 최초 개발

우리 대학 전기및전자공학부 정명수 교수 연구팀(컴퓨터 아키텍처 및 메모리 시스템 연구실)이 컴퓨터의 시간을 멈추는 하드웨어/소프트웨어 기술, `경량화된 비휘발성 컴퓨팅 시스템(Lightweight Persistence Centric System, 이하 라이트PC)'을 세계 최초로 개발했다고 25일 밝혔다. 연구진의 컴퓨터에서는 시간이 멈춰진 순간의 모든 정보(실행 상태 및 데이터)는 전원 공급 여부와 관계없이 유지되며, 유지되는 모든 정보는 언제든 사용자가 원할 때 바로 복원, 작동될 수 있다. 기존의 컴퓨터는 휘발성 메모리인 D램을 메인 메모리로 사용하기 때문에 전원이 사라지면 메모리가 저장하고 있는 데이터들을 잃어버린다. 이러한 D램보다 적은 전력 소모와 큰 용량을 제공하는 비휘발성 메모리(인텔의 옵테인 메모리)는 영구적으로 데이터를 기억할 수 있는 특징이 있다. 하지만, 복잡한 내부 구조 설계로 인한 느린 성능 때문에 온전히 메인 메모리로 사용되지 못하고, D램과 함께

2022-04-25 -

연구 자성메모리 기반 지능형 반도체 소재 기술 개발

우리 대학 신소재공학과 박병국 교수 연구팀이 차세대 비휘발성(Non-volatile) 메모리인 *스핀궤도토크 자성메모리(SOT-MRAM)의 스위칭 분극을 전기장 인가를 통해 임의로 제어하는 소재 기술을 개발했다고 21일 밝혔다. * 스핀궤도토크 자성메모리: 면방향 전류에서 발생하는 스핀전류를 이용해 자화 방향을 제어하는 동작 방식으로 기존의 스핀전달토크 자성메모리(STT-MRAM) 보다 동작 속도가 10배 이상 빠른 장점이 있다. 연구팀은 이 결과를 이용해 하나의 소자에서 다양한 논리연산이 가능함을 보임으로, 기억과 연산 기능을 동시에 수행하는 스마트 소자의 개발 가능성을 높였다. 특히 이 기술은 차세대 지능형 반도체로 개발되는 프로세싱-인-메모리 (PIM)에 적용할 수 있을 것으로 기대된다. PIM (processing-In-Memory) 기술은 메모리 공간에서 로직 기능을 수행해 프로세서에서 처리하는 데이터양을 획기적으로 줄임으로써, 기존 컴퓨팅 기술인 폰노이만 구조의

2021-12-21 -

인물 전산학부 권영진 교수 연구팀, 최우수 시스템 국제학회 SOSP 2021에 국내 최초 논문 게재, 최우수논문상 수상

우리 대학 전산학부 김종율 박사과정(제1 저자), 장인수 석사 졸업생, 임재성 박사과정과 the University of Texas at Austin, KTH, KAUST 연구진으로 구성된 전산학부 CASYS 연구실 권영진 교수 연구팀이 올해 시스템 분야 최고학회인 SOSP(ACM Symposium on Operating Systems Principles)에 국내에서 최초로 논문을 게재했으며, 동시에 최우수논문상(Best Paper Award)을 수상했다. SOSP는 매 2년마다 열리는 운영체제 시스템 분야 최고의 학회 (채택율 15% 이하)로 우리 대학 권영진 교수 연구팀과 성균관대 엄영익 교수 연구팀이 2021년 각각 국내에서 최초로 논문을 게재하였다. 권영진 교수 연구팀은 “Smart 네트워크 장치를 이용하여 분산파일 시스템의 성능 및 가용성을 높이는 연구”를 통해 클라우드 환경에서 사용자 데이터를 빠르게 저장하고 시스템 장애 시에도 지속가능한 서비

2021-11-25