연구

- ACS Nano誌 온라인판 19일자에 게재 -

나노기술의 오랜 난제가 KAIST와 삼성전자 LCD사업부에 의해 풀렸다.

우리학교 신소재공학과 김상욱 교수팀과 삼성전자 LCD사업부(사장 장원기)가 산학공동연구를 통해 분자자기조립현상(Molecular Self-assembly)과 디스플레이용 광리소그래피(Optical Lithography) 공정을 융합해 나노기술의 오랜 난제로 여겨지던 ‘저비용 대면적 나노패턴기술’ 개발에 성공했다.

최근 나노기술 분야에서는 서로 다른 종류의 고분자를 화학적으로 결합시킨 블록공중합체가 새로운 나노패턴소재로 각광받고 있다.

분자조립 과정을 통해 스스로 형성하는 초미세 나노구조를 블록공중합체에 이용하게 되면 최신 반도체공정으로도 만들기 힘든 수~수십 나노미터 크기의 미세한 점이나 선 등을 쉽고 값싸게 제조할 수 있다.

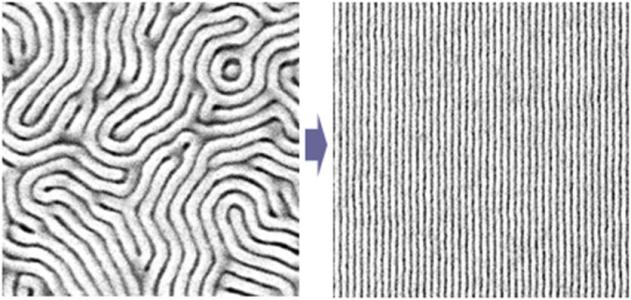

그러나 자연적으로 형성되는 블록공중합체 나노패턴은 그 배열이 불규칙하고 결함이 많아 상용화를 위한 기술적인 걸림돌로 지적되어 왔다.

블록공중합체 나노패턴을 반도체나 디스플레이에 이용하기 위해서는 임의의 대면적에서 블록공중합체 나노패턴을 원하는 형태로 잘 정렬시킬 수 있는 기술이 필수적이다.

그러나 현재까지 개발된 기술들은 방사광가속기와 같은 매우 값비싼 장비가 필요하고 임의의 넓은 면적에 적용할 수 없다는 근본적인 한계를 가지고 있었다.

[그림.1] 자연적으로 형성된 무질서한 배열의 블록공중합체 나노패턴 (왼쪽)과 대면적 나노패턴공정으로 결함 없이 잘 배열된 블록공중합체 나노패턴 (오른쪽)

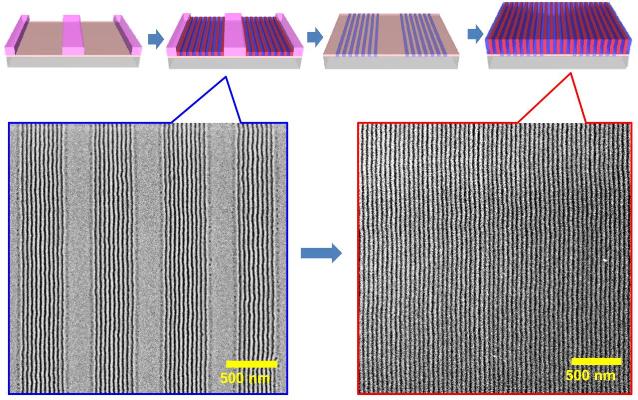

김 교수팀은 이번에 개발된 융합 기술을 통해 저비용 패턴공정인 디스플레이용 광리소그라피로 대면적에서 마이크로미터(1㎛=100만분의 1m) 크기의 패턴을 만든 후, 분자조립현상을 이용해 수십 나노미터(1㎚=10억분의 1m) 크기의 패턴으로 밀도를 백 배이상 증폭시킴으로써 대면적에서 잘 정렬된 나노패턴을 형성시키는데 성공했다.

[그림.2] 대면적에서 마이크로 크기의 패턴이 수십나노미터 크기의 패턴으로 패턴의 밀도를 증폭시키는 과정(위쪽)과 이를 통해 대면적에서 형성된 20 나노미터 선폭의 초미세 분자조립 나노구조(아래쪽)

이는 기존 나노패턴기술에 비해 더 단순하고 공정비용이 저렴하며, 넓은 면적에서 연속 공정이 가능해 차세대 반도체나 디스플레이 분야에 폭넓게 이용될 수 있을 것으로 기대된다.

연구책임자인 김상욱 교수는 “이번 연구결과는 분자조립 나노패턴기술을 저비용, 대면적화 함으로써 실제 나노소자공정에 이용할 수 있는 가능성을 크게 높였다는데 의미가 있다”고 말했다.

이 연구는 김 교수의 지도하에 정성준 박사가 주도적으로 진행했으며 현재 정 박사는 KAIST에서 박사과정을 마친 후, U.C. Berkely에서 박사후연구원(Post doc)으로 근무하고 있다.

한편, 이번 연구결과는 KAIST 김상욱 교수팀과 삼성전자 LCD사업부의 3년간에 걸친 공동연구의 결실로서 그간 선행연구결과들이 Nano Letters, Advanced Materials, Advanced Functional Materials지 등 저명 학술지에 발표된 바 있으며, 최종적으로 개발된 ‘저비용, 대면적 나노패턴기술’은 최근 나노기술분야의 세계적인 학술지인 ‘ACS Nano誌’ 8월 19일자 온라인 판에 소개됐다.

-

연구 극저온일수록 강력한 초고속 반도체 소자 개발

KAIST 연구진이 초고속 구동이 가능하고 온도가 낮아질수록 성능이 더욱 향상되어 고주파수 대역 및 극저온에서의 활용 가능성이 기대되는 고성능 2차원 반도체 소자 개발에 성공하였다. 전기및전자공학부 이가영 교수 연구팀이 실리콘의 전자 이동도와 포화 속도*를 2배 이상 뛰어넘는 2차원 나노 반도체 인듐 셀레나이드(InSe)** 기반 고이동도, 초고속 소자를 개발했다고 20일 밝혔다. *포화 속도(Saturation velocity): 반도체 물질 내에서 전자나 정공이 움직일 수 있는 최대 속도를 가리킴. 포화 속도는 포화 전류량 및 차단 주파수(Cutoff frequency) 등을 결정하며 반도체의 전기적 특성을 평가할 수 있는 핵심 지표 중 하나임. **인듐 셀레나이드(InSe): 인듐과 셀레늄으로 이루어진 무기 화합물로 2차원 층간 반데르발스 결합을 이루고 있음 연구진은 고이동도 인듐 셀레나이드에서의 2.0×107 cm/s를 초과하는 우수한 상

2024-03-20 -

연구 4.55V 고전압 리튬이온전지 전해액 기술 개발

전기차 시대의 가속화에 따라 1회 충전에 긴 주행거리를 가능하게 하는 고용량, 고에너지밀도 이차전지 개발과 더불어 빠르게 충전을 할 수 있는 고속 충전 기술 개발의 중요도가 커지고 있다. 우리 대학 생명화학공학과 최남순 교수 연구팀이 고전압 조건에서 리튬이온전지의 높은 효율과 에너지를 유지하고 고속 충전이 가능한 전해액 설계 기술을 개발했다고 6일 밝혔다. 개발된 전해액은 점도가 낮으면서 고전압에 안정적인 용매를 사용하였으며 안정적인 전극-전해질 계면 반응을 확보할 수 있는 첨가제 기술을 통해 리튬이온전지의 수명 특성을 획기적으로 향상시켰다. 최남순 교수 연구팀은 상용 리튬이온전지에 사용되고 있는 카보네이트 계열의 용매 대신 점도가 낮고 고전압 조건에서 안정적으로 작용할 수 있는 용매 조성 기술과 전극계면 보호 기술을 적용해 기존 연구 결과보다 현저하게 향상된 *가역 효율 (99.9% 이상)을 달성했다. ☞ 가역 효율 : 매 사이클마다 전지의 방전용량을 충전용량으로 나

2024-02-06 -

연구 차세대 2차원 반도체 다기능 전자 소자 개발

공급 전압에 의한 2차원 반도체의 극성 전환을 이용해 새로운 전자 소자로의 응용이 보고된 바 있으나, 모두 누설 전류가 크거나 낮은 전류점멸비로 인해 실제 집적 회로(IC)칩에서 사용하기 어려웠다. 우리 대학 연구팀은 다기능 전자 소자를 통해 프로그램 및 기능성 변환이 가능한 회로 구현의 가능성을 제시하고 IC칩에서의 2차원 반도체의 활용성을 확장하는 기술을 개발하였다. 우리 대학 전기및전자공학부 이가영 교수 연구팀이 양극성 반도체 특성을 가진 2차원 나노 반도체 기반의 다기능 전자 소자를 개발했다고 2일 밝혔다. 다기능 전자 소자란 기존 트랜지스터와 달리 전압에 따라 기능을 변환할 수 있는 소자로, 연구팀의 소자는 양극성 트랜지스터, N형 트랜지스터, 다이오드, 항복 다이오드 그리고 광 감지 소자로 변환 가능하여 폭 넓은 사용이 가능하다. 기존 실리콘 반도체보다 성능이 뛰어난 이황화 몰리브덴(MoS2)는 층상 구조의 2차원 반도체 나노 소재로, 전자가 흐르는 N형 반도체

2024-02-05 -

연구 금이 간 뼈에 ‘뼈 반창고’ 신소재 개발

뼈 재생은 복잡하며 기존의 골 이식 및 성장 인자 전달 등과 같은 재생을 할 경우 높은 단가 발생 등의 한계가 있었는데 뼈조직의 성장을 촉진하기 위한 압전 물질이 개발되었다. 우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수 연구팀이 전남대학교 융합바이오시스템기계공학과 김장호 교수 연구팀과 협업을 통해 하이드록시아파타이트(HAp)의 고유한 골 형성 능력을 활용하여 압력을 가했을 때 전기적 신호가 발생하는 생체 모방 지지체를 개발했다고 25일 밝혔다. 하이드록시아파타이트(HAp)란 뼈나 치아에서 발견되는 염기성 인산칼슘으로 생체 친화적인 특징이 있으며, 충치를 예방하는 특성이 있어 치약에도 쓰이는 미네랄 물질이다. 이전의 압전 지지체 관련 연구들은 압전성이 뼈 재생을 촉진하고 골 융합을 향상하는 효과를 다양한 고분자 기반 소재에서 확인했지만, 최적의 골조직 재생에 필요한 복잡한 세포 환경을 모사하는 데 한계가 있었다. 그러나 이번 연구는 하이드록시아파타이트(HAp) 고유의 골 형성 능

2024-01-25 -

연구 KAIST-현대자동차, 0.6초 이내 초고속 수소 누출 감지

최근 친환경 수소 자동차 보급이 증가함에 따라 안전과 직결된 필수 요소인 수소 센서의 중요성이 더욱 높아지고 있다. 특히 빠른 수소 누출 감지를 위한 핵심 성능 지표인 센서 감지 속도의 경우 1초 이내로 감지하는 기술이 도전적인 과제로 남아있다. 이에 세계 최초 미국 에너지청(U.S. Department of Energy) 기준 성능을 충족하는 수소 센서가 개발되어 화제다. 우리 대학 조민승 박사(전기및전자공학부 윤준보 교수팀)가 현대자동차 기초소재연구센터 전자기에너지소재 연구팀, 부산대학교 서민호 교수와의 협업을 통해 모든 성능 지표가 세계적인 공인 기준을 충족하면서 감지 속도 0.6초 이내의 기존보다 빠른 수소 센서를 세계 최초로 개발했다고 10일 밝혔다. 기존 상용화된 수소 센서보다 빠르고 안정적인 수소 감지 기술 확보를 위해 우리 대학은 현대자동차와 함께 2021년부터 차세대 수소 센서 개발에 착수했고, 2년여의 개발 끝에 성공하였다. 기존의 수소 센서 연구

2024-01-10