연구

< (왼쪽부터) 신소재공학과 김준규 박사과정, 김일두 교수, 정우철 교수 >

삼성미래기술육성사업이 지원하고 우리 대학이 POSTECH, GIST 등 국내 과학기술특성화대학 공동 연구진과 협업해 온 *엑솔루션 연구가 결실을 맺었다.

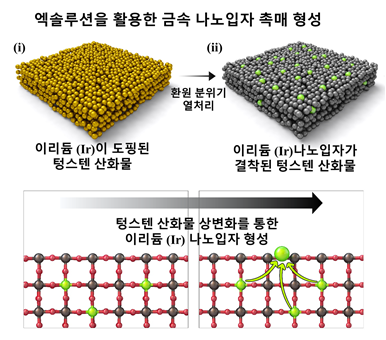

☞ 엑솔루션(Ex-solution): 금속 및 금속산화물 고용체를 가열해 성분을 분리하고, 이를 통해 실시간으로 금속 나노 입자 촉매를 금속산화물 표면에 균일하면서도 강하게 결착시키는 기법이다. 특별한 공정 과정 없이 열처리만을 활용하기에 친환경적인 미래 기술로 주목받고 있다.

우리 대학 신소재공학과 김일두 교수·정우철 교수 연구팀이 POSTECH 한정우 교수팀과 GIST 김봉중 교수팀과의 공동연구를 통해 단 한 번의 열처리로 금속산화물 감지 소재 표면에 나노촉매를 자발적으로 형성시켜 황화수소 기체만 선택적으로 감지하는 고 안정성 센서를 개발했다고 24일 밝혔다.

나노입자 촉매를 금속산화물에 형성하기 위한 기존 방식들은 진공을 요구하거나 여러 단계의 공정이 필요하기 때문에 시간과 비용이 많이 들뿐더러 촉매가 쉽게 손실되고 열에 불안정하다는 문제가 발생한다.

공동 연구진은 문제해결을 위해 낮은 공정 온도에서도 열적 안정성을 유지하면서 나노입자 촉매들을 금속산화물 지지체에 균일하게 결착시키기 위해 금속산화물의 실시간 상변화를 활용한 저온 엑솔루션 기술을 새롭게 개발했다. 이 기술은 열처리만으로 금속이 도핑된 금속산화물에다양한 상변화를 일으켜, 손쉽게 나노입자 촉매들을 금속산화물 표면에 형성시키는 새로운 기술이다.

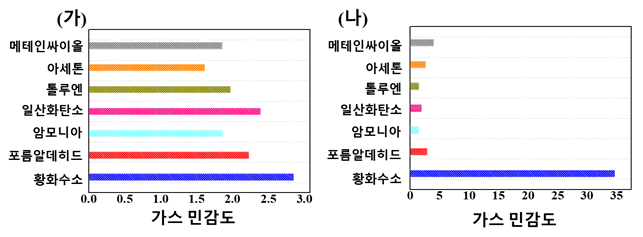

공동 연구진은 저온 엑솔루션 기술을 기반으로 합성된 재료를 활용해 악취의 근원이 되는 황화수소 기체만 선택적으로 감지할 수 있으면서 기존 가스 센서보다 훨씬 안정성이 향상된 가스 센서를 개발하는 데 성공했다.

연구팀이 개발한 저온 엑솔루션 기술은 우리 생활에서 쉽게 접할 수 있는 구취 진단기에 응용이 가능할 뿐만 아니라 산화 촉매, *개질 반응 등 다양한 나노입자 촉매가 활용되는 물리화학 촉매 개발에 쉽게 활용할 수 있다.

☞ 개질(Reforming): 열이나 촉매의 작용으로 탄화수소의 구조를 변화시켜 가술린의 품질을 높이는 조작을 말한다.

< 그림 1. 저온 엑솔루션 현상을 통해 이리듐 나노입자 촉매가 텅스텐 산화물 표면에서 형성되는 과정 >

< 그림 2. 저온 엑솔루션 공정을 이용해 제조된 센서가 장착된 구취 진단기(4 MEMS 센서 어레이 장착) >

< 그림 3. (가) 엑솔루션 전 상태의 가스민감도 특성, (나) 엑솔루션 후 나노입자 촉매가 형성된 센서의 가스민감도 특성 >

이번 연구를 주도한 김일두 교수는 "새로 개발한 저온 엑솔루션 공정은 고성능·고 안정성 나노촉매 합성을 위한 핵심적 기술로 자리를 잡을 것ˮ이라면서 "연구에서 발견한 구동력과 응용 방법을 활용하면, 다양한 분야에 폭넓게 활용될 것으로 기대된다ˮ 고 말했다.

이번 연구는 KAIST 김일두·정우철 교수와 POSTECH 한정우 교수, GIST 김봉중 교수 외에 KAIST 신소재공학과 장지수 박사와 김준규 박사과정 학생이 제1 저자로 참여했다. 연구 결과는 재료 분야의 권위 학술지인 '어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials)' 10월 온라인판에 실렸고 연구의 우수성을 인정받아 같은 저널 11월호 속표지 논문으로 선정됐다. 또한, 관련 기술은 국내·외에 특허 출원을 신청할 예정이다.

< 그림 4. 재료분야 세계적 국제 학술지 >

-

연구 비알콜성 지방간염은 이제 MRI로 진단하세요

간 건강을 위협하는 질환인 비알콜성 지방간 질환과 그 진행 형태인 비알콜성 지방간염의 현재 표준 진단 방법은 주로 간 조직을 채취하는 간 생검에 의존하고 있어 환자의 위험 부담이 크며, 질병의 진행 단계를 추적하는 데 어려움이 있었다. 우리 대학 생명과학과 전상용 교수와 바이오및뇌공학과 박성홍 교수 공동연구팀이 활성산소에 반응해 자기공명영상(MRI) 신호가 증강되는 MRI 영상 조영제를 개발했고 한 번의 MRI 촬영으로 손쉽게 비알콜성 지방간염의 진행 정도를 모니터링하고 진단하는 기술을 세계 최초로 개발했다고 2일 밝혔다. 비알콜성 지방간염은 간세포 손상, 염증, 그리고 최종적으로 간경화로 진행될 수 있는 질환으로, 간 내 활성산소 수준의 증가와 밀접한 관련이 있다. 활성산소는 간세포의 산화 스트레스를 유발하고, 비알콜성 지방간염의 진행을 촉진하는 주요 요인 중 하나로 알려져 있다. 이에 착안해 연구팀은 비알콜성 지방간염의 진행을 비침습적으로 모니터링할 수 있는 새로운

2024-04-02 -

연구 가뭄현상이 DNA에 적용되면?

한미 공동연구진이 가뭄이 들면 논바닥이 쩍쩍 갈라지는 현상에 착안해서 물을 품고 있는 DNA 박막 위에 탈수 반응을 일으킬 수 있는 유기 용매를 뿌려 DNA 균열을 원하는 대로 만들어 낼 수 있는 기술을 개발했다. 이를 통해 만들어진 균열 구조 안에 친환경 온열소재, 적외선 발광체 등을 넣어 기능성 바이오 소재를 제작, 스마트 헬스케어 분야에 활용할 수 있을 것으로 보인다. 우리 대학 화학과 윤동기 교수, 기계공학과 유승화 교수, 미국 코넬대 화학공학과 박순모 박사 연구팀이 DNA 박막의 탈수 현상에 기반한 미세구조 균열을 제작했다고 29일 밝혔다. 본래 유전 정보를 저장하는 기능을 하는 DNA는 두 가닥이 서로 꼬여있는 이중나선 사슬 구조, 사슬과 사슬 사이는 2~4 나노미터*(1나노미터는 10억분의 1미터) 주기의 규칙적인 모양을 갖는 등 일반적인 합성 방법으로는 구현하기 힘든 정밀한 구조재료로 구성되어 있다. 이 구조를 변경하기 위해서 DNA를 빌딩블록으로 사용하여

2024-03-29 -

연구 세계 최고 수준 리튬 금속배터리 용매 개발

휴대용 전자기기 및 전기차 등에 적용해 1회 충전에 많은 에너지를 저장하고 오래 사용할 수 있는 고 에너지밀도 이차전지 개발의 중요도가 커지고 있다. 한국 연구진이 리튬 이차전지의 에너지 밀도를 높이고 고전압 구동시 안정성을 높여줄 용매를 개발하여 화제다. 우리 대학 생명화학공학과 최남순 교수팀이 UNIST 화학과 홍성유 교수팀, 서울대 화학생물공학부 이규태 교수팀, 고려대 화공생명공학과 곽상규 교수팀, 경상국립대 나노·신소재공학부 고분자공학전공 이태경 교수와 공동연구를 통해 4.4V의 높은 충전 전압에서 리튬 금속전지의 효율과 에너지를 유지하는 세계 최고 수준의 전해액 조성 기술을 개발했다고 19일 밝혔다. 공동연구팀은 기존에 보고되지 않은 용매를 새롭게 디자인하고 합성해 전해액 주 용매로 사용했으며 전극-전해액 계면을 안정화하는 첨가제 기술과의 조합을 통해 리튬 금속전지의 고전압 수명 성능 및 고속 충전 특성을 획기적으로 높이는 데 성공했다. 리튬 금

2024-03-19 -

연구 반도체가 곤충처럼 사물 움직임 감지한다

곤충의 시신경계를 모방하여 초고속, 저전력 동작이 가능한 신개념 ‘지능형 센서’ 반도체의 개발로 다양한 혁신적 기술로 확장가능한 기술이 개발되었다. 이 기술은 교통, 안전, 보안 시스템 등 다양한 분야에 응용되어 산업과 사회에 기여할 것으로 보인다. 우리 대학 신소재공학과 김경민 교수 연구팀이 다양한 멤리스터* 소자를 융합해 곤충의 시신경에서의 시각 지능*을 모사하는 지능형 동작인식 소자를 개발하는데 성공했다고 19일 밝혔다. *멤리스터 (Memristor): 메모리(Memory)와 저항(Resistor)의 합성어로, 입력 신호에 따라 소자의 저항 상태가 변하는 전자소자. *시각 지능 (Visual Intelligence): 시신경 내에서 시각 정보를 해석하고 연산을 수행하는 기능. 최근 인공지능(AI) 기술의 발전과 함께, 비전 시스템은 이미지 인식, 객체 탐지 및 동작 분석과 같은 다양한 작업에서 AI를 활용해 핵심적인 역할을 수행하고 있다.

2024-02-19 -

연구 알츠하이머 발병 과정을 관찰하다

퇴행성 질환을 유발하는 아밀로이드 섬유 단백질의 초기 불안정한 움직임과 같은 생명 현상을 분자 수준에서 실시간 관찰이 가능한 기술이 개발되었다. 이를 통해 알츠하이머나 파킨슨 병과 같은 퇴행성 질환의 발병 과정에 대한 실마리를 제공할 수 있을 것으로 기대된다. 우리 대학 신소재공학과 육종민 교수 연구팀이 한국기초과학지원연구원, 포항산업과학연구원, 성균관대학교 약학대학 연구팀과 함께 그래핀을 이용해 알츠하이머 질병을 유발한다고 알려진 아밀로이드 섬유 단백질의 실시간 거동을 관찰할 수 있는 새로운 단분자 관찰 기술(single-molecule technique)을 개발했다고 30일 밝혔다. 단분자 관찰 기술은 단일 분자 수준에서 발생하는 현상을 관찰할 수 있는 기법을 말한다. 생체 과정에서 수반되는 단백질 간의 상호작용, 접힘, 조립 과정 등을 이해하는 데 핵심적인 기술이다. 현재까지 단분자 관찰 기술로는 특정 분자를 식별하기 위한 형광 현미경을 이용해 관찰하거나, 단백질을

2024-01-30