-

톰슨칼럼 Teachers` advice and writing in the real world

우리학교 메리 캐서린 톰슨(건설및환경공학과) 교수가

국내 영어일간지 The Korea Herald 2009년 09월 18일자에

"Teachers` advice and writing in the real world"란 제목의 칼럼을 기재했다.

제목 [M.K.THOMPSON] Teachers` advice and writing in the real world

신문 The Korea Herald

일시 2009/09/18

칼럼보기

http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=001&oid=044&aid=0000085378&

톰슨칼럼 Teachers` advice and writing in the real world

우리학교 메리 캐서린 톰슨(건설및환경공학과) 교수가

국내 영어일간지 The Korea Herald 2009년 09월 18일자에

"Teachers` advice and writing in the real world"란 제목의 칼럼을 기재했다.

제목 [M.K.THOMPSON] Teachers` advice and writing in the real world

신문 The Korea Herald

일시 2009/09/18

칼럼보기

http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=001&oid=044&aid=0000085378&

2009.09.18

조회수 9351

-

KAIST, 과학기술의 사회통합을 위한 국제 학술회의 개최

- 오는 20일(목)부터 4일간‘ICISTS-KAIST 2009’ 개최

우리대학은 순수 비영리 학생단체인 ICISTS가 미래 과학기술의 전망을 예측해보고 토론하는 ’아이시스츠-카이스트 2009(ICISTS-KAIST 2009)‘를 오는 20일(목)부터 4일간 개최한다.

ICISTS-KAIST는 사회 속에서 접하고 있는 과학기술을 전문가와 대학생이 다양한 관점에서 토론할 수 있도록 마련한 자리다.

사회와 과학은 서로 상호적인 관계임과 동시에 생활 모든 곳에 녹아 있음에도 불구하고, 사회 속의 과학은 일부만이 공부하는 학문이라는 오명을 가지고 무관심으로 일관 되어왔다. 이러한 과학과 사회의 괴리를 느낀 KAIST학생들이 주체가 되어 ‘과학기술의 사회통합을 위한 국제 학술회의(International Conference for the Integration of Science and Technology into Society, ICISTS)’란 뜻의 ICISTS를 2005년 설립했다. 그 해 7월, 아시아에서는 최초로 대학생을 대상으로 하는 과학기술분야 국제 컨퍼런스 ‘ICISTS-KAIST 2005’를 성공적으로 주최한바 있다.

학술회의 관계자는 “과학기술에 정통한 전세계의 과학자들은 물론, 다양한 분야의 전문가를 초빙하여 그들의 높은 안목을 이해하고 의견을 교류함으로써 참가자 자신의 시야를 넓힐 수 있으며, 이를 통한 국제적인 인적, 지적 네트워크 형성은 미래 글로벌 리더의 초석이 될 것”이라고 말했다.

이번행사는 ‘Powered by Diversity, Harnessed by Unity‘주제아래 박찬모 한국연구재단 이사장이 기조연설자로 초청됐으며, 기후 변화(Climate Change), 인간과 컴퓨터의 상호작용(Human-Computer Interaction, HCI), 나노와 의료기술(Nano Clinic) 등에 대한 워크숍을 연다. 연사들의 강연을 듣는 것 외에도 연사와 학생이 주제와 관련된 주요 이슈들에 관해 토론하는 시간과 실제로 어떻게 응용되는지 확인 해보는 현장견학(Field Trip), 학생들이 함께 새로운 결과물을 내는 팀 프로젝트(Team Project) 등 보다 적극적으로 학생들이 참여할 수 있는 장이 준비되어 있다.

‘기후변화(Climate Change)’ 워크숍에서는 기후 변화를 다양한 과학적 관점에서 해석해보며, 향상된 기후 모델링 시스템의 필요성에 대해 알아본다. 또한 이 문제를 해결하기 위한 산업계와 정치계의 노력에는 어떤 것들이 있는지 짚어 본다. 주요 초청연사로는 옥스퍼드 대학 미래학자인 레이 하먼드(Ray Hammond), MIT의 진 마이클 캠핀(Jean_Michel Campin), 도쿄대 마사히로 와타나베(Masahiro Watanabe)등이 있다.

‘인간과 컴퓨터의 상호작용(Human-Computer Interaction, HCI)‘ 워크숍에서는 HCI의 현주소를 기업 제품 개발과 최근 이루어지고 있는 연구 등의 다양한 관점을 통해 살펴보고, HCI의 미래를 전망한다. 이를 통해 참가자들에게 HCI의 중요성을 환기시킨다. 키보드 입력 솔루션 개발 회사 모비언스 CEO 안재우 대표, 서울대 서진욱 교수, 한국 디자인학회 회장이자 KAIST 이건표 교수가 주요연사다.

‘나노와 의료기술(Nano Clinic)’ 워크숍에서는 나노 바이오 테크놀러지의 개념을 명확히 하고, 의료진단과 치료방법에 관해 현재 진행되고 있는 연구들을 살펴보고 잠재적인 나노 기술의 독성에 대해 토론한다. 주요연사로는 하버드 의대 윤석현 교수, 인도 나노 과학회의 창시자 알록 다완(Alok Dhawan), 포항공대 한세광 교수 등이 있다.

이 학술회의는 매년 세계 여러분야 전문가들이 강연하며 44여개국 200여명의 대학생들의 만남의 장으로 미래의 클로벌 리더들을 연결하는 네트워크다. KAIST ICISTS(‘International Conference for the Integration of Science and Technology into Society)가 주최하고 KAIST와 교육과학기술부가 후원한다.

KAIST, 과학기술의 사회통합을 위한 국제 학술회의 개최

- 오는 20일(목)부터 4일간‘ICISTS-KAIST 2009’ 개최

우리대학은 순수 비영리 학생단체인 ICISTS가 미래 과학기술의 전망을 예측해보고 토론하는 ’아이시스츠-카이스트 2009(ICISTS-KAIST 2009)‘를 오는 20일(목)부터 4일간 개최한다.

ICISTS-KAIST는 사회 속에서 접하고 있는 과학기술을 전문가와 대학생이 다양한 관점에서 토론할 수 있도록 마련한 자리다.

사회와 과학은 서로 상호적인 관계임과 동시에 생활 모든 곳에 녹아 있음에도 불구하고, 사회 속의 과학은 일부만이 공부하는 학문이라는 오명을 가지고 무관심으로 일관 되어왔다. 이러한 과학과 사회의 괴리를 느낀 KAIST학생들이 주체가 되어 ‘과학기술의 사회통합을 위한 국제 학술회의(International Conference for the Integration of Science and Technology into Society, ICISTS)’란 뜻의 ICISTS를 2005년 설립했다. 그 해 7월, 아시아에서는 최초로 대학생을 대상으로 하는 과학기술분야 국제 컨퍼런스 ‘ICISTS-KAIST 2005’를 성공적으로 주최한바 있다.

학술회의 관계자는 “과학기술에 정통한 전세계의 과학자들은 물론, 다양한 분야의 전문가를 초빙하여 그들의 높은 안목을 이해하고 의견을 교류함으로써 참가자 자신의 시야를 넓힐 수 있으며, 이를 통한 국제적인 인적, 지적 네트워크 형성은 미래 글로벌 리더의 초석이 될 것”이라고 말했다.

이번행사는 ‘Powered by Diversity, Harnessed by Unity‘주제아래 박찬모 한국연구재단 이사장이 기조연설자로 초청됐으며, 기후 변화(Climate Change), 인간과 컴퓨터의 상호작용(Human-Computer Interaction, HCI), 나노와 의료기술(Nano Clinic) 등에 대한 워크숍을 연다. 연사들의 강연을 듣는 것 외에도 연사와 학생이 주제와 관련된 주요 이슈들에 관해 토론하는 시간과 실제로 어떻게 응용되는지 확인 해보는 현장견학(Field Trip), 학생들이 함께 새로운 결과물을 내는 팀 프로젝트(Team Project) 등 보다 적극적으로 학생들이 참여할 수 있는 장이 준비되어 있다.

‘기후변화(Climate Change)’ 워크숍에서는 기후 변화를 다양한 과학적 관점에서 해석해보며, 향상된 기후 모델링 시스템의 필요성에 대해 알아본다. 또한 이 문제를 해결하기 위한 산업계와 정치계의 노력에는 어떤 것들이 있는지 짚어 본다. 주요 초청연사로는 옥스퍼드 대학 미래학자인 레이 하먼드(Ray Hammond), MIT의 진 마이클 캠핀(Jean_Michel Campin), 도쿄대 마사히로 와타나베(Masahiro Watanabe)등이 있다.

‘인간과 컴퓨터의 상호작용(Human-Computer Interaction, HCI)‘ 워크숍에서는 HCI의 현주소를 기업 제품 개발과 최근 이루어지고 있는 연구 등의 다양한 관점을 통해 살펴보고, HCI의 미래를 전망한다. 이를 통해 참가자들에게 HCI의 중요성을 환기시킨다. 키보드 입력 솔루션 개발 회사 모비언스 CEO 안재우 대표, 서울대 서진욱 교수, 한국 디자인학회 회장이자 KAIST 이건표 교수가 주요연사다.

‘나노와 의료기술(Nano Clinic)’ 워크숍에서는 나노 바이오 테크놀러지의 개념을 명확히 하고, 의료진단과 치료방법에 관해 현재 진행되고 있는 연구들을 살펴보고 잠재적인 나노 기술의 독성에 대해 토론한다. 주요연사로는 하버드 의대 윤석현 교수, 인도 나노 과학회의 창시자 알록 다완(Alok Dhawan), 포항공대 한세광 교수 등이 있다.

이 학술회의는 매년 세계 여러분야 전문가들이 강연하며 44여개국 200여명의 대학생들의 만남의 장으로 미래의 클로벌 리더들을 연결하는 네트워크다. KAIST ICISTS(‘International Conference for the Integration of Science and Technology into Society)가 주최하고 KAIST와 교육과학기술부가 후원한다.

2009.08.20

조회수 19102

-

2012 국제 자성학회 학술대회 국내유치 확정

- 물리학과 신성철 석좌교수 학술대회 의장 맡아

- 2012년 7월 부산 벡스코에서 개최예정, 자성학 분야 전문가 2천여명 한자리에

독일 칼스루에(Karlsrue)에서 개최중인 제18회 ‘2009 국제 자성학회 학술대회’에서 선정위원 만장일치로 대한민국이 2012년 차기 학회 개최지로 30일 최종 결정됐다.

제19회 ‘2012 국제 자성학회 학술대회’는 KAIST 신성철 석좌교수(57세, 물리학과)가 학술대회 의장을 맡았으며, 한국자기학회(회장 신성철)와 한국물리학회(회장 이영백)가 공동 주최하여 2012년 7월 8일부터 13일까지 5박6일 동안 부산 벡스코에서 개최된다.

국제자성학회 학술대회(The International Conference on Magnetism, 이하 ICM)는 10개 세션에서 총 2200편의 논문이 발표된다. 2012년 차기 학회에서 발표되는 논문들은 한국의 대표적인 SCI 저널인 한국물리학회지(Journal of Korea Physical Society, JKPS)에 게재될 예정이다. 또한 본 회의 개최 전후로 개최국 또는 인접국가에서 각각 500명 이상이 참가하는 6-7개의 연관분야 위성학술회의(satellite conference)가 동반 개최되므로 우리나라는 자성분야의 세계적인 거점으로 자성학 관련 분야의 학계 및 산업계의 주목을 받게 된다.

우리나라는 차기대회 개최지 중 가장 유력한 후보국가로 선정위원들의 적극적인 지지를 받았으며, 특히 국내 자성학 분야의 세계적 위상이 차기 대회 유치에 결정적 역할을 한 것으로 알려졌다. 그동안 대회 유치에 힘써 온 KAIST 신성철 석좌교수((사) 한국자기학회 회장)는 “자성학 분야의 노벨상 수상자를 위시한 세계적인 석학들이 한 자리에 모이게 될 2012년 ICM은 국내 자성학 연구의 세계적 수준을 국내외에 알림으로써 국제적 위상을 높이고 관련 산업분야 발전에 새로운 도약의 기회가 될 것”이라고 말했다.

ICM은 자성분야에서 세계 최대 규모, 최고 위상을 가진 행사로서 국제 순수 및 응용물리학 연맹(International Union of Pure and Applied Physics, IUPAP)이 주관한다. 1958년 프랑스에서 첫번째 행사가 열린 이래, 3년마다 한 번씩 세계를 순회 개최되고 있으며, 아시아에서는 일본만이 1982, 2006년에 유일하게 이 대회를 유치한 바 있다.

2012 국제 자성학회 학술대회 국내유치 확정

- 물리학과 신성철 석좌교수 학술대회 의장 맡아

- 2012년 7월 부산 벡스코에서 개최예정, 자성학 분야 전문가 2천여명 한자리에

독일 칼스루에(Karlsrue)에서 개최중인 제18회 ‘2009 국제 자성학회 학술대회’에서 선정위원 만장일치로 대한민국이 2012년 차기 학회 개최지로 30일 최종 결정됐다.

제19회 ‘2012 국제 자성학회 학술대회’는 KAIST 신성철 석좌교수(57세, 물리학과)가 학술대회 의장을 맡았으며, 한국자기학회(회장 신성철)와 한국물리학회(회장 이영백)가 공동 주최하여 2012년 7월 8일부터 13일까지 5박6일 동안 부산 벡스코에서 개최된다.

국제자성학회 학술대회(The International Conference on Magnetism, 이하 ICM)는 10개 세션에서 총 2200편의 논문이 발표된다. 2012년 차기 학회에서 발표되는 논문들은 한국의 대표적인 SCI 저널인 한국물리학회지(Journal of Korea Physical Society, JKPS)에 게재될 예정이다. 또한 본 회의 개최 전후로 개최국 또는 인접국가에서 각각 500명 이상이 참가하는 6-7개의 연관분야 위성학술회의(satellite conference)가 동반 개최되므로 우리나라는 자성분야의 세계적인 거점으로 자성학 관련 분야의 학계 및 산업계의 주목을 받게 된다.

우리나라는 차기대회 개최지 중 가장 유력한 후보국가로 선정위원들의 적극적인 지지를 받았으며, 특히 국내 자성학 분야의 세계적 위상이 차기 대회 유치에 결정적 역할을 한 것으로 알려졌다. 그동안 대회 유치에 힘써 온 KAIST 신성철 석좌교수((사) 한국자기학회 회장)는 “자성학 분야의 노벨상 수상자를 위시한 세계적인 석학들이 한 자리에 모이게 될 2012년 ICM은 국내 자성학 연구의 세계적 수준을 국내외에 알림으로써 국제적 위상을 높이고 관련 산업분야 발전에 새로운 도약의 기회가 될 것”이라고 말했다.

ICM은 자성분야에서 세계 최대 규모, 최고 위상을 가진 행사로서 국제 순수 및 응용물리학 연맹(International Union of Pure and Applied Physics, IUPAP)이 주관한다. 1958년 프랑스에서 첫번째 행사가 열린 이래, 3년마다 한 번씩 세계를 순회 개최되고 있으며, 아시아에서는 일본만이 1982, 2006년에 유일하게 이 대회를 유치한 바 있다.

2009.07.30

조회수 15819

-

황규영 특훈교수, DB분야 국제학술지 ‘VLDB 저널’을 전산학 전 분야 최고로

-1년 사이 SCI 영향력지수 3.818에서 6.8로 도약

- 서베이 저널을 제외한 전산학 분야 기술저널 중 최고로 평가

전산학과 황규영 특훈교수가 데이터베이스 분야 Top 국제학술지인 ‘VLDB 저널(The VLDB Journal)’을 전산학 전 분야 최고의 저널로 만들었다.

황 교수가 수석 편집장(Editor-in-Chief)을 맡고 있는 ‘VLDB 저널’의 SCI 영향력지수(Science Citation Index, impact factor)가 1년 사이에 3.818에서 6.8로 크게 도약했다. 이 저널은 SCI의 99개 정보시스템분야, 44개 하드웨어와 아키텍처분야 저널 중 1위를 차지하며, 서베이 저널(Survey Journal)을 제외한 전산학 분야 기술저널 중 최고로 평가됐다.

데이터베이스 분야의 경쟁 저널인 IEEE TKDE(Transactions on Knowledge and Data Engineering)와 ACM TODS(Transactions on Database Systems)의 영향력 지수가 2.236과 1.613임을 감안할 때, 이 저널의 2008년 영향력지수 6.8은 상대적으로 3-4배나 많이 인용됨을 나타낸다.

황 교수는 6년간의 편집장 및 수석 편집장 재임기간 동안 창의적 아이디어의 적극적 수용, 편집위원회 강화, 심사기간의 엄정, 온라인 접근성 향상, 발간기간의 과감한 단축 등 수요자 중심의 저널정책을 적극 추진하여 이 저널을 세계 최고표준으로 유지하고 개선시켰다. 그 결과 SCI 영향력지수는 1.149(2002년)에서 6.8(2008년)로 대폭 상승했다. 이로써 황 교수는 ‘VLDB 저널’의 학술적 영향력과 가치를 한 단계 상승시켰다는 국제적인 평가를 받고 있다. 황 교수는 VLDB 저널의 창간멤버로서 저널의 발전을 위해 19년간 봉사해 오고 있다.

황 교수는 데이터베이스 분야에서의 뛰어난 연구업적을 바탕으로 국제학술계를 선도하고 있다. 물리적 데이터베이스 설계, 데이터베이스 질의처리, 데이터베이스 관리 시스템(DBMS) 아키텍쳐 분야의 공헌을 인정받아 지난 2007년에는 국내 전산학분야에서는 최초로 IEEE 펠로우로 선임됐다. 권위있는 VLDB 국제학술재단(The VLDB Endowment)의 이사로서 세계 데이터베이스 연구의 방향을 선도하였다. 현재 한국과학기술한림원 종신회원(Fellow)이며 KAIST 특훈교수다.

황규영 특훈교수, DB분야 국제학술지 ‘VLDB 저널’을 전산학 전 분야 최고로

-1년 사이 SCI 영향력지수 3.818에서 6.8로 도약

- 서베이 저널을 제외한 전산학 분야 기술저널 중 최고로 평가

전산학과 황규영 특훈교수가 데이터베이스 분야 Top 국제학술지인 ‘VLDB 저널(The VLDB Journal)’을 전산학 전 분야 최고의 저널로 만들었다.

황 교수가 수석 편집장(Editor-in-Chief)을 맡고 있는 ‘VLDB 저널’의 SCI 영향력지수(Science Citation Index, impact factor)가 1년 사이에 3.818에서 6.8로 크게 도약했다. 이 저널은 SCI의 99개 정보시스템분야, 44개 하드웨어와 아키텍처분야 저널 중 1위를 차지하며, 서베이 저널(Survey Journal)을 제외한 전산학 분야 기술저널 중 최고로 평가됐다.

데이터베이스 분야의 경쟁 저널인 IEEE TKDE(Transactions on Knowledge and Data Engineering)와 ACM TODS(Transactions on Database Systems)의 영향력 지수가 2.236과 1.613임을 감안할 때, 이 저널의 2008년 영향력지수 6.8은 상대적으로 3-4배나 많이 인용됨을 나타낸다.

황 교수는 6년간의 편집장 및 수석 편집장 재임기간 동안 창의적 아이디어의 적극적 수용, 편집위원회 강화, 심사기간의 엄정, 온라인 접근성 향상, 발간기간의 과감한 단축 등 수요자 중심의 저널정책을 적극 추진하여 이 저널을 세계 최고표준으로 유지하고 개선시켰다. 그 결과 SCI 영향력지수는 1.149(2002년)에서 6.8(2008년)로 대폭 상승했다. 이로써 황 교수는 ‘VLDB 저널’의 학술적 영향력과 가치를 한 단계 상승시켰다는 국제적인 평가를 받고 있다. 황 교수는 VLDB 저널의 창간멤버로서 저널의 발전을 위해 19년간 봉사해 오고 있다.

황 교수는 데이터베이스 분야에서의 뛰어난 연구업적을 바탕으로 국제학술계를 선도하고 있다. 물리적 데이터베이스 설계, 데이터베이스 질의처리, 데이터베이스 관리 시스템(DBMS) 아키텍쳐 분야의 공헌을 인정받아 지난 2007년에는 국내 전산학분야에서는 최초로 IEEE 펠로우로 선임됐다. 권위있는 VLDB 국제학술재단(The VLDB Endowment)의 이사로서 세계 데이터베이스 연구의 방향을 선도하였다. 현재 한국과학기술한림원 종신회원(Fellow)이며 KAIST 특훈교수다.

2009.07.15

조회수 16116

-

원자력및양자공학과 조남진 교수, 美 원자력학회 최우수논문상 수상

원자력양자공학과 조남진(趙南振, 59) 교수가 지난 11월 9-13일 미국 리노에서 열린 美 원자력학회(ANS) 동계학술대회에서 원자로물리분야 최우수논문상 수상자로 선정됐다.

趙 교수의 지도하에 유휘(박사과정)양, 김종운(박사후연수연구원) 박사가 공동으로 발표한 논문 “두 온도 균질화법에 의거한 페블핵 연료의 열궤환 동특성 해석(Thermal Feedback Transient Analysis of a Pebble Fuel Based on the Two-Temperature Homogenized Model)”이 최우수논문으로 선정된 데 따른 것이다.

이 논문에서는 趙 교수 연구실에서 개발한 원자로 노심해석 분야의 최신기법으로서 초고온 가스 냉각로에 사용될 페블핵 연료의 시간에 따른 동특성 변화를 예측하는 새로운 방법을 제시하고 있다. 이 방법은 페블핵 연료의 내부구조가 너무 복잡하여 기존의 방법으로는 예측이 불가능한 우라늄 온도를 매우 정확하고 신속하게 제공할 수 있다. 이 기법을 통해 향후 원자로의 안전성을 향상시키는 데 크게 기여할 것으로 보인다.

한편, 趙 교수는 지난 2001년도에 美 원자력학회 펠로우에 선정된 바 있으며, 1999년도부터는 원자력 분야의 세계 최고권위학술지인 원자력 사이언스앤엔지니어링(Nuclear Science and Engineering)의 부편집인도 맡고 있다. 2002년도에는 국제학술회의인 원자로물리학술회의(PHYSOR)를 한국에 유치하였으며, 기술기획위원장을 맡아 성공적인 학술대회를 개최한 바도 있다.

원자력및양자공학과 조남진 교수, 美 원자력학회 최우수논문상 수상

원자력양자공학과 조남진(趙南振, 59) 교수가 지난 11월 9-13일 미국 리노에서 열린 美 원자력학회(ANS) 동계학술대회에서 원자로물리분야 최우수논문상 수상자로 선정됐다.

趙 교수의 지도하에 유휘(박사과정)양, 김종운(박사후연수연구원) 박사가 공동으로 발표한 논문 “두 온도 균질화법에 의거한 페블핵 연료의 열궤환 동특성 해석(Thermal Feedback Transient Analysis of a Pebble Fuel Based on the Two-Temperature Homogenized Model)”이 최우수논문으로 선정된 데 따른 것이다.

이 논문에서는 趙 교수 연구실에서 개발한 원자로 노심해석 분야의 최신기법으로서 초고온 가스 냉각로에 사용될 페블핵 연료의 시간에 따른 동특성 변화를 예측하는 새로운 방법을 제시하고 있다. 이 방법은 페블핵 연료의 내부구조가 너무 복잡하여 기존의 방법으로는 예측이 불가능한 우라늄 온도를 매우 정확하고 신속하게 제공할 수 있다. 이 기법을 통해 향후 원자로의 안전성을 향상시키는 데 크게 기여할 것으로 보인다.

한편, 趙 교수는 지난 2001년도에 美 원자력학회 펠로우에 선정된 바 있으며, 1999년도부터는 원자력 분야의 세계 최고권위학술지인 원자력 사이언스앤엔지니어링(Nuclear Science and Engineering)의 부편집인도 맡고 있다. 2002년도에는 국제학술회의인 원자로물리학술회의(PHYSOR)를 한국에 유치하였으며, 기술기획위원장을 맡아 성공적인 학술대회를 개최한 바도 있다.

2008.12.04

조회수 17985

-

이효철 교수팀, 물에 녹은단백질 모양 변화 실시간 관찰 성공

- 관련 논문, 9월 22일(일)자 네이처 메서드(Nature Methods)誌 게재- 단백질의 작동메커니즘 규명에 중요한 도구 역할 및 신약개발에도 큰 도움 줄 것으로 기대

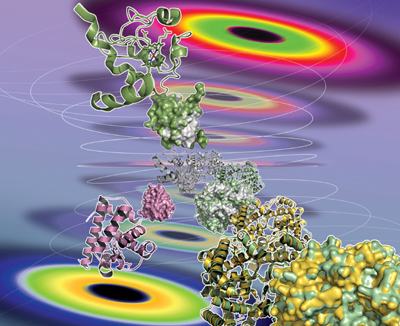

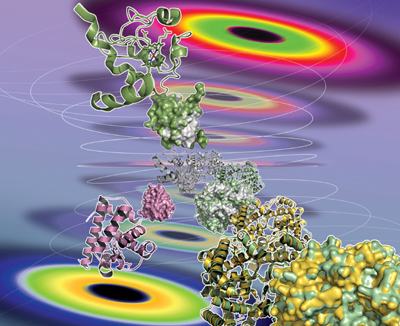

KAIST(총장 서남표) 화학과 이효철(李效澈, 36) 교수팀이 ‘물에서 변하는 단백질 분자구조를 실시간으로 규명’ 하는데 성공했다. 관련 논문은 네이처 자매지인 네이처 메서드(Nature Methods)誌 9월 22일자 온라인 판에 게재됐고 10월호에 출판될 예정이다.

논문의 제목은 “시간분해 엑스선 산란을 이용한 용액상의 단백질의 구조동역학 추적(Tracking the structural dynamics of proteins in solution using time-resolved wide-angle X-ray scattering)”으로 온라인에 게재되는 논문들 중에서도 특히 주목받는 하이라이트 논문으로 소개될 예정이다. 李 교수는 이 논문의 교신저자다.

이번 연구결과는 李 교수팀의 집념의 산물이라 할 수 있다. 李 교수팀은 지난 2005년 5월, 소금처럼 딱딱하게 고체상으로 굳어 있는 상태에서의 단백질의 안정적인 구조만을 볼 수 있는 기존의 방법을 시간분해 엑스선 결정법으로 발전시켜, 정지되어 있는 단백질의 구조뿐 만 아니라 움직이는 단백질의 동영상을 촬영하는데 성공했다. 관련 논문은 미국 국립과학원회보(PNAS, Proceedings of National Academy of Science)에 발표되었으며, 학계의 큰 주목을 받았다.

그러나 이 방법으로도 해결할 수 없는 치명적인 문제는 우리 몸에서 작용하는 일반적인 단백질은 고체상으로 있지 않고 물에 녹아있는 용액상태라는 점이다. 마치 고체 소금이 물에 녹아 소금물이 되는 것과 같은 원리다. 물은 인간의 몸의 약 70% 이상을 차지하고 있고 생명 유지에 필수적인 단백질들은 물에 녹아 있는 상태로 존재한다고 볼 수 있다. 따라서 단백질이 어떻게 기능을 발휘하는 지를 실시간으로 관측하기 위해서는 물에 녹아 있는 단백질 분자의 모양 변화를 실시간으로 추적할 수 있는 기술이 필요하다.

이러한 목표를 향한 첫 열매로 물에 녹아 있는 간단한 유기분자의 구조변화를 실시간 측정하는 데 성공하였으며, 관련 연구논문이 2005년 7월 사이언스(Science)誌에 발표된 바 있다. 당시 이 연구결과는 용액상에서 분자의 움직임을 실시간 추적할 수 있다는 점 때문에 많은 관심을 불러 일으켰는데, 李 교수는 그 기술을 더욱 발전시키면 단백질에도 응용 가능할 것으로 전망했다. 그러나 일반적으로 단백질은 그 당시 성공한 유기분자보다 적어도 1,000배 정도 크고 구조가 훨씬 더 복잡할 뿐 아니라 훨씬 적은 양으로 존재하기 때문에 물에 녹아 있는 단백질에서도 성공할 수 있다는 것에는 많은 과학자들이 회의적으로 생각했다.

이번 네이처 메서드誌에 발표한 연구결과는 그러한 부정적인 생각을 깨고 기존에 성공한 유기분자보다 ‘1,000배 더 큰 단백질 분자가 물에 녹아 있을 때에 이들의 3차원 구조변화를 실시간으로 관측하는데 성공’한 획기적인 연구성과다. 논문에서는 3가지 종류의 단백질에 대한 연구결과를 발표했는데, 우리 몸에서 산소를 이동하는데 중요한 헤모글로빈 단백질과, 근육에서의 산소공급에 관여하는 미오글로빈 단백질 등이다. 이 외에도 단백질은 주로 접혀있어 특정한 구조를 형성하는데 환경이 바뀌면 이 구조가 풀리게 된다. 풀려 있는 단백질은 일반적으로 제 역할을 할 수 없어 이러한 단백질의 접힘-풀림 현상을 이해하는 것은 매우 중요한데 씨토크롬씨라는 단백질이 풀린 상태에서 접히는 과정도 실시간으로 추적하는데 성공하였다.

이 새로운 기술을 사용하면 물에서 움직이는 단백질의 동영상을 촬영할 수도 있어 단백질의 작동메커니즘을 밝히는 데에 중요한 도구가 될 것이며, 앞으로 신약개발을 하는 데에도 큰 도움을 줄 것으로 기대된다. 또한 이 기술은 단백질은 물론이고 나노물질에도 응용이 가능하므로 BT뿐만 아니라 NT분야에도 기여할 수 있을 것으로 전망된다.

이 연구는 교육과학기술부의 창의적연구진흥사업의 연구비 지원으로 진행되었다. 연구결과는 유럽연합방사광가속기센터에서 측정되었으며, 李 교수의 주도하에 이뤄진 국제적인 공동연구의 성과다.

李 교수는 “현재 포항에 있는 제3세대 가속기에 이어 한국에서도 차세대 광원으로 건설이 논의되고 있는 제4세대 방사광가속기(XFEL)가 성공적으로 가동되면, 현재 발표된 데이터보다 적어도 1,000배정도 더 좋은 데이터를 얻을 수 있을 것으로 예상된다.”고 밝혔다.

<이효철 교수 프로필>

■ 학 력

1990 경남과학고 2년 수료, KAIST 화학과 학사과정 입학

1994 KAIST 화학과 학사과정 졸업

1994 Caltech(California Institute of Technology) 박사과정 입학

2001 Caltech 졸업(박사)

2001 시카고 대학 박사 후 연구원(Post Doc.)

2003.8.1-2007.2.28 KAIST 화학과 조교수 2007.3.1-현재 KAIST 화학과 부교수

■ 수상경력

2006 젊은 과학자상(과학기술부/한국과학기술한림원)

2006 과학기술우수논문상(한국과학기술단체총연합회)

2006 KAIST 학술상 2001-2003 美國 대먼 러년 암재단(Damon Runyon Cancer Research Foundation)펠로우쉽

(설명) 시간분해 엑스선 산란의 개념을 예술적으로 표현한 그림

이효철 교수팀, 물에 녹은단백질 모양 변화 실시간 관찰 성공

- 관련 논문, 9월 22일(일)자 네이처 메서드(Nature Methods)誌 게재- 단백질의 작동메커니즘 규명에 중요한 도구 역할 및 신약개발에도 큰 도움 줄 것으로 기대

KAIST(총장 서남표) 화학과 이효철(李效澈, 36) 교수팀이 ‘물에서 변하는 단백질 분자구조를 실시간으로 규명’ 하는데 성공했다. 관련 논문은 네이처 자매지인 네이처 메서드(Nature Methods)誌 9월 22일자 온라인 판에 게재됐고 10월호에 출판될 예정이다.

논문의 제목은 “시간분해 엑스선 산란을 이용한 용액상의 단백질의 구조동역학 추적(Tracking the structural dynamics of proteins in solution using time-resolved wide-angle X-ray scattering)”으로 온라인에 게재되는 논문들 중에서도 특히 주목받는 하이라이트 논문으로 소개될 예정이다. 李 교수는 이 논문의 교신저자다.

이번 연구결과는 李 교수팀의 집념의 산물이라 할 수 있다. 李 교수팀은 지난 2005년 5월, 소금처럼 딱딱하게 고체상으로 굳어 있는 상태에서의 단백질의 안정적인 구조만을 볼 수 있는 기존의 방법을 시간분해 엑스선 결정법으로 발전시켜, 정지되어 있는 단백질의 구조뿐 만 아니라 움직이는 단백질의 동영상을 촬영하는데 성공했다. 관련 논문은 미국 국립과학원회보(PNAS, Proceedings of National Academy of Science)에 발표되었으며, 학계의 큰 주목을 받았다.

그러나 이 방법으로도 해결할 수 없는 치명적인 문제는 우리 몸에서 작용하는 일반적인 단백질은 고체상으로 있지 않고 물에 녹아있는 용액상태라는 점이다. 마치 고체 소금이 물에 녹아 소금물이 되는 것과 같은 원리다. 물은 인간의 몸의 약 70% 이상을 차지하고 있고 생명 유지에 필수적인 단백질들은 물에 녹아 있는 상태로 존재한다고 볼 수 있다. 따라서 단백질이 어떻게 기능을 발휘하는 지를 실시간으로 관측하기 위해서는 물에 녹아 있는 단백질 분자의 모양 변화를 실시간으로 추적할 수 있는 기술이 필요하다.

이러한 목표를 향한 첫 열매로 물에 녹아 있는 간단한 유기분자의 구조변화를 실시간 측정하는 데 성공하였으며, 관련 연구논문이 2005년 7월 사이언스(Science)誌에 발표된 바 있다. 당시 이 연구결과는 용액상에서 분자의 움직임을 실시간 추적할 수 있다는 점 때문에 많은 관심을 불러 일으켰는데, 李 교수는 그 기술을 더욱 발전시키면 단백질에도 응용 가능할 것으로 전망했다. 그러나 일반적으로 단백질은 그 당시 성공한 유기분자보다 적어도 1,000배 정도 크고 구조가 훨씬 더 복잡할 뿐 아니라 훨씬 적은 양으로 존재하기 때문에 물에 녹아 있는 단백질에서도 성공할 수 있다는 것에는 많은 과학자들이 회의적으로 생각했다.

이번 네이처 메서드誌에 발표한 연구결과는 그러한 부정적인 생각을 깨고 기존에 성공한 유기분자보다 ‘1,000배 더 큰 단백질 분자가 물에 녹아 있을 때에 이들의 3차원 구조변화를 실시간으로 관측하는데 성공’한 획기적인 연구성과다. 논문에서는 3가지 종류의 단백질에 대한 연구결과를 발표했는데, 우리 몸에서 산소를 이동하는데 중요한 헤모글로빈 단백질과, 근육에서의 산소공급에 관여하는 미오글로빈 단백질 등이다. 이 외에도 단백질은 주로 접혀있어 특정한 구조를 형성하는데 환경이 바뀌면 이 구조가 풀리게 된다. 풀려 있는 단백질은 일반적으로 제 역할을 할 수 없어 이러한 단백질의 접힘-풀림 현상을 이해하는 것은 매우 중요한데 씨토크롬씨라는 단백질이 풀린 상태에서 접히는 과정도 실시간으로 추적하는데 성공하였다.

이 새로운 기술을 사용하면 물에서 움직이는 단백질의 동영상을 촬영할 수도 있어 단백질의 작동메커니즘을 밝히는 데에 중요한 도구가 될 것이며, 앞으로 신약개발을 하는 데에도 큰 도움을 줄 것으로 기대된다. 또한 이 기술은 단백질은 물론이고 나노물질에도 응용이 가능하므로 BT뿐만 아니라 NT분야에도 기여할 수 있을 것으로 전망된다.

이 연구는 교육과학기술부의 창의적연구진흥사업의 연구비 지원으로 진행되었다. 연구결과는 유럽연합방사광가속기센터에서 측정되었으며, 李 교수의 주도하에 이뤄진 국제적인 공동연구의 성과다.

李 교수는 “현재 포항에 있는 제3세대 가속기에 이어 한국에서도 차세대 광원으로 건설이 논의되고 있는 제4세대 방사광가속기(XFEL)가 성공적으로 가동되면, 현재 발표된 데이터보다 적어도 1,000배정도 더 좋은 데이터를 얻을 수 있을 것으로 예상된다.”고 밝혔다.

<이효철 교수 프로필>

■ 학 력

1990 경남과학고 2년 수료, KAIST 화학과 학사과정 입학

1994 KAIST 화학과 학사과정 졸업

1994 Caltech(California Institute of Technology) 박사과정 입학

2001 Caltech 졸업(박사)

2001 시카고 대학 박사 후 연구원(Post Doc.)

2003.8.1-2007.2.28 KAIST 화학과 조교수 2007.3.1-현재 KAIST 화학과 부교수

■ 수상경력

2006 젊은 과학자상(과학기술부/한국과학기술한림원)

2006 과학기술우수논문상(한국과학기술단체총연합회)

2006 KAIST 학술상 2001-2003 美國 대먼 러년 암재단(Damon Runyon Cancer Research Foundation)펠로우쉽

(설명) 시간분해 엑스선 산란의 개념을 예술적으로 표현한 그림

2008.09.22

조회수 21979

-

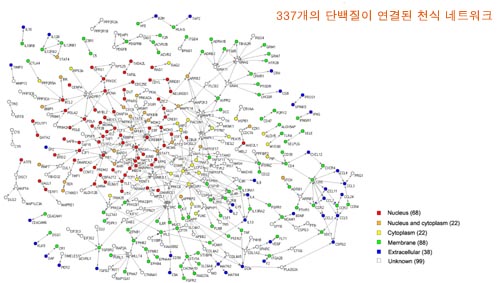

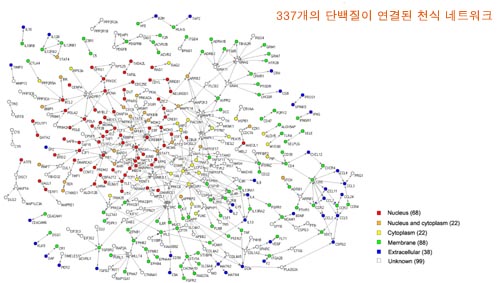

이도헌교수팀, 생물정보학적 연구를 통한 천식 발병 후보 유전자 발견

바이오및뇌공학과 이도헌 교수와 박사과정 황소현씨가 생물정보학 기법을 이용해 기존의 분자생물학적 연구 및 실험 결과에 나타난 천식 관련 단백질들의 상호작용을 분석, 천식 유발에 관여하는 후보 유전자군을 발굴했다.

이 연구결과는 국제학술지 "이론생물학저널(Journal of Theoretical Biology)"에 발표됐으며 기존 연구자료를 새로운 생물정보학 기법으로 분석해 신약 표적유전자를 발굴한 것이어서 신약연구 효율성 향상에 기여할 것으로 전망된다.

연구진은 세계 각국의 분자생물학적 연구자료가 담겨 있는 데이터베이스(OMIM, GEO)에서 천식과 관련 있는 단백질 606개를 찾아내고 이를 시스템 수준에서 연구하기 위해 생물정보학 기술을 이용해 단백질 상호작용 네트워크를 구성했다.

이는 단백질 사이의 상호작용을 연결선으로 표현한 것으로 여러 개의 단백질과 동시에 상호작용을 하는 단백질이 천식유발 단백질 네트워크에서 중요한 역할을 하는 "허브"로 간주된다.

질병과 관련된 질병유전자를 찾기 위해서 기존의 분자생물학적 연구를 통해 몇 가지 유전자들이 밝혀졌지만, 여러 가지 유전적인 요인과 환경적인 요인의 복합적인 작용으로 인해 나타나는 대부분의 복합 질병의 경우는 기존의 분자생물학적인 연구만으로 관련 유전자들을 찾아내기가 어렵다.

이도헌 교수는 "이런 복합적인 질병에서 중요한 역할을 하는 유전자를 찾아내려면 한 두 유전자와 질병의 관계를 조사하기 보다는 그 질병과 관련된 여러 유전자들의 연관성을 살펴보는 시스템 수준의 연구가 필요하다"고 말했다.

이도헌교수팀, 생물정보학적 연구를 통한 천식 발병 후보 유전자 발견

바이오및뇌공학과 이도헌 교수와 박사과정 황소현씨가 생물정보학 기법을 이용해 기존의 분자생물학적 연구 및 실험 결과에 나타난 천식 관련 단백질들의 상호작용을 분석, 천식 유발에 관여하는 후보 유전자군을 발굴했다.

이 연구결과는 국제학술지 "이론생물학저널(Journal of Theoretical Biology)"에 발표됐으며 기존 연구자료를 새로운 생물정보학 기법으로 분석해 신약 표적유전자를 발굴한 것이어서 신약연구 효율성 향상에 기여할 것으로 전망된다.

연구진은 세계 각국의 분자생물학적 연구자료가 담겨 있는 데이터베이스(OMIM, GEO)에서 천식과 관련 있는 단백질 606개를 찾아내고 이를 시스템 수준에서 연구하기 위해 생물정보학 기술을 이용해 단백질 상호작용 네트워크를 구성했다.

이는 단백질 사이의 상호작용을 연결선으로 표현한 것으로 여러 개의 단백질과 동시에 상호작용을 하는 단백질이 천식유발 단백질 네트워크에서 중요한 역할을 하는 "허브"로 간주된다.

질병과 관련된 질병유전자를 찾기 위해서 기존의 분자생물학적 연구를 통해 몇 가지 유전자들이 밝혀졌지만, 여러 가지 유전적인 요인과 환경적인 요인의 복합적인 작용으로 인해 나타나는 대부분의 복합 질병의 경우는 기존의 분자생물학적인 연구만으로 관련 유전자들을 찾아내기가 어렵다.

이도헌 교수는 "이런 복합적인 질병에서 중요한 역할을 하는 유전자를 찾아내려면 한 두 유전자와 질병의 관계를 조사하기 보다는 그 질병과 관련된 여러 유전자들의 연관성을 살펴보는 시스템 수준의 연구가 필요하다"고 말했다.

2008.07.01

조회수 17839

-

학생동아리 SIFE, 초등학생을 위한 경제보드 게임 수업

우리학교 학생동아리 KAIST SIFE(Students In Free Enterprise)가 진행하고 있는 "초등학생을 위한 경제보드게임 수업’이 화제다.

2006년 12월 창립한 KAIST SIFE 동아리는 어린이들이 쉽고 재미있게 경제 교육을 접할 수 있도록 하기 위해 경제보드게임을 개발하고 한달에 1-2회씩 초등학생을 찾아간다. 어려서 경제교육을 제대로 받지 못하면 기업과 부자에 대한 부정적이고 단편적인 인식을 무의식적으로 가질 수 있다는 판단에서다.

지난 8일 대전 중구의 샘골지역아동센터를 찾은 회원들은 8~12세 어린이들을 대상으로 게임 수업을 했다. 게임이 시작된 지 30분쯤 지나면서 어린 학생들이 어려운 경제 용어들을 척척 알아들었다. 30분 예정이었던 수업은 어린이들의 성화에 1시간을 훨씬 지나서야 끝났다. 산업디자인 학과 홍정현(22) 회장은 “수업하듯 가르치면 아이들이 어려워할 것 같아 팀원들과 고민한 끝에 게임을 직접 만들기로 했다”며 “올 4월 초등학교 선생님들에게 자문을 받아 직접 보드게임 형식으로 디자인과 규칙 등을 기획해 만들고 6월부터 ‘경제보드게임’을 시연했는데 반응이 좋다”며 뿌듯해 했다.

1975년부터 미국 텍사스에서 기업, 정부기관, 개인 등의 지원을 받아 대학생들에 의해 운영되고 있는 SIFE는 나와 지역사회의 삶을 바꾸는 비지니스 리더십 경험 단체이다. 이 단체의 모토는 “Changing The World” 이다.KAIST SIFE의 활동은 지난 12월 11일(화) 스포츠 조선에 소개되기도 했다. 기기사 참고 :http://www.sportsseoul.com/news/life/social3/071211/200712111143497205000.htm

학생동아리 SIFE, 초등학생을 위한 경제보드 게임 수업

우리학교 학생동아리 KAIST SIFE(Students In Free Enterprise)가 진행하고 있는 "초등학생을 위한 경제보드게임 수업’이 화제다.

2006년 12월 창립한 KAIST SIFE 동아리는 어린이들이 쉽고 재미있게 경제 교육을 접할 수 있도록 하기 위해 경제보드게임을 개발하고 한달에 1-2회씩 초등학생을 찾아간다. 어려서 경제교육을 제대로 받지 못하면 기업과 부자에 대한 부정적이고 단편적인 인식을 무의식적으로 가질 수 있다는 판단에서다.

지난 8일 대전 중구의 샘골지역아동센터를 찾은 회원들은 8~12세 어린이들을 대상으로 게임 수업을 했다. 게임이 시작된 지 30분쯤 지나면서 어린 학생들이 어려운 경제 용어들을 척척 알아들었다. 30분 예정이었던 수업은 어린이들의 성화에 1시간을 훨씬 지나서야 끝났다. 산업디자인 학과 홍정현(22) 회장은 “수업하듯 가르치면 아이들이 어려워할 것 같아 팀원들과 고민한 끝에 게임을 직접 만들기로 했다”며 “올 4월 초등학교 선생님들에게 자문을 받아 직접 보드게임 형식으로 디자인과 규칙 등을 기획해 만들고 6월부터 ‘경제보드게임’을 시연했는데 반응이 좋다”며 뿌듯해 했다.

1975년부터 미국 텍사스에서 기업, 정부기관, 개인 등의 지원을 받아 대학생들에 의해 운영되고 있는 SIFE는 나와 지역사회의 삶을 바꾸는 비지니스 리더십 경험 단체이다. 이 단체의 모토는 “Changing The World” 이다.KAIST SIFE의 활동은 지난 12월 11일(화) 스포츠 조선에 소개되기도 했다. 기기사 참고 :http://www.sportsseoul.com/news/life/social3/071211/200712111143497205000.htm

2007.12.18

조회수 16618

-

KAIST 학부생, ICISTS-KAIST 2007 개최

세계 대학생 학술 교류의 장 ICISTS-KAIST 2007 개최 - 전 세계 200여명의 학생 참가, 국제 교류 및 국내외 석학들과 토론 - KAIST 학부생들이 연사 초청에서 행사 기획과 진행 전 과정 준비 - 오는 24일(화)부터 4일간 KAIST에서 개최 KAIST 학생들이 주최하는 국제학술회의 ‘ICISTS-KAIST 2007’이 오는 24일(화)부터 4일간 KAIST에서 개최된다.

ICISTS-KAIST는 전 세계 대학생들과 국제 교류로 경험과 역량을 기르기 위해 지난 2005년 KAIST에서 시작되었다. 매년 200여명의 각국 대학생들과 세계적으로 유명한 연사들이 초청된다. ICISTS(International Conference for the Integration of Science and Technology into Society)는 과학기술의 사회통합을 목적으로 국가, 인종, 전공을 초월한 다양한 배경의 대학생들이 참여하는 국제학생회의다.

이번 ICISTS-KAIST는 ▲미디어 혁명 ▲생명 연장의 꿈 ▲유토피아 실현 등 3개 주제의 워크샵으로 진행된다.

첫 번째 워크샵 ‘미디어 혁명(Media Revolution)’에서는 뉴미디어의 등장 배경과 영향, 현재 개발되고 있는 새로운 미디어 기술에 대해 토론하고, 이런 미디어 혁명이 가져오는 사회와 생활의 변화를 다룬다. 두 번째 워크샵 ‘생명 연장의 꿈(Life extension)’에서는 생명 연장을 위한 암과 비만 관련 질병 극복을 위한 방법에 대해 토론한다. 또한 줄기 세포의 현재 연구 진행 상황 및 한계점, 잠재력을 재생의학(regenerative medicine)이라는 새로운 학문을 통해 접할 수 있다. 세 번째 워크샵 ‘유토피아 실현(Utopia, Dreams come true)’은 환경 파괴라는 역설적인 결과를 가져온 과거의 과학 발전 방식에서 벗어나 지속적인 개발이 가능한 꿈의 도시 ‘유토피아’ 건설 실현에 대한 가능성을 논의한다. 미래 도시의 개념, 최첨단 친환경 기술, 도시공학 기술, 도시계획 정책에 대해 토론하고 유토피아 실현 후 유토피안 라이프스타일, 아키텍쳐, 경제적 파급효과에 대해 알아본다.

이 학술회의에는 존 스마트(John Smart) 美 가속변화연구재단 회장, 그레고리 클레먼트(Gregory Clement) 하버드대 교수, 알리 크하뎀호세이니(Ali Khademhosseini) MIT 교수, 레온 글릭스만(Leon R. Glicksman) MIT 교수, 피터 로저스(Peter Rogers) 하버드대 교수, 신이치로 오가키(Shinichiro Ohgaki) 동경대 교수, 조장희 가천의대 교수, 천진후 연세대 교수, 문수복 KAIST 교수 등 각 분야에 세계적인 석학들이 연사로 초빙되었다.

이외 워크샵에 배정되는 그룹끼리 사업계획을 세울 수 있는 ‘비즈니스 팀 프로젝트’, 다양한 사람들을 만날 수 있는 ‘레크레이션’이 진행된다. 지역주민을 위해 ‘대전시민과 청소년을 위한 공개 과학 강연’이 행사기간중인 24일(화)- 25일(수) 이틀간 오후 7시 KAIST 터만홀 1층에서 열린다. 중고생 이상 누구나 무료로 참가할 수 있다.

KAIST 학부생, ICISTS-KAIST 2007 개최

세계 대학생 학술 교류의 장 ICISTS-KAIST 2007 개최 - 전 세계 200여명의 학생 참가, 국제 교류 및 국내외 석학들과 토론 - KAIST 학부생들이 연사 초청에서 행사 기획과 진행 전 과정 준비 - 오는 24일(화)부터 4일간 KAIST에서 개최 KAIST 학생들이 주최하는 국제학술회의 ‘ICISTS-KAIST 2007’이 오는 24일(화)부터 4일간 KAIST에서 개최된다.

ICISTS-KAIST는 전 세계 대학생들과 국제 교류로 경험과 역량을 기르기 위해 지난 2005년 KAIST에서 시작되었다. 매년 200여명의 각국 대학생들과 세계적으로 유명한 연사들이 초청된다. ICISTS(International Conference for the Integration of Science and Technology into Society)는 과학기술의 사회통합을 목적으로 국가, 인종, 전공을 초월한 다양한 배경의 대학생들이 참여하는 국제학생회의다.

이번 ICISTS-KAIST는 ▲미디어 혁명 ▲생명 연장의 꿈 ▲유토피아 실현 등 3개 주제의 워크샵으로 진행된다.

첫 번째 워크샵 ‘미디어 혁명(Media Revolution)’에서는 뉴미디어의 등장 배경과 영향, 현재 개발되고 있는 새로운 미디어 기술에 대해 토론하고, 이런 미디어 혁명이 가져오는 사회와 생활의 변화를 다룬다. 두 번째 워크샵 ‘생명 연장의 꿈(Life extension)’에서는 생명 연장을 위한 암과 비만 관련 질병 극복을 위한 방법에 대해 토론한다. 또한 줄기 세포의 현재 연구 진행 상황 및 한계점, 잠재력을 재생의학(regenerative medicine)이라는 새로운 학문을 통해 접할 수 있다. 세 번째 워크샵 ‘유토피아 실현(Utopia, Dreams come true)’은 환경 파괴라는 역설적인 결과를 가져온 과거의 과학 발전 방식에서 벗어나 지속적인 개발이 가능한 꿈의 도시 ‘유토피아’ 건설 실현에 대한 가능성을 논의한다. 미래 도시의 개념, 최첨단 친환경 기술, 도시공학 기술, 도시계획 정책에 대해 토론하고 유토피아 실현 후 유토피안 라이프스타일, 아키텍쳐, 경제적 파급효과에 대해 알아본다.

이 학술회의에는 존 스마트(John Smart) 美 가속변화연구재단 회장, 그레고리 클레먼트(Gregory Clement) 하버드대 교수, 알리 크하뎀호세이니(Ali Khademhosseini) MIT 교수, 레온 글릭스만(Leon R. Glicksman) MIT 교수, 피터 로저스(Peter Rogers) 하버드대 교수, 신이치로 오가키(Shinichiro Ohgaki) 동경대 교수, 조장희 가천의대 교수, 천진후 연세대 교수, 문수복 KAIST 교수 등 각 분야에 세계적인 석학들이 연사로 초빙되었다.

이외 워크샵에 배정되는 그룹끼리 사업계획을 세울 수 있는 ‘비즈니스 팀 프로젝트’, 다양한 사람들을 만날 수 있는 ‘레크레이션’이 진행된다. 지역주민을 위해 ‘대전시민과 청소년을 위한 공개 과학 강연’이 행사기간중인 24일(화)- 25일(수) 이틀간 오후 7시 KAIST 터만홀 1층에서 열린다. 중고생 이상 누구나 무료로 참가할 수 있다.

2007.07.24

조회수 18416

-

김봉수교수, 은나노선 합성법 개발

단결정 銀 나노선 합성법 최초 개발

- 질병진단센서, 바이오센서, 차세대 자성소자 등 광범위한 활용- 화학분야 최고 권위지인 미국화학회지에 지난 18일자 속보로 게재

KAIST(총장 서남표) 화학과 김봉수(金峯秀, 48) 교수 연구팀은 촉매를 전혀 사용하지 않는 새로운 합성법 개발로 ‘단결정 은 나노선 합성’에 최초로 성공했다. 이 연구 결과는 화학분야 최고 권위지인 미국화학회지(Journal of the American Chemical Society)에 지난 18일(수) 속보로 게재됐다.

은(Ag)은 높은 항균효과를 지니며, 전자 및 광학 재료로도 중요하게 사용된다. 은을 완벽한 단결정 나노선으로 만들면 탄소가 다이아몬드로 변하듯 물질의 특성이 변하면서 가치가 크게 높아진다. 보통의 물질은 촉매 등을 사용하면 단결정 나노선 합성이 가능한데 은과 같은 금속의 경우에는 적절한 촉매를 찾아내지 못해서 합성이 불가능했다.

金 교수는 촉매를 사용하지 않고 산화은을 출발물질로 적절한 응결조건을 맞추어줌으로써 은 입자들이 가장 에너지가 낮은 상태를 스스로 찾아가서 저절로 은 나노선이 생긴다는 사실을 발견했다. 이 기술을 이용하면 금속 및 금속화합물 대부분을 단결정 나노선으로 만들 수 있다. 특히 자성물질 나노선 및 열전소자 나노선 개발로 차세대 자성 소자 및 신에너지 핵심 물질을 개발할 수 있는 가능성이 열렸다. 합성된 은 나노섬유는 소독이 필요 없는 의료용 제품 개발, 바이오센서 및 자성메모리 제작 등에 중요한 소재가 될 수 있다.

은에 분자가 흡착되면 빛을 쪼였을 때 산란되는 빛의 세기가 1조배 이상 커진다. 이를 “표면증강 라만 효과”라 하며, 단 하나의 분자만 존재하더라도 검출이 가능하다. 이 효과는 은이 나노입자 크기로 작아지면 더욱 높아지므로 이를 이용한 질병 진단기 개발 연구가 활발하게 진행되고 있다. 특히, 은 나노선은 진단 능력이 보다 뛰어나 질병진단센서로 개발 전망이 높다.

이 연구는 과학기술부「21세기 프론티어연구개발사업」나노소재기술개발사업단에서 지원했으며, 연구 결과는 현재 세계 각국에 특허 출원중이다.

<붙임1. 용어해설>

■ 단결정 은 나노선나노선은 직경이 수 나노미터에서 수백 나노미터 사이에 있는 아주 가늘고 긴 선을 말한다. 단결정은 물질을 이루고 있는 모든 구성원소가 규칙적으로 배열되어 있는 순수하고 독특한 구조인데 다이아몬드 같은 것이 대표적 예다. 은과 같은 금속의 경우에는 적절한 촉매를 찾아내지 못해서 합성이 불가능한데, 이번에 촉매를 사용하지 않고 은이 스스로 단결정 나노선을 이루는 새로운 합성법을 개발했다.

■ 은 나노섬유의 의료분야 응용

은 나노섬유를 이용하여 상처를 보호하기 위해 사용하는 의료용 붕대 등을 제작하면 병균 등의 침투를 근본적으로 방지할 수 있으므로 강력한 의료용 소재가 될 것으로 전망된다.

■ 미국 화학회지(Journal of the American Chemical Society)미국화학회(American Chemical Society)에서 발행하는 대표 학회지로서 가장 역사가 오래되고 권위가 높은 학술지이다. 여기서 특히 긴급하며 중요성이 높은 연구결과는 속보(Communication)로 신속하게 발표된다.

<붙임2. 관련 사진 및 설명>

1. 연구팀이 합성에 성공한 단결정 은 나노선의 전자현미경 사진

2. 하나하나의 원자까지 보여주며 완벽한 은 단결정임을 증명하는 초고전압 전자현미경 사진

김봉수교수, 은나노선 합성법 개발

단결정 銀 나노선 합성법 최초 개발

- 질병진단센서, 바이오센서, 차세대 자성소자 등 광범위한 활용- 화학분야 최고 권위지인 미국화학회지에 지난 18일자 속보로 게재

KAIST(총장 서남표) 화학과 김봉수(金峯秀, 48) 교수 연구팀은 촉매를 전혀 사용하지 않는 새로운 합성법 개발로 ‘단결정 은 나노선 합성’에 최초로 성공했다. 이 연구 결과는 화학분야 최고 권위지인 미국화학회지(Journal of the American Chemical Society)에 지난 18일(수) 속보로 게재됐다.

은(Ag)은 높은 항균효과를 지니며, 전자 및 광학 재료로도 중요하게 사용된다. 은을 완벽한 단결정 나노선으로 만들면 탄소가 다이아몬드로 변하듯 물질의 특성이 변하면서 가치가 크게 높아진다. 보통의 물질은 촉매 등을 사용하면 단결정 나노선 합성이 가능한데 은과 같은 금속의 경우에는 적절한 촉매를 찾아내지 못해서 합성이 불가능했다.

金 교수는 촉매를 사용하지 않고 산화은을 출발물질로 적절한 응결조건을 맞추어줌으로써 은 입자들이 가장 에너지가 낮은 상태를 스스로 찾아가서 저절로 은 나노선이 생긴다는 사실을 발견했다. 이 기술을 이용하면 금속 및 금속화합물 대부분을 단결정 나노선으로 만들 수 있다. 특히 자성물질 나노선 및 열전소자 나노선 개발로 차세대 자성 소자 및 신에너지 핵심 물질을 개발할 수 있는 가능성이 열렸다. 합성된 은 나노섬유는 소독이 필요 없는 의료용 제품 개발, 바이오센서 및 자성메모리 제작 등에 중요한 소재가 될 수 있다.

은에 분자가 흡착되면 빛을 쪼였을 때 산란되는 빛의 세기가 1조배 이상 커진다. 이를 “표면증강 라만 효과”라 하며, 단 하나의 분자만 존재하더라도 검출이 가능하다. 이 효과는 은이 나노입자 크기로 작아지면 더욱 높아지므로 이를 이용한 질병 진단기 개발 연구가 활발하게 진행되고 있다. 특히, 은 나노선은 진단 능력이 보다 뛰어나 질병진단센서로 개발 전망이 높다.

이 연구는 과학기술부「21세기 프론티어연구개발사업」나노소재기술개발사업단에서 지원했으며, 연구 결과는 현재 세계 각국에 특허 출원중이다.

<붙임1. 용어해설>

■ 단결정 은 나노선나노선은 직경이 수 나노미터에서 수백 나노미터 사이에 있는 아주 가늘고 긴 선을 말한다. 단결정은 물질을 이루고 있는 모든 구성원소가 규칙적으로 배열되어 있는 순수하고 독특한 구조인데 다이아몬드 같은 것이 대표적 예다. 은과 같은 금속의 경우에는 적절한 촉매를 찾아내지 못해서 합성이 불가능한데, 이번에 촉매를 사용하지 않고 은이 스스로 단결정 나노선을 이루는 새로운 합성법을 개발했다.

■ 은 나노섬유의 의료분야 응용

은 나노섬유를 이용하여 상처를 보호하기 위해 사용하는 의료용 붕대 등을 제작하면 병균 등의 침투를 근본적으로 방지할 수 있으므로 강력한 의료용 소재가 될 것으로 전망된다.

■ 미국 화학회지(Journal of the American Chemical Society)미국화학회(American Chemical Society)에서 발행하는 대표 학회지로서 가장 역사가 오래되고 권위가 높은 학술지이다. 여기서 특히 긴급하며 중요성이 높은 연구결과는 속보(Communication)로 신속하게 발표된다.

<붙임2. 관련 사진 및 설명>

1. 연구팀이 합성에 성공한 단결정 은 나노선의 전자현미경 사진

2. 하나하나의 원자까지 보여주며 완벽한 은 단결정임을 증명하는 초고전압 전자현미경 사진

2007.07.23

조회수 21558

-

수면부족이 뇌의 기억능력을 심각하게 저하시킨다.

- 유승식(兪勝植) KAIST 바이오시스템학과 겸직교수 겸 하바드의대 교수, MRI를 통한 관련 실험결과 논문이 네이처 뉴로사이언스 온라인판에 게재

- 성장기 아동의 무리한 과외 스케줄에 의한 수면 부족은 생물학적인 학습능력 저하 낳을 수 있어 사람이 잠을 잘 못 자고 나거나, 밤을 샌 다음날에 일어난 일은 왜 잘 기억이 나지 않을까? MRI를 통한 실험결과, 수면부족이 뇌의 기억능력을 심각하게 떨어뜨린다는 내용의 논문이 美 유명잡지에 게재됐다.

KAIST(총장 서남표)는 KAIST 바이오시스템학과 겸직교수이자 美 하바드 의대 교수인 유승식(兪勝植, 37) 교수의 관련 논문이 네이처(Nature) 자매지인 네이처 뉴로사이언스(Neuroscience)의 2월12일자 온라인판에 게재되었다고 밝혔다.

兪 교수는 “수면부족 상태에서의 인간 기억능력 저하(A deficit in the ability to form new human memories without sleep)“라는 제목의 발표논문에서 기능 MRI(fMRI, Functional MRI)를 통한 연구결과,"잠을 잘 못 자고 나거나, 밤을 샌 다음날에 일어난 일은 왜 잘 기억이 나지 않을까?"라는 단순하면서도, 충분히 이해가 갈 만한 현상에 대하여, 부족한 수면은 새로운 기억의 생성/유지에 필요한 뇌의 마(Hippocampus)의 기능을 일시적으로 저하시킨다는 현상을 발견했다. 수면이 기억과 학습에 있어 필요한 기억강화(Consolidation)에 중요한 역할을 한다는 사실은 알려져 있었지만, 지금까지 새로운 정보(일화적 기억: Episodic Memory)를 습득함에 있어서의 수면의 역할에 대한 연구는 없었다.

兪 교수팀은 18세에서 30세사이의 건강한 피험자 28명을 14명씩 2개의 집단으로 나눈 후, 한 집단은 35시간 이상 수면을 취하지 못하게 하고 여러 개의 영상(사진)을 보여주며, 뇌기능을 fMRI를 통하여 관찰했다.

또 다른 대조 집단은 평상시대로 7시간에서 9시간의 충분한 수면을 취하게 한 후, fMRI실험에 참가시켰다. 이틀 후 이들은 다른 사진이 섞인 영상에서 자신이 보았던 사진을 구별할 수 있는 지를 검사했는데, 수면이 부족한 피험자들은 수면부족 상태에서 본 사진을 잘 기억하지 못했다. 정상 수면자에 비해 기억능력이 19%나 떨어지는 것으로 나타났다. 기억 습득 당시에 실시된 fMRI 결과는 수면부족이 해마의 기능을 일시적

으로 저하시킴을 보여줬다. 아울러 뇌의 시상(Thalamus)과 뇌줄기(brain stem, 뇌간)가 저하된 해마의 기능을 보조하는 현상도 목격됐다.

연구결과는 35시간 동안이라는 일시적 수면부족과 기억의 상관관계를 도출했지만, 장기간에 축적된 수면부족도, 인간의 기억(memory),그리고 전반적인 학습 (Learning)에 영향을 줄 수 있다는 가능성을 보여 주고 있다. 인간은 사회적 환경에 의해 수면을 줄일 수 밖에 없는 형편에 처해 있으므로, 연구결과가 내포하고 있는 잠재적 의미는 되새겨 볼만하다. 예로써, 성장기에 있는 아동들의 무리한 과외 스케줄에 의한 수면 부족은 바로 생물학적인 학습능력 저하를 낳을 수 있다는 것이다. 또한, 고령화 사회에서 수면장애에 기인하는 기억능력 감퇴 문제의 해결을 위해서도 수면에 관한 과학적이고 체계적인 연구와 능동적 대책을 필요하게 한다.

兪 교수는 “지난 2003년, KAIST 바이오시스템학과와 KAIST 뇌과학연구 센터의 협력하에 공동실험에 참가한 바 있다“며, ”KAIST가 보유하고 있는 MRI 환경하의 뇌파실험(EEG)가동 기술은 진보된 수면연구에 절대적으로 필요한 기술이다. 국제적 공동연구 환경 조성과 연구기금의 확보가 KAIST의 관련 연구역량을 널리 알릴 수 있는 초석이 될 것이다“라고 밝혔다.

뇌과학분야 연구는 그 중요성에도 불구하고 지금껏 한국에서는 관련 논문을 접하기가 쉽지 않았다. KAIST 겸직교수로 있는 兪 교수의 이번 네이처 자매지 논문발표는 KAIST가 국내 뇌과학 연구분야에서 중요한 역할을 하게 되는 계기가 될 것으로 보인다. 兪 교수는 매년 여름학기에는 KAIST에 머물면서 강의를 하고 있으며, 학생들과 같이 연구업무를 수행하고 있다. 현재 KAIST 바이오시스템학과 박사과정 학생의 지도교수도 맡고 있다.

용어설명

1) 해마 : 뇌의 밑부분에 위치하며, 인간의 기억과 학습에 있어 외부자극을 기억과 관련된 정보로 바꿔주고, 다른 중요한 뇌부분(뇌전엽)에 연결해 주는 중요한 역할을 한다.

2) 일화적 기억(Episodic Memory) : 개인의 경험과 밀착된 기억, 누구를 보았다든지, 무슨 소리를 들었다는 등의 기억. 의미기억(Semantic memory, 대상의 관계나 단어의 의미기억)과는 구별되지만, 해마는 일반적으로 모든 장기적 기억에 관련된다.

3) 시상(THAlamus) : 뇌 회로연결에서의 스위치보드로서, 뇌의 전반적 회로 연결체계를 통제한다.

4) 뇌 줄기(Brain stem): 말그대로 척추와 뇌를 연결하여주며, 소뇌(cerebellum)와 연결되어 인간의 기본적이고 원초적인 기능을 수행하게 도와준다.

수면부족이 뇌의 기억능력을 심각하게 저하시킨다.

- 유승식(兪勝植) KAIST 바이오시스템학과 겸직교수 겸 하바드의대 교수, MRI를 통한 관련 실험결과 논문이 네이처 뉴로사이언스 온라인판에 게재

- 성장기 아동의 무리한 과외 스케줄에 의한 수면 부족은 생물학적인 학습능력 저하 낳을 수 있어 사람이 잠을 잘 못 자고 나거나, 밤을 샌 다음날에 일어난 일은 왜 잘 기억이 나지 않을까? MRI를 통한 실험결과, 수면부족이 뇌의 기억능력을 심각하게 떨어뜨린다는 내용의 논문이 美 유명잡지에 게재됐다.

KAIST(총장 서남표)는 KAIST 바이오시스템학과 겸직교수이자 美 하바드 의대 교수인 유승식(兪勝植, 37) 교수의 관련 논문이 네이처(Nature) 자매지인 네이처 뉴로사이언스(Neuroscience)의 2월12일자 온라인판에 게재되었다고 밝혔다.

兪 교수는 “수면부족 상태에서의 인간 기억능력 저하(A deficit in the ability to form new human memories without sleep)“라는 제목의 발표논문에서 기능 MRI(fMRI, Functional MRI)를 통한 연구결과,"잠을 잘 못 자고 나거나, 밤을 샌 다음날에 일어난 일은 왜 잘 기억이 나지 않을까?"라는 단순하면서도, 충분히 이해가 갈 만한 현상에 대하여, 부족한 수면은 새로운 기억의 생성/유지에 필요한 뇌의 마(Hippocampus)의 기능을 일시적으로 저하시킨다는 현상을 발견했다. 수면이 기억과 학습에 있어 필요한 기억강화(Consolidation)에 중요한 역할을 한다는 사실은 알려져 있었지만, 지금까지 새로운 정보(일화적 기억: Episodic Memory)를 습득함에 있어서의 수면의 역할에 대한 연구는 없었다.

兪 교수팀은 18세에서 30세사이의 건강한 피험자 28명을 14명씩 2개의 집단으로 나눈 후, 한 집단은 35시간 이상 수면을 취하지 못하게 하고 여러 개의 영상(사진)을 보여주며, 뇌기능을 fMRI를 통하여 관찰했다.

또 다른 대조 집단은 평상시대로 7시간에서 9시간의 충분한 수면을 취하게 한 후, fMRI실험에 참가시켰다. 이틀 후 이들은 다른 사진이 섞인 영상에서 자신이 보았던 사진을 구별할 수 있는 지를 검사했는데, 수면이 부족한 피험자들은 수면부족 상태에서 본 사진을 잘 기억하지 못했다. 정상 수면자에 비해 기억능력이 19%나 떨어지는 것으로 나타났다. 기억 습득 당시에 실시된 fMRI 결과는 수면부족이 해마의 기능을 일시적

으로 저하시킴을 보여줬다. 아울러 뇌의 시상(Thalamus)과 뇌줄기(brain stem, 뇌간)가 저하된 해마의 기능을 보조하는 현상도 목격됐다.

연구결과는 35시간 동안이라는 일시적 수면부족과 기억의 상관관계를 도출했지만, 장기간에 축적된 수면부족도, 인간의 기억(memory),그리고 전반적인 학습 (Learning)에 영향을 줄 수 있다는 가능성을 보여 주고 있다. 인간은 사회적 환경에 의해 수면을 줄일 수 밖에 없는 형편에 처해 있으므로, 연구결과가 내포하고 있는 잠재적 의미는 되새겨 볼만하다. 예로써, 성장기에 있는 아동들의 무리한 과외 스케줄에 의한 수면 부족은 바로 생물학적인 학습능력 저하를 낳을 수 있다는 것이다. 또한, 고령화 사회에서 수면장애에 기인하는 기억능력 감퇴 문제의 해결을 위해서도 수면에 관한 과학적이고 체계적인 연구와 능동적 대책을 필요하게 한다.

兪 교수는 “지난 2003년, KAIST 바이오시스템학과와 KAIST 뇌과학연구 센터의 협력하에 공동실험에 참가한 바 있다“며, ”KAIST가 보유하고 있는 MRI 환경하의 뇌파실험(EEG)가동 기술은 진보된 수면연구에 절대적으로 필요한 기술이다. 국제적 공동연구 환경 조성과 연구기금의 확보가 KAIST의 관련 연구역량을 널리 알릴 수 있는 초석이 될 것이다“라고 밝혔다.

뇌과학분야 연구는 그 중요성에도 불구하고 지금껏 한국에서는 관련 논문을 접하기가 쉽지 않았다. KAIST 겸직교수로 있는 兪 교수의 이번 네이처 자매지 논문발표는 KAIST가 국내 뇌과학 연구분야에서 중요한 역할을 하게 되는 계기가 될 것으로 보인다. 兪 교수는 매년 여름학기에는 KAIST에 머물면서 강의를 하고 있으며, 학생들과 같이 연구업무를 수행하고 있다. 현재 KAIST 바이오시스템학과 박사과정 학생의 지도교수도 맡고 있다.

용어설명

1) 해마 : 뇌의 밑부분에 위치하며, 인간의 기억과 학습에 있어 외부자극을 기억과 관련된 정보로 바꿔주고, 다른 중요한 뇌부분(뇌전엽)에 연결해 주는 중요한 역할을 한다.

2) 일화적 기억(Episodic Memory) : 개인의 경험과 밀착된 기억, 누구를 보았다든지, 무슨 소리를 들었다는 등의 기억. 의미기억(Semantic memory, 대상의 관계나 단어의 의미기억)과는 구별되지만, 해마는 일반적으로 모든 장기적 기억에 관련된다.

3) 시상(THAlamus) : 뇌 회로연결에서의 스위치보드로서, 뇌의 전반적 회로 연결체계를 통제한다.

4) 뇌 줄기(Brain stem): 말그대로 척추와 뇌를 연결하여주며, 소뇌(cerebellum)와 연결되어 인간의 기본적이고 원초적인 기능을 수행하게 도와준다.

2007.03.01

조회수 20090

-

정성일 연구원, 후즈후 2년 연속 등재

KAIST 인공위성센터 정성일(鄭盛日, 38) 선임연구원이 국제인명사전인 美 마르퀴스 후즈후(Marquis Who"s Who)의 후즈후 인 더 아메리카(who"s who in the America) 2006년, 2007년 판에 연속 등재됐다. 동시에 세계 유망 지도자(Who’s Who of Emerging Leaders) 초판(1st Edition)에도 이름을 올렸다.

美 텍사스 에이앤엠(A&M)대학에서 전기유체역학(EHD, Electrohydrodynamics) 분야를 전공한 鄭 박사는 NASA 고다드 우주비행센터 (Goddard Space Flight Center) 에서 우주 비행체 관련 열제어 분야 연구를 수행하고, 올 9월부터 KAIST 인공위성센터 선임연구원으로 재직중이다.

2004년 美 전기전자공학자협회(IEEE) 혁신창의논문상(Innovation and Creativity Prize Paper Award)을 수상했다.

정성일 연구원, 후즈후 2년 연속 등재

KAIST 인공위성센터 정성일(鄭盛日, 38) 선임연구원이 국제인명사전인 美 마르퀴스 후즈후(Marquis Who"s Who)의 후즈후 인 더 아메리카(who"s who in the America) 2006년, 2007년 판에 연속 등재됐다. 동시에 세계 유망 지도자(Who’s Who of Emerging Leaders) 초판(1st Edition)에도 이름을 올렸다.

美 텍사스 에이앤엠(A&M)대학에서 전기유체역학(EHD, Electrohydrodynamics) 분야를 전공한 鄭 박사는 NASA 고다드 우주비행센터 (Goddard Space Flight Center) 에서 우주 비행체 관련 열제어 분야 연구를 수행하고, 올 9월부터 KAIST 인공위성센터 선임연구원으로 재직중이다.

2004년 美 전기전자공학자협회(IEEE) 혁신창의논문상(Innovation and Creativity Prize Paper Award)을 수상했다.

2006.11.15

조회수 17743

톰슨칼럼 Teachers` advice and writing in the real world

우리학교 메리 캐서린 톰슨(건설및환경공학과) 교수가

국내 영어일간지 The Korea Herald 2009년 09월 18일자에

"Teachers` advice and writing in the real world"란 제목의 칼럼을 기재했다.

제목 [M.K.THOMPSON] Teachers` advice and writing in the real world

신문 The Korea Herald

일시 2009/09/18

칼럼보기

http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=001&oid=044&aid=0000085378&

2009.09.18 조회수 9351

톰슨칼럼 Teachers` advice and writing in the real world

우리학교 메리 캐서린 톰슨(건설및환경공학과) 교수가

국내 영어일간지 The Korea Herald 2009년 09월 18일자에

"Teachers` advice and writing in the real world"란 제목의 칼럼을 기재했다.

제목 [M.K.THOMPSON] Teachers` advice and writing in the real world

신문 The Korea Herald

일시 2009/09/18

칼럼보기

http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=001&oid=044&aid=0000085378&

2009.09.18 조회수 9351 KAIST, 과학기술의 사회통합을 위한 국제 학술회의 개최

- 오는 20일(목)부터 4일간‘ICISTS-KAIST 2009’ 개최

우리대학은 순수 비영리 학생단체인 ICISTS가 미래 과학기술의 전망을 예측해보고 토론하는 ’아이시스츠-카이스트 2009(ICISTS-KAIST 2009)‘를 오는 20일(목)부터 4일간 개최한다.

ICISTS-KAIST는 사회 속에서 접하고 있는 과학기술을 전문가와 대학생이 다양한 관점에서 토론할 수 있도록 마련한 자리다.

사회와 과학은 서로 상호적인 관계임과 동시에 생활 모든 곳에 녹아 있음에도 불구하고, 사회 속의 과학은 일부만이 공부하는 학문이라는 오명을 가지고 무관심으로 일관 되어왔다. 이러한 과학과 사회의 괴리를 느낀 KAIST학생들이 주체가 되어 ‘과학기술의 사회통합을 위한 국제 학술회의(International Conference for the Integration of Science and Technology into Society, ICISTS)’란 뜻의 ICISTS를 2005년 설립했다. 그 해 7월, 아시아에서는 최초로 대학생을 대상으로 하는 과학기술분야 국제 컨퍼런스 ‘ICISTS-KAIST 2005’를 성공적으로 주최한바 있다.

학술회의 관계자는 “과학기술에 정통한 전세계의 과학자들은 물론, 다양한 분야의 전문가를 초빙하여 그들의 높은 안목을 이해하고 의견을 교류함으로써 참가자 자신의 시야를 넓힐 수 있으며, 이를 통한 국제적인 인적, 지적 네트워크 형성은 미래 글로벌 리더의 초석이 될 것”이라고 말했다.

이번행사는 ‘Powered by Diversity, Harnessed by Unity‘주제아래 박찬모 한국연구재단 이사장이 기조연설자로 초청됐으며, 기후 변화(Climate Change), 인간과 컴퓨터의 상호작용(Human-Computer Interaction, HCI), 나노와 의료기술(Nano Clinic) 등에 대한 워크숍을 연다. 연사들의 강연을 듣는 것 외에도 연사와 학생이 주제와 관련된 주요 이슈들에 관해 토론하는 시간과 실제로 어떻게 응용되는지 확인 해보는 현장견학(Field Trip), 학생들이 함께 새로운 결과물을 내는 팀 프로젝트(Team Project) 등 보다 적극적으로 학생들이 참여할 수 있는 장이 준비되어 있다.

‘기후변화(Climate Change)’ 워크숍에서는 기후 변화를 다양한 과학적 관점에서 해석해보며, 향상된 기후 모델링 시스템의 필요성에 대해 알아본다. 또한 이 문제를 해결하기 위한 산업계와 정치계의 노력에는 어떤 것들이 있는지 짚어 본다. 주요 초청연사로는 옥스퍼드 대학 미래학자인 레이 하먼드(Ray Hammond), MIT의 진 마이클 캠핀(Jean_Michel Campin), 도쿄대 마사히로 와타나베(Masahiro Watanabe)등이 있다.

‘인간과 컴퓨터의 상호작용(Human-Computer Interaction, HCI)‘ 워크숍에서는 HCI의 현주소를 기업 제품 개발과 최근 이루어지고 있는 연구 등의 다양한 관점을 통해 살펴보고, HCI의 미래를 전망한다. 이를 통해 참가자들에게 HCI의 중요성을 환기시킨다. 키보드 입력 솔루션 개발 회사 모비언스 CEO 안재우 대표, 서울대 서진욱 교수, 한국 디자인학회 회장이자 KAIST 이건표 교수가 주요연사다.

‘나노와 의료기술(Nano Clinic)’ 워크숍에서는 나노 바이오 테크놀러지의 개념을 명확히 하고, 의료진단과 치료방법에 관해 현재 진행되고 있는 연구들을 살펴보고 잠재적인 나노 기술의 독성에 대해 토론한다. 주요연사로는 하버드 의대 윤석현 교수, 인도 나노 과학회의 창시자 알록 다완(Alok Dhawan), 포항공대 한세광 교수 등이 있다.

이 학술회의는 매년 세계 여러분야 전문가들이 강연하며 44여개국 200여명의 대학생들의 만남의 장으로 미래의 클로벌 리더들을 연결하는 네트워크다. KAIST ICISTS(‘International Conference for the Integration of Science and Technology into Society)가 주최하고 KAIST와 교육과학기술부가 후원한다.

2009.08.20 조회수 19102

KAIST, 과학기술의 사회통합을 위한 국제 학술회의 개최

- 오는 20일(목)부터 4일간‘ICISTS-KAIST 2009’ 개최

우리대학은 순수 비영리 학생단체인 ICISTS가 미래 과학기술의 전망을 예측해보고 토론하는 ’아이시스츠-카이스트 2009(ICISTS-KAIST 2009)‘를 오는 20일(목)부터 4일간 개최한다.

ICISTS-KAIST는 사회 속에서 접하고 있는 과학기술을 전문가와 대학생이 다양한 관점에서 토론할 수 있도록 마련한 자리다.

사회와 과학은 서로 상호적인 관계임과 동시에 생활 모든 곳에 녹아 있음에도 불구하고, 사회 속의 과학은 일부만이 공부하는 학문이라는 오명을 가지고 무관심으로 일관 되어왔다. 이러한 과학과 사회의 괴리를 느낀 KAIST학생들이 주체가 되어 ‘과학기술의 사회통합을 위한 국제 학술회의(International Conference for the Integration of Science and Technology into Society, ICISTS)’란 뜻의 ICISTS를 2005년 설립했다. 그 해 7월, 아시아에서는 최초로 대학생을 대상으로 하는 과학기술분야 국제 컨퍼런스 ‘ICISTS-KAIST 2005’를 성공적으로 주최한바 있다.

학술회의 관계자는 “과학기술에 정통한 전세계의 과학자들은 물론, 다양한 분야의 전문가를 초빙하여 그들의 높은 안목을 이해하고 의견을 교류함으로써 참가자 자신의 시야를 넓힐 수 있으며, 이를 통한 국제적인 인적, 지적 네트워크 형성은 미래 글로벌 리더의 초석이 될 것”이라고 말했다.

이번행사는 ‘Powered by Diversity, Harnessed by Unity‘주제아래 박찬모 한국연구재단 이사장이 기조연설자로 초청됐으며, 기후 변화(Climate Change), 인간과 컴퓨터의 상호작용(Human-Computer Interaction, HCI), 나노와 의료기술(Nano Clinic) 등에 대한 워크숍을 연다. 연사들의 강연을 듣는 것 외에도 연사와 학생이 주제와 관련된 주요 이슈들에 관해 토론하는 시간과 실제로 어떻게 응용되는지 확인 해보는 현장견학(Field Trip), 학생들이 함께 새로운 결과물을 내는 팀 프로젝트(Team Project) 등 보다 적극적으로 학생들이 참여할 수 있는 장이 준비되어 있다.

‘기후변화(Climate Change)’ 워크숍에서는 기후 변화를 다양한 과학적 관점에서 해석해보며, 향상된 기후 모델링 시스템의 필요성에 대해 알아본다. 또한 이 문제를 해결하기 위한 산업계와 정치계의 노력에는 어떤 것들이 있는지 짚어 본다. 주요 초청연사로는 옥스퍼드 대학 미래학자인 레이 하먼드(Ray Hammond), MIT의 진 마이클 캠핀(Jean_Michel Campin), 도쿄대 마사히로 와타나베(Masahiro Watanabe)등이 있다.

‘인간과 컴퓨터의 상호작용(Human-Computer Interaction, HCI)‘ 워크숍에서는 HCI의 현주소를 기업 제품 개발과 최근 이루어지고 있는 연구 등의 다양한 관점을 통해 살펴보고, HCI의 미래를 전망한다. 이를 통해 참가자들에게 HCI의 중요성을 환기시킨다. 키보드 입력 솔루션 개발 회사 모비언스 CEO 안재우 대표, 서울대 서진욱 교수, 한국 디자인학회 회장이자 KAIST 이건표 교수가 주요연사다.

‘나노와 의료기술(Nano Clinic)’ 워크숍에서는 나노 바이오 테크놀러지의 개념을 명확히 하고, 의료진단과 치료방법에 관해 현재 진행되고 있는 연구들을 살펴보고 잠재적인 나노 기술의 독성에 대해 토론한다. 주요연사로는 하버드 의대 윤석현 교수, 인도 나노 과학회의 창시자 알록 다완(Alok Dhawan), 포항공대 한세광 교수 등이 있다.

이 학술회의는 매년 세계 여러분야 전문가들이 강연하며 44여개국 200여명의 대학생들의 만남의 장으로 미래의 클로벌 리더들을 연결하는 네트워크다. KAIST ICISTS(‘International Conference for the Integration of Science and Technology into Society)가 주최하고 KAIST와 교육과학기술부가 후원한다.

2009.08.20 조회수 19102 2012 국제 자성학회 학술대회 국내유치 확정

- 물리학과 신성철 석좌교수 학술대회 의장 맡아

- 2012년 7월 부산 벡스코에서 개최예정, 자성학 분야 전문가 2천여명 한자리에

독일 칼스루에(Karlsrue)에서 개최중인 제18회 ‘2009 국제 자성학회 학술대회’에서 선정위원 만장일치로 대한민국이 2012년 차기 학회 개최지로 30일 최종 결정됐다.

제19회 ‘2012 국제 자성학회 학술대회’는 KAIST 신성철 석좌교수(57세, 물리학과)가 학술대회 의장을 맡았으며, 한국자기학회(회장 신성철)와 한국물리학회(회장 이영백)가 공동 주최하여 2012년 7월 8일부터 13일까지 5박6일 동안 부산 벡스코에서 개최된다.

국제자성학회 학술대회(The International Conference on Magnetism, 이하 ICM)는 10개 세션에서 총 2200편의 논문이 발표된다. 2012년 차기 학회에서 발표되는 논문들은 한국의 대표적인 SCI 저널인 한국물리학회지(Journal of Korea Physical Society, JKPS)에 게재될 예정이다. 또한 본 회의 개최 전후로 개최국 또는 인접국가에서 각각 500명 이상이 참가하는 6-7개의 연관분야 위성학술회의(satellite conference)가 동반 개최되므로 우리나라는 자성분야의 세계적인 거점으로 자성학 관련 분야의 학계 및 산업계의 주목을 받게 된다.

우리나라는 차기대회 개최지 중 가장 유력한 후보국가로 선정위원들의 적극적인 지지를 받았으며, 특히 국내 자성학 분야의 세계적 위상이 차기 대회 유치에 결정적 역할을 한 것으로 알려졌다. 그동안 대회 유치에 힘써 온 KAIST 신성철 석좌교수((사) 한국자기학회 회장)는 “자성학 분야의 노벨상 수상자를 위시한 세계적인 석학들이 한 자리에 모이게 될 2012년 ICM은 국내 자성학 연구의 세계적 수준을 국내외에 알림으로써 국제적 위상을 높이고 관련 산업분야 발전에 새로운 도약의 기회가 될 것”이라고 말했다.

ICM은 자성분야에서 세계 최대 규모, 최고 위상을 가진 행사로서 국제 순수 및 응용물리학 연맹(International Union of Pure and Applied Physics, IUPAP)이 주관한다. 1958년 프랑스에서 첫번째 행사가 열린 이래, 3년마다 한 번씩 세계를 순회 개최되고 있으며, 아시아에서는 일본만이 1982, 2006년에 유일하게 이 대회를 유치한 바 있다.

2009.07.30 조회수 15819

2012 국제 자성학회 학술대회 국내유치 확정

- 물리학과 신성철 석좌교수 학술대회 의장 맡아

- 2012년 7월 부산 벡스코에서 개최예정, 자성학 분야 전문가 2천여명 한자리에

독일 칼스루에(Karlsrue)에서 개최중인 제18회 ‘2009 국제 자성학회 학술대회’에서 선정위원 만장일치로 대한민국이 2012년 차기 학회 개최지로 30일 최종 결정됐다.

제19회 ‘2012 국제 자성학회 학술대회’는 KAIST 신성철 석좌교수(57세, 물리학과)가 학술대회 의장을 맡았으며, 한국자기학회(회장 신성철)와 한국물리학회(회장 이영백)가 공동 주최하여 2012년 7월 8일부터 13일까지 5박6일 동안 부산 벡스코에서 개최된다.

국제자성학회 학술대회(The International Conference on Magnetism, 이하 ICM)는 10개 세션에서 총 2200편의 논문이 발표된다. 2012년 차기 학회에서 발표되는 논문들은 한국의 대표적인 SCI 저널인 한국물리학회지(Journal of Korea Physical Society, JKPS)에 게재될 예정이다. 또한 본 회의 개최 전후로 개최국 또는 인접국가에서 각각 500명 이상이 참가하는 6-7개의 연관분야 위성학술회의(satellite conference)가 동반 개최되므로 우리나라는 자성분야의 세계적인 거점으로 자성학 관련 분야의 학계 및 산업계의 주목을 받게 된다.

우리나라는 차기대회 개최지 중 가장 유력한 후보국가로 선정위원들의 적극적인 지지를 받았으며, 특히 국내 자성학 분야의 세계적 위상이 차기 대회 유치에 결정적 역할을 한 것으로 알려졌다. 그동안 대회 유치에 힘써 온 KAIST 신성철 석좌교수((사) 한국자기학회 회장)는 “자성학 분야의 노벨상 수상자를 위시한 세계적인 석학들이 한 자리에 모이게 될 2012년 ICM은 국내 자성학 연구의 세계적 수준을 국내외에 알림으로써 국제적 위상을 높이고 관련 산업분야 발전에 새로운 도약의 기회가 될 것”이라고 말했다.

ICM은 자성분야에서 세계 최대 규모, 최고 위상을 가진 행사로서 국제 순수 및 응용물리학 연맹(International Union of Pure and Applied Physics, IUPAP)이 주관한다. 1958년 프랑스에서 첫번째 행사가 열린 이래, 3년마다 한 번씩 세계를 순회 개최되고 있으며, 아시아에서는 일본만이 1982, 2006년에 유일하게 이 대회를 유치한 바 있다.

2009.07.30 조회수 15819 황규영 특훈교수, DB분야 국제학술지 ‘VLDB 저널’을 전산학 전 분야 최고로

-1년 사이 SCI 영향력지수 3.818에서 6.8로 도약

- 서베이 저널을 제외한 전산학 분야 기술저널 중 최고로 평가

전산학과 황규영 특훈교수가 데이터베이스 분야 Top 국제학술지인 ‘VLDB 저널(The VLDB Journal)’을 전산학 전 분야 최고의 저널로 만들었다.

황 교수가 수석 편집장(Editor-in-Chief)을 맡고 있는 ‘VLDB 저널’의 SCI 영향력지수(Science Citation Index, impact factor)가 1년 사이에 3.818에서 6.8로 크게 도약했다. 이 저널은 SCI의 99개 정보시스템분야, 44개 하드웨어와 아키텍처분야 저널 중 1위를 차지하며, 서베이 저널(Survey Journal)을 제외한 전산학 분야 기술저널 중 최고로 평가됐다.

데이터베이스 분야의 경쟁 저널인 IEEE TKDE(Transactions on Knowledge and Data Engineering)와 ACM TODS(Transactions on Database Systems)의 영향력 지수가 2.236과 1.613임을 감안할 때, 이 저널의 2008년 영향력지수 6.8은 상대적으로 3-4배나 많이 인용됨을 나타낸다.

황 교수는 6년간의 편집장 및 수석 편집장 재임기간 동안 창의적 아이디어의 적극적 수용, 편집위원회 강화, 심사기간의 엄정, 온라인 접근성 향상, 발간기간의 과감한 단축 등 수요자 중심의 저널정책을 적극 추진하여 이 저널을 세계 최고표준으로 유지하고 개선시켰다. 그 결과 SCI 영향력지수는 1.149(2002년)에서 6.8(2008년)로 대폭 상승했다. 이로써 황 교수는 ‘VLDB 저널’의 학술적 영향력과 가치를 한 단계 상승시켰다는 국제적인 평가를 받고 있다. 황 교수는 VLDB 저널의 창간멤버로서 저널의 발전을 위해 19년간 봉사해 오고 있다.

황 교수는 데이터베이스 분야에서의 뛰어난 연구업적을 바탕으로 국제학술계를 선도하고 있다. 물리적 데이터베이스 설계, 데이터베이스 질의처리, 데이터베이스 관리 시스템(DBMS) 아키텍쳐 분야의 공헌을 인정받아 지난 2007년에는 국내 전산학분야에서는 최초로 IEEE 펠로우로 선임됐다. 권위있는 VLDB 국제학술재단(The VLDB Endowment)의 이사로서 세계 데이터베이스 연구의 방향을 선도하였다. 현재 한국과학기술한림원 종신회원(Fellow)이며 KAIST 특훈교수다.

2009.07.15 조회수 16116

황규영 특훈교수, DB분야 국제학술지 ‘VLDB 저널’을 전산학 전 분야 최고로

-1년 사이 SCI 영향력지수 3.818에서 6.8로 도약

- 서베이 저널을 제외한 전산학 분야 기술저널 중 최고로 평가

전산학과 황규영 특훈교수가 데이터베이스 분야 Top 국제학술지인 ‘VLDB 저널(The VLDB Journal)’을 전산학 전 분야 최고의 저널로 만들었다.

황 교수가 수석 편집장(Editor-in-Chief)을 맡고 있는 ‘VLDB 저널’의 SCI 영향력지수(Science Citation Index, impact factor)가 1년 사이에 3.818에서 6.8로 크게 도약했다. 이 저널은 SCI의 99개 정보시스템분야, 44개 하드웨어와 아키텍처분야 저널 중 1위를 차지하며, 서베이 저널(Survey Journal)을 제외한 전산학 분야 기술저널 중 최고로 평가됐다.

데이터베이스 분야의 경쟁 저널인 IEEE TKDE(Transactions on Knowledge and Data Engineering)와 ACM TODS(Transactions on Database Systems)의 영향력 지수가 2.236과 1.613임을 감안할 때, 이 저널의 2008년 영향력지수 6.8은 상대적으로 3-4배나 많이 인용됨을 나타낸다.

황 교수는 6년간의 편집장 및 수석 편집장 재임기간 동안 창의적 아이디어의 적극적 수용, 편집위원회 강화, 심사기간의 엄정, 온라인 접근성 향상, 발간기간의 과감한 단축 등 수요자 중심의 저널정책을 적극 추진하여 이 저널을 세계 최고표준으로 유지하고 개선시켰다. 그 결과 SCI 영향력지수는 1.149(2002년)에서 6.8(2008년)로 대폭 상승했다. 이로써 황 교수는 ‘VLDB 저널’의 학술적 영향력과 가치를 한 단계 상승시켰다는 국제적인 평가를 받고 있다. 황 교수는 VLDB 저널의 창간멤버로서 저널의 발전을 위해 19년간 봉사해 오고 있다.

황 교수는 데이터베이스 분야에서의 뛰어난 연구업적을 바탕으로 국제학술계를 선도하고 있다. 물리적 데이터베이스 설계, 데이터베이스 질의처리, 데이터베이스 관리 시스템(DBMS) 아키텍쳐 분야의 공헌을 인정받아 지난 2007년에는 국내 전산학분야에서는 최초로 IEEE 펠로우로 선임됐다. 권위있는 VLDB 국제학술재단(The VLDB Endowment)의 이사로서 세계 데이터베이스 연구의 방향을 선도하였다. 현재 한국과학기술한림원 종신회원(Fellow)이며 KAIST 특훈교수다.

2009.07.15 조회수 16116 원자력및양자공학과 조남진 교수, 美 원자력학회 최우수논문상 수상

원자력양자공학과 조남진(趙南振, 59) 교수가 지난 11월 9-13일 미국 리노에서 열린 美 원자력학회(ANS) 동계학술대회에서 원자로물리분야 최우수논문상 수상자로 선정됐다.

趙 교수의 지도하에 유휘(박사과정)양, 김종운(박사후연수연구원) 박사가 공동으로 발표한 논문 “두 온도 균질화법에 의거한 페블핵 연료의 열궤환 동특성 해석(Thermal Feedback Transient Analysis of a Pebble Fuel Based on the Two-Temperature Homogenized Model)”이 최우수논문으로 선정된 데 따른 것이다.

이 논문에서는 趙 교수 연구실에서 개발한 원자로 노심해석 분야의 최신기법으로서 초고온 가스 냉각로에 사용될 페블핵 연료의 시간에 따른 동특성 변화를 예측하는 새로운 방법을 제시하고 있다. 이 방법은 페블핵 연료의 내부구조가 너무 복잡하여 기존의 방법으로는 예측이 불가능한 우라늄 온도를 매우 정확하고 신속하게 제공할 수 있다. 이 기법을 통해 향후 원자로의 안전성을 향상시키는 데 크게 기여할 것으로 보인다.

한편, 趙 교수는 지난 2001년도에 美 원자력학회 펠로우에 선정된 바 있으며, 1999년도부터는 원자력 분야의 세계 최고권위학술지인 원자력 사이언스앤엔지니어링(Nuclear Science and Engineering)의 부편집인도 맡고 있다. 2002년도에는 국제학술회의인 원자로물리학술회의(PHYSOR)를 한국에 유치하였으며, 기술기획위원장을 맡아 성공적인 학술대회를 개최한 바도 있다.

2008.12.04 조회수 17985

원자력및양자공학과 조남진 교수, 美 원자력학회 최우수논문상 수상

원자력양자공학과 조남진(趙南振, 59) 교수가 지난 11월 9-13일 미국 리노에서 열린 美 원자력학회(ANS) 동계학술대회에서 원자로물리분야 최우수논문상 수상자로 선정됐다.

趙 교수의 지도하에 유휘(박사과정)양, 김종운(박사후연수연구원) 박사가 공동으로 발표한 논문 “두 온도 균질화법에 의거한 페블핵 연료의 열궤환 동특성 해석(Thermal Feedback Transient Analysis of a Pebble Fuel Based on the Two-Temperature Homogenized Model)”이 최우수논문으로 선정된 데 따른 것이다.

이 논문에서는 趙 교수 연구실에서 개발한 원자로 노심해석 분야의 최신기법으로서 초고온 가스 냉각로에 사용될 페블핵 연료의 시간에 따른 동특성 변화를 예측하는 새로운 방법을 제시하고 있다. 이 방법은 페블핵 연료의 내부구조가 너무 복잡하여 기존의 방법으로는 예측이 불가능한 우라늄 온도를 매우 정확하고 신속하게 제공할 수 있다. 이 기법을 통해 향후 원자로의 안전성을 향상시키는 데 크게 기여할 것으로 보인다.

한편, 趙 교수는 지난 2001년도에 美 원자력학회 펠로우에 선정된 바 있으며, 1999년도부터는 원자력 분야의 세계 최고권위학술지인 원자력 사이언스앤엔지니어링(Nuclear Science and Engineering)의 부편집인도 맡고 있다. 2002년도에는 국제학술회의인 원자로물리학술회의(PHYSOR)를 한국에 유치하였으며, 기술기획위원장을 맡아 성공적인 학술대회를 개최한 바도 있다.

2008.12.04 조회수 17985 이효철 교수팀, 물에 녹은단백질 모양 변화 실시간 관찰 성공

- 관련 논문, 9월 22일(일)자 네이처 메서드(Nature Methods)誌 게재- 단백질의 작동메커니즘 규명에 중요한 도구 역할 및 신약개발에도 큰 도움 줄 것으로 기대

KAIST(총장 서남표) 화학과 이효철(李效澈, 36) 교수팀이 ‘물에서 변하는 단백질 분자구조를 실시간으로 규명’ 하는데 성공했다. 관련 논문은 네이처 자매지인 네이처 메서드(Nature Methods)誌 9월 22일자 온라인 판에 게재됐고 10월호에 출판될 예정이다.

논문의 제목은 “시간분해 엑스선 산란을 이용한 용액상의 단백질의 구조동역학 추적(Tracking the structural dynamics of proteins in solution using time-resolved wide-angle X-ray scattering)”으로 온라인에 게재되는 논문들 중에서도 특히 주목받는 하이라이트 논문으로 소개될 예정이다. 李 교수는 이 논문의 교신저자다.

이번 연구결과는 李 교수팀의 집념의 산물이라 할 수 있다. 李 교수팀은 지난 2005년 5월, 소금처럼 딱딱하게 고체상으로 굳어 있는 상태에서의 단백질의 안정적인 구조만을 볼 수 있는 기존의 방법을 시간분해 엑스선 결정법으로 발전시켜, 정지되어 있는 단백질의 구조뿐 만 아니라 움직이는 단백질의 동영상을 촬영하는데 성공했다. 관련 논문은 미국 국립과학원회보(PNAS, Proceedings of National Academy of Science)에 발표되었으며, 학계의 큰 주목을 받았다.

그러나 이 방법으로도 해결할 수 없는 치명적인 문제는 우리 몸에서 작용하는 일반적인 단백질은 고체상으로 있지 않고 물에 녹아있는 용액상태라는 점이다. 마치 고체 소금이 물에 녹아 소금물이 되는 것과 같은 원리다. 물은 인간의 몸의 약 70% 이상을 차지하고 있고 생명 유지에 필수적인 단백질들은 물에 녹아 있는 상태로 존재한다고 볼 수 있다. 따라서 단백질이 어떻게 기능을 발휘하는 지를 실시간으로 관측하기 위해서는 물에 녹아 있는 단백질 분자의 모양 변화를 실시간으로 추적할 수 있는 기술이 필요하다.

이러한 목표를 향한 첫 열매로 물에 녹아 있는 간단한 유기분자의 구조변화를 실시간 측정하는 데 성공하였으며, 관련 연구논문이 2005년 7월 사이언스(Science)誌에 발표된 바 있다. 당시 이 연구결과는 용액상에서 분자의 움직임을 실시간 추적할 수 있다는 점 때문에 많은 관심을 불러 일으켰는데, 李 교수는 그 기술을 더욱 발전시키면 단백질에도 응용 가능할 것으로 전망했다. 그러나 일반적으로 단백질은 그 당시 성공한 유기분자보다 적어도 1,000배 정도 크고 구조가 훨씬 더 복잡할 뿐 아니라 훨씬 적은 양으로 존재하기 때문에 물에 녹아 있는 단백질에서도 성공할 수 있다는 것에는 많은 과학자들이 회의적으로 생각했다.

이번 네이처 메서드誌에 발표한 연구결과는 그러한 부정적인 생각을 깨고 기존에 성공한 유기분자보다 ‘1,000배 더 큰 단백질 분자가 물에 녹아 있을 때에 이들의 3차원 구조변화를 실시간으로 관측하는데 성공’한 획기적인 연구성과다. 논문에서는 3가지 종류의 단백질에 대한 연구결과를 발표했는데, 우리 몸에서 산소를 이동하는데 중요한 헤모글로빈 단백질과, 근육에서의 산소공급에 관여하는 미오글로빈 단백질 등이다. 이 외에도 단백질은 주로 접혀있어 특정한 구조를 형성하는데 환경이 바뀌면 이 구조가 풀리게 된다. 풀려 있는 단백질은 일반적으로 제 역할을 할 수 없어 이러한 단백질의 접힘-풀림 현상을 이해하는 것은 매우 중요한데 씨토크롬씨라는 단백질이 풀린 상태에서 접히는 과정도 실시간으로 추적하는데 성공하였다.

이 새로운 기술을 사용하면 물에서 움직이는 단백질의 동영상을 촬영할 수도 있어 단백질의 작동메커니즘을 밝히는 데에 중요한 도구가 될 것이며, 앞으로 신약개발을 하는 데에도 큰 도움을 줄 것으로 기대된다. 또한 이 기술은 단백질은 물론이고 나노물질에도 응용이 가능하므로 BT뿐만 아니라 NT분야에도 기여할 수 있을 것으로 전망된다.

이 연구는 교육과학기술부의 창의적연구진흥사업의 연구비 지원으로 진행되었다. 연구결과는 유럽연합방사광가속기센터에서 측정되었으며, 李 교수의 주도하에 이뤄진 국제적인 공동연구의 성과다.

李 교수는 “현재 포항에 있는 제3세대 가속기에 이어 한국에서도 차세대 광원으로 건설이 논의되고 있는 제4세대 방사광가속기(XFEL)가 성공적으로 가동되면, 현재 발표된 데이터보다 적어도 1,000배정도 더 좋은 데이터를 얻을 수 있을 것으로 예상된다.”고 밝혔다.

<이효철 교수 프로필>

■ 학 력

1990 경남과학고 2년 수료, KAIST 화학과 학사과정 입학

1994 KAIST 화학과 학사과정 졸업

1994 Caltech(California Institute of Technology) 박사과정 입학

2001 Caltech 졸업(박사)

2001 시카고 대학 박사 후 연구원(Post Doc.)

2003.8.1-2007.2.28 KAIST 화학과 조교수 2007.3.1-현재 KAIST 화학과 부교수

■ 수상경력

2006 젊은 과학자상(과학기술부/한국과학기술한림원)

2006 과학기술우수논문상(한국과학기술단체총연합회)

2006 KAIST 학술상 2001-2003 美國 대먼 러년 암재단(Damon Runyon Cancer Research Foundation)펠로우쉽

(설명) 시간분해 엑스선 산란의 개념을 예술적으로 표현한 그림

2008.09.22 조회수 21979

이효철 교수팀, 물에 녹은단백질 모양 변화 실시간 관찰 성공

- 관련 논문, 9월 22일(일)자 네이처 메서드(Nature Methods)誌 게재- 단백질의 작동메커니즘 규명에 중요한 도구 역할 및 신약개발에도 큰 도움 줄 것으로 기대

KAIST(총장 서남표) 화학과 이효철(李效澈, 36) 교수팀이 ‘물에서 변하는 단백질 분자구조를 실시간으로 규명’ 하는데 성공했다. 관련 논문은 네이처 자매지인 네이처 메서드(Nature Methods)誌 9월 22일자 온라인 판에 게재됐고 10월호에 출판될 예정이다.

논문의 제목은 “시간분해 엑스선 산란을 이용한 용액상의 단백질의 구조동역학 추적(Tracking the structural dynamics of proteins in solution using time-resolved wide-angle X-ray scattering)”으로 온라인에 게재되는 논문들 중에서도 특히 주목받는 하이라이트 논문으로 소개될 예정이다. 李 교수는 이 논문의 교신저자다.

이번 연구결과는 李 교수팀의 집념의 산물이라 할 수 있다. 李 교수팀은 지난 2005년 5월, 소금처럼 딱딱하게 고체상으로 굳어 있는 상태에서의 단백질의 안정적인 구조만을 볼 수 있는 기존의 방법을 시간분해 엑스선 결정법으로 발전시켜, 정지되어 있는 단백질의 구조뿐 만 아니라 움직이는 단백질의 동영상을 촬영하는데 성공했다. 관련 논문은 미국 국립과학원회보(PNAS, Proceedings of National Academy of Science)에 발표되었으며, 학계의 큰 주목을 받았다.

그러나 이 방법으로도 해결할 수 없는 치명적인 문제는 우리 몸에서 작용하는 일반적인 단백질은 고체상으로 있지 않고 물에 녹아있는 용액상태라는 점이다. 마치 고체 소금이 물에 녹아 소금물이 되는 것과 같은 원리다. 물은 인간의 몸의 약 70% 이상을 차지하고 있고 생명 유지에 필수적인 단백질들은 물에 녹아 있는 상태로 존재한다고 볼 수 있다. 따라서 단백질이 어떻게 기능을 발휘하는 지를 실시간으로 관측하기 위해서는 물에 녹아 있는 단백질 분자의 모양 변화를 실시간으로 추적할 수 있는 기술이 필요하다.

이러한 목표를 향한 첫 열매로 물에 녹아 있는 간단한 유기분자의 구조변화를 실시간 측정하는 데 성공하였으며, 관련 연구논문이 2005년 7월 사이언스(Science)誌에 발표된 바 있다. 당시 이 연구결과는 용액상에서 분자의 움직임을 실시간 추적할 수 있다는 점 때문에 많은 관심을 불러 일으켰는데, 李 교수는 그 기술을 더욱 발전시키면 단백질에도 응용 가능할 것으로 전망했다. 그러나 일반적으로 단백질은 그 당시 성공한 유기분자보다 적어도 1,000배 정도 크고 구조가 훨씬 더 복잡할 뿐 아니라 훨씬 적은 양으로 존재하기 때문에 물에 녹아 있는 단백질에서도 성공할 수 있다는 것에는 많은 과학자들이 회의적으로 생각했다.

이번 네이처 메서드誌에 발표한 연구결과는 그러한 부정적인 생각을 깨고 기존에 성공한 유기분자보다 ‘1,000배 더 큰 단백질 분자가 물에 녹아 있을 때에 이들의 3차원 구조변화를 실시간으로 관측하는데 성공’한 획기적인 연구성과다. 논문에서는 3가지 종류의 단백질에 대한 연구결과를 발표했는데, 우리 몸에서 산소를 이동하는데 중요한 헤모글로빈 단백질과, 근육에서의 산소공급에 관여하는 미오글로빈 단백질 등이다. 이 외에도 단백질은 주로 접혀있어 특정한 구조를 형성하는데 환경이 바뀌면 이 구조가 풀리게 된다. 풀려 있는 단백질은 일반적으로 제 역할을 할 수 없어 이러한 단백질의 접힘-풀림 현상을 이해하는 것은 매우 중요한데 씨토크롬씨라는 단백질이 풀린 상태에서 접히는 과정도 실시간으로 추적하는데 성공하였다.

이 새로운 기술을 사용하면 물에서 움직이는 단백질의 동영상을 촬영할 수도 있어 단백질의 작동메커니즘을 밝히는 데에 중요한 도구가 될 것이며, 앞으로 신약개발을 하는 데에도 큰 도움을 줄 것으로 기대된다. 또한 이 기술은 단백질은 물론이고 나노물질에도 응용이 가능하므로 BT뿐만 아니라 NT분야에도 기여할 수 있을 것으로 전망된다.

이 연구는 교육과학기술부의 창의적연구진흥사업의 연구비 지원으로 진행되었다. 연구결과는 유럽연합방사광가속기센터에서 측정되었으며, 李 교수의 주도하에 이뤄진 국제적인 공동연구의 성과다.

李 교수는 “현재 포항에 있는 제3세대 가속기에 이어 한국에서도 차세대 광원으로 건설이 논의되고 있는 제4세대 방사광가속기(XFEL)가 성공적으로 가동되면, 현재 발표된 데이터보다 적어도 1,000배정도 더 좋은 데이터를 얻을 수 있을 것으로 예상된다.”고 밝혔다.

<이효철 교수 프로필>

■ 학 력

1990 경남과학고 2년 수료, KAIST 화학과 학사과정 입학

1994 KAIST 화학과 학사과정 졸업

1994 Caltech(California Institute of Technology) 박사과정 입학

2001 Caltech 졸업(박사)

2001 시카고 대학 박사 후 연구원(Post Doc.)

2003.8.1-2007.2.28 KAIST 화학과 조교수 2007.3.1-현재 KAIST 화학과 부교수

■ 수상경력

2006 젊은 과학자상(과학기술부/한국과학기술한림원)

2006 과학기술우수논문상(한국과학기술단체총연합회)

2006 KAIST 학술상 2001-2003 美國 대먼 러년 암재단(Damon Runyon Cancer Research Foundation)펠로우쉽

(설명) 시간분해 엑스선 산란의 개념을 예술적으로 표현한 그림

2008.09.22 조회수 21979 이도헌교수팀, 생물정보학적 연구를 통한 천식 발병 후보 유전자 발견

바이오및뇌공학과 이도헌 교수와 박사과정 황소현씨가 생물정보학 기법을 이용해 기존의 분자생물학적 연구 및 실험 결과에 나타난 천식 관련 단백질들의 상호작용을 분석, 천식 유발에 관여하는 후보 유전자군을 발굴했다.

이 연구결과는 국제학술지 "이론생물학저널(Journal of Theoretical Biology)"에 발표됐으며 기존 연구자료를 새로운 생물정보학 기법으로 분석해 신약 표적유전자를 발굴한 것이어서 신약연구 효율성 향상에 기여할 것으로 전망된다.

연구진은 세계 각국의 분자생물학적 연구자료가 담겨 있는 데이터베이스(OMIM, GEO)에서 천식과 관련 있는 단백질 606개를 찾아내고 이를 시스템 수준에서 연구하기 위해 생물정보학 기술을 이용해 단백질 상호작용 네트워크를 구성했다.

이는 단백질 사이의 상호작용을 연결선으로 표현한 것으로 여러 개의 단백질과 동시에 상호작용을 하는 단백질이 천식유발 단백질 네트워크에서 중요한 역할을 하는 "허브"로 간주된다.

질병과 관련된 질병유전자를 찾기 위해서 기존의 분자생물학적 연구를 통해 몇 가지 유전자들이 밝혀졌지만, 여러 가지 유전적인 요인과 환경적인 요인의 복합적인 작용으로 인해 나타나는 대부분의 복합 질병의 경우는 기존의 분자생물학적인 연구만으로 관련 유전자들을 찾아내기가 어렵다.

이도헌 교수는 "이런 복합적인 질병에서 중요한 역할을 하는 유전자를 찾아내려면 한 두 유전자와 질병의 관계를 조사하기 보다는 그 질병과 관련된 여러 유전자들의 연관성을 살펴보는 시스템 수준의 연구가 필요하다"고 말했다.

2008.07.01 조회수 17839

이도헌교수팀, 생물정보학적 연구를 통한 천식 발병 후보 유전자 발견

바이오및뇌공학과 이도헌 교수와 박사과정 황소현씨가 생물정보학 기법을 이용해 기존의 분자생물학적 연구 및 실험 결과에 나타난 천식 관련 단백질들의 상호작용을 분석, 천식 유발에 관여하는 후보 유전자군을 발굴했다.

이 연구결과는 국제학술지 "이론생물학저널(Journal of Theoretical Biology)"에 발표됐으며 기존 연구자료를 새로운 생물정보학 기법으로 분석해 신약 표적유전자를 발굴한 것이어서 신약연구 효율성 향상에 기여할 것으로 전망된다.

연구진은 세계 각국의 분자생물학적 연구자료가 담겨 있는 데이터베이스(OMIM, GEO)에서 천식과 관련 있는 단백질 606개를 찾아내고 이를 시스템 수준에서 연구하기 위해 생물정보학 기술을 이용해 단백질 상호작용 네트워크를 구성했다.

이는 단백질 사이의 상호작용을 연결선으로 표현한 것으로 여러 개의 단백질과 동시에 상호작용을 하는 단백질이 천식유발 단백질 네트워크에서 중요한 역할을 하는 "허브"로 간주된다.

질병과 관련된 질병유전자를 찾기 위해서 기존의 분자생물학적 연구를 통해 몇 가지 유전자들이 밝혀졌지만, 여러 가지 유전적인 요인과 환경적인 요인의 복합적인 작용으로 인해 나타나는 대부분의 복합 질병의 경우는 기존의 분자생물학적인 연구만으로 관련 유전자들을 찾아내기가 어렵다.

이도헌 교수는 "이런 복합적인 질병에서 중요한 역할을 하는 유전자를 찾아내려면 한 두 유전자와 질병의 관계를 조사하기 보다는 그 질병과 관련된 여러 유전자들의 연관성을 살펴보는 시스템 수준의 연구가 필요하다"고 말했다.

2008.07.01 조회수 17839 학생동아리 SIFE, 초등학생을 위한 경제보드 게임 수업

우리학교 학생동아리 KAIST SIFE(Students In Free Enterprise)가 진행하고 있는 "초등학생을 위한 경제보드게임 수업’이 화제다.

2006년 12월 창립한 KAIST SIFE 동아리는 어린이들이 쉽고 재미있게 경제 교육을 접할 수 있도록 하기 위해 경제보드게임을 개발하고 한달에 1-2회씩 초등학생을 찾아간다. 어려서 경제교육을 제대로 받지 못하면 기업과 부자에 대한 부정적이고 단편적인 인식을 무의식적으로 가질 수 있다는 판단에서다.

지난 8일 대전 중구의 샘골지역아동센터를 찾은 회원들은 8~12세 어린이들을 대상으로 게임 수업을 했다. 게임이 시작된 지 30분쯤 지나면서 어린 학생들이 어려운 경제 용어들을 척척 알아들었다. 30분 예정이었던 수업은 어린이들의 성화에 1시간을 훨씬 지나서야 끝났다. 산업디자인 학과 홍정현(22) 회장은 “수업하듯 가르치면 아이들이 어려워할 것 같아 팀원들과 고민한 끝에 게임을 직접 만들기로 했다”며 “올 4월 초등학교 선생님들에게 자문을 받아 직접 보드게임 형식으로 디자인과 규칙 등을 기획해 만들고 6월부터 ‘경제보드게임’을 시연했는데 반응이 좋다”며 뿌듯해 했다.

1975년부터 미국 텍사스에서 기업, 정부기관, 개인 등의 지원을 받아 대학생들에 의해 운영되고 있는 SIFE는 나와 지역사회의 삶을 바꾸는 비지니스 리더십 경험 단체이다. 이 단체의 모토는 “Changing The World” 이다.KAIST SIFE의 활동은 지난 12월 11일(화) 스포츠 조선에 소개되기도 했다. 기기사 참고 :http://www.sportsseoul.com/news/life/social3/071211/200712111143497205000.htm

2007.12.18 조회수 16618

학생동아리 SIFE, 초등학생을 위한 경제보드 게임 수업

우리학교 학생동아리 KAIST SIFE(Students In Free Enterprise)가 진행하고 있는 "초등학생을 위한 경제보드게임 수업’이 화제다.

2006년 12월 창립한 KAIST SIFE 동아리는 어린이들이 쉽고 재미있게 경제 교육을 접할 수 있도록 하기 위해 경제보드게임을 개발하고 한달에 1-2회씩 초등학생을 찾아간다. 어려서 경제교육을 제대로 받지 못하면 기업과 부자에 대한 부정적이고 단편적인 인식을 무의식적으로 가질 수 있다는 판단에서다.

지난 8일 대전 중구의 샘골지역아동센터를 찾은 회원들은 8~12세 어린이들을 대상으로 게임 수업을 했다. 게임이 시작된 지 30분쯤 지나면서 어린 학생들이 어려운 경제 용어들을 척척 알아들었다. 30분 예정이었던 수업은 어린이들의 성화에 1시간을 훨씬 지나서야 끝났다. 산업디자인 학과 홍정현(22) 회장은 “수업하듯 가르치면 아이들이 어려워할 것 같아 팀원들과 고민한 끝에 게임을 직접 만들기로 했다”며 “올 4월 초등학교 선생님들에게 자문을 받아 직접 보드게임 형식으로 디자인과 규칙 등을 기획해 만들고 6월부터 ‘경제보드게임’을 시연했는데 반응이 좋다”며 뿌듯해 했다.

1975년부터 미국 텍사스에서 기업, 정부기관, 개인 등의 지원을 받아 대학생들에 의해 운영되고 있는 SIFE는 나와 지역사회의 삶을 바꾸는 비지니스 리더십 경험 단체이다. 이 단체의 모토는 “Changing The World” 이다.KAIST SIFE의 활동은 지난 12월 11일(화) 스포츠 조선에 소개되기도 했다. 기기사 참고 :http://www.sportsseoul.com/news/life/social3/071211/200712111143497205000.htm

2007.12.18 조회수 16618 KAIST 학부생, ICISTS-KAIST 2007 개최

세계 대학생 학술 교류의 장 ICISTS-KAIST 2007 개최 - 전 세계 200여명의 학생 참가, 국제 교류 및 국내외 석학들과 토론 - KAIST 학부생들이 연사 초청에서 행사 기획과 진행 전 과정 준비 - 오는 24일(화)부터 4일간 KAIST에서 개최 KAIST 학생들이 주최하는 국제학술회의 ‘ICISTS-KAIST 2007’이 오는 24일(화)부터 4일간 KAIST에서 개최된다.

ICISTS-KAIST는 전 세계 대학생들과 국제 교류로 경험과 역량을 기르기 위해 지난 2005년 KAIST에서 시작되었다. 매년 200여명의 각국 대학생들과 세계적으로 유명한 연사들이 초청된다. ICISTS(International Conference for the Integration of Science and Technology into Society)는 과학기술의 사회통합을 목적으로 국가, 인종, 전공을 초월한 다양한 배경의 대학생들이 참여하는 국제학생회의다.

이번 ICISTS-KAIST는 ▲미디어 혁명 ▲생명 연장의 꿈 ▲유토피아 실현 등 3개 주제의 워크샵으로 진행된다.

첫 번째 워크샵 ‘미디어 혁명(Media Revolution)’에서는 뉴미디어의 등장 배경과 영향, 현재 개발되고 있는 새로운 미디어 기술에 대해 토론하고, 이런 미디어 혁명이 가져오는 사회와 생활의 변화를 다룬다. 두 번째 워크샵 ‘생명 연장의 꿈(Life extension)’에서는 생명 연장을 위한 암과 비만 관련 질병 극복을 위한 방법에 대해 토론한다. 또한 줄기 세포의 현재 연구 진행 상황 및 한계점, 잠재력을 재생의학(regenerative medicine)이라는 새로운 학문을 통해 접할 수 있다. 세 번째 워크샵 ‘유토피아 실현(Utopia, Dreams come true)’은 환경 파괴라는 역설적인 결과를 가져온 과거의 과학 발전 방식에서 벗어나 지속적인 개발이 가능한 꿈의 도시 ‘유토피아’ 건설 실현에 대한 가능성을 논의한다. 미래 도시의 개념, 최첨단 친환경 기술, 도시공학 기술, 도시계획 정책에 대해 토론하고 유토피아 실현 후 유토피안 라이프스타일, 아키텍쳐, 경제적 파급효과에 대해 알아본다.

이 학술회의에는 존 스마트(John Smart) 美 가속변화연구재단 회장, 그레고리 클레먼트(Gregory Clement) 하버드대 교수, 알리 크하뎀호세이니(Ali Khademhosseini) MIT 교수, 레온 글릭스만(Leon R. Glicksman) MIT 교수, 피터 로저스(Peter Rogers) 하버드대 교수, 신이치로 오가키(Shinichiro Ohgaki) 동경대 교수, 조장희 가천의대 교수, 천진후 연세대 교수, 문수복 KAIST 교수 등 각 분야에 세계적인 석학들이 연사로 초빙되었다.

이외 워크샵에 배정되는 그룹끼리 사업계획을 세울 수 있는 ‘비즈니스 팀 프로젝트’, 다양한 사람들을 만날 수 있는 ‘레크레이션’이 진행된다. 지역주민을 위해 ‘대전시민과 청소년을 위한 공개 과학 강연’이 행사기간중인 24일(화)- 25일(수) 이틀간 오후 7시 KAIST 터만홀 1층에서 열린다. 중고생 이상 누구나 무료로 참가할 수 있다.

2007.07.24 조회수 18416

KAIST 학부생, ICISTS-KAIST 2007 개최

세계 대학생 학술 교류의 장 ICISTS-KAIST 2007 개최 - 전 세계 200여명의 학생 참가, 국제 교류 및 국내외 석학들과 토론 - KAIST 학부생들이 연사 초청에서 행사 기획과 진행 전 과정 준비 - 오는 24일(화)부터 4일간 KAIST에서 개최 KAIST 학생들이 주최하는 국제학술회의 ‘ICISTS-KAIST 2007’이 오는 24일(화)부터 4일간 KAIST에서 개최된다.

ICISTS-KAIST는 전 세계 대학생들과 국제 교류로 경험과 역량을 기르기 위해 지난 2005년 KAIST에서 시작되었다. 매년 200여명의 각국 대학생들과 세계적으로 유명한 연사들이 초청된다. ICISTS(International Conference for the Integration of Science and Technology into Society)는 과학기술의 사회통합을 목적으로 국가, 인종, 전공을 초월한 다양한 배경의 대학생들이 참여하는 국제학생회의다.

이번 ICISTS-KAIST는 ▲미디어 혁명 ▲생명 연장의 꿈 ▲유토피아 실현 등 3개 주제의 워크샵으로 진행된다.

첫 번째 워크샵 ‘미디어 혁명(Media Revolution)’에서는 뉴미디어의 등장 배경과 영향, 현재 개발되고 있는 새로운 미디어 기술에 대해 토론하고, 이런 미디어 혁명이 가져오는 사회와 생활의 변화를 다룬다. 두 번째 워크샵 ‘생명 연장의 꿈(Life extension)’에서는 생명 연장을 위한 암과 비만 관련 질병 극복을 위한 방법에 대해 토론한다. 또한 줄기 세포의 현재 연구 진행 상황 및 한계점, 잠재력을 재생의학(regenerative medicine)이라는 새로운 학문을 통해 접할 수 있다. 세 번째 워크샵 ‘유토피아 실현(Utopia, Dreams come true)’은 환경 파괴라는 역설적인 결과를 가져온 과거의 과학 발전 방식에서 벗어나 지속적인 개발이 가능한 꿈의 도시 ‘유토피아’ 건설 실현에 대한 가능성을 논의한다. 미래 도시의 개념, 최첨단 친환경 기술, 도시공학 기술, 도시계획 정책에 대해 토론하고 유토피아 실현 후 유토피안 라이프스타일, 아키텍쳐, 경제적 파급효과에 대해 알아본다.

이 학술회의에는 존 스마트(John Smart) 美 가속변화연구재단 회장, 그레고리 클레먼트(Gregory Clement) 하버드대 교수, 알리 크하뎀호세이니(Ali Khademhosseini) MIT 교수, 레온 글릭스만(Leon R. Glicksman) MIT 교수, 피터 로저스(Peter Rogers) 하버드대 교수, 신이치로 오가키(Shinichiro Ohgaki) 동경대 교수, 조장희 가천의대 교수, 천진후 연세대 교수, 문수복 KAIST 교수 등 각 분야에 세계적인 석학들이 연사로 초빙되었다.

이외 워크샵에 배정되는 그룹끼리 사업계획을 세울 수 있는 ‘비즈니스 팀 프로젝트’, 다양한 사람들을 만날 수 있는 ‘레크레이션’이 진행된다. 지역주민을 위해 ‘대전시민과 청소년을 위한 공개 과학 강연’이 행사기간중인 24일(화)- 25일(수) 이틀간 오후 7시 KAIST 터만홀 1층에서 열린다. 중고생 이상 누구나 무료로 참가할 수 있다.

2007.07.24 조회수 18416 김봉수교수, 은나노선 합성법 개발

단결정 銀 나노선 합성법 최초 개발

- 질병진단센서, 바이오센서, 차세대 자성소자 등 광범위한 활용- 화학분야 최고 권위지인 미국화학회지에 지난 18일자 속보로 게재

KAIST(총장 서남표) 화학과 김봉수(金峯秀, 48) 교수 연구팀은 촉매를 전혀 사용하지 않는 새로운 합성법 개발로 ‘단결정 은 나노선 합성’에 최초로 성공했다. 이 연구 결과는 화학분야 최고 권위지인 미국화학회지(Journal of the American Chemical Society)에 지난 18일(수) 속보로 게재됐다.

은(Ag)은 높은 항균효과를 지니며, 전자 및 광학 재료로도 중요하게 사용된다. 은을 완벽한 단결정 나노선으로 만들면 탄소가 다이아몬드로 변하듯 물질의 특성이 변하면서 가치가 크게 높아진다. 보통의 물질은 촉매 등을 사용하면 단결정 나노선 합성이 가능한데 은과 같은 금속의 경우에는 적절한 촉매를 찾아내지 못해서 합성이 불가능했다.

金 교수는 촉매를 사용하지 않고 산화은을 출발물질로 적절한 응결조건을 맞추어줌으로써 은 입자들이 가장 에너지가 낮은 상태를 스스로 찾아가서 저절로 은 나노선이 생긴다는 사실을 발견했다. 이 기술을 이용하면 금속 및 금속화합물 대부분을 단결정 나노선으로 만들 수 있다. 특히 자성물질 나노선 및 열전소자 나노선 개발로 차세대 자성 소자 및 신에너지 핵심 물질을 개발할 수 있는 가능성이 열렸다. 합성된 은 나노섬유는 소독이 필요 없는 의료용 제품 개발, 바이오센서 및 자성메모리 제작 등에 중요한 소재가 될 수 있다.

은에 분자가 흡착되면 빛을 쪼였을 때 산란되는 빛의 세기가 1조배 이상 커진다. 이를 “표면증강 라만 효과”라 하며, 단 하나의 분자만 존재하더라도 검출이 가능하다. 이 효과는 은이 나노입자 크기로 작아지면 더욱 높아지므로 이를 이용한 질병 진단기 개발 연구가 활발하게 진행되고 있다. 특히, 은 나노선은 진단 능력이 보다 뛰어나 질병진단센서로 개발 전망이 높다.

이 연구는 과학기술부「21세기 프론티어연구개발사업」나노소재기술개발사업단에서 지원했으며, 연구 결과는 현재 세계 각국에 특허 출원중이다.

<붙임1. 용어해설>

■ 단결정 은 나노선나노선은 직경이 수 나노미터에서 수백 나노미터 사이에 있는 아주 가늘고 긴 선을 말한다. 단결정은 물질을 이루고 있는 모든 구성원소가 규칙적으로 배열되어 있는 순수하고 독특한 구조인데 다이아몬드 같은 것이 대표적 예다. 은과 같은 금속의 경우에는 적절한 촉매를 찾아내지 못해서 합성이 불가능한데, 이번에 촉매를 사용하지 않고 은이 스스로 단결정 나노선을 이루는 새로운 합성법을 개발했다.

■ 은 나노섬유의 의료분야 응용

은 나노섬유를 이용하여 상처를 보호하기 위해 사용하는 의료용 붕대 등을 제작하면 병균 등의 침투를 근본적으로 방지할 수 있으므로 강력한 의료용 소재가 될 것으로 전망된다.

■ 미국 화학회지(Journal of the American Chemical Society)미국화학회(American Chemical Society)에서 발행하는 대표 학회지로서 가장 역사가 오래되고 권위가 높은 학술지이다. 여기서 특히 긴급하며 중요성이 높은 연구결과는 속보(Communication)로 신속하게 발표된다.

<붙임2. 관련 사진 및 설명>

1. 연구팀이 합성에 성공한 단결정 은 나노선의 전자현미경 사진

2. 하나하나의 원자까지 보여주며 완벽한 은 단결정임을 증명하는 초고전압 전자현미경 사진

2007.07.23 조회수 21558

김봉수교수, 은나노선 합성법 개발

단결정 銀 나노선 합성법 최초 개발

- 질병진단센서, 바이오센서, 차세대 자성소자 등 광범위한 활용- 화학분야 최고 권위지인 미국화학회지에 지난 18일자 속보로 게재

KAIST(총장 서남표) 화학과 김봉수(金峯秀, 48) 교수 연구팀은 촉매를 전혀 사용하지 않는 새로운 합성법 개발로 ‘단결정 은 나노선 합성’에 최초로 성공했다. 이 연구 결과는 화학분야 최고 권위지인 미국화학회지(Journal of the American Chemical Society)에 지난 18일(수) 속보로 게재됐다.

은(Ag)은 높은 항균효과를 지니며, 전자 및 광학 재료로도 중요하게 사용된다. 은을 완벽한 단결정 나노선으로 만들면 탄소가 다이아몬드로 변하듯 물질의 특성이 변하면서 가치가 크게 높아진다. 보통의 물질은 촉매 등을 사용하면 단결정 나노선 합성이 가능한데 은과 같은 금속의 경우에는 적절한 촉매를 찾아내지 못해서 합성이 불가능했다.

金 교수는 촉매를 사용하지 않고 산화은을 출발물질로 적절한 응결조건을 맞추어줌으로써 은 입자들이 가장 에너지가 낮은 상태를 스스로 찾아가서 저절로 은 나노선이 생긴다는 사실을 발견했다. 이 기술을 이용하면 금속 및 금속화합물 대부분을 단결정 나노선으로 만들 수 있다. 특히 자성물질 나노선 및 열전소자 나노선 개발로 차세대 자성 소자 및 신에너지 핵심 물질을 개발할 수 있는 가능성이 열렸다. 합성된 은 나노섬유는 소독이 필요 없는 의료용 제품 개발, 바이오센서 및 자성메모리 제작 등에 중요한 소재가 될 수 있다.

은에 분자가 흡착되면 빛을 쪼였을 때 산란되는 빛의 세기가 1조배 이상 커진다. 이를 “표면증강 라만 효과”라 하며, 단 하나의 분자만 존재하더라도 검출이 가능하다. 이 효과는 은이 나노입자 크기로 작아지면 더욱 높아지므로 이를 이용한 질병 진단기 개발 연구가 활발하게 진행되고 있다. 특히, 은 나노선은 진단 능력이 보다 뛰어나 질병진단센서로 개발 전망이 높다.

이 연구는 과학기술부「21세기 프론티어연구개발사업」나노소재기술개발사업단에서 지원했으며, 연구 결과는 현재 세계 각국에 특허 출원중이다.

<붙임1. 용어해설>

■ 단결정 은 나노선나노선은 직경이 수 나노미터에서 수백 나노미터 사이에 있는 아주 가늘고 긴 선을 말한다. 단결정은 물질을 이루고 있는 모든 구성원소가 규칙적으로 배열되어 있는 순수하고 독특한 구조인데 다이아몬드 같은 것이 대표적 예다. 은과 같은 금속의 경우에는 적절한 촉매를 찾아내지 못해서 합성이 불가능한데, 이번에 촉매를 사용하지 않고 은이 스스로 단결정 나노선을 이루는 새로운 합성법을 개발했다.

■ 은 나노섬유의 의료분야 응용

은 나노섬유를 이용하여 상처를 보호하기 위해 사용하는 의료용 붕대 등을 제작하면 병균 등의 침투를 근본적으로 방지할 수 있으므로 강력한 의료용 소재가 될 것으로 전망된다.

■ 미국 화학회지(Journal of the American Chemical Society)미국화학회(American Chemical Society)에서 발행하는 대표 학회지로서 가장 역사가 오래되고 권위가 높은 학술지이다. 여기서 특히 긴급하며 중요성이 높은 연구결과는 속보(Communication)로 신속하게 발표된다.

<붙임2. 관련 사진 및 설명>

1. 연구팀이 합성에 성공한 단결정 은 나노선의 전자현미경 사진

2. 하나하나의 원자까지 보여주며 완벽한 은 단결정임을 증명하는 초고전압 전자현미경 사진

2007.07.23 조회수 21558 수면부족이 뇌의 기억능력을 심각하게 저하시킨다.

- 유승식(兪勝植) KAIST 바이오시스템학과 겸직교수 겸 하바드의대 교수, MRI를 통한 관련 실험결과 논문이 네이처 뉴로사이언스 온라인판에 게재

- 성장기 아동의 무리한 과외 스케줄에 의한 수면 부족은 생물학적인 학습능력 저하 낳을 수 있어 사람이 잠을 잘 못 자고 나거나, 밤을 샌 다음날에 일어난 일은 왜 잘 기억이 나지 않을까? MRI를 통한 실험결과, 수면부족이 뇌의 기억능력을 심각하게 떨어뜨린다는 내용의 논문이 美 유명잡지에 게재됐다.

KAIST(총장 서남표)는 KAIST 바이오시스템학과 겸직교수이자 美 하바드 의대 교수인 유승식(兪勝植, 37) 교수의 관련 논문이 네이처(Nature) 자매지인 네이처 뉴로사이언스(Neuroscience)의 2월12일자 온라인판에 게재되었다고 밝혔다.

兪 교수는 “수면부족 상태에서의 인간 기억능력 저하(A deficit in the ability to form new human memories without sleep)“라는 제목의 발표논문에서 기능 MRI(fMRI, Functional MRI)를 통한 연구결과,"잠을 잘 못 자고 나거나, 밤을 샌 다음날에 일어난 일은 왜 잘 기억이 나지 않을까?"라는 단순하면서도, 충분히 이해가 갈 만한 현상에 대하여, 부족한 수면은 새로운 기억의 생성/유지에 필요한 뇌의 마(Hippocampus)의 기능을 일시적으로 저하시킨다는 현상을 발견했다. 수면이 기억과 학습에 있어 필요한 기억강화(Consolidation)에 중요한 역할을 한다는 사실은 알려져 있었지만, 지금까지 새로운 정보(일화적 기억: Episodic Memory)를 습득함에 있어서의 수면의 역할에 대한 연구는 없었다.

兪 교수팀은 18세에서 30세사이의 건강한 피험자 28명을 14명씩 2개의 집단으로 나눈 후, 한 집단은 35시간 이상 수면을 취하지 못하게 하고 여러 개의 영상(사진)을 보여주며, 뇌기능을 fMRI를 통하여 관찰했다.

또 다른 대조 집단은 평상시대로 7시간에서 9시간의 충분한 수면을 취하게 한 후, fMRI실험에 참가시켰다. 이틀 후 이들은 다른 사진이 섞인 영상에서 자신이 보았던 사진을 구별할 수 있는 지를 검사했는데, 수면이 부족한 피험자들은 수면부족 상태에서 본 사진을 잘 기억하지 못했다. 정상 수면자에 비해 기억능력이 19%나 떨어지는 것으로 나타났다. 기억 습득 당시에 실시된 fMRI 결과는 수면부족이 해마의 기능을 일시적

으로 저하시킴을 보여줬다. 아울러 뇌의 시상(Thalamus)과 뇌줄기(brain stem, 뇌간)가 저하된 해마의 기능을 보조하는 현상도 목격됐다.

연구결과는 35시간 동안이라는 일시적 수면부족과 기억의 상관관계를 도출했지만, 장기간에 축적된 수면부족도, 인간의 기억(memory),그리고 전반적인 학습 (Learning)에 영향을 줄 수 있다는 가능성을 보여 주고 있다. 인간은 사회적 환경에 의해 수면을 줄일 수 밖에 없는 형편에 처해 있으므로, 연구결과가 내포하고 있는 잠재적 의미는 되새겨 볼만하다. 예로써, 성장기에 있는 아동들의 무리한 과외 스케줄에 의한 수면 부족은 바로 생물학적인 학습능력 저하를 낳을 수 있다는 것이다. 또한, 고령화 사회에서 수면장애에 기인하는 기억능력 감퇴 문제의 해결을 위해서도 수면에 관한 과학적이고 체계적인 연구와 능동적 대책을 필요하게 한다.

兪 교수는 “지난 2003년, KAIST 바이오시스템학과와 KAIST 뇌과학연구 센터의 협력하에 공동실험에 참가한 바 있다“며, ”KAIST가 보유하고 있는 MRI 환경하의 뇌파실험(EEG)가동 기술은 진보된 수면연구에 절대적으로 필요한 기술이다. 국제적 공동연구 환경 조성과 연구기금의 확보가 KAIST의 관련 연구역량을 널리 알릴 수 있는 초석이 될 것이다“라고 밝혔다.

뇌과학분야 연구는 그 중요성에도 불구하고 지금껏 한국에서는 관련 논문을 접하기가 쉽지 않았다. KAIST 겸직교수로 있는 兪 교수의 이번 네이처 자매지 논문발표는 KAIST가 국내 뇌과학 연구분야에서 중요한 역할을 하게 되는 계기가 될 것으로 보인다. 兪 교수는 매년 여름학기에는 KAIST에 머물면서 강의를 하고 있으며, 학생들과 같이 연구업무를 수행하고 있다. 현재 KAIST 바이오시스템학과 박사과정 학생의 지도교수도 맡고 있다.

용어설명

1) 해마 : 뇌의 밑부분에 위치하며, 인간의 기억과 학습에 있어 외부자극을 기억과 관련된 정보로 바꿔주고, 다른 중요한 뇌부분(뇌전엽)에 연결해 주는 중요한 역할을 한다.

2) 일화적 기억(Episodic Memory) : 개인의 경험과 밀착된 기억, 누구를 보았다든지, 무슨 소리를 들었다는 등의 기억. 의미기억(Semantic memory, 대상의 관계나 단어의 의미기억)과는 구별되지만, 해마는 일반적으로 모든 장기적 기억에 관련된다.

3) 시상(THAlamus) : 뇌 회로연결에서의 스위치보드로서, 뇌의 전반적 회로 연결체계를 통제한다.

4) 뇌 줄기(Brain stem): 말그대로 척추와 뇌를 연결하여주며, 소뇌(cerebellum)와 연결되어 인간의 기본적이고 원초적인 기능을 수행하게 도와준다.

2007.03.01 조회수 20090

수면부족이 뇌의 기억능력을 심각하게 저하시킨다.

- 유승식(兪勝植) KAIST 바이오시스템학과 겸직교수 겸 하바드의대 교수, MRI를 통한 관련 실험결과 논문이 네이처 뉴로사이언스 온라인판에 게재

- 성장기 아동의 무리한 과외 스케줄에 의한 수면 부족은 생물학적인 학습능력 저하 낳을 수 있어 사람이 잠을 잘 못 자고 나거나, 밤을 샌 다음날에 일어난 일은 왜 잘 기억이 나지 않을까? MRI를 통한 실험결과, 수면부족이 뇌의 기억능력을 심각하게 떨어뜨린다는 내용의 논문이 美 유명잡지에 게재됐다.

KAIST(총장 서남표)는 KAIST 바이오시스템학과 겸직교수이자 美 하바드 의대 교수인 유승식(兪勝植, 37) 교수의 관련 논문이 네이처(Nature) 자매지인 네이처 뉴로사이언스(Neuroscience)의 2월12일자 온라인판에 게재되었다고 밝혔다.

兪 교수는 “수면부족 상태에서의 인간 기억능력 저하(A deficit in the ability to form new human memories without sleep)“라는 제목의 발표논문에서 기능 MRI(fMRI, Functional MRI)를 통한 연구결과,"잠을 잘 못 자고 나거나, 밤을 샌 다음날에 일어난 일은 왜 잘 기억이 나지 않을까?"라는 단순하면서도, 충분히 이해가 갈 만한 현상에 대하여, 부족한 수면은 새로운 기억의 생성/유지에 필요한 뇌의 마(Hippocampus)의 기능을 일시적으로 저하시킨다는 현상을 발견했다. 수면이 기억과 학습에 있어 필요한 기억강화(Consolidation)에 중요한 역할을 한다는 사실은 알려져 있었지만, 지금까지 새로운 정보(일화적 기억: Episodic Memory)를 습득함에 있어서의 수면의 역할에 대한 연구는 없었다.

兪 교수팀은 18세에서 30세사이의 건강한 피험자 28명을 14명씩 2개의 집단으로 나눈 후, 한 집단은 35시간 이상 수면을 취하지 못하게 하고 여러 개의 영상(사진)을 보여주며, 뇌기능을 fMRI를 통하여 관찰했다.

또 다른 대조 집단은 평상시대로 7시간에서 9시간의 충분한 수면을 취하게 한 후, fMRI실험에 참가시켰다. 이틀 후 이들은 다른 사진이 섞인 영상에서 자신이 보았던 사진을 구별할 수 있는 지를 검사했는데, 수면이 부족한 피험자들은 수면부족 상태에서 본 사진을 잘 기억하지 못했다. 정상 수면자에 비해 기억능력이 19%나 떨어지는 것으로 나타났다. 기억 습득 당시에 실시된 fMRI 결과는 수면부족이 해마의 기능을 일시적

으로 저하시킴을 보여줬다. 아울러 뇌의 시상(Thalamus)과 뇌줄기(brain stem, 뇌간)가 저하된 해마의 기능을 보조하는 현상도 목격됐다.

연구결과는 35시간 동안이라는 일시적 수면부족과 기억의 상관관계를 도출했지만, 장기간에 축적된 수면부족도, 인간의 기억(memory),그리고 전반적인 학습 (Learning)에 영향을 줄 수 있다는 가능성을 보여 주고 있다. 인간은 사회적 환경에 의해 수면을 줄일 수 밖에 없는 형편에 처해 있으므로, 연구결과가 내포하고 있는 잠재적 의미는 되새겨 볼만하다. 예로써, 성장기에 있는 아동들의 무리한 과외 스케줄에 의한 수면 부족은 바로 생물학적인 학습능력 저하를 낳을 수 있다는 것이다. 또한, 고령화 사회에서 수면장애에 기인하는 기억능력 감퇴 문제의 해결을 위해서도 수면에 관한 과학적이고 체계적인 연구와 능동적 대책을 필요하게 한다.

兪 교수는 “지난 2003년, KAIST 바이오시스템학과와 KAIST 뇌과학연구 센터의 협력하에 공동실험에 참가한 바 있다“며, ”KAIST가 보유하고 있는 MRI 환경하의 뇌파실험(EEG)가동 기술은 진보된 수면연구에 절대적으로 필요한 기술이다. 국제적 공동연구 환경 조성과 연구기금의 확보가 KAIST의 관련 연구역량을 널리 알릴 수 있는 초석이 될 것이다“라고 밝혔다.

뇌과학분야 연구는 그 중요성에도 불구하고 지금껏 한국에서는 관련 논문을 접하기가 쉽지 않았다. KAIST 겸직교수로 있는 兪 교수의 이번 네이처 자매지 논문발표는 KAIST가 국내 뇌과학 연구분야에서 중요한 역할을 하게 되는 계기가 될 것으로 보인다. 兪 교수는 매년 여름학기에는 KAIST에 머물면서 강의를 하고 있으며, 학생들과 같이 연구업무를 수행하고 있다. 현재 KAIST 바이오시스템학과 박사과정 학생의 지도교수도 맡고 있다.

용어설명

1) 해마 : 뇌의 밑부분에 위치하며, 인간의 기억과 학습에 있어 외부자극을 기억과 관련된 정보로 바꿔주고, 다른 중요한 뇌부분(뇌전엽)에 연결해 주는 중요한 역할을 한다.

2) 일화적 기억(Episodic Memory) : 개인의 경험과 밀착된 기억, 누구를 보았다든지, 무슨 소리를 들었다는 등의 기억. 의미기억(Semantic memory, 대상의 관계나 단어의 의미기억)과는 구별되지만, 해마는 일반적으로 모든 장기적 기억에 관련된다.

3) 시상(THAlamus) : 뇌 회로연결에서의 스위치보드로서, 뇌의 전반적 회로 연결체계를 통제한다.

4) 뇌 줄기(Brain stem): 말그대로 척추와 뇌를 연결하여주며, 소뇌(cerebellum)와 연결되어 인간의 기본적이고 원초적인 기능을 수행하게 도와준다.

2007.03.01 조회수 20090 정성일 연구원, 후즈후 2년 연속 등재

KAIST 인공위성센터 정성일(鄭盛日, 38) 선임연구원이 국제인명사전인 美 마르퀴스 후즈후(Marquis Who"s Who)의 후즈후 인 더 아메리카(who"s who in the America) 2006년, 2007년 판에 연속 등재됐다. 동시에 세계 유망 지도자(Who’s Who of Emerging Leaders) 초판(1st Edition)에도 이름을 올렸다.

美 텍사스 에이앤엠(A&M)대학에서 전기유체역학(EHD, Electrohydrodynamics) 분야를 전공한 鄭 박사는 NASA 고다드 우주비행센터 (Goddard Space Flight Center) 에서 우주 비행체 관련 열제어 분야 연구를 수행하고, 올 9월부터 KAIST 인공위성센터 선임연구원으로 재직중이다.

2004년 美 전기전자공학자협회(IEEE) 혁신창의논문상(Innovation and Creativity Prize Paper Award)을 수상했다.

2006.11.15 조회수 17743

정성일 연구원, 후즈후 2년 연속 등재

KAIST 인공위성센터 정성일(鄭盛日, 38) 선임연구원이 국제인명사전인 美 마르퀴스 후즈후(Marquis Who"s Who)의 후즈후 인 더 아메리카(who"s who in the America) 2006년, 2007년 판에 연속 등재됐다. 동시에 세계 유망 지도자(Who’s Who of Emerging Leaders) 초판(1st Edition)에도 이름을 올렸다.

美 텍사스 에이앤엠(A&M)대학에서 전기유체역학(EHD, Electrohydrodynamics) 분야를 전공한 鄭 박사는 NASA 고다드 우주비행센터 (Goddard Space Flight Center) 에서 우주 비행체 관련 열제어 분야 연구를 수행하고, 올 9월부터 KAIST 인공위성센터 선임연구원으로 재직중이다.

2004년 美 전기전자공학자협회(IEEE) 혁신창의논문상(Innovation and Creativity Prize Paper Award)을 수상했다.

2006.11.15 조회수 17743