-

NEREC, 2023 국제핵비확산학회 개최

우리 대학은 다음 달 1일(화)부터 이틀간 앰배서더 서울 풀만호텔에서 '2023 NEREC-KINAC 국제핵비확산학회'를 개최한다.

국제핵비확산학회는 세계 핵확산 동향 평가 및 핵비확산 전망, 북한 핵문제와 소형원자로 개발 등 원자력을 평화적으로 이용하기 위한 대안을 기술적·정책적 측면에서 통합적으로 모색하기 위한 대규모 연례 국제회의다.

올해는 학회 개최 10주년을 맞아 KAIST 핵비확산교육연구센터(센터장 임만성, Nuclear Nonproliferation Education and Research Center, NEREC)와 한국원자력통제기술원(원장대행 이나영, KINAC)이 공동 개최한다.

총 4개의 세션으로 진행되는 이번 학회는 ▴핵비확산의 관점에서 국제사회가 직면한 도전과제와 대응 방향 ▴북한 핵 개발 동향 및 전망과 핵 위협 감소를 위한 고찰 ▴소형원자로(SMRs) 개발과 도입에 따른 원자력 안전· 핵안보·안전조치 등에 대한 통합적 대응 방안 ▴미래 원자력기술의 평화적인 이용을 주도할 차세대 전문가 양성을 위한 국제사회 협력 방안 등을 주제로 다룬다.

이를 위해, 보니 젠킨스(Bonnie Jenkins) 미국 국무부 군비통제·국제안보 차관, 빅터 차(Victor Cha) 미 국제전략연구소 한국석좌, 스티븐 밀러(Steven E. Miller) 미 하버드대 케네디스쿨 국제안보프로그램 국장 등이 기조연설하고, 백원필 한국원자력학회 회장이 폐회사를 전한다.

한국·미국·중국·호주·캐나다·인도네시아 등 8개국 소속 21개 대학 및 연구소의 원자력전문가와 국제정치전문가 총 26명이 발표와 토론을 맡는다. 온·오프라인으로 동시 진행되는 이번 학회에는 국내·외 핵비확산 정책 및 원자력기술 전문가 등 약 300여 명이 참여할 것으로 예상된다. 또한, 이번 학회 기간에는 세계 핵비확산체제의 미래를 주도해 갈 젊은 인재들이 대거 참여하는 'NEREC 총동문회'를 부대행사로 진행한다. KAIST 핵비확산교육연구센터는 세계 각국의 역량 있는 학생들을 핵비확산 전문가로 양성하는 국제 교육 훈련 프로그램을 10년간 운영해 총 50여 개 국가 출신 263명의 동문을 배출했다. 이들은 이번 행사를 계기로 한자리에 모여 신진 연구자 사이의 네트워크를 공고히 다지는 것은 물론 세대 간 소통을 위해 연사로 참여하는 세계적인 전문가들과 교류할 예정이다.

학회를 총괄한 임만성 KAIST 핵비확산교육연구센터장은 "올해 10주년을 맞이한 이번 학회가 우리 시대 원자력 기술의 평화적 이용과 관련된 도전과제를 해결해 나가는 데 실천적이고 구체적인 방안을 제시하는 전진의 자리가 되기를 바란다"라고 밝혔다. 우리나라 시간을 기준으로 8월 1일 오전 10시에 시작되는 이번 행사는 모든 순서가 유튜브로 실시간 중계되며, 유튜브 KAIST NEREC 채널에서 누구든 무료로 참여할 수 있다. '2023 NEREC-KINAC 국제핵비확산학회'와 관련한 자세한 내용 참여 방법은 사무국(042-350-8115)에서 확인할 수 있다.

NEREC, 2023 국제핵비확산학회 개최

우리 대학은 다음 달 1일(화)부터 이틀간 앰배서더 서울 풀만호텔에서 '2023 NEREC-KINAC 국제핵비확산학회'를 개최한다.

국제핵비확산학회는 세계 핵확산 동향 평가 및 핵비확산 전망, 북한 핵문제와 소형원자로 개발 등 원자력을 평화적으로 이용하기 위한 대안을 기술적·정책적 측면에서 통합적으로 모색하기 위한 대규모 연례 국제회의다.

올해는 학회 개최 10주년을 맞아 KAIST 핵비확산교육연구센터(센터장 임만성, Nuclear Nonproliferation Education and Research Center, NEREC)와 한국원자력통제기술원(원장대행 이나영, KINAC)이 공동 개최한다.

총 4개의 세션으로 진행되는 이번 학회는 ▴핵비확산의 관점에서 국제사회가 직면한 도전과제와 대응 방향 ▴북한 핵 개발 동향 및 전망과 핵 위협 감소를 위한 고찰 ▴소형원자로(SMRs) 개발과 도입에 따른 원자력 안전· 핵안보·안전조치 등에 대한 통합적 대응 방안 ▴미래 원자력기술의 평화적인 이용을 주도할 차세대 전문가 양성을 위한 국제사회 협력 방안 등을 주제로 다룬다.

이를 위해, 보니 젠킨스(Bonnie Jenkins) 미국 국무부 군비통제·국제안보 차관, 빅터 차(Victor Cha) 미 국제전략연구소 한국석좌, 스티븐 밀러(Steven E. Miller) 미 하버드대 케네디스쿨 국제안보프로그램 국장 등이 기조연설하고, 백원필 한국원자력학회 회장이 폐회사를 전한다.

한국·미국·중국·호주·캐나다·인도네시아 등 8개국 소속 21개 대학 및 연구소의 원자력전문가와 국제정치전문가 총 26명이 발표와 토론을 맡는다. 온·오프라인으로 동시 진행되는 이번 학회에는 국내·외 핵비확산 정책 및 원자력기술 전문가 등 약 300여 명이 참여할 것으로 예상된다. 또한, 이번 학회 기간에는 세계 핵비확산체제의 미래를 주도해 갈 젊은 인재들이 대거 참여하는 'NEREC 총동문회'를 부대행사로 진행한다. KAIST 핵비확산교육연구센터는 세계 각국의 역량 있는 학생들을 핵비확산 전문가로 양성하는 국제 교육 훈련 프로그램을 10년간 운영해 총 50여 개 국가 출신 263명의 동문을 배출했다. 이들은 이번 행사를 계기로 한자리에 모여 신진 연구자 사이의 네트워크를 공고히 다지는 것은 물론 세대 간 소통을 위해 연사로 참여하는 세계적인 전문가들과 교류할 예정이다.

학회를 총괄한 임만성 KAIST 핵비확산교육연구센터장은 "올해 10주년을 맞이한 이번 학회가 우리 시대 원자력 기술의 평화적 이용과 관련된 도전과제를 해결해 나가는 데 실천적이고 구체적인 방안을 제시하는 전진의 자리가 되기를 바란다"라고 밝혔다. 우리나라 시간을 기준으로 8월 1일 오전 10시에 시작되는 이번 행사는 모든 순서가 유튜브로 실시간 중계되며, 유튜브 KAIST NEREC 채널에서 누구든 무료로 참여할 수 있다. '2023 NEREC-KINAC 국제핵비확산학회'와 관련한 자세한 내용 참여 방법은 사무국(042-350-8115)에서 확인할 수 있다.

2023.07.28

조회수 2382

-

인과관계 추정 정확도 높인 새로운 방법론 개발

우리 대학 수리과학과 김재경 교수 연구팀이 수학 모델을 기반으로 시계열 데이터의 인과관계를 추정하는 새로운 방법론을 개발했다. 복잡한 계산 과정을 없애 기존보다 빠른 속도로 추론이 가능하면서도, 정확도는 획기적으로 높였다.

매 순간 다양한 데이터가 기록되고 있다. 그중 시간의 흐름을 기준으로 기록된 ‘시계열 데이터’는 일기 예보와 경제 분야뿐만 아니라 의학 분야에서도 가치 있게 쓰인다. 입원 환자의 심전도 측정을 통해 심장 발작의 직접적인 요인을 찾는 것과 같이 인과관계를 추정하는 것이 대표적이다. 최근에는 스마트 워치 등 웨어러블 기기를 통해 일상에서 건강 데이터를 쉽게 수집할 수 있게 되면서, 의학 분야에서 시계열 데이터 분석의 중요성이 더 커지고 있다.

시계열 데이터에서 인과관계를 추정하는 대표적인 방법으로는 2003년 노벨 경제학상을 수상한 클라이브 그레인저 미국 샌디에이고캘리포니아대(UC샌디에이고) 교수가 제시한 ‘그레인저 인과관계 검정(Granger causality test)’이 있다. 이는 미래 경제지표 예측, 질병 요인분석, 지구온난화의 원인 등 수많은 분야에 걸쳐 응용됐다. 그레인저 인과관계 검정을 개선한 정보 이론 기반의 다양한 인과관계 추정 방법이 개발됐지만, 일련의 방법들은 시계열 데이터가 비슷한 주기로 변화하는 동시성을 가지기만 하면, 인과관계가 있다고 잘못 예측하는 경우가 많았다. 또한, 직접적인 인과관계와 간접적인 인과관계를 구별하지 못한다는 한계도 있었다.

이러한 한계를 극복하기 위해 최근 수리 모델을 기반으로 하는 방법론들이 등장했다. 수리 모델로 주어진 시계열 데이터를 잘 맞출 수 있는지 확인하는 방법을 통해 인과관계를 예측한다. 수리 모델이 정확하기만 하면 기존 그레인저 인과관계 검정의 한계인 동시성과 간접적인 영향을 인과관계와 혼동하지 않는다는 장점이 있다. 그러나 정확한 수리 모델을 알기 힘들고, 현재까지 제시된 수리 모델 기반 방법론들은 복잡한 계산이 필요해 추정 시간이 많이 걸린다는 단점이 있다.

이러한 상황에서 연구팀은 기존 방법론들의 한계를 모두 해결한 새로운 방법론 ‘GOBI(General ODE-Based Inference)’를 개발했다. 우선, 연구팀은 시계열 데이터가 일반적인 수학 모델로 표현될 수 있는지 확인하는 수학 이론을 만들었다. 그리고 이 이론을 바탕으로 정확한 수리 모델이나 복잡한 계산 없이도 시계열 데이터로부터 인과관계를 추정하는 방법론을 개발했다.

개발한 방법론을 인과관계 분석에 적용해 본 결과 세포 내 분자들의 상호작용, 생태계 네트워크, 기상 시스템 등 다양한 분야의 데이터에서 기존 방법론에 비해 월등한 성능을 보여줬다. 특히, 동시성 및 간접적인 영향을 가지는 시계열 데이터에서도 인과관계를 성공적으로 추론했다. 연구진은 GOBI를 통해서 여러 오염 물질 중 이산화질소와 호흡기로 유입되는 부유 미립자(직경 10㎛ 이하의 입자)가 심혈관계 질환에 영향을 미친다는 것을 확인할 수 있었다.

김재경 교수는 “수학과 통계를 결합하여 정확하면서도 다양한 시스템에 유연하게 적용할 수 있는 새로운 인과관계 추정 방법론을 개발했다”며 “사회 및 자연과학 분야에 걸쳐 두루 사용되는 인과관계 추정 연구에 새로운 패러다임을 제시할 것으로 예상된다”고 말했다.

연구결과는 7월 24일 국제학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications, IF 17.694)’ 온라인판에 실렸으며, 우리 대학 박세호 학사과정(제1저자)과 하석민 학사과정(제2저자)이 참여했다.

인과관계 추정 정확도 높인 새로운 방법론 개발

우리 대학 수리과학과 김재경 교수 연구팀이 수학 모델을 기반으로 시계열 데이터의 인과관계를 추정하는 새로운 방법론을 개발했다. 복잡한 계산 과정을 없애 기존보다 빠른 속도로 추론이 가능하면서도, 정확도는 획기적으로 높였다.

매 순간 다양한 데이터가 기록되고 있다. 그중 시간의 흐름을 기준으로 기록된 ‘시계열 데이터’는 일기 예보와 경제 분야뿐만 아니라 의학 분야에서도 가치 있게 쓰인다. 입원 환자의 심전도 측정을 통해 심장 발작의 직접적인 요인을 찾는 것과 같이 인과관계를 추정하는 것이 대표적이다. 최근에는 스마트 워치 등 웨어러블 기기를 통해 일상에서 건강 데이터를 쉽게 수집할 수 있게 되면서, 의학 분야에서 시계열 데이터 분석의 중요성이 더 커지고 있다.

시계열 데이터에서 인과관계를 추정하는 대표적인 방법으로는 2003년 노벨 경제학상을 수상한 클라이브 그레인저 미국 샌디에이고캘리포니아대(UC샌디에이고) 교수가 제시한 ‘그레인저 인과관계 검정(Granger causality test)’이 있다. 이는 미래 경제지표 예측, 질병 요인분석, 지구온난화의 원인 등 수많은 분야에 걸쳐 응용됐다. 그레인저 인과관계 검정을 개선한 정보 이론 기반의 다양한 인과관계 추정 방법이 개발됐지만, 일련의 방법들은 시계열 데이터가 비슷한 주기로 변화하는 동시성을 가지기만 하면, 인과관계가 있다고 잘못 예측하는 경우가 많았다. 또한, 직접적인 인과관계와 간접적인 인과관계를 구별하지 못한다는 한계도 있었다.

이러한 한계를 극복하기 위해 최근 수리 모델을 기반으로 하는 방법론들이 등장했다. 수리 모델로 주어진 시계열 데이터를 잘 맞출 수 있는지 확인하는 방법을 통해 인과관계를 예측한다. 수리 모델이 정확하기만 하면 기존 그레인저 인과관계 검정의 한계인 동시성과 간접적인 영향을 인과관계와 혼동하지 않는다는 장점이 있다. 그러나 정확한 수리 모델을 알기 힘들고, 현재까지 제시된 수리 모델 기반 방법론들은 복잡한 계산이 필요해 추정 시간이 많이 걸린다는 단점이 있다.

이러한 상황에서 연구팀은 기존 방법론들의 한계를 모두 해결한 새로운 방법론 ‘GOBI(General ODE-Based Inference)’를 개발했다. 우선, 연구팀은 시계열 데이터가 일반적인 수학 모델로 표현될 수 있는지 확인하는 수학 이론을 만들었다. 그리고 이 이론을 바탕으로 정확한 수리 모델이나 복잡한 계산 없이도 시계열 데이터로부터 인과관계를 추정하는 방법론을 개발했다.

개발한 방법론을 인과관계 분석에 적용해 본 결과 세포 내 분자들의 상호작용, 생태계 네트워크, 기상 시스템 등 다양한 분야의 데이터에서 기존 방법론에 비해 월등한 성능을 보여줬다. 특히, 동시성 및 간접적인 영향을 가지는 시계열 데이터에서도 인과관계를 성공적으로 추론했다. 연구진은 GOBI를 통해서 여러 오염 물질 중 이산화질소와 호흡기로 유입되는 부유 미립자(직경 10㎛ 이하의 입자)가 심혈관계 질환에 영향을 미친다는 것을 확인할 수 있었다.

김재경 교수는 “수학과 통계를 결합하여 정확하면서도 다양한 시스템에 유연하게 적용할 수 있는 새로운 인과관계 추정 방법론을 개발했다”며 “사회 및 자연과학 분야에 걸쳐 두루 사용되는 인과관계 추정 연구에 새로운 패러다임을 제시할 것으로 예상된다”고 말했다.

연구결과는 7월 24일 국제학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications, IF 17.694)’ 온라인판에 실렸으며, 우리 대학 박세호 학사과정(제1저자)과 하석민 학사과정(제2저자)이 참여했다.

2023.07.26

조회수 3038

-

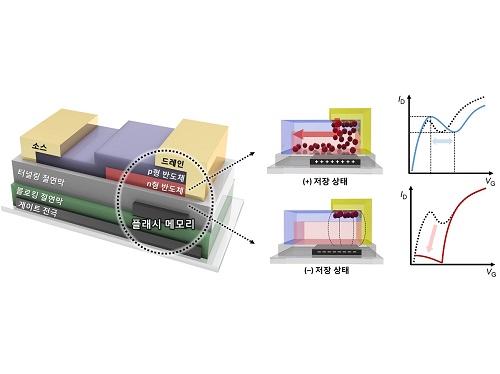

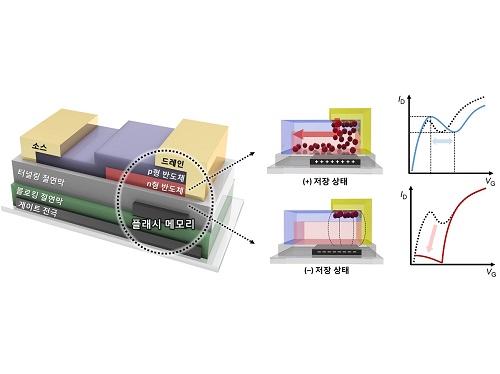

2진법에서 3진법으로 종횡무진, 신개념 반도체 회로 개발

자율주행 및 기타 인공 지능(AI) 기술이 일상생활에서 널리 사용되면서 반도체 집적 회로 (Integrated circuit, IC)의 정보 처리 능력에 대한 수요가 급격히 늘어나고 있다.

우리 대학 생명화학공학과 임성갑 교수 연구팀이 가천대(총장 이길여) 전자공학부 유호천 교수 연구팀과 공동 연구를 통해 더 높은 데이터 처리 효율성과 집적도를 제공할 신개념 디지털 논리 회로 구현을 세계 최초로 성공했다고 11일 밝혔다.

기존 `0', `1'의 두 가지 논리 상태를 사용하는 2진법 논리 회로와 비교해 3진법 논리 회로는 `0', `1', `2'의 세 가지 논리 상태를 사용해 정보를 표현하는 차세대 반도체 기술로, 같은 정보를 더 적은 논리로 표현할 수 있어 더 높은 정보 처리 효율성을 통해 반도체 칩의 고속화, 저전력화, 소형화가 가능하다. 하지만 논리 상태가 1개 더 추가됨에 따라 세 가지 논리 신호를 모두 안정적으로 출력하기 어려운 문제와 2진법 논리 체계가 3진법 논리 체계와 서로 호환이 되지 않는 문제가 3진법 논리 회로 상용화에 걸림돌로 여겨졌다.

연구팀은 문제 해결을 위해 3진법 논리 회로의 출력 특성을 회로 동작 중에 실시간으로 조절할 수 있는 새로운 논리소자를 개발했다. 연구팀은 컴퓨터에서 필요에 따라 정보를 저장하거나 다시 지울 수 있는 장치인 플래시 메모리에 주목했으며, 3진법 논리 회로 자체에 정보를 저장할 수 있도록 회로를 구성하는 논리소자에 플래시 메모리를 집적했다. 연구팀은 3진법 논리 회로가 저장하고 있는 정보에 따라 논리 상태 `1'의 출력 특성이 체계적으로 조절될 수 있음을 확인하였으며, 이를 통해 3진법 논리 회로의 동작 안정성(잡음 여유)을 세계 최고 수준인 약 60%까지 달성하는데 성공했다.

또한 연구팀은 3진법 논리 회로에 저장된 정보를 완전히 지우는 경우에 논리 상태 `1'이 출력되지 않고 `0' 과 `2'의 두 논리 상태만 출력하는 점을 이용하여 2진법과 3진법 논리 동작이 모두 가능한 회로를 구현하는데 성공했다. 뿐만 아니라, 논리 회로를 구성하는 각각의 논리소자에 서로 다른 정보를 저장하는 방식으로 2진법과 3진법 논리 출력을 조합했고, 이에 따라 다양한 종류의 논리 출력을 갖는 논리 회로를 구현함으로써 3진법 논리 회로의 정보 처리 효율 및 집적도를 한 단계 더 향상시킬 수 있음 역시 확인했다.

연구팀이 개발한 논리소자는 동일한 반도체 칩 내에서 2진법 논리 회로와 3진법 논리 회로를 연동하여 데이터 및 신호 전달을 할 수 있다는 점에서 의의가 있다. 이것은 기존의 2진법 체계를 유지하면서 필요에 따라 3진법의 높은 정보 처리 능력을 탄력적으로 활용할 수 있다는 것을 의미하며, 향후 3진법 반도체의 상용화 시작 단계에 있어 핵심 기술이 될 것으로 기대가 크다.

우리 대학 임성갑 교수는 “기존 디지털 논리 회로와 비교해 다양한 연산이 가능하고 복잡한 연산을 훨씬 단순화할 수 있는 논리소자를 개발한 것으로, 이번 연구 결과는 향후 대용량 정보 처리가 필요한 인공지능, 사물인터넷 등 다양한 분야를 위한 신개념 반도체 소자에 있어 유용한 지침이 될 것으로 기대된다”고 말했다.

한편 선도연구센터 지원사업(웨어러블 플랫폼 소재 기술센터), 이공분야기초연구사업(과학기술정보통신부), 그리고 산업기술혁신사업(산업통상자원부)의 지원을 받아 수행된 이번 연구 결과는 우리 대학 생명화학공학과 이충열 박사과정 학생이 제1 저자로 참여했으며, 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션 (Nature Communications)' 6월 23일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: A reconfigurable binary/ternary logic conversion-in-memory based on drain-aligned floating-gate heterojunction transistors)

2진법에서 3진법으로 종횡무진, 신개념 반도체 회로 개발

자율주행 및 기타 인공 지능(AI) 기술이 일상생활에서 널리 사용되면서 반도체 집적 회로 (Integrated circuit, IC)의 정보 처리 능력에 대한 수요가 급격히 늘어나고 있다.

우리 대학 생명화학공학과 임성갑 교수 연구팀이 가천대(총장 이길여) 전자공학부 유호천 교수 연구팀과 공동 연구를 통해 더 높은 데이터 처리 효율성과 집적도를 제공할 신개념 디지털 논리 회로 구현을 세계 최초로 성공했다고 11일 밝혔다.

기존 `0', `1'의 두 가지 논리 상태를 사용하는 2진법 논리 회로와 비교해 3진법 논리 회로는 `0', `1', `2'의 세 가지 논리 상태를 사용해 정보를 표현하는 차세대 반도체 기술로, 같은 정보를 더 적은 논리로 표현할 수 있어 더 높은 정보 처리 효율성을 통해 반도체 칩의 고속화, 저전력화, 소형화가 가능하다. 하지만 논리 상태가 1개 더 추가됨에 따라 세 가지 논리 신호를 모두 안정적으로 출력하기 어려운 문제와 2진법 논리 체계가 3진법 논리 체계와 서로 호환이 되지 않는 문제가 3진법 논리 회로 상용화에 걸림돌로 여겨졌다.

연구팀은 문제 해결을 위해 3진법 논리 회로의 출력 특성을 회로 동작 중에 실시간으로 조절할 수 있는 새로운 논리소자를 개발했다. 연구팀은 컴퓨터에서 필요에 따라 정보를 저장하거나 다시 지울 수 있는 장치인 플래시 메모리에 주목했으며, 3진법 논리 회로 자체에 정보를 저장할 수 있도록 회로를 구성하는 논리소자에 플래시 메모리를 집적했다. 연구팀은 3진법 논리 회로가 저장하고 있는 정보에 따라 논리 상태 `1'의 출력 특성이 체계적으로 조절될 수 있음을 확인하였으며, 이를 통해 3진법 논리 회로의 동작 안정성(잡음 여유)을 세계 최고 수준인 약 60%까지 달성하는데 성공했다.

또한 연구팀은 3진법 논리 회로에 저장된 정보를 완전히 지우는 경우에 논리 상태 `1'이 출력되지 않고 `0' 과 `2'의 두 논리 상태만 출력하는 점을 이용하여 2진법과 3진법 논리 동작이 모두 가능한 회로를 구현하는데 성공했다. 뿐만 아니라, 논리 회로를 구성하는 각각의 논리소자에 서로 다른 정보를 저장하는 방식으로 2진법과 3진법 논리 출력을 조합했고, 이에 따라 다양한 종류의 논리 출력을 갖는 논리 회로를 구현함으로써 3진법 논리 회로의 정보 처리 효율 및 집적도를 한 단계 더 향상시킬 수 있음 역시 확인했다.

연구팀이 개발한 논리소자는 동일한 반도체 칩 내에서 2진법 논리 회로와 3진법 논리 회로를 연동하여 데이터 및 신호 전달을 할 수 있다는 점에서 의의가 있다. 이것은 기존의 2진법 체계를 유지하면서 필요에 따라 3진법의 높은 정보 처리 능력을 탄력적으로 활용할 수 있다는 것을 의미하며, 향후 3진법 반도체의 상용화 시작 단계에 있어 핵심 기술이 될 것으로 기대가 크다.

우리 대학 임성갑 교수는 “기존 디지털 논리 회로와 비교해 다양한 연산이 가능하고 복잡한 연산을 훨씬 단순화할 수 있는 논리소자를 개발한 것으로, 이번 연구 결과는 향후 대용량 정보 처리가 필요한 인공지능, 사물인터넷 등 다양한 분야를 위한 신개념 반도체 소자에 있어 유용한 지침이 될 것으로 기대된다”고 말했다.

한편 선도연구센터 지원사업(웨어러블 플랫폼 소재 기술센터), 이공분야기초연구사업(과학기술정보통신부), 그리고 산업기술혁신사업(산업통상자원부)의 지원을 받아 수행된 이번 연구 결과는 우리 대학 생명화학공학과 이충열 박사과정 학생이 제1 저자로 참여했으며, 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션 (Nature Communications)' 6월 23일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: A reconfigurable binary/ternary logic conversion-in-memory based on drain-aligned floating-gate heterojunction transistors)

2023.07.11

조회수 2752

-

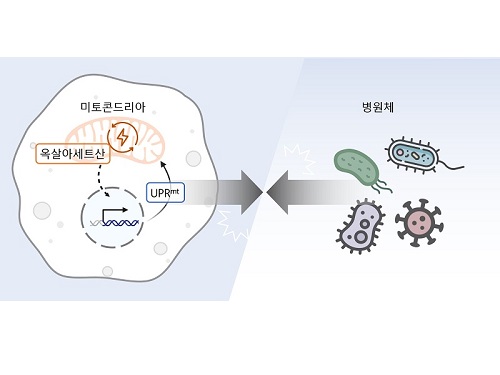

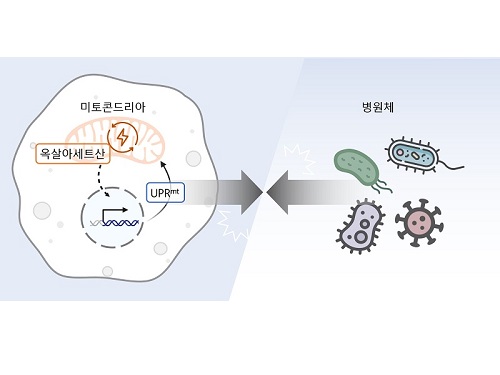

생체 에너지 발전소 부산물로 병원균 감염 제어

코로나 팬데믹 이후 바이러스 등 병원성 물질에 대응하는 면역력 조절의 중요성이 높아지고 있다. 사람을 포함한 동물은 외부 감염원에 대항하는 병원체 저항성이 발달해 있다. 미토콘드리아는 우리 몸 세포가 사용하는 에너지를 생성하는 발전소 역할에 더해 병원체에 저항하는 중요한 역할을 한다. 하지만 미토콘드리아가 에너지를 생성할 때 만들어지는 다양한 대사 부산물이 병원체 저항성에 어떤 역할을 하는지는 잘 알려져 있지 않다.

우리 대학 생명과학과 이승재 교수 연구팀(RNA 매개 건강장수 연구센터)이 세포 속 발전소인 미토콘드리아의 부산물을 활용해 병원체 저항성을 제어하는 방법을 찾았다고 10일 밝혔다.

이승재 교수 연구팀은 사람과 많은 유전자를 공유하여 생물학 연구에 많이 활용되는 작은 동물인 예쁜꼬마선충과 인간 세포를 활용한 연구를 수행했다. 그 결과, 세포 안에서 필요한 에너지를 만들어내는 세포 소기관인 미토콘드리아 안에서 에너지 및 대사 부산물을 형성하는 ‘TCA 회로’를 구성하는 효소인 아코니타제-2를 억제하자 개체 내 옥살아세트산 농도가 감소해 병원균 저항성이 강화된다는 사실을 밝혔다.

미토콘드리아의 TCA 회로는 포도당, 지방산, 아미노산 등 세포의 주요 에너지원을 분해하여 에너지를 만들고, 그 과정에서 각종 부산물을 생성한다. 연구진은 생성된 부산물 중 하나인 아코니타제-2의 억제로 줄어든 옥살아세트산이 미토콘드리아가 손상되었을 때 생기는 스트레스 반응인 미토콘드리아 미접힘 단백질 반응 (Mitochondrial unfolded protein response, UPRmt)을 활성화해 병원균 저항성을 강화함을 발견했다. 이러한 현상은 인간의 세포에서도 마찬가지여서 아코니타제-2 및 옥살아세트산의 저하에 의한 병원균 저항성 향상 효과가 예쁜꼬마선충부터 포유류까지 보존되어 있음을 입증했다.

아코니타제-2는 미토콘드리아 기능에 필수적인 효소로, 이를 억제하는 것은 미토콘드리아 손상과 암을 포함한 심각한 질환을 유발하기도 한다. 그러나 이번 연구에서 연구진들은 아코니타제-2의 기능을 적절히 감소시키면 예쁜꼬마선충의 장수를 유도하고 병원균에 대한 저항성을 증진하는 등 긍정적인 효과가 있음을 보고했다. 이는 미토콘드리아 아코니타제가 병원균 저항성을 조절하는 치료제의 새로운 표적이 될 수 있다는 가능성을 제시한다.

이번 연구는 또한 미토콘드리아가 세포 내 발전소로서 에너지를 형성할 뿐 아니라 그 과정에서 생기는 부산물인 옥살아세트산이 병원균 저항성을 조절함을 밝혀 완전히 새로운 방법으로 세포 면역을 조절할 수 있음을 제시하였기에 의의가 크다.

우리 대학 생명과학과 김은아 박사, 이유진 박사, 박혜은 박사와 함석진 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 세계적 석학인 아담 안테비 박사 (Adam Antebi, 독일 막스플랑크 연구소) 연구팀과의 공동연구로 진행됐으며, 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications)’에 지난 6월 22일 출판됐다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 리더연구과제에서 지원을 받았다.

(논문명: Mitochondrial aconitase suppresses immunity by modulating oxaloacetate and the mitochondrial unfolded protein response)

생체 에너지 발전소 부산물로 병원균 감염 제어

코로나 팬데믹 이후 바이러스 등 병원성 물질에 대응하는 면역력 조절의 중요성이 높아지고 있다. 사람을 포함한 동물은 외부 감염원에 대항하는 병원체 저항성이 발달해 있다. 미토콘드리아는 우리 몸 세포가 사용하는 에너지를 생성하는 발전소 역할에 더해 병원체에 저항하는 중요한 역할을 한다. 하지만 미토콘드리아가 에너지를 생성할 때 만들어지는 다양한 대사 부산물이 병원체 저항성에 어떤 역할을 하는지는 잘 알려져 있지 않다.

우리 대학 생명과학과 이승재 교수 연구팀(RNA 매개 건강장수 연구센터)이 세포 속 발전소인 미토콘드리아의 부산물을 활용해 병원체 저항성을 제어하는 방법을 찾았다고 10일 밝혔다.

이승재 교수 연구팀은 사람과 많은 유전자를 공유하여 생물학 연구에 많이 활용되는 작은 동물인 예쁜꼬마선충과 인간 세포를 활용한 연구를 수행했다. 그 결과, 세포 안에서 필요한 에너지를 만들어내는 세포 소기관인 미토콘드리아 안에서 에너지 및 대사 부산물을 형성하는 ‘TCA 회로’를 구성하는 효소인 아코니타제-2를 억제하자 개체 내 옥살아세트산 농도가 감소해 병원균 저항성이 강화된다는 사실을 밝혔다.

미토콘드리아의 TCA 회로는 포도당, 지방산, 아미노산 등 세포의 주요 에너지원을 분해하여 에너지를 만들고, 그 과정에서 각종 부산물을 생성한다. 연구진은 생성된 부산물 중 하나인 아코니타제-2의 억제로 줄어든 옥살아세트산이 미토콘드리아가 손상되었을 때 생기는 스트레스 반응인 미토콘드리아 미접힘 단백질 반응 (Mitochondrial unfolded protein response, UPRmt)을 활성화해 병원균 저항성을 강화함을 발견했다. 이러한 현상은 인간의 세포에서도 마찬가지여서 아코니타제-2 및 옥살아세트산의 저하에 의한 병원균 저항성 향상 효과가 예쁜꼬마선충부터 포유류까지 보존되어 있음을 입증했다.

아코니타제-2는 미토콘드리아 기능에 필수적인 효소로, 이를 억제하는 것은 미토콘드리아 손상과 암을 포함한 심각한 질환을 유발하기도 한다. 그러나 이번 연구에서 연구진들은 아코니타제-2의 기능을 적절히 감소시키면 예쁜꼬마선충의 장수를 유도하고 병원균에 대한 저항성을 증진하는 등 긍정적인 효과가 있음을 보고했다. 이는 미토콘드리아 아코니타제가 병원균 저항성을 조절하는 치료제의 새로운 표적이 될 수 있다는 가능성을 제시한다.

이번 연구는 또한 미토콘드리아가 세포 내 발전소로서 에너지를 형성할 뿐 아니라 그 과정에서 생기는 부산물인 옥살아세트산이 병원균 저항성을 조절함을 밝혀 완전히 새로운 방법으로 세포 면역을 조절할 수 있음을 제시하였기에 의의가 크다.

우리 대학 생명과학과 김은아 박사, 이유진 박사, 박혜은 박사와 함석진 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 세계적 석학인 아담 안테비 박사 (Adam Antebi, 독일 막스플랑크 연구소) 연구팀과의 공동연구로 진행됐으며, 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications)’에 지난 6월 22일 출판됐다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 리더연구과제에서 지원을 받았다.

(논문명: Mitochondrial aconitase suppresses immunity by modulating oxaloacetate and the mitochondrial unfolded protein response)

2023.07.11

조회수 2274

-

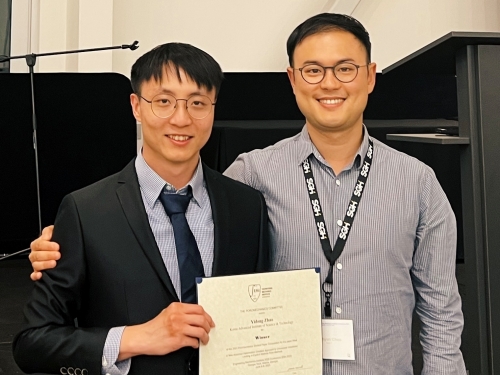

주진현 교수 연구팀, ASCE EMI 2023 학술대회 논문경진대회 1위

우리 대학 건설및환경공학과 주진현 교수 연구실의 자오이동(Yidong Zhao) 박사과정 학생이 미국토목학회(ASCE) 공학역학협회(EMI) 2023 학술대회의 학생 논문 경진대회 다공역학(Poromechanics) 분야에서 1위에 올랐다.

6월 6일부터 6월 9일까지 미국 조지아 공과대학교(Georgia Tech)에서 개최된 이번 ASCE EMI 학술대회는 매년 약 1,000여 명이 참여하는 공학 역학 분야의 가장 권위 있는 국제학술대회 중 하나다. 공학역학의 분야별로 개최되는 학생논문 경진대회는 제출된 사전 논문 심사를 통해 결선 후보 5명을 선정한 뒤 학술대회 중 발표심사를 통해 최종 수상자를 선정한다.건설및환경공학과 지반역학연구실(지도교수 주진현)의 자오이동 박사과정 학생은 '재료점법의 체적 잠금 해결을 위한 새로운 추정변형구배법(A New Assumed Deformation Gradient Approach to Circumvent Volumetric Locking in Explicit Material Point Methods)' 논문을 발표했다.

재료점법(MPM)은 산사태나 홍수 눈이 흩날리는 등 물체가 복잡하고 크게 변형되는 현상을 시뮬레이션하기 위한 전산기법이다. 자연재해 분석 및 예측과 같은 재난관리 분야부터, 영화 ‘겨울왕국’에서의 눈 애니메이션 같은 컴퓨터 그래픽스 분야까지 다양한 분야에 사용되고 있다.

다만 재료점법을 물, 점토 등과 같은 비압축성 재료에 적용할 경우 변형이 정확히 모사되지 않는 체적 잠김(volumetric locking) 문제가 발생한다. 자오이동 학생은 기존의 방법에 비해 훨씬 간편하면서도 범용적으로 체적 잠김을 해결할 수 있는 획기적인 방법을 제시해 방법의 독창성과 우수성을 인정받아 1위에 올랐다. 자오이동 학생은 "세계 선도대학들의 우수한 학생들과의 경진대회에 참가해 학문적 성과를 교류하고 KAIST의 연구경쟁력을 국제적으로 입증할 수 있는 뜻깊은 경험이었다"라고 밝혔다. 이어, "교수님의 열정적인 지도에 항상 감사드리고 제안한 기술을 더욱 발전시키고 활용하여 산사태, 홍수 등 자연재해로부터 더욱 안전한 사회를 구축하는 데 기여하고 싶다"라고 덧붙였다.ᅠ

주진현 교수 연구팀, ASCE EMI 2023 학술대회 논문경진대회 1위

우리 대학 건설및환경공학과 주진현 교수 연구실의 자오이동(Yidong Zhao) 박사과정 학생이 미국토목학회(ASCE) 공학역학협회(EMI) 2023 학술대회의 학생 논문 경진대회 다공역학(Poromechanics) 분야에서 1위에 올랐다.

6월 6일부터 6월 9일까지 미국 조지아 공과대학교(Georgia Tech)에서 개최된 이번 ASCE EMI 학술대회는 매년 약 1,000여 명이 참여하는 공학 역학 분야의 가장 권위 있는 국제학술대회 중 하나다. 공학역학의 분야별로 개최되는 학생논문 경진대회는 제출된 사전 논문 심사를 통해 결선 후보 5명을 선정한 뒤 학술대회 중 발표심사를 통해 최종 수상자를 선정한다.건설및환경공학과 지반역학연구실(지도교수 주진현)의 자오이동 박사과정 학생은 '재료점법의 체적 잠금 해결을 위한 새로운 추정변형구배법(A New Assumed Deformation Gradient Approach to Circumvent Volumetric Locking in Explicit Material Point Methods)' 논문을 발표했다.

재료점법(MPM)은 산사태나 홍수 눈이 흩날리는 등 물체가 복잡하고 크게 변형되는 현상을 시뮬레이션하기 위한 전산기법이다. 자연재해 분석 및 예측과 같은 재난관리 분야부터, 영화 ‘겨울왕국’에서의 눈 애니메이션 같은 컴퓨터 그래픽스 분야까지 다양한 분야에 사용되고 있다.

다만 재료점법을 물, 점토 등과 같은 비압축성 재료에 적용할 경우 변형이 정확히 모사되지 않는 체적 잠김(volumetric locking) 문제가 발생한다. 자오이동 학생은 기존의 방법에 비해 훨씬 간편하면서도 범용적으로 체적 잠김을 해결할 수 있는 획기적인 방법을 제시해 방법의 독창성과 우수성을 인정받아 1위에 올랐다. 자오이동 학생은 "세계 선도대학들의 우수한 학생들과의 경진대회에 참가해 학문적 성과를 교류하고 KAIST의 연구경쟁력을 국제적으로 입증할 수 있는 뜻깊은 경험이었다"라고 밝혔다. 이어, "교수님의 열정적인 지도에 항상 감사드리고 제안한 기술을 더욱 발전시키고 활용하여 산사태, 홍수 등 자연재해로부터 더욱 안전한 사회를 구축하는 데 기여하고 싶다"라고 덧붙였다.ᅠ

2023.07.06

조회수 2082

-

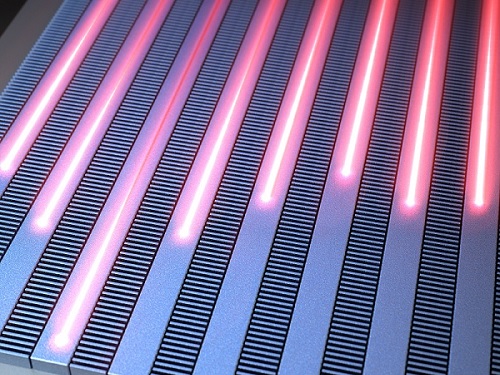

형태 변형 및 유지가 가능한 3차원 디스플레이 기술 개발

우리 대학 전기및전자공학부 정재웅 교수와 신소재공학과 강지형 교수 공동 연구팀이 단단한 평판 디스플레이를 비롯하여 유연/신축성 디스플레이를 모두 아우를 수 있는 새로운 유형의 3차원 디스플레이 폼팩터를 개발했다고 밝혔다.

디스플레이 폼팩터 혁신은 사용자들의 이동성 증대 및 기기 간의 기술 융합에 따라 다양한 웨어러블 모바일 기기, 차량 분야에 접목되며 중요하게 대두되고 있다. 현재 디스플레이 산업 분야에서는 단단한 평판 디스플레이를 넘어서 차세대 유연/신축성 디스플레이로 나아가고 있다.

하지만 기존 디스플레이 폼팩터는 기판 소재의 고정된 기계적 물성으로 인해 특정 사용 목적으로만 활용 가능한 문제점을 보인다. 단단한 평판 디스플레이의 경우, 딱딱한 특성으로 인해 거치용이나 손에 쥐고 사용하기에 적합하지만 기계적 유동성이 떨어져 웨어러블 기기로 사용하기 어렵다. 이와 반대로 유연/신축성 디스플레이의 경우, 우수한 유연성으로 웨어러블 용도로 주로 사용되지만 기기 조작 측면에서 화면을 터치하면 쉽게 형태가 변형되어 사용자에게 불편함을 줄 수 있다.

이에 연구팀은 이러한 문제를 극복하고자 자유롭게 형태 변형 및 유지가 가능한 형상기억 플랫폼을 통해 다양한 사용 목적과 환경에 적합한 차세대 디스플레이를 개발했다. 개발된 디스플레이는 기계적 물성변환이 가능한 가변성 플랫폼에 신축성 발광기판을 집적한 것이다.

연구팀이 개발한 가변성 플랫폼은 온도 변화에 의해 물성변환이 가능한 액체금속(특정 지어, 필즈 메탈(Field’s metal)) 미세방울과 그래핀 나노 입자를 포함한 고분자 복합소재로 전기적/열적 자극에 의해 다양한 3차원 구조를 구현할 수 있는 핵심적인 요소이다.

제작된 가변성 플랫폼은 약 23.9배의 큰 폭의 강성도 변화를 보인다. 이에 따라 가변성 플랫폼은 전기적/열적 자극을 통해 우수한 형상기억 특성을 보이며 3차원 변형에 대하여 약 94% 이상의 형태 유지 능력과 93% 이상의 형태 회복 능력을 가진다. 또한 그래핀 나노 입자를 통해 전기전도성을 향상 시켜 전기적 자극에 의해 균일한 발열과 30초 이내의 빠른 상변화를 통해 효율적인 형태 변형 및 유지가 가능하다.

연구팀은 개발된 가변성 플랫폼을 신축성 전기발광 디스플레이와 결합해 다양한 입체 구조 구현이 가능한 3차원 디스플레이를 개발하였다. 더불어 해당 디스플레이 기술이 형태 변형이 가능한 스마트 아트 디스플레이, 다목적 가변형 웨어러블 디스플레이, 시각-촉각형(Visio-tactile) 차량용 디스플레이로 활용 가능함을 입증하였다. 이는 기존 디스플레이 폼팩터가 구현할 수 없는 3차원 형태 실현을 통해 혁신적 폼팩터를 제시하였다는 점에서 의미가 크다.

정재웅 교수는 “개발된 디스플레이 기술은 새로운 폼팩터 유형을 제시하여 디스플레이의 활용성을 높일 것이며, 다양한 전자소자에도 응용 가능하여 차세대 다목적 전자기기 개발의 발판이 될 것이다.”라고 밝혔다.

본 연구 결과는 전기및전자공학부 오수빈 박사과정 학생이 제1 저자로 참여한 국제 학술지 ‘어드밴스드 펑셔널 머티리얼즈 (Advanced Functional Materials)' 6월 12일 字 내부 뒤 표지 논문(Inside back cover paper)으로 게재됐다. (논문명 : 3D Shape-Morphing Display Enabled by Electrothermally Responsive, Stiffness-Tunable Liquid Metal Platform with Stretchable Electroluminescent Device).

이번 연구는 LG 디스플레이(주) 및 한국연구재단의 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

형태 변형 및 유지가 가능한 3차원 디스플레이 기술 개발

우리 대학 전기및전자공학부 정재웅 교수와 신소재공학과 강지형 교수 공동 연구팀이 단단한 평판 디스플레이를 비롯하여 유연/신축성 디스플레이를 모두 아우를 수 있는 새로운 유형의 3차원 디스플레이 폼팩터를 개발했다고 밝혔다.

디스플레이 폼팩터 혁신은 사용자들의 이동성 증대 및 기기 간의 기술 융합에 따라 다양한 웨어러블 모바일 기기, 차량 분야에 접목되며 중요하게 대두되고 있다. 현재 디스플레이 산업 분야에서는 단단한 평판 디스플레이를 넘어서 차세대 유연/신축성 디스플레이로 나아가고 있다.

하지만 기존 디스플레이 폼팩터는 기판 소재의 고정된 기계적 물성으로 인해 특정 사용 목적으로만 활용 가능한 문제점을 보인다. 단단한 평판 디스플레이의 경우, 딱딱한 특성으로 인해 거치용이나 손에 쥐고 사용하기에 적합하지만 기계적 유동성이 떨어져 웨어러블 기기로 사용하기 어렵다. 이와 반대로 유연/신축성 디스플레이의 경우, 우수한 유연성으로 웨어러블 용도로 주로 사용되지만 기기 조작 측면에서 화면을 터치하면 쉽게 형태가 변형되어 사용자에게 불편함을 줄 수 있다.

이에 연구팀은 이러한 문제를 극복하고자 자유롭게 형태 변형 및 유지가 가능한 형상기억 플랫폼을 통해 다양한 사용 목적과 환경에 적합한 차세대 디스플레이를 개발했다. 개발된 디스플레이는 기계적 물성변환이 가능한 가변성 플랫폼에 신축성 발광기판을 집적한 것이다.

연구팀이 개발한 가변성 플랫폼은 온도 변화에 의해 물성변환이 가능한 액체금속(특정 지어, 필즈 메탈(Field’s metal)) 미세방울과 그래핀 나노 입자를 포함한 고분자 복합소재로 전기적/열적 자극에 의해 다양한 3차원 구조를 구현할 수 있는 핵심적인 요소이다.

제작된 가변성 플랫폼은 약 23.9배의 큰 폭의 강성도 변화를 보인다. 이에 따라 가변성 플랫폼은 전기적/열적 자극을 통해 우수한 형상기억 특성을 보이며 3차원 변형에 대하여 약 94% 이상의 형태 유지 능력과 93% 이상의 형태 회복 능력을 가진다. 또한 그래핀 나노 입자를 통해 전기전도성을 향상 시켜 전기적 자극에 의해 균일한 발열과 30초 이내의 빠른 상변화를 통해 효율적인 형태 변형 및 유지가 가능하다.

연구팀은 개발된 가변성 플랫폼을 신축성 전기발광 디스플레이와 결합해 다양한 입체 구조 구현이 가능한 3차원 디스플레이를 개발하였다. 더불어 해당 디스플레이 기술이 형태 변형이 가능한 스마트 아트 디스플레이, 다목적 가변형 웨어러블 디스플레이, 시각-촉각형(Visio-tactile) 차량용 디스플레이로 활용 가능함을 입증하였다. 이는 기존 디스플레이 폼팩터가 구현할 수 없는 3차원 형태 실현을 통해 혁신적 폼팩터를 제시하였다는 점에서 의미가 크다.

정재웅 교수는 “개발된 디스플레이 기술은 새로운 폼팩터 유형을 제시하여 디스플레이의 활용성을 높일 것이며, 다양한 전자소자에도 응용 가능하여 차세대 다목적 전자기기 개발의 발판이 될 것이다.”라고 밝혔다.

본 연구 결과는 전기및전자공학부 오수빈 박사과정 학생이 제1 저자로 참여한 국제 학술지 ‘어드밴스드 펑셔널 머티리얼즈 (Advanced Functional Materials)' 6월 12일 字 내부 뒤 표지 논문(Inside back cover paper)으로 게재됐다. (논문명 : 3D Shape-Morphing Display Enabled by Electrothermally Responsive, Stiffness-Tunable Liquid Metal Platform with Stretchable Electroluminescent Device).

이번 연구는 LG 디스플레이(주) 및 한국연구재단의 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.06.27

조회수 2843

-

인류세연구센터, 국제 동아시아환경사학회 주최

우리 대학 인류세연구센터와 과학기술정책대학원이 동아시아의 환경 위기와 인류세에 대한 역사적 이해를 바탕으로 지속가능한 인류 사회의 미래상을 조망하는 제7회 국제 동아시아환경사학회(The 7th Biennial Conference of East Asian Environmental History, 이하 EAEH)를 개최한다.

기초과학연구원(IBS)에서 6월 27일부터 7월 2일까지 열리는 EAEH는 2011년 대만에서 처음 개최된 대규모 학술회의다. 이후 격년으로 개최되고 있으며, 우리 대학이 주최하는 7회 대회에는 17개 국가 150여 명의 발표자를 비롯해 200여 명이 참석할 예정이다.

이번 대회에서는 기후변화와 코로나19 팬데믹, 우크라이나 전쟁 등으로 인류와 다른 생명체들의 삶이 위협받는 복합적 위기 상황에서의 인류세 문제를 성찰한다. 이를 위해 동아시아 지역의 자연, 과학, 사회가 상호작용 해 온 과정 및 미래상에 대한 이해를 논의할 예정이다.

'인류세(Anthropocene)'는 인류의 활동이 지구 환경 변화의 결정적 요인이 되었다는 것을 가리키기 위해 제안된 새로운 지질학 시대의 명칭으로, 지구과학을 넘어 학계에 다양한 쟁점들을 제시하고 있다. 이번 학회는 동아시아의 역사와 전통에 기초한 비교사적 관점으로 인류세를 재조명한다. 북미와 유럽을 중심으로 전개되고 있는 인류세에 대한 주류적 서사와는 차별되는 새로운 관점을 제안하기 위해서다. 또한, 자연과학, 공학, 사회과학, 인문학, 예술이라는 학문적 경계와 국가적 경계를 넘어 과학자와 공학자, 과학기술사와 환경사 연구자, 과학기술학자, 그리고 예술가들이 동아시아의 환경 위기와 인류세에 대해 간학제(Interdisciplinary)적으로 토론할 지적(知的) 공간을 제공한다. 개막 행사는 28일 오후 우리 대학 정근모콘퍼런스홀에서 개최되며, 29일부터 7일 1일까지의 개별 발표는 기초과학연구원 과학문화센터에서 열린다. 28일에는 줄리아 애드니 토머스(Julia Adeney Thomas), 노터데임 대학(University of Notre Dame) 교수가 기조연사로 나서 아시아의 환경과 기후변화 등 인류세의 관점으로 미래를 새롭게 볼 필요가 있음을 강조한다. 이어, 사이몬 터너(Simon Turner) 유니버시티 칼리지 런던(UCL) 교수가 기조 강연을 통해 인류세 지층의 기준점을 설정하는 ‘황금못’(golden spike)을 소개한다.

29일부터 전체를 대상으로 진행되는 특별강연에는 스캇 가브리엘 놀즈(Scott Gabriel Knowles) KAIST 교수, 위르겐(Jürgen Renn) 막스플랑크 연구소(Max-Planck Institute for Geoanthropology) 교수, 악셀 팀머만(Axel Timmermann) 기초과학연구원/부산대 교수가 연사로 나선다.

7월 1일 오후에 진행되는 마지막 기조 강연에서는 사토시 무라야마(Satoshi Murayama) 가가와 대학(Kagawa University) 교수이자 학회 전 회장은 '동아시아 환경사학회'가 이제 동아시아라는 지역적 틀을 벗어나 '아시아 환경사학회'로 나가야 한다는 의견을 공식적으로 제안할 예정이다. 실제 이번 학회에는 동남아시아, 남아시아 지역의 여러 참가자가 자국이 처한 환경 문제에 대해 발표할 예정으로 학회의 외연을 넓히는 출발점이 되고 있다.부대 행사로는 독일 세계문화의집(Haus der Kulturen der Welt, 약칭 HKW)의 ‘인류세 커먼즈’(Anthropocene Commons) 그룹 소속 시각예술가들이 작업한 영상들이 존해너홀에서 상영된다. 특히, 조지아 주립대(Georgia State University)의 제레미 볼렌(Jeremy Bolen)은 과학적 산업화가 지구에 흔적을 남긴 역사적 과정을 보여주며 인류세 개념을 상기시키는 "Born Secret"이라는 작품을 상영한다.

한편, 기초과학연구원 시네마루프와 강당에서는 한국, 중국, 일본, 대만의 작가 12명이 예술가의 시선으로 바라본 인류세의 모습을 "인류세 시대의 자연, 인간, 그리고 환경"이라는 제목의 작품으로 보여준다. 이런 예술 작품들은 학자들의 성찰과 예술가들의 상상이 만나는 흥미로운 접점을 제공할 것으로 기대를 모으고 있다. 행사에 대한 자세한 정보는 인류세연구센터 홈페이지(anthropocenestudies.com)와 학회 홈페이지( http://www.aeaeh.org/eaeh2023.htm )에서 찾아볼 수 있다.

인류세연구센터, 국제 동아시아환경사학회 주최

우리 대학 인류세연구센터와 과학기술정책대학원이 동아시아의 환경 위기와 인류세에 대한 역사적 이해를 바탕으로 지속가능한 인류 사회의 미래상을 조망하는 제7회 국제 동아시아환경사학회(The 7th Biennial Conference of East Asian Environmental History, 이하 EAEH)를 개최한다.

기초과학연구원(IBS)에서 6월 27일부터 7월 2일까지 열리는 EAEH는 2011년 대만에서 처음 개최된 대규모 학술회의다. 이후 격년으로 개최되고 있으며, 우리 대학이 주최하는 7회 대회에는 17개 국가 150여 명의 발표자를 비롯해 200여 명이 참석할 예정이다.

이번 대회에서는 기후변화와 코로나19 팬데믹, 우크라이나 전쟁 등으로 인류와 다른 생명체들의 삶이 위협받는 복합적 위기 상황에서의 인류세 문제를 성찰한다. 이를 위해 동아시아 지역의 자연, 과학, 사회가 상호작용 해 온 과정 및 미래상에 대한 이해를 논의할 예정이다.

'인류세(Anthropocene)'는 인류의 활동이 지구 환경 변화의 결정적 요인이 되었다는 것을 가리키기 위해 제안된 새로운 지질학 시대의 명칭으로, 지구과학을 넘어 학계에 다양한 쟁점들을 제시하고 있다. 이번 학회는 동아시아의 역사와 전통에 기초한 비교사적 관점으로 인류세를 재조명한다. 북미와 유럽을 중심으로 전개되고 있는 인류세에 대한 주류적 서사와는 차별되는 새로운 관점을 제안하기 위해서다. 또한, 자연과학, 공학, 사회과학, 인문학, 예술이라는 학문적 경계와 국가적 경계를 넘어 과학자와 공학자, 과학기술사와 환경사 연구자, 과학기술학자, 그리고 예술가들이 동아시아의 환경 위기와 인류세에 대해 간학제(Interdisciplinary)적으로 토론할 지적(知的) 공간을 제공한다. 개막 행사는 28일 오후 우리 대학 정근모콘퍼런스홀에서 개최되며, 29일부터 7일 1일까지의 개별 발표는 기초과학연구원 과학문화센터에서 열린다. 28일에는 줄리아 애드니 토머스(Julia Adeney Thomas), 노터데임 대학(University of Notre Dame) 교수가 기조연사로 나서 아시아의 환경과 기후변화 등 인류세의 관점으로 미래를 새롭게 볼 필요가 있음을 강조한다. 이어, 사이몬 터너(Simon Turner) 유니버시티 칼리지 런던(UCL) 교수가 기조 강연을 통해 인류세 지층의 기준점을 설정하는 ‘황금못’(golden spike)을 소개한다.

29일부터 전체를 대상으로 진행되는 특별강연에는 스캇 가브리엘 놀즈(Scott Gabriel Knowles) KAIST 교수, 위르겐(Jürgen Renn) 막스플랑크 연구소(Max-Planck Institute for Geoanthropology) 교수, 악셀 팀머만(Axel Timmermann) 기초과학연구원/부산대 교수가 연사로 나선다.

7월 1일 오후에 진행되는 마지막 기조 강연에서는 사토시 무라야마(Satoshi Murayama) 가가와 대학(Kagawa University) 교수이자 학회 전 회장은 '동아시아 환경사학회'가 이제 동아시아라는 지역적 틀을 벗어나 '아시아 환경사학회'로 나가야 한다는 의견을 공식적으로 제안할 예정이다. 실제 이번 학회에는 동남아시아, 남아시아 지역의 여러 참가자가 자국이 처한 환경 문제에 대해 발표할 예정으로 학회의 외연을 넓히는 출발점이 되고 있다.부대 행사로는 독일 세계문화의집(Haus der Kulturen der Welt, 약칭 HKW)의 ‘인류세 커먼즈’(Anthropocene Commons) 그룹 소속 시각예술가들이 작업한 영상들이 존해너홀에서 상영된다. 특히, 조지아 주립대(Georgia State University)의 제레미 볼렌(Jeremy Bolen)은 과학적 산업화가 지구에 흔적을 남긴 역사적 과정을 보여주며 인류세 개념을 상기시키는 "Born Secret"이라는 작품을 상영한다.

한편, 기초과학연구원 시네마루프와 강당에서는 한국, 중국, 일본, 대만의 작가 12명이 예술가의 시선으로 바라본 인류세의 모습을 "인류세 시대의 자연, 인간, 그리고 환경"이라는 제목의 작품으로 보여준다. 이런 예술 작품들은 학자들의 성찰과 예술가들의 상상이 만나는 흥미로운 접점을 제공할 것으로 기대를 모으고 있다. 행사에 대한 자세한 정보는 인류세연구센터 홈페이지(anthropocenestudies.com)와 학회 홈페이지( http://www.aeaeh.org/eaeh2023.htm )에서 찾아볼 수 있다.

2023.06.26

조회수 2175

-

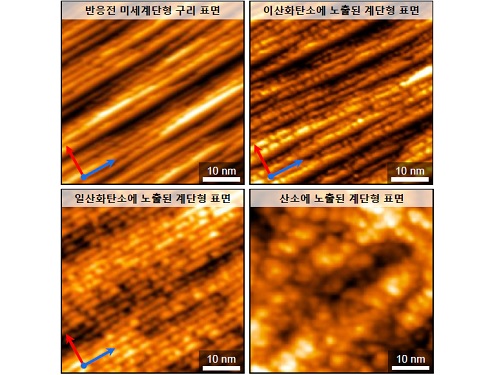

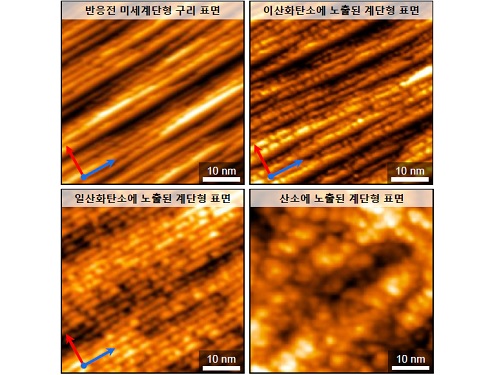

상온에서 쉽게 이산화탄소 실시간 분해하다

기후변화를 포함한 환경 및 에너지 문제에 직접 맞닿아 있는 온실가스 전환 기술은 주로 G7 국가를 비롯한 OECD 회원국들을 중심으로 최근 많은 논의가 이뤄지고 있으며, 대한민국 역시 2050년까지 탄소중립 글로벌 스탠다드 달성을 위해 산・학・연 및 민・관 협력 연구를 활발히 촉진하고 있다. 대기 중의 온실가스를 제거함과 동시에, 미래 청정 연료로 주목받는 메탄올 합성에 필요한 이산화탄소 분해 반응은 탄소중립 달성을 위한 산업계 패러다임 전환 대응에 필요한 핵심 기술이지만, 이산화탄소 분자가 화학적으로 매우 안정된 탓에 공업적으로 유용한 화학 물질로의 전환은 여전히 난제로 여겨진다.

우리 대학 화학과 박정영 교수 연구팀이 광주과학기술원 (GIST) 물리·광과학과 문봉진 교수 연구팀과 공동연구를 통해 초미세 계단형 구리(Cu) 촉매 표면이 이산화탄소(CO2) 분자를 보다 효과적으로 분해할 수 있음을 입증했다고 26일 밝혔다.

포집된 온실가스의 전환은 일반적으로 고온・고압의 촉매 화학반응 환경에서 이뤄지고 있다. 보통 구리 기반 촉매물질을 이용하여 이산화탄소 분자가 일산화탄소(CO) 및 산소 원자(O)로 분해할 때 수십 기압에 이르는 고압 반응환경이 요구된다. 따라서, 기존의 촉매 물질을 개선하고 최적의 이산화탄소 전환 반응을 유도함으로써 온실가스의 전환 효율을 획기적으로 높일 수 있는 새로운 촉매의 개발이 필요한 실정이다.

상압 전자터널링 현미경(AP-STM) 기술을 활용해 직접 관찰된 연구팀의 이번 연구 결과는, 머리카락 두께의 10만 분의 1 크기의 계단형 표면 구조가 온실가스의 분해 반응 향상에 크게 기여한다는 시각적 증거를 처음으로 제시했다. 연구진은 그 크기가 수 옹스트롬(Å·100억 분의 1 미터)에 불과한 이산화탄소 분자는 촉매 물질의 표면 구조에 따라서 반응 활성도가 달라질 수 있다는 점에 착안, 머리카락 두께의 10만 분의 1에 불과한 계단형 초미세 구리 표면과 반응하는 이산화탄소 분자의 분해 과정을 실시간 포착했다.

초미세 계단형 구조를 갖는 구리 원자의 표면 배열은 평평한 구조를 갖는 넓은 구리 표면 구조에 비해 훨씬 낮은 활성화 에너지를 필요로 하기 때문에 온실가스의 분해가 상대적으로 용이하다. 연구진은 관찰 결과, 구리 촉매 표면의 계단 위치와 충돌한 이산화탄소 분자가 상온에서도 쉽게 분해됐고, 더 나아가 분해된 일산화탄소 분자와 산소 원자가 표면의 구조변화를 동시에 유도함으로써 촉매반응 경로에 영향을 끼칠 수 있음을 발견했다.

박정영 교수는 “이번 연구는 기존에 진행된 구리 표면에서의 이산화탄소 촉매 현상의 이해를 뛰어넘는 새로운 발견이며, 이를 통해 고효율 이산화탄소 촉매의 개발을 통해 인류의 가장 시급한 문제 중의 하나인 지구온난화 및 지속가능성 문제 해결에 기여할 것이다”라고 밝혔다.

한국연구재단(NRF) 중견연구자지원사업, 과학기술분야 기초연구사업과 한-프랑스 협력기반조성사업(STAR) 등의 지원을 받은 이번 연구성과는 국제학술지 네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications IF 17.694) 온라인판에 6월 6일 자 게재됐다. (논문제목: Revealing CO2 dissociation pathways at vicinal copper (997) interfaces)

상온에서 쉽게 이산화탄소 실시간 분해하다

기후변화를 포함한 환경 및 에너지 문제에 직접 맞닿아 있는 온실가스 전환 기술은 주로 G7 국가를 비롯한 OECD 회원국들을 중심으로 최근 많은 논의가 이뤄지고 있으며, 대한민국 역시 2050년까지 탄소중립 글로벌 스탠다드 달성을 위해 산・학・연 및 민・관 협력 연구를 활발히 촉진하고 있다. 대기 중의 온실가스를 제거함과 동시에, 미래 청정 연료로 주목받는 메탄올 합성에 필요한 이산화탄소 분해 반응은 탄소중립 달성을 위한 산업계 패러다임 전환 대응에 필요한 핵심 기술이지만, 이산화탄소 분자가 화학적으로 매우 안정된 탓에 공업적으로 유용한 화학 물질로의 전환은 여전히 난제로 여겨진다.

우리 대학 화학과 박정영 교수 연구팀이 광주과학기술원 (GIST) 물리·광과학과 문봉진 교수 연구팀과 공동연구를 통해 초미세 계단형 구리(Cu) 촉매 표면이 이산화탄소(CO2) 분자를 보다 효과적으로 분해할 수 있음을 입증했다고 26일 밝혔다.

포집된 온실가스의 전환은 일반적으로 고온・고압의 촉매 화학반응 환경에서 이뤄지고 있다. 보통 구리 기반 촉매물질을 이용하여 이산화탄소 분자가 일산화탄소(CO) 및 산소 원자(O)로 분해할 때 수십 기압에 이르는 고압 반응환경이 요구된다. 따라서, 기존의 촉매 물질을 개선하고 최적의 이산화탄소 전환 반응을 유도함으로써 온실가스의 전환 효율을 획기적으로 높일 수 있는 새로운 촉매의 개발이 필요한 실정이다.

상압 전자터널링 현미경(AP-STM) 기술을 활용해 직접 관찰된 연구팀의 이번 연구 결과는, 머리카락 두께의 10만 분의 1 크기의 계단형 표면 구조가 온실가스의 분해 반응 향상에 크게 기여한다는 시각적 증거를 처음으로 제시했다. 연구진은 그 크기가 수 옹스트롬(Å·100억 분의 1 미터)에 불과한 이산화탄소 분자는 촉매 물질의 표면 구조에 따라서 반응 활성도가 달라질 수 있다는 점에 착안, 머리카락 두께의 10만 분의 1에 불과한 계단형 초미세 구리 표면과 반응하는 이산화탄소 분자의 분해 과정을 실시간 포착했다.

초미세 계단형 구조를 갖는 구리 원자의 표면 배열은 평평한 구조를 갖는 넓은 구리 표면 구조에 비해 훨씬 낮은 활성화 에너지를 필요로 하기 때문에 온실가스의 분해가 상대적으로 용이하다. 연구진은 관찰 결과, 구리 촉매 표면의 계단 위치와 충돌한 이산화탄소 분자가 상온에서도 쉽게 분해됐고, 더 나아가 분해된 일산화탄소 분자와 산소 원자가 표면의 구조변화를 동시에 유도함으로써 촉매반응 경로에 영향을 끼칠 수 있음을 발견했다.

박정영 교수는 “이번 연구는 기존에 진행된 구리 표면에서의 이산화탄소 촉매 현상의 이해를 뛰어넘는 새로운 발견이며, 이를 통해 고효율 이산화탄소 촉매의 개발을 통해 인류의 가장 시급한 문제 중의 하나인 지구온난화 및 지속가능성 문제 해결에 기여할 것이다”라고 밝혔다.

한국연구재단(NRF) 중견연구자지원사업, 과학기술분야 기초연구사업과 한-프랑스 협력기반조성사업(STAR) 등의 지원을 받은 이번 연구성과는 국제학술지 네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications IF 17.694) 온라인판에 6월 6일 자 게재됐다. (논문제목: Revealing CO2 dissociation pathways at vicinal copper (997) interfaces)

2023.06.26

조회수 2325

-

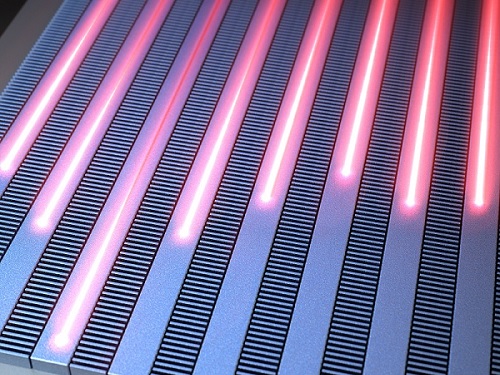

광반도체 소자 집적도 100배 이상 높이다

라이다(LiDAR) 및 양자 센서·컴퓨터와 같은 복잡한 광학 시스템을 하나의 작은 칩으로 만들어 줄 수 있어 세계적으로 많은 연구와 투자가 이루어지고 있는 차세대 반도체 기술이 집적 광학 반도체(이하 광반도체) 기술이다. 기존의 반도체 기술에서 5나노, 2나노 등의 단위로 얼마나 작게 만드느냐가 관건이었는데, 광반도체 소자에서 집적도를 높이는 것은 성능, 가격, 에너지 효율 등을 결정짓는 핵심적인 기술이라 말할 수 있다.

우리 대학 전기및전자공학부 김상식 교수 연구팀이 광반도체 소자의 집적도를 100배 이상 높일 수 있는 새로운 광 결합 메커니즘을 발견했다고 19일 밝혔다.

하나의 칩당 구성할 수 있는 소자 수의 정도를 집적도(集積度)라고 하는데, 집적도가 높을수록 많은 연산을 할 수 있고 공정 단가 또한 낮춰준다. 하지만 광반도체 소자의 집적도를 높이기는 매우 어려운데, 이는 빛의 파동성으로 인해 근접한 소자 사이에서 광자 간에 혼선(crosstalk)이 발생하기 때문이다.

기존 연구에서는 특정 편광에서만 빛의 혼선을 줄여줄 수 있었는데, 연구팀은 이번 연구에서 새로운 광 결합(coupling) 메커니즘의 발견으로써 기존에는 불가능이라 여겨졌던 편광 조건에서도 집적도를 높이는 방법을 개발했다.

김상식 교수가 교신저자로 주도하고 미국 텍사스 공과대학 재직 당시 지도하던 학생들과 함께한 이번 연구는 국제학술지‘라이트: 사이언스 앤 어플리케이션(Light: Science & Applications)’ [IF=20.257]에 6월 2일 字 게재됐다. (논문명: Anisotropic leaky-like perturbation with subwavelength gratings enables zero crosstalk).

김상식 교수는 “이번 연구가 흥미로운 점은 기존에는 오히려 빛의 혼선을 크게 해줄 거라고 여겨졌던 누설파(leaky wave, 빛이 옆으로 잘 퍼지는 특성을 가짐)를 통해 역설적으로 혼선을 없애준 점이다”라며 “이번 연구에서 밝혀진 누설파를 이용한 광 결합 방법을 응용한다면 더욱 작고 노이즈가 적은 다양한 광반도체 소자를 개발할 수 있을 것이다”라고 말했다.

김상식 교수는 광반도체의 집적도에 있어서 전문성과 연구 업적을 인정받는 연구자다. 선행 연구를 통해 반도체 구조물을 파장보다 작은 크기로 패턴화해 빛이 옆으로 퍼지는 정도를 제어할 수 있는 무손실 메타물질(all-dielectric metamaterial)을 개발했고, 실험을 통해 이를 입증해 광반도체 집적도에 있어서 세계적인 기록을 보유하고 있다. 이러한 연구는 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications) 9, 1893 (2018)’와 ‘옵티카(Optica) 7, 881-887 (2020)’에 보고됐다. 김 교수는 이러한 성과를 인정받아 미국 국립과학재단(National Science Foundation, NSF)에서 NSF 커리어 어워드(NSF Career Award)와 재미한인과학기술자협회에서 젊은과학기술자상을 수상한 바 있다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 우수신진연구 사업 및 미국 NSF의 지원을 받아 수행됐다.

광반도체 소자 집적도 100배 이상 높이다

라이다(LiDAR) 및 양자 센서·컴퓨터와 같은 복잡한 광학 시스템을 하나의 작은 칩으로 만들어 줄 수 있어 세계적으로 많은 연구와 투자가 이루어지고 있는 차세대 반도체 기술이 집적 광학 반도체(이하 광반도체) 기술이다. 기존의 반도체 기술에서 5나노, 2나노 등의 단위로 얼마나 작게 만드느냐가 관건이었는데, 광반도체 소자에서 집적도를 높이는 것은 성능, 가격, 에너지 효율 등을 결정짓는 핵심적인 기술이라 말할 수 있다.

우리 대학 전기및전자공학부 김상식 교수 연구팀이 광반도체 소자의 집적도를 100배 이상 높일 수 있는 새로운 광 결합 메커니즘을 발견했다고 19일 밝혔다.

하나의 칩당 구성할 수 있는 소자 수의 정도를 집적도(集積度)라고 하는데, 집적도가 높을수록 많은 연산을 할 수 있고 공정 단가 또한 낮춰준다. 하지만 광반도체 소자의 집적도를 높이기는 매우 어려운데, 이는 빛의 파동성으로 인해 근접한 소자 사이에서 광자 간에 혼선(crosstalk)이 발생하기 때문이다.

기존 연구에서는 특정 편광에서만 빛의 혼선을 줄여줄 수 있었는데, 연구팀은 이번 연구에서 새로운 광 결합(coupling) 메커니즘의 발견으로써 기존에는 불가능이라 여겨졌던 편광 조건에서도 집적도를 높이는 방법을 개발했다.

김상식 교수가 교신저자로 주도하고 미국 텍사스 공과대학 재직 당시 지도하던 학생들과 함께한 이번 연구는 국제학술지‘라이트: 사이언스 앤 어플리케이션(Light: Science & Applications)’ [IF=20.257]에 6월 2일 字 게재됐다. (논문명: Anisotropic leaky-like perturbation with subwavelength gratings enables zero crosstalk).

김상식 교수는 “이번 연구가 흥미로운 점은 기존에는 오히려 빛의 혼선을 크게 해줄 거라고 여겨졌던 누설파(leaky wave, 빛이 옆으로 잘 퍼지는 특성을 가짐)를 통해 역설적으로 혼선을 없애준 점이다”라며 “이번 연구에서 밝혀진 누설파를 이용한 광 결합 방법을 응용한다면 더욱 작고 노이즈가 적은 다양한 광반도체 소자를 개발할 수 있을 것이다”라고 말했다.

김상식 교수는 광반도체의 집적도에 있어서 전문성과 연구 업적을 인정받는 연구자다. 선행 연구를 통해 반도체 구조물을 파장보다 작은 크기로 패턴화해 빛이 옆으로 퍼지는 정도를 제어할 수 있는 무손실 메타물질(all-dielectric metamaterial)을 개발했고, 실험을 통해 이를 입증해 광반도체 집적도에 있어서 세계적인 기록을 보유하고 있다. 이러한 연구는 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications) 9, 1893 (2018)’와 ‘옵티카(Optica) 7, 881-887 (2020)’에 보고됐다. 김 교수는 이러한 성과를 인정받아 미국 국립과학재단(National Science Foundation, NSF)에서 NSF 커리어 어워드(NSF Career Award)와 재미한인과학기술자협회에서 젊은과학기술자상을 수상한 바 있다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 우수신진연구 사업 및 미국 NSF의 지원을 받아 수행됐다.

2023.06.19

조회수 1955

-

단일 센서만으로도 혼합 가스 분류가 가능한 초저전력, 초소형 전자코 개발

우리 대학 기계공학과 박인규 교수, 기계공학과 윤국진 교수 공동 연구팀이 ‘단일 센서만으로도 혼합 가스 분류가 가능한 전자코 시스템'을 개발하는 데 성공했다고 13일 밝혔다. 일반적으로 금속산화물 저항변화식 가스센서는 반응성을 가진 가스들에 비선택적인 응답을 보이기 때문에 가스들을 선택적으로 판별하는 것이 어려웠다. 특히, 두 가지 이상의 서로 다른 가스들이 섞인 혼합가스를 실시간으로 분류하는 것은 가스센서의 실상황 활용도를 높이는 것에 반드시 필요한 기술이나 아직까지 해결되지 못했다. 가스센서에 선택성을 부여하기 위해 센서 어레이와 패턴인식 알고리즘을 적용한 전자코 시스템이 활발히 연구중이나, 전자코에 사용되는 센서의 수가 많아질수록 전체 시스템의 소모전력과 부피 또한 필연적으로 증가하였다.

공동 연구팀은 전자코에 사용되는 개별 센서의 소모전력을 최소화하고, 적은 수의 센서만으로도 선택적 가스감지가 가능한 기술 개발에 집중하였다. 기존의 저항변화식 가스센서는 고온의 줄히팅으로 가스감지소재인 금속산화물을 가열하기 때문에 소모전력이 수십 mW로 높았다. 공동 연구팀은 마이크로 크기의 초소형 LED 기반의 광원일체형 가스센서를 개발하여 줄히팅 방식 대비 소모전력을 백 분의 일 이하 수준으로 줄였다. 이후 LED의 광량을 불규칙하게 주기적으로 변화시키며 구동하는 가변 광조사 기법을 적용하였다. 서로 다른 타겟가스들은 LED의 광량이 변화함에 따라 각기 다른 유니크한 응답 패턴을 나타내기 때문에 이 현상을 응용하면 동일 시간 내에 수집할 수 있는 센서 데이터가 훨씬 많아지고 풍부해진다. 결론적으로 가변광조사 기법으로 마이크로 LED 가스센서를 구동하고 데이터전처리와 딥러닝 알고리즘을 적용하여 단일 센서만으로도 선택적 가스판별이 실시간으로 가능한 전자코 시스템을 개발하였다. 센서의 크기는 5 × 5 mm2 초소형이고 평균 소모전력은 0.53 mW이고 에탄올과 메탄올이 혼합된 상황에서 각 가스의 종과 농도를 실시간으로 구별해낼 수 있었다.

연구책임자인 기계공학과 박인규 교수는 "본 연구에서 제안된 가변광조사 구동 기법은 빠른 ON/OFF가 가능하고 상온 동작하여 열적/기계적 내구성이 우수한 마이크로 LED 가스센서에 최적인 원천 기술이고, 이 기법을 활용하여 하나의 센서만으로도 우수한 선택성을 가진 전자코 시스템을 개발할 수 있었다“라고 기술에 대한 자신감을 밝혔다. 또한 ”단일 센서만을 사용하기 때문에 소모전력과 시스템 부피가 최소화되었고, 특히 혼합가스의 각 성분과 농도를 실시간으로 판별해내는 기술은 실상황에서 매우 활용성이 높을 것“이라고 연구의 의미를 설명했다.

기계공학과 조인철 박사와 이기철 박사과정이 공동 제1 저자로 참여하고 한국연구재단의 지원으로 수행된 이번 연구 결과는 네이처 (Nature) 자매지인 `빛 : 과학과 응용 (Light: Science & Applications)' (impact factor=20.257)에 2023년 4월 18일 字 정식 게재됐다. (논문명: Deep-learning-based gas identification by time-variant illumination of a single micro-LED-embedded gas sensor)

단일 센서만으로도 혼합 가스 분류가 가능한 초저전력, 초소형 전자코 개발

우리 대학 기계공학과 박인규 교수, 기계공학과 윤국진 교수 공동 연구팀이 ‘단일 센서만으로도 혼합 가스 분류가 가능한 전자코 시스템'을 개발하는 데 성공했다고 13일 밝혔다. 일반적으로 금속산화물 저항변화식 가스센서는 반응성을 가진 가스들에 비선택적인 응답을 보이기 때문에 가스들을 선택적으로 판별하는 것이 어려웠다. 특히, 두 가지 이상의 서로 다른 가스들이 섞인 혼합가스를 실시간으로 분류하는 것은 가스센서의 실상황 활용도를 높이는 것에 반드시 필요한 기술이나 아직까지 해결되지 못했다. 가스센서에 선택성을 부여하기 위해 센서 어레이와 패턴인식 알고리즘을 적용한 전자코 시스템이 활발히 연구중이나, 전자코에 사용되는 센서의 수가 많아질수록 전체 시스템의 소모전력과 부피 또한 필연적으로 증가하였다.

공동 연구팀은 전자코에 사용되는 개별 센서의 소모전력을 최소화하고, 적은 수의 센서만으로도 선택적 가스감지가 가능한 기술 개발에 집중하였다. 기존의 저항변화식 가스센서는 고온의 줄히팅으로 가스감지소재인 금속산화물을 가열하기 때문에 소모전력이 수십 mW로 높았다. 공동 연구팀은 마이크로 크기의 초소형 LED 기반의 광원일체형 가스센서를 개발하여 줄히팅 방식 대비 소모전력을 백 분의 일 이하 수준으로 줄였다. 이후 LED의 광량을 불규칙하게 주기적으로 변화시키며 구동하는 가변 광조사 기법을 적용하였다. 서로 다른 타겟가스들은 LED의 광량이 변화함에 따라 각기 다른 유니크한 응답 패턴을 나타내기 때문에 이 현상을 응용하면 동일 시간 내에 수집할 수 있는 센서 데이터가 훨씬 많아지고 풍부해진다. 결론적으로 가변광조사 기법으로 마이크로 LED 가스센서를 구동하고 데이터전처리와 딥러닝 알고리즘을 적용하여 단일 센서만으로도 선택적 가스판별이 실시간으로 가능한 전자코 시스템을 개발하였다. 센서의 크기는 5 × 5 mm2 초소형이고 평균 소모전력은 0.53 mW이고 에탄올과 메탄올이 혼합된 상황에서 각 가스의 종과 농도를 실시간으로 구별해낼 수 있었다.

연구책임자인 기계공학과 박인규 교수는 "본 연구에서 제안된 가변광조사 구동 기법은 빠른 ON/OFF가 가능하고 상온 동작하여 열적/기계적 내구성이 우수한 마이크로 LED 가스센서에 최적인 원천 기술이고, 이 기법을 활용하여 하나의 센서만으로도 우수한 선택성을 가진 전자코 시스템을 개발할 수 있었다“라고 기술에 대한 자신감을 밝혔다. 또한 ”단일 센서만을 사용하기 때문에 소모전력과 시스템 부피가 최소화되었고, 특히 혼합가스의 각 성분과 농도를 실시간으로 판별해내는 기술은 실상황에서 매우 활용성이 높을 것“이라고 연구의 의미를 설명했다.

기계공학과 조인철 박사와 이기철 박사과정이 공동 제1 저자로 참여하고 한국연구재단의 지원으로 수행된 이번 연구 결과는 네이처 (Nature) 자매지인 `빛 : 과학과 응용 (Light: Science & Applications)' (impact factor=20.257)에 2023년 4월 18일 字 정식 게재됐다. (논문명: Deep-learning-based gas identification by time-variant illumination of a single micro-LED-embedded gas sensor)

2023.06.14

조회수 2352

-

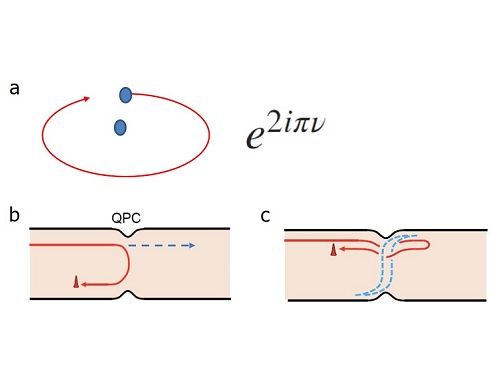

새로운 준입자 애니온 현상 발견

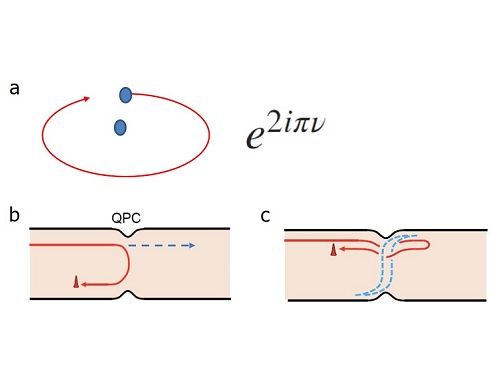

우리 대학 물리학과 심흥선 교수 연구팀(응집상 양자 결맞음 선도연구센터)이 특이 준입자 애니온 (anyon)의 새로운 현상을 발견했다.

이는 새로운 입자인 가환 애니온 (Abelian anyon)의 기본 성질인 braiding 특성을 입증한 것으로, 가환 애니온의 존재 규명에 기여한 성과이다. 이는 물리학의 난제로 남아있는 비가환 애니온 (non-Abelian anyon, Majorana fermion) 발견을 위한 후속 연구에 활용될 것으로 기대된다.

우리 대학 물리학과 이준영 박사과정 학생이 1저자로 참여하고, 이스라엘 와이즈만 연구소와 공동으로 수행한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처(Nature)’ 5월 11일 자에 게재됐다. (논문명 : Partitioning of diluted anyons reveals their braiding statistics)

여기에 추가로, 심흥선 교수 연구팀은 관련 연구를 기본 입자인 전자 (electron)의 경우에도 수행해, 국제 학술지 ‘네이처 나노테크놀러지(Nature Nanotechnology)’에 논문 2편을 연이어 게재하였다. (5월 11일 온라인 게재) 이 연구에는 물리학과 박완기 박사과정 학생이 주저자로 참여하였다. (논문명 : Time-resolved Coulomb collision of single electrons, 논문명 : Coulomb-mediated antibunching of an electron pair surfing on sound)

애니온이 특이한 입자로 불리는 이유는 알려진 기본 입자들의 성질을 따르지 않기 때문이다. 자연계의 모든 기본 입자들은 보존 (boson)이나 페르미온 (fermion)으로 분류되는데, 애니온은 그 분류를 따르지 않는다. 가령, 이차원 계에서 전자 (electron)가 다른 전자 주위를 아주 천천히 한바퀴 돌게 되면, 돌기 전 상태와 후 상태가 정확하게 같게 된다. 모든 보존과 페르미온이 이러한 특성을 보인다. 하지만, 애니온 경우에는 돌기 전 상태와 후 상태가 달라지며 (아래 그림 a), 어떻게 달라지냐에 따라 가환 애니온, 비가환 애니온으로 분류된다. 이러한 특성은 braiding이라고 불리운다. 특정 애니온의 braiding을 이용하면 국소적 에러에 둔감한 위상 양자컴퓨터 (topological quantum computing)를 구현할 수 있다는 기대 방향도 있다.

애니온 발견에 있어 핵심은 braiding 현상을 입증하는 것이다. 세계 최선도 그룹들이 braiding을 관측하기 위해 지난 30 여년 동안 경주해왔다. 심흥선 교수 연구팀은 애니온이 포텐셜 장벽에서 산란(scattering)될 때, 기존 현상과는 완전히 다른 현상이 발현되는 것을 예측하고 [Phys. Rev. Lett. (2019)], 이를 관측하는 방법을 제시한 바 있다 [Nat. Comm (2022)]. 이 현상에서는 포텐셜 장벽에 애니온이 입사될 때, 포텐셜 장벽에서 발생한 애니온 진공 요동 (anyonic virtual vacuum fluctuation)과 입사된 애니온 사이에 braiding이 일어난다 (아래 그림 c). 제시한 방법을 기반으로 심흥선 교수 연구팀은 이스라엘 와이즈만 연구소 Moty Heiblum 교수 실험팀과 협력하여, 예측한 braiding 현상을 입증하고 교신저자 논문을 발표하였다 [Nature (2023)]. 관측된 현상은 가환 애니온 존재에 대한 증거로 학계에 받아들여지고 있다.

심흥선 교수는 “비가환 애니온의 발견은 학계의 숙원으로, 이번 연구에서 확립한 가환 애니온 관측 방법은 비가환 애니온의 존재 입증에 활용될 것으로 기대된다”라며, “이러한 노력은 새로운 특이 입자의 존재를 입증하는 일련의 주요 여정으로 받아들여질 것이다”라고 말했다.

이 연구는 한국연구재단의 기초과학 SRC 선도연구센터 지원사업의 지원을 통해 수행됐다.

새로운 준입자 애니온 현상 발견

우리 대학 물리학과 심흥선 교수 연구팀(응집상 양자 결맞음 선도연구센터)이 특이 준입자 애니온 (anyon)의 새로운 현상을 발견했다.

이는 새로운 입자인 가환 애니온 (Abelian anyon)의 기본 성질인 braiding 특성을 입증한 것으로, 가환 애니온의 존재 규명에 기여한 성과이다. 이는 물리학의 난제로 남아있는 비가환 애니온 (non-Abelian anyon, Majorana fermion) 발견을 위한 후속 연구에 활용될 것으로 기대된다.

우리 대학 물리학과 이준영 박사과정 학생이 1저자로 참여하고, 이스라엘 와이즈만 연구소와 공동으로 수행한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처(Nature)’ 5월 11일 자에 게재됐다. (논문명 : Partitioning of diluted anyons reveals their braiding statistics)

여기에 추가로, 심흥선 교수 연구팀은 관련 연구를 기본 입자인 전자 (electron)의 경우에도 수행해, 국제 학술지 ‘네이처 나노테크놀러지(Nature Nanotechnology)’에 논문 2편을 연이어 게재하였다. (5월 11일 온라인 게재) 이 연구에는 물리학과 박완기 박사과정 학생이 주저자로 참여하였다. (논문명 : Time-resolved Coulomb collision of single electrons, 논문명 : Coulomb-mediated antibunching of an electron pair surfing on sound)

애니온이 특이한 입자로 불리는 이유는 알려진 기본 입자들의 성질을 따르지 않기 때문이다. 자연계의 모든 기본 입자들은 보존 (boson)이나 페르미온 (fermion)으로 분류되는데, 애니온은 그 분류를 따르지 않는다. 가령, 이차원 계에서 전자 (electron)가 다른 전자 주위를 아주 천천히 한바퀴 돌게 되면, 돌기 전 상태와 후 상태가 정확하게 같게 된다. 모든 보존과 페르미온이 이러한 특성을 보인다. 하지만, 애니온 경우에는 돌기 전 상태와 후 상태가 달라지며 (아래 그림 a), 어떻게 달라지냐에 따라 가환 애니온, 비가환 애니온으로 분류된다. 이러한 특성은 braiding이라고 불리운다. 특정 애니온의 braiding을 이용하면 국소적 에러에 둔감한 위상 양자컴퓨터 (topological quantum computing)를 구현할 수 있다는 기대 방향도 있다.

애니온 발견에 있어 핵심은 braiding 현상을 입증하는 것이다. 세계 최선도 그룹들이 braiding을 관측하기 위해 지난 30 여년 동안 경주해왔다. 심흥선 교수 연구팀은 애니온이 포텐셜 장벽에서 산란(scattering)될 때, 기존 현상과는 완전히 다른 현상이 발현되는 것을 예측하고 [Phys. Rev. Lett. (2019)], 이를 관측하는 방법을 제시한 바 있다 [Nat. Comm (2022)]. 이 현상에서는 포텐셜 장벽에 애니온이 입사될 때, 포텐셜 장벽에서 발생한 애니온 진공 요동 (anyonic virtual vacuum fluctuation)과 입사된 애니온 사이에 braiding이 일어난다 (아래 그림 c). 제시한 방법을 기반으로 심흥선 교수 연구팀은 이스라엘 와이즈만 연구소 Moty Heiblum 교수 실험팀과 협력하여, 예측한 braiding 현상을 입증하고 교신저자 논문을 발표하였다 [Nature (2023)]. 관측된 현상은 가환 애니온 존재에 대한 증거로 학계에 받아들여지고 있다.

심흥선 교수는 “비가환 애니온의 발견은 학계의 숙원으로, 이번 연구에서 확립한 가환 애니온 관측 방법은 비가환 애니온의 존재 입증에 활용될 것으로 기대된다”라며, “이러한 노력은 새로운 특이 입자의 존재를 입증하는 일련의 주요 여정으로 받아들여질 것이다”라고 말했다.

이 연구는 한국연구재단의 기초과학 SRC 선도연구센터 지원사업의 지원을 통해 수행됐다.

2023.06.01

조회수 2512

-

111배 빠른 검색엔진용 CXL 3.0 기반 AI반도체 세계 최초 개발

최근 각광받고 있는 이미지 검색, 데이터베이스, 추천 시스템, 광고 등의 서비스들은 마이크로소프트, 메타, 알리바바 등의 글로벌 IT 기업들에서 활발히 제공되고 있다. 하지만 실제 서비스에서 사용되는 데이터 셋은 크기가 매우 커, 많은 양의 메모리를 요구하여 기존 시스템에서는 추가할 수 있는 메모리 용량에 제한이 있어 이러한 요구사항을 만족할 수 없었다.

우리 대학 전기및전자공학부 정명수 교수 연구팀(컴퓨터 아키텍처 및 메모리 시스템 연구실)에서 대용량으로 메모리 확장이 가능한 컴퓨트 익스프레스 링크 3.0 기술(Compute eXpress Link, 이하 CXL)을 활용해 검색 엔진을 위한 AI 반도체를 세계 최초로 개발했다고 25일 밝혔다.

최근 검색 서비스에서 사용되는 알고리즘은 근사 근접 이웃 탐색(Approximate Nearest Neighbor Search, ANNS)으로 어떤 데이터든지 특징 벡터로 표현할 수 있다. 특징 벡터란 데이터가 가지는 특징들 각각을 숫자로 표현해 나열한 것으로, 이들 사이의 거리를 통해 우리는 데이터 간의 유사도를 구할 수 있다. 하지만 벡터 데이터 용량이 매우 커서 이를 압축해 메모리에 적재하는 압축 방식과 메모리보다 큰 용량과 느린 속도를 가지는 저장 장치를 사용하는 스토리지 방식(마이크로소프트에서 사용 중)이 사용되어 왔다. 하지만 이들 각각은 낮은 정확도와 성능을 가지는 문제가 있었다.

이에 정명수 교수 연구팀은 메모리 확장의 제한이라는 근본적인 문제를 해결하기 위해 CXL이라는 기술에 주목했다. CXL은 CPU-장치 간 연결을 위한 프로토콜로, 가속기 및 메모리 확장기의 고속 연결을 제공한다. 또한 CXL 스위치를 통해 여러 대의 메모리 확장기를 하나의 포트에 연결할 수 있는 확장성을 제공한다. 하지만 CXL을 통한 메모리 확장은 로컬 메모리와 비교해 메모리 접근 시간이 증가하는 단점을 가지고 있다.

데이터를 책으로 비유하자면 기존 시스템은 집에 해당하는 CPU 크기의 제한으로 서재(메모리 용량)를 무한정 늘릴 수 없어, 보관할 수 있는 책 개수에 제한이 있는 것이다. 이에 압축 방식은 책의 내용을 압축하여 더 많은 책을 보관하는 방법이고, 스토리지 방식은 필요한 책들을 거리가 먼 도서관에서 구해오는 것과 비슷하다. CXL을 통한 메모리 확장은 집 옆에 창고를 지어 책을 보관하는 것으로 이해될 수 있다.

연구진이 개발한 AI 반도체(CXL-ANNS)는 CXL 스위치와 CXL 메모리 확장기를 사용해 근사 근접 이웃 탐색에서 필요한 모든 데이터를 메모리에 적재할 수 있어 정확도를 높이고 성능 감소를 없앴다. 또한 근사 근접 이웃 탐색의 특징을 활용해 데이터 근처 처리 기법과 지역성을 활용한 데이터 배치 기법으로 CXL-ANNS의 성능을 한 단계 향상했다. 이는 마치 창고 스스로가 필요한 책들의 내용을 요약하고 정리해 전달하고, 자주 보는 책들은 서재에 배치해 집과 창고를 오가는 시간을 줄이는 것과 유사하다.

연구진은 CXL-ANNS의 프로토타입을 자체 제작해 실효성을 확인하고, CXL-ANNS 성능을 기존 연구들과 비교했다. 마이크로소프트, 메타, 얀덱스 등의 글로벌 IT 기업에서 공개한 검색 데이터 셋을 사용한 근사 근접 이웃 탐색의 성능 비교에서 CXL-ANNS는 기존 연구들 대비 평균 111배 성능 향상이 있었다. 특히, 마이크로소프트의 상용화된 서비스에서 사용되는 방식과 비교하였을 때 92배의 성능 향상을 보여줬다.

정명수 교수는 "이번에 개발한 CXL-ANNS는 기존 검색 엔진의 문제였던 메모리 용량 제한 문제를 해결하고, CXL 기반의 메모리 확장이 실제 적용될 때 발생하는 메모리 접근 시간 지연 문제를 해결했다ˮ며, “제안하는 CXL 기반 메모리 확장과 데이터 근처 처리 가속의 패러다임은 검색 엔진뿐만 아니라 빅 데이터가 필요한 고성능 컴퓨팅, 유전자 탐색, 영상 처리 등의 다양한 분야에도 적용할 수 있다ˮ라고 말했다.

이번 연구는 미국 보스턴에서 오는 7월에 열릴 시스템 분야 최우수 학술대회인 유즈닉스 연례 회의 `USENIX Annual Technical Conference, 2023'에 ‘CXL-ANNS’이라는 이름으로 발표된 예정이다. (논문명: CXL-ANNS: Software-Hardware Collaborative Memory Disaggregation and Computation for Billion-Scale Approximate Nearest Neighbor Search)

한편 해당 연구는 파네시아(http://panmnesia.com)의 지원을 받아 진행됐다.

111배 빠른 검색엔진용 CXL 3.0 기반 AI반도체 세계 최초 개발

최근 각광받고 있는 이미지 검색, 데이터베이스, 추천 시스템, 광고 등의 서비스들은 마이크로소프트, 메타, 알리바바 등의 글로벌 IT 기업들에서 활발히 제공되고 있다. 하지만 실제 서비스에서 사용되는 데이터 셋은 크기가 매우 커, 많은 양의 메모리를 요구하여 기존 시스템에서는 추가할 수 있는 메모리 용량에 제한이 있어 이러한 요구사항을 만족할 수 없었다.

우리 대학 전기및전자공학부 정명수 교수 연구팀(컴퓨터 아키텍처 및 메모리 시스템 연구실)에서 대용량으로 메모리 확장이 가능한 컴퓨트 익스프레스 링크 3.0 기술(Compute eXpress Link, 이하 CXL)을 활용해 검색 엔진을 위한 AI 반도체를 세계 최초로 개발했다고 25일 밝혔다.

최근 검색 서비스에서 사용되는 알고리즘은 근사 근접 이웃 탐색(Approximate Nearest Neighbor Search, ANNS)으로 어떤 데이터든지 특징 벡터로 표현할 수 있다. 특징 벡터란 데이터가 가지는 특징들 각각을 숫자로 표현해 나열한 것으로, 이들 사이의 거리를 통해 우리는 데이터 간의 유사도를 구할 수 있다. 하지만 벡터 데이터 용량이 매우 커서 이를 압축해 메모리에 적재하는 압축 방식과 메모리보다 큰 용량과 느린 속도를 가지는 저장 장치를 사용하는 스토리지 방식(마이크로소프트에서 사용 중)이 사용되어 왔다. 하지만 이들 각각은 낮은 정확도와 성능을 가지는 문제가 있었다.

이에 정명수 교수 연구팀은 메모리 확장의 제한이라는 근본적인 문제를 해결하기 위해 CXL이라는 기술에 주목했다. CXL은 CPU-장치 간 연결을 위한 프로토콜로, 가속기 및 메모리 확장기의 고속 연결을 제공한다. 또한 CXL 스위치를 통해 여러 대의 메모리 확장기를 하나의 포트에 연결할 수 있는 확장성을 제공한다. 하지만 CXL을 통한 메모리 확장은 로컬 메모리와 비교해 메모리 접근 시간이 증가하는 단점을 가지고 있다.

데이터를 책으로 비유하자면 기존 시스템은 집에 해당하는 CPU 크기의 제한으로 서재(메모리 용량)를 무한정 늘릴 수 없어, 보관할 수 있는 책 개수에 제한이 있는 것이다. 이에 압축 방식은 책의 내용을 압축하여 더 많은 책을 보관하는 방법이고, 스토리지 방식은 필요한 책들을 거리가 먼 도서관에서 구해오는 것과 비슷하다. CXL을 통한 메모리 확장은 집 옆에 창고를 지어 책을 보관하는 것으로 이해될 수 있다.

연구진이 개발한 AI 반도체(CXL-ANNS)는 CXL 스위치와 CXL 메모리 확장기를 사용해 근사 근접 이웃 탐색에서 필요한 모든 데이터를 메모리에 적재할 수 있어 정확도를 높이고 성능 감소를 없앴다. 또한 근사 근접 이웃 탐색의 특징을 활용해 데이터 근처 처리 기법과 지역성을 활용한 데이터 배치 기법으로 CXL-ANNS의 성능을 한 단계 향상했다. 이는 마치 창고 스스로가 필요한 책들의 내용을 요약하고 정리해 전달하고, 자주 보는 책들은 서재에 배치해 집과 창고를 오가는 시간을 줄이는 것과 유사하다.

연구진은 CXL-ANNS의 프로토타입을 자체 제작해 실효성을 확인하고, CXL-ANNS 성능을 기존 연구들과 비교했다. 마이크로소프트, 메타, 얀덱스 등의 글로벌 IT 기업에서 공개한 검색 데이터 셋을 사용한 근사 근접 이웃 탐색의 성능 비교에서 CXL-ANNS는 기존 연구들 대비 평균 111배 성능 향상이 있었다. 특히, 마이크로소프트의 상용화된 서비스에서 사용되는 방식과 비교하였을 때 92배의 성능 향상을 보여줬다.

정명수 교수는 "이번에 개발한 CXL-ANNS는 기존 검색 엔진의 문제였던 메모리 용량 제한 문제를 해결하고, CXL 기반의 메모리 확장이 실제 적용될 때 발생하는 메모리 접근 시간 지연 문제를 해결했다ˮ며, “제안하는 CXL 기반 메모리 확장과 데이터 근처 처리 가속의 패러다임은 검색 엔진뿐만 아니라 빅 데이터가 필요한 고성능 컴퓨팅, 유전자 탐색, 영상 처리 등의 다양한 분야에도 적용할 수 있다ˮ라고 말했다.

이번 연구는 미국 보스턴에서 오는 7월에 열릴 시스템 분야 최우수 학술대회인 유즈닉스 연례 회의 `USENIX Annual Technical Conference, 2023'에 ‘CXL-ANNS’이라는 이름으로 발표된 예정이다. (논문명: CXL-ANNS: Software-Hardware Collaborative Memory Disaggregation and Computation for Billion-Scale Approximate Nearest Neighbor Search)

한편 해당 연구는 파네시아(http://panmnesia.com)의 지원을 받아 진행됐다.

2023.05.25

조회수 2761

NEREC, 2023 국제핵비확산학회 개최

우리 대학은 다음 달 1일(화)부터 이틀간 앰배서더 서울 풀만호텔에서 '2023 NEREC-KINAC 국제핵비확산학회'를 개최한다.

국제핵비확산학회는 세계 핵확산 동향 평가 및 핵비확산 전망, 북한 핵문제와 소형원자로 개발 등 원자력을 평화적으로 이용하기 위한 대안을 기술적·정책적 측면에서 통합적으로 모색하기 위한 대규모 연례 국제회의다.

올해는 학회 개최 10주년을 맞아 KAIST 핵비확산교육연구센터(센터장 임만성, Nuclear Nonproliferation Education and Research Center, NEREC)와 한국원자력통제기술원(원장대행 이나영, KINAC)이 공동 개최한다.

총 4개의 세션으로 진행되는 이번 학회는 ▴핵비확산의 관점에서 국제사회가 직면한 도전과제와 대응 방향 ▴북한 핵 개발 동향 및 전망과 핵 위협 감소를 위한 고찰 ▴소형원자로(SMRs) 개발과 도입에 따른 원자력 안전· 핵안보·안전조치 등에 대한 통합적 대응 방안 ▴미래 원자력기술의 평화적인 이용을 주도할 차세대 전문가 양성을 위한 국제사회 협력 방안 등을 주제로 다룬다.

이를 위해, 보니 젠킨스(Bonnie Jenkins) 미국 국무부 군비통제·국제안보 차관, 빅터 차(Victor Cha) 미 국제전략연구소 한국석좌, 스티븐 밀러(Steven E. Miller) 미 하버드대 케네디스쿨 국제안보프로그램 국장 등이 기조연설하고, 백원필 한국원자력학회 회장이 폐회사를 전한다.

한국·미국·중국·호주·캐나다·인도네시아 등 8개국 소속 21개 대학 및 연구소의 원자력전문가와 국제정치전문가 총 26명이 발표와 토론을 맡는다. 온·오프라인으로 동시 진행되는 이번 학회에는 국내·외 핵비확산 정책 및 원자력기술 전문가 등 약 300여 명이 참여할 것으로 예상된다. 또한, 이번 학회 기간에는 세계 핵비확산체제의 미래를 주도해 갈 젊은 인재들이 대거 참여하는 'NEREC 총동문회'를 부대행사로 진행한다. KAIST 핵비확산교육연구센터는 세계 각국의 역량 있는 학생들을 핵비확산 전문가로 양성하는 국제 교육 훈련 프로그램을 10년간 운영해 총 50여 개 국가 출신 263명의 동문을 배출했다. 이들은 이번 행사를 계기로 한자리에 모여 신진 연구자 사이의 네트워크를 공고히 다지는 것은 물론 세대 간 소통을 위해 연사로 참여하는 세계적인 전문가들과 교류할 예정이다.

학회를 총괄한 임만성 KAIST 핵비확산교육연구센터장은 "올해 10주년을 맞이한 이번 학회가 우리 시대 원자력 기술의 평화적 이용과 관련된 도전과제를 해결해 나가는 데 실천적이고 구체적인 방안을 제시하는 전진의 자리가 되기를 바란다"라고 밝혔다. 우리나라 시간을 기준으로 8월 1일 오전 10시에 시작되는 이번 행사는 모든 순서가 유튜브로 실시간 중계되며, 유튜브 KAIST NEREC 채널에서 누구든 무료로 참여할 수 있다. '2023 NEREC-KINAC 국제핵비확산학회'와 관련한 자세한 내용 참여 방법은 사무국(042-350-8115)에서 확인할 수 있다.

2023.07.28 조회수 2382

NEREC, 2023 국제핵비확산학회 개최

우리 대학은 다음 달 1일(화)부터 이틀간 앰배서더 서울 풀만호텔에서 '2023 NEREC-KINAC 국제핵비확산학회'를 개최한다.

국제핵비확산학회는 세계 핵확산 동향 평가 및 핵비확산 전망, 북한 핵문제와 소형원자로 개발 등 원자력을 평화적으로 이용하기 위한 대안을 기술적·정책적 측면에서 통합적으로 모색하기 위한 대규모 연례 국제회의다.

올해는 학회 개최 10주년을 맞아 KAIST 핵비확산교육연구센터(센터장 임만성, Nuclear Nonproliferation Education and Research Center, NEREC)와 한국원자력통제기술원(원장대행 이나영, KINAC)이 공동 개최한다.

총 4개의 세션으로 진행되는 이번 학회는 ▴핵비확산의 관점에서 국제사회가 직면한 도전과제와 대응 방향 ▴북한 핵 개발 동향 및 전망과 핵 위협 감소를 위한 고찰 ▴소형원자로(SMRs) 개발과 도입에 따른 원자력 안전· 핵안보·안전조치 등에 대한 통합적 대응 방안 ▴미래 원자력기술의 평화적인 이용을 주도할 차세대 전문가 양성을 위한 국제사회 협력 방안 등을 주제로 다룬다.

이를 위해, 보니 젠킨스(Bonnie Jenkins) 미국 국무부 군비통제·국제안보 차관, 빅터 차(Victor Cha) 미 국제전략연구소 한국석좌, 스티븐 밀러(Steven E. Miller) 미 하버드대 케네디스쿨 국제안보프로그램 국장 등이 기조연설하고, 백원필 한국원자력학회 회장이 폐회사를 전한다.

한국·미국·중국·호주·캐나다·인도네시아 등 8개국 소속 21개 대학 및 연구소의 원자력전문가와 국제정치전문가 총 26명이 발표와 토론을 맡는다. 온·오프라인으로 동시 진행되는 이번 학회에는 국내·외 핵비확산 정책 및 원자력기술 전문가 등 약 300여 명이 참여할 것으로 예상된다. 또한, 이번 학회 기간에는 세계 핵비확산체제의 미래를 주도해 갈 젊은 인재들이 대거 참여하는 'NEREC 총동문회'를 부대행사로 진행한다. KAIST 핵비확산교육연구센터는 세계 각국의 역량 있는 학생들을 핵비확산 전문가로 양성하는 국제 교육 훈련 프로그램을 10년간 운영해 총 50여 개 국가 출신 263명의 동문을 배출했다. 이들은 이번 행사를 계기로 한자리에 모여 신진 연구자 사이의 네트워크를 공고히 다지는 것은 물론 세대 간 소통을 위해 연사로 참여하는 세계적인 전문가들과 교류할 예정이다.

학회를 총괄한 임만성 KAIST 핵비확산교육연구센터장은 "올해 10주년을 맞이한 이번 학회가 우리 시대 원자력 기술의 평화적 이용과 관련된 도전과제를 해결해 나가는 데 실천적이고 구체적인 방안을 제시하는 전진의 자리가 되기를 바란다"라고 밝혔다. 우리나라 시간을 기준으로 8월 1일 오전 10시에 시작되는 이번 행사는 모든 순서가 유튜브로 실시간 중계되며, 유튜브 KAIST NEREC 채널에서 누구든 무료로 참여할 수 있다. '2023 NEREC-KINAC 국제핵비확산학회'와 관련한 자세한 내용 참여 방법은 사무국(042-350-8115)에서 확인할 수 있다.

2023.07.28 조회수 2382 인과관계 추정 정확도 높인 새로운 방법론 개발

우리 대학 수리과학과 김재경 교수 연구팀이 수학 모델을 기반으로 시계열 데이터의 인과관계를 추정하는 새로운 방법론을 개발했다. 복잡한 계산 과정을 없애 기존보다 빠른 속도로 추론이 가능하면서도, 정확도는 획기적으로 높였다.

매 순간 다양한 데이터가 기록되고 있다. 그중 시간의 흐름을 기준으로 기록된 ‘시계열 데이터’는 일기 예보와 경제 분야뿐만 아니라 의학 분야에서도 가치 있게 쓰인다. 입원 환자의 심전도 측정을 통해 심장 발작의 직접적인 요인을 찾는 것과 같이 인과관계를 추정하는 것이 대표적이다. 최근에는 스마트 워치 등 웨어러블 기기를 통해 일상에서 건강 데이터를 쉽게 수집할 수 있게 되면서, 의학 분야에서 시계열 데이터 분석의 중요성이 더 커지고 있다.

시계열 데이터에서 인과관계를 추정하는 대표적인 방법으로는 2003년 노벨 경제학상을 수상한 클라이브 그레인저 미국 샌디에이고캘리포니아대(UC샌디에이고) 교수가 제시한 ‘그레인저 인과관계 검정(Granger causality test)’이 있다. 이는 미래 경제지표 예측, 질병 요인분석, 지구온난화의 원인 등 수많은 분야에 걸쳐 응용됐다. 그레인저 인과관계 검정을 개선한 정보 이론 기반의 다양한 인과관계 추정 방법이 개발됐지만, 일련의 방법들은 시계열 데이터가 비슷한 주기로 변화하는 동시성을 가지기만 하면, 인과관계가 있다고 잘못 예측하는 경우가 많았다. 또한, 직접적인 인과관계와 간접적인 인과관계를 구별하지 못한다는 한계도 있었다.

이러한 한계를 극복하기 위해 최근 수리 모델을 기반으로 하는 방법론들이 등장했다. 수리 모델로 주어진 시계열 데이터를 잘 맞출 수 있는지 확인하는 방법을 통해 인과관계를 예측한다. 수리 모델이 정확하기만 하면 기존 그레인저 인과관계 검정의 한계인 동시성과 간접적인 영향을 인과관계와 혼동하지 않는다는 장점이 있다. 그러나 정확한 수리 모델을 알기 힘들고, 현재까지 제시된 수리 모델 기반 방법론들은 복잡한 계산이 필요해 추정 시간이 많이 걸린다는 단점이 있다.

이러한 상황에서 연구팀은 기존 방법론들의 한계를 모두 해결한 새로운 방법론 ‘GOBI(General ODE-Based Inference)’를 개발했다. 우선, 연구팀은 시계열 데이터가 일반적인 수학 모델로 표현될 수 있는지 확인하는 수학 이론을 만들었다. 그리고 이 이론을 바탕으로 정확한 수리 모델이나 복잡한 계산 없이도 시계열 데이터로부터 인과관계를 추정하는 방법론을 개발했다.

개발한 방법론을 인과관계 분석에 적용해 본 결과 세포 내 분자들의 상호작용, 생태계 네트워크, 기상 시스템 등 다양한 분야의 데이터에서 기존 방법론에 비해 월등한 성능을 보여줬다. 특히, 동시성 및 간접적인 영향을 가지는 시계열 데이터에서도 인과관계를 성공적으로 추론했다. 연구진은 GOBI를 통해서 여러 오염 물질 중 이산화질소와 호흡기로 유입되는 부유 미립자(직경 10㎛ 이하의 입자)가 심혈관계 질환에 영향을 미친다는 것을 확인할 수 있었다.

김재경 교수는 “수학과 통계를 결합하여 정확하면서도 다양한 시스템에 유연하게 적용할 수 있는 새로운 인과관계 추정 방법론을 개발했다”며 “사회 및 자연과학 분야에 걸쳐 두루 사용되는 인과관계 추정 연구에 새로운 패러다임을 제시할 것으로 예상된다”고 말했다.

연구결과는 7월 24일 국제학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications, IF 17.694)’ 온라인판에 실렸으며, 우리 대학 박세호 학사과정(제1저자)과 하석민 학사과정(제2저자)이 참여했다.

2023.07.26 조회수 3038

인과관계 추정 정확도 높인 새로운 방법론 개발

우리 대학 수리과학과 김재경 교수 연구팀이 수학 모델을 기반으로 시계열 데이터의 인과관계를 추정하는 새로운 방법론을 개발했다. 복잡한 계산 과정을 없애 기존보다 빠른 속도로 추론이 가능하면서도, 정확도는 획기적으로 높였다.

매 순간 다양한 데이터가 기록되고 있다. 그중 시간의 흐름을 기준으로 기록된 ‘시계열 데이터’는 일기 예보와 경제 분야뿐만 아니라 의학 분야에서도 가치 있게 쓰인다. 입원 환자의 심전도 측정을 통해 심장 발작의 직접적인 요인을 찾는 것과 같이 인과관계를 추정하는 것이 대표적이다. 최근에는 스마트 워치 등 웨어러블 기기를 통해 일상에서 건강 데이터를 쉽게 수집할 수 있게 되면서, 의학 분야에서 시계열 데이터 분석의 중요성이 더 커지고 있다.

시계열 데이터에서 인과관계를 추정하는 대표적인 방법으로는 2003년 노벨 경제학상을 수상한 클라이브 그레인저 미국 샌디에이고캘리포니아대(UC샌디에이고) 교수가 제시한 ‘그레인저 인과관계 검정(Granger causality test)’이 있다. 이는 미래 경제지표 예측, 질병 요인분석, 지구온난화의 원인 등 수많은 분야에 걸쳐 응용됐다. 그레인저 인과관계 검정을 개선한 정보 이론 기반의 다양한 인과관계 추정 방법이 개발됐지만, 일련의 방법들은 시계열 데이터가 비슷한 주기로 변화하는 동시성을 가지기만 하면, 인과관계가 있다고 잘못 예측하는 경우가 많았다. 또한, 직접적인 인과관계와 간접적인 인과관계를 구별하지 못한다는 한계도 있었다.

이러한 한계를 극복하기 위해 최근 수리 모델을 기반으로 하는 방법론들이 등장했다. 수리 모델로 주어진 시계열 데이터를 잘 맞출 수 있는지 확인하는 방법을 통해 인과관계를 예측한다. 수리 모델이 정확하기만 하면 기존 그레인저 인과관계 검정의 한계인 동시성과 간접적인 영향을 인과관계와 혼동하지 않는다는 장점이 있다. 그러나 정확한 수리 모델을 알기 힘들고, 현재까지 제시된 수리 모델 기반 방법론들은 복잡한 계산이 필요해 추정 시간이 많이 걸린다는 단점이 있다.

이러한 상황에서 연구팀은 기존 방법론들의 한계를 모두 해결한 새로운 방법론 ‘GOBI(General ODE-Based Inference)’를 개발했다. 우선, 연구팀은 시계열 데이터가 일반적인 수학 모델로 표현될 수 있는지 확인하는 수학 이론을 만들었다. 그리고 이 이론을 바탕으로 정확한 수리 모델이나 복잡한 계산 없이도 시계열 데이터로부터 인과관계를 추정하는 방법론을 개발했다.

개발한 방법론을 인과관계 분석에 적용해 본 결과 세포 내 분자들의 상호작용, 생태계 네트워크, 기상 시스템 등 다양한 분야의 데이터에서 기존 방법론에 비해 월등한 성능을 보여줬다. 특히, 동시성 및 간접적인 영향을 가지는 시계열 데이터에서도 인과관계를 성공적으로 추론했다. 연구진은 GOBI를 통해서 여러 오염 물질 중 이산화질소와 호흡기로 유입되는 부유 미립자(직경 10㎛ 이하의 입자)가 심혈관계 질환에 영향을 미친다는 것을 확인할 수 있었다.

김재경 교수는 “수학과 통계를 결합하여 정확하면서도 다양한 시스템에 유연하게 적용할 수 있는 새로운 인과관계 추정 방법론을 개발했다”며 “사회 및 자연과학 분야에 걸쳐 두루 사용되는 인과관계 추정 연구에 새로운 패러다임을 제시할 것으로 예상된다”고 말했다.

연구결과는 7월 24일 국제학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications, IF 17.694)’ 온라인판에 실렸으며, 우리 대학 박세호 학사과정(제1저자)과 하석민 학사과정(제2저자)이 참여했다.

2023.07.26 조회수 3038 2진법에서 3진법으로 종횡무진, 신개념 반도체 회로 개발

자율주행 및 기타 인공 지능(AI) 기술이 일상생활에서 널리 사용되면서 반도체 집적 회로 (Integrated circuit, IC)의 정보 처리 능력에 대한 수요가 급격히 늘어나고 있다.

우리 대학 생명화학공학과 임성갑 교수 연구팀이 가천대(총장 이길여) 전자공학부 유호천 교수 연구팀과 공동 연구를 통해 더 높은 데이터 처리 효율성과 집적도를 제공할 신개념 디지털 논리 회로 구현을 세계 최초로 성공했다고 11일 밝혔다.

기존 `0', `1'의 두 가지 논리 상태를 사용하는 2진법 논리 회로와 비교해 3진법 논리 회로는 `0', `1', `2'의 세 가지 논리 상태를 사용해 정보를 표현하는 차세대 반도체 기술로, 같은 정보를 더 적은 논리로 표현할 수 있어 더 높은 정보 처리 효율성을 통해 반도체 칩의 고속화, 저전력화, 소형화가 가능하다. 하지만 논리 상태가 1개 더 추가됨에 따라 세 가지 논리 신호를 모두 안정적으로 출력하기 어려운 문제와 2진법 논리 체계가 3진법 논리 체계와 서로 호환이 되지 않는 문제가 3진법 논리 회로 상용화에 걸림돌로 여겨졌다.

연구팀은 문제 해결을 위해 3진법 논리 회로의 출력 특성을 회로 동작 중에 실시간으로 조절할 수 있는 새로운 논리소자를 개발했다. 연구팀은 컴퓨터에서 필요에 따라 정보를 저장하거나 다시 지울 수 있는 장치인 플래시 메모리에 주목했으며, 3진법 논리 회로 자체에 정보를 저장할 수 있도록 회로를 구성하는 논리소자에 플래시 메모리를 집적했다. 연구팀은 3진법 논리 회로가 저장하고 있는 정보에 따라 논리 상태 `1'의 출력 특성이 체계적으로 조절될 수 있음을 확인하였으며, 이를 통해 3진법 논리 회로의 동작 안정성(잡음 여유)을 세계 최고 수준인 약 60%까지 달성하는데 성공했다.

또한 연구팀은 3진법 논리 회로에 저장된 정보를 완전히 지우는 경우에 논리 상태 `1'이 출력되지 않고 `0' 과 `2'의 두 논리 상태만 출력하는 점을 이용하여 2진법과 3진법 논리 동작이 모두 가능한 회로를 구현하는데 성공했다. 뿐만 아니라, 논리 회로를 구성하는 각각의 논리소자에 서로 다른 정보를 저장하는 방식으로 2진법과 3진법 논리 출력을 조합했고, 이에 따라 다양한 종류의 논리 출력을 갖는 논리 회로를 구현함으로써 3진법 논리 회로의 정보 처리 효율 및 집적도를 한 단계 더 향상시킬 수 있음 역시 확인했다.

연구팀이 개발한 논리소자는 동일한 반도체 칩 내에서 2진법 논리 회로와 3진법 논리 회로를 연동하여 데이터 및 신호 전달을 할 수 있다는 점에서 의의가 있다. 이것은 기존의 2진법 체계를 유지하면서 필요에 따라 3진법의 높은 정보 처리 능력을 탄력적으로 활용할 수 있다는 것을 의미하며, 향후 3진법 반도체의 상용화 시작 단계에 있어 핵심 기술이 될 것으로 기대가 크다.

우리 대학 임성갑 교수는 “기존 디지털 논리 회로와 비교해 다양한 연산이 가능하고 복잡한 연산을 훨씬 단순화할 수 있는 논리소자를 개발한 것으로, 이번 연구 결과는 향후 대용량 정보 처리가 필요한 인공지능, 사물인터넷 등 다양한 분야를 위한 신개념 반도체 소자에 있어 유용한 지침이 될 것으로 기대된다”고 말했다.

한편 선도연구센터 지원사업(웨어러블 플랫폼 소재 기술센터), 이공분야기초연구사업(과학기술정보통신부), 그리고 산업기술혁신사업(산업통상자원부)의 지원을 받아 수행된 이번 연구 결과는 우리 대학 생명화학공학과 이충열 박사과정 학생이 제1 저자로 참여했으며, 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션 (Nature Communications)' 6월 23일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: A reconfigurable binary/ternary logic conversion-in-memory based on drain-aligned floating-gate heterojunction transistors)

2023.07.11 조회수 2752

2진법에서 3진법으로 종횡무진, 신개념 반도체 회로 개발

자율주행 및 기타 인공 지능(AI) 기술이 일상생활에서 널리 사용되면서 반도체 집적 회로 (Integrated circuit, IC)의 정보 처리 능력에 대한 수요가 급격히 늘어나고 있다.

우리 대학 생명화학공학과 임성갑 교수 연구팀이 가천대(총장 이길여) 전자공학부 유호천 교수 연구팀과 공동 연구를 통해 더 높은 데이터 처리 효율성과 집적도를 제공할 신개념 디지털 논리 회로 구현을 세계 최초로 성공했다고 11일 밝혔다.

기존 `0', `1'의 두 가지 논리 상태를 사용하는 2진법 논리 회로와 비교해 3진법 논리 회로는 `0', `1', `2'의 세 가지 논리 상태를 사용해 정보를 표현하는 차세대 반도체 기술로, 같은 정보를 더 적은 논리로 표현할 수 있어 더 높은 정보 처리 효율성을 통해 반도체 칩의 고속화, 저전력화, 소형화가 가능하다. 하지만 논리 상태가 1개 더 추가됨에 따라 세 가지 논리 신호를 모두 안정적으로 출력하기 어려운 문제와 2진법 논리 체계가 3진법 논리 체계와 서로 호환이 되지 않는 문제가 3진법 논리 회로 상용화에 걸림돌로 여겨졌다.

연구팀은 문제 해결을 위해 3진법 논리 회로의 출력 특성을 회로 동작 중에 실시간으로 조절할 수 있는 새로운 논리소자를 개발했다. 연구팀은 컴퓨터에서 필요에 따라 정보를 저장하거나 다시 지울 수 있는 장치인 플래시 메모리에 주목했으며, 3진법 논리 회로 자체에 정보를 저장할 수 있도록 회로를 구성하는 논리소자에 플래시 메모리를 집적했다. 연구팀은 3진법 논리 회로가 저장하고 있는 정보에 따라 논리 상태 `1'의 출력 특성이 체계적으로 조절될 수 있음을 확인하였으며, 이를 통해 3진법 논리 회로의 동작 안정성(잡음 여유)을 세계 최고 수준인 약 60%까지 달성하는데 성공했다.

또한 연구팀은 3진법 논리 회로에 저장된 정보를 완전히 지우는 경우에 논리 상태 `1'이 출력되지 않고 `0' 과 `2'의 두 논리 상태만 출력하는 점을 이용하여 2진법과 3진법 논리 동작이 모두 가능한 회로를 구현하는데 성공했다. 뿐만 아니라, 논리 회로를 구성하는 각각의 논리소자에 서로 다른 정보를 저장하는 방식으로 2진법과 3진법 논리 출력을 조합했고, 이에 따라 다양한 종류의 논리 출력을 갖는 논리 회로를 구현함으로써 3진법 논리 회로의 정보 처리 효율 및 집적도를 한 단계 더 향상시킬 수 있음 역시 확인했다.

연구팀이 개발한 논리소자는 동일한 반도체 칩 내에서 2진법 논리 회로와 3진법 논리 회로를 연동하여 데이터 및 신호 전달을 할 수 있다는 점에서 의의가 있다. 이것은 기존의 2진법 체계를 유지하면서 필요에 따라 3진법의 높은 정보 처리 능력을 탄력적으로 활용할 수 있다는 것을 의미하며, 향후 3진법 반도체의 상용화 시작 단계에 있어 핵심 기술이 될 것으로 기대가 크다.

우리 대학 임성갑 교수는 “기존 디지털 논리 회로와 비교해 다양한 연산이 가능하고 복잡한 연산을 훨씬 단순화할 수 있는 논리소자를 개발한 것으로, 이번 연구 결과는 향후 대용량 정보 처리가 필요한 인공지능, 사물인터넷 등 다양한 분야를 위한 신개념 반도체 소자에 있어 유용한 지침이 될 것으로 기대된다”고 말했다.

한편 선도연구센터 지원사업(웨어러블 플랫폼 소재 기술센터), 이공분야기초연구사업(과학기술정보통신부), 그리고 산업기술혁신사업(산업통상자원부)의 지원을 받아 수행된 이번 연구 결과는 우리 대학 생명화학공학과 이충열 박사과정 학생이 제1 저자로 참여했으며, 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션 (Nature Communications)' 6월 23일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: A reconfigurable binary/ternary logic conversion-in-memory based on drain-aligned floating-gate heterojunction transistors)

2023.07.11 조회수 2752 생체 에너지 발전소 부산물로 병원균 감염 제어

코로나 팬데믹 이후 바이러스 등 병원성 물질에 대응하는 면역력 조절의 중요성이 높아지고 있다. 사람을 포함한 동물은 외부 감염원에 대항하는 병원체 저항성이 발달해 있다. 미토콘드리아는 우리 몸 세포가 사용하는 에너지를 생성하는 발전소 역할에 더해 병원체에 저항하는 중요한 역할을 한다. 하지만 미토콘드리아가 에너지를 생성할 때 만들어지는 다양한 대사 부산물이 병원체 저항성에 어떤 역할을 하는지는 잘 알려져 있지 않다.

우리 대학 생명과학과 이승재 교수 연구팀(RNA 매개 건강장수 연구센터)이 세포 속 발전소인 미토콘드리아의 부산물을 활용해 병원체 저항성을 제어하는 방법을 찾았다고 10일 밝혔다.

이승재 교수 연구팀은 사람과 많은 유전자를 공유하여 생물학 연구에 많이 활용되는 작은 동물인 예쁜꼬마선충과 인간 세포를 활용한 연구를 수행했다. 그 결과, 세포 안에서 필요한 에너지를 만들어내는 세포 소기관인 미토콘드리아 안에서 에너지 및 대사 부산물을 형성하는 ‘TCA 회로’를 구성하는 효소인 아코니타제-2를 억제하자 개체 내 옥살아세트산 농도가 감소해 병원균 저항성이 강화된다는 사실을 밝혔다.

미토콘드리아의 TCA 회로는 포도당, 지방산, 아미노산 등 세포의 주요 에너지원을 분해하여 에너지를 만들고, 그 과정에서 각종 부산물을 생성한다. 연구진은 생성된 부산물 중 하나인 아코니타제-2의 억제로 줄어든 옥살아세트산이 미토콘드리아가 손상되었을 때 생기는 스트레스 반응인 미토콘드리아 미접힘 단백질 반응 (Mitochondrial unfolded protein response, UPRmt)을 활성화해 병원균 저항성을 강화함을 발견했다. 이러한 현상은 인간의 세포에서도 마찬가지여서 아코니타제-2 및 옥살아세트산의 저하에 의한 병원균 저항성 향상 효과가 예쁜꼬마선충부터 포유류까지 보존되어 있음을 입증했다.

아코니타제-2는 미토콘드리아 기능에 필수적인 효소로, 이를 억제하는 것은 미토콘드리아 손상과 암을 포함한 심각한 질환을 유발하기도 한다. 그러나 이번 연구에서 연구진들은 아코니타제-2의 기능을 적절히 감소시키면 예쁜꼬마선충의 장수를 유도하고 병원균에 대한 저항성을 증진하는 등 긍정적인 효과가 있음을 보고했다. 이는 미토콘드리아 아코니타제가 병원균 저항성을 조절하는 치료제의 새로운 표적이 될 수 있다는 가능성을 제시한다.

이번 연구는 또한 미토콘드리아가 세포 내 발전소로서 에너지를 형성할 뿐 아니라 그 과정에서 생기는 부산물인 옥살아세트산이 병원균 저항성을 조절함을 밝혀 완전히 새로운 방법으로 세포 면역을 조절할 수 있음을 제시하였기에 의의가 크다.

우리 대학 생명과학과 김은아 박사, 이유진 박사, 박혜은 박사와 함석진 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 세계적 석학인 아담 안테비 박사 (Adam Antebi, 독일 막스플랑크 연구소) 연구팀과의 공동연구로 진행됐으며, 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications)’에 지난 6월 22일 출판됐다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 리더연구과제에서 지원을 받았다.

(논문명: Mitochondrial aconitase suppresses immunity by modulating oxaloacetate and the mitochondrial unfolded protein response)

2023.07.11 조회수 2274

생체 에너지 발전소 부산물로 병원균 감염 제어

코로나 팬데믹 이후 바이러스 등 병원성 물질에 대응하는 면역력 조절의 중요성이 높아지고 있다. 사람을 포함한 동물은 외부 감염원에 대항하는 병원체 저항성이 발달해 있다. 미토콘드리아는 우리 몸 세포가 사용하는 에너지를 생성하는 발전소 역할에 더해 병원체에 저항하는 중요한 역할을 한다. 하지만 미토콘드리아가 에너지를 생성할 때 만들어지는 다양한 대사 부산물이 병원체 저항성에 어떤 역할을 하는지는 잘 알려져 있지 않다.

우리 대학 생명과학과 이승재 교수 연구팀(RNA 매개 건강장수 연구센터)이 세포 속 발전소인 미토콘드리아의 부산물을 활용해 병원체 저항성을 제어하는 방법을 찾았다고 10일 밝혔다.

이승재 교수 연구팀은 사람과 많은 유전자를 공유하여 생물학 연구에 많이 활용되는 작은 동물인 예쁜꼬마선충과 인간 세포를 활용한 연구를 수행했다. 그 결과, 세포 안에서 필요한 에너지를 만들어내는 세포 소기관인 미토콘드리아 안에서 에너지 및 대사 부산물을 형성하는 ‘TCA 회로’를 구성하는 효소인 아코니타제-2를 억제하자 개체 내 옥살아세트산 농도가 감소해 병원균 저항성이 강화된다는 사실을 밝혔다.

미토콘드리아의 TCA 회로는 포도당, 지방산, 아미노산 등 세포의 주요 에너지원을 분해하여 에너지를 만들고, 그 과정에서 각종 부산물을 생성한다. 연구진은 생성된 부산물 중 하나인 아코니타제-2의 억제로 줄어든 옥살아세트산이 미토콘드리아가 손상되었을 때 생기는 스트레스 반응인 미토콘드리아 미접힘 단백질 반응 (Mitochondrial unfolded protein response, UPRmt)을 활성화해 병원균 저항성을 강화함을 발견했다. 이러한 현상은 인간의 세포에서도 마찬가지여서 아코니타제-2 및 옥살아세트산의 저하에 의한 병원균 저항성 향상 효과가 예쁜꼬마선충부터 포유류까지 보존되어 있음을 입증했다.

아코니타제-2는 미토콘드리아 기능에 필수적인 효소로, 이를 억제하는 것은 미토콘드리아 손상과 암을 포함한 심각한 질환을 유발하기도 한다. 그러나 이번 연구에서 연구진들은 아코니타제-2의 기능을 적절히 감소시키면 예쁜꼬마선충의 장수를 유도하고 병원균에 대한 저항성을 증진하는 등 긍정적인 효과가 있음을 보고했다. 이는 미토콘드리아 아코니타제가 병원균 저항성을 조절하는 치료제의 새로운 표적이 될 수 있다는 가능성을 제시한다.

이번 연구는 또한 미토콘드리아가 세포 내 발전소로서 에너지를 형성할 뿐 아니라 그 과정에서 생기는 부산물인 옥살아세트산이 병원균 저항성을 조절함을 밝혀 완전히 새로운 방법으로 세포 면역을 조절할 수 있음을 제시하였기에 의의가 크다.

우리 대학 생명과학과 김은아 박사, 이유진 박사, 박혜은 박사와 함석진 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 세계적 석학인 아담 안테비 박사 (Adam Antebi, 독일 막스플랑크 연구소) 연구팀과의 공동연구로 진행됐으며, 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications)’에 지난 6월 22일 출판됐다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 리더연구과제에서 지원을 받았다.

(논문명: Mitochondrial aconitase suppresses immunity by modulating oxaloacetate and the mitochondrial unfolded protein response)

2023.07.11 조회수 2274 주진현 교수 연구팀, ASCE EMI 2023 학술대회 논문경진대회 1위

우리 대학 건설및환경공학과 주진현 교수 연구실의 자오이동(Yidong Zhao) 박사과정 학생이 미국토목학회(ASCE) 공학역학협회(EMI) 2023 학술대회의 학생 논문 경진대회 다공역학(Poromechanics) 분야에서 1위에 올랐다.

6월 6일부터 6월 9일까지 미국 조지아 공과대학교(Georgia Tech)에서 개최된 이번 ASCE EMI 학술대회는 매년 약 1,000여 명이 참여하는 공학 역학 분야의 가장 권위 있는 국제학술대회 중 하나다. 공학역학의 분야별로 개최되는 학생논문 경진대회는 제출된 사전 논문 심사를 통해 결선 후보 5명을 선정한 뒤 학술대회 중 발표심사를 통해 최종 수상자를 선정한다.건설및환경공학과 지반역학연구실(지도교수 주진현)의 자오이동 박사과정 학생은 '재료점법의 체적 잠금 해결을 위한 새로운 추정변형구배법(A New Assumed Deformation Gradient Approach to Circumvent Volumetric Locking in Explicit Material Point Methods)' 논문을 발표했다.

재료점법(MPM)은 산사태나 홍수 눈이 흩날리는 등 물체가 복잡하고 크게 변형되는 현상을 시뮬레이션하기 위한 전산기법이다. 자연재해 분석 및 예측과 같은 재난관리 분야부터, 영화 ‘겨울왕국’에서의 눈 애니메이션 같은 컴퓨터 그래픽스 분야까지 다양한 분야에 사용되고 있다.

다만 재료점법을 물, 점토 등과 같은 비압축성 재료에 적용할 경우 변형이 정확히 모사되지 않는 체적 잠김(volumetric locking) 문제가 발생한다. 자오이동 학생은 기존의 방법에 비해 훨씬 간편하면서도 범용적으로 체적 잠김을 해결할 수 있는 획기적인 방법을 제시해 방법의 독창성과 우수성을 인정받아 1위에 올랐다. 자오이동 학생은 "세계 선도대학들의 우수한 학생들과의 경진대회에 참가해 학문적 성과를 교류하고 KAIST의 연구경쟁력을 국제적으로 입증할 수 있는 뜻깊은 경험이었다"라고 밝혔다. 이어, "교수님의 열정적인 지도에 항상 감사드리고 제안한 기술을 더욱 발전시키고 활용하여 산사태, 홍수 등 자연재해로부터 더욱 안전한 사회를 구축하는 데 기여하고 싶다"라고 덧붙였다.ᅠ

2023.07.06 조회수 2082

주진현 교수 연구팀, ASCE EMI 2023 학술대회 논문경진대회 1위

우리 대학 건설및환경공학과 주진현 교수 연구실의 자오이동(Yidong Zhao) 박사과정 학생이 미국토목학회(ASCE) 공학역학협회(EMI) 2023 학술대회의 학생 논문 경진대회 다공역학(Poromechanics) 분야에서 1위에 올랐다.

6월 6일부터 6월 9일까지 미국 조지아 공과대학교(Georgia Tech)에서 개최된 이번 ASCE EMI 학술대회는 매년 약 1,000여 명이 참여하는 공학 역학 분야의 가장 권위 있는 국제학술대회 중 하나다. 공학역학의 분야별로 개최되는 학생논문 경진대회는 제출된 사전 논문 심사를 통해 결선 후보 5명을 선정한 뒤 학술대회 중 발표심사를 통해 최종 수상자를 선정한다.건설및환경공학과 지반역학연구실(지도교수 주진현)의 자오이동 박사과정 학생은 '재료점법의 체적 잠금 해결을 위한 새로운 추정변형구배법(A New Assumed Deformation Gradient Approach to Circumvent Volumetric Locking in Explicit Material Point Methods)' 논문을 발표했다.

재료점법(MPM)은 산사태나 홍수 눈이 흩날리는 등 물체가 복잡하고 크게 변형되는 현상을 시뮬레이션하기 위한 전산기법이다. 자연재해 분석 및 예측과 같은 재난관리 분야부터, 영화 ‘겨울왕국’에서의 눈 애니메이션 같은 컴퓨터 그래픽스 분야까지 다양한 분야에 사용되고 있다.

다만 재료점법을 물, 점토 등과 같은 비압축성 재료에 적용할 경우 변형이 정확히 모사되지 않는 체적 잠김(volumetric locking) 문제가 발생한다. 자오이동 학생은 기존의 방법에 비해 훨씬 간편하면서도 범용적으로 체적 잠김을 해결할 수 있는 획기적인 방법을 제시해 방법의 독창성과 우수성을 인정받아 1위에 올랐다. 자오이동 학생은 "세계 선도대학들의 우수한 학생들과의 경진대회에 참가해 학문적 성과를 교류하고 KAIST의 연구경쟁력을 국제적으로 입증할 수 있는 뜻깊은 경험이었다"라고 밝혔다. 이어, "교수님의 열정적인 지도에 항상 감사드리고 제안한 기술을 더욱 발전시키고 활용하여 산사태, 홍수 등 자연재해로부터 더욱 안전한 사회를 구축하는 데 기여하고 싶다"라고 덧붙였다.ᅠ

2023.07.06 조회수 2082 형태 변형 및 유지가 가능한 3차원 디스플레이 기술 개발

우리 대학 전기및전자공학부 정재웅 교수와 신소재공학과 강지형 교수 공동 연구팀이 단단한 평판 디스플레이를 비롯하여 유연/신축성 디스플레이를 모두 아우를 수 있는 새로운 유형의 3차원 디스플레이 폼팩터를 개발했다고 밝혔다.

디스플레이 폼팩터 혁신은 사용자들의 이동성 증대 및 기기 간의 기술 융합에 따라 다양한 웨어러블 모바일 기기, 차량 분야에 접목되며 중요하게 대두되고 있다. 현재 디스플레이 산업 분야에서는 단단한 평판 디스플레이를 넘어서 차세대 유연/신축성 디스플레이로 나아가고 있다.

하지만 기존 디스플레이 폼팩터는 기판 소재의 고정된 기계적 물성으로 인해 특정 사용 목적으로만 활용 가능한 문제점을 보인다. 단단한 평판 디스플레이의 경우, 딱딱한 특성으로 인해 거치용이나 손에 쥐고 사용하기에 적합하지만 기계적 유동성이 떨어져 웨어러블 기기로 사용하기 어렵다. 이와 반대로 유연/신축성 디스플레이의 경우, 우수한 유연성으로 웨어러블 용도로 주로 사용되지만 기기 조작 측면에서 화면을 터치하면 쉽게 형태가 변형되어 사용자에게 불편함을 줄 수 있다.

이에 연구팀은 이러한 문제를 극복하고자 자유롭게 형태 변형 및 유지가 가능한 형상기억 플랫폼을 통해 다양한 사용 목적과 환경에 적합한 차세대 디스플레이를 개발했다. 개발된 디스플레이는 기계적 물성변환이 가능한 가변성 플랫폼에 신축성 발광기판을 집적한 것이다.

연구팀이 개발한 가변성 플랫폼은 온도 변화에 의해 물성변환이 가능한 액체금속(특정 지어, 필즈 메탈(Field’s metal)) 미세방울과 그래핀 나노 입자를 포함한 고분자 복합소재로 전기적/열적 자극에 의해 다양한 3차원 구조를 구현할 수 있는 핵심적인 요소이다.

제작된 가변성 플랫폼은 약 23.9배의 큰 폭의 강성도 변화를 보인다. 이에 따라 가변성 플랫폼은 전기적/열적 자극을 통해 우수한 형상기억 특성을 보이며 3차원 변형에 대하여 약 94% 이상의 형태 유지 능력과 93% 이상의 형태 회복 능력을 가진다. 또한 그래핀 나노 입자를 통해 전기전도성을 향상 시켜 전기적 자극에 의해 균일한 발열과 30초 이내의 빠른 상변화를 통해 효율적인 형태 변형 및 유지가 가능하다.

연구팀은 개발된 가변성 플랫폼을 신축성 전기발광 디스플레이와 결합해 다양한 입체 구조 구현이 가능한 3차원 디스플레이를 개발하였다. 더불어 해당 디스플레이 기술이 형태 변형이 가능한 스마트 아트 디스플레이, 다목적 가변형 웨어러블 디스플레이, 시각-촉각형(Visio-tactile) 차량용 디스플레이로 활용 가능함을 입증하였다. 이는 기존 디스플레이 폼팩터가 구현할 수 없는 3차원 형태 실현을 통해 혁신적 폼팩터를 제시하였다는 점에서 의미가 크다.

정재웅 교수는 “개발된 디스플레이 기술은 새로운 폼팩터 유형을 제시하여 디스플레이의 활용성을 높일 것이며, 다양한 전자소자에도 응용 가능하여 차세대 다목적 전자기기 개발의 발판이 될 것이다.”라고 밝혔다.

본 연구 결과는 전기및전자공학부 오수빈 박사과정 학생이 제1 저자로 참여한 국제 학술지 ‘어드밴스드 펑셔널 머티리얼즈 (Advanced Functional Materials)' 6월 12일 字 내부 뒤 표지 논문(Inside back cover paper)으로 게재됐다. (논문명 : 3D Shape-Morphing Display Enabled by Electrothermally Responsive, Stiffness-Tunable Liquid Metal Platform with Stretchable Electroluminescent Device).

이번 연구는 LG 디스플레이(주) 및 한국연구재단의 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.06.27 조회수 2843

형태 변형 및 유지가 가능한 3차원 디스플레이 기술 개발

우리 대학 전기및전자공학부 정재웅 교수와 신소재공학과 강지형 교수 공동 연구팀이 단단한 평판 디스플레이를 비롯하여 유연/신축성 디스플레이를 모두 아우를 수 있는 새로운 유형의 3차원 디스플레이 폼팩터를 개발했다고 밝혔다.

디스플레이 폼팩터 혁신은 사용자들의 이동성 증대 및 기기 간의 기술 융합에 따라 다양한 웨어러블 모바일 기기, 차량 분야에 접목되며 중요하게 대두되고 있다. 현재 디스플레이 산업 분야에서는 단단한 평판 디스플레이를 넘어서 차세대 유연/신축성 디스플레이로 나아가고 있다.

하지만 기존 디스플레이 폼팩터는 기판 소재의 고정된 기계적 물성으로 인해 특정 사용 목적으로만 활용 가능한 문제점을 보인다. 단단한 평판 디스플레이의 경우, 딱딱한 특성으로 인해 거치용이나 손에 쥐고 사용하기에 적합하지만 기계적 유동성이 떨어져 웨어러블 기기로 사용하기 어렵다. 이와 반대로 유연/신축성 디스플레이의 경우, 우수한 유연성으로 웨어러블 용도로 주로 사용되지만 기기 조작 측면에서 화면을 터치하면 쉽게 형태가 변형되어 사용자에게 불편함을 줄 수 있다.

이에 연구팀은 이러한 문제를 극복하고자 자유롭게 형태 변형 및 유지가 가능한 형상기억 플랫폼을 통해 다양한 사용 목적과 환경에 적합한 차세대 디스플레이를 개발했다. 개발된 디스플레이는 기계적 물성변환이 가능한 가변성 플랫폼에 신축성 발광기판을 집적한 것이다.

연구팀이 개발한 가변성 플랫폼은 온도 변화에 의해 물성변환이 가능한 액체금속(특정 지어, 필즈 메탈(Field’s metal)) 미세방울과 그래핀 나노 입자를 포함한 고분자 복합소재로 전기적/열적 자극에 의해 다양한 3차원 구조를 구현할 수 있는 핵심적인 요소이다.

제작된 가변성 플랫폼은 약 23.9배의 큰 폭의 강성도 변화를 보인다. 이에 따라 가변성 플랫폼은 전기적/열적 자극을 통해 우수한 형상기억 특성을 보이며 3차원 변형에 대하여 약 94% 이상의 형태 유지 능력과 93% 이상의 형태 회복 능력을 가진다. 또한 그래핀 나노 입자를 통해 전기전도성을 향상 시켜 전기적 자극에 의해 균일한 발열과 30초 이내의 빠른 상변화를 통해 효율적인 형태 변형 및 유지가 가능하다.

연구팀은 개발된 가변성 플랫폼을 신축성 전기발광 디스플레이와 결합해 다양한 입체 구조 구현이 가능한 3차원 디스플레이를 개발하였다. 더불어 해당 디스플레이 기술이 형태 변형이 가능한 스마트 아트 디스플레이, 다목적 가변형 웨어러블 디스플레이, 시각-촉각형(Visio-tactile) 차량용 디스플레이로 활용 가능함을 입증하였다. 이는 기존 디스플레이 폼팩터가 구현할 수 없는 3차원 형태 실현을 통해 혁신적 폼팩터를 제시하였다는 점에서 의미가 크다.

정재웅 교수는 “개발된 디스플레이 기술은 새로운 폼팩터 유형을 제시하여 디스플레이의 활용성을 높일 것이며, 다양한 전자소자에도 응용 가능하여 차세대 다목적 전자기기 개발의 발판이 될 것이다.”라고 밝혔다.

본 연구 결과는 전기및전자공학부 오수빈 박사과정 학생이 제1 저자로 참여한 국제 학술지 ‘어드밴스드 펑셔널 머티리얼즈 (Advanced Functional Materials)' 6월 12일 字 내부 뒤 표지 논문(Inside back cover paper)으로 게재됐다. (논문명 : 3D Shape-Morphing Display Enabled by Electrothermally Responsive, Stiffness-Tunable Liquid Metal Platform with Stretchable Electroluminescent Device).

이번 연구는 LG 디스플레이(주) 및 한국연구재단의 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.06.27 조회수 2843 인류세연구센터, 국제 동아시아환경사학회 주최

우리 대학 인류세연구센터와 과학기술정책대학원이 동아시아의 환경 위기와 인류세에 대한 역사적 이해를 바탕으로 지속가능한 인류 사회의 미래상을 조망하는 제7회 국제 동아시아환경사학회(The 7th Biennial Conference of East Asian Environmental History, 이하 EAEH)를 개최한다.

기초과학연구원(IBS)에서 6월 27일부터 7월 2일까지 열리는 EAEH는 2011년 대만에서 처음 개최된 대규모 학술회의다. 이후 격년으로 개최되고 있으며, 우리 대학이 주최하는 7회 대회에는 17개 국가 150여 명의 발표자를 비롯해 200여 명이 참석할 예정이다.

이번 대회에서는 기후변화와 코로나19 팬데믹, 우크라이나 전쟁 등으로 인류와 다른 생명체들의 삶이 위협받는 복합적 위기 상황에서의 인류세 문제를 성찰한다. 이를 위해 동아시아 지역의 자연, 과학, 사회가 상호작용 해 온 과정 및 미래상에 대한 이해를 논의할 예정이다.

'인류세(Anthropocene)'는 인류의 활동이 지구 환경 변화의 결정적 요인이 되었다는 것을 가리키기 위해 제안된 새로운 지질학 시대의 명칭으로, 지구과학을 넘어 학계에 다양한 쟁점들을 제시하고 있다. 이번 학회는 동아시아의 역사와 전통에 기초한 비교사적 관점으로 인류세를 재조명한다. 북미와 유럽을 중심으로 전개되고 있는 인류세에 대한 주류적 서사와는 차별되는 새로운 관점을 제안하기 위해서다. 또한, 자연과학, 공학, 사회과학, 인문학, 예술이라는 학문적 경계와 국가적 경계를 넘어 과학자와 공학자, 과학기술사와 환경사 연구자, 과학기술학자, 그리고 예술가들이 동아시아의 환경 위기와 인류세에 대해 간학제(Interdisciplinary)적으로 토론할 지적(知的) 공간을 제공한다. 개막 행사는 28일 오후 우리 대학 정근모콘퍼런스홀에서 개최되며, 29일부터 7일 1일까지의 개별 발표는 기초과학연구원 과학문화센터에서 열린다. 28일에는 줄리아 애드니 토머스(Julia Adeney Thomas), 노터데임 대학(University of Notre Dame) 교수가 기조연사로 나서 아시아의 환경과 기후변화 등 인류세의 관점으로 미래를 새롭게 볼 필요가 있음을 강조한다. 이어, 사이몬 터너(Simon Turner) 유니버시티 칼리지 런던(UCL) 교수가 기조 강연을 통해 인류세 지층의 기준점을 설정하는 ‘황금못’(golden spike)을 소개한다.

29일부터 전체를 대상으로 진행되는 특별강연에는 스캇 가브리엘 놀즈(Scott Gabriel Knowles) KAIST 교수, 위르겐(Jürgen Renn) 막스플랑크 연구소(Max-Planck Institute for Geoanthropology) 교수, 악셀 팀머만(Axel Timmermann) 기초과학연구원/부산대 교수가 연사로 나선다.

7월 1일 오후에 진행되는 마지막 기조 강연에서는 사토시 무라야마(Satoshi Murayama) 가가와 대학(Kagawa University) 교수이자 학회 전 회장은 '동아시아 환경사학회'가 이제 동아시아라는 지역적 틀을 벗어나 '아시아 환경사학회'로 나가야 한다는 의견을 공식적으로 제안할 예정이다. 실제 이번 학회에는 동남아시아, 남아시아 지역의 여러 참가자가 자국이 처한 환경 문제에 대해 발표할 예정으로 학회의 외연을 넓히는 출발점이 되고 있다.부대 행사로는 독일 세계문화의집(Haus der Kulturen der Welt, 약칭 HKW)의 ‘인류세 커먼즈’(Anthropocene Commons) 그룹 소속 시각예술가들이 작업한 영상들이 존해너홀에서 상영된다. 특히, 조지아 주립대(Georgia State University)의 제레미 볼렌(Jeremy Bolen)은 과학적 산업화가 지구에 흔적을 남긴 역사적 과정을 보여주며 인류세 개념을 상기시키는 "Born Secret"이라는 작품을 상영한다.

한편, 기초과학연구원 시네마루프와 강당에서는 한국, 중국, 일본, 대만의 작가 12명이 예술가의 시선으로 바라본 인류세의 모습을 "인류세 시대의 자연, 인간, 그리고 환경"이라는 제목의 작품으로 보여준다. 이런 예술 작품들은 학자들의 성찰과 예술가들의 상상이 만나는 흥미로운 접점을 제공할 것으로 기대를 모으고 있다. 행사에 대한 자세한 정보는 인류세연구센터 홈페이지(anthropocenestudies.com)와 학회 홈페이지( http://www.aeaeh.org/eaeh2023.htm )에서 찾아볼 수 있다.

2023.06.26 조회수 2175

인류세연구센터, 국제 동아시아환경사학회 주최

우리 대학 인류세연구센터와 과학기술정책대학원이 동아시아의 환경 위기와 인류세에 대한 역사적 이해를 바탕으로 지속가능한 인류 사회의 미래상을 조망하는 제7회 국제 동아시아환경사학회(The 7th Biennial Conference of East Asian Environmental History, 이하 EAEH)를 개최한다.

기초과학연구원(IBS)에서 6월 27일부터 7월 2일까지 열리는 EAEH는 2011년 대만에서 처음 개최된 대규모 학술회의다. 이후 격년으로 개최되고 있으며, 우리 대학이 주최하는 7회 대회에는 17개 국가 150여 명의 발표자를 비롯해 200여 명이 참석할 예정이다.

이번 대회에서는 기후변화와 코로나19 팬데믹, 우크라이나 전쟁 등으로 인류와 다른 생명체들의 삶이 위협받는 복합적 위기 상황에서의 인류세 문제를 성찰한다. 이를 위해 동아시아 지역의 자연, 과학, 사회가 상호작용 해 온 과정 및 미래상에 대한 이해를 논의할 예정이다.

'인류세(Anthropocene)'는 인류의 활동이 지구 환경 변화의 결정적 요인이 되었다는 것을 가리키기 위해 제안된 새로운 지질학 시대의 명칭으로, 지구과학을 넘어 학계에 다양한 쟁점들을 제시하고 있다. 이번 학회는 동아시아의 역사와 전통에 기초한 비교사적 관점으로 인류세를 재조명한다. 북미와 유럽을 중심으로 전개되고 있는 인류세에 대한 주류적 서사와는 차별되는 새로운 관점을 제안하기 위해서다. 또한, 자연과학, 공학, 사회과학, 인문학, 예술이라는 학문적 경계와 국가적 경계를 넘어 과학자와 공학자, 과학기술사와 환경사 연구자, 과학기술학자, 그리고 예술가들이 동아시아의 환경 위기와 인류세에 대해 간학제(Interdisciplinary)적으로 토론할 지적(知的) 공간을 제공한다. 개막 행사는 28일 오후 우리 대학 정근모콘퍼런스홀에서 개최되며, 29일부터 7일 1일까지의 개별 발표는 기초과학연구원 과학문화센터에서 열린다. 28일에는 줄리아 애드니 토머스(Julia Adeney Thomas), 노터데임 대학(University of Notre Dame) 교수가 기조연사로 나서 아시아의 환경과 기후변화 등 인류세의 관점으로 미래를 새롭게 볼 필요가 있음을 강조한다. 이어, 사이몬 터너(Simon Turner) 유니버시티 칼리지 런던(UCL) 교수가 기조 강연을 통해 인류세 지층의 기준점을 설정하는 ‘황금못’(golden spike)을 소개한다.

29일부터 전체를 대상으로 진행되는 특별강연에는 스캇 가브리엘 놀즈(Scott Gabriel Knowles) KAIST 교수, 위르겐(Jürgen Renn) 막스플랑크 연구소(Max-Planck Institute for Geoanthropology) 교수, 악셀 팀머만(Axel Timmermann) 기초과학연구원/부산대 교수가 연사로 나선다.

7월 1일 오후에 진행되는 마지막 기조 강연에서는 사토시 무라야마(Satoshi Murayama) 가가와 대학(Kagawa University) 교수이자 학회 전 회장은 '동아시아 환경사학회'가 이제 동아시아라는 지역적 틀을 벗어나 '아시아 환경사학회'로 나가야 한다는 의견을 공식적으로 제안할 예정이다. 실제 이번 학회에는 동남아시아, 남아시아 지역의 여러 참가자가 자국이 처한 환경 문제에 대해 발표할 예정으로 학회의 외연을 넓히는 출발점이 되고 있다.부대 행사로는 독일 세계문화의집(Haus der Kulturen der Welt, 약칭 HKW)의 ‘인류세 커먼즈’(Anthropocene Commons) 그룹 소속 시각예술가들이 작업한 영상들이 존해너홀에서 상영된다. 특히, 조지아 주립대(Georgia State University)의 제레미 볼렌(Jeremy Bolen)은 과학적 산업화가 지구에 흔적을 남긴 역사적 과정을 보여주며 인류세 개념을 상기시키는 "Born Secret"이라는 작품을 상영한다.

한편, 기초과학연구원 시네마루프와 강당에서는 한국, 중국, 일본, 대만의 작가 12명이 예술가의 시선으로 바라본 인류세의 모습을 "인류세 시대의 자연, 인간, 그리고 환경"이라는 제목의 작품으로 보여준다. 이런 예술 작품들은 학자들의 성찰과 예술가들의 상상이 만나는 흥미로운 접점을 제공할 것으로 기대를 모으고 있다. 행사에 대한 자세한 정보는 인류세연구센터 홈페이지(anthropocenestudies.com)와 학회 홈페이지( http://www.aeaeh.org/eaeh2023.htm )에서 찾아볼 수 있다.

2023.06.26 조회수 2175 상온에서 쉽게 이산화탄소 실시간 분해하다

기후변화를 포함한 환경 및 에너지 문제에 직접 맞닿아 있는 온실가스 전환 기술은 주로 G7 국가를 비롯한 OECD 회원국들을 중심으로 최근 많은 논의가 이뤄지고 있으며, 대한민국 역시 2050년까지 탄소중립 글로벌 스탠다드 달성을 위해 산・학・연 및 민・관 협력 연구를 활발히 촉진하고 있다. 대기 중의 온실가스를 제거함과 동시에, 미래 청정 연료로 주목받는 메탄올 합성에 필요한 이산화탄소 분해 반응은 탄소중립 달성을 위한 산업계 패러다임 전환 대응에 필요한 핵심 기술이지만, 이산화탄소 분자가 화학적으로 매우 안정된 탓에 공업적으로 유용한 화학 물질로의 전환은 여전히 난제로 여겨진다.

우리 대학 화학과 박정영 교수 연구팀이 광주과학기술원 (GIST) 물리·광과학과 문봉진 교수 연구팀과 공동연구를 통해 초미세 계단형 구리(Cu) 촉매 표면이 이산화탄소(CO2) 분자를 보다 효과적으로 분해할 수 있음을 입증했다고 26일 밝혔다.

포집된 온실가스의 전환은 일반적으로 고온・고압의 촉매 화학반응 환경에서 이뤄지고 있다. 보통 구리 기반 촉매물질을 이용하여 이산화탄소 분자가 일산화탄소(CO) 및 산소 원자(O)로 분해할 때 수십 기압에 이르는 고압 반응환경이 요구된다. 따라서, 기존의 촉매 물질을 개선하고 최적의 이산화탄소 전환 반응을 유도함으로써 온실가스의 전환 효율을 획기적으로 높일 수 있는 새로운 촉매의 개발이 필요한 실정이다.

상압 전자터널링 현미경(AP-STM) 기술을 활용해 직접 관찰된 연구팀의 이번 연구 결과는, 머리카락 두께의 10만 분의 1 크기의 계단형 표면 구조가 온실가스의 분해 반응 향상에 크게 기여한다는 시각적 증거를 처음으로 제시했다. 연구진은 그 크기가 수 옹스트롬(Å·100억 분의 1 미터)에 불과한 이산화탄소 분자는 촉매 물질의 표면 구조에 따라서 반응 활성도가 달라질 수 있다는 점에 착안, 머리카락 두께의 10만 분의 1에 불과한 계단형 초미세 구리 표면과 반응하는 이산화탄소 분자의 분해 과정을 실시간 포착했다.

초미세 계단형 구조를 갖는 구리 원자의 표면 배열은 평평한 구조를 갖는 넓은 구리 표면 구조에 비해 훨씬 낮은 활성화 에너지를 필요로 하기 때문에 온실가스의 분해가 상대적으로 용이하다. 연구진은 관찰 결과, 구리 촉매 표면의 계단 위치와 충돌한 이산화탄소 분자가 상온에서도 쉽게 분해됐고, 더 나아가 분해된 일산화탄소 분자와 산소 원자가 표면의 구조변화를 동시에 유도함으로써 촉매반응 경로에 영향을 끼칠 수 있음을 발견했다.

박정영 교수는 “이번 연구는 기존에 진행된 구리 표면에서의 이산화탄소 촉매 현상의 이해를 뛰어넘는 새로운 발견이며, 이를 통해 고효율 이산화탄소 촉매의 개발을 통해 인류의 가장 시급한 문제 중의 하나인 지구온난화 및 지속가능성 문제 해결에 기여할 것이다”라고 밝혔다.

한국연구재단(NRF) 중견연구자지원사업, 과학기술분야 기초연구사업과 한-프랑스 협력기반조성사업(STAR) 등의 지원을 받은 이번 연구성과는 국제학술지 네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications IF 17.694) 온라인판에 6월 6일 자 게재됐다. (논문제목: Revealing CO2 dissociation pathways at vicinal copper (997) interfaces)

2023.06.26 조회수 2325

상온에서 쉽게 이산화탄소 실시간 분해하다

기후변화를 포함한 환경 및 에너지 문제에 직접 맞닿아 있는 온실가스 전환 기술은 주로 G7 국가를 비롯한 OECD 회원국들을 중심으로 최근 많은 논의가 이뤄지고 있으며, 대한민국 역시 2050년까지 탄소중립 글로벌 스탠다드 달성을 위해 산・학・연 및 민・관 협력 연구를 활발히 촉진하고 있다. 대기 중의 온실가스를 제거함과 동시에, 미래 청정 연료로 주목받는 메탄올 합성에 필요한 이산화탄소 분해 반응은 탄소중립 달성을 위한 산업계 패러다임 전환 대응에 필요한 핵심 기술이지만, 이산화탄소 분자가 화학적으로 매우 안정된 탓에 공업적으로 유용한 화학 물질로의 전환은 여전히 난제로 여겨진다.

우리 대학 화학과 박정영 교수 연구팀이 광주과학기술원 (GIST) 물리·광과학과 문봉진 교수 연구팀과 공동연구를 통해 초미세 계단형 구리(Cu) 촉매 표면이 이산화탄소(CO2) 분자를 보다 효과적으로 분해할 수 있음을 입증했다고 26일 밝혔다.

포집된 온실가스의 전환은 일반적으로 고온・고압의 촉매 화학반응 환경에서 이뤄지고 있다. 보통 구리 기반 촉매물질을 이용하여 이산화탄소 분자가 일산화탄소(CO) 및 산소 원자(O)로 분해할 때 수십 기압에 이르는 고압 반응환경이 요구된다. 따라서, 기존의 촉매 물질을 개선하고 최적의 이산화탄소 전환 반응을 유도함으로써 온실가스의 전환 효율을 획기적으로 높일 수 있는 새로운 촉매의 개발이 필요한 실정이다.

상압 전자터널링 현미경(AP-STM) 기술을 활용해 직접 관찰된 연구팀의 이번 연구 결과는, 머리카락 두께의 10만 분의 1 크기의 계단형 표면 구조가 온실가스의 분해 반응 향상에 크게 기여한다는 시각적 증거를 처음으로 제시했다. 연구진은 그 크기가 수 옹스트롬(Å·100억 분의 1 미터)에 불과한 이산화탄소 분자는 촉매 물질의 표면 구조에 따라서 반응 활성도가 달라질 수 있다는 점에 착안, 머리카락 두께의 10만 분의 1에 불과한 계단형 초미세 구리 표면과 반응하는 이산화탄소 분자의 분해 과정을 실시간 포착했다.

초미세 계단형 구조를 갖는 구리 원자의 표면 배열은 평평한 구조를 갖는 넓은 구리 표면 구조에 비해 훨씬 낮은 활성화 에너지를 필요로 하기 때문에 온실가스의 분해가 상대적으로 용이하다. 연구진은 관찰 결과, 구리 촉매 표면의 계단 위치와 충돌한 이산화탄소 분자가 상온에서도 쉽게 분해됐고, 더 나아가 분해된 일산화탄소 분자와 산소 원자가 표면의 구조변화를 동시에 유도함으로써 촉매반응 경로에 영향을 끼칠 수 있음을 발견했다.

박정영 교수는 “이번 연구는 기존에 진행된 구리 표면에서의 이산화탄소 촉매 현상의 이해를 뛰어넘는 새로운 발견이며, 이를 통해 고효율 이산화탄소 촉매의 개발을 통해 인류의 가장 시급한 문제 중의 하나인 지구온난화 및 지속가능성 문제 해결에 기여할 것이다”라고 밝혔다.

한국연구재단(NRF) 중견연구자지원사업, 과학기술분야 기초연구사업과 한-프랑스 협력기반조성사업(STAR) 등의 지원을 받은 이번 연구성과는 국제학술지 네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications IF 17.694) 온라인판에 6월 6일 자 게재됐다. (논문제목: Revealing CO2 dissociation pathways at vicinal copper (997) interfaces)

2023.06.26 조회수 2325 광반도체 소자 집적도 100배 이상 높이다

라이다(LiDAR) 및 양자 센서·컴퓨터와 같은 복잡한 광학 시스템을 하나의 작은 칩으로 만들어 줄 수 있어 세계적으로 많은 연구와 투자가 이루어지고 있는 차세대 반도체 기술이 집적 광학 반도체(이하 광반도체) 기술이다. 기존의 반도체 기술에서 5나노, 2나노 등의 단위로 얼마나 작게 만드느냐가 관건이었는데, 광반도체 소자에서 집적도를 높이는 것은 성능, 가격, 에너지 효율 등을 결정짓는 핵심적인 기술이라 말할 수 있다.

우리 대학 전기및전자공학부 김상식 교수 연구팀이 광반도체 소자의 집적도를 100배 이상 높일 수 있는 새로운 광 결합 메커니즘을 발견했다고 19일 밝혔다.

하나의 칩당 구성할 수 있는 소자 수의 정도를 집적도(集積度)라고 하는데, 집적도가 높을수록 많은 연산을 할 수 있고 공정 단가 또한 낮춰준다. 하지만 광반도체 소자의 집적도를 높이기는 매우 어려운데, 이는 빛의 파동성으로 인해 근접한 소자 사이에서 광자 간에 혼선(crosstalk)이 발생하기 때문이다.

기존 연구에서는 특정 편광에서만 빛의 혼선을 줄여줄 수 있었는데, 연구팀은 이번 연구에서 새로운 광 결합(coupling) 메커니즘의 발견으로써 기존에는 불가능이라 여겨졌던 편광 조건에서도 집적도를 높이는 방법을 개발했다.

김상식 교수가 교신저자로 주도하고 미국 텍사스 공과대학 재직 당시 지도하던 학생들과 함께한 이번 연구는 국제학술지‘라이트: 사이언스 앤 어플리케이션(Light: Science & Applications)’ [IF=20.257]에 6월 2일 字 게재됐다. (논문명: Anisotropic leaky-like perturbation with subwavelength gratings enables zero crosstalk).

김상식 교수는 “이번 연구가 흥미로운 점은 기존에는 오히려 빛의 혼선을 크게 해줄 거라고 여겨졌던 누설파(leaky wave, 빛이 옆으로 잘 퍼지는 특성을 가짐)를 통해 역설적으로 혼선을 없애준 점이다”라며 “이번 연구에서 밝혀진 누설파를 이용한 광 결합 방법을 응용한다면 더욱 작고 노이즈가 적은 다양한 광반도체 소자를 개발할 수 있을 것이다”라고 말했다.

김상식 교수는 광반도체의 집적도에 있어서 전문성과 연구 업적을 인정받는 연구자다. 선행 연구를 통해 반도체 구조물을 파장보다 작은 크기로 패턴화해 빛이 옆으로 퍼지는 정도를 제어할 수 있는 무손실 메타물질(all-dielectric metamaterial)을 개발했고, 실험을 통해 이를 입증해 광반도체 집적도에 있어서 세계적인 기록을 보유하고 있다. 이러한 연구는 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications) 9, 1893 (2018)’와 ‘옵티카(Optica) 7, 881-887 (2020)’에 보고됐다. 김 교수는 이러한 성과를 인정받아 미국 국립과학재단(National Science Foundation, NSF)에서 NSF 커리어 어워드(NSF Career Award)와 재미한인과학기술자협회에서 젊은과학기술자상을 수상한 바 있다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 우수신진연구 사업 및 미국 NSF의 지원을 받아 수행됐다.

2023.06.19 조회수 1955

광반도체 소자 집적도 100배 이상 높이다

라이다(LiDAR) 및 양자 센서·컴퓨터와 같은 복잡한 광학 시스템을 하나의 작은 칩으로 만들어 줄 수 있어 세계적으로 많은 연구와 투자가 이루어지고 있는 차세대 반도체 기술이 집적 광학 반도체(이하 광반도체) 기술이다. 기존의 반도체 기술에서 5나노, 2나노 등의 단위로 얼마나 작게 만드느냐가 관건이었는데, 광반도체 소자에서 집적도를 높이는 것은 성능, 가격, 에너지 효율 등을 결정짓는 핵심적인 기술이라 말할 수 있다.

우리 대학 전기및전자공학부 김상식 교수 연구팀이 광반도체 소자의 집적도를 100배 이상 높일 수 있는 새로운 광 결합 메커니즘을 발견했다고 19일 밝혔다.

하나의 칩당 구성할 수 있는 소자 수의 정도를 집적도(集積度)라고 하는데, 집적도가 높을수록 많은 연산을 할 수 있고 공정 단가 또한 낮춰준다. 하지만 광반도체 소자의 집적도를 높이기는 매우 어려운데, 이는 빛의 파동성으로 인해 근접한 소자 사이에서 광자 간에 혼선(crosstalk)이 발생하기 때문이다.

기존 연구에서는 특정 편광에서만 빛의 혼선을 줄여줄 수 있었는데, 연구팀은 이번 연구에서 새로운 광 결합(coupling) 메커니즘의 발견으로써 기존에는 불가능이라 여겨졌던 편광 조건에서도 집적도를 높이는 방법을 개발했다.

김상식 교수가 교신저자로 주도하고 미국 텍사스 공과대학 재직 당시 지도하던 학생들과 함께한 이번 연구는 국제학술지‘라이트: 사이언스 앤 어플리케이션(Light: Science & Applications)’ [IF=20.257]에 6월 2일 字 게재됐다. (논문명: Anisotropic leaky-like perturbation with subwavelength gratings enables zero crosstalk).

김상식 교수는 “이번 연구가 흥미로운 점은 기존에는 오히려 빛의 혼선을 크게 해줄 거라고 여겨졌던 누설파(leaky wave, 빛이 옆으로 잘 퍼지는 특성을 가짐)를 통해 역설적으로 혼선을 없애준 점이다”라며 “이번 연구에서 밝혀진 누설파를 이용한 광 결합 방법을 응용한다면 더욱 작고 노이즈가 적은 다양한 광반도체 소자를 개발할 수 있을 것이다”라고 말했다.

김상식 교수는 광반도체의 집적도에 있어서 전문성과 연구 업적을 인정받는 연구자다. 선행 연구를 통해 반도체 구조물을 파장보다 작은 크기로 패턴화해 빛이 옆으로 퍼지는 정도를 제어할 수 있는 무손실 메타물질(all-dielectric metamaterial)을 개발했고, 실험을 통해 이를 입증해 광반도체 집적도에 있어서 세계적인 기록을 보유하고 있다. 이러한 연구는 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications) 9, 1893 (2018)’와 ‘옵티카(Optica) 7, 881-887 (2020)’에 보고됐다. 김 교수는 이러한 성과를 인정받아 미국 국립과학재단(National Science Foundation, NSF)에서 NSF 커리어 어워드(NSF Career Award)와 재미한인과학기술자협회에서 젊은과학기술자상을 수상한 바 있다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 우수신진연구 사업 및 미국 NSF의 지원을 받아 수행됐다.

2023.06.19 조회수 1955 단일 센서만으로도 혼합 가스 분류가 가능한 초저전력, 초소형 전자코 개발

우리 대학 기계공학과 박인규 교수, 기계공학과 윤국진 교수 공동 연구팀이 ‘단일 센서만으로도 혼합 가스 분류가 가능한 전자코 시스템'을 개발하는 데 성공했다고 13일 밝혔다. 일반적으로 금속산화물 저항변화식 가스센서는 반응성을 가진 가스들에 비선택적인 응답을 보이기 때문에 가스들을 선택적으로 판별하는 것이 어려웠다. 특히, 두 가지 이상의 서로 다른 가스들이 섞인 혼합가스를 실시간으로 분류하는 것은 가스센서의 실상황 활용도를 높이는 것에 반드시 필요한 기술이나 아직까지 해결되지 못했다. 가스센서에 선택성을 부여하기 위해 센서 어레이와 패턴인식 알고리즘을 적용한 전자코 시스템이 활발히 연구중이나, 전자코에 사용되는 센서의 수가 많아질수록 전체 시스템의 소모전력과 부피 또한 필연적으로 증가하였다.

공동 연구팀은 전자코에 사용되는 개별 센서의 소모전력을 최소화하고, 적은 수의 센서만으로도 선택적 가스감지가 가능한 기술 개발에 집중하였다. 기존의 저항변화식 가스센서는 고온의 줄히팅으로 가스감지소재인 금속산화물을 가열하기 때문에 소모전력이 수십 mW로 높았다. 공동 연구팀은 마이크로 크기의 초소형 LED 기반의 광원일체형 가스센서를 개발하여 줄히팅 방식 대비 소모전력을 백 분의 일 이하 수준으로 줄였다. 이후 LED의 광량을 불규칙하게 주기적으로 변화시키며 구동하는 가변 광조사 기법을 적용하였다. 서로 다른 타겟가스들은 LED의 광량이 변화함에 따라 각기 다른 유니크한 응답 패턴을 나타내기 때문에 이 현상을 응용하면 동일 시간 내에 수집할 수 있는 센서 데이터가 훨씬 많아지고 풍부해진다. 결론적으로 가변광조사 기법으로 마이크로 LED 가스센서를 구동하고 데이터전처리와 딥러닝 알고리즘을 적용하여 단일 센서만으로도 선택적 가스판별이 실시간으로 가능한 전자코 시스템을 개발하였다. 센서의 크기는 5 × 5 mm2 초소형이고 평균 소모전력은 0.53 mW이고 에탄올과 메탄올이 혼합된 상황에서 각 가스의 종과 농도를 실시간으로 구별해낼 수 있었다.

연구책임자인 기계공학과 박인규 교수는 "본 연구에서 제안된 가변광조사 구동 기법은 빠른 ON/OFF가 가능하고 상온 동작하여 열적/기계적 내구성이 우수한 마이크로 LED 가스센서에 최적인 원천 기술이고, 이 기법을 활용하여 하나의 센서만으로도 우수한 선택성을 가진 전자코 시스템을 개발할 수 있었다“라고 기술에 대한 자신감을 밝혔다. 또한 ”단일 센서만을 사용하기 때문에 소모전력과 시스템 부피가 최소화되었고, 특히 혼합가스의 각 성분과 농도를 실시간으로 판별해내는 기술은 실상황에서 매우 활용성이 높을 것“이라고 연구의 의미를 설명했다.

기계공학과 조인철 박사와 이기철 박사과정이 공동 제1 저자로 참여하고 한국연구재단의 지원으로 수행된 이번 연구 결과는 네이처 (Nature) 자매지인 `빛 : 과학과 응용 (Light: Science & Applications)' (impact factor=20.257)에 2023년 4월 18일 字 정식 게재됐다. (논문명: Deep-learning-based gas identification by time-variant illumination of a single micro-LED-embedded gas sensor)

2023.06.14 조회수 2352

단일 센서만으로도 혼합 가스 분류가 가능한 초저전력, 초소형 전자코 개발

우리 대학 기계공학과 박인규 교수, 기계공학과 윤국진 교수 공동 연구팀이 ‘단일 센서만으로도 혼합 가스 분류가 가능한 전자코 시스템'을 개발하는 데 성공했다고 13일 밝혔다. 일반적으로 금속산화물 저항변화식 가스센서는 반응성을 가진 가스들에 비선택적인 응답을 보이기 때문에 가스들을 선택적으로 판별하는 것이 어려웠다. 특히, 두 가지 이상의 서로 다른 가스들이 섞인 혼합가스를 실시간으로 분류하는 것은 가스센서의 실상황 활용도를 높이는 것에 반드시 필요한 기술이나 아직까지 해결되지 못했다. 가스센서에 선택성을 부여하기 위해 센서 어레이와 패턴인식 알고리즘을 적용한 전자코 시스템이 활발히 연구중이나, 전자코에 사용되는 센서의 수가 많아질수록 전체 시스템의 소모전력과 부피 또한 필연적으로 증가하였다.

공동 연구팀은 전자코에 사용되는 개별 센서의 소모전력을 최소화하고, 적은 수의 센서만으로도 선택적 가스감지가 가능한 기술 개발에 집중하였다. 기존의 저항변화식 가스센서는 고온의 줄히팅으로 가스감지소재인 금속산화물을 가열하기 때문에 소모전력이 수십 mW로 높았다. 공동 연구팀은 마이크로 크기의 초소형 LED 기반의 광원일체형 가스센서를 개발하여 줄히팅 방식 대비 소모전력을 백 분의 일 이하 수준으로 줄였다. 이후 LED의 광량을 불규칙하게 주기적으로 변화시키며 구동하는 가변 광조사 기법을 적용하였다. 서로 다른 타겟가스들은 LED의 광량이 변화함에 따라 각기 다른 유니크한 응답 패턴을 나타내기 때문에 이 현상을 응용하면 동일 시간 내에 수집할 수 있는 센서 데이터가 훨씬 많아지고 풍부해진다. 결론적으로 가변광조사 기법으로 마이크로 LED 가스센서를 구동하고 데이터전처리와 딥러닝 알고리즘을 적용하여 단일 센서만으로도 선택적 가스판별이 실시간으로 가능한 전자코 시스템을 개발하였다. 센서의 크기는 5 × 5 mm2 초소형이고 평균 소모전력은 0.53 mW이고 에탄올과 메탄올이 혼합된 상황에서 각 가스의 종과 농도를 실시간으로 구별해낼 수 있었다.

연구책임자인 기계공학과 박인규 교수는 "본 연구에서 제안된 가변광조사 구동 기법은 빠른 ON/OFF가 가능하고 상온 동작하여 열적/기계적 내구성이 우수한 마이크로 LED 가스센서에 최적인 원천 기술이고, 이 기법을 활용하여 하나의 센서만으로도 우수한 선택성을 가진 전자코 시스템을 개발할 수 있었다“라고 기술에 대한 자신감을 밝혔다. 또한 ”단일 센서만을 사용하기 때문에 소모전력과 시스템 부피가 최소화되었고, 특히 혼합가스의 각 성분과 농도를 실시간으로 판별해내는 기술은 실상황에서 매우 활용성이 높을 것“이라고 연구의 의미를 설명했다.

기계공학과 조인철 박사와 이기철 박사과정이 공동 제1 저자로 참여하고 한국연구재단의 지원으로 수행된 이번 연구 결과는 네이처 (Nature) 자매지인 `빛 : 과학과 응용 (Light: Science & Applications)' (impact factor=20.257)에 2023년 4월 18일 字 정식 게재됐다. (논문명: Deep-learning-based gas identification by time-variant illumination of a single micro-LED-embedded gas sensor)

2023.06.14 조회수 2352 새로운 준입자 애니온 현상 발견

우리 대학 물리학과 심흥선 교수 연구팀(응집상 양자 결맞음 선도연구센터)이 특이 준입자 애니온 (anyon)의 새로운 현상을 발견했다.

이는 새로운 입자인 가환 애니온 (Abelian anyon)의 기본 성질인 braiding 특성을 입증한 것으로, 가환 애니온의 존재 규명에 기여한 성과이다. 이는 물리학의 난제로 남아있는 비가환 애니온 (non-Abelian anyon, Majorana fermion) 발견을 위한 후속 연구에 활용될 것으로 기대된다.

우리 대학 물리학과 이준영 박사과정 학생이 1저자로 참여하고, 이스라엘 와이즈만 연구소와 공동으로 수행한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처(Nature)’ 5월 11일 자에 게재됐다. (논문명 : Partitioning of diluted anyons reveals their braiding statistics)

여기에 추가로, 심흥선 교수 연구팀은 관련 연구를 기본 입자인 전자 (electron)의 경우에도 수행해, 국제 학술지 ‘네이처 나노테크놀러지(Nature Nanotechnology)’에 논문 2편을 연이어 게재하였다. (5월 11일 온라인 게재) 이 연구에는 물리학과 박완기 박사과정 학생이 주저자로 참여하였다. (논문명 : Time-resolved Coulomb collision of single electrons, 논문명 : Coulomb-mediated antibunching of an electron pair surfing on sound)

애니온이 특이한 입자로 불리는 이유는 알려진 기본 입자들의 성질을 따르지 않기 때문이다. 자연계의 모든 기본 입자들은 보존 (boson)이나 페르미온 (fermion)으로 분류되는데, 애니온은 그 분류를 따르지 않는다. 가령, 이차원 계에서 전자 (electron)가 다른 전자 주위를 아주 천천히 한바퀴 돌게 되면, 돌기 전 상태와 후 상태가 정확하게 같게 된다. 모든 보존과 페르미온이 이러한 특성을 보인다. 하지만, 애니온 경우에는 돌기 전 상태와 후 상태가 달라지며 (아래 그림 a), 어떻게 달라지냐에 따라 가환 애니온, 비가환 애니온으로 분류된다. 이러한 특성은 braiding이라고 불리운다. 특정 애니온의 braiding을 이용하면 국소적 에러에 둔감한 위상 양자컴퓨터 (topological quantum computing)를 구현할 수 있다는 기대 방향도 있다.